«Чёрное, белое и серое составляют не только нулевую степень красочности, но также и парадигму социального достоинства, вытесненности желаний и морального «стэндинга».

Жан БодрийярКаждые четыре года, 28 февраля, в захолустной гостинице на Альпах, Балканах, в Виннипеге, Грузии или Даларне — неважно где, во всяком случае, в месте, далёком от развитой цивилизации, — начинается суета. Немногочисленных постояльцев осведомляют о том, что на короткое время отель закроется: санитарные цели, большой кутёж русских ВИП-персон, грандиозный семейный праздник для местных жителей. Их квартиры вы сможете временно занять; а насчёт своего имущества не беспокойтесь, запрём в номерах. Прислуга, которая решила остаться для аврала, заранее предупреждена, что это последний день её работы, однако вознаграждение от неизвестных лиц будет архищедрым. Возможно, до конца своих дней сможете существовать на проценты, говорят каждому и каждой. Это выглядит неправдоподобным, однако не мешает пылесосить потёртые бухарские ковры с черно-красно-белым рисунком и бархатную обивку, натирать паркет старомодной мастикой с чётким запахом скипидара, антикварную же мебель, слегка поеденную червём, который помнит эпоху Первого Консула, — вполне современным полиролем. А также менять фильтры на всех кранах и протягивать поперёк всех унитазов полоску мелованной бумаги с надписью «стерилизовано». Затем распахиваются двери в номер, который стоял без дела ровно тысячу четыреста пятьдесят девять дней, и столпотворение коридорных, лакеев и горничных переносится туда. (Хозяин теперешнего хозяина настоял на некоей архаичности должностных названий и обязанностей — создаёт необходимую атмосферу.) Номер выдержан, как старое бордоское вино: даже цвета те же. Здесь возвышается слоноподобная кровать с водружённым на витые дубовые столбики парчовым пологом, такие же златотканые гардины погружают комнату в сумрак, от ночной вазы китайского фарфора ещё пахнет фиалками, а напольные сосуды того же «розового» семейства замерли в ожидании цветов: лилий, таких белых, что они кажутся вырезанными из бумаги, и подобных кровавым венозным сгусткам роз на длинных стеблях. Кресла распяливают на все четыре стороны завершающиеся львиными когтями лапы и разевают резные рты горгон медуз, вырезанных на обводе спинки; круглый стол, который они обступают, сотворён из прочного, как железо, морёного дуба. Здесь почти нет ни пыли — ибо некому её производить в отсутствие людей — ни паутины, что вообще-то удивительно. Говорят, пауки не жалуют этих апартаментов и ткут свои гобелены в ином месте — возможно, по причине того, что здесь уже имеется своя тканая картина. Это единственная вещь в номере, коей не касаются ретивые руки уборщиков и куда не простираются их взгляды: поверх тяжёлого полотнища три на два, прикреплённого рядом с дверью, висит лиловая плюшевая занавеска с трогательными помпончиками.

Под самый конец содержатель отеля выдворяет всех из королевского номера и из гостиницы и окидывает общий интерьер прощальным взглядом: деньги в белых конвертах (никаких дебетно-кредитных карт) уже вручены, комнаты всевозможного назначения обысканы и заперты, теперь остаётся дождаться гостей — и тотчас разминуться с ними, ибо чужих глаз во время свидания им не нужно.

И следит из окошка в прачечной за тем, как процессия удаляется вниз по заснеженной горной тропе, вверх по которой не может подняться ни одна карета, ни один автомобиль… разве что горный велосипедист или всадник на хорошо обученной лошади.

Тем не менее ровно в полночь, на стыке двух дней — обычного февральского и того, что случается раз в четыре года, — в дверь, заложенную массивной щеколдой, стучат. Три мерных, как колокольный звон, удара заставляют добровольного сторожа вмиг откинуть щеколду и впустить гостей. Не поднимая глаз, человек проскальзывает мимо, бормочет: «Счастливо провести ночь» — и исчезает во мраке. Или, по выбору, в буре со снегом.

Удивительное дело, но на плечах и в волосах пришельцев — ни снежинки, да и одеты они явно не по сезону. Мужчина, который только что галантно пропустил свою спутницу вперёд, причёсывает светлые, коротко стриженные локоны так гладко, будто они смазаны вежеталем или смесью, только что нанесенной на все деревянные части мебели. Наряд его слегка меняется год от года; однако фрак или сюртук сидят поверх брюк или панталон безукоризненно, в башмаки или полусапожки можно смотреться не хуже, чем в огромное зеркало, в настоящий момент занавешенное кисеёй. Плащ-крылатка с роскошным светлым подбоем осеняет великолепие костюма: он расстёгнут и позволяет рассмотреть тонкий белый галстух, что в несколько слоёв обмотан вокруг шеи и обоими концами стекает на безупречно накрахмаленную рубашку. Странно лишь, что под шейным платком она чёрная, как и практически весь костюм помимо отделки. Будто владелец всего этого — священнослужитель некоей экзотической христианской религии.

Смугловатое лицо денди, однако, не представляет собой ничего ровным счётом особенного: только что Запад сошёлся в нём с Востоком, как говорится.

Зато его дама…

Если сам щёголь — выходец из девятнадцатого века, максимум — начала двадцатого, то ее точёная красота, безусловно, европейская и средневековая, ибо таких женщин больше не делают. Глаза скромно потуплены, губы сомкнуты, волосы забраны в высокую причёску. Тугой лиф платья мыском вдаётся в пышный кринолин, рукава оканчиваются кружевной оторочкой, скрывающей тонкие пальцы, «мельничный жернов» воротника подпирает нежный подбородок (дама так же, как и её кавалер, не хочет показывать шею), а с подобного венцу головного убора ниспадает, овевая всю фигуру, тончайший обрусец — вуаль наподобие тех, какие были приняты в Речи Посполитой. Весь этот наряд, в отличие от костюма и в какой-то мере облика мужчины, остаётся неизменным от визита к визиту — и неизменно чёрен без единого просвета: разве что лицо и кисти рук смутно отливают жемчугом.

Пара переступает порог, дверь беззвучно закрывается, многочисленные засовы выдвигаются и с лязгом входят в пазы. Чёрный Денди берёт Чёрную Панну под локоток, и оба, сопровождаемые светом настенных ламп, зажигающихся при их виде и гаснущих после ухода, следуют в приготовленные для них роскошные апартаменты.

Только внутри них, за навсегда ослепшими окнами, эти двое позволяют себе некие вольности: он сбрасывает крылатку на ложе, она вынимает из венца длинные шпильки и распускает пряди живого воронёного серебра.

Но нет, не ради любви. Ибо лица привычно бесстрастны, а голоса шелестят опавшей листвой на ветру.

— Ты принёс карты?

— Принёс, моя госпожа.

— Надеюсь, на сей раз ставки будут весомее прошлых.

— Я тоже надеюсь.

— И ты сможешь возлечь на щит, а не под него.

Нечто подобное смеху:

— О таком я давно не мечтаю, панна. Лишь бы достойно окончить картёж.

Колода появляется из заднего кармана брюк и ложится на стол. Она имеет весьма странный вид: лицевая сторона карт похожа на ночное небо, кишащее звёздами, рубашка бела и пуста. Мужчина тасует и сдаёт, хотя все прямоугольники по виду одинаковы. Затем отодвигает в сторону лиловый плюш, стараясь не встречаться с картиной взглядом.

— Твой ход первый, — говорит Панна. — Не утаивай козыри, прошу тебя, но и не выкладывай сразу самые крупные. И держись в рамках последних четырёх лет — незачем повторяться.

«Оказалось проще простого смешаться с публикой и затаиться в доме, который под самый конец проверяет один-единственный человек. Разумеется, пришлось проделать это заранее и всю неделю тайно сновать из номера в номер. Взять универсальную отмычку. Замаскироваться под цвет казённых коридоров: когда-то он назывался «маренго». Передвигаться по способу ниндзя — за спиной или так, чтобы меня видели одним боковым зрением и оттого не воспринимали как реальность: серое пятно из тех, что возникают перед глазами от переутомления и сейчас же рассеиваются.

Эти двое даже не заперлись у себя в спальне: наивны или, как меня и предупреждали, слишком, непомерно сильны?»

— Ставлю взрыв на шахте «Распадская». Погиб девяносто один человек.

— Фатальная семейная бессонница. Заболевание локальное, не всегда очевидное, не всегда диагностируемое. Сто две смерти, по приблизительным прикидкам. Всё написалось на лице, можешь проверить. Бью.

— Засвидетельствовано и покрыто.

На оборотной стороне упавших друг на друга карт мелькают и тотчас пропадают, растворяясь, живые картинки. Та, которая легла поверх, на прощание вспыхивает некоей черно-белой пиктограммой или силуэтом.

— Ставлю землетрясение на Гаити. Двести двадцать две тысячи.

— ВИЧ-инфекция. Два миллиона в прошлом году, и то люди радуются, что умерло на сто пятьдесят меньше позапрошлого. Бью.

«Что за странная у них игра: похоже, ставки рисуются вместо карточных мастей. Точки — погибшие люди, чем больше, тем масть старше. А на обороте — пейзаж до и после катастрофы? Фотографии жертв? И еще этот непонятный знак, что вспыхивает под самый конец…»

— Подтверждено и крыто. Аномальная жара в Европе, вызванная блокировкой антициклона и временной остановкой Гольфстрима. Оценивается в пятнадцать тысяч, но на самом деле было куда больше: списали на естественную смертность.

— Зачесть могу не более двадцати. Сам знаешь, почему: что естественно — то моя прерогатива, время почти не имеет значения. Ставлю против этого синдром хронической усталости, или чёрную меланхолию, или диванную чуму. Поражает наиболее активную и перспективную часть населения. Симптоматика расплывчата, специфические лекарства отсутствуют, число прошедших путь до конца не определено, однако если присчитать матерей, уморивших своё дитя на почве депрессии родильниц, самих младенцев и одиночных самоубийц, получится тысяч сто-сто двадцать. Бью. Будешь оспаривать?

— Нет. Снова крыто.

«Нашлись те, кто научил меня, как сделать и чем снарядить оружие. Ничего особо шумного и громоздкого — примерно то же, что помогло в своё время истребить вампиров и оборотней. Спрашивается, были они, эти страшилища, на самом деле или просто олицетворение чьей-то нечистой совести?»

— Может быть, поставим на карту будущее, моя панна?

— Ты отступаешь слишком рано.

— Это тактическая уловка, чтобы приберечь главные козыри. Так что решишь?

— Ставь.

— «Фобос-Грунт» на днях вернулся назад. Приземлился то ли в Южной Америке, то ли в южной части многострадального Атлантического Океана и привёз вовсе не то, что ожидалось. Тому, что обременило его нутро, предпочтительней было бы находиться на солидном расстоянии от нашей планеты: и это вовсе не земля с марсианского спутника. Самый ядовитый космический зонд за всю историю человечества в качестве топлива использовал что-то невероятно эффективное. Когда планируется полёт на подобное расстояние, угроза здоровью людей и возможность крепко напакостить матери природе снимаются со счетов. Так работало, когда русские шли впереди планеты всей, так работает и поныне: только к своему родному населению приплюсовалось мировое сообщество. Тянет на… что дашь? Тысячи или десятки тысяч?

— Сколько пожелаешь. Ставлю против этого все прионные инфекции, кроме наследственной. Отличная бомба замедленного действия: прионы гораздо более жизнеспособны, чем все прочие существа, способны маскироваться и сопровождают человечество с начала его истории. Болезнь Альцгеймера — миллион умерших в год, двадцать процентов всех достигших критического возраста заражено вирусом. Коровье бешенство — около двухсот смертей. Диагностика затруднена, лекарств не найдено. Удалось остановить лишь каннибальскую болезнь Куру, или Смеющуюся Смерть, которая поражала небольшое племя в Новой Гвинее — смертей было от силы восемьдесят, в основном женщины и девочки, которые хотели родить в будущем добротное потомство. Вот еще бы люди поняли, что заставлять коров и овец употреблять муку из себе подобных, а потом самим есть их мясо — то же каннибальство, причём возведённое в квадрат, и оттого влечёт за собой сходную кару. Бью.

— Принято. Тебе не кажется, что ты слишком суммируешь ставки и излишне красноречива? Гляди, на прочее не будет чем ответить.

— Не тебе об этом беспокоиться. Ставь.

«Старомодная замочная скважина величиной с лесной орех пуста. Ключ то ли вынут, чтобы не захватили бородку клещами, то ли его нет вообще. Выстрелить прямо туда и заодно разнести дверь? Нечестно. Хотя хрен бы с ней, с честностью, когда на кону такие материи. С обеих сторон. Нет, с трёх: эти двое перекидываются естественными и насильственными смертями — бахвалятся сделанным? Меня же тревожит…»

— Ставлю. Авария на АЭС Фукусима — пятнадцать с половиной тысяч пострадавших от землетрясения и цунами. Годится?

— Сойдёт. Однако ты неточен: техногенную катастрофу поставил вровень с экологической. Кроме того, люди спохватились — стали закрывать атомные и водные электростанции и жечь сланцы. Сланцевый газ. Если они отыщут горючие граниты и базальты, что тогда станет с горами?

— Примерно то же, что с земными недрами. Опустошат, сравняют с землей и переселятся в заготовленные их трудом подземные пещеры. Каверны из-под выкачанной земной крови и вынутой плоти.

«Будущее человечества. В первый раз я заподозрил неладное двадцать лет назад. Ночью умирала моя бабушка по матери — уже и дыхание Чейн-Стокса появилось, и точечные кровоизлияния на коже. Почти все родные тогда собрались — любили её в семье. Пробило двенадцать. И тут агония замерла на какую-то долю минуты — даже не так. Замёрзла. Застыла на полпути. Тогда один из моих дядюшек сказал полушутя: «Именины Касьянов. В самом начале этого дня смерть бабки подбивает, сколько за четыре года народу забрала, вот и выходит людям в ту пору послабление. А нашему роду Касьяновых детей — особенно: уж поверь в такое. Виданное ли дело, чтобы Касьян в день своего святого помирал? На бабулю не смотри — она в дом со стороны была взята». А потом всё пошло как под гору».

— Под гору уйдут — и тем спровоцируют утечку вредных для жизни газов из природных разломов. Как было в Индии: нагрузили почву неуместным водохранилищем — получили землетрясение и выброс подземных газов. Как происходит даже на Русской Равнине, где отроду ничего не колыхалось. И безусловно — в районе Персидского Залива, где во время войны откачали, а потом подожгли или сбросили в море всю нефть. Ее вредоносные флюиды, как известно, порождают обострённое национальное самосознание и активность…

— Мы учли и то, и это на прошлом сеансе игры, не хитри со мной. Что ставишь против? Неужели — птичий грипп?

— О, я не так наивна. Простой. Инфлуэнцу, испанку — как там ещё? Такой привычный — и так блестяще срабатывает. Имеет десять тысяч ликов, вызывает глубинные последствия, которые далеко не все и не всеми распознаются. Лечится ядом, который вызывает мутации ещё более вредоносных агентов противника. Бью.

— Что поделаешь — принято. Ставлю взрыв на буровой вышке Бритиш Петролеум в Мексиканском заливе; погибло всего-навсего одиннадцать сотрудников, зато получилась самая катастрофическая утечка нефти в истории США. С помощью химических препаратов связали и притопили в глуби залива огромные нефтяные линзы, создав адский коктейль из криксита и нефти. Это почти неизбежно приведёт к экологическому коллапсу, глобальному голоду, смертям и массовой миграции населения. В Атлантике погибнет всё живое. Пока им уже удалось сначала охладить, а потом и вовсе остановить в заливе тёплое течение и охладить близлежащий Гольфстрим градусов на десять. Кажется ерундой, однако из-за выключения этой морской речки может начаться новый ледниковый период, который уберёт две трети всего человечества.

— Что за пафос! А ещё меня укорял. Ты прав, против такого и козырять нечем. Хотя это всё тоже в будущем. Не очень далёком, что и говорить.

Панна делает паузу, многозначительно усмехается…

— Люди изменяют ландшафт. К настоящим континентам прибавляются мусорные — их носит по волнам и прибивает к берегу. Так и кажется, что именно туда устремятся новые покорители пространств, раз уж со звёздами не получилось. Народу-то прибывает, несмотря на наши с тобой усилия.

«Террористы. Не знаю, кто на них работает и откуда к ним стекается информация. Чью жажду убийств они удовлетворяют и какие механизмы задействуют, чтобы умалить людской род так, как это уже сделали с русскими. В самый первый раз я пропустил слова дядюшки мимо ушей, но занозка в мозгу осталась. К следующему перерыву в натуральном ходе событий я пришёл, вооруженный десятком народных сказок о том, как солдату, крестьянину и кое-кому ещё удалось перехитрить Смерть. (Как вариант — чёрта.) И — что куда важней, — байкой о таинственном горном притоне для двоих, который выступает в этой роли раз в четыре года, а в остальное время… отель как отель. Средней руки.

В перерыве между сказками и былью я прошёл армию и спецназ. Третьи мои именины подарили мне круг единомышленников — в основном охотников за информацией разного цвета, вкуса, запаха и достоверности. По большей части это было полное фуфло, но университет успел слепить из меня недурного программиста. Моя программа отсеивала зерно от плевел, но недостаточно: я отыскал помощника, мир его праху.

К четвёртому високосу мы вычислили конкретное место. Как ни удивительно, оно не менялось в течение столетий. То есть, разумеется, здание перестраивалось, интерьер кардинально обновлялся, персонал переживал тотальные ротации (термин позаимствован из бумаг и, по всей видимости, означает, что раз в четыре года вся наличная смена отправлялась на тот свет, а заблаговременно уволившихся приглашали занять ячейки в опустевшей паутине), — но окрестный пейзаж оставался неизменным. Как и существо дела.

К пятому юбилею я остался один. Вооружённый знанием до зубов, прошедший беспощадную муштру, потерявший всех товарищей и помощников при обстоятельствах, в которых не был повинен никто — разве только «что» — и растерявший все идеалы. Человек, пустой внутри и снаружи».

— При чём тут наши усилия, панна. Сами стелют, сами спать ложатся. Сами, своими руками, куют себе смерть. Мы только исполняем… как это? Социальный заказ. Чтобы им было интересно пялиться в монитор и предвкушать конец света.

Женщина кивает. И сразу же произносит менторским тоном, будто читает с невидимого экрана:

— «Две тысячи двенадцатый год подготовит почву для перемен две тысячи тринадцатого, когда человечеству придется поневоле примириться с изменениями в социальном, экономическом и философском плане. Жизнь на Земле протекает под воздействием природных процессов, в частности волновых, связанных с солнечными спектрами. Мы вступаем в ультрафиолетовый диапазон, и поэтому нас ждут всевозможные воздушные катаклизмы: смерчи, торнадо, падения астероидов. Сорвутся с цепи тяжелейшие вирусные и вытесненные на задний план микробные заболевания. Ибо напрасно некоторые из нас полагают, что СПИД — это кара за всеобщую развращённость человечества. Разумеется, геи создали из себя группу риска. Однако не они одни — вся деятельность человека, что нарушила равновесие между болезнями и привела к полному исчезновению привычных заболеваний, открыла путь вирусу, подстерегавшему в засаде. Эта же деятельность нарушила хрупкий земной гомеостаз и разверзла хляби небесные и земные.

Ибо замечено: как только человечество приближается к некой критической точке, начинают быстро развиваться естественные процессы, которые сдерживают рост населения Земли». Ставлю всё это против всего твоего. Принято?

Она бросает на стол последнюю карту.

— Ну, снова при… Нет, нет, смотри!

Непонятно, к чему относится истерический возглас денди, потому что на этих словах дверь распахивается. Высокая фигура, вся обтянутая серым с головы до ног, встаёт в проёме — небольшой арбалет сидит на перчатке, будто охотничий беркут, натянутая правой рукой тетива достаёт до плеча левой. Денди бросается к Панне и на миг загораживает её своей спиной, но в следующую секунду на полу уже оба: по белизне шейной повязки растекается влажный багрянец.

Человек по видимости безучастно и безмолвно наблюдает, как красно-бело-чёрное смешивается… растекается бурой лужей, сжимается, опадает…

И внезапно из-под него поднимаются столбы чёрного дыма.

Слагаясь в силуэт Чёрной Панны.

— Ты смел, отважен, благороден, но глуп, — нежно струится голос. — Серебро на осиновом древке, да ещё и то, и другое вымочено в чесночном отваре, — надо же такое выдумать! Мой усталый друг сам хотел умереть, лечь поверх меня. Это и было главной целью нашей игры. А другая цель — подманить тебя самого. Самого достойного из претендентов. Оттого и затруднили, оттого лишь открыли тебе путь сюда…

Дым обволакивает Олега, бережно опускает на спину. Точно медленный вихрь растворяет и уносит его оружие, одежду, видимую плоть… его и той женщины, что накрывает мужчину всем телом, обвивает прохладными руками, касается остриями сосков, впивается в губы, стискивает его бёдра своими.

— Ты думал, он Смерть? — льётся в его мозг ледяная, чистая мысль. — Нет, лишь наблюдатель и статистик. Исполняющий уже начертанные приговоры. И я не Смерть. Ты можешь называть меня как вздумается: Ананкэ, Пряха, Кали, Чёрная Госпожа, Исполнение Земли, — но я больше всех моих имён. Знаешь, может статься, ты будешь ведать совсем иным прибавлением и умножением. Ибо люди учатся использовать то, что щедро и без оглядки расточает сама природа: солнечный свет и лунные приливы, силу свободной воды и вольного ветра. Приходят ко мне и себе самим — может быть, это ещё не поздно сделать. И ты… Ты тоже приди и войди.

…Когда оба поднимаются с пола, Чёрная Панна, которая без труда приняла свой обыкновенный вид, говорит чуть более мягким тоном, чем раньше:

— Позже ты сможешь выбрать себе любой костюм, хотя традиция велит моему рыцарю и кавалеру носить чёрно-белое. Но сейчас надень поверх всего этот плащ — он не запятнан твоим убийством. И собери карты: я так думаю, через четыре года они снова пригодятся.

Уже уходя, мужчина бросает взгляд на гобелен. Два нагих скелета изображены на нём, как на особо почитаемой ламаистской мандале, — мужской поверх женского. Жизнь непременно чревата смертью, смерть оплодотворяет собою жизнь…

Лиловый занавес, двигаясь будто сам по себе, неторопливо скрывает картину, что отразилась на зеркальном исподе последней карты, однако потомок Касьянов ещё успевает заметить, что бледные фигуры кардинально меняют расположение. И отчего-то испытывает не страх, но — пока очень робкую — надежду.

Валерий Славук. Черная Панна

Примечание автора.

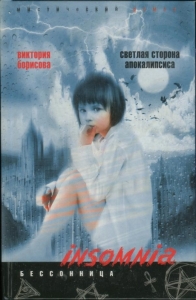

Новелла написана как бы по следам приводимой выше картинки: Черная Панна в фольклоре белорусов — воплощение смертельного поветрия.

© Copyright Мудрая Татьяна Алексеевна (Chrosvita@yandex.ru), 04/02/2012/ Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

Комментарии к книге «Отель для двоих», Татьяна Алексеевна Мудрая

Всего 0 комментариев