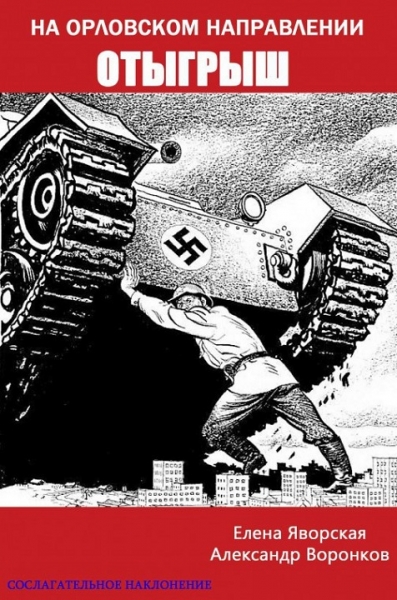

Александр Воронков, Елена Яворская НА ОРЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ. ОТЫГРЫШ

Авторы выражают благодарность Андрею Милешкину, которому принадлежит идея создания этой книги, Сергею Бузинину, без которого она никогда не была бы написана, а также Николаю Инодину, Вячеславу Салину, Людмиле Дубиной, Игорю Черепневу, Константину Хохрякову, Александру Ершову, Андрею Колганову, чьими заботами книга получилась именно такой.

Предисловие, которое должно было стать послесловием

Когда авторы начинали работать над «Отыгрышем», они думали, что выйдет повесть или роман в жанре альтернативной истории, с возможностью переиграть один из эпизодов, прямо предшествующих битве за Москву. Но со временем стало ясно, что, невзирая на наличие попаданца и ряд художественных допущений (всё же это художественное произведение, а не документальное исследование) получается реалистическая книга о людях на войне. Стоит ли удивляться, что судьбы вымышленных, собирательных героев переплелись в ней с судьбами реальных людей, героев Великой войны и наших современников.

На крутом повороте свернув во вчера, Взял на плечи отцов непосильную ношу. Стиснув зубы, тащу. Не отдам и не брошу. Если только сумею дожить до утра. Николай ИнодинПролог

«1941. X. 04

Орёл

Моя любимая Марта! Наконец-то удалось выкроить минутку, чтобы приняться за письмо тебе.

Сегодня утром я получил от тебя четыре пакетика со сладостями и тёплый свитер ко дню рождения. Не беда, что он уже прошёл — почта из Фатерланда идёт 4–5 недель. Это не такой уж долгий срок, учитывая темпы нашего наступления.

Сейчас я в городе со смешным названием «Oröl», находящемся на пути к большевистской столице Москау. Говорят, на человеческом, немецком языке это означает «орёл». Жаль, что рядом со мной нет Вилли и его камерадов из Люфтваффе: им бы понравился такой каламбур.

Много думаю о вас. Почему ты ничего не пишешь о Луизе? Надеюсь, она выкинула из головы мысли об этом носатом? У него бабка была француженка или ещё хуже. Уточни, если получится. Можешь спросить у фрау Магды, она наверняка знает. Как поживает дядюшка Макс? Как его артрит? Рассчитался ли он с долгами? (Прошу тебя, Марта, не давай ему ни пфеннига, дядюшка совсем не знает счета деньгам!) Райни передай, что я горд его успехами, он настоящий брат фронтовика.

Дорогая Марта! Я понимаю, как тебе сейчас непросто, на твои плечи легли заботы и о бабушке, и о младших. Крепись, скоро я вернусь, и мы заживем безбедно, как всегда мечтали и как того заслуживает семья солдата Вермахта. Ради этого стоит потрудиться. Ты ведь знаешь, я никогда не боялся тяжёлой работы. Правда, иногда мне думается, что эта проклятая страна населена одними фанатиками. Русские защищаются так яростно, как будто бы ещё не понимают, что их дело проиграно. Вчера, после нескольких дней форсированного марша, мы подошли к окраине этого города, пробиваясь сквозь разрозненное, но ожесточённое сопротивление мелких групп большевиков. К счастью, моя машина предназначена для перевозки горючего, поэтому я никогда не езжу в голове колонн и уж тем более — в передовом отряде. Так что не переживай за мое здоровье, любимая! Ничего плохого со мной произойти не может. А вот нашим парням-танкистам вчера утром не повезло. Вдвойне досадно, что не повезло тогда, когда до города оставалось не более одного часа ходу: сумасшедшие русские с опушки леса неожиданно открыли огонь по передовому отряду. Сталинские фанатики сумели из своего единственного зенитного орудия уничтожить два наших панцера и разбить грузовик с солдатами. Представь себе: у этих деревянноголовых не было даже пехотного прикрытия, и потому наши герои сумели достаточно быстро подавить сопротивление. Тем не менее несколько камерадов погибло, а ещё больше — ранено. Да и с ремонтом панцеров ремонтникам придётся повозиться. А нас заставили собирать тела убитых гренадиров и везти к месту захоронения, при этом запачкали кузов моего грузовика. Но зато я стал обладателем прекрасных серебряных часов, правда, слегка старомодных и с непонятной гравировкой варварскими русскими письменами на крышке. Я пока в размышлениях, что выгоднее — оставить их себе или продать.

На окраине и на городских улицах также произошло несколько стычек, но их нельзя сравнить с тем, что нам пришлось пережить в Смоленске. Обедали мы уже в Орле.

На постой нашу роту разместили в домах на окраине города — поближе к захваченным у русских складам с горючим. Наш гауптманн был рад этому обстоятельству до безумия и сразу же выставил там караулы. Так что выспаться минувшей ночью мне не удалось: в качестве бдительного постена вышагивал под противным дождем с оружием на изготовку, то и дело поскальзываясь в русской грязи. Ничего не поделаешь: с этими большевиками нужно держать глаза и уши широко раскрытыми, проклятые русские собакосвиньи не ценят наших усилий по освобождению их от жидокомиссарской власти. Когда вчера парни из первого взвода размещались на отдых в одном из домов, то обнаружили спрятавшегося раненого большевика из НКВД. Пришлось расстрелять его вместе с обеими хозяйками дома в назидание прочим русским.

Не могу без печали думать о том, что по нелепой случайности была ранена собака, прелестное маленькое белое создание, так похожее на твою Лили. Наш гауптманн, как оказалось, некогда прослушал два семестра на медицинском факультете в Тюбингене, и парни притащили бедное животное к нему. Несмотря на высокое положение, командир никогда не забывает о своих народных корнях и, конечно, не отказал в помощи. Ассистировать при операции пришлось мне: ты же помнишь, как здорово у меня получалось оказывать первую помощь в молодёжном лагере Гитлерюгенда! Перебитая лапка была прооперирована простейшими методами, доступными нам, и помещена в лубки. Теперь собачка, которую по предложению гауптманна назвали Блонди, в честь верной спутницы Фюрера, стала всеобщей любимицей парней из первого взвода.

А погода очень испортилась: кругом слякоть, дождь, сырость. Настали холода, какие у нас в Померании бывают только в январе, а сейчас ведь лишь начало октября! Сколько же градусов тут будет зимой? Русские говорят, что в прошлом году мороз достигал пятидесяти градусов, а снежный покров — двух метров. Не дай бог нам задержаться со взятием Москау до выпадения снега! Радует то, что Рождество мы в любом случае будем встречать уже в Москау. Там, на зимних квартирах русской столицы, мы сумеем перенести тяготы проклятой большевистской зимы достаточно безболезненно, чтобы с весной вновь начать победное наступление!

Дорогая Марта! Вскоре после получения этого письма ожидай посылку от меня. Зная, что выбор продуктов по карточкам у вас несколько ограничен — о, да, сегодня нация поступается некоторыми бытовыми удобствами, но завтра нам будет принадлежать весь мир, — высылаю тебе банку натурального русского мёда, которая досталась мне по случаю, две банки консервированного краба и ткань на пальто: сегодня утром мне удалось раздобыть её в небольшом магазине на соседней улице. Увы, разжиться чем-то посущественнее не получилось: проклятые пехотинцы из передовых частей побывали там раньше и все, что не сумели уволочь в своих ранцах, постарались поломать, испачкать и порвать, словом, полностью испортить. Не грусти, ничего страшного: впереди у нас Тула и Москау, где можно забрать в магазине любой товар, не платя ни пфеннига, — это право победителя!

Любимая Марта! Рад был бы написать тебе гораздо больше, но не поспеваю. Пора готовиться к рейсу: наши панцеры укатили в сторону города с варварским названием Мценск, и твоему Курту вновь предстоит доставлять горючее для их ненасытных моторов.

Обнимаю и целую тебя тысячу раз!

Любящий тебя Курт Бальтазар».

* * *

Что нужно для счастья старому аскету, которому на прошлой неделе сравнялось тридцать лет? Чтобы чернила были густы, а чай — крепок и горяч, чтобы, наконец, прекратился дождь, а в печи уютно потрескивали дрова, как дома в камине. А ещё — немного интересной работы сейчас и весь мир впридачу в обозримой перспективе.

Унтер-офицер Герхард Кнопфель всегда подчеркнуто довольствовался малым и втайне мечтал о многом. Втайне потому, что ни один из сослуживцев, увы, не способен был подняться над обыденностью на должную высоту, чтобы… Да что и говорить! Ни у кого из них не водилось иной литературы, кроме очередного номера «Völkischer Beobachter». Зато, поговаривают, сам доктор Геббельс не чурался сочинительства, и если бы его не призвала бы нация, наверняка стал бы известным писателем, как же иначе? Так стоит ли Кнопфелю, истинному сыну Фатерланда, стыдиться своей мечты?

Каждый новый день приближает доблестных солдат фюрера к Москве, а его, скромного блюстителя интересов Рейха, пребывающего на незаметном, но, вне всякого сомнения, важном посту, — к главной жизненной цели. Если вдуматься, ему вообще фантастически повезло, причём дважды. Во-первых, он — современник великих свершений. Во-вторых, в отличие от кабинетных писак, изучающих мир по книгам, он имеет возможность все наблюдать сам, находясь в центре событий. Вот и сейчас в каких-то тридцати километрах от передовой, в небольшом городке — или это село? умеют же эти русские сделать простейшее малопонятным! (Кнопфель снимает и старательно протирает очки, как будто бы это поможет найти однозначный ответ) — он читает письма, пронизанные правдой жизни. И воочию видит героев своего будущего эпоса, который пусть и не сравнится с «Песнью о Нибелунгах», но, безусловно, оставит след в культуре величайшего из европейских народов. Да, именно так, на меньшее он, Герхард Кнопфель, не согласен. Через его руки ежедневно проходят сотни человеческих историй, каждая из которых может стать основой для романа. А какие типажи!

Вот, скажем, этот… (Кнопфель осторожно, чтобы не обжечься, отхлебывает из стакана и бросает взгляд на подпись) Курт Бальтазар. По всему видно, неглупый парень, наблюдательный и любознательный. Насчёт названия этого города русских быстро сообразил. Ему ли, Кнопфелю, не оценить! Сам только сегодня утром вызнавал у местных жителей, что значит название их… э-э-э… населенного пункта. Оказалось, что-то вроде «замок». Несколькими веками ранее, рассказали ему, тут и правда был замок. Однако непонятно, от кого они оборонялись… и как им это вообще удавалось. Или одни варвары на этой земле попросту сменяли других, менее удачливых? Унтер-офицер Герхард Кнопфель не считает нужным интересоваться столь… э-э-э… тщательно историей побежденных. Он всего лишь коллекционирует названия (чем это хуже собирания почтовых марок или рождественских открыток?) и как любой увлечённый человек радуется пополнению своего собрания. Теперь в таблице, аккуратно вычерченной в записной книжке и уже наполовину заполненной, слева значится чужое слово «Kromy», справа красуется родное — «Burg».

А здешняя история начинается с чистой страницы. Есть в этом что-то символическое. Равно как и в том, что гефрайтер, носящий прославленную фамилию Хофман, немного понимает язык жителей этих мест… и отлично разбирается в изысканном напитке, в коем большинство соотечественников, увы, совсем ничего не смыслит.

Кнопфель делает ещё несколько глотков, на этот раз предварительно вдохнув травяной аромат, и снова погружается в чтение, тоже не без удовольствия… Да, и краткие зарисовки из солдатской жизни у этого Бальтазара выразительны и энергичны. Ещё бы соображал, что можно писать своей фрау, а что нельзя. Ну да не было бы непонимающих, отпала бы необходимость в его, Кнопфеля, работе. (Отставив стакан, он с наслаждением погружает перо в чернильницу.) Все, что касается… э-э-э… последствий боя вымарываем. Гражданскому населению вполне достаточно «Немецкого еженедельного обозрения». Вот, пожалуй, и все. Хотя… Не слишком ли слезлива история о собаке? Не бросает ли тень на немецкого офицера? И вообще…

Морщась, он шевелит пальцами левой руки — насколько это позволяет сделать повязка. А правая уже вычеркивает — ровно и красиво, с выверенным и доведенным до автоматизма нажимом — крамольные строки.

Унтер-офицер Герхард Кнопфель, будущий писатель, участвует в сотворении европейской истории.

Глава 1

Сентябрь 1941 года

— Прифронтовой город, — медленно и чётко выговорила Лида, пробуя слова на вкус. Горчат слегка — да и только. Ну не верится, что Орёл — прифронтовой, не верится и всё тут. Отсюда, с зелёной скамеечки в сквере, многое видно. Внушительных очертаний серый мост, который называется Красным. По нему грохочут трамваи, как раз-таки кумачового — звонкого, как говорил Митя, — цвета; под ним неслышно вливаются в Оку воды Орлика; над ним возвышаются две церкви. У газетного киоска на пересечении улицы Сталина и Пятой Курской старик с бородой, как у Льва Толстого, и в молодецком картузе, играет на баяне — не для заработка, для удовольствия, а может, уже просто по привычке. Но всё равно очень хорошо играет. «Спит гаолян, сопки покрыты мглой…» Две девчонки лет десяти принимаются вальсировать. Им, конечно, невдомёк, что это песня о войне. А вот музыкант, словно спохватившись, резко обрывает мелодию и тут же, без перехода: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…»

Дело к вечеру, солнце — не утомленное, а словно блаженствующее, лежит на башенке высокого дома, немножко похожего на какой-то из ленинградских дворцов. На какой именно, Лида не знает, она видела их лишь на фотографиях в книгах (Митя говорил, что в отпуске они обязательно поедут… отпуск обещали в августе). Зато припоминается: эту вот башенку муж называл бельведером. Для него, для архитектора, это обычный термин. А вот ей, Лиде, всегда, когда она слышала это слово, чудилось ведро, изукрашенное с нелепой роскошью…

Лида улыбается.

Это её город. Те же улицы, те же дома, люди едут в трамвае по своим делам и военных вокруг не больше, чем обычно. Куда меньше, чем в Туле. Вон, и мальчишки, ровесники старшего племянника Васьки, заняты обычным делом: подкладывают гвозди на рельсы перед приближающимся красным вагончиком, а потом собирают с земли расплющенные кусочки металла. Любопытно, на что они пацанам? Для игры? Или поделки какие мастерить? Надо будет у Васятки выспросить…

И Первомайский сквер — точь-в-точь такой же, как в день её первой встречи с Митей. Шестнадцатого сентября тридцать восьмого. Прошло ровно три года и три дня. И снова едва заметно пробивается сквозь поблекший зелёный цвет листьев совсем не скучная, солнечная такая, желтизна. Воробьи в пыли купаются, празднуют бабье лето. А вот скамейки иначе покрашены… были синие, кажется…

И Мити в городе нет. И Варькиного Павла нет. И окна домов заклеены бумажными полосами крест-накрест. И лица прохожих как будто бы просто сосредоточенные, а на самом деле…

Прифронтовой.

* * *

Зато дома, в Гурьевском переулке — то есть в Хлебном, просто старое название привычней — все так же, как было при жизни мамы: герань на подоконниках, крахмальные покрывала на кроватях, вышитая скатерка. «Символы мещанского благополучия», — беззлобно поддевал свояченицу Митя. А если всерьёз, Варька — она в маму, хозяйка необыкновенная. Вот и сегодня: десять минут — и обед на столе. Не такой, конечно, какими потчевала до войны. Но всё ж картошка есть, и солёные огурцы… да что огурцы! пирожки — и те на столе, правда, не с мясом, а с мелко нарезанным луком. Для наголодавшейся в дороге Лиды — роскошное пиршество.

— В дорогу напекла, — как бы между делом обронила Варя.

— Кому в дорогу?

— Нам.

Лишь сейчас взгляд Лиды зацепился за бесформенный баул в углу. Из баула на удивление неряшливо свисал рукав детской вязаной кофточки. Жалостно и жутко.

Помолчали обе: одной не хотелось слышать, другой — говорить.

Ходики спокойно, как ни в чем не бывало, отсчитывали минуты.

— Лидусь, я письмо отправляла, но оно, видать, тебя уж не застало. Я написала, чтоб ты сразу к тете Дусе…

Младшая отодвинула тарелку — то ли насытилась, наконец, то ли кусок стал поперёк горла, она и сама не разобрала. Проговорила с усилием:

— Получила я его. Но мне казалось, ты передумаешь. Мама всегда говорила, что дома и стены помогают.

И добавила тихо-тихо, чтобы постыдная неуверенность не так была слышна:

— Варь, ну зачем тебе уезжать? Орёл — центр военного округа, тут должны быть какие-то войска, правильно? Не сдадут…

— Какие-то… — Варя покачала головой в такт движению маятника. Пугающе механическое движение. — Поехали с нами в Каменку, а?

— Это чего, бежать, что ли? — Лиде стало и досадно, и неловко. Отвернулась к окну, дёрнула черную тяжёлую занавеску…

— Закрой, закрой! — старшая сестра порывисто и суетливо отвела её руку. — Нельзя… затемнение.

Перевела дух. Но испуг из глаз не ушел, Лида видела.

— Станцию бомбят, и нам перепадает… Сегодня так и вовсе три воздушных тревоги было, и третьего дня… Перелыгиных помнишь? Как половина народа с депо — кто на фронт, кто с семьями в эвакуацию, так Порфирич на железку в сторожа подался. Ну вот… — Варя глубоко, со всхлипом вздохнула. — Ногу ему оторвало в бомбёжку. Это летом еще. До пункта первой помощи не довезли. И Иванниковых разбомбило, Маруся с детьми теперь у бабки в деревне.

Опять посидели молча. Тиканье часов в тишине нагоняло на Лиду страх, но заговорить почему-то было ещё страшнее. Она вздрогнула, когда Варя спросила вполголоса:

— Митяй-то пишет?

— Пишет. Перед самым моим отъездом вот…

— А от Пашки с десятого августа ни полсловечка, — Варя встала, принялась собирать посуду, качнула головой, увидев, что Лида поднимается: мол, сама управлюсь. — Мне детей сберечь. Я обещала.

И, после паузы:

— Чего делать-то собираешься?

— К вам вот попроситься хотела, — призналась младшая. — Библиотекари-то сейчас кому нужны?

— Это да, — Варя очень осторожно, беззвучно поставила тарелку на тарелку. — Да вот тебе-то — и в санитарки?..

— Думаешь, не справлюсь?

— Справишься, чего там… — старшая вздохнула и закончила с нажимом: — Ежели чего… ну, случится чего, госпиталя в первый черед вывезут, я так рассуждаю.

Подумала.

— Лидусь, как до тётки добираться-то помнишь?

— Доберусь, — Лида кивнула.

И мысленно повторила: «Если что…»

…Прощание с родными вышло долгое, суетливое и бестолковое.

Варя трижды повторяла одно и то же:

— Банка с керосином за буфетом, не перепутай, там в другой у Пашки чего-то… — и казалось, забывала собственные слова раньше, чем успевала договорить.

Ещё велела картошку кушать, а дверь в погребицу получше закрывать:

— Мыши вовсе страх потеряли, — и почему-то добавила: — Как война началась, так и…

Потом вдруг решила, что Манечка в дороге непременно замерзнет, начала искать пуховый платок, разворошила и баул, и один из двух узлов.

А Манечка ни с того ни с сего расплакалась, и все её долго утешали, и снова паковали вещи, и почему-то получалось не так ладно, как прежде.

Кое-как уложили Варя устало села — почему-то на узел, а не на табурет — и поглядела на стенные часы.

— Ежели что, мамкины ходики в сараюшке припрячь, да смотри, заверни как следует, чтоб не попортились, — сказала она и всхлипнула. — Вон, Пашкина фуфайка на вешалке, возьмешь тогда.

Лида молча кивнула. Что тут говорить? Сколько была семья, столько и эти ходики были.

— А Васька-то где? — всплеснула руками Варя.

Кинулись по комнатам, выглянули во двор, Манечка, обрадовавшись нежданной игре в прятки, побежала на улицу. Вернулась сияющая:

— Васятка к Лаврищевым пошёл, я видела!

Поспешили к соседям.

Васька попытался было улизнуть, но бабка Лаврищева не дремала, образумила подзатыльником. Ну и внуку Мишке отвесила для острастки.

— Ну что ты бегаешь, нам уж пора давно, — взялась выговаривать сыну Варя, силясь скрыть смущение — от нее-то от самой детям разве что мокрым полотенцем доставалось, когда в кухне под руку лезли.

— Это ты бегаешь, а я не хочу, — огрызнулся мальчишка. — Сама же мне говорила, что Орёл не сдадут, а теперь чего?

Варя, краснея и оглядываясь на бабку, стала сбивчиво оправдываться: они помогут тете Дусе по хозяйству, она ведь старенькая уже, ей трудно все одной да одной, а потом вернутся, Васятка и от класса отстать не успеет. Бабка Лаврищева поддакивала и украдкой посмеивалась то ли Вариному обхождению с сопляком, то ли неумелой её лжи.

Наконец вернулись домой за вещами, расцеловались, присели на дорожку, гуртом двинулись к калитке, и…

— Мы Лиду забыли! — отчаянно вспискнула Манечка и, чуть не сбив тётку с ног, бросилась назад.

Лида не сразу сообразила, что это не о ней — о кукле. Да и когда сообразила, от сердца не отлегло.

Смолчала. И Варя смолчала, хотя в другой раз точно не преминула бы посетовать на дурные приметы.

* * *

Лида всегда любила тишину и удивлялась, что кто-то от неё устает. Тишина читального зала — солидная, дружественная умным мыслям. Домашняя — лёгкая и теплая, как любимое одеяло. Тишина осеннего города — спокойная, уютная.

Тишина этой осени была совсем другая — сторожкая, ненадёжная, оглохшая от бомбежек и одуревшая от тяжёлых предчувствий. Та, что дома, — ещё и постоянно заодно с утомлением… и отдохнуть не позволяет. В ней чудятся Варины вздохи и горестный Манечкин возглас: «Лиду забыли!», она выталкивает прочь, гонит из дому. Тишина госпиталя — искалеченная, подавляющая крик, намертво стянутая бинтами. Лида приспособилась передремывать между сменами в комнатенке у медсестер. Это не одобрялось, но и запрещать никто не торопился.

Она не пыталась внушить себе, что в её присутствии здесь есть какой-то особый смысл; в госпитале хватало квалифицированного медперсонала, что уж говорить о санитарках из вольнонаемных. Просто ей самой так было легче: никаких лишних мыслей, потому что тут — нельзя. Ну, то есть, мысли-то — они у всех, только вот словами редко становятся. Разве что спросит кто-нибудь из раненых: «Сестрёнка, в городе-то чего слышно?» — «Всё по-прежнему», — ответит Лида — и не знает, что добавить. Она и прежде не отличалась разговорчивостью; Митя, бывало, шутил: «Вот повезло мне редкостную редкость выискать — неболтливую женщину!» А нынешние городские новости — те, что были и видны, и слышны, — ни к чему рассказывать, их и так все знают. Эти новости что ни день врываются с грохотом, оседают дымящимися развалинами на Выгонной, на Медведевской, на Пушкинской, на Курских.

А другие — из числа тех, что передавались из уст в уста, — просто повторять не хочется. Даже верить в них не хочется. Сегодня Надя Минакова, бойкая чернявая медсестричка, сказала по секрету: командующий округом Тюрин со штабными ещё прошлым вечером из города уехал. На восток. Может, в Мценск… а там кто его знает.

Верить не хотелось. А вот как, спрашивается, не верить, если Надькин жених — чекист?

Нет, лучше уж ограничиваться многозначительным и ничего не значащим «всё по-прежнему». А там уж пусть каждый для себя решает, к добру оно или к худу.

Общительная, да и вообще словоохотливая, Надька выкручивалась по-своему, частила бойко:

— Ну, то, что сестрёнка моя меньшая, Танька, косу себе отчекрыжила, чтоб букли крутить, как у соседской Вальки, а у тётки Нюры одноглазый кот пропал, — оно вам без интереса, а сводку вы и так слыхали — упорные бои на всем фронте, на западном, вон, направлении нынче наши самолёты кучу немецкой техники уничтожили да роту пехоты впридачу. Лично мне такие новости оч-чень и весьма!

Лида ей отчаянно завидовала: есть же такие люди, по которым никогда не скажешь, что они встревожены, или опечалены, или…

А сегодня приятельница и вовсе примчалась в сестринскую оживлённая, выпалила прямо с порога:

— Девочки, после смены все со мной! — и, сделав загадочные глаза, пропела опереточным голоском: — Банкет намечается!

Лида удивилась. Ей даже немножечко любопытно стало. Нет, она, конечно же, никуда не собиралась идти, но…

Но Надька была не из тех, от кого можно запросто отговориться. Ну и что с того, что Лида без году неделя в госпитале работает? Она ж, Надька, не отдел кадров, чтоб этим интересоваться. Устала? А кто не устает? Можно подумать, она, Надька, не устает, или, вон, Тонька… И в конце концов, тряхнув цыганскими кудрями, выдала самый главный аргумент:

— Ванька мой на полсуток домой выпросился. Ты ж понимаешь, он на казарменном, мы, считай, месяц не виделись. Скажешь, не праздник? По нашим временам вполне себе праздник! А у нас так — если праздник, то полон дом народу. Вот как свадьбу гулять будем, все услышат, от Привокзалки до Кирпичного! Теть Зина, Ванькина мать, уже, небось, пироги вовсю печёт. Так что не выдумывай-ка давай.

Они были очень красивой парой, темненькая Надя и её Ваня, похожий на царевича из сказки. Правда, Надя ворчала, что зря он к приходу гостей гражданское надел: когда он в форме, на него глядеть приятнее. А он притворно хмурился в ответ и отшучивался: «Коли так форму любишь, чего ж не стала встречаться с тем лётным курсантом, у летунов-то, знамо дело, шику больше нашего».

У Вани собралась целая дюжина гостей, однако мужчина среди них оказался только один — точнее, молодой парень в «профессорских» очках. Так что тему для разговоров задала Надька, воспользовавшаяся случаем покрасоваться в ярко-голубом крепдешиновом платье:

— Ну, граждане-друзья, как вам моя обновка?

Гостьи принялись оживлённо обсуждать ткани, фасоны, делиться мечтами, кто какое платье хотел бы себе сшить. Лида вздохнула, улыбнулась: уж её-то и малиновая наливка не втянет в такой разговор! Зато все та же наливка развязала язык стеснительному парнишке в очках, Жоре, и вдруг оказалось, что и ему, и Лиде давным-давно не терпелось поговорить о сонетах Шекспира.

Ей стало тепло и весело. И казалось, что все и у всех сейчас хорошо и просто замечательно и нет других тем для разговора, кроме самых приятных. Лиде вдруг представилось, что во главе стола сидят, как на свадьбе, Варя с Пашкой. А Митя… Митя тоже здесь, просто во двор покурить вышел и вот-вот вернётся.

Лида опомнилась. И почувствовала: все они пытаются отгородиться от того, что всё равно случится. Так, как будто бы красивая одежда может уберечь человека, а беззаботная болтовня — рассеять жуткую тишину, эту вот тишину от бомбёжки до бомбёжки.

А тётя Зина, беленькая старушка с удивительно звучным, молодым голосом, вдруг обронила, то ли извиняясь, то ли жалуясь:

— Так уж получается — стол у нас нынче бедноват. То ли дело до войны…

— А давайте патефон заведём? — словно не слыша её, с преувеличенным воодушевлением воскликнула Надя. Но в голосе её Лиде почувствовалось старческое дребезжание. И в танце она двигалась как-то неровно — то бессильно шаркала ногами, то, встряхнувшись, принималась дробно притопывать не в такт музыке. И когда мелодия споткнулась и захромала, Надя не сняла иглу — сдёрнула торопливо, резко — и уселась на место, кивком указав Ване, что пора наполнить рюмки.

А потом запела… нет, заговорила тихо и строго:

Дан приказ: ему — на запад, Ей — в другую сторону… Уходили комсомольцы На гражданскую войну. Уходили, расставались, Покидая тихий край. «Ты мне что-нибудь, родная, На прощанье пожелай»…Одна из девушек — Лида не успела сообразить, кто именно, — начала тихонько подпевать, но на неё шикнули.

А Надя продолжала ровным голосом:

И родная отвечала: «Я желаю всей душой, — Если смерти, то — мгновенной, Если раны — небольшой»…И Лида вдруг подумала, что таким вот голосом молятся.

Провожать гостей вышла в прихожую одна только тётя Зина. Лида слышала, как Надя рыдает в кухне в полный голос и допытывается:

— Ну ты мне скажи, всё плохо, да? Раз никто ничего толком не говорит, значит, всё совсем-совсем плохо!

— Не, ну какое плохо? — утешающе твердил Ваня. — Кому полагается знать — те знают, когда будет нужно — и вам скажут. А пока… ну видишь ведь, мы в городе и никуда отсюда не собираемся. Ну и о чём ты тогда плачешь, глупенькая?

Лида слышала. И не верила.

Глава 2

3 октября 1941 года,

район станции Оптуха

В школьные годы Ванька любил читать про войну. И не какие-то там повести-романы, где бой умещается на одной странице, зато балов всяких и барского трепа сплошняком понатыкано, а серьёзные книги, с картами, со схемами, со стрелками, указывающими направления удара. И дядя Петя, материн старший брат, случалось, рассказывал про германскую. Не байки для ребятни травил, а укладывал слова неторопливо и весомо, словно дорогу мостил. И всякий раз заключал:

— Война — эт не ваши сшибки на палках, что вы из плетня у бабки Мани понавыдергали, казаки-разбойники. Война — она навроде работы в горячем цеху. Трудно, силы отнимает, да и случиться может всякое. А геройство… Ну дык работу справил, ну, то есть, приказ выполнил, — герой.

Оттого и мнилось Ваньке, что на войне всегда всё понятно: есть командиры, которые точно знают, что нужно делать, есть приказ, в руках оружие, впереди враг. Думалось в детстве, казалось до вчерашнего вечера и верилось нынче ночью, когда они, семь сотен чекистов и пограничников, именуемых ополчением НКВД, получили впридачу к своим винтовкам скудное количество гранат и изрядное — бутылок с зажигательной смесью и выдвинулись на полуторках на Кромы. Уничтожать немецкий десант, как им было сказано.

Поначалу Ванька пытался вообразить себе, как все случится. На ум почему-то шли кадры из фильма про Чапая и больше ничего. А потом и вовсе мыслей не осталось: Ванька задремал, чувствуя сквозь сон и тряское покачивание грузовика, и собственный озноб, то ли от волнения, то ли от ночного холода.

Он и опомниться не успел, как, вытолкнутый из машины бесцеремонной рукой, уже лежал в кювете, а со всех сторон и вроде бы даже с неба трещало и грохотало. И он тоже стрелял — и добро бы в белый свет, как в копеечку, а то ведь в непроглядную ночную темень, тошнотворно воняющую металлом, бензином и ещё чем-то… чёрт знает чем!

А когда все стихло, понял: ничуть не врут люди про оглушительную тишину. И в этой тишине голоса звучали гулко, как из бочки… а о чём говорят, не сразу разберешь. Но и так ясно: что бы это ни было, на десант оно не похоже. Убралось восвояси — это да…однако ж, надо понимать, не совсем убралось, другую дорогу искать отправилось, обходную. И что ж теперь?

Вносить ясность никто не торопился. Вовка-пограничник, который все всегда узнавал быстрей всех, принес весть: командир с комиссаром куда-то двинули на «эмке». Прочим, выходит, где остановился — там и стой. Впотьмах да под мелким дождиком, плащ-палаток нет, во флягах вода не сказать что в избытке, и сверху вода не сказать что в недостатке. И перелесок на обочине дороги — то ещё укрытие. А чего делать, разместились кто как сумел, Вовка-пограничник кусок брезента откуда-то добыл, организовал подобие палатки на четверых, даже костерок развели. Жить можно!

— Я так рассуждаю, мужики, — заговорил Вовка, озябшими непослушными пальцами крутя «козью ножку». — Налетели мы с вами на передовой отряд гансов. Десант, спрашиваете? А чего, пехтура ихняя на танковой броне — не десант? Только вот танков тех — не меньше, чем до хренищи. И кабы они нас тоже за кого-то другого не приняли, враз выписали б нам путевку на тот свет. Считайте, свезло.

— Свезло, говоришь? — хрипловато заворчал Илюха, иначе именуемый Паровозом, мрачноватый парень, недавно перепросившийся к ним из военизированной охраны железки. — Ну тогда скажи, умник, куда они двинули-то?

— А чего тут думать? — пограничник нахмурился. — Тут не то что умнику, распоследнему дураку ясно — дорога им одна, на Орёл.

— Во-от! — назидательно прогудел Паровоз. — Такое вот оно, наше везение. В тыл к нам зайдут — и пишите письма.

— Не факт, — Вовка со старанием, словно занимался делом наипервейшей важности, затушил окурок о подошву, — что они сегодня нарисуются. Черт их знает, куда они по здешним кнубрям забурятся и сколько потом дорогу искать будут. А там уж их на окраине встретят…

— По кнубрям? — живо переспросил смуглый парень, прозванный Молдаванином, хотя фамилия его была Шевченко и он незадолго до войны приехал в Орёл откуда-то с юга Украины.

— А чего?

— По-нашему это как, интересуюсь.

— Почем мне знать, как оно по-вашему, — пробухтел Вовка. И тут до него дошло: — У вас чего, так не говорят?

— У нас и не так говорят. А этак вот — нет.

— По кнубрям — по бездорожью то есть. Они ж в обход тракта подались, так? А кроме того рельефа местности, — пограничник радостно скалится, — что у них на картах обозначен, есть ещё сама местность, улавливаешь мысль?

— До Кривцово и Шумаково дорога нормальная, — снова встрял Илюха. — А дальше, сдаётся мне, они вдоль железки попрут. Подымил с полминуты и закончил: — Так что — сегодня.

«А мамка? А Надюшка?» — Ваньку снова начало знобить, и он мысленно выругал себя — разнюниться ещё не хватало! И почему-то стыдно стало, что он в первый черед о своих вспомнил, когда такое творится. Хотя наверняка и Илюха, и Молдаванин в эту минуту о семьях подумали. Вовке-то проще, он одинокий.

Что ж это за война такая? Где враг — непонятно, сколько того врага — тоже, командовать никто не торо…

— Мужики, кончай перекур, выдвигаемся!

— Куда? — растерянно спросил Ванька. Почему-то у Илюхи.

— На кудыкину гору, — с неожиданной злостью осклабился Паровоз. — Домой, куда ж еще?

Грузились расторопно, но казалось — жутко медленно. Вовка последним запрыгнул в кузов и с ходу ошарашил:

— Вот тебе и по кнубрям! Знаете, где гансы? В Кнубре заночевали. А от того Кнубря до Орла километров двадцать. Вот и считай, в котором часу они по утреннему холодку в гости прикатят.

— Почем знаешь? — вскинулся Ванька.

— Ну так командир с комиссаром только что оттуда. Насилу вырвались.

— Тебе что, докладывают?

— Зачем? Я ж разведчик.

«Трепло ты, а не разведчик!» — чуть было не высказался в сердцах Ванька. Хорошо, вовремя язык прикусил. В чем Вовка-то виноват? Да и командир с комиссаром, если подумать, не дуриком в ночь помчали. Командир-то у них не абы кто — майор погранвойск НКВД, кадровый…

— Вовка у нас все знает, — протянул Паровоз, — да мало понимает. После таких гостей не соберешь костей.

— А ты панику не поднимай! — набычился пограничник.

— Да какая паника? — Илюха вздохнул так, как если бы его заставляли объяснять что-то очень простое. — На тебя железная дурища попрет, в которой хорошо так за тысячу пудов, а чего у тебя против неё, ты не хуже меня знаешь. И стоять тебе против неё. И стоять, и стоять. Потому как иной судьбы, чую, у нас не будет.

* * *

3 октября 1941 года,

юго-западная окраина Орла

Раньше Ваньке представлялось, что судьба — просто выдумка, которой в старое время бесстыжие гадалки дурили тёмный суеверный люд. Да и вообще, не брал он этого в голову. То ли дело — Родина. Вот о ней и думал, и читал, и в школьном сочинении писал. Родина — это огромная страна от края и до края, Москва с Красной площадью, Ленинград со Смольным и «Авророй»… А Надюшка, тогда ещё не невеста, просто одноклассница, написала совсем иначе. У неё выходило, что домишко на Привокзальной, мама с отцом, и сестра, и школа, и подружки, и бабушкина деревня, и тамошние ребята — Родина. Ванька удивлялся: странные они всё-таки люди, девчонки! И мечты у них странные. Ну что это за мечта — стану, дескать, медсестрой, буду людям помогать? Как будто бы врач людям не помогает! Чего прям сразу — медсестрой? Нет, мечтать — так мечтать! Можно даже и о подвиге. Таком, о каких в газетах пишут. Ванька мечтал. Молчком — эта вредина засмеет ведь. Она тогда уже за словом в карман не лезла, Надюшка…

А Родина, оказывается, — это земля.

И думается сейчас не о той, что от края и до края, а об этой рыжевато-серой, вязкой, что липнет на лопату, забивается в рот, в уши, комками сыплется за шиворот. Лопата уже неподъёмная. А земля мягкая. Лечь бы, полежать. Холодная. Это хорошо, что холодная. Остудит, бодрости прибавит. Да только земля эта — рубеж. Через какой-нибудь час ей защищать тех, кто будет защищать ее.

Вода во фляге пахнет землёй. И Ванька пропах землёй. И у дымка махорки запах, какой идёт от прогретой солнцем земли.

Серый рассвет пластается по земле. И небо тоже землистое; Ваньке в какой-то миг стало казаться, что он муравей, строящий себе жилище в огромном надёжном блиндаже.

А значит, ничего плохого не случится. Ни с кем из них. Ничего плохого.

И даже тогда, когда земля взметнулась в небо, а небо начало осыпаться на землю, страшно не было. Было что-то другое, непонятное, чему и названия-то, наверно, нет, но не страх. Земля-то — она прикрывает.

— Пока Цон не перейдут, будем жить! — срывающимся, веселым голосом проорал Ваньке в ухо Вовка-пограничник. — А вот хрен они найдут, где перейти!

Оно и понятно. Цон — река невеликая, Ванька, помнится, десятилетним пацаном переплывал. Туда-обратно. По три раза, прежде чем завалиться на бережку, подставляя пузо солнцу. В глубину тут взрослому в иных местах по макушку, а в иных — и вовсе по колено. Однако ж какая-никакая, а водная преграда. За которой — семь сотен злых, не выспавшихся русских. Три легких танка и горстка пехоты на рожон вряд ли попрут, огрызнутся да уйдут восвояси ни с чем. Но кто сказал, что гансюки выслали единственную разведгруппу?

Во, опять зашевелились! Один из трёх медленно, словно ощупью, двинулся вдоль бережка, приминая жидкий кустарник. Другой сунулся было к воде, нарвался на увесистую плюху из полусотни ружейных стволов, попятился.

И снова стало тихо. И неспокойно.

— Обойдут, — будто подслушав Ванькины мысли, негромко, но почему-то очень отчетливо сказал Илюха. И дёрнул головой влево. — Для любителей названий всяких интересных… слышь, Молдаванин, для тебя — в той стороне деревня, Гать называется. Не перейдут речку вброд, двинут через Гать, угу.

И тут Ваньку пробрало. Не до дрожи — до оцепенения. Такое было как-то в детстве, когда он на спор заночевал один в выселенном доме. Всякое могло приключиться, начиная с того, что проморгавший его сторож вдруг решит проявить бдительность, и заканчивая тем, что обрушатся ветхие перекрытия между этажами. Но страшно было думать, что справа и слева — пустые тёмные комнаты. И не потому, что никто не придет на помощь, а просто…

Что же получается, они и есть — оборона? Одни они — и всё?!

Возле Гати никого, это точно. А позади, в загодя отрытых окопах на окраине? Что, там тоже пусто?

Выходит, подарили немцу город?..

В следующий миг думать стало некогда…

* * *

3 октября 1941 года,

Старо-Киевский большак

Они не были единственными, кто держал в то утро оборону — безнадёжную, но держал. Справлял работу, как давным-давно говорил Ваньке дядя Петр. Свою или чужую — тут уж разбирать не приходилось.

Человек двужильный, а у техники ресурс есть. И хуже всего, когда вспоминаешь об этом вот так: твои товарищи уходят дальше, а ты остаешься на обочине дороги. И вся надежда — на коротышку в замызганной гимнастерке… да какая надежда! Вон он, возьми его за рупь двадцать! — влез на выклянченный у парней снарядный ящик, открыл капот своей трехтонки и смотрит внутрь жалостно, разве что слезу не пускает. Поглядишь на такого — и волей-неволей подумаешь: остался бы водила постарше, тот же Григорич, — наверняка бы управился, а этот… тьфу!

Сержант отмахивается от докучливой мыслишки и принимается за дело: хочешь не хочешь, а орудие надо ближе к лесу… В одном повезло: до леса десятка три шагов, не больше. Это, конечно, потрудней, чем летним вечером в горсаду лимонад пить, но их пять здоровенных лбов, и в каждом он уверен не меньше, чем в себе, а уж в себе-то — жаловаться грех. Пацан не в счет, пусть возится со своей колымагой…

Сержанту пошёл двадцать второй год, водитель на пару лет моложе и кажется ему совсем сопляком. Толку с мальчишки мало, ну да какой с него спрос?

Если кому и предъявлять претензии, так это немчуре. Подкрепляя восьмидесятипятимиллиметровыми доводами, коих не много, но и не мало — ровно дюжина. Их серовато-бурые бока внушительно вздымаются над жёсткой щеткой скошенной под осень травы. Они ждут. И люди ждут. Трудятся — и ждут. Ясно, чего.

— Ну? — сержант, потирая вспотевшую шею, подходит к водителю.

Здесь тоже всё понятно, но не спросить он не может.

Пацан качает головой и виновато шмыгает носом.

— Ты вот что, — сержант добавляет в голос командирских ноток, — подготовь машину к уничтожению. Мало ли что, вдруг эти… управятся. — И косится в сторону леса: только бы зениточка, красавица, не зачудила, а уж там… Что «там», думать смысла нет, а загадывать и вовсе последнее дело. — Как сделаешь, топай к нам. Завтракать будем

…Час спустя в Малой Фоминке, что в стороне от большака, который тут из поколения в поколение уважительно величали Старо-Киевским, услыхали раскатистое «тудух! тудух!» — словно из земли, как из половика, пыль выколачивают.

— С Драгунского бахають, — хмуро переглянулись два не старых ещё деда, повидавшие на своем веку не одну войну.

— Васька! Санька! Федька! — заметались, заголосили бабы. И — настежь двери погребиц, тут уж не о том печаль, что мыши понабегут: детей ховать надо! Малые — вот они, за подолы материнские цепляются, а кто постарше — те к Драгунскому лесу бежать наладились. Одного за ухо, другому подзатыльник… Бабы не скупятся: лишь бы головы дурные были целы.

Федька, тётки Любы сын, сорванец и коновод, порскнул огородами, как на реку бегал, когда мать не пускала, да и был таков.

Он-то и принес в деревню весть:

— Наши с пушки два не то три немецких танка спалили, а потом их… — и разревелся. Спохватился, прикусил губу, зыркнул на перепуганных сестрёнок и сказал устало и зло: — А танки у этих серые, как крысы!

Серые танки шли по большаку на Орёл.

А там, на окраине, в отрытых ещё в августе окопах занимали позиции бойцы конвойного батальона НКВД.

* * *

3 октября 1941 года,

юго-западная окраина Орла

…Сквозь никак не отступающую глухоту пробился тихий, срывающийся Надюшкин голос:

…Если смерти, то — мгновенной, Если раны — небольшой…Значит, всё-таки есть она, судьба, если её издали почуять можно?

А вот боя не слышно. Неужто — все?

Силясь приоткрыть глаза, Ванька позвал:

— Вовка! Вов, как там?

Отозвался почему-то Молдаванин, едва слышно:

— Отходить будем. Илюха говорит, знает, где подводой разжиться. А коль говорит… Скоро уже, Вань.

Ванька ждал. Ему-то что? Это им сейчас трудно — Молдаванину вот, Илюхе, Вовке… а где Вовка? Надо позвать, спросить. Потом. Сейчас пусть своё дело делают. А ему остаётся лежать да ждать, выталкивая с каждым выдохом боль, чтобы снова не накрыла, когда…

Земля теплая и пахнет хлебом. И дымком — как от костра. Тихая…

Не успел подумать, как снова ударило, и земля отозвалась дрожью. Земля тоже дышит, выталкивает боль. Живая…

…Секундой позже она вспыхнула под ногами Ганса, или Курта, или Фридриха — и одуряюще запахла гарью и тленом.

Ваньку вернул в сознание низкий гул, слышный даже сквозь грохот и треск.

Небо, белое-пребелое (когда ж день-то успел настать?) ослепило, и тотчас же закрылось чем-то тёмным, большим.

На город шли самолёты.

* * *

Восемь двухмоторных ПС-84, порождение американского технического гения и русского рабочего мастерства, один за другим спешно заходили на посадку. Чуть в стороне и выше, почти цепляя хвостовым оперением набрякшие дождем тучи, кувыркались, переполыхиваясь злыми огоньками пушек и пулемётов, две тройки «ястребков» против дюжины «мессов». Впрочем, нет, не дюжины — десятка: один Me-109, волоча за собою дымный шлейф, торопливо ковылял на юго-запад, в сторону Кром, пилота второго порывистым ветром тянуло вместе с парашютом к реденькой рощице.

Вот колеса первого самолёта синхронно стукнулись о покрытие взлетно-посадочной полосы, и он шустро для своих габаритов покатил вперед, торопясь освободить дорожку для летящего в кильватере дюралевого сотоварища. Крылатая машина не успела ещё окончательно остановиться, как в её борту рывком распахнулась сводчатая дверца и на землю принялись выскакивать бойцы. Подчиняясь отрывистым командам, они, едва успев размять занемевшие от многочасового сидения ноги, группировались по отделениям, взводам и торопливым шагом выдвигались в сторону железнодорожной насыпи. Четыре стальных «оглобли» ПТР-39 тащили на плечах попарно, выжидательно оглядываясь назад: следом за «русскими дугласами» шли десятки краснозвездных ТБ-3, которые несли в себе не только бойцов, но и намертво принайтованные тросами сорокапятимиллиметровые орудия противотанковой батареи 201-й воздушно-десантной бригады.

Бригаду подняли по тревоге глубокой ночью. А в девять часов утра она в полном составе уже была на аэродроме. Как в песне поется: «Были сборы недолги».

Все напутственные речи уложились в одну фразу:

— Товарищи, помните: на этом рубеже вы защищаете Москву…

…Передовой отряд десантников критически оглядывал подготовленные местными окопы по обе стороны шоссе, а командир деловито представлялся хозяевам-чекистам, когда раздались приглушённые расстоянием хлопки орудийных выстрелов.

Танки гитлеровской кампфгруппы открыли огонь по летному полю…

* * *

Когда ты впервые в жизни понимаешь, что цвиркающие звуки рядом с тобой издают не безобидные щеглы-воробушки, а вполне реальные пули и осколки снарядов, от неожиданности поневоле пригнешься, втягивая голову и завидуя черепахе с её панцирем, а то и бросишься с размаху на землю: она, кормилица и заступница, укроет от вражьего летящего железа. Десантники принялись рассредоточиваться по полю. Опустевшие самолёты друг за другом поднимались в воздух. Вроде бы, все без суеты, но у кого в то мгновение сердце не зашлось: опоздали!

Веселый золоточубый политрук, форсящий среди прыжковых комбинезонов и полевого обмундирования диагоналевыми тёмно-синими галифе «шириною с чёрное море» и авиационным околышем фуражки, кинулся к ирригационной канавке неподалеку от дороги, увлекая за собой ближайший взвод. Натренированные километражом довоенных ещё марш-бросков, парашютисты мчались за ним, с разбегу сигали в заросший поблекшей осенней травой водогон и сразу же принимались обустраивать свой временный боевой рубеж. Выкладывали из вещмешков гранаты, тут же деловито снаряжали их карандашиками детонаторов. Выравнивая дыхание, брали на мушки токаревских полуавтоматов мелькающие вдали непривычные силуэты в немецких касках. И — ждали, напряженно ждали приближения серо-сизых стальных ящиков на гусеницах…

Ведомый самым бесшабашным, а может быть, самым неопытным командиром Pz.Kpfw II сунулся справа, одновременно разворачивая башню, чтобы прочесать фланговым огнём канаву. Чересчур приблизился, чересчур. Над землёй молниеносно взметнулась чья-то рука, и, кувыркаясь в воздухе, полетела в танк килограммовая тушка гранаты. Взрыв на лобовом листе оглушил водителя, заставив выпустить рычаги управления, подобно тому, как терял поводья боевого коня тевтон, получивший удар булавой по ведерному шлему. Вторая граната, не долетев, взметнула землю в метре от борта, зато третья «РПГ-40» легла точно, разорвав стальную гусеницу и повредив опорный каток. Высунувшийся вскоре панцерманн поймал сразу несколько пуль и осел внутрь стального гроба. Сотоварищи подбитого танка не стали искушать судьбу и, остановившись в почтительном отдалении, принялись за методичный обстрел. Так воюет умный германский солдат!

Да вот снаряды делят мир не на дураков и умных, а на живых и мертвых. Слаженно рявкнули три сорокапятки — и попятились, и задымили сразу два панцера. Больше кандидатов в мертвые герои нации не нашлось: благоразумный командир отдал приказ на отход.

Тем временем тяжёлые бомбардировщики всё спускались и спускались с серого неба на серый бетон, солидно и в то же время проворно скользили по нему и, выплюнув из своих дюралевых утроб людей, ящики и орудия, вновь грузно выруливали на взлет. Удивительно: ни один из этих воздушных гигантов не горел, не лежал в конце ВПП грудой покорёженного металла… Видно, не признанный Советской властью Илья-пророк всё-таки решил прикрыть авиаторов и десантников своим плащом от летящих снарядов и избавил от прямого попадания. Что же до дырок в плоскостях и фюзеляжах… ну так дополнительное освещение ещё никому не вредило…

* * *

…Не горюйте, не печальтесь — все поправится, Прокатите побыстрее — все забудется! Разлюбила — ну так что ж, Стал ей видно не хорош. Буду вас любить, касатики мои!Капитан Денис Французов не без удобства устроился на старой берёзе, упершись ногами в толстую ветку, а лопатками — в ствол, и то окидывал внимательным взглядом лежащую перед ним местность, то сверялся с логарифмической линейкой. Составлял огневую карточку. Перед ним — небольшая речушка с поросшими ракитником обрывистыми берегами. За нею, водной, то бишь, преградой, — обширное пустое пастбище. Дальше — разномастные крыши домиков. Поселок носит знакомое имя — Знаменка. Только его, Дениса, Знаменка, — по другую сторону Урала, в Славгородском районе Алтайского края. Там дед, и тётки, и Маруська… хочется думать, что невеста.

Они даже чем-то похожи, Знаменки. Наверное, тем, что просторные обе. Здешняя разбросана по обе стороны шоссе. По нему, скорее всего, и попрут снова. Немец — он удобство любит… хоть и пуганый уже.

За спиной Дениса, в полукилометре от его НП, десантники обживают окопы, противотанкисты спешно дооборудуют укрытия и готовят снарядные ровики. Левый фланг прикрывают местные — ополченцы и парни с краповыми петлицами войск НКВД — конвойный батальон, до немецкого прорыва фронта охранявший (Денис не удержался, полюбопытствовал) знаменитый Орловский централ, где до революции, говорят, самого товарища Дзержинского держали. Надёжный народ, уже три атаки отбили. Ну, теперь-то им повеселей будет. Внизу, под деревом, торопливо роют окопчик двое телефонистов: фигура третьего, загруженного катушками провода, мелькает вдалеке между кустами: минут через пять-восемь линия связи ко второму огневому взводу будет протянута. Из расположения первого взвода и с пункта боепитания уже отзвонились об исполнении. Что не может не радовать.

Ну, быстрей летите, кони, отгоните прочь тоску! Мы найдём себе другую — раскрасавицу-жену! Как бывало к ней приедешь, к моей миленькой — Приголубишь, поцелуешь, приласкаешься. Как бывало с нею на сердце спокойненько — Коротали вечера мы с ней, соколики! А теперь лечу я с вами — эх, орёлики! — Коротаю с вами время, горемычные. Видно мне так суждено…Перед глазами, примерно там, где минуту назад мелькал комбинезон связиста, полыхнул бело-оранжево-черный цветок снарядного разрыва, а спустя секунду воздушная волна с привычным грохотом прошлась по всему телу, будто боксёрскими «лапами» ударив по ушам. Следом за первым рванул второй снаряд, третий…

— Бат-тарея! К бою!

* * *

Тяжко это — сидеть под огнём, даже если понятно, что враг лупит по площадям, в белый свет, как в копеечку… А ответить никак нельзя: винтовка против артиллерии не играет, да и свои-то пушечки… противотанковые они, пригодные для боя на прямой наводке, а вот артиллерийская дуэль не для них.

Так что сиди. Сиди и жди. Жди, когда снова пойдёт…

Они пошли, серые коробочки на блестящих лентах гусениц. Да не прошли — их встретили.

Они ломили, развернувшись в боевой порядок. В промежутках между ними сизыми бегунками мишеней сутулились цепи пехотинцев. Лиц на таком расстоянии не было видно… Да и ни к чему рассматривать. Солдатское дело — толково эдакого бегунка посадить на пенёк мушки да плавно выбрать спуск. «Не ходи на Русь. Там живёт твоя смерть!» Уж сколько раз вбивали эту истину в головы иноземных захватчиков и мечом, и штыком, и пулей… А все им неймется… Что у них, кладбИщ своих мало? Так мы не жадные. Метра по два выделим…

Сколько было атак и контратак? Никто не считал. А если кто и считал, тот вряд ли вспомнит… Германцам так и не удалось пройти по шоссе там, где стояли красные десантники и чекисты. В город немецкие солдаты вошли с юго-востока. С той стороны, где не было ни укреплений, ни бойцов…

Реальность первых дней октября одна тысяча девятьсот сорок первого года…

Но в этом нет вины ни капитана Французова, ни русоволосого политрука, удивленными голубыми очами всматривающегося в обгорелые травинки перед лицом, сжавши мертвыми пальцами черенок пехотной лопатки, ни тех, кто, выполнив положенное, отступал в сторону Мценска, чтобы там снова принять бой.

Так начиналась Битва за Москву.

Глава 3

3 октября 1941 года,

Орёл

Город слышал: идёт бой. Город не мог не слышать.

Город надеялся на чудо так отчаянно, напряженно и деятельно… как умеют только дети и старики.

В избенке на Широко-Кузнечной, близ кирпичного завода, дед Коля, упрямый старый мастер, ещё в начале августа крепким словом, пинками и клюкой втолковывавший меньшому сыну, с чего это вдруг он, Николай Егорыч Баринов, не поедет в эвакуацию, а к исходу сентября почти обезножевший, доковылял до красного угла и стал глаза в глаза с темноликим умиротворенным старцем.

— О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, тёплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии…

А потом не спеша оборотился к противоположной стене.

— Видишь, Татьяна, не забыл я еще, как молиться. Тещу-то я, извиняй, не сильно жаловал, оно для тебя не секрет. Однако ж грех соврать, мудрая она была бабка. И, помнится, завсегда твердила: по молитвам к Господу Николая Чудотворца воистину совершается невозможное.

Жена на фотографической карточке так строго сжимала губы, что от уголков рта разбегались задорные морщинки.

* * *

По Комсомольской чуть ли не вприпрыжку спешила-торопилась шестилетняя Марочка… точнее, Марксина. А что, разве она маленькая, если уже хозяйство вести помогает? Правда, бабушка, когда зачем-то собралась к тете Тоне, строго-настрого запретила высовывать нос из дому. Ага, а Гале велела глаз с сестры не спускать. А Галя взяла и по-своему сделала. Как зашли её пионеры, да позвали куда-то… Марочка, конечно, подслушивала — ну, то есть не подслушивала, подслушивать совсем нехорошо… просто с дверью рядом стояла, притихнув, как мышка — да так ничего не услышала, кроме «шу-шу-шу». Галя тоже повторила: сиди дома. И дверь на ключ заперла, вот!

Марочке скоро стало скучно. И немножко страшно: где-то рядом бухает, будто гром гремит или война идет… как в кино про революционных героев. А война — она далеко, где-то за Брянском, так, вроде, бабушка говорила. Марочка ещё маленькая, не ходит в школу и не знает, где он, Брянск, но точно неблизко.

Но уже не очень маленькая, знает, где папин ключ лежит. Когда папа на фронт уходил, он ключ дома оставил, а бабушка спрятала в жестяную коробку, а коробку — на шкап, подальше-подальше… надо стул подставить, а на него — табуреточку маленькую…

А в коробке нашлись ещё свернутые трубочкой денежки и мамина брошка красная.

И Марочка подумала: надо сбегать в булочную. Бабушка ещё когда-а-а придет! И устанет, наверно. А хлебушек — тут как тут. Может быть, даже белый. Бабушка похвалит Марочку. Нет, сначала чуточку поругает, а потом похвалит, она не умеет долго сердиться. А вот Галке точно достанется — обещала присматривать, а сама гулять убежала… а ещё пионерка!

Марочка не помнила, сколько денежек нужно на хлеб, взяла с запасом. А куда положить? Не в авоську же? Из авоськи вывалятся. А у синего платьишка нет кармашка. Зато у белого с большими красными цветами — целых два. Правда, белое — новенькое, праздничное и вообще — как у большой.

Ну и хорошо, пусть все видят, что Марочка уже большая. А вот сюда, на этот вот цветочек, можно мамину брошку пристегнуть. Цветочек красненький и мамина брошка красненькая. Жалко, что сверху придётся пальтишко надевать… но можно ведь и не застегивать!

На улице Марочка сразу заспешила-заторопилась, подражая взрослым прохожим и чуточку важничая.

А потом вдруг забыла, что надо торопиться. Потому что увидела лошадок. Сначала беленькую, красивую, как в книжке со сказками. Ну, или как у дяди Гриши в деревне, он на такой их с Галей катал. А следом — рыжую, некрасивую. Правда, когда увидела, что рыжая хроменькая, подумала, что она красивей белой… хоть и идёт еле-еле, но телегу тянет, умница.

На телегах — красноармейцы. Не такие, каких Марочка видела у военкомата, когда папу провожали. У этих лица грязные, одежда тоже перепачкана, из-под одежды что-то белеет и краснеет… пятнами. А у того вон молодого дяденьки на голове повязка, и тоже красным будто обрызгана…

Марочка ещё толком ничего не поняла, а ноги сами собой уже мчали её к дому. Ну пусть случится так, что бабушка уже вернулась… и Галя… С ними не страшно. Дома не страшно. Марочка знает — дома с ней ничего плохого не случится.

А дома Марочка до смерти перепугала и без того напуганную бабушку: глянула на своё нарядное платьишко, белое с красным, — и принялась срывать, и закричала.

* * *

С самого утра по городу без устали сновали взбудораженные мальчиши-кибальчиши, удирали с уроков, обманывали бдительность бабушек и старших сестер, оставляли без присмотра малых, задабривая совесть тем, что не на вечерний же ведь сеанс в кино прорываются. То, что происходило сейчас, было как в фильме, но куда интереснее. И уж тем более — увлекательнее любой игры. Ребята понимали: надвигается что-то грозное. Но издалека взрывы казались хлопками, как если бы кто-то рядом по земле ладонью с размаху шлепал. И было почти не страшно, но жуть как любопытно.

Кибальчиши собирались в отряды, шныряли тут и там, оказывались в самых неподходящих местах, и некому было призвать их к порядку: бойцы истребительных батальонов, такие же пацаны и девчонки, только малость постарше, двумя днями раньше получили приказ разбиться на группы и уходить в Елец, а немногочисленные милицейские патрули нынче ещё затемно стянули на охрану вокзала.

Ничего этого ребята знать, конечно же, не могли. Но, чуя свободу, не слишком прятались и таились. Главное — никому из своих на глаза не попасться. А чужие взрослые… им-то какое дело, куда навострилась детвора?

Вот и Галя, опасаясь на Комсомольской столкнуться нос к носу с возвращающейся бабушкой, утащила друзей на Широко-Кузнечную. Оказалось, зря.

— Девочка, ты, случаем, не Марь Трофимовны внучка?

Галя сразу поняла, что окликнули именно ее.

Сердитый худой старик одной рукой опирался на клюку, а другой держался за калитку — то ли решал, идти на улицу или нет, то ли просто упасть боялся.

— Да, — растерянно призналась Галя.

— А бабка-то, небось, знать не знает, где тебя нелёгкая носит, — так вот просто сказал, даже не прикрикнул — а как подзатыльника дал. — Ну-ка дуй домой. Да бабке сказать не забудь, Николай Егорыч, дескать, кланяться велел.

Обвел взглядом мальчишек.

— А вы, архаровцы, чего стоите, рты разинув? Родителей осиротить задумали? Брысь по домам. И чтоб больше не смели на улицу без спросу соваться. Кончились ваши казаки-разбойники, привольное житье.

Гале подумалось: старик похож на злого волшебника из сказки. И она строго-престрого выругала себя: когда тебе почти двенадцать и ты уже два года как пионерка, стыдно думать о такой ерунде. А перед бабушкой и Марочкой тем более стыдно.

Генке показалось, что у деда клюка только для притворства; вот сейчас возьмет да и припустит за ними, да ещё палкой своей, палкой… И мамке нажалуется, и она тогда точно голубей продаст.

Стёпка сказал себе: умный старикан, бывалый, наверняка больше ихнего понимает… и почти не злой, прикидывается.

А Гришка про деда не думал, ему досадно было. Друзья, называется! Наплевали на дело… а ведь час назад честное пионерское давали, что не отступятся!

— Никому вы там не поможете, — словно угадав Гришкины мысли, твердо сказал дед. — Чуете, стихло?

И, помолчав, растолковал:

— Наши отходить будут.

«Наши — отходить? Как же так?» — эта мысль была одна на четверых.

Но ни один не решился переспросить или заспорить. И так же, не сговариваясь, побежали домой дворами, по бездорожью.

Гришка жил дальше всех, на Семинарке, это аж час быстрым шагом. И всю дорогу мальчишка сомневался: может, повернуть назад, поглядеть? А вдруг дед всё-таки ошибся?

Он не дошел до дома с десяток шагов, когда на перекрёсток выехал танк. Не похожий на те, которые показывали в «Если завтра война». Вражеский.

* * *

К полудню по госпиталю пополз слушок, что из центрального буквально только что вывезли тяжелораненых. И слух этот походил на правду больше всех прежних. Наверное, потому, что случилось именно так, как должно было случиться.

Нет, как раз-таки не должно, ни в коем случае! Но Лида знала, что всё будет именно так, теперь-то настала пора себе признаться, куда уж дальше тянуть?

Слухи, а, скорее всего, что-то более весомое, побудили главврача и комиссара госпиталя собрать персонал на летучку и в кратких словах приказать: распространения панических настроений не допускать, внушая раненым: раз эвакуация началась, то в скором времени и до них дойдет очередь. Ну и, конечно, пребывать в повышенной готовности, ни на минуту никуда не отлучаясь.

Все правильно. Так и нужно делать. А уж верить или не верить…

Лида вернулась в палату, к оставленным ведру и швабре, и принялась с преувеличенной бодростью надраивать пол.

Надя, с застывшим, посеревшим лицом, двигалась от койки к койке, аккуратно поправляла одеяла, подавала воду даже тем, кто не просил, пока один из раненых не дёрнул её за рукав:

— Устала, сестричка? Поди посиди.

И она послушно села на стул в углу. И долго сидела, почти не шевелясь. Лида трижды выходила и возвращалась, а Надя все сидела. Вернулась в четвёртый — Нади нет.

«Убежала куда-то», — сказали Лиде. И она бросилась искать. Надо держаться вместе, сейчас обязательно надо держаться…

И столкнулась с Надей на пороге.

— Немцы, — почти беззвучно сказала Надя.

Она первой из госпитальных увидела немцев. Выскочила, будто бы что-то сдёрнуло её с места, на улицу — и увидела.

Танки входили на Красный мост.

Высунувшись по пояс из люка, молодой танкист глядел в бинокль. Вперед, только вперед, ни на что не отвлекаясь. Словно нарочно позировал для толстого фотографа, что стоял у перил и довольно щурился в видоискатель.

«Они что, вообще ничего не боятся?» — подумала Надя. Не с ненавистью — с удивлением.

Танкист был светловолосый, статный и держал спину очень прямо.

«Как Ваня…»

Сначала Надя почувствовала злость на себя и уже потом — ненависть.

Вот было бы, из чего выстрелить в эту прямую спину… Чтобы не зарывались, чтобы боялись!

Немецкие танки шли по улице Сталина, вдоль трамвайных путей, на которых замер красный трамвайчик. Пассажиры напряженно прильнули к окнам, готовые в любое мгновение отпрянуть. Вагоновожатая, едва завидев танки, закрыла двери, но никто не потребовал открыть, не попытался бежать.

«Наверное, каждому из нас в эти минуты трамвай казался хрупче детской игрушки и надёжнее ледокола», — запишет по возвращении в своем дневнике учитель литературы Трофимов, черпая в привычном действии уверенность. Он будет вести дневник ещё сто двадцать четыре дня. А на сто двадцать пятый не вернётся домой. И квартирная хозяйка сожжет все его тетрадки — «от греха подальше».

А Ваня умрёт ночью. В единственном эшелоне, успевшем уйти из Орла в этот день.

Надя и Лида будут работать в госпитале — по-прежнему, да не как прежде. Потому что госпиталь станет подпольным. И всё, начиная с пузырька йода и куска марли, придётся добывать с риском для жизни. Как в бою. О них так и станут говорить — «незримый фронт».

Они выживут.

Осенью сорок второго соседка, вдоволь побродившая по окрестным деревням, да так и не выменявшая почти ничего из вещей на еду для своих совсем оголодавших детишек, расскажет Лиде: в Каменке за связь с партизанами повесили какую-то Варю-беженку.

Лишь летом сорок третьего Лида узнает — это была другая Варя. Её Варя вернётся, постаревшая, усталая — и тотчас же примется за работу. Смена в госпитале, а потом — на разбор завалов.

У Васятки появится шрам над бровью: в тот день, когда немцы сгонят ребятню учиться в «русскую школу», он из рогатки разобьет стекло на портрете Гитлера и учитель, спасая то ли себя, то ли мальчишку от гнева старосты, ударит провинившегося головой об угол стола.

Манечка ещё долго будет молча играть за печкой и бояться выходить во двор. До самого конца войны.

А девятого мая соберутся три вдовы — Варя, Лида и Надя. И тоже будут молчать.

На стелах не принято изображать вдов. И на заводе «Дормаш», построенном на месте боя чекистов и десантников, установят стелу с тремя материнскими ликами.

После войны.

Глава 4

Лето 2009 года

Орёл

Я вернулся домой.

Простенькая фраза, вроде тех, что бывают в букварях.

А если на вкус распробовать: точь-в-точь мамины пирожки с вишнями, испеченные по бабушкиному рецепту, вишни — и те из бабушкиного сада в Фоминке…

А если вслушаться: птицы утро встречают, и Мишка орёт под окном то ли ломающимся, то ли до срока прокуренным, то ли просто сорванным раз и навсегда голосом: «Санька, айда в футбол!»…

А если вглядеться: вот он, мой дом — моя крепость. Он и вправду похож на крепость, пятиэтажный дом-«сталинка», почти на этаж возвышающийся над серенькими типовыми хрущевками, а уж если взобраться на башенку со шпилем, то, говорят, весь город виден. Может, так оно и есть, да только никто из пацанов там не был, даже если заливает, что был. В башенке — какие-то подсобки, да еще, вроде как, что-то связанное с гражданской обороной: во время учений оттуда сирена воет. Оно не страшно, может, чуть-чуть тревожно — и все. Ты — дома. Дом — крепость.

А если вчувствоваться… Вот тогда-то и возникает совсем не детское слово — «навсегда». Как там в песне пелось: «Родительский дом — надёжный причал»? Надёжный. Безнадёжный. Последний потому как. Не крайний, а именно…

Кладбищенским сквознячком потянуло… или все дело в том, что «осторожно, двери открываются!» Ш-шух! — разъехались, впуская ветерок, условно свежий, и пассажиров, безусловно озадаченных житейскими проблемами. И никакой тебе атаки зомби на мирный городской трамвайчик предпенсионного возраста, влекущий к месту вечной стоянки пенсионера Годунова А.В.

Александр Васильевич усмехнулся. Ну-у, нагнал жути — впору заворачиваться в простыню и потихонечку, чтобы сил наверняка хватило, ползти в сторону кладбища. В сорок-то четыре года! Медикус, поставивший жирный красный крест на дальнейшей службе капитана третьего ранга Годунова, подсластил пилюлю: это в подплаве с таким сердцем никак, а на суше… Короче говоря, скакать ему по этой жизни раненым зайцем ещё примерно полстолько… «Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела», — вспомнилась любимая бабкина присказка, тоже песенная… А полстолько получается аккурат до шестидесяти шести годов. Шестерка — личный код неудачи. М-да.

Сквознячок пахнет прокаленной солнцем пылью, выхлопами бензина… и праздником. Не просто ароматами духов, способными забить выхлопные газы (наши женщины, чай, не француженки, у наших труд если не праздник, то подвиг … ну, там, коня на скаку остановить, избу построить, из мужика человека сделать… чур меня!), — нет, именно торжеством. Настоящим. Толково объяснить Годунов не смог бы. Он давно знал за собой привычку находить, не выискивая, образы буквально под ногами. Не стал бы неплохим офицером-подводником — наверняка докатился бы до жизни весьма посредственного мечтателя-поэта. Писал бы о синих морях и дальних странах, коих отродясь не видывал, да подпаивал музу горькой. Почему-то все знакомые поэты (общим числом три, если считать и того чудика, который гордо именовал себя бардом и лабал под Высоцкого) употребляли для вдохновения. Он же, Годунов, — исключительно по праздникам. Причём не общепризнанным, а лично принятым.

Сегодня именно такой день. Пятое августа. День освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

И сегодня будет не коньяк. Сегодня — «беленькая». Потому что оба деда-фронтовика и отец-фронтовик признавали только «беленькую», да ещё спирт.

Хороший, очень хороший день для возвращения домой.

Правда, нет уже ни дедов, ни бабушек, ни мамы с отцом. Никого нет. И Мишки нет — помер без малого десять лет тому назад в собственном гараже, по пьяни. Дом-крепость есть, до него всего-то две трамвайных остановки. Но квартира давно принадлежит другим людям, которых он, Санька Годунов, знать не знает. Когда понадобились деньги матери на лечение, отец, упёртый, как вся их порода, ничего не сообщая сыну, поменял «двушку» в центре на однокомнатную хрущобу на окраине, в девятьсот девятом. Вот ведь интересно получается: старые окраины города имеют неофициальные, но знакомые всем коренным (а Годунов был из коренных) названия — Выгонка, Лужки, Семинарка, Наугорка, а новые народ именует Микрорайоном (угу, вот так, с неоправданно большой буквы), девятьсот девятым кварталом и тэ пэ, как будто бы не было там прежде ни лугов, ни выгонов, ни каких бы то ни было других значимых объектов.

Годунов был в этой квартире считанные разы. Окна выходили на скверик, больше похожий на пустырь, — не разрослись ещё чахлые саженцы, не стали настоящими деревьями, — посреди которого стоял отнюдь не сказочный белый камень.

На камне бронзовело: «В память о мужестве и стойкости 201 воздушно-десантной бригады, 146 отдельного конвойного батальона внутренних войск НКВД, проявленных в бою с немецко-фашистскими захватчиками на северо-западной окраине города Орла 3 октября 1941 года. Вечная слава героям».

Об этом бое Годунов, наверное, знал все, что можно было узнать. Потому что этого «всего» было до обидного мало, приходилось домысливать и… и понимать, что придумки эти вполне могут войти в противоречие с реальной историей.

Теперь можно начать снова: а вдруг что-то да найдется? Дома, говорят, и стены помогают… Дом. Родительская «однушка» с окнами на мемориал. С вокзала — через весь город, это почти час на трамвае. Треть уже позади, и…

Пышнотелая вагоновожатая что-то проскрипела в микрофон.

— Чего? — насторожилась бабуля в газовом платочке поверх тщательно завитой седины.

— Чё? — тинейджер стянул на тощую шею большущие наушники.

— А что вы хотите, десятый час, дорога перекрыта, возложение, — равнодушно ответил мужик, который с равной вероятностью мог оказаться и рабочим, и учителем, и клерком каким-нибудь, винтиком государственной машины.

— Вагон дальше не пойдёт! — солидарно гаркнула тётка-водитель, благо не в микрофон, а через приоткрытую дверку кабины. — И когда пойдёт — не знаю. Часа через два, не раньше. Так что кому на Молочку — ногами быстрей дотопаете.

Странно, но именно в этот момент Годунов в полной мере осознал, что вернулся. Как только ни именуют на российских просторах всяческие торжища, но Молочкой центральный рынок называют, наверное, лишь в Орле.

На Молочку он не собирался. Но всё равно вышел. Наличие чемодана прогулке никак не способствует, однако же… В конце концов, не такой уж он и тяжёлый, чемодан, в нём всего лишь стандартный дорожный набор да ноутбук «мечта попаданца» с горой военно-исторической литературы, кучей альтисторических романов и несколькими стратежками.

Годунов никогда не считал себя ни историком, ни, упаси Господи, геймером (на пятом-то десятке!), да и сказки о суперменах, с ходу начинающих менять историю, его уже изрядно притомили. Он вообще никогда не ставил увлечёния выше службы. То есть, по мнению бывшей супруги, был редкостным занудой. Бывшая всерьёз полагала: выше службы для него в этом мире не существует ничего. Вообще и вовсе. Именно она однажды сказала (без пафоса, скорее, с жалостью): такие, как он, Саня Годунов, созданы не для службы — для служения. А в череде предшествовавших разводу семейных сцен главным обвинением было сакраментальное: «Твои приборы тебе дороже живых людей!» Как-то, в довесок, чтоб уж точно наповал, Лариса бросила вообще несусветное: «Ты у нас весь такой правильный, здорового авантюризма в тебе ни на грош. Ты, наверное, и в детстве по деревьям не лазал, с мальчишками не дрался и девчонок за косички не таскал!» Бывшая в совершенстве владела пресловутой женской логикой, отягченной высшим образованием и природной склонностью к демагогии: в пару фраз могла заложить такое внутреннее противоречие, что оно от одного, даже очень осторожного, прикосновения детонировало. Начни он, допустим, объяснять: хороший, мол, командир должен, прежде всего, уметь находить контакт с людьми и при этом не терять выдержки, — тотчас услышал бы: у тебя машинное мышление, и ты инструкция ходячая, которой чужды спонтанные — истинно человеческие! — поступки. Хорошо, хоть профессионала в нём жена признавала без колебаний…

Впрочем, что теперь толку об этом думать? Он вернулся в Орёл, бывшая осела в Питере. Любовная лодка разбилась… не сказать что о быт, Ларку он и в приливе гнева не считал оранжерейным цветочком; тут больше всего подходило тривиальное определение «не сошлись характерами». Дело всей жизни тоже вдруг осталось… в прошлой жизни. И что дальше? Что такое его профессиональный опыт для срединной России? То-то и оно… Ни родных, ни друзей, ни хотя бы приятелей тут у него нет; как-то сразу выяснилось: все, кого он мог назвать друзьями, одновременно были и сослуживцами.

Совсем не к месту возникла мысль: а ведь он — идеальный попаданец. Уже почти ничем, кроме воспоминаний, не связанный с этой реальностью любитель околоисторических построений, вооружённый ништяком типа «ноутбук». Забавно… но совсем не смешно.

Он шагал вдоль цепочки замерших (хотелось бы сказать «триумфально», но на ум приходило — «подобострастно», в соответствии с чиновничьей волей, возведшей зрелище в ранг традиции) трамваев к скверу Танкистов по истёртой, местами вылущенной тротуарной плитке. А мысль никуда не двигалась, застыла, железной хваткой вцепившись в совпадение: прибыл ты, Александр свет Василич, не в абы какой день, впору задуматься: вдруг это не случайность, а волеизъявление судьбы? Говорят, судьба заботится о тех, кто в неё верит. Годунов по-прежнему верил. Именно «верил» и именно «по-прежнему», потому как разуму факты подавай да подтверждения регулярные, вера же охотно довольствуется остатками идеализма. А разум…Что ж ты, разум, не подсказал: надо, товарищ капитан третьего ранга, соответствовать моменту, прибыть на родину при параде? Вон, милиция на всех входах в сквер. Пропускной режим. Из штатских свободно перемещаются туда-обратно только чиновного вида господа с бейджиками на пиджаках, а всякий, кто в форме, — проходи без вопросов, будь ты военнослужащий, ветеран или юнармеец… Э-э-э, это кто ж такой одаренный обмундирование для юнармейцев придумывал, а? Во время оно у юнармейца Саньки Годунова была форма, похожая на общевойсковую. То, во что сейчас обрядили пацанву, больше всего напоминало плод фантазии безымянного дембельского модельера.

Годунов одёрнул себя. Вот так и превращаются в циников и снобов, и принимаются старчески брюзжать на весь мир. Пацанята в ёлочно-зелёной форме, украшенной серебристыми погонами и многоцветными аксельбантами, преисполнены гордости: они участвуют в воинском празднике. То, что они сейчас чувствуют, всяко важнее того, как они выглядят, нет? И ветераны смотрят на них с одобрением. Решающее слово — за ветеранами.

Площадь с «тридцатьчетверкой» и Вечным огнём обнесена временным ограждением: от одной металлической стойки к другой тянутся жёлто-черные ленты. Внутри периметра для ветеранов расставлены пластиковые кресла. И опять Годунов вздохнул: в странном направлении движется творческая мысль организаторов, неужели никто не понимает, что этот гибрид стройплощадки и уличной забегаловки может оскорбить чьи-то чувства… и эстетические, и куда более глубокие и значимые? И снова себя выругал. Проще надо быть, товарищ капитан третьего ранга! А там, глядишь, и люди к тебе потянутся.

Пока что он был один в густеющей толпе. Малышня уже не могла так проворно лавировать между взрослыми, и игры переместились на трамвайную линию: в кои-то веки доведется без всяких опасений и без бабушкиных окриков попрыгать по рельсам?

Из динамиков на крыше припаркованного поблизости микроавтобуса зазвучало щемяще знакомое «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», и воздух уплотнился, и стало трудно дышать. Судьба, в которую Годунов так безоглядно верил, благословила его чувством Родины, чувством кровной общности, не требующим определений и пояснений, даже словесного выражения не требующим. Благословила двумя дедами-фронтовиками и отцом-фронтовиком. И всё же было, было необъяснимо личное в том, что временами накатывало на него штормовой волной. Как будто бы отголосок собственных воспоминаний… а откуда бы им взяться? Проще раз и навсегда определиться: это всего лишь игра воображения. Но Годунов терпеть не мог все виды неправды, включая самообман и исключая военную хитрость.

Звук фанфар обрезал песню на полуслове, и не видимая отсюда ведущая хорошо поставленным голос принялась, профессионально имитируя восторг, нараспев читать кое-как срифмованные стихи.

Традиционные речи Годунова не раздражали — он слушал их вполуха. Он с детства усвоил, что приходит не на митинг — на возложение. «Возложение» — так говорили дед и бабушка, и все соседи, фронтовики и дети фронтовиков, а следом — и внуки.

— …торжественный митинг, посвящённый…

Он слушал не голоса людей — он слушал самих людей.

— …администрации города…

Не толпу — общность.

— …во имя жизни будущих поколений…

Малышня, прыгающая через трамвайные рельсы…

— …никто не забыт, ничто не забыто…

И серьёзные юнармейцы…

— …наш вечно юный город…

И девушка, замершая с не донесенной до уха мобилкой…

— …преодолевать любые трудности…

И погруженная в свои мысли, явно далекие от происходящего, женщина средних лет…

— …праздничное настроение…

И мужичок в изрядном подпитии, что-то исступленно доказывающий прапорщику ОМОНа…

— …мероприятия, приуроченные к этому знаменательному дню…

И омоновец, с профессиональным равнодушием поглядывающий в сторону.

Каждый из них часть общности, ни убавить, ни прибавить. И общностью их делают отнюдь не слова…

— …память — не долг, память — честь…

То есть — слова, но не всякие. Надо признать, и среди легковесных велеречивостей встречаются верные слова.

— …пятого августа тысяча девятьсот сорок третьего года разведчики триста восьмидесятой стрелковой дивизии Иван Санько и Василий Образцов водрузили флаг освобождения Орла над домом по улице Московской…

Соврали, милостивая государыня! Вряд ли нарочно, по злому умыслу такие дела другими людьми делались, и всё-таки не Московская она тогда была, а Сталина.

— …а в день двадцатилетия освобождения Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян зажёг Вечный огонь у подножия памятника танкистам. С тех пор не угасает огонь, как никогда не угаснет наша память о воинах-освободителях. В их честь дважды в год над Домом Победы взвивается красный флаг…

— Ну чего ты ждёшь? Снимай! — учительского вида женщина в бордовой кофточке с блестками толкает под локоть долговязого парнишку.

— Ма, да Катюха точняк в кадр не попадет, одни спины на фотке будут, — виновато бурчит сын.

— Сейчас! — грозно восклицает мать — и с уверенностью ледокола движется вперед, к ограждению: — Пропустите! Пр-ропустите, пажалста!

Кто-то даёт дорогу, кто-то огрызается.

— Мне дочку сфотографировать, она там, с флагом! — с готовностью поясняет новоявленная папарацци.

В образовавшийся на несколько мгновений просвет Годунов видит юнармейскую знаменную группу — мальчишку и двух девчонок с широкими красными лентами через плечо. И все, толпа смыкается. «Интересно, успела она дочку сфотографировать или нет?» — отстраненно думает Годунов.