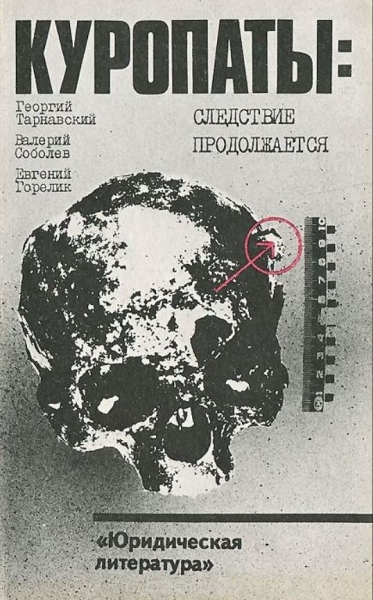

Г. Тарнавский, В. Соболев, Е. Горелик КУРОПАТЫ: СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В данном электронном издании использована информация с сайта «Библиотека „Катынь“»

-books.ru/library/kuropaty-sledstvie-prodolzhaetsa.html

Вместо предисловия, или о чем поведала домовая книга

В довоенном Минске все было в центре города, если смотреть на него глазами сегодняшнего жителя. А уж этот дом, на первый взгляд серьезный, чопорный, но в то же время какой-то легкомысленный — с ажурными решетками балконов, с витиеватой лепкой и свирепыми масками мифических героев — и вовсе стоял на пересечении главных житейских путей. Отсюда, с перекрестка улиц К. Маркса и В. И. Ленина, за две минуты можно было дойти до ЦК партии и комсомола, за пять — до Дома правительства и всего за три минуты — до здания НКВД, которое располагалось чуть-чуть в стороне, но и строго между ними. Фасад его украшали благостные силуэты двух богинь — Совести и Правосудия, дарящих людям мир и спокойствие. Фемида, как принято, держала в одной руке меч, в другой — весы. Глаза ее закрывала повязка. При взгляде на это произведение неизвестного ваятеля у любого минчанина или гостя города сразу же развеивались всякие сомнения, где именно торжествуют Закон и Справедливость.

Может, случайно, а может, по аналогии с популярной гостиницей, дом на перекрестке называли «Вторым Советским», и жили в нем люди преимущественно известные, ответственные — руководители республики, наркомы, видные ученые и общественные деятели, иностранные граждане, искавшие в нашей стране защиты от преследований за коммунистические убеждения. Сейчас на стенах домика тесно от мемориальных досок — Ф. Э. Дзержинскому, П. К. Пономаренко, А. Г. Червякову — одному из организаторов Советской Белоруссии, председателю ЦИК БССР, Н. М. Никольскому — известному историку и этнографу, академику АН БССР, лауреатам Ленинской премии поэту П. У. Бровке и академику ВАСХНИЛ М. Е. Мацепуро. Не исключено, что вскоре появятся доски и многим другим достойным людям, в чью честь, правда, до последнего времени не принято было устанавливать памятные знаки.

Сходство с гостиницей в те годы придавало дому и то грустное обстоятельство, что жильцы в нем, как правило, надолго не задерживались. Некоторые квартиры освобождались и заселялись по четыре-пять раз в год, а следы их недавних хозяев, дойдя за три минуты до здания НКВД, внезапно обрывались, чаще всего — навсегда.

…На столе перед нами желтая, с подтеками и чернильными пятнами, изрядно потрепанная «Домовая книга для прописки граждан, проживающих в доме номер 38/23». Первая запись в ней учинена в октябре 1931 года, последняя — в январе 1941-го.

Десятилетие, вместившее сотни «прописок» и «выписок», сотни человеческих судеб, чаще всего — трагических. Почти полвека книга бережно сохранялась в семье Александра Осиповича Хоревича, одного из немногих старожилов привилегированного дома. В заполнявшейся при прописке графе «род занятий, должность и место работы…» о нем записано так: «уборщик 2-го Дома Советов».

Должность эта, как выяснилось, включала в себя несколько профессий. Александр Осипович был дворником и сторожем, истопником и грузчиком, столяром и слесарем-сантехником. Словом, на любую просьбу жильцов А. Хоревич, которого они ласково называли Хоревчик, откликался быстро и охотно, заслужив прочную репутацию мастера на все руки и одновременно доброго, отзывчивого человека.

К середине 30-х Александр Осипович поневоле освоил еще одну профессию — понятого. Рассказывая нам об этом времени, его сын, Виктор Александрович, как о чем-то обыденном, привычном упомянул, что почти каждую ночь его, тогда пятиклассника, будил по ночам громкий, требовательный стук в окно или дверь. Отец подхватывался с постели, торопливо одевался и уходил вместе с дядями в штатском или в форме НКВД.

Возвращался он, как правило, утром, ходил мрачный, подавленный, угрюмо молчал, а на расспросы матери и Виктора отвечал с несвойственной ему резкостью: «Придержите язык за зубами». Но к вечеру отцовская тайна постепенно раскрывалась и кто-то из пацанов-приятелей шептал Виктору на ушко: «Из шестой квартиры арестовали дядю Николая. Польским шпионом оказался…»

С каждым днем «шпионов» и «террористов» в доме становилось все больше, к внезапным арестам почти привыкли, и после очередного ночного визита энкаведешников стал обыденным такой разговор между мальчишками: «Вчера забрали Юркиного батьку. Опять седьмую квартиру опечатали».

…По улицам изувеченного бомбежками Минска еще шли торжественным маршем орущие колонны гитлеровцев, а к «дому с излишествами» уже подкатило несколько легковых автомашин. Будущие отцы оккупированного города присматривали себе подходящее гнездо. Они внимательно обследовали пострадавшие во время обстрелов квартиры, велели немедленно начать ремонт, а немногим семьям, перебравшимся на первый этаж и в подвал, приказали в двадцать четыре часа освободить помещения.

Александр Осипович быстро собрал свой небогатый скарб в легкий сундучок, положил на дно домовую книгу с дорогими его памяти именами и отправился с женой и сыном в пригород, где накануне присмотрел свободную комнату в продуваемом насквозь дощатом бараке. Все тяжкие годы оккупации и затем почти тридцать послевоенных лет — до самых последних дней своих — берег А. О. Хоревич книгу как дорогую реликвию, как документ, который (он верил в это) когда-нибудь пригодится, заговорит.

После смерти отца все нажитое им за долгую жизнь перешло в собственность Виктора Александровича. Он живет сейчас в Жодино, недавно вышел на пенсию по инвалидности, но по мере сил работает, держит хозяйство. Сын стал беречь книгу уже как память об отце и о своем детстве. Узнав из газет о расследовании «дела о Куропатах», он справедливо рассудил, что документ из того, теперь уже далекого прошлого, непременно должен в чем-то помочь следствию, и, не колеблясь, отправил пакет в Минск, в Прокуратуру республики. И вот теперь мы вместе с нашими гостями осторожно листаем ломкие страницы и, боясь проронить хоть одно слово, слушаем диалог Софьи Александровны Червяковой — дочери первого президента Белорусской Советской республики — и Вальтера Ивановича Лейзера — сына секретаря Комиссии партийного контроля при ЦК КП(б)Б. Их отцы были объявлены «врагами народа» с интервалом в один год — А. Червяков в июне тридцать седьмого, И. Лейзер — в июле тридцать восьмого.

С. Червякова:

— Сколько я себя помню, мы всегда жили в этом доме. А заселились, кажется, в двадцать первом, мне было тогда три года. Моя младшая сестра Люся еще даже не родилась. И квартиру занимали одну и ту же — десятую на втором этаже. Когда начались аресты, я заканчивала школу и хорошо помню, как утром к маме, Анне Ивановне, с полными ужаса глазами, прибегала то одна, то другая соседка. Просили заступиться за мужа или отца, помочь разобраться. Не знаю, предпринимала ли мама какие-то шаги, — она была представителем газеты «Известия» в Минске и, думаю, немногое могла сделать. Передавались ли эти просьбы отцу, тоже не знаю, при детях взрослые таких разговоров, как правило, не вели. А мы с Люськой верили, что если арестовали, значит, враг, так просто Советская власть не арестовывает.

В. Лейзер:

— Я тоже верил. Пожалуй, только к середине тридцать седьмого начали одолевать сомнения. Особенно, когда забрали ночью друга нашего отца — Рейнгольда Яновича Эгле. Латышский стрелок, человек с легендарной биографией, он приехал в Минск, как тогда говорили, по линии Коминтерна.

Был дядя Рейнгольд очень высокого роста, мне запомнилось, что, входя в нашу квартиру, он всегда сильно наклонялся, потом поднимал голову и весело здоровался по-немецки. Работая уполномоченным топливного комитета, часто уезжал в командировки, а возвратившись, непременно приносил мне и сестрам гостинцы — то большое красивое яблоко, то узелок лесных орехов, то пригоршню белых тыквенных семечек. Баловал нас, может, еще и потому, что своих детей не было.

Накануне ареста он тяжело заболел, несколько дней не поднимался с постели. «Пришли ночью, — рассказывала потом его жена тетя Соня, — уложили на носилки и унесли». Через несколько дней умер в тюрьме, никаких показаний дать не успел.

С. Червякова (читает книгу):

— Хацкевич Александр Исакович. Очень хорошо помню их семью. Жили они в 17-й квартире. Года четыре, наверное, он работал наркомом финансов. Иногда заходил к отцу, а Лидия Владимировна — жена его — дружила с мамой, забегала к нам почти каждый вечер. Была у них дочка Варенька — немного моложе меня, водилась с нашей Люськой.

Расстреляли дядю Сашу, как мы потом узнали, в Минске, в конце тридцать седьмого года. Обвинение выдвинули тяжелое, но по тому времени ставшее уже стандартным: «участник национал-фашистской организации, проводил вредительскую работу и занимался шпионажем в пользу Польши». Как сложилась судьба Варвары и ее братика Владимира, я не знаю.

В. Лейзер:

— Смотри, Зося, вслед за Хацкевичами в семнадцатой квартире прописаны Дубовцовы. Большая была семья, очень дружно жили, весело. Все на чем-то играли, хорошо пели, какие-то спектакли ставили. Я дружил с Федором — старшим сыном — и часто ходил к ним. Андрей Афанасьевич заведовал приемной в ЦИК, по нынешним временам — в Президиуме Верховного Совета. Исключили его из партии, а вскоре и арестовали за то, что, «имея тысячи сигналов-жалоб о контрреволюционной работе в Белоруссии, не разоблачал врагов народа, чем прикрывал их деятельность». Мне запомнилась эта формулировка, потому что через несколько месяцев ее дословно повторят в обвинении против моего отца — секретаря комиссии партийного контроля при ЦК КП(б)Б.

С. Червякова:

— Помнишь, Вальтер, под нами была девятая квартира? В тридцать седьмом году она заселялась раза три или четыре.

В. Лейзер:

— Да, все это было на моих глазах. Случилось так, что после ареста отца нашу семью почему-то не тронули. Опечатали только кабинет, оставив для нас четверых две маленькие комнатки. Правда, где-то через полгода одну из них вместе с отцовским кабинетом отдали какому-то начальнику из Наркомфина. Нас он почти не замечал, был поглощен своими заботами, только сильно ругал кого-то по телефону, забывая извиняться и перед собственной молодой женой, и перед моими взрослыми сестрами.

А в девятой квартире долгое время жили Бенеки — Казимир Францевич и Станислава Станиславовна. Сын Альфред был старше меня на три года, учился в университете. О Казимире Францевиче рассказывали легенды: в семнадцать лет он стал профессиональным революционером, в девятнадцать был арестован и заточен в считавшуюся неприступной Модлинскую крепость. А он из нее убежал. Участвовал в Февральской и Октябрьской революциях. Затем в красногвардейском отряде воевал с немцами. Был губернским комиссаром по польским делам в Воронеже. Много лет и сил отдал партийной работе в различных районах Белоруссии.

В 1927 году он возглавил наркомат труда, потом торговли, три года был заместителем председателя Совнаркома БССР. Когда мы поселились во «Втором Советском» и я познакомился с пацанами, то узнал, что отец Альфреда — нарком земледелия, член ЦК и ЦИК, по теперешним меркам — народный депутат республики.

Позднее, исследуя на досуге «родословную» нашего дома, я убедился, что наркомат земледелия был, пожалуй, самым «богатым» на «врагов» и «вредителей». Судите сами: Д. Ф. Прищепов — один из первых наркомов — уже в 1929 году исключен из партии «за оппортунистическую деятельность и систематическое искажение классовой линии в руководстве земельными органами…», а через два года заключен в лагеря на десять лет как член контрреволюционной национал-демократической организации.

В 1933 году на этот пост был назначен К. Ф. Бенек, спустя три года объявленный одним из лидеров антисоветской профашистской террористической организации, ставившей целью отторжение Белоруссии от Советского Союза. Чем это закончилось, известно: Бенека приговорили к высшей мере наказания и расстреляли.

В июне тридцать седьмого его сменил на посту наркома Николай Федосьевич Низовцев. Жили они с женой Ольгой Васильевной и сыном Юркой в 15-й квартире. Наркомом проработал месяца два, наверное. Как теперь помню, возвращались мы вместе с дачи в город, ехали в трамвае. И вдруг слышим разговор двух мужчин: «Сегодня еще одного врага народа взяли — Низовцева». Ольга Васильевна побледнела, губы ее задрожали. И вдруг, я и слова сказать не успел, выскочила из трамвая, бросилась назад, на дачу. Там быстро собрала Юрку и бесследно исчезла. Энкаведешники потом с ног сбились, разыскивая ее, но так и не нашли.

Очередным наркомом земледелия назначили, кажется, В. Ф. Шишкова, но тоже совсем ненадолго. Он заселился в девятую квартиру после ареста секретаря ЦК КП(б)Б Владимира Дмитриевича Потапейки.

Авторская ремарка

Тут мы попросим прощения у Вальтера Ивановича, прервем его монолог и расскажем о судьбе В. Д. Потапейки устами его жены — Лидии Игоревны Миранович. Мы отыскали ее в Минске, в большом панельном доме, глядящем сотнями окон на некогда загородное Московское кладбище. На нем немало покоится тех, кому посчастливилось уцелеть и, пройдя через лагеря и ссылки, вернуться после реабилитации домой, в родную Белоруссию, чтобы закончить свой путь за ажурной оградой привилегированного погоста.

…Дверь открыла маленькая седая женщина в длинном домашнем халате и мягких тапочках. Чистая, опрятная комната обставлена скромно и только самым необходимым: тахта, телевизор, книжный шкаф, несколько жестких стульев, да в углу, опустив крылья, давно, видимо, ждет гостей стол-книга.

Лидия Игоревна заметно волнуется: вертит в руках очки, то наденет их, то снова положит в футляр. Нам понятно ее нетерпение — из нашего предварительного телефонного разговора она знает о существовании документа «тех лет» и, конечно же, хочет поскорее взглянуть на него: а вдруг там есть хоть строчка о ее Володе, который навсегда остался в памяти молодым, тридцатилетним.

Лидия Игоревна бережно кладет на колени «Домовую книгу», медленно прочитывает фамилию и имя жильца, потом некоторое время молчит, что-то вспоминает и, наконец, восклицает:

— Как же, помню, Ананьев Анатолий Андреевич, зампредседателя Совнаркома. Мы почти одновременно въезжали. Они в семнадцатую квартиру, мы — в девятую… Не знали тогда ни Ананьевы, ни мы, что проживем в этих хоромах чуть больше месяца и что запишут наших мужей в одну «контрреволюционную, профашистскую организацию», одинаково жестоко будут избивать, а затем рядом посадят на скамью подсудимых.

Л. Миранович:

— За Володей пришли ночью, насмерть перепугали детей, даже грудная Верочка долго не могла успокоиться, все вздрагивала крохотным тельцем и глядела на меня огромными, немигающими глазами.

Не обращая ни на кого внимания, как будто в комнате пусто, гости в штатском медленно перебирали книги, заглядывали во все ящики столов, прощупывали каждую складку одежды. Ничего, конечно, не нашли, взяли документы и письма от родителей. Я догадывалась, зачем им нужны письма: ведь за несколько недель до ареста Володи забрали его отца и, по существу без следствия, без суда, обвинив в шпионаже, приговорили к смертной казни и через день расстреляли.

Старший кивнул Володе: «Собирайся, пойдем!». А я только глядела на всех безумными глазами, отказываясь верить в то, что происходило на моих глазах. Кажется, я даже не плакала, не кричала, за что изводила себя потом месяцы и годы, а только успокаивала, качая на руках не затихающую даже на время трехнедельную Верочку.

Энкаведисты встали рядом с Володей, показали жестом на дверь, но он вдруг резко повернулся, шагнул назад, к нам, поцеловал детей, меня, горячо заговорил: «Не волнуйся, Лида, все будет хорошо. Это ошибка, я чист перед партией…»

Когда резко хлопнула входная дверь, я осознала, наконец, что случилось: у детей нет больше отца, у меня мужа, но зато у всех у нас появилось страшное по своим последствиям клеймо — «семья врага народа». Как юрист и работник прокуратуры я знала, что стоит за этой фразой и какие изменения в нашей жизни она обещает. Ждать долго не пришлось — через несколько дней мне сообщили, что оставаться в прокуратуре я, естественно, не могу, а помочь с трудоустройством пока нет возможности. В 29 лет, с редким тогда высшим образованием, я стала безработной, имея на руках двоих детей, старшему из которых было семь лет.

На партийное собрание, где меня как жену врага народа должны были исключать из партии, пришлось взять Верочку. Я держала ее на руках, когда рядом со мной на пустом до этого ряду сели двое энкаведистов. Молча и, казалось, безучастно слушали они гневные речи моих недавних товарищей по партии и по работе. И только один раз дружно усмехнулись, когда наш признанный активист и правдолюбец, пронзая меня разящими взглядами, гневно заявил: «Она не могла не знать о враждебной деятельности своего мужа, потому что спала с ним на одной подушке».

Я была уверена, что мои добровольные телохранители по окончании сходки нежно возьмут меня под руки и препроводят «куда следует». Но, видимо, что-то дрогнуло в их казенных душах, не осмелились арестовать тут же, да еще с грудным ребенком.

Через несколько дней, когда мы уже перебрались в другую, совсем не привилегированную полуподвальную квартиру, мне вернули какие-то документы, кажется, свидетельство о браке, метрики детей и самое главное — сберегательную книжку, где у нас было накоплено сотни три, не меньше. Деньги небольшие, но на них можно было продержаться какое-то время, купить продукты для передач Володе. Иногда с детьми, иногда одна, оставив меньшенькую соседке, я часами выстаивала в очередях, но когда сдавала передачу, мчалась домой радостная, почти счастливая, как будто увидела его, поговорила.

Я понимала, если приняли передачу, значит, жив, значит, есть надежда. После расстрелов ни писем, ни передач не брали. Это я знала определенно.

И вот однажды мне отказали. Я металась от одного окошка к другому, умоляла сказать правду, пусть самую страшную, и всюду натыкалась на холодный, безучастный взгляд: «Потапейко не значится…»

Несколько недель пробивалась на прием к какому-нибудь начальнику — со мной никто не хотел разговаривать. Тогда решила схитрить: пришла рано утром к служебному входу в НКВД и стала караулить руководителя отдела — его фамилию мне под большим секретом сообщила подруга из прокуратуры.

Говорил он со мной вежливо, хоть и настороженно, торопливо. Сообщил главное: «Езжайте в Могилев, в психиатрическую больницу».

…В больницу меня не пустили. Ходила вдоль забора, вглядывалась в зарешеченные окна — а вдруг мелькнет знакомая тень, но ничего разглядеть не могла. И снова, как и в Минске, попробовала взять хитростью. Узнала домашний адрес главного врача, дождалась его вечером у калитки и упала перед ним на колени. В прямом и переносном смысле. Он испугался, бросился поднимать меня, потом буквально затащил в дом и под недоуменные взгляды жены и детей усадил в кресло, стал успокаивать, утешать. Эти добрые люди отогрели меня чаем и ласковым словом, успокоили, пообещали помочь. А утром я задолго до назначенного часа была у входа на кухню, через которую главный врач незаметно провел меня в корпус, дал халат и мы направились в палату, где лежал Володя.

У окна стоял высокий стриженный под машинку человек, из-под больничной пижамы выпирали острые лопатки. Главный врач незаметно кивнул мне, я подошла к нему и тихо позвала:

— Володя, здравствуй…

Он медленно повернул голову в мою сторону, окинул меня безучастным взглядом и снова отвернулся к окну. Лицо его было изможденным, почти черным.

— Володя, ты меня не узнаешь? Это я, Лида…

Мне показалось, что в нем что-то дрогнуло, какая-то искорка вспыхнула в сознании, но мгновенно погасла:

— Какая Лида? Я вас не знаю…

— Володенька, родной, вспомни, я твоя жена. Я привезла тебе фотографии наших деток…

Лицо его вдруг исказила какая-то страшная гримаса, он отступил на шаг и закричал:

— Вон отсюда! Уберите ее, она шпионка! Она лжет, моих детей расстреляли…

И замахнулся на меня кулаком.

Врач, все время стоявший за моей спиной, рванулся вперед, схватил его за руку, резко приказал:

— Сядьте, успокойтесь… Слушайте меня внимательно: это ваша жена, она, как видите, жива и дети ваши живы… Вы меня понимаете?..

Постепенно Володя начал успокаиваться, задышал ровнее, поднял голову, но во взгляде его ничего не читалось. Я так до сих пор и не знаю, понял ли он что из моего торопливого, сбивчивого рассказа…

Авторская ремарка

В. Д. Потапейко в Могилеве подлечили и сразу же, по настоянию следствия, отправили в Москву, где он предстал перед Военной коллегией Верховного Суда СССР.

Рядом с ним на скамье подсудимых оказались еще четверо соседей «по дому на перекрестке» — председатель ЦИК БССР М. О. Стакун, второй секретарь ЦК КП(б)Б А. А. Ананьев, нарком просвещения БССР В. И. Пивоваров и Председатель Совнаркома республики, проработавший в этой должности чуть больше года, А. Ф. Ковалев. Из всей пятерки в живых остался только он, Афанасий Федорович. Выдержать трехлетнее испытание жестокими пытками и тюремными карцерами ему, по его же признанию, помогло мужество и недюжинное здоровье. Он и теперь, на 86-м году жизни, по-молодецки строен и широк в плечах.

Мы проговорили весь вечер, буквально по месяцам и неделям разложили его горестную одиссею, с гордостью вспомнил он тех, кто не сломался под пытками, выстоял, не оговорил ни себя, ни других. Живая, не затухающая с годами боль и сострадание звучали в голосе Афанасия Федоровича, когда он рассказывал о муках своих товарищей, не выдержавших изощренных издевательств, о тех, кого силой и обманом вынудили подписать клеветнические показания. «У каждого человека есть свой предел терпения», — вздохнув, заключил А. Ковалев.

На суде М. О. Стакун с трудом поднимался со скамьи, говорить почти не мог — в груди его что-то клокотало, хрипело, дышал он часто и тяжело, жадно хватая ртом спасительный воздух. Не надо было быть врачом, чтобы понять, что у него повреждены легкие — их отбили ему на допросах, вымогая «правдивые» признания. Но Михаил Осипович держался на редкость мужественно и несмотря ни на что не подписал измышлений следователя.

Суд вынужден был его оправдать. Тогда руководство НКВД БССР опротестовало решение суда. Рассмотрение протеста затянулось надолго и М. О. Стакуну так и не суждено уже было выйти на волю — он умер на нарах в камере Тамбовской тюрьмы.

Из последних сил держались и другие подсудимые. Все они отказались на суде от своих прежних показаний, заявили об избиениях и пытках следствия, но слишком тяжкие и коварно завязанные в единый узел признания были ими уже подписаны. Особый интерес для суда представляли, конечно, записи очных ставок. Следователи знали об этом и провели их по высшему классу шантажа и подтасовок.

Вот как проходила, по описанию А. Ковалева, его очная ставка с В. Потапейко:

— Справа в углу комнаты сидел человек-скелет. Когда у меня спросили, знаю ли я этого человека, хотелось ответить: «Нет, не знаю». Потому что признать в нем недавно цветущего молодого красавца было почти невозможно: лицо землистое, в отеках, по обе стороны рта залегли старческие складки, глаза потухли. Склонив голову, он тупо смотрел на свои колени. Мне показалось, что он уже никого и ничего не замечает. Его губы шевелились, но беззвучно, как у старушки на богомолье. Чувствовалось, что это тяжело больной человек, и ни один эксперт не осмелился бы утверждать, что ему всего тридцать лет.

Афанасий Федорович рассказал, как искусно ставились В. Потапейко вопросы, на которые он должен был отвечать односложно: «Да».

— Вы подтверждаете, что Ковалев лично дал вам вражеское поручение?

— Да.

— Вы вместе с ним участвовали в антисоветской, террористической деятельности?

— Да.

— Вы даете чистосердечные показания?

— Да…

Подобным образом проходили очные ставки А. Ковалева с В. Пивоваровым и А. Ананьевым. Спустя много лет Афанасию Федоровичу рассказали, как вел себя после этой очной ставки А. Ананьев. Видимо, к нему на время вернулась ясность мышления, он осколком найденного на прогулке стекла попытался вскрыть себе вены и кровью написал на клочке бумаги прощальную записку дочери:

«Что бы обо мне ни говорили, помни, доченька, — я честный человек».

…Но вернемся назад, к нашим гостям, с нескрываемым интересом изучающим «Домовую книгу», и послушаем дальше их обращенный в прошлое диалог.

С. Червякова:

— Вальтер, а ты помнишь Дмитрия Коника? Толстенький такой, в очках. Они почти одновременно с вами въехали в дом. Его назначили заведующим отделом культуры и пропаганды ЦК партии. Очень жену свою обожал, всегда ходил с ней под руку, с гордо поднятой головой. Когда они гуляли по улице, мы выходили посмотреть. Нам казалось, что рядом с ней — стройной, изящной — он не идет, а, как колобок, катится. Относились к ним в доме все очень тепло, а маму Дмитрия Юдовича — Ефимию Николаевну — просто боготворили. За доброту, какую-то особую сердечность и за пирожки, которыми она почти каждый вечер потчевала во дворе детвору.

Сына ее тоже записали в «контрреволюционную террористическую организацию, занимающуюся вредительской подрывной деятельностью». Меньше, чем через два месяца после ареста его приговорили к смертной казни и сразу после суда, в тот же день, расстреляли.

В. Лейзер:

— В этой же шестнадцатой квартире, если ты помнишь, Зося, жили Шестаковы. Павел Петрович и тетя Эмма, жена его. Она еще с акцентом говорила — латышка была по национальности. С их сыном Вадимом мы почти одногодки, в осоавиахимовский кружок ходили вместе, ворошиловские значки получили.

Павла Петровича забрали, кажется, раньше, чем Коника, зимой тридцать седьмого. Держали под следствием месяцев десять. Расстреляли только в сентябре. После реабилитации стало известно, в чем его обвиняли. Оказалось, что всю сознательную жизнь он боролся против партии и Советского правительства за отторжение Белоруссии от Советского Союза и создания самостоятельного буржуазного Белорусского государства. Работая заместителем наркома просвещения, а затем директором Белгосиздата, вместе со своими единомышленниками протаскивал в учебные пособия буржуазную идеологию. Он участвовал также в создании боевой террористической группы, которая должна была убить Ворошилова, когда он приезжал на маневры, но почему-то не осуществила свой злодейский замысел. Сейчас подобные обвинения кажутся нам дикими, нелепыми! А тогда они вызывали гневные бури в газетах, и большинство людей им верило.

С. Червякова:

— Никогда не забуду, какая отборная ругань обрушилась с газетных страниц и по радио на моего отца незадолго до его самоубийства и продолжалась еще долго после похорон. Вместе с Голодедом, Уборевичем, Бенеком его зачислили в шайку шпионов, провокаторов и убийц, которым, как говорилось в многочисленных резолюциях митингов трудовых коллективов, «нет места на свободной советской земле». В. Ф. Шарангович, тогда первый секретарь ЦК КП(б)Б (до тридцать четвертого года он жил в вашей квартире, Вальтер), на XVI съезде Компартии Белоруссии гневно заклеймил как врагов народа многих своих недавних соратников и друзей. В заключительном слове, явно намекая на отца, который застрелился в перерыве между заседаниями съезда, обаятельный и всегда такой милый Василий Фомич сурово заявил: «Ни самоубийства, ни земное шипение всей этой сволочи из-за угла не могут поколебать наших рядов. Всех этих гадов мы уничтожим».

Он не знал еще тогда, что через полтора месяца его самого вызовут в Москву, арестуют и начнут «репетировать» с ним одну из второстепенных ролей в показательном процессе «антисоветского правотроцкистского блока», где на авансцене были Бухарин, Рыков, Томский и некоторые другие видные деятели партии.

Авторская ремарка

Считаем возможным дополнить рассказ Софьи Александровны одним характерным эпизодом, случившимся на похоронах ее отца, — Александра Григорьевича Червякова. Хотя он и застрелился сам, как сообщили газеты: «на личной семейной почве», хоронить его, как простого смертного, поначалу все-таки не решились. На день гроб разрешили установить в профсоюзном клубе, мимо него скорбной чередой прошли тысячи людей — в Белоруссии мало было равных Червякову по авторитету и популярности.

И вот назавтра, когда растянувшийся на несколько кварталов людской поток двигался за катафалком на кладбище, на одном из поворотов дорогу людям вдруг перегородила плотная цепь милиционеров. Кортеж машин, горсточка родственников и соседей оказались по одну сторону памяти, тысячи людей — по другую. Одним жестом общенародная печаль объявлялась крамольной. Видный государственный деятель, чье имя неотделимо от истории создания Компартии Белоруссии, обретения республикой своей самостоятельности и суверенности, наконец, от истории рождения Союза ССР, когда А. Червякову было доверено от имени белорусского народа подписать документы нового, небывалого сообщества наций, этот человек отныне превращался в подозрительную персону, а через день-два ему предстояло стать полноценным «врагом народа».

Сохранились редкие кадры кинохроники — коренастый, усатый головач, с виду сельский учитель, кем он и был по избранной в юности профессии, Александр Григорьевич — в президиуме съезда Советов, провозгласившего создание СССР. Вместе со своими коллегами — Председателем ЦИК РСФСР М. И. Калининым, Председателем ЦИК Украины Г. И. Петровским и Председателем ЦИК Закавказской Федерации Н. Наримановым — Червяков стал одним из четырех председателей ЦИК СССР.

На пленке запечатлен один из фактов пятнадцатилетней работы Александра Григорьевича в верховном органе власти страны: представляя советское руководство, он принимает в Кремле в середине 30-х годов верительную грамоту посла сражающейся с фашизмом республиканской Испании.

Приведем еще строку из характеристики А. Червякова как члена ЦИК СССР:

«Единственный из старых партийных товарищей, хорошо знающий белорусскую общественность. Пользуется признанием в белорусских кругах».

В этих словах были выражены одновременно и активное участие Червякова в судьбах национальной культуры, в умножении духовных богатств своего народа и в то же время искренняя признательность ему за добрые дела со стороны национальной интеллигенции.

В биографию белорусского кинематографа навсегда вписан и такой примечательный факт. А. Червяков снялся в первенце национального игрового кино — фильме «Лесная быль». Вместе с двумя другими руководителями республики, в годы гражданской войны организаторами партизанского движения в Белоруссии — В. Кнориным и И. Адамовичем — они сыграли самих себя.

И как же страшно это трепетное и гордое чувство сыновней привязанности к родной земле «аукнулось» Червякову, когда наступил его роковой час. То, что в характеристике отмечалось как достоинство, стало материалом для мрачных обвинений. С трибуны упоминавшегося уже съезда Компартии Белоруссии через день после похорон Александра Григорьевича звучало;

«Червяков являлся идейным вдохновителем и руководителем национал-оппортунистического уклона в КП(б)Б. В нашем распоряжении имеются документы, которые характеризуют Червякова как руководителя нацдемовского движения».

«Нацдемовского», значит контрреволюционного, националистического. Многим руководителям республики, ученым, литераторам был приклеен этот зловещий ярлык, бросивший их в середине тридцатых годов в тюремные камеры, отправивший по этапу в далекую Сибирь или на скорый расстрел.

С. Червякова:

— Через несколько дней после похорон мама помчалась в Москву, надеясь там отыскать людей, которые развеют клевету на отца, вернут ему доброе имя. Ее арестовали, посадили в пресловутую Бутырку, и мы с Люсей выстаивали долгие очереди, чтобы передать что-нибудь из продуктов или одежды. Передачи брали, но никакой, даже крохотной записочки от мамы мы ни разу не получили. Меня в свою очередь отправили в административную ссылку в Ярославль. А сослали меня за то, что я категорически отказалась отречься от отца. Меня исключили из института им. Баумана, где я училась на третьем курсе, выгнали из комсомола. Это случилось уже в тридцать восьмом, после «бухаринского» процесса, на котором Шарангович признался, что в тридцать пятом году вступил в национал-фашистскую организацию, возглавлявшуюся Червяковым и Голодедом. (Николай Матвеевич десять лет был Председателем Совнаркома республики, жил в соседней с нами восьмой квартире. А с его дочерью Валей, теперь бабушкой Валентиной Николаевной, мы всю жизнь дружим).

Арестовали Николая Матвеевича Голодеда тихо, скрытно, все-таки опасались широкой огласки. Как раз накануне XVI съезда КП(б)Б его вызвали в Москву. Вечером в номер гостиницы постучали четверо в штатском, предъявили ордер на арест и сразу же повезли на Белорусский вокзал. Это случилось 15 июня. А через неделю во время допроса он бросился в открытое окно верхнего этажа здания НКВД.

После реабилитации отца Валентине по ее настоятельной просьбе показали его дело. В нем не было ни одного протокола допросов Николая Матвеевича, лежали только выписки из показаний других арестованных, которые называли Голодеда одним из организаторов и руководителей контрреволюционной организации.

Запомнила Валя, что там еще было письмо бывшего наркома внутренних дел БССР Бермана Ежову с цитатами из тех же показаний и выводом — «подлежит аресту». Наискосок черным толстым карандашом была начертана ежовская резолюция: «Арестовать».

Грешно сказать, но если раньше мы с Валей в душе осуждали последний шаг наших отцов, то поздней, когда многое прояснилось, мы поняли, как же правильно они поступили, избавив себя от мучений, они еще и не запятнали своего имени ложью во спасение, пусть вынужденной, выбитой, но клеветой на себя и других.

В. Лейзер:

— Не знаю, была ли у моего отца такая же возможность, как у Н. М. Голодеда, но воспользоваться револьвером, как Александр Григорьевич, он не мог. Его арестовали на Советской, нынешнем Ленинском проспекте, возле книжного магазина, который и сейчас там находится.

Был жаркий солнечный день — 20 июля 1938 года. Отец вышел из дома в модных тогда белых брюках, голубой косоворотке и светлых сандалиях. Чем он оправдывал свое немецкое происхождение, так это безукоризненным внешним видом и строгой пунктуальностью во всем. И когда он не вернулся домой в привычные для всех нас часы и не позвонил, мы забеспокоились, стали справляться в милиции, у друзей, наконец, в морге.

Все прояснилось около полуночи: в дверь громко постучали и, когда мама открыла, в прихожую решительно вошли трое и сразу же направились в отцовский кабинет. Нехотя перелистали несколько книг, заглянули в ящики стола — знали, что искать нечего. Забрали оружие: у отца было три пистолета, один из них именной, хранился еще с гражданской войны, и тонкой работы охотничье ружье.

Вместе с оружием лежал и серебряный портсигар, который мама подарила отцу в день свадьбы. Он им очень дорожил и берег. Может, еще и потому, что однажды в Самаре, где отец работал на заводе, и вместе с В. В. Куйбышевым и Н. М. Шверником участвовал в революционном движении, его тоже арестовали и учинили в доме обыск. Едва жандарм взял в руки портсигар, мать бросилась к нему и вырвала из рук: «Не дам, это память». Тут, с энкаведистом, она не решилась на такой отчаянный шаг. Потом объяснила нам: «При царе жен за провинности мужей в тюрьму не сажали». Серебряный портсигар ушел из нашей семьи навсегда.

Отца долго держали в минской тюрьме, видимо, не находили подходящей антисоветской организации, к которой его можно было приписать. В одну компанию с Червяковым, Бенеком или Голодедом не годился — в республике всего три года, да к тому же немец, непонятно, какие националистические идеи он проповедовал. Стать модным тогда шпионом в пользу Польши ему было не с руки… Словом, почти год создавалось дело «О неразоблачении врагов, о потере бдительности», а затем был скорый суд, продолжавшийся двадцать минут и отправивший отца на десять лет в лагеря. К сожалению, этот приговор оказался не окончательным. Вскоре его отменили и приговорили Ивана Ивановича Лейзера к расстрелу. Все это мне стало известно в 1957 году, после реабилитации отца, когда меня познакомили с обвинительным заключением и когда из всей нашей большой семьи в живых остался только я.

Авторская ремарка

Во «Втором Советском», как мы уже говорили, жило немало иностранцев. В домовой книге есть отметки о прописке семьи Фердинанда Арма из Чехословакии, немцев А. Рольгейзера и М. Маурера, поляков М. Эмилита и С. Рак-Михайловского, латышей К. Ратнека и А. Балтина.

Об Августе Яновиче Балтине следует сказать особо. Профессиональный революционер, член партии с 1909 года, его много раз арестовывали царские власти, бросали в тюрьмы, отправляли в ссылки. Все выдержал, перенес. После Октября активно включился в созидательную работу. Сначала в Закавказье, потом в Москве, а с 1929-го года — в Белоруссии. Был председателем Белкоопсоюза, затем наркомом торговли, социального обеспечения, легкой и местной промышленности, заместителем председателя Совнаркома БССР, членом ЦК партии.

Его биография, как и сотен других старых большевиков, в энциклопедии завершается 1937 годом. Сейчас можно с уверенностью сказать, что в Белоруссии к началу войны репрессированы были практически все иностранные граждане.

Семье Ивана Ивановича Лейзера, прямо скажем, повезло. Две его дочери — Ирма и Эльза — вскоре после ареста отца вышли замуж, старшая забрала с собой мать, а Вальтера в канун войны призвали в армию.

После оккупации Минска с сестрами, прекрасно знавшими немецкий язык, установили связь подпольщики. Ирма стала связной партизанской бригады «Смерть фашизму», базировавшейся в Логойском и Борисовском районах. Не раз ей удавалось успешно выполнять задания одного из руководителей минских подпольщиков — позднее Героя Советского Союза Ивана Кабушкина.

Но однажды, забыв о конспирации, командир отряда передал через нее записку для Кабушкина, в которой было написано: «Жан, достань и пришли мне пистолет…» На посту при входе в город Ирму остановили полицейские, обыскали и нашли неосторожное командирское послание. Через несколько дней Ивана Кабушкина арестовали, а Ирму после долгих истязаний и пыток вынудили дать согласие работать на гестапо и отправили назад, в лес.

Придя в отряд, она обо всем рассказала партизанскому командованию, назвала все пароли и явки, имена людей, с которыми ей предложено держать связь. Партизаны почему-то не рискнули вступить в игру, которую им предлагала Ирма, а переправили ее на Большую землю, в Москву. Здесь ее обвинили в пособничестве фашистам, отправили в лагеря, где она и погибла.

Эльзе судьба уготовила не менее тяжкие испытания. Медик по образованию, она по рекомендации подпольщиков устроилась в больницу, где работал Евгений Владимирович Клумов — будущий Герой Советского Союза, спасший от смерти тысячи партизанских жизней, переправивший в лес оборудование и медикаменты для десятков партизанских госпиталей.

После ухода и невозвращения из отряда Ирмы гестаповцы арестовали Эльзу как заложницу. В фашистских казематах она приняла мученическую смерть вместе со многими минскими подпольщиками.

В. Лейзер:

— Как сына «врага народа» меня не взяли на строевую службу, а определили в стройбат в Гродненской области. Было это в мае, а ровно через месяц нам пришлось вступить в бой с гитлеровцами. Боем то, что произошло, назвать будет немалым преувеличением — они шли вооруженные до зубов, у нас на весь батальон было несколько винтовок. Ясное дело, стройбат. Постреляв немного для очистки совести, мы организованно отступили.

Добрались до Борисова, здесь нам дали оружие, мы заняли линию обороны и сколько могли держались. Поступил приказ отходить, мы откатились до Смоленска, здесь укрепились вроде неплохо, но фашист бросил против наших винтовочек авиацию и танки, подтянул тяжелые орудия. Много ребят там осталось, а мне снова повезло, уцелел.

На переформирование нас отправили под Москву, а 27 августа 1941 года пришел приказ: всех немцев из красноармейских рядов изъять. Нас спешно погрузили в товарные вагоны, довезли до Магнитогорска, велели строить железную дорогу. Когда ее построили, всех отправили под Челябинск, в шахту. На скорую руку соорудили лагерь, обнесли его колючей проволокой, над забором подняли сторожевые будки. Так без суда и следствия всех моих соплеменников заключили под стражу, и я тринадцать лет ходил под конвоем.

После XX съезда были сняты ограничения на местожительство и я уехал в Минск, где нашел только могилу мамы. Остальные имена приписал на памятнике под ее именем. Думаю, она на меня не обидится.

И еще об одном не могу не сказать. К сорокалетию победы отметили всех участников войны и трудового фронта. Я хоть и немного, всего два месяца, но воевал. Потом рубил для фронта уголек, отдавал, пусть редкие и не ахти какие большие, суммы премий в фонд Победы, а меня нет сегодня ни в каких списках. Кто я — боец или дезертир? Кем я был во время войны? Ни в детском же саду воспитывался в двадцать с лишним лет. Как мне объяснить это внукам?

В десятках писем в самые разные инстанции я задавал эти вопросы. Вразумительного ответа до сих пор нет.

Неужели и сегодня кто-то боится сказать правду? Всю, без оговорок и умолчаний.

Авторская ремарка

Перед тем, как попрощаться, мы попросили Софью Александровну и Вальтера Ивановича еще раз перелистать страницы домовой книги и назвать судьбы живших с ними когда-то под одной крышей людей. Почти о каждом втором они сказали: «Репрессирован…» и добавили: «Может, и в Куропатах покоятся их души».

К началу войны в доме не осталось старожилов, за исключением, пожалуй, одного лишь Александра Осиповича Хоревича. Но кто-то же должен был сберечь этот документ, помочь нам протянуть живую ниточку между сегодняшним днем и тем суровым и горьким временем.

Как взорвалось это слово «Куропаты»?

Сосна стояла, как на постаменте, на высоком бугорке, а прямо от ее ствола, заметно углубляясь к середине, сбегала вниз пологая впадина. Внимательно присмотревшись, можно было разглядеть и очертания былого прямоугольника, из которого эта впадина образовалась.

— Может тут когда-то уже стояла землянка, — высказали предположение ребята и дружно решили, что если это так, то лучшего места им и искать не надо.

Копали долго, неторопливо, уходя все глубже и глубже в податливый песок и постепенно продвигаясь навстречу сосне. Игорь Бага, как самый крепкий и выносливый, изредка, и то всего на несколько минут, уступал лопату младшим — Виктору Петровичу или Саше Макрушину, — а потом снова с азартом и нетерпением принимался за работу. Мальчишки задумали построить несколько настоящих землянок, но так, чтобы они ни в коем случае не были хуже тех, которые им показывали однажды на экскурсии в партизанском лагере. Ребята уже мысленно видели, как они оборудуют здесь командный пункт, а потом, если понадобится, и миниатюрный госпиталь, узел связи. «„Зарница“, хоть и игра, — рассудили ребята, — но лучше, чтобы все было всамделишное, без подделок и бутафории».

Работали долго, уже и подустали немного — Игорь все чаще стал передавать лопату друзьям и они, хоть и без прежнего энтузиазма, настойчиво бросали наверх податливый песок.

Но вдруг лопата заупрямилась, не захотела входить в мягкий до этого грунт. Игорь встал на колени, руками разгреб сверху песок и увидел голенище мужского кожаного сапога. Стал разгребать дальше и откопал миниатюрную женскую галошу, затем небольшую кружку с остатками белой эмали на донышке и по краям. Передал находку наверх ребятам, а сам снова взялся за черенок. Но уже через несколько минут в недоумении и растерянности отброса лопату в сторону: из земли один за другим стали проступать серые, пугающие пустыми черными глазницами черепа.

Первое желание было немедленно все бросить и бежать куда-нибудь подальше от этого места. Младший Виктор и Саша испуганно глядели на Игоря, который выскочил из раскопа и, стараясь скрыть волнение, суетливо отряхивал песок со штанин. Все трое долго молчали. Потом Саша неуверенно предложил: «Может, позвать кого из взрослых? Я быстренько домой cбeгаю…»

Его остановил Игорь: «Погоди, подумают, что мы испугались… давайте еще немножко прокопаем, посмотрим, сколько там чего, а потом и позовем…». Не без робости и сомнений, но ребята согласились.

Они нашли в тот день 23 черепа и множество костей, осторожно извлекли их из земли, как смогли, очистили ветками от песка и аккуратно, бережно сложили. Среди черепов и костей попадались различные вещи — мальчишки их тоже осторожно обметали, тут же рядком складывали. Нашли они еще несколько кружек, зубную щетку в футляре, на которой можно было прочитать название витебской фабрики, круглые сломанные очки в тонкой металлической оправе, кожаный кошелек с советскими монетами выпуска тридцатых годов, много обуви и пустых стреляных гильз. Самым удивительным и тревожным для ребят открытием были небольшие круглые дырочки на затылках почти всех черепов. Иногда их было по две и даже три.

Постепенно страх ушел, осталось только неодолимое мальчишечье любопытство и ощущение причастности к какой-то большой и зловещей тайне. Когда начало смеркаться, ребята заложили раскоп крест-накрест длинными сучьями, сверху забросали еловыми ветками и, условившись пока молчать о своей находке, отправились по домам. Было это 1 мая 1988 года.

А через четыре дня, направляясь к своей несостоявшейся землянке, они увидели на противоположной окраине леса взрослых, раскапывающих такую же, как и они, впадину. Мальчишки, конечно же остановились, присели, стали ждать, что же найдут археологи. А что это были люди ученые, ребята поняли из разговоров, из того, как они, натянув на колышки тесьму, сначала разметили раскоп, потом осторожно и уверенно стали снимать слой за слоем. Углубились, наверное, метра на полтора, но так ничего и не обнаружили — на траве выросла гора чистого желтого песка.

И тогда ребята решили открыть свою тайну — они повели археологов к заветной сосне, сами сбросили ветки, сучья, показали все, что нашли, рассказали обо всем, что знали. Оказалось, что для взрослых их находки отнюдь не великое открытие и не самая большая неожиданность. Они просто стали вещественным доказательством того, о чем догадывались, предполагали археолог 3. Позняк и инженер-конструктор Е. Шмыгалев, многие годы по крупицам собиравшие сведения о жертвах сталинских репрессий, о невинных советских людях, расстрелянных в окрестностях Минска. А еще через месяц в газете «Лiтаратура i мастацтва» появилась их большая статья «Куропаты — дорога смерти». Свое горькое повествование они начали так:

«То, о чем мы хотим рассказать читателям, известно многим. Но, видимо, как и мы, те, кто обо всем знал, подчинялся обстоятельствам и терпел. Для нас это терпение было невыносимым. Невыносимым от сознания, что быстро бежит время, умирают люди и исчезает память о страшных злодеяниях против народа, совершенных в 30-х годах. Невыносимым от сознания того, что если пропадет, потеряется эта память — повторится все с сначала».

В предисловии к статье лауреат Ленинской премии, народный писатель Белоруссии Василь Быков в свойственной ему строгой и суровой манере написал:

«Как свидетельствуют некоторые наши исследователи, только в Белоруссии в 30-е годы ежовско-бериевским репрессиям были подвергнуты сотни тысяч человек… но где конкретно ликвидированы эти многие сотни тысяч, в какой земле тлеют их белые косточки?

Не надо думать, дорогой читатель, что это какая-то особая, проклятая людьми и богом земля, — по существу, это те же самые места, по которым каждый день мы ходим, где отдыхаем на ласковой природе в выходные и праздники, где весело играют, ничего не зная о прошлом, наши беззаботные дети. Да, они не очень много знают из тех ужасных времен, да и мы, взрослые, информацию такого рода начали получать только в последнее время. Много лет в стране действовали силы (они действуют и теперь, разве что другими методами), очень заинтересованные спрятать давние дела под покрывало «секретности», утаить от народа свои кровавые следы. Только, как давно известно, злодеяния плохо уживаются с самой сверхсекретной секретностью, рано или поздно они выходят на свет божий, чтобы лишний раз заклеймить зло и засвидетельствовать необходимость бдительности».

Авторы статьи подробно рассказывают, как в начале 70-х годов в деревне Зеленый Луг, которая тогда еще несмело подступала к северной окраине Минска, а сейчас исчезла, подарив свое красивое имя огромному микрорайону, довелось им услышать от старожилов о расстрелах людей в недалеком лесу. С 1937 по 1941 год, говорили они, каждый день и ночь туда привозили на машинах обреченных на смерть людей и расстреливали. Кругом стоял старый бор, называли его Брод, а вокруг простирались леса с крохотными лоскутками пашни.

Небольшой участок бора — гектаров 10–15 — приходился на живописную покатую горку, которую именовали почему-то Куропатами, хотя птиц там было немного, зато весной буйно цвели нежно-белые лютики, по-белорусски курослепы. Был он обнесен высоким, не менее трех метров, дощатым забором, обтянутым сверху колючей проволокой. За забором находилась охрана с собаками.

Людей привозили по гравийной дороге, что вела от Логойского тракта к Заславлю. Путь этот местные жители называли «Дорогой смерти». Авторы опросили тогда многих сельчан из Зеленого Луга и других деревень, установили немало фактов и обстоятельств массовых убийств.

«Но обнародовать их в 70-е годы, рассказать обо всем не было возможности. В 1987–1988 годах мы отыскали некоторых жителей снесенной уже деревни, снова побеседовали со старожилами и свидетелями событий в окрестных селах, выяснили обстоятельства, детали, записали ответы…»

3. Позняк и Е. Шмыгалев процитировали многих своих собеседников, постепенно дополняя и обогащая подробностями картины расстрелов, приводя аргументы в обоснование того или иного вывода.

«Людей ставили в ряд, затыкали каждому рот кляпом и завязывали тряпкой… Убийцы были в форме НКВД. Они стреляли из винтовок сбоку в голову крайнего, чтобы прошить пулей двоих человек… Патроны жалели».

Это свидетельства Николая Васильевича Карповича, 70-летнего жителя деревни Цна-Иодково — самой близкой к Куропатам. А Василий Яковлевич Скворчевский, Мария Григорьевна Потершук, Надежда Ефимовна Хомич и другие говорят, что слышали крики, плач, мольбы и проклятия. «Может, не хватало кляпов?» — спрашивают авторы. И сами отвечают:

«Нет, видимо, дело в другом. Человек, который долгое время регулярно убивает людей, постепенно становится садистом. У него возникает потребность помучить свою жертву, прежде чем убить ее. Вот и мучили людей перед смертью.

Видимо, не патроны экономили убийцы, когда стремились прошить одной пулей сразу двоих. Это была своего рода бравада, спорт для палачей, демонстрация профессионализма. Н. Карпович, вероятно, как раз и видел этот нетипичный способ расстрела из винтовок. Мы подробно расспрашивали всех, кто слышал, как звучали выстрелы, и тех, кто видел, как убивали, или узнал от тех, кто видел, — и пришли к выводу, что расстреливали в основном из наганов и пистолетов (что и подтвердилось затем раскопками)».

Всем свидетелям авторы задавали вопрос: не знают ли они о расстрелах в этих местах советских людей фашистами в годы войны. Ответы были одинаковыми: нет, немцы здесь появлялись редко, никого не расстреливали. Интересовались также, кто из местных жителей был репрессирован, какова его судьба. Люди назвали имена учителя Арсена Павловича Груши, крестьян из деревни Хмаринщина Андрея Филипповича и Степана Терлюка, братьев Стриго из Подболотья.

По этому поводу авторы замечают, что можно как-то понять, почему в годы сталинских репрессий уничтожались в первую очередь руководящие партийные и военные кадры, интеллигенция, специалисты. Но совсем необъяснимо, почему убивали темных, неграмотных крестьян и рабочих. Трудно отыскать в этом какую-то логику, потому что она, по существу, не человеческая, а с каким-то иным знаком.

В статье обстоятельно излагается версия о кем-то уже проведенной ранее эксгумации захоронений в Куропатах. 3. Позняк и Е. Шмыгалев пишут^

«Осмотр некоторых могил вызвал у нас тревожные подозрения. Слишком глубокие впадины, а по сторонам иногда бугорки, будто раскапывали когда-то… Тревога усилилась, когда мы вспомнили рассказ одного крестьянина, который захотел остаться инкогнито, о том, что сразу после войны тут долго копались солдаты».

И когда после раскопок одной из могил в ней ничего не было обнаружено, подозрения не могли не перерасти в уверенность.

«Это открытие… поразило не меньше, чем сам факт массовых репрессий. Как же мы недооценили их подлость! Вот кто копался здесь после войны! Заметали следы. Значит, знали еще тогда, что творили! Где же ваша «честная» уверенность в справедливости своих дел, в праведности приказов?! Оказывается, вы боялись еще тогда. Совершить такую египетскую работу! Выкопать столько трупов! Куда вы их дели? Вывезли и закопали? Сожгли? Не мелкая сошка дала приказ на эксгумацию. Берия? Цанава? Маленков? Кто?»

Авторы сообщают и о том, что одна из могил была затронута во время прокладки трассы газопровода на вершине Куропат и в ней найдены кости и 15 черепов, 20 пар кожаной обуви и галош, другие предметы. Захоронение, замечают они, во время эксгумации было «пропущено», его забыли раскопать.

Завершает статью справедливое напоминание о том, что в массиве необходимо срочно установить надписи с информацией об этих местах, чтобы люди знали, чти они не подходят для пикников и беззаботного воскресного отдыха.

Публикация в писательской газете, выходящей в общем-то небольшим тиражом, мгновенно получила республиканскую известность. Номер передавали из рук в руки, активно обсуждали, спорили. Спустя несколько дней появились публикации, построенные на тех же фактах и размышлениях, в «Московских новостях» «Известиях», «Огоньке», основные положения статьи были пересказаны в передаче Центрального телевидения. Куропаты мгновенно обрели всесоюзную, а затем и мировую известность.

И как результат — буквально шквал читательских откликов. «Неужели это правда? Неужели именно так и было? Разве у нас такое могло быть?» — восклицали одни. «Не слишком ли зло написано? Может, чересчур смело и открыто размышляют авторы?» — спрашивали другие. «А куда нам уйти от этих фактов? — возражали им третьи. — Может, спрятаться за неправдой и полуправдой, за глубокомысленными размышлениями о необходимости всеобщего очищения?»

Безусловно, всем нам было бы спокойней, если бы не проступили, не проросли из земли эти не столько «белые», сколько «красные», кровавые пятна прошлого, писали читатели. Если бы не знать, не ведать места расстрелов, не считать, сколько было невинно загубленных, не догадываться, кто и как расстреливал, наверняка так было бы спокойней, во всяком случае комфортней.

Но разве можно излечиться от серьезной болезни, избегая лекарств лишь потому, что они горькие? Старший научный сотрудник Государственного музея БССР Ф. Кривонос писал в редакцию:

«Считаю, что статья впервые за три последних года ставит вопрос о преступлениях сталинского времени предельно конкретно, и вижу в этом большой шаг вперед по пути всевозрастающей гласности. Считаю также, что в материале правильно говорится о необходимости наказания, пусть символического (ведь многих преступников уже нет в живых), тех, кто ответствен за совершенное в 30-е годы».

Кандидат философских наук Р. Миненков:

«Не могу не откликнуться на публикацию „Куропаты — дорога смерти“. То, о чем в нем написано, невозможно осмыслить, потому что это за пределами нормальной логики. Разум останавливается перед этой ужасной вакханалией мракобесия и не может найти ей какое-то определение и оправдание. Народ уничтожался от имени народа и ради его… счастья. Такого издевательства над людьми, над великой гуманистической целью, причем со стороны своего народного правительства, видимо, не знала ни одна эпоха и ни один народ! Что это? Откуда? Из каких чудовищных глубин истории?»

Пенсионерка из д. Сычи Несвижского района Г. Апанович:

«Прочитав эту статью я, наконец, узнала, где покоится прах моих родителей. Может, найденные при раскопках подошвы фетровых сапожек мамины — она тоже носила 36 размер? Ее арестовали 10 марта 1937 года, когда она понесла передачи моим отцу и брату. Первым у нас забрали брата — в ночь с 5-го на 6-е ноября 1936 года. Обыск вели до утра, перевернули все в хате, на чердаке, в сарае. Ничего не нашли, но брата увели. Утром мы узнали, что той же ночью были арестованы братья Игнатовские — Валентин и Федор, сыновья академика Игнатовского. Брат мой дружил с Валентином.

В следующую ночь увели шурина — брата нашей невестки. Они дружили еще со школы. Одним словом, за две ночи арестовали всех друзей моего брата — одиннадцать человек. Мама очень плакала, но тот, кто арестовывал, успокоил, сказал, что сын через несколько дней вернется.

Мы каждый день ждали его возвращения, но так и не дождались. А в ночь с 25-го на 26-е декабря 1936 года увели и отца. Обыска не делали, сказали ему быстро собраться, взять пару нижнего белья. И снова успокоили, что отец вскорости вернется. Потом пришла и мамина очередь. Когда ее забрали, мне только-только исполнилось 11 лет. И что удивительно, меня даже в детский дом не определили, так и жила одна. Пустила в дом квартирантов, на их содержании и была, училась в школе, до войны закончила семь классов.

Родители мои не занимали никаких постов, отец простой рабочий, ударник, трудился медником-лудильщиком на фабрике, а мама была домохозяйкой. Брат после окончания школы начал работать на заводе, не помню на каком, учился на вечернем отделении автодорожного техникума, потом его приняли в управление шоссейных дорог. Старательный, хороший был работник. Как и отец, все умел делать. Даже дом, в котором мы жили, они вдвоем построили своими руками.

Где-то в конце сентября 1937 года я понесла передачу, но у меня ее не приняли, сказали, что родители уже высланы из Минска, осуждены на 10 лет без права переписки. Тогда почти всем выносили такой приговор. Я писала письма и Сталину, и Калинину, и Ворошилову, но ответ был один: „Дело будет рассмотрено в ближайшее время“.

Когда началась война, мне удалось выбраться из Минска. Я попала в Саратов, где меня, наконец, определили в детский дом. Шла война, я понимала, что теперь людям не до моих родителей, и никуда не обращалась. Но как только Минск освободили, вернулась домой. Соседи рассказали, что меня искала женщина, которая сидела с мамой в одной камере. Она сообщила, что мама не признала себя виновной, что все время очень тревожилась обо мне. Нервы ее не выдержали, и она сошла с ума. Я поняла, что маму уже никогда больше не увижу.

В 1946 году я снова обратилась в органы НКВД, чтобы узнать судьбу своих родителей и брата. Мне ответили, что брат умер в 1941 году от менингита, отец — в 1942 году от сердечной недостаточности, а мать в 1944 году от воспаления легких. Я поняла, что это ложь.

Правду сказали в 1956 году, когда органы КГБ отыскали меня и пригласили на беседу. О многом подумалось, пока ехала в Минск, но даже не догадывалась, что мне просто хотят сообщить о реабилитации родителей и брата. Оказалось, что их обвиняли в шпионаже, в измене Родине, терроризме и диверсиях. По делу проходило 19 человек и все они были расстреляны в 1937 году в Минске.

В невиновности своих близких я никогда не сомневалась. Хотя от людей и приходилось слышать: раз посадили, значит, что-то есть, без причины у нас не сажают».

И таких писем-исповедей, писем-размышлений оказалось много среди откликов. В них была хотя и не бесспорная, требующая тщательной проверки, но очень ценная и нужная следствию информация.

Внимательно прочитали и статью, и отклики на нее в Прокуратуре БССР. Оценили публицистичность, гражданственность и смелость позиции авторов, но главное внимание уделили фактам, их обоснованию и аргументации, анализу показаний свидетелей. В райисполкоме, прокуратуре и военкомате Минского района запросили некоторую дополнительную информацию. И уже через неделю Прокурором республики Г. Тарнавским было возбуждено уголовное дело — первое в стране по фактам преступлений полувековой давности.

В печати появилось сообщение о начале следствия и о создании Правительственной комиссии, в которую вошли писатели В. Быков и И. Чигринов, народный художник СССР М. Савицкий, бывшая подпольщица, Герой Советского Союза М. Осипова, токарь, Герой Социалистического Труда Д. Червяков, руководители министерств юстиции и внутренних дел, Верховного Суда БССР, КГБ, ученые, представители общественных организаций. Возглавила комиссию заместитель Председателя Совета Министров БССР Н. Мазай.

Дело предстояло сложное и необычное, не имеющее аналогов ни по объемам, ни по характеру преступлений и потому все понимали, что его успех или неудача будет во многом зависеть от тех людей, на чьи плечи ляжет тяжкая обязанность найти однозначные ответы на множество сложнейших вопросов.

Выбор пал на Я. Бролишса, следователя по особо важным делам, одного из самых опытных и знающих свое ремесло людей. Долгое время он работал прокурором-криминалистом, в его богатом послужном списке немало «громких» расследований, подтвердивших непростое умение счастливо совмещать обширные научные познания с рядовой, обыденной следственной практикой. Когда определился лидер, ему было предложено самому сформировать следственную группу. И Язеп Язепович выбрал, казалось бы, неожиданный вариант — он пригласил в бригаду молодых, не отягощенных большими победами и серьезными провалами следователей. С. Кловриго из Молодечно, спокойного, даже несколько флегматичного, но основательного и вдумчивого молодого человека, готового пробиваться к истине через любые преграды и завалы. Из городской прокуратуры он вызвал Н. Ничипоренко, смешливую, обаятельную женщину, что, однако, не мешает ей быть строгим, аккуратным и даже педантичным работником, а из прокуратуры Партизанского района — А. Абадовского, недавнего выпускника университета, но, как говорят в таких случаях, подающего серьезные надежды.

Координация усилий всех служб, привлекаемых к расследованию, руководство его ходом были поручены начальнику следственной части Прокуратуры БССР В. Соболеву, а общий надзор возложен на заместителя Прокурора республики В. Кондратьева.

Как первый заместитель Председателя Правительственной комиссии и одновременно Прокурор республики Г. Тарнавский просто обязан был вникать во все детали следствия, наблюдать за его развитием, активно помогать своим младшим товарищам не только подсказкой, добрым советом, но и строгим взыскательным контролем.

Честно скажем, когда участники будущего расследования в первый раз собрались все вместе, на многих лицах откровенно читалось состояние, близкое к полной растерянности. И опытные, и совсем молодые наши Шерлоки Холмсы и умом и сердцем понимали, что масштабы предстоящего следствия, его уровень должны во всем отвечать масштабам похороненной в Куропатах тайны. Иного просто не дано.

Накануне они побывали здесь, на месте происшествия, хотя ни у кого из них не хватало смелости назвать Куропаты этим привычным, стандартным термином. Машины промчались по Ленинскому проспекту, затем выехали на Логойский тракт, повернули налево, на Заславскую дорогу, прорезающую некогда могучий, а ныне изрядно поредевший бор. Прильнув к окнам, все напряженно молчали, хотя каждый, наверняка, думал о том, что сейчас они полностью повторяют полувековой маршрут знаменитых «черных воронов» — автозаков, резво сновавших между этим лесом и железными воротами тюрем НКВД. Для кого тридцать минут этой наезженной дороги стали последними в жизни? Кто вез их сюда под неусыпным оком пистолета? Два из множества вопросов, на которые предстояло найти ответы.

А теперь оставим на время мчавшиеся по дороге на Куропаты машины и познакомим читателя еще с одной судьбой, завершившейся этой сакраментальной фразой: «Приговор приведен в исполнение в Минске».

Слова эти часто повторяются в архивно-следственных делах людей, чьи жизни оборвались у края могилы с такой неопределенной пропиской: «Минск».

Наш собеседник Сергей Иванович Граховский — человек очень трудной и мужественной судьбы. Поэт, как говорят, божьей милостью, он уже в тринадцать лет начал публиковать свои стихи, а в двадцать три был обвинен в принадлежности к «контрреволюционной националистической организации», прошел через все ужасы карцеров, конвейерных допросов, очных ставок, но не сломался, не оговорил ни себя, ни товарищей и, может благодаря именно непреклонной стойкости и воле выжил, вытерпел все 19 лет тюрем, лагерей и ссылок.

— Меня арестовали летом 1936 года, всего на несколько дней раньше, чем Юрку Лявонного, но я почти год ничего не знал о нем. Во мне даже теплилась надежда, что он уцелел, что «черный ворон» проехал мимо домика под липами, где он с молодой женой и крохотной дочуркой снимал тесную боковую комнатку. Верилось в лучшее, хотя тучи к тому времени сгустились над всей белорусской писательской организацией, а жестокий гром прогрохотал уже над головами многих наших собратьев по перу.

Мы познакомились в тридцать первом, когда я — восемнадцатилетний графоман — приехал в Минск покорять поэтический Парнас, будучи абсолютно уверенным в скором и решительном триумфе. Но таких покорителей в столице, не в пример моему тихому Глусску, было в избытке, и все не без оснований мечтали о книгах, признании и славе.

В поисках удачи я начал бродить по редакциям, протирать кресла в Доме писателя, надеясь быть замеченным кем-нибудь из «великих».

Наверное не только я сразу выделил Юрку из серой толпы страждущих — на него нельзя было не обратить внимания: высокий стройный юноша, с густой каштановой шевелюрой, несколько артистичный в своем щегольском костюме с модным широким галстуком, он держало независимо, даже гордо, но с мэтрами не заигрывал и таких, как я, новичков, не чурался.

Подошел ко мне, крепко пожал руку, узнав, что квартируем мы по-соседству, предложил домой идти вместе. С того вечера и началась наша дружба. Он работал в «Звязде», я — в молодежной газете «Чырвоная змена», оба учились на литфаке пединститута. И хотя жили бедно, впроголодь и без всякого комфорта, очень верили в счастливое будущее, стихи писали бодрые, оптимистичные, на высокой ноте модной тогда патетики.

По метрике и паспорту он был Леонидом Николаевичем Юркевичем. Но мода на псевдонимы подтолкнула когда-то шестнадцатилетнего юношу перекрутить фамилию на имя, а имя — Лявон — на фамилию, и тем самым как бы сразу приобщиться к серьезной, взрослой литературе. Постепенно все привыкли к новому имени и даже жена звала его Юркой. Поэтому, когда через год безрезультатного «предварительного следствия» меня перевели в городскую тюрьму, в общую камеру и друзья по несчастью сразу же сообщили, что прямо под нами, в подвале «отдыхает» писатель Юркевич, я не сразу сообразил, что речь идет о Лявонном.

Мы немедленно установили связь и потом постоянно переговаривались. Юрке приписывали несколько страшных статей, но он только посмеивался, говорил, что все это глупые фантазии следователей, что на суде вся их нелепая конструкция развалится и он будет оправдан.

Каждое утро Лявонный выходил в «эфир». Распахнув подвальное окно, он хорошо поставленным дикторским голосом сообщал новости с воли, рассказывал о событиях в стране и в мире. А добывал информацию, оказалось, довольно оригинальным способом. Как известно, нам, политическим, категорически запрещалось читать газеты и книги. Наверху сидели малолетние уголовники, их, наоборот, усиленно просвещали, перевоспитывали — давали газеты и журналы, но запрещали курить. Юрка организовал обмен духовной пищи на материальную: на веревочке пацаны исправно опускали прямо к Юркиному окошку свертки газет или книги, а взамен получали желанные пачки махорки.

Однажды, кажется в середине сентября тридцать седьмого, Юрка вдруг не вышел «в эфир». Все встревожились, наперебой стали достукиваться до его камеры. Ответ получили неопределенный: «Вызван в суд без вещей». Через день снова молчит шестая камера, на следующий — опять ни слова. Спустя четыре дня из подвала сообщили: «Не вернулся. Вещи забрали».

Потом нам стало известно, что в Минск прибыла Военная коллегия Верховного Суда СССР во главе с Ульрихом и завертелась кровавая молотилка. Разговор на суде, как правило, был коротким:

— Признаете себя виновным? Нет? Если враг не сдается, его уничтожают.

И через несколько минут выносили приговор — высшая мера наказания. В тот же день увозили на расстрел. Куда, не знаю. Может быть, и в Куропаты.

В сентябре и октябре 1937 года были расстреляны поэты Юрка Лявонный, Валерий Моряков, Изи Харик, Анатоль Вольный, прозаики Платон Головач и Василь Коваль. А сколько далеких от литературы людей встали тогда под пулю бьющих без промаха «ворошиловских стрелков»?

Тяжкая доля выпала и жене Юрки Лявонного — Евгении. По статье, не внесенной ни в один кодекс в мире: «Член семьи врага народа», она была осуждена на восемь лет лагерей, а ее трехлетнюю дочурку Инну отправили в детский приют. Освободившись после войны из заключения, Женя объездила множество детских домов, но так и не нашла дочери. Не исключено, что она попала в другую семью, или, заботясь о ее же будущем, воспитатели детдома заменили ей «вражескую» фамилию на другую, нейтральную. Так нередко бывало.

Рассказываю вам о Юрке, о других моих безвременно ушедших товарищах и думаю о том, что человек жив, пока о нем помнит хоть один современник. Но когда уйдем и мы, не должна померкнуть память о жертвах сталинского террора. Нужно, чтобы их имена, их крик, обращенный ко всем честным людям, воплотился в книгах, граните и мраморе, в обелисках и мемориалах, которые, я верю, встанут на безымянных братских могилах, сокрытых пока под сенью полувекового леса.

…Следователи вышли из машин, спустились в глубокую лощину, из которой начинался медленный подъем верх к вершине протянувшегося с востока на запад покатого холма. Буквально через несколько шагов стали встречаться впадины — разные по глубине и размерам, чистые, поросшие травой или кустарником и превращенные в свалки, заполненные мусором, битым стеклом и консервными банками. По всему склону — то там, то здесь — расстелив на земле покрывала, а то и просто разложив старые газеты, сидели под деревьями группки людей, неспешно закусывали под захлебывающийся вой магнитофона, весело смеялись. Мерно качался в гамаке досрочно раздобревший молодой человек, да покрасневшая от усердия дородная дама отчаянно призывала к порядку лохматую овчарку, с восторженным визгом шарахавшуюся от сосны к сосне. Что ж, обычный пейзаж, ничем не отличающийся от других, граничащих с городскими кварталами островков леса.

На самом гребне холма деревьев нет — здесь, видимо, проходила лесная дорога. Недавно газовики проложили по ней свою новую трассу. В одном месте они тоже натолкнулись на могилу, остановили работы, пригласили сотрудников военкомата, вместе извлекли несколько черепов и костей, остатки обуви и одежды.

С восточной стороны, если хорошо присмотреться, можно определить место, где когда-то возвышался забор. Хорошо сохранился ров, который скорее всего был прорыт перед самой оградой. По едва приметным выемкам легко угадываются столбы — они чередовались через каждые четыре метра.

Долго и внимательно изучали следователи и эксперты каждый уголок Куропат. Все сколько-нибудь значительные детали занесли на специальные карты-схемы, все измерили и подсчитали. В блокнотах и документах появилась первая цифра: 510 впадин размером 2 на 3; 3 на 3; 4 на 4; 6 на 8 метров.

Когда они появились здесь? В тридцатые годы? А может быть, раньше — в гражданскую войну или позже — в Отечественную? На территории какого сельсовета размещался лесной массив? Какому ведомству или организации принадлежал? Может, включался когда-нибудь в запретную или режимную зону. Если это так, то кто тогда обращался в облисполком за разрешением на учреждение такой зоны.

Ответы на эти и другие вопросы могли бы дать архивы. По просьбе следствия к поиску и анализу нужных документов подключились опытные специалисты архивного дела, историки. Одновременно депутаты сельских советов, работники милиции пошли по дворам прилегающих к Куропатам деревень, чтобы составить списки ныне здравствующих сельчан, которые жили здесь и в тридцатые — сороковые годы, а также тех, кто выехал, переселился, но был очевидцем происходивших в лесном массиве событий. Вскоре у следствия появились списки имен и адресов без малого двухсот человек, способных помочь в поиске и торжестве истины.

Из архивов же одно за другим пришли безрадостные вести:

«Материалов, относящихся к этому периоду и содержащих какие-то сведения о событиях в лесном массиве близ деревень Цна-Иодково, Дроздово, Зеленый Луг, не имеется».

Активно включилась в расследование, в поиск ответов на поднятые в статье проблемы Правительственная комиссия. Сейчас мы попытаемся воспроизвести атмосферу первого ее заседания. Не претендуем при этом на полноту и дословный пересказ каждого выступления!

Н. Мазай (заместитель Председателя Совета Министров БССР, председатель комиссии):

— Мы познакомились с предварительным планом проведения следствия, можем сейчас высказать по нему свои суждения и замечания. Хотелось бы, чтобы в них были не только благие пожелания, но и предложения о конкретной деловой помощи.

Д. Андреев (председатель республиканского Совета ветеранов войны и труда):

— Через печать и телевидение необходимо обратиться к людям, в первую очередь к ветеранам, к их памяти. Не исключено, что в семейных архивах сбереглось то, чего нет в государственных хранилищах.

М. Савицкий (народный художник СССР):

— Комитету государственной безопасности и Министерству внутренних дел республики надо дать поручение выяснить, не приводились ли в исполнение в Куропатах приговоры и решения «троек», «двоек» или «особых совещаний»? Не захоронены ли здесь трупы советских граждан, казненных гитлеровцами? Не размешались ли поблизости от этого леса концлагеря, в которых содержались советские люди или иностранцы?

Военный комиссариат БССР должен проверить, не погребались ли здесь советские и немецкие солдаты, погибшие во время боев в сорок первом и сорок четвертом годах? Не проводились ли уже после войны раскопки могил, и если да, то с какой целью?

А. Дулов (профессор, доктор юридических наук):

— Уже сегодня ясно, что без эксгумации обнаруженных захоронений не обойтись. Необходимо тщательно продумать все детали, определить методику проведения раскопок, круг их участников, вооружить бригаду следователей и экспертов современной техникой и приборами. Думаю, раскопки должны вестись с участием общественности, членов нашей комиссии. Но сообщений о их результатах в печать не давать, чтобы не подтолкнуть мародеров к поиску золотых колец, коронок и других ценностей. Таких примеров наша практика знает немало…

В. Быков (народный писатель БССР):

— Надо продумать ритуал, определить место перезахоронения останков, уже извлеченных школьниками, строителями и археологами, а также тех, которые еще будут найдены при следственной эксгумации. Мне представляется, что наша комиссия не выполнит до конца свой гражданский долг, если не предложит конкретного решения судьбы Куропат. Я не готов сказать, что это будет — величественный мемориал или скромный обелиск, но память тысяч невинно загубленных жизней должна быть увековечена. Не только во искупление прошлого, но и в предупреждение будущего.

Разговор на заседании комиссии еще раз подтвердил, на какое множество сложнейших вопросов предстоит ответить следствию и какая нелегкая, но благородная миссия выпала на долю каждого из них.

Вопрос первый: Что видела лесная окраина?

От крайней хаты до леса идти, может, пять, а может, всего три минуты. И если встать на вершине холма, то вот она, Цна-Иодково, как на ладони. Одно только серьезное изменение есть: кольцевая дорога, отрезавшая опушку леса от деревни, стала одновременно и серьезным звуковым барьером. Теперь кричи в Куропатах, хоть надорвись, вряд ли кто услышит. А раньше очень хорошо слышно было. Особенно в сумерках, когда садилось солнце.

Из показаний Ольги Тимофеевны Боровской, 1927 года рождения, пенсионерки, работает на полставки санитаркой в больнице:

— У нас была большая семья: родители и пятеро детей. Отец охранял колхозный амбар и пасеку. Мы, дети, помогали маме по хозяйству. Отец сильно волновался по поводу происходивших в лесу событий, он очень это переживал. Нам часто говорил: вот до чего дошла Советская власть, иди мать послушай, дети, послушайте. Мать поднималась с кровати, выходила на улицу, мы дети — следом за ней. А со стороны леса были слышны крики, стоны. Кто-то кричал: «За что нас?» Были слышны выстрелы.

Сначала стреляли только ночью, а потом и днем. Все это происходило в 37—38-м годах, а потом и до самой войны. Но поздней было не каждую ночь, через день-два.

Как-то летом мы пошли за ягодами. Много собралось детворы из деревни, я среди них была самая младшая. Со мной, помню, была Батян Мария Степановна, но она уже умерла. Пошли мы в Брод. С нами был хлопец, который сказал, что покажет такие ягоды, где моментом можно кувшин набрать. Залезли мы туда через подкоп под забором. А забор был высокий — метра три, перелезть через него невозможно. Не успела я собрать и полкувшина, а ягод было, действительно, много, как он вдруг кричит: «Атас». Парень перекатился под забором, а все столпились у подкопа. В это время стали подъезжать машины, мне деваться некуда и я спряталась под ель, я вся дрожала, очень перепугалась, даже кувшин потеряла.

Да, у парня, который нас туда привел, фамилия Нехайчик Александр Григорьевич, он погиб на фронте. Сразу пришла легковая машина, которую Саша называл «эмочка». И следом за легковой — крытый грузовик. Из легковушки вышли мужчины, которые были одеты в гражданские костюмы серого цвета, без головных уборов. Было их человек пять, я не считала, не до этого было. Из будки грузовой машины эти мужчины стали выводить людей. У всех были руки назад и связаны. Когда их выводили из машины, то руки развязывали. Их начали стрелять, мне стало страшно. Люди кричали: «За что вы нас, я ни в чем не виноват». Из кабины грузовой машины никто не выходил. Выводили и расстреливали людей те, кто приехал на легковушке. Одежду их более точно я описать не могу. Помню, что стреляли, а яма уже была выкопана заранее.

Когда этих людей расстреляли, несколько человек еще вывели из машины и заставили закапывать могилу, потом и их постреляли. Среди убитых были и мужчины, и женщины. Одежда у них была обычная, городские они или деревенские, не могу сказать. Помню только, что у женщин были растрепанные волосы.

По возрасту и молодые, и старые, всякие. Но эти люди не местные, я их не знала. Кто они по национальности, сказать не могу, говорили они обыкновенно, по-русски и по-нашему, по-белорусски.

Отец мой ходил на это кладбище, когда еще не было забора, матери он тогда говорил, что земля еще «варушится», они еще там живые.

Из показаний Дарьи Игнатьевны Товстик, 1911 года рождения, пенсионерки:

— Я не один раз видела, как в лес привозили расстреливать людей. Помню, летом мы жали жито возле этого леса. Видим, возле нас по дороге проехала грузовая машина. Она поехала в лес, а потом за ограду через ворота, что со стороны Заславской дороги. Нам стало любопытно посмотреть, что они там делают. Мы подошли к ограде, нашли щелку и увидели: мужчины копают ямы. После этого мы убежали обратно в поле.

Они выкопали яму и уехали. Вскоре возле нас проехала еще одна машина, только уже с черной будкой.