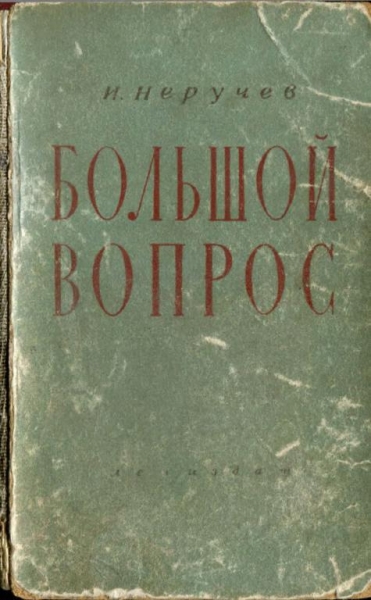

Большой вопрос

БОЛЬШОЙ ВОПРОС

Егоров, парторг крупного завода, получил два настораживающих сигнала: заместитель главного инженера завода Павел Павлович Великанов стал настолько рассеян, что на днях одной из бригад дал ошибочное задание. Только бдительность бригадира предупредила неприятность.

В чем дело?

На этот вопрос частично ответил второй сигнал: у Великанова осложнились дела в семье: он увлекся Ниной, девушкой-комсомолкой, которая работает токарем в цеху его жены Ольги.

Егоров всегда гордился работой и дружбой супругов Великановых. «Павел Павлович опустился до легкомысленного увлечения?» — с удивлением подумал Егоров. Ему трудно было представить себе, что эти умные люди, много лет прожившие душа в душу, перестали любить друг друга. Кто из них виноват? Что с ними случилось? Егорову было ясно только одно: он не может пройти мимо неладов в этой семье, он должен сделать всё, чтобы восстановить в ней любовь и согласие.

— Садись, дорогой! — предложил Егоров Великанову, когда тот зашел к нему. — Я хочу с тобой кой о чем поговорить… Верно ли, что ты обижаешь жену?

Великанов пожал плечами.

— Чем же это я ее обижаю? Просто мы с Ольгой решили разойтись.

— Это что — обоюдное решение?.. А причины?

— Причины? Что касается причин, то они очень сложны… Поговорим о них, Иван Егорович, в другое время и в другом месте… если, конечно, не возражаешь.

— Возражаю, и категорически! Верно ли, что ты спутался с какой-то девчонкой?

Великанов поморщился.

— Зачем передовую работницу и комсомолку называть девчонкой? И не путаемся мы с ней… Мы с Ниной любим друг друга чисто и честно. Что же здесь плохого?

— Что же здесь плохого? А вот мы сейчас всё спокойно обсудим.

— Вон оно как… Иван Егорович, я и не подозревал, что тебя это дело может так заинтересовать. Может, дать объяснение в письменном виде?

— Не иронизируй, Павел Павлович! Я хочу знать правду о твоем быте.

— Пожалуйста! По-моему, дело житейское: я развожусь с Ольгой. Я уже и в народном суде был.

— Уже и в суде был! Вместо того чтобы прийти в свою партийную организацию, рассказать обо всем, посоветоваться, — ты побежал в суд. Нехорошо!

— Ничего нехорошего в своем поступке я не вижу. Наш суд — это та же партия, ее воля, ее разум.

— Какой ты, оказывается, грамотный. Хвалю! Молодец!

— Как суд решит, так пусть и будет, Иван Егорович! — твердо сказал Великанов.

— Так-та́к… что ж, отлично… Значит, если суд не даст тебе развода, ты не уйдешь из семьи? — правильно я тебя понял?

— Совершенно правильно. Но суд разведет нас.

— Ты убежден?

— Убежден.

— Такие уважительные причины?

— Если разочарование в одной и любовь к другой — не уважительные причины, тогда назови другие.

— Так-та́к, — задумчиво повторил Егоров… — Что ж, пожалуй, нам даже целесообразно прервать сейчас нашу беседу. Я хочу поговорить с Ольгой и еще кое с кем. Не прощаюсь, скоро увидимся.

— Только от всей души прошу тебя, Иван Егорович, не трогай Нину. Она очень скромная девушка, скромная и щепетильная.

— Не беспокойся, я не оскорблю ее скромности…

Когда Великанов, встревоженный и огорченный, вышел, Егоров пригласил к себе секретаря комитета комсомола Жатвина.

— Ну, Жатвин, рассказывай, как работаешь, как воспитываешь нашу заводскую молодежь — всем ли доволен, на всех ли участках у тебя благополучно?

Парторг говорил спокойно и даже как будто доброжелательно, но в голосе его и в лице Жатвин уловил нечто такое, что заставило его насторожиться.

— Я спрашиваю, Жатвин, — уже другим тоном сказал Егоров, — почему ты допустил, что твои комсомольцы легкомысленно относятся к вещам, к которым нельзя относиться легкомысленно?

— Я не располагаю такими фактами. Больше того, я считаю, Иван Егорович, что наши комсомольцы на всех участках занимают не последние места.

— Значит, на твоей шипке всё спокойно?

— Если что не так, подскажи, — буду благодарен.

— Кто такая Нина?

— Нина? У нас на заводе больше двадцати Нин.

— Нина, которая работает токарем в цеху Ольги Великановой.

— А-а-а, — удовлетворенно протянул Жатвин. — Нина Ковалева; чудесная дивчина, дисциплинированная, энергичная. В цеху занимает первое место, по заводу — третье. Насчет нее я спокоен.

— А как она ведет себя в быту?

— В быту? Ничего дурного неизвестно.

— А скажи, отбить мужа у товарища по работе — это хорошо или плохо?

— То есть, как отбить?

— А вот так, в буквальном смысле слова. Твоя чудесная дивчина ворвалась в чужую семью и развалила ее. Грош цена такому передовику, такой девушке, такой комсомолке… Эта твоя Нина Ковалева связалась с Великановым, и тот теперь намерен разорвать с женой и бросить ребенка.

— Ну, знаешь ли… — растерялся Жатвин… — Но почему ты думаешь, что это Ковалева ворвалась в чужую семью, по-моему, больше надо спросить с Великанова.

— С него мы спросим особо. А ты прими меры со своей стороны. Пусть Нина продумает свое поведение и свои чувства. Неужели здесь непобедимая любовь?

— Дела сердечные — это дела особого рода. — В глазах Жатвина заискрился лукавый огонек, который как бы говорил: «Зря ты, старина, вмешиваешься, забыл, должно быть, свои молодые годы. У тебя теперь ведь и без того много забот, больших, государственных задач».

Так именно истолковал этот лукавый огонек Егоров.

— Дорогой мой, счастье наших людей, здоровый быт — это неотъемлемая часть государственного плана, — сказал он. — А что касается особой сложности сердечных дел, так не нам с тобой, Жатвин, бояться этих сложностей. Мы, коммунисты, чорт знает с какими трудностями справлялись и справляемся. Надеюсь, что с неустойчивыми сердцами и легкомыслием в быту тоже справимся.

— И что же конкретно ты думаешь делать с Великановым?

— Мы поздно спохватились, Жатвин; любовные чувства у Великанова, да, повидимому, и у твоей Нины, пустили уже глубокие корни. В таких случаях общественное влияние мало действительно. Пусть обратится в суд.

— А если суд согласится с Великановым и даст развод?

— Не думаю. У него ребенок и отсутствие оснований, нужных для развода. Разочарование и новая любовь, которыми он здесь оперировал, — это еще не основание. Сейчас будет у меня Великанова… Надо сказать, у меня прямо сердце болит…

Когда в кабинет вошла Ольга, Егоров бережно усадил ее в кресло. Затем обратился к Жатвину:

— Всего хорошего, Петро. Если возникнут трудности, заходи.

Закрыв за Жатвиным дверь, Егоров негромко спросил:

— Ну, как наши дела, Ольга Константиновна?

Великанова опустила глаза.

— Мне Павел сказал, зачем вы хотите меня видеть. Я очень прошу вас, Иван Егорович, не утруждать себя. Не стоит тратить на меня времени, право же.

— Нет уж извини, потрачу. Поговорим по душам, как друзья, как близкие. Что там у вас произошло с Павлом?

— Что произошло? Не знаю, что говорить… Мне трудно дать себе отчет… Павел намерен уйти из дому.

— И ты согласна на это?

— А что же, я должна его насильно удерживать?

— Но Павел говорит, что вы с обоюдного согласия решили разойтись…

— Может быть… не знаю, ничего не знаю.

— Странно, больше чем странно, — даже обиделся Егоров. — Тебе, твоей семье угрожает, можно сказать, смертельная опасность, а ты твердишь этакие хилые слова: «Не знаю, не знаю». Вот муж твой всё знает. Возьми себя в руки, Ольга Константиновна. Тебе надо всё знать, всё взвесить и трезво оценить. Что ж, и на суде ты будешь говорить: «Не знаю, не знаю»?

— Иван Егорович, — после небольшой паузы сказала Ольга. — Мне очень тяжело, муж оскорбил мою женскую честь, осквернил нашу многолетнюю супружескую жизнь. Мне кажется, мы теперь на всю жизнь останемся с Павлом врагами. Впрочем, я говорю не то, совсем не то… Но я соберусь с мыслями, обещаю вам.

Провожая Ольгу к выходу, Егоров сказал негромко:

— На суде многое будет зависеть от твоего поведения. Повторяю, Ольга Константиновна, возьми себя в руки… а мы, партийная организация, ни тебя, ни твоего мужа не выпустим из поля зрения до тех пор, пока не добьемся своего: ваша семья должна быть и будет восстановлена.

* * *

На столе перед судьями — дело. На серой его обложке скупые надписи: истец — Великанов Павел Павлович, ответчица — Великанова Ольга Константиновна.

Великанов излагает свои требования. Городской суд должен расторгнуть его брак. На ребенка он, Великанов, будет платить по закону, до совершеннолетия, одну четвертую часть своего заработка. Нужно больше — будет платить больше. Он никогда не был эгоистом и не будет им. Он считает необходимым сказать об этом, чтобы подчеркнуть свою любовь к ребенку. Суд, конечно, заинтересуют причины развода. Они подробно изложены в заявлении. По совести сказать, ему тяжело их повторять! Лучше будет, если суд избавит его от этой формальности, от излишней затяжки неприятного судебного разбирательства.

Председательствующий, член городского суда Павлова, как будто соглашается с этими излияниями Великанова и просит ответчицу, Ольгу Константиновну Великанову, подробно рассказать суду, что произошло в ее семье. Павлова почти не скрывает своего внимания к Великановой. Материалы судебного дела характеризовали Ольгу Константиновну лучше, чем ее мужа.

Великанова близко подошла к столу. Она держалась внешне спокойно, с полным достоинством.

Что ж, можно было бы согласиться с настойчивым требованием мужа развестись, разорвать многолетний брачный союз. Уязвленное самолюбие толкает ее именно на этот шаг. Но она не даст согласия на развод. Прежде всего, она не имеет на это морального права. И не только из-за трехлетнего сына Виктора. Нет! Виктор не пропал бы и без отца. Не пропала бы и она без мужа. В нашей стране никто не пропадет, никто не затеряется. Не в этом дело. Она отстаивает свою семью по другим соображениям.

За исключением двух последних лет, в их семье была любовь, взаимное уважение и дружба. Кто же виноват в том, что они стоят сейчас перед судом?! Тяжелый вопрос. Обычно женщины в ее положении думают, что во всем виновата другая женщина… Да, и она имеет основания так думать. И всё же причина не в этом.

Суду известно, что она и он — однолетки, вместе кончили институт, вместе на фронте провели войну, обоих правительство отметило наградами. После демобилизации они поступили на металлургический завод: он начальником ведущего цеха, она — сменным инженером в один из подсобных цехов. Всегда и везде они были вместе и рядом. Пожалуй, впервые она почувствовала себя не рядом с мужем, а позади него, когда ее цех не выполнил плана. Муж решил помочь «отстающей». При горячем участии мужа и его сотрудников она выправила цех и через год шагнула так далеко, что ее имя было названо в числе трех кандидатов на должность заместителя главного инженера завода. Вероятнее всего, она и заняла бы эту должность, если бы не беременность. Она ушла в декретный отпуск, а когда после родов вернулась к работе, ее пригласили возглавить цех мужа, которого перевели на должность заместителя главного инженера завода. Уход за ребенком взяла на себя ее мать.

Жизнь завода захватила Великанову. Часто до поздней ночи задерживалась она на собраниях и совещаниях. Не совсем нормальная жизнь, теперь она это понимает, а тогда не понимала, считала такой образ жизни вполне допустимым. Через некоторое время она узнала, что муж ухаживает за молоденькой работницей. Хотела объясниться. Самолюбие не позволило. И вдруг муж сам ей признался, что увлечен «другой». Она ничего не сказала, не упрекнула ни единым словом. С тех пор о личном они не говорили, да и вообще не говорили ни о чем, избегая друг друга, словно чужие или враги.

Она будет здесь, в суде, откровенной: желание, мужа оставить семью, оставить сына и связать свою судьбу с другой женщиной потрясли ее. Почему она перестала быть для своего мужа подругой? Что заставило его, умного и, насколько ей известно, честного человека, так жестоко поступить с семьей, разрушить долголетнюю любовь? Ее обожгло неожиданное предположение: нет ли в том, что произошло, ее собственной вины?

В то время она еще не могла вразумительно ответить на этот вопрос, не понимала всех своих промахов. Возможно, мешало задетое самолюбие… Решила вернуть к себе внимание мужа, стала нарядней одеваться, чаще посещать театры, много читала. На всё, оказывается, можно найти время, его хватает и для работы, и для культурных развлечений… Жаль только, что муж не заметил ее усилий, ее искреннего желания перестроить свою жизнь, свой быт. Должно быть, он далеко уже зашел в своих чувствах к другой женщине.

Неполадки в семье дурно влияли на ее работу. Не лучше обстояли дела и у мужа, хотя он храбрился, старался быть спокойным, веселым. В его работе тоже появлялись одна трещина за другой. Авторитет его падал.

Как же так получилось: и он и она, умудренные опытом, руководители крупного завода, — запутались в личной жизни? Какой позор!.. Вот почему она решила проследить весь свой путь, всё взвесить, критически оценить каждый свой поступок. Она не хочет кривить душой здесь, в суде.

Да, она хорошо изучила производство, сложнейшие машины, чувствовала, можно сказать, дыхание любого механизма. А вот самый сложный механизм — человека — оставила без внимания. Она забыла мужа и семью. Интересы ее сосредоточились только на заводе, всё остальное казалось ей менее важным. Но когда это другое она стала терять, она поняла, что без этого другого ей не прожить… Как она могла забыть мужа, забыть, что у него есть желания и потребности, которые может удовлетворить только любящая женщина, жена? Как она могла забыть, что у них есть ребенок, которого надо воспитывать, — всё забыла, увлеченная своим делом. А ведь по существу многое из того, что она называла делом, было суетней: лишние совещания, заседания, пустые и никому не нужные дебаты — всё это можно было вычеркнуть из рабочего графика и отдать время семье, быту. Ее работа на производстве нисколько не пострадала бы, наоборот — выиграла бы! Это было бы умное, умелое сочетание быта с любимой работой на заводе. К большому своему огорчению и стыду, она этого тогда не понимала. Вот в чем ее ошибка! Если ей удастся отстоять семью, она этой ошибки не повторит.

Возможно, у мужа есть к ней другие претензии, — пусть скажет, она выслушает, она сделает всё, что будет на благо их семьи, потому что она всё еще любит его, очень сильно любит. Если суд позволит, она расскажет об одном своем письме.

Письмо это она писала долго, несколько ночей провела над ним. Она вложила в него всё лучшее, что имела в своем сердце. Она знала, что не отправит письма по назначению. Разве можно отвлекать личными вопросами человека, озабоченного судьбами тружеников всего мира? И всё же, она написала…

— Прочтите суду письмо! — попросила Павлова.

— У меня нет его с собой, к сожалению.

— Мне кажется, вам трудно говорить, вы волнуетесь.

— Да, я волнуюсь. На моем месте нельзя не волноваться.

— Может быть, сделать перерыв?

— Нет, не надо. Я постараюсь быть спокойной.

— Продолжайте, пожалуйста.

— Спасибо. Содержание письма сводится к следующему. У нас теперь не спорят о том, будет или не будет коммунизм. Мы видим коммунизм, строим его собственными руками. Но коммунистическому обществу нужен и коммунистически воспитанный человек. В коммунизм морально уродливых людей не пустят. Это истина.

И вторая: новый человек с неба не свалится, его надо создать своими усилиями на своей родной земле. Каждый из нас должен работать над собой, все мы должны помогать друг другу.

И вот у меня возник вопрос: «Почему в нашей стране нет закона, который карал бы серьезным наказанием виновных в нарушении устоев советской семьи? Правда, в этой области всё сложно и противоречиво. И первая я подпала бы под действие этого закона. Ведь я сама виновата в разрушении своей семьи, я лишила семью ее цемента — любви, взаимного внимания… хотя формально как будто виноват Павел Павлович…»

— Скажите, — спросила Павлова, — в чем же вы лично находите выход?

— Надо сделать так, товарищ судья, чтобы среди всех нас, во всех наших общественных организациях царил дух недоброжелательности и презрения к тем, кто уродует быт, разрушает семью. Это очень помогло бы людям, которые, подобно нам, сбились с дороги, и которые, я уверена, могут вернуться на правильный путь.

Ольга Константиновна умолкла. Она не была довольна своими объяснениями. Не попросив разрешения у суда, она опустилась на скамью.

— Уточните, истец, причины, которые побудили вас просить о разводе, — обратилась Павлова к Великанову.

— Я еще раз прошу суд избавить меня от этого. Я не только истец, как вы назвали меня, но и… человек!

— Вы пришли в суд с определенными исковыми требованиями. Потрудитесь же обосновать их гласно.

— Воля ваша. Только я ничего нового сказать не могу.

Великанов посмотрел на жену и продолжал, понизив голос почти до шёпота:

— Мы перестали любить друг друга.

— Вы же слыхали, что́ заявила ваша жена, — заметила Павлова. — Она и теперь продолжает любить вас.

— Об этом я узнал здесь впервые.

— Очень плохо! — сухо заметил один из народных заседателей.

— Возможно, что и плохо. Но в вопросах любви не должно быть никаких принуждений. Причины, по которым мы стали отходить друг от друга, она назвала правильно: у меня появилась потребность в отдыхе, захотелось домашнего уюта. Но кому его создать, если Ольга Константиновна находится в таком же положении вечной занятости, как и я? Ей, конечно, не до меня. Я и требовать, конечно, от нее ничего не мог, язык не поворачивался. Самому взяться, — сам устал. А кому, понимаете, приятно, если нет разницы между заводской и домашней обстановкой?!

— Вы же руководитель, — улыбнулся второй народный заседатель: — взяли бы и вы: правили положение. И что это за оправдание: «самому взяться, — сам устал». Неверная у вас точка зрения, дорогой. Хотя вы и коммунист, но создание домашнего уюта и отдыха целиком перекладываете на плечи женщины. А почему? С какой стати? Вы устали. А она нет? На заводе она идет в паре с вами, а до́ма в паре с ней вы идти не хотите, пусть сама несет весь груз! Нехорошо, гражданин Великанов, не по-коммунистически.

— Поздно говорить об этом. Я полюбил другую…

— На сколько лет? — не скрывая иронии, спросила Павлова.

— Не понимаю вашего вопроса.

— Я спрашиваю, сколько времени вы намерены любить эту «другую»?

— Позвольте мне не отвечать на этот вопрос!

— Почему?

— В вашу обязанность, надеюсь, не входит обижать людей, которые пришли к вам за правдой?

— В нашу обязанность, гражданин Великанов, входит исправлять, поправлять и направлять людей…

— Я не преступник и в исправлении не нуждаюсь.

— А в направлении нуждаетесь! Мы, советские судьи, обязаны не только сказать «да» или «нет». Мы должны дать направление для дальнейшей жизни вам и вашей жене… А лично в вашем деле я многого еще не понимаю. Не понимаю, можно сказать, главного: почему вы оставляете жену, семью?..

— Сердцу не прикажешь.

— Плохому сердцу не прикажешь — это верно. А что если ваше сердце снова разлюбит и снова полюбит — третью женщину, что тогда? Что, если вы дальше пойдете на поводу у своего неустойчивого сердца?

— Вы плохо думаете обо мне.

— Я плохо думаю не о вас, а о вашем несерьезном отношении к очень серьезным вопросам… Ваша жена правильно напомнила простую советскую истину: в коммунизм уродов не пустят. А если кто и попытается пройти, тому беда: к нему будут относиться так, как мы относимся сейчас к ворам и другим преступникам, — с презрением, с ненавистью, с законной ненавистью.

— Я не такой уж плохой человек, гражданин судья…

— Возможно… Я даже уверена, что на производстве у вас всё отлично, а вот в быту?.. Заметив у себя в семье нелады, вы должны были, гражданин Великанов, устранить их совместно с женой, прийти к ней с советом, с помощью, а вы что? Устранились и пошли к другой женщине. Разве это хорошо?! Я не представляю себе, как можно рвать с такой женой, как ваша, да еще по таким ничтожным поводам, вернее, при отсутствии каких бы то ни было поводов.

— Но я же честно поступаю, по закону. Пришел сюда с просьбой…

— Скажите, пожалуйста, Великанов, — начала Павлова, — а вы уверены, что ваша новая подруга любит вас так же, как любила и любит вас жена, что она будет так же предана вам? Вы уж не сердитесь на меня. Учтите, суд искренне желает вам и вашей жене только хорошего. Мы хотим предостеречь вас от беды.

— От какой беды? — насторожился Великанов. — Если вы имеете в виду Нину, то я спокоен…

— Это хорошо, что вы уверены в ней. Но не это я имела в виду. Если вам удастся развестись с женой и жениться вторично, — по-моему, к вам на заводе, да и среди всех честных советских людей, изменится отношение, и далеко не в вашу пользу. А это будет похуже какого-нибудь административного взыскания.

Несмотря на доброжелательный тон судьи, Великанов растерянно смотрел то на нее, то на Ольгу Константиновну.

— Нельзя ли устроить перерыв? — спросил он.

Павлова поняла, что Великанов поколебался.

— Что ж, можно объявить перерыв, — согласилась она, и состав суда удалился в совещательную комнату.

Ольга Константиновна и Павел Павлович вышли из зала.

Что происходило в душе Великанова? Может быть, его устрашила картина, нарисованная судьей? Нет, дело было не в этом. Он как-то вдруг со стороны увидел себя и Ольгу… Вероятно, этому содействовала процедура суда, необходимость строго проанализировать свои чувства и, наконец, сама Ольга: перед ним был не инженер, занятый своим инженерским делом и ко всему на свете, кроме него, равнодушный, а любящая страдающая женщина. На него пахну́ло теплом первых годов их любви… Неужели всё это сейчас погибнет навеки?..

Прошло десять, двадцать, сорок минут, судебное заседание не возобновлялось.

Из окна совещательной комнаты судьи видели Великановых, которые ходили взад и вперед по улице, неподалеку от суда. Они заметили, что Великанов взял жену под руку.

— …И вот у меня, — говорил Великанов, — пробудилась к тебе такая сильная жалость… Я вспомнил всё и так живо, так живо… Помнишь, Оля…

— Если только жалость… — прервала мужа Ольга Константиновна.

— Нет, нет! — поспешил он успокоить жену. — Любовь и жалость появились вместе, неразрывно. Мне стало страшно: неужели настал всему конец, неужели мы стали навсегда чужими… и это закрепит суд!

— Не надо об этом думать, Павлуша!

Великановы не вернулись в суд. Они шли всё дальше и дальше, сначала по улице, потом повернули в сад.

* * *

Уход Великановых из суда расценили на заводе как примирение супругов. Однако с уверенностью никто не мог сказать, надолго ли это примирение. Не мог этого сказать и Егоров, который всё чаще и чаще задумывался над судьбой своих «подшефных», как он называл про себя Великановых. Несколько дней он прождал визита к себе супругов, не дождался и пригласил Павла.

— Что ж ты глаз не кажешь, товарищ Великанов? Чем же кончилась твоя затея в суде, каковы теперь твои дела сердечные?

— Честно признаюсь, товарищ Егоров, стыдно было глаза казать… Впрочем, дело не в этом… Мы с Ольгой хотели заглянуть к тебе после… когда из нашей памяти изгладится и самое воспоминание о моем желании взять в жены себе другую женщину. Было ли во мне легкомыслие? Нет, не было. Но супругам надо смотреть в оба за своими чувствами, надо оберегать любовь умом, сердцем, всеми силами. Делаем мы это? Очень редко. Недоразумения, обиды, ссоры мешают нам. Обессиленные ими, мы открыты всякому влиянию, всякому новому увлечению, а оно зачастую беднее того, которым мы долго жили.

— Да, дела сердечные сложны, — сказал Егоров… — Но, знаешь ли, о чем нам нужно помнить всегда? О том, что в нашем советском понимании супружеские отношения заключают в себе не только супружескую страсть, но и взаимное уважение, тесную дружбу, святое обязательство растить детей достойными членами нашего общества. Вот что такое в нашем понимании семья, брак, любовь. Вот чего не должно забывать ни одно сердце.

— Именно, товарищ Егоров, — сказал Великанов. — Именно. Я теперь знаю: если б мы поженились с Ниной, мы с ней не были бы счастливы.

* * *

Судья Павлова дважды вызывала в суд Великановых. Надо было так или иначе завершить дело. Однако на вызовы судьи Великановы не откликались. Уже через год после того как дело было прекращено производством, Павлова получила письмо:

«Сегодня исполнился год со дня нашего примирения. Мы живем очень и очень хорошо. И мы убеждены, что будем так жить до конца своих дней. В этом заслуга ваша, как судьи, и парторга Егорова, с которым вы объединили свои добрые усилия. Именно вы помогли нам понять наши заблуждения, понять и решительно их исправить. Шлем вам, дорогой товарищ судья, сердечное спасибо. Желаем доброго здоровья и успехов в работе. С искренним уважением Ольга и Павел Великановы».

„ЖОН ДУВАН“

1

В Архитектурном институте разнеслась весть: «Степан Корольков влюбился в Ларису Гришаеву… Лариса отвечает ему взаимностью». Эта весть многих удивила, а близких друзей Ларисы задела за живое.

За выпускником Степаном шла неважная слава. За какие же качества славная и умная черноглазая второкурсница полюбила Королькова? Но Лариса и сама не знала, что́ привлекло ее в Степане; наружность — русые волосы с зачесом назад, золотистые усики-кубики, такого же золотистого цвета стрелкоподобные «баки»? А может быть, яркие галстуки с крохотным узелком, пестрые костюмы, зеленая велюровая шляпа, модельная обувь? Всё это у Ларисы вызывало улыбку, — правда, не злую, добродушную. «Ничего тут страшного нет, — думала она. — Молодой человек любит выделяться среди других своей наружностью, быть наряднее. Несомненно, мальчишеское франтовство исчезнет со временем… А пока что эти замашки не мешают ему успешно учиться, быть отличником».

— Смотри, Лариса, не ошибись! — предупредила как-то Гришаеву ее подруга Вера Ермолаева.

— Я слышу это уже не в первый раз, — сказала Лариса. — Почему вы все так озабочены моей судьбой?

— Потому, что любим тебя, потому, что боимся за тебя.

— В таком случае объясни, с какой стороны мне угрожает опасность… Надоели мне эти намеки…

— Хорошо, я тебе расскажу кое-что… Если на Степана смотреть издали, со стороны, в его жизни как будто бы нет ничего дурного. Я знаю — его, как отличника учебы, приняли в комсомол. Потом, окончив с серебряной медалью среднюю школу, он поступил к нам в институт и сразу зарекомендовал себя способным студентом. Всё это похвально, хорошо. Но вот его отношение к девушкам… Он убедил в своей любви не только нескольких студенток нашего института, но и актрису из балета Музкомедии и еще каких-то знакомых, не питая ни к одной из них серьезных чувств. В свое время я попыталась отругать Степана. Он выслушал меня серьезно, но возразил шутливо: «Не бойся, Вера, мои увлечения не более как спорт, только романтический…» Я рассердилась и назвала взгляды Степана пошлыми. Ведь своим поведением он портит девушкам жизнь, оскорбляет их чувства, оскверняет их мечты… Возникла даже мысль обсудить поступки Степана публично. Но на это не пошли те, кого Степан убеждал в своей любви, — испугались стыда. К тому же, раздавались голоса, что формально придраться к Степану нельзя: что в его поступках плохого? Полюбил — разлюбил. Подумаешь, какие-то там сердечные неполадки! Порхает юноша, ну и пусть. Станет взрослым — одумается. И Степан порхал, как мотылек… Теперь ты понимаешь, почему я и многие другие беспокоятся за тебя, — закончила Вера: — Ты полюбила по-настоящему, а он?..

На откровенность подруги Лариса решила ответить такой же откровенностью. Ей самой сначала казалось, что Степан — безнадежно исковерканный человек. Она вызвала его на прямой разговор. Оказалось, Степан до самого последнего времени имел «теорию»: ухаживать можно за многими, любить же только одну. Однако, встретив Ларису, он понял пошлость своей теории. Он любит одну Ларису и хочет ухаживать только за ней. Он не представляет себе, как бы мог теперь ухаживать за какой-нибудь другой девушкой. И так будет всю жизнь.

Не поверить? Какие основания у Ларисы не верить ему? Он не обнаруживал склонности к неправде. Он любит поэзию, знает наизусть десятки стихотворений и превосходно, с необыкновенным воодушевлением и теплотой читает их…

— Я убедилась, что у него яркий ум, благородное сердце…

— А не создала ли ты, Лариса, этот образ в своем воображении? — спросила Вера. — Я думаю, что и другим своим девушкам Степан клялся в вечной любви, убеждал, что давно отказался от своей «теории» и с необыкновенным воодушевлением читал стихи.

— Я не могу понять, зачем тебе и всем моим друзьям нужно так грубо вторгаться в наши отношения со Степаном, в чистую нашу любовь? — дрожащим голосом прервала Лариса.

— Хорошо, — решительно сказала Вера, — извини меня, может быть, мы, в самом деле, не правы… — И добавила, взглянув в черные глаза подруги: — Жаль, что наши привычки бывают иногда сильнее наших добрых намерений… А в общем, ты молодец. Смелая, решительная!..

— Не знаю, какая я, но знаю, что без веры в свои силы, без веры в близкого человека — жизнь не в жизнь…

Степан тем временем усиленно распространял слухи о своем скором браке. Лариса подтверждала их с радостью. И действительно, сразу же после защиты Степаном дипломного проекта друзья поздравили новобрачных.

Молодая чета провела «медовый месяц» в пароходном путешествии от Ленинграда до Сталинграда. Дальнейшая жизнь тоже шла отлично. Лариса добилась «круглых пятерок», и ее зачислили на повышенную стипендию. Степан, как архитектор, быстро завоевал авторитет. Особенно была довольна Лариса покорностью, которую обнаруживал Степан во всем, что касалось «мелочей быта». Теперь он одевался по вкусу жены. Исчезли усы-кубики, пестрые костюмы, яркие галстуки… Теперь уже никто не имел оснований называть Степана «мотыльком», — оскорбительная кличка исчезла… Однако, увы, не навсегда.

В Архитектурном институте среди подруг Ларисы стали открыто поговаривать о том, что Корольков вдруг зачастил в общежитие Медицинского института и, выдавая себя за холостяка, возобновил там старые знакомства. Поговаривали, что в общежитии из-за Степана поссорились две студентки.

Лариса объяснилась с мужем. Тот заверил жену, что всё это ложь, его хотят опорочить, — видимо, кто-то позавидовал их любви. Если ей угодно, она может сходить в институт, в общежитие, и узнать, была ли там, скажем, ссора девушек из-за постороннего человека. Этого ведь не утаишь, не скроешь.

Лариса поверила мужу, его искреннему тону. И в себя поверила, в свои силы: не может быть, чтобы он так быстро разлюбил eel Вероятнее всего, тут сплетня.

Но это было не так. Не прошло и года после свадьбы, как Степана стала одолевать скука. Потянуло к старым подругам… Где-то в душе шевельнулся вопрос: «Не дурно ли это?». Но вкрадчивый голос успокоил: «Ничего! Почему, собственно, нельзя иметь друзей среди женщин и девушек? Неужели же все свои мысли и чувства загнать в четыре стены домашнего очага?!.. Задохнешься, закиснешь, с ума сойдешь от тоски!». Ни жене, ни друзьям он ничего дурного не сделает. У него есть спасительный принцип: увлечений может быть много, любовь — одна. Отказался он от него? Нет, не отказался, от истины отказаться нельзя.

Но неожиданно эта двойная жизнь Степана Королькова не только осложнилась, но и рухнула.

Едва Лариса пришла в себя после первых неприятных известий, как подруги снова заговорили о похождениях Степана. На этот раз очевидцы рассказывали, что сторож Медицинского института в прошлую субботу поздно вечером попросил Королькова оставить женское общежитие. Степан не подчинился. Тогда сторож назвал его «Жон Дуваном» и силой вывел из общежития.

Группа студентов и студенток в присутствии Ларисы затеяла спор: как лучше называть ветреных людей: «мотыльками» или… «Жон Дуванами». Одни стояли за «мотылек» — слово, которое является чисто народным определением легкомыслия. Другие указывали, что куда лучше звучит «Жон Дуван», переделанный сторожем из Дон Жуана. В наше, советское время «Дон Жуан» в прежнем его понимании умер, донжуанство у нас стало явлением исключительным, мелким, то есть «жондуванством»…

Лариса сгорала от стыда. Она догадалась, что спор возник не случайно. Подтверждая эту догадку, Вера ей тут же сказала:

— А может быть, Лариса, ты всё же слишком веришь мужу? Присмотрись… Если факты подтвердятся, на всю жизнь отбей у него охоту к «жондуванству»… Не одумается, не исправится, — оставь его, уйди!..

На этот раз Лариса ни единым словом не возразила Вере. Не заходя домой, она направилась в Медицинский институт.

2

Входя в Медицинский институт, Лариса почувствовала, как трудно будет ей беседовать с секретарем комитета комсомола. Правильно ли, что она обращается в комсомольскую организацию? Девушки, обманутые Степаном, возможно, и не состоят в комсомоле…

…Да и что, собственно, она намерена сказать в комитете, на кого жаловаться, о чем просить? Какая ей нужна сейчас помощь? Не нравится муж, — оставь его, уйди… Чего бродишь по коридорам? Чем ты лучше тех жен, которые выслеживали в далекие времена своих мужей или соперниц и обливали их кислотой? Эх, Лариса, до чего же ты дошла, до какого позора, самоунижения!

И всё же она вошла в комитет. Спросила секретаря. Ей показали на плечистую девушку, что-то диктовавшую машинистке. Заметив Ларису, девушка вопросительно обернулась. Лариса, забыв, что здесь посторонние, рассказала о цели своего прихода (не сказала только, кем она приходится главному «герою» скандала).

Оказалось, в комитете комсомола слыхали о субботнем происшествии. Сторожу нагрубил какой-то шалопай, по фамилии не то Королев, не то Корольков. Сторож в долгу не остался: окрестил его «Жон Дуваном» и удалил из общежития… Если ее, Ларису, интересуют подробности, она может зайти к сторожу, он расскажет, как всё было…

Лариса попрощалась с секретарем и вышла. Она мысленно поблагодарила девушку за тактичность, за чуткость: конечно же, она догадалась, кем приходится Ларисе этот «шалопай»… «Сторож расскажет, как было…» Да, надо узнать всё, всё…

Однако на полпути к общежитию остановилась и вслух сказала:

— Не смей! Дальше ни шагу!.. Зачем тебе срамиться перед старым человеком?!.

— Сраму тут нет, а всё же ходить не сто́ит, — раздалось за ее спиной.

Лариса обернулась и увидела миловидную девушку.

— Наташа, студентка Медицинского института, — отрекомендовалась та и протянула Ларисе руку. Лариса растерялась, но ответила на рукопожатие. Ей показалось, что она где-то видела свою новую знакомую. Но где?

— Я оказалась невольной свидетельницей вашего прихода в комитет комсомола… — объяснила Наташа. — Вы ведь жена Королькова?

Лариса кивнула головой.

После небольшой паузы Наташа продолжала:

— Я хочу помочь вам… Ваше горе мне понятно… В комитете я была свидетельницей, а тогда, в общежитии, — участницей… Я одна из тех девушек, между которыми возникло недоразумение из-за Степана.

Наташа смолкла. Видимо, ей нелегко было говорить дальше. И Лариса тоже молчала. С минуту молодые женщины в упор смотрели друг на друга. Наконец Наташа едва слышно вздохнула. Что ж, она будет откровенна: Степан был дорог ей, любим ею. Нежный, внимательный, заботливый! А как он читал стихи! (Каждое Наташино слово причиняло Ларисе боль: она узнавала свои собственные слова, которые когда-то говорила Вере. Какая ирония судьбы!)

— Да, я была убеждена, что встретила настоящего друга. Каково же было мое горе, когда я узнала, что я у Степана не одна: эти же стихи, иногда в тот же самый день, он читал другой. Другой говорил те же слова о любви, о будущем… Не разобравшись, я набросилась на свою «соперницу», упрекнула ее в хвастовстве. Та, в свою очередь, обиделась на меня. Поспорили. В споре обнаружилась неприглядная правда. И тогда я решила объясниться со Степаном.

— И что же… что он ответил?

— Он мне ответил: «Чудачка ты, Наташа! Выходит, пошутить нельзя. Воображаю, что будет, когда мы зарегистрируемся… Давай не будем сухарями, ограниченными, казенными людьми»… Когда с тем же вопросом обратилась к нему и та, другая, девушка, Степан и ей сказал то же самое…

3

Домой Лариса вернулась на второй день поздно вечером: бессонную ночь и день, полный мучительных размышлений, провела у подруги.

Степан встретил жену встревоженным и радостным возгласом:

— Наконец-то!

Лариса молча прошла в комнату, молча опустилась в кресло.

— Я так волновался! — продолжал Степан, — все отделения милиции обегал, во все больницы звонил, в институте всех на ноги поднял… Чуть с ума не сошел!.. Неужели нельзя было дать знать?

— Нет, нельзя было, — тихо ответила Лариса.

— Почему? Что с тобой? У тебя такой вид…

— Подожди, всё скажу, — так же тихо проговорила Лариса, — да, я всё, всё скажу!..

Степан насторожился; повидимому, жена, действительно, пришла с какими-то неприятными новостями. Неужели кто-нибудь проболтался?

— Всё же я, как твой муж, хочу знать, где ты пропадала два дня и… ночь?

Последнее слово Степан подчеркнул. Лариса кинула на него быстрый взгляд, но ничего не сказала.

— Я хочу знать, — продолжал Степан, — с кем ты была и что делала?..

— Оказывается, ты еще и негодяй! — Лариса поднялась, вплотную подошла к мужу: — краснобай и негодяй! Но на этот раз тебе не удастся солгать…

— Да как ты смеешь! — возмущенно крикнул Степан. — Я не желаю с тобой разговаривать! — Он рванулся к выходу, но Лариса схватила ею за руку.

— Ты не уйдешь, пока мы не объяснимся… Напрасно ты так кричишь и суетишься. Слушай же… Ты только что пробовал изобразить ревность… Смешно, право, ревновать такому… Хотя это закономерно: нарушающие супружескую верность, как правило, очень ревнивы… всех людей они меряют на свой аршин…

— Хорошо! В таком случае, говори, в чем дело! Какие сплетни ты принесла, какой ловкач разыграл тебя…

…И Лариса рассказала мужу всё, что узнала о нем.

— Таким образом, — закончила она, — я обвиняю тебя в предательстве… в обмане, в грязной лжи!

— Но в чем же конкретно выразилось мое предательство?

— В том, что, живя со мной и клятвенно уверяя меня в чистой своей любви, — ты одновременно клялся в любви и другим. Мало того, ты отказывался от меня, ты уверял, что не женат.

— Хорошо, пусть так… я что-то говорил, что-то болтал… С твоей точки зрения — это страшное преступление, но был ли я с кем-нибудь из женщин в близких отношениях?

— Тебе об этом лучше знать!

— Я ничем не осквернил нашей семейной жизни. А ты меня обвиняешь чуть ли не в измене.

— В своих жондуванских похождениях ты никакой измены не видишь?

— Безусловно не вижу. Сколько раз надо тебе повторять, что ни с кем из тех девушек, с которыми я иногда встречался, у меня не было близости… Понимаешь — близости не было. Неужели тебе это трудно понять?

— Нет зачем, всё ясно. И всё подло…

— Прошу не оскорблять! Обращаю твое внимание, Лариса, на одно обстоятельство: когда у тебя нет фактов и доводов, когда нехватает логики и здравого смысла, ты восполняешь их оскорблениями….

— Хватит, Степан Гаврилович, паясничать…

— Вот видишь, снова ругаешься, оскорбляешь…

— Нет, я не ругаюсь, не оскорбляю. Я называю твои взгляды и твое поведение так, как они того заслуживают. По-твоему, изменяет только тот, кто допускает физическую близость?.. А поцелуй — это не близость?.. Заверения, клятвы в любви — это не близость?

— А мне кажется, Лариса, зря ты затеяла всю эту канитель, честное слово…

Степан взял руку жены и, прижимая к сердцу, добавил:

— Это принадлежит тебе, только тебе и никому больше!

— Не смей кощунствовать! — закричала Лариса. — Я не давала тебе повода глумиться надо мной…

— Не лучше ли нам в таком случае прекратить разговор?.. Или, быть может, принять решение, которое коренным образом изменит нашу жизнь?

— Я его уже приняла, и не одно, а два…

— Прошу изложить! Если они устроят и меня, готов присоединиться.

— Искренне советую… Итак, я твердо решила покинуть тебя. Мы должны разойтись… Завтра же я подаю заявление в народный суд… Второе мое решение: я так же подаю заявление в комсомольскую организацию по месту твоей работы…

— Это что же? Месть?!

— Нет, не месть. Если я не сумела доказать тебе, что твое поведение безнравственно, пусть это докажет твоя организация, а заодно и подумает, как дальше поступить с комсомольцем Корольковым. Я же, со своей стороны, искренне хотела бы, чтобы твоим «художествам» был прегражден путь, чтобы они были громко оглашены, чтобы ты твоим уродливым отношением к жизни не калечил людей… Не думай, что мне легко это сделать. Но я должна это сделать!

— Ты хочешь бури?.. Хорошо! Пусть будет буря! Еще посмотрим, кого она сломит!

4

Лариса подала оба заявления. В народном суде заявление о разводе оставили без рассмотрения до публикации объявления в газете. Что касается комсомольской организации, она активно занялась проверкой поведения Степана. Проверку поручили комсомольцу-прорабу, слушателю второго курса заочной правовой школы Сотникову.

Прежде всего, Сотников решил установить имена, и фамилии девушек, за которыми когда-либо ухаживал Корольков.

— Фамилии? Какие фамилии? — возмутился Корольков.

Он пытался прочитать монолог о своем праве на личную жизнь, на ее независимость, но Сотников, спокойно разъяснив Степану, какими правами по уставу обладает комсомолец и какие на нем лежат обязанности, напомнил, что одна из обязанностей, причем первостепенная, — всегда и везде быть честным и правдивым. Корольков вынужден был уступить. Однако он назвал не всех девушек. Пришлось Сотникову пополнить список с помощью Ларисы и ее подруг. Как ни пытался Степан помешать расследованию, заручиться поддержкой товарищей по работе, из этого ничего не вышло. Закончив сбор материалов, Сотников снова вызвал к себе Королькова.

— Чем обрадуешь, Сотников? — спросил Степан. Он решил первым начать беседу, чтобы ошарашить «следователя» и заодно подчеркнуть свое преимущество перед ним.

— Должен прямо сказать: радости в нашей встрече будет мало, — спокойно отозвался Сотников.

— Для кого, позволю спросить, будет мало радости?

— А это мы сейчас посмотрим…

— По-моему, и смотреть нечего… Лучше вспомнить народную мудрость: «Врачу — исцелися сам!». К нашей нынешней беседе это очень и очень подходит!..

— Не понимаю, что ты хочешь сказать?

— Поясню, я человек не гордый… Мне кажется, ты забыл, товарищ Сотников, подсчитать и систематизировать свои собственные любовные похождения…

— А ты бы взял и сделал это за меня…

— Именно это я и сделал, товарищ Сотников. Сделал с превеликим удовольствием…

— Результаты?

— Пока что выявил троих: две Гали и одну Варю.

— Маловато, Корольков. По сравнению с тем, что добыл я, — это, как говорится, капля в море.

— Для «следователя», для такого страстного поборника нравственных устоев, вполне достаточно…

— Тебе не повезло, Корольков. Я никому жизни не отравлял, никого не обманывал, честно искал подругу…

— У каждого, товарищ Сотников, свой метод, но поверь мне…

— Хорошо, поверю! — оборвал Сотников. — А пока что — перейдем к твоему делу… У меня несколько дополнительных вопросов… Кто такая Тамара Голубева?

— Тамара?.. Какая Тамара?.. Ласточкину Тамару знаю, а Голубеву…

— Ласточкину ты сам назвал, а вот молодая балерина из Музыкальной комедии.

— Ах, Томка?.. Да, да, Томку, то есть эту Тамару, тоже знаю… Дела давно минувших дней…

— Ухаживал?

— Наивный вопрос! Почему, если нравится, и не поухаживать?

— А вечно любить клялся? Говорил: «Моя несравненная, неповторимая?»

— Мало ли какой глупости не скажешь, когда над тобой висят луна и прочие романтические реквизиты… Откровенно признаться, не помню, что́ я тогда говорил Томке.

— Ладно. Аню Ладашкину знаешь?

— Аню?.. Припоминаю.

— Почему не назвал ее?

— А потому, что я человек, а не какой-нибудь справочник… Забыл.

— Допустим. Аню тоже клялся любить вечно? Говорил: «Моя несравненная, неповторимая»?

— Я никогда не повторяюсь…

— Неправда! Ты слово в слово повторил свое признание этим двум девушкам.

— Не может быть!..

— Это так, Корольков. И, больше того, ты говорил буквально то же самое всем другим девушкам, за которыми волочился. Повидимому, за тобой напрасно закрепили репутацию находчивого, остроумного и даже изобретательного парня: действовал ты по шаблону, слова употреблял одни и те же, старые, плохие…

— Каждый живет как умеет… Да, Сотников, поработал ты на славу… А они-то… Не дурехи ли? Как им-то не стыдно?!

— Я думаю, Корольков, не сто́ит тебе учить других. Ты лучше скажи, зачем ты так поступаешь?

— Я, товарищ Сотников, не вижу ничего страшного в своем поведении. Делать вам нечего, честное слово… Раздули кадило?..

— Нет, товарищ Корольков, дело твое не раздуто, оно весьма и весьма серьезное…

Сотников встал, прошелся по комнате и снова сел, пристально всматриваясь в Королькова.

— Ты что так меня рассматриваешь?

— Думаю, что́ нам делать с тобой, — ответил Сотников. — Какие меры принять?..

— «В тюрьму его, в тюрьму» — продекламировал Степан.

— В тюрьму — зачем? Не положено. А вот судить будем…

— «О судьи, создайте вы сначала человека, а уж затем ему пишите и закон!» — продолжал издевательски декламировать Корольков.

— Стишками, Степан, не заслонишься… Да, будем тебя судить…

— На основании какого же закона, товарищ будущий юрист?

— Мы будем тебя судить особым судом, в гражданском порядке. Я внесу предложение лишить тебя комсомольского билета, — ты чужой комсомолу человек, — и официально от имени комсомола поддержать в суде заявление твоей жены о разводе. Мы будем просить суд заслушать ваше бракоразводное дело в Архитектурном институте, куда пригласим не только студентов, но и всю молодежь нашей строительной организации. Твою жену, как комсомолку, мы возьмем под защиту.

— Отлично… Возьмете мою жену под защиту… А я, по-твоему, чужой для комсомола человек?..

— Да, Корольков, ты чужой… Чужой потому, что мы высоко ставим любовь. Ты же, опошляющий великую силу жизни, — пошляк. А пошлякам не место среди нас.

Корольков выбежал из кабинета. Спустился по лестнице, вышел на улицу и сразу почувствовал слабость в теле, опустошенность в мыслях.

«…Ты чужой для комсомола человек!» Впервые за свою недолгую жизнь он почувствовал приближающуюся расплату.

ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО БОЧКАРЕВЫХ

Это дело слушалось в народном суде летом 1950 года. Одни называли его «необычным», другие — «интересным», третьи — «громким». Во всяком случае, оно привлекло в суд много слушателей, целиком заполнивших все четырнадцать рядов зала; народ стоял возле стен, в проходе, даже за дверьми. Такого наплыва посетителей здесь давно не наблюдалось.

Чем же привлекло к себе внимание гражданское дело Бочкарева Семена Михайловича, популярного в городе врача, и его жены Лидии Владимировны — примерной хозяйки и хорошей матери? Жили они обеспеченно и, казалось, дружно. Почему же теперь этот почтенный доктор затеял развод? Да и она, супруга его, как будто не особенно сильно огорчена желанием мужа.

Бочкарев с волнением ждал судебной процедуры. Правильно ли поймут его намерения, не истолкуют ли их дурно? Много Бочкарев думал и о семье. Всю последнюю ночь он не спал, образ жены стоял перед ним неотступно… Нет, не этой — придирчивой, строптивой, ревнивой. Перед ним стояла, с ним задушевно беседовала та, другая жена, чуткая, заботливая, понимающая, молодая… Бочкарев вспомнил прошлое, отдельные факты, памятные даты. Как странно: хорошее ярче всего сохраняется в памяти.

Нелегко было Бочкареву в эту ночь накануне суда, хотя он и тщательно продумал все наиболее существенные свои претензии к жене, а главное, подготовил себя внутренне.

Когда Семен Михайлович увидел в зале своих знакомых, пациентов, почитателей, он ощутил беспокойство: неужели ему надо будет при них давать суду объяснения, говорить о том, что так усиленно скрывалось от людей?

Он прошел к судье Курскому и спросил, нельзя ли слушать дело без посторонних.

Судья понял Бочкарева и даже посочувствовал ему. Но суд вряд ли уважит его просьбу. Ведь наш суд — особый, народный.

Сконфуженный Бочкарев занял в зале свое место.

Вскоре у судейского стола появилась молодая девушка в белой блузке. Это была Иванова, секретарь судебного заседания. Она проверила явку свидетелей, успокоила нескольких, не в меру разговорчивых, посетителей и ушла в совещательную комнату.

Бочкарев рассматривал кресла председательствующего и народных заседателей: первое значительно больше двух других, на каждом из них герб Российской Федерации. Над столом портрет Сталина…

Снова появилась девушка в белой блузке и села за свой стол. Звонок! Присутствующие встали. Вошел суд: председательствующий народный судья Курский и народные заседатели Цветаев и Болотов.

Суд приступил к рассмотрению дела.

* * *

Истец Бочкарев Семен Михайлович, 1910 года рождения, из служащих, беспартийный, с высшим образованием, заместитель главного врача городской больницы, на иждивении жена и дети: Олег 14 лет, Игорь 12 лет и Виктор 9 лет.

Его объяснения:

Граждане судьи! Вы поставили передо мной весьма серьезную задачу — обстоятельно и правдиво рассказать о том, что вынудило меня на развод… В состоянии ли я сейчас выполнить эту задачу? Не знаю. Мне трудно говорить. Знаю лишь одно: уйти мне от семьи, от детей, от их матери — я подчеркиваю — от их матери, — уйти от прошлого не так просто; тяжело, стыдно, страшно… А уйти надо.

Позвольте мне, после этого коротенького вступления, рассказать всё по порядку.

Мы с Лидией Владимировной поженились, когда были студентами Медицинского института. Это было время летних каникул 1929 года. Скажу точнее: это было двадцать лет, два месяца и один день тому назад. Лидии Владимировне было тогда девятнадцать лет и четыре месяца, а мне ровно двадцать один год. День нашей свадьбы являлся, таким образом, одновременно и днем моего рождения. Поженились мы по любви, при полном уважении друг к другу. Через некоторое время у нас печально сложились обстоятельства: заболел наш ребенок. Лидия Владимировна принуждена была бросить институт и уехать на юг к своим родным. На юге Лидия Владимировна прожила два года восемь месяцев и четыре дня, но дочку не спасла — девочка умерла. Спустя год, два месяца и семь дней я кончил Медицинский институт, Лидия же Владимировна с моего согласия решила остаться в роли так называемой домашней хозяйки. Наше материальное положение в скором времени стало хорошим, а потом и отличным. На последнее обстоятельство, конечно, влияли мои успехи как врача. Не хвалясь, скажу: меня любят граждане нашего города, отцы и матери детей, которым мне пришлось спасти жизнь или укрепить здоровье. У вас, граждане судьи, может возникнуть вопрос: к чему я сейчас говорю эти нескромные слова? А вот к чему: пациенты меня хвалят, а собственная жена, уважаемая Лидия Владимировна, обзывает всякими наиобиднейшими словами, приклеивает мне всевозможные оскорбительные клички, низводит мой авторитет на нет… Что́ бы я теперь ни сделал, что бы ни сказал в ее присутствии, — всё не так, неправильно… Чем же вызвано это возмутительное поведение Лидии Владимировны? Не знаю, не могу знать!

Перед вами, граждане судьи, я изложу лишь голые факты, которые понудили меня просить о разводе.

Факт первый. Ни один уважающий себя советский врач не имеет морального права отказаться навестить больного в любой час дня и ночи, если к этому возникла неотложная необходимость. Мой долг, святой долг врача, часто, весьма часто, заставляет меня возвращаться домой поздно вечером; нередко бывает, что меня ночью поднимают с постели и увозят к больным детям.

Раньше Лидия Владимировна, в похвалу будь ей сказано, отлично понимала мое положение и даже гордилась им. С недавнего же времени всё обернулось по-иному: Лидия Владимировна подозревает меня, простите, чорт знает в чем. Стыдно даже назвать эти ее подозрения своим именем.

Факт второй. Многолетняя врачебная практика привела меня к дружбе с некоторыми семьями. Спрашивается, могу ли я иногда от добрых знакомых или друзей принять приглашение, скажем, отобедать с ними? Думаю, что могу, особенно, когда задерживаюсь и вследствие этого бываю голоден. И далее: можно ли жене из-за этого скандалить, ругать мужа, называть его оскорбительными кличками? Думаю, что нет. А как ведет себя в подобных случаях Лидия Владимировна? Постыдно — вот как ведет себя уважаемая Лидия Владимировна!

Факт третий. Как известно, в каждой приличной семье муж и жена ведут себя разумно, согласовывают основное в своей совместной жизни. А как у нас? Я в семье совершеннейший нуль.

Лидия Владимировна и детей настроила против меня. Подражая маме, они не ставят меня ни во что, косятся на меня, как на чужого.

Это, граждане судьи, наиболее существенные факты. Их не много, но они, прошу поверить мне, весьма и весьма тяжелы, невыносимо тяжелы. Я с каждым днем всё сильней и сильней сгибаюсь под их тяжестью. Они разъедают мою душу, мое сердце. Так у нас не живут, так жить нельзя. Я честный советский человек, и я так жить больше не желаю ни одного дня.

На вопрос председательствующего народного судьи Курского —

— Да, я многократно пытался убедить Лидию Владимировну. Ничего из этого не вышло. Могу заверить вас, гражданин судья, что я первоначально терпеливо и даже снисходительно выслушивал нападки Лидии Владимировны, иногда они смешили меня. Но в конце концов передо мной возник вопрос: да что же я, человек или не человек? К дьяволу сентиментальность! Пусть получает заслуженное! Признаюсь, я тоже стал груб с нею, тоже оскорблял ее, иначе говоря, в долгу не оставался.

На вопрос председательствующего —

— Я уже не мог справиться с собой, с обидой, которая разрасталась в моем сердце. Я-то ведь знаю: ничего плохого в моем поведении нет, только служение своему долгу, и никто не дал права Лидии Владимировне оскорблять меня.

На вопрос народного заседателя Болотова —

— Да, я не вижу иного выхода, — только развод…

На вопрос народного заседателя Цветаева —

— И теперь, еще совсем недавно, я пытался призвать Лидию Владимировну к порядку, просил ее взять себя в руки, одуматься. Но она якобы не может вести себя иначе, расшатана у нее, видите ли, нервная система, в чем, конечно, повинен только мой эгоизм.

Поверьте мне, как врачу, нервы тут ни при чем, хотя оговариваюсь: эта сфера не в моей компетенции. В связи с этим прошу суд обратить внимание на некоторые любопытные обстоятельства: наш ад до сих пор мы с Лидией Владимировной оберегали от чужих взглядов и ушей. О нем знает лишь одна моя сослуживица, подруга Лидии Владимировны, которую мы, по обоюдному согласию, вызвали сюда свидетелем. Вне дома я и Лидия Владимировна ведем себя безупречно. Было несколько случаев — три или четыре, не помню, — когда к нам являлись из школы, где учатся наши мальчики, выяснить причины, почему дети стали плохо учиться. Лидия Владимировна ахала, охала, а правды так и не сказала. Мальчики же отставали, безусловно, из-за наших распрей.

Итак, Лидия Владимировна умеет держать себя на людях и не умеет до́ма, с мужем. Что сие означает? А прежде всего то, что уважаемая Лидия Владимировна безответственно относится к своей семье. Видите ли, со мной она не может вести себя хорошо, а вот, скажем, с милиционером может. Почему? Да потому, что за оскорбление представителя милицейской власти ее могут наказать, а за оскорбление мужа… даже у нас нет еще такой статьи, которая оберегала бы… Словом, это ясно.

Какие же тут нервы! Это самая настоящая бытовая распущенность!

Ввиду вышеизложенного прошу вас, граждане судьи, уважить мою просьбу о расторжении брака с моей супругой Лидией Владимировной.

Ответчица Бочкарева Лидия Владимировна, 1912 года рождения, из рабочих, беспартийная, с незаконченным высшим медицинским образованием, занята домашним хозяйством, имеет детей: Олега 14 лет, Игоря 12 лет и Виктора 9 лет.

Ее объяснения:

Что я могу сказать? После таких несправедливых слов мужа говорить нелегко. Не готовилась я, как мой муж, ночами напролет, не распределяла факты по полочкам, как кухонную посуду, не записывала их, эти факты, в голубой блокнот, тисненный золотом. Ну что же, скажу, как сумею. Поймете меня — хорошо, не поймете — буду искать правды выше. Так вот: я согласна на развод и тоже прошу суд прекратить нашу никчемную, никому не нужную семейную жизнь. Только прошу вас, товарищи судьи, не винить в этом меня. Виноват мой муж.

Начну и я издалека. Да, мы действительно любили друг друга. Да, мы связали свою судьбу добровольно, по любви. Да, нас в свое время постигло горе, и это выбило меня из колеи. Всё это так, верно. Верно и то, что мы до 1945 года, до самого окончания войны были счастливы, а последние пять лет ссоримся. Но муж не сказал всей правды, — она горька для него. А правда эта вот в чем: когда у нас родились сыновья, я бросила институт и отдала себя целиком мужу, детям, заботам о них. Я дышала ими, молилась на них, как может молиться преданная жена и любящая мать. Что же дал взамен мне он, мой муж, умный, знающий, всеми любимый доктор?

Буду справедливой: первоначально я имела всё — искреннюю любовь, искреннее внимание. Но с окончанием войны он в сущности исчез из семьи: день занят, вечер занят, ночью занят…

На вопрос председательствующего —

— Нет, до войны этого не было. До войны мы жили хорошо… А теперь… Подумайте только, что получается: у мужа большой общественный труд, слава, почет, добрые знакомые, знатные друзья, его, видите ли, все любят. А у меня: неуловимый, усталый муж, забота о нем, отбивающиеся от рук мальчики, тревога за них, магазины, кухня и многие другие обязанности домашней хозяйки да еще, как презрительно выразился муж, «так называемой».

Муж говорил еще о долге советского врача, об обедах с добрыми пациентами. Не за это я упрекаю его. Много занят — пусть: большому кораблю — большое плавание. Чуткий он врач — хорошо, похвально, сама гордилась этим. Но он считает за труд позвонить домой, чтобы предупредить о позднем возвращении. А я целый вечер подогреваю обед и жду его.

На вопрос народного заседателя Болотова —

— Жду потому, что муж каждое утро, уходя из дому, обещает вернуться во́-время, к обеду. Не было ни одного случая, чтобы он сдержал свое слово. Является поздно вечером, а то и ночью, от обеда отворачивается, правда, извиняясь (спасибо ему хоть за это проявление чуткости), быстро раздевается и еще быстрее засыпает крепким, сладким сном.

На вопрос народного заседателя Цветаева —

— Нет, к детям он тоже охладел. Примерно за последние три года он совершенно отошел от детей, не интересуется их успехами в школе, ничем не интересуется, что касается мальчиков.

Далее, муж перед вами сегодня сетовал на то, что я чуть ли не глушу его таланты, отравляю жизнь, мешаю работать и, кажется, хочу даже поссорить его с нашей эпохой.

Да, граждане судьи, сознаюсь в своих грехах: я стала невыносимой. Да, у нас до́ма ад, и мы скрываем его от посторонних. Всё это верно. Верно и то, что на милиционеров я не набрасываюсь. Но ведь и работники милиции на меня тоже не набрасываются, не обижают меня, почтительны со мной.

На вопрос председательствующего —

— Я не хуже других женщин, наших советских тружениц. Почему же они живут хорошо, по-человечески, а я страдаю? Тружусь я много, и совесть моя чиста и перед ним, моим мужем, и перед моими детьми.

На вопрос председательствующего —

— Верно, по-настоящему разобраться в наших взаимоотношениях нелегко. Я теперь и сама не всегда знаю, где я права, где неправа, где он говорит мне правду, где лжет. А что он стал лгать — это факт. Одна моя приятельница сказала мне: «Мужчинам доверять нельзя, особенно в нашем возрасте». (Ей тоже около сорока лет.) Она точно не утверждала, но как будто именно моего мужа видела в театре со смазливой девчонкой. Муж это категорически отрицает, но я верю приятельнице, а не ему: приятельнице врать нет смысла, мужу выгодно отпираться. Только этим его увлечением и можно объяснить, что он забыл меня. Тяжко мне в этом сознаться, но ничего не поделаешь. Народный суд должен знать всё, раз мы пришли сюда за помощью и правдой.

На вопрос председательствующего —

— Не пропаду… Голова есть, руки есть. Поступлю медицинской сестрой, а дальше как быть, увижу…

На вопрос народного заседателя Болотова —

— Надеюсь, что он будет платить мне на детей, что положено по закону, а больше от него мне ничего не нужно. Впрочем, он как-то предлагал мне поделить детей, грозил добиться своего через суд.

Вот, кажется, всё, что я хотела сказать. Развести нас, повторяю, надо, и чем скорей, тем лучше, особенно для него, любимого всеми доктора, — надо же развязать ему крылья.

После перерыва допрашивали свидетелей.

Свидетель Никонов Валериан Павлович, 1902 года рождения, член ВКП(б), профессор, доктор медицинских наук, главный врач городской больницы, по существу дела показал:

— Я хорошо знаю супругов Бочкаревых, особенно Семена Михайловича, моего заместителя по городской больнице. Что я могу сказать о нем? Прекрасный врач, великолепный общественник, настоящий патриот нашей Родины…

На вопрос председательствующего —

— Относительно причин их развода, мне, признаться, ничего неизвестно. Я от всего сердца сожалею, что у них возник конфликт, который принял такие размеры.

На вопрос народного заседателя Болотова —

— Конечно, как начальник, я мог бы поинтересоваться, но знаете, как-то неприятно: разные люди могут по-разному отнестись к такому вмешательству в семейные дела.

На вопрос народного заседателя Цветаева —

— Конечно, быт моих подчиненных мне не безразличен. Но в данном случае у меня не было оснований тревожиться за судьбу Семена Михайловича. Если Лидия Владимировна нетерпимо стала относиться к самоотверженной работе своего мужа, объясняя его задержки на службе другими причинами, то это напрасно, совершенно напрасно. Семен Михайлович — порядочный человек и, повторяю, настоящий патриот нашей Родины…

На вопрос председательствующего —

— Семен Михайлович неоднократно в беседах со мной тепло отзывался о своей жене, о детях, от всей души сожалел, что у него так складываются обстоятельства, что он меньше теперь уделяет внимания своей семье.

На вопрос народного заседателя Цветаева —

— Нет, зачем же? Семье тоже надо уделять должное внимание, но не за счет службы. Прежде всего государственный и общественный долг, а потом всё остальное — вот о чем я говорю.

На вопрос народного заседателя Болотова —

— О Лидии Владимировне я тоже не знаю ничего предосудительного. Она, по-моему, вполне достойна своего мужа: прекрасная жена, хозяйка, мать, человек, — это общее мнение всех тех, кто знает Лидию Владимировну.

На вопрос председательствующего —

— Мое искреннее пожелание супругам Бочкаревым: не уходить отсюда врагами, прекратить свой спор и дать суду торжественное обещание никогда не возобновлять его.

Свидетель Дуброва Мария Захаровна, 1914 года рождения, беспартийная, с высшим образованием, врач городской больницы, по существу дела показала:

— Я служу вместе с доктором Бочкаревым и являюсь другом детства его жены. Жизнь супругов Бочкаревых мне хорошо известна. Не скрою, многое я знаю только со слов Лидии Владимировны, поэтому в некоторых вопросах могу быть невольно односторонней, тем более, что я до сих пор остаюсь преданной подругой Лидии, страдания которой в какой-то мере являются моими страданиями и глубоко задевают мою душу…

На вопрос председательствующего —

— Последние пять лет живут они плохо. Больше виновен Бочкарев. Он не начинает ссор, но, что важнее, создает условия для них. Он охладел к семье. Какую женщину — жену и мать — не заденет это? Но я хочу быть честной перед судом, а ты, Лида, не сердись на меня: что-что, а ревновать Семена Михайловича у тебя нет никаких оснований. У нас много интересных женщин-медичек, но Семен Михайлович в этом смысле не виновен перед тобой. Ты мне до сих пор не верила в этом, думала, что я не хочу добивать тебя окончательно. Надеюсь, теперь поверишь…

На вопрос народного заседателя Болотова —

— Нет, жить так, как живут сейчас Бочкаревы, нельзя, хотя бы из-за ребят: они их уродуют своими скандалами.

На вопрос народного заседателя Цветаева —

— Нет, зачем? Они должны одуматься, помириться. Для развода у них нет причин. В данном случае я высказываю не только свое мнение. Это мнение всего нашего коллектива. Когда узнали, что я приглашена в суд, меня, как члена месткома, обязали заявить свой протест против развода Бочкаревых… А вам, Семен Михайлович, секретарь партбюро товарищ Локтев просил передать, что напрасно вы уклонились от чистосердечного разговора с ним, затеяв ломку всей своей жизни. Вы извините, пожалуйста, меня за то, что я взяла на себя эту неприятную для вас «миссию». Я действую сейчас и как ваш друг и как представитель общественности.

Замечания народного заседателя Цветаева:

— Будь вы, гражданин Бочкарев, моим хорошим знакомым, мне было бы стыдно за вас. Куда годятся ваши слова и мысли: жена подрывает авторитет! Экая вредительница! А вы что, не подрываете ее авторитета, заставляя каждый день обеды зря для вас готовить и беспрестанно разогревать их? Это у вас жена еще разумная и терпеливая. К тому же зря вы допустили, чтобы ваша супруга бросила институт, медицину. Но уж если допустили, так не считайте, что вы — всё, а ваша жена — ничто. Жена ваша живет не только для себя, но и для вас и для детей. А дети — это великое дело. Спору не может быть, что вы как детский врач любите всех детей. Но почему вы забыли своих? Итак, мой совет: напрасно вы, гражданин Бочкарев, обижаетесь на свою супругу. Я рекомендую вам отказаться от своего заявления и помириться с ней.

Председательствующий — народный судья Курский:

— Прежде чем поставить перед вами основной вопрос о примирении, я хочу сделать несколько замечаний. Я тоже не вижу никаких оснований для развода. Больше того, я не нахожу никаких причин для вашего конфликта; они или выдуманные (скажем, измена), или основаны на явном недоразумении, — я имею в виду чрезмерное .увлечение гражданина Бочкарева служебным и общественным долгом за счет долга семейного. Замечу, кстати, что наше понятие «патриот» охватывает и безупречное, честное отношение к работе и такое же отношение к семье. Не всё и вы продумали в этом вопросе, свидетель Никонов. Семья у нас не «всё остальное и прочее», она в нашей стране — важное звено в воспитании советского человека. Нельзя позволить уродовать детей: дети принадлежат не только родителям, но и обществу; нам нужны здоровые, морально и умственно полноценные дети, будущие граждане великой страны коммунизма. Мы должны всячески мешать супругам разводиться из-за пустяков. Соединили свою судьбу добровольно, по любви, — соблаговолите сохранить эту любовь, устраняйте всё, что мешает вам жить дружно; не поддавайтесь дешевым соблазнам.

Не может быть, граждане Бочкаревы, чтобы вы и сейчас стояли за развал своей семьи; чтобы вы во вторую, может быть, наиболее ответственную, часть своей жизни были врагами. Подрастут дети, они спросят: почему вы не оказались на высоте своего родительского долга?

Это будет серьезная претензия к вам; человечнее не доводить до этого. Я не могу дать точного рецепта, как вам вести себя впредь, если вы помиритесь. Но одно бесспорно: если люди хотят жить хорошо, у них всегда найдутся и ум, и такт, и время, чтобы семью сделать семьей.

Говорят обычно: со стороны видней… Во многих случаях это правильно, например, в вашем конфликте. Мы, судьи и свидетели, и, уверен, подавляющее большинство здесь присутствующих граждан — считаем конфликт несерьезным и горячо желаем вам помириться. Вот и обдумайте, как быть: закончить дело миром или продолжать вражду. Объявляю перерыв на десять минут.

Судьи удалились. В зале тишина. Присутствующие смотрят на Бочкаревых. Многие уверены в благополучном исходе дела. Кое-кто думает иначе: легче поссориться, чем помириться. И если уж Бочкаревы помирятся, то не здесь в суде, нет. Они образумятся окончательно недельки через две-три, не меньше. Все, однако, сошлись на главном: семья Бочкаревых спасена! Несерьезность конфликта обнаружилась в суде с очевидностью.

Семен Михайлович и Лидия Владимировна встали и, пряча глаза от людей, направились к выходу: она — впереди, он — сзади. Супруги с трудом протиснулись через толпу. Никто не посторонился, словно не желая выпустить их враждующими.

ЭСТЕТ

Откроем очередное дело, познакомимся с очередной супружеской четой. Фамилия — Синяковы. Ее зовут Марина Васильевна, его — Яков Николаевич.

Это дело при беглом с ним ознакомлении члену городского суда Павловой показалось самым обыденным. Сначала столкновения между супругами, как правило, из-за пустяков. Потом уязвленное самолюбие приводит к столкновениям посерьезнее. К подобного рода конфликтам Павлова уже привыкла. Небольшое усилие опытного в житейских вопросах человека, разговор по душам, и ощетинившиеся люди успокоятся, уйдут домой, благодарные советскому суду за внимательное отношение. Однако, когда она, подготовляя дело, вызвала к себе супругов, то обнаружила неожиданные трудности. Павлова не знала, кому из супругов симпатизировать, кто из них прав. Видимо, придется пригласить в суд прокурора.

К этому намерению Павловой Синяковы отнеслись безразлично. У каждого из них была своя позиция, каждый из них решил стоять на своем до конца, невзирая на любое вмешательство прокурора: она решила настаивать на разводе, он — категорически протестовать против этого.

Долго и напряженно, с утра до позднего вечера шло заседание суда. Когда же судьи, наконец, закрыли за собой дверь совещательной комнаты, какая-то пожилая женщина сказала:

— Да, сложна жизнь!..

* * *

Они знали друг друга с детства, дружили долго, дружба перешла в любовь, которая, как им казалось, связала их навеки. Однако Марина боялась замужества. Почему? Ответить на этот вопрос она не могла. В душе таились смутные сомнения, но они были настолько неопределенными, что Марина шутя называла их «потусторонними». В конце концов, она согласилась стать женой Якова. Отпраздновали свадьбу. Яков постарался на славу: вечер прошел великолепно. Гости много говорили о тонком вкусе молодого хозяина. Марине тоже понравился вечер: да, у Якова много энергии, инициативы, чувствуется большое стремление к изящному. Они будут жить содержательно и счастливо, как подобает жить в наше время, они имеют для этого всё, что нужно. Он, несмотря на свои двадцать шесть лет, — главный бухгалтер треста республиканского значения; она в двадцать четыре года успела окончить Планово-экономический институт, работает старшим экономистом машиностроительного завода. У Якова Николаевича была хорошая комната, родители Марины обставили ее приличной мебелью. Яков Николаевич имел уравновешенный характер, со всеми был вежлив, учтив. Окружающим нравилась и его внешность: он был высокого роста, лицо приятное, добродушное, голос напевный. Марина во всем была под стать мужу: длинные русые косы, ласковые серые глаза, правильные черты лица. Яков Николаевич горячо взялся за устройство своего быта; он решил строить его на новых началах.

В нашей советской жизни господствует план. В семье, в быту также не должно быть анархии!

Эти соображения он высказал жене.

— Что ж, делай, как знаешь, — выслушав мужа, сказала Марина. — Если нам уж так необходимо планировать свой быт, возьми это на себя.

— А я думаю, удобнее тебе, как экономистке…

— Сознаюсь, не чувствую к этому никакого влечения… По правде сказать, жить по точному плану в семейной жизни… как-то странно. И что мы от этого выиграем?

— Давай попробуем; попытка не пытка. Я убежден, что в строгом домашнем режиме ты скоро найдешь смысл и так привыкнешь к нему, что другого распорядка и не захочешь.

— Ну, скажем, питаться еще можно в определенные часы.

— А что кушать, — разве это не важно?

— Важно-то, важно, но…

— Минуточку!.. Покупка одежды, обуви, посещение театров, концертов, кино, выезды на курорты. Словом, личный бюджет надо держать в руках, да еще как!

— Мне ясно одно, — возразила Марина: — если денег нет или их мало, не помогут никакие расчеты.

— Ты ошибаешься… — Яков заметно стал горячиться. Марина решила его успокоить:

— Я же сказала: делай, как знаешь. Я хочу, чтобы ты во всех наших делах был настоящим главой семьи.

— Благодарю, дорогая, благодарю, но я не хочу насиловать твою волю. Кроме того, не скрою, мне неприятно, что у нас с первых шагов наметились чуть ли не разногласия по такому, с моей точки зрения, серьезному вопросу…

— Яша, преувеличиваешь, уверяю тебя!..

— Нисколько!

— Пре-уве-ли-чи-ваешь, Яша! Да, да! — Марина взлохматила волосы мужа и, улыбаясь, добавила: — А я и не подозревала, что ты такой хозяйственный и… такой беспокойный.

— Это что — упрек или похвала?

— Время ответит на твой вопрос. А сейчас я повторяю: никаких разногласий, во всем полная договоренность!

— От чистого сердца?

— Иначе не может и быть…

— Ура, браво, ура! — восторженно прокричал Яков Николаевич, подхватил Марину на руки и закружился по комнате. Через минуту, бережно усадив жену на диван, стал перед ней на колено и задушевно произнес:

— Вот что, Мара! Запомни, что я тебе сейчас скажу… Я сделаю всё, чтобы наша совместная жизнь была великолепной: ни одного дня без ярких красок, без богатых мыслей, без благородных чувств.

— Спасибо, милый, — растроганно ответила Марина, — благодарю тебя за такую чудесную программу, только излагаешь ты ее несколько странно, и я сказала бы — абстрактно. Я хотела бы услышать от тебя более простые и ясные слова. Ни одного дня, дорогой Яша, чтобы мы с тобой не сделали чего-нибудь полезного и нужного для Родины, ни одного дня без того, чтобы мы с тобой не внесли хотя бы маленького вклада в великое дело построения коммунизма… Не так ли?.. Ты это хотел сказать?

— Да, да, роднулька, именно это… прости меня за пристрастие к так называемой красоте слога… недаром меня еще в детстве мама называла эстетом. — Яков Николаевич поцеловал жену и добавил: — А тебе большое, большое спасибо за поправку.

В течение дальнейших пяти лет семейной жизни Синяковым не раз приходилось вспоминать об этом разговоре: ему — с раскаянием: зря дал повод жене обвинять его в обмане; ей — с горечью. Их отношения сильно осложнились, дело дошло до суда.

«Только что вернулись из народного суда, — писала в дневнике Марина. — Судья Курский убедил меня помириться. Нет, не то слово: мы ведь с Яшей не ссоримся. Со стороны, наверно, кажется, что я пришла в суд без серьезного повода или, что развод нужен мне для каких-то других целей… Один из народных заседателей именно в таком духе и сделал намек. Спасибо судье, поправил его. Этот Курский — тонкий человек. Убеждена, что понимает меня, понимает, что я не преувеличиваю драму. Понимает и сочувствует. Но мне от этого не легче. Не верю я в длительную нормальную жизнь с Яшей. Из пяти лет четыре года я билась с ним, убеждала, просила, умоляла одуматься. Сколько раз он обещал уступить… «уступить» — в этом ужасном для меня слове вся его душа, расчетливая, холодная, а может быть, и жестокая. Вот тебе и эстет!.. Эх, эстет эстет! Вот и сегодня, когда мы возвращались из суда, он сказал: «Уж теперь-то я сдержу свое слово, уступлю тебе. Я хочу, чтобы ты на живом примере убедилась в своей неправоте». Поистине, горбатого могила исправит!..»

В дневнике Марины немало интересных записей. Однако взгляды и переживания только одного супруга могут ввести в заблуждение. Здесь нужны бесстрастные наблюдения, объективное изложение фактов.

Первый год семейной жизни Синяковых прошел, можно сказать, хорошо. Ни одного недоразумения, если не считать размолвки из-за «планирования» быта. Яков Николаевич ведал домашним бюджетом, вся их зарплата поступала в его руки. С согласия жены он часть денег выделял в так называемый НЗ — неприкосновенный запас. НЗ нисколько не стеснял Синяковых: они зарабатывали хорошо, им хватало на всё.

Примерно спустя год Марина обратила внимание на некоторые странности в поведении мужа: он слишком часто стал посещать комиссионные магазины, подолгу любовался антикварными предметами, особенно хрусталем, заводил об этих вещах пространные скучные разговоры. На второй день после снижения цен на продовольственные и промышленные товары Яков Николаевич не только соответственно снизил сумму расходов на питание, но и стал выдавать столовые деньги не на месяц, как прежде, а на каждый день. Это нововведение он объяснил желанием проверить, сумеют ли они уложиться в сокращенный бюджет. Марина была не только оскорблена, но и встревожена: не слишком ли он увлекся «планированием»? Не сузил ли он этим свой духовный мир? Кажется, Яков совершенно не читает, не интересуется ни наукой, ни литературой. И с театрами у них не так уж хорошо: кроме Музыкальной комедии, никаких других театров они не посещают. Марина скоро заметила, что Якова подлинно интересовало только то, что имело непосредственное отношение к нему, как к хозяину комнаты в 26 метров, обставленной красивыми, создающими уют вещами. Открытие это было настолько тяжело, что Марина почувствовала себя несчастной.

— Ты, кажется, перестал читать, — как-то мягко напомнила она мужу.

— Разве? — виновато улыбаясь, Синяков развел руками. — Замотался, окончательно замотался. Сама знаешь, объекты всё растут, продукция в ассортименте беспрерывно увеличивается. Нелегко нам, счетным работникам крупных трестов.

— Дела у тебя, Яша, много, но ведь и у меня не меньше… да и у всех нас, советских людей, не меньше… Я хочу предложить тебе прочесть одну интересную книгу… она о трудовых подвигах наших людей… Читаешь, и так тепло делается на сердце… Так прочтешь? Я положу ее к тебе на стол.

— Прочту, конечно, прочту. Превозмогу усталость и прочту. Я не такой уж сухой человек, как ты думаешь.

— Я не думаю, но я боюсь, что ты… как-то обособился от всего… одни твои гроссбухи…

— Права! Сто крат права! — воскликнул Яков Николаевич. — Учтем все твои справедливые замечания, учтем и подтянемся.

— Можно сделать тебе еще одно маленькое критическое замечание?

— О да, рад буду выслушать!

— Боюсь, обидишься… Я почему-то стала тебя опасаться.

— Это что еще за новость?! Говори всё, что думаешь, откровенно, чистосердечно. В быту это особенно полезно.

— Ты, Яша, так красиво говоришь, что мне даже неудобно продолжать разговор.

— Да что с тобой?! Хочешь поссориться, так и скажи!

— Кто же об этом заранее предупреждает? — рассмеялась Марина. — Если мы с тобой когда-нибудь и поссоримся, то это произойдет мгновенно и, как мне кажется, бурно.

— А если я не хочу или не умею ссориться — что тогда?

— Достаточно будет, если этого захочу я.

— Это как сказать… Не слишком ли ты самоуверенна?

— Нет, не слишком, и даже просто не самоуверенна. Если женщина захочет ссоры, она вынудит на это самого кроткого человека.

— Убедила. Сдаюсь. Учтем, Мара, учтем… А теперь выкладывай камень из-за пазухи… Нет, серьезно, что ты хотела сказать?

— Билеты в театр ты берешь исключительно в Театр эстрады да в Музкомедию.

— Что ж в этом плохого? Хочешь на балет или в оперу — сделай одолжение, всё к твоим услугам…

— Мне хотелось бы в драматический.