ГАРМ

Рассказ

Р. Киплинг

Перевод с английского М. Кондратьевой

Рисунки Б. Винокурова

Много лет назад в Индии я как-то раз вечером ехал в военный поселок Миян-Мир на любительский спектакль. Вдруг из-за пехотных казарм выскочил солдат в фуражке, сползшей на один глаз, и стал прямо перед лошадьми, крича, что он разбойник с большой дороги. На самом деле это был один мой приятель, и я посоветовал ему вернуться домой, не дожидаясь, чтобы его арестовали, но он грохнулся под дышло, и я услышал голоса караульных, искавших кого-то.

Мы с кучером втащили солдата в коляску, быстро поехали домой, раздели его и уложили в кровать, на которой он утром проснулся с жестокой головной болью и сильно пристыженный. Когда форменное платье его вычистили и просушили, а сам он побрился, вымылся и привел себя в порядок, я отвез его в казармы; рука у него висела на аккуратной белой перевязи, и я заявил, что случайно наехал на него. Эту историю я рассказал не сержанту, недоверчивому человеку, враждебно настроенному к моему приятелю, а его лейтенанту, который был не очень близко знаком с нами обоими.

Три дня спустя приятель пришел ко мне, а за ним, пуская слюну и виляя хвостом, шел по пятам один из лучших бультерьеров — помесь бульдога и терьера, — которых я когда-либо видел. Он был весь белый, с желтым седлом на спине, у самой шеи, и желтым бубновым тузом у корня тонкого, как хлыст, хвоста. Год с лишком я любовался им издали, моя собака — фокстерьер Виксен — тоже знала его, но недолюбливала.

— Возьмите его, — сказал мой приятель, видимо, не очень желая расставаться с собакой.

— Глупости! Этот пес лучше, чем многие люди, Стэнли, — сказал я.

— Вы правы. Внимание!

Бультерьер стал на задние лапы и простоял так целую минуту.

— Глаза направо!

Бультерьер сел и резко повернул голову направо. По знаку, данному хозяином, он встал и три раза пролаял. Потом подал мне правую лапу и прыгнул мне на плечи. Вялый, как неживой, он шарфом повис у меня на шее с обеих сторон. По просьбе приятеля я взял бультерьера и подбросил его в воздух. Он упал и с рычанием поднял одну ногу.

— Это еще не все, — сказал его хозяин. — Теперь ты помрешь. Вырой себе могилку и закрой глазки.

На трех ногах бультерьер заковылял к садовой ограде, вырыл ямку и улегся в нее. Когда ему заявили, что он выздоровел, бультерьер вскочил и, виляя хвостом, повизгивал в ожидании похвал. Хозяин заставил его проделать еще несколько номеров, как например сторожить человека (я был этим человеком, а пес сидел передо мной, оскалив зубы, готовый к прыжку) и переставать есть по команде. Как только я кончил расхваливать его, мой приятель сделал какой-то жест, и пес замер, как подстреленный; тогда Стенли вынул из своего шлема листок бумаги в синюю линейку, продававшейся в казарменной лавочке, протянул его мне и убежал; бультерьер глядел ему вслед и выл.

Я прочел:

«Сэр, я дарю вам пса за то, что вы выручили меня из беды. Лучше его нет на свете, потому что я сам его выдрессировал; он все понимает, как человек. Пожалуйста, не перекормите его и не возвращайте его мне, потому что я не хочу брать его назад, если вы согласны держать его у себя. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь вернуть его мне. Я не сказал вам его клички, поэтому можете назвать его, как хотите, и он будет отзываться, но, пожалуйста, не отдавайте его мне. Ему ничего не стоит загрызть человека, но, пожалуйста, не давайте ему слишком много мяса. Он понимает больше, чем человек».

Виксен сочувственно залаяла, и ее пронзительное тявканье слилось с отчаянным воем бультерьера. Мне было очень неприятно, ибо я знал, что одно дело, когда человек вообще любит собак, и совсем другое, когда человек любит одну единственную собаку. В большинстве случаев собаки — просто бродяги, кишащие блохами, вечно чешутся, едят всякую дрянь; но собака, с которой живешь один на один не меньше шести месяцев в году, — свободное, любящее существо; оно так крепко привязывается к тебе, что без тебя не шелохнется, не побежит; терпеливое, сдержанное, веселое, умное животное, умеющее понимать твое настроение раньше тебя самого, — такая собака не подходит под общую мерку.

Я очень любил свою собаку Виксен и понимал, что должен был чувствовать мой приятель, отрываясь от своего пса и покидая его в моем саду. Как бы то ни было, бультерьер отлично понял, что теперь его хозяин я, и не побежал за солдатом. Как только я стряхнул с себя раздумье, я начал ласкать бультерьера, а Виксен, визжа от ревности, бросилась на него. Будь она того же пола, что и он, пес, наверное, поразвлекся бы дракой с ней, но тут он только грустно взглянул на нее, когда она стала теребить его впалые железные бока, положил тяжелую голову мне на колено и снова завыл. В тот вечер я собирался пообедать в клубе, но когда сумерки сгустились и пес стал хныкать в пустом доме, как ребенок, старающийся успокоиться после громкого плача, я почувствовал, что не могу покинуть его одного в первый же вечер. Поэтому мы поели дома: Виксен сидела по одну сторону от меня, чужой пес — по другую, причем она следила за каждым его глотком и всем своим видом показывала, какого она мнения о его поведении за столом, хотя он умел держать себя гораздо лучше нее.

Пока погода стояла прохладная, Виксен имела обыкновение спать в моей постели, положив голову на подушку, а утром всегда была одна и та же картина: собачонка лежала, упершись лапами в стену и отодвинув меня на самый край. В тот вечер она нарочно поспешила вскочить на кровать, вся взъерошенная, одним глазом косясь на чужака, а тот повалился на коврик с каким-то беспомощным, безнадежным видом, вытянув все свои четыре лапы и тяжко вздыхая. Виксен несколько раз перекладывала голову на подушке, кокетливо и манерно, как всегда, слетка повизгивая перед сном. Чужой пес тихонько подвинулся поближе ко мне. Я протянул руку, и он слизнул ее. Тотчас же зубы Виксен сжали мое запястье и предостерегающее «а-а-а-рр» яснее слов дало мне понять, что если я буду обращать внимание на чужака, она меня укусит.

Левой рукой я схватил Виксен за толстый загривок, сильно встряхнул ее и сказал:

— Виксен, если ты еще раз это сделаешь, я выгоню тебя на веранду. Запомни!

Она прекрасно поняла меня, но едва я выпустил ее, она снова схватила зубами мое правое запястье и замерла в ожидании, прижав уши и вытянувшись в струнку, готовая укусить. Большой пес смиренно и миролюбиво стучал хвостом по полу.

Я вторично сгреб Виксен, поднял ее с кровати, как кролика (это ей очень не понравилось, и она завизжала), и, верный своему обещанию, выставил ее на веранду— ночевать в компании с летучими мышами при лунном свете. Тут она завыла. Потом начала бранить — не меня, а бультерьера, и бранилась до тех пор, пока не закашлялась от изнеможения. Потом стала бегать вокруг дома, тыкаясь во все двери. Потом побежала к конюшне и залилась таким лаем, что можно было подумать, что вор уводит лошадей: к этой уловке она прибегала с давних пор. Наконец, она вернулась, и жалобное тявканье ее говорило: «Я буду паинькой! Впусти меня, я буду паинькой!»

Я увидел, что один из псов лежит со сломанным хребтом, а другой придавлен к земле бультерьером.

Я впустил ее, и она бросилась на свою подушку. Когда она успокоилась, я шепнул бультерьеру: «Можешь лечь в ногах». Он сейчас же вскочил на кровать, и хотя Виксен задрожала от ярости, однако, не решилась протестовать. Так мы проспали до утра, а рано утром я позавтракал вместе с собаками, поровну деля пищу между нами троими; потом привели лошадь, и мы отправились кататься верхом. Бультерьер, наверное, никогда еще не бежал за лошадью. Он был вне себя от волнения, а Виксен но обыкновению тявкала, срывалась с места, удирала вперед и вообще вела за собой всю процессию.

В одной соседней деревне было место, мимо которого мы обычно проезжали с осторожностью, потому что здесь собирались желтые бродячие собаки со всех окрестностей. Это были полудикие, голодные животные, очень трусливые, но когда их собиралось девять или десять, они были непрочь броситься на домашнюю собаку, загрызть и съесть ее. Против них я вооружился длинной плетью. В то утро они напали на Виксен, которая быть может, нарочно, отбежала в сторону от моей лошади.

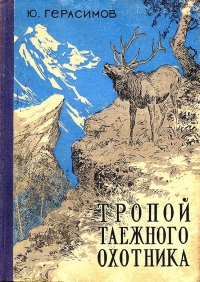

Бультерьер один месил пыль в пятидесяти ярдах сзади, покачиваясь на бегу и улыбаясь, как улыбаются бультерьеры. Я услышал, как взвизгнула Виксен: полдюжины псов набросились на нее; что-то белое мелькнуло сзади меня; около Виксен поднялось облако пыли, а когда оно рассеялось, я увидел, что один из бродячих псов лежит со сломанным хребтом, а другой придавлен к земле бультерьером. Виксен отступила под охрану моей плети, а бультерьер прибежал, улыбаясь шире прежнего, залитый кровью своих врагов. Это побудило меня назвать его Гармом в честь «Гарма — кровавой груди» [1], столь знаменитого в свое время, и, наклонившись вперед, я назвал ему его временную кличку. Когда я повторил кличку, он поднял на меня глаза и пустился бежать. Я крикнул: «Гарм!» Он остановился, помчался назад и подбежал спросить, что мне угодно.

Тут я понял, что мой приятель-солдат был прав и что его пес понимает не меньше человека. Не доезжая до дому, я отдал приказ, который Виксен понимала, но терпеть не могла исполнять. «Ступайте, вымойтесь!» — сказал я. Гарм частично понял мои слова, а Виксен перевела ему остальное, и собаки послушно убежали вместе. Придя на заднюю веранду, я увидел Виксен, вымытую, снежно-белую и очень довольную собой; что касается Гарма, то мальчик, ходивший за собаками, наотрез отказался притронуться к нему, если я не буду стоять тут же.

Поэтому я оставался на веранде, пока Гарма чистили, мыли и оттирали; мыло пенилось на макушке его большой головы, и Гарм смотрел на меня, желая убедиться в том, что я требую от него перенести это испытание. Он отлично понимал, что мальчик только исполнял мои приказания.

— В другой раз, — сказал я мальчику, — когда я отошлю собак домой, ты будешь мыть большого пса вместе с Виксен.

— А он понимает? — спросил мальчик, знавший толк в собаках.

— Гарм, — сказал я, — в следующий раз ты будешь мыться вместе с Виксен.

Гарм понял меня, и я это знал. В следующий раз, когда надо было идти мыться, Виксен, по обыкновению, спряталась под моей кроватью, а Гарм взглянул на мальчика, в сомнении стоявшего на веранде, гордо направился к месту, где его мыли прошлый раз, и в ванне стоял столбом.

Но долгие часы, которые мы проводили у меня на службе, были для него тяжким испытанием. Мы втроем уезжали из дому в половине девятого утра и возвращались домой в шесть, а то и позже. Виксен, привыкшая к этому, спала под моим столом, но душу Гарма томило заключение. Обычно он сидел на веранде, глядя на бульвар, и я прекрасно понимал, кого он ждет.

Иногда рота солдат маршировала к крепости, и тогда Гарм убегал осмотреть их иногда какой-нибудь офицер входил в контору, и тогда жалко было смотреть на бедного Гарма, который приветствовал не самого человека, но его военное платье. Гарм бросался на него, нюхал, радостно лаял, потом бежал к двери и обратно. Как-то раз, во второй половине дня, я услышал, как он залаял во весь голос, чего ни разу не было, и… исчез. Войдя под вечер в сад, я увидел солдата в белом кителе, перелезающего через стену на дальнем конце сада, и Гарм, прибежавший мне навстречу, был в полном восторге. В течение месяца это повторялось раза два или три в неделю.

Я притворялся, что ничего не замечаю, но Гарм все понимал, понимала и Виксен. Он ускользал домой из конторы, часа в четыре дня, с таким видом, словно хотел только пойти полюбоваться на окружающий вид, и проделывал это так бесшумно, что я и не замечал бы его исчезновения, если бы не Виксен. Ревнивая собачонка фыркала и сопела под моим столом тихо, но достаточно громко, чтобы обратить мое внимание на бегство бультерьера. Гарм мог уходить хоть сорок раз в день, — Виксен и не шевелилась, но стоило ему улизнуть, чтобы повидаться в моем саду со своим настоящим хозяином, как она давала мне знать об этом на своем языке. Этим она доказывала, что Гарм не вполне искренно вошел в нашу семью. Обе собаки были неизменно в самых дружеских отношениях, тем не менее Виксен объясняла мне, что я никогда не должен забывать о том, что Гарм любит меня не так, как любит она.

Я и не надеялся на это. Он не был моей собакой, никогда не мог стать моей собакой, и я знал, что он так же несчастлив, как его хозяин, который шагал по восьми миль в день, чтобы повидаться с ним. Поэтому я считал, что чем раньше они соединятся вновь, тем лучше будет для всех. Однажды, во второй половине дня, я отослал Виксен домой в шарабане (Гарм убежал вперед) и поехал верхом в военный поселок отыскать другого моего приятеля, солдата-ирландца, который был закадычным другом хозяина Гарма.

Я рассказал ему обо всем и закончил такими словами:

— А теперь Стенли плачет у меня в саду над своей собакой. Почему он не хочет взять ее назад? Оба они несчастны.

— Да еще как несчастны-то! Малый совсем свихнулся. Но такая уж у него причуда.

— Что это за причуда? Он шагает по пятидесяти миль в неделю, чтобы видеться с этим псом, и, встречаясь со мной на дороге, притворяется, что не замечает меня, а мне так же неприятно, как и ему. Убедите его взять назад собаку.

— Это он сам себя наказывает. Я сказал ему в шутку, после того, как вы так удачно сшибли его в ту ночь, когда он был пьян, — я сказал, что ему следует наказать самого себя. Он забрал себе это в голову, да к тому же лихорадка выбила его из колеи, он и решил, что самое подходящее — отдать вам собаку в залог.

— Какой залог? Мне не нужно никаких залогов от Стенли.

— Залог своего хорошего поведения. Теперь он так примерно ведет себя, так, что водить с ним компанию стало неинтересно.

— Он дал зарок не пить?

— Это бы еще куда ни шло. Можно дать зарок на три месяца — и дело с концом. Он говорит, что если нарушит обещание, то никогда уже не увидит своей собаки, поэтому будьте уверены, что он навеки останется примерным. Вы знаете, какие у него бывают причуды? Так вот, это одна из них. А как собака переносит все это?

— Мужественно. Это лучшая собака в Индии. Не можете ли вы уговорить Стенли взять ее обратно?

— Я не могу сделать больше того, что сделал. Вы знаете, какие у него бывают причуды. Он несет свое наказание. А что он будет делать, когда его отправят в горы? Доктор вписал его имя в список.

В Индии принято отправлять на жаркое время года по нескольку больных солдат от каждого полка в лагеря на Гималаях, и хотя люди должны были бы радоваться прохладе и удобствам, им недостает общества своих товарищей по казарме, и они всячески стараются вернуться на равнины или вовсе не поехать. Я полагал, что отъезд Стенли Ортериза приведет дело к желанному концу, и, окрыленный надеждами, расстался с приятелем, хотя он крикнул мне вслед:

— Он не возьмет собаки, сэр! Можете держать пари на свое месячное жалованье. Вы знаете, какие у него бывают причуды.

Я никогда не претендовал на то, что хорошо энаю рядового Ортериза, поэтому решил просто оставить его в покое.

В это лето больных солдат того полка, в котором служил мой приятель, отправляли на Гималаи рано, так как врачи считали, что ходьба в прохладные часы дня хорошо влияет на их здоровье. Им предстояло идти до города Амбалы сто двадцать миль, если не больше. Потом свернуть на восток и направиться в горы: в Касаули, Дагшаи или Сабатху. Я обедал вместе с их офицерами вечером, накануне их выступления в поход: они должны были уйти в пять утра. Была уже полночь, когда я въехал в свой сад и увидел белую фигуру, перескакивающую через ограду

— Этот человек, — сказал мой дворецкий, — сидел тут с девяти часов, разговаривал с собакой. Он совсем сумасшедший! Я только потому не приказал ему убираться вон, что он много раз приходил сюда раньше. Кроме того, мальчик, приставленный к собакам, предупредил меня, что если я прикажу солдату уйти, большой пес немедленно загрызет меня. Солдат не выражал желания поговорить с Покровителем бедных [2] и не просил ни есть, ни пить.

— Кадир-Бахш, — сказал я, — ты хорошо сделал, потому что пес непременно загрыз бы тебя. Впрочем, я думаю, что белый солдат[3] больше не придет.

В ту ночь Гарм спал плохо и скулил во сне. Один раз он залаял резко и звонко, и я услышал, как он стучит хвостом; это разбудило его, и лай перешел в завыванье. Он увидел во сне, что вернулся к своему хозяину. Я чуть не заплакал. И все это вышло по вине Стенли.

При ярком лунном свете я увидел человека, склонившегося над собакой

Первая стоянка слабосильной команды была на амритсарской дороге, в нескольких милях от их казарм и в десяти милях от моего дома. По счастливой случайности, один из офицеров вернулся, чтобы еще раз хорошо пообедать в клубе (походная кухня, обычно, бывает скверная), и я встретился с ним. Он был моим близким другом, и я знал, что он понимает, как можно привязаться к собаке. Его любимцем был большой, толстый лягавый пес, ехавший на Гималаи для поправления здоровья, и, хотя стоял еще только апрель, пузатое, коричневое животное пыхтело и отдувалось на клубной веранде: казалось, оно вот-вот лопнет. — Диву даешься, — сказал офицер, — каких только предлогов не выдумывают мои инвалиды, чтобы вернуться в казармы! Один солдат из моей роты только что попросил у меня разрешения отлучиться в военный поселок, чтобы уплатить долг, о котором он чуть было не позабыл. Я был так поражен, что отпустил его, и он вскочил на якку[4], сияя от радости. Тащиться десять миль, чтобы уплатить долг! Интересно знать, зачем он уехал?

— Если вы отвезете меня домой, я объясню вам это, — сказал я.

Офицер со своим легавым и я поехали ко мне, и по дороге я рассказал приятелю историю Гарма.

— А я спрашивал себя, куда девалось это животное. Это был лучший пес во всем полку, — оказал мой приятель, — Месяц назад я давал за него двадцать рупий[5] его хозяину. Но, как вы сказали, он залог хорошего поведения Стенли. Стенли — один из лучших солдат моей команды, когда он сам этого хочет.

— В том-то и дело, — сказал я. — Плохой человек не принял бы всего этого так близко к сердцу.

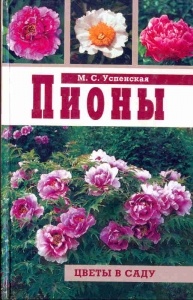

Мы бесшумно подъехали к дальнему концу сада и тихонько обошли вокруг дома. У самой стены был уголок, поросший тамарисковыми деревьями, и здесь, как мне было известно, Гарм хранил кости, которые ему давали. Даже Виксен не разрешалось сидеть тут поблизости. При ярком лунном свете я увидел человека в белом кителе, склонившегося над собакой.

— Прощай, старик, — мы узнали голос Стенли. — Ради всего святого, не допусти, чтобы какая-нибудь паршивая собака укусила тебя и заразила бешенством. Но ты умеешь сам о себе заботиться, старик. Ты >не напиваешься и не колотишь своих приятелей. Ты берешь кости и ешь сухари, которые тебе дают, и убиваешь своего врага, как джентльмен. Я ухожу — не вой, — я ухожу в Касаули и уже не увижу тебя.

Я увидел, как он схватил Гарма за морду, когда тот поднял ее к звездам.

— Ты останешься здесь и будешь примерно вести себя, а… а я уйду и также постараюсь примерно вести себя. Я не знаю, как мне расстаться с тобой. Я не знаю!

— Мне кажется, что все это чертовски глупо, — сказал офицер, поглаживая своего тупого толстого лягавого. Он окликнул рядового; тот вскочил на ноги, выступил вперед и отдал честь.

— Вы здесь? — сказал офицер, отворачиваясь.

— Да, сэр, но я как раз собираюсь уходить.

— Я уеду отсюда в одиннадцать, на своем экипаже. Вы поедете со мной. Явитесь сюда в одиннадцать.

Направляясь к дому, мы молчали, но офицер бормотал что-то себе под нос, теребя лягавого за уши.

Это был противный, непомерно упитанный домашний пес, и когда он заковылял на кухню, где его должны были покормить, мне пришла в голову блестящая мысль.

Когда пробило одиннадцать часов, офицерского пса нигде не могли отыскать, и надо было видеть, какой скандал поднял — его хозяин. Он звал, кричал, сердился и полчаса рыскал по моему саду.

Тогда я сказал:

— К утру он обязательно вернется. Пришлите за ним солдата по железной дороге; я отыщу это животное и верну его.

— Животное? — сказал офицер. — Я ценю этого пса больше чем любого из моих знакомых. Легко вам говорить — ваша собака здесь на месте!

Так оно и было: она лежала у моих ног, и, пропади она, я перестал бы кормить своих домашних вплоть до ее возвращения. Но некоторые люди привязываются к собакам, которым грош цена. В конце концов моему приятелю пришлось уехать, и Стенли уехал с ним на заднем сиденье экипажа; тогда мальчик, ходивший за собаками, сказал мне:

— Ну и собака у Баллена-сахиба [6]. Посмотрите-ка на нее.

Я пошел в хижину слуги и увидел толстого старого грешника:: он лежал на коврике, предусмотрительно посаженный на цепь. Наверное он слышал, как хозяин звал его целых двадцать минут, но даже не сделал попытки откликнуться.

— У него нет своего лица, — с упреком сказал мальчик, — это панья-кутта (болонка). Когда хозяин звал его, он даже не пытался освободиться от тряпки, которой ему заткнули глотку. Виксен выскочила бы в окошко, а большой пес задушил бы меня, даже будь он в наморднике. Поистине собаки бывают разные!

На следующий вечер к нам явился не кто иной, как Стенли. Его послал офицер, и он ехал четырнадцать миль по железной дороге с запиской, в которой приятель просил меня вернуть лягавого, если я нашел его. Последний поезд уходил в половине одиннадцатого, и Стенли разговаривал с Гармом до десяти. Я убеждал его, умолял и даже грозил застрелить бультерьера, но маленький человек был тверд, как скала, хотя я угостил его хорошим обедом и говорил с ним очень сурово. Гарм не хуже меня понимал, что он в последний раз видится с хозяином, и ходил за Стенли, как тень. Лягавый молчал; но после обеда облизал губы и заковылял прочь, не сказав даже «спасибо» возмущенному слуге.

Итак, последнее свиданье кончилось, и мне было так же скверно, как Гарму, который всю ночь стонал во сне. Когда мы приехали в контору, он нашел себе местечко под столом, рядом с Виксен, и лежал пластом, пока не пришла пора возвращаться домой. Теперь он уже не выбегал на веранду, не удирал на тайные беседы со Стенли. Когда наступила жара, я запретил собакам бежать за экипажем, и они сидели рядом со мной: Виксен совала голову мне под левый локоть, а Гарм жался к поручням.

Виксен всегда была в отличном расположении духа: она интересовалась всем уличным движением, как например повозками, запряженными волами, когда они загораживали путь, верблюдами и верховыми пони, и принимала достойный вид, проезжая мимо своих бродячих приятелей, бежавших в пыли. Она никогда не тявкала по-пустому, но весь бульвар знал ее пронзительный, высокий лай, и другие терьеры лаяли ей в ответ, а погонщики волов оглядывались назад и с усмешкой давали нам дорогу.

Но Гарм ни на что не обращал внимания. Большие глаза его были устремлены вдаль, а страшная пасть закрыта. В конторе бывал другой пес, принадлежавший моему начальнику. Мы прозвали его «Книжник-Боб», потому что ему вечно чудилось, что за книжными полками гнездятся крысы, и, охотясь за ними, он обычно вытаскивал оттуда половину старых газетных комплектов. Боб был глупцом с благими намерениями, и Гарм не поощрял его. Боб высовывал голову из-за двери и, задыхаясь, звал: «Крысы! Пойдем, Гарм!», но Гарм перекладывал одну переднюю лапу на другую, свертывался клубочком и совершенно равнодушно предоставлял Бобу визжать за его спиной. В те дни в конторе было почти так же весело, как в могиле.

Раз, только раз я заметил, что Гарм доволен. Рано утром, в воскресенье, он без разрешения ушел с Виксен на прогулку, и один очень юный и глупый солдат-артиллерист (батарею его незадолго перед тем перевели в наши места) попытался украсть обеих собак. Виксен, конечно, знала, что есть пищу из рук чужих солдат нельзя, кроме того она только что позавтракала. Поэтому она прибежала домой, держа в зубах большой кусок баранины, которой кормят наши войска, положила его на веранду и подняла на меня глаза, чтобы узнать, какого я мнения на этот счет. Я спросил ее, где Гарм, и она побежала впереди моего коня, указывая мне путь.

Проехав по дороге около мили, мы увидели нашего артиллериста сидящим в очень напряженной позе на краю дренажной трубы, с засаленным носовым платком на коленях. Гарм стоял против него с довольным видом. Когда человек шевелил ногой или. рукой, Гарм молча скалил зубы.

Оборванная веревка висела на его ошейнике, артиллерист держал другую половину веревки в своей недвижной руке. Прямо глядя перед собой, он объяснил мне, что встретил этого пса (тут он ругательски выругал Гарма), бродившего в одиночестве, и хотел было отвести его в крепость, чтобы убить, как бесхозяйную, бродячую собаку..

Я сказал, что, по-моему, Гарм не похож на бродячую собаку, но если артиллерист иного мнения, пусть он отведет ее в крепость.

Артиллерист сказал, что нe желает этого делать. Я посоветовал ему одному пойти в крепость. Он ответил, что в данную минуту не хочет уходить, но последует моему совету, как только я отзову собаку. Я приказал Гарму отвести артиллериста в крепость, и Гарм торжественно провожал его целых полторы мили под жгучим солнцем. Я заявил караульному о том, что произошло, а юный артиллерист разозлился пуще прежнего, когда солдаты подняли его на смех. Ему сообщили, что несколько полков в свое время безуспешно пыталось украсть Гарма.

В тот месяц жара установилась всерьез, и собаки спали в ванной комнате, на прохладных, сырых кирпичах около ванны. Каждое утро, не успеет слуга, бывало, наполнить для меня ванну, как собаки уже прыгают в нее, и каждое утро слуга наполнял ванну во второй раз.

Я сказал ему, что ему следовало бы наливать воды в маленькую круглую ванну, специально для собак.

— Нет, — ответил он с улыбкой, — они к ней не привыкли. Они не поймут. Кроме того в большой ванне им просторней.

Панкха-кули [7], день и ночь приводившие в движение панкху, близко познакомились с Гармом. Он заметил, что всякий раз, как большой, качающийся веер останавливался, я окликал кули и просил его дергать сильнее. Если человек спал, я будил его. Кроме того Гарм узнал, как приятно лежать на ветру под панкхой. Быть может, Стенли; научил его этому в казарме. Во всяком случае, когда панкха останавливалась, Гари рычал, косясь на веревку, и, если человек.

от этого не просыпался — а он почти всегда просыпался, — Гарм на цыпочках подходил к спящему и шептал ему что-то на ухо. Виксен была умная собачка, но она не понимала связи между движением панкхи и кули; таким образом, благодаря Гарму я опал в прохладе. Но он был очень несчастлив, горевал, как человек, и в своем горе так цеплялся за меня, что люди замечали это и завидовали мне. Если я переходил из одной комнаты в другую, Гарм следовал за мной по пятам; если перо мое переставало скрипеть, Гарм клал мне голову на руки; если я, просыпаясь, повертывался на подушке, Гарм уже был тут как тут, у меня под боком, ибо он понимал, что один я связывал его с его хозяином. И день и ночь глаза его были обращены ко мне, с одним и тем же вопросом: «Когда же это, наконец, кончится?»

Изо дни в день живя рядом с Гармом, я не замечал, что жара очень плохо влияет на него, пока, наконец, один мой знакомый не сказал мне в клубе:

— Этот ваш пес издохнет через неделю или две. Он стал, как тень.

Тогда я начал пичкать Гарма железом и хинином, которых он терпеть не мог, и очень беспокоился. Гарм потерял аппетит и позволял Виксен съедать его обед у него на глазах. Даже это зрелище не могло побудить его проглотить кусок, и я созвал на консультацию лучшего доктора в городе, помощника генерального инспектора всей ветеринарной службы в Индии, и женщину-врача, лечившую больных жен туземных князей. Они высказали свое мнение о симптомах его заболевания, а я рассказал им его историю: сам Гарм лежал в это время на диване и лизал мою руку.

— Он умирает с горя, — внезапно проговорила женщина-врач.

— Честное слово! — произнес помощник генерального инспектора. — Мне кажется, что миссис Маркрей права… как всегда.

Лучший доктор в городе написал рецепт, а ветеринар, помощник генерального инспектора, просмотрел его, чтобы убедиться, что все составные части лекарства прописаны в подходящих для собаки пропорциях; первый раз в жизни наш доктор позволил другому лицу отредактировать его рецепт. Это было сильно действующее укрепляющее лекарство, оно поставило на ноги Гарма и поддерживало его недели две, а потом он опять похудел. Я попросил одного знакомого увезти с собой Гарма в Гималаи, и он приехал к нам с багажом, увязанным на крыше кареты. Гарм с одного взгляда понял все. Волосы дыбом встали у него на спине; он сел против меня и разразился самым ужасным рычаньем, которое я когда-либо слышал из собачьей пасти. Я крикнул приятелю, чтобы он тотчас же уезжал, и, как только карета выехала из сада, Гарм положил голову мне на колено и завыл. Я понял его ответ и постарался узнать гималайский адрес Стенли.

Моя очередь отправиться в прохладные места пришла в конце августа. Нам давали месяц отпуска в году, если никто из служащих не был болен, и мы брали его, когда без нас можно было обойтись. Мой начальник с Книжником-Бобом уезжали в отпуск первыми, и когда они уехали, я, по своему обыкновению, сделал себе календарь и повесил его в головах своей койки; каждый день я отрывал от него по листку, пока начальник с Бобом не вернулись. Виксен уже пять раз уезжала со мной в Гималаи и не меньше меня любила тамошнюю прохладу, свежесть и яркое пламя горящих дров.

— Гарм, — сказал я, — мы уезжаем к Стенли в Касаули. Касаули — Стенли, Стенали — Касаули. — И я повторил это раз двадцать. На самом деле мы ехали не в Касаули. Но я помнил то, что говорил Стенли у меня в саду в тот последний вечер, и не решился сказать другое название. Тогда Гарм начал дрожать; потом он залаял, потом бросился на меня, извиваясь и размахивая хвостом.

— Не теперь, — произнес я, подняв руку. — Когда я скажу «едем», мы поедем, Гарм.

Я вынул теплую попонку и усаженный гвоздями ошейник, которые Виксен всегда носила на Гималаях, чтобы уберечься от внезапно наступающего холода и вороватых леопардов, и позволил обеим собакам понюхать вещи и поговорить о них. Я, конечно, не знаю, о чем они говорили, но Гарм славно переродился: глаза его блестели, и он радостно лаял, когда я разговаривал с ним. B течение следующих трех недель он ел пищу и ловил крыс, а если начинал скучать, мне стоило только сказать: «Стенли — Касаули, Касаули — Стенли» — и он оживлялся. Я жалел, что не придумал этого раньше.

Мой начальник вернулся, весь коричневый от пребывания на открытом воздухе, и очень рассердился, узнав, что на равнинах так жарко. В тот же день, после обеда, мы трое и Кадар-Бахш начали укладываться, готовясь к месячному отпуску, причем Виксен по двадцати раз в минуту вскакивала в чемодан и выскакивала из него, а Гарм скалил зубы и стучал хвостом по полу: Виксен так же хорошо была знакома со всеми мелочами походного быта, как с моей работой в конторе. Она ехала на вокзал, напевая, на переднем сиденье экипажа, а Гарм сидел рядом со мной. Она вбежала в вагон, посмотрела, как Кадир-Бахш раскладывает мне постель на ночь, выпила воды и свернулась клубочком, не отрывая черных глаз от сутолоки на платформе. Гарм побежал за ней (толпа, расступившись, оставила ему свободный проход шириной с улицу) и уселся на подушках; глаза его горели, а хвост вертелся сзади него с головокружительной быстротой.

Он сидел на скале, закрыв лицо руками.

Наша компания — четыре или пять человек, занятых трудной работой одиннадцать месяцев в году, — приехала в Амбалу на жаркой туманной заре и стала громко вызывать «даки» — дорожные экипажи, запряженные парой лошадей, которые должны были отвезти нас к Калку, у подножья Гималаев. Все это было ново для Гарма. Он впервые видел экипажи, в которых лежишь, вытянувшись во всю длину, как на своей постели, но Виксен была знакома с ними и тотчас же вскочила на свое место; Гарм последовал за ней. До постройки железной дороги ехать приходилось около сорока семи миль, и через каждые восемь миль меняли лошадей. Почти все они пятились назад, брыкались, спотыкались, но все-таки шли и пожалуй быстрее обыкновенного, потому что Гарм лаял густым басом у них за спиной.

Одну реку надо было переезжать в брод; четыре вша тянули экипаж, и Виксен, давая им указания, высунула голову за дверцу и чуть не упала в воду. Гарм безмолвствовал, и его надо было ободрять напоминаниями о Стенли и Касаули. Так мы с лаем и тявканьем прикатили в Калку к завтраку, и Гарм поел за двоих.

После Калки дорога пошла по горам, и мы пересели в липкую двуколку, запряженную полукалеками-пони, которых меняли каждые шесть миль. В те годы никто и не мечтал о железной дороге в Симлу, потому что местность тут возвышается на семь тысяч футов над уровнем моря. Дорога тянется на пятьдесят миль с лишком, и мы ехали так быстро, как только могли бежать пони. Тут Виксен снова повета Гарма к другому экипажу, вскочила на заднее сиденье и залаяла. Холодное дыханье снегов повеяло на нас через пять миль после Калки, и Виксен взвизгнула, прося, чтобы на нее надели попонку: благоразумная, она боялась простудить себе печень. У меня была заготовлена попонка и для Гарма; когда мы поднялись наверх и подули свежие ветры, я надел на него попонку, и Гарм в недоумении принялся жевать ее; но, кажется, он был мне благодарен.

— Хай-яй-яй-яй! — заливалась Виксен, когда мы объезжали крутые повороты. «Тут-тут-тут!» — трубил в трубу кучер на опасных местах; Яу! Яу! Яу! — лаял Гарм. Кадир-Бахш сидел на переднем месте и улыбался. Даже он был рад спастись от зноя равнин, парившихся в тумане позади нас. Иногда мы встречали знакомого, спускавшегося с гор, чтобы вернуться на работу, и он спрашивал: «Ну, как там внизу?» — и я кричал ему: «Жарче чем в печке!» «А как там, наверху?», а он кричал в ответ: «Замечательно!» — и мы разъезжались в разные стороны.

Вдруг Кадир-Бахш оглянулся назад со словами: «А вот и Солон!», — и Гарм фыркнул, положив мне голову на колено. Солон — неприглядный маленький военный поселок, но зато в нем прохладно и климат здоровый. Местность тут голая, ветры дуют постоянно; проезжие обычно останавливаются на ближнем постоялом дворе, чтобы закусить. Я вышел из экипажа, взяв с собой обеих собак, а Кадир-Бахш начал готовить чай. Какой-то солдат сказал нам, что Стенли мы найдем вон там, и кивнул головой на голый мрачный холм.

Забравшись на его вершину, мы увидели того самого Стенли, который доставил мне столько хлопот. Он сидел на скале, закрыв лицо руками, в шинели, висящей на нем, как на вешалке. В жизни я не видывал такого одинокого и унылого существа, как этот маленький человек, сгорбленный и глубоко задумавшийся на огромном сером горном склоне.

Тут Гарм покинул меня.

Он помчался, не издав ни единого звука, и, насколько я заметил, не двигал ногами. Он летел по воздуху, и я услышал шум. как от удара, когда он налетел на Стенли и опрокинул маленького человека. Они вместе покатились по земле, крича, лая и сжимая друг друга в объятиях. Я не мог понять, где собака и где человек, пока Стенли не поднялся на ноги, всхлипывая.

Он рассказал мне, что был болен перемежающейся лихорадкой и чувствует себя очень слабым. Таким он и был на вид, но тут и человек и собака положительно стали толстеть у меня на глазах, пока не достигли нормальной для них полноты, подобно тому, как сушеные яблоки распухают в воде. Гарм прыгал хозяину на плечи, на грудь, на ноги одновременно, так что Стенли говорил как бы из-за облака, закрытый Гармом, задыхающимся, всхлипывающим, пускающим слюну Гармом. Приятель говорил нечто совершенно для меня непонятное. Он говорил, что он думал все это время, что умрет, но теперь совсем здоров и уже никогда никому не отдаст Гарма, разве только самому дьяволу.

Потом он заявил, что ему хочется есть и хочется пить и что он счастлив.

Мы пошли пить чай на постоялый двор, и там Стенли поглощал сардинки, малиновое варенье, пиво, холодную баранину и пикули, если только Гарм не лез на него; потом мы с Виксен ушли.

Гарм сейчас же все понял. Он три раза попрощался со мной, подавая мне обе лапы

Примечания

1

Гарм — легендарный сторожевой пес царства мертвых (древненорвежские мифы).

(обратно)2

Так в Индии называют слуги своих хозяев.

(обратно)3

Белыми в Индии называют европейцев. Белые солдаты — солдаты-англичане.

(обратно)4

Извозчичий экипаж.

(обратно)5

Рупия — индийская серебряная монета. Двадцать пять лет назад стоила примерно 64 копейки золотом.(напоминаем — издание 1936 года!)

(обратно)6

«Сахиб» на языке хиндустани — господин. Ставится после имени.

(обратно)7

Панкха-кули — слуга, приводящий в движение панкху— четырехугольную деревянную раму, обтянутую тканью и подвешенную к потолку.

(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

Комментарии к книге «Гарм (Гарм-заложник)», Редьярд Джозеф Киплинг

Всего 0 комментариев