Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. Л.: Искусство, 1971. 190 с. («Жизнь в искусстве»).

Введение 5 Читать

Рождение актрисы 8 Читать

В Александринском театре 37 Читать

Гастроли 71 Читать

Драматический театр, дирекция В. Ф. Комиссаржевской 91 Читать

Театр на Офицерской. Последние годы 131 Читать

{5} Введение

Чту в ней рыдало? Чту боролось?

Чего она ждала от нас?.. —

спрашивал современников и самого себя Александр Блок во вдохновенном стихотворении «На смерть Комиссаржевской», размышляя о судьбе замечательной актрисы, о ее роли и месте в русском театральном искусстве, в русской общественной жизни. Главная тема художнической биографии Комиссаржевской — борьба за духовную свободу человека — всегда была и будет одной из основных тем в искусстве. Поэтому ее творчество так волновало современную ей русскую интеллигенцию, став своеобразным знамением времени. Недаром стали крылатыми строки Блока, посвященные Комиссаржевской: «Развернутое ветром знамя, обетованная весна»…

Творчество актрисы нельзя назвать белым пятном в географии искусства. Но тема эта никогда не будет исчерпана и закрыта, так как Комиссаржевская — вечно живое явление в истории русской культуры.

Первая книга об актрисе вышла в конце XIX века. С тех пор критики, историки театра, мемуаристы обращаются к имени Комиссаржевской, связывая ее творчество с современной им художественной практикой. Уже прижизненные биографические очерки и статьи о творчестве актрисы отличаются стремлением их авторов найти обобщенный смысл ее игры, понять нравственный характер основных ролей. В конце XIX – начале XX века имя Комиссаржевской как синоним передового искусства фигурирует в публицистических статьях и обзорных работах по театру. Социальная определенность таланта Комиссаржевской порождает острую борьбу вокруг истолкования ее творчества.

В книге И. И. Забрежнева «Комиссаржевская. Впечатления» (СПб., 1898) и в критическом этюде Ю. Д. Беляева «Наши артистки. {6} Вып. 1. В. Ф. Комиссаржевская» (СПб., 1899) главной особенностью актрисы считается ее умение сообщить роли черты своей личности. Комиссаржевскую признают самой интересной и популярной актрисой петербургской сцены. Ее сравнивают с Чеховым. Роль Нины Заречной была исполнена актрисой в согласии с авторским замыслом и в той особой манере игры, которая соответствовала новому этапу развития сценического реализма. «Если нам суждено сделать шаг вперед на пути прогресса, она первая отметит этот шаг в целом ряде глубоко прочувствованных образов», — заканчивает свою книгу Ю. Д. Беляев.

В 1911 году вышли две книги, посвященные памяти актрисы[1]. В сборнике «Алконост» Комиссаржевская предстает как актриса, искавшая «вечного» в искусстве, особенно дорожившая символикой и мистикой. Сборник под редакцией Е. П. Карпова лишен творческих обобщений и передает лишь непосредственные впечатления от ее игры.

Советское театроведение позволило по-новому увидеть творчество актрисы. Первые послереволюционные работы[2] открывают в творческих идеях Комиссаржевской те черты, которые ведут в будущее. «Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской» (М., 1931), подготовленный к 20‑летию со дня ее смерти, содержит обстоятельную оценку творчества актрисы. Авторы статей прослеживают связь актрисы с революционным движением времени, с передовыми художественными тенденциями. В этом отношении особенную ценность представляют статьи А. В. Луначарского и А. М. Коллонтай.

В 1939 году выходит капитальная монография Д. Л. Тальникова «Комиссаржевская», в которой автор на конкретном историческом фоне воссоздает облик Комиссаржевской — человека и художника. Большой фактический материал помогает Тальникову подробно реконструировать важнейшие сценические создания актрисы, такие, как Лариса, Нина Заречная, Нора. Эта первая крупная работа о Комиссаржевской подытоживает опыт предшествующей литературы и дает хронологически стройный очерк жизни и деятельности актрисы. Но общие недостатки театроведческой науки 1930‑х годов сказываются как в неточном определении сущности конфликтов актрисы с господствующими направлениями {7} в современном ей театре, так и в упрощенной оценке деятельности В. Э. Мейерхольда.

В монографии П. А. Маркова «В. Ф. Комиссаржевская» (М., 1950) подчеркивается бескомпромиссность характера героинь актрисы, их страстная защита добра и справедливости.

Наряду с исследователями к Комиссаржевской обращаются многие мемуаристы. Ценный систематизированный материал содержит книга воспоминаний писательницы А. Я. Бруштейн («Страницы прошлого». М., 1956). Здесь прослежена эволюция лучших образов, созданных актрисой, точно воспроизведена ее художническая манера.

Литература о Комиссаржевской 1940 – 1950‑х годов акцентирует прогрессивные стороны творчества актрисы. Авторы статей, монографий, воспоминаний обоснованно полемизируют с мистическими трактовками «Алконоста», оспаривают узкоэстетические критерии дореволюционной критики. Но попутно обнаруживает себя и определенная крайность: искания Комиссаржевской освобождаются от внутренней сложности, упрощаются их противоречия.

К столетию со дня рождения Комиссаржевской, в 1964 году, появляется ряд новых книг и статей. Монография В. Носовой «Комиссаржевская», вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» (М., 1964), не осмысляет критически опыт прежних работ. Автор придерживается устаревших оценок и характеристик. Ввести в научный обиход новые материалы — такова цель двух сборников о Комиссаржевской[3]. Здесь главное внимание сосредоточено на публикации воспоминаний, новых документов, писем.

Предлагаемая книга рассказывает о том, что волновало современников в искусстве Комиссаржевской, что «рыдало» и «боролось» в ее мятущейся душе и почему в наши дни не угасает интерес к личности великой актрисы.

{8} Рождение актрисы

1

По-моему, если возможно найти более или менее нравственного удовлетворения, то его должны находить люди, отрешившиеся насколько возможно от личной жизни для чего-нибудь более высокого…[4]

Вера Федоровна Комиссаржевская родилась 27 октября 1864 года в Петербурге. Ее мать, дочь командира Преображенского полка, тайно обвенчалась с певцом Ф. П. Комиссаржевским. Событие это стало предметом пересудов всего Петербурга. Вот что писал актер Александринского театра Ф. А. Бурдин А. Н. Островскому: «Другая свадьба интересная была Комиссаржевского, который женился на дочери генерала Шульгина, похитил ее из дому, обвенчался в Царском Селе, в тот же вечер пел “Марту”, невеста его возвратилась домой, была с отцом в театре, никто ничего не знал, а на другой день она уехала к мужу и оставила отцу письмо. Отец бросился туда, сюда, но брак был оглашен, дочь совершеннолетняя, все было сделано законным порядком, были свидетели, оставалось одно — помириться, и отец простил и помирился». Дерзкий поступок молодости оказался высшей точкой в жизни М. Н. Комиссаржевской. Она выросла в убеждении, что удел женщины лишь муж и дети. А когда семья распалась, Мария Николаевна оказалась сломленной. Ее мучила неустроенная, как ей представлялось, жизнь дочерей.

На фотографии 1870‑х годов молодая невысокая женщина стоит у письменного стола. Глаза опущены, чуть заметная, неуверенная улыбка. Вся она мягка, покорна и кажется, несмотря на сходство, гораздо слабее и беззащитнее сидящей рядом старшей дочери — В. Ф. Комиссаржевской. Угловатая девочка-подросток теребит край раскрытой книги. В девочке чувствуется напряжение незаурядных сил. Со временем совершенно исчезнут материнские черты, зато обнаружатся пристальные печальные глаза отца и его вопросительно взметнувшиеся брови. Родство это глубокое, {9} внутреннее: то же открытое сердце, тот же мятеж в душе, постоянные срывы и падения на пути к истине. Творческая жизнь отца была гордостью и радостью дочери.

Комиссаржевская любила отца за вечную молодость, преданность искусству, за ненависть к сытым и благополучным, за горькие и неизбежные ошибки сердца. Она не расставалась с его портретом. Горделиво приподнятая голова и длинные волнистые волосы передавали романтический облик молодого человека времен Герцена и Огарева.

Окончив Петербургский университет, титулярный советник Федор Петрович Комиссаржевский (1838 – 1905) мечтает стать певцом и для этого едет в Италию. Борьба итальянского народа за независимость временно приостанавливает планы Комиссаржевского: он вступает в ряды гарибальдийцев. Противник всяческих компромиссов, он видел в восстании естественную реакцию на преступление против человечности. Себя он считал одним «из призванных способствовать постепенному осушению болота». Эту идею он осуществил в актерской деятельности. Для творчества Комиссаржевского характерна связь с демократической культурой 1860 – 1870‑х годов.

Старшая дочь, символически названная Верой, была любима отцом и близкими. Ее первые годы прошли безмятежно. Веселая, участливая, но своенравная, она разрушала педагогические планы воспитателей, не желая подчиняться и укрощать себя. Впоследствии самой тяжелой для нее будет атмосфера казенного порядка, сухой официальности. Гувернантки и воспитатели приходили в отчаяние от непоседливости и беспорядочности этого характера. Среди ночи, почувствовав голод, она вскакивала и начинала искать еду. Свои учебные тетради исписывала со всех сторон, не соблюдая порядка и последовательности. Отец по-своему способствовал развитию ее импульсивности, когда, соскучившись, забирал дочь из пансиона. По его воле и в связи с частыми переездами Комиссаржевская переменила несколько гимназий, так и не получив систематического образования в детстве. Но в стихийном начале характера была своя правда. Не это ли качество разовьет впоследствии критический взгляд на общественную систему жизни? Так начался рост характера, достойного большого таланта. К благоприятнейшим обстоятельствам судьбы следует отнести влияние отца и его окружения.

Пореформенные события в жизни страны выявили новые возможности искусства, резко изменили его эстетические нормы. Общая тенденция русской культуры сказалась в расширении {10} сфер ее общественного воздействия, в ее растущем демократизме. Новый герой пришел в литературу, живопись, музыку. Он заставлял думать и тревожиться о себе. В любом жанре искусства основным становится требование «той правды, которая всякий день совершается тихо и незримо в ста разных местах и близко и далеко от нас»[5]. В музыке эти новые тенденции наиболее полно переданы композиторами «Могучей кучки». Мусоргский, которого можно назвать знаменосцем нового направления, и Даргомыжский — духовный учитель этой группы — вот композиторы, в чьих операх выступал Ф. П. Комиссаржевский. «Он охотно пел русских композиторов, — писал Ц. А. Кюи, — он считал почетной обязанностью русского певца служить русскому искусству, он был великолепен в “Борисе Годунове”, в “Русалке” и особенно в “Каменном госте”. Память о нем всегда будет дорога в истории развития русской оперы». Комиссаржевский много выступал и в западном репертуаре. За двадцать лет сценической деятельности он стал популярнейшим лирическим тенором.

М. П. Мусоргский, известные артисты Ф. И. Стравинский, М. И. Сариотти, К. Т. Серебряков, И. Ф. Горбунов, главный режиссер Мариинского театра Г. П. Кондратьев — постоянные гости в доме Комиссаржевских. Кабинет отца превращается в репетиционный зал. Дети — свидетели зарождения искусства. Первая реакция на эти серьезные жизненные впечатления — создание своего театра. Они охотно и весело участвуют в домашнем, спектакле, их любимое занятие теперь — игра в театр. А Вера сочиняет, режиссирует, играет и даже поет. Но мысль о сцене как о жизненном призвании пока не стала для нее обязательной. Во всяком случае, она охотно выполняет требование отца не петь при гостях. Он опасался, как бы сцена не поманила ее легким успехом, эффектной и внешней красотой театральности. Главным в жизни актера он считал осознание общественного смысла своей деятельности и повседневный напряженный труд. Призвание пришло к Комиссаржевской после того, как сформировалась ее личность. «В актрисы ее посвятило личное страдание», — писал впоследствии один из ее биографов[6].

Безмятежность детских лет скоро была нарушена. Отец ушел из дому. Комиссаржевская металась между отцом и матерью. Но жизнь рядом с мачехой оказалась невыносимой. Она вернулась в осиротевший дом.

{11} Ранение было глубоким. Детское горе незабываемо. Память о нем стала частью ее характера.

Будущее светской барышни разумелось само собой — поклонники, женихи, замужество. Комиссаржевская оставалась холодна к своим успехам. Но первое же сильное чувство сделало ее женой графа В. Л. Муравьева, художника-любителя. Способность Комиссаржевской к самоотдаче впервые заявила о себе в любви. Чувство было беспредельным, щедрым, слепым. Брак длился всего два года (1883 – 1885). Муж оказался пьяницей и подлецом. Скандалы, угрозы, вымогательство, измена — таков был резкий спад отношений. Когда произошел разрыв, Комиссаржевская пыталась отравиться, затем перенесла тяжелый психический недуг и медленное, ненужное, как ей казалось, возвращение к жизни.

Прошли восемь глухих лет безнадежности, отчаяния, томительного ничегонеделания. И каждый последующий год с болезнями и нуждой был похож на предыдущий. Ее письма той поры — это крик о страдании: «У меня сделалось то же, что было в Липецке, но только хуже, потому что поражены были не ноги, а голова, у меня были [такие] невыносимые припадки головной боли (в одном месте темени), что я ничего не помнила, что делала и говорила; целую неделю не знала, что такое сон, и как ночь, так галлюцинации мучили меня до рассвета […] Как это все мне надоело. Вы не можете себе представить, а в особенности оттого, что я вижу, как все измучились за эти три недели, мама и сестра похудели страшно, а за последнюю я так боюсь. И думаешь, думаешь, и неотвязный, мучительный вопрос, зачем, к чему все это, куда ведет, и вот ответ есть, и выход так прост, и ясен, и страшен…»[7]

Но оружие не сложено. Ей невыносимо считать себя ничем, испытывать жалость окружающих. Выход пока не найден, но она знает, что он есть. В том же году, немного раньше она пишет: «… насколько было бы лучше, если бы было больше женщин сильных духом и телом, но как этого достичь, вот в чем вопрос. Как в этой мерзкой, отвратительной безотрадной жизни, печной таких неразрешимых противоречий, как не упасть в борьбе, выпадающей на долю каждого мыслящего и чувствующего человека?»[8]

{12} Кто знает, какое будущее ждало ее, останься она графиней Муравьевой, окажись счастлива в замужестве? Да и может ли талантливый человек быть счастлив бытом своим, пусть устроенным и благополучным? Раньше или позже выход таланта к общественной деятельности неизбежен. Проводником Комиссаржевской стало собственное страдание. Оно открыло ей глаза на неисчислимые беды вокруг, приобщило к важнейшим вопросам эпохи. Выбраться из тупика личных невзгод можно, лишь обратившись к жизни более широкой.

1880‑е годы — время реакции в России. Но это не исключает внутренней консолидации прогрессивных сил. Меняются этические и эстетические нормы. Пожалуй, никогда с такой необходимостью не вставала потребность действенной мысли в искусстве. В. М. Гаршин, Г. И. Успенский, В. Г. Короленко выносят на общественный суд темы, которые дают пищу этой мысли. Их творения суровы и аскетичны. С журналистской быстротой выпускает Успенский свои очерки, не заботясь о том, чтобы «убрать леса». А. П. Чехов пишет драму о «негерое» Иванове, принимая на себя град упреков либеральной критики в измене прогрессу. Он первый в искусстве говорит о смене эстетического идеала, рожденного народническим движением. Правильный и положительный по внешним приметам поведения Львов исторически безнадежен. За смутными и вызывающими поступками Иванова — отказ прикрываться фальшивыми теперь словами прошлого. Отсутствие «общей идеи» стало определяющей чертой эпохи. Жизнь большинства из нас — это «скучная история», — заявил Чехов. Писатель не ограничивался констатацией факта. «Цель моя, — писал Чехов в 1889 году, — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас».

Незнание положительного идеала, способность к подвигу и невозможность его свершить составляли трагедию другого писателя тех лет — В. М. Гаршина. Социальное зло для него непреодолимо, и потому внимание писателя сосредоточено на тех, кто не может мириться с существующим порядком вещей. Охота сумасшедшего за красным цветком и мужество нежной Attalea princeps бессмысленны. Гаршин дорожит самой попыткой борьбы.

{13} Не случайно современники будут сравнивать Гаршина и Комиссаржевскую. Общей для обоих художников была причина появления их в искусстве. «Для Гаршина и его поколения вся психология “проклятых вопросов” сводилась к вопросу о правде или неправде в конечной области людских отношений», — писал В. Г. Короленко. Страдания, выпавшие на долю Гаршина и Комиссаржевской, сделали их чуткими к болям и бедам окружающего мира. Факты своей личной биографии они обратили на пользу обществу. В рассказе «Припадок», посвященном покончившему с собой Гаршину, Чехов писал: «Кто-то из приятелей сказал однажды про Васильева, что он талантливый человек. Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он плачет; около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается над ним, он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза…» В чеховских словах — источник таланта Комиссаржевской.

Гаршин так объяснил свой приход в литературу: «Страшно; не могу я больше жить за свой собственный страх и счет; нужно, непременно нужно связать себя с общей жизнью, мучиться и радоваться, ненавидеть и любить не ради своего “я”, все пожирающего и ничего взамен не дающего, а ради общей людям правды, которая есть в мире…» Через несколько лет Комиссаржевская, подводя итог прожитым годам, скажет: «По-моему, если возможно найти более или менее нравственного удовлетворения, то его должны находить люди, отрешившиеся насколько возможно от личной жизни для чего-нибудь более высокого, несомненно им очень нелегко, на их долю выпадает масса страданий, но они наверное не упадут от первого толчка судьбы, на которые она так щедра, не опустят руки, встряхнутся и идут опять вперед, готовые на все ради далеко-далеко светящегося огонька, пусть они одни видят этот огонек, пусть они не дойдут до него, но он им светит, дает силу, веру, с которыми они сделают, один больше, другой меньше, но сделают хотя что-нибудь».

Печальные гаршинские интонации здесь крепнут. Будущая актриса мыслит и чувствует в унисон с современной литературой: светящийся вдали огонь — один из высоких эмоциональных образов эпохи. Чеховский Астров говорит Соне: «Знаете, когда {14} идешь темною ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу…» И более десяти лет спустя Короленко напишет на эту тему рассказ «Огоньки».

Та напряженная внутренняя работа, которая выявляла связи Комиссаржевской с современностью, была во многом интуитивна. Будущая актриса остается пока пассивным, хотя и не равнодушным наблюдателем. И вот разные случайности, сами по себе лишенные вещего смысла, постепенно обнаруживают цель ее привязанностей. В биографии другого человека эти случайности остались бы проходным эпизодом. Комиссаржевская находит в них приметы своей будущей судьбы.

В 1887 году, лечась на водах в Липецке, она знакомится с Сергеем Ильичом Зилоти, образованным морским офицером, поклонником театра и музыки. На правах жениха (брак этот не состоялся) он привозит Комиссаржевскую в свое родовое имение Знаменка Тамбовской губернии. Дом полон молодежи: две красавицы сестры и четыре брата. Один из них — Александр Ильич Зилоти — впоследствии знаменитый пианист и музыкальный деятель. В этом доме Комиссаржевская нашла то семейное тепло, которое потеряла с уходом отца. Привязчивая к людям и благодарная за внимание, она стала своей в Знаменке, бывая там ежегодно, а то и по нескольку раз в год. Младшая из сестер — Мария Ильинична Зилоти, тогда только что окончившая гимназию, подружилась с ней. С приездом Комиссаржевской в доме оживали шутки и смех. Она умела быть заразительно веселой. А по вечерам под грустные переборы гитары они пели модные тогда цыганские песни. «Цыганобесие» — так называли это увлечение светской молодежи. Хоры любителей цыганского пения успешно состязались с настоящими цыганами. Одним из таких хоров руководил С. И. Зилоти. Зимой, служа в Петербурге, он навещал сестер Комиссаржевских, Ольгу Федоровну и Веру Федоровну, приглашал их на литературно-художественные вечера в Морском собрании флотского экипажа. Сюда съезжалось избранное общество Петербурга. Сестры Комиссаржевские стали «цыганскими примадоннами».

Там состоялось первое сценическое выступление Комиссаржевской в роли Зины Васильчиковой в одноактной комедии П. П. Гнедича «Горящие письма». Успех обрадовал ее, но этого было мало для того, чтобы стать профессиональной актрисой. Тогда мать, беспокоясь за ее судьбу, идет к известному актеру Александринского театра В. Н. Давыдову с просьбой давать {15} уроки драматического искусства ее дочери. Комиссаржевская посетила несколько его занятий. Но встреча эта не стала для нее школой. Давыдов не увидел в угловатой, малопредставительной ученице тех задатков, которые соответствовали бы требованиям Александринской сцены с ее колоритным, но традиционным реализмом.

Тем временем в Москве зарождались основы того искусства, которое станет новым этапом в развитии театра. В 1888 году по инициативе Ф. П. Комиссаржевского, А. Ф. Федотова, Ф. Л. Соллогуба и К. С. Станиславского возникло Общество искусства и литературы. Вначале оно ставило перед собой скромную задачу: основать оперно-драматическую школу для взрослых. Занятия в оперном классе вел Ф. П. Комиссаржевский. Его ученик, впоследствии оперный актер и режиссер, В. П. Шкафер вспоминал: «Он умел в свои занятия вносить огромный интерес не только к предмету специального вокального искусства, а трогал попутно вопросы, соприкасающиеся с жизнью искусства и театра в его широком общественном значении». Шкафер рассказывал о школе: «В программу нашего художественного развития входило непременное посещение спектаклей московского Малого театра […] Ф. П. Комиссаржевский расспрашивал о спектакле и просил всегда рассказывать подробно, кто и как играл […] Наш художественный горизонт становился богаче, шире, мы получали возможность ко многому относиться сознательно, критически воспитывая свой художественный вкус».

Осенью 1890 года к Ф. П. Комиссаржевскому приехали дочери — Вера и Ольга. Они помогали отцу (который к тому времени расстался со своей второй женой) по хозяйству и посещали оперный класс училища. «Очень скоро они с нами — учениками сдружились и своим почти что постоянным присутствием в школе вносили уют и ту атмосферу высокой интеллигентности, которая невольно нас приучала к хорошему поведению, аккуратности, приличию, словом, дисциплинировала […] В их лице училище приобретало очаровательных художниц, так деликатно влиявших на наши умы и сердца», — писал Шкафер.

Все остающееся от учебы время Комиссаржевская отдает театру. Э. Дузе, А. Мазини, М. Н. Ермолова производят на нее огромное впечатление. В страстной заинтересованности искусством чувствуется будущая актриса. Комиссаржевский мечтал об оперной карьере для своей старшей дочери. «У Веры Федоровны — вспоминает Шкафер, — был небольшой голос меццо-сопрано теплого тембра. Пение ее трогало до слез умением {16} хорошо фразировать, четко говорить слова, какими-то особенностями тембровых голосовых вибраций, доходящих до вашего сердца […] Звук этот был одухотворенным и таил в своем существе огромное эмоциональное начало; он был живым, трепещущим, волнующим и тревожившим ваше чувство»[9].

Комиссаржевская исполняла партии доны Анны («Каменный гость» А. С. Даргомыжского), няни («Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Зибеля («Фауст» Ш. Гуно). Последние две роли были включены в репертуар гастрольной поездки Ф. П. Комиссаржевского с учениками летом 1891 года. Но оперной актрисой Комиссаржевская не стала. Зато выступления в драматических спектаклях Общества раскрыли ее настоящие способности и понимание требований Станиславского, начинающего тогда актера и режиссера.

«Дело актера — воспитывать публику, — записывает Станиславский в 1889 году, — и хоть я не считаю себя достаточно сильным для этого, но все-таки не хочу подделываться под их вкус и буду разрабатывать в себе тонкую игру, основанную на мимике, паузах и отсутствии мнимых театральных жестов […] Иначе играть не стоит». С этих позиций Станиславский 13 марта 1889 года осуществляет свою первую постановку — комедию «Горящие письма». «Мы внесли новую, невиданную на русских сценах манеру игры […], — писал Станиславский, приводя отзывы зрителей о спектакле. — Интеллигентная, тонкая публика почувствовала ее и бесновалась от восторга, рутинеры протестовали…» Комиссаржевская, введенная в спектакль 13 декабря 1890 года, была достойной партнершей Станиславского и выполняла его режиссерские задания. Он хотел видеть у актеров простоту и естественность. «Во время считки я просил не стесняться паузами, только бы они были прочувствованы; просил также говорить своим, отнюдь не форсированным голосом и избегать жестов. Места я указал очень жизненные», — записывал Станиславский в дневнике. Выступление «новоиспеченной любительницы» молодой режиссер нашел весьма успешным. 8 ноября 1890 года она сыграла роль Любской в водевиле А. Н. Плещеева «За хитрость — хитрость».

8 февраля 1891 года Общество искусства и литературы выпустило свой программный спектакль — «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого. «Всех одинаково поразило “художественное {17} чудо”, явленное нашими любителями, и на всех комедия произвела глубокое, сильное впечатление», — писал критик[10]. Показательна была даже административная сторона дела: фанатическая любовь к театру выражалась в атмосфере строжайшей дисциплины. Творческие устремления режиссера были направлены на поиски искренности и правды, на борьбу с ложью вообще и театральной в частности.

В этом спектакле Комиссаржевская под псевдонимом Комина выступила в роли Бетси. Она органично вошла в цельный художественный ансамбль. Быт людей дворянского круга ей знаком по общению с семейством Зилоти, а острокомедийные краски пьесы оказались близки ее манере шутить и пародировать. В. В. Лужский, актер Общества искусства и литературы, а впоследствии Московского Художественного театра, вспоминал: «Такой барышней бывшего дворянского круга, а именно круга семей Толстых, Давыдовых, Лопатиных — туляков и орловцев — семей, приблизившихся к разночинству, к влиянию профессорских и докторских кружков, с налетом цыганщины, начинающегося декадентства, такой Бетси, как В. Ф. Комиссаржевская, не было ни на одной из сцен… Ее задор, молодое любительство, шик во вскиде лорнета к глазам и, вместе с тем, характерная тупость глаз от сознания своего превосходства при лорнировании трех мужиков с фразами: “Вы не охотники? Тут к Вово должны были прийти охотники” — несомненно удовлетворили бы все сложные требования Немировича-Данченко и Станиславского, даже после выработанной ими художественной актерской линии».

Однако стесненные материальные дела Общества привели к сокращению его деятельности. Был закрыт оперный класс, и Ф. П. Комиссаржевский покинул училище. Сценическое образование Комиссаржевской закончилось. Так оборвалась ее первая встреча с будущим создателем Московского Художественного театра. Впоследствии актриса и театр попытаются объединить свои силы. Но каждый из них пойдет своим путем. У каждого своя судьба. Сезон в Обществе искусства и литературы открыл Комиссаржевской новые и большие возможности такого театра, которому стоило отдать жизнь.

Вероятно, Комиссаржевская любое дело могла бы превратить в подвиг. Но странно представить ее не актрисой. Невозможно. Сцена казалась единственной точкой приложения сил. Теперь, {18} когда решение созрело, необходим был внешний толчок, который превратил бы мечту в действительность. Прошли два года робких, неуверенных надежд. Комиссаржевская всегда была невысокого мнения о своих способностях и всегда отличалась удивительным неумением устраивать свои дела. Но помог случай.

На спектаклях Общества игру Комиссаржевской заметил И. П. Киселевский, известный драматический актер, друг ее отца. Молодой Станиславский, по собственному признанию, подражал Киселевскому и очень дорожил его мнением. Летом 1893 года, выступая в подмосковном местечке Кусково, Киселевский для участия в двух спектаклях «Денежные тузы» М. Балуцкого пригласил Комиссаржевскую. Он играл роль Бородавкина. Она исполнила в первом спектакле Соню, во втором — Раю. Молодую актрису заметили и пресса, и антрепренеры. О ней писали: «Г‑жа Комина-Комиссаржевская очень живо сыграла роль Раисы. Г‑жа Комиссаржевская показала уже себя с самой выгодной стороны на сцене Общества искусства и литературы и без сомнения сделается заметной артисткой»[11].

Там же, в летнем Кусковском театре, когда Комиссаржевская разгримировывалась, к ней обратился антрепренер и переводчик Ф. А. Куманин с предложением устроить контракт. «Напрасно побеспокоитесь, — вмешался Киселевский, — потому что ее контракт уже у меня в кармане; она приглашена в Новочеркасск Синельниковым». Острая радость охватила Комиссаржевскую. «У меня как камень с души свалился», — писала она матери.

Два с половиной месяца, проведенные в деревне Буславля Тверской губернии у брата матери Н. Н. Шульгина, были полны тревог за предстоящий сезон и материальных хлопот. Пришлось дать в Вышнем Волочке концерт, на сборы с которого и был куплен билет в вагон третьего класса до Новочеркасска.

2

И вот я нашла цель, нашла возможность служить делу, которое всю меня забрало, всю поглотило, не оставляя места ничему.

За плечами Комиссаржевской осталось двадцать девять не очень легко и не очень радостно прожитых лет. Ближайшее будущее сулило «роли вторых ingйnue и водевильные с пением». {19} Опека Киселевского была не совсем бескорыстной. Он помогал Комиссаржевской до тех пор, пока их интересы не разошлись, так как он и Синельников знали, что она заменит временно ушедшую актрису того же амплуа — А. Н. Медведеву, сестру Синельникова. Биограф актрисы Н. В. Туркин вспоминал: «Он (Киселевский. — Ю. Р.) хотел, чтобы она осуществляла его идеалы, а он лелеял мечту — воскресить старинный водевиль с пением. Он признавал В. Ф. очень способною, но самые способности ее в его представлении были весьма скромными». Так же полагал и Синельников, говоря: «Она рождена для комедии. У нее в лице есть природная комическая складка». Миниатюрность и подвижность Комиссаржевской готовили ей роли подростков и хрупких барышень.

Сезон в театре открылся 12 сентября 1893 года. Предполагаемое выступление Комиссаржевской в водевиле «Волшебный вальс» А. М. Шмитгофа не состоялось из-за ее болезни. Но начинающая актриса уже соединила себя с жизнью театра: с первого дня его работы она стала ежедневно записывать все идущие спектакли, отмечая юбилеи и бенефисы товарищей по труппе. В Ленинградском театральном музее хранится тетрадь Комиссаржевской с ролями провинциального периода. «Первый выход» — стоит в скобках против спектакля «Честь» Г. Зудермана, состоявшегося 19 сентября 1893 года.

Начались трудовые будни маленькой провинциальной актрисы, у которой не было ни опыта, ни апломба, ни права выбора. За пять месяцев она сыграла в пятидесяти восьми новых пьесах. Шестьдесят ролей в сезоне. Каждые два‑три дня — премьера, часто в течение одного вечера — два спектакля. Днем репетиции, а по ночам — зубрежка ролей. «Даже самую пустую роль в пустом водевиле артистка всегда знает наизусть», — пишут о ней. Как часто она бывала неудачно одета, дурно причесана. Сколько умения требовала сцена: смеяться, плакать, падать в обморок, найти занятие скованным рукам. Всему надо было учиться. Иногда не выдерживали нервы. Спасали талант, воля и сознание обретенного дела. Это стоило многих жертв. «Я там играла в пустячных пьесках, но эти выступления так помогли и так помогают мне теперь. Я набиралась там опыта и старалась преодолеть трудности, которые я испытывала в разучивании ролей, где надо разнообразить характер, тон», — так говорила потом Комиссаржевская.

Исполненные ею роли интересны лишь отношением к ним актрисы. Один за другим мелькают незатейливые, пошленькие {20} водевили: «Если женщина решила, так поставит на своем» И. М. Булацеля, «Вам такие сцены незнакомы?» Н. А. Дрейфуса, «Тайны будуара хорошенькой женщины» П. А. Соколова-Жамсона, «Под душистою веткой сирени» В. Корнелиевой, «Школьная пара» Е. М. Бабецкого, «Бурное утро» М. В. Шиловской и др. Сюжеты большинства пьес сводились к мелким любовным интригам, сватовству, неуклюжим объяснениям подростков. В комедии «Семейные тайны» Баяра и Вандеyбурха Комиссаржевская сыграла парижского мальчишку Жозефа. В этом сезоне ей пришлось выступить дважды в одном водевиле, который шел под разными названиями и в разных переделках, но всегда как премьера. Это «Слава богу — стол накрыт» Кариона Бодрого и «Упрямство и настойчивость» в переделке Г. А. Стойковича. Смысл обеих пьес заключался в том, что шесть персонажей заставляли друг друга повторять фразу: «Слава богу — стол накрыт».

Редкая рецензия пропускает ее имя. Эпитеты «очень бойко», «мило», «приятно», «недурно» — перерастают в целые фразы, абзацы, а затем и статьи, посвященные Комиссаржевской. Через три месяца после дебюта авторитет ее бесспорен. Рецензент вместе со зрителями любуется «в высшей степени прекрасною, как всегда, игрою г‑жи Комиссаржевской в роли Марии Сергеевны»[12]. Речь идет о старом водевиле П. А. Каратыгина «Запутанное дело, или С больной головы на здоровую». Секрет успеха актрисы — в умении найти новое в одинаковых ролях и ситуациях, в понимании партнера и хорошей эмоциональной отзывчивости. Н. Н. Синельников, часто выступавший с ней в водевилях, вспоминал: «Комиссаржевская и я сыграли много таких пьес, где выводились пятнадцатилетние герои. Ухищрение разнообразить, их иссякало. На первой репетиции одной из подобных новинок я увидел в руках Веры Федоровны мяч. “Это зачем?” — спрашиваю я. “А, может быть, пригодится в какой-нибудь мизансцене”. Меня осеняет мысль: “А что если мы этим мячом воспользуемся во время объяснения в любви? Попробуем!” Кое‑что соображаю, прошу машиниста поставить “деланное” дерево, влезаю на него. Вера Федоровна на земле. Каждую фразу с начала робкого ребяческого объяснения я сопровождаю бросанием мяча в руки партнерши… Отвечая нашему настроению, летает мяч. При последних словах сцены я хочу спрыгнуть, повисаю на ветке, Вера Федоровна {21} направляет мяч в мой лоб, и этим эффектом, а в спектакле и громом аплодисментов заканчивается сцена».

Первый сезон — это не только техническая тренировка. Комиссаржевская поздно начала и торопится определить характер своего таланта. В списке прочитанных ею тогда пьес: «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Таланты и поклонники», «Светит, да не греет», «Ромео и Джульетта», «Звезда Севильи», «Дон Карлос», «Гамлет», «Месяц в деревне», «Гедда Габлер».

Пресса отмечает удачно сыгранные драматические роли Полины («Осколки минувшего» И. Н. Ге) и Ольги Акулиной («Идеалисты» Н. С. Дронина). Последняя из этих ролей высоко оценивается рецензентами. Н. Туркин сравнивает Комиссаржевскую с лучшими актерами труппы, считает, что она заслужила право на своеобразие трактовки, пишет об аплодисментах, венчающих каждую сцену с ее участием, и делает пророческий вывод: «Это должен быть бесспорно выдающийся талант. Как знать, быть может, недалеко время, когда новочеркасский театр будет гордиться тем, что его сцена первая приютила чудный цветок театрального мира».

Вступление в свою тему намечается в ролях Верочки («Волшебный вальс» А. М. Шмитгофа), Зои («Расплата» Е. П. Гославского), Любы («Сорванец» В. А. Крылова), Шурочки («Летняя картинка» Т. Л. Щепкиной-Куперник), Лизы («В осадном положении» В. А. Крылова).

В водевиле «Волшебный вальс» племянница старого органиста Боля любит бедного композитора Вересова, который пишет по заказу оперетту. Это вызывает гнев старика. Но по ходу действия обнаруживается, что Боль в юности был автором оперетты «Волшебный вальс». Открытие примиряет всех. Верочке — Комиссаржевской была отведена пассивная роль человека, ожидающего лучшей участи. Юмор, пение — первые средства сценической выразительности, которыми овладела актриса. В роли Любы («Сорванец»), озорной и своенравной девицы, Комиссаржевская отказывалась от черт вульгарности, мальчишества, которыми щедро пользовались другие актрисы, сообщала характеру женственность. А причуды и капризы Любы объясняла желанием отстоять независимость. Из смеха и грусти, из кокетливого лукавства и неожиданных откровений рождался ясный и солнечный характер Шурочки («Летняя картинка»). Это были первые попытки перевести на сценический язык жизнь души.

{22} Кто из начинающих актрис не сталкивался с десятками удивительно похожих одна на другую ролей инженю? Длинная вереница молоденьких наивных девушек смотрела на Комиссаржевскую совершенно одинаковыми глазами, в которых светились непременные живость и симпатичность, потом эти резвушки одинаково бойко хохотали, делали почтительный книксен и стремительно разбегались по паркам своих старинных усадеб. Как многократно повторенные двойники, они способны были вызвать растерянность у актрисы. В такой роли не спрячешься за грим, за характерность, не отвлечешь внимание зрителей модным туалетом. Но Комиссаржевская и не искала ложных путей. Ее мало беспокоило сходство этих героинь. Более того, она усугубляла его тем, что в каждой роли настойчиво повторяла какую-то свою мысль. Словно говорила, что у них у всех общие с ней судьба, тревоги, жажда радостей. Она не унижала их тупостью, охотно развивала черты активности, поощряла желания души и сердца. В формировании добрых начал видела актриса смысл существования подобных героинь. Это давало ролям перспективу и право на жизнь.

Комиссаржевская сообщала каждому образу черты своего характера. Эту особенность замечает критик местной газеты: «Личность артистки дает всегда окраску исполняемой роли. Это несомненно недостаток; но у г‑жи Комиссаржевской это скорее достоинство… В ее игре отражаются характерные черты ее изящной и чуткой натуры, ее тонкого и наблюдательного ума»[13].

Комиссаржевская вскоре стала равноправной актрисой в новочеркасской труппе, одном из лучших театральных коллективов провинциальной России. В 1891 году Н. Н. Синельников основал товарищество на паях. К приходу Комиссаржевской театр гордился присутствием в своей труппе вдохновенного Н. П. Рощина-Инсарова, представительной grande dame С. П. Волгиной, первой инженю Т. Ф. Синельниковой, комика В. О. Степанова. В 1893 году в Новочеркасск из московского театра Корша перешли И. П. Киселевский, А. М. Шмитгоф и Е. Г. Медведева. Большим успехом пользовался Синельников, выступая как актер и режиссер.

Ободренные собственным успехом, чувствуя материальную независимость от антрепренера, актеры старались следовать девизу, {23} начертанному на занавесе сцены: «Я сделал все, что мог; могущие сделать больше, пусть сделают». Но вкусы казачьей столицы нередко разрушали творческие планы труппы. Маленькая постоянная аудитория требовала частой смены репертуара. Спектакли были для нее продолжением увеселений городского сада, где помещалось здание театра.

Иногда театр осуществлял свои художественные намерения. Событием сезона 1893/94 года стали спектакли «Горе от ума» и «Плоды просвещения». Первый оказался удачным, благодаря исполнителям ролей Чацкого, Скалозуба, Лизы. Известный провинциальной и столичной России Киселевский — Скалозуб играл абсолютно уверенного в себе, торжествующе глупого человека. Современники отмечают едкую иронию Рощина-Инсарова — Чацкого. Он был «некрасивый, с глухим голосом, но обаятельный и элегантный, необыкновенно умный и злой, полный сарказма и горечи»[14]. Для Комиссаржевской роль Лизы стала серьезным испытанием. Актриса обошла опасность представить Лизу субреткой, поняв социальную особенность такого типа русской служанки, которая выросла вместе с барышней и потому свободна в обращении с господами. Раскрытие национальных черт и умная находчивость Лизы стали основным в исполнении Комиссаржевской.

«Плоды просвещения» — этапный спектакль для режиссера Синельникова и для театра. Социальная мысль Толстого была передана в остросатирических образах. Режиссер увидел замысел спектакля в конфликтном противопоставлении жизни гостиной и жизни кухни. Модный, наглый Вово — Синельников судорожно прожигает жизнь. Чопорны и величаво неприступны Звездинцева — Волгина, Звездннцев — Киселевский. Надменен, под стать хозяевам лакей Григорий — Рощин-Инсаров. Так же сатирически обрисовала Комиссаржевская знакомую ей роль Бетси. В «Плодах просвещения» она выступила 10 февраля 1894 года. 15 февраля состоялся ее бенефис («В осадном положении» В. А. Крылова). 22 февраля бенефисом Волгиной театр закрыл сезон. Ожидаемого предложения работать в Новочеркасском товариществе на будущий год Комиссаржевская не получила. Причиной была не только вернувшаяся в труппу Медведева, роли которой Комиссаржевская играла. Совокупность многих частных обстоятельств сделала ее дальнейшее пребывание здесь невозможным.

{24} В начале сезона она сблизилась с веселой компанией А. М. Шмитгофа, Н. П. Рощина-Инсарова, В. А. Казанского. Отношения с Рощиным-Инсаровым вскоре вызвали у нее большое душевное напряжение и серьезные раздумья. Общение с Комиссаржевской всегда было ответственным экзаменом для человека. Она умела щедро и счастливо жить для другого, но требовала от человека честности и цельности. Рощин-Инсаров не выдержал этого испытания. С глубоким огорчением писала она о причинах разрыва: «Я до боли ищу всегда, везде, во всем прекрасного, начиная, конечно, с души человеческой, и, найдя это прекрасное, увидя эту искру, я готова не только простить все остальное, но себя, всю себя готова отдать без размышлений, чтобы раздуть эту искру в пламя; но есть одно свойство человеческое, не порок, а прямо свойство, исключающее всякую возможность присутствия этой искры… Это пошлость. И вот она-то и засела в Вас, заела Вас, пустила глубокие, непоколебимые корни».

Частное письмо содержало нравственную программу актрисы. Расхождение с Рощиным-Инсаровым было принципиальным. С другими актерами отношения тоже разладились. Она осталась в одиночестве. Возможно, охлаждению труппы способствовали те похвалы в прессе, которые расточала Комиссаржевской местная критика, сравнивая ее с первыми актерами театра и даже предпочитая им. Киселевский, вначале опекавший Комиссаржевскую, увидев, что она не собирается оставаться водевильной актрисой, потерял интерес к ее судьбе. Показателен был первый бенефис, доставивший Комиссаржевской, несмотря на восторги публики, много огорчений. Актеры, не зная ролей, выстроились вдоль рампы у суфлерской будки. В письме к Туркину 17 мая 1894 года она сообщала: «Что боязнь мнения Синельникова и Ко руководила мною при выборе пьесы на бенефис — Вы не правы. Лишь неуверенность в себе: это раз, а два — они бы при исполнении пьесы мне сделали что-нибудь хуже того, что было сделано, а в хорошей вещи это имеет большое значение».

И вместе с тем вряд ли уместны споры о том, по достоинству ли оценил Синельников начинающую актрису. Их отношения были подчинены контракту, в котором определялся жанр Комиссаржевской. Поощряя ее инициативу, дар творческой импровизации, он не увидел в создательнице комических образов актрису трагических потрясений. Сезон работы не вызвал у них взаимной творческой увлеченности.

{25} Покинув Новочеркасск, Комиссаржевская едет на гастроли по приглашению Тифлисского артистического общества и выступает в комедиях «Денежные тузы», «Сорванец», «Летняя картинка» и др. Самый строгий судья ее таланта Ф. П. Комиссаржевский, живший в Тифлисе, заявил, что его дочь «верна тем принципам искусства, которым он сам служил всю свою жизнь».

Какой счастливый и легкий путь мог быть у этого дарования! В общем итоге она знает только успех, в крайнем случае, легко извиняемую обстоятельствами, временную не то чтобы неудачу, а просто недостаточную удачу. Как-то особенно легко ее имя связывается с именем знаменитого отца. Как-то само собой разумеется, что ее ждет большое будущее. Все трудности и трагические ситуации она искала и находила сама. Ей в высшей степени было свойственно то чувство пути, которое Блок считал признаком таланта. Естественно быть неудовлетворенной, когда дела идут из рук вон плохо, когда не разрешаются даже самые близкие задачи. Но сознание невыполненного долга, когда находишься на гребне успеха, когда единогласно и бесспорно признается, что ты на своем месте сделал все, что мог, — это признак большого пути и великого таланта. С завидной решимостью отказывается она от достигнутого. Ни лавры успеха, ни впору пришедшиеся комические рольки не приносят удовлетворения.

«Вы говорите: “Не увлекайтесь славой артистки”. Господи, да чем тут увлекаться, что она дает? Вот смотрите, я имела большой беспрерывный успех, да, это приятно, но дальше, дальше? Поймите, я никогда не бываю довольна собой, никогда», — пишет она Туркину осенью 1894 года.

Но самое главное найдено. «Да, “мир широк и театр в нем не все…” Слишком долгое время была я во мраке, который душил, давил меня, слишком долго бросалась я всюду, ища забвения и не находила его, так как его можно найти лишь в том, что будет хоть немного говорить душе. И вот я нашла цель, нашла возможность служить делу, которое всю меня забрало, всю поглотило, не оставляя места ничему», — этими словами заканчивает Комиссаржевская свой первый сезон. Все, чем полна была жизнь до сих пор, обретало смысл. Сомнения возникали, не заслоняя собой цели. Талант рождался в борьбе с обстоятельствами и с самим собой.

{26} 3

Искусству… я принадлежу безвозвратно, бесповоротно, всеми помышлениями, и чувству этому не изменю никогда ни ради кого и ни ради чего — разве сама в себе получу полное разочарование.

Заработав немного денег тифлисскими гастролями, Комиссаржевская отправилась в Москву на поиски ангажемента. Крайне неуверенная в своих силах, она не хотела идти в агентство и лишь с отчаянием смотрела на то, как заполнялись все интересующие ее труппы, как уходили университетские города. Неожиданно она получила приглашение от коллеги по прошедшему сезону В. А. Казанского, который летом собирался выступать в пригородах Петербурга и звал туда Комиссаржевскую. Она согласилась, опасаясь томительного безделья.

Антрепризу в Озерках и Ораниенбауме летом 1894 года держала молодая актриса-любительница П. А. Струйская. Сезон был удачным, благодаря выступлениям знаменитостей — И. П. Киселевского, А. Я. Глама-Мещерской, Я. С. Тинского. Комиссаржевскую привлек серьезный драматический репертуар. На одном из представлений Общества искусства и литературы, где актриса играла комические роли, ее видел В. В. Стасов, который заметил: «В ней так и брызжет талант… Но это не то, что ей надо. У этой маленькой худенькой актрисы я вижу в глазах выражение великой печали. И эта чуть заметная складка у рта… Драма — вот ее призвание».

Так думала и сама Комиссаржевская. Летом 1894 года, менее чем за три месяца, она сыграла четырнадцать новых драматических ролей. Среди них — Лелия («Любовь и предрассудок» Мельвиля), Валентина Петровна («Степной богатырь» И. А. Салова), Изгоева («В родственных объятиях» В. С. Лихачева), Клерхен («Гибель Содома» Г. Зудермана), царица Анна («Василиса Мелентьева» А. Н. Островского и С. А. Гедеонова), Луиза («Коварство и любовь» Ф. Шиллера).

Драматические образы Комиссаржевской идут вразрез с традиционным исполнением. Ей не следует браться за эти роли — так считают многие критики. Она не дает привычного внешнего проявления драматизма. Именно поэтому что-то в ее игре волнует, берет за душу. «Успех я имела, — писала актриса, — насколько его можно иметь у петербургской публики, которая, {27} сидя в театре, просыпается только тогда, когда актеры ведут такие сцены, где надо вопить не своим голосом или кататься по полу в конвульсиях».

17 августа 1894 года состоялся прощальный бенефис Комиссаржевской, она сыграла роль Лены в пьесе Э. Вильденбруха «Жаворонок». Плохая погода, всегда отрицательно влиявшая на сборы в летних театрах, на этот раз не помешала торжеству, которое укрепило за Комиссаржевской репутацию искренней, эмоциональной актрисы. Ее выступления — художественное событие в театральной жизни столицы. «Особенно выдвинулась (и вообще была героиней всего летнего сезона) молодая даровитая артистка г‑жа Комиссаржевская — дочь нашего знаменитого тенора, бывшего когда-то украшением нашей оперной сцены. Обладая прекрасною сценическою наружностью, красивым голосом и страстным, сильным темпераментом, г‑жа Комиссаржевская обладает несомненно всеми данными, чтобы сделаться замечательною драматическою актрисой», — писал рецензент журнала «Артист».

Об ее успехе много говорили в театральных кругах. На спектакль «Коварство и любовь» явились В. А. Крылов и Ф. А. Федоров-Юрковский из Александринского театра. Затем последовало высшее официальное признание ее таланта — приглашение на императорскую сцену. Однако молодая актриса предпочла этому заманчивому, но опасному пока будущему предложение виленского антрепренера К. Н. Незлобина.

Виленский театр отличался от Новочеркасского так же, как сам город с культурными традициями и учреждениями был не похож на казачью столицу. В число зрителей входили не только обыватели и местная знать, а большая группа местной интеллигенции. Среди виленцев, впервые увидевших Комиссаржевскую, были В. И. Качалов, И. Н. Певцов, А. Я. Бруштейн. Незлобии, находясь в более выгодном положении, чем Синельников, имел возможность критического и сознательного отбора пьес. В начале сезона 1894/95 года он чередовал драму с опереткой, но через два месяца отказался от развлекательного жанра и твердо стал ориентироваться на драму. Пресса приветствовала интерес виленцев к театральному искусству, поддерживая интеллигентного антрепренера.

Комиссаржевская чувствует себя здесь актрисой, имеющей право выбора. Незлобии, ценя в ней человека одаренного и преданного делу, охотно предоставляет ей драматические роли. Проясняются черты ее индивидуального художественного облика. {28} Оба виленских сезона отмечены сознательностью творчества Комиссаржевской.

Первым обратившим внимание зрителей выступлением стала роль гимназистки Оли Бабиковой в одноактной пьесе В. И. Немировича-Данченко «Елка». Как вспоминает А. Я. Бруштейн, выступление это было тем примечательней, что оно резко контрастировало со смыслом пьесы, поставленной для съезда публики. В маленькую роль актрисе удалось внести трагические нотки.

Гимназистка Оля Бабикова живет в семье, которую покинул отец. Поводов для радости и ребячества у нее немного. У Оли — Комиссаржевской не детски медленные движения, задумчивые паузы. Она разговаривает с отцом без вздохов и слез, держится ровно; лицо с виду спокойное, совсем детское. Отвернувшись от него, она упорно смотрит на портрет второй жены отца.

Актриса передает сложные чувства девочки: любовь к отцу, сострадание к матери, удивление от того, что красивая, добрая женщина стала причиной несчастья семьи. Этого ни понять, ни разрешить для себя Оля не может. Актриса в течение десяти минут держала публику в состоянии самого глубокого напряжения, перенося ее в свой особый мир. Горе девочки стало горем зрителей. Они «страдали ее страданиями, обливались ее слезами».

Роль придала драматически напряженное звучание работам Комиссаржевской этого периода. По словам критики, успех «достигается г‑жой Комиссаржевской без всяких воплей, без всяких стенаний, даже без той “слезы”, на которую так щедры наши любящие действовать на нервы зрителей артистки»[15]. Драматизм ее индивидуален. Он чуждается бурных внешних проявлений. Живет глубоко, насыщенность его воспринимается как неразразившаяся гроза.

Поначалу выступление в спектакле «Блуждающие огни» Л. Н. Антропова (в Озерках и в Вильно) не убедило критиков. Они признавали успех актрисы в первом акте, в «дни беззаботной юности героини». Но показ драматических положений они не считали «достаточно рельефным». Еще петербургские газеты, превознося Комиссаржевскую, полагали, что она не овладела необходимыми приемами драматического исполнения: «В ней по ее молодости не выработались еще искусственные приемы для “приподнятой” сильной драматической игры, у актрисы нет еще надлежащих физических данных, чтобы сообщить изображаемому ею {29} характеру рельефную страстность, колоритный темперамент, резко выделить сильные переходы в игре»[16].

Со временем актриса ничего не изменила в роли, не выработала «искусственных приемов для “приподнятой”… игры», но тон критики изменился. Комиссаржевская, вопреки установившемуся мнению о внешней сценичности образа, заставляет рецензентов писать: «В этой роли не в пример другим в пьесе, нет эффектных мест. В лице Елены изображается обыкновенная “проза жизни”, преданная жена и любящая мать, вся ушедшая в заботы о семье… Но сколько художественности, сколько жизненной правды успела внести г‑жа Комиссаржевская в эту простую жизненную прозу. Ее устами говорила сама жизнь»[17].

Пьеса рассказывала о двух сестрах, вдове и почти девочке, влюбленных в молодого человека Холмина, чем-то похожего на чеховского Иванова. Он колеблется в выборе, наконец женится на младшей. Это никому не приносит счастья. Страдают все трое. Холмин стреляется с бокалом в руке на вечере у старшей сестры, теперь актрисы. Обе женщины без чувств у его ног. Его последнее движение — к жене.

Смысл роли актриса видела в увлечении Елены мечтателем-либералом Холминым и в глубоком сострадании к его несостоявшейся жизни. Приход в виленский театр П. В. Самойлова, сыгравшего Холмина, помог ей увидеть общественный характер переживаний героя. Благодаря Комиссаржевской и Самойлову пьеса вызвала у зрителей тревожное ощущение современной трагедии. Актриса считала роль своей принципиальной удачей. Приглашала на спектакль друзей.

Ломкой установившихся театральных традиций отмечено исполнение ролей Клары («Горнозаводчик» Ж. Онэ) и Жильберты («Фру‑фру» А. Мельяка и Л. Галеви). Оба спектакля идут в качестве бенефисных. В этих ролях Комиссаржевская развивает свою основную тему. Актрису привлекает общность женских судеб во всем мире. В патентованных мелодрамах она видит жизненное содержание. Раскрываемый ею драматизм подлинен. «Г‑жа Комиссаржевская лучше всего доказала, что полное художественное воплощение типа может быть достигнуто и без бурных, чисто стихийных порывов, без драматических воплей, без стонов и рыданий. В роли Клары, где так легко впасть в мелодраматизм, {30} г‑жа Комиссаржевская собственною игрою сумела даже опростить тип, данный автором, и этим опрощением она достигла высшего реализма и правды», — писала местная газета.

Клара — аристократка-бесприданница. Основная коллизия драмы — столкновение фамильной гордости героини и необходимости совершить мезальянс с горнозаводчиком. Внимание актрисы обращено на другое — действительным источником драматизма явилось загубленное чувство Клары. Легкомыслие и самовлюбленность Жильберты становятся для Комиссаржевской приметами жизнелюбивого характера. У актрисы удивительная способность понимать и оправдывать своих героинь. Она умела угадать самые глубокие причины их гибели.

«В роли Фру‑фру, — писал “Виленский вестник”, — где содержание интриги бледно и ничтожно и где есть одна только роль, любимая артистками, комментируемая ими на разные лады, г‑жа Комиссаржевская также осталась верною себе, верною взглядам на задачи сцены и артистки, верною своему природному таланту, верною, главным образом, тому идеалу, что сцена — жизнь, и на сцене прежде всего должна быть естественность и художественная правда».

Страсти воскрешенных ею героинь переведены на язык повседневной жизни, которая не допускает театральных поз, до конца выговоренных страданий. Эта достоверность созданных характеров делает их знакомыми и близкими. «Ничего бьющего на эффекты», «ни одного заученного жеста, ни одной подготовленной нотки», — так говорят о работе актрисы и невольно оказываются во власти того, что происходит на сцене.

Комиссаржевская умеет остаться простой и естественной даже в ситуациях навязчивых и нежизненных. Она с успехом играла мелодраматическую роль Марии («Материнское благословение» Н. А. Некрасова). Наполняла искренним страданием роль Гульельмины («За монастырской стеной» Л. Камолетти), когда в сцене пострижения, отрекшаяся от суеты мирской, она вдруг слышит голос Доната и, забывая все, кидается навстречу любимому человеку. «Цыганка Занда» Гангофера и М. Вросинера была одной из самых репертуарных пьес конца прошлого века. Страсти кипели и выплескивались в виде убийств, самоубийств, «потрясающих» монологов. Пиа (роль Комиссаржевской) — невеста мятежного героя. В самые «роковые» моменты актриса умела дать естественный выход ее страданиям: «В минуту сильного горя, вместо искажения лица и рыданий, она закрывает лицо руками и тихо начинает всхлипывать».

{31} Н. Л. Тираспольская, игравшая на виленской сцене одновременно с Комиссаржевской, вспоминала о репетиции мелодрамы «Две сиротки»: «Комиссаржевская играла слепую Луизу, а я ее сестру Генриетту… Слепая, в тщетных поисках ключа, ползает, ощупывая пол, и натыкается на труп сестры. Дойдя до этого места, Вера Федоровна вдруг начинает хохотать. Режиссер сердится: он не в состоянии понять, как может исполнительница смеяться в такой остро напряженный момент… Наконец Комиссаржевская успокаивается и беспомощно разводит руками: “Ну, не могу… не могу играть мелодраму”». Слишком далека была мелодрама от жизни.

Но жизненная достоверность — лишь необходимая основа ее искусства. Память сердца и культура эмоциональных ощущений становятся главным материалом ее творчества. «Я так много переживаю, — пишет она о своем отношении к роли. — Только теперь я понимаю, что это такое… Я все еще дрожу как осиновый лист, и сама разом вся бледнею, так что мама слышала, как в публике говорили: “Как это она делает, что разом бледнеет?” Я ничего не делаю».

Рядом с Комиссаржевской многое в театре казалось обветшалым, рутинный. А. В. Анчаров-Эльстон, актер инфантильной красоты и эффектных приемов игры, был ее постоянным партнером. Этот кумир чувствительных виленцев не мог быть осужден прессой впрямую, поэтому критик с некоторой неловкостью писал: «Г. Анчаров-Эльстон (Ионель) в общем играл хорошо, изредка впадал в слишком мелодраматический тон. Особенно был заметен контраст в диалогах с г‑жою Комиссаржевской (Пиа), говорившею в отличие от своего партнера спокойным, жизненным языком»[18].

Консерватизм старого театра меньше давал себя знать в комедии. Здесь у Комиссаржевской были талантливые партнеры: Е. А. Алексеева, М. К. Стрельский, Д. Я. Грузинский. Актриса училась, совершенствовала свой опыт. В комедии она нашла себе роль, ставшую главным творческим итогом виленских сезонов.

В январе 1895 года журнал «Артист» опубликовал новую комедию популярного немецкого драматурга Г. Зудермана «Бой бабочек», и театры разных городов, один за другим, выпустили в том же месяце премьеры. Пьеса сценична, немного смешна, немного поучительна и трогательна. Зудерман реалистичен, его {32} образы не одноцветны. Конечно, его правда не была широкой и ютилась в рамках дозволенного. Актриса же легко перешагивала их, и потому зудермановские роли у нее обретали новую жизнь.

Девочка Рози наивна и искренна. Необходимость зарабатывать (она художница, рисует бабочек на веерах) не сделала ее взрослой. Рози по-детски мечтает, оставшись одна и усевшись на спинку стула. Она доверительно наклоняется в сторону зрительного зала и сообщает, что когда вырастет, непременно влюбится во всех мужчин на белом свете. «Или, — тут ей в голову приходит неожиданная мысль, она выпрямляется, озаренная ею, — в одного, единственного, это еще лучше». «А потом умру», — печально склонив голову набок, заканчивает Рози свой монолог. И тут же она готова задохнуться от счастья, когда подумает, что станет большой. Но как ей хочется быть умной-умной! Сколько заманчивых надежд связывает она с этим. Рози вся — в легкой смене настроений.

Накапливая исподволь бытовые элементы, артистка убеждала всех в повседневности происходящего, а потом неожиданно обнаруживала трагизм этой повседневности. Первые удары жизни застают девочку врасплох, она останавливается, словно в столбняке, руки беспомощно опущены, глаза полны ужаса, непонимания. Потом, замирая от страха, она начинает робко жаловаться на то, как сильно бьется и болит сердце. В этом трогательном, искреннем порыве — протест нравственной чистоты против цинизма и пошлости.

Девочка Рози не в состоянии уничтожить бедность, ложь, сделать людей счастливыми. Но в ней привлекает сознательное нежелание усваивать опыт той жизни, которая ей кажется некрасивой. Героини Комиссаржевской не станут искать иных путей, кроме пути сердца и совести, хотя на этой дороге их ждут борьба, разочарование, утраты. Это неминуемо… «Было ясно, что как бы маленькая, пестрая бабочка Рози ни хохотала, полуопьянев от сладкого вина, жизнь за углом подстерегает ее со своим капканом», — писал о спектакле Луначарский.

Старшая сестра Рози Эльза, рассчитывая на выгодный брак, прощается с прежним возлюбленным. Рози должна присутствовать при свидании, чтобы придать ему вполне невинный характер. Ее потихоньку спаивают, но она догадывается, что здесь предают человека, которого она втайне боготворит. И судорожное веселье в сцене опьянения, когда она, развалясь на стуле, теребя локоны, кокетничает с другом сестры, и вернувшаяся к ней депрессия — все сливается в один стремительный полет, вперед, в огонь жизни. Приходя в себя после тяжелого забытья, Рози затравленно оглядывается. {33} Бант в растрепанных волосах, делающий ее похожей: на бабочку, кажется нелепым издевательством над горем девочки. У нее лицо взрослого, потрясенного бедой человека.

Комиссаржевская намеренно подчеркивала слабость, угнетенность Рози, акцентировала внимание зрителя на ее страданиях. Актрису будут упрекать за излишний драматизм, за отсутствие «хорошего смеха умиления», потому что она видела больше драматурга, умела определить самую далекую перспективу роли. Судьба юности, которой чужд обывательский расчет, поистине драматична.

Все силы души и таланта актрисы направлены на то, чтобы заронить тревогу в душу зрителя, не оставить его успокоенным и довольным. Так раскрывалась человечность ее искусства.

Для любого актера выступление в классических ролях — дело профессиональной чести и предмет затаенного желания. Мечтала о них и Комиссаржевская. И не только мечтала. Незлобии шел ей навстречу, одновременно удовлетворяя и собственное актерское самолюбие. (Несмотря на антигероическую внешность, этот толстяк с сонливым выражением лица играл Уриеля Акосту, Паратова, мечтал о Гамлете.) Классический репертуар Комиссаржевской в Вильне был достаточно широк.

Ее Софья («Горе от ума»), полная гневного возмущения Чацким, была по духу родной дочерью Фамусова. Н. Л. Тираспольская вспоминает, что Комиссаржевская считала Софью по-прежнему влюбленной в Чацкого, но не способной прощать нанесенные обиды. «Вера Федоровна так вела решающие сцены с Молчалиным и Чацким, что невольно рождалась мысль: а не является ли источником мнимой любви к покорному Молчалину и недоброжелательства к Чацкому все то же семейное самодурство и стремление Фамусовых к безграничному властвованию?»

«Правда — хорошо, а счастье лучше», «Бедность не порок», «Дикарка», «Таланты и поклонники», «Бесприданница» — вводят ее в театр Островского. Тогда же выявляется сложное отношение актрисы к этому драматургу. Не считая его современным, она холодно воспринимала пьесы раннего периода, снизила образ Негиной, ни разу (ни в 1895, ни в 1904 годах) не показав ее героиней. Зато «Дикарка» и «Бесприданница», впервые сыгранные в Вильне, стали ролями ее репертуара. Правда, вначале удачи исполнения имели внешний характер, и лишь впоследствии, когда актриса постигла общественный смысл образов, они стали ее высшим художественным достижением. Пока ее привлекала эмоциональная сторона характеров. Близок был к Комиссаржевской в этом {34} репертуаре П. В. Самойлов, игравший Платона Зыбкина, Мелузова. Его глаза были полны неизменной душевной тревоги. Он, как и Комиссаржевская, обращался к сердцу публики, ища сочувствия и отклика. Несомненна общая душевная природа этих талантов, но с годами родство перешло в знакомство, а потом и в отчуждение. Самойлов не знал страстных поисков идеала, без которых не было Комиссаржевской. Он нещадно эксплуатировал свою легко возбудимую психику, пытаясь в неврастении найти необходимые сильные ощущения. Комиссаржевская с годами научилась в совершенстве владеть нервами. Она не могла принять истерию на сцене, считая непременным долгом художника разумность и осознанность стремлений.

Если не раскрытое пока будущее «Бесприданницы» и «Дикарки» смутно угадывалось, то никаких надежд не вызывало выступление любимой актрисы в героических ролях классического репертуара. Ее сердечность, страстность, глубокое уныние казались сделанными не из того материала, какого требовали роли Луизы («Коварство и любовь»), Юдифи («Уриель Акоста»). Несмотря на доброжелательную оценку прессы, Комиссаржевскую в этих ролях вскоре заменили. Она не соответствовала привычным представлениям. И в этом несоответствии — признак глубочайшей современности актрисы, для которой жизненность была важнее театральности.

Вина заключена не в самих пьесах, а в сложившейся традиции их исполнения. К концу 1880‑х – началу 1890‑х годов многие деятели искусства сходятся в мнении, что репертуар классических и романтических трагедий не созвучен эпохе и выглядит «пустой, внешней, декоративной забавой»[19]. Из‑за этого репертуара театр «ушел в условную картинность и мелодраматическую красочность», актерское исполнение не развивалось дальше «условного благородства Гюго»[20]. Историк Малого театра Н. Г. Зограф считает, что «с тем большей остротой обнаруживались отмечаемые и ранее отрицательные стороны актерского метода, связанного с этой драматургией». Эстетика, утверждаемая Малым театром и Ермоловой, с потрясениями и проповедью, слившимися в органическом единстве, чужда Комиссаржевской, которая стала зеркалом мучительных противоречий современности. В ее неровной эмоциональной игре, лишенной привычной гармонии, в ее неожиданных порывах, {35} сменяющихся полным упадком сил, утрачивались красота и смысл цельных классических образов. Страдания героинь Ермоловой имели очищающий характер, были величественны. Комиссаржевская говорила о нелепости, бессмысленности той боли, какая выпала на долю ее героинь. В этой игре не было утешения. Она оставляла зрителя смятенным, подавленным. Романтический репертуар, неразрывно связанный с традиционным исполнением, выявляет несостоятельность прежнего метода и полную непричастность Комиссаржевской к нему. Играть по-старому не может, воплотить по-новому эти роли не умеет.

Комиссаржевская в Вильне еще не та, чье имя станет гордостью театра. Ее представление об искусстве выражено в общих формулах преданности ему. Она мало задумывается о его развитии, противоречиях. Мышление не углубленное, сконцентрировано в основном на себе: есть успех или нет и есть ли удовлетворенность от этого. И так от бенефиса к бенефису. «Наиболее интересным из всего, что мне предлагают, мне представляется суворинский театр», «не желать поступить на императорскую сцену было бы дико», — пишет она в 1895 году. Это мысли обыкновенной актрисы, для которой несомненен авторитет любого столичного театра. В ее настроениях часто сквозит удовольствие от успехов: «Во всех пьесах, представляющих интерес, я занята», «Мой бенефис прошел блистательно», «Я страшно счастлива». В будущем, когда Комиссаржевская станет великой актрисой, узнает большие победы, она ни разу не повторит слов «я счастлива». Что-то большее, чем собственное счастье, станет смыслом: ее жизни. Нужно было до конца отдаться стихии театра, открыть мир общественных страстей, чтобы выработать самостоятельную точку зрения на себя и на искусство.

Но в минуты критические она неизменно оказывалась бойцом стойким и последовательным. «Получила я от публики серебряный лавровый венок с надписью “Таланту от ее поклонников”», — сообщает Комиссаржевская в одном из писем. Ассоциация эта возникла у публики не случайно. Не раз, играя Негину, актриса задумывалась о себе. Быт был тяжелым. «При всем умении жить экономно, на 130 р., занимая два амплуа, троим (мать и сестра Ольга) прожить нельзя, невозможно. Надо мною нависла пудовая гиря и исчезает только в те минуты, пока я играю: даже когда роль изучаешь, нельзя от нее отвязаться, потому что слышишь в соседней комнате: “Прачка пришла” или “У нас сахар кончился”, а денег на все это нет и где их взять, не знаешь», — пишет Комиссаржевская своему новочеркасскому знакомому.

{36} Серьезные драматические роли требовали не только дорогих туалетов, а ясной головы, душевной сосредоточенности. Но и в эти трудные дни она, не задумываясь, отказывается стать женой С. С. Татищева, бывшего дипломата, историка, переводчика. Он любил искусство, ценил в ней актрису, помог поступить на Александринскую сцену. Великатов предложил Негиной содержание, Татищев — Комиссаржевской руку и сердце. Ради любви к театру Негина идет на компромисс. Ни в театре, ни в жизни Комиссаржевская не знает компромиссов: «Искусству… я принадлежу безвозвратно, бесповоротно, всеми помышлениями, и чувству этому не изменю никогда ни ради кого и ни ради чего — разве сама в себе получу полное разочарование». Этим словам, написанным в 1895 году, она осталась верна. Сделка с совестью казалась ей преступлением против дела. Негина так и не стала ее героиней.

Не случайно Комиссаржевская участвует в благотворительных вечерах и концертах. Она всегда органично воспринимает себя частичкой общества, сострадает его бедам, ищет путей к спасению от них.

Жизнь города Вильно внешне текла ровно и спокойно. Событием становилось появление водопровода, новые тротуары, постройка здания театра. Но жизнь человеческая находилась в страшной дисгармонии даже с этими робкими приметами прогресса. Опасливо запирали ставни своих домов осторожные мещане. Беспокойно оглядываясь, пробирался по вечерним улицам поздний прохожий. Отдел происшествий в местной газете занимал несколько столбцов и был переполнен заметками о пьянстве, диких безобразиях мещан, купцов, мастеровых. Тяжелый быт, отсутствие духовного начала в жизни. «Какая скудная жизнь, — пишет О. Мандельштам о Вильне конца прошлого столетия, — какие бедные письма, какие не смешные шутки и пародии! Мне показывали в семейном альбоме дагерротипную карточку дяди Миши… Он не просто сошел с ума, а “сгорел”, так гласил язык поколенья»[21]. Чтобы не быть причастным к этой постылой жизни, надо было либо оставить ее, либо уметь протестовать.

{37} В Александринском театре

1

Быть чайкой мне радость.

Кончался последний сезон в Вильне. Комиссаржевская учила роли, играла, выходила на вызовы с глазами, полными счастливых слез; кланялась, благодарила, прощалась. Тем временем из Вильны в Петербург и обратно летели срочные телеграммы и письма. Несколько раз в промежутки между спектаклями Комиссаржевская выезжала в столицу. Она хлопотала с помощью С. С. Татищева о поступлении на Александринскую сцену. Талант рос, искал новые возможности, нуждался в большой аудитории. Но сколько препятствий стояло на пути! Препятствий досадных, мелочных. Неприятно было выступать просительницей. Хотелось сохранить достоинство уже известной актрисы, поэтому обидной казалась форма дебюта, когда она, подобно ученице, должна была держать экзамен. А выбор роли для дебюта? Татищев предлагал выступить в одной из пьес В. А. Крылова, управляющего труппой Александринского театра. Но ей не хотелось заискивать. Перебирая в памяти игранное, Комиссаржевская остановилась на роли Рози. И здесь предстояли трудности. Кто из актеров согласится разучивать роль в незнакомой пьесе на один вечер? Даже бывший ее учитель В. Н. Давыдов отказался от роли старика Винкельмана, ссылаясь на невысокие художественные достоинства пьесы.

В феврале 1896 года Комиссаржевская с матерью и сестрой Ольгой переехала в Петербург. Когда-то родной город казался чужим и официальным по сравнению с домашней, обжитой Вильной. Со страхом в сердце, с дурными предчувствиями переступила Комиссаржевская порог россиевского здания. 4 апреля 1896 года она сыграла роль Рози в спектакле «Бой бабочек» Г. Зудермана. «Дебют прошел блистательно», — писала актриса своей знакомой. Были шумные овации, многочисленные вызовы, корзины с {38} цветами и обширная пресса, в оценке своей, правда, далеко не единодушная.

Критики менее проницательные легко и охотно хвалили новое дарование, поздравляли Александринский театр с приобретением. В этом дебюте они видели рядовую удачу, без которой почти не проходило сезона в Петербурге. Комиссаржевской даже прочили победу над М. А. Потоцкой, три года назад пришедшей в театр на амплуа инженю и молодых героинь.

Критики более проницательные почувствовали, что эти актрисы не могут заменить одна другую, угадали иную творческую природу вновь пришедшей. Угадали, но не приветствовали ее. А. Р. Кугель задал вопрос: «Кто был бы лучшею Рози, она (Комиссаржевская. — Ю. Р.) или г‑жа Потоцкая, которую нельзя считать ни слишком опытной и ни чрезмерно тонкой актрисой?» И, не задумываясь, ответил: Потоцкая.

Для того чтобы не только понять, но и принять Комиссаржевскую, нужна была чеховская жажда перемен в русском театре. Кугель — сторонник старой школы театрального искусства, отсюда его настороженность к новому, отсюда — неприятие в будущем Московского Художественного театра. Комиссаржевская раздражала сознательным нежеланием повторять достижения прошлого. Куда понятней была художественная логика Потоцкой, освященная традициями знаменитого театра. Не случайно три года назад, обратив внимание на Потоцкую, Чехов тревожился о ее будущем: «В режиме нашей Александринской сцены есть что-то разрушительное для молодости, красоты и таланта, и мы всегда боимся за начинающих». Потоцкая скоро стала заурядной актрисой. Она способна была добросовестно повторить знакомое и оказывалась несостоятельной в новых ролях, провалив Нору, поставленную в ее бенефис.

Газета «Новое время» разделяла позицию Кугеля, считая, что Комиссаржевская хорошая, опытная актриса, с отчетливой дикцией, с приятным тембром голоса, с привычкой к простоте и естественности, но явно предпочитала ей примадонну суворинского театра М. П. Домашеву. Не было у Комиссаржевской премьерного блеска, задорной обольстительности. Зато было что-то пугающе новое, тревожное, взывающее к совести и сердцу. Словно актриса сама считала себя ответственной за происходящее и всех привлекала к ответу.

Итак, критики более проницательные, увидя новый талант, не встали на его сторону так же сознательно, как сама Комиссаржевская не могла принять их сторону и следовать за Потоцкой и {39} Домашевой. Она была далека от них и не стремилась сократить это расстояние. Со временем оно только увеличивалось.

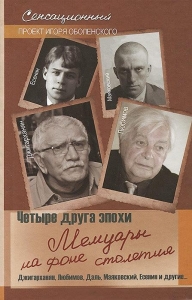

Сохранилась фотография группы актеров-александринцев у здания Красносельского театра. В центре уютно сидят В. В. Стрельская и К. А. Варламов. Привычно-скучающе заняли свои места Н. С. Васильева, Н. Ф. Сазонов, Р. Б. Аполлонский. Свободно, с ироничным выражением лица стоит М. Г. Савина. И рядом со всеми, но далекая от них, настороженная, неспокойная Комиссаржевская. Руки нервно переплетены, глаза устремлены на что-то одной ей видимое. Не своя. Так чужой и вошла она в жизнь Александринской труппы.

Театр работал как хорошо налаженная машина. Любое нарушение правил грозило аварией, а потому немедленно устранялось. На страже порядка стояла цензура, пресса, администрация. Присяжная публика свято хранила традиции, дорожа зрелищем, которое не беспокоило и мирило с жизнью.

Для Комиссаржевской этот театр был чужд и странен. Приживется ли здесь тайная смута ее чувств? Как соединить холодноватый, спокойный свет его искусства с неровным пламенем, то разгорающимся, то гаснущим? Как приучить зрителя к тому, что реакция актера не обязательно должна быть прямой и непосредственной? Кто знает, сколько времени понадобилось бы для выяснения этих вопросов, если бы не благосклонная случайность.

Новый главный режиссер театра Е. П. Карпов пришел на казенную сцену одновременно с Комиссаржевской. Творческое знакомство актрисы с режиссером произошло на спектаклях «Бесприданница» и «Чайка».

17 сентября, суеверно приурочив важный для нее спектакль ко дню своих именин, Комиссаржевская выступила в роли Ларисы, а ровно через месяц, 17 октября, произнесла знаменитое: «Я — чайка… Нет, не то… я актриса», соединив навсегда свое имя с образом Нины Заречной.

«Бесприданница» и «Чайка» — точки соприкосновения двух великих драматургов, двух эпох. Легко прослеживается сюжетное сходство этих пьес: одна героиня живет на берегу озера, другая — на берегу Волги, обе ассоциируются с вольной птицей (Лариса — по-гречески чайка, а у Островского, как известно, имена «говорящие»), обеих жизнь ломает жестоко, беспощадно. Но родство пьес глубже. Творческий принцип Островского, испытывая ряд перемен, предвосхищает драматургию Чехова.

В «Бесприданнице» нет резкого разграничения на пороки и добродетели. Только сила жизненных условий превращает {40} действующих лиц в палачей Ларисы. Лариса — обыкновенная. Ни таланта, ни тяги к героическому поступку у нее нет. Мечты ее будничны и просты. В них — естественное право молодой женщины жить в согласии с чувством. Это право попрано матерью, сбывающей ее с рук, женихом, который лишь тешит свое самолюбие, циником Паратовым и прочими, кто в орлянку ее разыгрывает.

… На сцену выходит красивая женщина с тихими движениями и грустными глазами. Скорбно приподнятые брови (таков был грим всех четырех актов) передают глубокую, устойчивую печаль. Неосуществимы самые близкие, самые доступные радости. Она молит Карандышева уехать в деревню — и в ответ на его отказ покорно опускает голову. Подчеркнуто беспомощны слабые движения рук, утомленные взоры. Ни цыганских, ни бунтарских черт в ней нет. Пожалуй, она выглядит интеллигентней, чем у автора. Неприметно и очень обыденно Лариса приняла полную меру женского и человеческого унижения. И тогда раздался отчаянный крик ее о пощаде. Он прозвучал в романсе, который для актрисы не был вставным номером. Пение утверждало самостоятельный взгляд на роль, служило характеристикой творческих возможностей Комиссаржевской.