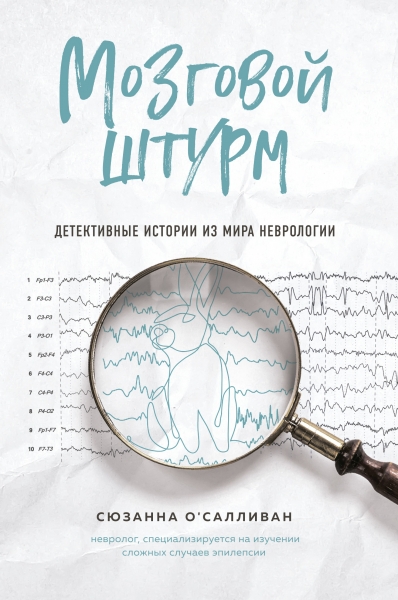

Сюзанна О'Салливан Мозговой штурм: детективные истории из мира неврологии

Suzanne O’Sullivan

BRAINSTORM

© Банников К.В., перевод на русский язык, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Посвящается Айслинг Келлам и Э. Х.

Знания не убивают ощущения чуда и загадки. Загадок мало не бывает.

Анаис НинМедиальное сечение мозга

Мозговые функции, выполняемые долями

Введение

Мозг – это мир, состоящий из неизведанных континентов и неизвестных протяженных территорий.

Сантьяго Рамон-и-КахальВ клинике на пятьдесят пациентов было три врача. Я была самым молодым из них. Джон был старшим ординатором и работал в соседнем кабинете. Он был опытнее меня, и его знания были куда обширнее. Третий доктор был нашим старшим коллегой и супервизором.

Нам, как всегда, нужно было принять слишком много человек для отведенного на прием времени. Всем приходилось работать гораздо быстрее, чем хотелось.

Каждый сложный случай я должна была обсуждать с Джоном или супервизором. В то время мне казалось, что хороший врач работает быстро и не надоедает старшим коллегам, поэтому я всячески старалась избегать их помощи.

Карты пациентов лежали высокой стопкой на тележке у кабинета супервизора. Они были хорошо видны встревоженным людям в очереди. Все повернулись в мою сторону, когда я взяла несколько карт сверху и пошла в свой кабинет, чтобы с ними ознакомиться. В них было всего по несколько страниц, и я почувствовала облегчение. Толстая карта означала годы болезней и хронические проблемы, которые, возможно, решить не получится. Так много неврологических заболеваний неизлечимы или тяжело поддаются лечению. Тонкая карта чаще всего свидетельствовала о небольшой проблеме, которая могла исчезнуть с момента последней консультации. Однако я тяжело вздохнула, открыв одну из карт. Мужчина до этого был в клинике только один раз, и тогда его принимала тоже я. Анализы, которые я ему назначила, были в норме, следовательно, я так и не нашла источник проблемы. Мне бы хотелось, чтобы его принял другой врач. Возможно, он бы заметил то, что я упустила.

Мужчина жаловался на странные ощущения в правой руке. Я осмотрела его тогда и не нашла ничего подозрительного. Я подумала, что причиной может быть зажатый нерв в шее. Назначила ему исследование нервной проводимости, чтобы проверить целостность нервов, идущих в руку. Они оказались в порядке. Я понимала, что если тому мужчине не стало лучше с нашей первой встречи, то я не знаю, что делать дальше. Надеясь, что он все же выздоровел, я позвала его в кабинет.

– Как у вас дела? – спросила я.

– Все так же, – ответил он, и мое сердце ушло в пятки.

– Хорошо. Итак… Вы не могли бы еще раз рассказать о своей проблеме?

– У меня на правой руке появляется гусиная кожа. Очень сильная. Это все.

Из его уст это прозвучало так, будто только по одному этому симптому можно поставить диагноз, однако то, что он сказал, ни о чем мне не говорило.

– Чувствуете ли вы онемение?

– Нет.

– Между приступами гусиной кожи ваша рука беспокоит вас?

– В целом нет.

Мужчина сжал пальцы в кулак, а потом разжал их и уставился на беспокоящую его руку. Я пыталась понять, в чем может быть дело. Но у меня не получалось.

– Чувствуете ли вы слабость в кисти или предплечье?

– Нет… Наверное, нет… Но, когда возникают мурашки, в руке появляется такое странное ощущение, что если бы я держал ей какой-то предмет, то, наверное, уронил бы его.

– Как часто у вас мурашки?

– Они появляются раз в день на одну-две минуты. Иногда два раза в день.

Мужчине было чуть за тридцать. Он хорошо выглядел и ранее не имел проблем со здоровьем. Я не могла понять, почему его так сильно волновал симп-том, который появлялся всего на минуту в день. То, что он описал, казалось мне чуть ли не пустяком.

– Ну что ж, хорошая новость в том, что по результатам обследования все в полном порядке, – сказала я ему. – Думаю, у вас нет причин для беспокойства.

Я произнесла эту ободряющую речь в надежде, что он ипохондрик, что ему просто хотелось услышать, что с ним все в порядке.

– Но в чем же причина?

О нет. Его голос был встревоженным. Результаты обследования его не успокоили. Он хотел получить больше информации, чем я могла ему дать.

– Не думаю, что описанное вами можно объяснить… Часто необъяснимые симптомы просто исчезают, если не обращать на них внимания. Гусиная кожа? Может, дело в температуре воздуха у вас в офисе? В кондиционере?

Я хваталась за соломинку, и мы оба это знали.

– По-моему, вы меня не понимаете. – Его голос стал выше. – Это мурашки, которые возвышаются над кожей, как муравейники. Это ненормально… Неестественно…

Я быстро краснею, когда чувствую себя не в своей тарелке. В тот момент я ощутила, как краснота ползет от шеи к лицу. У меня самой появилась гусиная кожа.

– Давайте я еще раз взгляну на ваши руки, – предложила я, выигрывая немного времени на размышление.

Я попросила его сесть на кушетку и снять рубашку. Я посмотрела на его мускулы – они казались нормальными. Затем проверила рефлексы неврологическим молоточком. С ними тоже все было в порядке. Я ткнула его руку неострой иглой, чтобы проверить чувствительность. Все было в норме. Измерила мышечную силу его рук. Возможно, захват его правой рукой был не настолько крепким, как левой, но у меня сложилось впечатление, что он просто недостаточно старался. Видимо, он хотел, чтобы я обнаружила у него какую-нибудь проблему.

– Не думаю, что могу объяснить это, – сказала я наконец.

Кажется, он закатил глаза. Я восприняла это как знак, что мне нужна помощь.

– Если вы не против подождать, то я обсужу проблему со своим супервизором, – сказала я.

– Спасибо, – ответил он с заметным облегчением.

У меня внутри все съеживалось, пока я шла по коридору к кабинету старшего коллеги. Я не хотела отвлекать его, только чтобы спросить, почему у мужчины время от времени появляются мурашки.

Я тихо постучала, и дверь открылась.

– Ага, и у тебя что-то пошло не так, – сказал Джон и, смеясь, впустил меня. Он тоже пришел к супервизору, чтобы обсудить пациента.

Он постоянно дразнил меня из-за каждой упущенной мной мелочи и напоминал мне о моих промахах при любой возможности. Я, в свою очередь, никогда не упускала шанса поквитаться с ним. Соперничество – неотъемлемая часть работы в медицине. Здесь ошибки, даже оправданные, обычно не забываются. Но несмотря на это в действительности мы нравились друг другу.

Я закрыла за собой дверь.

– Могу ли я посоветоваться с вами по поводу этого мужчины? – спросила я, указывая на карту в моей руке.

– Сколько там еще пациентов? – спросил в ответ супервизор.

Мы все сидели в своих кабинетах, стараясь работать как можно быстрее, и понятия не имели, сколько пациентов успели принять в общей сложности.

– На тележке довольно большая стопка карт, – сказала я ему, – но вы не могли бы поговорить с парнем, который сейчас в моем кабинете? Я не знаю, что с ним делать. У него гусиная кожа на правой руке, и на этом все. Я направляла его на исследование нервной проводимости, и результаты оказались нормальными. Может быть, назначить ему томографию шеи? Это не что-то дерматомическое. При осмотре не получается ничего выявить.

Соперничество – неотъемлемая часть работы в медицине. Здесь ошибки, даже оправданные, обычно не забываются.

Дерматомы – это одна из многих анатомических структур нервной системы, которые используются неврологами, чтобы определить место в нервной системе, позвоночнике и мозге, с которым связаны симптомы пациента. Это сегменты кожи, к которым подходят нервные волокна из корешков спинномозгового нерва.

Кожа руки разделена на семь дерматомов. Если у вас появились странные ощущения в одном из них, например, над плечом или кистью руки, это говорит о проблеме в определенном нервном корешке. Я не могла понять, что не так с моим пациентом. Его странные ощущения в руке не вписывались ни в один четкий кожный сегмент, и я уже не знала, что делать. Я сфокусировалась на корешках спинномозгового нерва и предполагала, что у него может быть зажат нерв в шее, однако обследование показало, что я была не права.

– Ты обсуждала со мной этого мужчину, когда он приходил сюда в прошлый раз? – спросил супервизор.

– Да.

Я всегда старалась принять как можно больше пациентов. Сложные случаи я обсуждала с супервизором, пока пациент еще сидел в моем кабинете, чтобы у него была возможность его осмотреть. Более легкие случаи мы обсуждали, когда прием был уже завершен. Естественно, рассуждения и выводы супервизора целиком зависели от моего восприятия проблемы и качества предоставленной мной информации.

Мы с супервизором и Джоном пошли в мой кабинет. Кажется, другие пациенты в зале ожидания в этот момент коллективно вздохнули. Они смотрели на стопку карт, до которых очередь еще не дошла. Поскольку никто из нас ничего не взял из стопки, они понимали, что их ожидание затянется.

Супервизор представился моему пациенту.

– Итак, мне сообщили о ваших странных ощущениях в руке. Могли бы вы описать их мне, если не возражаете?

Мужчина не возражал. Казалось, он почувствовал облегчение, когда увидел более серьезного на вид врача.

– По моей руке медленно прокатывается волна мурашек, а затем все проходит.

Он провел рукой по предплечью, указывая на ту область, где это обычно происходило.

– Сколько длятся эти мурашки?

– Думаю, около минуты. Возможно, даже меньше. Это ужасное ощущение. Просто чудовищное.

– Оно каждый раз одинаковое?

– Да.

– Как чувствует себя рука в другое время?

– Не совсем нормально. Я не могу это толком объяснить.

– А все остальное в порядке? Другая рука? Ноги? Есть ли у вас головные боли или что-то еще, о чем мне нужно знать?

– Нет.

Супервизор взял офтальмоскоп и придвинулся к пациенту, чтобы взглянуть на его глазное дно. Затем он проверил мышечную силу и чувствительность его конечностей.

– Левая рука, возможно, чуть сильнее правой? – спросил супервизор, глядя на меня через плечо.

– Я не была в этом уверена, – ответила я.

– Это происходит и днем и ночью? – спросил он пациента.

– Это может случиться в любое время: когда я сплю или иду по улице. Ощущения всегда одинаковые. Вы знаете, в чем причина?

– Сейчас я не могу сказать, вам нужно пройти еще одно обследование. Этот врач направит вас на томографию мозга, и мы посмотрим, прояснится ли ситуация, – заключил супервизор и кивнул в мою сторону.

Он сказал несколько ободряющих слов пациенту и пообещал, что мы очень скоро свяжемся с ним. Выходя из кабинета, он очень тихо, чтобы расслышала одна я, произнес: «Что ж, юная леди, вы искали не в том месте!»

Через неделю я получила результаты магнитно-резонансной томографии мозга. В височной доле этого мужчины была обнаружена опухоль, размеры которой были слишком малы, чтобы провоцировать головные боли. Она раздражала окружающую ее электрически активную кору – серое вещество, которое составляет поверхность головного мозга, и тем самым вызывала нежелательные электрические разряды. Результатом этих бурь внутри мозга были эпилептические припадки, которые проявлялись лишь в виде гусиной кожи.

Быть неврологом – значит быть детективом: вы интерпретируете «улики», а затем двигаетесь в том направлении, на которое они указывают.

Я упустила опухоль мозга. И все из-за двух ошибок. Во-первых, я невнимательно слушала. Обычно в рассказе пациента уже содержатся намеки на диагноз. Его постановка во многом зависит от способности врача обращать внимание на подробности услышанного. Когда мой пациент описывал странные ощущения в руке, я думала, что он говорит о сенсорном нарушении – проблеме, которая в основном связана с нервными путями, передающими информацию о прикосновениях в мозг. Однако гусиная кожа – не сенсорное нарушение, а феномен вегетативной нервной системы. Как часть реакции «бей или беги», мурашки свидетельствуют о страхе и возбуждении. Вегетативная же нервная система – это совершенно иное скопление нервов. Эти нервы не похожи на те, которые передают информацию о боли или прикосновении. Быть неврологом – значит быть детективом. Чтобы найти причину неврологической проблемы, нужно сначала проследить закономерности, а затем искать в правильной анатомической области: вы интерпретируете «улики», а затем двигаетесь в том направлении, на которое они указывают. Неправильно поняв «улики», я оказалась в другом месте.

Моя вторая ошибка заключалась в том, что я забыла, какой сложный орган мозг, как много у него заболеваний и какими разными могут быть проявления его нездоровья. Многие склонны связывать болезни мозга только с наиболее очевидными симптомами: параличом, потерей памяти, головными болями, головокружением. Однако мозг играет важную роль в работе абсолютно каждого органа, каждой мышцы (ее произвольных и непроизвольных движениях), каждой крошечной железы и каждого волосяного фолликула. Когда с ним что-то не так, вполне логично, что это может отразиться на любом участке тела. Это касается не только чего-то значительного, но и мелочей. Заболевание мозга может заявить о себе таким ярким симптомом, как паралич, или проявиться в нарушении какой-нибудь крошечной функции. В случае моего пациента опухоль была настолько маленькой, что она стимулировала лишь центр контроля вегетативной нервной системы. И больше ничего. В итоге единственным симптомом была гусиная кожа.

Неврология остается одной из самых сложных и притягательных медицинских дисциплин.

Для врача неверный диагноз может иметь губительные последствия. Я немного успокаиваюсь, когда напоминаю себе, что в 1980-х годах, когда я только начинала заниматься медициной, опухоль этого мужчины была слишком маленькой, чтобы увидеть ее с помощью доступной в то время техники. Кроме того, гусиная кожа не упоминалась ни в одном из учебников по неврологии, которые у меня были. На протяжении долгого времени практика клинической неврологии была ограничена трудностями обследования мозга. Диагноз был лишь догадкой, и не было никаких доказательств, которые могли бы подтвердить правильность или ошибочность детективной работы невролога. Многие люди не осознают, что во многом так обстоит дело даже сегодня, несмотря на значительные достижения в области технологий. Мозг – вместилище всего, что делает нас людьми, – до сих пор не до конца исследован. А неврология остается одной из самых сложных и притягательных медицинских дисциплин.

* * *

На протяжении истории мозг бросал ученым больше вызовов, чем любой другой орган. Сердце бьется, легкие раздуваются и сдуваются, а мозг не дает никаких подсказок, как он работает. К тому же из-за того, что он находится внутри черепа, к нему невероятно сложно подобраться. Но даже если преодолеть костный барьер, по внешнему виду мозга не определить, за что отвечает каждая его область. Вовлеченный в огромное количество самых сложных процессов, он остается загадкой для невооруженных глаз.

Детальные изображения относительно верного строения мозга стали появляться в XVIII веке. Разумеется, все они были нарисованы по результатам вскрытия. Анатомы разделяли мозг на мозговой ствол, мозжечок и конечный мозг. Конечный мозг, в свою очередь, состоял из четырех долей: лобной, височной, теменной и затылочной. Ученые могли лишь догадываться о функциях этих структур. А возможно, поначалу они и не думали, что у них есть какие-то функции.

Впоследствии ученые предположили, что, поскольку кисти рук и стопы имеют такое искусное строение, чтобы выполнять определенные задачи, с мозгом дело должно обстоять так же. Изучая головной мозг, они пришли к выводу, что «холмы» и «долины» (извилины и борозды) на его поверхности у всех людей очень похожи. Так как конечный мозг был «мягким», а мозжечок – «твердым», ученые решили, что первый отвечает за ощущения, а второй – за моторные функции. Они также предположили, что разные области мозга могут служить разным целям. Но это были лишь догадки, и в то время проверить их можно было, только понаблюдав за психически больными людьми или людьми, получившими мозговую травму.

Многие важнейшие ранние открытия в области неврологии ассоциируются с конкретным человеком – врачом или пациентом. Из всех пациентов самым известным был Финеас Гейдж. Он детскими шажочками подвел нас к пониманию функционирования мозга.

На протяжении долгого времени единственными исследовательскими инструментами для неврологов были военные ранения, попытки суицида, аварии и инсульты.

В 1848 году Гейдж при прокладке железной дороги получил травму. В результате взрыва железный лом прошел сквозь его череп и повредил левую лобную долю. Эта травма привела к значительным изменениям: Финеас превратился из тихого мужчины в склонного к агрессии. Это был первый ключ к пониманию роли, которую лобные доли играют в нашей жизни. Благодаря непреднамеренной лоботомии Гейджа ученые впервые задумались о важности этой части мозга в личности человека.

На протяжении долгого времени военные ранения, попытки суицида, аварии и инсульты были единственными исследовательскими инструментами для неврологов. Врачи собирались вокруг раненых и умирающих, чтобы чему-то научиться. Это был очень неорганизованный способ получения знаний. Со временем ситуация улучшилась благодаря развитию клинико-анатомического анализа – систематического метода выведения общих черт неврологических заболеваний. Неврологи обследовали пациентов при жизни, следили за ними до самой смерти, а затем сравнивали клиническую картину с результатами вскрытия. Путем сопоставления множества пациентов врачи научились отличать признаки заболеваний позвоночника от признаков заболеваний мозга, определять, с чем связана слабость в конечности – с нервным заболеванием или мышечным. Были выявлены первые клинические симптомы. Если человек шаркал ногой и при этом поднимал большой палец ноги, это свидетельствовало о нарушениях в мозге или позвоночнике. Отсутствие рефлекса при ударе в определенную точку говорило о возможной проблеме с периферическими нервами.

Клинико-анатомический анализ положил начало неврологической практике в том виде, в каком она существует сегодня. Благодаря ему неврологи научились распознавать заболевания, основываясь на внимательном поиске клинических симптомов, связывать определенные нарушения с конкретными участками мозга.

Однако система, опирающаяся на несчастные случаи и вскрытия, никогда не даст всех ответов. Необходимо было исследовать живой мозг. В конце XIX века такая возможность появилась в неожиданной форме. И это была не инновация, а, наоборот, нечто древнее – эпилепсия. Она была признана заболеванием мозга в 400 году до н. э. Гиппократом. Понадобилось более двух тысячелетий, чтобы целиком принять это, и еще больше времени, чтобы понять механизм припадков. Однако, как только он был понят, уникальные уроки о функциях мозга, которые преподала эпилепсия, были быстро усвоены.

Эпилепсия дала возможность исследовать живой мозг.

История о том, как эпилепсия стала главным исследовательским инструментом неврологов, началась с итальянского ученого Луиджи Гальвани по прозвищу «Повелитель танцующих лягушек». В XVIII веке он продемонстрировал, что биологическая клетка обладает электрическими свойствами. Гальвани стимулировал лапки лягушек электрическим током, из-за чего их мышцы сокращались. С этого началось исследование электрических сигналов, испускаемых нервами, мышцами и мозгом.

Сто лет спустя невролог Джон Хьюлингс Джексон наблюдал за экспериментом, в ходе которого его коллега стимулировал кору головного мозга обезьяны. Увиденная реакция показалась ему знакомой: она напомнила Джексону об эпилептических припадках. Во время их, как он заметил, конвульсии часто распределяются по телу систематически, начиная с одного места и распространяясь на другое. Здесь Джексон увидел похожую закономерность. Сопоставив одно с другим, он решил, что эпилепсия вызывается внезапным патологическим увеличением силы, распространяющейся по мозгу. Позднее Джексон уточнил, что этой силой являются электрические разряды. Он справедливо считал, что электрический разряд зарождается в коре головного мозга, а затем распределяется по соседним клеткам. Симптомы, возникавшие при распространении разряда, зависели от функций задействованных клеток. Эта теория подтверждала предположение о том, что разные части мозга отвечают за разные части тела и что мозг у всех нас устроен почти одинаково.

Мозг не имеет сенсорных рецепторов: его можно трогать, резать, стимулировать, не боясь причинить человеку боль – он ее не почувствует.

Внезапно эпилептические припадки стали симптомом, а не болезнью. Их особенности указывали на ту часть мозга, на которую воздействовал нежелательный электрический разряд. Если разряд поражал область мозга, контролирующую правую половину лица, то судороги начинались там. Если он затем распространялся на область мозга, отвечающую за правую руку, то судороги переходили на эту часть тела. Таким образом, наблюдение за пациентом во время припадка напоминало анатомическую экскурсию по мозгу.

Эта теория убедила неврологов и нейрохирургов объединить силы, чтобы провести параллели между областями мозга и симптомами припадка. Например, если у пациента были судороги в руке, а в ходе операции обнаружилась опухоль в лобной доле, то предполагали, что этот участок мозга и отвечает за двигательный контроль руки. Врачи искали источник припадка и таким образом изучали функции мозга. Сравнивая пациентов и сопоставляя симптомы с областями мозга, они смогли составить элементарные «функциональные» карты мозга.

Однако у этой техники был тот же недостаток, что и у клинико-анатомического анализа: зависимость от случая. Кроме того, если хирург вскрывал череп и сразу не видел источника проблем, то он понятия не имел, где его искать. Нужен был способ изучить здоровый мозг. Его тоже предоставила эпилепсия. Оказалось, припадки можно воспроизводить искусственно, используя нейростимуляцию.

С конца XIX века ученые электрически стимулировали мозг животных, не нанося при этом видимого вреда испытуемым. Появление анестезии и антибиотиков означало, что эта техника теперь могла применяться и на людях. Сам мозг не имеет сенсорных рецепторов: его можно трогать, резать, стимулировать, не боясь причинить человеку боль – он ее не почувствует. Анестезию хирурги использовали для вскрытия черепа пациентов, находящихся в сознании. После этого они электрически стимулировали кору их головного мозга. Находясь в полном сознании, пациенты в отличие от животных могли сообщить, что они чувствовали при стимуляции той или иной области мозга.

Даже сегодня не существует технологии, которая могла бы объяснить ум, талант или настроение. Ни один томограф не расскажет врачу, как себя чувствует пациент.

У большинства прооперированных пациентов была эпилепсия. Тестируя различные области мозга, хирург пытался воспроизвести симптомы припадка и тем самым найти его источник. Например, если у человека припадок обычно начинался с обонятельных галлюцинаций, то хирург стимулировал разные участки коры головного мозга до тех пор, пока у пациента не появлялись эти галлюцинации. Как только ему это удавалось, считалось, что источник припадков найден. Кроме того, эту область связывали с нормальным восприятием запахов.

Однако врачи не ограничились использованием этой техники только для поиска патологий. Они начали применять ее для изучения функций здоровой мозговой ткани. Систематически стимулируя различные области коры головного мозга и записывая результаты, хирурги смогли гораздо лучше понять устройство мозга. Теперь для новых открытий необязательно было опираться на травмы или заболевания. Нейростимуляция позволила создать более искусные функциональные карты мозга.

Вернемся к моим ранним годам в медицине. Прошло сто лет, и большинство неврологических диагнозов ставились целиком на клинической основе. Большой прорыв произошел в 1970-х годах, когда появились компьютерные томографы. Благодаря им мы впервые смогли взглянуть на живые органы, получили возможность подтверждать клинический диагноз некоторых пациентов на ранней стадии, распознавать опухоли и инсульты, не видимые ранее. Однако и у компьютерных томографов было ограничение: многие патологии в них не просматривались. Мы до сих пор не были даже близки к разгадке тайны мозга. Все строилось на умозаключениях врачей и их способности интерпретировать слова пациентов. Врачи ставили диагноз на основе своих знаний нейроанатомии и карт мозга, а медицинское обследование было лишь дополнением.

Я уже была ординатором-неврологом, когда в середине 1990-х годов в большинстве больниц появились магнитно-резонансные томографы. Они позволили увидеть мозг в деталях и в отличие от компьютерных томографов не облучали рентгеновскими лучами (пациенты не получали дозы радиации). Это означало, что магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно безопасно применять на одном человеке регулярно. Даже детский мозг, уязвимый и развивающийся, можно было изучать, не боясь последствий. МРТ использовалась не только для поиска патологий, но и для отслеживания изменений в здоровом растущем мозге.

Хотя компьютерные и магнитно-резонансные томографы совершили прорыв в медицине, это были лишь своего рода фотоаппараты. На снимках была видна структурная анатомия мозга, но не его функции. Снимок томографа говорил о работе мозга не больше, чем компьютерная схема об обработке информации компьютером. Все снимки, сделанные магнитно-резонансным томографом, были одинаковыми в независимости от того, что в тот момент делал человек: бодрствовал, спал или занимался сложной умственной работой.

Клиническая оценка все еще превосходит любые результаты обследований.

Только в XXI веке новые технологии позволили изучать не только структуру мозга, но и его функции. Однако даже сегодня не существует технологии, которая могла бы предвидеть или объяснить ум, талант, сострадание или настроение. Ни один томограф не расскажет врачу, как себя чувствует его пациент. Периферическую нервную систему можно анатомически «разобрать», чтобы определить, к какой мышце или к какому органу идет нерв, но проделать то же самое с мозгом не так-то легко. Технологии полезны, но клиническая оценка все еще превосходит любые результаты обследований.

Я окончила медицинский университет в 1991 году, а неврологом стала в 2004-м. Годы моего обучения были очень интересным временем в области нейробиологии. Помимо того что томографы стали точнее и теперь давали более четкое представление о совместной работе различных областей мозга, ученые совершили множество важнейших открытий в области генетики. Все это позволило по-новому взглянуть на неврологические заболевания и работу нервной системы. Появилась возможность поставить некоторые диагнозы с помощью одного анализа крови. Тем не менее эти открытия не так сильно помогли людям с заболеваниями мозга, как можно подумать: врачи не успевали разрабатывать новые методы лечения.

Нам до сих пор неизвестно, что вызывает большинство заболеваний мозга и как их развитие можно остановить. В мозге больше тайного, чем известного. Что влияет на формирование личности? Как обрабатывается информация? Очень сложно интерпретировать заболевания мозга и пытаться их лечить, когда мы до сих пор окончательно не разобрались с базовой биологией.

* * *

Насколько помню, я никогда не сомневалась в том, что неврология – подходящая мне специализация. Нервная система прекрасна. Она сложна. Все крошечные нервы, идущие по конечностям и сквозь позвоночник, сообщаются с мозгом по миллиардам длинных аксонов, похожих на нити. Нервы сливаются в одних местах и разделяются в других, при этом каждый из них несет свое сообщение и идет собственной предопределенной дорогой. Вся эта сложная структура обусловливает изысканность работы человеческого тела. И поэтому же, когда что-то начинает идти не так, неврологические заболевания могут проявлять себя в бесчисленном количестве симптомов. Сантиметр вправо, сантиметр влево – и одна и та же опухоль в позвоночнике или мозговом стволе заявит о себе совершенно по-разному.

Студенты-медики часто считают неврологию пугающей. Если среднестатистический студент зайдет в смотровой кабинет и обнаружит там пациента, недавно резко похудевшего, с ослабленными мышцами руки и нависшим веком, он застопорится. Для начинающего невролога, который уже знает о сложности мозаики нервной системы, это легкая задача. Ему известно, что в области плеча, на верхушке легкого, есть скопление нервов. Среди них есть те, которые проходят по руке, и один нерв, идущий к глазу. Раковая опухоль, растущая в верхней части легкого, может вторгнуться в это нервное сплетение, из-за чего возможны слабость в руке и провисание века. Именно сложностью поиска знаков и симптомов привлекает многих врачей эта специализация. Будучи студенткой, я тоже считала все это пугающим, но мне было очень интересно узнать, как все устроено.

Искусство неврологии никак не изменилось: мы до сих пор делаем то же, что и пионеры в этой области, – пытаемся поставить диагноз на основе рассказов пациентов.

Сейчас я работаю консультирующим неврологом и специализируюсь на эпилепсии. В XXI веке появилось множество новых инструментов, которые позволяют мне изучать функции мозга моих пациентов, но искусство неврологии никак не изменилось. Я до сих пор делаю то же самое, что и пионеры в этой области: на основе рассказов пациентов об их симптомах выясняю, в какой области мозга скрыта проблема, и пытаюсь поставить диагноз. Я интерпретирую истории. Карты мозга, составленные моими предшественниками, сделали этот процесс более точным, однако проблемы многих пациентов до сих пор не вписываются в имеющиеся у нас знания. Врачи всегда учатся. Симптомы заболеваний мозга бесконечны, из-за чего поиск ответов далек от завершения. Пределы заболеваний мозга так же велики, как и пределы здорового мозга.

Поставить неврологический диагноз – все равно что собрать мозаику, в которой недостает деталей. Вам дают десять элементов из сотни и просят угадать, какая в итоге получится картина. Даже сегодня нам неизвестно, как выглядит полная карта мозга, поэтому некоторые мозаики просто невозможно собрать целиком.

Случай с гусиной кожей далеко не самый сложный из тех, с которыми мне доводилось сталкиваться. Это было лишь начало. В этой книге я поделюсь странными историями людей, которые испытали мои знания. Я расскажу о школьном уборщике, у которого были галлюцинации со сказочными сценами, о балерине, которая постоянно падала, об офисном работнике, потерявшем доверие к любимому человеку, о девочке, которая все время убегала. Жанна д’Арк и Алиса в Стране Чудес тоже будут упомянуты, как и очень храбрые люди, пережившие радикальные операции на мозге, чтобы излечиться от болезни, которую вы при взгляде на них, возможно, не заметили бы. Я покажу, как медицинские достижения сосуществуют со старомодной медициной и целиком от нее зависят. У всех людей, о которых вы прочтете, случались припадки, но одинаковых среди них нет. Эпилепсия зарекомендовала себя как один из главных инструментов для изучения мозга. Истории, описанные в книге, покажут вам, почему это так.

Поставить неврологический диагноз – все равно что собрать мозаику, в которой недостает деталей.

Эта книга об эпилепсии, мозге и человечестве. Она о невероятной силе людей, которые страдают уникальными болезнями. Я уверена, что пациенты из «Мозгового штурма» могут многому нас научить.

1. Вахид

Я хочу обсудить болезнь, называемую «священной». Она, по моему мнению, не является в большей степени божественной или священной, чем другие заболевания, и имеет естественную причину. Ее предположительно божественное происхождение связано с неопытностью человека и его преклонением перед ее странным характером.

«О священной болезни», предположительно ГиппократЯ вышла в зал ожидания и назвала имя Вахида. В одном из углов засуетились: чашки кофе стали накрывать крышками, а пальто и сумки – брать в охапку. Я стояла у открытой двери и ждала. Ко мне направились молодой человек и девушка. Они сделали лишь несколько шагов, как молодой человек побежал обратно к тому месту, где они сидели, – забыл перчатки. Девушка остановилась подождать его. Администратор посмотрела на меня и улыбнулась.

– Я застала вас врасплох, когда вызвала вовремя! – сказала я, когда пара вошла в кабинет. Моя попытка пошутить не возымела успеха: обеспокоенное выражение не исчезло с их лиц.

– Ничего, если я буду с ним? Я его жена, – сказала девушка.

– Конечно, ничего, – ответила я. – Я доктор О’Салливан, кстати.

Прежде чем мы уселись, они еще немного покопошились в сумках. Тонкая медицинская карта Вахида лежала передо мной на столе. Там была лишь одна записка, адресованная мне. В ней говорилось: «Пожалуйста, осмотрите этого молодого человека, которого будили странные приступы с двенадцати лет». Я посмотрела на парня, сидящего передо мной. Внешне он был воплощением здоровья: молодой, высокий, хорошо сложенный, аккуратно одетый. Я взглянула на дату рождения – двадцать пять лет. То, что так давно его беспокоило, никак не отразилось на его наружности.

Большинство консультаций в неврологии основаны на сотрудничестве. Некоторые представляют собой переговоры.

– Итак, Вахид, ваш врач передал мне, что ночью вас будят странные приступы, – сказала я, открывая карту на новой странице, чтобы записывать все, с чем он со мной поделится. – Прежде чем мы начнем, я попрошу вас назвать свой возраст и сказать, правша вы или левша.

Каждый вопрос важен. Поначалу то, как они ответят, интересует меня не менее, чем сам ответ.

– Ему двадцать пять, и он правша, – ответила жена Вахида.

– Вы работаете? Учитесь? – спросила я.

За этим вопросом последовали перешептывания на непонятном мне языке.

– Ш-ш-ш, – сказала его жена и повернулась ко мне: – Он учится в колледже.

– Что вы изучаете?

Они опять начали перешептываться, но я перебила:

– Вы говорите по-английски?

В записке от первого врача не утверждалось обратное, но я должна была спросить.

– У него прекрасный английский, он просто не хочет здесь находиться, – сказала жена Вахида и подняла руку в успокаивающем жесте в тот момент, когда ее муж хотел начать возмущаться.

– У вас эта проблема с детства. Почему вы обратились за помощью только сейчас?

Я думала об этом с того момента, как прочитала записку от предыдущего врача. Я задала этот вопрос именно Вахиду, пытаясь заставить его ответить самостоятельно.

– Это все я, – устало сказала его жена. – Я вынудила его прийти.

– Я не буду заставлять вас делать что-то против вашей воли, – заверила я Вахида.

В неврологии меньше абсолютных понятий, чем в любой другой области медицины. Большинство консультаций основаны на сотрудничестве. Некоторые представляют собой переговоры.

– Давайте пройдемся по вашей истории и посмотрим, чем я могу вам помочь, если помощь вообще требуется. Итак… – Я сделала паузу, не зная, как назвать эти таинственные, еще не зафиксированные события. – Это происходит ночью. Вы помните первый раз, когда это случилось?

Когда пациент приходит на прием, он часто описывает свои симптомы в настоящий момент. Или рассказывает о своем вчерашнем состоянии. Или говорит о своем худшем дне. Он описывает пик своей боли. Врачу нужно знать подробности, однако не менее важно для него понимать, что привело пациента к нему. Первый симптом – это первая деталь мозаики.

– Я помню, как все началось.

Вахид наконец-то заговорил. У него хоть и был акцент, но не кокни, как у жены. Он рассказал, что проблемы начались, когда они с семьей жили в Сомали, где он родился.

– Мне было двенадцать, – продолжил Вахид.

Была ночь. Вахид спал вместе с двумя младшими братьями. Его родители были в соседней комнате. Внезапно Вахид понял, что бодрствует и сидит на своей постели, а его братья таращатся на него. Прежде чем он успел осознать происходящее, его родители вбежали в комнату. Видимо, их позвали младшие мальчики. Вахид смутно осознавал суматоху вокруг, но не мог понять, что происходит.

Включив свет в комнате, отец Вахида спросил, что случилось.

Братья Вахида не могли четко сказать, что их напугало. Они что-то бессвязно лепетали. Было ясно, что Вахид разбудил их, но они были слишком малы, чтобы объяснить, что произошло. Вахид не мог им помочь. Он очень смутился. Он понимал, что случилось нечто странное, но не мог ничего объяснить, поэтому сказал родителям, что понятия не имеет, почему братья их позвали.

– Вы понимали, что происходит, когда родители только вошли в комнату? – спросила я.

– Я чувствовал себя нормально, в том-то и дело. Мне казалось, что все вокруг сошли с ума.

Не менее важно для врача понимать, что привело пациента к нему. Первый симптом – это первая деталь мозаики.

Убедившись, что с детьми все в порядке, родители сделали замечание младшим мальчикам за то, что они всех разбудили, и пошли спать.

Через тридцать минут дети снова закричали, и родители вновь прибежали к ним в комнату. В этот раз братья сказали, что Вахид выглядел напуганным и указывал на угол комнаты. Они решили, что он увидел там что-то, но не понимали что. Вахид все отрицал. Отец осмотрел комнату, пытаясь понять, что так напугало детей. Но ничего не обнаружил. Мальчиков снова отругали и пригрозили им наказанием, если они не вернутся в постель немедленно. Остаток ночи прошел спокойно.

Утром, когда все торопливо собирались кто в школу, кто на работу, никто не обсуждал ночное происшествие. О нем совершенно забыли и не вспоминали до тех пор, пока все то же самое не повторилось ровно через две недели. Мальчики уже час как были в постели. Родители сидели на кухне, когда к ним прибежал младший сын и сказал, что Вахид снова их разбудил. Братья услышали его бормотание и заметили, что он сидит в постели и указывает пальцем на стену. Когда Вахида спросили о том, что произошло, он снова все отрицал. Родители не знали, что делать, поэтому просто запретили мальчикам вставать ночью с постели.

На протяжении следующих четырех месяцев братья Вахида периодически жаловались на то, что он ночами бормочет и указывает на стену, как зомби. Когда родители расспрашивали Вахида об этом, он расстраивался.

– Меня всегда наказывали, хотя в этом не было моей вины, – сказал он мне.

Взволнованная мать отвела его к врачу. Доктор сказал, что Вахид здоров, и предположил, что его просто мучают кошмары. Он дал матери советы по поводу питания Вахида и его режима дня. Она сделала все, как было рекомендовано, но это не помогло. Ситуация лишь усугубилась и стала повторяться раз в неделю.

В итоге родители решили укладывать мальчиков спать в разных комнатах: отец спал в комнате с младшими детьми, а мать – с Вахидом. На третью ночь мать проснулась от шума. Кровать слегка покачивалась. Она повернулась и увидела, что ее старший сын сидит на постели и смотрит через левое плечо. Его левая рука была вытянута, он указывал пальцем на стену. Матери показалось, что он напуган. Она посмотрела на стену, но ничего не заметила. Когда мать снова взглянула на сына, он сидел довольно расслабленно с нормальным выражением лица. Когда она спросила, видел ли он что-то странное в комнате, сын ответил, что нет.

– На что ты тогда указывал? – спросила она.

– Я не знаю, – сказал он.

– Ты делал это осознанно?

– Я в этом не уверен.

В течение недели Вахид дважды будил так свою мать. Она решила снова обратиться к врачу, но тот опять настоял на том, что у ребенка просто кошмары. Когда семья не согласилась с диагнозом, врач сказал, что Вахид просто хочет внимания. Родители были в растерянности. Они снова изменили питание Вахида и время приема пищи. Стали укладывать его спать раньше, а когда это не помогло – позже. Они спросили учителей, не ухудшилась ли его успеваемость. Те ответили, что не заметили никаких проблем.

Родители, чувствуя свою беспомощность, решили обратиться к целителю.

Они подробно описали ему то, что происходило: ребенок просыпается ночью, указывает и смотрит на стену, а затем отрицает это.

– На какую стену он указывает? – спросил целитель.

– На северную, как мне кажется, – ответил отец.

– В ту сторону, где стоит дом Анвара?

– Да.

Целитель сказал, что знает, в чем дело:

– Я уже сталкивался с подобным!

Его версия показалась им весьма правдоподобной: Вахида преследовал призрак. Он намеренно будил его ночью, чтобы привлечь внимание всей семьи. По мнению целителя, Вахид видел его и был вынужден следить за его перемещениями по комнате. Указывая на него, Вахид пытался предупредить о нем остальных. То, что дух стал являться все чаще, означало, что у Вахида было послание, которое он еще не передал или до конца не понял.

– Что это за послание? – спросили родители.

– Похоже, дух очень недоволен, – сказал целитель зловеще. – Думаю, это сам Анвар. Дед.

Дед Вахида умер пятью годами ранее. Всем было известно о разразившейся между членами семьи войне за земли деда. Отец Вахида и его дяди боролись за свои доли. Будучи старшим сыном, отец Вахида завладел всей землей, но его братья были уверены, что ее нужно поделить поровну. Целитель считал, что конфликт и есть причина явления духа Вахиду. То, что мальчик указывал пальцем в направлении земель деда, только сильнее убедило его в этом. Кроме того, Вахид тоже был старшим сыном: любая земля, находящаяся во владении его отца, должна была перейти к нему. Версия целителя хорошо соотносилась с опасениями родителей и их чувством вины. В тот момент с ней легко было согласиться. Целитель предложил передать часть земли брату, который изначально на нее рассчитывал. По его мнению, в этом случае дух успокоился бы. Нехотя семья поступила, как рекомендовал целитель. Однако это не помогло: Вахиду не стало лучше.

Узнав об этом, целитель решил посоветоваться с местным священником. Они пришли к выводу, что дед, судя по всему, до сих пор злится. Очевидно, требовались дополнительные пожертвования. На этот раз семья подарила по живому козлу церкви и целителю. Состояние Вахида осталось прежним.

Все это продолжалось практически без изменений в течение двух лет. Семья Вахида следовала рекомендациям целителя и священника. Они давали сыну множество снадобий, изготовленных из местных растений. Молились богам. Принесли в жертву курицу. Применяли особые техники, которым их научили. Результата не было. Только когда семья уже не могла позволить себе продолжать лечение и когда в их жизни уже нечего было исправлять, они сдались и решили, что Вахиду придется жить так, как есть.

Приступы продолжались. Вахид и его братья научились не обращать на них внимания. К двадцати одному году Вахид стал просыпаться по три раза каждую ночь. Он начал воспринимать это как часть своей жизни. То, что это случалось лишь ночью, позволяло семье игнорировать происходящее, ведь днем с Вахидом было все хорошо.

Неизвестно, к чему бы все это привело, если бы в жизни Вахида не произошли значительные перемены. Он изучал экономику в Сомали, а в двадцать три года поступил в магистратуру в один из лондонских колледжей. Переехав, Вахид стал жить у дяди, чьи дети уже выросли и разъехались.

Переезд в другую страну был тяжелым, но он справлялся. Вахиду все нравилось в Англии, кроме климата и разлуки с семьей и друзьями. Однако со временем он нашел новых друзей среди сокурсников и соседей. Другом, кардинально изменившим его жизнь, стала Сельма.

Сельма прожила в Лондоне всю жизнь. Она работала администратором в больнице. Вахид познакомился с ней, когда его тетя пригласила Сельму и ее родителей на ужин. Семья Сельмы приехала из той же области Сомали, что и Вахид. Молодые люди сразу понравились друг другу. Через десять месяцев они обручились с радостного одобрения обеих семей.

До того как Вахид женился и стал жить с Сельмой, он каждую ночь в одиночестве спал в бывшей спальне своего двоюродного брата. Никто в его новом доме не знал, что происходило с ним по ночам. Для Вахида это было пустяком. Сельме тоже не было об этом известно. Она узнала о приступах в первую ночь, которую они провели вместе.

Сельма еще не успела крепко уснуть, как вдруг почувствовала, что ее муж сидит в постели. Она ощутила, что он двигается, но не повернулась, чтобы посмотреть. Поскольку это была их первая ночь вместе, она подумала, что он слишком волнуется, чтобы заснуть. Вахид ничего не сказал, а она не стала его спрашивать. Сельма начала переживать, только когда то же самое повторилось на следующую ночь, а затем и еще раз. Она попыталась узнать у Вахида, в чем проблема, но он сказал, что это пустяки. Чем чаще это случалось, тем сильнее Сельма настаивала на том, чтобы это обсудить. Вахид не хотел говорить об этом. Только после того как жена надавила на него, он рассказал ей историю с самого начала. Когда она узнала о словах целителя, то рассердилась. Сельма сказала, что ее молодой муж, должно быть, дурак, раз верит в призраков и духов.

– Он согласился со мной, после того как я настояла, – сообщила мне Сельма, – однако он так и не обратился к врачу.

Только спустя несколько месяцев он все же решил обсудить свою проблему со специалистом. Еще через несколько недель они пришли ко мне.

– Да у меня это всю жизнь. Все нормально! – Вахид от расстройства всплеснул руками.

– Иногда это происходит по четыре раза за ночь, – сказала Сельма мне, а потом повернулась к мужу и добавила: – Это ненормально, и я хочу знать, в чем проблема.

– Вахид, вы осознаете то, что делаете в момент приступа? – спросила я.

– Да, но остановить это не могу.

– Что вы при этом чувствуете?

– Я не могу дышать, будто мое горло сжимается. Все мое тело немеет.

– Вы замечаете, что происходит вокруг? Если с вами разговаривает жена, вы ее слышите?

– Слышу, но жду, когда все закончится, чтобы ответить.

– Вам при этом страшно?

– Страшно? – Он задумался на секунду. – Возможно. Это скорее болезненно.

– Болезненно?

– Да. У меня все мышцы болят.

– У меня есть видеозапись, если это поможет, – сказала Сельма, доставая телефон из сумки.

– Великолепно.

Описания Сельмы и Вахида были такими четкими, что я уже понимала, в чем дело. Тем не менее видео – это большой плюс. Показания свидетелей всегда ненадежны. Когда дело касается автомобильных аварий, преступлений или экстренных ситуаций в больнице, они в большинстве случаев полны ошибок. Наш мозг устроен сложнее, чем любой суперкомпьютер, но он не запечатлевает события с такой точностью, с какой это делает техника. Люди домысливают то, что они не видели, основываясь на своих ожиданиях, и упускают важные детали. Когда мы концентрируемся на чем-то одном, наш мозг с легкостью отсеивает то, что происходит на периферии внимания. Даже стиль допроса влияет на ответ.

Сельма нажала кнопку «Воспроизвести» и передала телефон мне. На видео Вахид лежал в постели. Комната была ярко освещена. Он был завернут в одеяло так, что виднелась одна макушка.

– Сейчас все начнется, и вам будет все хорошо видно, – сказала Сельма.

Показания свидетелей ненадежны: люди домысливают то, что они не видели, основываясь на своих ожиданиях, и, когда мы концентрируемся на чем-то одном, наш мозг с легкостью отсеивает то, что происходит на периферии внимания.

Едва она закончила говорить, как Вахид сел в постели. Это было довольно неожиданно. Он казался напуганным. Я продолжала смотреть и слушать. Вахид, сидящий рядом с нами, заерзал и отвернулся от экрана телефона.

– Он не хочет на это смотреть, – объяснила Сельма. – Я снимала это против его воли.

Я прибавила звук на телефоне и отчетливо услышала вдох, а затем хрип. Этот звук и будил братьев. Вахид напротив меня прижал руки к ушам, в то время как Вахид на экране издал еще один звук. Это был непонятный гортанный звук. Картинка была нечеткой, но, кажется, я видела, что Вахид постоянно делает глотательные движения. Его взгляд стал медленно перемещаться в угол комнаты, будто он следил за чем-то. Зрачки прекратили движение, только когда достигли предела. Видны были только белки. Затем его голова стала поворачиваться в направлении взгляда, а шея – вытягиваться. Одновременно начала подниматься вбок его левая рука до тех пор, пока не стала перпендикулярна туловищу. Его указательный палец был вытянут. Все это действительно выглядело так, будто он увидел то, что не видели другие.

– Хорошо, что вы сняли с самого начала, – сказала я Сельме.

Большинство видеозаписей странных припадков начинаются с середины. Свидетелю тяжело записать все с первой секунды.

– Это было легко. Все происходит в первые два часа, после того как он засыпает. Мне просто нужно было подождать. Я и свет не стала выключать.

– Вы при этом бодрствовали? – спросила я Вахида.

– В определенной степени: я не мог говорить, но понимал, что Сельма меня снимает.

Говоря это, Вахид до сих пор сидел отвернувшись от нас с Сельмой.

– Вы знаете, в чем дело? – спросила меня Сельма.

Я знала. Часто при постановке диагноза следует опираться на похожие случаи. Я слышала о людях вроде Вахида ранее. Мне показывали подобные видеозаписи, причем много раз. Короткие припадки. Человек просыпается несколько раз за ночь. Каждый раз одно и то же. Голова поворачивается. Рука вытягивается. Глотательные движения. Нехватка воздуха.

Мне было интересно, догадываются ли они, что я скажу.

– Я не знаю, говорили ли вам это ранее, но все, что вы мне рассказали и показали, скорее всего свидетельствует об эпилепсии, – сказала я Вахиду.

Есть множество заболеваний, которые нельзя обнаружить с помощью МРТ: она показывает лишь структуру нервной системы, но заболевания могут существовать и на химическом, микроскопическом или электрическом уровнях.

Он отреагировал не сразу. Телефон Сельмы лежал передо мной на столе, видеозапись стояла на паузе. Через секунду Вахид перевернул телефон экраном вниз.

– Я не хочу на это смотреть, – сказал он.

– Эпилепсия? – удивилась Сельма.

Вахид и его жена посмотрели друг на друга. Они мне не поверили. Они стали что-то торопливо обсуждать на своем языке. Слово «эпилепсия» было пару раз упомянуто каждым из них.

– Но у него ни разу не было припадков, – сказала Сельма.

– Я пытаюсь вам объяснить, что эти приступы, вероятнее всего, и есть эпилептические припадки, – ответила я, указывая на телефон.

– Но это происходит только во сне. Я разговаривала с врачом в больнице, где я работаю, и он предположил, что это может быть лунатизм, – сказала мне Сельма.

– В случае с лунатизмом это вряд ли происходило бы по несколько раз каждую ночь. Есть множество видов эпилептических припадков, и я уверена, что это один из них.

– Я нахожусь в сознании, когда это происходит, – вмешался Вахид.

– Да, я понимаю. Не все теряют сознание во время эпилептических припадков.

– Указывание на одну точку может быть припадком, даже если я осознаю, что делаю? – спросил Вахид.

– Да, может.

– Я думаю, лучше сделать тесты, чем просто строить предположения, – заключила Сельма.

Конечно, я не строила предположения, но если Вахиду и Сельме нужны были доказательства, то я была готова их предоставить. Я направила Вахида на томографию мозга, результаты которой не показали ничего необычного.

Снимки магнитно-резонансных томографов очень детальные. Они позволяют увидеть крошечные рубцы, опухоли и кровеносные сосуды, которые не разглядеть на снимках компьютерных томографов. Тем не менее есть множество заболеваний, которые нельзя обнаружить с помощью их. МРТ показывает структуру нервной системы, но заболевания мозга не всегда воздействуют на нее: они могут существовать на химическом, микроскопическом или электрическом уровнях. Я подозревала, что у Вахида эпилепсия, которая связана с нарушением электрической активности. При такой эпилепсии мозг может выглядеть абсолютно нормально. МРТ не покажет нежелательные электрические разряды. К счастью, МРТ и КТ – не единственные методы обследования мозга. Необходимо применять разные методы обследования: это позволит вам взглянуть на мозг со всех сторон и увидеть все патологические процессы. Эпилепсия – это заболевание, связанное с распространением волн электрических разрядов, и, если результаты МРТ нормальные, следующий шаг – проверка электрической активности мозга.

Электрическая активность мозга отличается в разных его областях и меняется в течение дня и ночи.

Для мозга характерны собственные электрические ритмы, которые меняются при переходе от бодрствования к дремоте и ко сну. Они похожи у всех людей. В 1924 году Гансу Бергеру, немецкому психиатру, удалось зафиксировать ритмы мозга с поверхности кожи головы. Какими бы крошечными они ни были, мозговые волны измеримы через череп, кожу и волосы.

Бергер разработал простой метод измерения этой активности, который назвал электроэнцефалографией (ЭЭГ). Мозговые волны, регистрируемые с помощью ЭЭГ, имеют множество интересных и полезных для врачей характеристик. Электрическая активность отличается в разных областях мозга и меняется в течение дня и ночи, что отражает степень сознания человека. Как следствие, результаты ЭЭГ во время бодрствования и сна сильно различаются.

Эпилепсия может отображаться на электроэнцефалограмме в виде пиков, обозначающих синхронные электрические разряды, берущие начало в электрически нестабильных клетках мозга. Именно это я и стала искать у Вахида.

Однажды утром он пришел в больницу на ЭЭГ. Врач закрепил на коже головы Вахида двадцать пять маленьких металлических электродов. В течение получаса Вахид спокойно лежал, даже дремал, пока мозговая активность записывалась с поверхности его головы.

ЭЭГ во время сна и после пробуждения

– Результаты МРТ в норме, но ЭЭГ свидетельствует о наличии эпилепсии, – сказала я Вахиду, когда мы снова встретились.

Вахиду и Сельме было гораздо легче смириться с диагнозом «эпилепсия», когда они узнали, что это подтверждает ЭЭГ.

– Получается, никакой связи с мертвым дедом нет! – сказала мне Сельма.

– Да, но такие предрассудки гораздо более распространены, чем вам кажется, – заверила я их.

В 1980-х годах колдовство считалось второй по популярности причиной эпилепсии в Нигерии. В 1999 году были описаны пять случаев эпилепсии во Флориде, каждый из которых был якобы связан с вуду. В Великобритании даже сегодня применяют экзорцизм для лечения эпилепсии.

Вахид согласился принимать противоэпилептические препараты. Его припадки исчезли практически сразу.

* * *

В течение тридцатиминутной ЭЭГ было зафиксировано шесть разрядов в одной из скрытых областей мозга Вахида. Как искры от костра, разряды не видны на ЭЭГ каждый раз, когда вы смотрите. Нужно наблюдать и ждать. В общей сложности шесть разрядов не составляют даже секунды ненормальной активности за тридцать минут. Из-за их нестабильной природы их легко упустить. Нормальная ЭЭГ необязательно свидетельствует о том, что у человека нет эпилепсии.

Место, в котором разряд был зафиксирован с поверхности кожи головы, очень важно, так как оно позволяет определить, где именно зарождается припадок. У Вахида это происходило в правой лобной доле. Вспышки мозговой активности, длившиеся долю секунды, не имели немедленных последствий, однако активировали группу мозговых клеток, которые одновременно бесконтрольно возбуждались. Каждую ночь, когда Вахид засыпал, электрическое короткое замыкание переходило на соседние клетки, что приводило к припадку. Противоэпилептические препараты, которые стал принимать Вахид, не могли его вылечить, однако они снижали электрическую возбудимость мозга, помогая предотвратить распространение электрической активности и, как следствие, припадок.

Место, в котором электрический разряд был зафиксирован с поверхности головы, позволяет определить, где именно зарож-дается припадок.

То, что приступы Вахида отличались от общепринятого представления о них, то есть не сопровождались конвульсиями, объясняется анатомией мозга и процессом развития эпилептического припадка. Припадок случается, когда аномальный и автономный электрический разряд вдруг распространяется на часть мозга или мозг целиком. Такой разряд может произойти по множеству причин, среди которых травмы головы, родовые травмы, инфекции, аутоиммунные и генетические заболевания. Однако каждый припадок берет начало в нейронах.

Нейроны – это функциональные клетки головного мозга. Они имеют тело клетки, от которого отходят дендриты и аксоны, напоминающие длинные руки, которые тянутся к центру мозга. Нейроны электрически активны, они сообщаются друг с другом. Каждый нейрон связан с сотнями или тысячами других. Все, что мы делаем, диктуется этими связями. Электроэнцефалограф регистрирует синаптические передачи между нейронами.

Размер нейронов составляет всего 0,01–0,05 миллиметра. Узнать об их существовании было непросто, так как одного микроскопа для этого было недостаточно. Клетки крови можно легко размазать по предметному стеклу и изучить под микроскопом. Мозг, однако, является цельным органом, напоминающим резину. Чтобы увидеть его микроструктуру, исследователям необходимо было разрезать его на невероятно тонкие кусочки. В XIX веке ученые поняли, что можно сделать мозг тверже, погрузив в формальдегид, а после этого разрезать его, не повредив структуру. Когда это было сделано и мир впервые увидел мозг под микроскопом, стало ясно, что его строение вовсе не такое однородное, как можно было подумать. В разных областях клетки распределялись по-разному.

Наш мозг создан по определенному плану, и он один для всех нас.

В начале ХХ века немецкий невролог Корбиниан Бродман решил, что расположение нейронов имеет отношение к функциям мозга. Он создал карту мозга, разделив кору на пятьдесят две зоны согласно гистологии каждой из них. Размеченные области он назвал «поля Бродмана» и каждой присвоил номер. Нейростимуляция подтвердила, что разметка Бродмана в большей степени была верной. Наш мозг создан по определенному плану, и он один для всех нас. Поле Бродмана, в котором зарождается припадок, позволяет понять, как именно он будет выглядеть.

Существует множество разновидностей припадков, однако базовая классификация делит их на два основных типа: генерализованные и фокальные. Припадок в традиционном представлении, то есть с конвульсиями, является генерализованным или генерализованным тонико-клоническим («тонико» означает «напряженный», а «клонический» – «сопровождающийся судорогами»). При генерализованном припадке обычно наблюдается ярко выраженное напряжение мышц в сочетании с ритмичными судорогами всего тела. Слово «генерализованный» в данном случае означает, что вся кора мозга охвачена электрическим разрядом, который вызывает приступ.

Некоторые генерализованные припадки являются первично-генерализованными. Они случаются, когда нежелательная электрическая активность с самого начала захватывает весь мозг. Есть также вторично-генерализованные припадки, при которых разряд происходит на одном участке мозга, а затем распространяется на всю кору. Результат первично-генерализованных и вторично-генерализованных припадков одинаков: тонико-клонические конвульсии всех четырех конечностей, сопровождающиеся потерей сознания. Два этих типа отличаются друг от друга в начале. Первично-генерализованный припадок начинается резко и сразу же охватывает все тело, вторично-генерализованный – постепенно, и для него, как правило, характерна последовательность симптомов (сначала трясутся кисти, затем рука целиком, после половина лица и так далее), которая отражает движение электрического разряда по мозгу. Первые симптомы вторично-генерализованных припадков помогают неврологу понять, в какой именно области коры мозга зарождается приступ.

Не все генерализованные припадки проявляются в виде конвульсий. Абсанс, например, представляет собой кратковременную потерю сознания и часто встречается у маленьких детей. Миоклонический припадок – это быстрая судорога всего тела. Общее у всех генерализованных припадков то, что электрический разряд охватывает всю кору мозга.

Среднестатистический мозг имеет около 85 миллиардов нейронов, а фокальный припадок может начаться всего лишь в 2000 из них.

Фокальные припадки совсем другие: при них электрический разряд не охватывает мозг целиком. Они начинаются в небольшом скоплении нейронов в конкретной области коры мозга. Возможные симптомы таких приступов гораздо разнообразнее, поскольку разные области коры мозга отвечают за разные функции. Некоторые фокальные припадки могут трансформироваться в генерализованные, но многие так и остаются фокальными – поражают лишь ограниченную область мозга. Среднестатистический мозг имеет около восьмидесяти пяти миллиардов нейронов, а фокальный припадок может начаться всего лишь в двух тысячах из них. В данном случае даже мелочь играет большую роль.

* * *

Черилин, еще одна моя пациентка, тоже страдала эпилепсией, но ее припадки были совсем не такими, как у Вахида. Мать Черилин описала мне ее приступы так: «Она, словно сумасшедшая, улетает вместе с феями». Черилин ничего не знала о своих приступах. Должно быть, странно иметь заболевание, которое не замечаешь лишь ты сам. Человек, которому меньше всего о нем известно, – это ты. Черилин приходила в себя в странных местах, не имея понятия о том, как она туда попала. Ей казалось, будто она просто телепортировалась. Припадки проявлялись для нее лишь в том, что она просыпалась напуганной и потерянной.

– У меня появляется чудовищное ощущение, что я вот-вот умру, – сказала она как-то мне.

Черилин нравилось приходить в себя после припадка в окружении семьи. Ей нужна была поддержка людей, которым она доверяла. Я почувствовала себя плохой заменой ее родным, когда в один из дней оказалась единственной, кто был с ней рядом. Черилин пришла в клинику одна. Такое случалось редко, но в тот день все члены ее семьи оказались заняты. Она рассказывала мне о своем состоянии после нашей последней встречи, как вдруг выражение ее лица изменилось, будто бы по нему прокатилась странная волна. Если бы меня попросили описать подробнее, я бы замешкалась. Короткая пауза. Перемены были настолько неуловимы, что я не поняла, действительно ли что-то случилось или нет. Я продолжила разговор.

– Какую дозу ламотриджина вы сейчас принимаете? – спросила я ее.

Черилин не ответила. Она взглянула на руки и внимательно посмотрела на ногти. Правой рукой она покрутила кольцо на левом большом пальце. Через несколько секунд Черилин снова посмотрела на меня и опять ничего не сказала. Может, она просто не слышала вопрос? Я пыталась понять, в чем дело: в том, что она не помнила дозировку, или в чем-то еще.

– В записях говорится, что вы принимаете сто миллиграммов, это так?

Она вновь ничего не ответила, и я убедилась в том, что с ней не все в порядке. Контакт с пациенткой был полностью потерян. Вдруг она начала считать громким испуганным голосом.

У нее был припадок.

– Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать… – кричала она.

По мере счета ее голос становился выше, а страх в нем ощущался отчетливее. Ее мозг работал на огромной скорости и в полную силу. На контрасте с ней мой мозг казался ленивым. Припадки пугают. Они внезапны. Страшны. Они лишают самоконтроля не только жертву, но и свидетелей. Когда мозг вот так загорается, наблюдатель практически ничего не может сделать.

Я соображала слишком медленно. Прежде чем я смогла нормально реагировать, Черилин встала со стула и, шаркая, ушла в угол кабинета.

– Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять… – продолжала она считать.

Она выглядела так, будто увидела нечто настолько ужасное, что ей срочно нужно было стать максимально маленькой и незаметной. Я подошла к ней, нервно бормоча:

– Все хорошо, все хорошо, я рядом. Вы в безопасности.

Я приобняла ее. Она сморщилась, взяла мою руку и крепко ее сжала. Из-за того, что спиной она прижималась к стене, а ее ноги были согнуты в коленях, Черилин напоминала мне маленькое напуганное животное.

– О нет, о нет, о нет, – говорила она, задыхаясь. – Помогите, помогите мне. Вы мне поможете?

Ее мольбы только усилили мое чувство беспомощности. Ей нужно было прийти в себя от страха, который был для меня недосягаем. Он жил только внутри ее мозга. Я положила свободную руку ей на плечо, надеясь, что это ее успокоит, но, разумеется, это не помогло. Ее крики стали более призывными.

– Помогите, помогите мне, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста…

Она до сих пор держала мою руку очень крепко. Я понимала, что мне необходимо освободиться, чтобы нажать на кнопку экстренной помощи. Я пожалела, что не сделала этого с самого начала. Она вжалась в угол настолько, насколько возможно, и натянула ворот джемпера на рот и нос. Виднелись лишь ее глаза, блуждавшие по комнате.

В большинстве случаев припадок длится около 2 минут. Если он продолжается более 5 минут, это может быть опасно.

Когда у человека начинается конвульсивный припадок, его необходимо положить на бок – это не даст ему задохнуться, а затем нужно ждать, когда все закончится. Однако при таких приступах, как у Черилин, это было бесполезно. Она решительно вжалась спиной в стену. Она не рисковала задохнуться, однако выглядела страшно напуганной.

Моя задача состояла в том, чтобы уберечь ее от любых опасных предметов в комнате, больше я ничего не могла сделать.

Мне также нужно было убедиться, что припадок не слишком затянулся. В большинстве случаев приступ длится около пары минут. Если он продолжается более пяти минут, это может быть опасно. Я посмотрела на часы – прошло меньше минуты. Я начала отсчет.

– Нет, нет, нет, помогите, помогите, помогите мне, – молила Черилин.

Ее слова звучали приглушенно из-за джемпера, прикрывавшего рот. Я попыталась убрать его с ее лица. Она испуганно посмотрела мне прямо в глаза и отрицательно покачала головой.

Я взглянула на часы. Прошло еще тридцать секунд. Припадок длился всего полторы минуты, но казалось, что гораздо дольше. Я хотела освободить руку от руки Черилин и подойти к двери, но было бы жестоко оставить ее. Мне стало страшно при мысли о том, что припадок никогда не закончится. Я понимала, что скоро у меня не останется выбора: придется разжать ее пальцы и пойти за помощью. В последнюю секунду я была спасена. Это произошло снова: легкое изменение выражения ее лица. Оно опять стало нормальным, ну, или близким к нормальному. Хватка Черилин ослабла. Она все еще сидела на полу, но ей стало лучше. Она открыла лицо.

– Вы в порядке, Черилин?

– Да.

– Вы снова со мной?

– Да.

– Вы понимаете, что произошло?

– Моя мама здесь?

– Нет, сегодня вы пришли одна. Вы хотите, чтобы я позвонила ей?

– Мама на улице?

– Нет. Вы нормально себя чувствуете?

Она встала и пошла к своей сумке, которая лежала на полу рядом со стулом. Мокрое пятно на джинсах свидетельствовало о том, что она обмочилась. Черилин взяла сумку и направилась к двери.

– Простите, – проговорила она.

– Не уходите, – сказала я, придерживая ее за руку. – Садитесь, я позову кого-нибудь на помощь.

– Я в порядке.

– Вы не можете так уйти. Вы мокрая.

Я указала на пятно на ее джинсах.

Она посмотрела вниз и потерла пятно рукой.

– Думаю, мне пора домой, – сказала она.

Мне казалось, что мы ведем два разных разговора.

– Вы знаете, где находитесь, Черилин?

– Да, – улыбнулась она.

– Где?

– Я здесь, – вновь улыбнулась Черилин и сделала соответствующий жест руками.

– Где здесь, Черилин?

– В магазине.

– Нет, Черилин, вы в больнице.

– Можно мне уйти?

– Не сейчас.

Я усадила ее. Затем взяла со стола ручку, показала ее Черилин и спросила, как это называется.

– Ручка, – ответила она, поднимая брови в недоумении.

– Какой сегодня день? – спросила я.

– Какой день сегодня?

– Да. Какой день сегодня?

– Воскресенье?..

– Нет, понедельник. Вы знаете, кто я?

– Моя мама здесь?

– Нет. Вы понимаете, что находитесь в больнице?

– Нет. Правда?

Прошло еще десять минут, прежде чем ответы Черилин стали по-настоящему связными. Когда это случилось, она расстроилась. Она плакала и звала маму. Черилин ощутила то самое предчувствие смерти, которое, по ее словам, всегда охватывало ее после припадка.

Я позвонила медсестре, специализировавшейся на эпилепсии, и попросила ее помочь. Она отвела Черилин в кафетерий и принесла ей чашку чая. Это должно было успокоить ее, пока она приходила в себя. Только когда Черилин полностью восстановилась, она вернулась ко мне в кабинет, где я попыталась возобновить наш разговор. Не получилось. Черилин не хотела разговаривать. Она лишь хотела пойти домой. Мы вызвали такси, и я назначила ей встречу на следующую неделю.

Перед ее уходом я спросила:

– Что происходит, Черилин, если у вас случается припадок на улице?

– Ничего особенного. Я просто прихожу в себя и вижу, что люди таращатся на меня, а потом встаю и пытаюсь идти как можно увереннее. Я понимаю, что никогда больше их не увижу, и от этого мне становится легче.

* * *

У Вахида и Черилин был один и тот же диагноз. У них обоих были фокальные припадки. Но зарождались они в разных областях мозга. Поэтому эпилепсия проявлялась у них совершенно по-разному.

Рождение Черилин проходило тяжело. Роды были продолжительными, и Черилин появилась на свет синей и вялой. Ее срочно увезли в отделение интенсивной терапии для новорожденных, где она пробыла почти неделю. Первые две недели жизни она провела в больнице.

Как только родители забрали Черилин домой, они сразу заметили разницу между ней и другими их детьми. Она училась всему очень медленно. Когда она пошла в школу, их подозрения подтвердились.

После того как Черилин прошла тестирование, выяснилось, что у нее легкая форма нарушения процесса обучения. Эта новость не стала для семьи шокирующей, ведь Черилин можно было посещать обычную школу.

Родители по-настоящему расстроились, когда в семь лет у их дочери развилась эпилепсия. Томография показала рубец на мозге, оставшийся после родов.

Ее припадки плохо поддавались лечению, и двадцать пять лет спустя, когда мы встретились, они все еще случались регулярно.

У Вахида, наоборот, были нормальные результаты томографии. У него не было проблем с процессом обучения, а приступы были непродолжительными, случались только ночью и прекратились после начала лечения.

Припадки Вахида происходили из правой лобной доли, в то время как приступы Черилин – из правой височной. Разницу между их припадками можно объяснить с помощью функциональной анатомии разных долей.

В лобных долях есть несколько областей, ответственных за планирование движений и контроль над ними. Поэтому припадки Вахида в основном проявлялись в виде двигательных симптомов: его голова поворачивалась, глаза блуждали по комнате, а рука поднималась.

Судороги и напряжение в мышцах тоже говорят о том, что припадок зародился в двигательных областях лобных долей. Лобные доли также содержат лобные глазодвигательные поля, которые важны для зрительного внимания и позволяют глазам следовать за движущимися объектами. Это объясняет, почему припадки, начинающиеся в лобных долях, часто характеризуются движениями головы и глаз.

Лобные доли ответственны за планирование движений и контроль над ними, зрительное внимание, а височные доли – за эмоциональный контроль и выражение эмоций.

Припадки Черилин влияли на ее эмоции. Они характеризовались страхом и предчувствием смерти. Это типичное проявление приступов, берущих начало в височных долях, так как эти доли включают области, ответственные за эмоциональный контроль и выражение эмоций. Такие припадки, как у Черилин, дают нам представление о том, какую роль играют здоровые височные доли.

Хотя эпилепсию часто ошибочно связывают с конвульсиями, ни Вахид, ни Черилин ни разу не теряли сознание и не имели генерализованных припадков. Электрический разряд всегда ограничивался определенной областью мозга.

Эпилепсия – это заболевание-хамелеон. Она имеет бесчисленное множество вариаций.

В действительности мне не нужны были дополнительные тесты[1], чтобы понять, что не так с Вахидом и Черилин. Они требовались лишь для того, чтобы они сами поверили в диагноз, который с самого начала был для них неочевиден. Понимания того, как устроен мозг и как электрическая стимуляция распространяется от клетки к клетке, достаточно, чтобы объяснить их симптомы.

Эпилепсия – это заболевание-хамелеон. Каждый из восьмидесяти пяти миллиардов нейронов мозга может иметь сотни или тысячи связей с другими нейронами – синапсов. В среднестатистическом мозге их около ста триллионов. Фокальные эпилептические припадки зарождаются в маленькой группе нейронов, а затем распространяются по некоторым или всем синапсам. Это дает бесчисленное множество вариаций. Фокальные припадки, берущие начало в разных областях, проявляются по-разному. Приступы, зарождающиеся в разных частях одной доли, тоже отличаются.

Все, что мы делаем, чувствуем и видим, является биологическим процессом, который начинается или заканчивается в мозге. Это результат движения ионов внутрь клетки и из нее, перемещения электрического разряда или выброса химических веществ. Эти процессы одинаковы у всех нас, однако мы отличаемся друг от друга. Бесконечные вариации внутри мозга делают каждого из нас уникальным.

2. Эми

То ли колодец был действительно уж очень глубокий, то ли летела Алиса уж очень не спеша, но только вскоре выяснилось, что теперь у нее времени вволю и для того, чтобы осмотреться кругом, и для того, чтобы подумать, что ее ждет впереди.

«Алиса в Стране Чудес», Льюис КэрроллСемена эпилепсии были посеяны в мозгу Эми, когда ей было всего три месяца, однако им потребовалось шестнадцать лет, чтобы прорасти.

Она родилась здоровым младенцем. Поскольку Эми была вторым ребенком, родители чувствовали себя с ней гораздо более расслабленно, чем с ее старшей сестрой. На нашу первую консультацию ее мать принесла фотографии Эми в младенческом возрасте.

– Я хочу показать вам, какой очаровательной малышкой она была, – сказала мать Эми, разложив на столе фотографии краснощекого улыбающегося ребенка. – А это Эми в больнице, – сказала она, достав уже другие фотографии, на которых был тот же ребенок, но уже лежащий на больничной койке с трубками изо рта, носа и рук.

– Как долго она находилась в больнице? – спросила я.

– Два дня в реанимации и две недели в палате.

Эми плохо почувствовала себя во время семейного отпуска. Поскольку они были не дома, ее родители чуть дольше обычного размышляли, стоит ли показать ее врачу. Температура у Эми взлетела с невиданной скоростью, а на животе девочки появилась пестрая сыпь. Родители заволновались, когда заметили это, и решили обратиться в местную больницу. Пока они туда ехали, сыпь стала ярче и начала расползаться по всему телу. Мать Эми обратила внимание на то, что некоторые точки на коже почернели. Девочка была вялой и безжизненной.

– Она напоминала тряпичную куклу, – сказала мне ее мать.

У Эми быстро диагностировали менингит, и ей оказали неотложную помощь. В реанимации у девочки случился припадок, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Семья настроилась на худшее, но этого не произошло. Антибиотики подействовали, и Эми начала медленно выздоравливать. Черные точки на ее теле стали проходить, и уже через неделю она нормально ела и улыбалась. К моменту выписки у нее были лишь остаточные следы от сыпи, которые вскоре исчезли.

Казалось, девочке удалось избежать последствий болезни. Ее родители переживали какое-то время, что у нее снизился слух (она стала менее внимательна к шумам), но эта проблема скоро решилась. К первому дню рождения у Эми не осталось никаких свидетельств о пребывании в больнице.

Однако в шестнадцать лет у нее проявилась эпилепсия. Первый генерализованный тонико-клонический припадок случился у Эми, когда она была в школе. После него она не получила никакого лечения. Хотя у 5–10 % людей может случиться эпилептический припадок на протяжении жизни, только у некоторых он повторяется, а диагноз «эпилепсия» ставится при регулярных приступах. В среднем риск повторения припадка менее 50 %, поэтому обычно врачи просто ждут и наблюдают за пациентом. Травмы мозга, полученные в детстве по разным причинам, могут привести к эпилепсии в будущем. Как только Эми сказала врачам, что в детстве перенесла менингит, они сразу же поняли, что риск повторения приступа высок, однако на всякий случай не стали сразу же приступать к лечению. Эми не пришлось долго ждать: второй такой же припадок произошел через месяц после первого. Ей поставили диагноз «эпилепсия» и начали лечение.

У 5–10 % людей может случиться эпилептический припадок на протяжении жизни, но в среднем риск повторения припадка составляет менее 50 %.

– Опишите мне свои припадки, – сказала я Эми, когда мы впервые встретились.

На тот момент ей было под тридцать. После постановки диагноза у нее бывали хорошие и плохие времена. В подростковом возрасте припадки случались у нее ежемесячно. Когда ей был двадцать один год, они прекратились на восемнадцать месяцев. В Великобритании эпилептикам разрешено водить, если у них не было приступа в течение года. Как только Эми начала обучаться вождению, припадки вернулись. После этого они стали случаться периодически, но промежуток между ними был слишком коротким, чтобы Эми могла водить. Однако в остальном ее жизнь шла нормально. Она окончила университет, где изучала маркетинг. Когда мы встретились, она недавно переехала в Лондон ради работы в рекламной компании.

Пациенты очень красноречиво нарекают свои припадки: срывы, хоки-коки, электрические удары, крики, Хайль Гитлеры, рокеры.

– Они бывают двух видов. Те, что случаются чаще всего, я называю припадками в стиле «Алисы в Стране Чудес».

Меня всегда поражает то, как люди нарекают свои припадки. Чаще всего это очень личные названия, которые отражают чувства человека: срывы, хоки-коки, электрические удары, крики, Хайль Гитлеры, рокеры. Когда я делаю записи о припадках пациента, то обязательно включаю в них слово или фразу, которыми он их обозначает. Эти названия гораздо красноречивее любых медицинских терминов.

Припадки обычно пугают и внутренне опустошают пациентов. Часто они крайне неприятны. Но так бывает не всегда. Время от времени я встречаю пациента, который чувствует себя «удостоенным чести». Кто-то говорит, что припадки позволяют взглянуть на мир совершенно по-новому. Бывает, эпилептики видят мир не так, как все остальные.

Эми не нравились ее приступы, но ей было приятно чувство, которое им предшествовало.

– Я бы хотела, чтобы аура окружала меня хотя бы раз в день, – сказала она.

Многие фокальные припадки начинаются с так называемой ауры (слово «аура» переводится с греческого как «ветерок»). Об ауре в контексте эпилепсии впервые заговорили примерно в 200 году н. э., когда мальчик, описывая приступ, сказал, что он начинается с ощущения легкого ветра, обдувающего ногу. Аура – проявление фокального электрического разряда, зарождающегося в определенной точке мозга. Если разряд остановится, ничего больше не произойдет, однако если он распространится далее, то последуют и другие симптомы. Аура – это предупреждение. Этот термин теперь используется не только для обозначения ощущений, напоминающих ветер. Это кратковременный симптом, который появляется в начале фокального припадка. Типичные примеры ауры – бабочки в животе, дежавю или обонятельные галлюцинации. Для невролога аура – это первая подсказка.

– После ауры становится страшно? – спросила я Эми.

– Да. Потом наступает кошмар.