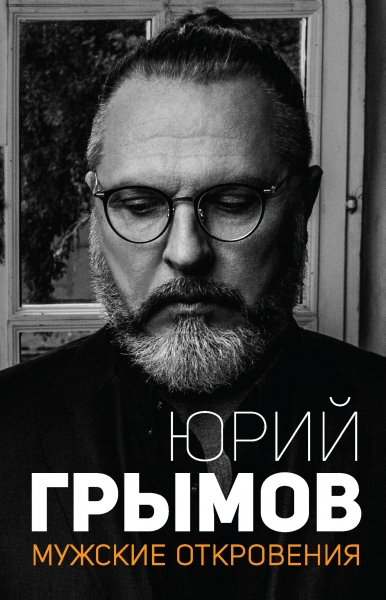

Юрий Грымов Мужские откровения

© Юрий Грымов, текст

© Юрий Грымов, фотографии

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Предисловие

В этом сборнике небольших эссе, рассказов, рецензий и заметок я старался не притворяться и быть честным. Они могут показаться вам смешными, скучными, обидными, интересными, претенциозными – какими угодно. Я не знаю и не пытаюсь предугадать, какие чувства вызовет у вас это чтение. Хочу одного: чтобы эти чувства были искренними.

На этих страницах много личного. Цели доказать свою правоту и тем более кого-то обидеть нет. Есть цель – честно поговорить.

Я благодарен людям, которые меня окружают и без которых эта книга не появилась бы. Это моя супруга Ольга, мои коллеги по театру «Модерн», это мой друг и соавтор, замечательный редактор Михаил Моисеев. И, конечно, это те люди, о которых я пишу, – мои друзья, учителя, оставившие в моей жизни большой след.

Ваш Юрий Грымов

Вполоборота

Последний синяк моего детства

Рассуждать о детстве могут только взрослые. Дети в нем просто живут. Не рассуждая и не задумываясь о том, что это такое. Потому что, как только ты начинаешь задумываться о своем детстве, это значит, что оно для тебя закончилось. И весь фокус в том, что понять, что такое детство, можно только уже в зрелом возрасте.

Мы все вспоминаем свое детство пунктиром – как вспышки самых ярких впечатлений и переживаний. У кого-то этот пунктир частый и подробный, у кого-то – отрывочный, редкий и непостоянный. От чего это зависит, я не знаю. Может быть, от тех взрослых, которые нас окружали в детстве, а может быть, от нас самих. В моих воспоминаниях о детстве осталось огромное количество солнца, проникающего в квартиру, и каждодневная «Радионяня» по радио. А еще я прекрасно помню, как мое детство закончилось.

У меня был игрушечный руль – такая палка, у которой с одного конца вращалась почти настоящая автомобильная «баранка», а с другой была присоска, с помощью которой вся эта конструкция крепилась к полу. Так вот, в какой-то момент я, недолго думая, прилепил эту присоску к себе на лоб. Предварительно основательно послюнявив – как и положено в таких случаях. Я очень старался, да и присоска была качественная; в общем, руль приклеился намертво. Он торчал у меня изо лба, как рог единорога.

Снять не получилось. Ни у меня, ни у бабушки. Она испугалась. Пришли с работы родители, посмотрели на меня в фас и в профиль и поняли, что так просто удалить эту красоту не получится. Все, что смог сделать отец, – он оторвал руль от палки. Я остался с красным деревянным «рогом» во лбу. Было решено ехать в больницу. Машины у нас не было – надо было ехать на метро. Но как? Родители прикрыли хитрую конструкцию пледом, однако, спасибо бабушке, она выступила решительно против этой драпировки, и было вызвано такси.

Я очень любил ездить на такси и был почти счастлив. Почти – потому что во время поездки выяснилось, что по понятной причине смотреть по сторонам у меня не получится: я в буквальном смысле упирался рогом в детали салона автомобиля. И потому в дороге я смотрел строго вперед, слушая тиканье счетчика и периодически ловя в зеркале заднего вида смеющийся взгляд таксиста.

Еще долго после того, как нас с рулем разъединили в больнице, у меня во весь лоб был гигантский синяк. Как напоминание о том, что детство прошло. А когда мы вернулись домой, нас ждала моя тетя, приехавшая в гости. Она всегда обнимала меня каким-то странным способом: крепко-крепко сжимала, причем так, что моя голова оказывалась у нее под мышкой. Так происходило всегда, каждый раз, когда она появлялась у нас в доме. Я до сих пор не могу воспроизвести этот удивительный способ объятий. Зато прекрасно помню смешанный запах пота и каких-то неприятных духов. Потом я узнал, что это была «Красная Москва»; тогда этот запах мне страшно не нравился. Может быть, потому что тетя всегда общалась со мной как с маленьким.

Вообще, меня в детстве всегда раздражало, что взрослые, которые со мной заговаривали, переходили на птичий язык и начинали сюсюкать. Потом я понял, что многие взрослые считают, что если дети говорят на своем особенном, не совсем правильном языке, умилительно коверкая слова, – то они и думают так же. И, соответственно, детям якобы легче что-то объяснить, если начать имитировать этот детский язык. Полная ерунда. Хотя бы потому, что всякая имитация – это вранье и фальшь, а дети прекрасно чувствуют любую неправду. И зачем, спрашивается? Я не понимал этого в детстве: почему взрослые друг с другом разговаривают на нормальном и понятном языке, а когда наклоняются ко мне – вдруг начинают говорить так, что мне становится за них неудобно.

Наверное, поэтому я в детстве очень не любил кукольные мультфильмы. Не знаю, есть ли тут связь, но сейчас я думаю, что, возможно, я воспринимал кукольную мультипликацию как еще одну попытку взрослых сюсюкать с детьми. Во всяком случае, у меня в детстве было твердое убеждение, что создатели кукольных мультфильмов – это преступники. Потому что они делали нечто противозаконное и противоестественное. Я не задумывался над тем, какого наказания заслуживают эти люди за свое преступление, но в том, что они его заслуживают, я был уверен.

Еще о том же. Когда моя бабушка рассказывала о своей маме, моей прабабушке, как та имела обыкновение в какие-то особые дни печь блины, носить их в московские тюрьмы и угощать ими заключенных, она рассказывала это мне как нормальному взрослому человеку. Да и трудно вообще представить себе рассказ на такую тему в формате «сюси-пуси». И, может быть, поэтому я прекрасно помню тот разговор. Я спросил тогда бабушку: получается, прабабушка кормила уголовников? Она строго посмотрела на меня, погрозила сухоньким пальцем и поправила: «Политических».

Кстати, когда ты уже стал взрослый и научился «отматывать назад» свои воспоминания о детстве, это здорово помогает, когда появляются собственные дети. Ты прекрасно понимаешь, что когда твой ребенок живет в мире детства, то для него авторитет родителей – это величина не постоянная, не абсолютная и не вечная. Авторитетом в какой-то момент может стать любой прыщавый парнишка – сосед по двору, который, по мнению твоего чада, знает о жизни больше, чем ты.

И все наши разговоры о том, что «я лучше знаю», – они смешны. Почему? Да потому что это мы умеем «отматывать назад», а дети – нет. И иногда я им завидую. Не потому, что они живут без воспоминаний. А потому что они просто живут – сейчас, в каждое новое мгновение жизни, свободные от мыслей о прошлом или тревоги о будущем.

Не знаю, можно ли соединить эту детскую способность жить сегодняшним днем с жизненным опытом взрослого человека. Говорят, кому-то это удавалось. Но попросить этих людей поделиться своим опытом трудно. Этим людям обычно принято молиться. Или просить их молитв о нас – тех, кто возвращается в свое детство только в воспоминаниях.

Мой первый выход в космос

В моем позднем детстве не было «казаков-разбойников», я не играл д’Артаньяна в школьных спектаклях, и под нашим балконом никто не кричал: «Юра-а-а! Выходи!..» Я рос скромным мальчиком, мне была интересна живопись, я много ходил по музеям, художественным галереям, всматривался в картины, пытаясь представить, что думали и чувствовали их авторы. Не могу сказать, что я был равнодушен к тому, что меня не брали с собой в «разведку» ребята во дворе. Конечно, меня это угнетало. Вниманием девочек я тоже был обделен. Но что делать бедному домашнему мальчику, у которого мало того что нет в активе ни одного «подвига», достойного внимания прекрасной половины, так еще и гормональная перестройка протекает во всей красе, и каждое утро, идя умываться, он с ужасом ждет, в каком еще неподходящем месте вылезет очередной прыщ? В общем, лет до четырнадцати жизнь была ко мне немилосердна и жестока – как, впрочем, к любому подростку.

А потом – я уже и не вспомню, как это получилось – кто-то спросил меня: мол, Юр, а ты бывал в «Чародейке» на Калининском? Что такое была «Чародейка» в 80-е годы – об этом можно писать книги. Слов «модное место» тогда еще не знали, советский человек относился к парикмахерским исключительно как к предприятиям сферы быта, но, конечно, эта парикмахерская была особенным местом. Стричься здесь было дорого. Зайти сюда вот так, запросто, было невозможно: слишком непривычно ощущал себя здесь рядовой гражданин. Я долго думал и решился: иду! Накопил деньги, приехал. Минут десять бродил взад-вперед перед входом. Прекрасное стеклянное здание в самом начале Калининского (да, именно прекрасное! с чем мы могли тогда сравнивать образцы советской архитектуры?) манило и пугало. Когда я вошел, с огромных рекламных фотографий на меня воззрились красивые женщины и мужчины с шикарными прическами. «Что, мальчик, тоже хочешь быть таким, как мы?» – как будто интересовались они снисходительно. Обстановка, цвет, свет, запахи – все другое, новое и необычное. Мастера-парикмахеры, поголовно женщины – в белых халатах. Зеркала в пол. Окна во всю стену. Я присел в сторонке в ожидании очереди.

Минут через пятнадцать из зала выглянула женщина лет сорока, медленно окинула взглядом мою фигуру, потом, не говоря ни слова, чопорно и властно поманила меня пальцем. Я уселся в кресло, она накрыла меня белой простыней. Передо мной на столике стояла целая батарея флаконов, бутылочек и баночек, от которых исходили неведомые ароматы. Рядом были разложены похожие на хирургические инструменты для стрижки. Мне казалось, что – вот, примерно так должен выглядеть изнутри межпланетный корабль. Это был космос, я был отроком во Вселенной, а надо мной совершался то ли научный эксперимент, то ли священный обряд.

Не спрашивая, чего я хочу, мастер принялась сама что-то делать с моей головой. Она прекрасно понимала, чего может хотеть четырнадцатилетний подросток с проблемной кожей, одинокий и никем не понятый. Когда она закончила, я понял, что эксперимент удался, обряд сработал и случилось чудо. В зеркале я увидел другого человека – похожего на меня, но другого: интересного, привлекательного, «крутого». Даже прыщи на лбу не могли разрушить то впечатление, которое произвел я тогда сам на себя. Мне сделали модную прическу «Вихрь»: волосы взбили феном, начесали, да еще и чуть-чуть подкрасили, «перьями». Если бы моя волшебница не показала мне пальчиком – мол, освобождай место, я бы еще долго сидел перед зеркалом.

Жизнь моя изменилась мгновенно – тут же, как только я встал из парикмахерского кресла. Поменялась даже моя походка – независимо от моего желания. Пока я дошел до метро, я уже немного привык к себе самому.

В школу в понедельник я шел другим человеком. На которого – чудеса продолжались! – стали обращать внимание девочки.

– Юра, придешь ко мне на день рождения? – эта фраза, вскоре услышанная мной от одной из самых красивых девочек нашего класса, окончательно утвердила меня в убеждении: «Чародейка» – официальный филиал какой-то тайной организации волшебников, почему-то совершенно спокойно действующий в столице нашей Родины, городе-герое Москве, а его сотрудницы – жрицы, владеющие древним тайным знанием.

В конце концов в один прекрасный день у меня случилось полноценное свидание, с кафе и цветами. Мы с девушкой прекрасно провели время, но, когда мы, гуляя, шли уже по направлению к метро, чтобы там распрощаться, меня настигли естественные потребности: я захотел в туалет. Произнести несколько простых слов – «Прости, я отойду на пару минут в туалет» – я тогда был просто не в состоянии, это было выше моих сил. Я решил терпеть. Когда вдали замаячила красная буква «М», я уже ни о чем другом думать не мог, кроме как: «Только бы до метро, только бы до метро… Вокруг прекрасные кусты. На автобусной остановке никого нет. Но только бы до метро…»

– Слушай, а может, проводишь меня до дома? – перебивает течение моих мыслей моя спутница. – Здесь недалеко, буквально одна остановка.

Это был первый момент, когда мои шлюзы чуть не прорвало. Я понял, что кусты достанутся не мне, а какому-то другому счастливцу. А мне предстоит еще несколько минут борьбы с собственным мочевым пузырем, который, казалось, был готов взорваться в любую секунду.

Мы спустились в метро, зашли в вагон. В вагоне было много свободных мест, и я с готовностью уселся рядом со своей дамой. С готовностью – потому что люди с опытом понимают: положение «сидя» дает некоторые бонусы находящемуся в моей непростой ситуации. Моя спутница о чем-то говорила – я не воспринимал уже ровным счетом ничего, не уверен, что смог бы назвать ее имя, если бы кто-то спросил меня в тот момент.

Мы вышли из метро.

– Вот здесь я живу, – говорит она. – Вон мои окна, на десятом этаже.

Господи, скорее бы!.. Еще пятнадцать шагов. Потом резко – за угол, а там – плевать, будут кусты или нет. Все, еще несколько шагов. Подъезд. Теплый свет от лапочки. Поцеловать? Да какая разница, лишь бы поскорее! Она открывает дверь.

– Ну, пока?

– Пока.

Моя дрожащая от напряжения нога делает шаг назад – туда, в темноту опускающейся ночи, к свободе! – и тут она робко произносит:

– Может, зайдешь?

Нет, я, конечно, не возненавидел ее в тот момент. По сути, это была настоящая победа: красивая девушка пригласила меня к ней домой. Но, боги, как же не вовремя!

Поднимаемся на лифте на десятый этаж.

– Смотри: я не знаю, дома ли родители, – говорит она. – По идее, не должно быть, они на даче. Но мало ли.

Начинаю всеми фибрами души желать срочного, аврального возвращения родителей. Пусть в квартире прорвало водопровод, канализацию и заодно произошла утечка газа – только пусть родители будут дома!!!

Моя спутница продолжает инструктировать меня:

– Зайдем, и, если ты увидишь, что на вешалке висят вещи – значит, они дома.

Вещи. Вещи родителей, будьте, пожалуйста, на вешалке… В тот момент диалог с родительской одеждой вел уже не я, а мой мочевой пузырь – лично, так сказать, без посредников.

– …И тогда ты быстро проскакивай в дверь напротив – это моя комната.

Мать-перемать!.. План отступления рухнул. Вот там все и произойдет. Я живо представил себя в уютной обстановке девичьей комнатушки – с модной прической и в мокрых штанах. Стоп! Даже мысль об этом подтачивала мои силы, которых уже давно не осталось. Ничего мокрого, ничего влажного, даже мысленно! Ну зачем, зачем я поперся в эту «Чародейку», блин?!.

Молитвы моего мочевого пузыря были услышаны: на вешалке действительно оказались родительские вещи. Но какое это имело значение, если моя подруга, судя по всему, была настроена в этот вечер не ограничиться обычным поцелуем в щеку у входной двери? Я обреченно перемещаюсь в комнату напротив, она шепотом произносит:

– Сиди тихо! Только никуда не высовывайся! Я сейчас, к ним схожу и вернусь.

«Не высовывайся»… Как же не высовываться, если по пути в комнату я успел заприметить спасительную дверь туалета? Моя спутница, оборачиваясь, наносит новый удар под дых:

– Может, вина? У нас есть «Свадебное белое».

Еще пара миллионов моих нервных клеток в этот момент приказали долго жить. Я понял: это все. На «Свадебном белом» все и закончится.

Моя гостеприимная подруга уходит, я бросаюсь к окну, открываю его, становлюсь коленями на подоконник и – даю волю чувствам. Прямо с десятого этажа – во двор, не думая, что или кто там, внизу. Не думая вообще. Наслаждаясь моментом полнейшей, экстатической свободы.

Постепенно ко мне возвращается способность слышать, видеть, осознавать происходящее вокруг. Я слышу пение птиц за окном, гул машин на улице, скрип открывающейся двери подъезда. Почти взошедшая луна уже принялась мягко очерчивать контуры крыш соседних домов своим серебряным карандашом. Вечерняя прохлада ласково обнимает меня, как будто успокаивая: «Ну все, все закончилось, все хорошо…» Да, все хорошо. Все даже лучше, чем хорошо. Сейчас вернется подруга, и мы будем пить вино, и целоваться, и шептаться в темноте, и…

Поток моей благодарности мирозданию прерывает какое-то движение в углу комнаты. Оборачиваюсь, пытаюсь всмотреться в темноту. И секунда за секундой из тьмы дальнего угла, где, как я предполагал, должна была находиться большая кровать, начинает проступать какой-то жуткий силуэт, нечто белесое с двумя головами – светлыми пятнами. Это нечто чуть шевелится и дышит, уставив на меня свои глазищи. Момент мистического ужаса длится буквально секунду. А в следующий миг я понимаю, что двухголовое нечто – это мужчина и женщина, сидящие на кровати с бледными лицами и раскрытыми ртами. Прикрываясь одеялом, они остановившимися взглядами смотрят на освещенную тихим лунным светом фигуру, застывшую на подоконнике в странной позе, – на меня.

Я рос воспитанным и вежливым мальчиком. Поэтому в те пару секунд, что мне потребовались, чтобы выскочить из комнаты, я успел выдавить из себя:

– Здрасьте…

Когда на следующий день мы с девушкой созвонились, она рассказала, что это были старшая сестра с мужем, которые неожиданно приехали откуда-то из Смоленска. Второго свидания у нас не случилось. А в «Чародейку» я потом приходил еще не раз. Чтобы вновь пережить космические ощущения.

Как я стал Че Геварой

Я всегда верил в силу искусства. Чем бы и где бы я ни занимался – почти всегда это было связано с творчеством. Даже в армии. В ряды Вооруженных сил (тогда еще Советского Союза) я попал не то чтобы против своей воли. Просто подоспел возраст, и в ситуации, когда у тебя папа – человек строгих принципов, а сам ты не слишком задумываешься о будущем, это был самый логичный вариант. Энтузиазма особого не было: армия так армия. В части я довольно неплохо устроился, став художником в клубе. Кто имел армейский опыт, тот в курсе: это должность – в топ-3 солдатской табели о рангах, наравне со штабным писарем и киномехаником. Где-то рядом еще хлеборез. Большого уважения со стороны сослуживцев к себе я не испытывал. Оно и понятно: все бегут марш-бросок или мерзнут, отбивая ноги на строевой подготовке на плацу, а ты в тишине и тепле пустого клуба рисуешь серп с молотом на очередном плакате к 23 февраля.

Но все поменяло искусство. В данном случае – искусство плаката. Это было в мае, в канун Дня победы. Я несколько дней усердно трудился, нанося на огромный, семь на три метра, металлический щит на полковом плацу изображение, увиденное в «Огоньке»: в спокойной и уверенной позе стоит советский солдат-герой в плащ-палатке и с непременным автоматом ППШ в руке, а его с благодарностью и радостью обнимает освобожденный им узник концлагеря. Закончил я это монументальное полотно накануне поздно вечером, почти ночью. Семиметровый солдат-освободитель с прильнувшим к нему заключенным, как мне казалось, составляли очень внушительную и вместе с тем трогательную композицию. Приказ командования был выполнен, и выполнен вполне успешно.

Утро следующего дня выдалось тихим и солнечным. Вернувшись накануне в казарму глубоко за полночь, я с чистой совестью проспал не только подъем, зарядку и прочие радости суровых армейских будней, но даже завтрак. Это меня мало беспокоило: маршрут от казармы к клубу пролегал мимо самого популярного места в любой воинской части – буфета.

Выйдя на улицу, я было направился привычным путем к «месту работы». Но тут мои сослуживцы, сидевшие в стороне в курилке, увидели меня и, вскочив, бросились навстречу. «Неужто так сильно обиделись, что я зарядку закосил?» – успело промелькнуть в голове, прежде чем ко мне подбежали первые из них. В принципе, я готов был ко всякому. Но произошедшее затем поставило меня в тупик.

Все, как один, мои соратники – от хитроватых сержантов-украинцев до буддоликих казахов – принялись наперебой жать мне руку, хлопать по плечу и всячески выражать самую искреннюю «уважуху»:

– Ну ты даешь!

– Красавец!

– Ну ты молодец, не ожидал!

Это было признание. Это была слава. «Все-таки сила искусства способна проникнуть в самые нечувствительные сердца», – что-то такое подумалось мне в тот момент. Вырвавшись из плотного круга поклонников, я неторопливо продолжил свой, теперь уже триумфальный, путь. В теле чувствовалась необыкновенная легкость.

Подскочивший запыхавшийся посыльный, сообщивший, что меня срочно вызывает начальник штаба, придал моему торжеству новый импульс: вот! Даже непробиваемые «толоконные лбы» наших штабных офицеров склонились перед Настоящим Искусством! Я буквально парил, я взлетал над землей, как ракета «Восток» с моим улыбчивым тезкой, Юрой Гагариным. В мечтах я уже собирал чемодан, чтобы ехать в отпуск – на зависть всем. Господи, май, теплынь, десять суток отпуска, не считая дороги!.. Двустворчатые двери штаба стали моей Триумфальной аркой. За которой меня ждали десять суток ареста.

Путь до гауптвахты я помню смутно. В ушах звучали эмоциональные эпитеты, которыми минут десять от всей души «поощрял» меня начальник штаба. «Че Гевара, б…!» – это было самое безобидное из того «праздничного набора». Понять, почему вдруг начштаба потянуло на революционную лексику и при чем тут товарищ Эрнесто, я не мог.

Поистине драматические обстоятельства этого дела выяснились довольно скоро. Из состояния недоуменной задумчивости меня вывели мои тюремщики-караульные, которые поведали мне историю моего падения. Плакат ко Дню победы, как я уже сказал, я подсмотрел в журнале. Помимо своего эмоционального содержания, это изображение подкупило меня еще и тем, что там было всего два лица – солдата и узника; это сильно упрощало задачу художника. Но в процессе работы я вошел во вкус и, набросав рисунок в общих чертах, всецело посвятил себя проработке деталей. Ведь в неуловимых мелочах порой кроется едва ли не главное содержание, главная ценность произведения искусства! Я с упоением выписывал складки плащ-палатки, накладывал все более реалистичные отблески на видавший виды, поцарапанный ППШ, с нарастающей жаждой художественной правды рисовал потертые и полинялые цифры на лагерном номере заключенного. Пусть на оригинальном изображении в «Огоньке» номера не было видно целиком – я восстановил недостающие подробности. Каким же настоящим получился этот номер! От него просто стыла кровь в жилах.

На гауптвахту, как известно, сажают без суда. Может, оно и к лучшему. Потому что ни на каком суде, ни тогда, ни сейчас я не смог бы ответить на вопрос: как так получилось, что на спине у заключенного фашистского концлагеря оказался номер моей части?! Это было настоящее Творчество, которое захватило меня без остатка, которому я отдался весь, до самозабвения. Это было подлинное Вдохновение, и у него оказалось очень изящное чувство юмора.

…Отсидев свой «отпуск», я вернулся в казарму настоящим «авторитетом», пострадавшим за правду художником-бунтарем. За время моего отдыха на губе кто-то аккуратно закрасил крамольные цифры на арестантской робе моего узника. Но меня это беспокоило не слишком: шедевр остался жить в сердцах.

В общем, в силу искусства я верю до сих пор. А при встрече с вдохновением внутренне собираюсь: мало ли.

Про борщ, женские прокладки и загадочную русскую душу

Занимаясь рекламой в тот период, когда ее почти не было, я еще не осознавал, какие мы счастливые люди. Снимая по наитию, радуя заказчика и зрителя и поднимая при этом продажи, мы радовались сами: мы занимались интересным делом, настоящим творчеством. Мы были близки к советскому кинематографу, питались его идеями. Слова «креатив» тогда еще просто не существовало. Вместо него было слово «сценарий». Не было «клипмейкеров», были режиссеры. До сих пор считаю, что такой профессии – клипмейкер – нет. Клипмейкеры – это те, кто работает на создании клипа. А это и режиссер, и сценарист, и костюмер, и водитель. Есть профессии режиссера, сценариста, актера, драматурга.

Выросшие на отечественном кино, мы, конечно, поглядывали на Запад. Нам тогда казалось, что совершенство – оно где-то там, далекое и труднодостижимое. Мы продолжали так думать, даже когда многие из нас завоевали признание на этом самом Западе и стали получать самые высокие награды профессиональных международных конкурсов. И вот, в России появился Procter & Gamble. Появился на фоне ощущения, что на рынок пришел мегазаказчик с гигантскими бюджетами и высочайшим уровнем качества. И, когда мне предложили поработать с этой компанией, я, конечно, согласился. Забегая вперед, скажу, что этот опыт был первым серьезным поводом задуматься над тем, чтобы из рекламы уйти.

В общем, знакомимся мы с американскими продюсерами, начинаем работать. Задача – снять ролик про стиральный порошок. Работа начинается с брифинга. Это было для меня ново – и само это слово, и такая схема, вообще. В комнате собираются человек десять-двенадцать. Сюжет – герой ролика пачкает рубашку на кухне. Предмет обсуждения – рубашка героя, которая должна быть испачкана, причем испачкана именно борщом. Borsch, Vodka, Balalayka – это было практически «за веру, царя и Отечество», в понимании наших зарубежных коллег.

Два часа (!) они рассказывали нам, что этот борщ должен быть настоящим, что он должен быть со свининой, а ни в коем случае не с говядиной или – Боже упаси! – с бараниной. Нам показали формулу – рецептуру этого идеального рекламного борща, с расписанным количеством ингредиентов. Мы кивали головами, делали вид, что что-то записываем, дружно не понимая, зачем так долго об этом говорить. Дальше нам предстояло решить, в каком месте должна была быть испачкана рубашка. Американцы попытались вовлечь в это обсуждение нас. Ну как же: обязательно нужно учитывать национальный менталитет. И тут перед всеми нами открылась бездна, которая разделяет сознание американца и русского.

– Где должна быть испачкана рубашка? Ну, на груди, естественно! Человек пробует борщ, капает себе на грудь. Если человек плотного телосложения – на живот. – Такую коллективную версию выдвинули мы, русские.

– Нет, – ответили нам американские продюсеры. – Наши исследования на двадцати фокус-группах, которые мы провели в Америке и потом проверили во многих других странах мира, показали, что в первую очередь пачкаются манжеты.

Пока они демонстрировали нам какие-то графики и диаграммы, я честно пытался представить себе – как надо готовить или как вести себя за столом, чтобы испачкать манжету. Не смог. Следующие два часа мы знакомились с результатами исследований и слушали лекцию про манжеты, обсуждали оптимальный диаметр пятна, его цвет. В какой-то момент я решил снова привнести в обсуждение рациональное зерно.

– Ребята, если мы с вами сейчас макнем белую сорочку в настоящий борщ, на экране пятна фактически не будет видно.

К тому времени я имел достаточный опыт практической работы, чтобы говорить об этом не теоретически.

– А когда мы включим свет во время съемки, оно вообще почти исчезнет. Пятно ваше будет бледное, – заявил я, чем привел продюсерскую группу в состояние легкой оторопи. На их лицах читался ужас от встречи со знаменитой русской непредсказуемостью и революционной тягой к ниспровержению основ.

Когда шок миновал, они согласились на эксперимент. Хотя делали они это, ломая себя: зачем все это нужно, если в брифе ясно написано – борщ со свининой?! Жаль, рабочий день к этому моменту уже закончился. На следующий день наш брифинг продолжился. В офис привезли несколько кастрюль с борщами, сваренными в разных местах, – для чистоты эксперимента. Соответственно, куплены несколько белых рубашек. Начали. Макаем манжету одной рубашки в первую кастрюлю, подсушиваем, вешаем, освещаем – не видать пятна, ни на камере, ни на мониторе! Макаем следующую – то же самое, еле видно. Рубашки все грязные, а результата нет.

Через час к нам в офис начинают заглядывать соседи, сотрудники других компаний:

– Это так теперь пахнет самое крутое рекламное агентство России?

– Именно так и пахнет: борщом! Борщ плюс «Проктер энд Гэмбл» – формула успеха! – отбрыкивались мы.

– А что вы вообще тут делаете?

– Рубашки в борщ окунаем.

– Э-э-э… Что?

– Рубашки. В борщ. Позже приходите – накормим. Борщом, не рубашками.

Продолжаем изыскания. Результата ноль. Американцы начинают прятать глаза.

– Хорошо, – говорю. – Давайте так: я сейчас уйду и через десять минут принесу вам настоящее пятно. Окей?

– Окей, – устало-обреченно отвечают мне эти ребята.

Я взял единственную оставшуюся чистой рубашку, взял своего художника-бутафора, мы ушли в другую комнату и там красками нарисовали на манжете пятно – настоящее, убедительное, жирное пятно, с капельками и подтеками: художник-то был профессионал, работать умел.

Вернулся, показал. Первое, о чем меня спросили:

– Юрий, а что за борщ вы использовали? В чем секрет? Не зря вас называют лучшим в профессии: идеальное пятно!

Не удержался я, дал волю фантазии:

– Отправил человека в «Метрополь». Только там в Москве готовят настоящий русский борщ.

– О-о-о…

– Пойдет? Снимаем?

– Снимаем! Yes! Yes! Yes!.. Thank you, my friend!

В обеденный перерыв офис нашего рекламного агентства выглядел и пах как заводская столовая, с той лишь разницей, что народ был одет помоднее, да меню состояло из одного блюда – Borsch. Зато кормили бесплатно. Понятное дело, людей из соседних контор набилось прилично.

– А вы только с борщом работаете?

– Ну да. Нужно типичное русское блюдо.

– Тю! А шашлык? А оливье?! А макароны по-флотски? Это ж самое наше, родное!..

В общем, борщ был съеден весь.

С пятном кое-как разобрались – вскоре новая напасть: подбор актеров. В этот момент я узнаю, что Раиса Рязанова, замечательная советская актриса, сыгравшая Антонину в «Москва слезам не верит», сидит без работы и подрабатывает извозом. Мы не были знакомы, но эта история на меня сильно подействовала: Москва, конечно, слезам не верит, но когда лауреат Государственной премии «бомбит» на своей машине на столичных улицах – это стыд и срам. Я позвонил ей, говорю: «Рая, есть возможность заработать двести долларов за два часа». Она с радостью согласилась, приехала на кастинг. Еще несколько дней ушло на то, чтобы фотографии отобранных актеров отправили в штаб-квартиру компании в Америку. В результате ее утвердили, и роль Эммы Петровны в рекламе стирального порошка исполнила заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии СССР.

К этому моменту я уже настроился однозначно: чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало. Мы внимательно выслушивали очередные рекомендации американцев и делали все, чтобы только поскорее развязаться с этим цирком. Дитя было довольно. Мне, правда, было жаль огромного количества времени, потраченного на не самую сложную задачу. Но, надо признать, все эти бесконечные брифинги, совещания и эксперименты с борщом и пр. оплачивались, так что жаловаться не на что. Хотя надо понимать, что за всю эту дурь платит, в конечном счете, потребитель. И понятно, почему стиральный порошок так дорого стоит: в его цену заложена оплата «труда» немалого количества дармоедов в дорогих костюмах.

По контракту я должен был еще снять рекламу женских прокладок. По сценарию это была серия роликов, в которых на среднем плане на фоне каких-то березок сидели девушки, которые что-то говорили о своих «трудных днях». Вроде бы – тьфу, раз плюнуть: посадили девчонок, сняли, ушли. Конечно, все оказалось гораздо сложнее.

Снова на сцену вышли американские маркетологи со своими фокус-группами, тестами и соцопросами. Снова пошли многочасовые совещания-брифинги. Но у нас уже был какой-то опыт – мы сумели сократить всю эту говорильню примерно вполовину. Как бы то ни было, продюсеры решили отобрать по всей стране восемьдесят молодых женщин самых разных профессий и «социального происхождения» – учителей, бухгалтеров, швей-мотористок и т. д. Главные условия – хорошие зубы и хороший цвет лица, в общем, подходящая для съемок внешность. Нашли, утвердили. Из этих восьмидесяти надо было выбрать шестнадцать «финалисток». Этих шестнадцать женщин привозят в Москву и селят в гостиницу «Балчуг». Хорошее питание, тренажерный зал, массаж и прочие атрибуты, и на этом фоне – каждодневные беседы с психологом о «критических днях». В течение двух недель. Две недели эти простые женщины, выросшие в Советском Союзе, жили в настоящей капиталистической сказке. Как сложилась их судьба, когда они вернулись в свои Пензы и Саратовы, никто не знает. Но что-то мне подсказывает, что их жизнь разделилась на две части: до и после съемок в рекламе прокладок.

Когда эти две недели подошли к концу, мы должны были всех их привезти на «Мосфильм». Причем это надо было сделать на машинах бизнес-класса и так, чтобы сами женщины не поняли, что их привезли на киностудию. Это были настоящие шпионские игры. Мы полчаса возили их по Москве, чтобы окончательно запутать, а потом потихоньку заехали на территорию «Мосфильма» и провели в павильон. Там были сделаны декорации, которые в точности воспроизводили обстановку помещения, где предыдущие две недели проходили их собеседования с психологом. Наши подопечные ни в коем случае не должны были почувствовать себя некомфортно – не дай Бог. И здесь, в павильоне, с ними снова беседовала психолог. Только теперь, когда они привыкли к этим странным разговорам, это все снималось на скрытую камеру. И вся цель этих колоссальных усилий состояла в том, чтобы камера зафиксировала тот момент, когда кто-то из этих женщин в разговоре случайно что-то скажет про свои «трудные дни». Таким способом американские продюсеры рассчитывали получить «достоверные эмоции».

Наверное, никто не удивится, если я скажу, что это ожидание эмоций длилось несколько месяцев. Ну понятно же: ни одна советская женщина (а все это были советские женщины: прошло всего несколько лет после падения СССР) по своей воле не станет разглагольствовать на темы, касающиеся интимных вопросов. Продюсерам никак не удавалось получить нужный результат. Что идет не так, они понять не могли: загадочная русская душа снова проявляла себя во всей непонятной и пугающей красе.

Я снова попробовал положить конец этому безумию: «Ребята, – говорю, – давайте я возьму профессиональную актрису, мы напишем ей текст, от жизненности и достоверности которого все женское население страны будет рыдать у экранов, и ваши прокладки купят все, даже те, кому это не нужно».

Тут, однако, нашла коса на камень. «Нет, – сказали продюсеры, – нужны настоящие женщины. Эффективность этого метода доказана исследованиями». Я плюнул, доснял все, что требовалось по контракту, и распрощался с этими людьми.

Для меня именно появление американских продюсеров и маркетологов стало тем переломным моментом, который положил конец настоящей рекламе в России. То, что исповедовали мы до того момента, – это была идея игры с потребителем, игры, которая побуждала бы его обратить внимание на нас и на наш продукт. Простое убеждение зрителя в том, что наш товар лучший, – это казалось настолько примитивным, что даже не рассматривалось в качестве варианта сценария.

Но довольно скоро стало понятно, что ситуация начала меняться, и не в лучшую сторону. Особенно явственно я ощутил этот разворот во время предвыборной кампании Ельцина в 1996 году. Там я поработал и как режиссер, и как сценарист, был тем, кого сегодня назвали бы креативным директором. У нас уже были целые полки уставлены международными призами, но все равно все с придыханием говорили: «А вот у них…» и считали, что мы – свиное рыло, а они – калашный ряд. В общем, «Знакомство с иностранцем – повышение в чине», – как гласит народная поговорка. Наша работа становилась все более «американской»: редкий день не начинался с очередного брифинга в предвыборном штабе, а имя Огилви проскальзывало в разговорах едва ли не чаще, чем имя самого нашего заказчика – Бориса Николаевича Ельцина. И вот, на одном из совещаний кто-то из участников (хорошо, что уже не помню – кто именно) всерьез выступил с такой идеей:

– А давайте сделаем рекламные плакаты в виде автомобильных номеров, на которых вместо обычных цифр и букв будет текст «ЕБН 96» – ну, типа «Ельцин Борис Николаевич, выборы 1996 года»?

Я поперхнулся чаем. Между тем, пока я откашливался и вытирал рот, вокруг этого предложения развернулась нешуточная дискуссия. Люди с самым серьезным выражением лица принялись обсуждать перспективы этого рекламного хода.

– Ну а что? На грани, конечно, но люди поймут…

– Поймут, сто процентов. Его ж так и называют: «Ебээн».

– Ребята, вы что, совсем обалдели? – я, конечно, в тот эмоциональный момент прибег к куда более экспрессивным выражениям, которыми сегодня пользоваться в общественном пространстве запрещено, а жаль. – Ну какой, к свиньям, «Ебээн»? Вы и получите тогда на выходе «ебээн»!.. Вся страна этим «ебээном» накроется!

Тогда мне удалось переубедить этих «креативщиков». Но стало понятно, что дальше лучше не будет.

И что же в результате? Сколько прошло времени с 90-х годов? Тридцать лет? Сколько денег было угрохано на рекламу за это время? Миллиарды? Сколько книг написано, может, даже диссертаций защищено. Так вот, для меня чертой, которая подводит итог всему этому пафосному процессу, символом того, к чему мы пришли в результате тридцати лет создания «креатива», служит главная рекламная витрина современной России – Рублево-Успенское шоссе, Рублевка. Самый дорогой район Подмосковья, необыкновенные красоты вокруг, уже почти повсюду – следы больших денег, ухоженность и «особенность». Рекламные билборды: «Элитная недвижимость, дорого!», «Новая коллекция часов Patek Phillippe», «Эксклюзивные модели автомобилей класса люкс», «Уникальная лакшери-вечеринка», «Дорого!», «Еще дороже!» Но вдруг – тут же, рядом, на огромном полотне, тем же самым «эксклюзивным» шрифтом: «Бетон. Дешево!»

Можно потратить годы, изучая механизмы воздействия рекламы на людей. Можно написать тома по истории и теории рекламы. Можно, как я, постичь все на практике и стать членом Российской академии рекламы. А можно зазубрить каноны американского маркетинга, удобрить их отечественной традицией освоения бюджетов и – все: победил дешевый бетон. Причем он победил не только в рекламе – в кино, на ТВ, в политике.

А борщ по рецепту американских маркетологов я потом как-то приготовил, ради интереса. Ну, что сказать – обманули их с рецептом. Видимо, за большие деньги обманули.

Помятый кубок

Долгое время я верил, что награды что-то дают, что это неотъемлемая часть успеха и, вообще, творческой деятельности. Со временем у меня сложилось уже другое понимание того, чем можно измерять успех. Сегодня у меня несколько десятков разных наград, и, скажу честно, я не помню, какая из них была первой. Но с этим – с ожиданиями наград, желанием их получить, борьбой за них – была связана масса иллюзий, впечатлений, ошибок.

Как-то на очередном международном конкурсе рекламы мой рекламный ролик занял второе место. Меня пригласили для получения награды в Англию. Я прилетел в Лондон, приехал по указанному адресу, в большой, красивый, старинный дом в пригороде. На лужайке возле дома собралась почтенная публика, играла музыка – все было очень достойно и красиво. В то время, в начале девяностых, я еще не так далеко ушел от моды и старался следить за своим внешним видом, но не был готов к тому, что мой облик произведет такое впечатление на собравшихся. Ко мне периодически подходили знакомиться англичане, американцы, голландцы, и каждый второй задавал мне один и тот же вопрос: «А вы правда русский?» Многие буквально трогали пальцем, чтобы удостовериться, что я настоящий. Они никак не могли поверить, что в природе существуют русские без шапки-ушанки, балалайки и прочих национальных атрибутов.

После коктейля началась церемония. Объявили мое имя, сказали, что меня удостоили серебряной награды конкурса. Я вышел на сцену, мне пожали руку – и все. Мне ничего не вручили. А я готовился именно к этому: получить диплом, какой-то приз – статуэтку, кубок, тарелку, что-то такое. А тут – ничего. По пути в отель я осознаю всю катастрофичность происходящего: на родине я ничем не смогу подтвердить факт награждения. «Без бумажки ты букашка». И у меня нет бумажки, нет даже самого завалящего диплома! Я не смогу ничего сказать журналистам, мне нечем порадовать коллег. Спасение оказалось близко: рядом с гостиницей, где я жил, был спортивный магазин. Недолго думая, я иду туда и покупаю себе кубок. Поискал среди наград для победителей соревнований по единоборствам – чтобы была какая-нибудь фигурка. Нашел что-то подходящее – кажется, это был кубок для чемпионов по карате, такая серебряная фигурка человека в странной позе. Никаких ненужных надписей, символов – подходит! Купил.

По возвращении в Москву я понял, что мой вариант решения проблемы шел вразрез с тем планом, который был припасен для меня у мироздания. Кубок оказался сильно помят. Не пережил перелета. Мое малодушие продолжало душить меня: я попытался было выправить вмятины, но безуспешно. Хорошо, через пару дней из Лондона пришла посылка с настоящим дипломом – огромным, роскошно оформленным, в красивой позолоченной рамке. Помятый кубок до сих пор стоит у меня в кабинете. Как памятник трусости.

В 2007 году я пришел на церемонию вручения премии «Ника». Незадолго до этого на НТВ вышел «Казус Кукоцкого». Идет награждение, никаких сюрпризов: на сцену поднимаются заслуженные люди, публика вежливо хлопает – все чинно-благородно. И вдруг в этом плавном течении образуется водоворот: со сцены звучит моя фамилия, и объявляют, что мне вручается премия «Ника», и не простая, а «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Потом я узнал, что это решение состоялось только потому, что оно не зависело от членов академии. Тогда бы мне не светило ничего, точно; я хорошо знаю, как голосуют наши киноакадемики. Решение наградить меня принимали члены Попечительского совета «Ники» – Рязанов, Абдрашитов, Баталов, люди, которые могли себе позволить собственное мнение.

Это была полная неожиданность для меня. Я волновался, когда шел на сцену. Конечно, мне было очень приятно. Тем более что «Казус Кукоцкого» дался мне очень непросто. Я выхожу на сцену и в порыве эмоций решаю поделиться историей, которая, как мне тогда казалось, должна тронуть сердца сидящих в зале.

– Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и коллеги! Мне вдвойне, втройне приятно сегодня получить эту премию. Двадцать лет назад, когда ее вручали в первый раз, я имел к этому событию некоторое отношение: тогда первую статуэтку «Ники» на эту сцену вынес замечательный актер Александр Балуев, а вслед за ним – ваш покорный слуга. Тогда в церемонии принимали участие манекенщики Славы Зайцева, которые помогали при награждении, выносили статуэтки. Так вот, одним из тех манекенщиков двадцать лет назад был я.

Момент был для меня очень яркий. Перевожу дух:

– Я помню, как я держал на вытянутой руке эту тяжелую статуэтку, помню, как меня потряхивало от волнения, как я смотрел на актеров и режиссеров, смотрел в зал, – и вот, ровно двадцать лет спустя происходит то же самое. С той лишь разницей, что сегодня «Нику» получаю я сам. Я снова взволнован до мурашек и глубоко тронут.

Смотрю в зал. И вижу, что там, в зале, не происходит ничего. Никто не хлопает. Никто не улыбается. Полная тишина. Несколько сотен человек просто молча смотрят на меня. Я произнес слова – они смотрят. Эту страшную паузу я запомнил на всю жизнь. Эта тишина в ответ на мою искренность стала одним из самых тяжелых моментов в жизни. Но еще и моментом, который показал мне истинную ценность профессиональных наград, званий, официального признания и тому подобных внешних атрибутов успеха.

Были и другие примеры, слава Богу. Одна из наград, которыми я до сих пор горжусь, – это награда Департамента ООН по борьбе со СПИДом. Тогда я видел, что киноискусство даже в виде коротких роликов, тех самых, которые потом назвали социальной рекламой, способно довольно сильно воздействовать на людей. Что, показанные по ТВ, такие ролики могут очень мощно влиять на сознание. Ведь телевидение тогда было еще актуальным, оно было живым и интересным, разнообразным и острым, – его еще смотрели.

Вообще, я понял, что настоящие творческие идеи приходят только тогда, когда ты занят правильным (не скажу «праведным»: слишком громко) делом, когда ты идешь по пути созидания чего-то хорошего. Так, например, родился у меня ролик против курения, наверное, самый популярный и известный не только у нас, но и за рубежом. Идея пепельницы, в которой лежат люди-«окурки», пришла мне в голову буквально на ходу. Когда мы обсудили идею, мы отправились в бассейн по соседству (офис нашего рекламного агентства был в спорткомплексе «Олимпийский») и «наловили» плавающих там студентов, предложив им сняться в нашей социальной рекламе. Львиная доля времени ушла на придумывание композиции – поз, в которых лежали наши герои в пепельнице. Камера «отлетала», в тишине звучало придуманное мной «Закуривай». Все. Полдня работы. Этот ролик потом получил кучу призов на разных конкурсах.

Так получилось, что, первым занявшись социальной рекламой, я так же первым и отказался от нее. Довольно быстро стало понятно, что в этом деле оказалось намешано много разного, социальная реклама часто становилась орудием манипуляции в руках политиков. Стало очевидным: нельзя снять три ролика и решить проблему. Эффект возможен, только если на достижение цели направлены все силы государства и общества. И социальная реклама, просветительские проекты и тому подобные вещи хороши только тогда, когда решены или хотя бы решаются более важные, базовые вещи, связанные с соцзащитой – вроде строительства больниц, поликлиник, домов культуры, библиотек, стадионов, бассейнов, пансионатов для стариков, санаториев и пр. Когда стало ясно, что ничего этого не делается и даже не планируется – чего стоит все наше творчество?

Поворотным моментом для меня стала история с роликом, посвященным гемофилии у детей. Мы решили напомнить, рассказать, что есть люди, страдающие от этой страшной болезни. Но мне как режиссеру показалось, что просто рассказать об этом недостаточно. Я решил найти какой-нибудь интернат, где занимались бы такими детьми, чтобы мы могли в конце ролика дать его координаты и пригласить людей помочь. Мы взяли «Желтые страницы», нашли там одно такое заведение, дали в конце адрес интерната, и ролик благополучно пошел в эфир.

Через месяц примерно секретарь мне говорит:

– Юрий Вячеславович, вам звонят из интерната, того самого, который в ролике упомянули.

Беру трубку в полной уверенности, что сейчас услышу слова благодарности: все-таки телевизионная реклама – мощная штука. В трубке слышу срывающийся женский голос. Это директор интерната, и она плачет.

– Юрий, я вас очень прошу, пожалуйста, уберите ролик из эфира, – всхлипывает она.

– Господи, что такое, что случилось?

– Пожалуйста, уберите.

Немного успокоившись, женщина рассказала мне, что произошло. Когда ролик пошел в эфир, на счет интерната стали поступать деньги. С каждым днем все больше денег. Они смогли купить кровати, телевизоры, книги, игрушки, игровую приставку. А потом одна за другой в интернат стали приезжать проверки и инспекции всех видов, какие только можно себе представить, – пожарные, милицейские, налоговые, санэпидстанция, еще кто-то.

– Нам перекрыли все, – рассказала она. – Нас заподозрили в отмывании денег, в коррупции, начался какой-то ад. И теперь мы просто не можем выполнять свою обычную работу, мы полностью парализованы! Спасибо вам, конечно, но уберите, Бога ради, этот ролик.

Ролик убрали. Из социальной рекламы я ушел.

Мышеловки Микки-Мауса

Лет двадцать назад мое отношение к себе и тому, чем я занимаюсь, изменилось. И помог мне в этом Микки Маус. Серьезно.

Двадцать-двадцать пять лет назад мне казалось, что мир крутится вокруг меня. Я тогда занимался рекламой, и делал это успешно. Настолько, что меня начали называть «гуру российской рекламы» и удостаивать тому подобными званиями. Победы на конкурсах, деньги, внимание – все было. Наверняка ты, уважаемый читатель – если ты успешный политик, бизнесмен или просто человек, добившийся каких-то высот в своем деле, – знаешь, как это бывает: у скульптора уже готова форма для отливки твоего бюста в бронзе, а церемония увенчания тебя лавровым венком назначена на завтра. Этот соблазн стар, как сам мир. Тогда, двадцать пять лет назад, я испугался. Испугался соблазна стать человеком-символом. Это было вполне реально: я оказался едва ли не в центре всей «экосистемы» российской рекламы.

Я помню момент, когда, получая очередной приз и выслушивая дифирамбы в свой адрес, я внутренне съежился, ощутив почти физически: дипломы, призы и почетные звания – они будто огораживали меня, как забором, обклеивали собой пространство вокруг, не пуская наружу. Было понятно, что, если продолжать эту историю дальше – можно будет уже ничего не делать, одно твое имя будет работать на тебя. Вроде бы сбылась мечта: найдено дело всей жизни, отвоевана своя ниша, в которой ты – царь и бог.

Но меня испугало, что моя ниша меня не выпустит. Стать памятником самому себе, превратиться в могущественного «почетного-заслуженного» творческого импотента – вот что ждало меня в конце этого шикарного пути. А буквально на следующий день я где-то краем глаза увидел заставку американского мультика. Там был нарисован Микки-Маус. Меня «накрыло». Я понял, что это – самый точный символ перспективы, которая меня ждет: этот нарисованный почти 90 лет назад мышонок до сих пор превращает в деньги все вокруг себя, но сам уже давно мертв внутренне. Мне не хотелось превращаться в Микки-Мауса. Из рекламы я ушел и начал заниматься кино.

В следующий раз призрак всемогущего мышонка замаячил передо мной после первых кинематографических удач. После «Казуса Кукоцкого», поставленного по выдающемуся роману Людмилы Улицкой, мне стали говорить: Юрий, у вас получается историческое кино – давайте, продолжайте. Как только я это услышал – я сбежал в театр. Нет, конечно, я ни в коем случае не ушел из кино; к кино я возвращаюсь постоянно, потому что слишком сильно его люблю. Подтверждение тому – мои «Три сестры», вышедшие на экраны в 2017 году. Этот фильм я создавал в компании прекрасных актеров – Анны Каменковой, Игоря Ясуловича, Ирины Мазуркевич, Людмилы Поляковой, Александра Балуева, Игоря Яцко, Александра Пашутина, Владимира Носика, Максима Суханова. Это было настоящее счастье, и бежать от него было бы глупо. Я убегаю от другого: от перспективы оказаться в центре какой-то новой мини-вселенной. И если в любимом мною театре возникнет похожая ситуация, если из-за занавеса выглянет Микки-Маус и поманит меня своим мультипликационным пальчиком, надо будет что-то менять. Я понимаю, что рано говорить, что, мол, Грымов достиг в театре всего, – разумеется, это не так. Но мне очень не хочется выстраивать в театре свою новую «вселенную», именно потому, что тогда ты неизбежно становишься ее центром.

Я вспоминаю детство. Когда мы лепили из пластилина, рисовали, играли – это было настоящее счастье. Чем мы только ни занимались – авто-мото-вело-фото, все на свете нам было интересно. Это было чистое творчество, в котором ты растворялся, почти исчезал и рождался вновь – каким-то новым человеком. Я очень хочу сохранить это отношение к миру – насколько это вообще возможно.

Потому что человек – далеко не центр вселенной. И если ты этого не понимаешь, тебя ждет тупик. Конечно, этот тупик, точнее, дорога к нему – она очень привлекательная: вокруг тебя вращаются люди, их судьбы, желания, даже мечты, и ты вроде бы даже имеешь возможность всем этим управлять. Построить свой собственный мир – пусть даже небольшой мирок, но – свой, собственный, в котором ты – центр притяжения, – вот с этим соблазном, как мне кажется, человеку нужно бороться всю свою жизнь. Кто-то приходит к этой мысли «эволюционным» путем, кого-то жизнь встряхивает за шиворот. Встряхивает, чтобы тот, кому досталось обухом по голове, очнулся. Чтобы человек перестал смотреть на окружающих сверху вниз, перестал делить людей на «больших» и «маленьких». Чтобы отвечал на телефонные звонки, а не просил секретаршу отфутболить просителя. Чтобы пришел в себя. Почему это так важно? Да потому что так устроен мир: ты – лишь его частица, и ты важен и нужен – на своем месте. Не поймешь этого – твой «сбитый прицел» сыграет с тобой злую шутку: можно жизнь прожить «мимо нот».

Но тут уже – вопрос выбора. В конце концов, кому-то нравится, как сияет бронза на памятниках. И «людей-символов» предостаточно везде – в музыке, в театре, в литературе, в кино. Причем они в прямом смысле полагают свою жизнь именно на это: создают из себя самих символы. Все силы свои тратят на полировку постаментов, на золочение надписей, на чистку бронзовых изваяний. Ни на что другое сил не остается.

В английском есть выражение self made man – «человек, который сделал себя сам». Проблема в том, что в процессе монументизации самого себя теряется вот это самое man. И часто получается – self made Micky Mouse.

Я не боюсь мышей. Кроме одной. От этой я убегаю.

По морям, по волнам, или Лучший концерт в моей жизни

– Юрочка, как же это потрясающе: мы пойдем на теплоходе по Средиземноморью! – посреди банкета ко мне подошла возбужденно-радостная Александра Николаевна Пахмутова. – Там столько красоты! Там такие прекрасные маленькие города по всем побережью, удивительно красивые бухточки, я вам обязательно покажу пару восхитительных мест!

Мы стояли посреди огромного, как стадион, зала, в котором просто в горизонт уходили ряды очень богато накрытых столов. Так в девяносто каком-то году открывался в Киеве кинофестиваль, названия уже не вспомню – что-то «славянское». Это сегодня никого не удивишь творческим фестивалем. Каких только их уже ни было: интересные и скучные, с размахом и местечковые – причем независимо от места проведения, Москва тут не гарантия качества. В общем, фестивали перестали быть чем-то особенным, мы к ним привыкли и даже пресытились. Но тогда, двадцать лет назад, фестиваль – это был праздник, настоящий и в чем-то всегда непредсказуемый. В девяностые годы у нас в стране случился просто бум фестивалей. В первую очередь кинематографических. И вот, очередной такой праздник должен был стартовать в Киеве, потом перемещался в Одессу, а в Одессе вся тусовка грузилась на теплоход и отправлялась в круиз по Средиземному морю.

Это потом, спустя годы, я понял, что совмещать работу с отдыхом, а особенно фестивальную работу, просто невозможно. «Кинотавр» до сих пор вспоминаю с дрожью. Это же ад кромешный: пересмотреть за несколько дней восемнадцать картин, из которых пятнадцать – за гранью добра и зла, и только три фильма можно обсуждать. Но пересмотреть-то надо все восемнадцать! Но тогда я еще был достаточно наивен. «Это же мечта, – думал я, – быть в центре киношной жизни – смотреть фильмы, рекламные ролики, обсуждать их с коллегами, общаться – и созерцать попутно красоты Средиземноморья!» Таких, как я, энтузиастов набралась изрядная компания. Изрядная – это мягко сказано: приехали просто все. И не только киношники. Там были и композиторы во главе с незабвенной Александрой Николаевной, и художники, и певцы, и музыканты, и целые ансамбли.

Открытие фестиваля в Киеве убило своим каким-то космическим масштабом. Начать с того, что на сцене играла группа Slade. Все было новое, все в первый раз: на сцене ревут гитары, взрываются потоки света, а в зале-стадионе бродим мы, счастливые гости этого праздника жизни. Мимо меня проходит слегка растерянная Лидия Федосеева-Шукшина:

– Сколько же еды… Сколько еды…

Мы взяли по какой-то канапешке. И тут же я поймал себя на мысли, что я уничтожил какой-то таинственный порядок, разрушил некую священную гармонию, которая царила среди этого колоссального изобилия. Я торопливо подвинул оставшиеся канапе на тарелке, чтобы заполнить пустоту и скрыть следы своего «преступления».

После церемонии открытия и фуршета мы должны были сесть на автобусы и отправиться в Одессу. У меня уже был кое-какой житейский опыт, и я прекрасно понимал, что такое коллективная многочасовая поездка в компании творческих людей, да еще после грандиозного перекуса. Выдержать градус воодушевления, вызванный таким энергичным стартом фестивальной программы, под силу далеко не каждому. Непредвиденные остановки в пути, когда «мальчики налево, девочки направо», когда – «Стой! Магазин проехали!..», когда кого-то срочно нужно вынести на свежий воздух, – все эти невинные радости способны увеличить продолжительность поездки в разы. И после такого стартового рывка ты уже устал – хоть фестиваль еще, в общем, только-только начался.

Руководствуясь всеми этими соображениями, я заранее арендовал в Киеве микроавтобус и отправился сам. «Приеду пораньше, спокойно осмотрюсь, все должно быть отлично», – думал я. Не торопясь отправился в дорогу, по пути нагнал наш табор, который как раз остановился на привал. Увидел я примерно то, что ожидал увидеть: пару-тройку народных артистов выволакивали в сторону обочины, кто-то более выносливый пытался выбраться из автобуса самостоятельно, кто-то расстилал на траве пиджак в явном намерении устроить пикник на обочине, кто-то уже выступал с заявлением, содержательную часть которого, за вычетом междометий, можно сформулировать примерно так: «Устал я от этого вашего фестиваля. Устал я от этого вашего кино. Устал я от этого вашего искусства» – и так далее. Колоритнейшее и умилительное, в общем, зрелище. Великие, замечательные актеры, эти люди в трудную минуту путешествия проявляли себя в новом качестве. Зерно роли было найдено, так сказать. Оставив позади эту живописную группу, я лишний раз убедился, что поступил правильно, предав интересы коллектива ради своих собственных.

Так я благополучно добрался до Одессы, приехал в порт, нашел теплоход «Лев Толстой», на котором нам предстояло провести несколько недель в кинематографическом раю. Белоснежный красавец теплоход одним своим видом обещал незабываемое путешествие. Рядом на причале уже дежурили местные телевизионщики, готовые снимать весь цвет отечественного искусства, собранный в одном месте в одно время.

Перед сходнями стоял кто-то из команды.

– Здравствуйте! Меня зовут Юрий Грымов, я приехал чуть заранее. Фестивальный круиз. Можно подняться на борт?

– Здравствуйте, – отвечает мне этот человек. – Нет, подняться не получится.

– Да? Ну ладно, я дождусь, пока не подъедут остальные.

– Нет-нет, – говорит он, – вы не поняли. Теплоход никуда не идет. – И смотрит на меня то ли с интересом, то ли с сожалением.

– Как не идет? Что значит не идет? Через час сюда приедут двенадцать «Икарусов» народных и заслуженных артистов! Как – теплоход никуда не идет?!

Человек в белом кителе смотрит на пока пустую площадь перед морским вокзалом, на скучающих телевизионщиков, потом на меня:

– Не пойдет, потому что организаторы фестиваля не перевели деньги за круиз.

– ???

– Да нам, в общем, все равно – пойдет или не пойдет. У нас все готово. Ждали до последнего – денег нет.

Начинаю понимать. Всю нашу компанию – актеров, режиссеров, певцов, композиторов, музыкантов и пр. – организаторы пригласили бесплатно. Большинство пассажиров теплохода должны были составить не мы, большинство – это были туристы, которые заплатили по четыре-пять тысяч долларов за возможность увидеть всех своих любимых артистов, да еще и в средиземноморском антураже.

На дворе девяностые годы. Такое понятие, как «кидалово», составляет неотъемлемую часть словарного запаса любого более-менее грамотного взрослого человека. Не надо долго думать, чтобы сообразить: организаторы просто кинули всех – и своих клиентов-туристов, и нас, творческую интеллигенцию. Нас, конечно, в меньшей степени, потому что мы-то деньги не платили. Мы послужили наживкой, приманкой. С профессиональной точки зрения вынужден был признать: это было красиво – организовать целый фестиваль, собрать на него всех, кого только можно себе представить, привезти на открытие Slade, только чтобы потом исчезнуть с деньгами. Да, было время…

Ставлю на гравий чемодан, сажусь на него. Как мне себя вести, когда приедут коллеги, представляю себе не очень точно. И вот, на площадь, поднимая белесую пыль с гравия, начинает медленно вплывать наш караван – длинная вереница красивых автобусов, которые останавливаются один возле другого, выстраиваясь в каре. Прямо рекламный ролик «Икаруса» наяву. Эффектная сцена, телевизионщики довольны.

Из автобусов начинают выходить веселые артисты. Да, самостоятельно выйти могут не все, кого-то тут же сажают в сторонке в тенек, но какое это имеет значение? Светит солнце, сияет белизной теплоход, бегают блики по колышущейся поверхности моря – и люди светятся от счастья. А в сторонке, зная всю правду, сижу я. Ко мне подходит Алексей Васильевич Петренко:

– О, Юра, ты уже здесь! Ну как тут?

– Алексей Васильевич, мы никуда не плывем. – Я так и не придумал, как сказать это помягче.

Он расхохотался:

– Хорошая шутка, Юра! Хорошая!

Все весело смеются, с наслаждением осматривая теплоход и, наверное, уже представляя, как они будут прогуливаться в элегантных нарядах по палубам под ласковыми лучами закатного средиземноморского солнышка.

– Ну, так, если не плывем – куда ж нам теперь-то? – решил подыграть мне Петренко. – Разве что в ресторан? Ха-ха!

Но уже через пару минут новость разлетается по площади. Лица меркнут. Праздничное настроение испаряется. Рождается коллективное решение: располагаемся в холле Морского вокзала «до выяснения». Мало кто верил, чтобы целый фестиваль был лишь прикрытием для банального «кидалова». Практически все считали, что это недоразумение, которое рано или поздно выяснится. И вскоре в центре зала на первом этаже собрался весь цвет творческой интеллигенции страны. Какие-то «делегаты» предпринимают первые вылазки, куда-то ходят, что-то узнают, возвращаясь, пересказывают новости остальным.

Спустя час возбуждение стало понемногу спадать. Еще через час народ стал оглядываться в поисках удобного местечка. Через пять часов после начала «забастовки» в центре зала не осталось никого. Люди начали свыкаться с мыслью, что чуда не будет и круиз останется розовой мечтой. Потихоньку усталые артисты расползлись по углам и заняли все более-менее пригодные горизонтальные поверхности, от скамеек до подоконников. У покойной супруги Алексея Петренко, Галюси, болела нога, и ее посадили на один чемодан, а другой подставили под больную ногу. Никто толком не понимал, то ли нам тут жить придется, то ли – что?

Между тем по городу прошел слух, что на Морвокзале собралось пятьсот человек артистов, всеми любимых знаменитостей. Стала расти толпа зрителей. Начались совместные фотографирования, автографы. Поначалу вроде ничего, это помогало отвлечься от тяжелых мыслей, но потом зеваки стали откровенно надоедать. Дошло уже до того, что кто-то из артистов в раздражении бросил пустой банкой от колы в какого-то особо настырного зрителя.

Тут вмешался директор вокзала. Он проявил настоящую человечность по отношению к нам: чтобы оградить уставших кинозвезд, он распорядился поставить на входе милицию, а для остальных оставить открытой галерею, которая проходит по периметру центрального зала по второму этажу. И вот, благие намерения этого доброго человека вымостили нам дорогу прямиком в наш коллективный ад. Артисты оказались как в зоопарке: в то время как они внизу пытались наладить пусть и временный, но быт, сверху на них глазели десятки зрителей, фотографируя и тыкая пальцем. Люди приходили семьями, с детьми. Чистый аттракцион, аквариум с экзотическими рыбками.

– Вон, посмотри, Васенька, этот дядя играл Робина Гуда.

Боря Хмельницкий, жуя бутерброд, поднимает взгляд, мальчик радостно машет ему рукой, а я вижу – Боря сейчас скажет что-то нехорошее… Нет, вроде перетерпел, пошел заваривать чай в пластмассовом стаканчике.

Прошло еще немного времени – я замечаю, что перед туалетами начинает расти очередь.

– А что случилось, какая-то авария? – спрашиваю.

– Да какая авария, б… – отвечают мне соседи. – Чайку попили.

С чаем, как обычно случается в подобных ситуациях, была напряженка. Спустя час после начала нашего «сидения» ни в буфете Морвокзала, ни в близлежащих киосках не осталось не то чая – вообще ничего. Но тут, по счастливой случайности, кто-то обнаружил, что чай в пакетиках продается в вокзальном аптечном киоске. Да, с травами, но чай же! Чай скупили весь. Не знаю, кого накрыло первым: чай оказался слабительного свойства. Лица переминающихся в очереди к туалету народных и заслуженных выражали такую гамму эмоций, какую нечасто увидишь на сцене, даже во время самых суровых драматических постановок.

Новое испытание мобилизовало на поиски выхода из ситуации. Возникла мысль идти к мэру города. Собрался совет: кого делегировать в качестве ходоков? Решили: пойдут Боря Хмельницкий, Лидия Федосеева-Шукшина, еще кто-то. Пошли – вернулись ни с чем. Ну а что может сделать мэр, если фестиваль – не государственное мероприятие, а частная затея? И теплоход тоже частный. Следующая творческая идея была интереснее: пойти к бандитам. В этом случае делегация выглядела чуть иначе, предпочтение было отдано молодым и красивым девушкам, хотя Боря Хмельницкий и тут сохранил свои позиции: Робин Гуд, как оказалось, имеет влияние как на власти в лице мэра, так и на преступность в лице одесских авторитетов. Разговор в обоих случаях был очень уважительный, хотя и авторитеты, вслед за мэром, были вынуждены признать, что сделать они вряд ли что смогут. Они, конечно, осудили организаторов фестиваля за столь неподобающее отношение к уважаемым людям страны, но доходчиво объяснили: нет денег – нет фестиваля. Платить за круиз они явно не собирались, да и с чего бы.

Стало окончательно понятно: круиза не будет, пора домой. А как? На чем? Никто же не покупал обратные билеты. А если не получится уехать сразу – где жить? Но тут открываются двери, и в наш «аквариум» входит в парадном белом кителе капитан теплохода.

– Уважаемые друзья, приглашаю вас переночевать на борту судна.

Это был благородный жест. Жаль, я не запомнил имени-фамилии этого достойного человека. Тут спускают трап, мы дружно поднимаемся на борт. Разумеется, общее настроение резко подскакивает вверх, все про себя думают: ну, вот, наверное, решение найдено, сейчас переночуем, а там, глядишь, и отчалим потихоньку. На входе всех встречает старпом со списком и ключами от кают. Он громко начинает зачитывать фамилии из списка, из толпы вываливаются сильно помятые, но счастливые артисты, берут эти ключи и отправляются по каютам.

Доходит он до очередного пункта списка:

– Пахмутова!..

Подходит Николай Николаевич Добронравов. Александра Николаевна совсем уже обессилела и сидела где-то в сторонке.

– Можно я получу ключи? – спрашивает Николай Николаевич.

– Нет, – строго отвечает ему суровый старпом. – Только лично в руки!

Бедную Александру Николаевну буквально приносят к трапу, и старпом вручает ей ключ – как положено, лично в руки.

В общем, наконец мы попали на борт. Вскоре по внутренней связи теплохода – объявление: «Капитан приглашает всех в кают-кампанию на ужин». Ну, тут уж самые завзятые скептики поняли: круиз состоится! Советский человек, обладавший опытом взаимодействия с отечественным гостиничным и курортным хозяйством, прекрасно знал: «поставили на питание» – это фактически поселили. К ужину все собрались в прекрасном настроении. Дамы в вечерних платьях – лучших, которые были припасены для последнего вечера где-нибудь в порту Неаполя. Элегантные мужчины, члены команды в белой форме, посреди всего этого, как настоящий король среди подданных, – капитан.

Но тут капитан встает и оглашает свой «королевский указ»:

– Уважаемые друзья, я вынужден просить вас завтра к одиннадцати часам освободить каюты, теплоход больше не может стоять в порту и уходит из Одессы.

Минута молчания. Всем все становится понятно. Наши часы пробьют завтра в одиннадцать, и наша «карета» не то чтобы превратится в тыкву – она просто уедет без нас. Эта пауза висит в воздухе буквально секунду. Спустя мгновение кто-то уже произносит тост в честь капитана, все выпивают, начинают закусывать, а еще через полчаса в салоне начинается нечто. Это было настоящее единение – единение людей перед лицом общего испытания. Мы не могли ничего поделать с фальшивым фестивалем – и мы радовались моменту. Артисты, простые пассажиры-туристы – все оказались в одной лодке, в прямом и переносном смыслах. Сам собой начался концерт. Такого концерта мне, наверное, больше не увидеть. Бисер Киров в шляпе пел рок-н-ролл. Ему подыгрывал «Терем-квартет». Пахмутова за роялем исполняла какие-то немного хулиганские песни – совсем не те, какие сделали ее популярной на всю страну и за которые она получала свои звания и премии. Кто-то читал стихи, кто-то танцевал. Семен Альтов читал миниатюры, которые, возможно, сочинял тут же, на ходу. Помню восхитительную Светлану Светличную в какой-то невероятной шляпе. Ведущих не было, это была чистейшая импровизация и самодеятельность – экстра-класса.

Один из пассажиров, какой-то солидный дядечка из Сибири, при входе в кают-кампанию поставил стол, на который выставил одиннадцать бутылок коньяка «Белый аист». В ответ на мой вопрос – почему именно одиннадцать – он объяснил: расчет был простой, по полбутылки на день путешествия. Так вот, теперь он стоял при входе и наливал всем входящим по пятьдесят граммов. Очень быстро в кают-кампании стало тесно, и эпицентр всего происходящего переместился на палубу.

Я уверен: если бы наш круиз состоялся, ничего подобного не произошло бы. Да, прошли бы несколько творческих вечеров, да, состоялась бы пара-тройка концертов – по графику мероприятий. Но такого фонтана эмоций и красоты, такой концентрации таланта на квадратный метр не могло случиться ни в какой другой ситуации. Артисты «жгли» как в последний раз. Весь фестиваль уместился в одну ночь – ту ночь, когда мы вступили на палубу теплохода «Лев Толстой», зная, что этим все и закончится, и забыв об этом на несколько часов. Это было похоже на фейерверк, на салют, горящие брызги которого уже разлетелись после взрыва, но еще не сгорели, не долетели до земли, – они, сияя, медленно опускались, освещая все вокруг себя мерцающим, переливающимся светом.

Не знаю, спал ли кто-нибудь той ночью на борту теплохода «Лев Толстой», стоявшего в одесском морском порту. Утром все мы разъехались, кто на самолете, кто на поезде. В соседнем купе ехала все та же Александра Николаевна Пахмутова с мужем. Она подкармливала меня пирожками, которые успела купить на Привозе, мы вспоминали минувшую ночь, смеялись и были совершенно счастливы. А я был счастлив вдвойне, потому что в ту ночь я пережил ощущение, которое, к сожалению, больше не повторилось: я прожил несколько часов внутри не снятого фильма Феллини.

…И корабль уплыл.

Подарок

Утром накануне Восьмого марта я копался в своем кабинете на киностудии Горького. Шли съемки «Коллекционера». Комната представляла собой помещение, наполовину заваленное самыми странными вещами. Здесь были какие-то вазы, несколько пар обуви, старые книги, лампа с абажуром цвета, который нельзя было определить, еще много всего. Все это был реквизит, который мы собирали для фильма. По фильму герой покойного Алексея Петренко, Коллекционер – это полумистический образ, он собирает все на свете, составляя какую-то свою особую, метафизическую коллекцию. Вот и мы собирали. По принципу: «а вдруг сгодится».

Видимо, по этому самому принципу в наше собрание попала целая коллекция искусственных фаллосов. Их было много. Мы их покупали в секс-шопах, брали напрокат копии экспонатов из какого-то этнического музея, откуда-то еще. Собрали внушительную такую кучу. Пока они не особо были нужны, и потому пылились в углу моего кабинета этакой живописной композицией.

Я как раз смотрел на эту кучу, когда в дверь постучали, и в кабинет вошел наш оператор Сергей Мачильский.

– Привет, Юр. Сегодня до скольких работаем, как обычно?

– Привет. Ну, как получится – вроде ж ничего сложного сегодня делать не собирались. Может, чуть пораньше закончим: все-таки праздник завтра.

– Ага. Ладно, я как раз хотел уйти чуть пораньше.

Смотрю – у него в руках какая-то коробка.

– Что это у тебя?

– Да завтра ж Восьмое марта, вот, нашел подарок для жены, – говорит он. – Она давно хотела, такой маленький солярий для лица. А, кстати, можно я оставлю коробку тут до конца рабочего дня?

– Да оставляй, без проблем, конечно.

Он положил коробку на тумбочку, пошел колдовать над своей техникой. А я никак не могу собраться с мыслями: вроде и ничего особенно сложного сегодня не нужно делать, а уверенности нет, какая-то рассеянность. Может, весна? Сижу, в общем. Взгляд блуждает по горам реквизита. Абажур, ботинки, синяя ваза, коробка, фаллосы… Коробка, фаллосы… Завтра праздник…

– Серега, с наступающим!.. – Хватаю я эту коробку, распаковываю, достаю оттуда солярий, а вместо него кладу фаллосы. Набил довольно плотно, чтобы по весу было похоже. Черные, зеленые, розовые – красота. Беру «Поляроид», делаю «селфи» и кладу сверху свое фото. Запечатываю, возвращаю на место. Не могу сказать, что это помогло преодолеть рассеянность, но настроение подняло – точно.

В конце рабочего дня приходит Сережа, забирает коробку.

– Ну, после праздника увидимся.

– Давай, пока. Поздравь жену от меня.

Восьмое марта. Чудесное утро. Сижу в предвкушении, жду звонка. И – как-то ничего не происходит. Тишина. Проверил телефон: включен, все нормально. Ладно, думаю, может, вчера ребята были в гостях или в ресторане, поздно вернулись, отсыпаются. Еще час прошел. Уж полдень скоро – ничего, ни звоночка. Начинаю беспокоиться: а вдруг я переборщил? Звоню директору фильма:

– Слушай, – говорю, – Серега же вроде с чувством юмора парень?

– Да конечно, мы ж столько лет знакомы.

– Не может он обидеться на что-то такое?

– Да ну, вряд ли. Не замечал за ним ничего подобного. Нормальный парень.

Нормальный, значит. А чего ж не звонит? Потихоньку начинаю волноваться всерьез. Ну, мало ли – а вдруг какой скандал в семье или что-то подобное? Может, самому позвонить уже? И тут: «Дз-з-з-з-зынь!» Звонок в дверь. Никого не ждали вроде, кто это может быть? Неужто Серега приехал морду бить? По мере того, как я приближался к двери, такой сценарий казался мне все более реальным. …А, нет, соседка зашла к жене.

Так я дотерпел до вечера. Вечером все же решил позвонить сам. К телефону подходит его жена.

– Здравствуйте, – говорю, – это Юрий Грымов. С праздником вас!

– Да-да, Юрий, спасибо большое.

– Вам Сережа подарок подарил?

– Ой, да, все хорошо, спасибо! Я так давно хотела такой солярий, так приятно, спасибо, что вы интересуетесь.

Мы продолжаем вежливый светский разговор, но я ничего не понимаю: где реакция? Почему не сработали разноцветные фаллосы?! Почему ничего не происходит?

– А вы точно получили подарок? Мы говорим об одном и том же? – интересуюсь я уже в открытую.

– Да-да, такой хороший подарок – солярий. Правда, Сережа мой такой разгильдяй: ничего не купил для тещи! Ну, мы поэтому взяли и отослали этот солярий в Луганск, на Украину, маме.

Начинаю тихо икать.

– Ей, конечно, он даром не нужен, но тут уж ладно, просто как знак внимания. Он смотался ночью на вокзал и отправил поездом с проводниками. Хорошо, что я не успела коробку распаковать.

Дышать почти нечем. Знак внимания. В Луганск. Теще. Поездом. Подарок на Восьмое марта. От дочери и зятя. Разноцветные.

Пытаюсь про себя сосчитать до десяти: «Раз, два, три…»

– Там…

Нет, еще раз: «Раз, два, три, четыре…»

– Там…

– Что там? Где – там? – слышу по голосу: бедная Сережина супруга начинает о чем-то догадываться.

– Там… Не совсем то, что вы думаете. Зря вы не открыли коробку.

Минут через пять я смог объяснить, что на самом деле лежит в коробке. На том конце провода повисает долгая пауза. Думаю, именно в такие моменты даже самый интеллигентный и воспитанный человек совершенно естественно и незаметно для себя переходит на мат – и никто не вправе его за это осуждать.

– Господи, Юра, ну вы даете…

…«Знак внимания» удалось перехватить. Дозвонились до знакомых, подняли их по тревоге – люди запрыгивали в вагон практически на ходу, как только поезд подошел к перрону Луганского вокзала. Теща, правда, осталась без подарка. Зато жива-здорова, и нервная система не пострадала. А шутка – ну, шутка оказалась с отложенным эффектом. Выдохнули – посмеялись.

О пользе свадебных лимузинов, или Как выжить на провинциальном кинофестивале

– Скажите, дорогая моя, а мы сможем поменять это авто на что-нибудь другое?

– Ну, конечно, сможем, конечно!

Девушка-«Конечно» – такой я ее и запомнил, мою помощницу на том кинофестивале. Ни имени, ни фамилии вспомнить теперь уже не смогу, а это осталось: на любой мой вопрос она отвечала неизменно одно и то же: «Конечно!»

То был конец девяностых. Меня пригласили возглавить жюри на одном из фестивалей, которые тогда проходили практически везде, по всей стране, от Смоленска до Владивостока. Вот как раз на один из таких провинциальных фестивалей меня и вез московский поезд. Обычная история: поезд отправляется из столицы вечером, ночь ты в дороге, а утром уже в полутысяче километров от Москвы, в другой реальности. В том городе, куда меня пригласили, я никогда прежде не бывал, и потому отправлялся в поездку с особенным любопытством: кроме кино, была надежда увидеть еще что-нибудь интересное.

Было что-то около пяти утра, когда поезд прибыл. Летнее утро, июнь. Солнце почти взошло, но было еще тихо, город только просыпался, даже поливальные машины еще не выехали на улицы. Я не торопился выходить из вагона просто потому, что еще не совсем проснулся. Сидя у окна, я с интересом разглядывал здание вокзала. Состав остановился – и тут вся умилительная картинка за окном рассыпалась от какого-то шума и гама. К поезду подлетела пестрая группа людей. Народные костюмы, гармошки, балалайки – полный набор. Главная красавица на ходу чуть не роняет приличных размеров каравай. Вся эта агитбригада мечется по перрону.

– В каком он вагоне? В третьем? Вот третий!..

Я с ужасом понимаю: пришли за мной. Выхожу. Меня обдает волной отработанного до автоматизма гостеприимства – с той долей искренности, которая заставляет мириться с происходящим:

– Добро пожаловать в наш город!

Хлеб-соль, «встречный марш» в исполнении ансамбля народных инструментов, выходящие из соседнего вагона пассажиры шарахаются от неожиданности. Тут же появляется кто-то из организаторов, девушка с папкой:

– Юрий Вячеславович, здравствуйте! Простите, вы не могли бы пройти к машине вон туда, за угол – мы не смогли подогнать ее к вагону?

– Хорошо, разумеется, спасибо.

Я отправляюсь в указанном направлении, но, заходя на угол здания, невольно останавливаюсь. На площади перед вокзалом, отражая первые лучи восходящего солнца в многочисленных хромированных деталях, стоит длиннющий лимузин розового цвета. «Кадиллак», который, видимо, еще вчера возил по городу какую-то свадьбу.

– Это… Это что? – задаю я риторический вопрос.

– Ну, вы же просили машину побольше. Это самая большая, – не без гордости отвечает мне моя спутница. – Она в вашем распоряжении. Конечно.

Да, это была она, Девушка-«Конечно». Почти каждую свою фразу она заканчивала этой присказкой, которая, как я понимаю, выработалась у нее за время работы, – этаким словесным успокоительным.