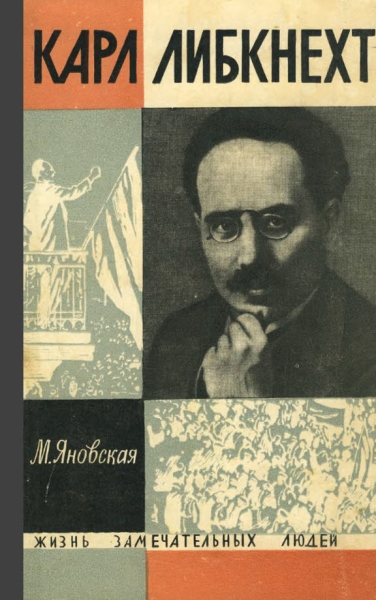

М. Яновская КАРЛ ЛИБКНЕХТ

*

М., «Молодая гвардия», 1965

Памяти Софьи Борисовны ЛИБКНЕХТ посвящает автор

Судебный водевиль

— Подсудимый Рунге!

Солдат Рунге вскочил. Быстрым взглядом окинул зал, приосанился. Польщенный вниманием публики, самодовольно ухмыльнулся. И вытянулся по стойке «смирно».

Председательствующий, военно-судебный советник Эргардт, прочел биографию рядового Рунге и его характеристику; перечислил заслуги подсудимого перед отечеством, его высокие моральные качества.

Судебный процесс над убийцами Карла Либкнехта и Розы Люксембург начался в 9 часов утра 8 мая 1919 года. Через сто двенадцать дней после зверской расправы над вождями германского рабочего класса; через сто два дня после похорон Карла Либкнехта и тридцати двух жертв январских боев и за двадцать три дня до того, как был найден труп Розы Люксембург, четыре с половиной месяца пролежавший в водах Ландверского канала.

Умелый подбор судебных заседателей должен был продемонстрировать демократичность военного судопроизводства: из четырех заседателей только двое были офицерами; двое других — унтер-офицер и солдат. Поскольку все участники убийства и почти все свидетели служили в гвардейской кавалерийской дивизии, расследование и слушание дела были поручены военному суду… этой же дивизии.

Большой зал Уголовного суда в Моабите не был заполнен — галереи пустовали. Места в «партере» занимала избранная публика. Специальные пропуска на право присутствия в судебном заседании не гарантировали беспрепятственного прохода в зал: солдаты гвардейской стрелковой кавалерийской дивизии, патрулировавшие все входы и выходы, обыскивали гостей и свидетелей. Никто, будь то военный или штатский, не мог проникнуть в здание суда, если при нем находили оружие.

Исключение, правда, составляли… некоторые подсудимые.

Весь район был оцеплен вооруженными всадниками, здание окружено проволочными заграждениями. Войска заполнили восточное крыло, выстроились у входа и на лестнице. А за вооруженным кордоном гудела, возмущалась, кричала густая пестрая толпа.

Тщетно пытались люди проникнуть в зал. Устроители судебного водевиля, исполнители его, начиная от главы социал-демократического правительства Германии Эберта, от председателя военного суда и кончая последним обвиняемым, испытывали необоримое чувство страха перед широкой гласностью.

И все-таки кое-кто из «нежелательных» проник в помещение суда. И один такой «нежелательный», сидевший где-то слева у стенки, в самой глубине зала, не сводил сейчас яростного взгляда со спины обвиняемого Рунге.

Председательствующий, военно-судебный советник Эргардт, вел допрос с подчеркнутым беспристрастием. Допрашиваемый, солдат Рунге, отвечал нагло и развязно.

Да, он не отрицает, он действительно ударил прикладом по голове этих, которые потом были убиты. Он даже по два раза ударил каждого. При каких обстоятельствах? В тот вечер, 15 января, он как раз дежурил в карауле в штабе дивизии, что помещается в гостинице «Эден». Сюда привезли арестованных, говорили, что их отправят дальше — в Моабитскую тюрьму. Так вот, когда их по очереди выводили из «Эдена», у самого выхода на улицу он сделал это. Нет, никто его не уговаривал — он сам хотел покончить со спартаковскими вождями. У него были с ними личные счеты. Он давно поклялся отомстить Либкнехту и Люксембург за те несколько минут унижения, которые он, будучи рабочим завода «Сименс», претерпел от них.

Солдат Рунге был отлично «натаскан» и не скупился на подробности. На вопрос председательствующего, какое отношение имели убитые спартаковцы к заводу «Сименс», находчиво ответил: они имели отношение ко всем заводам и фабрикам, на которых происходили беспорядки. Вернее, они-то и были организаторами этих беспорядков.

Да, так вот, желание отомстить зародилось в нем с того памятного для него дня, когда на «Сименсе» началась забастовка. Он, Рунге, разумеется, и не собирался присоединяться к бунтовщикам. Он продолжал работать. Вот тогда-то и подбежали к нему Люксембург и Либкнехт, и кто-то из них, он не помнит, кто именно, приставил к его голове револьвер и потребовал немедленного прекращения работы.

Есть ли у него свидетели, которые могут подтвердить его рассказ? — в обычной своей беспристрастной манере спросил председательствующий.

Господи, сколько угодно! Все рабочие, которые в этот день работали по соседству с ним.

— Ложь! — раздался громовой голос. — Все ложь! Пусть назовет свидетелей! Вызовите их сюда…

Что такое? Кто это посмел нарушить так гладко разыгранную комедию?

Председательствующий, военно-судебный советник Эргардт, вперил возмущенный взгляд в глубину зала. Обвинитель Иорнс привстал со своего места. Офицеры, сидевшие на скамье подсудимых и до этого перешептывавшиеся друг с другом, сразу замолкли. По рядам напряженно слушавшей публики прошел гул.

Подсудимый Рунге, вздрогнув, обернулся с такой быстротой, будто его кто-то хлестнул нагайкой по спине. Нагловатая, самодовольная ухмылка мигом слетела с его лица. Внутренне он содрогнулся, услышав хорошо знакомый, яростный голос. Сразу же нашел глазами человека, осмелившегося так бесстрашно вмешаться. Вон там, у стенки слева, в самой глубине зала, сидит этот человек… Знакомый взгляд — глаза его брата, его врага. Брата, который связался со спартаковцами. Брата, которого он ненавидел и… смертельно боялся.

Сделав усилие, солдат Рунге медленно перевел свой разом потускневший взгляд на представителя обвинения Иорнса.

Председательствующий Эргардт принял тем временем решение: не реагировать, не концентрировать внимания на этой хулиганской выходке — полиция сама справится. Несколько мгновений в зале висела давящая тишина. Потом кто-то громко и глубоко вздохнул. Публика зашепталась. На скамье подсудимых презрительно улыбались офицеры. Обвинитель Иорнс спокойно опустился на свое место и ободряюще кивнул Рунге.

Подсудимый Рунге подобрался весь, сделал еще одно усилие. Заставил себя мысленно, слово в слово повторить сказанное ему Иорнсом на одном из допросов во время следствия: «Возьмите всю вину на себя, отсидите каких-нибудь четыре месяца, а затем перед вами самые широкие возможности. Очень советую вам воспользоваться случаем…» Вспомнив одно, мгновенно восстановил в памяти и другое: все, что говорили ему офицеры дивизии, частенько заходившие к нему в камеру: «Либо принимайте вину на себя, либо ждите смерти…»

Вспомнив все это, Рунге ощутил уверенность, что дело его спасения в его собственных руках и что для своего брата-врага он сейчас менее достижим, чем когда бы то ни было в жизни.

Представитель обвинения Иорнс снова почувствовал полный контакт с залом и задал вопрос, который придерживал к концу и на который должен был последовать весьма эффектный ответ: не раскроет ли, наконец, подсудимый Рунге тайну своего исчезновения из гвардейской дивизии? Тайну, которая так и не прояснилась на следствии?

Да, теперь он может рассказать, ухмыльнулся Рунге, теперь, перед судом, он раскроет карты: он бежал из дивизии и из Берлина и поступил в другой, добровольческий, отряд по фальшивым документам. Документы он купил после убийства вождей «Спартака» у двух неизвестных ему… спартаковцев.

По залу пронесся шелест, как будто ветер погнал сухие листья по асфальту. Это мужчины вытаскивали из карманов туго накрахмаленные платки, чтобы прикрыть ими смеющиеся рты. Кто-то, не выдержав, неприлично громко хихикнул. Кто-то воскликнул: «Ловко!» И невольно все головы повернулись налево, в ту сторону, где незадолго до этого раздался возмущенный, требовательный крик человека, сидевшего у самой стенки, в глубине зала.

Но того, «нежелательного», на месте уже не было — полиция знала, как поступают в подобных случаях.

С этой минуты основное внимание суда сосредоточилось на состоянии здоровья солдата Рунге. Не болел ли обвиняемый в детстве мозговыми заболеваниями? Часто ли в своей жизни обращался к врачам и по каким поводам? Какие болезни перенес в зрелом возрасте?

Суд явно заинтересовался психическим состоянием и умственным развитием подсудимого Рунге. Было задано множество быстрых и хитроумных вопросов, на которые несколько растерявшийся солдат едва успевал отвечать односложными «да» и «нет», и желаемое впечатление было легко достигнуто: невменяемым Рунге нельзя считать, но он, безусловно, является недоразвитым в умственном отношении субъектом, с легкоранимой, неустойчивой психикой.

Рассказал ли солдат Рунге суду об инструкциях, носивших характер приказа, которые он получил от капитана Петри, капитан-лейтенанта Горста Пфлуг-Гартунга и других офицеров, имен которых он, как новичок, еще не знал? «Люксембург и Либкнехт не должны попасть в Моабит живыми», — сказал Петри. «Помните, что вам приказано покончить с ними при выходе из гостиницы», — сказал адъютант начальника штаба Пабста — Пфлуг-Гартунг. «Оберлейтенант Фогель подведет их прямо к вам, и вам остается только действовать прикладом», — инструктировали другие офицеры. И все в один голос многократно и настойчиво внушали: Либкнехта убить прикладом на месте, как только он выйдет на порог гостиницы.

Рассказал ли солдат Рунге о хвастливых словах, которые он услышал, когда офицеры вернулись после того, как увезли Либкнехта: «С Либкнехтом покончено! Лопнула, видите ли, нелопнувшая шина, и совершена попытка к бегству»?

Рассказал ли солдат Рунге об этом суду?

Нет. Позже, обиженный «строгим» приговором, он заявит об этом письменно.

Заявление останется без последствий.

На скамье подсудимых, не считая солдата Рунге, сидело восемь преступников. Все — офицеры гвардейской кавалерийской дивизии. Той самой дивизии, которая стала оплотом контрреволюционных сил в Берлине.

Восемь офицеров и один солдат. Десятый преступник отсутствовал. Об этом узнали позже.

Отсутствовали и главные убийцы. И это было известно заранее.

После перерыва, во время которого обвиняемые шумно покинули свои места и перешли в зал, чтобы поболтать со своими приятелями, начался допрос обер-лейтенанта Фогеля. И если председательствующий Эргардт с подчеркнутым беспристрастием допрашивал солдата Рунге, то с Фогелем он просто вел дружескую беседу.

Весело и непринужденно рассказывал обер-лейтенант Фогель, как он, сопровождая Розу Люксембург в автомобиле, не мог сразу понять, жива она еще или приклад Рунге убил ее; как был удивлен, когда неизвестный ему человек в штатском вскочил на ходу в открытую машину и нанес еще один удар недвижимо лежавшей женщине; как потом труп Розы Люксембург был отбит у транспортной команды группой спартаковцев.

В том же дружеском тоне были допрошены все обвиняемые и большая часть свидетелей в последующие дни. Судебное разбирательство шло по заранее разработанному плану. И вдруг…

— Свидетель Грантке! Где вы находились во время убийства?

Солдат Грантке находился в том же автомобиле, что и обер-лейтенант Фогель. Они должны были отвезти Розу Люксембург в Моабитскую тюрьму. В машину, показывал Грантке, женщину втащили, волоча по земле; после ударов, нанесенных Рунге прикладом по голове, Роза Люксембург находилась в глубоком обмороке. Она так и не пришла в себя, обстоятельно показывал дальше Грантке, потому что, во-первых, на ходу в машину вскочил какой-то офицер и со страшной силой ударил лежащую в беспамятстве женщину рукояткой револьвера по голове; а во-вторых, выстрелом в упор ее застрелил обер-лейтенант Фогель. Он, Грантке, хорошо и давно знает обер-лейтенанта, и ошибки тут с его стороны быть не может.

Обвинитель Иорнс был неприятно задет неожиданными показаниями свидетеля и обменялся выразительным взглядом с советником Эргардтом. Фогель замер на скамье подсудимых и прошипел что-то угрожающее.

Солдат Грантке стоял на своем, и никакие вопросы председательствующего и обвинителя не могли его сбить.

Масла в огонь подлил следующий свидетель — солдат Вебер. Он не только подтвердил показания Грантке, но и очень подробно рассказал, как он по приказу Фогеля и вместе с ним сбросил тело убитой женщины, — потом он узнал, что это была знаменитая спартаковка Роза Люксембург, прозванная в народе Красной Розой, — в Ландверский канал.

Дальнейший допрос свидетелей все больше прояснял картину зверского убийства пролетарских вождей. Были названы имена тех, кто стрелял в Либкнехта в Тиргартене, где автомобиль остановился специально с целью заставить арестованного выйти и инсценировать попытку к бегству, — имена лейтенанта Липмана и Горста Пфлуг-Гартунга. Было установлено, что потерявшую сознание, полумертвую Люксембург пристрелил Фогель, после того как тот «неизвестный», которого Фогель отказался назвать, изо всей силы ударил ее чем-то тяжелым по голове. Достаточно отчетливо обрисовывалась роль остальных преступников — офицеров Гейнца Пфлуг-Гартунга, Штиге, Ритгена, Веллера и Шульца.

Приговор военного суда гвардейской кавалерийской дивизии огласили 14 мая. Из трех сидевших на скамье подсудимых непосредственных убийц один — Горст Пфлуг-Гартунг — был оправдан; второй — Липман — приговорен к шести неделям домашнего ареста; третий — Фогель — к двум годам и четырем месяцам тюрьмы. Остальных офицеров оправдали, «за отсутствием состава преступления».

Суд мотивировал свой приговор тем, что вина Фогеля в убийстве не может считаться доказанной, но что он, однако, отвечал за благополучную доставку арестованной Люксембург в тюрьму, чего не смог обеспечить; стало быть, он нарушил устав караульной службы и приказ вышестоящего начальства, за что и несет ответственность. Суд счел доказанным отсутствие предварительного сговора между подсудимыми об убийстве арестованных Либкнехта и Люксембург и установил, что расстрел Либкнехта при «попытке к бегству» является вполне законным.

Что касается солдата Рунге, суд посчитал доказанным, что обвиняемый Рунге действовал по мотивам мести и по собственному усмотрению, без сообщников и подстрекателей. А посему и приговорил его, Рунге, к двум годам и двум неделям заключения.

Через три дня обер-лейтенант Фогель бежал из тюрьмы и скрылся в Голландии. Документы для него добыли командование дивизии и полицейское управление в паспортном бюро министерства иностранных дел.

И тогда солдат Рунге обиделся. Почему он один должен отвечать за всех? Почему только он должен нести наказание? Почему он обязан выполнять обещание, данное Иорнсу, — принять всю вину на себя, — если сам Иорнс подло обманул его?

И Рунге написал заявление. Описал гнусный кровавый заговор и его исполнение в той мере, в какой сам знал о нем. И даже назвал имя вскочившего в машину на ходу «неизвестного», ударившего Люксембург по голове чем-то тяжелым, — имя лейтенанта Круля.

Три года заявление Рунге оставалось без внимания. Через три года Круля судили и осудили на шесть месяцев лишения свободы за… «кражу у покойной Люксембург ее личных вещей».

По отношению к остальным приговор военного суда от 14 мая 1919 года остался в силе.

Глава 1 Отец и сын

Впервые он увидел «крестного» 22 сентября 1874 года. Ему как раз недавно минуло три года. Но о своих «крестных отцах» он слышал от родителей с тех пор, как начал сознательно воспринимать мир.

Он знал, что живут они далеко от его родного Лейпцига, в городе, который называется Лондон; видел, как светились лица отца и матери, когда назывались их имена; и в его детском восприятии эти два далеких человека представлялись совсем особенными, не похожими на других людей.

В выписке из церковной книги Томаскирхе (этого он, разумеется, не знал) в графе «Восприемники» значилось: «Д-р Карл Маркс из Лондона…Фридрих Энгельс, рантье в Лондоне…»

Карл Маркс приехал в Лейпциг, на Брауштрассе, И, вместе со своей младшей дочерью Элеонорой по пути из Карлсбада, куда ездил лечить больную печень. Приехал к своему другу Вильгельму Либкнехту, которого ценил как деятеля рабочего движения и любил как человека.

В эти дни, проведенные на Брауштрассе, Маркс был очень нежен с маленьким Карлом и, на удивление ему, оказался совсем простым и добрым, почти как отец. Только маленький Карл находил, что у Карла Большого слишком много волос на голове и на лице и в этих волосах «можно заблудиться».

Трое суток провел Маркс в доме Либкнехтов, и дни эти полны были тихих бесед и горячих споров с отцом и матерью Карла, веселого смеха и шумных игр с детьми.

И долго еще свет этих дней заполнял дом на Брауштрассе. Долго еще родители вспоминали дорогого гостя, которого отец почему-то называл Мавром.

Только много позже узнал Карл, кем был Мавр для отца и друга отца — Августа Бебеля. И еще позже понял, кем был Карл Маркс для человечества…

Так он познакомился с Марксом. Тогда ему было чуть больше трех лет. Двумя годами раньше он впервые познакомился с тюрьмой.

…Впереди чинно, в строгом молчании шли девочки — Алиса и Гертруда, его сводные сестры. Сам он «подошел» к крепостным воротам, сидя на руках у матери. А за воротами с нетерпением ждал первого свидания с семьей осужденный Вильгельм Либкнехт.

За десять дней до рождения Карла — 3 августа 1871 года — Вильгельм Либкнехт и Август Бебель, только недавно выпущенные из окружной лейпцигской тюрьмы, где они просидели сто один день в предварительном заключении, получили извещение: прокуратура доводила до их сведения, что против них возбуждено судебное дело по обвинению в «подготовке государственной измены»; причем Либкнехт дополнительно обвинялся в «оскорблении величества».

«Дело» началось еще летом 1870 года в связи с позицией Либкнехта и Бебеля по отношению к франко-прусской войне. При первом голосовании в рейхстаге военных кредитов оба от голосования воздержались, заявив, что «…как социалисты-республиканцы и члены Международного товарищества рабочих» они являются принципиальными противниками династических войн.

Два воздержавшихся от голосования депутата не могли повлиять на ход событий: рейхстаг утвердил кредиты в сумме 120 миллионов талеров.

Со времени этой сессии на Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля в правительстве стали посматривать косо; при каждом удобном случае поминали их бранными словами и в некоторых социал-демократических организациях, между которыми как раз в это время резко усилились разногласия.

Но пока еще никто не обвинял двух «крамольных» депутатов в «измене родине».

Свой приговор они сами подписали несколько позднее — 24 ноября того же года, когда была созвана чрезвычайная сессия северогерманского рейхстага, чтобы утвердить новые кредиты в 100 миллионов талеров на продолжение войны.

Выступил Август Бебель — один из самых молодых парламентских деятелей и первый представитель рабочего класса в парламенте.

Он, Август Бебель, хочет слегка проанализировать события. Он хочет напомнить, что с той минуты, когда Луи Бонапарт был взят в плен, единственная причина войны сама собой отпала. Он хочет напомнить, что германское правительство уверяло народ, что затеянная война является оборонительной, развязал ее французский император, а немцы вовсе не собирались воевать. Так вот, теперь-то уж война стала явно завоевательной, а вовсе не оборонительной, стала войной против французского народа.

«Не слишком ли много берет на себя этот пролетарий? Не собирается ли он вершить политику страны? — возмутились депутаты. — Не думает ли он, что его «анализ событий» может хоть как-то притупить патриотические чувства лучших представителей общества, собравшихся здесь?..»

Будто не слыша всех этих возгласов, Бебель ядовито напомнил (к вопросу о «патриотизме лучших представителей общества»), что французская буржуазия оказалась куда более щедрой «патриоткой», чем немецкая: первый военный заем в Германии разошелся только на 60 процентов, а во Франции все облигации были раскуплены в два счета.

При этих словах разразилась буря. Толпа депутатов, уязвленных в своих лучших чувствах, бросилась на оратора с кулаками, криками и угрозами заставила его замолчать, не дав закончить речь.

Место Бебеля занял Вильгельм Либкнехт. Воцарилась тишина Но ненадолго? потому что речь Либкнехта по сути своей ничем не отличалась от предыдущей речи, а по форме была, пожалуй, еще «крамольней».

— Правительство, объявившее в июле войну, устранено, — сказал Либкнехт, — а его глава — Луп Бонапарт — сидит в Вильгельмсхее как милый браг короля Пруссии; он ведет роскошную жизнь императора, в то время как немецкие воины проливают кровь на фронте и должны терпеть лишения в борьбе с французским народом, являющимся, несмотря ни на что, братским нам народом и желающим мира с нами. Поистине почетнее быть братом французских рабочих, чем милым братом негодяя на Вильгельмсхее…

Чей-то старческий голос совсем невпопад внятно просипел: «Браво!» Со всех сторон на него зашикали. Депутаты готовы уже были вскочить с мест и повторить предыдущую сцену. Но Либкнехт не стал дожидаться новой бури и быстро договорил:

— Ассигнования, которых от нас требуют, предназначены для проведения аннексий… Но аннексия принесет не мир, а войну. Создавая постоянную опасность войны, она укрепит военную диктатуру в Германии… На основании всего этого я, само собой разумеется, против ассигнований и внес вместе с моим другом Бебелем предложение об их отклонении.

Предложенная резолюция, по мнению депутатов, была вызывающе наглой. Ибо она обязывала рейхстаг отклонить требование об ассигнованиях на дальнейшее ведение войны и — мало того — предложить «союзному канцлеру содействовать скорейшему заключению мира с французской республикой без аннексий какой-либо части французской территории».

Резолюция, разумеется, была освистана. Разумеется, она вызвала гнев и ярость канцлера Бисмарка, который, в сущности, и спровоцировал эту войну. И, разумеется, Либкнехт и Бебель были объявлены «лицами, готовящими государственную измену».

Недолгая, но дружная травля «изменников родины» почти во всей германской прессе, и 17 декабря, за день до провозглашения прусского короля германским императором, Либкнехт и Бебель арестованы и посажены в лейпцигскую окружную тюрьму.

Сто один день длилось следствие. Сто один день находились в заключении два депутата рейхстага. На сто второй их выпустили, взяв честное слово, что они не предпримут попытки к бегству и не покинут пределов Лейпцигского округа.

И вот 3 августа 1871 года, ровно через пять месяцев после подписания мира с Францией, пришло уведомление из прокуратуры. Либкнехт и Бебель подают кассационную жалобу. Жалоба отклонена. В понедельник, 11 марта 1872 года оба предстают перед лейпцигским судом присяжных.

Отличные ораторы, Либкнехт и Бебель дали на процессе хороший бой. Речи их вызвали шум не только в Лейпциге, но и во всей Германии. Докатились и до Лондона. И в разгар суда Либкнехт получил дорогую весточку: письмо от Женни Маркс. Жена Мавра поздравляла обоих «изменников» с их великолепными боевыми выступлениями. Когда был вынесен приговор — два года заключения в крепости, дома Наталия Либкнехт несколько раз подряд перечитала это письмо, словно черпая в нем силы.

Наталия Либкнехт, дочь адвоката Ре, известного прогрессивного деятеля, стойко переносила все невзгоды, вызванные общественно-политической деятельностью мужа, которую она поддерживала и одобряла. Она хорошо помнила своего отца и глубоко уважала его не только как отца, но и как депутата, а затем и президента первого немецкого парламента, заседавшего в 1848 году во Франкфурте-на-Майне; она была умным и мужественным человеком и не пыталась закрывать глаза на те беды, которые могут в любую минуту обрушиться — и уже не раз обрушивались — на ее семью.

…Маленький Карл сидел на руках у матери. Впереди, понимая значение происходящего, тихо и чинно шли сестры. Ворота Губертусбургской крепости закрылись за ними. И впервые маленький Карл очутился на тюремной территории, где уже несколько недель томился его отец.

Ему суждено было много раз ступать на нее. Ему суждено было много сотен дней провести за тюремной решеткой. Ему суждено было предстать перед судом по обвинению в государственной измене.

Случится это тридцать пять лет спустя, в том же городе Лейпциге. На том же месте, где судили его отца. В новом великолепном здании, с большим двухсветным залом с превосходной акустикой. И голос Карла Либкнехта заполнит этот зал, это здание и вырвется далеко за его пределы.

И так же, как отец, будет Карл голосовать против военных кредитов в германском рейхстаге; он один из всех депутатов скажет «Нет!» первой мировой войне. Он пойдет по пути отца, ни на полшага не свернув в сторону. Он пойдет гораздо дальше отца.

Из пяти сыновей Вильгельма Либкнехта только один Карл станет революционером. Он один уже в ранней юности поймет, кем был Мавр для его отца и для друга его отца — Августа Бебеля.

И кем был Карл Маркс для человечества.

Отец, мать, две дочери и пять сыновей — Теодор, Карл, Отто, Вилли и Курт — жили дружно и бедно. В то время когда Карл начал сознательно смотреть на окружающий мир, Вильгельм Либкнехт был редактором партийной газеты «Фольксштаат». Газета выходила три раза в неделю. Редактор подучал 65 талеров в месяц. Семья в девять человек с трудом могла прожить на такое мизерное жалование. И все же вопрос о том — работать или учиться мальчикам? — не стоял: все пятеро получили университетское образование. Теодор, Карл, Вилли стали юристами; Отто — химиком; Курт — врачом.

Карлу не было и семи лет, когда развернулись события, на многие годы определившие положение рабочего движения и социалистической рабочей партии Германии. И определившие положение семьи Вильгельма Либкнехта.

11 мая 1878 года в 3 часа дня некто Хёдель — мошенник и проходимец, исключенный из партии, — совершил покушение на жизнь императора Вильгельма I. Старый император остался невредим — покушение не удалось. Но канцлер Бисмарк, живший в те дни в Фридрихсруэ, едва получив известие о покушении, срочно протелеграфировал в Берлин: «Исключительный закон против социалистов».

Как было не воспользоваться таким случаем для осуществления давно вынашиваемой мечты? Бисмарк отлично понимал, что теперь немецкая социал-демократия, объединившаяся в 1875 году в единую социалистическую рабочую партию, представляет немалую угрозу его, Бисмарка, далеко идущим планам.

23 мая на очередной сессии рейхстага обсуждался проект Исключительного закона против социалистов.

Не дав никому опередить его в прениях, Вильгельм Либкнехт вырвался на трибуну и своим зычным, хорошо поставленным голосом профессионального оратора быстро заговорил:

— Попытка использовать покушение безумца, еще раньше, чем закончено следствие, для того, чтобы провести в жизнь давно подготовленное мероприятие и свалить «моральную ответственность» за недоказанное еще покушение на германского императора на партию, которая осуждает убийство во всех его формах и находит, что экономическое и политическое развитие страны происходит совершенно независимо от отдельных личностей, встречает такое осуждение со стороны всех беспристрастных людей, что мы, представители социал-демократических избирателей Германии, вынуждены заявить: «Мы считаем ниже своего достоинства принимать участие в обсуждении внесенного сегодня в рейхстаг законопроекта, и никакая провокация… не заставит нас изменить это решение. Но мы примем участие в голосовании, потому что считаем своим долгом сделать со своей стороны все, что в наших силах, чтобы не допускать этого беспримерного покушения на народную свободу Каково бы ни было решение рейхстага, немецкая социал-демократия, привыкшая к борьбе и преследованиям, пойдет навстречу новой борьбе и новым преследованиям с уверенностью и спокойствием, которые даются сознанием правоты и непобедимости нашего дела».

На сей раз Исключительный закон провалился. А через несколько дней грянула новая беда. И Либкнехт и Бебель понимали, к чему она приведет.

2 июня из окна дома на Унтер-ден-Линден, в Берлине, доктор Нобилинг, душевнобольной, стрелял в императора и тяжело ранил его. К социалистической рабочей партии этот сумасшедший имел такое же отношение, как сам император. Это, однако, не помешало канцлеру Бисмарку, радостно потирая руки, воскликнуть:

— Ну, теперь-то эти парни у меня в руках! Теперь-то я так их прижму к стенке, что они у меня взвоют!

В Лейпциге, в редакции партийной газеты, собрались социал-демократы. Кто-то заметил, что по городу расклеены телеграммы о покушении, в которых ни слова не сказано, что Нобилинг принадлежит к социалистической рабочей партии.

— Да, уж этого они не смогут нам навязать, — облегченно вздохнул Бебель, — никто из нас даже не знает этого идиота-доктора в лицо, никто не слышал его фамилии и не знает, как его зовут…

Но успокоение было недолгим: едва Бебель договорил, как в комнату вошел Вильгельм Либкнехт. По нахмуренным мохнатым бровям, по взволнованному взгляду все поняли: с дурными вестями.

— Опубликована вторая телеграмма, — глухо выговорил Либкнехт, — Нобилинг заявил на допросе, что он социал-демократ и что у него были сообщники.

Позже оказалось, что сообщение было фальшивкой, выпущенной телеграфным агентством Вольфа. Весьма вероятно — не по своей инициативе. Когда Нобилинг умер в тюрьме, следствие не располагало никакими доказательствами, что кто-либо из социал-демократов имел хоть какое-нибудь отношение к нему или к его покушению.

Но для Бисмарка все это не имело значения.

Травля, как всегда, началась в прессе. Буржуазия, особенно крупная, крайне заинтересованная в пора-Женин социал-демократии, мечтала использовать оба покушения, чтобы задушить рабочее движение. Ненависть к социал-демократии разжигалась и через прессу, и через соглашательские профессиональные союзы, и путем слухов и сплетен, пускаемых неведомо кем среди обывателей.

Задача была — уничтожить социалистическую рабочую партию по возможности так, чтобы она не воскресла. Десятки тысяч рабочих, принадлежащих к социалистической партии, увольнялись с работы без объяснения причин и выбрасывались на улицу домовладельцами У редакторов и сотрудников социалистических газет камнями выбивали окна. К осени травля, террор и бойкот достигли достаточно высокого накала. Правительство сочло, что почва для наступления хорошо подготовлена. Посеянный на такой почве проект Исключительного закона неизбежно должен дать бурные всходы.

И 19 октября сессия рейхстага 221 голосом против 149 приняла Исключительный закон против социалистов.

Утром, на первом заседании, незадолго до того, как законопроект был поставлен на голосование, Вильгельм Либкнехт, в последний раз на многие годы вперед, выступил как представитель фракции социал-демократии. Взволнованное, страстное выступление он закончил пророческими словами:

— Наступит день, когда немецкий народ потребует к ответу за это покушение на его благосостояние, свободу и честь.

Как только закон вступил в силу, град ударов посыпался на партию, на профессиональные союзы, на все, что хоть отдаленно напоминало свободу. В течение нескольких дней была запрещена вся партийная и профсоюзная печать, разогнаны все партийные и союзные организации, запрещены собрания. С запрещением газет и журналов редакторы и весь персонал редакций лишились куска хлеба. В том числе Вильгельм Либкнехт. Все попытки организовать новые газеты неизбежно кончались неудачей: газеты, под какой бы вывеской они ни выходили, неизбежно закрывались, как только число их подписчиков переваливало за сотню. В конце концов партийная организация Лейпцига отказалась от тщетных попыток выпускать свою газету.

Вскоре в Берлине было объявлено «малое осадное положение», и множество партийных деятелей вместе с семьями в течение суток должны были покинуть столицу. Большинство из них направилось в Лейпциг, и партийная — организация города должна была раздобыть им хоть какие-нибудь заработки.

Правительственные «мероприятия» сопровождались массовыми арестами, преследованием социал-демократов во всех видах и формах. И, наконец, 29 июня 1881 года «малое осадное положение», объявленное вслед за Берлином в Гамбурге и других городах, докатилось до Лейпцига.

Теперь уж и Бисмарк, и все правительство, и буржуазия могли быть уверены, что социал-демократическое движение на многие годы умерло.

В самом деле, партия старалась не подавать признаков жизни. Но она была жива. Хотя и не вполне здорова: тактические разногласия в период Исключительного закона вспыхивали в организациях, перешедших на нелегальное положение, все чаще и чаще. Кое-кто, рассчитывая на близкую отмену закона, полагал необходимым на все это время полностью замолкнуть. Другие, в том числе Либкнехт и Бебель, напротив, настаивали на создании партийных газет за границей, чтобы через них общаться с народом, вести пропаганду. Важно было показать, что рабочее движение нельзя остановить, что партия жива и продолжает действовать.

Такая газета была основана в Цюрихе. Называлась она «Социал-демократ». И, к великой досаде всех врагов социалистического рабочего движения в Германии, в ближайших номерах «Социал-демократа» появился отчет о деятельности партии.

«Мы остались тем, чем мы были, и будем впредь такими, каковы мы сейчас», — писалось в отчете. «В эти дни испытаний и проверки каждому надлежит в полной мере выполнять свой долг, отдать все свои силы и способности на служение партии, — было написано дальше. — Мы знаем, что закон против социалистов возлагает на нас еще более серьезные обязанности, и мы проникнуты решимостью выполнить их. Да здравствует социал-демократия!»

Отчет подписали Вильгельм Либкнехт, Август Бебель и другие руководители партии.

Политическая деятельность продолжалась. Но жить становилось все труднее. Заработков не было, а Вильгельму Либкнехту нужно было кормить большую семью, дать возможность детям продолжать образование. Бебель, бесконечно заботливый друг и самый близкий Либкнехту человек, тайком от него написал в Лондон, Энгельсу:

«Не можете ли вы устроить Либкнехту сколько-нибудь сносно оплачиваемое место корреспондента в английской газете, где он бы мог писать, не компрометируя себя…»

Еще труднее стало после 29 июня: как только в Лейпциге объявили «малое осадное положение», Либкнехт и Бебель немедленно были высланы за пределы Лейпцигского округа.

Неунывающие, привыкшие к превратностям судьбы революционеров, они не сомневались в том, что не станет немецкий народ терпеть до бесконечности все те издевательства, которым за последние годы подвергали его Бисмарк и компания. Ни один из них не мог сказать, когда будет отменен Исключительный закон, но они знали — он должен быть отменен: их собственная борьба, борьба их соратников тому залогом.

Ранним июльским утром оба друга отправились пешком вдоль железнодорожной линии Лейпциг — Дрезден в поисках временного пристанища. Они шли довольно долго, пока не добрались до станции Борсдорф. За станцией лежал поселок, зеленый, привлекательный и — нищий. Не сговариваясь, решили остановиться в нем. И довольно быстро убедились, что первое ощущение не обмануло: дома, в которые они заходили, не были домами — это были лачуги, жалкие, не слишком чистые, в которых ютились ремесленники и крестьяне. Наконец им повезло: дом местного портного оказался более приличным, чем другие, и портной сразу же согласился сдать друзьям две небольшие комнатки.

Повезло, да ненадолго: на следующий день, когда хозяин неведомо откуда узнал, кого приютил, он потребовал немедленно освободить помещение.

Лишь спустя некоторое время, в течение которого Либкнехт ютился в крохотной комнатушке полуразвалившегося домика на окраине поселка, а тяжело больной Бебель жил в Лейпциге, удалось, наконец, прочно обосноваться в Борсдорфе, в довольно сносных условиях. Бебель снял небольшой домик, где у него были две комнаты, у Либкнехта — три. Обе семьи оставались в Лейпциге, но все воскресные дни, праздники и каникулы проводили в Борсдорфе.

Карлу к тому времени исполнилось десять лет. Круглолицый, смуглый мальчуган, с копной круто завивавшихся волос и умными красивыми глазами; живой, добрый и общительный, он все больше льнул к отцу, все внимательней прислушивался к его разговорам с друзьями, все пристальней присматривался к его жизни. Отец стал предметом сознательного преклонения, все сильнее одолевало Карла стремление быть всегда и во всем похожим на него. Он видел, как с улыбкой на губах отец отправился в суд, где должны были судить его и Бебеля за сочинение и распространение предвыборной прокламации. Видел, как спокойно, почти весело ушел он отбывать наказание — два месяца тюрьмы, словно уезжал в очередную деловую поездку. Он знал, что в Борсдорфе, находящемся на самой границе осадной области, учрежден постоянный жандармский пост, специально для наблюдения за отцом и Бебелем Знал, что за их домом установлена неусыпная слежка, и восторгался смелостью людей — товарищей отца, приезжавших к ним вопреки очевидной опасности.

Он был тогда уже учеником гимназии Николае в Лейпциге. И тут впервые пришлось ему на практике убедиться в правильности и полезности отцовского лозунга: «На каждый выпад врага надо отвечать двумя». Его, сына Вильгельма Либкнехта, пытались бойкотировать и некоторые учителя и кое-кто из гимназистов; пытались при нем непочтительно, с издевкой говорить об отце, этом «государственном изменнике», этом «социал-демократишке»; к нему непомерно придирались наставники, его задирали соученики. Он принимал любой вызов, пресекал любую дерзость в адрес отца, лез в драку, где нельзя было обойтись ядовитыми речами, изо всех сил старался отлично учиться, чтобы идти первым в классе и вызвать к себе — к сыну Вильгельма Либкнехта — почтительное уважение.

Отцу было к тому времени далеко за пятьдесят, но живость двадцатилетнего юноши, пылкость и горячий темперамент все еще не покинули его. Несокрушимый оптимизм отца, его непримиримость к любой несправедливости, и в большом и в малом, его страстность в борьбе за дело партии передавались сыну. Отец никогда не терялся, ни при каких, даже, казалось бы, самых безнадежных обстоятельствах; никакие удары, направленные против него или против партии, не могли смутить его. «На каждый выпад врага надо отвечать двумя» — этот лозунг он сам претворял в жизнь. При всей своей занятости, при всей серьезности и опасности работы он не утратил с годами способности восторгаться природой, приходить в умиление от лунной дорожки на крохотном озерце, заслушиваться трелями певчей птицы, восхищаться трудолюбием муравьев.

Как и многое другое, Карл воспринял от него любовь к природе (впоследствии он серьезно занялся изучением естественных наук). Эта любовь, это знание природы скрасили ему немало одиноких часов за тюремной решеткой, не однажды отвлекали от горестных мыслей.

Позже. В его будущей большой жизни.

А пока, в ранней юности, его одаренная натура, пожалуй, больше всего проявила себя в музыке. Он любил музыку и сам прекрасно играл на рояле. Сильнее и глубже всего он чувствовал Баха и Бетховена. Их он исполнял особенно увлеченно, горячо.

Музыка и книги, книги и музыка. Без них мир казался бы ему пустыней. Гёте, Клейст, Фонтане, Виргилий и Гораций, Шиллер и Шекспир, один из самых любимых; монологи шекспировских героев он мгновенно запоминал и много лет спустя мог по памяти безошибочно цитировать их.

Восемнадцатилетие Карла было отмечено двумя событиями. Одно — государственное, общенародной значимости; другое — его, личное.

В феврале 1890 года при выборах в рейхстаг преследуемая, гонимая, придушенная социал-демократия получила небывалое число голосов: около полутора миллионов. Это обеспечивало тридцать пять депутатских мандатов. Первым результатом выборов было падение Бисмарка: «Железный канцлер» вынужден был выйти в отставку. Вторым — отмена Исключительного закона против социалистов: 1 октября 1890 года германский рейхстаг отказался продлить его.

Партия вышла из подполья. В доме Либкнехта, чья роль в борьбе за народные права была немаловажной, праздновали победу.

Праздновали и другое, семейное событие: Карл сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в Лейпцигский университет на факультет права и экономики.

Был он жаден до знаний, обладал отцовской волей и энергией и день загрузил до отказа: кроме лекций на своем факультете, умудрялся посещать лекции по естествознанию и философии. Он пытался вникнуть в суть каждого предмета, определить свое собственное отношение к нему.

Атмосфера борьбы за интересы рабочего класса, в которой он вырос, придала его юности определенную окраску. Но до сих пор он знал только одну — практическую — сторону борьбы. Теперь он считал себя достаточно созревшим, чтобы познать теорию этой борьбы и разобраться в ней. Его недолгий путь — от свидетеля партийных бесед и споров в доме отца до первого студенческого кружка, где изучали труды Маркса, — был закономерен. Для него — не для всех — кружок этот оказался первой ступенью высокой лестницы, ведущей к овладению марксизмом.

В том же году он сделал и следующий шаг — шаг к непосредственному участию в борьбе пролетариата: впервые посетил многолюдное собрание берлинских рабочих. Вильгельм Либкнехт выступил на этом собрании с речью «о борьбе идейным оружием».

После отмены Исключительного закона шестидесятичетырехлетний Вильгельм Либкнехт переживал третью молодость. Победа, увенчавшая более чем десятилетнюю, неимоверно трудную борьбу, влила в него новые силы. Товарищи называли его Стариком, но он еще мог потягаться с любым молодым. С радостью взялся он за новое дело: с января 1891 года он был назначен главным редактором газеты «Форвертс» — центрального органа немецкой социал-демократической партии.

Семья Либкнехтов переехала в Берлин.

Длинные прямые улицы, серые фасады домов, выстроившихся строгими рядами, как шеренги солдат, омнибусы и конка, слабое освещение по вечерам — уныло выглядел Берлин после шумного, красочного Лейпцига. Бывшая резиденция прусских королей, маленький город только начинал становиться городом, достойным быть столицей Германской империи. Роскошное, тяжеловесной архитектуры здание рейхстага еще не было закончено, и только Бранденбургские ворота, построенные в стиле классицизма, резко выделялись на тусклом фоне города.

Неуютность нового местожительства, которую остро ощутили Либкнехты, несколько сглаживалась встречами с давнишними друзьями отца, знакомством с новыми лицами. На эти встречи Старик являлся со всеми пятью сыновьями. Он нежно любил семью и получал истинное удовольствие, когда мог во главе всей «гвардии» показаться на людях. На одной такой встрече, на ужине, устроенном в честь Либкнехта его приятелем и товарищем по партии доктором Борхардтом, Карл впервые познакомился с русскими студентами. Знакомство это, приведшее его затем в русскую колонию в Берлине, имело свое продолжение во все последующие годы жизни Карла Либкнехта.

Как только Карл попал на многотысячный митинг столичных рабочих, Берлин сразу же_ перестал казаться ему мрачным и унылым. Эти митинги и собрания проводились в разных концах города чуть ли не ежедневно и поражали своей организованностью и сплоченностью. Постоянное общение с революционерами дома, на митингах, на рабочих собраниях; изучение философии, права и естествознания; чтение произведений Маркса окончательно определили мировоззрение Карла. Уже в двадцать лет он отличался самостоятельностью взглядов и суждений и поражал своих старших товарищей необычной для юноши зрелостью этих взглядов. Он ничего не принимал на веру, его аналитический ум требовал детального разбора того или иного утверждения, он старался до всего докопаться сам, но уж если во что-то начинал веровать, этой вере он не изменял ни при каких обстоятельствах.

В двадцать два года Карл Либкнехт окончил университет, получив степень кандидата юридических наук. И сразу же был призван в армию.

Казарменная муштра, варварское отношение к солдатам — не как к людям, как к скоту, — насаждение безудержного шовинизма — все это открылось глазам молодого рекрута.

Воинская часть гвардейских саперов стояла в Потсдаме. Здесь рекруты должны были принять присягу на верную службу кайзеру Вильгельму II. И сам кайзер держал перед ними речь:

— Для вас существует только один враг — мой враг. При теперешних социалистических интригах может случиться, что я вам прикажу расстреливать ваших собственных родственников, братьев и даже родителей… Но даже тогда вы должны выполнить мой приказ без малейшего ропота…

Так встретила армия убежденного социалиста Карла Либкнехта. Можно легко представить, какое омерзительное впечатление произвела на него кайзеровская речь, какую бурю внутреннего протеста вызвала она. Но даже из этой гнусной речи он сумел почерпнуть полезное для себя — он понял: кайзер, могучий всегерманский император, боялся революции.

Два года, два страшных года находился Карл Либкнехт в армии. Два года наблюдал он нечеловечески жестокое обращение с солдатами и раз навсегда понял: дело не в том, хорош или плох данный ефрейтор, майор, генерал; дело в том, что жестокость — основа прусской армии, основа всякого милитаризма. Милитаризм без жестокости немыслим, потому что существует неустранимое противоречие между самим «материалом» и тем, для чего его готовят. «Материал» — это молодые рабочие и крестьяне, чьи интересы находятся в резком противоречии с задачами милитаризма; они приходят в армию, не понимая, зачем и от кого нужно им защищать кайзера, капитализм и реакцию. Вся их предыдущая жизнь, воспитание, которое они получают в пролетарской или крестьянской семье и на производстве или на учебе, враждебны милитаризму, его намерению сделать их бездушными автоматами для стрельбы по указанной цели или, наоборот, превратить в не менее бездушное пушечное мясо. И многие юноши в силу своего невежества или слабости характера выходили из армии прекрасно подготовленными для тех задач, которые военщина перед собой и перед ними ставила.

Как из тюрьмы, вернулся Карл с военной службы. А потом…

Но тут начинается тот период жизни Карла Либкнехта, о котором почти ничего не известно. Достоверно известно только, что после неоднократных и тщетных попыток найти работу — фамилия Либкнехт была для работодателей плохой рекомендацией — в каком-либо суде или адвокатской конторе он осел, наконец, в Вестфалии, сначала в Арнсберге, затем в Падеборне, и в течение нескольких лет проходил там стажерство; известно, что в 1897 году защитил в Вюрцбургском университете докторскую диссертацию и получил диплом доктора юридических и политических наук и что в 1899 году, вернувшись в Берлин, начал самостоятельную деятельность в адвокатской конторе старшего брата Теодора.

Пролить свет на эти годы могли бы письма и фотографии. Но ни писем, ни фотографий нет. И все биографы вынуждены очень скупо и немногословно освещать эту полосу жизни молодого Либкнехта.

Немногим больше знала и вдова Карла Либкнехта — Софья Борисовна Либкнехт.

Софья Борисовна жила в Москве, и в январе 1964 года отметила свой восьмидесятилетний юбилей. Как-то, беседуя с ней, я посетовала, что нигде не могу найти ни каких-либо сведений о жизни ее мужа во второй половине девяностых годов, ни следов какой-либо переписки.

— Между тем письма были, — сказала Софья Борисовна, — были и письма и фотографии, и все это — в большом количестве. По ним можно было составить полное представление о том, что делал мой муж в те годы изо дня в день, что думал, каковы были его планы, как он выглядел. Они были, но пропали безвозвратно. Письма к его первой жене — Юлии Парадис.

И Софья Борисовна рассказала мне трагическую историю этих писем и фотографий.

— После отмены Исключительного закона против социалистов Вильгельм Либкнехт со своей второй женой Наталией и пятью сыновьями переехал из Лейпцига в Берлин. Но в Лейпциге остались их сердца — Берлин был им чужд. Было, правда, два обстоятельства, которые вскоре примирили Вильгельма Либкнехта со столицей: деятельность берлинского рабочего класса и… Грюневальд. Часто по воскресеньям семья Либкнехтов предпринимала прогулки в Грюневальд совместно с семьей Парадис. Сначала доброжелательное общение, а затем и большая дружба связала обе эти семьи. Об этом рассказывали и фотографии воскресных прогулок по Грюневальду, на которых запечатлены старый Либкнехт с женой и сыновьями и веселый Парадис с дочкой Юлией, очень миловидной и симпатичной молодой девушкой. Она была, как я слышала от моего мужа, приятельницей всех пяти сыновей Вильгельма. И все пятеро были в нее влюблены. Предпочтение было отдано Карлу, и в мае 1900 года они поженились. В 1915 году, когда мой муж был призван в армию, он показал мне шкатулку с его письмами к первой жене. Это были письма времен Арнсберга, Падеборна, Вюрцбурга, письма из Глаца, США и другие. Шкатулку мой муж отдал на сохранение своему младшему брату доктору Курту Либкнехту, жившему в Веддинге. А через двадцать восемь лет, во время второй мировой войны, шкатулка с письмами погибла под развалинами дома, куда попала одна из самых больших бомб, сброшенных на Берлин… Та же гибель фатально постигла и альбомы с фотографиями и многое другое, принадлежавшее моему мужу. В 1925 году, когда мы — я и дети — покинули нашу квартиру в Штеглице, после долгих мучительных размышлений я пришла, наконец, к определенному решению: библиотеку моего мужа, альбомы с семейными фотографиями, его частные бумаги — все, относящееся к его юношескому периоду и первому браку, — временно поместить в его рабочем кабинете в адвокатской конторе, где когда-то работал он сам, а теперь его брат Вилли. Большая библиотека была расставлена на полках, а все ценные бумаги, письма и фотографии положены в письменный стол и заперты. Ключ остался у меня. Я знала, что его братья ни к чему не прикоснутся, знала и то, что теперь могу быть спокойна — все сохранится в комнате, которая столько лет была связана с моим мужем теснее, чем его кабинет в нашей квартире. Комната все еще хранила неистребимый запах бесчисленных сигар, которые он здесь выкурил… Я не знаю точно, в каком месяце и в каком году во время войны упала бомба в этот дом, на Шоссештрассе, 121, только бомба упала и разбила весь дом и все, что в нем было… Так погибло все. Остались только фотография Юлии на прогулке в Грюневальде и два коротеньких письма Карла к ней — из Глаца и США, которые я позже нашла среди его уцелевших бумаг…

Письма погибли безвозвратно, их не вернуть. И нельзя домыслить мысли юного Карла Либкнехта, оставшиеся неизвестными его биографам, как нельзя придумать события, каждодневно с ним случавшиеся, людей, с которыми он встречался.

В 1899 году он вернулся в Берлин с дипломом доктора юридических наук, с правом на адвокатскую практику, с намерением поскорее жениться на Юлии. И с твердым решением посвятить свою жизнь делу рабочего класса.

Став столичным адвокатом, он очень скоро превратился в профессионального революционера.

Вопрос о том, к какому крылу социал-демократической партии он должен примкнуть, не возник перед ним: он встал на сторону революционной части партии. Он не зря изучал многие годы экономику и философию — его мировоззрение вполне определилось к тому моменту, когда он начал свою партийную деятельность. В силу своей горячей натуры, бурного темперамента он ничего не делал наполовину: в политическую работу он включился сразу очень активно и, к немалому удивлению старых членов партии и неудовольствию многих из них, с первых же шагов проявил такую самостоятельность суждений, такой талант оратора и пропагандиста, что очень быстро завоевал себе авторитет среди народа и рядовых социал-демократов.

Его первое серьезное выступление посвящено было самому важному для того момента вопросу партийной жизни: борьбе с ревизионизмом. Он выступил в одном избирательном округе Берлина с речью «Тактика социал-демократии и предложения Бернштейна»[1].

Бернштейн — один из партийных лидеров, идеолог реформизма и зачинатель ревизионизма, проповедовал «устарелость» марксизма. Германская социал-демократия, занимавшаяся главным образом парламентской, просветительской, кооперативной работой, не дала должного отпора Бернштейну. Выступление Карла Либкнехта не пришлось по вкусу большинству партийных руководителей, не пытавшихся бороться с оппортунизмом. Когда же Карл Либкнехт в декабре 1899 года на одном из рабочих собраний стал настаивать на организации массовых выступлений рабочих, доказывал насущную необходимость более действенных, наступательных форм борьбы, партийные вожди насторожились.

Молодого адвоката называли «горячая голова» — не все вкладывали в эти слова доброжелательный смысл.

На заседании правления социал-демократической партии Август Бебель, сдерживая радость, сообщил, что сын Старика — Карл Либкнехт — решил «посвятить свою жизнь служению делу рабочего класса». И лидеры партии вполне серьезно поручили Бебелю следить, чтобы в результате деятельности молодого Либкнехта партия «не потерпела ущерба».

Кем стал для партии, для немецкого пролетариата, для германской революции Карл Либкнехт — показало будущее. Но официальное руководство германской социал-демократии действительно немало «терпело» от него. Очень скоро Карл высказал свои мысли на тему о партийной тактике — в первой же серьезной статье, опубликованной в теоретическом органе германской социал-демократии журнале «Нойе цайт». Он писал, что революционную борьбу нельзя ни на минуту ослаблять, что такое ослабление равносильно самоубийству партии, что революция должна все время идти по восходящей линии, что энергия партии должна год от года, месяц от месяца возрастать, а не падать. Он жестко и четко критиковал ревизионизм и его теорию мирно-постепенного врастания в социализм на том этапе становления империализма, когда только революционный взрыв мог изменить социальное и государственное устройство страны.

Он писал в этой статье, иронически названной «Новый метод»: «Сердце и голова обычного буржуа не откроются нам ради красивых глаз социал-демократии. Нет!.. Спасая себя и возлюбленные свои прибыли, они время от времени — добровольно! — кидают кусок «кровожадной волчьей стае» пролетариата, который уже гонится за ними по пятам».

Придет время, и Карл возглавит эту «погоню». Придет время, и те, кто опасался «ущерба» от его деятельности, перейдут в стан его врагов. Они предадут и Карла, и партию, и рабочий класс.

Но придет время — и оправдаются пророческие слова Вильгельма Либкнехта, что рожденное на поле боя немецкое государство будет беспрестанно катиться от одного поворота к другому, от войны к войне, и в конце концов оно «должно рассыпаться на поле боя или от революции снизу…»

Вильгельм Либкнехт умер 7 августа 1900 года.

До последнего часа он продолжал редактировать «Форвертс», до последнего часа не утрачивал веселого, заразительного оптимизма. И бешеной работоспособности.

Пять часов шло траурное шествие по улицам германской столицы — проводить Старика приехали представители рабочего движения из всех стран Европы.

Если бы Вильгельм Либкнехт мог приоткрыть хоть один глаз, он, вероятно, воскликнул бы: «А я и не думал, что до сих пор еще столь популярен в массах!» И это было бы вполне в его духе.

Трудно было поверить в смерть «солдата революции», как он сам любил себя называть. Трудно было поверить, что это его, недавно еще такого жизнерадостного и подвижного, приняла земля кладбища Фридрихсфельде.

Но голос его снова зазвучал в речах его сына Карла. И его перо, острое, ядовитое, пламенное, было подхвачено рукой его сына.

Глава 2 «Я знаю нечто действительно позорное…»

За время многолетнего общения с семьей Вильгельма Либкнехта, за четыре года замужества фрау Юлия успела узнать, что такое жизнь революционера. И хотя ее муж был таким же адвокатом, как и старший шурин, и хотя в их общем адвокатском бюро оба они были равны, она понимала, что равенство это распространяется только на их профессию, но не на общественно-политическую деятельность.

Она всячески старалась оградить мужа от излишней загруженности, от переутомления бесчисленным количеством дел, которые он брал на себя. Она боялась за судьбу семьи; зная его горячий нрав, постоянно ждала неприятностей с полицией или судом.

Она оберегала семью и оберегала мужа, когда это было в ее силах, частенько прибегая к наивным женским хитростям. Бывало, когда в кабинете Карла слишком долго засиживались товарищи по партии или русские студенты, фрау Юлия подсылала мальчишек, и они, шумно вбегая, бросались к отцу и кричали:

— Довольно тебе здесь разговаривать! Мы скучаем без тебя!

Собственно, кричал только старший, маленький Роберт лопотал что-то нечленораздельное. Ухватив отца за руки, они тянули его в другую комнату.

Смущенный, он пытался превратить это в шутку — раскатисто хохотал, отбиваясь от цепких сыновних рук, бегал по комнате, сшибая на пути стулья, и требовал:

— Догоните, вы же молодые! Поймаете — тогда ваша взяла…

В конце концов приходилось брать малыша на руки и под эскортом старшего отправляться к жене. Обыкновенно в таких случаях гости извинялись и, ссылаясь на неожиданные дела, уходили. А Карл, виновато глядя на них, просительным тоном уговаривал подождать.

Когда Карл сказал, что собирается ехать в Кенигсберг, фрау Юлия, разумеется, не возразила ни одним словом. Но на душе у нее было неспокойно. Поездка в Кенигсберг была важной и деловой, и фрау Юлия не позволила себе выказывать волнение. Она осталась в Берлине с двумя сыновьями и терпеливо ждала возвращения мужа.

Карл Либкнехт был защитником одного из девяти немецких социал-демократов, обвиненных в «содействии попыткам ниспровержения существующего в дружественной стране строя». «Дружественной страной» в данном случае именовалась самодержавная Россия.

Но, на беду организаторов этого судебного процесса, с другой Россией — Россией революционной — был близок адвокат и социалист Карл Либкнехт.

Вся русская колония в Берлине сдружилась с Карлом Либкнехтом; он постоянно посещал вечера, которые устраивали русские товарищи в германской столице, чтобы раздобыть денег в пользу русской революционной партии. Частенько к нему обращались за советом, когда кто-нибудь из русских «попадался» и ему угрожал арест или высылка по политическим причинам; когда дело требовало выступления в печати или в рейхстаге (в последнем случае он прибегал к помощи Бебеля). Он никогда не отказывался, брал на себя защиту в самых, казалось бы, безнадежных делах и делал все это так, как не смог бы никто другой.

Примерно за два-три года до Кенигсбергского процесса Либкнехт, получивший уже известность в Берлине как защитник прав пролетариата, столкнулся с делом революционера Петра Ананьевича Красикова. В то время в Берлине, как и в некоторых других немецких городах, проживало несколько «нелегалов» из России. Они занимались главным образом организацией перевозки запрещенной литературы и газеты «Искра», печатавшейся с конца 1900 по май 1902 года сначала в Лейпциге, а потом в Мюнхене. Газета должна была по мере выхода ее номеров аккуратно доставляться в Россию.

«Вообще весь гвоздь нашего дела теперь, — писал Ленин в письме Красикову, — перевозка, перевозка и перевозка. Кто хочет нам помочь, пусть всецело наляжет на это».

Красиков, бывший одним из доверенных лиц ЦК в Берлине, попался за проживание по чужому паспорту. Это грозило сначала заключением в одной из немецких тюрем, а затем — и это было самым страшным — выдачей царским жандармам. Красиков оказался в чрезвычайно опасном положении и понимал, что надежды на благополучный исход у него почти нет.

Надежда явилась в лице Карла Либкнехта.

— Защиту в процессе я беру на себя, — заявил он Красикову, придя к нему в тюрьму, — остальное зависит от решения суда.

Красикова, разумеется, осудили — блестяще построенная защитительная речь Либкнехта не помогла; Либкнехт подал кассационную жалобу, а до получения ответа взял Красикова на поруки. При этом он внес залог в тысячу марок. Внес, зная, что деньги эти никогда уже к нему не вернутся: он попросту переправил своего подопечного в Штутгарт, где за дальнейшее спасение Красикова взялась Клара Цеткин.

Тогда же Либкнехт познакомился и с другим агентом русского ЦК — Мартыном Николаевичем Лядовым.

«Первый раз я пришел к нему с доктором Вечесловым и Бухгольцем, — вспоминает Лядов. — В то время русские шпионы совершенно не стеснялись в Берлине. Под покровительством прусской полиции они действовали совершенно как дома. Даже в канцелярии Берлинского университета было предоставлено место русским сыщикам. Особенно охотились они за доктором Вечесловым, который был давно известен как представитель «Искры». И вот как раз перед этим квартира, в которой жил за городом Вечеслов, подверглась ограблению. По всей картине этого налета было ясно, что орудовали не простые воры. В бедной студенческой обстановке Вечеслова нечем было поживиться простым ворам. Украдена была главным образом переписка, перерыты были все книги и рукописи. Одним словом, было ясно, что под видом ограбления произведен был настоящий российский обыск. В это же время у ряда русских товарищей воровались письма из письменных ящиков. Вот по этим делам мы пришли посоветоваться с Карлом Либкнехтом. Он сразу же заинтересовался этим делом: «Надо разыскать эту шайку, надо собрать как можно больше материала, и мы заставим Бебеля выступить с этим материалом в рейхстаге». Он сейчас же вызвал нескольких рабочих — социал-демократов, и мы тут же договорились организовать настоящую контрразведку.

И действительно, на некоторое время мы под руководством Карла Либкнехта превратились в настоящих Шерлоков Холмсов… Самое главное, нам удалось установить имя начальника сыщиков. Жил он в богатой вилле за городом под именем генерал-инженера Гартинга. На деле оказался старым провокатором Ландэзеном.

Во всем этом деле Либкнехт проявил колоссальную энергию и поразительную находчивость. Было очень весело с ним работать. Мы за это время очень близко с ним сошлись. Его, видно, не удовлетворяла спокойная работа германской социал-демократии. Он с жадностью расспрашивал про нашу нелегальную российскую работу.

— Вот это было бы по мне, — говорил он, — это не то что наша будничная парламентская работа…» Пользуясь материалами, собранными группой Лядова с помощью Либкнехта, Август Бебель выступил с запросом в рейхстаге.

— Проживающие в Германии русские, — с трибуны парламента говорил старейший его депутат, — преимущественно студенты, приехали к нам получить высшее образование. Они отнюдь не являются анархистами, как это пытаются представить правительство и реакционная печать. Высылка из Германии так называемых «нежелательных иностранцев» на русскую границу, по существу, является умышленной выдачей русских их палачам для ужасной гибели без судебного разбирательства в рудниках Сибири или в темницах Петропавловской крепости. Ни одно правительство в мире не соглашается оказывать России такие любезные услуги! Германское правительство и Германская империя готовы стать чистильщиками сапог у «батюшки-царя»…

Запрос Бебеля не остался без ответа: ответ, циничный и наглый, он получил от министра иностранных дел Рихтгофена.

— Да, мы следим за русскими студентами, потому что все они анархисты. А русские студентки приезжают сюда только для свободной любви… Наша обязанность содействовать с особенным старанием самому тесному соприкосновению полицейских учреждений различных соседних государств…

Он не очень-то стеснялся, этот министр!

Голос Бебеля остался голосом вопиющего в пустыне — парламент аплодировал Рихтгофену.

Но за стенами парламента слова министра вызвали волну возмущения. Простые люди резко высказывались на митингах и собраниях. О «русском курсе» прусских правителей говорил Либкнехт на многотысячном собрании в берлинском районе Моабит — об услугах, оказываемых русскому царизму, о позоре, которым покрывает такая политика весь немецкий народ. Собрание выразило сочувствие борцам против самодержавия, протест против поддержки русского деспотизма и уверенность, что протест этот найдет живой отклик в сердце рабочего класса Германии.

А русское студенчество, живущее в Берлине, — как оно реагировало на выступление министра? Русские студенты протестовали открыто и смело; протест их напечатали некоторые падкие на сенсации газеты. В Берлине только ахнули: иностранцы в Германии были настолько бесправны и запуганы, настолько не смели поднять свой голос, что поведение русских вызвало изумление широкой публики и гнев самого рейхсканцлера Бюлова.

Рейхсканцлер разразился площадной бранью на очередной сессии парламента, он закидал русскую молодежь кучей оскорблений и с пеной у рта выкрикивал грязные антисемитские лозунги.

Вот тут-то вмешался в дело Карл Либкнехт. Однажды вечером, вскоре после постыдного выступления Бюлова, он пригласил к себе нескольких русских товарищей. Пожалуй, никогда еще не видели они его таким возбужденным, как в этот вечер. Лицо Карла было покрыто густым румянцем, добрые умные глаза гневно сверкали под стеклами пенсне; он не выпускал изо рта сигары, и дым от нее густо висел в комнате.

Дробно постукивая тонкими пальцами по столу, с трудом сдерживаясь, он громко сказал — не сказал, а потребовал:

— На это новое оскорбление надо дать новый, еще более резкий отпор. Надо так ответить, чтобы вся эта шваль убедилась, что никому не страшны ее угрозы! Мы сейчас же подготовим резолюцию, потом вы на большом собрании подпишете ее. Все, кто придет! А потом — потом мы ее размножим и разошлем не только во все газеты, но и всем депутатам рейхстага… Потому что нет уверенности, что большинство из них вообще-то читает какие-нибудь газеты!

Все так и было сделано: полная достоинства и возмущения резолюция, подписанная многими десятками русских — участников большого собрания, на сей раз была направлена против самого рейхсканцлера.

Неслыханная дерзость кучки молодых иностранцев ошеломила всех. В рабочих кварталах выступление произвело огромное впечатление. В души рабочих, которые после отмены Исключительного закона против социалистов не подвергались личному риску за участие в борьбе, этот мужественный шаг заронил глубокие симпатии к русскому революционному движению.

Шесть русских студентов были тут же высланы за пределы Германии. Следом за ними отправились секретные донесения «дружественной полиции» в Россию. Бюлов отыгрывался как мог. Но и студенты не сдавались.

В час отъезда высланных из Берлина на вокзале собралось множество народу. Многочисленные полицейские чины, не сводя глаз с толпы, особенно пристально наблюдали за русскими студентами и студентками. И тут произошел небывалый в Берлине случай: в момент отхода поезда русские запели:

Смело, друзья, не теряйте Бодрость в неравном бою!.И все, кто был на платформе, подхватили мелодию…

В этой толпе звучал и голос Либкнехта. Совершенно счастливый этой неслыханной в Германии открытой демонстрацией русских товарищей, с трудом сдерживая радостную улыбку, он пел вместе с остальными.

Результаты «студенческой эпопеи» сказались очень скоро: рабочие Берлина, а за ним и других германских городов активно заинтересовались историей Российской социал-демократической партии и рабочего движения в России. Немецкие пролетарии особенно вникали в детали конспиративной работы, совершенно неизвестной им.

Энергично взялся Либкнехт за пропаганду истории революционного движения в России — устраивал нелегальные собрания, на которых выступали русские партийные деятели, сам проводил беседы. Он подготовил молодых агитаторов, направил их во многие немецкие города с докладами о надвигающейся русской революции.

В то время в Берлине жил С. А. Пятницкий, возглавлявший хорошо законспирированную группу русских революционеров. Группа эта переправляла в Россию нелегальную литературу и помогала русским товарищам, вынужденным покинуть родину, устроиться за границей. Пятницкому срочно понадобилось найти склад для хранения литературы. Кто-то посоветовал ему обратиться к Либкнехту, и, конечно, Либкнехт быстро и успешно провел это дело: нелегальную экспедицию он устроил в подвале огромного здания, занятого редакцией и типографией газеты «Форвертс».

Не было ничего удивительного в том, что адвокат Карл Либкнехт (правительство знало о его принадлежности к социал-демократической партии, но понятия не имело о его активной связи с русскими революционерами) взялся защищать одного из девяти арестованных немецких социал-демократов, помогавших переправлять нелегальные материалы в царскую Россию. И ни судьи, ни правительство, ни русские дипломаты, стоявшие за спиной этого процесса, не думали, что участие Либкнехта принесет им какие-либо неожиданности.

Царские власти были не на шутку встревожены потоком нелегальной литературы, все шире проникавшей в Россию. Русский консул в Кенигсберге Выводцев не раз уже доносил посольству в Берлине, что на имя парикмахера Новагродского из неизвестного адреса поступают тюки с газетами, брошюрами, листовками на русском и латышском языках. Выводцев обратился в кенигсбергскую полицию, полиция изъяла на таможне девятнадцать образцов брошюр и доставила их консулу. Выводцев донес об этом в Берлин; оттуда последовало указание от русского посла Остен-Сакена усилить слежку за русскими, проживающими в Германии и известными в России как «революционные деятели». Такое же указание получили консулы и в других немецких городах. Сеть русских полицейских агентов значительно расширилась, германская полиция охотно и активно помогала им. Во главе этой шпионской сети был поставлен тот самый Гартинг, о котором с помощью Либкнехта были уже осведомлены русские «нелегалы». «Главный русский шпион» получал оклад, равный окладу прусского министра, — 36 тысяч марок в год и должен был оправдывать эти большие затраты царского правительства. Что и делал с усердием.

В начале 1903 года вблизи Тильзита был задержан транспорт с русской литературой, подготовленной к контрабандной отправке в Россию. Вслед за этим в Тильзите и Кенигсберге было арестовано несколько социал-демократов, и прусское министерство юстиции предложило русскому правительству возбудить преследование против девяти человек, активно содействовавших транспортировке нелегальной литературы.

Остен-Сакен немедленно последовал совету своих немецких друзей и возбудил преследование против девяти членов социал-демократической партии Германии.

Была только одна загвоздка, способная сорвать все дело: согласно прусским законам наказанными могли быть только те граждане Германии, которые совершили преступление против государства, охраняющего интересы Германии на основе взаимности. Но в русском законодательстве не было подобной статьи, значит действия, совершаемые немцами против русских властей, не подлежали ни судебному преследованию, ни наказанию. Короче говоря, задуманный процесс был абсолютно противозаконен. Дело против немецких рабочих, помогавших русским революционерам, с точки зрения закона, не могло быть возбуждено.

Могла ли такая малость послужить препятствием для германского кайзера, германской юстиции, германского суда? Конечно, нет! Тем не менее надо было сохранить хоть какую-то видимость исключительных обстоятельств, при которых право исходить из «сути, а не из буквы» закона становилось как бы необходимостью.

Слишком заманчиво было нанести публичный удар рабочему движению двух таких стран, как Германия и Россия. Слишком велик соблазн гласным путем придушить это движение хоть в какой-то степени. Любые средства для такой цели были хороши!

И девять немецких рабочих объявляются пособниками банды убийц и анархистов…

Такое обвинение требовало незыблемого подкрепления фактами. Фактов не было — их следовало создать. Сфабриковать отсутствующие материалы взялся Выводцев. Именно ему поручили «перевести» на немецкий язык некоторые из конфискованных брошюр. И Выводцев сел за «перевод». «Творчество» оказалось не из легких: автору «перевода» приходилось выдергивать отдельные фразы из разных абзацев, страниц и даже разных брошюр, искусственно соединять между собой, сдабривать выдержками из революционных песен и террористических произведений эсеров.

Фальсифицированный перевод был заверен соответствующими подписью и печатью и передан германским властям. Он-то и лег в основу кенигсбергского процесса.

Процесс должен был проходить по заранее намеченному строгому плану, как проходили и прежде десятки угодных кайзеру процессов. Правда, на этот раз мировая общественность проявила, пожалуй, несколько повышенный интерес к Кенигсбергу. Правда, в период следствия раздавалось немало протестующих голосов. И недаром несколько позже, вспоминая это время, кайзер Вильгельм II писал своему «брату» русскому самодержцу Николаю II: «Мое правительство всегда было готово помочь твоему правительству в борьбе с революционным движением, и делалось это так энергично, что нам пришлось встретиться по этому поводу с упреками в нашей собственной стране и даже в парламенте…»

Да, даже в парламенте, где теперь уже не один только Бебель протестовал против провокационных выпадов в адрес русских социал-демократов — подняли возмущенные голоса представители весьма умеренных партий — центра и свободомыслящей рабочей партии.

Большинство газет нападало по этому поводу на правительство. Приходилось оправдываться перед общественным мнением и, не стесняясь в выражениях, доказывать, что речь идет об «организации тайного общества», о «преступлениях против русского царя», о «государственном преступлении» и «государственных преступниках»; о «банде цареубийц и уголовников».

Казалось, кенигсбергский процесс был так хорошо подготовлен и продуман, так все было предусмотрено, что не могло быть сомнений в его «благополучном» конце.

Все было предусмотрено. Все, кроме Карла Либкнехта.

12 июля 1904 года. Кенигсберг. Старинное здание прусского королевского суда. Большой зал заседаний полон публики. Немцы, русские, другие иностранцы. Корреспонденты всех европейских газет.

Перед судейским столом — тюки конфискованной литературы. Тысячи газетных листов, десятки тысяч прокламаций, сотни брошюр.

И прокурор Шютце безапелляционно провозглашает: литература террористическая; авторы и люди, которым она адресована, — все, как один, террористы и убийцы. Стало быть, германские социал-демократы, помогавшие переправлять эту литературу, призывающую к убийству русского царя и другим террористическим актам, — соучастники кровавых преступлений.

Ни обвиняемые, ни адвокаты не были знакомы с содержанием конфискованной литературы; ни обвиняемым, ни их адвокатам не были даже названы заголовки брошюр и прокламаций. И только за пять дней до начала процесса обвиняемым был вручен обвинительный акт… двести листов густого текста!

На скамье подсудимых: экспедитор газеты «Форвертс» Петцель, берлинский столяр Эренпфорт, парикмахер Новагродский, кассир Браун, сапожник Мертинс из Тильзита, рабочие Трептау и Клейн из пограничной полосы Восточной Пруссии, контрабандисты Кегст и Кугель.

Судья задает вопросы. Подсудимые отвечают спокойно и лаконично. Судья настойчиво выспрашивает, кто из русских занимался транспортировкой запрещенной литературы? Подсудимые все, как один, пожимают плечами и отказываются назвать русских товарищей.

Вопросы прокурора сложней и путаней — тут надо быть начеку. Прокурору важно доказать, что подсудимые знали содержание брошюр, которые переправляли, а это по царским законам подлежит наказанию — тюрьма или крепость.

Однако поймать подсудимых в расставленные силки не удается.

Помощник прокурора Каспар поспешно заявляет: что-что, а уж существование тайного общества и участие в нем обвиняемых, во всяком случае, можно считать доказанным.

Первые три дня процесса не принесли морального удовлетворения судьям. Не принесли они ничего сенсационного и публике, заполнявшей зал. Так и не удалось вырвать у обвиняемых признания в «террористической» деятельности, равно как не удалось заставить назвать хоть одну русскую фамилию.

«Сенсация» началась с того часа, когда адвокат Карл Либкнехт стал допрашивать первых свидетелей.

Профессор Томского университета М. Рейснер, вызванный по требованию Либкнехта как свидетель и эксперт, вспоминал потом: «Каким-то непостижимым волшебством Либкнехту удалось бросить русский царизм на скамью подсудимых, приковать его к позорному столбу… и, наконец, наложить ему на медный лоб раскаленное клеймо отвержения».

Профессор Рейснер — специалист в области русского государственного права — жил в то время в Берлине. Вторым экспертом Либкнехт потребовал вызвать социал-демократа и знатока русского революционного движения, почти всю жизнь прожившего в России, В. Бухгольца.

Оба эксперта со всей убедительностью доказали, во-первых, совершенную несовместимость идей русской социал-демократии с терроризмом, во-вторых, полную юридическую несостоятельность обвинений.

Уже одно это было в достаточной степени скандально для прокуратуры. Но это были только цветочки.

На свидетельском месте полицейский комиссар Шефлер. Адвокат Либкнехт задает ему вопрос:

— Находится ли кенигсбергская полиция в особой связи с русской полицией?

Свидетель бормочет нечто невнятное.

— Пользовалась ли здешняя полиция, — задает Либкнехт следующий вопрос, — услугами шпионов или членов русского консульства в Цюрихе?

Свидетель растерянно отвечает, что об этом он не _осведомлен.

Либкнехт спрашивает:

— Знаете ли вы кого-нибудь из русского консульства, кто выполняет полицейскую службу?

На этот раз вмешивается судья — вопрос адвоката отводится.

На свидетельском месте полицейский комиссар Вольфром.

— Известно ли вам, — спрашивает Либкнехт, — что изложение содержания русской революционной литературы, полученное вами от русского консульства, в прессе и рейхстаге квалифицировалось как сознательная ложь?

Полицейский комиссар как-никак человек грамотный, газеты он читает, и притворяться неосведомленным у него нет никакой возможности.

Спасает судья — он снова отводит вопрос адвоката.

Члены суда в замешательстве. Судья все чаще отводит вопросы Либкнехта.

Впрочем, каверзный вопрос, о содержании «арестованных» брошюр, не остается без ответа; отвечает прокурор Шютце: русский консул Выводцев переводил тексты в спешке, ошибки в переводе брошюр, разумеется, возможны.

В зале иронический смех, возгласы возмущения. А вот и сам Выводцев занял свидетельское место. — Где находится абзац, — спрашивает Либкнехт, — в котором говорится: «Ничто не может избавить трон Николая Второго от той судьбы, которая постигла Александра Второго; кровавое дело должно свершиться, и ничто не спасет царя от ярости народа»? Так, кажется, сказано в вашем переводе?

Выводцев лихорадочно листает одну из брошюр. Цитируемое место он найти не может. Такого текста в русской брошюре нет.

Либкнехт просит найти вторую цитату, третью, десятую. Выводцев ни одной не находит. Публика откровенно издевается над свидетелем.

Обстановка в суде накаляется. Судья объявляет перерыв.

А на пятый день защита выпустила первую «колючку»: она заявила, что представленный царским посольством в Берлине перевод русского уголовного уложения тоже не соответствует оригиналу. Либкнехт потребовал экспертизы. Экспертиза установила, что договора о взаимной защите интересов между Германией и Россией не существует. Либкнехт назвал вещи своими именами: русские и прусские власти совершили подлог; посол в Берлине Остен-Сакен и консул в Кенигсберге Выводцев сознательно извратили в переводе законы. Либкнехт предложил читать вслух конфискованную литературу, дабы установить ее точное содержание, поскольку к переводам теперь ни у кого нет доверия.

Семь дней шло чтение революционной литературы. На семь дней зал старинного королевского суда в Кенигсберге превратился в трибуну революционной пропаганды.

На одиннадцатый день процесса Либкнехт выступил с защитительной речью. А точнее — с обвинительной: