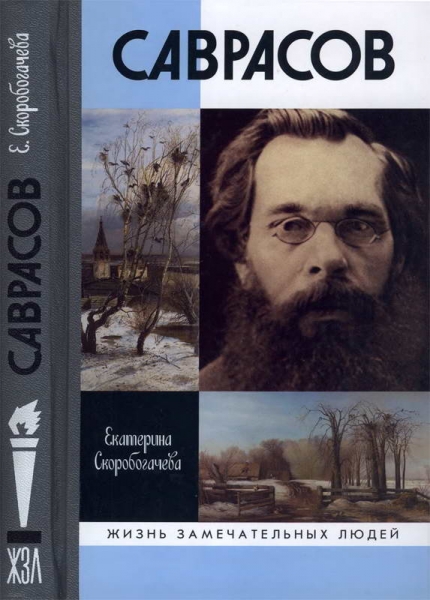

Екатерина Александровна Скоробогачева Саврасов

Серия биографий

Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким

Выпуск 1869 (1669)

Большим ростом, сильной и мощной фигурой этот величайший артист с умным и добрым лицом производил впечатление отеческой искренности и доброты[1].

К. А. КоровинСаврасов старался отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле[2].

И. И. ЛевитанНадо у природы учиться. Видеть надо красоту, понять, любить… Природа вечно дышит, всегда поет, и песнь ее торжественна… Прославляйте жизнь. Художник — тот же поэт[3].

А. К. СаврасовГлава 1 Прелюдия творчества — годы детства и юности

Саврасов писал этюд весны. Она наступала как-то незаметно, воздух внезапно наполнился ее предчувствием. Алексей Саврасов, высокий застенчивый подросток, влюбленный в искусство, изображал на картоне тревожные облака с проблесками солнечного света, оставляющего на земле причудливые росчерки мгновений, ложившегося косыми полосами на темную после зимы почву. Временами, поднимая глаза от работы, вглядывался в даль, пытаясь различить в дымке детали пейзажа, а может быть, стремясь понять свой будущий жизненный путь, пока неясный, туманный, как прохладное весеннее московское утро.

Алексей Кондратьевич Саврасов — один из реформаторов отечественной пейзажной живописи середины — второй половины XIX века. Имя этого выдающегося художника неотделимо от истории искусства России, а его жизнь и творчество неразрывно соединены с Москвой, с Училищем живописи, ваяния и зодчества. В Первопрестольной он создавал свои первые рисунки, будучи ребенком, и последние картины, став немощным стариком. Именно здесь к нему впервые пришла заслуженная известность, он был приближен к императорскому дому, а годы спустя, под гнетом жизненных испытаний, стал нищим, без крова над головой. Здесь свершалась трагедия его жизни. Но с московскими образами было связано и особенно светлое, радостное для художника время — его молодые годы — учеба, начало творчества, создание семьи.

И в наши дни в Москве, в ее улицах, зданиях, собраниях музеев, многое напоминает о Саврасове: его полотна в Государственной Третьяковской галерее, Лаврушинский переулок, куда, в дом к П. М. Третьякову, нередко приходил художник. В приходе храма Великомученика Никиты на Швивой горке за Яузой он родился. Будучи ребенком, нередко убегал к Москве-реке. В приходе церкви Николы Заяицкого в Замоскворечье, в доме мещанина Белкина в Садовниках, семья Саврасовых жила, когда Алексей уже поступил в Училище живописи и ваяния, а его отец, достигнув некоторого финансового благополучия, торговал шерстяным товаром. И, конечно, напоминанием о том времени и последующих годах известности художника являются улица Мясницкая, близлежащие переулки и само здание Московского училища живописи и ваяния, где А. К. Саврасов учился и преподавал, спорил, отстаивая свои методы преподавания, давал советы ученикам. Ныне здесь находится Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, продолжающая традиции реализма, а на стене здания, что закономерно, помещена памятная доска, посвященная Алексею Кондратьевичу Саврасову.

Постепенно постигая великую историю златоглавой столицы, юный Алексей Саврасов запечатлевал в своей душе ее образы — Кремль, древний центр, шумные улицы и тихие переулки, величественные монастыри и старинные камерные храмы, Москву-реку и прихотливое течение извилистых троп на окраинах, сады и скверы, разнотравье лугов и тишину леса. Немного повзрослев, он стал неустанно бродить по Москве, открывая для себя все новые и новые ее уголки, изучая архитектуру, наблюдая за жителями, такими разными на центральных дворянских улицах и в пыльных окраинных районах. По-своему его привлекали гомон рынков и ярмарок, пестрота праздничных народных гуляний, а потом вдруг Алеше хотелось уйти от многоголосья неугомонных московских жителей. Он скрывался в тихие живописные переулки, входил в монастырские владения или уединялся на берегу Москвы-реки. Здесь он мог часами наблюдать за течением воды, размышлял о чем-то.

В детские и отроческие годы Алексею особенно запомнился облик Гончарной слободы, прихода церкви Великомученика Никиты у подножия Швивой (в стародавние времена Вшивой) горки, вблизи Таганки. Здесь, в доме с мезонином купца Пылаева в семье Кондратия Артемьевича Саврасова, мещанина, торговавшего глазетом, шнуром и кистями, 12 мая 1830 года родился мальчик[4], которого нарекли Алексеем, это имя и было занесено в метрическую книгу церквей Ивановского сорока. Ему суждено будет стать одним из самых молодых академиков отечественного искусства и возглавить пейзажную мастерскую в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, стать не только выдающимся художником, но и талантливым педагогом, другом и наставником своих учеников.

Откуда приехали Саврасовы в Москву? Есть основание считать, что Саврасовы не были коренными москвичами и перебрались в столицу откуда-то с Волги или из северных губерний. К этой мысли невольно приходишь, отмечая, что как отец, так и сын (последний до середины 1850-х годов) писали свою фамилию через «о»: Соврасов. Для москвичей такая тенденция в произношении была бы немыслима.

Отец будущего художника, не имея родственных связей в Москве, мог рассчитывать только на себя. Семья, в которой было пятеро детей, два сына и три дочери, жила небогато. Кондратий Артемьевич был женат дважды. Первый раз на Прасковье Никифоровне, которая была матерью Алексея, его сестер и брата. После ее смерти вдовец женился на Татьяне Ивановне Виноградовой. Торговля Саврасова шла не лучшим образом, и все свои силы он прилагал к тому, чтобы не стать мелким торговцем всякой всячиной: яблочным квасом, баранками, медовыми пряниками, рыбой, серными спичками. Таких в столице было множество.

Неудивительно, что еще двенадцатилетним мальчиком Алеша пытался сам зарабатывать. Рано проявившиеся художественные наклонности и способности позволили ему избрать средством заработка рисование. «Двенадцатилетнего Алешу Саврасова мы уже находим в Москве, так сказать, „самостоятельным художником“; так или иначе, а рисовать он к этому времени научился сам, без всяких руководителей, настолько, что рисунки его, большей частью гуашные, торговцы на Ильинской и Никольской, продававшие под воротами дешевые картинки, брали очень охотно (конечно, по крайне дешевым ценам) и считали их „ходовым товаром“. Сколько было нарисовано таких рисунков, к каким техническим ухищрениям приходилось мальчугану прибегать, чтоб выполнить эти дешевые заказы (платили за подобные рисунки рублей по шесть за дюжину), сказать было бы так же трудно, как трудно определить, откуда у мальчика брался весь этот обильный материал „бурь на море“, „извержений Везувия“ и пр., разработанный им в то время»[5].

К концу 1830 года торговля Кондратия Артемьевича начала налаживаться, он стал купцом третьей гильдии и смог переехать с семьей в Замоскворечье, где поселился у дьякона в Якиманской части. Здесь и проходило детство будущего художника Алексея Саврасова. Сохранившиеся архивные фотографии позволяют представить облик этого довольно живописного района старой Москвы — узкие переулки и небольшие площади неправильной формы, тесно стоящие друг к другу сооружения — дощатые, бревенчатые, иногда из красного кирпича. Доминантой в местном ландшафте являлась церковь Святого Иоанна Воина на Якиманке, яркий образец петровского барокко, в котором отчасти проявились черты украинского зодчества. Золотые главки храмовой постройки и ее колокольни, пестрота куполов, окрашенных «в шашку», издалека привлекали внимание. Но пока Алешу занимали детские игры да забавы. Он рос подвижным любознательным ребенком — ему нравилось играть в мяч, бегать с соседскими ребятами в догонялки, а в зимнюю пору мальчик особенно любил кататься с ледяных гор, метать снежки, сооружать забавных снеговиков, нередко выше его, тогда еще небольшого роста.

Отец Алексея, Кондратий Артемьевич, беспокоясь о благосостоянии семьи, мечтал, чтобы дела и дальше шли в гору, надеялся приобрести собственный дом, пусть не каменный, хотя бы деревянный, желательно двухэтажный, резной, в каких жили многие московские купцы среднего достатка. Представлял себе, как вся его семья и гости в праздники будут собираться в столовой, подходить с молитвой к красному углу, а затем неспешно, чинно рассаживаться за нарядно убранным столом, хвалить радушных хозяев. Не напрасно московское купечество славится гостеприимством и радушием.

Он уже ясно видел эту картину: просторная светлая столовая, где льющийся из окон солнечный свет через тонкие занавески оставляет замысловатые золотистые узоры на стенах, сложенных из смолистых сосновых бревен. Поблескивают латунные накладки на массивных книжных шкафах и буфетах красного дерева, и отечественной работы, и производства европейских мастеров. Недаром ценится мебель француза Жоржа Жакоба, которой дорожат не только купцы, но даже, как говорят, в царских дворцах.

В красном углу он поставит иконы в богатых позолоченных окладах, на стены повесит две-три картины — натюрморты с изображением цветов и фруктов. Хотя в целом, по мнению Кондратия Артемьевича, никому не нужна эта забава, только лишние траты. Вечером хозяин будет разжигать керосиновую люстру, подбрасывать в печь березовые поленья. Под их веселое потрескивание комната наполнится умиротворяющим теплом и все соберутся вокруг фортепьяно. В подражание дворянской моде в последнее время многие его знакомые купцы приобрели для своих домов этот музыкальный инструмент, который постепенно вытесняет привычные балалайки и губные гармошки. Польется плавная музыка, зазвучат романсы, а потом всем вместе можно спеть и народные песни…

Бросив взгляд на Алешу, игравшего со своей младшей сестрой, Кондратий Саврасов представлял свадьбы своих выросших детей. Согласно купеческому обычаю из церкви первыми приедут гости. Чинно, парами будут входить в дом — наряженные купчихи в пестрых шалях и платках, их мужья в долгополых сюртуках, даже с медалями «За усердие», за ними — молодежь. Все выстроятся шеренгами и будут ждать молодых. Вот и они появятся, а рядом родители жениха и родители невесты. Лакеи внесут шампанское в бокалах тонкого стекла, последуют бесчисленные поздравления и тосты, а затем начнутся чаепитие, беседы, игра в карты, танцы.

Во многом замыслам Кондратия Саврасова суждено было сбыться. Но пока — это только мечты, а впереди купца ждали усердная работа, неизбежная бережливость, множество семейных и хозяйственных забот. Однако бытовая неустроенность, теснота, стесненность в средствах не разрушили душевного спокойствия семьи Саврасовых, которая жила тогда в добром согласии. С первых лет и на всю жизнь Алексею было дорого особое тепло их дома, атмосфера заботы и тихой радости, связанных прежде всего с его матерью и бабушкой. Мальчику глубоко врезались в память образ матери Прасковьи Никифоровны и бабушки — солдатской вдовы Екатерины Власьевны, готовившей на маленькой кухне нехитрые трапезы для всей семьи. Запомнилась сдержанность отца, по вечерам при свете сальной свечи сосредоточенно записывавшего гусиным пером торговые расчеты в тетрадь, казавшиеся мальчику бесконечными.

Облик преуспевающего теперь Кондратия Артемьевича вполне соответствовал его общественному положению. Как и подобает купцу, у него появились синяя шинель, новые сюртук и сапоги и, конечно, массивные серебряные часы, которыми хозяин особенно гордился. Он поднимался рано утром, не торопясь надевал сюртук, садился к столу, выпивал несколько чашек чая из пузатого, начищенного самовара.

Мать Алексея Саврасова Прасковья Никифоровна работала неустанно — целыми днями была занята домашними хлопотами: заботилась о маленькой дочке, присматривала за сыновьями, шила, штопала, наводила чистоту в доме, а краткое время отдыха посвящала рукоделию. По традиции, уходящей во времена Древней Руси, каждая девушка и женщина на Руси должны были уметь прясть, шить, вышивать, а желательно также и ткать, и кружева плести. Мастерицей была и Прасковья Никифоровна.

Бабушка будущего художника, Екатерина Власьевна, рассказывала внуку сказки, легенды, были и небылицы, говорила и об удивительной красоте праздника Пасхи. Еще задолго до полуночи толпы народа приходили на Кремлевскую площадь. Как только часы били двенадцать, на колокольне Ивана Великого раздавался первый удар пасхального благовеста, потом — второй, а ему вторили все бесчисленные колокола Москвы. Сколько величия и торжественности в этих звуках! Алексей внимательно слушал рассказ, представлял себе старую Москву, толпы людей, множество колоколен, поглощающий все вокруг звон колоколов, словно льющийся с неба.

Несмотря на строгость жизненного уклада, детство Алексея было наполнено радостью, играми и забавами. «Лет с семи или восьми началось учение в трехклассном городском училище. Его чувствительная натура тянулась к природе. А она была здесь, рядом. Из-за заборов поднимались молодые, посаженные после пожара 1812 года сады, слышался веселый посвист синиц и печальные флейты снегирей. Кое-где на уцелевших по пустырям старых березах, покрывая весной все другие звуки, поднимали веселый гомон грачи. По вечерам у церквей слышались мелодичные голоса галок. А днем в небе, сверкая белизной, носились стаи знаменитых московских голубей — предмет страсти купеческих сынков и приказчиков. Жарким полднем под облаками, лениво пошевеливая крыльями, плыл ястреб. Весенними холодными ночами в садах пели соловьи»[6].

Нередко Алеша бегал на улицу к соседской детворе, с ними всегда было нескучно: играли в бабки, мастерили кораблики, запускали бумажных змеев, а порой из старых садов любовались видами на Москву-реку. Зима привносила в мир его детства свое содержание: мчавшиеся с гор салазки, коньки, снежные городки-крепости, веселые мальчишеские потасовки, снежки… И снова пейзажи — белизна бескрайних равнин с зигзагами дорог, деревья-великаны, узор их ветвей, отороченных бахромой инея, сверкающие на солнце сугробы, глубокая синева морозного вечернего неба, вихри метелей. Как хотелось юному Алексею суметь передать свои впечатления на бумаге с помощью карандашей и красок!

Обычные детские забавы приобретали для него особый смысл, порой не столько понятый, сколько угаданный. Подросток любил спускаться к реке, смотрел на ее гладь и бесконечное движение, уже тогда начинал постигать образы, великий смысл, заложенный в природе, обаяние ее неброских видов, каждого дерева, цветка, и появлялось стремление запечатлеть облик родной земли, по-своему рассказать о ней языком искусства. Любил он бродить и по старым московским улочкам, переулкам, окраинам, вглядывался в облик каждого дома, всегда чем-то интересный, запоминающийся ему, то резным крыльцом, то необычными пропорциями окон, то ярким акцентом праздничных занавесок за стеклами, или вековым деревом, под сенью которого дом притаился, будто спрятался.

Воспринимая так сильно образы окружающего его мира, тонко чувствуя красоту пейзажей, Алеша рано начал рисовать, как правило, пейзажи, отдельные растения. Первыми пособиями по рисованию для будущего художника стали лубки, которые выставлялись на продажу в воротах на Никольской улице. Екатерина Власьевна восхищалась способностями внука, мать относилась к его занятиям сдержанно, отец, напротив, бурно выражал недовольство, поскольку хотел видеть сына помощником в своем торговом деле, своим преемником, а художества считал баловством, пустой тратой времени. Профессия художника казалась ему недостойной, подобной работе маляра. По одной из легенд, возможно только отчасти связанной с реальными событиями, родители разрывали рисунки Алексея, а отец запирал сына на чердаке, невзирая на осенний холод, чтобы отучить его от вредной привычки — рисования.

Алексею исполнилось 14 лет, он все так же увлеченно рисовал, но иногда отправлялся и в путешествия по Москве. Нередко путь Алеши лежал через Лубянскую площадь на Мясницкую улицу. Оказываясь среди ее шума, он словно вновь попадал в какой-то особенный мир. Перед ним столь разные образы сменяли друг друга — старообрядцы и православные священники, важные купцы и вечно куда-то спешившие почтовые служащие в испачканной чернилами одежде и множество приезжих, поскольку на Мясницкой находился Московский почтамт, а рядом с ним остановка дилижансов. Потому эта улица по праву считалась почтовой в столице.

Почтамт здесь разместился еще в XVIII веке (современный дом 26). Само название «почтамт» появилось в 1725 году, но еще долго это заведение москвичи привычно именовали почтовой конторой. Вплоть до наших дней Главный почтамт располагается на Мясницкой. Поэт С. Соловьев уже в начале XX века в стихотворении «Москва» посвятил знаменитой улице такие строки:

Но дальше, дальше в путь. Как душно и тепло! Вот и Мясницкая. Здесь каждый дом — поэма, Здесь все мне дорого: и эта надпись ПЛО, И царственный почтамт, и угол у Эйнема.Вливаясь в сутолоку улицы, Алексей также шел «дальше, дальше в путь», чувствовал себя причастным суетливому, куда-то постоянно спешащему миру центра столицы. Его привлекала усадебная архитектура Мясницкой. Усадьба Барышникова (современный дом 42) — выделялась своим архитектурным решением. Ее автор — прославленный зодчий Михаил Казаков — возвел величественный дом за 10 лет до начала войны с Наполеоном. К 1812 году особняк принадлежал участнику войны полковнику Степану Никитичу Бегичеву, при котором усадьба стала одним из культурных центров Москвы. Особенно восхищало Алексея то, что в этом доме бывали А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, писавший здесь «Горе от ума», А. Н. Верстовский — автор знаменитого тогда романса «Черная шаль». Сюда приходили В. Ф. Одоевский и В. К. Кюхельбекер. Одна из родственниц Бегичева писала: «Дядя С. Н. Бегичев при богатстве своей жены мог бы жить роскошно в Москве, но так как он, подобно другу своему Грибоедову, не любил светских удовольствий, то всю роскошь в его домашнем обиходе составляли гастрономические обеды и дорогие вина, которые так славились, что привлекали в дом его многих приятных собеседников»[7]. Алеше казалось, что тени великих людей, отсветы ушедших времен еще сохраняют стены этого здания, и подросток иначе начинал задумываться об ушедших эпохах и своей причастности к жизни Москвы.

Алексей «путешествовал» по Москве довольно часто, только маршруты выбирал разные. Как-то в погожий день конца мая, во время одной из таких прогулок, юный художник, возвращаясь от Ильинских ворот, оказался среди сутолоки Китай-города, среди домов, церквей и монастырей, гостиных дворов и лавок. Он долго восторженно смотрел на могучие древние стены. Вырвавшись из шума Китай-города, его многоречивой разноликой толпы, Алеша остановился у Москвы-реки, близ Проломных ворот. Он наблюдал за движущимися льдинами, присел у берега, задумался, но вдруг его кто-то окликнул. Обернувшись, подросток увидел стоящего рядом бедно одетого худощавого парня, которого заинтересовала папка с рисунками в руках Алексея. Они разговорились. Новым знакомым оказался Александр Воробьев — воспитанник Московского училища живописи и ваяния, а впоследствии друг и его первый наставник в художественном образовании. Несколько раз Александр приходил к Саврасовым в Замоскворечье, рассказывал Алеше об училище и преподавателях, советовал поступать сюда, просматривал и критиковал его рисунки.

Однажды новый друг принес Саврасову номер журнала «Москвитянин» за 1843 год, в котором было опубликовано выступление И. Г. Сенявина, члена Московского художественного общества, члена Совета по руководству Училищем живописи и ваяния. Сенявин писал о современном искусстве Москвы и художественном образовании. Алеша находился под сильнейшим впечатлением от прочитанного. «Предчувствия» господина Сенявина оказались верны, что уже через несколько лет ясно подтвердят пейзажи молодого художника Алексея Саврасова, тонко, с любовью, по-новому раскрывающие неповторимое очарование видов Москвы. Так появилась мечта у юноши — стать художником.

О юности Саврасова известно в основном из документально не подтвержденных воспоминаний Алексея Зыкова, основанных на словах его отца: «Начало его [Саврасова] художественного поприща было таково: к отцу моему, который в то время проживал на Сретенке в своем доме, зашел из Училища Живописи-Ваяния, после классов, покойный Сергей Иванович Грибков и передал отцу, что близ церкви Параскевы Пятницы, на Пятницкой, сзади ея, в доме, фамилию владельца которого я теперь уже забыл, проживает некто Г-н Саврасов, торговавший тогда… бусами, бисером и т. п. в бывшей „Ножевой линии“, и что у этого Саврасова есть сын, молодой человек, который проявляет необыкновенные художественные способности и что отец за это его преследует… И просил моего отца, тогда человека очень состоятельного, как-нибудь помочь молодому Саврасову выбиться на свойственный ему путь»[8]. Вероятно, эти слова действительно имели под собой некоторую реальную основу, но возможно, что Зыков несколько «сгущал краски», что свойственно многим рассказчикам во все времена.

Далее Зыков писал: «Отец мой горячо принял это к сердцу и, имея близкий доступ к тогдашнему преподавателю пейзажной живописи Карлу Ивановичу Рабусу, тотчас же вместе с С. И. Грибковым отправился к К. И. Рабусу в его дом и изложил вместе с г-ном Грибковым все обстоятельства, касающиеся молодого Саврасова. Карл Иванович, всегда отзывчивый на все, относящееся к искусству, дал моему отцу — А. М. Зыкову письмо к тогдашнему Московскому Обер-полицмейстеру и члену Совета Московского художественного общества — Ивану Дмитриевичу Лужину — с изложением всего ему сообщенного.

Иван Дмитриевич дал моему отцу нужные указания и командировал с ним на квартиру Саврасова полицейского чиновника. По прибытии их оказалось, что отец г-на Саврасова удалил его из квартиры за страсть к живописи на чердак, хотя время было довольно холодное — в октябре или ноябре — не помню. Цель была достигнута. Алексей Кондратьевич был из отцовской квартиры перемещен в дом моего отца и на другой же день начал посещение художественных классов»[9].

Далее в рассказе Зыкова следуют упоминания о уже известных из других источников фактах биографии Саврасова, относящихся ко времени обучения в Московском училище живописи.

Приведенные сведения отчасти имеют легендарный характер, но доподлинно известно, что Алексей Саврасов успешно продолжал свои художественные занятия, и его мастерски выполненные учебные, уже почти профессиональные работы привлекали все большее внимание знатоков и любителей искусств. Однажды он отправился на Никольскую улицу, где, как и на Ильинке, продавались лубки. Торопясь, замерзшими руками неловко вытащил рисунки из папки, краснея и путаясь в словах, предложил их для продажи. К удивлению подростка, торговец принял его рисунки, дал за них шесть рублей и к тому же попросил приносить еще. Таков был первый успех и первое признание художественных способностей Алексея Саврасова, а случай этот укрепил его веру в собственные силы и талант, в свою правоту, наперекор мнению близких.

С 1844 года жизнь Алексея Саврасова была неразрывно связана с искусством, прежде всего с Московским училищем живописи и ваяния. Он поступил учиться в крупнейшее художественное образовательное учреждение древней столицы, значение которого сравнимо с Санкт-Петербургской Императорской академией художеств, сразу вступил в пока малоизвестный ему мир искусства, учебных занятий, выставок, художественных событий, значимых не только в Москве, но и в масштабах всей России.

Направленность отечественного изобразительного искусства данной эпохи во многом определила эстетические приоритеты педагогов и воспитанников училища. 1830–1850-е годы отмечены в русском искусстве тенденциями поиска синтеза художественных манер, возвышения исторической живописи, что нашло выражение в творчестве Карла Брюллова, Федора Бруни, Александра Иванова. Лаконично и образно такие тенденции характеризует высказывание Н. В. Гоголя: «У Брюллова является человек для того, чтобы показать все верховное изящество своей природы». При этом сам Карл Павлович так определял задачу портретиста: «Удержать лучше лица и передать его на полотне»[10]. Подобные задачи и художественные методы присущи и пейзажной живописи, в которой то же «лицо», но лицо не человека, а природы, со своими особенностями, настроением, смыслом, субъективно воспринятыми художником.

Основание училища было связано с теми новшествами, которые наполняли культурную жизнь России середины XIX века. В недрах Санкт-Петербургской академии художеств пейзажный класс был реформирован М. Н. Воробьевым, который с 1830 года ввел обязательную работу с натуры, и под его руководством начинали творческий путь такие художники, как М. И. Лебедев, В. И. Штернберг, братья Н. Г. и Г. Г. Чернецовы. Но вместе с тем строгое построение композиций пейзажных картин господствовало над правдой жизни, что подтверждает одно из высказываний М. Н. Воробьева, записанное Н. А. Рамазановым: «Телесною красотою мы можем любоваться в природе, и потому в художественных произведениях будем искать прежде могущества ума и фантазии — создания!»[11]

К правде бытия природы обращались с начала XIX века отечественные писатели и поэты А. С. Пушкин, С. Т. Аксаков, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев; созданные ими образы нашли отражение в пейзажной живописи. Видопись, как тогда называли пейзажную живопись, успешно развивалась в России с первых лет XIX века. В 1820-е годы свое веское слово в пейзажном искусстве сказал С. Ф. Щедрин, добившийся широкой известности и в России, и за рубежом. В его произведениях видопись явно подверглась влиянию и романтического, и реалистического звучания. Несомненно, что новаторские достижения этого художника стали одной из ступеней для молодого Саврасова, поднимавшегося по лестнице мастерства. Также немаловажно, что в первой половине XIX столетия выделились две основные группы отечественных пейзажистов. Первые работали преимущественно в Италии (А. А. Иванов, С. Ф. Щедрин), вторые — в России (братья Г. Г. и Н. Г. Чернецовы, А. Г. Венецианов, Г. В. Сорока, А. В. Тыранов).

Кроме того, в 1830–1850-х годах сильно было направление романтического пейзажа, во главе которого стояли М. Н. Воробьев и еще молодой тогда И. К. Айвазовский. Произведения последнего как образец для себя расценивал начинающий А. К. Саврасов, что, бесспорно, обоснованно, поскольку эстетическим идеалам эпохи они соответствовали в наибольшей мере. Творчество Айвазовского поражало современников не только эффектами передачи морских волн, лунных дорожек и ярких закатов, но и достоверностью, точностью в трактовке состояний, настроений природы.

Под влиянием западноевропейских образцов в отечественном пейзаже все большее внимание уделялось работе с натуры. Основы такого новшества заложили барбизонцы. Группа французских пейзажистов работала с натуры у леса Фонтенбло в деревнях, одна из которых, Барбизон, дала название всему направлению. Именно эти художники — Камиль Коро, Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Шарль Добинье, каждый являясь яркой творческой индивидуальностью, писали неприкрашенную сельскую природу, стремясь передать ее очарование через достоверность звучания.

Эпоха середины XIX столетия в культуре России стала периодом быстрого и многогранного развития. Отечественная пейзажная живопись постепенно приближалась к реалистичности трактовок. Именно в этот переломный период и происходило становление творчества Алексея Саврасова, которому было суждено сказать свое слово в отечественном искусстве, сказать его актуально, самобытно, глубоко. И именно благодаря Саврасову реализм в отечественной пейзажной живописи прозвучал в полную силу.

Отталкиваясь от манеры своих предшественников, Саврасов шел далее, собственным путем, что ему блестяще удавалось. Как писал И. И. Левитан, «…до Саврасова в русском пейзаже царствовало псевдоклассическое и романтическое направление; Воробьев, Штернберг, Лебедев, Щедрин — все это были люди большого таланта, но, так сказать, совершенно беспочвенные: они искали мотивов для своих картин вне России, их родной страны, и главным образом относились к пейзажу, как к красивому сочетанию линий и предметов. Саврасов радикально отказался от этого отношения к пейзажу…»[12].

В Московском училище имена прославленных авторов, бесспорно, чтили, во многом опирались на их достижения, но именно в недрах этого учебного заведения, в среде молодых, талантливых, всецело преданных искусству художников формировались несколько иные эстетические идеалы, творческие установки, особенности образного мышления. Как, под воздействием каких факторов осуществлялся этот процесс? Имел ли он эволюционный характер? Обратимся к истории училища, именам и воззрениям тех авторов, кто определял и его лицо, и отчасти художественную жизнь столицы, кто оставил свой след и в отечественном искусстве XIX столетия.

Училище живописи и ваяния было открыто на основе рисовальных классов в 1844 году. Но история его создания восходит к 1830-м годам, одному из ярких десятилетий в русской культуре XIX века, когда и возникла идея создания нового художественного центра в России. Инициаторами организации училища выступили художники, любители рисования, а покровительствовал им известный попечитель русской культуры князь Дмитрий Владимирович Голицын (1771–1844), генерал-губернатор Москвы. Его внимание к этому замыслу привлек Ф. Я. Скарятин, адъютант Д. В. Голицына, посещавший любительские рисовальные вечера. В результате в 1833 году было создано Московское художественное общество (МХО), под опекой которого существовал сначала Художественный класс, а затем Училище живописи и ваяния.

Ю. Ф. Виппер писал: «Училище живописи, ваяния и зодчества возникло из так называемого натурного класса, основание которому положено частной предприимчивостью. Любитель искусства Егор Иванович Маковский[13] и классный художник Александр Сергеевич Ястребилов, задумав устроить в Москве натурный класс, сообщили об этом Николаю Аполлоновичу Майкову[14], имевшему в то время литографское заведение на Тверской. Майков обещал дать в своей обширной квартире помещение для натурного класса… но по случаю больших потерь, понесенных им от литографии, устройство натурного класса у Майкова не состоялось…»[15]

Открытие класса, как вспоминает Ю. Ф. Виппер, произошло «зимою в начале 1832 года. Всех желавших работать собралось человек 12. Это были: Маковский, Ястребилов, Скарятин, классный художник Василий Степанович Добровольский и брат его учитель рисования Алексей Степанович, Иван Трофимович Дурнов, скульптор Иван Петрович Витали… В конце 1833 г. натурный класс переведен был с Ильинки в дом Камергера Шипова на Лубянскую площадь». И уже «31 декабря 1843 года, по совершении молебствия, последовало торжественное открытие Московского Художественного Общества, согласно Высочайше утвержденному Уставу, с переименованием бывшего Художественного класса в Училище живописи и ваяния»[16].

В 1840-е годы ознаменовался новый значимый этап, в частности, в истории московской художественной школы, в развитии которой новшества времени проявились особенно отчетливо. В 1842 году исключительно активной стала деятельность Совета Московского художественного общества. Его члены А. С. Хомяков и М. Д. Быковский разрабатывали проект Устава МХО и Училища живописи и ваяния, который был утвержден в 1843 году, а уже в следующем году Алексей Саврасов начал здесь заниматься в качестве ученика.

Первые впечатления юного Саврасова, связанные с училищем, остались в его памяти на всю жизнь. Архитектура здания произвела на подростка неизгладимое впечатление своим строгим величием, гармонией соотношения пропорций и деталей. Эркер с колоннами ионического ордера, завершенный куполом, строгие фасады, протянувшиеся по Мясницкой улице и Боброву переулку, сдержанные сочетания белых колонн и оконных наличников с неярким охристым цветом стен. Так, подобно храму классического искусства, перед начинающим художником предстало это здание — образец эпохи классицизма, ранее владение И. И. Юшкова.

Бывший особняк Ивана Ивановича Юшкова, президента Камер-коллегии, генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга и московского гражданского губернатора, был построен известным зодчим Василием Ивановичем Баженовым в 1780–1790-х годах, хотя авторство Баженова ставится под сомнение некоторыми исследователями. «Юшков умер, так и не воспользовавшись этой своей резиденцией, и до начала восьмидесятых годов девятнадцатого века домом владели его наследники»[17]. Переулок, проходивший у самого дома и соединявший улицу Мясницкую со Сретенкой, был назван его именем — Юшков переулок (ныне Бобров переулок. — Е. С.). Ничем не был он примечателен, разве что тем, что Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» именовал его «несуразным»[18]. О строительстве этого особняка известно очень немного, поскольку в архивах почти не сохранилось соответствующих документов. Одна из возможных тому причин состоит в том, что и Иван Юшков, и Василий Баженов принадлежали к тайному масонскому братству. Кроме того, рядом с домом Юшкова по Мясницкой возвышался особняк известного масона Измайлова[19], который затем приобрели богачи Кусовниковы.

После смерти Ивана Юшкова дом принадлежал его сыну. Финансовые дела семьи пришли в упадок, что вынудило владельца в 1838 году часть помещений сдать в аренду Московскому художественному обществу под рисовальные классы. Итак, именно эта дата ознаменовала новый этап не только истории дома И. И. Юшкова, но и художественной жизни столицы. Первым председателем Московского художественного общества являлся князь Дмитрий Владимирович Голицын. Под его началом объединились государственные деятели, коллекционеры и филантропы, что помогло обеспечить высокий уровень преподавания.

С 1843 года в доме Юшкова располагались художественные мастерские, а уже в следующем году Училище живописи и ваяния — один из центров отечественной культуры второй половины XIX — начала XX века, с 1865 года, в связи с присоединением Дворцового архитектурного училища, получившее название Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВиЗ). В известном особняке впоследствии, вплоть до событий 1917 года, проходили яркие выставки, концерты, благотворительные вечера. Здесь представляли свои произведения передвижники, лекции по отечественной истории читал выдающийся ученый В. О. Ключевский, с концертами выступал великий Ф. И. Шаляпин.

Особняк Юшкова, один из немногих уцелевших на Мясницкой во времена пожара Москвы 1812 года, стал пристанищем молодых художников. В училище они жили одной дружной семьей, словно птенцы, уже почти оперившиеся, получившие навыки мастерства, но не успевшие вылететь из гнезда. Как известно, «школа — это крылья художника»[20]. Учебная программа училища во многом соответствовала академической, но немаловажны и существенные различия между ними. Так, в МУЖВиЗ все же большее, хотя и недостаточное, внимание в те годы уделялось работе с натуры, правде звучания, богатству цветовых решений, что составляло специфику московской школы живописи. Становление реализма в искусстве России второй половины XIX века во многом было связано с деятельностью училища. Многие из его преподавателей получили известность как члены Товарищества передвижных художественных выставок. Здесь могли обучаться представители разных сословий, сохранялась истинно творческая атмосфера, которая не могла не привлекать А. К. Саврасова.

Очевидно, что, по сравнению с Императорской академией художеств в Санкт-Петербурге, Московское училище живописи отличалось более демократичным характером, что сказывалось в специфике преподавания и в контингенте учеников, среди которых всегда было немало разночинцев, бедноты. Возможно, отчасти поэтому Училище живописи и ваяния оставило такой яркий след в истории отечественного искусства, несмотря на то, что права высшего учебного заведения, к тому же весьма ограниченные, оно получило только в 1905 году.

Демократизм училищных порядков сказывался, например, в том, что заниматься здесь могли крепостные, тогда как в академии это не дозволялось. Живописец В. А. Тропинин, крепостной крестьянин по происхождению, являлся «вольноприходящим», но не студентом Петербургской академии. Напротив, известно, что в московском Художественном классе, давшем основу училищу, занимался на общих началах И. П. Орлов, государственный крестьянин Тверской палаты государственных имуществ. В декабре 1839 года комитет московского Художественного класса подал в академию ходатайство о награждении Орлова. В документе, в частности, говорилось: «К сожалению, один из лучших учеников класса Иван Петров Орлов происходит из податного сословия крестьян… и, следовательно, по известным правилам Академии художеств, при всех успехах и при всем усердии, не может пользоваться никакою наградою»[21]. В 1830-х годах здесь же обучался талантливый художник из крепостных Кирилл Горбунов. О его освобождении помещицу Владыкину просили К. П. Брюллов и В. А. Жуковский, после чего в 1841 году Горбунов получил вольную.

К созданию в Первопрестольной такой же академии, как в Петербурге, стремился и член совета Московского художественного общества И. Г. Сенявин, в тот период гражданский губернатор Москвы. Однако император Николай I не дал на то своего согласия. «Когда И. Г. Сенявин в первом своем проекте представил на высочайшее утверждение основание не училища, но Академии художеств в Москве, государь отвечал, что двух академий в государстве быть не может. На замечание же Сенявина, что в таком обширном государстве, как Россия, со временем мало будет и двух академий, государь сказал: со временем — может быть, а теперь устрой училище!» Так рассказывал Н. Рамазанов со слов И. Сенявина[22]. В ответ на высочайшее повеление Сенявин приступил к организации Училища живописи и ваяния, одновременно был разработан устав Московского художественного общества.

Училище живописи и ваяния, где Алексей Саврасов провел в общей сложности более тридцати пяти лет, уже в период учебы являлось главным содержанием его жизни. Сколь важно было для него сознавать свою причастность к московской художественной школе, к новым веяниям в русском искусстве, во многом связанным с Московским училищем, где учились или преподавали многие прославленные художники, полотна которых и в наши дни занимают центральное место в экспозициях Государственной Третьяковской галереи: В. Г. Перов, И. И. Шишкин, В. Е. Маковский, В. В. Пукирев, Н. В. Неврев, Ап. М. Васнецов, братья С. А. и К. А. Коровины, И. И. Левитан, Н. А. Касаткин, А. П. Рябушкин, М. В. Нестеров, С. И. Светославский и, конечно, А. К. Саврасов.

Обычно, спеша утром в особняк на Мясницкой, Алексей Саврасов переходил через Устьинский мост и поднимался вверх по бульварам, входил по лестнице в парадный вестибюль-ротонду третьего этажа с двумя барельефами античных сюжетов на стенах (сохранившимися до настоящего времени), следовал в классы, где вскоре собирались и другие ученики, начинались занятия.

Согласно программе, он рисовал сначала гипсовые головы, фигуры, копировал оригиналы: картины и эстампы известных художников, писал самостоятельные эскизы и этюды. Особенно увлеченно юноша писал и рисовал с натуры в Сокольниках, Петровском парке, на Воробьевых горах, в Лужниках, куда ученики отправлялись пешком или на телеге. Пейзажи Алексея признавались одними из лучших. Занимаясь исключительно усердно, он проводил в училище все дни с раннего утра и до вечера, старательно выполнял обязательную учебную программу, которая была утверждена в 1844 году. Последовательность обучения, при всем обилии предметов, была строго, логично построена. Саврасов понимал необходимость поэтапного усложнения заданий по рисунку, живописи, композиции, тщательного изучения пластической анатомии (и теоретический, и практический курсы), перспективы, лекционных курсов по истории искусств, философии и эстетике.

Однако не прошло и года после поступления в училище Алексея, как он был вынужден временно отказаться от обучения из-за болезни матери. Прасковья Никифоровна страдала от чахотки, перестала вставать. Домашнее хозяйство вела теперь бабушка Екатерина Власьевна, а Алексей должен был оставаться рядом с матерью, которая скончалась в октябре 1846 года, а еще год спустя у Алеши, его брата и трех сестер появилась мачеха: Кондратий Артемьевич женился на Татьяне Ивановне Виноградовой, мещанке Сыромятной слободы, еще молодой женщине, спокойной, приветливой, рассудительной. Во многом благодаря ей жизнь семьи Саврасовых наладилась, да и торговля Кондратия Артемьевича шерстяным товаром в рядах за Красной площадью, между Никольскими и Спасскими воротами, шла успешно. Поэтому после довольно длительного перерыва Алексей в 1848 году смог вернуться в училище.

С радостным чувством долгожданного возвращения Саврасов возобновил художественные занятия. Он почти ежедневно бывал на Мясницкой. Дорога сюда стала для него привычным началом напряженных учебных дней. Алеша нередко останавливался перед древней, изящной, гармоничной по пропорциям церковью Флора и Лавра у Мясницких ворот. Этот храм, утраченный ныне, был построен в 1651–1657 годах, на средства прихожан Мясницкой слободы и славился по Москве. Сюда приходили святить коней со всей Первопрестольной, поскольку издавна в народе Флор и Лавр считались покровителями домашнего скота. Каждый год 18 августа, в День святых Флора и Лавра, здесь становилось особенно многолюдно — конюхи, извозчики, кучера из самых разных уголков Москвы спешили, чтобы окропить своих четвероногих помощников святой водой именно в этом храме. Так начинающий художник все более и более проникался духом старой Москвы, словно впитывал в свою восприимчивую душу ее неповторимые образы, постигал их суть.

За стенами училища, за пределами оживленной жизни златоглавой столицы, простирались раздолья полей и лугов, темные таинственные леса, бескрайние холмы над речными берегами, которые так манили Алексея. В них раскрывался для молодого живописца вневременной, извечный образ Руси. Понять его и передать в своих произведениях — именно такую цель он ставил перед собой со студенческих лет. Алеша с детства любил и как-то особенно тонко чувствовал подмосковные пейзажи, содержание их настроений, целыми днями мог бродить по лугам и перелескам, окраинам близлежащих селений и прислушиваться к жизни леса. Он начал открывать для себя неповторимое очарование в самых скромных, казалось бы, привычных мотивах — стволах вековых деревьев и тропах, петляющих по сосновому бору, среди огромных сугробов. Его восхищали весенние первоцветы, словно пронизанные радостью пробуждения жизни, бесчисленность оттенков летнего разнотравья, подобного нерукотворной мозаике, таинственно-темные воды прудов, отороченных желтой каймой кубышек. Он восхищенно зарисовывал орнаменты кустарника с дрожащим багрянцем последней листвы и причудливые изгибы ветвей, черные силуэты которых так контрастно выделялись на фоне застывших предзимних далей.

Его юной поэтичной душе несказанно дороги были такие образы, их мельчайшие детали, суть, настроения, которые он уже умел чувствовать, слушал с восхищением, словно прекрасную мелодию, музыку пейзажа. Но особенно близко ему оказалось в природе состояние весны, пробуждения, начала жизни и ее возрождения. И, конечно, мирочувствованию юного живописца так понятны были стихотворные строки его современника Ф. И. Тютчева. Подобные образы Алексей стремился передать языком живописи и в годы учебы, делая свои первые художественные шаги, и всю жизнь.

Сияет солнце, воды блещут, На всем улыбка, жизнь во всем, Деревья радостно трепещут, Купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, Любовью воздух растворен, И мир, цветущий мир природы, Избытком жизни упоен.И. И. Шишкин, современник и соученик Саврасова по Московскому училищу, рассказывал о их юношеских годах, и его впечатления были близки Алексею: «А я, Саврасов и мои товарищи, еще когда мы учились в Москве, весной, как становилось тепло, всегда уходили куда-нибудь за город, часто в Сокольники, и там писали этюды с натуры. Любили писать коров.

Там-то, на природе, мы и учились по-настоящему. И как это было там интересно. И приятно же и полезно было работать на воздухе. Мы оживали там. Особенно мы испытывали это после длинных дней зимних занятий в классах.

На природе мы учились, а также отдыхали от гипсов. Уже тогда у нас определялись наши вкусы, и мы сильнее и сильнее отдавались тому, что влекло каждого из нас»[23].

В училище, начиная с первых дней, Алексей чувствовал себя вполне комфортно, чему способствовала свобода общения между преподавателями и их воспитанниками. Здесь готовили художников, профессиональный уровень которых был близок к уровню выпускников Императорской академии художеств Петербурга, аттестат Московского училища живописи приравнивали к академическому.

В. Г. Перов, так же как А. К. Саврасов, сначала ученик, а затем педагог училища, писал: «Интересно смотреть, как резвые, зоркие маленькие утята на громкий крик утки стремглав собираются к ней изо всех углов и закоулков заросшего травой лесного болота; как они словно бегут по зеркальной поверхности стоячей воды, неистово махая крохотными крылышками и оставляя по себе быстро исчезающий след. Точно такое же зрелище представляли некогда и мы, ученики, спеша, как утята, собираться в начале сентября под наш общий воспитательный кров в Училище живописи и ваяния. Все мы сходились, съезжались почти в один день не только из разных углов и закоулков Москвы, но, можно сказать без преувеличения, со всех концов великой и разноплеменной России. И откуда только у нас не было учеников!.. Были они из далекой и холодной Сибири, из теплого Крыма и Астрахани, из Польши, Дона, даже с Соловецких островов и Афона, а в заключение были и из Константинополя. Боже, какая, бывало, разнообразная, разнохарактерная толпа собиралась в стенах училища!.. Ни к кому больше не шел так стих Пушкина, как к нам, тогдашним ученикам:

Какая смесь одежд и лиц, Племен, наречий, состояний…»[24]Такой отзыв, бесспорно, соответствует исторической правде. Например, по данным 1856 года, среди учеников «14 детей военных и гражданских чиновников; 52 из штабс- и обер-офицерских семей; 8 — из духовного звания; 43 — из купеческих; 6 — иностранцев; 195 — из мещан; 23 — из цеховых; 8 — из воспитанников Московского воспитательного дома (то есть сирот); 15 — из экономических и государственных крестьян; 4 — из дворовых; 34 — из вольноотпущенных; 22 — из крепостных»[25].

Со всех уголков России собирались ученики, среди них оказывалось немало исключительно одаренных, и не затихала напряженная учебная жизнь в величественном особняке с белыми колоннами на Мясницкой, работали в головном, фигурном, натурном классах, слушали лекции по общеобразовательным предметам: Закону Божьему, истории, географии, анатомии. На формирование учебной программы не могли не влиять новые веяния, которые определяли специфику отечественного искусства, в том числе в отношении эволюции пейзажа — от некоторой условности решения ландшафтов в живописи Венецианова и Сороки, через глубину и одухотворенность реализма образов А. Иванова, через строгость построения ландшафтных видов Лебедева к пейзажу настроения, который будут создавать Саврасов, его друзья и ученики.

Восхищение Алексея московскими и подмосковными видами, стремление точно отразить их в своих работах, не мешало старательному выполнению им учебной программы. Система преподавания оставалась традиционной: натурщики позировали только в последнем, четвертом классе, первые же три класса полностью посвящались рисованию частей гипсовых фигур и затем целых гипсовых фигур. Сначала Алексей Саврасов не был чужд подражанию, что сказалось в первых исполненных им пейзажах и дало основание для высказываний критиков: «В его ранних произведениях можно заметить и тяготение к изображению природы в необычных состояниях, в разгуле ее стихий, и тенденцию к драматизации пейзажного образа контрастными сопоставлениями мрака и света»[26]. Но все же и «на первых порах Саврасов словно пытался показать, что поэзию можно найти не только в колыхании морских волн, но и в колыхании широких полноводий русских рек, и что старинные крыши русских городов не менее поэтичны, чем замки европейского средневековья»[27]. Он особенно увлекался передачей жизни природы, ее состояний, эмоциональностью звучания. Именно такой взгляд на пейзажное искусство позволил ему постепенно найти свой художественный язык, стать истинным мастером своего дела, во многом новатором.

Начинающий ученик Алеша Саврасов с приходом сентября спешил в училище. Как оживленно здесь было в это время! Ученики после четырехмесячных летних каникул съезжались в училище и первым делом радостно приветствовали друг друга, делились новостями, собравшись в швейцарской. Они были молоды, веселы, вполне счастливы, после продолжительного отдыха, набравшись сил, предвкушали начало долгожданных занятий. Радовался и был разговорчив в такие дни и обычно молчаливый Саврасов. По вкусу ему пришлась и обстановка мастерских училища. «В руках учеников — кисти, палитры, с густо размазанными красками и длинные палки с шарообразными наконечниками — муштабли. Одеты бедно, по большей части — в грязные от красок блузы, и производят впечатление людей совсем особой породы…

В классах пронзительно пахнет скипидаром, а в курильной комнате у буфета стоит невообразимый шум: споры, смех, крики… Художники уничтожают аппетитные пеклеванные хлебы, начиненные горячей колбасой. Другой еды не полагается»[28]. В столовой за стойкой возвышалась колоритная фигура буфетчика, который из огромной чаши-котла доставал вкуснейшие котлеты, горячую колбасу, разрезал пеклеванные хлебцы и внутрь их вкладывал эту колбасу, что называлось «до пятачка», потому что богатые ели на гривенник, бедные — на пятачок. На радость ученикам, в буфете всегда можно было отведать горячий чай с калачами, а потом — пора приниматься и за учебу.

«В головном классе, под ярко горящими лампами, стоит на возвышении гипсовая копия головы Афины Паллады. От нее полукругом поднимаются сиденья. Расположившись по ступеням амфитеатра и держа перед собой папки на коленях, ученики рисуют эту голову»[29]. Алексей Саврасов всецело посвящал себя занятиям, которые шли своим чередом. «Школа была прекрасная… С утра живопись с натуры — лицо старика или старухи, потом научные предметы до 3-х с половиной, а с 5-ти — вечерние классы с гипсовых голов»[30].

Алексей мог себе позволить сосредоточиться на учебе — в материальном плане, несмотря на очень скромный достаток, он был устроен весьма неплохо по сравнению с другими. Многим было негде жить, спасением в студенческой среде считалось общежитие братьев Ляпиных. Старший — Михаил Иллиодорович, полный и нерасторопный, младший — Николай Иллиодорович — энергичный, деятельный. Оба брата, не обремененные семьями и имевшие немалое состояние, тратили его на благотворительность, в том числе на благоустройство общежития для студентов, а сами занимали просторный особняк с зимним садом.

Многие студенты Училища живописи жили именно в «Ляпинке», только добиться получения места здесь довольно сложно — обычно все было занято студентами. «Много из „Ляпинки“ вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время П. И. Постников, известный хирург; жил до своего назначения профессор Училища живописи художник Корин; жили Петровичев, Пырин. Многих „Ляпинка“ спасла от нужды и гибели». Некоторые, «вечные» ляпинцы, «обжились тут, обленились. Существовали разными способами: писали картинки для Сухаревки, малярничали, когда трезвые… Ляпины это знали, но не гнали: пускай живут, а то пропадут на Хитровке»[31].

Известно, что братья Ляпины были особенно расположены к художникам, почти никогда не отказывали от места студентам Училища живописи, а те почитали такое место за счастье. «В ляпинском общежитии было довольно грязно, в каждой комнате стояло по четыре кровати, зато на первом этаже находилась столовая, где хлеб и чай давали бесплатно, а мясные обеды тоже стоили дешево и включали два блюда — щи да кашу… Бывало нередко, что безквартирные студенты проводили ночи на бульварах…»[32] Саврасова миновала такая участь в молодости. Конечно, он сочувствовал обездоленным начинающим художникам, сам, почти не имея свободных средств, помогал товарищам, чем мог, как и годы спустя, уже став профессором, Саврасов с отеческой заботой относился к своим ученикам.

Среди многочисленных студентов педагоги выделяли Алексея, не только за постоянное прилежание и исключительно серьезное отношение ко всем без исключения предметам, но и за все более явно проявлявшийся талант, за индивидуальное, тонкое видение природы, что отражалось в решении натурных этюдов, композициях. Особенно удавались молодому художнику пейзажи. Их он писал с удовольствием, радуясь интересному заданию, увлекшему его мотиву, работал быстро, вдохновенно, казалось бы, совсем легко, и под его карандашом или кистью самые обычные, ничем не примечательные уголки природы, которых не замечали другие ученики, преображались, наполняясь чудесным цветом, настроением, неизъяснимой трогательностью.

Неизменно был доволен талантливым и работящим студентом Карл Иванович Рабус (1800–1857) — педагог училища, почитаемый студентами, наставник видописцев, один из образованнейших людей своего времени. На графическом портрете, исполненном А. В. Нотбеком, Рабус предстает еще довольно молодым человеком романтического облика, с приятными чертами тонкого лица, в пенсне, с удлиненными вьющимися волосами. Он отличался добрым нравом, исключительно широким кругозором, приобретенным в многочисленных путешествиях, был прекрасным рассказчиком.

Воспитанники училища особенно ценили общение с таким наставником, в его доме, одном из импровизированных художественных центров Москвы, нередко находили для себя приют. У Рабуса бывали художники, литераторы, артисты, музыканты. Здесь впервые выступал известный актер П. М. Садовский. Однажды у него гостил французский художник Орас Верне, вдохновенную, эмоциональную живопись которого высоко ценил хозяин дома. В своих воспоминаниях о пейзажисте писали Т. Пассек, П. П. Соколов. «Знаменитый наш Шебуев был особенно привязан к Рабусу», — замечал Н. А. Рамазанов[33]. В свою очередь Карл Иванович нередко посещал вечера поэта Ф. Н. Глинки. Об этом так рассказывал Н. В. Берг: «…Глинки… завели у себя литературные вечера по понедельникам… Из молодых… попал туда один лишь я и еще переводчик с разных языков Федор Богданович Миллер — через близкого своего приятеля, такого же немца, как и сам, старого забытого художника Карла Ивановича Рабуса, неизменного участника вечеров Глинки. Он, впрочем, имел и свои дни, четверги, и свой кружок, преимущественно артистический»[34].

В училище Рабус успешно вел практические занятия в классе перспективной и пейзажной живописи, а также читал лекции по эстетике и теории живописи, рассказывал ученикам о воззрениях Леонардо да Винчи, Рафаэля, Гёте. Педагог помогал ученикам осваивать особенности линейной и воздушной перспективы, призывал их как можно больше работать с натуры, нередко повторяя: «Наш великий учитель — природа». Несомненно, что именно Карл Рабус определил становление творчества Алексея Саврасова, и в дальнейшем разработанная Алексеем Кондратьевичем собственная педагогическая система во многом была основана на методах его учителя.

Рабус — не только талантливый педагог, но и достаточно известный художник того времени: тонкий рисовальщик и живописец. Карл Иванович был известен среди современников статьями по искусству и как коллекционер живописных произведений. Он происходил из обрусевших немцев, окончил Императорскую академию художеств по классу видовой живописи у М. М. Иванова, после чего много путешествовал по югу России и европейским странам.

Общественная позиция Рабуса была близка взглядам А. И. Герцена и его единомышленников. Именно Александр Герцен стал первым выразителем идей утопического социализма в отечественном общественном движении, тех тенденций, которые получили распространение в Западной Европе в 1830–1840-х годах. Он считал, что существование в России крестьянской общины является истоком социализма, исходя из чего разрабатывал теорию общинного социализма.

Разделяя такие политические взгляды, Рабус все же главным образом направлял свою неукротимую деятельность в русло искусства, неустанно стремился узнавать новое, любил передавать знания другим, постоянно жаждал творчества. С душевным горением, почти безвозмездно преподавал в Училище живописи, куда был приглашен декабристом М. Ф. Орловым, и к тому же помогал материально своим неимущим талантливым ученикам.

Рабус был дружен с великими современниками, одно время тесно общался с Александром Андреевичем Ивановым, посредством своих переводов знакомил его с оригиналами немецкой философии и эстетики. Карл Иванович разделял взгляды немецких романтиков и, кроме того, был прекрасно просвещен в области отечественной литературы. Личность этого человека ясно раскрывают лаконичные проникновенные слова Н. А. Рамазанова, написанные уже после кончины художника: «Не могу представить себе, что уже нет более этого умного, всегда любезного, доброго Рабуса, ребенка пылкостью и добродушием, но сильного умом и душою человека и художника»[35].

За картину «Вид Гурзуфа в Крыму» (1827) он был удостоен звания академика. В 1834 году Рабус переехал в Москву, где создал свои наиболее известные картины, воспевая красоту древней столицы: «Вид Новодевичьего монастыря» (1829), «Вид на Алексеевский монастырь» (1838), «Вид Коломенского» (1848), «Теремной дворец царя Алексея Михайловича» (1840-е), «Спасские ворота в Москве» (1854).

Его тщательно исполненные, детально проработанные произведения, посвященные не только Москве, но и видам Греции, Италии, Крыма, Малороссии, соответствовали традициям классики и в то же время отличались и романтическим звучанием, и жизненностью решений, то есть отвечали требованиям своего времени, ставшего в истории отечественного искусства периодом зарождения реалистического пейзажа. Действительно, с одной стороны, Карл Рабус понимал всю важность работы с натуры, к чему призывал своих учеников, но во многом сочинял пейзажи, пользовался в работе гравюрами как одной из основ в решении образа. Живя в Москве, он неоднократно обращался к ее истории, в 1840-х годах создал серию рисунков для издания «Достопамятности Московского Кремля» (М., 1843) и литографии Симонова монастыря.

Такой характер творчества и его фундаментальное образование позволили пейзажисту успешно заниматься преподавательской работой. В Училище живописи и ваяния он сразу же зарекомендовал себя как талантливый педагог. Им был открыт пейзажный класс, среди учеников которого особой известности достигли А. К. Саврасов и И. И. Шишкин, также у него занимались В. Ф. Аммон, К. К. Герц, И. Г. Давыдов, П. И. Моисеев, А. П. Попов-Московский, В. П. Рыбинский, В. О. Шервуд и др. «Наиболее успешно сложилась творческая судьба у Попова-Московского, Герца, Аммона. Давыдов рано порвал связь с Москвой, уехав в Петербург, а затем в Италию. Работы Моисеева почти неизвестны, о его манере мы можем судить по картине „Ильинские ворота в Москве“ (ГТГ), исполненной с суховатой документальностью. Рыбинский занимался в основном акварелью, а Шервуд позже работал как портретист»[36]. Можно заключить, что Рабус стоял у истоков московской пейзажной школы.

Его ученики, поощряемые наставником, организовали свой кружок, собирались вокруг И. И. Шишкина, племянница которого, А. Г. Комарова, воспоминала, что молодые художники «постоянно спорили друг с другом, отстаивая свои взгляды; читали и рисовали и опять спорили… все более или менее замечательное тотчас же доставалось и прочитывалось»[37].

О признании главы пейзажной мастерской современниками свидетельствует, в частности, то, что переписку с ним вел Александр Андреевич Иванов. Автор знаменитой картины «Явление Христа народу», будучи студентом, особенно ценил советы Карла Ивановича. Московский пейзажист был дружен и с литераторами, и со знаменитым портретистом В. А. Тропининым. По четвергам в доме Рабуса на Садовой собирались друзья и знакомые, в том числе ученики, нередко приходил и Алексей Саврасов. Такие посещения учителя словно продолжали его образование, давая дополнительные знания и художественный опыт.

В «Московских ведомостях» за 1857 год эти вечера характеризовали так: «Под скромным кровом радушного хозяина… прочтется бывало что-нибудь любопытное, завяжется спор, или примутся чертить карикатуры, на которые сам хозяин… был большой мастер; иногда вскроют рояль, во время сбора скромной закуски, приправленной аттической солью; и гости, простясь с любимым и уважаемым художником, гурьбой пробираются по домам, нарушая тишину Садовой улицы продолжением разговоров и рассказов; всякий возвращался домой с освеженными мыслями…»[38] В условиях изменившейся политической ситуации после европейских событий 1848 года такие частные кружки, подобия творческих объединений, приобретших немаловажное значение в отечественной художественной жизни, позволяли избежать гнета усилившейся цензуры.

Алексей очень внимательно относился к наставлениям всех без исключения преподавателей, хотя далеко не всегда был согласен с ними. Ведущим педагогом училища считался тогда Василий Степанович Добровольский, который преподавал в нем почти 20 лет, с 1832 по 1851 год. Окончив Петербургскую академию у Г. И. Угрюмова, он уехал в Москву, где служил в Оружейной палате. Во время Отечественной войны 1812 года сопровождал сокровища этого богатейшего собрания в Нижний Новгород. В 1830 году Добровольский начал преподавать, затем стал одним из особенно уважаемых педагогов, ратовал за как можно большую независимость училища от Академии художеств в отношении системы обучения и оценки воспитанников.

Среди педагогов Алексею Саврасову запомнились также Михаил Иванович Скотти, известный акварелист, автор картин на религиозные и жанровые сюжеты, преподававший историческую живопись. Он пришел в Московское училище живописи и ваяния в ноябре 1848 года. Вскоре после начала работы Скотти подал в Совет Московского художественного общества докладную записку, в которой перечислял выявленные им недостатки училища, как, например, то, что юные художники «не имеют никакого понятия о черчении и составе картин, отчего композиции всех учеников слабы и неуместно бойки»[39], а также порицал отсутствие картин и эстампов высокого уровня исполнения для копирования.

Воспитанники уважали Михаила Ивановича, прислушивались к его советам, многие стремились попасть именно в его мастерскую. Острую образную характеристику внешности Скотти, будто портрет, исполненный словом, и довольно строгую оценку его искусству оставил в воспоминаниях В. Г. Перов. «Преподаватель исторической живописи М. И. Скотти был совершенною противоположностью А. Н. Мокрицкому. Итальянец по крови, полный брюнет, высокого роста, гордый (по крайней мере, с виду), чрезвычайно красивый и солидный, всегда в черном бархатном пиджаке, безукоризненном белье, в мягких, точно без подошв, сапогах, он проходил по классу, как Юпитер-громовержец или по меньшей мере — римский император…»[40] В наши дни известен «Портрет неизвестного сановника» кисти Скотти, на котором облик изображенного господина вполне соответствует приведенному словесному описанию — внешности самого Михаила Скотти[41].

«Говорят, что он был весьма веселый и остроумный человек в обществе, но я должен прибавить — не учеников… Скотти действительно был хороший мастер, настоящий профессор, в общепринятом значении этого слова, но, к сожалению, его так же, как и Мокрицкого, нельзя назвать художником. Он прекрасно мог передавать внешние образы, внешние очертания, но эти образы были лишены жизненности; он, как говорится, не мог вложить в них душу, страсть, и потому-то „худому делу“ (отсюда — слово художник, по объяснению В. И. Даля), т. е. волшебству и чародейству в искусстве, он был совершенно не причастен…»[42]

Произведения А. Н. Мокрицкого, также небезызвестного педагога училища, В. Г. Перов характеризовал так: «…В продолжение всей своей художественной деятельности произвел на свет не более пяти или шести портретов. Многие из учеников, вероятно, помнят некоторые из этих портретов, но особенно должны быть памятны два из них. Первый изображал А. Г. Собацинского — директора училища по хозяйственной части. А. Г. Собацинский был изображен на портрете в белом галстуке, в шубе с откинутым громадным собольим воротником, с открытой головой и совсем посиневшим лицом. На втором была представлена донельзя худощавая молодая девица в белом платье, с цветами на голове, играющая на фортепиано. Художник посадил ее почти спиной к зрителю и неестественно заставил отвернуть голову от инструмента к смотрящей публике»[43]. Живые черты преподавателей училища, сохраненные в мемуарах и переписке, помогают понять отношение к ним юного Алексея Саврасова. Ему была очень дорога училищная художественная среда, образ строго-торжественного особняка на Мясницкой, общение с учителями и сверстниками.

Некоторые моменты жизни училища врезались в память учащихся, как, например, прощание в 1857 году с Михаилом Ивановичем Скотти, навсегда уезжавшим в Италию, чтобы там работать над монументальной картиной «Се человек, или Христос перед народом». Василий Перов рассказывал об этом: «В то время не было еще Николаевской железной дороги, а против Училища помещалась станция дилижансов с большим двором и аркой, из-под которой выезжали тяжелые кареты, запряженные чуть ли не в шесть или восемь лошадей, с великаном-кондуктором и бородатым ямщиком на козлах.

Мы все собрались на этом дворе. Вскоре из здания конторы вышел закутанный и обвязанный платками Михаил Иванович. Он, видимо, был тронут картиной прощания и на сей раз казался далеко не тем неприступным и надменным Скотти, которого мы привыкли видеть в классах. Он был не начальник, не преподаватель, а просто человек, и даже расчувствовавшийся человек…

Когда вышел на крыльцо подъезда чиновник и крикнул зычным голосом: „Господа, занимайте места! Дилижанс сейчас отправляется!“ — Михаил Иванович еще раз перецеловал всех сослуживцев и уселся в карету. Кондуктор поместился на козлах и затрубил. Дилижанс тронулся. Михаил Иванович еще раз сделал из окна прощальный привет и скрылся. Скрылся совсем, как для учеников, для Училища, так и вообще для искусства»[44].

Среди педагогов Московского училища, пользовавшихся среди учеников особым авторитетом, нельзя не назвать Василия Андреевича Тропинина. Он — друг К. И. Рабуса — постоянно посещал Художественный класс, до последних дней жизни, которая оборвалась в 1857 году, регулярно присутствовал на занятиях в Училище живописи и ваяния, был строг к ученикам, давал им дельные, конкретные советы, требуя тонкой работы с натуры. К ведущим педагогам тех лет следует отнести и Ф. С. Завьялова, сильного рисовальщика, ранее удостоенного большой золотой медали и звания художника 1-й степени Императорской академией художеств и посланного за казенный счет в Италию. Однако в училище Завьялова недолюбливали из-за склонности к рутине, к стремлению вводить свои порядки.

В 1840–1850-х годах в училище одну из мастерских возглавлял С. К. Зарянко. Как вспоминал Василий Перов, для того чтобы представить учеников новому преподавателю, всех их, человек двести, привели в зал училища. Через некоторое время дверь распахнулась, вошел сияющий, с гордо поднятой головой педагог Аполлон Николаевич Мокрицкий, за которым следовал еще не известный воспитанникам сурово-непроницаемый Сергей Константинович Зарянко, являвшийся в классы неизменно в профессорском мундире и даже со шляпой в руках.

«„Вот, Сергей Константинович, имею честь представить вам наших учеников. Прошу их любить и жаловать. Они прекрасные молодые люди и будут вполне ценить ваше к ним внимание и ласку; они люди вполне благодарные“.

Выслушав Мокрицкого, новый педагог долго молча стоял перед нами, все смотря вниз и все сильнее раздувая свои ноздри. Наружность Зарянко была далеко не привлекательная. Он был невысокого роста, рябой, со светлыми, словно совершенно белыми глазами, худой на лицо, худой в теле и чахоточный. Одна ноздря у него попорчена была оспой, поэтому и казалась точно надорванной; толстые губы имели бледно-фиолетовый цвет, прямые, белокурые волосы гладко были причесаны…

Зарянко медленно поднял голову, обвел нас мутным взором и, затем, закашлявшись, прикрыл рот ладонью. Когда прошел припадок кашля, он отчетливо, сильно, звучно, каким-то резким голосом, что нередко бывает у больных чахоткой, проговорил: „Господа, мне очень приятно с вами познакомиться…“»[45].

О характере этого человека ученики, в числе которых был и Алексей Саврасов, могли составить представление уже по первым словам, с которыми он к ним обратился. После продолжительного молчания Сергей Константинович Зарянко проговорил: «Итак, господа, я буду заниматься с вами, но заниматься только с теми из вас, кто своим прилежанием, а главное по-слу-ша-нием (он как бы подчеркнул это слово) будет того заслуживать… Я люблю в ученике труд, терпение, полное послушание и скажу откровенно, что ненавижу праздность, легкомыслие, туманные мечты в искусстве вообще, а в живописи в особенности… Я говорю, что вдохновение есть мечта, положительный вздор, нелепость… Повторяю вам, если кто ссылается на неудачи, это значит, что он не привел всех своих знаний к одному знаменателю, а еще вернее, просто-напросто не умеет работать…»[46] После окончания столь блистательной речи, произведшей на учеников неоднозначное впечатление, Мокрицкий вышел из зала уже с низко опущенной головой, всем обликом являя разительный контраст своему лучезарному настроению всего полчаса назад.

Согласно собственным воззрениям на искусство и методам преподавания, в ходе занятий Зарянко убеждал начинающих художников как можно чаще сравнивать написанные на их холстах портреты с натурой, отходя подальше от мольбертов, призывал смотреть на расстоянии, чтобы оценить работу в целом. Юные живописцы прислушивались к его советам, о чем свидетельствовало не только качество выполнения заданий, но и «тропинки», ими протоптанные на дубовом паркете мастерской. Конкретные практические советы Зарянко дополнял общими философско-теоретическими рассуждениями, которые высказывались тоном истины в последней инстанции, не терпящим возражений:

«Господа! Живопись, т. е. изображение видимого, достигаемое художниками через краски, или посредством наложения красок (я говорю это в буквальном значении), есть самая труднейшая, самая разнообразнейшая и самая интереснейшая сторона искусства. Самая трудная потому, что художник в момент писания копии с видимого образа, т. е. с модели, или натурщика, как бы делит, или разбивает мысль свою и внимание на множество разновидных и разнохарактерных сторон живописи, соединяя их в то же время в одно целое, гармоничное… Ни в одном из искусств не соединяется в одно время, в одни моменты столько разносторонних и разнообразных требований, как в живописи. Ввиду этого, живопись, по моему мнению, есть самое высшее искусство после слова; да и слово, если взять его с технической стороны, оно, бесспорно, далеко ниже живописи»[47].

При всей спорности подобных заключений, они давали ученикам пищу для размышлений, приучали к дисциплине и серьезному отношению к выбранной профессии. Не без иронии Василий Перов в своих воспоминаниях рассказывал, как ученики Зарянко с математической точностью измеряли пропорции лица и фигуры натурщика циркулем и переносили эти замеры на холст, как неимоверно долго трудились над заданием, четко следовали малейшим указаниям наставника, порой до последних сеансов не зная, что за сюжет они изображают.

Например, красками работали следующим образом — «бралось ничтожное количество белой, желтой и красной краски; все это смешивалось, т. е. составлялся, так сказать, тельный тон, который клался на лоб, нос, щеки и немедленно разбивался флейцом. За первым тоном составлялся следующий тон — сероватый, зеленоватый, лиловатый, или какой-либо другой, смотря по надобности. Он также накладывался, как и первый, и также разбивался флейцом. За вторым следовал третий и т. д. и т. д. Это постепенное накладывание — тон за тоном, цвет за цветом, конечно, большею частью по указаниям Зарянко, завершалось тем, что голова выходила настолько удовлетворительно, что за нее давали медаль…»[48].

Однако такое скрупулезное изучение живописной техники помимо плюсов таило в себе и определенные негативные результаты, поскольку «употребление слова „техника“ по отношению к живописи привычно для слуха, но небезопасно для понимания. Известные ассоциации могут породить представление, будто бы в процессе творчества наступает такой момент, когда реализация замысла приобретает чисто внешний характер, когда художник передоверяет ее послушному инструменту, и дальнейшее, как говорится, — „дело техники“. Подобное представление ошибочно по самому своему существу»[49]. Такое заключение всецело применимо к методам преподавания Сергея Зарянко и помогает задуматься о спорных моментах, с этими методами связанными.

В период обучения Алексея Саврасова в Московском училище живописи и ваяния здесь сложился сильный и достаточно цельный преподавательский состав. Наставники Саврасова, при всех особенностях своих педагогических предпочтений, художественного языка, личного темперамента, продолжали классические традиции отечественного и европейского искусства, сочетая их отчасти с романтическим звучанием, отчасти со стремлением к реалистичности трактовки, но неизменно уделяли исключительное внимание работе с натуры в достижении жизненности произведений. Каждый из них передавал знания ученикам в особой, именно этому педагогу присущей манере. Порой они спорили, подтрунивали друг над другом, но при этом делали одно дело, в которое верили, и не теряли дружеско-профессиональной атмосферы работы.

Василий Перов так, например, рассказывал о взаимоотношениях М. И. Скотти и А. Н. Мокрицкого. «Однажды Михаил Иванович не выдержал и под веселую руку рассказал о Мокрицком следующий анекдот:

— Как-то раз, это было давно, — начал басом Скотти, — столкнулся я на лестнице в Академии художеств с А. Н. Мокрицким. Взволнованный Мокрицкий стремительно спускался вниз, а я поднимался кверху.

— Куда это вы бежите, Аполлон Николаевич? — спросил я его. Мокрицкий, запыхавшись, остановился и, заикаясь, проговорил:

— Я, лю-лю-безнейший, был у-у великого! (так он звал Брюллова).

— Что же вы делали у него?

— По-по-казывал, любезнейший, портрет… вот этот, — он показал мне какой-то женский портрет, очень плохо написанный.

— Ну-с! Так что же вам сказал великий-с? — снова спросил я его.

— Что сказал ве-ве-ликий? … А великий посмотрел, зевнул, поморщился и сказал: „Ну, лю-лю-безнейший Мокрицкий, несмотря на то, что я пересмотрел много всякой всячины, но хуже этого ничего еще не видывал!..“

— Так куда же вы теперь спешите?

— Спешу, лю-лю-безнейший, оканчивать, — проговорил Мокрицкий и стремглав сбежал вниз по лестнице»[50].

Мокрицкий по части насмешек и иронии не отставал от Скотти, а может быть, и превосходил его — нередко говорил кому-нибудь из учеников: «Вы бы, мой лю-лю-безнейший, показали ваш этюдик Михаилу Ивановичу. Он бы помычал над ним, а вы бы, милейший, и уразумели бы из этого, сколь этюд ваш прекрасен»[51].

Характеристику Мокрицкого Перов с доброй иронией дополнял выразительным словесным портретом. «Вот этот-то портретист, г. Мокрицкий, и состоял в училище преподавателем портретной живописи. Он был невысокого роста, с усами и клочком темных волос под нижней губой, с длинными волосами и хохлом на лбу, словом — a la артист, или скорее a la Брюллов. Аполлон Николаевич считался, вероятно, очень красивым смолоду… Кроме того, он слыл за человека весьма образованного, развитого, окончившего курс в лицее, и считался товарищем Н. В. Гоголя»[52].

Специфика МУЖВ во многом определялась влиянием славянофилов, публицистическими материалами журнала «Москвитянин», а также тем романтическим звучанием произведений, которое проникало в училище прежде всего из Императорской академии художеств. В педагогических и художественных опытах Рабуса, например, была ярко выражена петербургская школа пейзажиста М. Н. Воробьева, но вместе с тем все большее внимание уделялось реалистической передаче особой образности московских мотивов, состояний природы, которые переживал художник, передавая на полотне свое отношение к ним, свои эмоции и идеи.

В области видописи именно Рабус способствовал сложению художественного почерка начинающего тогда Саврасова, перенимавшего взгляды и профессиональные предпочтения своего учителя. Но, пока продолжалась учеба, Алексей только приближался к идеям, методам своего будущего творчества, учась постигать красоту в незамысловатых мотивах родной природы. Особое время для него, как, пожалуй, для любого ученика или студента, составляла тревожная экзаменационная пора, к которой Саврасов прилежно готовился и получал заслуженно высокие оценки педагогов.

«Экзамен. Все рисунки висят на протянутых веревках. Этюды масляными красками стоят на мольбертах.

Двери класса заперты. Там — преподаватели. Большой толпой стоим мы, ожидая своей участи, в коридорах и в курилке. Ждем, что скажут нам, кто получит какой номер, кто переведен в следующий класс.

Натурщики, уборщики мастерских, швейцары при классах озабоченно проходят мимо. Переносят рисунки, убирают этюды, остающиеся до весны на большой экзамен. Ученики просят наперерыв посмотреть, какой у кого номер на экзамене. Уборщик выходит, возвращается, неохотно шепчет ученику:

— У вас номер тридцатый, — и получает гривенник»[53].

В такой атмосфере учился юный Саврасов, а иногда, устав от однообразия занятий, гомона учеников, толчеи училищных коридоров, он, взяв с собой картонки, уголь, краски, уходил на этюды за город, какая бы ни была погода. Его особенно волновала весна, но будущий пейзажист умел тонко чувствовать и находить особую прелесть в любом состоянии, в, казалось бы, ни чем не приметном долгом зимнем однообразии подмосковного пейзажа.

Свои впечатления от зимы в России с воодушевлением и с легкой иронией описывал Теофиль Готье: «Ночь была усеяна звездами, но к утру туманы поднялись с горизонта, и в белесоватом свете наступающего дня московская Аврора вставала бледная и с заспанными глазами. У нее, возможно, был красный нос, но эпитет „розовоперстая“, которым пользуется Гомер, говоря о греческой Авроре, совсем ей не подходил. Тем не менее, в ее тусклом свете уже можно было увидеть всю ширь угрюмого пейзажа, величаво разворачивающегося вокруг нас»[54].

Уж если французский писатель отметил величественность русской зимы, мог ли не восхищаться ею начинающий пейзажист? Юношеские этюды Саврасова, отражающие ширь зимних просторов, не сохранились, зато в его зрелом творчестве этот мотив будет варьироваться многократно. Один из примеров тому пейзаж «Зима» из собрания Самарского художественного музея — равнина, пасмурная, бесприютная, суровая, но все же, бесспорно, величественная и прекрасная в своих безоглядных, скрытых снежным покрывалом просторах.

В упорстве целенаправленных учебных занятий Алексея поддерживали близкие товарищи — Александр Воробьев и Константин Герц. Вместе они занимались в пейзажной мастерской, вместе ходили на этюды. Дружба с талантливым акварелистом Александром Воробьевым останется светлым и пронзительным, но таким коротким эпизодом в жизни Алексея Саврасова. Уже через шесть лет после окончания занятий в училище жизнь Александра Воробьева оборвется. Алексей и еще несколько художников проводят его в последний путь на Даниловское кладбище.