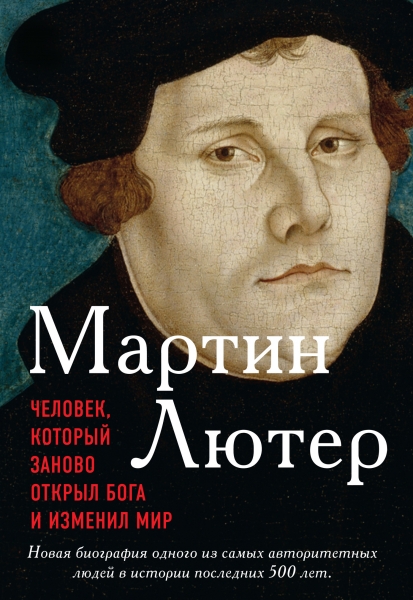

Эрик Метаксас Мартин Лютер. Человек, который заново открыл Бога и изменил мир

Eric Metaxas MARTIN LUTHER. THE MAN WHO REDISCOVERED GOD

AND CHANGED THE WORLD

Copyright © 2017 Eric Metaxas

© All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

© Холмогорова Н. Л., перевод с английского, 2019

© ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Хронология

1483 – Лютер рожден в Айслебене 10 ноября. На следующий день его крестят. Как считают историки, Мартин – старший из восьми детей, родившихся у Иоганна «Ганса» Людера и Маргариты Людер, урожденной Линдеманн.

1484 – Примерно через полгода после рождения Мартина семья переезжает в Мансфельд. Именно там Лютеры воспитают всех детей и останутся до конца дней своих.

1490 – Мартина отправляют в школу в Айзенахе.

1496–97 – Мартин в течение года посещает школу в Магдебурге.

1501 – Мартин поступает в Эрфуртский университет.

1505 – Мартин начинает изучение права в Эрфуртском университете.

1505 – Мартин дает обет стать монахом 2 июля в путешествии через деревню Штоттернхайм. Он поступает в монастырь августинцев в Эрфурте и принимает монашеские обеты.

1506 – Мартин встречает Иоанна фон Штаупица.

1507 – Мартин посвящен в духовный сан и служит первую мессу перед родителями и прихожанами.

1508 – Осенью Штаупиц отправляет Лютера на год в Виттенберг.

1509 – В Виттенберге Мартин получает степень бакалавра теологии.

1510–11 – Мартин предпринимает пешее паломничество в Рим.

1511 – Штаупиц переводит его в Виттенбергский монастырь, где он будет до конца дней.

1512 – Под грушевым деревом Штаупиц убеждает Лютера претендовать на докторскую степень.

1513–17 – Лютер читает лекции о книге Псалмов, а также о Посланиях к Римлянам, Галатам и Евреям, и этим закладывает экзегетический фундамент того, что последует в дальнейшем.

1517 – Лютер постулирует свои 95 тезисов (как принято считать, 31 октября) и посылает письмо и тезисы в Магдебург, архиепископу Альбрехту.

1518 – Лютер выступает на Гейдельберских диспутациях в апреле. В Виттенберг прибывает Меланхтон.

1518 – В октябре Лютер прибывает на Аугсбургский рейхстаг и предстает перед папским легатом, кардиналом Каэтаном.

1519 – Лейпцигский диспут с Иоганном Эком в июле.

1520 – Лютер пишет три значительные работы: «К христианскому дворянству немецкой нации», «О вавилонском пленении Церкви» и «О свободе христианина».

1521 – Лев X издает папскую буллу Exsurge Domine («Восстань, Господи!») и предоставляет Лютеру шестьдесят дней на то, чтобы появиться в Риме и ответить на обвинения в ереси.

1521 – Лютер появляется на Вормсском рейхстаге в апреле.

1521 – В мае, после того как империя осуждает Лютера как еретика и преступника, Фридрих Саксонский устраивает его «похищение» и увозит в замок Вартбург, где Лютер на протяжении десяти месяцев остается инкогнито.

1521 – В декабре Лютер инкогнито наносит краткий визит в Виттенберг. Лукас Кранах рисует его портрет в образе «юнкера Георга».

1522 – За одиннадцать недель в замке Вартбург Лютер переводит на немецкий язык Новый Завет. В марте он возвращается в Виттенберг и произносит восемь проповедей, отменяет все крайности, на которые пошли в его отсутствие Карлштадт и Цвиллинг, и возвращает себе роль предводителя виттенбергской Реформации.

1523 – В феврале опубликован немецкий перевод Нового Завета.

1525 – Крестьянская война в Германии. Мюнцер убит.

1525 – В июне Лютер женится на Катарине фон Бора. Семья Карлштадта прибывает в Виттенберг. Лютер пишет «О рабстве воли».

1526 – Рождается Иоганн «Ганс» Лютер.

1527 – В декабре в семье Лютеров рождается дочь, Элизабет.

1528 – В августе, прожив всего семь месяцев, Элизабет умирает.

1529 – В мае у Лютеров рождается вторая дочь, Магдалена (Ленхен); в октябре проходит Марбургский диспут.

1530 – Аугсбургский рейхстаг. Лютер все это время остается в замке Кобург.

1531 – В ноябре у Лютеров рождается сын, Мартин-младший.

1533 – В январе у Лютеров рождается сын, Пауль.

1542 – Заболевает тринадцатилетняя дочь Лютера, Ленхен. Она умирает на руках у отца 20 сентября.

1546 – Лютер вместе с тремя сыновьями отправляется в Айслебен. 14 или 15 февраля он произносит свою последнюю проповедь. Похоронен в Виттенберге.

Благодарности

Создание такой книги, как та, которую вы сейчас читаете[1], требует не одного только чтения и исследования – занятий, которым, слава богу, я более или менее способен предаваться и без посторонней помощи. Однако неоспоримо, что книга эта вовсе не появилась бы на свет без усилий и трудов издательской команды «Viking», под руководством capo di tutti capi[2] Брайана Тарта, которого я должен поблагодарить (и сейчас благодарю) за его неоценимую поддержку и полезнейшие редакторские советы, не говоря уж (хотя, однако, говорю!) о руководстве такими талантливыми и знающими сотрудниками, как Эми Сан, Райан Бойл, Колин Уэббер, Эми Хилл, Ребекка Марш и другие. Никогда еще я не признавал этого вслух, но знаю совершенно точно: случись Брайану Тарту и его команде работать в «Викинге» в начале семидесятых – «Радуга земного тяготения», вполне возможно, читалась бы куда легче да и продавалась бы до сих пор. Quelle dommage![3]

Тяжелейшую и непростительную ошибку совершил бы я (но совершать не буду), не упомянув команду собственных помощников под водительством великолепной Элизы Леберис. Труды ее на благо мое столь велики и обширны, что не поддаются никакому описанию; уверен, без нее я лишился бы не только счастья получить свеженький экземпляр своей новой книги, но и крова над головой, ботинок и зубов. Особенно благодарю Рути Тотеро и Брэндона Сантулли, которые помогли мне найти источники некоторых особо заковыристых цитат. Впрочем, из этого вытекает, что любые возможные ошибки в атрибуции цитат следует – увы – отнести на их счет[4].

Я бесконечно благодарен моей жене Сюзанне и нашей дочери Анне-Розе за их любовь и снисходительность и не в последнюю очередь – за то, что порой терпеливо переносят причуды и капризы автора, беременного новой рукописью. И, наконец, хочу поблагодарить дорогих моих друзей Маркуса Шпикера и Грега Торнбери, которым и посвящаю эту книгу (а также все побочные продукты, которые могут выйти из этого исследования). Первого – за то, что, позвонив мне из Берлина в 2012 году, днем после обеда (а я отдыхал в это время в отеле «Арктик-Клуб» в Сиэтле, и там еще даже не рассвело), настойчиво убеждал написать биографию Лютера. Второго – за то, что за ужином в ресторане «Орсэй» на Манхэттене не менее настойчиво рассказывал о том, как необычайна история Лютера и как важно в очередной раз поведать ее миру до октября 2017 года – знаменательного пятисотлетнего юбилея. Имея таких друзей и зная об этом, остается лишь покатываться со смеху над богатствами нищего Креза. Что я и делаю.

Введение Пастырь, мятежник, пророк, монах

В 1934 году афроамериканский пастор из Джорджии совершил путешествие, изменившее его жизнь: пересек Атлантический океан, через Гибралтар попал в Средиземное море и, переплыв и его, побывал в Святой Земле. После этого паломничества он отправился в Берлин, на международную конференцию баптистских священников. В Германии этот человек, получивший при рождении имя Майкл Кинг, был настолько потрясен тем, что узнал о реформаторе Мартине Лютере, что решился на необычный шаг. Он принес памяти этого человека величайшую возможную дань: изменил собственное имя и начал зваться Мартин Лютер Кинг. Его пятилетнего сына также звали Майклом – и для близких родственников он вплоть до смертного часа оставался Майком – однако отец сменил имя и ему, и Майкл Кинг-младший стал известен миру как Мартин Лютер Кинг-младший.

Смена имени отца и сына – лишь один из примеров силы и глубины того влияния, которое оказал и продолжает оказывать на мир Мартин Лютер. Его писания и действия изменили ландшафт современного мира до неузнаваемости: многое из того, что мы ныне воспринимаем как должное, восходит к нему – эксцентричному гению из Виттенберга.

Например, важнейшая для современности идея индивидуальности – и личной ответственности человека в первую очередь перед собой и Богом прежде всяких институций, церковных или государственных – до Лютера была так же немыслима, как цвет в черно-белом мире. Столь же современная идея «народа», вместе с вытекающим из нее демократическим импульсом, также была создана Лютером – или, по крайней мере, благодаря ему обрела голос. Да и более свежие идеи плюрализма, религиозной свободы, самоуправления – все они вошли в историю через дверь, открытую Лютером и ведущую в будущее, в котором живем мы сейчас.

Лютер известен в первую очередь по двум иконическим образам. Первый: в 1517 году он прибивает к огромным деревянным дверям виттенбергской Замковой церкви свои «Девяносто пять тезисов», в которых обличает широко распространенную тогда практику продажи индульгенций. Второй – его бесстрашное выступление в 1521 году на рейхстаге в Вормсе. Там, перед императором Священной Римской империи Карлом V и впечатляющей толпой немецких аристократов – и, что еще важнее, перед представителем папы Фомой Каэтаном – Лютер непоколебимо настаивал на своих убеждениях; там он сделал заявление, разом прочертившее границу между средневековым и современным миром. Когда он сказал, громко и ясно, что боится Божьего суда больше, чем суда знатных особ, собравшихся в этом зале – эти слова потрясли мир. Как посмел кто-то, тем более простой монах, заявить, что это не одно и то же?! С незапамятных времен сильные мира сего говорили и от имени государства, и от имени Бога. Однако Лютер бросил им вызов, смиренно, но бесстрашно – и тем начал новую эпоху в мировой истории. Эпоху, в которой живут страны Запада и по сей день.

То, что за этим последовало, почти до неузнаваемости изменило ландшафт западной культуры. Сам того не зная, Лютер открыл дверь в новый мир: плотина рухнула, четко установленные границы приемлемого разлетелись на мелкие осколки – окончательно и бесповоротно. У человека разом появились и свобода, и возможность жить своим умом, и серьезнейшая ответственность перед Богом за то, как он своей свободой распорядится.

Быть может, самое знаменательное в истории Лютера – то, что ее могло и не быть. Мартин Лютер вовсе не был прирожденным борцом с папскими ветряными мельницами. В сущности, бороться с ними он и не стремился. Вплоть до 1520 года он ревностно защищал Церковь. Он отчаянно стремился помочь Риму свернуть с неверного, на его взгляд, пути. По злой иронии судьбы, напоминающей историю Эдипа, Лютер сам принес в мир то, чего так старался избежать. Как показывает его история, сложное, порой парадоксальное взаимодействие церковных, идейных и политических сил породило ту прошедшую по Европе бурю, которую мы сейчас называем Реформацией и ее последствиями. Теперь мы в силах лишь гадать, чего могли бы избежать, прояви папа Лев X побольше внимания к своей исторической роли и прими предложения немецкого монаха ближе к сердцу. Именно упрямая несговорчивость Рима подталкивала Лютера ко все более и более смелым заявлениям – и в конечном итоге сделала невозможным примирение и заставила его выбрать путь, о котором верующие спорят по сей день: одни называют его невежественным и еретическим, другие – славным и правоверным. К добру или к худу, Мартин Лютер сделался «повитухой» того непоправимо расколотого мира, в котором обитаем мы сейчас.

Мифы и правда

На протяжении жизни Лютера слава о нем бежала по земле семимильными шагами, и бег этот не замедлила даже его смерть. Однако скоро кипящая магма его известности застыла, приняв жесткую агиографическую форму: в результате большая часть того, что «знает» мир о Лютере – выдумка.

Это можно увидеть на примере самых известных «фактов» из его жизни. Во-первых, родился он в бедной крестьянской семье, ребенком знал нужду и голод. Во-вторых, суровый и невежественный отец так жестоко избивал мальчика, что это искалечило его психику и заставило представлять Бога Отца таким же свирепым и жестоким существом, которое надо смягчать и умилостивлять бесконечными унизительными религиозными корчами – или вовсе от него бежать. В-третьих, легкомысленный молодой человек двадцати одного года от роду, никогда прежде не задумывавшийся о том, чтобы посвятить себя Богу, был до безумия напуган вполне буквальным огнем с небес – в ужасе произнес он клятву стать монахом, а затем постригся, ибо чувствовал себя обязанным эту случайную клятву исполнить. В-четвертых, во время поездки в Рим он был так поражен царящим там развратом и безбожием, что решил уничтожить развращенную, чересчур снисходительную к пороку итальянскую Церковь и воздвигнуть на ее месте бескомпромиссную, несгибаемую немецкую. В-пятых, этот проект длиною в жизнь начал он с того, что прибил на двери виттенбергской Замковой церкви свои гневные обличительные тезисы – и тем сообщил папе, к несомненному его ужасу, что дела его взвешены на весах и найдены очень легкими. В-шестых, после великого выступления на Вормсском рейхстаге – там, где сказал: «На том стою и не могу иначе» – он бежал в Вартбург, там в самом буквальном смысле боролся с дьяволом и однажды даже, разгневанный наглостью врага рода человеческого, запустил в него чернильницей. В самом деле, всякому, кто в этом усомнится, достаточно съездить в Вартбург – и даже теперь, пять столетий спустя, увидеть там запятнавшие стену брызги чернил. В-седьмых, монахиня, на которой он женился, бежала из монастыря, спрятавшись в бочке из-под селедки; точнее сказать, целая дюжина монахинь спряталась в грязных селедочных бочках, закрепленных на ломовой телеге, которая с лязгом и грохотом понесла их к свободе.

Все эти подробности мы слышали бессчетное множество раз. Об этом рассказывают на многих языках экскурсоводы в памятных местах, связанных с Лютером; об этом пишут во многих книгах о Лютере (в том числе глубоких и увлекательных книгах), в интернет-публикациях и в блогах. Но все эти семь «фактов» ложны. Все это – красочные, но сомнительные истолкования или дополнения к реальным фактам, со временем окостеневшие и окаменевшие в мраморе благочестивой легенды, передающейся из уст в уста уже полтысячелетия. Благочестивым преданиям «пастора» Уимса о Джордже Вашингтоне, рубившем вишни и бросавшем через широкий Потомак серебряные доллары, всего сто пятьдесят лет; мифы о Лютере существуют более чем втрое дольше. Следовательно, культурные корни их намного глубже. Надеюсь, моя книга внесет свой скромный вклад в отделение истины от мифов.

Безумие Мартина Лютера

Поразительна не только роль Мартина Лютера в истории. Экстраординарно и все, что привело к событиям, изменившим мир: его внешность, характер, поведение. Однако все эти необычные черты не сопровождали его с рождения: они начали проявляться постепенно уже после 1517 года. И потому стоит задаться вопросом, что вызвало изменения в личности и характере Лютера после публикации его тезисов. Как примирить сурового, мрачного, до крайности благочестивого монаха, каким был он в ранние годы, с «поздним» Лютером – шумным, задиристым, бесстрашным, всегда готовым сыпать солеными шутками и оскорблениями? Как тихий, серьезный, педантичный юноша превратился в завзятого шутника, порой доходящего до клоунады и непристойностей? Перемена в нем совершилась не с такой скоростью, как с Павлом на дороге в Дамаск – и все же перемена эта очевидна и важна. Что бы с ним ни произошло, Лютер как будто родился заново – и превратился в этакого веселого дудочника, шута, зачарованного открывшейся ему новизной, свободой и радостью настолько, что многие считали его одержимым – или попросту сумасшедшим.

Краткий ответ на этот вопрос – и причина того, почему история Лютера не похожа ни на какую иную – состоит в том, что после долгого и мучительного поиска он наконец Божьей милостью нашел то, чего жаждут все люди после того, как утратили Эдем. Он нашел герменевтический рычаг, которым можно поднять весь мир на высоту небес. Такова основная проблема человечества: как перекинуть мост через бездонную пропасть между несовершенным человечеством и совершенным Богом, землей и небесами, смертью и жизнью. И Лютер открыл, что проблема эта уже решена: пятнадцать столетий назад ее разрешил иудейский Мессия. Так что открытие его лучше назвать «повторным открытием». Все дело только в этом: в простой вере, с которой мы принимаем диагноз, поставленный Богом, и предложенное Им решение неразрешимой проблемы. Стоит принять это – и проблема решена. Много столетий народ Божий блуждал в пустыне, пока этот новый Моисей наконец не вывел его в землю Обетованную.

Далее Лютер пришел к мысли, что делать что-то иное, помимо простого принятия веры, значит ломиться в открытую дверь. Это означает, что мы пытаемся добавить нечто к уже совершенному деянию Божьему – и ни к чему, кроме неудачи, это привести не может. Вот почему, словно безумец – или, вернее сказать, словно человек, понимающий, что ему посчастливилось обрести великое знание – каждую следующую секунду своей жизни, каждую калорию своей энергии посвятил он распространению этой великой истины, изменившей мир. Он проповедовал бесстрашно – но не потому, что был бесстрашен от природы; скорее потому, что в своем открытии ясно прочувствовал ничтожность и бессилие самой смерти. Смерть побеждена навеки: такова главная мысль его проповеди. История Мартина Лютера поразительна и драматична – и не менее поразительны последствия его истории для мира, вплоть до наших дней. О том, как вышло, что Мартин Лютер заново открыл величайшую благую весть, и как далее он посвятил жизнь проповеди благовестия по всему миру – и рассказывает эта книга.

Глава первая За пределами мифов

У истории Мартина Лютера нет начала. Связано это с тем, что всякая попытка рассказать эту поистине неординарную историю поистине неординарного человека немедленно сталкивается с двумя парадоксами, делающими любое ясное и четкое начало невозможным. Один из этих парадоксов – календарный; второй же столь странен, что в нем трудно увидеть что-то помимо простого совпадения.

Первый, календарный парадокс состоит вот в чем: хотя о Мартине Лютере нам известно неизмеримо больше, чем практически о любом его современнике, ведь свидетельства о его жизни поистине неисчислимы – мы не в силах установить самый простой, основной факт: год, когда он родился. Дата рождения – 10 ноября – отлично нам известна; известен даже час – сразу после полуночи, если верить его матери. Но год, увы, от нас ускользает. Быть может, отчасти и по этой причине Лютер всю жизнь с большим подозрением относился к астрологическим прогнозам, страстным любителем которых был его будущий единочаятель Меланхтон. Сам Лютер всегда говорил, что родился, по всей видимости, в 1484 году; однако ни сам он, ни его мать не были вполне в этом уверены, а современные исследователи предпочитают брать за точку отсчета 1482-й или 1483 годы. Поскольку свидетельства склоняются в сторону последнего, эту дату мы и будем использовать в нашей книге.

Второй парадокс – совсем иного сорта. Известно, что 11 ноября – на следующий день после рождения – спеленутого младенца отнесли всего за сотню ярдов от дома, в овеянную благодатью церковь святых Петра и Павла и там крестили, дабы спасти от адского огня. 11 ноября Церковь праздновала память святого Мартина Турского, так что ребенок получил имя этого святого – обычная для того времени практика. Однако родители Лютера едва ли знали об одной подробности из жизни этого святого, которая в один прекрасный день проявится в жизни нареченного младенца зловещей, сверхъестественной и, как покажется, роковой параллелью.

Святой Мартин жил в IV столетии. Родился он там, где ныне Венгрия, рос там, где в наши дни Павия, а зрелые годы по большей части провел в области, которая ныне зовется Францией; в те времена все эти земли принадлежали Римской империи. Христианином Мартин стал в раннем возрасте, вопреки недовольству отца, а затем поступил на службу в римскую армию. Однажды в галльских провинциях, в городе Борбетомагус – в современной Центральной Германии – святому было приказано идти в бой. Однако Мартин, веруя, что кровопролитие несовместимо с христианскими убеждениями, смело отвечал: «Я воин Христов. Я не могу сражаться»[5]. За дерзкий отказ выполнять свои обязанности он был заключен под стражу и обвинен в трусости, однако это обвинение блистательно опроверг – вызвался выйти на поле боя безоружным, доказав тем самым, что страшится не потерять собственную жизнь, а отнять чужую. В конечном счете битвы не случилось, а Мартин вышел в отставку и вскоре стал монахом. Римский город Борбетомагус, где Мартин перед лицом смерти отстоял свою веру и встал на путь святости, впоследствии сделался немецким городом Вормсом. И здесь, на том же месте, где первый Мартин бросил вызов Риму – одиннадцать лет спустя бросил вызов Священной Римской империи и второй Мартин. Так на второй день жизни Мартина Лютера далекое прошлое соединилось в его судьбе с его собственным будущим.

Мир, в котором явился на свет маленький Лютер, уже много столетий оставался неизменным. Бесконечный океан отделял этот мир от огромных континентов, ныне известных как Северная и Южная Америка. Христофор Колумб исследовал в те годы берега Западной Африки, не ведая, что всего через какой-нибудь десяток лет отправится в отважное путешествие через Атлантику на трех каравеллах. Книгопечатание, изобретенное Иоганном Гутенбергом всего каких-то лет сорок назад, было еще в глубоком младенчестве. И хоть великий раскол 1054 года и отделил Восточную Церковь от Западной – мысль, что необъятная вселенная Святой Католической Церкви под водительством папы может быть потрясена до основания и разорвана надвое, не приходила в голову ровным счетом никому.

Мартин Лютер родился в последний год правления папы Сикста IV – одного из шести пап, столь комически и в то же время трагически несоответствующих своему месту и званию, что этот секстет как будто напрашивался на тумаки от какого-нибудь ревностного августинца[6]. Однако, несмотря на звучное имя, ни в детстве, ни в воспитании, ни даже в молодых годах Мартина Лютера ничто еще не предвещало необыкновенной судьбы.

Прежде чем выловить плетеную корзинку с младенцем Мартином из прибрежных камышей и идти дальше, добавим еще одно: изначально фамилия Лютера звучала не «Лютер», а «Людер». Изменил ее Лютер сам, когда и почему – неясно. Его отец и мать со временем с этим смирились и переменили и собственную фамилию: отчасти – из-за растущей славы сына, отчасти потому, что слово Luder несло с собой немало неприятных ассоциаций, от которых они рады были избавиться, оставив их в мире «подвалов», последних страниц и мелкого шрифта[7].

В попытке рассказать историю Мартина Лютера одна из самых сложных задач – отделить ее от бесчисленных сказок, мифов и легенд, которыми обросло его имя в последние пять столетий. И вот первый миф: Лютер будто бы родился в бедной семье. Отец его был якобы простым горняком, а мать и того хуже – банщицей сомнительной нравственности. Недавние археологические открытия позволяют покончить с этой сказкой раз и навсегда.

На самом деле отец Мартина – звали его Иоганн, или попросту Ганс – был человеком немалого ума и энергии. Его часто называют горняком, однако он определенно не был простым рабочим: это был амбициозный и, в конечном счете, весьма успешный предприниматель. Он владел несколькими плавильнями и в Айслебен приехал вместе с молодой женой, чтобы искать и разрабатывать там богатые залежи медной руды, залегающие глубоко в почве этого лесистого края. Молодая жена его Маргарита происходила из местной семьи Линдеманнов – видных, уважаемых, вполне зажиточных эйзенахских бюргеров. В 1497 году один из Линдеманнов даже стал городским мэром. Двое кузенов Мартина, сыновья старшего брата его матери, также стали известными людьми: один сделался доктором права и советником курфюрста в Саксонии, другой учился в Лейпциге, Франкфурте и Болонье, получил докторскую степень в медицине, стал личным врачом курфюрста Фридриха Мудрого, лечил иногда и самого Лютера. В последние годы жизни он также жил в одном городе с Лютером – в Виттенберге – и преподавал медицину в местном университете. Скромное происхождение, часто приписываемое родителям Лютера, особенно матери – часть агиографического нарратива, сложившегося уже после его смерти и нередко вводящего в заблуждение.

Можно предположить, что именно состоятельное семейство Линдеманнов одолжило Гансу Лютеру значительную сумму, необходимую, чтобы начать рискованное медеплавильное дело. И отец Лютера сумел разумно распорядиться этими инвестициями. Он трудился на износ – и, очевидно, полагал, что сын его Мартин, когда подрастет, станет активным участником семейного дела. Мартин с детства проявлял большие способности, поэтому Ганс решил пустить его по ученой части – и выучить на юриста.

Можно предположить также, что по своей религиозности Людеры не отличались от других людей той же эпохи и того же социального статуса – и, следовательно, к Богу и к Церкви относились очень серьезно. По всей видимости, в доме их имелась домашняя часовня, посвященная святой Анне – женщине, которую не Библия, но христианское предание называет матерью Марии и которая со временем стала считаться святой покровительницей горняков. Причина этого в том, что, как говорили благочестивые верующие, во чреве ее зародились два бесценных сокровища. Из чрева Анны вышла Мария, а из чрева Марии – Иисус. Кто же лучше подойдет на роль святого покровителя людей, чья работа – поиск сокровищ во чреве земли?[8]

Недавние археологические открытия

Мощный толчок лютероведению дали в последние годы археологические открытия в городе Мансфельде, где жил Лютер с шести месяцев и до поступления в школу в Магдебурге. Вот самое примечательное из них: раскопки, начатые в 2003 году, показали, что маленький скромный домик, в течение столетий демонстрировавшийся в Мансфельде как «дом Лютера», на деле представляет собой лишь треть настоящего дома, где жила его семья. Это еще раз подтвердило: когда сам Лютер, уже взрослый, называл своих родителей «поселянами» или «бедными горняками» – это была лишь типичная для него смесь смирения и преувеличения. Вопреки мифам, выросшим из такой самохарактеристики и продержавшимся добрых пять веков, Лютер рос во вполне зажиточном доме. Насколько зажиточном – можно судить по еще одному (2008 год) археологическому открытию во время раскопок на месте этого дома. В том году была обнаружена «прежде неизвестная комната с кирпичными стенами», относящаяся ко времени лютерова детства; а в ней – такое множество разного бытового мусора, что для археолога рядом с этой сокровищницей бледнеет и гробница Тутанхамона. Тщательное исследование этого мусора открыло для нас повседневную жизнь Лютеров в те годы. Явились на свет давно погребенные в толще веков вещи, которыми пользовались Мартин и его семья – и объем и широта находок оказались поистине разительны. Находки подтвердили: перед нами не дом бедных, скромных крестьян – напротив, это дом богатой и уважаемой семьи, одной из первых в городе.

Анализ не менее семи тысяч костей животных показал, что 60 процентов мясного рациона семьи Лютера составляла свинина. Фрагменты костей в основном принадлежат «молодым животным», мясо которых стоило дороже, чем жесткое мясо старых боровов. Тридцать процентов костей принадлежат овцам и козам, оставшиеся десять – крупному рогатому скоту. Также идентифицированы более двух тысяч костей домашней птицы, в основном гусей – а гусятина в то время тоже стоила дороже прочего. Также на столе у Лютеров регулярно бывали цыплята, «изредка попадались утки или голуби». В некоторых гусиных костях просверлены дырочки – кости превращены в манки для птиц: мелкие певчие птицы много столетий были в немецких домах обычной частью повседневного рациона. Наконец, внимательно изучили археологи и рыбьи кости – и идентифицировали такую пресноводную рыбу, как «карп, лещ, плотва, жерех, судак, окунь и угорь». Обнаружилось, однако, и значительное присутствие привезенной издалека морской рыбы – в том числе «сельди, трески и камбалы»; эта рыба, очевидно, попадала в дом Лютеров сушеной или соленой[9].

Еще больше информации принесло обнаруженное в том же 2008 году собрание кухонной утвари. Здесь нашлись Grapen, глиняные горшки о трех ногах – такие ставили прямо в огонь, – а также куда более редкие металлические Grapen, в ту эпоху столь ценные, что их даже упоминали в завещаниях. Найдены были и черепки от причудливых Igelgefässe (горшков-«ежиков»), и осколки стеклянных бокалов, кубков и рифленых винных чаш. Рукоятки ножей и все прочее также свидетельствуют, что семья Людеров принадлежала к верхушке среднего класса.

Археологи обнаружили и множество игрушек, которыми играли маленький Мартин и трое его братьев. Среди них – семь шариков, неровных и разного размера, возможно, сделанных вручную и обожженных в очаге фрау Людер. Говяжья кость с просверленной в ней дыркой: в дырку, скорее всего, заливался расплавленный свинец, и такие утяжеленные кости использовались как кегли. Игра в такие кегли изображена на заднем плане на знаменитой картине Брейгеля (Старшего) «Детские игры». Найден и Pfeifvogel (свисток) – «его можно было наполнять водой, и он начинал издавать трели». Найден даже любопытный предмет, который ученые считают миниатюрной копией «ореха» – части спускового механизма арбалета. Должно быть, он от игрушечного арбалета, с которым играли Мартин и его братья. Если так, к многочисленным образам Лютера в нашей культурной памяти можно прибавить еще один – маленький Мартин гоняется за братьями с игрушечным оружием: «Падай, ты убит!» Разумеется, у сыновей «бедных крестьян» таких сложных и дорогих игрушек не было и быть не могло[10].

Однако настоящая загадка этой огромной мусорной кучи – в том, что среди малоценных предметов в ней разбросаны и весьма ценные. Понятно, зачем выбрасывать рыбьи кости; но как оказались в груде мусора латунные пуговицы и наконечники шнурков, расшитый пояс с кошельком, даже несколько серебряных монет? Одна из современных теорий гласит, что около 1505 года, сразу после того, как Лютер вопреки отцовскому желанию постригся в монахи, в Мансфельд – как не раз случалось в те столетия – пришла чума. Считается, что она унесла жизни двоих братьев Мартина[11]. Согласно врачебным рекомендациям того времени всю одежду и белье человека, умершего от чумы, следовало сжечь. Из комнат мертвецов торопливо выносили все, что там было – и при этом ценные предметы могли смешаться с мусором и вместе с ним отправиться на помойку, чтобы много веков спустя загадать загадку археологам.

Отношения Лютера с отцом

Еще одна басня, репьем прилипшая к истории Лютера, гласит: отец его, мол, был невероятно суров, вечно сердился на сына, так что в конце концов Лютер взбунтовался не только против земного, но и против Небесного Отца. Не приходится сомневаться, что не раз, когда сын выводил отца из терпения (а какому мальчишке не случалось выводить родителей из терпения?), Ганс Людер награждал его затрещинами – такой способ воспитания был в то время, как и почти во все времена и во всех культурах мира, обычным делом. Придавать этому какое-то особое значение было бы анахронизмом. Если бы телесные наказания такого рода в самом деле производили на детей столь глубокое впечатление, наш мир был бы полон Лютеров. Но нет: судя по всему, что нам известно, воспитывали Лютера точно так же, как всех мальчишек в то время и в тех краях. Наоборот, если бы стало известно, что отец Лютера жалел розог для сына – это был бы примечательный факт, на который стоило бы обратить внимание. Известно, что однажды отец наказал Мартина очень сурово, так что некоторое время юный Мартин – от страха или от обиды, это нам неизвестно – прятался от отца. Но и в этом, по тогдашним нравам, ничего необычного нет; герр Людер был не единственным суровым отцом своего времени – и уж точно не самым суровым. Сам Лютер позднее вспоминал о том, как дорогая и любимая матушка однажды избила его «до крови» за страшное преступление: он стащил со стола орех.

Упорное стремление изображать отца Лютера суровым, безжалостным человеком восходит почти исключительно к «Молодому Лютеру» – известному биографическому сочинению психоаналитика Эрика Эриксона, полагавшего, что именно отождествление собственного отца с мрачным Богом-судией вызвало предсказуемый и бессознательный приступ Эдипова комплекса, разорвавший западный христианский мир надвое. Эта идея Эриксона на десятки лет затуманила разум биографов Лютера; однако нет никаких причин считать эти измышления венской психоаналитической школы чем-то большим, нежели исторический курьез, место которому – рядом с книгами доктора Спока. То, что книга Эриксона, вышедшая в 1958 году, получила восторженные отзывы Маргарет Мид и Рейнгольда Нибура, лишь свидетельствует о стойкости предубеждений, распространенных в середине прошлого века. Об интеллектуальной и душевной жизни Лютера нам известно намного больше, чем о ком-либо из его современников – от Васко да Гамы до Генриха VIII, – так что все попытки навязывать ей подобные дурацкие интерпретации пригодны лишь на то, чтобы оставаться памятником псевдоинтеллектуальному вздору.

Быть может, самое странное в теории Эриксона то, что она не только дает многим фактам неверное и натянутое истолкование, стремясь подогнать их под свой шаблон, но и игнорирует множество фактов об отношениях Лютера с отцом, во времена Эриксона вполне известных и доступных. Сколько произошло между ними за много лет! Но из всего этого массива фактов Эриксон придирчиво и предвзято выбирает лишь то, что может послужить модной фрейдистской теории. Существует масса свидетельств о том, что Лютер любил отца, а его отец любил сына. Когда школьный приятель Лютера Ганс Рейнеке сообщил ему о смерти отца, Лютер написал в ответ: «Едва ли когда-нибудь я более, чем сейчас, ненавидел смерть». Известие это, говорил он, «погрузило меня в глубокую скорбь – не только потому, что он мой отец, но и потому, что он очень меня любил». Писал он и нечто большее: «Через него Создатель дал мне все, что имею, и сделал меня тем, что я есть»[12].

Школьные годы

Воспоминания Лютера о детских годах относятся почти исключительно к намного более позднему периоду его жизни. С женитьбы в 1525 году и до смерти в 1546-м Лютер и его жена Кати жили в бывшем августинском монастыре, в так называемой Черной Обители: вместе с ними обитали там на полном пансионе студенты, там же они часто принимали гостей. В какой-то момент студенты и гости принялись записывать то, что говорил Лютер. Эти записи составили множество томов и впоследствии получили название «Tishreden», или «Застольные беседы»: нередко одно и то же утверждение или история повторяются в них много раз, в изложении различных собеседников, так что в этих записях бывает нелегко разобраться. Кроме того, необходимо понимать, что в записях этих содержится не простое и беспристрастное изложение событий – нет: в них пожилой человек, любитель красного словца, зачастую раздражительный и гневливый, вспоминает в разговорах о чем-то, что сильно его задело и надолго врезалось в память. Учитывая все это, можем, однако, сказать: о своем школьном обучении Лютер вспоминал без всякой теплоты. Например, он рассказывал, что однажды утром, еще в младшей школе, получил пятнадцать ударов розгой за то, что не смог проспрягать один латинский глагол. Лютер поясняет: этот глагол в классе еще не проходили, он его знать не мог – но за ошибку учителей ему пришлось расплачиваться своей шкурой. В тексте 1524 года он также замечает, что, «несмотря на беспрестанную порку, дрожь, боль и страдания, не выучился я там ровным счетом ничему». Можно вынести общее суждение: для чрезвычайно умного и чувствительного мальчика, каким был юный Мартин Лютер, школа стала бесконечной и невыносимой пыткой.

Lingua franca в образованных кругах того времени была латынь, и от школьников требовали все время говорить по-латыни. Для понимания социального статуса Ганса, отца Лютера, стоит отметить, что сам он по-латыни не понимал – следовательно, если и получил какое-то образование, то совсем не того калибра, что его сын. В первой школе Лютера каждый день с латинского гимна начинался и другим латинским гимном заканчивался. Каждое утро учитель назначал одного из учеников der Wolf («волком»), в чьи обязанности входило «стучать» на школьников, говорящих по-немецки или еще как-либо нарушающих школьный распорядок. Тот, кто вел себя хуже всех, объявлялся der Esel («ослом»): весь следующий день он должен был таскать на шее, на веревочке, деревянную фигурку осла и терпеть от всех вокруг позор и поношение. Другие воспоминания Лютера о школе тоже, как на подбор, невеселы. Однако можно предположить, что хотя бы отчасти он преувеличивал, если вспомнить школьную поговорку того времени, демонстрирующую самое уважительное отношение к образованию и к учащимся. Поговорка эта гласила: «Пренебречь учеником – такой же грех, как растлить девицу».

Позднее Лютер рассказывал, что общая атмосфера страха перед учителем, царившая в школе, осталась с ним на много лет – так что, даже когда кто-то желал ему добра, он с трудом мог это понять и поверить. С этим Лютер прямо связывал иррациональный невежественный страх перед благим Богом, царивший в церквях и в богословии того времени, – и в связи с этим рассказывал один случай из детства. В то время у него на родине, пояснял он, повелось, что дети просили продавцов на рынке угостить их колбасой. (Так поступали не только бедные дети, как можно прочесть в иных старых биографиях Лютера – еще одна басня, которую нужно отделить от истины. Это был обычай, общий для всех детей.) Однажды какой-то добрый человек побежал за Лютером и его друзьями с колбасой в руках. Он хотел их угостить – но Лютер и его друзья бежали в страхе, уверенные, что этот Hanswurst[13] намерен сделать им что-то дурное. На этом примере Лютер показывал: даже когда Бог простирает к нам Свою любовь и благодать, мы, исполненные представлениями о Боге-суровом судье, готовом нас карать и наказывать, нередко бежим от Его любящих объятий – и так, по трагической иронии, сами себе отказываем именно в том, чего желаем больше всего на свете.

Магдебург. Aetatis[14] 13

Осенью 1496-го или, возможно, весной 1497 года родители Мартина отправили его в школу в Магдебурге, в сорока милях к югу от Мансфельда. Было ему тогда тринадцать лет. В школу он уехал вместе с Гансом Рейнеке, сыном еще одного богатого и успешного горняка, с которым отец Лютера был приятелем[15]. Едва ли стоит сомневаться, что Ганс Лютер возлагал на сына большие надежды – и поздравлял себя с тем, что посылает его в школу, где Мартин как следует выучит латынь и заведет знакомства среди отпрысков богатых и влиятельных семей. Сам Ганс Лютер, судя по всему, напрягая все силы, карабкался вверх по социальной лестнице – или, по крайней мере, изо всех сил старался удержаться на той ступени, где ему повезло оказаться. Умный, даровитый, образованный сын, несомненно, должен был стать величайшим приобретением для всей семьи. Очень важным представлялось и то, чтобы сын завел связи среди «правильных» людей: поэтому, когда представилась возможность отправить его вместе с сыном Рейнеке в Магдебург, Ганс Лютер с радостью ей воспользовался. В Магдебургском архидиоцезе служил некий доктор Пауль Мосшауэр, родом из Мансфельда, состоящий в родстве с несколькими мансфельдскими горняками и рудоплавильщиками; благодаря его протекции и удалось устроить Лютера и Рейнеке в магдебургскую школу.

Магдебург оказал на Лютера глубокое влияние, в конечном счете сказавшееся в 1505 году, когда он сделался монахом. Здесь он поселился в Nullbrüder («Братстве Общинной Жизни»): это «братство» объединяло в себе благочестивых людей, не монахов, но ведущих практически монашескую жизнь. Они принимали к себе на пансион школьников и студентов. Жили довольно бедно, однако, в отличие от большинства настоящих монахов, не прибегали к попрошайничеству, а вместо этого зарабатывали себе на жизнь переписыванием книг, поскольку книгопечатание в те времена было распространено еще не слишком широко. Быть может, здесь Лютер впервые столкнулся с настоящим благочестием – и его готовность воспринимать Бога серьезнее, чем его сверстники, здесь впервые нашла себе подкрепление. Разумеется, знай отец, что сын его двинется в этом направлении, – ни за что не поселил бы его у Nullbrüder! Однако пока у него не было никаких причин видеть в Мартине что-либо иное, кроме почтительного сына, готового исполнять желания отца – а именно хорошо учиться, со временем стать доктором права и принести честь и славу своей семье.

За год, проведенный в Магдебурге, познакомился Лютер и с местной знаменитостью – принцем Вильгельмом Ангальтским, исхудалую фигуру которого можно было часто увидеть на улицах города. Вся семья его была очень религиозна: двое братьев стали священниками, сестра – монахиней. Но Вильгельм перещеголял их всех: он принял обеты францисканского ордена, поклялся жить в бедности и отринул всякие притязания на княжество своего отца. Как и основатель ордена, он оставил титул, презрел мирское богатство, чтобы следовать за Христом самым смиреннейшим из возможных путей, – прося милостыню на улицах.

Суровая фигура Вильгельма должна была производить на прохожих сильное впечатление. По обычаю странствующих францисканцев, он ходил повсюду с мешком за плечами. Известно было, что он у себя в монастыре он погружен в неустанные труды; а беспрерывные бдения и посты, вкупе с самобичеванием, превратили его в ходячий скелет. Умер он в 1504 году, не дожив и до пятидесяти. Позже Лютер писал: «Своими глазами видел я, как он, подобно ослу в упряжи, тащит свой мешок. Он так истощил себя бдениями и постами, что стал похож на череп – кожа да кости. Глядя на него, нельзя было не преисполниться стыда за собственную жизнь»[16]. Образ Вильгельма, презревшего все ловушки мира сего, отказавшегося даже от княжеского престола, не мог не пленить чувствительного молодого человека, чей дар самоанализа, столь ярко проявившийся впоследствии, несомненно, уже в эти годы пробуждался – и ставил под вопрос ту стезю мирского благополучия, которую уготовил для Мартина отец.

Айзенах. Aetatis 14

В Магдебурге Лютер провел всего год, а затем отправился за семьдесят пять миль к юго-западу от Мансфельда, в город Айзенах. Здесь ему предстояло провести следующие три или четыре года и пустить корни; впоследствии он с нежностью говорил об «Айзенахе, милом моем городе». Здесь у Лютера было много родственников как с отцовской, так и с материнской стороны. Одна из самых популярных лживых легенд, выросших вокруг Лютера – история о том, как бедный мальчик, оказавшийся в Айзенахе, за много миль от родного дома, совсем один, вынужден был петь на улицах, чтобы заработать себе на хлеб. Одна вдова, – рассказывает дальше легенда, – пожалела бедное дитя и была так очарована его голосом, что пригласила мальчика поселиться у нее. Все здесь неправда, к тому же основанная на ложной предпосылке. В самом деле, во времена детства Лютера существовал обычай молодым людям в определенные праздники ходить от двери к двери, распевая песни и выпрашивая подаяние – однако этот обычай не особенно отличался от американской традиции празднования Хэллоуина или от восточноевропейских колядок. Занимались этим все подростки, а не только бедняки: они именовались Partekenhengst, что означает «собиратель Parteken», то есть кусочков хлеба.

В то время Айзенах мог похвастаться тремя монастырями: доминиканским, картезианским и францисканским. Им соответствовали три прихода: святого Николая, святого Георгия и Девы Марии. Огромная церковь Девы Марии славилась двадцатью алтарями и бесчисленными реликвиями, в том числе обломком кости, будто бы принадлежавшей самой Марии. Паломники, посещавшие это святилище, верили, что взирают на освященную плоть руки, качавшей колыбель младенца Иисуса[17]. Лютер позднее называл этот город населением в четыре тысячи человек «гнездом священников и рынком клириков»[18].

В Айзенахе Лютер посещал приходскую школу при церкви святого Георгия; здесь он сблизился с одним из преподавателей, Вигандом Гюльденапфом, с которым сохранил связь на всю жизнь. Кроме того, здесь у него завязались отношения с двоюродным дедом Конрадом Хуттером, в прошлом попечителем церкви святого Николая.

В эти же годы подросток Лютер через общих друзей свел знакомство с видным местным семейством Шальбе – и несколько лет прожил в этой семье. Как раз в это время, в 1495-м и затем в 1499 году, Генрих Шальбе был в городе бургомистром. И снова мы убеждаемся, что Лютер отнюдь не бедствовал: уже в четырнадцать лет он был отлично устроен, вел жизнь состоятельного юноши с хорошими связями и блестящими перспективами. Семья Шальбе была не только влиятельна и богата, но и глубоко благочестива: Шальбе были основными покровителями местного францисканского монастыря. Именно жена Генриха Шальбе впервые заронила в сознание юного Лютера представление о том, что брак должен быть важным и необыкновенным событием. Порой она приводила на память стихотворную строку, которую Лютер вспоминал и много лет спустя: «Для тех, кому это дано, нет вещи на земле дороже, чем любовь женщины»[19].

В Айзенахе, где провел почти четыре года, Лютер подпал также под влияние отца Иоганна Брауна, в то время приходского священника в церкви Девы Марии. Браун был связан со школой святого Георгия и, по-видимому, нередко принимал школьников у себя дома: по всей видимости, там Лютер с ним и познакомился. Из их позднейшей переписки мы видим, что Браун, человек добрый и благочестивый, оказал на Лютера серьезное духовное влияние, и что он рано распознал в Лютере глубокий ум и чувствительную душу, на которую, несомненно, у Бога имеются какие-то особые планы и задачи, – от Лютера требуется лишь открыться для них.

Семья Шальбе не только научила Лютера тому, что Бог должен находиться в центре нашей жизни – и в гораздо более глубоком смысле, чем мог он усвоить это в Мансфельде, – но и впервые познакомила с мыслью, что у Церкви может быть темная сторона и что земные церковные институты, возможно, не вполне воплощают в себе Церковь, какой задумал ее Бог. Быть может, именно от отца семейства Генриха Шальбе Лютер впервые услышал о престарелом францисканском монахе Иоганне Хильтене, который в эти годы находился в Айзенахском монастыре в заточении за бесстрашную критику Церкви.

Как испытание святого Мартина в Вормсе (Борбетомагусе) в IV столетии выглядит неким странным предвестием событий жизни Лютера тысячу лет спустя – такое же странное пророчество можно усмотреть и в апокалиптических прорицаниях Хильтена. В своих писаниях Хильтен предсказывал, что в 1516 году восстанет вождь, который будет бороться за реформацию Церкви, победит и положит конец вековому владычеству монахов. Нам неизвестно, знал ли Лютер в то время о пророчествах Хильтена – но точно известно, что в последующие годы знал и относил эти пророчества к себе. Несомненно, это должно было поддерживать его в борьбе и укреплять величайшие его орудия – веру и мужество. Пророчествовал Хильтен и о том, что через сто лет христианскими землями овладеют мусульмане; так что в последующие десятилетия Лютер – учитывая точность предсказаний Хильтена относительно него самого – неминуемо должен был верить и этому и ощущать, что мы живем в последние дни, что антихрист уже на пороге и вот-вот в последней попытке победить устроит такой невообразимый хаос, который «даже избранных» введет в заблуждение.

Хильтен умер узником в монастыре в 1500 году, в возрасте семидесяти пяти лет, скорее всего от голода – трудно сказать, заморил ли себя голодом сам или ему в этом «помогли». Однако в его истории мы снова видим: мысль о святом, противостоящем Церкви, не была для того времени совершенно чуждой и невозможной. Не стоит поддаваться упрощенному взгляду на историю, согласно которому до пришествия Мартина Лютера Церковь была монолитна и лишена инакомыслия. То, что у Церкви много недостатков, что немалое число монахов, священников и иных клириков – гнусные алчные ханжи, едва ли могло никому не приходить в голову. Как это ни воспринимай, а миряне видели это своими глазами – и обсуждали, и выражали свои мысли по этому поводу как частным образом, так и публично. Им не хватало лишь «полководца», способного начать с Церковью бой – и победить.

В самом деле, серьезные проблемы Церкви стали притчей во языцех еще за много столетий до Лютера. Ко времени Лютера порча Церкви была широко известна. Не только разговоры о проблемах, но и громкие призывы к реформам слышались то тут, то там еще за века до виттенбергского монаха. Самый ранний пример, драматический и широко известный, относится к XIII веку, когда молодой дворянин по имени Франциск, впоследствии прославленный во святых, услышал глас Божий: «Мой дом лежит в руинах. Восстанови его!»[20]. И в период между Франциском и Лютером мы видим в Церкви немало фигур, пытавшихся изменить положение к лучшему – хоть и не всех из них восхваляли, как Франциска, а многих из-за их деятельности объявляли еретиками, отлучали от Церкви и даже сжигали на кострах.

В 1328 году в Англии родился Джон Уиклиф, во многих важных отношениях предшественник Лютера и будущих лютеровых реформ. Уиклиф агитировал за перевод Библии на английский язык, чтобы простые люди могли читать слово Божие, и сам перевел большую часть Нового Завета – хотя, разумеется, не на современный, а на среднеанглийский, язык времен Чосера[21]. Например, Ин. 3:16 в его переводе звучал так: «For God louede so the world, that he ȝaf his oon bigetun sone, that ech man that bileueth in him perische not, but haue euerlastynge lijf».

Вместе с другими трудился Уиклиф и над переводом Ветхого Завета: страстно, как и Лютер, стремился он к тому, чтобы каждый мог читать Благую Весть на своем родном языке. «Христос и апостолы Его, – говорил он, – учили народ на том языке, который их слушатели лучше всего знали. Почему бы не поступать так и сейчас?» Разумеется, печатный станок был изобретен лишь в 1450 году, и первой печатной книгой, вышедшей в 1455 году, – знаменитой Гутенберговой Библией, – стала латинская Вульгата. Несомненно, имевшаяся у Лютера возможность печатать и широко распространять в массах свой немецкий перевод Библии оказала ему огромную услугу в деле Реформации, к которой стремился и Уиклиф.

Как и Лютер в более поздние времена, Уиклиф выступал против монашества, священничества как особой касты и даже против пресуществления Тела и Крови Христовых – в основном по тем же причинам, что и Лютер 150 лет спустя. Высказывался он и против богатства Церкви, и даже – достаточно жестко – против папства. Когда в Англии произошло крестьянское восстание, парламент и английская Церковь обвинили Уиклифа в том, что это его учение воспламенило восставших – так же как впоследствии и Лютера обвиняли в разжигании Крестьянской войны. В 1384 году Уиклиф умер от удара, прямо во время богослужения; однако Констанцский Собор 1415 года посмертно объявил его еретиком, а в 1428 году кости его были извлечены из могилы и сожжены, а пепел развеян над рекой Свифт, протекающей через английскую деревушку Люттеруорт[22].

Еще одним реформатором до Лютера стал богемец Ян Гус, родившийся в 1369 году, богослов из Пражского университета. Гус, испытавший сильное влияние Уиклифа, резко выступал против индульгенций и папства, особенно критикуя папу за использование военной силы – ведь Церковь не должна носить меч. На Констанцском Соборе Гус был осужден как еретик и в 1415 году сожжен на костре. Однако последователи его, так называемые гуситы, продолжали существовать и после его смерти.

И в самом Ватикане многие ясно понимали, насколько испорчена и развращена Церковь и как нуждается она в реформировании. Сразу после смерти Пия II в 1464 году епископ Доменико де Доменичи выступил с резкой критикой папства: миряне, говорил он, называют Церковь «блудницей Вавилонской, матерью всех преступлений и прелюбодеяний земных». Он призывал «восстановить достоинство Церкви, воскресить ее авторитет, исправить нравы, вернуть порядок в папскую курию, защитить справедливость, умножить веру»[23]. Более того, христианскому миру угрожали дьявольские турецкие орды – и Доменико, как и многие другие, понимал: если ничего не исправить, скоро весь христианский мир подпадет под иго магометан. Однако эти мрачные пророчества не имели никакого действия – с тем же успехом можно было проповедовать Нерону или Калигуле о вырождении Рима и визиготской угрозе. После избрания папы Сикста IV в 1471 году Рим уже не шел – семимильными шагами бежал к катастрофе. Как и предшественники его, и преемники, в призывах к реформам Сикст IV слышал лишь надоедливую угрозу своей власти – и топтал их своими алыми бархатными туфлями. С теми, кто призывал реформировать Церковь, обходились как с назойливыми мухами: отмахивались или давили.

Нравственно зараженная среда Ватикана времен Медичи, казалось, существовала лишь для того, чтобы давать материал будущим сценаристам телесериалов. Например, флорентийская семья Пацци, испив полную чашу злодеяний Медичи, задумала убить разом и Джулиано, и Лоренцо – во время церковной службы. Решение было чисто практическое: именно в церкви их вернее всего можно было встретить без защиты. Сигналом для вооруженного кинжалом assassino стал колокол, возвещающий самую святую минуту мессы – вознесение Святых Даров. При этом священном сигнале убийца бросился на врагов – и Джулиано немедленно встретился со своим Создателем, а вот Лоренцо выжил и продолжил злодействовать дальше.

В те годы, когда юный Лютер учился в Айзенахе, папой в Риме был Александр VI Борджиа – быть может, самый порочный из всех порочных понтификов на дне той пропасти, в которой покоился институт папства. В то, что он вытворял, порою трудно поверить. Когда умер его предшественник Иннокентий VIII, Александр, метивший на папский престол, отказался от закулисных переговоров с кардиналами – обычной коррупционной практики того времени; вместо этого он попросту устранил соперников, заплатив им всем отступные. Рассказывают, что четыре мощных мула тащили на себе тяжеленные короба, доверху набитые серебром. С этой богатой поклажей отправились они от роскошного дворца Родриго Борджиа ко дворцу его главного соперника Асканио Сфорца – и там оставили свой драгоценный груз. Еще в бытность кардиналом будущий папа времени даром не терял – стал отцом семерых детей, предсказуемо признанных незаконнорожденными. Однако теперь, получив в руки огромную папскую власть, он запросто мог «узаконить» любого, кого считал нужным. Все, что для этого требовалось – поставить подпись на папской булле[24]. Так, одним росчерком священного пера святого Петра, bastardi чудесным образом превратились в добропорядочных граждан – и, более того, вступили в эксклюзивный клуб законных детей римских пап. Перед самым вступлением на папский престол пятидесятидевятилетний Александр завел себе новую любовницу: некую Джулию Фарнезе, сорока тремя годами его моложе, уже в шестнадцать лет прославленную сказочной красотой, особенно каскадом золотых волос, ниспадающих до самого мраморного пола Ватикана. Иные называли ее «папской шлюхой», но люди более остроумные – или осторожные – именовали «невестой Христовой».

Эрфурт. Aetatis 17

В 1501 году, в семнадцать лет, для Лютера настало время поступать в университет. Рудоплавильное дело давало его отцу достаточно денег, чтобы оплатить учебу сына. Должно быть, с неописуемой гордостью Ганс Лютер снаряжал своего старшенького в знаменитый Эрфуртский университет. «Дорогой мой отец, – вспоминал позднее Лютер, – поддерживал меня всеми силами, и только трудами рук его я смог поступить в университет». Во многих смыслах это была кульминация всех усилий отца: всего несколько лет – и Лютер получит степень по юриспруденции, открывающую дорогу к дальнейшим свершениям, затем вернется в Мансфельд, найдет себе подходящую жену из какого-нибудь респектабельного местного семейства и станет практикующим юристом, активно помогающим отцу в его деловых предприятиях…

Распорядок в университете был, по нашим стандартам, достаточно суровый: в четыре утра студенты поднимались на молитву, в восемь вечера отходили ко сну. Все они жили в общежитии, так называемой бурсе[25] – таких бурс в Эрфурте было шесть. В день полагалось две трапезы: первая – в десять утра, после четырех часов упражнений и лекций. После этого завтрака занятия продолжались до пяти вечера. Лютер, по-видимому, жил в бурсе под названием «Врата рая», где на утренних молитвах за каждые пятнадцать дней прочитывали всю Псалтирь – так что за четыре года пребывания в Эрфурте псалмы он должен был выучить наизусть. Также и за завтраком, и за обедом студентам читались вслух отрывки из Вульгаты, а иногда – «Postillae» Николая Лирского, экзегетические комментарии на Библию, о которых Лютер и много лет спустя отзывался очень высоко и активно ими пользовался, создавая свой перевод книги Бытия. Логично предположить, что уже в те юные годы священные слова, слышанные Лютером, оставляли глубокий след в его сердце. Очевидно, в этом была одна из причин, приведших к тому, что вопросы о Боге он воспринимал куда глубже и серьезнее среднего эрфуртского студента, и трудно сомневаться: даже если прежде Лютер об этом не задумывался, – в то время он начал подумывать о принятии монашеских обетов.

Гуманизм

Именно в Эрфурте, изучая философию, Лютер впервые познакомился с новым и модным интеллектуальным движением – гуманизмом[26], которому были преданы здесь многие профессора и студенты. Среди профессоров можно назвать Бартоломея Арнольди Узингена и Йодокуса Трутфеттера, с которыми Лютер поддерживал связь на протяжении многих лет. А среди студентов – молодого человека по имени Георг Буркхардт, сына дубильщика из баварской деревни Шпальт. Несколько лет спустя этот Георг последовал примеру большинства гуманистов того времени, бравших себе латинские или греческие имена. Буркхардт латинизировал название своей родной деревни – и приобрел известность как Спалатинус или, в немецком варианте, Спалатин: под этим именем и узнал его Лютер. В будущем Спалатин станет ближайшим другом Лютера и одним из важнейших героев нашей истории. Но пока до этого далеко – они просто знакомы.

Несколько столетий в средневековой Европе господствовала школа мысли, известная как схоластика. Главные схоласты – Дунс Скот, Уильям Оккам (создатель пресловутой «бритвы») и Фома Аквинский. В наше время большинство людей воспринимает схоластику как теоретизирование, безнадежно оторванное от практических жизненных проблем. Образ ученых, которые, запершись в башне из слоновой кости, пресерьезнейшим образом обсуждают ничтожные и смехотворные философские парадоксы – словно не замечая, что турки взяли Константинополь и угрожают всему христианскому миру, – запечатлен в классическом вопросе: «Сколько ангелов может уместиться на кончике иглы?» Это не шутка, не преувеличение – схоласты в самом деле серьезно об этом спорили. Кроме того, в схоластический период студентам предлагалось читать вместо самой Библии «Сентенции» Петра Ломбардского, комментарии на отдельные части Писания – или даже примечания Дунса Скота к «Сентенциям» Петра. Им, так сказать, предлагали играть с черепицей на крыше, и они играли, ничего не зная ни о доме, ни о фундаменте дома да и не обращая на него никакого внимания.

По иронии судьбы, именно падение Константинополя в 1453 году под ударами мусульманских агрессоров привело к тому, что схоластика в Европе встретилась с достойным противником. Бесчисленные византийские ученые бежали из своей порабощенной страны в Европу: результатом этого стало великое возрождение греческих и латинских исследований, приведшее к тому, что мы теперь называем возрожденческим гуманизмом. Девизом его было: ad fontes – назад к первоисточникам! Впервые за много столетий перед европейскими учеными открылись огромные, завораживающие возможности – и прежде всего возможность вернуться к корням христианской веры. Опираясь на первоисточники, можно было исследовать любые спорные вопросы или опровергать общепринятые учения. Само слово «Возрождение» указывает на то, что речь шла не просто о возвращении к древним оригинальным источникам – скорее уж о том, что эти источники получили новую жизнь, ибо знания, накопленные за много веков университетских штудий, ученые теперь прикладывали к этим древним текстам. Много столетий тексты эти пребывали в забвении, иные даже считались навсегда утраченными; но вдруг двери растворились, и на ошеломленных европейцев хлынул поток новых знаний. Кто знал, что можно найти в этой древней сокровищнице?

В центре всех этих новых открытий стояла, разумеется, Библия. Мир схоластики чрезвычайно отдалил Библию от верующих – даже от монахов; и даже те, кому позволялось читать отрывки из Библии, пользовались латинской Вульгатой, порой затемняющей смысл оригинального текста[27]. Однако изначально Ветхий Завет был написан на древнееврейском, а Новый – на греческом, и в латинском переводе было немало неточностей и смысловых ошибок, много веков передававшихся из поколения в поколение. В восстановлении греческого Нового Завета важнейшую роль сыграл Эразм Роттердамский: именно благодаря ему писания первых христиан – изначальные, без всяких прикрас – стали доступны новому поколению. Из тех, кто устремился на эти давно забытые пути, одной из самых заметных фигур был сам Лютер – и именно с восстановленным греческим Новым Заветом Эразма сверялся он много лет спустя, переводя Новый Завет на немецкий. Но пока все это было лишь волнующей возможностью. Несомненно, уже в университете Лютер задавался вопросом о том, какие еще неоткрытые сокровища прячутся в оригинальных текстах и сможет ли его беспокойная душа найти успокоение в первоисточниках.

В Эрфурте впервые ярко засияли дарования Лютера. До этого мы не слышим о нем ничего примечательного; если и были у него какие-то успехи в учебе, сведения о них до нас не дошли. Но после всего трех семестров в Эрфурте Лютер защищает бакалавриат: экзамены на степень бакалавра он прошел 29 сентября (в день святого Михаила) 1502 года. Теперь настало время более серьезных занятий – Лютеру предстояло стать магистром. Много лет спустя его будущий коллега Меланхтон сообщит, что, по рассказам многих студентов, учившихся вместе с Лютером, с этого времени талант его стал «чудом для всего университета». Экзамены на магистерское звание он был готов сдать уже в декабре 1504 года; однако для получения магистерской степени кандидат должен был достичь двадцати двух лет. Точного года своего рождения Лютер не знал, и, возможно, поэтому для него допустили послабление. Если он родился, как мы предполагаем, в 1483 году, значит, за месяц до того ему исполнился двадцать один год. Магистерские экзамены Лютер сдал в январе 1505 года, сразу после Богоявления[28].

Итак, Лютер получил степень магистра свободных искусств (magister artium), заняв на экзаменах второе место из семнадцати, получил магистерское кольцо и вожделенную бордовую биретту. Сделаться магистром – для сына горняка это было серьезное достижение! Получение ученой степени поставило Лютера в привилегированное положение даже в собственной семье – ведь ни отец его, ни предки с отцовской стороны в университете не учились. Подумать только – сын Ганса Людера получил ученое звание в одном из самых блестящих университетов мира! С этих пор отец Лютера обращался к сыну уже не на «ты» (du), а официально и с уважением – на «вы» (ihr).

«Что за торжественный, радостный миг, – вспоминал Лютер много лет спустя, – когда получаешь магистерскую степень, и перед тобой несут светильники, и воздают тебе почести! Думаю, никакая иная временная или мирская радость с этим не сравнится». Конная процессия, блеск факелов, общий торжественный и радостный настрой – все это произвело на него глубокое впечатление, сохранившееся до конца жизни. И через много лет, вспоминая это чествование, Лютер восклицал: «Вот так следует праздновать нам и сейчас!»[29]

Перед ударом молнии

Получив магистерскую степень, Лютер готов был начать изучение юриспруденции. Вплоть до этой жизненной вехи он точно выполнял отцовские ожидания – и теперь готовился преодолеть последнюю ступень и стать юристом. Но, может быть, именно в это время он начал задумываться о том, чего же хочет на самом деле. Быть может, его поразила окончательность, непоправимость предстоящего ему выбора. Нам неизвестно, задумывался ли Лютер до тех пор о монастыре – но, скорее всего, задумывался; и на этом этапе мысль о монастыре должна была перейти из разряда фантазий в категорию серьезных жизненных вопросов, требующих решать и выбирать. В любом случае, привычный нам рассказ о том, как, напуганный раскатами грома и ударами молний под Штоттернхаймом, Лютер внезапно решил уйти в монахи, – едва ли составляет всю историю. Как и большая часть романических, идеализированных сюжетов из жизни Лютера, это скорее народная легенда, чем строгий факт. Однажды, пораженный ужасом, Лютер опрометчиво дал обещание, которое из чувства долга волей-неволей пришлось выполнять… очень сомнительно, что так оно и было.

Итак, Лютер собирался изучать право и стать юристом – и наконец прошел через последнюю дверь на пути к своей цели. Он приобрел «Corpus Juris» – огромный и дорогой том, необходимый каждому будущему юристу – и, казалось, непоколебимо шел своим путем. Однако думается нам, что, помимо выбора карьеры, душу Лютера в то время волновало и многое другое. Современному человеку легко забыть о том, что во все времена, равно как и в наше, над каждым постоянно висит угроза безвременной смерти – и человек думающий или чувствительный (а Лютер обладал обеими этими добродетелями) едва ли в силах об этом забыть. Уже в Эрфурте начало поднимать голову Anfechtungen[30] – мрачное умонастроение, которое в будущем принесет столько печально известных страданий Лютеру-монаху. Уже тогда Лютер начал с тревогой спрашивать себя, какова будет его судьба в вечности: случись ему внезапно умереть – примет ли его Бог в любящие объятия или, что куда вероятнее, вонзят в него свои когти и потащат за собой в вечный огонь безобразные черти.

И снова повторю: стремясь представить себе, чем жили и как мыслили люди позднего Средневековья, необходимо отложить не только современные материалистические предрассудки, но и столь же анахронистическое представление, что в Боге можно видеть лишь неизменно любящую, доброжелательную фигуру. В дни Лютера Бога куда чаще представляли себе как вечного судию, чью святость мы почти беспрерывно оскорбляем своим поведением – и лишь при большом везении можем после смерти оказаться в чистилище, а не в аду. И даже в чистилище нам предстоят долгие болезненные испытания, в течение тысяч и даже миллионов лет – пока мы наконец не очистимся от греховности, пропитавшей нас насквозь. И кто знает, какие ему предстоят посмертные муки? Лютер был слишком умен, чтобы просто отмахиваться от этих вопросов – и слишком чувствителен, чтобы о них не тревожиться. Тревога эта не давала ему покоя, изнуряла и погружала в состояние, которое сам он называл Anfechtungen – в мрачное, парализующее уныние. У слова Anfechtung, в сущности, нет адекватного перевода. Корень у него тот же, что у глагола fechten, означающего «защищаться» или «вести поединок». Fecht, очевидно, родственен английскому «fight» – «сражаться». Итак, Anfechtungen Лютера – борьба с собственными мыслями и с дьяволом. Однако нам трудно в полной мере уразуметь, сколь ужасна была для него эта борьба.

Некое представление об этом могут иметь люди, страдающие депрессией. По описаниям самого Лютера, мы представляем себе какую-то черную дыру полнейшего отчаяния, расширяющуюся, поглощающую весь мир; все громче доносятся оттуда, перебивая друг друга, голоса злых духов, обвиняющих грешника в тысяче разных преступлений; все их обвинения справедливы – или, по крайней мере, похожи на правду; и выхода нет. Именно такие ощущения на протяжении веков толкали глубоко верующих людей к самоубийству. Это безнадежность, ставшая явью, или, по знаменитому выражению Мильтона, «видимая тьма»[31] – выражение, которое писатель Уильям Стайрон использовал как название пронзительного рассказа о собственной депрессии[32]. Можно вспомнить и слова, начертанные на вратах дантовского Ада: «Оставь надежду, всяк сюда входящий»[33]. Итак, Anfechtungen для Лютера представлял живую картину самого ада, кошмарного места, где ты полностью забыт Богом и безнадежности нет конца. Нет, быть может, все даже хуже! Быть может, это не живая картина ада, а сам ад, черное щупальце, которое тянется к Лютеру из-за края мира и рано или поздно обовьет его и утащит в шеол! Просто отмахнуться от такого Лютер не мог. Так или иначе, он должен был понять, что с ним происходит, и получить твердые, убедительные ответы. Брезжила ли уже эта идея на задворках его сознания или ей предстояло проклюнуться лишь через несколько лет – мы не знаем; но, несомненно, в какой-то момент его должна была поразить мысль, что, если эту загадку вообще возможно разгадать, ключи к ней следует искать в Библии. Однако изучать Библию у него не было возможности. Изучать приходилось юриспруденцию. Но едва ли можно сомневаться: Anfechtungen, эта глубокая и неутолимая душевная мука, после первых мучений и метаний должна была вызвать у него страстное, неутолимое желание разрешить эту проблему и раз и навсегда положить ей конец. Он верил, что это возможно. Возможно для того, кто верит. И если, читая следующие главы этой книги и изучая дальнейшую жизнь Лютера, мы спросим себя, что же давало ему силы пробовать снова и снова там, где прочие терпели неудачу, ответ будет: отчаяние. Лютер не признавал «успокоительных» ответов и не боялся погибнуть на костре. Костер был ему не так страшен, как Anfechtungen – несказанные мучения души, предвестие неизбежных адских мук. Он смело шел вперед, преисполненный решимости найти ответ на свой вопрос – или погибнуть в пути.

За год до начала юридических занятий, в 1504 году[34], когда Мартин отправился на Пасху домой в Мансфельд, с ним произошел несчастный случай: студенческая шпага (в те времена многие студенты ходили со шпагами) пропорола ногу, и очень неудачно, задев артерию. Началось кровотечение, явно угрожающее жизни, и спутник Лютера бросился в ближайший город за врачом. Лютер лежал один посреди поля, судорожно зажимая рану руками, чтобы остановить кровь, и гадал, доживет ли до вечера. Он прекрасно понимал, что может умереть прямо сейчас – и воззвал к Деве Марии, моля пощадить и сохранить ему жизнь. Наконец появился врач и зашил рану. Однако зашил, как выяснилось, плохо: той же ночью, когда Лютер лежал в постели, рана открылась, и он снова едва не истек кровью. И снова Лютер в страхе за свою жизнь воззвал к Деве Марии, моля о пощаде – и снова выжил; однако рана оказалась серьезной, и немало дней пришлось ему провести в постели, в размышлениях о том, какой опасности он едва избежал. Ранение позволило ему отдохнуть и хорошенько подумать о том, как дважды за одни сутки заглянул он в черный провал смерти[35].

Размышления Лютера о смерти в эти годы не могли не обостриться, когда умерли, один за другим, несколько человек, которых он знал. В апреле 1505 года, а затем несколько месяцев спустя чума – частая гостья в Германии того времени – унесла жизни двух молодых эрфуртских юристов. Двое молодых людей, выбравших тот же путь, что и сам Лютер, умерли скорой и безвременной смертью: глядя на это, нельзя было не задуматься о том, правильный ли он выбрал путь. Что, если и ему придется внезапно покинуть этот мир? Готов ли он к тому, что ждет впереди? Позднее Лютер рассказывал, что оба молодых юриста восклицали перед смертью: «Лучше бы я стал монахом!»[36] Выходит, они понимали, что на кону стоит вечное спасение – и в кошмарном свете разверзшейся перед ними огненной пропасти ясно видели, что напрасно выбрали в жизни мирскую дорогу, и горько об этом жалели! Несомненно, Лютер был на заупокойных службах по обоим умершим. Если же и этих смертей было недостаточно – от чумы погибли еще двое, и куда более ему близкие: смерть унесла двоих его товарищей-студентов. Один из них, Иероним Бунтц, принимал участие в магистерских экзаменах Лютера.

В таких-то сомнениях в июне 1505 года Лютер возвращался домой, в Мансфельд. О чем именно он думал и на что надеялся в эти дни, нам узнать неоткуда. Быть может, просто хотел отдохнуть от занятий и от тягостных мыслей, не дававших ему покоя. Может быть, надеялся собраться с храбростью и объявить отцу, что сомневается в правильном выборе своего жизненного пути. А может быть, инициатором поездки выступил отец – возможно, он вызвал сына домой по какой-то причине, которой мы уже никогда не узнаем. Некоторые предполагают даже, что теперь, когда учеба Лютера подходила к концу, отец вознамерился женить его на подходящей девушке из Мансфельда, возможно, дочери какого-нибудь его делового партнера. Всего этого мы не знаем – но точно знаем одно: на обратном пути из Мансфельда в Эрфурт, на этой дороге в пятьдесят три мили длиной, с Лютером произошло то, что навсегда изменило его жизнь.

Глава вторая Удар молнии

Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию[37].

Иисус из НазаретаНеподалеку от деревни Штоттернхайм, в поле возвышается скромный на вид красный монолит – памятник тому, что произошло на этом месте во второй день июля 1505 года. В этот жаркий и влажный летний день Мартин Лютер, утомленный долгим путешествием, всего в шести милях от Эрфурта был застигнут внезапной и страшной грозой. Ехал он верхом, но, видимо, на этом месте спешился. С неба низвергались потоки воды, выл ветер, оглушительно гремел гром, молнии сверкали над головой – и Лютер затрепетал при мысли, что в любой миг может, как и многие другие, застигнутые бурей, мгновенно лишиться жизни. Смерть и ад предстали перед ним, реальные и ощутимые, как никогда – и молодой человек (Мартину был двадцать один год от роду) был глубоко потрясен этой мрачной перспективой. Буйство природы повергло его в ужас, самые мрачные признаки проклятия и вечных мук предстали перед ним – реальные, как бушующая гроза, но во много раз более страшные. Тревога и страх сделались невыносимы. Когда молния ударила в землю совсем рядом с ним, Лютер в ужасе повергся наземь и вскричал: «Hilf du, Sankt Anna!» – «Помоги мне, святая Анна!» А затем выкрикнул в ветер и в дождь слова, которым предстояло изменить и его жизнь, и судьбы всего мира – слова, которых никто, кроме него самого, не услышал: «Ich will ein Mönch werden!» – «Я стану монахом!» Таков был его обет: если святая Анна поможет ему – поможет пережить этот ужас, – он отплатит за ее великую милость, приняв святые обеты, навеки покинув мир и посвятив остаток своих земных дней Богу.

Лютер не погиб в тот день под Штоттернхаймом. Гроза миновала; он поднялся, пошатываясь, с мокрой земли – и побрел в Эрфурт, к своим занятиям. Однако того, что произошло, он забыть не мог. Он был серьезным и благочестивым молодым человеком; и он поклялся святой матери святой Матери Божьей – а следовательно, самому Богу, – что станет монахом. Значит, он должен стать монахом. Иного пути теперь нет.

Что за мысли проносились в его уме в тот последний час путешествия – за шесть миль, отделяющих его от Эрфурта и от прежней жизни, которую он только что обещал навеки покинуть? Радовался ли он происшедшему? Или страшился того, что совершил, понимая, что данная им клятва нерушима и неотменима? Быть может, искал какие-то лазейки, чтобы отозвать свое обещание? Этого мы никогда не узнаем. Известно нам вот что: вернувшись в университет, он рассказал о случившемся товарищам-студентам, и все они старались его отговорить. Но юноша был непоколебим. Чтобы упрочить свое решение, он даже продал свой «Corpus juris».

Однако самой трудной частью его задачи, несомненно, оставалось объяснение с отцом. Не приходилось сомневаться: отец будет глубоко разочарован и придет в ярость. Потрясенный, чувствуя себя преданным, он будет рвать и метать и сделает все, что в его силах, чтобы заставить сына передумать. Вспомнить только, как рвал жилы Ганс Лютер, чтобы дать сыну образование! И вот, в шаге от заветной цели – цели, важной не только для Мартина, но и для всей семьи, цели, ради которой отец его тяжело трудился и шел на жертвы, – Мартин вдруг, словно рассудок потеряв, от всего отказывается, все выбрасывает в выгребную яму и идет в монахи. В монахи! Что станет с отцом при таком известии? Задача эта ужасала Мартина, и он решил обойти ее кружным путем: просто поступить в монастырь, а отцу сообщить об этом уже задним числом, «по факту».

16 июля, ровно через две недели после штоттернхеймской грозы, Лютер пригласил друзей на грандиозный прощальный ужин. Даже там друзья продолжали отговаривать его от рокового шага. Но он поклялся – и должен был исполнить обет. «Сегодня вы видите меня в последний раз! – восклицал он с драматичностью, вполне понятной для молодого человека в таких обстоятельствах. – Не увидеть вам меня больше!» На следующий день ему предстояло отправиться в дорогу, которая уведет очень далеко от мира, предназначенного ему отцом, – да и вообще от мира сего. Но мог ли Лютер вообразить в этот решающий миг, что путь этот заведет в такие дебри, о которых тогда он и помыслить был не в силах? Он пойдет туда, куда не хочет идти; путь его станет для многих возвышением и падением. Он породит войны и революции, перекроит очертания стран и империй, окрасит будущее в невообразимые цвета. Но все это впереди – а сейчас Лютеру предстояло стать монахом.

На следующее утро в сопровождении нескольких друзей (и друзья эти даже сейчас уговаривали его передумать!) молодой человек явился к дверям Эрфуртской обители августинцев и объявил о своем желании принять святые обеты. Почему он выбрал именно августинцев, а не доминиканцев, францисканцев или бенедиктинцев, мы не знаем. Говорят, что августинцы в Эрфурте были известны строгим уставом – возможно, это его привлекло. Кроме того, славились они своей любовью к богословию – быть может, привлекательным показалось и это. Но все это лишь предположения. Свидетельства из первых рук у нас нет. Однако нам легко представить, как монастырский привратник спрашивает Лютера, зачем он пришел в монастырь, услышав ответ, говорит, что должен сообщить об этом настоятелю, и просит подождать. Затем, должно быть, выходит сам настоятель, Винанд фон Диденхофен, вводит молодого человека в монастырский храм, подробно расспрашивает о его намерениях и выслушивает его полную исповедь. Убедившись, что Лютер в здравом уме и намерения его серьезны, настоятель приглашает его остаться в монастырском доме для гостей, который стоит в Эрфурте и поныне[38].

На этой стадии Лютер стал так называемым послушником. От принятия монашества его отделял довольно продолжительный период ожидания, включавший в себя, среди прочего, частую и подробную исповедь. Однако через некоторое время этот «испытательный срок» окончился – и настал великий день. Лютера снова ввели в монастырский храм: на этот раз здесь собрались все монахи, бывшие сейчас в монастыре. Настал великий миг. Юноша, стоящий перед ними, совершал тот же шаг, что совершили когда-то и они сами: иные – недавно, другие – много лет назад. В этот день Лютер официально отрекся от мира за стенами монастыря – навеки, необратимо; так он исполнил обет, принесенный в июле близ Штоттернхайма, во время грозы.