Аппассионата. Бетховен

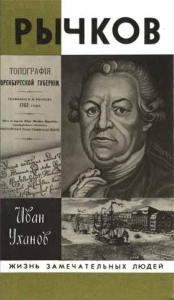

БЕТХОВЕН (Beethoven) Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор, пианист, дирижёр. Первоначальное музыкальное образование получил у отца, певчего Боннской придворной капеллы, и его сослуживцев. С 1780 г. ученик К.-Г. Нефе, воспитавшего Бетховена в духе немецкого просветительства. С 13-летнего возраста органист Боннской придворной капеллы. В 1787 г. Бетховен посетил в Вене В.-А. Моцарта, который высоко оценил его искусство импровизации. После окончательного переезда в Вену (1792) Бетховен как композитор совершенствовался у Й. Гайдна, И.-Г. Альбрехтсбергера, пользовался советами И. Шенка, А. Сальери, Э. Фёрстера. Концертные выступления Бетховена в Вене, Праге, Берлине, Дрездене, Буде проходили с огромным успехом. К началу 1800-х гг. Бетховен — автор многих произведений, поражавших современников бурным драматизмом и новизной музыкального языка. В их числе: фортепьянные сонаты № 8 («Патетическая») и 14 (т. н. «Лунная»), первые 6 струнных квартетов. В 1800 г. была исполнена 1-я симфония Бетховена. Прогрессирующая глухота, первые признаки которой появились в 1797 г., заставила Бетховена впоследствии постепенно сократить концертную деятельность, а после 1815 г. от неё отказаться. В произведениях 1802—1812 гг. полностью выявились характерные признаки зрелого стиля Бетховена. В последний период творчества появились его величайшие создания — 9-я симфония с заключительным хором на слова оды «К радости» Шиллера и Торжественная месса, а также шедевры его камерной музыки — сонаты для фортепьяно № 28—32 и квартеты № 12—16.

На формирование мировоззрения Бетховена сильнейшее воздействие оказали события Великой французской революции; его творчество тесно связано с современным ему искусством, литературой, философией, с художественным наследием прошлого (Гомер, Плутарх, Шекспир, Ж.-Ж. Руссо, И. Гёте, И. Кант, Ф. Шиллер). Основной идейный мотив творчества Бетховена — тема героической борьбы за свободу, воплощённая с особенной силой в 3, 5, 7 и 9-й симфониях, в опере «Фиделио», в увертюре «Эгмонт», в фортепьянной сонате № 23 (т. н. Appassionata) и др. Вместе с тем Бетховен создал много сочинений, выражающих тончайшие личные переживания. Бесконечно широк лирический диапазон его adagio и largo.

Представитель венской классической школы, Бетховен вслед за Й. Гайдном и В.-А. Моцартом разрабатывал формы классической музыки, позволяющие отразить разнообразные явления действительности в их развитии. Сонатно-симфонический цикл был Бетховеном расширен, наполнен новым драматическим содержанием. В трактовке главной и побочной партий и их соотношения Бетховен выдвинул принцип контраста как выражение единства противоположностей. Этим в значительной мере обусловлены расширение круга тональностей побочных партий, повышение роли связующих и заключительных партий, увеличение масштаба разработок и введение в них новых лирических тем, динамизация реприз, перенесение общей кульминации в развёрнутую коду. С этим же связано и более широкое понимание границ тональности и сферы действия тонального центра, чем у его предшественников. Бетховен расширил оркестровые диапазоны ведущих голосов и интенсифицировал выразительность всех оркестровых партий. Важную роль в формировании стиля композитора сыграла его работа над техникой варьирования и вариационной формой. Совершенствуя найденную им форму свободных вариаций (финал фортепьянной сонаты № 30, вариации на тему Диабелли, 3-я и 4-я части 9-й симфонии и др.), Бетховен существенно обогатил и традиционные типы варьирования. С новым принципом сочинения вариаций связан и новый подход к полифонической технике. В произведениях последнего периода имитационная полифония фигурирует как составной элемент разработок (фортепьянная соната № 28), как начальная или заключительная часть цикла (фортепьянные сонаты № 29, 31, квартет № 14). Большое значение приобретает контрастная (неимитационная) полифония. Так, в Allegretto из 7-й симфонии тема и контрапункт образуют мелодическое «двуединство», обладающее совершенно особой, глубоко проникновенной экспрессией.

Богатый материал для изучения творческого метода Бетховена дают наброски и эскизы, которые сохранились в его музыкальном архиве. Большой биографический интерес представляют так называемые разговорные тетради, которыми Бетховен пользовался для ведения бесед с момента наступления полной глухоты (1818). Наследие Бетховена изучали русские музыканты; упоминания о его произведениях часто встречаются в русской классической литературе и литературной критике. Многочисленные статьи А. Н. Серова, В. В. Стасова, Б. В. Асафьева внесли вклад в мировую бетховиану.

Часть 1 ШПАНИОЛЬ

Пасмурный день нагонял тоску. Темнело рано, и, ко всему прочему, в этот декабрьский полдень 1770 года ветер с силой швырял хлопья снега в окно мансарды. Подрагивающее пламя свечи освещало убого обставленную комнату, и расплавленный воск, словно слёзы, капал на стол. Дыхание матери было тяжёлым и прерывистым.

Повивальная бабка госпожа Зикс быстро закутала ребёнка, чтобы он не замёрз, и её искажённая тень заметалась по голым крашеным стенам и углам. На лестнице загрохотали шаги, и женщина в кровати тут же приподнялась:

— Пресвятая Дева Мария!

Госпожа Зикс тоже прислушалась. Её тень замерла, а затем вновь судорожно задёргалась.

— Нет, госпожа ван Бетховен, — она узнала шаги, — это госпожа Баум, вдова писаря дворцового виночерпия, и... Кэт, видимо, начала колоть дрова.

В прихожей послышался спокойный женский голос:

— Осторожнее, Кэт!

Затем дверь распахнулась.

— Ну, и как наши дела?

Госпожа Зикс улыбнулась:

— Мальчик уже здесь, госпожа вдова писаря дворцового виночерпия.

— Поздравляю. От всей души желаю самого наилучшего ребёнку и матери. — Госпожа Баум переступила порог. — Ну и как, госпожа Зикс, это здоровый мальчик?

Она задала вполне уместный вопрос, ибо первый ребёнок в семье Бетховен, названный Людвигом Марией, умер уже через шесть дней после появления на свет.

— Судя по голосу молодого человека... — Госпожа Зикс небрежно махнула рукой. — И потом, у него очень большая голова и грудная клетка как у льва.

Госпожа Баум собралась присесть на стоявший рядом шаткий стул, но вспомнила, что у неё есть неотложные дела. Она зажгла несколько принесённых с собой свечей и отыскала Кэт — тринадцатилетнюю девочку, чьими услугами госпожа Магдалена в ближайшее время должна была воспользоваться, хотя при почти полном отсутствии денег даже на хозяйственные нужды это было совершенно непозволительной роскошью.

— Ещё несколько поленьев, Кэт. Здесь холодно и ветрено, как в клетке. Госпожа Зикс даже не может искупать мальчика. Почему вы мне раньше не сказали, госпожа ван Бетховен? Если бы я случайно не проходила мимо...

— Стыдно... — Большие тёмные глаза роженицы наполнились слезами.

— Кому? Вам и вашему ребёнку? Я поворошу угли, Кэт. Ты же немедленно сбегаешь в винные погребки, прежде всего к поставщику двора Хойзеру и к Дунгу на рынок. Ты передашь от меня господину придворному музыканту наилучшие пожелания и расскажешь ему обо всём.

— Слушаюсь, госпожа вдова писаря дворцового виночерпия.

Когда дверь за девочкой закрылась, госпожа Баум подошла к ложу Магдалены:

— Выходит, после заутрени он больше не появлялся?.. А ведь знал, что у вас уже начались схватки...

— Он очень хотел, но, возможно...

— И даже несомненно. По пути домой он просто позволил себе пропустить стакан водки. Беда с ним.

— Во всяком случае, я вам очень благодарна, госпожа Баум. — Магдалена робко погладила её по руке, — а также госпоже Зикс...

— Мне? За что? — возмутилась госпожа Баум. — За пару-другую поленьев? За старые тряпки для пелёнок? А, верно, ещё и за свечи! Только за это мне будет позволено восседать на золотом троне на небесах. Не говорите глупостей, Магдалена, гораздо важнее, как вы назовёте вашего мальчика?

— Меня устроит любое имя, — госпожа Магдалена задрожала всем телом, — но только не Людвиг. Господи!..

— Я вполне вас понимаю. — Госпожа Баум кивнула. — И не только потому, что это имя носил ваш умерший первенец, не только из-за дурной приметы. Какие же вы, Бетховены, тяжёлые люди! Неужели у вас здесь никогда не поселялась радость? И кто завтра в церкви Святого Ремигия окрестит ребёнка? Ну, хорошо, во-первых, я...

— Госпожа Баум...

— Да, и я устрою полагающееся в таких случаях угощение. — Она покорно вздохнула. — Мне не остаётся ничего другого, малыш позднее возвратит долг. Счёт я ему выпишу на густом слое сажи в моей дымовой трубе. Но кто же у нас завтра будет крёстным отцом? Сразу же хочу заметить: ни с одним из собутыльников вашего мужа я не сяду за праздничный стол.

Тут госпожа Баум резко повернулась:

— Госпожа Зикс, вам нужна помощь при купании младенца? Нет? Хорошо, но обращайтесь бережно с моим будущим крестником. Вода для купания не должна быть не слишком горячей, ни слишком холодной.

Она встала, блеснув карими глазами:

— Пойду поищу достойного крёстного отца. Это не займёт много времени.

Идти было недалеко, и вскоре придворный капельмейстер курфюрста Людвиг ван Бетховен изогнул спину в низком поклоне:

— Моё почтение, госпожа вдова писаря дворцового виночерпия. Какая ужасная сегодня погода. Позвольте предложить вам сесть в кресло у камина...

Госпожа Баум, держа себя подчёркнуто сдержанно и даже чуть жеманясь, присела на край кресла, сняла небрежно наброшенный платок и поправила светлые волосы.

— Я лишь на пару минут заглянула сюда, чтобы попросить вас сопроводить меня завтра на крестины. Пожалуйста, не откажите мне в такой любезности.

Старик вновь грациозно поклонился:

— С удовольствием. Позвольте узнать, где это произойдёт.

— В доме... — госпожа Баум произнесла эти слова ласковым и нежным голосом, — ...Бетховенов. У них сегодня родился мальчик.

— В доме...

— Да, господин придворный капельмейстер.

Его серо-голубые глаза гневно сверкнули. Он принялся нервно расхаживать взад-вперёд, и теперь дрожали не только его протянутые к камину руки.

— Какое...

— Ну говорите же. Прошу вас... — В её по-прежнему ласковом голосе отчётливо слышалась затаённая угроза.

— Какое я имею отношение к роду Кеверихов? Пусть они... сами расхлёбывают эту кашу. Я, во всяком случае, не желаю исполнять роль камердинера при моей невестке.

— Как вам не стыдно, господин придворный капельмейстер.

— А почему мне должно быть стыдно? Я предупреждал Иоганна и заклинал его не жениться на девушке из низшего сословия. Она дочь повара и вдова камердинера...

— ...Который с этим юным созданием...

— А сама она горничная...

— ...расстался через три года.

— Вы предлагаете мне быть крёстным отцом? Никогда, достаточно того, что меня вынудили крестить Людвига Марию с целью позднее завладеть всем моим имуществом.

Он, конечно, намекал на свою роскошно обставленную квартиру, и госпожа Баум несколько минут молчала, внимательно рассматривая невысокого приземистого старика, а затем спросила:

— Вы полагаете, что госпоже Магдалене такая мысль...

— Я вообще ничего не знаю.

— Господин придворный капельмейстер!

— Короче, в данном вопросе, госпожа Баум...

Госпожа Баум сохраняла полнейшее спокойствие, но в каждом из произнесённых ею твёрдым голосом слов слышалось полное превосходство над собеседником:

— Господин придворный капельмейстер, я не люблю, когда меня перебивают, я к этому не привыкла. И вовсе не потому, что я — вдова писаря дворцового виночерпия Баума, ведь, в конце концов, он тоже был чем-то вроде камердинера — правда, обладал при этом острым умом и бойким пером, — но потому, что здесь, в Бонне, я раньше носила другое имя, при упоминании которого любой снимал шляпу. Я звалась богатой госпожой Баум, да и была весьма состоятельной женщиной. Во-первых, я прошу вас не впутывать в свои дела мою подругу Магдалену ван Бетховен. Хотелось бы надеяться, что я смогла завязать дружеские отношения с этой бедной и очень порядочной женщиной.

— Дружеские отношения...

— Я ещё не закончила, господин придворный капельмейстер. — Госпожа Баум небрежно вскинула руку. — Теперь я намерена говорить с вами совершенно откровенно, ибо глубоко ценю и уважаю вас. А что вы сами из себя представляете, господин придворный капельмейстер? Если лакеи накрывают на стол, а повара готовят пищу, то музыканты по приказанию музыкальной коллегии создают и исполняют музыку. В глазах монсеньора вы не более чем чистильщик обуви, оснащённый, правда, вместо щёток нотами и инструментами. Вот так-то, и будь я на месте такого честного и искреннего человека, как вы, — а у вас именно такая репутация, — я бы не господина придворного музыканта и тенора Иоганна ван Бетховена отговаривала от женитьбы на Магдалене, но, напротив, попробовала бы убедить её не выходить замуж за человека, принадлежащего к самому низкому и глубоко презираемому сословию пьяниц. К тому же чью мать из-за чрезмерного пристрастия к горячительным напиткам отправили в монастырь. Но я не хочу огорчать и обижать вас, господин ван Бетховен. — Она озабоченно покачала головой: — Что с вами произошло? Вы ведь всегда отличались добротой. Однако я знаю, что заставило вас стать таким жестоким и несправедливым к Магдалене, которая ни в чём не виновата. Слишком уж сильное горе причинили вам сын и его жена, когда умерли их дети. Вы слишком одиноки.

Казалось, широко раскрытые, застывшие глаза придворного капельмейстера устремлены куда-то внутрь себя.

— Да, я... я действительно очень одинок.

— И это очень ожесточает вас.

— Вполне вероятно.

— Раньше вы были бедным человеком, но сейчас разбогатели и стали гораздо богаче меня, ибо у вас есть внук. Вам не нужно больше быть жестоким и одиноким. А теперь пойдёмте со мной.

— Я? Куда?

— К вашему внуку.

— К моему?.. — Он вдруг исторг странный, булькающий звук. Это был смех.

— А ведь ваше сердце уже в пути, оно уже там. Хватит ломать передо мной комедию, господин ван Бетховен. Вы противитесь моему предложению лишь потому, что — в этом я, правда, ничего не понимаю — считаете его оскорбительным для своего мужского достоинства или что-то в этом роде. Вы ведь умный человек и выдающийся артист, но в данном случае вы ведёте себя как дурак, как набитый дурак.

— Вы полагаете... — он никак не мог отдышаться, — я и впрямь могу...

— Где ваш плащ?

— Да, а где мой плащ? — Он словно сошёл с ума от счастья — он больше не чувствовал себя одиноким... — Ну, где же мой плащ?

— Наверное, висит в прихожей.

— Правильно. Большое спасибо.

Он вернулся, неся в руке плащ, и госпожа Баум с наигранным возмущением всплеснула руками:

— И в этих лохмотьях вы собираетесь совершить свой первый официальный визит к внуку?..

— У меня что-то неладное с головой. — Придворный капельмейстер провёл рукой по лбу. — Обычно я ношу совсем другой плащ.

Он снова вышел и возвратился в красной парадной накидке, шляпе с загнутыми кверху полями и с испанской тростью с золотым набалдашником.

— А это действительно мальчик? Мы можем идти. Хотя нет, стоп!

— Чего ещё не хватает?

— Напудренного парика! Нового воротничка и свеженакрахмаленного жабо. А в этих туфлях без серебряных пряжек я... А может быть, произошла ошибка? Это действительно мальчик?

— Полагаю, госпожа Зикс уж как-нибудь разбирается в таких вещах. — Госпожа Баум улыбнулась. — В данный момент малыша вряд ли заинтересуют серебряные пряжки на туфлях и напудренный парик. Разумеется, завтра вам, господин придворный капельмейстер, надлежит быть рядом со мной при полном параде, чтобы произвести наилучшее впечатление.

— Хорошо, а какой подарок ему преподнести сегодня? Чем можно доставить радость такому маленькому созданию?

— Своей любовью, — тихо сказала госпожа Баум. — Преподнесите ему своё сердце.

За дверью она крепко вцепилась в плащ придворного капельмейстера.

— Стоп! Стоп! Не так быстро! Я не могу передвигаться столь стремительно, и к тому же на лестнице довольно темно.

Они услышали доносившийся из мансарды шум и увидели, что из-под двери и сквозь щели пробивается яркий, словно зарево пожара, свет.

Госпожа Баум распахнула дверь.

К столу, к комоду, к подоконнику — одним словом, везде и всюду — были приклеены ранее принесённые ею свечи. Они горели, и было просто удивительно, что гардины ещё не охватил огонь.

По полу растекалась вода, бадья была перевёрнута. В углу, рядом с печью стояла госпожа Зикс и в ужасе зажимала рот. Лицо госпожи Магдалены побелело как мел.

На шатком, старом кресле с высокой спинкой сидел обрюзгший рыботорговец и поставщик двора Кляйн и со смехом хлопал себя по коленям. По стенам и потолочным балкам металась расплывчатая тень человека, отчаянно размахивающего шпагой.

— Господи Боже мой, что здесь творится? — спросила госпожа Баум.

Кружащаяся тень и стройный мужчина со шпагой отвесили низкий, даже слишком низкий поклон. Последний был пьян и с трудом удерживал равновесие. Он пробормотал заплетающимся языком:

— Овдовев... овдовевшей супруге писаря дворцового виночерпия моё почтение! Ваш покорнейший сл... слуга.

К госпоже Баум вернулась привычная уверенность в себе, поскольку она знала, что может рассчитывать на поддержку.

— Я спрашиваю вас, что всё это означает, господин ван Бетховен?

У Иоганна ван Бетховена свело губы, а язык словно превратился в кусок свинца.

— Это оз... означает, что я устроил иллю... иллюминацию в честь шпаниоля.

— Кого?

— В честь вон того шпаниоля. — Иоганн ван Бетховен с отвращением показал на кровать несколько театральным жестом. — Она небось родила его от какого-нибудь обосновавшегося на берегах Рейна выходца из Испании. Теперь я собираюсь выгнать всю эту шайку из своего дома!

Человек в ярко-красной накидке, до того предпочитавший оставаться в прихожей, медленно вошёл в комнату. Казалось, он обдумывает каждый свой шаг и соизмеряет каждый его дюйм с возможными последствиями. Его покрытая дряблой старческой кожей рука теребила что-то под красным плащом. Затем старец переложил из правой руки в левую трость с золотым набалдашником и повелительно махнул ею в сторону человека, сидевшего в кресле:

— А ну-ка, вон отсюда, рыбий потрох!

Рыботорговец судорожно вцепился в подлокотники:

— Господин придворный капельмейстер, я...

— Скотина и собутыльник моего сына! Убирайся вон отсюда, рыбий потрох! С сыном же у меня будет отдельный разговор. Смею предположить, что пользуюсь несколько большим расположением его сиятельства курфюрста, чем он.

Кресло заскрипело, и толстяк, пошатываясь, вышел из комнаты.

— А теперь я хочу поговорить с тобой, Иоганн.

Сын всё ещё пытался удержать равновесие.

— Батюшка...

— Отец! Как мне горько, что ты называешь меня отцом, и я действительно вынужден им быть. Отдай шпагу!

— Мою шпагу? Шпагу музыканта кур... курфюрста... с которой я не то что всякий сброд, вроде камердинеров и горничных... достопочтенный отец уже тогда был совершенно прав, посоветовав мне со всякими там из низшего сословия...

— Госпожа Баум! — Придворный капельмейстер медленно повернул голову. — Вы правы, госпожа Баум, ибо когда я вижу своего сына в таком виде, то понимаю, что это чистая правда. Нет ниже сословия, чем сословие пьяниц. А теперь отдай мне шпагу! — Бетховен-старший медленно покачал на ладони клинок: — Ты уже достаточно взрослый, Иоганн, и я вряд ли сумею укротить тебя. И ломать твой характер я также не хочу, но знай, что чести ты лишён. Я знаю, ты, в сущности, неплохой человек, но ты — пьяница и потому достоин презрения. А сейчас убирайся в свою спальню и хорошенько проспись, хмель помутил твой разум.

— Да ничего подобного, — попытался было возразить Бетховен-младший, — я...

— Ты уйдёшь сейчас к себе, Иоганн, иначе... — голос придворного капельмейстера стал тонким, сиплым и звучал угрожающе, — иначе... а ты знаешь, ещё не было случая, чтобы я не сдержал слова. Утром я уже буду говорить не с тобой, а с монсеньором. Он попросту выгонит тебя.

Когда Иоганн, переваливаясь с боку на бок, скрылся за дверью, Бетховен-старший повернулся к кровати:

— А что там за история со «шпаниолем»?

Госпожа Магдалена снова ощутила страх. Жестокосердый и упрямый придворный капельмейстер медленно наклонился к ней.

Её губы дрожали.

— Батюшка... — она с робостью и не сразу выговорила это слово, — батюшка, я не виновата в том, что у малыша...

— Что у него?..

— ...такое красноватое, смуглое лицо. — Она чуть развернула свёрток. — Будьте же милосердны! Вы не вправе отбирать у меня моего ребёнка.

— Все новорождённые поначалу так выглядят. — Госпожа Зикс подошла чуть поближе. — Вполне возможно, что со временем у него будет совсем другой цвет лица.

— У ребёнка? — Бетховен-старший резко повернулся. — Я бы этого не хотел! У меня ведь почти такое же смуглое лицо. Он его унаследовал от меня, своего деда, госпожа Зикс...

— Господин придворный капельмейстер?

И тут он заменил ещё кое-что:

— А цвет глаз у него такой же останется?

— С уверенностью этого никак нельзя... — попыталась было уклониться от ответа госпожа Зикс.

— Но он непременно должен остаться таким же! Эти серо-голубые глаза — мои! Итак, мы имеем красивые глаза и весьма оригинальный цвет лица, не правда ли, малыш? Он вообще очень хорошенький ребёнок, Магдалена. Ты уже выбрала ему имя?

Магдалена вздрогнула:

— Пока ещё нет, батюшка.

— Тогда, разумеется, его следует назвать Людвигом в честь меня! — Старик с силой ударил себя в грудь. — Людвиг ван Бетховен! Вы меня поняли?!

— Батюшка... — Магдалена просяще вскинула сложенные руки. Придворный капельмейстер не обратил ни малейшего внимания на её жест.

— Ух ты, какой червячок! — Он засунул указательный палец в кулачок малыша. — Поглядите на эти крошечные пальчики! Кем ты станешь, имея их, Людвиг ван Бетховен? Во всяком случае, для игры на фортепьяно они совсем не подходят. А на органе? Ну, а дирижировать он сможет?

— Сейчас он может только петь, — госпожа Зикс улыбнулась, — но только не басом, господин придворный капельмейстер.

— Басом, значит, нет. — Бетховен-старший задумчиво покачал головой.

Он осторожно убрал со лба невестки одну из тёмных прядей.

— Но волосы у него твои, Магдалена, если, конечно, этот мышиного цвета пух можно назвать волосами.

— Дорогой батюшка... — Роженица попыталась поцеловать его руку.

— Как, ты хочешь... — придворный капельмейстер не на шутку рассердился, — ...ко всему прочему ещё и поцеловать руку мне — человеку, который по отношению к тебе вёл себя как... как полный идиот? Ещё этого не хватало! — Он поцеловал ей руку: — Прости меня. Я же, в свою очередь, отблагодарю тебя зато, что ты сделала меня счастливым. — Внезапно его глаза расширились. — Ну, а как нам быть с Людвигом ван Бетховеном? — Придворный капельмейстер просто упивался этим именем. — А почему ребёнок так ворочается? Уж не заболел ли он?

— Он голоден и ищет грудь, — захихикала госпожа Зикс, — но ему ещё нельзя...

— Что вы понимаете?! — рявкнул на неё придворный капельмейстер. — Только совсем чуть-чуть, Лене, ты слышишь? Вы же не станете морить голодом Людвига ван Бетховена.

Из соседней комнаты послышался дикий вопль. Глаза Бетховена-старшего превратились в узкие щёлки.

— Теперь он вдруг пожелал выучить арию Дориндо, которая у него в последнее время совершенно не получалась. Госпожа Баум, будьте любезны, скажите ему, пусть немедленно прекратит орать! Я не хочу, чтобы тревожили моего внука. — Он внимательно посмотрел на госпожу Магдалену: — Да-да, я всё понимаю. Ты испытываешь страх, поскольку он порой буйствует всю ночь. Но сегодня ничего подобного не произойдёт. Госпожа Зикс, вы сегодня всё сделали для госпожи ван Бетховен?

— Да, господин придворный капельмейстер, теперь только завтра утром...

— Тогда уходите.

Тут вернулась госпожа Баум.

— Он обещал, что будет вести себя тихо.

— Прекрасно, — придворный капельмейстер важно кивнул, — а теперь вам также пора домой, госпожа Баум, чтобы утром вы чувствовали себя свежей и бодрой.

— А Магдалена?.. — попробовала робко возразить госпожа Баум.

— Это уж моё дело. — Придворный капельмейстер решительно махнул рукой. — Я оставлю гореть одну свечу и буду здесь караулить до утра.

— Но, батюшка, здесь же нет второй кровати! — воскликнула госпожа Магдалена.

— Спокойной ночи, госпожа Зикс, спокойной ночи, госпожа Баум, и огромное рам обеим спасибо.

— За что, господин ван Бетховен? — спросила госпожа Баум.

— Ну, если вы... хорошенько поразмыслите...

Он задул почти все свечи.

— Мне вполне достаточно старого кресла с высокой спинкой, дитя моё. Я поставлю его рядом с вами. Но сперва я принесу дрова.

— На кухне пока есть, батюшка.

— Тогда мы их отправим в печь. Утром я раздобуду ещё поленьев. — Он подбросил дров в огонь и снял с кресла покрывало.

— Как ты вообще выносишь этого человека, Магдалена?

— Я люблю его.

— Он мой единственный сын, и потому я тоже... мы вполне понимаем друг друга, Магдалена.

Придворный капельмейстер придвинул кресло поближе:

— Мне здесь хорошо и уютно, а вот не будет ли тебе холодно?

— Нет-нет.

Старик снова встал:

— Вот, возьми мой плащ на подкладке, я наброшу его... на вас обоих.

— Ваш парадный плащ, батюшка?

— Никаких возражений! В конце концов, ты мать Людвига ван Бетховена, но... взгляни на этого крошечного дурачка! Эй ты, это ведь плащ человека благородного звания, придворного капельмейстера! Однако, Лене, это не производит на него ни малейшего впечатления.

Сам он закутался в покрывало и ещё раз взглянул на свою невестку и на высовывающуюся из-под роскошного ярко-красного плаща маленькую головку.

— Спокойной ночи, Магдалена. — Он улыбнулся. — И пусть будет спокойной также твоя первая ночь... под парадным плащом, Людвиг ван Бетховен.

Маленький, впервые увидевший мир человечек сразу же оказался брошенным в вихрь жизни.

— Послушай, Магдалена! Пусть всё принадлежит Людвигу, и если вдруг случится так, что я... правда, никогда не знаешь, когда это случится... — Старик запнулся, однако твёрдо решил стоять на своём и продолжил: — Тогда тебе придётся присматривать за Иоганном... ты понимаешь меня, Магдалена?

Она тяжело вздохнула:

— Как это горько, что нам вот так приходится говорить о нём.

— Ведь, в сущности, он совсем неплохой человек. — Придворный капельмейстер кивнул. — Он и довольно хороший певец. У него красивый тенор, но... — Он пожал плечами. — Мы здесь все свои. Из-за постоянного пьянства голос у него начал дребезжать.

Магдалена ужаснулась:

— Батюшка!..

— Да, да, с этим весьма одарённым человеком с великолепным голосом действительно беда, и дело в ужасном пороке, унаследованном им от матери. Но что значит унаследовал? Это не снимает вины ни с него, ни с моей жены. Это началось, когда все наши дети, кроме Иоганна, умерли. Она начала заливать горе вином и конечно же...

Тут перед его мысленным взором предстал монастырь. Его пьяная жена вела себя в Бонне настолько ужасно, что курфюрст лично дал равнозначный приказу совет поместить в него госпожу ван Бетховен.

— Человек не вправе судить кого-либо, и я этого не делаю, — после нескольких минут раздумья произнёс он, — однако, на мой взгляд, горе и беда никак не могут служить оправданием любых гнусностей. А какое уж такое горе довелось пережить Иоганну?

Магдалена ещё раз вернулась к приведшим её в ужас словам старика:

— Вы так добры ко мне, батюшка.

— К чему мне презренный металл? — небрежно отмахнулся он. — Но дай же мне, наконец, парня, Лене. Я хочу показать ему его наследство. Пусть знает, какие ценности и векселя окажутся однажды в его распоряжении.

— Но, батюшка, Людвигу всего лишь три недели от роду, и в этом возрасте дети даже толком ничего не видят.

— Кто? Людвиг? — возмутился придворный капельмейстер. — Ничего не видит? Уверяю тебя, у него уже сейчас рысьи глаза! И он понимает каждое слово! Да он смеётся над тобой, от души смеётся. Точно-точно, он уже умеет смеяться. Нет, ну, сказать такое о Людвиге. — Он посмотрел на Магдалену: — А почему ты, собственно говоря, никогда не улыбаешься, Лене?

— Я?

— Ты, ты...

Он окинул пристальным взглядом стройную фигуру женщины, её красивое лицо, которое ничуть не портил крючковатый нос.

— Я никогда не видел тебя улыбающейся, и все на этой улице, где живут музыканты, согласятся со мной. Я вполне понимаю тебя, дитя моё, и, наверное, я бы тоже никогда уже в жизни не улыбался, но с тех пор, как на свет появился этот малыш, я снова начал улыбаться — и ты также, Людвиг, не правда ли? И тебе, третьему члену нашего союза, Лене, ничего не остаётся, как только присоединиться к нам.

— Я так и сделаю... — Грустные глаза Магдалены медленно наполнились слезами.

— Забудь о том, что пьяница снова обвинил тебя в супружеской неверности, а Людвига обзывал шпаниолем. Это не должно нас тревожить, не так ли, Людвиг? Особенно сейчас, когда у нас есть гораздо более важные дела.

Он взял внука на руки и принялся расхаживать с ним по комнате.

— Вот здесь, к примеру, шпаниоль, висит очень ценная вещь, с которой ты должен обращаться очень бережно. Это гобелен работы лучших фламандских мастеров. На нём вышито изображение святой Цецилии. Покровительница нашей семьи играет на музыкальном инструменте, и я надеюсь, что ты также станешь музыкантом, месье Людвиг ван Бетховен. Гобелен я заказал в память о моей родине и родительском доме, хотя нет, второе отпадает... да, и я хотел бы сделать так, чтобы у тебя было гораздо счастливее детство, чем у меня. В витринах выставлен мейсенский фарфор, он нынче самый дорогой, а там, в сундуках, лежат тончайшие ткани. Любую из них ты можешь продеть сквозь кольцо. Вон те стулья со странными ножками — головами дельфинов — стоили немалую часть моих честно заработанных денег. Теперь взгляни на столешницу с изображениями львов, слонов, оленей, а также охотников, собак и деревьев. Это называется инкрустацией, а кто это вон там? — Старик горделиво улыбнулся: — Это тоже шпаниоль! Твой дед, у него такое же смуглое лицо. У тебя оно чуть более красноватое, но это от матери, подбавившей нежный оттенок в нашу природную смуглость. Но прежде всего у нас, двоих Людвигов, есть замечательные поварские колпаки. — Он немного постоял в раздумье. — Если бы ты мог читать, я бы показал тебе мои бухгалтерские книги и ты бы узнал, что я зарабатывал деньги не только торговлей вином. И узнал бы, какие значительные суммы надлежит ещё взыскать с должников. Но... — Он замолчал на мгновение. — Магдалена...

— Да?

— Поставь, пожалуйста, на стол эту шкатулку из эбенового дерева.

Магдалена наклонилась, подняла шкатулку и даже закряхтела от натуги:

— Какая же она тяжёлая.

— Правда? Вполне понятно почему. Чем набита шкатулка, шпаниоль? — Он откинул крышку: — Дукатами и талерами! Твоими и моими деньгами! Тебе нужна пара дукатов и талеров, шпаниоль? Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы дадим их твоей матери? Только пусть она обещает нам, что ничего не скажет отцу. Бери, Лене, Людвиг разрешает.

— Батюшка! Целых десять дукатов! — Магдалена в ужасе прижала руки к груди.

— Тихо, не мешай нам. Взгляни на эту покрытую серебром громаду. Ею можно убить быка, но это всего лишь дирижерская палочка, но не обычная, а наградная. Её мне вручили в тот день, когда меня назначили почётным камергером. Тебе придётся изрядно поднапрячься, Людвиг ван Бетховен, чтобы сравняться с твоим дедом Людвигом ван Бетховеном. — Старик внезапно сдвинул седые брови и неодобрительно взглянул на Магдалену: — Что, ребёнок появился на свет немым?

— О чём вы, батюшка?

— Он же всё время молчит.

— Придёт время, и он будет вовсю лепетать, — на этот раз Магдалена рассмеялась, — но вам, батюшка, придётся года два подождать. Нет, ну надо же, представить себе, что, когда ребёнку даже трёх недель ещё нет... — Она опять засмеялась.

— Нам придётся матери кое-что добавить, не так ли, Людвиг? — Придворный капельмейстер задумчиво посмотрел на внука: — Мы, правда, сумели перехитрить её... но... смех её достоин по меньшей мере пятнадцати дукатов!

— Людвиг! Пресвятая Богородица! Да угомонишься ты или нет! Иоганн...

Стройный мужчина с выразительным лицом, — когда он выходил на сцену придворного театра, то так блистательно исполнял героические роли в оперных спектаклях, что не одно женское сердце начинало трепетать, — тихо засмеялся:

— Да, батюшка?

— Ты хоть представляешь, как нужно одевать такого крошечного, упрямого человечка, который к тому же ещё более вёрткий, чем скользкий угорь? Людвиг!

— Кэт сейчас придёт. Она должна ещё посветить на лестнице, чтобы мастера с их тяжёлыми инструментами не сломали себе шеи. Вот, она уже здесь. Лене конечно же слышала грохот — поди не услышь его! — но она ведёт себя молодцом. Она догадывается, что сейчас её обязанность — затаиться как мышь.

Людвиг замахал ножками и ручками, не позволяя Кэт прикоснуться к себе. Он сегодня был явно не в настроении.

— Ну, что ты будешь делать с этим непокорным созданием? — тяжело вздохнул старик и недовольно пробурчал: — Так, Кэт, а теперь уходи. Мы сами тут во всём разобрались, не так ли, Людвиг? Осталось лишь надеть красный плащик. Что? Ну, разумеется, ты накинешь его на себя! Ты же исполняешь сегодня свою первую роль, и выглядеть тебе надлежит, как канцлеру графу Бельдербушу собственной персоной. Всё готово, Иоганн?

— Всё. Балдахин уже установлен, и последний из музыкантов, ван дён Эден, уже здесь.

Дверь отворилась, и ван дён Эден осторожно просунул в комнату седую голову:

— На колокольне Святого Ремигия пробило девять. Мой певец в порядке?

— Да. — Придворный капельмейстер посмотрел на потолок так, словно это было небо.

Затем он снял внука со стола, где его подвергли процедуре одевания, сунул трепыхающийся свёрток под мышку и отнёс его в другое помещение, освещённое только дрожащим пламенем стоявших на пюпитре свечей.

Сидевшие кругом музыканты хотели было привстать, но придворный капельмейстер жестом остановил их:

— Тихо! Тихо! Ван дён Эден, спрячьте-ка младенца под рояль, чтобы он потом вылез оттуда, как карлик из паштета...

Людвиг даже закряхтел от удовольствия:

— Вот именно! Как карлик из паштета!

— Заткнёшься ты или нет, неслух ты эдакий!

— Ну, пойдём-пойдём. — Ван дён Эден положил Людвига под рояль.

Придворный капельмейстер вопросительно взглянул на музыкантов... Риз, Ридель, Хавек и Филипп Саломон, игравший сегодня вторую скрипку.

— Гусей, Бельдеровски, Вальтер... вы также готовы?

Оба альтиста и виолончелист дружно кивнули в ответ.

— Тогда... Иоганн, осторожно приоткрой дверь комнаты Магдалены. Внимание!.. — Придворный капельмейстер, словно произносящий заклинание волшебник, вскинул руки. — Начальный аккорд!

Смычки вздрогнули, виолончелист склонился над своим инструментом.

Через минуту парадно одетая госпожа Магдалена вышла из своей комнаты и невольно зажмурилась — уж больно ярким было пламя свечей.

Иоганн ван Бетховен подвёл её к почётному месту под балдахином.

— Завтра день святой Магдалены, и батюшка пожелал, чтобы в твои именины мы особенно хорошо сыграли и спели. Ведь завтра мы будем петь, Магдалена. На музыку Стамица[1].

Придворный капельмейстер, не переставая дирижировать, повернулся к ним:

— Разумеется, для таких целей разумно было бы обзавестись собственным домашним композитором, но мы, Бетховены, к сожалению, ничего не смыслим в сочинении музыки. Это, бесспорно, наш семейный недостаток, и тут уж ничего не поделаешь.

Госпожа Магдалена стояла с отрешённым видом до тех пор, пока не отзвучал последний такт. Затем она низко поклонилась музыкантам:

— Огромное спасибо.

Музыканты молча склонили головы, убрали ноты с пюпитров и составили их в круг, оставляющий проход для госпожи Магдалены. В середине придворный капельмейстер поставил скамейку для ног.

«А это ещё зачем?» — подумала Магдалена. Придворные певицы — обе они носили фамилию Саломон — лишь загадочно улыбнулись.

Номера концертной программы зачитал сам старик.

— А теперь, Магдалена, под аккомпанемент господина придворного органиста ван дён Эдена и именно на молоточном рояле...

— ...Который батюшка, естественно, подарил Людвигу...

— Не надо сейчас об этом, Иоганн, — резко оборвал сына придворный капельмейстер. — Во всяком случае, Магдалена, ты сегодня услышишь господина Людвига ван Бетховена, но не баса, то есть меня, а господина Людвига ван Бетховена сопрано. А ну-ка, иди сюда, карлик! Вылезай из своего паштета!

Маленький Людвиг вылез из-под рояля, дед, придерживая мальчика за плащ, осторожно поставил его на скамейку.

— Людвиг? — Магдалена даже вытаращила глаза.

— Внимание! — произнёс стоявший возле рояля ван дён Эден и сыграл первые аккорды прелюдии. — А теперь Людвиг!

Еле стоящий на ногах малыш в красном плащике сложил на груди ручонки. Его чёрные волосы были растрёпаны. Он улыбнулся матери, и в потемневших глазах на красноватом личике отразились одновременно непостижимая грусть и восторг.

С трудом выговаривая отдельные слова, он запел тоненьким голоском:

Я вынужден покинуть тебя, Инсбрук, По улицам твоим Я еду на чужбину...Когда он закончил петь, воцарилась тишина. Затем старик улыбнулся и хриплым голосом сказал:

— Для канарейки у него нет никаких данных. Поёт он скорее как жаренный на вертеле цыплёнок. И всё же разве у него плохо получилось, Магдалена? Две недели тому назад я выяснил, что у него есть определённые способности, и пару раз спел ему свою любимую песню. Всё-таки он взял правильный тон, не правда ли, ван дён Эден?

— Истинно так.

Дедушка взметнул внука в воздух и посадил его на колени матери:

— Держи своего жареного цыплёнка. Ну, как сюрприз?

— Людвиг! — Магдалена прижала мальчика к себе. — Но ведь ты прекрасно пел, Людвиг. Правда, Иоганн?

— Правда. — Он ласково погладил жену по голове и, склонившись к её уху, прошептал: — А я тоже хочу сделать тебе сюрприз и подарить к именинам совершенно нового мужа.

— Но если так, Иоганн...

Людвиг прыгал на коленях матери с криком:

— Дода! Дода! Дода!

Однажды придворный капельмейстер посадил внука на плечо и спустился к берегу Рейна. Когда паром отчалил, Людвиг благодарно прижался к дедушке лицом и с неимоверным усилием произнёс: «Дода».

Дед пристально посмотрел на него:

— А ну-ка, будь любезен, ещё раз.

— Дода...

— Выходит, твоё самое первое слово относится ко мне! Дода! Для меня это самое почётное звание, я горжусь им больше, чем членством в Гильдии почётных граждан и должностью придворного капельмейстера...

— Пожалуйста, Дода, расскажи историю про карлика.

— Ах ты, мой мучитель. Ну, хорошо, раз я уже обещал. Мы ведь с ним как договорились. Если он хорошо споёт мою любимую песню, я в награду расскажу ему его любимую историю про паштет и карлика. Итак, слушай... Наш прежний его высочество курфюрст приказал как-то подать на стол гигантских размеров паштет, и всем придворным дамам и кавалерам предстояло угадать, что у него за начинка. Один предположил, что там маленькая косуля.

— Бедняжка... — тяжело вздохнул Людвиг.

— Но как тебе известно, там была вовсе не она. Никто не мог угадать, но вдруг хоп... и оттуда выскочил карлик и вот так церемонно поклонился...

— Хоп, и вот так вот. — Людвиг, подобно деду, также изобразил поклон.

— Но во всяком случае, сегодня ты прекрасно начал. Не так ли, Магдалена? А теперь давай-ка уложи твоего маленького певца спать.

— Нет, Дода! — негодующе воскликнул Людвиг.

— А ну-ка, уводи его, Магдалена. И не жди от нас пощады. Пусть тебе снятся хорошие сны, достопочтенный карлик, сопрано и жареный цыплёнок Людвиг ван Бетховен.

Маленького Людвига интересовало буквально всё.

Вот, например, воды Рейна. Спокойные, озарённые солнечным светом, они вдруг начинали бурлить, выбрасывая грязные противные брызги.

Паром ходил по реке туда, сюда, и дедушка, сидя с Людвигом на палубе, показывал ему пёстрые дома и вымощенные булыжником улицы, замок и церкви Бонна, названия которых Людвиг вскоре уже знал наизусть: церковь Святого Ремигия, где его крестили, собор, придворная церковь, церкви Святого Мартина и Святого Гонгольфа и так далее.

Или дедушка рассказывал ему на пароме историю о Драконьей скале. Людвиг мог сколько угодно раз слушать её, но обычно тут вдруг мать начинала плакать или, что ещё хуже, сидела с застывшим лицом. Людвиг понимал, что она с тревогой ждала отца.

Мальчишки на улице теперь кричали ему вслед «Шпаниоль». Об этом прозвище они, по мнению матери, узнали от рыботорговца Кляйна. Всему виной было его смуглое лицо. Шпаниолями назывались потомки изгнанных из Испании евреев, и это прозвище отнюдь не считалось оскорбительным.

Как-то он отправился к «Доде» в одиночку, ибо мать и Кэт были очень заняты. Ведь был Сочельник.

Им с дедушкой также предстоял очень тяжёлый день. Сперва им предстояло долго репетировать, а ночью...

Дедушка прямо сказал:

— Если ты после репетиции хорошо выспишься, ночью я возьму тебя с собой в церковь.

— А если я просплю?

— Я тебя разбужу.

Он всегда держал своё слово. Мать, правда, пыталась возражать, но дедушка умел настоять на своём. Это был вынужден признать даже господин Луккези, хотя он пользовался благорасположением монсеньора за то, что сам сочинял музыку. А вообще что такое сочинять музыку? Накорябал что-то такое на бумаге — и готово. Как-то он сам явился к дедушке с несколькими исписанными листами:

— Дода, я тут кое-чего сочинил.

— А что именно?

— Симфонию.

Даже если ежедневно слышать это слово, произнести его тем не менее очень трудно.

— Ни одному из произведений Стамица с ним не сравниться. Подумать только — симфония Людвига ван Бетховена.

Выяснилось, что дело это довольно простое, и вот тогда-то в награду дед с ним отправился кататься на пароме.

Падал снег, было очень холодно, но мать хорошо укутала его, и потом, он уже не считал себя малышом. Ведь несколько дней тому назад ему исполнилось три года.

Несколько мальчишек с издёвкой кричали ему вслед:

— Шпаниоль! Шпаниоль!

Глаза Людвига засверкали от ярости. Мальчишки были гораздо старше его, всё равно он не побоялся бы вступить с ними в драку. Но ему ни в коем случае нельзя было опаздывать на репетицию. Дедушка терпеть не мог неаккуратных людей.

Он упрямо вскинул голову, придал лицу презрительное выражение и зашагал дальше. А вот и знакомый дом.

Он с трудом вскарабкался по высоким ступеням, и обычно, услышав звуки его шагов — туп! туп! туп! — дедушка открывал дверь. Но сегодня этого не произошло.

Он дотянулся до ручки, однако она выскользнула из его рук. Наконец дверь распахнулась, и он увидел дедушку, сидящего в кресле с высокой спинкой у окна.

— Добрый день, Дода.

— Добрый день. Извини, что не встретил тебя, но я так устал.

Людвиг опёрся локтями о колени деда и прикрыл смуглое лицо ладонями.

— Разве мы не пойдём на репетицию?

— Её перенесли. У нас ещё есть время.

— Тогда поспи немного, Дода. Я разбужу тебя. Скажи во сколько?

Придворный капельмейстер надвинул Людвигу шапочку-«блин» на нос и слабой дрожащей рукой погладил его по голове. Затем он посмотрел в окно на кружащиеся в каком-то загадочном танце снежинки.

— У меня отказывает сердце, но спать я не хочу. Об этом я ещё вчера сказал доктору, чьи микстуры мне не помогают. — Он вяло махнул ладонью. — Это всё из-за тебя, мой маленький Людвиг. Мне очень хотелось, чтобы у тебя было счастливое детство и чтобы ты жил как в раю. Извини, если не получилось.

Дедушка говорил сегодня довольно странно. И вообще, казалось, был чем-то встревожен. Внезапно он закрыл глаза, свесил голову набок, громко всхрапнул и замер.

Боясь его разбудить, Людвиг осторожно поставил рядом обитую бархатом скамейку для ног. Теперь ему нужно было внимательно следить за часами, которые, правда, усердно тикали, но стрелки двигались слишком медленно. На улице мерно падали снежные хлопья, было довольно красиво. Зато весной можно кататься на пароме.

Часы издавали один и тот же шепелявый звук.

Вдруг то ли оглушительно загремел маятник, то ли пророкотал сильный голос дяди Франца Ровантини, похожего сейчас на Деда Мороза и склонившегося в глубоком поклоне.

— Я пришёл по поводу нот...

— Дядюшка Франц! — Людвиг вскочил с виноватым видом. — Я тоже заснул, но теперь мы должны...

— Господин придворный капельмейстер!..

Ровантини схватил старика за руку и тут же опустил её. Она безвольно повисла.

— Пойдём...

— Но мы же с Додой собрались на репетицию, — попытался было возразить Людвиг.

— Нет, мальчик. — Дядя Франц резко покачал головой. — Он... заснул. Навсегда. Он умер.

— Умер? Но как же так? Он ведь хотел... — глаза Людвига медленно наполнились слезами, — ...весной покататься со мной на пароме. Мы твёрдо договорились.

— Пойдём, малыш. Твой добрый дедушка умер.

— Дода!.. — во всё горло закричал Людвиг, но, видимо, действительно произошло нечто ужасное, так как дедушка ему ничего не ответил.

Молодой скрипач, которого в придворный оркестр привела надежда быть зачисленным в штат, взял мальчика за руку.

— Взгляни на него на прощанье, Людвиг. И будь всегда таким же добрым и честным, как твой дед. Ибо ты теперь последний Людвиг ван Бетховен.

Вскоре они перебрались с Боннгассе в так называемый «Треугольник».

Но там они жили очень недолго, поскольку квартира оказалась ещё хуже предыдущей, и они вскоре поссорились со сварливыми соседями. Затем нашли себе новое жильё.

— Ты только посмотри на Людвига. — Он подошёл кокну. — Ну надо же, пытается щёлкать большим бичом.

— А теперь извозчик даже позволил ему подержаться за поводья. — Она потёрлась о его щёку.

Иоганн нежно поцеловал её.

— Итак, дорогая, за новую жизнь.

— Людвиг!.. — Магдалена заткнула уши.

— Его манит то, что теперь называется акустическим эффектом, — улыбнулся Иоганн. — Музыка особенно громко звучит в пустом помещении, где полы ещё не устланы коврами, а на окнах нет штор.

Он наклонился к сложенным штабелем картинам и взял одну из них.

— Там будет самая настоящая музыкальная комната, мы откроем нечто вроде салона и будем устраивать домашние концерты. На прежних квартирах с их тесными убогими комнатами такое было просто невозможно... — Он отнёс картину в соседнюю комнату. — А ну-ка, чуть подвиньтесь, господин виртуоз.

Но Людвиг, похоже, даже не заметил, что отец отодвинул его в сторону и прошёл мимо, держа в руках лестницу и картину. Он сидел с выпученными глазами у рояля и яростно бил пальцами, а порой даже кулаками по клавишам.

Стройный мужчина влез на лестницу и прислонил картину к стене.

— Так, Магдалена?

— Место выбрано очень удачно, Иоганн. Посмотри, как твой достопочтенный отец внимательно наблюдает за Людвигом.

Мальчик с силой ударил по клавишам и закричал, как безумный:

— Си-бемоль, фа-диез!

— Нет, он точно не Моцарт. — Иоганн ван Бетховен недовольно поморщился, — не вундеркинд в музыке. Придётся с этим смириться.

Глаза мальчика стали похожими на чёрные бриллианты. Он взглянул на портрет деда и принялся вновь с каким-то неистовым восторгом играть на рояле.

— Фа-диез мажор! — воскликнул он.

— Людвиг! Это просто невыносимо, — возмутилась госпожа Магдалена.

Но мальчик ничего не слышал, и тогда отец подошёл поближе.

— Фа-диез мажор, похоже, твоя любимая тональность. Ах ты, мартышка без слуха, что ты там себе воображаешь? Услыхал где-то названия нескольких тонов и тональностей и думаешь, что если ты барабанишь по клавишам и приговариваешь до или фа мажор, то так оно есть? Нет, в музыке дело обстоит далеко не так просто.

Он придвинул к себе стул и посадил Людвига на колени.

— Позволю прочесть тебе что-то вроде лекции. Начнём с небольшого фокуса. Давай стукнемся ладонями. Что ты слышишь?

— Папа!!

Тут Иоганн ван Бетховен услышал за спиной шаги и резко повернулся.

— Ах, это ты, Цецилия.

Хорошенькая двенадцатилетняя девочка с поклоном присела:

— Родители велели вам кланяться и посылают в знак приветствия каравай хлеба и немного соли.

— Ты смотри, какой горячий. — Вышедшая в музыкальную комнату Магдалена с любезной улыбкой взвесила на ладонях подарок.

— Прямо из печки. — Цецилия робко посмотрела на рояль. — Неужели такой малыш...

— Ну, разумеется. — Иоганн ван Бетховен спустил Людвига на пол и встал, — наш Людвиг — гениальный музыкант, и вы ещё установите на доме, где он живёт, мемориальную доску. Передай родителям? мою благодарность, Цецилия. А теперь я должен расставить кровати, иначе нам придётся сегодня ночью спать на полу.

— А мне пора в лавку. — Девочка ещё раз сделала книксен.

Когда отец ушёл в спальню, Людвиг схватил мать за руку:

— Пойдём, мамочка.

— Куда, Людвиг?

— К роялю. Играй.

— Но я не умею.

— Ты... не умеешь... играть на фортепьяно?

Это оказалось одной из первых непостижимых загадок в его жизни.

Новорождённый кричал, а в музыкальной комнате, двери которой были открыты, со злостью били по клавишам.

— До... до... Да пропади всё пропадом!

— Людвиг!

Мальчик разговаривал с портретом деда. Он довольно часто обращался к нему.

— Ты же сам слышишь, Дода. Ничего не поделаешь. До... да.

— Перестань кривляться, Людвиг.

Мальчик осторожно приблизился к кровати матери. Она с болезненной гримасой сморщила полные губы.

— Кривляться? Я проверял силу голоса Карла. Ведь дедушка именно так поступал с певцами и певицами в Доксале. — Он пренебрежительно махнул рукой. — И Карл позорно провалился. Нам в придворной капелле он совершенно не нужен.

— Ах ты, негодник!

Но госпожа Магдалена произнесла эти слова без особого гнева. Было уже поздно, и потом, сегодня торжественный ужин по случаю крещения...

— Людвиг, а ну-ка, быстро в постель. И позови Кристину.

На лестнице послышались быстрые, уверенные шаги. Это, несомненно, был Иоганн.

Сегодня он был одет в придворный парадный костюм — фрак цвета морской воды и зелёные штаны до колен с серебряными пряжками. Белый шёлковый жилет перетянут тонким золотым поясом, парик выгодно подчёркивал резкие черты лица, густая шевелюра безупречно подстрижена. Зажатой в руке шляпой он описал круг и сделал изящный поклон.

— Пардон! Может быть, мадам соизволит обратить внимание на придворного курфюрста и первого тенора Иоганна ван Бетховена.

— Ты так ничего и не выпил! — Магдалена счастливо улыбнулась.

— Не выпил! — Он гордо взглянул на потолок. — Эта невежественная особа говорит «не выпил». Пресвятая Дева Мария! Гром и молния! Прах вас всех разбери!

— Я умоляю тебя, Иоганн. Людвиг уже, как попугай, повторяет за тобой страшные ругательства.

— Вот как? Дьявольщина, меня это радует. «Не пил»! Да я даже ничего не пригубил, хотя праздновали крещение не кого-нибудь, а моего сына. Хотя его крёстный отец, господин первый министр и канцлер граф Бельдербуш, и крёстная мать, настоятельница монастыря в Билихе Каролина фон Затценхофен, пили за благополучие семьи ван Бетховен. Граф Бельдербуш даже выразил надежду, что хотя бы один из мальчиков станет хорошим гобоистом, ибо в настоящее время в его собственном оркестре таковой отсутствует, а настоятельница преподнесла пакет со всевозможными сладостями.

— Где он? — Людвиг стремглав выбежал из угла комнаты.

— Ах... — Иоганн ван Бетховен с размаху ударил себя по лбу. — Я забыл его в замке.

— Папа! — разочарованно вздохнул Людвиг.

— Ах ты обжора! — Отец схватил Людвига и подкинул его. — Ах ты бездарь музыкальная! Разумеется, я не забыл пакет, а просто оставил его в прихожей, чтобы немного подразнить тебя. Пойди забери его, а то ещё, чего доброго, кошка сожрёт!

Он поставил мальчика на пол и посмотрел на его руки.

— Опять на них мука. А всё потому, что он не вылезает из пекарни Фишера. Может, ему лучше стать пекарем?

— Хорошо. Но умоляю, не называй его музыкальной бездарью, Иоганн. Раньше он так уважал отца, а теперь лишь обезьянничает и повторяет за тобой громкие слова и ещё... твою брань.

— Ты даже не представляешь, какой это был день, Магдалена. Когда в церкви граф Каспар Антон фон Бельдербуш и настоятельница Каролина фон Затценхофен держали на руках своего крестника Карла, я, Иоганн ван Бетховен, был счастлив, как никогда. Но это ещё не предел. Следующего нашего ребёнка будет крестить сам монсеньор. Или, ты полагаешь, он откажется?

На самом деле Иоганн прекрасно понимал, что такой высокой честью он обязан вовсе не своему таланту певца. Просто случайно застал монсеньора и считавшуюся среди его любовниц бесспорной фавориткой настоятельницу в самый неподходящий момент, и её согласие было своего рода платой за молчание. Разумеется, граф Бельдербуш что-то подозревал, но не осмелился противиться приказу своего повелителя.

Иоганн присел на край кровати и широко раскинул руки. Шпага мешала ему, он отстегнул подвешенные на серебряной цепочке ножны и небрежно швырнул их на половик.

— Итак, я хочу ещё мальчика, чтобы курфюрст стал его крёстным отцом, а ещё двух девочек с твоими глазами. — Внезапно он сурово насупил брови: — Надеюсь, я стану преемником отца, если, конечно, этот проныра итальянец Луккези всеми правдами и неправдами не сделается любимчиком монсеньора. К сожалению, он... умеет сочинять музыку.

Послышался стук в дверь, и через несколько минут в комнату вошла совсем ещё юная, несколько неуклюжая девушка:

— Господин придворный музыкант, вам письмо.

— Давай его сюда, Кристина, и убирайся.

Иоганн стал читать письмо, и руки его вдруг задрожали.

— Что случилось?

— Ну надо же! Именно сейчас! Мать сбежала.

— Из монастыря? Из Кёльна?

— Пишут, что калитка была открыта и она, видно, отправилась к нам. Мы должны вернуть её обратно.

Они не подумали, что маленький Людвиг уже давно находился в комнате. Он сидел в углу с пряником в руке. Теперь он спросил:

— Твоя мама — это моя бабушка, папа?

— Да, — рассеянно ответил отец.

— Но ведь она умерла? — продолжал допытываться Людвиг.

— Да-да-да! — истерически рассмеялся Иоганн ван Бетховен. — Она умерла, но вот сейчас, именно сейчас воскресла!

Маленькому Людвигу предстояло проникнуть в новую тайну их жизни. Его детский ум пытался по-своему разгадать эту загадку.

Давно умершая бабушка вдруг взяла да и ожила? Если такое может быть, значит, Дода тоже?..

Он даже вздрогнул от радости и тихо, почти беззвучно рассмеялся, чтобы не выдать себя. Его вечно взлохмаченные волосы встали торчком от восторга и страха перед чем-то таинственным.

Утром, пока Кристина одевала его, Людвиг просто изнывал от нетерпения. Затем он с заговорщицким видом хитро подмигнул портрету деда и зашагал по направлению к кладбищу.

В этот ранний час никого ещё не было у могил. Цветы в стоявшей на могильном холме глиняной урне поникли, а над озарённым тусклыми лучами солнца могильным камнем громко жужжала пчела.

Людвиг долго ждал, надеясь на чудо, а когда так ничего не произошло, уныло поплёлся домой. Он ещё более погрустнел, увидев на лице матери следы слёз. Всё было как-то странно и очень грустно.

— Неужели с бабушкой что-то случилось, мамочка?

— Нет, ничего, сынок.

Весь день прошёл под знаком «ничего», которое, казалось, таилось во всех углах. Мать постоянно прислушивалась к этому слову, и даже Кристина, вытирая тарелки, казалось, высматривала в окно на улице «ничего».

После обеда пошёл сильный дождь, а отец вернулся домой только поздно вечером. Он раздражённо швырнул на стул насквозь промокший плащ.

— Где ты был, Иоганн?

— Везде. — Отец устало махнул рукой. — Даже немного постоял на пароме. Никого. — Он осторожно взял жену за руку: — Прости меня.

— Иоганн...

— Пожалуй, это действительно возмездие. — Он тяжело повёл головой. — Отец предупреждал меня, что если я войду в семейство Кеверих... Нуда... ведь мы, Бетховены, — почти что аристократы.

Людвиг ничего не понимал, он слушал очень внимательно, стараясь запомнить все слова.

— Хочу спать. — Отец с силой встряхнулся. — Я замёрз и очень испачкался. Да нет, не возражай, я знаю и чувствую, что... очень грязен, госпожа Магдалена ван Бетховен, урождённая Кеверих. Ты-то как раз очень чистая...

Паром! Ну конечно же паром!

Как же он об этом раньше не подумал!

Ведь Дода в одиночку тайком уплыл на пароме, и конечно же ожившие покойники возвращаются тоже на нём...

Уже на следующий день Людвиг оказался на берегу Рейна, до которого теперь было совсем недалеко. Он от души радовался, что наконец сумел ускользнуть от зорких глаз Кристины.

Паром как раз причалил, и тут произошёл довольно комичный эпизод, до слёз рассмешивший пассажиров и перевозчиков.

Пьяная старуха, шатаясь, сделала несколько шагов по трапу и с громким всплеском плюхнулась в воду.

Один из перевозчиков с бранью и смехом зацепил её багром и как тюк мокрого белья вышвырнул на берег.

— Ванна пойдёт тебе на пользу, — с откровенной издёвкой произнёс он.

— Бла... благодарю, месье, — заикаясь, пробормотала женщина, вытащила из сумки, которую она не выпускала из рук даже при падении, бутылку водки, отхлебнула от неё, шумно выдохнула, взглянула остекленевшими глазами на растёкшуюся под ней лужу и заорала на уличных мальчишек: — Пошли прочь, мерзавцы!

Мальчишки радостно били руками и ногами по луже, и старуха вновь принялась угрожать им:

— Я вд... вдова придворного капельмейстера ван Бетховена, так-то вот, к вашим услугам, и я немедленно позову моего сына, придворного музыканта и тенора Иоганна ван Бетховена, так-то вот, ван... ван Бетховена...

Проходивший мимо солидный пожилой господин на мгновение остановился, а затем резко приказал перевозчикам:

— Немедленно прогоните этих сорванцов.

— Будет исполнено, господин надворный советник! — в один голос рявкнули перевозчики.

— А ты... ты подойди ко мне, малыш.

Отбежавшие в сторону мальчишки нашли себе новый объект для насмешек.

— Шпаниоль! А это его бабка! — дружно завопили они.

Людвиг, не обращая никакого внимания на обидные выкрики, робко улыбнулся незнакомому господину.

— Неужели это моя бабушка?

У склонившегося к нему высокого мужчины были светлые добрые глаза. Он осторожно взял Людвига за руку и, чуть помедлив, ответил:

— Она очень больна, и мы должны...

— Больна?

Людвиг презрительно выпятил широкие губы и возмущённо сказал:

— Она не больна, а пьяна. Папа тоже иногда бывает таким.

— Пойдём, я отведу тебя домой. — Надворный советник ловко посадил Людвига на плечо. — Где вы живете?

— Теперь на Рейнгассе. Я покажу дом.

— Хорошо, но ведь тебя зовут Людвиг, как твоего дедушку, не так ли?

— Да. — И он повторил слова отца, сказанные накануне вечером: — И мы, Бетховены, — почти что аристократы.

Уставшая «праздновать роды» Магдалена встала, оделась и, проходя по комнате, мельком взглянула в большое зеркало. Оттуда на неё смотрело незнакомое лицо.

Она ещё больше похудела, но в глазах было спокойствие и умиротворение. Карл родился здоровым ребёнком, а Иоганн бросил пить.

Квартира у них была довольно уютной, однако у Магдалены появилось ощущение, будто она очень вовремя вернулась из долгой поездки — в убранстве её совершенно не чувствовалось опытной женской руки. Теперь нужно было хотя бы вытереть пыль и почистить ковры.

А где Людвиг?

Она подошла к окну. Нет, во дворе среди играющих с куклами девочек его, конечно, не оказалось.

— Людвиг!

В ответ молчание.

— Кристина!

Никакого ответа. Может быть, она с ним?..

На лестнице послышались осторожные шаги, и вошедшая в комнату Цецилия, как обычно, сразу же сделала книксен.

— Уже изволили встать, госпожа ван Бетховен?

— Попробовала. — Магдалена печально улыбнулась. — Ты не видела Людвига?

— Он в амбаре, куда я отнесла корм для кур. — Цецилия чуть приподняла миску с горсткой зерна. — Стоит там и высматривает сквозь чердачный люк паром. Такой странный, молчит, на вопросы не отвечает. Привести его?

— Будь так любезна, Цецилия. Мне пока ещё трудно спускаться по лестнице.

Через несколько минут Цецилия привела мальчика. Госпожа Магдалена тут же отвела его в гостиную и посадила к себе на колени.

— Ну, хорошо-хорошо, я понимаю, тебе было очень тяжело, ты был, по сути, совершенно один, но теперь всё позади, и я снова смогу позаботиться о тебе. Но скажи, почему ты в последнее время так редко подходил ко мне? Может, ты решил, что теперь я люблю только твоего брата?

Он замотал головой.

— Или это из-за бабушки?

Вполне возможно. Во всяком случае, сейчас Людвиг был совсем не похож на себя.

— Я всё тебе расскажу. Твоя бабушка перенесла много горя. Почти все её дети умерли, и единственный, кто выжил, был твой отец. С горя она начала пить, и Дода был вынужден отправить её в монастырь. Поэтому мы говорим о ней как о покойной.

— Значит, она не умерла? — Людвиг недоверчиво сощурился.

— Нет, и отец отвёз её обратно в монастырь. Там ей хорошо.

Он недоверчиво скривил рот.

— Нет, ей на самом деле там хорошо, Людвиг, поверь мне. — Мать погладила его по лбу и тут же отдёрнула руку. — Да ты весь горишь. Как я сразу не заметила, что у тебя такое красное лицо.

— Я же шпаниоль, мамочка, — невольно вырвалось у Людвига.

— Тихо, он спит. Сходить за врачом? — Любезная толстощёкая госпожа Фишер на цыпочках подошла поближе. — Дайте-ка я посмотрю на его сыпь.

— То ли скарлатина, то ли корь. — Магдалена осторожно откинула одеяло и ласково погладила Людвига по голове. — Бедняжка, я в эти дни никак не могла позаботиться о тебе. Кто знает, как долго он носил в себе болезнь!

— Успокойтесь. Сыпь может ничего не значить, а температура у детей проходит, как летний дождь.

На следующий день вечером госпожа Фишер снова зашла в квартиру Бетховенов.

— Ну, как там наш пациент?

— Сыпь прошла. Только Людвиг ещё довольно вялый, и у него совершенно нет аппетита. Думаю, он только притворялся больным, хотел, чтобы мать приласкала его. Ну, ничего, я завтра заставлю его встать. И пусть не ждёт пощады.

— Ах, это ты, Цецилия. — Госпожа Фишер обернулась, заслышав шум шагов.

— Можно я вечером прогуляюсь с Карлом до Рейна?

— Я тоже хочу. — Людвиг попытался было встать.

— Ещё чего выдумал. — Мать сильным толчком заставила его снова лечь. — Сегодня нет. Будь умницей.

— Но Дода ждёт меня на пароме! — Людвиг заворочался в кровати и прижал ладони к вискам. — Он зовёт меня к себе!

— Что-что-что?.. — Лицо Магдалены стало белым как мел. — Ой, у него опять жар. И снова сыпь выступила.

Госпожа Фишер какое-то мгновение внимательно смотрела на мальчика. Глаза её округлились и застыли, она одёрнула юбку и поправила шаль.

— Бедного мальчика нужно срочно отправить в больницу.

— Никогда.

— Теперь я вижу, что у него за болезнь, — тяжело вздохнула госпожа Фишер. — Вы только посмотрите на его покрытые пятнами лоб и руки. Скоро у него всё тело будет таким. А на пятнах образуются узелки. Нет, нет, немедленно в больницу, иначе он заразит весь дом.

— Бог мой, госпожа Фишер, что вы такое говорите?

— У него чёрная оспа.

Магдалена отчаянно вскрикнула, а затем упрямо заявила:

— Я останусь с ним здесь одна. Поставьте у порога миску и кладите туда немного еды. Но только не прикасайтесь к ней... И я очень прошу вас, госпожа Фишер, никому ничего не говорите.

— Хорошо, пусть это останется между нами.

Магдалена проснулась, когда уже занимался рассвет и с улицы доносилось щебетание птиц.

Звал ли её Людвиг? Жив ли он ещё? Она так ослабела и устала, что забыла о своих обязанностях и крепко заснула.

Озарённые светом догорающих свечей веки Людвига чуть дрогнули. Его необычайно мощная для маленького мальчика грудь мерно вздымалась и опускалась, подобно кузнечным мехам. Коричневые пятна уже покрывали всё лицо, губы, шею и частично тело.

Она повернула голову и замерла.

Вот уже несколько недель она в страхе ждала этой минуты и теперь, заслышав грохот в прихожей, обречённо поникла головой, а затем с неожиданной силой распахнула дверь:

— Не входи, Иоганн!

— А почему нет, ты... дочь повара. — Он с трудом оторвал своё массивное тело от перил и тупо уставился на неё. — Это мой дом.

— У Людвига заразная болезнь.

— Вот как? — Он выдохнул в комнату целое облако спиртных паров.

— Вспомни о своей должности, Иоганн.

— Да что ты вообще понимаешь в моей должности, служанка. — Он широко раскинул руки. — Я вообще больше не желаю служить развратнику-архиепископу и его новому придворному капельмейстеру лизоблюду Луккези. Вот почему...

— Говори тише, Иоганн. Не буди ребёнка.

— А почему это я не должен будить шпаниоля? Он потом может весь день спать, а мне придётся идти на службу. А вообще чихать я хотел на всех: на курфюрста, весь его род, а также на Кеверихов, милостивая сударыня.

Он рухнул на стул, свесил голову и захрапел.

Минуло ещё несколько дней и ночей.

Сжигаемый изнутри жаром, Людвиг метался в бреду, однако у него ещё сохранялись силы, и он не впал полностью в бессознательное состояние, способное рождать только новый бред.

Иоганн тоже метался и в пьяном виде также нёс бред. Больной ребёнок и пьяный муж были мельничными жерновами, растиравшими Магдалену в порошок.

Постепенно пятна начали исчезать, превращаясь в гнойнички, которые, словно навсегда желая остаться в памяти мальчика, довольно долго терзали его лицо и тело, но в конце концов лопнули один за другим.

Однажды утром Людвиг проснулся и слабым голосом позвал:

— Мамочка!

Она мгновенно оказалась рядом с ним.

Он лежал с открытыми глазами, бормоча:

— Дода... Дода...

Господи, неужели опять началось?

Но Людвиг только задумчиво произнёс:

— Что с ним? Почему он так долго не приходит ко мне? Что с тобой, мамочка? Ты одновременно плачешь и смеёшься...

Наступило долгожданное рождественское утро.

— Папа! — Людвиг зашлёпал босыми ногами по половицам, направляясь к столу, на котором уже почти всё было готово к торжественному завтраку. От стоявшей рядом печи исходило приятное тепло.

— Дай отцу поспать, неугомонное дитя. Он ведь очень поздно вернулся со всенощной.

— Но он же...

— Да пропади всё пропадом! — Иоганн ван Бетховен тяжело заворочался в постели. — Вообще-то на Рождество принято здороваться по-другому, ну, да ладно... Что угодно месье Людвигу?

— Покажи, как играть на ней. — Мальчик протянул ему подаренную в сочельник скрипку и смычок.

— Уж не знаю, играл ли кто-нибудь после сотворения мира в постели на скрипке. — Отец резко выпрямился. — Но вообще-то меня в высшей инстанции аттестовали как весьма способного скрипача.

Когда зазвучала музыка, внимательно наблюдавший за отцом Людвиг очень удивился.

— И это всё, папа? Значит, пальцами левой руки так, а правой...

— Пресвятая Богородица! — Отец схватился за голову. — И это твой сын, Магдалена, наш сын! Да он превзойдёт вундеркинда Моцарта! — Он соскочил с кровати. — Однако я голоден, и аппетит мой сегодня на Рождество превосходит по размерам придворную церковь!

— Пожалуйста, завтрак готов, бездельники. — Магдалена указала на стол.

Тут Людвиг в ярости воскликнул:

— Верни обратно скрипку, папа. У меня ничего не получается.

— Боже праведный, если бы ты сказал такое после десяти лет неустанных упражнений! Правда, Моцарт...

— А кто это, папа?

— В музыкальном мире он очень известен, — рассмеялся Иоганн. — В двадцать лет уже превосходно играл на скрипке и сделался даже придворным органистом архиепископа Зальцбургского[2]. То есть вершина его славы уже позади, но в твоём возрасте он так играл на клавесине, что императрицы и королевы даже целовали его. Одним словом, гений.

— А что это такое, папа? — Людвиг задумчиво наморщил лоб. — И если хорошее, я тоже хочу стать гением и Моцартом.

— Ах ты, мой маленький дурачок. — Магдалена ласково погладила его по голове. — Запомни, Моцартом нужно родиться. Ты же появился на свет Людвигом ван Бетховеном.

— А разве этого мало? — Людвиг вскочил, обежал вокруг стола и положил отцу руки на колени. — Когда начнём играть на рояле, папа?

— Да хоть сейчас. — Иоганн ван Бетховен, смеясь, поднялся со стула. — Готов дать тебе первый урок.

Он подвёл его к роялю, посадил на колени и сказал:

— Давай сыграем обеими руками «до». Бей по клавишам мизинцем левой руки и большим пальцем правой. Так, это называется октавой. Быстрее, мне скоро пора в Доксаль к достопочтенному господину Луккези. Играй, повышая тональность. Только не одним пальцем, а попеременно. Неужели не понятно? Или ты меня невнимательно слушаешь?

— А может, тебе не хватает терпения, Иоганн? — попыталась успокоить мужа Магдалена.

Но одна только мысль, что ему придётся петь в придворной церкви под началом Луккези, приводила Иоганна в дикую ярость.

— У меня не хватает терпения? Да Людвиг попросту нерасторопен и бездарен! А вообще мне пора к твоему дорогому придворному капельмейстеру Луккези.

Он вскочил и бросился к дверям, но на пороге остановился и оглянулся. С каким удовольствием он дал бы сейчас жене оплеуху или даже сбил бы её с ног! Он вытянул дрожащие руки:

— Я, конечно, не Моцарт и, по твоему неавторитетному мнению, даже не Луккези, поскольку не умею сочинять музыку, эти дурацкие нелепые оперы. Сколько раз ты этим попрекала меня!

— Я — тебя?

— Но прямо скажу, я и не такая музыкальная бездарь, как твой Людвиг. Да он просто дерьмо!

— Ты вконец обезумел, Иоганн, если позволяешь себе так гнусно говорить о своей плоти и крови. Выходит, это твоя благодарность за ту... за ту ночь.

Дома в старинном городе, особенно на берегу Рейна, так плотно примыкали друг к другу, что походили на уложенные в ряд коробки.

За многие годы их сносили, обновляли, подстраивали, а поскольку дальнейшее расширение было невозможно из-за построенных когда-то на окраинах защитных валов, в черте города возник самый настоящий лабиринт.

От Гиергассе, где жили в основном мелкие придворные чиновники, в том числе семья Бетховен, длинный переход вёл к стоявшему на Рейнгассе дому пекаря Фишера. Сейчас возле него в сумраке стояли двое двенадцатилетних подростков. Они рассматривали примыкавший к дому маленький сад с сочувственным превосходством людей, познавших все тайны земного бытия.

— Глупо, — пробормотал Бенедикт Бахем.

— Что ты хочешь от девчонок. — Его одноклассник Франц Вегелер презрительно пожал плечами. — А ведь нужно всего три раза раскачаться, чтобы коснуться пальцами ног крыши курятника.

Они охотно показали бы несчастным существам в передниках, как это делается, но считали ниже своего достоинства общаться с теми, кто ещё таскает с собой куклы. В саду маленький мальчик считал:

— Девятнадцать, двадцать! Всё, Цецилия, слезай. Теперь моя очередь!

Он кое-как вскарабкался на подвешенные слишком высоко качели и закричал во всё горло:

— Внимание!

— Ну, у этого маленького уродца точно ничего не получится, — усмехнулся Франц Вегелер.

— Давай подождём. — На добродушном веснушчатом лице Бенедикта Бахема появилось упрямое выражение.

— Но ему же не больше четырёх.

— Ему? Да он уже давно ходит учиться к господину Руперту на Нойгассе.

Франц Вегелер понимающе кивнул. На Нойгассе учились исключительно дети бедняков.

— А отец у него придворный музыкант. Могли бы, конечно, жить лучше, если бы он всё не пропивал.

— Ты говоришь о пьянице Бетховене? — быстро спросил Франц Вегелер.

— Да, а там на качелях его старший сын.

Людвиг втянул голову в плечи и стал похож на горбуна. Его чёрные волосы развевались на ветру, при каждом взлёте качелей он всхлипывал, но продолжал считать:

— Семнадцать!

Он с силой оттолкнулся ногой от края крыши курятника, раскачался, ловко спрыгнул с качелей и крикнул одной из девочек:

— В следующий раз у меня это получится уже на пятнадцатом толчке.

— Людвиг!

Мальчик замер, затем медленно повернул голову и вгляделся в окна второго этажа.

— Ты уже упражнялся на рояле?

Людвиг ничего не ответил. Его смуглое лицо сразу посерело, губы задрожали.

Зазвонил церковный колокол, но его звуки не заглушили шагов мальчика, понуро идущего к дому.

Во дворе всё было отлично слышно.

— Быстро скамейку, Людвиг.

— Зачем? — спросил Франц Вегелер.

— Он сейчас подойдёт к окну, где стоит рояль. Но он пока ещё не может дотянуться до клавиш и потому должен встать на скамейку. А вот и он.

В окне показались чёрная шевелюра и худенькие плечи. Мальчик ещё раз взглянул на скамейку, словно желая убедиться, прочно ли она стоит.

— С какой тональности мне играть?

— Сперва до мажор две октавы и дальше по квинтовому кругу. Стоп. Левой ты плохо работаешь. Ещё раз до мажор. Что это?

— Тональность до мажор, батюшка.

— Неужели? — В голосе отца зазвучали визгливые нотки. — Сколько времени ты сегодня упражнялся?

Мальчик понуро свесил голову.

— Ну да, разумеется, ты предпочёл качели. Выходит, слово отца для тебя ничего не значит?

Иоганн ван Бетховен взмахнул тростью и обрушил на сына град ударов.

— А вон его мать, — испуганно прошептал Бенедикт Бахем.

— Это хорошо! Это очень хорошо! — Франц Вегелер в отчаянии сжал кулаки.

— Но она всё равно ничего не сможет сделать.

— Иоганн... — умоляюще произнесла госпожа Магдалена.

— Лучше заставь своего сына исполнять мои приказания! А теперь сонату Руста[3]... Видишь, Людвиг, когда хочешь, получается. Так, завтра час играть тональности, а вот здесь, — он порылся в нотах, — новая соната.

Вскоре стоявшие под окнами мальчики услышали, как он вышел из комнаты.

— Даже не вскрикнул, когда его били. — Франц Вегелер тяжело вздохнул. — Как можно играть на рояле, если тебя бьют. Я лично этот день никогда не забуду.

— Желаю вам светлого и благословенного утра, дети! — С этими словами учитель Руперт вошёл в классную комнату.

Дети дружно ответили на приветствие такими же словами, но Руперта это не устроило. Он схватил указку и с силой ударил ею по кафедре:

— А ну-ка повторить!

— Мы благодарим и желаем вам также светлого и благословенного утра, господин учитель.

— Вот так-то лучше. — Руперт взмахнул указкой, как дирижёрской палочкой. — А теперь мы, преисполнившись смирения, воспоём нашу утреннюю песню.

Он начал первым, и Людвиг вновь восхитился его музыкальным талантом. Руперт мгновенно находил нужную тональность, а голос его звучал так, словно он только что поел слив или выпил сырое яйцо.

Самому Людвигу это «превосходное средство» — так неизменно называл его отец и применял, когда собирался петь, — ничуть не помогало. Как-то он в курятнике Фишеров выпил подряд три тёплых яйца, а потом попытался спеть арию. Но голос его по-прежнему скрипел и дребезжал.

Госпожа Фишер, услышав, как куры не на шутку раскудахтались, пошла узнать, в чём дело, и едва не схватила Людвига за волосы...

— А теперь всем сесть! Продолжим наш цикл библейских историй. Сегодня я расскажу вам о...

Пока Руперт задумчиво рассматривал своих учеников, размышляя, что бы такое им сегодня рассказать, Людвиг обнаружил в нём сходство с петухом Фишеров. Правда, учитель расхаживал по проходу не с горделивым видом, а громко шаркая ногами, и вместо ярко-красного гребня у него на голове вились уже изрядно поредевшие волосы пшеничного цвета.

— Итак, дети, я расскажу вам сегодня о Каине и Авеле. Первый из них был младшим сыном Адама и Евы, второй — старшим. Авель был пастухом, а Каин — землепашцем. Однажды оба они совершали в поле обряд жертвоприношения, и дым от жертвы Авеля столбом поднялся в небо. Это означало, что Бог принял его жертву. С Каином же всё произошло совершенно по-иному. Бог не пожелал его жертвы, и тогда Каин в ярости убил своего брата, а труп закопал в землю.

Людвиг уже слышал эту историю от матери, но тем не менее вновь в ужасе закрыл глаза. Как вообще можно убивать брата?

— Но Господь всё видит, и потому из облаков тут же прозвучал его голос: «Каин! Каин! Где брат твой Авель?» И солгал Каин: «Откуда мне знать? Я не сторож брату своему». И разгневался Господь, и закричал на него: «Что сделал ты? Так будь же проклят, и пусть тебе на земле нигде не будет пристанища!» А чтобы люди знали о наложенном проклятии, Господь поставил ему на лоб отличительный знак — каинову печать. Людвиг, ты знаешь, что это такое?

Людвиг тут же вскочил с места и почувствовал, что весь класс как-то странно смотрит на него. Красновато-смуглый цвет лица, следы оспы, толстые губы и особенно бугристые наросты на лбу — ну, разве это не Божье проклятие?

— Пожар! Пожар!

Послышались тяжёлые удары в дверь. Топот множества быстрых ног слегка приглушал снежный покров, но вот они удалились, и уже издалека снова послышалось:

— Пожар! Пожар!

Кто-то отчётливо произнёс: «Замок горит», а другой голос не менее внятно ответил:

— «Мышь» загорелась с крыши. Я сразу увидел двигающееся яркое пятно, но подумал, что это камердинер со свечой в руках...

Налетевший ветер заглушил конец фразы. Людвиг лишь услышал:

— ...и тут огонь перекинулся на другую комнату...

«Мышью» называлась та часть замка, где жил курфюрст.

Другая его часть, именуемая «Кошкой», была предоставлена в распоряжение канцлера графа Бельдербуша. Граждане с усмешкой поговаривали, что «Кошка» следит за «Мышью» и не позволяет ей тратить непомерные деньги на роскошь, как это делали архиепископ и покойный курфюрст.

Мать уже стояла в дверях со светильником в руке. Струившийся от него слабый свет резко контрастировал с полыхавшим за окном заревом пожара.

— Людвиг, а ну-ка вставай и одевайся. Эй, Гертруда!..

Девочка в ночной рубашке вбежала в комнату, протирая на ходу сонные глаза.

Внезапно дом содрогнулся как от удара. Раздался страшный грохот, мать едва не упала. Гертруда закричала, а братья дружно заплакали.

— А ну, тихо. — Мать как-то умудрялась сохранять спокойствие. — Гертруда, хватит орать. Просто взорвались пороховые склады. Ну-ка, накинь чего-нибудь и давай одевай Иоганна. Карл, успокойся, я иду к тебе. Не нужно ничего бояться. — Она пристально посмотрела на Людвига: — Надеюсь, я могу на тебя положиться?

На улице ветер рассыпал искры. Из окон замка, казалось, вытянулись дрожащие красные руки, из пальцев которых клубами валил дым. По улицам бежали люди с вёдрами, обгоняя их, стремительно пронеслись пожарные повозки.

Колокола и барабанная дробь разом смолкли. Эти звуки были сейчас не нужны, ибо раскаты грома наверняка уже разбудили самого большого любителя поспать.

— Людвиг, когда оденешься, встань у окна и, если увидишь, что огонь движется сюда, сразу же зови меня. Я пойду в кухню, приготовлю для Карла и Иоганна горячую пищу.

Он кивнул, быстро оделся, окинул взглядом комнату и положил приготовленный с вечера ранец с тетрадями и учебниками на подоконник. Пусть он сгорит.

А что же для меня здесь самое ценное? Без сомнения, портрет деда. В музыкальной комнате он с тоской посмотрел на него:

— Тебя, Дода, я, конечно, возьму с собой.