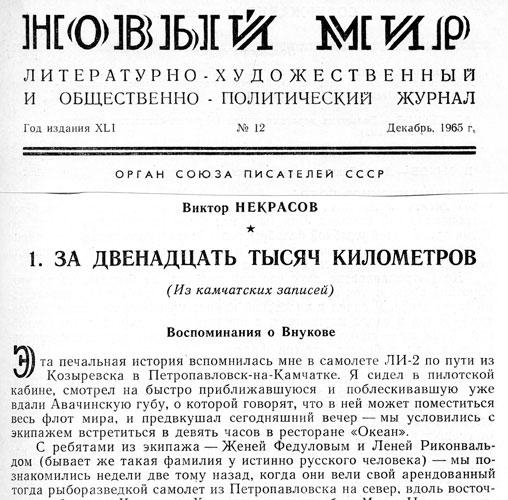

Виктор Некрасов ЗА ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ (из камчатских записей)

Воспоминания о Внукове

Эта печальная история вспомнилась мне в самолете ЛИ-2 по пути из Козыревска в Петропавловск-на-Камчатке. Я сидел в пилотской кабине, смотрел на быстро приближавшуюся и поблескивавшую уже вдали Авачинскую губу, о которой говорят, что в ней может поместиться весь флот мира, и предвкушал сегодняшний вечер — мы условились с экипажем встретиться в девять часов в ресторане «Океан».

С ребятами из экипажа — Женей Федуловым и Леней Риконвальдом (бывает же такая фамилия у истинно русского человека) — мы познакомились недели две тому назад, когда они вели свой арендованный тогда рыборазведкой самолет из Петропавловска на север, вдоль восточного побережья Камчатки. Хозяином самолета был Миша Несин — знаменитый летнаб, великий мастер поиска с воздуха косяков рыбы. Мы — я и мои друзья — были гостями Несина. Он показывал нам Камчатку с воздуха. Это было первое знакомство с ней. Часов в шесть вечера мы приземлились для ночевки, а на следующий день облетали еще Олюторский залив. Рыбы Миша так и не нашел — в этом году она что-то задержалась. Он как-то сразу загрустил, мы почему-то тоже и поэтому, увидев с воздуха идущий на юг теплоход «Николаевск», решили на нем отправиться в Усть-Камчатск — Миша должен был еще обследовать западное побережье, Охотское море. Мы расстались. С Мишей обнялись, обменялись адресами, а с ребятами из экипажа просто попрощались — оба дня и Федулов и Риконвальд (я тогда еще не знал их фамилий) держались как-то очень скромно, обособленно, то ли стеснялись нас, «гостей из Москвы», то ли не желали выпячивать свою дружбу с Мишей Несиным, камчатской знаменитостью.

И вот через две недели мы совершенно случайно встретились на Козыревском аэродроме, в тесном, душном буфете, где ничего не было, кроме теплой воды, слипшихся конфет и нежно-розового лосося — чавычи, на которую здесь никто не смотрел, а в Москве, появись она только, к прилавку и не пробьешься. Увидев Женю Федулова — он первый вошел в буфет,— я бросился к нему, как будто мы с ним всю жизнь дружили и не виделись много лет. Он тоже обрадовался, долго тряс мне руку. Потом так же долго трясли мы друг другу руки с Леней Риконвальдом. Оба они вели пассажирский самолет из Петропавловска в Ключи.

— А вы куда?

— Мы, наоборот, в Петропавловск. Сидим вот и ждем самолета.

— Через полчаса будет, он уже вылетел из Питера.

— Жаль…

— Что жаль?

— Жаль, что не с вами.

Ребята переглянулись.

— Поднажмем?

— Поднажмем…

И действительно поднажали. Самолет их вернулся из Ключей минут через десять после того, как на Козыревском аэродроме приземлился петропавловский самолет. Билеты у нас были на петропавловский, но Женя одной своей улыбкой белобрысого, обаятельного рязанского парня обезоружил аэропортовскую девицу, и та, малость поворчав, переписала ведомость и номер рейса на наших билетах.

До Петропавловска лету час или полтора, не больше, но за этот короткий промежуток времени мы умудрились с летчиками окончательно сдружиться. Я сидел в пилотской кабине на каком-то ящике, напротив — Женя в своих наушниках, с никогда не сходящей с лица улыбкой, Леня же — спокойный и тихий — вел самолет, изредка поворачиваясь к нам и бросая две-три фразы.

И вот, сидя на своем ящике, — мы подлетали уже к Петропавловску и Женя включился в свою рацию — я невольно вспомнил одну малозначительную историю, которая в свое время очень расстроила меня.

Было это жарким московским летом во Внукове, в аэропорту. Я летел из Москвы в Киев. Летел я один, никто меня не провожал, к тому же от спешки я перепутал автобусы и приехал на полчаса раньше, чем нужно. Чтоб убить время, зашел в ресторан. Пристроился к столику, где сидел мальчишка лет пяти, сосавший через соломинку ядовито-красную жидкость. Делал он это очень сосредоточенно и на меня не обратил никакого внимания. Потом появился его папа — красный и потный от жары лейтенант в расстегнутом кителе.

— А ну их всех в баню… Пользуйтесь авиатранспортом — быстро, выгодно, удобно…

Ему нужно срочно отвезти ребенка в Киев. Мать там у больной бабушки, ему самому завтра с утра вылетать в Новосибирск, соседи по квартире на даче, а в кассе ни одного билета.

— Куда я его дену? Куда, спрашивается?

Лейтенант был молод, лет двадцати с небольшим, и, судя по всему, не научился еще житейской премудрости. Мне стало его жаль.

— Давайте я пацана доставлю.

— Что вы… этот герой только при папе герой.

— Ладно! — сказал тогда я. — Улетите. Берусь.

Я не сомневался. Выйдем на поле, поговорим с летчиками — и все будет в порядке. Летчики такой народ… Я развил даже теорию, вскормленную, очевидно, неореалистическими фильмами, что в сложную минуту люди склонны помогать друг другу, а фронтовики в особенности, с первого взгляда узнают один другого, и вот тут-то…

Короче, полный веры в человека, я вышел на летное поле. Киевский ТУ стоял совсем рядом, шагах в ста. В него грузили ящики В тени крыла покуривали летчики. Мне они сразу понравились — молодые ребята с симпатичными физиономиями, улыбающиеся, веселые.

Я подошел к ним и объяснил всю сложность ситуации.

«Ну, конечно, о чем тут говорить! Потеснимся и довезем. Раз надо — значит довезем!» — так, считал я, должны были ответить лётчики — весёлые, улыбающиеся, с симпатичными физиономиями. Но ответили они совсем не так. Они просто сказали, что не имеют права, а если моему знакомому действительно так уж нужно лететь в Киев, то вот идет командир корабля, может, он разрешит. И опять заговорили о своем.

Командир корабля оказался человеком немолодым, с лицом аса и грудью, на которой в годы войны красовались, безусловно, не один и не два ордена. С этим-то мы уже договоримся. То — все неоперившаяся молодежь, юнцы, а это фронтовик, прожженный вояка.

Прожженный вояка внимательно выслушал меня, глядя куда-то в сторону, потом печально развел руками:

— Рад бы, да не имею права.

— Да, но…

— Повторяю: рад бы, но не имею права. Обратитесь к начальнику перевозок.

Я пошел к начальнику перевозок. Убеждал я его так искренно, так доказательно, что, будь я на месте этого рыхлого, грузного, с потным, красным лицом начальника перевозок, я тут же выделил бы в наше распоряжение специальный самолет, ну — АН-2, допустим.

Нет, он этого не сделал. Он даже не посмотрел на меня; говорил по телефону, перебирал бумаги, потом, зажав на секунду нижнюю часть трубки, сказал: «На сегодня ни на один рейс нет», и продолжал говорить по телефону, предоставляя самолет не нам, а какой-то группе американских туристов, летящих через Киев и Одессу.

Я почувствовал, как во мне что-то закипает. Вот сидит человек, на груди у него два ряда планок — значит, тоже воевал, сидит и не смотрит на меня и наплевать ему сейчас на все, кроме этих проклятых интуристов. А я-то думал, что фронтовики понимают друг друга с полуслова, что летчики такой народ…

— Плюньте! — сказал лейтенант. — Опоздаете еще. А мы на вокзал поедем. Ну их, этих парней всего мира…

Наш самолет уже выруливал на взлетную дорожку.

— Черта с два!

Я бросился к носильщику.

Через три минуты за дополнительную пятерку лейтенант имел билет на рейс 324-й, вылет в 13.15. Мне, как опоздавшему, рейс тоже заменили.

…Когда наш ЛИ-2 стал заходить на посадку, Женя виновато улыбнулся:

— А теперь пройдите в салон, а то нам взбучка будет. С пилотами посторонним запрещено, строго-настрого запрещено…

Несколько дней спустя, когда мы отмечали день рождения Миши Несина, все трое — и Миша, и Леня, и Женя — убеждали меня, что московские летчики были правы, что за провоз безбилетного пассажира им могло крепко нагореть, а лейтенант через час-другой достал бы билет, всегда какая-нибудь невостребованная броня остается, — короче, они меня убедили.

И все же до сегодняшнего дня мне грустно, когда я вспоминаю эту историю. Рассеялась какая-то иллюзия…

Тихоокеанский Чайльд-Гарольд

В тот вечер мы так и не попали в «Океан». Через три часа после прилета в Петропавловск я уже «выходил» на СКР — сторожевом корабле — на Командорские острова.

Связь с Командорами — здесь они называются только так — не очень проста. Два раза в месяц туда заходит судно, завозит продукты, газеты почту. Кроме того, более или менее регулярно летают самолеты. Нам, мне и еще трем корреспондентам, была предоставлена возможность отправиться туда на военном корабле. Вместе с нами ехал и организатор этой поездки — Леонид Тимофеевич, секретарь обкома.

Поместили меня в каюте старпома, который был сейчас в отпуску. По вечерам, лежа на койке и поглядывая на полку с книгами, где стояли всякие лоции и графики приливов и отливов, я чувствовал себя если не старпомом, то во всяком случае человеком, к морским делам причастным.

На военном корабле я был впервые. Да и корабль, вероятно, не так часто принимал у себя сразу трех корреспондентов, писателя и секретаря обкома. Все это невольно накладывало и на тех и на других определенный отпечаток. На меня во всяком случае.

Помню, как меня смешили в Сталинграде столичные корреспонденты, когда они появились там в довольно большом количестве в самые последние дни боев. Особенно забавен был один, не помню уже из какой газеты. Маленький, незавидный, суетливый, он ужасно хотел походить на бывалого солдата. Ушанка у него была смята под кубанку, как у заправского старшины, на пистолете болталась цепочка немецкого шомпола, махорку курил из оранжевой круглой немецкой коробки, говорил «передок» вместо «передовая», бойцов окликал: «Эй, славянин!» (тогда это как раз входило в моду), а на ордене Красной Звезды, который красовался у него на груди, эмаль в одном уголке была отбита — высший фронтовой шик. Эффект получился как раз обратный: солдаты над ним подтрунивали и уважением он не пользовался никаким, во всяком случае куда меньшим, чем Василий Семенович Гроссман, который приезжал в самый разгар боев и, несмотря на свои очки и интеллигентный вид, сразу расположил к себе бойцов.

Само собой понятно, что, попав на корабль, я больше всего боялся походить на этого корреспондента. Но и «сухопутной крысой» тоже не хотелось прослыть. Надо было достаточно быстро и ловко взбираться и спускаться по крутым трапам, не хвататься за переборки во время качки, без посторонней помощи садиться в шлюпку, а главное, упаси бог, нельзя было «травить», то есть реагировать на качку и всякую там мертвую зыбь, как положено нормальной «сухопутной крысе». С этим последним я с честью справился и очень этим был горд.

На корабле мы пробыли десять дней. Дошли до Командоров, там покрейсировали между островами Беринга и Медным, и вернулись в Петропавловск.

За десять дней мы как-то привыкли друг к другу — экипаж к нам, мы к нему. У матросов шла своя жизнь, «служба», у нас — своя, несколько менее утомительная. Жизни эти не очень пересекались. Но когда пересекались, я с удовольствием смотрел на этих крепких ребят в робах и синих беретах. Все как-то у них спорилось, делалось легко, быстро, без всякого напряжения и, главное, весело — будь то боевая тревога или высадка на берег, приемка воды или возложение венка на могилу Беринга.

Этой последней акции Леонид Тимофеевич и замполит корабля придавали особое воспитательное значение. Сама могила — холмик и железный крест, поставленный уже при советской власти, — находится в пустынной части острова, на высоком берегу, в стороне от морских путей, надзора за ней нет, поэтому некоторая запущенность ее была понятна. Замполит и Леонид Тимофеевич с азартом взялись за работу. С раннего утра с группой матросов отправились они на берег, выкрасили крест, сплели громадный венок из удивительного красивого, нежного, белого цветка, который растет только здесь, на Командорах (к сожалению, у него очень некрасивое название — «кашкара», что повергло в уныние наших корреспондентов: «Ну, как напишешь — возложили венок из кашкары?..»), а на красной ленте корабельный художник очень красиво вывел подобающую надпись. Потом матросы, одетые в парадную форму, по очереди становились в почетный караул с автоматами на груди, и так приятно было на них смотреть — красивых, подтянутых,— и все по очереди с ними снимались: и замполит, и Леонид Тимофеевич, и корреспонденты, и я, грешным делом.

Одним словом, церемония удалась на славу: крест был выкрашен, венок возложен — все честь честью. Жалели только потом, особенно замполит и Леонид Тимофеевич, что не дали салюта — получилось бы еще торжественнее.

Тише и незаметнее всех на этой церемонии был командир корабля.

— Слишком он у нас скромный, наш командир, — говорил мне потом бойкий и активный замполит со значком академии Ленина на груди. — Нет в нем рвения. Помните, когда венок возлагали — все снимаются, а он в сторонке стоит, мнется…

Это правда. Единственный из всех, кто не рвался под глаз объектива, был командир корабля. И вообще держался он на корабле как-то скромнее всех. Придет во время завтрака или обеда в кают-компанию, сядет на свое командирское место во главе стола, засунет руки в рукава кителя и молча поглядывает на всех, слегка улыбаясь. Юра Муравин, фотокорреспондент, «точит баланду», смешит всех — он великий мастер по этой части, — Леонид Тимофеевич тоже не прочь поговорить, вспомнить комсомольские годы или как он устанавливал советскую власть на Курильских островах, а Геннадий Павлович, командир, сидит себе и помалкивает, уху хлебает.

Замполит, тот куда живее — он и в машинное отделение нас водил, и на капитанский мостик, и как определять местонахождение корабля на карте показывал, и в первый же день продемонстрировал роскошный альбом «История корабля», правда еще не законченный, но обещающий быть очень интересным и содержательным. Как выяснилось потом, на корабле замполит совсем недавно — прямо из академии. Но за этот короткий срок, как он сам сказал, корабль с шестого места по боевой и политической подготовке перешел на второе.

Каким корабль был раньше, мне трудно было судить, но сейчас на него и на его команду приятно было смотреть. Я не слыхал ни одного окрика — все шло ровно и гладко. Даже слишком гладко. Океан и тот был спокойный, как озеро. Хоть бы шторм поднялся, все же веселее было бы. Но шторма не было, только в последний день нагнало шесть баллов, и, откровенно говоря, веселее от этого не стало — уха расплескивалась на скатерть, ложка не попадала в рот, стаканы вырывались из рук и убегали на противоположный конец стола. Только Геннадий Павлович по-прежнему сидел на своем командирском месте, засунув руки в рукава, и, посмеиваясь, поглядывал на нас.

Не знаю, насколько это лестно для морского волка, тихоокеанского притом, но своим присутствием он сразу придавал какой-то уют и покой кают-компании. Не хотелось уходить. Было приятно сидеть за этим длинным столом, покрытым белоснежной скатертью, разглядывать горящие турецкие корабли на картине «Синопский бой», висящей над столом, следить за ловкими движениями вестового Федорова, бойкого малого, четыре раза в день открывавшего дверь нашей каюты и весело сообщавшего: «Всем наверх, форма одежды парадная, уха уже остыла…»

Я сидел, помешивая ложечкой пятый стакан чая с лимоном, слушал одним ухом Юру Муравина и все поглядывал на Геннадия Павловича. Почему он так молчалив? Почему не рассказывает всяких историй? Самый раз блеснуть перед корреспондентами. Я уже начал создавать в уме историю о некоем современном Чайльд-Гарольде, о развенчанном и пониженном в должности за дерзкий поступок молодом офицере, о неудавшейся семейной жизни, о сложной и противоречивой судьбе. Хотелось спросить о командире кого-нибудь из офицеров или матросов, но как-то не получилось, не подвернулся случай, да и вообще спрашивать подчиненных о командире вряд ли стоит.

Так и не разгадал я нашего Геннадия Павловича до самого конца плавания. Даже познакомиться толком за эти десять дней не успел. Была у меня, признаться, мыслишка сбегать на острове Беринга в продмаг, но, подумав трезво, я до продмага не дошел, а свернул на почту — так лучше будет, подумал.

В воскресенье, 21 июня, мы пришвартовались в Петропавловске. На прощанье я сфотографировал нашего бойкого Федорова на фоне моря — пришлось сделать три кадра, так как ветер все время трепал его гюйс — матросский воротник, а этого он допустить не мог, — замполит преподнес мне в презент фотокарточку, где мы сняты с ним вдвоем у подножья утесов острова Медного, экипажу же от нашего имени Леонид Тимофеевич пожелал больших успехов в боевой и политической подготовке и счастья в личной жизни. Геннадия Павловича, прощаясь, я в шутливой форме поблагодарил за хорошую службу, он тоже что-то сказал подобающее моменту. Возможно, даже выразил надежду, что мы когда-нибудь встретимся. На этом и расстались.

В тот же вечер наш «корреспондентский корпус» по всем правилам сошедших на берег моряков собрался в «Океане», в том самом, в который не удалось мне попасть с летчиками.

Пришли, вошли в зал и вдруг видим — сидит за одним из столиков каш командир корабля, наш Геннадий Павлович. Я его сразу даже не признал — белая шелковая рубашечка, светлые брюки, ворот раскрыт. Он не был пьян, нет, просто весел и рад встрече. Мы тоже обрадовались.

— Садись к нам, товарищ командир!

— Да бросьте вы, какой я для вас сейчас командир.

Весь вечер мы были вместе. Нам нечего было особенно вспоминать, но мы вспоминали. Вспоминали, как кто-то «травил», как кто-то, прыгая с лодки, упал в воду, как цеплялся я за стол и еле держался на ногах из-за качки, выступая перед экипажем.

Я сидел, смотрел на нашего Геннадия — он был веселее обычного, но в той же обычной для него приятно-сдержанной манере, — смотрел и думал: а ведь никакой он не Чайльд-Гарольд, и ничего загадочного в нем нет, и никаких сверхдерзких поступков он не совершал — просто он очень естественный человек и ничего из себя не строит. И, может, именно поэтому так спокойно и ровно течет жизнь у него на корабле. А как это важно в армии — быть начальником, но не лезть из кожи, чтоб доказывать это на каждом шагу. Быть начальником и в то же время самим собой. Это нелегко, но зато как любят и уважают таких командиров солдаты.

Где-то к концу вечера я не выдержал и сказал Геннадию:

— Обидно все-таки. На десятый день только познакомились. Бог знает, когда теперь встретимся.

— Обидно, — согласился он. — Очень даже…

— А кто виноват? Ты виноват. Мы все-таки гости, а хозяин ты. И не только хозяин, а и командир. Приказал — и все, нам только подчиниться…

Он вдруг сразу как-то протрезвел.

— Елки-палки! Да при чем тут я? У меня ведь все готово было, все припасено. Сигнала только ждал. Потом понял: вы все-таки при секретаре обкома, а он непьющий, язвенник… Так и стоит все у меня в каюте.

— Ну, знаешь ли, после этого…

После этого нам ничего не оставалось, как разлить остатки водки и выпить за Леонида Тимофеевича, за то, чтобы у него скорее зарубцевалась язва.

Отшельник

Самая замечательная река на земле — это, конечно, река Камчатка. И не потому, что она самая большая, или глубокая, или широкая, или красивая (хотя действительно очень красивая), а совершенно по другим причинам. Это единственная в мире река (ни я, ни она не обидимся, если нас и опровергнут), плывя по которой мы переносимся из одного времени года в другое. Именно так.

В Усть-Камчатске на хилых его деревцах чуть-чуть намечались крохотные почечки, местами лежал еще снег (за день до этого наш «Николаевск» три часа не мог принять пассажиров в Анапке, их на плашкоуте затерло льдами), вечером мы уже вдыхали не слишком сильный аромат (на Камчатке цветы вообще слабо пахнут) бурно цветущего жасмина, а еще через два дня нас беспощадно жрали комары в тайге.

Географически это объясняется просто — на побережье Камчатки климат морской, а в средней ее части, отгороженной со всех сторон горами, резко континентальный. Прилетая на самолете, допустим, из Ялты в Москву в декабре или январе, тоже невольно поражаешься — там розы, а тут снег; но то самолет, чудо техники, а на реке Камчатке весна распускается буквально у тебя на глазах, почти как в кино, когда замедленной съемкой снимают распускающийся бутон.

Берега сначала плоские, голые, безрадостные, как и сам Усть-Камчатск — поселок не слишком красивый, — потом постепенно повышаются, сближаются и превращаются в так называемые «щеки» — сначала холмы, густо поросшие мхом, затем горы с не растаявшим на вершинах снегом. А внизу уже зелено, каменная береза вся уже в сережках, и мы, сняв куртки, остаемся только в свитерах. Затем «щеки» раздвигаются, сжатая ими река растекается сотнями рукавов, мы снимаем свитера и, распластавшись на носу моторки, молча глазеем на появившийся впереди мираж — в воздухе парит белоснежный конус Ключевской сопки. Становится жарко. В Ключах мы уже задыхаемся от пыли.

Дальше за Ключами появляется лиственница, а за Козыревском — густые заросли тальника. Река сужается, мы идем по каким-то рукавам, протокам, похожим на гроты, ветви подмытых водой деревьев хлещут нас по головам, по голым спинам — мы уже в трусах, мы загораем…

Теперь мне совершенно ясно, что такое настоящий отдых. Это когда все выключается. А все выключается тогда, когда ты лежишь на животе на носу лодки и ни о чем не думаешь, смотришь на воду, на проплывающие бревна, на берега, на чаек (они тут тоже есть, а вот ласточек нет), а водомет, который доставит нас в глубь Камчатки, монотонно журчит, стрекочет, и спину припекает и обвевает ветерком, и клонит ко сну, и просыпаешься ты оттого, что хлестнула тебя по спине склонившаяся лоза. И ты переворачиваешься на спину и смотришь в небо.

Думал ли я когда-нибудь, что на Камчатке есть такая замечательная река? Лосось, тот давно уже знает — каждый год приходит сюда нереститься. Чем она его так прельстила? Карася, того силком сюда завезли, набили битком все озера и пруды, а потом вялят его. Ели вы когда-нибудь вяленого карася? Пища богов. В первый и пока в последний раз в жизни ел я вяленых карасей у старика рыбака по фамилии Быков неподалеку от села Комаки. Потом, как мне кажется, именно их я видел развешанными на кустах у дяди Вани, но там я на них только смотрел, попробовать не удалось…

Вот и подобрался я к дяде Ване. Личность эта примечательная, и в среднем течении реки Камчатки знают его все. Рассказал нам о нем Николай Николаевич — личность тоже примечательная, но по другой части, о которой говорить не будем.

— Самое интересное здесь, в Ключах, это, — сказал он, — конечно, вулканы. Потом — дядя Ваня, потом — рыба. Впрочем, второе и третье легко совмещается. Если интересуетесь, могу помочь.

Мы заинтересовались, и Николай Николаевич помог — дал машину.

Дядя Ваня — отшельник. Лет ему много — что-то под восемьдесят. Живет совсем один, с котом, километрах в тридцати от Ключей. Маленькая деревянная хибарка на берегу озера, вернее, двух озер или, скорее, заливов, образуемых бесчисленными рукавами Камчатки. Кругом белым-бело от жасмина. На ветвях сушится рыба. На земле не доеденные котом рыбьи головы и хвосты. В озерах и протоках — утки. Если сесть в лодку и немного проехать — открывается сопка Ключевская. Она похожа на Фудзияму, классической вулканьей формы, и сейчас вокруг ее кратера — кольцо дыма, как вокруг Сатурна. Она вместе с кольцом отражается в недвижной поверхности озера, и не сфотографировать ее невозможно.

Дорога к дяде Ване идет по лесу — лиственница и тополь, только не наш украинский, а кряжистый, с кроной, как у сосны. Местами лес выжжен и засыпан вулканическим пеплом — все серо и мертво, потом опять становится зеленым, живым, густым, с буреломом. Кое-где вместо дороги — русло речки, но наш грузовичок идет по ней, как по шоссе.

Дядя Ваня копошится возле своей хибарки. У него всклокоченная седая борода, такие же волосы и веселые хитрые глаза. Говорят, что он был когда-то богачом, не поладил чего-то с людьми и ушел от них. На Камчатке уже лет тридцать. Приехал из Сибири.

Принял он нас приветливо. Дал лодочки: «Поезжайте, постреляйте уток». Стрелять мы стреляли, уток не убили, поэтому ограничились традиционной на Камчатке ухой.

— Ну как, дедушка, живете здесь?

— Да ничего, помаленьку.

— Не скучаете?

— Нет, привык.

— А без людей не скучно?

— А я без людей не бываю. Заглядывают, не забывают…

Кроме нас, в этот день заглянули еще пятеро геологов, половили рыбку (поэтому-то у нас и была уха) и ушли себе потихоньку.

— А в Ключах бываете?

— А зачем они мне, ваши Ключи? Рыба есть, хлеб, соль люди добрые принесут, водочкой вот вы угостили… А в Ключах что? Шум, гам, всякие там рестораны, машины, пыль только подымают…

Мы невольно рассмеялись.

Когда я летел из Москвы на Камчатку, все, за исключением разве что кассирши в Аэрофлоте, только диву давались.

— В такую даль? Ну и ну… Сколько ж туда добираться?

— Говорят, пятнадцать часов.

— Самолетом, что ли? На ТУ?

— На ТУ.

— Так там, значит, и посадочные площадки есть?

— Очевидно, есть, раз летает.

Пролетая над Камчаткой и глядя вниз на голые деревья и рыжую тундру с не растаявшим местами снегом (на всем пути из Москвы было жарко) и особенно на следующий день, когда снег повалил, как в январе — а было 24 мая, — и крыши домов покрылись белыми подушками, как на старых рождественских открытках, я невольно согласился с москвичами — ну и ну, занесло же меня… В тот день Петропавловск не покорил меня. Потом уже, в Корфе, Усть-Камчатске, в тех же Ключах, Петропавловск рисовался мне как некое Рио-де-Жанейро — портовый город, развлечения, кино, шик-блеск… А вот для дяди Вани таким Рио-де-Жанейро, центром городской цивилизации и распущенности, были Ключи — пыльные Ключи с единственным рестораном, где директор совмещает свою должность с обязанностями блюстителя порядка.

Мы сидели возле костра, подбрасывали сучки и веточки и слушали чуть-чуть захмелевшего старика. Он говорил об охоте, о рыбе, о каком-то полковнике, который часто сюда приезжал и с которым они все ночи напролет о чем-то там судили-рядили, потом переключился на ключевский ресторан, очень его возмутивший.

— «Одет, говорят, плохо, галстука нет», — вот и не пустили. «Я есть, говорю, хочу, а галстука у меня отродясь не было». — «Нет, говорит, нельзя». Ну тут я уж рассердился — и не в такие рестораны меня пускали. «Давай директора», говорю. Ну, с директором поладили как-то. Такой пир задал, никто не пожаловался, никого не обошел…

Он был очень горд этой историей и несколько раз к ней возвращался.

— Выходит, с людьми все-таки веселее? — допытывался мой товарищ.

— Может, и веселее, а тут лучше.

— А вдруг заболеете?

— Помогут. Раза два доктор приезжал, хороший парень, молоденький такой.

— С чего же вы живете?

— А рыба? — Дядя Ваня удивленно на нас посмотрел. — Иной раз утка. Помогают люди, не забывают…

Кроме того, оказывается, он получает пенсию — раз в месяц, в два возят его в Ключи. Вообще о своих посетителях он отзывается хорошо, особенно о том самом полковнике.

— Журналы мне привозил разные, вот и украсил я свои хоромы.

Все стены его хибарки оклеены были вырезанными из «Огонька» фотографиями. Системы особой не было, но с разных углов на нас глядели и Фидель Кастро, и Гагарин с Титовым, и Клиберн, и Кеннеди, и улыбающиеся сталевары, а на самом почетном месте, у изголовья, вырезанная из газеты Терешкова. В углу висела икона.

К концу беседы он вдруг сказал, что ему необходимо в Москву съездить.

— В Москву? В такую даль?

— Какая ж это даль? Раньше это даль была, а теперь, говорят, меньше чем за сутки — и в Москве…

— А что ж вы там делать будете? Дела какие есть?

— Найдутся, — уклончиво ответил старик. — Да и вообще надо посмотреть, как вы там социализм строите. Проверить хочу. — Он рассмеялся и хитро посмотрел на нас. — Может, и с начальничком каким большим встречусь. Потолкую. Не целый же день по кабинетам своим сидят. Может, и воздухом подышать выходят.

— А о чем же толковать будете?

— Найдем уж о чем… Мне б только такого, что постарше, моих годков примерно. Повспоминаем прошлое, потом и о будущем. Я ведь лет двадцать собираюсь еще прожить. Меньше мне не надо…

Стало уже совсем темно. Мы начали собираться. Старик дружелюбно топтался вокруг нас, помогал что-то укладывать в машину и все уточнял детали своей будущей поездки.

Прощаясь, кто-то из нас сказал:

— Вы только, дедушка, галстук не забудьте захватить. Без него в Москве вас ни в какой ресторан не пустят.

— Ты, может, и бороду велишь сбрить? Пустят… И не только в ресторан. Я слово такое знаю.

Машина тронулась. Старик стоял, держа в одной руке своего кота, другой махая нам.

А что, если действительно соберется в Москву? Сядет в самолет и полетит?

— И очень просто даже, — сказал без всякого удивления ездивший с нами местный журналист. — Надумает — соберем денег и отправим. Провожатого еще дадим. Он старик крепкий еще.

Да, вот какие у нас отшельники пошли. Бойкие…

Впрочем, о чем уж говорить, когда папа римский в один день дважды слетал через Атлантику, произнес речь, отслужил два богослужения, встретился с Джонсоном, присутствовал на приеме в свою честь, а наутро, уже в Риме, выступил на Вселенском соборе. Чудеса, да и только…

Глядя на чучело неведомой птицы

Первым нашим знакомцем на острове Беринга был директор школы. Звали его Жозеф Мишкин. Сочетание довольно забавное, но, как выяснилось потом, он наполовину латыш, наполовину русский. Вероятнее всего, настоящая его фамилия Мишкинс или как-нибудь в этом роде, но здесь, на Командорах, это звучало бы претенциозно, поэтому он стал просто Мишкиным. Впрочем, все это мой домысел.

Нашу четверку поселили в школе, в большой классной комнате, сплошь увешанной автомобильными плакатами — разрезами всяких радиаторов, карбюраторов, акселераторов и другими премудростями. Вдоль стен стояли кровати. Привел нас сюда Мишкин.

— А теперь вам надо поесть, — сказал он и, не дождавшись ответа, скрылся.

Через минуту явился с громадной бутылью молока и сковородкой, на которой шипела яичница. Это было очень кстати: мы проголодались, а столовая была уже закрыта.

После ужина он приволок откуда-то внушительных размеров приемник и гигантский репродуктор, такой, какой вешают на улицах, на столбах. К счастью, он оказался неисправен, тем не менее мы были очень тронуты.

Лицо у Мишкина было печальным, с печальными глазами и печальными, опущенными вниз усами. Лет ему было, очевидно, под сорок. Он нам понравился — спокойный, сдержанный, внимательный. До войны окончил институт в Прибалтике, кажется в Риге, потом провоевал всю войну от начала до конца. Правда, больше валялся в госпиталях, раз пять или шесть был ранен. Это как-то прибавило уважения. В каких войсках? — спросили мы. Да в разных, не уточняя, сказал он. На какое-то время разговор увял. Мишкин стал возиться с приемником. Потом заговорили о Командорах, о котиках, о том, что голубой песец, которого здесь разводят, сейчас на Западе не в моде, нужен белый норвежский, а когда его сюда завезут — опять войдет в моду голубой. Разговор опять оживился. Мишкин много знал, умел интересно рассказывать. Потом мы легли спать.

Рано утром, в пять часов, мы отправились на вездеходе к лежбищу котиков. Без четверти пять Мишкин притащил груду яиц, масла, хлеба и опять-таки громадную бутыль молока.

— Вы долго здесь пробудете? — спросил он.

— Дня два, очевидно. Завтра — на остров Медный, потом назад, сюда, и в Усть-Камчатск.

— А на Топорок не сходите?

— Какой Топорок?

— Островок такой маленький — во-он он виден отсюда. Там птица топорок живет. Очень забавная, с таким вот громадным красным клювом. За ноги этим клювом щиплет, очень больно. Сходите туда, ее там тысячи.

— Это не от нас зависит. Как начальство скажет.

— А хотите, я вам чучело подарю?

Я поблагодарил, не совсем представляя, как я потом это чучело повезу домой.

— Спасибо, стоит ли…

— Стоит. Все-таки память о Командорах. Если достану мышьяк, завтра чучело будет готово…

Мышьяк он достал. Пока мы ходили на Медный, он смотался на Топорок, подбил птицу, и, когда мы вернулись, она уже ждала меня на деревянной подставке — большая, размером с утку, черная, блестящая, с великолепным ярко-красным клювом, почти как у попугая. Я ее погладил, и мне показалось, что она еще теплая. Только глаз у нее не было — Мишкин сказал, что их надо сделать из пуговиц.

Перед отъездом топорок был упакован в картонный ящик и благополучно довезен до Москвы в компании двух завернутых в целлофан лососей — чавыч, каждая по восемь килограммов весу. Одна из этих чавыч — нежная, розовая, слегка подсоленная, — наполовину была уничтожена в первый же московский вечер, а топорок стоял на шкафу и за всем следил, хотя пуговиц мы еще не нашли и глаз у него не было.

Прощались мы с Мишкиным у него дома. Жена его уехала на материк и в не слишком прибранных его двух комнатах обитали сейчас школьный физкультурник и кочегар. Это существенно упростило сервировку и весь ритуал прощания.

— Я скоро буду на Севере, — прощаясь, сказал Мишкин. — Если хотите, я вам оттуда пришлю полное обмундирование из оленьих шкур, — и назвал каждую часть туалета по-корякски. — Стоит это гроши, а вам удовольствие и все завидовать будут…

Я ответил что-то неопределенное — опять-таки, где все это носить в Москве, в Киеве?

Мы попрощались. Мне было с ним жалко расставаться, хотя знакомы мы были всего два или три дня. Прощаясь, люди почему-то всегда улыбаются. Мишкин не улыбался. Он как-то мало улыбался — за все три дня один или два раза. Вообще что-то очень грустное было во всем его облике. Я с трудом представлял его себе в виде лихого офицера. Впрочем, один местный житель, весьма сведущий, имеющий отношение к анкетам, утверждал, что на фронте он был поваром, но в конце концов какое это имеет значение? Для меня Мишкин — просто гостеприимный и доброжелательный друг на острове Беринга.

Котики

В моем детстве вершиной роскоши и богатства считалось — нет, не бриллианты, жемчуга и прочие драгоценности — я их видел только в кино на «Авантюристке из Монте-Карло», — высшим шиком было котиковое манто. В нем ходили нэпманши. А нэпманы — в котиковых высоких шапках, промятых сверху, и шубах с котиковыми воротниками. Ни того, ни другого у меня, конечно, не было. Да я и не мечтал: в те годы хорошо одеваться считалось дурным тоном. А вот у Шуры Бергонье — моего школьного товарища — была котиковая ушанка. Мы его за это слегка презирали, но и завидовали — мех был такой нежный, мягкий, так хотелось коснуться его щекой. Девочки, те даже тайно целовали эту идиотскую шапку. Ребята постарше, поциничнее, с пробивающимися уже усиками, смеялись над нами, говорили, что это просто ободранные кошки, но мы-то знали, что это не так, что морской котик действительно похож на кошку, только побольше ее и живет на Крайнем Севере.

Сейчас котиковых манто нет. Куда они делись? Вышли из моды? Потерпели поражение в битве с нейлоном? Бог его знает. Но промысел котиковый есть. И выполняется план по забою. Шкурки отправляются в Ленинград. Там аукцион — на международном рынке, очевидно, они еще ценятся.

До того, как я увидал впервые живого котика, я увидел его изображение на громадном щите в поселке Никольском на острове Беринга. Плакат, выцветший от времени и непогоды, призывал к досрочному выполнению плана забоя и изображал здоровенного детину с палкой в руке в окружении котиков, которых он лупил этой палкой по голове. Я невольно вздрогнул, взглянув на этот плакат, но только на следующий день понял, насколько местный художник приукрасил действительность.

Для меня инстинкт животного — загадка. Я не понимаю, для чего, например, угрю нужно для продолжения своего рода пересекать Атлантический океан. Или почему лосось хочет нереститься на Камчатке и презирает Японию. Не могу понять я и котика. Он тоже всю зиму бороздит океан вдоль побережья Японии и Канады, вплоть до Калифорнии, а гаремы свои заводит только на Командорах и на островах Прибылова. Больше нигде. Еще на острове Тюленьем, недалеко от Сахалина, — вот и все. Больше нигде на земном шаре котиковых лежбищ нет — его безжалостно бьют, но на следующий год, если ему удастся выжить, весь покрытый шрамами, он возвращается на прежнее место. Я не могу этого понять.

На остров Беринга мы попали к самому началу промысла — в середине июня.

— Самки только начинают приходить, — объяснили нам зверобои,— но пока их мало, по две-три на одного секача. Потом будет по два, три, четыре, а то и пять десятков на каждого старика. Тогда начнутся драки, бои между холостяками и секачами, хозяевами гаремов. Этого вы сейчас не увидите. Это все будет позже. Сейчас разделять секачей и холостяков будем мы… Нам нужны только холостяки.

Еще издали, подходя к лежбищу, мы услыхали котиков. Они завывали, стонали, вскрикивали, рычали, и рык их напоминал звук заведенного трактора. На широком, плоском, усеянном крупным камнем берегу их было несколько тысяч — больших, метра в два длиной, средних, маленьких и совсем крошечных, только что родившихся. Этих, правда, было еще мало, так как и самок было мало. Самка целый год вынашивает своего детеныша, попав на лежбище, рожает его и сразу же попадает в гарем. Тут-то и начинаются бои. Полтора-два месяца, пока длится брачный период, секач не сходит в воду и ничего не ест…

Было раннее утро. Серое, угрюмое, с нависшими серыми облаками. Серый берег… Тихо, чтоб не вспугнуть стадо, мы прошли по мостику через все лежбище на вышку. С вышки все хорошо видно. Лежат себе котики, темно-серые, бурые, рыжеватые, некоторые уже седые, посматривают на нас своими круглыми выразительными тюленьими глазами, пофыркивают, порыкивают, но, в общем, миролюбиво, без всякой злобы. Старики секачи, захватившие места получше, с них уже не сойдут, молодежь же резвится в море, ныряет, выпрыгивает, как дельфины, или просто сидит, высунув черную острую усатую морду. То тут, то там — малыши, такие крохотные и трогательные, что их хочется взять на руки и погладить. Все очень мирно, даже уютно.

В чем-то я, очевидно, человек неполноценный. Я не понимаю, например, прелести охоты. Мне почему-то жалко убитого зайца. Я всецело на стороне того мальчика из фильма Ламорисса «Путешествие на воздушном шаре», который из своей корзины кричал и подсказывал великолепному затравленному оленю, как убежать от злых охотников. В то же время я охотно ем телятину и баранину и дружу с охотниками, вовсе не считая их убийцами. Что ж, есть люди, и неплохие совсем люди, которым охота нравится, и бифштекс, я понимаю, делается не из синтетического мяса. Но то, что я увидел на острове Беринга… Нет, лучше бы я этого не видел.

Мы стояли на вышке и фотографировали котиков. Большинство не обращало на нас внимания. Другие, скосив глаза, недовольно пофыркивали. Некоторые же, бесспорно, позировали, я в этом уверен — такие красивые позы они принимали. Я чувствовал себя почти как на пляже. И вдруг… Откуда-то сзади, с берега, со стороны прилепившихся к откосам сарайчиков, с нарастающей силой, подобно катящейся волне, донеслось нечто, напомнившее мне войну. Солдатское «ура-а-а-а»…

Я обернулся. В стадо котиков врезалась толпа здоровенных ребят. Размахивая длинными палками, неистово крича, они сначала кучкой, затем врассыпную неслись вдоль берега, нагоняя страх и ужас. Котики всполошились, засуетились, шлепая ластами и с трудом передвигая свое грузное тело, бросились кто в море, кто, неизвестно почему, навстречу людям. Только самые старые секачи остались на месте. Вздыбились, затрубили тревожно, но не сдвинулись.

Кричащие, размахивающие палками люди отсекли тем временем часть стада, голов триста или четыреста, и погнали его в сторону сарайчиков. Котики пытались вырваться, убежать, давили друг друга. Их не пускали, сбивали в кучу, неистово лупили дубинками («дрыгалками», на зверобойничьем языке) куда попало. Над берегом стоял стон избиваемых животных, человечий крик и свист дубинок.

Потом началось самое страшное. От сбитой в кучу массы ревущих котиков стали отделять группы в двадцать—тридцать голов. Меткими, молниеносными ударами направо и налево зверобои стали уничтожать это маленькое стадо; ловкие, сильные и бесстрашные — разъяренный котик опасен, он может повалить человека, — они с поразительным умением и меткостью наносили сокрушительный удар несчастному котику по кончику носа, и тот валился, обливаясь кровью. Нос — самое чувствительное место у котика. От удара по носу он теряет сознание. Вторым или третьим ударом его добивают. Иногда, впопыхах, его не добьют и он пытается уползти или просто лежит, тяжело дыша и плача от бессильной злобы. Да, котики плачут. Настоящими слезами, я это видел.

Через несколько минут все кончено. Поле боя усеяно трупами. Секачей и самок отогнали в сторону, за небольшой утес, и там они, объятые ужасом, лезут друг на друга, сбиваясь в кучу. Недобитых холостяков добивают «дрыгалками». Вздрагивающие еще туши оттаскивают к сараям.

Так повторилось пять, шесть, семь — не помню уже сколько раз. Хотелось убежать, скрыться, не видеть всего этого, но я стоял, не мог сдвинуться с места и все смотрел, смотрел на это побоище.

Особенно запомнился один, молодой, лет двадцати, не больше. Крепкий, мускулистый, с бронзовым горбоносым лицом индейца (в жилах алеутов течет кровь североамериканских индейцев), он привлек мое внимание еще задолго до того, как началась экзекуция. Очень толково и спокойно готовился он к ней. Не торопясь, натягивал высокие, до паха, сапоги, засучивал рукава, выбирал подходящую «дрыгалку», точил охотничий нож, очень эффектно потом повисший у него на поясе. Он был очень красив, этот молодой алеут-зверобой, хоть портрет с него пиши. Потом я видел его «в деле». Быстрый, ловкий, с горящими глазами, раздувающимися ноздрями, залитый с головы до ног кровью, он был первым среди всех, и голос его покрывал даже стон умирающих котиков.

Потом, усталый, но довольный, с окровавленными руками, он сидел за столом и не торопясь, с изящной даже ленцой хлебал щи, чувствуя на себе восхищенные взгляды молодежи. До этого он учил ее, как надо разделывать туши. Это тоже дело нелегкое. Мне не хочется описывать весь этот процесс — под содранной шкурой у некоторых котиков еще трепыхалось сердце, — но и здесь молодой алеут был знатоком своего дела. И молодежь — четырнадцати-пятнадцатилетние хлопцы — старательно училась у него, как надо одним ловким, длинным ударом ножа взрезать шкуру, потом отрезать язык и, сунув по локоть руку в трепещущую ободранную тушу, вырвать сердце.

— Так, теперь суй руку, — спокойно говорил учитель, расставив крепкие ноги в высоких сапогах и вытирая окровавленный нож о ладонь, — суй, суй, не бойся. Дальше, еще дальше. Правей. Ухватил? Теперь вырывай его к черту!

Дрожащий от волнения и ответственности задания пацан долго возился, сопел, потом с силой рванул, и в ладони его оказалось что-то красное, сочащееся, бесформенное.

— Так. Теперь дальше.

Пацан бросил сердце в кучу других сердец и наклонился над следующей тушей.

Не мне судить, насколько важен стране промысел котиков. Очевидно, важен, иначе их не били бы. Я давно не видел котиковых манто, но на Западе их, очевидно, носят и платят за это деньги. И языки котиков, говорят, очень вкусны и нежны, и сердца тоже (наша группа даже задержалась с отъездом, чтобы их отведать, но я уже не мог, ничего не мог), и мясо котиков идет на корм песцам, которых растят и холят (с какой любовью и нежностью обхаживают их женщины на зверофермах), а потом тоже сдирают с них шкуру на чью-то шубку… Что поделаешь, такова уж жизнь, ее не переделаешь. Но когда я думаю о красавце алеуте, о его горящих глазах, мне становится не по себе…

Спасая товарищей…

На кладбище это мы натолкнулись совсем случайно. Искали Уеть-Камчатский рыбокомбинат. Нам сказали, что он в конце длинной пыльной улицы, именуемой Комсомольской, возле кинотеатра «Родина». Мы пошли по длинной пыльной улице и натолкнулись на кладбище. В самом центре площади — громадной, бесформенной, песчаной. Возле самого комбината, напротив «Родины».

Я видел много кладбищ в своей жизни. Разных. Тихие, ухоженные рижские, где за оградами на волнообразно причесанном песке лежат как бы невзначай брошенные хризантемы. Заросшие деревенские погосты с черными, покосившимися крестами. Ново-Девичье с часовенкой над могилой Чехова и двумя холмиками рядом — большим и маленьким — Станиславского и Лилиной. Видел Арлингтонское в Вашингтоне, где похоронен сейчас Кеннеди. Там холмиков нет, только маленькие плитки бесконечными, правильными, уходящими вдаль рядами. Средневековое пражское, в самом центре города, где древние каменные плиты с полустертыми надписями подпирают и выталкивают друг друга. Видел по ранжиру построившиеся белые кресты «айзенкрейцтрегеров» — кавалеров железного креста — у разрушенного универмага в Сталинграде. И старое, разрушенное еврейское в Киеве, у Бабьего Яра. Видел Трептов-парк в Берлине, Вечной славы в Киеве, одинокие крестики на Мамаевом кургане, поставленные окрестными жителями, Марсово поле в Ленинграде и десятки, сотни маленьких кладбищ на околицах сел и деревень со стандартными фигурами печально склонившихся воинов.

Кладбище, на которое мы натолкнулись, не имело ни тропинок, ни дорожек. Десятка два воткнутых в землю железных труб, колючая проволока. Внутри с полсотни почти сравнявшихся с землей холмиков, кресты из тех же ржавых труб, полусгнившие деревянные пирамидки. Здесь давно не хоронят. С трудом можно разобрать надписи на табличках. Их почти не видно — ветер, дождь, снег, годы…

В. С. Пекарский

р. 1933, ум. 1940

(Погиб в пургу в своем дворе)

Семилетний мальчишка вышел, очевидно, по нужде во двор и не вернулся. Пурга. На Камчатке снегом заносит дома иногда по самые трубы…

Рыжков И. А. р. 1912

Погиб 1/IX-40 от удара лошади

Кому-то показалось необходимым сообщить нам, отчего умер двадцативосьмилетний Рыжков.

Вот мрачный, некладбищенский юмор:

Здесь покоится прах умерщвленного Бахусом

моряка р. р. «Юпитер» Михайлова С. К. 1902—1954

Написал друг и собутыльник. И крепко выпил, когда заказывал табличку. И, очевидно, так же кончил…

На кресте спасательный круг. Внутри круга табличка, сохранившаяся почему-то лучше других. Может, круг и спас от непогоды. Надпись:

Погибли в барах 27/1-36

Туманов, Степаненко

Спасая товарищей, погибли вместе с ними

Спасая Андреева, Сидоркина, Зиновьева,

Слюняева, Кочергина

Бары — это подводные наносы песка у устья реки. Это очень опасные места, рыбаки это знают. И все же гибнут. Вот так же и эти ребята погибли.

Кто они? Никто не знает. Никто не помнит. Это было так давно, почти тридцать лет назад.

Еще одну надпись удалось разобрать. Тоже погибли на барах.

Моряки к/р «Исследователь» —

Куртин Д. Р. 1912, Воскресенский И. П. 1915 г.

Тоже тридцать лет назад — «9/Х-1935».

Об остальных ничего не известно — остались только холмики, заросшие жалкой травой, размытые дождями; на одном из них — пустая поллитровка и недоеденная банка болгарского перца…

И быльем поросло… Какое меткое, какое грустное, страшное слово.

Вот было шесть парней, шесть рыбаков, шесть друзей. Молодые, здоровые, все впереди. А может, и не молодые, и не такие уж здоровые, и большее уже позади. Но были. И друзья у них были. Хорошие, надо полагать. Туманов и Степаненко, например. Их тоже нет. Лежат рядом. А остальные? Что ж, погоревали, повспоминали, выпили крепко за упокой души и ушли в море. Может, и их уже нет. Тридцать лет все-таки… И никто их не помнит. И сказок о них не расскажут, и песен о них не споют…

Стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит. Когда-то там была окраина, сейчас поселок разросся. Перенести в другое место? Зачем? Скоро весь Усть-Камчатск в другое место перенесут — подальше от цунами. Привести в порядок? А средства? А кому? Дел и без того хватает. Вот с планом, например. Должны были к первому июня… И тебе начинают говорить о плане, нехватке оборудования, ремонте цехов, прогнозе погоды. И телефон надрывается, и кто-то что-то требует, кто-то в чем-то отказывает, и опять что-то срывается или может сорваться… А ты о каком-то кладбище…

Цунами

Что это?.. Какая-то непонятная, противоестественная тишина. Путающая тишина. Во время войны тишина тоже пугала. Стреляло, ухало, бухало, взрывалось, и вдруг — как ножом отрезало — безмолвие. Плохой признак. Значит, что-то будет. Готовься!

А здесь? На берегу океана? Что произошло?

Оказывается, умолк прибой. Был и прекратился. Нет прибоя. Океан превратился в озеро — тихое, безмолвное… И вдруг он начинает отступать. Дальше, дальше, еще дальше… Обнажается дно, вылезают из воды камни. Отлив? Нет, не отлив — слишком быстро отступает океан. Метр, пять, десять, двадцать, сто… Куда он уходит? Что это значит?

Больше не задавай вопросов. Беги! Сломя голову беги! Подальше от моря. Взбирайся выше, как можно выше. На скалы, утесы, горы… Иначе волна слизнет тебя. Вот она уже надвигается, несется со страшной скоростью, водяная стена высотою с дом. И обрушивается на берег, снося, разрушая, поглощая все… За первой волной — вторая, третья, еще выше, еще разрушительней. Конец света…

Имя этому — цунами.

«Цунами» — слово японское. Обозначает оно морскую волну, возникающую от подводных землетрясений или извержений подводных или островных вулканов. Последствия цунами катастрофичны.

Четвертого — пятого ноября 1952 года цунами высотой в пятнадцать метров обрушилось на остров Парамушир. Только глухие слухи докатились до нас — мол, какая-то волна на далеких Курилах разрушила почти весь город. Слово «цунами» никому не было тогда известно. Да и сейчас не все его знают. Если вы полюбопытствуете и заглянете в Большую Советскую Энциклопедию, вы не найдете там этого слова. Нету, и все…

Предсказать цунами невозможно, как невозможно предугадать землетрясение. В лучшем случае в твоем распоряжении двадцать—тридцать минут — от момента первого подземного толчка до прихода первой волны, — скорость распространения волн землетрясения (5—8 км/сек), к счастью, значительно выше скорости распространения цунами (0,1—0,3 км/сек). Но что за полчаса успеешь? Убежать? А если некуда? Если ни гор, ни утесов поблизости нет?

Наиболее подвержен цунами район Тихого океана. В частности, побережье Камчатки, Японии, Алеутских и Курильских островов. Знают цунами и Гавайские острова, но океанические впадины, в которых находятся очаги возникновения цунами, расположены на значительном от них расстоянии, поэтому у жителей Гавайев есть время подготовиться. Волна Парамуширского цунами докатилась до них, например, только через шесть часов тридцать две минуты.

Ну, а как быть с Усть-Камчатском, Корфом, Анапкой, со всеми рыбацкими поселками и рыбоконсервными заводами? Ведь все они расположились на длинных песчаных косах, часто еще отделенных лагунами от берегов, в непосредственной близости от основных эпицентров подводных землетрясений…

Обо всем этом с тревогой говорил мне Александр Евгеньевич Святловский, директор вулканологической станции в Ключах. Александр Евгеньевич не только вулканолог, он и «цунамист», если можно так сказать.

— Вы, очевидно, уже заметили, — говорил он мне, — что основные предприятия Усть-Камчатска расположены на длинной плоской косе. Там и морской порт, и два рыбоконсервных завода, и вводящийся в эксплуатацию деревообделочный комбинат. Все это должно быть перенесено в другое место, в поселок Варгановка, подальше от моря. Есть решение, ассигнованы средства, ведется уже строительство. Но, если учесть, что в год вводится не больше четырех-пяти тысяч квадратных метров, для того, чтобы обеспечить жильем одиннадцать тысяч человек, потребуются годы и годы…

Только вчера я был в Усть-Камчатске. Поселок как поселок, мало чем отличающийся от других, именуемых, как и он, поселком городского типа. Расположен на двух берегах устья реки Камчатки. Южная часть — административный центр. Райком, райисполком, гостиница, ресторан, кино и местный «Бродвей» — достаточно широкая пыльная улица. Эта часть отделена от моря косой. Северная часть — промышленный район и порт — сама на косе, по которой в 1923 году прошли уже волны цунами. В мае 1959 года во время землетрясения в Петропавловске, окажись эпицентр его километров на сто северо-восточнее, Усть-Камчатску опять бы несдобровать. К счастью, пронесло.

— Не считайте меня паникером, — немного смущаясь, говорил мне Святловский. — Сильные землетрясения повторяются в одних и тех же местах не так уж часто. Соответственно еще реже цунами. В районе южной Камчатки, например, за двести лет было только два разрушительных цунами, а на Курилах, в районе пролива Буссоль, между двумя сильными цунами прошло сто пятьдесят лет… И все же трагедия Парамушира не дает мне покоя…

Катастрофа в Северо-Курильске произошла из-за того, что население ничего не знало о цунами. Службы предупреждения, которая существует сейчас на Камчатке и Курилах, не было. О возможной катастрофе никто ничего не мог даже предположить — просто никто не знал, что существует на свете цунами.

Обо всем этом мы узнали во всех подробностях несколько лет спустя: в 1958 году Академия наук СССР выпустила «Бюллетень Совета по сейсмологии» № 4, посвященный цунами 4—5 ноября 1952 года. А до этого о цунами не говорилось ни слова. За два года до выхода бюллетеня Большая Советская Энциклопедия в 38-м томе писала о Северо-Курильске: «Рыбный порт… Рыбокомбинат. Средняя школа, Дом культуры, клуб, библиотека…»

Один довольно ответственный камчатский товарищ, с которым я поделился тем, что поведал мне Святловский, несколько встревоженно посмотрел на меня:

— Надеюсь, вы об этом писать не будете? Дело, конечно, серьезное, и мы уделяем ему большое внимание, но стоит ли широкому читателю обо всем этом знать? Вот был у нас здесь один корреспондент, потом написал статью или очерк «В стране вулканов». Таких ужасов там написал, что волосы на голове шевелятся. Да еще фотографии всяких там извержений приложил. Кому это надо? Людей только отпугивать. Ты лучше о рыбе расскажи, о наших славных рыбаках, о четырех миллионах центнеров, которые мы обещали дать стране и дадим, — а он, видите ли, о всяких ужасах пишет. Кто ж к нам поедет?

Прав этот товарищ или нет? Боюсь, не очень, хотя о рыбе и рыбаках действительно надо рассказывать.

«Алло, Ключи!»

Как-то так сложилась моя жизнь, что за всю войну я не познакомился ни с одним генералом, а после войны — ни с одним секретарем обкома. Впрочем, с одним из этих последних судьба меня все-таки свела во время моего камчатского путешествия.

К секретарю Петропавловского обкома Леониду Тимофеевичу Иванову я просто вошел в кабинет и представился: интересуюсь, мол, Камчаткой и рассчитываю на помощь и содействие обкома. Он встал из-за стола — высокий, подтянутый, очень худой (я тогда, не зная причины этой худобы, приятно был поражен подтянутостью начальства), — протянул руку и сказал:

— Что в наших силах, сделаем. Чем в основном интересуетесь?

Я начал перечислять, чем интересуюсь: вулканами, гейзерами, рыбой, котиками, песцами, алеутами, эвенками, китами, новым строительством, пограничниками, охотниками и опять-таки рыбой и рыбаками…

— М-да, — сказал он, — и все это вы хотите за месяц? Аппетит неплохой, ничего не скажешь… А теперь давайте по-деловому.

Так произошло наше знакомство — первое мое знакомство с секретарем обкома.

Должен сказать, что поначалу я думал ни к какому начальству не заходить — не хотелось, чтобы тебе создавали какие-то исключительные условия. Эти наивные рассуждения были тут же высмеяны моими камчатскими друзьями. Они долго смеялись надо мной. «Видали героя? Ты что, в Москву приехал или Ленинград? Сел в метро и покатил? Дайте мне билетик до Ключевской сопки, я на вулканы посмотреть хочу. Тут, брат, не Южный берег Крыма. Хрен ты тут за месяц увидишь. Слушайся нас. И вообще в конце концов это просто невежливо — приехать и даже не поздороваться».

Я сдался, пошел здороваться и теперь только благодарен моим друзьям.

Путешествие по Камчатке — не туристская поездка. Комфортабельных автобусов с гидами тебе не подают, билетов не покупают, номеров в гостинице не бронируют, стандартными обедами и завтраками не кормят. Передвигайся как знаешь: хочешь пароходом, хочешь самолетом — твое дело, а концы все камчатские — досюда пятнадцать рублей, дотуда тридцать… Одним словом, вылететь в трубу можно в течение двух-трех суток.

Знакомство с Леонидом Тимофеевичем сразу все упростило. Перво-наперво он позвонил на радио, и моему другу, разъездному корреспонденту «по рыбе» Роману Райгородецкому — мы с ним еще по Киеву были знакомы,— сразу же дали двухнедельную командировку. Лучшего гида и спутника трудно было найти: парень он энергичный, Камчатку знает и любит, везде полно друзей. Ко всему он великий мастер говорить по телефону, а искусство это не из самых простых, в камчатских условиях особенно. Камчатка — «великий телефонный полуостров». Расстояния громадные, дорог нет, самолеты летают нерегулярно (июнь месяц, аэродромы не везде просохли), пароходы тоже, то из-за шторма, то из-за льдов запаздывают. Вот тут-то и выручал телефон или рация.

Дозвониться из Козыревска, допустим, до Петропавловска — дело нелегкое. То Ключи заняты, то Усть-Камчатск, то повреждение какое-то, то еще что-нибудь. Когда Роман брался за это дело, я знал — все будет в порядке. Очень спокойно, уверенно заходил он то ли в райком, то ли к начальнику аэродрома, авторитетно представлялся: «Корреспондент камчатского радио» — снимал трубку и не клал ее до тех пор, пока не добивался того, что ему надо было. Я любовался им и подыхал от зависти, слушая его негромкий, спокойный, категорически-убедительный, не терпящий возражений телефонный разговор. И начальник аэродрома почему-то не перебивал его, не раздражался, сидел и ждал, когда кончатся бесконечные его: «Алло, алло, Ключи, Ключи, дайте мне Ключи, весьма срочное дело…»

Кончалось все, как правило, победой — оставляли койки в гостинице, давали транспорт, назначали встречи. Только когда на проводе был Леонид Тимофеевич, Роман передавал трубку мне. «Все-таки ты гость, тебе труднее отказать». Кстати, Леонид Тимофеевич никогда не отказывал, наоборот — сам предлагал. Когда, например, мы собирались отправиться из Козыревска дальше вверх по реке до Милькова, он через секретаря Усть-Камчатского райкома разыскал нас, и за сотни километров я услыхал его голос:

— Если интересуетесь Командорами, завтра к двенадцати прибудьте в Петропавловск. В случае каких-либо неполадок с рейсовыми самолетами я дал указание, чтоб маленький АН-2 из Эссо захватил вас в Козыревске и доставил в Петропавловск.

Роман только иронически подмигнул:

— А? Приедешь в Киев, обязательно книжку ему пошли. Видал бы ты без него Командоры.

Судя по нашей литературе и кинофильмам, секретарь обкома должен обладать не менее чем десятком положительных качеств: быть энергичным, чутким, принципиальным, ну и так далее, разрешая себе только изредка, после утомительного дня, потереть область сердца и помечтать о рыбалке.

Насколько отвечает всем этим нелегким требованиям Леонид Тимофеевич Иванов, мне судить трудно, да и не очень имею я на это право — все-таки недостаточно близко знаком и в повседневной работе не видал, — но то, что он человек дела и слова, я это понял. И поговорить, как это у нас называется, с народом не прочь, что, как известно, тоже является одной из неотъемлемых черт хорошего секретаря обкома. Делает он это обстоятельно, не торопясь, останавливаясь на мелочах.

Я наблюдал за его беседами в поселке Никольском на острове Беринга и вряд ли мне было интересно.

Как-то, много лет тому назад, у меня возник небольшой спор с одним очень известным писателем. Он упрекал меня в том, что я мало езжу по стране, плохо знаком с ее успехами, достижениями. И под конец сказал:

— Давайте сядем в машину и поедем к Посмитному, Дубковецкому, к Олене Хобте. Увидите, как люди живут, трудятся, с жизнью познакомитесь.

Я согласился, но предложил заехать не только к Посмитному и Олене Хобте и путешествие совершить если и в машине, то хотя бы без лауреатских медалей.

— А почему без? — удивился именитый писатель. — Почему вы их стесняетесь? Это награда, ею гордятся.

В поездку мы не поехали. Я не очень об этом жалею. Даже совсем не жалею, так как вовсе не уверен, что такой способ «знакомства с жизнью» может принести кому-либо какую-либо пользу. Да и вообще в самом этом определении — «знакомство с жизнью» — есть что-то постыдное.

Ну, а секретарь обкома? В частности, камчатского? Как ему не отрываться, как говорится, от жизни? Заседаний и выступлений предостаточно. Телефонных звонков тоже. Область величиной с Францию, даже чуть больше ее. Дорог нет. Тайга, тундра, острова… Как за всем уследить, во все вникнуть, разобраться в мелочах, не поддаться обману, без которого, увы, не везде еще у нас обходятся? Вопрос не простой. Гарун-аль-Рашидом на Командоры не приедешь и матросом на сейнер, чтоб с рабочего места, так сказать, на все посмотреть, тоже не наймешься.

Мне кажется, Леонид Тимофеевич понял это. Заходил на звероферму или на строительство склада и говорил прямо:

— Здравствуйте. Я секретарь обкома Иванов. Есть какие-нибудь претензии и жалобы? Выкладывайте.

Тут начинали выкладывать. Претензий и жалоб всегда бывает много, особенно если учесть, что люди живут на острове, в двухстах километрах от материка. Говорили прямо и открыто, ждали ответа. Леонид Тимофеевич отвечал, иногда переходил в контратаки. Это уже по части работы, ее качества, выполнения плана.

Не обходилось и без курьезов. Зашли в один из сарайчиков. Немолодая женщина в резиновом переднике готовит пищу для песцов — разделывает котиковые туши. Стасик Чекалин вытащил свой магнитофон, Юра Муравин — фотоаппарат.

— Ну, как с планом? — спросил Леонид Тимофеевич. — Выполняем?

Женщина несколько удивленно на него посмотрела.

— А бог его знает…

— То есть как это — бог его знает?

Женщина пожала плечами.

— Важно, чтоб песцы были сыты. У меня они сыты. А с планом — не знаю я никакого плана…

Повисла пауза. Стасик завозился с магнитофоном. Леонид Тимофееич спросил:

— А давно тут работаете?

— Давно-о-о… Не помню уже сколько. И когда отдыхала, тоже не помню.

— Это почему же? Отпуска, что ли, не дают? — Леонид Тимофеевич грозно посмотрел на директора зверофермы.

— А зачем он мне? Я и не просила. Надо же кому-то Ванек кормить… (На Командорах песцов зовут Ваньками.)

Все рассмеялись. Иванов погрозил директору зверофермы пальцем, затем спросил у кормилицы Ванек, хорошо ли работает на острове радио, та с готовностью сказала: «С этим-то у нас все в порядке», и дальше пошло все гладко…

На следующий день мы поехали на лежбище котиков. И тут я обнаружил еще одно качество у нашего секретаря обкома. Он оказался страстным кинолюбителем. Трудно сказать, сколько катушек он отснял — восемь, десять, двенадцать? — но то, что более подробного рассказа о забое котиков в мировой кинодокументалистике нет — в этом я уверен. Он был неутомим. Носился по всему берегу, взбирался на скалы, садился на корточки, влезал чуть ли не в самое стадо, аппарат его ни на минуту не умолкал. К сожалению, я не видел его фильма, но в нашем соревновании кинорепортеров (я тоже был с аппаратом), не глядя, признаю свое поражение.

Перед отъездом домой я зашел к Леониду Тимофеевичу попрощаться. Не очень длинный наш разговор раз восемь или десять прерывал телефон. «Противная все-таки штука телефон, — подумал я, забыв, как он помог мне в путешествии, — удобная, но противная». Я ненавижу телефон. Только возьмешь книгу и ляжешь на диван — обязательно кто-нибудь позвонит. А вот Леонид Тимофеевич отвечает подробно, обстоятельно, не раздражается… Как-то я позвонил ему домой — секретарю обкома домой! Ответил детский голосок. «Можно Леонида Тимофеевича?» — попросил. «Папа — тебя!» Невиданный случай! Даже у меня дома всегда спрашивают: «А кто говорит?» А тут: «Папа — тебя!»

И все же как-то обидно…

На большой, белый, красивый, весь обтекаемый теплоход, идущий из Олюторска в Петропавловск, пассажиров «грузят» с плашкоутов в так называемом «парашюте». Это скорее «авоська», а не парашют, но называется она «парашютом». Подымают вместе с грузом. Внизу ящики и мешки с почтой, сверху, цепляясь за канаты, люди. Лебедкой все это подымают и выгружают на палубу.

Пока ты еще болтаешься в воздухе, с палубы тебе уже кричат:

— Водки нет! Водки нет!

— А места есть?

— Места есть. Давайте паспорта. — Их очень быстро и ловко отбирают, тут же пересчитывая всех нас.

Корабль сверкает чистотой. Все блестит: ручки, поручни, лампочки, всякие там непонятные корабельные устройства. Каюты с занавесочками, душ, ванная. Мы тут же начинаем полоскаться, потом вытягиваемся под прохладными простынями. Сразу же засыпаем, не читая даже. Спим. Очень приятно.

Назавтра — разочарование:

— Можно попросить ключ от каюты, вчера нам не дали.

— А я тут при чем? У коридорной спрашивайте.

— А где она?

— Почем я знаю?

— Кто же знает?

— А я что, за всех отвечать должна? Ищите.

Ищем. Не находим. Идем на палубу.

— Куда претесь? Видите, уборка идет.

— Мы не премся, а идем. На палубу.

— Нельзя туда.

— Почему?

— Нельзя — и все. Русским языком сказано… Шляются тут всякие, делать им нечего…

Делать нам действительно нечего, поэтому и идем на палубу. Попадаем в конце концов. Пристроились у борта, покуриваем, смотрим на проплывающие льдины. Красиво.

С капитанского мостика:

— Эй вы там! Раскурились. Делать вам нечего. Бросьте сейчас же! Оглохли, что ли?

На море не хочется уже смотреть. Оно даже красивым не кажется. Выпить, что ли, по чашке кофе? Идем в буфет. Он закрыт.

— Когда откроется?

— Когда, когда… Когда откроется, тогда и откроется. Видите, переучет идет…

С горя идем в свою каюту.

— Ну, куда, куда вы лезете? Видите, уборка идет…

— А, ч-черт, пошли к капитану!

Вид у нас непрезентабельный — свитера, куртки, сапоги. Раз пять нам говорят: «Куда вы претесь?», но мы все же пробиваемся к капитану.

Красивый, немолодой уже грузин.

— Ну, чего вам надо?

Говорим, что хотим с ним поговорить.

— О чем? Видите, я занят.

Мы этого не видим, поэтому настаиваем.

— Ну, давайте. Только покороче.

В самом сжатом виде говорим о том, как нам обидно за этот теплоход. Такой он красивый, чистый, удобный, а хочется поскорей с него уйти — чувствуешь себя каким-то преступником, все на тебя кричат, смотрят, как на врага.

Капитан настораживается:

— А вы кто такие?

— Никто. Пассажиры.

Капитан еще больше настораживается:

— А кто на вас кричал? Скажите фамилии.

— Дело не в фамилиях, а в общем духе на корабле. Обидно как-то… Вот об этом нам и хотелось сказать вам.

Капитан перестает вдруг быть капитаном.

— Эх, ребята, ребята, вы вот жалуетесь… А нам, думаете, не обидно? Получили корабль, новенький, красивый, с иголочки. На нем не путешествие, а отдых. Так нет, велели партию вербованных везти в Олюторск. И что же? В полчаса всю водку разобрали, потом в каюту ко мне стали рваться: «Давай еще! У тебя спрятана»… Потом в самом Олюторске со всех сторон шлюпки, катера, ботики. И все одно, все одно! А у меня что, «гастроном»? Нет, ребята, не понимаете вы всего. Не черноморская экспрессная линия, нет, ох как нет…

Появившийся к концу разговора молоденький помощник капитана в красивой плоской фуражке с крабом, тот самый, что кричал на нас за курение, говорит в тон капитану:

— Что тут скажешь, без году неделю на этом корабле служу, а рейс этот на всю жизнь запомню.

Мы выслушиваем жалобы еще минут пять, потом прощаемся и уходим.

Что тут действительно скажешь. Не черноморская экспрессная линия… И все же как-то обидно. Невольно я вспомнил нашего тихого, спокойного Геннадия Павловича и его сторожевой корабль — может, дело не только в вербованных, которые приняли теплоход за «гастроном», а и в тех, от кого зависит не только чистота корабля, но и весь дух его, атмосфера, отношение к людям…

Из своих красивых, уютных, с душем кают мы выбрались в Усть-Камчатске без особого сожаления…

Правильный парень

Я получил письмо от Толи Побеленко. В нем он пишет:

«Дела в колхозе идут успешно — на сегодняшний день выловлено 273 тысячи центнеров рыбы при плане 344. Наш СРТР-400[1] „Керчь“ на днях побил всесоюзный рекорд — 32 тысячи центнеров, обязуются за год выловить 40 тысяч.

У меня тоже есть успехи. Экзамены в институт сдал, зачислен на вечернее отделение (спец. — судовые силовые установки). На катере уже не работаю, в связи с экзаменами меня перевели на судоремонт. Коротко все. Приезжайте на Камчатку, тем для работы у вас будет достаточно.

Толик П. 8.9.64.

P. S. Экстренное сообщение — только что передали по радио: БМРТ[2] „Амгу“ побил мировой рекорд по вылову рыбы БМРТ „Хинган“. Рекорд „Хингана“ — 110 тыс. центнеров за год — „Амгу“ выполнила за восемь месяцев и неделю. Обязуются дать 130 тысяч.

Да здравствуют рекордсмены!»

Если б я не знал Толи Побеленко, я, конечно же, решил бы, что это «организованный» какой-нибудь редакцией материал.

А вот и нет. Письмо пришло не в газету по заказу зав. промышленным отделом, а ко мне, в конверте с маркой, из Петропавловска-на-Камчатке.

Толя Побеленко — колхозник. Член рыболовецкого колхоза имени Ленина — самого большого на Камчатке. Лет ему двадцать пять. Когда я с ним познакомился, он был простым матросом на аварийном катере «Ведущий». Сейчас, как видите, он уже студент.

С колхозом этим у меня произошел конфуз. Вернее, у колхоза со мной и моим приятелем Яном Вассерманом.

Поначалу все шло честь честью. Мы пришли к председателю колхоза товарищу Старицыну и не меньше часа просидели в его большом кабинете за столом в виде буквы «Т». О колхозе этом, выполняющем и перевыполняющем план, писали и пишут очень много, а о председателе его в обкоме мне было сказано: «Интереснейший человек! Хоть роман о нем пиши». Как там насчет романа — не знаю, может быть, кто-нибудь и напишет, даже наверное напишут, но то, что человек он толковый и дело у себя в колхозе поставил на широкую ногу — это действительно так. Приведу один только пример: рядовой рыбак-колхозник зарабатывает в месяц в среднем четыреста рублей. Пожалуй, ни один из знакомых мне инженеров или архитекторов столько не зарабатывает.

К концу разговора мы с Яном попросили разрешения выйти с рыбаками в море. Старицын охотно согласился, и решено было, что мы выйдем в море на PC — рыболовном сейнере, капитаном которого был Герой Социалистического Труда, фамилию которого я забыл по той простой причине, что познакомиться с ним мне так и не удалось. А не удалось потому, что на сейнер доставить нас должен был аварийный катер «Ведущий», а катер этот, отвалив от пирса и не дойдя даже до выхода из Авачинской губы, сел на мель.

Так и просидели мы на мели с шести утра до восьми вечера.

Не могу сказать, чтобы это был самый веселый день в моей жизни. Ян, развалившись на койке, углубился в какой-то толстенный роман без начала и конца, я же, как на грех, забыл в номере гостиницы очки, в шахматы играть не умею, поэтому вынужден был целый день маяться и предаваться болтовне, причем болтовне, увы, ничем не подкрепленной, — шлюпки на катере не было, а безрезультатно пытавшийся снять нас с мели буксир ушел в море. Так и проболтались мы на сухую четырнадцать часов, с тоской поглядывая на белевший у пирса рыбкооп.

Наевшись ухи, все завалились спать. Катер буквально сотрясало от храпа четырех здоровенных глоток. Мы же с Толей Побеленко предались элементарному «трепу».

Чем объясняется то, что с одними людьми интересно, а с другими нет? Несколько лет тому назад я ездил за границу с одним очень известным ученым. Его знают во всем мире, книги его переведены на множество языков. И вид у него очень вальяжный — бородка клинышком, галстук-бабочка, походка царственная. А вот начнет говорить — и сразу тоска нападает: так все плоско, неинтересно, банально, столько раз уже слышано. За всю нашу поездку только один раз он нас развеселил. В Ватикане, когда наш переводчик Лева, глядя на вереницу лимузинов, из которых вылезали кардиналы и епископы, в шутку сказал: «А может быть, и нам сходить к папе римскому благословения попросить?» — академик с явным осуждением посмотрел на нас и сказал: «Лев Михайлович, что вы говорите, ведь вы же коммунист…»

Толя Побеленко особой ученостью не блещет, но мне с ним было интересно и весело. Бойкий, живой, всем интересующийся. И работает он весело — приятно смотреть. Раз-два — помыл палубу, почистил рыбу, сварил уху. И все это с шуткой, с улыбкой, с юмором. Ничего придуманного, напускного. И в письме его, с которого я начал, тоже все не придумано — его действительно радуют успехи БМРТ «Амгу». Он неплохо зарабатывает — сто шестьдесят пять рублей в месяц. Работу свою не презирает — нет, ничуть, — но хочется ему быть инженером. И будет им, хотя на первых порах после окончания института зарабатывать будет в два раза меньше.

— Вообще-то пацаном я был несерьезным, — говорил мне Толик. — Учиться особенно не хотел. Кончил десятилетку в Омске, потом техническое училище — и пошел работать. На завод наладчиком. Хватит, решил, с учебой, ну ее. В пятьдесят девятом призвали в армию, на Камчатку. Вот тут уж до меня дошло то, чего не мог уразуметь раньше. Притом понятие вошло не через голову, а через руки. Часть была отличной, в округе занимала вторые-третьи места. А вы знаете, в лучшей части больше и спрашивают. Одним словом, стал человеком, задвигал вдруг мозгами. Вначале все о доме думал. Отслужу — и домой. А как-то, помню, был в наряде — был уже август шестьдесят второго года, — всю ночь не спал, засела мысль в голове: а что, если не поеду домой, останусь здесь? Подработаю малость и учиться пойду. Вот так, в одну ночь решил… После смены пошел к командиру роты и попросил увольнительную для трудоустройства. Дома решили, что пошутил. Поверили, лишь когда прислал письмо после демобилизации. Ну, потом пошел в колхоз Ленина. Сразу работал на судоремонте. Потом на сейнере «Пржевальск». Сходил на нем на зимнюю путину на западное побережье, летом в Олюторку на селедку. Съездил в отпуск, друзей повидал, родных. Сейчас знаю, что поступил правильно. Мама, конечно, тревожится, старенькая она уже, шестьдесят пять лет, пенсионерка. Убеждаю как могу, чтоб не волновалась… А в общем, поступил правильно, вижу, что правильно…

Рассказ его приведен почти дословно. Мне самому он невольно показался слишком правильным. Все как-то очень уж гладко, без сучка и задоринки. Но что поделаешь, если это действительно так. Да, Толик Побеленко — правильный парень. Очень даже правильный. Не болтун, не хвастун, а просто веселый, жизнерадостный и очень правильный парень. Дай бог ему всю жизнь быть таким.

Благодарность министру

Посылаю на Камчатку яблоки. Большие, красивые, одно к одному, не очень спелые, чтоб по дороге не испортились. Дома нашелся большой, десятикилограммовый ящик с дырочками (в свое время посылал фрукты из Крыма), и, взвалив его на плечо, иду в соседнее почтовое отделение.

Народу, слава богу, не много. Перекладываю яблоки скомканными газетами, чтоб не болтались, заполняю бланк и иду к старушке, которая упаковывает яблоки.

— Э-э, сынок, на Камчатку фрукты не принимаются.

— То есть как это не принимаются?

— Не принимаются. Не разрешено.

— Ничего не понимаю.

— Я тоже, — улыбается старушка. — Но не я придумала.

Я требую, чтобы мне объяснили, на каком основании. Старушка отсылает меня во-он к тому мужчине, заведующему.

Иду к тому мужчине.

— Не разрешается. На Камчатку, Сахалин, Магадан, Красноярский край посылки с фруктами не принимаются. Приказ министра.

— А в Ялту, в Сочи можно?

— В Ялту и Сочи можно, — без тени улыбки отвечает мужчина.

Возвращаюсь взбешенный к старушке. Хотелось порадовать друзей с Командоров, а тут тащи десять килограммов назад, домой. Идиотство!Старушка загадочно наклоняется ко мне:

— А ты знаешь что, сынок, сделай? Переложи в ящик без дырочек — и все. Кто там узнает, что у тебя внутри?

Милая старушка. Только сейчас замечаю, какое у нее симпатичное, доброе лицо.

— А еще лучше положи туда хвостик хрену. Или головку чеснока. Микробы убивает.

Ну до чего же милая старушка!

Я перегружаю яблоки в ящик без дырочек, старушка очень старательно забивает крышку. У нее это очень красиво и ловко получается.

— Артистку Тевелеву знаешь, певицу? Два раза в месяц посылочки сыну посылает. Он там, на этих самых Командорах. И всегда доходят. За неделю доходят. А то и за четыре-три дня, как там с самолетами удается. Только следующий раз обязательно хрену положи. Теперь вон в то окошко…

Я пытаюсь ей что-то сунуть.

— Что ты, что ты, сынок, не надо…

— Это за то, — говорю, — что гвоздей не жалели.

— А чего их жалеть? Посылка-то далеко идет, кому-то радость доставит. Чего же их жалеть.

Весь день после этого у меня был какой-то веселый, светлый.

Спасибо министру. Не издай он того приказа, я бы через две минуты забыл о существовании старушки.

Царицы Савские и Жан Маре

«…И тут увидел девушку всю в рыжем — тонкий коричневый свитер, темно-каштановые брючки, и волосы рыжей волной, и притушенное потемками лицо…

…А вон та, с льняными волосами, без выдумок собранными копной на затылке, — свитер у нее черный, а брючки тоже черные, в тон льняным волосам желтенькие туфли на полукаблуке… есть в ней что-то змеино гибкое, что-то от женщин, привыкших повелевать и властвовать…

…Еще издали я увидел девушку в алой майке и синих рейтузах… Я прошел мимо девушки, этакой жгучей, как огонь, и колюче-гибкой, как рапира…»

О ком это идет речь? Кто эти змеино-колюче-гибкие девушки, привыкшие повелевать и властвовать? И где все это происходит? В Монте-Карло? Майами? Одна из них к тому же любит Альфреда де Мюссе, другая прекрасна, как царица Савская, как Клеопатра, Земфира… Кто они такие?

Не удивляйтесь — это работницы рыбозавода. И никакое это не Монте-Карло, а остров Шикотан, Южные Курилы… Вот так-то, Южные Курилы…

Спешу оговориться, сам я на острове Шикотан не был и с гибкими, как рапира, девушками познакомился в повести одного нашего писателя, напечатанной в журнале «Молодая гвардия» в конце шестьдесят третьего года. Прочитай я эту повесть до своей поездки на Камчатку — я обязательно сделал бы на обратном пути крюк и побывал бы на Южных Курилах: все-таки нечасто попадаются на рыбозаводе царицы Савские, увлекающиеся Альфредом Мюссе.

Те, которых я видел не на Курилах, правда, а на Камчатке, выглядели не слишком царственно. На них были грубые, топорщащиеся робы, резиновые фартуки, с ног до головы они были в рыбьей чешуе, руки красные, головы обмотаны платками. А кругом рыба, рыба, рыба… Отбирай ее, проталкивай по конвейеру, режь, опять отбирай, упаковывай в банки, заливай маслом, наклеивай на коробки этикетки…