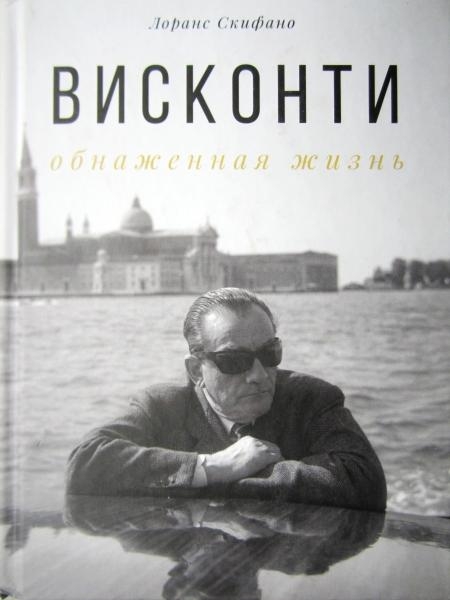

Лоранс Скифано ВИСКОНТИ: обнаженная жизнь

Моей дочери Эльзе

Жизнь моя прошла на рубеже веков, как на слиянии двух великих рек; я погрузился в их мутные воды, с сожалением удаляясь от старого берега, где я родился, с надеждой плывя к берегу неведомому.

Шатобриан, «Замогильные записки»ПРЕДИСЛОВИЕ

Не теряет ли литературный труд в цене, не становится ли он «эстетским», беззубым, ни на что не влияющим, если в писательском деле нет и следа того, […] чем является для тореро острый рог быка, который — в силу материальности заключенной в нем угрозы — и придает жизненную силу искусству корриды, не позволяя ему уподобиться бессмысленным ужимкам балерины?

Мишель ЛейрисКаждый художник проживает две жизни: одну в искусстве, другую — как частное лицо. В последнем случае речь иногда идет и о театральной манере выражать себя, о той самоироничной рисовке, которую Жан Старобинский в своей книге «Портрет художника в образе паяца» называет характерной чертой нашего времени. С другой стороны, в самых разных формах выставляли себя напоказ такие мастера, как Орсон Уэллс, Кармело Бене, Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Жан-Люк Годар. Реже встречаются художники, участь которых была поистине страшной — тюрьма, сумасшедший дом, смерть в результате несчастного случая. В судьбе некоторых есть конкретное обстоятельство, соединяющее творчество с жизнью и самую жизнь превращающее в произведение искусства — так можно сказать об Оскаре Уайлде, Пазолини, о военном фотографе и репортере Роберте Капа….

Ни капли подобного пафоса нет у Висконти при всей полноте самовыражения, он не стремился лично присутствовать в собственном творчестве или изображать в нем себя. Да, он делал публичные заявления, но у него очень мало исповедей: этот художник никогда не чувствовал потребности выставлять обстоятельства своей биографии на всеобщее обозрение или рассказывать о них. Возможно, разделяя общественное и частное, он отстаивал собственное право прожить жизнь так, как сам считал нужным, не размениваясь ни на оправдания, ни на маскарадные приличия? Человек, который переживает трудные моменты, ни от кого не прячась, не превращая их ни в тайну, ни в витрину, не нуждается и в исповедях.

Он играет по правилам света, он носит маски, он обходителен в жизни и деликатен в творчестве. Его произведения, чаще всего основанные на мировом литературном или музыкальном наследии, задуманы, выношены и реализованы вместе с другими людьми, также входящими в круг избранных, и необязательно на него похожими. Висконти всегда остается за кулисами своих постановок — Бернардо Бертолуччи считает, что этот самый большой любитель пышности из всех, когда-либо живших на свете, «прячет то, что показывает». Это красивое определение подчеркивает и без того очевидное желание мастера оставаться в тени (и в этом Висконти похож на Бергмана и Кубрика): он выдвигает на авансцену актеров и свои творения, а сам — меланхолично, иронично или элегантно — отходит в сторону, не желая выставлять себя напоказ.

Можно, однако, утверждать — и Лукино не стал бы возражать против этого утверждения, — что он выразил себя иным способом: единственное, чем он гордился на закате жизни, было его участие в Сопротивлении. А еще, пожалуй, он мог гордиться своими дерзаниями, тягой к новаторству — об этом косвенно свидетельствует сцена с освистыванием из «Смерти в Венеции». Если задуматься, многие работы Висконти были освистаны, и он этим гордился.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что «рог быка», о котором Лейрис говорит применительно к литературе, осязаемо присутствует в жизни и творчестве режиссера Висконти. Он проявляется в страстной жестокости его первого фильма «Одержимость», он присутствует в каждой следующей картине — в его манере «изучать свой материал» так, чтобы довести его до совершенства и одновременно «заострить конфликты», придать им вес, как можно глубже проникнуть в подспудные, запретные, инфернальные миры. Если Висконти и не стремился к скандалу, как убеждала меня в конце 80-х годов Сузо Чекки д’Амико, то и на компромиссы он никогда не шел — ни с публикой, ни с продюсерами. Чтобы глубже проникнуть в тайну Висконти, чтобы снова взяться за нить повести о его жизни по прошествии двадцати лет после выхода в свет первого издания этой книги, начать нужно было именно с его радикализма. «Теневую сторону» Лукино следовало познавать через теневые моменты жизни, передержанной на свету.

Ни одну биографию нельзя считать законченной. Либо недостает подробностей — не все тайны разгаданы, не все ящики перерыты, не возвращены из забвения все любовные письма, и не все воспоминания детства извлечены на свет… Либо получившийся портрет лишь намечает те черты, которые, будь они прописаны четче, могли бы высветить всю жизнь в ее роковом развитии. Именно последнее и заставило меня вернуться к жизнеописанию Висконти, встретиться не с его родными — ныне, увы, покойными, а с соратниками, убежденными, по словам актера Умберто Орсини, что Висконти жив — он просто уехал в Аргентину и скоро вернется; я хотела сделать своими проводниками режиссеров вполне современных — Бернардо Бертолуччи и Оливье Ассайяса; первый дистанцируется от творчества Висконти, второй им восхищается. Глава «Теневая сторона» во многом обязана нашим встречам и беседам.

Аристократическая отстраненность и властность Висконти обеспечили ему репутацию человека «не вполне от века сего» — действующего лица и свидетеля иной эпохи, пышность которой (как и у Томаса Манна в «Волшебной горе», в «Смерти в Венеции» или в «Будденброках») перенесена на каждое его произведение, сознательно покрытое «драгоценной патиной истории». Он выглядит в большей степени современником Малера, Вагнера и Пруста, нежели Вендерса, Годара, Стрелера и Жене. Во Франции его сравнивают с Прустом, что вызывает искушение записать в актив режиссера лишь изысканность «вчерашнего мира», воспетого Стефаном Цвейгом. Но разве отказавшись экранизировать «В поисках утраченного времени», он не бежал от этого мира, как от искушения, которое могло бы увести его с куда более опасной и глубокой жизненной стези? «Штурмовать» пик Висконти принято скорее по склону Манна, а не по склону Пруста — тут постарались перо Флоранс Коломбани и камера Джорджо Тревеса.[1] Другие ключи остаются невостребованными, а ведь это ключи от запертых до поры комнат, в том числе — от самой потайной, где обитают творческая страсть и внутренний сфинкс, который подкармливает каждого художника, загадывая ему загадки и вынося приговор.

«И поскольку искусство в точности воссоздает жизнь, — пишет в „Обретенном времени“ Пруст, — вокруг истин, познанных внутри себя, всегда будет витать атмосфера поэзии и нежность тайны: она есть не что иное, как обрывок тьмы, которую нам пришлось преодолеть, и точный, как альтиметр, показатель глубины произведения». Рассматривать Висконти через призму Пруста — значит черпать из тайной алхимии памяти, где зреют его произведения. Но это значит также и запереть его во «мраке и безмолвии» башни из слоновой кости и прошлого, в то время как все его творчество вбирает в себя, преобразовывает и драматически сталкивает иные силы — те, что несут на себе печать действительности, современной творению.

Автор «Рокко и его братьев» и «Гибели богов» предпочитает крики шепотам и элегическим ароматам. Он не покоряется судьбе, но стремится все контролировать. Творчество, которому он отдает и подчиняет себя, заставляет его отречься от Пруста, хотя окружающие не устают твердить, что только он один может и должен экранизировать его; все его работы насыщены органичными, хищными, смертоносными и одновременно животворными образами. Висконти всецело раскрывается в творчестве, и самый яркий тому пример — «Людвиг», который иначе как проклятым и не назовешь; фильм разрушает жизнь создателя, в то же время делая ее полной. Висконти вглядывается в себя, сливаясь с чувственной стихией современного мира. Путь его лежит не в сторону любви Свана и Одетты, он направляется не к морским пейзажам Эльстира и не стремится к упадническому самолюбованию в духе Дориана Грея — его манит мир, где царит предательство, где доносят на возлюбленных, где изнасилованную и убитую девочку бросают в колодец, где братья враждуют между собой, где мать сначала лишают чести, а затем — жизни, где князь сходит с ума, где слабеющий король видит вагнерианские сны, которые в то же время являются и снами всей Европы, где зарождаются и набирают силу фашизм и нацизм. Это мир беспощадных драм, при помощи которых автор погружается «в самые глубины себя» — а вместе с ним попадаем в тайную область и всецело обнажаемся и все мы, его зрители.

Январь 2009

ПЛАМЯ СТРАСТИ

Глава 1 ВИСКОНТИ МИЛАНЕЦ

Медведицы мерцающие звезды! Не думал я, что снова созерцать Привычно буду вас над отчим садом, И с вами разговаривать из окон Того приюта, где я жил ребенком, И радостей своих конец увидел.[2] Джакомо ЛеопардиВ самом сердце Милана, в двух шагах от Дуомо и театра «Ла Скала», над северным фасадом ныне проданного и поделенного на части старого дворца, что два столетия кряду возвещал о благородной древности рода, еще вьется кольцами змея, украшающая фамильный герб герцогов Висконти ди Модроне. Прежде это был дом номер 44 по виа Черва (ныне виа Чино дель Дука), огромное строение с тремя рядами окон — этих окон, по словам младшей сестры Лукино Висконти, было так много, что их отворяли и затворяли специально нанятые слуги.

Как и многие миланские дворцы, этот дом имел внутренний квадратный дворик под Рождество здесь ставили елку, а весенними вечерами под сенью аркад, меж толстых колонн дети носились на роликах и велосипедах. Их провожала взглядом полунагая Амфитрита — в окружении дельфинов и в раковине из темного камня она словно бы выходила прямо из дворцовой стены, окрашенной желтой охрой. История распорядилась так, что по широким ступеням этих мраморных лестниц, ведущих в верхние ярусы, и по анфиладе больших и малых гостиных, будуаров, рабочих кабинетов с золоченой мебелью прошли не только сливки высшего света Милана, Рима и даже Парижа, но и абсолютно все, кем только мог гордиться город — художники, драматурги, композиторы, сценографы, знаменитые певцы: сопрано Мария Гарсиа, известная как Малибран, Джулио и Тито Рикорди, братья Бойто, Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини, Артуро Тосканини — всех не перечесть…

В 1906 году, когда здесь родился Лукино Висконти, сад возле дома обрывался над зеленоватыми водами канала Навильо, по берегам которого виднелись монастыри, фруктовые сады, маленькие, работающие на гидравлических колесах заводики, особые места, куда приходят стирать прачки. В своей книге «Путешествие кондотьера» Андре Сюарес пишет о том, что внезапно увидел «очаровательный фасад» маленького дворца Висконти ди Модроне, который явился перед ним внезапно, словно мираж из восточной сказки, посреди миланского трущобного «ада», в двух шагах от толкотни Зеленного рынка и «кишащих крысами улиц» Верзьера, истинно миланского квартала с дурной славой, «провонявшего гнилыми овощами и кочерыжками».

«Этот дом еще и не сразу разглядишь сквозь заросли акаций — он словно лицо, прикрытое рукой или распущенными волосами. Приятное и меланхолическое обиталище! Единственное место в Милане, где хочется читать, спать и любить. Оно будто бы создано для приюта тайной, быть может, даже преступной любви. Окруженная старыми деревьями, вся в жасмине и розах терраса будто обрушивается в зеркало стоячих вод: она украшена резным балконом, каменной балюстрадой — пышной, тяжеловатой, но все же изысканной. Цветы и зелень травы — их видно сквозь просветы перил — оживляют безмолвие, и их волнующее присутствие — праздник для этого презренного городского квартала. Амуры поддерживают герб со змеем; из рогов изобилия сыплются нежно вылепленные персики и виноград; дикий виноград и ветви ласково касаются каждого завитка, каждого орнамента балюстрады. Сквозь густую листву виднеется крытая галерея с шестью арками, соединяющая два крыла здания; двойной ряд колонн обвит розами. Что за нежный потайной садик, что за очаровательное место уединения! На солнце разными оттенками искрится маленький фонтан. Канал словно любуется ветвями деревьев и не дает листьям покинуть стоячие воды. В Милане не сыскать другого такого прибежища для грез, любви и печали».

Для Висконти этот дом был «прибежищем грез, любви и печали», пышной декорацией для собраний и празднеств, он возвращался сюда, чтобы снова обрести райское блаженство в саду, полном цветов и домашних животных. Дома Висконти всегда были полны жизни и друзей, и в том числе один из них, «Коломбайя» в Искье — вздымающаяся над морем на самой вершине холма мавританская башня, утопающая в зелени сосен, эвкалиптов и лимонных деревьев. Писатель Джузеппе Патрони Гриффи вспоминает, что по утрам, когда отворяли окна, он приходил в восторг от того, что его взору открывались сразу два лазурных моря; вторым были нескончаемые поля голубых гортензий, которыми Лукино засадил тенистые аллеи: за ними и за розарием он любил ухаживать сам. Обстановка, мебель в стиле ар-нуво, строгий ритуал завтраков, ужинов и обедов, музыка, звучавшая даже в названиях блюд, тоже придуманных им самим — говяжье филе Висконти по-бетховенски, «Патетическое», «Аппассионата»; светские развлечения — все вокруг возвращало в детство, в счастье.

Под крышей псевдоренессансной виллы в Риме, которую он унаследовал от отца, царил житейский беспорядок, всюду безо всякой системы и в изобилии были разбросаны вещи. «Этот дом мне неинтересен. Люблю ли я его? Пожалуй, но не слишком, и при случае не премину от него избавиться. По месту рождения и по духу я миланец; в Риме я только проездом», — признавался он.

Однако Милана, который он любил, больше не существовало, и Висконти никогда не вернется жить в этот город. Но все же этот прежний Милан ясно запечатлелся в его памяти, подобно тому, как память рассказчика «В поисках утраченного времени» сохранила Комбре, сирень у Мезеглиз и реку возле поместья Германтов. Для Висконти не было ничего дороже канала Навильо и глициний на виа Черва. Всю свою жизнь он будет тяготеть к этой архетипической декорации, в которой ему так нравилось жить. Эта обстановка будет напоминать ему о самых потаенных «глубинах духовной почвы» (по выражению Пруста) — здесь тайные воспоминания, едва пробудившись, «сразу же согласовываются с биением сердца». Мир, который, как он говорил, «никто ему не вернет», это Милан времен Стендаля. Висконти описывал его так: «Сады над каналом, кареты, ароматы магазинчиков и булочных, пронзительные крики ласточек, которые под вечер вились вокруг нашего дома на улице Черва, колокола церкви Сан-Карло, синьоры, выходившие из маленького бара „Канелла“, запах лошадиного пота, когда мать возила нас к Бастионам…»

В начале века писатель Альберто Савинио еще мог взглянуть на тот Милан который видел и Стендаль — полюбоваться с променада у Бастионов на зазубренную вершину Резегоне, вдохнуть глоток тумана, пропитанного запахом жженой древесины, постоять перед «Обручением Девы Марии» Рафаэля, этим «юношеским, еще в манере Перуджино» полотном с четкими линиями и ясными небесами, и разглядеть в нем «метафизический портрет этого города-ученого и города-созерцателя, самого романтичного из всех итальянских городов». В книге «Город, я слушаю твое сердце» Савинио говорит о Милане, который «на первый взгляд кажется каменным и суровым, но по природе мягок — его уют еще хранят расположенные во внутренних дворах сады, против которых ополчились строительные компании, урбанисты и двадцатый век».

«Душой города» были каналы: до 1929 года Милан — это побратим Венеции, Санкт-Петербурга и всех городов, что смотрятся в воды каналов. Каждый день, стоя на каменной балюстраде в глубине сада с вековыми деревьями, отпрыски семейства Висконти смотрели через ажурную резьбу оград на темное зеркало старого Навильо. Каждое утро, отправляясь в школу, маленький Лукино переходил через перекинутый над извилистым каналом мост Сирен, который с 1842 года стерегли отлитые из чугуна сирены, которых прозвали «сестры Чугуни». Позже их перенесут в большой парк при замке Сфорца — режиссер отправится туда, чтобы отыскать их в густом февральском тумане и сделать участницами одного из эпизодов своей семейной хроники, «Рокко и его братья».

Эта трогательная, даже сентиментальная деталь скрывает нечто глубоко личное, отзвук поведанной шепотом тайны: даже в «Рокко», целиком снятом в Милане, Висконти не воскрешает приметы жизни и цвета своей молодости. Они скорее отыщутся в тревожных городских пейзажах из других картин — это и заснеженные мостики в «Белых ночах», и поросшие мхом мосты над затхлой водой в лабиринтоподобных декорациях «Чувства» и «Смерти в Венеции». Между Ливорно «Белых ночей» и Венецией Висконти есть нечто общее — то, что роднит их с миланским Навильо, последним кругом ада, населенном проститутками. Но воплотившись в извилистых венецианских calle, утонув в призрачных туманах «Белых ночей», миланский Навильо уже не просто воспоминание — он становится символом смятения и упадка.

Осушение каналов и рисовых плантаций на ломбардской равнине привели к тому, что с города был окончательно сорван этот таинственный покров, составлявший в детстве Висконти поэзию Милана и придававший ему столь особенный нордический Gemütlichkeit.[3] Стендаль и Андре Сюарес не советовали смотреть на Дуомо при ярком солнце. Первый находил, что лунный свет, «синяя тьма средиземноморского неба, украшенного мерцающими звездами», лучше оттеняет причудливость и страстность этих «пирамид из белого мрамора, что совершенно в духе готики — но без аромата смерти — устремляются ввысь» в восторженном экстазе «несбыточных иллюзий любви».

Второй же полагал, что солнце выставляет на общее обозрение все недостатки этой претенциозной «сахарной головы», чудовищного детища богатства и дурновкусия — здесь из-за кружевных узоров, орнаментальной вязи, шпилей и золота вдруг появляется разряженная, как неаполитанская невеста, «Мадонна Севера». Сюарес продолжает: «Я вовсе не против того, чтобы искусство Севера перенимало этот помпезный стиль и чрезмерность украшений из мраморной лепнины… Но такое искусство, в конечном итоге, есть триумф материи и, стало быть, триумф лжи. Я называю Миланский собор чудом для немцев и швейцарцев. У них там нет ничего лучше: рядом с их черным хлебом этот хлеб — белый. И, как знать, не вдохновляло ли резец каменщика неясное воспоминание об альпийских снегах и остроконечных глыбах льда? Столько островерхих колоколенок и только один скудный шпиль. Так много пространства — и единственное мгновение величия».

Однако величие Миланского собора — не производное от навязчивой идеи одного человека, как замки архитектора-мегаломана Людвига II Баварского, совсем напротив — это плод неожиданного умопомешательства всех миланцев, которые обычно рассудительны и бережливы. Возможно, все свои потаенные мечты они воплотили в этом избыточном химерическом проекте, которое здесь называют La Fabbrica[4] — этот термин обозначает бесконечное строительство, которое продолжалось с конца XIV до конца XIX века. Подобно Нойшванштайну, сказочному замку Людвига, Миланский собор «прекрасней всего в тумане или под дождем: его очертания размыты, и, когда он возникает перед вами, кажется, что это волшебная галлюцинация, замок, сотканный из тумана на фоне гор».

В туманные дни весь город встречается и объединяется вокруг того, что писатель Гвидо Пьовене называет «великим сентиментальным зданием» — вокруг Дуомо, в мраморе которого из века в век передавалась «непреходящая городская пылкость». Дуомо становится волшебной горой, на вершине которой никогда не смыкает глаз, наблюдая за своим городом-ребенком, золотая статуя матери-покровительницы — Маленькой Мадонны, Мадоннины (она была установлена во времена Марии-Терезии Австрийской).

Миланцы любят — вернее сказать, любили — свой город таким закутанным в дымку, таинственным и в то же время таким знакомым. «Наши туманы куда гуще лондонского смога», — похвалялись они, и голоса их дрожали от гордости. В самый разгар зимы, рассказывает Альберто Савинио, город становился «огромной бонбоньеркой, а его жители напоминали обсыпанные сахаром леденцы». Прохожие женщины в капюшонах выглядели фигурками в причудливых костюмах, спешащими на карнавал. Ах! «Проскользнуть за одной внутрь ее теплого жилища, оглядев себя в длинной анфиладе зеркал гостиной, среди тяжелой фамильной мебели и мягких ковров, и сорвать с ее губ поцелуй, так ароматно пахнущий туманом, пока дымка еще стоит, сгустившись, у окна и легко, безмолвно и покровительственно окутывает всю ее фигуру…»

Как истинный миланец, Висконти не представлял себе зимы без знакомых с детства густых покровов, укутывающих город. Туман был необходим ему на съемках «Белых ночей», и, за неимением настоящего, он велел использовать километры тюля. Снимая «Рокко и его братьев», он тщетно ждал чуда, ждал, что туман явится с ним на свидание, но в конце концов отчаялся и снова решил создать его сам. В тридцатые годы, начиная рассказ или набрасывая описание пейзажа, он нередко призывает на помощь густые туманы прошедших дней — те ноябрьские туманы, что сбивают с толку, скрывают силуэты, затрудняют видимость и при этом приносят издалека неведомые запахи, изменяют окружающие звуки, перекраивают очертания на свой манер и стирают границы между небом и землей, между надменным городом и скромной долиной По. В районе Басса, пишет Висконти, «дороги — это каналы, заполненные туманом, который впору резать ножом, и вас запросто может сбить самый обыкновенный велосипедист. Ослепшие поезда продвигаются на ощупь, постреливая хлопушками. Земное пространство отделяет от неба прочерченная свинцовым туманом грань, и кажется, что ему не рассеяться никогда. Забывается стремление к небу, и все живое припадает к земле. И свиньям тогда так легко учуять грибы в жирной и влажной земле, на берегах ручьев, под недвижными деревьями, и ветер тоже приносит запахи дождя».

Туман — эстетический элемент, который используется для сгущения красок; туман заставляет особенно остро ощутить подлинную цену животной, земной жизни; он заслоняет небеса и побуждает к поискам иных, земных путей, он смягчает и усмиряет порывы восставших исполинов, сокрушает великую мощь, с которой они устремляются на штурм небес. В конце тридцатых Висконти будет писать о тумане в Нью-Йорке: «Он прячет лицо в кашне из тумана, он весь, выше пояса, скрыт от моего взгляда. Я не видел ничего, кроме врытых в землю фундаментов, напоминавших лодыжки исполинов. Город похож на необъятной величины орган. В хаотическом лесу этих монументальных звучащих труб завывает и свистит ветер. И в этом звуке слышится величие кафедрального собора, сложенного из строгого серого камня…» Стоит туману рассеяться — и небоскребы, эти «исполины», вновь рванутся на штурм небес, разрывая лазурь, и, пробитая их вершинами, она «рваными тряпичными лоскутами» будет падать обратно на землю.

Образу вертикального, грозно вздымающегося к небу города-исполина противостоят города, всегда привлекавшие Висконти: горизонтальные, заполненные людскими толпами, разбухшие от тяжелых вод, в которые они погружаются все глубже; утопающие во мраке, в лунном свете и тумане, плавающие в этой дымке, как в околоплодной жидкости. Милан, прежде чем его осушили, был для него таким же большим материнским телом — одновременно и таинственным, и беспокойным, и приземленно-счастливо буржуазным, и волшебным, и родным.

Восемь первых лет его жизни прошли словно бы в двойном коконе: первым из них был уютный и безопасный дворец на виа Черва, хранитель покоя, вторым — богатый и безмятежный сладостный город, такой закрытый, так свято чтущий привычки в еде и обычаи в разговоре; жители этого города едины в своих обычаях, пристрастиях и печалях. Возможно, разница между классами и кланами здесь ощущается острее, чем где бы то ни было, но если интересы расходятся, то чувства стремятся к объединению, и это придает Милану — как и Вене — образ настоящего слоеного пирога; это отражается даже в самом его облике. Дворцы аристократических семейств расположены в историческом центре, под сенью Дуомо, позднее их окружили новые кварталы промышленной буржуазии, а от Навильо и испанских крепостных стен разошлись концентрические круги рабочих слободок.

Но при этом Милан, как и Вена, может быть единым: все классы сливаются в одном религиозном порыве под куполом Дуомо и в стенах театра «Ла Скала», храма оперного искусства и вершины миланской цивилизации. «„Ла Скала“, — позже заметит Пьовене в „Путешествии в Италию“, — стоит напротив ратуши и банка. Я думаю, что именно в этом — суть души северной столицы, которая часто остается непонятой: практичная и чувствительная, деловая и мелодраматичная, бывающая и сухой, и рассудочной, но при этом настроенная чрезвычайно критически, и кажется, что она заключает сделки на фоне тучных молочных долин под звуки музыки Верди».

Деловая жилка и сентиментальность — таков, по словам венецианца Пьовене (он, как и Висконти, отпрыск древнего аристократического рода), дух Милана — как никакой другой город, он «располагает к бесцельным прогулкам, в которых проводником становится одно лишь сердце». Этот город — не просто пестрая мозаика классов, кланов, разнородных и противоборствующих архитектурных стилей: ломбардские городские постройки, преимущественно буржуазные, по сути, представляют собой «хорошо замешанное тесто»; здесь все различия стираются, ведь каждый миланец верен своим традициям и знает, что такое — искусство жить. «Замкнутые семьи, светское общество, коммерсанты и промышленники, футуристы и тоскующие по девятнадцатому веку, те, кто в погоне за наживой подчистую сносит старые кварталы, и те, кто оплакивает умирающий старый Милан, все объединяются в этом великом Вавилоне… надо всеми здесь витает аромат ризотто с шафраном — это богатое, вкусное, материнское блюдо тоже насквозь пропитано чувствами, напоено соками плодородных, укутанных туманами долин».

Со времен миланского детства Висконти сохранит пристрастие к местным обычаям и диалекту, которым аристократия владела не хуже простых горожан. Вкус к этому гортанному, полному германизмов говору привила мальчику мать. Дети учились наречию по сказкам, пословицам, считалкам, похожим на загадочные пророчества Сивиллы: Enchete, penchete, pufftine, Abeli, paboli, domine, ench, pench, puff, gnuff, strauss et rauss (сочный аналог куда более скромного французского pie et pic et colegram). В дальнейшем Висконти будет с удовольствием говорить на миланском диалекте с драматургом Джорджо Проспери и актрисой Адрианой Асти, читавшей ему веселые стихи Карло Порты, в которых было множество местных словечек. Впрочем, его любовь к диалектам проявилась еще раньше, во время съемок фильма «Земля дрожит» — герои этой картины говорят на диалекте сицилийской области Катания, который не понимают даже их соседи по острову.

Один поэт дал Милану название «Панерополис» (город из крема) — так много лакомств там готовят из молока; по выражению Альберто Савинио, это была основа «продовольственной цивилизации Милана, где молоко указывало и на древность традиции, и на ее благородную природу». От этого города Висконти на всю жизнь унаследовал детскую любовь к пирожным, клубнике со взбитыми сливками, не говоря уж о непременном миланском ризотто с шафраном. Старинная побасенка рассказывает, что в XV веке один витражных дел мастер украсил витражи Дуомо зернышками шафрана, чтобы добиться лучистости цвета, а в день его свадьбы зернышки упали прямо в его блюдо с рисом…

«Лукино часто просил меня, — рассказывала его сестра Уберта, — приготовить ризотто по-милански, поскольку очень любил миланскую кухню; стряпать должна была именно я, и никто другой, что делало ситуацию весьма щекотливой — наш повар страшно ревновал (а он был родом из Абруццо)…» Исполняя этот домашний ритуал, Уберта делала то же, что и ее мать, донна Карла, а еще раньше — бабка, женщина из народа; граф Лукино Висконти гордился тем, что благодаря ей он связан узами кровного родства с простыми людьми — так же, как кровь отца связала его с аристократией.

«Моя мать, — с гордостью говорил он, — носила фамилию Эрба и была буржуазной. Ее семья жила недалеко от Порта Гарибальди и начинала с торговли лекарственными растениями вразнос. Они всего добились своим трудом. Думаю, практическую жилку — она всегда у меня была — я унаследовал именно от них, от родственников по маминой линии. Мне кажется, прабабушка готовила ризотто и касторку в одной и той же медной кастрюле…» Состояние семейства Эрба, вернувшего позолоту на фамильный герб Висконти, зарабатывалось весьма прозаичным способом. Практическая жилка, энергия и упорство, эти самые что ни на есть почтенные добродетели, обеспечат завидное процветание дедушки по материнской линии, и именно его в один прекрасный день сможет поблагодарить Лукино Висконти за состояние и возможность посвятить жизнь искусству.

Карло Эрба родился в 1811 году, в Виджевано, в области Павия. В те годы его отец имел маленькую аптеку в Милане, в квартале Сан-Эсторджио. У семьи хватило средств, чтобы отправить сына в Павию, учиться на фармацевта. В 1835 году он получил диплом и стал взбираться по ступеням социальной лестницы: начинал как простой служащий, потом стал приказчиком богато обставленного магазина на фешенебельной виа Брера, где завоевал доверие избранной, преимущественно аристократической клиентуры.

Накопив достаточно денег, он построил собственную лабораторию, и в 1853 году наконец приобрел торговое предприятие. В его лаборатории производили «страшный сон» юных наследников богатых семейств, средство, которым раз в неделю «прочищали организм», — в его состав входили касторка, соли железа и висмута, экстракт тамаринда, валериановая кислота и прокаленная магнезия. Кроме того, здесь делали и знаменитый шафран «Карло Эрба», поставлявшийся в маленьких флакончиках — именно его миланский писатель Карло Эмилио Гадда настоятельно рекомендует всем, кто хочет приготовить самый вкусный ризотто на свете.

Десять лет, при покровительстве мэрии, он приумножает состояние и зарабатывает репутацию, становится общественным советником, заседает в выборных округах — его кандидатуру поддерживает консервативный журнал Perseveranza. Возглавив в 1862 году «Торговый дом Эрба», он становится членом Торговой палаты, а также вступает во влиятельнейшее Общество поощрения искусств и ремесел. Он сотрудничает с исполнительным комитетом Промышленной ассоциации Италии и входит в число акционеров Промышленного банка, упрочивая свое положение на фоне многочисленных финансовых скандалов и банкротств. В конце концов он становится основателем Общества торгового освоения Африки, членом обществ «Эдисон», «Рикорди», фабрики боеприпасов Барта — нет ни одной области, к которой он бы не проявил интереса. В 1886 году Карло первым инвестирует 400 тысяч лир в Специальную электротехническую школу и, поскольку от государства помощи ждать бесполезно, призывает частный капитал и местные компании последовать его примеру и поддержать развитие прикладных исследований.

У этого сурового миланца, в честь которого в городе назвали одну из площадей, было две страсти: опера (ибо в Милане практичность и лирика вполне уживаются друг с другом) и коллекционирование ножниц — вся коллекция была выставлена на всеобщее обозрение в витрине его магазина. В 1888 году этот неисправимый холостяк скончался, оставив все младшему брату, музыканту Луиджи, и тому пришлось посвящать часть своего времени процветающему фармацевтическому предприятию. Среди его достижений — контракт с художником Марчелло Дудовичем, который создал великолепные афиши, превозносившие полезные свойства гранулированного слабительного и нежнейших тамариндовых капель «Торгового дома Эрба».

Лучше всех из этого поколения своей семьи Лукино знал Анну Бривио, жену Луиджи, — она была наследницей богатых промышленников, сделавших состояние на шелкоткачестве, и через свою сестру Джудитту приходилась родней музыкальным издателям Рикорди. Лукино вспоминал, что его бабушка «немного походила на императрицу Евгению и была бойкая, очень симпатичная, с крутым нравом». Ее побаивались все — в том числе обе дочери, Карла и Эрколина. Карла была высокая и красивая, Эрколина — куда менее привлекательная и такая крошечная, что домашние говорили: «Она точь-в-точь как Карла, если смотреть на нее в перевернутую лорнетку». Верховодила в семье мать, и впоследствии матери будут играть главную роль во многих фильмах Висконти. Как и многие дамы из высшего света, Анна Бривио управляла не только многочисленной прислугой, но и семейным предприятием, успевая при этом еще и заниматься детьми. Музыкальный салон Анны был знаменит на весь Милан; ее жизнь, а в свой черед — и жизнь ее дочери Карлы, матери Лукино, складывалась из занятий коммерцией, забот о семье и светской жизни и увеселительных поездок, главным образом — в Париж.

Большая часть детства Висконти проходит в двух этих домах — на виа Черва и виа Марсала, его жизнь делится между отцовским дворцом, чьи корни уходят в глубокое прошлое, и современным громадным домом бабушки по матери, который воплощает торжество предприимчивой буржуазии, уверенно смотрящей в будущее.

На виа Марсала была большая деревянная лестница, ковры с густым ворсом, салоны, где устраивали приемы, гидравлический лифт, но главное — из комнат можно было выйти прямо в помещения фармацевтической фабрики. «Запах этих снадобий был таким сильным, — рассказывала нам Уберта, — что бабушка не могла его больше выносить. Муж вечно твердил ей: „Вдыхай поглубже, это очень полезно…“ А еще там был диспансер, и мы развлекались, подглядывая через замочную скважину за рабочими, приходившими на уколы». Воспоминания о прошлом самого Лукино тоже пропитаны этими крепкими запахами: «Мы заходили в коридоры, где разило карболкой, и, добравшись до маленькой двери, за которой находились заводские помещения, чувствовали возбуждение первооткрывателей неведомой земли».

Кинолента жизни Висконти начинается не с роскошного патрицианского дома под стать дворцу из «Леопарда», а с кроваво-красного зарева и рева сталелитейных заводов из «Гибели богов», с дыма заводских труб. Этот дым постепенно изменит сонную жизнь провинциального ломбардского города. Семья матери подтвердила справедливость миланской пословицы, которую с гордостью повторяют все амвросианцы:[5] Milan di sa Milan fa («Милан сказал — Милан сделал»). Несмотря на любовь к традициям, Милан меньше любого другого города склонен поддаваться парализующему преклонению перед прошлым.

В 1906 году, когда появился на свет Лукино Висконти, после восьми лет строительства был торжественно открыт Симплонский туннель через Альпы: это было архитектурное чудо, прославленное художниками эпохи в красочных плакатах. Они воспевали титаническую силу, победившую горы, неудержимый порыв, влекущий поезда через подземные пещеры, работающих в сердце земли обнаженных силачей, тела которых багровеют в отсветах адского пламени. Вдали, на выезде из туннеля, в городе будущего вздымается над бледной линией горизонта шпиль собора: Милан — это столица, точка притяжения. Месяцем позже, в июне 1906 года, город откроет двери Всемирной выставки — и посетители со всех концов полуострова и мира приедут подивиться техническим изобретениям ломбардского гения.

Меньше чем за четыре десятилетия Милан, процветавший и богатевший благодаря плодородным долинам, засаженным тутовыми деревьями, и рисовым полям, стал крупнейшим центром торговли, форпостом высокотехнологичных отраслей промышленности, а также штаб-квартирой богатейших банков. Ни один город не извлек больше пользы из Рисорджименто и рождения Новой Италии — эти исторические события избавили его от ярма австрийской бюрократии и бремени запретительных пошлин.

На фоне объединения нации новые люди, подобные Карло Эрбе, сумели превратить маленькие семейные промыслы, где использовался в основном ручной труд, в великие европейские синдикаты. Миланцы добиваются невиданных успехов: Джованни Пирелли, сын булочника из Варенны, ярый гарибальдиец первого призыва, к концу века становится королем резиновой промышленности; Эрколе Марелли, бывший квалифицированный рабочий, основывает на собственные сбережения компанию, которая станет одной из самых динамичных в секторе электрооборудования. Винченцо Бреда восстанавливает умирающую фирму по производству механических изделий и создает предприятие по сборке локомотивов, а затем возглавляет корпорацию «Терни», построив при поддержке государства первый в Италии сталелитейный завод. Возникают промышленные империи и основываются династии. Подобно семейству Крупп, которое стало для Эссена и всего германского капитализма примером небывалого взлета (и послужило прототипом Эссенбеков из «Гибели богов»), сталелитейщики Фалько и семьи Пирелли, Кандиани, Эрба в других отраслях промышленности способствовали подъему капитализма в Милане и в Северной Италии в целом.

Чтобы обеспечить развитие города и создать условия для прироста населения, градостроители, промышленники, банкиры, члены городской управы, отвечавшие за проведение в жизнь перспективного плана, смело приступают к тому, что позже назовут скандальным и позорным уродованием старого Милана. Сносятся испанские укрепления, с которых Стендаль любовался заснеженной горной цепью, напоминавшей ему «зубья пилы»; вырубаются сады, для каналов сооружаются подземные ложа, многое другое меняется из чисто практических соображений — эти метаморфозы мало-помалу лишили Милан облика укрепленного города, стоящего в круге стен и каналов. Особенная планировка, при которой во всех районах бок о бок жили представители разных классов, была уничтожена; сто лет здесь все разрушали и перестраивали, сообразуясь с требованиями момента: теперь городу было просто некогда стареть.

Главным приоритетом стало утверждение Милана в качестве финансовой столицы Италии, но здесь сосредоточились не только крупнейшие отрасли промышленности и торговли — город также претендовал и на звание «столицы нравственности». Так, в конце XIX века в Милане появляется площадь Дуомо, которую называли «монументальной хореографией в банковском вкусе».

Со вторым главным историческим полюсом города, площадью «Ла Скала», соборную площадь связала Галерея Виктора-Эммануила; Рим и Неаполь завидовали миланцам, мечтая иметь такую же. В тридцатые годы Галерея поразила Андре Сюареса своим «необычайным уродством»: «Огромная постройка, единственное предназначение которой — служить проходом, „труба, где гуляет Иона“, „глотка, выплевывающая и всасывающая поток прохожих“, и главное — триумф смешного и наивного самодовольства миланских буржуа. Сюарес писал: „Стеклянный свод, по которому барабанит дождь и сквозь который проникает свет, становясь более тусклым, удерживает тепло и лелеет буржуазную флору, что обитает внутри. Галерея — памятник обществу, которое только обустраивается, но уже хочет выглядеть солидным. В этом здании нет ни меры, ни вкуса. Шум среди грубой роскоши, гулкий звук во внутренней пустоте“.

Из этого центра, из самого сердца города, где большие здания банков соседствуют со старинными аристократическими дворцами и где на руинах разрушенных кварталов вырастают новые постройки разбогатевшей буржуазии с фасадами то неоготическими, то ренессансными, то в стиле либерти, разойдутся в разные стороны широкие проспекты. Их прокладывали по модели, которую градостроители тех лет называли „грандиозной реформой парижских улиц“ барона Османа, и модель эта требовала полного „оздоровления“ всей структуры города. Островки простонародной застройки сносят с лица земли, обитателей выселяют на окраины — за пределы зоны dazio, центральной части города, въезд в которую облагался пошлиной, а плата за жилье была выше, чем в других кварталах.

Тридцать лет интенсивной урбанизации и спекуляций вкупе с демографическим скачком и постоянным притоком иммигрантов придадут окончательную форму этой метрополии, затягивающей пролетариат в свою сеть, ячейки которой становятся все мельче, а сама она сжимается все теснее. Задолго до Рокко и его братьев, приезжающих селят в домах без зелени и света, напоминавших, по выражению Сюареса, „ульи в разрезе: на выкрашенном в гнусные цвета фасаде распахнуты настежь все окна, люди облепили комнаты точь-в-точь как мухи на клейкой ленте. Пыль, гонимая ветром, оседает на обитателях этих душегубок…“. С высоты Дуомо писатель смотрит на „разбухший, тесный, жирный“ город, „человечий сыр с прожилками площадей и улиц“: „Старый Милан застегивает свой пояс из узких каналов в Кастелло. Другой кусок сыра, радиусом почти вдвое больше, опоясывает первый, и корка его состоит из бульваров и бастионов. Этот человеческий пузырь, кажется, никогда не перестанет расти и надуваться. Милан — типичный муравейник. Этим он похож на китайские города; и, думаю, не случайно здесь тоже хранят коконы шелкопряда и торгуют шелком“.

Слегка отставая по времени от Парижа, ломбардский город так же, как и столица Франции, притягивает и завораживает провинцию. Гвидо Пьовене вспоминает, что в начале века венецианцы отправлялись в Милан — подобно тому, как французские провинциалы мчались в Париж; дед показывал ему здание, которое считал непревзойденным примером современной архитектуры — Итальянский коммерческий банк, монументальное строение из белого мрамора на фундаменте из черного, чистейший образец умбертинского стиля конца века.

Сицилийский автор Джованни Верга, ехавший поездом по бесконечной ломбардской равнине с ее пыльно-серыми низенькими оградками, нескончаемыми рядами шелковиц и вязов, прямыми линиями каналов и дорог, пишет, как взволновал его появившийся на горизонте шпиль Дуомо, его guglia. Он страстно желал добраться до „города городов всей Италии“, окунуться в жизнь мегаполиса, „оказаться в толпе, спешащей по тротуарам“, увидеть элегантных миланок — их зовут итальянскими парижанками — которые фланируют под сводами Галереи и заходят в огромные магазины братьев Боккони. Прежде, чем сойти с поезда, Верга уже воображал себе „сияющие магазины, освещенные газовым светом, гулкий стеклянный свод Галереи, электрическое освещение в кафе „Ньокки“, фантасмагорию спектакля в „Ла Скала“, где, точно в оранжерее, царит празднество огней, цветов и прекрасных дам…“

Картина, нарисованная сицилийским писателем, отражает дух общества в конце века; деятельность горожан описывается в терминах „ликование“, „витальность“, „наслаждение“. Колесо Милана „с собором посреди площади в качестве оси“

еще не начало, как пишет Сюарес, вращаться „днями и ночами во все стороны“, подобно „печальной розе ветров, с лязгом, скрежетом и стенаниями“. Шум, движение, волнение толп, жестокость — такова была плата за модернизацию. Где еще могли обнародовать свои вызывающие манифесты художники-футуристы, мечтавшие по дешевке сбыть с рук прошлое, как не в этом „встающем городе“, запечатленном в 1911 году Умберто Боччони?[6] Этот Милан с его дешевыми домами на окраине и множеством стройплощадок вовлекает людей в вихрь ярких красок — так неукротимая сила огня сжигает соломинки на фоне кровавого рассвета.

С какой еще трибуны писатель Маринетти мог бы воскликнуть, что гоночный автомобиль прекраснее Ники Самофракийской, что футуризм „покончит наконец с лунным светом“, читай — свернет шею анемичной и пошлой безвкусице сентиментализма и романтизма, которые отжили свой век? Где еще, как не в Милане, можно рисовать „все новое, что только есть, будущее нашей индустриальной эпохи“, и это не только мчащиеся поезда, автомобили, самолеты, но и все виды человеческих движений. Здесь есть „гигантские толпы, захваченные работой“, заводы и их дымящие трубы, уличная суматоха, вспышки народного гнева, массы, с яростными криками марширующие через весь город. Штаб-квартира футуристов располагалась в Красном (названном по цвету фасада) доме — его стены были украшены фресками с изображением самых славных страниц Рисорджименто; тот факт, что футуристы разместились именно здесь, ясно подтверждает их революционные намерения.

Футуризм, авангардизм — эти слова всегда будут будоражить Висконти, даже когда Маринетти, апологет насилия и динамизма, присоединится к буйным фашистским митингам. При ретроспективном взгляде выступления футуристов покажутся более декадентскими, чем тот „маленький старый мирок“,[7] самые характерные и живописные представители которого каждый день приходили безмятежно посидеть в кофейнях Галереи, которая исполняла роль громадного миланского салона. Всегдашнее пристанище либералов, плетущих заговоры против австрияков, кафе „Кова“ к началу века превратилось в пекарню-кондитерскую, где нежно билось интеллектуальное сердце Милана.

Шеф-редактор Pungolo Леоне Фортис, беспечный и разодетый, как испанский гранд, окутанный ароматами горячего шоколада и сигарного дыма, сидел в задней комнате; в послеполуденный час к нему присоединялись три другие заглавные „Ф“ местного журналистского мира: Паоло Феррари, Франко Фаччьо и Филиппо Филиппи. По словам Савинио, из всех ежедневных газет самой что ни на есть миланской уже в то время была Corriere della Sera, где „все — и редакторы, и рядовые корреспонденты — думали и писали в одной манере. Литературный стиль издания был гармоничным, ни один автор здесь не сбивался с проторенной тропы и не стремился перекричать другого“.

Когда в 1908 году умер писатель Эдмондо де Амичис, первая полоса Corriere della Sera была взята в траурную рамку, а заголовок, растянутый на шесть столбцов, гласил: „Умер певец добра“. Джузеппе Джакоза удостоился таких же почестей. Смерть писателя, даже посредственного, попадала в те времена на первые полосы центральных газет Италии. Критические стрелы, ядовитые зерна сомнения, желчь тех, кто „осведомлен лучше других“, еще не волновали умы». Джакоза тоже заходил в «Кова», он был участником дружеских литературных бесед, не слишком глубоким полемистом, но живым и веселым собеседником. В четыре часа дня появлялись братья Бойто, Камилло — архитектор и писатель, автор повести «Чувство», и Арриго — композитор и либреттист опер «Отелло» и «Фальстаф». Арриго частенько уносил домой коробку пирожных, которые будоражили воображение Альберто Савинио. «Куда, кому носил он эти сладости? Я считал, что у Бойто были любовницы — зрелые, нежные и очень красивые женщины. Большие кошечки, одетые в шелка и страусиные перья… Да он и сам напоминал кота из „Пиноккио“: высокий, похожий на профессора, он прятал маленькие лапки в лакированных кожаных ботиночках, сверкающих и остроконечных, как утюги». Между пятью и семью часами сюда приходил Джакомо Пуччини, удобно устраивался на диванах из красного бархата и распивал кофе со сливками, макая в чашку бискотти…

Галерея была удивительным, театральным местом, где появлялись все экстравагантные личности, актеры средней руки и местные знаменитости, которых было так много в этом рациональном, дисциплинированном городе. Всем был известен музыкальный критик Ромео Каругати, самый неопрятный человек в Милане, устроивший у себя в квартире настоящий зверинец. По вечерам он приходил в кафе «Савини» или «Мартини» с маленькой мартышкой Тиной на плече. Залетали в эти кафе и элегантные красотки в мехах, вуалетках и шляпках, украшенных цветами или невообразимыми эгретками, — маленький Лукино, впечатленный их уличным дефиле, в 1913 году зарисовал дам в своем альбоме. Бывали тут и дивы в фантастических одеяниях из перьев, в том числе — Лина Кавальери и Ромильда Панталеони, знаменитая Дездемона с золотым голосом, подруга Арриго Бойто. Савинио вспоминает: поздно вечером, когда утонченные аристократы возвращались в свои дворцы, из дверей бара на Галерее выходил закутанный в плащ белокурый гигант в мягкой шляпе с немыслимо широкими полями и бесцельно бродил по пустынной Галерее, словно корабль на окаменелом море, и паруса его наполнялись той бурей, что была у него внутри. Федор Шаляпин заглядывал в этот бар, чтобы «вдохновиться» ликерами. Основательно поднабравшись, он, шатаясь, пересекал Галерею по зигзагообразной траектории, которая напоминала трещину после гигантского землетрясения, и направлялся к артистическому входу «Ла Скала» на виа Филодрамматичи — он шел на репетицию «Бориса Годунова». Чуть погодя он твердой царственной походкой выходил на сцену, раздавая благословения партнерам, и «начинал разматывать километры голоса — низкого, теплого, могучего, разливающегося широко и безмятежно, как реки его родной страны…»

«Ла Скала», Дуомо («любимая церковь моего брата», — напоминает Уберта) и дворец на виа Черва — в этом узком треугольнике протекала миланская жизнь Лукино. Именно здесь была сосредоточена поэзия города, хрупкая и утонченная гармония общества. Общество это, как и в пьесах Чехова, вовсе не замечает предзнаменований грядущих потрясений, которые взорвут мир, названный Савинио «замкнутой цивилизацией Милана»:

«Зрелая и обращенная в себя цивилизация, ничего не ждущая извне, дорожащая лишь тем, что имеет… Город в форме колеса, обреченный на то, чтобы быть центром притяжения, вбирать в себя все… Я вспоминаю замкнутую цивилизацию Милана, как вспоминают сон. В период с 1907 по 1910 год она застыла в абсолютной неподвижности и сияла великолепием. И эта замкнутая цивилизация взорвалась в 1914-м. Война ускорила ее конец, но не стала решающим фактором гибели. Войны не действуют на цивилизации откуда-то извне — они сами лишь следствие внутренних драм. Этот герметичный мир был обречен и погиб бы даже безо всякой войны.

Тучи сгущались над городом — то были грозовые облака новых идей, которые несли с собой смуту и разложение.

Прежде Милан жил в покое и безопасности, безразличный ко всему, что не касалось его напрямую. Какое дело Милану, что где-то рождается кубизм, что происходит переворот в умах и низвергаются поэтические ценности, что некие беспокойные и любопытные люди в который уже раз сорвали блестящий и отныне бесполезный покров с цивилизации в очередной попытке докопаться до сути вещей?»

На этот золотой век пришлись ранние годы Висконти. Туда, в Belle Époque своего детства он будет возвращаться всю жизнь, но не в поисках убежища, а желая обнажить ее суть, найти червоточины, подчеркнуть великолепие и разгадать, что за силы явились «сорвать сияющий покров» с цивилизации — скорее центральноевропейской, чем сугубо миланской. Происхождение и воспитание Висконти, внутренние противоречия его биографии привели его к исследованию этого исторического кризиса, и в этом исследовании отразилась и его собственная жизнь.

Глава 2 СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ

Во времена замкнутой цивилизации Милана архангел заурядности, вооруженный золотыми весами и блестящий в лунах солнца, кружил рядом с Маленькой Мадонной — безгрешный и суровый, он охранял крыши любимого города.

Альберто СавиниоТысяча девятисотый год. Новый век начинается с пышного бракосочетания: Карла Эрба, прекрасная простолюдинка, похожая на Анжелику из «Леопарда» (и еще более богатая, чем она), выходит замуж за графа Джузеппе Висконти ди Модроне — утонченного, элегантного и весьма практичного покорителя дамских сердец. Дон Джузеппе (друзья звали его дон Зизи) — обладатель иссиня-черных волос, бархатных глаз и аккуратно подстриженных усиков — словно бы сошедший с рисунка Обри Бёрдсли. Окружающие считали их на редкость гармоничной парой. Прежде чем выйти за Джузеппе Висконти, Карла Эрба отклонила предложение руки и сердца, сделанное будущим сербским королем Петром. Уберта, их дочь, сказала нам: «Это был брак по любви, по очень большой любви». Они обручились девятнадцатилетними, а через год поженились. Когда Карла и Джузеппе появлялись на публике вдвоем, все смотрели только на них — так было и в Парижской Опере во время их медового месяца, то же повторялось и когда они посещали театр «Ла Скала». Стоило паре впервые войти в обитую красным дамастом ложу Висконти, как все отливающие перламутром бинокли в зале обратились на них, и целый вечер дверная ручка их запертой изнутри ложи то и дело поднималась и опускалась. Однако дон Джузеппе не собирался потакать любопытным и отвлекаться от спектакля — в тот вечер модная публика и без того была развлечена больше обычного.

В Милане успех, красота и богатство и не думают скрываться. В силу социального положения супруги Висконти становятся публичными фигурами. Газеты всегда упоминают об их присутствии на балах и празднествах, описывают в деталях туалеты донны Карлы и ее жемчуга, не менее знаменитые, чем бриллианты принцессы Мольфетта и изумруды маркизы Луизы Казати, которую Д’Аннунцио воспел как новую «Кору с архаической улыбкой». Казати — развращенная и чувственная «анти-Джоконда», адская и одновременно райская птица, которую Больдини изобразил в ореоле разноцветного павлиньего оперения, а Д’Аннунцио описал укутанной «в длинные газовые накидки в ориентальном стиле, которые алхимик Мариано Фортуни опускает в диковинные снадобья, достает выкрашенными в оттенки странных грез и разрисовывает невиданными растениями, животными и звездами».

Но не «божественная маркиза», а именно графиня Висконти занимает первые полосы модных журналов. Они превозносят ее «хороший вкус», строгую изысканность нарядов, ошеломляющую роскошь длинного пальто из шиншиллы и соболиных мехов. В журнале La Donna за 20 июня 1907 года ее упоминают в числе зрителей на ипподроме в Сан-Сиро, одном из самых аристократических мест Милана. На Карле была огромная шляпа с цветами, камзол поверх обтягивающего, сильно приталенного платья, на перчатках в соответствии с модой тех лет — три черные полоски, а в руках она держала зонт из тончайших черных кружев. Все эти детали Висконти скрупулезно воспроизвел в фильме «Невинный», сложив из них образ графини Джулианы Эрмиль. Пастельные накидки и меха, не говоря уж о модных длинных боа из страусиных перьев, смягчали строгий силуэт, который постановщик «Травиаты» и «Трех сестер» воссоздаст сорок с лишним лет спустя.

Мало кто из миланок мог соперничать в элегантности с донной Карлой — разве что графиня Ориетта Борромео Дориа и баронесса Леонина Алатри. Красота ее детей еще сильнее заставляла восхищаться этой женщиной: первые пятеро появились на свет между 1901 и 1908 годом, и прохожие любовались их портретами в витрине светского фотографа Соммаривы. Рассказывают, что однажды хозяин магазина детских игрушек сделал вид, что не хочет отпускать Лукино. «Я выставлю его в витрине, — сказал торговец. — Он будет красивейшей из моих кукол». Самый выразительный групповой снимок семейства Висконти датирован 1911 годом: на нем мы видим мать, сидящую в окружении пятерых детей неземной красоты. Донна Карла в элегантном длинном темном платье держит на коленях трехлетнего малыша Эдуардо в кружевном платьице и панталончиках; Луиджи обнимает мать за шею, он похож на маленького лорда Фаунтлероя. Из-под светлой курточки выглядывает большой воротник, кружевные манжеты и жабо; смуглолицая девятилетняя Анна, унаследовавшая осанку матери, ее меланхолическую улыбку и волевой подбородок, прижимает к плечу младшего брата, своего любимца — Луиджи; на ней светлое платье с изящной вышивкой, поясок из бледно-голубого шелка, жемчужное ожерелье — подарок отца; рукой она слегка касается плеча старшего брата Гвидо, тому десять лет, но он одет как юноша: темный костюм, накрахмаленный широкий воротник, пышный белый пион в петлице. У него большие черные глаза, изогнутые отцовские брови, на губах еще детская, но уже презрительная гримаска. В центре — Лукино, которого бабушка называет «прекрасным принцем» — он стоит, глядя прямо в объектив, в голубом платье с кружевами, властно сжимая пухлую ручку Диди, малыша Эдуардо, который родился последним. У Диди на плече лежит рука матери. В этой изысканной композиции всё, даже позолота старинной мебели, позволяет фотографу подчеркнуть величие и пышность самой знаменитой миланской семьи.

Милан всегда обожал устраивать парады своих знаменитостей. Как и в те времена, когда Стендаль прогуливался у испанских Бастионов, толпа заполняет аллеи, чтобы поглазеть на так называемый «Променад солнца» — парад самых прекрасных экипажей, по-прежнему чинный, несмотря на то, что геральдических щитов на дверцах карет стало заметно меньше. В погожие дни осени или весны, с самого первого воскресенья Великого поста, когда вершины Альп еще покрыты снегом, но солнце уже ласково блестит на лошадиных крупах и безукоризненных лакейских ливреях, дети семьи Висконти приходят на крепостные валы, они счастливы, потому что понимают по взглядам окружающих, что их мать — первая дама в свете, некоронованная королева Милана.

Звезда рода Висконти сияет ярче всех других звезд — даже в высшем обществе. Художник Фабрицио Клеричи — его род был одним из самых известных семейств миланской аристократии — вспоминает тот день, когда он впервые увидел детей донны Карлы: «Это было во время Карнавала, задолго до первой войны; я был приглашен на бал-маскарад, который устраивал аристократический кружок „Сосьета дель Джардино“, принимавший в свои ряды лишь избранных В какой-то момент все вокруг по-детски заволновались и принялись шушукаться, словно должны были появиться властители Милана: „Висконти! Висконти!“ Они появились — все пятеро в одинаковых черно-белых костюмах Пьеро. Они шли по залу и осыпали нас лепестками роз… В них всегда было нечто особо утонченное, фантазийное, элегантное и что-то еще, что уже вовсе нельзя передать».

Они воплощали собой не только верность самым древним традициям рода Висконти, но и яркий триумф рода Эрба, победу ультрасовременного духа предпринимательства. Семейство Эрба отличалось от других семейств промышленной буржуазии пышным укладом жизни и связями в музыкальных и аристократических кругах. У большинства «рыцарей индустрии» не оставалось времени на приемы, балы и карнавальные празднества. Они не считали нужным появляться на бегах в Сан-Сиро, в музыкальных гостиных, в ложах театра «Ла Скала». Дочь Энрико Фалько, крупного дельца, основателя первой миланской сталелитейни, говорила, что ее семья всегда придерживалась относительно простых нравов и никогда не пыталась подражать царственным замашкам знати — по ее воспоминаниям, «пышные балы, на которых оркестры до зари играли вальсы, давали только в аристократических домах». Эрба жили иначе: следуя максиме Стендаля о том, что «настоящее дворянское достоинство в Милане немыслимо без постройки собственного дома», они возвели в Черноббио, на берегах озера Комо, роскошную виллу в неоклассическом стиле и принимали в своем доме на виа Марсала весь свет. Именно в Черноббио, престижном месте отдыха аристократов, где у семьи Висконти тоже был свой дом, еще давным-давно, в детстве познакомились граф Джузеппе и Карла Эрба.

Воспитание, которое получила Карла, было строгим и весьма обыкновенным — так же воспитывалось большинство девушек из аристократических семей. Ее научили всему, что необходимо знать и уметь хозяйке светского салона и большого дома: она бегло говорит по-французски, по-английски и по-немецки; учится манерам и посещает школы танцев для самых аристократических семей Милана — те, где учат танцевать на расстоянии не менее двадцати сантиметров от кавалера, где спину нужно всегда держать прямо — неважно, в корсете ты или нет, и где предпочитают не целовать руку, а пожимать ее на английский манер. Кроме того, она великолепно знает музыку. Будучи племянницей Джулио Рикорди и Джудитты Бривио, музыкальный салон которых был знаменит не меньше салона дивы Терезы Штольц, певшей в «Аиде», Карла общалась с Верди, близко знала Арриго Бойто и Джакомо Пуччини (последний работал над либретто к «Манон Леско» на вилле Бойто в Черноббио). В такой музыкальной среде, позже воссозданной режиссером «Невинного», протекала жизнь Карлы Эрба — это была жизнь в роскоши, когда между арией Глюка и двумя сонатами Шопена происходит обмен взглядами, рождаются и умирают грезы и истории любви.

Деньги и красота, но главное — светскость и музыка распахнули перед донной Карлой и ее сестрой Линой, которая станет женой графа Эммануэле Кастельбарко, прежде наглухо закрытые двери в аристократический мир. Эти матримониальные связи между буржуазией и аристократией отображают эволюцию общества между концом девятнадцатого века и Belle Époque — таков же и брак внучки «Пеппе-Дерьма» Анджелики Седара и племянника князя Салины Танкреди Фальконьери в фильме «Леопард». О Висконти ди Модроне, как и о многих других знатных семействах Милана — Мельци д’Эриль, Кривелли, Бельджойозо, Казати, — можно сказать то же, что Пруст говорил о Германтах: «Известная смесь аристократических предрассудков и снобизма, которая издавна автоматически отсекала от их имени все, что не вступало с ним в гармонию, прекратила действовать. Ослабев или поломавшись, рессоры державшей на расстоянии машины больше не двигались, и в нее проникали тысячи инородных тел, лишая ее однородности, солидности и блеска». Это, конечно, так — но только если забыть, что альянс с крупной буржуазией, далекой от желания лишить аристократию «ее солидности и блеска», лишь усиливает оба класса, вдыхает в них новую жизнь по причине исключительно миланской специфики двух этих социальных страт.

В парижском обществе эпохи Пруста задавали тон эксцентричные выходки Бони де Кастеллана или Робера де Монтескью. В Милане на все лады обсуждали и брали за образец элегантность и дендизм Джаннино Траверси или Джорджо Тривульцио, но те не могли, да и не хотели тягаться с причудами Монтескью, не боявшегося появиться в свете в белом бархатном костюме или заменить галстук букетом фиалок. Тем более никто не мог угнаться за экстравагантностью д’Аннунцио: этот страстный поклонник Людвига Баварского устилал полы своей спальни медвежьими шкурами, осыпал помещение искусственным снегом и инеем и в довершение всего установил там же сани… Благовоспитанность зажиточного Милана заключается в умеренности: всех здесь вполне устраивает, что серебряные сервизы не блестят, гербы на дверцах открытых колясок и экипажей скромны, а одежду шьют прямо на дому. Шикарные платья, связи, скандалы буйной маркизы Казати, австриячки по рождению, для серьезного и провинциального предвоенного Милана были слишком эксцентричны. Этот Милан считал некоторые празднества безумствами — в том числе рождественский прием 1903 года в совершенно дантевском ключе, когда на разных этажах театра «Эдем» воспроизвели всю сложную архитектонику «Божественной комедии»: «Ад» устроили в подвалах и нижних этажах, «Чистилище» — в театральном зале, а «Рай» в верхних салонах, для небольшого числа избранных, членов аристократического клуба, которых ждал пантагрюэлевский стол Такими же были балы-маскарады, устраиваемые избранными кругами — Артистической семьей, Обществом художников и патриотов, Обществом сада: Имперский бал 1908 года, Японский бал 1912 года, вдохновленный оперой «Мадам Баттерфляй» (для этого бала создали особую декорацию — сад цветущей сакуры).

В этом неистовстве частных званых вечеров возвращаются утратившие на время популярность «маскарады-ризотто», о них кричат афиши, выполненные в даннунцианском или футуристическом стиле, а салоны Общества художников и патриотов декорируются в соответствии с выбранной темой — то под морские курорты, то под испанский постоялый двор из «Кармен», то под экзотические оранжереи, то под заснеженные тирольские городки на фоне ледников. Десятки художников лихорадочно конструируют призрачную оптическую иллюзию, рисуют панно с карикатурами, создают декорации из гипса и холстины, которые на следующий день раскупались по бешеным ценам.

На все это тратились безумные деньги, но траты искупало великодушие миланских богачей, считавших благотворительность верхом светскости: все средства, вырученные от праздненств и спектаклей, перечислялись Красному Кресту, а также Комитету помощи детям-сиротам, в котором председательствовала герцогиня Карла Висконти. Да, Милан был праздником, но это был праздник благотворительности: члены самых знатных аристократических семей, такие, как Борромео — в их роду был Папа Римский, или Висконти, потомки единолично правивших Миланом тиранов, бесплатно выступали в театре «Даль Верме», в конном представлении; а весной 1913-го, по случаю закрытия старого театра Каркано, граф Джузеппе и его шурин Эммануэле Кастельбарко подавали реплики ослепительной диве Лиде Борелли и великому комическому актеру Антонио Гандузио.

Эта традиция была жива и в 1950-х. Писатель Гвидо Пьовене вспоминает, что одним из излюбленных времяпрепровождений высшего миланского света было мероприятие под названием «капюшон» — аристократы собирались на благотворительные вечера, куда по обычаю приглашали какую-нибудь сегодняшнюю знаменитость. Для благотворительности были открыты все двери города, ибо весь аристократический и светский Милан, по словам писателя, «откликался на два довода, один из которых в отрыве от другого не имел бы никакого значения, зато вместе они встречали всеобщее одобрение: следует исполнять долг милосердия и давать великолепные обеды собратьям-благотворителям. В Милане, как и в Нью-Йорке, в бедные кварталы слетается целый рой старых и молодых дам-патронесс; они буквально набрасываются на бродяжек, сирот, детей-калек, создают объединения вроде „Трудовой пчелы“, которое становится притчей во языцех всего Милана». В 1908 году, после сицилийского землетрясения, супруги Висконти отправляются в Мессину: они посещают больницы, одаривают бедняков, и этот их поступок — вполне в духе миланской аристократии.

В конце века позиции аристократии ослабевают, она заметно беднеет, оставаясь в стороне от великого обновления эпохи. Впрочем, без исключений не обходится, и это прежде всего относится к светскому дворянству, которое богаче и динамичней «черного дворянства», традиционно связанного с Ватиканом и Австрией. В противоположность князьям де Бельджойозо и графам Борромео, семейства Сола, Галларати-Скотти, Казати, Висконти ди Модроне уже не претендуют на подвиги на полях сражений, как в наполеоновские времена; они страстно увлечены модернизмом: они во многом напоминают ту английскую элиту XVIII века, чей прагматизм и полное отсутствие предрассудков так нахваливал Вольтер. Герцог Томмазо Галларати-Скотти основывает журнал Rinnovamento, на его страницах обсуждаются все социальные, политические и культурные темы, вставшие на повестку дня в новые времена. Герцог Гвидо Висконти берет на себя обязанности сенатора, становится меценатом, не позволяет закрыть театр «Ла Скала», возглавив его административный совет, руководит Банком Ломбардии и открывает три процветающие хлопчатобумажные фабрики. Но самый предприимчивый в семье — третий сын, граф Джузеппе Висконти. Не удовлетворившись руководством фармацевтической фирмой Эрба, он предпринимает целый ряд смелых инициатив: покровительствует и поддерживает деньгами молодые театральные труппы, открывает фабрику по производству духов, занимается мебелью и предметами декора, торгует обоями и тканями; среди множества дел, которыми он увлечен, есть даже фабрика джемов «Пиноккио»… В 1950-е годы Гвидо Пьовене напишет: «Висконти ди Модроне — самый яркий пример тех знатных ломбардских семейств, которые, породнившись с семьями буржуа, вложились в промышленность на несколько десятилетий раньше, чем начали развиваться другие регионы Италии. И дворец Висконти с его бархатом, парчой, золотыми украшениями, зеркалами, сумрачными гостиными, старыми лакеями — одно из тех старинных обиталищ, где дух великих миланцев Парини и Порта все еще витает над напластованиями новой архитектуры. Я встречался с Эдуардо Висконти, который управляет домом Эрба; при нашей беседе присутствовали только ласковый пес и несколько китайских статуэток. Мой собеседник нелицеприятно отзывается об итальянских промышленниках. Экспортировать трудно. Чтобы противостоять политике итальянского протекционизма, нужно создавать независимые зарубежные компании и привязывать их к местным промышленным группам. Именно так пришло к процветанию дело Эрба во всех крупных государствах Латинской Америки и в Испании, а в наши дни — и в Турции, Египте, Японии. Однако для подобной затеи требуется самоотверженность, отказ от быстрой прибыли и уверенность в будущем, то есть мышление настоящего промышленника, а это весьма редкая добродетель в Италии. Промышленники у нас слишком часто ведут себя как спекулянты, все, что им нужно, — побыстрее получить барыш. Однако этот изъян порожден и развит политической ситуацией. Правительство, бюрократия, лишенные настоящих технократов, даже не думают заниматься проблемами экономики. Прийти к согласию с наемными рабочими невозможно, поскольку их профсоюзы подчиняются приказам политических партий. Промышленные отрасли, в которых работают некомпетентные люди, превращаются в чистую благотворительность. Если бы гигантские суммы, растраченные кассами взаимопомощи, оставались в Ломбардии, требования рабочих можно было бы удовлетворить. А после этого настало бы время подумать и о жителях южных областей». Существует безусловная разница между жизненной силой рода Висконти и описанными Прустом симптомами вырождения парижской аристократии — дворян де Гиш, Монтескью, де Ларошфуко и Кастелланов он сравнивает с «впавшей в маразм богатой вдовой», которая обречена на угасание. Еще одна пропасть пролегает между упадничеством римской аристократии, какой ее изобразил д’Аннунцио в книге «Наслаждение», и нравственным достоинством знатных ломбардских семей, которых пока не коснулось то, что этот писатель в 1880-е годы называл «серым потопом демократической грязи, затопившим своей скверной столько прекрасного и редкого», смывшим с лица земли «ту узкую прослойку старого итальянского дворянства, которая не давала умереть известной семейной традиции высокой культуры, изысканности и искусства — традиции, которая передавалась от отца к сыну». Д’Аннунцио называл этот социальный класс «выходцами из Аркадии»; пышнее всего этот класс процветал в беззаботном XVIII веке, и вот его главные черты — «учтивость, утонченность и изящество речи, интерес к прекрасному, увлечение археологией, утонченность манер». Среди ломбардцев эти характеристики сохранялись долго и особенно ярко были выражены у графа Джузеппе Висконти.

«Мой отец, скажет Висконти, — принадлежал к аристократии, но его нельзя было назвать легкомысленным или пустоголовым. Он был человек культурный и чувствительный, любивший музыку и театр. Именно он научил нас понимать и ценить искусство». От родителей младшие Висконти унаследуют искусство жить, культуру, но еще и дух предпринимательства, чувство долга, которое важнее ощущения собственных прав или удовлетворенности своим привилегированным положением. «Мой отец, — добавляет режиссер, — не уставал повторять, что я не имею права требовать ни прав, ни привилегий, полагающихся мне по рождению… Я никогда, ни разу в жизни не похвалился своим дворянским происхождением. Меня воспитывали и учили совсем не для того, чтобы я стал придурковатым аристократом, разжиревшим и обмякшим за счет нажитого предыдущим поколением».

Присутствие в семье донны Карлы, урожденной Эрба, еще более усиливало этическое отношение к жизни, которое Томас Манн в работе «Художник и общество» определял как «буржуазное». «Этика, — пишет он, — в противоположность простой эстетике, наслаждению красотой и радостью бытия, как и в противоположность нигилизму и губительной праздности, есть, по сути, буржуазная позиция по отношению к жизни, чувство долга по отношению к жизни, без нее пропадает стремление к работе, к вкладу в жизнь, плодотворное и развивающее». «Моя мать, — говорит Висконти, — вела напряженную светскую жизнь. Все эти пышные балы, эти обеды, приемы, бог знает, сколько их было. Через наши гостиные прошли все сливки миланского общества… И мать заправляла всем, но особенное внимание уделяла детям. Помню, словно это было только вчера: каждый из нас играл на своем музыкальном инструменте, по вечерам она заходила в наши спальни и прикалывала на стену листок бумаги: „Шесть вечера — у Лукино урок игры на виолончели. Половина седьмого — у Луиджи урок игры на фортепиано…“ Конечно, нам приходилось непросто. Ведь еще нужно было ходить в школу. Но именно поэтому мы развивались, как живые люди, чтобы не вырасти жалкими аристократишками вроде некоторых римских князей, которые никогда ничего не желали делать… Тогда я приучился к пунктуальности. Я стал требователен к себе и к другим. Это логично: если начинаешь с максимальной требовательности к себе, потом будешь так же спрашивать с других».

В семье царила железная дисциплина, все совершалось по расписанию — определенный час был отведен для каждого урока, игр, еды, отхода ко сну. «Стоит мне вспомнить какой-нибудь день из детства, и я снова ощущаю счастливую и неограниченную свободу, прекрасно сознавая, как плотно он был заполнен и строго расписан, все было распланировано и контролировалось. Для каждого занятия было свое время, и при этом у нас находилось время на все». Это был почти казарменный распорядок, однако, по выражению Висконти, он был «озарен светом, ведь в каждом мгновении дня ощущалось энергичное присутствие матери».

Учитель — наполовину итальянец, наполовину англичанин по фамилии Бозелли — занимался воспитанием старшего сына, Гвидо, но в его обязанности входил и ежедневный послеобеденный урок гимнастики для остальных детей. Французская гувернантка мадемуазель Элен рассказывает, что «дети просто обожали его, он наполнял их энергией и волей». Уберта Висконти с ужасом вспоминает, как они вставали с рассветом, помнит она и распахнутые настежь широченные окна посреди зимы, и уроки гимнастики, во время которых она сворачивалась калачиком и отказывалась шевельнуться. Позже ее брат скажет: «Спортивной подготовкой мы обязаны учителю-англичанину, чей образ всю жизнь неотвязно преследует меня. У него была одна-единственная идея: научить нас презирать опасность, жить среди лишений, отточить наши рефлексы. Может, он был великим учителем, а может быть — просто сумасбродом. Мы с ним выходили на улицу, он улучал момент нашей рассеянности и стремительно, точно куница, пускался вслед за трамваем. Не успев прийти в себя от изумления, мы должны были осознать происходящее, побежать следом, догнать его и успеть вспрыгнуть на ступеньку. Это было не так-то просто, а особенно трудно было выдерживать иногда ошеломленные, а подчас и укоризненные взгляды благопристойных граждан. Учитель портил все удовольствие от прогулок: в его присутствии нам повсюду мерещились трамваи. В довершение всех наших бед лихой наставник решительно возражал против того, чтобы мы добирались до своих спален по лестнице. В морозные дни или во время каникул мы влезали туда через окно, карабкаясь по веревке, выброшенной сверху во двор, на манер пожарников или берсальеров, взбирающихся в свои казармы». Кончилось все тем, что донна Карла встревожилась и запретила домашние упражнения в альпинизме, однако за пределами дворца Висконти Бозелли мог делать все, что хотел. «In i Mudron!» — «„Внимание, Модроне!“ — таким воинственным кличем встречали нас кондукторы миланских трамваев, едва завидев, как, возникнув из ниоткуда, летит на абордаж полудюжина велосипедистов Висконти, крутя педали под лязг трамвая и возмущенные гудки клаксонов, двигаясь по извилистой, непредсказуемой траектории, прочерченной их неистовым наставником». Не изнеживать детей в роскоши — таков был первейший принцип этого строгого, почти спартанского воспитания. Упражнения в сценическом мастерстве и в разных видах искусства также выполнялись со всей возможной строгостью. Мировоззрение, которое создавалось в результате, было восторженно-художественным и во многом напоминало чаяния гуманистов флорентийского Возрождения. Но времена мечтаний Лоренцо Медичи и других князей эпохи Ренессанса уже давно миновали.

Последние годы XIX века были чрезвычайно бурным периодом для Италии, которая лишь недавно объединилась: череда банковских скандалов, в которых оказались замешаны промышленники и представители правящих кругов; оглушительный провал политики колониальной экспансии, которая привела к героической, но бессмысленной гибели шести тысяч итальянских солдат в Эфиопии — д’Аннунцио назвал их горсткой «сырья» — и вызвала отставку премьер-министра Франческо Криспи. Анархисты вечно что-то замышляли, а политические лидеры стрелялись — пылкий идол итальянских радикалов, журналист миланской газеты Secolo Феличе Кавалотти пал на дуэли от руки правого депутата.

Революционные или псевдореволюционные движения жестоко подавлялись — именно так случилось в мае 1898 года, когда народ вышел протестовать против повышения цен на хлеб и генерал Бава Беккарис, повинуясь распоряжению правительства, приказал стрелять из пушек по толпе, запрудившей улицы; в награду за убийство восьмидесяти человек король пожаловал ему Большой Крест Военного Савойского ордена. Довершило картину этих бурных жестоких лет цареубийство.

Вечером 29 июля 1900 года с колоколен всех церквей раздался похоронный звон: Умберто I, короля Италии и Третьего Рима, сына того Виктора-Эммануила, которого возвели на трон Кавур и Гарибальди, убили в Монце. Он садился в карету, когда раздались четыре выстрела; король надел треуголку и упал как подкошенный… Услышав новость, его супруга, королева Маргарита, чью улыбку обессмертил поэт Кардуччи, воскликнула: «Это самое ужасное преступление века!» Паника охватила не только Пенинсулу, но проникла и в отдаленные уголки Сицилии — по крайней мере, таково свидетельство Джузеппе Томмази ди Лампедузы: он был ребенком и мало что понимал, но его потрясла бледность непривычно взволнованного отца, ворвавшегося в ванную комнату матери, чтобы сообщить ей ошеломляющую новость. Цареубийство совершил молодой анархист Гаэтано Бреши — он мстил за расстрел демонстрации в Милане, и многие опасались, что этот поступок взбудоражит общество и послужит сигналом к началу революции… В Риме во время похорон толпа бросилась врассыпную в страхе перед новым покушением. Наследный принц — он был маленького роста — едва не был сметен людским водоворотом; его тесть, король Черногории, его кузены граф Туринский, герцог д’Аосте и их адъютанты едва успели вытащить принца из людского потока и даже схватились за сабли, собираясь защищать наследника… Но ни тогда, ни в последующие дни и годы ни один анархист или социалист не попытался совершить новое преступление. Вскоре стали говорить, что выстрелы Бреши, укоротившие на десяток лет жизнь Умберто, в то же самое время продлили жизнь монархии на век. Возможно, это был слишком оптимистичный прогноз, но, как отмечал писатель Джузеппе Антонио Боргезе, «дальнейшие события развивались так, словно страна и в самом деле освободилась. Народ вскоре успокоился. На смену бурным дням пришли годы быстрого материального прогресса, роста и процветания… Первое десятилетие XX века стало счастливейшим временем в истории Италии».

Когда Виктор-Эммануил в возрасте тридцати лет взошел на трон, Габриэле д’Аннунцио со свойственным ему пафосом обратился к нему с пламенной одой, в которой были и такие слова «Когда не сможешь ты Италии придать величия и славы, меня считай в чреде врагов твоих». Однако новоиспеченный король не мечтает ни о славе, ни о величии и никак не соответствует образу идеального монарха, который несколькими годами раньше нарисовал один неаполитанский писатель, истовый монархист: «Он должен быть высок, красив, как нельзя более силен, великолепен, щедр, он должен быть немного чувственным, но прежде всего он обязан быть верующим…» Виктор-Эммануил невелик ростом, а вернее, так мал, что Боргезе в книге «Голиаф: поступь фашизма» называет его «патологически крошечным», и это накладывает отпечаток на характер короля: «С самого отрочества чувствовал он горечь и неудовлетворенность, и, хотя вовсе не был ни зол, ни глуп, физическая неполноценность, о которой королю не давали забыть взгляды окружающих, преподала ему урок подозрительности и робости — и этот урок он хорошо усвоил».