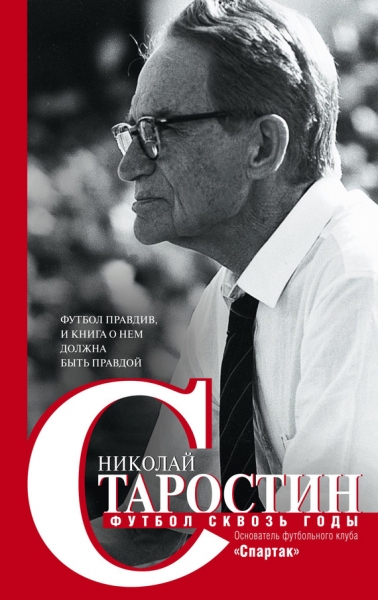

Николай Старостин Футбол сквозь годы

© Старостин Н. П., наследники, 2017

© Вайнштейн А. Л., литзапись, 2017

© «Центрполиграф», 2017

* * *

Старостин – по-русски футболист. Разговор с Михаилом Шириняном, внуком Н. П. Старостина

В очерке Льва Кассиля, страстного болельщика «Спартака», написанном в середине 30-х годов, рассказывалось о том, как один иностранный журналист показал на игрока, который красиво отобрал у противника мяч, и спросил: «Кто это?» – «Старостин», – ответил писатель. Хавбек, сделав обманное движение, обвел опекуна и дал пас «на выход». «Кто это?» – спросил иностранец второй раз. «Старостин», – последовал ответ. А тем временем форвард, получивший мяч, ворвался с ним в штрафную площадку и ударил так, что сетка ворот вздыбилась горбом. «А это кто?» – снова вопросительно глянул на соседа журналист. И услышал то же слово: «Старостин».

Тогда иностранец написал в блокноте: «Старостин – по-русски футболист».

Николай Петрович Старостин – старший из четырех братьев, высококлассный футболист, основатель клуба «Спартак», безусловный лидер, фигура историческая и легендарная. О нем мы разговариваем с внуком Старостина Михаилом Шириняном.

Как появилась эта книга?

М.Ш. Время наступило такое – перестройка, гласность, – появилась возможность рассказать многое о 1937 годе, о лагерях. Идея витала в воздухе, это было востребовано. А учитывая биографию деда, это было очень актуально. Старостин издал к тому моменту две книги: «Звезды большого футбола» и «Мои футбольные годы», но они посвящены исключительно спорту. А эта книга про его жизнь, про все, через что пришлось пройти. Ему часто предлагали написать воспоминания, но дед говорил: «Еще рано». Ситуация в стране еще не была готова к обсуждению произошедшего. Он тянул, и в конце 80-х настал момент, когда уже можно было опубликовать воспоминания.

Издатель. Александр Вайнштейн уточнил, что вдохновителем написания мемуаров Старостина был выдающийся спортивный журналист Лев Иванович Филатов. Именно он уговаривал его писать.

Могла ли переигровка полуфинала Кубка СССР 1939 года сыграть зловещую роль в аресте братьев Старостиных?

Издатель. Из протокола Кубка СССР по футболу 1939 года: «Руководство «Динамо» (Тбилиси) опротестовало результат матча, посчитав, что после удара Протасова мяч выбили с линии ворот, и гол был засчитан неверно. Первоначально протест был отклонен, и 12 сентября был сыгран финальный матч. Неожиданно через несколько дней было принято решение всё-таки переиграть полуфинальный матч 30 сентября.

В повторном матче вновь победил «Спартак», финальный матч решили не переигрывать».

М.Ш. Такого не было никогда в истории советского спорта. Команда была настроена выиграть, несмотря ни на что. Хотя все осознавали, что куратором «Динамо» (Тбилиси) был Берия и переигровка была организована именно им.

Возможно, эта победа стала последней каплей в аресте братьев. Недовольство Берии накапливалось постепенно, копали под Старостиных, собирали доносы. С одной стороны, популярность братьев спасла их жизни. Они же были народными героями. В то время за «Динамо» болела только милиция, за ЦСКА – армия. А «Спартак» был и остается народной командой. С другой стороны, возможно, эта слава и привела к аресту. Братьев раскидали по разным лагерям.

Каким был Старостин в семье?

М.Ш. Дед был настоящим главой семьи, патриархом. Домашние старались предугадывать его желания. Он работал почти до самой смерти, до 93 лет. Футбольный клуб «Спартак» был его жизнью и смыслом существо вания. С утра он уходил, возвращался только вечером, в половине восьмого примерно, очень уставший. Бабушка (супруга Антонина Петровна) подавала ужин, потом этим занималась моя мама (дочь Елена Николаевна). Дед никогда не пил и не курил. Мой отец – мы же жили все вместе – много курил, его обычно выгоняли на кухню. Да и я, учась в институте, покуривал. Дед проветривал, закрывал двери, посматривал укоризненно: «Опять курил». Но то, что его слово в семье было законом, – это точно. Он поддерживал всю свою большую семью и семьи братьев. Он был безотказным.

Дед решал и большинство бытовых проблем членов команды. К игрокам он относился как к членам семьи. Однако домой к деду за помощью никто не приходил. Черенков приходил, но ко мне, потому что мы играли вместе. Все вопросы решались в клубе или по телефону. Дед вечерами с телефона не слезал.

Любимые игроки Старостина?

М.Ш. Сергей Сальников и Федор Черенков.

Издатель. Поговаривали, что Сергей Сальников – сын Старостина. Сам Сальников эту легенду не очень-то опровергал. Его дочь Алла как-то заметила: «Отец шутил. Ему было приятно. А вообще, я думаю, раз существует легенда, которая приписывает нашему папе родство с одним из основателей «Спартака», значит, Сальников занимает важное место в сознании болельщиков. Это здорово».

Почему Старостин не любил Бескова?

М.Ш. Деда за глаза в команде называли Чапаем, видимо, потому, что он был настоящим командиром. А Бескова называли Барином.

Думаю, что истоки неприязни именно в том, что Бесков из «Динамо».

Издатель. Соперничество красно-белых и бело-голубых – отдельная страница отечественного футбола. Сейчас оно происходит на поле, а раньше имело черты непримиримого личного противостояния. Старостин до конца жизни испытывал острую неприязнь к «Динамо», считая, что в лагерь его с братьями отправил вдохновитель и куратор бело-голубых Л. П. Берия. Евгений Ловчев вспоминал: «Старостин приезжал в Тарасовку на электричке. По дороге покупал газеты и читал их. На газете же писал себе тезисы, пока шла тренерская установка, чтобы последним аккордом настроить команду. И вот тренер Гуляев говорит: «Динамо» – это серьезный соперник». Возникает секундная пауза, и в тишине жужжит муха. Чапай берет газету, на которой только что писал тезисы, сминает ее.

Муха садится на стекло – и Старостин со словами: «Ух, «Динамо» проклятое!» оставляет от нее мокрое место».

М.Ш. Ну и, конечно, они оба были с очень сильными характерами. Нашла коса на камень. Вот если взять тренеров «Спартака» тех времен, Симоняна например, он, при всем моем уважении к Никите Павловичу, слушался деда. Или Гуляев – тоже. А с Бесковым было негласное противостояние. Они бы рассорились намного раньше и столько времени бы вместе не проработали, если бы не Андрей Петрович Старостин. Тот был дружен с Бесковым. И играл роль своеобразного буфера, он сглаживал все острые углы. Андрей Петрович умер в 1987 году, после этого сотрудничество деда и Бескова продержалось только год. Но этот год был очень конфликтный. Хотя при всей конфликтности они относились друг к другу с большим уважением.

Они были очень разные люди. Бесков действительно был барином, любил выпить хорошего коньячку, а дед был очень-очень строгих правил. Оттого, что они были слишком разные, воспринимать им друг друга было очень тяжело. В команде они играли роль доброго и злого полицейских. Дед был добрым и очень отзывчивым, хотя и очень требовательным, а Бесков – требовательным и жестким. Игроки чувствовали подспудный конфликт. Евгений Ловчев, например, был на стороне деда, а Александр Бубнов – на стороне Бескова.

Бесков подготовил список 7–8 игроков на отчисление, поставив вопрос ребром: или я, или они. А игроки эти обладали определенным весом, и начался бунт. Но в то время решение об увольнении принималось в кабинетах наверху, и Бесков уже ничего не мог сделать.

Каковы были взаимоотношения с руководством «Спартака»?

Издатель. Новые времена принесли новые свободы, в том числе и экономические, и в клубе появилась новая должность – президент. Занял ее Юрий Шляпин.

М.Ш. Шляпин был очень хороший мужик. Но коммерсант он был никакой. В том возрасте, когда он стал президентом клуба, очень трудно перестроиться. В спорте появилась возможность зарабатывать деньги: начали продавать игроков, стали организовывать коммерческие поездки. Как только Романцев понял, что продажа игроков приносит большие деньги, Шляпина убрали. В это время я постоянно был в команде – с 1989 по 1992 год. Шляпин был свадебным генералом, ходил на приемы, мог выпить там хорошо, сказать тост. Был во всех отношениях хорошим человеком, но по части коммерции и решения проблем – увы.

Дед уже был старый, и Романцев постепенно забирал все больше и больше власти. Я очень хорошо помню, как все происходило, как Романцев подговаривал игроков. Потом появился Григорий Есауленко, он крутился в команде и вправлял Романцеву мозги: «Надо зарабатывать на продаже игроков, а со Шляпиным мы этого не сделаем». Открытого конфликта у деда и Романцева не было, однако отставка Шляпина его возмутила. Романцев настроил игроков, те выступили на собрании против Юрия Александровича – и его убрали. Главным тренером и президентом клуба стал Олег Иванович. Провернули комбинацию без ведома Старостина, которого даже не позвали на собрание. Да и сам Шляпин тоже узнал обо всем постфактум. Дед негодовал, но изменить ситуацию уже был не в силах.

Организацией продажи первого игрока (это был Бесчастных) как раз занимался я. Потом уже, когда «Спартак» выезжал за рубеж, к игрокам приходили агенты и делали предложения. Практически все хотели уехать. И это приносило клубу большие деньги. Государство деятельность «Спартака» уже не контролировало. А деньги рассовывались по карманам.

С Федуном я лично не знаком, но его вложения в клуб очевидны. Это зарплаты футболистов, покупка игроков, создание условий для тренировок. И вот результат: «Спартак» – чемпион.

Вы как-то рассказали журналистам «Спорт-экс пресса» курьезную историю про видеомагнитофоны…

Издатель. На товарищеском матче в Сеуле в 1989 году Корейская федерация по футболу за ничью предложила каждому игроку по видеомагнитофону[1].

М.Ш. Так эта история не закончилась! Мне позвонили из «Спорт-экспресса» и сказали, что поднялся такой шум, чуть ли не в УЕФА заинтересовались этой историей. Кто-то из футбольного союза позвонил главному редактору газеты: «Зачем вы это напечатали?» Но во-первых, это было почти 30 лет назад, во-вторых, это был товарищеский матч. В чем тут разбираться? В этом случае претензии надо предъявлять федерации футбола Южной Кореи, как они «коррумпировали» советских футболистов. Мне рассказали о том, что история эта дошла до УЕФА, но начались разборки с Катаром из-за чемпионата мира – и все заглохло. Было очень смешно. Да еще я там Черчесова упомянул! Вот так любую историю можно довести до абсурда.

Как вы сами относитесь к большим деньгам в футболе?

М.Ш. Это веяние времени. С этим ничего не поделаешь. Хорошая игра вообще не зависит от зарплаты. Хотя раньше, когда мы ездили на коммерческие турниры, например в Германию, то перед игрой говорили ребятам: «Займете первое место – все получите по 500 марок». Из тех призовых денег, которые немцы платили за участие в турнире. Это было в конце 80 – начале 90-х, когда все деньги можно было оставлять себе. Так бились за победу как черти. Тогда это был стимул. Но когда сейчас игроки получают миллионную зарплату вне зависимости от того, как они играют…

Система премиальных за победы всегда была. Дед именно этим и занимался, он же был начальником команды. «Спартак» стал чемпионом, можно пойти и попросить.

В Моссовете были болельщики «Спартака», в частнос ти председатель исполкома Промыслов, и дед решал проблемы по улучшению квартирных условий, оказывал помощь в покупке автомобилей. Машины даже не дарили, а давали возможность купить. Всегда спортсмены-фут болисты имели привилегии. Зарплаты были небольшие, но премиальные были всегда. Но нынешние футболисты просто зажрались.

Какое влияние дед оказал на вашу жизнь?

М.Ш. Роль деда в моей жизни была определяющей. Он мне помогал всегда по мере сил и возможностей и никогда ни в чем не отказывал.

У Николая Петровича Старостина две дочери, потому внуки уже носят другие фамилии. Старший сын Михаила Константиновича – правнук футболиста – решил взять фамилию деда. Семья не возражала. Старостин же – по-русски футболист.

Предисловие на правах соавтора. 27 лет спустя

Литературная запись первого издания этой книги делалась в уже не существующей сегодня стране, в буквальном смысле в прошлом, в том числе и футбольном веке. Олицетворением которого во многом и был Николай Петрович Старостин. Футбол беспощаден к людям своего прошлого, даже великие его представители, как правило, навсегда остаются в своем времени. Уникальность Старостина в том, что он удивительным образом современен и соразме рен любой эпохе. Двадцать семь лет прошло с того момента, как книга «Футбол сквозь годы» увидела свет. И сквозь эти прошедшие годы, в меру сил, наблюдая за игрой и происходящим вокруг нее, я отчетливо вижу, как необходим Николай Петрович, человек века ХХ, нашему футболу и сейчас, в век XXI. В совершенно иных реалиях и другой реальности. Ведь с появлением, говоря современным цифровым языком, даже виртуального Старостина сразу возникает масштаб, единица измерения всего, что происходит в нашем футболе. Именно масштаба в первую очередь, на мой взгляд, и не хватает людям в российском футболе. Или точнее: России не хватает масштабных футбольных людей. Еще и поэтому, а не только потому, что созданный Старостиными почти сто лет назад «Спартак» стал наконец чемпионом, идея переиздания книги «Футбол сквозь годы» представляется мне крайне своевременной. Я благодарен издательству за то, что книгу смогут прочесть все, кому по-прежнему небезразличен футбол.

Александр Вайнштейн Июль, 2017 г.От автора

Почему я взялся за эту книгу?

Чтобы ответить на данный вопрос, наверное, надо прожить мою жизнь.

Поначалу была мысль написать другую: об организации футбольного дела, о «звездах» и болельщиках, о станов лении игроков и тренеров… Словом, о том, как делается футбол.

Конечно, перечисленные темы, в меру понимания автора, найдут отражение на последующих страницах. Однако в процессе работы над ними я понял: рассказать лишь об этом могут и другие. Лучше или хуже – не суть. У меня же времени осталось только на главное.

История у всех нас одна. Времена разные. Нынешнее время требует искренности. Требует вспомнить о том, что по тем или иным причинам до сих пор неизвестно широкой аудитории. О событиях, свидетелем и участником которых довелось быть и о ко торых, кроме меня, теперь уже вряд ли есть кому рассказать.

Мой стаж игры и работы в спорте исчисляется с 1918 года. Перед глазами прошла вся история советского футбола. И раньше понимал, а теперь с высоты прожитых лет особенно четко вижу: процессы развития игры происходили и происходят в постоянной взаимо связи с процессами развития общества, со временем, в котором мы существуем.

Эта книга – попытка взглянуть на футбол сквозь годы, прожитые вместе со страной, о вместившихся в них судьбах, ставших частью нашей футбольной истории.

С детских лет, с самых первых ударов по мячу я смотрел на футбол как на праздник. Но жизнь распорядилась так, что мне довелось познать многогранность и всесильность футбола, его необъятную власть над людьми, способность противостоять злу в обстоятельствах, когда он оказывался для людей не столько любимой игрой, сколько гарантией существования, средством и способом выживания в нечеловеческих условиях.

Не хочу представляться мучеником. В самый драматический «северный» период своей жизни по сравнению со многими я находился в относительно льготных условиях – принадлежность к футболу служила лучшей охранной грамотой.

Не хочу «задним умом» делать из себя провидца, проецируя сегодня то, что известно, на выводы и размышления при анализе и оценках давно минувших событий. Полвека назад многое виделось в ином свете. То, что сейчас кажется дикостью, подчас было жизненной необходимостью, непременной потреб ностью. То, чем мы гордились, сейчас порой вызы вает раздражение. Что ж, не исключаю: оно может быть справедливым. Другая эпоха – другие критерии.

Надеюсь, читатели извинят меня за то, что довольно много места уделено скромной персоне автора. Сделано так с одним лишь желанием – еще раз пропустить все пережитое, выстраданное и испытанное через себя. Ибо убежден: только тогда повествование имеет право на достоверность.

Футбол правдив, и книга о нем должна быть правдой.

У каждого, наверное, есть свой неоплатный долг перед людьми и собственной совестью.

Для меня он – эта книга.

Истоки

Немало лет и мне, и тем событиям, которые я вспоминаю. С годами многое забывается, уходит даже что-то серьезное, важное… Но все, что связано с началом пути, до сих пор живо в памяти.

И сейчас, спустя – страшно вывести на бумаге – 80 лет, я порой сквозь шум трибун и стук мяча различаю чистый голос юности. И понимаю: это знак судьбы, зовущей к своим корням, к своим истокам…

Иногда я пытаюсь разобраться, как стало возможным, что футбол завладел мною безраздельно. Может показаться странным, но решающее значение имели наследственность, как теперь говорят – гены, и семейное окружение. Я и мои три брата вырастали под влиянием отца, Петра Ивановича, и дяди, Дмитрия Ивановича, потомственных егерей. Они были людьми в своей профессии видными, в любой охоте знали толк. Про человека, который пытался выдать себя за заправского охотника, не имея на то оснований, они отзывались коротко, как отрубали: «Он нашему делу – баран». Я на всю жизнь запомнил это выражение, оно часто приходило мне на ум при встречах с людьми, корчившими из себя знатоков футбола и тщившимися на него влиять.

Род наш, что и говорить, своеобразен. Бабушка, Надежда Терентьевна Старостина, – православная, а дед и вся родня по линии отца – старообрядцы. Они не знали вкуса вина, не курили, самым страшным ругательством считалось выражение «нечистая сила», которое, кстати, и сейчас в ходу у игроков «Спартака».

Дед, Иван Петрович Старостин, уроженец Псковской губернии, бородатый старообрядец, могучего, судя по фотографиям, сложения, умер еще до моего рождения. На его родине я никогда не был.

Мой второй дед – по линии матери, Степан Васильевич Сахаров – ямщик, возивший на почтовых тройках пассажиров из Переславля-Залесского в Ростов Ярославский. Деда Степа – так звали его многочисленные внуки и внучки, общим числом что-то около тридцати. Любили мы его за веселый нрав и доброту. Высокий и толстый, он с гордостью восседал на тарантасе, когда вез нас по воскресеньям в церковь, которая находилась в трех верстах от Погоста. А после этого угощал горохом, репой, ягодами и яблоками из садов своих пяти дочерей. Сам хозяйство не вел. Этим занимались его два сына – Василий и Алексей со своими женами. Зато мать матери – Любовь Егоровна, баба Люба, сухощавая и высокая 60-летняя женщина – работала около печки с утра до вечера вместе с младшей дочкой тетей Грушей, ходившей тогда еще в девках.

Мать – Александра Степановна – среди пятерых детей была третья. Вышла замуж за отца, когда ей было 18 лет, отец был старше ее на 9 лет. Ни в какие дрязги, мелочи она, как правило, не вмешивалась, будучи по-настоящему мудрой женщиной.

На родину матери – в деревню Погост, что в бывшей Владимирской губернии, под Загорском, вся семья выезжала из Москвы каждое лето.

По соседству раскинулось Вашутинское озеро и множество болот. Там отец и его брат дядя Митя и натаскивали собак. Они были очень выносливыми людьми: с утра до вечера братья-егеря пропадали на болотах.

Вести собак по болоту оказалось совсем не просто: они рвались с поводка. Чуть зазеваешься, и собака или вырывалась, или опрокидывала тебя с ног прямо в болото под смех или гнев отца, что было одинаково обидно.

Тренировка заканчивалась одной и той же фразой: «Пора возвращаться, собаки устали». Дома пили чай, а затем шли кормить своих подопечных, что тоже требовало и опыта, и навыка. Горячее давать нельзя: повредится чутье, перекормить ни в коем случае: пропадет легкость. Некоторых приходилось «обслуживать» отдельно, не из общего таза, иначе они или объедались, или оставались голодными, так как не могли отстоять своей порции мяса.

В детстве наше общение с собаками было практически круглогодичным. Многие владельцы не имели возможности держать собак у себя дома и предпочитали отдавать в пансионат, который был организован отцом и дядей Митей. Для этих целей во дворе был специально построен флигель, а в нем оборудован собачник. Так мы любовно звали псарню для 25 собак со своей кухней, баней и прогулочной площадкой.

Площадку, впрочем, мы быстро приспособили для своих нужд и часами гоняли на ней в футбол, отрабатывая технику всевозможных финтов и ударов.

Конечно, возни с четвероногими квартирантами было по горло. Но за пребывание каждой собаки платилось по 15 рублей в месяц, что в целом заметно укрепляло бюджеты семей обоих егерей-братьев. Появление любой кошки в пределах нашего двора поднимало на ноги всю псарню. Отец однажды нам рассказал, как прыжок кота лишил глаза чистокровного английского пойнтера, хотя тот наблюдал за котом издали. Именно поэтому, охраняя доверенных нам дорогостоящих породистых собак, мы с криками чем попало гоняли кошек, и в каждом из нас до конца жизни засел условный рефлекс неприязни к этим, по общему мнению, ласковым домашним животным.

Мы были не господские, но и не крестьянские дети. Про нас так и говорили – егерские. При возвращении по осени из деревни в Москву на Пресню наш быт и уклад по-прежнему подчинялся главному делу – охоте. У отца был крутой характер и свои взгляды на порядок в семье: домой все должны были являться засветло. Нам это казалось несправедливым, и при первой же возможности мы стремились нарушить отцовский «указ». Обычно по воскресеньям зимой он уезжал. Это были его любимые дни: бекасов и дупелей сменяли волки и лисицы в лесах Брянской, Тульской, Ярославской, Калужской губерний. Зимняя охота требовала, естественно, больших усилий, чем летняя, была связана с определенным риском и, конечно, выматывала. Отцу было не до наших проделок. Мать тоже не могла уследить за каждым: она еле-еле успевала обшивать, обстирывать и кормить такую ораву.

У нас с Александром, как у старших, появлялась относительная свобода. Пользоваться ею мы старались умно. А что могло быть «умнее» и желаннее для нас в ту пору, чем стенки. Так в обиходе назывались рукопашные бои, которые были очень популярны в Москве до революции.

Как правило, стенки между двумя районами – Пресней и Дорогомиловом – проходили как раз на том месте, где сейчас с одной стороны расположилась гостиница «Украина», а с другой – Дом Совета министров России. Причем у стенок были свои традиции: в них и с той и с другой стороны участвовало по нескольку сотен человек. Непосвященным могло показаться, что идет обычная массовая драка, настоящее побоище. На самом же деле это было хорошо отрежиссированное зрелище со своими звездами и кумирами. Проходила такая забава по воскресеньям и начиналась обычно около десяти утра.

На берегах Москвы-реки собирались зрители. К апогею – часам к трем-четырем дня – их насчитывалось до 10 тысяч. Рукопашная шла на льду. Ее начинали мальчишки 10–12 лет. Они выскакивали примерно по сотне с каждого берега.

У стенки были непременные атрибуты: надвинутые на глаза шапки (мы с братом Александром выпрашивали эти шапки у наших дворников), пальто или куртка – обязательно нараспашку. Неукоснительно соблюдались неписаные законы чести: «драться, любя», «двоим на одного не нападать», «сидячего не бить», «ниже пояса удары не наносить», «после драки не гонять» (не мстить), «закладок не иметь», «ногами не бить». Нарушивших заповеди наказывали и свои и чужие вожаки и с позором изгоняли из своих рядов.

Первый раунд длился примерно минут пятнадцать. Этого времени хватало для определения перевеса. Выражался он в отступлении соперника к своему берегу и в количестве присевших на лед, то есть сдавшихся бойцов. Тогда из лагеря отступившей команды выбегала группа постарше и с победным криком начинала быстро «гнать», «усаживая» младших по возрасту «чужаков», взамен которых, в свою очередь, для восстановления равновесия с другого теперь уже берега спускались дуэлянты-ровесники. Закипали новые поединки.

Прошло с тех пор около 75 лет, но я прекрасно помню своего противника по кличке Заяц. Худощавый, длинноносенький, всегда улыбающийся подросток из рабочей, судя по одежде, семьи. Дрался технично, нанося боковые удары, от которых меня защищала опущенная на уши шапка дворника. Я в ответ пускал в ход прямые. Оба мы целились только в голову и лицо, бить по корпусу на стенке считалось «деревней». Конечно, наша схватка ничем опасным, кроме синяка под глазом да разбитого носа, кончиться не могла. Перчатки на руках смягчали удары, одежда и поднятые воротники надежно закрывали уязвимые места. Но устать мы успевали здорово. Для отдыха поочередно садились на лед и вытирали с лица пот, иногда вместе с кровью. А я еще успевал взглянуть, как идут дела у брата Александра, который дрался рядом, так как был всего на год младше и подвизался со мной в одной возрастной компании.

Большинство из нас заранее выбирали себе противника. Как правило, он был всякий раз один и тот же, потому что мы знали друг друга не первый год и старались по традиции стенок делать так, чтобы силы были примерно равны.

Бывали, конечно, случаи, когда соперником оказывался не Заяц, а кто-то другой. Стычка с новеньким требовала бдительности. «Буфер» под глазом держался несколько дней, а этого, учитывая нрав отца, требовалось избегать. И хотя мальчишеский темперамент увлекал в бой, в большинстве случаев все кончалось благополучно.

Но вот наступал наш черед заменяться. На лед выходили уже взрослые парни с рабочих окраин. Мы, естественно, горячо болели, освистывая дорогомиловцев и восхищаясь своими.

У старших в командах было всего десятка по два пар, и потому за каждой из них можно было отчетливо наблюдать. Они находились в 5–6 метрах друг от друга. Внешне это уже скорее напоминало примитивный бокс, чем национальные русские кулачные бои. Причем ветераны стенок на обоих берегах строго следили, чтобы пьяных на лед не допускали.

Толпы завзятых знатоков и просто зевак с нетерпением ждали появления фаворитов.

Непосредственно перед этим в нашем стане всегда возникала тревога: здесь ли Лобаны и Генечка. Владимир и Алексей Лобановы с Малых Грузин, старшие сыновья в семье железнодорожника, держали в почтении весь район, где мы жили. Об их силе и ловкости среди мальчишек ходили легенды. Я сам однажды был свидетелем, как Лешка Лобан в Георгиевском сквере ударил не приглянувшегося ему захожего здоровенного франта. Тот еле успел уклониться. На голове остался лишь ободок от шляпы… остальное просвистевший кулак отбросил метров на пять в сторону. Весть, что Генечка и Лобаны идут, приводила нас в восторг и заставляла бежать им навстречу.

(Десять лет спустя точно так же мальчишки бегали встречать знаменитого тогда левого инсайда «Красной Пресни» Павла Канунникова.)

С того берега появляется свой богатырь – последняя ставка. Кричат:

– Балда вышел.

Балда идет, все отступают или садятся. И поднимается крик:

– Генечка, Генечка, Балда вышел. С нашей стороны идет Генечка.

И вот окруженные толпой горячих поклонников «вожди спокойные стоят, предвидя гибель иль победу, ведут беседу».

Начинается драка один на один. После каждого удара Генечки наш берег орет:

– Браво, Генечка! Балда погиб!

С другой стороны тоже кричат в поддержку Балды. Они бьются минут двадцать – тридцать, пока не устанут. Наконец кто-то проявляет инициативу – вносит предложение:

– Пожалуй, на сегодня хватит.

– Ну что ж, – соглашается вторая сторона.

И, разойдясь, бойцы медленно, с достоинством шагают к своему берегу, где их ждет восторженная рать сторонников, бурно поздравляющих с успехом.

Мы были до конца уверены, что Пресня победила.

На противоположном берегу так же искренне торжествовали победу дорогомиловцы.

В этом заключался благоприятный эмоциональный фон пресловутых стенок. Они не плодили врагов, не сеяли междоусобиц, не воспитывали жестокости и мести. Читая в сегодняшней прессе о том, что в возрождающихся межрайонных молодежных битвах, в том числе и футбольных «фанатов», участники для выяснения отношений прихватывают с собой велосипедные цепи, железные прутья и кастеты, я испытываю глубокую горечь. Отчего так изменилась психология подростков? Думаю, что и организованные схватки за разделение зон влияния, и разнузданное хулиганство на стадионах – звенья одной цепи. Эти явления – прямое следствие не каких-либо частных упущений отдельных организаций, а общего неблагополучия в молодежной среде, уходящего своими корнями в социальную сферу.

Слишком долго у ребят не было возможностей и условий для массового активного досуга. На ко пившая ся за десятилетия энергия неудовлетворенного самовыражения при сложившихся «запретных» обстоятельствах умело направляется уличными лидерами и выплескивается, приобретая агрессивные, уродливые формы.

Сложно давать рецепты лечения запущенной болезни. Но один из них, на мой взгляд, ясен: необходимо распахнуть двери стадионов и спортивных клубов, постараться сделать их местом, куда бы подростки стремились прийти и при этом знали, что будут находиться там не на птичьих правах. Только доверяя им, можно в ответ заслужить уважение и найти, наконец, общий язык.

…Мы же были в детстве наивны и искренни и, возвращаясь со стенок, в разговорах вновь и вновь беззлобно перебирали понравившиеся эпизоды.

– Ты видел, как Генечка бил Балду с левой? – вопрошал я младшего брата. – А помнишь, как Лешка Лобан во втором разе метелил ихнего длинного?

– Все видел, все помню, – отвечал Александр. – Но что скажем отцу, если он заметит, что у меня губа распухла?

– Придется сказать, что во время футбола ее локтем разбили.

Наша стенка просуществовала до революции, а потом порядком захирела. Перестали проводиться межрайонные битвы между Грузинами и Бутырками, одновременно стенки исчезли и в других районах. Однако я и по сей день благодарен им: в жизни пригодились качества, которые они в нас пробудили, – умение верить в себя, а если понадобится, то и дать отпор.

Так ковались наши характеры. Не только все четверо Старостиных пробились в команду мастеров по футболу и хоккею, но с нами рядом очутились и младшие братья наших стеночных кумиров Павел и Александр Лобановы – такие же здоровяки, которых я и сейчас прошу, при встрече подавая руку: «Не жми».

В 1920–1921 годах я серьезно занимался боксом у тренера Жукова, даже выиграл в полутяжелом весе первенство Москвы среди новичков. В этом мне во многом помогли стенки. Кстати, со схваток на берегах Пресни начинал известный в будущем боксер Мажаров, чемпион СССР.

Ходила молва, что за Бутырки отлично дерется какой-то Иван по кличке Глот. Им затем на поверку оказался знаменитый вратарь нашей футбольной команды 1926–1932 годов Иван Филиппов. Однажды я был свидетелем, как он быстро навел порядок среди «взорвавшихся» болельщиков с помощью фирменных ударов, которых, как он говорил, обычно требовалось всего по одному на каждого, того заслуживающего.

Со временем мы стали гордиться своим участием в стенках. Более того, я убежден: честная борьба и уважение к противнику, ставшие смыслом моего существования в спорте, уходят корнями в те самые рукопашные бои на Москве-реке в 1916 году. А тогда, в детстве, мы с Александром держали участие в них в строгом секрете. Даже от братьев (Андрею шел только восьмой год, Петру и того меньше – шестой), чтобы, не дай бог, не узнал отец. Бог выручал не всегда. Тогда нам здорово доставалось.

Общество охотников «имени императора Александра II» выстроило отцу и дяде за особые заслуги в егерстве небольшой дом на Пресненском валу, с пристроенной кухней, половину которой занимала русская печь. Вдоль нее шел коридор к черному ходу. Через него-то мы и проникали в дом в случае опоздания. Обычно мы с Шуркой на пальцах бросали, кому идти первым. Дальше тактика была отработана. Первый с порога получал от отца затрещину и валился от нее на пол. Второй стремительно мчался мимо в прихожую, куда, заслышав шум и понимая его причины, из своей комнаты немедленно прибегала жена дяди Мити, Агафья Никифоровна, моя крестная – женщина невероятной доброты. Она закрывала собой прорвавшегося, кричала: «Петя, детей бить не дам!», смело шла навстречу отцу, уже державшему в руках увесистый ремень. Как ни странно, отец утихал. Уважение отца и всех вокруг к тете Гаше объяснялось не только ее ангельским характером, но и той помощью, которую она оказывала нашим родителям в воспитании шестерых детей.

Отец и его старший брат были на редкость дружны и всю жизнь прожили в одной квартире. Разговоры за столом всегда склонялись к темам охоты и по своей горячности, разнице оценок напоминали наши дебаты через 10 лет за тем же столом о футболе, где участники споров и слушатели во многом были почти те же, разве что в другом качестве.

Вот так должна была начаться наша дорога в егеря, по которой неуклонно шли мои прадеды и деды из деревни Тарховского уезда Псковской губернии, все те, кто составлял кланы Лихачевых, Зуевых и, наконец, Старостиных, из поколения в поколение обучавших охотничьему делу.

Почему мы, четверо братьев, свернули с тропы предков и ступили на другой путь, открывший нам непостижимый, загадочный, захватывающий, прекрасный мир футбола? Я не могу себе ответить: его магия необъяснима. Да и что объяснять, если даже дядя Митя, относившийся поначалу к нашему увлечению, мягко скажем, пренебрежительно, с издевкой, потом вдруг стал заядлым болельщиком, хотя и не хотел в том никому признаваться. Афиши тогда до Пресненского вала, где мы жили, не доходили, и он, словно невзначай, спрашивал у меня:

– А этот самый футбол когда опять у вас будет?

И посещал исправно нашу «Красную Пресню».

…Отец умер от тифа в 1920 году. Мы с Александром жили тогда в Москве, а вся семья – в Погосте.

Чтобы не умереть с голоду, приходилось все время что-то продавать. У отца было несколько подарочных ружей: каждое стоило по 200–300 рублей. Ружье удавалось поменять на два мешка ржаной муки. Цены были дикие. Картину Левитана меняли на мешок муки или на мешок картошки. Раздобыв обменом съестное, отец поехал в Погост и в поезде заразился сыпным тифом. Крупный и сильный физически человек (зимой всегда на лыжах за волками, летом постоянно в болотных сапогах, с собаками) – такие люди очень тяжело переносили тиф. К тому же упрямый, он и не хотел принимать лекарств. Когда ему давали порошки, он их выплевывал.

Страшная телеграмма – «Отец умер» – шла в Москву три дня. Мы с Александром добирались в Погост на буфере поезда, тащились почти сутки. И опоздали: отца похоронили без нас.

Семья оказалась в трудном положении. Мне исполнилось 18 лет, Александру – 16, Клавдии – 13, Андрею – 12, Петру – 10, Вере – 6. Я оказался главой семьи. С тех пор стал за собой замечать повышенную ответственность и серьезность.

Отец похоронен недалеко от Загорска, на кладбище у шоссе. Когда «Спартак» выезжает на игры в Ярославль или Кострому, всегда прошу водителя остановить автобус. Выхожу и иду на могилу Петра Ивановича Старостина.

Память капитана

Никогда не претендовал на роль публициста. Не умел, не умею и сейчас разложить все по полочкам и настаивать на своих доводах безоговорочно, не желая слушать возражений. Заранее скажу, что не намерен поучать, книгу эту рассматриваю как субъективные заметки, наверное, в чем-то спорные, буду удовлетворен, если они послужат кому-то поводом для размышлений.

Смолоду я был в окружении людей, знавших толк в спорте и в футболе, умевших постоять за собственные взгляды. У меня дома, сначала на Пресненском валу, потом на Спиридоновке, как у старшего брата постоянно собирались младшие – Александр, Андрей, Петр, все известные мастера футбола, сестры – Клавдия и Вера, игравшие в волейбол и русский хоккей в динамовских командах, но тайно, из верности семейному клану, болевшие за «Спартак», бывали мой партнер по нападению «Красной Пресни» Виктор Прокофьев, защитник Павел Тикстон, хавбек Станислав Леута, нападающий Петр Артемьев, игрок, затем тренер Петр Попов… В этом родственно-дружеском кругу авторитетов не существовало, истину искали сообща. Скорее всего, тогда в нашем домашнем клубе я на всю жизнь запасся уважением к мнению людей, зрело разбирающихся в футбольном деле.

Мое приобщение к организованному футболу состоялось в 1916–1917 годах. Началось все с посещения игр первенства города среди учебных заведений, в котором безуспешно участвовала команда коммерческого училища братьев Мансфельд, где я учился. Главный фаворит турнира – команда императорского коммерческого училища – из года в год сражалась за первое место с командой духовной семинарии, которую в народе запросто называли «попы». В ней выступали известные московские футболисты, сыновья священников: Николай Троицкий из клуба «Новогиреево» играл правого инсайда, являясь главной надеждой своих сокурсников, его однофамильцы братья Сергей и Алексей Троицкие из СКЗ (спортивный кружок Замоскворечья) составляли боевую линию нападения. «Попы» упорно рвались в чемпионы, но в итоге «императорцы» все-таки взяли верх при помощи своих асов, Павла Канунникова и Сергея Бухтеева, известных всей футбольной Москве.

Розыгрыш этого турнира, к которому зрители подчас проявляли интерес гораздо больший, чем к чемпионату клубов, продолжался до 1921 года. Жаль, что в настоящее время студенческий футбол пришел у нас в упадок. Розыгрыш первенства московских вузов проходит абсолютно незаметно и не пользуется даже толикой той популярности, какая была у турнира в первые послереволюционные годы. И хотя команда мастеров вильнюсского «Жальгириса» выиграла футбольный турнир Универсиады-87, думаю, этот результат нельзя рассматривать всерьез, как чистую победу нашего студенческого футбола. Все-таки в составе вильнюсской команды выступали профессиональные мастера высшей лиги.

Однако вернемся в годы моей юности. Впервые на настоящее поле, правда примитивное, я вышел 16 лет от роду, и было это весной 1918 года. Поле называлось Горючка, представляло собой известный на всю округу пустырь за нынешним зоопарком, где и приютилась команда РГО (Русское гимнастическое общество). Во второй команде этого общества я и дебютировал в качестве правого инсайда.

Вкратце история такова. Мы с братом Александром начали бегать на коньках на Патриарших (Пионерских) прудах, где находился павильон РГО и где блистали его знаменитые конькобежцы: Струнников, Седов, братья Ипполитовы. Пожалуй, наиболее колоритной фигурой среди звезд РГО был Василий Ипполитов. Он имел собственную мастерскую, чинил там велосипеды и точил коньки. Мастер он оказался высочайшего класса. Но за работу всегда брал вдвое дороже и приговаривал, слегка заикаясь:

– Не экономь, а переплати, зная, что тебе точит коньки чемпион Европы.

Как конькобежец он прославился идеальной техникой бега на поворотах, которая давала ему завидное преимущество перед другими «звездами» тех лет, хотя он никогда не снимал на виражах руки со спины. Свое уникальное искусство он передал сыну Игорю, ставшему впоследствии заслуженным мастером спорта по конькам.

Ипполитов-старший познакомил нас с ответственным секретарем общества, конькобежцем-спринтером Николаем Тимофеевичем Михеевым, еще и ярым футболистом. Своего поля у РГО не было. Мы с братом, знавшие всю округу, и указали Михееву на Горючку. А пустырь тот, надо заметить, пользовался дурной славой, там собиралась местная шпана, картежники. И вот их стали вытеснять поклонники футбола. С утра до вечера шли спортивные битвы. Когда мы, футболисты, оккупировали пустырь, он сразу как бы облагородился. Так что футбол и тогда выполнял культурную миссию.

Пожалуй, именно Горючке все Старостины обязаны своими спортивными успехами. Лет через пятнадцать после описываемых событий, где-то в середине 30-х годов, о брате Андрее даже была опубликована статья под названием «От Горючки до сборной СССР».

Шли поиски наиболее подходящей структуры физкультурной работы, все тогда только складывалось, не раз переделывалось. Это было в порядке вещей, потому что и в спорте совершалась революция: на стадионы хлынул рабочий люд. РГО слилось с ОФВ (Обществом физического воспитания) Краснопресненского района. Так у команды «Красной Пресни» появился стадион (по нынешним меркам – стадиончик) с деревянными трибунами тысяч на пять зрителей. Располагался он на том месте, где сейчас стоит здание издательства «Московская правда». Когда мне приходится бывать в районе бывшей Горючки или в редакции «Вечерней Москвы», я, можно сказать, подошвами чувствую те поля, на которых играл 70 лет назад. Ничего узнать уже невозможно, а память живет и волнует.

Вспоминая свою долгую жизнь и события, навсегда оставшиеся в памяти, я не могу не рассказать, как судьба на несколько минут столкнула меня лицом к лицу с Владимиром Ильичем Лениным. Был я тогда бухгалтером Центральных ремонтных мастерских Мосземотдела. Они помещались рядом с Солдатенковской больницей, в зданиях бывшей московской водокачки. Работало там около трехсот рабочих и специалистов, занятых ремонтом тракторов, сохранившихся после гражданской войны. Там же проводились испытания однолемешного плуга, снабженного мотоциклетным мотором. Изобретателем этого плужка (так именовали его рабочие) был инженер Ильин – прежний владелец заводика «Амо», который в 1914–1918 годах изготовлял грузовики. Этот предприимчивый человек неделей раньше привозил и показывал плужок наркому земледелия Середе.

И вот в обеденный перерыв сижу я в конторе и вдруг вижу в окно, как у ворот остановился автомобиль. Я выскочил к воротам и мгновенно узнал пассажира на заднем сиденье: это был Владимир Ильич Ленин. От неожиданности опешив, я замер по стойке «смирно».

Представляюсь:

– Бухгалтер Старостин.

Владимир Ильич, чуть улыбаясь, протягивает руку из машины:

– Ульянов.

Выйдя из автомобиля, Ленин спросил:

– Середа с Ильиным уже здесь? Я отвечаю:

– Владимир Ильич, пока нет. Он опять с улыбкой:

– Значит, я немножко поторопился, приехав раньше их посмотреть новый плуг.

И тут из мастерских, где уже пронесся слух о приезде Ленина, высыпали рабочие. Через минуту Владимир Ильич стоял в окружении толпы. Подоспевшие Середа и Ильин еле-еле пробились к Ленину. Все направились в цех, где стоял пресловутый плужок, выкатили его и повезли через ворота на расположенное рядом Ходынское поле. Мое взволнованное представительство закончилось. Но перед уходом Ленин отыскал меня взглядом в толпе, подошел, подал руку и сказал:

– До свидания, товарищ Старостин.

Вот так обстоятельства и судьба преподнесли мне встречу с Владимиром Ильичем. Мне не забыть ее никогда…

Кстати, когда я пришел после работы на стадион и поведал ребятам о встрече, они засыпали меня вопросами, просили еще и еще раз повторить рассказ. На моей памяти это был единственный случай, когда никто не спешил начать тренировку.

…Что представляла собой тогдашняя «Красная Пресня», команда, ставшая прародительницей знаменитого «Спартака»? Это был небольшой клуб, объединявший людей, жаждущих играть в футбол. У его истоков стоял энтузиаст и фанатик футбола Иван Тимофеевич Артемьев.

Собственно, два человека поставили меня на ноги – Артемьев и Николай Александрович Гюбиев.

Гюбиев – внешне типичный кавказец – был женат на немке, детей не имел, жил в Спиридоньевском переулке. Он был лучшим знатоком женской моды в царской России, заведовал отделом готового платья в английской фирме «Мюр и Мерилиз», каждый год от фирмы выезжал в Европу закупать наряды на крупнейшие суммы и продавал новинки московским модницам. Но все свободное время в основном уделял футболу. Розалия Иогановна, его супруга, часто у себя дома поила игроков чаем с вареньем и слушала, как ее муж обсуждал с нами, тогда молодыми ребятами, футбольные дела. Именно ему принадлежала знаменитая фраза, ставшая на многие годы девизом футболистов: «Играют враги на поле – друзья в жизни».

Артемьев настоял, чтобы на правом крае в «Пресне» играл я. Он решил: «Этот мальчик вырос у нас, пусть он здесь и играет». Его властью, поскольку он организовывал «Красную Пресню», я оказался в основном составе. Мне было ровно 20 лет.

Московской футбольной лигой руководил тогда Андрей Иванович Вашке, председатель спортивного клуба лыжников в Сокольниках, заместителем его был Гюбиев, председатель клуба ЗКС. Но СКЛ в то время выбыл в класс «Б», а ЗКС носил звание лучшей команды – в 1921 году выиграл первенство Москвы, поэтому «вес» двух могикан футбола был неодинаковый. Заседания лиги проходили каждую неделю по пятницам (утверждался календарь, решались вопросы на предстоящие воскресные игры), причем были они открытыми, как сейчас бы сказали, гласными: наверху, на балконах, которые окружали зал, толпились игроки и болельщики.

В один из осенних дней 1922 года обсуждался состав сборной Москвы. Я стоял и слушал… И вдруг, когда встал вопрос о кандидатуре правого крайнего и Вашке предложил известного в то время Сергея Чеснокова, Гюбиев говорит:

– А я предлагаю молодого края из «Красной Пресни» Николая Старостина. Сергей Чесноков уже в годах, в нем нет огня, который есть в этом молодом игроке. Вот две кандидатуры: Чесноков и Старостин, голосуйте.

За Чеснокова поднимают руки пять человек, за Старостина – шесть. Вашке объявляет:

– Прошел Старостин.

Так, совершенно неожиданно, я попал в сборную Москвы. Пока ехал домой – жил я на Пресненском валу, а заседание проходило на Большой Калужской, – никак не мог прийти в себя.

Мать на меня с беспокойством посмотрела:

– Ты чем-то взволнован? Я отвечаю этак небрежно:

– Да нет, особенно ничем не взволнован. Просто меня сегодня включили в основной состав сборной Москвы, завтра еду в Ленинград. Сейчас, мам, ты мне трусы отгладь, а я пока на бутсах шипы поправлю.

Андрей, ему было в то время 16 лет, и Александр, ему – 18, сразу ко мне:

– Не может быть, Николай, это правда? Ты что, нас разыгрываешь?

Поверили только тогда, когда, провожая, увидели, как я сел в поезд Москва – Ленинград.

В команде Ленинграда выделялись два брата Филипповы. Старший – Петр Филиппов – был знаменитый в те годы правый хавбек. Но любимцем публики был младший из них – Георгий Филиппов, левый хавбек, очень своеобразный игрок. У него левая рука была сухая, но это не мешало ему быть лучшим вратарем игры в хоккей с мячом до тех пор, пока не раскрылся талант Валентина Гранаткина, который и сменил его в 1928 году в воротах сборной.

Когда мы выходили на поле, пробиваясь сквозь толпу ленинградских болельщиков, до меня долетели обрывки любопытного разговора:

– …Смотри, вот их новенький правый крайний, против которого Филиппов играть должен.

– Как его фамилия?

– Вроде Старостин.

– Да наш сухорукий не даст этому мальчишке и шагу с мячом сделать…

Ну-ну, думаю, посмотрим. Я с мячом не шагать, а бегать собираюсь…

Матч начался для нас неудачно: уже в начале игры пропустили гол. Буквально через несколько минут я получил мяч и рванулся с ним вдоль самой бровки по правому краю. Скорость была очень хорошая, Филиппов сразу отстал. Я кинул мяч мимо защитника, вошел в штрафную площадку и не глядя сильно ударил с правой ноги. Смотрю – мяч в воротах. Счет стал 1:1.

Мы проиграли ту игру 4:3. Но, забив ответный гол, я утвердил себя в сборной. (На следующий день председатель Всероссийской футбольной секции Дюперон написал в отчете о матче, что один Старостин в нападении Москвы сделал больше, чем все ленинградское нападение во главе с Бутусовым.)

После игры в раздевалке мне рассказали, что, когда я забил гол, Гюбиев, сидевший вместе с запасными на лавке, от радости вскочил и в пылу эмоций потом сел мимо нее… С ним связано много забавных историй. Помню, как-то на одном из заседаний, к тому времени Николаю Александровичу было уже за семьдесят, он, бедный, задремал. Ему говорят:

– Николай Александрович, да вы, никак, спите… Он сразу нашелся:

– Нет, я не сплю. Я закрыл глаза, потому что обдумываю состав нашей четвертой команды на завтрашнюю игру…

Рыцари российского футбола – Андрей Иванович Вашке, Николай Александрович Гюбиев – были интеллигентнейшими людьми. Благодаря их умелому, компетентному руководству уже в первые годы после революции в советском футболе появились не только отдельные замечательные мастера кожаного мяча, но целые семейные династии.

Впоследствии я неоднократно встречал в прессе статьи о братстве Старостиных, где мы – четыре брата – ставились в пример за столь прочные семейные традиции в спорте. А ведь Артемьевых было пятеро. И все пятеро играли в футбол. Старшего, Ивана Артемьева, я считаю своим крестным отцом в спорте, хотя он был всего-то на 5 лет старше меня. От него мне посчастливилось перенять такие качества, как вера в победу и беззаветная преданность футболу.

Его брат Петр играл в футбол за сборную команду РСФСР. Он прославился тем, что в 1923 году, когда сборная впервые отправилась за рубеж – в Швецию, провез через границу на себе советский флаг. Он был комсоргом и одним из ведущих футболистов страны. Мы выходили вместе на поле в течение целых десяти лет, и я убедился в его высочайшем мастерстве. Под стать ему были Тимофей, Георгий и Сергей.

Все пятеро братьев Артемьевых играли в «Красной Пресне». Правда, сперва в основной состав входили только Иван и Петр, остальные вместе с моими братьями начинали в младших клубных командах и подтянулись к «основе» к середине 20-х годов.

Однажды, когда «Красная Пресня» приехала на матч в Серпухов, произошел курьез. В нашей команде было четверо Старостиных и шестеро Артемьевых (шестым оказался их однофамилец – второй Сергей Артемьев). Когда диктор, объявляя составы, перечислив, как было заведено: Старостин-первый, Старостин-второй, Старостин-третий, Старостин-четвертый, принялся за Артемьевых, публика на трибунах заметно оживилась. А когда он дошел до Артемьева-шестого, раздались возгласы: «Даешь седьмого!» – что, конечно, порядком повеселило зрителей да и нас, футболистов.

Команда, которую сформировал Артемьев, была интересна тем, что в ней играл только тот, кто жил на самой Красной Пресне или в непосредственной близости от Краснопресненской заставы. Но знаменита она была в первую очередь другим – лучшим нападающим советского футбола тех лет Павлом Канунниковым. Он начал свою карьеру в большом футболе, как и Пеле, в 16 лет. Правда, не в «Сантосе», а в «Новогирееве». Но думаю, по своей популярности среди москвичей этот клуб ничуть не уступил бы знаменитому бразильскому клубу.

Канунниковых, кстати, тоже было четверо братьев. Трое из них – Павел, Анатолий и Николай – играли в футбол. Старший, Александр, был конькобежцем.

Вот первый состав команды «Красная Пресня», создавший ей имя в 1922 году: голкипер Станислав Мизгер; беки Павел Тикстон и Владимир Хайдин; хавбеки Константин Квашнин, Иван Артемьев, Анатолий Канунников; форварды Николай Старостин, Виктор Прокофьев, Дмитрий Маслов, Павел Канунников, Петр Артемьев. Старшему, Ивану Артемьеву – 25, младшему, мне – 20. Женатых трое: Иван Артемьев, Квашнин и Тикстон. Остальные – холостяки.

Весь наш, с позволения сказать, бюджет зависел от продажи билетов. В клубе каждому выдавали по одной футболке на год, и мы берегли ее, как святыню. Остальное снаряжение приходилось покупать самим. Иван Тимофеевич Артемьев по своей специальности был сапожник. К тому же с новаторской жилкой. Он снабжал всех нас прекрасными легкими, изящными бутсами за половину существовавшей тогда цены, как он шутил, по себестоимости. Если команде предстояла поездка, чаще всего в Ленинград, Артемьев спрашивал:

– На билеты наскребете?

И тут же предлагал сложиться в пользу тех, кто не мог «наскрести».

Мы были бедны. Но не душой. Стадион был вторым домом, на игры и на тренировки ходили с женами и детьми, кто что мог несли в клуб, патриоты были мы отчаянные. Стадион наш не существовал, а жил. Среди нас был один игрок, который мог себе позволить, опаздывая, приезжать на стадион на извозчике. Все тогда высыпали на улицу и кричали:

– Едет, едет!

Я не могу об этом не вспоминать, когда вижу наш шикарный спартаковский «Икарус» и рядок «жигулей» и «Волг», на которых прибывают на тренировку футболисты…

Мы очень гордились, что все в «Пресне» «местного» происхождения. Однако со временем поняли, что для успешной игры в высшей лиге нам требуется усиление, и Артемьев принял решение пригласить в ряды «Пресни» лучших игроков распущенного клуба ЗКС. Именно оттуда пришли двоюродный брат нашего Виктора Прокофьева Петр Исаков, голкипер Борис Баклашов и два брата Блинковы – Константин и Владимир. Предложил свои услуги и центральный хавбек из «Новогиреева» Сергей Бухтеев.

Все это были игроки сборной Москвы. Их приход, безусловно, резко обострил конкуренцию за место в основном составе. Причем это в первую очередь ударило по самому Ивану Тимофеевичу Артемьеву. В своем мастерстве он уступал Бухтееву, и тренерский совет неосторожно на одну из решающих встреч центральным хавбеком поставил Бухтеева, а не Артемьева. Тот такой незаслуженной, как ему казалось, обиды не стерпел и ушел из «Пресни».

Всю свою неуемную энергию он направил на формирование футбольной команды нового общества «Динамо», созданного по инициативе Ф. Дзержинского в 1923 году. И тем навсегда вписал свое имя в историю советского футбола.

Вместе с ним от нас ушел только Дмитрий Маслов. Все остальные, в том числе и братья Артемьевы, остались верны родной «Пресне». Думаю, что и душа Ивана Тимофеевича по-прежнему была с нами.

Но его ноги и голова уже служили московскому «Динамо».

С самого начала «Пресню» опекал председатель Краснопресненского исполкома Николай Тихонович Пашинцев. Мы всецело зависели от него и во всем ему доверяли. И поэтому, когда в 1926 году Пашинцев был назначен вначале председателем Всесоюзного табачного синдиката, а затем стал председателем ЦК профсоюза пищевиков, вся команда, не задумываясь, отправилась за ним. Так «Красная Пресня» превратилась в «Пищевиков». Нам достался хороший стадион, расположенный на теперешнем Ленинградском проспекте, в Петровском парке, который до революции принадлежал Московскому клубу лыжников. Сейчас он называется «Стадион юных пионеров», а тогда носил имя Томского. После реконструкции переоборудованный стадион пищевиков стал вмещать 10 тысяч зрителей.

Теперь в нашем распоряжении было отличное футбольное поле. Команда не знала на нем поражений. В этом, собственно, не было ничего удивительного: линия нападения «Пищевиков» – Николай Старостин, Петр Артемьев, Петр Исаков, Павел Канунников и Валентин Прокофьев – была на то время, безусловно, сильнейшей в стране. Недаром же мы в таком составе два сезона выступали за сборную СССР.

В 1928 году в столицу приехала французская рабочая команда. Честь флага сборной Москвы защищала практически команда «Пищевиков». Мы обыграли французов со счетом 22:0! Однако гораздо больше, чем победа со столь необычным счетом, мне запомнилось, что в тот день на стадион имени Томского пришли 20 тысяч зрителей! Это был рекорд посещаемости. Интерес к футболу становился необъятным. Именно после того матча приняли решение о строительстве гигантского по тем представлениям стадиона «Динамо» в Петровском парке.

В 1931 году мы выходили на поле под названием «Промкооперация». Еще два года спустя – под спортивным флагом фабрики «Дукат».

Все шло своим чередом, и вдруг как гром среди ясного неба: наш главный профсоюзный покровитель Пашинцев снят с работы. Команда неожиданно оказалась бесхозной.

Примерно тогда же комсомол выдвинул лозунг о создании добровольных спортивных обществ по типу «Динамо», добившегося выдающихся спортивных успехов за первые 10 лет своего существования.

Надо сказать, что комсомол активно участвовал в организации спортивной жизни страны. И не только участвовал, но и диктовал свою волю Комитету по физической культуре, председателем которого был Иван Харченко, бывший заведующий отделом ЦК комсомола.

Как капитан сборной СССР по футболу я был знаком с генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ Александром Косаревым и председателем Всекопромсовета Иваном Епифановичем Павловым. Оба они были страстные охотники. Я же, выросший в семье егерей, рядом с ними чувствовал себя профессионалом, и они с удовольствием пользовались на практике моими советами.

Как раз на охоте у нас возникла идея спортивного добровольного общества Промкооперации. Вскоре я выступил в печати с такой инициативой. В ответ последовала разгромная статья в газете «Труд». Называлась она «Пора вправить мозги Николаю Старостину». Обвинения сводились к тому, что я – профсоюзник – ношусь с комсомольской затеей. Но это лишь подхлестнуло нас еще активнее взяться за дело.

Вот, пожалуй, вкратце и вся предыстория «Спартака», рождение которого имело огромное значение в развитии советского спорта.

Потом появилось много версий, некоторые из которых успели стать легендами, о том, как и почему новорожденному дали имя «Спартак». А что было в действительности? В Промкооперацию входило более десятка союзов различных отраслей: швейный, кожевенный, текстильный, пищевой… Нужно было найти одно, всех объединяющее, название. Но что правда, то правда: искали его в муках. Мы с братьями и друзьями подолгу сидели вечерами у меня дома и ломали себе голову.

В памяти сохранилась поездка сборной Советского Союза в Германию в 1927 году, где нас принимали рабочие-спортсмены, объединенные в клуб «Спартак». У них был значок – поднятая рука с твердо сжатым кулаком. Я часто вспоминал впечатляющее зрелище: сотни встречающих и провожающих людей со вскинутыми в едином порыве руками. «Спартак» – в этом коротком и звучном слове слышалась мелодия порыва, таилась готовность к бунту, чувствовался неукротимый дух. Оно показалось мне очень подходящим. Конечно, я знал, кто такой Спартак. Но, признаюсь, прочитал знаменитую книгу Джованьоли уже после того, как все было решено.

К нашему огромному удивлению, в только что родившееся, еще неокрепшее общество ринулись лучшие спортивные силы Москвы. Легкоатлеты братья Знаменские из «Серпа и Молота»; боксеры Николай Королев, Иван Ганыкин, Николай Штейн, Виктор Степанов; ведущие гребцы, пловцы, конники, баскетболисты и волейболисты. Мы не могли понять, в чем дело. Потом выяснилось, что по Москве пошел слух: в «Спартаке» во главе стоят свои люди – спортсмены. Молва, что у нас не надо ожидать очередного указания руководителей по поводу тренировок, оказалась устойчивой и была лучше всякой рекламы. Если добавить к этому значительные финансовые возможности Промкооперации (ее бюджет позволял не жалеть на «Спартак» никаких денег), станет ясно, почему «Спартак» смог так быстро и крепко встать на ноги.

Наши всемогущие хозяева не моргнув глазом отвалили 260 тысяч за базу в Планерном, перекупив ее у Осоавиахима. У китайского клуба было приобретено здание католической церкви, где после реконструкции устроили залы для бокса, борьбы, бильярда… Но наиболее ценным приобретением стал участок земли рядом с подмосковной Мамонтовкой, блиставшей своей футбольной командой. Кто бы мог подумать, что со временем ничем не примечательная Тарасовка затмит славу Мамонтовки.

В течение сезона в Тарасовке был выстроен стадион с трибунами на 3 тысячи мест и деревянным павильоном, где могли жить футболисты. Главным же богатством «Спартака» стало прекрасное футбольное поле. Вот уже более 50 лет оно сохраняет свою репутацию одного из лучших в Советском Союзе.

Был в московском «Динамо» непобедимый бегун-средневик Николай Денисов. Его отец и старшие братья занимались редким делом – устройством футбольных полей. Они-то и выстроили нам по договору чудо-поле. Оно конкурировало со знаменитым на всю Москву полем в Орехово-Зуеве, которое в свое время оборудовали братья Чарнок – английские инженеры, приехавшие в 1910 году по приглашению Саввы Морозова и работавшие на его мануфактурной фабрике. Именно они, на мой взгляд, и завезли футбол сначала в Орехово, а затем в Москву. Им принадлежит честь проведения таких исторических матчей, как сборная Москвы «английской» против сборной Москвы «русской». Причем старший из братьев, Вилли Чарнок, прежде играл центральным хавбеком сборной Англии. Младший – Роберт уступал ему в мастерстве на поле, но стал известен тем, что, работая после революции в английском посольстве, оказался замешанным в шпионском деле Рейли и был выслан из России.

С самого начала в «Спартаке» сложилась дружная, можно сказать, семейная атмосфера. Во многом благодаря тому, что братья Старостины были крепко спаяны: трудное детство и совместная борьба в спорте приучили нас поддерживать друг друга.

Были ли случаи, когда мы принципиально в каких-то вопросах расходились?

Не было. И сестры были очень дружны. И между братьями я не знаю серьезных ссор. Это на протяжении всей жизни.

Но зато какие споры разгорались по чисто футбольным вопросам! Они возникали при каждом разговоре о футболе. И привести нас к общему согласию было невозможно: каждый имел свое особое мнение.

Я ушел из футбола раньше, чем братья. Это было мучительное расставание. Утешало лишь то, что игра братьев доставляла мне истинное наслаждение. Я мог теперь спокойно с трибуны наблюдать за каждым из них.

Думаю, что Александр был по классу выше нас всех. Более того, я ставлю его мастерство выше мастерства теперешних защитников. Не сомневаясь, отдаю ему место в обороне сборной СССР всех времен. Он очень удачно сочетал технику, силу, характер и спортивную злость. По манере борьбы за мяч чем-то напоминал Олега Кузнецова. Он был единственный защитник, который в одиночку в те годы мог справиться с Михаилом Бутусовым, не давал ему сыграть ни внизу, ни вверху, несмотря на то что рост Александра был всего 178 сантиметров. У него был прыжок, который позволял отрываться от земли на полметра и выигрывать верховой мяч. По характеру самый упрямый из всех Старостиных, он на поле был молчалив, великодушно прощал партнеру ошибки, никогда не кричал и не призывал идти вперед. Главным делом считал оборону своих ворот. Причем мог играть и слева, и справа, но вот в центре ему играть не пришлось. Когда появилось амплуа центрального полуза щитника, Александр уже не выходил на поле. В 1937 году он оставил футбол. Ему было 33 года, для защитника, казалось бы, немного. Но он не стал тянуть, объяснив свое решение так:

– Хочу уйти из футбола если не молодым, то молодцеватым.

Он унаследовал гены своего деда Степана Васильевича Сахарова (ямщики всегда ценились здоровые и толстые) и к 70 годам сильно располнел.

Александр передал капитанскую повязку «Спартака» и сборной страны Андрею. Андрей был другого склада. В игре он постоянно что-то подсказывал, кричал, умолял, грозил. Он был прирожденным вожаком, и это редкое качество ставило его на поле в особое положение: давало право требовать, исполняя роль центрального полузащитника не по названию, а по сути, являясь центральной фигурой на поле, мозгом и мотором команды. Рискну предположить, что Андрей Старостин – один из лучших капитанов в истории нашего футбола.

Петр. Он выступал в амплуа или правого хавбека, или правого полусреднего. Был очень техничен, самоотвержен и храбр.

Хорошо помню встречу «Спартака» и «Динамо» на стадионе Юных Пионеров. В составе «Динамо» – Федор Ильич Селин, знаменитый король воздуха. Он был оригинальный человек: в жизни мягок, как ребенок, а на поле жесток. У Федора была репутация игрока, которого лучше не задевать, его боялись. Игра сразу же приняла грубый характер. Селин сбил кого-то из спартаковцев в центре поля. Свисток. Мы, конечно, к судье. Вдруг подбегает Петр и бац кулаком Селина по лицу. Селин от неожиданности растерялся, посмотрел на меня:

– Ну, Николай, ну и волчонка вы вырастили. Долго мы потом удивлялись, спрашивали Петра, как он осмелился ударить самого Селина, который был на две головы выше его.

Приведу еще случай для характеристики Федора. В 1932 году сборная СССР играла в Турции. У турок в команде был могучего сложения, грозный защитник – Бурхан. Сначала он нанес мне тяжелую травму, потом принялся лупить остальных по ногам. Судил матч Владимир Лукьянович Васильев из Москвы. Бутусов ему кричит:

– Судья, что смотришь, ты же видишь, как он меня ударил.

Владимир Лукьянович – небольшого роста, под англичанина – говорит:

– А ты не подставляй ноги… Мишка кинулся ко мне:

– Капитан, капитан, ты слышишь, что он мелет? Тогда рассвирепевший Селин кинулся на Бурхана.

Тот почувствовал, что Селин идет на него, поздно. Худощавый Федор взлетел вверх… и как даст ему бутсой! Турок сразу упал навзничь. Игру остановили. Подбежал Васильев:

– Селина с поля. Селин возмущенно:

– Что?!

Судья повторяет:

– С поля. Федор на него:

– Ты что, думаешь, мы тебе здесь дадим предать Родину? Ни с какого поля я не пойду.

Я к Васильеву:

– Владимир Лукьянович, разве можно Селина с поля…

В общем, замяли кое-как инцидент. Турки до конца так и не поняли, о чем речь, разговор-то шел по-русски. Бурхана отправили в больницу. А игра получилась драматичная, мы проигрывали, еле-еле сделали 2:2. Вот что такое был Федор Селин. Вот что такое был Петр Старостин.

Но Петру трагически не везло. В самом начале спортивного пути он «потерял ногу» в игре с басками – испанец Силаурэн нанес ему травму. Диагноз оказался неутешительным: разрыв связок. После этого брат перенес несколько операций, и все были неудачные. Медицинской спортивной науки тогда не было, связки сшивать не умели, об искусственных и не мечтали. Последнюю операцию ему сделал знаменитый врач Ланда. Полгода ждали, каков будет результат. В первом же товарищеском матче – опять разрыв. Петр рвался в бой и еще какое-то время мужественно играл на «неполноценной» ноге. Но предательская связка взяла свое. Его карьера завершилась в самом расцвете, в 27 лет. Петр был высшего класса футболист, быть может, потенциально самый талантливый из нас.

Повторяюсь, кроме Старостиных, костяк «Спартака» составляли три брата Канунниковых, четверо Артемьевых, два мужа наших сестер: Виктор Прокофьев и Петр Попов. Согласитесь: такой коллектив был способен благотворно влиять на любого, кто приходил из других клубов.

Психологию одной спаянной спортивной семьи я всячески старался перенести и на другие виды спорта. Думаю, именно в те годы зарождался и складывался тот боевой дух, который впоследствии получил гордое звание «спартаковский». Во многом благодаря ему дерзкий новичок – вновь созданное общество – сумел уже в 1936 году стать чемпионом страны по футболу, а кроме того, воспитать лидеров и чемпионов в легкой атлетике, плавании, гребле, стрельбе, лыжах, коньках, велосипеде, конном и мотоциклетном спорте и даже в бильярде.

Стало ясно, что отныне у «Динамо» появился достойный конкурент. Всерьез и надолго.

Противостояние

Великое противостояние «Спартака» и «Динамо» началось, пожалуй, в 1936 году. И не на спортивных аренах, а на Красной площади, в самом центре столицы. Праздновался традиционный День физкультурника. Как всегда, проходил парад, затем выступления спортсменов. И вдруг на площади развернули громадный ковер, выбежали спартаковские футболисты и стали разыгрывать матч у кремлевских стен. Такое было в новинку.

Мысль показать футбол во время физкультурного парада на Красной площади принадлежала Александру Васильевичу Косареву. Как председатель правительственной комиссии по организации праздника, он настоял на том, чтобы матч провели футболисты «Спартака». В «Динамо» это, естественно, вызвало ревность и неудовольствие.

Речь шла больше чем просто о футболе. Всенародно любимая игра впервые должна была предстать перед взором Сталина. Гора шла к Магомету. Так судьбе было угодно в первые же годы столкнуть ведомственные интересы двух обществ – предполагаемых союзников, превратив их в вечных конкурентов.

Когда предложение Косарева обсуждалось городским партийным руководством, ироническим репликам не было конца. Как играть, когда площадь замощена брусчаткой? К тому же, чего доброго, мяч улетит за Кремлевскую стену, а то, и того хуже, попадет в кого-нибудь на трибунах.

Действительно, самое сложное заключалось в том, чтобы чем-то закрыть брусчатку. После долгих споров было решено сшить огромный, в 9 тысяч квадратных метров, ковер из мягкого войлока и превратить его в стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами.

Началась ковровая эпопея.

По ночам, когда на площади прекращалось движение, сотни три спартаковских спортсменов, от самых юных до самых знаменитых, брали в руки сапожные иглы, метров по десять прочного шпагата и, ползая на коленях, сшивали одну войлочную пластину с другой. По требованию ОРУДа мы обязаны были к утру скатывать ковер, чтобы он не мешал дневному проезду автомобилей. Медленно, трудно, но дело шло.

И вдруг неожиданное осложнение: всполошились пожарные. Сшивая войлок, мы одновременно красили его, ведь поле должно было иметь привычный зеленый цвет. Солнце днем нагревало скатанный ковер, внутри возникала критическая температура, грозившая ему самовозгоранием. Ночью шили, а днем я бегал по разным инстанциям, добиваясь снятия очередного запрета с футбольных портняжных работ.

Несмотря на все трудности, мы успели в срок. За день до парада вдоль ГУМа лежал огромный рулон, замаскированный еловыми ветками. Проклинаемый всеми ковер стал теперь нам дорог.

Сценарий выступлений был расписан буквально по минутам. Режиссером парада был известный ныне руководитель Театра сатиры Валентин Плучек. Тогда он ходил в поношенных ботинках и мятых, единственных, а потому, видимо, для него бесконечно дорогих брюках. До сих пор я в какой-то степени опасаюсь встреч с Валентином Николаевичем, ибо каждый раз, завидев меня, он начинает шумно рассыпаться в комплиментах и благодарить, представляя всем меня как человека, спасшего его от полуголодного существования в конце 30-х годов. Конечно, в этом присутствует элемент чисто театрального преувеличения, хотя, с другой стороны, 5 тысяч рублей – гонорар за режиссуру – по тем временам были не такие уж маленькие деньги.

Футболисты наблюдали за начавшимся парадом через окно ГУМа, ожидая своего выхода, и никто, кроме меня, не знал, что еще накануне все наши усилия и идеи Косарева висели на волоске.

…Мы как раз заканчивали разметку футбольного поля, когда я, с трудом разогнув спину, увидел Косарева, который шел прямо по свежевыкрашенному ковру и как-то странно притоптывал ногой, объясняя что-то идущим с ним военным. Чувствовалось, что те чем-то обеспокоены. Я поспешил навстречу.

– Познакомьтесь, товарищ Молчанов из ОГПУ, – сухо представил мне одного из спутников Александр Васильевич. Затем назвал второго, фамилии которого не помню.

Я поздоровался, несколько озадаченный расстроенным видом Косарева.

– Товарищ Старостин, – сказал Молчанов, – вы не думали о том, что спортсмены при падении могут покалечиться и это произойдет на глазах товарища Сталина? Такой ковер от ушибов не убережет. Я чувствую сапогом брусчатку, ваш войлок слишком ненадежное покрытие. Футбол придется отменить.

Второй кивнул в знак согласия. Я никак не мог взять в толк, почему в присутствии председателя правительственной комиссии кто-то решает судьбу столь тщательно обдуманного и согласованного с инстанциями мероприятия, в которое вовлечены сотни людей.

– Александр Васильевич… – с надеждой произнес я. Но Косарев молчал.

Неужели все напрасно? Столько надежд, столько труда! Как я посмотрю в глаза ребятам, что скажу брать ям? Последнее время в «Спартаке» жили одной мыслью: доказать, что в герои праздника «Спартак» попал не случайно.

Оглядевшись по сторонам, я увидел неподалеку игрока дубля Алексея Сидорова, который аккуратно, по-детски высунув язык, рисовал пятачок 11-метровой отметки.

– Леша, иди сюда! – крикнул я, еще не осознавая, для чего зову его. И пока он шел, меня осенило. – Упади!

Не знаю, что Сидоров подумал обо мне в тот момент, может быть, то, что я перегрелся на солнце, но, видимо, в моем тоне было что-то такое, что не позволило ему вслух выразить сомнение по поводу разумности моего приказа или отказаться. Легко оттолкнувшись, он взлетел в воздух и шмякнулся боком на ковер. И тут же, словно ванька-встанька, вскочил. Я спрашиваю:

– Больно?

– Что вы, Николай Петрович! Хотите, еще раз упаду? Тут наконец вмешался Косарев:

– Зачем же, раз не больно? Думаю, все ясно – играть можно!

На следующий день, когда Алексей переодевался в раздевалке, я увидел его бедро и ужаснулся – оно было иссиня-черное…

Как же я волновался, когда подошло время разворачивать ковер! По моему сигналу сотни рук взялись за 120-метровый войлочный рулон и быстро покатили его. Через несколько минут перед глазами зрителей предстала унылая картина. Площадь оказалась покрытой сморщенной, грязно-зеленой хламидой. Но в тот же миг по взмаху моей руки ковер вместе со мной взмыл в воздух, и через секунду от храма Василия Блаженного до Исторического музея, от гостевых трибун до ГУМа раскинулся стадион с изумрудно-зеленым полем, размеченным белоснежными линиями, с черной гаревой беговой дорожкой и золотистым легкоатлетическим сектором.

В противники основному составу «Спартака» были выбраны наши дублеры – это позволяло превратить матч в футбольный спектакль. Голы были предусмотрены заранее, во всем мыслимом многообразии вариантов: они забивались головой, пяткой, в прыжке, падении, с углового, с пенальти… Сам факт выступления на Красной площади на глазах всего руководства страны так «завел» нас, что играли не щадя себя. Матч закончился с результатом 4:3 в пользу основного состава. Неискушенная в футболе публика, заполнившая трибуны Мавзолея и гостевые места на Красной площади, была в восторге.

Стоя рядом со Сталиным, Косарев незаметно сжимал в руке белый носовой платок. Было условлено: если игра вдруг придется не по вкусу «лучшему другу физкультурников», то по отмашке платком надлежало немедленно все прекратить. Я непрерывно бросал взгляд на Мавзолей, и чем дольше не было взмаха руки, тем яснее становилось: футбол «хозяину» нравился. Вместо оговоренных по сценарию 30 минут матч продолжался почти целый тайм.

Путь к «высочайшему» признанию, на который «Динамо» понадобилось 13 лет, «Спартак» преодолел за 43 минуты.

1937 год принес «Спартаку» новый взлет популярности. Теперь уже всенародной. Причиной тому послужило событие необычайное: приезд в Советский Союз сборной Басконии. Впервые мы встречали футбольных гостей такого ранга.

16 июня на Белорусском вокзале было столпотворение. Ни до, ни после тех дней я не помню такого футбольного ажиотажа. Баски шли по перрону неторопливо и солидно, абсолютно уверенные в себе, признанные лидеры мирового футбола. Игра испанцев вызывала восхищение знатоков и болельщиков. Дважды на лучшем стадионе Парижа был разбит ими знаменитый «Рэсинг» – 3:0 и 3:2. Чтобы спасти репутацию французского футбола, баскам было предложено сыграть с чемпионом страны – клубом «Олимпик Марсель». Испанцы разгромили французов 5:2. Затем последовали две победы в Бельгии, выигрыш со счетом 5:0 у чемпионов Болгарии. Победа в Катовицах 4:3 над сборной Польши. В идеальную сборную последнего чемпионата мира 1934 года журналисты включили трех басконцев. И вот они все трое, вместе со своими товарищами по команде, шагают по московской земле.

Я всматривался в загорелые доброжелательные лица капитана испанцев Луиса Регейро, необычайно физически одаренного Исидро Лангару, «золотого» голеадора итальянского мирового первенства, упитанного, абсолютно непохожего на футболиста, знаменитого хавбека Силаурена. Наблюдая за ними и их партнерами, центрофорвардом Хосе Иррарагори, крайними нападающими Горостицей и Ларинагой, я понимал, какие усилия надо будет приложить, чтобы остановить победное шествие басков по стадионам Европы.

Но к чувству всеобщей восторженности от причастности к футбольному пиршеству примешивалась досада. По непонятным причинам «Спартак» – чемпион страны осеннего розыгрыша 1936 года – не был включен в число соперников испанцев.

…В жаркий июльский день стадион «Динамо» был заполнен до отказа за несколько часов до начала матча. Из разных городов страны поступило заявок более чем на 2 миллиона билетов!

Немногие команды в истории мирового футбола смогли бы оправдать столь небывалый ажиотаж. Баски потрясали. Впечатление, которое они производили своей игрой, можно лишь сравнить с впечатлением от сборной Бразилии образца 1958 года.

Удовольствие, полученное от их игры, было столь велико, что никто даже не расстроился из-за разгромного проигрыша «Локомотива» в первой встрече – 1:5.

Наблюдая следующую игру басков с московскими динамовцами, я пришел к мысли: не так страшен черт, как его малюют. Пожалуй, впервые тогда специалисты поняли, что с ними можно попытаться сыграть на равных. Это подтвердили и динамовцы, проигравшие 1:2 в упорнейшей борьбе.

И все-таки было в их игре что-то необычное. Что? После матча с «Динамо» тренер басконцев Педро Вальяно сказал:

– Встретились два великолепных коллектива, в обеих командах – звезды европейского класса. Жаль лишь, что разговаривали они на разных языках.

Конечно же! Как мы сами раньше не обратили внимания на то, что испанцы даже при равной игре имеют неоспоримое преимущество за счет только-только входившей в моду новой тактики – «дубль-ве». Наша же привычная схема «пять в линию» выглядела анахронизмом и оказалась абсолютно неконкурентоспособной.

Гости продолжали пожинать плоды своих более современных футбольных взглядов в Тбилиси, Минске, Киеве. Только сборная Ленинграда сумела свести матч вничью – 2:2.

При всем восхищении игрой гостей причастные к футболу люди не могли не испытывать горечи от поражений. Но если специалисты пытались разобраться в причинах неудач, то руководители спорта вынуждены были решать другие проблемы: спасать честь мундира, свою репутацию и положение. Тогда у начальства широко было распространено мнение, что в международных матчах даже против друзей-соперников советские спортсмены обязаны побеждать. Любое поражение расценивалось как подрыв авторитета социалистической Родины. Высокопоставленными чиновниками овладевало маниакальное желание не отпускать басков, не обыграв их. Не без труда удалось договориться о двух дополнительных матчах с командами «Динамо» и «Спартак», усиленными игроками других клубов.

Не сомневаюсь, что у всех, кто воочию наблюдал те матчи, они до сих пор в памяти.

Через 15 минут после начала матча-реванша с «Динамо» испанцы ведут 3:0. К концу первого тайма москвичи сравнивают счет – 3:3.

В перерыве с трудом проникаю в раздевалку басков. Мне необходимо посмотреть будущих соперников в боевом настроении. И не верю глазам: тренер испанцев (тот самый Вальяно, который на первенстве мира в финале случайно забил гол в собственные ворота и от потрясения упал на поле без чувств) наливает каждому игроку по полстакана коньяка и разбавляет его кофе. Я был поражен. На улице жара, и вдруг такое. Ладно, думаю, что-что, а это мы у них перенимать не будем.

Во втором тайме в течение 13 минут баски забили в ворота «Динамо» еще четыре гола. Динамовцы ответили одним. Реванш не состоялся – 4:7.

«Спартак» остался последней всеобщей надеждой. Что тут началось! Письма, телеграммы, звонки с советами и пожеланиями успеха. Вызовы на «ковер», где начальники разных рангов с одинаковой важностью объясняли мне, что вся страна ждет нашей победы. Пожалуй, единственным, кто во всеобщей лихорадке, по крайней мере внешне, сохранял холодную голову, был Косарев. Он имел опыт настраивать спортсменов на большие дела. У него это получалось очень хорошо и убедительно. В тот раз он сказал:

– Не робейте, ребята, не боги горшки обжигают. А прощаясь, добавил:

– Кесарю – кесарево, а Косареву – косарево! – мол, мне нужна победа.