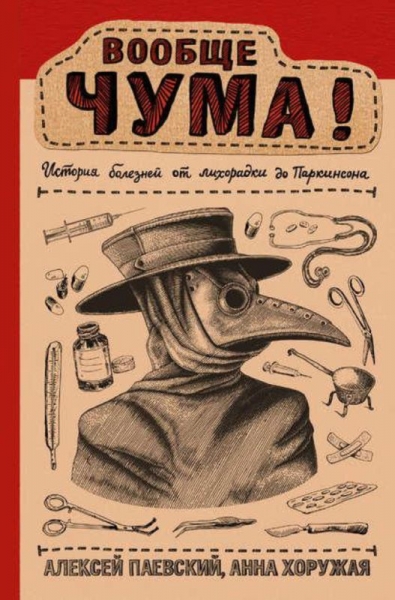

Алексей Паевский и Анна Хоружая ВООБЩЕ ЧУМА! История болезней от лихорадки до Паркинсона

Научпоп Рунета

0.0 Введение

Позвольте представиться. Нас зовут Алексей Паевский и Анна Хоружая. Когда мы встретились четыре года назад, один из нас был уже опытным научным журналистом, а другая — молодой студенткой-медиком, делающей первые шаги на этом поприще. Так возникли отношения «учитель-ученик».

Но научная журналистика — это, на самом деле, средневековое ремесло, в котором ученик лепит горшки, а учитель их разбивает и требует переделать. Поэтому требовалось место, где можно было бы много писать. Так возникла идея создать совместный блог. Анна предложила блог по истории медицины, однако сильно сомневалась, что такого еще нет в рунете. Мы спросили у опытнейшего медицинского журналиста и блогера Алексея Водовозова, есть ли такой блог в природе, и получили ответ: «Если сделаете, то будет». Так мы стали соавторами. Блог появился в июле 2015 года и за месяц стал популярным.

Чуть позже мы создали портал Neuronovosti.Ru и начали время от времени писать исторические материалы по неврологии. Постепенно выкристаллизовался жанр «истории о болезнях». Мы не руководствовались каким-то специальным принципом, о какой болезни сейчас писать — что «зацепило» в данный момент, о том и рассказывали своим читателям. Издательство ACT любезно предложило нам издать эти истории. Мы переработали и дополнили процентов на 80 наши старые материалы и написали новые. Не все уместилось в первый выпуск, но так или иначе, перед вами — двадцать две нозологии из многих тысяч, которые знает Международная классификация болезней. Конечно, первая книжка получилась со значительным неврологическим уклоном, профессиональная деформация в действии. Но есть и другие истории, и не только о неврологии. А, значит, возможно, будет и продолжение «Историй о болезнях». Задел уже есть.

Нельзя не сказать «спасибо»: во-первых, Алексею Водовозову за идею блога, во-вторых, Анне Гуллер из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии за то, что постоянно снабжала нас редкими статьями и книгами, из которых мы почерпнули массу ценной информации для книги, а также сэру Джеймсу Хью Кэлему Лори, создавшему на экране незабываемый образ врача, и обратившего внимание всего мира на многие редкие и забытые заболевания.

1.0 Чума

Если выбирать среди заболеваний такое, которое может претендовать на то, чтобы стать синонимом самого выражения «смертельная болезнь», то долго искать не надо. С древних времен и до космической эры это была и будет чума. Действительно, латинское «pestis» в переводе означает просто «зараза», и слово «мор» в древнерусской летописи тоже будет, вероятнее всего обозначать чуму, а писатели-фантасты, пытаясь придумать заболевание, которое будет убивать целые планеты, не долго думая, называют его космической чумой[1]. «Чума на оба ваши дома» — страшное проклятие из Шекспира — предполагает смерть представителей как Монтекки, так и Капулетти. А поговорка «пир во время чумы» стала названием одного из произведений великого Пушкина.

Это неудивительно, ведь чума на самом деле такое заболевание — смертельное и заразное, которое могло уничтожать целые города и страны.

Смерть от чумы действительно страшна — человек покрывается болезненными наростами, превращающимися в язвы, или не менее болезненными раздувающимися лимфатическими узлами (бубонами), пульс взлетает до 140, появляется аритмия, пневмония с кровохарканьем… У чумы много форм: легочная, кожная, бубонная, иногда — септическая или мгновенная, развивающаяся очень быстро. Результат был один — смерть. До появления работающей терапии заразиться чумой было практически равно смертному приговору: 95 процентов заболевших бубонной формой и 100 процентов легочной умирало. Если началась эпидемия, единственным спасением было запереться в доме и никуда не выходить — может быть пронесет.

Сейчас мы знаем, что болезнь вызывается бактерией, а переносится блохами от грызуна к человеку. Но тогда, конечно, эпидемия навевала ужас.

Чума в истории

Крошечная бактерия Yersinia pestis оставила глубочайший след в культуре и истории человечества. Чума упоминается в Библии — и не раз. Вот, например, из Первой книги Царств, когда Господь насылает кару на филистимлянский город Азот: «И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами, в Азоте и в окрестностях его».

Уже в древности чума вызывала не просто эпидемии — пандемии, когда смертельное заболевание поражало практически всю Ойкумену. Первая пандемия, известная нам, случилась в VI веке нашей эры при византийском императоре Юстиниане I. Точнее, «Юстинианова чума» началась при нем, в 541 году, сам император умер четверть века спустя, в 565 году, а чума, вышедшая из Египта, еще 15 лет гуляла по всему обитаемому миру. А отдельные эпидемии не прекращались еще два века. Кстати, недавно немецкие ученые воссоздали штамм возбудителя этой чумы. Исследование было опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.

Анализ генома бактерии показал, что Юстинианова чума была вызвана той же бактерией Yersinia pestis, что и бубонная чума, разразившаяся в середине XIV века. Ученые выявили 30 уникальных для штамма чумы мутаций и структурных изменений, которые «помогли» бактерии стать особо смертоносной.

XIV век принес в Европу «Черную смерть» — пандемию чумы, пришедшую из Китая. Тогда в результате бушевавшей в 1346–1363 году чумы вымерла треть населения нашего континента — 25 миллионов человек. Кстати, про «черную смерть», термин, ставший синонимом названия болезни, нужно сделать отступление: никто в XIV веке так чуму не называл. «Огромная смертность», «великая опасность», «великая чума»… Только в XVII веке голландец Иоанн Понтан, описывая эпидемию, вспомнил фразу Сенеки atra mors. Но забыл, что на латыни atra переводится не только, как «черный», но и как «много». Когда Блок писал «нас тьмы и тьмы», он тоже не имел в виду, что мы — афророссияне… Так и закрепился ошибочный перевод в европейской литературе. А ведь потом она возвращалась: «Вторая чума» 1361 года, «Третья чума» 1369… Пандемия коснулась даже такой крупной и богатой республики как Господин Великий Новгород: археологи фиксируют резкое сокращение территории города в это время, а псковские летописи оставили даже описание самого заболевание: «Бысть во Пскове дроугый мор лют зело, бяше тогда се знамение: егла кому где выложится жолоза, то въскоре оумираше». Здесь четко описано образование бубонов, набухших лимфоузлов. Редкость для древнерусских текстов.

Именно чума сформировала понимание заразной болезни, именно она помогла придумать первые меры обеззараживания и карантина, а одеяние чумных докторов стало чуть ли не символом средневековой медицины (да, каемся, и одной из картинок-заставок нашего блога).

Кстати, нужно сказать, что не вся «чума» оказалась на поверку чумой. Современные исследования, опирающиеся на изучение ДНК останков жертв, показывают, что, например, знаменитая Афинская чума, разразившаяся на втором году Пелопонесской войны в 430 году до нашей эры и спутавшая все планы великого полководца Перикла, не была чумой. В 2006 году была опубликована работа по изучению ДНК зубной пульпы останков людей, умерших в эту эпидемию. Никакой бактерии чумы в останках не обнаружено. А вот возбудитель брюшного тифа присутствует.

Именно чума стала первым бактериологическим оружием — как в кавычках, так и без. Средневековые источники часто упоминают, как при помощи трупов умерших заражали воду, трупы катапультировали через стены осажденных городов (так было, например, при осаде Каффы), а во время Второй мировой войны японский отряд 731 экспериментировал в Китае, Манчжурии и Корее, заражая местных жителей (отметим, что отряд вообще занимался оружием массового поражения, и в его состав входили самые разные группы, в том числе и работавшие с сибирской язвой, холерой и тифом, но по чуме была отдельная выделенная группа). Японцы вывели штамм, в 60 раз вирулентнее природного, и создали специальные керамические бомбы, которые были начинены инфицированными блохами. К счастью, до применения дело не дошло, а руководители группы предстали перед судом на Хабаровском процессе, который, к сожалению, распиарен меньше Нюрнбергского.

Для того, чтобы справиться с чумой, нужно было понять, как она возникает и открыть ее возбудителя. Удивительно, но это случилось уже после открытия микробов, которые вызывают такие болезни, как туберкулез, сибирская язва, дифтерия и холера. И сделали это два удивительных человека, проживших меньшую часть своей жизни в Европе.

Японский гений Китасато

Сибасабуро Китасато родился 29 января 1853 года в небольшом селе Окуни в провинции Хито на острове Кюсю. Сын сельского старосты, он решил поначалу делать военную карьеру, однако родители посоветовали ему стать врачом и поступать на медицинский. В 1872 году в Японии уже закончился период Эдо, время сегуната, и уже началась эпоха Мэйдзи. Япония стала открытой страной, в ней появились иностранцы — в гораздо большем количестве, чем раньше. И во время обучения в медицинском училище города Кумамото, совсем недавно бывшем столицей феодального княжества Кумамото, Китасато повстречал голландского врача Константа Георга ван Мансвельта (1832–1912). Этот человек был еще из тех голландцев, которых допускали в Нагасаки — единственный порт в Японии, принимавший европейские корабли в период изоляции. Именно ван Мансвельт распознал медицинский и научный талант Китасато. Он направил юношу в столицу, рекомендовав ему продолжить обучение в Европе.

В 1875 году юноша поступил в медицинское училище в Токио. Учился упрямый Китасато сложно, порой конфликтовал с бюрократией — и в итоге, когда он окончил это училище, получив степень в 1883 году (!), это уже был медицинский факультет Токийского университета. В 1885 году первый в Японии профессор бактериологии Огата Манасори направил толкового 32-летнего ученого, своего ученика, на стажировку в Берлин, к знаменитому Роберту Коху, где через стенку с ним работал другой ученик — Адольф Эмиль фон Беринг, с которым они стали друзьями.

В 1889 году Китасато впервые в мире выделил культуру опаснейшей бактерии — столбняка, о чем сообщил 27 апреля 1889 года на съезде немецких хирургов. Через год Китасато сделал важнейшее открытие, сумев доказать, что в поражаемых столбняком нервах нет самой бактерии Clostridium tetani. Нервы убивает выделяемый ею тетанотоксин. И уже через год они вдвоем с Берингом разработали сывороточную терапию столбняка, а затем и дифтерии. И Китасато, и Беринга десять лет спустя номинируют на Нобелевскую премию по физиологии или медицине 1901 года — самую первую «медицинскую нобелевку» в истории. Но вот несправедливость: Берингу премию дадут, а Китасато — нет, хотя статус премии позволял ее разделить. Печально, тем более, что у Китасато к тому моменту заслуг было уже гораздо больше. Интересно, что, работая у Коха, Китасато создал еще и собственный вариант химической посуды: толстостенную колбу для вакуумного фильтрования. У нас эту колбу принято называть колбой Бунзена или Бюхнера, но можно встретить и название «колба Китасато».

В 1892 году Китасато вернулся в Японию уже в статусе профессора медицины. И здесь у него произошел конфликт с его учителем. Дело в том, что в Стране Восходящего Солнца тоже была заметна заболеваемость странной болезнью бери-бери, что означает на сингальском языке дважды повторенное слово «слабый». Дословно я бы перевел это название как «слабый в квадрате». Питавшиеся рисом заключенные или военные «получали» довеском комплекс из трех неврологических проблем: энцефалопатию Вернике (поражение среднего мозга — нарушение координации движений — атаксия, параличи, нарушения зрения, сумеречность сознания), корсаковский синдром (невозможность запоминать текущие события — часто бывает с алкоголиками по той же самой причине, что и при бери-бери), и их комбинацию — синдром Корсакова-Вернике.

Теории возникновения этого заболевания тоже существовали, даже две. Поскольку в «режимных» бери-бери в питании всегда фигурировал рис, его быстро начали подозревать. Одна теория считала, что в рис попадает некий яд, другая — что в рисе не хватает жиров и белков. Как мы увидим, принципиально вторая теория была лучше.

Бактериолог Огата решил, что раз сейчас в мире мода на открытие новых инфекций, вот и его ученик отличился, то и бери-бери вызывается микробами. А он был главным авторитетом в науке Японии на то время. Но вот беда — в 1890 году уже вышла статья Христиана Эйкмана «Полиневрит у цыплят» (о нем читайте в главе «Тиаминовые истории»), которая показала, что если кормить людей нешлифованным рисом, то бери-бери не возникнет. Потом (в 1901) году стало ясно, что рисовая шелуха содержит тиамин, то бишь витамин В, и его-то отсутствие и вызывает все симптомы. Но уже после выхода статьи будущего нобелевского лауреата 1929 года стало понятно, что микробы к бери-бери имеют такое же отношение, как кометы к эпидемии гриппа (была и такая версия).

Вернувшийся Китасато осмелился спорить со своим учителем. А спор с учителем в Японии — это совсем не то, что спор с учителем в Германии (Китасато часто спорил с Кохом, а после его отъезда с Кохом разругался Беринг). Дома его объявили чуть ли не предателем, однако Китасато уже нахватался европейской предприимчивости к своему упрямству. Тем более, став первым японцем-европейским профессором и отвергнув предложения ведущих западных университетов (после открытия столбнячного токсина он был экзотической звездой европейской науки), Китасато мог рассчитывать на большее, чем подобострастно взирать на профессора Токийского университета.

Поэтому наш герой нашел, как сейчас модно говорить, инвесторов, и открыл Институт инфекционных болезней, став во главе одного из первых научных институтов страны (кстати, двух своих благотворителей, вложивших деньги в институт и быстро вернувших средства за счет производства сыворотки от столбняка, Китасато бесплатно лечил до конца их дней).

Через два года после возвращения в Японию главного инфекциониста страны (Китасато то бишь — кто теперь вспомнит Огату) по просьбе правительства направили в Гонконг. Там разразилась эпидемия чумы. И именно там два человека независимо друг от друга открыли возбудителя чумы — Александр Персеи (кстати, тоже связанный с дифтерией — он открыл дифтерийный токсин вместе с Эмилем Ру) и наш герой.

Позже в литературе развернулись настоящие баталии на тему — открыл ли Китасато возбудителя или нет (в открытии Иерсена никто не сомневается). Однако сейчас принято считать, что Китасато все же выделил именно Yersinia pestis, возбудителя чумы, который носит имя французского сооткрывателя, а то, что его первые сообщения были очень неопределенны, и что Китасато сначала не смог определить, грамположительные или грамотрицательные эти бактерии, объясняется тем, что его культура была загрязнена пневмококками.

Что же, можно сказать, что на этом научная история Китасато заканчивается, но на смену исследователю, который и к своей 42-й годовщине совершил немало открытий, пришел выдающийся организатор медицины. Который часто фокусировался именно на чуме. Так, в 1911 году мы застаем его борющимся с эпидемией чумы в Манчжурии, в том же году он возглавляет японскую делегацию на международной противочумной конференции в Мукдене… В 1913 году он, сын сельского старосты, получает за научные и медицинские заслуги титул дансяку (некий аналог баронства)… И тут же снова ввязывается в конфликт — годом позже его институт инфекционных болезней включают в состав Токийского императорского университета, альма-матер Китасато, «назначившей» его предателем — Китасато выходит в отставку в знак протеста и тут же организует маленькое скромное заведение: Институт Китасато…

Он дожил до 78 лет и умер от инсульта. До конца дней он что-то делал: организовал фирму по производству термометров (существует и поныне), создал и возглавил Медицинскую ассоциацию Японии…

А напоследок — еще один примечательный факт. В 2015 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине получил Сатоши Омура, сумевший выделить из почвы бактерии-производители препаратов против гельминтов, вызывающих страшные заболевания в Азии и Африке — речную лихорадку, слоновую болезнь… К тому времени Омура полвека проработал в Институте Китасато: главном наследии первооткрывателя бактерии чумы.

Гражданин мира Йерсен

Еще один герой борьбы с чумой, который точно и безоговорочно открыл чумную палочку и внес большой вклад в победу над самой чумой, был поистине гражданином мира. Он родился в Швейцарии, жил в Германии, Франции, на судах, в Гонконге и в Меконге, а последние 40 лет из своих 80 прожил во Вьетнаме. Он не застал своего отца, тоже Александра Йерсена, преподавателя естественных наук в колледжах Моржа и Обона, но любовь к познанию нового, видимо, передалась Александру Иерсену-сыну по наследству.

…В 1935 году Йерсен признавался внуку Луи Пастера, что стал микробиологом, потому что в молодости прочитал книгу о Пастере и решил попасть в этот дивный мир великих ученых. Сказал — сделал! Сначала учился медицине в швейцарской Лозанне, затем — в немецком Марбурге, а затем — в вожделенном Париже. И юноша сумел обратить на себя внимание! В 1886 году, когда ему исполнилось всего 23, знаменитый Эмиль Ру пригласил его работать в Пастеровскую лабораторию в Эколь Нормаль Супериер. Работать у самого Пастера, кумира юности!..

Йерсен сразу же включается в научную работу — вместе с Ру они разрабатывали вакцину от бешенства. Двумя годами спустя он защитил докторскую диссертацию, посвященную экспериментальному исследованию развития туберкулеза (читайте в нашей книге главу об этом заболевании), работал два месяца у Коха…

В следующем году Йерсен — уже сотрудник свежесозданного Пастеровского института — снова по приглашению Ру, и снова вместе с Эмилем они трудились над разгадкой тайн микробов. На этот раз им противостояла дифтерия. И именно Ру с Йерсеном поняли, что не сам микроб убивает человека, а выделяемый им токсин. Это чуть позже поможет Эмилю Берингу создать противодифтерийную сыворотку и получить Нобелевскую премию.

А Йерсена после открытия захватила муза дальних странствий. В 1890 году он внезапно уезжает во Французский Индокитай — работает врачом на судах Messageries Maritimes, курсировавших по маршруту Сайгон-Манила, а затем — Сайгон-Хайфон, участвует в качестве врача-исследователя в знаменитой экспедиции Огюста Пави по Меконгу…

В 1894 году французское правительство направило Йерсена в Гонконг, где разразилась эпидемия маньчжурской легочной чумы. Английские госпитали закрыли перед ним двери, и Йерсен расположился в маленькой хижине, где занялся изучением болезни. Удивительно, но в условиях, гораздо худших, чем были у Китасато, он получил лучшие результаты и выделил возбудителя чумы на пару дней раньше. О том, что возбудитель чумы найден, Александр Йерсен объявил 20 июня 1894 года.

Но Йерсен, в отличие от Китасато, не остановился на этом. Он сумел доказать, что те же самые бациллы, которые потом назовут в его честь Yersinia pestis, присутствуют в грызунах, что наводило на мысли о способе передачи заболевания: блохи. Этот результат был доложен в том же году Французской академии наук старшим коллегой Иерсена, Эмилем Дюкло.

В 1895 году Иерсен вернулся в Париж — на два года, продолжить работы над чумой в более оснащенной лаборатории. Нужно было придумать способ борьбы с болезнью. Сывороточная терапия тогда уже была освоена, и Иерсен вместе с Ру, Альбером Кальметтом (вы узнаете о нем чуть больше, когда прочитаете про вакцину БЦЖ в главе про туберкулез) и Амадеем Боррелем (в честь которого названа вызывающая боррелиоз бактерия Borrelia) разработали противочумную сыворотку и вакцину. После чего Иерсен счел свой долг науке отданным и уехал в Индокитай. Навсегда. 8 января 1902 года он стал первым главой Ханойского медицинского университета и проработал на благо своей новой родины более 40 лет, умерев во время японской оккупации Вьетнама. Иерсена очень чтут во Вьетнаме, но почти забыли в родной Швейцарии. Говорят, к 120-летию со дня открытия чумной палочки посол Швейцарии во Вьетнаме уговорил известного швейцарского режиссера Стефана Клееба снять о Иерсене полуторачасовой документальный фильм.

И напоследок два маленьких факта: во-первых, Александр Иерсен был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по физиологии или медицине за открытие возбудителя чумы (одна из номинаций была еще и за создание противочумной сыворотки). А во-вторых, вьетнамские буддисты считают Иерсена бодхисатвой — существом, достигшим просветления, но отказавшегося от нирваны ради спасения других. Жаль, что человечество лишилось шанса иметь нобелевского лауреата-бодхисатву, в честь которого назван возбудитель чумы.

Можно ли победить чуму?

Итак, Иерсен, Ру, Кальметт и Боррель создали сыворотку и вакцину против чумы. Это заметно снизило и заболеваемость, и смертность. Но эпидемии продолжались. Перелом наступил после Второй мировой войны, когда были открыты и получили распространение антибиотики. Смертность от чумы упала до 5-10 %, однако надеяться на то, что чума полностью исчезнет с лица Земли, подобно оспе, не приходится. Если вирус без человека жить не может, то у бактерии чумы есть природные резервуары. Она преспокойно выживает в земле. И поэтому ежегодно в мире регистрируются новые заболевания без тенденции к снижению уровня. По данным ВОЗ, в 2010–2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 со смертельным исходом.

Как бактерия выживает в земле? Недавние исследования показали, что Yersinia pestis может жить внутри встречающихся повсюду в земле одноклеточных амеб. Такую способность им обеспечивает выделение белка, который защищает бактерию от пищеварения протиста. Об открытии сообщается в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Ученые по отдельности вырастили три штамма чумной палочки, связанные с эпидемиями, вместе с распространенным лабораторным штаммом свободноживущей почвенной амебы Acanthamoeba castellanii в среде, благоприятной для последней. Потом они убили всех находящихся вне клеток амеб бактерий, затем лизировали (разложили ферментами) самих амеб и поместили результат в среду, благоприятную для роста бактерии. Только после успешного лизиса им удалось вырастить палочку.

Полное собрание русских летописей. Т. V, вып.2. с.27 «DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens». International Journal of Infectious Diseases 10 (3): 206–214. DOI: 10.1016/j.ijid.2005.09.001.

Howard-Jones, Norman (1973). «Was Shibasaburo Kitasato the Co-Discoverer of the Plague Bacilllus?». Perspectives in Biology and Medicine. 16 (Winter): 292–307. doi:10.1353/pbm. 1973.0034.

Solomon, Tom (July 5, 1997). «Hong Kong, 1894: the role of James A. Lowson in the controversial discovery of the plague bacillus». Lancet. 350 (9070): 59–62. DOI: 10.1016/S014PMID 921 7728 La Peste Bubonique A Hong-Kong (Ann. Inst. Pasteur. 8: 662–667).

Yersinia pestis resists predation by Acanthamoeba castellanii and exhibits prolonged intracellular survival. Javier A. Benavides-Montaho and Viveka Vadyvaloo. Applied and Environmental Microbiology.

Posted online 28 April 2017, DOI: 10.1128/AEM.00593-17 /

2.0 Туберкулез

Около 1485 года на свет появилось знаменитое полотно «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли. Далеко не все знают, что на самом деле на этой картине не просто некий абстрактный мифологический сюжет. Любой флорентиец тех лет узнал бы в боттичеллевской Венере первую красавицу Флоренции, жену родственника знаменитого мореплавателя Америго Веспуччи (того самого, в честь которого Америка названа Америкой), Симонетту Веспуччи. В эту прекрасную девушку были влюблены все — политики и художники, музыканты и простые люди… К сожалению, ее жизнь вряд ли можно назвать счастливой: она прожила всего 23 года, умерев от болезни, часто уносивших знатных людей.

Присмотритесь к ее образу. Вам не кажется несколько странной поза Венеры? Противоестественно опущено левое плечо девушки, да? Все так. Именно это — вкупе с крайне преждевременной смертью — и позволило поставить диагноз красавице: чахотка. Она же — туберкулез. Вы спросите, какое плечо имеет отношение к респираторному заболеванию? На самом деле, как говорят фтизиатры — специалисты по туберкулезу — не бывает только туберкулеза волос и ногтей. Все остальное это заболевание тоже поражает. Характерное опущение плеча говорит о том, что у девушки, помимо легочной формы, развился и костно-суставный туберкулез, поразивший плечевой пояс.

Давние знакомые

Английский писатель и проповедник Джон Баньян, живший и творивший в XVII веке называл туберкулез «капитаном среди несущих смерть». Неудивительно, ведь в те годы, по данным историков медицины в Лондоне туберкулезом болел каждый сотый. А в XIX веке туберкулез стал причиной каждой четвертой смерти в Европе. Да и сейчас, несмотря на то, что первое противотуберкулезное лекарство появилось более 60 лет назад, в мире от туберкулеза умирает ежегодно около 1,7 миллионов человек. Целый Новосибирск! И, кстати, больных туберкулезом в мире (по данным ВОЗ на 2015 год) более десяти миллионов. Это больше, чем когда-либо в истории человечества. Понятно, что это связано с ростом населения, но все же… Кстати, и динамика тревожащая — например, в 2009 году больных было на миллион меньше. Столетиями туберкулез не щадил никого и нигде — он унес у нас Чехова и Надсона, у украинцев — Лесю Украинку, у норвежцев — Нильса Абеля, у англичан Джейн Остин и Шарлотту Бронте, а у всей Южной Америки — Симона Боливара.

Давайте постараемся разобраться, что же это за болезнь, и как человечество пытается с ней бороться.

Как давно люди знакомо с туберкулезом? Про человечество не скажем, но вот в 2001 году вышла интересная статья, которая рассказала о секвенировании ДНК вымершего бизона. Две независимые лаборатории показали: уже 17 тысяч лет назад (возраст бизона установили радиоуглеродным методом) микобактерии туберкулеза уже поражали несчастных животных.

Археологам и антропологам известны останки людей, которым несколько тысяч лет, с характерными костными изменениями, а первые тексты с описанием болезни имеют возраст более 3000 лет (Индия) и 2000 лет (Китай).

Чахотку прекрасно знали в Древней Греции, называя ее φθίσις (отсюда и фтизиатры). Но если Гиппократ считал туберкулез не заразным, а скорее наследственным, то, например, афинский ритор Исократ в IV веке до нашей эры уже превосходно понимал, что больной «фтизисом» может заразить другого.

Великий Авиценна, живший 1400 лет спустя, уже описал туберкулез почти современно, верно определив и путь передачи — воздушно-капельный. Конечно, тогда лечить его не умели: рекомендовали отхаркивающие средства, покой, тепло, хорошее питание — и молиться, что организм справится с болезнью.

Любопытно, что в средние века туберкулез, вероятно, сильно поддерживал легенды о вампирах. Посудите сами: в семье кто-то умирает, а затем остальные члены семьи начинают тоже слабеть, бледнеть и один за другим умирать. Неудивительно, что люди считали, будто первый умерший высасывает кровь или просто силу у своих родичей.

Туберкулез был настолько разнообразен и настолько важен для истории, что за борьбу с ним вручили сразу три нобелевские премии. Хотя слово «туберкулез» встречается в формулировке лишь к одной из них.

Взлеты и падения Роберта Коха

Кох родился 11 декабря 1843 года в местечке Клаусталь-Целлерфельд в Нижней Саксонии в семье горного инженера. Роберт оказался очень одаренным ребенком: уже в пять лет он поразил своих родителей тем, что научился самостоятельно читать, рассматривая газеты. В этом же возрасте его отдали в начальную школу, а через три года он уже поступил в гимназию. Кох учился с удовольствием и выказывал явный интерес к биологии. Что, очевидно, и определило его дальнейший выбор: в 1862 году он поступил в Геттингенский университет, где увлекся медициной. Именно здесь, в Геттингене, в то время преподавал знаменитый анатом Якоб Генле, труды которого были первыми ласточками в области микробиологии (впрочем, еще он известен как первооткрыватель петли в нефроне почки, теперь известной как петля Генле). Возможно, именно его лекции пробудили у юного Коха интерес к исследованиям микробов как возбудителей различных заболеваний.

В 1866 году Роберт Кох получил степень доктора медицины и в течение полугода работал в знаменитой берлинской клинике Шарите — под руководством великого Рудольфа Вирхова. Кстати, именно Вирхов будет регулярно подвергать критике микробную теорию Коха, противиться распространению его открытий и даже мешать карьере. Поначалу Вирхов вообще прямо говорил ученику, чтобы тот не тратил попусту времени на ерунду и занимался лечением людей.

Но уже в следующем году Кох женился на Эмме Фрац и получил место в больнице в Гамбурге. Еще два года молодая семья переезжала из города в город, пока наконец не осела в Раквице, где Кох устроился в местную лечебницу для душевнобольных. Но, кажется, размеренная жизнь была совсем не для него. Несмотря на сильную близорукость, Кох сдал экзамен на военного врача и отбыл в полевые госпитали начавшейся в 1870 году Франко-прусской войны, где он столкнулся не столько с хирургической практикой, сколько с молниеносно распространяющимися в окопах холерой и брюшным тифом.

Через год Роберт демобилизовался, а в 1872 году получил должность уездного санитарного врача в Вольштейне. Именно в этот период жена подарила ему на 28-летие новый микроскоп. И скоро медицинская практика отошла на второй план: Кох все дни напролет пропадал за окуляром подарка. И вспышка сибирской язвы среди местного крупного и мелкого рогатого скота оказалась очень кстати.

Основываясь на опыте Пастера, который уже пытался найти возбудителя этого заболевания, Кох проводил многочисленные опыты над мышами. При помощи «прививок» крови, взятой из селезенки здоровых и умерших от сибирской язвы животных, он пытался заразить подопытных грызунов. Результаты экспериментов позволили ему подтвердить предположение, что сибирская язва может передаваться через кровь.

Правда, это Коха не удовлетворило. Он хотел также проверить, может ли сибирская язва передаваться без непосредственного контакта с заболевшим скотом. Роберт получил чистые культуры бактерий и тщательно их изучил, подробно зарисовывая и описывая процесс размножения Bacillus anthracis, попутно отмечая их уникальную способность пережидать неблагоприятные условия.

Результатом этой кропотливой работы стал труд, который при содействии профессора ботаники Университета Бреслау Фердинанда Кона был опубликован в 1876 году в передовом ботаническом журнале Beiträge zur Biologie der Pflanzen, детище Фердинанда Кона (который, кстати, относил бактерий к растениям). Несмотря на протесты Вирхова, считавшего, что болезни имеют внутреннюю природу, а их причина — «патология клеток», Кох приобрел определенную популярность, но не расстался со своей крошечной лабораторией в Вольштейне. Еще четыре года он совершенствовал методы окрашивания и фиксации микроскопических препаратов, а также изучал различные формы бактериального инфицирования ран. В 1878 году он опубликовал свои работы по микробиологии.

Известность приносит свои плоды: в 1880 году Роберта Коха назначили советником в Имперском бюро здравоохранения в Берлине. Именно здесь у него появилась возможность собрать лучшую в его жизни лабораторию. Исследовательская работа сразу пошла в гору. Кох изобрел новый микробиологический метод — выращивание чистых культур бактерий на твердых средах. Например, на картофеле. А также новые методы окрашивания, позволяющие легко разглядеть и идентифицировать бактерии при помощи микроскопа. Уже через год он опубликовал работу «Методы изучения патогенных организмов» и вступил в полемику с коллегой по микробиологическому цеху Луи Пастером по поводу исследований сибирской язвы. Ученые развернули настоящую войну на страницах научных изданий и в публичных выступлениях (вообще, такие войны очень характерны для науки конца XIX — начала XX века, достаточно вспомнить о Первой нейробиологической войне между Камилло Гольджи и Сантьяго Рамон-и-Кахалем).

Именно в этой лаборатории, укомплектованной отличными кадрами, оснащенной мощными микроскопами, лучшими материалами и лабораторными животными, Кох приступил к исследованию главного «убийцы» того времени — туберкулеза. Выбор темы, однако, многим его коллегам показался странным: большинство экспертов считало чахотку наследственным заболеванием. Ведь статистика показывала, что эта болезнь чаще всего распространяется внутри семей.

Тем не менее доктор Кох счел туберкулез обычной «природной» инфекцией. Работая в одиночку, тайком от коллег, он заперся в лаборатории почти на полгода — до тех пор, пока не смог выделить и вырастить культуру туберкулезной палочки Mycobacterium.

24 марта 1882 года Кох представил свои выводы на ежемесячной встрече Общества физиологов в Берлине (опять же, злокозненный Вирхов не дал выступить Коху на широком собрании берлинских медиков), по-настоящему ошарашив коллег, которые не могли не только аргументировано апеллировать, но и аплодировать.

Семнадцать дней спустя, 10 апреля 1882 года, Кох опубликовал свою лекцию «Этиология туберкулеза», и факт открытия возбудителя смертельного заболевания не только стал новостным поводом для крупных медицинских изданий, но и облетел первые полосы ведущих газет по всему миру. В течение нескольких недель «Кох» стало именем нарицательным.

Но Роберт Кох не остался почивать на лаврах. Он уехал в правительственную научную экспедицию в Египет и Индию, где охотился на возбудителя холеры. И нашел его: он выделил микроб, который назвал холерным вибрионом. Это открытие принесло ему не только дополнительную популярность, но и премию в 100 тысяч немецких марок.

Но уже довольно скоро, в 1885 году, доктор Кох вернулся к «любимому» туберкулезу, сосредоточившись теперь на поиске способов лечения этого заболевания. К тому времени он уже успел разойтись со своим учеником Эмилем Берингом (о нем подробно читайте в главе о дифтерии): они поспорили отнюдь не по поводу одного места из Блаженного Августина, а о том, может ли человек заражаться туберкулезом от животных. Кох, к тому времени уже «забронзовевший» авторитет, считал, что не может, а молоко и мясо зараженных животных безопасно. Ученик считал, что Кох неправ. Этого «великий» не стерпел, и между ними случился разрыв (хотя время показало, что прав был Беринг).

Кох спешил открыть свое средство от туберкулеза. В 1890 году ему удалось выделить туберкулин — вещество, вырабатываемое туберкулезной палочкой в процессе жизнедеятельности. Ученый полагал, что оно способно помочь в лечении чахотки, и 4 августа 1890 года без тщательной проверки объявил: средство от туберкулеза найдено. Короткий и бурный триумф — ведь после открытия возбудителей «сибирки», чахотки и холеры выше авторитета в медицине, чем у Коха, не было. Но триумф обернулся трагедией и волной остракизма.

Выяснилось, что туберкулин вызывает серьезные аллергические реакции у больных туберкулезом. Посыпались сообщения о смертях от туберкулина. А потом оказалось, что и эффективность лекарства невелика. Туберкулиновые прививки не давали иммунитета к чахотке.

Интересно, что семнадцать лет спустя именно этот эффект туберкулина позволил применить его для туберкулиновой пробы — теста, диагностирующего туберкулез. Его разработал австрийский педиатр, ассистент иммунолога-нобелиата 1908 года Пауля Эрлиха, Клеменс Пирке. Пирке был блестяще образованным аристократом, именно он ввел в оборот слово «аллергия». Потом пробу Пирке (втирание в царапину на предплечье туберкулина) заменила всем известная подкожная проба Манту (которую на самом деле изобрел не французский врач Шарль Манту, а немецкий врач Феликс Мендель).

Тем не менее карьера Коха продолжила продвигаться. Ему присудили звания врача 1-го класса и почетного гражданина Берлина. Спустя год он стал директором вновь созданного Института гигиены в Берлине и профессором гигиены в Берлинском университете.

И снова исследовательская жилка (и чувство вины, и желание реванша) не дало Роберту Коху жить спокойно. В 1896 году он отправился в Южную Африку, чтобы изучать происхождение чумы крупного рогатого скота. И хотя ему не удалось определить причину чумы, он смог локализовать вспышки этого заболевания, делая здоровым животным инъекции препарата желчи зараженных. Затем Кох исследовал в Африке и Индии малярию, лихорадку Черной Воды, сонную болезнь у крупного рогатого скота и лошадей. Результаты своей титанической работы он опубликовал в 1898 году после возвращения в Германию.

Дома он продолжил исследования и в 1901 году на Международном конгрессе по туберкулезу в Лондоне сделал заявление, породившее в научных кругах много споров: бациллы человеческого и коровьего туберкулеза различаются. Ученого подвергли критике, но время показало, что он был прав (кстати, это тоже было предметом спора Коха и Беринга, и тут уже ошибался Беринг; хотя сейчас известно, что туберкулез у животных и человека могут иногда вызывать другие, близкородственные М. tuberculosis, виды микобактерий, способные преодолевать межвидовой барьер).

В 1905 году Роберта Коха удостоили Нобелевской премии по физиологии и медицине «за исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза». Но уже в 1906 году он вернулся в Центральную Африку для продолжения работ по изучению сонной болезни (африканского трипаносомоза). Он нашел, что синтезированный Эрлихом и Хата в 1905 году атоксил (на путать с современным энтеросорбентом из диоксида кремния, тогда это было органическое соединение мышьяка!) может быть эффективен при этом заболевании так же, как хинин против малярии.

До самого конца жизни Кох продолжал исследования по серологии и микробиологии. Он умер 27 мая 1910 года в санатории в Баден-Бадене. Смерть его тоже привела к интересным событиям. Тело Роберта Коха было кремировано, однако в Пруссии в то время законодательно не было разрешено захоранивать урны на кладбищах. В результате было принято решение создать мавзолей Коха прямо в институте его имени. 10 декабря 1910 года состоялась церемония захоронения праха. Этот мавзолей можно посетить и поныне, увидеть там портрет Коха, прочесть эпитафию: «Роберт Кох — работа и успехи». И просто побыть наедине с великим ученым, очень непростым человеком, без сомнения достойным вечной памяти и благодарности человечества.

Мечты о солнце Нильса Финзена

Вторым героем борьбы с этим недугом, отмеченным Нобелевской премией всего за год до собственной смерти стал малоизвестный ныне датчанин, Нильс Рюберг Финзен, первый и единственный нобелевский лауреат — уроженец Фарерских островов. На самом деле Финзен получил премию раньше Коха, еще в 1903 году, но чтобы соблюсти логику изложения, мы решили рассказать сначала о том, кто открыл возбудителя этой болезни, а потом о том, кто смог победить одну из ее форм.

Итак, Нобелевская премия по физиологии и медицине 1903 года — всего лишь третья в истории — и снова за инфекционные заболевания (о лауреате 1901 года Эмиле Беринге вы прочитаете в главе о дифтерии, а о лауреате 1902 года, сэре Рональде Россе — в «малярийной» главе). Формулировка Нобелевского комитета: «В знак признания его заслуг в деле лечения болезней, особенно обыкновенной волчанки, с помощью концентрированного светового излучения, что открыло перед медицинской наукой новые широкие горизонты» («inrecognition of his contribution to the treatment of diseases, especially lupus vulgaris, with concentrated light radiation, whereby he has opened a new avenue for medical science»).

Удивительное дело, большинство «естественнонаучных» нобелевских лауреатов, о которых нам доводилось писать, жили весьма долго, 80–90 лет. Наш нынешний герой — фигура, наоборот, трагическая.

Первый в истории датский нобелевский лауреат умер, не достигнув 44 лет, и получил Нобелевскую премию, будучи уже при смерти. Его болезнь стала решающим аргументом за присуждение премии, хотя это нисколько не умаляет его заслуг, ведь эта же болезнь еще в трехлетием возрасте стала толчком к его нобелевским работам.

Лирическое отступление. Автор этой главы читает довольно много научно-популярных лекций. И одна из самых востребованных — лекция «Медицина будущего», которая имеет своим эпиграфом фразу: «Я посмотрел все сезоны телесериала „Доктор Хаус“, где я могу забрать свой диплом врача?». Это чистая правда. Все серии «Хауса» автор лекции посмотрел и может засвидетельствовать: самый частый диагноз, который звучит в сериале, — волчанка. Правда, кажется, попалась Хаусу она всего раз. Кто ж мог подумать, что волчанка у Хауса и волчанка в вердикте Нобелевского комитета 1903 года — это две совершенно разные болезни? Впрочем, обо всем по порядку.

Нильс Рюберг Финзен родился в столице датских Фарерских островов, Торсхавне, в 1860 году. Его отец происходил из древней исландской семьи (родословную Ганса Финзена прослеживали аж до викингов X века), на Фареры они переселились только в 1858 году. Отец был госслужащим, с 1871 года — префектом Фарерских островов. Мама Финзена, Иоганна Софи Каролина Кристина Форман, происходила из копенгагенской семьи (впрочем, она тоже родилась и выросла в Исландии). Несмотря на всю свою «исландскость», маленький Нильс с детства говорил на языке Гамлета (но не «Гамлета»). Мама умерла, когда Финзену было четыре года, и воспитывала его бабушка, Элизабет Кристина Форман, которую наш герой пережил всего на несколько лет. Вообще, влияние старшего поколения семьи на Финзена было велико, недаром его назвали в честь деда по матери, Нильса Риберга Формана.

Финзен рос болезненным, в три года у него даже подозревали менингит, хотя, вероятно, на самом деле это было воспаление перикарда. В итоге юный Нильс постоянно утомлялся и уже в детстве сумел заметить, насколько ему становится лучше в редкие солнечные фарерские дни. Позже он с семьей переехал в Рейкьявик (в XIX веке Исландия не была независимой), где картина болезни стала еще более четкой.

«Дайте солнышку внезапно проглянуть сквозь тучи в пасмурный день и посмотрите, как все изменится вокруг! — писал он потом. — Насекомые, только что совсем сонные, пробудятся и расправят крылья; ящерицы и змеи выползут, чтобы понежиться на солнце; защебечут птицы. Да и мы сами почувствуем себя так, будто сбросили тяжелую ношу».

Впрочем, Фареры и Исландия — это хорошо, но достойный университет был только в Копенгагене. В 1882 году Финзен поступил в университет, первым из семьи переехав «на материк» (вся семья вернулась только в 1884-м). Напомним, что именно в это время научный и медицинский мир бурлил по поводу открытий Роберта Коха.

Финзен не сразу погрузился в исследования влияния света на живых существ. Самые ранние его идеи относятся к 1887 году. Как пишут историки науки, первыми объектами изучения для него стали кошка и водомерки. Финзен заметил, что кот на крыше предпочитает лежать в солнечных пятнах, уходя из тени. Та же история получилась с водомерками на воде, за которыми Финзен наблюдал с моста. Дальше последовали саламандры и головастики. Стало понятно, что свет может быть не только полезным, но и причинять вред.

Уже в 1877 году английские исследователи Даунс и Блант выяснили, что солнечный свет может подавлять развитие и даже убивать болезнетворные бактерии. А Финзен показал, что солнечный свет, падающий на хвост головастика, может привести к воспалению тканей. Действие ультрафиолета оказалось еще сильнее, чем предполагалось… Так Финзен пришел к идее фототерапии.

В 1893 году он начал использовать свет для лечения последствий натуральной оспы. Как оказалось, красный свет ускоряет заживление рубцов. «Красные комнаты» Финзена показали себя успешно, и наш герой направил свои усилия на более страшное заболевание — волчанку.

Здесь надо внести ясность. Та волчанка, о которой идет речь в сериале про доктора Хауса, называется системной красной волчанкой. Она же lupus erythematodes, она же болезнь Либмана-Сакса. Это аутоиммунное заболевание, иммунная система человека атакует его собственные клетки. До сих пор лечение этой волчанки — дело очень непростое. Но о ней мы поговорим в следующей книге, если таковая будет.

Волчанка же, с которой боролся датский врач, называется вульгарной (обыкновенной) волчанкой и вызывается микобактериями туберкулеза — теми самыми палочками Коха, которые поражают и кожу лица. Это туберкулез кожи (помните, мы говорили, что не бывает только туберкулеза ногтей и волос).

Почему же два таких разных заболевания называются одинаково? Потому что пациент с любым из них, протекающим в тяжелой форме, выглядит так, как будто бы его лицо покусал волк — по-латыни lupus. Во времена Финзена обезображенные вульгарной волчанкой люди становились изгоями, и таких людей было много.

Финзен взял борьбу в свои руки. Он создал специальную «финзен-лампу» — дуговую лампу, в которой свет производился пропусканием тока в 25 ампер через угольные электроды. Ее свет сначала проходил сквозь воду, поглощавшую красную часть спектра, а затем оставшаяся фиолетовая и ультрафиолетовая части концентрировались кварцевыми линзами (обычное стекло поглощает УФ-часть спектра). Каждый день по два часа экспозиции, и через несколько месяцев туберкулез кожи отступал.

Появились и печатные работы, сделавшие Финзену имя. Первая вышла в 1893 году и называлась «Об эффектах, вызываемых светом на коже». Вторая, вышедшая в том же году, — «О лечении оспы».

А дальше Финзену повезло (и медицине вместе с ним). В ноябре 1895 года к нему пришел глава компании Kobenhavns Elektriske Lysstation i Gothersgade, владевшей, в числе прочего, первой в Дании электростанцией. Один из ведущих инженеров компании, Нильс Моргенсен, страдал волчанкой. Финзен помог, и у него появились деньги и свой институт светолечения, открытый 23 октября 1896 года. В 1896 году вышла монография Финзена, посвященная лечению волчанки. За 1896–1900 годы через его институт прошло 800 больных. 50 % полностью выздоровело, еще 45 % почувствовало значительное улучшение. В 1901 году вышел итоговый труд Финзена — «Фототерапия».

Однако триумф Финзена в терапии никак не мог помочь ему самому. Он слабел, терял силы. Но, увы, псевдоцирроз печени Пика (болезнь Ниманна-Пика) не лечится светом. Даже у нобелевских лауреатов.

С присуждением Нобелевской премии Финзену все оказалось не так просто. Конечно, он был номинирован на нее, и не раз. В 1903 году на рассмотрение Нобелевского комитета теми, кто имеет право номинировать на премию, была представлена 81 номинация (и гораздо меньше кандидатов). Финзена номинировали восемь раз, а среди соперников были не получившие своей премии в первые два года великие Кох, Павлов, Мечников, Эрлих; многократно номинировался не менее великий, но так и не дождавшийся в итоге своей премии Эмиль Ру. Споры были очень ожесточенные. При этом яростно сопротивлялись вручению премии своему земляку и датчане: к примеру, отец и дед будущих нобелевских лауреатов по физике, выдающийся физиолог Кристиан Бор (1855–1911) снобистски считал, что Финзен — никто в академической науке и никакой медицинский теоретик, а давать премию практику-физиотерапевту не стоит (надо сказать, что Финзен начинал свои исследования светотерапии вообще в должности прозектора).

Спас ситуацию ректор Каролинского института, глава Нобелевского комитета по физиологии и медицине Карл Аксель Хампус Мернер, который не поленился несколько раз за 1903 год съездить в финзеновский институт и понять, что Финзену осталось жить не больше года. Сам же Мернер считал, что открытие Финзена полностью соответствует завещанию Нобеля в части максимальной пользы человечеству, а значит, пусть сам Финзен и не великий медик-теоретик, зато его потрясающая интуиция и талант терапевта уже спасли множество жизней.

Премия была присуждена. Сам лауреат уже не мог приехать на вручение и прислал короткое приветствие-благодарность. Ему становилось все хуже. Тем не менее свежеиспеченный лауреат продолжал работать и в инвалидном кресле, продолжал верить в целительную силу солнца и даже оборудовал на крыше своего дома площадку для солнечных ванн. Увы, солнце лечит не все: в 1904 году, как и предсказывал Мернер, 43-летний Финзен умер на руках у своей жены.

Сейчас имя первого датского нобелевского лауреата известно гораздо меньше, чем имена отца и сына Боров (кстати, говорят, что внук Нильса Бора, физик-гидродинамик, сетовал, что он работает в такой области, что ему-то премия точно не светит). Несмотря на это, заслуженность премии Финзена и поныне не вызывает сомнений: если системную красную волчанку доктор Хаус искал регулярно, волчанка обыкновенная сейчас практически искоренена (в отличие от обычного туберкулеза).

Туберкулёз идет на три буквы

Что же с лечением и профилактикой остальных форм туберкулеза? Первый серьезный прорыв случился в 1906 году и совершили его два француза, Альбер Кальметт и Камиль Герен. Как, вы не слышали их фамилий? Готовы спорить, что вы слышали аббревиатуру, в которую они входят. Правда, в этой аббревиатуре скорее всего, не было букв «К» и «Г». Дело в том, что в 1906 году эти два замечательных бактериолога (а Герен был еще и отличным ветеринаром, и это важно), опираясь на уже старый спор Беринга и Коха, показали, что ослабленную бактерию бычьего туберкулеза, Mycobacterium bovis, можно использовать в качестве вакцины. Способ аттенуации (ослабления) бациллы придумал норвежский исследователь, Кристиан Фейер Андворд. Он показал, что, если выращивать культуру на питательной среде из желчи, картофеля и глицерина, вирулентность бациллы снижается до минимума. Препарат назвали «бацилла Кальметта-Герена», или BCG. По-русски — «БЦЖ». Прививки БЦЖ до сих пор входят в обязательную программу вакцинации ребенка на 3–5 день жизни. Как показывает огромная статистика, вакцина не гарантирует стопроцентной защиты от туберкулеза, однако заболеваемость вакцинированных детей в шесть раз ниже. Первое медицинское применение вакцины состоялось в 1921 году, а уже через четыре года Альбер Кальметт лично передал советскому иммунологу Льву Тарасевичу штамм бациллы, которая была зарегистрирована в СССР как БЦЖ-1. Первые массовые иммунизации в нашей стране прошли в 1928 году в очагах туберкулеза.

Кстати, туберкулезом польза вакцины БЦЖ не исчерпывается. Она, как ни странно, помогает при некоторых видах рака мочевого пузыря.

Однако иммунизация иммунизацией, а лечить туберкулез все никак не получалось. Чтобы ситуация изменилась коренным образом, на сцене должен был появиться еще один герой. Удивительно, но его не учитывают при перечислении наших соотечественников-лауреатов Нобелевской премии. А зря, ведь он — земляк Пирогова, кроме того — какое-то время он жил в родном для одного из авторов книги городе.

Зельман Ваксман — главный «почвенник» фармакологии

Зельман Абрахам Ваксман действительно родился в Российской империи, в селе Новая Прилука Винницкого уезда Подольской губернии. Папу его звали Яков Ваксман, маму — Фрейда Лондон. Ну и, как у нас в Одессе любили шутить, в графе «национальность» смело можно было писать «таки да».

Российское образование Ваксмана составили местный хедер (религиозная начальная школа у евреев) и одесская гимназия № 5 (один из авторов книги рассматривал ее как вариант завершения своего школьного образования, но выбрал Ришельевский лицей). Впрочем, наш герой прожил в России всего 22 года. После смерти матери, в 1910 году, он, подкопив денег, перебрался в США — достаточно обычная история для человека его национальности и его времени: Зельман хотел иметь хорошее образование, но с его «пятой графой» это ему не светило ни при каких обстоятельствах. Тем более сестры его уже жили в Нью-Джерси (кстати, как раз в этом штате чудил доктор Грегори Хаус). У девушек там была ферма. Вероятно, именно почвенничество сестер (в буквальном, а не в российско-политическом смысле) и повлияло на карьеру Ваксмана.

Он давно интересовался биологией, а фермерская жизнь, по его словам, вселила в него «желание выяснить химические и биологические механизмы земледелия и его основные принципы». «Рядом с землей я решил искать ответ на многочисленные вопросы о цикличности жизни в природе, которые начали вставать передо мной», — писал будущий нобелевский лауреат. В 1911 году он поступил в учебное заведение, которое в наше время стало престижным университетом, а тогда было всего лишь колледжем Рутгерса. Свой научный интерес Ваксман направил на изучение микробиологии почвы.

В 1915 году в его жизни произошли два важнейших события: он получил магистерскую степень и гражданство США. Теперь можно было полноценно заниматься наукой. Удивительно, но в те годы (а, напомним, микробиология к тому времени уже двигалась на полной скорости, свои «микробиологические» Нобелевские премии получили и Беринг (см. главу про дифтерию), и Кох, о котором мы уже рассказывали, и Росс с Лавераном (см. главу про малярию)) роль микроорганизмов в почве почти вообще не учитывалась. А Ваксман этим заинтересовался. Уже в качестве студента-исследователя в Беркли, куда он временно перешел из Рутгерса, он заинтересовался актиномицетами — бактериями, которые могут образовывать ветвящийся мицелий.

Получив степень PhD, Ваксман вернулся в Рутгере, где начал читать лекции, а потом и подниматься все выше по преподавательским ступеням — от адъюнкт-профессора в 1925 году до профессора микробиологии в 1943. И все это время он изучал почвенных микробов. Особенно его интересовало то, как микробы могут бороться друг с другом, — фактически это была микробная экология почв. Что важно, занимаясь научной работой, Ваксман не забывал и о популяризации своей области, что со временем принесло ему широкую известность.

Этапным стал 1932 год. Тогда уже было понятно, что надежды Коха, который открыл возбудителя туберкулеза и, как поначалу казалось, нашел и средство борьбы с ним, не оправдались. Да и сам Кох к тому времени уже 22 года как умер, а туберкулез продолжал убивать миллионы людей. К тому времени стало известно, что палочка Коха быстро погибает в почве, и Американская национальная ассоциация по борьбе с туберкулезом обратилась к нашему герою с просьбой попытаться понять, что же в земле так опасно для микобактерии, вызывающей это заболевание?

Ваксман взялся за работу. Сначала он проверил «нулевой факт»: взял культуру микобактерий и удостоверился в том, что они действительно погибают в почве. Конечно, было понятно, что убивает их не сама почва, а продукты жизнедеятельности каких-то других микроорганизмов. Но каких? Пришлось перепробовать десять тысяч разных штаммов. Первый успех пришел в 1940 году, когда из актиномицетов Actinomyces griseus было выделено вещество, которое назвали актиномицин. Он прекрасно убивал все микобактерии, но вот беда — попутно гибли и подопытные животные (морские свинки). Штамм переименовали в Streptomyces griseus и продолжили поиски. В 1942 году было найдено новое вещество — стрептотрицин. Оно было лучше, но вот терапевтическое окно оказалось очень узким: от лечебной дозы до смертельной оставался очень маленький интервал. Ваксман занялся очисткой стрептотрицина (как раз тогда прогремел очищенный пенициллин Флеминга), а продолжение поисков возложил на сотрудников.

Новое вещество, от которого микобактерии мерли как мухи, а морские свинки оставались здоровыми, удалось выделить аспиранту Ваксмана, Альберту Шацу. Так появился стрептомицин, второй в истории антибиотик (кстати, и сам термин «антибиотик» принадлежит Ваксману). В своей статье «Подлинная история открытия стрептомицина» Шац пишет: «Это случилось 19 октября 1943 года около двух часов дня, когда я понял, что был открыт новый антибиотик».

А затем последовала весьма неприятная история спора о приоритете. Ведь новый антибиотик — это не только слава и будущая Нобелевская премия, но и значительные деньги от фармкомпаний. Так вот, Ваксман хотел единоличные права на стрептомицин, и Шац был вынужден начать тяжбу. Правда, стороны в итоге пришли к досудебному соглашению, в результате которого Шац получил некое финансовое вознаграждение и подтверждение «правового и научного статуса сооткрывателя стрептомицина».

Но отношения с Ваксманом были безнадежно испорчены, и, кстати, до конца своей жизни Шац так и остался PhD, занимаясь публичным отстаиванием своего приоритета в открытии стрептомицина (помните Охотника из «Обыкновенного чуда» Шварца?). Нобелевскую премию он тоже не получил. Все-таки само направление поиска антибиотиков почвенных бактерий, безусловно, оставалось за Ваксманом.

Давайте теперь немножко поговорим о самом стрептомицине, первом эффективном средстве от туберкулеза. Если называть вещество по номенклатуре, то получится весьма длинное слово, для произнесения которого еле-еле хватит половины урока химии: 0-2-Дезокси-2-(метиламино) — альфа-L-глюкопиранозил (1→2) — 0–5 — дезокси-3 — С-формил-альфа-L-ликсофуранозил (1→4) — N·N1-бис (аминоиминометил)-D-стрептамин.

Как работает стрептомицин? Одним из классических механизмов действия антибиотиков: связывается с 30S-субъединицей рибосомы микобактерии и не дает ей синтезировать белок, за счет чего бактерия гибнет. Кстати, поиск и дизайн новых молекул, способных взаимодействовать с рибосомами, на основе рентгеноструктурного анализа самих рибосом — одно из самых востребованных направлений современной биофизики, в котором работает, например, одна из четырех женщин — нобелевских лауреатов по химии, Ада Йонат.

Интересный факт: в длинном списке из 122 номинаций 1952 года на Нобелевскую премию по физиологии и медицине Ваксман встречается всего четыре раза (были и более популярные имена — например, выдающийся немецкий бактериолог и гигиенист Пауль Уленгут, так и не получивший своей премии, хотя номинировавшийся на нее 40 раз). Впрочем, Ваксман суммарно номинировался аж 45 раз, и чаще всего в 1950 — 16 раз. И один раз в том же 1952 году был-таки номинирован Альберт Шац. Но премию дали Ваксману единолично. На вручении премии представитель Каролинского института Арвид Волгрен сказал: «В отличие от открытия пенициллина профессором Александром Флемингом, которое было в значительной степени обусловлено случаем, получение стрептомицина стало результатом длительного, систематического и неутомимого труда большой группы ученых». Ваксмана назвали «одним из величайших благодетелей человечества».

И кстати, другие слова, сказанные на вручении Ваксману Нобелевской премии, оказались пророческими: пионерский опыт поиска антибиотиков (а читай шире — препаратов против всяческих вредителей человеческого организма) в почве действительно стал важнейшим инструментом современной фармакологии. 63 года спустя половину Нобелевской премии по физиологии и медицине 2015 года получили Уильям Кэмпбелл из США и Сатоси Омура из Японии, создавшие препарат против гельминтов ивермектин. Его основой послужило вещество, выделяемое родственным «родителю» стрептомицина организмом Streptomyces avermitilis. Которое обнаружили где? Правильно, в почве. Одного из японских полей для гольфа. Хорошее эхо Нобелевской премии Ваксмана, не правда ли?

Любопытно, что если в 40-е годы от стрептомицина умирали все формы туберкулеза, сейчас первый осознанно найденный антибиотик — не самое успешное средство для борьбы с этой болезнью. Времена меняются, палочка Коха меняется вместе с ними. Микобактерия туберкулеза уже выработала устойчивость к этим антибиотикам, и приходится применять что-то посильнее. В препаратах первой линии, кроме стрептомицина — этамбутол, изониазид, пиразинамид и рифампицин. Однако устойчивого к этим препаратам туберкулеза слишком много, и часто приходится применять другие препараты, дающие более сильные побочные эффекты.

Прошло более сотни лет после открытия возбудителя туберкулеза, а в мире продолжает умирать от этой болезни больше миллиона человек в год. Для примера — вот данные Всемирной организации здравоохранения за 2010 год: 8,8 миллионов новых случаев, и до 1,45 миллиона смертей! Нужно сказать, что сейчас есть еще одна причина, которая помогает туберкулезу собирать свою жатву. Эта причина называется ВИЧ. Из тех 1,45 миллиона жертв 350 тысяч — носители ВИЧ. ВИЧ и туберкулез вообще считаются «сладкой парочкой»: ВИЧ подхватывает туберкулез в танце и разносит его по планете. Увы, казалось бы, загнанный в гетто тюрем и ночлежек, туберкулез снова вырвался на свободу.

Thomas, М. Daniel. «The history of tuberculosis». Respiratory Medicine. 100: 1862–1870. doi: 10.1016/j. rmed.2006.08.006.

Rothschild BM, Martin LD, Lev G, et al.(August 2001). «Mycobacterium tuberculosis complex DNA from an extinct bison dated 17,000 years before the present». Clin. Infect. Dis. 33 (3): 305-11.

Luca, S; Mihaescu, T. «History of BCG Vaccine». Maedica. 8: 53-8. PMC 3749764.

Bonah C (2005). «The ‘experimental stable’ of the BCG vaccine: safety, efficacy, proof and standards, 1921–1933». Stud Hist Philos Biol Biomed Sci.36 (4): 696–721. doi: 10.1016/j.shpsc.2005.09.003.

3.0 Порфирия

За милым, романтичным и немного слащавым образом вампира в лице Роберта Патиссона из фильма «Сумерки» прячется длинная история рассказов о вампирах, начинавшаяся как народные предания и взорвавшая литературный мир романом Брэма Стокера «Дракула» — самым экранизируемым литературным произведением в мире. Мало кто знает, что классический облик вампира, связанного с кровью и боящегося дневного света, имеет в своей основе реальное заболевание — порфирию.

Название порфириновой болезни произошло от красивого греческого слова «порфирит;», которое переводится как «багряный» или «пурпурный». А все потому, что при этом недуге моча и кал приобретают багровый цвет из-за появления в крови красноватых порфиринов, которые всеми возможными способами из организма начинают выводиться. Эти вещества в норме обнаруживаться не должны, но у «счастливчиков», в чьей ДНК произошел сбой, перестает нормально синтезироваться гем — небелковый компонент главного переносчика кислорода в нашей крови, который «живет» в эритроцитах. Вместо него в кровь из печени, либо красного костного мозга (в зависимости от разновидности недуга) выходят его предшественники, которые под действием солнечного света превращаются в порфирины, крайне токсичные для организма.

Распространенность этой патологии достаточно высока, особенно в небольших поселениях, где, всего одна или несколько семей, представители которой часто скрещиваются между собой (такой замкнутостью как раз поплатилась британская королевская семья). Раньше предполагалось, что она встречается где-то у одного на 200–500 тысяч человек, но современные данные демонстрируют немного иные цифры: от 1:500 до 1:1 000 000.

Эпидемиологи считают, что заболеванию одинаково подвержены все народности и расы: от европейцев до австралийских и американских аборигенов. Такая «всеядность» заболевания связана со сложностью синтеза гема, который включает в себя около десятка химических реакций при участии восьми ферментов. Ферменты — те же белки, которые кодируются разными генами, и в гене каждого из них «что-то может пойти не так».

Кстати, полной пространственной структурой гемоглобина, а также пониманием проблем, которые с ним могут возникнуть, мы обязаны английскому биохимику Максу Фердинанду Перуцу, который за это вместе со своим коллегой Джоном Кендрю получил в 1962 году Нобелевскую премию по химии. А в 80-х годах он заложил научный фундамент по анализу того, как взаимодействуют тяжелые объемные белки и легкие низкомолекулярные соединения, на котором сейчас строится современный каркас производства лекарственных препаратов в фармацевтической индустрии.

Но мы отвлеклись. Формы порфириновой болезни встречаются самые разные, а источниками метаболитов гема может быть как печень (печеночная порфирия), так и костный мозг (эритропоэтическая порфирия), ведь и там, и там идет его воспроизводство, а, значит, возможны сбои и дефицит ферментов, который, как считают иностранные специалисты, не обязательно опосредован генетически. Хотя русские эксперты с этим мнением не согласны.

Вариабельность же генетических дефектов воистину огромна. Например, для одной из печеночных разновидностей — острой перемежающейся порфирии (привет последней серии первого сезона «Доктора Хауса»!) — ген точно локализован и расшифрован. Он находится в длинном плече 11 хромосомы и состоит из 15 экзонов. И только для него одного известно около сотни мутаций! Количество форм наследования (аутосомно-доминантная, аутосомно-рецессивная, сцепленная с Х-хромосомой) тоже не особо вдохновляет. Но что поделать — мы сложно устроены, да.

При всем многообразии клинической картины (здесь и острые боли в животе, и учащенное сердцебиение, и боли в спине вместе со слабостью, парезами в руках, ногах и снижением чувствительности из-за полинейропатии) суеверный страх людям внушает лишь одна из основных черт больных порфирией — их сильная светобоязнь и связанный с этим особый облик. Порфирины, наполняющие кровь бедолаг, на свету взаимодействуют с кислородом и образуют страшно токсичные активные радикалы, которые начинают вовсю «крушить» мембраны клеток. Это проявляется ожогоподобными реакциями кожи — болезненными волдырями, язвами, трещинами а иногда и повреждением хрящей носа и ушей.

При этом нормального гемоглобина организму не хватает, ведь метаболизм работает, по сути, вхолостую, хотя компенсаторные механизмы позволяют вырабатывать тот его уровень, который необходим хотя бы для существования. Поэтому все органы, в том числе и мозг, находятся в гипоксии, отчего часто возникают изменения и в психической сфере, поведении.

Обреченные быть нечистью

А теперь представьте: встречается вам ночью при свете луны в какой-нибудь темной подворотне такой не особо приветливый человек с обезображенными лицом и скрюченными в судорогах пальцами. Тут во что угодно поверишь.

Вот средневековые жители и верили. И устраивали расправы над так называемыми вампирами и оборотнями, с массовыми сожжениями и повешениями. Только за одно столетие, начиная с 1520 года, в одной лишь Франции казнили более 30 тысяч человек, признанных оборотнями.

Впервые на связь болезни и исторического фольклора в лице людей-кровососов указал доктор Ли Иллис из Великобритании, который в 1963 году опубликовал статью «О порфирии и этиологии оборотней» в журнале «Труды Королевского медицинского общества». В своей работе исследователь подробнейшим образом изложил сравнительный анализ сохранившихся исторических свидетельств, где описывались вурдалаки, и симптомов порфириновой болезни в запущенной стадии.

Его образы удивительно совпадали: сухая кожа вокруг губ и десен, из-за чего обнажаются резцы, характерный красноватый цвет зубов, который придают накапливающиеся порфирины, тонкая и сильно чувствительная к солнцу кожа, деформированные ушные раковины и нос, психические расстройства и весьма агрессивное поведение. Вот вам и типичный представитель какого-нибудь городского кошмара времен Ван Хельсинга.

Подобную точку зрения в своей книге «Вампиры» 1973 года высказывала и американская писательница фэнтези Нэнси Гарден. В 1985 году вышла статья биохимика Дэвида Долфина для Американской ассоциации содействия развитию науки. Она называлась «Порфирия, вампиры и оборотни: этиология европейских легенд и метаморфоз» и широко популяризовала идею в обществе.

Долфин описывает почти те же самые картины заболевания, какие до него нарисовал Иллис: во-первых, чувствительность к солнечному свету, чье незначительное действие способно вызвать серьезное обезображивание. Во-вторых, по этой причине избегание солнечного света и ведение какого бы то ни было образа жизни только ночью. Долфин также считал, что поскольку в настоящее время порфирию можно лечить инъекциями продуктов крови, то столетия назад больные, возможно, стремились вылечиться, употребляя кровь внутрь. Ну и, наконец, что? Чеснок! Он, по мнению биохимика, содержит химическое вещество, которое усугубляет симптомы порфирии, заставляя страдальцев избегать его (кого-то напоминает). Непонятно только при таком раскладе только одно: откуда взялась боязнь серебра и осиновых кольев? Автор явно чего-то недоговаривает…

На самом деле при некоторых правильных умозаключениях ошибался Долфин тоже достаточно. Да, солнце «токсично» для порфириков, но не настолько, чтобы за пару минут сделать из кожи, даже тонкой, кровоточащую рану. Есть некоторые формы болезни, для которых характерна немедленная фоточувствительность, однако, она проявляется жжением и неприятными ощущениями на коже как минимум через 30 минут солнечных ванн. К тому же пероральное вливание в себя даже литров крови не приведет к какому-либо значительному положительному результату, так как после агрессивной среды желудка от гемоглобина остаются разве что «рожки да ножки» — лишь один гем. Да, он способен «пережить» пищеварение и поглотиться клетками кишечника, но…

Плюс теория была отвергнута несколькими профессиональными историками и исследователями фольклора. Они указывали на неточные описания характеристик оригинальных оборотней и вампиров из легенд и попытку притянуть симптомы болезни «за уши». Ну и резонно замечали, что подобные сравнения потенциально стигматизируют и без того страдающих людей.

Кажется, финальную точку в этом щепетильном вопросе и в окончательном разрушении мифа ставит Энн Кокс в работе, опубликованной в 1995 году в Postgraduate Medical Journal. Там она объясняет:

«Поскольку считалось, что фольклорический вампир может свободно передвигаться в дневное время, в отличие от варианта XX века, врожденная эритропоэтическая порфирия не может так легко объяснить фольклорного вампира, но может быть прекрасным объяснением вампира современного видения. Кроме того, фольклорный вампир, когда его раскапывали, всегда описывался как выглядящий вполне здоровым („как это было в жизни“), в то время как из-за уродовавших аспектов болезни страдальцы не прошли бы тест эксгумации. Лица с врожденной эритропоэтической порфирией также не жаждут крови. Фермент (гематин), необходимый для облегчения симптомов, не всасывается при приеме внутрь, поэтому кровь не оказывает благотворного влияния на страдающего. Наконец, самое главное — это тот факт, что отчеты о вампирах были очень распространены в XVIII веке, а врожденная эритропоэтическая порфирия является чрезвычайно редким заболеванием с редчайшими описанными проявлениями, что делает ее маловероятным объяснением фольклорного вампира».

Стоит развеять еще один миф насчет легендарного Влада III Цепеша, он же Дракула. Многочисленными таинственными историями окутаны земли маленького уголка Восточной Европы — бедной Трансильвании, которую со времен падения Римской империи терзали амбициозные средневековые правители. Сейчас эта территория принадлежит Румынии, но в XV веке там было очень неспокойно — тогда она находилась в ведении Венгерского королевства и то и дело подвергалась нападкам как со стороны турков, так и со стороны молдаван.

Действительно, примерно до 1436 года Влад, еще будучи подростком, жил вместе с семьей в трансильванском городке Сигишоаре, который сохранился и по сей день. Нет, он не был правителем Трансильвании, но два раза становился господарем Валахии (сейчас также территория Румынии на юге, между Карпатами и Дунаем). Прозвище «Дракула», точнее, «Дракул» он унаследовал от своего отца, Влада II, который в 1431 году стал рыцарем Ордена Дракона. Впоследствии же сам прибавил к нему окончание «а». А вот «Цепешем» Влада стали называть только после смерти, и то по описаниям обиженных и оскорбленных турок, которые именовали его «Kazikli» от турецкого слова «kazik» или «кол». По-румынски это звучало как «ţeapă» и означало то же самое.

Несложно догадаться, что такое прозвище Дракула получил потому, что любил казнить своих врагов, сажая их на колья, а особенно доставалось именно туркам. Ведь повод ненавидеть их у Влада III был и немалый. Во-первых, они постоянно покушались на вверенные ему земли. Во-вторых, его родной младший брат, с которым он некоторое время прожил в Турции во время отцовского политического договора, подвергся сексуальным домогательствам (больная тема) со стороны наследника турецкого престола Мехмеда, возглавившего страну впоследствии и оставившего брата при себе.

Но и это еще можно стерпеть, если бы не «в-третьих» — когда Османская империя в очередной раз начала «нагнетать» и пошла со 120-тысячным войском на Европу, все ограничилось Валахией и бесстрашием Дракулы, да так бы успешно (с точки зрения Европы, конечно) и завершилось бы, если бы не родной брат Влада III. Он сделал вид, что вернулся на путь праведный, выведал, где в тылу армии брата скрывались беззащитные жители, затем сбежал обратно к султану и сдал «родину» на одном дыхании, получив взамен от султана обещание стать «государем» этих земель. Что, в общем, и было сделано. В итоге еле спасшегося в Венгрии Дракулу еще и обвинили в предательстве и сговоре с турками, за что упекли за решетку на 12 лет.

Да, Влад III слыл не слишком уравновешенным человеком, легко срывающимся в гнев и порой очень жестоким. Однако назвать его совсем несправедливым все же нельзя, тем более о многих его хороших делах говорится и в древнерусской «Повести о Дракуле воеводе», которая появилась в середине 1480-х годов из-под пера русского посла Федора Курицына, гостившего ранее при дворе венгерского короля с официальным визитом. Многие историки склонны доверять ей больше, нежели злой и обличающей поэме мейстерзингера (попросту — певца третьего сословия) Михаэля Бехайма «О злодее…».

И самое главное — нет, Дракула не болел порфирией и вообще не занимался ничем таким «странным», а прототипом знаменитого романа Брэма Стокера стал только потому, что его автор в 1890 году в Лондоне после одного из спектаклей отлично провел время за ужином с востоковедом Арминием Вамбери из Будапештского университета и услышал от него впечатляющую историю про жизнь и судьбу восточноевропейского воина и правителя. И, конечно же, умело вплел некоторые детали его биографии в образ героя книги.

Биохимия и английская корона

Если же говорить о человеке, который впервые описал заболевание подробно (не Гиппократ, хотя он был раньше) и, даже более — пришел к пониманию механизмов того, почему оно развивается, то нужно устремить свой взгляд в 1871 год (к слову, именно в то время молодой Гентингтон активно собирал информацию о своих хореических пациентах). Персоной, познакомившей мир с порфириями, стал Эрнст Феликс Иммануэль Гоппе-Зейлер — немецкий врач, физиолог, химик и, на минуточку, основатель принципов современной биохимии и молекулярной биологии.

Порой удивляешься тому, насколько тесен был научный мир XVIII–XIX веков. Все всех знали, многие общались, еще больше — числились учителями одних или учениками других. Так и Гоппе-Зейлер. Как подобает будущему крупному ученому, он изучал медицину сразу в нескольких местах: Галльском, Лейпцигском, Берлинском, Пражском и Венском университетах. В Берлине он в 1850 году получил звание доктора, поработал 4 года у знаменитого Рудольфа Вирхова, побывал на должности профессора прикладной химии Тюбингенского университета и завершил свой жизненный путь в качестве профессора физиологической химии в Страсбурге.

За свою довольно долгую карьеру Гоппе-Зейлер успел сделать очень многое как для чистой науки, так и для ее организации, продвижения. В первую очередь заслуга его в том, что он обнаружил один из пигментов крови и открыл его обратимое окисление, благодаря которому тот может выполнять в организме роль переносчика кислорода. Ученый дал ему имя «гемоглобин». Кроме того, ему удалось даже выделить вещество в кристаллической форме и доказать, что оно содержит железо. В связи с этим он изучал и всяческие нарушения метаболизма гемоглобина, которые объединил под единым термином «порфирии» в статье «Das Hämatin».

Его другие многочисленные исследования включают изучение гноя, желчи, молока, мочи и прочих биологических субстратов. Он провел расширенный анализ эмали зубов, доказав ее родство со скальными апатитами и сходство с зубами ископаемых и живых животных. Во время своего пребывания в Берлине он опубликовал ряд трактатов о составе транссудатов (воспалительной жидкости), а затем сравнивал их возможные составы. Он продемонстрировал присутствие мыльной основы в крови и лимфе, которое в то время обычно отрицалось, а также попытался расшифровать, почему в моче появлялось специфическое вещество — индикан, истинное значение которого (активность гниения белков в кишечнике) раскрыл лишь его ученик Бауманн. Хитозан, кстати — продукт разложения хитина — это тоже дело его научной мысли.

Каков учитель — такие и последователи. В 1869 году ученик Гоппер-Зейлера, молодой швейцарский врач Иоганн Фридрих Мишер, работая в лаборатории средневекового замка в Тюбингене, обнаружил в ядре клетки нуклеиновые кислоты, которые назвал нуклеином — по образу и подобию места, в котором он их нашел — «nucleus». К числу прославленных учеников Гоппер-Зейлера также можно отнести и нобелевского лауреата 1910 года Альбрехта Косселя, исследователя белков и нуклеиновых кислот.

Стоит несколько слов сказать и об еще одной знаменитой жертве порфирии, которой стал не просто один человек, а целый род. Для этого мы перенесемся во времена создания Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Долгое время ходили толки о некоем психическом заболевании, которое проявлялось у короля Георга III в виде полностью бесконтрольных припадков с 1788 года и вылилось в итоге в регентство над ним старшего сына. Первая попытка сделать какой-то анализ этого недуга была предпринята в 1855 году, через тридцать пять лет после смерти Георга III, и автор пришел к выводу, что все дело было в острой мании. После этого еще некоторые исследователи ставили королю маниакально-депрессивное расстройство, пока за дело в 1966 году не взялись Ида Макальпин и Ричард Хантер. Им принадлежало первое предположение о том, что причиной помутнения сознания короля стала именно соматическая патология. Причем, через 2 года у них же в качества дополнения к предыдущему вышел большой труд, повествующий о порфирии, царившей в королевских домах — у Стюартов, Ганноверов и прусских монархов.

Тем не менее многих экспертов эти работы не удовлетворили, и поиски продолжились. В книге «Пурпурная тайна: гены, безумие и королевские дома Европы» описываются, в конечном счете, безуспешные попытки найти генетические доказательства порфирии в останках членов королевской семьи, которых «подозревали» в носительстве коварных генов. В 2005 году появилось еще одно предположение, что причиной заболевания Георга III мог быть мышьяк (который запросто может вызывать похожие на порфирию симптомы), который давали ему с сурьмой.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств, мнение о том, что Георг III (и другие члены королевской семьи) страдал порфирией, достигло такой популярности, что многие забывают, что эта история может быть всего лишь гипотезой. В 2010 году очередной исчерпывающий анализ исторических записей привел авторов к выводу, что наличие у венценосных особ порфириновой болезни — просто результат ложной и выборочной интерпретации современных медицинских и исторических источников. Хотя кто знает… Вряд ли бы Королеве Елизавете II понравились ассоциации ее родственников с болезными, похожими на вурдалаков. Вот и отрицают все.

Лечить будем?