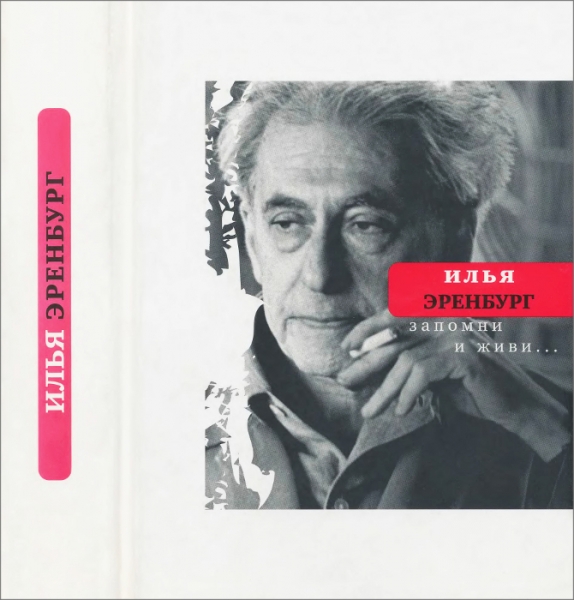

Илья Эренбург Запомни и живи…

Борис Фрезинский О жизни и поэзии Ильи Эренбурга и об этой книге

В огромном литературном наследии Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967) поэзия занимает небольшое место. При жизни о его стихах знали только знатоки поэзии (последние сорок пять лет жизни Эренбург гораздо больше был известен как публицист и прозаик), хотя сам он не раз говорил, что прежде всего считает себя поэтом. К этим заявлениям читающая публика и критика относились вполне снисходительно. О масштабе личности Эренбурга, о его достижениях и неудачах, исканиях и находках можно судить и по его многотомным мемуарам, и по доступным сегодня документам и свидетельствам современников. Стихи Эренбурга, которые, за вычетом молодых лет автора, возникали, казалось, на обочине этой нетривиальной жизни, сегодня видятся в ее центре. Они так прочно связаны с жизнью автора, с событиями, свидетелем и участником которых он был, что по-настоящему поняты могут быть лишь в контексте этой жизни, на фоне сложных политических и литературных событий 1910—1960-х годов.

Начало пути (1891–1914)

Илья Григорьевич Эренбург родился в Киеве 26 (14) января 1891 года в еврейской семье купца 2-й гильдии, который, как сказано в книге «Люди, годы, жизнь», «принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто»; «при этом, — продолжает Эренбург, — отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие, и я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения»[1]. Илья — четвертый ребенок в семье: три его сестры были старше его.

В 1896 году отец получил место управляющего Хамовническим медопивоваренным заводом, и семья переехала в Москву. Расчет на ассимиляцию в семье Эренбургов был изначальным, и дети не обучались еврейскому языку, не получили никакого еврейского образования, хотя родители говорили между собой на идиш, когда не хотели, чтоб дети их поняли.

Илья поступил в первый класс Первой московской мужской гимназии на Волхонке, выдержав жесткие экзамены за подготовительный класс (нужно было преодолевать процентную норму: хотя гимназия и была платной, действовало правительственное ограничение на прием евреев).

С малых лет Эренбург тянулся к старшим (только под старость — к молодым); сначала — внутри класса, потом — к старшеклассникам.

«В нашем классе был „лев“ — князь Друцкой, прекрасный танцор, он умел разговаривать с девушками. Когда мне было тринадцать лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, „Жерминаль“, старался говорить басом и на Пречистенском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зориной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу»[2].

Старшие товарищи Ильи Эренбурга гимназисты Николай Бухарин и Григорий Брильянт (Сокольников) оказали огромное влияние на всю его дальнейшую жизнь…

Революция 1905 года захватила Эренбурга-гимназиста; занятия в гимназии были отменены, и он живейшим образом участвовал в московских событиях — строил баррикады на Пресне. Через это прошли многие его сверстники: Осип Мандельштам в Питере помогал эсерам; участвовал в московском восстании Маяковский, даже Пастернак сбежал из дома и таки заработал удар казацкой нагайкой…

В 1906 году Илья Эренбург — уже один из лидеров Социал-демократического союза учащихся средних учебных заведений Москвы, наряду с Бухариным, Сокольниковым, Членовым. В 1907-м в Москве прошел общероссийский съезд этого Союза, на нем Эренбурга избрали в редколлегию печатного органа Союза[3].

После подавления революции многие ее боевые организаторы были схвачены охранкой, либо бежали за границу; оставшиеся на воле вербовали новеньких — в основном гимназистов. В мае-июне 1907 года вместе с Бухариным Эренбург вел стачку на обойной фабрике Сладкова; в итоге рабочих активистов арестовали и посадили, но юных организаторов они не выдали[4].

Осенью 1907 года Эренбургу нет еще и семнадцати, но партия большевиков поручает ему работу в военных казармах; у него хранится печать военной организации большевиков и документы… В октябре его впервые задерживают, но ему удается избавиться от улик. В сентябре арестовывают Сокольникова, уже окончившего гимназию. Эренбург чувствует, к чему идет дело, понимает, что ему грозит волчий билет: запрет на образование (это и случилось с некоторыми его товарищами — после ареста их исключили из гимназий без права продолжать образование). Родители превентивно подают заявление директору гимназии о выходе своего сына из состава учащихся. Сам Эренбург в официальных бумагах тогда объяснял свое отчисление намерением учиться самостоятельно и экстерном сдать экзамен за оставшиеся классы. Освободившись от досаждавшей ему учебы, он все время отдает подпольной работе, не забывая и о том, что в мемуарах назовет «моя первая любовь». В 1960 году Н. Я. Белобородова писала Эренбургу:

«Помню наши прогулки, бесконечные „философские“ разговоры и споры. Помню, как Вы вводили меня в нелегальные революционные кружки. Как объясняли мне разницу между большевиками и меньшевиками… Ведь несмотря на свои 16–17 лет, были уже матерый революционер»[5].

В автобиографии Эренбург пишет об этом времени:

«Поймали у фабрики Бутикова с прокламациями. Сошло. Был „организатором“ в Замоскворецком районе. Еще составлял прокламации и трактат „Два года единой партии“. Тщился одолеть третий дом „Капитала“. Искусство и стихи презирал»[6].

Встреча с поэзией тогда могла бы состояться. Эренбург был влюбчив и донжуанский список открыл еще гимназистом. В Социал-демократический союз входила и гимназистка Надежда Львова. У нее впереди были еще шесть лет жизни, в которой обыск и арест — не главное, а главное — книга стихов, вышедшая посмертно, роман с Брюсовым и самоубийство, в котором обвиняют Валерия Яковлевича. Гимназистка и революционерка Надя Львова любила стихи и писала стихи. Гимназист и революционер Илья Эренбург говорил с ней об этом, но стихов тогда опасался. А так как романа между ними не произошло, то и о значении поэзии они не договорились. Почти тридцать лет спустя Эренбург напишет в «Книге для взрослых»:

«В ранней молодости я стихи ненавидел. Лермонтов приводил меня в болезненное состояние. Я лечился от поэзии сначала микроскопом, потом „Положением рабочего класса в Англии“. Я помню, как Надя Львова, которая входила в нашу гимназическую организацию большевиков, прочитала мне стихи Блока. Я ей сказал: „Выкиньте! Этого нельзя держать дома — это страшно…“ Два года спустя я сам начал писать стихи»[7].

Илья Эренбург был арестован в январе 1908 года; его полгода держали под арестом, переводя из тюрьмы в тюрьму. Потом под крупный залог отпустили для лечения за границу, и 4 декабря 1908 года он отбыл в Париж, тогда главный зарубежный центр русских социал-демократов, где находились Ленин, Мартов, Дан, Каменев, Зиновьев и другие.

В Париже Ленин удостоил его личной аудиенции (свежий человек из России!), а там — постоянные собрания, дискуссии; Каменев, Зиновьев, иногда Луначарский и даже Ленин, прозвавший Эренбурга «Ильей Лохматым». Ему советовали подучиться в Париже, а потом возвращаться в Россию, в подполье. Это внимание, разумеется, было лестно восемнадцатилетнему юноше, но атмосфера политической эмиграции, оторванной от живых и опасных дел, постоянные дрязги — не для юности.

А за стенами этих собраний и склок жил Париж…

Каждодневный круг общения юного Эренбурга составляла тогда молодежь из большевистского подполья, по разным причинам оказавшаяся в Париже. Они не только посещали собрания и «рефераты», но и спорили, смеялись, совершали прогулки, читали и делились прочитанным — они уже не жили революцией как idée fixe.

Центром молодежного кружка была Лиза Мовшенсон, приехавшая из Петербурга. Она любила стихи, увлекалась Брюсовым, Бальмонтом, Блоком и сама понемногу писала. Впоследствии она стала поэтессой и Серапионовой сестрой Елизаветой Полонской.

Роман Ильи Эренбурга с Лизой оказался непродолжительным, но взаимно незабываемым, хотя и по-разному: для Полонской — как первая и самая сильная любовь, для Эренбурга — как событие, с которого начались его стихи. В мемуарах Эренбург написал об этом так:

«Лиза страстно любила поэзию; она читала мне стихи… Я подтрунивал над Надей Львовой, когда она говорила, что Блок — большой поэт. Лизе я не смел противоречить… Я начал брать в Тургеневке стихи современных поэтов и вдруг понял, что стихами можно сказать то, что не скажешь прозой. А мне нужно было сказать Лизе очень многое…»[8].

В 1909 году Эренбург вместе с Лизой стал издавать сатирические журналы «Бывшие люди» и «Тихое семейство» о жизни русской социал-демократической колонии. Их шаржи и текст вызвали гнев Ленина и фактически отлучение Эренбурга от большевистской группы[9]. Отлучение было окончательным[10]. Разрыв переживался Эренбургом тяжело; ощущение, что «у меня нет больше цели», как он потом скажет[11], — давило. Не забудем: Эренбургу не было и восемнадцати, когда он оказался в Париже — один, без знакомых, с плохим французским и скромными средствами. Большевистский кружок пригрел его, укрепив поначалу уверенность: он нужен для серьезного и важного дела. Теперь этого не стало. Было от чего тосковать. Стихи и новая любовь оказались спасением и выходом…

О 1910–1914 (до начала войны) годах говорят как о времени расцвета русской культуры. Конечно, в самой культуре — это пора динамичных и антагонистических процессов: закат символизма, подъем акмеизма, зарождение футуризма. Искусство России начало победный марш по Европе. Чьи-то проницательные головы и чуткие сердца, может быть, и чувствовали тревогу, но не это предощущение создавало общий настрой европейских столиц.

В 1910 году Илье Эренбургу исполнилось 19 лет. Его жизненный опыт был не так уж и мал — подполье, тюрьма, высылка, кочевья, политэмиграция, но его образование — только пять классов гимназии и некий курс марксистской политграмоты. Всё остальное надлежало изучить самостоятельно. Эренбург впитывает искусство Европы и ее литературу: много читает, осваивает языки — французский, потом еще испанский, путешествует, подолгу бывает в музеях.

Литература была выбрана им в качестве поля деятельности. Выбор, сегодня это ясно, оказался верным; две грани его дара — лирика и сатира — не сразу, но отлились в адекватные таланту литературные формы. Зрелого Эренбурга в публицистике, эссеистике, в поэзии и в прозе можно узнать по нескольким строчкам. Но путь к этому оказался долгим и нелегким; внешние обстоятельства достижению цели тоже не помогали — прежде всего изолированность от России (язык, общение); хотя до 1914-го ее не следует особенно переоценивать: русские журналы и книги были доступны, почта работала исправно, перемещения по Европе не ограничивались ничем, кроме денег, общение с русскими поэтами оказывалось возможным и в Париже — Бальмонт, Волошин, Сологуб, Алексей Толстой, Гумилев живали там или наезжали погостить. Старшие друзья Эренбурга пытались знакомить его с работами новых русских мыслителей — он узнал имена Бердяева, Булгакова, Флоренского, пробовал их читать, но бросил, предпочитая поэзию. Какое-то время увлекался Достоевским, отголоски этого увлечения заметны и в его стихах, и в прозе. Чтение русских апокрифов, поэтов старой Франции и старой Испании наполняло его жизнь наравне со стихами Блока и Верлена. Вообще, особенность поэтического пути Эренбурга — несомненное живое влияние новой и старой французской и старой испанской поэзии (Вийон, Хорхе Манрике, Жамм, Аполлинер); оно было длительным, сказавшись и на его зрелых стихах.

Эренбург не ставил перед собой задачи предварительного овладения богатствами культуры — он писал все время, а пристрастия менялись быстро, что видно по его первым книгам.

В жизни Эренбурга десятые годы — время серьезных, иногда судорожных исканий; счастливыми, гармоничными они были только поначалу. Тем не менее, он постоянно и много работал над стихами, печатался, обрастал новыми друзьями — из русской колонии (художники и поэты) и французами; вписался в мир «Ротонды» с ее международным богемным братством нищеты и талантов. Он всегда был увлечен будущим и отталкивал от себя даже самое недавнее прошлое: каждая следующая книга стихов (а выпускались они ежегодно) отрицала предыдущую. Небольшие деньги из России поступали от родителей, и кое-что давал литературный труд — при минимальных запросах жизнь могла быть безмятежной…

Его автопортрет той пор умело набросан в «Книге для взрослых»:

«Одет в бархатную куртку. Провожу целые дни в музеях. Мне нравится Боттичелли. Второй год как пишу стихи. Начал случайно: полюбилась девушка, она любила стихи; я промучился ночь и срифмовал несколько четверостиший. Денег нет, но вместо колбасы покупаю туберозы. Презираю действие: верю, что красота связана с созерцанием…»[12]

Всякий раз, цитируя в мемуарах свои ранние стихи, Эренбург оговаривается: ученические, бледные, слабые, плохие. Но всякий раз признает: тогдашнее душевное состояние они передают довольно точно[13].

Кипу его стихов отвезла в Россию в конце 1909 года Лиза Мовшенсон и вскоре телеграфировала из Питера, что их приняли в «Северных зорях». В январе 1910-го стихотворения Эренбурга печатаются одно за другим: самая первая публикация: «Я шел к тебе…» в журнале «Северные зори» (он вышел 8 января), затем 17 января — в «Студенческой жизни» (эти стихи — наивная помесь Надсона с Некрасовым), затем 29 января снова «Северные зори», потом — журнал «Жизнь для всех», «Московская газета» (это, возможно, уже с подачи сестер) и т. д. Новое имя появилось… Это еще только проба пера, в них и придуманное, и пережитое, размышления и отталкивания:

Я ушел от ваших ярких, дерзких песен, От мятежно поднятых знамен, — Оттого, что лагерь был мне слишком тесен, А вдали мне снился новый небосклон.Это обобщенная и потому не слишком точная формула; путь к стиху, где события реальной жизни находят не декларативное, а художественное отражение — нелегкий. Впрочем, в этих стихах интересны не биографические мотивы, а заключающая их мысль:

Но, когда подслушал я в далеком храме Странную, как море, тихую тоску, — Понял я, что слишком долго был я с вами И что петь другому я уж не могу. —здесь «наглядно соединились два определивших жизнь Эренбурга мотива — верности и отречения»[14].

В конце 1909 года на эмигрантском вечере Эренбург познакомился с первокурсницей-медичкой Сорбонны Катей Шмидт. «Влюбился я сразу»[15] — это единственное такого рода признание в семитомных его воспоминаниях. Испытанное им чувство (тогда взаимное) оказалось одним из самых сильных в жизни.

Тетрадка стихов начинающего поэта попадает к Брюсову (в сентябре 1910-го Эренбург напомнит ему об этом в письме: «Весной этого года Вы взяли на себя труд просмотреть мои первые стихи. Ваши указания послужили мне руководством в дальнейшей работе»[16].).

В июле 1910-го вместе с Екатериной Шмидт Эренбург совершает поездку в Бельгию и Голландию. Из всех городов, где они побывали — Брюссель, Антверпен, Амстердам — больше всего его поразил город-музей Брюгге; там были написаны все стихи, составившие его первую книжку. Они объединены не только единством времени и места написания, но и единством переживаний. Ощутив себя среди декораций на старинных подмостках, Эренбург, без основательных исторических штудий, фантазируя, представлял себе сцены былых времен с участием рыцарей и Прекрасных Дам, монахинь и труверов. Пять столетий — такое расстояние по времени он определил для этих сцен. В стихотворении, открывавшем книгу (на него не раз потом пеняли Эренбургу, удивляясь, как это он, всегда такой суперсовременный писатель, упорно следующий по пятам политических событий, иногда даже наступая на них, начинал столь изысканно и отстраненно), было заявлено:

В одежде гордого сеньора На сцену выхода я ждал, Но по ошибке режиссера На пять столетий опоздал.Почти так же демонстративно открывал первую свою книгу и Гумилев:

Как конквистадор в панцире железном, Я вышел в путь и весело иду…,но то был образ сильного, не без влияния Ницше, героя, а над героем Эренбурга — смеются, да он и сам понимает, что его доспехи — картонные:

Как жалобно сверкают латы При электрических огнях…Электрические огни — это ведь не пять столетий назад, это современность; так что здесь всего лишь театр, сон, может быть, мечта — не более. Время от времени действие книги из Средневековья ненатужно перемещается в новые времена, и тогда возникает Вандея и — в пику недавним товарищам — «озверевшие Мараты» и «слепые Робеспьеры»; почти религиозная аскетичность сюжетов вдруг разбавляется эротикой, не нарушая, впрочем, общей изысканности тона. Недаром именно «севрские чашки, гобелены, камины, арлекины, рыцари и мадонны» из первой книги Эренбурга запомнились Кузмину[17], а вся книга в целом попала в поэзы ненавистного Эренбургу Северянина:

И культом ли католицизма, Жеманным ли слегка стихом С налетом хрупкого лиризма, Изящным ли своим грехом, — Но только книга та пленила Меня на несколько недель…[18]О разнообразии влияний, сказавшихся на первой книге Эренбурга, говорили и писали много. Список оказался длинный: помимо Блока, Брюсова, Кузмина отмечен был еще и бельгийский символист Жан Роденбах (и сам Эренбург подтверждал это в письме к Брюсову[19]); Эренбургу предлагали даже назвать свой сборник «Под влиянием Роденбаха»[20].

Завершающие книгу Эренбурга стихи обращены к Богородице, которую автор на католический лад зовет Мадонной; в религиозном плане это, может быть, самые чистые стихи.

Более всего обрадовала Эренбурга рецензия Брюсова:

«Разбирая книги начинающих поэтов, Брюсов выделил „Вечерний альбом“ Марины Цветаевой и мой сборник: „Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург“. Я обрадовался и в то же время огорчился — стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравиться»[21].

Последнее случилось быстро, это подтверждают два документа 1910 года. 11 ноября кузен Эренбурга Илья Лазаревич, художник и меньшевик, не изменивший русской социал-демократии и читавший тогда для партийной кассы лекции об импрессионизме рабочим-эмигрантам, сообщал из Парижа сестре:

«Вчера Илья читал свой реферат: Последний трилистник (Гумилев, Кузмин и Черубина де Габриак). Народу было очень мало. Человек двадцать, и то все свои… Но можно только пожалеть тех, кто не пришел. Илья прочел нам даже не реферат, а художественное произведение, красивое, яркое, не уступающее его лучшим стихотворениям. Когда слышишь такие красивые вещи — прощаешь ему его „сжигание кораблей“ и преувеличения: ему это нужно было для того, чтобы развернуться, — пусть. Не жалко».

А через месяц, 14 декабря, он пишет сестре совсем иное:

«Илья всё дальше уходит в своих взглядах. Вероятно, не малую роль играет стремление к парадоксальности, чтобы épater и слушателя, и самого себя, найдет какую-нибудь глупость и сам радуется, что дико звучит. В этом отношении логика гонит его всё дальше. Теперь он уже ценит искусство потому, что это религия. Спорить с с-д, которые для нас воплощение земного прогресса и разума, для него невозможно (хотя он постоянно спорит и ругает их), потому что религия и искусство вне жизни, выше ее. Поэты и вообще дух совершенно отделен от земли и не связан ни со своей бренной оболочкой тела, ни с условиями среды, времени и пространства. Он прямо говорит, что ведь верующему нельзя спорить с атеистом и позитивистом, тот хочет знать, а этот верит. Он тоже верит, и всё остальное ерунда, и потому все земные аргументы недействительны, так как они на другом языке говорят. Ох, раздражает меня этот свихнувшийся…»[22].

1911 год отмечен в жизни Ильи Эренбурга двумя событиями: 25 марта в Ницце у него с Е. О. Шмидт родилась дочь Ирина, и он впервые побывал в Италии.

Стихи, написанные в Италии, Эренбург в апреле 1911-го отправил Брюсову («Я посылаю Вам новые стихи, которые мне кажутся иными и по своим задачам, и по технике»[23]); в начале лета он отправил Брюсову рукопись новой книги[24]. В августе сборник «Я живу» вышел в Петербурге (это первая книга Эренбурга в России), и он послал сборник Брюсову с сопроводительным письмом: «Если Вы найдете в нем стихи более совершенные, то в этом я в значительной степени обязан Вам»[25]. В мемуарах об этих стихах сказано коротко: «Я попытался быть холодным, рассудительным — подражал Брюсову»[26].

Стихи книги «Я живу», наверное, не столько холодны, сколько умиротворенны. Если лицо первой его книги определяла тема Средневековья, то здесь — античность и Возрождение. Всё это вполне в духе символистов и после Брюсова и Вяч. Иванова не было новостью в русских стихах; впрочем, Эренбург и сам понимал, что это лишь упражнения.

Объяснимая для забитого городом человека нота антиурбанизма неожиданно звучит в стихах о Париже, финал которых по-юношески печален:

И до утра над Сеною недужной Я думаю о счастье и о том, Как жизнь прошла бесследно и ненужно В Париже непонятном и чужом. —здесь явственно намечаются будущие мотивы «Будней».

Но тогда же, весной 1911-го, читая книги Кузмина, Эренбург воспримет не настроение, не тон, не тонкую стилизацию и любовь к XVIII веку, а свободу говорить в стихах о подробностях, даже бытовых, своей жизни. И это проявится в стихах, вошедших в следующую книгу Эренбурга, «Одуванчики» (1912). Почитатели прежних двух сборников были сразу предупреждены:

Не ищите в этой книге Сказок, раньше вас пленявших…(Осип Мандельштам на это предуведомление ответил в известной рецензии: «Но скромная, серьезная быль г. Эренбурга гораздо лучше и пленительней его „сказок“»[27].)

Не расчлененные на разделы «Одуванчики» были тематически неявно структурированы: десять первых стихотворений — о московском детстве, в них последовательность воспоминаний является самодостаточной.

Следующие десять стихотворений, естественно примыкающих к «детскому» циклу, — странички наивного лирического дневника, связанного с Е. О. Шмидт. Сюжетно они не о семье — о любви, но не о страсти — о гармонии, радости сочувствия, взаимопонимания; стихи светло-грустные, почти на одной ноте, пока внутренняя тревога, связанная с возможностью потери счастья, не пробьется наружу растерянностью и горем. Затем десять стихов о Флоренции, Амстердаме, Париже и олеографической России. И наконец последний раздел — лирика природы.

Заметная перемена в поэтике Эренбурга отразилась на сопоставлениях его с Мариной Цветаевой. Брюсов о стихах 1910 года писал:

«Довольно резкую противоположность И. Эренбургу представляет Марина Цветаева. Эренбург постоянно вращается в условном мире, созданном им. <…> Стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта…»[28].

После «Одуванчиков» Эренбурга и Цветаеву уже не противопоставляют; как писал Бальмонт:

«Из поэтов, со стихами которых мне пришлось сколько-нибудь ознакомиться, выгодно выделяются Эренбург и Марина Цветаева. Они очень родственны друг другу. У обоих есть поэтическая нежность, меткость стиха, интимность настроения. Но их голос малого размера, и, когда они, не сознавая этого, пытаются быть сильными, они почти всегда впадают в кричащую резкость»[29].

Эренбург в мемуарах отзывается об «Одуванчиках» столь же строго, как и о первой своей книжке, — стилизация, «только вместо картонных лат взял напрокат в костюмерной гимназическую форму»[30], но это был еще один и существенный этап ученья.

1912–1913 годы — нелегкие для Эренбурга. Постепенно расстраивается его жизнь с Екатериной Шмидт; осенью 1913 года она ушла от него к приятелю Эренбурга Тихону Сорокину.

«Я погоревал, поревновал, но примирился. У нас с Катей жизнь не клеилась, мы были людьми с разными характерами, но с одинаковым упрямством…»[31]

Еще раньше рухнули надежды на политическую амнистию к 300-летию дома Романовых — неотвратимость каторги при возвращении на родину навсегда закрывала дорогу домой. Об этом времени Эренбург вспоминает мельком, неохотно: «Жил беспорядочно и на редкость скверно»[32]. Образ этой жизни — в стихах о Париже, напечатанных в следующей книге Эренбурга «Будни», из-за них запрещенной в России. Эти стихи оттолкнули многих; тематически их сравнивали с Бодлером, пеняя Эренбургу — нет у него таланта для таких тем. Тень Бодлера, у которого Париж — мир возвышающих его фантомов, не появляется в «Буднях», там есть тень Верлена — и даже не тень, а портрет: Эренбург любил стихи Верлена, но, находясь тогда на том же парижском дне, уже не мог и не хотел в стихах над этим дном воспарить. У него — сатира, но не смешная и едкая, как у Саши Черного, а едкая и отталкивающая. Бодлер воспарял, Саша Черный подсматривал, Эренбург жил на дне и не видел выхода, даже звезды казались ему наглыми и бездушными, даже солнце ему казалось только сводней. Когда обольщение универсальностью классовых схем разрешения проблем общественного бытия прошло, оказалось, что вопрос: откуда происходит зло? — продолжал мучить.

Эренбург, которому было чуждо последовательное смирение, наивно пытался найти спасение в религии. Еще в 1912-м он познакомился с католическим поэтом Франсисом Жаммом; переводил его стихи и писал о нем, посетил его деревенский дом в Ортезе, где поэт жил практически безвыездно. Католицизм Жамма мирно сосуществовал с его пантеизмом, и Эренбургу это показалось спасением. Идея войти в рай вместе с ослами его прельстила. В автобиографии 1922 года об этом сказано так:

«Часто голодал: пятый, шестой день. Спина болит, гуд. А в последнюю минуту всегда кто-нибудь принесет франчишко. Увлекался Средневековьем. Много читал. Потом — Жамм, католицизм. Предполагал принять католичество и отправиться в бенедиктинский монастырь. Говорить об этом трудно. Не свершилось»[33].

Цикл светлых стихотворений, графически напечатанных как проза в сборнике «Детское» (1914), посвященном Жамму, опубликован уже после описанных выше событий, в пору, когда Эренбурга увлекла большая работа: он задумал представить русскому читателю в своих переводах новую поэзию Франции. Его антология «Поэты Франции (1870–1913)» появилась в начале 1914 года, когда Эренбург уже, казалось, выходил из кризиса.

Тогда же Эренбург, продолжая свой прежний парижский опыт (участие в литературно-художественном журнале «Гелиос» и в деятельности «Русской Академии»), реализует идею издания поэтического журнала «Вечера», где предполагалось печатать стихи поэтов, живших и в Париже, и в России. Казалось, жизнь — снова на подъеме, но тут разразилась мировая война.

Война. Революция. Война (1914–1920)

Период 1914–1916 годов занимает в автобиографии Ильи Эренбурга несколько строк:

«В начале войны захотел воевать. Не взяли. Потом на вокзале в Иври по ночам вагоны грузил за сто су. Я мерз. Скверно было. Потом писал „Стихи о канунах“. Затем стал корреспондентом „Биржевки“. Попал на фронт. Об этом писал»[34].

К стихам Эренбург вернулся в декабре 1914-го, когда военный угар в умах и душах начал мало-помалу рассеиваться под влиянием реалий войны. Впрочем, из 69 стихотворений, допущенных цензурой в сборник «Стихи о канунах», только два военных стихотворения могли быть прежде напечатаны в русской периодике, — «Стихи о канунах» никак не вписывались в заполнивший ее поток патриотического рифмоплетства. Не обещая читателям вести их на Берлин, но мучая их кликушескими причитаниями над «угнанными на войну» и ни за что погибшими «Ванечками и Петеньками», Эренбург имел не много шансов быть напечатанным; его недвусмысленный призыв к миру:

А там, при медленном разливе Рейна, Ты, лоза злобы, зацвела. Вы, собутыльники, скорее пейте У одного стола! — еще не мог быть услышан.«Стихи о канунах» заботами Максимилиана Волошина и материальной поддержкой Михаила и Марии Цетлиных увидели свет в Москве в 1916-м. Несмотря на темный, энигматический характер многих стихов, цензура почувствовала что к чему и книгу изрядно изувечила.

«Стихи о канунах» — самая большая и самая темная поэтическая книга Ильи Эренбурга; в ней и лирика, и театральные сцены, и портреты друзей (цикл стихотворений «Ручные тени»), и повести в стихах, и циклы молитв. Ее объединяет единая эстетика неэстетичного, новая для Эренбурга поэтика, и, в плане общего развития русской поэзии Серебряного века, она соответствует переходу от акмеизма к футуризму (этот переход виден не только в фактуре стиха, но даже и во внешних, подчас житейских, случайных совпадениях — желтая куртка Эренбурга, которую он стал носить, сродни желтой кофте Маяковского, книжка, литографированная в 1916-м в Париже, естественно ассоциировалась в России с футуристическими сборниками); при этом о русском футуризме Эренбург ничего толком не знал, считая футуристом только Игоря Северянина… Резкая смена эстетической программы обусловлена и внешними событиями — мировой войной, бессмысленной гибелью миллионов людей, и внутренними — вынужденным бездействием, невозможностью ни принять участие в событиях, ни укрыться от них, угнетающей неустроенностью жизни — переживаниями сильными, горькими, мучающими.

Выразительный портрет Эренбурга с натуры сделал тогда Волошин:

«С косящими глазами, отяжелелыми семитическими губами, с очень длинными и очень прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, „которым только что вымыли пол“, Эренбург настолько „левобережен“ и „монпарнасен“, что одно его появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих»[35].

Вспоминая в 1932-м «Стихи о канунах», Волошин записал:

«Это были образы и мысли без пути к ним, часть логического домысла сознательно опускалась. Это давало большую свободу в распоряжении образами, в их чередовании и нагромождении. Вместе с новыми сочетаниями отдаленных рифм-ассонансов составляло большую расчлененность стихам его смысла, что, в общем, было приятно и ново и мало похоже на прежнее. Евангельская простота, наивность и искренность Жамма остались далеко позади»[36].

Это не поздние раздумья — и в 1915 году Волошин понимал природу новых стихов Эренбурга, многие элементы их поэтики, что и заострил в тогдашней пародии (см. Приложение).

1 сентября 1915-го, получив свежие новости из России, Эренбург писал Волошину:

«Русские газеты оставляют на меня все более впечатление страшное и непонятное. Рядом с известиями вроде следующего, что два уезда со скотом, тщетно ища пастбищ и воды, шли месяц от Холма до Кобрина или что еврейские „выселенцы“ в так называемых „блуждающих“ поездах два месяца ездят со станции на станцию, потому что их нигде не принимают, — бега, скоро открываются театры, какое-то издательство выпускает поэзы Игоря Северянина в 100 экз. по 10 целковых каждый, а „Универсальная библиотека“ распространяет [книгу] „Битва при Триполи, пережитая и воспетая Маринетти, под редакцией и в переводе Вадима Шершеневича“. Что это всё? Ремизовщина? И смирение Руси не кажется ли минутами каким-то сладким половым извращением, чем-то вроде мазохизма?»[37].

И потом, в сентябре, снова Волошину:

«В Ваших последних стихах о войне слишком много непозволительного холода»[38], а в конце месяца Савинков сообщает Волошину об Эренбурге: «Он ругает меня нещадно за статьи, взвивается, закипает и доказывает, что я „шовинист“»[39]. Эта страсть осталась с Эренбургом навсегда — и в гражданскую, и в испанскую, и в Отечественную он ни о чем другом думать, говорить и писать не мог.

Как это случалось и потом у Эренбурга («Оттепель»!), название книги, в определенной мере, значительней ее содержания (оказалось, что это действительно кануны неслыханных перемен и в судьбе Европы, и — в особенности — в судьбе России и всех ее народов). «Стихи о канунах» — книга не точных исторических предвидений (даже ошибшийся на год Маяковский — «в терновом венце революций / грядет шестнадцатый год» — был точнее и яснее), но темных многозначных пророчеств, богоборчества и покаяний, богохульства и молитв. Слова из «Откровения святого Иоанна Богослова», поставленные эпиграфом к книге, — «Горе живущим на земле…» — в эпохи таких бессмысленных с точки зрения здравого смысла потрясений, звучат оправданно. «Стихи о канунах» — несомненно антивоенная книга: в ней горечь и скорбь, стон и плач по убитым; в ее причитаниях речь идет о русских крестьянских сыновьях, мало что понимающих в происходящем. Тема смерти присутствует во многих вещах этой книги, она присутствует даже в «Колыбельной» (что повторится и в 1942-м). Неслучайно уже в первой своей корреспонденции из Парижа для «Утра России» (18 ноября 1915 г.) Эренбург написал не о героизме французских солдат и русских волонтеров, не о варварстве немцев, но о скромной могиле на чужой земле с простой надписью «Сержант Первого иностранного полка Jean N-off», к которой приписали по-русски: «Ненаглядному Ванюше моему». В очерках Эренбурга, печатавшихся с жесткой цензурной правкой в «Утре России», а потом в «Биржевых ведомостях», много описаний встреч и разговоров с русскими солдатами, воевавшими во Франции, — эти косноязычные крестьянские слова, их внутренний алогизм и бессвязность удивительным образом соответствовали исполненным темной силы стихам Эренбурга (всякая мысль о красивых словах про некрасивые убийства выводила его из себя). «Стихи о канунах» нельзя назвать «гражданской поэзией» в прямом смысле, поскольку она предполагает ясность и общедоступность, но и небезызвестный образ башни из слоновой кости не имеет к ним ровно никакого отношения.

В стихотворении, которое обычно цитируют, когда речь заходит о «Стихах о канунах», на картинке, повешенной над кроваткой малыша, чтоб ему было радостно, изображено, как

Казак наскочил своей пикой На другого чужого солдата. И красная краска падает на пол.Что и говорить, такие стихи не имели отношения к военно-патриотическому воспитанию, как называли соответствующую литзадачу в последующие десятилетия.

Семантически многое в «Стихах о канунах» — неясно; музыка изгнана из них, рифмы едва прослушиваются, ритмы нестабильны, но такая поэтика осознанна, — Эренбург писал о ней Брюсову:

«То, что Вам кажется отвратительным, отталкивающим — я чувствую как свое, подлинное, а значит, ни красивое, ни безобразное, а просто должное. Пишу я без рифмы и „размеров“ не по „пониманию поэзии“, а лишь потому, что богатые рифмы или классический стих угнетают мой слух. „Музыка стиха“ — для меня непонятное выражение — всякое живое стихотворение по-своему музыкально. В разговорной речи, в причитаниях кликуш, в проповеди юродивого, наконец, просто в каждом слове — „музыка“ <…> Я не склонен к поэзии настроений и оттенков, меня более влечет общее „монументальное“, мне всегда хочется вскрыть вещь. <…> Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм».

И затем важное признание:

«Вы говорите мне о „сладких звуках и молитвах“. Но ведь не все сладкие звуки — молитвы, или, вернее, все они молитвы богам, но не все — Богу. А вне молитвы Богу — я не понимаю поэзии»[40].

Это прямое обращение к Богу выражено в обнаженном, без какой-либо заботы о собственном имидже (если пользоваться современным словом), цикле «Прости меня» — блудливого, богохульника, поэта, нерадивого, злобного… Здесь и о грехах, и о смиренном покаянии говорится с предельной, исступленной искренностью.

Пророчества Эренбурга наиболее монументально звучали в стихотворении «Пугачья кровь», которое цензура запретила печатать. На фоне, созданном повторением строк:

Желтый снег от мочи лошадиной. Вкруг костров тяжело и дымно,рисующих Москву во время казни Емельяна Пугачева, звучат причитания:

…Прорастут, прорастут твои рваные рученьки, И покроется земля злаками горючими, И начнет народ трясти и слабить, И потонут детушки в темной хляби, И пойдут парни семечки грызть, тешиться, И станет тесно, как в лесу, от повешенных, И кого за шею, а кого за ноги, И разверзнется Москва смрадными ямами, И начнут лечить народ скверной мазью, И будут бабушки на колокольни лазить, И мужья пойдут в церковь брюхатые, И родят, и помрут от пакости, И от нашей родины останется икра рачья Да на высоком колу голова Пугачья!..Уж это, точно, не для аристократических ушей, недаром возмущенный Иван Бунин покинул помещение во время чтения этих стихов автором…

В 1936 году в пору максимальной веры в справедливость советской идеологии, Эренбург жестко и строго вспомнит себя в 1915-м:

«Мне 24 года, на вид дают 35. Рваные башмаки, на штанах бахрома. Копна волос. Читаю Якоба Бёме, Арсипресто де Ита, русские апокрифы. Ем чрезвычайно редко. Заболел неврастенией, но болезнью своей доволен. Ненавижу красоту. В стихах перешел на прозаизмы и на истерику; в жизни запутался. История вызывает во мне отвращение. Одобряю апостола Павла: он дробил античные статуи. Боттичелли кажется мне коробкой для конфет. Признаю Греко и кубистов»[41].

Это, надо сказать, точный портрет, многое объясняющий в «Стихах о канунах». В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург процитировал письмо Макса Жакоба Гийому Аполлинеру (1915):

«У нас довольно крупный русский поэт Илья Эренбург; он перевел мне свои стихи. Он считает себя учеником Жамма, но он гораздо больше напоминает тебя или Гейне. У него в стихах нечто вроде Страшного суда: идут за стариком, который сидит в кафе, — разве вы не знаете, что пришел Страшный суд? Нужно идти! А старик отвечает: „Что там? Страшный суд? Не могу — меня к ужину ждут…“ Не все его стихи достигают подобной силы, но хотелось бы побольше поэтов, таких сильных, как этот человек».

Приведя эту цитату, Эренбург заметил: «Максу Жакобу я тогда казался сильным, но это была сила отрицания, сам же я часто думал о своей слабости»[42].

Вторая сквозная тема «Стихов о канунах» — тема скуки, бессмысленности круговорота жизни; молитвы здесь соседствуют с богохульством; тема заявлена уже в эпиграфе из Второзакония — Пятой книги Моисея. (Заметим к месту, что отношение к заполненности жизни было всегда очень острым у Эренбурга; так, по возвращении из оккупированного гитлеровцами Парижа он выразил свою тоску словами: «Жизнь такая неинтересная…»[43]) Эренбург прямо писал об этом Волошину в конце сентября 1915-го:

«От этого дьявола (скуки. — Б. Ф.) никакими запахами, никакими мазями не отвяжешься — ибо даже закурить папиросу скучно и нельзя. А ему безмерно уютно в человечьей душе»[44].

Это — письмо в связи со стихами Волошина «Усталость», где предсказывается, что Христос, придя на землю, тихо пройдет по ней — «Ничего не тронет и не сломит / Тлеющего не погасит льна…». И Эренбург, комментируя эти строки, написал Волошину, что созданный им образ «очень страшен», и добавил:

«Каббалисты говорят, что у Бога нет положительных свойств, а только отрицательные. Он эн-соф, то есть безграничный, всевмещающий — вот это самое страшное, это Скука… Если бы Вы знали, как быстро я иду „путем усталости“, но это не путь к Богу, ибо в нем нет ни любви, ни ненависти»[45].

Книга «Стихи о канунах» была издана в Москве в 1916 году в сокращенном и изуродованном цензурой виде…

Путь, пройденный Эренбургом-поэтом за шесть лет, путь, в части поэтики условно помечаемый вехами: символизм-акмеизм-футуризм (причем, только последний отрезок его Эренбург считал «своим»), ретроспективно выглядит понятным, однако предсказать его было невозможно. В этом смысле характерны два суждения В. Я. Брюсова о поэзии Эренбурга — 1911:

«Вероятно, его стихотворениям всегда останутся присущи два недостатка, которые портят его первый сборник: холодность и манерность»[46];

1916:

«Для И. Эренбурга стихи — не забава и, конечно, не ремесло, но дело жизни»[47].

Февральскую революцию 1917 года Эренбург встретил с огромной надеждой: помимо всего прочего она открывала ему путь в Россию. Возвращение русских политэмигрантов из Парижа на родину в условиях разрезанной фронтами Европы растянулось на месяцы в порядке установленной жребием очереди. Эренбургу выпал июль. Кружным путем через Англию Эренбург прибыл в Петроград в разгар подавления большевистского выступления.

«В Торнео поручили солдатику „сопроводить“. Солдатик решил, что я анархист и показывал меня, как зверя, „товарищам“ на всех финляндских станциях. Хотели убить. В Белоострове офицеры (к.-р.) приняли меня за большевика. Отняли всё. Приехал с вокзала — пулеметы и пр.»[48].

Приехав в Москву, Эренбург застал там только отца. Ему пришлось пересечь всё еще воюющую Россию с севера на юг, чтобы в Крыму повидать отдыхавшую там мать и сестер, а заодно и Волошина. Эта поездка, затянувшаяся до осени (в Москву Эренбург возвратился под канонаду октябрьского переворота большевиков), произвела на него удручающее впечатление. Родина, с которой он расстался в декабре 1908 года, предстала перед ним в совершенно ином обличье — война ее вдрызг разболтала: солдаты убивали офицеров, бросали окопы и устремлялись в города по пути домой; обыватели жили в тревоге, не зная, что их ждет завтра.

Октябрьского переворота Эренбург, как и большинство интеллигентов, не принял; своих прежних парижских знакомцев в роли новых вождей России он не воспринимал всерьез и считал, что они ненадолго. С детства не вынося никакого диктата, Эренбург естественно выступил и против диктата большевиков. В автобиографии 1922 года об этом сказано очень кратко и дипломатично:

«Октября, которого так долго ждал, как многие, я не узнал»[49].

Литературный урожай Эренбурга в 1917-м небогат — несколько газетных статей о Франции и о том, что он видел в дороге; в ноябре — декабре были написаны четырнадцать стихотворений, составившие «Молитву о России».

Стихи «Молитвы о России» отличает пылкая непосредственность отклика на реальные события и ясность — этим они не похожи на «Стихи о канунах». В них впервые Эренбург использует слово «мы» (с широтой адресации, включающей даже «наши церкви православные»); позже оно будет сильно звучать в его «белой» публицистике. Но влияние поэтики «Стихов о канунах» ощутимо — не только благодаря жанру молитв, который здесь продолжен, но и ткани самого стиха (недаром впервые опубликованная в «Молитве о России» «Пугачья кровь» не выпадает из остального текста).

Эпический размах «Судного Дня», этой хроники российских событий 1917 года, с его скорбным рефреном:

Детям скажете: «Осенью Тысяча девятьсот семнадцатого года Мы ее распяли!» —и частушечное, лихое и грозное начало книги («Двенадцать» написаны позже — то есть давление живой «революционной» речевой стихии на поэтическое слово испытывал не один Блок), и даже «Похороны» и «У окна», прямо продолжающие военные стихи 1915-го, — придают «Молитве о России», поэтическому дневнику 1917 года, характер впечатляющего экспрессивной трагичностью свидетельства, в котором есть, конечно, и прочувствованные личные страницы — «Молитва о детях», «Моя молитва», «В переулке»…

«Молитва о России» вызвала острые отклики по обе стороны баррикад. Она появилась до «Двенадцати» Александра Блока, в пору, когда еще неизвестны были «дневниковые» филиппики Зинаиды Гиппиус, а стихи Максимилиана Волошина, лишь изредка появлявшиеся в периодике, еще не были собраны в книгу «Демоны глухонемые» (1919); впрочем, и с «другого берега», кроме известной частушки Маяковского насчет ананасов и буржуев, еще ничего в стихах «в пользу» переворота не было написано — русская поэзия молчала, и в этой тишине растерянности и подавленности одних и беспардонных надежд других «Молитва о России» была услышана.

Наиболее обстоятельно на нее отозвался Максимилиан Волошин в статье «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург», датированной 15 октября 1918-го. Приведем здесь по необходимости пространные цитаты из нее:

«Эстетическая культурность Блока чувствуется особенно ярко рядом с действительно варварской по своей мощи и непосредственности поэзией Эренбурга. Все стихи Эренбурга построены вокруг двух идей, еще недавно столь захватанных, испошленных и скомпрометированных, что вся русская интеллигенция сторонилась от них. Это идеи Родины и Церкви. Только теперь в пафосе национальной гибели началось их очищение. И ни у кого из современных поэтов эти воскресающие слова не сказались с такой исступленной и захватывающей силой, как у Эренбурга. Никто из русских поэтов не почувствовал с такой глубиной гибели родины, как этот Еврей, от рождения лишенный родины. <…> Да, очевидно надо было быть совершенно лишенным родины и церкви, чтобы дать этим идеям в минуту гибели ту силу тоски и чувства, которых не нашлось у поэтов, пресыщенных ими. „Еврей не имеет права писать такие стихи о России“, — пришлось мне однажды слышать восклицание по поводу этих поэм Эренбурга. И мне оно показалось высшей похвалой его поэзии. Да! — он не имел никакого права писать такие стихи о России, но он взял себе это право и осуществил его с такой силой, как никто из тех, кто был наделен всей полнотой прав».

Анализируя стихотворение «Судный День», Волошин отмечает:

«И тут вдруг встает неожиданное сродство с поэмой Блока:

И когда на Невском шут скомандовал: „Направо!“ И толпа разлилась по Дворцовой площади — Слышно было, кто-то взывал средь ночи: „Савл! Савл!“Эти слова Христа обращенные к своему гонителю, который глубже, чем кто-либо другой из людей на земле, несет Его в своей душе, — сильнее, глубже и шире финала Блоковской поэмы… Только один из политических поэтов приходит на память, когда читаешь поэмы Эренбурга, и это, конечно, вовсе не поэт „Кар“ и „Страшного Года“ — слишком красноречивый Виктор Гюго, а тот суровый и жестокий поэт шестнадцатого века, который кричал свои поэмы — „устами своих ран“; тот, кто описал Варфоломеевскую ночь с натуры: я говорю об Агриппе д’Обинье… В них обоих звучит голос Библии. Но в то время как для д’Обинье очищение мира совершается только в пламенах Страшного суда, для Эренбурга, для которого земная жизнь и есть Ад, а человеческие страсти и есть пламена, — разрешение обид земных совершается в Сердце Христовом, которое есть — Церковь».

Приведя финал последнего стихотворения «Молитвы о России», Волошин заканчивает статью патетически:

«Этим экстазом слияния всех в едином кончается книга поэта — „не имеющего права молиться за Россию“, книга, переполненная чувствами и образами, книга, являющаяся первым преосуществлением в слове страшной русской разрухи, книга, на которую кровавый восемнадцатый год сможет сослаться как на единственное свое оправдание»[50].

Ни от каких других своих стихов Эренбург не открещивался потом так настойчиво и последовательно, как от этих — и публично, и приватно. Публично — потому что их однозначная политическая ярость создавала ему столь же однозначную репутацию врага революции. Приватно — потому что гимны Церкви и надежды на Церковь, в ней воспетые, были так наивны и недальновидны, что опрокинулись в самое ближайшее время и навсегда. (Отметим, что основным источником «церковности» Эренбурга стало его тогдашнее славянофильство, стимулированное откровенным унижением России и русских во Франции в годы войны). В «Книге для взрослых» Эренбург мужественно каялся:

«В Октябрьские дни я поверил, что у меня отнимают родину. Я вырос с понятьем свободы, которое досталось нам от прошлого века. Я уважал неуважение, ценил ослушничество. Ребенком я читал только те книги, которые мне запрещали читать. Когда я таскал прокламации, я шел против сильных, это меня вдохновляло. Я не мог понять прямоты и жесткости нового языка. Он казался мне лепетом. Я не хотел разучиться говорить на том языке, где выбор слова иногда важнее самого понятья. Я ходил на собрания писателей: мы протестовали против „насилья“. Я нашел новых „униженных“. Чугун справедливости — или ее олово — висел на моих ногах. Я писал стихи — „Молитву о России“. Мне казалось, что я снова иду против сильных. Я исступленно клялся тем Богом, в которого не верил, и оплакивал тот мир, который никогда не был моим»[51].

Через четверть века, вспоминая зиму 1917 / 18 года, Эренбург повторил:

«Я писал тогда очень плохие стихи: искусство не терпит лжи, а я старался обмануть самого себя — молился Богу, в которого не верил, рядился в чужую одежду»[52].

Эренбург здесь, в самом деле, «упрощает» (если употребить слово из газеты «Правда» 1945 года): его отношение к Богу включало и веру, и сомнения, даже богоборчество и богохульство, оно было по временам истеричным и экзальтированным, но однозначным отрицанием оно не было никогда. Изменилось его отношение к Октябрьскому перевороту — он принял его через три года под давлением многих и разнообразных аргументов, хотя процесс притирки к новому режиму растянулся на десятилетие с гаком. Сегодня, когда вопрос об отношении к Октябрьскому перевороту, по крайней мере, дискуссионен, книга «Молитва о России» ценна не только свидетельскими показаниями очевидца грозных событий, но и его прорицаниями — кое-что в них пережило и автора, и тот строй, которому он в конце концов присягнул.

Стихи, написанные Эренбургом в Москве 1918-го и напечатанные год спустя за ее пределами, существенно отличаются от стихов конца 1917-го. Политическая тема переместилась в его газетную публицистику, а то ощущение безнадежности, которое диктовало строки: «Нет, не могу, Россия! / Умереть бы только с тобой!», сменилось нечасто покидавшей Эренбурга жаждой жизни. Познакомившись в Москве с Маяковским и Хлебниковым, Эренбург жадно читает их стихи — отголосок раннего Маяковского явственно ощутим в стихотворении «Нет, я не поэт…», характерном для Эренбурга той поры. До июля 1918 года не были окончательно закрыты лишь время от времени прикрываемые эсеровские газеты и журналы, и печататься еще было где. В исполненных сатирического яда статьях Эренбурга доставалось не только вождям большевиков — прежним парижским знакомцам, но и тем литераторам, которые охотно сотрудничали с новым режимом (Маяковский, Каменский, Есенин, даже Блок). В Москве наиболее близкие отношения связали Эренбурга с кругом Вячеслава Иванова, особенно с почитавшими мэтра поэтессами Елизаветой Кузьминой-Караваевой и Верой Меркурьевой; более сложными оказались отношения с Мариной Цветаевой, наладившиеся только к зиме 1921 года.

О дальнейшем — в письме Эренбурга Волошину из Полтавы 30 октября 1918 г.:

«В сентябре мне пришлось бежать из Москвы, ибо большевики меня брали заложником. Путь кошмарный, но кое-как доехал я. Вскоре за мной поехали на Украину родители. Мама в пути заболела воспалением легких и, приехав в Полтаву, умерла. Меня вызвали (из Киева — Б. Ф.) телеграммой, но я не успел. Это время был с отцом, на днях еду в Киев, а потом намерен пробираться в Швейцарию. Надеюсь, что удастся. О жизни в Москве трудно тебе что-либо сказать. Это наваждение, но более реальное, чем когда-либо существовавшая реальность. Я, кажется, опустошен и храню большие мысли и страсти по инерции»[53].

Провинциальная жизнь была невыносима для Эренбурга, и в Полтаве он даже большевистскую Москву готов был вспомнить добрым словом. В Киеве, занятом немцами, он несколько месяцев «не высовывался», потом появился на литературной арене. Год, проведенный в Киеве, описан в автобиографии впечатляющей строчкой: «Киев, четыре правительства. При каждом казалось — другое лучше»[54].

Первые месяцы при красных Эренбург, вроде бы, нашел для себя идеологическую нишу — он работал с беспризорниками, читал молодежи лекции по стихосложению и писал политически нейтральные стихи, в которых прославлял земную жизнь; потрясавшие Россию события он все больше осознает как посланные ей великие испытания, которые не должны отвратить от жизни:

Что войны, народов смятение, Красный стяг или золото Рима — Перед слабой маленькой женщиной, Рожающей сына?Это, разумеется, было скрытым вызовом пролетарским ортодоксам; впрочем, Эренбург не надеялся и на понимание потомков:

Наши внуки будут удивляться… <…> Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы, Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи…К лету отношения Эренбурга с красными становятся всё более напряженными; его раздражает их полуграмотное всезнайство: «Вам все понятно в мире…» (заметим, что этот мотив снова прозвучит у Эренбурга в 1957-м).

Среди важных событий киевской жизни Эренбурга укажем два — знакомство с новыми стихами Осипа Мандельштама (Эренбург так часто повторял вслух стихи «Я изучил науку расставанья…», что слушатели его студии приняли их за его собственное сочинение) и дружбу с их автором, второе (не по значимости) — встречу с юной ученицей художественной студии А. А. Экстер Любовью Михайловной Козинцевой, которая была его двоюродной племянницей, а вскоре стала женой и, как оказалось, спутницей всей жизни. В Киеве 1919 года объявлялось о выходе не одной книги Эренбурга, но ни одна из них не вышла — путь в печать ему практически закрыли.

Пережив в Киеве немцев, петлюровцев и красных, Эренбург искренне приветствует приход белых, и в условиях относительного идеологического плюрализма в глубоко выношенных и пылких статьях утверждает новый путь развития России — не большевистский и не монархический, а демократический, свободный. Он убежден в осуществимости этой программы при белых настолько, что даже погромы не могли его образумить, и, покинув Киев осенью 1919-го, по пути в Крым, в Ростове, Эренбург продолжает печатать статьи, которые могли бы вскоре стоить ему жизни. Тем страшнее было не заставившее себя ждать разочарование…

Девять месяцев (декабрь 1919 — сентябрь 1920), проведенные у Волошина в Коктебеле (под белыми), — с их бытовыми тяготами, голодом, ссорами и тревогами помогли Эренбургу многое переосмыслить.

«Коктебель. Зима. Безлюдь. Очухался. Впервые за годы революции удалось задуматься над тем, что же совершилось. Многое понял. Написал „Раздумья“»[55].

В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург сказал об этом очень взвешенно:

«Со дня моего приезда в Коктебель меня ждал главный собеседник — тот Сфинкс, что задал мне вопросы в Москве и не получил ответа. <…> Я начинал понимать многое; это оказалось нелегким… <…> Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем „историей“, убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени новой эпохи»[56].

Продуманность этих слов не делает их неуязвимыми, однако смысл идеологического сдвига Эренбурга они передают точно. Восемнадцать написанных в Коктебеле стихотворений «Ночи в Крыму» и были попыткой ответа тому Сфинксу.

5 апреля 1920-го Волошин сообщал М. С. Цетлин:

«Эренбург живет всю зиму у меня… Пишет прекрасные стихи — и очень много»[57].

Спустя сорок лет Эренбург скажет об этих стихах, что его «коробит от нарочито книжного языка: „гноище“, „чрево“, „борозды“», и удивится, как это после «Стихов о канунах» он «сбился на словарь символистов», однако, приведя отрывок из стихотворения «России», заметит, что эти стихи «выражают мои мысли не только той зимы, а и последующих лет»[58]. По коктебельским стихам января — марта 1920-го, свободным и от молитв, и от пророчеств, эволюция отношения Эренбурга к происходящему в стране вполне реконструируется.

Гражданская война заканчивалась, большевики фактически победили, поддержанные (активно или пассивно) большинством населения; надежды Эренбурга на демократическое переустройство России оказались иллюзией. У него было две возможности: бежать из России вместе с остатками врангелевской армии или, признав власть большевиков, остаться. Если раньше ради большой идеи Эренбург считал наносным все отрицательное, что несла с собой белая армия, то теперь именно это отчетливо всплывало в памяти, да и жизнь в Крыму под властью врангелевцев не располагала к тому, чтобы следовать за ними в эмиграцию (достаточно упомянуть арест О. Э. Мандельштама в Феодосии). От эмиграции без шансов на возвращение Эренбург отказался, но ожиданию предпочел движение навстречу неизвестности и осенью 1920-го весьма драматическим способом бежал в независимую тогда Грузию, а уже оттуда двинулся в красную Россию.

Осознанность этого решения прочитывается в коктебельских стихах; в них происходящее в стране изображается торжественно.

Суровы роды, час высок и страшен. Не в пене моря, не в небесной синеве, На темном гноище, омытый кровью нашей, Рождается иной, великий век.Кровавая вакханалия, прокатившаяся по стране, теперь осознается Эренбургом как предопределенная свыше, и участие в ней принимается спокойно: «Мы первые исполнили веление судьбы». Приятие случившегося Эренбург честно понимает как отречение от прошлой веры, он пишет об этом без обиняков: «Отрекаюсь, трижды отрекаюсь / От всего, чем я жил вчера».

Отречение это связано с вольным или невольным выбором страны: «Нет свободы, ее разлюбили люди. / Свобода сон, а ныне день труда…», оно — вынужденное: «Умевший дерзать — умей примириться».

Отречение от прошлого, от свободы и еретичества оказалось для Эренбурга процессом долговременным и никогда не было полным; в 1920 году оно — скорее декларативно.

Конечно, в 1920-м Эренбург не видел контуров будущего и даже обмолвился о «пути бесцельном»; говоря о новом веке, он называл его темным. Однако плач по прошлому был закончен.

К концу затянувшейся войны Эренбург, как казалось, обрел некоторое душевное спокойствие: «Всё, что понять не в силах, / Прими и благослови». Он понимает, что это приятие-отречение не сулит лавров:

…За то, что в душе моей смута, За то, что я слеп, хваля и кляня, — Назовут меня люди отступником И отступятся от меня…В Париже Эренбург думал о предназначенной России мировой роли (усиленный войной французский шовинизм обострил его славянофильские настроения). Теперь, когда эпоха смуты завершалась, а будущее оставалось неясным, Эренбург — европеец и парижанин — испытывал на переломе судьбы отталкивание (в итоге несостоявшееся) от Запада:

О, радость жить на рубеже, когда чисты скрижали, Не встретить дня и не обресть дорог, Но видеть, как истаивает запад дальний И разгорается восток.Перелом в воззрениях на гражданскую войну в России, столь явственно запечатленный в цикле стихов «Ночи в Крыму», перелом, определившийся не только содержанием и итогом политических и военных событий 1919–1920 годов, но и чертами личности Ильи Эренбурга, предопределил в значительной степени его дальнейшую судьбу.

Промежуток (1921–1936)

Вскоре по приезде в Москву, 25 октября 1920 года, Эренбург был арестован как агент Врангеля и помещен во внутреннюю тюрьму ВЧК, откуда его вызволил Бухарин. Так восстановились связи поэта с друзьями юности (затем Л. Б. Каменев помог ему обзавестись одеждой, а Н. И. Бухарин через Менжинского — тоже парижского знакомца! — оформил зарубежную командировку).

В цикле стихов «Московские раздумья» (январь — февраль 1921), написанных в продолжение «Ночей в Крыму», мысли о «новом веке» окрашены в суровые тона московской жизни:

Москва! Москва! Безбытье необжитых будней, И жизни чернота у жалкого огня. Воистину, велик и скуден Зачин неведомого дня.Новые пророчества — точные, ясные, беглый рисунок будущего не сатиричен, но всё же не противоречит замятинской антиутопии:

Провижу грозный город-улей, Стекло и сталь безликих сот…Эренбург не отвергает грандиозного плана, думая о котором, соотносит Ленина с Петром, хотя, симпатизируя «размытому уюту» прежних дней, сочувственно допускает, что:

Какой-нибудь Евгений снова возмутится И каменного истукана проклянет — Усмешку глаз, и лик монгольский, И этот трезвенный восторг…Он искренен, когда признается: «Революция, трудны твои уставы!» и когда надеется, что его будущий читатель:

Средь мишуры былой и слов убогих, Средь летописи давних смут Увидит человека, умирающего на пороге, С лицом, повернутым к нему.В марте 1921-го, переполненный нереализуемыми в Москве литературными планами, среди которых сатирический роман «Хулио Хуренито» (этот замысел обсуждался с Бухариным, именно под него была получена «командировка») и книга о новом левом русском искусстве, напомнившем прорывы в будущее ротондовских художников, рукописи стихов и «Портреты русских поэтов», начатые еще в Киеве, а законченные в Москве, — со всем этим духовным и материальным багажом Эренбург сел в вагон «Москва — Рига» и отбыл с женой на Запад, намереваясь осесть в Париже. Уже в поезде он написал стихи, в которых есть внутренняя раскованность, какой, пожалуй, не хватает «Московским раздумьям»; она и в признаньях: «Повторить ли, что я не согласен, / Что мне страшно?..», и в зарисовках, и в откровенной надежде на недалекое будущее, когда Москва забудет «обиды всех разлук» и ответит «гулом любящим на виноватый стук».

Начинается новая, уникальная для тогдашнего русского литературного мира полоса жизни Эренбурга: на Западе, но с советским паспортом. Она продолжалась почти двадцать лет, приносила победы и горести, благополучие и лютое безденежье, почти полную свободу и литературные обязанности, жизнь, которой одни завидовали, другие ее осуждали, жизнь, на которую ссылался Замятин, прося Сталина отпустить его в Париж, жизнь, за которой всегда присматривала Москва — иногда сочувственно, иногда очень опасно. Стихи писались лишь поначалу этой жизни (отчасти как бы между прочим, по инерции) и в ее конце — совсем всерьез, и — лучшие у Эренбурга.

Быстро высланный из Парижа по доносу «братьев-писателей» (кажется, А. Н. Толстого), он смог обосноваться в Бельгии. Здесь за 28 дней (работа с утра до ночи) был написан давно и в деталях продуманный роман «Хулио Хуренито», остающийся лучшей прозаической книгой Эренбурга. Книга сразу замышлялась как сатирическая и антивоенная; события русской революции и Гражданской войны вошли в роман, придав ему дополнительную остроту. Отвергая капиталистический миропорядок, Эренбург оставался еретиком и, повествуя о русской революции, видя ее несообразности, издевался над ними так же, как над французской демократией и папским престолом, над необузданностью итальянцев и законопослушанием немцев, над всхлипыванием русской интеллигенции и американской деловитостью, над красноречием социалистических партий, несостоятельных перед натиском национализма, и штампами большевистской печати, над элитарным искусством и конструктивизмом для масс, над буржуазным браком и собственными стихами из «Молитвы о России» — недаром Лев Лунц назвал «Хуренито» «сатирической энциклопедией»[59]. (Отметим попутно, что, не принимая оценки прошлого в мандельштамовском «Шуме времени», Цветаева писала в 1926 году:

«Возьмем Эренбурга — кто из нас укорит его за „Хулио Хуренито“ после „Молитвы о России“. Тогда любил это, теперь то. Он чист. У каждого из нас была своя трагедия со старым миром…»[60].)

«Хулио Хуренито» издали в 1922-м (в Берлине, а потом в Москве), перевели на все европейские языки; он принес автору писательскую славу. На ее фоне затерялась написанная следом небольшая книжка стихов «Зарубежные раздумья». Так произошла смена литературной ориентации: Эренбург стал прозаиком, стихи теперь он пишет только в перерывах между большой работой над прозой (когда роман завершен или произошел сбой в работе).

Между тем в стихах «Зарубежных раздумий» Эренбург многое сказал — о времени и, главным образом, о себе. Напряженная работа над сатирическим романом потребовала переключения, и в стихах Эренбург сдержанно торжественен. Думая о происшедшем в России, он понимает, что это — не конец света: «Будет день, и станет наше горе / Датами на цоколе историй». Образ голодной страны фантастов в этих стихах не плакатен.

Там, в кабинетах, схем гигантских, Кругов и ромбов торжество, А на гниющих полустанках Тупое, вшивое «чаво?».На Западе комфортно, сытно и — всё как прежде, а всё новое — в России: «Да, моя страна не знала меры, / Скарб столетий на костер снесла…»

Когда некий знакомый, снова увидев Эренбурга в «Ротонде», сказал ему: «Что-то вас давно не было!», даже видавший виды Эренбург обомлел — за четыре года он прожил не одну жизнь; он испытывает, пожалуй, даже гордость.

Над персонажем романа по имени Илья Эренбург автор подтрунивал, даже издевался; в стихах он серьезен и даже пафосен: «Я не трубач — труба. Дуй, Время! / Дано им верить, мне звенеть…», хотя и здесь возникают самобичующие ноты:

Он в серый день припал и дунул, И я безудержно завыл, Простой закат назвал кануном И скуку мукой подменил.Эти, может быть, запальчивые строки критика обошла вниманием, желая спрямить путь их автора к революции, между тем — они свидетельство двойственного, амбивалентного, как с некоторых пор принято выражаться, отношения к ней; в любом случае, победа революции — это победа над поэтом:

И кто поймет, что в сплаве медном Трепещет вкрапленная плоть, Что прославляю я победы Меня сумевших побороть?В декабре 1921-го в Берлине, куда он осенью перебрался, Эренбург начал писать новый роман «Жизнь и гибель Николая Курбова» о судьбе молодого человека — непримиримого большевика и чекиста, каким его сделала несладкая российская жизнь, которую он вместе с единомышленниками решил «обустроить» по формулам нового социального вероучения; в конце концов стихия жизни, любовь одолевает волю героя и он пускает себе пулю. Роман писался трудно, долго, с перерывами, и не признающий праздности Эренбург заполнял иной работой. В первый же перерыв, в январе 1922-го, залпом была написана новая книжка стихов «Опустошающая любовь», по-своему продолжавшая главную идею романа, на замысел которого, в свою очередь, повлияли популярные на Западе в начале века идеи о самодовлеющей роли «пола».

Стихи эти отличает торжественность лексики, классическая строфика и пренебрежение к ясности их содержания (лишь иногда стих становится прозрачным — «Ты Канадой запахла, Тверская…» или «Когда замолкнет суесловье»). «Опустошающая любовь» — не любовная лирика в принятом смысле; сформулировать «общую идею» ее не просто.

Языковая стихия Андрея Белого, прозой которого тогда была увлечена едва ли не вся русская литература, владела Эренбургом в пору работы над «Курбовым», и даже в завершенном поздней осенью 1922 года романе следы этого воздействия остались. Еще одно, всё возрастающее, воздействие на Эренбурга оказывала лирика Пастернака. Эти две волны, усиленные прежде неведомым Эренбургу психологическим комфортом массового успеха, ощущаются в стихах, написанных в январе 1922-го — стихах о любви, которая, как известно со времен Данте, правит миром:

Здесь в глухой Калуге, в Туле иль в Тамбове, На пустой обезображенной земле Вычерчено торжествующей Любовью Новое земное бытие.Это новое бытие пока Эренбургу чужое:

Глуха безрукая победа. Того ль ты жаждала, мечта, Из окровавленного снега Лепя сурового Христа?Оно отрицает прошлое, ибо пожар революции испепеляющ:

Взвился рыжий, ближе! ближе! И в осенний бурелом Из груди России выжег Даже память о былом,и все-таки его надо понять и принять:

О, если б этот новый век Рукою зачерпнуть, Чтоб был продолжен в синеве Тысячелетий путь.Заключительное стихотворение «Опустошающей любви» — программно, в нем библейский сюжет позволяет Эренбургу точно заявить о себе Держателю библейских весов:

Запомни только — сын Давидов — Филистимлян я не прощу. Скорей свои цимбалы выдам, Но не разящую пращу… —и подтвердить, может быть, главную поэтическую мысль книги:

Но неизбывна жизни тяжесть: Слепое сердце дрогнет вновь, И перышком на чашу ляжет Полузабытая любовь.Следующий, затяжной, перерыв в работе над романом начался в мае, и Эренбург уехал на Балтийское море (остров Рюген); в июне там была написаны новеллы «13 трубок», а на рубеже июля — августа 25 стихотворений, составивших книгу «Звериное тепло» — тематически она продолжила «Опустошающую любовь», существенно отличаясь от нее ясностью. Иногда в этих, по замечанию Андрея Белого, «безукоризненно, четко изваянных» стихах ощутимы интонации Пастернака: «Даже грохот катастроф забудь: / Эти задыханья и бураны…», иногда, почти неуловимо, — Мандельштама («Психея бедная, не щебечи!»), иногда — даже Маяковского («Ворочая огромной глыбой плеч»), но, разумеется, прежде и больше всего (словарь, чувства, мысли, образный строй) эта экспрессивная книга о любви — книга Ильи Эренбурга. На дистанции в двадцать пять стихотворений он не мог ограничиться только любовью и вспоминает события октября 1917-го:

Остались средь дворцовых малахитов Солдатские окурки и тоска, —Москву, где:

Средь гуда «Ундервудов», гроз и поз, Под верным коминтерновым киотом — Рябая харя выставляла нос, И слышалась утробная икота… —но в целом, как сказано, книга не об этом:

Двух сердец такие замиранья, Залпы перекрестные и страх, Будто салютуют в океане Погибающие крейсера.Из образов «двух сердец» один — автопортрет, он узнаваем и когда изображается прямо:

Столь невеселая веселость глаз, Сутулость вся — тяжелая нагрузка, — Приметы выгорят дотла, И, уж конечно, трубка.Второй образ — пленителен: «Есть в тебе льняная чистота…» Любовная лирика — не слишком частая гостья в поэзии Эренбурга, тем заметнее ее удачи:

О вымыслах иных я не прошу. Из шумов всех один меня смущает — Под левой грудью твой угрюмый шум, Когда ты ничего не отвечаешь.Сравнения впечатляющи («женщины, как розовые семги»), стих внятен и ярок:

И всё же, зная кипь и накипь И всю беспомощность мою, — Шершавым языком собаки Расписку верности даю.В ноябре 1922-го в состоянии почти полного опустошения Эренбург завершает работу над «Курбовым». Осенью он много общается в Берлине с Пастернаком и Маяковским; стихами Пастернака он буквально бредит (очарование лирики и личности Пастернака оказалось долгодействующим). В январе 1923-го легко и весело Эренбург начал писать фантастический роман «Трест ДЕ. История гибели Европы» и в марте его закончил. Летом, отдыхая от многочисленных издательских забот сначала в горах Гарца, а затем на Северном море, после перерыва длиной в год он снова пишет стихи. В августе работа над двадцатью стихотворениями была завершена; Эренбург хотел их издать либо отдельно под названием «Не переводя дыхания», либо вместе со «Звериным теплом». Кратко рассказывая в мемуарах о том, где он писал эти стихи, Эренбург ошибся:

«Шагая по длинным улицам Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал»[61].

Из двадцати написанных тогда стихотворений известны только девять (при жизни автора были напечатаны два), и только по ним можно судить о книге. Стихи по духу близки к «Звериному теплу», но свободнее, не так зажаты корсетом формы (в большинстве их Эренбург отказался от классической строфики); бесспорно также очевидное влияние лирики Пастернака, которое открыто признавалось самим автором и тогда («пастерначество» — как сказано им в письме Полонской в 1923-м), и потом («Форма как будто была заемной — пастернаковской, но содержание моим»[62]).

Так умирать, чтоб бил озноб огни, Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский: «Ну ты, угомонись, уймись, никшни», — Прошамкал мамкой ветровому сердцу… <…> Так умирать, понять, что гам и чай, Буфетчик, вечный розан на котлете, Что это — смерть, что на твое «прощай!» Уж мне никак не суждено ответить.В этих стихах уже слышен голос зрелой поэзии Эренбурга, до которой оставался пятнадцатилетний антракт.

Можно лишь гадать о том, почему в 1923 году умолкла муза поэта. Понять, почему она очнулась в 1939-м, легче. Длительный перерыв в творчестве зрелого поэта — наверное, не частый случай. По необходимости кратко скажем здесь, чем были заполнены эти 15–16 лет в жизни Эренбурга.

С конца 1924-го он снова жил в Париже, время от времени наезжая в Россию за новыми впечатлениями (1924, 1926, 1932). У него выработалась журналистская хватка — приезжал, жадно впитывал новое, затем в парижских кафе писал очередные романы. Их было немало — это западный стиль: Эренбург работал интенсивно, выпускал роман, потом расслаблялся, путешествовал, потом снова работал. Его романы и эссеистика издавались в Москве и за границей, переводы тоже приносили какие-то деньги, жить было можно. Обрушилось всё разом — экономический кризис потряс Запад, а в Москве с установлением единоличной сталинской диктатуры идеологическая цензура стала вконец свирепой.

Идеальная модель, которую построил для себя Эренбург в 1921 году — жить в Париже с советским паспортом, свободно писать об изъянах Запада и по возможности правдиво об интересном в Советской России; печататься в СССР, где читательская аудитория огромна и наиболее привлекательна, но и на Западе (в переводах), где интерес к российскому феномену обеспечен, — эта, не свободная от известной дозы цинизма, модель начала давать сбои с самого начала, но первоначально идеологические проблемы преодолевались с помощью влиятельных друзей (так, предисловие Бухарина открыло дорогу для «Хулио Хуренито»). Однако чем дальше, тем все труднее было этого добиваться[63]: ортодоксальная «критика» провозгласила Эренбурга необуржуазным писателем и требовала его запрета, в итоге два года шла борьба за «Рвача»(1925), и его напечатали только в Одессе, где почти весь тираж залило водой на складе; повесть «В проточном переулке» (1926) цензура искромсала, роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»(1927) издать на родине автора вообще не удалось — он стал его последним сатирическим романом на российском материале. Эренбург искал выход и проявлял немалую гибкость — он находил новые сюжеты и новые жанры: исторический роман о Великой французской революции «Заговор равных» (1928) — разумеется, с очевидными аллюзиями, книги об «акулах» капиталистического мира «Хроника наших дней» (с 1929), книга путевых очерков «Виза времени» (1930), антология высказываний о Франции и России «Мы и они» (1931; совместно с О. Савичем) и т. д. — но и эти вещи пробивались к советскому читателю с трудом, выходили изувеченными или попросту запрещались. Советский цензурный пресс становился невыносимым, а кризис на Западе лишал дополнительного заработка. Положение стало безвыходным — чтобы преодолеть советскую цензуру, надо было резко изменить репутацию. Эренбурга спасла Испания — он отправился туда в конце 1931-го, вскоре после свержения короля Альфонса XIII.

«Я видел немало стран, некоторые полюбил. Обычно они подтверждали то, чем я жил до этого. Испания подсказала мне нечто новое… Я встретил людей, которым невыносимо трудно жить, они улыбались, они жали мне руку, говоря „товарищ“, они храбро шли на смерть ради права жить. Это было приготовительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке»[64].

Эренбург поверил в справедливую революцию благородных испанцев, в перспективу полевения Европы и в возможность остановить продвижение фашизма в ее центре. Он поверил и в то, что эти процессы рано или поздно цивилизуют идеологическую политику СССР в части свободы творчества. Роспуск РАППа (апрель 1932) укрепил эту иллюзию и облегчил Эренбургу решение ответственно присягнуть советскому режиму. Первая присяга была принесена в 1921-м, и, живя в Париже, Эренбург не сотрудничал с эмиграцией — он не забывал о своем паспорте, но, приняв Октябрьскую революцию, не отказывал себе в праве видеть несообразности ее последствий; в «Книге для взрослых» об этом сказано кратко:

«Мою судьбу я связал с судьбой моей страны. Но некоторые слова продолжали обольщать меня»[65].

Новая присяга требовала о большинстве несообразностей помалкивать. Известная формула из мемуаров «Люди, годы, жизнь» лишь облекает эти соображения в цензурно проходимую форму:

«В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что было мне дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию»[66].

Книга «Испания» (1932) с ее романтическим образом пробуждавшейся к новой жизни страны Дон Кихота присягой на верность сталинскому режиму служить не могла, нужно было другое. Летом 1932-го Эренбург совершает давно им задуманную поездку на Урал и в Сибирь — на стройки первой пятилетки. Его зоркий глаз видит многое, но он принуждает себя видеть и то, что должно быть; он принимает концепцию «нового человека», результатом чего становится роман «День второй»(1933) — первая советская книга Эренбурга. Она вышла в Москве через год достаточно острой, стоившей автору многих нервов, борьбы, но в итоге утвердилась в обойме советской классики о первой пятилетке («Это не „сладкий“ роман. Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни, но одновременно показывающий в образах живых людей, растущих из недр народной массы, куда идет наша жизнь, показывающий, что все эти тяжести масса несет не зря, что они ведут к построению социализма», — писал в «Известиях»[67] Карл Радек, имевший полномочия поставить Эренбургу «зачет»).

Эренбург больше не раздваивался, не сочетал несочетаемое; он старался быть честным в жестких рамках, добровольно принятых для себя. Когда-то персонаж романа «Хулио Хуренито», именуемый Ильей Эренбургом, из двух слов — «да» и «нет» — предложенных ему «великим провокатором», выбрал «нет». Эренбург хорошо знал, что такое ненависть, но у него не было булгаковского изначального высокомерия, позволившего не обольщаться «новизной», и, даже идя на компромиссы, не стремиться к возможности говорить «мы» — такова уж была природа его дара, каждому свое.

«Страшно жить отрицанием, не знать тепла множества рук, местоимения „мы“, кровной связанности. За мои книги я расплачивался жизнью. Я говорил „нет“ самому себе, близким, возможному счастью..»[68].

Принеся присягу, которой не изменял, Эренбург себя подбадривал:

«Сильные продолжают идти вперед, слабые отходят в сторону. Я хорошо знаю эти боковые тропинки: они ведут к равнодушью или к отчаянью»[69].

Новая присяга не пробудила его поэтическую музу, отнюдь. 4 апреля 1933 года Марина Цветаева писала Ю. П. Иваску:

«Эренбург мне не только не „ближе“, но никогда, ни одной секунды не ощущала его поэтом. Эренбург — подпадение под всех, бесхребтовость. Кроме того: циник не может быть поэтом»[70].

Оставим в стороне причину такой запальчивости (в ней много личного), неточность диагноза и несоразмерность этого приговора реальностям, но неслучайность того, что в 1924–1937 годах Эренбург не мог писать стихи (не рифмовать) — эти слова подтверждают. Отметим здесь к слову, что именно в ту пору формировалась «советская поэзия», и голоса Эренбурга в ней не звучало. Его лирическая муза спасительным для поэзии образом просыпалась лишь при значительном градусе сомнений, горечи, страданий… Летом 1941 года Марина Цветаева держала в руках надписанную ей эренбурговскую «Верность» и, может быть, успела это почувствовать.

Дальнейший путь Эренбурга в 1930-е годы не знал явных сбоев, если не говорить о качестве его схематичной прозы — оно оставляло желать лучшего. Наряду с писательством — было еще и другое: участие в работе Первого съезда советских писателей (1934), трудоемкая организация Парижского конгресса писателей в защиту культуры (1935) и, наконец, работа военным корреспондентом «Известий» в Испании на фронтах гражданской войны, вспыхнувшей в 1936-м.

Войны (1936–1945)

Поначалу в Испании Эренбург занимался не только репортажами — выпускал газету для бойцов-республиканцев, организовал кинопередвижку и показывал фильм «Чапаев» на позициях анархистов, вел конфиденциальные переговоры с их лидерами, посылал подробные отчеты советскому послу в Мадрид и консулу в Барселону, но потом резко оборвал всю эту деятельность и ограничил себя только статьями и сообщениями для газеты (надо думать, необычайно быстро и привольно разросшаяся в Испании сеть НКВД, особые права, которые она там получила, сподвигли Эренбурга аккуратно выйти из нелитературной игры, — была некая черта, которую он отлично чувствовал и никогда не переступал). Сохранив неизжитую горечь от поражения республиканцев и романтическое отношение к советскому участию в антифашистской испанской войне, Илья Эренбург внутренне отмежевался от тайной и циничной его стороны и таким образом сумел сохранить для себя незапятнанным самый образ трех военных лет, проведенных в Испании.