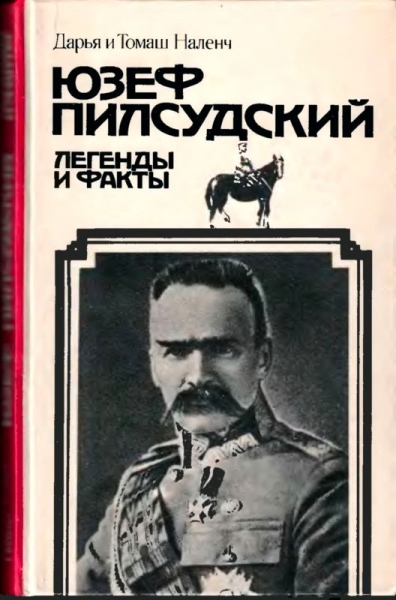

ПИЛСУДСКИЙ Легенды и факты

Вступление

Как каждый крупный политик, Юзеф Пилсудский имел фанатичных поклонников и непримиримых врагов. Первые не знали меры в восхвалении его действий, другие не прочь были обвинить его в самых тяжких грехах.

Примеры этих различных подходов читатель найдет во всей книге, в особенности там, где сопоставляются противоречивые, изменяющиеся во времени мнения о Пилсудском. Однако они не дают даже контуров легенды Маршала[1]. Полное раскрытие этого явления требовало бы значительного расширения книги: характеристики всего общества, его потребностей, настроений, состояния общественного сознания.

Приводимые в прессе мнения и оценки его современников в большей степени были связаны с созданием стереотипов — позитивного и негативного, чем с легендой в полном смысле этого слова. Ведь легенда никогда не формируется исключительно под воздействием текущей пропаганды. В не меньшей степени ее обусловливает «живая история» — обычное историческое сознание различных общественных кругов. Важную роль в ее формировании играет школа. В создании легенды Пилсудского этот фактор еще более важен, поскольку в 30-х годах была введена государственная модель воспитания, построенная на восхвалении достижений Маршала. Не следует также забывать о роли литературы, искусства и прессы. Каждая из этих областей может быть темой отдельного научного исследования.

Главная трудность при написании книги о Юзефе Пилсудском заключалась в соблюдении пропорций между сложными мыслями, отражающими личные качества, и общественными делами, вопросами большой политики, в формировании и решении которых он принимал участие. Оправданным казался отказ от чрезмерного акцента на так называемый исторический фон. Ведь сегодня это уже достаточно известные вопросы, описанные во многих трудах, не составляющие тайны для даже не очень интересующегося историей читателя. Поэтому при освещении деятельности Пилсудского акцент сделан на тех делах, на которые он наложил свой особенный отпечаток, на тех проблемах, которые без его участия другими политическими и государственными деятелями, наверное, были бы решены иначе.

Этот выбор в несколько ином измерении проявился в описании последних лет жизни Маршала, бывшего в то время самым высоким авторитетом в Польше.

В соответствии с этим допустимо было бы ожидать от заключительных разделов книги представления главных политических, экономических, общественных проблем того периода. Более обоснованной показалась авторам, однако, попытка воспроизвести механизмы правления, каналы и методы общения Пилсудского с окружением, установить принципиальные сферы его интересов, поведения и способ реакции в тот период деятельности, когда болезнь все сильнее поражала его изменяющуюся личность.

Биография была задумана как популярная книга. Поэтому авторы отказались от справочного аппарата, в том числе от ссылок на источники, из которых взяты цитаты. Информация о наиболее часто использованных публикациях содержится в библиографическом перечне, помещенном в конце книги. Он составлен в алфавитном порядке, однако стоит выделить труды профессора Анджея Гарлицкого, автора новейшей многотомной биографии Пилсудского, а также работы Вацлава Енджеевича[2] — в одном лице солдата, министра и биографа Маршала. Их советы и размышления дали больше всего материалов и вдохновения.

1. Зюк

Юзеф Клемент Пилсудский родился 5 декабря 1867 года в Зулуве в Литве. Он был четвертым ребенком Юзефа Винценты и Марии (урожденной Биллевич) Пилсудских. После него на свет появилось еще пятеро сыновей и три дочери, последние дети-близнецы умерли в грудном возрасте.

Семьи относилась к древним родам литовской шляхты, полностью полонизированной еще несколько веков назад.

Ее корни терялись во мраке истории. Легендарные свидетельства связывали род Пилсудских с упоминаемым в документах XV века Гинетом, а через него с мифической великокняжеской династией Довспрунга, кажется, правившей Литвой еще до Гедимина[3].

Позже, когда Юзеф Пилсудский достиг самых высоких постов в Речи Посполитой, это княжеское прошлое стало предметом острых споров. Сторонники с полной серьезностью указывали на царские корни Коменданта, видя в этом еще один аргумент, обосновывающий его предназначение властвовать. Враги беспощадно издевались над этой генеалогией и доказывали ее историческую несостоятельность.

«Тот Гинет, — писала в «Легенде Пилсудского» Ирена Панненкова, — который среди других литовских бояр получил польский герб (Заремба) в Хородле в 1413 году, был Гинет Концевнч (сын Коньчи), а не Гинвилтович, а значит, не потомок князя Гинвилта или Гинвилда.

Тот Гинет, между прочим, — добавляла мастер антипилсудчиковского памфлета, — был выдающимся, как мы сейчас сказали бы, «германофилом», или по тем временам «тевтонофилом». Он принадлежал к партии бояр, которые уже после унии 1386 года, попирая закон, выступали против Польши и против Ягеллы (трактат 1396 г.)[4]. В 1398 году вместе с 82 политическими единомышленниками он вынужден был переселиться в Пруссию, где тевтонцы приняли их с вниманием и осыпали дарами».

Упоминание этой любопытной исторической подробности преследовало ясную цель. Речь шла о компрометации «тевтонофильского» потомка XX века, о том, чтобы напомнить о его военном сотрудничестве с немцами. Каждый мог убедиться, что гинетовский череп давно уже пропитался симпатией к германским соседям. А в Польше, в течение веков сражавшейся с немецким нашествием, описанном в «Крестоносцах» Сенкевича[5], такие констатации не прибавляли популярности.

Пока же молодой панич, которого еще с виленских времен ближние называли Юзюком или Зюком, прятался в зулувском дворе, окруженный достатком и любовью родителей. Особенно любил мать, женщину незаурядную, как писал один из биографов, «с горячим сердцем возвышенных национальных и семейных идеалов, существо необыкновенное по своей доброте, правоте и стойкости».

Семья принадлежала к зажиточным главным образом благодаря приданому матери, которое существенно укрепило уже подорванное состояние Пилсудских. Однако вскоре от усадьбы, насчитывавшей более десятка тысяч гектаров, осталось совсем немного.

Как каждый факт, связанный с Пилсудским, так и это событие по-разному интерпретировалось биографами. Отдавая себе отчет в том, что во времена разделов Польши хорошее хозяйствование и защита польского состояния возводились в ранг патриотизма, они старались подчеркнуть благородные причины финансового краха семьи. Писали о губительных последствиях контрибуции, наложенной за участие отца в январском восстании. Подчеркивали новаторские методы хозяйствования, которые забитые массы не были в состоянии ни понять, ни оценить. Одним словом, изображали картину образцового владельца, задавленного репрессиями периода разделов и не находившего понимания у консервативного окружения.

Правда была более прозаична, несмотря на то что репрессии не обошли отца-повстанца. Упадок хозяйства был вызван в первую очередь хваленым новаторством в его ведении. Владелец Зулува был полон задумок, инициатив, планов. Значительно хуже ему удавалось претворять их в жизнь.

«Покупал сельскохозяйственные машины, — писал в «Воспоминаниях» Людвик Кшивицкий, — о которых где-то услышал и которые были за границей, но в Виленских краях в связи с чрезмерной дешевизной рабочей силы они не окупались. Рабочий же был неотесан, он великолепно ходил за сохой и деревянной бороной, но не умел обращаться с бороной металлической в ее различных вариантах. Те машины устаревали без дела, потихоньку превращаясь в ржавый лом. Основал спиртовой завод. Зулувскяя почва подходила для выращивания картофеля, но владелец не подходил для производителя спирта. Как раз во время начинающейся кампании производства спирта, а начало, в частности, зависело от прибытия акцизника, Пилсудский выехал с усадьбы. Начал течь спирт, но оказалось, что посуда для разлива продукции не приготовлена в достаточном количестве. Взяли из домашнего хозяйства все котлы, кастрюли, жбаны, колбы. Естественно, этого было очень мало, и спирт выливался на землю».

Эти слова писал не враг семьи, хотя такое впечатление и может сложиться. Свидетельствовала об этом хотя бы запись Фелициана Славоя-Складковского[6] в его известных «Отрывках донесений», содержащая суждение Пилсудского об отце: «Мой покойный отец был замечательным ученым-агрономом, но такая огромная усадьба, как Зулув, и конце его жизни выглядела подобно Сморгоне[7] после ее разрушения; во дворе был лес каменных столбов, неизвестно для какой цели. Один бог знает, чего он там не наделал, потому что не был администратором».

Этот, как сказали бы мы сегодня, экономический волюнтаризм способствовал тому, что, когда в 1874 году Зулув был уничтожен пожаром, на его восстановление не хватило средств. Семья переехала в Вильно. Ее финансы таяли все более заметно, доказательством чему становились очередные переселения во все меньшие и все худшие квартиры. Отец постоянно был полон больших надежд и новых замыслов, но его деятельность неизменно приносила разочарование. Главным источником существования стали банковские займы, которые полностью расходовались на содержание дома и неуклонно приближали момент окончательной продажи имущества с аукциона.

Зулувская атмосфера достатка и беспечности бесповоротно ушла в прошлое. Беспокойство перенеслось также на детей. Старший на год, чем Зюк, Бронислав[8] записал в дневнике в декабре 1884 года: «Завтра истекает срок выплаты по процентам в банке, а папа не имеет и половины требуемой суммы… Не знаю, что с нами будет? Чем дальше, тем хуже. Уже сейчас мало кто верит папе, а что будет дальше. Ужасно боюсь этого завтрашнего дня. Если дело пойдет так, то через пару лет мы останемся почти ни с чем…»

И хотя дети не страдали от голода, все чаще на собственной шкуре они чувствовали недостаток, испытываемый семьей. «Зюк не ходит в школу, — замечал в марте 1883 года Бронислав, — потому что не имеет штанов, а новых Морохель еще не принес».

Однако сам Зюк не очень-то близко к сердцу принимал все эти заботы. Судя по описанным Брониславом эпизодам, его поведение не свидетельствовало о чрезмерно развитом альтруизме.

«Мы пили чай у бабушки, — жаловался 14 февраля 1883 года Бронислав, — Зюк, Адась[9] и Зиньо {Казимеж, младший из братьев}, и обжора так бросился на перники[10], которые были поданы к чаю, что мне стало стыдно, а он даже не подумал, что это некрасиво. И дома Зюк не учитывает, хватит или нет ветчины другому, лишь бы ему было достаточно, а Зиньо и Адась не хотят отставать и поступают так же».

Несмотря на эту склонность к эгоизму, по мнению Бронислава, счастье всегда сопутствовало Зюку. «После обеда я ходил с Зюком на прогулки по некоторым улицам. Он не учит, но для него все будет хорошо, как и на всех предыдущих экзаменах. Его везение не сравнимо ни с чем, и так все время. Читает час, а ходит два, но завтра точно получит пятерку».

Зюка всегда сопровождали везение и успехи. «Этому Зюку безумно везет, — отмечал также брат, — все у него получается хорошо, а это потому, что ставит себя на первом плане и что много болтает (а делает мало), а дураки верят ему и восхищаются им…»

И хотя индивидуальность человека со временем меняется, не подлежит сомнению, что многие из тех черт до конца сохранились в характере Пилсудского, нанося отпечаток как на его личную жизнь, так и на общественную деятельность.

Чрезвычайно устойчивой чертой личности, сформировавшейся в то время, осталась также вражда к России. Первые ее зерна посеяла в сердце мальчика любимая мать. «Несгибаемая патриотка, — вспоминал он через несколько лет, — она не старалась даже скрывать перед нами боль и разочарование по поводу восстания. Да, воспитывала нас, делая, собственно, нажим на необходимость дальнейшей борьбы с врагом Родины».

Эта цель стала одним из наиболее переживаемых детских идеалов. «Все мои мечты концентрировались в то время вокруг восстания и вооруженной борьбы с москалями, которых я всей душой ненавидел, считая каждого из них подлецом и вором. То последнее было в конце концов оправданным. В свое время рассказы о подлостях и варварстве орды Муравьева[11] не сходили с уст каждого».

Действительно, репрессии после восстания были в Литве особенно ужасны, а курс на русификацию[12] соблюдался исключительно безоговорочно и последовательно. Но в те годы в образе мышления Пилсудского произошло также фальшивое и далеко идущее по своим результатам отождествление царизма и причиненных им несправедливостей с Россией и русским народом. Это, в частности, способствовало тому, что с течением времени антирусизм стал основным пунктом его политической программы.

Пока же детские восприятия и наблюдения нашли подтверждение в молодежной, гимназической практике. «Я стал учеником, — писал он в 1903 году в статье «Как стать социалистом», — первой Виленской гимназии (в 1877 г. — Авт.), находящейся в стенах старинного Виленского университета, бывшей альма матер[13] Мицкевича[14] и Словацкого[15]. Выглядело все здесь, естественно, иначе, чем в их времена. Хозяйствовали здесь, учили и воспитывали молодежь царские педагоги, которые приносили в школу всякие политические страсти, считая в порядке вещей попирание самостоятельности и личного достоинства своих воспитанников. Для меня гимназическая эпоха была своего рода каторгой. <…> Не хватило бы воловьей кожи на описание неустанных, унижающих придирок со стороны учителей, их действий, позорящих все, что ты привык уважать и любить. <…> В таких условиях моя ненависть к царским учреждениям, к московскому притеснению возрастала с каждым годом…»

Однако в те годы Пилсудский не вел, как бы ни мечтали об этом его биографы, активной антиправительственной деятельности. Правда, вместе с Брониславом он состоял в тайном гимназическом обществе «Спуйня», но на деле это был типичный молодежный конспиративный кружок, членами которого становились чаще всего в поисках романтики, чем по сознательному политическому выбору.

На эту непоследовательность, не позволяющую увязать обильно изрекаемые им позднее антирусские декларации с беззаботными гимназическими годами, с ехидцей обращали внимание противники. «Его школьная жизнь, — писала Панненкова, — внутренние переживания в стычках с московскими педагогами <…> — типичные для ряда поколений польской молодежи, проходящей через московскую школу, и известные всем, кто был в такой школе, — зафиксированы Жеромским в «Сизифовом труде»[16]. Как известно, много было таких, кто в борьбе с той школой и в бунте против системы русификации раньше времени ломали себе жизнь, изгонялись за «неблагонадежность» и нередко не могли уже получить даже среднего образования. Пилсудский закончил школу».

Сколько же издевательства и насмешек было в тех трех неброских словах, завершающих абзац! Будто бы простая констатация очевидного факта, а в основе своей, в контексте предыдущих выводов — жестокое обвинение в часто проявлявшемся в Польше патриотизме громких слов и несравнимо меньших дел.

По окончании гимназии в 1885 году восемнадцатилетний юноша с прекрасной генеалогией и значительно менее привлекательными перспективами встал перед выбором путей взрослой жизни. О спокойном существовании землевладельца даже не приходилось мечтать. От огромного, как это было несколько лет назад, состояния остались крохи. Нужно было, и быстро, получить специальность, обеспечивающую самостоятельность. Зюк решил учиться медицине, что давало бы затем стабильный подходящий заработок.

Финансовое состояние семьи выглядело столь плачевным, что, выбирая учебное заведение, он подумал об относительно дешевом, провинциальном университете в Харькове. Там он и оказался осенью 1885 года. Учился без энтузиазма. Не бросился и в водоворот студенческой политической жизни, хотя столкнулся с модной в то время студенческой конспирацией. За участие в демонстрации провел даже пару дней под арестом. Однако в активистах не ходил. По окончании первого года возвратился в Вильно, намереваясь после каникул возобновить учебу в университете в Дерпте[17].

Почтовые формальности, связанные с переводом, затянулись. В Вильно Зюк не был особо занят, не работал, оставаясь на содержании семьи. Одновременно немного втянулся в конспиративную деятельность, встречаясь в кругу друзей и дискутируя о модном тогда социализме. Именно тогда впервые обратился к русскому изданию «Капитала» Маркса. Чтение не произвело на него впечатления. «Абстрактная логика Маркса, а также властвование товара над человеком не укладывалось в моем мозгу», — вспоминал он в 1903 году. А много лет спустя, в 1931 году, он облек эту мысль в такие слова:

«Я старался познать и углубить идеи социализма. Начал читать «Капитал» Маркса. Но когда встретился с доказательством, что стол равняется сюртуку или же может равняться сюртуку, если речь идет о количестве и стоимости труда, которые заключают оба эти предмета, я закрыл книгу, так как такое истолкование казалось мне вздором. Материалистическая философия, властвование которой быстро закончилось и на почве которой возникла теория Маркса, никогда не умела убедить меня».

Это искреннее признание свидетельствовало в равной степени как о психическом складе, так и о пробелах в образовании. Ведь можно считать теорию Маркса ошибочной, но поднимать ее на смех рассуждениями об идентичности стола и сюртука означало показать не столько убеждения, сколько экономическое невежество.

Заполненное в большей части скукой ежедневного прозябания, вынужденное пребывание в Вильно прервал арест 22 марта 1887 года. Неожиданно девятнадцатилетний юноша оказался втянут в круговорот больших и грозных дел, о значении которых даже не мог и догадываться.

Действовавшая несколько месяцев назад в Петербурге террористическая фракция «Народной воли» решила убить царя Александра III. Покушение готовились осуществить с помощью бомбы, дополнительно наполненной ядом, чтобы монарх погиб даже в случае легкого ранения. Необходимые смертоносные компоненты доставили из Вильно. Помогли в этом братья Пилсудские, особенно Бронислав, который, обучаясь в Петербурге, участвовал в конспиративной жизни города. Но ни он, несмотря на принадлежность к организации, ни тем более Зюк, который только выполнял просьбы брата, понятия не имели о подготовке покушения. Информированность Бронислава о заговоре была более широкой, а Зюка, видимо, ограничивалась тем убеждением, что он участвует в каких-то неопределенных действиях, квалифицируемых правом как подрывная деятельность. Однако это его не очень беспокоило, а революционная этика того времени требовала оказывать мелкую помощь в проведении антиправительственных акций.

Подготовка к покушению была закончена. Однако заговорщикам не везло. 10 марта 1887 года они несколько часов подстерегали царя, но он не покидал дворца. Подобная неудача постигла их спустя два дня. Неудача преследовала их и еще через день, когда, казалось, успех был так близок: 13 марта Александр III направлялся на траурную панихиду в годовщину смерти отца, который ровно шесть лет назад погиб от бомбы заговорщика Игнацы Гриневицкого — поляка, члена «Народной воли». Однако случай распорядился так, что служба плохо поняла поручение и уже готовый в дорогу царь вынужден был полчаса ждать карету. На головы виновных посыпались громы. Никто не знал, что эта задержка спасает монарха от участи своего отца.

В то же время полиция арестовала заговорщиков. Это произошло случайно. Она следила за одним из конспираторов по совершенно иному поводу и решилась на профилактическое задержание его вместе с группой лиц в таком людном месте, как трасса, по которой проезжает кортеж монарха. Когда выяснилось, какая большая добыча сама попалась в руки, власти приступили к энергичному следствию. Оно охватывало все более широкие круги, в частности, из-за того, что несколько арестованных не выдержали допросов и выдали всю информацию, которой располагали.

Одна из с трудом распутываемых полицией нитей привела к братьям Пилсудским. И хотя не было доказательств участия в подготовке покушения, их на всякий случай сурово наказали.

Бронислав, разделяя судьбу всех обвиненных в покушении, был присужден к смертной казни, которую царь «милостиво» заменил на 15 лет сибирской каторги. Ибо в конце концов власти решили, что повешение пяти лиц (в том числе одного из главных организаторов покушения — Александра Ульянова, брата Владимира Ульянова-Ленина) и так отпугнет других от мыслей о покушении.

Зюка вообще не поставили перед судом. В принципе полиция не имела убедительных доказательств его вины, однако считала, что даже самая малая причастность к «государственному преступлению» не должна пройти безнаказанно. В результате ничего не знающего о покушении юнца еще до процесса, в административном порядке, наказали пятилетней ссылкой в Восточную Сибирь.

Он тяжело пережил это. На него обрушился совершенно неожиданный удар. Переполнявшие его настроения, горечь и надломленность отчетливо проявились в стихотворении, которое он написал как раз накануне отъезда в Сибирь:

Разбита жизнь моя по воле рока. И мой пример, излом в моей судьбе Пусть будут поучительным уроком, Как следует готовиться к борьбе. Не рвитесь безрассудно в гущу дела, А много думайте, работайте сполна,— И лишь тогда настойчиво и смело Штурмуйте цель, что жизнью вам дана [18].Стихотворение заканчивалось личным впечатлением:

Скажите, что было ему очень больно, За мгновенье ошибки заплатил он невольно, И напрасно погиб, хотя цель и имел. Надо его простить, ведь любить он умел.Биографы ставят под сомнение подлинность этого произведения. Оно не вошло и в «Избранные записки», включающие все писательские труды Пилсудского. В конце концов этому трудно удивляться. Стихотворение не соответствовало, а в целом даже входило в коллизию с создаваемой позднее легендой, в которой ссылка была представлена как следствие давно осуществленного политического выбора — настойчивой борьбы с Россией.

Подобным способом был развенчан миф о пребывании Пилсудского в Сибири, представлявшийся его сторонниками как период твердой школы жизни, закалки и самопожертвования, одиночества и мужества, наблюдательности и раздумий. Молодой ссыльный изображался как друг и товарищ из разряда самых достойных польских мучеников. С одной стороны, борцов за дело народа — повстанцев января, главным образом Бронислава Шварца[19], члена Центрального Комитета периода, предшествовавшего взрыву борьбы. С другой же стороны, его рисовали в окружении поборников общественного дела — пролетариев, заключенных в Сибири после разгрома первой польской рабочей партии.

По мнению биографов, Пилсудский после пяти лет ссылки возвратился в страну как зрелый муж, осознающий величие национальных и общественных целей, к реализации которых с этих пор он будет стремиться без устали, используя самые лучшие методы и средства.

И в этом случае действительность была далека от легенды. Без сомнения, во время пребывания в Сибири Зюк повзрослел, столкнулся с настоящими революционерами, которые относились к нему как к товарищу, превратился из мальчика в мужчину. В его возрасте пять лет в любых условиях должны были составлять важный отрезок жизни. Но от так понимаемого становления личности было далеко до идеализированного образа мужа без пороков, безошибочно понимающего суть польской политической загадки благодаря необычному интеллекту и силе духа.

Впрочем, сохранился чрезвычайно интересный источник, который не вызывает в этом вопросе никаких сомнений. Это письмо Зюка к Леонарде Левандовской, первой его любви. Он познакомился с ней в ссылке. Знакомство не было продолжительным, поскольку срок наказания избранницы закончился раньше. Затем более чем полтора года они переписывались, открывая самые сокровенные уголки своих душ.

Картина, возникающая из тех интимных текстов, даже в ничтожной степени не подходит к образу Пилсудского, рисуемого перьями биографов.

Как это подчеркивается в процитированном выше прощальном стихотворении, Зюк решительно держался на дистанции от каких бы то ни было революционных порывов. «Сейчас, — отмечал он в письме от 20 августа 1890 года, — я займусь подсчетом недель, которые остались до конца моего срока. Представь себе целых 85 недель. Впрочем, я пришел к убеждению, что мне наверняка добавят еще каких-то два года. Во-первых, за дело в марте (Пилсудский пользуется старым стилем для определения даты покушения на царя. — Авт.), а именно за это меня сослали, хотя же, ей-богу, я мог бы дать им слово чести, что больше в подобные 1 марта дела не буду вмешиваться (курсив наш. — Авт.). Однажды я обжегся и то без особенного желания, поэтому после такой науки тем более буду осторожным. Во-вторых же, глупое иркутское дело (Пилсудский по пути и ссылку участвовал в бунте заключенных в Иркутске, за что был приговорен к нескольким месяцам заключения. — Авт.) мне также может помешать. Вот как приходится расплачиваться за грехи молодости и отсутствие опыта…»

Из писем видно, что в то время он жил от утра до вечера, не посвящая особо много времени расширению интеллектуального горизонта. Впрочем, и сам признавался в этом. Писал Леонарде 10 марта 1891 года: «В самые лучшие минуты я чувствую, что надо мной как бы что-то повисло, возбуждая во мне неудовлетворение собой, окружением, моим образом жизни. Сейчас я в этом хорошо разобрался. Дело в том, Милая, что меня воспитали так, что мне внушили веру в мои способности и, что из этого вытекает — в необычное мое предназначение. Эта вера глубоко въелась в меня, но в то же время я не был воспитан в духе настойчивости, без которой, разумеется, много намерений может остаться только намерениями. Применительно же к здешней жизни эти две стороны моего характера проявляются в следующем. Я чувствую, что мне надо много-много работать; ощущая в себе способности, я упрекаю себя, что их расточаю, а настойчивости в выполнении своих намерений не имею, отсюда остается глухое неудовлетворение собой, угрызения совести не отпускают меня ни на минуту…»

Эти откровения были близки содержанию записок Бронислава, обращавшего внимание на надменность брата и одновременно на его нежелание систематически работать. Они имели мало общего с восторженностью биографов, говорящих о напряженной работе по самосовершенствованию.

В свете переписки лопаются также и более конкретные мифы, хотя бы о великой дружбе, объединявшей Зюка со Шварцем. «Шварц, — писал Пилсудский в единственной на эту тему заметке от 20 августа 1890 года, — малый симпатичный, разумеется, немного староват, чтобы быть мне приятелем, но с ним чрезвычайно приятно говорить, так как он очень много читал и видел. Некоторые его бзики только добавляют радости в беседе с ним».

Следовательно, Пилсудский проводил годы ссылки не так, чтобы это напоминало поведение революционера, готовящегося к дальнейшей борьбе с ненавистным злом. В то время он и не думал о начале каких-либо заговорщических действий.

Не знал даже, что делать по истечении срока. Беспомощно признавался в этом в письме от 5 ноября 1890 года: «Думая о том времени, когда я возвращусь домой, часто не могу себе представить, как я устроюсь. Было бы, понятно, очень хорошо, если бы не потребовалось лично бороться за быт, добывать кусок хлеба. Такую жизнь могло бы дать имение, если бы оно сохранилось в целости до моего возвращения, а это еще неизвестно. В противном случае я абсолютно не знаю, за что возьмусь, не могу себе представить ни одного занятия, в котором чувствовал бы себя как дома. Ведь не давать же уроки, слишком паскуден этот труд, а только это, кажется, я умел бы делать без всякой подготовки. Понятно, можно мечтать, как я мечтаю, о литературном труде, но и для этого надо многому подучиться. В целом, повторяю, в стране я практически не могу представить себя, и это меня немного пугает. Разумеется, я верю в свои силы и способности, но, с другой стороны, кто же в это не верил, а несмотря на все, как часто мы встречаем так называемых неудачников. Вот будет анекдот, когда в итоге, не найдя для себя подходящей работы и убедившись в том, что в стране я совершенно не нужен, приду к убеждению, что я чувствую себя на месте только в Сибири, в роли преступника; по крайней мере, это совершенно четкое и ясное положение. Но что об этом говорить, ведь возвращение в страну еще так далеко, это будущая жизнь…»

Действительно, до конца срока наказания ему оставалось еще более полутора лет. Он провел это время, как и предыдущие годы, от случая к случаю подрабатывая, занимаясь охотой, беседами, чтением.

После отъезда Леонарды в его жизни появились новые женщины. В письме от 24 июня 1891 года он писал: «Леося! Я не писал тебе так долго потому, что не имел силы и сердца сообщить тебе, что наши отношения такими, как были, далее оставаться не могут. Леося! Забудь обо мне, я недостоин тебя и, если можешь, прости меня. Я хотел бы… да нет, на все, о чем хотел бы тебе сообщить, не хватит бумаги, итак, все равно, милая, дорогая, будь счастлива. До свидания, может, навсегда. Зюк».

Эту таинственную формулировку прояснило признание от 16 сентября 1891 года: «Я, любя тебя, отдал себя другому человеку…» А значит, измена, а позднее — угрызения совести. Последние были сняты письменным прощением Леонарды, но юношеская любовь явно не выдерживала испытания расставанием. Никогда также не была выполнена взаимная договоренность о женитьбе по возвращении в страну. Неизвестно, кто первый отказался от данного в Сибири слова. Но факт самоубийства Леонарды несколько лет спустя может быть красноречивым ответом на этот вопрос.

2. Товарищ Виктор

Ссылка закончилась в апреле 1892 года. В конце июня Пилсудский возвратился в родной Вильно. Как и предполагал Зюк, он не знал, чем заниматься дальше. Финансовое состояние семьи катастрофически осложнилось. Зулув решили продать. Нужно было искать занятие, гарантирующее самостоятельность. Это было нелегким делом, так как молодой человек, собственно, ничего не умел. Со средним образованием он мог в лучшем случае стать чиновником или давать частные уроки, что ни в коей степени его не удовлетворяло.

Пока же он оставался на содержании семьи. Обложился книгами, заявляя, что попробует собственными силами, без университетской подготовки, сдать экзамен по юридическим наукам. Такие случаи были, но с пренебрежением относящийся к учебе Зюк больше хотел создать видимость деятельности и успокоить совесть, чем обстоятельно штудировать академические учебники. И хотя амбициозный план остался исключительно в сфере мечтаний, уже сама мысль об этом заслуживает быть отмеченной. Приоткрывались характерные черты личности, прежде всего склонность к постановке максималистских целей, которые другие были способны относить лишь к сфере фантазии. Тем временем жизнь облекала в реальные формы, казалось бы, наиболее нереальные мечты. Так должно было случиться в будущем с главным жизненным устремлением Пилсудского — с идеей национально-освободительной борьбы. Хотя здесь нельзя не добавить, что и юридические амбиции Зюка в определенном смысле дождались реализации, когда тридцать лет спустя Ягеллонский университет присвоил ему звание почетного доктора именно в этой области.

Такого поистине сказочного финала не ожидал и сам Пилсудский, когда летом 1892 года, обложившись юридической литературой, видел свое будущее скорее в черном цвете. В новых условиях он достаточно быстро забыл и о сибирских обещаниях отмежеваться от всего нелегального. Несмотря на надзор полиции, которым окружили его как недавнего ссыльного, начал заниматься конспиративной деятельностью. Ломка старых обещаний прошла тем легче, что новые контакты имели мало общего с антиправительственным заговором, решительным — на каждом шагу — противостоянием властям. Скорее всего они напоминали дружеские встречи, с той разницей, что вместо характерных для этой среды сплетен и сенсаций здесь обсуждались социалистические книги и брошюры. Со временем начали размышлять о практической деятельности, хотя первые шаги, как это обычно бывает, делались неумело, так, что это ничем не напоминало революционной решимости, закалки и самопожертвования, которыми была заворожена более поздняя благосклонная историография.

Вероятно, именно тогда Пилсудский познакомился с известной своей красотой Марией Юшкевич (урожденной Коплевской)[20] — «прекрасной пани», как ее называли окружающие. Эта женщина была неординарной во всех отношениях, выделяясь не только внешностью, но и интеллигентностью. Очаровывала также бескомпромиссностью в поведении, кстати, она арестовывалась за конспиративную деятельность. Впрочем, эта деятельность и явилась причиной ее появления в Вильно. Ибо она оказалась здесь не по собственному желанию, а в результате депортации.

К моменту поселения в Вильно у нее уже был приличный стаж конспиративной деятельности. В ее биографии было зафиксировано и первое неудачное замужество. Однако недостатка в поклонниках не испытывала. Оказался среди них и Пилсудский. Его наиболее серьезным соперником, добивавшимся взаимности от прекрасной Марии, оказался Роман Дмовский, будущий руководитель национальной демократии[21].

Эта борьба за сердце женщины обросла своей легендой. Апологеты Пилсудского придерживались мнения, что Мария не отвечала взаимностью на чувства Дмовского. Поэтому, отвергнутый, он не мог простить, что она решилась на брак с соперником. Это обстоятельство должно было привести к сохранявшейся до конца жизни враждебности, разделявшей обоих деятелей.

Противники же Пилсудского, хотя и не подвергали сомнению факт, что именно он оказался окончательным победителем в этом соперничестве, подчеркивали, однако, сильные чувства Марии к Дмовскому. Этот роман и ревность к прошлому избранницы, по их мнению, должны были определить неприязненное отношение Пилсудского к Дмовскому.

Наверное, мы уже никогда не узнаем, какая из этих версий была ближе к истине. Но даже если они обе придуманы, то это убедительно показывает, каких интимных тем касалась легенда с целью возвышения своего героя и принижения его оппонента.

Виленская конспирация, с которой связался Пилсудский, была одним из узеньких ручейков социалистической агитации, очень несмело пробивавшихся в польской действительности. Рабочее движение, переживавшее дни успеха и героизма более десяти лет назад, в период активности «Великого Пролетариата»[22], сейчас приутихло из-за понесенных неудач. Однако его возрождение было делом времени. Из года в год на польской земле развивалась промышленность. Росли ряды занятых в ней рабочих. Усилилось недовольство несправедливостью и эксплуатацией. В сознании сохранились недавние события в Лодзи, когда в 1892 году под воздействием первомайской агитации город охватила забастовка, в которой приняло участие около 60 тысяч рабочих, — масса, которую по тем временам трудно представить[23].

Наряду со стихийным рабочим протестом появились новые инициативы организационного порядка. В ноябре 1892 года дошло до объединения этих усилий. В эмиграции, в Париже, был создан Заграничный союз польских социалистов[24], ставящий своей целью создание в стране единой, сильной социалистической партии.

Именно с такой миссией в январе 1893 года в Варшаву был направлен один из столпов польского социализма того времени — Станислав Мендельсон[25]. Ему удалось добиться цели — объединить местные рабочие организации и создать Польскую социалистическую партию[26].

В ходе этой работы Мендельсон установил контакт с группой виленских конспираторов, в том числе с Пилсудским. Беседы были непродолжительными, но в итоге неоформленная до тех пор конспиративная организации преобразовалась в Литовскую секцию ППС. Впрочем, это не повлекло за собой ни заметного оживления деятельности, ни количественного роста группы.

Для Пилсудского это событие имело огромное значение. В конце концов он обретал цель своей запутанной ссылкой жизни. Правда, открывавшийся путь означал переход к противозаконным действиям, которые он так решительно осуждал в письмах к Леонарде, однако с теx пор многое изменилось. Более ясным взглядом оценивая отношения в стране, он пришел к выводу, что все шаги, выходящие за рамки ненавидимого народом соглашения, находятся в коллизии с законами, установленными захватчиком. Этот риск брали на себя многие поляки, и, озаренный в кругу знакомых ореолом сибирской ссылки, Зюк даже и не мыслил, чтобы он мог выглядеть хуже, чем они.

Может быть, он также хотел понравиться прекрасной Марии? Неизвестно. Но нельзя исключать и такую мотивировку, памятуя, на какие большие самопожертвования Зюк был способен уже в детстве, только бы достичь возлелеянного в мечтах первенства.

Даже если исключить эти сугубо личные мотивы, то и так с ППС его связывало многое. Прежде всего идейные взгляды. В своей программе партия объединяла национальные и социальные лозунги. Боролась за независимую Польшу, одновременно обещая ликвидировать социальное угнетение в воссоединенной родине. Эти принципы соответствовали убеждениям молодого конспиратора. Они представляли венец семейной традиции борьбы за независимость и в то же время апеллировали к привитому в период сибирской ссылки общественному радикализму с его главным принципом, признающим пролетариат в качестве движущей силы истории.

Не последнее значение имело также то, что в создающейся партии можно было быстро сделать карьеру. Следовательно, Пилсудский не должен был настойчиво карабкаться по ступенькам организационной иерархии. Сразу мог достичь самых высоких постов, руководить, правда, еще немногочисленными группами, поскольку движение только делало первые шаги. Но перспективы представлялись слишком заманчивыми. Зюк же никогда не жаловался на отсутствие амбиций.

Продвижение было, однако, вопросом будущего, хотя, как показало время, в целом не такого уж далекого. Но и сегодняшний день подбрасывал дела, которые еще недавно, в грустных сибирских раздумьях, казались совершенно неосуществимыми. Начал исполняться сон о литературной карьере.

Мендельсон предложил новоиспеченному товарищу стать корреспондентом «Пшедсвита» — печатного органа ППС, издававшегося в Лондоне. Пилсудский взялся за дело с задором, характерным для большинства начинающих. Первую корреспонденцию, датированную 1 февраля 1893 года, Вильно, он посвятил отставке местного генерал- губернатора. С тех пор почти в каждом номере можно было найти его публикации, подписанные псевдонимом Ром. Неизвестно, что должно было обозначать это сокращение, однако нельзя исключать гипотезы, объясняющей его происхождение от слова «романтик», что великолепно характеризовало тогдашние настроения молодого публициста и деятеля, более связанные с повстанческой идеей, любимой прорицателями, чем со стремлением к социальному освобождению народа.

Уже первые тексты, помещенные в «Пшедсвите», показывали, как быстро созрел интеллектуально их автор. Стиль и внутренняя конструкция статей были свободны от ошибок, часто встречавшихся в тех, уже отдаленных во времени письмах к Леонарде. Хотя на первой стадии журналистского творчества можно было найти и очевидные слабости. Одна из них — приоритет личных дел. Например, Пилсудский писал о смерти директора гимназии, которого несколько лет назад частенько посещал. Он не скрывал злорадного удовлетворения, написав, что это событие «было принято с настоящей радостью, люди поздравляли друг друга в связи со смертью этого пана» Предпринял также достаточно наивную попытку прийти на помощь Брониславу. В письме в редакцию, в котором он представлялся как хороший приятель Бронислава, Зюк пространно объяснял, что тот, в сущности, имел мало общего с покушением на царя. Выполнял только просьбы своих коллег, а в итоге «был подлейше предан и выдан полиции теми, которым помогал». Такое суровое наказание ему вынесено незаслуженно.

Пилсудский совершенствовал свои писательские способности. За этим стоял солидный труд, тем более изнурительный, что ему сопутствовало все большее втягивание в другие сферы партийной деятельности.

Молодой конспиратор быстро выдвинулся. Уже на втором съезде партии, в феврале 1894 года, вошел в состав высшего партийного органа — Центрального рабочего комитета, состоявшего из четырех членов. Вскоре стал в нем личностью номер один. Отчасти способствовал этому случай. Очередные волны арестов поглощали коллег, а Пилсудскому вплоть до 1900 года сопутствовало счастье. В этой ситуации, несмотря на то что в партии были люди с бóльшим революционным стажем, лучше постигшие идеалы социализма, он вырастал в неформального руководителя движения, хотя в нем и был принят принцип коллегиального руководства.

Итак, в течение лишь десяти с небольшим месяцев он из никому не известного раньше бывшего ссыльного стал одним из столпов польского социалистического движения. И именно с этой минуты вплоть до сегодняшнего дня ведется спор о сущности его связи с социализмом. Некоторые из авторов посвященных ему публикаций так сильно впадают в полемическую запальчивость, что вообще не признают его социалистом. Этот суд — арбитражный, коль скоро сам Пилсудский в течение около двадцати лет считал себя социалистом, посвящая партии все, рискуя ради нее утратой свободы, а позднее и жизнью. Другое дело, что более всего привлекало его в социализме. Кажется. он видел в нем прежде всего силу, дестабилизирующую прежний строй, а тем самым создающую шансы для лишенной независимости Польши. В уже процитированной статье «Как я стал социалистом» он писал: «Социалист в Польше должен стремиться к независимости страны, а независимость — знаменательное условие победы социализма в Польше».

Так рисуемая иерархия целей не оставляла никаких сомнений. В качестве первоочередной задачи ставилась национально-освободительная борьба. Общественные преобразования должны были произойти позднее, в уже независимой Польше. Впрочем, им Пилсудский не уделял особо много внимания. Отчасти потому, что это было делом будущего. Но не только. В сущности, с рабочим классом его связывали не программа восстановления социальных прав или желание изменить общественный строй, а надежда, что растущую силу пролетариата удастся использовать в борьбе за независимость. Не в вооруженном столкновении предвиденной Марксом социальной революции, а в очередном польском национальном восстании. Не случайно Пилсудскому всегда были ближе солдаты январского восстания, проливавшие кровь в борьбе за польскую государственность, чем борцы «Великого Пролетариата», отдавшие жизни в борьбе против классовой эксплуатации.

Однако вывод, приписывающий ему трактовку роли пролетариата как инструмента в этой борьбе, был бы несправедливым. К таким оценкам склоняют его более поздние действия, предпринимавшиеся в уже независимой Польше. Все же нельзя забывать, что взгляды каждого политика подвергаются эволюции, приспосабливаются к новым возможностям и перспективам. Так происходило и с Пилсудским. Нет никаких оснований считать тактическим приемом его высказывания в период, когда он возглавлял ППС, связывающие восстановление, а затем укрепление независимости с необходимостью устранения главных социальных несправедливостей. Ибо тогда Пилсудский не представлял себе, что эти задачи вообще можно было разделить. Революционный настрой в не меньшей степени, чем патриотизм, должен был быть движущей силой национальной армии, борющейся с царизмом. Энтузиазм масс, вскармливаемый надеждой добиться удовлетворения социальных требований, явился одной из гарантий стабилизации и силы будущей, уже суверенной Речи Посполитой.

Реализация этих пророчеств виделась, однако, в достаточно отдаленной перспективе. Пока же месяцы и годы уходили на кропотливую и изнурительную организаторскую работу, которой товарищ Виктор отдал себя без остатка.

Цели, которых он и возглавляемая им партия намеревались достичь, казались выше человеческих возможностей. Неволю Польши охраняли три государства, осуществившие ее раздел[27]. Действуя согласованно, они представляли мощь, которой в тогдашней Европе, а тем самым и в мире никто не был в состоянии противостоять. Мечты победить наследников «Священного Союза» исключительно польскими силами припоминали пословицу о хождении «с мотыгой на солнце».

Можно было, ясное дело, и так думал Пилсудский, рассчитывать на войну и революцию, подрывающие устойчивость тронов, на которых восседали захватчики. Первый из этих катаклизмов становился все более правдоподобным вместе с усилением антагонистических военных блоков в Европе: немецко-австрийско-итальянского, с одной стороны, и русско-французского — с другой. Однако сгущавшиеся военные тучи могли развеяться, хотя социалистический анализ капиталистической системы исключал шансы на долговременный международный мир.

Как каждый польский социалист, Пилсудский в это время рассчитывал прежде всего не на войну, а на революцию. Ее же трудно было представить без соответствующей подготовки пролетариата. Правда, вместе с развитием промышленности росли ряды рабочего класса, но тот все еще напоминал дремлющую стихию, лишь спорадически, как это было хотя бы в мае 1892 года в Лодзи, взрывающуюся вспышками трудно сдерживаемого протеста.

Массам, находящимся в культурной отсталости и живущим в убожестве, следовало указать социалистическую идею, предусматривающую новые методы и цели борьбы. Эта задача была не из легких, особенно для выходцев из другой, непролетарской среды. Потому что в рабочих районах их принимали с недоверием и подозрительностью, не веря в искренность намерений, выискивая подвохи. Барьеры, годами воздвигавшиеся обеими сторонами, надлежало преодолеть с большой терпеливостью и настойчивостью.

В этой ситуации не менее эффективно, чем агитаторы, сторонников завоевывало печатное слово, в будущем легендарная «бибула»[28]. «Ее шествие, — писал Пилсудский, — не оставляет после себя таких следов, как шествие человека. Она действует тихо, без шума, может быть уничтоженной в каждую минуту, может быть только немым свидетелем при допросах, наконец, не возбуждает столько подозрений и не вызывает такого наказания и премирований, как человек. <…> Когда чтение бибулы становится уже потребностью многих людей, то тот, кто удовлетворяет эту потребность, укрепляет свое влияние в их среде; к этому добавим, что партийная бибула для многих людей, стоящих в стороне от организации, является единственным доказательством существования партии, и мы поймем, какое значение имеет бибула для революционных организаций при царизме. Если их можно сравнить с организмом, то бибула — это кровь, которая сохраняет ему жизнь».

Поэтому в первые годы существования ППС Пилсудский посвятил больше всего энергии редактированию и изданию печатного органа партии газеты «Роботник». Немало хлопот доставил уже сам сбор необходимых печатных аксессуаров. Правда, они были доступны для приобретения во многих магазинах на территории страны, но их распространение тщательно контролировалось полицией, которая искала таким образом нити, ведущие к возможным конспираторам. Поэтому руководство ППС решилось закупить печатный станок за границей. Это не представляло никаких проблем. Они появились только в ту минуту, когда ценный груз переправлялся в страну. Благодаря контактам с заграницей и известному везению удалось избежать ловушек, расставленных таможенниками и полицией. Опасность деконспирации была несколько отдалена, хотя совершенно быть устраненной, ясное дело, не могла. Она угрожала, собственно, на каждом шагу: при покупке бумаги, краски, в ходе транспортировки редакционных материалов, во время вывоза уже отпечатанных номеров. Не меньше, чем полиции, следовало остерегаться обычного человеческого интереса и любопытства, которые всегда могли обернуться трагическим по результатам доносом.

Трагедию мог вызвать также случай, которого даже самый совершенный конспиратор не был в состоянии предусмотреть и исключить. Еще немного — и убедился бы в этом сам Пилсудский, и то сразу же после начала печатания «Роботника»

Для типографии было выбрано идеальное место. Небольшое литовское местечко Липнишки практически не представляло интереса для полиции, внимательно контролирующей крупные рабочие центры. Для того чтобы избежать естественного в столь малонаселенном пункте интереса, один из посвященных в тайну, начинающий фармацевт, открыл в Липнишках аптеку, что делало объяснимым получение им всяких посылок и неожиданных визитов к нему.

Казалось, что типография здесь будет в безопасности на многие годы. Случай распорядился так, что наборщик завел роман с одной из местных девчат, перед которой, движимый мужским тщеславием, раскрыл суть своей миссии. Избранница же, когда оказалось, что обещаемое ей замужество скорее всего не осуществится, начала угрожать раскрытием тайны. Легко представить себе, как бы выглядел финал этой аферы! Наверняка провал не миновал бы и Пилсудского, который как действительный редактор «Роботника» был частым гостем в Липнишках. Однако фатальное развитие событий удалось предотвратить. В конце 1894 года типографию потребовалось перевести в другое место.

После полугодовых безрезультатных поисков было решено законспирировать ее в Вильно, где продолжал проживать Пилсудский. Правда, в течение двух лет его выслеживала полиция, но, изменив внешний облик, фамилию и адрес, он особенно тем не беспокоился. Он любил этот город и не хотел его покидать, тем более что в нем жила Мария Юшкевич.

В Вильно типография действовала четыре года, выпусти в свет двадцать шесть номеров газеты. Издательский груд Пилсудский разделял с другим ведущим деятелем ППC того времени — Станиславом Войцеховским[29], будущим президентом Речи Посполитой, с которым он дружил в течение последующих тридцати лет, вплоть до драматической беседы, состоявшейся на мосту Понятовского в трагические дни майского переворота. Во время эмиграции Войцеховский освоил секреты искусства наборщика, и его задача состояла в составлении текстов. Пилсудский же обязан был доставлять статьи и материалы, впрочем, и значительной части выходившие из-под его пера, а также помогать в тиражировании уже набранного номера.

Больше всего беспокойства помимо скрупулезного соблюдения принципов конспирации — адрес типографии знали только Войцеховский, Пилсудский и Михал Сулькевич[30] — доставляла постоянная борьба с финансовыми трудностями. «В этом дошло до того, — отмечал Пилсудский в письме от 22 ноября 1895 года в Заграничный союз польских социалистов, — что с Адасем (псевдоним Войцеховского. — Авт.) мы уже несколько раз серьезно задумывались над возможностью закрыть «лавку» {типографию} и пойти в мир «на поиски хлеба».

Тогда Пилсудский уже превратился в профессионального революционера, то есть жил на субсидированные партией деньги. Огромная активность не позволяла ему выполнять какую-либо дополнительную работу ради заработка. На это ему не хватало времени. Кроме редактирования и печатания «Роботнка» много энергии отдавал он установлению новых организационных контактов, благодаря которым партия доходила до самых различных слоев общества, погрязших до этого времени в застое. Немало сил стоило ему также добывание финансовых средств, предназначенных на партийные цели. Касса постоянно светила дырами.

«Жизнь протекала не только в тяжелом труде, — писал один из слишком благосклонных к нему биографов, — а также в постоянной опасности нового ареста и ссылки в Сибирь. <…> Это требовало особых мер и особой игры с жандармерией: кто кого обманет, какой подход найдет? Нужно было бросать «отличные приманки» нередко с угрозой для собственного существования. В связи с частыми выездами с постоянного места ночи почти всегда проводились в условиях, не соответствовавших самым примитивным требованиям; о том, чтобы остановиться в гостинице, не могло быть и речи; следовательно, укрытия можно было искать только в квартирах членов организации, чаще всего в убогих рабочих комнатах. Однако нередко не было и таких убогих, надежных, поэтому и безопасных квартир, тогда ночь проводилась в поезде. <…> Но такие трудности не пугали. Отрекались, как правильно подчеркнул когда-то Стефан Жеромский, «от дома, постели, покоя, собственного имени…».

Без сомнения, на службе ППС встретился Пилсудский со многими проблемами. Все же рисуемая биографами картина самопожертвования в не меньшей степени грешила односторонностью. Как бы наперекор процитированному утверждению Жеромского, именно в период наибольшего нагромождения партийных дел редактор «Роботника» нашел время для женитьбы на Марии Юшкевич.

Свадьба состоялась 15 июля 1899 года в Папроте Дужей в Ломжинской губернии. Поскольку Мария была разведенной, что делало невозможным регистрацию брака в костеле, оба решили принять протестантскую веру. Перемене вероисповедания они не придавали особого значения. Ведь они вращались в среде, в которой религиозная индифферентность или просто атеистическая позиция были обычным явлением. Однако это не меняет факта, что в течение последующих семнадцати лет Пилсудский формально был протестантом. Возвратился он в лоно католической церкви только в феврале 1916 года, уже во время борьбы легионов. Наверное, это решение было вызвано не только желанием примириться с римским костелом, но и убеждением, что булаву, о которой он все больше мечтал, в Польше легче будет добыть и сохранить не протестанту, а католику.

Этот, в сущности, маловажный в биографии эпизод стал со временем причиной большого замешательства. Ибо когда Пилсудский занял наивысшие в республике посты, его сторонники опустили занавес молчания над фактом отказа его от католической религии. Они прекрасно понимали, что в верном костелу обществе вероотступничество не может прибавить популярности. Поскольку этот факт был известен лишь небольшому кругу людей, его довольно долго удавалось сохранять в тайне. Но все больше исследователей брались за написание биографии Пилсудского, и в конце концов одни из них — Владислав Побуг-Малиновский[31] докопался до правды. Более того, руководствуясь весьма распространенным у поклонников Пилсудского принципом, что ни один из поступков героя не может позорить его, предал в 1934 году этот секрет гласности. Побуг-Малиновский вызвал сенсацию, а на свою голову навлек громы осуждения со стороны политиков, придерживающихся совершенно иных, чем историк, принципов.

Решение создать семью было нелегким. В любую минуту его могли выследить и арестовать. Впрочем, Пилсудские ничего не предпринимали, чтобы отдалить опасность. Правда, они покинули Вильно, где их в любой момент могли опознать, и перебрались в Лодзь, но вместе с типографией, которая рано или поздно должна была навлечь на них несчастье. Ибо бесконечно испытывать судьбу нельзя.

Катастрофа наступила неожиданно и совершенно случайно. 19 февраля 1900 года на Лозинском вокзале полиция арестовала одного из деятелей партии. Видимо, он уже раньше вызвал подозрение у тайных агентов. Подозрение подтвердила закупка большого количества бумаги и доставка ее в квартиру, которую под вымышленной фамилией Домбровских занимали Пилсудские. На всякий случай полиция устроила обыск по указанному шпиками адресу. Его результаты превзошли самые смелые ожидания. Нашли типографию, которую безуспешно искали не один год на обширных, насчитывающих сотни тысяч квадратных километров западных рубежах империи.

Пилсудские были брошены в тюрьму. Только благодаря хладнокровию и сообразительности Марии, которая во время обыска послала прислугу с предупреждением к одному из товарищей, удалось избежать дальнейших арестов. Судьбе арестованных вряд ли можно было позавидовать, особенно редактора «Работника», в котором полиция быстро опознала разыскиваемого несколько лет руководителя ППС, приписав ему как подлинные, так и не совершенные им дела, за которые грозила ссылка до десяти лет.

Марию спустя одиннадцать месяцев выпустили из тюрьмы, сочтя ее «жертвой любви» и приняв за чистую монету ее объяснение, что только чувства не позволяли ей донести на мужа, с деятельностью которого она, в сущности, не имела ничего общего.

Пилсудский же не мог обольщать себя надеждой в отношении суровости ожидающего его приговора. Поэтому он решил любой ценой бежать из тюрьмы. Выбраться из X Павильона варшавской Цитадели, куда его перевезли из Лодзи, было нелегкой задачей. Посоветовавшись с друзьями, он решил симулировать болезнь, причем такую, которую можно лечить только в больнице, что увеличивало шансы успешного побега. Пилсудский начал изображать сумасшедшего: вел себя в соответствии с рекомендациями видного психиатра доктора Рефала Радзивилловича, брата Октавии Жеромской. Главными симптомами болезни были идиосинкразия (отвращение) к жандармскому мундиру и неприятие ничего из рук тюремного персонала, что свелось к голодовке. Обеспокоенные ухудшающимся состоянием здоровья заключенного, власти дали согласие, чтобы его обследовал директор варшавской больницы для душевнобольных Иван Шабашников. Этот видный специалист понял, что имеет дело с симуляцией, но, восхищаясь решимостью, с которой заключенный боролся за свое дело, дал официальное заключение с рекомендацией пройти специальный курс лечения в больнице.

В декабре 1900 года тюремные власти сочли, что нет иного выхода, и отправили больного в больницу для умалишенных в Петербурге.

Это было гражданское, а не тюремное учреждение, но из-за особого характера его пациентов довольно бдительно охраняемое. Палаты закрывались на ключ, а сторож у ворот следил, чтобы больные не покидали здания больницы, учитывая опасность, которую они представляли для окружающих. Боровшийся за свободу политический заключенный должен был преодолеть все эти преграды. Пилсудскому помог решить эту отнюдь не простую задачу врач, состоящий в ППС. Во время одного из его ночных дежурств оба, никем не замеченные, ушли через черный ход и беспрепятственно добрались до конспиративной квартиры, где их ждали.

Целый месяц пробирался Пилсудский по России и в июне 1901 года вместе с Марией, которая присоединилась к нему, добрался до Замостья (Замосць). Там его ждал надежный человек, инспектор лесов родового имения Замойских, который без каких-либо неожиданностей по лесному бездорожью провел их нелегально через границу в Галицию. Здесь они могли чувствовать себя относительно безопасно. А спокойствие Пилсудскому было крайне необходимо. Его здоровье и нервы находились в критическом состоянии. Симуляция помешательства окончательно подорвала его силы, не говоря уже о том, что ему пришлось провести пять месяцев в общих палатах петербургской больницы вместе с настоящими сумасшедшими, что во всяком случае не доставляло приятных впечатлений. Окруженный доброжелательными друзьями, он постепенно обретал силы, хотя иногда непроизвольно вел себя так, как будто бы чувствовал на себе чужие подозрительные взгляды. «Зюк, — записал один из знакомых, — не раз после продолжительной беседы выбивался из сил. Глаза проваливались, лицо вытягивалось, и вдруг поникший уходил, пошатываясь».

Осенью 1901 года здоровье Пилсудского поправилось настолько, что он принял решение вернуться к партийной работе. Однако он не был до конца убежден, какой ее участок взять. Больше всего он был нужен на территории, аннексированной царской Россией, но там ему как раз и грозила наибольшая опасность. Ведь его прекрасно знала полиция. Его преследовали разосланные по всей империи объявления о розыске после бегства из больницы. Понимая огромный риск, друзья уговаривали его поселиться в Лондоне и возглавить редакцию одного из эмигрантских социалистических журналов.

Туда и отправился в ноябре 1901 года Пилсудский в сопровождении жены. Однако он не собирался пробыть долго в эмиграции. Свой отъезд в Англию он рассматривал скорее как передышку перед новым погружением в нелегальную деятельность на родине. Определенную роль сыграли также соображения безопасности. Неизвестно было, не потребуют ли русские от австрийцев выдать беглеца и как в такой ситуации поведут себя компетентные органы придунайской монархии. На берегах же Темзы право на политическое убежище представляло собой крепость, несокрушимую даже для наиболее ловких петербургских дипломатов.

В Лондоне Пилсудский погрузился в водоворот партийных дел. Быстро сориентировался, что во время его заключения ситуация в ППС заметно ухудшилась. В результате пробуждения политической активности интеллигенции и рабочего класса партия потеряла фактическую монополию на конспиративную деятельность, которую имела раньше. Да и в ее лоне произошли неблагоприятные, с точки зрения бывшего редактора «Роботника», перемены. Все большее влияние начали приобретать деятели, отдававшие предпочтение социальным, а не национальным целям. Частично это явилось результатом арестов, которым подверглись еще несколько лиц из старого руководства. Но не только. Начался процесс кристаллизации взглядов, который резко ускорила революция 1905 года, что должно было привести в конечном счете к расколу в партии.

В 1902 году эта опасность вырисовывалась еще не так отчетливо, но Пилсудский уже в то время не пренебрегал ею, решив бороться за предоставление ему всей полноты власти. Эту баталию можно было выиграть только на родине, куда он и выехал весной 1902 года. 10 апреля он покинул Лондон, 16-го был уже в Кракове, а 21-го с подложным паспортом пересек границу Королевства Польского.

Пилсудский возвращался в ореоле героя, озаренного славой дерзкого побега из рук полиции. Это облегчило ему его деятельность, но предрешить успех не могло. Он быстро понял, что «умиротворить» оппозицию могут только уступки. Уже тогда он был прежде всего прагматиком. Хорошо чувствуя ситуацию, он выдвинул тезис о необходимости эластичности в идеологических и политических делах. Много говорил и писал о толерантности, о необходимости не обострять конфликты и избегать напряженностей. Одновременно прилагал усилия, чтобы укрепить свою легенду. Не случайно именно в это время появились нашумевшая статья «Как я стал социалистом» и автобиографическая «Нелегальная литература» о непростой истории нелегальных партийных издательств.

В результате Пилсудский восстановил прежние позиции в партии, снова стал во главе ее. Отдавая себе отчет в угрожающем ее рядам глубоком расколе, он не навязывал категорически своей воли. Это давалось ему легко, поскольку идеологические вопросы никогда особенно не интересовали его. Как и до ареста, он посвятил себя ежедневным партийным занятиям: редактированию и изданию нелегальной литературы, добыванию материальных средств, установлению новых и восстановлению рвущихся контактов. «Остаюсь на родине подольше, — писал он спустя несколько месяцев Болеславу Антони Енджеевскому[32], — и выполняю различные функции такой «служанки на все руки» и для поддержания порядка, и для затыкания дыр и т. д.».

Монотонность партийных занятий, если вообще можно употребить такое выражение, чтобы передать ситуацию, в которой действовала нелегальная ППС, нарушило в феврале 1904 года начало русско-японской войны. Хотя неизвестно было, кто и когда одержит в ней победу, само вовлечение империи в военную авантюру открывало перед конспираторами из ППС новые возможности. Особенно перед Пилсудским, постоянно размышляющим о вооруженном выступлении против захватчиков и угнетателей Польши. По его инициативе состоялись тайные контакты между эмиссарами партии и японскими дипломатами в Лондоне, Вене и Париже. Императорские чиновники с недоверием, но интересом выслушали предложения революционеров о японо-польском взаимодействии. Соглашение не было достигнуто, но Пилсудского пригласили в Токио для продолжения переговоров. Он добрался туда через Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско в июле 1904 года. В привезенной им памятной записке и детальном проекте соглашения о сотрудничестве он предложил, чтобы хозяева финансировали антирусские повстанческие акции ППС, снабжали ее оружием, сформировали из военнопленных польского происхождения легион для борьбы на дальневосточном фронте. Взамен обещал мешать проведению мобилизации в Королевстве Польском, осуществлять разведку и саботаж и — при благоприятных условиях — поднять восстание вместе с другими угнетенными народами Российской империи.

Это были заманчивые предложения. Но японцы не верили в их реальность. Их укрепил в этой убежденности руководитель национальных демократов Роман Дмовский, который одновременно с эмиссаром ППС был приглашен в Токио. Он доказывал, что локальные выступления в Королевстве Польском, ибо о национальном восстании не может быть и речи, только нанесут вред как Польше, так и Японии, поскольку Россия, опасаясь волнений, держит на Висле большую армию. Она в море крови утопит любой бунт, а затем перебросит свои силы на Дальний Восток. Поэтому лучше не начинать рискованной игры.

Такие рассуждения нашли отклик у японцев, тем более что широкое втягивание в польские, и вообще в европейские, дела не входило в их намерения. Они хотели победить Россию на Тихом океане, но отнюдь не стремились поссориться с ней не на жизнь, а на смерть, до чего неизбежно дошло бы, если бы Япония разыграла польскую карту.

Итак, Пилсудский вернулся из Токио с пустыми руками, не считая обещания финансовой помощи, которое, впрочем, японцы потом лояльно выполняли.

Однако он мог быстро забыть об этой неудаче, поскольку уже вскоре вместо японской помощи появился новый фактор, позволяющий думать о вооруженном выступлении против царизма.

Война не принесла ожидаемых в Петербурге успехов. Следующие одно за другим поражения обнажали все изъяны абсолютистского режима. Множилось недовольство. Событие, которое еще недавно казалось таким отдаленным — революция в царской России, начало становиться делом ближайшего будущего.

Эта оптимистическая для революционеров перспектива обострила споры в ППС. Ибо необходимо было заранее решить, как партия будет вести себя в дни исторического перелома. Пилсудский и деятели из его окружения, которых все чаще начали называть «стариками», не имели сомнений. По их мнению, революцию следовало использовать для поднятия антирусского национального восстания. Его должна подготовить тайная вооруженная организация, которую в решающий момент поддержат рабочие массы. Для достижения победы необходимо также заключить соглашение с несоциалистическими политическими группировками в стране и сепаратистскими движениями угнетенных народов империи. Борьба будет идти независимо от общероссийской схватки с царизмом. Она должна привести к отрыву польских земель от России и образованию на этой территории суверенного польского государства.

Этих взглядов не разделяла набирающая силу партийная оппозиция. Так называемые молодые не представляли себе деятельность ППС иначе, чем в широких рамках общероссийской революции. Не делали также ставку на развал империи путем поддержки сепаратистских национальных движений. Они должным образом оценивали силу российского пролетариата. Вместе с ним они хотели реализовать парламентарную республику, демократизировать политическую и общественную жизнь. Независимость Польши они видели на втором плане, хотя, безусловно, не отказывались от нее.

Это были принципиальные, практически непреодолимые разногласия. Но пока они касались теории, а не практики, их можно было еще сгладить.

Начало революции изменило ситуацию. Это отчетливо видно по первой реакции находившегося тогда в Галиции Пилсудского. В письме к Войцеховскому от 30 января 1905 года он весьма критически оценил первые шаги варшавского руководства партии, в котором доминировали «молодые». «Письмо твое получил, — писал он, — но прости, я был так взволнован и настолько занят, что не собирался сразу ответить тебе. Что написать об этой революции. Люди всюду радуются, я каждый день получаю с десяток предложений об оказании различных услуг, и меня, стыдно признаться, злость берет. Все это выглядит по-детски и глупо».

Дело в том, что Пилсудский имел претензии к варшавским товарищам за их некритическое присоединение к общероссийскому протесту в связи с кровавой расправой над мирной демонстрацией рабочих у Зимнего дворца, и ходе которой было убито около тысячи человек и ранено в несколько раз больше. Он считал, что следовало прореагировать так, чтобы одновременно показать силу польских революционеров и собственные национальные цели деятельности.

Эта предпосылка определяла его поведение в течение ближайшего времени. Она лежала также у истоков создаваемой им, начиная с 1904 года, тайной боевой организации ППС.

Эти планы легче понять, познакомившись с написанным им с перспективы трехлетнего опыта письмом к Витольду Иодко-Наркевичу[33] от 25 мая 1908 года. «Признаюсь тебе честно, — откровенничал он перед другом, — что вести пустые разговоры у меня нет ни охоты, ни времени. С одной стороны, я чувствую повсюду отсутствие веры в будущее нашей боевой организации, с другой, когда подумаю о ее будущем и начну подсчитывать людей, то у меня руки опускаются. Одним словом, вести разговоры не хочется, и все. Я чувствую себя теперь так, как будто бы с широкой дороги, чтобы сократить путь, сошел на узкую дорожку, которая вдобавок переходит к тропинку, и здесь, на этой тропинке, меня настигла ночь. Я знаю, что эта широкая дорога, с которой я сошел, ведет к цели, но идти по ней очень и очень далеко, знаю и чувствую, что иду кратчайшим путем, только хватит ли сил, чтобы переждать ночь, не знаю. Возвращаться назад не хочу и буду пытаться и в темноте идти до конца, конца чего — меня и моих сил или тропинки — это вопрос, который стоит передо мной и который решить должно ближайшее будущее. Этим кратчайшим путем является для меня боевая организация и все, что с ней связано».

В этих сжатых фразах кроется сущность программы, реализуемой в 1904–1908 годах. Прежде всего Пилсудский заявлял о себе как социалист. Та широкая дорога, ведущая к цели, с которой он сошел, ибо шагать по ней пришлось бы очень долго, это ведь не что иное, как революционное волнение масс, во время которого народ в порыве возмущения свергает ненавистный режим. Автор письма не оспаривает обоснованности и эффективности таких действий. Его не устраивает только длительность этого процесса. Тем более что он был уверен в существовании более простого решения — многократно упоминаемого «кратчайшего пути», значительно быстрее ведущего к цели.

По мнению Пилсудского, любая революция является неорганизованным движением. Это дает преимущество современному государственному аппарату, располагающему тысячами чиновников, полицией, армией, судами, тюрьмами и т. д. Чтобы выровнять эти диспропорции, необходимо внести в революционный энтузиазм дисциплину и порядок. Насилию противопоставить организованную силу. На польских землях ею должна была стать боевая организация ППС. Страна должна покрыться густой сетью боевых ячеек, хорошо законспирированных, дисциплинированных, прекрасно обученных и вооруженных, признающих только одни авторитет. Эту силу нельзя использовать в текущих схватках с властью. Она должна выступить в решающий момент, когда, поддержанная революционным энтузиазмом, она будет в состоянии противостоять армии противника, насчитывающей даже несколько сот тысяч человек.

Нетрудно заметить, что этот сценарий больше напоминал антирусское восстание и связанное с ним создание регулярной армии, чем организацию пробужденного революцией народа. Такого рода сомнения имели и «молодые», которые к идее национально-освободительной борьбы относились без характерного для «стариков» пыла. На этой почве в партии вспыхивали все более острые столкновения и споры. Раскол был уже только вопросом времени. Он стал фактом на IX съезде ППС в ноябре 1906 года, когда сторонники Пилсудского, рекрутируемые прежде всего из боевой организации, оказавшись в меньшинстве, покинули зал заседаний и образовали Революционную фракцию ППС[34]. В это время брожение в стране постепенно угасало и мало уже кто тешил себя надеждой, что свержение царизма — вопрос ближайшего будущего.

Помимо идейных споров революция принесла коренные перемены в повседневном функционировании партии. Время как будто бы ускорилось, каждый день приносил новые сенсационные вести. Изменился и характер занятий Пилсудского. Он постепенно отходил от прежней партийной деятельности — редактирования нелегальной литературы, агитации, сбора средств, заботы чуть ли не о каждой сфере организационной работы. Он все больше вырастал в вождя, пока только боевой организации ППС. Это видно хотя бы по книгам, которые он в то время в изобилии поглощал.

Маркса он давно уже не читал. Окончательно забросил книги, имеющие какую-либо связь с социальными проблемами. Отдавал предпочтение военной литературе. Изучал походы Наполеона, штудировал труды Клаузевица[35], интересовался бурской войной[36] и последним русско-японским конфликтом.

Большую же часть времени посвящал боевой организации. Правда, долго не принимал непосредственного участия в проводимых ею операциях. Из-за этого люди, недоброжелательно относящиеся к нему, упрекали его в трусости. «Вопреки довольно распространенной легенде, — писала Ирена Панненкова, — Пилсудский лично долгое время не принимал участия в этих все же опасных акциях, ограничиваясь ролью законспирированного руководителя, отвечающего, разумеется, также и тем более за все ошибки своего руководства». И чтобы у читателя не было сомнений, сколь неблаговидным было его поведение, добавляла: «И снова разница в поведении по сравнению с руководителями русской «Народной воли» или Ирландии, таким, как ставший уже легендарным Коллинз[37], который сам лично осуществлял наиболее опасные акции, рискуя всегда больше других и находясь в первых рядах».

В отсутствии смелости руководителя боевой организации ППС вряд ли можно было упрекнуть. Тем не менее даже в кругу преданных Виктору боевиков, ряды которых таяли под ударами противника, нарастали сомнения, не слишком ли шеф иногда бережет себя. Пилсудский решил раз и навсегда покончить с такого рода подозрениями: взял на себя руководство последней крупной операцией боевой организации — нападением на почтовый поезд у Бездан под Вильно. В сентябре 1908 года с десяток боевиков не без трудностей выполнили задание, захватив более 200 тысяч рублей. Казалось, что теперь обидные для него разговоры исчезнут. Но легенда, как «белая», так и «черная», характеризуется тем, что оставляет без внимания невыгодные факты. Ведь оценки Панненковой относятся к 1922 году, то есть высказаны спустя более десяти лет после противоречащей им безданской операции. Перо, опущенное в желчь, руководствовалось своими законами.

Впрочем, то же самое происходило и с пером, погруженным в вазелин. В изложении сторонников Пилсудского безданская операция приобретала характер одного из важнейших событий революции. Ее представляли как самый крупный успех боевой организации ППС, особо подчеркивая прямо-таки гениальную подготовку, руководство и исполнение. Это лишь отдаленно напоминало подлинное развитие событий. И «добыча» была не такой уж большой, да и число участвующих в операции боевиков тоже. А в ходе ее были совершены серьезные ошибки. В частности, они сумели захватить только часть перевозимых денег. Неорганизованно проходил и отход боевиков. Сразу же после проведения операции боевой отдел, не до конца убежденный в правильном ее развитии, даже создал специальную комиссию для изучения возможных упущений. Однако обо всем этом спустя годы не хотели помнить. Поскольку это была единственная операция с личным участием вождя, биографы возвели ее на пьедестал, приукрашивая действительность в тех местах, где она чересчур отклонялась от идеала.

В годы революции имел место еще один факт, который серьезно повлиял на жизнь Пилсудского. На этот раз весьма личного характера. В мае 1906 года он познакомился в Варшаве с «товарищ Олей» — Александрой Щербиньской[38]. «Наша встреча, — вспоминала она спустя годы, — не имела никаких личных моментов; мы были двумя людьми, работающими во имя одного и того же дела, членами одной партии, и больше ничего. В моей памяти запечатлелась картина, когда в один из весенних дней пополудни мы стояли среди карабинов, между корзинами с браунингами, маузерами и боеприпасами, а я думала, что вижу человека, которого Сибирь не смогла сломить. Передо мной стоял мужчина среднего роста, широкоплечий, с тонкой талией. В его жестах было много изящества и элегантности, что, впрочем, он сохранил до конца жизни. У него была такая легкая походка, что казалось, будто он не идет, а плывет; как я позднее убедилась, он был прекрасным пехотинцем, даже самые тяжелые марш-бросоки переносил лучше тех, кто был более вынослив, чем он. Голова у него была небольшая, уши правильной формы, слегка остроконечные, прислушивающиеся, глаза глубоко посажены, умные, проницательные, серо-голубые. Живое лицо отражало чуть ли не каждую его мысль».

Потом их пути перекрещивались еще несколько раз. Более года их знакомство не выходило за рамки товарищеских отношений, хотя Пилсудский, вероятно, все больше эмоционально привязывался к ней. Он все чаще рассказывал Александре о своих планах и надеждах, преодолевая недоверие и скрытность, что имело довольно однозначный смысл.

Во второй половине 1907 года они встретились на более длительное время в Киеве. Пилсудский разрабатывал план ограбления банка, что должно было принести огромную сумму денег и тем самым решить материальные трудности партии. С изобретательностью, которой мог бы позавидовать любой взломщик, он намеревался устроить истопником в здании банка одного из конспираторов. Ибо котельная помещалась под сейфами и можно было с помощью форсунки попытаться пробраться к ним через дыру в полу. Вся операция требовала длительной подготовки, к которой была привлечена, в частности, и Александра. Теперь они встречались очень часто, прогуливаясь по приднепровским паркам. Во время одной из прогулок, как вспоминала Александра, ставшая позднее женой Маршала, «он сказал, что любит меня. Помню, что это признание удивило меня. До этого я считала его лишь идеальным товарищем, а тут вдруг произошло нечто неожиданное».

Можно понять, что это застало ее врасплох. Он был овеянным легендой руководителем партии, а она — начинающей подпольщицей. Ему было сорок лет, ей — двадцать пять. Время тоже не благоприятствовало идиллиям. В любую минуту им грозил арест с самыми суровыми последствиями. «Длительное время мы не изведали ничего такого, что считается основой счастливого супружества, — вспоминала далее Александра, — у нас не было ни дома, ни спокойствия, ни безопасности. Вместо этого — постоянная работа, нередко нужда, опасность и неуверенность в завтрашнем дне. Наша любовь выдержала все это и, что также важно, пережила позднее годы спокойствия и побед. Но пока мы должны были ждать. Первая жена не хотела давать развода».

Действительно, Мария не давала согласия на расторжение брака. Но, видимо, и Пилсудский не стремился к этому любой ценой. В письме к Александре в начале 1909 года он писал: «Моим стремлением с самого начала является, чтобы это или иное решение было принято совместно, как результат воли трех заинтересованных сторон, результат нередко весьма сложных чувств и мыслей, но единственно возможный в этих отношениях. Моя и твоя воля известны, воля третьей стороны до сих пор боролась, цепляясь за все, чтобы избежать единственно ясного и определенного результата. В этом случае я вынужден учитывать худшее положение женщины по сравнению с мужчиной. Я мечтаю о том, чтобы мы вместе могли пережить это трудное переходное время, которое, признаюсь, тоже чересчур затянулось. Повторяю, я убежден, что моя постоянная и настойчивая, хотя и не бурно выражаемая воля сделала свое, и я чувствую, что мы на правильном пути, что многое изменилось к лучшему для достижения общего согласия; свойственный этому кризис, по-моему, миновал, и дело идет теперь к более спокойной развязке».

Но для подобного оптимизма не было никаких оснований. Мария не соглашалась на развод до своей смерти в 1921 году. Поэтому поведение Пилсудского расценивается двояко: можно без всяких оговорок поверить в его аргументацию и восхищаться его джентльменским отношением к Марии, но можно позволить себе и некоторую долю критицизма. И, видимо, именно так следует поступить, поскольку объяснения любовницам, которые долго не могут стать женами, в основном плохо выдерживают тест на правдивость. Пилсудский, несомненно, хотел соединиться с Александрой, но не мог вместе с тем решиться расстаться с Марией.