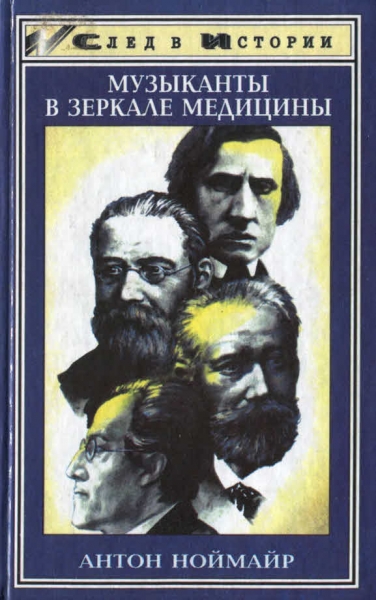

А. НОЙМАЙР МУЗЫКАНТЫ В ЗЕРКАЛЕ МЕДИЦИНЫ

*

Серия «СЛЕД В ИСТОРИИ»

© Copyright by Pichler Verlag GmbH, Vienna, 1995

© А. Ноймайр, 1995

© Перевод: Самойлович E. C., 1997

© Художник С. Царев, 1997

© Оформление, изд-во «Феникс», 1997

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга посвящена трем выдающимся представителям славянской музыки XIX века — Фредерику Шопену, Бедржиху Сметане и Петру Ильичу Чайковскому, а также Густаву Малеру, который в равной степени принадлежит уже и XX столетию. В этой книге предпринимается попытка реконструировать с использованием всех доступных биографических и медицинских источников заболевания и причины смерти великих композиторов, и, очистив их от спекуляций, романтически и политически окрашенных легенд, установить диагнозы, представляющиеся бесспорными с точки зрения современной медицинской науки. При этом неизбежно приходится пересматривать, а порой вообще выбрасывать за борт некоторые устоявшиеся представления, вошедшие даже в новейшую литературу. Так, некоторые привычные клише переживают совершенно неожиданные метаморфозы.

При медицинском анализе особенностей личности и характера великих творцов музыки неизбежно приходится учитывать исторический и общественно-политический фон их жизни, а также глубоко интимные личные обстоятельства, ибо только при этом условии можно построить психограммы этих людей, установить и объяснить читателю факторы, оказавшие определяющее влияние на их духовную жизнь и претворившиеся в музыку. Потребовалось также установить взаимосвязь между различными медицинскими аспектами, поскольку без этого многие диагностические выводы и терапевтические мероприятия медиков того времени могут показаться непонятными с современной точки зрения. Я и теперь не сумел избежать искушения и вновь попытался установить связь между страданиями и творчеством в тех случаях, когда тому есть автобиографические подтверждения или имеется возможность правдоподобной интерпретации биографических данных. Сколь бы проблематичными ни казались подобные попытки, я все же надеюсь, что они помогут читателю составить новое и, возможно, лучшее представление об отдельных произведениях этих мастеров.

Я приношу самую глубокую благодарность Национальной библиотеке Австрии и Институту истории медицины Венского университета за предоставленные первоисточники и графические материалы, доктору Зелински за материалы нью-йоркской больницы Маунт Синай, а также многолетней сотруднице Музея П. И. Чайковского в Клину г-же А. Орловой.

Автор Вена, май 1991 г.ФРЕДЕРИК ШОПЕН

Шопена следует отнести к той категории художников, которых Фридрих Шиллер назвал «сентиментальными». В отличие, например, от Ференца Листа, в музыке которого прослеживается более или менее явная связь с литературой, Шопена редко вдохновляли непосредственно литературные произведения. Однако в музыкальном творчестве Шопена есть многочисленные косвенные указания на связь с литературными прообразами, и современные исследователи считают, что Шопен занимает прочное место в культуре музыкально-литературного романтизма.

К сожалению, почти вся музыкально-историческая и биографическая литература, посвященная Шопену, не свободна от субъективных представлений. Это идет еще от эпохи романтизма, в традициях которой было идеализировать жизнь и творчество художников. В результате возникли трогательные легенды, в которых Шопен предстает чуть ли не узником, и это порой препятствовало правильному пониманию его произведений будущими поколениями музыкантов и слушателей. Ярким примером создания такого идеализированного образа является исследование Ференца Листа о Шопене, опубликованное в 1851 году, в котором великий композитор предстает нежным и хрупким, как «прекрасные цветы на необычайно тонких стеблях». Подобные образы соответствовали общественным вкусам того времени, но они способствовали возникновению грубо искаженных представлений о человеке и художнике. Это было понятно и современникам — возлюбленная Листа графиня Мари д’Агу с присущей ей иронией назвала это «пересахаренной устрицей». Подобный поверхностный, расплывчатый подход привел к тому, что биографы полностью упустили важные грани личности Шопена, явившиеся причиной порой обуревавших его взрывов бурных страстей и «творческих противоречий» души великого художника.

К сожалению, мы не располагаем письменными документами, раскрывающими творческую идеологию Шопена, как это было в случае Вебера и Шумана. Очевидно лишь то, что он был одним из наиболее последовательных композиторов романтического направления, несмотря на то, что самый продуктивный музыкальный жанр этого направления — вокальный — остался практически за пределами его творчества. Эти романтические черты в творчестве Шопена имеют, безусловно, немецкое происхождение, что отмечал еще Гейне в «Парижских письмах об искусстве», сказав, что «Германия дала ему романтическую глубину». Это не значит, что Шопен школярски подражал какому-то немецкому мастеру — первые творческие импульсы дали ему польская народная музыка и воспринятый во время учебы фортепианный «stil brillant» («блестящий стиль»), излюбленный в те времена. Юного Шопена вдохновляла в первую очередь виртуозная фортепьянная техника Гуммеля, Фильда или Вебера, и вскоре он начал трансформировать и совершенствовать эту технику. Если влияние Фильда, обогатившего «высокую» салонную музыку жанром лирического, мечтательного ноктюрна, осталось в основном внешним, то Гуммель оказал влияние на технику фразировки Шопена. В первых произведениях очень сильно влияние классики, чем юный композитор был обязан в первую очередь Гуммелю, произведения которого постоянно лежали на пюпитре фортепиано Шопена в варшавский период его жизни. Пристрастие к классическим формам было столь же характерным и для польских предшественников Шопена: Лесселя, Огинского, Купринского, которые, в свою очередь, не могли не оказать влияния на Шопена. Однако, вне сомнения, наиболее сильное влияние оказали на него такие великие предшественники, как И.-С. Бах, Моцарт и Бетховен, с творчеством которых юного Шопена познакомил его учитель, прекрасный педагог Эльснер. Так, в частности, проблему логики Шопен всегда неразрывно связывал с именем Баха, который являлся для него идеалом совершенной формы. Строя особую циклическую форму своих прелюдий, Шопен руководствовался «Хорошо темперированным клавиром» Баха. Созданием крупных циклов миниатюр Шопен отдал дань господствующей в то время идеологии романтизма, что нашло свое отражение также в произведениях других современных ему композиторов, например в «Карнавале» и «Бабочках» Шумана. Однако в контрапункте и полифонии явно проявились слабости Шопена — в своих немногочисленных камерных и оркестровых произведениях он значительно уступает Баху, Бетховену и Шуману.

Достижения Фильда, Гуммеля и Вебера в области фортепианной техники послужили лишь исходным пунктом для композиций Шопена, и очень скоро его творческий дух ощутил необходимость применить освоенный технический арсенал для достижения новых художественных высот и превратить его в настоящее искусство. Прежде всего это относится к орнаментике, широко применявшейся Фильдом и Гуммелем для более эффектного украшения мелодии, что диктовалось потребностями зарождающейся в Европе буржуазной культуры. В первых произведениях Шопена ощущается «гуммелевское влияние, выразившееся в пристрастии к пассажам», еще отчетливо видно его увлечение «stil brillant», но уже через очень короткое врет функция орнамента у Шопена меняется, и он используется для придания мелодии большей динамики. У Гуммеля и Калькбреннера, равно как и у польских композиторов начала XIX века, орнамент присутствует исключительно для придания мелодии внешнего блеска. Шопен эмансипировал эти элементы, превратив их из чисто декоративного дополнения к мелодии в несущую, существенную часть композиции, положив тем самым начало новому направлению в инструментальной музыке, решительно порывающему с ранее существовавшей традицией.

Эта традиция уходит корнями в XVIII век, когда композиторы в основном стремились приносить жертвы «привычному бульканью» примадонн, оснащая мелодии искусными украшениями, как остроумно заметил Моцарт в письме отцу 26 сентября 1781 года. С наступлением в XIX веке эры виртуозов орнаментальные изыски стали применяться уже не только певцами, но и инструменталистами, и в конце концов орнаментика превратилась в самоцель и стала важнее мелодии. Естественно, что немецкие романтики отвергли эту тенденцию и отдали предпочтение простым, лишенным почти всяких украшений формам, следуя известному высказыванию Э. Т. А. Гофмана: «Чего стоят все эти роскошь, сияние и блеск, если они всего лишь окружают мертвое тело». Такие же чувства должен был испытывать и Шопен во второй период своего творчества, когда завершилось формирование его индивидуальности и он нашел собственный звуковой язык с неиссякаемым богатством фигур и арабесок, ставших неотделимым колористическим элементом мелодии, язык художника, которого уже ни с кем невозможно спутать. Тем не менее элементы шопеновской орнаментики третьего, позднего периода творчества остались для Шумана всего лишь украшениями, пусть даже такими, которые «подчеркивают просвечивающее сквозь них благородство поэзии». Шуману эта орнаментика казалась уступкой виртуоза мещанству пресыщенной парижской публики, и он никогда не считал, что она имеет право на существование в качестве самостоятельного средства выражения идеи музыкального произведения.

Однако не только классические образцы давали Шопену импульсы в его композиторском творчестве. В его напевной мелодике отчетливо чувствуется влияние итальянского бельканто в стиле Россини или Беллини. Для творчества Шопена характерна не только орнаментика, это тот тип инструментальной музыки, который вырастает как бы прямо из человеческого голоса, это кантилена в переложении для фортепиано. Совокупность этих признаков и определила неповторимость музыкального языка Шопена.

Однако своим истинным очарованием произведения Шопена обязаны в огромной степени влиянию польской народной музыки, которое проглядывает в тональных и гармонических реминисценциях. Музыка Шопена, вышедшая из польской музыкальной традиции, явилась результатом того романтического течения, которое возвело элементы национального искусства и национальной литературы в число своих важнейших принципов и составных частей. До этого времени музыкальные произведения с элементами польской народной музыки носили в основном примитивный характер, что соответствовало низкому культурному уровню польского мелкопоместного дворянства XVIII века, представителей которого называли «сарматами». Шопен поднял польскую музыку на невиданную высоту. Спроецировав стихию национальных выразительных средств на свое личное восприятие и собственные выразительные средства, Шопен пришел к столь гармоничному сплаву различных элементов польского фольклора и собственного индивидуального стиля, что его музыка представляется нам сегодня прежде всего его личным звуковым языком и лишь затем уже польской музыкой, подобно тому, как музыка Бетховена не воспринимается нами как типично немецкая музыка, а, прежде всего, как звуковой язык Бетховена. Несмотря на то, что в музыке Шопена явно слышится пламенное признание в любви родной Польше, в ней, в отличие от национально окрашенной музыки Дворжака, Грига или Альбениса, на первом плане находится его индивидуальный стиль. При этом Шопен сумел придать польской народной музыке во многом совершенно новое звучание, как это случилось, например, с его мазурками. Место Шопена в истории мировой музыки поистине уникально, ибо ему удалось в единственном лице представить музыку целой страны и «уравнять Польшу в правах с другими великими музыкальными державами мира».

Может показаться странным, но истоки творчества Шопена лежат в так называемой «салонной музыке». Вначале это было высшее варшавское общество двадцатых годов XIX века, перед которым одаренный мальчик выступал с импровизациями в популярном в то время салонном стиле. Двери аристократических и буржуазных салонов Парижа также не являлись непреодолимым препятствием для цветущего дилетантства, дань которому отдал не только юный Шопен, всю жизнь протестовавший против «пустого бренчания» и «романсовой заразы» парижского света эпохи июльской монархии, но и такие признанные пианисты-виртуозы, как Лист, Калькбреннер и Тальберг. Однако с первых дней Шопена отличала от других виртуозов «в высшей мере музыкально клаузулированная форма, одновременно сочетавшая в себе и приспособление, и неприятие», в которой он вращался в парижских салонах, причем не только в музыкальном, но и в социальном плане. Салонный мотив можно считать одним из видимых выражений сложного переплетения социальных интересов и противоречий, существовавших во французском обществе времен июльской монархии. В этих условиях Шопен мог рассматривать исполнение своих вальсов в парижских салонах как некий эксперимент, призванный выяснить возможности, присущие атмосфере салонов, и рамки правил и предрассудков, свойственных этой среде. Действительно, шопеновские вальсы устроены так, что их поверхностное восприятие единственно ради услаждения слуха практически исключено, ибо в этих произведениях достаточно часто отсутствуют все черты, свойственные традиционным вальсам.

Как композитор Шопен является создателем дотоле совершенно неизвестного жанра, нового фортепианного стиля. Лист воспринял этот стиль, но ничего нового внести в него уже не смог. Смелость в гармонии, исключительно богатый хроматизм, в котором Шопен не останавливался даже перед вопиющими диссонансами, новые средства орнаментики, неизвестная до него форма гармонического аккомпанемента, как, например, подчеркивание выразительных средств левой рукой, широта и красота мелодических линий, и, прежде всего, национальные элементы, проникнутые личностью художника, — вот что создало новый, оригинальный фортепианный стиль Шопена. Этот стиль отличает органическое единство меланхолии и демонической страсти, полностью погруженной в море звуков.

Фортепианный стиль Шопена неотделим от его исполнительского мастерства, которому были свойственны напевность и выразительность вплоть до мельчайших оттенков, точно выверенная динамика и знаменитый шопеновский tempo rubato, которые позволяли ему целиком и полностью завоевать слушателей свой элегантной, прозрачной манерой исполнения и необычайно насыщенным, исполненным красоты звучанием — прославленным «голубым звуком». И в чисто технической области его необычайная одаренность исполнения на фортепиано, ставшего вторым его «я», выразилась в полном совершенстве фортепианной фразы. Это позволило ему достичь непревзойденного «слияния играющей руки с клавиатурой», которое в сочетании с беглостью и тонким владением педалями положило начало новой фортепианной культуре, как в смысле звучания, так и в чисто техническом смысле. Сегодня Шопен по праву считается наиболее выдающейся фигурой в фортепианной музыке XIX века, по большому счету ни один из композиторов XIX века в своем творчестве не избежал влияния Шопена. Стиль Шопена и его революционная техника оказались решающими для развития фортепианной музыки, что нашло свое отражение в творчестве Падеревского и Шимановского, Скрябина и Рахманинова, Цезаря Франка, Форе, Дебюсси и Равеля, а также Ференца Листа и Адольфа Гензельта, которого называли немецким Шопеном. Нам сейчас трудно поверить, что из современников Шопена только Берлиоз и Шуман смогли осознать революционное значение его музыки. В 1831 году, сразу после выхода из печати вариаций для фортепиано с оркестром на тему из оперы Моцарта «Дон Жуан», ор. 2, Роберт Шуман опубликовал в берлинской газете «Альгемайне музикалише Цайтунг» рецензию, в которой представил миру молодого поляка такими пророческими словами: «Шляпы долой, господа, это — гений».

Определение истинного места Фредерика Шопена в истории музыки потребовало относительно большого времени, ибо далеко не сразу удалось отделить правду от поэтического вымысла и развеять туман, окружавший его личность. Для того, чтобы построить надежный мост между художником и человеком, необходимо не только критически осмыслить его биографию, но также попытаться найти факты, подтверждающие синхронную связь между событиями жизни и физическими и психическими страданиями человека, а также указывающие на возможную связь между событиями и страданиями человека и творчеством художника.

Между Францией и Польшей — происхождение и детство

Романтические легенды окутывают не только творческую карьеру Шопена-художника. Подобные легенды оказали серьезное влияние на исторические исследования происхождения его семьи. К этому следует добавить также исторически обоснованные эмоциональные факторы, глубоко пронизывавшие польское общество. Польша, до 1772 года великая держава, после поражения отчаянного героического восстания против русского узурпатора и последовавшего за ним третьего и окончательного раздела в 1795 году, исчезла с карты Европы. Однако именно вследствие вынужденной утраты государственности высшим идеологическим законом для польского народа стало сохранение национального самосознания, и польская нация продолжала играть в Европе важную политическую и культурную роль. Поэтому неудивительно, что, несмотря на однозначно французское происхождение отца композитора, предпринимались упорные попытки обнаружить у него польских предков. Так, например, в наиболее подробной трехтомной биографии Шопена, опубликованной Фердинандом Гезиком в 1912 году в Варшаве, попытка доказать польское происхождение Шопена начинается словами: «Существуют предания, согласно которым в жилах этого француза из Лотарингии текла польская кровь, потому что прародителем лотарингской семьи Шопен был поляк Миколай Шоп, придворный несчастного короля Станислава Лещинского, который, будучи наместником Лотарингии, завоевал симпатии местного населения… В те времена было обычным делом, что польские дворяне, селившиеся в Лотарингии, переделывали свои труднопроизносимые фамилии на французский лад. Так сын этого Миколая Шопа — Шопена стал уже Жан-Жаком Шопеном…». В настоящее время безосновательность таких предположений уже бесспорно доказана, хотя в генеалогии Шопена еще многое остается неясным. Лишь после второй мировой войны путем кропотливой работы удалось собрать воедино многочисленные документы, рассеянные по различным архивам Лотарингии, и с их помощью полностью проследить отцовскую линию до XVII века. Что же касается матери-польки, то подобное исследование ее происхождения до сих пор еще не проведено.

Самый дальний известный предок — Антуан Ша-пен, прадед деда Фредерика, жил во французской провинции Дофине и в 1683 году вместе с семилетним сыном Франсуа оставил семью, очевидно, для того, чтобы заняться выгодной контрабандой табака. Когда в 1714 году Франсуа умер, у его жены осталось семеро детей, младший из которых родился в 1712 году и при крещении получил имя Никола. Этот Никола жил в дальнейшем в городе Амбакуре, был трижды женат и имел в общей сложности 12 детей. В третьем браке у него родился сын Франсуа, фамилия которого была уже не Шапен, а Шопен. Его воспитателями были дядя, известный мастер музыкальных инструментов, и настоятель амбакурского собора, в домике которого в Маренвиле часто бывал Франсуа. Женившись на Маргерит Дефлен, он перебрался на постоянное жительство в Маренвиль, где супруги купили небольшой дом. У Франсуа и Маргерит было пятеро детей, из которых Никола, родившемуся в 1771 году, суждено было стать отцом Фредерика Шопена.

В судьбе Никола, в частности в его последующем переселении в Польшу, значительную роль сыграл Маренвильский замок. В 1769 году, когда Франсуа Шопен поселился в Маренвиле, это графство уже перешло в руки графа де Рютана, камергера несчастного короля Польши Станислава I Лещинского, который с 1737 года был герцогом Лотарингским. Граф де Рютан умер в 1779 году, не оставив прямых наследников, и было принято решение продать замок. Единственным заинтересованным лицом оказался некий граф польского происхождения Жан Мишель Пак.

Граф Пак когда-то был камергером польского короля Станислава II Августа Понятовского, бывшего любовника русской императрицы Екатерины И, которая в 1764 году возвела его на польский престол после смерти предшественника, саксонского короля Августа III. Во время первого раздела Польши генерал литовской армии Пак командовал силами распущенной Барской конфедерации, а затем эмигрировал во Францию.

Приезд графа Пака в Маренвиль привел к тому, что семья Шопен установила связи, оказавшие решающее влияние на ее последующую жизнь. Речь идет не столько о самом графе, который, оказавшись за границей, продолжал ревностно служить делу своей родины, сколько о польском дворянине Яне Адаме Вейдлихе, наместнике графа и управляющем всеми делами графства. Франсуа Шопен был старостой общины, и в его обязанности входило представление ежегодных отчетов. Благодаря своему положению, а также с помощью местного священника, учителя, управляющего и его жены, с разрешения графа ему удалось обеспечить сыну Никола более высокое образование, нежели то, на которое он мог бы рассчитывать. В 10 лет Никола, выросший в бедном доме, был допущен в блистательную резиденцию, где говорили по-французски, по-польски и по-немецки и уделяли достойное место музыке и пению. Жена управляющего с каждым днем все больше становилась для него «второй матерью», и теперь уже 14-летний Никола относился к ней с нескрываемым почтением и любовью.

Мы столь подробно останавливаемся на событиях, составлявших общественно-политический фон детства Никола Шопена (он родился в 1771 году, всего через пять лет после присоединения Лотарингии к Франции), потому, что считаем необходимым правдиво и логично объяснить обстоятельства, при которых он попал в Польшу, очистив все данные от наслоений из политических и романтических легенд и спекуляций. В 1785 году граф Пак вынужден был расстаться с замком Маренвиль и переехать в Страсбург, где и умер два года спустя. Вслед за графом покинул замок и его управляющий Вейдлих вместе с женой и двухлетним ребенком. Естественно, он взял с собой и уже 15-летнего Никола. Последовали ли они за графом в Страсбург — неизвестно, так как нам вообще ничего не известно об их жизни в период с 1785 по 1787 годы. Однако совершенно точно известно, что Никола Шопен вместе с бывшим графским управляющим Вейдлихом и его супругой, «благородной дамой, к которой он до конца своей жизни сохранил истинно сыновние чувства», выехал в Польшу. Они прибыли в Варшаву в Рождество 1787 года. Скорее всего, родители Никола, которых он посетил перед отъездом, не были согласны с этим его шагом, что следует из его письма к ним, написанного в Варшаве и датированного 15 июля 1790 года. Из этого письма также видно, что на протяжении целых двух лет он не получал никаких известий от родителей. Наряду с привязанностью к Вейдлихам и лучшими профессиональными перспективами, открывшимися перед ним благодаря многочисленным связям Вейдлихов в Варшаве, его отъезд имел еще одну очень важную причину: в Лотарингии всех мужчин, начиная с 18 лет, насильно забирали солдатами во французскую армию, и эта перспектива его никак не устраивала.

В Варшаве с 1787 по 1790 год Никола работал бухгалтером на табачной мануфактуре и принимал очень близко к сердцу деятельность Великого Сейма. Из дому он взял с собой только томик вольтеровского «Кандида», скрипку и флейту. У нас нет никаких оснований предполагать, что он проявлял интерес к философским или религиозным проблемам. Горячий интерес проявлял он к политическим событиям в Польше. Действительно, Великий Сейм 1787–1792 годов, уже в какой-то мере под влиянием французской революции, сумел провести огромную реформаторскую работу, пользуясь тем, что руки России были связаны войнами с Турцией и Швецией. Важнейшим элементом этой работы явилась майская конституция 1791 года, разработанная при непосредственном участии короля Станислава II Августа Понятовского. Эта конституция заменила выборную монархию наследственной, отменила право «liberum veto» и объявила палату депутатов «средоточием высшей власти народа». Сначала Австрия и Пруссия объявили себя гарантами этой конституции, но уже в мае 1791 года Пруссия и Россия договорились о вводе войск в Польшу. После ожесточенных боев Польша была вынуждена отменить майскую конституцию и на «немом сейме» 1793 года в Гродно уступить России и Пруссии значительные территории в рамках второго раздела Польши. Эта национальная катастрофа вызвала взрыв пламенного патриотизма. Вспыхнуло восстание под руководством испытанного полководца Тадеуша Костюшко. Крестьянам, вооруженным в основном косами и вилами, удалось даже освободить значительные территории от превосходящих по численности и вооружению сил русской армии. Однако с помощью вступивших в Польшу прусских войск после жестокой резни восстание все же было подавлено.

Несмотря на то, что Никола Шопен, как видно из его письма к родителям, не питал особого пристрастия к военной службе, за годы, прожитые в Варшаве, он так вжился в польское общество и настолько почувствовал себя поляком, что воспринял трагедию Польши как позор своей родины и не пожелал быть безучастным свидетелем событий. Он вступил в ряды польской национальной гвардии и плечом к плечу со своими польскими друзьями сражался против московитских узурпаторов. Здесь, по всей видимости, сыграла свою роль и личность Костюшко, генерала американской Войны за независимость, противника рабства, личного друга Вашингтона и Джефферсона и почетного гражданина Французской республики. Никола Шопен всем сердцем был предан делу свободы Польши, что подтверждают изданные позднее дневники Фридерика Скарбека, где, в частности, говорится: «Никола Шопен уважал поляков и был благодарен стране и людям за оказанное гостеприимство и возможность вести достойную жизнь… Он много лет прожил в нашей стране, поддерживал дружеские отношения со многими польскими семьями, женился на польке и благодаря семейным и дружеским связям превратился в истинного поляка».

После поражения восстания и третьего, окончательного, раздела Польши в 1795 году Никола Шопен какое-то время обдумывал возможность возвращения в Лотарингию. Однако незадолго до уже намеченного отъезда он заболел. Нам точно неизвестна природа этой болезни, имеются лишь сведения о том, что это было «астматическое» заболевание легких. Выздоровев, он убедился в том, что после третьего раздела Польши и аннексии Варшавы Пруссией он уже не сможет зарабатывать на жизнь в качестве домашнего учителя в богатых семьях, как это было в 1790–1794 годах. Осмотревшись, он решил переселиться в деревню и принял предложение молодой вдовы своего погибшего боевого товарища Лашинского стать учителем четверых ее детей. Мария, младшая его ученица, позднее сыграла заметную роль в жизни Наполеона. Будущая графиня Валевская привела императора в изумление не только знаниями французского языка, истории и географии Франции, почерпнутыми ею у Никола Шопена, но и своими музыкальными дарованиями — молодая прекрасная полька очаровала Наполеона, хотя и приняла его пламенную любовь лишь после того, как с польской стороны ей дали понять, что эта связь сможет принести большую пользу ее угнетенной родине.

В те времена, когда Никола Шопен исполнял обязанности учителя у Лашинских, в имении часто бывал и играл с маленькой Марией Фридерик Скарбек, сын разведенной графини Скарбек, хозяйки имения Желязова Воля. У графини создалось столь благоприятное впечатление об учителе, что она решила поручить ему воспитание своих пятерых детей. В 1802 году Никола переселяется в имение графини, где исполняет обязанности не только домашнего учителя, но и бухгалтера, учителя танцев, аптекаря и домашнего медика. До его прихода графине в воспитании детей помогала в качестве экономки ее дальняя родственница-сирота Текла Юстина Кжижановская. Юстина играла на чембало, и у нее было красивое сопрано. Никола сам играл на скрипке и флейте, и теперь ему было с кем музицировать долгими зимними вечерами. Очаровательная, скромная, спокойная девушка, к тому же еще и благородного происхождения, покорила Никола, и вскоре он решился предложить ей руку и сердце. Венчание состоялось 2 июня 1806 года в брохувской церкви.

Молодая пара поселилась в домике в окрестностях замка. В это время Никола при посредничестве графини познакомился с ректором Варшавской французской гимназии, и это знакомство впоследствии сыграло очень важную роль в жизни его и его семьи. В том же 1806 году армия Наполеона после побед под Аустерлицем и Йеной вступила в прусскую провинцию Варшау (так называлась эта часть Польши после раздела). Поляки встречали французов как освободителей. Наполеон провозгласил создание «Великого герцогства Варшавского». В такую, французскую, Варшаву Никола готов был возвратиться с огромным удовольствием. Поэтому в 1810 г. он с готовностью принял предложение ректора французской гимназии занять в ней должность учителя французского языка.

Однако за полгода до переезда супругов Шопен в Варшаву в Желязовой Воле произошло событие, весьма знаменательное не только для родственников и современников — рождение мальчика, получившего при крещении имя Фредерик Францишек, которому дано было стать крупнейшим фортепианным композитором XIX века.

Точная дата рождения Фредерика Шопена одно время была предметом длительной полемики несмотря на то, что и в свидетельстве о рождении, и в свидетельстве о крещении указано, что он появился на свет в 6 часов вечера 22 февраля 1810 года. Позднее сам Шопен якобы утверждал, что он на самом деле родился 1 марта под знаком Рыб, и говорил, что эта дата известна ему от родителей, «которые, может быть и ошиблись один раз, но не захотели совершать вторую ошибку». Все же дата 22 февраля стоит в свидетельстве о рождении, скрепленном подписями отца, священника и муниципального чиновника, а также в свидетельстве о крещении, под которым стоят подписи крестных родителей, поэтому трудно предположить, что все эти люди допустили случайную или умышленную ошибку. Таким образом, эту дискуссию следует признать раз и навсегда оконченной и впредь исходить из того, что датой рождения Фредерика Шопена является 22 февраля 1810 года. В октябре 1810 года семья Шопен переселилась в Варшаву, и вскоре Никола получил от дирекции лицея разрешение открыть частный пансион для детей из дворянских и буржуазных семей, многие из которых впоследствии стали близкими друзьями Фредерика: Титус Войцеховский, Ян Матушинский, Юлиан Фонтана, Ян Бялоблоцкий, брат и сестра Водзинские.

Выдающиеся педагогические способности Никола Шопена были оценены по достоинству, и в 1812 году он получил должность профессора французского языка в Варшавском инженерно-артиллерийском училище. Теперь он получал жалованье в двух местах, жена его держала уже известный нам пансион. В результате экономическое положение семьи заметно укрепилось, и рождение дочерей Изабеллы в 1811 и Эмили в 1813 году не создало заметной финансовой нагрузки на семейный бюджет. Теперь у Фредерика было уже три сестры (старшая Луиза родилась в 1807 году). В семье царили очень гармоничные отношения и ее душой была милая, заботливая и незаметная Юстина, которую Фредерик называл лучшей из матерей. Жорж Санд говорила, что мать была его «единственной любовью».

К сожалению, нам почти ничего неизвестно о первых годах жизни Шопена, за исключением того, что кроме очень здоровой и крепкой Луизы (Людвики), все остальные дети в семье часто болели и постоянно обеспокоенная мать все время обращалась к услугам доктора Мальча и доктора Ремера. Современники свидетельствуют, что Фредерик был очень нежным и болезненным ребенком, однако кроме зубной боли и частого отсутствия аппетита никакие другие подробности до нас не дошли. Известно лишь, что хрупкая и болезненная конституция мальчика доставляла родителям немало забот и любой, даже мельчайший знак того, что он чувствует себя хорошо, приносил им огромное облегчение и радость — так, например, было воспринято письмо, написанное Фредериком во время школьных каникул, где он сообщал что «ест с небывалым аппетитом». Тем не менее можно сделать вывод, что заболевания, перенесенные Шопеном в детстве и ранней юности, не сыграли существенной роли, поскольку его письма заполнены рассказами об обычных мальчишеских проделках, радостных каникулярных впечатлениях и музицировании. Все же стоит обратить внимание на то, что и возрасте 14 лет он продолжал регулярно принимать лекарства, например желудевую эссенцию, и ему рекомендовалось воздерживаться от употребления ржаного хлеба.

Музыкальная одаренность Фредерика проявилась очень рано. Будучи совсем ребенком, он не мог сдержать слез, услышав за стеной звуки фортепиано, и едва достигнув школьного возраста уже умел воспроизводить на инструменте все мелодии, которые играла мать, и выражать собственные чувства в свободных импровизациях. В этих упражнениях на клавиатуре, кроме матери, ему помогала старшая сестра Людвика, которая, таким образом, стала учительницей музыки до того, как научилась читать и писать.

Когда родители обратили внимание на интерес сына к музыке и его «явную музыкальную одаренность», они решили обучать его игре на фортепиано. Первый учитель музыки, чех Войцех Живный, начал заниматься с Фредериком, когда тому едва исполнилось семь лет. Живный получил музыкальное образование в Лейпциге в духе традиций Иоганна Себастьяна Баха. Его методика преподавания была несколько старомодна и педантична, и поэтому, а также из-за его невзрачной и несколько странной внешности, большинство биографов Шопена дает Живному не слишком лестную оценку, однако этот педагог сыграл решающую роль в музыкальном образовании Фредерика. Ученик очень скоро превзошел учителя в техническом отношении, однако заслуга Живного состоит в том, что он обучил мальчика главным основам игры на фортепиано, благодаря чему тот уже в очень раннем возрасте приобрел способность к самосовершенствованию. Поэтому Фредерик до конца своей жизни не переставал благодарить своего первого учителя.

Уже в возрасте семи лет проявились творческие способности Фредерика, выразившиеся в сочинении маршей, вальсов и полонезов. На публикацию первого полонеза маленького Шопена «Варшавские ведомости» отозвались следующими восторженными словами: «Это истинный музыкальный гений, ибо он не только исполняет сложнейшие музыкальные произведения с удивительной легкостью и большим чувством, но он к тому же и композитор, перу которого принадлежат несколько танцев и вариаций, вызвавших немалое восхищение у любителей музыки». Действительно, этот, недавно найденный, полонез, вполне может выдержать сравнение с полонезами Огинского или Курпинского. Неудивительно, что Клементина Гофманова в вышедшей в 1819 году «Памятке хорошей матери» пишет о ребенке, еще не достигшем девяти лет, «который, по мнению знатоков искусства, обещает стать вторым Моцартом». Вскоре имя Шопена стало широко известно в Варшаве, а после того, как 24 февраля 1818 года он впервые публично выступил в рамках благотворительного вечера с ми-ми-норным концертом для фортепиано модного в то время композитора Адальберта Гировца, перед ним открылись двери салонов таких вельможных семейств, как Чарторыйские, Радзивиллы и Потоцкие, а также многих других высокопоставленных семейств. Маленький Шопен стал любимцем даже русского великого князя Константина Павловича, сына императора Павла I, который был наместником в бывшем Великом герцогстве Варшавском (эта область после четвертого раздела Польши в 1815 году превратилась в русскую провинцию). Фредерик даже посвятил Константину военный марш, написанный в 1818 году. Великий князь приказал аранжировать этот марш для духового оркестра, и утверждают, что ему нравилось, когда это произведение исполняли во время военных парадов. Говорят также, что маленький Шопинек, как в те времена ласково называли Шопена, был единственным человеком, умевшим своей игрой на фортепиано усмирять приступы ярости Константина, которых боялись все окружающие. В Бельведере, резиденции наместника, он познакомился с дочерью гувернера, графа де Мориолля. Позднее он называл ее «Мориолька», и до самого конца варшавского периода его жизни их связывала искренняя дружба.

До двенадцати лет Фредерик не посещал школу, единственным учителем его был отец. В 1823 году он успешно сдал вступительные экзамены в Варшавский лицей, где получил основательное и обширное образование. Наряду с этим большое влияние на его развитие оказали многочисленные приглашения в различные салоны и дворцы. Французскому языку его обучил отец. Кроме того, он изучал латынь, греческий, немецкий, итальянский и английский языки, прослушал курс ораторского искусства и получил солидное образование по естественным предметам, истории литературы и рисованию. Подобно Мендельсону, он обладал необычайным талантом рисовальщика, а с Робертом Шуманом его роднили богатая фантазия, поэтические способности и актерский дар, в котором прежде всего проявлялась его способность к имитации. В общем и целом, можно, не боясь ошибиться, сказать, что едва ли какой-либо другой музыкант получил столь же благородное воспитание, как Шопен, и прозвище «юный князь» вполне соответствовало действительности, тем более, что он с юности отдавал предпочтение аристократическому обществу, не из снобизма, а потому, что считал себя здесь духовно равным.

Но совершено особое место занимают занятия техникой игры на фортепиано, буквально захватывавшие его. Под руководством своего чудесного учителя Живного он ежедневно часами упражнялся за инструментом, причем уделял особое внимание растяжке своих пальцев. Подобно Роберту Шуману, он пытался достичь наибольшего эффекта с помощью особого приспособления, а именно самостоятельно вырезанных кусочков дерева, которые на ночь закреплял между пальцев. Однако когда стало ясно, что Живный едва ли сможет научить его еще чему-либо, отец в 1822 году поручил дальнейшее музыкальное образование высокоодаренного и прославившегося в качестве «вундеркинда» сына своему другу Йозефу Эльснеру, который к этому моменту стал директором Варшавской консерватории. Эльснер, родом из Гроткау в Немецкой Силезии, был разносторонним музыкантом. Он не только играл на скрипке и дирижировал, но также плодотворно сочинял и мог преподать своему ученику гармонию и контрапункт, что называется, из первых рук. В юном ученике он мгновенно распознал гения и позволил ему идти собственным путем, естественно, под бдительным и направляющим оком опытного учителя. Критикам такой методики он говорил: «Оставьте его в покое! Он идет необычными путями, ибо обладает необычайным талантом. Он не придерживается испытанного метода, но у него есть собственный метод, и в его произведениях обнаружится нечто столь оригинальное, чего вы не найдете ни у кого другого». Собственно, в исполнительском мастерстве Шопен многое почерпнул у Вильгельма Вюрфеля, выдающегося пианиста, который в 1826 году покинул Варшаву для того, чтобы занять должность капельмейстера венского театра «Ам Кернтнертор». Вюрфель также познакомил Шопена с игрой на органе.

Успехи Шопена в игре на фортепиано были феноменальны. Уже в четырнадцать лет он усовершенствовал технику Гуммеля и Вебера, с поразительной легкостью покоряя всю клавиатуру фортепиано и, кроме того, применяя орнаментику как важное выразительное средство. О его фортепианном мастерстве того времени можно судить по газетным заметкам, согласно которым он с легкостью исполнял столь сложные в техническом отношении фортепианные концерты Гуммеля, Мошелеса и Калькбреннера. За время учебы в Варшавском лицее он сочинил также немало произведений, преимущественно мазурок и полонезов. Если в ранних полонезах он в основном подражал современным ему польским композиторам, то теперь его образцом стали полонезы Вильгельма Фридемана Баха, которые в творчестве Шопена получили дальнейшее развитие. В это время он начинает писать мазурки, то есть впервые вступает в пределы той художественной танцевальной формы, которая навсегда будет связана с именем Шопена, ибо до него этого жанра вообще не существовало. Наибольший успех в те годы принесло ему рондо до минор, написанное в 1825 году. Позднее он счел, что это произведение достойно открыть собрание его сочинений как op. 1.

Решающим событием его жизни, в том числе и в художественном отношении, следует считать каникулы 1825 года, которые он провел в Шафарне, в имении родителей своего друга Доминика Дзевановского. Фредерик посетил немецкие города Данциг и Торн, что существенно расширило его кругозор. В своих письмах он сообщает о многочисленных новых впечатлениях, например о посещении дома Коперника. Однако самое важное в этих письмах — признание в том, что уже в это время в душе его пробудился страстный интерес к польским народным песням. При этом он сообщает весьма интересные детали инструментального и вокального их исполнения: «Мы сидели за ужином, и когда почти все, что было на столе, уже было съедено, вдалеке раздалась песня. Пели высоким дискантом, бабы пели в нос, по-гусиному, девушки пели на полтона выше, чем надо, немилосердно визжа, все это под аккомпанемент скрипки аж с тремя струнами, которая после каждого куплета повторяла мелодию на низких тонах…». В мазурках Шопена эти народные истоки угадываются повсюду.

Во время этих каникул Фредерик по предписанию врачей должен был постоянно есть ячменный отвар, пить настой из поджаренных желудей, проводить много времени на свежем воздухе и много спать — типичные в те времена рекомендации пациентам, склонным к бронхиальным катарам. Действительно, в своих письмах Шопен часто жаловался на насморк, простуды и воспалительные процессы верхних дыхательных путей. Не исключено, что именно по причине слабого здоровья ему долго не разрешали посещать школу и до 13 лет он обучался дома. Однако было бы неверным представлять себе маленького Фредерика несчастным болезненным дитятей — по воспоминаниям современников, он был веселым мальчиком, которого все любили и который ни в чем — будь то театральные представления в пансионе пани Шопен или мальчишеские забавы на природе во время каникул — не уступал своим сверстникам.

В 1826 году он впервые заболел серьезно. После многодневного карнавала у него сильно заболела голова и отекли шейные лимфатические узлы, вследствие чего он на много дней оказался в постели, чему имеется письменное подтверждение. Доктор Ремер прописал пиявки на шею, доктор Мальч — рвотное и различные диетические мероприятия, выполняя которые, Фредерик «как лошадь набивал брюхо овсяной кашей». Не подлежит сомнению, что сопротивляемость его организма в это время оставляла желать лучшего. В этом сыграли свою роль и ночные занятия композицией, и частые приглашения в варшавские салоны, и напряженная подготовка к выпускным экзаменам в лицее. Хрупкая конституция Фредерика уже сама по себе была источником постоянных волнений отца, так как «он был очень нежным и по малейшему поводу проливал слезы».

12 февраля 1826 года Фредерик написал своему другу Яну Бялоблоцкому, прикованному к постели неизлечимым костным туберкулезом: «Все болеют, и я тоже. Ты, быть может, думаешь, что все это я нацарапал, сидя в кресле; это не так, все это происходит на одеяле, голова втиснута в ночной чепец, потому что она болит уже четыре дня, не знаю почему. На шею мне поставили пиявки, потому что у меня отекли железы, и наш доктор Ремер говорит, что это катаральное раздражение». Похоже, однако, что меры, принятые домашними врачами, оказались не слишком эффективными, поскольку и четыре месяца спустя юный пациент писал о том, что он «болен». После того, как Фредерик успешно сдал выпускные экзамены в лицее, серьезно заболела его сестра Эмили, и было решено направить Фредерика и Эмили под присмотром матери и сестры Людвики на курорт Бад-Райнерц в Нижней Силезии. Судя по всему, болезнь Эмили к этому моменту достигла уже весьма опасной стадии, и в Бад-Райнерце у нее имели место симптомы открытого туберкулезного процесса. Фредерик же поехал на курорт в роли выздоравливающего и сопровождающего. Именно об этом свидетельствуют два концерта, данные им в пользу детей-сирот, принесшие ему значительное признание публики. С другой стороны, врачи запретили ему принять участие в восхождении на близлежащую невысокую гору — это свидетельствует о том, что состояние его здоровья в целом было не на высоте. Был ли Шопен к этому моменту болен туберкулезом, мы уже никогда с полной достоверностью не узнаем, однако это вполне вероятно, тем более, если принять во внимание близкий контакт с сестрой, у которой в то время процесс принял открытую форму. В пользу такого предположения говорит и отек шейных лимфатических узлов зимой того года.

Хотя Фредерик не чувствовал себя явно больным, но с 3 августа по 11 сентября 1826 года он прошел курс водолечения и лечения молочной сывороткой в Бад-Райнерце. В то время лечение туберкулеза сывороткой было очень популярно, и мы располагаем описанием этой процедуры, принадлежащим перу самого Шопена:

«Уже две недели я добросовестно пью сыворотку и местную воду. Наверное, я теперь должен выглядеть немного лучше, так как стал жирным и ленивым. Совсем рано, не позднее шести, все больные собираются к источнику. Здесь гуляющих курортников… встречает жалкий духовой оркестр. Лечебница (Сывороточная лечебница Марголла) связана с городом прелестной аллеей, и прогулка продолжается часов до восьми, в зависимости от того, сколько кружек кому положено выпить с утра. Затем следует завтрак, после завтрака я иду на прогулку, гуляю до 12, а затем, пообедав, вновь иду к источнику — значит, снова мерзкая музыка — вот так и проходит день до вечера. Мне полагается после обеда только два стакана воды из горячего источника, поэтому я возвращаюсь рано, ужинаю и ложусь спать».

Похоже, что лечение все же пошло ему на пользу. Вот что Шопен написал в августе 1826 года своему учителю Йозефу Эльснеру: «Свежий воздух и сыворотка, которую я усердно поглощал, настолько восстановили меня, что я теперь совсем не тот человек, каким был до отъезда из Варшавы». В Варшаву он возвратился отдохнувшим и заметно окрепшим, но, тем не менее, ему по-прежнему приходилось принимать лечение, назначенное доктором Мальчем. Это лечение предусматривало преимущественно неспецифические общеукрепляющие мероприятия: физические движения на свежем воздухе, овсяную кашу и минеральную воду. На будущий год была запланирована еще одна поездка на курорт, что не представлялось Фредерику особенно заманчивым, как можно судить из его письма Яну Бялоблоцкому от 26 ноября 1826 года: «Мне сказали, что в будущем году мне придется снова съездить на воды, по меньшей мере pro forma, до этого, правда, еще далеко, но по мне лучше бы, скажем, в Париж, чем на богемскую границу».

Сестра Эмили так и не поправилась, несмотря на лечение. Примерно через пять месяцев после возвращения из Бад-Райнерца ее состояние резко ухудшилось, о чем пишет Фредерик 14 марта 1827 года в письме своему к тому времени уже также смертельно больному другу Яну Бялоблоцкому: «Моя сестра Эмилия уже четыре недели не встает с постели. Сначала у нее начался кашель, потом кровохаркание. Мама в ужасе. Мальч приказал пустить кровь. Пустили раз… потом другой: бесконечные пиявки, нарывной пластырь, горчичный пластырь, красавка, авантюра за авантюрой. Она все это время ничего не ела, осунулась так, что ее невозможно узнать. Теперь она понемногу начинает приходить в себя. Можешь представить себе, что у нас творилось…». Но врачи уже не могли ей помочь — Эмили так и не поправилась и умерла уже 10 апреля 1827 года. Через несколько месяцев не стало и Яна Бялоблоцкого. Эти медицинские процедуры, выглядящие варварскими, да к тому же еще и бесполезные, вне сомнения, явились причиной того, что Шопен до конца жизни относился с опаской и недоверием к подобным рекомендациям врачей и отдавал предпочтение гомеопатии.

По возвращении из Бад-Райнерца на семейном совете было принято решение о том, что теперь Фредерик будет в основном заниматься музыкой. Он поступает в Варшавскую центральную музыкальную школу. После восстановления ее возглавил Йозеф Эльснер, который, естественно, охотно принял Фредерика под свое попечение. По его руководством Шопен изучает основы техники композиции и построения форм различных музыкальных произведений. Знаменательно, что под влиянием Эльснера он начинает уделять внимание произведениям для фортепиано с оркестром. Так возникают вариации для фортепиано с оркестром ор. 2 на тему «Là ci darem la тало» на тему из «Дон Жуана» Моцарта, трио для фортепиано, скрипки и виолончели ор. 8, и вершина: фортепианные концерты фа-минор ор. 21 (1829 год) и ми-минор ор. 11 (1830 год). Наряду с этим он продолжает сочинять вальсы, мазурки и полонезы — лишь позднее его друг Фонтана присвоил номера этим произведениям.

Потеря младшей сестры была огромным потрясением для дружной семьи, и приглашение в замок князей Радзивиллов Антонин во время летних каникул траурного 1827 года явилось для Фредерика желанным поводом отвлечься от тяжелых мыслей. Сам князь был большим любителем музыки, играл на виолончели и даже пытался пробовать свои силы в композиции — его музыкальное сопровождение к «Фаусту» Гете получило высокую оценку Листа. Этот выдающийся человек, женившись на прусской принцессе, добился в качестве свадебного подарка освобождения всех польских солдат, которых удерживали в плену в Силезии. Шопен посвятил князю фортепианное трио и, гостя у князя, написал, по всей видимости, с учетом его вкусов, Alla polacca для виолончели.

В это же время в Варшаве бурно продолжалась карьера Шопена — исполнителя-виртуоза, но чем ярче были его успехи как пианиста, тем меньше времени и сил оставалось на творческую деятельность. Поэтому отец старался использовать любую возможность для продолжения всестороннего музыкального образования сына, который к тому времени начал интенсивно заниматься оперным жанром. В Польше такие возможности были ограничены и поэтому пришлось искать контакты за рубежом. Возможность для таких контактов появилась в 1828 году во время работы международного зоологического конгресса в Берлине под председательством Александра фон Гумбольдта. Для участия в конгрессе был приглашен польский зоолог Яроцкий, друг семьи Шопен. Яроцкий взял Фредерика с собой в Берлин, в надежде на то, что его знакомый зоолог Лихтенштайн, который был управляющим делами конгресса, познакомит юного Шопена с музыкальными знаменитостями прусской столицы, тем более что Лихтенштайн был близким другом покойного Карла Марии фон Вебера. К сожалению, этим надеждам не суждено было осуществиться и желанные контакты установлены не были. В письме родителям от 20 сентября 1828 года Шопен с грустью написал: «Здесь был и Спонтини, и Цельтер, и Мендельсон-Бартольди, но я не нашел удобной возможности представиться никому из этих господ, так что поговорить ни с кем не удалось». В эти дни Шопен запечатлел участников конгресса в карикатуре и поиздевался над их манерами в следующей жанровой сценке, которую мы приводим из его письма к родителям: «Вчера состоялся торжественный обед всех ученых, которых я раньше уже разделил на три класса. Председательствовал не Гумбольдт (ведь у него хорошие манеры!), а какой-то другой важный чин научного цеха… За столом я сразу же заметил, что мой сосед меряет меня (чужака!) косыми взглядами. Это был профессор ботаники из Гамбурга. Его могучая фигура не могла не вызвать у меня зависти. Мне приходилось разрывать булочку двумя руками, он же одной свободно сплющивал ее, настоящая лягушка с медвежьими лапами. Он разговаривал с Яроцким через мою голову и увлекся беседой до того, что залез рукой в мою тарелку и стал собирать на ней крошки в кучку… Пока он хозяйничал в моей тарелке, я сидел, как на иголках, потом вытер тарелку салфеткой».

Тем не менее в Варшаву Шопен вернулся с массой музыкальных впечатлений. В Берлине он не жалел времени на посещение театров и Певческой академии. В конце своего пребывания в Берлине он написал домой: «Я здоров и посмотрел все, что здесь можно увидеть. Я возвращаюсь домой, к вам… Но это путешествие пошло мне на пользу». Уже летом 1829 года он закончил свое обучение в музыкальной школе. После выпускного экзамена Эльснер выдал Шопену диплом с восторженной характеристикой: «Блестящий талант, музыкальный гений». В знак благодарности Шопен посвятил учителю фортепианную сонату ор. 4 до-минор.

Весной 1829 года настало время его первой любви, которую он вначале хранил в строгой тайне ото всех. В конце концов Фредерик поделился своей тайной в письме Титусу Войцеховскому: «Уже прошло шесть месяцев, а я еще не обменялся ни единым словом с той, которая снится мне каждую ночь. Это мыслями о ней навеяно адажио в моем концерте (имеется в виду концерт фа-минор ор. 21 — прим.), она вдохновила меня на этот вальс, который я высылаю тебе (здесь Шопен имеет в виду вальс ор. 70, № 3, опубликованный в ре-диез-мажор — прим. автора). В этом письме от 3 октября 1829 года имени своей возлюбленной он не указывает. Стремление скрыть свой внутренний мир от окружающих — очень характерная черта, которую Шопен сохранил до конца своих дней. По всей видимости, этой таинственной возлюбленной была Констанция Гладковская, с которой он познакомился в Варшавской консерватории. Позднее она пела в Варшавской опере. Однако в пользу этого предположения говорят только весьма туманные намеки в письмах к Войцеховскому, причем нигде — ни в этих письмах, ни венских письмах, ни в штутгартском дневнике Шопена имя Констанции напрямую не упоминается. Таким образом, версия о «большой любви Шопена к Констанции», присутствующая во многих биографиях, документально ничем не подтверждается. И признание в его дневнике за 1830 год носит анонимный характер: «Ее образ не покидает моих мыслей. Мне кажется, что я не люблю ее, но все время думаю о ней».

Этот вопрос к тому же очень осложняет необычайно сильное дружеское чувство, связывавшее Фредерика с Титусом Войцеховским, поскольку при чтении писем создается впечатление, что их автор признается в любви не столько к Констанции, сколько к своему другу и адресату. Даже с учетом цветистого и экзальтированного стиля эпистолярного романтизма письма Шопена к друзьям, и, прежде всего, к Войцеховскому, заставляли и заставляют биографов задуматься: «Мой любимый», «Мой возлюбленный», «Протяни другу свои губы», «Я целую твои губы, ты разрешаешь?». Хотя известно, что у славянских народов существует обычай поцелуев между мужчинами, все же столь страстные выражения привязанности между друзьями одного пола не могли не вызвать у некоторых биографов подозрений в наличии гомоэротических моментов. Это подозрение не смог полностью развеять даже тот доказанный факт, что среди друзей Шопена не было ни одного гомосексуалиста. Более того, столь горячо любимый Титус не раз ставил друга на место словами: «Я не люблю, когда меня целуют». Здесь мы сталкиваемся с той же ситуацией, что и у Роберта Шумана — проявление с его стороны страстных дружеских чувств к скрипачу Йозефу Иоахиму и к Иоганнесу Брамсу заставляло биографов предполагать присутствие гомоэротических мотивов. Однако в обоих случаях не может быть речи о выраженной гомосексуальной ориентации. В свете современной психоаналитической «теории нарциссизма» здесь имеет место стремление к нарциссическому слиянию с партнером мужского пола, который в глазах данного индивидуума является воплощением иного идеала: силы, решимости, порядочности. От подобного слияния он ожидал, по всей видимости, укрепления мужского начала в собственной личности — действительно, по сравнению с Титусом, который давно стал мужчиной и очень энергично управлял своими имениями в Потожине, Шопен выглядел мальчишкой.

К этому времени родители и учитель пришли к единому мнению, что Фредерику пора уже обогатиться опытом в музыкальных столицах Европы, для того чтобы в дальнейшем использовать этот опыт в собственном творчестве. Отец направил польскому правительству прошение о предоставлении для сына стипендии в 5000 гульденов для учебы за границей в течение трех лет. Ответ был неутешителен: «Непозволительно тратить деньги на художников такого рода». Шопену пришлось отправиться в Вену, «трамплин для прыжка в мир», на собственные средства. Действительно, пребывание в столице Австрии, куда он прибыл 31 июля 1829 года, открыло его миру как пианиста-виртуоза и композитора. Незадолго до отъезда у него возникли некоторые осложнения со здоровьем, о чем он писал в одном из писем: «Кажется, поездка за границу в этом году мне не светит, а светит мне лихорадка, вот так все и пройдет». Однако, вопреки опасениям, он прибыл в Вену «счастливым, радостным и здоровым» и единственным обстоятельством, омрачившим недели, проведенные здесь вплоть до отъезда 19 августа 1829 года, был сильно заложенный нос. Эльснер снабдил его многочисленными рекомендательными письмами, которые возымели действие и облегчили Шопену доступ к ведущим венским музыкантам. Известный издатель Хаслингер вскоре нарек его титулом «Новая северная звезда», и многие заверили Шопена, что его концертное выступление «произведет фурор». Бывший его учитель Вацлав Вюрфель сумел устроить для его выступления с оперным оркестром 11 августа собрание «музыкальной академии» («nota bene без всякого гонорара», — как написал он в письме родителям). Ровно через неделю он выступил в другой «музыкальной академии» с еще более громким успехом. Об этом выступлении он писал так: «Уже в первый раз меня приняли хорошо, но вчера еще лучше. Трижды мое появление на сцене было встречено аплодисментами». Лейпцигская «Альгемайне музикалише Цайтунг» за 18 ноября 1829 года писала о нем, как «об одном из ярчайших метеоров на музыкальном горизонте».

На чужбине — Штутгартский дневник

По возвращении в Варшаву Шопену стало ясно, что продолжение столь успешно начатой музыкальной карьеры возможно лишь в одной из музыкальных столиц — Вене, Париже или Лондоне. Кроме того, Шопен отдавал себе отчет в том, что ему следует совершенствовать композиторское мастерство в области крупных форм, и за короткое время завершил два концерта: «Большой полонез с оркестром» и «Фантазию на польские темы». Чтобы выяснить, какое впечатление эти сочинения произведут на публику, 17 марта 1830 года он организовал публичный концерт, на котором в сопровождении оркестра под управлением Курпинского наряду с аллегро из концерта фа-минор впервые исполнил «Фантазию на польские темы». Варшавская публика была в восторге, а критики дали этому выступлению столь блестящую оценку, что спустя пять дней состоялся повторный концерт, также завершившийся триумфальным успехом.

В мае 1830 года в связи с открытием сейма в Варшаву прибыл российский император Николай I, и на торжествах по этому поводу Шопен познакомился с известной певицей Генриеттой Зонтаг и увлекся не только ее исполнительским мастерством. «В пеньюаре она в тысячу раз Ире лестнее, чем в вечернем платье», — написал он в письме Титусу. Возможно, эта связь помогла ему и дальше оставаться лишь тайным воздыхателем и музыкальным помощником Констанции Гладковской во время ее дебюта в Варшавской опере.

После окончания концертного сезона Шопен сравнительно быстро заканчивает работу над концертом до-минор и отправляется отдыхать в Потужин к Титусу Войцеховскому. К этому времени он уже принял решение совершить более продолжительную зарубежную поездку, а Титус решил сопровождать его хотя бы до Вены. Какое-то время казалось, что простудное заболевание, осложнявшееся высокой температурой, помешает этим планам, но вскоре выяснилось, что эти опасения были напрасными. Последние месяцы перед окончательным прощанием с любимой родиной, семьей и друзьями оказались для молодого художника тяжелым душевным испытанием — уезжая в добровольное изгнание, он испытывал страх перед одиночеством. В беседах с Титусом он жаловался на «невыносимую меланхолию», которая «иссушает его и делает холодным, как камень», и снова и снова откладывал дату отъезда. «Я все еще сижу здесь, у меня нет сил назначить день, мне кажется, что я уезжаю, чтобы умереть Как страшно умереть на чужбине, а не там где родился, как страшно, умирая, видеть у своей постели не родных людей, а равнодушного доктора или наемного слугу». Эти слова однозначно свидетельствовали о депрессивном настроении, но многие исследователи значительно позже истолковали их как предчувствие Шопеном собственной судьбы.

11 октября 1829 года, незадолго до отъезда, состоялся его прощальный концерт. Шопен впервые исполнял концерт ми-минор, в создании которого немалая роль принадлежала Констанции. 2 ноября после трогательного прощания с друзьями он отправился в путь. Согласно легенде, он получил в подарок серебряный кубок, наполненный родной землей, которую должны были положить в его могилу, как будто уже тогда всем было ясно, что на родину он не вернется никогда и судьба его — быть похороненным в чужой земле. Бронарский и Хедли уже давно однозначно опровергли эту красивую легенду, хотя она из-за своей трогательности до сих пор не дает покоя отдельным биографам. Куда меньше ясности существует в вопросе об истинных мотивах, заставивших Фредерика Шопена все-таки преодолеть колебания и наконец-то отправиться в путешествие. Безусловно, основной причиной здесь явилась воля отца дать возможность сыну завершить музыкальное образование, что вполне совпадало и с его собственными амбициями. Второй, пожалуй, не менее важной причиной явилась Июльская революция во Франции, которая вызвала брожение по всей Европе, готовое вот-вот переброситься на Польшу — к моменту отъезда Шопена варшавяне чувствовали себя, как на пороховой бочке. Скорее всего, Никола Шопен, учитывая слабое здоровье сына, настоял на том, чтобы тот ускорил свой отъезд из Польши.

Итак, молодой Шопен отправился в путь, вначале в Вену, куда он прибыл 30 ноября 1830 года. По пути к нему присоединился Титус Войцеховский, и, как только он оказался рядом с Фредериком в карете, горечь изгнания постепенно начала слабеть. В Дрездене он принял участие в вечере, состоявшемся в доме известного врача Фридриха Крайсига, услугами которого пользовались многие русские и поляки. Доктор Край-сиг вошел в историю медицины как автор фундаментального труда «Болезни сердца». К сожалению, второе посещение Вены принесло Шопену разочарование, хотя рядом с ним были друзья его отца. Прежде всего он посетил своего варшавского учителя Вацлава Вюр-феля, который, начиная с 1826 года, исполнял обязанности директора театра «Ам Кернтнертор». У Вюрфеля был туберкулез легких, и к этому времени его состояние серьезно ухудшилось. Тем не менее он хотел немедленно приступить к организации концертов своего ученика. 1 декабря 1829 года Шопен писал родителям: «Когда я пришел к нашему другу Вюрфелю, он сразу же заговорил о том, как устроить мой концерт. Необыкновенный человек: тяжело болен, не может выходить из дому — и продолжает давать уроки у себя на квартире. Харкает кровью, из-за этого очень слаб и говорит о концерте». Могли ли стать частые визиты к Вюрфелю причиной заражения Шопена туберкулезом, сейчас уже установить невозможно, но это вполне вероятно.

Другим знакомым отца был доктор Иоганн Мальфатти, лейб-медик австрийского императора и лечащий врач Людвига ван Бетховена. Он ввел Шопена сразу же по прибытии в Вену во влиятельные музыкальные круги дунайской метрополии. Модный врач баловал своего молодого гостя, не только угощая его блюдами польской кухни, но и давал ему ценные медицинские советы, о чем Шопен так рассказывал в своих письмах: «Мальфатти меня по-настоящему любит, и я немало этим горжусь… Я здоров, как лев, говорят даже, что я растолстел. В общем же у меня все в порядке, и я надеюсь, что с помощью Бога, пославшего мне Мальфатти, великолепного Мальфатти, дальше пойдет еще лучше». Последнее замечание показывает, что уже тогда Шопен полностью осознавал, сколь слаб он здоровьем. Это следует также из первого письма, которое он отправил из Вены своему другу и товарищу по несчастью Яну Матушинскому — тот изучал медицину и позднее умер от туберкулеза легких. Шопен писал: «Ради Бога, не перегибай палку, ты же знаешь, из какой глины мы оба вылеплены и сколько раз я уже разваливался».

В это время до Вены дошла весть о том, что 29 ноября в Польше началось долгожданное восстание. В отличие от Александра I, император Николай I проводил политику жесткого угнетения не только русских, но и всех прочих народов своей империи. Под влиянием французской революции польское офицерство и интеллигенция поднялись против русского господства. Их поддержали польская армия, дворянство и демократы. Революция началась в Варшаве с поджога старой пивоварни на берегу Вислы и с попытки убийства тирана — великого князя Константина, которого спасло своевременное бегство из Бельведерского дворца. Вначале русских удалось изгнать из Польши, но повстанцы не приняли своевременных мер к освобождению крестьян, и сельское население не приняло участие в борьбе против России, так что, несмотря на мужественное сопротивление поляков, русская армия в сентябре 1831 года смогла взять Варшаву и подавить восстание. После введения так называемого органического статута Польша вновь стала частью России. Однако патриотические чувства поляков не были сломлены, и те участники восстания, которым удалось бежать в Швейцарию или во Францию, не давали этим чувствам угаснуть.

Весть о революции, разразившейся в Варшаве через несколько дней после прибытия друзей в Вену, явилась для обоих душевным потрясением. Титус немедленно отправился домой, чтобы с оружием в руках принять участие в восстании. Нерешительный Шопен не мог сразу отважиться на это, да и отец наверняка объяснил ему, что при подобных обстоятельствах возвращаться не следует. Итак, он остался в Вене один, и известия о ходе революции в Польше ложились на него двойным грузом. Прежде всего, это была тревога о судьбе семьи и друзей, опасность для которых росла день ото дня. Подавленное настроение усугублялось укорами совести за то, что он не уехал домой вместе с Титусом. Последнее ясно видно из письма к Яну Матушинскому, которое было написано в день Рождества 1830 года: «Как я хотел бы привести в движение те звуки, которыми наполняет меня слепое, яростное, все переворачивающее чувство, чтобы записать хотя бы часть тех песен… которые пели воины короля Яна… Если бы я сейчас не был обузой для отца, я бы вернулся сегодня. Будь проклято то мгновение, когда я решил уехать». Дело усугубилось тем, что революция в Польше вызвала растущую враждебность населения Австрии к его родине, и ему довелось почувствовать антипольские настроения в венском обществе. Несмотря на многочисленные приглашения, не доставлявшие ничего, кроме скуки, он чувствовал себя одиноким и покинутым. Его мучила тоска по родине, и в таком настроении он в сочельник пришел около полуночи в собор Святого Стефана. Вот как он описал это событие в одном из писем: «Величие и благородство этого огромного купола передать невозможно… Позади меня могила, подо мной могила, не хватает только еще одной — сверху. Во мне возникли печальные звуки, и я больше, чем когда-либо, почувствовал одиночество…» В медицинском отношении основным фактором во время пребывания в Вене следует считать постоянно прогрессирующее ухудшение его душевного состояния, о чем можно судить из письма другу Яну, написанного 26 декабря 1830 года: «Для меня здесь все печально, мрачно и уныло». Похоже звучит и примечание, сделанное в нотной тетради: «Как все здесь мне чуждо и печально — я не знаю, что мне делать, почему я так одинок». Грусть, овладевшая им, ощущается и в созданном в это время скерцо си минор, ор. 20. К этому печальному настрою все в большей степени примешивалось подлинное отчаяние, порой доходившее до настоящей усталости от жизни с суицидальными идеями: «Жить, умереть — сегодня мне все кажется неважным» или «Сегодня Новый год. Как печально я начинаю этот год! Наверное, я его не переживу». Эти фрагменты из писем вполне оправдывают высказанные выше предположения. Важнейшим причинным фактором возникновения чувства одиночества и отчаяния явилась, по всей видимости, разлука с семьей, о чем можно судить на основании цитаты из другого письма: «Мне хочется умереть, но до этого я еще раз хотел бы увидеть родителей».

Тем не менее в последние месяцы пребывания в Вене он принимал активное участие в венской музыкальной жизни. 4 апреля 1831 года он выступил с фортепианным концертом ми-минор ор. 11, однако встретил весьма сдержанный прием. То обстоятельство, что его второе посещение Вены не принесло ему как музыканту ожидаемого признания, стало причиной глубокого кризиса самооценки. В эти месяцы все чаще в его письмах слышатся упреки и обвинения в собственный адрес и мысли о том, что жизнь не удалась: «У меня есть полное право быть недовольным тем, что я появился на свет. Зачем мне позволили появиться там, где я обречен на бездеятельность? Какой толк здесь от моего присутствия? Людям нет от меня никакой пользы», — такие жалобы появляются в это время в письмах Шопена к друзьям. Наряду с этим в письмах продолжает звучать мотив самообвинения в том, что он стоит в стороне от участия в борьбе за свободу своего народа: «Ты мой самый лучший друг на свете. Ты добился, чего хотел — ты в армии… Вы построили укрепления? Бедные мои родители. Что делают мои друзья? Я с радостью отдал бы жизнь за тебя, за вас!… Если бы я мог служить хотя бы барабанщиком!». У него не доставало внутренней решимости изменить свое положение, и из-за этого его терзало беспокойство и душевное напряжение. Посещая венские салоны, он должен был выглядеть спокойным и уравновешенным, но внутреннее напряжение было столь сильным, что, возвратившись в свою квартиру, он всю ночь терзал рояль. Так возник ор. 10, цикл из 12 этюдов, написанных попеременно в мажоре и в миноре. Последний этюд этого цикла, так называемый «Революционный», наиболее ярко передает душевное состояние Шопена в этот период.

Сколь чуждой казалась ему в то время ментальность венского общества, можно судить по высказываниям о вальсах Лайнера и Штрауса. Шопен вообще пришел к выводу о том, что у венцев испортился музыкальный вкус, что они не менее вежливы, чем поляки, и не умеют поддержать беседу. Он писал домой, что за прошедшие месяцы вообще не научился ничему венскому: «Я, например, не умею как следует танцевать вальс — ведь мой рояль не слыхал ничего, кроме мазурок». К этому добавилось и то, что в городе, где блистал Иоганн Штраус, перспективы для музыкальной карьеры Шопена выглядели отнюдь не радужно. Венские музыкальные издатели считали публикацию произведений малоизвестного польского композитора чрезмерным финансовым риском. Последний его концерт — бенефис в театре «Ам Кернтнертор» — состоявшийся 11 июня 1831 года, местной прессой вовсе не был замечен, лишь 21 сентября появилась доброжелательная рецензия в лейпцигской «Альгемайне музикалише Цайтунг». Понятно, таким образом, что мысль о скором отъезде из Вены приобретала все более зримые очертания. Так как в это время в Италии также начались волнения, Шопен принимает решение ехать в Париж. В этом настойчивее всех убеждал нерешительного художника доктор Мальфатти: в то время Париж был европейской столицей искусств, и только там существовали условия, в которых такой гений, как Шопен, мог проявить себя во всем блеске. Мальфатти снабдил его рядом рекомендательных писем, важнейшее из которых было адресовано Фердинандо Паэру, крупному музыкальному авторитету и многолетнему директору Итальянского театра в Париже. Мальфатти рассчитывал, что это письмо, подобно волшебной палочке, откроет перед его молодым другом двери в высшие сферы Парижа. В знак благодарности 22 июня 1831 года, в день Ивана Купала, Шопен дал прекрасный праздничный концерт в роскошном загородном доме Мальфатти.

Однако в посольстве России возникли непредвиденные трудности с получением заграничного паспорта, в связи с чем Шопен последовал совету друга и запросил паспорт для поездки в Лондон, собираясь на самом деле остаться в Париже. Вторая задержка была связана с тем, что не только в Вене, но и в Баварии боялись распространения эпидемии холеры, свирепствовавшей в то время в Польше. Для проезда через Баварию требовался так называемый санитарный паспорт. Но, наконец, все эти препоны остались позади: 20 июля 1831 года Шопен сел в дилижанс и через Зальцбург, Мюнхен и Штутгарт направился в Париж. Восемь месяцев, проведенных в Вене, принесли ему лишь тяжелые разочарования — он не достиг ни славы, ни богатства. Австрийская столица принесла ему лишь неудачи, и расставался он с нею без сожаления. Во время вынужденной остановки в Мюнхене, которая потребовалась для того, чтобы получить паспорт для проезда в Париж, он согласился дать концерт в местном филармоническом обществе, где с большим успехом исполнил фортепианный концерт до-минор и Фантазию на польские темы. Через несколько дней он был уже в Штутгарте, и здесь его застало убийственное известие о том, что 7 сентября 1831 года варшавское восстание потерпело окончательное поражение и мужественные польские бойцы были вынуждены капитулировать перед превосходящими силами русской армии, которая вела войну, не останавливаясь ни перед какими жестокостями. Неудачи и разочарования, пережитые еще в Вене, вызвали у Шопена депрессивное состояние, и теперь на этом фоне произошел подлинный душевный срыв. Если о венском периоде его жизни с ноября 1830 по июль 1831 года, то есть до дня его нерадостного прощания с Веной, мы знаем очень много из подробных писем к родителям и Яну Матушинскому, записей в нотной тетради и дневнике, то в последующий период, вплоть до прибытия в Париж он, похоже, вообще не подавал о себе вестей. Из этой пустоты до нас дошел единственный собственноручный документ, так называемый «Штутгартский дневник» — крик измученной, отчаявшейся души. Этот документ, передающий мысли и чувства человека, стоящего на краю пропасти, записан в нотной тетради. Он столь важен для медицинской характеристики личности Шопена, что мы считаем необходимым привести здесь его полностью.

«Штутгарт — как странно! Сейчас я лягу в кровать, где до меня наверняка умер не один человек. Сегодня эта мысль меня нисколько не тревожит. Наверняка здесь, и подолгу, лежал не один труп. А чем этот труп хуже меня? Ведь труп также не может ничего знать ни об отце, ни о матери, ни о сестрах, ни о Титусе! У трупа нет возлюбленной, и он не может говорить с окружающими на их языке! Труп так же бледен, как я, так же холоден ко всему, как я сейчас. Труп перестал жить, и я уже живу с отвращением. До отвращения? Разве труп получил от жизни все? Если бы это было так, то труп выглядел бы довольным, а все они выглядят несчастными. Разве жизнь столь сильно влияет на черты, на выражение лица, на физиогномику человека? Почему мы живем столь жалкой жизнью, которая пожирает нас и существует лишь для того, чтобы превращать нас в трупы? Часы на штутгартской башне бьют час. Ах! Сколько людей на Земле сейчас умирает? Дети теряют матерей, матери теряют детей. Сколько мыслей превращается в ничто, сколько рождается грусти и утешений! Сколько умирает нечестных покровителей и сколько угнетенных! Мертвы и добрый, и злой, доблесть и преступление. Все братья во смерти»’.

Рядом с этими жуткими картинами и фантазиями о смерти, навеянными чувствительной душой художника, проходят мысли о личном крушении и фрустрации. Этот документ снова и снова поражает подробностью описания чувств и внутренней жизни, исполненной небывалого напряжения.

«Ясно, что самое лучшее — это смерть. Что же тогда самое худшее? Рождение, ибо оно противоположность наилучшего. Значит, я с полным правом могу сетовать на то, что пришел в этот мир. Почему мне не запретили явиться сюда, где я обречен на бездеятельность, чего тогда стоит моя жизнь? Я не могу принести пользы людям, потому что у меня нет ни длинных ног, ни клыкастой пасти. Ну, а если бы я и имел все это, то что бы я от этого выиграл? У трупа есть лодыжки? Не более, чем у меня, всего лишь подобие. Значит, мне осталось совсем немного, чтобы почувствовать себя братом смерти. Сегодня я еще не жажду ее лишь потому, что это сделает несчастными вас, дети мои, и потому, что и вы не желаете ничего более страстно, чем смерти! А если это не так, то я бы хотел еще раз повидаться с вами. Не для того, чтобы стать счастливым самому, а лишь потому, что вы меня так любите… отец, мать, дети, все мои самые дорогие, где вы? Может, вас уже нет? Может быть, москаль сыграл со мной злую шутку? Ох! Подожди, подожди… Что это, слезы? Так давно они не лились из моих глаз. Почему? Уже давно мною овладела сухая грусть, столько дней я не могу заплакать. Что это за чувство. Такое доброе и тоскливое. Плохо предаваться тоске, зато как приятно! Странное состояние. Но ведь и мертвый чувствует себя сразу и хорошо, и плохо. Мертвый уходит в более счастливую жизнь, и поэтому ему хорошо, но ему жаль расставаться с прошлым, и он грустит. Труп должен себя чувствовать, как я, после того как перестал плакать. Нет сомнения, что все мои чувства на короткое время отмерли — какое-то мгновение я был мертв для моего сердца. Или, скорее, мое сердце для меня. Почему же не навсегда? Наверное, тогда бы мне было легче. Один, один.

Ах, невозможно описать, как я несчастен! Мои чувства едва могут это вынести. «Радости» и «удовольствия», выпавшие на мою долю за прошедший год, едва не разорвали мне сердце. В следующем месяце истекает срок моего паспорта, и я больше не смогу жить за границей, по крайней мере, легально. Тогда я буду похож на труп еще больше».

Под влиянием страха за свою семью и Варшаву после разрушительной войны его воображение рисует ужасные картины, а тревога за судьбу близких разжигает чувство мести к победоносным москалям и порождает сомнения в существовании Бога. Читаем записи Штутгартского дневника, сделанные после 8 сентября.

«Я писал предыдущие страницы, не зная, что враг уже в доме. Предместья разрушены и сожжены. Увы! Вилюе (друг юности Вильгельм Кольберг — прим. автора) наверняка погиб, защищая стены города! Я вижу, что Марсель в плену. Храбрый Совинский (композитор и музыкальный литератор, друг Шопена — прим. автора) в руках этих преступников! Боже, есть ли Ты вообще? Да, Ты есть, и Ты не мстишь нам! Что, москали совершили еще недостаточно злодеяний, а может, Ты сам москаль? Мой бедный отец, мой храбрый отец, он, наверное, голодает и не может купить хлеба для матери? Может, и мои сестры стали жертвами ярости москальской солдатни! Паскевич (русский генерал, командовал операцией по взятию Варшавы — прим. автора), этот могилевский пес, устраивается в резиденции первых монархов Европы! Москаль — повелитель мира? О, отец, вот радость твоей старости! Мама, моя нежная страдалица мама! Ты пережила свою дочь для того, чтобы увидеть, как москаль топчет ногами ее прах! Ах, Повонзки (варшавское кладбище, где похоронена Эмили — прим. автора). Разве они пощадили ее могилу? Ее затоптали ногами и завалили тысячами трупов. Они сожгли город. Ах, Боже, почему Ты не позволил мне убить хоть одного москаля! О, Титус, Титус!»

Далее он вновь упрекает себя за то, что издалека безучастно наблюдал за трагическими событиями на родине, в отчаянии жалуется на то, что в трудный для своего народа час был обречен на бездействие и анонимность, и к этим чувствам примешивается тревога за судьбу «тайной возлюбленной’’ Констанции Гладков ской.

«Штутгарт. Что с ней (Констанцией — прим. автора)? Где она? Бедняжка! Может быть, она попала в руки москалей? Москаль давит, душит, убивает ее! Ах, любимая, я осушу твои слезы, я излечу раны сегодняшнего дня, напомнив тебе о прошлом, о том времени, когда не было никаких москалей. Тогда некоторые москали из всех сил старались тебе понравиться, а ты издевалась над ними. И тогда с тобой был я, а не Граб (Грабовский, будущий муж Констанции Гладковской — прим. автора).

У тебя есть мать, но она злая. У меня добрая мать, а, может быть, ее у меня уже нет. Может быть, ее убил, прикончил москаль. Мои пугливые сестры должны сами себя защищать. Мой отец в отчаянии и не знает, что предпринять, и рядом никого, кто мог бы поддержать маму, а я бесцельно сижу здесь, время от времени вздыхаю и изливаю мое отчаяние роялю. Зачем это все? Боже, мой Боже, сотряси землю, чтобы она поглотила людей этого века и пошли самые страшные кары французам за то, что они не поспешили нам на помощь».