Николай Матвеев ПРИНЦЕССА НАУКИ Повесть о жизни

О тех, кто первым ступил на неизведанные земли.

О мужественных людях-революционерах.

Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.

О тех, кто проторил пути в науке и искусстве.

Кто с детства был настойчивым в стремлениях

И беззаветно к цели шел своей.

Глава I САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ…

Бледная, небольшого роста женщина в скромном, без единого украшения платье стоит у доски перед настороженно замершей аудиторией. Ее маленькие, почти детские руки дрожат, и крошки мела падают на черный бархат платья, оставляя на нем белые полосы. Еще мгновенье, и затянувшаяся пауза перейдет в недоуменное молчание. Но женщина нервно глотает застрявший в горле комок, слегка прищуривает глаза и спокойно, неожиданно низким голосом произносит: — Господа, среди всех наук, открывавших человечеству путь к познанию законов природы, самая могущественная, самая важная наука — математика.

Так начала свою первую лекцию о теории уравнений в частных производных Софья Васильевна Ковалевская, приглашенная в Стокгольмский университет для чтения курса высшей математики.

Два часа пролетели незаметно, настолько увлекательно и ясно излагала она самые трудные и сухие понятия. Но никто из слушателей даже не мог представить, каких нечеловеческих усилий стоило ей это внешнее спокойствие.

«Только бы не упасть и не забыть все нужные слова», — с отчаяньем думала Софья Васильевна, покрывая формулами гладкую поверхность доски. Рука ее двигалась машинально, и в привычном начертании знаков Ковалевская черпала новые силы и уверенность. Но назойливая мысль, что вот-вот что-нибудь случится и она не выдержит напряжения, не покидала ее до конца лекции.

Как в тумане Софья Васильевна объявила, что следующее занятие состоится первого февраля. Только одобрительный гул голосов вернул ее к действительности, и она осознала, что лекция закончена. Ее поздравляли с успехом, выражали восхищение ее мастерством, а она все еще не могла понять, что все эти лестные слова относятся к ней и что она выдержала испытание.

— Эта лекция не только моя первая лекция, но и самый великий день моей жизни, — отвечала она на поздравления. — Я бесконечно признательна, что здесь, в Швеции, мне дали возможность прочитать ее, несмотря на то, что я женщина…

Софья Васильевна пожимала чьи-то руки, любезно улыбалась и, видимо, говорила что-то остроумное, так как слушатели долго не отпускали ее. Она встретилась глазами с профессором Миттаг-Леффлером и по довольному лицу своего верного друга поняла, что все идет как нельзя лучше.

Уже смеркалось, когда Ковалевская вернулась домой. Миттаг-Леффлер проводил ее до двери.

— Вот вы и дома, — тепло сказал он, — отдохните, дорогая, все прошло отлично. Я никогда не мог подумать, что вы способны так волноваться и бояться. До сих пор я считал, что вы боитесь только кошек, — пошутил он, прощаясь.

Софья Васильевна небрежно сбросила шубку, медленно подошла к заваленному бумагами письменному столу. Бесцельно переложила несколько страничек, исписанных ее твердым почерком, потом тяжело опустилась на стул. Она чувствовала себя бесконечно усталой, опустошенной — сказывалось огромное напряжение не только сегодняшнего дня, но и всех тревожных предшествующих дней.

Софья Васильевна взяла миниатюрный календарик — записную книжку в кожаном переплете с золотым обрезом и задумалась. Печальная усмешка искривила ее выразительные губы. Опустив голову, Ковалевская долго сидела, не раздеваясь, в своем парадном бархатном платье. Печальные думы вновь овладели ею, и радость победы отошла на второй план. Не так, совсем не так представляла она свой триумф, достижение заветной цели, которой она отдала свои лучшие годы. Может быть, потому, что не было сейчас рядом с ней друга, с кем можно было поделиться радостью и сомнениями, ощутить поддержку и тепло. Здесь, вдали от родины, она все время чувствовала себя одинокой, а сегодня, в ее самый главный день, это одиночество стало ощутимо до боли в сердце.

«Россия! Любимая моя Россия!.. Неужели ты никогда не признаешь меня», — с горечью думала Софья Васильевна, и непроизвольно мысли ее вернулись в тот далекий сентябрьский день 1886 года, когда она вместе с мужем, Владимиром Онуфриевичем Ковалевским, и своим дядей Петром Васильевичем шла на первую в жизни лекцию. Это была физиология, которую читал Иван Михайлович Сеченов.

Накануне Софья послала сестре в Палибино письмо, где писала: «Сеченовские лекции начинаются завтра; итак, завтра в 9 часов утра начинается моя настоящая жизнь. Ты можешь себе представить, с каким трепетом и в каком волнении я ожидаю этой важной для меня минуты. Поэтому я пишу тебе сегодня вечером, а завтра успею приписать только две строки, возвращаясь с лекции, на которую меня поведут торжественно брат, Петр Ив… и дяденька через заднюю лестницу, так что есть надежда укрыться от начальства и любопытных взглядов».

Ковалевская очень волновалась, что из этой затеи ничего не получится. Ведь если они попадутся кому-нибудь на глаза, будет скандал и все ее блестящие планы рухнут. Царское правительство с большим неодобрением относилось к «вредной затее» — стремлению женщин получить высшее образование. Когда в 1863 году несколько прогрессивных ученых попытались открыть при Мариинской женской гимназии педагогические курсы с естественно-математическим и словесным отделениями и стали там преподавать анатомию и физиологию, это начинание было встречено с возмущением. Помилуйте, невинная девушка разбирает анатомическое устройство человека (имелось в виду мужчины), изучает физиологические функции организма… На специальной конференции обсуждали, могут ли девушки изучать все разделы анатомии и физиологии. Дело дошло до того, что под угрозой закрытия курсов пришлось изъять из программы и физиологию и анатомию, так как эти разделы естественных наук посчитались безнравственными.

Из Главного совета женских средних учебных заведений в гимназии срочно разослали важный секретный циркуляр: «Вследствие появившихся в новейшее время заграничных сочинений, в которых ясно видно стремление к материализму, внимание всех начальствующих лиц должно быть обращено на то, чтобы естественные науки преподавали не иначе, как с всегдашним указанием на премудрость божью, как единственный источник блага».

Однако принятые строгие меры не помогли; несмотря на все препятствия, многие женщины и девушки продолжали стремиться получить высшее образование. Они старались использовать для этого каждый удобный случай. Когда в декабре 1867 года собрался первый Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей, писательница и переводчица Е. И. Конради зачитала обращение к ученым с просьбой разрешить женщинам посещать университет. Хотя съезд всячески приветствовал эту идею, практически ничего не изменилось. Тогда женщины решились на крайнюю меру — подать петицию правительству об открытии женского университета. Более четырехсот женщин подписались под этим документом, и среди них были сестры Корвин-Круковские. Но и эта просьба осталась без внимания — по мнению царского правительства, подобные занятия могли интересовать только нигилисток и безнравственных особ.

Вот поэтому Софья Васильевна, уже замужняя женщина, кралась по черному ходу университета к аудитории, где должен был читать лекцию Сеченов. Ей и ее спутникам удалось пройти незамеченными, но у молодой женщины бешено билось сердце, и коридор, ведущий к спасительной двери в аудиторию, казался бесконечно длинным.

Ковалевская с разгоревшимися щеками слушала Сеченова, запоминая каждое его слово, и не заметила, как пролетело время. Пришла домой и сразу села писать конспект лекции, пока все было свежо в памяти. Время от времени она отрывалась от записей и задавала вопросы мужу, и тот обстоятельно объяснял ей непонятное.

— Довольно, Софа, довольно, — наконец прервал он ее, — ты хочешь за один раз узнать все. Как говорится, лиха беда начало, тебе еще надоест заниматься медициной…

— Никогда, — безапелляционно перебила его жена, — ведь это так интересно!

Владимир Онуфриевич не возражал. Он знал, как умеет увлекаться наукой его «воробышек», так он ласково называл Софью Васильевну, и в таких случаях спорить с ней было бесполезно.

— Хорошо, хорошо, — примирительно сказал он, — но сейчас тебе надо отдохнуть, ты так волновалась сегодня. Отложи свои конспекты.

— Но это только сегодня. Нельзя зря терять драгоценное время, — согласилась Софья. — И потом мне еще надо написать Анюте.

Она быстро набросала сестре коротенькую записку.

«Сейчас вернулась с лекции. Все произошло благополучно. Студенты вели себя превосходно и не глазели: была еще одна незнакомая нам дама. Завтра и послезавтра тоже лекции. Обнимаю вас. Нельзя писать больше. В пятницу опишу все подробно. Ваша Софа».

Привычку делиться своим настроением с близкими людьми Софья Васильевна приобрела в молодости и сохранила на всю жизнь. И вот теперь, семнадцать лет спустя, ей было необходимо отвести душу с родным человеком, все так же не хватало рядом друга. Семнадцать лет, огромный срок… За это время восторженная девочка стала зрелой женщиной, утратившей радужные иллюзии. И Софье Васильевне даже стало жаль ту наивную девчонку, смотрящую на всех широко открытыми блестящими глазами и твердо считающую, что настало время, когда сбудутся все ее мечты. Как бесконечно давно все это было, как далеко позади осталась молодость!

Ковалевская медленно подняла голову и так сидела несколько минут, смотря перед собой невидящим взглядом, потом обмакнула перо в чернила:

«30 января 1884 года. Прочитала свою первую лекцию, не знаю, хорошо ли, дурно ли, но знаю, что очень было трудно возвращаться домой и чувствовать себя такой одинокой на белом свете, в такие минуты это особенно сильно чувствуется…»

В этот раз никто не мешал Ковалевской писать дальше, никто не просил ее отложить бумаги, отдохнуть и успокоиться, но писать она дальше не стала. Она, Софья Васильевна Ковалевская, приват-доцент Стокгольмского университета, доктор философии по математике и магистр изящных искусств Геттингенского университета, откровенно завидовала той юной Софе Ковалевской, полной самых радостных надежд. Возле той Софы находились любящие ее люди, впереди ее ждала та жизнь, к которой она стремилась: свобода и возможность беззаветно заниматься любимой наукой.

«Интересно, если бы я тогда знала, как все будет на самом деле, пошла бы я по этому пути?» — задала себе вопрос Софья Васильевна.

Она захлопнула записную книжку, вынула из ящика стола красивый бархатный футляр, бережно достала свой докторский диплом и в который раз пробежала глазами по исполненным золотым тиснением строчкам.

— Да, пошла бы, — громко сказала Ковалевская и, как бы ставя точку, решительно добавила: — Обязательно пошла!

Глава II Я НЕ ЛЮБЛЮ АРИФМЕТИКУ

Беспокойно было в ту морозную январскую ночь в доме № 14 по 1-му Колобковскому переулку, что близ Цветного бульвара. Беспрестанно хлопали двери, сновали из кухни в комнату барыни женщины с озабоченными лицами. Все время что-то требовалось: то простыни, то полотенца, то таз с горячей водой, то еще множество разных необходимых мелочей. Наконец раздался крик новорожденного и няня, выйдя в гостиную, торжественно объявила:

— Слава богу! Девочка!

Барыня, когда ей поднесли дочку, не смогла удержаться от слез разочарования: она настолько была уверена, что будет мальчик, что детское приданое сделала с голубыми бантами. Отец тоже не скрыл своего недовольства, а если принять во внимание, что накануне он крупно проигрался в Английском клубе, то рождение второй дочери (семилетняя Анюта сидела тут же в гостиной, забившись в угол) не улучшило его настроения. Но, несмотря на общее разочарование, ничего нельзя было изменить, и вскоре в книге московского храма Знаменья появилась запись о том, что 17 января 1850 года крестили Софию. «Родители ее полковник артиллерии Василий Васильевич Крюковский и супруга его Елизавета Федоровна».

Позже, спустя много лет, после восьми неудачных попыток Василий Васильевич Крюковский добился, чтобы департамент геральдики утвердил его в древнем дворянстве, и стал носить фамилию Корвин-Круковский. Сделал он это ради своей молодой жены, мечтавшей проникнуть в высший свет. Генерал был намного старше своей супруги и старался потакать ее капризам.

Родители Сони, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, были хорошей парой. Они любили и уважали друг друга. Лиза Шуберт, дочь почетного члена Петербургской академии наук, геодезиста и топографа генерала Федора Федоровича Шуберта, внучка академика-астронома, была хорошо образована для девушек того времени. Она много читала, хорошо пела, танцевала, была очень музыкальна и знала четыре иностранных языка. Василий Васильевич тоже был образованным человеком, потому у них с женой во многом совпадали вкусы и взгляды.

В Москве Крюковские прожили недолго: Василия Васильевича, ставшего уже генералом, перевели в Калугу. Соне, или, как ее звали дома, Софе, было восемь лет, когда генерал вышел в отставку и переехал с семьей в свое имение Палибино, недалеко от границы с Литвой. Имение располагалось в живописнейшей местности, где холмы чередовались с равнинами, дремучие леса — с зелеными лугами, на которых были в беспорядке разбросаны могучие гранитные глыбы.

Добротный дом Корвин-Круковских, огромный и нескладный, построенный без четкого плана, обосновался на пригорке. Три-четыре семьи могли бы спокойно проживать в нем, не зная друг друга. Пожалуй, никто лучше, чем сама Софья, не описал его: «Дом был построен в том определенном, но в архитектуре не отмеченном стиле, который стоило бы назвать крепостным стилем. Всего было много, материалом всюду сорили, но все было как-то грубо, топорно, по всему было видно, что дом этот строился в такое время, когда труд был недорогой и все обходились домашними средствами. Кирпичи обжигались на своем заводе, паркеты приготавливались из своего леса и своими крепостными, даже архитектор, делавший план, и тот был крепостным».

В нижнем этаже помещалась Софа с гувернанткой и прислугой, в верхнем, с парадными комнатами, — Елизавета Федоровна и Анюта. Долгожданный сын Федя жил с гувернером во флигеле, а генералу принадлежала трехэтажная башня, стоявшая в стороне.

Гувернантка, Маргарита Францевна Смит, появилась в семье Корвин-Круковских совершенно неожиданно. Генерал специально никогда не занимался воспитанием своих дочерей, но считал, что его дети должны быть образованными. Однажды он случайно обнаружил, что любимица семьи Анюта неграмотно пишет и имеет весьма туманное представление о самых элементарных научных дисциплинах. Маленькую Софу, за которой присматривала неграмотная няня, тоже никто ничему не учил, читать она научилась сама. Девочку заинтересовали буквы, и она стала расспрашивать всех, что это такое, и так самостоятельно запомнила значение каждой буквы.

Генерал действовал решительно: он рассчитал француженку, отправил няню заниматься хозяйством, а для воспитания дочерей пригласил преподавателя Иосифа Игнатьевича Малевича и гувернантку мисс Смит.

Одинокая женщина, Маргарита Францевна Смит, немолодая и некрасивая, хотя и была родом из давно обрусевшей английской семьи, так никогда и не освоилась в России. Однако и связи с Англией у нее были оборваны. И всю свою привязанность эта энергичная, неподатливая натура сосредоточила на маленькой Соне. Много лет спустя Софья Васильевна Ковалевская не раз вспоминала добрым словом свою гувернантку, привившую ей целеустремленность, усидчивость, упорство в достижении цели. Но тогда маленькой девочке было тяжело стать средоточием всех мыслей и забот англичанки, любовь которой, по воспоминаниям Ковалевской, была «тяжелая, ревнивая, взыскательная и без всякой нежности».

Маргарита Францевна считала, что во всем нужна система, а главное, дисциплина. Распорядок дня для Сони был установлен четко и строго. С раннего утра до позднего вечера время было рассчитано по минутам, и англичанка неуклонно выполняла всю намеченную ею программу. Девочка была уверена, что она «нелюбимая» в семье и именно потому ее отдали на воспитание строгой гувернантке, которая твердо решила сделать из нее настоящую английскую мисс.

Софья была не права: отец любил ее больше других детей, она очень походила на генерала характером. Но вечно занятый делами, Василий Васильевич не мог уделять много внимания дочери, и, кроме того, он считал непедагогичным показывать свои чувства. Елизавета Федоровна любила свою младшую дочь, но баловала она Анюту как первенца, Федю как долгожданного сына. Вообще ей была более близка старшая дочь, которая обожала вертеться перед зеркалом, кокетничать, примерять материнские драгоценности. Анна с малых лет привыкла быть в центре внимания, особенно на детских балах, которые часто устраивались, когда семья жила в Москве. Сам генерал не раз шутливо говорил, что его дочь любого царевича с ума сведет, и девочка верила в это.

Иной раз перед поездкой в гости Елизавета Федоровна заходила в детскую — молодая, красивая, в нарядном шуршащем платье, в сверкающих драгоценностях. Анюта радостно бежала к матери, целовала ее, поправляла на ней золотые безделушки, приговаривая:

— И я, когда вырасту, буду красавица, как мама!

Все это получалось у нее так мило и непосредственно, что Елизавета Федоровна только смеялась в ответ и ласкала свою любимицу. Угловатой, застенчивой Соне тоже хотелось выразить матери свою любовь и восхищение, и она кидалась к ней, но делала это так резко и неожиданно, что порой мяла платье или портила прическу.

— Какая ты неловкая! Оставь меня в покое, несносная девчонка! — сердилась мать, отстраняя от себя дочь.

Елизавета Федоровна быстро забывала о происшедшем, а в душе самолюбивой девочки надолго оставался горький осадок.

Взрослая Ковалевская всю жизнь страдала от своего привязчивого и ревнивого характера. Чрезвычайно чувствительная по отношению к тем людям, которых она любила, она была готова отдать им всю щедрость своей натуры, но, в свою очередь, требовала от них того же и очень мучилась, когда они, по ее мнению, не отвечали ей взаимностью. Впечатлительная, фантазерка — такой была Софья Васильевна с малых лет. И в то же время она обладала необычайным чувством ответственности. Ей было немногим больше трех лет, когда произошел такой случай.

Следуя предписаниям врачей, генерал распорядился, чтобы дети каждый день обязательно ели суп, не менее двенадцати ложек. Анюта и Федя безропотно подчинились, а Софа плакала и не желала этого делать.

— Если ты и завтра будешь так капризничать, простоишь голодная весь обед в углу, — объявил свою волю генерал.

На следующий день во время обеда Софино место за столом пустовало. После долгих поисков ее нашли в углу столовой за высокой спинкой дивана.

Девочка не хотела есть ненавистный суп и решила лучше самой стать в угол, прежде чем ей придется выполнять неприятное для нее приказание.

С годами Соня становилась сдержанней и застенчивей, хотя ее глубокая и страстная натура бурно переживала все чувства.

Ковалевская вспомнила один факт, ярко рисующий ее характер.

Как-то к ним в Палибино приехал погостить младший брат матери Федор Федорович Шуберт — молодой человек, недавно окончивший университет, с блестящими глазами, веселый и живой. После обеда он сел на маленький угловой диванчик в гостиной, посадил Софу на колени и серьезно сказал:

— Ну, давай знакомиться, мадемуазель моя племянница!

Федор Федорович расспрашивал ее, как она учится, и девочка, гордая тем, что на нее обратили внимание, бойко отвечала на все вопросы.

— Какая умница! Все она знает! — восхищался он.

— Дядя, расскажите мне что-нибудь, — попросила Софа.

— С такой умной барышней можно говорить только о серьезном, — решительно заявил Федор Федорович и начал «ученый» разговор про водоросли, инфузории, коралловые рифы.

Вскоре такие беседы стали традицией. После обеда они вдвоем садились на диванчик, и дядя рассказывал. Девочка с нетерпением ждала эти «научные» беседы, и полчаса после обеда стали ее любимым временем. Но вдруг все это прекратилось из-за глупого, нелепого случая.

Однажды к ним приехали соседи-помещики с дочкой Олей. Софа всегда радовалась ее приезду, но в тот раз она сразу подумала: «А как же будет сегодня после обеда?»

Предчувствия не обманули ее. Оля пошла с ними в гостиную.

«— Ну, Софа, полезай ко мне на колени! — сказал дядя, по-видимому, не замечая моего дурного расположения духа.

Но я чувствовала себя столь обиженной, что это предложение не смягчило меня нисколько.

— Не хочу, — ответила я сердито и, отойдя в угол, надулась. Дядя посмотрел на меня удивленным смеющимся взглядом, понял ли он, какое ревнивое чувство шевелилось у меня на душе, и захотелось ли ему подразнить меня — я не знаю, но он вдруг обратился к Оле и сказал ей:

— Что ж, если Соня не хочет, садись ты ко мне на колени!

…Этого я уже никак не ожидала! Что дело примет такой ужасный оборот, не входило мне в голову. Мне буквально показалось, что земля проваливается под моими ногами».

Девочка бросилась к сопернице и, не отдавая отчета в том, что она делает, укусила ей руку до крови, а потом в отчаянье убежала прочь.

Неприятный случай замяли. Но Софа уже никогда не могла относиться к Федору Федоровичу так, как прежде.

Она с трудом находила общий язык со своими сверстниками, и в этом, пожалуй, была виновата няня. Когда маленькая девочка тянулась поиграть с детьми, с увлечением бегающими на улице, няня останавливала ее.

— Что ты, что ты! — с недовольством говорила она. — Ведь ты барышня, а они простые, тебе нельзя с ними играть…

Девочка не понимала, почему ей этого нельзя делать, но подчинялась.

«Вскоре у меня прошла даже и охота и уменье играть с другими детьми, — вспоминала Ковалевская. — Я помню, что, когда ко мне приведут, бывало, в гости какую-нибудь девочку моих лет, я никогда не знаю, о чем с ней говорить, а только стою и думаю: „Да скоро ли она уйдет?“».

Она лучше всего чувствовала себя одна или с няней, которая очень любила свою воспитанницу и не мешала ей жить в выдуманном мире. Ее очень привлекал лес, который простирался на сотни верст вокруг Палибина и начинался почти от самой усадьбы. Сначала редкий, солнечный, и чем дальше, тем сумрачнее. Деревья прижимались теснее друг к другу, все меньше солнечных лучей прорывалось между ними, и постепенно темная непроходимая чаща обступала со всех сторон.

Недоброй славой пользовался этот лес. Встречались там какие-то темные личности: не то разбойники, не то конокрады, не то просто бродяги. В народе поговаривали, что, когда темнеет, в лесу этом видимо-невидимо «нечистой силы» — леших, ведьм, разных кикимор. Крестьянки никогда не ходили в лес поодиночке, да и мужики не очень-то любили забираться далеко в чащу, хотя и подшучивали над трусливыми бабами.

Господских детей туда вообще не пускали. Мисс Смит, несмотря на все разговоры, попробовала было водить их на прогулки в лес, пока однажды не наткнулась на медведицу с двумя медвежатами. Софа сильно испугалась огромного мохнатого зверя, и ей сразу вспомнились все страшные сказки, которые рассказывала няня. В тот вечер девочка долго не могла уснуть: перед ее глазами стоял густой лес с его таинственными обитателями, одетыми в медвежьи шкуры. Герои сказок — «волк-оборотень», «двенадцатиголовый змей», загадочная «черная смерть», — все они, по мнению Софы, жили в лесу, а лес был совсем рядом, и это было так страшно, что она с криком вскакивала ночью и звала няню.

Когда няню сменила гувернантка, мир фантазии девочки изменился: из него исчезли оборотни и привидения, теперь ее увлекла поэзия и она стала сочинять стихи. Но в представлении Маргариты Францевны примерная английская мисс и поэзия были понятия несовместимые. Поэтому творческие попытки жестоко преследовались. Если мисс Смит находила клочок бумажки со стихами воспитанницы, листок этот немедленно прикалывался к ее плечу. Затем в присутствии всей семьи Маргарита Францевна громко читала стихи, всячески искажая смысл.

Однако несмотря на все гонения, Софа в двенадцать лет твердо решила стать поэтессой. Из боязни перед гувернанткой она теперь не записывала своих стихов, а слагала их в уме и запоминала. Софа сочинила две поэмы, которыми особенно гордилась: «Обращение бедуина к его коню» и «Ощущения пловца, ныряющего за жемчугом». Ею уже была задумана длинная поэма «Струйка» на сто двадцать строф…

Но сочинение стихов не было ее главным увлечением. Гораздо чаще она, оглядевшись по сторонам, осторожно проскальзывала в библиотеку и замирала перед длинными рядами книг, выстроившихся на полках. Родители категорически запрещали ей самостоятельно брать их: сначала должна прочесть гувернантка и определить, годится ли книжка для благонравной девочки. Но на ее беду мисс Смит читала так медленно…

Софа с увлечением читала стихи. Чудесная способность слов выстраиваться певучей цепочкой, в которой самые обычные слова приобретают вдруг новое звучание, доставляла ей необычайное наслаждение. Больше всего она любила русских поэтов, но в библиотеке Корвин-Круковских не было ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова. Долгое время из стихотворных произведений девочка знала только баллады Жуковского, и чем высокопарнее была поэзия, тем больше она ей нравилась. Поэтому нетрудно понять ее радость, когда по настоянию учителя Малевича ей купили хрестоматию Филонова. Несколько дней девочку невозможно было оторвать от книги, и она ходила, декламируя отрывки из «Мцыри» или «Кавказского пленника», пока мисс Смит не пригрозила отнять книгу.

Иосиф Игнатьевич Малевич не случайно поощрял любовь к поэзии у своей воспитанницы. Он сам больше тяготел к гуманитарным наукам, и неудивительно, что истории и литературе он отдавал предпочтение. Этому помогала и склонность Софы к поэзии. Учитель был поражен, какие хорошие для своего возраста стихи пишет его ученица. Малевич приучал ее высказывать свое мнение о прочитанном произведении. Девочка приучалась самостоятельно мыслить и отстаивать собственное мнение. Ее оценки часто были настолько оригинальны и интересны, что Малевич записал в своих воспоминаниях:

«Удивленный, восхищенный верным, дельным, красноречиво высказанным взглядом, от которого не отказался бы и лучший учитель словесности, возвратившись после занятий в свою комнату, я думал долго не столько о необыкновенных способностях даровитой ученицы, сколько о дальнейшей судьбе девушки, отличной фамилии и богатой: что, если бы свыше ей было назначено идти другим путем в жизни? Что, если бы судьба лишила ее избыточности в средствах к жизни и дала бы лишь средство к высшему образованию, увы, недоступному для женщин в наших университетах? Тогда-тогда, о, я даже был уверен в этом, даровитая ученица моя могла бы занять высокое место в литературном мире».

Историю Малевич тоже изучал по своей системе. По его мнению, «преподавание отечественной истории должно служить довершением тех начал, которые порождают любовь к родине, готовую на жертвы во имя ее: подвиги сынов России, гражданские их доблести». Поэтому и преподавание истории он строил в основном не на жизнеописаниях царей, а на героических деяниях народа, много веков боровшегося за свободу против иноземных захватчиков.

Так же своеобразно преподавал Малевич и географию. Он заставлял свою ученицу тщательно изучать местность, где стоит усадьба, чертить карты, делать диаграммы. Он рассказывал о городской и сельской промышленности, о распределении жителей в городах и деревне, их образовании и доходах.

Девочка постепенно узнавала, что меньше всего получали те, кто больше работал. Так эти уроки подкрепляли и конкретизировали убеждения о несправедливом устройстве общества, заставляли ее о многом задумываться.

Кроме того, поняв любознательную, склонную к фантазии натуру своей ученицы, Малевич предложил ей играть в «путешествия», заочно побывать во многих городах и разных странах. Софа очень любила эти уроки, чего нельзя было сказать о математике. К этому предмету Софа не проявляла ни особого интереса, ни способностей. По сравнению с литературой, историей, географией математика казалась ей сухой и скучной, и она не скрывала этого.

Однажды генерал спросил дочь, любит ли она арифметику.

— Нет, папа, — чистосердечно ответила девочка.

Когда Малевич узнал об этом разговоре, он очень расстроился и стал уверять свою ученицу, что она полюбит этот предмет больше других. Действительно, через четыре месяца, после усиленных занятий математикой, на тот же вопрос отца Софа ответила: «Да, папочка, я люблю заниматься арифметикой, она доставляет мне удовольствие».

Увидеть за сухими цифрами жизнь, наполнить формулы конкретным содержанием Софе во многом помог ее дядя Петр Васильевич. В молодости он был артиллеристом и, хотя сам никогда не обучался математике, относился к ней с глубочайшим уважением. От него девочка впервые услыхала о неразрешимости квадратуры круга, об асимптомах, к которым постоянно стремится кривая, никогда не достигая их, о многих других таких же увлекательных и непонятных вещах, действующих на воображение и внушающих «благоговение к математике, как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый, чудесный мир, недоступный простым смертным». С тех пор математика привлекала ее больше всего своей философской сущностью.

В те годы в гимназиях делали упор на гуманитарные науки — литературу, историю, латынь, греческий, давали классическое образование. Но появились и сторонники так называемого реального образования, которые доказывали, что математика не менее важна для формирования личности, как и знание древних языков.

Малевич был сторонником реального образования и старался, чтобы его ученица постигла основы математики и одновременно училась кратко излагать свои мысли, ясно и логично рассуждать. И то ли сказалось мастерство педагога, то ли еще никому не известный талант ученицы, но только в одиннадцать лет Софа превосходно знала арифметику и так успешно решала сложные задачи, что Малевич позволил ей познакомиться с курсом алгебры Бурдона, написанным для студентов Парижского университета. Эту увлекательную для нее книгу девочка днем прятала от строгой гувернантки и, стоя босиком, в ночной рубашке, читала ее при свете лампады. Учебник она прочла очень быстро, за несколько ночей. Родители и не предполагали, что в их семье растет гениальный ребенок, и занятия Софы продолжались по заранее намеченной общепринятой программе.

Так все и шло бы дальше, если бы, перейдя к геометрии, девочка не стала проявлять такую оригинальность мышления, что нельзя было не обратить на это внимания. Так, например, проходя раздел об отношении окружности к диаметру, она пришла к правильному выводу настолько своеобразным путем, что Малевич в тот же вечер рассказал об этом эпизоде — генералу.

— Молодец, Софа! Это не то, что было в мое время. Бывало, рад-радехонек, когда кое-как знаешь данный урок, а тут сама, да еще девчонка, нашла новое решение, — похвалил дочь Василий Васильевич.

Эта похвала очень много значила для девочки. Стремление заслужить любовь сурового отца, расположить его к себе своими успехами служило немалым стимулом в ее занятиях, и особенно математикой.

С этих пор, как вспоминает Ковалевская, она «почувствовала настолько сильное влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами».

Так продолжалось до тех пор, пока не произошел непредвиденный случай, резко изменивший ее судьбу.

Среди знакомых Корвин-Круковских был известный профессор физики, преподававший в морском корпусе, Николай Никанорович Тыртов. Его имение находилось неподалеку от Палибина. Однажды, приехав в гости к генералу, профессор подарил ему свой учебник «Начальные основания физики». Софа потихоньку взяла учебник и стала читать. Ей было понятно все, пока она не дошла до оптики. Тут ей встретились тригонометрические понятия — синусы, косинусы, тангенсы. Она их не знала и попросила Малевича объяснить, но тот, верный своей системе последовательного обучения, ответил отказом.

Тогда упрямица стала разбираться самостоятельно. Не имея ни малейшего понятия о тригонометрии, она сумела вывести формулу синуса, косинуса и тангенса.

«Не зная тригонометрии, сообразуясь с формулами, бывшими в книге, я попыталась объяснить себе их сама. При этом по странному совпадению я пошла тем же путем, который употреблялся исторически, т. е. вместо синуса брала хорду. Для малых углов эти величины почти совпадают» — так писала потом Ковалевская.

Девочка с нетерпением ждала следующего приезда Тыртова. Ей очень хотелось поговорить с ним о его книге и проверить свои самостоятельные вычисления. Наконец профессор приехал, и Софа выбрала момент, когда он остался один. Она решительно подошла к Тыртову и объявила:

— У вас замечательная книга! Я прочла ее с большим интересом.

— Ну вот и зря хвастаетесь! — насмешливо сказал Тыртов, удивленный ее дерзостью. — Вы в ней ничего не могли понять.

Возмущенная таким недоверием к ее словам, Софа с горячностью стала говорить профессору о достоинствах его учебника, а потом стала объяснять, как она определяла тригонометрические функции.

— Да вы новый Паскаль! — воскликнул пораженный и восхищенный профессор. А затем начал уговаривать генерала, чтобы тот обратил внимание на незаурядные способности дочери и разрешил ей серьезно заниматься высшей математикой.

Генерал после некоторого колебания согласился. Было решено, что Софа поедет с матерью и сестрой в Петербург и будет брать там уроки математики.

— Я всячески рекомендую пригласить для занятий Александра Николаевича Страннолюбского, — настойчиво убеждал генерала Тыртов. — Он великолепный математик и образованнейший человек.

Софа была в восторге: неожиданно для нее все получилось так хорошо. Однако сейчас ей больше всего хотелось узнать, кто такой Паскаль, с которым ее сравнил профессор, и она побежала к Малевичу.

— Иосиф Игнатьевич, а кто это Паскаль? — тихо спросила она.

Малевич не удивлялся вопросам воспитанницы.

— Блез Паскаль — французский математик, известный физик и философ, жил в семнадцатом веке.

— А чем я похожа на него?

— Наверное, тем, что он в детстве самостоятельно решал задачи основателя геометрии Эвклида, а ты самостоятельно решила тригонометрические формулы…

Малевич продолжал говорить, но Софа уже не слушала его дальнейшего объяснения. Мысли ее были далеко, она твердо знала, что теперь ей никто не будет мешать заниматься любимой наукой.

Глава III СЕСТРЫ КОРВИН-КРУКОВСКИЕ

Генерал Корвин-Круковский был не в духе. Он никогда не думал, что дочери будут доставлять ему столько хлопот. Начала старшая дочь.

Сначала она увлекалась чтением. В палибинской библиотеке было много рыцарских романов, и к пятнадцати годам Анна перечла их все. Эти книги с их вымышленными экзальтированными страстями создали у нее убеждение, что она не такая, как все, и что жизнь ее должна сложиться иначе.

А жизнь иначе не складывалась. Напрасно девушка, одетая в белое платье, с волосами, заплетенными в длинные косы, ждала появления рыцаря, который освободит ее из домашнего «плена». К ее великому разочарованию, рыцарь так и не появился.

Тогда Анна решила «отречься от всех земных благ» и стала необычайно кроткой, смиренной и благочестивой. Но такое настроение продолжалось недолго, и этому способствовали приближающиеся именины Елизаветы Федоровны. Этот день всегда отмечался весьма торжественно: съезжалось множество гостей, устраивался фейерверк, ставились живые картины, разыгрывались спектакли. Главную роль во французском водевиле поручили играть Анне, и девушка взялась за нее с увлечением. Неожиданно для всех, в том числе и для самой дебютантки, у нее обнаружился незаурядный талант, и она решила стать актрисой. Анна заикнулась было о своем желании поступить на сцену, но генерал даже не стал ее слушать, настолько это было несовместимо с общественным положением семьи Корвин-Круковских.

— Все это влияние моды, — сердито выговаривал генерал жене. — Анюта совсем голову потеряла…

Недовольство Корвин-Круковского было вполне обосновано. До Палибина, хотя и с опозданием, стали доходить различные веяния, охватившие молодежь 60-х годов. Особенно остро стал вопрос «отцов и детей», вопрос семейного разлада между старыми и молодыми. Мало оставалось дворянских семей, где дети не ссорились бы с родителями по вопросам чисто теоретическим, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями» — в то время этого было достаточно, чтобы дети и родители окончательно порывали друг с другом.

Дети, и особенно девушки, стали уходить из родительского дома. То и дело до Палибина доходили вести: то у одного, то у другого помещика дочь убежала за границу учиться, а то и в Петербург, к «нигилистам».

Ползли упорные слухи, что в Петербурге появилась какая-то коммуна, в которую принимают молодых девушек, желающих покинуть родителей. И что будто молодежь обоего пола живет там совсем без прислуги, а благородные барышни собственноручно занимаются хозяйством. Возмущенное старшее поколение только одного не понимало: как терпит полиция такое безобразие?!

Надо сказать, что такая коммуна действительно существовала. Была она основана в Петербурге на Знаменской улице писателем-демократом В. А. Слепцовым и носила название Знаменской коммуны.

Молодежь зачитывалась серьезными статьями. Из рук в руки передавалась статья революционного демократа М. И. Михайлова «Женский вопрос», в которой утверждалось, что женщина равноправна с мужчиной в образовании и труде. Учиться, получить новые знания, чтобы потом идти служить народу и помочь родине выйти «из мрака невежества к просвещению», — вот что занимало умы передовых женщин и девушек.

Эти вредные идеи проникали во все уголки страны, достигли они и Палибина.

А тут еще польское восстание 1863 года привлекло к себе всеобщее внимание. Вокруг имения Корвин-Круковских находилось немало имений польских помещиков. Многие из них были причастны к восстанию и поэтому вынуждены были уехать за границу. В доме Корвин-Круковских как бы образовались две партии: против поляков — монархически настроенная гувернантка мисс Смит, за поляков — учитель Иосиф Игнатьевич Малевич. Генерал запрещал вести в своем доме разговоры о политике при детях. Но они знали о всех перипетиях борьбы и, разумеется, были на стороне повстанцев. Трагическая судьба вождя восстания, одного из деятелей тайного общества «Земля и воля», Зигмунда Сераковского, которого генерал Муравьев-вешатель приказал смертельно раненного доставить к эшафоту на носилках и повесить, потрясла всю передовую Россию. В Палибине, у обитателей которого было много друзей поляков, это событие переживали особенно сильно, и острее всех, пожалуй, Анна. Соня также как могла выразила свой протест. Назначенный генерал-губернатором Северо-Западного края М. Н. Муравьев-вешатель прислал в Витебскую губернию полковника, которого С. В. Ковалевская в своих «Воспоминаниях о польском восстании» называет Яковлевым.

В день именин Елизаветы Федоровны полковник прибыл, чтобы лично поздравить генеральшу. Его визит был крайне неприятен хозяйке дома, но она ничего не могла поделать. Среди гостей были поляки, и присутствие полковника всех тяготило. Наступило напряженное молчание. После затянувшейся паузы разговор зашел о детях, и мисс Смит решила похвастаться талантами своей ученицы.

— Принеси свой альбом и покажи рисунки, — приказала она Софе.

Девочка замерла от ужаса. В альбоме были стихи, написанные ей одним из повстанцев, паном Буйницким, который позже погиб в сражении. Софа считала, что он не погиб, а сослан в рудники Сибири.

«Когда я вырасту, я поеду в Сибирь и его освобожу, — думала девочка каждый раз, когда открывала заветную страницу. — Только бы мне скорей вырасти». А теперь она должна показать драгоценный альбом этому ужасному полковнику! Однако ослушаться гувернантки Софа не решилась и послушно принесла альбом.

— Я вам кое-что нарисую на память, милое дитя, — любезно сказал гость.

Пока полковник рисовал, Софа еле сдерживалась, чтобы не выхватить альбом у него из рук.

«Он тоже стрелял в повстанцев», — с ненавистью думала она. Полковник кончил рисунок и, улыбаясь, протянул девочке альбом. Когда Софа увидела, что ее реликвия осквернена пошлой картинкой, изображающей хижину и влюбленных, а под ней стоит подпись ненавистного полковника, она не выдержала. Резким движением она вырвала листок из альбома, разорвала на кусочки и бросила на пол.

Все замерли от неожиданности. Первой пришла в себя мисс Смит, она схватила воспитанницу за руку и вытолкнула ее из комнаты. Девочку наказали, заперев в детской, а генерал, стараясь сгладить неприятный инцидент, проиграл полковнику в карты изрядную сумму.

После происшедшего все разговоры о Польше в семье генерала были строго-настрого запрещены.

Гувернантка в этом поступке, как и во всем остальном, видела дурное влияние Анны и старалась изолировать Софу от старшей сестры, которая, по мнению окружающих, продолжала вести себя совершенно нетерпимо. Анна подружилась с сыном местного священника, который вместо того, чтобы идти по стопам отца, поступил в университет на естественный факультет, где набрался «безбожных мыслей». Он приносил девушке журналы «Современник», «Русское слово», а также издававшийся Герценом в Лондоне и запрещенный в России «Колокол». Чтение этих журналов во многом преобразило девушку. Она постепенно поняла несправедливость узаконенного уклада жизни, когда все блага достаются тем, кто не работает. Даже внешне Анна сильно изменилась: стала одеваться в черные платья со строгими воротничками, зачесывать гладко волосы. О балах и прочих светских удовольствиях она теперь и слышать не хотела, а учила деревенских ребятишек грамоте, подолгу разговаривала с бабами об их тяжелой доле, пыталась их лечить. Она решила серьезно заняться учебой. На свои карманные деньги, которые она раньше тратила на туалеты, Анна покупала такие серьезные книги, как «Физиология обыденной жизни», «История цивилизации», труды философов — Аристотеля, Лейбница. Девушка занялась социологией, экономикой, изучала латынь, увлекалась стихами Добролюбова.

Все это привело ее к твердому решению покинуть родную усадьбу. Однажды Анна явилась к отцу и сообщила ему, что хочет учиться в Медико-хирургической академии и просит отпустить ее в Петербург.

Поначалу отец пытался превратить разговор в шутку, но дочь настаивала. Она упрекала отца в том, что он держит ее в деревне. Произошло бурное объяснение, которое кончилось тем, что генерал в раздражении крикнул:

— Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями, пока она не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану!

Дочери пришлось подчиниться, но отказ сразил ее. Не имея ни средств к существованию, ни друзей в Петербурге, девушка не могла оставить родительский дом. Но с этих пор в семье начался раскол. Семья разделилась на два лагеря. Особенно неистовствовала Маргарита Францевна, которая не называла Анну иначе как нигилисткой и «передовой» барышней. В ее устах это были самые страшные ругательства. Софа же, разумеется, была на стороне сестры.

Гувернантка не пускала девочку к сестре во избежание «заразы». Каждый раз, когда Софе удавалось тайком от мисс Смит пробраться в комнату Анны, она видела, что та что-то пишет, но прячет от нее исписанные листы. На все ее расспросы девушка холодно отвечала:

— Ах, уйди ты, пожалуйста! Еще застанет тебя здесь Маргарита Францевна! Достанется нам обеим!

И Софа возвращалась в классную с чувством досады на гувернантку, из-за которой любимая сестра перестала быть с ней откровенной. Девочка начинала дерзить Маргарите Францевне, ссориться с ней. Мисс Смит становилось нее труднее быть авторитетом для своей воспитанницы, и однажды после серьезной ссоры англичанка заявила, что покидает Палибино.

В день ее отъезда, когда Софа увидела, что гувернантка плачет, то и сама разрыдалась, ей стало жаль Маргариту Францевну. Прощание затянулось, и только боязнь не попасть засветло в город заставила мисс Смит выпустить свою питомицу из объятий.

«А она меня любила. Она бы осталась, если бы знала, как я ее люблю. А теперь меня никто не любит», — думала Софа, вытирая слезы.

Но вскоре чувство свободы взяло верх, и Софа, успокоившись, побежала к сестре.

Она застала Анну в большом зале. Та торопливо ходила взад и вперед с озабоченным лицом. Мысли ее были далеко. Девочка подождала немного, но сестра не обращала на нее никакого внимания.

— Анюта, — окликнула ее Софа, — мне скучно, дай мне почитать что-нибудь.

Сестра ничего не ответила.

— Анюта, о чем ты думаешь?

— Ах оставь, пожалуйста. Слишком ты мала, чтобы я тебе все говорила, — был презрительный ответ.

Слышать это девочке обидно. Теперь, когда гувернантки нет, она так рассчитывала, что будет дружить с Анютой, делиться самым сокровенным… Всхлипывая, она направляется к двери, но вдруг сестра останавливает ее:

— Если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет.

Слезы у Софы мгновенно высохли. Она дала торжественное обещание, и Анна повела ее в свою комнату. Там из бюро она извлекла конверт с сургучной печатью, на которой четко значилось: журнал «Эпоха». Конверт был адресован экономке, а в него вложен другой, поменьше, с четкой надписью: «Для передачи Анне Васильевне Корвин-Круковской». Из конверта поменьше Анна достала письмо, написанное твердым почерком.

«Милостивая государыня, Анна Васильевна! — читала недоумевающая Софа. — Письмо ваше, полное такого милого и искреннего доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присланного вами рассказа.

Признаюсь вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам (на суждение) свои первые литературные опыты. В вашем случае мне это было бы очень прискорбно. Но, по мере того, как я читал, страх мой рассеялся, и я все более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ.

Вот эти-то качества так подкупают в вас (в вашем произведении), что я боюсь, не нахожусь ли я теперь под их влиянием; поэтому я не смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос, который вы мне ставите: „Разовьется ли из вас со временем крупная писательница?“

Одно скажу вам: рассказ ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем номере моего журнала; что же касается вашего вопроса, то посоветую вам: пишите и работайте; остальное покажет время.

Не скрою от вас — есть в вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть (попадаются) даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты. Но все это мелкие недостатки, которые, потрудившись, вы можете осилить (побороть), общее же впечатление самое благоприятное.

Поэтому, повторяю, пишите и пишите. Искренне буду рад, если вы найдете возможность сообщить мне побольше о себе: сколько вам лет и в какой обстановке живете. Мне важно это знать для правильной оценки вашего таланта.

Преданный вам Федор Достоевский».

Достоевский! Один из самых выдающихся писателей, связанный с петрашевцами и переживший вместе с ними смертельные минуты ожидания на эшафоте, когда казнь была заменена каторгой! Софа была так потрясена, что могла только молча смотреть на сестру.

— Понимаешь ли ты, понимаешь! — Голос Анны дрожал и прерывался от волнения. — Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вот видишь, он находит ее хорошей и напечатает в своем журнале. Так вот — все же сбылась моя заветная мечта. Теперь я русская писательница.

В то время в деревенской глуши слово «писатель» было окружено ореолом. В семье Корвин-Круковских выписывали и читали много книг и к печатному слову относились очень уважительно, как к чему-то совершенно невероятному, необыкновенному. Неудивительно, что Софа бросилась сестре на шею.

Анна еще раз взяла с девочки честное слово, что ни одна живая душа не узнает о ее творческих делах. Софа с готовностью поклялась и сдержала клятву.

А через несколько недель пришел журнал «Эпоха», и в нем сестры с трепетом прочли «Сон», повесть Ю. О-ва. (Анна выбрала себе псевдоним «Юрий Орбелов».)

В повести рассказывалось о любви бедного студента к девушке из общества.

Первый успех так окрылил Анну, что она тут же принялась за вторую повесть «Послушник» о молодом монастырском послушнике Михаиле. Достоевский нашел, что автор сделал значительные успехи, и напечатал повесть в следующем номере «Эпохи».

И тут разразилась гроза. В день именин Елизаветы Федоровны генерал обратил внимание на то, что на имя экономки пришло страховое письмо. Он заставил экономку вскрыть конверт в своем присутствии и обнаружил там триста с лишним рублей (по тем временам очень большие деньги), которые Достоевский послал Анне в качестве гонорара. Генерал был потрясен. Его дочь получает деньги от мужчины! Василию Васильевичу стало плохо. А дом полон гостей: музыка, смех, танцы. И среди этого веселья едва скрывающие волнение мать с дочерью, еле находящие в себе силы удерживать на лицах маски радушного гостеприимства.

Зато когда гости разъехались, генерал высказал дочери все, что он о ней думал. Было сказано много обидных и несправедливых слов, но одну фразу Анюта запомнила на всю жизнь.

— От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать от него деньги, можно всего ожидать, — говорил разъяренный генерал. — Теперь ты продаешь свои повести, а придет, пожалуй, время, и себя будешь продавать.

Анна была сражена таким неожиданным выводом и горько рыдала. Слух о невероятном поступке старшей палибинской барышни в искаженном виде распространился по соседям и довольно долго был темой для разговоров.

К счастью, скоро все наладилось. Первой повесть прочитала мать, и ей понравилось. Генерал смягчился и даже позволил прочитать произведение дочери вслух в кругу семьи. Прослушав, он не мог скрыть, что повесть ему тоже понравилась. А некоторое время спустя он разрешил Анне переписываться с Достоевским при том условии, что все письма будут показываться родителям.

В начале 1865 года Елизавета Федоровна с дочерьми собрались ехать в Петербург. Софа была в восторге — наконец-то и она попадет в Петербург. Сборы касались ей бесконечными. Но вот все готово, и она, нежно попрощавшись с отцом и братом, вместе с матерью и Анной удобно устроилась в возке.

С каким теплым чувством вспоминает об этой поездке Софья Васильевна!

«Выехали мы в январе, пользуясь последним хорошим зимним путем. Поездка в Петербург была делом нелегким. Приходилось ехать верст шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом верст двести по шоссе на почтовых и, наконец, около суток по железной дороге. Отправились мы в большом крытом возке на полозьях. В нем помещались мама, Анюта и я, и везла шестерка лошадей, а впереди ехали сани с горничной и поклажей, запряженные тройкой с бубенчиками, и в течение всей дороги звонкий говор бубенчиков, то приближаясь, то удаляясь, то совсем замирая вдали, то вдруг опять возникая под самым нашим ухом, сопутствовал и убаюкивал нас.

И что это была за чудная дорога! Первые шестьдесят верст шли бором, густым мачтовым бором, перерезанным только множеством озер и озерков. Зимою эти озера представляли из себя большие снежные поляны, на которых так ярко вырисовывались окружающие их темные сосны.

Днем было хорошо ехать, а ночью еще лучше. Забудешься на минуту, вдруг проснешься от толчка и в первую минуту не можешь еще опомниться. Наверху возка чуть теплится маленький дорожный фонарик, освещая две странные спящие фигуры в больших мехах и белых дорожных капорах. Сразу и не признаешь в них мать и сестру. На замерзших стеклах возка выступают серебряные причудливые узоры; бубенчики звучат, не умолкая, — все это так странно, непривычно, что сразу и не сообразишь ничего; только в членах чувствуется тупая боль от неловкого положения. Вдруг ярким лучом выступит в уме сознание: где мы, куда едем и как много хорошего, нового предстоит впереди, — и вся душа переполнится таким ярким захватывающим счастьем!»

Эту дорогу Ковалевская запомнила на всю жизнь. Она стала для нее не только светлым воспоминанием, но и своеобразной чертой, отделившей детство от юности.

Глава IV НАШ ПРОФЕССОР СОНЯ

На свою вторую лекцию в Стокгольмском университете Софья Васильевна шла относительно спокойно, хотя чувство неуверенности еще осталось. Теперь она уже могла рассмотреть аудиторию и слушателей, в прошлый раз ей казалось, что все было покрыто белой пеленой тумана.

Как и в первый раз, небольшая комната была полна людей.

Ковалевская негромко поздоровалась и начала объяснение.

Тишина нарушалась только скрипом карандашей по бумаге и шелестом переворачиваемых страниц. Время пролетело незаметно и для Софьи Васильевны, и для слушателей.

Ковалевская была довольна — она нашла в себе силы побороть застенчивость, и теперь, надо думать, с лекциями все наладится.

«Больше не придется сидеть ночами и готовиться. Перестану быть рассуждающей, считающей машиной, — думала Софья Васильевна. — Смогу снова увидеть окружающий мир…»

Она чувствовала, что у нее не хватает сил продолжать такую жизнь. Хотя Ковалевская уже почти три месяца жила в Стокгольме, она до сих пор не видела города с его зелеными улицами, готическими соборами со шпилями, буравящими серое небо, и с королевским дворцом, давящим своей массивностью.

Все это оставалось где-то в стороне. Для нее, поглощенной одной-единственной идеей — победить, доказать свое право на кафедру в университете, ничего, кроме лекций, просто не существовало. Здесь, в Стокгольме, все было сложно, и Софья Васильевна с ее чуткостью, как никогда, ощущала двойственность своего положения.

Даже в тот день, когда Ковалевская приехала в Стокгольм, Швеция встретила ее сырым туманом, холодным, режущим лицо ветром и дружескими улыбками профессора Миттаг-Леффлера и его жены Сигне, ожидающих ее на пристани.

Тоненькая изящная женщина протянула Софье Васильевне букет цветов, а Миттаг-Леффлер, поздоровавшись, весело воскликнул:

— Смотрите, как торжественно вас встречают! — Профессор развернул газету. — Вот послушайте!

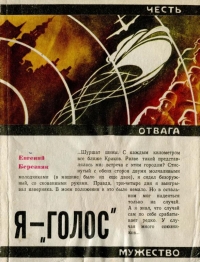

«Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или тому подобного, но ничего не значащего лица. Нет, принцесса науки, госпожа Ковалевская, почтила наш город своим посещением и будет первым приват-доцентом-женщиной во всей Швеции».

— Принцесса науки! Какую женщину, кроме вас, во всем мире могут так называть! — с несвойственной ему горячностью продолжал Миттаг-Леффлер. — Швеция ждет вас!

Софья Васильевна с признательностью пожала профессору руку, нежно поцеловала Сигне.

— Спасибо, спасибо за все!..

«Может быть, это хорошая примета, — суеверно подумала она. — Все обойдется…»

У Ковалевской было много оснований для тревоги. Она знала, что далеко не все в Швеции ждали ее с такой открытой душой, как Миттаг-Леффлер. Приглашение ее в Стокгольмский университет вызвало недовольство некоторых профессоров в Упсале, пригороде Стокгольма. Университет в Упсале имел свою многовековую историю, устоявшиеся традиции и находился под сильным влиянием церкви. Молодежь была недовольна порядками Упсальского университета: там беспощадно подавлялись новые веяния. Среди интеллигенции возникло движение за создание нового университета. Его и основали в Стокгольме на частные пожертвования. Назывался он Высшей школой.

Два университета по сути дела представляли два противоположных течения в шведском обществе: Упсала — консервативный центр ортодоксальной науки и старых традиций, Стокгольм — центр нового, прогрессивного.

Хотя Высшая школа и считалась оплотом свободомыслия, преподавать там женщине было нелегко. Группа профессоров активно выступила против назначения Ковалевской. Их возмущало, что женщина хочет заниматься «неженской» наукой, и то, что Ковалевская была русской, нигилисткой.

«Одно заседание, продолжавшееся весь вечер, было посвящено очернению меня, — писала Софья Васильевна. — Они отрицали у меня всякие научные заслуги, намекали на самые чудовищные и вместе с тем смешные причины моего приезда в Стокгольм».

Несмотря на всю энергию Миттаг-Леффлера, он не сумел бы добиться приглашения Ковалевской, если бы не его умелые дипломатические действия. В Стокгольмском университете было две партии, каждая из которых стремилась выбрать на преподавательские должности своих кандидатов. Миттаг-Леффлер договорился с одной из партий (прогрессивной), что будет голосовать за двух ее кандидатов, а они проголосуют за Ковалевскую. Только после такой сложной подготовки Софья Васильевна стала приват-доцентом.

Ковалевская быстро завоевала популярность в Стокгольме. Помимо законной гордости, что у них живет и работает первая в мире знаменитая женщина-математик, она импонировала шведам и как личность. Всех поразило, что за две недели Софья Васильевна сумела выучить шведский язык. Правда, не очень хорошо, но объясниться на нем она уже могла. Ее ласково прозвали «наш профессор Соня», а в нескольких семьях новорожденных девочек назвали в ее честь Софьей.

Но все это было несколько позже, а первые месяцы Ковалевская занималась до поздней ночи, готовилась к лекциям. Поэтому ей так хотелось отдохнуть, собраться с мыслями, хоть немного привести в порядок свои дела. А ее дела, особенно материальные, были далеко не блестящими.

«Я уже прочитала две лекции, и, кажется, порядочно, — писала она брату мужа А. О. Ковалевскому. — В первый раз я, разумеется, ужасно трусила. Одну минуту мне вдруг показалось, что у меня подкашиваются ноги и что я не в силах выговорить ни единого слова. Но, странное дело, никто из присутствующих даже не заметил этого, и многие говорили мне потом, что даже удивлялись моему спокойствию. Аудитория моя довольно многочисленная: правильных слушателей у меня 19, но, разумеется, на первые лекции пришло много постороннего народу, особенно много профессоров. Что-то из всего этого выйдет? С виду кажется, будто все относятся ко мне хорошо и доброжелательно, но назначат ли мне на будущий год жалованье, в чем, разумеется, состоит еще главный вопрос для меня, этого я еще не знаю».

Ковалевской было известно, что на заседании ученого совета Упсальского университета, посвященном ее приглашению в Стокгольм, среди других претензий говорилось, что ее работы несамостоятельны и что она обязана доказать обратное. Хуже всего было то, что некоторые упсальские профессора могли повлиять на чиновников, от которых зависело материальное положение нового университета и его преподавателей. Кроме того, противников Ковалевской раздражало, что известные математики мира, такие, как француз Шарль Эрмит и немец Кронекер, обращаются к ней с просьбой прислать свои работы для опубликования в математических журналах.

Правда, после первых же лекций Ковалевской предубеждение против нее у многих преподавателей прошло. Пример этому подал сам ректор Линдхаген, прослушав ее популярную лекцию по алгебре, но враги у Софьи Васильевны остались, особенно в Упсальском университете.

Миттаг-Леффлер и его жена Сигне делали все, чтобы Ковалевская не чувствовала себя одинокой. Они знакомили ее со своими друзьями, много времени проводили вместе с ней. Но часто, сидя в уютной гостиной Миттаг-Леффлеров и наблюдая, как изящно хлопочет у стола светловолосая Сигне, Софья Васильевна ощущала, как холодная рука тоски сжимает ее сердце. Она замечала и ласковые взгляды, которыми обменивались супруги, и лаконичные фразы, говорящие о полном понимании двух любящих людей, когда им не нужны лишние слова. Казалось, сама атмосфера этого дома излучала теплоту и спокойствие, то, чего так не хватало Софье Васильевне. И ей почти до слез было жаль себя.

Чуткий Миттаг-Леффлер сразу улавливал грустное настроение гостьи и старался шуткой отвлечь ее от тяжелых мыслей.

— Соня, милый друг, вы опять витаете в облаках? — окликал он Ковалевскую. — Хотел бы я знать, над какой очередной математической задачей вы ломаете вашу мудрую головку. Не забывайте, что мы простые смертные и не можем читать даже самые яркие мысли. Вернитесь к нам на землю, пожалуйста, ужин давно ждет вас…

Сигне улыбалась, ставила перед Софьей Васильевной чашку душистого чаю, пододвигала корзиночку с печеньем.

— Вы опять ничего не кушаете, дорогая. Нельзя же так. Вы заболеете, — слышит Ковалевская ее негромкий голос. — Попробуйте, это очень вкусно.

Софья Васильевна невольно подчиняется ласковому приказу, и ей кажется, что она снова маленькая девочка, которой няня кладет на тарелку лучший кусочек и уговаривает как следует поесть.

«Как хорошо, что у меня есть Миттаг-Леффлеры», — думает Ковалевская, и ей становится легче на душе.

Но, приходя домой, Софья Васильевна продолжала ощущать свое одиночество, и ее охватывали мрачные мысли.

«2 февраля. Вернулась домой ужасно печальная, — записывала она в своем дневнике, — сидела погруженная в созерцание своего одиночества, когда мне принесли письмо из Берлина.

14 февраля… Видела ужасные сны.

17 февраля… Тоска ужасная.

21 февраля. Четверг. Ну уж и денек! С утра всякие неудачи! Одни за другими. Такая находит иногда усталость, что бросила бы все и бежала. Тяжело жить одной на белом свете».

В один из таких тяжелых дней Софья Васильевна решила разобрать свои бумаги и привести их в порядок. Среди груды покрытых формулами и математическими расчетами страниц она обнаружила пачку писем, перевязанных крест-накрест черной тесьмой. Ковалевская развязала тесьму, и конверты с шелестом посыпались на стол. Одни из них уже пожелтели от времени, другие были совсем свежие. Несколько пожелтевших листков упало на пол, Софья Васильевна подняла их, наугад пробежала глазами страницу, исписанную таким знакомым почерком мужа. Одно из ранних писем, когда она только познакомилась с Владимиром Онуфриевичем.

«Право, — писал Ковалевский, — знакомство с вами заставляет меня верить в сродство душ, до такой степени быстро, скоро и истинно успели мы сойтись и с моей стороны, по крайней мере, подружиться. Последние два года я от одиночества и по другим обстоятельствам сделался таким скорпионом и нелюдимым, что знакомство с вами и все последствия, которые оно необходимо повлечет за собой, представляется мне каким-то невероятным сном. Вместо будущей хандры у меня начинают появляться хорошие, радужные ожидания, и как я ни отвык увлекаться, но теперь поневоле рисую себе в нашем общем будущем много радостного и хорошего…»

Ковалевская не могла читать дальше: еще немного, и она разрыдается. Очень тяжело, когда непослушная память с фотографической точностью восстанавливает перед тобой прошедшие годы и навсегда ушедших людей.

Перед ее мысленным взором возникло Палибино и тот ясный осенний день, когда она в белом подвенечном платье, под руку с мужем, Владимиром Онуфриевичем Ковалевским, возвращалась в усадьбу из старой деревенской церкви. В ее ушах снова зазвенели свадебные песни, которыми крестьянки сопровождали молодых, и она совсем близко увидела счастливое лицо Владимира Онуфриевича, который с восторгом смотрел на свою фиктивную, но все же «законную» жену.

Если бы осуществились планы так, как они были задуманы сестрами, то одетой в свадебный наряд должна была быть не Софа, а Анна. Она предназначалась в жены Владимиру Онуфриевичу. Однако жизнь внесла свои поправки… и все пошло не так, как рассчитывали сестры Корвин-Круковские.

Владимир Онуфриевич тогда был по-настоящему счастлив. Еще неизвестно, как сложится их жизнь в будущем, если Софа его тоже полюбит. А девушкой вдруг овладели совсем другие чувства. Она с необыкновенной остротой ощутила, что между ее домом и ней легла пропасть. И она торопилась покинуть дом и родных, сознавая, что это нехорошо с ее стороны, но была не в состоянии ничего с собой поделать. Только Анюта, милая, бесконечно близкая Анюта, остававшаяся здесь, в старой жизни, несколько мирила ее с Палибином, и, прощаясь с ней, Софа расплакалась.

Несколько позже Ковалевская напишет стихи, посвящая их своему отъезду из Палибина.

…Но не жалко героине Оставлять места родные. И не мил ей, и не дорог Вид родимого селенья. Вызывает он в ней только Неприязнь и озлобленье. Вспоминаются ей годы Жизни, страстных порываний И борьбы глухой и тайной, И подавленных желаний. Перед ней картины рабства Вьются мрачной вереницей, Рвется вон она из дома, Словно пленник из темницы…В этом стихотворении ярко выражен ее эмоциональный характер: в момент расставанья Софьей полностью владела только одна мысль: она свободна и может заниматься любимой наукой, и ей было ненавистно все, что мешало этому.

Быть может, только в день свадьбы, увидев влюбленные глаза мужа, она впервые почувствовала всю ответственность за свою судьбу и за судьбу навек связанного с ней человека. Ведь весь этот обман, все эти жертвы будут ни к чему, если она не станет ученой.

Смутно было на душе у новобрачной, когда она садилась в экипаж, покидая отчий дом.

Глава V ПУТЬ К СВОБОДЕ — ЧЕРЕЗ БРАК

Анна, а тем более Софья меньше всего собирались выходить замуж — они мечтали посвятить себя науке. Это желание захватило девушек целиком, и они решили не останавливаться ни перед чем, чтобы добиться заветной цели. Положение сестер было сложным.

В России в то время женщина не могла получить высшего образования. Надо было ехать в Швейцарию, где женщин допускали в университеты. Но тут возникло одно труднопреодолимое препятствие — необходимо было иметь так называемый вид на жительство. Девушкам, находящимся под опекой родителей, его вообще не давали. Только замужняя женщина получала от супруга отдельный вид на жительство и могла полностью распоряжаться собой, разумеется, с согласия мужа, иначе «непокорную» могли вернуть с полицией.

И вот некоторые молодые люди шли на фиктивный брак с девушками, желающими получить образование, выправляли им самостоятельный вид на жительство, и те уезжали за границу.

Нужно по достоинству оценить самоотверженность молодежи той эпохи. Церковный брак признавал развод лишь в исключительных случаях, а в России девятнадцатого столетия брак был только церковный. Значит, ни он, ни она, встретив и полюбив другого человека, не могли разорвать старые путы и вступить в настоящий брак. Значит, молодые люди заранее во имя науки отрекались от личного счастья, от семьи, и тут начинались трагедии. Упомянем только об одной.

Мария Александровна Обручева, дочь генерала и сестра одного из сподвижников Чернышевского, вступила в фиктивный брак с врачом Петром Ивановичем Боковым. Спустя несколько лет Мария Александровна полюбила И. М. Сеченова и стала его гражданской женой. Только в конце 80-х годов она смогла получить официальный развод и обвенчалась с Сеченовым. Больше двух десятилетий общество не признавало ее законной женой Сеченова.

Необыкновенно сложилась судьба еще у одной замечательной женщины — Надежды Прокофьевны Сусловой. Дочь крепостного крестьянина, ставшего управляющим у графа Шереметьева и постаравшегося дать своим детям высшее образование, Надежда Суслова, как и Бокова, училась в Медико-хирургической академии. Когда женщинам запретили посещать занятия, она уехала в Швейцарию. Надежда Суслова привлекала к себе внимание незаурядным умом и обаянием. Она была знакома с Чернышевским, участвовала в радикальных петербургских кружках и была взята под надзор полиции как неблагонадежная. Ее пребывание за границей, так же как и круг ее знакомых, вызывало неодобрение царского правительства. Надежда Прокофьевна стала примером для многих русских женщин.

В. Н. Фигнер пишет о ней: «Стремление женщины к университетскому образованию было в то время еще совсем ново, но Суслова уже получила в Париже диплом доктора… Книжка журнала с известием о Сусловой определила мое будущее. И золотая нить потянулась от Сусловой ко мне, а потом пошла дальше — к народу, к родине, к человеку».

Анна была знакома и с Сусловой, и с Боковой. На их примерах убедилась: чтобы стать самостоятельной, иного выхода, кроме фиктивного брака, у нее нет. Ее кузина и подруга Жанна Евреинова, дочь коменданта царского Петергофского дворца, тоже стремилась вырваться из-под опеки родителей. Кто-то из них первой должен вступить в брак и помочь другой.

Родители Жанны разрешат дочери поехать за границу с замужней дамой, может быть, удастся захватить с собой и Софу. Но выйти замуж было не так-то просто. Требовался человек одного с ними круга, а наиболее передовая молодежь происходила в основном из разночинцев, что ни генералу Корвин-Круковскому, ни тем более генералу Евреинову не подходило.

Девушки все-таки сделали попытку. Студент Иван Рождественский (участник Петербургского студенческого движения 1861 года), узнав о стремлении девушек учиться, решил помочь им. Он явился к Корвин-Круковскому и попросил руки Анны. Генерал был изумлен такой дерзостью, но на вежливое предложение приходилось отвечать вежливым отказом.

— На какие средства вы намереваетесь содержать семью? — осведомился Василий Васильевич.

— Я занимаюсь свободной педагогией, — спокойно и с достоинством ответил Рождественский.

— Благодарю вас за оказанную честь, — любезно сказал генерал, — но моей дочери рано выходить замуж — она еще слишком молода.

Положение казалось безвыходным. Время шло, а жениха, способного удовлетворить строгие запросы отца, не находилось. Тогда девушки разработали другой план. Вспомнив про одного молодого профессора университета, решили предложить ему жениться на любой из них. Они были почти незнакомы с профессором, но знали, что он порядочный человек и, что самое главное, сочувствует их идеям. Анна, Жанна и Соня отправились к профессору домой. Он был немало удивлен подобным визитом, однако принял их любезно.

— Не можете ли вы жениться на одной из нас, чтобы мы могли поехать за границу учиться? — без лишних слов, напрямик спросила его Анна.

— Не имею ни малейшего желания, — твердо и спокойно ответил профессор.

Отказ не обидел девушек, хотя и ломал их планы. Гостьи тут же встали и, извинившись, ушли. Хозяин любезно проводил их до двери.

Через много лет, уже будучи профессором, Софья Васильевна Ковалевская случайно встретилась с этим человеком, и они оба со смехом вспоминали неудавшееся сватовство.

Но в тот момент девушкам было не до веселья. Еще одна попытка вырваться на свободу окончилась неудачей.

Никакие новые кандидатуры не приходили им в голову. И вдруг все чудесным образом устроилось! Анна и Соня познакомились с Владимиром Онуфриевичем Ковалевским.

Впервые они встретились с ним у Надежды Прокофьевны Сусловой, в доме которой бывало много интересных, передовых людей того времени.

Сестры Корвин-Круковские еще раньше слышали о Владимире Онуфриевиче Ковалевском. Они знали, что он много путешествовал, объездил всю Европу, а его знакомство с такими выдающимися людьми, как Герцен, Бакунин, Джузеппе Гарибальди, Чарльз Дарвин, окружало его имя романтическим ореолом. Знали девушки и об отзывчивом, добром сердце Ковалевского, и о том, что он согласен им помочь.

В свои двадцать шесть лет Владимир Онуфриевич уже испытал немало, судьба никогда не баловала его. Он не был богат и не принадлежал к знатному роду. Его отец, Онуфрий Осипович Ковалевский, мелкопоместный польский шляхтич, владел небольшим имением Шустянка в Витебской губернии (оно было неподалеку от имения Корвин-Круковских). Онуфрий Осипович женился на русской и, хотя сам был католиком, своих сыновей, Александра и Владимира, крестил по православному обряду.

Владимир Ковалевский родился 2 (14) августа 1842 года в Шустянке. Сначала он учился дома, потом в частном пансионе, где изучил главные европейские языки, а затем в Училище правоведения.

Порядки в училище были суровые. За всякую провинность строго наказывали — старших воспитанников отправляли в карцер, а младших секли розгами. Воспитатели, а большинство из них были военными, придирались ко всяким мелочам. Не застегнуты пуговицы на мундире, не зашиты все карманы, кроме одного правого, или нет хорошей выправки — за все это следовало немедленное наказание.

Вставали учащиеся в шесть утра, пили чай, а уже в половине седьмого садились учить уроки до завтрака (каждый урок продолжался полтора часа). После завтрака опять уроки, а после обеда уроки готовили не полтора, а два часа с половиной, безо всякого перерыва. Только поздно вечером после чая ученикам разрешалось немного погулять в саду.

Вся жизнь в училище шла по звонку. По звонку вставали, умывались, начинали и кончали молитву, учились, ложились спать. Сорок два раза в день звенел звонок, сопровождая каждое действие учеников. Воспитанников никуда не выпускали без разрешения. Правда, со временем старшеклассникам стало несколько проще вырываться из стен ненавистного училища. Официально воспитанникам первого (самого старшего) класса разрешалось уходить в воскресенье, а иногда на неделе утром или вечером на два часа. Молодые люди придумывали любые предлоги, чтобы уйти. «Ковалевский, — вспоминает его соученик Владимир Иванович Танеев, ставший впоследствии видным юристом и общественным деятелем, — придумал целую систему обманов, чтобы чаще уходить на неделе. Он сам писал письма, из которых было видно, что его дядя занемог и желает видеть племянника, что болезнь усиливается, что она становится опасной, что присутствие племянника необходимо каждый вечер. Потом этот дядя умер, хлопоты о похоронах, похороны — все это были поводы проситься в отпуск».

Так тяжело было Владимиру Ковалевскому в училище, что он шел на обман, разоблачение которого обошлось бы ему очень дорого.

Уже взрослым он писал брату:

«Конечно, самая страшная ошибка в моей жизни — это воспитание в правоведении».

Его старший брат Александр, впоследствии известный зоолог, учился в Петербургском институте путей сообщения, а потом в университете на естественном отделении. Владимира тоже интересовали естественные науки, и он понимал, что никогда не будет юристом.

Мать Ковалевского умерла, когда мальчику было тринадцать лет, а отец, занятый делами, почти не интересовался воспитанием сыновей. Когда дела отца ухудшились и он не смог оказывать сыновьям материальную поддержку, Владимир самостоятельно выхлопотал себе стипендию, а с шестнадцати лет стал зарабатывать переводами. Память у Ковалевского была необыкновенная, способности блестящие, но вместе с тем это был увлекающийся человек, мгновенно загорающийся всякой идеей, всяким «движением» и легко попадающий под чужое влияние.

Ему предстояла неторопливая, спокойная работа в Департаменте герольдики правительствующего Сената. Однако Владимир Онуфриевич отказался от службы и уехал в Гейдельберг к брату Александру. В Гейдельберге Ковалевский пробыл недолго, уехал в Париж, а затем в Лондон. Там Владимир Онуфриевич познакомился с Герценом и даже давал уроки его дочери Ольге. Для этого надо было иметь незаурядное гражданское мужество: общение с Герценом рассматривалось царским правительством чуть ли не как государственная измена. Ковалевский всегда симпатизировал свободомыслящим и делал для них все, что мог. Когда его товарищ Павел Иванович Якоби, участник польского национально-освободительного восстания, был ранен и ему угрожала серьезная опасность, попадись он в руки правительственных войск, Ковалевский бросил все дела и примчался во Львов к другу. Владимир Онуфриевич написал письмо А. И. Герцену, в котором просил принять Якоби, и тот уехал в Лондон, а Ковалевский вскоре возвратился в Россию. Так как средств к существованию у Владимира Онуфриевича не было, он решил активно заняться изданием переводных книг, в основном естественнонаучных трудов. Он издавал труды ученых — Дарвина, Брема и Гексли… Выпустил роман Герцена «Кто виноват?», разумеется, без указания автора. Наличных денег у Ковалевского не было, и он, приобретая в долг бумагу, краски для типографии, заказывал переводы авторам, переводчикам, рисунки художникам. Книги пользовались спросом, особенно у студенческой молодежи, и тем не менее Владимир Онуфриевич не только не разбогател, но все более входил в новые долги. В результате своей кипучей издательской деятельности он почти обанкротился.

Таким сложным человеком — энергичным и беспомощным, деловым и в то же время безответственным — был Ковалевский. Эти противоречия в характере помешали ему посвятить себя науке. Бесконечные поиски денег, метание от одного дела к другому, смятение чувств не дали замечательному ученому всю свою жизнь посвятить науке, хотя именно он является основателем эволюционной палеонтологии и палеоэкологии. Именно его работы в области естествознания показали, что современную жизнь можно понять, только досконально изучив ее истоки, а его научные идеи продолжают жить и в наши дни.

В июле 1866 года Ковалевский уехал в Италию как военный корреспондент газеты «Петербургские ведомости» при штабе Гарибальди. В своих репортажах Владимир Онуфриевич описывал все происходящие события непосредственно с места сражений.

«У меня были письма Гарибальди от его итальянских друзей, так что принят я был хорошо, и он тотчас сказал своему зятю Кончио написать мне lascia passare (пропуск), с которым я могу ходить между линиями, даже во время драки, конечно, с риском быть подстреленным с той и другой стороны, как шпион».

Из дальнейших корреспонденций Ковалевского ясно, что «право ходить между линиями» он использовал очень широко.

«Граната упала шагах в 30 или 40 от нас. По команде артиллерийского офицера alasso (ложись) мы все прилегли на землю, и я, в интересах вашей газеты, прикрылся большим камнем».

Владимир Онуфриевич находился вместе с гарибальдийцами под обстрелом и сам едва не был ранен. Он уехал из отряда, когда объявили перемирие и военные действия прекратились. Из Италии Ковалевский снова вернулся в Петербург.

И вот этот человек дал согласие жениться, чтобы помочь девушкам вырваться на свободу.

Теперь вся трудность состояла в том, чтобы официально познакомиться с Ковалевским в доме общих знакомых. Без этого по «правилам хорошего тона» его нельзя было представить родителям.

А общих знакомых у вольнодумца Ковалевского и генерала Корвин-Круковского не находилось, поэтому встретиться с «женихом» можно было только в условленном месте. Самым удобным местом была церковь. На одно из свиданий Анна взяла сестру.

Сначала Владимир Онуфриевич Соне совершенно не понравился. Невысокий, тщедушный, рыжеватый, бледный, он показался ей суетливым и многословным. Разговор вела Анна, Софа молчала. Но постепенно она втянулась в беседу и своим блестящим умом и увлеченностью совершенно покорила Ковалевского.

На следующем свидании Владимир Онуфриевич огорошил девушек заявлением, что готов жениться хоть сейчас… но только на младшей Корвин-Круковской.

Это было полнейшей неожиданностью. Небольшого роста, тоненькая, с короткими вьющимися волосами, подвижным лицом и искрящимися выразительными глазами, очень непосредственная и живая, Софа хотя сразу располагала к себе, но по сравнению с красавицей Анной сильно проигрывала. Софа привыкла считать, что сестра во всех отношениях превосходит ее, и вдруг ей такое предпочтение: или она, или никто.

Это упорство Ковалевского внесло дополнительные трудности: навряд ли генерал согласится выдать замуж младшую дочь раньше старшей. И тут Софа показала свой характер. Она решительно объявила, что уговорит отца.

Ковалевский так восторженно отзывался о своей будущей жене в письме к брату: