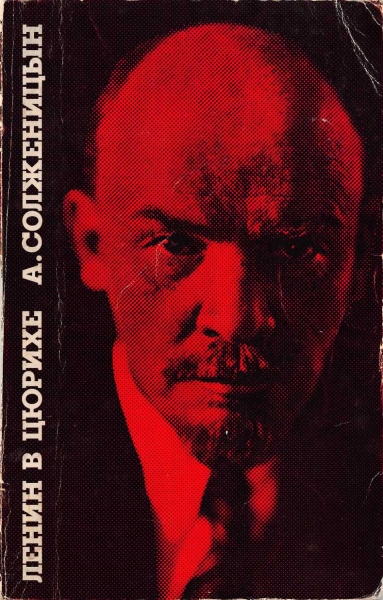

А. СОЛЖЕНИЦЫН

ЛЕНИН В ЦЮРИХЕ

ГЛАВЫ

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne Ste-Genevieve. 75005 Paris

© World Copyright 1975 A. Soljenitsyne

© 1975, YMCA-PRESS pour l'edition en langue russe

из Узла I

«АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»

Да, да, да, да! это — порок, эта жила азарта, этот напор, когда увлечённый одной линией, вдруг слепнешь и глохнешь к окружающему и простейшей детской опасности не видишь рядом! Как с Юлей Мартовым когда-то (да когда! — едва отмучивши трёхлетнюю ссылку, едва соберясь за границу!) с корзинкой нелегальщины, с химическим письмом о плане „Искры"

— перемудрили, переконспирировали: полагается в пути менять поезда, не подумали, что тот пойдёт через Царское — ив нем заподозрены, взяты жандармами, и только по спасительной российской неповоротливости полиция дала им время сбыть корзину, а письмо прочла по наружному тексту, не удосужилась подержать над огнём — и тем была спасена „Искра"!

Или как потом: в напряжённой годовой внутрипартийной войне большинства из двадцати одного против меньшинства из двадцати двух — пропустили, почти не заметили всю японскую войну.

Так — и эту (и не думал о ней, и не писал, и на Жореса не откликнулся). Да потому что: расползлась всеобщая зараза объединителъства, за последние годы охватила всю русскую социал-демократию — огульное объе дините л ьство, самое опасное и вредное для пролетариата! примиренчество и объединенчество — идиотизм, гибель партии! И перехватили инициативу вожди слюнтявого Интернационала — они нас будут мирить! они нас будут объединять! зовут на пошлейшую объединительную конференцию в Брюссель

— как вырваться?? как избежать?? — Всё вниманье,

всё напряженье ушло туда — и почти не слышал выстрела в эрцгерцога!.. Объявила войну Австрия Сербии — как не заметил. И даже Германия объявила России! — как нипочём... Пустили известие, будто немецкие с-д проголосовали за военные кредиты — финта, нас не надуешь, хотят внести замешательство среди социалистов. Да, да, вот так затягивает, когда хорошо разгонишься в борьбе, трудно остановиться, очнуться. Да, да, да, было десять дней — сообразить своё двусмысленное положение возле самой русской границы и убираться поскорей из этого чёртова Порони- на, уже теперь никому не нужного, и изо всей этой захлопнутой Австро-Венгрии — в воюющей стране какая работа? сразу нужно было мотнуться в благословенную Швейцарию — нейтральную, надёжную, беспрепятственную страну, умная полиция, ответственный порядок! — так нет! даже не пошевельнулся, всё додумывал старые довоенные заботы, тут началась и австро-русская, и на другой же вечер, в дождь проливной, постучался жандармский вахмистр.

Вообще — конечно, должна была быть война! — предсказана, предвидена. Но — не конкретно сейчас, в этом году. И — пропустил... И — вляпался...

Гладко-выбритое, приятное, даже нежное лицо Ганецкого — сейчас такое спокойное, а иступлённо кричал на судью в Новом Тарге! а как на арбе гнал!

— не бросил в беде.

По перрону — до паровоза и назад. До паровоза

— и назад.

Еще и до отправления адски много времени, почти полчаса, и еще всё может случиться. Хотя тут, на станции, надёжно расхаживает жандарм, уже никто не кинется.

Диалектика: жандарм — может быть и плохо, может быть и хорошо.

Большое красное колесо у паровоза, почти в рост.

Как бы ты ни был насторожён, предусмотрителен, недоверчив, — убаюкивает проклятая безмятежность быта, мещанская в сути своей, семь лет подряд. И в тени чего-то большого, не рассмотрев, ты, как к стенке, прислоняешься к массивной чугунной опоре — а она вдруг сдвигается, а она оказывается большим красным колесом паровоза, его проворачивает открытый длинный шток — и уже тебе закручивает спину — туда! под колесо!! И, барахтаясь головой у рельсов, ты поздно успеваешь сообразить, как по-новому подкралась глупая опасность.

Но почему — именно к нему, едва война началась? Сперва даже засмеялся: что ж тут могли заподозрить? — уж перед австрийской полицией он даже непорочен. (Он и в Краков переехал, прослышав от Ганецкого, что австрийские власти будут поддерживать все анти-царские силы.) Обыск. Были русские адреса, конспиративные записи (несчастье такое, всегда они попадаются), но их-то вахмистр-болван как раз и не заметил, а набросился на рукопись по аграрному вопросу: слишком много цифр! шифровано! Забрал рукопись. Жаль, но чёрт бы с ней. Однако, гладит полиция всегда против шерсти и на самой гладкой спине вдруг что-то топорщится: боялся Ленин только за русские адреса, а вахмистр полез, полез — и нашёл браунинг с патронами! Ленин изумлённо смотрел на Надю, он не знал, не помнил этого мерзкого револьвера, он никогда бив руки его не взял, да он и стрелять не умел, да ему бив голову не пришло действовать простым ручным оружием. Откуда??? (Оказывается, какой-то архистарательный русский товарищ, идиот, припёр, а Надежда, недотёпа, взяла.)

Живёшь — сам себя со стороны не наблюдаешь, не понимаешь. И вот, глазом жандармским: поселился близ русской границы; к нему из России приезжают; деньги присылают из России, и не малые; много ходит по горам, наверно планы снимает. В Новом Тарге всех предупреждали: задерживайте подозрительных, делают снимки дорог, отравляют колодцы. Шпион! А тут — и револьвер! Завтра явиться к утреннему поезду, поедем в Тарг.

Кольцо глупости! Стена глупости! Глупейший, простейший, слепейший просчёт — как с Царским Селом тогда. (Да как и в 95-м году — газету готовили, ни одного номера не выпустили, сразу и провалились...) Да, да, да, да! — сесть в тюрьму революционер всегда должен быть готов (впрочем, умнее избежать) — но не так же глупо! но не так же позорно! но не так же не вовремя дать себе спутать руки!! Вон-нючая полицейская камера в Новом Тарге! заплеснелая Австро- Венгрия! — военный суд?!?

Никакая внешняя неудача, поражение, подлость и низость врагов — никогда ничто так не травит сердце, как собственный даже малый просчёт, днём и ночью сжигает, особенно в камере. Своего просчёта нельзя объяснить объективно, потому нельзя загладить, забыть, а только: его могло не быть! могло не быть!! могло не быть!!! — а он был, по собственной оплошности! Сам ошибся! — и не избегаешь за одиннадцать дней по плитчатому полу от стенки до стенки, не отлежишься на визгливой кроватной сетке, а жжёт и палит: могло не быть! —.могло не быть!! — сам наделал! — сам влопался!!

И еще сейчас 23 минуты до отхода поезда, только первый звонок дали, — уж скорей бы уехать!

А Ганецкий — Куба по-партийному, самоуверенно держится, коммерсантская манера, изобретательношнуровая полоска усов, и глаза настойчивые, спокойно-выкаченные, не могут не восхитить. В острейший момент не отстал, не смяк, не сдался, а как бульдог вцепился в жандармские штаны. В первые же минуты после обыска — к нему первому, не к Гришке Зиновьеву, покатил Ленин на велосипеде — и не ошибся. Из достоинства еще старался рассказывать как о пустяке, о смешном досадном случае. (А сам про себя оглушён: ведь время военное, кто будет разбираться? — расстреляют! ухлопают беспрепятственно — и к чертям, по

глупости, вся партия! и — к чертям всемирная социалистическая революция!) Но Куба — понял, как это опасно! не поддержал игры в небрежность, в успокоение, а из себя фонтаном взвил имена — социал- демократов! депутатов парламента! общественных деятелей! — кому сейчас же писать, объяснять, теребить!! добиваться вмешательства!!!

Уже в тот вечер из Поронина слал Ганецкий первые телеграммы, и Ульянов телеграфно просил краковскую полицию подтвердить его полную лойяльность Австро-Венгерской империи. Утром из Нового Тарга Ленин не вернулся, и Ганецкий — днём поезда нет — на арбе погнал к полицейским лицам, к судебному следователю (рискуя же и сам, ведь и Гришку арестовали потом, могли и Кубу), и два десятка писем во все концы, и тут же в Краков, и встречался там (да ведь он любому чиновнику сплетёт историю в одну минуту!), и телеграфировал в Вену. Любой бы славянин на его месте устал, отстал, бросил, но Ганецкий с неиссякаемой настойчивостью, и как о брате родном заботясь — не отставал! А вернувшись из Кракова, прорвался и в тюрьму на свидание, и уже поручал ему Ленин дальше: добиваться сразу выезда в Швейцарию!

От телеграфных толчков Ганецкого с-д депутаты парламента Виктор Адлер и Диаманд обратились к канцлеру и в министерство внутренних дел, дали письменные ручательства за русского социал-демократа Ульянова как врага русского правительства, злейшего, чем сам канцлер Австро-Венгрии. И в краковскую полицию пришло указание: „Ульянов смог бы оказать большие услуги при настоящих условиях". И то не освобождали одиннадцать дней, только 6 августа, хватка...

Но и с тех пор неделя в Поронине после тюрьмы совсем не оказалась спокойной. Что можно было втолковать австрийскому канцлеру и слабоумным австрийским аристократам, того не могли понять галицийские мужики, тупые, как все мужики в мире — в Европе ли, в Азии, в Алакаевке. В глазах поронинских дремучих

И

жителей этот иностранец, хоть и освобождённый, всё равно оставался теперь — шпионом! Поразительно! Непостижимо! Шли из костёла крестьянки и, сами ли по себе или увидя Надю и для неё, расшумелись на всю улицу, что коли начальство отпустило, так они сами выколят ему глаза! сами вырежут ему язык!.. Надя пришла домой бледная, вся тряслась. И испуг её — передавался, захватывал: а что? — и выколют, ничего удивительного. А что? — и вырежут, ничего невозможного! Очень просто: придут с вилами и ножами... Такой колоссальной опасности не подвергался Ленин никогда за всю жизнь. Никогда еще ни от кого ему такое не... Да мало ли знает история вспышек простонародной безобразной ярости! От неё нет гарантии даже в цивилизованном государстве, даже в тюрьме безопаснее, чем от тёмной толпы...

Тревожно настраиваться при угрозах — это не паника, это мобилизация.

Так были затемнены и задёрганы последние дни и часы в Поронине. Два года такой безопасный мирный, посёлок как насторожился к прыжку. Уже и из дому не выходили, плохо спали, плохо ели, нервно укладывались. Ленин пытался отбирать самое нужное из бумаг и книг, но не владел собой, вникнуть не мог, да и набралось тут бумажного пудов шестьдесят. (Да ведь только этой весной переехали сюда из Кракова окончательно!)

Да как вообще он мог медлить, оставаться рядом с русской границей?! Тут и казаки налетят — захватят в один момент.

Только сейчас, перед зелёненьким аккуратным поездом, на платформе, где при жандарме и станционных чиновниках уже никак не могло быть бесконтрольной расправы, — сваливалась тяжесть, наконец. И все веселели. Стояло и утро весёлое, солнечное, без облаков. Не грузили военных грузов, не ехали мобилизованные, перрон и поезд выглядели как в обычное дачное летнее время. Хотя билеты продавали свободно только до Нового Тарга, а до Кракова уже требовалось разрешение полиции.

Оттого вагоны были полупустые. Надя и тёща сидели уже там, выглядывали из окна. Несколько товарищей провожало, стояли под окном. А Владимир Ильич, взявши Якова под руку, снова и снова шли вдоль платформы, оба точно равного невысокого роста, оба широкие, только Ильич от кости, а Куба от жирка.

Когда видишь способность человека на такие дела, следует внимательней прислушиваться и к его словам, какими бы мечтательными они ни казались. Знал Якова давно, со Н-го съезда, но по польским делам, а только этим летом он развернулся с новой стороны и стал самым важным человеком. Он вообще был золото: исключительно исполнителен — и обо всём серьёзном замкнут, слова не вытянет никто чужой. В июне и в июле в окрестностях Поронина они всё ходили с ним на прогулки по нагорью и обсуждали его увлекательные финансовые проекты, целый фейерверк. Может быть из-за своего буржуазного происхождения, Ганец- кий имел к денежным делам поразительный нюх и хватку — редкое и выгоднейшее качество для революционера. Он правильно ставил вопрос: деньги -— это ноги и руки партии, без денег любая партия беспомощна, одно болтунство. Даже парламентская партия нуждается в больших деньгах — для избирательных кампаний, что же сказать тогда о партии революционной, подпольной, которой надо организовать укрытия, явки, транспорт, литературу, оружие и готовить бойцов, и содержать кадры, и в нужный момент совершить переворот?

Да что убеждать! Всем большевикам это было понятно от самого II съезда, от первых шагов самостоятельности: без денег — ни на шаг, деньги решают всё. Первый путь был — выжимать пожертвования из русских толстосумов, из Мамонтова, из „пряника" Коновалова, да Савва Морозов гнал по тысяче в месяц, как раз на содержание Петербургского комитета, но другие отваливали нерегулярно, от купеческого расположения, от интеллигентского сочувствия (Гарин-Михайловский дал десять тысяч один раз) — а там снова ходи проси. Верней был путь — брать самим. Где — наследство вымотать, как у фабриканта Шмидта, членам пратии жениться на наследницах, то в уральских горах обмануть банду Лбова — деньги взять у них, а оружия не привезти. То более систематически — развивать военно-технические средства: в Финляндии готовились печатать фальшивые деньги, уже Красин водяную бумагу доставал, и для эксов готовил бомбы. Эксы пошли исключительно удачно: но на V-м съезде чистоплюйством Плеханова и Мартова запретили их, да остановиться не было сил, и в Тифлисе Камо и Коба триумфально захватили еще 340 тысяч из казны. Но — забылись, голова закружилась, стали хрустящие царские пятисотки менять в Берлине, в Париже, в Стокгольме, надо бы поумеренней, а царское министерство разослало номера, и Литвинов попался, и Сарра Равич попалась в Мюнхене, да неудачно записку послала из тюрьмы, перехватили. Стали искать среди женевских большевиков, взяли тринадцать, а Карпинского и Семашко упекли бы на срок, если б либералы из парламента не помогли. Но хуже всех, но гаже всех с фальшивой лицемерной подлой своей принципиальностью раскудахтался Каутский, какая низменная затея: устраивать „социалистический суд" над русскими большевиками и скудоумно велеть сжигать полутысячные всесильные банкноты! (Только при одном виде его портрета, святенького седенького старичка в вылупленных очках — челюсть поводит брезгливостью, как взял лягушку в рот.) Вам хорошо, немецкие рабочие богатые, взносы большие, партия легальная, а — нам?? (Да не всё сожгли, конечно, не такие дураки.) И еще потом сглупили, сделали злобного старика денежным арбитром между большевиками и меньшевиками (не избежать было манёвра объединения, значит и деньги, вроде, объединять, а меньшевики-то голенькие; всего шмидтовского наследства скрыть было нельзя, часть дали Каутскому на арбитраж — так потом, при новом расколе, не хотел большевикам возвращать).

И вот этим летом Ганецкий захватил Ленина проектом: создать в Европе своё коммерческое предприятие или войти партнёром в уже действующий трест — и пакет прибыли ежемесячно гарантированно передавать партии. И это не было русской маниловщиной, каждый предлагаемый шаг поражал точным расчётом. Не Куба сам придумал, это шло из бегемотской гениальной головы Парвуса, от него письма были Кубе из Константинополя. Когда-то нищий как все социал- демократы, и поехавши в Турцию стачки устраивать, он откровенно теперь писал, что богат, сколько ему надо (по доходившим слухам — сказочно), пришло время обогатиться и партии. Он хорошо писал: для того, чтобы верней всего свергнуть капитализм, надо самим стать капиталистами. Социалисты должны прежде стать капиталистами! Социалисты смеялись, Роза, Клара и Либкнехт выразили Парвусу своё презрение. Но может быть поторопились. Против реальной денежной силы Парвуса насмешки вяли.

Отчасти за этими проектами Ганецкого и прохлопали начало войны.

Их же обсуждали и сейчас, в последние минуты. И как связь держать. Да увидятся скоро: вот Зиновьев поедет за Лениным вслед, а там и Ганецкий, как только отпишется от австрийской воинской повинности.

Тут дали второй звонок. Ильич вскочил на подножку шустро — без шляпы, почти совсем лысый, в поношенном костюме, с заострелым лицом, с неотпустившей его беспокойной оглядкой, отросшая бородка, неаккуратная, — и правда, чем-то похож на шпиона, хотел пошутить Ганецкий, но знал, что Ленин обижается на шутки, и удержался.

Он и сам с печальными осмотрительными глазами, с лицом коммерсанта, а в затёртом костюме, на кого ж и был похож, если не на шпиона?..

Строго стоял дежурный по станции в высокой красно-чёрной фуражке. Ударили в колокол три раза. Начальник поезда затрубил в рожок и побежал.

И помахивали отъезжающим. И помахивали те в открытое окно.

А всё-таки тут жили неплохо. Покойно, размеренно, не то, что Париж суматошный. Сколько по Европе ни мытарился Ленин — а европейцем не стал. Условия жизни должны быть узкими, это лучшее состояние для действия.

И сколько прошло здесь волнений. Радостей.

Разочарований.

Малиновский...

Вместе с платформой, со станцией — оторвало оставшихся. И даже Ганецкий, какой он ни был достойный надёжный партийный товарищ, — сейчас, из следующего этапа жизни, выбывал. Очень может быть, что на каком-то из следующих он снова окажется самым главным нужным человеком, и к нему архисрочно понесутся бессонные письма с двойным и тройным подчёркиванием, но сейчас пока он отлично своё дело сделал — и выбывал.

Никогда никем не сформулированный, существовал непреложный закон революционной борьбы или, может быть, всякого человеческого развития, много раз наблюдал его Ленин: в каждый период выступают, приближаются один-два человека, наиболее единомыслящих именно в данную минуту, наиболее интересных, важных, полезных именно сейчас, вызывающих именно сегодня к наибольшей откровенности, беседам и совместным действиям. Но почти никто из них не способен удержаться в этой позиции, потому что ситуации меняются всякий день, и мы должны диалектически меняться вместе с ними — и даже мгновенно, и даже опережая их, и в этом политический гений! Естественно, что тот, и другой, и третий, попадая в вихрь Ленина, тотчас вовлекаются в его действия, выполняют их в указанный момент с указанной скоростью, всеми средствами, и жертвуя своим личным, — естественно, ибо это делается не для Владимира Ильича, но для властной силы, проявляемой через него, а он — только безошибочный её указатель, всегда точно знающий, что верно лишь сегодня, и даже к вечеру не всегда то, что утром. Но как только эти промежуточные люди упрямились, переставали понимать нужность и срочность своего долга, начинали указывать на противоречия своих чувств или на особенности своей личной судьбы, — так же естественно было отвести их с главной дороги, устранить, забыть, а то изругать и проклясть, если требовалось, — но и в этом устранении или проклятии Ленин действовал волей влекущей его силы.

В такой позиции близости-единомыслия затяжно держались енисейские ссыльные, но лишь потому, что территориально не было никого ближе. В такой позиции рисовался издали Плеханов, но каким холодным жестоким уроком он отрубил это в несколько встреч. В такой позиции, и даже в опасной недопустимой близости находился годами Мартов. Но сдал и он. (От Мартова горько вошло в опыт навсегда: в человечестве вообще не может быть такого типа отношений — „дружба", вне отношений политических, классовых и материальных.) Был близок Красин — пока делал бомбы. Был близок Богданов, пока добывал для партии финансы, но это отпало, а он, не поняв крутизны, еще претендовал направлять — и сорвался. А тем временем в вихрь втягивались новые верные — Каменев, Зиновьев... Малиновский...

Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно и лишь — пока понимал. А миновалась частная срочная задача, и обычно миновалось понимание, и все эти недавние сотрудники оставались безнадёжно врощенными в тупую неподвижную землю как придорожные столбики, и отставали, и отрывались, и забывались, а иногда на новом повороте неслись навстречу остро, как уже враги. А были единомышленники, близкие на неделю, на день, на час, на один разговор, одно сообщение, одно поручение — и Ленин искренне отдавал им всю горячность, натиск необходимого дела, — каждому из них, как самому важному человеку в мире, — а через час они уже и отваливались, и забывалось начисто, кто они и зачем. Так показался близким Валентинов, когда приехал первый раз из России, хотя сразу смутил своей тупостью, что какая-то им сделанная слесарная деталь ему, рабочему, даже важней политической борьбы. И это быстро сказалось: не хватило у него стойкости против Мартова, а значит стал всё равно как и меньшевик.

Поезд катил под уклон, сильно огибая горки — а по ним тропинки и дороги колёсные бежали по склонам и вверх, мимо хуторов, стогов и неубранного, и пока еще видна горная дорожка, по ней успеваешь глазами взбежать, как ногами. Много было похожено вокруг Поронина, а здесь не был.

И — сел на скамью. Думать ли, заниматься — но не размазывать сантиментов.

И семейные, по взгляду, по движению всё поняв, не лезли с мелким бытовым, и не возились лишнего/, смирно сидели на своей скамье.

Все эти изнурительные годы, с Девятьсот Восьмого, после поражения революции, все и были: отход*и отброс людей. Ушли впередисты, отзовисты, ультиматисты, махисты, богостроители... Луначарский, Базаров, Алексинский, Бриллиант, Рожков, Красин, Лядов, Менжинский, Лозовский, Мануильский, Горький... Вся старая гвардия, сколоченная в расколе с меньшевиками. И так уже казалось минутами, что никого не останется, что вся партия большевиков — он один с двумя женщинами да десяток третьестепенных стёртых, кто еще приходил на большевистские собрания в Париже, а вылезешь на собрании общем — своих нет и с трибуны столкнут. Уходили — все подряд, и какая сила уверенности нужна была — не усумниться, не закачаться, не побежать за ними мириться, но, провидя будущее, стоять и знать: сами возвратятся, сами очнутся, а кто не вернётся — и пропади.

Шестой и Седьмой годы — еще было совсем не поражение, еще всё общество кипело, вертелось, втягивалось в воронку, Ленин сидел в Куоккале и ждал, и ждал второй волны. Но вот с Восьмого, когда всю страну захватила реакционная свора, а подполье как будто отсыхало, рабочая жизнь уходила в открытое копошенье, в профсоюзы, в страховые кассы, а вслед за подпольем как будто отживала, становилась тепличной и эмиграция... Там — Дума, легальная печать — и каждый эмигрант старался печататься там...

Вот почему — замечательно, что началась война! Это радость, что началась!! Т а м их сейчас всех зажмут, ликвидаторов, значение легальности резко упадёт, а значение и сила эмиграции, напротив, увеличится! Центр тяжести русской общественной жизни снова переносится в эмиграцию!!

Это всё Ленин оценил еще в Ново-Таргской тюрьме. (Надя! Новый Тарг — проехали? Не заметил.) Уже в камере, побеждая тревогу, не давая личной неудаче заслонить великую всеобщую удачу, он принял в себя и втянул в проработку — всеевропейскую войну. А из всякой проработки в ленинском мозгу рождались готовые лозунги — в создании лозунга для момента и был конечный смысл всякого обдумывания. И еще — в переводе своих доводов на общеупотребительный марксистский язык: на другом не могли его понять сторонники и последователи.

И что отсюда выносилось — после освобождения первому открыл Ганецкому: надо понять, что раз война началась, то не отмахиваться от неё и не останавливать её, но — использовать! Надо переступить через поповское представление, иногда зароненное и в пролетарские головы, что война — несчастье или грех. Лозунг „мир во что бы то ни стало" — поповский лозунг! Какую линию в создавшейся обстановке должны повести революционные демократы всего мира? Прежде всего: необходимо опровергнуть басню, что в поджоге войны виноваты Центральные державы! Антанта будет сейчас прикрываться, что „на нас, невинных, напали". Они даже придумывают, что „для дела демократии" нужно защищать республику рантье. Смять, раздавить это оправдание! Какая разница — кто на кого первый напал? Следует пропагандировать, что виноваты все правительства в равной мере. Важно — не „кто виноват?", а — как нам выгоднее использовать эту войну. „Все виноваты" — без этого невозможно вести работу на подрыв царского правительства.

Да это счастливая война! — она принесёт великую пользу международному социализму: одним толчком очистит рабочее движение от навоза мирной эпохи! Вместо прежнего разделения социалистов на оппортунистов и революционеров, деления неясного, оставляющего лазейки врагам, она переводит международный раскол в полную ясность: на патриотов и антипатриотов. Мы — антипатриоты!

И кончится эта лавочка Интернационала с „объединением" большевиков и меньшевиков! Назначили дальше мирить — на венском конгрессе в августе, — а в июле уже пылало пять фронтов! Уж теперь не заикнутся. Теперь зазияла трещина так трещина, уже не помиришь! А в июле как прихватили, прямо клещами за горло: не видим разногласий, достаточных для раскола! присылайте делегацию — мириться! С меньшевистской сволочью мириться! А уж теперь, за кредиты проголосовали — так умер и ваш Интернационал! Теперь уж вам не подняться, мёртвое тело! Еще долго будете корчить из себя живых, но надо вслух объявить: мертвы! На этой Инессиной поездке к вам в Брюссель — последняя наша с вами встреча, хватит!

Тут спохватилась тёща, что один чемодан забыли! Бросились переглядывать, пересчитывать, под лавками и на верхних сетчатых полках — нет! Что за позор! Как с пожара. Владимир Ильич расстроился. Без порядка в семье и в доме — невозможно работать. Смешно выразиться, но и домашний порядок есть часть общепартийного дела. Не смея выговаривать Елизавете Васильевне — она ответить умела, и они друг друга уважали, даже мелкими подарками задабривал её, — строго высказал Наде. Какой уж от нее порядок, если она пуговицы пришить хорошо не может, пятна вывести, он сам — лучше. Носового платка ему, не скажешь — не сменит.

Ошибок он вообще не прощал. Ничьей ошибки он не мог забыть никогда, до смерти.

Отвернулся в окно.

Изгибался поезд и скатывался постепенно с гор. То серым, то белым паровозным дымом проносило иногда мимо окошек. Надоели уже и горы эти за эмиграцию.

А в Надю всё уходило, как в подушку: ну, забыли/** ну, не возвращаться. Из Кракова напишем, перешлют почтой.

Надя прочно знала, много раз уже применяла: если брать на себя, не упрекать, что и он виноват, — Володя успокоится и отойдёт. Больней всего ему, если окажется, что он — тоже виноват.

Постаревший, насупленный, с наросшей неподстриженной усо-бородой, с обострёнными рыжими бровями, темнолобый, он смотрел в окно, но косо, ничего там не различая. Все выраженья на его лице Надя хорошо знала. Сейчас не только нельзя было перечить, но и вообще: ни обратиться к нему ни с чем, ни отвлечь его ни словом, даже сказанным с матерью. Надо было датЬ ему вот так посидеть, углубиться в себя, от всех страданий очиститься молчанием — и от новотарг- ского бешенства, и от поронинских угроз, и от чемодана. В такие часы уходил ли он один гулять или молча сидел и думал — от думотни, в полчаса, и в полчаса, лоб его — перевёрнутый котёл, и окруженье глаз переглаживалась от мелких сердитых складок — к большим и крупным.

Международный раскол социалистов давно назрел, но только война проявила его и сделала необратимым. И — архивеликолепно! Хотя от массовой измены социалистов как будто ослабляется пролетарский фронт, а нет: и хорошо, что они изменили! Тем легче теперь настаивать на своей отдельной линии.

А что было говорить месяц назад? как выкручиваться? Догадка: послать в Брюссель — Инессу вместо себя! Главой делегации!! Инессу!!! С ее прекрасным французским языком! С ее несравненной манерой держаться! — холодно, спокойно, немного презрительно. (Французы в президиуме будут сразу покорены. А немцы будут плохо тебя понимать — и очень хорошо! А ты от немцев требуй после каждой речи — перевод!) Вот это ход! Вот растеряются, ультрасоциалистические ослы!.. И — захват: скорей! писать! узнать: поедет ли? может ли? На Адриатике отдыхает с детьми? — чепуха, для детей кого-то найти, расходы оплатим из партийной кассы. Занята статьёй о свободной любви? — не говоря обидного (стопроцентной партийкой женщина никогда не может быть, обязательно какие-нибудь штучки): эта рукопись подождёт. Я уверен, что ты — из тех людей, которые сильней, смелей, когда одни на ответственном... Вздор, вздор, пессимистам не верю!.. Превосходно ты сладишь!.. Я уверен, ты сможешь быть достаточно нахальна!.. Все будут злиться (я очень рад!), что я отсутствую, и, вероятно, захотят отомстить тебе, но я уверен: ты покажешь свои ноготки наилучшим образом!.. А назовём тебя... Петрова. Зачем открывать свое имя ликвидаторам? („Петров" — и я, никто не помнит, но ты-то помнишь. И так, через псевдонимы, мы выйдем на люди слитно — открыто и не открыто. Ты действительно будешь — я.) Дорогой друг! Я бы просил тебя согласиться! Ты едешь?.. Ты едешь!.. Ты едешь!! Да, конечно, надо спеться детальнее. И архиспешить. Ликвидаторам надо просто врать: обещай, что может быть мы потом примем общую резолюцию. (А на деле мы конечно никогда ничего не примем! ни одного их предложения!) И: о болезни детей, ври о болезни детей, что из-за них не можешь задерживаться. Европейских социалистов, эту сволочь обывательскую, надо убедить, что большевики — наиболее реальная партия из русских. Подпусти им там профсоюзов, страховые кассы — на них это архи- влияет. Задающих вопросы — сразу отсекай, отклоняй, отбивай! Всё время — наступательная позиция! Розу — тяни за язык, докажи, что у нее нет реальной партии, а реальна — оппозиция Ганецкого. Ты всё поняла! Ты едешь!.. Крепко жму руку! Very truly... Твой...

Тут подпортил Ганецкий — поставил ультиматум (вообще-то справедливый): 250 крон на поездку в Брюссель, иначе не едет. А партийную кассу надо беречь. (Да один ли Ганецкий! — есть много людей, кого можно бы утилизировать, но нельзя разбрасывать денег...) А без Ганецкого паршивая польская оппозиция изменила, пошла на гнилое идиотское примиренчество с Розой и Плехановым.

...Всё равно, ты провела дело лучше, чем мог бы я. Помимо того, что языка не знаю, я еще непременно бы взорвался! не стерпел бы комедианства! обозвал бы их подлецами! А у тебя вышло спокойно, твёрдо, ты отпарировала все выходки. Ты оказала большую услугу партии! Посылаю тебе 150 франков. (Вероятно, слишком мало? Дай знать, насколько больше израсходовала. Вышлю.) Пиши: очень ли устала? очень ли зла? Почему тебе „крайне неприятно" писать об этой конференции?.. Или ты заболела? Что у тебя за болезнь? Отвечай, иначе я не могу быть спокойным.

Инесса — единственный человек, чьё настроение передаётся, потягивает, даже издали. Даже — издали больше.

А вот что: с военной цензурой теперь покинуть надо это „ты“. Может дать повод для шантажа. Социалист должен быть предусмотрителен.

Нарушилась переписка с начала войны, прийдут теперь письма в Поронино. Но, по всему, отправив детей в Россию, должна Инесса вернуться в Швейцарию. Может быть — там уже.

Женщины тихо разговаривали, как обойтись в Кракове. Надя предложила, чтобы мама с Володей посидели с вещами, а она — к той хозяйке, у которой останавливалась Инесса: удобно было бы там и стать сегодня.

Сказала — а сама смотрела как бы мимо Володиной щеки в окно. Он не изменился, не повернулся, не отозвался, а всё-таки, по движениям жилок и век, Надя убедилась, что — слышал и — одобряет.

Удобно, быстро, не искать — да. Но и необходимости останавливаться именно в Инессиной комнате — не было. Только то еще, что Володя не любил привыкать к новому, да на короткий срок. Только то и было оправданием перед матерью.

Перед матерью — было всегда унизительно. Прежде — больше, теперь — меньше. Но и теперь.

Однако, Надя воспитывала в себе последовательность: не отклонять с пути Володю ни на волосок — так ни на волосок. Всегда облегчать его жизнь — и никогда не стеснять. Всегда присутствовать — ив каждую минуту как нет её, если не нужно.

Однажды выбрав, надо держаться. Запрягшись — уже тянуть. О сопернице — не разрешить себе дурного слова, когда и есть, что сказать. Встречать её радостно как подругу — чтобы не повредить ни настроению Володи, ни его положению среди товарищей. На прогулки брести и усаживаться читать — втроём...

Когда это всё началось, даже раньше, когда студентка Сорбонны с красным пером на шляпе (как никогда не осмелилась бы ни одна русская революционерка), хотя и с двумя мужьями и пятью детьми за спиной, Инесса первый раз вошла в их парижскую квартиру, а Володя только еще привстал от стола, — как от удара ветра открылось Наде всё, что будет, всё, как будет. И своя беспомощность помешать. И свой долг не мешать.

Надя первая сама и предложила: устраниться. Не могла она взять на себя быть препятствием в жизни такому человеку, довольно было препятствий у него всех других. И не один раз она порывалась — расстаться. Но Володя, обдумав, сказал: „Оставайся". Решил. И — навсегда.

Значит — нужна. Да и правда, лучше её никто бы с ним не жил. Смириться помогало сознание, что на такого человека и не может женщина претендовать одна. Уже то призвание, что она полезна ему среди других. Рядом с другой. И даже — во многом ближе её.

А оставшись — осталась никогда не мешать. Не выказывать боли. Даже приучиться не ощущать её. А чтоб эта боль выжглась и отмерла — последовательно не щадить её, колоть, жечь. И вот если практически удобно было остановиться в недавней Инессиной комнате, то в ней и надо было остановиться, и не перетравливать, когда, сколько, как Володя пробыл тут.

Только вот на глазах матери...

Скоро и Краков. Володя светлел. Значит, мысли его хорошо продвинулись.

Нет, замечательно ты съездила в Брюссель, не жалей. Единственное жаль — не успела затеять переписки с Каутским, как я тебе... (Ты бы переписывалась от своего имени, а письма тебе приватно готовил бы я.) Какая он подлая личность! Ненавижу и презираю его — хуже всех! Какое поганенькое дряненькое лицемерие!... Жаль, жаль, не начали эту игру, мы б его разыграли!

Повеселел, даже посвистел Володя чуть-чуть. И, чемодана больше не вспоминая: поедим? И — перочинный нож вынул, всегда с собой.

Простелили салфетку, достали цыплёнка, крутых яиц, бутылку с молоком, галицийского хлеба, масло в пергаментной бумаге, соль в коробочке.

И Володя даже расшутился, что тёща у него — капиталист и пятнает его революционную биографию.

А действительно, надо было денежные дела решать, и проворно. В краковском банке лежали большие деньги — кто ж мог ждать эту войну! — наследство новочеркасской надиной тёти, сестры Елизаветы Васильевны, больше 4000 рублей. И теперь должны были секвестровать как имущество враждебных иностранцев, вот маху дали! Надо было вырвать деньги во что бы то ни стало, найти нужного ловкого человека. И перевести их в надёжное — в золото, можно часть в швейцарские франки. И увозить с собой.

И сразу — в Вену, не задерживаясь. И кончать с визами и поручительствами в Швейцарию, надо скорей туда, Австро-Венгрия — воюющая страна, мало ли что случится. Y тёщи законный русский паспорт, у Нади тоже, хоть и просроченный. Но у Ленина нет вообще никакого.

В чём всё-таки этот оппортунистический Интернационал себя оправдывал — никогда не отказывал в личной помощи. И в каждой стране у них — чуть не свои министры. Сейчас вот, настаивал Куба, надо нанести визиты Адлеру и Диаманду (хотя уже телеграфировал сердечную благодарность), и еще лично благодарить за освобождение и ни в коем случае не дерзить. Улыбался Володя криво, в крошках желтка и белка: да, вот такой деликатный поворот: трухлявые ревизионисты, сволочь обывательская, а надо ехать любезничать. И в конце концов это справедливо: не способны на принципиальную линию, так пусть хоть в жизни помогают. Конкретная реальная платформа для временного тактического соглашения с ними. И дальше, в Швейцарии, не обойтись без этой своры: без поручительства не впустят, а кто ж другой поручится?

Роберт Гримм — мальчишка, в прошлом году познакомились в Берне, когда ты в больнице лежала.

Не царапали Ленина насмешки, не гнули унижения, ничего он не стыдился, — а всё-таки тяжело в сорок четыре года кланяться молодым, ото всех зависеть, не иметь собственной силы.

Не уехали б в 908-м из Женевы в Париж — не надо б сейчас и в Швейцарию добиваться, уж как бы там сидели прочно и безопасно — и со своей типографией, и со связями, и со всем. Скажи, кой чёрт нас тогда потянул в Париж?

(Не поехали бы в Париж — не узнал бы Инессы.)

Да даже в прошлом году, когда лечили твою ба- зедку у Кохера и узнали, что такое настоящая медицина (Володя и сам тогда книги по базедовой читал, проверял), — вот бы нам сообразить и остаться сразу в Берне. А что? Если нужно пережить царизм, а возраст — уже не двадцать пять, то здоровье революционера становится тоже его оружием. И партийным имуществом. И надо поддерживать его всеми партийными финансами, не жалея. Надо жить при отличных врачах, и даже ближе к первоклассным знаменитостям — где ж, как не в Швейцарии? Не у Семашко же лечиться, смешно!.. Наши революционные товарищи как врачи — ослы, неужели им доверить своё тело ковырять?

А ты — и сейчас не выздоровела. Надо тебе ближе к Кохеру.

Но, Володя, но в Швейцарии ужасен мещанский дух, ты вспомни, как нам там было затхло! Ты вспомни, как от нас шарахались после тифлисского экса! — у них, видите ли, право стоит так непорочно, они не могут потерпеть преступлений против собственности!.. И это — социал-демократы?!

Всё правильно, но в Швейцарии вот так не попадёшь, как я в Новом Тарге. А Семашко и Карпинского мы освободили шутя.

И какие библиотеки там, как заниматься хорошо!

— и прежде, а сейчас-то, во время войны! Исключительная культивированность и удобства жизни.

Чистая вымытая страна, приятные горы, приветливые пансионы, прозрачные озёра с плавающей птицей.

Отстойник русской революции.

И при нейтральности страны только оттуда и можно будет держать международные связи.

Обдумывать, обдумывать: что же за радость — невиданная всеевропейская война! Такой войны и ждали, да не дожили Маркс и Энгельс. Такая война — наилучший путь к мировой революции! То, что не разожглось, не раздулось в Пятом году — само теперь раздуется! Благоприятнейший момент!

Раскручивалось и предчувствие: вот оно, то событие, для которого ты жил, чтоб его разгадать! Двадцать семь лет политического самообразования, книги, брошюры, партийная перебранка, холодное неудачное наблюдение первой революции, для всех в Интернационале — нарушитель порядка, зарвавшийся сектант, слабая малая тающая группка, называемая партией, — а ты ждал, сам не зная, вот этого момента, и момент пришёл! Крутится тяжёлое разгонистое колесо

— как красное колесо паровоза, — и надо не потерять его могучего кручения. Еще ни разу не стоявший перед толпой, еще ни разу не показавший рукой движения массам — какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону?

Краков.

Одевались, собирались.

В рассеянности собирался, не вполне понимая, что вот — Краков, и что делать надо.

Понесли вещи сами, без носильщика.

Оглушенье от многолюдья, отвыкли, а тут еще — особенное, военное. Людей на перроне — впятеро больше, чем может быть в будни, и впятеро озабоченнее, и спешат. Монахини, которым бы делать тут нечего — толкаются, всем суют образки и печатные молитвы. Ленин отдёрнул руку как от гадости. Y пассажирской платформы, не на месте — товарный вагон, и в него несут, несут какие-то большие ящики; написано: порошок от блох. Толкаются военные, штатские, железнодорожники, пассажиры. Через густоту перрона — медленно, трудно, чуть не локтями. А по стене вокзала — крупный плакат, жёлтая ткань и красными буквами:

Jedem Russ — ein Schuss ! 1

Совсем это не к ним относилось, а нельзя вовсе не вздрогнуть.

В зданьи вокзала — набито и душно. Нашли местечко — в тени, на возвышении, у боковой стены, углом на площадь. Тут еще больше густела толпа и много женщин. Посадили тёщу на скамейку, вокруг неё все вещи. Надя поехала к Инессиной хозяйке. Владимир Ильич побежал купить газет и шёл назад, читая их по дороге, обталкиваясь со встречными, тут присел на твёрдый чемодан, зажимая газетный ворох между локтями и коленями.

В газетах не было особенно радостно: и о галицийской битве и о Восточной Пруссии писалось уклончиво, значит русские были не без успеха. Но — бои во Франции! но — война в Сербии! — кто это мог мечтать из прежнего поколения социалистов?

А — растеряются. Выше „мира! мира!" не поднимутся. Кто не „защитники отечества", те в лучшем случае будут вякать и тявкать „прекратить войну!"

Как будто это возможно. Как будто кому-то посильно — схватиться руками за разогнанное паровозное колесо.

Помойные слюнявые социалистики с мелкобуржуазной червоточинкой, чтобы захватить массы, станут болтать за мир и даже против аннексий. И всем покажется, что это натурально: против войны — так значит „за мир"?.. По ним-то первым и придётся ударить.

Кто из них имеет зрение увидеть, имеет волю переступить в это великое решение: не останавливать войну — но разгонять ее! но — переносить ее! — в свою собственную страну!

Не будем прямо говорить „мы за войну" — но мы з а нее.

Тупоумный предательский лозунг „мира"! Для чего же пустышка никому не нужного „мира", если не превращать его тотчас в гражданскую войну и притом беспощадную?! Да как предателя надо клеймить всякого, кто не выступит за гражданскую войну!

Самое главное — трезво схватить расстановку сил, трезво понять — кто теперь кому союзник? Не с поповской глупостью вздымать рукава между фронтов. Но увидеть в Германии с самого начала — не равно-империалистическую страну, а — могучего союзника. Чтобы делать революцию, нужны ружья, нужны полки, нужны деньги, и надо искать, кто заинтересован дать их нам? И надо искать пути переговоров, тайно удостовериться: если в России возникнут трудности и она станет просить о мире — есть ли гарантия, что Германия не пойдёт на переговоры, не покинет русских революционеров на произвол судьбы?

Германия! Что за сила! Какое оружие! И какая решительность — решительность удара через Бельгию! Не опасаются, кто и как заскулит. Только так и бить, если начал бить! И решительность комендантских приказов — вот уж, не пахнет русской размазнёй. (И даже та решительность, с какой хватают и кидают в камеру Нового Тарга. Тем более — с которой освобождают же.)

Германия — безусловно выиграет эту войну. Итак — она лучший и естественный союзник против царя.

A-а, попался хищный стервятник с герба! — схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Об-корнать теперь тебя — до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! Только и способен давить других, ни на что больше! Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу отделение! Чтоб ты подох!..

Площадь загудела, нахлынула сюда, к перронной решётке, дальше не пускала полиция. Что это? Подошёл поезд. Поезд раненых. Может быть, первый поезд, из первой крупной битвы. Толпу раздвигали — для вереницы ожидающих санитарных карет и автомобилей, чтобы где развернуться им. Здоровенные нахмуренные санитары быстро выдавали от поезда к каретам носилки за носилками. А женщины напирали, продирались со всех сторон, и между головами и через плечи смотрели с жадным страхом на кусочки серых лиц между бинтами и простынями, ужасаясь угадать своего. Иногда раздавались вопли — узнавания или ошибки, и толпа сильней сжималась и пульсировала как одно.

С возвышения, где сидели Ульяновы, было видно хоть издали, но хорошо. И еще из этого положения Ленин встал и пошёл к парапету ближе.

С каретами и носилками была нехватка, а тем временем, поддерживаемые сёстрами милосердия, выходили с перрона и на своих ногах — фигуры белые, в серых халатах и в синих шинелях, перебинтованные толсто по головам, по шеям, по плечам и рукам, и двигались, кто осторожнее, кто смелей, — и вот уже к ним, теперь к ним уже! бросались встречающие, теснилась толпа, и тоже кричали, режуще и радостно, и обнимали, и целовали, то ли своих, то ли чужих, отбирали от сестёр, подносили их мешочки, — а еще выше, над всеми головами, плыли к раненым из вокзального ресторана на поднятых мужских руках — кружки пива под белыми шапками и в белых тарелках жаркое.

Y парапета стоял освежённый, возбуждённый, в чёрном котелке, с неподстриженной рыжей бородкой, с бровями, изломанными в наблюдении, с острыми щупкими глазами, и одна рука тоже выставлялась с пальцами, скрюченными вверх, как поддерживая большую кружку, а на горле его глоталось и дрожало, будто иссох он в окопах без этой кружки. Глаза его смотрели колко, то чуть сжимаясь, то разжимаясь, выхватывая из этой сцены всё, что имело развитие.

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровяной и лекарственный запах от площади — и как с орлиного полёта вдруг услеживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино рухаешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь её как ленту, как полотнище с лозунгом: ...ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!.. — и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!!

Он стоял у парапета, возвышенный над площадью, с поднятою рукою — как уже место для речи заняв, да не решаясь её начать.

Ежедневно, ежечасно, в каждом месте — гневно, бескомпромиссно протестовать против этой войны! Но! —

(имманентная диалектика:) желать ей — продолжаться! помогать ей — не прекращаться! затягиваться и превращаться! Такую войну — не сротозейничать, не пропустить!

Это — подарок истории, такая война!

из Узла II

«ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО»

Кегель-клуб называли их собрания в ресторане Штюссихоф, хотя кегельбана не было там.

— ... Швейцарское правительство — управляющее делами буржуазии...

„Кегель-клуб" — из насмешки: что не будет толку с их политики, а много шуму.

— ... Швейцарское правительство — пешка военной клики...

Но и сами усвоили название с удовольствием: будем сшибать мировых капиталистов как кегли!

(Он — воспитал их. Он излечил их от религии. Он внедрил в них понимание насилия в истории.)

— ... Швейцарское правительство бесстыдно продаёт интересы народных масс финансовым магнатам...

Это уже несколько лет, как завёл Нобс — дискуссионный стол в ресторане, на площади Штюссихоф. Собирал молодых, активистов. Постепенно стал ходить сюда и Ленин.

(В этой чванной Швейцарии — сколько унижений надо перенести. Бернские с-д вообще смотрели на Ленина свысока. Переехавши в Цюрих прошлой весной, собирал-было русских эмигрантов, лекции им читать — растеклись, не ходили. Тогда перенёс усилия на молодых швейцарцев. Казалось бы, в 47 лет обидно: вылавливать и обрабатывать безусых сторонников по одному — но не надо жалеть часов и на одного, если отрываешь его от оппортуниста Гримма.)

— ... Швейцарское правительство раболепствует перед европейской реакцией и теснит демократические права народа...

Простоватый широколицый слесарь Платтен (слесарь — для большей пролетарности, а, руку сломав, чертёжником стал) по ту сторону стола. Он — вбирает, всем лицом вбирает говоримое, такое трудное. Напряжён его лоб и в усилии собраны пухлые мягкие губы, помогая глазам, помогая ушам — слова не пропустить.

— ... Швейцарская социал-демократия должна оказать полное недоверие своему правительству...

Удлинённый стол — на хорошую швейцарскую компанию. Без скатерти, обструганный, с ямками выпавших сучков, локтями и тарелками обшлифованный лет за сто. Поместились просторно все девятеро, на двух лавках, и еще одно место отобрано столбом. Кто с малой закуской, кто с пивом — для ресторанной видимости, да швейцарцы и не умеют иначе, каждый платит за себя. А со столба — фонарик.

Самое энергичное лицо, треугольное, удлинённое,

— у Вилли Мюнценберга, эрфуртского немца — под распавшимися на бок непослушными волосами. Он воспринимает легко, ему этого мало даже, беспокойными длинными руками он протянулся бы взять еще, он на митингах и сам это звонко выкрикивает.

(Повезло в Цюрихе с молодыми. Сейчас их шестеро здесь — и всё вожди молодёжи. Не то, что в Четырнадцатом: посылал Инессу к швейцарским левым

— Нэн рыбу ловил, а Грабер бельё вешал, жене помогал, и никому нет дела.)

— ... Надо научиться не доверять своему правительству...

Ленин — на углу, у столба, столбом прикрыт его бок. А Нобс — осмотрительный, вкрадчивый кот, — на другом дальнем углу, искоса. Подальше от опасности. Сам это всё затевал — не сам ли теперь жалеет? По возрасту — он с ними, тут все вокруг тридцати, но по партийным постам, но по солидности и даже по животику — отошёл, отходит.

Над каждым столом — фонарь своего цвета. Над кегель-клубом — красный. И аловатый цвет на всех лицах — на крупной открытости Платтена, на чёрном чубе и крахмальном воротнике фатоватого уверенного Мимиолы, на растрёпанной нечёсанной курчавости Ра- дека с невынимаемой трубкой и никогда не закрытыми влажными губами.

— ... В каждой стране — возбуждение ненависти к своему правительству! Только такая работа может считаться социалистической...

(Только над молодёжью и стоит работать, здесь нет унижения, это дальновидность. Впрочем, не стар и Гримм, на 11 лет моложе Ленина, но — схватился уже за власть. Не глуп, а не поднимается до теории. Вооружённого восстания не хочет, а что-нибудь левое клюнуть ему хочется. Когда в Четырнадцатом въехал в Швейцарию именем Грёйлиха и устроился здесь поручительством Гримма, — виделся с ним, проговорили полночи. Тот спросил: „А что б вы считали нужным в положении швейцарских с-д, вот сейчас?" Щупая, на что он способен, блеснул ему: „Я бы — провозгласил немедленно Гражданскую войну!" Перепугался. Да нет, подумал — шутка...)

— ... Нейтральность страны есть буржуазный обман и пассивное подчинение империалистической войне...

В мускульных сдвигах, в мучительном усилии плат- теновский лоб и в усилии и в растерянности глаза. Как это трудно, как это трудно — постигать великую науку социализма! Как не складываются грандиозные формулы с твоим ограниченным скудным опытом. И война — обман, и нейтральность — обман, и нейтральность — всё равно, что война?.. А на товарищей покосишься — всё понимают, и стыдно признаться, и делаешь вид.

(А это — не легкомысленная фраза была: по дороге через Австрию он всё это выносил воодушевлённо, в Берне закрепил как тезисы, потом перелил в Манифест ЦК, потом отстоял в лозанской схватке с Плехановым. Можно тысячу раз знать марксизм, но когда грянет конкретный случай — не найти решения, а кто находит — тот делает подлинное открытие. Осенью Й-го, когда 4/5 социалистов всей Европы стали на защиту отечества, а 1/5 робко мычала „за мир", — Ленин, единственный в мировом социализме, увидел и всем показал: за войну! — но другую! — и немедленно!!)

Кружка пива и перед Лениным, хоть терпеть не может он этот тип — швейцарских политиков за пивным столом, но таков обряд. Вронский — сонный, как всегда, не возмутимый ничем. А Радек, чёрные бачки круговые от уха до уха пропущены под подбородком, в очках роговых, со вглядом быстрым, зубы торчат из- под верхней губы, и перекладкой, и перекладкой веч- но-дымящей чёрной трубки — всё это слышал, всё это знает, тесно и мало ему, и медленно.

— ... Мелкое стремление мелких государств остаться в стороне от великих битв мировой истории...

Про себя барахтается ’Платтен, стараясь* не проявиться наружно. Очень понятна задача мировой революции, — но как трудно применить её к своей Швейцарии. Ум — согласен: если миновали мировую бойню, надо не успокаиваться, надо звать в социальные бои. А душа неразумная: и как хорошо — мирно живут, крестьянские дома, прилепились на горных уступах, все мужчины — дома, и четырежды в лето снимаются травы с лугов, как бы ни были откосы круты, и сенным запасом полнеют до крыш высокие сараи, и полными днями с отрога на отрог перезваниваются сотни колокольцев, коровьих и овечьих, как будто горы сами звенят.

— ... Узколобый эгоизм привилегированных маленьких наций...

Медлительный ход пастухов. Изредка — бич оглушительный по каменистой дороге — и несёт его эхо за повороты холмов. Длинные, коров на двадцать, водопойные чаны под горными родниками. Перемены ветров по всколыхнутым травам, перемены туманов, курящихся над лесистыми ущельями, а когда солнце прорвёт дожди, так бывает и радуге развернуться негде, встаёт она просто столбом из горы. И на отеле пустынном, вершинном, тихая надпись: „Хранит живущего одеяние родины".

— ... Промышленность, связанная с туристами... Ваша буржуазия торгует прелестями Альп, а ваши оппортунисты ей в этом помогают...

Не удержал, не спрятал сомнения Платтен, отразилось доверчиво, бесхитростно.

И Ленин — заметил! И с угла стола, средь молодых единственный старый, ему на вид куда за пятьдесят, — живо, подвижно, искоса, как метким ударом шпаги, меткое слово — ключ агитации:

— Республика лакеев! — вот что такое Швейцария!

Радек зароготал, ловко, весело трубку перекладывает, да каждый раз по-новому пальцами, с серьёзностью сосёт свой важный дым. Вилли — весело ловит взгляд Учителя, руки длинные выкручиваются в нетерпении — дай еще! дай еще!

Платтен — разве спорит? Платтен — только в недоумении. Страна, пожалуй, и похожа на украшенную готсиницу, но лакеи бывают подобострастны, суетливо-податливы, а* швейцарцы — медленны, самоуважительны. Да даже и жёны министров не держат лакеев, выбивают сами ковры.

(Впрочем, не было в Швейцарии случая, чтобы письмо пропало. И библиотечное дело отлично поставлено: в дальние горные пансионы высылаются книги бесплатно и тотчас.)

— ... Подачки послушным рабочим в виде социальных реформ, только бы не свергали буржуазии...

С этим совещанием три недели хлопотали, наконец вот, собрали, 21-го в пятницу вечером — уж перед самым, как раз, накануне партийного съезда. И очень помог, пригодился Радек.

(Радек если когда хорош, так хорош, архидружбд. Сегодня жить бы без него нельзя. И по-немецки — что говорит, что пишет, и любой поворот с ним лёгок, не надо втолковывать. Негодяй, но блестящий, такие очень нужны. А бывал — омерзительным, в Берне даже не встречались, переписывались по почте, с февраля — порвали навсегда, в Кинтале выступал совершенно провокационно.)

— ... Швейцарский народ голодает всё ужаснее и рискует быть втянутым в войну, и убитым за интересы капиталистов...

Y Нобса — скептический янтарный мундштучок, сам на губе держится.

(И как же было, во всей Европе одному, начинать борьбу за обновление Интернационала, нет, за разгром его и постройку Третьего? То — соскрести своих большевиков-заграничников, кто прйедет. То, помощью Гримма, — женщин десятка три, Интернациональную Социалистическую Женскую Конференцию, а самому неудобно присутствовать, а надо их направить, — так в том же Народном доме просидеть три дня в кафе, а Инесса, Надя и Зинка Лилина бегали ему докладывать и спрашивали инструкции.)

— ... Идти на бойню за посторонние чужие интересы? Или принести великие жертвы за социализм, за интересы девяти десятых человечества?..

(То — интернациональную социалистическую конференцию молодёжи, и полутора десятка не набрали, в основном — кто дезертировал от воинского призыва и наверняка против войны, — и опять три дня сидеть в том же кафе, а Инесса с Сафаровым прибегают за инструкциями. Вот тут и появился Вилли.)

Двадцать семь лет тебе — ас семнадцати это кипение молодёжное: встречи, организации, конференции, демонстрации... И среди равных в себе открывая голос и удаль, и удачу — слушаются! — как на помост, по ступенькам, чтобы лучше видели — поднимаешься, поднимаешься, и вот уже ты — постоянный оратор, делегат, секретарь... И вожди партии уже стараются притянуть тебя к себе и настраивают не слушать вот этого азиата с его дикими идеями, а ты как раз от него, от него и зажигательного Троцкого, узнаёшь всё правильное и важное!

— ... „Защита отечества" есть обман народа, а вовсе не „война за демократию". И со стороны Швейцарии тоже...

Двадцать семь лет! — да пройти через раннюю смерть матери, побои мачехи, побои отца, прислужничество в отцовском трактире, с гостями в карты играть и говорить о политике, потом у мачехи близ прачечного корыта, всегда страдать от своей рваной одежды, ботинок не по размеру, и сапожным подмастерьем затянуться в пропаганду и уже в двадцать лет эмигрировать в Цюрих, чтобы здесь, аптечным дрогистом, пройти все классовые бои...

Под красноватой лампой полно веры и ожидания преданное решительное лицо Мюнценберга. В узком остром подбородке его заострилась проверенная воля. Брови готовно сдвинуты навстречу революционным мыслям. Уже многое он делал, как Ленин говорил, и хорошо получалось. Созывал молодёжный день на Цюрихберге, больше двух тысяч, и потом с „Интернационалом", красными флагами и „долой войну" повёл их через город. И в Кинталь — уже был позван, и вместе с Лениным подписал резолюцию левых.

— ... „Защита отечества" — лицемерная фраза. Она подготовляет бойню рабочих и мелкого крестьянства...

Нескладный Шмидт из Винтертура недоумевает с дальнего края скамейки, заглядывает через весь ряд:

— Но нашу страну война не может затронуть, мы нейтральны...

— Да вступленье Швейцарии в войну возможно в любой момент!

Нобс пережёвывает янтарный мундштучок под светлой усовой пушистостью. Улыбка у него котя- че-приятная, а глаза недоверчивые и хохолок с сомнением.

— Конечно, отказ от защиты отечества ставит необычайно высокие требования к революционному сознанию!

(Всю жизнь — лидер меньшинства, всю жизнь с горсточкой против всех — нужна и тактика острая. Тактика такая: побольше вытрясти из резолюции большинства — и всё равно её не принять: или включайте наше мнение в протокол или уходим!.. Но вы — меньшинство, почему вы диктуете?.. Тогда — уходим! разрыв! скандал! позор!.. Так было на всех этих конференциях, и не было большинства, которое бы не ослабело. Ветер всегда дует с крайнего лева! — и нет в мире социалиста, который мог бы этим пренебречь. В том была и неуверенность Гримма, отчего он и поспешил собирать Циммервальд.)

— ... Ни одного гроша на постоянное войско даже в Швейцарии!..

— Как, и в мирное время?

— Даже в мирное время обязан социалист голосовать против военных кредитов буржуазного государства!

(Долго не было Ленину приглашения в Циммервальд, и он изнывал, боясь, что Гримм не позовёт — а навязываться было совсем неприлично. Да и что там будет за конференция? Соберётся куча говна и будет „за мир и против аннексий". За мир — слышать он не мог этих слов!.. Между тем тайно влиял, чтоб натянуть в депутаты побольше своих сторонников: кто против своего правительства — это и будет ядро левого Интернационала!.. Но стянули таких только 8 человек: сами трое с Гришкой и Радеком, Платтен, один латыш и три скандинава. Да и весь-то „старый" Интернационал через 50 лет после своего основания, поместился в четырёх фурах, какими извозчики повезли конференцию в горы, чтоб не привлекать внимания властей, а власти и не заметили: ни — как приехали депутаты в Швейцарию, ни — как разъехались по домам, только из иностранных газет и узнали.)

— Но особенности Швейцарии...

— Да никаких особенностей! Швейцария — такая же империалистическая страна!

Платтен — откинулся, лоб нараспашку, лоб застигнутый перегоняет морщины. Сопротивляется чувство непросвещённое: хоть и крошечная наша Швейцария — а разве не особенная? И от первого союза трёх кантонов — мы кого же силой захватили? Но — напряжением ума заставляет себя, заставляет принять передовую мысль. Крупные сильные беззащитные руки ладонями вверх на столе.

(Через этого одного Платтена, благодарный материал, можно бы повернуть всю цюрихскую организацию. Если б он больше работал над самообразованием.)

— Итак, среди нас, среди левых циммервальдис- тов, теперь установлено полное единодушие: мы — отвергаем защиту отечества!

Косолапым не всем понятно:

— Но, отвергая защиту отечества, мы оставляем страну беззащитной?

— В корне неправильная постановка вопроса! А правильная: или мы дадим себя убивать в интересах империалистической буржуазии или ценой меньших жертв совершим социалистический переворот в Швейцарии — единственное средство освободить швейцарские массы от дороговизны и голода!

(В Циммервальде почти не выступал, направлял своих левых из тени. Это — самый верный расчёт сил. Уж Радек ли не выступит! — остроумно, находчиво, развязно, самоуверенно. Обязанность же вождя — сплачивать своих немногих. Враг — это еще полврага.

Но кто был с нами и вдруг от нашей линии отви- хивается — это двойной враг! вот по таким — первый удар! А лучше — предусмотреть, и между заседаний накачивать своих на сепаратных совещаниях.)

— ... В том и весь позор пацифизма, что он мечтает о мире без социалистической революции.

Y Радека — весёлая легкоподъёмность: все карманы у него оттопырены газетами, книгами, на первый день есть, если бежать на революцию — так прямо отсюда. А — интересно как!!

(Но — следить за мошенником: в любую минуту переметнётся, изменит. То — путал, мирил Гримма и Платтена, когда их надо всячески ссорить.)

— ... Переворот — абсолютно необходим для устранения всех войн...

А Вронский — как дремлет. Вронский мог бы тут и не сидеть, он — для счёта всегда. Когда нужно — проголосует. А когда нужно — и скажет, что нужно.

(Да — глупый он. Но — так мало нас, пригодится каждый в своё время.)

— ... Социалистический строй один избавит человечество от войн...

Нобс — как будто одобрителен, и в глазах и в губах — сочувствие, а ушки — покойно на месте, а лоб не взморщится. Да ведь — главный редактор главной газеты левых и мягко продвигается по партии на председательские места. Он очень, очень нужен им тут всем.

Нужны — и они ему, Нобс отлично понимает, что ветер всегда дует слева. Вот — их кучка, вот — их несколько человек, а ведь могут повернуть всю швейцарскую партию? Да только не дать им на шею сесть.

— ... Это непоследовательно: стремиться к окончанию войны и отвергать социалистическую революцию...

(Но вскочил Ленин и крикнул на письмо Либ- кнехта Циммервальду: „ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА —

ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНО!" Осторожность хороша на 9/10, а в 1/10 надо переступать. Идти в окопы с пролетарским лозунгом: братание! В войсках проповедывать классовую борьбу! Обращать оружие — против своих! ЭПОХА ШТЫКА НАСТУПИЛА! Конечно, рискованно так эмигранту в нейтральной стране, но — всегда обходилось. А в Циммервальде гнусный подлый немец Ледебур: „Вы здесь подпишете — вам не опасно, а тем? Езжайте в Россию — и подписывайте о т - туда!" Уровень аргументов!..)

— ... Швейцарская партия упорно остаётся в исключительно легальной колее и не готовится к революционной массовой борьбе...

От стойки с двумя пузатыми старыми бочками и десятками цветных горлышек, официант с нетёсанным швейцарским лицом медленно носит к столам золотистые кружки, бордовые бокалы и стаканы. Другой от кухонного окошка — дощечки жёлтые с наструганными бурыми копчёностями, да тарелки с жарким и рыбой — непомерно изобильные швейцарские порции, как четверные, неторопливо убирают швейцарские животы. И еще на огоньках подле каждого обжоры подогревается вторая половина порции.

— ... Социалистическое преобразование Швейцарии вполне осуществимо и настоятельно необходимо. Капитализм вполне созрел для превращения в социализм — и немедленно!..

(На последнем заседании Циммервальда от полудня и всю ночь левая бушевала на каждой поправке, каждый раз требовала „особого мнения" в протоколе — и так заметно сдвигала резолюцию влево. Ни Гражданской войны, ни Нового Интернационала не провели, конечно. Но создалась циммервальдская левая как международное крыло, и Ленин — вождь её, а не какой-то русский сектант. Руководство же осталось за центристами, и слава конференции — за Гриммом, во всех мировых газетах. Чуть старше тридцати, а — в Исполкоме Интернационала, потому что с оппортунистами заодно. Двадцать лет, как Ленин по Швейцарии то ездил, то жил — никакого Гримма и слышно не было.)

Втягивающее, узкое лицо Вилли. Он — согласен, согласен со всем, но, главное, точно ему понять: как делать? с чего начинать?

— В Швейцарии необходимо будет экспроприировать... максимум... всего не больше 30 тысяч буржуа. Ну, и конечно, сразу захватить все банки. И Швейцария — станет пролетарской.

От столба, искоса наблюдает Ленин, всем душевным напором, взглядом толкающим, лбом котловым наклонённым, — и успевает проверить, насколько в кого втолкнулось. Оскудевшая рыжина на куполе выступает сильней под красным фонарём.

— Подрубать корни современного общественного строя — на практике! И — теперь же!

Вот этот шаг и труден всем социалистам мира. Сощурился Нобс как от боли. Даже винтертурский пролетарий что-то крив на рот. И Мимиоле давит шею высокий обруч крахмального воротника.

Хорош наш Ульянов — но слишком уж крайний. Уж крайних таких — не то что в Швейцарии, не то что в Италии — но и во всём мире нет.

Трудно им, трудно. Переменчиво-бегло осматривает Ленин все эти разные, уже свои, а еще не взятые головы.

А они все боятся попасть под уничтожающую издёвку его.

(Есть такой приём: когда трудно входит — навалить еще тяжелей, и тогда прежнее трудное уже Входит легче.)

И, через весь стол, на шестерых швейцарцев, по всем шести линиям сразу вмешался, послал, голосом напряжённым, но не полного звука, в груди ли, в гортани, во рту неизменно теряя его и прихрамывая на „р":

— А путь для этого — только раскол! Это — мещанское кривлянье, будто в швейцарской социал-демократии может господствовать „внутренний мир"!

Вздрогнули. Замерли.

А он:

— Буржуазия вскормила себе социал-шовинистов, своих сторожевых псов! И какое же с ними единство?

(А уже начав — в одно место, в то же место, в ту же точку, чуть меняя слова, это главный принцип пропаганды и преподавания:)

— Это болезнь — не только швейцарских, не только русских, но всех социал-демократов мира: раски- сляйская склонность к „примирению"! Для фальшивого „единства" все готовы поступиться принципиальностью! А между тем без полного организационного разрыва с социал-патриотами невозможно продвинуться к социализму — ни на шаг!!!

Как бы ни замерли, что б ни подумали — но уверенность учителя против класса: даже если весь класс не согласен — прав учитель, всё равно. И — еще гортанней, и еще нетерпеливей и нервней:

— Вопрос о расколе — основной вопрос! Всякая уступчивость в нём — преступление! Все, кто в нём колеблются, — враги пролетариата! Истинные революционеры — никогда не боятся раскола!

(Раскалываться — всегда! Раскалываться — на всех этапах движения! Раскалываться до тех пор, пока станешь хоть в самой малой кучке — но Центральным Комитетом! И пусть в ней останутся самые средние, даже самые ничтожные люди, но — единопослушные, и можно достичь — всего!!!)

— В международном масштабе — раскол вполне созрел! Уже есть превосходные сведения о расколе среди немецких социалистов. И пришла пора — рвать с каутскианцами своей страны и всех стран! Рвать со Вторым Интернационалом — и строить Третий!

(Это всё проверено — еще на заре века. Так прорезал и убил экономистов лучом Что-Делать, замыслом конспиративной профессиональной кучки. Так стряхнул раскачкой Шаг-Два шага хлипкий липкий мешок меньшевизма. Не власть нужна ему, но не может он н е управлять, когда все другие управляют так беспомощно. Не может он дать искиснуть, изгнить

— несравненным способностям руководства.)

И это всё — как тут родилось, вот сейчас за столом, как откровение единомгновенное и покоряющее: раскол своей партии — и через то победа революции!!

И замер Нобс — от сладкого страха, не мурлыкнув. Отвергнешь — тоже потеряешь? Быть может — и лучшее место здесь, за краешком этого стола?

И лапа Платтена замерла в охвате пивной кружки. О, сколько же тяжёлого еще будет на пути социалиста!

И Мимиола победил сжимающий воротник, вырос, вырос из него. Но хмурясь.

И — просветлённо и удивлённо полуулыбался Вилли. Он — готов. И он — поведёт молодёжь. Он — всё повторит это им с трибуны.

И — лбом котловым, когда стенка пробита, дотал- кивая, доталкивая:

— В моей книге „Империализм" окончательно доказано, что во всех индустриальных странах Европы неизбежна скорая революция!

Там — еще двое, они верить хотят, но — как это? Живя в своей обычной комнате, вот выйти утром между знакомыми зданиями — и делать революцию?

— как?.. Кто бы показал? Ведь никогда не видано.

— Но в Швейцарии...

— А что — в Швейцарии? Прекрасная стачка в Цюрихе в Девятьсот Двенадцатом! А — этим летом? Прекрасная демонстрация Вилли на Банхофштрассе! крещение кровью!

Да, это гордость Вилли:

— И сколько раненых!

Не так даже первого августа, как третьего, в защиту павших.

Мнутся:

— Но всё-таки... в Швейцарии?..

Ему — как не поверить? Он с каждым молодым

— как с равным себе, во всю серьёзность, не как отмахиваются от незрелых едва поднявшиеся вожди, но на каждого сил не жалея, собеседуя, донимая, донимая вопросами до петли...

— Но всё-таки — в Швейцарии...

Радек за это время, что разъясняли тут, из своих набитых карманов две газеты прочёл, одну книгу перелистал, а они всё не поняли?

Тычет им черенком трубки:

— Да собственный ваш прошлогодний партсъезд... Резолюцию ж приняли, о революционных массовых действиях! Ну! И — что?

И — что?.. Мало что, приняли. Принять не трудно.

— Потом и Кинталь!

Их — пятеро здесь, кто были в Кинтале — уже и Нобс и Мюнценберг, пятеро здесь, а там их было

— двенадцать, из сорока пяти. И снова грозили взрывать, уходить, покидали зал и возвращались. И большинство поддавалось меньшинству, и сдвигали, сдвигали резолюцию всё левей, всё левей: только завоевание политической власти пролетариатом обеспечивает мир!

Всё — так, но мало ли что в резолюциях...

— А у нас в Швейцарии...

Да какое ж терпение не взорвётся с этими лбами корявыми! И в новом взрыве непостижимого откровения, — сухим полётом, сиплым шелестом прорвавшегося голоса:

— Да знаете вы, что Швейцария — революционнейшая страна в мире??!

Как — ссунуло всех со скамей, со стола, вместе с кружками, тарелками, вилками, и фонарик на столбе качнулся от ветра голоса, и Нобс подхватил мундштук рукой, выранивая...

???????????????

(А он — видел! Он видел в Цюрихе — вот, близкобудущие баррикады — пусть не на банковской Банхофштрассе, но — к рабочему району, у Народного дома на Хельвециа-плац!)

И — выплеском взгляда разящего из монгольских глаз, и голосом, лишённым сочной глубины, зато режущим, ближе к сабле калмыцкой (только выщербинки на ,,р“):

— Потому что Швейцария — единственная в мире страна, где солдатам отдаётся на дом, на руки — и оружие! и амуниция!

И?..

— А что такое революция — вы знаете? Революция это: захватить банки! вокзал! почту-телеграф! и крупные предприятия! И — всё, революция победила! И что же для этого нужно? То л ь- к о оружие! И оружие, вот — есть!

Что только слышал Фриц Платтен от этого человека, своего рока и судьбы своей! — леденило кровь иногда...

А Ленин не убеждал уже, он требовал резко — у ослушников, у растяп неспособных:

— И чего же вы ждёте? Чего не хватает вам? Всенародного военного обучения? Так пришло время и потребовать! Для этого...

Импровизировал. Соображал между фразами, разглядывал между мыслями, а голос не прерывался:

— Офицеры — выборные народом. Любые... сто человек могут потребовать военного обучения! С оплатой инструкторов за казённый счёт. Именно при гражданских свободах Швейцарии, её эффективном демократизме — колоссально облегчается революция!

Он налегал на стол, он был как косо-крылатый, и взлетев отсюда, из зальчика ресторана Штюссихоф, — вот взмоет сейчас над площадью пятиугольной, замкнутой, средневековой, сама-то величиною с хороший зал, пронесётся над фигурой комичного фонтанного воина с флагом, завьётся спиралью мимо нависающих балконных выступов, фрески двух сапожников, выстукивающих на своих табуретках на уровне третьего этажа, гербов на фронтонах у пятого, — и над черепичными крышами старого Цюриха, над нагорными пансионами, разукрашенными шале республики лакеев:

— Немедленно начать пропаганду в армии! Разъяснять войскам и призывной молодёжи — неизбежность и законность применять оружие для освобождения от наёмного рабства!.. Издавать летучие листки за немедленный социалистический переворот в Швейцарии!

(Для беспаспортного иностранца несколько опрометчивые советы, но это — та самая 1/10, без которой не победишь.)

— Уже сейчас захватывать в свои руки все правления во всех союзах рабочего класса! Требовать от парламентских представителей партии — публичной проповеди социалистической революции! принудительного отчуждения фабрик, заводов и сельхозучастков!

Прямо идти — и у людей имущество отбирать? Без

— закона? Швейцарцы косолапые промаргивать не успевают.

— Для усиления революционных элементов в стране — натурализировать беспошлинно всякого иностранца! При малейших шагах правительства к войне

— создавать нелегальные рабочие организации! А в случае войны...

Отвагой полны вожди молодых, Мюнценберг и Мимиола:

— ... Отказываться от военной службы!

(Впрочем, Мюнценберга и Радека, как дезертиров

тех армий, выслать в Германию и Австро-Венгрию закон запрещает.)

Нич-ч-чего не поняли! Насмешка, но не злая, пронеслась по ленинскому лицу. Делать нечего, — снижаясь, опять снижаясь, мимо сапожников, рабски-старательно вколачивающих свою работу, над голубою фонтанной колонной, и — нырь в ресторан, сюда опять:

—- Да ни в коем же случае не отказываться, что же вы поняли?! Именно в Швейцарии: дают оружие

— брать!! Требовать демобилизации — да, но — сохраняя оружие! С оружием — и на улицу! И — ни часу гражданского мира! Стачки! Демонстрации! Формирование рабочих отрядов! И — вооружённое восстание!!!

Широколобый Платтен — как откинутый, в лоб ударенный:

— Но во время всеобщей войны... соседние державы... потерпят ли революцию в Швейцарии? Вмешаются...

А здесь-то и было зерно ленинского замысла! — в исключительной неповторимой особенности Швейцарии:

— Вот это и замечательно! Пока вся Европа воюет — а в Швейцарии баррикады! А в Швейцарии — революция! А у Швейцарии — три главных европейских языка! И по трём языкам в три стороны па-льё- тся революция по Европе! Расширится союз революционных элементов — до пролетариата всей Европы! Сразу вызовется классовая солидарность в трёх приграничных странах! Уж если вмешаются — то революция вспыхнет по всей Европе!!! Вот почему ШВЕЙЦАРИЯ — ЦЕНТР МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ СЕГОДНЯ!!!

Опалённые красным пламенем сидели кегель-клуб- цы, кого в каком положении застало. Мюнценберг выдвинул узкий треугольник бесстрашного лица — вперёд в огонь. Подпалило и Нобсу пушистость. Мимиола

— и галстук сорвёт, и своих темпераментных итальянцев поведёт через все развалины. Вронский в лукавой меланхолии делает вид, что тоже к бою — готов. Радек — поёрзывает, губы облизывает, запрыгал задор за очками: да если б так — это же штук каких наколоть можно!

(Кегель-клуб — зародыш III Интернационала!)

— ... Вы — лучшая часть швейцарского пролетариата!..

А резолюция для завтрашнего съезда швейцарской партии у Радека уже лежит готовая. Вот если б Нобс её напечатал...

Гм-м-м...

А — кто её на съезде предложит?..

Гм-м-м...

Уже и ресторану скоро закрываться, расходились.

На площади Штюссихоф горели три фонаря на столбах, и много окон из домов со всех сторон. И можно было легко прочесть табличку, как бургомистр Штюсси погиб тут недалеко в битве в 1443 году. А дом семьи его „на ветру" стоял на 60 лет старше. Да Штюсси и был, наверно — посреди фонтана вот этот комичный швейцарский воин в латах и в голубых чулках. Тонкие струи слышно лились в голубоватый водоём. Было сухо и, по-здешнему, холодно.

Расходились, еще договаривая на площади, измо- щённой малыми камешками подгладь. Площадь — как замкнутая, и если не знать щелевых улиц — кажется, всё, тупик, никогда не выберешься. Одни уходили вниз по откосу, мощёному коревато, и дальше переулком к набережной. Другие — мимо пивной „Францисканец". А Вилли провожал учителя по той же улице в другую сторону, мимо кабаре „Вольтер" на следующем углу, где всю ночь бушевала богема, и им встречались на узкой мостовой еще невзятые проститутки. А от вольтеровского кабаре — круто вверх под фонарь престариннейший на чугунном столбе, по переулку-лестнице, почти можно обеих стен достать раскинутыми руками, едва рядом вдвоём, — и всё вверх и вверх.

Ленин — крепкими альпийскими каблуками по камням.

Вилли еще и еще хотел набраться уверенности от учителя. Он не забыл летнюю драку на Банхбф- штрассе, — но ведь опять всё смыло, подмело, и всё те же витрины сверкают, и всё то же мещанство гуляет, а рабочие спокойно слушают своих уговорчивых вождей.

— Но народ ведь — не подготовлен?..

На крутом повороте переулка из-под тёмной шапки, в слабом свете чьих-то верхних неспящих окон — голос тихий, но с тем же прорезающим лезвием:

— „Народ" конечно не подготовлен. Но это не значит, что мы имеем право откладывать начало.

И даже зная свою трибунную удачливость, и испытавши вопли молодёжных сходок:

— Но нас — такое малое меньшинство!

И из темноты, остановясь, чего не открыл даже лучшим, собранным в Кегель-клубе:

— А большинство — всегда глупо, и ждать его нельзя. Решительное меныниство должно действовать — и после этого становится большинством.

*

* *

На другое утро открылся съезд — в Купеческом зале, на той стороне реки. Ленин, как вождь иностранной партии, был приглашён приветствовать. А Радек, как от польской социал-демократии, тоже. Двое наших один за другим.

В первое утро делегаты съехались еще не все, это не было многолюднее, чем хороший реферат. (Ленин и не привык многолюдно, он и не знавал, что значит говорить тысяче сразу; один раз на митинге в Петербурге, так язык отнялся.)

И едва он поднялся над залом — осторожность овладела им. Как и в Циммёрвальде, как и в Кинтале, он не рвался высказать тут главное — нет, вся пылкость убеждения естественно приберегалась на закрытое совещание единомышленников. Здесь — он конечно не призывал ни против швейцарского правительства, ни против банков. Стоя перед этой, формально социал-демократической, а по сути буржуазной массой самодовольных мордатых швейцарцев, рассевшихся за столиками, Ленин сразу ощутил, что его тут не воспринимают, не воспримут, да ему почти и нечего им сказать. Даже напомнить им их собственную прошлогоднюю весьма революционную резолюцию — как- то не выговаривалось, да и можно всё испортить.