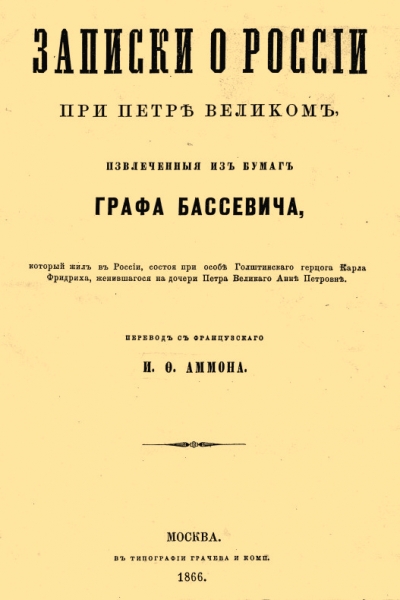

Геннинг Фридрих фон-Бассевич Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича

Предисловие ко русскому переводу

Любопытные записки эти напечатаны в IX томе известного «Магазина новой истории и географии», собранного пастором Бюшингом (стр. 283–380). В подлиннике они озаглавлены «Eclaircissemens sur plusieurs faits relatifs au regne de Pierre le Grand, extraits en l'an 1761, à la requisition d’un savant, des papiers du feu comte Henningue Frédéric de Bassewitz, conseiller privé de L. M. Impériales Romaine et Russienne, chevalier de S-t André», т. e. «Пояснения многих событий, относящихся к царствованию Петра Великого, извлеченные в 1761 г., по желанию одного ученого, из бумаг покойного графа Геннинга Фридриха Бассевича, тайного советника их императорских величеств Римского и Российского, Андреевского кавалера».

Издавая эти записки в свет в 1775 году, Бюшинг предпослал им следующую заметку: «Большое влияние, которое в продолжении целого ряда годов имел граф Геннинг-Фридрих фон-Бассевич (род. 1680, ум. 1749) на политические дела Севера, давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн. В особенности он в свое время был очень сведущ во всём что касалось Русского двора и государственных дел России; у него, следовательно, можно надеяться найти весьма много анекдотов. Их и найдет читатель в напечатанном здесь французском извлечении из оставшихся после него бумаг, писанных на немецком языке. Оно делает много чести руке, составлявшей его, хотя некоторые выражения и могли бы быть более французскими. Его необходимо сличить с напечатанною in 4° в 1774 году, в Гамбурге (на заглавном листе выставлено: Франкфурт и Лейпциг) Geschichte des herzoglich-schleswig-holstein-gottorfischen Hofes, und dessen vornehmsten Staatsbedienten, unter Regierung Herzog Friderichs IV und dessen Sohnes Herzog Carl Friderichs, etç., потому что во многом его можно рассматривать как ответ на эту книгу, хотя оно и написано за много лет до её появления. Я знаю, кто автор этой истории, но по некоторым причинам не могу назвать его, хотя и прошло уже несколько лет как он умер. Множество его анекдотов, для признания за ними достоверности, должно еще быть подвергнуто тщательной критике, и этому может содействовать извлечение из бумаг графа Бассевича. Я напечатал это извлечение в том виде, в каком получил его, изменив в нём только одно выражение. Я, конечно, мог бы по поводу его сделать несколько замечаний, но ограничусь двумя. На стр. 318 говорится, что царевич Алексей, сын Петра I от первой супруги его, Евдокии, умер в конвульсиях от страха после произнесения над ним смертного приговора. Не сомневаюсь, что граф Бассевич знал как умер царевич, и извиняю, что в этом сочинении умолчано об истине; но я уже в третьей части моего «Магазина», стр. 224, объявил, что царевич наверное был обезглавлен, и теперь прибавлю еще, что родившийся в Москве и в 1721 году умерший генерал Адам Адамович Вейде отрубил принцу голову топором по повелению его отца. На стр. 371 и 372 умалчивается об истинной причине, по которой Петр I велел отрубить голову первому камергеру супруги своей Екатерины, Монсу или Моонсу, а причина эта следующая. Монс был сын одного московского золотых дел мастера и брат девицы Монс, которую царь Петр I не мог склонить сделаться его наложницею, потому что она питала к нему непреоборимое отвращение. Впоследствии она вышла замуж за генерала Балка и после его смерти заняла место первой статс-дамы императрицы Екатерины, у которой стала доверенным лицом. Тогда короткие отношения между её братом, камергером Монсом, и императрицею могли тем легче установиться. Однако ж императору было донесено об этом в 1724 году, следовательно незадолго до его смерти, но уже после коронования его супруги, и он подверг описанным у Бассевича наказаниям как брата, так и сестру, обвиненных, впрочём, для виду в других преступлениях. Когда знаешь это, тогда становится понятным: во-первых, почему император велел так жестоко наказать сестру камергера Монса, и во-вторых, зачем он на другой день после казни камергера проехал с своею супругою в открытом фаэтоне мимо эшафота, где голова казненного была выставлена вздетая на шесте, и тем как бы заставил ее смотреть на нее. — Впрочем, я уверен, что извлечение из бумаг графа Бассевича очень заинтересует и займет читателя».

* * *

Записки Бассевича вводят нас в самую середину северной войны, и когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений, обыкновенно столь благоприятствующая людям вроде Герца, умеющим ловить рыбу в мутной воде. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого, в северной Германии, трепетавшей его могущества. Как лев встряхивал он головою и разрывал эти путы; тем не менее последствия были чрезвычайно важные и надолго определили ход Русской истории… Итак да не посетуют читатели на то, что печатаемые записки в начале не представляют особенного интереса: мы не сочли себя вправе в историческом документе такой важности исключать подробности, имеющие к России лишь косвенное отношение. Приводимые Бюшингом в предисловии известия о кончине царевича Алексея и об отношениях Петра к Монсам, по свидетельству ныне изданных источников, оказываются неверными. Более точные сведения читатели могут найти в превосходном труде Устрялова. Что касается до самого Бассевича, то из Цедлерова Универсального лексикона узнаём (1733 г., ч. III, стр. 631–632), что он происходил из старинных и чиновных дворян Нижней Саксонии и родился в 1680 г., 17 ноября, в 1703 году женился на Анне Клаузенгейм, от коей имел 6 дочерей и 3 сыновей, и в 1726 г. возведен в графское достоинство. В новейших биографиях год смерти его означают 1749.

П.Б.

Записки графа Бассевича, служащие к пояснению некоторых событий из времени царствования Петра Великого (1713–1725)

I

Знаменитый Стенбок[1], преследуемый датчанами и великим царем, не знал где укрыться с своею обессиленною армиею… Христиан-Август, епископ любский, регент герцогств шлезвигского и голштинского в малолетство герцога Карла Фридриха (которого он был дядей с отцовской стороны) отворил несчастному полководцу ворота крепости Тённингена[2]. Царь принял такой поступок за нарушение нейтралитета, дарованного владениям дома голштинского после сражения при Клиссове, в котором храбрый герцог Фридрих[3] был убит. Уверенный, что опекун предполагаемого наследника Карла XII[4] не может не быть преданным Швеции, царь, немедленно по вступлении в Голштинию, свиделся с генералом Шольтеном и советовал ему пуще всего остерегаться происков барона Герца, первого министра и любимца епископа-регента, который до того находился под влиянием этого человека, что и видел, и действовал только с его помощью. Шольтен говорил, что его двор уверен в преданности Герца, царь — что искусный министр скрывает в груди шведское сердце. Убежище, данное Стенбоку, казалось, оправдывало мнение монарха; но обе стороны ошибались. Герц искал только счастья и с ним постоянно менял партии. Скучая в тесной сфере, в которую был поставлен положением своего государя, и желая, во что бы то ни стало, играть важную роль в делах Европы, он беспрерывно переходил от одного двора к другому, от одной армии к другой и старался вмешиваться во все негоциации. Очень часто ему удавалось это; но он никогда не мог создать ничего прочного. Его утонченной политике хотелось иметь успех везде, между тем как его обширные планы, всегда имевшие в виду несколько целей, обыкновенно не достигали ни одной. Здесь будет нелишним раскрыть те побудительные причины, которые заставляли Герца действовать в тённингенском деле.

Когда, в 1709 году, он придворными интригами добился ареста Веддеркоппа (президента тайного совета епископа-регента) некоторые дворы начали с жаром ходатайствовать об освобождении этого министра, пользовавшегося всеобщим уважением за свою честность[5]. Копенгагенский даже вступился за него как за своего вассала, которого считал обязанностью защитить от притеснений готторпского министерства. Тогда Герц почувствовал необходимость привлечь на свою сторону этот разгневанный двор. Он склонил епископа в конце 1710 года подписать конвенцию с королем датским, в силу которой последнему уступались многие права, приобретенные травендальским трактатом[6]. Но этого мало. Голштинское дворянство не могло быть подвергнуто никакому чрезвычайному налогу со стороны датчан без содействия герцогского регентства: Герц допустил те чрезмерные контрибуции, которые разорили столько богатых фамилий, и кроме того устроил так, что королю была отдана большая часть суммы, приходившейся на долю Готторпа. Эти деньги поставили Данию в возможность продолжать военные действия против Швеции по силе договора, заключенного ею с царем. За столько оказанных услуг несчастный Веддеркопп был забыт. Он остался по-прежнему в темницах тённингенских, а Герц во главе голштинского Совета. Когда король[7] выступил против Стенбока, епископ, в сопровождении Герца, посетил датский лагерь, и никогда еще оба двора, казалось, не были в большей дружбе.

Но победа, одержанная шведами при Гадебуше[8], внезапно переменила картину. Торжествующий Стенбок стал угрожать Ютландии и двинулся но дороге в Голштинию. Герц поспешно отправил статского советника Каллизена свидетельствовать у ног победителя о приверженности готторпского двора к Швеции. Генерал отвечал ему с презрением; однако ж под конец склонился на убеждения тайного советника Банниера (или по крайней мере показал вид, что склоняется), чтоб получить ту помощь, который надеялся добиться от Герца. Необходимость заставила его требовать, на всякий случай, свободного отступления к Тённингену, и 21 января 1713 года, в Гузуме, между ним и Герцом было заключено об этом условие, с уговором, что почтенный старик Веддеркопп (хотя в пользу его ходатайствовал шведский Сенат и сам Карл XII удостоил написать письмо из Бендер), не будет освобожден. За неделю до этого условия, которое должно было оставаться тайною для северных союзников, Герц послал в Копенгаген графа Дерната с уверениями, что двор готторпский сохранит строгий нейтралитет и не впустит шведов в крепость. Может быть, храбрость Стенбока и избавила бы их от необходимости искать в ней убежища, если б не мудрые распоряжения царя. Государь этот так искусно отрезал им всякий путь к спасению, что наконец надобно было прибегнуть к последнему средству, предвиденному заранее, и броситься в Тённинген. Комендант Вольф не хотел впускать туда иностранных войск, несмотря на приказание епископа-регента, и уступил только тогда, когда ему представили приказ молодого герцога (Карла-Фридриха) от июля месяца предшествовавшего года. Барон Банниер и граф Ревентлау составили этот подложный документ, а кабинет-секретарь Штамке подделал в нём подпись. Этот факт так достоверен, что даже после, когда Ревентлау женился на графине Альтан и перешел в службу императора (Австрийского), министр герцога Карла-Фридриха, Бассевич, не побоялся в Вене открыто упрекнуть его в том, и тот не осмелился оправдываться.

Предвидя грозу, готовую разразиться над владениями голштинскими, Герц хотел спасти от неё по крайней мере себя самого и епископа-регента. Так как условие его с Стенбоком было заключено под покровом тайны, то он, через посредство своего задушевного друга, графа Флемминга[9], выхлопотал у короля датского формальное обещание сохранить за епископом право опеки, не смотря на ненависть к нему Швеции, и всеми силами защищать его, барона Герца, от преследований этой державы. Взамен того, он с своей стороны обещал обратить в пользу его величества то, что называл ошибкою гг. Банниера и Вольфа, сделанною без его участия, и склонить графа Стенбока сдаться военнопленным со всею его армиею. Предложение это было принято, и Флемминг, хоть и состоял в службе короля Августа[10], получил от Фридриха IV[11] полномочие постановить с Герцом нужные условия.

Главнокомандующие союзников собрались в Гузуме[12] для переговоров с начальствующим над шведскими войсками, который требовал свободного пропуска в Померанию или Швецию. Герц, в качестве посредника, беспрестанно сновал между Гузумом и Тённингеном. Датскому Совету он говорил, что Стенбок действительно делает некоторые затруднения относительно сдачи, по что это только для формы, а князю Меншикову, что шведские генералы единодушно протестуют против обезоружения их войска, и что Стенбок, получив недавно весьма благоприятные известия с востока, никогда не согласится на предлагаемые ему условия. Князь передал это королю, король своим министрам, а министры, обрадовавшись возможности вести переговоры без содействия голштинцев, придали такой мрачный колорит разногласным представлениям Герца, что, не смотря на клятвенные уверения последнего, будто русский князь не так понял дело, князь этот, снесясь с королем, устранил его от конференций и прислал ему паспорт на выезд в Гамбург. Таким образом посредничество готторпского двора было отвергнуто, и его интересы, лишившись всякой подпоры, остались в полной зависимости от Дании, которая, с согласия союзников, наложила секвестр на оба герцогства.

Царь не стал ждать окончания блокады Тённнигена, и возвратился в свои владения, чтобы приступить к походу в Финляндию. Он проехал через Ганновер, где пробыл несколько дней. Герц, явившийся также туда, не мог добиться у него публичной аудиенции, но имел с ним тайное свидание. Здесь этот министр говорил, что регентство голштинское, имея в виду большое преимущество оружия союзников, давно разыскивало средства оказать им какую нибудь услугу, чтобы приобрести их благоволение; что дозволив отступление шведским войскам, оно сделалось властелином их участи и распоряжалось ими на пользу союзников; что, следовательно, несправедливо и неблагоразумно, когда с ним обращаются как с неприятелем именно те, которым оно служило с такою пользою и могло бы служить еще лучше, если б хоть сколько-нибудь терпели его наружное снисхождение к Швеции. Потом начал выставлять важность своих связей в шведском Сенате и легкость удаления надменного Карла от престола, на который советовал возвести молодого Карла Фридриха (обожаемого старою королевою, его бабкою[13]), тем более, что он всею душою предан Швеции, месту своего рождения и воспитания, мало расположен к собственным владениям, вовсе ему незнакомым, и следовательно без труда решится уступить часть их (царю, который желал владеть участком в Германии) в вознаграждение за помощь, которая доставит ему скипетр — цель его стремлений. Для осуществления этого обширного замысла прежде всего предполагалось: отпустить осажденную армию в Швецию и тем сделать приятное шведской нации; возвратить епископу-регенту герцогства шлезвигское и голштинское, занятые датчанами, чтобы иметь возможность отдать царю то, что ему будет уступлено, и наконец — объявить шведские провинции в Германии нейтральными, как это было уже постановлено трактатом, заключенным в Гааге после несчастья Карла под Полтавою. Говорят, что проект такого нейтралитета родился в голове Герца; по крайней мере он вполне сочувствовал ему и постоянно носился с ним, как с любимою мечтою, до самого возвращения Карла в Стральзунд. Не смотря на всю странность свою, мысль эта несколько раз готова была осуществиться, и не имела успеха только потому, что Карл с упорством отвергал ее.

Не доверял ли царь Герцу, или соображения не позволяли ему охуждать действий Дании, только он сурово отвечал этому министру, что тот рассказывает ему сказки, основанные на измене, или на химере, и что вместо того, чтоб забавляться ими, лучше было бы придумать средство к устранению неудовольствий копенгагенского двора. Не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, он вскоре после того уехал в Россию и оставил заведование делами в Германии князю Меншикову, которому приказал следовать за собою с войсками, как скоро сдастся Стенбок.

Несмотря на происшедшее в Гузуме, Герц не замедлил приобрести себе благоволение начальника русской армии. Две мысли — увеличивать могущество царя и обогащать самого себя — руководили всеми действиями Меншикова. Герц прислал ему план прорытия через Шлезвиг канала, который бы соединял Балтийское море с Немецким и открывал России путь к торговле, избавляя в то же время русские корабли от обязанности проходить через каттегатский пролив. Князю предоставлялось привести в исполнение это предприятие и получить от него значительную прибыль. Такого рода проект не мог не найти в нём сочувствия. Чтобы свободнее обсудить его с Герцом, он снова вызвал последнего на гузумские конференции, которые всё еще по временам возобновлялись и на которых шла речь как относительно военных действий, так и относительно предварительных условий мира. Считая с этой минуты тесный союз с домом готторпским полезным своему государю, Меншиков вознамерился утвердить его браком молодого герцога с царевною Анною Петровною. Герц во всём соглашался с князем и до того приобрел его расположение, что тот часто называл его своим приближенным тайным советником (seinen Leibgeheimenrath).

Между тем, 20 мая, недостаток продовольствия заставил победителя при Гадебуше[14] сдаться военнопленным со всею его армиею. Он согласился однако ж на это не прежде, как условившись с королем датским относительно восстановления прав дома готторпского, так что, если б датчане не нарушили договора, достиг бы своею сдачею цели, для которой Карл XII не задумался бы вести ожесточенную войну. Лишь только договор этот был подписан, как король потребовал от Меншикова, в виде акта обеспечения, чтобы, во внимание к услугам, оказанным в этом случае всей коалиции посредничеством епископа-регента и усердием его министра, русские войска в шестнадцать дней очистили голштинские владения. Князь со всею точностью исполнил это обязательство и сопровождаемый саксонскою армией отступил к окрестностям Гамбурга. Он с гордостью воспротивился бомбардированию Тённингена, но не мог отклонить короля от продолжения его осады, хотя там и не было более шведов. В то же время, по его приказанию, через русские аванпосты со стороны Дитмарсии, туда доставлен был значительный транспорт съестных припасов, который счастливо прошел в крепость. Затем, отступая, он подписал декларацию, посланную к барону Герцу, что ни в каком случае герцогскому дому не приписывает неприязненных намерений против союзников.

Царь справедливо полагал, что ему не дадут ничего завоевать в Германии и что двух армий, датской и саксонской, достаточно, чтоб уничтожить остатки шведских войск. Он искал успехов в Швеции, чтоб было из чего обильно оставить себе и возвратить назад, когда дело дойдет до мира; поэтому, несмотря на всю несправедливость поступков Дании во владениях принца малолетнего, допускал эту державу запасаться там деньгами и набирать рекрут, имея в виду тем легче привести в исполнение свой план — совершенно ослабить Швецию сильною высадкою в Скании. Меншиков, вместо того, чтоб согласоваться с намерениями государя и отступить с своею армиею, ослепленный расточаемыми ему подарками, безусловно подчинился видам Герца, который всё еще мечтал о своем проекте нейтралитета и старался внушать его всем дворам. Но чтобы возвысить свою заслугу и показаться в глазах Швеции спасителем её германским провинций, надобно было поставить их в опасное положение, почему министр этот на первый раз просил союзных генералов вступить в Померанию и действовать там враждебно. На Вандсбекских (Wandsbeck)[15] конференциях положено было завладеть всеми укрепленными местами шведов в Германии. Герц, находившийся в четверти мили оттуда (от Вандсбека), в Гамбурге, представил графу Веллингу, генерал-губернатору герцогств Бременского и Померанского и уполномоченному короля шведского, что спасти эти места можно не иначе, как сдав их нейтральной державе, но не настолько могущественной, чтоб бояться, что она завладеет ими. Веллинг, убежденный теми же доводами, уже прежде сдал курфюрсту ганноверскому Верден и Оттерсберг, желая спасти их от датчан, а потому без затруднения согласился теперь на занятие Висмара и Штеттина войсками голштинскими. Но войска эти были еще в Брабанте на службе соединенных штатов и оказывались недостаточными для обеих крепостей, из которых каждая требовала по четыре батальона. Поэтому было решено, что епископ регент согласится, по собственному своему выбору, с какою либо нейтральною державою для получения половины гарнизона, и что эти войска присягнут ему, равно как и оба шведские батальона, которые останутся до возвращения в упомянутые крепости его собственных войск, но с тем, чтоб предоставить им потом свободное отступление к острову Рюгену и снабдить их на дорогу продовольствием. Все издержки падали на Швецию, имевшую уже ту выгоду, что за нею оставались её укрепленные места, за которые отвечал епископ. Этот правитель и Веллинг с одинаковым удовольствием подписали свою конвенцию 10-го июня. Один думал, что обеспечит безопасность значительной части вверенной ему провинции, другой — что будет иметь верное ручательство в том, что Швеция не заключит мира без его восстановления и вознаграждения. Герц, с своей стороны, сохранял себе полную власть предоставить владение двумя прекрасными, хорошо укрепленными городами той державе, которой удостоит благоприятствовать.

Выбор его пал на короля прусского, который не приставал еще ни к какой стороне в смутах Севера. Союз с ним, следовательно, мог совершенно изменить положение дел. Но король этот только что вступил на престол; роскошь отца истощила его казну; его наклонность к экономии требовала мира, и министр Ильген, пользовавшийся его доверием, был благоразумен, но робок. Герц, столь способный ко всякого рода интригам, не мог удалиться из Гамбурга и Вандсбека при таких критических обстоятельствах. Хотя в числе его креатур и были люди, способные для самых запутанных негоциаций, однако ж в этом деле, где он не хотел быть проникнутым никем, ему нужен был человек новый, но тем не менее способный иметь успех в делах. Тот самый Бассевич, о котором упомянуто выше, был старостой (grand bailli) в Гузуме, именно в то время, когда решалась там несчастная участь Стенбока. Должность эта доставляла ему случай сходиться с генералами, участвовавшими в гузумских конференциях, и все они питали к нему необыкновенное расположение. Даже король датский, из особенного к нему благоволения, предлагал не только оставить ему управление староствами Гузумским и Швабштедтским, но и присоединить к ним еще Тундернское, самое доходное в Шлезвиге. Но Бассевич не принял этого предложения и отправился в Гамбург к епископу-регенту, сложив с себя свою должность и вместе с тем отказавшись от данных своим староствам взаем денег, которые составляли почти всё его имущество.

Герц признал за нужное воспользоваться его усердием и способностью нравиться. Тогда епископ назначил Бассевича своим посланником при прусском дворе, с поручением просить короля склонить Датчан к восстановлению голштинских владений и снятию осады Тённингена, а потом убедить его принять против Дании и России сторону Швеции, которую заставят уступить ему, в вознаграждение, Штеттин с округом. Министерство в Берлине приняло такое предложение за химеру и долго уклонялось от переговоров о нём, пока наконец король, у которого Бассевич успел снискать к себе уважение, не приказал приступить к ним. Ильген спросил, что может представить епископ в обеспечение своих обещаний? Посланник в ответ представил ему только что заключенную конвенцию с Беллинтом, и 22-го июня подписана была другая, известная под именем трактата между Пруссиею и Голштиниею, сущность которого состояла в следующем: 1) Висмар и Штеттин будут очищены шведами и заняты одинаковым числом войск обеих договаривающихся сторон, под предводительством двух равных по чину офицеров, которым начальствовать там поочередно; 2) городов этих не уступать никакой другой державе, а Швеции не возвращать иначе, как с условием уплаты за содержание гарнизонов; 3) король и епископ займут Стральзунд и остров Рюген своими войсками и будут защищать их от всякого постороннего притязания; 4) его величество король прусский употребит все свои усилия для замирения Севера; 5) он войдет в сношения с Великобританиею, Генеральными Штатами и курфюрстом Ганноверским, чтобы положить конец неприязненным действиям Дании в Шлезвиге и Голштинии, и наконец 6) если эти державы слишком замедлят своим согласием, король приступит к решительному действию один и употребит все возможные средства для восстановления дома готторпского во всех его правах. В этот трактат, вскоре после того обнародованный, включены были две секретные статьи, гласившие, первая: что епископ убедит его величество короля шведского уступить в полную собственность королю прусскому, в виде вознаграждения за оказанные им важные услуги, Штеттин с округом; вторая: что в случае, если Карл XII умрет, не оставив потомства, король прусский всеми силами будет поддерживать права на престол шведский герцога Карла-Фридриха, который в таком случае, кроме уступки Штеттина, откажется еще от мнимого права короны шведской на обладание верхнею Померанией и Новою Мархией, равно как и от соединенных с ними преимуществ.

По заключении этого договора, граф Веллинг послал приказание графу Мейерфельду, губернатору Померании, сдать обе крепости епископу-регенту. Мейерфельд не согласился, доказывая, что король (шведский) вверил их его чести, и что он в состоянии защитить и сохранить их. Так как царь отозвал свою армию, а у датчан и саксонцев не было осадной артиллерии, то это препятствие заставило Герца просить Меншикова и Флемминга отрядить свои войска в Померанию для устрашения Мейерфельда. Привыкнув следовать его внушениям, они выступили и расположились лагерем перед Штеттином. Чтоб иметь возможность управлять их действиями, Герц переехал в Берлин, получив неограниченное полномочие от епископа регента вести переговоры, заключать, по своему усмотрению, трактаты и союзы от имени герцогского дома и даже передавать это полномочие в целости или по частям, в виде передоверия, кому заблагорассудит. Бассевич получил приказание находиться в лагере генералов, и Герц вручил ему особую инструкцию для убеждения Мейерфельда. Ложные доводы, представлявшие интересы Швеции в неверном свете, угрозы разорением и опустошением провинции, обещания подарков и покровительства — ничто не было в ней забыто, но ничто не поколебало твердости и честности генерала.

Решено было начать осаду, не смотря на все препятствовавшие ей затруднения.

Одно из важнейших Герц устранил, открыв князю Меншикову кредит в прусских владениях для продовольствия его армии. Недоставало только артиллерии. Напрасно Герц употреблял все уловки, чтоб получить ее из Берлина: ни король, ни его министерство не хотели нарушить раз признанного ими нейтралитета. Тогда, потеряв надежду с этой стороны, он 20-го августа заключил секретный договор с фельдмаршалом Флеммингом, где между прочим сказано было: что так как Пруссия отказывается поддерживать меры, предпринятые с целью заставить Мейерфельда согласиться на проект нейтралитета шведских провинций в Германии, то все выгоды, обещанные ей в трактате Бассевича, переходят к Саксонии, но с тем условием, что она решительно приступит к военным действиям для покорения всех укрепленных мест Померании, даже Стральзунда, и что доставит из Дрездена свою осадную артиллерию. Чтоб облегчить исполнение этого дела, епископ-регент обязывался выплатить Саксонии двести тысяч талеров, которые падут потом на Швецию, и не позволят последней высаживать в Померанию новых войск, — условие необходимое, чтобы воспрепятствовать шведам беспокоить Польшу с этой стороны.

Незадолго перед тем союзные генералы открыли в Суэде[16] конференции о распоряжениях, необходимых в провинции, и о восстановлении прав Шлезвига и Голштинии. Датские министры явились на эти конференции точно так же, как и Герц и Бассевич. Меншиков с жаром держал здесь сторону епископа-регента, не смотря на повеление царя объявить всем дворам, что государь этот обнаружил к Швеции явное пристрастие, которое оправдывает действия Дании. Напрасно епископ старался приобрести себе благоволение его царского величества приношением ему в дар великолепного готторпского глобуса: монарх не хотел открыть глаз на злоупотребления своего союзника. Видя такую непреклонность, Меншиков вдруг начал опасаться, что слишком большим угождением Герцу может повредить себе, и стал внимать предложениям, которые ему сделаны были из Берлина.

Фридрих-Вильгельм не мог смотреть равнодушно на осаду, готовую лишить его пункта, который он мысленно уже обеспечил себе. Он велел вручить голштинским министрам декларацию, где сказано было, что не смотря на всё желание его избавить Померанию от неприязненных против неё действий и сохранить Висмар и Штеттин королю шведскому, желание, в котором они сами когда-нибудь удостоверятся, — упорство Мейерфельда заставляет его, для обеспечения своих границ, приступить к соглашению с союзниками. После того он приступил к переговорам с князем (Меншиковым) о секвестре Померании и о занятии Штеттина гарнизоном на половину прусским, на половину русским. Ясно, что король готов был соединиться с союзниками против Швеции, если б только обещали уступить ему этот город при заключении мира и не уклонялись от переговоров о том. Заметив такой опасный оборот дела, Герц в конце августа уехал из Берлина в Гамбург и предоставил Бассевичу одному заботиться об участи Померании.

Бассевич был того мнения, что выгоды молодого герцога требуют, чтобы Штеттин перешел в руки только Пруссии и чтоб последняя была обязана им дому готторпскому. Но всё противилось этому: Флемминг рассчитывал на выгоды, обещанные Герцом, а Меншиков хотел устранить упрек в неисполнении данных ему приказаний и доказать царю пользу пребывания его войск в Германии каким-нибудь блистательным подвигом. Он с ожесточением начал бомбардирование, не дождавшись даже возвращения курьеров, отправившихся за последними приказаниями епископа-регента и графа Веллинга. Бассевич собрал все свои силы, чтобы предупредить уничтожение трактата, который был его делом. К счастью, ему удалось найти князя в палатке одного (большею частью его всегда окружали саксонские и датские шпионы). Здесь он говорил так убедительно, что Меншиков, питавший к нему и без того бесконечную дружбу и уважение, уступил, и что через несколько часов он увидел себя посредником конвенции между этим князем и королем прусским, по которой, за 400 000 талеров и свободный пропуск союзников для нападения на Стральзунд, первый удовольствовался суетной славой — войти победителем в Штеттин с тем, чтоб передать этот город и всю секвестрованную область в руки короля и предоставить коменданту и гарнизону честное отступление в Швецию. Епископ-регент взял на себя обеспечение обещанной суммы, а король снова обязался допустить в гарнизон половину голштинцев, содействовать всеми силами восстановлению и выгодам Фридриха[17], на основании трактата 22-го июня, и прежде всего достигнуть снятия осады Тённингена. Когда всё это было сделано, Бассевич отправился доказывать Мейерфельду, что дальнейшее сопротивление произведет возмущение со стороны жителей, приведенных в отчаяние разрушением их города, и грозил ему участью Стенбока. 30-го сентября Мейерфельд вышел из Штеттина, и всё уладилось сообразно с конвенцией.

Верный обещаниям, данным дому готторпскому, король прусский уже ходатайствовал в его пользу в Лондоне, Гааге и Ганновере. Королева Анна и курфюрст Георг готовы были вступить в переговоры относительно восстановления (дома готторпского). Такая готовность послужила основанием или по крайней мере предлогом Герцу оставить ненадёжную негоциацию о Померании и отправиться в Ганновер, где он пробыл только восемь дней и потом уехал в Готторп. Там пребывал в это время король датский с иностранными министрами, находившимися при его дворе, и забавлялся знаменитым планом пересадки (transplantation), по которому герцогский дом должен был уступить Дании свои наследственные земли и получить за них в обмен герцогство Бременское и графства Ольденбургское и Дельменгорстское. Герц много смеялся над этим планом и так прижал короля, что тот, актом, подписанным в Шлезвиге 30-го сентября, предложил возвратить Голштинию немедленно, а Шлезвиг по окончании войны, снять осаду Тённингена и согласиться на занятие этой крепости нейтральными войсками по выбору епископа. Видя себе поддержку со всех сторон, Герц с гордостью отвечал: что по воле государя его ни одна деревня из его наследственных земель, тем менее герцогство Шлезвигское, не остается в руках Дании, и что спасти Тённинген есть дело короля прусского. Поэтому вся сделка между ними ограничилась условием касательно снабжения Тённингена съестными припасами на восемь дней. — В этот промежуток времени получено было ходатайство королевы Анны в пользу освобождения несчастного Веддеркоппа. Герц, несмотря на то, что употребил большие суммы для обеспечения себе помощи со стороны английского флота и что уж почти получал ее, всё-таки не задумался отвергнуть посредничество королевы, которая предлагала поставить гарнизон в Тённинген; потом вдруг сам предложил оставить там половину голштинских войск, и тотчас же уехал из Готторпа, не дождавшись ответа на то Дании. В оправдание такого внезапного прекращения переговоров он распустил слух, что в Готторпе намеревались его арестовать. Одно обстоятельство давало этому вид правдоподобия: князь Долгорукий[18], посол царя, протестовал против допущения Герца на Готторпские конференции, уверяя, что Меншиков имеет приказание помогать Дании в устранении всякой попытки лишить ее земель голштинских. Чтобы ослабить противодействие этого министра, Герц старался ему внушить, что если дом голштинский непременно обрекали на потери, то он может решиться и на добровольное лишение в пользу истинного своего друга, короля шведского. Посол после этого заподозрил Герца в домогательстве отдельного мира между Швецией и Данией, и обнаружил столько энергии для уничтожения его интриг, что можно было подумать, что он руководствовался в этом деле какими-нибудь сильными внушениями, хотя и был любезнейшим и приветливейшим из русских своего времени.

Герц возвратился в Берлин 10-го октября и сильно упрашивал короля послать войско на помощь Тённингену. Но он знал медленность решений прусского министерства, исполненного предосторожностей, и военную организацию Пруссии (теперь столь превосходную), вследствие которой она не могла тогда приступать к решительным действиям по первому призыву; и потому, чтобы выиграть время и занять как-нибудь неприятеля, который теснил крепость, вступил в тайные переговоры с графом Альфельдом, датским министром в Берлине, о предварительных условиях восстановления (дома готторпского) и о снабжении съестными припасами Тённингена через каждые восемь дней, до окончания брауншвейгского конгресса; притворился даже, что допускает план пересадки, который, как мы видели, так презирал в Готторпе. Альфельд понимал слишком хорошо интересы своего государя, чтоб не шепнуть на ухо его прусскому величеству: что он может поберечь свое ходатайство и не тратиться на чрезвычайное вооружение, потому что враждующие стороны готовы согласиться между собою. Король, затронутый за живое тем, что дело может уладиться без его участия, решился по этому поводу оставить без внимания вопрос о восстановлении. Он совершенно лишил своего доверия Герца, и если Бассевич также не потерял его, то это только потому, что соглашение сделано было без его ведома и что призванный из лагеря в Берлин для подписания акта, он уклонился от этого, говоря, что такое соглашение неуместно при настоящих затруднительных обстоятельствах и что герцогский дом не найдет в нём для себя никакого обеспечения. Такая смелость возмутила Герца, принявшего ее за открытое сопротивление своей власти, и он устранил Бассевича от переговоров своих с графом Флеммингом касательно вознаграждения издержек по перевозке саксонской артиллерии. Король прусский уплатил в число их 400 000 талеров, и Флемминг одобрил секвестр Штеттина.

Царь, извещенный послом Долгоруким, графом Головкиным, своим министром в Берлине, и жалобами короля датского о действиях Меншикова в пользу двора Готторпского, повторил приказание русским министрам при иностранных дворах объявить: что он будет считать своим неприятелем всякого, кто вздумает нападать на его союзника за секвестр владений епископа-регента. Это было громовым ударом для приверженцев последнего. Прусское министерство воспользовалось сим случаем, чтоб объявить Герцу, что такое обстоятельство ставит короля в невозможность исполнить принятые им на себя обязательства относительно восстановления, и что он не может мериться с силами России. Сам король сказал Бассевичу, который был в отчаянии, что плоды его счастливых переговоров ускользали от его государя, что он должен ехать в Петербург и упросить царя объявить только, что голштинское дело до него не касается, и представить его величеству, что Фридрих-Вильгельм тотчас же готов спешить на помощь своим друзьям, но что он не может противиться колоссу. который бы задавил его, если б объявил ему войну.

Меншиков, в силу штеттинского договора, вывел свои войска из Померании. Он выжал несколько контрибуций с городов Гамбурга, Любека и Данцига, убедил Герца послать в Петербург Бассевича, как единственного человека, способного внушить царю более сострадания к несчастному дому готторпскому, и отправился наконец в Россию. Прием, сделанный ему государем, был весьма немилостивый. Его упрекали, что он всё делал дурно. Он и оставался в Померании, и уезжал оттуда всегда не вовремя. После победы над Стенбоком, он должен был бы спешить пожинать лавры вместе с своим государем в Финляндии, но предпочел собирать их один в Померании; почему же он не окончил жатвы и не продолжал своих завоеваний? Он уступает их другим за ничтожную сумму денег, недостойную обращать на себя внимание, и рискует, по какому-то странному расположению к министрам голштинским, потерять старинного и верного союзника царя, не приобретая ему нового в лице короля прусского, хотя и имел к тому в руках все средства. В защиту против столь важных обвинений, князь ничего не мог представить, кроме пользы от проектов Герца. Но осуществление их было так сомнительно, так отдаленно! Меншиков пал бы непременно, если б великодушная супруга царя не вступилась за него, представляя разгневанному монарху, что среди стольких вельмож, всё еще привязанных к варварским обычаям, которые он старается смягчать, ему нужен слуга способный и мужественный, получивший и знатность, и богатство только от него, обязанный, следовательно, безусловно подчиняться его воле, одним словом такой, как князь Меншиков, которому он никогда не найдет равного, и прежние заслуги которого вполне дают ему право на прощение его настоящей вины. Вследствие таких представлений фаворит на сей раз отделался только тем, что с ним несколько времени обращались с холодностью, заставлявшею его бояться всего. Царь с умыслом показывал ее публично, чтоб удовлетворить датчан и заставить своих царедворцев трепетать за всякое уклонение от его воли, тем более, что не прощает проступков и человеку, для него столь дорогому.

Рассудок говорил здесь в пользу Меншикова устами Екатерины и давал всегда этой государыне то огромное влияние, которое она, в виду всех, так часто имела на душу своего супруга.

Впрочем она имела также и власть над его чувствами, власть, которая производила почти чудеса. У него бывали иногда припадки меланхолии, когда им овладевала мрачная мысль, что хотят посягнуть на его особу. Самые приближенные к нему люди должны были трепетать тогда его гнева. Припадки эти были несчастным следствием яда, которым хотела отравить его властолюбивая его сестра София. Появление их узнавали у него го известным судорожным движениям рта. Императрицу немедленно извещали о том. Она начинала говорить с ним, и звук её голоса тотчас успокаивал его; потом сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, и он засыпал в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжении двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. Между тем, прежде нежели она нашла такой простой способ успокаивать его, припадки эти были ужасом для его приближенных, причинили, говорят, несколько несчастий и всегда сопровождались страшною головною болью, которая продолжалась целые дни. Известно, что Екатерина Алексеевна обязана всем не воспитанию, а душевным своим качествам. Поняв, что для неё достаточно исполнять важное свое назначение, она отвергла всякое другое образование, кроме основанного на опыте и размышлении. Она никогда не училась писать. Принцесса Елизавета всё подписывала за нее, когда она вступила на престол, даже подписала её духовное завещание. При жизни царя она не приближала к себе никого из своих родных. Только после его смерти явился в Петербурге её брат, под именем графа Генрикова. В продолжение двух последовавших царствований он жил в неизвестности. Императрица Елизавета сделала его сына своим камергером. Одна из его дочерей вышла замуж за канцлера графа Воронцова; обер-гофмейстер Чоглоков женился также на графине Генриковой, племяннице императрицы. Графиня Воронцова пользуется известностью как замечательная красавица и как женщина необыкновенно умная и очень образованная[19].

Но возвратимся к Меншикову. Конвенция его с прусским двором не была одобрена. Царь не только отказался от ратификации её, но и приказал еще Головкину объявить берлинскому кабинету, что голштинцы сами причиною своих несчастий, потому что с гордостью отвергли предупредительность Дании в отношении к Готторпу, и что его царское величество не потерпит, чтоб покровительствовали такому упорству их против его союзника. После двукратного посещения прусского двора царю вполне стало ясно робкое благоразумие министра Ильгена. Чтоб застращать его, он присоединил к вышеупомянутой декларации гордые жалобы, что в трактате 22 июня в пользу епископа-регента принято несколько условий в противность последней конвенции, заключенной с князем Меншиковым, и объявил оскорбительное требование, чтоб их уничтожили. Гордясь такой поддержкой, Альфельд не посовестился сказать Ильгену: «Ну, так уничтожьте; Берлину ведь не в первый раз нарушать трактаты. Скажите в оправдание, что вас застали врасплох». Принимая к сердцу, как и должно было, честь своего короля, от которого требовали отказа, и боясь в то же время отважиться на смелый ответ царю, министр, в отчаянии, не знал на что решиться. Король, справедливо оскорбленный, очень охотно принял бы сторону Швеции; но упорная твердость Карла XII не оставляла никакой надежды получить от него согласие на какую-либо уступку в пользу Пруссии; притом же распространился неопределенный слух, что шведы, утомленные слишком воинственным царствованием, и под предлогом, что король покинул их, решились возвести на престол принцессу, сестру его.

Бассевич только что возвратился из Мекленбурга, как Герц поручил ему тайно хлопотать там о заключении союзного трактата между герцогствами Шверинским и Готторпским, трактата, к которому будут стараться привлечь королей шведского и прусского. Герцогство Шверинское должно было, на основании его, получить обратно Висмар за 100 000 талеров, которые оно выплатит Готторпскому в виде замены обязательств его с Пруссиею относительно этого города, а епископ-регент предлагал свое посредничество для мирного разрешения несогласий между герцогом Мекленбургским и его владениями. Но Герц скоро стал опасаться, что Бассевич, из любви к своей родине и из уважения к отцу, стоявшему во главе мекленбургского дворянства, приложит слишком много старания в пользу трактата, который увеличил бы герцогу средства притеснять свои владения; а потому велел ему возвратиться в Берлин, и отправился сам в Шверин, где, вместо достижения предположенной цели, навел только герцога на мысль, что он с большею верностью может рассчитывать на получение предлагаемого ему, если будет искать дружбы и покровительства царя.

Монарх русский принял очень благосклонно предложение, сделанное ему герцогом через посредство Остермана, сына одного вестфальского пастора и брата знаменитого Остермана, бывшего тогда секретарем царя, а впоследствии графом и канцлером Российской империи[20]. С этого времени начались дружеские сношения, которые потом подкрепились еще браком герцога с племянницею царя Екатериною, дочерью царя Ивана, и открыли, для пользы русской торговли, новый путь взамен затруднительного шлезвигского канала, тем более, что плавание по Балтийскому морю к Эльбе легко могло установиться при помощи некоторых мекленбургских озер и рек. Проект такого сообщения был задуман еще герцогом Валленштейном во времена его господства. План его сохранялся в герцогской камере.

Заметив, что затруднения для его негоциации в Шверине непреоборимы, Герц однако ж не остановился, а отправился в Ганновер, откуда потом возвратился в Берлин с целью смягчить Головкина, ободрить Ильгена и добиться, чтоб Альфельд похлопотал о снабжении припасами Тённингена, которое столько раз обещалось и всё откладывалось. Гарнизон его, томимый голодом, угрожал сдаться, и тогда Веддеркопп немедленно получил бы свободу. Чтобы предупредить такой случай, Герц написал собственноручно, от имени епископа, точный приказ Вольфу, чтобы он, прежде нежели сдаст крепость, отрубил Веддеркоппу голову в самой темнице. Альфельд согласился наконец выдать принцу Виртембергскому, командовавшему блокадой., позволение своего двора снабдить припасами Тённинген; но Ильгена невозможно было склонить показать зубы Головкину, как выражался Герц, уверяя, что его, Ильгена, тогда больше будут щадить. Обершенк Шлиппенбах был назначен для исходатайствования у царя ратификации договора с Меншиковым и для представления достаточных объяснений по поводу мнимых недоразумений как этого договора, так и договора с епископом-регентом. «Сделайте мне удовольствие, пошлите Бассевича хлопотать о пользах вашего государя и поддерживать Шлиппенбаха, — сказал король Герцу, — я вам отвечаю, что это именно человек, какого нужно для Петра Алексеевича». Король судил очень верно. С лицом весьма располагающим в свою пользу и откровенным, Бассевич соединял необыкновенную находчивость, которая помогала ему схватывать и понимать вещи с первого разу, твердость непоколебимую, речь быструю, умную и простую, темперамент, способный, при случае, выдержать 24-х часовой труд или разгул, большую щекотливость в деле чести, значительную долю прямизны и гуманности, горячности, но без злопамятности, много любви к роскоши, к женщинам, к игре, — и при всём этом не обнаруживал ни малейшей скупости. Иногда он бывал неосторожен в своих словах и выдавал какую-нибудь маленькую тайну, но всегда сохранял тон откровенности, который внушал к нему доверие и заставлял других высказываться гораздо более его самого. Ко всему этому у него присоединялось много огня, деятельности, отваги и всегдашней готовности рассечь узел, если не было средств распутать его.

Герц, во избежание увеличения его кредита и самостоятельности, могущего произойти при счастливых переговорах с царем, послал в Петербург Негелейна, кабинет-секретаря епископа, ходатайствовать о благосклонной декларации, от которой зависела помощь Пруссии. Негелейн однако ж, хоть и был человек способный, не сделал там ничего; не мог даже найти доступа к Меншикову иначе, как объявив себя предтечею Бассевича. В силу постановлений царя, при его дворе все негоциации производились письменно. Негелейн получил приказание изложить на бумаге сущность того, что предложит возвещенный им министр. Тот повиновался и объявил: что министр сделает предложение в пользу замирения Севера и союза царя с домом готторпским, союза, могущего доставить выгоды русской торговле; что он будет стараться изыскивать возможные меры относительно наследования шведского престола, и что станет разузнавать, можно ли надеяться на брак, который бы соединил обе стороны неразрывными узами. Секретарь распространился о предметах столь интересных в надежде склонить царя к пощаде епископа, о которой имел поручение ходатайствовать. Но ни монарх, ни фаворит не удостоили его ни насколько своей откровенности; последний не переставал просить чтоб спешили приездом посланника.

Герц решился наконец отпустить Бассевича, и объявил ему об этом. Но тот же самый человек, которой весело отвечал на просьбы Меншикова поскорее ехать вслед за ним, что отправится, как скоро согласятся на то Бог и барон Герц, — теперь отказывался от трудной комиссии ехать упрашивать царя, и надменный Герц принужден был унизиться до самых настойчивых просьб, чтоб убедить его не уклоняться от неё. Бассевичу казалось, что дела приняли слишком дурной оборот, чтоб думать о возможности поправить их, а может быть он и предчувствовал, что его ожидает измена. Когда он расставался с Герцом, последний заключил свои прощания следующими странными словами: «Подумайте обо мне, люб. друг, когда увидите соболей.» — (1714) Не пускаясь с ним в совещания насчет его инструкций, Герц велел вручить их ему только тогда, когда тот садился уже в карету. Вот, в сущности, их содержание:

1. Отклонить его царское величество от подозрения, что епископ-регент пристрастен к Швеции. Нельзя, конечно, не допустить, чтоб интересы этой державы не были ему дороги; но благоразумие прежде всего требует предпочтения собственной безопасности всякой чужой. Следуя этому правилу, его светлость принудил графа Стенбока сдаться; ясное доказательство, что он вовсе не имел намерения защищать или укрывать его, когда дозволил ему запереться в Тённингене.

2. Отклонить также его царское величество и от другого подозрения, что будто бы готторпский двор старался о заключении отдельного мира между Швецией и Данией. Он отвергал план пересадки, хотя последний вел прямо к миру, который Дания не поколебалась бы заключить, если б только захотели принять её условия. Но не дай Бог, чтоб на них когда нибудь согласились; разве вынудить к тому непреклонность царя. Державам, которым выгодно препятствовать этому миру, стоит только возвратить дому готторпскому захваченные его владения, и все поводы стараться о нём уничтожатся. В этом деле ссылаются на суд графа Флемминга, государственного человека столько же просвещенного, сколько и преданного своему королю.

3. Убедить царя не отказывать в одобрении благоприятных отзывов князя Меншикова и согласно с тем приказать своим министрам при иностранных дворах давать знать, что он не будет противиться восстановлению (дома готторпского). Это главная цель посольства; но если чрезвычайный посланник найдет возможным достигнуть её путем более легким, предлагая стараться о мире, или посредством переговоров о наследовании шведского престола и браке в том смысле как уже прежде было о том предложено, то ему предоставляется право договариваться относительно всех этих пунктов, и всё будет одобрено и утверждено, лишь бы только вышеозначенные отзывы и всё сопряженное с ними служили основанием и имели желаемое действие.

Негелейн был еще в Петербурге, и уехал оттуда только спустя несколько месяцев. Он имел то счастливое чувство, враждебное интриге, ту совесть одним словом которую Герц называл обыкновенно болезнью, излечиваемою только кровопусканием. Хитрый министр предпочел ему Криста, незнакомого с этою болезнью, назначив последнего секретарем посольства при Бассевиче. Этот человек догнал посланника через неделю после его отъезда из Берлина и вручил ему добавочную инструкцию, в которой было сказано:

1. Что если вопрос о браке молодого герцога с царевною, предложенном прежде Меншиковым Герцу, будет снова поднять, то следует объяснить, что со стороны интереса, который всегда служить основанием для браков царственных лиц, дело это уладится само собою.

2. Чтоб говорить о наследовании престола Карла XII не иначе, как о таком предмете, которого нельзя касаться с неприятелем шведов, не оскорбляя их.

Затрагивать вопрос, о котором мнение этого народа не одинаково, значило бы производить в нём пагубные раздоры, значило бы отчудить его от министерства голштинского. А кто же другой, кроме этого министерства, может привести его, по желанию союзников, к заключению мира властью Сената, в отсутствие и даже против воли короля? Такой причины достаточно, чтоб переговоры о наследовании престола отложить до другого времени.

3. Чтоб внушить что невозможно заключить скорый и прочный мир с Швециею без содействия Франции и морских держав, и что следовательно необходимо для конгресса выбрать место неотдаленное от них, Брауншвейгские конференции по этому могут послужить не более, как для устроения голштинских смут и назначения приличного места переговоров о замирении Севера.

4. Посланник должен стараться внушить прусскому министру, чтобы он показывал благородную и гордую твердость, как в померанском, так и в голштинском деле.

5. Надобно, чтобы он, не обнаруживая публично короткости и согласия с бароном Лоосом, министром короля Августа, сносился с ним обо всём, кроме брака герцога с дочерью царя; это дело должно быть рассматриваемо как глубочайшая тайна.

Бассевич горько жаловался на двусмысленность и несообразности этих инструкций. Царь человек прямой и проницательный, русские бесконечно подозрительны; в какое же положение ставили его? Герц старался успокоить его обещаниями, что ему будут доставлять пояснения по мере соображений. Шлиппенбах, которого он имел приказание дожидаться, соединился с ним в Данциге. Они были представлены царю в Риге, где этот государь осматривал верфи, и скоро последовали за ним в новую столицу его империи. Там они имели у него формальную аудиенцию.

Двор петербургский не имел еще никакого внешнего блеска. Иностранные министры посещали его без особенного удовольствия. Не было никакого желания сделать им приятное или оказать вежливость; доступ к царю был возможен только на кабинетных конференциях или во время разгульных, грубых увеселений. Последние представляли, впрочем, самый удобный случай говорить с государем откровенно о делах, и быть допущенным в число его собеседников считалось отличием. Бассевич не замедлил добиться этой чести, хотя царь и находил странным, что маленький готторпский двор также старается вмешиваться в дела больших держав. Однажды он сказал посланнику: «Ваш двор, руководимый обширными замыслами Герца, похож на ладью с мачтою военного корабля; малейший боковой ветер должен потопить ее».

Бассевич, чтобы добиться благоприятного решения, изобразил самыми ненавистными красками недобросовестность Дании после сдачи Стенбока, и напротив расписал самыми блестящими славу и выгоду, которые приобретет царь, если удостоит своей дружбы дом готторпский. Петр Алексеевич велел ему объяснить, на чём основывает этот дом свое желание вступить в союз с Россией, и потом составить записку для обсуждения этого дела в совете. Ему хотелось иметь в руках документ, полезный для его видов, и привязать к себе Данию, которой бы можно было показать, чем он ей жертвует.

Стесняемый двусмысленностью своих инструкций, Бассевич не знал что сказать в требуемой от него записке. Напрасно обращался он с вопросами о том к своему начальнику: тот избегал ясных ответов по этому щекотливому пункту. Видя наконец себя окруженным западнями как со стороны своего собственного двора, так и того, с которым вел переговоры, он решился всячески поддерживать Шлиппенбаха, в надежде, что успехи переговоров это го министра помогут счастливому окончанию его собственных.

Царь принял благосклонно объяснение Пруссии и обещал согласиться на конвенцию между королем и князем Меншиковым, если его союзники, которым он раз предоставил дело о Померании, будут относительно его согласны между собою. Он постоянно утверждал, что епископ, впустив в свою крепость шведов, нарушил нейтралитет, и потому терпит справедливое наказание. На возражения Бассевича, что их точно впустили, но в то же время и выдали, он отвечал, что нехорошо поступили, впуская их, но еще хуже, изменяя им, и что государям должно быть добросовестными. Бассевич передал эти слова Герцу, и вот что последний отвечал на них: «Вы говорите, что царь напирает на добросовестность: объясните ему, пожалуйста, что между государями дружба есть ничто иное как интерес, и что если один всячески уверяет в своей преданности другому, этот другой, когда не видит ясно пользы для себя от их союза, должен быть уверен, что все эти уверения ложны и скрывают обман». Бассевич не побоялся обратиться с такою речью к царю, хотя и мог попасть за нее в Сибирь.

Так как уже Негелейн предъявил пункты, которые Бассевич предложит монарху, то уловки его дня избежания прямого объяснения и замедление ответа возбудили наконец подозрение, что его облекли в сан посланника только для того, чтоб без опасности быть шпионом короля шведского, с которым его молодой государь находился в столь близких родственных отношениях. Его короткость с князем Меншиковым давала ему к тому все средства, тем более, что князь был доверенным лицом царя и не отличался скромностью. На почте стали вскрывать все письма, присылавшиеся на имя Бассевича. Меншиков всё еще был в шатком положении вельможи, которого судят, взвешивая его заслуги и вины. Он сваливал всю настоящую свою вину на Флемминга, которого советы вводили его в Померании в заблуждение. Царь принял это оправдание, чтоб даровать ему прощение; но бояре вывели из того заключение, что князь неспособен к делам. Оскорбленные тем, что во главе их стоит сын простолюдина, они с радостью готовы были бы подавить воскресавшее его могущество, если б только могли доказать, что он своею нескромностью обнаруживает государственные тайны. Однако ж перехваченная ими корреспонденция Бассевича нисколько не послужила для их цели; она открыла только, что между дворами берлинским и готторпским существуют какие то переговоры относительно наследования шведского престола, и что их тщательно скрывают от двора петербургского. Это послужило им поводом стараться внушить царю, что поручение, данное агенту Герца, таит в себе обман, и монарх сказал однажды Меншикову: «Твой голштинский друг слишком умен, чтоб серьезно думать, что его пустые слова заставят меня согласиться на что либо противное моим интересам; он верно приехал сюда с другим намерением; если за тем, чтоб быть здесь шпионом, скажи ему, чтоб он бросил это дурное ремесло, для которого не рожден, и чтоб выбрал себе другое, получше»; а немного спустя и самому посланнику: «Вследствие, сообщений, переданных Негелейном Меншикову, я сделал шаг, подозрительный моим союзникам. — я принял вас и обошелся с вами хорошо; но если вам не поручено того, о чём он нам говорил, — берегитесь». И, не дождавшись его ответа, царь удалился. Тогда Меншиков начал заклинать своего друга представить записку с изложением пунктов, составлявших, как было объявлено, цель его посольства, и в то же время объяснить действительность тех поводов, которые побудили его, Меншикова, склониться на сторону двора готторпского. Бассевич обещал ему это, и должен был приступить к делу, руководствуясь полученными им известиями. Герц последовательно сообщал ему: что генерал Вольф, по недостатку в съестных припасах, принужден был сдаться на честную капитуляцию; что датчане намереваются разрушить укрепления Тённингена и замышляют произвести в Швеции революцию с целью возвести там на престол принцессу, сестру короля; что герцог Карл-Фридрих будет объявлен совершеннолетним, чтоб можно было делать действительные уступки; что кредит министерства готторпского упал в Швеции и едва ли когда опять восстановится, потому что гордость и самолюбие нации противятся вмешательству иностранцев и не хотят ничем быть им обязанными; что так как двору готторпскому ничего более не остается, как обратиться к помощи царя, то если только его величество захочет действовать прямо и открыто — необходимо решиться на союз с ним, тем более, что робкая Пруссия никогда не предпримет чего-либо ему противного.

После того Бассевич и Меншиков составили план, долженствовавший определить взаимные интересы обеих сторон и понравиться царю. Они провели вместе целый день, стараясь облечь его в приличную форму. Вечером князь сообщил о нём государю, который приказал, чтобы Бассевич изложил все пункты на бумаге и на другой день утром явился к Меншикову, где его величеству угодно будет самому присутствовать при их конференции. Бот вкратце этот план, который Бассевич из предосторожности велел написать рукою Криста и не подписал:

1. Его царское величество ручается, что укрепления Тённингена не будут разрушены; обещает восстановить права дома готторпского в четыре месяца, употребит для этого все зависящие от него средства и откажется поддерживать каким бы то ни было образом интересы Дании.

2. Если король шведский возвратится, и заключен будет общий мир, царь обязывается предоставить молодому герцогу голштинскому те из завоеванных областей, которых не будет в состоянии оставить за собой и не захочет возвратить.

3. Если король шведский умрет, не оставив наследников, царь будет стараться всеми мерами, чтоб наследником был молодой герцог, и поддерживать присоединение наследственных его земель к короне шведской.

Епископ-регент, взамен того, обещает за себя и за малолетнего герцога:

4. Заключить с царем тесный союз и укрепить его браком герцога с царевною Анною Петровною, браком, который должен состояться, если даже герцог и не получит ни трона, ни завоеванных провинций, лишь бы царь с своей стороны всячески озаботился о доставлении ему их и о восстановлении его прав. Само собою разумеется, что его величество в то же время не откажет в надлежащем объяснении относительно приданого царевны, его дочери, и торговли между Россиею и владениями голштинскими. Соединение двух морей, как было предположено прежде, устроится легко.

5. В случае наследования герцогом шведского престола, его царскому величеству предоставляется на выбор — удержать за собою или Лифляндию и Эстляндию, или Ингрию и Карелию от Выборга до Нарвы. Герцог удовлетворит короля прусского, с тем, чтобы он не вмешивался в настоящие предположения, а подозрение, которое пало бы на Россию вследствие присоединения герцогств Шлезвигского и Голштинского к короне шведской, будет отстранено разделением герцогств Бременского и Верденского, которые будут отданы епископу-регенту; город же Висмар возвратится герцогу мекленбургскому. Последнего будут стараться склонить к союзу с царем посредством брака его с царевною Екатериною Ивановною, племянницею его величества.

6. В обеспечение настоящих обязательств будет допущено, чтоб его царское величество занял Тённинген своими войсками под каким нибудь вымышленным предлогом. Царь оставит за собою эту крепость, в качестве залога, до тех нор, пока герцог не достигнет совершеннолетия и не будет видно, какой оборот примут дела.

7. Царь и епископ дают взаимное обещание хранить в тайне настоящее соглашение, обязывая тем же и своих министров.

Петр Алексеевич явился один в дом Меншикова. Приказав изложить себе вероятность выгод каждого пункта проекта, он взял его с собою, чтоб отдать Веселовскому[21] для перевода и потом хорошенько обдумать.

Между тем распространилось известие о скором возвращении Карла XII, и это одним разом уничтожило все происки в Швеции. Герц дрожал за последствия переговоров, начатых но его приказанию в Петербурге. Он поспешил отправить к Бассевичу запрещение представлять царю какие бы то ни было проекты; но прошло уже две недели как проект был подан, и саксонский посланник, с которым Бассевич должен был во всём сноситься, знал о том, хотя от него и скрывали большую часть статей. Царь остался доволен сделанными ему предложениями и написал королю датскому письмо, в котором убеждал не разрушать Тённингена.

Вольф сдал эту несчастную крепость, не исполнив кровавого предписания Герца относительно головы Веддеркоппа. Честность почтила здесь невинность и не побоялась навлечь на себя месть министра самовластного и жестокого. Датчане нашли в замке крепости несколько бумаг, относившихся к переговорам с Стенбоком, которые генерал этот по небрежности забыл взять с собою. Царю немедленно сообщены были с них копии, чтобы открыть ему стачку с шведами, в которой не признавался епископ-регент. Царь обсуживал проект Бассевича, когда дошли до него эти неопровержимые свидетельства двуличности готторпского министерства. Он рассудил, что нельзя допустить, чтобы человек, уполномоченный делать ему лживые предложения и чернить Данию, его союзницу, оставался долее при его дворе. Вследствие того Бассевичу велено было объявить, чтобы он немедленно удалился и в короткое время выехал из России. Бассевич представлял, через посредство Меншикова, что это изгнание грозит его чести и имуществу, и что Герц, чтоб свалить с себя вину перед епископом, припишет непременно всю неудачу посольства неловкому поведению его, Бассевича. Меншиков был в это время сердит на Герца. Последний рассказал датскому министру Ревентлау о суммах, которыми приобрел себе расположение князя. Этим путем сведение о них дошло и до царя, и Меншиков чуть-чуть не впал в сильную немилость. Потому то он всячески протестовал против несправедливостей, которые угрожали Бассевичу. Государь русский был великодушен. «Ну, так выпроводим его таким образом, сказал он, чтобы двор его убедился, что вся вина неуспеха принадлежит самому двору», и приказал составить ответ на проект. Вот в чём он заключался:

1. Его царское величество просил его величество короля датского не разрушать Тённингена, но ни за что не отвечает и никогда не откажется поддерживать своих союзников. Если б выгоды даже и не требовали этого, то святость обязательств предписывает поступать так, ибо кто теряет свой кредит, тот всё теряет.

2. О доставлении Финляндии молодому герцогу будут стараться; но для этого нужно содействие епископа-регента.

3. Его царское величество не противится наследованию герцогом шведского престола и не думает, что воспротивятся и его союзники, хотя впрочем для этого необходимо предварительно знать мнение короля прусского; по королю шведскому еще так немного лет, что в настоящее время кажется неуместным касаться этого предмета. По той же самой причине его величество находит вопрос о присоединении голштинских владений к Швеции весьма щекотливым и основанным на предположениях мало вероятных.

Относительно обязательств епископа-регента, —

4. Его величество принимает предложение о браке; но здесь ничего не может быть решено прежде достижения царевною узаконенного возраста. Царь хотя и отец её, однако ж необходимо её согласие. Распри между Даниею и Голштинией могут быть устранены на Брауншвейгском конгрессе и ни в чём не касаются до его царского величества, который скорее решится быть оставленным своими союзниками, чем сам оставить их; честь его слова дороже ему всего остального.

5. Г. посланнику, вероятно, известно, что на гузумских конференциях был составлен план относительно завоеваний, который должен оставаться неизменным. Ингрия и Карелия — немецкие провинции; генерал Делагарди занял их под предлогом защиты от Польши и покорил Швеции. Если его царское величество оставит их себе, а Лифляндию и Эстляндию уступит неприятелю, то последний может стеснять плавание около их берегов, опираясь на крепость Ревель и Гельсингфорс и пользуясь незначительною шириною Финского залива Если же царь уступит Ингрию, тогда всякое сообщение с Россиею будет отрезано. Во всяком случае, здесь одинаково стесняются как та, так и другая сторона. Для чего также стараться удовольствовать только короля прусского и отнимать у датского завоеванные им Бремен и Верден, тогда как молодой герцог, сделавшись королем шведским, должен оставить за собой свои наследственные земли? Свет не увидит дурного обращения царя с союзниками. Ясно, что хлопочут только о том, чтоб разъединить его с верным союзником и заставить самого повредить тем важнейшим своим интересам.

6. Его царское величество не может иметь притязаний на Тённинген, потому что обязался не делать каких бы то ни было приобретений в Германии иначе как с согласия своих союзников.

7. Напрасно требуют тайны. Предложения, сделанные г. Бассевичем, были известны задолго до его приезда. Ни в чём не видно здесь доброго и искреннего намерения. Доказательством тому служит обращение с Стенбоком и предписания, данные в то время коменданту Вольфу. Вот копии с них для сведения г. Бассевича. Всего лучше будет положить этот товар опять в тот ящик, откуда он вынут.

С.-Петербург, 25-го марта 1714.

Вместе с этим документом царь приказал вручить Бассевичу ответную грамоту к епископу-регенту. В ней он говорил, что чрезвычайный посланник его светлости был принят с отличием при царском дворе, но что ни одно из его предложений не представило хоть сколько-нибудь верного ручательства для России и её союзников.

Ожидание возвращения Карла XII заставляло царя спешить своими приготовлениями военных действий против Швеции. Он отправил в Копенгаген камергера Ягужинского просить об ускорении высадки в Сканию и в то же время осведомиться о делавшихся там приготовлениях для этой экспедиции. Король датский велел отвечать, что для высадки в Сканию двадцати пяти тысяч войска он ждет только удостоверения от короля прусского, что не будет тревожим со стороны Шлезвига в продолжение кампании; что он просит царя доставить ему это удостоверение и что решается, для облегчения дела, восстановить Голштинию, возвратить Тённинген войскам нейтральным и вступить в переговоры относительно восстановления Шлезвига и других претензий герцогского дома. На возвратном пути из Копенгагена Ягужинский проехал через Берлин и сообщил эти предложения тамошнему министерству. Они были найдены выгодными для епископа-регента; но святость договоров запрещала приступать к какому-либо решению без его участия. Головкин убеждал Герца согласиться на делаемые предложения; но Герц не соглашался под предлогом, что датчане не сдержат своего слова и стараются только усыпить Пруссию, которой боятся; ставил королю на вид значение, какое он приобретет в Европе, если будет твердо и неизменно поддерживать первый договор своего царствования; уверял его, что, судя по положению дел, согласятся на полное восстановление, если он захочет решительно требовать его; доказывал Головкину, что последнее будет самым действительным средством заставить Данию серьезно действовать для общей цели союза, потому что чем менее она увидит возможности приобрести здесь, тем более будет стараться вознаградить себя на счет Швеции. После того он послал Бассевичу приказание сообщить всё это и царю. Монарх не получал еще в это время роковых копий с бумаг, найденных в Тённингене, и однако ж на конференции, на которой лично присутствовал, возразил: «А если Швеция купит дружбу Дании уступкою Бременской области, дружбу Пруссии уступкою Штеттина, и после того всё обратится против меня, да еще при посредстве вас, голштинских интриганов?» Не много спустя он закрыл заседание и сказал Бассевичу: «Причины ваши хороши, но у меня есть своя, лучшая: было бы недостойно меня — притеснять союзника, который вступает в переговоры для исправления своих ошибок.»

Переговоры о высадке в Сканию продолжались. Король датский соглашался дать свой флот, но требовал для экипажа 300 000 рублей. Финансы царя не позволяли в то время выдать такой суммы. Он сам сознался в этом, и король предложил ему пять больших кораблей, но с тем, чтоб он снарядил их и снабдил матросами. Так как Пруссия не объявляла себя прямо в пользу датчан, то они заподозрили, что она замышляет рано или поздно соединиться с Швециею, и потому убеждали царя предупредить ее и прервать с нею сношения. Но ничто не могло подвигнуть его на это. Он ласкал себя надеждою склонить эго государство на сторону Дании, уверенный, что Карл откажется от союза с ним. Одним словом, относительно высадки в Сканию не последовало надлежащего соглашения, и царь решился обратить свои силы на Финляндию, с тем, чтоб проникнуть в Ботнию.

Датчане однако ж разрушили Тённинген, и никто не противился этому. Освобожденный ими Веддеркопп отправился прямо в Копенгаген, а оттуда скоро и в Стокгольм доказывать свою невинность и обнаруживать интриги Герца. Сенат знал уже о них от шведского министра в Берлине и запретил всем прочим шведским посланникам при иностранных дворах сноситься с голштинскими. Герц ловко сумел отклонить от себя большую часть обвинений, взведенных на него Даниею; но Веддеркопп заклеймил его несмываемыми пятнами.

Несмотря на то, что он всюду потерял к себе доверие, его неистощимый ум изобрел новую систему, противоположную той, которой он доселе следовал. Его величию и счастью не оставалось иного прибежища, как под крылом Карла XII; поэтому он сразу прекратил сношения со всеми дворами, так долго им щадимыми, и публично водрузил знамя этого героя. Голштинские войска, отозванные из Брабанта, прибыли в Померанию: вместо того, чтоб послать их для занятия Висмара и Штеттина, как следовало по договору с Пруссиею, он сделал из них наемников Швеции и заставил их присягнуть этой державе. Не уведомив о том Бассевича, он льстил себя надеждою, что новость эта, начинавшая уже распространяться, застанет его еще в Петербурге и заставил царя сослать к соболям человека, который забавлял его мнимым исканием союза и дружбы. Но гнев ослеплял его он расчел неверно. Наскучив бродить по краю пропасти в местах, где, со времени приказа о выезде, оставался в самом деле только из терпимости, посланник был уже на обратном пути. Он приближался к границе России, когда двор петербургский узнал об обязательстве, принятом голштинскими войсками. Посланные за ним в погоню увидели его уже вне владений царя, да и имели приказание не ехать далее и вообще не слишком усердно преследовать его. Царь уважал Бассевича. Он хотя и не допустил его более к себе на аудиенцию, однако ж удостоил прийти на прощальный пир, данный в честь его Меншиковым, и выразился, что желает, чтоб оказали справедливость его способностям, но что сомневается в том, потому что у Герца глаза слишком хороши, а у епископа их вовсе нет. Это однако ж несправедливо. Епископ не лишен был проницательности, но Герц, силою своего ума, которому вскоре подчинился и Карл XII, умел ослеплять его.

Хитрый этот министр (т. е. Герц) всё еще постоянно оставался в Берлине, и теперь отправил к Бассевичу письмо, наполненное горькими упреками за то, что проект, представленный царю, уничтожает кредит двора готторпского в Швеции. Крист[22] донес ему, что посланник очень обиделся этим и думает просить епископа о позволении отправиться успокаивать Стокгольм, прежде нежели возвратится к месту своего назначения. Изменник советовал его превосходительству согласиться на такую просьбу, но в то же время приказать посланнику отправить туда, несколькими днями прежде, своего секретаря посольства, который бы мог разведать обо всём нужном и помочь ему действовать. Крист обещал в этом случае непременно устроить его погибель, а его превосходительство устранить от участия в том, что могло бы не понравиться Сенату. Но Герц поступил иначе. Он предупредил просьбу посланника и уведомил его, что, для доставления ему случая смягчить неудовольствие на себя в Швеции, епископ-регент назначает его в Стокгольм на место графа Дерната, говорил далее, что от души поздравляет его и советует ему отправиться прямо в Гамбург, не заезжая в Берлин, где его дурно бы приняли, потому что недовольны им, и что наконец, желая, для надлежащего с своей стороны распоряжения, знать в точности как происходило дело в Петербурге, просит сообщить обо всём в подробности секретарю и прислать его в Берлин для представления ему, Герцу, своего донесения. Кристу он сообщил копию с своего коварного письма и, именем епископа, приказал при отъезде завладеть, тайно от министра, всеми бумагами, принадлежавшими к посольству, в особенности же письмами и инструкциями своими. Кроме того, так как Бассевич должен был проехать через Померанию, где находились тогда голштинские полки, то в то же время отправлено было секретное предписание арестовать его, когда он приедет туда.

Среди стольких хлопот Герц забыл только об одном: отправить немедленно в Кёнигсберг деньги, которые посланник должен был получить там на путевые издержки. Этот случай заставил последнего остановиться там и ждать денег, но секретаря тем не менее отправить куда следовало. Снабдив его надлежащими инструкциями, он потребовал от него шкатулку с бумагами посольства. Крист сам принес ее, и уехал. Это было рано утром, в июне месяце. Бассевич провел весь день в слезах по отце, о смерти которого только что получил известие[23]. Томимый бессонницей, он вздумал начать писать мемуар в оправдание своего поведения в России, и потому захотел открыть шкатулку, в которой, в предшествовавшую ночь, вместе с Кристом приводил всё в порядок. Но ключ оказался не тот. Тогда подозрение (вообще редко проникавшее в его душу) внезапно овладело им. Он велел разбудить слесаря, и увидел, что всё похищено и что он предан в руки врагов, лишенный своего оружия. Не колеблясь ни минуты, он садится на лошадь, и скачет добрых шестнадцать немецких миль с такою быстротою, что нагоняет почту, уехавшую почти за 24 часа; с пистолетом в руке останавливает почтальона и принуждает Криста выйти из повозки и отправиться с ним в находившийся вблизи дом. Там, в присутствии свидетелей, открыли шкатулку изменника. В ней нашлось всё, даже черновое письмо его к Герцу и ответ на него, — две бумаги, которые обнаружили весь замысел. В этом месте Бассевич оставил Криста, не сделав ему, кроме упреков, никакого оскорбления, и возвратился с своим счастливым призом в Кёнигсберг.

По приезде туда он немедленно жаловался письменно епископу-регенту; но государь этот, несмотря на природное свое добродушие, раздраженный обвинениями Герца, разослал команды во все окрестные земли для ареста Бассевича. Однако ж это не имело успеха. Король прусский принял благосклонно извинения, которые Бассевич принес в Берлине в том, что сделал насилие королевской почте; взял его под особое свое покровительство, воспрещал очень долго врагу его, Герцу, всякий доступ к своему двору, и наконец дал ему рекомендательное письмо к молодому герцогу Карлу-Фридриху, письмо, с которым Бассевич и проехал в Швецию. Там оправдание его показалось столь удовлетворительным в глазах Сената, что граф Дернат (который обвинял Бассевича от имени готторпского министерства) получил приказание выехать из королевства как человек, уполномоченный делать ложное обвинение.

1715.Такой успех внушил Бассевичу смелость освободиться совершенно от зависимости Герца, и он объявил раз навсегда, что на будущее время считает себя обязанным подчиняться единственно приказаниям своего молодого государя, тем более, что староства его[24], Бассевича, находятся в Шлезвиге, где государь этот, по обычаю, усвоенному датским королевским домом, достиг требуемого совершеннолетия. Довольный таким предпочтением, герцог немедленно поручил ему отправиться в Турцию с тем, чтоб склонить Карла XII (дядю Карла Фридриха) ходатайствовать в Вене об императорском разрешении на признание его совершеннолетним и в Голштинии, как имперской провинции, где срок опеки оканчивался только в апреле 1718 года.