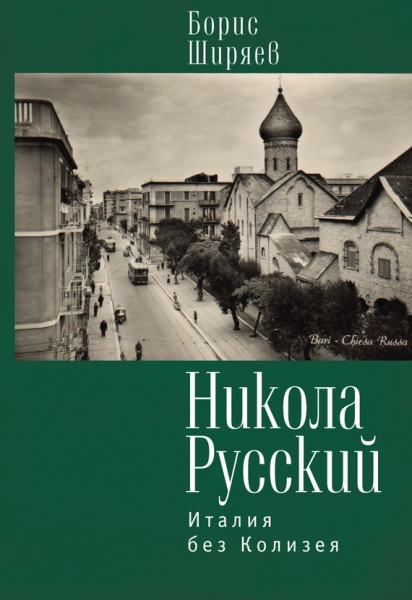

Борис Николаевич Ширяев Никола Русский. Италия без Колизея

© М. Г. Талалай, А. Г. Власенко, составление, 2016

© Н. Л. Казанцев, статья, 2016

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016

Предисловие

Имя Бориса Николаевича Ширяева (1889–1959) стало известным на рубеже XX–XXI вв., когда была переиздана огромными тиражами и разными издательствами его книга о первых годах Соловецкого лагеря – «Неугасимая лампада». Высокий литературный слог, трагическая тематика, сила «первосвидетельства» не могли не впечатлить современного русского читателя: автором заинтересовалась самая широкая публика.

Постепенно – и не до конца – стали открываться контуры прикровенной и противоречивой биографии Ширяева. О нем начали часто писать литературоведы и историки[1].

Внешние вехи его жизни таковы. Борис Ширяев родился 27 октября 1889 г. по старому стилю, в Москве, где окончил гимназию и историко-филологический факультет (некоторое время он учился и в Германии). Перед талантливым студентом, оставленном при университете, открывалась научная карьера, но началась мировая война, и 25-летний филолог ушел добровольцем на фронт, в ряды 17-го Черниговского гусарского полка, дослужившись до офицерского звания. После развала фронта Ширяев вернулся в Москву, ставшую «красной». С началом Гражданской войны, сделав свой политический и моральный выбор, он отправляется на Юг России, в Добровольческую армию. Попав в плен к «красным», был приговорен к смертной казни, однако сумел бежать – в Одессу, а затем в Среднюю Азию, где участвовал в антибольшевистском сопротивлении, а после его поражения, выданный из Ирана красноармейцам, работал надсмотрщиком табунов на азиатских пастбищах.

Ширяев однако мечтает вернуться в Россию и пробирается в Москву, но в 1922 г. снова попадает под арест с очередным смертным приговором, замененным на десять лет каторги.

Тяжкий труд в Соловецком лагере особого назначения фантасмагорическим образом соединился у него с трудом литературным. В странной атмосфере начала 20-х гг. даже в лагере выходил журнал «Соловецкие острова», где появились первые произведения Ширяева: повести «1237 строк» и несколько стихотворений («Соловки», «Диалектика сегодня», «Туркестанские стихи» и др.). Вместе с соузником литератором В. Н. Глубовским он собрал и записал лагерный фольклор, изданный отдельным сборником. В 1927 г., при «разгрузке» лагеря, каторгу заменили на ссылку – в Среднюю Азию, где писатель сотрудничал в нескольких газетах, преподавал в университете (Ташкентском), и со свойственным ему филологическим темпераментом изучал местную культуру. Одно свое изыскание, «Наднациональное государство на территории Евразии» ему удалось опубликовать заграницей, в альманахе «Евразийская хроника», под редакцией П. Н. Савицкого (Париж, 1927, № 7). Другие очерки вышли в СССР, в журналах «Прожектор», «Огонек», «Вокруг Света» и прочих. Публиковал он и брошюры, в том числе по азиатскому искусству, самой крупной из которых стала «Кукольный театр в Средней Азии».

По окончании срока ссылки литератор возвращается в Москву, но будучи «под колпаком», снова подвергается аресту и – ссылке на три года в слободу Россошь (Воронежская обл.). По отбытии очередного срока Ширяев переселяется далее на юг, в Ставрополь, где работает преподавателем педагогического института и женится на студентке, Нине Ивановне Капраловой.

Немецкую оккупацию бывший каторжник и ссыльный расценил как возможность легальной борьбы с большевизмом: он становится редактором ставропольской газеты «Утро Кавказа» (она же «Ставропольское слово»), а затем симферопольской газеты «Голос Крыма»[2]. Публикуя антисоветские и прогерманские материалы, он ведет широкую социальную работу, добиваясь освобождения ряда военнопленных и помогая многим, иногда даже рискуя своим положением. Позднее этот драматический опыт отразился в романе «Кудеяров дуб» (1958), где поднимается больная проблема судьбы русского патриота-антикоммуниста, пошедшего на сотрудничество с немцами.

С наступлением Красной Армии литератор бежит в Берлин, а оттуда – в Белград, где в 1944 гг. провел несколько месяцев. В феврале 1945 г. вместе со своей семьей он переправляется в Италию. Во Фриули, в предгорьях Альп, проживает при штабе казачьей армии генерала Доманова и в течении несколько месяцев – до исхода казаков в Австрию – выпускает газету «Казачья земля». При наступлении союзников, в отличие от большинства казаков, он вместе с семьей остался в Италии.

Можно с уверенностью сказать, что именно в Италии Ширяев окончательно сформировался как писатель. Несмотря на постоянный страх насильственной репатриации и полуголодное беженское существование здесь, в колыбели европейской цивилизации – а к глубокому историческому фону он, филолог по образованию, был особенно чувствителен – бывший журналист ощутил и сильное литературное призвание, и собственный дар. После первого, чисто филологического труда, «Обзор современной русской литературы», вышедшего по-итальянски (Венеция, 1946), он пишет свой изначальный рассказ, «Соловецкая заутреня», ставший камертоном последующей «Неугасимой лампады».

На рубеже 1940–1950-х гг. в самых различных эмигрантских изданиях – в «Нашей стране», «Русской мысли», «Часовом», «Гранях» – выходят художественные произведения Ширяева, сочиненные им в итальянских городах и весях.

В 1952 г. выходит его первая большая книга, написанная на основе самых свежих впечатлений – «Ди-Пи в Италии»; в следующем году – сборники очерков «Я – человек русский» и «Светильники Русской Земли». Еще через год, в 1954 г., нью-йоркское «Издательство им. Чехова» выпускает его самый важный труд, «Неугасимая лампада», принесший ему посмертную славу[3].

Как Гоголь в Риме создал картины русской провинции в своей поэме «Мертвые души», так и Ширяев, писавший эту книгу под Неаполем, воскресил атмосферу соловецкой каторги. Об обстоятельствах и времени ее написания сообщает сам автор: окончательный текст «Неугасимой лампады» появился в конце 1940-х гг., когда он оказался в беженском лагере под Неаполем, в местечке Пагани.

В Италии эмигрант получил статус «Ди-Пи» – от displaced persons, «перемещенные лица» – почти забытая ныне аббревиатура, в середине прошлого века ставшая символом судьбы миллионов людей, и не только русских: после окончания Второй мировой войны и победы в странах Восточной Европы режимов сталинского образца «перемещенные лица», а по сути беженцы, предпочли потерю Родины, нежели покорность чуждому им строю. Кроме того, многие «Ди-Пи», живя прежде на оккупированной немцами территории, при приближении Красной Армии не без оснований опасались расправы за коллаборационизм – добровольный или вынужденный. Выдача этих беженцев назад, на плаху и в советские лагеря – темное пятно на «ризах» западных демократий. В Европе до сих пор неохотно говорят о драме дипийцев, в особенности, – в Италии, где в течение почти полувека в культуре доминировала левая идеология, изымавшая из истории цивилизации ХХ столетия все «реакционные», по ее мнению, явления.

Жизнь Ширяева в Италии протекала, действительно, не только в атмосфере непреходящей угрозы насильственной репатриации, но и постоянной борьбы с мифологизированным сознанием итальянцев, представлявших СССР «раем для трудящихся». Возможно, именно полемика с левой итальянской интеллигенцией, особенно культивировавшей тогда миф о Сталине и большевизме, подтолкнула еще сильнее Ширяева к созданию обличительного (но и высокохудожественного) повествования – книги о советской концлагерной системе.

Страшный соловецкий опыт в целом становится точкой отсчета его творчества. Даже стихотворный пространный эпиграф к «Ди-Пи в Италии» отсылает нас к беломорскому архипелагу: «И связали вас крепкие нити / С далью прежних любимых сторон, – / Вы с трибуны отважно громите / Погубивших Россию и Трон. // В эти дни, когда с ревом и свистом / Были сорваны славы венки, / Против воли вы стали „туристом“, / Посетив, например, Соловки» (так обращался к Ширяеву его коллега по «второй волне» Д. С. Товдин). С Соловками он сравнивает лагерь для «Ди-Пи» на острове Липари близ Сицилии…

Сама книга «Ди-Пи в Италии», с подзаголовком «Записки продавца кукол»[4], открывает нам как и уникальные обстоятельства его жизни, увязанной с малоизученной «второй волной» эмиграции, так и легкость его пера, его юмор и иронию, которые, впрочем, оставляют место для драматического и эпического жанра (на тех страницах, например, где повествуется о насильственной выдаче беженцев сталинским карателям, называемых автором «охотниками за черепами»).

Попав, после разных злоключений в неаполитанский лагерь, Ширяев, как сам признается, вытащил «счастливый билет». Среди роскошной природы, гостеприимных и веселых южан, в хорошо оборудованном лагере, где прежде стояли войска англо-американских союзников, можно было заняться и литературой. Конечно, беженская жизнь была скудной и ради содержания семьи он принялся за (успешное) изготовление кукол, но, тем не менее, ожидать тут, близ Неаполя, заокеанской визы было много спокойнее, а главное – имелась возможность писать. Вот как он сам сообщает об условиях своего тогдашнего творчества:

«Войдя в ворота [Помпей], я разом прыгаю через два тысячелетия и погружаюсь в мудрую тишину могилы. Я часто бываю здесь по будням. Захвачу свои тетрадки, сяду в излюбленном уголке в доме какого-то Клавдия Луция, к счастью его, давно испепеленного, и пишу свою „Неугасимую Лампаду“, горевшую в иной могиле – на Соловках. Тихо. Редко-редко донесется трескучий речитатив гида, выкрикивающего свои затверженные годами объяснения» («Ди-Пи в Италии»).

Пособие как беженцу и продажа кукол тогда служили единственными источниками доходов. Писатель и его семья оказались в нищенской обстановке, свидетельством чему служит текст одного письма 1952 г., опубликованный много позднее, в 1986 г.:

«Надо помочь Ширяеву. ‹…› Находится он в Италии – лагере Ди-Пи – до сегодняшнего дня. И, может быть, вообще безнадежно – навсегда. Дело в том, что у него – в результате Соловков и прочих советских переживаний открылся туберкулез легких. Для него он не страшен – ему больше 60 лет, но какую-либо надежду на переселение куда бы то ни было отнимает навсегда. Пребывает он в связи с этим в состоянии полного отчаяния. У него жена и 14-летний сын. Всё то, что он пишет – не оплачивается, и они до сих пор живут на лагерном пайке и нуждаются так, что он собирает окурки. Лично от себя я послал ему пару посылок, но большего сделать я не могу. Единственным реальным способом помощи я считаю издание книги»[5].

Что же касается главного труда жизни – «Неугасимой лампады», то его замысел вынашивался Ширяевым еще до Италии и до Пагани. Естественно, в качестве «подсоветского» гражданина он не имел никакой возможности писать о лагерях, а если и вел заметки, то, вероятно, делал это скрытно.

Общая идея соловецкого произведения со временем уточнялась: из обличения оно становилось свидетельством, согретым христианской верой. Повествование – как и другие крупные книги Ширяева – по сути дела в итоге представляет собой искусно собранную серию очерков, объединенных сквозной интонацией «сказителя» (но не историка). Для Ширяева было важным изложить именно сказание, предание, былину – отсюда и обескураживающие порой неточности, касающиеся истории Соловков[6] – их автор мог, при желании, устранить, будучи вхожим в папский колледж Руссикум в Риме с его богатейшей библиотекой. Следовательно, и читателю книги следует, вероятно, подходить к ней с другой меркой, как к литературе не о жизни, а о житии, в центре которой – коллективный «Угодник Божий», Святая Русь. Главный пафос книги, сформировавшийся уже позднее, в эмиграции – это вера в сокровенную родину, сберегшую свою былинную красу и мощь. Как некий Китеж, она укрылась при победе Третьего Интернационала, ведомого врагами страны – внешними и внутренними, но Святая Русь – по вере Ширяева – воскреснет вместе с «белым» царем во главе.

Стремление к агиографическому жанру присутствует и в мелочах, даже в «подписи»: в конце книги автор ставит особую географическую траекторию: «Соловки – Капри», с острова несвободы – на остров неподцензурного творчества (не было ли здесь и вызова Горькому, писавшему на Капри вольные, но левацкие тексты и ставшему в итоге прославителем Соловков и прочих атрибутов большевицкого режима?). При этом названия места, где реально писалась «Лампада» – Пагани – автор явно избегает, не желая неприятных ассоциаций.

В Италии уточнились и политические воззрения Ширяева, патриота и монархиста. Оттачивает он и свой публицистический дар: под эгидой «Русского собрания», литератор основывает в 1946 г. периодический орган «Русский клич». Журнал первоначально размножался гектографическим способом в лагере беженцев в Риме, а затем стал издаваться в виде типографской брошюрки. «Русский клич» по замыслу был непартийным изданием и ставил своей задачей объединение русских людей в тяжелых условиях эмиграции, однако постепенно стал журналом монархическим. При нем существовал большой литературно-художественный кружок и проводились поэтические и прозаические конкурсы. Ширяев вошел также в правление «Российского народно-монархического движения», созданного И. Л. Солоневичем в Аргентине. В целом он необыкновенно много и неутомимо пишет, как будто в «подпитке» от могучего культурного слоя страны.

В Италии, наконец, Ширяев сделал и «выбор веры». Его переход в католичество не раз подвергался критике в его собственном стане, и поэтому на страницах книги «Ди-Пи в Италии» об этом важнейшем для автора духовном событии нет ни единой строчки. Однако читателя деликатно «подводят» к обоснованию подобного решения: это описание и духовных сокровищ Западной Церкви, и гуманизма католического клира, и благоговейные образы русских католиков в Риме. Вне сомнения, Католическая Церковь сыграла большую роль во время скитаний семьи Ширяевых по Италии. Его знакомый, В. Орехов в некрологе прямо пишет: «Свое спасение, благодаря помощи итальянского католического духовенства (курсив наш), он описал в повести „Ди-Пи в Италии“»[7]. Католическая вера вновь затронула и поэтические струны его души: он вновь пишет стихи – на сей раз переводы гимнов Франциска Ассизского, небесного покровителя Италии. Сборник религиозно-литературных эссе Ширяева и стал его последней, посмертной книгой, выпущенной католическим издательством «Жизнь с Богом» («Религиозные мотивы в русской поэзии», Брюссель, 1960).

Парадоксально: вся книга «Ди-Пи в Италии» повествует о драматической битве автора за право уехать из Италии, что в итоге ему и удается: он уезжает в Америку, вслед за сыном. Однако проходит несколько лет, и Ширяев при первой возможности сюда возвращается. Здесь же, в предместье милого курортного городка Сан-Ремо, на берегу Лигурийского моря, и закончился земной путь каторжника и изгнанника, еще одной жертвы ушедшего века, сумевшей, однако, своим творчеством победить палачей и гонителей: 17 апреля 1959 г., в два часа пополудни, на улице Борго Опако, № 74, в предместье Сан-Ремо, писатель скончался.

Его вдова уехала в Америку, к сыну[8]. Согласно их распоряжению могила Бориса Николаевича на городском кладбище Армеа не может быть упраздненной, даже если ее никто и не посещает[9] – как нельзя упразднить и написанные им книги о драмах русского народа.

* * *

Многочисленные художественные и публицистические эссе Ширяева, которые он широко публиковал в различных эмигрантских изданиях, никогда не были собраны под одной обложкой. Из их многообразия публикатор отобрал только те, которые имеют прямое отношение к Италии, а также к судьбам русских беженцев на Апеннинах, к числу которых принадлежал и автор. Он и сам подумывал о такой публикации, не раз обозначая внизу своих статей: Из книги «Италия без Колизея». Однако при жизни писателя его замысел не осуществился…

Идея сборника возникла во время переписки с главным редактором старейшей эмигрантской газеты «Наша Страна» Николаем Леонидовичем Казанцевым, которому выражаем нашу искреннюю благодарность, в т. ч. за специально написанный биографический очерк (см. Послесловие). В сотрудничестве с Н. Л. Казанцевым, А. Г. Власенко проделал долгий и кропотливый труд по выявлению публикаций Ширяева и по их подготовке к печати.

В 1950-е гг. в Америке вышли две главные книги писателя: «Ди-Пи в Италии» (Буэнос-Айрес, 1952) и «Неугасимая лампада» (Нью-Йорк, 1954). Эти книги уже опубликованы на родине их автора. Теперь к ним прибавляется третья, прежде нигде не изданная.

Первое издание, составленного нами совместно с Андреем Власенко, «посмертного» сборника итальянских эссе Бориса Ширяева – «Италия без Колизея» – вышло в 2014 году.

Всё так же с А. Власенко мы подготовили еще один сборник писателя, на сей раз, посвященный исключительно русской литературе. Во время новой работы пришлось еще раз поразиться исключительной плодовитости и эрудиции автора, а также его неиссякаемому патриотизму. Одновременно литературоведческий сборник отразил весьма цельное мировоззрение Ширяева, который направил свой талант критика на выявление всего светлого, жизнеутверждающего и созидательного у русских писателей и поэтов, подвергнув критике всё, по его мнению, растлевающее, болезненное и разрушительное. Такая ясная линия подсказала общее название новой «посмертной» книги, по одной из статей, – «Бриллианты и булыжники». Ширяев-критик оказался также необыкновенно внимателен к современной ему советской литературе (которую, подчеркивая ее подневольный характер, называл, как и многие в русской эмиграции, «подсоветской») и, особенно, к творчеству «второй волны», с которой был связан единой дипийской судьбой – но при этом, будучи в ней «старшим», оставаясь культурно и эстетически более близким к «волне первой». Книга «Бриллианты и булыжники» вышла в самом начале 2016 г. в издательстве «Алетейя», взявшей в последние годы трудную роль извлечения творчества Ширяева из небытия.

Собирая тексты для этой книги и тщательно работая далее над его наследием, мы нашли ряд редких эссе про Италию, прежде нам неизвестных, так что сборник «Италия без Колизея» теперь стал намного шире, и его второе издание получило новое название: «Никола Русский» (по открывающей его статье и по одной из постоянных забот автора – о русском храме-памятнике в Бари).

Остается приятная задача – выразить благодарность помогавшим нам во время работы над книгой людям: это – Андрей Мартынов (Москва), Марина Моретти (Сан-Ремо), Стефания Сини (Милан), о. Вячеслав Умнягин (Москва-Соловки).

Михаил Талалай.

Милан, март 2016

Никола Русский

– Видишь эту икону? Вон ту, с темным ликом, в серебряной ризе с золотыми кружочками по краешку? Это наша, семейная, родовая… Давно она у нас. С каких времен – сама не знаю. А только с прапрадедушкой твоим, Николаем Петровичем, секунд-майором, под Измаилом она была. Это верно. Когда пошли наши на штурм бусурманской крепости, твой прадед на шею ее себе поверх мундира надел, милости Николы Заступника себя поручил. И уберег его Святитель Русский: залез прадед твой на стену, а янычар ему в грудь копьем наметил. Замахнулся уже, но увидел лик Угодника, устрашился, копье свое бросил и убежал. Поэтому и золотые кружки по краям оклада, а наверху, видишь, крест? Это орденский крест, за взятие Измаила, а кружки – пуговицы с прадедова мундира. Они позолоченные были. Теперь пообтерлись, конечно. Много времени прошло… А риза – из турецкого серебра, какое в Измаиле взяли. Прадед твой, как вернулся из похода, тогда и отлить ее приказал, пуговицами украсил и награждение свое, государыней дарованное, Святителю принес.

– Прими, Заступник, не мне эта честь, а тебе, твоею помощью басурман низвержен.

Так рассказывала мне моя бабушка, обыкновенная русская бабушка, какие в каждой семье были, есть и будут. В каждой. Разница в них лишь в том, что одни были в букольках и чепцах, а другие – в полинялых темных платках на седых космах. Есть они и теперь, ибо они неистребимы, так же как неистребимо само наше прошлое, которое они несут в себе и бережно хранят.

Была такая бабушка и у Пушкина. О ней много писали, и ее имя знают. Были такие и у его михайловских мужиков. О них ничего не писали и их не знают. Но так же повествовали они о неистребимом, неугасимом прошлом, то скорбном и страшном, то радостном, светлом и благостном. И так же, как я в те годы, слушали, слушают и будут слушать их внучата.

Извечна возлюбленная в нашей юности, извечна и бабушка в нашем детстве.

Я слушал ее и видел – так ярко, как это бывает только в детские годы – и секунд-майора, махающего блестящей шпагой, и страшного, огромного янычара с тяжелым копьем… А между ними… Седенького старичка, заслонившего собой грудь прадеда… Видел…

А бабушка плела дальше свое тихоструйное кружево.

– … Первый год, как я за деда твоего замуж вышла – мама твоя еще не родилась, – страшеннейший пожар приключился. Загорелось в овине, в овинах тогда еще хлеб сушили. Потом и на строения пламя перекинуло. Дым – ничего не видать. Все, как обезумели: орут, кричат без толку. Скотина ревет по дворам. Столпотворение! Крыши-то соломенные тогда были – от них огненные «галки» летят… ветер…

– Под Твою милость, Чудотворец, прибегаем! Оборони!

Взяла я тогда этот образ из кивота и стала с ним насупротив ветра.

– Оборони, Святитель, Заступник!..

– И что ж ты думаешь? – зацветало улыбкой лицо бабушки. – Не попустил! Заступил Угодник! Дымом, меня душит, искрами палит, а я стою… Капот от искры затлеет, – отряхну, приглушу ладошкой и стою.

Глядь, и ветер назад повернул. Стихать стало. А я всё стою. Так и миновалось. Услышал меня Чудотворец и приспел с помощью.

В редкой русской семье не хранилось таких преданий о чудесах, совершенных Угодником Мирликийским, и в редком доме, хоромах или избе не было его иконы.

Эти предания тянулись крепкими нитями из прошлого в современность, крепили связь меж веками – единство жизни и истории русского народа. Нет числа этим преданиям. Они всюду, в каждом углу Руси. В каждом городе и в каждой глухой деревушке есть свой собственный сказ о чуде Святого Николы.

Древнейший из них, вероятно, Киевский, о Николе Мокром, связанный с первым на Руси храмом, воздвигнутым в начале XII века в честь вросшего в русскую жизнь Чудотворца.

Ватагу рыбаков на Днепре застала буря. Ветер ревет, хлещет дождь. Сорваны паруса, сломано правило, да и как управить им по таким волнам? Спасение только в чуде.

Погибающие рыбаки взмолились тогда к тому посреднику между Господом и людьми, весть о котором в те годы едва лишь достигла Руси – к Николе Чудотворцу. И видят: стал у сломанного руля седенький старичок и повел их ладью к берегу по ревущим волнам… А ветер бушует, дождь всё хлещет и струями стекает с лица старичка.

Привел. Спаслись. И в память спасения воздвигли храм, а в нем образ Заступника, такого, каким видели они его во время бури – правящего рулем, залитого дождем и брызгами волн, мокрым.

Этот образ погиб при одном из разгромов Киева, но церковь стояла и хранила свое имя Николы Мокрого до наших дней. Сохранилась ли она теперь, при разгроме Киева – не знаю[10].

Никола Угрешский, Никола Можайский, Никола Белевский, Тихвинский, Устюжский… Сколько храмов его имени воздвигнуто на Святой Руси? И каждый из них хранит не одно, но множество преданий о совершенных Святителем чудесах.

Современный человек с размельченной, затертой, как монета, душой, иссушенной и обескровленной всевозможными «измами», утратил силу для живого представления о чуде, хотя жадно рвется к нему, тоскует о нем. Не случайно же в атеистическом Париже – десять тысяч всевозможных «чудотворцев», «ясновидящих» и гадателей…

Это парадоксально, но наиболее яркие проявления веры в чудо Господне мне приходилось видеть теперь в СССР. Там эта вера еще живет в людских сердцах. Быть может потому, что именно там, в безысходности социалистического быта, творящиеся и в наши дни чудеса заметнее, ярче, чем в тусклой, сытной обывательщине Запада.

* * *

Восприятие духовного образа святого Николая Мирликийского религиозным сознанием русского народа глубоко уходит в историю. Его корни близки ко времени освобождения честных мощей Святителя из плена захвативших Ликийские Миры сарацин[11] – к одиннадцатому веку. Празднование дня их прибытия в город Бари было установлено киевским митрополитом Ефремом, возглавлявшим русскую Церковь с 1089 по 1098 г., следовательно, всего через десять-пятнадцать лет после совершения этого благочестивого дела, чрезвычайно быстро в условиях передвижения и связи того времени.

В молитвословном песнопении Православной Церкви это событие запечатлено словами: «Радуется светлый град Барийский и с ним вся вселенная ликует».

Характерно и то, что празднование этого события 9 мая на Руси было всецерковным, в Италии же оно лишь местное, Барийское, а греческою Православною Церковью этот день совершенно непочитаем.

Но и эта дата еще не исток восприятия Русью духовного облика Мирликийского Чудотворца. Из четырех дошедших до нас записей очевидцев перенесения мощей в город Бари (где они находятся и по сей день) три написаны по-латыни и одно по-русски, примерно, тем же языком, как и слово о полку Игореве. Подписи нет.

Кто же его автор? Кем был этот человек, находившийся на южном берегу Адриатики и вполне, литературно, по тому времени, писавший по-русски? Как мог он попасть туда и не он ли, вернувшись на Русь, принес живую весть о благочестивом подвиге барийцев, произведшую столь сильное впечатление на киевлян, что день этого подвига был утвержден, как всецерковный праздник?

Вряд ли автор этой записи был духовным лицом. Русского духовенства, тем более высоко грамотного, было тогда еще мало в самом киевском княжестве, и эти немногие ученые монахи и священники не могли отлучаться от епархии на продолжительные сроки – слишком были они нужны в ней самой и по всей, еще полуязыческой в глухих углах Руси.

Вернее будет предположить, что автор этого документа был, подобно творцу «Слова о полку Игореве», интеллигентом-дружинником, возможно даже, что обрусевшим норманном-варягом. Таких в тот век было немало. По последним изысканиям советских литературоведов, «Слово о полку Игореве» было впервые исполнено, как песенный сказ, на свадьбе князя Владимира Игоревича и Кончаковны в 1187 г. Вероятно, и слагалось оно ко дню этого торжества, как тогда было в обычае и у русских (баян) и у варягов (скальды). А раз автор готовил столь художественное произведение, но не трафаретную пиршественную песнь, следовательно, и аудитория была близка к нему по ее культурному уровню.

Мог ли такой интеллигент-дружинник попасть тогда в Бари?

Разберемся в обстановке того времени. В Киеве в те годы княжили ближайшие потомки Ярослава Мудрого, одна из дочерей которого была выдана замуж за варяжского викинга, позже норвежского короля Гаральда Гардграда. Этот викинг служил сперва в дружине Ярослава и лишь ради соискания любви пленившей его сердце русской княжны устремился к подвигам за морем, как это было в обычае того времени. Пробыв недолго на службе Византийского императора, он повел, самостоятельные морские операции в районе Сицилии и южной Адриатики.

– Я город Мессину в разор разорил… – пишет о нем Алексей Толстой и имеет к тому подтвержденные Карамзиным основания, кроме чего в Норвегии сохранились стихи-песни самого Гаральда, посвященные Ярославне.

В Сицилии в то время сформировалось норманнское государство конунга Гискара, в сферу которого входил и крупный в то время торговый порт Бари. Древние сицилийские хроники сообщают о наличии в войсках Гискара варягов, племени Русь, отличавшихся большой храбростью.

Очень вероятно, что некоторые дружинники Гаральда Гардграда и других, шедших тем же путем через Киев и Византию викингов, могли осесть в родственной им среде сицилийских норманнов. Некоторые из них могли и вернуться в блистательный тогда Киев, как вернулся тогда туда после своих морских походов сам Гаральд Гардград:

Но ныне к тебе, государь Ярослав, Вернулся я в славе победной…Не одним ли из таких удальцов была составлена русская запись о перенесении честных мощей Чудотворца? Не был ли и он сам обрусевшим варягом, участником этой действительно героической экспедиции, совершенной только одним кораблем, напавшим на потрясавших Византийскую империю сарацин и разгромившим важный для них город – Миры Ликийские?

Так это было или не так, но ясно, что почва для религиозного восприятия облика Святителя Николая была уже подготовлена в Киеве и что этот облик его был глубоко близок и родственен духовному строю Руси того времени. Только в силу этого, событие, произошедшее в отдаленной стране, могло быть так горячо воспринято в Киеве, так быстро утвердиться в русской среде как всехристианское торжество.

Какие же черты многогранной, всесторонней, безмерно одаренной Господом души Святителя Мирликийского были столь близки русской народной душе? Какие стороны его земной жизни и деятельности затронули созвучные им струны мироощущения людей иной уже эпохи, иной страны, иного исторически-бытового уклада?

Святой Николай был в земной своей жизни византийцем эпохи смены идейного строя современного ему общества. Античный эллинизм умирал. В Афинах доживала свои последние годы уже утратившая свои творческие силы академия. Пустели храмы древних богов. Эстетические идеалы отмирали и на смену им мощной волной шли новые, этические представления.

Были ли они однородны в своем составе, в своей сумме?

Конечно, нет. Слово Христа, комплекс идей, внесенных в сознание античного мира апостолами и первоучителями христианства, воспринимался и преломлялся различно, в зависимости от духовного строя и темперамента прозелитов, их быта и расовых черт. Нервозный, склонный к фанатизму сириец устремлялся к аскетическому подвигу, приносил свое тело полностью в жертву духу, становился пустынником, постником, столпником и даже самоистязателем. Выросший в традиции организованной государственности римлянин делал первые попытки обобщения Церкви с Государством. Примитивный, но действенный германец нес на служение новому идеалу свой меч.

* * *

Византия, бурно разрасталась тогда в мировой культурный центр и, в силу этого, в ней скрещивались все течения новой идеологии. Разномыслие (ереси) было неизбежно. Столь же неизбежна была и борьба между группами разномыслящих, и эта борьба обострялась тем, что Византийский император был главой всего Средиземноморского культурного мира. Вовлечение его в свое идеологическое русло было равносильно полной победе.

В этой сфере земная личность св. Николая, епископа Мир Ликийских, выражалась в качестве мощного и самоотверженного борца за истинное понимание Слова Христа и самой сущности Богочеловека.

Его противник Арий нес по существу лишь новую форму видоизмененного античного идеала, подменяя Богочеловека старым культом обожествленного человека, сверхчеловека, Прометея, победившего дряхлый Олимп.

Борьба с ним была очень трудна для св. Николая. На Никейском Вселенском Соборе единомышленники Ария составляли большинство. За ними стояла мощная придворная партия, порой и сам колебавшийся император. Пережитки античного культа обожествления человеческой личности были базой этой сильной группы еретиков.

Только безмерная, поистине боговдохновенная энергия и невероятная сила укрепленного Господом духа, помогли Мирликийскому епископу отстоять истину Слова Христа на первом Вселенском Соборе.

Такова одна сторона земной жизни святого Николая.

Но его жития показывают нам и другую – тихую, скромную, но столь же великую и прекрасную – любовь к человеку, творческую, действенную, христианскую любовь к нему.

Живший позже блаженный Августин писал: «Кто говорит, что он любит человечество, тот не любит человека». Эту глубокую и подлинно христианскую истину св. Николай выражал повседневной деятельностью среди своей паствы, при соприкосновении с императорской властью и в чудесах, дарованных Господом по его молитве.

Помощь ближнему, «одному из малых сих», защита угнетенных и оскорбленных, насыщение голодных, исцеления болящих и страдающих, утешение страждущих и скорбящих, спасение невинно осужденных, заблудшихся, погибающих в хаосе стихий – такова другая сторона земной жизни св. Николая, угодника Божьего и Чудотворца.

При чтении в его житии о множестве совершенных им чудес ясно видна их общая направленность и общий внешний характер: все эти чудеса абсолютно лишены того, что на нашем вульгарном современном языке называется эффектом, театральностью. Сравним их с ветхозаветными чудесами Моисея. Там цель чудес обоснована племенным эгоизмом, почтенным, но не благостным чувством, пафосом борьбы, стремлением распространить на окружающих свою личную волю.

Ничего подобного мы не видим в чудесах, сотворенных св. Николой, Угодником Божьим. В тягчайшие, острейшие моменты своей борьбы за святость истины он несет всю тяжесть этой борьбы сам, но не молит Господа о подкреплении себя чудом, не испрашивает его для себя.

Он просит Бога о чуде только для других, «малых сих», для тех, кому своей человеческой силой он помочь не может.

– Ниспошли на них, Господи, Святую Волю Твою!

– Помоги им, Господи, ибо сам я не в силах помочь. Помоги алчущему, страждущему, скорбящему, убогому, униженному и угнетенному… Помоги человеку.

* * *

Какая же из двух этих сторон земной жизни и творческой деятельности св. Николая ближе, роднее и созвучнее духовному строю русского народа?

Он, русский народ, ответил на это сам теми эпитетами, которыми наделил имя Угодника.

Никола Утешитель, Никола на водах спаситель, Никола Милостивый, Никола Заступник, Никола скорый помощник, Никола Радости…

Какою близостью, родственной теплотой звучат даже такие, непонятные при первом взгляде названия церквей, как Никола Мокрый, Никола в Сапожках… Ведь эти «сапожки» были мечтой многих, очень многих лапотников, недостижимой их мечтой, и в этом наивном эпитете слышна их радость при виде обутого в эту «мечту» любимого Святителя. Я не знаю, есть ли подобные, дышащие интимной близостью, названия греческих церквей, но в Италии я таких не встречал.

В описаниях чудес, совершившихся в русской земле по молитве Николе Угоднику, звучат те же ноты его любви к «малым сим», помощи обессиленным, облегчения угнетенных. Никола Угодник в представлении русского народа прежде всего таков: он покровитель бездомных, странников и заблудшихся путников, он спаситель от гнева стихий, огня и воды, утишитель бурь, он покровитель и помощник в тягостном труде, утешитель в скорбях, заступник грешников перед Господом, разрешитель гнетущих сомнений и в обобщении всех этих ипостасей – заступник земли русской, ее людей, всех вместе и каждого в отдельности.

Глубочайший знаток души русского народа Н. С. Лесков не раз дает на страницах своих произведений яркие, правдивые до последнего слова иллюстрации этой части русского религиозного мышления. Измученная пыткой старуха Плодомасова[12], не чая ниоткуда помощи, молится именно ему, Скорому Помощнику, зовет его, и уверенная в его помощи, торопит его приход:

– Поспешай, поспешай! – кричит она, ощущая всем своим духом его близость.

И чудом или «случаем» он приходит.

Насквозь русский «Очарованный странник» всей своей русской душой обижается на очень симпатичного и нужного ему в тот момент башкирца за «обделение» Николы Угодника пожертвованием. Он оскорблен этим в своем национальном достоинстве.

Многие, очень многие русские крестьяне не верили даже священникам, говорившим, что св. Николай был грек, а не русский.

Никола Милостивый, Никола Заступник был близок и родственен им, но они не знали и не представляли Святителя Николая в образе грозного воителя, устрашающего и поражающего еретиков. Тот же Лесков вкладывает это понимание лишь в речь самодура-купца, требующего изображения св. Николая, «заушающего Ария» и тут же он опровергает эту неподтвержденную легенду словами профессора-богослова.

Не в силе Бог, а в правде! Не силой своей, не гневом, но верою в истину победил Святитель еретика!

* * *

В этом [1952] году мне удалось выполнить давнишнюю мечту – побывать в г. Бари, поклониться мироточивым мощам Чудотворца на месте их упокоения.

Я приехал туда вечером 8-го мая, как раз к началу знаменитой на всю Италию традиционной морской процессии.

Современный Бари, красивый, элегантный городок, обрамляющий своей широкой набережной одну из красивейших бухт Адриатики. К этой бухте уже подвигалась процессия. Впереди выступали конные герольды в средневековых живописных костюмах. За ними, высясь над толпой, колыхалась огромная статуя Святителя, одетая в тяжелую, вызолоченную парчу, блистая митрой архиепископа. В ее руке высокий, изогнутый вверху посох – символ власти, почти никогда не изображаемый на русских иконах св. Николая. Нести эту статую могут только природные барийцы, и право на эту честь закреплено за древними почетными родами города.

Далее многолюдный сонм духовенства, монахи различных орденов в черных, белых, коричневых, алых сутанах, ряды религиозных, благотворительных и общественных корпораций со своими знаменами, детские религиозные организации, то в белых костюмах украшенных голубыми и розовыми лентами, то с ангельскими крылышками, то девочки в длинных кисейных платьях с фатами «Христовых невест». Еще далее толпы нарядных горожан и резко разнящихся от них по внешности пришедших из деревень богомольцев.

Хоругви, светильники, факелы, огромные букеты цветов на длинных вызолоченных шестах…

Процессия подходит к расцвеченному лучами множества прожекторов заливу. Там ее ждет ярко иллюминованная и столь же пышно украшенная барка.

* * *

Два десятка барийских церквей ударяют во все колокола. Несколько оркестров, расположенных на набережной, гремят торжественным хоралом. В небо взлетают и рассыпаются в нем сотни ракет.

Барка принимает на палубу статую и реликвии. Она тихо плывет по искрящейся глади залива и за ней сотни лодок, яхт, катеров. С них также взлетают радужные ракеты, фонтаны искр, слышится треск петард…

Я был потрясен, оглушен, поражен, но в этих потоках, каскадах, волнах, в этом потопе красок и звуков я вспомнил о другом…

… крестном ходе в тот же день 9-го мая в селе Никольском, на реке Вязовне. Там была только одна небольшая темная икона св. Николы, украшенная для этого дня холстинным суровым полотенцем, с вышитой крестиками каймой. Только один священник, седенький, прихрамывающий отец Василий, да рыжий дьячок Александр Павлович шли во главе крестного хода… Нужно ли рассказывать вам, русский читатель, о тех, кто шел за ними тогда, по зацветавшему лугу реки Вязовни, мимо березового перелеска, вдоль весенних, бледных еще всходов овса и уже взявшихся за силу, оживших озимей?

Шла Русь. Шла и молилась своему Заступнику. Так молилась вся она, как не молился ни один человек в раскинувшейся передо мной блистательной и громозвучной процессии на берегу роскошного залива, воспетой всеми поэтами мира Адриатики.

На следующее утро столь же торжественно и величаво звучал орган в огромном романо-византийском соборе. Под его строгими сводами, под тяжелыми серебряными паникадилами над ракой святого струились трели звонких голосов Ватиканских певчих…

Весь город был праздничен. На площадях толпились продавцы иконок, статуэток и медальонов с изображением Чудотворца. Около входов в храмы стояли его пышно одетые статуи, картины, изображающие сотворение им чудес. На перекрестках улиц – алтари и огромные макеты причудливого корабля викингов, привезшего в Бари мощи Святителя.

* * *

В этом году я был единственным русским, приехавшим на Барийские торжества, в силу чего, а также и привезенных мною рекомендательных писем, был окружен особым вниманием приора собора, который приставил ко мне ученого монаха.

Этот тихий, углубленный в себя старик с профилем Данте, показал мне все красоты древнего (XII века) собора, все его достопримечательности и реликвии. Мы смотрели колонну, прибывшую вместе с мощами из Мир Ликийских – все, что сохранилось от первой усыпальницы Святителя, спускались в нижнюю подземную крипту, где покоятся его мироточивые мощи.

– А прежде здесь бывали русские? – спросил я монаха.

– О да! Многие! Духовенство, генералы, князья, родственники царей! Их имена у нас записаны. Потом, когда у вас произошла революция, этот поток пресекся, но в недавние годы, уже после войны, эти стены снова увидели русских. Ведь здесь, в Бари, и в соседней Барлетте были лагеря для беженцев.

– И многие из них приходили сюда?

– Многие. Очень многие, – ответил монах, задумался и добавил: – И как они молились! С поклонами до земли, со слезами… Вы, русские, странные люди.

– Чем странные, падре?

– Там, у себя, вы уничтожаете церкви, а здесь вы устремляетесь к ним.

– Быть может, стремимся и там… Многое я мог бы рассказать вам, падре…

– И там молятся Чудотворцу? Теперь?

– Молятся и теперь. Только не так, как у вас здесь.

– А как же? – удивленно взглянул на меня монах.

– И не тому Святителю, которому молитесь вы, а ему же, но иному.

– Иному? Я вас не понимаю.

– Да иному… Без этих пышных одежд, без грома торжественных хоралов и блеска огней… Не великому епископу, не гневному победителю Ария.

– Взгляните, – подвел меня монах к большому, высеченному из серого камня образу-горельефу, – это древнейшее в мире изображение Чудотворца. Мы можем утверждать, что оно ближе всего к его земному облику. Видите, он таков здесь.

– И если бы вы показали этот образ верующим русским крестьянам, падре, немногие из них поверили бы, что это тот Святой Никола, которому они воссылают свои мольбы.

– Да, конечно, католицизм и православие по-разному трактуют сущность его духовного подвига.

– О, нет! Дело тут не в толковании официальных церквей. Ведь прославление св. Николая началось у нас до их разделения и развилось в те века, когда смысл этого трагического в истории христианства события не был еще осознан даже верхами тогдашнего русского общества. Наш князь Ярослав Мудрый, высокий интеллигент своего времени, выдал всех своих трех дочерей за католиков: короля Франции, короля Норвегии и Потентата Венгрии. Он оживленно сносился с Папой и глубоко уважал его. Отрицательное отношение русских к католицизму выработалось значительно позже, как защита своей национальной самобытности и государственности против агрессии Польши и Тевтонского ордена.

– Но в чем же вы видите тогда корни вашего русского представления о св. Николае?

– В самом строе нашей души, падре, в ее изначальном характере. Даже в ее дохристианской, языческой религии.

– В идолопоклонстве? – строго и сухо спросил монах.

– У нас не было тогда идолов, падре. Археологи их не находят, а историки сообщают лишь об одном фетише, об одном вещественном изображении Перуна в столице, в Киеве. Оно было, вероятно, уникой. Другие боги древних славян совсем не имели реальных образов в представлении их поклонников. Мы поклонялись тогда стихиям – материальным выражениям творчества Господня, понятному примитивному мышлению тех веков, но никогда не обожествляли человека, как это делал Запад.

– Мы?! Обожествляем человека?! – с ужасом отшатнулся от меня монах.

– Да, падре! Вспомните Прометея, Геракла, античный культ полубога, обожествление Цезарей в Риме…

– Но это было в языческие времена!

– В них и уходят корни, глубоко вросшие в вашу душу. А дальше Возрождение с его насквозь материалистическим, плотским гуманизмом. Мадонна Рафаэля – только красивая женщина, но духа в ней нет, и прав был Савонарола, истребляя этих идолов.

– Но Савонарола был католиком!

– Я не говорю вам, что католицизм привил это обожествление человека западной душе. Оно вне религии. Ницше отрицал все религиозные представления, но обожествил человека. Атеистом был и Гитлер, реализовавший его идеи и создавший государственный культ сверхчеловека. Нам это чуждо. Мы не творили и не творим ни полубогов, ни сверхлюдей. В нашем языческом мифотворчестве не было ни Прометеев и Гераклов Эллады, ни дважды рожденных Хутухт Тибета, ни Гаяваты индейцев. Мы не обожествляем самих себя.

– Но кто же вы тогда? Какой вы религии? – уже не враждебно, но с огромным интересом спросил меня монах.

– Мы – русские. Вы нас видели, падре, здесь, в этом храме. Вряд ли кто-нибудь из приходивших недавно сюда русских беженцев смог бы объяснить вам догматическое различие между византийским православием и римским католицизмом. Думаю, что никто. Большинство этих людей, тех, чью горячую молитву у гроба Чудотворца вы видели здесь, большинство их вообще не знают, не знают, падре, ни православных, ни католических догматов, а о филиокве никогда не слыхали. Но вдумайтесь, Нерон преследовал христиан всего лишь два месяца, Диоклетиан – полтора года. Религию этих людей, их веру в Бога преследуют уже более тридцати лет, ее подавляют не только грубыми физическими методами, но систематически отравляя их сознание при помощи всех сил интеллектуального, эмоционального, экономического, политического и психического воздействия. И всё же они пришли в этот храм. Они молились и, как вы видели, искренно, пламенно молились у раки Святителя. Почему?

Тонко вычерченное лицо моего собеседника становится напряженным и словно каменеет в этом напряжении. Его сходство с Данте усиливается до предела.

– Нет. Вы мне скажите – почему?

– Потому что они – русские, падре. И он, святой Никола, тоже русский… Погодите, – останавливаю я протестующий жест монаха, – дослушайте. Окружающее для нас, бедных духом, ограниченных в разуме людей таково, каким мы его видим, слышим, чувствуем. Византия с ее ересями, схоластикой, сухим догматизмом нам неощутима и так же чужда, как церковная государственность Рима. Мы не знали в своей истории, сколь-либо значительных ересей и не имели побуждений к борьбе с ними. Наше восприятие истин Христова учения не византийско-церковное, но народно-русское, поэтому у нас и вырабатывались своеобразные народно-религиозные течения, например, старчество. Я не в силах перевести вам этого слова, выражающего народное, творческое, если хотите, «практическое» христианство. Слыхали вы о нем? Пожалуй, вам, итальянцам, Византия даже ближе, чем нам. Взгляните на стиль этого собора, в нем – Византия. Припомните мозаики Равенны, Сан-Марко Венеции и сравните его или этот собор с нашими многоглавыми, узорчатыми, шатровыми церковками русского Севера, если вы видели их изображения. Или вот, хоть это чистого русского стиля паникадило, подаренное вам нашим Мучеником-Царем. Где тут Византия. Вы, итальянец, природный знаток искусства, вы должны видеть это. От Византии была далека и наша государственность, наше самодержавие… Я снова не могу перевести вам точно этого слова, но это не абсолютизм, как говорите вы, не утверждение человеческой воли, своего господства над людьми, но выполнение Помазанником воли Божией. Это не наследие Византии, а ваш Макиавелли насквозь византиец в своем монархизме: увертливый, казуистический… Но, простите, я увлекся и отвлекся… Эти вопросы слишком волнуют нас, русских!

– Нет-нет, то, что вы говорите, очень интересно и… ново.

– Так же и с нашим представлением о личности св. Николая. Не грозного епископа, столпа Церкви видим мы в нем, а того близкого, простого, вдохновенного Господом человека, который выводит на дороги замерзающих, заблудившихся в снежной пустыне, спасает тонущих, охраняет борющихся за правду воинов… и любит нас так, как мы любим его, нашего Русского Николу, как полюбили его еще тысячу лет назад, будучи почти язычниками.

– Безмерно одаренная Господом душа Угодника столь велика, что обычный человек не в силах воспринять ее полностью. Мы, итальянцы, приняли одну ее часть, вы, русские, очевидно, другую, – задумчиво ответил мне монах.

– Более близкую нашей душе, падре, нашей извечной, жившей еще до принятия христианства душе, нашей русской душе, живущей в нас и теперь.

– И, быть может… – старый монах замолкает и долго смотрит мне в глаза, словно ища в них чего-то.

– Что, быть может? – не выдерживаю я молчания.

– Быть может, более чем другие… «рожденной христианкой», как говорит Святой Тертуллиан.

«Наша страна», № 147–149,

Буэнос-Айрес, 8, 15, 22 ноября 1952 г.

Неугасимая лампада в Риме

Внешняя поверхностная часть истории Pontificium Collegium Russicum – Русской католической семинарии в Риме, а вместе с нею и всего Восточного обряда Западной Церкви, ясна.

Линия, проведенная по ней вглубь веков, идет через Вл. Соловьева, несколько русских аристократических семей, виллу кн. Зинаиды Волконской, до сих пор носящую в Риме ее имя, П. Я. Чаадаева, тайный католицизм мистических поисков Александровской эпохи, мальтийский крест Павла Первого, дипломатические миссии Поссевина, Флорентийскую Унию и упирается в нерушимую стену Московского Православия, у подножия которой упала шапка единственного русского кардинала Исидора[13] и венчанная Мономаховой шапкой голова неизвестного удальца[14], тайна имени которого до сих пор скрыта в архивах Ватиканского книгохранилища.

Но история времен грядущих нащупает и другую, внутреннюю линию к разгадке этого странного горения русской одинокой иноческой лампадки среди блистательных, пышных паникадил величественной столицы Престола Святого Петра. Эта линия скрыта в глубинах религиозного сознания и идет в обратном направлении из веков к нашим дням.

Что привело к тихому свету русской лампады аристократа французской крови и французской культуры отца Филиппа де Реджис[15], немцев, итальянцев и даже испанцев, ставших священниками Восточного обряда, черпающими сладость молитвы не в звонком ансамбле каскадов латинского фонтана, а в тихоструйном журчании одинокого славянского ручья? Что?

Что заставило этого потомка крестоносцев Людовика Святого понять и принять мятущуюся душу капитана РККА[16], а теперь студента Руссикума Павла Б., знавшего о Христе только из учебника Емельяна Ярославского? Что?

Что, вопреки голосу всего «священного» и «прогрессивного» Западного мира, клеймившего нас «изменниками» и «предателями», побудило повторить здесь позабытые этим «просвещенным» миром слова: «Братья во Христе?».

Что?

В непознанных глубинах нашей духовной памяти живут непонятные нам самим представления. Отблески единого, одаряющего жизнь источника света. Порой они вспыхивают, и тогда мы видим позабытое, засыпанное пеплом сгоревших дней, но всё же живое и живущее в нас.

Златоустный Иоанн, воспринявший высокий пафос Гомера, в увядавших садах Афинской Академии, излил его с епископской кафедры Византии в пламенном прославлении Распятого.

Другой Иоанн, визирь великолепного Халифа, возросший в неге царственного Дамаска, вышел из пышной столицы с нищей сумой, чтобы в пустыне слагать Ему славословия и трагически покаянные гимны.

Не их ли огненные слова, не их ли проникновенные песнопения донеслись сюда из глуби веков?

Свет с Востока. Не один ли из его лучей упал сюда, в этот тихий, полный молитвы храм, неприметный рядом с пышным великолепием одетого в мраморные ризы святилища Запада?

Выйдя из мягкого сумрака русской церковки на залитую колючим солнцем площадь, я замираю перед величественной громадой собора Санта Мария Маджоре. Внутри него – торжественная тишина. В католической церкви в этот час нет службы. Я медленно иду между разубранными всеми оттенками мрамора, вызолоченными колоннами, вглядываясь в величавые статуи и пышное, сочное, земное многоцветие фресок. Я иду и вдруг останавливаюсь…

…Из-под купола, над блистательным жертвенником, на меня смотрят глаза Жертвы, бледного, скорбного лика закланного Агнца. Под ним и с боков – такая же бледная прелесть зелени неземных райских деревьев… Не лавров, не мирт, а каких-то очень похожих на весеннюю, исполненную благой радости Воскресения березку.

– Что это?

– Византийские мозаики IV века, – поясняет мне монах в серой сутане.

Через год я случайно узнал, что в горах Сицилии до сих пор сохранилось несколько православных приходов[17], – а еще через два года в маленькой церковке лагеря Пагани[18] служили панихиду по Мученике Русском Царе. В то время там подобрался хороший хор. Председатель местной монархической организации синьор Сальваторе Розалио пришел на эту службу.

Очень милый, рядовой итальянский провинциал, владелец кондитерского заведения, он взял поданную ему свечу и стал внимательно слушать «русскую мессу».

– Николая, Алексия, Александры… – ловил он знакомые звуки имен. Это было просто и понятно, но вдруг иные, незнакомые, непонятные ему, неаполитанцу, звуки полились в стенах маленькой бедной церкви, захватили и понесли куда-то в безбрежную высь Духа его маленькую душу фабриканта леденцов.

– Со святыми упокой…

И взвилась эта душа выше господствующей над всем Пагани кампаниллы Св. Альфонса, выше вершин видного с его улиц Везувия…

…Христе, души раб Твоих…

Куда летала она, этого не знал синьор Сальваторе Розалио, кондитер. Не знал он и того, почему крупные слезы покатились по его обожженным южным солнцем щекам, почему, выходя с панихиды, не мог вымолвить слова он, неаполитанец, никогда не закрывающий своего рта.

Если это узнает, разыщет под грудами мусора наших дней, на свалке пустых, растленных слов историк дней грядущих, то он найдет внутреннюю линию, ведущую в маленькую русскую церковку на площади столицы великих Пап, живую и живущую рядом с величавой громадой Собора Санта Мария Маджоре.

* * *

Запад есть Запад, Восток есть Восток, И с места они не сойдут,– писал поэт Запада, ненавидевший Россию и презиравший ее с высоты своего англо-саксонского мирового величия[19]. Но…

В древнем соборе города Реймса и теперь хранится Вечная Книга, на которой клялись следовать велениям Единой Истины все короли Франции. Это Евангелие переписано рукой Анны Ярославны, русской княжны и французской королевы.

Величайший из материалистов Запада, Карл Маркс, на седьмом десятке лет своей жизни выучился русскому языку, чтобы прочесть в подлиннике поэму о русской душе русского князя Игоря, написанную в том веке, когда Лондон, где читал «Слово о полку Игореве» Карл Маркс, был жалкой, грязной деревушкой на острове свинопасов, притоне морских разбойников.

Сотни художников всего мира бродят теперь по тихим храмам Равенны, ловя в откровениях, покрывающих их стены восточных мозаик, отблески утраченного Западом духа…

Практичные янки упростили эту задачу: скупили и перевезли в Нью-Йорк всё творческое наследие русского художника Н. Н. Рериха, глубже всех наших современников проникшего в недостижимую даже для всемогущего доллара тайну Востока.

На полках библиотеки Руссикума много русских книг. Часть их попала сюда, будучи спасенной из Синодальной библиотеки при распродаже ее в розницу американским коллекционерам, любителям непонятных редкостей. Самые ценные из этой уцелевшей крупицы хранятся не в самой библиотеке, а в келье древнего старца, философа и богослова отца Станислава Тышкевича[20].

Я был у него, и мы бережно перелистывали пожелтевшие листы крупной густой славянской печати, узорной вязи полууставной рукописи.

В углу кельи темнел скорбный лик Спаса, а под Ним светилась желтеньким огоньком самая простая стеклянная – какие в каждой избе бывали – неугасимая лампадка…

Где видел я ее, – вот такую, – в последний раз?

Где?

В туманных глубинах памяти всплывают неясные тени черных елей под усыпанным бледными звездами небом, в дебре далекого северного острова; окно землянки последнего еще жившего в ней схимника Земли Русской, огонек такой же, совсем такой же лампады под таким же темным ликом Спаса.

Сам я смотрю сквозь окно, не смея взойти… Я вижу только темную тень инока, склоненного перед Неугасимым Светочем, и его белую бороду, спадающую на грудь из-под схимничьего клобука…

Я стряхиваю туман видений. Не надо! Ведь я же в Риме, а не там… не на Соловках…

Передо мной белая борода отца Станислава. Над ним – лик Спаса, со светящейся бледным огоньком неугасимой лампадой.

– Братья?

«Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол»

Буэнос-Айрес: изд. Наша Страна, 1952, гл. Х

Воздвигнут Царем-Мучеником…

… Упокой, Господи, душу умученного раба Твоего, Благочестивейшего, Благовернейшего Императора нашего Николая; Александровича и сотвори Ему вечную память!..

Тихо и проникновенно струится голос старика священника в темном храме, освещенном только семью свечами. Больше в ящике не нашлось. Служит один священник, без дьячка. Его нет в причте. На коленях перед древним образом Св. Николая Чудотворца стоит только один молящийся. Дата этой панихиды – 9 мая 1952 г. – день тезоименитства Царя-Мученика. Место – русский храм Св. Николая в г. Бари, в Италии, близ мироточивых мощей Чудотворца[21]. Священник – отец Андрей Копецкий[22]. Молящийся – автор этих строк.

Не счесть храмов, воздвигнутых на Руси в честь и прославление Святителя, духовный облик которого глубоко врос в душу русского народа, не только в его религиозное сознание, но и в основу его бытовой, повседневной морали. Никола Милостивый, Никола Земли Русской Заступник, Никола страждущих Утешитель, Никола на водах Спаситель – вот в честь кого возросли по всей Руси бесчисленные храмы Никол Можайских, Зарайских, Дворищенских, Хвалынских, Лиленских, Великорецких… Самый древний из них – храм Николы Мокрого – воздвигнут в Киеве в XI веке не князьями, нет, а бедными рыбаками, чудесно спасенными Святителем.

Есть и русский Никола Барийский на берегу блистательной Адриатики, но о нем мало кто знает. Его воздвиг отдавший свою жизнь за русский народ его последний Государь.

Странным, трудно понимаемым чувством трепещут сердца увидевших этот храм русских людей. Тут и грусть, и тихая радость, и скорбь униженного, и гордость вознесенным, и тоска бездомного, и успокоение обретшего свой дом… Родные, близкие, свои, скромные главки храма высятся меж темных вершин кипарисов, и, кажется, что не кипарисы это, а вековые ели заповедного бора. И меж ними – тихая пустынь, приют молельников за Землю Русскую, за ее страдников и мучеников, за ее ратников и пахарей, за вся и за всех, живот свой за нее положивших.

Проектировавший этот храм, академик Щусев глубоко чувствовал религиозный строй русской души и умел выразить его направленность и характер в архитектурных формах[23]. Веяние исконной, нерушимой Руси – Суздальской, Белозерской, Углицкой – охватывает пришедшего уже в воротах, таких, какие охраняли от суетного мира скитские пустынные старцы, тихие стражи святынь русской души.

Не перевелись они и теперь. Один из них – отец Андрей Копецкий, настоятель и хранитель храма Николы Русского в Бари. Он один, без помощи прихожан (в Бари нет русских, кроме него) сохранил в неприкосновенности и порядке этот воздвигнутый Государем храм и в годы Первой войны, и при фашизме, и в хаосе последовавших за его падением событий[24]. Буквально нищенствуя и голодая порою, он спас эту крупицу русской души, реально воплощенную под небом Италии Царственным Зиждителем храма сего.

Покойный Государь начал постройку храма в Бари незадолго до начала Первой войны. Успели выстроить лишь церковь и подворье, а внутренне изукрасить – лишь нижний, темный ее притвор. Но и здесь в каждой частице церковной утвари видна любящая рука Строителя храма. Небольшой иконостас с древними ликами святых, просиявших в Земле Русской, лампады, паникадила, даже свечной ящик и лавки у стен – всё строго выдержано в подлинном древне-русском стиле, всё – работы лучших художников-кустарей Палеха и Мстеры.

Верхняя большая церковь осталась без внутреннего убранства и так простояла 38 лет. Но за все эти годы отец Андрей не утратил стремления и воли к ее убранству, и довершению святого дела, начатого Царем-Мучеником. Теперь он осуществляет его: на собранные им средства он поставил уже основу иконостаса, который теперь безвозмездно расписывает приехавший из Парижа художник А. Бенуа[25].

В листе пожертвований – крупнейший вклад от Главы Династии[26], а рядом – россыпь мелких пожертвований от тех русских людей, что сквозь кровь, огонь и грохот войны прорвались сюда, под небо Италии, и здесь, вероятно, неожиданно для самих себя, нашли духовное успокоение, приют их истомленных сердец в храме, воздвигнутом Царственным Мучеником за Русскую Землю. Это – лепты на украшение храма, внесенные русскими дипийцами из бывших в Бари и соседней Барлетте[27] лагерей ИРО[28].

Последний Русский Царь – Глава Русской Царственной Династии – русские люди порабощенной России… Единение в жертве. Разве это не символ?

Панихида окончена… Звучат славославия молебна, акафиста Заступнику Русской Земли, милостивому, родному ей Николе. Что из того, что в храме нас только двое, что горят перед ликами русских святителей только семь свечей, что тихо струится моление седого отца Андрея.

Я знаю, что «там» тысячи, миллионы русских сердец пламенеют и кровоточат тою же молитвой о Руси, о спасении ее, устремленною к тому же ее Святому Заступнику. Я знаю это!

И я верю, что настанет день, когда освобожденный из плена Великий Единый Российский Народ довершит строительство храма, над которым трудились и которому в жертву принесли свои жизни Мученик-Царь и Мученик Его Дед, – этот храм наречется Свободной Великой Единой Россией, умиротворенной, насыщенной, успокоенной и увенчанной всероссийским народным Монархом.

Верю или знаю?

И верю, и знаю. Вижу просветленными молитвой очами моей души, знаю из прожитого, пережитого, увиденного в ней, в порабощенной, умученной ныне, но всё же живой, сущей, сохранившей свою вечную душу России.

«Наша страна», № 130,

Буэнос-Айрес, 12 июля 1952 г.

Из записной книжки

8 мая 1952 г., Бари

Поезд припоздал, и мы попали в Бари уже затемно. Спрашивать дальше о пути не было надобности. Радужное зарево разноцветных огней, танец лучей десятков прожекторов, сотки беспрерывно взвивающихся в небо ракет ясно указывали нам нашу цель, и через десять минут мы были уже на берегу залива… Эта торжественная вакханалия световых волн развертывалась под аккомпанемент грома нескольких оркестров и ликующего перезвона всех церквей древнего города, на фоне блистательной Адриатики…

Итальянцы умеют создавать грандиозные эффекты. Это, пожалуй, единственное качество, которое сохранили они от великого Рима Цезарей.

В лучах прожекторов светло, как днем. Корабль и плывущая за ним толпа лодок видны вполне ясно. Можно рассмотреть и саму огромную статую Святителя Николая, высящуюся над палубой. Морская процессия медленно оплывает искрящийся огнями залив. Так, из года в год, свершается уже более 800 лет.

Но вот, эта похожая на чудесную птицу барка у пристани. Конные герольды. Трубят фанфары. Шествие медленно двигается к собору. Мощная, одетая в тяжкую парчу статуя архиепископа Мир Ливийских проплывает перед нами, высясь на плечах именитейших граждан Бари. Да! Такой Святитель мог поразить неистового Ария, мог повелевать императорам и вести за собой несметные полчища воинов истинной веры…

Огни гаснут. Молился ли я? Мог ли я молиться, – спрашиваю я себя. Нет, – отвечаю себе, – поражен, оглушен, ошеломлен, порабощен, но молиться я не мог. Нет, не молился.

9 мая 1952, г. Бари

В пять утра я уже у собора. И хорошо, что рано пришел: там уже толпа, но я успею еще до начала службы осмотреть этот дивный памятник XI века. Как величав его строгий византийско-римский стиль! Как отдыхают глаз и душа после вычурной роскоши итальянского барокко! Огромная чеканная серебряная рака Святителя – чудо красоты, но перед ней…

… Я снова поражен: перед ракой Чудотворца висят соответственно ей тяжелые и огромные серебряные паникадила… в чистейшем русском (суздальском) стиле!

– Что это? Откуда!

– Приношение русского царя Николая II.

Я опускаюсь под ними на колени и кладу земной поклон.

– Он же выстроил здесь русскую церковь, – называют мне улицу и номер. Я изумлен: прожив более шести лет в Италии, зная почти всё ее русское население от Венеции до Неаполя, я ни разу не слыхал об этой церкви. И, едва дослушав хоралы знаменитой Ватиканской капеллы и не дождавшись выхода процессии, которой предстоит еще шесть дней обходить город и округу, я несусь туда.

Весь город полон памятью о Святителе: на перекрестках улиц – временные алтари перед его изображением; огромные макеты его корабля; на базарах – бойкая торговля его изображениями всех видов и размеров, образками, статуэтками; у церквей – его большие статуи… Но вот, из-за крыш элегантных вилл тихого квартала показываются такие знакомые, такие близкие, скромные главки с крестами, суздальские звонницы. Я стучусь в ворота, словно перенесенные сюда, под яркое, южное небо из Углича или Керженского скита. Академик Щусев, строивший этот храм, тонко знал русский стиль…

Кованую калитку открывает настоящая русская просвирня. Так и оказалось потом: землячка моя, тульская, из-под Венёва[29]. Теперь я на Руси. Тишь и благодать. Церковный садик упоен запахом сирени и жасмина, столь редких в стране пальм и олеандров.

Вот и наш деревенский батюшка в истертой скуфеечке идет мне навстречу. Это отец Андрей Копецкий. Он с матушкой и монашка-просвирня – всё население этого уголка Святой Руси на берегу Адриатики, у святых мощей ее небесного заступника. Прежде, при церкви было и обширное русское подворье, выстроенное также Царем-Мучеником. Теперь, к стыду нашего Зарубежья, оно продано. Но это, как и многое другое печальное, я узнал потом, а теперь – в церковь, в маленькую, нижнюю, темную, временную. Большая верхняя до сих пор не отделана: работы прерваны в 1914 году.

Мне приходится самому брать свечи из чудной кустарной работы ящика, мастерства знаменитых палешан. Я хочу взять двенадцать, но там только семь и огарки. Господи, до чего же бедно! Русь моя! Святая и бездольная, нищая и униженная!

Сначала молебен. Мне есть за что благодарить Святителя Русского. Мало тех, кто, как я, припадал бы к мощам св. Савватия на Соловках и св. Николая в Бари. Из живущих, вероятно, я сейчас единственный.

Свечи озаряют темный лик древнего русского письма. Это тоже, как и всё здесь, приношение Государя Николая Александровича. В их сиянии на меня смотрит не грозный повелевавший кесарям иерарх, борец и победитель темных сил, но бесконечно милостивый, родной и ласковый утешитель, страждущих утолитель, немощных и грешных исцелитель, наш небесный заступник – Никола Милостивый, Никола Русский…

Здесь – да! Здесь я молюсь. Здесь могу, хочу, должен помолиться всей душой моею!

После молебна – панихида. Упокой, Господи, души трех Николаев!

Царя моего, отца моего и друга души моей, последнего на Руси певца Имени Твоего![30] Все трое умучены. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих!

Двое нас было в церкви с отцом Андреем, двое и теперь в садике. Много, много печального, но много и радостного чудесно русского слышу я от него. При Муссолини русская церковь в Бари могла небогато, но сносно существовать. С приходом к власти демократии она впала в буквальную нищету. Отец Андрей голодал. Не было денег ни на свечи, ни на вино и муку для богослужения. Спасло знание о. Андреем греческого языка. Перейдя на него при совершении Святого Служения, он заручился маленькой поддержкой местных греков.

Мы восприняли христианство из Византии. Это верно. Но тяжело и скорбно слушать Св. Литургию не по-русски, не по-славянски в русском храме, воздвигнутом последним Русским Императором.

Отец Андрей не сложил рук. Борясь в одиночку, он сумел собрать средства на завершение верхнего светлого храма, и теперь его уже расписывает приехавший из Парижа худ. А. А. Бенуа, расписывает бесплатно. В листе пожертвований я с гордою радостью прочел под самым крупным взносом имя Великого Князя Владимира Кирилловича. Далее – князь Багратион, много знакомых по Риму русских фамилий… Но есть и горечь, и стыд: многих тоже хорошо известных по Риму имен я не увидел… А именно эти-то люди больше всех кричат о своей «борьбе за православие»… Ведь все русские в Риме знают друг друга… Знаю их и я… знаю их средства. Становится стыдно, но стыд снова сменяется радостью. Я вижу еще целые группы знакомых фамилий.

– Как они попали к вам, батюшка?

– Эти-то? А когда в Бари лагерь ИРО был, тогда много из него в церковь приходило. Всего несли: и денег, и вещей, и продовольствия… Новые это, из России…

– Жива ты, Русь, Мать наша Святая! Пришла ты поклониться своему Заступнику!

10 мая 1952. В пути

По привычке подвожу итоги. Что же, двух Святителей видел я? Два лика? Конечно, нет. Лик Св. Николая Угодника, епископа Мирликийского один, но величие, мощь и необъятность его избранного Господом духа невместима во всей своей полноте в наших малых грешных душах. Правы и итальянцы, видящие в нем грозный и могучий столп истинной веры; правы и мы, ощущающие безмерную любовь к меньшим братьям, сиявшую в словах и делах святого Николая Милостивого, Николы Русского… Каждому – свое…

Да, не забыть, записываю я еще: сообщить всем русским людям, по всему миру в рассеянии сущим и желающим помочь отцу Андрею в его святом деле восстановления храма Св. Николая в Бари, заложенного Царем-Мучеником, сообщить его адрес.

«Знамя России», № 66,

Нью-Йорк, 14 июля 1952 г.

Дело Царя-Мученика закончено

Русский храм Святого Николая Чудотворца в городе Бари – место упокоения мироточивых мощей Угодника Божия – наконец-то, закончен внутренним украшением и будет торжественно освящен в день перенесения кощей Чудотворца в этот город 9/22 мая с. г. [1955] Освящать храм будет митрополит Владимир в сослужении с епископом Сильвестром[31]. Настоятель храма, отец Андрей Копецкий, жертвенными трудами которого святое дело, начатое Царем-Мучеником, доведено ныне до конца, ожидает приезда многих паломников не только из Италии, но из других европейских стран. Возможен даже приезд Главы Династии [Владимира Кирилловича] с его Августейшей Супругой [Леонидой Георгиевной], так как свое желание помолиться на предстоящем торжестве Великий Князь высказал в личном письме к настоятелю храма.

Восстановим в памяти читателей историю этого оплота русского православия близ гробницы столь высоко чтимого всею Русью Чудотворца. Храм был заложен Царем-Мучеником[32] и в основном выстроен перед Первой мировой войной. Трагическая кончина Государя прервала это благочестивое его дело, и в течение почти сорока лет храм оберегал подвижник наших дней отец Андрей Копецкий, порою буквально голодая, но продолжая свое жертвенное служение[33].

Два года тому назад православная общественность русского зарубежья была осведомлена несколькими национальными изданиями о существовании и положении этого храма. Тотчас же со всех концов российского рассеяния потекли пожертвования, которые и дали возможность отцу Андрею закончить святое дело. Щедрый вклад внес Наследник Престола. Художник А. А. Бенуа безвозмездно расписал внутренность храма и украсил высокохудожественными иконами его иконостас. Посещение храма и города Бари Главою Династии произвело глубокое впечатление на местных жителей-католиков и мэр города Бари также внес свой вклад, проведя в церковь электричество за счет города Бари и ремонтировав окружавшую ее ограду.

Однако храм Св. Николая Чудотворца в городе Бари нуждается еще во многом и мы надеемся, что пример благочестивого иноверца вызовет отклики во многих русских сердцах, в силу чего сообщаем адрес настоятеля храма отца Андрея Копецкого, с помощью Божией закончившего свой подвиг.

Адрес о. Андрея:

Rev. А. Kopezky, Chiesa Russa

Corso Sicilia 130, Bari, Italia.

«Наша страна», № 274,

Буэнос-Айрес, 21 апреля 1955 г.

Своя Русская линия

Передо мной пачка смятых, изорванных тетрадей. Многое прочесть уже нельзя, иное стерлось, иное за писано неразборчиво. Писал в тряском товарном вагоне, в хаосе разрушенных городов, в полутьме бомбоубежищ…

* * *

1942–1950 гг., Ставрополь-Берлин-Рим[34]

В этих пунктах поставлены главные вехи пройденного пути, пути поисков и метаний, жуткого и скорбного пути «нового» эмигранта…

* * *

5 августа 1942 г., совхоз Демин, хутор близ Ставрополя

Позавчера город взяли немцы. Происходит интересный процесс: спадают маски. Наш бухгалтер оказался священником, тракторист – убежавшим из Колымы казаком, кладовщик – тоже беглым из какой-то ссылки тамбовским крестьянином. Я тоже снял свою – сторожа совхозного сада.

Маски спадают и с душ. Когда мимо совхоза пронесся первый патруль немецких мотоциклистов, наш зоотехник, молодой парень, активист и главный оратор на всех собраниях, облегченно вздохнул:

– Кончилась чёртова советская власть.

Мы собрались в опустевшей совхозной конторе.

– Что теперь будет?

– Известно что! – отозвался ка зак, – под немцем будем. Он порядок наведет.

– Порядок, это конечно, – рассуждает тамбовец, – мы не против того. Порядок нужен. Только ведь он для себя стараться будет. Не иначе.

– И тебе останется. Хуже не будет…

– А Российской Державы не установит? Какая была при царском ре жиме?

– Чего захотел! А царя где возьмешь? Всю Фамилию перебили.

– При НЭПе сообщали в газетах об императоре Кирилле, – говорит священник-бухгалтер. – Только, кажется, помер он[35].

– Може сыны от него остались? – допытывается тамбовец.

– Неизвестно.

– Эх, кабы своего! Что б свою русскую линию гнул… для народа!

* * *

12 сентября 1942 г., Ставрополь

Я вернулся в город и, пользуясь хаосом первых дней новой власти, занял комнату. Много офицеров. Узнав, что я говорю по-немецки, они охотно знакомятся, расспрашивают и сами рас сказывают. С некоторыми из них я даже сблизился. Вот, например, д-р Шуле[36], глава их пропаганды, вдумчивый, глубокий и хорошо знающий нашу эмиграцию в Германии. Это мне особенно интересно.

– О, да! Русская колония в Берлине очень значительна, – рассказывает он мне, – там живут ваши генералы Бискупский, Лампе[37]. Много русских ресторанов, церкви, газеты, издательства…

– А политическая жизнь?

– Конечно, вы, русские, не можете жить без политики. Есть группы, партии.

– Какое течение преобладает?

– Трудно сказать. Пожалуй, монархисты.

– Значит, есть возможный монарх? Претендент? Кто он?

Лицо д-ра Шуле разом каменеет.

– Я далек от деталей русской политической жизни. Не знаю.

Словоохотливость немцев всегда имеет предел. В каждом из них сидит «орднунг»[38].

* * *

26 декабря 1942 г., Ставрополь

Узнал. В сочельник один бывший «русский» немец подвыпил и проболтался.

Он есть. Его зовут Владимир. Он сын Кирилла. Где Он – узнать не удалось.

Странное дело. Немцы охотно и да же откровенно говорят со мною, даже «Майн Кампф» дали прочесть, что русским обычно строго запрещено, но, как только речь заходит о русской монархии – молчок.

– Ваша монархия умерла и уже не может возродиться.

То же и в нашей газете. Цензура немцев – слабая, но при малейшем упоминании о монархии статья летит в корзину, и обычно любезный цензор превращается в цербера. Почему?

Спросил об этом одного из немногих просочившихся к нам русских эмигрантов, переводчика горных стрелков «Эдельвайс». Тот рассмеялся.

– Да разве вы не понимаете? Ведь Русская Монархия – синоним великой и могучей России, т. е. имен но того, чего немцы, да и не только немцы, как огня боятся. С коммунистами они, в случае победы, сговорятся легко. Два сапога – пара. С социалистами тоже поладят, а вот с монархией компромисс невозможен. Они это прекрасно понимают.

Это так. Мне вспоминается наш совхозник-кладовщик и его «чтобы царь свою русскую линию гнул». Немцы тоже знают эту «линию».

* * *

30 июня 1943 г., Симферополь

В русской газете «Голос Крыма» – сообщение об организации Русской Освободительной Армии. В городском театре был посвященный ей митинг в присутствии всего немецкого генералитета, Зал был переполнен, у две рей театра – толпа.

Открыто бюро записи в РОА. По валили валом и русские, и татары, хотя у них есть свои национальные формирования.

Я провел целый день в бюро, присматриваясь и прислушиваясь.

В большинстве записывается молодежь, но есть и старики. Видел даже деда, отца и внука, записавшихся разом. Между прочим – армяне. Интересны крымчаки. Один, лет тридцати, крепкий, самоуверенный, ораторствует:

– Генерал Власов? Пожалуйста! Война есть – генерал очень нужен. Пожалуйста! Мир будет – на генерала царь нужен. На всю Россию один царь. Царь есть – хорошая жизнь есть. Царя не будет – опять колхоз будет, коммунист будет.

Пожалуйста! Опять, она, «линия».

* * *

15 сентября 1949 г., лагерь Баньóли[39], Италия

Русских в лагере много. Перезнакомился. Самым интересным оказался Александр Иванович, шахтер из Донбасса.

В первый раз мы встретились с ним на медицинском осмотре. Я залюбовался его могучим обнаженным торсом. Он заметил, расправил плечи и напряг туже желваки бицепсов:

– Ничего, есть силенка!

Потом мы подружились. Ему 33 года. С детства работал в шахтах. Грамоте научился уже здесь, в Италии, куда пришел пешком из Чехии, вырвавшись из окружения при ликвидации РОА.

Основные черты Александра Ивановича – сила и упорство, целеустремленность. За что возьмется – уж не выпустит из рук. Теперь взялся за самообразование: учится у меня русской грамматике; медленно, но основательно прочел очерки по русской истории.

Мозги у него, как жернова: тяжелые, неповоротливые, но всё в муку перетрут. Хороша – проглотит. Плоха – по ветру пустит. На веру, не перетерев, ничего не берет. Признаюсь, я полюбил эту цельную, самобытную натуру.

Мы с ним купаемся в море и подолгу беседуем.

– Вот Вы, Борис Николаевич, всё за монархию пишете. Это верно, что без царя у нас, если и Иоську свернут, так лет на двадцать еще безобразия хватит. И то верно, что при царе народу лучше было. Мне это батька мой, да и другие – подтверждали. Только…

– Что только, Александр Иванович?

– Только тогда время другое было, и народ другой был. Тогда легко было царю править. Вся организация его была. И то из десяти императоров пятерых убили.

– Ну, так что же?

– А то, что очень это тяжелая профессия. На такое дело особенный человек ну жен, тем более, когда всю организацию надо наново строить.

– Договаривайте.

– Я вот что скажу. Я не против Великого Князя. А сам-то он захочет на такую тяжелую работу идти?

– Вы же читали его обращение к русским людям? Значит, принимает на себя всю тяжесть служения.

Александр Иванович молчит и перетирает какую-то мысль своими жерновами.

– Всё это так. Только…

– Опять, только?

– Только из Мадрида смотреть, это одно, а в России совсем другое будет. Тут большая сила нужна, смелость нужна, тоже и любовь… к на роду… вот какие качества требуются. Чтобы взял свою линию, да и держал бы ее крепко. Иоська на коммуну ведет, а царь должен на народ весть. Тогда дело будет. Здесь особенный человек нужен.

– Что ж… и поведет.

– Как вы это говорите? А вы его видали?

– Нет.

– То-то и оно. Тут видеть надо. Самому удостовериться.

– Бог даст, увидим и услышим.

– Вы, может быть, увидите, а я нет. Послезавтра в Австралию. Оттуда не увидишь.

– Ну, если я увижу, то напишу вам, тогда поверите?

– Вам-то? А как же! Вы мне это время вроде отца были.

– И приедете, когда Он позовет?

– Будьте на этот счет спокойны, – расправляет широкие плечи Александр Иванович[40].

* * *

14 октября 1950 г., Рим

Сегодня я имел честь представиться Главе Династии и долго беседовать с Августейшей Четой[41].

Я откладываю тетради и пишу письма.

Александру М…

Мельбурн, Австралия