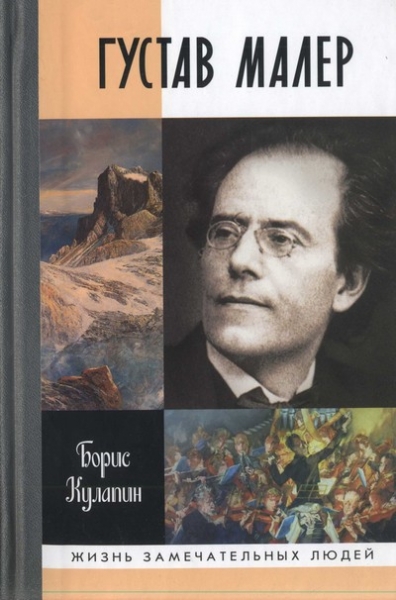

Густав Малер Борис Кулапин

Посвящается моей маме Ольге Ивановне Кулапиной

ДЕТСТВО

Летним днем 1910 года, за год до смерти, Густав Малер встретился с Зигмундом Фрейдом. Знакомство их состоялось в курортном городе Лейдене, где Фрейд отдыхал с семьей. Беседа началась в отеле, а затем перетекла в прогулку по спокойным голландским улочкам. Хотя композитор критично относился к «Толкованию сновидений» Фрейда, необходимость заставила его обратиться за помощью к отцу психоанализа. В ходе их единственной, но многочасовой встречи Густав пересказывал самые ранние воспоминания детства, а Фрейд выстраивал из сбивчивых образов и впечатлений единую картину миропонимания выдающегося современника. Так Малер, пораженный психоаналитическим талантом Фрейда, неожиданно для себя открыл тайну собственного творчества. Создатель психологической теории дал ему понять то, о чем он догадывался, но не мог выразить вербально: свою жизнь и музыку Малер воспринимал как одно целое.

В детстве он часто становился свидетелем бесконечных ссор собственных родителей. Гневный голос нетрезвого отца, нередко поднимавшего руку на свою жену, приводил Густава в такой ужас, что он не мог оставаться дома и выбегал на улицу. Полифония проходящих мимо людей и совершавшихся событий отвлекала его: на главной площади города репетировал военный оркестр, из ближайших церквей доносились звуки органа и слышались песнопения. Звуковой мир, окружавший юного Малера, стал для него своеобразной защитой от отцовской тирании. Однажды, не выдержав очередной родительской ссоры, Густав выбежал на площадь и услыхал веселую песенку шарманщика «Ах, мой милый Августин». Эта наивная мелодия буквально оглушила его контрастом с тяжелейшей ситуацией дома и с тех пор стала ассоциироваться в сознании мальчика с ужасом и насилием. Когда Малер стал писать музыку, эта простенькая, хорошо известная песенка почти всегда возникала в его голове в моменты создания наиболее драматических эпизодов произведения…

Отец Густава, Бернхард Малер, — простой еврей из богемской деревеньки Калиште. Зарабатывал гроши разнорабочим на фабрике или извозчиком. В отличие от других таких же парней, привыкших вкалывать за несколько крейцеров, едва хватавших на пропитание да на кружку пива в харчевне, Бернхард имел свои установки, которым руководствовался и в юности, и в зрелом возрасте при воспитании детей. Он был уверен: сколько бы ни трудился простолюдин, ему никогда не подняться выше своего сословия без образования. Малер-старший считал знания, пожалуй, даже важнее религии. По его мнению, именно образование способно укрепить человека в обществе и открыть ему путь в достойную жизнь. Разумеется, денег на собственное полноценное образование у Бернхарда не было, поэтому он компенсировал недостаток знаний чтением книг, иногда сидя на козлах в повозке. Он даже изучал самостоятельно французский язык. За это его в родной сонной деревне в насмешку прозвали «профессором на ко́злах».

Смысл жизни простолюдина во все времена одинаков: подняться на ноги и получить относительную самостоятельность, затем найти работящую жену и вместе с ней обустраивать свой быт. Бернхард Малер не был исключением. К тридцати годам он сосредоточил свои силы на создании собственного хозяйства. В поисках супруги и помощницы в делах он оказался достаточно проницательным. Среди местных девиц ему приглянулась дочь мыловара из соседнего городка Ледеч-над-Сазавой, нежная и послушная Мария Герман. Некоторые биографы Малера пишут, что его мать была немкой. Но английский исследователь Дональд Митчелл ссылается на жену композитора Альму и его друга, музыковеда Гвидо Адлера, утверждавших, что она происходила из еврейской семьи более высокого социального статуса, чем был Бернхард. Причем Альма указывает фамилию Франк, а Адлер настаивает на фамилии Герман. Согласно Митчеллу, дед композитора, мыловар Абрахам Герман, взял в жены кровную родственницу Терезу. Таким образом, факт кровосмешения, не редкий для закрытых общин, оставил определенный генетический след, сказавшийся на физической и психической нестабильности их потомства.

О долгой и страстной любви, предшествующей женитьбе Бернхарда и Марии, речи даже не шло. До свадьбы Мария практически не знала своего будущего супруга и хотела выйти замуж за другого. Однако родители смогли сломить ее волю, и Бернхард быстро получил согласие девушки. Очевидно, на общем фоне он представлял собой неплохую партию для семьи Герман, к тому же Бернхард нес в себе новую кровь для их рода.

Впоследствии Густав Малер описывал своих родителей, как огонь и воду: отец был упрям, мать же, напротив, слишком мягка. При этом Густав часто задумывался, что без этого союза «ни я, ни мои симфонии не могли бы существовать».

У Бернхарда и Марии родилось 14 детей, но до совершеннолетия дожили лишь шестеро — и те имели разнообразные физические и неврологические отклонения, что в той среде при известном отсутствии надлежащей медицины, а также ввиду испорченной генетики было печальной закономерностью. Первый сын, Исидор, умер в раннем детстве, а 7 июля 1860 года в ставшей бездетной семье родился второй ребенок, названный Густавом, которому суждено было стать одной из центральных фигур мирового музыкального искусства рубежа веков. Следует заметить, что 7 июля — день появления Густава Малера на свет — не оспаривается ни одним из его биографов. Но сам Малер считал днем своего рождения 1 июля. Парадокс состоит в том, что документов, подтверждающих или опровергающих его уверения или правоту исследователей его жизни, не сохранилось, и вопрос даты рождения композитора остается одним из тех белых пятен, которых в его биографии насчитывается немало.

Дом отца, в котором родился Густав, был типичной лачугой, переделанной Бернхардом и Марией в целях заработка в постоялый двор. Он стоял на окраине деревни, и любой путник, проезжавший мимо Калишты, мог найти в нем питание и ночлег за умеренную плату. Дом был настолько бедный, что его окна даже не имели стекол. Впоследствии композитор часто вспоминал эти незастекленные окна и большую лужу перед дверью, затрудняющую вход в жилище.

В тот же год, когда Густаву было всего пять месяцев, семья переехала в находящийся неподалеку провинциальный промышленный городок Йиглаву, где Бернхарду удалось, не без поддержки жены, подняться по социальной лестнице от разнорабочего и извозчика до хозяина таверны.

В то время всякое перемещение еврейского населения страны строго контролировалось властями. Однако семья Малер получила разрешение на новое обустройство и проживание в Йиглаве. Здесь Бернхард на заднем дворе дома, где они снимали одну из квартир, устроил винокурню. Более того, через 12 лет после приезда Бернхарду позволили стать гражданином Йиглавы и выкупить в собственность находившийся по соседству дом, в подвал которого со временем переместилась винокурня, а также был открыт магазин спиртных напитков. Городские власти дали согласие на покупку этого дома, даже несмотря на то, что в других его квартирах проживали христиане. По тогдашним правилам, для евреев это было недопустимо. Но, как видно, Бернхард умел обходить законы и ограничения.

Те, кто был знаком с Бернхардом Малером, да в дальнейшем и сам Густав, описывали его как жесткого и сурового человека. Причины такого характера коренились в среде, плоть от плоти которой он был, где бесчувственность, черствость и твердость мужчин являлись нормой. Эти черты вырабатывались самой жизнью, состоявшей в постоянных преодолениях трудностей. Пытаясь найти достойный доход, Бернхард перепробовал массу занятий, вплоть до работы домашним учителем. Поэтому в зрелости, сознавая цену собственного успеха, он стал достаточно консервативным в материальных вопросах, старался не рисковать тем, что имел. Такой жизненный путь простого сельского парня можно было назвать вполне удачным. Бернхард не только добился относительной материальной стабильности, но и смог дать достойное образование своим детям. Начав восхождение в деревне Калиште, название которой переводится как «отстойник», он обеспечил всему своему роду возможности для дальнейшего развития в более благодатных условиях городской жизни. Впоследствии Альма Малер, говоря о Бернхарде, отмечала, что собственное самолюбие он тешил достижениями своих детей; Йиглава для начала их самореализации была весьма неплохим местом.

Семья быстро разрасталась, Густаву не было еще и двух лет, когда у него появился брат Эрнст, на следующий год — сестра Леопольдина. В 1864 году родился Карл, проживший чуть больше года, а в 1865-м — Рудольф, умерший шестимесячным. Эрнст прожил 13 лет, Леопольдина — 26. Родовое проклятие не оставляло их дом. В октябре 1867 года родился Алоис-Луис. К счастью родителей, тяжело переживавших смерть своих детей, мальчик был относительно здоров.

Новая среда с очень красивой природой, без сомнения, оказала на Густава огромное влияние. Первый англоязычный биограф композитора Гэбриел Энджел считает, что атмосфера горной долины, посреди которой лежала Йиглава, холмистые леса, окружавшие город со всех сторон, да и местный фольклор придали своеобразный колорит музыке Малера. В Йиглаве перемешались три великие самобытные культуры чешского, немецкого и еврейского народов, что выражалось и в языке, и в обычаях, и в нравах. В городе работал типичный для провинции небольшой театр, подобный тем, в которых Малер начинал свою дирижерскую карьеру. Тем не менее жители, испытывая особый пиетет к высокому искусству, очень гордились этим театром.

К тогдашним особенностям города можно отнести и тот факт, что в Йиглаву еще не была проложена железная дорога, и город оставался свободным от политических волнений, захвативших окружающий мир. Многие поколения горожан благополучно соседствовали, невзирая на конфессиональную и национальную принадлежность. Если антисемитская кампания в Европе набирала обороты, то в Йиглаве никакой дискриминации евреев, не считая государственных законов, не было. Густав в детстве не слышал ни одного юдофобского высказывания в свой адрес и никогда в дальнейшем не чувствовал себя ущемленным, даже если кто-то впрямую выражал неприязнь к его происхождению. Малер не просто игнорировал такие выпады, он сам подшучивал над ними. Известен, к примеру, такой факт: друг композитора Альфред Роллер, работавший сценографом в Придворном театре Вены, рассказывал, что перед увольнением Густава Малера с поста директора Венской оперы вокруг его персоны разгорелись настоящие страсти. Уставший от интриг и споров, подогретых в том числе и его национальностью, Малер смеялся: «Не странно ли, что единственные газеты, в которых до сих пор, кажется, осталось некоторое ко мне уважение, антисемитские?»

Представления о детстве великих личностей, повлиявших на цивилизацию, как правило, ограничиваются несколькими историями, раскрывающими истоки их талантов. С течением времени эти повествования покрываются слоями мифологизации, за которыми уже неясна их историческая истинность. Биографы Малера, как и биографы Моцарта, Шопена или Шостаковича, в разных вариантах приводят рассказы о том, что феноменальный музыкальный дар у их героя проявился еще в детстве. Естественно, в основе этих мифов лежат действительные факты, однако неясно, где проходит грань между реальностью и мифом. Согласно малеровским историям подобного рода, в двухлетнем возрасте будущий композитор знал и распевал дома огромное количество народных песен, он обожал музыку военного оркестра, доносившуюся из находившихся поблизости казарм, а в четыре года уже подбирал эти военные марши на аккордеоне. Разумеется, биографы приводят эти истории, стараясь показать истоки фольклорных интонаций, богатство ритмического колорита в музыкальном языке малеровских сочинений, а также ранние проявления его музыкального таланта, что, в общем-то, верно. Однако рассказы об одаренном мальчике, зачарованном звуками военной трубы, плохо передают атмосферу его детства, которую необходимо выявить как для документальной правды, так и для понимания условий, в которых формировался будущий композитор.

Немало в жизнеописаниях Малера мифов с «притянутыми» выводами и умозаключениями. К примеру, с целью раскрытия мировоззрения будущего композитора биографы часто приводят следующую историю. Когда маленького Густава спросили, кем он хочет стать, когда вырастет, он ответил: «Мучеником». Этот ответ некоторые музыковеды трактуют в свете конфликта его жизни и окружающей среды либо в духе христианской жертвенности его характера, очевидно, забывая, что ни католической, ни иудейской веры мальчику привито не было. Густав рос в чешско-немецкой среде и в еврейской семье, не отличавшейся особой религиозностью. Тем не менее ребенок слышал от родственников и друзей как католические, так и иудейские «правила жизни», которые, конечно, повлияли на его мировоззрение, но не были определяющими. Поняв, что мученичество является христианской добродетелью, ребенок со свойственной детям простотой решил, что быть мучеником — то же самое, что вести праведную жизнь. Эту историю в семье Малер пересказывали как обычный детский «перл» и не более. Тем не менее некоторые историки музыки представляют ее как осознанный выбор жизненного пути.

Миропонимание юного Малера позволяет разгадать не менее мифологизированная история. Однажды Бернхард взял Густава с собой в лес. Ландшафт Йиглавы был таков, что роща располагалась почти в центре города и походила скорее на парк. Вдруг Бернхард вспомнил, что забыл дома кое-что важное, и решил вернуться. Чтобы не таскать с собой маленького сына, он усадил его на пень и дал наставление: «Оставайся здесь и жди, я вернусь очень скоро». Однако по приходе домой Бернхарда отвлекли нежданно нагрянувшие гости, и он, совершенно забыв о своем мальчике, общался с ними до позднего вечера. Наконец он опомнился и, перепугавшись, побежал в лес за ребенком. Каково же было его изумление, когда он застал своего сына там же, где оставил, сидящим на том самом пне. Густав находился как бы в трансе, его глаза были полны удивления. Со стороны казалось, что мальчик вдохновлен воображаемыми чудесами и видениями. Будущий создатель грандиозных симфонических полотен заслушался звуками леса, звоном колоколов церквей и шумом, доносящимся из города. Гармония этих полифонических наслоений зачаровала ребенка, и он даже не заметил, что несколько часов сидит в лесу один. Биограф Гэбриел Энджел приводит эту историю как наиболее показательную, нежели другие истории этого периода, раскрывающие Малера-композитора. При этом Энджел проецирует случившееся на всё его творчество: «Необыкновенное чудо детского взгляда — это дух всех малеровских симфоний… правда и красота составляют суть каждого творческого вдохновения. Ребенок, который достиг нирваны, находясь в самом сердце леса, вырос, чтобы наделить мир этой несравненной “Песнью Земли”, колыбельной песнью эволюции, воспевшей всю природную жизнь».

Случай, знаменовавший начало музыкального образования юного Малера, описан в предисловии к письмам, опубликованным женой композитора. Эта история произошла, когда в дом Малеров приехали родители матери Густава, Абрахам и Тереза. Пока дедушка и бабушка общались с дочерью и зятем, ребенок исчез. Начавшийся поиск привел Бернхарда и Марию на чердак, где они увидели картину, потрясшую их: там находилось старое пианино, и Густав, поглощенный этим инструментом, будто новой игрушкой, с азартом нажимал на клавиши. Родители были поражены тем, что от его прикосновений раздавались не треньканья, которые привычно звучат, когда за фортепиано сидит маленький ребенок, а самая настоящая музыка. Густав с легкостью подбирал хорошо известные мелодии, хотя этому его никто не учил. В тот день Бернхард осознал, что его сын не просто увлечен музыкой — это что-то несоразмерно большее. По словам Альмы, Густаву тогда было всего четыре года. Историю эту подтверждает австрийский музыковед Рауль Стефан, добавляя, что юного Малера ничто не могло отвлечь от пианино, даже когда его звали поесть сладости. Однако Стефан считает, что этот случай произошел, когда Густаву было шесть лет. Сам же композитор говорил, что сочинять музыку он научился в возрасте четырех лет, и это случилось прежде, чем он смог что-либо исполнить на инструменте. Сегодня хронологические рамки той истории установить трудно, поэтому безошибочно можно утверждать лишь одно: музыкальный талант Малера проявился очень рано.

Родители Густава, осознавшие его способности, решили развивать талант мальчика и задумались о частном учителе. Первые уроки музыки юный Малер получил у чешских музыкантов, которых знал в основном по отцовской пивной. Разумеется, нельзя утверждать, что Бернхард выбирал преподавателей для своего ребенка именно среди своих клиентов. Просто пивная служила определенной средой для общения мало понимавшего в музыке старшего Малера, а также неким инструментом оплаты преподавательских услуг.

Музыкальные основы Густаву помог постичь капельмейстер йиглавского театра Францишек Викторин. Учителями по фортепиано у будущего композитора стали Якуб Сладкий, а потом Ян Брош, под руководством которого Густав настолько быстро добился успеха, что учитель направил его преподавать музыку к мальчику, который был старше Густава. За свои услуги юный педагог получал пять крейцеров в час. Но это длилось недолго: несчастный ученик не соответствовал высоким требованиям учителя-тирана и после нескольких уроков мальчик слезно отказался продолжать учебу у Густава. Также среди йиглавских учителей маленького Малера фигурируют имена Яна Жижки, ученика Антона Брукнера Вацлава Прессбурга, Францишека Штурма. Однако самую большую роль в музыкальном образовании Густава сыграл выпускник Пражской консерватории, хормейстер церкви Святого Иакова Генрих Фишер. Послушав игру мальчика, Фишер понял, что тот — настоящий вундеркинд. Немного поразмышляв, педагог решил, что Густав может начать работать, и пригласил его на хоровые репетиции в церковь, предложив место органиста. Как раз в это время, в 1868 году, у Бернхарда и Марии родилась Юстина Эрнестина.

Когда Густаву исполнилось девять лет, как и полагалось по австрийским законам, отец отдал его в Йиглавскую гимназию. При этом частные занятия фортепиано в доме Малеров не прекращались. За время учебы будущий композитор проявил себя как рассеянный ученик, постоянно отвлеченный собственными мыслями и не проявлявший особого интереса к другим предметам, кроме музыки. Малера не интересовало почти ничего, он равнодушно относился к математике, географии, истории, а физику откровенно недолюбливал.

Однако всё менялось, когда речь заходила о музыке. Юного Малера одолевал азарт, его глаза сверкали, он тотчас вступал в дискуссию, горячо отстаивая свои взгляды. Слушая музыку, он забывал обо всём на свете. Однажды Густав до того замечтался на уроке, что очнулся, немало напуганный собственным насвистыванием какой-то мелодии. Подобные случаи были не редки: учителя постоянно делали ему замечания за музыкальные «посторонние звуки».

Год спустя, 13 октября 1870 года, на сцене городского театра состоялось первое выступление юного Густава как пианиста, после чего вышла рецензия в местной газете «Vermittler», возвестившая общественности Йиглавы о первом успехе «десятилетнего сына еврейского торговца Малера».

Но успехи Густава были омрачены чередой смертей: 15 декабря 1871 года умерли сразу два его брата — двухлетний Арнольд и семимесячный Фридрих, а в мае 1873-го — годовалый Альфред. Повзрослевший Густав впервые сознательно столкнулся со смертью близких, что, естественно, сильно повлияло на его миропонимание.

Одиннадцатого ноября 1872 года на вечере в гимназии будущий композитор исполнил вариации из мендельсоновского «Сна в летнюю ночь» в транскрипции Ф. Листа. На этот раз газеты писали о молодом виртуозе, владеющем отличной техникой и обладающем мощью оригинального интерпретатора. 20 апреля 1873 года в городском театре в его исполнении прозвучала фантазия С. Тальберга на тему из оперы В. Беллини «Норма». Ту же программу Густав повторил 17 мая 1873 года по случаю праздника «Мужского общества певцов», возглавляемого его учителем Фишером.

Родители Густава очень гордились своим талантливым ребенком и не сомневались в его музыкальных перспективах. Они делали всё для ускорения его творческого развития, хотя находились в стесненных обстоятельствах. Отец считал, что сын должен заполучить свой шанс любой ценой. Густав рос, испытывая чувство ответственности и преданности к семье, понимая, что с таким количеством младших братьев и сестер ему придется рано стать самостоятельным. Его первые композиторские опыты неизвестны. Очевидно, эти сочинения сильно разнились с музыкальной эстетикой взрослого Малера, поскольку все детские произведения он впоследствии уничтожил. Однако, несмотря на то, что юные представления композитора были сильно трансформированы, первоначальный опыт, принятый им за неудачный, позже всё-таки отразился на его симфониях. Некоторые авторские стилевые черты, несомненно, укоренились в эти ранние годы.

Здоровье мальчика оставляло желать лучшего. Доктор медицинских наук Леонид Иванович Дворецкий, опираясь на имеющиеся данные, пишет в книге «Музыка и медицина. Размышления врача о музыке и музыкантах»: «…известно, что в детском возрасте композитор перенес ревматический полиартрит и малую хорею, проявляющуюся непроизвольными гиперкинезами и в связи с этим описывающуюся ранее как “пляска Святого Витта”». Нарушения в двигательной функции можно заметить даже на знаменитой детской фотографии композитора, где рука юного Густава, лежащая на стуле, словно поддерживает равновесие тела, при этом на фото видно, что ноги ребенка стоят порознь. Для единственной фотографии, стоившей бедной семье немалых денег, художественная задумка фотографа как «композиция у стула» представляется сомнительной. Скорее всего, без какой-либо опоры ребенок просто-напросто не мог стоять прямо. Тем не менее в сравнении с выжившими родными братьями и сестрами старший сын считался относительно здоровым, хотя с возрастом соматические и неврологические заболевания у него только накапливались.

Не самое лучшее образование, которое мог дать Густаву провинциальный город, всё же предоставило ему почти идеальную свободу мысли. Ум юного Малера был молниеносен, пытлив и аналитичен. Пробелы в музыкальной теории компенсировались его догадливостью. Сенсационная фантазийность, склонность к мистике и символике черпали свою духовную пищу в чтении поэтических и романтических произведений. О его ранней склонности к необычному и сверхреальному свидетельствует отроческий товарищ Малера, музыковед Гвидо Адлер, который говорит о его особой жадности, ощущаемой в чтении сказок Э. Т. А. Гофмана.

Недовольный безразличием Густава к учебе, отец решил сменить гимназию и отправил одиннадцатилетнего сына в Прагу. Однако это привело не к положительным сдвигам в учебе, а к напрасным дополнительным тратам денег, которые в семейном бюджете Малеров были нелишними. Родители понимали: преемником отца в управлении таверной Малер-младший не будет. При этом назрел определенный образовательный кризис: Густава перестали удовлетворять частные уроки с Викторином и Брошем ввиду их малой продуктивности и нерегулярности. Кроме того, уроки требовали денег, с которыми к тому времени в семье Малер стало еще хуже: доход от таверны не рос, а семья увеличивалась. В июне 1873 года у Бернхарда и Марии родился сын Отто, а в 1875-м супруга вновь забеременела и родила в октябре дочку Эмму Марию Элеонору. В апреле 1875 года не стало тринадцатилетнего Эрнста.

Понимая, что Йиглава в музыкальном и образовательном смысле становится тесной для пятнадцатилетнего Густава, и не дождавшись двух лет до его окончания гимназии, Бернхард отвез сына в Вену для профессиональной подготовки в столичной консерватории. Несомненно, это решение было простым и логичным, но и весьма обременительным для семейного кошелька. Родители долго раздумывали, как лучше поступить с занятиями своего одаренного мальчика. Их сомнения развеял старый знакомый, имевший в доме Малеров большой авторитет. Услышав бетховенскую сонату в исполнении Густава, он тотчас написал рекомендательное письмо, направив юного музыканта к знаменитому пианисту и педагогу, профессору Венской консерватории Юлиусу Эпштейну.

Вена того времени была не просто столицей империи, это был город науки и искусства. Венский университет, основанный еще в XIV веке, к 70-м годам XIX столетия превратился в мировой научный центр: активно развивалась Императорская академия наук, приобрела статус высшего учебного заведения и расширила свои площади Венская академия изобразительных искусств. Музыкальная Вена — город Гайдна, Моцарта и Бетховена — ко второй половине XIX века стала настоящей «Меккой» музыкального мира. Любой, кто относил себя к музыкантам, считал своим долгом побывать здесь. А уж учиться в Вене — предел мечтаний всех начинающих служителей искусства, толпы которых постоянно атаковали консерваторских корифеев. Поэтому, когда на пороге дома именитого профессора Юлиуса Эпштейна появился сутулящийся усатый мужчина, рядом с которым стоял невысокий смуглый юноша с серо-голубыми глазами, профессор не рассчитывал на что-то стоящее. Приглашенные в дом отец и сын Малеры робко стояли в гостиной. Бернхард протянул профессору рекомендательное письмо, одно из множества подобных, получаемых из разных концов империи. Эпштейн нехотя предложил молодому человеку исполнить на фортепиано любое произведение, которое тот сочтет нужным. Но когда прозвучали первые такты, всё изменилось: лицо профессора преобразилось, и он воскликнул: «Да это же прирожденный музыкант! Бесспорно, я не могу ошибиться!» Густав сразу же был рекомендован к поступлению в Венскую консерваторию. Йиглавская гимназия была окончена заочно, предметы сдавались в перерывах между событиями бурной венской жизни.

ВЕНА

Привыкший к тихой Йиглаве, Малер был ошеломлен красотой и имперским размахом Вены. Здесь работали Брамс и Штраус-сын. В Придворной опере пели любимицы Европы Паолина Лука и Аделина Патти. На сценических площадках звучали произведения Г. Ф. Генделя, только что ставшего общепризнанным И. С. Баха, венских классиков и романтиков. Музыкальная жизнь города, погрязшая в профессиональных разногласиях, напоминала политически неспокойное государство. Осенью того же года, когда Малер поселился в Вене, в столицу Австрии приехал Вагнер, собиравшийся лично руководить постановками «Тангейзера» и «Лоэнгрина». Это событие не просто сильно всколыхнуло музыкальную жизнь венцев. Со стороны казалось, что оно вызвало легкое всеобщее помешательство.

Известный дирижер Ганс Рихтер в рамках своих концертов тотчас исполнил отрывки из «Тристана» и «Валькирии», Императорский театр поставил все оперы тетралогии «Кольцо нибелунга». Старший сокурсник Малера Феликс Моттль организовал Венское вагнеровское общество. Консерваторский друг Малера Хуго Вольф, как и Густав, недавно познакомившийся с концепцией вагнеровской музыкальной драмы, стал ярым вагнерианцем. Горячая оппозиция в лице приверженцев Иоганнеса Брамса во главе с критиком Эдуардом Гансликом, именовавшая себя «браминами», доводила конфликты до открытых скандалов. Удвоив свои усилия по дискредитации «Великого Рихарда», его недоброжелатели объявили Вагнера противником Вены. Молодое же поколение, увлеченное привлекательностью музыкальной героики, было против целой армии критиков и педантов, выдающих себя за хранителей оскорбленного музыкального искусства. «За… шесть недель все умы помешались на Вагнере», — писал в письме Брамсу один из его друзей-музыкантов.

Все, кто поддался влиянию Вагнера, начинали служить своему кумиру, утрачивая свое «Я». Ганс Рихтер в дальнейшем отдал свою жизнь организации вагнеровских фестивалей в Байройте — мировом центре вагнерианства. Хуго Вольф, в своих резких высказываниях неоднократно уничижавший репутацию педагогов-традиционалистов, был изгнан из консерватории, а ставший дирижером Феликс Моттль прославился исключительно как исполнитель музыки Вагнера. Во время одного из исполнений «Тристана и Изольды», не выдержав перенапряжения, сердце Мотля разорвалось. Из-за охватившей город «вагнерианской лихорадки» многие венцы стали не просто поклонниками музыки Вагнера — их судьбы формировались под влиянием этой неоднозначной фигуры позднего романтизма, споры о которой не утихают и сегодня. Малер был весьма увлечен сочинениями и взглядами великого композитора: он несколько недель штудировал оперные партитуры, изучая технику композиции и драматургию вагнеровских опер. На протяжении всей жизни Густав относился к нему с безграничной любовью и восторгом. Единственным композитором, которому уступал Вагнер в представлении Малера, был Бетховен. Получила известность малеровская фраза: «Когда Вагнер говорит, всем остается только хранить молчание». Однако, соблюдая кредо, унаследованное от отца, — учиться, Густав предпочел держаться в стороне от идеологических конфликтов, сохранив статус-кво. Возможно, что это спасло его от подражательства кумиру, позволив сформировать собственный художественный стиль.

Первый человек, который встретил будущего композитора в Вене и сразу же распознал его талант, профессор Юлиус Эпштейн стал путеводной звездой Малера на протяжении всех его консерваторских лет и помог достичь на учебном поприще немалых высот. Более того, Эпштейна, пожалуй, можно назвать одной из ключевых фигур, оказавших сильное влияние на жизнь композитора.

Маэстро фортепианной игры, забытый после смерти, был выдающимся педагогом своего времени. Поступившему в его класс Густаву уже через пару лет прочили карьеру пианиста уровня Ференца Листа или Антона Рубинштейна. Гэбриел Энджел утверждает, что, несмотря на некоторые технические несовершенства, качество фортепианной игры у Малера было на порядок выше всех консерваторских студентов. Оркестровая мощь, с которой он издавал фортепианные звуки, стала почти легендарной в воспоминаниях коллег по учебе. Сам будущий композитор признавался, что испытывал колоссальное наслаждение от собственного исполнения некоторых произведений, из которых особенно выделялось вступление к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры».

О теплоте отношений Малера со своим педагогом свидетельствует письмо Эпштейну, написанное Густавом в летние каникулы, когда он вернулся в Йиглаву, чтобы сдать заключительный экзамен в гимназии: «Дорогой мой и почитаемый учитель, Вы не можете себе представить, какую радость принесло мне Ваше письмо. Я действительно не знаю, как Вас благодарить за такую доброту. Желая высказать наиболее возвышенный эпитет о чем-либо, я могу исписать целые страницы, но не смогу выразиться точнее, чем кратко произнести “Это так, как Вы”. И Вы можете быть уверены, что это не просто слова, а выражение моего подлинного, истинного чувства. Ваше Хорошо Темперированное Величество должно простить меня за внезапную диссонирующую модуляцию от проникновенного Адажио к резкому Финалу, призывающему к Вашему снисходительному пониманию. Факт в том, что я опоздал с этим Йиглавским экзаменом-концертом, я приехал на несколько дней позже, чем должен был, чтобы его сдать, и теперь придется ждать два месяца. Тем не менее я надеюсь, что смогу полностью до конца каникул подготовить задание, которое Вы мне дали. С искренним уважением и благодарностью, по-прежнему Ваш покорный ученик Густав Малер».

В целом успехи Малера-композитора хотя и не являлись столь же признанными, как Малера-пианиста, были очевидны. Занимаясь с Теодором Кренном, он регулярно побеждал на композиторских конкурсах. Многие из музыкантов, слышавших его песни, в дальнейшем с одобрением отзывались о нем как о «новом Шуберте». Среди сочинений этого периода выделяются скрипичная соната, написанная в течение одного дня, фортепианный квартет и квинтет, удостоенные призов на факультете, сюда же входят как минимум два симфонических произведения, одно из которых опирается на темы народов европейского севера, а также фрагменты двух опер — «Аргонавты» и «Эрнст, герцог Швабрии». Не все эти опусы дошли до наших дней. Что-то послужило музыкальным материалом для будущих произведений, что-то было утеряно, оперы же так и не были закончены. Фортепианные успехи того времени послужили приобретению композиторской «болезни», свойственной начинающим. Введенный в заблуждение универсальностью рояля, Малер начал сочинять за инструментом, однако вскоре с этой привычкой пришлось бороться, так как в его оркестровых партитурах стали появляться ошибки. И эти ошибки ему дорого стоили…

Архивы Венской консерватории свидетельствуют, что контрапункту Густав обучался всего год и в связи с грамотным применением этой техники в своей музыке от дальнейшего прохождения курса был освобожден. Тем не менее в последующие годы композитор явно сожалел об этом. Гэбриел Энджел приходит к выводу, что курс контрапункта был зачтен ему по его собственной просьбе. Развивая мысль, Энджел приводит в пример Вагнера, приобретшего в студенческие годы славу мастера контрапункта. Очевидно, юный Малер, наслаждавшийся фортепианной транскрипцией вступления к «Нюрнбергским мейстерзингерам», почерпнул для себя многое из техники контрапункта именно этого произведения своего кумира — и не только его.

Традиция преподавания полифонии в Вене достойна особого описания. Композитор Симон Зехтер, ученик Антонио Сальери, имел привычку сочинять в день как минимум одну фугу, и к концу жизни их накопилось около пяти тысяч. Помимо фуг, ему принадлежали четыре оратории, 12 месс, квартеты и даже опера, что позволяет отнести его к наиболее плодовитым композиторам, существовавшим когда-либо в истории музыки. Искусство контрапункта, лежащее в основе любой полифонической музыки и фуги как ее высшей формы, Зехтер преподавал в Венской консерватории, выпустив целую плеяду композиторов, лучшим из которых он считал Антона Брукнера. По легенде, Иоганн фон Гербек, один из экзаменаторов, воскликнул: «Это он должен был бы экзаменовать нас!» Именно Брукнер после смерти Зехтера заменил его в консерватории. Как и все великие композиторы, Брукнер подходил к каждому новому своему произведению с наивностью гения, создающего неразрывное единство контекста, вдохновения и расчета. Именно с этой точки зрения он рассматривал методику преподавания контрапунктического искусства.

Однако Малер, поступивший в консерваторию в 1875 году, не застал Брукнера, перешедшего работать в Венский университет. Их встреча состоялась лишь через два года. Энджел проводит параллель между Вагнером, Брукнером и Малером. Профессор Вайнлиг, преподаватель молодого Вагнера, будучи выдающимся педагогом своего времени, был бессилен понимать наиболее выразительные глубины контрапунктического искусства. Брукнер также пошел дальше своего учителя. Малер, учившийся на работах профессора Зехтера у Кренна, нуждался в ином, свежем взгляде, который нашел позднее именно у Брукнера.

Роберт Фукс, читавший Густаву курс гармонии, много лет спустя делился воспоминаниями с его супругой Альмой: «Малер всегда прогуливал уроки; тем не менее, не было такого задания, с которым он был не в состоянии справиться». В отличие от Густава-гимназиста, Густав-студент запомнился как аккуратный и исполнительный молодой человек. Российский музыковед Инна Алексеевна Барсова, исследующая жизнь и творчество композитора, характеризует Малера этого времени как пылкого романтика, чья феноменальная рассеянность и сосредоточенность в себе сочетались с удивительным обаянием и общительностью. Будучи отличным велосипедистом и пловцом, он вместе с друзьями неоднократно устраивал многодневные пешие путешествия по красивейшим горным районам дальней Австрии и Чехии. Малер, постоянно занятый сочинением музыки и анализом композиции музыкальных произведений, формы изложения материала, соотношения оркестровых голосов и прочих элементов музыкальной ткани, совсем не обращал внимания на обстановку собственного жилища, которое выглядело почти нищенским. Его друзья по консерватории были под стать ему — такими же молодыми людьми, неустроенными в бытовом плане, горячо и постоянно спорившими друг с другом об искусстве.

Помимо Хуго Вольфа Густава окружали Ганс Ротт и Антон Криспер, а самым близким его другом в то время можно считать Рудольфа Кржижановского. Малер в разное время разделял с ними студенческую жизнь и жилье. Впоследствии друзья с теплотой рассказывали о доброте Густава, делившегося с ними посылками из дома и скудными заработками. Вольфу Малер как-то оплатил прокат фортепиано, а Кржижановскому отдал новое зимнее пальто, подаренное родителями.

Подчиняясь правилам жизни, требованиям времени, модным течениям и будучи полностью увлеченными художественными тенденциями и идеями, Малер, Кржижановский и Вольф стали посещать известный социалистический кружок Пернершторфера. Стараясь разобраться в политике, друзья изучали труды знаменитых мыслителей, в частности Шопенгауэра и Ницше. Именно Ницше, превозносивший мистерианство Вагнера, являлся неиссякаемым источником творческого вдохновения для Малера на протяжении всей его жизни.

Однако нельзя сказать, что у Густава с друзьями были безоблачные отношения. Хуго Вольф, имевший довольно вздорный характер, умудрился поссориться даже с миролюбивым Малером. Причиной их разлада стало оперное либретто «Рюбецаль», написанное на сказочный сюжет. Они оба работали над этой оперой, притом Малер сочинял тайно, не ставя Вольфа в известность. Хуго, который к тому времени только приступил к сочинению, отнесся к поступку Густава как к чудовищному обману, поскольку считал, что раскрыл другу свою тайную идею, а Малер ее попросту украл. Естественно, правда была не столь категоричной, однако замысел оперы «Рюбецаль» ни Малером, ни Вольфом так и не был осуществлен, разрыв же между друзьями стал окончательным.

Консерваторская атмосфера выглядела отнюдь не оптимистично. Редко когда корпоративная этика академического сообщества музыкальных профессионалов соотносилась с реальным течением музыкальной жизни. Венская консерватория, руководимая Йозефом Хельмесбергером, приверженцем старых музыкальных традиций, исключением не была. Убежденный поклонник классиков, опытный музыкант старой закалки с большим скептицизмом относился ко всему новому в искусстве. Сочинения Малера его особенно не привлекали. О Хельмесбергере, отличавшемся эксцентричным поведением, в консерватории ходили разные слухи, говорили, что его крайнюю неприязнь вызывают три вещи: Якоб Грун, ставший после него руководителем филармонического оркестра, близорукие люди и евреи. Естественно, что некрещеный еврей Малер, с детства испортивший зрение чтением, не относился к числу любимых студентов директора.

Примечателен эпизод, когда Густаву в течение нескольких недель до консерваторского конкурса пришлось сидеть допоздна, переписывая оркестровые партии собственного симфонического произведения. Эта трудная работа, разумеется, должна была быть поручена профессиональному переписчику, но денег на это у Малера не было. Когда задача была выполнена, юноша дрожащими руками передал рукопись директору консерватории для дальнейшего дирижирования. Партии раздали оркестрантам, началась репетиция. Несколько строк шли гладко, однако внезапно возникли невообразимые диссонансы, от которых сердце бедного Малера почти что остановилось. Директор-дирижер остановил оркестр и попросил начать сначала. Но в том самом месте опять всё остановилось. Оказалось, Густав что-то напутал. Хельмесбергер гневно взглянул на несчастного композитора и, крикнув: «Как вы смеете мне давать дирижировать партитуру с таким количеством ошибок!» — швырнул ноты к ногам юноши. Даже исправив неточности в рукописи, добиться еще одной репетиции у директора Малер не смог. Что за сочинение погибло из-за этого печального недоразумения, остается неизвестным, однако исследователи сходятся во мнении, что это была «Нордическая симфония» или одночастная симфоническая поэма на темы народов европейского севера. В итоге юному композитору пришлось срочно сочинять фортепианную сюиту. Позднее он вспоминал: «Я получил за нее первую премию потому, что она оказалась более поверхностной и слабой. В то же время мои хорошие вещи провалились у господ членов жюри».

По сути, молодые таланты, восторгавшиеся современной музыкой, разговаривали с консерваторской профессурой на разных языках. Примеры весьма показательны: два пятнадцатилетних мальчика из провинциальных районов Австрии — Хуго Вольф, мечтавший симфонизировать жанр песни, и Густав Малер, желавший постигнуть принципы самовыражения, — волею судеб оказались в столице музыкального искусства. Вольф, ставший в дальнейшем одним из крупнейших мастеров камерно-вокального жанра XIX века, так и не был оценен педагогами по достоинству, а его неготовность мириться с жесткой консерваторской дисциплиной послужила официальной причиной для отчисления. Малер же, неоднократно возмущавшийся пренебрежительным отношением консерваторских мэтров к современной музыке, избежал угрозы отчисления, написав покаянное письмо Хельмесбергеру. Хуго, сознавая собственный талант, не стал руководствоваться ничем, кроме композиторской интуиции и идей «учителя учителей» Вагнера. Густав, более спокойный и не лишенный академического таланта, терпеливо приступил к формированию собственного творческого кредо, соединяя новое и традиционное искусство. С первых шагов обучения Вольф восстал против консерватории. Его пренебрежительное и бескомпромиссное отношение к ней создало дискомфорт, сделав персоной нон-грата, что, наконец, привело к изгнанию из ее стен. Солидаризировавшись с Вольфом, Малер начал молча претворять свои идеи в собственных произведениях, в течение трехлетнего обучения никогда не переводя это в конфликт. За такую позицию Густав заработал клеймо «высокомерный», однако из консерватории изгнан не был, напротив, он окончил ее с отличием. Пример из жизни Ганса Ротта, встретившего полное непонимание в консерваторских стенах, надломившее его психику, попросту трагичен… Но об этом чуть позже.

Решение Малера стать композитором получило подкрепление в 1877 году, когда в Вене гастролировали Ференц Лист и Антон Рубинштейн. Посетив их концерты, Густав пришел к выводу, что у него нет достаточного мастерства и необходимой масштабности исполнения, важной для концертирующего пианиста. Этим заключением Малер незамедлительно отмел от себя малейшую возможность фортепианной карьеры. Курс дирижирования в консерватории не преподавали, оставалось одно — сочинительство.

Осознавая потребность в наставнике, разделявшем взгляды на современное искусство, которого Малер так и не нашел в консерваторском образовании, молодой композитор обратился к университетской профессуре. Окончив гимназию, в октябре 1877 года семнадцатилетний Густав начал посещать лекции по литературе, философии, истории музыки и гармонии в Венском университете, где курс гармонии вел тот самый Антон Брукнер, о котором Густав был немало наслышан, в том числе от Ротта. Ганс учился у Брукнера исполнительству на органе и нашел в его лице единственного из музыкантов старшего поколения, по достоинству оценившего его дарование.

Вместе с Вольфом и Роттом Малер никогда не упускал возможности посетить необыкновенные лекции этого незаурядного человека. Презираемый ненавистниками Вагнера, застенчивый и скромный профессор контрапункта композитор Антон Брукнер вел бесконечные споры с авторитетными музыкальными критиками, находясь именно в университетской аудитории. К своему удивлению, он нашел там куда более дружелюбное общество, чем в стенах консерватории, отдававшей приоритет старому искусству. Он инстинктивно понимал, что его реальная значимость для молодых энтузиастов была не столько в преподавании контрапункта, сколько в несении нового знамени, символизировавшего знакомство с более широким миром музыкального искусства.

Брукнер был весьма необычным человеком. В его жизни религия всегда стояла на первом месте, а усердие в молитвах порой перерастало в маниакальную идею. Он был неуклюж, незаметен, во многих вопросах по-детски наивен. Его прямота, непосредственность, грубоватый верхнеавстрийский диалект — всё, даже одежда, выдавало в нем провинциала, которым он оставался до конца своих дней. И это несмотря на десятилетия, проведенные в Вене! При этом Брукнер был очень привлекательным человеком: почти все отмечали особое обаяние его наивной, простой и скромной натуры. Дирижер и пианист Бруно Вальтер растолковывает магнетизм Брукнера так: «Для себя я объясняю эту привлекательную силу его странной индивидуальности сиянием высокой, праведной души с величием музыкального гения, просвечивающего через непритязательную обыденность. Если его общество и сложно назвать “интересным”, то оно было трогательным — да, возвышающим… Его невзрачное тело венчала голова римского императора, которую можно было назвать величественной, с внушительными очертаниями бровей и носа, странно контрастировавшими с кротостью в глазах и в складке рта».

Иногда у Брукнера появлялись болезненные идеи: к примеру, он собирался осушить Дунай, сосчитать звезды, песчинки, листья на деревьях… Периодически он вынужден был обращаться к врачам и проводить курсы лечения от этой мании. Часто он не понимал, что пишет, и уничтожал только что сочиненную музыку. Брукнер мог ходить всё лето в пальто, пока ему не начинали напоминать, что зима уже закончилась. При этом в разговорах о музыке Брукнеру не было равных. Он мог несколько часов подряд разбирать мельчайшие штрихи звуковой ткани, сопровождая свое интереснейшее рассуждение занятными примерами из музыкальной литературы. Так, отвечая на вопрос одного из студентов, он на протяжении целого дня рассказывал об обычном мажорном трезвучии. Будучи крайне религиозным человеком, Брукнер видел божественное проявление во всём, включая материю музыки. В своих лекциях он часто обращался к средствам музыкальной выразительности, придавая им некую одухотворенность: «О, грандиозное форте» или «Господин До мажор».

Познакомившись с Брукнером, Малер стал почитать его так же, как Вагнера. Брукнер увлеченно рассказывал о своем паломничестве в 1876 году на открытие театра в Байройте, ознаменовавшееся первым исполнением вагнеровской тетралогии «Кольцо нибелунга». Его живое участие в судьбах молодых талантов с постоянной готовностью бескорыстно их поддерживать, что-то советовать всегда вдохновляло юных музыкантов. В это время он активно работал над новой редакцией своей Третьей симфонии, премьера которой состоялась в декабре того же 1877 года. Однако оркестранты Венской филармонии саботировали это сочинение: по окончании симфонии они немедленно покинули сцену, не дождавшись аплодисментов, и композитор, в одиночестве стоя на опустевшем помосте, кланялся группе энтузиастов, среди которых был и Густав Малер. Восхищенный творением Брукнера, он самостоятельно осуществил переложение этой симфонии для фортепиано, которое вскоре вышло в свет благодаря издателю Раттигу.

Брукнер и Малер нашли друг друга: оба знали, что такое критика и непризнанность, испытывали любовь к Вагнеру и понимали стратегию развития искусства. Позднее дружба их так сплотила, что Брукнера стали называть приемным отцом Малера. Густав со своими друзьями нередко оказывался свидетелем столкновений Брукнера, в частности с критиком Гансликом, который постоянно разжигал страсти, обрушиваясь с беспощадной тирадой на Вагнера, а впоследствии и на Малера. Известно, что Ганслик пытался не допустить Брукнера к преподаванию в университете, но Брукнер всё же читал там гармонию и контрапункт, сделав теорию музыки частью университетской учебной программы.

Дружбу между Малером и Брукнером можно назвать духовным венцом консерваторских дней Густава. Сохранилось много историй, свидетельствующих о их привязанности и взаимном уважении. С другой стороны, чувство молодого Малера к Брукнеру было преклонением перед великим человеком. Он присутствовал на лекциях Брукнера в университете и видел, какой восторг они вызывали у слушателей. Юный и зрелый композиторы были настолько дружны, что вместе входили и выходили из здания университета. Малер являлся одним из немногих привилегированных гостей в доме Брукнера. Старший друг играл ему отрывки из сочиняемой в тот момент симфонии. Как высший знак уважения маэстро всегда провожал Густава, проходя все четыре лестничных пролета, и расставался с ним у двери на улицу. Вопрос, был ли Малер брукнеровским учеником, не столь важен ввиду неопровержимых доказательств существования их более глубокого взаимного чувства. Однако после смерти Малера было обнаружено письмо, отвечающее на этот вопрос: «Я никогда не был учеником Брукнера. Все думают, что я учился у него, потому что в студенческие годы в Вене часто был в его компании и числился среди его первых учеников. На самом деле, я думаю, что в свое время мой друг Кржижановский и я были его единственными последователями. Несмотря на большую разницу в возрасте между нами, веселый нрав Брукнера и его детская доверчивость сделали наши отношения чистой открытой дружбой. Естественно, понимание и реализация моих художественных и человеческих взглядов невозможны без его влияния. Поэтому я считаю, что, возможно, более оправданно, чем большинство других, называю себя его учеником, и всегда буду делать это с глубокой благодарностью».

Достоинство, непреклонность и прежде всего непоколебимая вера в истинность сказанного, которыми Брукнер отвечал на жестокие обвинения, возносили его выше всяческих нападок. Для Малера в этом заключался нравственный урок, который, несомненно, помогал не падать духом в течение многих лет, когда ему — неизвестному композитору отказывали в признании. Как и Брукнер, не уступавший любым попыткам недоброжелателей принизить или изменить его взгляды, Малер впоследствии никогда не шел на творческие компромиссы. Позже, став концертирующим дирижером, Густав всегда навещал Брукнера в Вене. Надпись, сделанная Малером при дирижировании «Те Deum» Брукнера, стала знаменитой. На обложке партитуры вместо привычных слов «Для солистов, хора и оркестра» он написал: «Для ангельских голосов, чистых сердец и душ, очищенных огнем».

Оценивая дарование Малера весьма высоко, Брукнер после занятий часто приглашал его выпить по кружке пива, за которой они обсуждали волнующие музыкальные проблемы. Так студенты Малер, Вольф и Ротт получали ответы на интересующие их вопросы: куда должна развиваться музыка, какова логика строения музыкального произведения, каковы задачи композиторского творчества. Эти ответы звучали не в консерватории.

Однако и занятия у консерваторских профессоров были Густаву необходимы, и он, по-видимому, вел двойную жизнь. Когда педагоги думали, что их ученик сочиняет обычное камерное произведение, он втайне посягал на высшие музыкальные формы: симфонии и оперы. В то время, когда Малер симулировал искусственный интерес к серенадам профессора Фукса, он делал фортепианное переложение Третьей, «Вагнеровской симфонии» Брукнера, что красноречиво свидетельствует о глубоком изучении им принципов симфонической драматургии.

Окончив консерваторию в 1878 году, Малер провел лето как обычно дома, в Йиглаве. Там с родителями он обсуждал планы своего будущего. Бернхард и Мария строили воздушные замки. Эти простые провинциальные люди, любящие своего одаренного сына, но мало представляющие реальный мир, не понимали, почему его карьера строится не так быстро, как хотелось бы. Наивно веря, что их сын вернется осенью в Вену, а престиж его диплома с отличием тотчас привлечет внимание целого мира музыки, родители зарядили оптимизмом самого Густава. Но действительность принесла одно разочарование.

За целый год единственным доходом Густава были деньги, полученные от одного или двух учеников, обучавшихся у него игре на фортепиано. Этих средств едва хватало на карманные расходы. Восемнадцатилетний Малер так и не получил предложений достойной работы. Отчаянное положение, в котором он оказался, усиливало врожденную меланхолию, но дух усердия всё больше закалялся. Густав погрузился в изучение философии и истории в университете, читая шедевры европейской литературной мысли.

В апреле следующего, 1879 года мать композитора родила последнего ребенка — сына Конрада, прожившего чуть больше полутора лет. Не желая злоупотреблять пищей и кровом родительского дома, Густав летом принял предложение состоятельного органиста и органного мастера Морица Баумгартена провести июнь и июль в Венгрии в загородном доме мастера и обучать там его сыновей игре на фортепиано. Из-за желания заработать он даже отказался отмечать с семьей свой девятнадцатый день рождения.

Вдали от дома Малера часто посещали приступы удрученности и тоски по родине. Он искал утешения, сочиняя длинные письма своему другу юности поэту Йозефу Штайнеру. Некоторые из них сохранились до наших дней и представляют собой важные документы этого периода жизни Малера. Яркие страстные повествования о мучивших душу молодого композитора мыслях и сомнениях, по мнению Гэбриела Энджела, могут быть соотнесены с предисловиями к его симфониям, еще не сочиненным на тот момент. Вот одно из этих писем: «Я живу здесь в одной семье, которая наняла меня на лето. Моя обязанность — давать мальчикам уроки фортепиано и время от времени доставлять музыкальные наслаждения всему семейству. И вот я сижу здесь и барахтаюсь, как комар в паутине… Вечерами я выхожу на луг, взбираюсь на одиноко стоящую там липу и с ее вершины далеко смотрю на окружающий мир: перед моими глазами Дунай ведет свой привычный ход, в его волнах пылает жар заходящего солнца… ветви дерева, покачиваясь на ветру, баюкают меня, как дочери Лесного царя… повсюду покой, священный покой!.. передо мной проходят неясные образы моей жизни, а в моих ушах вновь звенит песня тоски». Малер всё еще переживал консерваторское лицемерие и тяжесть первых самостоятельных шагов, внезапную смерть брата и неисполненный долг написать в его память оперу «Герцог Эрнст Швабский».

В сердце Густава попеременно царили противоречия и беспокойства: «яркий огонь» жизненных сил и «снедающая жажда смерти». Он писал: «Если омерзительное лицемерие и лживость, тяготеющие теперь над нами, довели меня до того, что я сам себе кажусь бесчестным, если кабальная зависимость от того положения, в котором оказались и наше искусство, и наша жизнь, смогла посеять в моем сердце отвращение ко всему, что было для меня свято… то какой же еще остается выход, кроме самоубийства?.. Но вот солнце мне улыбнется — и лед в моем сердце тает, я снова вижу голубое небо… и мой язвительный смех разрешается слезами любви. И я не могу не любить этот мир с его обманом и легкомыслием, с его вечным смехом». Новая жизнь, новые обязанности и обстоятельства, несмотря на тяготы прошлого, вели молодого Малера вперед, не оставляя ему времени на пессимизм и уныние.

Вернувшись в августе домой к родителям, Густав впервые по-настоящему влюбился. Объектом его безнадежной любви и страсти стала Йозефина Пойзль, одна из его учениц и дочь начальника местной почтовой конторы. «Новое имя теперь вписано в мое сердце…» — писал он другу Антону Крисперу. Вдохновленный своим чувством, Малер отдался сочинительству. Весной следующего года своей «страстно любимой» Густав отправлял письма такого содержания: «…я ближе, чем когда-либо к цели моих желаний, когда то, что мы (о, я бы мог сказать — мы оба) так горячо желали, скоро будет исполнено. Я никогда не преклонялся ни перед кем. Посмотри, я становлюсь на колени перед тобой!» Все его письма проходили через отца возлюбленной, который, очевидно, заботясь о том, чтобы романтический натиск юноши не вскружил голову Йозефине, в июне лично дал ответ Малеру: «Никогда не было и никогда не будет никакой серьезной привязанности с ее стороны». Стоит заметить, что вплоть до встречи с будущей женой в 1901 году холостая жизнь Густава часто сопровождалась яркими и страстными влюбленностями, не имеющими серьезного продолжения, однако необходимыми его творческой натуре. Продуктом этой несколько нелепой и невинной любви стали три песни.

Сезон 1880 года оказался для Малера не лучше предыдущего. В качестве единственного дохода столица музыкальной Европы могла ему предложить лишь несколько учеников.

Венский досуг юного композитора в среде его товарищей как на протяжении учебы, так и после нее легче понять, учитывая следующее обстоятельство. Поколение Малера — поколение немецкой молодежи, сделавшее своим идеалом Вагнера и предпринимавшее реальные попытки следовать по его стопам. Кумир писал оперы на собственные либретто, поэтому юные таланты, последовав за «учителем учителей», начинали слагать стихи для сочиняемых ими же произведений. Малер был в их числе. Идеалистические идеи Вагнера, состоявшие в желании возродить человечество, уходя от животного начала к надприродному, приводили его последователей чуть ли не к фарсу. Все литературные деяния кумира имели огромный резонанс и обсуждались на сборищах начинающих музыкантов.

Статья Вагнера «Публика и популярность», вышедшая в 1878 году, объясняла молодым талантам причины неприятия их искусства. В ней утверждалось, что люди в своей массе склонны к поверхностному восприятию искусства и скоропреходящему наслаждению, от чего положение настоящего художника всегда трагично. Статья 1879 года «Хотим ли мы надеяться?» посвящена больному вопросу о взаимоотношении искусства и обыденной человеческой жизни. В ней Вагнер вновь говорит об антагонизме общества и искусства. Но тут кумир выражает надежду, что состояние искусства способно улучшиться при «идеальных запросах германской расы», для возникновения которых предлагает реакционнейшую теорию «регенерации». Суть ее сводится к тому, что упадок человечества вызван смешением «неравных» рас. Расовая теория, столь близкая фашизму, была почерпнута им из «Очерка о неравенстве рас» графа Гобино. В статье «Религия и искусство» композитор предложил в качестве средств возрождения, то есть регенерации человечества, вегетарианство, создание союза борьбы с алкоголизмом, «освобождение от мира явлений» и «отрицание воли к жизни».

Особую роль Вагнер приписывал музыке как единственному искусству, способному раскрыть сущность христианства. Собственно, мысли о музыке, как великой созидательной силе, легли в основу христианской мистики его последней оперы «Парсифаль». Все идеи, выраженные композитором, впитывались горячо поддерживающими и дискутирующими друг с другом юными поклонниками, которые пытались следовать предложенной концепции как своду священных текстов. Если культивирование сверхчеловеческих качеств у Вагнера выражалось через соблюдение кодекса этических правил, среди которых особый смысл имел отказ от животной пищи, то его продолжатели стали отказывать себе в мясе, провозглашая некое этическое значение вагнерианского вегетарианства. Не стоит и говорить, что бедный студент Малер даже без приятия идеологии кумира не часто ел мясную пищу ввиду ее высокой цены, поэтому следовать Вагнеру в этом вопросе ему фактически ничего не стоило. В письме другу Эмилю Фройнду 1880 года он описывал свою «травоядную» практику так: «За этот месяц я выходил из вегетарианства. Моральный эффект от этого образа жизни с его добровольным бичеванием тела огромен, так как вызывает похудание… Всё, что я могу сказать тебе сейчас: позволь себе преобразоваться естественным образом жизни, но тот путь преобразования, в котором ты ешь правильную пищу (растительное, семена, хлеб из непросеянной муки), скоро принесет тебе плоды твоих начинаний».

В те же годы сильнейшее воздействие на Густава оказал его товарищ Зигфрид Липинер. В кругу венских студентов этот поэт и мыслитель пользовался особым авторитетом несмотря на свой юный возраст. В 1876 году он опубликовал драму «Освобожденный Прометей», которую прочел сам Вагнер и не просто обратил внимание на молодого литератора, но даже пригласил его к себе в Байройт. И хотя их встреча ни к чему не привела, вдохновленный знакомством Липинер стал горячим поклонником вагнеровских идей и опубликовал доклад «Об элементах обновления религиозных идей сегодня», прочитанный им 19 января 1878 года в «Обществе чтения немецких студентов», на заседаниях которого нередко бывал Малер. Именно этим годом датируется их знакомство, в течение последующих двадцати четырех лет они поддерживали тесные личные отношения. Липинер, будучи старше Густава почти на четыре года, стал его своеобразным учителем и проводником в вопросах философии, во взглядах на искусство. Другим его товарищем из той же компании был Гвидо Адлер — ученый, внесший огромный вклад в музыкальную науку. С ним композитор познакомился еще в Йиглаве, где оба провели детство, и дружил на протяжении всей жизни.

Молодые мыслители общались уютными венскими вечерами за сигарой и чашкой кофе, так как не могли позволить себе ничего более, и обсуждали свои идеологические сражения за музыкальную драматургию. При этом в то же самое время в паре кварталов от места заседаний их провагнеровского общества в здании Венской оперы могла идти постановка «Тристана» или «Мейстерзингеров». В пылу полемики их совершенно не интересовал тот факт, что из-за высокой цены входного билета в вагнеровских оперных постановках им было отказано.

1878–1880 годы композитор посвятил созданию особого вокально-симфонического сочинения. Окончательно оставив попытки положить на музыку либретто о герцоге Швабии своего друга Штайнера, Малер следом за Вагнером решил попробовать себя в литературном жанре, чтобы собственный текст взять за основу музыкального произведения. В результате долгих попыток у Густава родились стихи, стилизованные в старинном балладном жанре и, пожалуй, не уступающие ранним литературным опытам его кумира. Однако его музыкальный труд, известный миру как «Das klagende Lied», в первоначальном виде не сохранился. Будучи изданным лишь через 20 лет, этот опус претерпел множество литературных и музыкальных изменений. Первый вариант произведения вышел из-под пера, когда его автору было всего 19. Сказка для хора и двойного оркестрового сопровождения, где один из оркестров предполагалось разместить за сценой, является уникальным сочинением, показывая искреннюю борьбу юного композитора за собственный музыкальный язык.

Сюжет взят из одноименной сказки Людвига Бехштейна, а также сказки братьев Гримм «Поющая косточка». Фабула, широко известная по фольклору разных народов, вызывает жутковатые мистические ощущения. Флейта пастуха, сделанная из человеческой кости, поет об ужасной истории братоубийства, которое было совершено тщеславным завистником, жаждавшим стать королем. Справедливость в сказке торжествует в тот момент, когда пастух перед злодеем исполняет обличительную песнь флейты, которая становится тем самым голосом воскресшего из мертвых, голосом ангела или голосом некоего трансцендентного начала, карающего зло. Как видно, такая мистическая настроенность была интересна Малеру, поскольку впоследствии часто встречалась в его сочинениях. И если у братьев Гримм песенный текст, заключающий в себе почти гамлетовскую идею, звучит так:

Ах, мой милый пастушок! Ты послушай-ка, дружок: Меня брат мой здесь убил, Под мосточком схоронил. И себе обманом в жены Королевну подцепил…то вариант Малера представляет собой чуть ли не романтическую балладу по мотивам сказки, где акцентируется внимание больше на горе и ужасе от убийства, нежели на разоблачении злодея:

Под ивой в тенистом лесу, Где галки и вороны вьются, Лежит белокурый витязь, Укрытый зеленой листвой…Отдельно следует заметить, что переведенное отечественными музыковедами название произведения — «Жалобная песнь» как минимум — дискуссионно, а как максимум — неверно. Заявленное композитором в названии «Das klagende…» имеет перевод не только «жалобная», но и «оплакивающая», «плачущая». Восходящее к славянскому фольклору название «Плач», или дословно «Оплакивающая песнь» более точно передает авторскую концепцию, в свете чего становится ясен замысел Малера в акцентировании не сюжетной линии сказки, а чувств, вызванных убийством. Несмотря на то, что «Das klagende Lied» стала его заключительным авторским опытом в подобном жанре, впоследствии Малер комментировал свое юношеское сочинение таким образом: «Мое первое произведение, в котором я стал “Малером”, — сказка для хора, солистов и оркестра “Das klagende Lied”. Это сочинение я обозначаю опусом первым».

Над произведением композитор работал в течение нескольких недель и днем и ночью. Энтузиазм молодого человека, а также чувство творческого полета, охватившее его, позволяли Малеру не замечать даже голода. Гэбриел Энджел описывает, как однажды ночью обессилевшим Густавом при создании музыкальной аллюзии к силам природы внезапно овладело крайнее беспокойство. Неведомая сила заставляла его не отрывать глаза от бумаги, и боковым зрением он стал наблюдать в комнате чье-то присутствие. Напрасно композитор пытался сосредоточиться на работе: странная противоборствующая сила была слишком велика, и он, наконец, сдался. Густаву начало казаться, что стена оживает. Кто-то яростно пытался пройти сквозь нее в комнату. Ему стало мерещиться искаженное лицо призрака. Вдруг он понял, что это его собственное лицо! В ужасе Малер выбежал из комнаты. На следующий день он попытался продолжить свою работу. Но с того момента, где сочинительство было прервано, при переходе в тональность, в которой озвучивались образы природы, чувство безнадежности и мучительного угнетения стремительно вернулось мрачной галлюцинацией. Густав снова был вынужден отказаться от сочинения. Лишь через много дней после летнего перерыва он смог справиться с этим ненормальным психическим состоянием.

В поисках постоянной работы, обеспечивающей финансовую стабильность, Густав стал обращаться за помощью к знакомым. Биографы противоречат друг другу в вопросе устройства Малера на летнюю работу. По одной версии, профессор Эпштейн, который долгое время с озабоченностью наблюдал за своим юным протеже, решил поспособствовать Густаву. По другой — издатель Раттиг, для которого Малер ранее подготовил переложение Третьей симфонии Брукнера, свел его с агентом Густавом Леви, согласившимся представлять интересы молодого музыканта на условиях пяти процентов от гонорара. Истина видится посередине: работа, скорее всего, была найдена агентом, а совет Эпштейна: «Вы знаете, я желаю вам только хорошего. Воспользуйтесь этой возможностью» — послужил скорому согласию юного композитора. Как бы то ни было, летом 1880 года Малер работал дирижером театра в курортном городке Верхней Австрии Бад-Халль с весьма скромным жалованьем в 30 гульденов в месяц. Невзирая на возражения родителей и друзей, он послушался именно своего консерваторского профессора, чтобы совершить первый шаг в дирижерской карьере.

Хотя театр был самого низкого уровня, а эстетический голод посетителей удовлетворялся опереттами, фарсами и музыкой к комедиям и драматическим спектаклям, работа для Густава стала опытом, который ему впоследствии пригодился. Незамысловатое название этой местности означало «соль для ванн», однако Малер, впервые столкнувшийся с театральным ремеслом, отзывался о нем не иначе как об ужасном месте или даже перевирал «Hall» — зал в «Holle» — ад. И на то у Густава были особые причины: его труд представлял собой самый настоящий ад для любого дирижера. Помимо основной деятельности, Малеру долженствовало выполнять обязанности разнорабочего — расставлять ноты на пульты, вытирать пыль с инструментов… Конечно, став впоследствии всемирно известным оперным дирижером, он мог абсолютно не стыдиться своего отнюдь не лучшего дебюта, но память о нем он пытался стереть из жизни.

Когда лето прошло, Малер вернулся в Вену и снова впал в уныние, озабоченный поиском средств к существованию. Из письма другу Эмилю Фройнду известно, что 1 ноября 1880 года «Жалобная песня» была завершена. Густав испытывал огромное творческое облегчение, хотя и находился на грани помешательства. В те дни, больше чем когда-либо, он был убежден, что его кредо заключается не в дирижировании, а именно в создании музыки. Он писал: «Сказка, над которой я работаю уже больше года, наконец закончена. Это — настоящее дитя горя. И все-таки она удалась. Теперь моя ближайшая задача — всеми возможными средствами добиваться ее исполнения».

С большой надеждой и уверенностью Густав выдвинул только что сочиненную «Жалобную песню» на организованный в консерватории Бетховенский конкурс. Конкурс сулил композитору, победившему на нем, признание, а также серьезное денежное поощрение — премию, равную двадцати месячным зарплатам в Бад-Халле. Эта сумма позволила бы Густаву на год погрузиться в сочинительство и закончить желанную оперу «Рюбецаль».

В авторитетное жюри под председательством Брамса входили профессор Гольдмарк, критик Ганслик и дирижер Рихтер. Однако именитые судьи превратили конкурс в показательное уничижение молодых дарований, проигнорировав талантливые сочинения и присудив премию заурядному автору Виктору Херцфельду. Следует заметить, что победитель впоследствии забросил сочинительство и посвятил себя игре на скрипке. 6 декабря — день объявления результатов — стал переломным моментом в судьбах многих юных дарований.

Тяжело было не только Малеру, но и его консерваторским однокашникам Гансу Ротту и Хуго Вольфу. Ротт, после того как представил свою симфонию в комитет конкурса, находясь в поезде по дороге из Вены, достал револьвер и направил его на попутчика, раскуривавшего сигару. Он стал кричать, что Брамс подложил в вагон динамит и они от любой сигары могут взлететь на воздух. Скрученный жандармами, Ротт прошел курс лечения в психиатрической клинике, после чего впал в депрессию, а в 1884 году в возрасте двадцати пяти лет, очевидно заразившись в больнице, скончался от туберкулеза. Некоторые биографы настаивают на том, что именно результаты конкурса послужили причиной сумасшествия Ротта. Однако итоги были объявлены после этого случая. Еще 1 ноября 1880 года Малер писал Эмилю Фройнду: «Ганс Ротт сошел с ума! И я поневоле опасаюсь, что то же самое случится с Криспером», тем самым подтверждая, что психическое расстройство Ротта случилось не из-за проигрыша на конкурсе. При этом следует учитывать, что как раз интенсивная подготовка к конкурсу сказалась на здоровье несчастного музыканта.

Современники оценивали композиторский дар Ротта весьма высоко и прочили ему достойное место в музыкальной истории. Музыковед Роб Кован, анализировавший его сочинения, высказывает следующую мысль: «Трудно представить, куда еще мог бы привести нас Ганс Ротт, проживи он достаточно, чтобы совершить свой путь». В 1900 году Малер писал своей подруге Натали Бауэр-Лехнер, что невозможно переоценить, как много со смертью Ротта потеряло искусство: его гений достиг небывалых высот еще в Первой симфонии, написанной в 20 лет и делающей его, без преувеличения, основоположником новой симфонии, как ее понимал сам Густав… В том же письме Малер признавался: «Если бы жюри консерватории… присудило мне 600 австрийских флоринов за Кантату, вся моя жизнь была бы иной. Я просто работал бы над “Рюбецаль”, не пришлось бы ехать в Лайбах, что, таким образом, избавило бы меня от моей проклятой оперной карьеры. Но премию получил господин Херцфельд, а Ротт и я ушли с пустыми руками. Ротт, отчаявшись, сошел с ума и умер, а я был ввергнут в ад театральной жизни (где всегда буду оставаться)».

КРУГИ ТЕАТРАЛЬНОГО АДА

В консерваторские годы финансовые обстоятельства вынуждали Малера во многом себе отказывать. Родители, занятые воспитанием младших детей, могли его поддерживать лишь посылками, которые, естественно, не удовлетворяли даже самые скромные потребности. Чтобы прокормиться, Густав перебивался непостоянными заработками — обучением игре на фортепиано и композиции. Так продолжалось еще два года после окончания консерватории и университета. После неудачи на Бетховенском конкурсе, на победу в котором Густав так надеялся, ему не давали покоя мысли о несправедливости. Только после конкурса он узнал об участии в нем своих друзей и сильно переживал их провал. Получив первую премию, он наверняка столкнулся бы с иной проблемой: угрызениями совести относительно печальной участи Ротта.

Осознавая необходимость двигаться дальше, Густав продолжал искать возможности для заработка. Темная полоса его жизни подходила к завершению. Внезапно ему поступило предложение из Лайбаха возглавить местный театр на один сезон в качестве дирижера. И, понимая, что надежды найти достойную работу в Вене практически нет, к тому же в его помощи нуждалась семья, Малер сразу покинул столицу. Это был ангажемент, которого можно было не стыдиться, к тому же дававший хоть какую-то материальную стабильность. Однако амбиции Густава были значительно выше, и он воспринимал эту работу как временную, впрочем, как и его семья.

Ученик Фрейда, психоаналитик Теодор Рейк, рассказывал такую историю. Отец Юлиуса Тандлера, ставшего впоследствии известным профессором анатомии Венского университета, и Бернхард Малер, прогуливаясь вместе по Вене, оказались у здания Анатомического института. И Тандлер сказал: «Мой сын — студент-медик, но однажды он будет профессором этого института». Через десять минут они дошли до Придворного театра, и Бернхард, указав на впечатляющее грандиозной архитектурой здание, произнес: «Сейчас мой сын дирижер в театре Лайбаха, но однажды он будет директором Императорской оперы». Эта красивая история свидетельствует об отношении родителей к Густаву — они были уверены, что он непременно сделает успешную карьеру.

Сегодня Любляна — столица, главный политический, экономический и культурный центр Словении. В малеровские времена город назывался Лайбах и был обыкновенным провинциальным городишкой. К 80-м годам XIX столетия музыкальная культура дошла и до таких городков. Там организовывались театры, где местная публика проводила свой досуг, посещая оперные представления, балы и прочие светские мероприятия. Такие театры были единственным местом развлечений. Их репертуар составляли беспроигрышные «кассовые» представления, не претендующие на высокое музыкальное искусство.

Театр Лайбаха назывался «Landestheater», то есть «Национальный», но, увы, кроме названия он мало чем мог похвастать. Профессиональная слабость исполнителей была не главным недостатком. Артисты могли без предупреждений попросту не являться на свои выступления, и Малеру, ответственному за исполнение, приходилось выкручиваться из форс-мажорных ситуаций. К примеру, на представлении оперы «Марта» немецкого композитора Фридриха фон Флотова из-за отсутствия певицы Густав сам вынужден был насвистывать песню «Последняя роза лета». А во время «Фауста» Шарля Гуно случился настоящий конфуз: на исполнение знаменитого «Хора солдат» вместо хора пришел всего один хорист, и Малер, очевидно, осознав крайнюю нелепость ситуации, стал неторопливо прогуливаться по сцене, распевая не ожидаемое: «Déposons les armes, dans nos foyers enfin nous voici revenus…» (Пора сдать оружие: мы, наконец, вернулись в наши дома…), а лютеранский хорал «Ein Feste Burg» (Господь — надежный наш оплот). Воспитанный в венской музыкальной культуре, Малер столкнулся здесь с иной, провинциальной реальностью, которая, как ни парадоксально, давала особый жизненный и профессиональный опыт: такая работа ставила перед еще наивным музыкантом проблемы, решению которых не научит ни одна консерватория. К тому же молодой дирижер, крайняя бедность которого не позволяла присутствовать на постановках Венской оперы, в первый раз именно в Лайбахе испытал ощущение творческого полета от интерпретации сценических партитур. Каждая исполняемая под его управлением опера рождала у Густава чувство особого очарования.

Проработав в Лайбахе один сезон, Малер получил новый ангажемент — в Моравию, в город Оломоуц, называвшийся в те годы Ольмюц. Этот симпатичный городок был неплохой стартовой площадкой для карьеры оперного дирижера. Согласие на продолжение работы в таком качестве, по мнению Малера, ставило крест на его призвании быть композитором. Он представлял себе несчастную жизнь, полную бесконечных скитаний, и его охватывали сомнение и страх перед жизненным выбором. В мрачных и тревожных раздумьях Густав провел свой короткий отпуск в Вене. В компании одного из товарищей он часто прогуливался по венскому лесу, опоясывающему город. И хотя Малер имел репутацию блестящего собеседника, эти прогулки проходили в удручающем молчании. Помимо карьеры композитора и дирижера, Густав не отказывался от возможности стать пианистом. Друзья, слышавшие его игру на фортепиано в те дни, говорили, что он изливал совершенно интимное отчаяние в своих интерпретациях сонат Бетховена и фуг Баха, будто прощаясь с ними навсегда. В то время Малер сблизился со своим университетским однокурсником, археологом и филологом Фридрихом Лёром, дружба с которым сопровождала всю его жизнь.

Перед Ольмюцем он провел несколько дней дома в Йиглаве, где его досуг скрашивала новая знакомая. Следующее письмо, адресованное одному из йиглавских друзей, он писал, пожалуй, не без психологического интереса к этой юной особе: «На днях я пересекал площадь, когда вдруг раздался голос сверху: “Герр Малер, герр Малер”. Я посмотрел вверх и увидел в третьем окне фройлен Мораветц (младшую, с которой я познакомился в вашем доме), она от своей наивности и радости видеть меня не могла сдержаться. Я взял ее в подружки в моем пребывании в Йиглаве и показал ей все здешние места, теперь она благодарна мне по уши. Когда я пишу эти строки, она сидит в соседней комнате с моей сестрой. И так как ее нетерпение усиливается, я должен скорее закончить с моим горячим приветом тебе».

Представительницы прекрасного пола всегда благосклонно реагировали на симпатичного молодого человека, располагающего к себе приятной общительностью. Но крайний идеализм Густава заставлял поддерживать лишь строго платонические отношения. Когда какая-нибудь подруга начинала проявлять знаки привязанности, он внезапно исчезал из поля ее внимания. Причина столь сдержанного отношения к девушкам возникла неспроста. Еще будучи студентом университета, восемнадцатилетний Малер в один из приездов домой был в гостях у своего друга по гимназии Эмиля Фройнда. Дом, где Фройнд жил с родителями, располагался в местечке Зелов, находившемся в нескольких часах езды от Йиглавы. Там Густав познакомился с прелестной девушкой, двоюродной сестрой Эмиля, Марией Фройнд, которую смело можно назвать первой влюбленностью юного композитора. Она подпала под очарование молодого музыканта и его игры на фортепиано. Хотя их краткая романтическая связь могла вырасти в куда большее чувство, юный идеалист Густав не переходил черту, стараясь притормозить развитие отношений. Он даже предупредил девушку остерегаться возможной страсти, боясь обречь ее на сильные страдания. Не дав таким образом, как думал Густав, их любви разгореться в полную силу, они в скором времени расстались лучшими друзьями. Однако спустя два года произошло то, чего Малер боялся больше всего. Мария покончила с собой. Причины такого страшного финала ее жизни остались неизвестными для Густава. Известие о ее самоубийстве шокировало юного композитора.

Немецкий музыковед Альфред Матис-Розенцвейг, изучавший жизнь Малера с 1923 по 1948 год в труде «Густав Малер: Новые исследования его жизни, времени и работы», считавшемся до 1997 года утерянным, приводит письмо Малера, написанное Эмилю Фройнду в ответ на трагическую новость: «Эта новость достигла меня одновременно с твоим письмом и в то время, когда я сам нуждался в поддержке. Несчастье находится дома везде и облекается в самые странные формы, как будто издевается над бедными людьми. Если ты знаешь хоть одного счастливого человека на земле, скажи мне его имя, пока я не потерял последние капли бодрости, находящиеся во мне. Любой, кто наблюдал поистине благородную и глубокую натуру, борется против самой мелкой подлости и погибает, едва ли может подавить дрожь, когда он сравнивает шансы спасти свое собственное лицо. Сегодня День Всех Святых. Если ты был здесь в это время в прошлом году, то знаешь, в каком настроении я пребываю в этот день. Завтра День поминовения усопших, он будет первым, когда я буду поминать ту, кого я знал! Теперь у меня тоже есть могила, на которую я должен возложить венок». Неудержимо тянущийся к женщинам Густав после этой трагедии хотя и оставался к ним внимателен, однако, преследуемый мыслями о своем постоянном одиночестве, не выходил за рамки сдержанной вежливости.