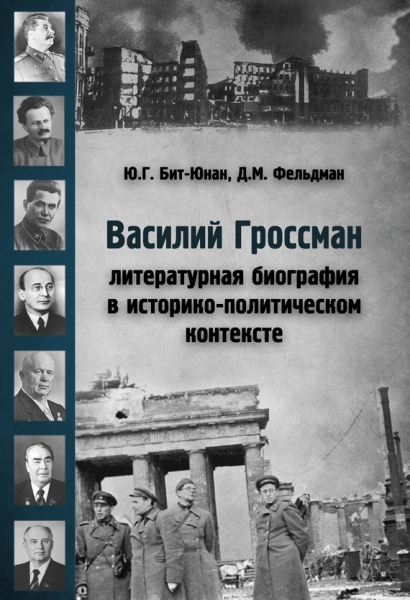

Давид Фельдман, Юрий Бит-Юнан Василий Гроссман. Литературная биография в историко-политическом контексте

© Бит-Юнан Ю.Г., Фельдман Д.М., 2015

© Издательский дом «НЕОЛИТ», 2015

От издательства

Эта книга продолжает монографию, посвященную жизни и творчеству В.С. Гроссмана – одного из наиболее известных русских писателей ХХ века. Первая часть ее опубликована в прошлом году нашим издательством.

В первой книге были обозначены неисследованные биографические проблемы. Установлено, что Гроссман в довоенные и послевоенные годы оказался, можно сказать, в эпицентре литературных и политических интриг высших партийных функционеров. Ареста избежал чудом.

При исследовании биографических проблем авторы стремились воссоздать историко-политический контекст сталинской эпохи. В первой книге речь шла о юности Гроссмана, его становлении как писателя, начальных этапах стремительной литературной карьеры, и, наконец, интриге, связанной с романом о Сталинградской битве – «За правое дело».

Новая книга – о создании романа «Жизнь и судьба». Его рукописи были конфискованы сотрудниками КГБ СССР в феврале 1961 года. Ну а впервые полностью роман был опубликован за границей почти двадцать лет спустя.

С тех пор роман Гроссмана переведен на все европейские языки, многократно опубликован. Он признан классикой мировой литературы.

История создания и публикации романа «Жизнь и судьба» неоднократно описана мемуаристами и литературоведами. Но, как доказывают авторы данного исследования, она изначально «мифологизирована» сообразно различным политическим установкам. То же самое можно сказать и о биографии самого Гроссмана.

При подготовке этого издания использованы материалы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива новейшей истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.

Часть I. Оттепель и заморозки

Награда побежденному

Если судить по формальным показателям, то результатом пятилетней интриги в связи с изданием романа «За правое дело» стала победа Гроссмана. Вопреки стараниям Бубеннова и, разумеется, Суслова.

Да, с 13 февраля 1953 года, когда на фоне «дела врачей» шла в прессе антигроссманавская кампания, очевидной казалась победа Суслова и Бубеннова. Руководство ССП отреклось от автора романа «За правое дело».

Но положение изменилось уже 4 апреля, когда «дело врачей» официально было признано фальсификацией. В мае прекратилась и антигроссмановская кампания. Опала длилась менее четырех месяцев.

Да, Фадееву не пришлось доложить Сталину, что проект ЦК партии – «военная эпопея» – почти реализован именно тем, кого поддерживало руководство ССП. В 1953 году Сталинскую премию Гроссман не получил.

Но и Бубеннов – за второй том романа «Белая береза» – тоже не получил Сталинскую премию. Ее вообще не присуждали после смерти Сталина.

Бубеннов – с агитпроповской помощью – оттеснил Гроссмана, а все равно не выиграл. Утратил прежний статус и Суслов. Организатор кампании «борьбы с космополитизмом» был понижен в должности.

Кстати, Министерством обороны как раз тогда проводилась очередная аттестация офицерского состава, и 22 июля автору романа «За правое дело» – как подполковнику запаса – выдана была вполне комплиментарная характеристика. В личном деле ее копия сохранилась. Кроме прочего, там указывалось: «В настоящее время И.С. Гроссман продолжает активно заниматься литературным трудом, принимает активное участие в общественной жизни Союза советских писателей СССР, является членом Правления Союза советских писателей СССР, членом Комиссии по приему в Союз советских писателей СССР»[1].

Отсюда следует, что Гроссман летом 1953 года – вовсе не гонимый, а вновь авторитетный прозаик. И даже с полномочиями литературного функционера. Неважно, пользовался ли. Главное, что сохранил прежний статус, определявший уровень влиятельности. И гонорарные ставки, кстати, тоже.

С 1954 года роман «За правое дело» был фактически признан советской классикой. Но функционерам требовалось еще и объяснить, почему же автора так бранили ранее.

Осенью 1954 года статус Гроссмана подтвержден книжным изданием романа «За правое дело». Сам факт выпуска книги еще и подразумевал, что все прежние негативные оценки были ошибочными.

Получилось, что в первую очередь ошибся тот, чья статья обозначила начало антигроссмановской компании: Бубеннов. И ему – в качестве автора романа «Белая береза» – пришлось выслушать много нелестного на II съезде ССП.

В 1955 году вторым книжным изданием романа «За правое дело» было вновь подтверждено, что все претензии к автору деактуализовались. Правда, лишь «по умолчанию». Официально так и не были дезавуированы инвективы, публиковавшиеся с февраля по май 1953 года. Извинения в подобных случаях не предусматривались традициями советской печати.

Компромисс все же нашли. Писательским руководством было направлено в ЦК КПСС представление к ордену Трудового Красного Знамени. Копия документа попала в личное дело Гроссмана[2].

Довольно высокой была награда. Аналог ордена Боевого Красного Знамени, только не за военные заслуги, а сообразно государственно важным достижениям в какой-либо профессиональной области.

Награждал, понятно, не ЦК партии. Указом Президиума Верховного Совета СССР это оформлялось. Но решения принимались именно там, куда обратилось писательское руководство.

Мнение руководства ССП относительно уместности награды было согласовано в ЦК партии до формального обращения. А иначе сама инициатива не имела бы смысла.

Наградить просили, что называется, по оказии. Это сразу же обозначалось: «12 декабря 1955 года исполнилось 50 лет со дня рождения писателя Гроссмана Василия Семеновича (Иосифа Соломоновича)».

Такая практика награждения к юбилею стала традиционной еще в сталинскую эпоху. «На день рождения» ордена и медали получала элита: функционеры, писатели, ученые, конструкторы, актеры, художники. Но и во второй половине 1950-х годов это было исключением, а не правилом.

Представление к награде следовало обосновать. И руководство ССП ссылалось на мнение того, чей авторитет считался незыблемым: «Литературной деятельностью В. Гроссман начал заниматься в 1934 г. Его первая повесть “Глюкауф” о героях первой пятилетки – шахтерах Донбасса – была положительно оценена А.М. Горьким».

Аргументация развивалась. Удачным объявлен не только дебют: «Значительным произведением советской литературы явился роман-трилогия В. Гроссмана «Степан Кольчугин» (1940). В нем В. Гроссман создал выразительную картину революционной борьбы пролетариата, начиная с кануна революции 1905 г. до начала первой мировой войны. Роман «Степан Кольчугин» получил признание широких масс советских читателей и был переведен на ряд иностранных языков».

Перечислены и военные заслуги. Точнее, относившиеся к военной поре: «С первых дней Великой Отечественной войны и до окончания ее В. Гроссман находился в частях действующей армии как специальный корреспондент газеты «Красная звезда». Корреспонденции, очерки и рассказы В. Гроссмана, опубликованные в центральной и фронтовой печати, такие, как «Сталинград», «Треблинский ад», его талантливая повесть «Народ бессмертен» (1943) вдохновляли советских людей на упорную борьбу с врагом».

Далее речь шла о событиях недавних. Так, сообщалось: «После войны В. Гроссман успешно работает над созданием произведения о беспримерном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. В настоящее время вышла в свет первая книга романа «За правое дело»».

Авторы представления знали, что «первая книга романа “За правое дело”» не «в настоящее время вышла», а тремя годами ранее. Конечно, учитывали, что это известно в соответствующем отделе ЦК партии. Ошибки или обмана не было – в документе лишь подчеркивалось: на исходе 1955 года претензий к Гроссману нет, а все прежние уже признаны неуместными.

Этот тезис и обосновывался. Причем вполне последовательно: «В своих произведениях В. Гроссман обращается к наиболее значительным событиям из истории нашей родины, стремится правдиво показать русского рабочего – борца и созидателя социалистического общества».

Отнюдь не случайно упоминание именно о «русском рабочем». Памятно было время, когда гроссмановский роман характеризовали как «антирусский», вот и подчеркивалось, что это – ошибка.

Затем определен статус награждаемого. Акцентировалось: «В. Гроссман принимает активное участие в работе правления Союза писателей СССР».

Обозначены заслуги именно функционерские. Были, нет ли, главное, что упомянуты. Далее – вывод: «Правление СП СССР ходатайствует о награждении писателя Гроссмана Василия Семеновича (Иосифа Соломоновича) за заслуги в развитии советской литературы – орденом Трудового Красного Знамени».

Представление утверждено 18 января 1956 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР опубликован «Правдой» на следующий день: «За заслуги в области художественной литературы и в связи с пятидесятилетием наградить писателя Гроссмана Василия Семеновича (Иосифа Соломоновича) орденом Трудового Красного Знамени»[3].

Руководство ССП итог подвело. И баланс. Ответ на погромные рецензии 1953 года – орден Трудового Красного Знамени, врученный Гроссману прежде всего «за заслуги в области художественной литературы».

Не Сталинская премия, конечно, так ее уже и не было. Награждение Гроссмана подразумевало, что инцидент исчерпан. Окончательно.

Это было ясно и до награждения. Гроссману фактически вернули статус классика советской литературы. Интервью с ним печатались в периодике, было известно, что он пишет вторую книгу романной дилогиии о Сталинградской битве.

Все неудачи и унижения вроде бы остались позади. Берзер в упомянутой выше мемуарной книге подчеркивала, что как своего рода этап давнего знакомства ей запомнились коктебельские встречи с Гроссманом лета 1955 года: «Он улыбался тогда, здоровался издали, весело махал рукой. Я со стороны смотрела на него: высокий ясный лоб, за очками синие глаза, черные волнистые волосы зачесаны назад… Он был ровен, казалось – счастлив и спокоен. Я знала, что он пишет новый роман. И печать счастья, творчества и творческого покоя лежала на его лице. Он казался здоровым, загорелым и молодым. На фоне коктебельского синего моря и сказочных гор его прекрасные синие глаза казались особенно синими. Этот синий свет не угасал до последних минут жизни. Очки круглые были частью его лица. А рот нес страдание – рот библейских мучеников и мудрецов. И улыбка тоже».

Не исключено, что двойственное впечатление не столько запомнилась в 1955 году, сколько позже сложилось – по итогам осмысления писательской судьбы. Трагических событий уже не столько прошлого, сколько будущего. Почти тридцать пять лет спустя Берзер, подобно другим мемуаристам, создавала гроссмановский биографический миф.

Допустимо, что впечатление и впрямь было двойственным. Как мироощущение самого Гроссмана. Внешне – «печать счастья, творчества и творческого покоя», но прошлое не прошло бесследно, и «новый роман» ожидали все те же цензурные препоны.

Судя по формальным признакам, Гроссман выиграл, а реально – проиграл: он вышел победителем из очередной литературно-административной интриги, зато как писатель оказался побежденным.

Еще в юности он принял социалистическую идеологию. Но ей не соответствовала практика – государственный террор. С этим пришлось мириться, точнее смириться. Гроссман, подобно миллионам советских граждан, привыкал к атмосфере постоянного страха. От большинства отличался тем, что унижение осознавал – в том числе и от антисемитских кампаний. Прагматику их понимал еще на исходе 1920-х годов, хотя его лично они не касались.

Однако «делом врачей» Гроссман был унижен, как никогда прежде. Среди прочих и его фамилия под «Обращением еврейской общественности», где признавалась доказанность обвинений и уместность расправы с обвиняемыми.

Подчеркнем еще раз: документ, подготовленный в аппарате ЦК КПСС и отправленный на утверждение Маленкову 29 января 1953 года, не был тогда опубликован. Аналогично и другой вариант, завершенный через три недели. Сама идея утратила актуальность. Но суть не изменилась – для Гроссмана. Он не мог не понимать, что вместе с другими представителями советской элиты одобрил убийство заведомо невиновных. Согласился принять сторону палачей, а не жертв.

Теоретически у него была возможность отказаться. Практически – нет. Многократно возросла бы вероятность ареста, причем всей семьи тоже. По меркам 1953 года хватало оснований: Гроссман не раз указывал в анкетах, что еще до Первой мировой войны одна из сестер матери стала гражданкой Аргентины, отцовская же в Болгарию уехала[4].

Он знал, что наличие родственников за границей – опасность для гражданина СССР. По административной логике сталинской эпохи прежние контакты с эмигрантами могли быть истолкованы как шпионаж. Доказательства не требовались, довольно было признаний, и добиваться их следователи МГБ умели. Но скрывать известное, например, в Бердичеве – тоже риск. Оставалось лишь надеяться, что не воспользуются недоброжелатели сведениями о «заграничных связях».

Надо полагать, воспользовались бы, отклони Гроссман предложение ЦК КПСС. Трактовали бы это как обусловленную «заграничными связями» попытку содействия «врачам-вредителям». Припомнили бы и ссыльную кузину, и расстрелянных друзей. Тогда бы он непременно попал в категорию «безродных космополитов», пособников иностранных разведывательных служб. Последствия легко угадывались.

Очередным унижением была погромная кампания в связи с романом «За правое дело». Ее антисемитскую прагматику организаторы не маскировали – порою даже акцентировали. И последствия могли бы оказаться весьма серьезными. А тут еще и угроза депортации.

Правда, итог – орден Гроссману. К юбилею, но и по заслугам. В Российской империи так награждали чиновников – «за двадцать лет беспорочной службы».

Орден вручали побежденному, которого объявили победителем.

Гроссман не мог не осознавать свое поражение. С юности он хотел стать писателем, оказался же служащим по ведомству литературы.

Итоги поражения

14 февраля 1956 года в Москве начался XX съезд КПСС, завершившийся через одиннадцать дней. Как известно, сенсацией тогда стал доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях».

Подготовка XX съезда партии заняла почти три года. Смерть едва ли не обожествленного Сталина обозначила новый период истории советского государства.

К марту 1953 года социалистическая империя оказалась буквально на вершине могущества. Нацистская Германия была побеждена и половина Европы, по сути, контролировалась Сталиным.

Но это – с одной стороны. А с другой, положение Советского Союза было критическим. Против него ополчились почти все недавние союзники: шла «холодная война».

Меж тем сельское хозяйство оставалось в упадке. Так называемая «колхозная деревня» голодала. До обещанного изобилия далеко было и в городах. Все ресурсы страны уходили на военные нужды.

Экономический кризис усугублялся идеологическим. Вопреки обещаниям, государство справедливости не удалось создать. Равенства не было. Никакого.

Вместо имущественного равенства – несопоставимость бытовых условий элиты и большинства граждан. Принцип отказа от этнической дискриминации был, по сути, попран антисемитскими кампаниями и депортациями целых народов.

Ко всему прочему, миллионы советских граждан – в лагерях и тюрьмах. Угроза ареста была актуальна и для сталинского окружения. Генсек явно готовил очередную смену элиты, что подтверждалось «делом врачей». А в стране одна пропагандистская кампания следовала за другой, все более нагнетая военную истерию. Третья мировая война становилась все ближе – теперь уже атомная.

Но Сталин умер, и его преемники спешили изменить ситуацию. Символом перемен должен был стать XX съезд партии в 1956 году.

К этому времени в советской прессе и официальных документах понятие «культ личности» стало политическим термином. С июня 1953 года так обозначали многолетнюю кампанию восхваления Сталина. Идеологи еще не решались объявить самого генсека ее инициатором, вот и понадобился эвфемизм. Выбрали довольно неуклюжий, зато и суть была понятна, и появилась возможность не упоминать прежнего лидера[5].

Хрущев нарушил это правило. Инкриминировал Сталину не только истерию самовосхваления, но и организацию фальсифицированных процессов второй половины 1930-х годов, и узаконенную практику истязаний подследственных, и преступную самонадеянность, обусловившую поражения в начале Великой Отечественной войны, и неоднократно проводившиеся депортации по этническому критерию, и «дело врачей», да и вообще измену базовым установкам марксизма. Соответственно, большинством высших функционеров было решено не печатать доклад, объявить его секретным. Первая советская публикация в прессе – лишь в 1989 году, когда шла очередная кампания «разоблачения культа личности»[6].

Однако уже весной 1956 года Хрущев добился иной формы обнародования. По всем учреждениям, предприятиям и прочим организациям на открытых партийных собраниях, куда приглашали всех сотрудников, доклад читали вслух так называемые читчики, назначенные районными или городскими комитетами партии.

Ограничения были несущественны и трудноконтролируемы: слушателям запрещалось что бы то ни было записывать или обсуждать как во время собрания, так и после. Но реально доклад обсуждали по всей стране.

Создана была лишь видимость секретности. Даже если б на партийные собрания не пришел ни один беспартийный, все положения доклада стали бы широко известны.

К антигроссмановской кампании доклад имел непосредственное отношение. Новый лидер характеризовал «дело врачей» как «позорное».

Так Хрущев обозначил антисемитскую прагматику «дела врачей». Соотнес ее с тем, что именовал «грубым попранием основных ленинских принципов национальной политики Советского государства».

Вполне прозрачным был намек – для современников. Бубенновские инвективы, а заодно и все им подобные, оказались противоречащими актуальному политическому контексту. Применительно же к положению Гроссмана это подтверждало уместность новой публикации романа «За правое дело». И в 1956 его выпустило издательство «Советский писатель»[7].

Гроссман уже давно был в литературной элите. Всесоюзно знаменитый писатель и журналист, классик советской литературы, что подразумевало высокие гонорарные ставки.

Отметим, что к началу 1950-х годов за авторский лист – сорок тысяч печатных знаков – платили в среднем три тысячи рублей. Классикам советской литературы – высшая ставка, т. е. почти в полтора раза больше. Переиздания же приносили от пятидесяти до шестидесяти процентов начального гонорара.

Соответственно, ежегодные доходы некоторых литераторов порою превышали миллион рублей. Из-за чего в ЦК партии не раз обсуждался вопрос о необходимости введения прогрессивного налога. Однако до подобного рода ограничений не дошло – пропагандистская элита[8].

Гонорарные суммы уместно сравнить с доходами и расходами обычных советских граждан. Тут следует учесть, что средняя месячная заработная плата тогда – шестьсот пятьдесят рублей. Мужские ботинки стоили примерно триста рублей, зимнее женское пальто с меховым воротником обходилось в 700 рублей[9].

Гроссману каждое переиздание романа «За правое дело», объем которого превышал тридцать авторских листов, приносило не менее четырехсот тысяч рублей. Очередной выпуск «Степана Кольчугина» – почти в полтора раза больше.

Все публикации романа «За правое дело» по-прежнему лоббировало руководство ССП. Можно сказать, что Гроссману – по сумме гонораров за книжные издания – неоднократно компенсировали неполученную Сталинскую премию. Даже и первой степени.

Писательское начальство, санкционируя переиздания, демонстрировало всем: инцидент, обусловивший антигроссмановскую кампанию 1953 года, исчерпан. Окончательно.

Разумеется, причина благоволения не только и не столько в том, что литературные функционеры пытались загладить свою вину. Сталинский проект – «военная эпопея» – оставался политически актуальным и после нового раздела власти в партийной элите, а Гроссман был самым перспективным из прозаиков.

В этом аспекте характерно суждение И.П. Золотусского. Маститый критик постулировал в предисловии к очередному советскому изданию романа «Жизнь и судьба»: «Сразу после 1945 года заговорили о том, что нужна современная «Война и мир». Считалось, что масштаб события этого заслуживает. Но не о масштабе политическом шла речь. Имелась в виду идея охвата всей войны, ее корней и последствий, ее ядра и периферии»[10].

Золотусский не вполне точен, ведь ему лишь пятнадцать лет исполнилось в 1945 году. Еще двумя десятилетиями ранее литераторы обсуждали возможность создания эпопеи гражданской войны, что уже отмечалось. Да и «масштаб политический» – условие всегда обязательное в СССР. Однако в главном Золотусский прав. Сам проект «военной эпопеи» стал особенно актуальным со второй половины 1940-х годов. И десятилетие спустя не утратил актуальность.

Частично задачу создания «военной эпопеи» решил Гроссман. В каждом издании романа «За правое дело» указывалось, что публикуется лишь первая книга. Читательский успех ее был несомненным, причем не только в СССР. Планировалась и продолжение. Вот почему автора поощряли всеми доступными средствами. Заботились о его престиже, обеспечивали максимально комфортные условия работы. Точнее, выполнения того, что считалось тогда «социальным заказом».

Подчеркнем еще раз: опала Гроссмана длилась менее четырех месяцев. А затем он вновь «обласкан властью», обозначившей таким образом, что обиды следует забыть и служить по-прежнему верно.

Кстати, пафос хрущевского доклада – верность. Преступления же, совершавшиеся правящей элитой, предложено считать лишь последствиями «культа личности».

С учетом сказанного можно отметить, что XX съезд КПСС не повлиял на политические взгляды Гроссмана: в хрущевском перечне злодейств не было таких, о которых не знал бы или не догадывался.

В феврале 1956 года Хрущев официально подвел итоги сталинской эпохи. Закончилась же она гораздо раньше, и для Гроссмана ее окончание подразумевало, что можно не опасаться ареста в любой момент. Страх отступал. Тем яснее становилась мера пережитых унижений.

Ни одна его публикация не обошлась без цензурного вмешательства. Тотальный контроль и редакторский произвол предусматривались негласными правилами. Изначально приняв их, Гроссман многократно пережил унижения компромиссами. Сталинская эпоха закончилась, но в хрущевском докладе не ставилась проблема отмены партийной цензуры. Это и означало, что все книги романа о войне будут исковерканы, как первая.

Устранить произвол Гроссман не мог. Однако попытался избавиться хотя бы от самоцензуры. Характеризуя роман «Жизнь и судьба» в упомянутых выше мандельштамовских дефинициях, следует признать: он не относится к «разрешенной» литературе. Наоборот, соответствует критериям «написанной без разрешения».

Кстати, проблема игнорирования официального идеологического дискурса рассматривается в романе «Жизнь и судьба». Отношение к ней выражено суждениями физика-атомщика Штрума, alter ego автора.

Так, замечание относительно противоречия современных научных концепций основам марксизма ученый парировал с опасной иронией. Заявил, что «физике нет дела, подтверждает ли она философию»[11].

Штрум и сам напуган своей дерзостью. Фразу, произнесенную сгоряча, недоброжелатель может интерпретировать как «антисоветскую пропаганду», случаев подобного рода немало. Однако выясняется, что мнение обиженного ревнителя идеологии уже не сыграет никакой роли. Для решения военных задач нужны работы физика, он стал неприкосновенным, и функционерам приходится с этим смириться.

Отметим, что проблема игнорирования официального идеологического дискурса рассматривается и в булгаковской повести «Собачье сердце». Преуспевающий московский хирург Преображенский дерзит функционерам нижнего звена, да еще и рекомендует своему ассистенту не читать советские газеты. На недоуменное же замечание относительно того, что других нет, отвечает: «Вот никаких и не читайте»[12].

Преображенский тоже неприкосновенен. Он, в отличие от Штрума, осознает это и постоянно использует преимущества такого статуса. Здоровье представителей высшей партийной элиты зависит от хирурга-уникума, вот ему и позволительна аполитичность.

И Преображенский, и Штрум – лишь представления литераторов о возможностях самоизоляции от режима. Так сказать, проекции мечты на литературу. Врач Булгаков считал надежной защитой статус хирурга-уникума, а химик Гроссман полагал, что надежно защищены создатели атомного оружия. Но при всех сюжетных различиях варианты тождественны на уровне формализации: неприкосновенновенность уникального специалиста, от которого зависят влиятельные функционеры или же государство в целом. Уровень безопасности определяется масштабами влияния покровителя. О свободе и речи нет.

Теоретически допустимо, чтобы деятельность уникального специалиста в естественнонаучной области не регулировалась партийными директивами. Но применительно к литературе такое недопустимо и в теории. Советский писатель сталинской эпохи прилежно читал газеты, потому что там была отражена воля правительства, вне которой заведомо исключалась профессиональная реализация[13].

Гроссман как писатель формировался именно в сталинскую эпоху. Потому не мог не понимать: роман, где игнорируется официальный идеологический дискурс, не будет опубликован. И все же продолжал работу. На что надеялся – можно лишь догадываться. Гипотезы строить.

Самая простая – счет унижений оказался слишком велик. Потому Гроссману и понадобилось вновь почувствовать себя писателем, а не служащим по ведомству литературы. Заботы же о публикации отложил до завершения второй книги романа. Оставалось еще несколько лет – немалый срок, если речь идет о свободе от постылой самоцензуры.

Нет оснований сомневаться: Гроссман осознавал, что угроза возникнет, как только рукопись книги окажется в редакции. Однако после XX съезда парии арест был маловероятен. В крайнем случае – обсуждение крамольного романа литературными функционерами и запрет публикации.

Кампания травли в масштабе 1953 года практически исключалась. Подобного рода скандалы стали неуместными, значит, из ССП тоже вряд ли бы исключили. Ну, возможно, переиздавали бы не так часто, доходы стали бы меньше.

В 1956 году такие прогнозы Гроссман мог бы считать оптимистичными. Получалось, что под угрозой только привилегии да уровень жизни семьи.

Но семьи как таковой у Гроссмана уже не было. Распалась.

Липкин в мемуарах рассказывал об этом, не обозначая хронологические рамки событий. Рассуждал лишь о причинах: Гроссман, «например, считал, что его мать, погибшая в бердичевском гетто, осталась бы жива, если бы Ольга Михайловна незадолго до войны не воспротивилась бы тому, чтобы мать приехала к ним в Москву, и та вынуждена была навсегда расстаться с сыном».

Трудно судить, насколько версия мемуариста близка к истине. В письмах отцу Гроссман сообщал, что хотел бы перевезти мать из Бердичева.

Однако сначала было некуда – сам жил у родственников. А когда доходы выросли, так вскоре новая семья появилась, вот и ждал, пока ССП квартиру предоставит.

На исходе 1930-х годов располагал вроде бы достаточно просторным жильем и все же решение вопроса о переезде откладывал, лишь посылал матери деньги. Потом война началась.

Действительно ли Губер перед войной «воспротивилась» переезду свекрови, нет ли, Гроссман в первую очередь винил себя. И, видимо, не это стало причиной распада семьи.

Липкин – в цитированных выше мемуарах – ситуацию характеризовал по обыкновению невнятно. Порассуждав о гроссмановских претензиях, добавил: «Но я думаю, что Ольга Михайловна была ему неплохой женой. Все дело в том, что он разлюбил ее и полюбил другую».

Допустим, «разлюбил ее и полюбил другую». А когда это произошло и что дальше было – все равно непонятно.

Ситуацию характеризовала и дочь писателя в уже цитированном интервью журналу «Лехаим». По ее словам, семья отца распалась ко второй половине 1940-х годов. Конфликты же были и раньше.

Более подробно ситуация описана в интервью с корреспондентом газеты «Мир новостей». Оно напечатано 9 января 2013 года – под заголовком «Екатерина Короткова-Гроссман: “С отцом мои отношения были доверительными”»[14].

К 1955 году она успела закончить английское отделение Харьковского института иностранных языков, несколько лет преподавала в средней школе. Затем переехала в Москву. Там поступила на работу в Библиотеку иностранной литературы, стала переводчицей. С отцом встречалась довольно часто. Однажды Гроссман спросил, уместно ли его считать старым – «ему уже было за 50. Я ему отвечаю: “Старый, конечно”. Я-то тогда совсем молоденькой была. Сказала не подумав. Он расстроился и говорит мне: “Ну, все-таки у меня средний возраст”. Я обрадовалась этому слову – “средний”. Головой закивала. А потом он мне так загадочно заявляет: “Как ты думаешь, у меня еще может быть роман?”, имея в виду романтические отношения. Потом обнаружилось, что он уходит к жене Николая Заболоцкого, Екатерине Васильевне. Его вторая жена, Ольга Михайловна была человеком твердым, жестким. А Екатерина Васильевна – прямая противоположность: добрая, мягкая, дружелюбная».

Значит, к 1956 году планировался новый брак. В связи с чем Гроссман и просил ССП о предоставлении так называемого рабочего кабинета. Получил, но это была лишь комната, по словам дочери – «12 метров. Там иногда втроем ютились: я, отец, Екатерина Васильевна».

Для большинства московских семей и такие условия тогда – удача. Гроссман, разумеется, мог бы добиться большего, но пришлось бы ждать дольше. У него двухкомнатная квартира, а вскоре должен был получить новую, трехкомнатную. По тем временам – вовсе роскошь.

Он по-прежнему содержал жену и ее сына, уже получившего высшее образование. Все-таки прожили вместе двадцать лет.

Дочь опять приняла выбор отца. Но специфику новой ситуации отметила: «С Ольгой Михайловной он так и не развелся. В общем, было сложное сплетение отношений. Екатерина Васильевна то уходила, то возвращалась. Если какие-то официальные приемы, то все это проходило у Ольги Михайловны. Я думаю, дамы между собой договорились, как им себя вести».

Пусть и «договорились», прежней семьи не было, новой тоже. К весне 1956 году рисковал бы Гроссман только статусом классика советской литературы. Вероятно, не считал эту потерю непомерно большой.

Контекст негласного запрета

Уместно подчеркнуть еще раз: Гроссман задумал написать вторую часть романной дилогии «без разрешения» отнюдь не потому, что был опальным и гонимым. О бедности тоже нет речи.

Гроссман тогда преуспевал. Первая часть романной дилогии была признана классикой советской литературы, что подтверждалось динамикой публикаций.

Однако на уровне осмысления романа еще не были, так сказать, расставлены акценты. По советской традиции надлежало объяснить читателям, за что Гроссмана бранили раньше.

Задача объяснения была достаточно сложной. Требовалось определить хоть какие-то причины, избегая возвращения к теме антисемитских кампаний.

Компромисс найден уже после XX съезда КПСС. В этом аспекте характерна интерпретация скандала, предложенная И.П. Вишневским. Без преувеличения образцом мастерского ухода от нежелательной темы можно назвать статью критика «Роман В. Гроссмана “За правое дело”». Она стала главой в сборнике работ о военной прозе[15].

Согласно Вишневскому, ничего экстраординарного в 1953 году не произошло. Одни критики роман хвалили, другие бранили, дело обычное. Но вот и пора итоги подвести: «Теперь, когда страсти улеглись, можно сказать, что как поклонники этого произведения, так и его порицатели, очевидно, имели основания и для восхваления, и для хулы».

Даже Бубеннов, если верить Вишневскому, ошибся не во всем. Какие-то его соображения обоснованны. В частности, Гроссман недостаточно уделил внимания солдатам, не вполне убедительно изображены некоторые командиры и комиссары.

Но, по Вишневскому, ошибся Бубеннов в главном. Акцентировалось: Гроссман «правильно раскрывает в романе “За правое дело” перспективы войны, показывает ее всенародный характер, подчеркивает организующую и направляющую роль Коммунистической партии».

Беспочвенными, по словам Вишневского, были и обвинения в клевете на армию. Речь шла о катастрофе 1941 года: «Повествуя о первом этапе войны, В. Гроссман не преувеличивает сил противника, но и не преуменьшает опасности».

Необоснованными, согласно Вишневскому, были и обвинения в искажении «образов советских людей». Напротив, утверждал критик, Гроссман – реалист, «он рисует характеры людей, события, избегая нарочитой героизации, показного молодечества».

В итоге Гроссман был оправдан. И обвиняемыми стали его не в меру азартные оппоненты. Логически уместным оказалось бы указание причин, обусловивших столь ожесточенные нападки на роман. Однако Вишневскому объяснять это не позволялось.

Надо полагать, он знал, что взялся за неразрешимую задачу. Решить, понятно, не сумел, но главное сделал: была создана видимость решения.

По этому пути шли другие критики и литературоведы, писавшие о Гроссмане в дальнейшем. Кому-то Вишневский подсказал уловку, кто-то сам нашел ее эмпирически, существенно же, что другие пути были запретными.

Упомянул Вишневский и о продолжении романа «За правое дело». Оно, по словам критика, вполне уместно: «Начало сделано неплохое. Его обязательно надо продолжить».

Гроссман, разумеется, продолжал. Имел возможность не заботится о заработке постоянно. В 1958 год опубликован еще один сборник очерков, повестей и рассказов – воениздатовский[16].

Объем сборника превышал тридцать авторских листов. Даже с учетом того, что почти все было опубликовано ранее, Гроссман получил не менее четырехсот тысяч.

Предисловие к сборнику написал Левин. Это довольно пространная статья, озаглавленная «Василий Гроссман»[17].

Автор предисловия тоже полемизировал с участниками антигроссмановской кампании 1953 года. Явно и неявно. Прежде всего, доказывал, что роман – именно эпопея: Гроссман «сделал своим героем народ и правду о нем»[18].

Фактически Левин по пунктам отвергал все тезисы, что были выдвинуты Бубенновым и другими противниками Гроссмана. Но, как Вишневский, не имел возможности описать причины, обусловившие кампанию 1953 года.

С точки зрения самой возможности продолжения романа такие объяснения были и не нужны. Гроссман приступил ко второй части дилогии весной 1952 года, о чем официально и сообщал руководству ССП.

Правда, скандал 1953 года работу прервал, затем Гроссман занимался подготовкой нового издания первой части дилогии, что тоже потребовало немало времени.

Однако уже в 1955 году вторая часть дилогии была главной задачей. А роман «За правое дело» переиздавался, и это избавляло автора от хлопот о постоянном заработке.

Нет оснований предполагать, что Гроссман уже тогда планировал несанкционированную иностранную публикацию. Жизненный опыт исключал бы такой план – как суицидальную попытку.

Выше отмечено, что советской издательской моделью изначально подразумевалась монополизация издательской области. К 1920 году почти все частные издательства и периодические издания были закрыты, и большинство писателей лишилось заработка. Выбор – служить за паек советскому правительству, либо менять профессию. Это и констатировал Е.И. Замятин, статью которого опубликовал в первом номере 1921 года один из немногих уцелевших кооперативных петроградских журналов – «Дом искусств». Заголовок был полемический: «Я боюсь»[19].

Речь шла о писательском быте и характере его изменений. Согласно Замятину, государству, ставшему главным покупателем литературной продукции, требовалась гипертрофированная советскость, и спрос готовы были удовлетворить не талантливые, а «юркие авторы».

Замятин не отрицал, что энтузиасты тоже были. Но тон задавали «юркие». Они «давя друг друга и брыкаясь, мчатся в состязании на великолепный приз: монопольное право писания од, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию».

Те, кто не желали приспособиться, лишились права на публикации. Соответственно, Замятин утверждал, что писатель, «который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем».

Ничего подобного не прогнозировалось даже при самодержавии. Потому, заключал автор, «я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое».

Другому бы писателю, даже и знаменитому, дерзость обошлась бы дорого. Но Замятин большевиком стал еще в 1905 году, прошел тюрьму, ссылку и хоть политическую деятельность прекратил, связи остались. Его и раньше арестовывали чекисты, выручали же влиятельные функционеры[20].

Ответить Замятину решено было в печати. Дискуссия не удалась: большевистские публицисты ничего, по сути, оспорить не сумели. Аргументация свелась к попыткам объявить автора недальновидным и вообще нелояльным советской власти. Ограничились «выражением неудовольствия»[21].

Правда, литературная ситуация вскоре стала иной. Началась эпоха нэпа, открывались частные издательства, государственные тоже ориентировались на прибыль, соответственно, писатели могли выбирать заказчиков. Даже цензура, став централизованной, несколько смягчилась.

Более того, советское правительство заигрывало с эмиграцией. Провоцировались конфликты в среде противников нового режима, и беженцев, готовых примириться с ним, привлекали различными способами[22].

Литература играла особо важную роль. Практиковались негласные субсидии дружественным или хотя бы невраждебным эмигрантским издательствам и периодическим изданиям. Советским писателям там не запрещалось печататься, эмигрантов тоже публиковали на родине[23].

В 1923 году многие литераторы – эмигранты и граждане СССР – еще надеялись, что впереди перемены к лучшему. Как раз тогда Гроссман и переехал из Киева в Москву. Литература уже была в сфере его интересов. Однако шесть лет спустя частные издательства закрывались под различными предлогами, и цензура становилась все более строгой. Ситуация возвращалась к донэповской, характеризованной Замятиным.

Неизвестно, знал ли Гроссман о скандале, обусловленном статьей «Я боюсь». Однако не мог не помнить другой, гораздо более масштабный, именовавшийся «делом Пильняка и Замятина»[24].

Формально скандал начался 26 августа 1929 года. В этот день «Литературная газета» поместила статью рапповца Б.М. Волина «Недопустимые явления»[25].

Речь шла об изданиях за границей повести Пильняка «Красное дерево» и романа Замятина «Мы». Стоит подчеркнуть еще раз: иностранные публикации советских писателей, даже и в эмигрантских издательствах, были тогда вполне обычны. Политическая оценка на родине зависела от содержания опубликованного.

Отметим, что в СССР иностранных писателей могли издавать без ограничений: соответствующие конвенции не были подписаны, и вопросы гонораров решались произволом издателей. Аналогично и за границей защита прав советских писателей не гарантировалась. Впрочем, там случаи нарушений были единичными.

Разумеется, советские писатели относились весьма осторожно к предложениям иностранных, тем паче эмигрантских, издателей. Памятуя о специфике уголовного законодательства, лишь то и публиковали, что было б нельзя интерпретировать как «антисоветскую агитацию».

Но Волин предложил другой критерий. Объявил преступлением сам факт сотрудничества с эмигрантами: «Борис Пильняк напечатал свой роман «Красное дерево» в берлинском издательстве «Петрополис». Как мог Пильняк этот роман туда передать? Неужели не понимал он, что таким образом входит в контакт с организацией, злобно враждебной Стране Советов?».

Вопрос риторический. Далее Волин утверждал: «Пильняк напечатал роман за границей, потому как не нашлось «оснований к тому, чтобы это произведение было включено в общий ряд нашей советской литературы».

Аналогичное обвинение выдвигалось и против Замятина. Статья заканчивалась призывом: «Мы обращаем внимание на этот ряд совершенно неприемлемых явлений, компрометирующих советскую литературу, и надеемся, что в их осуждении нас поддержит вся советская общественность».

За статьей Волина – буквально шквал выступлений в печати. А первую полосу следующего номера «Литературной газеты», вышедшего 2 сентября, открывали аннотации статей, походившие, скорее, на лозунги: «Против буржуазных трибунов под маской советского писателя», «Против переклички с белой эмиграцией», «Советские писатели должны определить свое отношение к антиобщественному поступку Пильняка»[26].

В печати бранили главным образом Пильняка, а Замятина даже не каждый раз упоминали. Это обусловлено различиями на уровне литературно-политического статуса каждого из писателей.

Репутация автора повести «Красное дерево» формировалась с начала 1920-х годов. Лишь тогда он стал знаменитостью и оказался в гуще политических интриг: на его успех ссылались критики, отстаивавшие литературную доктрину Троцкого, рапповские же буквально травили. Но, вопреки стараниям напостовцев, Пильняк считался писателем именно и только советским. Он сам постоянно акцентировал это в интервью[27].

Вот почему критики и обвиняли Пильняка в лицемерии. Даже в предательстве. Ну а Замятину инкриминировать такое было б странно. Он стал знаменитостью в досоветский период, о своих разногласиях с новым режимом не раз заявлял открыто. Писателем советским его обычно именовали с оговорками. А порою называли даже «внутренним эмигрантом».

Отсюда различия тональности и, конечно, частотности нападок. Характерна в этом аспекте статья Маяковского «Наше отношение». Ее поместила «Литературная газета» 2 сентября[28].

Маяковский сразу обозначил специфику дискурса. Отметил с иронией: «Повесть о «Красном дереве» Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его, и многих других, не читал».

Получается, что рассуждал о непрочитанным. И акцентировал уместность такого подхода именно в данном случае: «К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов».

Далее следовал главный вывод. Разумеется, обвинение: «В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене».

Маяковский все же смягчил инвективу. Оговорил, что публикация могла быть обусловлена и ошибкой Пильняка в оценке «классовости».

Но оговорка не меняла суть. В том же номере «Литературной газеты» секретариат РАПП обратился «ко всем писательским организациям и одиночкам – с предложением определить свое отношение к поступкам Е. Замятина и Б. Пильняка»[29].

Каждому литератору надлежало высказаться – в печати, либо на собрании какой-либо писательской организации. Рапповцы настаивали, что жизнь «формулирует перед попутчиками вопрос резко и прямо: либо за Пильняка и его покрывателей (sic! – Ю. Б-Ю., Д. Ф.), либо против них».

Это и означало, что не высказавшиеся «против» будут рассматриваться как пособники обличаемых. Последствия легко угадывались.

Скандал обсуждался во многих изданиях. Так, 20 сентября критико-библиографический журнала «Книга и революция» опубликовал другую волинскую статью под еще более агрессивным заголовком «Вылазки классового врага в литературе»[30].

В журнале «Земля Советская» развивал эти тезисы И.А. Батрак. Прагматику его статьи тоже обозначал заголовок: «В лагере попутчиков»[31].

Контекст подсказывал, что лагерь – едва ли не вражеский. С этим вполне коррелировала оценка публикаций Замятина и Пильняка: «Здесь примерно шахтинское дело литературного порядка».

Истерия стремительно нарастала. Три года спустя Замятин вспоминал, что «Москва, Петербург, индивидуальности, литературные школы – все уравнялось, исчезло в дыму этого литературного побоища. Шок от непрерывной критической бомбардировки был таков, что среди писателей вспыхнула небывалая психическая эпидемия: эпидемия покаяний».

В первую очередь заявил о своем раскаянии Пильняк. Формально и был после этого прощен властью – до поры. Замятин же пытался оправдываться, но в итоге при посредничестве Горького добился разрешения на выезд за границу.

Истерия в «деле Пильняка и Замятина» пошла на убыль только в конце октября 1929 года. Партийное руководство, не оспаривая рапповские оценки заграничных публикаций, объявило, что в ходе кампании были допущены некоторые «перегибы».

Таковыми признали, главным образом, проявления рапповской агрессивности по отношению ко всем «попутчикам». Проблема эта и ранее обсуждалась в периодике. Вину же за «перегибы» традиционно возложили на исполнителей.

Но «перегибы» были не более, чем заренее планировавшимися издержками тщательно продуманной пропагандистсокой кампании… Выбор объектов травли также был отнюдь не случайным.

Еще раз подчеркнем: если Пильняк считался писателем именно и только советским, то Замятин – не вполне. В указанном диапазоне мог бы найти свое место любой «попутчик», вот и урок получили все сразу. И каждый уяснил, что несанкционированная иностранная публикация – вне зависимости от содержания – рассматривается как диверсия, «вредительство».

Подход вполне понятный, если учитывать специфику издательской модели. Советскому писателю надлежало получать гонорары лишь в контролируемых правительством организациях. Конкуренция отечественных издателей с иностранными не предусматривалась. Именно для этого и была вновь монополизирована печать на исходе 1920-х годов. Коль так, несанкционированные заграничные публикации – способ обретения финансовой независимости посредством нарушения государственной монополии. Что и следовало исключить.

Конечно, рапповские лидеры планировали не только пресечь сложившуюся практику несанкционированных иностранных публикаций. Главная цель – подготовка новой резолюции ЦК партии о политике «в области художественной литературы». Это и обеспечило бы некогда обещанную «гегемонию пролетарских писателей» – на издательском уровне.

Но кампания была прекращена, и новую резолюцию ЦК партии тогда не принял. Сталин, в отличие от рапповских лидеров, свои задачи уже решил.

«Дело Пильняка и Замятина», во-первых, дискредитировало Троцкого. Снова демонстрировалось, что его доктрина ошибочна.

Во-вторых, дискредитирован был и Бухарин – как автор прежней резолюции ЦК партии, опубликованной в 1925 году. Получилось, что и он покровительствовал «шахтинцам в литературе».

Наконец, правительству не понадобилось запрещать несанкционированные иностранные публикации законодательно. Литераторы уяснили, что запрет уже введен, хоть и негласный.

Почти что полвека спустя Л.С. Флейшман в фундаментальной монографии о Б.Л. Пастернаке подвел итоги скандала. Он утверждал, «что это была первая в истории русской культуры широко организованная кампания не против отдельных литераторов или текстов только, а против литературы в целом, ее автономного от государства существования»[32].

Автономность литературы исключалась – такова прагматика скандала. Своего рода инерция «дела Пильняка и Замятина» влияла на литературный процесс и после смерти Сталина. Шок был силен. Потому вновь подчеркнем: крайне мала вероятность, чтобы Гроссман изначально планировал иностранную публикацию.

Пограничные инциденты

Обычно изменения политической ситуации после смерти Сталина соотносятся с деятельностью Хрущева как лидера партии. Этот период даже получил неофициальное именование – «оттепель»[33].

Споры о хронологических рамках «оттепели» и происхождении самого термина ведутся давно. Не входя в полемику, отметим только, что он – буквально – обозначает перемены заметные, однако не радикальные и отнюдь не обязательно необратимые. Вероятно, поэтому и метафора была принята современниками.

О причинах «оттепели» споры тоже ведутся издавна. Бесспорным считается лишь то, что изменение политической ситуации обусловлено не только произволом группы функционеров, пришедших к власти после смерти Сталина. Хватало и объективных факторов.

Как известно, к марту 1953 года террористическая истерия в СССР вновь достигла пика. Очередной раз под угрозой ликвидации оказалось едва ли не всё сталинское окружение. Родственники некоторых высших функционеров уже были в лагерях, ссылках, тюрьмах. А это и само по себе подразумевало возможность ареста в любой момент.

Панику в партийной элите усугубляло «дело врачей». Функционерский опыт подсказывал: за исключением Сталина пособником мнимых «вредителей» может быть объявлен каждый их кремлевский пациент, если он в материалах следствия не числится среди намеченных жертв.

«Дело врачей» вызвало и международный резонанс. После разгрома нацистской Германии, когда термин Холокост стал обиходным, шоковое впечатление производила откровенно антисемитская кампания в одной из держав-победительниц.

У сторонников «холодной войны» появился весьма убедительный аргумент, подтверждавший, что рассуждения советских идеологов о равенстве, гуманизме и стремлении к миру не соответствует реальным целям Сталина, нагнетавшего в стране террористическую истерию. Она воспринималась как вызов мировому сообществу.

Вскоре после смерти лидера его преемники договорились о полной ликвидации «дела врачей». Ради этого и понадобилось трансформировать значение термина «реабилитация». В новом варианте осмысления он использовался для ускоренного – в обход предусмотренной законом процедуры – оправдания осужденных и подследственных[34].

Упрощенная процедура требовалась и для скорейшего оправдания родственников, а также других представителей элиты, близких к группе сталинских преемников. Но почти каждый случай признания чьей-либо невиновности еще и подразумевал рассмотрение материалов других уголовных дел по аналогичным обвинениям. А их – десятки и сотни тысяч. Процесс «реабилитации» мог стать лавинообразным.

Соответственно, понадобились аргументы на уровне идеологии. Было бы нефункционально в массовом порядке отменять юридические решения, вынесенные при Сталине, и по-прежнему клясться его именем. Надлежало убедить население в том, что происходящее – вполне законно[35].

Однако новые идеологические установки еще не были определены. Сталинские преемники отнюдь не сразу нашли удобные формулировки, потому и не обошлось без конфликтов. Характерный пример описан Симоновым в мемуарной книге «Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине»[36].

19 марта 1953 года «Литературная газета», редакцию которой Симонов тогда возглавлял, поместила передовую статью «Священный долг писателя». Она, в сущности, не отличалась от других передовиц аналогичной тематики. По обыкновению, там декларировалось: «Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов – бессмертного Сталина».

Но уже 26 марта опубликована передовица «Достойно показывать великие дела народа». Сталин там вообще не упомянут. Главной же писательской задачей объявлено изображение «простого советского человека, строителя коммунизма».

Быстрое и кардинальное изменение «главной задачи» Симонов объяснил вмешательством Хрущева. Тот, по словам мемуариста, позвонив в редакцию и Президиум СП, объявил что «считает необходимым отстранить меня от руководства «Литературной газетой», не считает возможным, чтобы я выпускал следующий номер».

Симонов интерпретировал телефонный звонок секретаря ЦК КПСС в эмоциональном аспекте. Предположил, что «это был личный взрыв чувств Хрущева, которому тогда, в пятьдесят третьем году, наверное, была уже не чужда мысль через какое-то время попробовать поставить точки над «i» и рассказать о Сталине то, что он счел нужным рассказать на XX съезде».

Нет оснований сомневаться, что вмешательство Хрущева было. Сомнительна же описанная Симоновым причина – «личный взрыв чувств».

К 19 марта 1953 года, еще до официального дезавуирования «дела врачей», редактору «Литературной газеты» уже полагалось знать: пропагандистская ситуация изменилась. О том он был специально извещен. Свидетельство – записи секретаря ЦК КПСС П.Н. Поспелова. Ныне они хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории[37].

Согласно этим записям, 10 марта 1953 года – на следующий день после похорон Сталина – Маленков созвал заседание Президиума ЦК КПСС. Где объявил, что ранее «были крупные ненормальности, многое шло по линии культа личности».

Поспелов записал полученные указания. Маленков, сообщив о «крупных ненормальностях», требовал «прекратить политику культа личности».

Что конкретно имелось в виду – Маленков не пояснил. Но из контекста следовало: требовалось прекратить многолетнюю кампанию восхваления Сталина. Именно Поспелову было тогда поручено обеспечить контроль прессы. Срочно вызванные в ЦК КПСС редакторы центральных газет и журналов получили инструкции – тоже посредством намеков, хотя и весьма прозрачных.

Вероятно, шестикратный лауреат Симонов несколько фрондировал, публикуя статью, не соответствовавшую поспеловским намекам. Подчеркивал, что не желает вот этак срочно и без определенных причин отрекаться от ранее написанных им стихов о генсеке. Ну а Хрушев – в привычной сталинским администраторам манере – объяснил и фрондеру, и писательскому руководству, почему нельзя игнорировать новую пропагандистскую установку.

Такая версия куда более правдоподобна, чем изложенная Симоновым. Однако в любом случае очевиден итог. Тут мемуарист не отступил от истины. На заседании Президиума ССП 24 марта 1953 года статья «Священный долг писателя» была признана ошибкой редактора, и ее исправила через два дня та же «Литературная газета».

Симонов тогда остался секретарем правления и даже заместителем генсека ССП, а вот должность руководителя «Литературной газеты» утратил. Впрочем, без особого скандала. Формально – по собственной же просьбе был «освобожден от обязанностей».

Истинную причину в ССП знали. Благодаря инциденту литературные функционеры уяснили, каков, так сказать, вектор перемен. Но очевидной стала лишь главная установка – отказ от восхваления Сталина. Относительно прочего ясности не было по-прежнему. Что вполне закономерно.

В группе сталинских преемников шли споры о пределах критики. Уровень допустимого определили эмпирически: посредством инцидента, связанного уже с деятельностью Твардовского – как редактора журнала «Новый мир».

Он, при всей конформности, пытался и в начале 1950-х годов решать задачи, самостоятельно поставленные. Это отмечает, например, М. Аскольдова-Лунд в опубликованной журналом «Свободная мысль» статье «Сюжет прорыва. Как начинался “Новый мир” Твардовского»[38].

Согласно Аскольдовой-Лунд, новомирский главред лавировал, не оспаривая цензурные запреты, но обозначая направление, которое считал главным. Позже оно получило официальное название – «деревенская проза».

В начале 1950-х годов термина еще не было. Зато само направление, по мнению ряда историков литературы, уже формировалось, чему во многом способствовал редактор «Нового мира». И Аскольдова-Лунд утверждает: «Деревенская проза выразила одну из главных трагедий русской жизни – разрушение деревни, ее быта, уклада, нравственного идеала. Война и трагедия деревни слились для Твардовского в единую трагическую стихию, в поток, который питал журнал. Он поступал так в страшное время советской истории – на излете сталинского самовластья».

Суждение эмоциональное, однако небезосновательное. Исследовательница отсылает читателей к этапу биографии Твардовского, довольно широко обсуждавшемуся критиками и литературоведами в 1990-е годы. Сын крестьянина, ставший комсомольским поэтом и журналистом, отрекся от «раскулаченной» семьи. Причина отречения понятна – литературная карьера. Вскоре, правда, раскаялся, помогал ссыльным родственникам, был прощен. Чувство же вины, надо полагать, осталось. Не исключено, что пытался искупить ее, способствуя публикациям о деревне.

Одним из основоположников пресловутой «деревенской прозы» считается В.В. Овечкин. Первый из серии его сельских очерков – «Районные будни» – опубликован «Новым миром» в июльском номере 1952 года[39].

Публикация воспринималась как литературное событие в масштабах страны. Удивляло неидеализированное описание быта деревни, тяжелого труда колхозников, полностью зависимых от произвола секретаря райкома партии, чванливого и хамоватого карьериста. Он, впрочем, противопоставлен в очерке другому руководителю, скромному и дельному. Но таковы были условия игры, понятные также читателям, что и отмечают биографы Твардовского.

Об этом, в частности, пишет А.М. Турков. Он утверждает: «Очерк Овечкина подготовил рождение так называемой деревенской прозы и облегчил ее прохождение»[40].

Исследователь называет «прохождением» этапы цензурного контроля. К «деревенской прозе» партийные инстанции относились настороженно. Ситуация изменилась лишь во второй половине 1953 года, когда «Новый мир» публиковал сельские очерки Г.Н. Троепольского и аналогичной тематики повести В.Ф. Тендрякова, тоже казавшиеся необычно смелыми[41].

Общему политическому контексту «оттепели» все это соответствовало. Резкое же неприятие партийных инстанций вызвала новомирская литературная критика. Прежде всего – опубликованная в двенадцатом номере 1953 года статья В.М. Померанцева «Об искренности в литературе»[42].

Сама постановка проблемы напоминала о спорах начала 1920-х годов. Тех, что были вроде бы давно забыты. Померанцев у тверждал: «Искренности нет не только в шаблоне, и шаблон не худший из видов неискренности. Он отнимает действенность вещи и оставляет нас равнодушными, но ещё не порождает прямого неверия в литературное слово. Это происходит от другого вида неискренности, который назван у нас «лакировкой действительности». Порожден он не только ханжеством критики – в нём не меньше повинны и сами писатели. Пустил он глубокие корни и стал многообразен по способам».

Далее рассматривалась техника пресловутой «лакировки действительности». Постулировалось, что прием наиболее «грубый – измышление сплошного благополучия. Иную книжку прочтешь – вспомнишь тот затерявшийся в истории литературы период, когда действие романа происходило под солнцем неизвестной страны, а пейзажем служили лианы. Как от этих романов исходил аромат чудесных неведомых фруктов, так от ряда наших вещей вкусно пахнет пельменями. Наиболее явное зрительно-носовое ощущение дал этот неуклюжий приём в киносценариях, где люди банкетно, смачно, обильно, общеколхозно едят. Сценарии фильмов дали писатели, тон писателям давали подобные фильмы».

Суждения Померанцева были по тому времени крайне резкими. Общее впечатление не меняли и упоминания о высмеиваемой тогда «лакировке действительности», и оговорки, акцентировавшие лояльность режиму: «Но зачем нам выдуманное благополучие, когда у нас есть завоёванное, подлинное, большое и капитальное! К счастью, показ жизни “через пельмени” уж слишком топорен, чтобы быть слишком распространённым».

Вряд ли опытный журналист полагал, что в деревне – изобилие «подлинное, большое и капитальное». Но публикация статьи без подобного рода оговорок была б невозможна.

Померанцев эвфемистически именовал «неискренностью» ложь. Доказывал, что она не способствует, а препятствует решению пропагандистских задач: «Влияние книг постепенно, подспудно, и проследить его нелегко. Но не невозможно. Если бы комиссия критики по продуманной и непредвзятой программе изучила влияние книг на разные возрасты и слои населения, мы извлекли бы немало неожиданных и поучительных выводов. Мы увидели бы, что тиражи иных книг не всегда пропорциональны мере влияния книги на человека, что и в очень известных, очень распространённых романах человеку часто «не хватает чего-то». Докапываясь, доискиваясь, мы установим, что не хватает ему подлинного, не книжного конфликта».

Вряд ли Померанцев и Твардовский осознавали, что не только писатели-конформисты высмеяны в статье. Из нее следовало, что интерес к советской литературе – современной – падает, а колоссальные тиражи большинства книг и журналов не соответствуют уровню читательского спроса.

Так и было. Невостребованную продукцию издательств – сотнями тонн – постоянно отправляли с торговых складов на бумажные фабрики. Для переработки. Однако правительство не планировало отказ от внеэкономической издательской модели, потому агитпровские функционеры имели основания интерпретировать суждения критика как антисоветские[43].

Ожесточение вызывали и другие новомирские критики. Особенно – Ф.А. Абрамов, опубликовавший в апрельском номере 1954 года пространную статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе»[44].

Как заведомо «лакировочные» там были высмеяны книги лауреатов Сталинской премии. Дежурные ссылки на опубликованные высказывания Маленкова и Хрущева опять не меняли общее впечатление. Скандал был настолько громким, что Абрамова вынудили признать статью политически ошибочной[45].

Твардовскому это не помогло. 23 июля 1954 года принято решение Секретариата ЦК КПСС «Об ошибках редакции журнала “Новый мир”»[46].

В руководстве ССП у Твардовского не было поддержки. Сказались конфликты начала 1950-х годов. Потому он и был лишен редакторской должности[47].

Таким оказался второй наглядный урок. Он тоже был сразу усвоен литературными функционерами – в силу очевидности причинно-следственной связи.

Инциденты с редакторами «Литературной газеты» и «Нового мира» обозначили границы допустимого. В печати исключалось восхваление Сталина – как рецидив пресловутого «культа личности». Разрешалось обсуждать саму возможность перемен. Но «колхозный строй» пока что оставался вне критики[48].

Трудно судить, задумал ли Гроссман уже тогда повесть «Все течет…». Если и были замыслы, не мог не убедиться, что пока реализовать их нельзя.

Эволюционный проект

Гроссману смена руководства «Нового мира» была лишь постольку важна, поскольку обозначала новую границу допустимого. Но и только. Какие-либо перспективы вряд ли прогнозировались, соответственно, планы не менялись.

Отношение Гроссмана к новомирской интриге прослеживается в переписке с Липкиным, разумеется, относящейся к послесталинской эпохе. Столичные литераторы переписывались, когда один из них уезжал в командировку, санаторий и т. д.

Эти письма не поступили в РГАЛИ. Туда мемуарист передал лишь ксерокопию одного из них – о событиях 1958 года. Хранится она в фонде Липкина, формировавшемся еще при его жизни.

Сама же переписка хранилась у вдовы – И.Л. Лиснянской. Затем документы были сканированы по просьбе британского литературоведа и переводчика Р. Чандлера и переданы ему. Все или частично – трудно судить. Оригиналы же остались у наследников.

Выдержки из некоторых гроссмановских писем Липкин привел в мемуарах. Цитировал не всегда точно, да и часто без датировки. Потому мы приводим цитаты по сканам, любезно предоставленным нашим британским коллегой.

Характерно, что Гроссман, описывая 2 августа 1954 года столичные новости уехавшему в Ташкент Липкину, не выражает свое отношения к отставке давнего знакомого. Речь идет лишь о слухах: «Говорят, что Твард[овский] уже не работает в «Н[овом] мире», но я не знаю, верно ли это. Как всегда, называют много всяких кандидатур, среди них и Симонова».

Узнать, «верно ли это» Гроссман мог бы в Правлении ССП, где ему полагалось на заседаниях присутствовать. Но административными обязанностями советский классик обычно пренебрегал, и, судя по сказанному, не проявил интереса к перипетиям карьеры Твардовского.

Липкин в мемуарах ситуацию интерпретировал по-своему. Это было целесообразно в аспекте создания биографического мифа Гроссмана. Надлежало объяснить, почему же Твардовский оказался вне круга общения писателя-нонконформиста.

Согласно мемуарам, Гроссман поссорился с Твардовским в феврале 1953 года. Ранее ссор не было, делали одно дело, но все изменилось, когда «Правда» напечатала бубенновскую статью.

Далее началась кампания отречений. И Твардовский «на секретариате Союза писателей каялся в том, что опубликовал роман в своем журнале».

Романист был, согласно Липкину, оскорблен. Специально «зашел в «Новый мир». Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа «За правое дело». Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо».

Но свидетельство мемуариста не подтверждается гроссмановским «Дневником прохождения рукописи романа «За правое дело» в издательствах». В этом документе нет упоминаний о разговоре, описанном Липкиным.

Да и вряд ли Гроссман отправился бы в редакцию «выяснить свои отношения с Твардовским». Судя по дневниковым записям, все уже давно было ясно. Липкин, правда, о том не знал. Или – упоминать не хотел, чтобы своей концепции не противоречить.

Ссора Твардовского и Гроссмана была отнюдь не первой – с 1949 года. И не впервые главред «Нового мира» отрекался от романа «За правое дело».

У Гроссмана и Твардовского к февралю 1953 года не осталось личных отношений – только деловые. Нет оснований сомневаться, что лишь они и были возобновлены, когда ситуация радикально изменилась.

Внешне Гроссман и Твардовский оставались если и не приятелями, то добрыми знакомыми. Не так уж редко встречались: оба бывали на заседаниях Правления ССП. И все больше отдалялись друг от друга.

Гроссман на исходе октября 1954 года принимал от коллег поздравления: книжное издание романа «За правое дело» поступило в магазины. Твардовского поздравлять было не с чем. Он тогда – бывший главред. Его заместитель уже в сентябре подписал к печати очередной номер журнала[49].

Решение Секретариата ЦК партии о смене редактора «Нового мира» стало очередной агитпроповской победой. Впрочем, руководство ССП уже не проигрывало, наоборот, вполне солидаризовалось с недавними противниками. Тактически это было целесообразно.

За Твардовского заступился тогда Хрущев. Предложил немедленно прекратить травлю поэта, знаменитого не только всесоюзно[50].

Кандидатуру нового главреда в ЦК партии обсуждали долго. Назначен был тот, кого Твардовский сменил в 1950 году – Симонов. Декабрьский номер он подписал к печати[51].

В 1950 году из «Нового мира» Симонов, как говорится, ушел на повышение, а затем утратил должность редактора «Литературной газеты». Его возвращение на прежнюю, тоже высокую, свидетельствовало, что опала закончилась. Но главное, журнал стал новым проектом. А вскоре и своего рода символом «оттепели».

Причина, обусловившая тогда возникновение новых проектов, была вполне очевидна. Вызвав агитпроповский гнев, ее обозначил Померанцев. Критика бранили, но его выводы подтверждались итогами розничной продажи: не востребованы тиражи книг большинства советских писателей, а что не куплено – не прочитано. Меж тем шла подготовка к XX съезду КПСС, и требовалось повысить эффективность пропаганды средствами литературы.

Характерно, что падение интереса к советской литературе первыми фиксировали в печати эмигрантские критики. Тема обсуждалась еще в 1930-е годы. Как утверждали авторы обзоров, становилось все труднее найти хоть что-то примечательное среди книжных и журнальных новинок[52].

С началом послесталинской эпохи тема литературной деградации стала уместной и в советской печати. Обычно причиной объявляли все ту же «лакировку».

Но вполне очевидно было, что «лакировка» – лишь один из результатов, обусловленных утверждением донэповской издательской модели в 1931 году. Двадцать лет спустя общий уровень русской литературы оказался несопоставимым с прежним – даже и нэповских времен. Редкие исключения, как говорится, не меняли картину. Экономически ситуация вполне объяснима: качество продукции непременно должно падать, если нет реальной конкуренции, борьбы за покупателя, т. е. читателя.

Попытки заменить литературную конкуренцию какими-то иными факторами – такова прагматика новых проектов. Едва ли не первым из них стал, подчеркнем вновь, журнал, возглавленный Симоновым. Проектная же новизна заключалась в том, что полномочия редактора существенно расширились. Он мог себе позволить не считаться с актуальными цензурными установками, а сразу решать спорные вопросы – на уровне высшего партийного руководства.

Симонов был выбран закономерно. Не только известный поэт, драматург, прозаик, военный журналист, еще и опытный редактор. После того, как он возглавил редакцию «Нового мира» в 1946 году, интерес к журналу рос постоянно.

Бесспорно, инцидент в марте 1953 года сказался на симоновской карьере. Но тем удачнее была кандидатура: опальному функционеру надлежало еще доказать, что он сумеет «оправдать доверие».

Он и действовал гораздо решительней, чем прежний главред. Правда, несколько иными были предпочтения. К примеру, литературным событием 1955 года стала публикация рассказов и очерков И.А. Бунина[53].

Эмигранта, крайне резко характеризовавшего советский режим, не печатали на родине уже двадцать шесть лет. Но Бунин умер в 1953 году, с тех пор изменились пропагандистские установки, и Симонов добился разрешения.

«Деревенскую» тематику тоже не игнорировал. Журналисты и прозаики, обозначившие это направление при Твардовском, печатались в «Новом мире» по-прежнему[54].

Не обходил редактор и темы гораздо более провокативные. Еще одним литературным событием 1955 года стала повесть Ю.Е. Пиляра о советских военнопленных в лагере смерти Маутхаузен – «Все это было!»[55].

Как известно, нацистская Германия отнюдь не полностью соблюдала международные законы о военнопленных, а на граждан СССР такие нормы права и вовсе не распространялись. Формальная причина – соответствующие конвенции не подписаны. Сталин их попросту игнорировал: факт плена считался изменой, почему и не рассматривались проблемы выживания тех, кого государство уже объявило предателями. Сотни тысяч умерли от непосильной лагерной работы и голода, были расстреляны, но даже совершившие побег нередко оказывались в других лагерях – советских.

После войны отношение к военнопленным несколько смягчилось. Формально их уже не считали преступниками, хотя сам факт пребывания в плену аксиоматически признавался компрометирующим. Ну а Пиляр описывал повседневность лагеря смерти, деятельность подполья в Маутхаузене, подготовку восстания. И это неизбежно провоцировало аллюзии. Стойкость и мужество узников, их верность патриотическому долгу были противопоставлены – пусть лишь имплицитно – бесчеловечности советской внутренней политики.

Казалось бы, Симонов опять рисковал. А на самом деле он использовал свои полномочия для утверждения новых, пока лишь намеками обозначенных пропагандистских установок. В контексте подготовки к XX съезду КПСС была вполне допустима повесть о военнопленных, обличавшая уже деактуализировавшиеся правовые нормы «периода культа личности».

Симонов постоянно расширял область допустимого. К 1956 году популярность журнала опять возросла. И рост продолжался. Событием тогда стала опубликованная «Новым миром» повесть Тендрякова «Саша отправляется в путь». Позже она получила другое заглавие – «Тугой узел»[56].

Вряд ли случайно публикация была приурочена к началу XX съезда КПСС. Она воспринималась современниками как весьма резкая критика именно «колхозного строя».

Не обошлось, конечно, без дежурного противопоставления компетентных и справедливых партийных руководителей – бездушным карьеристам. Однако подобного рода приемы были привычны читателям, почему и не скрывали прагматику тендряковской повести. Соответственно, реформы, инициированные после смерти Сталина и существенно ограничившие прежнее закрепощение крестьянства, осмыслялись в качестве давно назревших.

Подготовка идеологического обоснования началась после сталинских похорон. К XX съезду КПСС она была завершена. Аргументация – пресловутое «разоблачение культа личности» и признание незаконности так называемых «массовых репрессий»[57].

Стоит подчеркнуть: хронологические рамки допустимого применения термина «массовые репрессии» были в докладе Хрущева точно обозначены. От декабря 1934 года, когда в связи с убийством Кирова начались аресты представителей большевистской элиты, и до конца сталинской эпохи. Речь шла только об арестованных тогда. Этому указанию редакторы всех издательств и периодических изданий следовали неукоснительно[58].

Вопрос уместности «колхозного строя» не рассматривался в докладе Хрущева. Подразумевалось, что надлежит лишь оптимизировать методы партийного управления. Но и это воспринималось как либерализация. Тендряковская повесть не противоречила новым пропагандистским установкам в области сельского хозяйства.

В других областях новации тоже были осмыслены. Так, буквально сенсационным оказался публиковавшийся с августа по октябрь роман В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым»[59].

Действие романа начинается после войны. Главный герой – Лопаткин – выпускник университета, офицер-фронтовик, затем школьный учитель физики. Живет в сибирском поселке, выстроенном для сотрудников большого завода, проектирует машину, благодаря которой можно существенно ускорить и удешевить производство дефицитных чугунных труб. Но аналогичную задачу в столичном институте решает группа инженеров и ученых под руководством профессора Авдиева. Он весьма опытный интриган, потому своевременно пресекает все попытки конкурента добиться в соответствующем министерстве объективного рассмотрения нового проекта.

Вне советской юридической специфики конфликт романа вообще непонятен. За границей создатель новой технологии, оформив патент, мог торговать правом ее использования. Так было и в Российской империи. Однако позже все изобретения были признаны собственностью «государства рабочих и крестьян». Изобретатель, регистрировавший свой проект официально, получал лишь так называемое авторское свидетельство. Далее государственные инстанции решали, уместно ли использовать новации в промышленности. Если да, то автору полагались выплаты – в размерах, тоже определенных законодательно.

Мало кто за границей знал о такой специфике. Зато советским читателям не требовались пояснения: тема борьбы изобретателя-энтузиаста с бюрократами не была новой. Соответственно, конфликт воспринимался как традиционный – «производственный». Нетрадиционным было его развитие.

Противостояние Лопаткина и его антагонистов длится годами. А когда он, переехав в Москву, все-таки добивается министерского решения, и реализация проекта контролируется на правительственном уровне, победа ускользает. На стороне Авдиева – заместитель министра и даже генерал-майор госбезопасности, курирующий работу конструктора. Они используют привычный метод – политический донос. Изобретатель, ложно обвиненный в разглашении государственной тайны, осужден. Впереди, согласно приговору, «заключение сроком на восемь лет в исправительно-трудовом лагере».

Однако через полтора года обвинение признано недоказанным. Лопаткин возвращается в Москву. Стараниями единомышленников его проект уже реализован, труболитейная машина работает. Изобретатель получает высокую должность, впереди – триумф и, разумеется, новые масштабные задачи.

Впрочем, противники Лопаткина отнюдь не повержены. Их карьера лишь замедлилась. Они по-прежнему влиятельны, даже предлагают сотрудничество триумфатору. С их точки зрения, это взаимовыгодно. Разумеется, предложение отвергнуто, герой верен себе.

Гроссман читал роман «Не хлебом единым». Об этом он сообщил Липкину в письме, отправленном из дома отдыха ССП в Коктебеле 23 сентября 1956 года. Журнальная публикация еще не завершилась, и было отмечено: «Прочел Дудинцева в двух номерах – хорошая, смелая вещь. Отношения между людьми (деловые) – реальны. Это очень важно, т. к. литература отвыкла от реальных отношений между людьми. Личные отношения написаны плохо – любовь, дружба. Но спасибо и за деловые. Живые фигуры служащих, чиновников, ученых».

Далее тезис обосновывался. Согласно Гроссману, «дело не в оценке таланта, а в определении вида литературы – как то: чёт-нечет, черное-белое, брехня-правда. Это не брехня. А что талант не так велик, это уже второй, следующий вопрос».

Оценка, значит, не относится к эстетическому уровню романа. Подобного рода вопросами, по словам Гроссмана, интереснее заняться позже, «когда таких произведений – реальных – станет много. Пока же хочется радоваться появлению в прериях первых скрипучих телег, на которых едут смелые пионеры. Честь им и хвала, и всяческой удачи».

Еще через месяц, когда новомирская публикация завершилась, роман Дудинцева был уже неслыханно популярен. Современниками он воспринимался как откровенно антисталинский.

Контекст скандала

Если верить мемуарам Липкина, то в сентябре 1956 года Симонов предложил и Гроссману сотрудничество. Встретились они в здании, принадлежавшем ССП.

Об этом мемуарист, по его словам, узнал из письма. Гроссман рассказал, как Симонов «очень горячо и очень по-деловому настаивал, чтобы я печатал вторую книгу в «Новом мире»».

Речь шла не о проявлении вежливости. Гроссман указал далее, «что в момент нашего разговора Кривицкий звонил мне домой с тем же предложением. Сказал Ольге Михайловне: «Как я рад, что попал на вас, зная сложный характер В[асилия] С[еменовича], думал, что он меня пошлет по матушке»».

Далее мемуарист счел нужным описать контекст редакционного предложения. Но – кратко: «Надо объяснить, что в это время Симонов опять стал редактором «Нового мира», а Кривицкий – его заместителем, а просили они у Гроссмана будущую «Жизнь и судьбу», еще не зная ее содержания. Симонов и Твардовский, как некоторые древние иранские шахи, попеременно надевали на себя корону владык “Нового мира”».

Копии такого письма нет среди полученных Чандлером. Правда, отсюда еще не следует, что Симонов не предлагал сотрудничество. Аналогично и Кривицкий, выполняя поручение главреда, мог и позвонить Гроссману. В истории Липкина сомнительны детали.

Про обычаи «древних иранских шахов» можно не спорить. Это шутка, пусть и не очень удачная. Липкин, конечно, знал, что «короной» распоряжался ЦК партии, а не редакторы «Нового мира».

В детали мемуарист явно не желал вдаваться. Зато все сказанное про опасения замглавреда коррелируется с изложенной Липкиным историей отказа Симонова и Кривицкого печатать роман «За правое дело»: год они медлили с ответом, затем собрались вернуть рукопись автору.

Однако на самом деле ничего подобного не было. Как отмечалось выше, дневниковые записи Гроссмана свидетельствуют, что в «Новом мире» и главред, и его заместитель сразу же согласились печатать роман. Вариант рукописи, полученный ими в 1949 году, прошел редактирование. А потом руководителем журнала стал Твардовский, вот он и отказывался. Уступал лишь настояниям Фадеева, Симонова и Суркова.

В 1953 году от романа отреклись все. И не Кривицкий первым. Его деловые отношения с Гроссманом позже восстановились. Аналогично и симоновские. Так что замглавреда мог бы и не опасаться услышать матерную брань в ответ на предложение сотрудничества. Этот вариант не был обусловлен событиями, относившимися к периоду редакционной подготовки.

Неважно, сообщил ли Гроссман в письме Липкину о предложении Симонова и опасениях Кривицкого. Предложить сотрудничество классику советской литературы вполне мог любой главред, а новомирский – тем более. Допустимо, что его заместитель подразумевал какой-нибудь другой конфликт, не выдуманный мемуаристом. Существенно же, что в сентябре 1956 года роман «Жизнь и судьба» был еще далек от завершения.