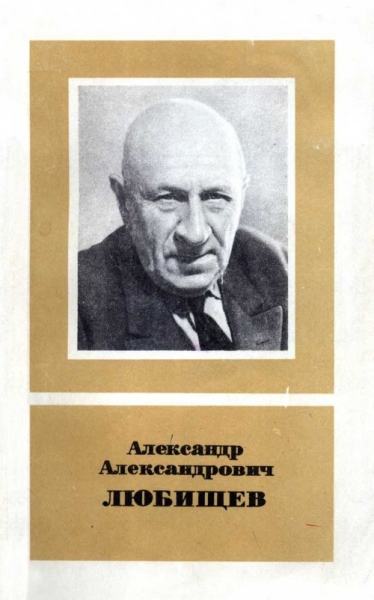

П. Г. Светлов Александр Александрович Любищев 1890—1972

Под редакцией П. Г. СВЕТЛОВА

Издательство «Наука», 1982 г.

Ленинградское отделение 1982

Утверждено к печати

Редакционной коллегией научно-биографической серии Академии наук СССР

Книга посвящена известному биологу А. А. Любищеву, интерес к творчеству которого особенно возрос после выхода в свет повести Д. А. Гранина «Эта странная жизнь». В работе освещен жизненный путь ученого, его вклад в морфологию, систематику, теорию эволюции, математическую биологию, сельскохозяйственную энтомологию, науковедение, философские проблемы естествознания. Приведены сведения об уникальном архиве А. А. Любищева.

Для биологов и читателей, интересующихся общими проблемами развития науки.

РЕДКОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «НАУЧНО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» И ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ АН СССР ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧНЫХ БИОГРАФИЙ ДЕЯТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ

Предисловие

Мысль о небольшой книге, в которой кратко, но по возможности всесторонне был бы охарактеризован профессор Александр Александрович Любищев (1890—1972) как человек и ученый, возникла в кругу его друзей почти сразу после его смерти. Мысль эта встретила сочувственное отношение со стороны Редакционной коллегии научно-биографической литературы Академии наук СССР, что послужило основанием для организации в 1973 г. авторского коллектива научных работников, немедленно приступившего к составлению текста задуманной книги.

При ознакомлении с итогами творчества А. А. Любищева прежде всего обращает на себя внимание широта круга проблем, разработке которых он посвятил жизнь, равно как их изумляющее разнообразие. Просматривая оглавление предлагаемой книги и список научных трудов А. А. Любищева (см. приложения 1—2 в конце книги)^ каждый может убедиться в том, что обширности его научных интересов соответствует глубина и цельность оставленного им научного наследия.

В поисках подходящих слов для краткой характеристики творчества А. А. Любищева в целом я вспомнил о критерии Джона Рескина, который он применял при оценке не известных ему ранее художественных произведений. Он называл свой критерий «идеей о силе художника», — такой обозначал интуитивно сложившееся у него представление о степени его одаренности, за которым следовал анализ достоинств и недостатков этого художника. Разумеется, формирование такой идеи при восприятии любого вида деятельности человека покоится на сравнении его с другими работниками того же профиля. Применяя этот сравнительный подход к оценке А. А. Любищева как ученого и мыслителя, каждый, хоть немного его знавший, мог бы немедленно убедиться в исключительной силе его дарования, проявлявшегося на каждом шагу уже с детства. Изумляющая память, быстрое освоение языков и выдающиеся математические способности, проявившиеся очень рано, обеспечивали ему блестящие успехи в средней и высшей школах, а врожденное трудолюбие и воспитывавшаяся в себе им самим дисциплинированность и устремленность к научному познанию как основной цели жизни создавали почву для раннего развития его научного творчества и (что особенно для него характерно) острого критического мышления. При этом формирование его как ученого- мыслителя шло очень быстрыми темпами. Как он пишет в дневнике, идея о возможности создания «математической морфологии» живых организмов возникла у него в 1910 г. (когда ему было 20 лет), а первый набросок сочинения «Линии Демокрита и Платона в истории культуры» {1 Рукописи, конспекты, письма, дневники и другие материалы А. А. Любищева в основной своей части хранятся в Ленинградском отделении Архива АН СССР (фонд № 1033); небольшая часть материалов осталась у наследников и учеников Александра Александровича. Цитаты, не сопровождающиеся цифровыми сносками, взяты из рукописей А. А. Любищева, цифры в квадратных скобках означают номера опубликованных его работ, цифры со звездочкой справа, например [5*], означают номера в списке литературы об А. А. Любищеве.} (А. А. называл эту работу «главным сочинением» своей жизни) был им сделан уже в 1917 г., т. е. по достижении всего лишь 27-летнего возраста.

Разнообразию, мощи и обилию результатов научного творчества Любищева соответствуют глубина ставившихся им вопросов и высокий уровень их литературной обработки. Необходимость иметь поистине громадную эрудицию для выполнения таких задач была ясна для него с юности, вследствие чего значительную часть своих поистине исполинских трудов он посвящал углубленному изучению литературы, прежде всего капитальных сочинений по разным отделам математики и философии; литературой же по теоретической биологии и ряду специальных вопросов он владел в совершенстве. Однако наряду с этим Любищев успевал читать литературу, подчас очень далекую от тематики его постоянных занятий, в частности художественные произведения, знакомство с которыми вызывало у него потребность провести анализ тех или иных затрагивающихся в них проблем. Результаты этого анализа он сразу же сам печатал на машинке. Таким образом возникли оригинальные этюды, по размерам достигавшие иногда объема крупных литературоведческих трактатов.

На всем написанном А. А. Любищевым лежит печать глубокой оригинальности. Смелость, полная откровенность, стремление выявить себя до конца и не упустить случая высказать несогласие там, где оно возникало, были характерными чертами всех его произведений. Полемика была одним из любимых им жанров в литературе и в устных беседах, парадоксальное даже привлекало его (например, он очень любил Честертона). Благодаря этим свойствам Любищев часто оставался непонятым. Особенно трудно было характеризовать общее направление его мыслей каким-либо одним словом, отнести его к какой- нибудь группе мыслителей; однако попытки такие делались, что приводило к появлению по отношению к нему эпитетов «антидарвинист», «виталист», «идеалист». Насколько мало подходят эти (и аналогичные) эпитеты Любищеву (особенно без дополнительных разъяснений), показано во многих местах этой книги, особенно в гл. 1 и 6. Здесь же достаточно сказать, что этот «антидарвинист» высоко ценил талант Дарвина, с юности превосходно знал его сочинения и не отрицал важного значения естественного отбора в процессе эволюции. Сущность «витализма» Любищева состоит в отрицании механистического воззрения на природу (т. е. крайнего редукционизма), защите биологии как науки, главная цель которой — изучение закономерностей, специфически свойственных живым организмам, что у него как последовательного рационалиста неразрывно соединялось с отрицанием существования каких-либо факторов, познание которых недоступно для разума. Любищев безоговорочно принимал реальность внешнего мира и не знал иных источников познания, кроме человеческого разума, в принципе ничем не ограниченного.

А. А. Любищев всегда симпатизировал и глубоко интересовался сочинениями Пифагора и Платона, его особенно привлекал математический стиль их мышления. Но на этом основании квалифицировать Любищева как идеалиста было бы неоправданным упрощением действительности, так как сказанное относится не к принятию им какой-то философской системы, а лишь к характеристике общей направленности его мышления на поиски диалектических связей между разными уровнями реального бытия.

Этими немногими словами об общем характере творчества Любищева мы и ограничим наши вводные замечания к предлагаемой книге. Добавлю, что при составлении текста мы проявляли посильную заботу о том, чтобы сделать его возможно более доступным и интересным для широкого круга читателей самых разных специальностей.

Член-корреспондент АМН СССР профессор П. Г. Светлов

Часть I Биографический очерк

I. Петербург—Петроград

Мой отец родился в Петербурге 5 апреля 1890 г. в семье очень богатого лесопромышленника, жившей в собственном доме на Греческом проспекте, в огромной квартире со множеством прислуги. Образ жизни этой семьи был обычным для петербургской крупной буржуазии. Благополучие, основанное на частной собственности, насколько мне известно, стало у отца моего с раннего возраста вызывать протест. Но отца своего он любил, с уважением относился к его активной деятельности, к его религиозности и таким чертам его характера, как доброта, щедрость и здравый смысл. Мать отца, моя бабушка, в его рассказах по своему образу мыслей и поступкам выглядела непривлекательной, хотя ничего дурного в ней не было. Самой отрицательной чертой вообще и в ней в частности отец считал равнодушие к судьбам других, «не своих» людей. Несогласия отца с родителями не выражались в скандалах и криках, не было и споров. Примерно с одиннадцати лет он установил для себя свой собственный режим жизни, занятий и развлечений. В семье, например, соблюдались церковные обряды, регулярно посещалась церковь. Отец очень рано от этого отказался; дед мой потом часто вспоминал' что это,делалось отцом отнюдь не в оскорбительной форме, а так, что причины отказа вызывали уважение, — отец был «всегда занят».

Учился отец в 3-м Реальном училище. С очень раннего возраста он избрал определенный путь в науку, поделив все области знания и культуры на обязательные для себя и ненужные. К последним он отнес тогда полностью всю художественную литературу, театр, искусство. В те времена он многое в человеческой культуре считал порождением «буржуазного образа жизни и праздных вкусов».

Отец избегал пользоваться услугами горничных, сумел добиться у родителей переустройства комнат для прислуги. От забот своей матери об его одежде, устройстве и комфорте он рано и решительно уклонился. По его рассказам я знаю, что тогда он считал корнем всех бедствий человечества частную собственность, называя ее воровством. По сбивчивым, наивным и путаным позднейшим рассказам бывших горничных их дома я знаю, что отец и перед ними, молодыми тогда девушками, развивал свои идеи. Но из дома он не ушел. И жил, хотя и ограничив себя скромными рамками, на «прибавочную стоимость». Потом в нашей семье, когда мы стали подрастать и обобщать виденное и слышанное, это выражение стало даже предметом шуток.

Занимался отец очень много. Еще мальчиком он преуспел в определении насекомых и изучил серьезные труды по естествознанию. В школе он выделялся математическими способностями, ему прочили карьеру именно в точных науках. В классе он был первым учеником, реальное училище окончил с золотой медалью. К истории и литературе он интереса не проявлял и ничем тогда по этим предметам не отличался. Но он вовсе не считал этого пробелом в своем образовании, просто не находил возможным тратить время и силы, предназначенные только науке, на такие «неважные» вещи, как художественная литература и история. Как все это изменилось потом!

Отец в школе много занимался с отстающими учениками, своими товарищами. Он потом говорил нам, что это было ему самому чрезвычайно полезно и вполне заменяло подготовку заданий и проработку обязательных программ. В сочинении «О школе» он во многом ссылается на свой собственный ученический опыт. Метод обучения, систему заданий и проверки, даже учебные программы он находил целесообразными и хорошо продуманными. Ничем лишним учеников не обременяли. Развитию отвлеченного мышления особенно способствовали сочинения на заданные темы, смысл которых надо было самому «раскрыть» и дать собственное толкование. Курс математики был обширный, в последних классах проходили начала дифференциального исчисления и аналитической геометрии. Требования к ученикам были очень высокими. В классе, где учился отец, из 25 человек, поступивших в первый класс, до конца без отставания дошло всего 5.

Конечно, отец понимал, что условия были тогда иными, обучение не носило массового характера, как сейчас, но тем не менее многое из системы преподавания в 3-м Реальном он считал возможным позаимствовать при современной организации образования.

Никого из школьных товарищей отца я не знаю. Все они рассеялись по жизни, никаких связей между ними не сохранилось. Вероятно, отец отличался от большинства школьников своими склонностями, занятиями и образом жизни. Спорт, однако, он очень любил, особенно лыжи и коньки. Как он рассказывал нам, в зимние каникулы он обычно уезжал на родительскую дачу в Териоках (ныне Зеленогорск), ходил там на лыжах и таким образом избегал общества, собиравшегося на праздниках у них в доме. Этого общества он чуждался, даже несколько презирал барский его уклад. Некоторые из бывших служащих моего деда рассказывали мне в тридцатых годах, что старшего сына деда они даже толком не знали, так он был от всего далек, так безучастен к делам семьи. Но все знали, что он слывет «подрывателем основ», нигилистом. Нигилистом считал себя и он сам, но его представления об этом, конечно, отличались от представлений тех, кто рассказывал об этом потом.

Можно считать, что у отца моего еще в школе сформировались планы и цели жизненного пути. Тогда же определились и его общественно-политические взгляды — он стал решительным республиканцем и отрицателем права частной собственности. Но активно заниматься политикой ему было некогда — на это он также не отпустил себе времени.

В ранней юности отца в семью деда з качестве репетитора моих теток-гимназисток ходил студент-технолог Леонид Иванович Елькин. Он был значительно старше моего отца, но они подружились, и эта дружба оказала большое влияние на формирование у отца революционных идей. Л. И. был «крайне левым», сторонником решительных действий. И был он в высшей степени светлой личностью, человеком высокого душевного благородства, самоотвержения и долга. Я познакомилась с ним в двадцатых годах в Перми.

Отголоски настроений того времени прошли через все наше детство. Революция избавила три поколения нашей семьи от бремени собственности. С этой весьма нешуточной собственностью (состояние моего деда перед революцией оценивалось в 30 млн. рублей), почти все члены семьи расстались с легкостью и без сожаления, это я могу свидетельствовать с полной ответственностью. Само понятие собственности в семье моего отца и для нас, детей, стало звучать как нечто совершенно порочное. Детским ругательством стало слово «собственник». Такое умонастроение возникло, конечно, под влиянием некоторых — очень лаконичных — замечаний отца, а понять смысл его мировоззрения мы смогли только гораздо позже. Я и теперь часто спрашиваю себя, в чем же была сила этого влияния, — ведь с отцом мы бывали очень мало, большей частью с нами находились разные няни, иногда бабушка. Думаю, что идеи разума и справедливости даже для маленьких детей всегда покоряющи и очевидны. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!...» — воодушевленно пел нам папа. И мы с ним вместе «со страшной силой» отрекались и отрясали...

Впрочем, все это относится ко временам гораздо более поздним, т. е. к двадцатым годам, а в годы, когда происходило духовное становление отца, т. е. до революции, нас ведь и на свете еще не было.

Окончив реальное училище, отец в 1906 г. поступил в Петербургский университет. К этому времени он был уже очень образованным человеком в области естественных наук. Кроме того, в детстве и в школе он в достаточной мере овладел французским и немецким языками; «Анну Каренину» он прочел в немецком переводе, чтобы, знакомясь с классическим русским произведением, не терять зря времени и заодно практиковаться в немецком языке, весьма необходимом для науки. «Анну Каренину» он нашел скучным и заурядным образцом беллетристики.

Английский язык отец выучил позднее по собственному методу, который заключался в том, что используются все «отбросы времени» — езда в трамваях, стояние в очередях, скучные заседания и т. д. — на чтение иностранных книг. Сначала, конечно, все будет непонятно, следует пользоваться словарем и ознакомиться с основами грамматики, все это делать «на ходу». Но необходимо все время читать, читать и читать! «Постепенно, — говорил он, — словарный запас возрастает и всякие затруднения исчезают. А говорить — вообще очень просто после этого: надо начать письменно излагать содержание прочитанного, таким образом создастся привычка к составлению фраз, а уж говорить потом — проще простого!».

Отец считал, что лучше всего он владеет именно английским. На этом языке он большей частью переписывался и разговаривал с иностранными учеными. Свободно читать он мог и на итальянском, позднее прочитал в подлиннике «Божественную комедию» Данте (много споров, даже конфликтов с близкими друзьями возникло у него по поводу оценки этого творения). Не вызывала у него затруднений также и литература на испанском, голландском и португальском языках. Он слыл всю жизнь полиглотом, был этим знаменит среди друзей и знакомых.

С ранней юности отец предназначил себя для науки. Он считал, что для этого необходимо строжайшим образом выделить все то, что знать обязательно, и только тем и заниматься, иначе не хватит жизни. Но после тщательного отбора круг необходимых знаний оказался столь широким, что стала ясной неизбежность наиболее полного и целесообразного использования времени, отпущенного на жизнь, — в этом он видел свой непременный долг.

О пребывании в университете отец рассказывал нам часто применительно к разным случаям нашей жизни. Это были рассуждения о целенаправленности студента, о системе преподавания и о нравах того времени. Система обучения не вызывала у него осуждений; тогдашняя форма университетского образования соответствовала, очевидно, требованиям, предъявляемым отцом к себе при обретении необходимых знаний: студенты не были обременены лишними обязанностями, от них не требовалось занятий по тем предметам, которые не были им нужны в аспекте избранных ими самими специальностей.

В университете отец занимался морфологией полихет в лаборатории профессора В. Т. Шевякова и побывал на практике на морских зоологических станциях в Неаполе (1909 г.) и Виллафранке (1910 г.). Первая научная статья отца была опубликована в 1912 г. в трудах Неаполитанской станции[1].

В 1911 г. отец окончил естественное отделение физико- математического факультета Петербургского университета с дипломом первой степени. Его дипломной работой было сочинение «О перитонеальных клетках и окологлоточной перепонке у полиноид» [2].

По окончании курса летом 1912 г. он работал на Мурманской биостанции в г. Александровске, заведовал которой Герман Александрович Клюге. Вместе с отцом там работали его университетские друзья: В. Н. Беклемишев, Д. М. Федотов, И. И. Соколов, Б. Н. Шванвич, С. И. Малышев и многие другие. О мурманской жизни мне пришлось слышать очень много рассказов отца и его товарищей, сохранилось много фотографий того времени. Все они жили вместе, работали очень много, развлекались, совершая длительные экспедиции по Кольскому полуострову, плавали на поморских лодках, купались в Екатерининской Гавани в восьмиградусной воде, потому и назывались моржами. В их рассказах вставал перед нами Ледовитый океан, скалистый холодный полуостров, своеобразие добывавших там тогда рыбу суровых поморов; до сих пор мне кажется, что я ясно вижу Мурман — так называлось тогда мурманское побережье Баренцева моря.

Вскоре после окончания университета отец женился на моей матери, Валентине Николаевне Дроздовой. Она была дочерью священника, профессора философии Духовной академии в Петербурге. Мать моя окончила Высшие женские архитектурные курсы Багаевой и работала в мастерской архитектора Шмидта. Родители мои познакомились в поезде Петербург—Териоки, во время поездок на дачу. Это случайное знакомство сыграло важную роль в жизни и чувствах отца. Ведь до этого он, как я уже упоминала, избегал общества вообще, и в частности того, которое собиралось у них в доме, в том числе и девушек своего возраста. Все они казались ему чужими и далекими, у них с ним не было никаких общих интересов; отец был скромен и не стремился «обличать нравы», но несомненно, судя по его рассказам, у него было чувство пренебрежения к «буржуазному обществу». В ранней юности на него сильное впечатление произвел Писарев, особенно его сочинение «Крушение эстетики». Идеи нигилизма, стремление к опрощению жизни и привычек с высокой целью установления социального равенства и всеобщего труда были основой жизненных устремлений отца в его юности и молодости. Кроме того, он считал себя некрасивым и неинтересным, полагая, что ничем не сможет заинтересовать женщину. Но эти мысли не тяготили его, в этом он не видел для себя трагедии — просто пришел к такому выводу и остался спокоен. А внешне он действительно, как мне рассказывали другие, выглядел с точки зрения светской «непрезентабельно»: большой, сильный, небрежный в манерах, в потрепанной тужурке, он ходил пешком в университет, никогда не пользуясь отцовскими выездами, и выглядел обычным, даже нуждающимся студентом. Многие его, оказывается, таким и считали. Встреча с моей матерью на некоторое время резко изменила его жизнь. После свадьбы родители мои уехали за границу, совершили большое путешествие по Греции, Италии и Египту, были там, куда ездят смотреть чудеса зодчества, ваяния и живописи. По возвращении они стали жить отдельно от родителей — в большой квартире в доме моего деда. Отец стал с покорностью хорошо одеваться, ездить в оперу, в другие театры, в гости, с визитами. Скоро у них родились дети — мы, трое, один за другим. Я была старшей, за мной два сына — Всеволод и Святослав.

Война 1914—1918 гг. была воспринята отцом как бедствие, порожденное «империализмом великих держав». Я знаю это из его ответов на мои вопросы, когда он потом рассказывал нам, детям, о событиях. мировой истории. Перед войной он уже прочитал К. Маркса (конечно, в подлиннике), вполне разделял'его взгляды на политико-экономические вопросы и с этих позиций объяснял нам устройство общества. Однако эти разговоры он относил к сфере идеологии, настоящим же своим делом он считал единственно науку. До революции ему довелось преподавать естественные науки и математику рабочим в кружках Выборгской стороны, но, как он сам признавался, его плохо понимали. Настроения его были чрезвычайно левыми; известно, что дед мой уговаривал его уехать за границу и там в тиши работать, чтобы за него не волноваться. Февральская революция была восторженно встречена всеми, кого я знаю из близких нашей семьи.

Сколько смогу, расскажу об эволюции научных взглядов отца в те годы, пользуясь его собственными воспоминаниями на эту тему. Первые мысли о возможности математизации морфологии возникли у отца вследствие самостоятельного чтения и размышлений. Он упоминает, в частности, книгу Скиапарелли о сравнительном изучении естественной органической и чистой геометрической формы. В воспоминаниях передан разговор с В. Н. Беклемишевым на Мурманской биостанции в 1912 г. о гармонических очертаниях придатков тела морских кольчатых червей; уже тогда у отца возникла мысль о возможности математического описания этих придатков (параподий).

В студенческие годы отец был «ортодоксальным дарвинистом», как и большинство преподавателей университета.

В 1906—1910 гг. он был поглощен лабораторными исследованиями и относился к «философствованиям», по выражению К. Н. Давыдова, «с нескрываемым омерзением». В философии он считал себя «сознательным варваром», т. е. полным ее отрицателем. И именно в таком умонастроении он услышал в 1911 г. в Биологическом обществе при Академии наук{2 Петербургский филиал Международного Биологического Общества — Societe de Biologie de France et de Belgique.} доклад Александра Гавриловича Гурвича «О механизме наследования форм», в котором была развита идея, впоследствии получившая название морфогенетического поля. В своих воспоминаниях об А. Г. Гурвиче отец пишет, что доклад произвел на него «ошеломляющее впечатление... математическим подходом, смелостью идей, исключительной новизной и убедительностью». После встречи с А. Г. у отца изменился масштаб оценки человека; как он сам пишет, «огромное большинство знакомых мне ученых много потеряло в моих глазах. И это несмотря на то, что нас с А. Г. вряд ли можно было назвать единомышленниками. Почти по всем вопросам как науки, так и общего мировоззрения у нас были длительные споры, и мы редко договаривались до согласия...». Я с детства хорошо помню А. Г. Гурвича. Он был на 16 лет старше отца. Его образ, дополненный рассказами разных лиц, остается живым до сих пор; особенно запечатлелось в памяти то, что отец всегда называл его «своим дорогим учителем и другом».

1 января 1914 г. отец поступил ассистентом на кафедру профессора С. И. Метальникова на Высших женских Бестужевских курсах в Петербурге, а с осени 1915 г. на тех же курсах стал ассистентом профессора А. Г. Гурвича, что еще более способствовало сближению отца с А. Г. Однако военная служба (по призыву) в Химическом комитете Главного артиллерийского управления прервала начатую работу.

II. Симферополь—Пермь

Научная работа отца возобновилась в,1918 г. в Таврическом университете в Симферополе, куда А. Г. Гурвич был приглашен профессором, а отец — ассистентом на его кафедру. Всей семьей (с няней и горничной) мы поехали

в Крым. Переезду и организации его очень помог Яков Ильич Френкель, ровесник моего отца (живший в то время в Крыму), который с тех пор стал его близким другом. Подружились и наши семьи. Смутно помню темные вагоны, страх при пробуждении по ночам: солдаты, штыки, везде вооруженные люди, иногда тревожные крики... Помню отца своего веселым и спокойным. Ему было тогда 28 лет.

В Таврический университет съехались со всех концов России выдающиеся ученые: Н. М. Крылов, В. И. Смирнов, О. В. Струве, А. А. Байков, Н. И. Андрусов, В. А. Обручев, В. И. Вернадский, В. И. Палладии, Л. И. Кузнецов, Г. Ф. Морозов, С. И. Метальников, Э. А. Мейер, П. П. Сушкин, Б Д. Греков, Я. И. Френкель, И. Е. Тамм и многие другие. Состав университета стал блестящим, им мог бы гордиться любой университет мира.

В Крым отец приехал уже как биолог с теоретическим уклоном. Еще в 1917 г. он написал свою первую натурфилософскую статью «Механизм и витализм как рабочие гипотезы». Впоследствии в университете в Крыму он сделал четыре сообщения по общим вопросам биологии; среди них следует выделить доклад «О возможности построения естественной системы организмов», содержание которого легло в основу работы [5].

Мы прожили в Крыму три года. Время было очень трудное. Жалованья отца для семьи в пять человек (да еще няня) не хватало. Отец искал дополнительный | заработок, работал грузчиком на виноградниках, на пилораме. Кроме того, давал уроки в семьях местных жителей. Мать поступила в одно из советских учреждений секретарем. И все же еды было мало, я хорошо помню, что часто мы испытывали голод. Помню «изъятие излишков»: солдат у дверей, женщину, которая рылась в чемоданах и кофрах, отца, совершенно спокойно выдвигавшего ящики и отдававшего все, что у него хотели «изъять». Нам с няней было очень страшно. Но — странное дело — я помню, что отец казался даже довольным происходящим. Он ведь не впустую произносил и тогда и позже любимую крылатую фразу: «Чем меньше вещей — тем больше свободы у человека». Уже тогда мы знали, что горевать из-за потери вещей — очень скверно, стыдно и даже низко.

Когда произошла революция, наш дед был в Англии. Он вернулся на родину, в Ялту, как раз в то время, когда ее заняла Красная Армия. Вскоре деда вызвали по распоряжению Совнаркома в Петроград для работы по экспорту

леса. Его пригласили на работу как знатока дела, которым он занимался всю жизнь. В Петрограде дед поселился снова в своей большой квартире. Он много ездил в командировки за границу, где участвовал в налаживании торговых и промышленных связей СССР с другими странами.

Мы уехали из Симферополя в 1921 г. Ехали очень долго, в теплушках, полных людей и вещей. До Петрограда добирались, кажется, целый месяц. Причиной отъезда отца из Крыма было приглашение его в Пермский университет, где он был избран доцентом. Видимо,. большую роль в переезде сыграла предстоящая возможность общения отца с его старым другом В. Н. Беклемишевым, находившимся там же. А. Г. Гурвич очень удерживал отца, но потом согласился, что ему пора выходить на самостоятельную работу.

Пермский университет был создан в 1916 г. как отделение Петроградского стараниями богатого местного промышленника Н. В. Мешкова. Он передал университету комплекс новых домов на окраине города — Заимке.{3 «Заимками» в Сибири и на Урале зовут места, занятые под пашню, расчистку леса и пр. В Перми Заимкой называются кварталы на окраине города, прилегающие к железнодорожной станции Пермь-2.} Там помещались физические, химические и биологические лаборатории, а также квартиры профессоров и преподавателей. Гуманитарные факультеты и медицинский, библиотека и Правление университета находились в самом городе. С 1918 г. Пермский университет стал самостоятельным.

Отец переехал в Пермь в 1921 г., а мы все переселились туда в 1923 г. Два года отец прожил в Перми без семьи, время от времени приезжая к нам в Петроград. В Перми он заболел сыпным тифом, болезнь вспыхнула внезапно, во время экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру. Его оттуда буквально на своих плечах вынес его друг, доктор Владимир Григорьевич Вайнштейн, бывший тогда ассистентом профессора Ансерова в университете. Именно болезнь отца ускорила переезд всей семьи в Пермь.

На Заимке, в большой и благоустроенной квартире, мы прожили четыре года. В конце этого периода мне исполнилось 12 лет, и я хорошо помню многое из нашей жизни в Перми. Работа в этом городе оставила у отца самые светлые воспоминания. Среди сотрудников университета были его близкие друзья: заведующий кафедрой зоологии Д. М. Федотов, профессора В. Н. Беклемишев, А. А. Заварзин, А. Г. Генкель, В. К. Шмидт, Д. А. Сабинин, А. М. Сырцов, А. П. Дьяконов, Б. Ф. Вериго, а также П. Г. Светлов, А. О. Таусон, Ф. М. Лазаренко, Ю. А. Орлов, — почти все они уже ушли в вечность.

Отец занимал должность доцента кафедры зоологии. Объем его преподавательской деятельности был весьма обширен. Он вел разные курсы, основным из которых была общая биология. Читал он введение в эволюционную теорию, биометрию, генетику, зоопсихологию, специальный курс эволюционной теории для студентов четвертого курса. Кроме того, были курсы зоологии позвоночных, зоогеографии, истории биологии и, наконец; в последние годы пребывания в Перми — учение о сельскохозяйственных вредителях. Этот последний теоретический курс, а также проводимые отцом практические занятия, побудили его вернуться к энтомологии и заинтересоваться прикладными проблемами (см. гл. 5). Продумывание лекций по генетике привело отца к «совершенно иному пониманию природы наследственных факторов» по сравнению с обычным; оно изложено в его работе «О природе наследственных факторов» [10]. Отец считал эту статью наиболее крупной из всех своих теоретических работ (см. гл. 2).

В тесной связи с педагогической находилась и научная деятельность отца. В Перми он закончил три небольшие статьи по кольчатым червям [3, 6, 7] и начал печатать свои первые труды по биометрии и общей биологии, подготовленные еще в Крыму. Три из них — «О критерии изменчивости организмов», «О форме естественной системы организмов» и «О природе наследственных факторов»— были доложены на 1-м Всесоюзном съезде зоологов, анатомов и гистологов в Ленинграде в 1922 г. Последняя работа вызвала острую дискуссию; против нее выступали Ю. А. Филипченко и особенно Н. К. Кольцов, которые защищали общепринятые тогда взгляды. Тогда же была опубликована статья «Понятие эволюции и кризис эволюционизма» [9].

Отец был действительным членом Биологического научно-исследовательского института при Пермском университете, а один год исполнял обязанности заведующего Биостанцией в Нижней Курье на Каме. В воспоминаниях отца Биологическому институту и его первому директору, профессору Алексею Алексеевичу Заварзину, отведено особое место. Главными деятелями института были профессора и преподаватели Пермского университета,

уже упомянутые мной. Деятельность института, по словам отца, «во многих отношениях была своеобразна и замечательна». Особенностью того времени был опыт перехода к новым формам организации всех отраслей хозяйства и науки; им во многом и определялась работа в университете. Вопросы публикации трудов, обмен с иностранными учеными, оплата сотрудников института — все требовало больших усилий, энергии и часто дипломатии. Надо было в центре утверждать фонды расходов на развитие института, уметь доказывать, убеждать. Между университетами, Пермским и Свердловским, шла конкуренция, не исключена была возможность закрытия университета в Перми. По-видимому, лишь после приезда комиссии во главе с А. В. Луначарским и ознакомления его самого с деятельностью университета и Биологического института эта опасность исчезла.

Биологический институт сумел заинтересовать своей работой научные центры многих стран: Линнеевское общество в Лондоне, Биологическую станцию на Гельголанде, Зоологическую станцию в Неаполе, академии наук Швеции, Пруссии, Баварии, Австрии, Голландии, Королевское общество в Эдинбурге, научные общества и институты в Мексике, Аргентине, Бразилии, Уругвае, Колумбии, Чили, Японии, Иране, Индии, Египте, Алжире и в Южно- Африканском Союзе, в Австралии и Новой Зеландии.

Во многих семьях университетских преподавателей в те времена дети — в том числе и мои братья — собирали коллекции почтовых марок. Мне кажется, что братья были только номинальными коллекционерами, а отец сам увлекся этим делом и страшно ликовал, принося домой марки экзотического вида и необыкновенной редкости. Когда стал подрастать мой младший сын (это было уже в конце пятидесятых годов), мой отец и его стал поощрять в коллекционировании марок и не раз присылал ему пакетики иностранных марок: заграничная корреспонденция отца всегда была обширна, расширяясь или сужаясь в зависимости от обстоятельств.

Хозяйственная деятельность Биологического института, особенно ее финансовая сторона, в силу неопределенности доходов была очень трудной. Однако атмосфера товарищества и взаимного доверия определяла успех всех начинаний. В воспоминаниях отца университетскому товариществу посвящены целые страницы. Основная мысль сводится к тому, что «университетский дух» возникает именно в провинциальных университетах в силу малочисленности сотрудников, особенностей замкнутой среды. В этом отношении отец, сравнивая Петербургский (Петроградский) университет с Таврическим и Пермским, безоговорочно отдавал предпочтение последним.

По впечатлениям моего детства, такой интересной товарищеской среды, такого тесного интеллектуального общения между людьми разных характеров, возрастов, специальностей, как в Перми, мне больше не доводилось встречать. Самые яркие мысли, самая горячая полемика с изысканной аргументацией просвещенных умов — все это было «климатом» (как деперь говорят) нашего детского вхождения в жизнь. Мы, дети, конечно, были изолированы в своих комнатах, но многие из папиных коллег любили поговорить с нами, осторожно и неназойливо просвещая и обучая. Разумеется, нам всегда было интересно послушать, что говорят «большие» и как они говорят. А говорить они умели. Часто то, что говорилось, было нам, детям, совершенно непонятно, но казалось чрезвычайно увлекательным.

Все работавшие в Пермском университете разделялись на две части (два «общества»): одну из них составляли жившие на Заимке (заимковцы), другую—жившие в городе. Заимковцы отличались большой сплоченностью, которая сохранилась потом на всю жизнь, после того как все разъехались. Судьбы у всех оказались очень разными. Однако ни жизнь в разных городах, ни работа в разных областях науки, ни разная степень продвижения по службе не помешали заимковцам помнить друг о друге и поддерживать связи друг с другом (не так давно большой друг нашей семьи профессор-хирург В. Г. Вайнштейн сказал мне, что он до сих пор остается «заимковским всеобщим доктором»).

Многие из тех, кто жил и работал в Перми в двадцатых годах, заслуживают большого внимания и интереса как личности, не говоря уже о научной ценности их работ. Общество, которое собиралось в заимковских домах, было ярким и интересным. Бурные споры, часто вспыхивавшие за столом, являли собой образец «состязающихся умов». Споров было очень много. Полемика шла горячая и неистовая, аргументы приводились на самом высоком уровне осведомленности во всех областях культуры и развития мысли.

Жизнь на рубеже новой эпохи была очень сложна. Того, что теперь называют «обеспеченностью», в нашем обществе не было. Правда, все жили в больших и хороших квартирах, почти у всех были домработницы, дети (некоторые сверх школьных занятий) частным образом учились общеобразовательным предметам, особенно иностранным языкам, но денег у всех было мало, заработки очень скромные. Крупных приобретений никто не делал, не мог делать, и никакого интереса к этому не проявлялось. Одежда у большинства была с дореволюционных времен.

Самой близкой семьей для отца и для всех нас стала тогда и на всю жизнь семья В. Н. Беклемишева. Отца моего и Владимира Николаевича дружба и сходство взглядов связывали со студенческих лет. Эта дружба прошла через всю их жизнь, близость духовная и научная испытывалась временем и укреплялась все больше. Для меня же семья Беклемишевых стала второй моей семьей.

Одной из весьма значительных фигур в воспоминаниях отца о Перми был Анатолий Иванович Сырцов, профессор- философии. Отец называл его «умнейшим и образованнейшим человеком». Подружился с ним отец на домашних собраниях и посещал его семинары по философии. Один из семинаров был по теории причинности, другой — по философии Гегеля. В первом из них отцом был сделан доклад «Об эволюции понимания причинности в древней и новой философии». Этот доклад показал, что к тому времени отец имел уже очень серьезные знания в области гносеологии, что было отмечено А. И. Сырцовым в разборе этого доклада. Именно на семинарах Сырцова отец понял, что руководству семинарами «мы, естественники, должны учиться у таких высококвалифицированных представителей философии», и с успехом использовал этот опыт в своей дальнейшей работе. Любопытны политические взгляды и отношение к советскому строю Сырцова, выяснившиеся в личных разговорах ученого с отцом. При царизме он был против революционных переворотов, а в двадцатые годы он говорил, что «сейчас было бы подлинным преступлением говорить о возможности возврата к старому строю. Сейчас надо в рамках советского строя — в основном прогрессивного — стремиться к развитию нашей страны и бороться за устранение недостатков».

Живя в Перми, отец неоднократно принимал участие в работе всесоюзных зоологических съездов. О I Съезде я уже упоминала; на III Съезде в 1927 г. в Ленинграде отец сделал доклад о номогенезе и несколько раз выступал в прениях по общим вопросам биологии.

В 1927 г. вследствие интенсивной умственной деятельности отец переутомился, у него началось острое нервное расстройство, и он в возрасте 36 лет ощутил потерю работоспособности. Благодаря доброму отношению к нему со стороны администрации и поддержке товарищей ему удалось подлечиться (он ездил в санаторий в Севастополе) и восстановить свои силы. Чрезвычайно остро переживал отец невозможность работать так много, как он стремился, как предписывала ему его железная система, его план, им самим себе составленный и строжайшим образом выполняемый, по его словам, в «оправдание существования».

В 1926 г. университет представил отца к званию профессора. Но в уже опубликованных работах (встретивших большую поддержку Н. И. Вавилова и Л. С. Берга) «О форме естественной системы организмов», «Понятие .эволюции и кризис эволюционизма» и особенно в книге «О природе наследственных факторов» отец выступил с позиции, которую многие тогдашние биологи восприняли как чересчур диалектичную. К тому времени его взгляды полностью сформировались, пройдя сложный путь от ортодоксального дарвинизма и механицизма к признанию номогенеза (с некоторыми оговорками) и ирредукционизма (см. гл. 1). Все это в те времена считалось недопустимой ересью. Друзья предупреждали отца, что опубликование этих работ может послужить препятствием к получению профессуры. Так и случилось: хотя ректор Пермского университета поддерживал представление его к званию профессора, а декан биологического факультета лично ходатайствовал за отца, из Государственного Ученого совета (ГУС) был получен отказ. Однако в ответ на одновременно поданное отцом заявление на участие в конкурсе на замещение должности заведующего кафедрой зоологии в сельскохозяйственном институте в Самаре в конце 1926 г. он был назначен на эту должность и утвержден в звании профессора этого института.

Отец пишет в своих воспоминаниях по поводу отказа ГУС в утверждении его в звании профессора университета следующее: «Хотя опубликование моих работ й послужило препятствием для утверждения меня в звании профессора, я нисколько не раскаиваюсь в напечатании этих работ, так как глубоко убежден, что эти статьи представляют наибольшую научную ценность из всего мной написанного, и остаток моей жизни [воспоминания писались в 1955 г.] я намерен посвятить дальнейшей разработке намеченных там идей».

Заканчивая описание пермского периода нашей жизни, хочу прибавить, что для становления личности многих начинавших ученых атмосфера Пермского университета сыграла огромную роль, а для нас, детей, жизнь в обществе, образовавшемся на Заимке, стала «открытием мира» с его многообразием мыслей, чувств и норм поведения, интеллектуальной школой жизни.

III. Самара (Куйбышев)

В Самаре мы прожили три года (1927—1930). У нас была прекрасная большая квартира в особняке над Волгой, в центре города, с каменной террасой, откуда открывался вид на волжские просторы и Жигули. Отец приехал туда в начале 1927 г., а мы всей семьей присоединились к нему в июле.

Самарский сельскохозяйственный институт помещался в здании бывшей духовной семинарии. Лекции и занятия по зоологии шли в семинарской церкви, алтарь и ризница которой были приспособлены под энтомологический кабинет, а для себя отец устроил уголок на хорах. Для него это помещение было удобно: «Во-первых, там не было случайных посетителей, во-вторых, я всегда слышал ведение занятий моими ассистентами внизу и мог поэтому их корректировать...». Надо сказать, что отец мог распределять свое внимание (почти в равной мере) на несколько дел, которые выполнял одновременно, и совершенно отключался от всего того, что его не касалось и не интересовало. Сколько я помню, дома почти никто из присутствовавших в квартире не мог ему помешать, если только к нему непосредственно не обращались или не ссорились между собой дети, — последнее обстоятельство его всегда очень огорчало и расстраивало.

Письменный стол отца помещался на самом краю хоров, там же стояла и непрерывно стучала его пишущая машинка, а часть хоров была использована им под лабораторию. Оборудование последней было самым примитивным, но отца оно вполне устраивало. В этих условиях он написал свою основную работу по прикладной энтомологии [15], за которую (вместе с другими) ему в 1936 г. присудили ученую степень доктора наук.

Однажды кинооператоры хотели произвести съемки лабораторий сельскохозяйственного института. Придя на хоры в отсутствие отца, они заявили: «Здесь, конечно, заниматься научной работой невозможно!». Нетребовательность отца к условиям работы с точки зрения общепринятых представлений о комфорте была очень для него характерной. В своих многочисленных экспедициях и в одиноких странствованиях для сбора насекомых он часто пользовался любыми случайными видами транспорта и не имел никаких претензий к организации своего ночлега и отдыха.

Работа по хлебному пилильщику и изосоме была первой прикладной работой отца, в которой он, по его собственному мнению, получил отчетливые результаты. Он пишет об этом: «... первые мои попытки в Перми по клеверному семееду дальше попыток не пошли, но дали мне некоторое понимание сложности экономических проблем в энтомологии...». В Самаре отцу удалось справиться с рядом довольно трудных проблем в этой области, где он стал чувствовать себя достаточно прочно. Преподавание в Институте он совмещал с прикладными работами и исследованиями по систематике земляных блошек. Именно в Самаре он сумел основательно разработать род Хальтика и наметить план на будущее. Занимался он и общими вопросами. Пребывание в Самаре сильно расширило его кругозор в области агрономии. Отец поддерживал тесную связь со специалистами селекционерами, участвовал в дискуссиях между сторонниками и противниками Вильямса и составил себе ясное представление о сущности споров по сельскохозяйственным вопросам (см. гл. 5).

Вспоминая о жизни в Самаре, отец писал: «Занятия прикладной энтомологией мне были не бесполезны и для моих чисто научных занятий. При работе с пилильщиком и изозомой я довольно хорошо практически овладел приемами математической статистики, а это уже привело впоследствии к углубленному знакомству с теми методами, которые я сейчас намерен применять в области систематики насекомых. Если я успею выполнить свои главнейшие планы, то придется сказать, что мое отвлечение в область прикладной энтомологии не было ошибкой, а ответ на это можно будет дать только на смертном одре».

В 1930 г. отец переехал в Ленинград, где в это время был организован Всесоюзный институт защиты растений (ВИЗР). В этом же году произошла реорганизация Самарского сельскохозяйственного института, который разделился на два: в Самаре и Кинели оставили отделения агрономического факультета, а зоотехнический и ветеринарный перевели в Оренбург. По планам того времени кафедры зоологии в агрономическом институте не было. В ВИЗР отца настойчиво звали, да и родители отца, мои дед и бабушка, очень просили его вернуться в Ленинград.

Главной причиной переезда для отца (помимо, конечно, формального повода — реорганизации института) была надежда на то, что освобождение от преподавательской деятельности увеличит время на работу как по прикладной энтомологии, так и по общим проблемам биологии. Именно в этом он и ошибся: научной работой в Ленинграде ему пришлось заниматься очень мало.

Незадолго до переселения в Ленинград (в начале мая 1930 г.) отец ездил на IV Съезд зоологов в Киеве. Там были поставлены доклады по общебиологическим вопросам, в том числе (по предложению И. И. Шмальгаузена) доклад отца: «О логических основаниях современных направлений в биологии» [14]. Отец писал: «Мой доклад носил общий характер и был дальнейшим развитием доклада на III Съезде „Понятие номогенеза“. Номогенез, конечно, не является отрицанием морганизма, но ограничивает его, и поэтому на IV Съезде тогдашние защитники морганизма были в числе моих противников». Прения по докладу вызвали большое оживление; многие участники Съезда защищали в то время чистый морганизм. Среди них были М. Л. Левин, С. Г. Левит, Б. М. и М. М. Завадовские, А. С. Серебровский, И. И. Презент, И. М. Поляков, Е. А. Финкельштейн, М. М. Местергази. Против этой группы выступало значительное число зоологов, «не объединенных какой-либо общей идеей». Их позицию особенно ярко выразил палеонтолог Д. Н. Соболев. Имея в виду постоянные ссылки «морганистов» .на классиков марксизма, он убедительно показал неправомерность прикрытия постулатов морганизма цитатами из работ Маркса и Энгельса. Ю. А. Филипченко произнес в защиту свободы научных убеждений блестящую речь, вызвавшую наибольшее количество аплодисментов.

IV. Ленинград

Ленинградский период деятельности отца (1930—1938) следует, вероятно, считать самым бурным и самым трудным по многим причинам. Переезд совпал с реорганизацией Института прикладной ботаники, возглавляемого Н. И. Вавиловым, во Всесоюзную Академию сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Один из отделов был преобразован во Всесоюзный институт защиты растений (ВИЗР). Для института был отведен Елагин дворец, где он находился пять лет, до создания на Елагином острове Парка культуры и отдыха. Отец, как и другие научные работники ВИЗР, поселился с семьей в бывшем фрейлинском доме. Этим он очень огорчил своих родителей, которые настоятельно просили его жить вместе с ними, в их большой и удобной квартире, но он этого не захотел.

О первом директоре института, Н. В. Ковалеве, все работавшие с ним сохранили самое теплое воспоминание. Но он недолго оставался директором ВИЗР: в середине 1931 г. он стал заместителем Н. И. Вавилова во Всесоюзном институте растениеводства (ВИР). Новым директором был назначен М. М. Бек, о котором отец писал: «Бек сначала отнесся скептически к моей статье об учете потерь,{4 По-видимому, речь идет о работе [16].} но не препятствовал ее публикации. Ему же я обязан появлению в сборнике ВИЗР двух моих работ: ,Подсчитывается ли армия вредителей?» и «Эффективность мероприятий и учет потерь». Мои статьи Бек читал внимательно, не сразу с ними соглашался, но постепенно мне удалось его полностью убедить. Наиболее острой моей статьей, направленной против ОБВ (Общества по борьбе с вредителями), была статья «Эффективность мероприятий и учет потерь». Она была опубликована в 1933 г. и представляла собой автореферат моего доклада на Съезде ОБВ, во главе которого стоял Зеленухин. Последний очень подозрительно ко мне относился из-за моей первой статьи об учете потерь... Возможно, он вполне искренне меня подозревал в прямом вредительстве и даже хотел привлечь меня к ответственности. Моя работа «Эффективность мероприятий...» имела довольно большой эффект и была впоследствии использована комиссией по ревизии деятельности ОБВ. Как известно, дело кончилось ликвидацией ОБВ. Мне говорили, что эту статью внимательно читал С. М. Киров".

Плановой работой отца в ВИЗР было определение экономического значения вредителей — злаковых мух, т. е. продолжение работы, начатой им в Самаре. Применяя методы математической статистики, отец рьяно взялся за дело и "постарался выяснить истинное значение ряда вредных насекомых, не считаясь с общепринятыми представлениями о степени их вредоносности". В результате своих работ он пришел к выводу, что "экономическое значение вредителей, как правило, значительно преувеличивается" [2*]. На основании многочисленных поездок по сельскохозяйственным районам страны и математической обработки полевых материалов отец показал, что сильное или хотя бы заметное повреждение зерновых злаков насекомыми представляется скорее исключением, чем правилом [15] (см. также гл. 5).

За время работы в ВИЗР отец часто ездил на опытные станции для проверки их деятельности и для консультаций: за 1935 г. он объездил Белоруссию, Крым, Нижнее Поволжье, Закавказье и Узбекистан и близко познакомился с опытными и производственными учреждениями. В последние годы работы в ВИЗР отец по предложению Н. Н. Богданова-Катькова читал курс лекций по экономике сельскохозяйственных вредителей в Сельскохозяйственном институте и в Ленинградском институте по борьбе с вредителями. Первые лекции показались студентам слишком трудными, так как были построены на использовании математической статистики. Однако, отчасти после вмешательства Богданова-Катькова, отчасти потому, что студенты постепенно вникли в теорию, отец расстался с ними в наилучших отношениях. Ленинградскому периоду работы отца посвящен большой раздел его воспоминаний, где рассказывается о возникавших тогда проблемах и дискуссиях по ним.

К тридцатым годам относится знакомство отца с американским ученым Честером Блиссом, приглашенным в СССР в качестве специалиста. Отец, владевший английским языком, должен был встречать его на аэродроме. С того самого дня возникла и крепла их дружба, сохранившаяся до смерти моего отца. Блисс проработал в ВИЗР около трех лет. Он не сумел выучиться русскому языку, хотя был искренне расположен к нашей стране и к ее народу. Они с отцом оказались очень близки по научным интересам и направлениям исследований — математизации биологии.

К тому же времени относится и активное участие отца в дискуссиях с известными американскими генетиками Мёллером и Бриджесом, долгое время жившими в СССР по приглашению нашей Академии наук. Выступая на этих дискуссиях, отец развивал свои представления о соотношениях между генами и признаками, высказанные им ранее в работе 1925 г. [10], сильно расходившиеся с тогдашними мнениями упомянутых американских генетиков по этим вопросам.

После того как директором ВИЗР стал И. А. Зеленухин (бывший директор ОБВ), в положении отца наступил самый острый период. Уже с 1936 г. он начал думать об уходе из ВИЗР. Причиной тому было недовольство плохим планированием научной работы, частой сменой тематики, не позволявшей как следует углубиться в решение научных и производственных вопросов. Особенно чувствителен отец был к сопротивлению, оказываемому Зеленухиным внедрению математических методов в научные исследования института. На организованном Зеленухиным в 1937 г. заседании Ученого совета ВИЗР при обсуждении научных работ отца было выдвинуто обвинение в намеренном преуменьшении им экономического значения вредителей. Это было очень серьезное обвинение — по всей стране велись кампании по борьбе с вредительством в сельском хозяйстве и в промышленности. Ученый совет решил ходатайствовать перед ВАК о лишении отца докторской степени, а Зеленухин уволил его "за невыполнение плана работ". Однако еще до этого И. И. Шмальгаузен пригласил отца на должность заведующего Отделом экологии Института зоологии украинской Академии наук и к тому времени отец уже был зачислен на работу в Киеве. Безработица ему не угрожала, но, как написано им в дневнике того времени, чувствовал он себя неважно.

Надо сказать, что ВАК подтвердил свое прежнее решение о присуждении отцу докторской степени. Многие из знавших его считают, что именно тогда наиболее ярко проявились его особенности ученого и человека — стойкость в убеждениях, сила воли и антипатия к компромиссам. Позиция отца в оценке значения вредителей злаковых растений была подтверждена в послевоенных работах крупных специалистов биологов (см. гл. 5).

V. Киев—Пржевальск—Фрунзе

Драматичность положения отца в то время усугубилась внезапной болезнью старшего сына, у которого в 1936 г. открылся острый туберкулез с кавернами в обоих легких. Сыну было тогда 19 лет. С деньгами было очень туго, на лечение потребовались большие средства (дед, который до 1931 г. много помогал нашей семье, к этому времени уже не работал). На помощь отцу пришли друзья, чем он был глубоко тронут. А. Г. Гурвич, Я. И. Френкель, В. Н. Беклемишев и другие одолжили отцу на неопределенный срок крупные суммы, отцу удалось отправить сына на длительное лечение на курорт; крсГме того, врачи вообще настаивали на перемене климата для него. Поэтому приглашение занять руководящую научную должность на Украине оказалось чрезвычайно кстати. В 1938 г. отец и мать вместе с внуком (моим двухлетним сыном) переехали в Киев. Брат мой сначала лечился на юге, а в 1939 г. приехал в Киев. Процесс в легких был приостановлен, брат продолжал учение в Киевском Политехническом институте.

Жизнь и работа отца в Киеве складывались удачно. Атмосфера на работе была благоприятной, он встретил поддержку и дружеское внимание коллег и сотрудников. Семья жила в хорошей квартире на Малой Подвальной улице, в центре города. В Институте биологии Академии наук УССР отец совмещал теоретические исследования с работой в Отделе защиты растений Украинского института плодоводства. Если не считать постоянной тревоги за сына, все шло благополучно.

Война заставила отца с семьей эвакуироваться из Киева. События развивались с ужасающей быстротой. Отец проводил своего старшего сына на завод в Харьков (за несколько дней да начала войны он защитил дипломный проект). Из Харькова завод вскоре спешно эвакуировался в Сталинград, где в ходе грозных и трагических событий брат мой оказался в смертельной опасности: у него снова стал прогрессировать процесс в легких, охвативший затем весь организм; брат до того ослабел, что не мог даже ходить. Однако все это стало известно отцу значительно позже. Когда началась эвакуация Академии наук и за ней других научных учреждений Киева, отец решил, что ему следует подождать, — он не верил, что немцы смогут пройти так далеко... Он переехал с женой и внуком (брат был уже в Харькове) на левый берег Днепра и поселился там в колхозе, стал работать и получил справку о выполнении норм, чем чрезвычайно гордился. Однако вскоре наступила пора страшных бед, им пришлось буквально бежать, когда немцы в июле 1941 г. неожиданно подступили к Киеву. Ехали они самостоятельно, сначала на пароходе по Днепру; пароход подвергся воздушному налету, капитан и несколько человек из команды были убиты, судно потерпело аварию. Дальнейший путь на восток с маленьким ребенком был страшно тяжелым. Только в августе 1941 г. они добрались до Пржевальска, где, как отец случайно узнал в пути, требовались профессора и преподаватели в Педагогический институт. Там он получил должность заведующего кафедрой зоологии. Условия жизни и быта были трудными, как почти всюду во время войны. В Пединституте отец читал курсы анатомии человека, гистологии, физиологии человека, дарвинизма и зоогеографии. Все это он мог делать, по мнению сотрудников и коллег, только в силу широкого образования и уменья быстро осваивать новые области науки. Сохранились конспекты его лекций — десятки мелко исписанных толстых тетрадей, иногда сшитых из листков бумаги различного происхождения, с отличными рисунками. Рисовал он с ювелирной точностью.

В Пржевальске в июле 1942 г. отец получил из Сталинграда известие, что сын его смертельно болен и находится в опасности, что он очень ослабел и помочь ему в Сталинграде никто не может. И отец тронулся в путь за сыном. Наверно, этот путь был еще тяжелее, чем путь эвакуации, но папа все преодолел и вывез из Сталинграда, почти на руках, своего умирающего двадцатипятилетнего сына. Как он смог это сделать — я до сих пор не могу понять и представить: он сам был сильно изнурен, ослаблен недоеданием, денег у него не было. Ожидание катастрофы — смерти сына — приводило его в отчаяние. Однажды он уже пережил подобное состояние перед войной. Брат умер в Пржевальске 23 августа 1942 г., прожив там всего несколько дней. Отец чрезвычайно тяжело перенес его болезнь и смерть. Это было самым тяжелым горем, самым большим испытанием в его жизни. К постигшей его утрате присоединились неустроенность в бытовом отношении и острая нужда в средствах на жизнь. Он стал совершенно больным от истощения и горя. Я все это время была в Ленинграде, пережила блокаду, работала на военном заводе. Сведений об отце и матери я не имела очень долго, но постепенно узнала все, что им пришлось вынести. Второй мой брат окончил в 1941 г. Военно-медицинскую академию и с первых дней войны был на фронте. Связь между ним, мной и родителями была скудной и редкой.

В 1943 г. во Фрунзе был создан филиал Академии наук СССР (КИРФАН); должность заведующего его эколого-энтомологическим отделом была предложена отцу. Он переехал во Фрунзе сначала один, а мать и мой сын Андрей оставались до августа 1944 г. в Пржевальске. В июле 1944 г., после снятия блокады, мне удалось на несколько дней съездить во Фрунзе. Я приехала в великолепный, сияющий солнцем город, зеленый, яркий, экзотический. Но отца своего я нашла в ужасном состоянии: он был худ, черен, оборван, жил в разваливающемся доме. Кроме того, его еще и обокрали. В лице его я прочла тоску, в тусклых глазах — неутешное горе и уныние...

Позже положение его улучшилось, как, впрочем, и у всех. Мать с Андреем в августе переехали к нему. Сначала они жили в холодном и сыром доме, но потом получили хорошую квартиру, и материальное положение несравненно улучшилось — повысилась заработная плата, появились академические пайки, отца уже не так обременяли житейские тяготы.

Во Фрунзе отец читал лекции в Педагогическом институте, а в 1945—1946 гг. заведовал кафедрой зоологии Киргизского сельскохозяйственного института и в течение четырех лет был председателем Государственной аттестационной комиссии на трех факультетах — биологическом, физико-математическом и географическом. Все годы работы во Фрунзе он успешно занимался научными исследованиями, особенно систематикой жуков, называемых земляными блошками (Halticinae), пополняя свою обширную коллекцию новыми сборами в различных районах Киргизии. Там же была им написана книга "К методике количественного учета и районирования насекомых", в которой критически рассмотрены методы полевого изучения насекомых, преследующие как теоретические, так и практические цели. В книге изложены новые приемы статистической обработки, основанные на применении дисперсионного анализа Р. Фишера. Материалом для анализа послужили его любимые земляные блошки (см. гл. 4—5). Книга была издана с большим запозданием — только в 1958 г.

Работа и общие условия труда в КИРФАН некоторое время вполне удовлетворяли отца. У него появились ученики, которые его высоко ценили и дорожили его помощью и руководством. Отец стремился заполнить пробелы в их образовании — в математике и даже в иностранных языках. Все они (Р. П. Караваева, М. Шапиро и др.) занимались прикладными вопросами биологии, никого из них отец не прочил в ученые теоретического плана, но в каждом стремился посеять сомнения в догмах общепринятых формулировок и умение думать самостоятельно.

Во Фрунзе у матери моей обострился порок сердца, которым она страдала смолоду. В 1947 г. случился первый приступ, а в феврале 1948 г. она умерла. В этом же году, в августе, отец женился на Ольге Петровне Орлицкой, с которой был знаком с ранней юности в Петербурге. Переписка с ней была редкой и нерегулярной, но их связывала взаимная дружеская приязнь. О. П. в 1947 г. демобилизовалась. Всю войну она была в армии. О. П. прожила с отцом 24 года. Сразу же по выходе за него замуж она стала отцу близким другом, секретарем, стенографисткой, хранительницей его архива. Она облегчила и устроила его жизнь во всех отношениях, взяла на себя все житейские хлопоты. Она с жаром включилась в его деятельность, стала жить его интересами. Со стороны отца было к ней горячее и сильное чувство все 24 года их совместной жизни. После смерти мужа О. П. начала быстро слабеть и чахнуть и умерла через четыре месяца после него, утратив всякий вкус к жизни.

С течением времени условия работы отца в КИРФАН ухудшились. Он, как всегда, совершенно открыто всюду высказывал свои мысли по научный вопросам. Отношение к отцу со стороны многих руководящих деятелей КИРФАН круто изменилось. Стало очевидным, что из Киргизии нужно уезжать.

VI. Ульяновск

Отец послал в Москву в Управление высшей школы письмо с просьбой о предоставлении ему профессорской должности в любом вузе страны, кроме Москвы и Ленинграда (последняя оговорка объясняется отрицательным отношением отца к жизни в столицах вообще), и получил несколько предложений, в том числе в Ульяновск. Он выбрал Ульяновск — у него сохранились воспоминания о том, как они с Ч. Блиссом были там однажды и стояли на Венце, любуясь Волгой и Заволжьем. Еще тогда отец подумал, что хорошо бы было ему на закате жизни поселиться именно в Ульяновске. И вот он переехал туда, став заведующим кафедрой зоологии Ульяновского педагогического института. В этой должности он проработал с 1950 по 1955 г. Читал зоологию беспозвоночных, гистологию и эмбриологию, специальные предметы. Прожил он в Ульяновске до самой смерти, всего 22 года. В 1955 г. ему исполнилось 65 лет, и он решил уйти на пенсию, чтобы иметь возможность отдать все силы и все время работе по собственному плану над вопросами теоретической биологии и философии, разработка которых была целью его жизненного пути. На работе в Педагогическом институте у него не раз возникали трения с администрацией, но именно годы, проведенные в Ульяновске, оказались самыми плодотворными. Там отец был окружен дружеским вниманием учеников и коллег, видел преданность и верность и, что самое главное, интерес к его идеям. В Ульяновске у него появились новые друзья, многие сопутствовали ему до конца жизни и проводили его в последний путь.

Выйдя на пенсию, отец продолжал исследования по теоретической биологии, начало которым было положено в ранней юности — он ведь поставил перед собой задачу создать естественную систему организмов. Накопленный материал ждал обработки. Отец составил план, разделенный на пятилетия. Эти планы сохранились в его дневниках. Он должен был обработать весь материал и создать стройную систему естественных форм. Отец начал и полагал, что успеет закончить книгу "Линии Платона и Демокрита в развитии культуры". Сначала он замышлял эту работу как предисловие к книге по систематике организмов, в которой он собирался выразить также и свои философские взгляды на развитие жизни. В ходе работы оказалось, что именно противопоставление идейных линий Платона и Демокрита в истории культуры создает нужный угол зрения для надлежащей постановки и решения вопросов, наиболее сильно волновавших его в науке. Отец настолько увлекся рассмотрением линий Демокрита и Платона, что отложил все, считавшееся раньше в его плане основным (см. гл. 1 и 3).

После того как отец вышел на пенсию, работа многих его учеников и сотрудников продолжалась под его руководством. В определенные дни недели они приходили к нему и занимались с ним, — кажется, это были среды. Бывшие его сотрудники — Рэм Владимирович Наумов, Нина Николаевна Благовещенская, Виктор Степанович Шустов — стали его близкими друзьями, поддержкой и опорой в этот последний период жизни.

В шестидесятых годах были опубликованы работы отца, которым он сам придавал большое идейное значение. В 1962—1963 гг. вышли статьи, посвященные понятию сравнительной анатомии [48], общей таксономии и эволюции [50], а также применению дискриминантных функций в таксономии [47], и работа о новых видах земляных блошек [51].

Вообще жизнь отца в пенсионный период шла относительно спокойно, научная продуктивность в это время была, по-видимому, самой высокой: он был свободен от официальной деятельности. Еще перед концом войны он твердо решил, что в Ленинград не вернется. Нам, своим детям, он много раз говорил и раньше о своем неприятии ленинградского и московского образа жизни и стиля работы, связанных с поездками по городу на большие расстояния, суетой больших городов, многочисленными заседаниями и сверхобилием ежедневных текущих дел. Он понимал, конечно, что в Москве и Ленинграде концентрировались главные культурные силы, но свое стремление покинуть город, в котором он родился, вырос, учился, где сложились основы его духовной жизни и направления творчества, он обосновывал тем, что ему будет гораздо спокойнее и лучше жить в маленьком городе, работать там большую часть года, а в большие центральные города лишь наезжать, чтобы участвовать в конференциях, съездах, работать в библиотеках и музеях. Все, что от него самого зависело в этом отношении, он выполнил: каждый год приезжал в Москву и Ленинград, где нередко имел возможность выступать с докладами и сообщениями. В последние годы у него завязались новые творческие связи, особенно с представителями молодого поколения ученых. Большей частью это были физики и математики, именно они проявляли особенный интерес к работам и идеям отца. В Академгородке Новосибирска он также встретил молодых ученых, с интересом и сочувствием слушавших его выступления. Среди них были люди той же специальности, что и отец, — биологи, в том числе и энтомологи, но немало было и представителей точных наук. В Ленинграде он делал доклады на биоматематическом семинаре факультета прикладной математики университета, на семинаре в Институте цитологии АН СССР, во Всесоюзном энтомологическом обществе. Несколько раз он выступал и в различных научных обществах Москвы. Его доклады неизменно встречали исключительно живой интерес у слушателей, который подчас переходил в те или иные формы длительного научного общения.

В апреле — мае 1972 г. отец был в Ленинграде. В этот приезд его выступления собирали особенно большие аудитории, к нему ежедневно приходило очень много людей разного возраста, работающих в разных областях науки. Он жил в атмосфере милой его сердцу полемики и обмена мнений. Передвигался он на костылях вследствие случайного перелома ноги в шейке бедра в 1968 г., но несмотря на это чувствовал себя счастливым, о чем не раз говорил мне. В Ульяновск он вернулся в середине мая. Жена его писала мне, что целую неделю он "счастливо отсыпался" после бурных ленинградских впечатлений. В начале августа 1972 г. отец поехал с женой в г. Тольятти по приглашению директора Биостанции АН СССР Николая Андреевича Дзюбана. Там он должен был .прочесть небольшой цикл лекций, но успел — только одну: в ночь после выступления он заболел и сразу же был помещен в больницу г. Тольятти, где его положение было признано тяжелым. Рано утром 25 августа я прилетела в Тольятти и провела с ним последние семь дней его жизни.

31 августа он умер. Его смерть была всеми воспринята как внезапная катастрофа: он не был постепенно угасающим старцем, кончина которого показалась бы закономерной. До конца своих дней он был таким, как всю жизнь, — человеком разумным и добрым. Он считался очень крепким. Все близкие, так же как и он сам, надеялись на его силы и здоровье. Отец думал, что проживет дольше, так же, как и его отец, мой дед, т. е. по крайней мере до 87 лет. Но его настигла тяжелая болезнь, о которой никто не подозревал.

Похоронили его в Тольятти. Дирекция и сотрудники биостанции взяли на себя организационные хлопоты. Тело моего отца было предано земле там, куда он приехал полный энергии, полемического пыла и творческих планов. Гроб с его телом стоял сначала на крыльце биостанции над Волгой. Там же произошло и прощание. Было сказано много добрых, проникновенных слов...

Ч а с т ь II Научные труды А. А. Любищева

Глава 1 Работы по проблемам системы, эволюции и формы организмов

22 марта 1944 г. А. А. Любищев писал своему давнему другу Е. С. Смирнову, что он считает основной задачей своей жизни "подвинуть систематику в направлении от искусства к науке..." Эти слова — не преувеличение. Свой путь в науке Любищев начал с занятий по определению жуков еще в детстве, а его последняя вышедшая при жизни статья озаглавлена "К логике систематики" [69]. О систематике, ее перспективах, значении, методах пишут сейчас немало. Часто после чтения итоговых и программных статей создается впечатление, что построение совершенной системы организмов — дело времени и техники. Нужно собрать еще больше фактов, привлекая всю мыслимую исследовательскую технику, и обобщить их с традиционных, устоявшихся точек зрения. Конечно, обобщить массу сведений нелегко, но если привлечь ЭВМ...

Любищев смотрел на проблему системы иначе. Он полагал, что дело не в недостатке фактов. Мы никогда не построим совершенной системы организмов, если не откажемся от некоторых теоретических постулатов. Главный из них касается соотношения проблем системы, эволюции и формы организмов.

При всем разнообразии современных теоретических взглядов в биологии, наиболее распространенное убеждение, унаследованное от классического дарвинизма, таково: самой триады проблем "система — эволюция — форма" не существует. Все сводится к единственной проблеме — эволюционной. Эволюция творит форму, из эволюции и только из нее вытекает и система. Естественные группы организмов — не более чем ветви филогенетического древа. Форма организмов — всего лишь внешний результат, чистый эпифеномен эволюции, руководимой средой и функцией, а через них — естественным отбором. Поэтому вне теории эволюции не может быть теории системы организмов. То же относится и к форме организмов. Если и обнаруживается в ней нечто независимое от физиологии и среды, то это обычно считается уже не биологической проблемой. Итак, признается связь, но не равноправие членов упомянутой триады. Существует лишь одна главная проблема — эволюционная — с ее частными аспектами.

Забегая вперед, кратко изложим взгляды Любищева. Действительно, в системе организмов нашла отражение их эволюция. Но не одна лишь историческая общность ответственна за существование естественных групп организмов. Конечно, в форме организма запечатлелись следы прошлой истории, эта форма не безразлична к функции и среде, но есть в ней и нечто самостоятельное, нечто такое, чего мы никогда не поймем и не объясним, обращаясь лишь к физиологии, экологии и истории развития. Да и сама эволюция — не просто сумма утилитарных приспособлений. Это сложный процесс, ход которого контролируется множеством факторов, не сводимых друг к другу и не выводимых друг из друга. Но совокупность их рождает нечто совершенно новое — собственные законы эволюции, или номогенез. Стало быть, связь между членами триады теснейшая, но от этого не исчезает самостоятельность каждого ее члена, т. е. необходимо выявить независимые имманентные законы системы, законы эволюции и законы формы. В такой последовательности мы и будем рассматривать идеи Любищева. Начинать удобнее с теории системы, поскольку в конечном счете именно на знании системы основываются соображения о ходе эволюции и о законах формы.

* * *

Любищев пришел в биологию в критический период ее развития, накануне первой мировой войны. К этому времени, говоря словами Синнота,[1 Синнот Э. Морфогенез растений. М., 1963.] "энтузиазм, вызванный идеей эволюции, уступил место более здравому представлению, что эта теория не разрешает всех биологических проблем" (с. 18). В справедливости трансформизма большинство биологов уже не сомневались, но по вопросам о факторах эволюции, месте естественного отбора среди них, о природе наследственности и о механизме онтогенеза

оставались острейшие противоречия. В биологических кругах России в то время преобладали дарвинистские взгляды, и недаром ее даже называли второй родиной дарвинизма. В письмах Любищев не раз писал, что свой путь в биологии он начал именно с этих взглядов. Однако еще на студенческой скамье, в частности под влиянием лекций Д. Д. Педашенко и других, он стал задумываться, так ли все просто на самом деле, "как представлялось нашим учителям" (из письма, написанного в 1931 г.). На него произвели большое впечатление общие полифилетические идеи Штейнмана (хотя конкретные выводы и показались подозрительными). Еще раньше Любищев с удивлением отметил повторение одних и тех же тез и антитез в разных местах определительных ключей. Наконец, еще будучи студентом, он размышлял о возможности математического описания форм организмов (в частности, раковин аммонитов). Но самое главное, что уже тогда Любищев понял неразрывную связь и в то же время самостоятельность проблем системы, эволюции и формы организмов, о чем писал в своем дневнике за 1917—1918 гг. Так он стал на тот путь, по которому шел вплоть до своей кончины.

Вскоре Любищев уже смог выступить по этим трем проблемам в печати. В 1923—1925 гг. вышли его, может быть, самые главные статьи: "О форме естественной системы организмов" [5], "Понятие эволюции и кризис эволюционизма" [9] и "О природе наследственных факторов" [10]. В первой же из этих статей он выступил сразу против нескольких доныне широко распространенных убеждений. Во-первых, система не обязательно должна быть иерархической, она может иметь форму, скажем,лестницы или сети. Во-вторых естественная система не обязательно является отображением филогенеза. В-третьих, проблема системы организмов может быть решена лишь с учетом принципов систематики любых объектов, в том числе неживых. Главный же вывод заключался в том, что в вопросах систематики мы не можем пользоваться языком эволюции. Прослеживание линий эволюции — бесплодная работа для систематики. Надо строить систему, отрешившись от эволюционного подхода.

На чем же основаны эти утверждения? Главные доводы таковы. Прежде всего — огромное количество данных о полифилетическом происхождении групп, таких, которые всегда казались вполне естественными. Отсюда ограничение дарвинистского тезиса "сходство есть доказательство и мерило родства". Второе обстоятельство — сетчатая, комбинативная форма системы на низком таксономическом уровне, особенно хорошо показанная Н. И. Вавиловым в его "гомологических рядах", хотя именно на этом уровне, по доктрине Дарвина, можно ожидать наиболее четкую иерархичность. Третье обстоятельство — "преобладание параллельного развития в хорошо изученных палеонтологических рядах" [5, с. 100].

В этой статье Любищев поставил два фундаментальных вопроса, а именно — что следует в данном случае понимать под системой и каким требованиям должна она удовлетворять, чтобы считаться естественной. Он исходил из представления, что "понятие системы в самом широком смысле ... идентично с понятием внутренней (имманентной) упорядоченности данного комплекса" [5, с. 102]. Естественной же следует считать такую систему, где все признаки объекта определяются его положением в ней. Поэтому идеальным представляется случай, когда объекты размещаются в системе по немногим признакам, с которыми другие признаки связаны коррелятивно. Именно такова система химических элементов, где положение элемента определяется одним параметром и где свойства закономерно связаны с положением элемента в периодической таблице. В биологии подобного типа естественная система, которую Любищев называл "коррелятивной", а позднее [52, с. 53] — "параметрической", едва ли может быть реализована в близком будущем.

Какую же форму имеет система организмов? Решительно отвечать на этот вопрос Любищев, естественно, не взялся. Наличие в системе иерархичности он, конечно, не отрицал, но против адекватности чисто иерархической системы, по его мнению, свидетельствуют четыре группы фактов: постоянная перестройка иерархической системы, наличие комбинативности, существенное единство заведомо не монофилетических групп по огромному количеству признаков, преобладание параллелизма в палеонтологических родословных. Поскольку наблюдается некоторая корреляция между комбинирующимися признаками, можно предполагать, что система организмов совмещает черты комбинативной и коррелятивной форм.

В течение сорока последующих лет Любищев продолжал работать над общими проблемами системы организмов, написал несколько работ, из которых наиболее важна оставшаяся неопубликованной "Программа общей систематики" [ш. и . После того как для него снова открылись возможности для публикации, он изложил свои взгляды в нескольких статьях [50, 52, 55, 56, 58, 65—67, 69]. К этому времени по теории систематики уже накопилась огромная литература. Развилось математическое направление, утратило одиозность сравнение живых и неживых систем, серьезные успехи были достигнуты палеонтологией в установлении филогении многих групп организмов, с новой остротой встал вопрос о природе таксонов и их реальности. Однако введению в систематику новых методов, в том числе математических, не сопутствовало существенное изменение в стиле мышления. Любищев показал это на примере лидеров современной нумерической школы в систематике, которые, критикуя традиционную систематику, "остановились на полпути и оказались в плену многих традиционных логических, общебиологических и философских представлений" [55, с. 693]. Как и в 20-х гг., естественная система продолжала считаться изоморфной филогенетическому древу, и, следовательно, филогения по-прежнему признавалась основным объяснительным принципом самого существования естественной системы организмов.