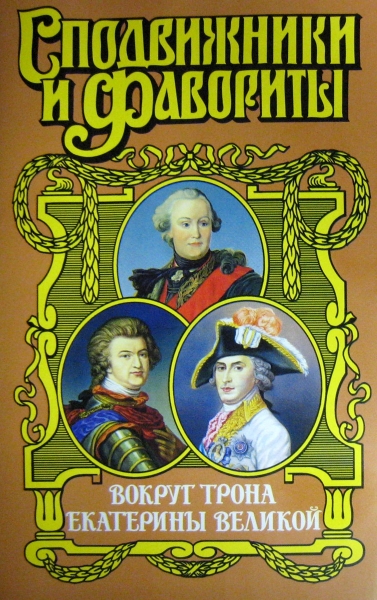

Вокруг трона Екатерины Великой

Сергей Салтыков

1

арета тяжело переваливалась с ухаба на ухаб самой середины Невской першпективы. Весна ещё не вступила как следует в свои права, хотя на деревьях, в три ряда опоясавших першпективу, уже поднялся зелёный туман, окружавший чёрные безлистные ещё стволы. Крохотные листочки не набрали ещё силу и лишь туманцем стояли над голыми стволами.

Впереди золочёной кареты с императорским гербом ехали конные гвардейцы в высоких киверах с развевающимися перьями. Мундиры ярко блестели в свете хмурого пасмурного утра, лошади едва переставляли копыта, сообразуясь с движением тяжёлой кареты, а позади скакал уже целый отряд рейтар[1], красуясь перед обывателями и разношёрстным людом молодецким видом и важностью.

В карете было полутемно; крохотные окошечки, застеклённые модным и дорогим венецианским стеклом, едва давали свет, но и без этого неверного освещения резко выделялось лицо князя Репнина, сидевшего справа от великой княгини, смутно белело, как всегда, хмурое лицо Марьи Семёновны Чоглоковой, гофмейстерины княгини, да дремал и клонил к золочёному воротнику голову её гофмаршал Чоглоков.

Мостовая была сплошь покрыта налётом красноватой глины, смешанной с конским навозом, и вознице, толстому, в широчайшей борчатке[2], не удавалось объезжать рытвины и ямины, прорытые в мостовой весенними дождями и разбуханные колёсами и сапогами прохожих.

Екатерина Алексеевна, великая княгиня, замужняя дама лет двадцати восьми, переваливалась в такт движению кареты и крепко держалась за ремённую петлю, прибитую сбоку сиденья.

Переезды, частые и беспокойные, были для неё настоящим мучением. Хоть и выписала из-за границы Елизавета, государыня-императрица, новомодные берлинские кареты, которые так и назывались «берлинами», и кузов в них был, словно люлька, подвешен на ремнях, но даже это не спасало от толчков и резких рывков — мостовые всё ещё были неукреплёнными, глинистая земля расползалась студёным озером, копыта лошадей по самые бабки уходили в эту стылую хмарь, и потому карета двигалась медленно, рывками и толчками, несмотря на то, что правили четвёркой лошадей, запряжённых в неё, обычно самые умелые из кучеров, а на передней, коренной лошади направлял её движение ловкий и маленький форейтор[3].

С одной стороны мостовой разлилось по торговым рядам серое людское море. Пасмурен был денёк, да вылезало уже из-за тяжёлой отёчности неба неяркое петербургское солнышко, и торговцы были наготове, вразнобой выкрикивая названия своих немудрёных товаров. Более солидные купцы скрывались под навесами, освещая свои разложенные товары керосиновыми лампами, а то и просто восковыми свечами, смотря по достатку.

Дождя не было. Он моросил всю ночь, а теперь, к утру, иссяк и остался в воздухе лишь сыроватой туманной дымкой. Но неяркое хмурое солнце уже разгоняло последние остатки её, и торговля шла бойко и весело.

Кучей тряпья сидели возле вёдер, укутанных лохмотьями, старые торговки, хриплыми голосами предлагая горячие пироги с требухой; сновали по узким проходам между людьми бойкие парни — калачники, держа на плечах чистые палки с нанизанной на них печёной мелочью и подовыми калачами, только-только вынутыми из печи; разносчики всяких пустяков вроде булавок, ниток и мотков шерсти раздвигали своими лотками толпу, выставляя свой французский товар, сделанный где-нибудь в предместье Петербурга, и расхваливая достоинства ниток, спряденных из гнилой шерсти.

Двигалась и текла людская река, обтекая и разносчиков, и торговцев требухой, и рыбных зазывал, сердито торгуясь с продавцами и ахая по поводу несуразных цен.

Среди осевших глинистых берегов хмуро катила свои чёрные воды Нева, поплёскивая в широкие борта судов и лодок, втыкаясь в навозные забереги и обдавая их мелкими брызгами. Всё так же вонзалась в сердитое небо высоченная колокольня Петропавловского собора, весело желтел кораблик на шпиле Адмиралтейства, золотились купола многочисленных соборов и церквей, кое-где раздавался в воздухе колокольный звон медных ударов, а у торговых рядов стоял неумолчный гул, сливаясь в ровный и плотный звуковой ряд, висевший над толпой с самого раннего утра...

Петербург всё ещё был неказистым северным городишком, хоть и носил звучное название Северной Пальмиры и столицы России. Усыпанный низенькими бревенчатыми домишками, он лишь кое-где перемежался высокими просторными дворцами знати, огороженными железными коваными решётками и тяжёлыми дубовыми воротами, изукрашенными резьбой.

Дворцы разделяли громадные пустоши неосвоенной земли, к которым вплотную подступали избушки бедноты, кое-как слепленные из кусков дерева, крытые камышовыми крышами или соломенными пластами, на которых вырастали порой тоненькие крохотные берёзки.

Неуютная, необжитая земля, не родившая ничего, всё ещё была словно бы временным пристанищем знати и самой оголтелой городской нищеты. К дворцам по санному пути всё ещё шли и шли обозы из старой столицы. Москва снабжала своих хозяев, поселившихся на этой болотистой, мягко пружинящей под ногой землю, битой птицей и яйцами в глубоких укладках, рыбой и солью, мехом и деньгами — всё было втридорога на этой пустой и никчёмной земле, которую сделал своим парадизом, то бишь земным раем, государь русской земли — Пётр Первый.

Зато первыми приходили сюда иностранные суда, привозили диковины из Англии и Голландии, зато деревянные парусные корабли великого царя возили шерсть и кожи в ту же Англию, железо и дерево — в германские мелкие княжества, едва могущие расплатиться за товары. И постоянно торчали у низких пристаней торговые корабли, а петербургский люд уже устал удивляться нарядам голландских шкиперов и узким бескозыркам английских моряков. Теперь в толпе, шнырявшей у торговых рядов, то и дело мелькали заморские кургузые куртки или крохотные шапочки с петушиными перьями.

Ничему теперь уже не удивлялись петербуржцы, они привыкли к иноземцам и старались содрать с них побольше, выхваливая свой товар.

Екатерина со скукой глядела в окошко, держась за ремённую петлю, не спасавшую от толчков и рывков.

Скопище лачужек, лотков и прилавков, загромождённое кучами мусора и навоза, едва расчищенными лишь по самой середине прохода, не представляло весёлого зрелища. Но тепловатых! запах свежеиспечённого хлеба, которым был так богат торговый ряд, заставлял трепетать ноздри, проникал даже в закрытую карету, и Екатерина вдруг почувствовала, что была бы не прочь съесть хоть кусочек этого пахнущего свежим хлеба. С самого утра маковой росинки не было во рту: Чоглокова так торопила с выездом, что у Екатерины только и хватило времени на то, чтобы выпить чашку кофе.

Императрица ещё накануне уехала в Царское Село и наказала гофмейстерине, чтобы поторопила с выездом и великого князя Петра, и великую княгиню.

Обозы с мебелью, провизией и нарядами были отправлены ещё раньше, дворец в Царском был протоплен и приготовлен для Елизаветы. Великий князь выехал самым ранним утром, а теперь и Екатерина тащилась в этой новомодной «берлине», где невозможно было даже поставить ноги удобным образом — четыре сиденья и очень узкий проход между ними. И потому приходилось выбирать местечко между ногами Чоглокова, сидевшего напротив, спиной к движению, и грузными ботфортами князя Репнина, поместившегося рядом.

— Князь, — весело, пренебрегая всеми неудобствами, обратилась Екатерина к Репнину, нестарому ещё фельдмаршалу, назначенному командовать эскортом сопровождения великой княгини, — как насчёт горяченьких калачей?

Князь был человеком расторопным — недаром всю жизнь провёл при дворе и знал до тонкостей все нюансы этикета.

— Ох, как бы и мне хотелось! — так же весело ответил он. — Теперь можно карету остановить да позвать калачника...

Марья Семёновна, сидевшая напротив Репнина, строго нахмурилась — её узенькие бровки сошлись на самой переносице, а губы сжались в тонкую нитку. Красивое лицо мгновенно сделалось злым и обиженным.

— Матушка-государыня не одобрит, — прошипела она сквозь зубы.

— Матушка-государыня не одобрит? — спросил князь Репнин, высоко, к самому парику подняв седые кустистые брови.

Екатерина вздохнула: все, даже самые невинные её пожелания встречали весьма резкий отпор у гофмейстерины, назначенной ей Елизаветой.

— Голод не тётка, — назидательно сказал Репнин и своей длинной золочёной тростью ткнул в окошечко между Чоглоковыми в спину возницы: — Стой, карета!

И сразу замерла вся процессия. Остановились передние конногвардейцы, застыли задние, карета перестала раскачиваться, и наступило блаженное чувство покоя и умиротворения.

Князь распахнул узенькую дверцу и пальцем поманил одного из калачников, державшего на плече чистую жёлтую палку с нанизанными на ней калачиками.

Калачник сразу же сдёрнул свой суконный картуз, подскочил к дверцам и сунул в узкий ход конец заострённой палки. Запах горячего печёного хлеба разлился по всей карете.

Екатерина рассмотрела калачника с первого же взгляда и схватилась за горячие калачи. «Всем по калачику», — подумала она и бросила четыре круглых румяных, испечённых на поду хлебца с ровной дырой посередине на подстеленный заранее платок между собой и князем Репниным.

— Почём? — сурово спросила Чоглокова, не ожидавшая такой прыти от великой княгини.

— Две копейки! — весело закричал краснощёкий кудрявый калачник, так и не сбросивший ошкуренную палку с плеча, могучего, обтянутого кумачовой чистой рубахой. Ноги его в толстых лыковых лаптях по самые онучи утонули в грязи обочины, но он словно бы и не замечал ничего.

Волей-неволей пришлось Марье Семёновне растянуть тугой шнурок замшевого мешочка с деньгами — мелочью Екатерины, Чоглокова же была и хранительницей медных и серебряных монет великой княгини.

Она долго копалась в мешочке, старательно выискивая самые стёртые и старые медяки, пока князь Репнин не вынул из кармана камзола двугривенный и не бросил его калачнику в суконный картуз.

А между тем у дверец кареты уже собралась толпа — каждому хотелось продать свой товар таким знатным покупателям.

Екатерина взглянула на толпу, шевелящуюся перед дверцами, и уловила руку с глиняной кружкой, покрытой золотисто-коричневой горкой.

— И молочка, — шепнула она князю Репнину, и он сразу понял её.

Кружка с молоком, закрытым золотисто-коричневой пенкой, оказалась в руке Екатерины. Не дожидаясь, пока Чоглокова перестанет копаться в замшевом мешочке, Репнин бросил монету и молочнице и захлопнул дверцу кареты.

— Поезжай, — ткнул он тростью в спину возницы, и кортеж немедленно тронулся в путь.

Нелегко пришлось Екатерине держать в руке кружку с молоком и кусать золотистый бок калача, но она ухитрилась не пролить ни одной капли топлёного молока и съела за один присест калач с таким аппетитом, какого давно уже не наблюдала у себя за дворцовым столом.

Чоглокова презрительно отказалась от калача, зато князь Репнин и сам Чоглоков с удовольствием умяли по свежему, горячему ещё калачику.

Марья Семёновна только глотала слюнки, зато с удовольствием представляла себе, как изложит она государыне всё это происшествие и какой выговор императрица сделает великой княгине — уж как хотелось ей хоть чем-нибудь досадить Екатерине, умудрявшейся ещё и посмеиваться над шпионкой-гофмейстериной! Каждый малейший шаг обсказывала Чоглокова императрице, добавляя от себя какую-нибудь подробность, чтобы вызвать гнев и неудовольствие Елизаветы в адрес великой княгини.

Оставшийся у обочины народ дивился неслыханной удаче молодого ясноглазого калачника: полушку[4] давали ему за калач, он спросил за все свои четыре калача две копейки, а ему кинули двугривенный. И столько же получила молочница за одну-единственную кружку молока. Вздыхали, качали головами — столько деньжищ, — но потихоньку разошлись, мечтая каждый о такой удаче. Зависти и ненависти к счастливчикам всегда было полно у русского народа, тем более петербургского, выколачивавшего свои копейки — царя на коне — с огромным трудом и усилиями.

Калачник же выбрался из грязной обочины, не глядя на свои промокшие и облепленные навозом онучи и лапти, и помчался домой, твёрдо веря, что в этот день дважды удачи не будет — и так оправдал всю дневную выручку, да ещё с лихвой. Народ провожал его завистливыми и ненавидящими глазами...

А Марья Семёновна Чоглокова мысленно перебирала в уме строки наказа ей, наставления, написанного Бестужевым и одобренного Елизаветой, и мстительно поглядывала на весело болтавшую с Репниным Екатерину — то-то достанется ей от императрицы, не будет так оживлённо болтать с этим жирным князем.

Впрочем, не только относительно великой княгини были установлены Бестужевым строгие и недвусмысленные правила поведения — это касалось равным образом и её шумливого и беспокойного мужа, Петра, голштинского принца, племянника Елизаветы, вызванного ею в Россию и определённого в наследники российского престола. Две знатные особы, назначенные в качестве руководителей и возглавлявшие дворы великого князя и великой княгини, должны были исправить некоторые непристойные привычки его императорского высочества — не выливать за столом на головы прислуги содержимое своего стакана, не говорить грубости и неприличные шутки лицам, допущенным ко двору и даже иностранцам, не гримасничать публично и кривляться всем телом...

Конечно, Пётр делал всё это, и ничто, никакие строгие увещевания и самые разнообразные наставления, высказываемые в деликатной форме, не отучили его от глупых шуток и кривляний. Он велел сделать себе театр марионеток в своей комнате, а время проводил лишь в обществе лакеев. Даже Екатерина позднее писала в своих «Записках», что Пётр составил себе полк из всей своей свиты. Придворные лакеи, егеря, садовники — все получили мушкеты и обязаны были выполнять все команды его императорского высочества, кордегардией[5] им служил коридор, а Екатерину он заставлял стоять на часах с мушкетом долгие часы.

Это было только то, что касалось Петра в инструкции Бестужева. А уж строки о великой княгине Чоглокова выучила почти наизусть: отсутствие усердия к православной вере, запрещённое ей вмешательство в государственные дела империи или дела герцогства Голштинского, номинальным правителем которого оставался Пётр, но всего более — чрезмерная фамильярность с молодыми вельможами, посещающими двор, даже с пажами и лакеями. Мстительно думала Чоглокова о том, как расстроила она эти фамильярные отношения с тремя братьями Чернышевыми. Все трое были молоды, высоки ростом, красивы и пользовались особой благосклонностью великого князя. Старшего, Андрея, она, великая княгиня, ласково называла «сынок мой», а он её — «матушкой». С ужимками и обидными намёками рассказала Чоглокова об этом императрице, и Андрея арестовали, удалили от двора, а потом выслали в Сибирь. А всего-то и было, что Екатерина в приоткрытой двери выслушала какие-то слова Чернышева, и в тот же момент шпион Елизаветы Девьер увидел это и нашёл предлог устранить Чернышева, сказав, что великий князь просит великую княгиню к себе.

Правда, ещё камердинер Екатерины Тимофей Евреинов предупредил великую княгиню, что она подвергается большой опасности, выслушивая Чернышевых, но и Тимофей был удалён от двора и сослан в отдалённые области. Да и все сколько-нибудь близкие Екатерине люди стали исчезать с предельной последовательностью...

Помнила Чоглокова и ещё один, самый главный пункт инструкции Бестужева — всячески побуждать великую княгиню, «чтобы она со всеудобовымышленным добрым и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовию, приятностию и горячестию обходилась и генерально всё то употребила, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлещи, каким бы образом с ним в постоянном добром согласии жить».

Однако уже прошло добрых восемь лет, а наследника от принца и принцессы всё не было.

И Чоглокова больше всего боялась за своё пребывание при дворе, потому что инструкция Бестужева так и не была выполнена. Наследник всё не появлялся, и всю вину за это Чоглокова старалась свалить на великую княгиню...

Всю дорогу до Царского Села Марья Семёновна составляла в уме обвинительную речь, скорее, донос на Екатерину, так своенравно остановившую выезд императорской кареты.

Сима но себе Марья Семёновна не была злой или враждебной, но она старалась тщательно выполнять царские наказы и, не зная, в чём дело, почему у императорских высочеств нет детей, обвиняла во всём великую княгиню. Марья Семёновна была моложе Екатерины, красива, влюблена в своего мужа и при своём двадцатичетырёхлетнем возрасте уже родила четверых детей. Может быть, Елизавета и посчитала, что такой пример добродетельной и многодетной матери будет назиданием Екатерине. И постепенно Чоглокова добилась, что вокруг великой княгини образовалась пустота — все сколько-нибудь близкие люди были удалены от двора. Екатерина проводила своё время только в чтении...

К несчастью для Марьи Семёновны, вместе с ней в приёмную императрицы вошёл и князь Репнин. Он вёл эскорт великой княгини и тоже должен был отчитаться за путешествие.

Едва лишь Чоглокова заикнулась, что великая княгиня непредвиденно остановила карету, как князь лукаво объявил Елизавете:

— А ну как это прихоть...

И Елизавета поняла. Она сидела за своим чайным столиком, одна ножка у которого во время переезда была сломана и наскоро подвязана, пила чай из драгоценнейшей чашки и смотрела хмуро, неласково.

Но князь Репнин недаром много лет провёл при дворе, и потому первыми его словами были такие:

— Господи, сколько вижу мою благодетельницу, столько поражаюсь: личико как яичко, ни одной морщинки, ручки белые да гладкие. Позволь, государыня, хоть краешек твоего, красавицы и молодицы, платья поцеловать...

Елизавета всегда гордилась своей красотой, и любое упоминание об этом было ей приятно. И потому постепенно на её губах появилась слабая ещё, но уже благосклонная улыбка.

А уж выслушав такие слова, как «прихоть», она вся так и встрепенулась: а ну как действительно эта прихоть — признак беременности великой княгини?

Но Чоглокова разочаровала её:

— Третий день, как перестала мазаться...

Князь Репнин немного покраснел: он не слишком-то вникал в женскую природу и всегда смущался, если ему приходилось выслушивать интимные подробности женского состояния.

Бестужев, сидевший против Елизаветы, искоса взглянул на князя, потом на свою шпионку и доносчицу, действующую строго по его инструкции, и ничего не сказал.

— Уж сколько лет, — сердито произнесла императрица, — а она всё пустая...

И опять князь Репнин вставил своё слово:

— Может, не от великой княгини зависит...

Бестужев молча повёл глазами в сторону князя — эта мысль ещё не приходила в его голову.

Елизавета мановением руки отпустила эскорт Екатерины. Князь Репнин вышел первым, вслед порхнула и Чоглокова.

— Ну, что скажешь? — спросила Елизавета у Бестужева.

— Дозволь, матушка-государыня, молвить слово запретное, — не растерялся Бестужев.

Она молча кивнула головой.

— Сколько родовитых молодых людей вьются вокруг великой княгини, — раздумчиво начал Бестужев. — Повели — и родится внук от самой родовитой фамилии...

Елизавета дико взглянула на Бестужева.

— Чтоб престол замарала... — заикнулась было она, но сразу замолчала: встали перед ней все проделки её племянника, а, кроме того, ещё и отсутствие детей...

— Ладно, спасибо за совет, мудрая твоя голова, — тихо промолвила Елизавета и, едва Бестужев ушёл, велела кликнуть всё ту же Марью Семёновну Чоглокову.

Прямо и строго высказала она всё доносчице и шпионке и спросила:

— Кто может быть?

Чоглокова смущённо переминалась с ноги на ногу.

— Двоих отличает, — наконец выговорила она. — Лев Нарышкин да Сергей Салтыков...

Елизавета призадумалась. Слов нет, оба родовиты, да и детей уже куча.

Лев Нарышкин ведёт свой род ещё от времён второй жены Алексея Михайловича, отца Петра Первого, деда самой Елизаветы. Тут корень крепкий, самый боярский. Правда, внешностью не вышел — рот до ушей, тонкий да длинный, оттого и всегда смеяться хочется, глядя на него. А он ещё и ужимками своими смешит всех, так и этак быть ему шутом при дворе.

Сергей Салтыков красив, умён, два года назад женился, и жена уже принесла ему сына, а теперь снова ходит беременная. И род у него, пожалуй, познатнее нарышкинского: Прасковья Салтыкова из этого рода была женой слабоумного и скорбного Ивана-царя, начинавшего царствовать вместе с Петром Первым. И хоть маломощен был царь Иван, да пышная и гладкая Прасковья ухитрилась родить ему трёх дочерей.

— Ладно, скажи слово великой княгине, пусть из этих двух и выберет. Да гляди, никому ни словечка, не то...

Чоглокова бросилась в ноги императрице:

— Да когда ж я...

— Иди, иди, — бросила Елизавета, — да гляди, чтоб всё чисто и скрытно было. Не исполнишь службу — высеку, — грозно пообещала она.

2

Князь Репнин в последний раз исполнял свои обязанности гофмаршала великокняжеского двора. Из Вены вернулся муж Чоглоковой, и князя отставили от должности, поручив её Чоглокову и имея надежду на то, что муж и жена вернее будут следить за великим князем и великой княгиней.

Екатерина очень горевала, когда узнала об этой отставке. Пожалуй, князь Репнин, любезнейший русский вельможа и умнейшая голова, по отзывам своих современников, единственный защищал Екатерину в глазах Елизаветы и своим вежливым обхождением и справедливостью вызывал у неё горячее уважение.

Но она давно уже поняла, что стоит ей только выказать какое-то расположение к человеку, как его тут же удаляют от двора, чтобы, не дай бог, не проявились лукавство и притворство великой княгини, о которой Елизавета уже давно сложила мнение, что та умна и, пожалуй, может составить заговор против неё, императрицы. Потому и относилась она к великой княгине так подозрительно и внимательно следила за тем, чтобы вокруг неё не образовался кружок доверенных лиц.

Царское Село было местом хорошего отдыха для Екатерины. Зимний дворец в Петербурге всё ещё был недостроен, всюду гуляли сквозняки, в широченные окна дуло, двери не закрывались как следует, печи дымили. Нигде не найти было уюта и тепла. Великолепные торжественные залы и анфилады изумительных комнат были лишь для парада, а даже императорская семья ютилась в узких и длинных комнатах, где не было никакой роскошной мебели, и придворным фрейлинам приходилось сидеть в приёмных императорских высочеств по семнадцать человек в одной комнатушке.

Да и большая часть комнат были проходными, уединения было не достигнуть, и потому Екатерина начинала ждать весны, едва только появлялось весеннее солнце и можно было перебираться в летние дворцы Петергофа или Царского Села, Ораниенбаума или какого-нибудь другого загородного местечка. Впрочем, и эти летние дворцы тоже были деревянными, строились наспех, наскоро, никто не думал о комфорте и уюте. Отделывались дорогой камкой[6] и красивыми гобеленами лишь парадные залы, чтобы можно было показать всей Европе роскошь и блеск русского двора.

Потому Екатерина стала оставлять в своих загородных дворцах часть мебели: не перевозить же её каждый раз, как это делала Елизавета. Необжитые и необставленные дворцы ежегодно весной приводились в порядок заново. Вновь привозилась вся мебель; как всегда, при перевозках часть её, драгоценная и богато изукрашенная, ломалась, терялась, и нередко случалось, что даже сама императрица сидела за столом о трёх ножках, а стулья были подвязаны бечёвками, чтобы не падали...

Но здесь, в Царском, был отличный лес, великолепная конюшня, сотни егерей, и Екатерина порой с самого раннего утра уезжала на охоту совсем одна, сопровождаемая только слугой-охотником.

Она очень любила верховую езду. Подчинялась приказаниям Елизаветы — садиться лишь в английское дамское седло, но потихоньку велела его исправить, чтобы можно было ездить и по-мужски, раскинув ноги на обе стороны коня. Садилась вроде бы в дамское седло, но едва отъезжала подальше, как откидывала вторую половину седла и лихо скакала, управляясь с конём властно и ласково. Лошади её любили — она никогда не стегала их плёткой, похлопывала по холкам с нежностью, прикармливала кусочками хлеба и сахара, и кони становились послушными и кроткими и легко несли на себе маленькую наездницу.

Густые и тёмные еловые леса и белоствольные берёзовые рощицы вокруг Царского перемежались глубокими луговинами с пёстрым весёлым разнотравьем, голубели под ясным небом искусственные прямоугольные пруды, в концах которых всё ещё шелестели пожелтевшими верхушками камыши и плавала редкая ряска, свежей лакированной зеленью сверкали регулярные сады, разбитые позади дворцов, а дороги уже пылились и сыпали тонкой, ещё не летней пылью.

Екатерина скакала по дороге, оставляя за собой шлейф туманной пыли. Трепетало павлинье перо на её маленькой шапочке, приколотой к копне роскошных каштановых волос, ветер раздувал длинную вуаль за спиной, а её пышная амазонка покрывала весь круп коня, легко перескакивающего через неглубокие овражки с крохотными ручейками, неслышно ползущими по дну. Солнце и весёлый весенний ветер били Екатерине прямо в лицо, заставляли жмуриться от тонких лучиков, попадающих в глаза, и она радостно морщилась, крепкой маленькой рукой сдерживая поводья и упираясь в стремена ногами в специальных козловых ботфортах.

Слуга скакал за ней неспешно и быстрыми глазами обшаривал всю расстилающуюся перед ним поверхность земли, отыскивая комочек серой шерсти, удирающий от охотников. Уже не раз и не два вскидывал он на плечо тяжёлый мушкет и переводил взгляд на Екатерину. Ждал, заметит ли великая княгиня тот проворный комочек шерсти, прыгуна зайца, или ему надобно будет стрелять без её приказа.

Екатерина замечала, быстро кивала головой, и конь вздрагивал от неожиданного выстрела, словно его ударяли плёткой по самому больному месту.

Подскакав к тому месту, где уже валялся в окровавленной шерсти подстреленный заяц, Екатерина молча наблюдала, как егерь спешивается, разворачивает тушку добычи и приторачивает её к седлу.

И снова скакала, и снова радовалась и ветру, бьющему в лицо, и ласковым весенним лучикам солнца, норовившим ослепить глаза.

Эти утренние прогулки только с одним слугой доставляли ей невыразимое наслаждение — после душных задымлённых залов Зимнего и сырости деревянных дворцов Царского сердце так и рвалось в простор русских полей и лесов. Никому и в голову не приходило вставать раным-рано, скакать по лесам и полям, любоваться весёлым разнотравьем, мрачными стволами вековых елей, высокими тонкими ножками берёз и их сомкнутой кроной, попадать то в полосу мрачной темноты, то в светлую солнечную прогалину...

Разгорячённая скачкой, она уже подъехала к высокому крыльцу, сидя в английском седле по-женски — ноги на одну сторону, что было крайне неудобно, — как увидела поджидавшую её гофмейстерину, а уж если прямо сказать — надзирательницу Марью Семёновну Чоглокову, приставленную к её двору самой императрицей.

Чоглокова внимательно наблюдала, как спешилась Екатерина, как ловко вспрыгнула на первые ступеньки крыльца. Нет, всё в порядке, великая княгиня не скачет по-мужски, её английское седло устроено по-дамски, и не о чем будет доложить императрице.

— Ваше высочество, — обратилась она к Екатерине, всё ещё пылавшей лицом от скачки и солнца, — я желала бы переговорить с вами...

— Марья Семёновна, — весело улыбнулась Екатерина, — не позволите ли вы мне проглотить хотя бы кусок хлеба? Ведь ваш разговор будет долгим и интересным, а я умираю от голода...

Чоглокова неодобрительно пожала плечами. Сама она уже успела плотно позавтракать, и ей непонятны были слова о голоде.

Но весь быстрый завтрак она провела рядом с великой княгиней, горя нетерпением говорить с ней.

После завтрака обе они, Марья Семёновна и Екатерина, вышли к пруду, в котором уже плавали белые и чёрные лебеди, и великая княгиня стала бросать им кусочки хлеба.

Ей скучно было начинать разговор с Чоглоковой: ничего хорошего не могло получиться из этого разговора — опять будут, наверное, какие-то назидания, упрёки, исходившие от лица самой Елизаветы, но передаваемые ей, Екатерине, гофмейстериной. И поскольку Марья Семёновна никогда не смягчала выражений Елизаветы и Екатерина узнавала в точных оборотах речи Чоглоковой слова императрицы, она приготовилась выслушать очередную порцию попрёков и назиданий.

Но Марья Семёновна на этот раз приняла вид таинственный и важный. Сначала она заговорила о том, что вся империя ждёт наследника от Петра и Екатерины. Но это Екатерина выслушивала уже неоднократно, и ничего нового в этом разговоре не было. Она лишь поморщилась и со скучающим видом продолжала бросать кусочки хлеба лебедям, которые с шумом собрались у берега и ныряли за хлебом, уходившим в глубину пруда.

— Я говорю с вами от имени матушки-государыни, — напомнила Марья Семёновна.

Екатерина только кивнула головой.

Это и всегда было так — ничего не придумывала Чоглокова от себя, всегда говорила лишь слова императрицы, которой всё недосуг было побеседовать со своей невесткой: балы, куртаги[7], поездки на богомолье, переодевания по семь раз на дню отнимали у неё всё время.

— Вы добродетельны, — вдруг сказала Марья Семёновна Екатерине, — и свято храните честь имени вашего супруга...

Екатерина в удивлении подняла на неё глаза. С чего вдруг вздумалось Марье Семёновне говорить ей комплименты?

— Да-да, — подтвердила Марья Семёновна, — и матушка-государыня уважает в вас это прекрасное правило...

Екатерина навострила уши. Что всё это значило, почему вдруг императрице захотелось похвалить её? Ведь та только и делала, что бранила Екатерину, а она опускала голову и шептала:

— Виновата, матушка...

Неважно, по какому поводу были эти разносы — то ли за слишком откровенный вырез платья, то ли за фамильярность со слугами и придворными...

— Да, матушка-императрица довольна вами и вашей добродетелью, — продолжила Марья Семёновна, опуская глаза. — Но...

И Екатерина поняла, что теперь-то и последует самая главная часть рассуждений Елизаветы.

— Не всегда добродетель совпадает с интересами империи, — с трудом выговорила гофмейстерина.

Ей и в самом деле было трудно это произносить, она столько раз наставляла Екатерину, что нельзя флиртовать ни с кем, и свято оберегала её честь и достоинство.

— Иногда бывают случаи, что приходится в угоду государственным интересам жертвовать своей добродетелью... — докончила Чоглокова.

Екатерина слушала в великом изумлении. Она даже перестала кормить лебедей, и они потихоньку уплывали в разные концы пруда, не надеясь больше на подачки молодой женщины в ярком сиреневом платье, стоящей на берегу.

— Да, — снова начала в смущении Марья Семёновна, — престолонаследие должно быть обеспечено, а поскольку у вас нет детей уже почти девять лет, то кто-то из вас — извините, что я так говорю, это не мои слова, а государыни, — не обладает способностью к деторождению...

Екатерина хотела было перебить Марью Семёновну, но та жестом руки заставила её замолчать.

— Никто ни в чём никого не обвиняет, — продолжила она, — но даже немочка-певичка, которую каждый раз приглашали к столу великого князя, не забеременела...

Екатерина слушала со всё возрастающим интересом. Куда повернётся разговор, она уже давно поняла, но не знала ещё или не догадывалась, кого же предложат ей в нарушители её девственности...

— Потому и приказала императрица, — вновь неуклюже начала Марья Семёновна, — выбрать вам в наперсники кого-то из родовитых людей...

Екатерина по-прежнему в изумлении смотрела на Марью Семёновну, не желая помогать ей в таком тягостном для гофмейстерины разговоре и не показывая ни малейшим движением, что догадывается о повороте в нём.

— Я обратила внимание матушки-императрицы, — всё более смущаясь и запинаясь, говорила Чоглокова, — что самыми родовитыми и самыми красивыми молодыми людьми среди вашего двора являются двое ваших приближённых особ — Лев Нарышкин и Сергей Салтыков. Знаю, что склонность нельзя приручить, она либо даётся, либо нет. И матушка-государыня поручила мне подсказать вам: склонностью к кому-либо из них может быть обеспечена и безопасность государства, и продолжение династии...

Екатерине очень хотелось язвительно подколоть Марью Семёновну, резко обрывавшую все её сколько-нибудь любезные разговоры и пикировки, а теперь вдруг ставшую сводницей, обыкновенной простой сводницей, хоть и по поручению императрицы.

— Кого же вы предпочтёте, — вдруг прямо обратилась к Екатерине Марья Семёновна, — Льва Нарышкина?

— О нет, только не его, — передёрнула плечами Екатерина и невольно осадила себя в душе — так она выдала свою симпатию к Сергею Салтыкову.

— Ну, значит, пусть это будет Сергей Салтыков, — поднялась со скамейки Марья Семёновна, — и поверьте, я закрою глаза на все ваши свидания и буду содействовать вам...

Она важно удалилась, а Екатерина осталась сидеть у пруда и долго раздумывала об этом разговоре.

О Сергее Салтыкове она не смела даже и мечтать. Он был прекрасен, как день, и невольно напоминал ей собой того здорового и красивого калачника, что просунул палку с калачами в полутёмное нутро кареты. Те же светло-русые кудри, разметавшиеся по тугим и крепким плечам, обтянутым у калачника простой кумачовой косовороткой, а у Сергея скрытым под раззолоченным камзолом и расшитым золотом кафтаном, те же сильные и длинные ноги, у калачника стоявшие в стылой и грязной луже на обочине дороги, а у Сергея затянутые в шёлковые белые чулки, обвязанные бантами и всунутые в лаковые башмаки с квадратными носами, украшенные алмазными пряжками, те же сильные и нежные руки — у калачника выступающие прямо из широких рукавов рубахи, а у Сергея спрятанные под кружевными манжетами.

Красивое тело, великолепное лицо — о таком можно только мечтать. Разве может сравниться с ним какой-то Захар или Андрей Чернышев, имеющие обыкновенную внешность и два-три пошлых комплимента в запасе?

Сергей был образован, его любезности отличались тонкостью и изяществом, хотя Екатерина многое знала о его родословной. Мать Сергея отличалась такой распущенностью нравов, что о её поведении ходили легенды: вместе со служанкой она, урождённая княгиня Гагарина, являлась в солдатские казармы, вместе с солдатами напивалась и отдавалась в ночь четырём-пяти крепким мужчинам. Но зато все триста гренадер[8] полка были в её полной власти, и эти-то гренадеры и возвели Елизавету на престол...

Нежная белая кожа лица Сергея зачаровывала Екатерину, едва она искоса бросала взгляд на него, ей нравился европейский удлинённый овал лица, пушистая волна светло-русых волос, кольцами спускавшихся на плечи.

Да, Салтыков был красив, как ясный весенний день.

Но два года назад, всего лишь два года назад он женился по любви на дочери Матрёны Балк, красавице и умнице, и Екатерина не могла себе представить, чтобы он ей изменил...

Никогда Екатерина не посмела бы и взглянуть на него, не будь этого странного разговора с передатчицей мыслей императрицы — Марьей Семёновной. Не великая княгиня выбрала Сергея, его выбрали ей в любовники — какая странная ситуация, и Екатерина только покачивала головой. Зато теперь все её мысли были лишь о Сергее.

Он был одновременно крепок и изящен — редкое сочетание, воплощение силы, смелости и красоты.

Сама она, будучи уже столько лет великой княгиней, умела нравиться, но всё ещё несколько стеснялась своей внешности.

Всегда помнила она знаменитые, врезавшиеся ей в память слова своей первой воспитательницы, мадемуазель Кардель, истой француженки, не учившейся нигде и знавшей о жизни и женщине всё. Она обучала маленькую Софию Фредерику Августу изящным французским манерам, не имея никакого понятия о красоте французского слога, французскому языку, языку предместий Парижа и Лиона, настолько отличавшемуся от изысканного версальского выговора, насколько отличается простая треска от красного лосося, но при всём этом не лишена была природного изящества и остроумия и одёргивала свою воспитанницу такими колкими ироническими замечаниями, что они навсегда откладывались в памяти той, в отличие от пощёчин и шлепков матери, проносившихся без следа.

И потому Екатерина с детства запомнила слова мадемуазель Кардель:

— Опустите ваш подбородок, иначе рискуете проткнуть им первого встречного.

Конечно, это было слишком сильным преувеличением, но именно благодаря этой иронии Екатерина научилась скрывать этот свой недостаток настолько, что к двадцати четырём годам у неё образовалась складка под острым и длинным подбородком — второй подбородок, который несколько сглаживал длину её лица.

Пока что она довольствовалась малым: немного некрасивый, но говорливый Андрей Чернышев, не боявшийся отпускать великой княгине пошлые и скабрёзные комплименты, его брат, тоже не отличавшийся особой красотой, но грубоватый и напористый по натуре, — оба они осаждали великую княгиню, не замечая её подбородка, вглядываясь только в её всегда сияющие, весёлые серо-голубые глаза и великолепную копну каштановых, всегда пышно причёсанные волос.

Она поддавалась их любезностям с радостной надеждой на любовь и верность, упивалась их грубоватыми и вульгарными, иной раз вовсе неприличными комплиментами — она жаждала любви, нежности, страсти.

В её семье этого не было...

Втайне взглядывала она иногда на Сергея Салтыкова, камергера двора малого, именно её мужа, Петра Фёдоровича, и со злостью думала, отчего так непохож он на этого прекрасного, изящного камергера.

Ей так хотелось любви, нежности, заботы! С жаром бросалась она к очередной камеристке, назначенной императрицей, в надежде обрести подругу, с которой можно было бы порассуждать на эти извечные женские темы, но встречала лишь предательство, шпионство, каждое её слово доносилось Елизавете, и она узнавала свои фразы в едких намёках императрицы, в её упрёках и язвительных замечаниях.

И хорошо понимала, откуда идёт эта желчная ядовитость, это пренебрежительное отношение к ней, царской невестке, — она всё ещё не выполнила свой долг по отношению к царскому двору, по отношению к династии, у неё всё ещё не было ребёнка, наследника титула, короны. А прошло уже немало лет, как она была обвенчана с Петром Фёдоровичем...

Екатерина долго сидела на скамейке у прямоугольного пруда, заголубевшего под весенним ясным небом, и думала о превратностях своей судьбы.

Что ж, она вовсе не против, чтобы её любовником стал Сергей Салтыков. Но как же его жена, дочь той самой знаменитой Матрёны Балк, которая устраивала свидания Екатерины Первой с небезызвестным камергером Вильямом Монсом и который своей головой поплатился за связь с императрицей? Узнав об этой связи, Пётр Первый рассвирепел, и только вмешательство самых важных вельмож удержало его от заключения Екатерины Первой в монастырь. Но Монсу не удалось увернуться от наказания — Пётр отрубил ему голову, а Матрёну Балк, сводницу и доверенную фрейлину Екатерины, загнал в Сибирь.

Преемники Петра возвратили Матрёну из Сибири, и теперь её дочери блистали при дворе самой Елизаветы. Одна из них, такая же, как мать, красавица и искусная интриганка, и была женой Сергея Салтыкова, женившегося на ней по самой пламенной и безумной любви.

Разве сможет он отказаться от своей жены, решиться влюбиться в неказистую великую княгиню?

Но Екатерина утешала себя тем, что тут замешаны династические интересы, и Сергею вовсе не обязательно влюбляться в неё, лишь бы он хорошо выполнил своё дело.

Тем не менее она уже горевала, сожалея, что не сможет отдаться ему, не выяснив, пылает ли он такой же страстью к ней, как и она уже начинала пылать.

А ведь ей только намекнули, что эта связь была бы желательна для императорского двора. И почему нельзя остаться холодной и равнодушной, лишь забеременеть от Сергея, и всё, сдержав свои чувства в кулаке? Нет, без любви, без пламени не представляла она себе близости с ним...

Она всё сидела и размышляла, представляя себе, как всё произойдёт, ярко и красочно придумывала первое свидание, и понимала, что уже по самые уши увязла в своих мечтаниях, что любовь её уже зародилась и что без этого жизнь будет пустой и неинтересной. Она уже полюбила Сергея Салтыкова, хотя и не виделась ещё с ним после разговора с Марьей Семёновной...

В тот же день Сергей Салтыков был вызван к князю-канцлеру Бестужеву, и ему подробно объяснили его задачу...

3

Глазами Марьи Семёновны Чоглоковой внимательно наблюдала императрица Елизавета за развитием созданного по её приказу романа.

Ежевечерне, перед куртагом или балом, Марья Семёновна представала пред светлые очи государыни и, краснея от смущения, опуская глаза долу, докладывала подробнейшим образом.

Одно интересовало теперь Елизавету: скоро ли забеременеет великая княгиня, чтобы обеспечить престолонаследие династии Романовых.

Но роман развивался вяло и принуждённо: при всей своей ловкости и развязности Сергей Салтыков не сумел ещё преодолеть смущение и неловкость Екатерины.

Однажды блестящая раззолоченная кавалькада отправилась в лес на прогулку. Скоро вся толпа рассыпалась на группки, потом на пары, и теперь уже мелькали среди тёмных стволов деревьев мундиры гвардейских генералов и сановников и красивые парчовые амазонки великосветских дам. Лица разрумянились, вуали развевались за спиной, лошади легко несли галантных кавалеров и романтически настроенных женщин, и все изощрялись в комплиментах и нарядной броскости флирта, способного заменить дружескую лёгкую беседу, отвлечь от забот и дел.

Даже старички ещё петровских времён, неуклюже сидящие в сёдлах, возвышаясь высокими париками на голых черепах, старались не отстать от молодёжи и то и дело сыпали старомодные любезности то одной, то другой юной фрейлине — им уже неважно было, кто рядом, важно было произнести комплимент забытой тридцатилетней давности и снова почувствовать себя в том времени, когда старый и сморщенный сановник был молодым и грубоватым...

Екатерина и не заметила, как её конь оказался возле высокой каурой лошади Сергея Салтыкова, и пара эта неслась навстречу всё новым и новым светлым прогалинам и хмурой тени под кронами деревьев. Сбегали на их разгорячённые скачкой лица ажурные линии листвы и солнечные лучи, оба не замечали времени — так сладостно было скакать по разнотравью леса, вдыхать крепкий смолистый аромат соснового бора и терпкое благоухание свежей влажной травы.

Скоро от толпы, сопровождавшей их по опушке, не осталось и видимого пятна, даже не мелькали среди стволов раззолоченные мундиры и изящные амазонки — они остались одни в самой глубине леса.

Сергей придержал поводья своей лошади и схватился рукой за узду коня Екатерины.

— Наконец-то мы одни, — негромко сказал он.

Она удивлённо подняла на него глаза. Что он хочет сказать этим «наконец-то»?..

— Разве вы думали о таком уединении? — недоумённо произнесла она.

— Мечтал, — резко отозвался он, — но вы всё время на людях, вас невозможно найти даже взглядом.

И Екатерина взглянула прямо в его глаза. Их серая глубина заставляла утопать в ней, она засмотрелась, не в силах оторваться от его взгляда — требовательного, прямого и бесстрашного.

Никогда ещё не видела она таких глаз. Чернышевы смотрели на неё преданными глазами собак, приезжавший изредка к обедам Кирилл Разумовский едва смел поднять на неё взгляд...

— Вы так хороши, так прекрасны, что у меня нет и слов таких, чтобы выразить своё восхищение, — несколько отстранённым, но полным почти непритворного жара голосом начал Сергей.

— Зачем вы так говорите, — отмахнулась Екатерина, — ваша жена такая красавица, и вы всего-то два года назад женились на ней, как говорят, по безумной любви...

— Ах, — немножко театрально поник он головой, — я видел в ней золотой самородок, только золото блестело перед моими глазами, когда я был влюблён. А теперь... что ж, теперь это просто кусок свинца...

Екатерина была изумлена.

— Разве любовь проходит так быстро? — удивлённо спросила она.

— И даже слишком быстро. Любовь — это безумие, которое затуманивает наш ум, ослепляет наши глаза, и мы не видим того, что есть за сверкающей оболочкой...

— И вы решили, что теперь стоит обратиться к другим ценностям? — лукаво прищурилась Екатерина.

— Нет, но мне кажется, что иногда стоит внимательно присмотреться к тому, что видишь за роскошным фасадом...

— И что же вы видите? — опять лукаво улыбнулась она.

— Вы не только хороши, прелестны, в вас есть такой внутренний огонь, которым вы можете согреть сердце всякого, а уж ваш ум наверняка оценил не я один...

Этот разговор всё больше и больше будоражил сердце Екатерины, и лицо её запылало от внутреннего жара. И этот румянец на её смугловатом от загара лице, и эта изящная фигура на прекрасном коне, и эта крохотная шапочка с павлиньим пером, заколотая на роскошных её волосах длинными костяными гребнями и заколками, — всё это доставляло Сергею невыразимое и теперь уже непритворное наслаждение.

— Как вы прекрасны, — повторил он, и такое покорное, собачье выражение появилось в его глазах, что Екатерина поняла — он и в самом деле говорит правду.

А Сергей продолжал:

— Как я хотел бы быть вашей лайковой перчаткой, чтобы касаться вашей руки, или быть вашим жемчужным ожерельем, так крепко впившимся в вашу прелестную шейку, или даже вашей прелестной шапочкой, которая так вам идёт...

Он не договорил.

— Почему вы знаете, что сердце моё не занято? — прямо, без обиняков спросила Екатерина.

— Этого не допустит Бог, он видит, какой страстью я пылаю, и не захочет лишить меня любви и жизни.

— Это что, объяснение в любви? — опять прямо спросила она.

— Разве вы ещё не знаете, как я к вам отношусь? — удивлённо произнёс Салтыков, пожирая глазами всю её изящную фигуру, возвышающуюся на высоком коне.

— Откуда же мне знать? — пожала плечами Екатерина. — Разве вы когда-нибудь говорили мне об этом? И разве ваши комплименты не были адресованы многим молодым фрейлинам?

— Только через них пытался я донести до вашего сердца весь пыл моей души. И вы не поняли её призывов, не оставили своих сомнений в правдивости моих чувств...

Этот любовный флирт, эта игра взбудоражила всё существо Екатерины — ей нравилось это заигрывание, его красивые слова, хотя в душе она всё время чувствовала, что он говорит это не вполне искренне и что, наверное, и с ним также говорила Чоглокова или, того хуже, Бестужев, чтобы столкнуть, сблизить их...

И всё-таки, чувствуя некоторую фальшь в словах Сергея, она поддалась очарованию его фраз, галантности, с какой он сыпал и сыпал комплиментами, и ей уже нужно было, чтобы он без конца твердил о своей любви.

Но она осторожно оглянулась по сторонам — не видит ли кто-нибудь эту сцену, не наблюдают ли за ними внимательные глаза бесчисленных соглядатаев. Нет, как будто не было видно за деревьями ни одной раззолоченной тряпки, не слышно ни одного шороха от стука копыт по перегнившей старой листве. И всё-таки она решила прекратить этот разговор: её чересчур строгая тюрьма научила её не доверять лишним словам и лишним минутам в обществе такого известного повесы, как Сергей Салтыков.

— Пустите мою лошадь, — вместо ответа потребовала она. — Кто-нибудь увидит нас, и пойдут нехорошие слухи.

Он продолжал крепко держать повод её коня.

— Скажите лишь одно слово, чтобы я знал, что и вы ко мне неравнодушны, — почти приказал он. — Тогда я отпущу вас...

Снова оглянувшись, она тихонько ответила:

— Пусть будет так, только пустите меня.

— Нет, повторите это так, чтобы я понял, что это сказано без насилия и добровольно.

— Хорошо, да, да, — покраснев и желая вырваться из этого очаровательного плена, произнесла она.

— Теперь я спокоен, теперь моя душа будет постоянно стремиться к вашей, пока не соединит нас несказанное счастье...

Он отпустил повод её коня, и она отъехала подальше, чтобы с безопасного расстояния крикнуть ему:

— Нет, нет!

— Да, да! — смеясь, ответил он. — Слово дано!

Она ещё отрицательно качала головой, направляя коня к поляне, где расположились все молодые и старые придворные на широких больших коврах, приготовленных для завтрака в лесу.

Едва она подскакала, как сразу навстречу ей кинулись слуги, приняли её со стремян и быстро увели коня, чтобы разнуздать его, напоить и дать немножко попастись на свежей травке.

Сергей подъехал не скоро, и, пожалуй, никто не заметил, что они были в лесу вдвоём, — так приходилось великой княгине опасаться за свою репутацию...

У парадного дворца Екатерина почти вплотную столкнулась с Елизаветой, садившейся в экипаж для прогулки по полям.

Императрица подозрительно оглядела невестку — сидит в седле вроде как по-дамски, амазонка скромная, но лицо, боже, что за лицо!

Она легко, пальчиком, поманила Екатерину, и та, едва сойдя с коня, подскочила к карете.

— Ну, матушка, — нараспев сказала Елизавета, — чисто арапка, когда и успела так зачернеть?

И тут же обратилась к Чоглоковой, встречавшей великую княгиню:

— А ты куда, Марья Семёновна, смотришь? Не видишь, как подурнела и почернела лицом великая княгиня? Сей же миг — три дня из дому не выходить и мазать лицо — яичный белок, лимон да французская водка, знаешь сама рецепт. И чтоб к балу великая княгиня опять была бела и чиста лицом...

Она с удовлетворением ещё раз оглядела Екатерину: всё-таки очень нравилось императрице, что никто не мог быть белее её лицом, всё ещё считала себя стареющая государыня образцом красоты, хоть и сердилась на свой несколько широковатый и рыхлый нос. Но придворные льстецы не заостряли внимание на носе, а твердили лишь о нежной, почти прозрачной коже да восхваляли густые рыжеватые волосы, золотым каскадом падавшие на спину и плечи Елизаветы...

Марья Семёновна недовольно оглянулась на великую княгиню. Та далее не успела сказать своё привычное «виновата, матушка», как Елизавета уже махнула рукой в кружевной перчатке, и карета тут же отъехала.

Екатерина досадливо пожала плечами: очень жаль, что по приказанию императрицы ей придётся просидеть три дня дома, в четырёх стенах, не скакать по полям и лесам, не наслаждаться свежим ветерком и тончайшим ароматом лесного и полевого разнотравья.

Но делать нечего, пришлось отдать своё лицо в распоряжение гофмейстерины, которая тут же приготовила снадобье и принялась натирать им щёки, нос и подбородок великой княгини.

Снадобье действительно подействовало, и уже к вечеру Екатерина заметила, как посветлела кожа на лице. Но приказ не выходить из дому она строго соблюдала...

На другой день гофмейстерина смущённо, переминаясь с ноги на ногу, отпросилась из дворца, якобы навестить семью, и осторожно сказала, что никого, кроме дежурной камер-фрау, в приёмной не останется.

Екатерина навострила уши — она не знала, чему приписать это отпрашивание и полное одиночество, в котором оставляли её, великую княгиню, на несколько часов.

Но всё выяснилось довольно скоро. Едва Марья Семёновна удалилась, как за портьеру дверей осторожно скользнул Сергей Салтыков.

Значит, Марья Семёновна сообщила ему, что несколько часов будут в его полном распоряжении, а великой княгине приказано сидеть дома, а то и лежать в постели.

И снова между ними начался длинный, почти бессмысленный разговор, всё об одном и том же: Салтыков твердил о своей любви, нежно прикасался губами к её руке, поднимаясь всё выше и выше, пока не дошёл до шеи, и тут уже принялся страстно целовать Екатерину.

Ответное горячее чувство зажглось и в Екатерине — никто ещё до сих пор не ласкал её так нежно и страстно, никто не шептал ей таких прекрасных слов...

Она и не заметила, как оба очутились в широчайшей постели под атласным одеялом. И тут их тела начали знакомиться друг с другом, руки познавали находящегося рядом.

Страстные поцелуи, горячие объятия сделали то, чего так долго добивался Сергей.

И вдруг он замер в недоумении и крайнем изумлении.

— Да ты что, девственница? — удивлённо спросил он.

Екатерина залилась краской стыда и смущения: восемнадцатый век не был веком девичьей чести, особенно при дворе, здесь стыдились, если девушка долго оставалась невинной...

Сергей Салтыков был первым, кто стал её мужчиной, кто нарушил её девственность. Но потом, лёжа с ней на подушках, он долго и обстоятельно расспрашивал её, как могло случиться, что после девяти лет замужества она всё ещё сохраняла невинность.

Что она могла рассказать ему? Разве о том, что Пётр аккуратно являлся в супружескую постель по вечерам, но и помину не было о близости — сначала это был театр марионеток, который он допоздна устраивал на супружеском ложе, потом он жалобно и слёзно говорил ей о том, как любил и до сих пор любит одну лишь фрейлину Лопухину.

История и в самом деле была грустная. Лопухина пострадала из-за матери — та была первой красавицей при дворе Анны Иоанновны и, угождая своей государыне, как могла унижала бедную Елизавету. И никогда не могла простить ей Елизавета выходку, которая надолго повергла её в уныние и слёзы.

Елизавета послала купить себе изящной материи на выходное бальное платье — это была жёлтая парча, затканная серебряными цветами, и эти краски были особенно к лицу цесаревне.

Как уж узнала Лопухина, что Елизавета раздобыла такую материю, неизвестно, только она выкупила всю такую же материю у английского купца, не скупясь на траты, и обила ею свою гостиную, где должен был состояться приём, на который была приглашена и Елизавета. Диваны, кресла, стулья — всё было отделано жёлтой парчой с вытканными серебристыми цветами.

Всё общество уже собралось, когда вошла Елизавета в своём жёлтом парчовом платье с серебристыми цветами.

Громкий хохот встретил её — она в смущении оглянулась и увидела всю гостиную. Стулья, кресла, диваны, стены — всё было обито такой же материей, из какой было сшито её платье.

Слёзы возмущения и обиды закипели на глазах Елизаветы. Она опрометью кинулась вон, и громовой хохот всех придворных долго преследовал её.

Когда она села на российский трон, первое, что сделала, — придралась к какому-то пустяку, приказала вырезать язык у Лопухиной, высечь её кнутом и отправить в ссылку в Сибирь. Дочерей её, красавиц-фрейлин, она велела отставить от двора и тоже разослала по деревням с приказом не выезжать дальше границ поместий.

Пётр был влюблён в одну из девиц Лопухиных, даже надоедал Елизавете желанием жениться лишь на Лопухиной, и все воспоминания той страшной поры ещё были живы в его голове. Он без конца расписывал жене красоту и тонкость деликатного обращения Лопухиной, разливаясь перед Екатериной в жалости и отчаянии.

Потом, правда, пришёл черёд и других — горбатая герцогиня Курляндская надолго завладела его вниманием, затем одна, вторая фрейлина.

Но всё это были только платонические воздыхания — ни к одной из них он не смел и прикоснуться...

Разве могла Екатерина рассказывать Сергею об этом, разве могла говорить о своём унижении? И она промолчала, отговорившись лишь кое-какими мелочами. Муж отверг её — разве могла она поведать любовнику об этом унижении?

Несколько раз ещё оставляла их наедине Марья Семёновна Чоглокова, твёрдо выполняя наказы императрицы и Бестужева.

И Екатерина забеременела. Но не прошло и месяца, как у неё случился выкидыш. Как будто сама судьба не хотела, чтобы первенец её был от Салтыкова, — выкидыши преследовали её, словно сам организм Екатерины отторгал семя Сергея Салтыкова...

А сама она страстно влюбилась в Сергея — он был её первым мужчиной, нежным и страстным любовником, он заставлял трепетать всё её тело, наполняя его упоительной негой, и она уже не мыслила себе и дня, чтобы не увидеть его. А едва видела, как трепет желания и любви пробегал по всему её телу, уже привыкшему к его ласкам, и она смущалась и краснела, как неопытная девчонка, чувствуя, как падает сердце.

Он разбудил её чувственность, и она, так долго бывшая без мужской ласки и нежности, теперь уже не представляла себе жизни без Сергея.

А Салтыков сердился сам на себя: ему хотелось поскорее выполнить задачу, поставленную ему перед императрицей Бестужевым, и бесконечные выкидыши Екатерины всерьёз беспокоили его.

Кроме того, он уже понимал, что рано или поздно Пётр станет императором, и тогда не спасёт его, Сергея, ничто — Пётр не будет церемониться с любовником своей жены.

И потихоньку от всех, разведывая, где только возможно, старался узнать Сергей, в чём дело, почему Пётр не дотрагивается до своей жены, хоть и аккуратно является на супружеское ложе каждый вечер.

Салтыков побывал даже у немочки-певички, опытной и пышной дамы, которую приводили к Петру к каждому ужину. Он доверительно поговорил с ней, пользуясь своим неотразимым обаянием, и выведал всё, что ему нужно было узнать.

Но как довести до ушей императрицы ту сногсшибательную новость, которую он узнал, кто поможет ему войти в доверие Елизаветы и Бестужева, чтобы предложить свои услуги в этой запутанной тайне?

Лишь одного не понимал Сергей: много было при дворе докторов и лекарей, все они регулярно осматривали Петра, но ни один из них не поинтересовался интимными подробностями его жизни, никто не постарался узнать, почему и через девять лет супружеской жизни у Петра не было детей.

4

Весь двор присутствовал на этом огромном балу, который давала императрица Елизавета для своих приближённых.

Блистали расшитые шелками и облитые золотом камзолы высших сановников, сияли бриллианты на обнажённых шеях великосветских красавиц, тысячи свечей в огромных люстрах, спускавшихся до половины двухсветной залы, отражались в навощённых паркетах и заставляли жмуриться от этих отблесков.

Екатерина пришла на бал в непривычном наряде. Она решила затмить всех красавиц не броской красотой драгоценных камней, а скромностью и необычностью своего наряда — простое белое платье оттенялось только пунцовыми розами у корсажа и на поясе и такой же пунцовой розой в ненапудренных волосах, каскадом и изящными локонами спускавшимися до половины спины.

И действительно, этот необычный наряд великой княгини вызвал всеобщее изумление и восторг — лишь теперь придворные дамы поняли, что красоту можно оттенить не только бриллиантами и изумрудами, сверкавшими в ушах, на оголённых шеях и на руках, но и естественностью самой внешности, подчеркнув её простотой наряда и изящностью вкуса.

Потому за спиной Екатерины переливался шёпот изумления и восторга. Она и сама чувствовала этот шепоток, спиной ощущала удивлённые и завистливые взгляды.

Но ей нужно было только одно — чтобы Сергей Салтыков обратил внимание на её наряд, чтобы и он поднял на неё восхищенные и изумлённые глаза.

А Сергей был далеко. Он небрежно рассыпал комплименты дамам, а потом о чём-то долго и неслышно толковал со своей свояченицей, Нарышкиной, гордо выпячивающей свой уже довольно большой живот. Нарышкина гордилась тем, что беременна, выставляла напоказ своё положение — она знала, как милостиво относится императрица к женщинам в таком положении, и старалась попасться ей на глаза. Елизавета медленно обходила своих придворных, и по тому, как она обращалась к фрейлинам или сановникам, сразу было видно, кто в милости, а кому не брошено даже взгляда. К тому, кто удостаивался подаренного благосклонного взора или двух-трёх ласковых слов, сразу устремлялась толпа, чтобы хоть погреться в лучах императорской милости, если уж не суждено быть замеченным самой государыней...

Елизавета явилась на бал во всём блеске своей стареющей красоты. Жемчужно-сиреневое широчайшее платье — парадная роба — было украшено таким количеством драгоценных камней, что заставляло и саму императрицу изнывать под такой тяжестью, но её набелённое и нарумяненное лицо с мушками, самым модным образом прилепленными возле губ и глаз, было благостно и спокойно. Медленно двигалась она вдоль рядов своих придворных, изредка останавливаясь возле самых заметных красавиц, и зорко наблюдала, не превосходит ли кто-нибудь её, императрицу, блеском наряда и свежестью лица.

На этот раз взгляд Елизаветы просветлел — она чувствовала себя царицей этой залы: никому не пришло в голову сравниться нарядом с ней. Императрица лишь скользнула взглядом по простому и изящному наряду великой княгини и усмехнулась про себя: «Ровно и не тратит громадные деньги на драгоценности и парадные робы — вишь, как экономно распорядилась она своей внешностью...»

И не могла понять и правильно определить настроение всей этой разряженной толпы, когда великая княгиня, словно белая лебедь, выступала в танце с одним из блестящих старичков-сановников.

Сергей Салтыков всё о чём-то шептался с Нарышкиной, когда к фрейлине степенно и важно подплыла императрица.

— Тебе следовало бы передать часть своей добродетели великой княгине, — с удовольствием поглядывая на выпирающий живот Нарышкиной, сказала Елизавета. — Она всё ещё пустая, а ты уж опять...

Она не договорила.

Но Нарышкина прекрасно поняла Елизавету и немного севшим от волнения голосом ответила ей:

— Может быть, это не так уж и трудно сделать...

Елизавета нахмурилась: забота о престолонаследии всё время волновала её как самая важная и неотложная.

— Как это? — резко спросила она.

Нарышкина присела в глубоком реверансе перед императрицей.

— О, государыня, — ласково и нежно прошептала она, — если бы вы только разрешили мне и Салтыкову позаботиться об этом, нам бы удалось сделать это.

И опять Елизавета нахмурилась. Вряд ли Нарышкина могла знать о её и Бестужева разговоре, но подумалось императрице именно об этом.

— При чём тут Салтыков? — резко спросила она.

— Не гневайтесь, матушка-государыня, — опять запела Нарышкина, — но Сергей разведал, как можно обратить великого князя к жене, доставить ей удовольствие и обрюхатить её...

Елизавета вся обратилась в слух.

— И что же это?

Нарышкина придвинулась поближе к Елизавете и тихонько поведала ей о том, что удалось разузнать Сергею Салтыкову в результате его розысков.

— Великий князь не болен, и он сможет иметь детей, — шептала Нарышкина, — просто семенной канальчик его детородного органа закрыт плёнкой, сросшейся с крайней плотью...

Елизавета едва не отшатнулась от Нарышкиной, осмеливающейся говорить о великом князе с такой дерзостью. Но любопытство оказалось выше соображений этикета.

— И что же? — сухо вымолвила она. — Договаривай уж, раз взялась за такое интимное дело...

— Небольшая операция, восточные народы устраняют этот недостаток простым обрезанием в детстве...

Всё это Нарышкина шептала Елизавете, боясь вспышки гнева, боясь монаршей немилости, императорской резкости и неудовольствия.

— Вот как, — протянула Елизавета, — а что же доктора мои, врачи? Отчего они не сказали мне давным-давно об этом?

— Простите мою крайнюю дерзость, ваше величество, — опять склонилась в глубоком поклоне Нарышкина, — но полагаю, что великий князь и сам стесняется своего несчастья и боится поделиться с самым искусным врачом...

Елизавета долго раздумывала над весьма смелыми речами Нарышкиной. Бросить в лицо этой пронырливой фрейлине свою немилость и выказать крайнее неудовольствие, а то и сослать в её деревни или обратиться к её же помощи?

— И что же ты могла бы предложить? — наконец решилась Елизавета.

— Государыня, позвольте мне и Салтыкову уговорить великого князя согласиться на эту небольшую операцию, и тогда он сможет иметь общение с великой княгиней. Простите великодушно, если я сболтнула что-то лишнее, виновата я перед вами, матушка.

И снова согнулась Нарышкина в глубоком поклоне.

— Сергей Салтыков пользуется доверием великого князя, — осторожно заметила она, — и может, ему удастся склонить его высочество к этой операции...

— А это безопасно? — спросила Елизавета.

Она уже входила во вкус обсуждения этого предприятия.

— О, конечно, сам Бургав подтвердит вам это, — оживилась Нарышкина.

— С Бургавом я переговорю, — мрачно заявила Елизавета, — а вот как отнесётся великий князь к этой затее?

— О, великая государыня, я уверена, Сергею Салтыкову удастся уговорить великого князя... — промолвила Нарышкина.

— Ладно, — хмуро согласилась императрица, — Салтыков может оказать трону услугу, пусть только получше возьмётся за это дело...

И Елизавета отошла от верной фрейлины, показав всем присутствующим милость к Нарышкиной и тепло улыбнувшись ей на прощание.

К Нарышкиной тут же подлетел Сергей Салтыков. Они всё ещё шептались, когда Екатерина незаметно приблизилась к ним. Они по всем этикетным законам раскланялись с ней, но видно было, что их не оставляет одна и та же мысль, и потому лицо Сергея было сухим и холодным, и Екатерине ничего не оставалось сделать, как удалиться от них, обидевшись на это невнимание и холодность. Сергей даже не отпустил ей комплимента по поводу её наряда, так взволновавшего всё великосветское общество...

Не пришёл Сергей и в назначенный час, заставив великую княгиню немало переволноваться. Сначала она думала, что случилось нечто из ряда вон выходящее и Сергей не смог явиться к ней, потом плакала, что любимый оставляет её в одиночестве, затем замкнулась в себе, приказав не нервничать и оставить всё как есть. Но эти короткие часы свиданий уже так связывали её, заставляя терзаться ожиданием и любовью, что в голове не было больше иных мыслей, как о нём, о его нежных ищущих руках, о его прекрасном лице, улыбка на котором волновала её больше, чем всё остальное на свете. Она плакала горькими слезами: в последнее время Сергей стал невнимателен, мог не прийти к ней в спальню, когда она уже устраивала всё так, что никто не мог бы помешать им, отговорившись какой-нибудь пустой причиной...

— Разлюбил, — горько шептала она себе.

Давала себе слово холодно обойтись с ним при первой же встрече на балу или парадном обеде и не выдерживала: едва встречала его ясный взор, как губы сами собой растягивались в улыбку, и с этим ничего не могла она поделать. Она любила всем сердцем, горячо и самозабвенно, и понимала, как могут влюблённые женщины забывать обо всём на свете ради своих любимых.

А Сергей, искушённый в дворцовых интригах, был занят теперь одной мыслью — как бы поделикатнее и осторожнее выполнить ту услугу, на которую так легко согласилась Елизавета, дав понять, что эта услуга будет щедро оплачена.

Он искал повода поговорить с великим князем, пустить в ход всё своё красноречие и всё никак не мог найти...

Случай помог Сергею выполнить обещание, данное императрице.

Пётр сам подошёл к своему камергеру и, лукаво улыбаясь, полюбопытствовал:

— Секрет не секрет, но о чём это вы так шептались с матушкой-государыней и при чём тут фрейлина Нарышкина? Умираю от любопытства.

Сергей понял, что сама судьба идёт ему навстречу.

— Пустое, — весело отмахнулся он, — вас и не должно интересовать содержание этого разговора, вы, великий князь, выше всех этих скабрёзных историй...

И этим он только ещё больше разжёг любопытство великого князя.

— Скабрёзная история? — удивился он. — Что это за история, нельзя ли мне быть посвящённым в неё?

— Ах, великий князь, ваше высочество, — опять словно бы отмахнулся Салтыков, — речь идёт не о наших делах, не о наших историях. Всего-то навсего о странных и полезных обычаях у восточных народов...

— Нет, камергер, ты уж, пожалуйста, расскажи, — начал настаивать великий князь, — и я хочу знать, что такого скабрёзного в этой вашей истории...

— Ну зачем вам об этом знать, — продолжал отнекиваться Сергей Салтыков, ещё больше разжигая любопытство Петра, — такая скромная история, хоть и с оттенком скабрёзности...

Пётр взял за рукав Салтыкова, подвёл его к уединённой скамейке в саду, где они разговаривали, и заставил сесть рядом с собой.

— Расскажи! — чуть ли не взмолился он.

— Да дело в том, — как будто бы нехотя согласился Сергей Салтыков, — что в Персии был один молодой шах, который не подвергся старинному обычаю, возникшему ещё в древности у мусульманских народов. Он был очень просвещённым и упрямым ребёнком, и ему удалось избежать обрезания...

Пётр навострил уши. Подробно расспросил он Сергея об этом обычае, о том, что это за операция, которой подвергаются все восточные мальчики с самого детства.

— Шах был очень просвещённый, — повторил Сергей, — но наследников у него не было, — продолжал он как ни в чём не бывало. — И шах призвал своих лекарей, чтобы они сказали ему, в чём дело. Тут-то ему и выложили главную причину отсутствия наследника. Не сделали ему обрезание в детстве, вот Аллах и наказал его отсутствием наследников... Задумался шах и понял, как был не прав...

— И что же, как было дело дальше? — настойчиво расспрашивал Пётр.

— Да очень просто, ваше высочество, — легко отмахнулся Сергей, — то, чего ему не сделали в детстве, содеяли во взрослом возрасте...

— И что же? — упорно выпытывал Пётр.

— Да очень просто, — опять легко повторил Сергей. — Отрезали кусочек лишней плоти, совсем крохотный, почти без боли и тем более без крови, без труда и сложностей, и, когда шах стал способен к общению с женщинами, у него появилось сразу около трёхсот наследников — в гаремах восточных правителей тысячи наложниц и ещё двести-триста законных жён...

Пётр задумался. Он так стеснялся своей неспособности произвести детей, что история персидского шаха произвела на него огромное впечатление.

— Бывает, — продолжал как ни в чём не бывало Сергей, пристально глядя на смущение и растерянность великого князя, — что и в наших местах случается такое — ну, просто немного срастётся крайняя плоть и мешает производить детей: семенной-то канальчик закрыт и не действует...

Пётр не почуял подвоха — он уже начал мечтать о том, чтобы и ему сделали эту маленькую операцию.

— А наши лекари умеют такое — срезать эту крайнюю плоть? — напряжённо думая об одном и том же, спросил Пётр. — Вдруг это могут делать только восточные мудрецы?

— Да ничего нет проще, наши доктора давным-давно знакомы с этой операцией и делают её в две-три минуты...

Салтыков следил за великим князем — видно было, как сомнение и надежда поочерёдно отражались на его лице. Пётр не умел скрывать своих чувств, и каждая его мысль легко читалась на его некрасивом бесхитростном лице.

— Послушай, — всё ещё колеблясь, начал великий князь, — а это гарантирует удачный исход?

Сергей понял, что он уже подвёл Петра к самому главному, ещё немного — и великий князь сам признается ему в своём несчастье.

— Ах, ваше высочество, — простодушно, как и сам великий князь, заговорил он, — да операция-то минутная, а удача сама идёт вслед за нею. И как же меняются люди, особенно мужчины, после такой несложной операции: во-первых, обеспечивают престолонаследие, появляется наследник трона, а уж какое удовольствие испытывает мужчина, когда семя его изливается...

— Я никогда этого не испытывал, — пробормотал Пётр.

Сергей проницательно взглянул на великого князя. Он не подталкивал его к признанию, болтал как будто невзначай и ненароком, рассказывая о своём разговоре с Елизаветой и Нарышкиной.

— Ваше высочество, — наконец тревожно, словно бы только что поняв слова Петра, произнёс Сергей, — разве вы...

Он остановился.

— Тебе, Сергей, как другу, как самому близкому мне человеку, — задыхаясь, вымолвил Пётр, — могу сказать лишь одно: верно, и я страдаю той же болезнью, что поразила персидского шаха...

Сергей с деланным изумлением чуть ли не отшатнулся от великого князя.

— Не могу представить, — глухо забормотал он, — что вы так несчастны...

— Да, да, я никогда не испытывал ничего подобного, о чём рассказывают все пройдохи и ловеласы, — печально продолжил Пётр. — Наверное, и я подвержен такой болезни...

И тут Сергея осенило.

— Да разве это болезнь! — с жаром воскликнул он. — Два-три взмаха крохотным ножичком — и не будет никаких сомнений, что несчастье пройдёт сразу же...

Пётр с сомнением вглядывался в лицо камергера. Он и не подозревал, как тщательно всё продумал Салтыков, как старательно готовил он в уме лёгкие и простые фразы, как сумел заразить Петра любопытством, как тот сам шёл в ловушку, расставленную ему ловким камергером.

Сергей понял, что он должен уйти и оставить Петра наедине с его мыслями, надеждами, сомнениями — хитрый камергер знал, как воздействовать на человека, которому он уже подал идею, а тот уже сам должен развить в себе сомнения, надежды, страхи и ожидания.

— Простите, ваше высочество, — поднялся он со скамейки, — если я невольно побеспокоил вас этим пустым разговором. И дела меня ждут: надобно распорядиться на завтрашний вечер — предполагается хорошая пирушка...

Пётр рассеянно кивнул головой.

Он долго ещё сидел на скамейке, и мысли, как тяжёлые мельничные жернова, нескончаемо крутились в его голове. Салтыков посеял в нём надежду, и семена этого разговора, этой интимной беседы уже прорастали в душе простодушного великого князя.

Однако Пётр не привык к тяжёлой умственной работе, мысли его совсем запутались, и он долго прислушивался к тому, что творилось в его голове, — завертелись мысли и мыслишки, страхи и сомнения...

Весь день он был во власти этих мыслей. Надежда на то, что он завоюет расположение своей тётки, если даст наследника стране, радужные перспективы царствования с имеющимся наследником — всё это вспыхивало и прорастало в его мозгу. Он не был способен больше думать ни о чём, кроме как об этом разговоре, и опять и опять возвращался к надеждам, ужасу перед операцией и полной невозможности ещё хоть кому-нибудь доверить свои страхи и сомнения. Теперь он уже смотрел на Сергея Салтыкова как на спасителя, избавителя, жаждал ещё одного, самого интимного разговора с ним, но Сергей, как нарочно, ускользал от такого разговора, словно бы специально прятался от великого князя.

Едва Пётр посылал за ним, как оказывалось, что Салтыков в приёмной императрицы, или ускакал на охоту, или ушёл по каким-то одному ему ведомым делам...

Так и не дождавшись и сильно разозлившись на своего камергера, Пётр вышел к ужину у императрицы очень расстроенный и переполненный своими чувствами.

Всё в этот вечер он делал невпопад — так занимали его собственные мысли. Даже Елизавета заметила это и сердито косилась на своего племянника. Пётр же не заметил даже этих гневных взглядов.

5

Этот ужин Сергей Салтыков устраивал так, чтобы всё соответствовало его задаче. Каждому из приглашённых — а это были люди, которых всего охотнее желал видеть великий князь, — он объяснял, что нужно говорить и делать. Впрочем, Пётр и сам был обуреваем одной мыслью и ни о чём другом не мог и думать. Ему так хотелось найти в словах любого из приглашённых подтверждение своим желаниям, что он то и дело подходил то ко Льву Нарышкину, то ещё к какому-нибудь из гостей Сергея, чтобы потолковать об этом интимнейшем деле. Пётр не стеснялся, он жадно выспрашивал о подробностях, и кое-кто из гостей Салтыкова так же прямо отвечал на вопросы великого князя: дескать, и сам испытал такую операцию, и сам понял разницу...

В великом смятении Пётр переводил глаза с одного на другого — он боялся малейшей боли, он мучился от одной лишь мысли, что операция может доставить ему страдания, и тыкался в поисках надежды, что это ненадолго, что боли может и не быть.

Особенно долго великий князь держал за перламутровую пуговицу Сергея Салтыкова — мучительно искал вопросов и мучительно переживал предстоящее.

Но весёлые лица Сергея и Льва Нарышкина, льстивые взгляды приближённых всё более и более убеждали его, что всё может пройти хорошо...

Скоро он уже стоял в кругу друзей Салтыкова, и все они обращались к Петру с одной только просьбой — согласиться на эту минутную операцию, которая не доставит ему, великому князю, никаких страданий.

Наконец Пётр слегка кивнул головой: да, он согласен, да, он превозмог себя, да, он стоически перетерпит эти несколько минут боли...

Сергей лишь махнул рукой, и тут же из соседней комнаты явился придворный доктор Бургав. С ним был ещё один человек, взглянув на которого Пётр задрожал от робости. В руках у хирурга был маленький саквояж, и лицо его не предвещало ничего хорошего.

Однако к операции всё было готово — поставлены ширмы, самые доверенные лица встали с обеих сторон Петра, ему пришлось лечь, и Сергей протянул великому князю руку, в которую тот вцепился, как в якорь спасения.

Салтыков начал рассказывать великому князю смешной анекдот, а хирург тем временем делал своё дело. Пётр едва ли вслушивался в то, что говорил Сергей, он больше чутко ощущал то, что творили с ним врачи. Но ласковый и смешливый голос Сергея словно бы завораживал великого князя, и он пытался вникнуть и в суть анекдота.

Секунда боли, резкий вскрик великого князя — и всё было кончено.

Серьёзный и важный Бургав вырос перед глазами Петра и степенно доложил:

— Ваше высочество, операция прошла удачно, успешно, всё кончилось...

И Пётр встал с кушетки в великом смущении: он ещё не успел осознать всё, что с ним сделали...

Ужин весело продолжился, все поздравляли великого князя с величайшим терпением и снисходительным отношением к боли, славили его выносливость и кротость. И сам Пётр преисполнился к себе великим уважением.

Теперь следовало выждать несколько дней, чтобы ранка зажила и великий князь смог иметь общение с женой...

Все эти несколько дней Сергей провёл в хлопотах и заботах. Он явился к своей матери и сказал ей, в чём имеет нужду — надо было обставить дело так, чтобы у великого князя не явилось и тени сомнения, чтобы великая княгиня оказалась перед ним чиста и девственна. Иначе подозрения Петра будут на плечах Салтыкова, и кто знает, что может быть впоследствии, когда великий князь превратится в монарха, потому как и теперь уже Елизавета страдает разными немощами.

Мать Салтыкова лишь рассмеялась:

— Нет ничего проще...

И Сергей сообщил все её наставления великой княгине при очередном свидании с ней.

Но тут ему передали слова самой императрицы. Не щадя репутации великой княгини, Елизавета бросила мимоходом несколько слов в присутствии приближённых: дескать, уж она-то знает, что происходило до этих пор, недаром сама она разрешила Чоглоковой не запрещать общение Екатерины с Салтыковым.

Страшную угрозу почуял Сергей в этих словах — немилость, опала, ссылка, а то и каторга. Надо было всё сделать так, чтобы Елизавета получила доказательства разрушения девственности только Петром...

Не случайно и сама Елизавета обмолвилась, что желала бы получить такие доказательства...

И Екатерина почувствовала эту угрозу, но Сергей позаботился о том, чтобы всё произошло так, как говорила его мать, а уж она-то знала толк в том, как выдать рожавшую за девушку...

Уже несколько лет Пётр не являлся в спальню Екатерины, ссылаясь на то, что ему тесно в супружеской постели. Но тут и ему пришлось приложить все старания, чтобы зачать так долго ожидаемое наследное дитя.

Он уже выздоровел после маленькой операции и впервые смог вступить в общение с Екатериной. Она сделала всё, чтобы он искренне поверил, что жена его всё ещё девственница...

Девять лет прошло со времени их юридического брака, и в первый раз вступил Пётр в свои права мужа фактически.

В запечатанной шкатулке Пётр послал императрице доказательство того, что жена его вступила с ним в настоящий брак, будучи невинной, и хоть и не поверила в душе императрица своей хитрой невестке, но тому, что брак их осуществился реально, она была рада.