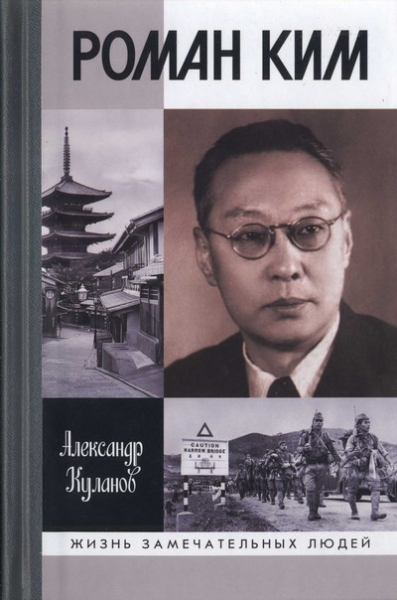

А. Е. Куланов Роман Ким

Никогда барды и менестрели не будут слагать од о нас, и ни один пес не будет знать о деяниях наших. Таков удел наш. Во мраке творим дела и во мраке растворимся, как призраки.

P. Н. Ким. По прочтении сжечь…чем глубже я проникал в дело, тем более каким-то колдовским образом передо мною суживался и темнел коридор прошлого, и тщетно я шарил в углах с фонарем в руках. Ткань дела рвалась и рассыпалась в моих руках, я изнемог под бременем недостоверных фактов, косвенных улик, предположений, сомнительных данных…

М. А. Булгаков. МольерОТ АВТОРА

В 1990-х годах были опубликованы мемуары бывшего генерала госбезопасности П. А. Судоплатова, в которых есть небольшой фрагмент, посвященный оценке работы Рихарда Зорге. Для тех, кто «не в курсе», сразу надо отметить, что Судоплатов и Зорге служили в разных ведомствах: первый в НКВД, второй был агентом военной разведки. Судоплатов назвал работу разведчика из конкурирующей организации героической, но отметил, что одна из главных заслуг, приписываемых Зорге, — вовремя переданная информация о том, что Япония не вступит в войну до конца 1941 года, преувеличена. «Дивизии с Дальнего Востока перебросили под Москву в октябре 1941 года лишь потому, что у Сталина не имелось других готовых к боям резервных боевых соединений, — писал отставной генерал. — Если же информация Зорге при этом и учитывалась, то не играла существенной роли в принимаемом решении. Сообщения о том, что японцы не намерены воевать с нами, регулярно поступали с 1941 по 1945 год от наших проверенных агентов, занимавших должности советника японского посольства в Москве и начальника службы жандармерии Квантунской армии, который передавал нам документальные данные о дислокации японских соединений в Маньчжурии. Кроме всего прочего, нам удалось расшифровать переписку японского посольства в Москве с Токио, из которой следовало, что вторжение в СССР в октябре 1941 года Японией не планировалось»[1].

Долгие годы этому загадочному комментарию о вскрытых шифрах, агентах в посольстве и военной жандармерии кэмпэйтай никто не давал объяснения: как удалось завербовать таких агентов? Кто этим занимался? Кто раскрыл дипломатический код? Тот, кто сделал это, по справедливости должен был быть и награжден, как Зорге — звездой Героя Советского Союза? Почему же мы его (или их) не знаем? Потому что эти операции были и остаются совершенно секретными и простым людям о них знать не положено. Зорге провалился (не по своей вине) и стал знаменит. Следовательно, разведчики из НКВД не провалились. И всё же, кто они (или он), ведь прошло так много лет? Ответа на эти вопросы пришлось бы ждать еще долго, если бы не стечение обстоятельств.

Примерно тогда же, когда П. А. Судоплатов писал свои воспоминания, преподаватель японского языка в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова Валентина Федоровна Кирилленко рассказала своему студенту Алексею Горбылеву о загадочном японоведе — Романе Николаевиче Киме.

Биография Кима была широко известна: популярный в послевоенные годы писатель, автор «шпионских» детективов, родился в 1899 году во Владивостоке, до революции учился в японском элитном колледже. У себя на родине окончил Восточный институт, служил в разведке. Был репрессирован, приговорен к расстрелу, но в последний момент помилован. После войны стал знаменитым писателем, славу которому принесли повести «По прочтении сжечь», «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «Кобра под подушкой» и другие. Но Валентина Федоровна, служившая после войны в органах госбезопасности, могла кое-что добавить к официальной биографии: «Во-первых, Роман Ким происходил из княжеской корейской семьи. Во-вторых, воспитывался в Японии в семье хранителя императорской библиотеки. В 1920–30-х годах он был сотрудником Иностранного отдела ОГПУ. Затем, как многие, оказался репрессирован, сидел в одной тюрьме с Николаем Иосифовичем Конрадом. В-третьих, после войны Ким привлекался КГБ к работе по “японской линии”, в частности, при выемке документов из посольства Японии для срочного перевода. Владел он японским языком хорошо, но не блестяще: например, не брался переводить синхронно кинофильмы. Владел английским и, наверное, другими европейскими языками. Любил этим козырнуть, например, при посторонних любил говорить по телефону, меняя языки. Всегда шикарно и исключительно опрятно одевался. Читал лекции в обществе “Знание”. Имел огромную эрудицию»[2].

Через много лет А. М. Горбылев, сам ставший преподавателем в ИСАА и историком ниндзюцу, передал рассказы своего сэнсэя автору этой книги с настоятельной просьбой разобраться в подлинной биографии Романа Кима, за что я ему искренне благодарен. Поводом для моего расследования стала не только информация о корейском княжеском происхождении Кима и императорской библиотеке, но и то, что он первым в нашей стране (и, во всяком случае, одним из первых неяпонцев) написал об искусстве ниндзя в своем приложении «Ноги к змее» к книге Б. А. Пильняка «Корни японского солнца», изданной в 1927 году. Такое сочетание весьма необычной биографии, службы в разведке и познаний в области ниндзюцу, не могло не интриговать.

Шаг за шагом, из множества источников, крупных и мелких обрывков информации, восстанавливалась биография Романа Кима — как собирается из тысяч мелких пазлов одна большая картина. Увы, «рисунок» на многих таких пазлах уже стерт временем или еще закрыт грифом секретности, а потому общее полотно жизни нашего героя часто приходилось сшивать вручную из малопонятных «лоскутков» — неподтвержденных сообщений, противоречивых устных рассказов, догадок, составляя даже не картину, а версию картины. Версий этих множество, какие-то из них выглядят вполне убедительно, а некоторые рассыпаются прямо в руках, как если бы вы попытались поднять картину, сложенную из этих самых пазлов и не наклеенную еще на подкладку из документов. Тех, кто ждет от этой книги четкой, на все сто процентов доказанной документами истории, придется разочаровать: реальность «дела Кима» такова, что при его рассмотрении приходится учитывать любые гипотезы, включая совершенно невероятные на первый взгляд конспирологические теории — их нельзя отбросить, потому что пока еще в каждой из них есть как минимум один аргумент, подтверждающий их истинность.

При анализе всех этих версий, гипотез, теорий со временем стало понятно, что именно Роман Ким мог бы претендовать на то, чтобы поделить с Зорге славу человека, которому обязаны жизнью сотни тысяч людей в битве под Москвой. Может быть, именно на его счет стоит записать подвиги разведки НКВД, о которой писал Судоплатов? Правда, Ким служил не в разведке, а в контрразведке. К тому же в 1941 году он был репрессирован по обвинению в шпионаже в пользу Японии, чудом избежал смерти и сидел в тюрьме. Как мог он спасать в это время Москву? Впрочем, и Зорге в это время тоже сидел в тюрьме, но в японской — как советский шпион.

Постепенно на свет были извлечены и другие эпизоды из жизни P. Н. Кима — славные, такие как предупреждение военных конфликтов, разоблачения японских шпионов и вербовка ценных агентов, несомненная помощь в победе на поле брани (пусть сам он в это время находился за тысячи километров от схватки), и, скажем так, неоднозначные, когда Роман Ким показывал себя в роли стопроцентного человека-«продукта» своего сурового времени, фанатичного чекиста, чем вызвал у многих сегодняшних критиков негодование и презрение. Казалось бы, надо поставить себя на его место, и многое станет понятно, но… Особенности биографии этого человека таковы, что само это «место» всё время ускользает от нас. Ким предстает перед нами то как корейский патриот, то как советский чекист, а иногда единственным логичным объяснением его поступков может быть только работа на японскую разведку. Причем нередко все три эти позиции возникают одновременно. Порою его действия выглядели спонтанными, и их можно объяснить подвижной психикой и повышенной эмоциональностью нашего героя (например, женитьба на дочери классового врага или неоднократные потери служебного удостоверения сотрудника ОГПУ, эпизод с забытым фотоаппаратом). А иногда кажется, что смысл появляется только в том случае, если мы смиримся с мыслью, что Роман Ким все-таки был настоящим ниндзя. Как иначе объяснить то, что на протяжении нескольких лет он, заполняя анкеты, запутывал данные о себе (даже писал, что у него не сын, а дочь), как будто предвидел, что однажды ему понадобится биография, в которой не смогут разобраться следователи НКВД?

Эта книга не дает ответов на слишком многие поставленные вопросы, за что автор приносит извинения читателям, но записывает себе в актив то, что эти вопросы вообще возникли, и надеется, что ответы на них будут найдены в будущем. Это первое, составленное на основе обширного массива документов жизнеописание Романа Николаевича Кима. В нем за нагромождением фактов в одних эпизодах следуют провалы в других — ничего не поделаешь — автору важно было собрать всё, что известно об этом человеке. Кроме того, возможно, некоторые из описываемых событий читателям окажется трудно понять без дополнительных объяснений. К сожалению, в ограниченном объеме одной книги невозможно рассказать обо всем, нельзя воссоздать исторический фон, без знания которого многое из того, что происходило с Романом Кимом и вокруг него, может остаться недопонятым и недооцененным. Такие важные события, как Русско-японская война 1904–1905 годов, ход Великой Отечественной войны и войны советско-японской, сталинские репрессии и хрущевская «оттепель», пришлись на жизнь одного поколения, к которому принадлежал и Роман Николаевич Ким. Рассматривать его биографию вне отрыва от этих событий невозможно по определению, а потому читателю, собирающемуся разобраться в хитросплетениях судьбы «ниндзя с Лубянки», необходимо владеть информацией об ушедшей эпохе. По счастью, литература на эту тему обширна и разнообразна.

Касаясь же таких технических моментов, как написание иностранных имен и фамилий, а также транслитерация корейских и японских слов, автор должен указать, что в японских и корейских именах фамилия пишется первой, имя — вторым, и в японских — оба не склоняются, а в корейских склоняется только имя (стоящее последним), например, «вспоминая Ан Чжун Гына», но «вспоминая Сугиура Рюкити». Японские фамилии, имена и названия приводятся в соответствии с так называемой «поливановской» транслитерацией, то есть «Сугиура Рюкити», а не «Рюкичи Сугиура», где «Сугиура» — фамилия, за исключением тех случаев, где прямо цитируются документы или имеют место сложившиеся в написании названия (например, Йокогама, а не правильное — Ёкохама). Особый случай — «транслитерация по Киму» — будет разъяснен непосредственно в книге.

В связи с тем, что аналогичной единой транслитерации корейских слов в русском языке не существует, автор столкнулся с серьезной проблемой. Например, корейское имя героя книги может быть записано как Ким Кирьон, Ким Гирён, Ким Ки Рьон и т. д. Имя одного из современников героя в разных источниках на русском языке фигурирует как Ан Чжунгын, Ан Чжун Гын, Ан Чунгын, Ан Джунгын и Ан Джун Гын. В целях унификации автор принял решение писать корейские имена по одному из имеющихся образцов, принятому в Институте Дальнего Востока РАН, то есть в разбивке по иероглифам (Ги Рён или Чжун Гын). Исключение — имя корейского короля (вана), которое в большинстве случаев приводится как Коджон.

В блоке приложений приведены наименее известные первоисточники, использованные для данной книги: мемуары, справки, анкеты и другие документы. На воспоминания современников Кима о нем, работы, посвященные истории Кореи, событиям на советском Дальнем Востоке, другие документы, ранее публиковавшиеся в открытой печати, в том числе в Интернете, даются ссылки.

Разумеется, биографическую книгу о жизни такого замечательного человека, как Роман Николаевич Ким, невозможно написать в одиночку (иначе это будет не слишком хорошая, односторонняя книга) и без опоры на опыт предшественников. Поэтому совершенно необходимо назвать тех людей, кто лично знал P. Н. Кима и оставил о нем ценные сведения: Кимура Хироси, М. С. Цын, Л. И. Славина, В. И. Ардаматского, Ю. С. Семенова и других, чьи воспоминания обильно цитируются и приводятся в приложениях, и современников автора, помогавших ему в его увлекательном труде: написании документального детектива о мастере детективов по имени Роман Николаевич Ким.

Само по себе историческое изыскание, часто превращавшееся в настоящее журналистское расследование, началось с получения информации от дальневосточного историка спецслужб А. М. Буякова, первым написавшего чекистскую биографию нашего героя в одной из своих работ[3], и я очень благодарен коллеге из Владивостока за помощь, поддержку в работе, присланные бесценные архивные материалы и дружбу, которой очень дорожу.

Следующими публикациями о Романе Киме стали главы в моих книгах «В тени Восходящего солнца» и «Шпионский Токио» (М., 2014), в которых я впервые обратился к судьбе этого человека. В первой из них соответствующий раздел назывался «Крестный отец Штирлица», еще через год под этим же названием вышла повесть И. В. Просветова, подготовленная в основном по материалам только что рассекреченных следственных дел P. Н. Кима, хранящихся в Центральном архиве ФСБ России, а также по литературным архивам. И. В. Просветову удалось увидеть многое из того, что доныне сокрыто, и в настоящей работе там, где ознакомление с подлинными документами оказалось невозможным, делается ссылка на его книгу.

Однако следственные дела граждан, арестованных в эпоху сталинских репрессий, — далеко не самый надежный и отнюдь не полный источник для восстановления их истинных биографий. На следствии люди часто говорят то, что им выгодно, или то, что от них требует следователь, а чаще всего — мешанину из того и другого. Большую помощь в работе над начальным — японским этапом жизни Романа Кима, в выяснении судьбы его родителей оказал японовед В. А. Бушмакин. Он заметил ряд ошибок, вызванных в том числе неправильным пониманием корейских и японских иероглифов, в противоречивой статье японского русиста Кимура Хироси, бывшей долгие годы единственным альтернативным источником знаний о жизни P. Н. Кима, а также в моих книгах «В тени Восходящего солнца» и «Шпионский Токио». Исправив эти ошибки, найдя и переведя на русский язык обширный пласт архивных данных о нашем герое, В. А. Бушмакин тоже внес вклад в изучение прихотливого жизненного пути Романа Кима, за что я также весьма признателен.

Неоценим вклад в подготовку данного издания японских русистов Миямото Татиэ и Мурано Кацуаки, а также американского советолога японского происхождения Куромия Хироаки, предоставивших мне большой список материалов, связанных с биографиями близких Роману Киму людей. Сотрудники, пожелавшие укрыться за аббревиатурами А., Б. и В., также приняли важнейшее участие в подготовке данного издания — своими воспоминаниями, предоставленными ценными документами и точными и четкими экспертными суждениями на специальные темы.

Особую благодарность я выражаю первому редактору книги М. Н. Бересневой, высказавшей ряд важных и точных замечаний, позволивших сделать представляемую работу существенно лучше, уточнить и исправить ряд спорных моментов.

Кроме того, целый ряд моих корреспондентов оказал помощь в поиске интересных сведений, данных, в переводах документов и статей с различных языков на русский, в выражении экспертного мнения, в поддержке исторических изысканий автора. Очень признателен всем им: А. Д. Арабаджиеву, К. В. Асмолову, П. Д. Белику, И. А. Беляеву, Г. Б. Брылевскому, Ю. В. Ванину, А. В. Власкину, P. С. Демидову, А. А. Долину, М. К. Залесской, А. В. Кальчевой, Г. А. и Е. А. Ким, Ким Ён Уну, Ким Хон Чжуну, А. А. Кириченко, А. С. Колесникову, Ф. В. Кубасову, С. Ю. Лановенко, А. Н. Мельникову, Э. В. Молодяковой, С. Б. Прудовскому, Саканака Норио, Д. М. Сокову, А. В. Федорову, Е. А. Черданцевой и всем тем, кого автор по оплошности забыл здесь упомянуть!

Александр Куланов

Москва

Глава 1 МИН, ВАН И ЯНБАН

…В смене династий останется вечным закон: Власть сохранить, несомненно, труднее, чем взять. Из головастика вырастет новый дракон — Старому сын или внук, или сват, или зять… Александр Долин. Властители КореиЖизненный путь Романа Николаевича Кима на многих своих изгибах укрыт от нескромных взоров исследователей темными, белыми, а порой и кровавыми пятнами. Это относится не только к той части его биографии, что утаивается от нас осознанно и еще долго будет оставаться засекреченной в силу специфики его службы в советской контрразведке, хотя эти «эпизоды» насчитывают многие, многие годы. Нам не много известно и о его гражданской жизни, особенно в те отрезки времени, что выпали из пристального внимания органов или о которых чекисты знали со слов самого Кима, не упустившего возможность немного пофантазировать, поиграть в конструктор собственной биографии, — так пропали еще несколько вех жизненного пути загадочного корейца. По сути мы не знаем главного: почему Роман Ким стал тем, кем стал. И речь идет не о том, что он был писателем, скрывавшим свое чекистское прошлое, а до того чекистом, таившим тягу к занятиям литературой, нет. По большому счету мы не знаем предыстории его жизни, не ведаем доподлинно причин, событий и тех связей между ними, что ввергли корейского мальчика в пучину противостояния трех стран, которым в своем не самом счастливом детстве он принадлежал в равной мере: Корее, Японии и России. Нам до сих пор точно неизвестно, что заставило отца нашего героя послать сына учиться за границу в семилетнем возрасте, а значит, мы не знаем, каковы были исторические причины того, что Роман Николаевич Ким стал настоящим советским ниндзя — поклонником японской культуры и тайным непримиримым, яростным и опаснейшим врагом японской политики. Чтобы разобраться в этом, нам придется отмотать ленту истории на много десятилетий назад и выяснить, кем были родители Романа Кима и почему они выбрали для своего сына такое будущее.

Сведения о детстве будущего писателя нередко выглядят запутанными и противоречащими друг другу — настолько, что некоторые историки вообще не рассматривают «корейскую предысторию» Романа Кима, считая ее слишком фантастичной и невероятной. У нас нет ответа на вопрос, почему так получилось: по случайности или по умыслу нашего героя. Ясно только, что начало автобиографии Роман Николаевич реконструировал сам, основываясь только на рассказах отца — Николая Николаевича Кима, так как мать — Надежда Тимофеевна Мин[4] умерла в Корее, когда Роман был еще маленьким и жил в Японии.

Что же такого удивительного поведал о своей семье Роман Ким и почему в эти рассказы не хотят верить серьезные ученые? Пожалуй, одно из самых характерных воспоминаний — В. Ф. Кирилленко приведено в предисловии. Мы еще убедимся, что многое в этих рассказах неверно, заведомо искажено самим Кимом, но сейчас, пока мы собираемся установить его происхождение, для нас главное вот это: «…происходил из княжеской корейской семьи». Арестованный в 1937 году Роман Ким сообщил эту, явно невыгодную для него информацию о своем социальном происхождении в своих первых показаниях: «…мать — корейская дворянка»[5], а вскоре еще уточнил: «…сестра королевы Мин»[6]. Сестра королевы, по нашим представлениям, принцесса. Значит, Роман Ким — корейский принц? Его высочество Роман Николаевич? В это действительно трудно поверить, и большинство ученых не верят. Особый скептицизм вызывает корейско-японское прошлое Кима у историков-корееведов. Доводы этих специалистов просты и понятны: нет документов — нет биографии, нет человека. Во всяком случае, того человека, которого мы изучаем. Известно, что у королевы Мин не было родных сестер, а вот что касается двоюродных, троюродных и других… Один из ученых, рассуждая об этом, указал на некоторые особенности корейского менталитета, упомянув о том, что в Корее есть только один клан Мин, происходящий из деревни Нынхёлли уезда Ёчжу провинции Кёнгидо[7], к которому Ким, судя по всему, и относил свою мать, указывая на то, что она была дворянкой из рода Мин: «Однако большинство представителей этого клана говорили, что они в родстве с убиенной королевой. Кланы — очень большие группы, и тут родство может быть даже в 20–30-м колене, но это не тот тип родства, который привычен русским. Это, скорее, принадлежность к клану». Чтобы разобраться в этом и понять, почему так осторожны корееведы в определении степени принадлежности Кима к королевскому роду, стоит совершить небольшой экскурс в корейскую генеалогическую систему — без сомнения, одну из самых сложных и запутанных в мире.

Начнем с начала. Во-первых, никто не подвергает сомнению, что мать Романа Кима происходила из дворян. Следует иметь в виду при этом, что корейское дворянство (служилое и гражданское) называется янбан и делится на шесть типов в зависимости от происхождения, близости к королевской семье, способа получения дворянства и места жительства[8]. Понять из имеющихся у нас материалов, к какому из указанных «подклассов» принадлежал род Кима, увы, невозможно. Кроме того, под самим словом «род» корейцы понимают общность «тонбон-тонсон», то есть «одинаковое происхождение — одинаковая фамилия». Структура принадлежности к роду очень сложная, зависящая от многих тонкостей и условий, выполнение которых должно быть обязательным и непременным. Особенно это важно в связи с тем, что в описываемые нами времена, то есть в конце XIX — начале XX века, в Корее существовал институт наложничества, и у мужчин из сословия янбан могла быть не только законная жена чончхо, но и несколько наложниц, которые тоже между собой делились на «добрых» и «презренных» наложниц — янчхоп и чхончхоп[9]. Положение детей, рожденных от жен и наложниц или, наоборот, усыновленных, разительно отличалось, что неудивительно. Быть сестрой или братом кого-то в Корее времен династии Чосон не значило почти ничего. Важно другое: какой вы брат или какая сестра, от кого и кем рождены и как ваше родство определяется в строгой официальной генеалогии. Мать Кима вполне могла быть сестрой королевы Мин, однако степень этого сестринского родства нам неизвестна. Если так, то принадлежность хотя и к единственному в Корее, в отличие от многих других фамилий, роду Мин мало что говорит нам о конкретном человеке: матери Романа Кима. А что еще нам о ней известно?

Почти ничего, за исключением одного — ее образования. Литературовед Кимура Хироси, хорошо знавший Романа Кима, написал о нем большую статью, к которой мы еще не раз будем обращаться[10]. Она полна как ценными сведениями, так и неточностями, но основным источником того и другого, очевидно, стал сам Роман Ким, его рассказы. В этой статье упоминается, что мать Кима «окончила католический женский колледж в Пекине и хорошо говорила по-французски». Надо отметить, что и этот факт вызывает сомнения у некоторых корееведов. Дело в том, что у российских специалистов по Корее данных о женском, в том числе религиозном, образовании тех лет крайне мало, а о женщине из семьи Мин, судя по рассказам ее сына, оказавшейся едва ли не первой кореянкой, учившейся в европейской школе, нет вовсе. И это несмотря на то, что в династии Мин действительно было немало католиков, и на то, что в Китае существовали женские католические школы — известный миссионер Элия Бриджмен основал аж три. А Бриджмен являлся не единственным проповедником католицизма в Китае. Эмигрировав в Россию, Кимы приняли православие, а значит, где-то в Приморье, в одной из православных церквей или в одном из архивов должны были остаться записи о переходе матери Кима из католичества в православную веру. То, что они пока не найдены, отнюдь не означает, что их не существует. Просто ученые данной темой пока еще не занимались. Тем удивительнее категоричный вывод, который делает историк-кореевед, оспаривавший в беседе со мной каждый пункт биографии Романа Николаевича, но пожелавший при этом остаться неизвестным: «Ваш Роман Ким, возможно, боялся слишком завраться (исторические нестыковки могут быть замечены) и привязывал себя к тем событиям корейской истории, которые были реальны и придавали ему вес, ибо это всё были значительные события». То есть японо-корейская «смута», о которой рассказывал Роман Ким, была точно, но вот «был ли мальчик?»[11]. Точнее, девочка — родственница корейской королевы Мин, родившая в 1899 году во Владивостоке сына, который до самой своей смерти рассказывал близким знакомым о своем монаршем происхождении. Рассказывал — со слов своего отца.

А что мы знаем о нем — о Николае Николаевиче Киме, то есть о Ким Бён Хаке или, как писал его имя сын, о Ким Пенхаке? Не будет преувеличением сказать, что отец Романа Кима был не менее примечательной личностью, чем его сын, ведь даже по сравнению с засекреченной на долгие годы подлинной биографией Романа Николаевича судьба Николая Николаевича выглядит еще более загадочной.

Нам неизвестно, когда и где он родился, но, зная, что закончил свой земной путь Николай Николаевич Ким в 1928 или 1929 году, а средняя продолжительность жизни на Дальнем Востоке для обеспеченных людей в то время составляла около семидесяти лет, можем предположить, что появился на свет Ким Бён Хак в середине XIX века, около 1860 года, и, разумеется, в Корее. В автобиографии, сохранившейся в следственном деле, Роман Ким оставляет для нас важные сведения: «Отец после падения партии русофилов был сослан на север Кореи, в город Пукчён (Пукчон), где был простым рыбаком около 10 лет. Из Пукчена эмигрировал в Россию, во Владивосток»[12]. При кажущейся незначительности фразы, на самом деле она очень интересна, потому что дает нам ниточку для расследования. Что за «партия русофилов» была в Корее и какое падение она пережила на рубеже 1880–1890-х годов, в результате которого один из ее членов оказался в северокорейской глуши (посмотрите на карту) в качестве простого рыбака? Чтобы разобраться в этом, снова обратимся к истории Кореи.

К середине XIX века это было унитарное, но слабое государство, даже по меркам Востока чересчур перегруженное феодальными ограничениями, ритуалами и обычаями, неукоснительное соблюдение которых было не просто законодательно закреплено, но канонизировано и освящено тысячелетней историей корейского народа. К тому же Корея тех времен чрезвычайно сильно зависела от воли своего сильного соседа — Китая. Правящий монарх — ван династии Чосон был фактически данником китайских императоров, но при этом стремился выглядеть в глазах собственных подданных истинным потомком Неба — могущественным, грозным и справедливым. В китайских же традициях его сравнивали с непобедимым, пусть и мифическим, драконом. В 1864 году таким «драконом» стал Ли Мён Бок (1852–1919), принявший, в соответствии с традицией, новое имя — Коджон (Кочжон) и оставивший страну под управлением регента — своего отца Ли Ха Ына, носившего титул Тэвонгун (Великий принц). Сложности в корейской системе наследования привели к тому, что, хотя сам Тэвонгун в силу деталей его происхождения не мог претендовать на титул вана, его сын был этого достоин. Коджон виделся Тэвонгуну слабым правителем (и это соответствовало действительности), а значит, настоящим драконом в этой ситуации выступал отец, а не коронованный сын. Для полного соблюдения протокола оставалось только женить Коджона на какой-нибудь традиционно смиренной, как и подобает настоящей дворянке, девушке из приличной аристократической семьи.

Это произошло через два года, когда жена Тэвонгуна обратила внимание Великого принца на красивую, прекрасно образованную, но небогатую и без особых претензий и перспектив сироту-родственницу, живущую по соседству — Мин Мён Сок[13]. В 1866 году состоялась свадьба вана Коджона и принцессы Мин, а еще через восемь лет, в 1874 году, Тэвонгун вынужден был отдать бразды правления своему сыну. К этому его принудили успешные интриги молодой королевы, которая, выйдя замуж, сумела со временем не только очаровать мужа как женщина, отвадив его от многочисленных наложниц, но и, расставив три десятка своих родственников на ключевые посты в государстве, фактически принять на себя управление государством.

Однако власть перешла формально в руки вана Коджона, а на деле — королеве Мин, в самое неудачное время, какое только можно себе представить. В эпоху создания новых империй Дальний Восток переживал невиданный доселе натиск «европейских хищников» — цивилизованные «орлы», «медведи», «львы» и даже «петухи» не прочь были хорошенько потрепать выдыхающихся тысячелетних «драконов». Сильнейшие державы Старого Света и Америки настойчиво стучали в закрытые, но ветхие ворота Китая, Японии и Кореи. Последняя успешно отразила попытки открыть корейские порты для свободной торговли, предпринятые Францией и Соединенными Штатами в 1866 и 1871 годах соответственно, но в 1875 году к берегам полуострова подошел хотя и старый, заклятый, но неожиданный враг — Япония. Эта страна сама только что, всего несколько лет назад, находилась на грани того, чтобы стать колонией Америки. Еще не до конца разобравшись с собственной буржуазной революцией Мэйдзи и гражданской войной, Япония уже сама искала жертву послабее в надежде показать силу и вступить в мировой имперский клуб. Взоры взбудораженных революцией и войной самураев обратились на ближайшего соседа — вожделенную добычу на протяжении многих веков. Хотя идея нападения на Корею и была отклонена японским правительством, в следующее десятилетие Корея подписала сразу несколько неравноправных договоров с Японией, странами Европы и США, оказавшись в фокусе притязаний их всех. Вану, а значит, королеве Мин, которая, уже не стесняясь, правила страной, пришлось определяться, к чьей помощи склониться в случае начала большой войны.

Выбор оказался непростой, и к решению вопроса королева подошла со всем тщанием. По примеру вражеской Японии, совсем недавно предпринявшей аналогичные шаги, корейское правительство разослало группы молодых аристократов во все развитые страны мира с целью ознакомления с западным образом жизни, системами правления, экономикой, военными отраслями и всем, что хотя бы теоретически могло помочь в строительстве новой — уже не самоизолировавшейся, а саморазвивающейся новой Кореи. В этом смысле пример Японии был особенно соблазнителен: опыт страны, чудом избежавшей колонизации и в последний момент на ходу запрыгнувшей в уходящий трамвай империалистического прогресса, мог пригодиться и Корее. Курировать отношения с Японией в области обмена на уровне «народной дипломатии» взял на себя некий Ким Ок Кюн (1851–1893) — представитель богатой и аристократической ветви многочисленной и чрезвычайно разнородной фамилии Кимов. С февраля 1882-го по май 1884 года этот человек совершил три поездки в Японию, во время которых находился в стране вероятного противника и учителя своей родины по нескольку месяцев[14]. Учитывая, что при дворе вана Коджона Ким Ок Кюн занимал важный пост заместителя министра финансов, неудивительно, что в Японии он одновременно (и безрезультатно) пытался решить некоторые финансовые вопросы с одним из крупных государственных деятелей Японии маркизом Иноуэ. Японцы пообещали Киму крупную сумму в случае, если ему удастся продвинуться в осуществлении в Корее реформ по модернизации общества, но денег так и не дали. И всё же, кажется, основное внимание Ким Ок Кюна было приковано к одной из самых влиятельных, как сегодня сказали бы, культовых, персон постреволюционной, мэйдзийской, Японии. Собеседником Кима стал Фукудзава Юкити (1835–1901) — крупнейший японский политический деятель либерального толка, философ-западник, чей портрет ныне знаком каждому японцу, ибо красуется на крупнейшей японской купюре — 10 000 йен. Фукудзава сам когда-то находился в положении Кима, совершая турне по Америке и Европе в составе делегации еще старой, феодальной Японии. Именно Фукудзава еще в 1858 году, за десять лет до Реставрации Мэйдзи — японской буржуазной революции, основал в Токио колледж, вскоре трансформировавшийся в университет Кэйо — старейший и один из трех престижнейших вузов Японии.

В 1882 году Ким Ок Кюн пять месяцев прожил в доме Фукудзава в Токио, а затем еще полгода тесно общался с японским просветителем, переводя на корейский язык его программу модернизации Кореи. Полностью принимая идеи японской модернизации для Кореи, Ким Ок Кюн договорился с Фукудзава о приеме в Кэйо дзюку — так тогда назывался будущий университет Кэйо — корейских студентов, которые после получения образования должны были стать проводниками японской политики у себя на родине. Уже в 1883 году первые 40 будущих реформаторов прибыли на учебу в Кэйо[15], а Ким Ок Кюн продолжил поездки в Токио.

Ким Ок Кюн был не только талантливым аристократом-«прогрессистом», как иногда называют его в литературе, но и по-восточному гибким и хитрым политиком. Нет сомнений, что конечной целью его реформ было преобразование Кореи в современное государство по японской модели, то есть с более самостоятельным монархом во главе. Таким монархом, новым ваном, подобным, по степени своего влияния и популярности в народе, японскому императору Мэйдзи, Ким Ок Кюн видел себя самого. Отец вана — Тэвонгун в свое время отстранил от власти в стране род так называемых андонгских Кимов, к которым относился Ок Кюн. Теперь должно было настать время реванша. Учитывая сложность положения Кореи — ее зависимость от дряхлеющего на глазах Китая и географическое положение на перекрестке интересов, прежде всего Японии и России, Ким Ок Кюн продумывал все возможные варианты развития корейской политики в случае своей победы. На сближение с Китаем ориентировался двор во главе с королевой Мин и ваном Коджоном, слывшим убежденным антияпонистом. Молодой и талантливый «прогрессист» Ким Ок Кюн не верил ни в слабеющий Китай, ни в далекую Америку. Он склонялся к выбору между близкими антагонистами — Россией и Японией, пытаясь из них выбрать основную и запасную цели новой — своей корейской политики. Именно поэтому целый ряд исследователей указывают на стремление Кима установить тесные контакты не только с влиятельными фигурами японского истеблишмента, но и с российскими дипломатами и чиновниками[16]. Разумеется, от каждой из сторон Ким предпочитал скрывать контакты с противником, уверяя и русских, и японцев в исключительных симпатиях и уважении к России и Японии соответственно. С некоторой натяжкой, но имея в виду именно эти намерения Кима, его даже можно называть главой «русофильской партии» в Корее, и, возможно, именно это и имел в виду Роман Ким, когда говорил, что его отец принадлежит к такой группировке. С натяжкой, ибо Ким Ок Кюн преследовал в первую очередь свои интересы, стремясь заручиться поддержкой у любых мало-мальски влиятельных сил, способных оказать давление на Сеул в его личных целях и сделать его «новым драконом». Ярким свидетельством такой «всеядной» политики может служить факт тесных отношений «прогрессиста» и, принимая во внимание его дружбу с Фукудзава, либерала Ким Ок Кюна с консерватором и реакционером, одним из «отцов японского национализма» Тояма Мицуру. Мы еще поговорим подробно об этой фигуре, а пока просто запомним: среди активных контактов Ким Ок Кюна в Японии, совершившего с февраля 1882-го по май 1884 года три длительных вояжа туда, были либерал-западник Фукудзава Юкити и националист-консерватор Тояма Мицуру[17]. Однако в 1884 году всё резко изменилось.

Королева Мин осталась недовольна результатами вояжей Ким Ок Кюна. Во всяком случае, теми, которые «прогрессист» счел нужными доложить. Деньги из Японии не пришли, а вот крен Кима в сторону Токио стал очевиден. В октябре того же года королева «закрутила гайки». Представители группировки Кима утратили право передавать вану письма, некоторые были удалены со своих постов, самого Кима отправили в провинцию. Наоборот, в отношении Китая королева продемонстрировала всяческое благоволение вплоть до рассмотрения законопроекта о переходе корейцев на ношение китайской национальной одежды (который, впрочем, не был принят). Ким, понимая, кто при дворе главный, решился на мятеж против королевы, но… предварительно встретился с королем — ваном Коджоном и попросил его одобрить план переворота. О реакции монарха на предложение говорят разное, но, так или иначе, 4 декабря начался мятеж. Заговорщики смогли добиться некоторого успеха, уничтожив физически почти всех представителей клана Мин, находившихся у власти (не посягнули лишь на королеву), и сформировали свое правительство. На этом их победы закончились. Народ, разочарованный и оскорбленный таким очевидным попиранием лежащих в основе корейской морали конфуцианских норм, осведомленный о симпатии Ким Ок Кюна к издревле ненавистным японцам, мятеж не поддержал. Китайцы выступили на стороне королевы Мин, подняв по тревоге находившийся в Сеуле свой воинский контингент. Японцы же побоялись вооруженного столкновения и предпочли уйти до поры до времени в тень. Через 48 часов после начала мятеж был подавлен. Большинство мятежников казнили или выслали из страны. Сам Ким Ок Кюн бежал в Японию, где находился под охраной людей Тояма Мицуру, но в 1886 году был выслан и оттуда[18]. Несколько лет мятежник скитался по материковой Азии, пока в 1893 году не был, по подсказке японцев, найден в Шанхае корейским правительственным агентом и застрелен. Труп Ким Ок Кюна четвертовали в Сеуле, а затем развесили части его тела в разных районах города. Это была унизительная, позорная казнь, хорошо иллюстрирующая отношение не только двора, но и значительной части корейцев к изменнику. Несостоявшемуся дракону отсекли голову в буквальном смысле.

Вот о каком «мятеже русофильской партии», скорее всего, рассказывал Роман Ким, зная о нем, очевидно, со слов отца. Если принять на веру, что матерью Романа была родственница королевы Мин, а отцом незначительный чиновник из финансового ведомства Ким Ок Кюна (имени Ким Бён Хака нет среди известных списков мятежников), становится понятным и выбор наказания. Молодая супружеская пара была отправлена в ссылку в глухую северную провинцию, в рыбацкий городок, скорее даже деревню, Пукчён, где Ким Бён Хак стал простым рыбаком. С учетом нравов тех лет, получается, что жена из рода Мин спасла жизнь своему мужу из рода Ким, которого легко могли обезглавить, как рядового и не заслуживающего подробного судебного разбирательства мятежника. Неизвестно, чем бы закончилось их существование в корейской глубинке, если бы десятилетие спустя колесо истории не повернулось еще раз.

Глава 2 КРОВЬ, МЕСТЬ И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА

Эх, как по обширным равнинам Маньчжурии С востока Азиатского материка Да начинаем мы поход от Желтого моря, От береговых утесов, о которые бьются волны. Идем мы на далекий север, за триста pu, Чтобы донести туда восточно- азиатскую культуру! Дои Бансуй. Песня отдельного защитного отряда[19]Смешение разных политических идей и сил вокруг сторонников и противников королевы Мин неожиданным образом заставило говорить о себе 8 октября 1895 года. На рассвете группа японцев, вооруженных мечами, совершила во дворце Кёнбоккун то, о чем не могли даже помыслить воспитанные в духе конфуцианской преданности своим «драконам» рядовые корейцы. Иностранные боевики — их часто неправильно называют наемниками, а они таковыми не являлись, — ворвались прямо в спальню королевы и зарубили ее мечами.

Штурм дворца произошел на глазах у сотен свидетелей, одним из которых был русский архитектор Афанасий Иванович Середин-Сабатин (1860–1921). Талантливый градостроитель, Афанасий Иванович сыграл в Сеуле ту же роль, что англичанин Джошуа Кондер в Токио, застроив в 1883–1904 годах азиатскую столицу зданиями в так называемом колониальном, азиатском и европейском стилях, включая целые комплексы дворцовых сооружений. Свидетельства русского придворного архитектора[20] вкупе с рассказом самого вана Коджона, оставшегося в живых и скрывавшегося, кстати говоря, после резни в русском консульстве, а также показания самих убийц позволяют воссоздать картину произошедшего. Хотя эти данные во многом и противоречат друг другу, можно резюмировать, что в атаке на дворец приняли участие около пятидесяти японцев, вооруженных винтовками, группа японцев в кимоно и без каких-либо знаков различия — собственно террористов, и около двухсот — трехсот корейских военных, обученных и руководимых японцами. Примерно столько же солдат корейской гвардии, возглавляемых восемью офицерами, сразу же после начала штурма побросали оружие и амуницию и разбежались кто куда.

Русский консул Карл фон Вебер доносил в Санкт-Петербург: «Король… сообщил, что на его глазах японцы Окамото (бывший советник при корейском военном министерстве), Судзуки и Ватанабэ ворвались во внутренние покои дворца с обнаженными саблями и первые двое схватили королеву. Здесь он лишился сознания и больше ничего не помнит. Наследный принц видел затем, как королева бросилась бежать, а оба упомянутые японца за нею, но он полагает, что королеве удалось спастись». Не удалось. Наследный принц, в свою очередь, поведал, что «когда разъяренные японцы ворвались в помещение (где находилась правительница), они кричали: “Где королева?”, навстречу им бросился министр двора. Подняв руки, он умолял о пощаде, но палачи ударили его саблями и ринулись дальше на поиски королевы, которая в это время бежала в сопровождении фрейлины по длинному коридору. Японцы кинулись за ней, настигнув, повалили ее на пол, нанеся тут же несколько сабельных ударов. Смерть была мгновенной. Одна из фрейлин покрыла лицо покойницы платком». Японец Тэрасаки Ясукити, находившийся «по ту сторону баррикад», рассказал другую историю и с другими действующими лицами: «Накамура Тадэо, Фудзикацу Акира и я ворвались во внутреннюю комнату королевы, хотя король останавливал нас. Там находились 20–30 придворных дам. Выбросив их всех во двор, мы заглянули под одеяло, там лежала дама. Хотя она была одета, как все другие придворные дамы, но ее облик отличался аристократичностью. Мы решили, что это королева Мин. Мы схватили ее за волосы, но она по-прежнему держалась достойно… Я ударил ее ножом и повалил на пол»[21].

Несмотря на то что у исследователей — а это преступление, естественно, привлекло к себе их внимание — возникает масса вопросов и сомнений в правдивости этих и других показаний, одно можно утверждать точно: великая корейская королева Мин была убита около пяти часов утра 8 октября 1895 года, и убита японцами. Путаные сообщения корейской стороны позволяют строить версии о том, что преступление произошло если не с одобрения, то, по крайней мере, с ведома вана Коджона и группы придворных и гвардейцев, однако вся история семейной жизни короля Кореи свидетельствует о том, что он не просто находился под каблуком царственной супруги, но искренне и горячо любил ее. Впрочем…

В этой истории есть и еще одна интрига. Жену вана Коджона в Корее не зря ныне называют Великой королевой: эта поистине незаурядная женщина была хитрым политиком и прозорливым человеком. Она прекрасно понимала, что в тех условиях, в которых она оказалась по прихоти судьбы, но — в значительно большей степени — по своей собственной воле, ее жизнь стоит не слишком дорого. Возможно, поэтому королева Мин не просто не любила фотографироваться, а запрещала фиксировать свое лицо на фотопластинах или на картинах художников[22]. В октябре 1895 года такая предосторожность лишь ненадолго отсрочила ее гибель. Убийцам был незнаком ее облик, значит, либо ее кто-то выдал — вольно или невольно, либо она сама выдала себя — поведением или одеждой.

И всё же некоторые историки считают, что как минимум один снимок королевы Мин сохранился. Глядя сегодня на лицо, запечатленное на выцветшей фотографии, и сравнивая его с изображениями юного Ромы Кима, невольно вспоминаешь цитату из советской киноклассики: «Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ!» Но, конечно, сходство образов на старых портретах не может служить доказательством родства в реальной жизни, а данные о близких королевы Мин, как мы помним, также расплывчаты, как и ее облик на старом дагеротипе. Но вот что интересно: по рассказам Романа Кима, его родители переехали в Россию после примерно десятилетней ссылки, ставшей наказанием за участие отца в мятеже Ким Ок Кюна. Мятеж состоялся в декабре 1884 года. Значит, судили и наказывали бунтовщиков зимой 1884/85 года. Добавим десять лет и получим роковой 1895-й — год убийства королевы. К сожалению, мы не знаем, когда точно это произошло — до или после нападения японцев на дворец Кёнбоккун. Не знаем, от кого именно бежали Ким Бён Хак и его жена. От японцев, которые могли расправиться не только с королевой, но и с ее близкими и не очень близкими родственниками? Или от корейцев, которые знали что-то о роли этой семьи в организации убийства? По целому ряду причин первый довод выглядит убедительнее. Во-первых, маловероятно, чтобы из далекой рыбацкой деревушки родственница королевы и ее муж, сосланный как раз за оппозицию к Мин, могли принимать участие в сеульской политике и дворцовых интригах. Во-вторых, сам Ким Бён Хак, как бывший единомышленник Ким Ок Кюна, принадлежал либо к русофильской, либо, наоборот, к прояпонской «партии». В таком случае он не должен был представлять интереса для японцев — в отличие от Мин, которые ориентировались на Китай. Стоит вспомнить в связи с этим, что в том же 1895 году триумфом Токио закончилась Японо-китайская война. В этом смысле убийство королевы в Сеуле можно считать «зачисткой» политического поля в сфере жизненных интересов Японии. И попасть под эту карательную операцию скорее мог не Ким Бён Хак, а его жена из клана Мин — ей действительно было чего бояться и от кого бежать. В-третьих, вся дальнейшая известная нам биография Ким Бён Хака, ставшего вскоре в России Николаем Николаевичем, свидетельствует о том, что целью его жизни стала борьба с Японией. И руководили им не только политические пристрастия, не только патриотические чувства и ненависть к оккупантам Кореи — японцам (были на полуострове и те, кто приветствовал их), но и кровная месть за родственницу — реалия тех лет для Корейского полуострова. Но от кого конкретно бежал Ким Бён Хак с женой в русский город Владивосток, кому он потом мстил и кто же все-таки убил королеву Мин?

Разумеется, столь громкое преступление немедленно привлекло к себе внимание если не всего мира, то всей Азии точно. Вскоре после убийства, в декабре 1895 года, в Сеуле состоялся суд над людьми, которые, по всеобщему признанию, никакого отношения к смерти королевы Мин не имели. Еще через месяц, в январе 1896 года, уже японский суд в Хиросиме установил имена 56 заговорщиков, но… признал их всех невиновными. Организатором убийства был объявлен отставной генерал и бывший директор придворного колледжа Гакусюин, действующий член верхней палаты японского парламента, посланник Японии в Корее виконт Миура Горо. Но, конечно, сам генерал не бегал, размахивая мечом, по покоям корейской королевы. Для этого нашлись другие люди. Историки уверены, что террористический акт по устранению слишком уверенной в себе и открыто ориентирующейся в последние годы правления не на Японию, а на Китай и Россию королевы совершили члены самого известного в Японии тайного общества — Гэнъёся и его «дочернего предприятия» — Тэннюкё (Общество небесного переселения), созданного специально для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности на территории Кореи. Но что такое эти японские тайные общества и как они связаны с судьбами Николая, а тем более еще не родившегося в 1895 году Романа Кима? И связаны ли вообще?

Как мы помним, в начале 1880-х годов в Токио Ким Ок Кюн встречался не только с основателем университета Кэйо и светочем либеральной мысли Японии Фукудзава Юкити, но и с его противоположностью в политическом мире Японии — ультранационалистом Тояма Мицуру. Пришло время рассказать об этом человеке, ибо его влияние на судьбу нашего героя оказалось хотя и опосредованно, но исключительно велико.

Тояма — один из самых знаковых и загадочных героев японской истории рубежа XIX–XX веков, позднее получивший прозвища «гуру японского национализма» и «босса боссов японской мафии», родился в 1855 году в городе Фукуока на острове Кюсю. Многие самураи с Кюсю, в том числе из Фукуоки, прославились своим горячим и напористым характером, вспыльчивостью, непокорностью, революционностью, но одновременно пытливым умом и способностью к обучению. Тояма Мицуру еще в молодости попал в тюрьму за участие в антиправительственном восстании и заговоре, результатом которого стало убийство крупнейшего японского политика Окубо Тосимити (события, описанные в романе Бориса Акунина «Алмазная колесница»). В 1881 году Тояма был освобожден, по мнению ряда историков, стараниями военного министра, создателя армии и полиции, одного из самых влиятельных людей в новой Японии — генерала Ямагата Аритомо. Доподлинно неизвестно, что заставило Ямагата пойти на это, но в традициях самурайской верности Тояма стал преданным другом генерала на долгие годы. Пока Ямагата поднимался по официальной карьерной лестнице, шаг за шагом реформируя страну по западному образцу, но с сохранением японского воинственного духа, последовательно занимая при этом посты министра внутренних дел и премьер-министра, становясь сначала графом, а затем герцогом и маршалом, Тояма, как мог, помогал ему, держась за фалды своего благодетеля. Воинственная патриотическая риторика, милая сердцу сотен тысяч бывших самураев, оставшихся в результате реформ буржуазной революции без рисового пайка и с нереализованными амбициями, привлекла их на сторону фукуокского пассионария. Очень скоро в распоряжении Тояма оказалась настоящая тайная армия, сформированная из числа бывших самураев и их наследников, скрепленная ультранационалистическими идеями и организационно оформленная в несколько тайных обществ. В некоторые моменты японской истории это буйное войско оказывалось не менее влиятельной силой, чем армия официальная.

Ямагата Аритомо носил почетнейший в империи титул гэнро и входил в число девяти высших сановников империи — неофициальных советников императора. Тояма же называли «народным гэнро». Говорили, что многие японцы «могли не знать имя премьер-министра, но были обязаны знать и помнить имя благородного Тояма»[23]. Это несмотря на то, что, по меткому выражению американского японоведа Хью Байеса, проверенных фактов биографии этого пассионария японского национализма так мало, что складывается парадоксальная ситуация: «Вам говорят, что это великий человек, но даже самые преданные его ученики не могут сказать, чем он велик; они уверяют, что он совершил великие дела для страны, но никто не объяснит внятно, какие именно»[24]. Несомненно одно: именно Тояма Мицуру стал инициатором создания многочисленных тайных националистических обществ Японии, основав в 1881 году, вскоре после своего освобождения, первое и очень влиятельное — Общество Черного океана, Гэнъёся.

Основным направлением деятельности Гэнъёся стало осуществление идеи паназиатизма в форме строительства новой азиатской империи путем завоевания ближайших материковых территорий — Кореи, Маньчжурии, а также Тайваня. Бывшие самураи наиболее воинственных кланов должны были сыграть в этом процессе важную роль, начиная с раскачивания японского общественного мнения и заканчивая практикой шпионажа и диверсий на материке. Поэтому мечтающий увидеть Корею под сенью японского меча Тояма искал любые способы ослабить правление корейской монархической династии, в которой всё большую роль играла смотрящая в сторону Пекина и Петербурга королева Мин. В свою очередь, корейский оппозиционный политик, понимающий, что его страна находится, как между молотом и наковальней, между растущими мировыми империями, пытался нащупать неформальные контакты с представителями разных политических течений Японии. Ким Ок Кюн зондировал возможности сотрудничества, пытался понять, кто может помочь в реализации личных амбиций, а оппоненты искали способы его использования. Когда же мятеж 1884 года провалился, именно Тояма Мицуру предоставил укрытие беглому мятежнику на первое время — пока власти Японии не решили, что этот отработанный человеческий материал им больше не нужен.

Десятилетие спустя набравшее силу Гэнъёся и функционировавшее как его «корейский филиал» общество Тэннюкё ликвидировали королеву Мин без всякого мятежа и опираясь на свои собственные силы. План спецоперации разработал Миура Горо. Убивали — члены Гэнъёся. Упомянутым в отчете Середина-Сабатина одетым по европейской моде японцем, командовавшим боевиками Гэнъёся, но спасшим во время покушения русского архитектора, по всей вероятности, являлся Адати Кэндзо, ставший позже министром внутренних дел Японии (сам Миура дослужился до поста члена Тайного совета). Среди террористов, размахивавших мечами во дворце корейской королевы, числились японские журналисты и дипломаты, врачи и юристы. Все — члены Гэнъёся, в том числе будущий посол в Бразилии Сугимура Фукаси и майор Окамото Рюносукэ — выпускник Кэйо, ученик Фукудзава Юкити, владевший корейским языком. Не у тех ли сорока студентов из Кореи, которых привез в Кэйо Ким Ок Кюн, он ему научился?

Глядя сегодня на групповой снимок убийц королевы Мин, понимаешь, что столетие с небольшим назад быть членом тайного националистического общества, обагрять свои мечи кровью его противников, убивать внутренних и внешних противников было совсем не зазорно для японских чиновников и даже дипломатов. Более того, интересы этих обществ, в том числе шпионаж, террор и диверсии, они порой считали более важными для себя, чем непосредственные служебные обязанности. Не случайно убийц установил и судил японский, а не корейский суд. Судил и оправдал всех — за недоказанностью. Оправдание стало стартовой командой для нового этапа деятельности тайных обществ, которые начали плодиться на почве грез о завоевании Восточной Азии как грибы после дождя. Советские разведчики О. Танин и Е. Иоган писали позже: «…Если просто сложить цифры количества членов всех этих организаций, как они фигурируют в их официальных отчетах, то получается совершенно фантастическая картина, и сумма членов всех этих организаций будет превосходить число всего взрослого мужского населения собственно Японии»[25]. Новым оплотом самурайского национализма стало основанное учеником и другом Тояма, фанатичным русофобом и разведчиком-энтузиастом Утида Рёхэй Общество реки Амур — Кокурюкай. По-китайски Амур называется Рекой Черного дракона, а потому и название Кокурюкай часто переводят как Общество Черного дракона. Уже даже по названию можно было понять, что основные интересы Кокурюкай лежали в областях, примыкающих к бассейну Амура — с обоих его берегов (Гэнъёся — Общество Черного океана получило название от пролива, разделяющего Корею и Японию). С направленным на Корею Тэннюкё мы уже знакомы, а для работы по «просвещению китайского населения», то есть для пропаганды японской культуры среди китайцев (не только в Китае) и формирования из них прояпонски настроенной «пятой колонны» не без помощи хорошо известного нам Тояма, было создано Восточноазиатское общество общей культуры — Тоадобункай. Китай и по количеству населения, и по значимости существенно превосходил Корею и Россию, а потому для его «просвещения» в рамках Тоадобункай был учрежден специальный «институт» — Тоадобунсёин. Главой учреждения в 1902 году стал некто Сугиура Дзюго (Сигэтакэ). Еще полвека спустя Роман Ким прямо назовет институт Тоадобунсёин разведывательным органом Японии в Шанхае, ведущим в то время работу против красного подполья[26].

Сугиура Дзюго родился в 1855 году в самурайской семье в небольшом городке Оцу близ Киото, в том самом месте, где в 1891 году японский полицейский Цуда Сандзо совершит покушение на русского цесаревича Николая Александровича. С ранних лет выказав склонности к изучению гуманитарных наук, за первейшую среди которых в Японии почиталась конфуцианская философия (страсть к ней мальчику привил отец), Сугиура в возрасте пятнадцати лет переехал для получения образования в Токио. В школе Кэйсэй он изучал также физику, химию и сельское хозяйство и, как один из самых перспективных ученых-аграриев, в 1876 году был отправлен на стажировку в Англию, откуда вернулся только в мае 1880 года. На родине, испытав свои силы в самых разных областях науки и в сфере новой японской бюрократии, Сугиура нашел себя в преподавании. Спустя два года он основал школу английского языка в Токио, вскоре взявшую на себя функции колледжа, готовящего к поступлению в самый престижный университет страны — Токийский императорский. Но просветительская деятельность в Японии тех лет, где всё еще продолжалась начатая в Реставрацию Мэйдзи борьба за умы, не могла не носить политического характера. И если Фукудзава Юкити во время своей поездки по миру стал убежденным западником, то его коллега Сугиура Дзюго уже в 1888 году вместе со своим единомышленником Миякэ Сэцурэй создал «Общество правильного образования» — Сэйкёся, положившее во главу угла идеологию «чистого», уникально японского, национализма — кокусуй. Несколько лет спустя воодушевленный идеями Сугиуры Тояма Мицуру приложил руку к созданию националистического общества Кокусуйкай.

Еще позже, в 1908 году, когда влияние западников в Японии после смерти Фукудзава и победы в Русско-японской войне быстро сходило на нет, Сугиура стал авторитетнейшим ученым-националистом и вошел в руководство нового тайного общества — Ронинкай, объединявшего тех, кому были близки ностальгические воспоминания о лихих рубаках — ронинах, то есть самураях, остававшихся по разным причинам без хозяина и надеявшихся в снискании пропитания только на свои силы и на свои клинки. Общество ставило основной задачей осуществление пропагандистских и разведывательно-диверсионных акций в Монголии и Маньчжурии, то есть примерно то же самое, что и все остальные. Однако особого успеха Ронинкай не стяжало и вскоре само собой исчезло, но всё же… Основал это общество уже знакомый нам Утида Рёхэй. Помимо Утида и Сугиура в руководство Роникай вошли Тояма Мицуру (куда без него!), Одзаки Юкио — министр юстиции, прозванный «Отцом японской конституции» и… Миура Горо — организатор убийства королевы Мин.

Сегодня, наверное, многим покажется это удивительным, но на самом деле нет ничего особенно странного в том, что королеву убивали дипломаты и журналисты, а министры и конфуцианские наставники образовывали тайные общества в компании с настоящими ронинами. Они по-разному видели детали обновления и расширения японской империи, но всех их объединяло чувство собственной принадлежности к богом избранному народу, способному и обязанному подчинить себе как минимум всю восточную Азию. Как заметил японский ученый Саканака Норио, «вообще-то, Сугиура Дзюго считается сторонником Кокусуй-сюги, а Тояма и Утида — паназиатизма. Между ними, конечно, существуют некоторые идейные различия, но, так или иначе, все они — ультраправые»[27].

Теперь, зная всё это, становятся понятнее причины ухода будущих родителей Романа Кима от карающих мечей японских ронинов во Владивосток. Ким Бён Хак и его жена знали, что их будут искать, и знали, кто этим будет заниматься. Для Ким Бён Хака и его жены бегство в Россию было шансом на спасение, хотя и там им пришлось столкнуться с бывшими ронинами.

В столице русского Приморья японские тайные общества действовали более тонко, чем, например, в Корее. Глава Кокурюкай Утида Рёхэй не раз посещал Владивосток именно в это время. Будучи наследником клановой школы боевых искусств Утида-рю, в 1896 году он открыл первую в России школу дзюдзюцу — именно во Владивостоке, при японском храме Урадзио Хонгандзи. При этом же святилище действовал своеобразный «профсоюз» японских проституток — Урадзио Акэбонокай (Общество утренней зари)[28]. Таких японок в городе было немало, и представители всех тайных обществ, какие только могли заинтересоваться бурно развивающейся русской морской крепостью, активно сотрудничали с «гейшами». Помимо японцев, в городе постоянно проживали, создавая национальные «слободки», корейцы и китайцы. Их всех тоже надо было «просвещать». Неудивительно поэтому, что вскоре в городе появился эмиссар Тоадобункай по имени Сасамори Гисукэ (1845–1915). Этого известного путешественника, специалиста в вопросах сельского хозяйства и чиновника рекомендовал в Тоадобункай его земляк Куга Кацуната — общественный деятель правого толка, близко знакомый с Сугиура Дзюго. Первым, кого Сасамори навестил, прибыв в 1899 году во Владивосток, был человек с той же фамилией — Сугиура, только с другим именем — Рюкити[29]. Русские также назвали его Тацукити или Тацукигу. Для японцев, особенно для тех японцев, которые точно знали, к кому надо обращаться во Владивостоке, чтобы решить самые сложные проблемы, Сугиура Рюкити был важной персоной. Он представлял в этом городе организацию, основные усилия которой были направлены на «просвещение» корейцев и китайцев, — Тоадобункай. Ту самую, во главе которой стоял Сугиура Дзюго. Более того, когда в 1893 году знаменитый, как это ни парадоксально звучит, японский разведчик полковник Фукусима Ясумаса прибыл во Владивосток в конце своего феерического «разведывательного турне», в ходе которого он преодолел верхом на коне расстояние от Берлина до Квантуна, в приморской столице его встречал именно Сугиура Рюкити — как резидент резидента[30]. Полковник далее направлялся в Маньчжурию, там вскоре ожидались важные события, и ему наверняка могла понадобиться помощь специалистов из тайных обществ, в том числе из Тоадобункай.

Для русских же Сугиура Рюкити был (и остается поныне) одним из самых известных иностранцев во Владивостоке. В 1897 году он унаследовал дело своего приемного отца и стал владельцем крупной экспортно-импортной компании «Сугиура сётэн», купцом 1-й гильдии. Его важнейшим торговым партнером и настоящим другом стал эмигрант из Кореи Ким Бён Хак, больше известный в Приморье как уважаемый торговец и промышленник Николай Николаевич Ким.

Глава 3 КИРПИЧ В ДЕЛО НЕЗАВИСИМОСТИ

Кто меня упрекнет, если поеду в Россию, Чтобы вместе с восставшими сражаться И в бою погибнуть?! Исикава Такубоку[31]Если верить записям в метрической книге Успенского собора Владивостока, Роман Николаевич Ким родился в этом городе 1 августа (по старому стилю) 1899 года в собственном доме своего отца в Корейской слободке. В статье Кимура Хироси указана другая дата: 20 июля, но мы будем придерживаться данных, известных нам по сохранившимся документам. В соответствии со статусом Николая Николаевича — крупного промышленника и уважаемого купца, младенца крестили в приморском кафедральном соборе — храме Успения Пресвятой Богородицы, что на главной улице города — Светланской[32].

Сам по себе факт крещения корейского ребенка в Успенском соборе выглядит сегодня весьма значительным — все-таки главный собор города, но, как город, Владивосток ко времени рождения Ромы Кима существовал всего-навсего 19 лет и попросту еще не успел обзавестись золотыми куполами на православных храмах, характерными для большой России. Похоже, что к лету 1899 года крестить корейца из хорошей, богатой семьи было больше негде, кроме как либо на Светланской, либо в одной из полковых часовень. Но вот интересная деталь: крестными родителями Ромы Кима стал Иван Романович Баженов, полковник, присяжный поверенный Владивостокского окружного суда, и дочь статского советника (то есть «гражданского» полковника) немка Мария Михайловна Эверсман. Достойные крестные для новорожденного корейского мальчика, родители которого прибыли невесть откуда, да и вообще с учетом того, что корейское население приморской столицы не относилось к сливкам ее общества.

До появления на берегах бухты Золотой Рог русской крепости корейцы здесь постоянно не жили. Первые переселенцы появились только в 1864 году, а с 1869-го, когда в Корее случился очередной неурожай, за которым последовал страшный голод, народ потянулся на север непрерывным потоком. К концу 1870-х годов во Владивостоке появилась уже обширная корейская слобода на специально выделенном за пределами города участке на Первой речке. «Корейка», как сразу прозвали местные жители этот пригород, не была, конечно, престижным районом, скорее наоборот. Уполномоченный Министерства иностранных дел в Амурской экспедиции В. В. Граве описывал «Корейку» времен Николая Кима так: «Внешний вид этого квартала ужасен — узкие, грязные улицы, преобладают маленькие дома корейского типа, построенные внутри дворов с глинобитными стенами. Кое-где попадаются дома русского типа, принадлежащие более зажиточным корейцам. Санитарное состояние слободки так же ужасно, как и китайской части города, что совершенно необъяснимо, так как корейцы по натуре чистоплотны и внутренность их жилищ в деревнях поражает своей аккуратностью…»[33] Писатель Н. Г. Гарин-Михайловский, побывавший тогда в дальневосточном форпосте империи, так описывал его население: «Китайцы подвижны, в коротких синих кофтах, таких же широких штанах, завязанных у ступни, на ногах туфли, подбитые в два ряда толстым войлоком… Китайская толпа оживлена, несутся гортанные звуки. Длинные косы всегда черных, жестких и прямых волос спускаются почти до земли. У кого волос не хватает, тот приплетает ленту…

Японки низкорослы, мясисты, с лицом без всякого выражения… Не крупнее и мужское поколение японцев, в своих европейских костюмах, шляпах котелком, из-под которых торчат черные, жесткие, как хвост лошади, волосы. Много японок в их халатах-платьях в обтяжку, с открытой шеей, широчайшим бантом сзади, без шляпы, в своей прическе, которую делает японка раз на всю неделю, смазывая волосы каким-то твердеющим веществом. Ходят они на неустойчивых деревянных подставках…

Корейцы — противоположность китайцу: такой же костюм, но белый. Движения апатичны и спокойны… Он курит свою маленькую трубку, или, вернее, держит во рту длинный, в аршин, чубучок с коротенькой трубочкой и степенно идет. Шляпы нет — на голове его пышная и затейливая прическа, кончающаяся на макушке, так же как и модная дамская, пучком закрученных волос, продетых цветной булавкой… Очень жидкая, в несколько волосков, бородка, такие же усы… За сановитой важностью и видимым равнодушием прячут они свое смущение, а может быть, и страх»[34].

Корейцев действительно считали более чистоплотными, чем китайцев, и даже называли «журавлями» за белый цвет их повседневных одежд, намекая на то, что китайцы предпочитали описанный Гариным-Михайловским немаркий темно-синий. Но у корейцев во Владивостоке срабатывала психология временщиков, как сказали бы сегодня, гастарбайтеров. За малым исключением, никто из них не планировал оставаться здесь надолго. Наоборот, приезжая лишь на заработки или спасаясь от голода, они всегда имели в голове «сверхзадачу»: заработать и вернуться домой. Отсюда и пренебрежение к быту, к санитарно-гигиеническим нормам, даже к жилищам, в которых они обитали. Это были низенькие, холодные, ужасного качества избушки-мазанки в национальном стиле, мало похожие на нормальное человеческое жилье, построенные в хаотическом беспорядке — первую улицу в «Корейке» проложили только в начале XX века! И, само собой разумеется, никто из прибывающих в Приморье корейцев не ехал сюда в надежде открыть свое дело, разбогатеть или хотя бы жить здесь достаточно долго для того, чтобы прилично выучить русский язык. Да и как разбогатеть, если, не имея ничего, кроме собственных рук, спины и ног, и уж тем паче не помышляя о каком-то мифическом «стартовом капитале», владивостокские корейцы брались за самые грязные и низкооплачиваемые работы, от которых отказывались более брезгливые и ленивые китайцы. Не помышлял никто, кроме нескольких семей, в том числе Николая Николаевича Кима и его жены Надежды Тимофеевны Мин.

На допросе в НКВД Роман Ким рассказал следователю то, что тот вряд ли понял: Ким Бён Хак стал Николаем Кимом не только в попытке скрыться от японцев, которые теоретически могли уничтожить весь клан Мин. Неясно, когда точно, но примерно в то же самое время, когда люди из Гэнъёся убили Великую королеву, ее муж — пророссийски настроенный ван Коджон принял решение о выводе крупных капиталов из Кореи в русское Приморье. Цель очевидна: создание внешней финансовой базы для борьбы против японцев. Не исключено, что к этому решению его подтолкнул кто-то со стороны, возможно даже со стороны российского генерального консульства в Сеуле, где скрывался король после убийства жены, а может быть, это было инициативой группы решительно настроенных корейцев, мечтавших о мести японцам. В том числе и мести кровной. Конечно, это представляется сегодня совершенно конспирологическими измышлениями, но как иначе объяснить чудесное одномоментное превращение бедного ссыльного из рыбацкой деревушки Пукчён Ким Бён Хака в уважаемого купца 2-й гильдии Николая Николаевича Кима, специализирующегося на строительных подрядах, имеющего обширные связи среди местных российских чиновников — как гражданских, так и военных, и тесно сотрудничающего с иностранными предпринимателями, обосновавшимися во Владивостоке?

Неизвестно, заинтересовались ли происхождением капиталов внезапно прибывшего корейского богатея российская полиция и администрация военного порта и крепости Владивосток. Скорее всего, нет: богат, и слава богу, не всё же нищим «журавлям» прилетать на приморские стройки и бойни. Зато с высокой степенью вероятности можно утверждать, что этим заинтересовались японские разведчики, в том числе работавшие в Корее и Приморье как эмиссары тайных националистических обществ и успешно использующие патриотические чувства своих земляков — японских предпринимателей.

Японская диаспора Владивостока начала XX века составляла разнородную, но очень важную и заметную прослойку в городе — около 2300 человек при общей численности населения около 40 тысяч, то есть около пяти процентов жителей, хотя это число довольно сильно колебалось в связи с миграциями сезонных рабочих. С 1895 года японская диаспора была объединена в Общество земляков — Дохокай (с 1902-го — Урадзио Кёрюминкай, то есть Общество японцев, проживающих во Владивостоке)[35]. Действительные члены этой организации делились на 14 групп, среди которых были владельцы торговых домов, врачи, часовщики и ювелиры, прачки, содержатели и персонал публичных домов (проститутки составляли едва ли не самую многочисленную прослойку диаспоры), представители различных профессий сферы обслуживания. Подчинялось Общество японскому консулу, платило ежемесячные взносы по плавающей шкале — в зависимости от доходов, что делало их больше похожими на налоги, имело свою школу и специальный Японский клуб на Пекинской улице, как место общения соотечественников. Нетрудно догадаться, что русские жители Владивостока на Общество смотрели косо, вполне справедливо предполагая, что одной из целей его создания была организация более четкого и строгого учета приморских японцев, в том числе и с целью получения от них разведывательной информации, ибо многие были вовлечены в строительство Владивостокской крепости и обслуживание военных городков. Наибольший же вес в этой организации имели представители консульства и фактические спонсоры Общества — японские коммерсанты. К 1895 году в городе работали 12 японских магазинов 2-го разряда, 32 — 3-го и десятки мелких лавочек[36]. Но особое место занимал гигант, стоявший в одном ряду со знаменитыми «Чуриным и К°», «Кунстом и Альберсом», «Лангелитье и К°» и «Тун ли» — японская компания «Сугиура сётэн».

Предыстория появления на владивостокском рынке крупнейшего игрока из Японии восходит к 1880 году. Компанией, названной так по фамилии ее владельца — Сугиура Хисато, скончавшегося в 1897 году, к 1895 году руководил его приемный сын — Сугиура Тацукити, ставший в городе одним из немногих иностранцев — купцов 1-й гильдии. Компания Сугиура, размещавшаяся в собственном доме на Пекинской улице, занималась оптовой торговлей одеждой и хозяйственными товарами, имела собственную банкирскую контору, морской отдел, выступавший в Приморье агентом сразу нескольких японских пароходств, функционировала как представитель морского страхового общества «Ниппон кайдзё хогэн кайся» и наоборот — представляла в Японии московское товарищество мануфактур Н. Н. Коншина[37]. Но, похоже, это было не всё. Роман Ким не раз указывал в анкетах, что он является приемным сыном Сугиура Рюкити — главы компаний «Тайсё йоко» и «Хаяси йоко». Во владивостокских газетах можно найти рекламные объявления «Конторы торгового дома “Хаяси-Иоко”, размещавшейся на Светланской улице, 13, в здании гостиницы “Золотой рог”». Как мы уже знаем, Сугиура Тацукити и Сугиура Рюкити — это один и тот же человек, представитель Тоадобункай в Приморье.

Известно, что в 1908 году торговый дом «Сугиура сётэн» обанкротился, что могло быть связано с результатами Русско-японской войны, из-за которой вся торговля прекратилась, японская диаспора покинула Приморье, а отношение русских к японцам резко испортилось, что создало крайне неблагоприятный климат для бизнеса и инвестиций. Не исключено, однако, что на самом деле Сугиура в некоторой степени сгустил краски, по каким-то иным причинам решив покинуть Владивосток и перебраться в 1908 году в русский же Харбин. Формально покинув Приморье, он на самом деле лишь диверсифицировал бизнес и сохранил свое присутствие не только во Владивостоке. При этом о самом Сугиура Рюкити (будем дальше называть его этим именем, употреблявшимся Романом Кимом) не известно почти ничего, за исключением того, что он родился в июне 1868 года в Токио в районе Усигомэ (запомните это название!) и, до того, как стать приемным сыном основателя «Сугиура сётэн», носил другие фамилии: Кубота и… Хаяси[38]. Это еще один довод в пользу того, что Хаяси Рюкити и Сугиура Тацукити — один и тот же человек, и этот человек был исключительно влиятельной фигурой во Владивостоке, по крайней мере до Русско-японской войны, то есть до 1904 года.

Не случайно поэтому и Николай Ким с его непонятно откуда взявшимися немалыми капиталами проявил интерес к деятельности крупнейшего японского предпринимателя. У самого Кима был не только собственный дом в непрестижной «Корейке». Воспоминания Романа Кима позволяют нам предположить, что это была не обычная корейская мазанка, а значительно более престижное жилье: «Дом моего отца представлял собой своеобразный салон, который привлекал к себе (обычно по субботам) всю местную знать, иностранцев, военные власти (военных инженеров, офицерство)…»[39] Основой бизнеса бывшего представителя янбан была торговля. Николай Николаевич сумел получить «госзаказ» — для нужд русской армии он импортировал говядину из Кореи, фрахтуя для этого в том числе и японские суда — возможно, как раз с помощью Сугиура Рюкити. Например, в 1901 году компания Кима открыла регулярное торговое пароходное сообщение по линии Сонджин (ныне Кимчхэк) — Вонсан — Владивосток, арендовав для этого японский пароход «Косё-мару» водоизмещением 348 тонн. За тот год только говядины из Кореи было вывезено 1622 туши, но уже в следующем году это начинание пришлось бросить из-за внезапной эпидемии, сделавшей поставки мяса невозможными. Ким передал бизнес своему земляку и компаньону по имени Чхве (Цой) Бон Чжун (1859–1917)[40], а сам арендовал у городской управы участок земли в три десятины и выстроил на нем кирпичный заводик, получив подряд на строительство следующей очереди укреплений владивостокской крепости[41]. Русские военные и городская управа передали Киму часть подрядов на жилое и дорожное строительство, в зданиях Кима снимали офисы Осакская пароходная компания и японский банк «18», зашедший в Россию через Корею и называвшийся во Владивостоке банком «Мацуда». Размах деятельности и дворянское, пусть и корейское, происхождение способствовали тому, что Николай Николаевич Ким, значившийся в различных справочниках то мещанином, то купцом (он и был им — 2-й гильдии), приобрел заметное влияние в городе и стал единственным корейцем Владивостока, имевшим право голоса на выборах гласных городской думы[42]. Фактически Сугиура Рюкити, с одной стороны, и Николай Ким — с другой, представляли собой бизнес-элиту японской и корейской диаспор во Владивостоке соответственно. Вполне естественно, что у них были общие деловые интересы и, вероятно, они внимательно изучали друг друга.

Интерес Кима к японцу понятен: нет сомнений в том, что с самого своего прибытия в Россию Ким Бён Хак включился в деятельность местного антияпонского подполья. Реальные результаты этого движения стали заметны только после Русско-японской войны. Для того чтобы реализовать амбициозные проекты по освобождению Кореи сначала от засилья Японии, а потом и вовсе от японской оккупации, корейским патриотам во Владивостоке предстояло пройти длинный путь, приложить массу усилий для оформления стихийного недовольства мигрантов в движение сопротивления. Судя по всему, Николай Ким с самого начала играл в этом процессе роль «денежного мешка», точнее, инвестиционной компании, которая, используя финансы, выведенные после убийства королевы Мин из Кореи, успешно вкладывала их в коммерческие проекты, а полученную прибыль направляла не только на развитие бизнеса, но и на оказание помощи сопротивлению. После Русско-японской войны и оккупации Кореи приоритеты немедленно поменялись и основная масса денег пошла на борьбу с японцами. В таком случае, для Николая Кима Сугиура Рюкити мог являться не только отличным торговым партнером, но и ценным источником информации об экономической и политической ситуации в Японии. А главное, благодаря ему Ким мог заводить знакомства не только с представителями японской диаспоры во Владивостоке, но и с японцами — влиятельными жителями архипелага. И тут, конечно, нельзя не попытаться решить еще одну загадку, связанную с фамилией Сугиура.

В 1902 году, когда во Владивостоке, в сотрудничестве с Сугиура Рюкити, начала восходить звезда купца Николая Кима, в Токио быстро набирал политический вес ставший директором Тоадобунсёин теоретик японского национализма Сугиура Дзюго. Существовала ли какая-либо связь между людьми с одинаковой фамилией: Сугиура Дзюго (Сигэтакэ) и Сугиура Рюкити (Тацукити)? Ее безуспешно пытался обнаружить еще Кимура Хироси, работавший над биографией Романа Кима несколько лет. Увы, необходимо признать: тайна остается неразгаданной и сегодня. Молчат архивы, молчат мемуаристы, историки, нет данных о Сугиура Рюкити в книгах о Сугиура Дзюго и ничего не знают о нем в музее знаменитого националиста… Впрочем, нет, как раз историки, точнее, один японский историк попытался выяснить, есть ли что-то общее между этими людьми. Писатель Оно Каору, автор книги «Убийство Ито Хиробуми — истинный преступник сокрыт во мраке», приложил немало усилий при изучении биографии Николая Кима и уверен, что между Сугиура Дзюго и Сугиура Рюкити существовала тесная связь. И этой связью был сын Николая Николаевича Кима — Роман.

В 1937 году, будучи арестован по обвинению в шпионаже, Роман Ким рассказал следователю, что документы на его поступление в школу Ётися при университете Кэйо помогали оформлять Сугиура Рюкити и Ватанабэ Риэ. В японском архиве сохранился отдельный доклад по Ким Бён Хаку от Каваками Тосихико, чиновника по внешней торговле во Владивостоке от 20 сентября 1906 года. В нем упоминается, что Ким Бён Хак советовался с Каваками по поводу отправки ребенка в Японию на учебу. Кто эти трое: Сугиура, Ватанабэ, Каваками? И почему они оказали содействие корейскому купцу в его личном деле?