Избранное

ПАМЯТЬ, ЛЮБОВЬ, И ТРЕВОГА

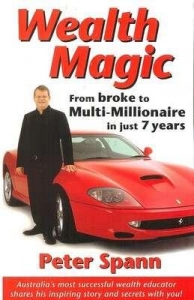

Один из рассказов Михаила Шевченко начинается так:

«У меня необычная чернильница. Это граната Ф-1, лимонкой ее называют. А похожа она больше на земной шар. Насечка ее — как меридианы и параллели Земли. По насечке и проходят границы разрыва, и каждая доля между меридианами и параллелями — смертоносный осколок.

Отлита моя лимонка незадолго до войны. Много лет назад я вывинтил из нее похожий на авторучку капсюль-взрыватель. А вместо, него вставляю авторучку».

И дело тут не в причуде, не в стремлении поразить оригинальностью своего рабочего «интерьера».

Необычная чернильница — память о погибших друзьях детства, которым посвящен рассказ «Граната». Друзья детства — испокон веков это сочетание слов как будто источало элегические воспоминания о счастливой, невозвратимой поре. В рассказах Михаила Шевченко на нем лежит отсвет военного пожара, и детские имена и прозвища возникают как бы в траурной рамке:

«Вместе мы окончили перед войной пятый класс. Вместе бегали в кино смотреть «Тимура и его команду». Вместе жарились на берегах Черной Калитвы и камышовыми удочками ловили в ней красноперок… И только праздновать конец войны мне пришлось одному…»

(«Граната».)«В ту метельную ночь Илюшка погиб»

(«Метельная ночь»).А то врывается в самое сердце обобщение! Герой повести Михаила Шевченко «Только бы одну весну» пишет отцу:

«…только на нашей улице — столько не вернется с войны!.. А сколько таких улиц в России!..»

Так случилось, что я никогда не бывал в родных краях Михаила Шевченко — на воронежской земле. Но поистине, сколько таких улиц в России, переживших вместе с нею неслыханные испытания, отдавших ей своих сыновей, вместе с нею пылавших в огне войны и потом встававших из развалин и пожарищ! И многое из того, что, как подпочвенные воды — реку, питает творчество автора этой книги, родственно и знакомо и мне, и многим другим читателям по собственному опыту, пусть даже приобретенному совсем в других селах и городах, на разных участках тогдашнего тысячекилометрового фронта.

Литературный путь Михаил Шевченко начинал со стихов. В его стихотворении «Оккупация» рассказано, как мальчик встречает свой день рождения за сочинением стихотворной листовки, которую собирается расклеить вместе с другом.

День рождения здесь не просто случайная дата: так и впрямь рождается поэт и, что, вероятно, важнее, — гражданин, борец, пусть еще неумелый во всех этих качествах, но отважный. Кстати, если обратить внимание на время создания стихотворений и басен, рассказов, повестей и литературных портретов Михаилом Шевченко, то увидишь, как крепнут эти качества, как высвечивается честная и добрая гражданская позиция писателя.

Герой уже названной повести, Игорь, старше автора на четыре года (сам Михаил Петрович Шевченко родился в 1929 году). Он почти мой ровесник, и, читая его так и не отосланные домой и отцу на фронт письма, ловишь себя на том, что строчки этого наивного мальчика-юноши воскрешают многое-многое в твоих собственных воспоминаниях и перекликаются с лучшим из того, что было создано нашей литературой в разгар войны и последующие десятилетия.

К тридцатилетию Победы журнал «Дружба народов» опубликовал выдержки из писем фронтовиков — студентов Литературного института имени Горького, куда через несколько лет после войны придет учиться Михаил Шевченко. Некоторые из авторов этих писем стали впоследствии известными литераторами, другим же не довелось дожить до победного часа, и, читая про шевченковского Игоря, я как бы слышу их голоса.

Есть в Игоре нечто кровно близкое и его сверстнику — лейтенанту Владимиру Антокольскому, безвременной гибели которого посвящена лучшая поэма его отца, и, скажем, сравнительно недавно «явившемуся на белый свет» чистому и трогательному Борису Костяеву из повести Виктора Астафьева «Пастух и пастушка».

Это — прекрасное родство! Но есть у Игоря родня и самая ближайшая, хотя, казалось бы, бесконечно отдаленная от него буквально всем — «местом, временем и обстоятельствами действия», выражаясь языком изящной словесности.

Речь идет о герое другого произведения писателя — «Кто ты на земле. Повесть о маленьком современнике».

Как ни светлы краски, которыми старался передать автор самую суть своего первого героя — молодого, романтически настроенного человека рубежа тридцатых — сороковых годов, война — да и не только война — густо подмешала в его портрет свои багрец и черноту, кровь и пепел.

По сравнению с этим неприхотливая вроде бы летопись жизни маленького Максима, при всех детских, а то и отнюдь не детских невзгодах, в ней случающихся, — конечно же сияющая, радостная акварель.

Однажды, когда уже отпраздновавшему свой первый «юбилей» — пять лет! — мальчику приходит запоздалая посылка от деда с бабушкой, он ликующе восклицает:

«Папа… ты думал, мой день рождения кончился? Нет! Он продолжается!..»

В известном смысле можно сказать, что и вся книга — это день рождения; может быть, надо сказать величавее, громогласнее, чуть ли не в библейском духе: день творения человека.

Его «творит» многое — весь окружающий мир: люди, книги, музыка, природа, звери, птицы…

Старый-престарый сказочный мотив: герой по дороге помогает то одному, то другому существу, а они потом в свою очередь «отдариваются» сторицей, выручая его из всяких бед и передряг, — в сущности, есть глубокое и доброе нравоучение о должном взаимоотношении человека с миром.

И маленький герой Шевченко уже начал эту свою дорогу. Он полон любопытства, интереса, доброжелательства ко всему, что встречает на своем пути, и в этом — залог его будущего. Не скажу по привычке: светлого, — мало ли как оборачивается жизнь! Но, во всяком случае, глубоко человечного.

Примечательный эпизод: радуясь устроенному ему в очередной (уже девятый!) день рождения, Максим говорит отцу: «Ты все хорошо придумал, папа. Но мне жаль, что у тебя не было ни одного такого дня рождения».

Это дорого стоит. Боюсь, что в своих, ныне преобладающих родительских хлопотах насчет сытого, уютного и беспечального времяпрепровождения наследников немногие сумели исподволь заронить в них драгоценнейшее зерно живого сочувствия ближним и дальним, сострадания, даже, если хотите, стеснительности какой-то перед лицом иной, менее удачливой и благополучной судьбы.

Тут начинает приоткрываться весьма существенная черта этой внешне столь простодушно-хроникальной книги, свидетельствующей о родстве с первой повестью писателя.

Человек, прочитавший рассказы Михаила Шевченко о его военном детстве, частично проведенном в оккупации, — «Граната» и «Метельная ночь», — легко сумеет поставить их в связь со скупыми обмолвками повествователя в книге о Максимке.

Рассказчик «Повести о маленьком современнике» — не просто нежный отец, но и человек, который своим живейшим и заинтересованным соучастием во всех делах, радостях и горестях ребенка как бы восполняет утраты, потери, известную ущербность собственного детства, когда, как сказано в «Гранате», его в иные дни, если следовать оккупационным «правилам», «могли расстрелять по меньшей мере четырежды», в том числе за самые самоотверженные и добрые поступки (скажем, за помощь пленным).

К тому же он еще и, не побоимся громких слов, наследник и продолжатель тех традиций воспитания, которые сделали Игоря — Игорем.

В неотосланных письмах этого героя есть эпизоды, в которых ясно ощутимо благодарное понимание всего, что как бы мимоходом, между прочим дал Игорю отец, открывавший сыну глаза на живую прелесть мира («…Остановись и погляди на облака над озером!.. видишь, кочка похожа на Голову из «Руслана и Людмилы»?»).

И вот этот-то огонек сочувствия, понимания, любви и человечнейшей печали как бы передается из поколения в поколение.

«…Ты бы мог больше», — мысленно обращается Игорь к отцу-бухгалтеру. Эта, может быть, все же и излишней определенностью выраженная мысль затаенно слышится и в воспоминаниях об отцовском увлечении фотографией:

«Сколько снимков! Сколько негативов! Ты их, наверное, никогда не напечатаешь все».

И та же мысль-чувство в самом наивно-трогательном, поистине детском, варианте порождает огорчение Максима, что у отца не было в детстве таких же праздников, как у него самого.

Так за смешными выходками и словечками героя возникают иные, более серьезные и мужественные темы. В союзе и взаимной тяге отца и сына угадываешь и воздействие определенных житейских обстоятельств, заставляющих обоих искать друг в друге опору и отраду, устанавливать между собой понимание и единомыслие по очень важным для каждого, хотя и целомудренно не называемым вслух, вопросам их ежедневного бытия (вспомним, что и Игорь «в письмах… которые он посылал домой и отцу в армию, о ранении и контузии, о болезни и тоске своей… не обмолвился ни единым словом»)!

Да, хорошо, что не «забоялся» писатель посвятить нас во все радости и тревоги своего отцовства.

Вообще почти все из написанного Михаилом Шевченко — откровенно, я бы даже сказал — обезоруживающе автобиографично. Пронзительно-искренней распахнутостью он может обычное интервью превратить в волнующий рассказ о материнской доле. Он не «отрекается» ради литературной условности от отца с его не прошедшей за десятилетия тоской по умнице Лорде («в тридцать третьем голодали не одни люди»; тут поистине: «То конь был — нет таких коней! Не конь, а человек»!), с его наивным и скупым рассказом о пережитых войнах («…бабьего крику хватало всю жизню…) и простодушным огорчением, почему это Мишка Кошевой не поверил Григорию Мелехову… Болит душа автора и за порушенную войной судьбу одинокой Груни, жаждущей ребенка («…знала б, для чего живу») богатыря-односельчанина Деда Поляка (он «умер от голода и холода по дороге в Сибирь…»).

Все эти люди входят в мир современников — и взрослых, и подрастающих.

Запоминаются шевченковские литературные портреты. Писателю повезло. Он встречался, а то и дружил с достойными людьми в литературе. Думаю, читатель посмотрит на них его глазами, полюбит его любовью.

«Избранное» Михаила Шевченко составляет небольшой том.

Но ведь главное — «как наше слово отзовется»! В одном из многих читательских писем о повести «Кто ты на земле» говорится:

«Часто нам, взрослым, некогда, и мы думаем: он пока ребенок, вот подрастет, тогда ему все расскажу. А потом вдруг спохватываемся: он вырос, и теперь ему некогда нас выслушивать, у него своя жизнь. И остаемся мы с невысказанной болью, как с камнем, «на всю оставшуюся жизнь».

Заронить в сердце человеческое эту благородную тревогу — значит сделать не так уж мало. Ведь сколько таких улиц в России, где делают свои первые шаги, задают свои первые недоуменные вопросы, совершают свои первые важные поступки наши «маленькие современники» и где — кто с надеждой и любовью, кто равнодушно и вяло — следят за этим разные люди, одинаково называющиеся — родители.

Сколько таких улиц! И сколько жизненных проблем!

В одном из стихотворений Михаил Шевченко вспоминает, что «в детстве был обманут ясным небом»: с него стали падать фугаски…

Понятная тень тревоги за судьбу «маленьких современников» и взрослых лежит на многих страницах этой книги («Вселенная стонет от гула летающих крепостей…»).

И когда в повести «Дорога через руины» двое людей, чья собственная молодость начиналась на развалинах и пепелищах, смотрят на спящего мальчика, мне слышится здесь звенящая и требовательная нота, которую я не умею выразить лучше, чем давними словами Николая Тихонова:

Все будущее в облике ребенка Стоит и просит защитить его.Андрей ТУРКОВ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

ПОПУТЧИЦЫ

Поезд внезапно сбавил ход, вагон накренило, закачало, и я проснулся, уцепившись рукой за край полки, чтобы не грохнуться на пол.

Был третий час ночи. Вагон, едва освещенный тускло горевшей лампочкой, спал. Окно купе в дороге приоткрылось, и сырой холодный ветер, теребя занавеску, дул мне прямо в лицо; врывался железный шум движения поезда, а сквозь шум — тяжелые вздохи паровоза: он шел на подъем.

За окном чернела ноябрьская земля.

Поезд вошел в лес, темнота за окном сгустилась.

До Мичуринска, где мне предстояла пересадка, было далеко. Укладываясь поудобнее на жесткой полке, я собирался опять уснуть, когда уловил внизу, подо мной, разговор женщин.

— И ты, Настя, тож хоро-о-ша. Подруга называется, — медленно, беззлобно говорила одна. — Боялась познакомить. Съела б я твоего братца!

— Та я ж тебя познакомила, — возразила Настя.

— Ага! Уже когда я вас с чемоданами на улице побачила, уезжал он. Спасибо за такое знакомство… Шоб раньше зайти до нас? Посидели б… От он уехал, и все. Думаешь, чудачка, шукать я стала б его? Ни за шо! Он сном и родом ничего б не знал. Та и тебе и в рот бы не влезло, шо у меня твой племянник растет.

Помолчали. И снова:

— Грунь, а Федька-кондуктор?.. Он вроде б то и клин под тебя подбивает. Статный та хороший собою…

— Скажешь тож! Якими ж я очами его жинку встречу? Другое дело — брат твой: уехал, и все… Шо б ему сталося? А у меня б хлопчишко рос, знала б я, для чего живу. Тебе-то хорошо-о… У тебя целых трое…

— Ой, Грунечка, та и правда! Я про це и не подумала, — удрученно проговорила Настя. — А чуешь, он обещался на то лето… Я и не подумала.

— Не подумала… То-то и оно, шо не подумала, — по-прежнему беззлобно ответила Груня. И неожиданно тепло и ласково заключила: — А брат твой так на Гришу моего скидается — и русявый такой, и росту высокого, даже каблуки наружу стаптывает, в точности як Гриша…

Мне показалось, что Груня улыбнулась при этих словах.

Обе женщины, как и я, в поезд садились в Россоши; туда они, чтобы наверняка уехать, прибыли километров за пятнадцать с соседнего разъезда — на разъезде поезда хотя и останавливаются, но почти никогда не предоставляют мест для тамошних пассажиров.

Во время посадки женщины суетились, с грохотом двигали по тамбуру свои деревянные красные чемоданы. Настя была большегрудая веснушчатая толстуха, пуговицы ее железнодорожной шинели, казалось, вот-вот отлетят, а вся шинель разлезется по швам — так сильно она была натянута на тучной Настиной фигуре. Необычайная подвижность Насти вызывала удивление. Груня, наоборот, была сухощавая, с узким худым лицом, на котором выделялся длинный нос; одета она была в фуфайку и сапоги. Глядя на суетливость Насти, она растягивала в снисходительной улыбке полные губы, при этом открывалась щербина спереди в верхнем ряду зубов.

От окна сильнее тянуло холодом. Но я не шевелился, боясь прервать разговор.

Поезд между тем останавливался. По вагону, согнувшись под огромным полосатым узлом, не вмещавшимся в проходе, громыхая чайником, к тамбуру протискивался коренастый старик с запорожскими усами и сизым носом.

— Девчатушки-лапушки-и, побережи-ись, — будил пассажиров его бас.

Разбуженные люди с ворчливой готовностью убирали свисавшие в проход ноги — голые, в чулках, в носках домашней вязки.

Я осторожно приподнялся на локте и посмотрел вниз. Груня, не сняв ни сапог, ни фуфайки, лежала на спине, отвернувшись к стене и закинув руки за голову. Сквозь выбившиеся из-под косынки волосы розовела мочка уха, на покачивающейся серьге тускло вздрагивал отсвет лампочки. Настя, потупясь, сидела возле и пухлой, короткопалой ладонью то и дело сметала с подола юбки что-то невидимое.

Обе не замечали ни остановки поезда, ни веселого старика, ни меня.

Поезд постоял минуты две. Потом поплыли назад перрон с оголенным палисадником, вокзальчик, увешанный лозунгами, зевающий дежурный по станции в помятой шинели, с желтым фонарем в руке. Снова к поезду подступила темнота, застучали колеса, отдаваясь где-то в самом сердце.

В тамбуре хлопнула дверь, в служебное отделение прошла заспанная проводница.

— Шо ж, пора на покой, — сказала Груня.

— Ты извиняй меня, — ответила Настя. — Виновата я…

— Ничего ты не виноватая… Просто приходит мне в голову разное-подобное… — не сразу отозвалась Груня.

Настя ушла в соседнее купе. Там затрещала полка, послышалось кряхтенье, а вскоре — похрапывание.

За окном далеко-далеко всплыли огни. Они ринулись навстречу поезду, потом исчезли, и стало еще темнее.

Я спустился со своей верхотуры.

— Вам некуда притулиться? — не глядя на меня, сказала Груня. — Сидайте, я встану.

Она поднялась; одергивая юбку, отодвинулась в угол и начала поправлять волосы. Присев напротив, я хорошо видел и не узнавал ее. Грунины глаза, еще недавно холодноватые и грустные, скажи, будто кто заменил. Живые, с теплым отсветом лампочки, они хранили в себе только что высказанные ею мысли и делали близким и желанным ее похорошевшее лицо.

— Я помешал вам отдыхать, — сказал я.

— Не, ничего… Шось не спится, — ответила Груня.

— Надо бы поспать. Ехать небось далеко?

— Ехать до Ленинграду. С подругой захотели отпуск прокатать.

— Лучше бы с мужем, интереснее…

Она вскинула голову и долго смотрела на меня, точно догадываясь, что я подслушал разговор.

— Немае мужа.

— Что, и не были замужем?

— Як вам сказать…

Груня ответила не сразу. Она помолчала, вздохнула и вдруг заговорила с той откровенностью, с которой всегда говорят или с давно знакомым человеком, каким, видимо, была ей Настя, или только однажды, в дороге, со случайным попутчиком, когда ты уверена, что никогда с ним больше не увидишься.

— Як вам сказать, була я замужем чи ни… Гуляла я с одним парнем в сорок первом году, с Гришей Соловейковым. Наш, с разъезда, плотничал в колхозе. С полгода гуляли. В июне пожениться надумали. Батько и маты мои — суперечить, чересчур молода була я, семнадцатый годок шел всего-навсего. Та чи нас удержать!.. Свадьбу назначили на воскресенье. А оно такое выпало на мою долю — воскресенье. Була я в тот день и счастливая, и несчастная… Як же! Разом и свадьба, и прощание… В понедельник — от тебе повестка. А во вторник нацепил Гриша сумку на плечо, и проводила я его в Россошанский военкомат. В Россоши — товарный эшелон… Сидали мы вчера в поезд, я все-все припомнила. Уехал он, як в воду канул… От и понимайте, була я замужем чи ни… Вскорости принесли бумагу, шо Григорий Ефимович Соловейко — убитый под городом Могилевом. Товарищи его прописали. Через ту бумагу и сына не доносила до сроку, родила я его слабеньким… Умер… От тебе и замуж…

Груня замолчала и глядела в темноту за окном, будто вслушиваясь в железный шум поезда.

— Целые годы никто мне любый не був, — тихо продолжала Груня. — А сейчас за кого пойду? На разъезде у нас дворов полтораста. С каждого на войну брали мужиков. А с войны пришло четверо… За кого ж я пойду? Ровесников немае, побили, молодым я стара. Голова, бачите, в паутине… Оглянешься — девки сидят, никто их не берет. Кому ж я нужна? Який из нашего брата, простого железнодорожника, норовит на инженерше жениться, даром шо она постарше его годов на десять. А мне не за кем було учиться. Я стрелочница… Та и не хочу я подобного…

Поезд мчался мимо безвестного поселка. В степи железный шум и вздохи паровоза скрадывались пространством, среди строений они почти оглушали.

— Надоело одной, — железный шум не забивал голос Груни. — На работе, на людях забываешься, а придешь до дому… Рада, шо наморишься, скорее спать. Та не всегда обманешь себя… Хуже всего на праздники. Подчас нишо не милое. От в Ленинград еду, кой-чего из барахла купить. А на шо мне? Для кого надену его?

— А что, если вам на какую-нибудь большую стройку податься? Там множество людей, там легче встретить человека по своим годам, — сбивчиво посоветовал я.

— Оно-то так. Та у меня маты стара. Под восемьдесят уже. На кого ее бросить? И батька, и трех братов тож война сгубила…

Груня вздохнула.

— А шо, кажете, по годам найти, то не иначе вдовца с детями. А оно… оно своих хочется…

— Грязи! — объявила заспанная проводница. — Кому нужны Грязи?

Купе через два от нас молодая женщина в темном демисезонном пальто присела на корточки перед девочкой лет четырех-пяти.

— Мы сходим в Грязях, — говорила она, застегивая на девочке серую заячью шубку.

Полусонный ребенок еле держался на ногах, валился на плечо матери.

— Проснись, Сима, — женщина легонько шлепала девочку по подбородку. — Ну, проснись. Сейчас папка нас встретит.

Застегнув шубку, женщина поднялась, достала из-за обшлага пальто зеркальце и посмотрелась в него.

— Пойдем к выходу. — Она взяла девочку за руку. — Ступай вперед.

Когда мать и дочка поравнялись с нами, ноздри у Груни задрожали, глаза заблестели, она часто-часто заморгала ими, отпрянула в угол и отвернулась к окну.

Я вышел в тамбур и закурил.

Женщину и девочку встретил милицейский капитан. Он взял Симу с площадки тамбура на руки, помог сойти женщине и понес дочку к вокзалу. Жена с баулом шла сзади и снова посмотрелась в зеркало.

Когда я вернулся в вагон, Настя по-прежнему похрапывала, а Груня лежала на полке, поджав ноги, накрыв голову платком. До Мичуринска она не шевельнулась. Может, уснула.

На рассвете небо затянули тяжелые тучи. Запыленное стекло рябили дождевые капли.

1955

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТРАМВАЙ

Я хочу рассказать об одном случае из моей запоздалой молодости. Знаете, бывает такое желание — непременно рассказать…

Так вот, то было раннею весной, как это поется, лет тридцать с гаком тому назад. Да с хоро-о-ошим гаком… Тогда я приехал в Москву, на первый курс Тимирязевки. Места в общежитии мне не досталось, и я снял угол у одной старухи, недалеко от Земляного вала. Существовал на небольшую стипендию да пульманы разгружал на Курском вокзале… Жилось туговато, но все-таки лучшего времени в моей жизни уже не было. Несмотря на свои двадцать семь лет (учиться я начал поздно), был я страшным романтиком. Да, по сути дела, и остался им… Я повсюду искал чистоты и совершенства. А любовь, разумеется, ставил на самый высокий пьедестал.

Так вот. В ту пору, будучи первокурсником, ехал я однажды к своему товарищу, Володе Родникову. Между прочим, как точно иногда подходит человеку фамилия! Володя и в самом деле родниковой души был парень. И по взглядам на любовь мы с ним были единомышленники. Он закончил Тимирязевку и с шуткой уехал из Москвы: еду, дескать, в Полесье искать свою Олесю… Вы, конечно, помните купринский рассказ!.. Убили гитлеровцы одареннейшего агронома Родникова. Партизаны Белоруссии помнят его…

Так вот, качу я на трамвае номер четырнадцать к Володе в Лефортово. Это, знаете, возле Немецкого рынка. Стою на передней площадке и читаю книгу, «Вешние воды» Тургенева… Тогда столица приобретала славную привычку — читать в метро, троллейбусе… И в этом я походил на заправского москвича.

Ну, значит, еду. И вот трамвай остановился на Разгуляе, и в вагон вбежала девушка лет девятнадцати. Торопливо простучала каблучками по тротуару и легко взлетела по ступенькам вагона.

Я сразу увидел ее… Я тут же понял, что давно ждал ее… Как сейчас вижу: держа в левой руке сумочку, она повернулась к кондукторше и протянула правую за билетом; голова ее немного запрокинута, — казалось, от тяжести длинных кос; губы приоткрыты, она часто дышит, — видимо, девушка долго бежала, чтобы непременно поспеть на этот трамвай. Взяла билет. Прошла к единственному свободному месту у передней площадки, откинула полу пальто, села, достала из сумочки книжку и собралась читать. Еще когда она стояла возле кондукторши, я мысленно встал рядышком — она была чуть выше моего плеча…

Про свою книгу я забыл. Я смотрел на нее. Смотрел так, что она почувствовала мой взгляд и подняла глаза… За всю жизнь я уже не видел таких глаз. Темно-карие, почти под цвет ее темных волос, в густых, загнутых до самых бровей ресницах, большие, они казались еще большими, оттененные коричневатостью под ними. Ее глаза выражали и неподдельную скромность, и сознание своего достоинства, и девичью наивность, и внезапно поражающую нас, мужчин, женскую мудрость. Взглянув, она не могла не понять меня…

Она еще ниже склонилась над книгой. Но прошло минут… Впрочем, не знаю, сколько прошло времени, а она не перевернула ни одного листка. Она не читала. Увидела, что я догадался об этом, и смутилась.

Мы долго молча глядели друг на друга. Я был раскрыт перед ней, как книга в ее руках. Она поняла это и покраснела. И мне вспомнились лермонтовские стихи: она была прекрасна, как мечта…

Так вот, так мы и ехали. Она то поднимала на меня глаза, то опускала их, а я, не отрываясь, глядел на нее. И думал. О себе думал, об всей своей жизни… Я ведь мог понравиться ей. Без ложной скромности, тогда я был весьма недурен собой. В академии меня считали серьезным человеком. И я уже был в будущем: я получаю диплом, мы с ней едем на юг родной России, украшаем его лесами; я пишу книгу о восстановлении лесов и посвящаю эту книгу ей — ведь все прекрасное в жизни сделано благодаря ей…

Когда я вернулся из будущего на переднюю площадку трамвая и посмотрел в окно, я понял, что проехал и Лефортово, и Чешихинский переулок и еду там, где никогда не бывал. «А Володька ждет меня, чтобы вместе писать доклад к профсоюзному собранию», — подумала шальная моя головушка.

На очередной остановке, не помню ее названия, я вдруг сказал девушке: «Из-за вас я так далеко укатил…»

К ней повернулся весь вагон. Лицо ее вспыхнуло. Я прыгнул с подножки. И понимаете, едва прозвенел звонок и лязгнули колеса, едва проплыл в окне, как в портретной раме, ее профиль, едва я сообразил, что трамвай уходит, я чуть не закричал в отчаянии: «Зачем же я вышел! Мне надо быть с ней!» В последнюю минуту, кажется, она тоже хотела что-то сказать, она даже привстала.

Но было поздно. Трамвай завизжал, скрываясь за поворотом. «Почему я не заговорил с ней? Зачем я вышел — писать никому не нужный скучный доклад?.. Нет, надо догнать ее, все объяснить!..»

Дождавшись попутного трамвая, я проехал до конца маршрута. Ее нигде не было.

К Родникову в тот вечер я не попал. И ничего страшного, конечно, не случилось. Володя написал доклад. И все было преотлично. А я… я долго бродил по Москве…

Потом я много раз садился на четырнадцатый трамвай и проезжал по всему маршруту, из конца в конец. Но ее нигде не находил.

Шли годы. Второй, третий, четвертый курс… Я знал наизусть маршрут четырнадцатого трамвая. В день получения диплома я прошел пешком по его маршруту. Днями я ездил, бродил по улицам Москвы, по музеям, ходил в театры… Но ее так и не встретил…

В войну тоже ждал нечаянной встречи с ней. Война ведь столько людей сдвинула с мест. Но нет!..

Года четыре назад довелось снова быть в Москве. Пенсию хлопотать ездил. Конечно же побывал у Земляного вала. Прошел до Разгуляя. Теперь там, по улице Чернышевского, троллейбусное движение. Четырнадцатого трамвая и в помине нет. Постоял я на Разгуляе, повспоминал… Где-то она?..

Вот вам и мой рассказ. Все это может показаться несущественным. Но, понимаете, последнее время, не знаю — почему, все чаще вспоминаю этот случай… И опять весна. Недалек день, когда глухарей будем слушать. Жду не дождусь… Считанные весны в запасе у меня, старого глухаря…

1957

МЕТЕЛЬНАЯ НОЧЬ

Женька осталась одна.

Кутаясь в бабушкину фуфайку, рукава которой свисали до колен, она расхаживала по комнате. Было холодно: окно покрылось наростами льда.

«Почему бабушка не может посидеть дома? — думала Женька. — Утром же привезла она этого перегара. И опять — за ним!» Женька даже себе боялась признаться, что ей страшно без бабушки.

Последнее время, когда не стало дров, Варвара Васильевна целыми днями торчала с Женькиными санками на станции, у немецкой пекарни; из шлака, который выбрасывали немцы, она отбирала неперегоревшие куски. К пекарне она отправлялась как на работу, в одни и те же часы; отправляясь, приказывала Женьке никуда не уходить из дому.

Неузнаваема стала Варвара Васильевна. Началось с памятного второго дня войны, когда Женькиного отца, бабушкиного зятя, плечистого рыжеватого плотника Ивана Кобзаря, провожали на фронт. У Кобзарей на всяких празднествах всегда пели. А в тот день, крепко подвыпив, пели особенно много и как-то неистово, одну песню за другой… И как всегда, верховодила бабушка. Все пели, сидя за столом, а она, большая, с короной седых волос, стояла над всеми, раскинув руки. Женьке казалось, что бабушка руками поднимала высоко высоко свой голос.

Может, и пропели бы до утра, если бы не странный случай с бабушкой. Стала запевать она свою любимую украинскую «Из-за горы-горы та буйный витэр вие». И уже встрепенулись бабушкины брови, дав знак приготовиться всем к подхвату песни, уже взлетели руки, чтобы свести хор воедино, как вдруг голос ее оборвался…

«Ой, та який же буйный витэр повияв на нас!» — вскрикнула она и, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты. Напрасно допытывались у нее, что стряслось. Уткнувшись в руки, она молча лежала на погребице, пока все не разошлись. Никто не узнал, что произошло простое. Во время пения Варвара Васильевна увидела, как дочь ее, Нюра, Женькина мать, стояла у печки и бледная, растерянно покусывала кончик фартука, а Женька вертелась возле раскрасневшегося от жары и водки отца и прижималась к его груди своей льняной, с косичками, головкой. Точно так же глядела она, Варвара Васильевна, в августе четырнадцатого года последний раз на своего Семена, а маленькая Нюра терлась у его колен.

Спустя три месяца со дня проводов бабушка снова лежала на погребице. В дом Кобзарей пришла бумага о гибели Женькиного отца под городом Гомелем, и бабушка припомнила похоронную на своего Семена в октябре того же четырнадцатого года.

А через неделю, в первую же бомбежку, убило Женькину мать. Две немецкие бомбы угодили в железнодорожный клуб, а мать работала там уборщицей. Бабушка и заведующий клубом, сухонький желтолицый человек, которого она называла сердечником, искали мать среди пахнущих взрывчаткой развалин, но так и не нашли…

Странной с тех пор стала Варвара Васильевна. Она почти не разговаривала. Лишь иногда внезапно брала Женьку за плечи, притягивала к себе и подолгу смотрела ей в глаза — смотрела так, что Женьке становилось страшно. А последнее время она целыми днями таскала уголь…

Во дворе, возле сеней, заскрипели шаги. Потом пискнула дверь, и в сенях кто-то начал отряхиваться. «Вернулась!» — с радостью подумала Женька, вскочила на кровать и, натянув на голову фуфайку, упала на подушку и притворилась спящей. Ей нравилось, когда бабушка, поверив, что Женька спит, гладила ее рукой по голове, поправляла фуфайку, а то и укрывала одеялом и, довольная, тихо усаживалась рядом, как это когда-то делала мать…

Звякнула щеколда; в облаке холодного воздуха вместо бабушки показался мальчишка. Проворно захлопнув за собой дверь, он снял варежки и, нагнувшись, стал сбивать ими с ботинок снег.

Женька выглянула из-под фуфайки.

— Ой, я думала — бабушка!.. Где ты пропадал столько, Илюш? Раздевайся! — Она спрыгнула с кровати, закатала рукава фуфайки и начала расстегивать пуговицы Илюшкиного пальто, сшитого из байкового красноармейского одеяла.

Илюшка Евсюков был единственным сыном рано овдовевшей железнодорожной проводницы, жившей на соседней улице. Женька училась с ним в одной школе. До оккупации они успели закончить шестой класс. Начитавшись книжек, хотели удрать из дому в поисках неизведанных земель; в один день их разоблачили: Илюшку — по бельевой веревке, которую он стащил у матери для связывания плота, а Женьку — по большой сумке сухарей, обнаруженной бабушкой на чердаке. Ох и попало ж им тогда!..

Горечь неудачного побега помог им забыть гайдаровский Тимур. Они, как Тимур, сколотили команду и охраняли соседские сады. Женькино имя счастливо совпадало с именем героини гайдаровской повести, и Илюшка втайне завидовал ей и жалел, что его зовут не Тимуром…

Уже во время войны Илюшка однажды исчез из города. Женька, потрясенная гибелью отца и матери и странной молчаливостью бабушки, внезапно поняла, что она одна-одинешенька.

Бродя по улицам, Женька часто, сама того не замечая, оказывалась у Илюшкиной хаты и с отчаянием вспоминала, что она не найдет его там. В те дни Женька сняла со стены школьный снимок, на котором между Илюшкой и Женькой примостилась вертлявая хвастунья Ритка Недосекина, и спрятала его в свой альбом. Снимок сделался ее тайной. Женька подолгу рассматривала его, когда бабушка куда-либо уходила из дому.

Перед самой оккупацией, душным июльским днем сорок второго года, Илюшку привел домой пожилой усатый лейтенант в полинявшей гимнастерке, сдал его матери и сказал, что, мол, Красная Армия пока обойдется без таких «шпингалетов».

А когда город заняли оккупанты, немецкий комендант приказал всем жителям, начиная с двенадцатилетних, явиться на биржу труда; за неисполнение приказа — расстрел. Илюшке было четырнадцать. Отправили его на аэродром, километров за пять от города; там он колол дрова для кухни, таскал уголь, мыл посуду. Домой добирался поздно, падал, едва раздевшись, на кровать и тотчас засыпал, чтобы с зарей быть уже на ногах.

Женька редко видела Илюшку и очень обрадовалась его приходу.

— Есть хочешь? Раздевайся! — тормошила она его.

— Некогда, Жень. Я по делу, — заговорил Илюшка, застегиваясь. — Вчера фрицы привезли на кухню машину книжек. Думаешь, зачем?.. Дров не хватает, они и топят ими, скоты. И знаешь, откуда книжки? Из нашей библиотеки. Школьной! Я по штампику узнал. Помнишь, треугольничек такой? В начале и на семнадцатой странице ставили?..

Женька всматривалась в Илюшку и с трудом улавливала смысл его слов. Каким он стал, Илюшка!.. Худющее лицо обветрено, глаза ввалились, шея тонкая, как она только держит его большую курчавую голову.

— И знаешь, Жень, что я придумал? Давай из библиотеки перетаскивать книжки к нам! А то фрицы их все попалят. Хочешь, айда сейчас? Вдвоем больше перетащим. Мешки — вот они!..

Илюшка похлопал себя по груди.

— Ой, ну конечно. Сейчас же айда! Сейчас же! — затараторила Женька, еще не совсем понимая, на что соглашается. — А как же бабушка?.. — спохватилась она вдруг.

Женька хотела было уже отказаться, но неожиданно для себя решилась: «А-а, успеем, обернемся, она и не узнает!..»

Срывался мохнатый снег. Ветер продувал сквозь платок и чулки. Женька вздрагивала. Шли по Кузнечной улице. Чем ближе подходили к школе, тем напряженнее Женька озиралась. Ей казалось, что любой встречный мог догадаться, куда и зачем они идут.

Школа была рядом с железнодорожным вокзалом. В нижнем полуподвальном этаже размещались шестой класс и библиотека. Их соединял длинный коридор. Одно окно библиотеки выходило в привокзальный сквер. Через это окно ребята и решили пробраться к книгам.

— Оно и открывается лучше других, — сказал Илюшка. Он его осмотрел накануне.

Усиливался ветер. Затевалась метель. Илюшка и Женька ползли через сквер. Неожиданно к школе подкатил грузовик. Из кузова выпрыгнуло с десяток немцев. Толкаясь и галдя, они побежали мимо часового в парадную дверь.

Женька невольно сжалась.

— Принесло же их! — проворчал Илюшка. — В нашем классе живут…

Минут через десять Илюшка и Женька были у окна. Прислушиваясь, Илюшка осторожно растворил его и спустился в комнату; Женька — следом.

В библиотеке было холодно и сыро. Из пяти стеллажей уцелел один. Затянутый паутиной, он был прижат горой книг в угол, и немцы, видимо, ленились вытаскивать его.

Илюшка достал из-за пазухи армейские вещмешки, молча бросил один Женьке и, опустившись на колени, стал перебирать книжки.

Женька стояла не двигаясь. Как переменилась эта знакомая, почти родная комната! Ничто не напоминало о тишине, чистоте и свете ее, как будто никогда и не сидела здесь за столиком с читательской картотекой, будто и не ходила меж стеллажей Ирина Ивановна, маленькая добрая горбатая женщина. В этих жестоко разбросанных по полу книжках была все ее жизнь. Где она теперь? Женька подняла с полу зачитанный томик сказок Пушкина. На титульном листе внизу синела чернильная отпечатка: «Неполная средняя школа № 24».

Родная школа!.. Давно ли она гудела от ребячьих голосов! Давно ли Ирина Ивановна приглашала шестиклассников помочь ей перетирать книги? Как-то среди приглашенных был и Илюшка… Какое это счастье — рассматривать книжки, бережно перекладывать их с полки на полку!.. Кто-то предложил игру: каждый берет книжку и все честно говорят, читали ее или нет. Кто больше прочитал?.. Илюшка всех опередил. Женька была второй. Тогда она была так рада этому! И сейчас, всматриваясь в сосредоточенное лицо Илюшки, Женька ждала, что и он вспомнит ту игру…

— Где теперь Ирина Ивановна!.. Не знаешь, Илюш?

Илюшка не ответил. Он вскочил с коленей, резко схватил Женьку за плечо и толкнул в угол, за стеллаж. Туда же бросил мешки и юркнул сам. Женька не слышала, как загудел коридор от грохота сапог, и поняла, в чем дело, только тогда, когда дверь библиотеки распахнулась и на пороге показался немец. Высоченный и голенастый, с узкой впалой грудью… «Прямо Паганель», — подумала Женька. В руках у него была большая корзина из-под овощей; рукава кителя были закатаны: вероятно, он стряпал. Переступив порог, немец швырнул корзину на книжки, засвистел и направился к книжной горе, ловко поддевая носками сапог разбросанные по полу томики. Они с шелестом падали у самого стеллажа.

Из класса доносились галдеж и смех.

Немец начал было набрасывать в корзину книги, но вдруг перестал свистеть, повернулся к окну и уставился на него, полураскрыв рот. Немец, видимо, знал, что окно всегда было затворено, и почуял неладное.

Ребята сидели не шелохнувшись. Сердце у Женьки колотилось так, что она отчетливо слышала его стук и с ужасом думала, что стук может их выдать.

Немец настороженно оглядел комнату, пожал плечами, чихнул и подошел к окну.

— О, ферфлюкте винд! — пробормотал он. С минуту постоял, прислушиваясь. Потом затворил окно, снова засвистел и стал бросать книжки в корзину.

Когда немец сказал «проклятый ветер» и затворил окно, Илюшка неслышно глубоко вздохнул.

Наконец, взяв нагруженную корзину, немец ушел. Коридор прогудел и затих.

— Сиди пока. Я один наберу, — шепнул Илюшка и выбрался из-под стеллажа.

«Не-ет, это не Паганель…» — подумала Женька о немце и, привстав, почувствовала, как подламываются ноги. В руке был зажат пушкинский томик.

Женька торопливо сунула его за пазуху.

Смеркалось, когда они вылезли из библиотеки. Валил густой снег. Они быстро переползли сквер, пересекли привокзальную площадь и, минуя двор бывшей конторы Сельхозснаба, вскоре добрались до заснеженных задов.

— Фф-у, ну теперь можно и не спешить. — Илюшка, идя впереди, обернулся и тихо засмеялся. — Струсила, когда он вперся? А вообще ты молодец… Только окна за собой закрывать надо.

Женька смущенно улыбнулась. Она еще не совсем опомнилась от пережитой опасности, но спокойствие Илюшки передавалось и ей. Уходил страх, шагать по глубокому снегу становилось легче; даже лямка тяжелого вещмешка не так больно врезалась в плечо.

Остановились передохнуть в молодом вишняке. Присели на мешки.

— А книжки знаешь какие несем? Фф-у, жара! — заговорил Илюшка и снял ушанку. — Знаешь какие?.. Сказки Андерсена, «Жизнь и приключения Максима Горького», а Том Сойер и Гек Финн так рядом и лежали. И Тимур — с нами! А вот про путешествие Амундсена — помнишь, голубая книжка, — жаль, не нашел. Наверно, к длинногачему в корзину попала… Зато капитана Немо, Гавроша и деда Щукаря избавили от огня! И деда «Десять процентов», помнишь, у Паустовского? А в твоем мешке «Маугли» Киплинга, кажись, как раз та, что вместе читали, в зеленом переплете. Помнишь? У тебя же «Дикая собака Динго», «Сказки братьев Гримм» и «Как закалялась сталь» со штыком и веточкой на обложке…

Илюшка встал и подошел к вишенке. Она была вровень ему и стояла какая-то таинственная в снежном наряде.

— Жень, а правда ж здорово! Из-под носа у фрицев столько книжек утащили! Завтра еще сходим и еще. А наши придут — вернем в школу. А знаешь, наши скоро придут…

Илюшка очистил вишневую ветку от наледи и подозвал Женьку к себе.

— Гляди, как набухли почки. Стоит пригреть солнцу, и вишня зацветет…

Женька посмотрела на готовые раскрыться темные почки, на Илюшку, и неожиданно ей захотелось прижаться к нему.

— Илюш, стой, не шевелись. И не гляди на меня! — сказала она и решительно подошла к нему. Он послушно отвернулся. Снег падал ему на голову, на плечи. Илюшка был сказочный. «Сейчас обниму его и поцелую. Ну, хотя бы в щеку», — подумала Женька и тут же испугалась своего желания.

— Ты весь в снегу. Надень шапку, простудишься, — скороговоркой сказала она не своим, странным голосом и стряхнула снег с его волос. — Пошли…

Илюшка повернулся к ней.

— Жень, я хочу тебе сказать…

«Неужели он думает о том же?» У Женьки стало сухо во рту.

— Я верю тебе, но ты смотри. — Илюшка приложил палец к губам. — Завтра чуть свет взлетит в воздух бомбовый склад аэродрома. Поняла?! Только — язык за зубами!..

Женьке было радостно оттого, что Илюшка доверил ей такую тайну. В то же время ее огорчило, что он сказал не то, что она хотела.

— Я проносил на аэродром бикфордов шнур, — сказал Илюшка, надевая шапку. — Знаешь, взрывают которым…

С восхищением и нежностью глядела на него Женька.

— Что ты, глазастая? Пошли. Давай подмогну.

Он поднял Женькин мешок.

— Ох, тяжеленный. Давай чуток отложим здесь. Я вернусь и заберу.

«Глазастая, — думала Женька, глядя, как Илюшка складывает под вишней стопки книжек. — А правда, какие у меня глаза?..»

Дошли до Евсюковых, когда стемнело.

— Книжки в сарае спрячу, — сказал Илюшка. Они простились.

Пройдя через двор, Женька очутилась на улице. Шла не торопясь. Хотелось идти и идти. Метель крепчала. Женька сняла варежки и подставила руки снегу. Хорошо!.. А почему она, Женька, раньше не замечала, как красива их улица, — широкая, прямая? Только зачем почти у каждого дома странные машины — тупоносые, как чудовища какие-то… А Илюшка? Он хороший, Илюшка…

Женьке захотелось петь. Утром по улице проходила колонна немцев и пела про свою Лили Марлен. А неужели они, Илюшка и Женька, никогда не будут петь свои песни?.. Не-ет, Илюшка сказал — наши скоро придут… Никто на свете, никто, кроме нее, Женьки, не знает, что Илюшка — самый лучший…

— Куда ты запропала, бисова дитына? — словно издалека долетело до Женьки, и она увидела бабушку. Опираясь на палку, Варвара Васильевна шла навстречу. — Дэ тэбэ бис носэ? Я вже з ниг сбылась, шукаю тэбэ.

«И чего она ругается?» — недоуменно подумала Женька. Она не могла понять, почему может ругаться бабушка. Она бросилась на шею, целовала ее холодные щеки и ласково говорила:

— Бабуня, ты же у меня умочка. Но ты ничегошеньки не знаешь. А правда, у меня глаза большие?

— Я зараз поломаю палку о твою задницу, воны ще бильше стануть… Ось-ось бомбежка начнется, а тэбэ немае… Мэни осталось ще тэбэ лишитьця — ото и всэ…

И пусть будет бомбежка. Пусть сердится бабушка, а ей, Женьке, хорошо! Потому, что есть на свете Илюшка. Потому, что она с ним спасает свои книжки. И просто потому, что хочется петь!..

Когда вошли в комнату, Женька сняла со стены коптящий каганец, подошла с ним к тумбочке, на которой стояло зеркало, и посмотрелась в него. На нее глядели непонятные ей глазищи…

И скажи ей тогда кто угодно, что она больше никогда не увидится с Илюшкой, Женька ни за что бы не поверила…

В ту метельную ночь Илюшка погиб.

Он пошел за оставшимися в саду книжками. Их было немного. Он решил пробраться еще раз в школу. И пробрался. И набрал книжек. И уже возвращался домой, уже был недалеко от дома, но наткнулся на немецкий патруль и был убит очередью из автомата.

Перед утром, когда Варвара Васильевна отправилась за углем, над аэродромом взметнулось огромное, вполнеба, зарево; тяжело задрожала земля, донесся гул взрывов.

Женя стояла во дворе и, восторженно глядя на зарево, думала об Илюшке, о скорой встрече с ним…

1962

ГРАНАТА

У меня необычная чернильница. Это граната Ф-1, лимонкой ее называют. А похожа она больше на земной шар. Насечка ее — как меридианы и параллели Земли. По насечке и проходят границы разрыва, и каждая доля между меридианами и параллелями — смертоносный осколок.

Отлита моя лимонка незадолго до войны. Много лет назад я вывинтил из нее похожий на авторучку капсюль-взрыватель. А вместо него вставляю авторучку.

Гляжу я на свою чернильницу и вспоминаю войну, родной город, домик друзей моего детства.

Низкий, под большой камышовой крышей, будто придавившей его, он кругом, от палисадника до сарайчика во дворе, зарос терновником. Сквозь терновник проглядывают окна с покосившимися ставнями. Палисадник весь в лопоухом табаке.

Домик Араджановых. Домик моих друзей.

…Это было в декабре сорок второго года, в последние недели фашистской оккупации.

Накануне освобождения пятеро суток бомбили наши. Бомбежку мы с мамой пересидели в погребе у знакомых на окраине города. Утром шестого дня возвратились домой. Снимали мы маленькую комнату недалеко от Араджановых, на улице Сталина, — немцы называли ее именем своего фюрера. Улица вся была изрыта бомбами. Валялись разбитые, перевернутые машины, трупы солдат.

Одна бомба угодила в гараж, пристроенный итальянцами к соседнему сараю. Стекол в единственном нашем окне как не бывало. В комнате было холодно, пыльно, земляной пол был весь в штукатурке и стекле. Мама принялась за уборку, и я побежал к Араджановым. Не терпелось увидеть Миника и Борьку.

Подходя к их домику, радостно подумал: «Я же знал!.. Я знал, что тут не упадет ни одна бомба!..» Домик стоял невредим.

Дверь коридора была открыта. В коридоре, на перевернутом ведре, сидел, низко опустив голову, Арам Семенович. Крестом лежали на коленях его большие, со вздутыми венами руки. В правой была зажата трубка. «А Миник говорил, что отец бросил курить…» — мелькнуло в голове. Когда я вошел в коридор, Арам Семенович не шевельнулся. Миник рассказывал, что часто до войны отец, приходя с работы, с чугунолитейного завода, засыпал сидя, пока мать готовила ужин. Может, он и сейчас уснул? Так почему же в коридоре? Холодно…

Возможно, в то самое время, когда я вспоминаю Арама Семеновича, он выходит из дому. Он сгорблен, будто держит на себе невидимую ношу; из-под старой военной фуражки выбиваются седые, отливающие синевой волосы, фуфайка его расстегнута, обвисшие ватные штаны забраны в пестрые шерстяные носки.

Прихрамывая, — он контужен еще в гражданскую, — шаркая калошами, идет старик к вокзалу. Редко поднимает глаза. Иногда что-то бормочет. Возле привокзальных складов он принимает дежурство от своего напарника, перебрасывается с ним двумя-тремя фразами о погоде, о международных новостях и, закурив, усаживается где-нибудь в тени, по-восточному скрестив ноги. Стрелочники и приезжие шоферы хорошо знают старого сторожа товарной конторы: крепче его самосада не найдешь во всем районе.

Старик охотно делится куревом. Протянет знакомцу сатиновый кисет и мягко скажет:

— Табака хочешь? Кури, пажялста…

И снова сидит молча. Будто думает одну и ту же, никогда не покидающую его думу. После дежурства так же шлепает домой.

С неясной тревогой отворил я тогда дверь в комнату. Мария Матвеевна стояла перед стеной и смотрела на часы-ходики, маятник которых раскачивался беззвучно.

— А Миник и Боря дома, тетя Маруся? — спросил я, переступая порог.

Мария Матвеевна медленно повернулась ко мне, помолчала. И вдруг высоким-высоким голосом (я до сих пор слышу его):

— Воло-одя, сыночек!..

Она опустилась на табуретку и откинулась к стене. Тяжело дыша, дрожащей рукой стала развязывать платок на шее. Сухие воспаленные глаза торопливо бегали по комнате, останавливаясь то на лежанке, то на сундуке, то на этажерке с книгами.

— Все… все здесь, а их нету… — заговорила Мария Матвеевна; рукой она погладила угол стола, облитый чернилами. — Вот… уроки учили… и нету… нету родимых моих…

Она закрыла лицо руками.

— И я сама… сама во всем виновата!..

«В чем она виновата? Что значит — их нету?» — думал я. Но расспрашивать не решался. Присев напротив Марии Матвеевны, я ждал, когда она заговорит. И она заговорила.

Двадцатого числа, под утро, Боря разбудил ее. Еще сквозь сон услышала Мария Матвеевна — он ворочается на лежанке, всхлипывает. Вскочила — и к нему. «Что с тобой, сынок?» — спрашивает. «Да ничего», — говорит он, а у самого, слышно, зуб на зуб не попадает. «Ты замерз? Сейчас укрою». — «Нет, мама… Мне такое страшное приснилось…» И рассказал. Будто сидит он в горнице. Темно. Мать вроде должна засветить лампу, а она входит без лампы. «Что же это?» — думает Боря и от страха — в угол! А она черной тенью на него. «Не надо, ма-а!» — закричал он и проснулся…

Мария Матвеевна укрыла его старым жакетом, примостилась рядом, обняла. Руки-ноги у него холодные как лед, а лоб мокрый. «Спи, сынок, — сказала. — Ты небось неудобно лежал, тебе и привиделось». Обычно Боря избегал ласки, а тут прижался к матери и уснул.

Знала бы она, что последний раз обнимает его…

А сон в руку пришелся. Днем хлопцы из дому куда-то подевались. Ушли с полдня и пропали. Где они? Припомнит Мария Матвеевна сон — сердце разрывается. Мало ли куда ввяжутся, а немцы-то лютуют.

К вечеру улицу запрудили машины. Понаперло фашистов, будь они трижды прокляты, через них-то все и стряслось!.. Слышит она, лопочет: «Русь бом-бом, русь бом-бом». Понятно, наши бомбить будут. Уйти бы загодя, а хлопцев нету. Туда-сюда — нету. Господи, чего не передумала!

А думать ей было о чем в тот день.

Я сидел дома и обедал. Грыз колючую серую макуху и запивал пустым кипятком. В окне показался Борька. Я сразу увидел его. Будто ждал, хотя я не ждал Борьку. Просто сидел и грелся кипятком.

— Айда на лыжах! — крикнул он, жмурясь от солнца.

— А Миник с нами? — спросил я.

— Как всегда, — ответил Борька.

Миник и Борька были братья-близнецы. Обычно близнецов трудно различить, но, глядя на Миника и Борьку, никто и не подумал бы, что это братья. Они совершенно не были похожи друг на друга. Миник пошел в отца-армянина — смуглый, горбоносый, худощавый. И звали его так с легкой руки отца. На самом деле он был Мишкой. А Борька — полная противоположность брату. Невысокий синеглазый крепыш, он походил на мать-хохлушку. Братья почти всегда во всем соперничали. Миник старался командовать Борькой, а тот не подчинялся ему. Но в обиду друг друга никогда не давали.

Я напялил ушанку и пальтецо, из которого, как говорили, уже вырос, сунул в карман горсть колотой макухи и был готов к походу. Мама по привычке поправила на мне ушанку, застегнула верхнюю пуговицу пальто и наказала никуда не лезть, никого и ничего не трогать. С тех пор как отца взяли на войну и особенно когда пришли немцы, мама, кажется, только и делала, что боялась за меня.

Миника и Борьку я догнал у итальянских гаражей в конце улицы. Братья шли молча. Гаражи были пусты. Лишь часовой, засунув руки в рукава и прижав к себе карабин, прохаживался по улице. В своей широченной, как бабья юбка, шинели с множеством складок под туго затянутым поясом он и был похож на старую деревенскую бабу. Пританцовывая в промерзших ботинках, итальянец искоса поглядел на нас из-под надвинутой на лоб шляпы с пером.

Каждый раз, проходя мимо гаражей и видя часовых, мы торжествовали. Это мы заставили итальяшек часами танцевать на морозе.

Еще недавно гаражи не охранялись, и мы катались с них на лыжах. Взбираясь на камышовые крыши, нарочно проламывали их. Итальянские шоферы возвращались под вечер и не замечали проломов, а наутро, если случалась ночью метель (а в ту зиму метели были частыми), «макаронники» с трудом откапывали машины из сугробов, проклиная свою мадонну. Пробовали искать виновных, да поди найди их — каталась ведь гурьба ребят. Пришлось выставить часовых.

Миновав гаражи, мы свернули в Кооперативный переулок. Оставалось пересечь шоссе, и мы — на Песках. Пески — большие холмы на окраине станционного поселка, изрытые ямами и оврагами. Жители брали там песок на свои стройки. Оттуда уже доносились голоса лыжников.

У шоссе мы остановились. По шоссе, завывая, двигались две тупоносые немецкие машины. Одна проехала мимо. Другая поравнялась с нами и остановилась. Из кабины вышел немец. Длинный, в пилотке; уши, чтоб не мерзли, закрыты бархатными наушниками. Немец поманил нас к себе пальцем. Я взглянул на Миника. Он побледнел, как-то неловко, словно у него болела спина, присел и стал поправлять крепления. Борька торопливо пошел к немцу.

А тому вздумалось покататься. Он приказал Борьке снять лыжи, взял их и пошел через шоссе на гору. Мы с Борькой — за ним. А Миник выждал, пока мы отойдем, обошел машину и затерялся среди ребят у подножия горы.

Немец поднялся на гору и приладил лыжи к сапогам. Поодаль выжидательно глазела на него притихшая детвора. Немец долго не решался спускаться. Водитель высунулся из кабины и, смеясь, что-то кричал ему. И вот он тронулся. До половины горы держался. Но, набрав скорость, сбился с лыжни. Мгновение — и немец нелепо взмахнул руками и под восторженный ребячий визг зарылся в сугроб. Лыжи сорвались с сапог и понеслись к шоссе. Борька побежал за ними. Водитель вылез из кабины и, схватившись за живот, хохотал. Мимо незадачливого лыжника (вот как надо!) стремительно пронеслось несколько хлопцев — в расстегнутых пальтишках, в залатанных валенках, в лихо сбитых на затылки треухах. А немец поднялся и, ругаясь, вытряхивал снег из-за воротника, из сапог. Потом долго искал наушники.

Борька с лыжами в руках подошел к нему.

— Пан, еще раз, — сказал он.

Немец шагнул к Борьке и ударил его кулаком по лицу. Борька упал. Рыжая медвежья шапка его отлетела в сторону. С криком «вэк!» — вон! — немец пнул его сапогом и полез по снегу к машине.

Борька молча встал. Из носу текла кровь.

— Скот-тина, — сказал он вслед немцу. Потом повернулся ко мне: — Где Миник?..

К нам подъехали ребята, сочувственно смотрели на Борьку, ругали немца. Борька не замечал их. Отряхиваясь, он искал глазами Миника. Заметив его на склоне горы невдалеке от нас, помахал ему палкой.

Когда мы отошли от ребят, Борька потер нос снегом. Кровь идти перестала. Борька сказал:

— Попалась бы эт-та скотина подальше от поселка… У Миника лимонки… Знаешь, когда фриц позвал нас, я думал — ну, капут…

Так вот почему побледнел Миник при встрече с немцем! Вот почему Борька с готовностью предложил ему лыжи!..

— А зачем вы с лимонками? — спросил я.

— Много будешь знать — скоро состаришься.

— Нет, правда, — сказал я. — Это те самые?

— Те самые.

В июле сорок второго, после отступления наших, мы нашли в лесу ящик с гранатами. Борька хотел глушить ими рыбу. Но Миник не дал. Мы припрятали гранаты за поселком, под кучей железного лома.

— Ты, Вовк, никому ни слова… — сказал Борька. — В концлагере нужно оружие — пленным. Ну, мы и тащим лимонки. Оставим в нашей землянке. Помнишь, в лесу? А добрые люди возьмут их. Понял?

— Понял, — сказал я. — Значит, побег?

— Скоро состаришься, — снова уклончиво ответил Борька и рванул от меня в сторону. — Догоняй! — Он вовсю работал палками, за ним взвихрилась снежная пыль и светилась радуга.

Я шел по лыжне Борьки и думал о пленных.

Вспомнилось, как однажды осенью я отправился на станцию добыть какого-нибудь топлива. Падал мохнатый мокрый снег. Во дворе станционной пекарни я наткнулся на груду шлака. В нем всегда можно было найти кусочки несгоревшего угля. И только достал я из-за пазухи мешок, только присел на корточки — за пекарней послышался шум:

— Подтянися! Не ломать строя!..

Я кинулся к забору. В большую щель было видно, как в переулок из-за угла пекарни выходила колонна пленных красноармейцев. Их гнали с работы, с железной дороги. Пленные были грязные, небритые, одеты-обуты — кто во что. Кто в ботинки, кто в рваные валенки, кто совсем босой. Гимнастерки без поясов, ватники, рваные шинели. Какой тут строй?! Пошатываясь, свесив головы, люди еле волочили ноги. По бокам — конвоиры с автоматами: немцы и русские полицаи.

Пленные в последнем ряду отставали, и полицай, молодой мужчина в немецком френче, подгонял их, размахивая автоматом:

— Не ломай строя! Подтянися!

В конце колонны едва брел усатый красноармеец в расстегнутом ватнике. Полицай подскочил к нему и ударил прикладом в шею, тот согнулся под ударом и, заплетаясь ногами, пробежал несколько шагов. Потом остановился, устало повернулся к полицаю и закричал:

— Что ж делаешь, гад! Я ж тебе в отцы… Ты же русский… Выслуживаешься, паразит вонючий!..

— Топай! Топай! Отец нашелся!.. — огрызнулся полицай, тыча в пленного автоматом.

Ближний к забору немец с автоматом наготове шел спокойно и курил. Он как будто был уверен, что все идет правильно, все это обыденно и составляет полный, удовлетворяющий его порядок. Он лишь слегка морщился, точно его раздражал излишне громкий крик.

Может, все обошлось бы благополучно. Но, когда колонна поравнялась с пекарней, чьи-то добрые, но неосторожные руки выбросили в окно, прямо в колонну, пять-шесть буханок хлеба. Что тут началось! Целый день работавшие на холоде голодные люди, забыв все на свете, разом, с криком и руганью, ринулись на буханки, разрывали их, роняли куски на землю, поднимали и вместе с грязью совали в рот.

Они не слышали предупреждающей стрельбы вверх. Они опомнились только, когда конвоиры стали стрелять по ним. Опомнились и кинулись кто куда — врассыпную. Не знаю, удалось ли кому убежать. В глухом переулке, сжатом забором пекарни и стенами складов конторы Сельхозснаба, бежать было некуда. Люди падали под автоматными очередями. Стреляли и немцы и полицаи. Потом в упор пристреливали раненых, которые не могли подняться.

Не знаю, как я остался жив. Я глядел на расправу оцепенело, даже не сообразил лечь или пригнуться у забора. Когда оставшихся в живых угнали, я увидел, что забор изрешечен пулями.

Потом я шел среди убитых. Меня трясло как в лихорадке. Неделю я не мог спать по ночам. И плакал, плакал…

А теперь мы можем спасти живых!.. Я заметил, что уже не иду, а бегу по Борькиной лыжне.

— Понял! Понял! Понял! — кричал я в такт своим шагам и, догоняя Борьку, влетал в радугу.

Мы подъехали к Минику. Опершись грудью на палку, он рисовал Чарли Чаплина. Он всегда рисовал на снегу Чаплина — в котелке, с усиками, улыбающегося. И тут я увидел, что Миник необычно толстый.

Борька стал что-то говорить о стычке с немцем.

— Черт с ним, — сказал Миник. — Ты Вовке объяснил, куда мы?

Борька кивнул.

— Ну, нате и вам штуки по три, — сказал Миник, — а то тяжело…

Остались позади Пески. Вдали синел лес. Снежная равнина будто лежала на огромном горне, и невидимые мехи выдували из-под снега солнечные искры.

Лес встретил нас тишиной. Сосны дремали, укутанные снегом. Незаметно для самих себя мы стали говорить шепотом.

Землянка наша была в молодом сосняке, на крутом спуске к пойме реки. Вход в нее обозначала единственная в сосняке береза. Под последней ступенькой входа мы вырыли яму и сложили в нее гранаты. Десять штук. Тщательно прикопали. Замаскировали прошлогодней хвоей. Потом мы сидели в землянке и грызли мою макуху.

По пути домой мы еще долго катались на Песках. В город вернулись поздно. Улица наша была забита машинами. Озабоченно галдели немцы и итальянцы. А мы шли вдоль дворов, счастливые и гордые. Шли мимо шелестящих на ветру фашистских приказов, по которым нас в тот день могли расстрелять по меньшей мере четырежды. За хранение гранат. За связь с партизанами. За помощь пленным. И просто за то, что мы были такими, какими были.

— Смотри-ка, сколько их понаехало! — сказал Борька. — Вот бы дать нашим сигнальчик! Зря мы, что ли, морзянку зубрили?..

— Потише ты. Не все сразу, — отозвался Миник.

Прощаясь, мы условились, что я завтра приду к Араджановым и мы снова отправимся в лес. И — да простится нам! — мы не помнили о родных домах.

Но в родных домах о нас помнили.

Насилу дождалась ребят Мария Матвеевна. Миника она прямо не узнала. Всегда серьезный, а тут пришел — сияет. Борька ввалился весь в снегу. Она накинулась на обоих. «Душа изболелась, негодники! А вы про отца-матерь забыли. Ужинайте скорей, да пойдем до бабушки. А то тут бомбежки не миновать».

Миник поел, взял с этажерки книжку, за пояс ее. «Я — куда угодно!» А Борька подошел к лежанке и говорит: «Мама, как мне не хочется идти туда!» — «Нет, сынок, пойдем, у бабушки не бомбят. Там самый край города, там немцев не бывает». А Борька опять за свое.

Она к отцу. И тот: нечего, говорит, ходить, в случае чего, в своем погребе пересидим. «Ну и сиди! А я пойду и детей заберу!»

Бывает же так: делает что-нибудь человек и сам не ведает зачем… Арам Семенович согласился идти. Что б ему настоять на своем! А теперь ее попрекает — на что детей из дому тянула?.. Ох, дети, дети! Недаром она целый день металась. Чуяло ее сердце беду.

Пошли они. Бабушка живет не близко — в Мамоне. Верст семь с гаком от станции. Ветер всю дорогу навстречу, скажи, будто заворачивал их. А она все подгоняла своих…

Возле заболотовского моста — часовой. «Хоть бы нас не пропустили», — сказал Борька.

Пропустили их. Часовой итальянец был. Немец бы, тот завернул, а то и забрал бы еще. Прошли часового. Вскоре ветер стал стихать. А добрались до бабушки — и совсем затих. Чего, мол, теперь стараться? Глядите, немчуры тут еще больше. Машина на машине. Гуд стоит — себя не слышишь. Заворачивал же вас — не смейте, мол, сюда, а теперь чего ж…

А летчики будто этого и ждали — чтоб буря стихла. Началась бомбежка. Сидят они в кухне, Арам Семенович и Мария Матвеевна. Хлопцы в горнице. Немецкий фонарь карбидный им засветили. Бабушка с ними. Привязалась она к близнецам. Миника любила. Уж как любила. Говорила, из него ученый должен выйти. А и мог бы, он как учился!..

Долго бабушка сидела с хлопцами. Потом послышалась возня. И вдруг выскакивает бабушка из горницы, простоволосая, ноздри ходуном ходят: «Иди, Маруся!.. Иди, не слажу с Борей!.. Поставил фонарь на подоконник и то откроет занавеску, то закроет. Какой-то, говорит, азбукой сигнал еропланам дает. Указует, куда бомбить. Да нешто с неба увидишь, где немцы, а где люди! Иди образумь его!»

Да только сказала…

— Зачем? Зачем ей было там падать! Поля ведь рядом… А она прямо возле дома, оско-олочная-я…

Очнулась Мария Матвеевна и — в горницу. Вот он, перед ней на полу лежит, Боря. Вытянулся. Вельветка на груди пробита слева. Наверно, и не трепыхнулся, бедный. Глаза широко раскрыты и губы чуток. Руки — в стороны, ладошками кверху. Вот-вот скажет: «Мама, зачем мы пришли сюда?..» Закаменела она. Ни кричать, ни заплакать не в силах.

Миник умер перед рассветом. Его ранило в спину. Арам Семенович перенес его в кухню. Миник лежал боком на диване. В головах — книжка; вон она, на столе…

Рядом неподвижно стояла бабушка. Арам Семенович ходил из угла в угол. Миник, взглянув на мать, тихо и отрывисто сказал: «Мама… не ругайся… сигналить я придумал… Бить их надо!..» Помолчал и снова: «Мама… а Борю… сильно поранило?» Не видела Мария Матвеевна ни взглядов Арама Семеновича, ни его знаков. Взяла и бухнула: «Борю-то, сынок, совсем…».

И зачем сказала ему? Может, он потому и не выжил?..

— В один день я родила их, в один и лишилась… За что, за что такая кара?..

Мария Матвеевна надолго замолчала. Сгорбившись, она стала совсем маленькой. Пусто было в доме. И так тихо, что мне стало знобко. Невольно я взглянул на часы. Они стояли.

Я поднялся и прошел в горницу. На столе лежала раскрытая книга: «Война и мир». Третий том…

Потом она сказала, не поднимая глаз:

— Убивало бы нас вместе. На что нам теперь жизнь. В дому как в могиле. Днем о них думаешь. Заснешь — во сне их видишь. Все спасаешь, уводишь куда-то… Во сне удается спасти, а проснешься… С них и карточки нету. Сколько раз говорила, давайте снимемся…

Я простился и вышел в коридор. Арам Семенович сидел по-прежнему неподвижно. И вспомнилось, как, бывало, по вечерам, когда мы заиграемся на улице, Арам Семенович басил в форточку: «Мина, Бора — дамой пара!» И мы провожали братьев, со смехом повторяя отцовскую фразу. Теперь он никогда не скажет так…

Кончилась война. В праздничные дни бродил я по нашим местам. В землянке под нижней ступенькой входа, гранат не оказалось. Значит, они пригодились…

Я сидел, оглушенный тишиной. В кармане у меня нашлись кусочки макухи. Я грыз их, ощущая черствую горечь.

…Жили три друга-товарища в маленьком городе Эн… Мне тогда казалось, что это про нас. Вместе мы окончили перед войной пятый класс. Вместе бегали в кино смотреть «Тимура и его команду». Вместе жарились на берегах Черной Калитвы и камышовыми удочками ловили в ней красноперок. Вместе оказались в оккупации. И только праздновать конец войны мне пришлось одному…

За станцией, в тайнике, под кучей лома, оставалось еще одиннадцать лимонок. Хотел я взорвать их, да раздумал. Десяток отнес в военкомат. Одну оставил себе. В память о друзьях.

1968

ТОЛЬКО БЫ ОДНУ ВЕСНУ Повесть в письмах

П. Ф. Шаповалову

Я не знал этого человека, который был старше меня всего лишь на четыре года — четыре военных года… Ко мне попали его письма, и я многое узнал об их авторе. Думаю, что и читателям интересно узнать о нем.

П и с ь м о п е р в о е

28 августа 43-го

Здравствуйте, папа, мама и Глеб!

Отослал вам недавно письмо и пишу снова.

На прошлой неделе побывал я в местах боев за Москву. Вы себе представить не можете, какая страшная была рубка, сколько положили тут и немцев и наших. Вспоминались слова, которые приписывают Наполеону: что, дескать, при Бородине французы показали, как побеждать, а русские — как оставаться непобедимыми. Наполеон хоть на какое-то время мог считать себя победителем — ведь тогда Москва была сдана. Фашисты же не добились и этой победы, но взять Москву хотели во что бы то ни стало, и положение наше было тяжкое. Об этом не пишут. Но я слыхал. Немцы подошли к столице так близко, что уже рассматривали город в бинокли. Говорят, в обороне сам Рокоссовский с пистолетом в руках ходил в атаки… Часто спасали дело танкисты. И как спасали! После боев — можете себе представить! — гусеницы танков были багровыми…

Однажды в лесу под Апрелевкой — помните предвоенные грампластинки с песнями, на них надписи: «Апрелевский завод грамзаписи», помните? — так вот под той самой Апрелевкой мы наткнулись на наш «ястребок». С какой скоростью надо было падать, чтобы чуть ли не до половины врезаться в глину, прошитую корнями сосен. Мы с трудом откопали его, вырубая коренья. В сплющенной кабине был летчик, вернее, то, что когда-то было человеком… Не знаю, что страшнее: видеть саму смерть или это… В полусгнившем комбинезоне нашли документы… С пятиминутной карточки смотрел на нас молодой парень, почти мой ровесник. С таким хорошим глазастым лицом. Где-то ждет этого парня мать, а может, девчонка-одноклассница…

Был я и в подмосковных селах, освобожденных от оккупантов. В одном селе мы помогали перезахоронить погибших в оккупации мирных жителей. Во рвах мы откапывали расстрелянных немцами. Даже таких, как наш Глебик, они убивали. Скрюченные, изуродованные, порой грудные дети лежали в ямах… Не могу понять все это: мужчины, взрослые люди, солдаты — расстреливали малышей, беззащитных, ни в чем не повинных малышей!.. Жутко. Ведь у них же есть Гете и Бетховен!..

В нашей части много ребят, у которых поубивали родителей, братьев, сестер.

Вы меня простите, но порой мне даже стыдно, что у меня, у нас все так благополучно и все живы-здоровы.

Когда видишь такое, когда слышишь обо всем этом, становится не по себе. Для того ли я подгонял возраст и стремился в армию, для того ли обивал пороги военкомата, чтобы теперь заниматься черт-те чем! Каждый день с утра до вечера — ать-два, ать-два. И так два месяца, с тех пор, как попал в резерв.

Два рапорта писал. Просился на фронт. Пока нет ответа.

30 августа 43-го

А резерв надоел. И занятия здесь бесполезные, и харчишки по третьей категории. Цены на все высокие. Мое любимое кислое молоко, например, стоит 100 рублей литр. Разве хватит солдатских денег?

В свободное время брожу по лесу, собираю малину, которой в Подмосковье очень много, и думаю — как вы там в Тамбове?

Здесь весь июль шли дожди: не было ни одного дня без дождя. Зато грибов в лесу уйма! Но дичины нет: по-видимому, сказывается близость Москвы, хотя есть и очень хорошие лесные уголки. Леса хмурые, темные: осина да ель. Сосны и березы встречаются реже. В июле по вечерам в полях хоть постукивали редкие перепела, а по берегу маленькой речонки надрывался коростель. Теперь и это пропало. Запахло сентябрем. Зори стати прохладными. Солнце заходит багровое, неприветливое, а утром показывается часам к восьми — пока-а выберется из тумана до сереньких облачков на горизонте. Дни уже нежаркие, с какой-то осенней синевой в небе.

Нет, это не Тамбов! Нет просторов Чистого, Лисанькиного. Нет топей, нет осинового болота с белыми гривами. Это возможно только в Тамбове.

А весенние разливы, шиканье селезней, блеянье бекаса и вдали — приглушенное бормотанье…

А тихий август с кряканьем чирят на зорях, с шумным подъемом материка… и выстрел бездымный…

А сентябрь… росистая трава с темными полосами от Эриного галопа…

Где еще можно видеть такое? А главное — когда?..

Как вы живете? Где папа? Поздравьте его за меня с днем рождения и пожелайте всего наилучшего, и прежде всего — здоровья. Пишите все.

Передавайте привет Павлу Ивановичу, Раисе Ивановне и вообще всем-всем.

Крепко-крепко вас целую.

Остаюсь ваш Игорь.

П и с ь м о в т о р о е

21 декабря 1943 г. Москва

С Новым счастливым годом, дорогие папа, мама и Глеб!

Шлю вам свои наилучшие пожелания. Желаю вам всего-всего доброго в новом 1944 году. Встретьте его как можно лучше, выпейте и за меня. Где мне придется встречать Новый год — не знаю. И вообще-то обстановка, по-видимому, будет далеко не новогодняя. Пока что должен явиться на ст. К. (километров 20 за Смоленском), а дальше куда — посмотрим. Наверно, буду наконец воевать.

Вот разобьем фашистов — вернусь на Тамбовщину.

Может, это будет весна — пойдем с папой на тягу, постреляем селезней на Чистом или Карасевом, послушаем глухаря…

Будет лето — можно собирать землянику или побродить по полям и болотам с Эрой в поисках перепелов и бекасов. Как она, старушка, — долго ли протянет?..

Будет осень — чирята, дупеля, вальдшнепы… Уцелел бы Ивашенцев[1]. Берегите его.

Ох как странно звучат для меня охотничьи слова! Ведь правда, счастья никогда не замечаешь, а только ждешь его. И вдруг вспоминаешь прошлое: ведь это было счастье!..

Иногда я так одинок почему-то и так хочется видеть все-все, чем недавно жил.

Писем от вас почти не получаю. Как вы живете? Вы все вместе? Или папу уже взяли на фронт?.. Напишите!.. Знаю, вам тяжело. Но что поделаешь? Всем нелегко.

Еще раз желаю счастья в новом году. Тысячу раз крепко-крепко целую.

Ваш Игорь.

П и с ь м о т р е т ь е

7 января 1944 г.

Дорогой папа!

Это письмо пишу из госпиталя.

Я жив, но не здоров. Дело в том, что меня ранило (в левую руку) и контузило одновременно. Это случилось в ночь с 31 декабря на 1 января. Видно, судьбе угодно так: новогодний подарок.

Вот как это произошло.

Поездом нас доставили на станцию К., недалеко от Смоленска. А дальше поехали на машинах. Поздно вечером 24 декабря добрались до какой-то мертвой деревушки. Несколько торчащих труб над пепелищами да два-три сарая без крыш. В полукилометре от бывшего селенья чернели траншеи переднего края.

Мы тихо разгрузились и построились.

К нам подошел невысокий старший лейтенант. Полушубок — нараспашку, грудь — вся в орденах и медалях. Столько орденов я ни у кого не видел. Позже я узнал, что это знаменитый на весь фронт разведчик Маскаев. Кажется, кабардинец по национальности. Маленький, черный, глаза подвижные и насмешливые. Везучий страшно. С первых же дней войны на фронте, и ни одна пуля не задела его, ни один осколок не царапнул. И что ни поиск — то, смотришь, офицера притащил. А это — орден. Немцы орут через нейтралку: «Ну, попадешься же ты нам, Маскаев!..» — «Ничиво! — отвечает он. — Пака ми вам попадайся — ви уже маи руки попадался!..»

Ну вот, подошел он к нам.

— Есть ли среди вас ахотники… — и закашлялся.

Я тут же сделал шаг вперед.

А он прокашлялся и сказал:

— Есть ли среди вас ахотники пайти разведка?

Я опешил: о такой охоте мне и в голову не приходило. А уж он ко мне подошел, белые-белые зубы — к самому лицу.

— Ти ахотник?

— Так точно, — говорю, — охотник. Но в разведку не ходил.

— Ничиво. Хароший ахотник может становиться хароший разведчик. — Помолчал и добавил: — И маленький — харашо. Ранят-убьют — тащить легко-легко… — И рассмеялся громко.

От его смеха у меня мороз пошел по спине.

Из строя вышло еще несколько ребят.

— Нэт, нэт, мне многа нэ нада. Ище адин, — сказал старший лейтенант.

На сегодня хватит. Устал.

8 января

Четыре дня натаскивали меня, как мы с тобой когда-то натаскивали Эру по вальдшнепам. И должен тебе сказать, что при тренировке работал я не хуже Эры. Притом, знаешь, что я открыл — ты меня будто всю жизнь готовил в разведчики, так пригодилось то, чему ты учил, чего я сам толком не знал за собой. На поверку вышло: я хорошо ориентируюсь в любой местности, хорошо слышу, бесшумно хожу; пригодилась и моя наблюдательность.

Маскаев был мной доволен. И мне это было по сердцу. Я лишь боялся: что будет там, в деле?

В поиск вышли вчетвером 31-го в 22.00. По маякам, вслед за саперами, ползли через кустарник по сугробам. Через пойму реки, через камыши. Утиные, наверно, места. Но сейчас там даже утке негде сесть: по всей пойме — мина на мине. Один неверный шаг — и все, поминай как звали.

Я полз следом за Петей Харченко. Было тихо. Но немцы то и дело швыряли ракеты. Мы замирали, пока ракеты горели. Когда ракеты гасли, мы, ослепленные на какое-то время, лежали неподвижно, а потом, осмотревшись, двигались дальше.

Веришь, у меня не было ни малейшего страха. Я и сам себе не верил, что не боюсь. Только полз и думал: «Не так давно охотился на дичь. Теперь пришел черед на людей. И кто знает, чем кончится новая охота…»

И что ты думаешь? Мы наткнулись на немецкую разведку. Она шла к нам. Может быть, с расчетом, что мы будем праздновать новогоднюю встречу… По правде говоря, у меня до сих пор такое чувство, что Маскаев знал маршрут вражеской разведки. Откуда знал, как — непостижимо! Но он знал. На то он и Маскаев!

Мы пропустили немцев поближе к нашей обороне. А потом сами следом. Они спустились в пойму и устроились под обрывом на правом берегу реки. Мы тут как тут. «Хенде хох!» И автоматы на них.

До сих пор не помню, как все произошло. Да я всего и не видел: началась потасовка. Помню свои действия с той секунды, когда передо мною как из-под земли вырос огромный фашист… Я автомат на него — сейчас срежу!.. А он хватает ручищами за ствол моего автомата и тянет на себя. Я жму изо всех сил на спусковой крючок — автомат не стреляет…

Потом, после боя, я доискался, в чем дело. Я таскал патроны в вещмешке насыпом, как говорят. Вещмешок есть вещмешок: то бросаешь его в кузов автомашины, то со всего размаху падаешь с ним на землю по команде старшего лейтенанта. На патронах образовались вмятины, в диск патроны вошли свободно, а в патроннике получился перекос. И вот я изо всех сил жму на спусковой, но автомат молчит.

Кажется, что все это длится бесконечно. Ну, думаю, все — погиб. Руки у меня сделались мокрые, прямо течет из-под них по прикладу. Немец же сильнее меня, и вот-вот я окажусь в его лапищах!

— Да стреляй же!.. — матюкнулся где-то рядом Маскаев и в тот же момент — хлобысть фашиста по голове прикладом своего автомата.

Немец раскинул руки, будто удивился такому повороту дела, и рухнул на бок. А на Маскаева сзади бросился другой немец.

Маскаев вертанулся, захрипел, — наверно, немец схватил его за горло. Секунда — и они оба падают. В это время вспыхивает ракета, и я вижу сверкающий нож в руке у немца.

Я тут же вспомнил про свой нож, выхватил его и всадил фашисту куда-то в шею. Он застонал и обмяк на Маскаеве…

Кончилось все тем, что два немца были убиты. Был убит и Петя. И знаешь, о гибели Пети и сообщить некому. У него нет ни отца, ни матери. Они умерли с голоду в тридцать третьем году, рос Петя в детдоме где-то под Харьковом, учился в железнодорожном училище. Когда наши оставили Харьков, он пристал к воинской части. Месяца три назад Маскаев взял его к себе. Раз пять он ходил на задания. Маскаев восхищался Петиным бесстрашным хладнокровием и представил его к «Звездочке». И вот он, не успев получить ее, лежит на плащ-палатке — неожиданно длинный-длинный. И некому сообщить о его гибели…

Мы с Маскаевым связали оглушенного немца и потащили к нашим траншеям. Третий наш разведчик тянул на плащ-палатке Петю.

Враги услышали шум и открыли минометный огонь. Мы торопились выйти из-под огня и выдохлись. Уж больно тяжел был немец. Но оставалось уже недалеко до своих. И помню, меня ослепило и сильно толкнуло в плечо…

Очнулся — передо мной белая стена. У самой стены, на раскладушке, весь в бинтах человек. Наконец сообразил: я в госпитале. Монотонный, непрерывающийся звон в голове мешает сосредоточиться. Левая рука и вся левая сторона — как не моя. Хочу приподняться и с ужасом понимаю, что тело меня не слушается. На правой руке сустав перед кистью распух. Я немного вывихнул ее при ударе ножом.

Не знаю, сколько я лежал в полузабытьи, но вдруг отчетливо увидел белые, крупные, ровные зубы Маскаева, его двигающиеся твердые губы. Увидел, а слышать — ничего не слышу.

Маскаев посидел возле меня, достал из кармана гимнастерки маленький — дамский, как у нас говорят, — пистолет и сунул мне под подушку. Нацарапал на бумажке, что пистолет того немца, который тянул меня за автомат вместо того, чтобы застрелить из этого пистолета. И еще нацарапал: «Язык — перьвый зорт! Поправляйся, дарагой!» Не знаю, зачем Маскаев дал мне этот пистолет. Но я был рад подарку. Помнишь, мальчиком я мечтал о пистолете? А потом хотел удрать на финскую войну? Помнишь?..

Пришли делать перевязку.

11 января

Делали не перевязку, а операцию. Вынимали осколки из руки. Без всякого наркоза, его нет во всем госпитале. Боль страшная. Выковыряли — больших и малых — осколков семь. Хорошо, говорят, что хоть кость цела. Только трещина небольшая.

Стал чуть-чуть слышать, хотя по-прежнему сильно кружится голова. И перед глазами — круги, круги: розовые, фиолетовые. А усну — все снится, как мой нож входит в шею фрица. И тошнит меня даже во сне. Вспоминаю, как ты не мог смотреть на подранков. Тебя мутило, и ты уходил, когда начинали чистить рыбу. Признаюсь, и меня всегда тяготило в охоте убийство.

Но эта моя охота отличалась от прежней. Не убей мы их — они убили бы нас.

Я понял: как привыкаешь к охоте на дичь, так можно привыкнуть и к этой охоте… И это требуется от нас, и мы подчиняемся этому требованию. Только я иногда думаю — человеческое ли дело убивать друг друга? И человек ли я еще или?.. Но если я теряю что-то человеческое, то виноват не я сам. Нет, нет и нет! Виноваты те, которые идут на меня с оружием, чтобы убить меня; те, которые давно перестали быть людьми…

А все-таки — каково будет возвращаться к Человеку!..

Не знаю, сколько пролежу здесь. Говорят, что повезут в Смоленск. Руку мне загипсовали. Она совершенно мертва. Даже пальцы не шевелятся. Но где-то внутри себя чувствую и пальцы, и всю руку.