Введение

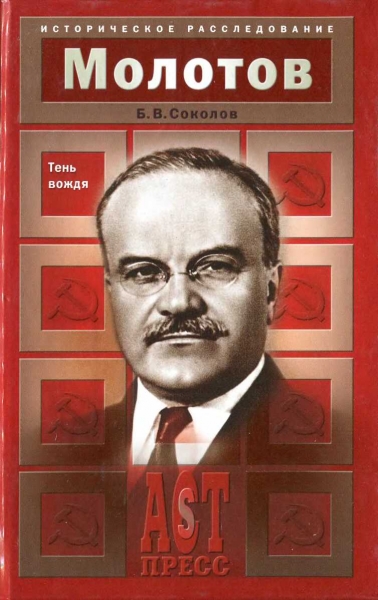

Вячеслав Михайлович Молотов принципиально не писал воспоминаний. Поэту Феликсу Чуеву, добровольно взявшему на себя роль его Эккермана, Молотов говорил:

«Мне неинтересно, где, кто и что сказал, кто куда плюнул... Ленин не писал мемуаров, Сталин — тоже... Есть люди, которые говорят, что видели мою книгу. Я пишу не мемуары, я пишу о социализме — что это такое и, как говорят кресть-• яне, “на кой он нам нужен”».

Вячеслав Михайлович не сомневался, что социализм народу ох как нужен, и собственной жизни без социализма не мыслил. Ему повезло — он не дожил пяти лет до крушения советского государства, в котором когда-то был вторым лицом, оставшись в памяти народа также вторым после Сталина палачом по числу невинно убиенных жертв. Когда-то пионеры пели:

И помнит каждый час

Любимый Молотов о нас.

Как много сделал этот человек!

Но о Вячеславе Михайловиче не поют уже много десятилетий, а если вспоминают, то как о фигуре мрачной, настоящем рекордсмене по части расстрельных списков. Для искренних же сталинистов Молотов все же остается далеко на втором плане, ибо для них главное — сам Сталин.

Наиболее восторженный из молотовских биографов Феликс Чуев утверждал:

«За семнадцать лет постоянного общения я имел возможность в какой-то мере изучить этого человека, целиком, с юности отдавшего себя идее».

Согласимся с тем, что Молотов был человеком идейным. Раз так, при рассказе о его жизни нам никак не уйти от оценки коммунистических постулатов, которым он следовал. Наверное, никто не скажет, что стремление к равенству, на которое опираются коммунисты, порочно, преступно или опасно для самого существования человечества. Стремление к равенству с себе подобными, вырвавшимися вперед в экономической, политической, культурной или научной областях благодаря собственным талантам или по обстоятельствам рождения, является мощным стимулом к прогрессу человечества. Но именно стремление, поскольку само равенство, как показывает опыт развития мировой цивилизации, достижимо только в формальных правах, а не в фактическом положении общества, ибо люди от рождения не равны ни по богатству, ни по талантам, ни по силе воли. Человек одновременно стремится и к равенству и к неравенству, ибо, достигнув в чем-то определенного уровня, сразу же мечтает выделиться из ряда себе подобных. Потому-то и приходилось загонять человечество в коммунистический рай железной рукой, что принципы коммунизма противоречили человеческой природе. Очень скоро в стране выстроилась новая иерархия — по степени приверженности коммунистической идеологии. При этом в основании пирамиды были изгои — представители прежних эксплуататорских классов и бывшие белогвардейцы, а на самом верху — Ленин, Сталин и их преемники по руководству партией и страной. А для того чтобы заставить народ с песнями шагать в светлое коммунистическое будущее, необходимы репрессии, по части проведения и обоснования которых Вячеслав Михайлович был настоящим мастером. В отличие от некоторых других уцелевших членов сталинского Политбюро, Молотов никогда задним числом не осуждал репрессии, считая, что они необходимы, хотя и допускал, что кого-то могли расстрелять или посадить по ошибке. Например, его собственную жену.

В своей книге я попытаюсь дать портрет Молотова максимально объективно и постараться понять, в чем заключалась его роль в советской истории. Главной жизненной удачей Молотова, что, вероятно, понимал и сам Вячеслав Михайлович, было то, что его все-таки не расстреляли.

Хотя могли. И не раз. Но Сталин не успел, а Хрущев не захотел. Испугался, видно, что если он рарстреляет своих оппонентов, то и его в случае падения ожидает та же участь.

В целом Молотов представляется человеком, лишенным каких-либо страстей, этаким сухарем-бюрократом. Кажется, у Вячеслава Михайловича никогда не было любовниц, он никогда ни с кем всерьез не ссорился, хотя искренне ненавидел своих политических противников — Троцкого, Бухарина, а позже Хрущева, с которыми никогда дружен не был. Молотов не отличался решительностью и самостоятельностью в своих решениях и действиях. Решительным он был, лишь претворяя в жизнь сталинские указания.

Впрочем, другим и не мог быть верный сподвижник Сталина. Сколько-нибудь самостоятельных и харизматических личностей генералиссимус рядом с собой не терпел. Вместе с Иосифом Виссарионовичем Вячеслав Михайлович делал историю. И далеко не всегда — чистыми руками и в белых перчатках. Впрочем, мало найдется таких, кто творил ее иначе.

\

Детство и юность

В отличие от многих других исторических персонажей, с временем и местом рождения нашего героя, равно как и с его социальным происхождением никаких неясностей нет. Вячеслав Михайлович Молотов родился 25 февраля (9 марта) 1890 года в слободе Кукарка Нолинского уезда Вятской губернии в семье приказчика Михаила Прохоровича Скрябина. Любопытно, что из того же села был родом предшественник Молотова на посту председателя Совнаркома Алексей Иванович Рыков, решение о расстреле которого впоследствии пришлось принимать Молотову вместе со Сталиным. Мать Вячеслава, Анна Яковлевна Небогата -кова, была дочерью купца. В купеческих семьях молодые и бойкие приказчики частенько крутили любовь с хозяйскими дочерьми, рассчитывая на капитал будущего тестя.

В семье Скрябиных родилось десять детей, трое из которых умерли в раннем возрасте. Тогда Вячеслав носил еще свою родовую фамилию Скрябин, в дальнейшем благополучно забытую почти всем населением страны, знавшим главу советского правительства под громким и тяжеловесным псевдонимом Молотов. Позже он в беседах с Феликсом Чуевым вспоминал не без гордости:

«Мы, вятские, ребята хватские, семеро одного не боятся! Отец у меня был приказчиком, конторщиком (то есть не в лавке сидел, а в конторе работал, стоял ступенью выше обычного приказчика и наверняка пользовался доверием хозяина. — Б. С.). А мать — из богатой семьи, из купеческой. Ее братьев я знал — тоже богатые были... Деда по отцу помню. А по матери очень слабо помню. Братьев матери тоже хорошо не помню. Мне было лет семь. На лето мы уезжали к дедушке со старшим братом. По отцу дед был из крепостных, Прохор Наумович Скрябин. Старые

имена. А братья матери имели “ТсфгрШ бр&^в.Ш^ богатиковых”. Семья у них большаяЧэШа. Отё^ 'слУжкл у матери приказчиком».

Интересно, что племянник матери Молотова был отцом знаменитого актера Бориса Чиркова. Молотов потом сетовал, что родственник захаживал к нему, когда он был у власти, а в опале навещать перестал. Хотя в свое время в знаменитой кинотрилогии о Максиме ему довелось сыграть революционера, прототипом которого во многом был сам Вячеслав Михайлович.

Дед Молотова по материнской линии, Яков Евсеевич Небогатиков, скончавшийся 8 июля ,1895 года в возрасте 72 лет, был купцом первой гильдии, владел пароходами на реке Вятке. Приказчик Михаил Скрябин, отец Молотова, был его поверенным в Кукарке. Судя по имени и отчеству, Яков Евсеевич происходил из евреев, а затем крестился. Пришел он в Нолинск мелким коробейником, в одних лаптях, занимался скупкой поношенной одежды у населения, а затем внезапно разбогател. Семейная легенда гласит, что он нашел зашитую в старом сюртуке или перине большую сумму денег. Более вероятно, что первоначальный капитал принесла ему в качестве приданого одна из жен или он был получен в результате каких-то темных операций. Его первая жена, Ефросинья Ипатьевна, подарила ему девять детей и скончалась в 1862 году. Вторая жена, Анна Трофимовна, успела родить двух дочерей — Анну, мать Молотова, и Ольгу, чьими внуками являются актер Б.П. Чирков и композитор Н.М. Нолинский. Она умерла в 1866 году в возрасте 35 лет. В 1873 году Яков Евсеевич женился в третий раз^ на 16-летней дочке лесничего. Скорее всего, состояние Якову Евсеевичу принесла вторая жена, Анна Трофимовна, или в период брака с ней Небогатиков быстро разбогател и вошел в купеческое сословие. В доме была большая библиотека, и, как можно предположить, его дочери получили приличное домашнее образование.

Молотов так вспоминал о своем родителе:

«Отец... приезжал ко мне, когда я уже работал в ЦК. По церквам ходил. Он религиозный был. Не антисоветский, но старых взглядов (сам Молотов всю сознательную жизнь был убежденным атеистом. — Б. С).

В детстве отец меня лупил, как сивого мерина. И в чулан сажал, и плеткой — все, как полагается. Когда первый раз меня арестовали, пришел на свидание».

К сожалению, Вячеслав Михайлович не уточняет, за что именно наказывал его отец в детстве. Но вполне возможно, что побои часто были без какого-либо серьезного повода. Дело в том, что Михаил Прохорович крепко дружил с «зеленым змием».

Молотов вспоминал:

«Отец здорово пил. “Питух” был. Купцы пьют, ну и он с ними. Везли его как-то на санях домой, и на повороте его выбросило из саней. Отец упал и сломал ногу о столб. Только в России такое может быть. С клюшкой ходил. А выпьет: “Все ваши Марксы, Шопенгауэры, Ницше — что они знают?” Особенно ему “Шопенгауэры” нравилось произносить! Громко. Лет шестьдесят пять прожил».

И еще Вячеслав Михайлович говорил об отце Феликсу Чуеву:

«Он бывалый человек. Он бывал на разных ярмарках, в Нижнем Новгороде и других местах, а там у него была вольная жизнь. Родители жили в Вятке, а “Торговый дом братьев Небогатиковых” был в Нолинске. Их трое — братьев Небогатиковых, они нам помогали. Николай, старший мой брат, окончил гимназию, поступил в университет».

Умер отец, по словам Вячеслава Михайловича, примерно в 1923 году, а мать — в 1920-м. В семье было десять детей, но выжили шесть братьев и старшая сестра. Отец говорил о них: «Шесть сыновей и сам соловей». Молотов был предпоследним ребенком. Надо сказать, что в дальнейшем, занимая важнейшие государственные посты, он никак не покровительствовал своим родственникам, да и те, в свою очередь, не искали его помощи. Замечу также, что совсем не пролетарское происхождение ни в коей мере не помешало партийной карьере Молотова. Для так называемых «старых большевиков» даже потомственное дворянство никогда не было лыком в строку. Вот для партийных рядовых социальное происхождение играло роль

отнюдь не последнюю, и сам Молотов впоследствии не раз вычищал из партии детей дворян, купцов и даже приказчиков.

В школьные годы Вячеслав играл на скрипке, пел, писал стихи. Молотов вспоминал, что в Политбюро трое в прошлом были певчими в церкви — он, Сталин и Ворошилов:

«В разных местах, конечно. Сталин — в Тбилиси, Ворошилов — в Луганске, я — в своем Нолинске... Сталин неплохо пел... Ворошилов пел. У него хороший слух. Вот мы трое пели. “Да исправится молитва моя...” — и так далее. Очень хорошая музыка, пение церковное».

Выходит, эта троица спелась в Политбюро не только в переносном, но и в прямом смысле. И благодаря чему — любви к церковному пению!

Семья переехала в Вятку, и в 1897 году Вячеслав поступил в городское училище, откуда его вскоре выгнали за плохое поведение. Потом перебрались в Нолинск, где он окончил чегаре класса городского училища. Последовавшая за тем попытка поступления в Вятскую гимназию не увенчалась успехом. Пришлось довольствоваться 1-м Казанским реальным училищем, из которого его исключили в 1908 году накануне экзаменов за революционную деятельность. Позже Молотов с гордостью говорил, что его исключали из всех учебных заведений.

В Казани Молотов жил в одной комнате с тремя своими братьями. Один из них учился в гимназии, другой — в художественном училище, третий — в реальном, вместе с Вячеславом. Все оничиграли на скрипках и обучались в бесплатной музыкальной школе, созданной стараниями казанского мецената.

На склоне лет Вячеслав Михайлович вспоминал в беседе с Феликсом Чуевым:

«Ешьте щи с кусками! Старорусская пища. Помню с детских лет. Куски черного хлеба настрогаешь в щи и кушаешь».

И еще он повторял в конце жизни, не без некоторой, как кажется, гордости:

«Я человек девятнадцатого века. С каким суеверием люди вступали в новый век, боялись всего!»

Но сам Вячеслав, кажется, в тот момент еще ничего не боялся. Бояться он начал значительно позже.

Вообще, о детстве и ранней, дореволюционной юности Молотова мы знаем очень мало и главным образом с его собственных слов. Но, судя по всему, ничем выдающимся в то время Вячеслав не отличался и никак не выделялся из среды своих сверстников. Хотя много читал, в том числе и работы философов. И похоже, довольно рано пристрастился к Марксу, что и определило его дальнейшую судьбу.

Начало революционной деятельности

Летом 1906 года Вячеслав Михайлович вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию, сразу же примкнув к фракции большевиков. Он участвовал в создании нелегальной революционной организации учащихся. Позднее Молотов утверждал, что к революционной деятельности его толкнуло увлечение русской литературой:

«Я все читал. Чехова — с начала до конца. Григоровича — от начала до конца, он ведь хороший русский писатель. “Антон Горемыка” — я зачитывался. Я еще учился в такое время, когда мне, мальчишке, не давали читать Майн Рида, Купера... Школа запрещала. Таскал тайком Купера и прочих. Майн Рида очень мало читал».

Вероятно, в душе юного ученика реального училища слились воедино сочувствие к обездоленному народу, к которому призывали русские писатели, и жажда приключений и революционной романтики, навеянная иностранными романами.

Тогда, в начале XX века, учащаяся молодежь, и школьная и студенческая, поставляла значительную часть кадров для революционных партий и организаций. Молодым людям, уже немало узнавшим из книжек о стране и мире, хотелось быстрых перемен, хотелось, чтобы народ жил не хуже, чем в развитых странах Запада. Препятствие к прогрессу видели в самодержавии. А тут как раз в ходе революции 1905 года, после издания Октябрьского манифеста и создания Думы оно пошатнулось. Это толкнуло новые тысячи и тысячи молодых людей в ряды антиправительственных партий. Молотов оказался среди них.

Но не только литература, в том числе и марксистская, предлагавшая простые ответы на сложные вопросы,

и общий революционный подъем толкнули Вячеслава в революцию. Были и некоторые специфические обстоятельства, связанные с его тогдашним местом жительства. Молотов вспоминал:

«Я был в городе Нолинске. А город Нолинск был местом ссылки, и в числе ссыльных оказался один видный большевик казанский, студент, украинец Кулеш Андрей Степанович. Он женился на моей двоюродной сестре. В Казани он был наиболее видный большевик в 1905—1906 годах... А потом он пошел в ссылку в Сибирь, что-то там у него с женщиной вышло, и, кажется, кончилось дуэлью. Одним словом, он был застрелен. Видный был очень... для моего кругозора.

Лет пятнадцать мне было. Учился в реальном училище. В пятом классе я уже в нелегальных организациях состоял, а в седьмом классе перед выпускными экзаменами — а я шел на золотую медаль — меня арестовали. Видимо, сыграло роль то, что в 1906 году я вступил в партию. Я приехал на каникулы в Нолинск. Там было много ссыльных, в том числе грузины. Я вот с ними путался. Особенно был один, более... интеллигентный человек, я к нему по вечерам заходил. По-моему, из Баку. Я у него спрашиваю: “Что такое детерминизм?” Читал марксистскую литературу, не все было понятно, он мне объяснял. Я тогда увлекался Плехановым, а Ленина еще не читал. Но он, по-моему, был меньшевистского толка. Но против царской власти. Это 1906-й. У меня еще четкого представления не было о большевиках и меньшевиках».

Фамилия этого грузина, правда, как помнит Молотов, была совсем не грузинской, — Марков.

Позднее Молотов гордился, что к большевизму пришел своим умом. А ведь мог избрать и другую стезю — служить приказчиком, а со временем, получив кое-какой капитал от родни по матери, сделаться купцом. Вполне возможно, что в бизнесе Вячеслав Михайлович был бы успешен, практическая сметка у него была. Только на ход истории это бы все равно никак не повлияло и революцию 1917 года не предотвратило. Просто у Сталина в премьерах состоял бы кто-нибудь другой, а Вячеслав Михайлович так бы и остался навсегда Скрябиным, и судьба его вряд ли оказалась бы завидной. Если бы и разжился к тому времени,

то после революции наверняка бы всего лишился. Если бы не эмигрировал вовремя, то мог бы вновь подняться во времена нэпа, а затем — опять крах. В дальнейшем Вячеслав Михайлович имел бы все шансы попасть под маховик репрессий 30-х годов. Если бы не расстреляли и не отправили в ГУЛАГ, то сослали бы, как пить дать. И уж большой карьеры сын приказчика и купеческой дочки в советской стране ни за что не сделал бы. Так что, примкнув к большевикам, будущий Молотов не прогадал.

Еще он мог, кинувшись в революцию, ошибиться с партией и примкнуть не к большевикам, а к меньшевикам или эсерам (вот только анархистом представить себе солидного, государственно мыслящего Вячеслава Михайловича решительно невозможно). И в этом случае его судьба была бы незавидной, даже если после 1917 года он бы переметнулся к большевикам. В 30-х бывшим рядовым членам так называемых «мелкобуржуазных партий» всерьез грозили ссылка и ГУЛАГ, а бывшим руководителям — расстрел. Молотов при его колоссальной работоспособности и исполнительности имел все возможности оказаться среди руководящих работников, а значит, разделил бы, скорее всего, их печальную участь.

Кстати, хотя официально в анкетах Молотов писал, что вступил в РСДРП(б) в Казани, в беседах с Чуевым он настаивал, что впервые собрание социал-демократического кружка посетил в лесу в Нолинске летом 1906 года, причем там же была его двоюродная сестра-большевичка — Лидия Петровна Чиркова, жена Кулеша. На собрании Молотову поручили печатать листовку по поводу выборов в Государственную думу. Он ее отпечатал и сам же распространял. В Казани же Молотов два года вел кружок и создал беспартийную организацию, объединившую несколько школ города. Молотов стал председателем комитета этой организации. Он возглавлял также социал-демократическую группу школьников и, по его утверждению, обратил в социал-демократическую веру немало эсеров.

В группе социал-демократов, кроме Молотова, основную роль играли еще три человека. Вот как он вспоминал о них:

«В нашей подпольной группе главную роль играли четыре человека, в их числе был и я, потом был такой Аросев,

писатель. Мой близкий друг. Попал под обстрел в тридцатые годы. Послом в Чехословакии был. (Вячеслав Михайлович не смог спасти близкого друга от расстрела. Или не захотел... — Б. С.).

Наиболее твердыми были я и Тихомирнов Виктор Александрович, сын домовладельца казанского. Большевикам были нужны деньги. Мы внесли три тысячи рублей... У Виктора Тихомирнова отец умер, дом его продали, приличный... Тогда это были большие деньги. Тогда больше двадцати пяти рублей в кармане и не бывало...

Четвертым у нас был Мальцев. Он стал врачом, но медициной почти не занимался. Довольно способный, но ничего особенного не сделал. Он погиб в первые же дни обороны Москвы. Пошел добровольцем. Пожилой был. Где он погиб, бедняга, даже не знаю.

В 1909 году почти всю нашу группу забрали, вся наша четверка была арестована. Провокатор один был...

Тихомирнов из богатой семьи, он уехал за границу и установил связь с Лениным. Одно время он был в роли секретаря у Ленина, перед войной... С началом революции он был назначен членом коллегии Наркомата внутренних дел. А в 1919 году умер от гриппа (иначе бы, боюсь, разделил судьбу Александра Яковлевича Аросева. — Б. С.)... Очень хороший товарищ, замечательный. Большевик преданный... В ссылку я попал вместе с Аросевым. Мальцев тоже в этой ссылке был, в другом городе жил, рядом, в Вологодской губернии».

В апреле 1909 года Молотова арестовали и сослали в Вологду. Под арестом он провел три месяца. Бежать из ссылки не представляло труда, но тогда нужны были бы средства на нелегальное существование. Одиннадцати рублей в месяц, которые платили ссыльным, вполне хватало для жизни в захолустном Соль-Вычегодоке, но отнюдь не в столицах, а накопить значительную сумму не представлялось возможным. Вячеслав решил полностью отбыть положенный срок ссылки, чтобы иметь возможность закончить среднее образование. Он рассказывал Феликсу Чуеву:

«После первого ареста меня сослали в Вологодскую губернию, в Соль-Вычегодск. Поселился в комнате с ссыльным эсером Суриным. Ничего парень был. Правда, потом оказался провокатором, и в 1917-м его убили. Мы с ним мирно сосущество-

вали днем, а по вечерам забивались по углам и штудировали каждый свою литературу. Когда моя ссылка подходила к концу, он прислал письмо: “Сюда приехал Сталин. Знаешь, кто это? Кавказский Ленин!” Но я уехал раньше, и познакомились мы уже в Питере».

В ссылке Молотову удавалось подрабатывать. В 1910 году в Вологде он играл в ресторане на мандолине в ансамбле из четырех человек, получая за это рубль в день, а потом перешел играть в кино во время демонстрации фильмов.

В 1911 году Молотова освободили, и он отправился в Петербург. Вячеслав Михайлович сразу же сдал экстерном экзамены за реальное училище и поступил на кораблестроительный факультет Политехнического института. Как говорил Молотов, этот факультет был «самым аристократическим и самым трудным». Однако практически сразу же он был переведен на экономическое отделение, очевидно по его просьбе. Вячеслав Михайлович учел, что на таком сложном факультете слишком трудно будет сочетать учебу с партийной работой, да и концентрироваться на узкой кораблестроительной отрасли он не хотел, а знание экономики могло пригодиться после победы революции, на которую он надеялся. Позднее он так рассказывал Чуеву об университетских годах:

«Я ни одного месяца не учился на кораблестроительном. С 1911-го до 1916-го я учился на экономическом, дошел до четвертого курса. Я очень мало занимался, но личная работа моя, внутри меня, значила много. Приходилось иметь дело с.очень крупными профессорами. Максим Ковалевский переписывался с таким человеком, как Петр Бернгардович Струве, потом, там были еще крупные профессора, теперь более-менее забытые, — Дьяконов, Чупров — крупный статистик, курс которого я прослушал полностью. Статистика меня очень интересовала — и для марксиста, и для экономиста это очень важно. Это был очень хороший, квалифицированный лектор... И еще ряд довольно крупных... Я этому не особенно большое значение придаю, потому что, конечно, главное все-таки — самообразование. Лекции я посещал мало. По статистике, по экономической географии... Сдавал. Профессорам сдавал. И серьезные работы писал. Года полтора оставалось доучиться. Я, как человек, занятый нелегальной большевистской работой, добивался

только того, чтобы перейти с курса на курс или, по крайней мере, сдать те экзамены, без которых отчисляли. Мне важно было не попасть на воинскую службу. Стипендии не было, но мне платило вятское земство 25 рублей... Там было несколько эсеров в земстве, они поддерживали демократов. Они демократы, эсеры. Но мелкобуржуазные...»

Университетского курса Молотов так и не кончил. Он стал членом Петербургского комитета партии, сотрудничал с большевистскими газетами. 22 апреля 1912 года Вячеслав Михайлович участвовал в выпуске первого номера газеты «Правда». Позднее он с гордостью вспоминал об этом:

«В то время в Питере шла острая борьба между большевиками и меньшевиками. Меньшевики выдвинули идею построить так называемый “Рабочий дворец” — центр пропаганды культуры среди рабочего класса, а большевики предложили не дворец создать, а ежедневную рабочую газету. Мы своего добились, и наша “Правда” сразу стала популярной среди рабочих. До приезда Сталина мне пришлось организовывать “Правду”, выход первых ее номеров».

В «Правде» Молотов в 1912—1913 годах трудился секретарем редакции. В списке сотрудников он значился под псевдонимом А. Рябин. По утверждению Молотова, «редактор Егоров — это подставная фигура. Находили рабочего, который соглашался отсидеть пол года в царской тюрьме». Так что на практике Вячеслав Михайлович во многом заправлял делами редакции и в 1912 году стал членом Русского бюро ЦК РСДРП(б). Он гордился, что всегда был практическим работником, а не теоретиком, никогда не эмигрировал, не боялся рисковать, побывал в тюрьмах и ссылках. На склоне лет Молотов говорил Чуеву:

«Вот я “Правду” выпускал, мне 22 года было, какая у меня подготовка? Поверхностная, конечно, юношеская. Ну что я понимал? Хоть и два раза уже в ссылке был. Приходилось работать. А эти большевики старые, где они были? Никто не хотел особенно рисковать. Кржижановский служил, Красин — тоже, оба хорошие инженеры, Цюрупа был управляющим поместьем. Киров — где-то журналистом в маленькой провинциальной газете, не участвовал в реальной борьбе. Я уже не говорю о Хрущеве — такой актив-

ньтй всегда, а в партию вступил только в 1918 году, когда все стало ясно. Кого только не было в ту пору... Вот иду по Новодевичьему кладбищу — там на одной могиле есть такая надпись: “Боец из старой ленинской гвардии Иванов”. А в скобках — Канительщик. Это у него кличка такая. Прозвали по какому-то случаю, может, и случайно, но надо же так влепить ему на могиле! Да еще написали: “От друзей”... Я, между прочим, никогда не считал себя старым большевиком — до последнего времени. Почему? Старые большевики были в 1905 году, большевики сложились до пятого года... Ну, я уже, конечно, в период революции, после революции мог считать себя старым большевиком, но рядом сидели бородачи, которые в 1905-м уже командовали, возглавляли... Вполне в отцы годились, вполне, конечно. Я прислушивался к ним, правда, хотя я вместе с тем довольно высоко наверху стоял, а перед Февральской революцией был в Бюро ЦК, один из трех, и в революции участвовал активно, и все-таки я еще не из старой ленинской партии 1903-1904 годов. Но я очень близко к этому примыкаю, очень близко. Это факт. Но по молодости лет не мог я быть в 1903 году. А в шестнадцать успел уже. Успел, да».

Среди отцов-основателей российской социал-демократии, а потом и партии большевиков Молотов не был по молодости. Но к большевикам он примкнул вполне вовремя, чтобы к революции 1917 года считаться старым, проверенным, испытанным в подполье и ссылках членом партии. К тому же многие «старые большевики» после поражения революции 1905—1907 годов отошли от революционной борьбы, спрятали свои партбилеты подальше и нашли себе недурную службу в различных частных компаниях, которые на волне промышленного подъема росли как грибы после дождя. На смену им и пришли новобранцы поколения Молотова, которые как раз и присоединились к большевикам в разгар первой русской революции. Вячеслав Михайлович, побывав в двух ссылках, уже не мыслил себя вне партии и никакой другой работы, кроме партийной, знать не хотел. На скрипке, что ли, в ресторане пиликать? Гораздо интереснее печатать антиправительственные статьи, звать народ к революции и вообще руководить людьми.

К тому же заниматься конспирацией ему нравилось. Тут была своя романтика. Молотов вспоминал:

«В годы подполья пришлось быть и Михайловым, и Ряби-ным, и Самуилом Марковичем Брауде, и Яковом Каракур-чи. Осенью 1916 года в Озерках, около Питера есть район такой, снимаю квартиру, даю задаток.

— А как ваша фамилия?

— Моя фамилия Каракурчи.

— Не грузин будете?

— Я немного греческой крови.

Поселился. Иду как-то по Литейному мосту, навстречу Демьян Бедный, старый знакомый по “Правде”, стал печататься в других изданиях — там побольше гонорар был. Мы пришли к нему в кабинет, он работал в каком-то общественном кадетском комитете, барином выглядел в кабинете.

— Как живешь? — спрашивает Демьян.

— На нелегальном положении. По паспорту я теперь Яков Михайлович Каракурчи.

Демьян хохотал до слез. А мне этот Каракурчи был нужен потому, что он студент и, стало быть, может жить без паспорта, поскольку у него есть студенческий вид на жительство. К тому ж он горбун и не подлежал призыву в армию, что для меня было важно, ибо шла война (интересно, изображал ли Молотов горбуна, или приходилось давать взятки полицейским, чтобы его таковым считали? — Б. С.). На чью фамилию достану паспорт, тем и был... Февральская революция застала меня как Александра Степановича Потехина...»

До этого, в 1915 году, Молотов основал московскую парторганизацию. Вообще, он был неплохим организатором. Но вскоре Вячеслава Михайловича в Москве арестовали.

Затем была ссылка в Иркутскую губернию, побег оттуда. Молотов вспоминал:

«Мне, как и Максиму (герою кинотрилогии “Юность Максима”, “Возвращение Максима” и “Выборгская сторона”, которого сыграл молотовский племянник Борис Чирков. — Б. С.), запретили жить сначала в 49 городах империи, потом в 63. Напали на след в Москве, арестовали и отправили в Сибирь. Это уже 1915 год.

Поезд привез в Иркутск, а потом 200 километров пешком, по этапу, до Верхоленска, по 25 километров в день, вместе с уголовниками. Хорошо, что не заболел в пути, не заразился, только ноги сильно сбил. Оставили в селе Манзурка, где и встретил новый, 1916 год. В просторной избе собрались ссыльные, в одной половине — большевики, в другой — эсеры. И запели — одни “Интернационал”, другие “Марсельезу”. Мы этих эсеров в конце концов выгнали из избы, — смеется Молотов, — а я перезимовал и удрал в Питер. Снова на нелегальное положение...»

Во многом арест Молотова спровоцировало предательство главы большевистской фракции в Государственной думе Р.Ф. Малиновского. Молотов вспоминал:

«Пока есть империализм, пока существуют классы, на подрыв нашего общества денег не пожалеют. Да и не все люди неподкупны. Когда был разоблачен провокатор царской охранки Малиновский — депутат Государственной думы, большевик, член ЦК РСДРП(б), лучший наш оратор, — Ленин не поверил. Живой такой человек, оборотистый, умел держаться, когда нужно — с гонором, когда надо — молчаливый. Рабочий-металлист, депутат от Москвы. Я его хорошо помню, не раз встречался с ним. Внешне немножко на Тито похож. Красивый, довольно симпатичный, особенно если ему посочувствуешь. А как узнаешь, что это сволочь, — так неприятный тип! (Мышление у Вячеслава Михайловича, как и у других тоталитарных вождей, было вполне мифологичным. — Б. С.) Меньшевики сообщили нам, что он провокатор. Мы не поверили, решили: позорят большевика. Но это была правда. После революции Малиновского расстреляли».

На нелегальном положении Молотов оставался вплоть до Февральской революции, которую он встретил в Петрограде.

На заседании Петроградского Совета в ночь на 27 февраля 1917 года он впервые выступал как Молотов. На эту же фамилию он получил первый послереволюционный паспорт. Большевики любили звучные псевдонимы, выражавшие непреклонность и твердость... Сталин, Каменев, Молотов...

А революцию Молотов встретил как Александр Степанович Потехин, освобожденный от военной службы из-за

туберкулеза. Вячеслав Михайлович подбирал для себя такие паспорта, чтобы его настоящие владельцы имели белый билет — горбуна, туберкулезника.

Молотов не без гордости говорил: «Я только в последние три месяца перед Февральской революцией перешел на партийные деньги. А то жил на свой заработок. Перед революцией я был секретарем редакции и бухгалтером журнала «Современный мир». Устроил меня туда Аросев, которого взяли в армию, это было уже в 1916 году, он там был бухгалтером, а потом в банке работал. Он меня и порекомендовал. Получал сто рублей, начиная с ноября — декабря 1916 года. Не много. Тогда были очень дутые цены».

Феликс Чуев, чтобы польстить, сказал Молотову: «Про вас, про Сталина говорят, что вас столько раз арестовывали, что вы все выходы, все лазейки знали, а потом так советскую тюрьму прижали — никуда!»

«Это да. Конечно», — радостно согласился Вячеслав Михайлович.

Молотов считал себя одним из творцов Февральской революции:

«В ту февральскую ночь, 26-го числа, я был в Питере. Мы трое: Шляпников, Залуцкий и я, члены Русского бюро ЦК, жили на нелегальном положении. Прячешься, многого не знаешь, уцелеть бы. Когда развернулись события, мы ночью с Залуцким пошли на явку на Выборгскую сторону встретиться со Шляпниковым и узнать, как обстоят дела. Там нам сообщили, что Шляпников, возможно, у Горького. Отправились к Горькому. Он говорит:

— Сейчас в Таврическом дворце начинается заседание Петроградского Совета, и Шляпников, скорей всего, там.

И мы пошли в Таврический. Ночь. Стрельба со всех сторон. Во дворец не пускают. Вызвали Керенского:

— Мы от имени большевиков!

Тот провел нас в президиум и посадил меня рядом с Иорданским, редактором “Современного мира”, где я работал бухгалтером».

Можно представить, какими глазами смотрел редактор на своего бухгалтера Потехина, который под фамилией Молотов взял слово сразу же после Керенского и стал крыть и Александра Федоровича, и новое правительство. Однако предложение большевиков — разрешить выпуск

только тех газет, которые поддерживают революцию, — не прошло.

На другой день Молотов редактировал большевистский манифест и всю ночь провел в типографии, пока печатались «Известия рабочих депутатов». Ленин потом одобрил этот документ. А в пять утра Молотов мчался на машине в Таврический, разбрасывая из кузова направо и налево газеты с манифестом.

«Машин своих не было, но мы сами захватывали — уже чувствовали себя командирами. Народ активный был. Питер бурлил. Выступаешь на улице — группа собирается, потом толпа. Впервые свободу получили! Каких только партий не было... Даже “партия умеренных прогрессистов” существовала — за прогресс, но умеренный. Плеханов выпустил антиленинский сборник. Алексеенко, один из лидеров большевиков в Государственной думе, тоже выступил против Ленина. Как непросто было Ильичу из-за границы бороться с ними, и как трудно было нам без него! По поручению ЦК я делал доклад на заседании Петроградского комитета партии большевиков о том, чтобы не оказывать содействия Временному правительству. Меня поддержал Калинин, еще кое-кто из товарищей, но нас было меньшинство, и резолюция наша не прошла. Русскому бюро ЦК помогали такие товарищи, как Стасова (со Стасовой, кстати сказать, Молотов порвал отношения после 1957 года, после того как она подписалась под письмом с осуждением «антипартийной группы». — Б. С.), Калинин, и после Февральской революции мы пополнили наше бюро. Но все мы, вместе взятые, пока не приехал Ленин, не видели, что надо поворачивать к социализму. Мы думали, что дальше последует демократическая революции Я впервые увидел Ленина в апреле 1917 года на Финляндском вокзале, там и познакомился с ним. Вместе с ним был Сталин, который встретил его за несколько станций до Петрограда. Ленин поднялся на броневик: “Да здравствует социалистическая революция!”

Как — социалистическая? Мы говорили о демократической революции. Для большевиков это была уже другая ориентация. Даже такие видные члены партии, как Каменев, Рыков, в своих выступлениях говорили о том, что социалистическая революция — дело далекого будущего,

а Ленин: нет, надо готовиться к социалистической, а о демократической говорят старые большевики, они нам сейчас мешают, и не потому, что они плохие, а потому, что цели и задачи изменились и не так-то просто перестроиться. Ленин нам всем открыл глаза. Я-то был помоложе и сразу пошел за ним. Даже Сталин мне потом говорил:

— В апрельские дни в этом вопросе ты был ближе всех к Ильичу.

Мы долго обсуждали: что имел в виду Ленин под социалистической революцией? Мы тогда жили со Сталиным на Васильевском острове, в одной квартире. Оба холостяками былй. За одной девушкой ухаживали. Но он, грузин, отбил у меня эту Марусю... В той же квартире жили еще Смилга с женой и Залуцкий — мы впятером образовали нечто вроде коммуны. Старые большевики... Правда, потом и старые меньшевики, и кадеты, и даже черносотенцы стали выдавать себя за старых большевиков».

Кстати, Молотов подтвердил Чуеву, что в 1918 году в Петрограде Сталин подхватил венерическую болезнь. На любовном фронте Вячеслав Михайлович явно уступал Кобе. Да и вообще, как лидер и стратег он ни тогда, ни в дальнейшем никак себя не проявил. Молотову нужен был вождь, который знает, как надо действовать, предвидит будущее, дает стратегическую установку. А вот в качестве ведомого Вячеслав Михайлович был незаменим, беспрекословно, быстро, с душой исполняя все поручения, в том числе самые деликатные и неприятные. Сначала вождем для Молотова был Ленин, потом Сталин. А вот когда Вячеслав Михайлович однажды возжелал сам стать вождем, то потерпел позорное фиаско. Для этой роли у него не хватало боевого задора, харизмы, самостоятельности.

Решением Русского бюро ЦК РСДРП 4 марта Молотов был вновь введен в редакцию «Правды». С марта 1917 года Вячеслав Михайлович также являлся депутатом и членом исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. На Всероссийском совещании партийных работников РСДРП(б) в Петрограде (27 марта — 2 апреля) по вопросу об отношении к Временному правительству левое крыло во главе с Молотовым настаи-

вало на том, что «Временное правительство с первого момента своего возникновения является не чем иным, как организацией контрреволюционных сил. Поэтому никакого доверия, никакой поддержки этому правительству оказывать нельзя, наоборот, с ним необходима самая решительная борьба».

В статье «В партию!», опубликованной в «Правде» 28 марта 1917 года, Молотов призвал к сплочению и объединению «всех революционных рабочих под знаменем революционной социал-демократии»; указывал, что РСДРП «должна дать свои ответы, свои решения поставленных задач в том числе о созыве Учредительного собрания и установлении государственного устройства, решение вопроса о земле; общее улучшение положения рабочих, вопрос о прекращении войны и мире». При этом он подчеркнул, что «самостоятельная работа партии имела бы огромное значение для дела революции, для объединяющих всю демократию революционных организаций, как Советы Рабочих и Солдатских Депутатов».

Молотов был делегатом 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), состоявшейся в Петрограде 2-29 апреля. На ней он выдвигался в состав ЦК, но избран не был. Зато с мая Молотов стал членом Исполнительной комиссии ЦК. На 6-м съезде РСДРП(б) (26 июля — 3 августа) он высказался за необходимость вооруженного восстания:

«В изменении мирного характера революции и есть переломный момент. Власть можно получить только силой... До 3—5 июля лозунг “Вся власть Советам!” означал мирное, безболезненное развитие революции и был большим шагом вперед для всей демократии, которая в таком случае порывала бы с буржуазией и на опыте училась бы изживать иллюзии. При этом мы могли надеяться, что мелкая буржуазия, учась вместе с пролетариатом государственной власти, пошла бы за ним и далее, окончательно разорвав с крупной буржуазией. Но революция не окончена, так как крестьяне не получили земли и мира, и этих вопросов теперь мирно разрешить невозможно... Нам наделе надо указать единственный выход из создавшегося положения — диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства».

В дни Октябрьского вооруженного восстания Вячеслав Михайлович являлся членом Петроградского ВРК, хотя и не играл в нем ведущей роли. Сам день (точнее, ночь) Октябрьской революции в конце жизни помнился Молотову уже не слишком отчетливо:

«Я входил в Вбенно-Революционный комитет, который был создан Петроградским Советом. Председателем Петроградского Совета был Троцкий, он тогда хорошо себя вел... День 25 октября 1917 года отдельно не запомнился, потому что был предельно насыщен. Но осталось ощущение того, что сделано большое, важное дело».

После революции: вместе с Лениным

В первые послереволюционные дни Молотов занимался поиском союзников для большевиков. На заседании ПК РСДРП(б) 2 ноября 1917 года он доложил о ходе переговоров с социалистическими партиями:

«Из партий за нами идут только левые социалисты-революционеры, определенно против нас меньшевики-интернационалисты, враждебно настроены против нас меньшевики-оборонцы и правые социалисты-революционеры, Викжель1 занимает нейтральную позицию. Он предлагает кончить кризис соглашением. Он предлагает, чтобы в новое правительство вошли представители всех социалистических партий, начиная народными социалистами и кончая большевиками. Сочувствием широких масс Викжель не пользуется. Во время переговоров выяснилось, что народные социалисты даже не могут вести переговоры с большевиками, а меньшевики-оборонцы и правые социалисты-революционеры не соглашаются на министерство, в котором будут принимать участие большевики... Всем этим переговорам придавался вид, что мы, большевики, не сможем удержать власть. Переговоры в их глазах имели большое значение. У нас этим переговорам придавала значение только уасть товарищей. От уступок представители ЦК не отказывались. Они ничего не имели против, чтобы в министерство вошли представители других социалистических партий, но при непременном соблюдении и признании уже опубликованных декретов и законов, при соблюдении трех условий: 1) признание декретов о земле и мире; 2) новое правительство должно быть ответственно перед ЦИК и 3) беспощадная борьба против

буржуазных контрреволюционеров — Корнилова, Керенского, Каледина. С самого начала было очевидно, что эти условия неприемлемы для большинства соглашающихся сторон. Было ясно, что с нами пойдут, может быть, левые социалисты-интернационалисты».

Прогноз Молотова оказался точен. Так и вышло. Подчеркну, что Молотов всегда был на стороне Ленина и не поддерживал колебания Каменева и Зиновьева и некоторых других большевиков, выступавших за коалиционное правительство с социалистическими партиями. Он считал необходимым вооруженный захват власти большевиками. В чем, в чем, а в соглашательстве его никто не мог заподозрить...

Все послереволюционные дни Молотов ночевал в Смольном, жил там в одной комнате с рабочим Бакаевым. Учились стрелять из револьвера. Выбрали комнату побольше и палили в нарисованную на стене мишень. Молотов был членом Петроградского комитета партии. В Смольный приходило много народу — рабочие, солдаты, матросы, интеллигенция... Появился даже служащий Святейшего Синода:

— В здании Синода собирается нечто вроде стачечного комитета правительственных учреждений.

Ленин направил Молотова с отрядом рабочей гвардии разобраться, что это за комитет, и арестовать его.

«Указание было правильным и своевременным, — рассказывал Молотов Чуеву, — ибо это оказался не столько стачечный, сколько контрреволюционный комитет всех правительственных учреждений — человек 40—50 там заседало. Ну, я с красногвардейцами появился среди заседания: “Руки вверх!” — и всех этих “комитетчиков” мы отправили в Смольный. Точно так же по поручению Ленина мне в эти дни пришлось закрывать эсеровскую крестьянскую газету. А перед открытием II съезда Советов Ленин собрал членов ВРК в своей комнате обсудить, как открыть съезд и, в частности, как назвать наше первое правительство. Министры — это казалось тогда слишком по-буржуазному, только прогнали министров, и снова министры? Остановились на народных комиссарах, переняв это название от Французской революции. (Вячеслав Михайлович не стал уточнять, что название «народные комиссары» предложил «иуда» Троцкий. — Б. С).

На съезде Советов, когда Ленин выступал, провозглашая Советскую власть, я стоял за ним и почему-то смотрел на его ботинок. У Ленина была привычка: во время выступления приподнимать ногу на носке, он как бы весь тянулся ввысь. И я отчетливо видел протертую насквозь подошву его ботинка. На всю жизнь врезалось в память...»

По утверждению Молотова, Ленин тогда полагал, что в первую очередь будут уничтожены три основных врага: гнет денег, гнет эксплуатации и гнет капитала. Первоначально с деньгами собирались покончить в несколько лет, если не месяцев. На самом деле они сохранились до смерти Молотова, всего лишь 14 лет не дожившего до начала XXI века. Но он и на старости лет мечтал о постепенной отмене товарно-денежных отношений.

В 1918 году Молотов недолгое время занимал пост председателя Совета народного хозяйства Северной области, включавшей Петроград и прилегающие губернии. Здесь он близко сошелся с главой местных коммунистов Г.Е. Зиновьевым, под началом которого работал. Это не помешало Молотову вместе со Сталиным отправить на смерть «дорогого Григория Евсеевича» в 1936 году.

В 1919 году комиссаром парохода «Красная звезда» Молотов отправился восстанавливать советскую власть вдоль Волги и Камы. Инструктором по народному образованию на этом пароходе была Надежда Константиновна Крупская. Уезжали поездом из Москвы до Нижнего Новгорода. Провожал Ленин. По словам Молотова, во время поездки «мы работали здорово, с утра до ночи».

Молотов вспоминал:

«Ленин в 1919 году говорил, что революция была рабочая, а выиграли от нее больше крестьяне. Но полная победа — если у нас в деревне все в порядке. Сознательный рабочий идет на это, а несознательного надо убедить, и рабочий выиграет только тогда, когда поведет за собой крестьянство».

После завершения миссии «Красной звезды» Молотов был назначен председателем Нижегородского губиспол-кома, но уже в 1920 году его перебросили в Донбасс руководить местными коммунистами. На IX Всероссийской

партконференции Молотов впервые встретился с А.И. Микояном, ехавшим в Нижний Новгород в местный губком. Он говорил Микояну:

«Там крупная партийная организация в основном из рабочих. Но обстановка там сложная, резко проявляются местнические настроения: работников из других губерний принимать не желают. Среди партийцев немало случаев морального разложения, злоупотребления спиртными напитками. Некоторые из членов партии, поселившись в квартирах, отнятых у буржуазии, женились на дочерях купцов. Борьба с остатками буржуазии почти не ведется. Работать в Нижнем вам будет очень трудно, так как там всем заправляет спевшаяся местническая группировка».

Молотов вступил в острую борьбу с нижегородскими коммунистами. Позднее он назвал своих противников «группой правых, но еще не раскрытой». Конфликт с руководителями Нижегородского губкома стал причиной отзыва Молотова и его переброски в Донбасс. На бюро Нижегородского губкома Молотову было вынесено партийное порицание за интриганство. По этому поводу Вячеслав Михайлович говорил Феликсу Чуеву:

«Нет, не за интриганство они меня, а они хотели утвердить свою линию обывательского типа, ничего не трогать, нико го не задевать... Я попросился сам. ЦК отозвал... Я этого и добивался, так как отношения у меня были... довольно острые. Я просил перевести меня на партийную работу. Крес-тинский тогда был первым секретарем ЦК, еще Преображенский и Серебряков — все троцкисты, все секретаре ЦК. Вот Ленин на них должен был опираться. И они тогда мне предложили:

— Так, а мы вас направим в Башкирию.

— А по какому случаю в Башкирию? Я бы не хотел, там рабочих мало. Дайте мне промышленный район какой-нибудь...

— Вот Донбасс, пожалуйста, в Донбасс...

Я тогда перешел секретарем губкома в Донбасс. Врангель еще был в Донбассе. Война... Это было осенью 1920 года. Потом губернская конференция меня выбрала на общеукраинский партийный съезд, и там я стал первым секретарем Украинского ЦК. В конце 1920 года».

Столь резкий скачок в своей карьере Молотов связывал с покровительством Ленина и особенно Сталина. Но во главе украинских коммунистов он пробыл недолго — с октября 1920 года по март 1921-го. Партия позвала в Москву. Вот что Вячеслав Михайлович рассказал Чуеву об обстоятельствах этого перевода:

«В марте 1921 года я приехал на съезд в Москву, й меня оставили здесь. Уверен, что Сталин меня поддерживал. Меня там не могли так поддерживать. Ленин знал меня через Крупскую. Немного через переписку, когда я был в “Правде”. Думаю, что это Сталин. Он знал меня с 1912 года, мы жили с ним на одной квартире в 1917 году...»

Думаю, и Ленин и Сталин ценили Молотова прежде всего как толкового и беспрекословного исполнителя, лично преданного им.

Получается, что во главе крупных партийных организаций — Донбасской и Украинской — Молотов пробыл всего лишь считаные месяцы. В Нижегородской же губернии он отнюдь не был первым лицом. Вообще, Вячеслав Михайлович практически никогда не отвечал за полностью самостоятельный участок работы. Пост Председателя Совнаркома, который он занимал десять лет, в 30-х годах уже не имел прежнего значения. На этой должности Молотов был лишь проводником идей и решений, которые принимал Сталин. Так же дела обстояли и когда Молотов возглавлял Наркомат иностранных дел. Он привык быть вторым, и только вторым, поэтому, когда единственный раз в жизни попытался стать первым, потерпел сокрушительное поражение.

Уже кандидатом в члены Политбюро Молотов проявил свою кровожадность. В мае 1922 года, замещая отсутствовавшего члена Политбюро Зиновьева, он проголосовал за расстрел двух православных священников, осужденных Ревтрибуналом в Иваново-Вознесенске. За расстрел были также Ленин, Сталин и Троцкий, против — Калинин, Каменев, Рыков и Томский. Таким образом, для отмены расстрельного приговора трибунала не хватило одного голоса. Голос Молотова оказался решающим.

Весной 1921 года произошло знакомство Молотова с женщиной, которая на всю жизнь стала его верной спутницей и самым любимым человеком. Они познакомились

на совещании делегатов международного женского конгресса в Петрограде, а летом уже поженились. Пора представить возлюбленную Молотова. Перл (впоследствии Полина) Семеновна Карповская (партийная кличка Жемчужина является переводом с идиш ее имени Перл) родилась в 1896 году на станции Пологи Гуляйпольского района нынешней Днепропетровской области. От первого брака у нее была дочь — Рита Ароновна Жемчужина. В 23-летнем возрасте, став членом РКП(б), заведовала отделом Запорожского губкома партии. В связи с наступлением Деникина партийцев из Запорожья эвакуировали в Киев. Оттуда Жемчужина была направлена политработником в 9-ю армию, дислоцировавшуюся в районе станции Дарница. Затем ей пришлось бежать в Харьков, а потом в Москву.

Влияние Жемчужиной на Молотова было огромным. Среди номенклатуры ходил анекдот, относящийся, правда, к более позднему периоду, когда Молотов был уже главой внешнеполитического ведомства. Вызывает Вячеслав Михайлович некоего партийного работника и предлагает ему должность посла в одной небольшой стране. Партработник просит день, чтобы посоветоваться с женой. Молотов соглашается. На следующий день партработник приходит к Молотову и говорит, что с женой посоветовался и они согласны ехать. Но Молотов отвечает, что он тоже посоветовался с женой и пришел к выводу, что этого партийца за кордон посылать не стоит.

Молотов, несомненно, не был яркой личностью. Заикание не позволило ему стать хорошим оратором и призывать массы на баррикады, на трудовой или боевой подвиг. Вот какие впечатления остались от Молотова у бывшего секретаря Политбюро Бориса Бажанова, благополучно ушедшего на Запад в конце 20-х годов:

«В истории сталинского восхождения к вершинам власти он сыграл очень крупную роль. Но сам он на амплуа первой скрипки никогда не претендовал. Между тем он прошел очень близко. В марте 1921 года он избирается ответственным секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. В течение года у него в руках будет весь аппарат ЦК. Но в марте 1922 года Зиновьев, организуя свою тройку, захочет посадить на аппарат ЦК Сталина, сделав его генеральным секретарем и отодвинув Молотова на второе мес-

то — второго секретаря ЦК. Расчет Зиновьева: нужно сбросить Троцкого, а Сталин — явный и жестокий враг Троцкого. Зиновьев и Каменев предпочитают Сталина. И Молотов не только подчиняется, но и становится верным лейтенантом Сталина, из-под которого он никогда не пытается выбраться; Зиновьеву же и Каменеву он мстит потом с удовольствием, а также Троцкому, который почему-то Молотова невзлюбил (впрочем, не “почему-то”: Троцкий живет абстракциями — из Молотова он создал воплощение “бюрократического перерождения партии”)...

Молотов всегда и постоянно идет за Сталиным; он проводит всю самую серьезную работу по подбору людей партийного аппарата — секретарей крайкомов и губкомов — и созданию сталинского большинства в ЦК. Он десять лет будет вторым секретарем ЦК. Когда Сталину нужно, он будет председателем Совнаркома и СТО; когда нужно, будет стоять во главе Коминтерна; когда нужно, будет министром иностранных дел...

Молотов... представляет удивительный пример того, что делает из человека коммунизм. Я много работал с Молотовым. Это очень добросовестный, не блестящий, но чрезвычайно работоспособный бюрократ. Он очень спокоен, выдержан. Ко мне он был всегда крайне благожелателен и любезен и в личных отношениях со мной очень мил. Да и со всеми, кто к нему приближается, он корректен, человек вполне приемлемый, никакой грубости, никакой заносчивости, никакой кровожадности, никакого стремления кого-либо унизить или раздавить».

Сохранился и отзыв Молотова о Бажанове. В беседе с Чуевым он так охарактеризовал бывшего сталинского секретаря:

«Большой жулик. Я его помню. Красивый мальчик такой. Он сбежал в ИрДн. Я все удивлялся, как он к Сталину попал... Четыре года Бажанов был у Сталина. Вероятно, был агентом. На десятых ролях был. Только в конце приблизился к Сталину».

В марте 1921 года на X съезде РКП(б), по предложению Ленина, Молотова избрали членом ЦК, первым кандидатом в члены Политбюро и секретарем ЦК партии. Фактически Вячеслав Михайлович занял тот же пост, который потом три с лишним десятилетия занимал Сталин. Но по своим качествам Молотов никак не мог придать этому

посту то значение, которое придал ему Сталин, даже еще не став единоличным правителем.

Вячеслав Михайлович позже так оценивал роль своей тогдашней должности:

«При Ленине так было. Он являлся фактическим лидером партии и Председателем Совнаркома. А я — вроде Первого Секретаря, но совсем не в том положении, какое потом приобрел Первый».

После того как Ленин отошел от дел из-за тяжелой болезни, Молотов занял при Сталине то же положение, какое прежде занимал при Ильиче.

Свою позицию относительно отказа от военного коммунизма, ему внутренне близкого, Молотов сформулировал следующим образом: «Я считал, что отказаться от нэпа никак нельзя и плыть по течению нэпа никак нельзя».

Вячеслав Михайлович так вспоминал о первом годе работы в секретариате ЦК партии:

«Ярославский и Михайлов стали секретарями. Михайлов был такой середнячок областного масштаба, не выше. Даже как областной работник он был не выше среднего уровня, правда, его почему-то выдвинули председателем Московского совета профсоюзов. Ярославский приноровился выполнять всякие просьбы: кому штаны надо, кому ботинки, — мелочи. Правда, время было такое, что люди нуждались во всем. Но надо же на главных вопросах сосредоточить внимание. Ленин мне так и говорил, как-то мы беседовали... гуляли по Кремлю: “Вы не занимайтесь мелкими вопросами, перекладывайте их на помощников, вы занимайтесь политическими вопросами, а другие — старайтесь их отдать другим! Вы секретарь ЦК, не занимайтесь ерундой, как Ярославский и Крестинский!”

А тут просьбы всякие — кому-нибудь продукты нужны, не могут достать. И вот мы сидим, обсуждаем, кому дать, кому не дать, — чепухой занимаемся. Я говорю: “Невозможно работать, Владимир Ильич, время уходит на ерунду”.

Ленин помолчал, ничего определенного мне не сказал.

Я через некоторое время прямо взмолился: надо с вами поговорить по некоторым вопросам. Согласился, назначил день».

— АЛенина Как называли? «Владимир Ильич»? —- поинтересовался Чуев.

— Нет. «Товарищ Ленин», — ответил Молотов. — Владимир Ильич — очень редко называли. Это только его близкие друзья по молодым годам, такие, как Кржижановский, называли его «Владимир Ильич», а так все — Ленин, Ленин... Может быть, Цюрупа называл его «Владимир Ильич».

— А потом и Иосиф Виссарионович стал «товарищ Сталин»?

— Да, это было узаконено: товарищ Ленин, товарищ Сталин. Имя-отчество не принято было называть в партийных кругах. Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович — это им не соответствовало. Теперешним настроениям и правилам обращения соответствует, а тогдашним — не соответствовало.

А в августе на пленуме, после доклада Ярославского, когда пленум закончился, Ленин вдруг говорит:

«Вот у меня есть вопрос. — И неожиданно заявляет: — Я насчет товарища Ярославского. Предлагаю его послать в Сиббюро. Здесь мы найдем вместо него человека, члена ЦК, а в Сибири — там не хватает людей, надо подсобить. Кто против? Никого нет. Значит, решение принято».

Но когда я после пленума пошел на работу в свой кабинет — мы размещались тогда напротив Центрального военторга, — иду в свой кабинет, вдруг за мной влетает Ярославский и набрасывается на меня: «Вы карьерист! Это все ваших рук дело! Вы интриган!» — и прочее. А куда мне деваться? «Вы карьерист! Вы добиваетесь чего-то!» Я даже вспылил: «Да что вы ругаетесь? Я просто хочу, чтобы вы работали где-нибудь в другом месте». Так он меня изругал, но уже поздно. Лений сразу провел постановление, пленум утвердил. Конечно, все это было мое дело, я и не жалею...

Главной чертой Ленина Молотов в беседе с Чуевым называл «целеустремленность». А затем добавил: «И умение бороться за свое дело. Ведь в Политбюро он был в меньшинстве. Очень часто только Сталин и я его поддерживали. Как-то Ленин не пригласил Троцкого и Сталин заметил, что у нас получается фракция. Ленин улыбнулся: “Товарищ Сталин, вам-то, старому фракционеру...” С 1921 года на заседаниях Политбюро я обычно сидел рядом с Лениным.

Однажды во время выступления Троцкого Ленин незаметно передал мне записку: “Выступайте против него как можно резче. Записку порвите”. Я так и сделал. А после меня встал Ленин и окончательно добил Троцкого. Правда, тот понял, в чем дело, и сказал потом: “На всякое дело есть свой Молотов”. Троцкий считал, что мы должны вести курс на социализм постольку, поскольку нас может поддержать рабочий класс. А так как Россия состоит в основном из не понимающего социализм крестьянства, то в такой обстановке мы победить сможем лишь в том случае, если нас поддержат западные рабочие, а мы пойдем за ними. Тогда нам надо закричать: “Да здравствует социализм!” — а самим удрать в кусты. А мы начали и повели Запад за собой».

Молотов, как и Ленин, был человеком целеустремленным. А вот за свою точку зрения Вячеслав Михайлович боролся лишь до тех пор, пока она не противоречила точке зрения Сталина. Иначе он, кстати сказать, не уцелел бы в многочисленных чистках. Хотя, по иронии судьбы, от гибели его спасла все-таки смерть диктатора, который собирался репрессировать его не за строптивый нрав, а, наоборот, за отсутствие настоящей строптивости и харизматичности, делавшей его неспособным стать сталинским преемником.

В беседах с Чуевым Молотов всячески противопоставлял Ленина Троцкому, которого искренне ненавидел всю жизнь:

«Ленин понимал, что с точки зрения осложнения дел в партии и государстве очень разлагающе действовал Троцкий. Опасная фигура. Чувствовалось, что Ленин рад бы от него избавиться, да не может. У него не было еще такой мощной поддержки, какая потом появилась у Сталина. А у Троцкого хватало сильных прямых сторонников, были и ни то ни се, но признающие его большой авторитет. Троцкий человек достаточно умный, способный и пользовался огромным влиянием. Даже Ленин, который вел с ним непримиримую борьбу, вынужден был опубликовать в “Правде”, что у него нет разногласий с Троцким по крестьянскому вопросу. Помню, это возмутило Сталина, как не соответствующее действительности, и он пришел к Ленину. Ленин отвечает:

— А что я могу сделать? У Троцкого в руках армия, которая сплошь из крестьян. У нас в стране разруха, а мы покажем народу, что еще и наверху грыземся!»

Очень любопытны рассуждения Молотова по поводу еврейского происхождения большинства сторонников Троцкого:

«Троцкий всюду насаждал свои кадры, особенно в армии. Гамарник, начальник Политуправления. Склянский был у него первым замом. Я его знал. Откуда он взялся — черт его знает! Откуда Троцкий его взял, я не слыхал никогда. Эта нация, она столько пережила, и тогда вышколенных людей было очень много. Это городские люди, которые веками жили в городах, из поколения в поколение, не то что наши, пока обнюхаются».

Выходит, что определенное предубеждение против евреев у Молотова все-таки было*, хотя жена его и относилась к «нации вышколенных людей».

Вячеслав Михайлович признавался:

«Фактически всегда за спиной члена Политбюро была своя группа сторонников. И при Ленине. Ленин предложил собираться на заседания Политбюро без Троцкого. Мы сговорились против него. А через год-два — без Зиновьева и Каменева. А потом без Бухарина, Томского, Рыкова. Хотя они еще оставались в Политбюро, но им, конечно, не сообщали».

На льстивые слова Чуева: «Но вас нельзя упрекнуть, что вы плохо укрепляли социалистический строй» — Вячеслав Михайлович иронически ответил: «Не то что укрепляли, даже по головам иногда били».

Что ж, здесь Молотов вполне откровенно рассказал о механизме изгнания неугодных из Политбюро. Но когда он сам с товарищами сговорился против Хрущева, номер не прошел, и в результате изгнали его самого. А уж бить по голове бывших оппозиционеров, да и просто всех подозрительных и ненадежных Вячеслав Михайлович считал святым делом.

Молотов оставил зарисовку того, как они общались с Лениным в неформальной обстановке:

«Мне доводилось не раз беседовать с Лениным и в неофициальной обстановке.

4 Соколои

— Зайдем ко мне, товарищ Молотов.

Пили чай с черносмородиновым вареньем.

— У нас такой народный характер, — в тот вечер говорил Ленин, — что для того, чтобы провести что-то в жизнь, надо сперва сильно перегнуть в одну сторону, а потом постепенно выправлять. А чтобы сразу все правильно было — мы еще долго так не научимся».

Ленинские слова Молотов прокомментировал так: «Пока у нас государство, а оно еще долго будет жить, пока у нас деньги, а они еще тоже поживут, будут и такие отрицательные явления, как бюрократизм, карьеризм, стяжательство. Ну и жестокость».

Собственные деяния, равно как и деяния Ленина и Сталина, он за жестокость, разумеется, не считал.

Рядом со Сталиным: «тонкошеий вождь »

Ленина Вячеслав Михайлович ценил очень высоко. Но Сталин был ему внутренне ближе, и за три десятилетия совместной работы Молотов с ним почти сроднился. Вячеслав Михайлович в конце своего жизненного пути говорил Чуеву:

«Конечно, Ленин выше Сталина. Я всегда был такого мнения. Выше в теоретическом отношении, выше по своим личным данным. Но как практика Сталина никто не превзошел».

Одной из сфер практической деятельности стал снос исторических памятников, связанных с религией. Молотов входил в число активных сторонников ликвидации храма Христа Спасителя в Москве. Он так объяснял необходимость его сноса:

«Церковное совсем нехорошо — в самом центре России... Недодумали. Оставить было нельзя, а взрывать тоже не стоило... Много прошло лет, конечно, были и неудачные начинания. Теперь они кажутся чудачествами, явной ошибкой, но не всегда так казалось».

N

В Кремле Молотов жил рядом со Сталиным. Он вспоминал:

«Мы жили со Сталиным в одном коридоре в Кремле, в здании, где сейчас Дворец Съездов построен новый. По вечерам друг к другу заходили. Были годы, когда довольно часто это было. У него на даче обыкновенно общались: либо на одной, либо на другой. На ближней больше. А дальняя — это в районе Домодедова».

В 20-х годах партийные вожди жили довольно скромно. Никита Сергеевич Хрущев так поведал о том времени в своих мемуарах:

«Мы помнили слова Ленина, что через 10 лет существования советской власти страна станет неприступной, жили одной этой мыслью и ради нее. То время, о котором я вспоминаю, было временем революционных романтиков. Сейчас, к сожалению, не то. В ту пору никто и мысли не допускал, чтобы иметь личную дачу: мы же коммунисты! Ходили мы в скромной одежде, и я не знаю, имел ли кто-нибудь из нас две пары ботинок. А костюма, в современном его понимании, не имели: гимнастерка, брюки, пояс, кепка, косоворотка — вот, собственно, и вся наша одежда. Сталин служил и в этом хорошим примером. Он носил летом белые брюки и белую косоворотку с расстегнутым воротником. Сапоги у него были простые.

Каганович ходил в военной гимнастерке, Молотов — во френче. Внешне члены Политбюро вели себя скромно и, как это виделось, все свои силы отдавали делу партии, страны, народа. Некогда даже было читать художественную литературу. Помню, как-то Молотов спросил меня:

— Товарищ Хрущев, вам удается читать?

Я ответил:

— Товарищ Молотов, очень мало.

— У меня тоже так получается. Все засасывают неотложные дела, а ведь читать надо. Понимаю, что надо, но возможности нет.

И я тоже понимал его».

Постепенно жизненный уровень вождей повышался. Молотов признавался Чуеву, что уже в 30-х годах пайки и зарплата членов Политбюро позволяли им ни в чем себе не отказывать, не только есть, пить и одеваться в свое удовольствие, но и отдыхать с комфортом на правительственных дачах на юге и в Подмосковье.

Во время борьбы с разного рода оппозициями Молотов неизменно был на стороне Сталина. В борьбе с оппозиционерами Вячеслав Михайлович в выражениях не стеснялся. Так, 15 января 1926 года во время партсобрания на ленинградском заводе «Красный треугольник», где были сильны позиции зиновьевцев, Молотов заявил оппозиционеру — председателю собрания: «Сволочь, саботажник,

контрреволюционер, сотру тебя в порошок, привлеку тебя в ЦКК, я тебя знаю». И предупредил: «Мы уходим и поместим в печати нашу резолюцию».

Другие члены Политбюро, пришедшие на собрание, но не сумевшие добиться принятия резолюции поддержки сталинского большинства, от него не отставали. Ворошилов угрожал присутствовавшим на собрании комсомольцам: «Я вас сотру в порошок». И пообещал: «Я вас возьму в Красную Армию, и там мы поговорим», на что кто-то из молодых людей заметил: «Вот хорошая агитация за Красную Армию». Климент Ефремович обозвал оппозиционеров «бузотерами» и посулил: «Вы добиваетесь демократии, мы вам дадим такую демократию, что вы через три дня своих родных не узнаете». А Калинин задушевно обратился к женщинам-оппозиционеркам: «Ну, вы полоумные, с вами мы меньше всего будем считаться».

«Всесоюзный староста», как известно, предпочитал балерин, а не работниц, несмотря на свое рабоче-крестьянское прошлое. Комсомольцев же Михаил Иванович называл «сопляками».

Молотов, безгранично преданный Сталину, спокойно относился к тому, что Коба и в период борьбы с оппозицией, и позже, в бытность Вячеслава Михайловича главой внешнеполитического ведомства, не раз заставлял его выступать в роли «злого следователя», чтобы тем самым оттенить собственную широту души и готовность идти на уступки и проявлять милость к падшим. Однажды Феликс Чуев сказал Молотову:

— Мне кажется, иногда Сталин вынужден был подставлять вас под удар.

— Бывало и такое, — охотно согласился Вячеслав Михайлович. — Он занимал главное место и должен был, так сказать, нащупать дело, чтобы двигать его дальше. Это неизбежно, и тут ничего особого нет.

Молотов говорил Чуеву о Сталине: «Простой, очень, очень хороший, компанейский человек. Был хороший товарищ». Замечу, что хорошим товарищем считал Сталина до поры до времени и Бухарин. И вообще числиться другом Сталина было привилегией не только сомнительной, но и чрезвычайно опасной. Почти никто, кого Сталин называл своим другом, не уцелел. Вячеславу Михайловичу

пришлось в полной мере испытать это в последние годы жизни диктатора, когда только его смерть избавила Молотова от уже предрешенного расстрела, на технико-юридическое оформление которого оставалось от силы год-полтора.

Пока же, как в 20-х, так и в 30-х годах, Сталин вполне доверял Молотову и порой считал его незаменимым. Например, 1 сентября 1933 года он с некоторым раздражением писал Вячеславу Михайловичу:

«Признаться, мне (и Ворошилову также) не понравилось, что ты уезжаешь на 1 1/2 месяца, а не на две недели, как было условлено, когда мы составляли план отпусков. Если бы я знал, что ты хочешь уехать на 1 {/2 месяца, я предложил бы другой план отпусков. Почему ты изменил план — не могу понять. Бегство от Серго? Разве трудно понять, что нельзя надолго оставлять ПБ и СНК на Куйбышева (он может запить) и Кагановича...»

Вячеслав Михайлович выгодно отличался своей трезвостью от некоторых других соратников по Политбюро, вроде Куйбышева, Жданова или Щербакова, хотя при необходимости во время застолья у Сталина мог выпить изрядное количество водки и коньяка. На тех из соратников, кто на дружеском ужине в его присутствии «половинил» рюмки и пропускал тосты, Иосиф Виссарионович смотрел с подозрением: если человек боится напиться, значит, ему есть что скрывать.

В 20-х годах Молотов был в неплохих отношениях со всеми членами Политбюро, в том числе и с теми, кто впоследствии оказался в оппозиции к Сталину. Так, Микоян 8 июня 1928 года писал жене Ашхен из Мухалатки (Крым):

«Завтра выезжает отсюда Рыков. Врачи потребовали его отъезда в Москву. Он уже полтора месяца лежит в кровати. Дрянная затяжнай болезнь — ревматизм. Температура все время немного повышается. Мы с Молотовым ездим верхом, играем в теннис, в кегельбан, катаемся на лодке, стреляем, словом, отдыхаем прекрасно. Комната очень хорошая. Остаемся здесь после отъезда Рыкова — Молотов (с женой), Петровский (старик), Угланов, Товстуха, Ефимов и я».

Спорт Молотов любил, охотно играл и в теннис, и в городки, регулярно занимался гимнастикой, совершал пе-

шие прогулки. Все это помогло ему дожить до глубокой старости.

Рыкова и Угланова Молотов десять лет спустя не колеблясь отправит на смерть. А сменив в ноябре 1928 года Н.А. Угланова во главе Московской парторганизации, Вячеслав Михайлович провел ее основательную чистку от «углановцев» (правых).

На этом посту Вячеслав Михайлович пробыл недолго — только до апреля 1929 года. Как раз этого времени и должно было хватить, чтобы «перебрать людишек». Молотова прислали в Москву как опытного «чистильщика», поднаторевшего еще в борьбе с троцкистами. И с правыми он тоже не церемонился. Своих постов лишились 4 из 6 заведующих отделами Московского горкома, 4 из 6 секретарей райкомов, 99 из 157 членов Московского комитета. Подавляющее большинство из отправленных в отставку были в последующем расстреляны.

Любопытно, что на склоне лет Молотов нашел силы воздать должное Троцкому (но не Бухарину которого считал даже более опасным для дела социализма, чем Троцкий):

«У меня осталось до сих пор чувство такое, что первые месяцы Октябрьской революции Троцкий был хорош. Он выступал крепко, работал хорошо. Внутренне он и тогда, вероятно, был неустойчив, но подъем был такой большой... Он способный человек. И потом, карьера — это, так сказать, настраивало. И трибуна — он поднимается, так сказать, впервые. Немецкий знал, английский, и вообще язык был подвешен. Начитанный. Не случайно же Ленин сказал: наиболее выдающиеся — Троцкий и Сталин».

В беседах с Чуевым Молотов рассказал, как ему виделось отношение Ленина к другим членам Политбюро:

— У Ленина не было друзей в Политбюро. Но он нас всех сохранил — и тех и этих. Многие качались от него в разные стороны, а других-то не было. И другие еще неизвестно когда придут. Но в этом-то и сила Ленина, иначе он бы сам не удержался, и все дело рухнуло бы. Время было совсем другое. А мы нередко переносим наше время в ту эпоху или в 30—40-е годы и меряем сегодняшними мерками. Близкие отношения у Ленина были с Бухариным.

— В последние годы?

— Нет, пожалуй, в первые годы ближе были. Но он часто и запросто бывал на квартире Ленина и в Горках, обедал в семье. Наиболее квалифицированный теоретически, выше Зиновьева: тот больше оратор-журналист, а этот теоретик. Но оба с гонором были. Бухарин — очень самоуверенно себя вел, да и был крайне неустойчивым политически. Ленин назвал его «любимцем всей партии», но тут же сказал, что его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот вам и любимец! Да и до того Ленин его бил нещадно. А так Бухарин — добродушный, приятный человек. Со Сталиным у Ленина отношения были тесные, но в основном на деловой основе. Но Сталина он куда выше поднял, чем Бухарина! Да и не просто поднял — сделал своей опорой в ЦК. И доверял ему. Бухарин — ученый, литератор, по любым вопросам он выступал с большей или меньшей уверенностью, ну и авторитет был, нельзя отрицать.

— И сейчас популярен!

— И сейчас, конечно...

— Так вы из всей плеяды оппозиционеров выше всех Бухарина ставите?

— По теоретическому уровню — да.

— А Зиновьев, значит, ниже?

— Ниже, да. Бухарин более знающий. Зиновьев пытался теоретизировать, но — поверхностно. И с ним Сталин так обращался: «Я не знаю, читал ли товарищ Зиновьев Энгельса». Когда Зиновьев был уже в оппозиции, в 1925—1926 годах, он говорил: «Я стою на принципах коммунизма Энгельса». — «Я не знаю, — говорит Сталин, — читал ли эти принципы товарищ Зиновьев, я боюсь, что не читал, а если и читал, то, видимо, не понял»...

— Хитер был?

— Очень хитер, да... О Бухарине Ленин говорил: «Дьявольски неустойчив в политике». Дьявольски, да. Видно, что он любил Бухарина, хорошо к нему относился, но — «дьявольски неустойчив».

— Но ведь он, еше раз вспомним, его называл «любимцем партии»...

— Да, да. Бухарин по характеру был очень общительный человек и интересный, но вот — «дьявольски

неустойчив». Это видел не только Ленин, многие другие. Чувствуется, что Ленин его жалеет, а не может ничего ему уступить в идейной области. Бухарин действительно по характеру был очень мягкий, общительный, но старался в идейных вопросах держаться довольно последовательно, оппортунистически.

— В своем «завещании» Ленин каждого приложил сильно...

— Это точно. Но он не мог так просто, обывательски такие выводы давать, а связывал очень точно с содержанием, ненавязчиво, но связывал каждого. Каждый должен быть интересен по-своему.

Наверное, Молотов в душе радовался, что такие яркие личности, как Троцкий, Бухарин, Зиновьев, сломали себе шеи, а он сам, трудолюбивый бюрократ, которого вожди оппозиции держали за эталон серости, не только уцелел, но и стал вторым человеком в государстве. Бухарина же он не любил еще и потому, что тот развивал в народе потребительские инстинкты, с которыми невозможно строить социализм и неизбежно «буржуазное перерождение» партии. Неудивительно, что Молотов был решительным сторонником быстрой и насильственной коллективизации крестьянства, чтобы экспроприированный у крестьян хлеб пустить на нужды развития промышленности, прежде всего военной, а Бухарин был против такого рода коллективизации.

Вячеслав Михайлович до конца своих дней был убежден в необходимости коллективизации именно в том виде, в каком она была проведена в начале 30-х годов. Непосредственно перед коллективизацией и в первые годы ее осуществления Молотов выезжал на места — в Сибирь, на Украину, на Северный Кавказ, обеспечивал хлебозаготовки, следил за колхозным строительством. Даже на склоне лет он без тени сожаления вспоминал, как в конце 20-х годов выколачивал на Украине хлеб из крестьян:

«1 января 1928 года мне пришлось быть в Мелитополе по хлебозаготовкам. На Украине. Выкачивать хлеб... У всех, у кого есть хлеб. Очень нуждались — для рабочих и для армии. Все-таки тогда все это было еще частное. Поэтому надо было у частников взять... Собрался актив к вечеру, часов в пять. Я их накачиваю: «Давай хлеб! Сейчас такое время,

что надо нажать на кулака!» — речь как положено. Принимают резолюцию — обязать, выполнить план, направить... Крестьянский район, все они живут своим хозяйством... Хлеб отбирали, платили им деньги, но, конечно, по невысоким ценам. Им, конечно, невыгодно. Я им так и говорил, что пока нам крестьянин должен дать взаймы. Надо восстанавливать промышленность и армию не распускать... Вернулся в Москву. Совещание у Сталина наиболее активных деятелей. Я рассказал, как нажимал и прочее... После этого сам Сталин захотел поехать в Сибирь на хлебозаготовки».

Вячеслав Михайлович даже в конце жизни отрицал, что в период коллективизации был массовый голод: «Я считаю, что эти факты не доказаны». Хотя и заметил вскользь: «Нет, это преувеличение, но такие факты, конечно, в некоторых местах были. Тяжкий был год».

Интересно, что всего за каких-нибудь три недели до поездки на Украину Молотов, выступая на XV съезде партии 11 декабря 1927 года, заявил:

«Тот, кто теперь предлагает нам политику принудительного займа, принудительного изъятия 150—200 миллионов пудов хлеба хотя бы у десяти процентов крестьянских хозяйств, то есть не только у кулацкого, но и у части середняцкого слоя деревни, то, каким бы добрым желанием ни было это предложение проникнуто, тот враг рабочих и крестьян, враг союза рабочих и крестьян».

Сталин поддержал Молотова репликой с места: «Правильно!» Скорее всего, этот спектакль был предназначен для усыпления бдительности Бухарина и его сторонников, тогда как на самом деле Сталин уже принял решение перейти к принудительному отчуждению излишков хлеба и последующей коллективизации.

В 70-х годах Вячеслав Михайлович с гордостью говорил:

«Коллективизацию мы неплохо провели. Я считаю успех коллективизации значительней победы в Великой Отечественной войне. Но если б мы ее не провели, войну бы не выиграли. К началу войны у нас уже было могучее социалистическое государство со своей экономикой, промышленностью... Я сам лично размечал районы выселения кулаков... Выселили четыреста тысяч кулаков. Моя комиссия работала... Сталин говорил, что мы выселили 10 миллионов. На самом деле

мы выселили двадцать миллионов. Я считаю, что коллективизацию мы провели очень успешно».

В последние годы жизни Молотов считал, что колхозы надо постепенно превращать в совхозы, создавать крупные агропромышленные предприятия. Интересно, что у самого Сталина в последние годы жизни было прямо противоположное намерение. По свидетельству Хрущева, Иосиф Виссарионович заявил членам Политбюро, что убыточные совхозы (а таких было большинство) надо преобразовать в колхозы, поскольку колхозная форма хозяйствования, мол, эффективнее. Но никаких преобразований в этой сфере так и не осуществил.

Вячеслав Михайлович говорил Чуеву:

«Социализм есть уничтожение классов... А у нас — уничтожение эксплуататорских классов. Вот этого крестьянина берегут, колхозника. А его беречь нельзя, если хочешь счастья этому крестьянину. Его надо освободить от этих колхозов. И сделать его тружеником социалистической деревни. Вот эти сторонники крестьянского, демократии, они-то как раз реакционеры, они крестьянина этого в том виде, в каком он есть, хотят заморозить. Отупели в своем мелкобуржуазном мещанстве».

В принципе, если бы молотовская идея о превращении всех колхозов в совхозы осуществилась, ничего бы принципиально не изменилось. Рабочие совхозов, как прежде колхозники, трудились бы за гроши, да еще им бы грозило лишение приусадебных участков — ведь подавляющее большинство городских рабочих их не имело! В идеале Вячеслав Михайлович хотел видеть всех граждан, кроме узкого номенклатурного слоя, беззаветными социалистическими тружениками, чуждыми всяких «мелкобуржуазных» и «мещанских» предрассудков насчет материального благосостояния.

Он настойчиво повторял:

«Потребительство — это самое опасное. Если мы не разберемся в этом деле, попадем в очень трудное положение. И Сталин допустил ошибку в экономическом законе — о максимальном удовлетворении потребностей».

Зато сам Вячеслав Михайлович, как и другие члены Политбюро, по крайней мере в плане еды и напитков, ни в чем себе не отказывал, даже в то время, когда от голода умирали миллионы крестьян. О сталинских застольях Молотов с удовольствием вспоминал в беседах с Чуевым:

— Сталин много не пил, но в компании... Конечно, выпивал, как и все мы.