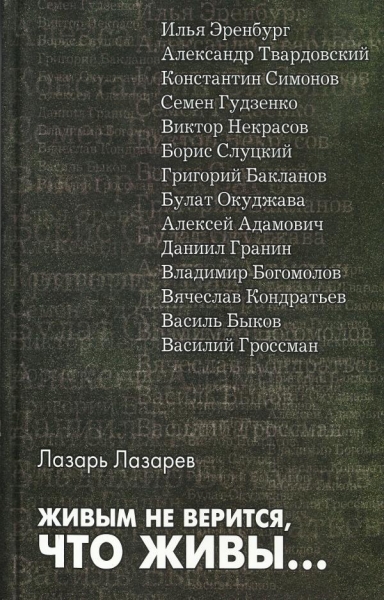

Лазарь Лазарев Живым не верится, что живы…

От автора

Эта книга — не обзор и не монография. Она состоит из статей и заметок, которые писались в разное время — от пятидесятых до нынешней поры. Но все они объединены одной общей темой: речь в них идет о литературе, посвященной Великой Отечественной войне.

У каждого критика есть свой круг литературных интересов. Они определяют проблемы и жизненный материал, на которых сосредоточено его внимание, произведения, которые его привлекают больше всего. Для автора этой книги, всех составивших ее статей и заметок военная литература, события, которые она запечатлела, были таким главным объектом. Этот выбор, это пристрастие возникли не сами собой. Как это нередко бывает, они имеют и свою жизненную, биографическую основу. Для того поколения, к которому автор принадлежит, великая война была фронтовой юностью, нашей судьбой. Я в первые дни войны стал курсантом Высшего военно-морского училища имени Фрунзе в Ленинграде, затем в восемнадцать лет был произведен в лейтенанты морской пехоты, воевал в качестве командира взвода и роты в сорок втором и сорок третьем годах на Сталинградском и Южном фронтах.

Борис Слуцкий писал:

Но пули пели мимо — не попали, Но бомбы облетели стороной, Но без вести товарищи пропали, А я вернулся. Целый и живой.Это лирическое стихотворение — поэт пишет о себе, о своей судьбе. Но, как это свойственно талантливой поэзии, она подразумевает многих. Автор этих строк вернулся с фронта, хотя и не совсем целым, но тоже живым…

Конечно, творчество каждого писателя, о котором я писал, заставляло обращаться к новым граням войны, у каждого из них был свой угол зрения, свой художественный мир, требовавший анализа и осмысления. Но некоторые фундаментальные принципы, которым на протяжении долгих лет следовал автор, оставались неизменными. Именно это позволило предложить собранные вместе статьи и заметки как книгу.

Для настоящего издания все статьи и заметки отредактированы, дополнены, обнаруженные повторы сняты.

Это были боеприпасы… (О публицистике Ильи Эренбурга военных лет)

В мае сорок пятого, в самые первые дни наступившего наконец мира, Илья Эренбург написал стихи о победе. В них много горечи и тревожных предчувствий:

Я ждал ее, как можно ждать любя. Я знал ее, как можно знать себя, Я звал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал — закончилась война. Я шел домой. Навстречу шла она. И мы друг друга не узнали.Горечь понятна: дорогой ценой, великой кровью было заплачено за победу. Понятны и его тревожные предчувствия. 14 марта 1945 года, за несколько дней до конца войны, в «Правде» была опубликована статья начальника управления пропаганды и агитации ЦК Г. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», написанная по указанию Сталина. Этому предшествовала вот какая история: начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ Абакумов доложил Сталину, что вернувшийся из фронтовой командировки в Восточную Пруссию Эренбург в своих выступлениях «возводит клевету на Красную Армию», обвиняя вторые эшелоны в мародерстве, пьянстве и насилии на территории Германии. Эренбург призывал навести порядок.

Сталин решил выступить по этому поводу с присущим ему фарисейством, приписав призыв к бесчинствам Эренбургу, сделав его козлом отпущения. Эренбурга прекратили печатать, остановили последний, четвертый сборник его статей «Война» (он так и не вышел). Статья Александрова вызвала негодование у фронтовиков.

Видно, Сталину это докладывали, и он дал задний ход — 10 мая «Правда» напечатала статью Эренбурга «Утро мира», он писал в ней, в сущности отвечая на обвинения Г. Александрова: «Всем народам найдется свое место под солнцем. Будет жить и немецкий народ, очистившись от фашистской скверны. Но нет и не будет на земле места фашистам: это наша клятва, клятва победителей. Свободные люди, мы никого не хотим поработить. Не хотим поработить и немцев». А вот еще одно место из статьи, написанной в те хмурые для него дни: «Я еще раз хочу напомнить, что никогда не думал о низкой мести. В самые страшные дни, когда враг топтал нашу землю, я знал, что не опустится наш боец до расправы: „Мы не мечтаем о мести. Ведь никогда советские люди не уподобятся фашистам, не станут пытать детей или мучить раненых. Мы ищем другое: только справедливость способна смягчить нашу боль. Мы хотим уничтожить фашистов: этого требует справедливость… Если немецкий солдат опустит оружие и сдастся в плен, мы его не тронем, он будет жить. Может быть, грядущая Германия его перевоспитает, сделает из тупого убийцы труженика и человека. Пускай об этом думают немецкие педагоги. Мы думаем о другом: о нашей земле, о нашем труде. О наших семьях. Мы научились ненавидеть, потому что мы научились любить“. Когда я писал это, немцы были в Ржеве. Я повторю это и теперь, когда мы в Берлине. Много говорили о ключах страшного города. Мы вошли в него без ключей. А может быть, ключ у каждого бойца в сердце: большая любовь и большая ненависть. Издавна говорят, что победители великодушны. Если можно в чем-то попрекнуть наш народ, то только не в недостатке великодушия. Мы не воюем с безоружными, не мстим неповинным. Но мы помним обо всем, и не остыла и не остынет наша ненависть к палачам Майданека, к вешателям и поджигателям. Скорее отрублю себе руку, чем напишу о прощении злодеев, которые закапывали в землю живых детей, и я знаю, что так думают, так чувствуют все граждане нашей Родины, все честные люди мира».

В приведенных цитатах явная полемика со статьей Александрова и стоящим за ним Сталиным. Дело это было небезопасное. Широко ходил анекдот, приписываемый Радеку: «С товарищем Сталиным трудно дискутировать: ты ему сноску, он тебе ссылку». Наверное, несмешной этот анекдот Эренбург знал, он чувствовал себя оскорбленным и оболганным и все-таки вступил в полемику, объяснял не властям — наверное, это было безнадежно, а своим читателям, что грехи ему приписываются зря.

И еще одно стихотворение, которое Эренбург написал в мае сорок пятого. Оно о себе, он как бы подводит итог прожитым военным годам. Он вспоминает самую трудную пору — сорок первый и сорок второй, когда стрелки истории так опасно качались, свою работу военного журналиста, не знавшую перерывов — четыре года на передовой. Грустные это строки:

Умру — вы вспомните газетный шорох. Проклятый год, который всем нам дорог. А я хочу, чтоб голос мой замолкший Напомнил вам не только гром у Волги, Но и деревьев еле слышный шелест, Зеленую, таинственную прелесть.Он работал все это время на износ, смертельно устал — ведь когда началась война он был немолодым человеком, ему было уже пятьдесят. Ему казалось, что написанное им — свыше полутора тысяч статей — недолговечно, как превращающиеся в труху ломкие газетные страницы. Отсюда в его стихотворении пренебрежительное «газетный шорох». Он был не прав. Но так он думал. В самый разгар войны, в 1943 году, в одной из статей он писал: «Писатели пошли в газету, как всходят на трибуну, — это не их рабочий стол, это не их место. Но и блиндаж не место сталевара или садовника. Война переселяет людей и сердца. В мирное время газета — осведомитель. В дни войны газета — воздух. Люди раскрывают газету, прежде чем раскрыть письмо от близкого друга. Газета теперь письмо, адресованное лично тебе. От того, что стоит в газете, зависит и твоя судьба».

Так понимал он свой долг. Эренбург был блестящим публицистом. Главный его жанр — статья, вернее, эссе. Никто не достигал тут тех высот, которые были доступны ему. Когда был сдан Киев, и об этом очень тяжелом нашем поражении даже не смогло, не решилось сообщить в своих сводках Совинформбюро, Эренбург об этом страшном ударе написал — нашел слова любви и горя: «Я родился в Киеве на Горбатой улице. Ее тогда звали Институтской. Неистребима привязанность человека к тому месту, где он родился. Я прежде редко вспоминал о Киеве. Теперь он перед моими глазами: сады над Днепром, крутые улицы, липы, веселая толпа… Настанет день, и мы узнаем горькую эпопею защитников Киева. Каждый камень будет памятником героям» («25 сентября 1941 года»). У него редко можно встретить описание в чистом виде. Пейзаж, зарисовка сразу же укрупняются, приобретают символический смысл: «Когда в июньское утро первые выстрелы вспугнули жаворонков, они прозвучали как диссонанс. Все вокруг не соответствовало этим звукам: и мирные села, и медленно дозревавшие колосья, и детвора на улицах пограничных городов, и сердце человека, еще продолжавшее мирно биться. Как изменилась наша страна! Стоят яркие осенние дни. Вокруг блиндажей березы как бы истекают кровью. Зловещая пестрота последних листьев сродни войне» («Свет в блиндаже»). Собственные впечатления и наблюдения — а он, сугубо штатский человек, не раз ездил на фронт, преодолевая сопротивление своего газетного начальства, опасавшегося этих командировок и не желавшего выпускать газетный номер без статьи Эренбурга, — входят в художественную ткань его текстов на равных правах с письмами, документами, цитатами из газет, свидетельствами очевидцев, показаниями пленных и т. п. Он пишет: «Я проехал триста километров по земле, отвоеванной у немцев. Зимой снег сострадательно прикрывал раны. Теперь повязка снята. Там, где были дома, крапива, чертополох и, как сорняки, немецкие шлемы, скелеты машин, снаряды» («По дорогам войны»).

Контрастное сопоставление, резкий, подчеркнутый переход от частной, но поражающей воображение детали к обобщению, от безжалостной иронии — к сердечной нежности, от гневной инвективы — к воодушевляющему призыву — вот что отличает стиль Эренбурга. Часто уже сам «монтаж» фактов высекает мысль, подводит читателя к выводу, который цель Эренбурга: «Когда Леонардо да Винчи сидел над чертежами летательной машины, он думал не о фугасных бомбах, но о счастье человечества. Подростком я видел первые петли французского летчика Пегу. Старшие говорили: „Гордись, человек летает; как птица!“ Много лет спустя я увидел „юнкерсы“ над Мадридом, над Парижем, над Москвой…» («Сердце человека»). Внимательный читатель публицистики Эренбурга не может не почувствовать, не догадаться, что автор ее обладает незаурядным поэтическим даром. В его публицистике постоянно проявляется присущий ему мощный лирический напор: «Нелегко вырастить плодовое дерево: много оно требует труда и забот. А чертополох невзыскателен. Гитлер, создавая свою „гитлеровскую молодежь“, потворствовал самым низким инстинктам человека. Он не воспитывал, он натаскивал, науськивал» («О патриотизме»). Или: «Это началось с малого: горел рейхстаг, подожженный фашистами. Это кончается на том же месте пожаром Берлина» («27 апреля 1945 года»). Эренбург дает общий план войны, прислушивается к шагам истории, его внимание сосредоточено на взаимоотношениях народов и государств, столкновении политических доктрин, нравственных принципов. Последнее — нравственные принципы — для него особенно важны, они всегда у него на первом плане…

Статьи Эренбурга не были журналистикой — какие бы заслуженные им самые высокие оценочные определения я не поставил бы перед словом «журналистика» — все это будет неточно. То, что он писал тогда, было неотъемлемой частью великой народной войны против фашизма, он выражал чувства и мысли людей, сражающихся с захватчиками, их веру в победу, был их голосом.

Об этом говорят все работавшие рядом с ним, печатавшиеся в одной с ним газете, коллеги — писатели и журналисты. Алексей Сурков: «Мне посчастливилось на протяжении трех военных лет работать рядом с Эренбургом в дружном, спаянном общим патриотическим порывом коллективе работников центральной военной газеты „Красная звезда“. Этот коллектив включал в себя и Симонова, и Павленко, и писавшего из блокадного Ленинграда Тихонова, и Габриловича, и целую плеяду талантливых военных журналистов. Эренбург был среди нас самым старшим по возрасту, литературному и жизненному опыту. Ему уже тогда перевалило за пятьдесят. Но никто из нас, работавших беззаветно и самозабвенно, кроме разве молодого Симонова, не мог сравниться по неиссякаемой энергии с этим старым „газетным волком“».

А вот свидетельство военной поры — сорок четвертого года — этого «молодого Симонова», которого Сурков поставил вслед за Эренбургом:

«Мне рассказывали люди, заслуживающие полного доверия, что в одном из больших объединенных партизанских отрядов существовал следующий пункт рукописного приказа:

„Газеты после прочтения употреблять на раскурку, за исключением статей Ильи Эренбурга“.

Это поистине самая короткая и самая радостная для писательского сердца рецензия, о которой я когда-либо слышал.

Когда думаешь об Эренбурге, хочется прежде всего сказать о нем просто, что он принят на вооружение нашей армии, и хотя это сравнение, конечно, не мне первому пришло в голову, — хочется повторить его, потому что оно предельно точно. Именно принят на вооружение».

И еще одно место из тех давних воспоминаний Симонова: «Прошлой осенью мне пришлось ездить вместе с Эренбургом на Центральный фронт. По грязным, изрытым воронками фронтовым дорогам, на забрызганном грязью „виллисе“ ехал по прифронтовой полосе немолодой, предельно штатский человек в мешковатом коричневом пальто, в меховой штатской шапке и с сигарой во рту. Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько сутулясь, разговаривая тихим голосом и ни на секунду не стараясь скрывать того обстоятельства, что он глубоко штатский человек. Но этот штатский человек был принят в армии как воин, и, если опросить всех, кто воевал в эти дни на этом фронте — от генерала и до последнего обозника, трусившего по дороге на своей одноколке, — я уверен, что там не нашлось бы ни одного человека, который бы не знал и не читал Эренбурга».

Люди военные, как правило, когда речь идет о сражениях, стараются пользоваться определениями взвешенными и точными, и когда маршал Баграмян пишет: «Перо Эренбурга воистину было действеннее автомата», — это не комплимент, а деловая оценка боевой мощи публицистики Эренбурга. И такого рода отзывов об Эренбурге известных военачальников великое множество — назову маршала Говорова, генералов Батова и Черняховского, адмирала Исакова. Но, быть может, не менее важен тот авторитет, которым пользовались статьи Эренбурга в «низах» армии, у бойцов и офицеров. Виктор Некрасов вспоминал, как слушали его солдаты статьи Эренбурга во время сталинградской битвы. Еще одно свидетельство — Сергея Наровчатова, во время войны он был армейским журналистом: «Его статьи читались сразу же после сводки Информбюро, а то и раньше, поскольку сводку узнавали еще до „Красной звезды“, из дивизионной и армейской печати. Эренбургские статьи, фельетоны, заметки проглатывались залпом». Я уже не говорю о том, с каким волнением они читались в тылу. Знали о них даже дети, школьники. Василий Аксенов рассказывал, что для них, детей военных лет, Эренбург был «неизменным участником войны», «автором грозных, или, как тогда говорили, „разящих“ статей».

О восторженных откликах на статьи Эренбурга выдающихся зарубежных деятелей того времени я не буду говорить — их множество, только упомяну об этом для полноты картины.

И еще одна цитата — не писателя, слава к нему как к одному из самых крупных поэтов второй половины века придет позже. А эти строки принадлежат гвардии майору Борису Слуцкому. В первые дни после конца войны он написал «Заметки о войне». Напечатаны они были только в «перестроечное», бесцензурное время, уже после кончины автора, до этого об их публикации и речи не могло быть, да и сам Слуцкий никогда никому не предлагал их для издания, понимал, что это невозможно. Одна из первых (в сущности первая) глава «Записок» посвящена Эренбургу (Слуцкий еще не был знаком с Эренбургом, позже они познакомятся, их, несмотря на разницу в возрасте, на долгие годы свяжут дружеские отношения). «Идеология воина, фронтовика составляется из нескольких сегментов, четко отграниченных друг от друга, — писал Слуцкий. — Подобно нецементованным кирпичам они держатся вместе только силой тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них… Один из самых тяжелых и остроугольных кирпичей положил Илья Эренбург, газетчик. Его труд может быть сравнен только с трудом коллективов „Правды“ или „Красной звезды“. Он намного выше труда всех остальных наших писателей. Для многих этот кирпич заменил все остальные, всем — мировоззрение, и сколько молодых офицеров назвали бы себя эренбургианцами, знай они закон словообразования… Вред и польза его измеряются большими мерами».

Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что Слуцкий, выражаясь современным языком, «озвучил» тогдашнее отношение к Эренбургу армии, во всяком случае ее офицерского корпуса.

В мемуарной книге «Люди, годы, жизнь», вспоминая первые месяцы войны, Эренбург говорил мимоходом, в одном абзаце: «Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в „Красную звезду“, писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями… Начали приходить телеграммы из-за границы; различные газеты предлагали мне писать для них: „Дейли геральд“, „Нью-Йорк пост“, „Ла Франс“, шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не словарь — для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы».

Понятно, что коллеги, работавшие вместе с Эренбургом в «Красной звезде», знали, во всяком случае слышали, что он пишет и для зарубежных изданий, но часто ли, много ли — даже они не представляли масштаб этой работы. В поздних своих воспоминаниях — они были написаны после кончины Ильи Григорьевича — Симонов писал: «Приходилось мне там же, в редакции, видеть Эренбурга и поздними вечерами, когда давно был сдан в набор его очередной материал для завтрашнего номера „Красной звезды“, а он все еще сидел за машинкой. Это не вызывало удивления ни у меня, ни у моих товарищей по „Красной звезде“. Мы знали, что, кроме статей в „Красную звезду“, в „Правду“, кроме статей, специально написанных для фронтовой печати, на просьбы которой Эренбург считал своим долгом всегда, когда мог это сделать, откликнуться, — мы знали, что кроме всего этого он делает еще одну большую и постоянную работу. Знали, что через Советское информбюро в телеграфные агентства и газеты Америки, Англии и сражающейся Франции направляются корреспонденции Эренбурга, специально написанные для этих агентств и газет.

Но никто из нас тогда не читал этих статей и корреспонденций. Прямо с машинки Эренбурга они шли в Информбюро и оттуда на телеграф. И хотя мы знали, что он пишет эти корреспонденции, но вся та работа, которая постоянно шла у нас на глазах, вся его работа для наших газет казалась нам такой огромной, что как-то невольно забывалось, что он с этой работой успевает делать еще и другую».

Рукописи своих статей Эренбург не сохранял. Он вообще мало заботился о своем архиве — тем более в дни войны не было у него для этого ни времени, ни сил, ни охоты. Когда он писал свои статьи, то думал только о сегодняшнем их воздействии, о том, как они работают на победу. «Они все, — говорил он в те дни о своих статьях, — были написаны о фронте, многие из них написаны на фронте. Напрасно искать в них художественные описания и размышления. Это только боеприпасы».

Ильи Григорьевича уже не было в живых, когда его секретарь военных лет передала вдове писателя несколько очень толстых папок, в которых были материалы Эренбурга, передававшиеся через Информбюро зарубежным органам печати. Любовь Михайловна попросила меня разобраться с этими материалами, которые были сложены без всякого порядка. Там были не только статьи, но и телеграфная переписка писателя с зарубежными газетами и агентствами, несколько описей, отправленных через Информбюро корреспонденций, кстати, они помогли составить представление о том, какого масштаба это была работа. Когда я разобрался, выяснилось, что передо мной большой массив публицистики Эренбурга, неизвестной его русским читателям, он точно заметил в своих мемуарах, что в этих статьях ему приходилось менять не только словарь, но и доводы.

По самым осторожным подсчетам, статей для зарубежных читателей Эренбург написал свыше трехсот. Это оказалась очень интересная книга, добавлявшая новую краску в публицистику Эренбурга военной поры. Правда, с большим трудом книга пробивала себе дорогу к читателям. Подогреваемые давней ненавистью к мемуарам Эренбурга, которые были поперек горла нашему идеологическому начальству, руководители писательского издательства делали все, что могли и умели, а умели они в подобного рода делах очень много, чтобы закрыть ей дорогу в печать. И то, что она под названием «Летопись мужества» все-таки вышла, — прежде всего заслуга Симонова (я счел своим долгом сказать об этом, без его активного участия, принципиальности и настойчивости рукопись Эренбурга не издали бы).

В течение первых трех лет войны Эренбург обычно посылал за границу две-три статьи в неделю, первая была написана 3 июля 1941 года. 150 корреспонденций Эренбурга Совинформбюро отправило в одном лишь 1942 году. В январе 1942 года было послано 11, в феврале — 8, в марте 1943-го — 10, в июне — 9, в июле — 12 и т. д. А. Рубашкин — автор монографии, посвященной публицистике Эренбурга, в качестве примера, свидетельствующего о высоком напряжении, с которым работал Эренбург, ссылается на то, что 21 августа 1942 года одновременно появились две его статьи — в «Правде» и «Красной звезде». Можно расширить этот список, включив в него еще одну статью Эренбурга — в этот же день Совинформбюро отправило еще одну, третью статью Эренбурга — в Лондон для «Марсельезы», в Стокгольм и Бейрут.

Несколько задач ставил перед собой Эренбург, когда работал над этими статьями. Он хотел рассказать зарубежному читателю, который большинство сведений о нашей жизни прежде черпал из откровенно антисоветских или, в лучшем случае, весьма далеких от истины изданий, правду о русской истории, о многовековой культуре нашей страны, о советских людях. Как правило, рассказ этот содержал скрытую или прямую полемику с теми, кто рисовал Советский Союз варварской страной с азиатскими нравами и допотопным укладом жизни, а советских людей — темными, забитыми, лишенными инициативы и чувства собственного достоинства. Да, это была пропаганда, но у Эренбурга она была подчинена высокой гуманистической цели, направлена против фашистской бесчеловечности. После выхода в 1944 году в США сборника Эренбурга «Закал России» — туда вошли статьи первого года войны, — рецензент «Нью-Йорк дейли трибюн» писал: «Эти очерки рисуют величие русского народа и целесообразность поддержания хороших отношений с этим народом более рельефно, чем могли бы сделать тома статистических данных о военных и экономических ресурсах страны… Для многих американцев может быть новостью то, что русский народ заслуживает любви, а между тем таковым он изображен в этой книге».

Статьи Эренбурга не только содержали точную информацию о положении на советско-германском фронте, — это тоже было очень важно, потому что многие органы печати даже союзных стран, не говоря уже о странах нейтральных, таких, например, как Швеция, не всегда точно изображали, а случалось, и превратно истолковывали положение дел на театре военных действий, внушая своим читателям то безосновательный беспросветный пессимизм, то ложные призрачные надежды — в соответствии с узкоэгостичными политическими интересами. Еще важнее, что Эренбург вдохновенно писал о крепости духа и доблести Красной Армии, о стойкости и подвижническом труде тыла, о любви советских людей к свободе, их патриотизме и интернационализме.

Вновь и вновь он возвращался к мысли о том, что советский народ несет главную тяжесть борьбы с фашизмом, что судьба народов Европы решается на советско-германском фронте, что военные усилия наших союзников не соответствуют их возможностям и не идут ни в какое сравнение с теми жертвами, которые приносит на алтарь победы над общим врагом советский народ.

Эренбург без особых дипломатических околичностей говорил о том, что пропаганда за рубежом нередко очень преувеличивает военные достижения союзников, уменьшая наши. Эта проблема и сегодня не утратила своей актуальности, впрочем, нельзя забывать, что мы тут тоже не без грехов. Когда печатались записки Симонова «К биографии Г. К. Жукова» (уже не было в живых ни Жукова, ни Симонова), пуровская цензура из сказанного маршалом вычеркнула слова о помощи, оказанной нам союзниками.

Самое трудное время — не месяц, не полгода, не год, целых три года — мы фактически один на один сражались с армиями фашистской Германии и ее сателлитов, все это время на Восточном фронте были сосредоточены основные силы гитлеровцев (до 70 процентов общего числа дивизий). В статьях Эренбурга 1942 и 1943 годов вопрос о втором фронте занимает центральное место: автор недвусмысленно дает понять зарубежным читателям, что некоторые политические и военные руководители союзнических стран близоруко тормозят высадку армий на побережье Франции, оттягивая таким образом крах гитлеровского режима.

Вопрос этот, однако, был непростым, сегодня это ясно. Англичане боялись повторения катастрофы с их экспедиционным корпусом в Дюнкерке в мае 1940 года. Хорошо они помнили, что когда немецкая авиация ожесточенно бомбила их страну, ТАСС сообщало об этом, с сочувствием, всячески подчеркивая успехи немецких летчиков: «Несмотря на большое количество английских истребителей, германским бомбардировщикам удалось сбросить бомбы на Лондон. Возникшие пожары в лондонских доках, большое пламя в Вулвиче, разрушенные электростанции и другие объекты показывают, что германские бомбардировщики успешно выполнили задание».

Конечно, Эренбург об этом знал, это хорошо помнил. Но он не забывал и о том, что, когда Гитлер напал на Советский Союз, англичане отбросили свои обиды и стали союзником России в образовавшейся антифашистской коалиции. Поэтому призывы Эренбурга быстрее открыть второй фронт были не проявлением национального эгоизма, он считал главной задачей происходивших исторических сражений разгром гитлеровской Германии, уничтожение фашистского строя, поработившего народы, — для этого необходим второй фронт, и как можно скорее.

Он все время бьет в эту точку. Его логика ясна и неколебима. Его полемические удары всегда достигают цели. Нетрудно проследить, как от месяца к месяцу Эренбург все острее ставит вопрос о втором фронте. Весной 1942 года он, взывая к «военной мудрости» и «человеческой морали» союзников, замечал: «О втором фронте говорят у нас повсюду — в блиндажах и в поездах, в городах и в деревнях, женщины и бойцы, командиры и рабочие. Мы не осуждаем, мы не спорим, мы просто хотим понять». Через несколько месяцев, в июле 1942 года, когда гитлеровские войска, сосредоточив все свои силы на Восточном фронте, рвались к Сталинграду и Кавказу, в статьях Эренбурга возникают и осуждение и гнев: «Я прошу английских женщин подумать, как читают русские матери сообщения о переброске немецких дивизий из Франции на Восточный фронт. Чтобы понять это, не нужно быть психологом». А через год, в сентябре 1943 года, после победы в Сталинграде и на Курской дуге, он писал: «Сейчас можно добить немца, это понимают все. Солдаты быстро проглатывают сводку, потом глазами кидаются на полосу с телеграммами из-за границы. Они ждут не речей, а сводок. В эти недели и месяцы определяется не только дата конца войны, но нечто большее: лицо мира после победы. Мы можем прийти к победе с сердцами, полными дружбы, или с сердцами, опустошенными длительными разочарованием. Никакие речи или статьи не могут так повлиять на Красную Армию, да и на всю Россию, как короткая телеграмма о начале крупных операций. Войну мы выиграем, но мы можем ее выиграть в силу боевой дружбы, и мы ее можем выиграть, несмотря на душевную рознь. От этого зависит лицо завтрашнего мира, судьба наших детей».

Да, главный смысл своей работы для зарубежных газет Эренбург видел прежде всего в том, чтобы побудить общественное мнение союзных стран склонить своих правителей к скорейшему открытию второго фронта. После высадки войск союзников во Франции в июне 1944 года Эренбург стал писать для заграницы все меньше и меньше. В немногих статьях, написанных во второй половине 1944 года и в 1945 году, появляются уже новые мотивы: послевоенное устройство, обеспечивающее прочный и длительный мир, непримиримость к фашистской идеологии, к тем, кто сотрудничал с гитлеровцами.

В страшном июле 1942 года, который, как писал после войны Алексей Сурков, «даже нам, пережившим в 1941 году неизлечимую боль отступления от границы до Подмосковья, масштаб разразившейся катастрофы показался ошеломительным», Эренбург написал стихотворение, в котором слились вместе отчаяние и надежда:

Они накинулись. Неистовы, Могильным холодом грозя, Но есть такое слово «выстоять», Когда и выстоять нельзя…Выстоять — этим призывом, этим чувством, этой верой проникнута вся публицистика военных лет Эренбурга. И в исторической памяти народа остались его статьи, которые он сам уничижительно назвал «газетным шорохом». Они помогли нам выстоять, когда и выстоять было нельзя. Выстоять в жестокой кровавой войне и одержать победу над захватчиками. Они действительно были «боеприпасами»…

В тяжкий час земли родной… (О книге заметок и писем Александра Твардовского военных лет «Я в свою ходил атаку…»)

В войну к нам на передний край стихи не добирались. Изредка, от случая к случаю, когда бывало потише, привозили дивизионную газету, еще реже армейскую — все это быстро раздирали на курево.

В сорок втором и сорок третьем запомнились лишь симоновские: «Жди меня» — теперь понимаю, видимо, перепечатка в какой-то из дошедших до нас газет, и «Убей его» («Если дорог тебе твой дом…») — кажется, это было что-то вроде листовки.

«Теркина» я прочитал в сорок четвертом, уже «отвоевавшись». Это была, если память не подводит, воениздатовская книжка. Впечатление произвела очень сильное. Впрочем, слово «отвоевался», которое я употребил, не тогдашнего происхождения. Более позднего. Нет, тогда я еще внутренне не «отвоевался». И не только потому, что не переставал думать о том, как идет жизнь у нас там, на фронте. А главное был уверен — без малейшего отношения к реальности, что еще вернусь на фронт, а это у меня вроде бы затянувшийся «отпуск по ранению».

В топорной публицистике в подобного рода чувстве видели проявление горячего патриотизма. На самом деле это не так, все было сложнее. Патриотизм, ненависть к захватчикам, к фашизму, в разных его проявлениях, преодоление страха, желание в трудных обстоятельствах не ударить в грязь лицом, быть не хуже других — все вместе соединилось, сплавилось, определяло (не знаю, как лучше сказать — состав крови или мироощущение). Без этого не понять нашей жизни на войне, нашего отношения к ней.

Прошу прощения за то, что заметки о книге Александра Твардовского «Я в свою ходил атаку…», в которой обнародованы его заметки и письма военной поры, я начал воспоминаниями о моей войне. Но без них сейчас трудно объяснить, чем так тогда поразил меня «Теркин». Разумеется, поразил не меня одного, я в данном случае выступаю как один из представителей довольно многочисленной группы читателей, сразу же откликнувшихся на книгу про бойца. Кстати, фундамент того литературно-общественного авторитета, которым потом пользовался Твардовский, у многих из нас возник именно в ту пору, когда мы читали «Теркина», «Дом у дороги», «Я убит подо Ржевом» — в войну и сразу после нее.

Через много лет после войны в одном из выступлений Твардовский проницательно заметил, что «всякая действительность до того, как она явится отраженной в образах искусства, она еще как бы не совсем полна и не может с полной силой воздействовать на сознание людей». «Теркин» был этой книгой о нашей жизни на войне, он как бы подтверждал наш нелегкий опыт. Именно эта жизнь, какой бы в действительности она ни была, казалась тогда мне нормальной, единственно правильной и возможной. Что говорить, жизнь на фронте была очень тяжелой, порой на грани возможного — на этот счет у тех, кто там побывал, вряд ли могли возникать какие-то иллюзии. Все там требовало предельного напряжения сил: и леденящий холод, который, случалось, представлял не меньшую опасность, чем пули и осколки, и с харчем далеко не всегда был порядок, часто подголадывали, и выматывающие до изнеможения многокилометровые марши в непогоду, в осеннюю и весеннюю распутицу, и горькие до отчаяния дороги отступлений в сорок первом и сорок втором (Твардовский в дневнике, воспользовавшись злым солдатским определением, назвал их «драп-кроссом»; они потом в «Теркине» отозвались в душераздирающих строках: «Шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там, где она, Россия, по какой рубеж своя!»), и траншеи да окопы — сколько было их накопано, и водные преграды, преодолеваемые чаще всего на подручных средствах, нередко под губительным обстрелом. И подстерегавшая на каждом шагу смертельная опасность, и погибающие рядом товарищи, и постоянный недосып.

В «Теркине» и покоряла так хорошо знакомая нам, пережитая нами эта обычная фронтовая жизнь. Не боевые эпизоды, которыми изо дня в день одаривало Совинформбюро, не героические подвиги, которые охотно, но не лучшим образом воспевали доходившие до нас армейские газеты. А именно жизнь на войне, на фронте — какой она была в реальной действительности — суровая, жестокая, но жизнь…

Поэтому «Теркин» с первых публикаций вызвал нараставший читательский успех. Это почувствовал автор — о чем свидетельствуют его дневники, это была для него очень существенная поддержка. Критики и особенно некоторые коллеги по поэтическому цеху встретили «Теркина» не в пример читателям довольно сдержанно. Конечно, здесь свою роль играло не миновавшее и эту среду чувство конкуренции, реакция на завидный читательский успех вещи Твардовского. И все бы ничего, конкуренция — дело обычное, если бы это чувство не сопровождалось у иных «соперников» столь распространенным в советское время стремлением приписать книге Твардовского опасные идеологические изъяны. Отзвуки этих обвинений, чреватых для автора серьезными неприятностями, слышались и после войны — в выступлениях поэтов, доказывавших, что в «Теркине» автор, отклонившись от «генеральной линии» советской литературы, изобразил не советского, а традиционно русского солдата, и в разгромных, заушательских отзывах — «фальшивая проза» — на прозаическую книгу Твардовского «Родина и чужбина». Стоит поэтому сказать, что единственным (хочу это подчеркнуть) писательским откликом на «Теркина» в годы войны было письмо Твардовскому Константина Симонова, увидевшего в книге про бойца замечательное достижение поэзии и даже самокритично признавшего, что он сам ничего в таком роде, о таком герое создать не может, не дано это ему…

Но вот что нельзя забывать, говоря об отражении жизни в художественной литературе, в поэзии. Существуют — и они распространены — превратные представления о связи писателя с действительностью. Все, мол, просто: писатель увидел, услышал, может быть, даже сам что-то пережил. А потом перенес в свое произведение.

Конечно, это не так… Все куда как сложнее. Так просто в качестве лоскутов действительности эти наблюдения, впечатления не могут быть «вшиты» в произведение… Они перед этим усваиваются, осмысляются, иногда переосмысляются, приноравливаются к тому художественному миру, который существует в сознании писателя. Восприятие действительности художником процесс очень сложный — на него влияет и то, что происходит вокруг, так сказать, в окружающем мире, и то, как действительность воздействует на него, как он ее воспринимает, какие чувства у него рождает.

В свое время Твардовский напечатал большую статью «Как был написан „Василий Теркин“», в которой отвечал на наиболее часто высказываемые ему устно и в письмах вопросы читателей (у статьи даже был подзаголовок «Ответ читателям»), поэт как бы приоткрывал дверь своей творческой лаборатории. А книга дневников и писем военной поры «Я в свою ходил атаку…» дает нам возможность или, скажу осторожнее, помогает нам понять, как происходил у Твардовского, создававшего «Теркина» (не зря свои записи называл рабочими тетрадями), этот очень сложный процесс преобразования явлений действительности, собственных впечатлений и настроений в поэзию, мы каким-то поразительным образом — случай нечастый — становимся словно бы свидетелями рождения чуда искусства, претворяющего события жизни, пережитое автором в долговечные художественные ценности. Это происходит на наших глазах, хотя тут есть, конечно, и никогда до конца непостижимый секрет — имя ему талант.

Твардовский вспоминал: «Ни одна из моих работ не давалась мне так трудно поначалу и не шла так легко потом, как „Василий Теркин“». Толчком для начала работы над «Теркиным» была сталинградская битва, ставшая кульминацией великой войны. Сталинград был очень важной не только военной, но и душевной вехой той грозной поры. Гроссман, с которым у Твардовского в войну сложились крепкие дружеские связи (его имя не раз возникает в дневниках и письмах: «Уехал человек, который здесь мне был очень дорог: умный, прочный, умевший сказать вовремя доброе слово», — пишет о нем Твардовский, и Гроссман в свою очередь рассказывал жене: «Здесь, кстати, Твардовский, я у него ночевал две ночи, мне с ним было очень приятно встретиться. Хороший он парень»). Так вот, Гроссман, отправленный в качестве корреспондента «Красной звезды» в Сталинград, где шли невиданно жестокие бои, писал оттуда: «В Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода». Эхо сталинградской битвы слышно было очень далеко, за много километров от Волги, где шла приковавшая всеобщее внимание и надежды битва за свободу… Эта битва получила у Твардовского свое замечательное поэтическое выражение в «Теркине» — «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле», оно затем служило для множества людей девизом высокой дели кровавой войны. Здесь был тот внутренний импульс, который породил поразительную лирическую энергию, озарившую книгу про бойца и подчинявшую себе ее читателей. «Стал писать нечто лирическое, — делился поэт с женой. — Не знаю, что получится, но пишется в полную охоту. Не думаю, куда это и для чего, не связываю ни с какими намерениями и надеждами. Пишу потому, что пишется, потому что ненавижу всеми силами души фальшь и мерзость газетного сегодняшнего стихотворения, и чувствую, что если до войны я еще был способен что-то подобное фальшивое петь, то сейчас — нет. Не могу, не хочу, не буду. Не верю, что это нужно и полезно». Не отсюда ли в «Теркине» так часто цитировавшиеся строки о правде, без которой не прожить, правде — «как бы ни была горька»?

Язык «Теркина» поразил меня при первом чтении. Я сразу же вспомнил, видно, крепко вбитые в школьные годы слова Пушкина о стихах в «Горе от ума» — «половина должны войти в пословицы». Так оно и произошло, происходило, разрастаясь и разрастаясь вширь, с «Теркиным» — многое вошло в пословицы, стало драгоценными поэтическими формулами великой войны. Язык книги про бойца вобрал в себя ходовую и переосмысленную армейскую лексику, замечательно меткие находки солдатского арго. Но все это у Твардовского проверено и отцежено строгим вкусом, поднято на высокую ступень богатой и выразительной литературной речи. Псевдонародного снижения не было — Твардовский не принимал языка, рассчитанного «не на взрослых грамотных людей, а на некую выдуманную деревенскую массу». Короче говоря, и язык книги про бойца был частью того же общего процесса отбора и художественного претворения автором жизненной действительности.

Цитата, ставшая названием книги, многозначна, включает в себя несколько важных смыслов. Прежде всего она, разумеется, говорит о непосредственном участии автора в войне: как сотруднику армейской газеты Твардовскому приходилось тогда во всю «пахать», не чураясь никакой «черной» редакционной работы. Он потом вспоминал: «Я писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, статьи, заметки — все». Иногда бывала крайняя необходимость в каких-то заведомо не очень высокого литературного качества материалах — вот и приходилось, что поделаешь, писать и то, что, видимо, никакого внутреннего удовлетворения ему не приносило. С удовольствием, свидетельствует он, писал разве что очерки. Добытый для них во время поездок в действующие части материал был в той или иной степени потом им использован в вышедшей после войны книге «Родина и чужбина». А порой приходилось по приказу редактора заниматься тем, к чему душа уж совсем не лежала, чего по здравому разумению делать не надо было, но приказ есть приказ.

С одним из редакторов Твардовскому совсем не повезло. И это был не одномоментный конфликт — история обычно тоже мало привлекательная, а судя по дневниковым записям, противостояние, ставшее постоянным, отравлявшее жизнь и работу. Что скрывать, далеко не все редакторы армейских газет были более или менее квалифицированными журналистами, настоящими газетчиками. Похоже, что ПУР на эту должность главных редакторов назначал людей, у которых был подходящий стаж военно-политической службы, но многие из них были способны редактировать разве что «боевые листки» (случай Твардовского не единственный). Эти газетные начальники оказавшегося в их подчинении писателя (в войну была учреждена такого рода штатная должность в армейской печати) рассматривали как обременительную нагрузку, нарушающую должный порядок в строю их подчиненных. Не умея и не желая использовать этот, по их представлениям чужеродный армейской среде и армейским порядкам контингент, они старались во что бы то ни стало писателей «поставить на место», чтобы не думали, что они на особом положении и могут писать, как хотят, пусть не умничают и пишут то, что им приказывают начальники.

Эренбург рассказывал, что однажды редактор «Красной звезды» Ортенберг, очень ценивший передовые как один из действенных способов пропаганды полученных начальственных указаний и рекомендаций, поручил ему написать передовицу. Прочитав написанную Эренбургом статью, редактор рассмеялся: какая же это передовая, любой сразу поймет, что она написана Эренбургом. По тогдашним представлениям, передовая предполагала стилевую безликость и приказной тон. Ортенберг был хорошим редактором и умел с толком использовать работающих в газете писателей: больше он Эренбургу передовиц не заказывал.

А Твардовскому не повезло — его редактор газету не умел делать. Мог только командовать, что, судя по всему, делал с большой охотой и часто совсем не к месту… Гроссман даже советовал Твардовскому поменять газету — Твардовский вроде бы даже готов был это сделать, но не вышло.

Многим из сегодняшнего «далека» кажется, что все тогда было ясно, просто, гладко, без сучка и задоринки. Увы, книга «Я в свою ходил атаку…» свидетельствует, что путь Твардовскому преграждали довольно колючие сучья. Вдруг затормозились издания «Теркина», были прекращены передачи по радио Дмитрия Орлова, прекрасно читавшего книгу про бойца — похоже было, что кто-то имеющий власть скомандовал. В «Теркине» был тот уровень суровой правды о войне, который очень настораживал тупых и правоверных деятелей. Вот строки из письма жене (посланного с оказией, что нелишне отметить), кое-что объясняющие: «Сейчас нужен герой-офицер, желательно дворянского, по крайней мере интеллигентного, происхождения, в виде отклонения от нормы (что будет одновременно и допустимой смелостью) — религиозный, свято уважающий традиции военной семьи и т. п. Солдат сейчас не в моде. Он должен занять подобающее ему место. Это все трудно объяснить. Но это все так примерно и еще хуже. И об этом не хочется».

Потом, скорее всего, под напором набиравшего размах и силу читательского успеха эти сучья были сломаны. Но изводили поэта то и дело возникавшие редакторско-цензорские и тупые начальственные перестраховочные замечания. Что говорить, они, разумеется, не улучшали печатавшихся произведений, но отбиваться от них было трудно, часто невозможно. Конечно, это были еще цветочки по сравнению с тем, что ждало Твардовского впереди как автора и главного редактора «Нового мира», но запах у этих цветочков был стойким и явно ядовитым. Если выразить эти редактороско-цензорские манипуляция, с которыми столкнулся Твардовский, на нашем тогдашнем армейском языке, можно сказать, что поэту пришлось проходить «школу молодого бойца». Впрочем, школа эта его многому научила, многое помогла понять. Не она ли подготовила его к стойкому сопротивлению цензуре и начальству во времена «Нового мира»?

Вскоре после Победы, вспоминая работу армейских журналистов, Константин Симонов писал: «Служить в газете военным корреспондентом было самое малое из всего того, что были обязаны делать люди нашего возраста… Работа военных корреспондентов была не самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком». Твардовский это понимал, чувствовал разницу между теми, кто должен на переднем крае находиться постоянно, со всеми сопутствующими этому кровавыми обстоятельствами, и теми, кто попадал туда ненадолго, командированный редакцией: «Мы живем по обочинам войны, — вот одна из его записей на эту тему. — Мы быстренько подъезжаем к тем ямочкам и окопчикам, в которых сидят воюющие люди, быстренько расспрашиваем их, прислушиваясь к канонаде и невольно пригибая голову, когда свистит мина. А потом, провожаемые незабываемыми взглядами этих людей, убираемся восвояси…» И в другом месте: «Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны, издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются при том, когда человек воюет». Жестко сказано, но за этим стремление сверять происходящее по шкале реальных ценностей… Это выделение Твардовским «рубящих», «воюющих» как главных людей той тяжелой поры помогает понять, почему для героя книги про бойца он выбрал такую судьбу и такой характер…

И здесь стоит снова напомнить, что книга «Я в свою ходил атаку…» в сущности творческая лаборатория «Теркина» и второй смысл ее названия — поэзия. Она помогает понять, как складывалась — не просто, нелегко — оригинальная свободная композиция книги, какими впечатлениями и соображениями руководствовался автор, на что опирался, что отвергал.

В военной судьбе Константина Симонова и Александра Твардовского было много общего. Оба много писали как фронтовые корреспонденты. Оба стали самыми известными, самыми запомнившимися поэтами военных лет. Я уже говорил о том, как высоко оценил «Теркина» Симонов. Твардовский в свою очередь выделял стихи Симонова. В апреле сорок третьего года он писал о Симонове своему доброму знакомому — литературному критику: «Несколько его стихотворений, быть может, лучшее, что есть в нашей поэзии военного времени», «Я нахожу у него превосходные, по-настоящему волнующие меня стихи о самом главном, и в них он выступает как поэтическая душа нынешней войны».

Здесь нет места для этого, но было бы интересно сопоставить книгу «Я в свою ходил атаку…» и военные дневники Симонова «Разные дни войны». Вот что бросается в глаза. В войну Симонов уходил от поэзии — писал не только очерки, похожие на рассказы, но и рассказы, а потом повесть о Сталинграде «Дни и ночи». В одном из интервью он признавался: «Все главное в моей работе много лет уже связано с прозой… У меня, честно говоря, нет ощущения, что есть поэзия Симонова». Я уверен, что если бы подобного рода вопрос был задан Твардовскому, на месте прозы здесь стояла бы поэзия. Задуманная Твардовским большая прозаическая вещь «Пан Твардовский» откладывалась и откладывалась и так и не была написана. Поэзия была главным делом жизни Твардовского. Это было его истинное призвание, как говорили в былые времена, божий дар, все самое главное, самое важное поглощалось, отдавалось поэзии. «Разные дни войны» — книга прозаика, хотя кое-где в ней Симонов говорит и о стихах. А «Я в свою ходил атаку…» — книга поэта, в ней все пронизано поэзией. Что ни делал, что ни видел Твардовский, так или иначе переводилось на поэзию — эта была органическая особенность его мировосприятия, его мирочувствования.

А теперь несколько слов о составе книги. Составители (дочери Александра Твардовского Валентина Александровна и Ольга Александровна) решились дополнить дневники отца его перепиской с женой Марией Илларионовной (плюс несколько писем старшей дочери Валентине — как тогда говорили, школьнице младшей ступени, и несколько ее писем отцу на фронт).

Я не случайно употребил слово «решились». У меня в памяти сидит большой скандал в конце пятидесятых, вызванный публикацией в томе «Литературного наследства» писем Маяковского Лиле Брик. Публикация эта вызвала гнев Суслова — второго человека в правящей страной партийно-государственной верхушке, курировавшего идеологию и культуру. Его начальственный гнев был энергично поддержан печатью. Даже некоторые литературоведы, из тех, кто чутко прислушивался к указанию властей, стали обвинять «Литературное наследство» в нарушении придуманных ими по этому случаю «законов жанра» и еще каких-то якобы обязательных литературных правил. Может быть, эта давняя история не всплыла бы в моей памяти, если бы ведущая телеканала «Культура», представляя зрителям только что вышедшую книгу «Я в свою ходил атаку…», не выразила бы осуждающего сомнения, можно ли публиковать письма поэта жене. Я понял, что сусловский «пуризм» и порожденные им литературоведческие благоглупости еще до конца не выветрились. На самом деле письма Твардовского жене дополняют дневники, в них много важной информации. И еще я хочу отдельно сказать добрые слова о письмах и воспоминаниях Марии Илларионовны, никогда мне прежде не попадавшихся, — они того заслуживают: высокий литературный уровень, тонкое и точное понимание поэзии. Ответные письма Твардовского и некоторые страницы его дневника свидетельствуют, что поэт был очень внимателен к соображениям и замечаниям Марии Илларионовны. Она была ему настоящим помощником и советчиком. Кстати, когда Твардовский был на фронте, переговоры с редакциями уверенно, твердой рукой вела Мария Илларионовна, защищая его произведения (а тем самым в конечном счете и поэзию) от редакционного своеволия и вкусовщины.

И вот еще что стоит отметить. В книге толковые, дельные комментарии составителей, кроме этого напечатаны списки публикаций Твардовского за каждый год войны — читателю нетрудно составить себе ясное представление о том, что было сделано поэтом в военные годы, как он работал. Хочу упомянуть и об именном указателе — тоже дело нелишнее. Весь этот аппарат — свидетельство культуры издания, которой нынче далеко не всегда обременяют себя издательства, стремящиеся к быстроте и дешевизне, и публикаторы, не выдерживающие их натиска. В книге много хороших фотографий Твардовского военной поры (среди них немало впервые публикуемых, во всяком случае незатрепанных). Напечатаны в книге фотокопии дневников и стихов Твардовского — таким образом и оформление подчеркивает документальную природу книги.

На исходе войны, осенью сорок четвертого, Твардовский сделал такую запись в дневнике: «Утро августовское, зернистое, с осенней свежестью и дымным густым туманом так вдруг напомнило утро где-то под Каневом, на левом берегу Днепра в 1941 г. Кажется, вообще не осталось ни одного памятного ощущения, запаха, чтоб уже не связывалось с войной».

Книга «Я в свою ходил атаку…» — это не только история создания произведения, ставшего классикой русской литературы. Это еще и рассказ о войне, увиденной и пережитой большим поэтом. А ведь он зорко обнаруживал — таким проницательным зрением был наделен — много важного, мимо чего сплошь да рядом проходили мы, простые смертные. И его книга — одно из очень ценных первозданных документальных свидетельств, точно и выразительно запечатлевших грозное военное время.

От звонка до звонка… (О фронтовых дневниках Константина Симонова «Разные дни войны»)

Через три десятилетия после войны Константин Симонов, уже, казалось бы, забросивший поэзию, вдруг написал стихотворение о войне, в котором были такие строки:

Она такой вдавила след И стольких наземь положила, Что двадцать лет и тридцать лет Живым не верится, что живы.Это стихотворение было как крик души, вдруг обнаружившей, что прошлое не ушло, никак не уходит, не отпускает, никогда не отпустит. Симонов был одним из тех, прошедших войну, фронт, людей, у которых пережитое и увиденное тогда, в те казавшиеся бесконечными четыре года — долгая была война, суровая, жестокая пора народной трагедии и народного подвига — осталось в памяти навсегда, до конца дней, сидело как давний, но неоперабельный осколок. В другом стихотворении, посвященном не оставляющей его памяти о войне, Симонов писал: «Срок давности — вся жизнь моя».

Шло время со своими новыми заботами, тревогами, радостями, но становилось все яснее: что бы ты потом ни сделал, чего бы ни достиг, главнее и важнее тех четырех кровавых лет не было. У каждого и у всех вместе. Вот и Илья Эренбург, проживший большую жизнь, так много повидавший на своем веку, имевший возможность сравнивать и разные эпохи и судьбы разных народов, написал в своей последней, итоговой книге: «Как бы ни была страшна и жестока война, она останется в наших воспоминаниях не падением, а взлетом: высоко, очень высоко поднялся наш народ…»

«Живым не верится, что живы» — написал Симонов. А ведь он был человеком, не склонным себя возвеличивать, приписывать себе какие-то из ряда вон выходящие, героические деяния, он даже считал нужным истины ради предупредить своих читателей, что у него была не самая опасная и трудная профессия на войне: «Служить в газете военным корреспондентом было самое малое из всего того, что были обязаны делать люди нашего возраста. Другие, такие же, как мы, просто получали повестки военкомата и шли на фронт рядовыми, сержантами и лейтенантами, в зависимости от того, какая действительная служба или какое военное образование было за плечами. Работа военного корреспондента была не самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимал, сами, без требований со стороны начальства, стремились сделать свою работу и опасной, и тяжелой…» Это было написано в 1963 году о своих товарищах — военных журналистах, хотя, думаю, что в глубине души он и себя (с полным основанием) причислял к тем журналистам, которые «стремились сделать свою работу и опасной и тяжелой». «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом…» А это Симонов говорил в фильме «Шел солдат…», уже на закате жизни, когда подводятся всему, что пережито, итоги. Но при этом нельзя не сказать, что каждый прочитавший «Разные дни войны» без труда вспомнит, сколько раз счастливое стечение обстоятельств спасало жизнь фронтовому корреспонденту Симонову. В эти же дни его коллеги военные журналисты Аркадий Гайдар, Борис Лапин и Захар Хацревин сложили голову в киевском окружении, Юрий Крымов и Джек Алтаузен — в харьковском. Надо ли говорить, что каждая командировка военного корреспондента в действующие части могла быть последней. Симонову повезло, когда он в июле сорок первого оказался внутри наших терпящих горькие поражения, беспорядочно отступающих в Белоруссии войск и чудом под носом немецких танков оттуда выбрался. И в сентябре сорок первого, когда с ротой пехоты ходил в атаку, чтобы выбить высадившихся на Арабатскую стрелку немцев. И в сентябре сорок второго во время командировки в Сталинград, жестоко бомбившийся немецкой авиацией. Вот один из эпизодов этой командировки: «День был настолько тяжелый, что даже не лежала душа что-нибудь записывать, и я, сидя в окопе, только помечал в блокноте палочками каждый немецкий самолет, заходивший на бомбежку в пределах моей видимости. И палочек в блокноте к закату набралось триста девяносто восемь». Впрочем, этот ряд примеров читатели легко могут дополнить другими…

Я не случайно заметки о «Разных днях войны» начинаю с истока, с того, как, в каких обстоятельствах возникли эти дневники. Всю войну, об этом фронтовики потом говорили «от звонка и до звонка», Симонов был корреспондентом центральной военной газеты «Красная звезда». Двадцать четвертого июня сорок первого он отправился в первую командировку в действующую армию — это было начало, — и видел штурм Берлина в сорок пятом и подписание Кейтелем в Карлсхорсте девятого[1] мая безоговорочной капитуляции, — это был финал. За это время Симонов около тридцати раз ездил в короткие и продолжительные командировки на фронт. Четыре книжки своих военных очерков и рассказов, выходивших в те годы, он назвал «От Черного до Баренцева моря» (пятая книжка — «Югославская тетрадь» — результат пребывания писателя осенью 1944 года у партизан Южной Сербии, шестая — «Письма из Чехословакии» — посвящена последним месяцам войны). И в самом деле маршруты его фронтовых командировок были такими, что даже не вмещаются в довольно широкую формулу из его знаменитой «Корреспондентской застольной»: «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли…»

Должность корреспондента «Красной звезды» открывала писателю очень широкие возможности для наблюдений, к тому же он обладал внимательным и зорким взглядом. Можно было встречаться и беседовать с большим количеством разных людей — от рядового солдата переднего края, которому даже КП батальона казалось тылом, до командующего фронтом, отвечающего за исход крупной операции. К должностным возможностям корреспондента, к популярности постоянно печатавшегося в пользовавшейся большим успехом «Красной звезде» автора надо прибавить и необыкновенного размаха славу поэта, открывавшую перед ними многие двери и вызывавшую к нему повышенный интерес. Когда 14 января 1942 года «Правда» напечатала его стихотворение «Жди меня», он сразу же стал знаменитостью, обладателем одного из самых громких, самых притягательных литературных имен.

Он много ездил по дорогам войны. Кому еще доводилось в течение нескольких недель побывать в самой южной и в самой северной точках огромного, пересекавшего всю европейскую часть страны фронта, а между этими двумя дальними командировками увидеть начало наступления наших войск под Москвой? Симонов беседовал с людьми разных военных профессий: артиллеристами и танкистами, саперами и разведчиками, летчиками и моряками… Он ходил на подводной лодке, минировавшей румынские порты, был в Феодосии, только что освобожденной от немцев нашим десантом. Он высаживался вместе с диверсионным отрядом моряков-разведчиков в тыл к немцам за Полярным кругом, видел, как квартал за кварталом наши части освобождали Тернополь. Ему довелось побывать в осажденной врагом Одессе и на Курской дуге, в частях, прорывавших линию Маннергейма, во время первой встречи советских и американских войск на Эльбе. Он видел первые освобожденные от гитлеровцев деревни и города и лагерь уничтожения Майданек, от которого стыла кровь. Симонов был свидетелем наших позорных поражений летом сорок первого на западном фронте и весной сорок второго под Керчью, ожесточенных боев в Сталинграде и тех сражений, где не сразу удавалось добиться успеха, как весной сорок пятого в Карпатах, и стремительно разворачивающегося в сорок четвертом нашего наступления в Румынии. Кому еще довелось видеть все это? А ведь я называю здесь еще далеко не все… Понятно, что подобный охват событий и людей войны — явление очень редкое, исключительное. Кто еще видел войну в столь широком пространственном, временном и человеческом измерении?

Чтобы в тех обстоятельствах (конечно, возвратившись из фронтовой командировки корреспондент должен был прежде всего — кровь из носа — написать материал для газеты) вести подобного рода записи для себя, надо было обладать редким трудолюбием и ясным сознанием того, что они представляют собой какую-то особую ценность и могут в дальнейшем понадобиться. Вот почему Симонов, используя каждую более или менее свободную минуту, часто через силу, за счет сна и отдыха, диктовал их.

Надо не забыть всего пережитого и увиденного — вот что заставляло его вести их, было главным стимулом. Уже после войны в одном интервью он сам говорил об этом: «Мысли о том, что дневники в первозданном виде можно будет напечатать, — такой мысли у меня не было. Просто хотелось не забыть, сохранить для себя в памяти пережитое. А как я это использую и что с этим будет — я не задумывался над этим. Но было ощущение, что это важно и что я должен это записать». Симонов, разумеется, отдавал себе отчет в том, что дневники содержат многое, что не вошло, не могло войти в его произведения военных лет.

И вот еще то, что делает записи Симонова явлением из ряда вон выходящим. Вести дневники на фронте, особенно в первую половину войны, было строго-настрого запрещено. Это объяснялось требованиями бдительности: а вдруг дневник попадет в руки врага и он им воспользуется? Нет нужды сейчас выяснять, были ли эти соображения обоснованы, но то, что за дневник можно было серьезно поплатиться, нажить себе нешуточные неприятности, это все понимали, и немногие решались переступить через запрет. Симонов, видно, это тоже понимал не хуже других — не зря отдал дневник на хранение главному редактору «Красной звезды», тот берег его в своем служебном сейфе, это место казалось не только надежным, но и безопасным.

В конце войны Симонов, отвечая на вопросы Американского телеграфного агентства, писал: «Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же, как кончится война, им нужно будет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны, и как бы их за это не хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали за войну, окажутся именно их дневники». Так Симонов и поступил сразу после войны. Трудно понять, что им еще тогда двигало, кроме того, что он сказал в интервью американскому агентству, хотя это была не случайно сорвавшаяся фраза, а выношенная мысль. Что-то еще, скорее всего, было. Короче говоря, он привел в порядок свои записи за сорок первый год и из их фрагментов составил подборку, которая была опубликована в журнале «Знамя» (1945, № 5–6, 7). Редактор в ту пору этого журнала Всеволод Вишневский был одним из тех немногих писателей, кто отважился в дни войны вести дневник и, наверное, поэтому, его привлекли симоновские записи.

Но поразительное дело — в критике на эту публикацию внимания не обратили. А ведь популярность тогда у Симонова была огромная: каждая написанная им вещь оказывалась на виду, вызывала у читателей острый интерес, широко обсуждалась. А напечатанные в «Знамени» дневники прошли практически незамеченными, несколько беглых упоминаний критиков по ходу их подробного разговора о других его произведениях. Эти дневники вошли в о сборник его рассказов, изданный в 1946 году, так и называвшийся: «Рассказы», в качестве какого-то «приложения» к этим рассказам и больше не перепечатывались. На четверть века дневники легли в ящик письменного стола автора, стали материалом лишь для «внутреннего пользования» (понятно, что Симонов так или иначе обращался к ним, когда писал «Живые и мертвые»), им долго пришлось ждать своего часа. История их появления в свет растянулась на несколько десятилетий, была драматичной, принесла Симонову много серьезных неприятностей…

Тогда же в сорок пятом, готовя дневники к публикации, Симонов счел нужным объяснить читателям, что же в этих дневниках достойно их внимания: видно, твердого убеждения, что это может быть интересно не только ему, автору, у него не было. Он писал в предисловии, что в те самые тяжелые месяцы войны, которые отражены в публикуемых дневниках, военные корреспонденты и писатели, находившиеся в действующей армии, «по зернышку собирали в горсть все то, что говорило нам о надеждах на будущее, о непреложности веры в окончательную победу… Найти факты, подтверждающие нашу веру в победу, было не только нашим гражданским долгом, но и душевной потребностью». Эти «дневники, — продолжал Симонов, — которые не предназначались для печати и поэтому с меньшей публицистичностью и с большей объективностью, чем мои очерки и статьи того времени, рисуют факты, которые я видел», однако в них нет «принципиальных расхождений с тем, что я писал в газетах». Все это бесспорно, и именно поэтому, по правде говоря, не требовало никаких особых доказательств и специальных подтверждений. А если цель публикации, как ее представлял автор, заключалась лишь в подтверждении того, что общеизвестно, то стоило ли вообще этот огород городить? Так могли рассуждать читатели, у них были для этого основания…

В общем не очень ясна была цель публикации самому Симонову. Понятно и отсутствие к ней интереса у читателей. В чем же тут дело? Пусть это не выглядит парадоксом, но в то время мы (я имею в виду ту, тогда основную массу читателей, которые на фронте были солдатами и офицерами переднего края) помнили войну много лучше, а знали хуже, чем сейчас. Помнили лучше — это были даже не воспоминания, мы еще словно бы продолжали жить в войне, и начавшаяся мирная жизнь казалась каким-то странным сном, в который трудно поверить. А наше знание войны сводилось тогда во многом лишь к личному опыту, хотя это был опыт, купленный очень дорогой ценой, и его никак и ничем невозможно возместить. Это был опыт чрезвычайно глубокий, но вместе с тем ограниченный — нам все-таки недоставало широкого, «стереоскопического» видения войны, мы смутно себе представляли и общую ее панораму и как в эту панораму входят наши личные воспоминания, какое место в ней занимают. Немало примеров такого «порока» зрения, столь естественного, такой аберрации запечатлел в «Разных днях войны» Симонов.

Я приведу один — элементарный и потому очень наглядный пример. Командир стрелкового корпуса жалуется на танкистов: «Пока моя пехота не пройдет, никуда они не пройдут. Пока хоть одна мина будет лежать, никуда они не пройдут. А если болванка над головой свистнет, так какой крик на весь свет поднимут! Сколько я не воюю, не помню никогда случая, чтобы танки в бой впереди меня шли. Всегда моя пехота впереди танков идет. Уж как хотите, а так! Точно так». Говорил это человек серьезный, опытный военачальник и не в сорок первом или сорок втором, а в начале сорок пятого, когда за плечами была почти вся война, говорил, совершенно уверенный в справедливости своих упреков. Комментируя этот эпизод, Симонов отмечает и «искренность» генерала, и «забывчивую избирательность» его памяти.

А разве нам самим на солдатском и лейтенантском уровне не приходилось сталкиваться с тем, что человеку бой, в котором он был ранен, представляется более жестоким и кровопролитным, чем был на самом деле? Разве мы не помним случаев, когда та или иная операция, в которой мы участвовали, казалась нам неоправданной или даже бессмысленной, потому что мы не знали, что происходит слева и справа от нас, не знали (а иногда не должны были знать) ее замысла и подлинной цели — часто они становились нам известными или понятными только после войны, через много лет?..

Наше внимание всегда целенаправленно, особенно в чрезвычайных обстоятельствах, под огнем, в минуты смертельной опасности, — мы не только запоминаем далеко не все, мы даже часто не видим всего, что у нас перед глазами, хотя не отдаем себе в этом отчета. Симонов пишет, что, попав через много лет после войны в сербский город Ниш, в котором побывал в первые часы после его освобождения от гитлеровцев, он с удивлением обнаружил там немало замечательных памятников старины, которые тогда, несмотря на острый интерес к истории, совершенно проглядел. Рассказ об этом писатель заключает общим соображением, имеющим самое непосредственное отношение к предмету нашего разговора: «Интересно, как много замечаешь на войне и как много не замечаешь, проходишь мимо, словно его и нет…»

И еще одно обстоятельство — о чем подробно говорил в одном интервью Симонов, стараясь определить то, что отличает его поздние, послевоенные беседы с участниками войны (например, во время работы над фильмом «Шел солдат») от записанных во фронтовых блокнотах. Тогда, в войну, «разговор, — вспоминает Симонов, — обычно бывал локальным, целенаправленным: что сделал конкретно солдат в этом бою — вчера или позавчера? Как все происходило? Чего он добился? В чем его — пусть по мерке разворачивающихся гигантских сражений и маленький — солдатский успех?.. Он, солдат, обычно рассказывал главным образом об этом… Он еще жил этим боем, этот бой заслонял от него многое другое, быть может, не менее важное и интересное. Наверное, иначе и не могло быть…» А сейчас, в нынешних беседах, «солдат вспоминает всю войну — многие бои и многие подвиги, он их внутренне постоянно сопоставляет и сравнивает, в его сознании они взаимосвязаны… Вспоминает все подряд, и, слушая его, вы словно погружаетесь в атмосферу солдатской жизни на войне».

Тогда, в дни войны, наши впечатления еще, в сущности, представляли собой некий калейдоскоп эпизодов, между которыми далеко не всегда ощущались и осознавались внутренние связи. Понадобились годы и накапливавшийся опыт, чтобы все это уложилось в какой-то порядок, стало из набора эпизодов течением жизни.

В первые послевоенные годы мы не знали даже истинной цены своему собственному фронтовому опыту: для этого надо было как-то определить его место в общей панораме войны. А это панорама, это общее представление о войне складывалось постепенно, годами — из множества прочитанных статей в газетах и журналах, книг — художественных и документальных, мемуарных, исторических, из десятков увиденных кинофильмов, из огромного количества ставших нам доступными архивных материалов, статистических данных — большая часть из них была в свое время военной тайной — и т. д. и т. п. И чем больше становился этот багаж, тем яснее мы ощущали пробелы в наших знаниях, тем внимательнее были ко всему новому, лучше его различали, выше ценили, — впрочем, эта обычная диалектика познания.

А тогда, сразу после войны, мы из-за отсутствия четких координат одновременно и переоценивали и недооценивали то, что пережили на фронте, видели своими глазами. С одной стороны, думали мы, кому может быть интересна война во взводном и ротном измерении: ну, пошли в атаку или отбили атаку немцев, окопались, заняли оборону или выдвинулись на исходные рубежи для атаки, ну, привез старшина харч и махорку или застрял по дороге. Кто этого не знает, нам и в голову не приходило, что даже «обычное» на войне было очень разным. Право же на общее внимание, полагали мы, наверное, имеют лишь воспоминания крупного военачальника или человека, пережившего нечто из ряда вон выходящее.

С другой стороны, мы твердо знали, что только там настоящая война, где свистят пули и рвутся мины. А уж это мы знали не хуже, лучше, чем военные журналисты. Ограниченность, узость нашего опыта оборачивалась, таким образом, неосознанной самонадеянностью, от которой мы освобождались по мере того, как перед нами все яснее и яснее вырисовывалась общая картина войны. Это была главная причина, почему мы не заинтересовались, не могли заинтересоваться симоновскими дневниками в сорок пятом году.

Но ведь нечто подобное происходило и с самим Симоновым… Готовить фронтовые дневники к публикации он мог, только составив для себя панораму войны, ее хода, ее провалов и удач, только внутренне составив такую историческую карту, определив масштабы и пропорции происходившего, можно было понять, что же несут в себе нового, неизвестного его фронтовые записи. В сорок пятом он был к этому не готов.

Симонов обратился к своим военным дневникам в пятидесятые годы, в хрущевскую «оттепель». Не нужно это упрощать: процесс пересмотра им старых, глубоко въевшихся представлений, был у него не простым, полным трудных, драматических коллизий. Когда была напечатана повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», давшая название начинающемуся в обществе освобождению от тоталитарных представлений, Симонов подверг резкой и в принципе несправедливой критике эту вещь — это привело к разрыву их давних, дружеских еще с военных лет отношений. Поворотным пунктом в судьбе и мировосприятии Симонова стал XX съезд партии, доклад Хрущева о сталинских злодеяниях. Вскоре после съезда он написал стихотворение, которое при жизни не напечатал (видно, оно не выразило в полной мере того, что он переживал). Для нас же оно интересно и важно как знак, как точка принципиального душевного поворота. Он писал, что надо не выстригать, как предлагается властями, имя Сталина, а «выжечь» всю ту ложь, демагогию и страх, что он внедрял: «…Нам на плечи взвалено, на всех нас, без изъятия, „За Родину, за Сталина!“ Разъять на два понятия». Вот тот фундамент, на котором возникли его обновленные представления о войне. И стал он на долгие годы, до конца дней своих одним из главных противников Пуровской официозной лжи и казенщины, и нападки на Симонова, как правило, инициировались этим ведомством, которое стремилось представить дорого стоившую нам победу в самом приятном, радужном, сплошь победоносном виде.

Симонов обратился к своим фронтовым дневникам, работая над первой книгой трилогии «Живые и мертвые» и вместе с Евгением Воробьевым и Василием Ордынским над сценарием документального фильма «Если дорог тебе твой дом…» — и в том и в другом произведении речь шла о трагических событиях сорок первого года, в романе и фильме дневники помогали воссоздать точные, первозданные жизненные впечатления той поры.

Но, кажется, в ходе этой работы Симонов и осознал, что они имеют или могут иметь и вполне самостоятельную ценность как достоверные исторические свидетельства. Впрочем, к этой мысли его могла подталкивать и одна, более давнего, военного времени история. В 1943 году высокое начальство (А. С. Щербаков) заказало Симонову сценарий фильма о Москве сорок первого года. Симонов хотел, чтобы ставил этот фильм Всеволод Пудовкин, и в качестве материала, который можно использовать в картине, дал ему прочитать свои дневники сорок первого года. К его удивлению Пудовкин сказал, что никакого сюжета не надо выстраивать, сочинять для сценария, он будет снимать фильм на основе симоновских дневников. Вместе с Пудовкиным они написали такой на основе дневников сценарий «На старой смоленской дороге», который вызвал полное непонимание в принимающих и утверждающих инстанциях — ничего похожего тогда не делалось в кино. Сценарий «зарубили», но память об этом опыте Симонов сохранил, он тоже наводил на мысль о том, что дневники представляют собой и некую самостоятельную ценность.

Когда Симонову предложили к 20-летию Победы сделать доклад на пленуме правления Московской писательской организации и комиссии по военно-художественной литературе при правлении Союза писателей СССР, он сказал, что посвятит его не художественной литературе, а некоторым коренным проблемам истории Великой Отечественной войны, от верного понимания которых, по его мнению, в немалой степени зависят и движение вперед литературы, и осмысление писателями этого очень трудного материала. Подготовка доклада стала для Симонова важным рубежом постижения истории войны, в том числе глубинных причин наших нежданных и постыдных поражений. Но время для такого выступления, опрокидывавшего многие существовавшие как незыблемые представления, оказалось крайне неблагоприятным. Незадолго до этого был смещен Хрущев, а пришедшие к власти новые правители страны начали проводить тихую, на первых порах скрытую, но неуклонную ресталинизацию. Истории войны это касалось прежде всего и больше всего, если воспользоваться формулой Герцена, ее сразу же стали сводить «на дифирамб и риторику подобострастия». Доклад Симонова вступал в резкий принципиальный конфликт с официозными догмами и пропагандистскими установками. Набранный в трех изданиях он света не увидел, не был напечатан. Когда через двадцать с лишним лет, уже в «перестроечные» времена доклад был опубликован, один из крупных наших историков академик А. Самсонов сказал о нем: «Еще двадцать лет назад К. М. Симонов с присущим ему мужеством и гражданственностью выполнил эту работу, к которой сейчас, по сути только еще приступают историки…» Сам Симонов вспоминал этот доклад в связи с историей публикации своих дневников. Незадолго до смерти на одной из последних встреч с читателями (если быть скрупулезно точным, на предпоследней) в Военно-политической академии имени В. И. Ленина он говорил: «Идея опубликовать эти дневники, собрать их в книгу у меня возникла после того, как я сделал доклад „История войны и долг писателя“ на писательском пленуме. Многое было довольно резко сформулировано. Печатать его не хотели. Ну я решил: ах так, не хотите печатать 25 страниц, хорошо, я сделаю тогда этот доклад об истории войны и долге писателя на полторы тысячи страниц… Я, конечно, шучу, но в общем это был окончательный толчок».

Можно только удивляться, что после печальной истории с докладом Симонов все-таки продолжал готовить к печати дневники сорок первого года, он не мог не понимать, что напечатать их будет очень трудно, а если удастся, то только каким-то чудом. Но, видно, работа эта была ему так душевно необходима, так захватила его, что забросить ее или отложить он не мог. «Сто суток войны» были закончены, приняты Твардовским, который очень высоко оценил это произведение Симонова, были набраны и должны были появиться в трех номерах «Нового мира» в 1966 году. Но чуда не произошло, их постигла та же участь, что и доклад «История войны и долг писателя», — дневники были запрещены цензурой. Процитирую секретную докладную (жанр этот на бытовом, «разговорном» языке можно характеризовать и другим, кажется, более подходящим словом — донос) начальника Главлита в ЦК КПСС:

«При контроле сентябрьского и октябрьского номеров журнала „Новый мир“ было обращено внимание на содержание записок К. Симонова „Сто дней войны“ и комментариев автора к ним, посвященных описанию боевых действий в первые месяцы войны, личных переживаний и сомнений участников событий, связанных с отступлением нашей армии. Война и потери советского народа в ней, причины наших военных неудач и сам факт нападения фашистской Германии на СССР рассматриваются К. Симоновым как следствие репрессий 1937–38 гг., предпринятых Сталиным для утверждения своей личной власти. Основываясь на субъективных впечатлениях, автор пересматривает значение и истинный характер советско-германского пакта 1939 г., считая, что заключение этого договора якобы заставило отказаться от социалистических принципов нашей внешней политики. Говоря о злоупотреблении властью и ответственности Сталина за войну и ее жертвы, К. Симонов в то же время поднимает вопросы об ответственности „общества, когда оно по ходу своей истории вручает слишком обширную власть в руки одного человека“. Произведение снято из номера».

Симонов пытался бороться с цензурой: пробить эту стену, увы, не вышло. Он даже рискнул обратиться «на самый верх», все-таки он был обладателем одного из самых громких и почитаемых имен в нашей литературе, особенно высок был его авторитет военного писателя, но ничего это не дало, он не получил не только поддержки, но даже просто какого-либо ответа на свое обращение.

Человек мужественный и стойкий, обычно не падавший духом от невзгод и ударов судьбы, Симонов эту историю переживал тяжело. В письме своему старому другу Д. Ортенбергу, письме, в котором речь идет о заказанном им Симонову очерке для готовившегося сборника о маршале Жукове, он не скрывает мрачного настроения и горьких мыслей: «Не надо себя тешить иллюзиями. Такого рода работа — а никакую другую мне делать неинтересно, да я просто и не смогу — при нынешнем, подчеркиваю, при нынешнем отношении к истории света не увидит. Поэтому я сигнализировал тебе, что для проходимого через нынешнюю обезумевшую цензуру очерка надо срочно искать другого автора…

Если бы вдруг случилось чудо и цензура наша образумилась, то тогда другое дело — такая вещь, конечно, могла бы быть напечатана. Но надежд на такое изменение нравов у меня что-то мало… Пойми мои чувства человека, у которого лежит полтора года без движения рукопись, которую он считает лучшей из всего, что он написал (речь идет о „Ста сутках войны“ — Л. Л.). Как трудно такому человеку сидеть и писать еще одну вещь, которая, по его весьма основательным предчувствиям, ляжет и тоже будет лежать рядом с предыдущей».