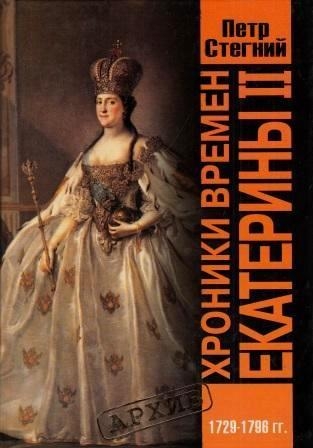

Петр Стегний Хроники времен Екатерины II 1729–1796 гг.

Вместо предисловия

Мы живем в такое время, когда многое можно сметь.

Екатерина II«Представляю вам Фиву, сестру мою, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и поможите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому».

Послание к римлянам святого апостола Павла. 16, 1–2О Екатерине II и ее царствовании написано так много, что трудно сыскать даже потаенный уголок великой жизни, куда бы не заглянул пытливым взором отечественный или зарубежный историк.

И тем не менее интерес к личности Екатерины, еще при жизни названной Великой, не снижается. В чем здесь дело?

Прежде всего, думается, в том, что екатерининская эпоха, сыгравшая системообразующую роль в развитии русского общества, понимании им того, что уже в XVIII веке называли «рациональным государственным интересом», дает необычайно богатую пищу для размышлений о судьбе России и ее месте в мировой истории. При Екатерине Россия, по выражению одного из крупнейших западных специалистов по российскому XVIII веку И. де Мадриага, впервые стала «понятной Европе». И это не пустая фраза, особенно с учетом того, что в екатерининское время проявились не только позитивные стороны начатого Петром и продолженного Екатериной перенесения европейского опыта строительства гражданского общества на отечественную почву, но и их явные издержки, обычные при «революциях сверху». В екатерининскую эпоху сформировался и тот, оказавшийся удивительно устойчивым, алгоритм внешней политики России (расширение пределов империи, не сопровождавшееся адекватным обустройством страны, раскрытием ее внутреннего потенциала), что просуществовал, перевалив за рубеж 1917 года и мимикрировав идеологически, до распада Советского Союза.

Явные и скрытые парадоксы просвещенного екатерининского века, его внутренняя раздвоенность всегда интриговали русское общественное сознание. Вспомним хоть Пушкина. Екатерина для него, с одной стороны, — «Тартюф в юбке и короне», с другой — мудрая матушка-государыня «Капитанской дочки». Те же сомнения угадываются у Карамзина, хотя он, убежденный монархист, и старался подавить их, констатируя, что русский народ никогда не чувствовал себя так счастливо, как в годы царствования Екатерины.

Отсюда — и противоречивость политического осмысления наследия екатерининской эпохи. Герцен не мог простить Екатерине раздела Польши «между одной немкой и двумя немцами», а канцлер Горчаков, выдвинув после крымской катастрофы — промежуточного финиша екатерининского «греческого проекта» — принцип «сосредоточивания», пытался совместить либеральные реформы Александра II с возрождением опыта екатерининской дипломатии, который считал эталонным. В глазах Ключевского, наблюдавшего за деградацией российского самодержавия, как врач за развитием тяжелой болезни, правление Екатерины «закончилось почти банкротством — экономическим и нравственным»[1], а Тарле, один из самых глубоких и добросовестных историков советской эпохи, видел в экономическом и культурном подъеме русского общества во второй половине XVIII века «феномен всемирно-исторического значения».

Екатерина, кстати, будто предчувствуя, как непросто будет потомкам по достоинству оценить ее деяния, всю жизнь сама писала историю своего царствования, хотя и делала это в силу своего положения весьма своеобразно: порой поразительно откровенно, порой — полунамеками, а нередко и глубоко зашифровывая смысл того, что хотела передать — или внушить — потомкам.

«Мы живем в такое время, когда многое можно сметь», — сказала она как-то Безбородко. Мысль слегка корявая по стилю, но в ней — квинтэссенция мироощущения Екатерины и ее орлов, разгадка того феномена, который, используя терминологию Л. Н. Гумилева, можно было бы назвать екатерининской пассионарностью.

Впрочем, «разгадка» — это, кажется, сильно сказано. Комплексное осмысление екатерининской эпохи становится возможным только сейчас, когда тектонический сдвиг 1991 года отбросил — или, если угодно, вернул — Россию к границам времен Алексея Михайловича (за исключением незначительных и геополитически уязвимых анклавов на Юге и Севере — выходов в Каспийское и Черное моря и Балтику). Территориальные приобретения Петра и Екатерины, так долго питавшие нашу национальную гордость, почти полностью утрачены.

По этому поводу можно и, наверное, естественно сокрушаться. Можно понять и историков, продолжающих слагать героические оды в честь побед Румянцева, Суворова или Потемкина, у нас есть все основания для того, чтобы с гордостью оглядываться на свое прошлое. Но не греться в лучах былой славы. Пора уяснить: важнейшая геополитическая функция, которую выполняла Российская империя, а затем — на ином качественном и идеологическом уровне — Советский Союз, исчерпала себя. Новая эпоха несет с собой новые вызовы, и наша способность найти на них адекватные ответы становится — хотим мы этого или нет — единственным критерием подлинного патриотизма.

Распад Советского Союза, при всех привходящих факторах, завершил проходивший в течение трех с половиной веков (логичная точка отсчета здесь, на наш взгляд, — Вестфальский мир 1648 года) процесс создания устойчивых геополитических структур на Евразийском пространстве, включая Восточную Европу и Балканы, в котором Россия сыграла важную, временами — ключевую роль. Из двенадцати республик, входивших в состав СССР (кроме России и Балтии), большинство не знали собственной развитой государственности до присоединения к Российской империи. Другие (наиболее яркий пример — Литва) воссозданы в своих естественных этнических границах в результате событий, трагическую логику которых нам еще предстоит осмыслить, — но — это важно подчеркнуть — не вопреки, а благодаря России, сначала создавшей не имеющую прецедентов в истории общность наций и народов, а затем — сделавшей первый и решающий шаг к обеспечению их самоопределения.

Активно участвуя с петровских времен в поддержании баланса политических и военных сил в Европе, а в XX веке — в глобальном масштабе, Россия выполнила миссию всемирно-исторического масштаба. Однако диалектика истории противоречива. Она нередко реализуется вопреки расчетам и амбициям людей. Екатерину, разумеется, трудно заподозрить в том, что, присоединяя к России Крым или участвуя в разделах Польши, она предвидела, что закладывает основы суверенитета современной Украины и Белоруссии. Округляя границы, проводя многовекторную территориальную экспансию, она строила империю, руководствуясь политическими и нравственными понятиями своего времени.

Строила хорошо, добротно. Запаса духовной прочности, созданного ею и Петром, хватило на века. Хватит и на наше поколение, и на детей наших и внуков.

Но при условии, что мы сможем «без гнева и пристрастия» разобраться в своей истории и на этой основе осознать государственные интересы России применительно к ее новым границам, новой геополитической ответственности в быстро и радикально меняющемся, информационно перенасыщенном мире.

Впрочем, мы, кажется, увлеклись.

Пора переходить к сути дела. Хотя это и не просто, поскольку, будем откровенны, вопрос о том, в каком жанре написана эта книга, встал перед автором только после того, как она была закончена.

То, что получилось, правильно, наверное, назвать историко-документальным исследованием. «Хроники» — плод пятнадцатилетнего изучения екатерининской эпохи, включая работу в архивах России, Франции, Англии, в меньшей степени — Германии. Цель — если не прояснить, то высказать (по возможности, документированно) свою точку зрения на ряд ключевых проблем царствования Екатерины II, остающихся предметом дискуссий, и тем самым попытаться реконструировать внутреннюю логику одного из самых значительных периодов в русской истории.

В форме «Хроник», сочетающей нарратив с текстами архивных источников, есть, очевидно, элемент некоего навеянного нашим непростым временем протеста против усредненности, наукообразности, за которой так часто — пустота. Есть и другое. Дело в том, что еще в студенческой юности всем нам чудилось нечто нехорошее в расчленении истории с использованием, скажем, тематически-хронологического метода, когда оказывалось, к примеру, что об «освобождении Западной Украины и Белоруссии» и «добровольном вхождении» Прибалтики в состав Советского Союза в правильно написанных учебниках говорилось в одном месте, а о начале Второй мировой — страниц эдак через сто пятьдесят и без видимой связи с предыдущим.

Это смущало и, скажем прямо, продолжает смущать. История представляется автору живым потоком живой жизни, поскольку делают ее люди, одержимые страстями, вздорными идеями, честолюбием, заставляющим их маскировать мотивы своих поступков даже тогда, когда им кажется, что они клонятся к добру. В результате история, даже современная, превращается порой в головоломку, предлагающую несколько верных ответов на один вопрос. Примеров достаточно — убийства Столыпина, Кирова, Кеннеди, полет Гесса, наконец, тайна, в который рождаются войны, — чем больше проходит времени после их окончания, тем непонятнее, кто их начал.

Утешает одно: логика людей — творцов истории поддается, как нам кажется, анализу не только на уровне оценки их отдельных поступков, но и их совокупности.

Исходя из этой подсмотренной где-то идеи, автор избрал в качестве темы для своих наблюдений психологию власти, конкретнее — особенности формирования и принятия политических решений в России. Личность Екатерины и ее эпоха, напомним, системообразующая, дают для этого уникальный материал. Из тридцатичетырехлетней хроники великого царствования избраны четыре, как представляется, знаковых эпизода. При этом ракурс намеренно смещен в сторону его второй, менее изученной, но — хочется верить — более поучительной половины.

Форма изложения обусловлена убежденностью автора в том, что история — занятие увлекательное, но исключительно ответственное. Все упоминаемые в хронике лица — разумеется, подлинные, факты, события, речь в диалогах, хронология событий реконструированы по документам и богатейшему эпистолярному наследию XVIII века. Нарастить нарративную плоть на скелет фактов автор позволял себе только в тех случаях, когда чувствовал необходимость заполнить смысловые и фактологические лакуны, вызванные нехваткой документов или противоречиями в них.

Сноски в тексте делаются только на впервые обнаруженные или ранее не публиковавшиеся документы российских и зарубежных архивов. Наиболее значимые из них публикуются в Приложениях.

В качестве иллюстраций (или, скорее, вместо них) использован альбом великого князя Николая Михайловича, в который он вклеивал гравюры, репродукции картин и скульптур екатерининской эпохи, имея в виду, очевидно, использовать их в готовившейся им монографии о царствовании Екатерины II. Историческая ценность этого альбома, подписей и маргиналий, сделанных рукой Николая Михайловича, не нуждается, как нам кажется, в комментариях. Альбом публикуется как единый документ, в том виде, в котором он хранится в личном фонде Николая Михайловича в ГАРФ.

И последнее.

К появлению этой книги на свет причастны многие люди, причем некоторые из них об этом не подозревают. Автор с признательностью вспоминает рассказы о Павловске и Царском Селе покойного хранителя Павловского дворца-музея А. М. Кучумова, встречи и беседы в родовом замке Белей принца Шарля-Жозефа де Линя в Бельгии, французском Монбельяре — на родине Марии Федоровны, Цербсте в Германии, где в уцелевшем после англо-американских бомбардировок времен Второй мировой войны крыле замка принцев Ангальт-Цербстских устроен небольшой музей Екатерины II. И, конечно же, — прогулки по парку Сан-Суси в Потсдаме с профессором Мёллером, знающем о его великом обитателе — Фридрихе II больше, чем знали его современники.

Особая благодарность — коллегам-архивистам. Директору Государственного архива Российской Федерации Сергею Владимировичу Мироненко, Игорю Сергеевичу Тихонову, заведующему отделом личных фондов ГАРФ, Александру Ростиславовичу Соколову, директору Российского Государственного исторического архива в Петербурге, удивительному знатоку русского XVIII века Светлане Романовне Долговой, заведующей отделом Российского Государственного архива древних актов, доктору исторических наук Вячеславу Сергеевичу Лопатину, высказавшему целый ряд ценных замечаний по первой части этой книги, в связи с которыми она была серьезно переработана. Зарубежным коллегам — заместителю заведующего Департамента истории и архивов МИД Франции мадам Моник де Номази, главному историку департамента истории и архивов МИД Великобритании миссис Джилл Беннет, заведующему отделом Тайного архива Пруссии в Берлине доктору Стефану Хартманну — за советы и помощь в поиске архивных документов.

Отдельное спасибо — сотрудницам Архива внешней политики российской Федерации МИД России, без высокопрофессиональной помощи которых этой книге не суждено было бы появиться на свет — Ольге Алексеевне Глушковой, Ольге Юрьевне Волковой, Светлане Леонидовне Туриловой, Ольге Ивановне Святецкой и, конечно же, Наталье Владимировне Бородиной.

Гнилой год (сентябрь 1773 — март 1776 гг.)

Действо первое

Rien n’est plus vrai. Je suis a Petersbourg[2]

Из письма Д. Дидро Е. Р. Дашковой, октябрь 1773 г.1

Осень 1773 года в Петербурге выдалась необычно холодной. Уже в середине сентября легким морозцем прихватило лужи, но тут же промозглый ветер с залива, наполнивший улицы вязким туманом, превратил хрупкий первый ледок в чавкающую под ногами прохожих и под колесами экипажей жижу.

28 сентября, после полудня, со стороны Ревельской заставы в столицу въехала забрызганная грязью карета-дормез, запряженная четверкой лошадей. В дормезе сидели двое: дородный пожилой мужчина в суконном плаще и человек в черном платье зябко кутавшийся в меховой полог. Орлиный, с горбинкой нос на худом изможденном лице придавал ему сходство с хищной птицей. На заставе карета не задержалась. В первом из пассажиров дежурный унтер-офицер тотчас признал известного всему Петербургу обер-егермейстера Семена Кирилловича Нарышкина. Господин в черном платье, походивший на иностранца, караульным был незнаком.

Поскрипывая английскими рессорами, карета продолжила свой путь по погружавшимся в вечерние сумерки улицам Петербурга. На подъезде к Мойке ход ее замедлился: кучер, чертыхаясь, то и дело тянул на себя вожжи, объезжая бесчисленные колдобины вечно ремонтировавшихся мостовых. Дормез остановился на Исаакиевской площади у трехэтажного особняка, украшенного портиком и коринфскими колоннами. Выскочивший из парадного лакей в нарышкинской ливрее и с фонариком в руке распахнул дверцу и опустил приступку. Выйдя из кареты, Семен Кириллович еще долго стоял у распахнутой дверцы, в чем-то убеждая своего попутчика. Тот, однако, нервно жестикулируя, стоял на своем. Недоуменно пожав плечами, Нарышкин приподнял шляпу и вошел в дом.

Спустя некоторое время карета с нарышкинским гербом на дверце подъехала к дому скульптора Фальконе, седьмой год трудившегося в северной столице над конным памятником Петру Великому. В мастерской скульптора человек в черном пробыл недолго. Когда через несколько минут он вышел на улицу, вид у него был растерянный.

По уже знакомому маршруту дормез вернулся на Исаакиевскую площадь. В приемной нарышкинского особняка незнакомец сбросил на руки швейцару черный плащ.

— Как прикажете доложить? — осведомился дворецкий по-французски.

— Дени Дидро, — ответил человек в черном платье.

Как ни курьезно это звучит, но знаменитый издатель Энциклопедии, приехавший в Петербург по приглашению императрицы Екатерины Алексеевны, в свой первый вечер в российской столице с трудом нашел место для ночлега.

2

Необычные обстоятельства появления Дидро в России отметил в конце прошлого века знаменитый историк Бильбасов. Дело в том, что в Петербурге Дидро ждали.

Еще в июле 1762 года, через несколько дней после восшествия на престол, Екатерина впервые пригласила Дидро приехать «для ее наставления». Позже такие приглашения последовали Вольтеру, Д’Аламберу, Руссо. Дидро, однако, стал первым. Зная о финансовых затруднениях великого энциклопедиста, его бесконечных тяжбах с издателями, а также о препятствиях, которые чинили ему Ватикан и Версаль, императрица предложила Дидро продолжить издание Энциклопедии в России, обещая, как он сам впоследствии признавался, все: свободу, свое покровительство, почести, деньги. Иван Иванович Шувалов, находясь в дружеских отношениях с Вольтером, просил того убедить Дидро принять предложение Екатерины. Однако Дидро ответил вежливым, но твердым отказом. Он считал делом принципа завершить главный труд своей жизни на родине.

Все началось в 1745 году, когда книготорговец Ле Бретон подписал с Дидро контракт на перевод двухтомной энциклопедии Эфраима Чамберса, изданной в 1727 году в Лондоне. Труд Чамберса был не лучше, но и не хуже других энциклопедических лексиконов, появлявшихся с XVII века в Италии, Германии, Англии, Польше. Дидро, перебивавшийся в то время переводами с английского и другой литературной поденщиной, взялся за перевод без колебаний — четыре года назад он женился, и его жене, Антуанетте Шампьон, приходилось экономить на еде, чтобы дать мужу пару сантимов на чашку кофе в кафе де Режанс, где он любил наблюдать за игрой знаменитых шахматистов. Однако принявшись за работу, Дидро быстро обнаружил, что лексикон Чамберса безнадежно устарел. За двадцать лет, прошедших со времени его публикации, философы, натуралисты, биологи, математики высказали целый ряд новых идей, которые невозможно было игнорировать. Дидро предложил Ле Бретону совершенно новое издание, в котором хотел объединить все человеческие знания в единую энциклопедическую форму таким образом, чтобы каждый отдельный предмет трактовался с точки зрения новейших достижений философии.

Ле Бретон, проявив завидную дальновидность, согласился. И не прогадал. Благодаря своему неистощимому энтузиазму, Дидро сумел привлечь к работе над Энциклопедией лучшие умы Франции и всей Европы. Успел оставить набросок статьи «О вкусе» Монтескье, скончавшийся в самом начале этого грандиозного предприятия, Д’Аламбер взял на себя разделы математики и физики. Тюрго писал на экономические и финансовые темы, Руссо — о теории музыки, знаменитый натуралист Бюффон — о естественных науках, Гольбах — о химии и минералогии, Галлер — о физиологии, Мармонтель — о театре. Вольтер, проходивший в те годы лукавую школу придворной науки в Потсдаме, горячо поддержал энциклопедистов. Он, как и Дидро, ясно видел их практическую цель — вывести общество из того безнравственного и беспомощного состояния, в которое его повергли гнет церковных догматов и произвол абсолютизма.

Первые два тома Энциклопедии вышли в 1751 и 1752 годах и имели огромный успех. Они жарко обсуждались в парижских салонах, немецких университетах и женевских кафе. Разумеется, прозвучало и мнение, утверждавшее, что цель Энциклопедии — уничтожение монархии и религии. Однако ни Версаль, ни католическая церковь уже не могли остановить прогресс человеческой мысли. Декрет Людовика XV об уничтожении вышедших томов Энциклопедии лишь добавил популярности запрещенному изданию.

Когда в 1757 году вышел седьмой том и друзья, и противники Дидро осознали истинные масштабы начатого им предприятия. Число подписчиков достигло рекордной для того времени цифры — четырех тысяч человек. Энциклопедией зачитывались не только философы, но художники и студенты, модные портные и журналисты — в ней можно было найти ответ на любой вопрос. Версальские модницы узнавали, сколько сурьмы содержат их румяна, придворные щеголи — как делаются шелковые чулки, военные получали сведения о различных составах пороха. И дело было не только в удивительном многообразии точных сведений из самых разных областей человеческой деятельности. Начиналась революция духа, уже прозвучал грозный сигнал неизбежной гибели старого порядка.

В 1759 году королевским декретом издание Энциклопедии было вновь запрещено. На этот раз запрет вызвал мощный политический скандал, докатившийся до Берлина и Петербурга.

В течение семи лет — с 1758 по 1765 годы — Дидро редактировал Энциклопедию в одиночку. Д’Аламбер, напуганный травлей, которую начала против него католическая церковь, прекратил сотрудничество с ним, Руссо поссорился с Дидро по личным причинам. Только фанатическая убежденность в своей правоте и гигантская работоспособность помогли Дидро преодолеть и политическое давление, и интриги книгоиздателей, опутавших его долговыми обязательствами. В 1765 году в Париже почти одновременно вышли последние десять томов Энциклопедии. В 1772 году были опубликованы еще одиннадцать томов гравюр. Однако место издания был уже не Париж, а Невшатель, и подписчики получали тома тайком.

Подвижнический труд был завершен. Радость Дидро омрачало только то, что в корректурах последних томов Ле Бретон без согласования с ним вычеркнул немало того, что, по мнению издателя, могло бы вызвать недовольство правительства. До конца жизни Дидро так и не простил Ле Бретону его поступок, считая свой труд непоправимо испорченным.

Энциклопедия имела громадный успех в Европе. Не стала исключением и Россия. К 1773 году в Петербурге и Москве вышло несколько сборников на русском языке, содержавших статьи Энциклопедии. Переводившие их Херасков, Томашевский, Рубан препятствий со стороны цензуры не встречали: московское и петербургское начальство знало, что каждый вышедший в свет том Энциклопедии немедленно доставлялся в Зимний дворец.

«Я не могу оторваться от этой книги, — писала Екатерина Фальконе в 1772 году, — это неисчерпаемый источник превосходных вещей».

Для Екатерины с ее страстью к самообразованию Энциклопедия была просто находкой. Еще будучи великой княгиней она внимательно проштудировала все шестнадцать томов Энциклопедического лексикона Бейля. Однако, читая Бейля, Екатерина открывала для себя значение неизвестных ей понятий, Дидро же и его друзья-энциклопедисты помогли ей почувствовать дух эпохи.

Разумеется, в России, как и во Франции, было немало влиятельных противников Энциклопедии.

Скепсис московских и петербургских ворчунов нисколько не охлаждал энтузиазм императрицы. Благодаря обостренной интуиции и здравому смыслу — а, может быть, это одно и то же? — Екатерина прекрасно понимала, когда можно идти против течения, а когда нет.

В 1765 году, узнав от посланника в Париже Дмитрия Алексеевича Голицына о финансовых затруднениях Дидро, она немедленно предложила ему помощь. Дидро в тот момент подумывал о замужестве своей дочери, на приданое для которой у него не было средств. Оказавшись по вине недобросовестных издателей на грани разорения, он решился продать свою библиотеку, которую собирал всю жизнь. Ее хотел купить парижский нотариус, но Голицын устроил так, что Екатерина приобрела библиотеку Дидро за пятнадцать тысяч франков, деньги по тому времени немалые. Для сравнения скажем, что литературным трудом Дидро зарабатывал не более трех тысяч франков в год. Однако на этом дело не кончилось. Библиотека была оставлена в пожизненное пользование Дидро и ему как библиотекарю российской императрицы было положено жалование в тысячу франков. Впрочем, и это еще не все. Жалование, назначенное Дидро, намеренно забывали платить в течение двух лет, а затем, чтобы искупить «забывчивость», прислали сразу пятьдесят тысяч франков — сумму, причитающуюся за полвека вперед.

Великодушный жест Екатерины, да еще сделанный с таким тактом, вызвал раздражение Людовика XV и его министра иностранных дел герцога Шуазеля, усмотревших в покровительстве русской императрицы опальному французскому философу политическую интригу. В Версале обсуждались меры противодействия. Людовик подумывал даже поехать к Вольтеру в Ферней, но так и не собрался.

Прусский король, напротив, аплодировал из Потсдама щедрости русской императрицы. Фридрих и сам, несмотря на крайнюю стесненность в средствах, выплачивал субсидии д’Аламберу и Гримму. Густав III, только что вступивший на шведский престол, Иосиф II, соправитель Марии-Терезии, — словом все просвещенные монархи Европы — соревновались в комплиментах в адрес Екатерины.

Об общественном мнении и говорить нечего. Вольтер и его друзья не скрывали восторга.

«Вся литературная Европа, — писал Екатерине д’Аламбер, — рукоплескала, государыня, отличному выражению уважения и милости, оказанным Вашим императорским величеством господину Дидро».

Одним словом, жатва, собранная Екатериной, оказалась обильной. Один за другим философы возлагали венки на алтарь Северной Семирамиды.

Дидро, преисполненный самой искренней благодарности к русской императрице, стал, по выражению П. А. Вяземского, ее полномочным представителем в энциклопедической республике[3]. Он выполнял самые разные поручения Екатерины: рекомендовал ей художников и музыкантов, заботился о приобретении картин и гравюр для Эрмитажа. На парижских аукционах Дидро скупал по поручению Екатерины картины Мурильо, Доу, Ван Лоо, Маши, Вьена, других художников. Знаменитая галерея барона Тьера, в которой хранились произведения кисти Рафаэля, Ван Дейка, Рембрандта, Пуссена — всего до 500 картин, — была приобретена им за четыреста шестьдесят тысяч франков.

«Ах, мой друг, как мы изменились! — писал Дидро Фальконе. — Среди полного мира мы продаем наши картины и статуи, а Екатерина скупает их в разгар войны. Науки и искусство, вкус, мудрость восходят к северу, а варварство со своим кортежем опускается на юг».

Стоит ли удивляться, что закончив издание Энциклопедии, Дидро счел своим долгом отправиться в Петербург? О цели своего путешествия он говорил вполне определенно: принести личную благодарность русской императрице.

3

В кругу своих друзей Дидро слыл домоседом. И действительно, кроме нескольких поездок в родной Лангр, он не выезжал дальше Шевретт, загородной резиденции подруги Гримма госпожи д’Эпинэ, и замка Гранваль, принадлежавшего Гольбаху. Путешествие в Петербург, сопряженное в то время со многими неудобствами и даже опасностями, его пугало. Сказывался и возраст — в пути Дидро исполнилось шестьдесят лет. Поэтому на письма Фальконе из Петербурга, напоминавшего ему о желании Екатерины видеть его в российской столице, Дидро долго отвечал неопределенно.

Однако, к весне 1773 года тянуть далее с поездкой в Россию стало невозможно.

«Завтра, да, завтра, — писал он Фальконе в начале мая 1773 года, — я выезжаю в Гаагу и пробуду дней пятнадцать у князя Голицына[4]. А потом — кто знает, что может случиться? Малейшего толчка с его стороны будет достаточно для того, чтобы перенести меня в вашу студию. Помните ли камергера Нарышкина? Он теперь на водах в Аахене. В конце июня он едет домой и уверяет, что ему было бы приятно прокатиться вместе со мной. Я начинаю верить, что этот проект сбудется. Жена же моя так твердо уверена в этом, что уже целый месяц собирает меня в дальнюю дорогу и делает это охотно. Ей не хочется, чтобы я умер неблагодарным».

Уговаривал Дидро отправиться в поездку и энергичный Мельхиор Гримм. Он выехал в конце марта из Парижа в Дармштадт, чтобы проводить до Петербурга сына ланд-графини Гессен-Дармштадтской Каролины, дочь которой выходила замуж за великого князя Павла Петровича. Гримм условился с Дидро встретиться в Берлине.

Наконец, 21 мая 1773 года Дидро покинул Париж. Жена провожала его, как Колумба в Америку. Судьба, однако, хранила философа. В Брюсселе она послала ему попутчика — голландского виноторговца ван Келлена, немножко говорившего по-французски, и тот охотно взялся опекать Дидро, беспомощного перед лицом житейских трудностей.

Голицыны давно уже звали Дидро в Гаагу. С князем Дмитрием Алексеевичем Дидро подружился еще в начале 60-х годов, когда тот служил в российском посольстве в Париже. Несмотря на разницу в возрасте — Голицын был моложе Дидро на двадцать лет, — они близко сошлись. Собственно говоря, их сдружила Энциклопедия, изданию которой Дмитрий Алексеевич горячо сочувствовал. Кроме Дидро он тесно общался с Вольтером и Д’Аламбером, посещал собрания физиократов у Мирабо.

Разумеется, общение с людьми, справедливо почитавшимися лучшими умами своего времени, не могло не сказаться самым благоприятным образом на круге интересов Голицына. Он увлекся собиранием старинных рукописей, составил коллекцию минералов, пользовавшуюся европейской известностью. Статьи и книги, публиковавшиеся им по вопросам экономики и минералогии, находили сочувственные отзывы у энциклопедистов.

Созвучны духу времени были и политические взгляды князя Дмитрия Алексеевича. Еще будучи в Париже, он пристально следил за работой Уложенной комиссии, в переписке с вице-канцлером Александром Михайловичем Голицыным, приходившимся ему дальним родственником, строил планы освобождения крестьян. Впрочем, своих крестьян у Голицына было немного, поэтому реформаторские идеи его развивались в плоскости, скорее, теоретической. К тому же давно подмечено, что в чужих краях, русский человек как бы прозревает. Короче, уже в конце 1767 года Дмитрий Алексеевич в письмах в Коллегию иностранных дел оправдывался в неординарности суждений и поступков.

Тем не менее, в следующем, 1768 году по служебной необходимости Париж пришлось сменить на Гаагу. Место, что и говорить, завидное, но уж очень спокойное, сонное. Голландия ни при Екатерине, ни позже в орбиту активных дипломатических интересов России не входила, политические бури, сотрясавшие Европу, обходили ее стороной. Едва ли не главной задачей российского посланника в Гааге было своевременное получение займов от местных банкиров, да выполнение при случае поручений второстепенной важности, вроде содействия отзыву Папой своего нунция из Варшавы или установления прямых дипломатических отношений с Португалией.

Впрочем, и в этой тихой заводи Дмитрий Алексеевич, многочисленные и разносторонние увлечения которого порой мешали ему сосредоточиться на делах служебных, позволял себе совершать оплошности, заглаживать последствия которых его доброжелатели в Петербурге (а к их числу принадлежал не только вице-канцлер Голицын, но и руководитель российской внешней политики Никита Иванович Панин) заглаживали с большим трудом. Последняя из неприятностей подобного рода, преследовавших Голицына будто по воле злого рока, случилась за пять месяцев до приезда Дидро, в самом конце 1772 года.

В канун Рождества, когда жизнь в Голландии замирает, пришлось Дмитрию Алексеевичу отлучиться в Амстердам, привлекавший его своими антикварными лавками. Уезжая, он поручил советнику посольства Дубровскому позаботиться о дипломатической почте, следовавшей через Гаагу из Парижа в Петербург. Дубровский же, позже оправдываясь тем, что был болен, сам заняться почтой не удосужился, а поручил это дело некоему Поггенполю, должность которого сам Дмитрий Алексеевич в переписке с Петербургом определял коротко — valet de chambre[5]. На беду в почте оказалась секретная депеша поверенного в делах в Париже Хотинского, адресованная императрице. Поггенполь, которому не впервые, видно было пользоваться секретнейшими кодами, расшифровал письмо Хотинского и направил его прямехонько почтмейстеру Экку. Надо ли говорить, что Екатерина, получив от директора почт вскрытое и переведенное слугой секретное, не подлежащее огласке письмо от своего посланника в Париже, пришла в ярость[6]. Только благодаря хлопотам своих друзей в Петербурге Дмитрий Алексеевич остался в Гааге. Впрочем, к чести его надо сказать, что провинившегося Дубровского он не только не преследовал, но и пытался по мере возможности помочь своему сотруднику в служебных делах.

Приезд Дидро, надо полагать, помог Голицыну отвлечься от служебных неприятностей. И он, и жена его, урожденная Амалия Шмиттау, приняли философа как родного.

«С князем и его женой я живу, как добрый брат, сижу дома и много работаю. Если и выхожу, так только на берег моря, которое настраивает меня на мечтательный лад», — писал Дидро в Париж своей приятельнице Воллан.

В Гааге Дидро чувствовал себя счастливым. Его привлекали республиканский дух голландцев, их тяга к гражданской свободе. Старого философа видели в городской ратуше, и в рыбацких деревушках, он интересовался устройством ветряных мельниц, много и легко работал.

В долгих прогулках по песчаным пляжам Шееннингена Дидро сопровождала жена Голицына. Дочь прусского генерала Амалия Шмиттау отличалась живым умом. Дмитрий Алексеевич познакомился с ней на водах в Аахене, куда Амалия в качестве придворной дамы сопровождала принцессу Фредерику Прусскую. Дидро был в восторге от ее обширных познаний в самых различных областях, умения легко и непринужденно вести беседу на нескольких европейских языках, музыкального образования. Новую немецкую литературу она, по его мнению, знала и ценила глубже и вернее, чем Фридрих II, состояла в переписке с Гете и Якоби.

«Мадам Голицына дискутирует, как львенок, — говорил Дидро. И добавлял задумчиво, — Впрочем, она, кажется, слишком чувствительна, чтобы быть счастливой».

Гете высказался на этот счет более определенно: «Амалия — одна из тех индивидуальностей, понять которые невозможно вне контекста эпохи, в которой они живут».

Надо ли говорить, что семейные дела Голицыных были нехороши? Супруга Дмитрия Алексеевича, чтобы не пропустить лекцию в университете, могла уйти с придворного обеда, дети были заброшены, казенных средств на обустройство дома на широкую ногу, как того требовало положение мужа, не хватало — денежный оклад посланника в Гааге много проигрывал содержанию его коллег в Париже, Лондоне и Мадриде, а собственное состояние Дмитрия Алексеевича было незначительным.

В результате после пяти лет брака, Голицыны жили фактически врозь — Амалия с детьми в деревне по дороге из Гааги в Швеннинген, Дмитрий Алексеевич — в городском доме. С 1775 г. Амалия переселилась в вестфальский город Мюнстер, где князь навещал ее раз в год.

Впрочем, Голицын придавал мало значения житейским трудностям. По вечерам в его доме собирались литераторы и ученые, почтительно внимавшие жарким дискуссиям, которые вел российский посланник с заезжей парижской знаменитостью. Вмешаться в них не было никакой возможности не только по причине необыкновенного красноречия Дидро, способного часами увлекательно рассуждать на самые разнообразные темы. Редких смельчаков, желавших принять участие в разговоре, повелительным жестом останавливал сам князь Дмитрий Алексеевич. А поскольку по каждому из обсуждавшихся вопросов Голицын имел свое мнение, судил строго и Плиния, и Цицерона, то споры его с Дидро порой продолжались до рассвета, заканчиваясь уже после того, как последний гость покидал гостеприимный дом российского посланника.

Утренние часы Дидро по многолетней привычке проводил за письменным столом — голландский издатель Марк-Мишель Рей, свой человек в доме Голицына, уговаривал его издать полное собрание сочинений. Дело в том, что Дидро, начисто лишенный авторского самолюбия, часто не подписывал свои многочисленные статьи, опубликованные в разных европейских изданиях. Рей, издавший за несколько лет до их встречи избранные произведения Дидро, невольно включил в них немало апокрифов. Вдвоем с Голицыным издатель уговаривал Дидро собрать и самому отредактировать свои многочисленные статьи, романы, пьесы. Слух об этом быстро достиг литературного Парижа, наделав много шума.

Из затеи этой, однако, ничего не вышло. Встречи с издателями, даже случайные, редко приносили Дидро удачу.

4

Князь Дмитрий Алексеевич был большим поклонником Гельвеция.

— Juger c’est sentir[8], — говаривал он со значением.

Мадам Голицына, приходившая в необыкновенное возбуждение каждый раз, когда ее муж цитировал излюбленную сентенцию Гельвеция, принималась спорить, доказывая превосходство сердечных чувств над голосом разума.

— Счастья нет ни в удовольствиях любви, ни в удовлетворении честолюбия, ни, тем более, в богатстве, — отвечал ей нравоучительно Дмитрий Алексеевич. — Счастье подлинное — только в любви к науке и искусствам.

Дидро с обычной своей доброжелательностью относившийся и к Гельвецию, и к Голицыным, и к чайкам, гортанно кричавшим на пляжах Шееннингена, деликатно помалкивал, предпочитая не ввязываться в семейные диспуты. Впрочем, сохранять молчание в споре о Гельвеции его побуждали и другие, более веские причины.

Сразу же после приезда Дидро князь Дмитрий Алексеевич посвятил его в тайное предприятие, над которым упорно трудился последние полтора года. Речь шла об издании рукописи Гельвеция «De l’homme, ses facultés intellectuelles et son éducation»[9], оставшейся неопубликованной после его смерти в 1771 году.

Дело это, на первый взгляд вполне ординарное, вызвало впоследствии громкий политический скандал, затронувший и Голицына, и Дидро. Поэтому мы вынуждены прервать ненадолго наше повествование и обратиться к истории издания Гельвеция российским послом в Гааге.

Рукопись эта, которую автор не успел опубликовать при жизни, попала в руки князя Дмитрия Алексеевича путями неведомыми. Естественно предположить, что она была получена от родственников и наследников Гельвеция, с которыми Голицын был дружен. Однако переписка князя с вице-канцлером Голицыным по этому вопросу отмечена непонятной и поэтому настораживающей таинственностью. Приказывая списать рукопись для императрицы, вице-канцлер советовал «действовать с величайшими предосторожностями», особо следя за тем, чтобы переписчик не сообщил на сторону о том, что подлинная рукопись хранится у российского посла в Гааге. Не менее загадочно выглядят и ответы Дмитрия Алексеевича. С одной стороны, он пояснял, что никакой опасности ни наследники, ни друзья Гельвеция в случае публикации не подвергнутся, с другой — оговаривался: «лишь бы мы отклонили подозрения от того лица, которое передало рукопись и не разгласили способа, которым она была приобретена».

Возможно, что причины, побуждавшие посланника действовать подобным образом, были отчасти связаны с содержанием рукописи. Во всяком случае, оно казалось необычным даже Вольтеру, находившему, что «систематический ум» заставил Гельвеция «увлечься за пределы разума». И действительно — утверждение Гельвеция о том, что люди от природы одинаково способны к восприятию науки и только воспитание позволяет или не позволяет им реализовать свои способности, выглядело более, чем сомнительным. А для собратьев Гельвеция по философскому цеху — и обидным.

Но, все же не это было главным. Для издания рукописи потребны были деньги, а финансовые дела князя Дмитрия Алексеевича, как мы уже констатировали, к меценатству не располагали.

Стесненность в средствах обычно поощряет изобретательность. В данном случае, впрочем, особых усилий фантазии не требовалось. Зная действовавший порядок, Голицын отписал в Петербург, предлагая предпослать сочинению Гельвеция посвящение российской императрице. Екатерина, однако, пожелала прежде ознакомиться с рукописью. И тут вдруг началась непонятная канитель. Более года Голицын тянул с отправкой копии рукописи в Петербург, ссылаясь то на отсутствие опытного переписчика, то на другие благовидные причины. Кончилось тем, что на очередном письме его Екатерина, потеряв, очевидно, терпение, начертала: «Ожидаю заказанные мною копии; запрещаю посвящение; и нет мне дела ни до печатания, ни до подлинной рукописи».

Дальнейшая история с публикацией Гельвеция покрыта тайной. Достоверно известно лишь, что к приезду Дидро рукопись была все же отредактирована и набрана в издательстве все того же Марка-Мишеля Рея.

Кто оплачивал издание — неизвестно. В архивах, впрочем, сохранилось направленное в Гаагу поручение вице-канцлера Голицына, датированное 22 февраля 1773 года, осуществить какую-то публикацию с принятием всех расходов на счет российского двора[10].

В конце лета 1773 года книга поступила в продажу с посвящением императрице. В предисловии к ней, написанном весьма эмоционально, оказалась следующая тирада: «Унизившая себя французская нация заслужила презрение всей Европы. Никакой переворот не в состоянии сделать ее свободной. Она умирает от собственной чахлости. Завоевание иностранцами — единственное средство спасти ее, да и оно зависит от случая и обстоятельств».

Предисловие было анонимным, книгу редактировал аббат Лярош, однако из-за затянувшегося сидения Дидро в Гааге и его близких отношений с Голицыным подозрение пало на него. Французский посол в Голландии маркиз де Ноайль с негодованием сообщал руководителю французской внешней политики герцогу д’Эгильону, что в издании, вышедшем под покровительством российского посла и посвященном Екатерине, допущены выпады, оскорбительные для Франции и ее короля, причем причастность к этому делу Дидро более, чем вероятна.

Забегая вперед, скажем, что осенью 1773 года руководителю российской внешней политики Никите Ивановичу Панину не раз пришлось объясняться по этому поводу с французским посланником в Петербурге Дюраном де Дистроффом. Впрочем, особо серьезных последствий для отношений между Петербургом и Парижем история с публикацией рукописи Гельвеция не имела — они к тому времени были так отягощены десятью годами взаимного недоверия, что появление в них лишней проблемы не имело принципиального значения.

Другое дело — Дидро. Он пытался оправдаться, но его особо не слушали.

Энтузиасты — бесценный материал для политиков и интриганов. В этом Дидро предстояло убедиться в Петербурге.

5

Лишь 22 августа, проведя в Голландии три месяца, Дидро в сопровождении прибывшего, наконец, Нарышкина тронулся в дальнейший путь. К досаде Фридриха II, чрезвычайно желавшего видеть Дидро в Берлине, ехать решили через Дрезден, Литву и Курляндию. Голицын и Нарышкин имели на этот счет строжайшие наставления из Петербурга.

Путешествовали с комфортом. Нарышкин, один из богатейших людей России, заказывал кареты в Англии. К тому же он оказался великолепным собеседником.

Впрочем, этому вряд ли приходилось удивляться. Жизнь Семена Кирилловича по насыщенности событиями напоминала авантюрный роман. Отпрыск древнего рода, родня Романовых, Нарышкин начал придворную службу камер-юнкером в царствование Анны Иоанновны. После ее смерти, опасаясь преследований со стороны Брауншвейгской фамилии, вынужден был бежать за границу и скрывался в Париже под именем Темкина. Там он, кстати, и познакомился с Дидро. Елизавета Петровна направила было Нарышкина послом в Лондон, однако пробыл он там недолго. По возвращении в Петербург его назначили гофмаршалом ко двору великого князя Петра Федоровича в чине генерал-лейтенанта.

Должность непростая. Елизавета Петровна зорко следила за малыми и большими интригами, случавшимися при малом дворе. К чести Семена Кирилловича, однако, надо сказать, что держал он себя достойно, в борьбе придворных партий без нужды не участвовал, с великокняжеской четой вел себя строго, но ровно, держал дистанцию.

Дальнейшее решил случай. Нарышкин оказался первым, с кем Екатерина познакомилась по приезде в Россию. В 1744 году он был назначен состоять в свите, встречавшей принцессу Ангальт-Цербстскую и ее дочь, избранную в невесты наследнику русского престола. Став императрицей, Екатерина сделала Нарышкина обер-егермейстером и действительным камергером. Впрочем, для того чтобы войти в ее ближний круг, Семен Кириллович был слишком независим. Огромное состояние хранило его от придворной суеты. Екатерина, однако, ценила его ум и характер, бывая в Москве, посещала его знаменитый домашний театр.

Нарышкинский оркестр роговой музыки, изобретенный его капельмейстером Иоганном Марешем, чехом по национальности, пользовался еще со времен Елизаветы Петровны европейской славой. Дидро, со своей обычной восприимчивостью ко всему новому, с жадным любопытством слушал рассказы Нарышкина о том, как его капельмейстер добивался слаженного звучания десятков инструментов, каждый из которых мог издавать только одну ноту. Он удивлялся, всплескивал руками, засыпал своего попутчика десятками вопросов. Нарышкин охотно отвечал, проявляя осведомленность в мельчайших деталях. Однако любознательность философа была неистощима. Откидываясь на покойные подушки, он пытался представить себе звучание этого удивительного оркестра, в котором музыкант, низведенный до отупляющего автоматизма, рождал, однако, в совокупности с другими поразительную гармонию. Особенно поражало его, что музыканты в нарышкинский оркестр набирались из дворовых и крепостных людей.

Дидро прикрывал глаза — и величественные звуки начинали звучать в его возбужденном воображении.

— Крепостной орган, — шептал он едва слышно. — Удивительная страна.

Надо ли говорить, что карета с Нарышкиным и Дидро тянулась по дорогам Европы неспешно? Ухоженные пейзажи Германии сменялись бедностью польских, а затем курляндских деревень. Дидро плохо переносил дорогу, в пути он дважды болел — в Дуйсбурге и в Нарве. Оба раза врачи нашли у него расстройство желудка.

«Невозможный человек! — писал в эти дни Гримм своему другу, советнику российского посольства в Берлине Нессельроде[11], — он пропустил все лето, потому что смотрел на путешествие в Петербург как на переезд с одной улицы на другую.

Екатерина пребывала в неведении относительно маршрута и сроков приезда Дидро. После задержки в Дуйсбурге в Петербурге прошел слух, что Дидро умер. Екатерина страшно расстроилась. Вскоре, однако, выяснилось, что философ жив, хотя и не совсем здоров.

Масла в огонь подливал и Фальконе, которого императрица забрасывала вопросами о том, когда приедет его друг.

— Он не пишет в Гаагу, не пишет мне, — сетовал скульптор. — Все его разговоры о приезде — не больше, чем фантазии, химеры, ни повод, ни причина которых мне не известны.

Тем не менее 27 сентября Дидро, полумертвый от усталости, все же прибыл в российскую столицу.

Мой отец, — вспоминала впоследствии дочь Дидро, — не хотел злоупотреблять гостеприимством и дружбой Нарышкина и задумал остановиться у Фальконе, куда прибыл с сильными спазмами в желудке, вызванными непривычной водой и климатом. Однако Фальконе принял его очень холодно и сказал, что не может отвести для отца никакого помещения в своем доме, так как единственная свободная комната занята неожиданно приехавшим из Лондона его сыном… О приеме, оказанном ему Фальконе, отец сообщил нам в самых душераздирающих выражениях. Впрочем, впоследствии, пока отец был в Петербурге, они часто виделись, хотя душа философа была ранена навсегда».

Остановиться в гостинице Дидро не решился, не зная ни нравов, ни обычаев России. Так он вновь появился на пороге нарышкинского дома. Семен Кириллович радушно встретил философа и предоставил в его полное распоряжение лучшую из гостевых комнат. В ней Дидро и прожил все время своего пребывания в российской столице.

6

На следующий после приезда день, в воскресенье 29 сентября, Дидро был разбужен колокольным звоном и пушечной пальбой. Подойдя к окну, выходившему на Исаакиевскую площадь, он увидел своего спутника и благодетеля, садящегося в парадную карету. Нарышкин был в напудренном парике, при шпаге, в раззолоченном, сверкавшем бриллиантами длиннополом кафтане. Заметив в окне бельэтажа фигуру в халате и ночном колпаке, Семен Кириллович улыбнулся и сделал Дидро дружеский жест рукой. Два гайдука в богатых ливреях вскочили на запятки кареты, и она медленно влилась в поток экипажей, направлявшихся вдоль забора, окружавшего перестраивавшийся собор, в сторону Луговой-Миллионной.

Все пространство от набережной Невы, где в будние дни рабочие отесывали Гром-камень, не принявший еще своего царственного всадника, до земляных валов, окружавших Адмиралтейство, было запружено народом. День выдался погожим, и солнечные лучи переливались в золоте адмиралтейской иглы. Вдали, над приземистыми фортами Петропавловской крепости поднимались синеватые облачка дыма. Воздух вздрагивал от пушечных выстрелов. В столице начинались празднества по случаю бракосочетания великого князя Павла Петровича с Гессен-Дармштадтской принцессой Вильгельминой, нареченной при крещении Натальей Алексеевной.

Главные события происходили, впрочем, там, куда не достигали взоры ни Дидро, ни тысяч любопытствующих обывателей, столпившихся на площадях и улицах столицы. Торжественную литургию служили в домашней церкви дворца, примыкавшей к Эрмитажу. По окончании ее придворные и дипломаты, съехавшиеся во дворец, выстроились для торжественного следования в Казанский собор. Первым под звук труб и литавр на крыльце главного подъезда появился церемониймейстер барон фон Остен-Сакен с позолоченным жезлом в руках. За ним строго по церемониалу следовали камер-юнкеры, камергеры, члены Совета и дипломаты. От средних ворот Зимнего дворца по Невской перспективе и вокруг Казанского собора, тогда еще деревянного, были поставлены в две шеренги войска под командованием подполковника лейб-гвардии Семеновского полка Федора Ивановича Вадковского.

Когда под звуки полковой музыки из распахнутых настежь дверей появилась императрица в платье русского покроя из алого атласа, вышитого жемчугами, поверх которого была накинута мантия, опушенная горностаем, с окрестных церквей ударили в колокола. В многочисленной свите особенно выделялись своей удивительной красотой две дамы — графиня Прасковья Брюс и ее мать Мария Румянцева, жена фельдмаршала Александра Петровича.

Неделю назад Екатерина отметила одиннадцатую годовщину коронации. В свои сорок четыре года она выглядела зрелой, уверенной в себе женщиной. Каштановые волосы были гладко зачесаны назад. Когда-то тонкая талия несколько располнела, но движения не утратили былой грациозности и легкости. Лицо императрицы оживляло выражение приветливости, каре-голубые глаза смотрели открыто и дружелюбно. Благожелательная улыбка, не покидавшая ее лица, обнажала крепкие здоровые зубы.

Вслед за императрицей на крыльце появилась великокняжеская чета. При небольшом росте Павел Петрович был безукоризненно сложен. Ускользающая улыбка, выдававшая натуру робкую и неуверенную в себе, скрашивала неправильные черты его лица. Невеста в платье из серебряной парчи, осыпанном бриллиантами опиралась на руку жениха, кланяясь в обе стороны с тем заученным и повелительным выражением, которое редко покидало ее на людях. Чуть одутловатые щеки Натальи Алексеевны были тщательно припудрены. Длинный шлейф свадебного платья торжественно несли камер-юнкеры граф Шереметев и князь Юсупов. За ними пестрой толпой двигались многочисленные родственники невесты из Гессен-Дармштадта.

7

Брак великого князя был событием политическим. Девять дней назад, 20 сентября, Павлу Петровичу исполнилось девятнадцать лет. Наступило его «русское» совершеннолетие, «немецкое» же отметили год назад[12]. Выбором невесты для наследника престола с 1768 года занимался барон Ахац Фердинанд Ассебург, бывший датский посланник при петербургском дворе, перешедший в 1771 году на русскую службу и ставший представителем России на собрании германских князей в Регенсбурге. Барон долго вояжировал по германским княжествам, бывшим традиционной ярмаркой невест для царствующих домов Европы. Из немецких принцесс, подходивших по возрасту великому князю, внимание Екатерины привлекла было Луиза Саксен-Кобургская, однако та отказалась переменить вероисповедание с лютеранского на православное. Принцесса Вюртембергская София-Доротея, особенно нравившаяся Екатерине, была еще ребенком — ей едва исполнилось тринадцать лет. Так, очередь дошла до дочерей ланд-графа Гессен-Дармштадтского Людвига. Сам ланд-граф был человеком ограниченным, военным до мозга костей, но жена его, Каролина, особа честолюбивая, умная и расчетливая, прекрасно поняла выгоды русского брака. Брачного союза между Дармштадтом и Петербургом желал и прусский король Фридрих II, поручивший своему брату принцу Генриху убедить Екатерину в его целесообразности. Их племянник наследный принц Пруссии Фридрих-Вильгельм был женат на старшей дочери ланд-графа Фредерике, названной, кстати, в честь прусского короля. Интересам Пруссии как нельзя лучше отвечала бы ситуация, при которой наследники российского и прусского престолов были бы женаты на родных сестрах.

Из трех принцесс дармштадских — Амалии, Вильгельмины и Луизы — Ассебургу наиболее подходящей казалась средняя, Вильгельмина. Екатерину, однако, смущали слухи о ее гордом и неуживчивом характере. Барон, которому приказали внимательно присмотреться к кандидатке в русские великие княгини, проявил похвальную осторожность.

«Мать отличает ее, — доносил он Екатерине, — наставники хвалят способности ее ума и обходительность нрава; она не выказывает капризов, холодна, но одинаково со всеми. Ни один из ее поступков не опроверг еще моего мнения, что сердце ее чисто, сдержанно и добродетельно, однако ее поработило честолюбие…»

Впрочем, Ассебург, дипломат опытный, друг не только Панина, но и прусского короля, нашел в характере принцессы «éspirit de corps»[13] предположив, что ее нрав и манеры «смягчатся, сделаются приятнее и ласковее, когда она будет жить с людьми, которые особенно привлекут ее сердце».

В конце апреля Екатерина, имевшая свои причины торопиться с браком сына, написала ланд-графине — и уже в начале июня та с дочерьми и скромной свитой на борту русского корабля, посланного за ней в Любек прибыла в Ревель. Все издержки по путешествию в размере восемьдесят тысяч гульденов были приняты на счет русской казны. Приезду ланд-графа Екатерина деликатно, но твердо воспротивилась, откровенно объяснив Румянцеву, что боится, как бы тот какой-нибудь неловкостью не настроил петербургское общество против немецкого брака.

Каролина, еще при жизни заслужившая в Германии репутацию Великой ланд-графини, сразу же нашла верный тон в общении с Екатериной. «Ma démarche vous preuve, Madame, que s’il est question de chosir de vous plaire, de vous obéir ou de suivre les prejugées qui rendent le public un juge sevère et redoutable, je ne sais pas balancer»[14], — писала она ей из Потсдама. Екатерина, понимавшая, какими трудностями сопровождался приезд Каролины с тремя дочерьми на смотрины в Петербург, одобрила ее действия.

Между тем, предстоящая женитьба великого князя привела в действие тайные пружины интриг, в которых при екатерининском дворе никогда не было недостатка. В мае перехватили и перлюстрировали шифрованную депешу Фридриха II прусскому послу в Петербурге графу Сольму, в которой король поручал ему пустить слух о том, что «le Grand Duc a déjà fait son choix et les sœurs de la promise ne l’accompagnent que parce que leur mère n’a pas voulu les laisser seules à la maison»[15]. Затем в руки Екатерины попало и адресованное Н. И. Панину письмо Ассебурга, в котором тот уверял воспитателя великого князя, что ланд-графиня «est si bien trainée; qu’elle ne suivre aucun conseil que celui du Comte Pani»[16].

«Tout le monde veut mener cette femme»[17], — возмущалась Екатерина в письме барону Черкасову, отправленному навстречу ланд-графине в Ревель. Эту деликатную миссию доверили Черкасову, потому что он был другом Орлова и, следовательно, врагом Панина, место которого во главе Коллегии иностранных дел одно время пытался занять.

Черкасову было строго-настрого предписано, что ланд-графиня «должна слушаться только саму себя» и стараться о том, чтобы «loin de diviser les ésprits elle les réunisse»[18].

Черкасов выполнил порученную ему миссию с блеском. «Elles n’ont pas un extérieur frappant»[19], — с легкой развязностью сообщал он Екатерине первые впечатления от гостей из далекого Гессен-Дармштадта. И далее: «Pr. Amélie est jolie a un beau teint et de belles couleurs, les cheveux bruns, grande comme sa mère, bien faite, fort polie, fort douce. La pr. W. est plus petite, pas si bien faite, des yeux à fleur de tête, le visage saillant, n’est pas si jolie que l’aîneé, plus blonde qu’elle, un teint échauffé peut-être par le voyage, a un faux air de Pr. Prozorovski, lieutenant-general, d’ailleur fort polie, mais fort resevée, très attachée à sa mère. La Pr. Louise sera fort jolie, si je ne me trompe pas»[20]. И наконец: «Le dirai’je, Madame? Par le visage elle ressemble un peu Mons. le Grand Duc»[21]. Забегая вперед, скажем, что Черкасову в то время, кстати, президенту Медицинской коллегии, удалось проникнуть в самую суть непростого характера будущей супруги наследника российского престола. Благодаря ему, знаем мы и то, что в жены сыну Екатерина выбрала самую некрасивую из гессен-дармштадтских принцесс.

Впрочем, мы, кажется, отвлеклись.

Павел ожидал приезда невесты в сильнейшем волнении. Он почему-то был убежден в том, что не понравится гостьям из Германии. Всё, однако, обошлось как нельзя лучше. 15 июня князь Григорий Орлов встретил ланд-графиню и ее дочерей на подъезде к Гатчине, где их уже ждала Екатерина, пожелавшая таким образом избежать неловкостей официального приема. В окрестностях Царского Села, куда приехавшие направились из Гатчины, их ожидал великий князь со своим воспитателем Никитой Ивановичем Паниным.

С первого взгляда молодые люди понравились друг другу, и три дня спустя, 18 июня, Екатерина просила у ланд-графини от имени Павла Петровича руки принцессы Вильгельмины. Согласие было дано незамедлительно. 15 августа, после миропомазания принцессы, принявшей в православии имя Натальи Алексеевны, было торжественно отпраздновано обручение.

Важная деталь. Обязательное условие русского двора о перемене религии немецкими принцессами, выходившими замуж за русских великих князей, никогда не казалось Европе делом бесспорным и безупречным в нравственном отношении. Вольтер в переписке с Екатериной — случай редкий, едва ли не единственный — не удержался от соблазна съязвить насчет «натализации» дармштадтской принцессы (из Вильгельмины в Наталью). Отповедь, последовавшая из Петербурга, по тону была резкой, по существу двусмысленной (глубокая внутренняя связь между лютеранством и православием). Впрочем, для Екатерины, в свое время также сменившей веру, тема эта оставалась, надо полагать, непростой.

Ассебург, кстати, при переговорах в Дармштадте, по-видимому, не совсем четко разъяснил требования Екатерины относительно смены религии избранницей Павла. Во всяком случае ланд-граф Людвиг включил в состав свиты своей жены президента дармштадтских земельных коллегий Карла фон Мозера, поручив ему договориться в Петербурге, чтобы дочь его осталась лютеранкой. Однако попытки Мозера выполнить данное ему поручение успеха не имели. Он с горя заболел, бормоча о «ненужности своей поездки с самого начала».

Каролина, не желавшая осложнять отношения с Екатериной вмешательством в столь щекотливый вопрос, послала в утешение мужу, считавшемуся лучшим барабанщиком Германии, барабан российского императорского кавалергардского полка.

Екатерина успокоила волновавшегося Мозера другим способом. Приняв и обласкав его, она сказала между прочим, что принадлежит к числу немногих монархов, читавших его книгу «господин и его слуга» (в 1766 году изданную в России на русском языке с посвящением Екатерине). Стоит ли говорить, что и Мозер, и второй известный немецкий писатель Иоганн Генрих Мерк, также сопровождавший ланд-графиню в поездке, после возвращения на родину влились в толпу поклонников Екатерины? Мерк знакомил читателей немецких журналов с новинками русской литературы, а Мозер, рассказывая о своих впечатлениях от поездки, говорил, что Россия, управляемая «философом на троне», стала «отечеством для гениев и умных голов со всего мира».

И еще одно. В многотысячных толпах, которые собирали в эти дни торжественные выходы Екатерины, было немало заурядных иностранцев, имевших, однако, похвальную привычку писать письма, сохраняя таким образом живое восприятие событий, свидетелями которых им довелось стать. Вот письмо некоего француза по фамилии Марбо, адресованное в Париж парламентскому адвокату де Сервалю:

«Весь блеск двора и местной знати можно было наблюдать во время торжественной процессии в честь Св. Александра Невского, день которого праздновался сегодня[22]. Императрица принимала в ней участие, следуя пешком, как и Великий князь, будущая Великая княгиня и императорская свита, состоявшая из всех выдающихся и заслуженных вельмож государства. Их величества и высочества со всем этим блестящим кортежем вышли из Казанского собора и проследовали пешком до Александро-Невской лавры, находящейся на расстоянии около одного французского лье за городом. Выстрел из пушки, подействовавший на мои барабанные перепонки, известил о их возвращении с этого паломничества, длившегося три часа. Я не буду рассказывать вам о священнослужителях, которые шли перед процессией. Вы сами легко представьте себе их длинные одеяния и бороды, лысые головы и круглые высокие шапки, придающие им сходство то ли с еврейскими раввинами, то ли с древними патриархами. Вам, однако, вряд ли удастся представить себе их физиономии, одновременно постные, тупые и злобные. Не буду описывать также бесчисленные экипажи, роскошные мундиры и платья, ливреи, шитые золотом, — все это легко представить тому, кто видел праздники в Версале»[23].

Пасквиль, конечно, но вспомнился Гете — «Бог — в деталях».

Впрочем, мы, кажется, снова отвлеклись. При выходе молодых из дворца Екатерина выглядела вполне довольной. Только очень опытный и внимательный наблюдатель мог бы уловить затаенную тревогу в ласковом взгляде, обращенном на сына и невестку, устроившихся напротив нее в парадной карете, направлявшейся к Казанскому собору.

По бокам кареты, запряженной восьмеркой лошадей цугом, верхами ехали обер-шталмейстер Лев Нарышкин и петербургский губернатор граф Яков. Брюс. За ними выступали кавалергарды с обнаженными палашами. Впереди на белом норовистом коне — шеф кавалергардского корпуса князь Григорий Орлов в серебряной кирасе и шлеме с пышным черным пером. В замке кавалергардов ехал младший брат Григория, Алексей, прибывший в Петербург из Ливорно, где он командовал действиями русского флота на Средиземном море. Могучие фигуры братьев Орловых привлекали всеобщее внимание. Григорий, всего лишь год назад бывший всесильным фаворитом императрицы, был, видимо, рад вновь оказаться в центре внимания. Суровое лицо Алексея — Алехана, как называли его братья, — обезображенное шрамом, пересекавшим щеку, хранило непроницаемость.

При приближении к Казанскому собору императорский кортеж встретил благовест; камергеры и камер-юнкеры, спешившись, встали шпалерами.

Внутри собора, справа от императорского места, под зеленым балдахином, для великого князя и его невесты были поставлены кресла покрытые красным сукном с золотым позументом. У северного входа собрались иностранные дипломаты, облаченные в цветные камзолы с орденскими лентами через плечо.

Екатерина, взяв Павла за правую, а Наталью Алексеевну за левую руку, под стройное пение церковного хора отвела их на место для новобрачных.

По свершении брачного таинства архиепископ Псковский Иннокентий произнес проповедь.

Ланд-графиня Каролина, слушая обращенные к ее дочери проникновенные, но непонятные ей наставления, поминутно прикладывала к глазам кружевной платочек. Сын ее, граф Людвиг Гессенский, прибывший накануне свадьбы, чтобы проводить сестру под венец, внимательно следил за незнакомым ему церковным обрядом. Время от времени он чуть поворачивал голову к стоявшему подле него прилично одетому человеку лет пятидесяти в прусском парике с буклями. Сосед графа, не размыкая тонких губ, кончики которых были приподняты в вежливой полуулыбке, что-то шептал ему на ухо, не отрывая взгляда от происходившего у алтаря священнодействия.

Стоит ли пояснять, что этого человека звали Фридрих Мельхиор Гримм?

8

Гримм прибыл в Петербург за две недели до Дидро. В отличие от последнего проблем с ночлегом в русской столице у него не возникло. Гримм жил в Летнем дворце, где остановилась ланд-графиня Каролина со своими детьми и свитой.

Литературный критик, журналист, теоретик музыки — Гримм обладал многочисленными талантами, главным из которых был талант устраивать собственные дела. С Дидро, д’Аламбером, Гольбахом он близко сошелся еще в конце 40-х годов, когда впервые появился в Париже в качестве наставника детей графа Шенберга. Выпускника Лейпцигского университета и начинающего литератора одинаково радушно приняли и в кругу философов, и в аристократических салонах. Впрочем, в доме Шенберга Гримм оставался недолго. Он стал чтецом принца Саксен-Готского, а затем секретарем графа фон Фризена, племянника маршала Морица Саксонского.

Известность в Париже, а впоследствии и во всей Европе, принесла Гримму его «Литературная корреспонденция». Этот рукописный журнал, сообщавший о последних новостях художественной и литературной жизни Парижа, по просьбе просвещенной герцогини Луизы-Доротеи Саксен-Готской начал издавать аббат Рейналь в 1747 году. Гримм, приглашенный Рейналем для сотрудничества в 1753 году, быстро поставил дело на широкую ногу. За 300 франков в год владетельные государи многочисленных немецких княжеств могли дважды в месяц получать обстоятельные описания луврских Салонов и вернисажей, спектаклей в «Комеди франсез». С 1763 года к подписчикам «Литературной корреспонденции» присоединился Фридрих II, а с 1766 года — Екатерина. С этих пор имя Гримма приобрело европейскую известность.

Ближайшим сотрудником Гримма по «Литературной корреспонденции» был Дидро, из-под пера которого почти два десятилетия выходили самые блестящие статьи этого уникального издания. Случалось, что пока Гримм отсутствовал в имении мадам д’Эпине, проводя время в беседах с политиками и финансистами, Дидро ночь напролет писал о картинах Вьена, Греза и Ван Лоо, скульптурах Гудона и Фальконе для очередного выпуска «Литературной корреспонденции». Без особой натяжки можно сказать, что слава Гримма покоилась на труде Дидро.

Как ни странно, такое положение удовлетворяло обоих. В отношениях с собратьями по философскому кружку Дидро был наивен, как ребенок или, вернее, как гений. Он не знал чувства зависти. На перешептывания (и при жизни Гримма, и после его смерти) об умении его друга извлекать пользу из чужого труда или о сомнительных услугах, оказываемых им многим европейским дворам, Дидро отвечал ясной улыбкой человека, неколебимо верящего в добро.

Когда Гримм по своему обыкновению бочком, как человек светский, но проводящий много времени за письменным столом, вошел в гостиную Нарышкина, радости Дидро не было предела. Забыв о своих недомоганиях, он вскочил с дивана и заключил друга в объятия. Гримм, терпеливо снес бурное проявление чувств своего экспансивного товарища, бережно отстранил его со словами:

— Ты несносен, Дени. Можно ли так вести себя? Вот уже три месяца, как я не получаю от тебя никаких известий. Подумай сам: выезжаешь из Парижа весной, а приезжаешь сюда только осенью. Ты пропустил весь belle saison[24]. По-французски Гримм выражался не совсем правильно, как бы с некотором усилием, но недостаток этот вполне компенсировал приятный бархатистый тембр его голоса и несколько небрежная, но располагавшая к себе манера держаться.

Дидро, усадив своего товарища в удобное кресло, стоявшее возле изразцовой печи, принялся рассказывать о своих дорожных приключениях. Гримм внимательно следил за оживленной жестикуляцией, которой сопровождал свои слова сидевший напротив него взъерошенный человек с профилем хищной птицы. Привычно доброжелательное выражение его лица отражало радость узнавания чудачеств старого друга. Так умудренный опытом отец смотрит на озорного, увлекающегося, но достойного одобрения сына.

Давайте же оставим ненадолго двух друзей, — после полугодовой разлуки им есть, что сказать друг другу — и присмотримся повнимательнее к двум философам, появившимся в Петербурге осенью 1773 года. Это поможет нам лучше понять смысл и логику дальнейших событий.

Дидро и Гримм, как Кастор и Полидевк, перенесенные в век Просвещения, были едины в своей противоположности. Оба принадлежали к среднему сословию. Отец Гримма был лютеранским пастором в Регенсбурге, ставшим впоследствии суперинтендантом. Дидро родился в семье ножовщика, впрочем, вполне почтенной. Представители ее два века занимались этим ремеслом в родном Лангре.

Дидро не находил ничего зазорного в своем низком происхождении. До конца жизни он сохранил любовь к жителям Лангра, все время открывая в них какие-то особенно привлекательные черты характера. Он говорил, что из-за сильных ветров, нередких в тех местах, обитатели Лангра стали похожи на флюгеры, устойчивые к переменам судьбы и восприимчивые к новым веяниям. Сам Дидро также, подобно флюгеру из Лангра, чутко улавливал флюиды эпохи.

Гримм не любил вспоминать о своей жизни до приезда в Париж. Франция стала его духовной родиной. И по образу жизни, и по складу ума он был скорее французом, чем немцем.

Ученик и воспитанник иезуитов, Дидро яростно выступал против католической церкви. Он был убежден в том, что человеческая природа совершенна, мир Божий прекрасен и зло лежит вне его. Оно есть следствие дурного образования и дурных учреждений. Во времена, когда француз, не проявивший должного почтения к религиозной процессии, рисковал быть ошельмованным и даже казненным, такая позиция была серьезным протестом против ханжества в религиозно-нравственных вопросах феодального абсолютизма, формализма в искусстве и обскурантизма в мышлении.

В апреле 1771 года Дидро писал своей русской знакомой, княгине Екатерине Дашковой:

«Каждый век имеет свое особое направление, которое его характеризует. Направление нашего века заключается, по-видимому, в свободе. Первая атака против суеверия была очень сильна, сильна не в меру. Однако раз люди осмелились атаковать предрассудки теологические, самые устойчивые и наиболее уважаемые, им невозможно уже остановиться. От них они рано или поздно обратят свои взоры и на предрассудки земные».

Дидро, возможно, самый глубокий мыслитель века Просвещения, был одним из тех, кто произвел революцию в умах.

Гримм был личностью совершенно другого масштаба. Талант его заключался в: необыкновенном умении понимать характеры людей и мотивы их поведения, проникать умственным взором в суть сложных взаимосцеплений политических конъюнктур своего века. Кроме того, Гримм был литературным критиком, с живым и быстрым умом и чрезвычайно тонким вкусом.

В каком-то смысле Гримм был более цельной натурой, чем Дидро. Космические масштабы мышления француза, его гигантская эрудиция имели свои недостатки. Эстетика Дидро противоречива — он одинаково любил сурового бытописателя Шардена и сентиментально красивого Греза, шаловливых амуров Фальконе и классически совершенные бюсты Гудона. Дидро творил легко, был нетерпелив и неусидчив — и в то же время три десятилетия кропотливо трудился над изданием Энциклопедии.

Энциклопедия стала прижизненным и посмертным памятником Дидро, увековечившим его имя. После Гримма остались «Литературная корреспонденция», многочисленные статьи да пара модных в свое время памфлетов. Самый известный из них — «Маленький пророк из Богемишброде», в котором Гримм, выступив арбитром между приверженцами старинной музыки и новой (ее вождем и символом был Глюк, вывезенный из Вены Марией-Антуанеттой), решительно встал на сторону последней.

И еще одно. Дидро был добр по натуре. Он, если так можно выразиться, был энтузиастом добра.

«На меня, — говорил он, — производят более сильные впечатления прелести добродетелей, нежели безобразия порока. Я тихонько отворачиваюсь от плохого человека и бросаюсь в объятия хорошего. Если в каком-нибудь произведении, картине, статуе есть хоть что-нибудь хорошее, мои глаза останавливаются именно на этом. Я ничего не вижу, кроме хорошего, и ничего другого не удерживаю в памяти».

Гримм с его талантом распознавания людских характеров не мог не ценить этого. Ну, разумеется, и пользоваться в своих целях.

Вот и теперь он больше слушал своего словоохотливого друга, чем говорил сам.

— Однако, я, кажется, заговорил тебя, — спохватился наконец Дидро. — Как ты нашел Петербург?

— С’est un vrai tourbillon, mon cher, un vrai tourbillon[25], — произнес Гримм. Каждый день — молебны, балы, обеды. Эти праздники меня доконают.

— А что императрица, видел ли ты ее?

— Я был представлен ей вместе с графом Людвигом и, надо признаться, принят ею чрезвычайно милостиво.

— Какой ты ее нашел? — Дидро, не отпускавший во время беседы руку своего друга, порывисто потянулся к нему.

— Это великая женщина, — просто ответил Гримм. — Она величественна и проста. Скажу тебе по правде, Дени, из европейских монархов я мог бы сравнить ее только с Фридрихом. Тот же масштаб, та же порода — и эта удивительная естественность…

Дидро, не любивший прусского короля, поморщился.

— Но вот незадача, мой друг, — продолжал между тем Гримм, — генерал Бауэр, он служит здесь при дворе, объявил мне от имени императрицы, что Ее величеству угодно принять меня в свою службу.

— Поздравляю, — воскликнул Дидро, — ты будешь прекрасным воспитателем великого князя.

— Ты забываешь, мой друг, что великий князь достиг совершеннолетия и не далее как третьего дня женился, — отвечал Гримм со спокойной усмешкой. — Впрочем, он представился мне, и я нашел его вполне достойным молодым человеком.

— Так в чем же должны состоять твои обязанности?

— Генерал не уточнил, — сказал Гримм. — Впрочем, это не имеет значения, я решил отказаться.

— Но почему? — воскликнул Дидро.

— Думаю, что по той же причине, что и ты, мой друг, столько медлил с приездом. Екатерина — великая государыня, но она правит странной страной. Впрочем, это еще и не страна, так, набросок, мираж. Карикатура на Европу, написанная рукой турка.

— Однако ты зол сегодня, — проговорил Дидро.

— Ничуть, — спокойно отвечал Гримм. — Не скрою, я растерян, потому что не знаю, как отказаться. Что же касается России, о, ты сам все увидишь.

Гримм помедлил, остро глянул на своего друга и добавил:

— Если захочешь, конечно.

Только спустя несколько дней, под конец свадебных торжеств, Гримм нашел случай объясниться с императрицей. Вот как он сам описывал впоследствии состоявшийся между ними разговор:

«Войдя в комнату, я увидел государыню с тем величавым выражением достоинства, которое в ней было так естественно и не имело ничего строгого, а между тем меня смутило.

— Ну что же, — сказала она, — вы желали переговорить со мною. Что имеете вы сказать?

— Если Ваше величество, — отвечал я, — сохранит этот взгляд, то я должен буду удалиться, потому что чувствую, что голова моя не будет свободна и что, следовательно, напрасно было бы злоупотреблять минутами, которыми Вам угодно мне пожертвовать.

Улыбка просияла на ее лице.

— Садитесь, — сказала она, — и потолкуем о наших делах.

Успокоенный таким милостивым обхождением настолько же, насколько я был скован перед этим, я высказал, что если бы я безусловно тотчас согласился бы принять сделанное мне предложение, то доказал бы этим лишь готовность во что бы то ни стало воспользоваться счастием, что подобного рода людей у государыни найдется вдоволь под рукой; что предложение это вскружило бы голову и покрепче моей; что, тем не менее, оно заставило меня задуматься; что как бы я ни был счастлив посвятить ее службе остаток дней своих, тем не менее даже ее всемогущество не может изменить того, что я две трети своего существования провел вдали от нее; что мне было уже за 50 лет и что я не в праве надеяться изучить русский язык; что по моему убеждению нельзя быть полезным деятелем, не зная языка того края, которому служишь»[26].

Гримм упомянул и об интригах и происках, так часто встречающихся при дворе, высказал опасение насчет неизбежной зависти, которая заставит его делать промахи. Екатерина, улыбаясь, отвечала, что не понимает таких тонкостей.

Не сказал Гримм Екатерине в тот раз лишь одного. Главного, в чем он признался лишь спустя много лет:

«Не лета мои, не невозможность изучить русский язык, не двор, с окружающими его опасностями, не страх ошибок удерживали меня от исполнения столь лестной и счастливой для меня воли государыни, меня удерживало опасение, что столь блестящая перемена в службе моей не может быть продолжительной. Я предпочитал полное лишение предлагаемого неверной возможности его потерять».

Признание любопытное, и к тому же доказывающее, что Гримм, был если и не искренним, то, во всяком случае, чрезвычайно умным человеком. А это, согласитесь, немало.

9

Точная дата представления Дидро Екатерине достоверно не известна. С уверенностью можно сказать только то, что первая встреча императрицы и философа произошла не позже 5 октября, то есть через пять-шесть дней после приезда Дидро в российскую столицу.

По признанию самого Дидро, он был настолько взволнован во время этой встречи, что решительно не помнил, о чем говорил. Должно быть, однако, слова его доставили удовольствие Екатерине, во всяком случае, тронули ее своей искренностью.

После часовой беседы она сказала ему:

— Господин Дидро, видите дверь, в которую вы вошли? Она будет открыта для вас всякий день с трех до пяти часов пополудни.

Кабинет императрицы Дидро покидал в состоянии сильнейшей ажитации. В письме дочери, он признавался, что, собираясь в Петербург и подумать не мог, что будет беседовать с русской императрицей один на один каждый день. Небольшая аудиенция после месячного ожидания и возможность проститься — вот все, на что он рассчитывал.

Вышло, однако, по-другому. За пять месяцев, проведенных в Петербурге, Дидро беседовал с Екатериной не менее шестидесяти раз. Разговор длился обычно от полутора до двух часов, хотя Дидро, никогда не знавший точно, который час, часто опаздывал и приходил во дворец, когда наступало время приема других лиц. Екатерина порой не знала, как распрощаться с увлекшимся философом.

Были и другие сложности. Дидро, не признававший условностей ни в одежде, ни в поведении, в Париже в кругу своих друзей-философов слыл большим оригиналом. В Петербурге же, при пышном екатерининском дворе, да еще во время праздников, он выглядел странно.

«Он никогда даже не думал о том, что во дворец нельзя являться в том же костюме, в котором ходят в чулан; он отправлялся к императрице весь в черном», — вспоминала дочь Дидро.

По приказу Екатерины Дидро прислали придворный костюм.

Это, однако, мало что изменило. В кабинете Екатерины философ чувствовал себя совершенно свободно.

«Дидро берет руку императрицы, трясет ее, бьет кулаком по столу; он обходится с ней совершенно так же, как с вами», — писал Гримм в Берлин графу Нессельроде.

К счастью, непосредственность француза забавляла Екатерину. Она лишь улыбалась, когда он, увлекшись, обращался к ней «ma bonne dame»[27] вместо положенного «madame»[28], снимал парик, чтобы доказать сходство со своим бюстом, который был сделан по памяти помощницей Фальконе Анной-Мари Колло. Небрежно повязанный галстук, обнажавший морщинистую шею, манера целовать руки дамам по поводу и без повода вызывали у Екатерины только усмешку. Она находила, что естественность поведения Дидро придавала особую прелесть их беседам и видела в ней признак высокого энтузиазма, присущего только великим людям.

«Ваш Дидро, — писала она своей парижской корреспондентке мадам Жоффрен, — человек совсем необыкновенный: после каждой беседы у меня бедра всегда помяты и в синяках. Уж я была вынуждена поставить между ним и мною стол, чтобы защитить себя от его жестикуляций».

Дидро был в восторге от своей собеседницы.

«Это душа Брута, соединенная с чарами Клеопатры, — писал он Екатерине Дашковой. — Если она как государыня велика на троне, то ее прелести как женщины способны вскружить головы тысячам смертных. Никто лучше ее не владеет искусством располагать в свою пользу».

Об отношении Екатерины к Дидро и тогда, и после говорили всякое. Фридрих II, к примеру, писал Д’Аламберу:

«Говорят, что в Петербурге смотрят на Дидро как на скучного резонера, болтающего все одно и то же. Будучи завзятым читателем, я все-таки не могу выносить его сочинений. В них царствует такое самодовольство и высокомерие, что это стесняет мою свободу».

Российская императрица, однако, придерживалась другого мнения.

10