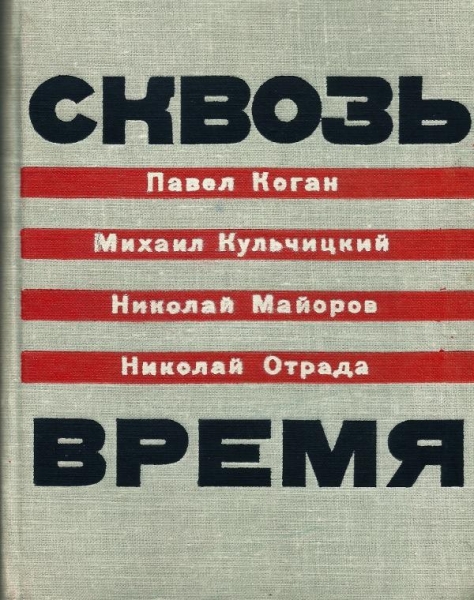

Сквозь время Стихи поэтов и воспоминания о них

Илья Эренбург Предисловие

В XIX веке ритм жизни был неторопливым: люди ездили на перекладных и писали скрипучими перьями; может быть, поэтому они рано складывались — у них было время, чтобы задуматься. Лермонтову было двадцать семь лет, когда он умер, Петефи и Китсу — двадцать шесть, а все произведения Рембо написаны до того, как ему исполнилось девятнадцать лет. Годы, когда формировались поэты, стихи которых собраны в этой книге, были громкими, и люди формировались медленно.

…Империализм, Антанта, рикши, Мальчишки в старых пиджаках, Мальчишки в довоенных валенках, Оглохшие от грома труб, Восторженные, злые, маленькие, Простуженные на ветру… …………… Нас честность наша до рассвета В тревожный выводила свет…Нельзя читать стихи Когана, Кульчицкого, Майорова, Отрады без волнения: это первая страница, вырванная из книги, а продолжения мы никогда не узнаем.

Конечно, в стихах поэтов, умерших слишком рано, много незрелого, голос только становился, порой видны тени менявшихся учителей — Маяковского, Хлебникова, Багрицкого, Пастернака. Однако я читал и перечитывал стихи четырех поэтов, погибших на фронте, четырех сверстников и друзей, и все время думал: какая хорошая, большая книга! Дело не только в том, что отдельные строки Кульчицкого и Когана совершенны, достойны зрелых поэтов. Перед нами поэтическая исповедь поколения. Мертвые о нем рассказали ярче тех, что выжили, может быть потому, что мертвые остаются молодыми.

Стихи четырех авторов в одной книге должны были бы производить впечатление разноголосицы, тем более что поэты не похожи один на другого. О каждом из них читатель узнает из воспоминаний товарищей, сверстников, однокашников. (Я их мало знал. В моей записной книжке сохранилась короткая пометка: 30 апреля 1941 года я встретился со студентами Литинститута и записал фамилии некоторых.) Разными они были по природе и писали по-разному. А книга кажется написанной одним автором: те же волнения, те же надежды, и жизнь оборвана той же фронтовой смертью.

Молодым поэтам начала шестидесятых годов стоит задуматься над судьбой предшествующего поколения: ведь дети слишком легко отворачиваются от отцов. А их отцы стояли насмерть под Москвой или у Волги: у них были крылья.

Они как бы предвидели свою судьбу. Майоров писал:

Когда умру, ты отошли Письмо моей последней тетке, Зипун нестираный, обмотки И горсть той северной земли, В которой я усну навеки.Вот предчувствия Кульчицкого:

Наши будни не возьмет пыльца. Наши будни — это только дневка, Чтоб в бою похолодеть сердцам, Чтоб в бою нагрелися винтовки.Это не «мужская отвага», обязательная для Киплинга и его подражателей, а подлинное мужество. О нем говорил Коган:

Мое поколение —

это зубы сожми и работай,

Мое поколение —

это пулю прими и рухни.

Если соли не хватит —

хлеб намочи пóтом,

Если марли не хватит —

портянкой замотай тухлой.

Кто знает, как сложилась бы поэтическая судьба четырех юношей? Куда шагнул бы Кульчицкий, расставшись и с Востоком Хлебникова и с нарочитой громкостью, заимствованной у Маяковского? Я его помню, он сразу привлекал к себе внимание, да и дар ему был отпущен большой. Стихи Когана глубоки, в них мысли взрослого человека. Может быть, он занялся бы и прозой?.. Кто знает, в каком направлении развилось бы творчество Майорова и Отрады, так рано погибших? Больно и горько думать, как война истоптала начинавшую колоситься ниву русской поэзии. Горе испытываешь и гордость: такими вдохновенными, смелыми и по-человечески хорошими встают перед нами четыре погибших поэта. Я как читатель им бесконечно благодарен.

1962

Сергей Наровчатов Павел Коган

Московские поэты моего поколения хорошо помнят сухощавого и угловатого юношу, удивительно жизнелюбивого и страстного в своих жестах и суждениях. Из-под густых сросшихся бровей пытливо и оценивающе глядели на собеседника глубоко запавшие каре-зеленые глаза. У него была поразительная память. Он знал наизусть не десятки, а сотни стихотворений самых разных поэтов, не считая своих собственных. Читал он их всегда вдохновенно, но особенно взволнованно звучал его голос тогда, когда читал стихи, близкие ему по духу. Это были стихи, осмысляющие время. Не ошибусь, если скажу, что он жил поэзией. И разумеется, в этом слове он заключал не просто стихотворчество, но всю свою жизнь, свое отношение к судьбам поколения.

Поколение, к которому принадлежал Павел Коган, видело романтику в огненных всполохах гражданской войны. Кожаные комиссарские куртки и буденновские клинки — вот внешнее отражение глубоких чувств, тревоживших мальчишеские души. Жизнь приносила ощущение надвигающихся событий, невиданных по размаху. Все мы в это время жили в понимании близкой и неумолимой схватки с фашизмом. Павел Коган находился в самой гуще тогдашней жизни. Он был одним из первых застрельщиков, молодых энтузиастов искусства, поставившего себе целью духовную подготовку народа к борьбе с нашими заклятыми врагами.

В Павле Когане уживалась рядом с глубокой нежностью жестокая непримиримость. Он не любил людей, как он сам говорил, «промежуточных». В одном разговоре он мне сказал: «Не понимаю, как можно воздерживаться от голосования. Я бы вообще запретил эту формулу. Ты или „за“, или „против“». В этом был весь Павел. Я вспоминаю один немного смешной, но знаменательный юношеский разговор, который мог возникнуть, конечно, только на рубеже двадцати лет. Кто-то из нас предложил графически начертить линию своей жизни, как он сам ее себе представляет. Один изобразил ее в виде прямой линии, другой — в виде замкнутого круга, третий — в виде овала. Вот эта последняя трактовка особенно возмутила Павла. Подойдя к столу, он поперек овала резким росчерком карандаша нарисовал остроконечный угол и прочел те, ставшие теперь уже широко известными, стихи «Гроза», именем которых и названа его посмертная книга. Они, эти стихи, заканчивались строками:

Я с детства не любил овал, Я с детства угол рисовал.Остроугольным был и характер и талант Павла Когана. Он до болезненности ненавидел пошлость во всех ее проявлениях. Самодовольные мещане и в жизни и в поэзии были ему органически, до брезгливости противны.

В своем незавершенном романе в стихах он и объявил им открытую войну. Но не квартирные дрязги и не мелкие мошенники интересовали его.

Философ. Умница. Эстет, Так издевавшийся над щами. Ты знаешь, что на свете нет Страшней, чем умные мещане, Чем чаще этот род за нас, Чем суть его умнее лезет, Тем выше у меня цена На откровенное железо.Откровенным железом в стихах боролся Павел Коган со своими идейными противниками, и откровенным железом свинца расплатились с ним в 1942 году, в страдные дни под Новороссийском, наши враги, когда он возглавил поиск разведчиков.

Говоря о непримиримости Павла, я хочу отметить одну из особенностей его характера: он был жéсток, но очень сдержан в разговорах с теми, кто ему не нравился, и был нежен, но и крайне требователен к своим друзьям и единомышленникам. В первом случае он мог сказать известному в то время поэту в лицо на публичном выступлении фразу следующего характера: «Я глубоко уважаю вас как человека и как деятеля литературы. К сожалению, вы всю жизнь были более деятелем, чем поэтом, хоть у вас и в двадцатых годах и в тридцатых появилось несколько хороших строк, которые мы все помним наизусть, но которые лишний раз заставляют сожалеть об утраченных вами возможностях». Во втором случае он высказывался значительно резче: «Ты поэт хороший и с большими задатками, но последнее твое стихотворение никуда не годится. И вообще, если ты будешь продолжать в том же духе, то, право, пока не поздно, переквалифицируйся на какую-нибудь другую, более легкую специальность».

В моем рассказе недостает для обрисовки жизненно-литературного портрета Павла Когана одной основополагающей черты: его романтичности. Не случайно песня о бригантине, поднимающей паруса, стала одной из любимых студенческих песен. Казалось бы, как далека эпоха бригантин и фрегатов от эпохи спутников и межпланетных кораблей. Но образы дерзновенных искателей, открывателей новых пространств — Колумбов и Магелланов, Дежневых и Седовых — будут всегда тревожить человеческое воображение. Стивенсоновско-гриновская бригантина, заново оснащенная, летит по бурным волнам юношеского воображения и превращается в межпланетный корабль. Не случайно стихи о бригантине и о ракете соседствуют и по времени их написания и на страницах посмертной книги Павла Когана.

Мне вспомнилось одно высказывание моего товарища, самого Павла Когана, когда я писал предисловие к его сборнику «Гроза». В стихотворении «Ракета», как я писал, останавливает внимание прежде всего этическая проблема. Юноша-поэт решает для себя вопрос: во имя чего уйдут вдаль

Сквозь вечность, кинутые дороги, Сквозь время брошенные мостки.И сам себе отвечает:

Во имя юности нашей суровой, Во имя планеты, которую мы У мора отбили, Отбили у крови, Отбили у тупости и зимы…Многие мои товарищи, когда я писал эти строки, упрекали меня в домысле. Я вспомнил высказывания самого Павла, отвечавшего на нападки по поводу неточностей в отдельных строках «Ракеты», касавшихся самих обстоятельств и условий будущего космического полета:

«Я не писал космических стихов. Я хотел сказать, что вся история человечества развивалась для того, чтобы пошла ракета в космос, и что человечество занималось делом, необходимым для потомков. Моя тема — коммунизм. Человек вступает в прямую борьбу с природой. Первый полет совершается во имя людей».

Трудно поверить, что эти слова были сказаны двадцать лет назад на литературном семинаре, стенограмма которого случайно сохранилась.

Знаменательно, что слова Павла Когана были ощущением поколения.

Последние стихи ленинградского поэта Георгия Суворова, написанные им накануне такой же трагической кончины, как и у Павла Когана, но только на другом участке фронта и только на год позже, звучали примерно так же:

Свой добрый век мы прожили как люди и для людей.Все творчество Павла Когана и его погибших сверстников было и стало творчеством во имя и для людей. Мы, их живые сверстники, стараемся делать то же самое.

Павел Коган

Письмо

Жоре Лепскому

Вот и мы дожили, Вот и мы получаем весточки В изжеванных конвертах с треугольными штемпелями, Где сквозь запах армейской кожи, Сквозь бестолочь Слышно самое то, То самое, — Как гудок за полями. Вот и ты, товарищ красноармеец музвзвода, Воду пьешь по утрам из заболоченных речек. А поля между нами, А леса между нами и воды. Человек ты мой, Человек ты мой, Дорогой ты мой человече! А поля между нами, А леса между нами. (Россия! Разметалась, раскинулась По лежбищам, по урочищам. Что мне звать тебя? Разве голосом ее осилишь. Если в ней, словно в памяти, словно в юности: Попадешь — не воротишься.) А зима между нами. (Зима ты моя, Словно матовая, Словно рóсшитая, На большак, большая, хрома ты, На проселочную горбата, А снега по тебе громада, Сине-синие, запорошенные.) Я и писем тебе писать не научен. А твои читаю, Особенно те, что для женщины. Есть такое в них самое, Что ни выдумать, ни намучить, Словно что-то поверено, Потом потеряно, Потом обещано. (…А вы все трагической героиней, А снитесь — девочкой-неспокойкой. А трубач «тáри-тáри-тá» трубит: «по койкам!» А ветра сухие на Западной Украине.) Я вот тоже любил одну, сероглазницу, Слишком взрослую, может быть, слишком строгую. А уеду и вспомню такой проказницей, Непутевой такой, такой недотрогою. Мы пройдем через это. Мы затопчем это, как окурки, Мы, лобастые мальчики невиданной революции. В десять лет мечтатели, В четырнадцать — поэты и урки. В двадцать пять — внесенные в смертные реляции. Мое поколение — это зубы сожми и работай, Мое поколение — это пулю прими и рухни. Если соли не хватит — хлеб намочи пóтом, Если марли не хватит — портянкой замотай тухлой. Ты же сам понимаешь, я не умею бить в литавры, Мы же вместе мечтали, что пыль, что ковыль, что криница. Мы с тобою вместе мечтали пошляться по Таврии (Ну, по Крыму по-русски), А шляемся по заграницам. И когда мне скомандует пуля «не торопиться» И последний выдох на снегу воронку выжжет (Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты выжил), Ты прости мне тогда, что я не писал тебе писем. А за нами женщины наши, И годы наши босые, И стихи наши, И юность, И январские рассветы. А леса за нами, А поля за нами — Россия! И, наверно, земшарная Республика Советов! Вот не вышло письма. Не вышло письма, Какое там! Но я напишу, Повинен. Ведь я понимаю, Трубач «тáри-тáри-тá» трубит: «по койкам!» И ветра сухие на Западной Украине.Декабрь, 1940

«Мы сами не заметили, как сразу…»

Мы сами не заметили, как сразу Сукном армейским начинался год, Как на лету обугливалась фраза И черствая романтика работ. Когда кончается твое искусство, Романтики падучая звезда, По всем канонам письменно и устно Тебе тоскою принято воздать. Еще и строчки пахнут сукровицей, Еще и вдохновляться нам дано. Еще ночами нам, как прежде, снится До осязанья явное Оно. О пафос дней, не ведавших причалов, Когда, еще не выдумав судьбы, Мы сами, не распутавшись в началах, Вершили скоротечные суды!1937

«Неустойчивый мартовский лед…»

Неустойчивый мартовский лед пешеходами изувечен. Неожиданно вечер придет, до усталости милый вечер. Мы останемся наедине — я и зеркало. Понемногу в нарастающей тишине я начну различать тревогу. Поболтаем. Закрыта дверь. И дороги неповторимы. О дорогах — они теперь не всегда устремляются к Риму, и о Риме, который, поверь, много проще и повторимее. Но дороги ведут теперь либо к Риму, а либо от Рима.Март, 1936

Тигр в зоопарке

Ромбическая лепка мускула и бронзы — дьявол или идол и глáза острого и узкого неповторимая обида. Древнéй Китая или Греции, древнéй искусства и эротики такая бешеная грация в неповторимом повороте. Когда, сопя и чертыхаясь, бог тварей в мир пустил бездонный, он сам создал себя из хаоса, минуя божие ладони. Но человек — созданье божие, пустое отраженье бога — свалил на землю и стреножил, рукой уверенно потрогал. Какой вольнолюбивой яростью его бросает в стены ящика, как никнет он, как жалко старится при виде сторожа кормящего. Как в нем неповторимо спаяны густая ярость с примиренностью. Он низведенный и охаянный, но бог по древней одаренности. Мы вышли. Вечер был соломенный, ты шел уверенным прохожим, но было что-то в жесте сломанном на тигра пленного похожим.1939

Илья Сельвинский «Однажды ко мне…»

Однажды ко мне в профессорскую комнату Литературного института пришел молодой человек с соколиными чертами лица и сказал:

— Я студент ИФЛИ, но перешел бы в Литературный институт, если вы согласитесь принять меня в свой семинар.

— На каком вы курсе?

— На четвертом.

— Поздновато. Ведь нам с вами останется очень мало времени для совместной работы.

— Я готов перейти к вам на третий, даже на второй курс. Устраивает это вас?

— Допустим. Остается выяснить пустячок: есть ли у вас дарование.

Юноша стал читать мне свои стихи:

В этих строках всё: и что мечталось, И что плакалось и снилось мне, Голубая майская усталость, Ласковые песни о весне, Дым, тоска, мечта и голубая Даль, зовущая в далекий путь. Девочка (до боли дорогая, До того, что хочется вздохнуть). Шелест тополей. Глухие ночи, Пыль, и хрусткий снег, и свет Фонарей. И розовый и очень, Очень теплый и большой рассвет…Стихи эти не были из ряда вон выходящими. Но среди голых канцелярских столов в маленькой накуренной комнате, где я слушал этого юношу буквально на ходу, они вдруг заставили меня почувствовать с какой-то сладостной мукой и мою собственную юность с ее вешним томлением, с тающей далью, влекущей к странствованиям, со щемящей тоской о любви. Он читал, а я почти не слушал: вспоминал. Юноша кончил. Я не знал — что сказать о его стихах, но во мне говорила теплая благодарность к нему за то, что он на мгновение вернул мне молодость, как юный Мефистофель еще далеко не старому Фаусту. Я понял, что этот человек больше своих стихов. Так вошел в число моих учеников студент Павел Коган.

Группа, которую я вел, состояла из очень сильных молодых поэтов, среди которых назову А. Яшина, С. Наровчатова, Б. Слуцкого, М. Кульчицкого, М. Львовского, Г. Рублева, Ю. Окунева. Некоторые из них стали впоследствии поэтами с известностью, выходящей за пределы Советского Союза. Павел Коган не только не затерялся среди них, но очень быстро занял видное положение. В нем пленяла одержимость. Это был как бы музыкальный инструмент, пронизанный гулом поэзии.

Я очень любил его. Может быть, и потому, что он особенно глубоко воспринимал каждый мой совет: это не может не нравиться педагогу. Я видел, как юноша рос, и понимал, что растет он под моим воздействием. Иногда это воздействие было слишком прямолинейным. Например, в стихотворении «Тигр в зоопарке». Но все же развивался Павел вполне самостоятельно, и я ждал от него многого.

В моей работе со студентами я избегал проповедей и воскресных истин, но одну идею внушал им постоянно: если хотите быть нужными своему времени, мыслите себя как людей своего поколения. Павел Коган понял свое поколение как людей, которым предстоит принять на плечи всю огромную тяжесть будущей войны. Эта мысль для Когана стала магистральной. Ей посвящены лучшие его стихи. Невозможно забыть эти строчки:

Мы, лобастые мальчики невиданной революции, В десять лет мечтатели, В четырнадцать — поэты и урки, В двадцать пять — внесенные в смертные реляции. Мое поколение — это зубы сожми и работай, Мое поколение — это пулю прими и рухни.Люди моего поколения, то есть поколения отцов, не написали бы последней строчки: мы чувствовали иначе. В одном из своих ранних стихотворений я, например, писал:

Мне солнце улыбнется, Я радость караулю. А пулю съесть придется — Переварю и пулю.Павел Коган ощущал войну трагичнее. Но это не значит, что он отдавал дань романтической жертвенности. В том же стихотворении он говорит:

И когда мне скомандует пуля «не торопиться» И последний выдох на снегу воронку выжжет (Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты выжил), Ты прости мне тогда, что я не писал тебе писем.Здесь очень просто и в то же время очень патетически выражено чувство целого с коллективом, с полком, с народом: сосед должен выжить, даже если я погибну, должен, чтобы победить! Это стихотворение стало пророческим: Павел Коган погиб на фронте под Новороссийском, но сосед его, но полк его, но народ его выжил и победил.

Незадолго перед войной он начал писать роман в стихах «Первая треть». Поднять такую махину, как стихотворный роман, с фабулой, с характерами, с лирическими отступлениями, — дело нелегкое даже для профессионального поэта. Недавно, роясь в архиве, я нашел протокол заседания семинара, обсуждавшего первые две части этого романа. В протоколе очень сжато, не всегда понятно и далеко не моим языком изложена секретарем моя точка зрения. Вот что я прочитал:

«…Мне кажется, что мы присутствуем при рождении очень значительного произведения. Мы столкнулись с явлением, которое, очевидно, определит на некоторое время движение нашей поэзии. Это произведение имеет значение не только для творчества самого Когана, но и для литературы. Коган ставит тему очень тонко, он не зря начинает со спора в области этической и эстетической. „Мы боремся за то, чтобы жить лучше и прямей“. За это борется поэма. Очень хорошо, что молодой поэт берется за тему молодости. Есть кое-где пережигание материала, особенно там, где чувствуется влияние Пастернака. Есть очень чистые лирические звучания. Подражания здесь нет. Герои изображаются в плане советско-культурном. Хорошо, что есть и влияние Пушкина. Поэма не только повествовательна: очевидно, она будет проблемной и полемичной. Поэма в основном явление интеллектуальное. Не риторика, а самая настоящая советская лирика».

Это было сказано в 1940 году. Перечитывая главы романа спустя двадцать лет, я чувствую то же, что и тогда, с той лишь разницей, что надежда увидеть Павла одним из выдающихся наших поэтов сменилась глубокой горечью об утрате этого замечательного человека — подлинного героя нашего времени. Но если ему не суждено было закончить романа, то уверен, убежден — появится поэт, который напишет роман о нем самом, и это будет венком на братскую могилу юношей, которые, приняв на себя страшный удар фашизма, спасли от рабства нашу страну с ее великим Грядущим.

Павел Коган

Первая треть (Роман в стихах)

…Треть пути за кормой,

И борта поседели от пены…

(Из ранних стихов Владимира)Глава I

…Современники садят сады.

Воздух в комнаты! Окна настежь!

Ты стоишь на пороге беды,

За четыре шага от счастья…

(Из ранних стихов Владимира) 1 В последних числах января Он дописал свою поэму. Из дебрей вылезшая тьма. Трактуя горе и моря, Любовь, разлуку, якоря, Ломала ноги о коряги. Едва ль он тему покорял, Скорее тема покоряла. Но как бы ни было, она, Поэма то есть, стала пачкой Листов исписанных. Финал, однако, ставящий задачи. И тот день он получил письмо В тонах изысканно-любезных. Олег писал, что-де восьмой Проходит месяц, Что-де бездна Стихов, обид и новостей, Что нету поводов для злости, Что он сегодня ждет гостей, Когда желает сам быть гостем, 2 Взбежав по лестнице на третий, Знакомый с стародавних пор. Он понял, что спокойно встретит Там предстоящий разговор. Что тут помочь, похоже, нечем, Но трудно было отвыкать От тех стихов и от дощечки — «Н. С. Заречин, адвокат». Отец Олега, адвокатом, Забыв в тринадцатом Уфу, Лысел, жил в меру, небогато, Но с Цицероном на шкафу… 3 Квартиры юности и детства, Куда нам деться от тоски, Пройдись, пересчитай наследство, Стихов и нежности ростки. Подруги наши нам простили Всю сумму дорогих примет. Мы руки милые, простые Случайно жали в полутьме. Мы первый раз поцеловали, Мы спорили до хрипоты. Потом мы жили, забывали, Мы с жизнью перешли на «ты»… Но отступленье вязнет в датах, И если сваливать вину — Сам Пушкин так писал когда-то, А я ж не Пушкин, entre nous. И так оставим это, право, Добавив, что Марины нет, По коридору и направо Пройдем с Олегом в кабинет. 4 Уже дочитаны стихи. Олег, закуривая, стоя: «Ну что ж, пожалуй, не плохи, А только и плохих не стоят. А пахнут, знаешь, как тарань, — Приспособленчеством и дрянью. Того гляди, и трактора Бравурной песенкою грянут. И тут же, „не сходя с местов“, Безвкусицей передовицы Начнут высказывать восторг Орденоносные девицы. Ты знаешь сам — я им не враг, Ты знаешь, папа арестован. Но я не вру и я не врал, И нету времени простого, Он адвокат, он наболтал, Ну, анекдотец — Брут на воле. В них стержня нет, в них нет болта. Мне лично больно, но не боле. Но транспортиром и мечом Перекроив эпоху сразу, Что для искусства извлечет Опальный человечий разум? Боюсь, что ничего. Взгляни: Французы, что ли? Ну лавина! А что оставили они — Недопеченного Давида. Ну что еще? Руже де Лиль? Но с тиною бурбонских лилий Его навеки отдалил Тот „Ягуар“ Леконт де Лиля. Искусство движется теперь Горизонтально. Это горько, Но выбирай, закрывши дверь, — „Виргиния“ или махорка. Ну что же, опростись пока, Баб шшупай да подсолнух пускай, А в рассужденье табака Лет через сто дойдем до „Люкса“. Без шуток. Если ты поэт Всерьез. Взаправду. И надолго. Ты должен эту сотню лет Прожить по ящикам и полкам, Росинкой. Яблоком. Цветком. Далеким переплеском Фета, Волос девичьих завитком И чистым маревом рассвета. А главное, как ни крути, Что делал ты и что ты сделал? Ты трактористку воплотил В прекрасной Афродиты тело. Ты не понятен им, поверь, Как Пастернак, как громы Листа. Но Листа слушают — помéр, А ты — ты будешь вновь освистан. А выход есть. Портьеры взмах — И мир уютом разграничен, Мы сядем к огоньку. Зима. Прочтем Рембо, откроем Ницше. И вот он маленький, но наш, Летит мечтой со стен и окон, И капли чистого вина Переломляют мир высокий». 5 Владимир встал. Теперь он знал. Что нет спокойствия. Пожалуй, Лишь ощущений новизна Его от крика удержала. Он оглянулся. Что же, тут Он детство прожил, юность начал, Он строчек первых теплоту Из этих дней переиначил. Но медной ярости комок Жег губы купоросом. Проще Уйти, пожалуй. Но порог? Но всех тревог последний росчерк? Нет, отвечать! И на лету, Когда еще конца не ведал, Он понял — правильно! И тут Предельной честности победа. 6 «Пока внушительны портьеры, Как русский довод — „остолоп“ — И мы с тобой не у барьера, Мы говорим. Мы за столом. И лунный свет налит в стекло, Как чай. И чай налит как милость. И тень элегий и эклог В твоих строках переломилась. Я знаю все. И как ты куришь, А в рассужденье грез и лир, Какую точно кубатуру Имеет твой особый мир. И как ты скажешь: „В январе Над городом пылает льдинка, Да нет, не льдинка, погляди-ка, Горит как шапка на воре“. И льдинка вдрызг. И на осколках Ты это слово надломил, От этой вычурности копкой Мне станет холодно на миг. Философ. Умница. Эстет, Так издевавшийся над щами. Ты знаешь, что на свете нет Страшней, чем умные мещане, Чем чаще этот род за нас, Чем суть его умнее лезет, Тем выше у меня цена На откровенное железо. Да, транспортиром и мечом Перекроив эпоху сразу, Он в первой грусти уличен, Опальный человечий разум. Так, сам не зная почему, Забыв о верности сыновней, Грустит мальчишка. И ему Другие горизонты внове. Горизонтально, говоришь? Быстрее, чем ты напророчил, Он дочитает буквари, Он голос обретет и почерк. Профессор мудрый и седой, Колумб, который открывает Цветенье новое садов, — Его никто не понимает. Но метод, стиль его побед — В нем стиль и метод твой, эпоха. Его не понимают? — Плохо, Как плохо, если десять лет. А ты, ты умненьким чижом В чижином маленьком уютце, ты им враждебный и чужой. Они пройдут и рассмеются. И что ты можешь? Что ты мог? Дымок по комнате протащишь, В стихах опишешь тот дымок и спрячешь в сокровенный ящик. Души, душе, душой, душа — здесь мысль к пошлости околышек!» — «Ты этим воздухом дышал!» — «Дышал, но не желаю больше! Есть гордость временем своим, Она мудрей прогнозов утлых, Она тревогой напоит, Прикрикнет, если перепутал, И в этой гордости простой Ты не найдешь обычной темы: „Открой окно — какой простор! Закрой окно — какая темень!“ Есть мир, он, право, не чета Твоей возвышенной пустыне, В нем так тревога начата, Что лет на триста не остынет. Крушенье личности и Трой, суровая походка грома! Суровый мир, простой, огромный. Распихнутый для всех ветров…»Глава II

…Можно сердце выложить —

На! — чтоб стужу плавило.

Не было? Было же!

Не взяла, — оставила…

(Из ранних стихов Владимира) 1 Ну что ж, похоже в самом деле, Я победитель. Значит — быть. Как мы тревогу не разделим, Как мне ее не разлюбить, Так от победы этой грустной Не закружится голова — Здесь начинается искусство, И здесь кончаются слова. Но даже если ты уверен, Что не напутано в «азах», Ты одинок в огромной мере, Как Женька некогда сказал. 2 Буран, буран. Такая стужа. Да лед звенит. Да тишина. О, молодость! Вино, да ужин, Да папиросы, да Она — Ну, чем, голодная и злая, Ты бродишь полночью такой? Гудки плывут, собаки лают С какой-то зимнею тоской. 3 Так возвращается Владимир К весьма условной теплоте, Не соразмерив пыл и имя, Он только комнатой владел. Семиметровая обитель Суровой юности! Прости, Коль невниманием обидел Иль раньше срока загрустил. Там так клопы нещадно жрали, Окурки дулися в лото, Там крепко думалось, едва ли Нам лучше думалось потом. 4 Он жил тогда за Белорусским, И, от Заречиных бредя, он думал с царственным и узким Презреньем истинных бродяг Об ужине и о портьерах. И сам того не замечал, Что это детство или ересь И повторение начал. Но это так легко вязалось С мечтой об ужине, что он, Перебродив совсем, к вокзалу Был просто очень утомлен. 5 Да, вот и дом. Такою ночью Ему в буран не улететь, Он фонарями приторочен К почти кромешной темноте. В подъезде понял он и принял, — То беспокойство, что ловил. Звалось Заречиной Мариной И безнадежностью в любви, 6 — Фу, видно, все-таки дождалась. — Марина? — Я. — Какой судьбой? Какими судьбами? — Ты талый, Ты каплешь весь. Да ну, постой. — Да нет, откуда? — Ну уж, знаешь, Ты не излишне comme it taut. Ты, видно, вправду не считаешь Меня особенной лафой. А ларчик просто — я к подруге. Ночую. Рядом. За углом. Да то ли детством, то ли вьюгой, Как видишь, в гости примело. 7 Пока с необъяснимым рвеньем Он снег сбивает с рукавов, Ругает стужу, ищет веник И постигает — «каково!», Марина смотрит, улыбаясь, — Мальчишка. Рыцарь и аскет. И только жилка голубая Просвечивает на виске. Но комната его убила, — Была такая чистота, Что запах детства или мыла Висел и ноздри щекотал… …12 О мальчики моей поруки! Давно старьевщикам пошли Смешные ордерные брюки, Которых нам не опошлить. Мы ели тыквенную кашу, Видали Родину в дыму, В лице молочниц и мамаши Мы били контру на дому. Двенадцатилетние чекисты, Принявши целый мир в родню, Из всех неоспоримых истин Мы знали партию одну. И фантастическую честность С собой носили как билет, Чтоб после, в возрасте известном, Как корью ей переболеть. Но, правдолюбцы и аскеты, Все путали в пятнадцать лет. Нас честность наша до рассвета В тревожный выводила свет. На Украине голодали, Дымился Дон от мятежей, И мы с цитатами из Даля Следили дамочек в ТЭЖЭ. Но как мы путали. Как сразу Мы оказались за бортом, Как мучились, как ум за разум, Как взгляды тысячи сортов. Как нас несло к чужим. Но нету Других путей. И тропок нет. Нас честность наша до рассвета В тревожный выводила свет. О, Родина! Я знаю шаг твой, И мне не жаль своих путей. Мы были совестью абстрактной, А стали совестью твоей. 13 Еще о честности. Ты помнишь, Плечом обшарпанным вперед Огромный дом вплывал в огромный Дождя и чувств круговорот. И он навеки незапятнан, Тот вечер. Дождик моросил На Александровской. На пятом Я на руках тебя носил. Ты мне сказала, что не любишь. И плакала. Затем что так Любить хотелося, что губы Свела сухая маета. Мы целовались. Но затем ли, Что наша честность не могла, Я открывал тебя, как земли, Как полушарья Магеллан. Я целовал твои ресницы, Ладони, волосы, глаза, Мне посегодня часто снится Солоноватая слеза. Но нет, не губы. Нам в наследство, Как детства запахи и сны, — Что каша честность вне последствий И наши помыслы ясны. 14 Он должен ей сказать, что очень… Что он не знает, что сказать. Что можно сердце приурочить К грозе. И вот потом гроза. И ты ни слова не умеешь И ходишь не в своем уме, И все эпитеты из Мея, А большее нельзя уметь… Он должен ей сказать всю эту Огромную как мир муру, От часа сотворенья света Бытующую на миру. Не замуруй ее. Оплошность В другую вырастет беду. Она придет к тебе как пошлость, Когда отвергнешь высоту. Он должен ей сказать, что любит, Что будет все, что «будем жить». Что будет все. От первой грубой До дальней ласковой межи. И в медленные водопады Стекут секунды. Тут провал. Тут что-то передумать надо. Здесь детской честности права. Здесь брат. Ну да, Олег. И, зная, Что жизнь не ребус и кроссворд, Он, путая и запинаясь, Рассказывает ей про спор. Про суть. Про завязь. Про причины. Про следствия и про итог. Сам понимая, что мужчина Здесь должен говорить не то, Но верит, что поймет, что счас он Окончит. Скажет про любовь. Что это нужно. Это частность, И он тревогою любой, Любою нежностью отдышит Ладони милые. Ну да! И все-таки он ясно слышит, Как начинается беда. Она пуховым полушалком Махнет, чтоб спрятать дрожь рукой: — Какой ты трус! Какой ты жалкий! И я такого! Боже мой!.. — И с яростью и с сожаленьем Отходы руша и ходы: — Ничтожество. Приспособленец. Ты струсил папиной беды. — И хлопнет дверью. И растает В чужой морозной темноте. 15 О молодость моя простая, О чем ты плачешь на тахте?Глава III

1 Зимой двадцать второго года От Брянского на Подвески Трясет по всем Тверским-Ямским На санках вымершей породы, На архаичных до пародий, Семейство Роговых. А снег Слепит и кружит. И Володе Криницы снятся в полусне, И тополей пирамидальных Готический собор в дыму За этой далью, дальней-дальней, Приснится в юности ему. 2 Что вклинивалось самым главным В прощальной суеты поток, Едва ль Надежда Николавна Сама припомнила потом. Но опостылели подруги, И комнаты, и весь мирок, И все мороки всей округи До обморока. До морок. И что ни говори — за двадцать. Ну, скажем, двадцать пять. Хотя И муж и сын, но разобраться — Живешь при маме, как дитя. Поэтому, когда Сережа Сказал, что едем, что Москва, Была тоска, конечно; все же Была не главною тоска. 3 Сергей Владимирович Рогов, Что я могу о вас сказать: Столетье кружится дорога, Блюстителей вводя в азарт. Но где-то за «Зеленой лампой», За первой чашей круговой, За декабристами — «Сатрапы! Еще посмотрим кто кого!». За петрашевцами, Фурье ли, Иль просто нежность затая, — «Ну где нам думать о карьере, Россия, родина моя!» Вы где-то за попыткой робкой Идти в народ. Вы арестант. Крамольник в каменной коробке, В навеки проклятых Крестах. И где-то там за далью дальней, Где вправду быть вы не могли, По всей Владимирке кандальной Начала ваши залегли. Да лютой стужею сибирской Снегами замело следы, И мальчик в городе Симбирске Над книгой за полночь сидит. Лет на сто залегла дорога, Блюстителей вводя в азарт, Сергей Владимирович Рогов, Что я могу о вас сказать? Как едет мальчик худощавый, Пальтишко на билет продав, Учиться в Питер. Пахнет щами И шпиками по городам. Решетчатые тени сыска В гороховом пальто, одна Над всей империей Российской Столыпинская тишина. А за московскою, за старой По переулкам ни души. До полночи гремят гитары, Гектограф за полночь шуршит. И пробивалася сквозь плесень И расходилась по кругам Гектографированной прессы Конспиративная пурга. 4 Вы не были героем, Рогов, И вы чуждалися газет, Листовок, сходок, монологов И слишком пламенных друзей. Вы думали, что этот колосс Не свалит ни одна волна. Он задушил не только голос, Он душу вытрясет сполна. Но, родина моя, ведь надо, Ведь надо что-то делать? Жди! Возьми за шиворот и на дом Два тыщелетья приведи. Давай уроки лоботрясам. В куртенке бегай в холода. Недоедай. Зубами лязгай. Отчаивайся. Голодай. Но не сдавай. Сиди над книгой До дворников. До ломоты. Не ради теплоты и выгод, Но ради благ и теплоты, Чтоб через сотни лет жила бы Россия лучше и прямей. Затем, что Пестель и Желябов До ужаса простой пример. 5 Но трусом не были. И где-то Сосало все же, что скрывать, Ругаясь, прятали газеты И оставляли ночевать В той комнатенке на четвертом, На койке с прозвищем «шакал». Каких-то юношей в потертых, В блатонадежных пиджаках. И жили, так сказать, помалу (Ну гаудеамус на паú) И числились хорошим малым, Без кругозора, но своим. 6 Так жили вы. Тащились зимы, Летели весны. По утрам Вас мучили неотразимой Тоской мальчишеской ветра. Потом война. В воде окопной, В грязи, в отбросах и гною, Поштучно, рознично и скопом Кровавый ростбиф подают. Он вшами сдобрен. Горем перчен. Он вдовьею слезой полит. Им молодость отцов, как смерчем, Как черной оспой, опалит. Лабазники рычали «Славу» Не в тон, и все же в унисон. Восторженных оваций лава. Облавы. Лавку на засов — И «бей скубентов!». И над всею Империей тупой мотив. И прет чубатая Расея, Россию вовсе замутив. 7 Ну что же к вашей чести, Рогов, Вы не вломилися в «порыв». Звенят кандальные дороги — Товарищей ведут в Нарым. И в памяти висит как запон, Все прочее отгородив, Махорки арестантский запах И резкий окрик: «Проходи!» И где-то здесь, сквозь разговоры Пробившись, как сквозь сор лопух, То качество, найдя опору, Пробьет количеств скорлупу. Здесь начинался тонкий оттиск, Тот странный контур, тот наряд, Тех предпоследних донкихотов Особый, русский вариант. 8 Я не могу без нежной злобы Припомнить ваши дни подряд. В степи седой да гололобой Ночь отбивался продотряд. Вы шли мандатом и раздором, Кричали по ночам сычи. На всех шляхах, на всех просторах «Максим» республике учил. И что с того, что были «спецом» И «беспартийная душа». Вам выпало с тревогой спеться, Высоким воздухом дышать. Но в партию вы не вступили, Затем что думали и тут, Что после боя трусы или Прохвосты в армию идут. Так вы остались вечным «замом», И как вас мучило порой Тоской ущербною, той самой Тоской, похожей на порок. Наивный выход из разлада: Чтоб ни уюта, ни утех, Чтоб ни покоя, ни оклада, Когда партмаксимум у тех. 9 Итак, зимой двадцать второго Трясет извозчик легковой Седой, заснеженной Москвой К еще не обжитому крову Семейство Роговых. По брови Укутанный в худой азям, Уходит ветер. Он озяб. Снега крутят до самых кровель[1]. Итак, зимой двадцать второго Вы едете с семьей в Москву, Привычность города родного Менять на новую тоску. 10 Поскольку вы считались самым Своим средь чуждых наотрез, Вас посылали важным замом В столицу. В центр. В новый трест. И, зная вас, вам предложили В Москву поехать и купить себе квартиру, дабы жили, Как спецам полагалось жить. И вы купили. На Миусской (Чтоб быть народу не внаклад) Достаточно сырой и узкий, Достаточно невзрачный склад. И, приведя его в порядок И в относительный уют, Вы приготовились к параду И спешно вызвали семью. 11 «Да деньги ж не мои — народа!» — «О, боже, право, тонкий ход. И как я вышла за урода? Ханжа, святоша, Дон-Кихот!» 12 Мир первый раз смещен. Володя Заснет сегодня в темноте. Среди рогож, среди полотен, Болотом пахнущих и тем, Чего он не видал ни разу. А мама плачет. По углам Шуршит в тазах и лезет в вазу И чуть потрескивает мгла.Глава IV

Детство милое. Как мне известен

Запах твой, твой дым, твое тепло.

(Из ранних стихов Владимира) 1 Купили снегиря на пару, Но не пошли пока домой. Тяжелый гам, как мокрый парус, Чуть провисал над головой. Рыдали ржавые лисицы, Цыган на скрипке изнывал, И счастье пряничным девицам Ханжа веселый продавал. И пахло стойбищем, берлогой, Гнилой болотною травой. И мокрый гам висел полого Над разноцветною толпой. Миусский рынок пел и плакал, Свистел, хрипел и верещал, И солнце проходило лаком По всем обыденным вещам. И только возле рей и крынок Редел, плевался и сорил Охотничий и птичий рынок… 2 …О, проливные снегири… О, детства медленная память, Снегирь, как маленький огонь, Как «взять на зуб», как пробный камень. Пройдите у чужих окон И вспомните. Не постепенно — Захлеблой памятью сплошной Те выщербленные ступени, Тот привкус резкий и блатной. Там густо в воздухе повисли, Прямой не видя на пути, Начало хода, контур мысли, Поступков медленный пунктир. Но это сжато до предела В малюсенький цветастый мир, Но там начало пролетело. Пройди неслышно… Не шуми… 3 Его возила утром мама На трех трамваях в детский сад, Далеко, за заводом АМО, Куда Макар гонял телят. Где в арестантские халаты Часов на восемь водворят, Где даже самый дух халатен, О «тетях» и не говоря, Но где плывут в стеклянных кубах В воде общественной, ничьей, К хвосту сходящие на убыль Отрезки солнечных лучей; Где верстаком нас приучали, Что труд есть труд и жизнь — труд, Где тунеядцев бьют вначале, А после в порошок сотрут; Где на стене, как сполох странный Тех неумеренных годов, На трех языках иностранных Изображалось: «Будь готов!» О, мы языков не учили, Зато известны были нам От Индонезии до Чили Вождей компартий имена. 4 В те годы в праздники возили Нас по Москве грузовики, Где рядом с узником Бразилии Художники изобразили Керзона (нам тогда грозили. Как нынче, разные враги). На перечищенных, охрипших Врезались в строгие века Империализм, Антанта, рикши, Мальчишки в старых пиджаках. Мальчишки в довоенных валенках, Оглохшие от грома труб, Восторженные, злые, маленькие, Простуженные на ветру. Когда-нибудь в пятидесятых Художники от мук сопреют, Пока они изобразят их, Погибших возле речки Шпрее. А вы поставьте зло и косо Вперед стремящиеся упрямо, Чуть рахитичные колеса Грузовика системы «АМО», И мальчики моей поруки Сквозь расстояние и изморозь Протянут худенькие руки Людям коммунизма. 5 А грузовик не шел. Володя В окно глядел. Губу кусал. На улице под две мелодии Мальчишка маленький плясал. А грузовик не шел, не ехал. Не ехал и не шел. Тоска. На улице нам на потеху Мальчишка ходит на носках. И тетя Надя, их педолог, Сказала: «Надо полагать, Что выход есть и он недолог И надо горю помогать. Мы наших кукол, между прочим, Посадим там, посадим тут. Они — буржуи, мы — рабочие, А революции грядут. Возьмите все, ребята, палки, Буржуи платят нам гроши; Организованно, без свалки Буржуазию сокрушим». Сначала кукол били чинно И тех не били, кто упал, Но пафос бойни беспричинной Уже под сердце подступал. И били в бога, и в апостола, И в христофор-колумба-мать И невзначай лупили по столу, Чтоб просто что-нибудь сломать. Володя тоже бил. Он кукле С размаху выбил правый глаз, Но вдруг ему под сердце стукнула Кривая ржавая игла. И показалось, что у куклы Из глаз, как студень, мозг ползет, И кровью набухают букли, И мертвечиною несет, И рушит черепа и блюдца, И лупит в темя топором Не маленькая революция, А преуменьшенный погром. И стало стыдно так, что с глаз бы, Совсем не слышать и не быть, Как будто ты такой, и грязный, И надо долго мылом мыть. Он бросил палку и заплакал И отошел в сторонку, сел И не мешал совсем. Однако Сказала тетя Надя всем, Что он неважный октябренок И просто лживый эгоист, Что он испорченный ребенок И буржуазный гуманист. (…Ах, тетя Надя, тетя Надя, По прозвищу «рабочий класс», Я нынче раза по три на день Встречаю в сутолоке вас…) 6 Домой пошли по 1-й Брестской, По зарастающей быльем. В чужих дворах с протяжным треском Сушилось чистое белье. И солнце падало на кровли Грибным дождем, дождем косым, Стекало в лужу у «Торговли Перепетусенко и сын». Володя промолчал дорогу, Старался не глядеть в глаза, Но возле самого порога, Сбиваясь, маме рассказал Про то, как избивали кукол, Про «буржуазный гуманист»… На лесенке играл «Разлуку» Слегка в подпитье гармонист. Он так играл, корявый малый, В такие уходил баса. Что аж под сердце подымалась Необъяснимая слеза. 7 А мама бросила покупки, Сказала, что «теряет нить», Сказала, что «кошмар» и — к трубке, Скорее Любочке звонить. (Подруга детства, из удачниц, Из дачниц. Все ей нипочем, Образчик со времен задачников, За некрасивым, но врачом.) А мама, горячась и сетуя, Кричала Любочке: «Позор, Нельзя ж проклятою газетою Закрыть ребенку кругозор. Ведь у ребенка „табуль расса“ (Да ну из Фребелевских, ну ж), А им на эту „табуль“ — классы, Буржуев, угнетенных. Чушь. Володя! Но Володя тонкий, Особенный. Не то страшит. Ты б поглядела на ребенка — Он от брезгливости дрожит. Все мой апостол что-то ищет. Ну, хватит — сад переменю. Ах, Надя — толстая бабища, Безвкуснейшая парвеню». 8 Володя слушал, и мокрица Между лопаток проползла. Он сам не ведал, что случится, Но губы закусил со зла. Какая-то чужая сила На плечи тонкие брела, Подталкивала, выносила… Он крикнул: «Ты ей наврала. Вы обе врете. Вы — буржуи. Мне наплевать. Я не спрошу. Вы — клеветуньи. Не дрожу и Совсем от радости дрожу». Он врал. Да так, что сердце екнуло. Захлебываясь счастьем, врал. И слушал мир. И мир за окнами «Разлуку» тоненько играл.Из недописанной главы «Есть в наших днях такая точность…»

Есть в наших днях такая точность, Что мальчики иных веков, Наверно, будут плакать ночью О времени большевиков, И будут жаловаться милым, Что не родились в те года, Когда звенела и дымилась, На берег рухнувши, вода. Они нас выдумают снова — Косая сажень, твердый шаг — И верную найдут основу, Но не сумеют так дышать, Как мы дышали, как дружили, Как жили мы, как впопыхах Плохие песни мы сложили О поразительных делах. Мы были всякими, любыми, Не очень умными подчас. Мы наших девушек любили, Ревнуя, мучась, горячась. Мы были всякими. Но, мучась, Мы понимали: в наши дни Нам выпала такая участь, Что пусть завидуют они. Они нас выдумают мудрых, Мы будем строги и прямы, Они прикрасят и припудрят, И все-таки пробьемся мы! ………….. И пусть я покажусь им узким И их всесветность оскорблю, Я патриот. Я воздух русский, Я землю русскую люблю, Я верю, что нигде на свете Второй такой не отыскать, Чтоб так пахнуло на рассвете, Чтоб дымный ветер на песках… И где еще найдешь такие Березы, как в моем краю! Я б сдох как пес от ностальгии В любом кокосовом раю…1940–1941

Алексей Леонтьев Павка

Забуду все, что знал и трогал…

— Дальше!

— Но буду ль рад забыть совсем…

— Дальше, черт!..

— Что жил когда-то Павел Коган

По Ленинградскому шоссе…

Павка смотрит на меня и улыбается.

— Знаешь, хорошо, — говорит он. — Спасибо. А вот читаешь ты отвратительно. Вот как надо читать!..

Мы стоим на Ленинградском шоссе, недалеко от Белорусского вокзала, и обсуждаем, как надо читать шутливые строки о том, что один из нас никогда не забудет другого. Тот факт, что я буду помнить Павку, а не наоборот, он воспринимает как что-то неизбежное или должное…

Никто из тех, кто учился в Московском институте истории, философии и литературы (ИФЛИ), не забудет этот институт. Мы считали его самым лучшим в мире, хотя в шутку называли его Институтом Флирта и Любовной Интриги. Но то в шутку… Мы учились в этом институте в суровые и трудные годы (1936–1941), годы, богатые радостными и горькими, трагическими событиями — в нашей стране и за рубежом. Пылала в огне Испания. На нашу родину надвигалась самая тяжелая, самая страшная и жестокая из всех войн, какие знала история человечества. Мы жили ощущением этой войны. Это, собственно, и было главной темой стихов Павла Когана.

Философия целого поколения с его юношеской романтикой, страстью, категоричностью, непримиримостью выражена в последних строках стихотворения Павки «Гроза»:

Я с детства не любил овал, Я с детства угол рисовал!Читая эти строчки, Павел рубил воздух рукой и резко отводил ее вправо — углом. Жить только так. Никаких овалов. Никаких компромиссов, никакой пощады врагу, никакой жалости к самому себе.

Павел ненавидел всякое лицемерие, ханжество, ложь, всякий шаблон, рутину, равнодушие. Надо искать свои, прямые, неторные пути. В стихах и жизни. Нельзя принимать все на веру. Все надо понять самому — душой, сердцем и разумом. Лучше все сначала оспорить. Так думал Павка.

Он отчаянно любил веселых, честных и смелых людей. Его героем был Щорс. Он любил музыку, а больше всего на свете — стихи. Прочитав стихи, он требовал любого, но прямого ответа, терпеть не мог фальши.

— Что значит «ничего»? Говори прямо, — требовал он. — Нравится? Почему? Не нравится? Почему?

Он родился поэтом, фантазером, романтиком, фрондером.

«Прости мне фрондерства замашки…» — писал он.

Пытливо он вглядывался в людей большими умными глазами. Он был хорошим, отзывчивым, верным товарищем. Ему платили тем же. Многие любили Павку. Даже те, кто вынужден был отчитывать его за нерегулярное посещение лекций.

В детстве он был вожаком, заводилой, атаманом. И в ИФЛИ он как-то сразу оказался главарем.

Предстоящую войну Павел, в отличие от некоторых известных тогда поэтов, не рисовал в радужных красках. Не писал о малой крови и скорой победе. Он ненавидел сладкий сироп. Он твердо знал, что мы победим. Но он знал и другое: будет пролито много крови и многие не вернутся.

Нам лечь, где лечь, И там не встать, где лечь. …………… И, задохнувшись «Интернационалом», Упасть лицом на высохшие травы И уж не встать…Это не была тема жертвенности. Нет, это были раздумья, полные суровой романтики, невыразимой горечи и правды, правды без прикрас. Это были нелегкие, но честные раздумья.

Павка пытался уйти добровольцем еще на финскую войну, но студентов старших курсов, как правило, не брали. Ему отказали. Как и все ифлийцы, Павел тяжело переживал гибель на финском фронте Миши Молочко, Жоры Стружко и других наших товарищей. Их смерть потрясла нас. Мы стали намного старше. Мысленно мы уже примеряли шинели…

Мы стояли в кассе Большого театра. И вдруг, оттесняя нас к окошку, прошла группа толстых, нагловатых господ в шляпах.

— Кто это? — спросил я Павку.

— Немцы…

Был подписан договор о ненападении с Германией. Честно говоря, мы не совсем хорошо разбирались тогда в очень сложной международной обстановке, в целях этого договора.

Мы знали: война идет к нам, Гитлер готовится напасть на нас. Фашизм поднимался коричневым ядовитым облаком над Европой.

Весной 1941 года шли грозовые дожди. Стоим во дворе ИФЛИ. Зашел разговор о войне. Прищурившись на солнце, Павка как-то просто и тихо сказал:

— Я с нее не вернусь, с проклятой, потому что полезу в самую бучу. Такой у меня характер.

Так и случилось. И в одной из братских могил на сопке Сахарная голова, под Новороссийском, вечным сном спит большой поэт и чудесный юноша Павел Коган, погибший на той, как нам казалось, последней войне. Последней ли?..

Перед отъездом из Москвы я с ним говорил по телефону, кажется в августе 1941 года. Павка сказал, что едет в Куйбышев. Договорились встретиться. Но встретиться в те тяжкие дни двум военным курсантам было делом нелегким…

* * *

Каждый раз, когда я иду или еду по Ленинградскому проспекту, я вспоминаю Павку, его глуховатый, ласковый голос, его чудесную улыбку, его умные, немного грустные глаза.

Никогда мы не простим тем, кто его убил. Никогда не забудем тебя, ты слышишь, Павка!

Давид Самойлов Поколение сорокового года

Лет двадцать с лишком назад, до войны (а теперь уже можно писать — в конце тридцатых годов), по Москве ходило множество молодых поэтов. Впрочем, и сейчас, наверное, молодых поэтов в Москве не меньше, просто я не всех знаю, а тогда знал всех.

Поэты были в Литинституте, в ИФЛИ, в университете, были в педагогическом и юридическом. Лет им было от 18 до 20, мало кто из них успел напечататься, но нельзя сказать, что никто их не знал. Во-первых, они хорошо знали друг друга и жили не розно. Во-вторых, их знали многие сотни московских студентов, аудитория строгая и живая.

В ИФЛИ самым знаменитым поэтом был Павел Коган.

Я познакомился с ним осенью 1938 года на заседании литературного кружка. Нахмурив густые брови, чуть прищурив глаза, он уверенно читал стихи, подчеркивая ритм энергичным движением худой руки, сжатой в кулак. Вскоре мы подружились.

…Поздней осенью 1938 года мы решили показать свои стихи Илье Львовичу Сельвинскому. Позвонили ему. Он пригласил нас к себе. В кабинете на Лаврушинском мы — Павел Коган, Сергей Наровчатов и я — читали стихи, пили чай с сушками и разговаривали до поздней ночи. Илья Львович признал нас поэтами. Помню восторженное настроение, в каком мы вышли на пустынный Лаврушинский и обнялись от избытка чувств. Долго стояли мы, обнявшись, на углу и никак не могли расстаться.

Однажды в крошечной прокуренной насквозь комнатке за кухней — у Павла Когана — мы говорили об учителях. Их оказалось множество — Пушкин, Некрасов, Тютчев, Баратынский, Денис Давыдов, Блок, Маяковский, Хлебников, Багрицкий, Тихонов, Сельвинский. Называли и Байрона, и Шекспира, и Киплинга. Кто-то назвал даже Рембо, хотя он явно ни на кого не влиял. Ради интереса решили провести голосование — каждый должен был вписать десять имен поэтов, наиболее на него повлиявших. Одно из первых мест занял Маяковский. На последнем оказался — Шекспир.

Обилие учителей не означало, что мы были неразборчивы. Если присмотреться к именам, мы были довольно разборчивы. Была жадность к стихам. Павел Коган знал их на память в несметном количестве и любил читать чужие стихи не меньше, чем свои.

Сколько бы ни было у нас учителей, наставником нашим и педагогом был Илья Львович Сельвинский. Немало времени отдал он нам, начинающим московским поэтам.

В ту пору Илья Львович руководил поэтическим семинаром молодых при Гослитиздате. Раза три в месяц на Малый Черкасский приходили молодые поэты почитать и послушать стихи. Кажется, там, на семинаре, мы познакомились с Кульчицким, Слуцким, Лукониным и многими другими ныне известными литераторами.

На литобъединении разбирали стихи по косточкам. Хвалили друг друга редко. Спорили резко, не давая друг другу пощады. Считалось, что это закаляет характер. Обижаться не полагалось.

Павел говорил звонко. Коротко рубил воздух ладонью. Увлекаясь, начинал ходить по комнате. Хвалил и ругал без удержу. Он был человек страстный. Так же горячо, как к стихам, он относился к людям. К друзьям — влюбленно, но уж если кого не любил, в том не признавал никаких достоинств. Активность отношения к жизни, к людям была чертой его характера. Он был требователен и порой деспотичен. Создав силой воображения образ человека, он огорчался и возмущался, если человек реальный не во всем соответствовал его созданию. Павел был человеком больших преодолений. Его поэзия начиналась с преодоления условно-романтического строя ранних стихов, в которых атрибуты «гриновской» романтики стесняли проявление его сильного политического темперамента. Он подходил вплотную к «реализму чувств». От ранних стихов оставалась романтическая приподнятость, но уходила красивая невнятица метафор, уже чуждая созревающему поэту.

Стремительная мысль Павла Когана опережала созревание форм. Он нетерпеливо выстраивал свои мысли в стихотворный роман, поставив перед собой задачу, о которой никто из нас не смел помыслить.

Говорят, что юности свойственно отрицание. Я думаю, что это неверно. Юность жадно ищет в жизни положительного начала, стремится к служению, а не к службе. Поэзия Павла Когана — попытка разобраться в сложных и противоречивых событиях предвоенных лет и приложить свои идеальные представления в сфере реальной жизни, воплотить их в гражданский подвиг — человеческий и поэтический.

Его поэма — спор с теми, кто ищет идеала «поверх» действительности, спор двух характеров, двух мироощущений. Это был важнейший спор для поколения, вступавшего в жизнь накануне великой войны. Коган развенчивает поиск идеала в абстрактной сфере, порождающий характер болезненный и деградирующий. Он страстно борется за органическое приятие действительности, утверждает право интеллигента нашего времени говорить от имени народа.

По существу, его герой — это он сам. Один из тех, кто в двадцать пять лет был внесен «в смертные реляции».

* * *

Сороковой год начался трудно. Шла финская война. Стояли холода. Печальные вести доходили с фронта. Наше поколение понесло первые военные потери. Погиб Отрада, рядом с ним смертью храбрых пал Копштейн. Погиб молодой критик Михаил Молочко, которому принадлежат памятные слова: «Романтика — это будущая война, где победим мы».

Весной добровольцы вернулись с финской войны. Они щеголяли в солдатских телогрейках, по-мальчишески изображали бывалых вояк. Но за всем этим был уже настоящий и еще чужой нам всем, необычный опыт. Помню тогдашние первые подлинные стихи о войне, написанные Наровчатовым и Лукониным.

Значит, что-то действительно произошло в нас. Недаром именно тогда появился у нас термин «поколение сорокового года». Год этот был насыщен событиями. Были первые бурные выступления, первые публикации стихов. Собирались выпускать альманах.

Афиша 1940 г.

В начале сорок первого года в журнале «Октябрь» появилась подборка под скромным названием «Стихи московских студентов». Там впервые был напечатан Кульчицкий.

Кульчицкий казался мне самым зрелым поэтом среди наших сверстников.

Было в нем что-то молодецкое. Высокий, со светлыми глазами чуть навыкате, с прямыми, давно не стриженными волосами каштанового цвета, чуть улыбающийся, он производил впечатление человека здорового и беззаботного. На самом деле он был работяга. Он принадлежал поэзии целиком. Поэзия была его призванием и точкой зрения. Он бродил по улицам, слагая стихи. Днем и ночью он отыскивал точные слова и метафоры. Он любил производить эксперименты со словом, любил слушать стихи и спорить о них. Вел дневник и писал письма в Харьков, сестре Олесе — тоже о стихах, о новых товарищах…

Кульчицкий шел от образа, от вещественного ощущения мира. Он был меньше всех нас связан поэтической традицией. Стих его вызревал, не обремененный шелухой подражания. Коган был сплавом. В его накале разнородные элементы сплавлялись воедино, приобретая новые свойства. Кульчицкий был самородным металлом. Он успел дописать первую свою поэму — «Россию». Она не антипод роману Павла Когана. Удивительно едины эти два произведения, такие разные по манере, по характеру. И единые, как мысль и чувство…

Войну мы ожидали, но все же началась она неожиданно. Не думалось, что именно в этот погожий день, когда сдавались последние экзамены, так внезапно и бесповоротно начнется война.

Через неделю большинства из нас уже не было в Москве. Не помню, когда последний раз я видел Кульчицкого. С Павлом последняя встреча была осенью, когда я вернулся со Смоленщины, а он с трудом добрался до Москвы с Кавказа.

Мы встретились, и Павел, едва отмывшись от дорожной грязи, потащил меня на улицу Мархлевского, где в бывшем школьном здании набирали народ на курсы переводчиков. Меня не приняли: я имел глупость сказать, что не знаю немецкого языка.

Павел решительно заявил, что немецкий знает. И ему поверили. Там же, на Мархлевской, мы расстались, чтобы больше никогда не увидеться…

О гибели Павла я узнал на фронте из письма нашего товарища. Были известны и место и обстоятельства его смерти. О Кульчицком долго ходили легенды. Как он погиб — неизвестно до сих пор. Он был рядовым. Рассказывали, что в армии он не расставался с тетрадочкой, куда вписывал стихи. Эту тетрадочку приказал выбросить старшина, когда проверял вещи перед отправкой на фронт. Может быть, где-нибудь до сих пор жива эта тетрадочка?..

* * *

Они погибли слишком рано. Но не только эта трагическая судьба двадцатилетних поэтов волнует нас. Волнуют и их стихи, даже тогда, когда мы осознаем их несовершенство. Волнуют потому, что в них запечатлены характер, мысли и чувства целого поколения, запечатлены цельно и неповторимо. А мысли эти и чувства необходимо входят в ряд мыслей и чувств русской поэзии, и, если бы они выпали, исчезло бы целое звено в ее закономерном развитии, распалась бы связь времен, исчез бы тот мостик, который соединяет довоенное поколение советской поэзии с послевоенным.

Мне кажется, что определяющим свойством поэзии этого поколения была цельность. Цельность и полнота мироощущения. Цельность не за счет примитива, упрощения, нерасчлененности, а цельность сложная, цельность в преодолении сложных противоречий времени и личности.

Обаятельной чертой этого цельного взгляда на жизнь было то, что выражался он непосредственно и ясно, что серьезность этого взгляда воплощена в поэзии со всей чистотой двадцатилетней юности.

В творчестве Когана и Кульчицкого видно, как идея формирует поэзию, как из пестрых элементов формы, часто ученической, незрелой, носящей печать разнородных влияний, под воздействием сильной мысли и устремленного чувства формируется новый характер поэзии.

Поэзия Кульчицкого и Когана неразрывно связана со своим временем. Не случайно, что в ней влюбленно прозвучала тема России.

Россия была формой органического приятия действительности. Грядущая мировая война понималась как всемирная «гражданская» война коммунизма с фашизмом, где Россия — главная, ведущая прогрессивная сила времени.

Это была новая тема поэзии. Это было поэтическое воплощение революционного начала России. В этом бескорыстном предназначении молодые поэты сороковых годов видели величие своей родины, видели великую задачу своего поколения…

Михаил Кульчицкий

Самое такое (Поэма о России)

Русь! Ты вся — поцелуй на морозе.

(Хлебников)I. С истока востока

Я очень сильно люблю Россию, но если любовь разделить на строчки — получатся — фразы, получится сразу: про землю ржаную, про небо про синее, как платье. И глубже, чем вздох между точек… Как платье. Как будто бы девушка это: с длинными глазами речек в осень под взбалмошной прической колосистого цвета, на таком ветру, что слово… назад… приносит… И снова глаза морозит без шапок. И шапку понес сумасшедший простор в свист, в згу. Когда степь под ногами накре-няется нáбок и вцепляешься в стебли, а небо — внизу. Под ногами. И боишься упасть в небо. Вот Россия. Тот нищ, кто в России не был.II. Год моего рождения

До основанья, а затем…

(«Интернационал») Тогда начиналась Россия снова. Но обугленные черепа домов не ломались, ступенями скалясь в полынную завязь, и в пустых глазницах вороны смеялись. И лестницы без этажей поднимались в никуда, в небо, еще багровое. А безработные красноармейцы с прошлогодней песней, еще без рифм на всех перекрестках снимали немецкую проволоку[2], колючую как готический шрифт. По чердакам еще офицеры метались и часы по выстрелам отмерялись. Тогда победившим красным солдатам богатырки-шлемы[3]. уже выдавали и — наивно для нас, — как в стрелецком когда-то, на грудь нашивали мостики алые[4]. И по карусельным ярмаркам нэпа, где влачили волы кавунов корабли, шлепались в жменю огромадно-нелепые, как блины, ярковыпеченные рубли[5]… Этот стиль нам врал про истоки, про климат, и Расея мужичилася по нем, почти что Едзиною Недзелимой от разве с Красной Звездой, а не с белым конем[6]. Он, вестимо, допрежь лгал — про дичь Россиеву — что, знамо, под знамя врастут кулаки. Окромя — мужики опосля тоски. И над кажною стрехой (по Павлу Васильеву) рязныя рязанския б пятушки. Потому что я русский наскрозь — не смирюсь со срамом наляпанного а-ля рюс.III. Неистовая исповедь

В мир, раскрытый настежь

Бешенству ветров.

(Багрицкий) Я тоже любил — петушков над известкой. Я тоже платил некурящим подростком совсем катерининские пятаки[7] за строчки бороздками на березках, за есенинские голубые стихи. Я думал — пусть и грусть, и Русь, в полтора березах не заблужусь. И только потом я узнал, что солонки с навязчивой вязию азиатской тоски, размалева русацкова: в клюкву аль в солнце — интуристы скупают, но не мужики. И только потом я узнал, что в звездах куда мохнатее Южный Крест, а петух-жар-птица-павлин прохвостый из Америки, с картошкою русской вместе. И мне захотелось такого простора, чтоб парусом взвились заштопанные шторы, чтоб флотилией мчался с землею город в иностранные страны, в заморское море! Но я продолжал любить Россию.IV. Я продолжал Россию

Не тот этот город и полночь — не та.

(Пастернак) А люди с таинственной выправкой скрытой тыкали в парту меня, как в корыто. А люди с художественной вышивкой Россию (инстинктивно зшиток[8] подъяв, как меч) — отвергали над партой. Чтобы нас перевлечь — в украинские школы — ботинки возили, на русский вопрос — «не розумию»[9], На собраньях прерывали русскую речь. Но я все равно любил Россию. (Туда… улетали… утки… — им проще. За рощами, занесена, она где-то за сутки, за глаз, за ночью, за нас она!) И нас ни чарки не заморочили, ни поштовые марки с «шагающими»[10] гайдамаками, ни вирши — что жовтый воск со свечи заплаканной упадет на Je[11] блакитные очи. Тогда еще спорили — Русь или Запад — в харьковском кремле. А я не играл роли в дебатах, в играл в орлянку на спорной земле. А если б меня и тогда спросили — я продолжал — все равно Россию.V. Поколение Ленина

Где никогда не может быть ничья.

(Турочнин[12]) …И встанут над обломками Европы прямые, как доклад, конструкции, прозрачные как строфы из неба, стали, мысли и стекла. Как моего поколения мальчики фантастикой Ленина зяманись — работа в степени романтики — вот что такое коммунизм! И оранжевые пятаки отсверкали, как пятки мальчишек — оттуда в теперь. И — как в кино — проявились медали на их шинелях. И червь, финский червь сосет у первых трупы, плодя — уже для шюцкоров — червят. Ведь войну теперь начинают не трубы — сирена. И только потом — дипломат. Уже опять к границам сизым составы тайные идут, и коммунизм опять так близок — как в девятнадцатом году. Тогда матросские продотряды судили корнетов револьверным салютцем. Самогонщикам — десять лет. А поменьше гадов запирали «до мировой революции». Помнишь — с детства — рисунок: чугунные путы человек сшибает с земшара грудью? — Только советская нация будет и только советской расы люди… Если на фуражках нету звезд, повяжи на тулью марлю… красную… Подымай винтовку, кровью смазанную, подымайся в человечий рост! Кто понять не сможет, будь глухой — на советском языке команду в бой? Уже опять к границам сизым составы тайные идут, и коммунизм опять так близок — как в девятнадцатом году.VI. Губы в губы

Когда народы, распри позабыв,

В единую семью соединятся.

(Пушкин) Мы подымаем винтовочный голос, чтоб так разрасталась наша отчизна — как зерно, в котором прячется поросль, как зерно, из которого начался колос высокого коммунизма. И пусть тогда на язык людей — всепонятный — как слава, всепонятый снова, попадет мое, русское до костей, мое, советское до корней, мое украинское тихое слово. И пусть войдут и в семью и в плакат слова, как зшиток (коль сшита кипа), как травень[13] в травах, як липень[14] в липах тай ще як блакитные[15] облака! О как я девушек русских прохаю[16] говорить любимым губы в губы задыххающееся «коххаю»[17] и понятнейшее слово — «любый». И, звезды прохладным монистом надевши, скажет мне девушка: боязно все. Моя несказáнная родина-девушка эти слова все произнесет. Для меня стихи — вокругшарный ветер, никогда не зажатый между страниц. Кто сможет его от страниц отстранить? Может, не будь стихов на свете, я бы родился, чтоб их сочинить.VII. Самое такое

Но если бы кто-нибудь мне сказал: сожги стихи — коммунизм начнется, я только б терцию помолчал, я только б сердце свое слыхал, я только б не вытер сухие глаза, хоть, может, — в тумане, хоть, может, — согнется плечо над огнем. Но это нельзя. А можно — долго мечтать про коммуну. А надо думать — только о ней. И необходимо падать юным. и — смерти подобно — медлить коней! Но не только огню сожженных тетрадок освещать меня и дорогу мою: пулеметный огонь песню пробовать будет, конь в намете над бездной Европу разбудит, и, хоть я на упадочничество не падок, пусть не песня, а я упаду в бою, Но если я прекращусь в бою, не другую песню другие споют. И за то, чтоб как в русские в небеса французская девушка смотрела б спокойно — согласился б ни строчки в жисть не писать… …………… А потом взял бы — и написал тако-о-ое…26. IX. 1940 г.

16. X. 1940 г.

28. I. 1941 г.

Борис Слуцкий Михаилу Кульчицкому

«Высоко он голову носил…»

Высоко он голову носил, Высоко-высоко. Не ходил, а словно восходил, Словно солнышко с востока. Рядом с ним я — как сухая палка Рядом с теплой и живой рукою. Все равно — не горько и не жалко. Хорошо! Пускай хоть он такой. Мне казалось, дружба — это служба. Друг мой — командирский танк. Если он прикажет: «Делай так!» — Я готов был делать так — послушно. Мне казалось, дружба — это школа. Я покуда ученик. Я учусь не очень скоро. Это потруднее книг. Всякий раз, как слышу первый гром, Вспоминаю, Как он стукнул мне в окно: «Пойдем!» Двадцать лет назад в начале мая.Декабрь 41-го года

Та линия, которую мы гнули, Дорога, по которой юность шла, Была прямою от стиха до пули — Кратчайшим расстоянием была. Недаром за полгода до начала Войны мы написали по стиху На смерть друг друга. Это означало, Что знали мы. И вот — земля в пуху, Морозы лужи накрепко стеклят, Трещат, искрятся, как в печи поленья: Настали дни проверки исполненья, Проверки исполненья наших клятв. Не ждите льгот, в спасение не верьте: Стучит судьба, как молотком бочар, И Ленин учит нас презренью к смерти, Как прежде воле к жизни обучал.«Одни верны России потому-то…»

Одни верны России потому-то, Другие же верны ей оттого-то, А он не думал — как и почему. Она — его поденная работа. Она — его хорошая минута. Она была отечеством ему. Его кормили. Но кормили — плохо. Его хвалили. Но хвалили — тихо. Ему давали славу. Но едва. Но с первого мальчишеского вздоха До смертного обдуманного крика Поэт искал не славу, а слова. Слова. Слова. Он знал одну награду: В том, чтоб словами своего народа Великое и новое назвать. Есть кони для войны и для парада. В литературе тоже есть породы. Поэтому я думаю: не надо Об этой смерти слишком горевать.Просьбы

Листок поминального текста! Страничку бы в тонком журнале! Он был из такого теста! Ведь вы его лично знали! Ведь вы его лично помните! Вы, кажется, были на «ты». Писатели ходят по комнате, Поглаживая животы. Они вспоминают очи, Блестящие из-под чуба. И встречи в летние ночи И ощущение чуда, Когда атакою газовою Перли на них стихи. А я объясняю, доказываю: Заметочку! Три строки! Писатели вышли в писатели, А ты никуда не вышел. Хотя в земле, в печати ли Ты всех нас лучше и выше. А ты никуда не вышел, Ты просто пророс травою. И я, как собака, вою Над бедной твоей головою.Его голос

Давайте после драки Помашем кулаками: Не только пиво-раки Мы ели и лакали, Нет, назначались сроки, Готовились бои, Готовились в пророки Товарищи мои. Сейчас все это странно, Звучит все это глупо. В пяти соседних странах Зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов — Фанерный монумент — Венчанье тех талантов, Развязка тех легенд. За наши судьбы (личные), За нашу славу (общую), За ту строку отличную, Что мы искали ощупью, За то, что не испортили Ни песню мы, ни стих, Давайте выпьем, мертвые, Во здравие живых!Михаил Кульчицкий

Бессмертие (Из незавершенной поэмы)

Далекий друг! Года и версты И стены книг библиотек Нас разделяют. Шашкой Щорса Врубиться в лучезарный век Хочу. Чтоб, раскроивши череп Врагу последнему и через Него перешагнув, рубя, Стать первым другом для тебя. На двадцать лет я младше века, Но он увидит смерть мою, Захода горестные веки Смежив. И я о нем пою. И для тебя. Свищу пред боем, Ракет сигнальных видя свет, Военный в пиджаке поэт, Что мучим мог быть лишь покоем. Я мало спал, товарищ милый! Читал, бродяжил, голодал… Пусть: отоспишься ты в могиле — Багрицкий весело сказал. Но если потная рука В твой взгляд слепнет «бульдога» никелем — С высокой полки на врага Я упаду тяжелой книгой. Военный год стучится в двери Моей страны. Он входит в дверь. Какие беды и потери Несет в зубах косматый зверь? Какие люди возметнутся Из поражений и побед? Второй любовью Революции Какой подымется поэт? А туча виснет. Слава ей Не будет синим ртом пропета. Бывает даже у коней В бою предчувствие победы… Приходит бой с началом жатвы. И гаснут молнии в цветах. Но молнии — пружиной сжаты В затворах, в тучах и в сердцах… Наперевес с железом сизым И я на проволку пойду, И коммунизм опять так близок, Как в девятнадцатом году. …И пусть над степью, роясь в тряпках, Сухой бессмертник зацветет И соловей, нахохлясь зябко, Вплетаясь в ветер, запоет.8–9. XI. 1939 г.

Дословная родословная

Как в строгой анкете — скажу не таясь — начинается самое такое: мое родословное древо другое — я темнейший грузинский князь. Как в Коране — книге дворянских деревьев — предначертаны чешуйчатые имена, и ветхие ветви и ветки древние упирались терниями в меня. Я немного скрывал это все года, что я актрисою-бабушкой — немец. Но я не тогда, а теперь и всегда считаю себя лишь по внуку: шарземец. Исчерпать инвентарь грехов великих, как открытку перед атакой, спешу. Давайте же раскурим эту книгу — я лучше новую напишу! Потому что я верю, и я без вериг: я отшиб по звену и Ницше, и фронду, и пять материков моих сжимаются кулаком Ротфронта. И теперь я по праву люблю Россию.Белошицы (Песня о Щорсе)

Дуют ветры дождевые над речной осокой. Щорса цепи боевые держат фронт широкий. Над хатами тучи дыма смертельной отравы, меж бойцами молодыми побурели травы. За спиною батальона Белошицка хаты, где в заре огнистой тонут тополи крылаты. Крайний тополь в зорях ярых по грудь утопает… Из-за дыма, из-за яра банда наступает. Загустело небо хмурью, ветер всполошился… Пулеметчики Петлюры строчат Белошицы. За кустом, где листьев ворох, Щорс приникнул к «цейсу», больно руки жгут затворы у красноармейцев. Шевеля со злобой просо, пули ближе рылись… Пулеметчик вражий косит, из окопа вылез, Туч лохматая папаха, где лесок простерся… Кровью вышита рубаха командира Щорса. Дыма горькая отрава, ветер опаленный… Щорс лежит на красных травах будто на знаменах. Поднята порывом мести штурмовая лава! Имя Щорса звало песней и в глазах пылало. И пошли бойцы за песней, Щорсовы герои, шли, смыкаясь строем тесным в пулеметном вое, по росистому болоту, сквозь огонь проклятый… Захлебнулись пулеметы — петлюровцы смяты! Поскакали сквозь туманы до Польши бандиты… На задымленной поляне Щорс лежит убитый. Грустный тополь наклонился со знаменем вместе, под которым Щорс рубился за Родину-песню. …Это имя в бой водило, этот зов не стерся — смелый голос командира Николая Щорса!«Друг заветный! Нас не разлучили…»

В. В.

Друг заветный! Нас не разлучили ни года, идущие на ощупь, и ни расстояния-пучины рощ и рек, в которых снятся рощи. Помнишь доску нашей черной парты — вся в рубцах, и надписях, и знаках, помнишь, как всегда мы ждали марта, как на перемене жадный запах мы в окно вдыхали. Крыши грелись, снег дымил, с землей смешавшись теплой, помнишь — наши мысли запотели пальцами чернильными на стеклах. Помнишь столб железный в шуме улиц, вечер… огоньки автомобилей… Мы мечтали, как нам улыбнулись, только никогда мы не любили… Мы — мечтали. Про глаза-озера. Неповторные мальчишеские бредни. Мы последние с тобою фантазеры до тоски, до берега, до смерти. Помнишь — парк. Деревья лили тени. Разговоры за кремнями грецких. Помнишь — картами спокойными. И деньги как смычок играли скрипкой сердца. Мы студенты. Вот семь лет знакомы мы с тобою. Изменились? Каплю. Все равно сидим опять мы дома, город за окном огнится рябью. Мы сидим. Для нас хладеет камень. Вот оно, суровое наследство. И тогда, почти что стариками, вспомним мы опять про наше детство.II. 1939

Творчество

Я видел, как рисуется пейзаж: сначала легкими, как дым, штрихами набрасывал и черкал карандаш траву лесов, горы огромной камень. Потом в сквозные контуры штрихов мозаикой ложились пятна краски, так на клочках мальчишеских стихов бесилась завязь — не было завязки. И вдруг картина вспыхнула до черта — она теперь гудела как набат. А я страдал — о, как бы не испортил, а я хотел — еще, еще набавь! Я закурил и ждал конца. И вот все сделалось и скушно и привычно. Картины не было — простой восход мой будний мир вдруг сделал необычным. Картина подсыхала за окном.Новелла

От рожденья он не видел солнца. Он до смерти не увидит звезд. Он идет. И статуй гибких бронза смотрит зачарованно под мост. Трость стучит слегка. Лицо недвижно. Так проходит он меж двух сторон. У лотка он покупает вишни и под аркой входит на перрон. Поезда приходят и уходят, мчит решетка тени по лицу. В город дикая идет погода тою же походкой, что в лесу. Как пред смертью — душным-душно стало. И темно, хоть выколи глаза. И над гулким куполом вокзала начался невидимый зигзаг. Он узнал по грохоту. И сразу, вместе с громом и дождем, влетел в предыдущую глухую фразу — поезд, на полметра от локтей. А слепой остался на перроне. И по скулам дождь прозрачный тек. И размок в его больших ладонях из газеты сделанный кулек. (Поезд шел, скользящий весь и гладкий, в стелющемся понизу дыму.) С неостановившейся площадки выскочила девушка к нему. И ее лицо ласкали пальцы хоботками бабочек. И слов — не было. И поцелуй — прервался глупым многоточием гудков. Чемодан распотрошив под ливнем, вишни в чайник всыпали. Потом об руку пошли, чтоб жить счастливо, чайник с вишнями внести в свой дом. …………… И, прикуривая самокрутку, у меня седой носильщик вдруг так спросил (мне сразу стало грустно): «Кто еще встречает так сестру?» Только б он соврал, старик носильщик.Будни

Мы стоим с тобою у окна, смотрим мы на город предрассветный. Улица в снегу как сон мутна, но в снегу мы видим взгляд ответный. Это взгляд немеркнущих огней города, лежащего под нами. Он живет и ночью, как ручей, что течет, невидимый, под льдами. Думаю о дне, что к нам плывет от востока по маршруту станций — принесет на крыльях самолет новый день, как снег на крыльев глянце. Наши будни не возьмет пыльца. Наши будни — это только дневка, чтоб в бою похолодеть сердцам, чтоб в бою нагрелися винтовки. Чтоб десант повис орлом степей, чтоб героем стал товарищ каждый, чтобы мир стал больше и синей, чтоб была на песни больше жажда.Маяковский (Последняя ночь государства Российского)

Как смертникам жить им до утренних звезд, и тонет подвал, словно клипер. Из мраморных столиков сдвинут помост, и всех угощает гибель. Вертинский ломался, как арлекин, в ноздри вобрав кокаина, офицеры, припудрясь, брали Б-Е-Р-Л-И-Н, подбирая по буквам вина. Первое пили борщи Бордо, багрового, как революция, в бокалах бокастей, чем женщин бедро, виноградки щипая с блюдца. Потом шли: эль, и ром, и ликер — под маузером все есть в буфете. Записывал переплативший сеньор цифры полков на манжете. Офицеры знали — что продают. Россию. И нет России. Полки. И в полках на штыках разорвут. Честь. (Вы не смейтесь, мессия.) Пустые до самого дна глаза знали, что ночи — остаток. И каждую рюмку — об шпоры, как залп в осколки имперских статуй. Вошел человек огромный, как Петр, петроградскую ночь отряхнувши, пелена дождя ворвалась с ним. Пот отрезвил капитанские туши. Вертинский кричал, как лунатик во сне, — «Мой дом — это звезды и ветер… О черный, проклятый России снег — я самый последний на свете…» Маяковский шагнул. Он мог быть убит. Но так, как берут бронепоезд, воздвигнутся он на мраморе плит как памятник и как совесть. Он так этой банде рявкнул: «Молчать!» — что слышно стало: пуст город. И вдруг, словно эхо, — в дале-о-оких ночах его поддержала «Аврора».12. XII. 1939 г.

Хлебников в 1921 г. (Из цикла «Учителя»)

В глубине Украины на заброшенной станции, потерявшей название от немецкого снаряда, возле умершей матери — черной и длинной — окоченевала девочка у колючей ограды. В привокзальном сквере лежали трупы; она ела веточки и цветы, и в глазах ее, тоненьких и глупых, возник бродяга из темноты. В золу от костра, розовую, даже голубую, где сдваивались красные червячки, из серой тюремной наволочки он вытряхнул бумаг охапку тугую. А когда девочка прижалась к овалу теплого света и начала спать, человек ушел — привычно устало, а огонь стихи начал листать. Он, просвистанный, словно пулями роща, белыми посаженный в сумасшедший дом, сжигал свои марсианские очи, как сжег для ребенка свой лучший том. Зрачки запавшие. Так медведи в берлогу вжимаются до поры, чтобы затравленными напоследок пойти на рогатины и топоры. Как своего достоинства версию, смешок мещанский он взглядом ловил, одетый в мешен с тремя отверстиями: для прозрачных рук и для головы. Его лицо как бы кубистом высеченное: углы косые скул, глаза насквозь, темь наполняла въямины, под крышею волос излучалась мысль в года двухтысячные. Бездомная, бесхлебная, бесплодная судьба (поскольку рецензентам верить) — вот эти строчки, что обменяны на голод, бессонницу рассветов — и на смерть (следует любое стихотворение Хлебникова).IV. 1940

«Самое страшное в мире…»

Самое страшное в мире — Это быть успокоенным. Славлю Котовского разум, Который за час перед казнью Тело свое граненое Японской гимнастикой мучит. Самое страшное в мире — Это быть успокоенным. Славлю мальчишек Идена, Которые в чужом городе Пишут поэмы под утро, Запивая водой ломозубой, Закусывая синим дымом. Самое страшное в мире — Это быть успокоенным. Славлю солдат революции, Мечтающих над строфою, Распиливающих деревья, Падающих на пулемет!X. 1939 г.

Дождь

Дождь. И вертикальными столбами дно земли таранила вода. И казалось, сдвинутся над нами синие колонны навсегда. Мы на дне глухого океана. Даже если б не было дождя, проплывают птицы сквозь туманы, плавниками черными водя. И земля лежит как Атлантида, скрытая морской травой лесов, и внутри кургана скифский идол может испугать чутливых псов. И мое дыханье белой чашей, пузырьками взвилося туда, где висит и видит землю нашу не открытая еще звезда, чтобы вынырнуть к поверхности, где мчится к нам, на дно, забрасывая свет, заставляя сердце в ритм с ней биться, древняя флотилия планет.1940

194… г

Высокохудожественной строчкой не хромаете, вы отображаете удачно дач лесок. А я — романтик. Мой стих не зеркало — но телескоп. К кругосветному небу нас мучит любовь: боев за коммуну мы смолоду ищем. За границей в каждой нише по нищему, там небо в крестах самолетов — кладбищем, и земля вся в крестах пограничных столбов. Я романтик — не рома, не мантий, — не так. Я романтик разнаипоследних атак! Ведь недаром на карте, командармом оставленной, на еще разноцветной карте за Таллином пресс-папье покачивается, как танк.«Я вижу красивых вихрастых парней…»