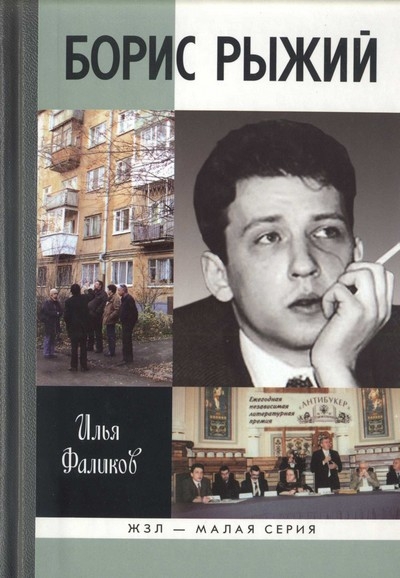

И. З. Фаликов Борис Рыжий. Дивий Камень

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В комнате за сценой собралась послеконцертная компания, и Борис почитал свои стихи наравне с другими, а потом спросил:

— Евгений Александрович, вам не кажется, что здесь только два поэта — вы и я?

Евтушенко ответил, коротко подумав:

— Да, наверно.

Шел июнь 1997 года. Евтушенко прилетал в Екатеринбург на один-единственный концерт. Через три года Борис сказал мне:

— Я не читал ни строки Евтушенко.

Под занавес 2000-го Рыжий обронил в печати, что «Евтушенко» в его семье было «ругательным словом». Существуют и эти стихи:

Евгений Александрович Евтушенко в красной рубахе, говорящий, что любит всех женщин, — суть символ эпохи, ни больше, ни меньше, ни уже, ни шире. Я был на его концерте и понял, как славно жить в этом мире. Я видел бессмертье. Бессмертье плясало в красной рубахе, орало и пело в рубахе атласной навыпуск — бездарно и смело. Теперь кроме шуток: любить наших женщин готовый, во все времена находился счастливый придурок. …И в зале рыдают, и зал рукоплещет. («Евгений Александрович Евтушенко в красной рубахе…», 1997)Так себе стишок, но он есть, а внутри сих разоблачений — вздох белой зависти и, между прочим, восхищения натурой. Счастливый придурок…

Более того. Вскоре после встречи с Евтушенко он принес домой фотку: они сидят в обнимку — и поставил ее на полку среди прочих заветных снимков.

Что-то припоминаются такие евтушенковские стихи:

Я груши грыз, шатался, вольничал, купался в море поутру, в рубашке пестрой, в шляпе войлочной пил на базаре хванчкару.Ну да, потом было написано:

В рубахе белой с чёрным бантом…[1]Или:

Рубашка в клеточку, в полоску брючки…Рыжий это написал. Забавный упор на рубаху.

Можно отыскать и такую параллель. Евтушенко:

Играла девка на гармошке. Она была пьяна слегка, и корка черная горбушки лоснилась вся от чеснока.Рыжий:

Ах, подожди ещё немножко, постой со мной, послушай, как играет мальчик на гармошке — дитя бараков и бродяг.Подобного много, если всмотреться.

Таков герой этой книги. Непрост, скажем так.

Тотчас по его уходе, крайне раннем, к Борису Рыжему прилепили две этикетки: «последний советский поэт» и «первый поэт поколения». То и другое опять же напоминает о Евтушенко, каковой и сам определяется как последний советский поэт. Дивны дела твои, Господи, — Борису и в голову не пришла бы эдакая аналогия, ан кто знает, как наше слово отзовется. Так что́? Борис Рыжий — оный новый Евтушенко? Речь не о том.

Рыжий:

Тут речь о том, что будем Мы нашу честь беречь.Стоит почитать стихи Рыжего начиная с середины 1990-х: тематически, стилистически и тому подобное — «Камень хладный поцелую…», Петербург. Блоковская музыка, лебеди, фонтаны, парки, дворцы, каналы, мосты. Обожаемые мэтры — Рейн, Кушнер. В классических образцах — Державин, Батюшков, Пушкин, Дельвиг, Денис Давыдов, Лермонтов, Боратынский, Вяземский, Некрасов, Тютчев, Аполлон Григорьев, Полонский, Огарев, Фет, Случевский, Блок, Брюсов, Анненский, Сологуб, Заболоцкий, Георгий Иванов, Адамович, Ахматова. Никакого «больше чем поэта». Поэт. Только поэт, и никто другой.

Петербургская поэзия на уральской почве? Уральская поэзия на питерском камне? Такой выверт? Не было выверта. Был поиск себя. Осознанное стремление свести концы с концами, Царское Село со Вторчерметом. Что такое Вторчермет, читатель узнает позже.

Над саквояжем в чёрной арке всю ночь играл саксофонист. Бродяга на скамейке в парке спал, постелив газетный лист. Я тоже стану музыкантом и буду, если не умру, в рубахе белой с чёрным бантом играть ночами на ветру. Чтоб, улыбаясь, спал пропойца под небом, выпитым до дна, — спи, ни о чём не беспокойся, есть только музыка одна. («Над саквояжем в чёрной арке…»)Написано в том самом 1997-м. В Петербурге. У Рыжего много стихов об уличных музыкантах и вообще об уличной музыке. Это о себе? Поэт улицы, уличный мальчишка. Так? Не так. Близкие знали: он по сути домосед и неделями не выходит из дому.

Города было два, два бурга — в честь Петра и в честь Екатерины. И Петр, и Екатерина — не те, о ком мы думаем. Мы еще поговорим на сей счет. Для начала напомню: Петр есть Камень.

Дома у него было тоже два. Свой, с женой и сыном, и — родительский, в двух шагах от своего. Там и там — сперва только у родителей — был телефон. Это уже нечто третье — остальной мир, с которым он говорил чуть не без умолку. Раздвоенность? Вряд ли. Один в одном.

Борю в детстве спросили: кем работает твой папа?

— Царем.

Отца, директора Института геофизики Уральского отделения Академии наук СССР, возила служебная черная «Волга». Боря утверждал в кругу дворовых кентов:

— Мой папа — вор в законе.

Ему верили.

В другом случае он сообщил, что его папа — забойщик скота, а мама — жиловщица мяса.

У поэта Александра Леонтьева об Урале сказано: перебитый хребет. Челябинск[2] по этой метафоре находится в районе копчика или шеи. Очень ранимые места. На юге хребта. Но не будем мрачно гиперболизировать. Хотя и может показаться, что город расслабленно раскинулся на спине, он не хвор, не стар, не лежач — ходит, бегает, движется, летит на иномарках, напоённый пятью озерами. Течет река Миасс, изрядно поросшая ряской и камышом, подъемы и спуски не бьют в глаза, а центральный проспект Ленина прям как стрела, и чугунный Ильич на пьедестале — это площадь Революции — могуче широкоплеч, массивно кряжист и почернел, по-видимому, оттого, что стоит, как Брестская крепость, во вражеском окружении бесчисленных банков и супермаркетов, а его прямым оппонентом высится небоскреб Видгоф, произведение местного олигарха-депутата Видгофа. Там гранд-отель.

Когда родился Борис — 8 сентября 1974 года, — ничего подобного, естественно, не было и Ленин не смотрел в сторону «Арбата» (так тут и называют улицу Кирова, б. Уфимскую). Теперь, наверное, везде на Руси имеется свой Арбат, то есть пешеходная улица со всеми аксессуарами московского образчика, в частности с кафешками, ресторанами, банками и бутиками, с фонарями и мемориальными досками на старых домах, брусчаткой и музыкантами и живописцами на ней. Есть на улице и пара книжных магазинов, но книг Бориса Рыжего там нет, и персонал не знает этого имени. Зато на чугунной скамейке сидит черный чугунный юный Пушкин с лицом казачка, в большом ведре-цилиндре, а неподалеку — бронзовый Розенбаум с гитарой, весьма похожий, блещущий от ладонных прикосновений восхищенной публики. Время такое. Блескучее.

Среди пешеходов обнаруживаются и другие изделия уральского ваяния в бронзе и чугуне — верблюдица и верблюжонок, саксофонист (портрет в полный рост символического кумира), дамочка чеховского типа начала XX века с соблазнительно изогнутым тазобедром, в шляпке и с зонтиком, но без собачки, а также странничек в треухе, лаптях и с сумой на плечах перед пюпитром с раскрытой книгой — называется ЗАКОН: непосредственно перед дверью Областного законодательного собрания. До нынешнего губернатора Б. Дубровского с этого поста полетел М. Юревич, потративший около 0,5 миллиарда бюджетных денег на собственную охрану и вертолет Bell 429. Когда его сняли, встал вопрос: куда девать вертолет?..

В ногах верблюдицы и верблюжонка азиатский мальчик в тюбетейке сидит, скрестив ножки. Играет на флейте. Борис называл себя трансазиатским поэтом. Башкирия и Казахстан рядом. На улицах много скуластых черноглазых лиц восточного типа, а топонимика этих мест сплошь тюркская и угорская (ханты-мансийская). На гербе Челябинска — золотой навьюченный верблюд, воспоминание о Великом шелковом пути.

До того как эта местность покрылась купеческим двух-трехэтажьем в камне и дереве (кое-что осталось поныне), русские служилые люди в первой половине осьмнадцатого века (1736) обнаружили, говоря словами старинного документа, «на реке Миясе в урочише Челеби в тридцати верстах от Миясской крепости» дивное пространство, где ни одного места не было «с недостатками к житью человеческому, земля черная, луга, рыбные и звериные ловли довольные». Начали осваивать землю и обучать новоселов «казачьей экзтерции» дважды в год, дабы у каждого «была годная к случаю лошадь и конная верховая, также санная и тележная сбруя». «Челяба» в переводе с тюркского — «царевич», а также «образованный, миловидный, красивый, солнцеподобный». Тоже в точку. А как же. Мой папа работает царем.

На почве этой и оперный театр вырос (1954) мощноколонный, с тремя белеными фигурами над передним фасадом: советские юноша и девушка по краям фронтона воздушно взмахивают руками, в центре — сидящая арфистка с мощными конькобежными икрами. Есть только музыка одна, в основе русская — Михаил Глинка и Сергей Прокофьев увековечены ваятелями во внезапных для себя местах, поскольку не имели счастья бывать в этих краях. Город чувствовал себя русским — и никаким иным. Борис говорил: я — еврей.

Мы к этому еще, разумеется, вернемся. Первое толкование навскидку:

В сём христианнейшем из миров Поэты — жиды! (М. Цветаева «Поэма конца», 1924)Итак, музыка. В детском парке «Орленок» на площади по имени «Алое поле» стоял Органный зал, краснокирпичный, многофигурный, с зелеными куполами и шатрами — прежний храм Святого благоверного Александра Невского, потерявший имя и кресты от рук большевиков, став поначалу складом. Алое поле носит свое название с мая 1920 года, а было Александровской площадью, названной так в 1881 году в память об убиенном императоре Александре II. Вообще говоря, орган — не самое худшее из того, что пришло на смену голосу священника. В новые времена храм возвращен на место, и рядом с ним, у крыльца сбоку, надпись на белом памятном камне обещает прямо здесь же установку памятника Петру и Февронии Муромским во имя семейных ценностей. Забегая вперед скажу, что таковой памятник уже стоит в Екатеринбурге. Видимо, города соперничают. Вот и опять — двойка городов. Между ними 200 километров по Свердловскому тракту.

Нам предстоит постоянно забегать вперед. С тем чтобы видеть предмет рассмотрения, как сказал Александр Межиров относительно «тайны Ахматовой», — «изнутри и немножечко со стороны».

Сестра Лена, тринадцатью годами старше, показывала Боре Алое поле. Жили неподалеку, с переходом через проспект Ленина, на улице Свободы, 149. Сюда младенца и принесли из роддома. Окна двухкомнатной квартиры выходили во двор, а сама квартира, располагаясь на втором этаже, нависала над аркой, соединяющей улицу и двор. В проеме арки по ночам было конечно же темно и раздавались разнообразные звуки — от хохота до воплей. Однажды отец, Борис Петрович Рыжий, набросив полушубок на голое тело, выскочил из дому с топором. Он летел спасать. До смертоубийства не дошло, но тишина вернулась, тем более что она — тишина — требовалась не только для сна. Над черной аркой стоял рабочий стол Бориса Петровича, где в результате многочасовых ночных бдений появилась его кандидатская диссертация.

Эта спальня-кабинет в 15 (или около того) квадратных метров вмещала, помимо гардероба, рабочего стола и книжной полки, родительскую кровать. В соседней комнате — гостиной — спали дети и Евдокия Сергеевна, мать матери, она же баба Дуся. Там были обеденный стол и целая орава кукол-девочек, всяческих игрушек и, опять-таки, книжные полки.

На ночь каждый раз рассказывались сказки, народные, книжные и собственного авторства, и вообще всяческие байки, по преимуществу фантастические. Когда все смолкало, отец садился за стол. Перед ним были окно и балконная дверь. Геофизик посматривал на звездное небо.

Абсолютно точен питерский критик Андрей Арьев, угадывая ту самую — или очень похожую — неназванную, но имеющуюся в виду по рифме арку в стихах Георгия Иванова:

Над кипарисом в сонном парке Взмахнет крылами Азраил — И Тютчев пишет без помарки: «Оратор римский говорил…» («А что такое вдохновенье?..», 1958)Тем не менее черная арка — достояние детства Бориса. Как, собственно, и Тютчев.

Философия семьи была незатейливой: люди — хорошие. Дом населяли геологи, все знали друг друга почти по-родственному. Довольно скоро после рождения Бориса семья переехала на улицу Сони Кривой, 69, — сие замечательное имя принадлежало пламенной революционерке.

Это хорошо звучало:

— Это что за люди?

— Это Рыжие с Сони Кривой.

Игра на фамилии шла постоянно. Сестра Лена помнит: студенческая группа отца состояла из людей с такими фамилиями — Глухих (комсорг), Плохих (профорг) и Рыжий (староста).

В Челябинске вдобавок к Алому полю есть и улица Красная. Много позже, участвуя в поэтическом состязании за губернаторскую премию, поэт получил диплом победителя на имя Бориса Красного. Он тогда заявил, что вот, дескать, Сергей Гандлевский отказался от денег за победу в Антибукеровском конкурсе, но сам-то он деньги возьмет, а от декламации стихов отказывается. Как раз тогда, несколько раньше, в перестроечное время, откуда ни возьмись в Москве объявился поэт Саша Красный — 103 лет от роду. Мал ростом, хил, гологолов, с красными веками. Это чудо долголетия, пару лет отфигурировав на виду, исчезло как не было.

С улицы Сони Кривой коляску с Борей возили, а потом и водили его на своих двоих в Парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина, расположенный на берегу Шершневского водохранилища, широкого, как море. Парк плавно переходил в сосновый бор. Сейчас на входе в парк высится солидный монумент академика Курчатова. В Челябинске ковался атомный меч державы. Известная кыштымская авария 29 сентября 1957 года произошла неподалеку. Взорвалось бетонное хранилище радиоактивных отходов, в течение 10–11 часов радиоактивная отрава выпала на протяжении 300–350 километров в северо-восточном направлении от места взрыва по направлению ветра. В зоне радиационного загрязнения оказались территория нескольких предприятий комбината «Маяк», военный городок, пожарная часть, колония заключенных и далее территория площадью 23 тысячи квадратных километров с населением 270 тысяч человек в 217 населенных пунктах трех областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. 23 деревни из наиболее загрязненных районов с населением от 10 до 12 тысяч человек были отселены, а строения, имущество и скот уничтожены.

Попутно говоря, именно в Челябинске в свое время была открыта и описана сибирская язва: в 1786 году лекарь Семен Андриевский и его помощник Василий Жуковский (не путать с поэтом) приехали в Челябинск. Целый год у экспедиции не получалось понять, откуда у человека появляются смертельные язвы. Андриевский намеренно заразил себя этой болезнью, ввел себе кровь носителя инфекции и на протяжении нескольких месяцев под наблюдением Жуковского вел «скорбный дневник» — историю болезни. Семен Андриевский не только обнаружил причину возникновения инфекции (от животного к человеку), но и придумал способ лечения. Он спас жизни сотен тысяч людей, а также себя, описал способы профилактики заболевания и впервые дал ему официальное название: сибирская язва. А Василий Жуковский прожил в Челябинске около полувека, став одним из ключевых общественных деятелей, его сын Иван позже стал челябинским городничим.

3 апреля 1979 года в закрытом городке Свердловск-19 случился выброс бактериологического оружия — новой сибирской язвы, с семьюдесятью смертями. Борису Рыжему было неполных пять лет.

Старенький двор в нехорошем районе — Те же старухи и те же качели. Те же цветы и цветы на балконе, Будто не годы прошли, а неделя, Как я отсюда до капельки вышел. До испарившейся с века слезинки, После упавшей на серые крыши Капелькой. Радиоактивной дождинкой. («Старенький двор в нехорошем районе…», 1994, май)15 февраля 2013 года около Челябинска рухнул метеорит. Несколько зданий задело взрывной волной. Людей не затронуло, не считая госпитализированных 69 человек, пострадавших в основном от стекольных осколков и страха. При желании и некотором воображении тот метеорит можно счесть блудным сыном Урала, вернувшимся в отчий дом. Такое ощущение, что великолепный Сад камней на берегу Миасса пополнился собратом с небес.

Тютчев:

С горы скатившись, камень лег в долине. Как он упал? Никто не знает ныне — Сорвался ль он с вершины сам собой, Иль был низринут волею чужой? Столетье за столетьем пронеслося: Никто еще не разрешил вопроса. («Problème», 15 января 1833; 2 апреля 1857)Иногда так возвращаются поэты.

Иногда в их честь устанавливаются мемориальные доски. Это произошло 8 сентября 2014 года на улице Свободы, 149. Бронзовую доску поместили между окон угловой парикмахерской на первом этаже. Борис похож на боксера после победного боя. Чубатого, с глубоким шрамом на левой стороне лица от глаза до нижней челюсти. Художник С. Л. Черкашин, скульпторы В. Ю. Булычев и Д. В. Костылев.

«В этом доме 8 сентября 1974 года родился поэт Борис Рыжий».

Это не совсем так (роддомом пренебрегли), но родился он действительно в Челябинске на улице Свободы. Хорошо, что это город металлургии и металлообработки — металла на мемориалы хватает. Хорошо, что есть такие люди, как Андрей Крамаренко, — инициатор и мотор создания памятной доски. У барда Крамаренко шестнадцать песен на стихи Рыжего. С ним-то мы и приехали на Урал. Туда, где возникает тютчевский вопрос, повторенный Мандельштамом:

Паденье — неизменный спутник страха, И самый страх есть чувство пустоты. Кто камни нам бросает с высоты — И камень отрицает иго праха? («Паденье — неизменный спутник страха…», 1912)Люди — хорошие. Так думал Борис Петрович. Так думали тогда многие — молодость геофизика выпала на времена «оттепели». Он был во власти поэзии, сам не сочинял, но знал наизусть бесчисленное количество стихов, а позже и все стихи сына. Однажды он спросил повзрослевшую дочь Ольгу: слушай, я правда надменный? А в чем дело, папа? Да вот стою себе в очереди в кассу за зарплатой, думаю исключительно о стихах, никого не вижу, а потом говорят, что я ни с кем не здороваюсь. Между тем как раз о нем, когда он стал директором института, говорили: если вы хотите найти нашего начальника, то знайте — тот, кто с вами первым поздоровается, тот и есть Борис Петрович Рыжий.

И вообще: наш рассказ — о русской интеллигенции в советское время, в пространстве вне столиц.

Он рано поседел. Добела.

Более всего он любил Валерия Брюсова. В его библиотеке был и семитомник декадента, и двухтомник, и том прозы. Сына Бориса он с детства заливал русской поэзией, в том числе брюсовскими стихами («Тень несозданных латаний…», «Чтоб меня не увидел никто…», «Я жрец Изиды светлокудрой…», «Ассаргадон»), и воспитание этой пробы сказалось и в том, что потом сын в поисках самого себя предпринял опыт брюсовского свойства: дописывал иные стихи Пушкина, отыскивая у него те вещи, где стояли цензурные пропуски, и убеждал сестру Олю, что по-другому в тексте быть не могло, поскольку законы поэтической формы точны, как математические. Разве?

Затем, что ветру и орлу И сердцу девы нет закона. (А. Пушкин «Езерский», 1832)Как известно, Брюсов некогда написал вариации «Медного всадника» и завершил на свой лад «Египетские ночи», за что схлопотал инвективу Маяковского «В. Я. Брюсову на память» (1913 год, автору 20 лет):

Разбоя след затерян прочно во тьме египетских ночей. Проверив рукопись построчно, гроши отсыпал казначей. Бояться вам рожна какого? Что против — Пушкину иметь? Его кулак навек закован в спокойную к обиде медь!Надо сказать, ББ — назовем его так в разговоре о БП — выбрал в этом споре Маяковского, первый том которого пронизал насквозь его самые ранние стихи, да и БП обожал футуристического апаша в общем-то почти на равных с рационально-волевым вождем символизма. Чувствительный по природе, БП и сам достаточно жестко руководил своим институтом. У него был богатейший опыт работы и в поле, и за письменным столом, и в недрах геолого-минералогических учреждений на руководящих должностях.

Более того. Отец БП — дед ББ — Петр Афанасьевич Рыжий имел возможность передать сыну лидерские навыки по наследству, поскольку в зрелые годы возглавлял райком КПСС в Кургане и во время праздничных демонстраций стоял на трибуне на той же площади, куда выходили окна его квартиры.

В длинном пальто итальянском. В чёрной английской кепке. В пиджаке марки «Herman». В брюках модели «Dublin». Стою над твоей могилой, Депутат сталинского блока Партийных и беспартийных Пётр Афанасьевич Рыжий — Борис Борисович Рыжий, Не пьяный, но и не трезвый, Ни в кого не влюблённый, Но и никем не любимый. Да здравствуют жизнь и скука. Будь проклято счастье это. Да будет походка внука Легче поступи деда. («В длинном пальто итальянском…», 1998)Дед начинал комсомольским вожаком в Харькове. Его женой стала Аня Шапиро, дочь представителя французской фирмы на Украине по продаже сельхозтехники, выпускница школы ФЗУ (фабрично-заводское ученичество) по специальности электрик. Отсюда «я — еврей». Может быть, сегодня стоит отдельно отметить место ее рождения: Мариуполь.

Мать Ани Шапиро — Ханна Ароновна, в девичестве Лекус, родилась в Эстонии, но этот факт — слабое основание для отнесения ее к славному племени прибалтов. Некоторые исследователи сюда примешивают почему-то и греков. Это вряд ли, хотя… на юге России всё есть. Смесь кровей у нашего героя была и без того вполне гремучая. Это довольно жестокая химия:

Во мне в молчании великом, особенно — когда зальёт шары, за благородным ликом хохол жида по морде бьёт. («А. Пурину при вручении бюстика Аполлона и в связи с днем рождения», 1998)Борис, когда вырос и созрел, был изумлен стихами Тараса Шевченко и читал в старых журналах украинские, болгарские и польские стихи на кириллице, тем более что БП прекрасно помнил рідну мову и «Заповіт» Кобзаря мог прочесть наизусть в любое время суток.

Близкие предки Осипа Мандельштама, как известно, тоже вышли с тех лифляндских берегов. Но имеет, разумеется, исключительную причину тот факт, что Борис испытывал особое отношение к шедевру Иннокентия Анненского «Старые эстонки (Из стихов кошмарной совести)»:

Если ночи тюремны и глухи, Если сны паутинны и тонки, Так и знай, что уж близко старухи, Из-под Ревеля близко эстонки. Вот вошли, — приседают так строго, Не уйти мне от долгого плена, Их одежда темна и убога, И в котомке у каждой полено. Знаю, завтра от тягостной жути Буду сам на себя непохожим… Сколько раз я просил их: «Забудьте…» И читал их немое: «Не можем…» Как земля, эти лица не скажут, Что в сердцах похоронено веры… Не глядят на меня — только вяжут Свой чулок бесконечный и серый. Но учтивы — столпились в сторонке… Да не бойся: присядь на кровати… Только тут не ошибка ль, эстонки? Есть куда же меня виноватей. Но пришли, так давайте калякать, Не часы ж, не умеем мы тикать. Может быть, вы хотели б поплакать? Так тихонько, неслышно… похныкать? Иль от ветру глаза ваши пухлы, Точно почки берез на могилах… Вы молчите, печальные куклы, Сыновей ваших… я ж не казнил их… Я, напротив, я очень жалел их, Прочитав в сердобольных газетах, Про себя я молился за смелых, И священник был в ярких глазетах. Затрясли головами эстонки. «Ты жалел их… На что ж твоя жалость, Если пальцы руки твоей тонки, И ни разу она не сжималась? Спите крепко, палач с палачихой! Улыбайтесь друг другу любовней! Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий, В целом мире тебя нет виновней! Добродетель… Твою добродетель Мы ослепли вязавши, а вяжем… Погоди — вот накопится петель, Так словечко придумаем, скажем…» …………………………………… Сон всегда отпускался мне скупо, И мои паутины так тонки… Но как это печально… и глупо… Неотвязные эти чухонки… 1906Кошмарная совесть, сюжетность, прямая актуальность, точная живопись предмета — всё это свойства будущих стихов Бориса. «В целом мире тебя нет виновней!»

Исторически достоверна гипотеза о том, что дед и бабушка БП стали жертвой тифа во время гражданской смуты 1920-х годов. Однажды Петр, зайдя в заводской цех, где не было света, включил рубильник на электрощите. В это время Аня занималась починкой оголенной проводки. Девушка упала с большой высоты, ее увезли в больницу, она долго не приходила в сознание, и у нее отнялись ноги. Петр стал навещать ее. Возможно, именно так началось родовое чувство вины.

Постепенно больная пошла на поправку, стала ходить и в итоге вышла замуж за Петра. Фамилию она оставила свою.

Фамилия Рыжий получилась так. Жили себе на Украине люди по фамилии Рудый: от прозвища «Рудый». На Древней Руси это слово означало «руда», то есть первоначально «кровь», «грязь», «сажа». Однако в южных и западных губерниях «рудый» — «рыжий», «красный», «бурый». Тот, кто рыжеволос, тот и есть Рудый. На севере Рудым могли прозвать смуглого, загорелого человека. Но наши Рудые жили не на севере. Был и запорожский сотник Рудый, был и Рудый — чумак, на свой салтык дальнобойщик: «…протяжной извозчик на волах; в былое время отвозили в Крым и на Дон хлеб, а брали рыбу и соль. <…> Весь в дегтю, в смоле, как чумак» (Толковый словарь Вл. Даля).

Превращение Рудых в Рыжих произошло то ли в прошлых веках, когда кто-то из Рудых записывался в русскую армию и писарь модернизировал устаревшую кличку, то ли Революция (напишем с большой буквы, как у Тютчева и Блока) все перевернула, и русскоязычный Харьков из Рудых сделал Рыжих.

Мифотворчество сопутствовало семье издавна, и ББ стал законным наследником всех ее легенд, дополнив их от себя с присущим ему воображением. Остросовременность его творчества имеет своим истоком далекое прошлое.

Там была непростая коллизия. У Петра был брат, крупный уголовный элемент, бандит с большой дороги, не раз убегавший с каторги. Что они не поделили, не совсем ясно, если, разумеется, не считать обретение Петром революционной идеологии, но так или иначе Петр всю жизнь чурался встречи с лихим и не прощающим (чего?) братом. В Харькове славилось место под названием Холодная Гора, больше напоминающее Вторчермет, нежели Московскую горку (екатеринбургские топонимы), по причине буйства и пьянства. Семья Рыжих обитала именно там.

Все шло своим чередом, у Петра и Анны родилось четверо сыновей — Анатолий, Борис, Владимир и Григорий. Вместе с первым сыном Юрием от первого брака Петра их было пятеро братьев, и они пожизненно дружили.

Петра Афанасьевича бросали по партийной линии на работу в разные места, под конец определили в Курган. В Зауралье выросли его дети. Все получили образование и нашли себе работу, видную и важную.

Не случайно в «Балладе» (1997) Бориса возник и железный сталинский нарком:

На Урале в городе Кургане в День шахтёра или ПВО направлял товарищ Каганович револьвер на деда моего.Далее — метафизика:

Выходил мой дед из кабинета в голубой, как небо, коридор.Это уже похоже на «золотое, как небо, аи» из Блока. Револьвер, разумеется, не черная роза в бокале, а дед — не Прекрасная Дама, но лирическая нота замешает и вытесняет даже самое семейное предание:

Где и под какими облаками, наконец, в каком таком дыму, бедный мальчик, тонкими руками я его однажды обниму?Что произошло между Л. М. Кагановичем и П. А. Рыжим? Кажется, в годы Великой Отечественной войны нарком пригрозил райкомовцу не рваться на фронт, а собирать урожай, пока не выпал снег, каковой взял да и выпал, но дети войны выкопали из-под снега тот хлеб, который питательно вошел в стихи внука.

БП, уроженец села Кошкуль Омской области, окончил Свердловский горный институт. Его трудовая биография на редкость целостна — с геофизической линии он не сходил ни вправо, ни влево, шел по прямой. В 1981-м его назначили главным геофизиком Уральского производственного геологического объединения. Директорское кресло в Институте геофизики он занял в феврале 1988-го. Параллельно с 1989-го руководил лабораторией.

В его трудовой книжке зафиксированы и факты материального поощрения в суммах, можно сказать, умилительно-огромных. От 15 до 75 рублей. Так, в 1962 году он был одарен 20 рублями, а те самые 75 получил в 1975-м на День геолога.

Остались и названия его многочисленных рационализаторских предложений — одно из них, сделанное в 1979-м, звучит как песня: «Восстановление детекторных кристаллов, непригодных к применению из-за попадания порошка осушителя между кристаллами и стеклом выходного окна».

В 1999 году БП по болезни снял свою кандидатуру с выборов на должность директора, оставаясь завлабом, а в 2004-м стал главным научным сотрудником своего института. Доктором геолого-минералогических наук он к той поре был уже давно, а тут пришло и международное признание: его выбрали в Нью-Йоркскую академию наук и Международную академию минеральных ресурсов. Некое латиноамериканское издание избрало его «Лицом планеты» и затребовало фотографию. В те дни он претерпел инсульт, рот его был несколько перекошен, БП сурово пошутил: им нужно такое лицо планеты?

Во избежание неточностей надо сказать: ни членкором, ни действительным членом Академии наук РФ он не был.

У него было несколько инфарктов, но себя он не щадил и вел достаточно неосмотрительную жизнь. В молодости было много застолий (без перебора) и гостей, потом собирались реже, но тем не менее хоккей они с женой Маргаритой Михайловной смотрели по телевизору под сухое белое винцо (в меру, в меру…).

Нет, он не был фанатичным бессребреником, но когда Академия наук выделила ему землю для дачи, он сперва задумал там отстроить коттедж для молодых — Бориса с женой Ириной, но в итоге передал участок в Горный институт. Тем более что он там читал лекции, будучи профессором. У него уже был небольшой кусок земли под Екатеринбургом, где стояло строение под названием вигвам: БП соорудил его из гнутых тонких водопроводных труб, покрыв толем и сделав потолок из пластика. Печка-буржуйка, отсутствие водопровода. Это был семейный сад, так он и именовался — сад. Так называют дачные участки в тех краях.

— Поехали в сад!

Сад стоял на торфянике, там было что-то вроде колодца — яма глубиной полтора-два метра; ББ однажды вычистил колодец.

Во саду-ли-в-огороде понемногу созревало некоторое количество фруктов и овощей. Происходили умеренные семейные пиры. БП был отчаянным охотником, дичи к столу хватало. Рыбалка его интересовала не очень, но пострелять ему было в охотку.

А иногда отец мне говорил, что видит про утиную охоту сны с продолженьем: лодка и двустволка. И озеро, где каждый островок ему знаком. Он говорил: — Не видел я озера такого наяву прозрачного, какая там охота! Представь себе… А впрочем, что ты знаешь про наши про охотничьи дела! Скучая, я вставал из-за стола и шел читать какого-нибудь Кафку, жалеть себя и сочинять стихи под Бродского, о том, что человек, конечно, одиночество в квадрате, нет, в кубе. Или нехотя звонил замужней дуре, любящей стихи под Бродского, а заодно меня — какой-то экзотической любовью. Прощай, любовь! Прошло десятилетье. Ты подурнела, я похорошел, и снов моих ты больше не хозяйка. Я за отца досматриваю сны: прозрачным этим озером блуждаю на лодочке дюралевой с двустволкой, любовно огибаю камыши, чучёла расставляю, маскируюсь и жду, и не промахиваюсь, точно стреляю, что сомнительно для сна. Что, повторюсь, сомнительно для сна, но это только сон и не иначе, я понимаю это до конца. И всякий раз, не повстречав отца, я просыпаюсь, оттого что плачу. («А иногда отец мне говорил…», 1999)Стихи написаны так, словно это сын потерял отца, а не наоборот.

Время от времени БП записывал свои мысли и наблюдения на разрозненных листах бумаги, но они не собраны и не сведены воедино. Не исключено, что в отрочестве-юности у него были и стихи, но они утеряны. Ровно наоборот он поступил с наследием сына — собрал всё до последней буковки, систематизировал, поместил в белые картонные папки. В водительском удостоверении мужа Маргарита Михайловна нашла клочок бумаги с моим именем и домашним телефоном, оставленными рукой мужа. Я видел эту запись. Почерк обычный, не каллиграфический, так пишут многие.

Иногда он звонил мне после мая 2001-го, после ухода Бориса. Когда я пообещал ему выслать журнал «Арион» с моей публикацией о Борисе, он попросил оформить бандероль — с доставкой, по причине перенесенного инфаркта. Я так и сделал.

Сестра Лена говорит, что Борик (так называли его дома) никогда бы не попросил о том же в силу предельной щепетильности. Да, но у него не было инфарктов. Старости у него тоже не было.

Артем в детстве однажды спросил маму: вот Москва великий город, а чем знаменит наш Екатеринбург? Ирина ответила: тем, что у нас убили царя, дали миру Ельцина и снесли дом инженера Ипатьева.

Храм-на-Крови стоит непосредственно на месте снесенного дома. Отзвук русско-византийского зодчества, он виден отовсюду, поскольку Вознесенская горка, названная по небесно-голубой Вознесенской церкви, доминирует над городом и будет, пожалуй, повыше двух других горок — Московской и Обсерваторской.

Вознесенская церковь, естественно, возникла намного раньше нового собора, покаянно сооруженного в память уничтоженной царской семьи: «Пролияша кровь их яко воду окрест» (Пс. 78:3).

Никогда не понимал, почему «дело прочно, когда под ним струится кровь» (Некрасов). По идее — наоборот.

Говорят, Уральская гряда может ожить. Она сейсмически активна, разлом проходит возле екатеринбургского цирка. Вознесенская горка была вулканом.

В подножье храма поставлена крупная скульптурная композиция из нескольких фигур: августейшая семья, идущая на расстрел. Одна из царевен очень напоминает Зою Космодемьянскую. Ассоциация неслучайна: тут все переплетено, и бегущая слева от храма в прямой к нему близости Пролетарская улица прежде называлась Офицерской.

Это Литературный квартал Екатеринбурга. Замыкается он Камерным театром и сразу же, если идти со стороны храма, после Литературной эстрады за домом 16 по Пролетарской, презентует ряд исторических литературных домов, сохранивших первоначальный архитектурный облик образца XIX столетия. В некогда жилом доме В. И. Иванова под номером 10 (архитектор И. К. Янковский, 1812-й, восстановлен в 1986-м) расположен Объединенный музей писателей Урала «Литературная жизнь Урала XX века». В доме 6 родился (1841) писатель-демократ Ф. М. Решетников — дом построен по проекту архитектора М. П. Малахова. Особь статья — Д. Н. Мамин-Сибиряк, одно время квартировавший на Офицерской у казначеи Ново-Тихвинского женского монастыря X. И. Черепановой, но у него есть свой отдельный музей на улице Пушкина. А улица Пролетарская пересекается с Первомайской, и на точке их пересечения, в небольшом сквере, на серой гранитной плите стоит полированно-бронзовый Пушкин — рослый, босой и прикрывающийся, по-видимому, простыней от груди до земли: Пущина встречает в Михайловском (скульптор Г. А. Геворкян). Лик поэта обращен к небесам и вместе с тем в сторону улицы своего имени. Кстати, на улице Пушкина несколько неожиданно сидит в чугунном кресле изобретатель радио А. С. Попов, уроженец Урала.

Отдельно уважил Екатеринбург П. А. Бажова: и музеем на улице Чапаева, и бюстом на плотине Городского пруда. С ним соседствует и бюст Мамина-Сибиряка.

Как видим, Екатеринбург более чем литературен, но когда Бориса Рыжего пригласили участвовать на тематическом фестивале в честь города, он отказался. Не было в нем екатеринбургской оды. Чаще его влек антипанегирик, и вообще местный патриотизм не его стезя.

Надо отметить и большое количество зданий в стиле конструктивизма, в частности гостиница «Исеть» или Главпочтамт. Свердловск называли «вторая столица конструктивизма» (после Москвы).

С упомянутой плотины, именуемой в народе вполне ласково Плотинка, хорошо виден и Храм-на-Крови, и стоящий неподалеку от него роскошный дом в стиле классицизма с флигелями и парком. Чистая цитата Петербурга. Усадьба овеяна историей: начала строиться одновременно с закладкой Вознесенской церкви в 1794–1795 годах, завершена к 1824 году, первоначально ее спроектировал Томмазо Адамини, ученик и сподвижник Дж. Кваренги, а в строительстве принял участие уже известный нам М. П. Малахов. Владели усадьбой поочередно купцы Л. И. Расторгуев и П. Я. Харитонов, его зять. Ходили легенды о подвалах, где томились мятежники с заводов, о целой сети подземелий, расходящихся от дома во все стороны. Тут были и штаб революции, и Дворец пионеров. Борис жил далеко от центра города, и под сводами расторгуевско-харитоновского дворца вряд ли бывал, потому что занимался авиамоделированием — в кружке районного Дома пионеров, но Харитоновский сад наверняка посещал и в детстве, и позже. Тихое озерцо с белокаменной ротондой на его берегу, могучая трехствольная ива (на одном из стволов, почти стелющемся по земле, сидят парочки), плавучая кормушка для уток и сами утки на всей акватории, а вокруг — море зелени: лиственница, сосна, рябина, липа, бузина красная, сирень амурская, яблоня лесная, тополь бальзамический.

Чуть ниже этой благодати, у подножья Вознесенской горки — сквер на набережной Городского пруда. Тоже благодать. Здесь-то и стоит эта пара — князь Петр и княгиня Феврония Муромские. У него колечко в поднятой правой руке, на их сомкнутых руках голубок восседает, за их спинами — парусная ладья в виде птицы. Святость брака. При Борисе этого благолепия еще не было — зато был на этой же стороне Городского пруда «Космос», нынешний ККТ (киноконцертный театр), а тогда ресторация центровой мафии, реальных пацанов с испортаченными пальца́ми и золотыми цепями на бычьих шеях.

Первой экономической стычкой — полуразбойной разборкой — на Урале конечно же можно счесть конфликт Горного начальника в Сибирской губернии Василия Татищева, отца-основателя города, с кланом промышленников Демидовых касательно добычи огнеупорного камня и запуска железоделательного предприятия — казенных заводов, разорению и отъему коих способствовали Демидовы, обвинив Татищева перед троном во всех смертных грехах. «Оболгание» Татищева Демидовыми привело к розыску и суду, но истину установил эмиссар Петра I генерал-майор Вильгельм де Геннин. На Плотнике сейчас стоит парный памятник Татищеву и де Геннину.

Поздний друг Бориса — голландец Кейс Верхейл — в эссе «Остается любовью» (Знамя. 2005. № 1) говорит:

Этот Виллем Янсзоон Хеннинг (или де Геннинг или Геннин, фамилия писалась то так, то этак), до сих пор считающийся на Урале мифическим основателем города, не упоминается ни в одной нидерландской энциклопедии. В России же о нем известно, что в двадцать один год он приехал вместе с Петром из Голландии как специалист в области артиллерии и, сделав здесь, в частности, на Урале, карьеру инженера, умер в возрасте семидесяти трех лет в Петербурге. На парадном портрете, написанном маслом, он представлен уже немолодым человеком. Увешанный наградами высокопоставленный чиновник и одновременно военный, чье лицо явно не славянского типа под напудренным париком свидетельствует, что называется, о силе воли.

Из документов следует, что именно Виллем Янсзоон придумал название Екатеринбург. Великолепная находка, по целому ряду причин. Использование имени тогдашней царицы было поклоном не только в ее сторону, но еще в большей мере в сторону самого царя. Петр в это время как раз решал вопрос, кто будет его преемником на российском престоле. На первый план он выдвигал свою жену Екатерину — пощечина консервативной России, потому что она была а) женщиной, б) сомнительного происхождения, в) второй женой царя после развода, г) так же, как он, жаждала нововведений. <…>

Екатеринбург на рубеже XIX–XX веков был, вероятно, городком вроде Эссена или Ноттингема. Если, конечно, не принимать во внимание его затерянность в пространстве и ту дополнительную функцию, какой не знал ни один европейский город, а именно — в карательной системе дореволюционной России. Из-за своего расположения город был как бы перевалочным пунктом для всех арестантов, которых ссылали «в Сибирь» со всей европейской части России. После относительно комфортабельной доставки от места жительства до Екатеринбурга далее арестанты шли пешими колоннами, в цепях, под снегом и дождем. Постоянное присутствие в городе подобных «транзитников» не могло не оказывать воздействия на здешних жителей. И сегодня не иначе как с благоговейным страхом вам покажут старую тюрьму в центре города и начало Сибирского тракта, уходящего от портика в классическом стиле на восток, к горизонту.

Царь развел схлестнувшихся бойцов, каждому отведя свой ареал для бизнеса. В отдаленном результате Екатеринбург обрел огромную промышленную мощь. В основе которой — неслабый отечественный Военно-промышленный комплекс.

Во время Великой Отечественной войны стальная труба Левитана — «Говорит Москва!» — некоторое время раздавалась из свердловского подвала на улице Радищева. Урал был голосом Отечества, но об этом знали два-три человека. Где-то рядом (в Тюмени) в ту пору пребывало и тело Ленина.

Существует екатеринбургская окраина — Елизавет. Место было названо в честь дочери царя Петра. Ирина Князева, в будущем жена поэта, выросла в поселке Елизавет. В юном возрасте — 21 марта 1992 года — Борис написал свою «Елизавет»:

Копьём разбивши пруда круп, вонзилась рыжая река. Завод сухой клешнёю рук доил седые облака. Слюной яичного желтка на сосны вылился восток. Я б строил башни из песка там, где бушует водосток.Ну, это, разумеется, урок Маяковского, его знаменитого дебюта:

Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? («А вы могли бы?..», 1913)Налицо вызывающее ученичество, манифестарное по сути: я иду от Маяковского.

А Маяковский между тем в 1927 году, когда его уже не интересовали флейта водосточных труб и флейта-позвоночник, посетил Урал, и были результаты. Такого порядка:

Из снегового, слепящего лоска, из перепутанных сучьев и хвои — встает внезапно домами Свердловска новый город: работник и воин. Под Екатеринбургом рыли каратики, вгрызались в мерзлые породы и руды — чтоб на грудях коронованной Катьки переливались изумруды. («Екатеринбург — Свердловск»)И так далее.

Такой Маяковский Рыжему понадобился минимально: рифмой «лоск — Свердловск».

Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского поэта, я позабуду сказочный Свердловск и школьный двор в районе Вторчермета. («Приобретут всеевропейский лоск…», 1998)Не естественно ли, что нынешний мэр столь литературного Екатеринбурга — поэт Евгений Ройзман, знавший Бориса Рыжего?

Справка. Первый конкурс неформальных поэтов (кто не являлся членом Союза писателей и не собирался вступать в эту организацию) в Свердловске состоялся осенью 1987 года. По итогам голосования публики первое место и титул короля поэтов получил Евгений Ройзман. Он писал так:

Белый туман. Предрассветная тишь. Тишь (куда денешься?) — да благодать. Как ни глядишь — никого не видать. Да и вообще — никого не видать. Хочешь не хочешь — вокруг никого. Да ты не понял — не здесь, а везде. Кроме тебя. И тебя одного. И твоего отраженья в воде.Нам нужна предыстория поэта Бориса Рыжего, его истоки, причины судьбы.

Евгений Рейн сказал о Рыжем: «Слова простые, а корни глубокие». Лучше всех об этом знают мать Бориса Маргарита Михайловна и его сестры — Елена и Ольга.

С Маргаритой Михайловной и Еленой мы два дня проговорили в Челябинске. Дело было в офисе еженедельника «Футбол — хоккей Южного Урала», издаваемого супружеской четой Игорем и Еленой Золотаревыми. На потолке — неясные следы повреждения от взрывной волны недавнего метеорита, соседняя комната практически разрушена по той же причине. Маргарита Михайловна являлась на разговор с королевской точностью, как уговаривались. Миниатюрная и седенькая, с бледно-голубыми глазами. Говорит на редкость хорошо, то есть внятно и точно, с учетом интересов собеседника: слышит — отвечает. Это было сверх моих ожиданий.

Родители были февральскими: Маргарита Михайловна родилась 6 февраля 1936-го, Борис Петрович — 27 февраля 1938-го. Втайне она стеснялась этой разницы в два года и, упомянув о ней, бегло и непонятно улыбнулась. Маргарита Михайловна каждый раз приносила в небольшой сумочке некоторые документы: фотографии, листки бумаги, корочки удостоверений, папки и проч., все это выкладывалось на стол несколькими горками, листалось и теребилось, рассыпалось и собиралось, показывалось и озвучивалось, а потом одним движением беспорядочно возвращалось в сумочку, причем сумочка, разбухая, иногда не застегивалась, рискуя потерять содержимое.

Это не было смятением. Это было воспоминанием прожитой жизни, не раз прокрученным в памяти и в чем-то дословно затверженным. Нет, не заезженная старая пластинка, но общий сюжет, давно осознанный и выстроенный не без законов художественности: композиция, акценты, состав героев, динамика повествования.

Как оказалось, Борис в некоторой степени — косвенно — москвич: Маргарита Михайловна родилась в столице нашей Родины, на Красной Пресне. Родители были из пришлых москвичей: из деревни Скрипово на Орловщине, где почти все носили фамилию Пашковы. Но мать ее отца Михаила Ивановича Евдокия Митрофановна в девичестве была Раевской, и ее отец, по разговорам, был незаконнорожденным от человека из какого-то более высокого сословия, нежели крестьянское.

Те Раевские были из Прибалтики или Белоруссии. У мамы было четыре класса образования, они с мужем, моим отцом, работали на одном заводе. В 1936-м отец, Михаил Иванович Пашков, погиб, сорвавшись с подножки набитого трамвая. Маме было двадцать семь лет. У нее уже были мы — старшая сестра Женя шести лет и я, мне было одиннадцать месяцев. Его положили на Ваганьковском кладбище, могила затерялась.

Мне было два года, когда мама отвезла меня к бабушке в деревню Скрипово. Знаете, как у Некрасова — Неелово, Горелово, Неурожайка тож. Бабушка была счастлива принять меня, отец был ее единственным сыном, и она говорила, что я очень похожа на него. Бабушка меня кормила с ложечки. Бабушка была знатной портнихой, обшивала всю деревню. Набожная была бабушка, ходила в церковь, соблюдала посты, отмечала все церковные праздники. Родилась она в 1880-м, а умерла в 1953-м — как Сталин.

Дед еще был жив, кем был — не помню, но ходил не в лаптях, а в сапогах. У него было присловье: «вот черт, вот черт», а также он всех называл дураками, женщин тоже, и самого себя тоже.

Когда началась война, мама привезла в Скрипово мою сестру Женю, вернуться в Москву не успела, через неделю пришли немцы. Началась сеча за деревню, ее захватывали то наши, то фрицы. Как в Гражданскую войну — то красные, то белые. Деревня переходила из рук в руки.

Немцы застрелили троих мужчин, за что — непонятно, потому что они не могли быть партизанами: леса вокруг не было, топили хворостом. Молодых почти не было, младший брат мамы погиб недалеко от деревни. С нами жили два сына погибшего.

Дом в деревне Скрипово был большим, наполовину каменным, наполовину деревянным. Немцы устроили у нас свой штаб. Сожрали всех кур. Мы жили в деревянной половине дома, а когда деревню захватывали немцы, прятались во дворе — в каменном погребе, где в мирное время были бочки — с медом, огурцами, капустой. Дедушка брал чугунок, наполнял его на огороде мерзлой картошкой и варил ее. Когда хотелось пить, сгребали снег с земли. Колодец был далеко, за водой немцы гоняли деда. Он заболел, залез на печку, заснул и не проснулся, похоронили мы его за домом.

Даже конница Буденного залетала к нам. Было очень много убитых лошадей, мы ели конину, а всех коров поели немцы. У нас осталась корова Жданка. Когда немцы стали ее забирать, мама уцепилась за хвост, и один немец выстрелил вверх. На следующий день нам сказали прийти за этим хвостом и заодно за головой и шкурой. Мы все это привезли к себе на санках.

Немцы сожгли наш дом. Потом нас поселили в чужом доме, комнат там не было, одно помещение с печкой, и там набилось пятьдесят человек.

Сорок третий год, все мы — бабушка, мама, я с сестрой Женей — живем в чужом большом доме, спим на соломе, обовшивели, у меня фурункулы пошли по телу. Староста вел себя нехорошо. Недалеко был хутор, там жил мужчина, немцы его нашли — староста подсказал, что там живет мужик с ребенком. Они в погребе сидели. Его застрелили. Жена с ребенком, раздетые, побежали в нашу деревню. Часовой-немец ее остановил, привел к нам, к бабушке. Мы их обогрели, приютили.

Этот староста — из местных — был мародер. Он багром вылавливал трупы, плывущие по реке, — снимал одежду, даже портянками не брезговал.

27 июля немцы собрали население в толпу. Ходили с оружием по дворам, выгоняя всех из дому. Нам ничего не сказали, куда отправляют. Погнали строем. Кто-то ехал на телегах. По бокам шли немцы. Пешком прошли до польской границы. То мама, то бабушка несли меня на руках. Боялись отстать. С нами шел сосед старый-престарый, на нем суконная свита с высоким воротником, подпоясанная тонкой веревкой, шапка деревенская, лапти. Он плакал. Говорил: когда я в Первую мировую попал в плен, немцы на мне пахали.

Орловско-Курскую дугу — это совсем рядом с нашими местами — наши уже прорвали, и наши самолеты бомбили немцев, но старались не бомбить колонну. Мы прятались от бомб по кустам на обочинах. Пока дошли до Польши, ели что попало, набрасывались на гурты свеклы и ели, пока немцы не видели. С тех пор полюбила белую свеклу. От того времени осталось только чувство страха и голода. Немцы погрузили нас в товарные вагоны и сказали: счастливого пути в Германию.

В Германии, это был Лейпциг, нас выдворили из вагона, пришли бауэры — помещики — отбирать рабочую силу. Кого-то разобрали, остальных устроили в отдельном месте — в трудовом лагере. Нас в баню погнали, облили какой-то дрянью, чтобы вшей не было. Присвоили номера. Потом выдали одежду — мы обносились. Никто не менял никакого белья, однажды мне дали пальто. Одежду снимали с тех, кто погиб. Жили мы за колючей проволокой, через нее никого не пропускали. Это был не концлагерь — просто огражденная территория, трудовой лагерь, по-немецки «арбайтлагер», полицейские охраняли.

Мама работала на каком-то заводе, она и в Москве работала на военном заводе. Мне было семь лет, прожила там до девяти лет. Кормили нас так — выдавали хлеб, маргарин, суп из шпината, шпинат очень полезный. Насучили немного немецкому языку. Кроме «руссиш швайн», «бауэр» и «муттер» — ничего больше не запомнила.

Я была маленькой, чтобы работать, сестра Женя — подросток, ей тринадцать лет — тоже не работала. Двоюродные братья — младший еще малолетка, а старший работал сварщиком. Внутри барака — женщины и дети, старик только один.

Да, это был город Лейпциг, недалеко Дрезден. Уже открыли второй фронт, падали фосфорные бомбы. Мы работали на огороде, пололи, убирали урожай. Вдоль дорог росли фруктовые деревья — груши, яблоки, мы подбирали падалицы. За нами следила немка с плеткой в руке, в черной форме. Однажды она отлучилась, мы бросились к деревьям, она выследила нас и выстроила в строй и давай стегать плеткой. Женя загородила меня: лучше меня два раза, а ее не бейте. Обеим попало. Боялись ее очень.

Уже в конце войны наши приближались. Неподалеку был концлагерь для военнопленных, мы называли их «полосатики» из-за их одежды. Бельгийцы, французы. Мы еще были за проволокой. К ним приходили посылки, через Красный Крест, они у своей ограды продукты вываливали на землю, нам махали — идите берите. Мне нравились большие макароны с дырочками. Женщины перебрасывали через проволоку одеяла, дети шли, брали продукты, заворачивали в одеяла. Я была трусливая, перелезла, идет полицейский, я — обратно, порвала платье, вернулась пустой, мама расстроилась.

Бабушка была подсобной рабочей на кухне, приносила кусочки хлеба, суп в банке, подкармливала меня, а надо было Женю, ей шло уже к шестнадцати, она росла.

Под самый конец войны немцы накормили военнопленных в концлагере, закрыли окна одеялами, облили бензином и подожгли. Один спасся, мы его спрятали.

Поговаривали, что нас туда поселят и тоже сожгут.

Начались бомбежки, шли постоянно. Бабушка сидела в бараке, молилась, но бомба однажды попала в барак. Полицейские в бараки не заходили, вокруг ходили. Проволоку потом убрали. Мы сфотографировались — когда убрали проволоку, сохранилась фотография Жени, там написано: «Лейпциг, 1945».

В Лейпциг вошли американцы, в апреле. Стали приходить письма, в одном письме сообщалось, что мамин отец умер в дороге, от аппендицита. Всем хотелось — домой, домой. Нас там агитировали ехать в Бельгию, во Францию, в Канаду, в Америку. Оставайтесь, мол. Но выступали советские генералы: дорогие соотечественники, скоро мы вас отправим домой.

Когда кончилась война, мы оставались на американской стороне, советская зона была восточнее, на другом берегу Эльбы. Фильм «Встреча на Эльбе» я потом пять раз смотрела. Нас поселили в какой-то дом типа канцелярии: столы, бумага, цветные карандаши, а мы — ни читать, ни рисовать, ни писать. Мы развлекались, наряжались — шапочки из картона утыкали красивыми английскими булавками. В день капитуляции бабушка пошла в церковь, хотя там другая вера, помолиться в честь победы. А в том доме была лестница отполированная, мы — дети — ехали по перилам с пятого этажа. Я пошла одна покататься, перевалилась через перила, вниз головой упала в подвал, прямо в бочку. Какой-то мужчина меня нашел, на руки взял: где твоя квартира?

Меня поместили в американскую больницу. Маму положили со мной. Зашили мне голову. Лекарств было мало, что ли, запомнился лишь красный стрептоцид. Рана нагноилась, стало расти мясо, прижигали ляписом. Мама переживала — всех отправят, а мы останемся. Я встала, не могу наступить на ногу, нога ушиблена. Делали компрессы, а нога не заживала. Позвали какую-то бабку, тоже из лагеря, — заговаривать могла. В окно поздно вечером влезла эта знахарка. Вправила ногу — это был вывих.

Стали отправлять. На автобусах через Эльбу. Впервые негров увидела, не испугалась. Но русские девушки с флажками, регулировщицы, с презрением на нас смотрели. Мол, предатели. Будто бы мы сами приехали сюда. Многие потом сидели. Двоюродных братьев не приняли в Суворовское училище. Но в паспорте мамы не было указано про плен.

Нас посадили на высокие платформы, груженные железными трубами. Был ноябрь. Ехали на трубах, просыпались — все в инее. По дороге на эшелон нападали бандиты, переодетые в советскую военную форму. Думали, что везем богатства. А нам выдали на всю дорогу по буханке хлеба. Мы ссорились из-за горбушки, нам казалось, что она больше. На остановках немцы побирались, мы им подавали хлеб.

Приехали в Брянск, оттуда к себе в деревню. Женя в дороге простыла, очень заболела. У Жени кровь из горла шла. Скоротечная чахотка, то есть туберкулез. Староста не дал лошадь, чтобы съездить за врачом. Женя умерла.

Ни игрушек, ни санок у нас не было, на ящиках из-под снарядов катались с горок. Мы играли пулеметной лентой. Ребята глушили рыбу, взрывая капсулы снарядов, — там река Ока.

Мама написала родному брату в Курганскую область, тот прислал гонца — своего помощника, и мы поехали к дяде. Заехали в Москву. Маму выписали из ведомственной квартиры, ничего из вещей нет, мебель разошлась по чужим рукам, мама видела ее у соседей. На завод ее назад не взяли. Поехали дальше в Курганскую область — в поселок Юргамыш. Нас там приняли хорошо. Дядя был директор домостроительного завода, строил будки для железной дороги и построил себе дом. Все в нем устроились. У дяди жена, дочка, теща, но все было хорошо, он стал как отец.

Там я пошла в первый класс, мне десять лет, переросток. Говорила очень быстро, писать не умела. Дядя посоветовал маме, чтобы она нашла мне учительницу, чтобы я освоила второй класс. Летом училась. Таблицу умножения не могла запомнить. Двоюродная сестра диктовала диктант, ставила двойку. Мне дали справку, что я закончила второй класс и переведена в третий.

К концу третьего класса все освоила, получила похвальную грамоту. Будущий муж Борис появился в шестом классе. С шестого мы вместе. Петр Афанасьевич брил голову наголо и сына Бориса брил. У него уши торчали. Борис увидел, придя в класс: самая красивая девчонка.

Родители меня назвали Маргаритой, бабушка была возмущена: нет ни одной святой по имени Маргарита. В «Трех мушкетерах» я нашла колодец святой Маргариты.

Материнские испытания не прошли бесследно и для него. Ее детство было известно ему с его детства и, как некое общее детство, вошло в стихи, в данном случае с точной датировкой (курсив мой):

Поздно, поздно! Вот по́ небу прожектора загуляли, гуляет народ. Это в клубе ночном, это фишка, игра. Словно год 43-й идёт. Будто я от тебя под бомбёжкой пойду — снег с землёю взлетят позади, и, убитый, я в серую грязь упаду… Ты меня разбуди, разбуди.Если представить, что сын ее не поэт, а она не мать поэта, все равно мы имеем дело с историей интеллигентской семьи в нетепличных условиях русской жизни на фоне глубинных процессов, происходящих на территории огромной страны, глобальных событий и сокровенных частностей, ставших достоянием социума.

Но сын ее — поэт, а она — мать поэта.

Так я понял: ты дочь моя, а не мать, только надо крепче тебя обнять и взглянуть через голову за окно, где сто лет назад, где давным-давно сопляком шмонался я по двору и тайком прикуривал на ветру, окружён шпаной, но всегда один — твой единственный, твой любимый сын. Только надо крепче тебя обнять и потом ладоней не отнимать сквозь туман и дождь, через сны и сны. Пред тобой одной я не знал вины. И когда ты плакала по ночам, я, ладони в мыслях к твоим плечам прижимая, смог наконец понять, понял я: ты дочь моя, а не мать. И настанет время потом, потом — не на чёрно-белом, а на цветном фото, не на фото, а наяву точно так же я тебя обниму. И исчезнут морщины у глаз, у рта, ты ребёнком станешь — о, навсегда! — с алой лентой, вьющейся на ветру. …Когда ты уйдёшь, когда я умру. («Так я понял: ты дочь моя, а не мать…», 1999)Во время нашей с Маргаритой Михайловной беседы из глубины комнаты раздался голос Андрея Крамаренко:

— Маргарита Михайловна! Расскажите о башмачках! Пожалуйста!

Попутно Андрей снимал кино о нашей поездке.

Итак, новелла о башмачках. Уже после детства, после войны.

Когда кончался учебный год, мы получили двойную стипендию — за два месяца, я купила себе ботинки белого цвета на подошве, подкладка фланель, считались зимними. Уехала на каникулы домой, в Юргамыш. Декан предупредил: опоздаете на один день — лучше не приезжайте. А зима стояла страшная — заносы, ветры, дикая стужа. На холодном вокзале долго ждала поезда, устала, поезд отправился, устроилась на боковую полку, легла, ботинки сняла, поставила под голову, сплю себе. Вдруг меня будит милиционер: девушка, а вы ботинки не потеряли? — Смотрю, нет ботинок. — Собирайте свои вещички.

Мама пекла песочные торты, я привозила их в Омск, везу с собой, а как идти по снегу? Один мужчина-попутчик предложил свои галоши, но сказал вернуть их ему. Выпрыгнула из тамбура на землю, галоши свалились, надела их, поплелась. В отделе милиции спрашивают, что и как. Спала, ничего не видела. А сама волнуюсь, смотрю, чтоб от поезда не отстать, меня же выгонят из института. Дали звонок, побежала в этих галошах, галоши снова свалились в снег, достала их из сугроба, добежала босиком до вагона. Сижу, думу думаю. Заходят два парня. Что ты тут одна сидишь? У нас гитара, песни поем, пойдем. Взяла опять галоши, пришла к ним в компанию, сижу, слушаю, ноги поджала, чулки мокрые. Мне стали предлагать кеды, тапочки. Песни, смех. Вдруг один вышел куда-то, вернулся и несет в руках мои ботинки: твои? Пошел в туалет, они за унитазом стоят. Потом выяснилось, что их украла молодая воровка, ходила по вагонам, пыталась продать эти ботинки, а когда узнала, что милиция ищет, — спрятала.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Это были времена, когда свердловский губернатор Эдуард Россель вознамерился создать Уральскую республику, и сия эфемерида фактически существовала с 1 июля по 9 ноября 1993 года. Это было вершиной той вольницы, волны которой омыли детство Бориса. Сейчас дорогу, ведущую в аэропорт Кольцово, в народе называют Россельбан. По которому можно добраться на Нижнеисетское кладбище.

Времена были такие, что впору заводить серию «Смерть замечательных людей».

Так вот. Вторчермет («Вторчик») — это завод вторичного черного металла, попросту большой пункт приема металлолома, идущего на переплав. По его имени называют весь район, официально Чкаловский. Рядом расположены мясокомбинат («Мясик») и жиркомбинат («Жирик»). РТИ — завод резиновых технических изделий, где изготавливают, например, шины. Мясокомбинат источает запах невыносимого свойства, к которому надо было привыкнуть, и люди привыкли.

Это были люди неприхотливые — по преимуществу бывшие зэки, в огромном количестве принимаемые без всяких препон, с пропиской на Вторчике. Помимо общаг в районе существовали и обычные квартиры, заселенные разнообразным обществом — от работяг до интеллигенции и даже начальства небольшого, но взаимополезного калибра: директор фабрики одежды, директор школы ДОСААФ, директор городского ОВИРа.

Дома́ — в основном типовые пятиэтажки, натуральные хрущобы грязно-желтого цвета, мало отличимые друг от друга. Дома стоят тесно, образуя лабиринт, интересный для пацанов с их прятками и побегами. Царил взрослый уголовный элемент безотносительно к новым временам — Вторчермет построили давно и надолго, заведомо рассчитывая на непритязательную рабочую силу, и эта окраина десятилетиями славилась в соответствии с необходимыми и неизбежными для окраины качествами.

Семья Рыжих оказалась в районе по недоразумению, а точнее — по спешке и безамбициозности Бориса Петровича. Когда его призвали из Челябинска в Свердловск на должность главного геофизика Уральского производственного геологического объединения, он около года жил в отрыве от семьи, ему это надоело, жилье для обмена нашел по-быстрому и почти не глядя, потому что думал, что вскорости все это улучшится и устаканится. В 1981-м они въехали в дом на улице Титова, 44, кв. 30. Было просторно — четыре комнаты-комнатушки, всем нашлось место — и родителям, и бабе Дусе, и детям — Оле и Боре. Лена осталась жить и учиться в Челябинске, в Политехе.

Маргарита Михайловна устроилась на работу по специальности — в санэпидемстанции, Боря пошел в школу № 106. Тогда уже было разделение школ на мажорные и простые, но по большей части все дети ходили гуртом и вперемешку в ту или иную школу, однако 106-я все-таки отличалась от других определенной лихостью подрастающего поколения и крутизной преподавательского состава. По крайней мере, директриса Алевтина Ивановна Зыкова — по кличке Алифа — хотела быть грозой и все для этого делала. На подходе к туалету, где пацаны курят, фиксируется и орет:

— Я иду!!!

Сигареты летят в унитаз, штаны расстегиваются.

Ей дали еще и кличку Фюрер.

В 106-й школе учительница младших классов била учеников указкой по рукам и головам. Всех, кроме Бориса, хотя он хулиганил не меньше других. Она уважала Маргариту Михайловну. Боря вел себя строптиво. На уроки по ритмике ходить отказался категорически, в школьную администрацию вызывалась мама, говорила: у нас в семье никто не танцует, даже дочки. Не вышел из него плясун.

Двор был как двор, с детской площадкой, старушечьими скамеечками, с липами и тополями и кустом боярышника у крыльца подъезда. Дети занимались своими делами, подростки кучковались у подоконников лестничных пролетов. Летом бегали купаться на пруд — или болотце — Муху, это недалеко. Зимой Муха замерзала, катались на коньках, а вокруг — лес и возможность лыжных прогулок.

Борис хотел быть как все. Участвовал во всех дворовых и школьных проделках, более того — часто инициировал таковые.

Быть, быть как все — желанье Пастернака — моей душой, которая чиста была, владело полностью, однако мне боком вышла чистая мечта. («Я был учеником восьмого класса…», 1998)Был у него друг Серега Лузин с соседней улицы Сухоложской. В школу путь Бориса пролегал как раз мимо Серегиного дома, номер 4, где они поутру соединялись на углу по направлению к 106-й. Это происходило восемь лет подряд.

В моде у них были телаги, то есть телогрейки. Телагу ему — еще небольшому и худенькому — достала через подругу из магазина «Рабочая одежда» на Уралмаше сестра Ольга, ушила ее по бокам и хлястику, пришила ворот от пальто.

Выхожу в телаге, всюду флаги. Курят пацаны у гаража. И торчит из свёрнутой бумаги рукоятка финского ножа. («Ничего не будет, только эта…», 1998)После бокса Борис пробовал себя в культуризме (режимил, завтракал ячневой кашей). Травмы, раны, шрамы — с младенчества. В четыре года осколок банки, выпавшей из руки, оставил след на всю жизнь отчетливым рубцом во всю левую щеку. Лет в одиннадцать, пробуя самодельный парашют в прыжке с дворового тополя, сломал плечо, а через полгода получил перелом запястья на тренировке по дзюдо. Ногу тоже ломал.

Раны украшают героя. Много позже Борис поведал Сергею Гандлевскому такую историю:

…в геологической партии на Северном Урале… <…> они с напарником прослышали, что в ближайшем поселке по субботам танцы, и затеяли — как раз была суббота — бриться перед осколком зеркала, чтобы идти на танцплощадку. «Что это вы делаете?» — крикнули им работяги с проезжавшего грузовика. Друзья ответили. «Да вас же убьют», — захохотали в кузове. Мужики преувеличивали несильно. Убили только напарника, Бориса лишь полоснули по лицу…

Бокс в городе был в чести и очень нравился вторчерметовским пацанам. В первом выезде на соревнования Боря проиграл.

13 лет. Стою на ринге. Загар бронёю на узбеке. Я проиграю в поединке, но выиграю в дискотеке. («Восьмидесятые, усатые…», 1998)Противник был намного опытней и старше. Потом на общегородских соревнованиях в спорткомплексе «Юность», ближе к концу восьмого класса, зимой, оба заняли призовые места. Боря выиграл первое место среди юношей от 13 до 14 лет. Кубков не давали, обходились грамотами. Победу не обмывали. Они тогда даже еще не курили. Но когда Боре предложили стать профессионалом и поехать на трехмесячные сборы в лагерь у моря, он отреагировал решительно: три месяца в казарме у моря вне дома — не поеду. Это было похоже на то, как после восьмого класса его хотели перевести в 61-ю школу с математическим уклоном, а он уперся: не пойду. Родители стали на его сторону, похлопотали где надо (районо), упрямец был оставлен в 106-й.

Борис был наследственно сухощав, обыкновенного среднего роста, ничего выдающегося. Баба Дуся еще в Челябинске была ему и яслями, и детсадом, и ни в одно из этих учреждений он не ходил. Насыщенное народное питание, ею изготовляемое, делало внука полноценно здоровым без признаков акселератства. В итоге он достиг 175 сантиметров и на этом успокоился.

В 1982 году Боря окончил второй класс. Летом его хотели отправить в пионерский лагерь, он не хотел ехать. У Маргариты Михайловны внезапно заболел живот, врач говорит: аппендицит. Пришла беда — отворяй ворота: у бабы Дуси заболел палец на ноге. Маргарита Михайловна согласилась оперироваться. Договорились — под местным наркозом. У бабы Дуси началась гангрена. Краснота до колена. Прошел месяц, ногу надо было оперировать, а тут у бабы Дуси обнаружили сахарный диабет, баба Дуся пошутила: теперь нам гречку будут давать бесплатно. Ногу удалили. Маргарита Михайловна дежурила у нее в больнице четыре дня. Глаза у бабы Дуси стали голубые-голубые. А тут позвонил Борис Петрович: у Борика сорок градусов температура. Маргарита Михайловна ночью поехала из больницы домой, плакала всю дорогу. У него болячки по всему телу. Но менингита вроде бы нет. Увезла Борика в больницу, а ей звонят: ваша мама умерла.

Когда баба Дуся умерла, Боря вынужден был ходить на продленку. Он возмущался: за нами никто не смотрит, сидим за пустыми партами, я ничего не ем в столовой.

Дважды в неделю Ольга пропускала институт, чтобы он мог уйти с продленки.

Маленький, сонный, по чёрному льду в школу вот-вот упаду, но иду. …………………………………… Мрачно идёт вдоль квартала народ. Мрачно гудит за кварталом завод. Песня лихая звучит надо мной. Начался, граждане, день трудовой. Всё, что я знаю, я понял тогда — нет никого, ничего, никогда. Где бы я ни был — на чёрном ветру в чёрном снегу упаду и умру. («Соцреализм», 1995)Серега был первым и, пожалуй, единственным соавтором Бориса, кроме сестры Ольги. Вместе сочиняли фельетоны на потребу классных зубоскалов, на школьно-уличную тематику. Но у Лузина были другая семья, другие условия произрастания, другая дорога в результате. Они общались всю жизнь. Напоследок Борис обратится к нему:

На границе между сном и явью я тебя представлю в лучшем виде, погляжу немного на тебя, Серёга. Где мы были? С кем мы воевали? Что мы потеряли? Что найду я на твоей могиле, кроме «жили-были»? Жили-были, били неустанно Лёху-Таракана. …А хотя, однажды с перепою обнялись с тобою и пошли-дошли на фоне марта до кинотеатра. Это жили, что ли, поживали? Это умирали. Это в допотопном кинозале, где говно казали, плюнул ты, ушел, а я остался до конца сеанса. Пялюсь на экран дебил дебилом. Мне б к родным могилам просквозить, Серёга, хлопнув дверью тенью в нашем сквере. («На границе между сном и явью…», 2000–2001)В юности он стал определенно походить на молодого Блока, но писаным красавцем не был. В детстве — иное дело. Сестра Оля привела трехлетнего Борю в парикмахерскую, парикмахерша засюсюкала: ой, какая хорошенькая девочка.

Боря сказал как отрезал: стричься у этой дуры не буду.

Наркомания еще не накрыла его сверстников, а вот те, кто родились в 1975–1976-м, ушли в это дело повально. Обыкновенного курева было достаточно. Кстати, Рыжий-отец курил в основном «Беломор». Отчетливо желтыми были «курительные» пальцы правой руки Бориса: след сигарет «Прима». Это позже, в туалете учебного здания Горного института, студенты кайфовали от анаши.

Учитель русского языка и литературы, молодой парень в джинсах, Виталий Витальевич Савин поведал классу о ранее запретных вещах. О треугольнике Маяковский — Лиля — Осип Брик. Рыжий сказал дружку Ефимову:

— Ты будешь Ося!

— Это почему?

— Потому.

Дом номер 44 ничем не отличался от других домов по составу жильцов.

В том доме жили урки, завод их принимал… Я пыльные окурки с друзьями собирал. («В том доме жили урки…»,1996, март)У Рыжих были соседи Лешие, два брата. Как-то Борис сказал Ольге: слушай, братья Лешие мужика убили.

— Боря, откуда ты знаешь?

— Об этом все знают. Убили мужика, зарыли его в землю.

Пришла весна, труп нашли, братьев посадили. Потом «закрыли» (посадили) другого соседа, затем он «откинулся» (освободился), идет по лестнице навстречу Боре, глаза стеклянные, вынимает нож, присматривается: а, это ты, Борька…

Только справа соседа закроют, откинется слева: если кто обижает, скажи, мы соседи, сопляк. А потом загремит дядя Саша, и вновь дядя Сева в драной майке на лестнице: так, мол, Бориска, и так, если кто обижает, скажи. («Только справа соседа закроют…», 1999)В сообщающихся сосудах дома и двора срабатывал некий фильтр: ни дом, ни двор не знали Бориса целиком, во всей полноте его натуры. Он оставался самим собой во всех сферах, в школе тоже. Внутренние свойства высвечивались ярче или гасли по обстоятельствам, без нажима со стороны их носителя. Скажем, часть уличного словаря он приносил домой, смеша или шокируя домашних, а вот накачанность поэзией, отцовым и сестринским чтением стихов и прозы оставлял для себя, не оповещая кентов об их существовании.

Но жизнь вообще была разная до изумления, и она не замыкалась на Вторчермете.

В 1987 году, летом, Борис Петрович сказал жене: — Хочешь, я тебе сделаю подарок?

Они втроем — родители и Борис — поехали в деревню Скрипово. Борису тринадцать лет. Приехали в Орел, в Болхове стояла геологическая экспедиция, Борис Петрович — его знали многие геологи страны — договорился, что их встретят. Их встретили на машине, довезли до Скрипово.

Там был сад великолепный до небес. Набрали много яблок. А недавно случился Чернобыль, это рядом, почернели огурцы, помидоры, трава почернела, яблоки тоже, места опустели.

На всю деревню был один дом, в котором жили старые муж и жена, да сын к ним приезжал из Калининграда сено косить. Хозяин дома спросил Маргариту Михайловну: кто ты такая? Такая-то. Старик вспомнил: ой, такие добрые люди были, а бабушка всю деревню обшивала. От вашего дома остались одни кирпичи. Остатки дома долго искали, без результата; в одной деревне нашли единственный дом с больным человеком в нем, а в другой — два дома; про какую-то деревню приезжим людям сообщили, что есть еще деревня, в которой живут хамы. Это как? Ходят в лаптях, грязные, моются в печке.

Пробыли Рыжие на родине предков Бориса — Пашковых — два или три дня. Бориса все это потрясло.

Свой эпистолярий Борис начал, по-видимому, с писем сестре Ольге. В 1990-м она уехала в Адыгею к мужу Магомеду. Борису пятнадцать лет, он пишет ей туда регулярно, даром что сумбурно. Сохранилось 19 писем. Письма он подписывал по-разному, а на конвертах в обратном адресе значились такие имена: Рыжий Жора, Рыжий Борис Борисович, Боря Ржавый, Рыжий Вилли, Боря Барбаросс.

Был и такой отправитель: Йозер Арафат Визи-Ахат Рыжий, младший.

Датировать письма было не в его обыкновении, но штемпель на конверте дает представление о дате его отправки. Таково письмо, проштемпелеванное 11 059 012, то есть 11 мая 1990 года. Правописание автора писем сохраняем неукоснительно.

Привет, Ольга!

Всё (он принципиально писал «ё»; позже он напишет: «Расставляю все точки над „ё“». — И. Ф.) пытаемся позвонить, да не получается, то заняты, то трубку бросают.

Сегодня проснулся в 14.30, и сразу мне начали звонить мои кореша. Когда все вызвонились, то я сел учить билеты, а сейчас почти выучил, решил тебе написать письмо.

Сегодня 9-ое мая — день победы над фашистской Германией, и весь двор «ента банда, чё во дворе стоит» ходит вся на рулях «все бухие». Половина джентльменов мирно сидят на скамейках у первого подъезда, и их тошнит. Остальные матерятся. И вот, когда я ходил отправлял тебе письмо, они на меня наехали, я сначала объяснял им, что я «их друг» Боря, а потом надоело, и самому крутому и самому пьяному сунул прямо в харю. Тогда они меня признали, и предложили «бухнуть», но я сказал, что я пить не буду, а пойду лучше домой. Они сделали вид, что обиделись, и опять стали наезжать. Но я всё-таки прошел домой.

Вчера с мамой из окна видели НЛО. Такая странная вещь. А папа нам с мамой мало верит. Вот как оно выглядело: (рисунок НЛО. — И. Ф.). Такой шар, от которого сзади расходятся лучи белого света. Когда он улетел, то эти лучи (ровный свет) остался (так. — И. Ф.) и дом напротив как бы был освещён.

Вот такие дела у нас творятся. Жизнь становится странной и полной разных неожиданных поворотов. Вот взять к примеру Ждахина (одноклассник. — И. Ф.), ведь мухи ни за что ни про что покусали <его>. Вот ведь какой поворот.

Ну ладно. У нас всё хорошо, пытаемся разговор заказать. Папа пишет тебе письмо. Я когда проходил, пару строк из его письма заметил. Такие эти строки сентиментальные, что мне сразу жить расхотелось. Мама сейчас спит, а я тоже пишу тебе письмо.

Сейчас пойдём с кентами шляться по улицам. Потом салют будем смотреть на крыше какой-нибудь лачуги шестнадцатиэтажной.

Вот я пришёл с салюта. Ездили на площадь. Было очень интересно. Был салют и фейерверг (так. — И. Ф.). Класс! Встретили баб из класса с парнями. Ну, думаем, шалавы, зря вы так гордо на нас смотрите. И я сразу каких-то баб в дали (так. — И. Ф.) засёк, подошёл, познакомились с ними и с нахальным видом прошли мимо них.

Я, Оля, тебя очень, очень люблю и Аську (дочка Ольги. — И. Ф.) тоже очень люблю, соскучился по всем вам очень.

Ну пока, Ольг. Люблю, целую.

Пиши.

Борисман.

В одном из писем он говорит: «Я тебя очень люблю, очень! Я письмо тебе пишу, как будто дневник веду…» (24 апреля 1990 года). Сообщает школьно-дворовые подробности и сюжеты. 28 мая пишет:

Пчелинцев (одноклассник. — И. Ф.) влюбился (взаимно).

Ах, Ленка, первая краса, Пускай немного толстовата, На оба глаза косовата… Зато до пояса коса!Правда, она не косит. Для рифмы.

На следующий день добавляет: семья Пчелинцевых получила пятикомнатную квартиру. Все оторопели — откуда такое счастье привалило? Боря с Серегой решили: Пчелинцевы фиктивно прописали у себя нищих, а те взяли да поселились там по-настоящему — собирающая бутылки бабка, побирающийся в хлебном магазине дед и проч.

Рассказывается и об обмене «пластами» (пластинками). «Пластоманы» собирались около Дома офицеров. Борис обменял группу Kiss на Kix, этих исполнителей — на Black Angelos, купили с Серёгой пласт Scorpions, пустили в обращение ДДТ, Metallic Bunnys, на дому соорудил сам — цветомузыкальную установку.

Читаем письмо, отправленное, похоже, тогда же, 11 мая 1990 года.

Привет, Ольга!

Сегодня получил твоё письмо. Пишу я почти каждый день, только всё забываю отправлять. Беда просто. Про Нау (группа Nautilus Pompilius. — И. Ф.) с песней «Хочу быть с тобой» ты не права. Во первых (так. — И. Ф.) её не Кормильцев, а Бутусов написал, даже на пластинке написано, и никакая эта песня не талантливая, мне она никогда, с самого начала, не нравилась, дешёвая. Во-вторых про Бутусова в фильме (финский фильм «Серп и гитара», 1988, посвященный советскому року. — И.Ф.) это никакая не шутка была, а правда. Он вообще дрянь порядочная. Не даром все от него ушли, даже Умецкий <НРЗБ> когда Бутусов вступил в театр А. Пугачёвой. Ну да ладно, чёрт с этим Наутилусом, но мне тот фильм просто отвращение вызвал с Нау. Чёрт с ним.

Но раз уж начал про группы, а меня сейчас на Свердловский рок потянуло и Ленинградский, так среди знатоков, которые отрицают все эти «Ласковые маи», провели опрос и лучшей группой вышла ДДТ, затем Аквариум, а потом свердловская Чайф, (Агата Кристи <НРЗБ>), а «Нау» даже не вошёл в первый полтинник (50).

Ну ладно, тебе наверное наскучило.

Я теперь начал коллекционировать значки с Лениным, думаю лет через дцать (так. — И. Ф.) моя коллекция станет уникальной. Вот так то. Ну что дальше писать то и не знаю.

Я, Ольг, тебя очень люблю — очень-очень, Аську тоже люблю очень сильно, а Магомеда — уважаю (шутка, ну уважаю конечно, просто вставил неудачно). Получила ли ты мои письма со стрёмным настроением, если получила, то не расстраивайся, сейчас у меня получше.

Правда, в школе не очень. Шуток моих не понимают. Неужели у меня шутки такие дурацкие, и мама и папа тоже не понимают. Ты бы была бы сейчас со мной, хочется увидеть тебя, Аську, хочется посидеть с тобой, посмеяться, но вот сейчас расплачусь как баба («как баба» это шутка, я вспомнил просто, что кто в детстве плакал на улице, того бабой называли, а я плакал всегда дома и поэтому меня считали настоящим мужиком). Настроение у меня такое, что то плакать хочется, то смеяться. Сейчас опять смеяться, но когда я с чем-нибудь шучу, это не то, как мы с тобой на кухне смеялись. Слушай, Ольг, я тебя и Аську очень, очень люблю, я никого больше вас никогда не любил и любить не буду.

Вот сейчас ДДТ первый их концерт так они в конце частушки поют, вот например:

Рейган из Америки нам войной грозится, Мы сыграем «Не стреляй», он угомонится.Сегодня пытались разговор заказать. Но когда 07 набираешь, гудки и всё. Не получается. Папа к стати (так. — И. Ф.) Аську и тебя очень часто вспоминает. Он тебя тоже очень любит. Но всё равно я тебя больше всех люблю. БОЛЬШЕ всех я тебя люблю, больше, чем мама, папа, Лена. И мне без тебя очень плохо, даже не скучно, а плохо, хочется тебя увидеть, поговорить, чаю попить. Но, Ольг, ни в коем случае это ни значит, что ты должна всё бросать и ехать ко мне.

Поживи там хоть для Аськи, Магомед ведь тоже хороший парень (ты мне пиши про него побольше, хочется узнать, какой он там).