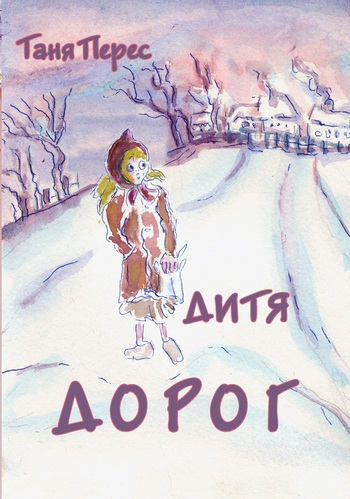

Таня Перес Дитя дорог (хроники 1941–1944)

Об авторе

Таня Перес родилась в Кишиневе, в Бесарабии (сегодняшняя Молдова). Ре6енком-подростком оказалась на оккупированной румынскими и немецкими войсками территории. Ее родители и ближайшие родственники погибли в Катастрофе. Но Тане, ценой невероятных испытаний, удалось не только выжить, но и сохранить человеческое достоинство. Девочка в 1944 году отправляется в Палестину. Она становится членом молодежной организации кибуц Эйн Шемер.

В Израиле Таня была среди основателей кибуца Гвулот в Негеве. Там она вышла замуж. После этого переехала в Иерусалим, где училась и занималась в самодеятельном театре. В 1956 году она была принята в труппу всемирно известного театра «Габима». В 1962 году она начала играть в Камерном театре.

В 1966 по приглашению правительства Берега Слоновой Кости Таня создает театр на французском языке (официальный язык в этой стране). В 1970 году она вернулась с мужем в Тель-Авив и начала заниматься живописью.

Предисловие

Для того чтобы вам стало ясно, в каких местах и в какой период все это произошло, я приведу далее некоторые исторические факты.

В 1917 году, во время Первой Мировой войны, румынские войска вступили в русскую провинцию, Бесарабию, которая находится западнее Украины, между Черным морем и реками Дунай, Прут и Днестр. Бесарабия находилась под румынской оккупацией до 1940-го года, когда был подписан договор немцев с русскими, который изменил дальнейшее развитие ситуации.

Только в конце июля 1939 г. Гитлер принимает решение о сближении с СССР. Еще до начала Второй Мировой войны, Адольф Гитлер одобрил территориальный раздел центральной Европы, Балтики и Финляндии между Германией и СССР. Таким образом, он «изменил» своей «поклоннице», Румынии. Был подписан «Договора о ненападении между Германией и СССР» или так называемый «Пакт Молотова – Риббентропа». Тем самым Гитлер хотел отсрочить начало войны с СССР до более удобного момента. С другой стороны Сталин, осознавая слабость Красной Армии, поддерживал этот договор, надеясь выиграть время для подготовки к войне.

В 1940-м году вошла красная армия в Бесарабию и Буковину, которая находится севернее. Буковина всегда находилась под австрийским влиянием, и до этого находилась в составе Западной Украины – куда и вернулась в наши дни.

Началась быстрая советизация. Создавались органы власти, местного управления, менялась система школьного образования. И, наконец, на улицах городов снова послышалась русская речь. Это очень радовало местных русских жителей, которые относились к румынским властям с отвращением.

Но все закончилось летом 1941-ого, когда Германия напала на СССР. Гитлер пообещал Румынии вернуть ей Бесарабию и Буковину с ее столицей Черновцы. Кроме этого он дал им «подарок»: огромную территорию междуречья Днестра и Буга и другие районы. Это не был подарок в прямом смысле этого слова, скорее это было «одалживание» территорий румынской армии, которая выполняла функции гарнизона, и в действительности должна будет управлять гражданами страны. Такое надежное правление дало Гитлеру возможность беспрепятственного продвижения на восток.

Румыния смогла за короткое время завладеть Одессой и районами рядом с ней. В то же время Красная армия в панике отступает. При отступлении армии из Кишинева, постаравшись вывезти из него всех жителей, город подожгли. Германские войска пронеслись по Кишиневу, как ураган, и устремились на восток, на Украину. Румынская армия получила захваченные территории в свое полное распоряжение.

И в этот раз румыны отнеслись к поставленной задаче с полной серьезностью. Они создали полувоенную сеть управления, и с энтузиазмом принялись за создание концентрационных лагерей для евреев. В этих концлагерях насчитывалось около ста тысяч человек. Румыны издевались над евреями и цыганами, отправляли их на каторжные работы, остальных просто убивали.

Убийство евреев в Бесарабии и Буковине продолжалось с 1941 года и до освобождения территорий Красной армией в 1944 году. Сотни тысяч евреев были убиты! И я была свидетельницей всего этого.

И я была свидетельницей всего этого.

1.

Я начну с конца августа 1941-го, когда немцы «поливали» мой город Кишинев своими плачущими и вопящими бомбами.

Я жила в этом городе с рождения. Дом был огромный, красивый, с большим двором и садом. Двор был полон растений и цветущих акаций. Воздух был наполнен прекрасным сладким запахом.

Рядом с моим окном был большой куст сирени, который вносил свою ноту в симфонию запахов. Я сидела на веранде и думала, что мне нужно сделать для того, чтобы ничего в моем мире не изменилось. Я слышала короткий разговор мамы и папы о том, что может произойти. Я поняла, что немцы напали на русских. До сих пор они не напали на нас, потому что у них был договор с румынскими властями. Румыны, скорей всего, хотели заполучить наш регион, Бесарабию. (Сейчас, когда я пишу эти страницы, это государство Молдова.) На протяжении недели мы слышали страшные звуки бомбардировок. Сирены громко звучали почти каждый час, и тогда мы все бежали в тот самый знаменитый подвал, о котором я еще расскажу. Этот подвал сыграл важную роль в моей жизни!

Я боялась. Очень боялась. Все боялись, вся семья. Нашей главной тревогой было: что делать дальше? Мне не известно, знали ли мама и папа, что нас ожидает. Верили ли они в то, что советская армия выдержит напор врага. В течение нескольких дней выяснилось, что Красная армия в панике отступает.

Моя семья почти никогда не была дома. Все бегали приводить в порядок разные дела. Прислуга разъехалась по деревням. Остались только няня и дядя Илья со своей семьей.

Я не помню ели ли мы. Наверно да, но не по распорядку. Страх был очень силен. Взрывы бомб оглушали. Я замирала на своем стуле на веранде.

По прошествии некоторого времени сирены перестали звучать, но издалека доносились голоса пушек. Советская армия начала отступать из города, вероятно оборона была разрушена. Иногда у наших ворот останавливались машины и грузовики с военными, которые нас звали присоединиться к ним и уехать из города. Часто они заходили во двор и умоляли нас бежать. То, что нет возможности избежать эвакуации, было понятно даже мне!!!

Я думала о Мишке, о моем верном друге, который жил по соседству. Я с ним познакомилась, когда мне было пять лет, и он стал моим лучшим другом. Какими умными были Мишка и его мать. Они уехали из Кишинева вовремя и спокойно. Они взяли с собой много вещей. Я размышляла: где сейчас Мишка? Кто знает, не погиб ли он во время бомбардировок?

Во дворе царило большое замешательство. Мои родители и бабушка бегали вокруг тети Рули и ее мужа Павла. Они ссорились, и моя семья пыталась их помирить. Выяснилось, что среди общей трагедии была и наша семейная драма. К моему большому сожалению и к моей огромной тревоге у нас в семье создалась безвыходная ситуация. Моя тетя Руля, сестра моей матери, бегала по саду в истерике и громко кричала, что она хочет умереть! Павел был с ней и умолял ее перестать волноваться. Он хотел, чтобы она поехала на восток с нами – с моей мамой, с бабушкой Гольдой и моим отцом. Дядя Павел был прекрасным человеком, с чувством юмора, красивым. Он играл на скрипке и в самом деле очень любил мою тетю Рулю. Но я поняла, что он также был волокитой, легкомысленным и не очень-то честным. Похоже, что дядя Павел страшно влюбился в какую-то женщину и не мог дать ей уехать без него, без защиты на просторы России во время жестокой войны.

Несмотря на мой юный возраст – мне было одиннадцать лет и несколько месяцев – эта история мне показалась очень глупой. Я не понимала, почему мы не собираем вещи, не забираемся в машину и не спасаемся вместе с армией! Все глупости о любви, разочаровании и ревности мне казались не достаточно важными. Мне хотелось, чтобы мы поскорее оттуда убрались. Мой отец вернулся и повторил бессчетное количество раз, что нужно спешить, спешить, спешить. Я тоже была в панике. Я не понимала, почему все остальные члены семьи заняты глупостями. Моя мама сочувствовала своей сестре, в полном понимании этого слова. Она ее обнимала, жалела ее и разговаривала с ней. Ничего не помогало. Тетя Руля была полна ревности, ненависти и обиды.

Моя мать очень любила свою сестру, но никогда и ни в чем с ней не соглашалась. Они были абсолютно разные. Моя мама была сдержанной, красивой и прекрасно воспитанной. Я никогда не видела, чтобы она во что-то вмешивалась и высказывала свое мнение. Но сейчас, в этом странном положении, она поддержала свою сестру, поняла ее и согласилась с ней. Тетя Руля была чувствительной, выделялась своей внешностью и поступками, и наверно не совсем рациональна.

Моя мать решала за нее. Она поддерживала ее, и сегодня мне кажется, что тогда, в ту секунду, было принято судьбоносное решение – не уезжать из дома. Остаться в Кишиневе. И никуда не двигаться.

Мама поила тетю Рулю водой, гладила ее по голове как ребенка.

– Мы ни в коем случае не оставим тебя – заявила она однозначно – мы не сдвинемся из дома! Немцы очень культурный народ, и ничего плохого с нами не случится!

Я помню лицо своего отца. Он был не согласен с таким решением, но молчал. По правде говоря, моя мама действительно не хотела оставлять наш прекрасный дом со всем имуществом, и присоединяться к сомнительным приключениям с советскими солдатами и превратиться в нищих беженцев. Бежать в неизвестность? Отец наверно знал больше нас. Он не согласился с мнением матери, но, не смотря на отсутствие здравого смысла в принятом решении, мы остались в нашем дворе.

Это было катастрофическое решение, но это мы осознали позже.

2.

Огонь, дым, удушье, так выглядел горящий город, и это было ужасно. Огонь лизал все и вся. Воздух был полон тяжелым дымом. Все прежние звуки затихли. Мы не слышим машин и грузовиков армии. Наверно начался конец. Папа взял все в свои руки. Он созвал всех нас и сказал:

– Возьмите немедленно все, что необходимо, немного еды и сейчас же вон отсюда. Сейчас же!

Мы собираем теплые вещи, несмотря на августовскую жару, пальто, сапоги, шарф и даже мою шерстяную шапочку, все, что было перед глазами. Моя няня собирает мои вещи, и мы выходим.

Мой большой пес, мой золотой сеттер, прилипает к моим ногам и поджимает хвост. Мы выходим на улицу за наши зеленые ворота, моя маленькая семья, моя дорогая няня и мой пес. Кошка моей мамы осталось дома, как и все остальные животные. Мы выходим за ворота, и идем по склону улицы. Огонь распространяется по обеим сторонам улицы. Невозможная жара. Искры летят над моей головой. Языки пламени быстро охватывают фасады и окна. От жары окна с шумом разбиваются вдребезги. Начинается ветер. Папа хватает меня за руку и тянет быстро, быстро вперед. Дядя Павел тащит свою жену с нами. Он ее не оставил. Мама, няня и бабушка кашляют, задыхаются, спотыкаются, но все-таки продолжают бежать. Одноэтажные дома выглядят прозрачными. Огонь превратил их в костры! Мы бежим все быстрее и быстрее. Вдруг площадь. Площадь полна людей. Истерика. Но есть больше воздуха, легче дышать. Все ищут всех. Вдруг я замечаю, что мой пес исчез! Я плачу.

– Папа, где он? Куда он исчез? Почему он меня оставил?!

– Собаки знают гораздо лучше нас, что делать. Он нашел лучшее укрытие.

Папа не сказал правду. Больше я никогда не видела своего пса.

С этого момента мы начали искать место жительства на юге города. Няня пока осталась с нами. Она очень нужна была моей бабушке.

Юг города. Несчастные домишки, беднота, грязь! Южная часть города была совершенно пуста. Кривые улицы, дома, покинутые и грязные свидетельствуют, кто там жил раньше. Как бы ни было, это население было умнее нас, они сумели удрать из этого города вместе с отступающими войсками.

Я чувствую внутренний холод и пустоту в сердце. Все время я вижу перед глазами мою собаку и белую мамину кошку. Где они? Я стараюсь преодолеть слезы и смотреть на вещи, как они есть. Я бегу по улицам. Я ищу пустой дом. Я нахожу!

– Идите скорее сюда! Сюда, сюда! Сюда!!! Осторожно, тут две ступеньки вниз. Бабушка осторожно, ты еще можешь сломать себе вторую ногу!

Бабушка наверно не была очень стара. Она все-таки сумела сломать себе ногу, несколько лет назад, когда она, по ее словам, преследовала «нахального» кота!

Из всей моей семьи оказалось, что она, моя бабушка, самая практичная и самая умная! Она сразу же начала находить места, раскладывать вещи и обживаться. Моя няня, забывая свой возраст, начинает помогать бабушке. Моя маленькая семья, папа, мама, бабушка и я, заходим в этот нищий запущенный домик. На столе была еда, грязные тарелки и чай был горячим. Все вещи этой семьи были там. Они были разбросаны на полу, диване на стульях. Было видно, что они оставили дом в страшной спешке. Страшная грязь, повсюду висит паутина. Тяжелый запах, чувствуется беднота и удушье.

– Когда все кончится, вернемся домой – говорит мама.

Я знаю, что мама не говорит правду, это никогда не случится, но я молчу, не хочу говорить то, что я думаю. Мы заняли этот дом, а по близости нашли свое место тетя Руля и ее муж.

Эту ночь мы провели в попытках привести дом в порядок. Мы решили не ложиться в кровати, потому что они были полны клопов. Мама спит на столе. Бабушка находит себе место на каком то диване, почему-то она решила, что на нем нет клопов. Я и папа спим на стульях. Мне это не мешает! О еде мы не думали, меня это не интересует.

На следующий день мы начали ходить по улицам, чтобы понять и увидеть, что происходит. Самолеты прекратили бомбардировку. Город был пуст. Царила тишина, очень странная тишина. Большое открытие! Наша улица полна детей. О, какая радость! Я знаю некоторых из них. Без того чтоб спросить позволения, мы начали бежать по улицам, чтобы увидеть, какая армия входит в город. Мы очень любопытны!

В моей памяти осталась фраза, которую кто-то сказал, наверное, мама: МЫ БЕЗДОМНЫЕ! Эта фраза преследует меня до сегодняшнего дня. Это правда, с тех пор у меня нет дома.

Наше пребывание в этой части города продолжилось несколько месяцев. Эта часть города была ограждена и превратилась в гетто. Румынские войска охраняли ворота и не позволяли нам пойти и посмотреть, что случилось с нашим домом. К нашему счастью молдаванские мужики приносили пищу, и потому что у моего папы еще были деньги, мы могли есть вдоволь. Я не помню, что мы ели.

Мама заболевает тифом. И о, чудо! Бабушка проявила себя очень хозяйственной. Она мыла маму, она сумела просунуть еду между ее сжатыми челюстями и поила ее горячим чаем. И посмотрите, какое чудо! Она говорила с ней ласковыми словами! Это было не обычно!

Моя тетя Руля и ее муж жили в другом доме. Вдруг на днях влетает дядя Павел и кричит – «вы не видели Рулю?!» – мы не понимаем, о чем он говорит. Спустя несколько дней мы узнаем, что румынские солдаты, которые считали себя полными хозяевами этого места, решили собрать триста двенадцать женщин. Они нашли красивейших женщин и привели их на холм возле реки. Они взяли с собой несколько здоровых и сильных евреев и потребовали, чтобы они выкопали глубокий ров. Они поставили женщин в прямую линию надо рвом и расстреляли их. Одна из этих женщин была моей красивой тетей Рулей. Мы узнали об этом от одного из этих евреев, которых заставили покрыть трупы землей. Один из них рассказал бабушке и папе что одна из этих женщин, и наверно, это была тетя Руля, подошла к нему и попросила сказать, что она ничего не боится, потому что она идет к своему папе! Мы сразу поняли, что это женщина была моя тетя Руля, это был ее стиль. Трудно было понять и освоится с мыслью, что эта красивая, темпераментная женщина убита! Расстреляна руками румынских жандармов по приказу немцев.

После этого несчастья моя мама потеряла дар речи, она только говорила простые слова: воду, горшок, холодно, жарко. Папа и я были в отчаянии, как и бабушка и, конечно, няня. Няня приходила к нам каждое утро из города, через посты румынских жандармов, ругая их беспощадно. Все последнее время она продолжала жить в своей маленькой квартире на заднем дворе нашего дома, которая к счастью не сгорела. Она рассказывала нам о дяде Илье и его семье, и обо всех животных, которые выжили. Я страшно завидую ей, она может вернуться в свой дом, где она прожила всю жизнь. Иногда я хотела присоединиться к ней, но папа не разрешал мне сделать и одного шага без него. Бабушка постоянно занималась мамой, варила обед, и, главное, старалась наводить порядок в доме. Странно было называть это место домом. Няня иногда приносила еду и лед, потому что в этом домишке нельзя было держать ничего больше нескольких часов, в нем не было погреба.

Няня и бабушка совершенно не походили друг на друга, ни с какой стороны! Няня была замечательная, очаровательная, хорошая, приятная, толстая и мягкая! Бабушка же была высокая, худая, твердая и властная женщина. Каждое утро она застегивала все пуговицы своей блузки до шеи даже в августе! Но, несмотря на это, она не отказывалась от тяжелых работ.

В первые три месяца после несчастья жизнь в нашей хижине начала казаться более упорядоченной. Я встретила много детей на улице. Мы играли с мальчиками и девочками, много смеялись и прыгали, и вместе с тем мы были в напряжении и страхе оттого, что нас ждет. Мы пробовали понять ситуацию по разным слухам, которые слышали от взрослых.

«Что будет? Что будет?!» – постоянно висела неизвестность над нашими головками. Наш страх был основан на слухах, которые расползались из дома в дом как ядовитые змеи.

– Убьют нас всех! Перебросят нас через Днестр. Посадят нас в тюрьму и лагеря.

– Изнасилуют всех женщин и девочек, а потом убьют.

– Не надо отсюда двигаться и надо сопротивляться!

Все, что я слышала на улице, я хранила в сердце и ничего не рассказывала семье. Папа выглядел озабоченным. Почти не разговаривал. Большую часть времени он неподвижно сидел и думал. Я не знаю, о чем он думал. Болезнь мамы, смерть тети и потеря дорогой работы, он был профессором на медицинском факультете университета, он преподавал мертвые языки, греческий и латынь. По профессии он был адвокатом и врачом. Иногда он подходил к постели мамы, поправлял ей подушку, смотрел ей в глаза, клал свою руку на ее лоб, чтоб проверить температуру. Не было термометра. Все медицинские принадлежности папы остались позади. У папы было много инструментов, которые он держал дома и, разумеется, что он взял с собой только несколько необходимых лекарств, термометр разбился. Мама смотрела ему в глаза и что-то шептала. Он приближал ухо к ее губам, чтобы что-либо разобрать:

– Я вроде бы чувствую себя лучше.

– Ты выглядишь гораздо лучше. Ты, наверно, выздоравливаешь, – говорит папа.

Я стою у двери и говорю себе: они оба беспощадно врут.

3.

Спустя несколько месяцев, в середине дождливой и холодной осени, скорей всего это было в ноябре, нас решили перевезти на Украину. В гетто были разные слухи и разговоры, были попытки остаться в нем подольше и не выезжать. Я почти ничего не понимала. Решение сверху – наверно, из Бухареста, от самого Антонеску – перевезти всех евреев Кишинева и округи за Днестр, было судьбоносным и привело к уничтожению сотен тысяч человек.

Территория между Днестром и Бугом стала называться Транснистрия, туда нас и должны были отправить.

Мы вышли из Кишинева. Нас посадили на телеги, запряженные быками. Нас вывозили улицу за улицей. Многим в это время удалось бежать из гетто. Нам не удалось. Из-за болезни матери и бессилия бабушки.

Мы выходим на улицу, в конце улицы ждут несколько телег. Мы пытаемся посадить мою маму и бабушку на одну из них. Бабушка очень злится и кричит: «Куда мы едем? Зачем мы едем?» К ней подходит один из сопровождающих нас солдат с нагайкой в руках и говорит: «Замолчи! Заткни свой рот!», он взмахивает нагайкой над ее головой. Бабушка молчит. Она понимает.

Когда нам удалось посадить бабушку и маму, колонна двинулась в путь. Мы с папой плелись по грязи. Мы не видели дядю Павла. Это была длинная колонна. Крики. Плачь. Удары нагаек и выстрелы. Это продолжалось несколько дней. Мы не останавливались на ночь. Кто не выдерживал – оставался позади. Наша судьба была ясна. Папа заплатил извозчику, который вез маму и бабушку. Мы плелись позади. Я думаю, что мы вышли на реку Днестр только через несколько дней, голодные и избитые.

Река Днестр. Широкий мост. Нас снимают с телег. Приказывают продвигаться вперед. Грязь! Бабушка не может идти. Ее тащат. Снова нагайки, крики и выстрелы. Мы с трудом продвигаемся. Мама все-таки пытается идти. Переходим мост. Мы на Украине! Отсюда и до реки Буг простирается Транснистрия. Мы становимся в колонну. Телеги исчезли. Молдавские извозчики остались позади, не без вознаграждения – нам пришлось расстаться с деньгами, драгоценностями и мехами. Идем пешком.

Входим в город Рыбница. Колонна продвигается очень медленно. Моя бабушка не может идти. Моя мама иногда падает. Бабушка садится в грязь. Папа решает, что нам надо пройти на боковую улицу. Он наверно думает сбежать из колонны. Мы ищем укрытие. Приближаемся к пустым зданиям. Внутри сухо. Мы одни. Садимся около стены, накрываемся пальто и отдыхаем.

Прошли несколько часов. Может даже день и ночь. Мы двигаемся механически. Спим. Не разговариваем. Вдруг заходят несколько солдат. На самом деле это были жандармы.

– Что вы здесь делаете? Кто вам разрешил здесь быть?

Они еще не достали свои нагайки. Папа встает. Подходит к ним, засовывает руки карманы брюк, тем самым, показывая им, что есть «вознаграждение»… Они стоят и смотрят на него. Папа достает тысячу рублей. Они берут деньги и разрывают на мелкие клочья.

– Большевик! – они кричат и бьют нагайками – У нас есть наши деньги! Чего ты нам суешь свои проклятые русские деньги! Жид! Грязный!

Лицо моего отца закрыто. Мама плачет. Бабушка кричит:

– Принесите мне кипятка, чтобы сделать чай! Мне нужна чашка чая!

Мама тихо говорит:

– Она сошла с ума!

Папа облокачивается на стену. Его лицо бледное. Они смеются над бабушкой. И пинают ее. Она, страшно крича, проклинает их. Они бьют ее нагайками. Они хватают ее за руки и тянут наружу, как мешок с картошкой. Она продолжает кричать. Один бьет ее, второй копает яму. Она жутко кричит. Я смотрю. Они продолжают ее бить и копать яму. Они тянут ее в яму. Она кричит. Они кидают ее в яму. Она кричит. Они кидают на нее землю. Она кричит. Они закрывают ее землей, и она кричит. Я не плачу. Я не плачу. Бабушка больше не кричит.

Я возвращаюсь в пустой зал. Папа стоит рядом со стеной. Моя мама в обмороке. Я подхожу к ней и проверяю теплая ли она. Я думала, что она умерла. Нет, она не умерла, она потеряла сознание. Я сажусь рядом с ней, на место бабушки. Я вижу бабушкин маленький сверток. Открываю его. Нахожу баночку варенья. Нахожу ложку. Медленно ем варенье. Ложечку за ложечкой. Я не плачу. Я смотрю на маму и на папу. Мама в обмороке. Папа молчит. Что-то внутри меня замерло.

4.

Я ничего не знаю. Как мы попали в колонну, и что с нами случилось после смерти бабушки. Куда нас вели? Папа дал деньги украинским крестьянам, которые оказались не такими грабителями, как молдаване, и не отвергали русские деньги. Папа «позаботился» о них. Они подняли меня и маму на телегу. Ночевали мы в старых колхозных амбарах. Когда советские солдаты отступали, украинские крестьяне спешили забрать из колхозных помещений животных и сельскохозяйственные инструменты. А теперь румыны превратили эти пустующие помещения в наши ночлежки.

Было трудно достать еду. Мы мало ели. Пока что нас не били. Мама была безразлична к происходящему. Она совсем не разговаривала. Папа все время что-то делал. Он искал все, что нам было необходимо: воду, еду и теплый угол. На дорогах расстреливали тех, кто отставал. Других били нагайками. Люди оставляли своих детей в снегу. Своими глазами я видела, как молодая женщина, которая несла ребенка, упала несколько раз и не могла идти дальше. Ее ударили по затылку, солдат схватил младенца и кинул его в снег подальше от нее. Женщина продолжила идти и больше не оборачивалась. Снег сыпал без перерыва. Он покрыл грязь, было легче идти. Снег шел днем и ночью.

Декабрь на Украине. Было очень холодно. Мама была одета в два пальто. Мне кажется, что на мне было тоже два. На папе была меховая, серая шуба, которая когда-то была очень красивой. Еды не было. Мы продвигались от склада к складу. Каждый день от одного колхоза к другому. Мы спали под навесами, в которых раньше были животные, и в пустых амбарах. Папа был уставшим. В один вечер, в полнолуние, я увидела, что он поседел. Он не был похож на моего папу, которого я знала. Он был очень слаб. Мой папа, всемогущий папа, изменился.

Что-то внутри меня сломалось. Моя мама больше не была моей мамой, она была равнодушной. Ее глаза почти всегда были закрыты. Папа тоже не был похож сам на себя. Он тяжело дышал, и иногда я слышала, как он вздыхает. Где мой чудесный папа, сильный, поддерживающий? Где он? Он был очень слаб. В одну из ночей он снял свою шубу и накрыл мою маму. Он вытащил из кармана сверток с драгоценностями и поцеловал маму в лоб. Он поцеловал меня. Я у него ничего не спросила. Я знала. Мой папа вышел в черную, безлунную ночь, в снег. Послышался выстрел. Мой папа был мертв.

На следующее утро я искала его тело, но не нашла. Было много тел. Некоторые из них я перевернула, чтобы увидеть их лица. Я не нашла папу. Это был его конец.

Прошли не менее трех месяцев с тех пор, как мы перешли Днестр.

Пришел конец и моей маме. Моя красивая мама очень постарела. Она была очень уставшей и оторванной от действительности. Ее движения были механическими. Мы сделали все, что было нужно. Я держала ее за руку и тянула ее за собой. Однажды мы проходили через деревню – Нестоито, как мне стало известно позже – я вытащила мою маму из колонны в маленький переулочек. Мы шли медленно-медленно. Очень медленно. С обеих сторон были заборы и маленькие, типично украинские домики. Позже мне стало известно, что в этой деревушке жили цыгане, которых туда «заселили». Советские власти не примирились с кочевничеством цыган и с их образом жизни. Они решили, что цыгане должны быть как и все советские граждане и должны жить в домах. Я думаю, что это был долгий и болезненный процесс, но на первый взгляд эти люди жили так же, как и остальные украинцы.

Мы с мамой продвигаемся по середине дороги, и вдруг распахивается окно с правой стороны улицы и оттуда показывается женская голова. «Смотри, смотри, девочка и старуха идут по дороге». Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, где девочка и где старуха. Улица пуста. Вдруг я понимаю. Девочка и старуха – мы! С двух сторон улицы лают собаки. Я очень люблю собак. На меня никогда не лаяли собаки. Я подхожу к забору. Я пытаюсь погладить пса, который подходит и нюхает мою руку. Мама сидит в снегу с закрытыми глазами. Она рада, что долгий поход закончился. Ошейник собаки пристегнут цепью к проволоке, которая натянута вокруг дома. Пес большой и красивый. До того как мы подошли, он лаял, но сейчас я глажу его по голове. Он издает дружелюбные звуки. Я тебя люблю, пес! Я приближаю к нему свое лицо. Он меня лижет по носу. Я смеюсь. Его язык горячий и шершавый. Я держу его голову в обеих руках и смотрю в его глаза. Вдруг человек, наблюдающий за нами, спрашивает меня по-русски:

– Что вы тут ищете? Что вам нужно?

– Не много, мы с мамой хотим переночевать у вас, если можно?

Мужик смотрит на меня, и я вижу что-то странное в его лице.

– Что ты сделала, что пес тебя полюбил?

– Я не знаю. Собаки меня любят, а я люблю их.

– Да, я вижу. Твоя мама спит или в обмороке?

– И то и другое. Моя мама очень устала. Помогите мне завести ее в дом.

Он поднимает маму и заводит ее в дом. Его жена стелет что-то около печи. Он укладывает маму. На печи лежит ребенок, девочка, укрыта двумя клетчатыми одеялами. Она спит. Очень тяжело дышит. Лицо у нее красное. Мужик ничего у меня не спрашивает и его жена тоже. Я сижу на лавке около стола. Кто-то, наверно его жена, приносит мне горячую кукурузную кашу. Это хорошо пахнет. Я пытаюсь покормить маму с ложечки. Она не хочет раскрыть рот. Я доедаю кашу. Мне приносят стакан молока. Мужик подходит ко мне, поднимает мой подбородок пальцем, смотрит мне в глаза…

– Я хочу знать, как тебя зовут?

– Меня зовут Татьяна.

– Что? – сказали они вместе – нашу дочь зовут Татьяна!

– Ваша дочь больна? Сколько ей лет?

– Ей одиннадцать и у нее тиф.

– Мне тоже одиннадцать.

Я уснула на лавке. Женщина сняла с меня пальто и постелила его на полу рядом с мамой. Я легла рядом с ней и положила руку маме под голову. Мама крепко спит, но когда почувствовала меня рядом, она проснулась. Она посмотрела на меня и сказала мне охрипшим голосом:

– Таточка, иди к Рае!

– Раи здесь нет.

Она закрыла глаза и сказала:

– Я тебе говорю – иди к Рае!

Я не поняла, почему мама попросила меня идти к тете Рае. Она прекрасно знала, что тетя Рая в Бухаресте. Я ее обняла и уснула. Утром я проснулась. Мамы нет рядом.

– Где мама?

– Твоя мама ушла в лучший мир, – сказала мне крестьянка – теперь ей не холодно. Ей не больно.

– Но где она?

– Мой муж отвез ее на санях в лес, там он выкопает ей… могилу. Возьми ее пальто. Оно ей больше не нужно.

Я держала пальто двумя руками. Длинное черное пальто.

– Ты не сможешь его носить. Даже мы, цыгане, не носим такие длинные вещи.

– Вы – цыгане?

– Да, мы цыгане. Мы недавно в деревне. Пытаемся привыкнуть.

– Мне надо уходить?

– Нет, нет. Не уходи никуда. Когда мой муж вернется, мы помолимся о душе твоей мамы. Потом мы тебя искупаем, отчистим тебя от вшей и оденем тебя в одежду нашей Тани.

– Зачем нужно менять одежду?

– У цыган есть поверье: если кто-нибудь болен, его нужно одеть в одежду здорового человека и тогда обоим будет удача.

Я не поняла, о чем она говорила.

– Я думаю, что сейчас тебе лучше сесть за стол и выпить стакан молока. Это поможет тебе. Я зажгу свечку для твоей мамы.

– Зажги три!

– Три? Зачем?

– Одну для бабушки, одну для папы и одну для мамы. И наверно надо и для меня…

– Нельзя так говорить! – она три раза перекрестилась – Нельзя! Ты говоришь глупости!

В тот же день меня помыли с мылом. Одели в одежду больной Тани. Повесили на шею цепочку с огромным крестом. Все вещи засунули в горячую печь, после того как вытащили оттуда угли. Кроме сапог конечно.

– Зачем вы это делаете? Все сгорит?

– Нет! Не сгорит! Все вши погибнут и их яйца тоже. Вещи будут как новые.

Меня охватило какое-то странное безразличие. Пустота. Я не плачу.

– Когда вы оденете Таню? Объясните мне, что происходит, когда мы меняемся одеждой?

Как раз зашел цыган и, услышав мой вопрос, ответил:

– Это для нее и для тебя! Вы обмениваетесь душами! Ей станет легче, и она выздоровеет, и тебе станет легче, и ты будешь, как новенькая!

– Таня выздоровеет?

– Она точно выздоровеет!

– А что будет со мной?

– Ты останешься здесь, пока не почувствуешь себя хорошо. А потом мы тебя отправим искать твою удачу, твоих людей.

Так и было. Через несколько дней, одетая в теплые вещи, с огромным крестом на шее и в валенках Тани, я стою в дверях. Я не спрашиваю, куда мне идти. Знаю, что мне нельзя оставаться там. Перед тем как я выхожу, мне объясняют, где я нахожусь, куда идти и что говорить. Ни в коем случае не ночевать в одном месте больше одной ночи. Не рассказывать много. Хранить язык за зубами.

Обнимаю их и целую Таню, она горит. Целую пса Жучку. Он облизывает меня с преданностью и любовью. Я вижу слезы на глазах цыгана и его жены. Перед тем как выйти я замечаю маленький узелок в углу. Я беру его и выхожу из ворот. Спасибо этой семье за то, что они мне сделали. Спасибо! Я вас не забуду!

Я иду медленно в сторону леса. В моей руке узелок и в нем драгоценности мамы и бабушки. Я его не открываю. Бросила его в снег. Я другая.

Конец моей семьи.

5.

Когда я родилась, Кишинев, был очень развит. Очень большой. Я бы сказала, как Тель-Авив, наверно. Я не знаю, как выглядел Тель-Авив тогда, но мне кажется, что примерно так же. Была николаевская архитектура и западная тоже, примерно как барокко, которое я встретила потом в Париже и в других европейских столицах. Улицы были очень широкими. Был трамвай. В детстве я видела много повозок с лошадьми и мало машин.

Я родилась в очень состоятельной семье. Мой дед экспортировал пшеницу и другие злаки. Дома постоянно говорили о «миллионах и вагонах». Я помню, как мой дедушка выходил на веранду и перед ним четыре еврея. Всегда евреи! Они держали в руках разные виды зерна, и говорили, с каких полей они были взяты. Дедушка брал в руки несколько зерен, перекатывал их между пальцами и спрашивал первого еврея:

– Сколько?

Ответ:

– Покупай!

Такими же были и остальные ответы. Но если ему не нравились зерна, дед делал рукой отрицательное движение, этого было достаточно чтобы понять ситуацию. После этого смешного процесса дедушка звал одного из них к себе в кабинет и давал ему нужную для покупки сумму. Это никогда не было в наличных, это было нечто наподобие чека, который был написан рукой деда: «прошу заплатить такому-то такую-то сумму», подпись, печать и название банка. Этого было достаточно.

Эта процедура была очень важной. Остальные ждали около ступенек, им подавали водку по поводу сделки. Водка подавалась на красивом блюде в сопровождении красивых и вкусных вещей, названия которых я никогда не знала. Эта церемония проводилась лично бабушкой, а не прислугой. У этого, наверно, была высшая степень важности – ведь разговор был о миллионах! В конце все переворачивали рюмки в горло, вытирали рот рукавом и издавали странный гортанный звук. Наверно это было нужно для питья водки. Потом дедушка звал мою маму в кабинет. Моя мама была правой рукой деда, и очень этим гордилась. Кабинет был святым местом. Я всегда старалась там быть, в основном из-за зеленой настольной лампы. Я до сих пор ищу такую зеленую лампу, как у деда, но не нахожу.

Разговоры с мамой были о делах. Я полагаю, что мама была очень горда, тем, что дедушка сделал ее своим доверенным лицом. Мой дедушка был очень тяжелым человеком, очень богатым, но, не смотря на это, не было лучшего человека во всем мире. Я его очень любила. Моя бабушка, напротив, не была особо приветливой.

Дом. Понятие «дом» навсегда осталось в моем понимании домом, в котором мы жили тогда. Мне не удобно говорить, но в том доме было двенадцать комнат. Это звучит смешно сегодня. В общем-то, мы были не большой семьей: дедушка, бабушка, папа, мама и я. У каждого была своя комната, кроме меня, потому что няня спала в моей комнате. Пес и кошка жили со мной. Оба. Белая кошка жила в гостиной около печки. Моя тетя Руля и дядя Павел жили в другом доме, который был рядом с нашим, в одном дворе. Их дом был тоже достаточно просторным. Было два двора. Один из них, на него выходили балконы дома, был полон цветов, деревьев и зелени. Во втором дворе были квартиры прислуги, известного дяди Ильи и его семьи и квартира няни. Она там никогда не жила, только наводила там порядок. Почти весь день и всю ночь она была со мной. В этом дворе была так же и конюшня, в ней были лошади и коляска, а позже из нее сделали гараж для автомобиля. Я вспоминаю красивые зеркала, которые доходили до потолка. Были вазы, рояль, паркет, большие окна, персидские ковры и старинная и очень красивая мебель. Сегодня я не уверенна, что это все было так же красиво, как я это описываю, но для меня это всегда будет символом дома и семьи. В этом дворе было так же много собак и кошек, за которыми я ухаживала. Папа всегда поддерживал мое желание ухаживать за животными, до сих пор я считаю это своей миссией. Каждому из этих животных чего-то не хватало. У одного не было хвоста, у другого ноги, уха или глаза. В моих глазах они все были самыми красивыми. Мой папа тоже ухаживал за животными. Мы их называли «наш зоопарк». Я думаю, что я унаследовала от папы свою безграничную любовь к животным.

Я хочу сказать еще кое-что про папу. Папа был большим человеком в моих глазах. В молодости он изучал юриспруденцию в Хайдельберге. После того как он вернулся в наш город, он должен был управлять со своим отцом сетью банков, которая была в нашем районе. По рассказам, он не согласился, потому что он считал банковское дело грабежом. После этого его отец запретил ему учить что-либо еще. Его мать спасла его тем, что отдала свои драгоценности, завязанные в носовой платок, и с их помощью он смог завершить обучение в университете Милана. Там он учился медицине. Когда он женился на моей маме, он уже был дипломированным врачом и лектором в университете. Мама была моложе его.

Папа очень любил музыку, в основном классическую. У нас были разные патефоны и граммофоны. Мама и папа разговаривали между собой на французском, чтобы я не поняла. Достаточная причина для меня сразу же выучить французский! Но у нас в доме было место и для итальянского, в основном из-за опер. Большинство опер были на итальянском. Папа пел, а мама играла на рояле, по-видимому, неплохо. Тетя Руля была более музыкальна. Она лучше играла на рояле и пела намного лучше. Ее шаловливый муж аккомпанировал на скрипке. Я ненавидела это! У меня получалось играть на рояле только гаммы: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Это был предел моих возможностей.

Но я прекрасно умела рисовать. Я рисовала чем только можно, даже углем и мелом, на полу веранды и на стенах дома. Меня без конца ругали. Результат был положительным. Папа понял мои стремления и повел меня к своему другу, который жил в деревушке художников за городом. В деревне были и животные. Был особенный вид, который служил темой для рисунков. Большинство художников в деревне были взрослыми, носили рубахи-толстовки и подвязывались веревочным поясом. Отращивали бороды, разговаривали басом и были очень милы. Мне очень понравилось там рисовать, хотя меня ограничили, к моему сожалению, изображением кустов.

Однажды, когда я попросила разрешение нарисовать курицу, мне сказали что это категорически запрещено. Мне сказали, что только на следующий год я смогу начать рисовать курицу. Результатом было то, что я пробралась в хлев и стала рисовать там и курицу и корову! Мне кажется, что курица вышла гораздо больше, чем корова. Я спрятала рисунок среди кустов, и к моему несчастью пошел дождь. Дождь размазал корову по курице. Хотя к моему ужасу рисунок уцелел и как доказательство моего греха был принесен на обсуждение художников. Друг моего папы меня сильно отругал, сопровождая свою речь рассказами о перспективе и пропорции. У меня взяло немного времени справиться и с этим. Я всегда краснею, когда думаю о маленькой корове и огромной курице.

Детская история… я не знаю насколько это все важно.

6.

Я возвращаюсь немного назад. В тот момент, когда я стою в лесу и у меня в руках папин платок, в котором находятся все брильянты, серьги и жемчуга мамы и бабушки. Все, что было важно и любимо для них. Я взмахнула рукой и бросила это подальше от меня. Как можно дальше, чтобы не захотелось забрать это назад. Я чувствовала, как будто бы я опозорила мою семью. Я поняла, что если меня поймают со всеми этими вещами, то сразу поймут, откуда я и кто я. Даже не поможет деревенская одежда бедной цыганки Тани.

Вокруг все сияет белизной. Снег, снег, снег. Как было приятно ходить в теплых валенках. Валенки были и легкие и теплые, это меня удивило, когда я их увидела в первый раз, они мне показались деревянными. Несмотря на тот ад, который остался позади, я почувствовала облегчение! Дорога была длинной, но не скучной. Несмотря на холод, к моему удивлению, птицы щебетали, как будто зимы и не было. Вдруг мне показалось, что какое-то маленькое животное проскочило между деревьями, но не подождало меня и убежало. Иногда я засыпала, садилась возле дерева и засыпала. Не знаю, сколько времени прошло. Много времени. Очень много.

Когда я вышла из леса, через день или два, вдруг увидела поле. Широкое кукурузное поле, после сбора урожая. Почему-то земля была голая, без единого следа снега. Я прохожу между сухими рядами кукурузы. К моему величайшему сожалению я не нахожу ни единого кочана. Наверно все было давно собранно. Вдруг мои валенки меня подводят. Очень тяжело ходить в них по промерзлой земле. Я устаю. Вдруг собачий лай! Останавливаюсь. Вижу, что я подхожу к поселению. Передо мной появились четыре собаки. Каждая из них с меня ростом.

Я была очень маленькая для моего возраста, собаки прыгнули на меня и опрокинули. Я не испугалась. Они меня лизали, и я их гладила. Я счастлива.

Они такие теплые и их мех такой мягкий. Мне не приходит в голову, что они могут причинить мне вред. Издали я слышу ужасные крики. Кто-то старческим голосом кричит и зовет собак назад и ругает их всякими именами.

– Ай-ай-ай, – он кричит.

Я лежу и дышу, как он орет во всю глотку:

– Я вас убью! Теперь вы начали убивать детей! – вдруг он останавливается и видит, что я хохочу.

– Вставай девочка! Они тебя не обидели?

– Нет! – я отвечаю. – Не трогайте их!

Дед был вооружен палкой. Этот дед был старый, но очень симпатичный! Его домик был особенный, не похожий ни на что другое. Дед говорил по-русски, а не по-украински. Он усадил меня у печки, снял валенки, он увидел мои совершенно голые ножки и поцокал языком. Ушел куда-то и вернулся с кружкой горячего молока и огромным куском горячего хлеба и… с маслом и медом!!! Трудно было открыть рот и откусить кусок. Это был очень толстый кусок! Но теперь я его одолеваю! Дед смотрит на меня с умилением и говорит:

– Прямо из печки, – и улыбается.

Вдруг я начинаю плакать. Дед спрашивает:

– Папа и мама?

– Нету… и бабушка … и тетя. Все!

Я продолжаю плакать.

– Успокойся девочка. Я буду с тобой, сколько я смогу.

Мне кажется, что я была долгое время у этого деда. Его домик стоял на поляне, совершенно одинокий. В округе не было никакого жилья. У моего деда не было ни птицы, ни коровы. Даже козы не было! Только пасека – довольно большая. Книги! Необыкновенно! Вся русская классика! Все, что я видела дома! Я хватаю книгу, лезу на печь и упиваюсь чтением.

Заболела желтухой! Меня тошнит и болит голова. Дедушка заходит и смотрит на меня.

– Ты желта как лимон!

– Меня тошнит и жарко, наверно температура. У тебя есть термометр?

– Ничего не нужно. Есть лекарство! – отвечает дед. – Мед! Мед! Мед! Мед без хлеба! Мед с хлебом! Мед! Мед!

– Почему не молоко? Где молоко?

– Нельзя молоко. Печень не любит молоко!

– Пока это пройдет, я смогу читать сколько угодно? Правда?

«Никогда я больше не буду есть мед», – сказала я себе.

– Пошли на пасеку. Я тебе покажу пчел.

– Я ненавижу насекомых! Я боюсь пчел!

– Перестань! Я открываю! Посмотри во внутрь.

– Я ничего не вижу через решетку.

– Ты увидишь! Ты увидишь.

– А!.. А! Это империя! Это просто сумасшествие! Мое почтение! А зачем они мучаются и работают так тяжело? Только для того чтобы упитать эту толстую бездельницу – их королеву!

– И что еще интересно, что после всего этого, они умирают с голоду!

– Это не справедливо! Я не согласна! Надо им давать еду отдельно!

– Когда они едят, они становятся очень тяжелыми и больше не могут собирать пыльцу.

– Я абсолютно не согласна с этим порядком.

– Но это мировой порядок. Ничего нельзя сделать против мирового порядка. Так это.

Я никогда не слышала имени этого деда. Я его называла дедом. Хорошим дедом. Милым дедом. Толстым, немного сгорбленным. Лицо у деда красное?!

– Дедушка, почему твой нос красный?

– Это от водки. Зимой надо греться водкой. Каждое утро я опрокидываю рюмку в горло и сразу же превращаюсь в крепкого и здорового человека!

– Ты знаешь, дедушка, что у моего деда была такая же любовь? И он тоже опрокидывал рюмку в горло каждый раз, когда он чувствовал себя слабым. Я очень любила своего деда, и тебя я тоже обожаю.

– Ты меня любишь, потому что я вылечил тебя от желтухи.

– Нет! Я тебя люблю, потому что у тебя чудесные собаки!

Дед усмехнулся и погладил меня по голове.

Прошло несколько дней или недель. Вдруг я слышу голоса.

– А… Женщины пришли с деревни покупать мед. Зайди во вторую комнату и спрячься.

Во второй комнате не было отопления. Эта комната служила холодильником. Там стояло молоко, мясо, масло и овощи. Там был особый запах – запах жира, сало висело на крючках, вбитых в потолок. Я понимаю, что все это добро тайно приходит из деревни. Это вместо денег. Женщины приносят все это и берут мед, который продают в деревне. Денег тогда не было, это обменный товар. Женщины говорили очень громко.

Вдруг я слышу мое имя! Страшно боюсь! Сердце бьется, и я уже вижу себя заново выброшенной на снег!

Дед заходит и говорит:

– Идем назад, в ту комнату, я тебе дам еду, и ты должна отсюда уйти как можно быстрее. Эти женщины слышали о тебе и это очень плохо. Я тебе покажу, как идти, чтобы не наткнуться на деревню.

– Дедушка, я не хочу тебя оставлять. Я хочу остаться здесь.

– Маленькая моя… это опасно. Очень опасно. Женщины рассказали, что румынские солдаты появились в деревне и делают везде обыски. Они могут тебя найти. Я не думаю, что ты должна остаться здесь. Нет другого выхода. Я тебя проведу до леса. Я тебе объясню, как продолжить.

– Я знаю этих румын. Это солдаты, не полицейские. Они ничего мне не сделают. А почему они должны мне сделать что-то плохое?

Я хотела произвести впечатление, что я не боюсь румын.

– Нет, солнышко, – говорит дед. – Ты их не знаешь. Они очень жестокие. Они входят в деревню, проходят из дома в дом и убивают всех и вся, что им не понравилось. Видят корову – режут ее. Они режут гусей, кур. Они беспощадны! Они оставляют после себя полную разруху. Не дай Бог кто-нибудь оказывает сопротивление. Он кончен.

Мне пришлось уйти. Дед снабдил меня большим количеством съедобного. Даже маленькую бутылочку самогона, которую он сам сделал.

– Я не могу пить водку!

– Знай, что это хорошо помогает, когда очень холодно. Сделай один глоток, только один. И ты увидишь, что это поможет тебе шагать дальше. Не забудь мед. Он хорош от всех болезней.

Я крепко обняла дедушку, поцеловала всех собак.

Я ушла.

7.

И вот я снова в дороге. Я хожу гораздо легче, чем раньше. Я привыкаю к морозу, и это мне даже нравится! Я иду даже днем, без какого-либо страха. Украина под снежным покровом – красавица! Не хватает саней с колокольчиками. Вспоминаю «коробочку» из книги Гоголя «мертвые души». Еще, будучи маленькой девочкой, я читала Гоголя, и в особенности его смешные рассказы. Я обожала Гоголя. Белый снежный покров серебрится. Солнце светит ярко, скрип снега под ногами. Этот скрип я буду помнить всю жизнь. Воздух холодный изумительный и чистейший вдруг приносит запах дыма, издалека вызывая надежду, что кто-то где-то живет. Я думаю о дедушке, который дал мне горячий хлеб с медом. Сейчас же я чувствую голод. Вытаскиваю хлеб с медом, который он дал мне в дорогу, сосредоточенно жую его с огромным удовольствием.

Какой сладкий дедушка! Не забуду этих огромных собак, с которыми я любила спать. Когда ты спишь с собаками, тебе ничего не снится. Сны. Сны. Я начинаю думать о моем городе. Об Александровской улице, широкой и красивой, о том, как я иду между папой и мамой, которые держат меня за руки. Я чувствую, как их любовь течет у меня в жилах. Я вижу в моем воображении наш красивый двор, весь белый. И дядя Илья собирает лопатой снег возле зеленых ворот.

– Не трогайте, пожалуйста, не трогайте снег!

– Быстро домой! Еще простудишься! Будешь больна! Плохая девочка.

После всех этих эпитетов он прыскает смехом, бросает лопату, и щипает меня за щеку.

Я хочу, чтоб все это вернулось. Я хочу, чтоб все это вернулось! Мечты! Мечты…

Перед вечером я увидела заборы и крыши домов. Первый дом в деревне очень красивый, покрашенный забор, большая собака на цепи, которая была приделана к проволоке, протянутой вокруг дома. Обычная картина, в этом доме была совершенно новая красная черепичная крыша!!! Это очень странно, обычно все дома покрыты соломой. Мне захотелось зайти в этот дом, красивый дом, красивая собака, не лает. Я открываю калитку, замечательная калитка, зеленая, вдруг я вижу, что женщина приближается ко мне и спрашивает:

– Что ты хочешь девочка?

Женщина выглядит городской. На ней нет обычного платка и ее губы подведены красной помадой.

– Что ты хочешь, девочка?

– Я хочу немного обогреться, может быть, чашку чая, если можно.

– Откуда ты идешь и куда? – спрашивает она немного жестким тоном.

– Я иду из другой деревни. И продолжаю искать мою тетю, которая живет в одной из ближайших деревень. Понятия не имею, где она находится.

– Как же ты ищешь тетку, если даже не знаешь, где она находится?

– Посмотрите, пожалуйста, мои родители были убиты во время бомбежки, я знаю, что тетя жила тут, в ваших краях. Я не знаю названия этих мест.

– А как ты попала сюда?

– Просто так. Из деревни в деревню. У вас красивый дом!

– Как тебя зовут.

– Татьяна.

Вдруг я вижу, что ее лицо страшно побледнело. Она меня хватает за плечи и шепчет:

– Ты должна удрать отсюда как можно скорее! Мой муж – собака-полицай!

Эта женщина страшно напугана. Я не отвечаю. Голос позади меня спрашивает:

– Откуда этот гаденыш?

Я поворачиваюсь назад, смотрю ему в глаза:

– Я не гаденыш! Я Татьяна! Я хожу по деревням и ищу свою тетку. Почему вы меня оскорбляете?

Я вижу на его рукаве ленту со свастикой. В его руках маленькая нагайка, которая за секунду перед этим была у него на поясе. Выражение его лица не совсем приятное. Женщина, которая стоит за мной обнимает меня и держит меня за плечи.

– Ты не тронешь головки этого ребенка. Она под нашей крышей. Раз в жизни не будь собакой!

Он посторонился. Сквозь зубы он процедил:

– Я забуду тебя. Я забуду твое существование. А ты – обращаясь к своей жене – перестань быть «хорошей душой». Я тебе покажу, что стоит твое золотое сердце!

Я не жду, чтобы узнать продолжение разговора. В миг я пробегаю деревню! Я выбежала из деревни и только тогда остановилась и свободно вздохнула.

8.

Я иду только в лунную ночь. Из одной деревни в другую, из одной хаты в другую я рассказываю истории о себе, о семье, отвечая на вопросы хороших людей, у которых я останавливаюсь на ночь или на день. В каждом доме я рассказываю другую историю. Мне просто скучно было рассказывать одну и ту же историю. Это было очень глупо с моей стороны, как будто бы в каждой деревне я другая Таня. В разных домах, где меня приютили люди на ночь, я греюсь и ем то, что мне дают. Никто не видит во мне еврейского ребенка: светлые косички, короткий носик, круглое личико, все это помогает. Принимают меня с любовью. Они разделяют со мной их скудную пищу. Это не просто! Их основная еда ограничивается картошкой, почти всегда замерзшей, которую они выкапывают в промерзших полях. Они умеют из этой картошки гнать водку, которую называют самогоном. Этот процесс довольно сложный. Сначала пекут эту картошку в огромной печи и дистиллируют это в специальном аппарате, очень красивом и очень сложном. Водка очень нужна для того, чтобы поддерживать настроение этих несчастных людей, голодных и находящихся в постоянном страхе.

Однажды я попала к очень хорошим людям, которые попросили меня помочь им в очень простом деле, подоить корову! Но это не все: надо поставить молоко в холодную комнату, вытащить хлеб из печки особой лопатой и подвинуть горшок с борщом, то есть подвинуть горшок в переднюю часть печки. Показывают мне этот «инструмент», которым я должна воспользоваться для решения этой задачи.

– Ты же знаешь, этим вынимают хлеб в пекарне.

Я вдохнула очень глубоко и, конечно, без разговоров согласилась. На следующий день рано утром еще было темно, вся семья ушла на поле копать картошку из-под снега, и это они должны были делать весь день. Я осталась дома, чтобы сделать «мелочи» которые меня попросили. Я понятия не имею, как это делать! Я городская девочка! Для меня доить корову это страшный сон! Мне даже не приходит в голову, как я сумею выполнить эту задачу! Решение пало на выполнение самой тяжелой задачи – доение коровы! Беру ведро. Беру маленькую скамеечку, на которой я должна сидеть. Ставлю скамеечку на место, под корову. Начинаю с ней разговор, глажу ее по носу. Она смотрит на меня с большим удивлением, она не выражает никакого сопротивления. Я сажусь на скамеечку, ставлю ведро на нужное место, но что делать сейчас? Корова повернула голову, и посмотрела на меня вопросительным знаком. Я ей говорю:

– Сейчас, сейчас. Подожди.

Глажу ее вымя, очень мягко, чтоб не болело. Но молоко не выходит. Она опять поворачивает голову ко мне и спрашивает: «Ну, что дальше?» Я понимаю. Тяну ее за вымя, не очень сильно. А, какое счастье – капает молоко!!! Я тяну немножко сильнее – вышло больше. Этой корове, как и мне, было тяжело трудиться, наверное, больше двух часов. Несмотря на ее невероятное терпение, она начала двигать задними ногами, и показывать некоторую нервозность. По-видимому, эта игра ей не совсем понравилась. Я испугалась, что она может ногой перевернуть ведро, и тогда все кончено. Я решила рассказать ей сказку – она выслушала. Осторожно подвинула ведро, встала потихоньку со скамеечки. Потянула ведро как можно дальше от задней ноги. Вдруг появилась новая проблема: как я перенесу ведро из хлева, я никак не могу перенести это в холодную комнату. Я не могу поднять его. Я тяну ведро очень осторожно. Потянуть ведро по скользкому снегу было легче. Прошел час. Ведро у дверей!

Теперь новая задача: в последний момент, когда я попробовала поднять ведро чтобы перешагнуть порог, ручка ведра порезала мне руку. Я кричу, собака сейчас же отвечает, и часть молока вылилась на ступеньку. У меня есть гениальный ответ на это. Я зову собаку, она сразу же является, все понимает, вытягивает розовый язык и все кончается хорошо.

Запах свежего молока сводит меня с ума. Я не буду наливать себе молока, я не воровка! Ай, ай, ай! Борщ! Как я его подвину? Деревянная лопата слишком тяжелая, я могу перевернуть горшок! Я думаю. Вдруг идея. Беру три полотенца, обворачиваю правую руку в полотенце, медленно и спокойно тащу его за ручку. Ужасная жара. Берет много времени. Кончено! Ни одной капли не упало! Я не попробовала борщ. Невозможно. Моя совесть мне не дает. И кроме этого я не знала, где ложки, и не посмела искать.

А теперь третья задача – почти невозможная. Опять лопата. Я знаю, что не получится. Я не буду трогать лопату.

Колоссальная, новая идея. Я беру половник, который весит у печки. Опять беру полотенце в правую руку. Хватаю половник снизу, а его верхняя согнутая часть помогает мне подтащить противень, на котором лежит хлеб. Медленно, медленно, медленно, я тащу противень. Какое счастье – хлеб стоит на месте. Все сделано. Хлеб и борщ стоят как солдаты впереди печки, все будет горячим, когда люди придут с работы, а я иду спать. Я ложусь на печку, стараюсь заснуть. Очень тяжело заснуть на пустой живот, и вдруг, о счастье, наши мужики возвращаются с картошкой, запах которой сразу заполняет избу. Они счастливы. Все в порядке. Женщина спрашивает меня:

– Ты уже ела?

– Еще нет, – отвечаю я.

С очень странной для меня легкостью они поставили тяжеленный горшок на стол. Каждый член семьи получил деревянную ложку и начал хлебать борщ. Они брали большие куски хлеба и макали его с удовольствием в горшке. Я не смела. Хозяин посмотрел на меня с жалостью. Принес тарелку, отрезал кусок хлеба и дал мне ложку:

– Зачем это? – спросили дети. – Она принцесса?

Я молчу. Хозяин дома решил меня защитить:

– Как вы не видите, что эта маленькая девочка очень стесняется. А главное – это наша гостья!

Я прошла экзамен! Я там осталась на несколько дней. Мне было очень приятно быть в этом доме. Чудные, прекрасные люди!

9.

Я продолжила путь. И вдруг по дороге я понимаю, что я ушла в сторону от дороги. Я вижу, что больше нет электрических столбов, которые указывают мне путь. Я теряюсь. Страшно. Очень страшно. Идти не трудно, но куда?! Передо мной стелется ровное белое поле, монотонное, без какого-либо знака, за который можно ухватиться взглядом. После нескольких часов пути я вижу что-то темное вдалеке передо мной, но понятия не имею, что это такое. Я приближаюсь к заборам и продвигаюсь вовнутрь. Я попала в колхозный хлев, оттуда вывели всех животных, румынские войска угнали их на убой. Там были открытые сооружения с полками, на которых раньше хранили зерно. К моему удивлению, на этих полках было много сена. Я вскарабкалась наверх по лестнице, это было очень высоко, прямо под крышу, моя одежда была тяжелой и мокрой. Танины валенки превратились в тесто, а потом замерзли. Там было тепло. Я закапываюсь в совершенно сухое сено и засыпаю.

Под утро я просыпаюсь от холода и от запаха керосина, которым мазали мне волосы вчера для уничтожения вшей. Я не была особенно голодной, но все-таки я откусила кусочек хлеба с салом, который мне дали перед моим уходом. Жуя этот кусок хлеба, я подумала об этой чудесной семье, которую мне пришлось оставить позади. Я очень сожалела, что необходимо было их оставить. Это было нужно для их личной безопасности. Типичная украинская семья, люди довольно молодые – 30, 40, а может быть и 50 лет. Дети не умеют определять возраст! У родителей и бабушки было определенное образование, они учились в школе. Начальная советская школа – это пять-семь лет учебы. Такие школы были в каждой деревне и местечке. Многие не учились дальше. Но некоторые оканчивали и десятилетку, а кое-кто попадал в университеты и высшие школы. В ближних городах было мало учеников из деревни. Эти люди были довольно грубоватые, но на мое счастье отнеслись ко мне с большой теплотой. Иногда я даже видела слезинку в уголках глаз хозяйки.

Но что делать с моей шапочкой? Я носила теплую красную шапочку, еще купленную в Кишиневе и завязанная под подбородком. Моя хозяйка попросила меня заменить эту шапочку платком. Я не хочу отказываться от последней вещи из моего прошлого существования. Я не хотела отказываться от памяти о моем папе, который говорил:

– Моя красная шапочка, мой любимый, маленький гномик.

Я сохранила шапочку. Когда я была там, наверху, я вдруг поняла, что эта шапочка очень опасна. Ее можно увидеть издалека на фоне белого снега. Моя красная шапочка может меня выдать! Эти хорошие люди дали мне свою старую одежду. Все эти вещи были разных цветов, я их не помню. Со слезами я зарыла мою красную шапочку в сено. И решилась расстаться с ней совсем. Было очень тяжело. Я надеваю одну из тряпок на голову и продолжаю жевать мой кусок хлеба. Слезы текут. Хлеб очень сухой. Нет воды. И нет вокруг снега, который можно было бы взять в рот вместо воды. Вдруг я слышу странные звуки.

Отряд румынских солдат в их типичных шапках похожих на вареники входят во двор. Они тащат молодую женщину на середину двора. Девушка кричит дикими криками. Я смотрю сверху и вижу всю сцену. Девушка была очень молода. Может 15-16 лет. Они ее притащили за руки прямо на середину двора. Она была одета только в блузку и юбку, на ней не было ничего теплого. Я не понимаю, почему они так мучают ее? Они ссорятся между собой, оставляют в стороне оружие и бросаются на нее один за другим. Когда они ее насилуют, она страшно кричит, а они ее бьют и ругают. Это продолжается долгое время. Пока ее крики не начинают ослабевать. Ругательства прекратились, но «действие» продолжается! Эта картина возвращалась ко мне много-много лет. Только по прошествии многого времени, я поняла, что они делали. Девушка умерла, а они продолжали насиловать ее, пока все «члены общества» не получили свое. Они орали:

– Теперь я! Теперь я!

Они насиловали труп. Все, до последнего солдата.… К ее счастью, она скончалась, и больше ничего не чувствовала. Я не знаю, откуда они ее приволокли.

Когда они закончили это «действо» то схватили ее за тонкие ручки. И потащили со двора. Ее широкая черная юбка заметала следы крови, которые тело оставляло за собой. Все кончилось, наступила тишина. На земле в снегу остались следы тяжелой армейской обуви. Место, где лежала эта бедная девочка, было помечено красной кровью на белом снегу. Что делать? Что остается делать? Спать. Я засыпаю.

На следующий день я услышала, как телеги приближаются к амбару и голоса, но на этот раз на русском и на украинском. Телеги были загружены, но я не видела чем. Я не хотела, чтобы меня там видели. Я проскользнула к лестнице и потеряла платок, который был у меня на голове. Я тут же поднялась назад и стала искать свою красную шапочку, иначе я бы замерзла. Я проскользнула еще раз, по той простой причине, что не могла спуститься по-другому. Валенки цыганки Тани были тяжелыми, жесткими. Вдобавок ко всему они были мокрые насквозь. Я должна была оттуда убежать как можно скорее. Я вышла из других ворот двора, чтобы не встретится с теми, кто собирался туда зайти. Я продолжила свой путь на восток почти бегом. Я ориентировалась по солнцу. Я вновь увидела электрические столбы по краю дороги. Дорога не была дорогой. Она была испещрена следами колес от телег. Следующая остановка была в маленькой деревушке с несколькими домами. Когда я подошла туда, я поняла, что там живут совершенно другие люди. Я их боялась. Они разговаривали на молдавском языке, на румынском наречии. Там было огромное количество солдат, которые ходили вокруг домов. Они, по всей видимости, остановились в деревне. Мне пришлось обойти деревню. Это было крайне сложно. Дальше я шла по снегу. Я не знаю, сколько прошло времени. Солнце садилось очень рано. Я слышала голоса пьяных парней, которые пели и ругались. Они прошли передо мной, обошли меня сзади – я не могла сбежать. Я испугалась. Мои ноги дрожали. Это мой конец. Они меня схватили, распахнули мое пальто и оторвали все пуговицы. Они увидели огромный железный крест, крест цыганки Тани, который висел у меня на шее.

– Она не наша! Она жидовка!

– А что с этим крестом на ее шее? – спросил один из них – может она не еврейка?

Я молчала. Я не хотела с ними разговаривать. Мой русский акцент меня выдаст. Я сказала:

– Нет. Нет, нет, нет…

– Что будем с ней делать?

– Давайте перетащим ее в конюшню.

– А если она не жидовка, тогда что?

– Ну и что… она и так сдохнет.

Они меня оттащили в дальнюю конюшню. Около ее стен лежали трупы и умирающие люди. Мне ясно, что это конец. Отсюда я не уйду. Я очень ослабла. Меня кинули посередине и ушли. Я спала или потеряла сознание.

Я проснулась, услышав разговор на украинском и идише. Я боялась раскрыть глаза. Я слушала разговор:

– Эта девочка еще жива. Разденем ее?

Произошло совещание на идише. Двое мужчин в сапогах и двое молодых парней решили, что мне не нужны мои валенки, потому что я и так должна умереть. Они проверили мои валенки, один сверху, а другой снизу, и решили, что они достаточно хороши и забрали их. Это были расхитители трупов. Молодой парень стянул одеяло с одного из трупов и накрыл мои ноги. У него было «золотое сердце». Позже уже я поняла, что это жестокое время научило их не обращать внимания ни на что, что вызывает жалость. Каждый должен быть сам за себя. Это принцип.

То, что только что произошло, было ужасным. Я посмотрела направо. Ряд трупов лежит около стены. Наполовину раздетые. Слева целая семья спит, а может быть, умерла. Вся эта семья умерла, я поняла это потому, как вши ползали у них по лицам. Вдруг я вижу девочку, очень близко ко мне, в такой же шапочке гномика, но синего цвета. Я знаю, кто это. Я не помню, как ее зовут. Я собрала немного снега и решила кинуть его в нее.

– Тата, – она сказала, открывая большие синие глаза – Тата, это ты? Я Вера. Я сидела справа от тебя в школе. С Галей. Ты меня не помнишь?

Я удивилась. Невозможно было узнать Веру. Она стала другой.

– Верочка? Где твои мама и папа?

Она опустила голову и сказала:

– Они не умерли. Они тут рядом со мной. И я тоже.

– Давай спать, завтра поговорим.

Вдруг мне показалось, что я стану через несколько часов такой же, как Верочка. Ученица гимназии двенадцати лет. Верочка была в порядке. Всегда в порядке. Ничем не отличалась. Жаль. Мы уснули.

Прошло много времени. Сколько – я не знаю. День, ночь еще день, неделя. Я не знаю. К моему счастью, я все время спала. Верочка не говорила. Я тоже. Снился мой родной дом: лето, акация цветет. Сладкий запах стоит в воздухе. Мишка и я, мой дорогой друг из соседнего двора, стоим у моих знаменитых зеленых ворот. Мы ведем разговор, серьезный разговор. Я помню эту картину, когда Мишка мне заявил, что он и его мама вскоре уедут в Казахстан. Я плачу.

– Не уезжай в Казахстан, Мишка! Зачем тебе? Останься тут.

– Мама говорит, что надо удалиться скорее отсюда. Будет воина.

– Никакой войны не будет, – говорю я, – все в порядке.

– Ты не понимаешь. Ты маленькая дурочка!

Мишка всегда меня обижал, мне это совершенно не мешала любить его «колоссальной» любовью! Моя первая любовь, Мишка!

– Ты не понимаешь!

Я видела во сне наш подвал. Наш таинственный подвал, в котором хранили всю еду, все покупки и в особенности соленые огурцы. Вино и все остальное меня не интересовало.

Мишка о них ничего не знал! У Мишки были часы его папы в виде луковицы на золотой цепи. Он страшно гордился своими часами. Игра была в том, что тот, кто сходил по лестнице, она была очень крутая, должен был сидеть определенное время, а часы были у того, кто был наверху. Было очень важно, очень, очень важно, как можно дальше сидеть внутри, не плакать и не боятся, тот, кто оставался наверху, держал часы в руках. У меня было преимущество, я великолепно видела в темноте и обожала соленые огурцы. Я вскарабкивалась на бочку, засовывала руку по локоть и лопала соленые огурцы. Мишка орет на дворе:

– Тата, что с тобой?

Я отвечаю очень серьезно, чтобы он не понял, что я кушаю:

– Я тут смотрю на все. Сейчас я приду. Не бойся.

Я всегда побеждала Мишку, он страшно боялся темноты. Два кусочка шоколада всегда попадали в мой рот. Бедный Мишка никогда не видел бочку с солеными огурцами! Это все было очень приятно, но сейчас холодно, очень холодно, и я тоскую по Мишке. Я вижу моего золотого сеттера, моего песика. Он пришел меня согреть и вымыть мне лицо. Я открываю глаза, никого нет! Вдруг я вижу маму в зеленом платье, бальном платье! На ее шее жемчуг. На ее красивых руках брильянтовые кольца. Она ласкает мое лицо.

– Папа и я вернемся скоро. Спи спокойно в своей кроватке.

Вдруг я слышу пианино. Мама играет, и тетя Руля поет.

Раньше я ненавидела это пианино, а теперь я мечтаю о нем.

Мишка орет во весь голос:

– Есть тут кто-то живой?!

Голос Мишки прямо в моих ушах! Я открываю глаза и вижу мальчика с раскосыми глазами и желтоватым лицом. Монгольский тип смотрит прямо мне в глаза, жует пирог и держит большой кусок в руке.

– Мишка, это не ты. Что ты тут делаешь?

– Я Мишка-узбек, проснись! Как тебя зовут, девочка?

– Татьяна, – заявляю я. – всегда Татьяна!

– Татьяна, вставай, я тебе дам еду.

– Оставь меня в покое. Я не могу встать. Я не хочу! Оставь меня, уходи отсюда! Я не хочу есть. Я скоро умру.

– Дура! – орет Мишка мне в ухо.

Я проснулась.

– Дурак, ты не видишь, что я наполовину мертвая?

– Это мы еще посмотрим.

Этот странный Мишка сует мне в рот кусок пирога наполненный чем-то желтым. Я не могу жевать, не могу глотать. Рот мой сух, а горло опухло. Я все выплевываю.

– Хочешь воды?

– Воды! Воды!

Этот новый Мишка взял несколько кусков дерева, старые вещи и немного бумаги и сделал маленький костер. Взял валявшуюся неподалеку жестяную коробку старую и помятую. Наполнил ее снегом и нагрел на костре. Приблизил к моим губам, я обожглась. Он открыл мне рот двумя пальцами и прямо в горло влил мне горячую жидкость. В моем теле горячая волна. Необыкновенное чувство счастья широко открываю глаза. Я его вижу. Он улыбается, белые зубы, я тоже.

– Прекрасно, Татьяна, – говорит этот странный монгольский Мишка. Он полон гордости за свой успех.

Он меня кормил, как птичку, маленькими кусочками прямо в рот. А потом заставил меня пить еще воду из жестянки.

– Попей еще немного!

– Мои руки замерзли, и я не могу держать жестянку.

– Тебе нужно в больницу!

– Тебя действительно зовут Мишка?

– Меня зовут иначе, но в армии меня называли Мишка-узбек… Мое имя ты никогда не сможешь одолеть!

– Тебе сколько лет?

– Семнадцать. Я большой.

– Ты можешь быть другим Мишкой? – дурацки спросила я.

– Никогда я не могу быть другим.

– Почему ты меня кормишь?

– Не знаю. Пирог был большой, я поискал кого-нибудь разделить его с ним. Этот пирог был большой, очень большой.

– Кушай ты то, что осталось. Я все равно не могу глотать.

Мы сидим долго. Мишка осматривает мои руки и ноги. Он решил, что они совершенно отморожены. Нашел много тряпок, разорвал их на полосы и завернул мне ноги «как в армии».

– Так.

– Зачем ты это делаешь?

– Ты обязательно должна дойти до больницы. Ты тут совсем не можешь оставаться.

– Как? Я совсем не могу ходить!

– Дура, – радостно сообщил мне Мишка, – ты все можешь! Все! Не спи и следи, когда взойдет луна. Выйди из ворот и иди прямо. Найди столбы, электрические столбы, понимаешь. В стороне дороги. Ты совсем не такая дура, как ты кажешься, ты понимаешь?

– А куда я дойду?

– В большую деревню, городок, который называется Любашевка.

– А что там?

– Больница, большая больница, пойми, больница. Я сам лежал там с тифом. Они меня вылечили. У тебя много вшей, тебе обязательно нужно туда попасть.

Я пощупала свои волосы и ничего не почувствовала, мои руки были совершенно отморожены.

– А ты, почему был в больнице?

– Удрал из плена.

– А ты сейчас куда?

– На восток! На восток!

– А почему?

– Там есть леса.

– Ну и что?

– В стороне реки Буг много лесов. В лесах – партизаны. Я к ним иду!

– Я тоже хочу туда! Возьми меня с собой.

– А я тебя не возьму! Ты больна и ты малютка, я не буду умирать из-за тебя.

У нас обоих слезы на глазах. Он погладил меня по щеке. Оставил мне еще кусок пирога и исчез. Он исчез за открытыми воротами и пропал в слеплящем свете зимнего солнца.

Я повернулась налево к Верочке. Моя милая одноклассница. Я ее спрашиваю:

– Ты видела и слышала все?

– Я все видела и слышала, – говорит Верочка, – но я не знала, что есть такие люди, как этот мальчик. Я на твоем месте никуда бы не пошла. Лучше всего спи. Смотри сны как в кино, это чудно, а потом умираешь и все.

– Скажи, может, ты пойдешь со мной ночью?

– Не знаю, может быть. Разбуди меня, если я усну, перед тем как ты уйдешь.

Я старалась не засыпать. Ночь упала рано. Я посмотрела на Веру и крикнула. Она мне не ответила. На сей раз, этот сон был роковой. Вера, хорошая, симпатичная, милая девочка! Верочка уснула. На сей раз навсегда.

Я собрала свои тряпки, поправила свой портянки. Было трудно, мои пальцы меня не слушались. Встала и вышла на холодную зимнюю дорогу, покрытую серебристым снегом и освещенную полной луной. Я иду с большим трудом и очень осторожно, боюсь, что мои портянки могут развязаться. Я хромаю по сугробам. Не чувствуя ног. Не чувствую рук тоже. Узелок, который у меня был в руках, исчез. Вдруг колокольчики! Сани с колокольчиками! На санях лежат укрытые шубами два немецких офицера, а лошадка бодрая бежит. Не могу убежать, нет сил. Останавливаюсь. Кучер спрашивает меня и смеется:

– Куда ты, красная шапочка, куда?

– В больницу.

– А почему?

– Папа и мама уехали, поезд разбомбили, а я осталась одна. А сейчас не могу ходить, замерзла.

Я слышу себя и удивляюсь, насколько я равнодушна. Я стала такой, как Вера, по дороге в другое место. Немецкие офицеры остановили сани и говорят по-немецки:

– Дас ист айн кляйнес метхен. Вогин гейст ду? (Это маленькая девочка. Куда ты идешь?)

– Нах дем шпиталь – в больницу.

Оба офицера остановили кучера, сошли и смотрят мне прямо в глаза. Они были очень расстроены.

– Дас метхен шприхт дойч. (Эта девочка говорит по-немецки.)

– О, йа! О, йа! – отвечает другой.

– Ком, ком, – зовет он меня.

Мне начали задавать разные вопросы, посадили меня в сани, укрыли меховыми шубами. Их страшно интересовало, почему я говорю на немецком.

– Как это так хорошо ты говоришь по-немецки?

– Их бин айн фолькс дойче. (Я родилась немкой.)

Это была одна из моих уловок, которым я научилась, когда пряталась в деревнях. На Украине было много немцев, которые остались со времен первой мировой воины. Они создали там прекрасные деревни. В советский период их деревни не становились колхозами. Эти люди были очень верующими и находчивыми. Когда началась война между Германией и СССР, Сталин решил выслать в Сибирь, чтобы они не стали «пятой колонной». Их посадили на поезда и силой перевезли в Сибирь, где, как я узнала позже, часть из них исчезла. Их дети бродили по снегу, по бездорожью, в точности так же, как еврейские дети, покинутые родителями, и дети цыган, которые потеряли своих родителей. Так много разных детей-сирот!

Если вернуться к моей истории – мне было ясно, что моя няня немка сумела засунуть мне в голову несколько выражений, которые мне так помогли. Потом были слезы. Немцы начали рассказывать друг другу о своих, и они не знают, живы ли они, потому что почта не ходит. Меня это все не интересовало, я хотела спать. Меня накрыли мехом и говорили обо мне, как о ком-то, кого не существует.

– Куда отвезем эту девочку? – спрашивали они себя и кучера.

– В больницу? Куда?!

– Девочка вот-вот умрет. Отвезите ее в больницу.

Этот диалог бегло продолжался с обеих сторон. Я спала. Сани остановились. С меня сняли мех, и я начала дрожать от холода. Я увидела красивые деревянные ворота и большой колокол рядом.

– Это церковь?

– Нет, – ответил мне кучер. – Это больница. Зачем тебе нужна церковь?

Высокий офицер громко позвонил в колокол. Ночь, все спят. Слабый свет в боковом окне. Второй офицер спустился и ударил прикладом автомата по двери, готовый выломать замок. Вдруг вся их мягкость исчезла. Я увидела, что они настоящие немецкие офицеры. Я почти потеряла сознание. Дверь открылась. Жуткими криками они сообщили медсестре, что у них есть больная немецкая девочка, и что они приедут завтра ее проведать. Если ее не найдут, то сожгут больницу. Меня переводят в приемную, укутав меня овчиной. На стене я увидела календарь. Число: 29 декабря 1941. Два дня до нового года.

– Что будем делать с немецким гаденышем?

– Оставим ее здесь на ночь, к утру замерзнет.

Я лежала на деревянной лавке. Смотрела на число на календаре. На трубе под календарем выросла сосулька, которая когда-то была водой. Она выглядела как рог, который вырос из крана.

– Но они сказали, что вернутся и сожгут больницу. Это не шутка. Мы можем потерять больницу, если они вернуться.

– Да ну, они не вернуться! Что им до этой девочки? Она и так наполовину мертва.

Несмотря на то, что мои глаза были открыты и ясны, они решили, что я не выживу. Они собрали свой инструмент, которым перед этим пользовались, и положили его на поднос. Я поднялась с лавки и прокричала:

– Я не немка. Я не немка! Я настоящая русская девочка! Мои родители пропали. Не оставляйте меня! Позаботьтесь обо мне. Я вам помогу. Я знаю много языков.

– Как тебя зовут?

Две потрясенные медсестры смотрели на меня, сняли с меня красную шапочку, увидели мои светлые волосы, коротенький носик, круглые, широко раскрытые от волнения глаза. Их сердца наполнились жалостью.

– Как тебя зовут, девочка? – спросила одна из сестер, совершенно потрясенная.

– Татьяна Петренко, – я ей ответила звонким голосом.

У меня в классе была девочка с таким именем. Я не знаю, что с ней случилось.

Я поступила в больницу. Моя судьба определилась.

10.

Больница спит. Не слышно ни звука. Сестры решили перевезти меня в родильную палату. Они объяснили мне, что это единственная отапливаемая комната в больнице. Они уложили меня в кровать без матраса и без подушки. Не вижу, где я нахожусь. Нет света. Вдруг они входят с горящей свечой. Все очень странно. Они меня не раздели, только укрыли овечьей шкурой, которую оставили мне немецкие офицеры. Они поспорили между собой, зажечь ли керосиновую печурку. Зажгли. Уснула.

Я просыпаюсь, комната полна света. Возле меня стоит светловолосая красавица в белом халате. У нее на шее стетоскоп. Две сестры рассказывают ей всю историю моего прибытия и все детали в полный голос. Говорят по-украински. Я понимаю каждое слово. Врач говорит:

– Я буду говорить с тобой по-русски. Как тебя зовут, девочка?

– Татьяна Петренко, – декламирую я.

В моих ушах еще звучит голос настоящей Тани Петренко, когда она себя представляла в классе.

– Я Людмила Александровна. Сколько тебе лет?

– Я большая.

– Я вижу. Ты очень большая! Как же ты попала в такую беду?

Я опять декламирую свой старый рассказ: мои родители погибли в бомбежке, когда они сели в поезд, который уничтожила бомбежка. А я осталась на перроне одна (никто до сих пор не возражал против моего рассказа)

– Вы меня оставите здесь?

– Конечно! Пока ты не будешь совершенно здоровой.

Людмила Александровна выходит и начинается «главная чистка»! Сестры меня моют, бреют мне голову, дают мне горшок. Моют меня горячей водой и стиральным мылом. Они меня сажают на стул, завернутой в полотенце. Приносят матрас, белые простыни и подушку. Начинаю плакать. Белые простыни. Вспоминаю свою кроватку.

– Не реветь! Сейчас будем смотреть твои ноги.

– Это больно!

– Ничего не больно! Мы тебе намажем ноги жиром.

– Замерзла до костей!

– Я не уверенна, что это останется.

– А если останется, так что?!

– Нет… русская девочка из Бесарабии… ты не видишь! Говорит на очень правильном русском языке… наверно из богатых?!

Я понимаю, что моя судьба решена. Не будет у меня пальцев ни на руках, ни на ногах. Боюсь этих сестер. Они ведут себя хладнокровно, но я думаю, что они видят во мне новую тягость к их тяжелым заданиям, которые они выполняли до сих пор.

Не задаю никаких вопросов! Благодарю сестер за все, что они для меня сделали. Слезы текут сами по себе из глаз.

– Перестань нас благодарить! Мы заботимся обо всех наших больных, а ты одна из них. Не реветь. Сейчас принесем тебе суп.

Когда они выходят, я понимаю, что в жизни этих людей нет привычки к вежливости. Я себе говорю, что лучше поменьше разговаривать. Так я попала в больницу!

На следующий день рано утром я слышу дикие крики! Привезли роженицу и положили ее на кровать у окна. Это, наверно, роженица, о которой мне говорили вчера. Роженица была красная, как свекла, толстая, одетая в теплую крестьянскую одежду. Я понимаю, что произойдет. Понятия не имею, как это будет, я очень, очень хочу понять, что будет происходить. Вместе с роженицей вошла целая гурьба женщин, они тоже орут во все голоса. Это для того, чтобы ее успокоить! Раздевают ее и кладут на кровать, я стараюсь исчезнуть под одеялом. Я не хочу, чтобы они видели, что я вижу. Роды были очень длинные. Сначала комната опустела. Осталась только акушерка, которая без конца орала всякие нежные слова, крестилась и молилась! Она тоже была красная и потная. Вдруг я слышу дикий и страшный крик! Новый крик! Сладкий крик! Есть ребенок! Акушерка повернулась ко мне и увидела, что я выпрямилась и оперлась на локоть. Она увидела, что я вижу весь процесс, который происходит за моей спиной. Но она не сердится.

– Молись, девочка, молись. Во весь голос молись, чтобы все прошло нормально.