Предисловие REMEMBER

«Божественная Плевицкая». Так называли ее. Она была невероятно популярна в начале XX столетня — до того, как пронеслись над Русью огненные вихри с кровавыми дождями, уничтожая все и вся… «Несравненная Плевицкая». Действительно, равных ей не было. А главное она была первая! Первая, осмелившаяся выйти на большую сцену с русскими народными песнями.

Пели в трактирах и даже на сценах «хоры лапотников», но такой певицы, как Надежда Плевицкая, прежде не было. Были цыганские певицы, порой даже совсем не цыганского происхождения, что, однако, ничуть не влияло на их популярность и на качество исполнения, — в истории русской эстрады сохранилось много имен. Были русские, замечательно подражавшие французским шансоньеткам. А вот русских народных до нее не было. Они появились после. В большом количестве. И процветают до сих пор. Пользуются популярностью. Возможно, заслуженной. Но вряд ли кто-либо из них знает имя Надежды Плевицкой, вряд ли кто-то испытывает хоть малейшую благодарность к ней, открывшей русской песне путь на большую сцену, вряд ли хоть кто-то ставит свечки за упокой ее души… За упокой ее неистовой, мятущейся, грешной души!

В наше время Плевицкую чаще всего вспоминают не любители музыки и не поклонники русской эстрады.

Ее вспоминают люди, увлекающиеся историей разведки. Конечно: ведь это была одна из самых знаменитых шпионских историй конца 30-х годов! Похищение советской разведкой одного из вождей белоэмигрантов — генерала Евгения Карловича Миллера! Знаменитая русская певица, любимица царя Николая II — тайный агент НКВД! Загадочное исчезновение ее мужа и сообщника. Показательный, на весь мир прогремевший процесс. Жестокий приговор. Загадочная смерть…

Об этом писали. Писал Леонид Млечин в книге «Алиби для великой певицы». Писал Борис Прянишников в книге «Незримая паутина» — правда, книга эта вышла в Нью-Йорке и до русского читателя так и не дошла. Писал даже Владимир Набоков: на английском, и в издававшиеся у нас сборники этот рассказ, кажется, даже и не входил, — правда, у него Надежда Плевицкая предстает под именем Марии Славской. «Мария» — как самое распространенное русское имя, «Славская» — наверное, от слова «слава».

«Она была знаменитой певицей. Не опера, нет, даже не „Сельская честь“. La Slavska звали ее французы. Стиль: десятая часть цыганщины, одна седьмая — от русской бабы (каковой она и была изначально), и на пять девятых — „расхожий“, под „расхожим“ я разумею гоголь-моголь из поддельного фольклора, армейской мелодрамы и казенного патриотизма. Дроби, оставшейся незаполненной, довольно, полагаю, чтобы дать представление о физическом великолепии ее чудовищного голоса.

Выйдя из мест, бывших, по крайней мере географически, самым сердцем России, она с годами достигла больших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, а там и Двора, где стиль этого рода весьма одобрялся.

В артистической Федора Шаляпина висела ее фотография: осыпанный жемчугами кокошник, подпирающая рука, спелые губы, слепящие зубы и неуклюжие каракули поперек: „Тебе, Федюша“.

Снежные звезды, являвшие, пока не оплывали края, свое симметрическое устройство, нежно ложились на плечи, на рукава, на шапки и на усы, ждущие в очереди открытия кассы.

До самой смерти своей она пуще любых сокровищ берегла — или притворялась, что бережет, — затейливую медаль и громоздкую брошь, подаренную царицей. Сработавшая их ювелирная фирма наживала порядочные барыши, при всяком торжественном случае преподнося императорской чете ту или иную эмблему тяжеловесной державы (и что ни год — все более дорогую): скажем, аметистовую глыбу с утыканной рубинами бронзовой тройкой, застрявшей на вершине, словно Ноев ковчег на горе Арарат; или хрустальный шар величиной с арбуз, увенчанный орлом с квадратными бриллиантовыми глазами, очень похожими на Распутинские (много лет спустя Советы показали наименее символичные из этих поделок на Всемирной выставке в качестве образчиков своего процветающего искусства).

Шло бы все так, как должно было по всем приметам идти, она могла бы еще и сегодня петь в оснащенном центральным отоплением Благородном Собрании или в Царском, я выключал бы поющий ее голосом приемник где-нибудь в степном углу Сибири-матушки. Но судьба сбилась с пути. И тогда приключилась Революция, а за нею — война белых и красных».

Впрочем, даже Набокова — эстета и тонкого психолога интересовала преимущественно эта нагремевшая шпионская история, только международный скандал и роль в этом скандале бывшей «царевой любимицы», божественной Плевицкой-Славской…

Певица-шпионка!

Ее жизнь — сюжет для романа, а то и для голливудского многосерийного кино. Кстати, рассказ Набокова так и назывался: «Помощник режиссера». И являл собой литературный набросок для несостоявшегося фильма о ней… Нет, не о ней: о том, как знаменитая певица-эмигрантка и знаменитый белый генерал помогли советской разведке похитить руководителя русского белоэмигрантского движения.

А о ней — о ней пока еще не было…

Девочка из деревни Винниково Курской губернии, послушница из монастыря, в пятнадцать лет сбежавшая в балаган, а в шестнадцать — в кафешантан, певшая купцам в трактирах и Государю в Царском Селе, снискавшая всероссийскую славу… история Золушки, доброй феей для которой стала Песня!

Она была женой польского балетного танцора, красного командира и белого генерала…

Она умела безумно любить: за одним из своих любимых она пошла на фронт, переодевшись в мужскую фельдшерскую форму, а ради другого согласилась на преступление и погибла… Во имя любви? Во имя идеи?

Это уже вам судить.

Итак, представьте себе мирный 1912 год. Санкт-Петербург. Зимний вечер. «Поет Надежда Плевицкая» — аршинными, причудливо выписанными буквами оповещает афиша на тумбе. Поперек афиши — косо наклеенная полоса бумаги со словами: «Все билеты проданы».

Окна кассы закрыты, но подле них все равно толпятся студенты в серых шинелях, гимназистки в плюшевых коротких шубках, дамы и господа в мехах — бобровых и собольих, купцы и офицеры, приказчики из магазинов и горничные.

Ярко горят фонари у подъезда, серебрится в воздухе мелкий снежок, радужно искрятся сугробы.

До концерта еще полтора часа, но значительная часть публики уже здесь. Ожидают…

Вот легкий трепет прошел по толпе, и разом все зашептали, заговорили, зашумели, задвигались, стараясь пробиться вперед: «Едет! Едет! Она! Ее автомобиль!» — огромный черный автомобиль, сверкая стеклами, проплыл сквозь толпу к крыльцу служебного входа.

Дверца открылась, на снег выпрыгнул маленький подвижный человечек с тростью в руках и протянул руку, чтобы помочь выйти даме…

Она вынырнула из автомобиля, выпрямилась во весь рост. Высокая, статная, в роскошнейшей шубе: куньей, цвета темного меда с золотым блеском. Одна рука еще упрятана в муфту, другой рукой, затянутой в лайковую перчатку, она коснулась шляпки — причудливое и несколько громоздкое сооружение из бархата, вуали и завитых страусовых перьев, но все знали ее пристрастие к пышно декорированным шляпам и считали это пристрастие не только простительным, но даже очень милым, как мило было все, что делала эта женщина. Коснувшись шляпы и убедившись, что она на месте и держится надежно, певица той же рукой, свободной от муфты, сделала легкий приветственный жест… По толпе поклонников прошел восторженный вздох. Она оглянулась — под кружевом вуали сверкали глаза, светились свежим румянцем щеки, алели губы. Она улыбнулась и сделала шаг к крыльцу… И тут под ноги ей полетели цветы: фиалки, мимоза, лилии, розы, камелии, хризантемы — все, что пряталось до сего момента от мороза на груди, под шубками и шинелями, все это летело на снег! Зимним вечером в Петербурге она шла по живому благоухающему ковру из цветов — те несколько шагов, которые нужно было пройти от автомобиля до крыльца служебного входа…

«Надежда Васильевна! Милая! Восхитительнейшая! — неслось ей вслед. — Божественная! Плевицкая! Плевицкая! Плевицкая!»

У самой двери она наклонилась, подняла со ступенек маленький, измятый букетик фиалок и спрятала его в муфту. Какая-то гимназистка восторженно завизжала: это был ее букетик, и Плевицкая взяла его! Какое счастье! Остальные цветы собирали со снега спутники Плевицкой: полная, скромно одетая дама и какой-то господинчик в котелке. Тот, маленького роста, который помог Плевицкой выйти из автомобиля, уже скрылся вместе с ней за дверями служебного входа. Наконец на снегу осталось всего несколько одиноких цветков, сломанных, раздавленных каблучками певицы, россыпь опавших лепестков — яркими мазками по белому холсту… Остальные цветы собрали в охапки и унесли в тепло.

Первые цветы сегодняшнего концерта… Но их будет больше. В десять раз больше. Плотным ковром цветы покроют сцену, служителям придется в спешке сгребать их, чтобы освободить место для новых букетов…

Ведь популярность Плевицкой не имеет границ!

Сам Государь с Великими княжнами будет сегодня в царской ложе!

И вот Надежда Васильевна Плевицкая в своей артистической уборной.

Горничная Маша уже час здесь: приехала вместе с концертным платьем и украшениями в шкатулке, чтобы заранее всё приготовить… Она сразу же, с порога, разоблачает хозяйку, раздевает до белья, закутывает в плед, подает чашку горячего чая и рюмку с валериановыми каплями. Концертное платье висит на вбитом в стену крюке, сверкает сквозь чехол белизной и серебряной вышивкой. Ехать прямо в нем нельзя по той простой причине, что в нем вообще нельзя садиться. Оно должно облегать фигуру как перчатка, и под него белье особое нужно и вышедший из моды корсет… Облачаться в концертное платье — сложнейшая процедура! Это всегда делалось в самый последний момент. А прежде, согревшись и успокоившись, Плевицкая с помощью Маши переодевается в то самое особое белье, накидывает пеньюар и садится к зеркалу.

Маша ставит перед ней миску, в которой дымится отвар череды, окунает в отвар кусок мягчайшего холста, выжимает и прикладывает к лицу Надежды Васильевны. Затем повторяет ту же процедуру с шеей, с открытыми плечами и грудью. Потом легкими, быстрыми движениями наносит на лицо, плечи и грудь крем на восковой основе: он замечательно разглаживает кожу и удерживает пудру. На шею класть его нельзя: шея слишком подвижна, крем и пудра на ней будут заметны… Зато лицо и плечи будут просто сиять белизной и свежестью весь вечер, как бы она ни устала!

Приходит гримерша и пудрит певицу с помощью лебяжьей пуховки: прикосновения так нежны, что по коже проходит трепет, пудра окутывает ее ароматным облаком… И наконец оседает. Излишки гримерша смахивает. Затем тоненькой кисточкой подводит глаза.

Надежда Васильевна никогда не была по-настоящему довольна своим лицом: оно слишком широкое, скуластое, румяное, со вздернутым ширококрылым носом и полными губами, а глаза — небольшие, раскосые, лукавые… Но у красавиц — какими их рисуют художники и на картинах со всякими античными наядами и Афродитами, и на рождественских открытках, и на жестянках с чаем, и на рекламе мыла, — у красавиц таких лиц не бывает и глаз таких не бывает: лицо красавицы представляет собой нежный овал, носик у нее изящный, губки — бантиком или сердечком, а глазищи — громадные, грустные, с длинными-длинными ресницами. Надежда Васильевна всегда требует, чтобы глаза ей максимально увеличивали. Работа кропотливая, требует почти ювелирной точности… Плевицкая сидит, затаив дыхание. Горничная Маша тоже затаила дыхание — на всякий случай. Сама себе подводить глаза Надежда Васильевна так и не научилась.

Наконец глаза «сделаны». Правда, увеличить их так, как хотелось бы Надежде Васильевне, все равно не удалось. Но они сделались заметно больше… Плевицкая благодарит гримершу и сама подкрашивает себе губы, окуная кончик пальца в фарфоровую баночку с помадой.

Теперь приходит черед парикмахера. Он распускает огромную черную косу певицы и укладывает всю эту тяжелую массу волос в сложнейшую, объемную прическу. Маша подает ему диадему с крупными бриллиантами, сделанную в форме кокошника — на заказ, специально для Плевицкой. Диадема закрепляется в волосах…

Когда прическа закончена, Надежда Васильевна еще несколько минут отдыхает. Чаю выпить уже нельзя — от горячего питья может выступить испарина и подпортить макияж. Она просто сидит, расслабившись, в кресле и смотрит на себя в зеркало. Она даже улыбается… Сегодня она довольна собой. Сегодня она достаточно красива.

Она встает. Прическу окутывают шелковым платком и со всеми предосторожностями на певицу надевают платье. Ловкие руки Маши быстро-быстро застегивают многочисленные мелкие крючочки, скрытые в швах. Плевицкая подчиняется ее рукам безвольно, как кукла. Не дай бог, какой-нибудь крючочек оборвется… Или зацепится не за ту петельку… Ее концертное платье — настоящее произведение искусства! Многие зрительницы в зале будут гадать: как же Надежда Васильевна сумела натянуть на себя это платье? Разве что предварительно намылившись от бедер до плеч? На самом деле платье состоит из нескольких практически не соединенных между собой частей. Если она в нем сядет или хотя бы резко повернется, платье попросту лопнет. Поэтому ходит она плавно-плавно… «Как лебедушка плывет!»

Мало кто из них вспомнит, что когда-то, еще на заре ее славы, один критик, восхищаясь, впрочем, ее пением, заметил, что она не умеет держаться на сцене и что «концертное платье дурно сидит на ней»: другая бы и внимания не обратила на эту заметку, а Надежда Васильевна прорыдала несколько часов и с тех пор шила свои концертные платья только у самых лучших портних, прибегая к самым невозможным ухищрениям, лишь бы только платье сидело на ней хорошо.

Белые атласные перчатки до локтей — Плевицкая стесняется своих рук: огромных и грубых, несмотря на тщательный уход и маникюр. Поверх перчаток на запястьях — браслеты с бриллиантами. В вырез ложится огромное бриллиантовое колье. Бриллианты Плевицкой знамениты в обеих столицах. Некоторые находят, что это вульгарно: надевать столько драгоценных украшений. Заявляют, что у Плевицкой «сорочий вкус», то есть страсть ко всему броскому и блестящему. И правда… Ну и что?! Она ведь не графиня! Она — крестьянка!

Крестьянка…

Маша опускается на колени и надевает ей туфли.

Вовремя: в дверь деликатно стучатся.

Пора на сцену!

Несмотря на многолетнюю уже привычку, несмотря на выпитый чай и валерианку, волнуется она самым мучительным образом, сердце колотится где-то в горле… Перед последним шагом из-за кулис она на секунду останавливается, судорожно сглатывает, откашливается… И, гордо выпрямившись, идет!

Зал встречает ее громовыми аплодисментами. И цветами. Цветы летят на сцену, хотя она еще не начала петь. Плевицкая кланяется на три стороны, улыбается, снова кланяется… А цветы летят, летят к ее ногам! А сколько их будет еще во время концерта, после каждой из песен! А после концерта!

Наконец по жесту ее аккомпаниатора аплодисменты смолкают. Воцаряется тишина.

Надежда Васильевна поднимает взгляд к царской ложе. Государь там… Он смотрит на нее… Он улыбается ей! Она знает и обожает эту улыбку: милую, чуть смущенную, ободряющую! Она обожает взгляд Его лучистых глаз! Она обожает своего Государя! Великие княжны рядом с Ним — словно четыре розовых бутона! Нет, три розовых бутона: Ольга Николаевна, Мария Николаевна, Анастасия Николаевна — розоволицые, большеглазые, в золотистых кудрях, похожие на отца-Государя. И один бутон белой лилии: Татьяна Николаевна, тоненькая, изысканно-хрупкая и надменная, похожая на свою мать-Государыню. Государыни нет… Не любит она русских песен. Что ж, тем лучше! Значит, сегодня Надежда Васильевна будет петь только для Него!

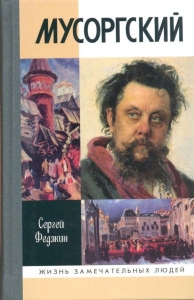

Надежда Плевицкая. Художник ФА. Мялявин

Она кланяется еще раз — отдельно царской ложе — и чуть ниже, чем остальным (но ровно настолько ниже, насколько позволяет сложное устройство ее платья). Выпрямляется, складывает руки на груди, набирает воздуха в легкие… И поет. «Когда я еще молодушкой была…» Голос ее, сильный, низкий, с пробивающимися иногда пронзительными нотками, разносится по залу. «Ехал на ярмарку ухарь-купец, ухарь-купец, удалой молодец…» Ее слушают замерев, с наслаждением. Аплодируют долго и шумно. Государь — дольше других. У многих на глазах — слезы восторга.

Это действительно восхитительно! И так ново! Никто еще не выходил на сцену концертного зала с русскими народными песнями! Такие песни поют кухарки — на кухне, прачки — во время стирки, ямщики — в дальней дороге, а еще гуляки — в придорожных трактирах! Это всегда считалось mauvais ton. Развлечение для плебеев, а слух избранной публики услаждали ангельские голоса итальянских оперных певцов и сладенькие голосочки французских шансоньеток. Но теперь — теперь это так модно! Так популярно! Так a la russe! И действительно — такое удовольствие! Такой могучий голос! Не голос, а голосище! И эта обворожительная простота… Государю это нравится. Все знают: Плевицкая — его любимица, частенько поет в Царском Селе, а летом — в Ливадии… Божественная, божественная Плевицкая! Браво! Браво!

Цветы летят к ее ногам… Цветы… Цветы…

Часть I ДЕЖКИНЫ РАДОСТИ

Думали — нищие мы, нету у нас ничего, А как стали одно за другим терять, Так, что сделался каждый день Поминальным днем, — Начали песни слагать О великой щедрости Божьей Да о нашем бывшем богатстве. Анна АхматоваГлава 1 СВЕЧА ПЕРЕД БОГОМ

I

Акулина Фроловна Винникова за время своего счастливого супружества одиннадцать детей выносила и родила — семеро, правда, еще в младенчестве Божьей волей померли, ну да это было обычным делом, когда ребятенок к Богу в рай отправлялся, даже и ходить-то не научившись, хорошо еще, четверо остались им с Василием Абрамовичем на радость да на подмогу, а и того могло бы не быть: поздновато они за труды родительские принялись — хоть и не по своей вине, судьба так распорядилась, что забрали в солдаты молодого мужа — чуть больше месяца после свадьбы прошло; ну да то дело прошлое, и теперь, одиннадцать выносив и родив, Акулина Фроловна загодя почувствовала, когда двенадцатое дитя во чреве взыграло, в мир запросилось. Когда дело привычное — и тревог меньше: баню Акулина Фроловна заранее уже подготовила, и теперь — ужин на стол поставить успела, дочку старшую, Настеньку послала за соседками, и неспеша, постанывая и поохивая, направилась в баню — рожать. Через малое время и соседки собрались. Вообще-то полагается, чтобы старшая женщина роды принимала, но старше Акулины Фроловны были только совсем уж старые старухи: ей пятьдесят шесть годков минуло — поздно ведь они с Василием Абрамовичем за труды родительские принялись. И, хоть дело и привычное — не в первый и не во второй раз, а в двенадцатый! — тяжко в пятьдесят шесть лет дитя вытужить.

Музей Н.В. Плевицкой в Винникове

Она уж думала, что не будет у нее больше.

Три года назад Маша на свет появилась — думала, последняя.

И вдруг — снова!

Они с Василием Абрамовичем не бедно жили и каждое дитя на радость рождалось, но все-таки в ее годы не детей, а внуков нянчить положено. И уже не самой на лавке лежать, мучаясь, а перепуганную молодайку — невестку или дочь — утешать, успокаивать, поучать.

Три дочери росли у Акулины Фроловны и только один сын — Колюшка. И она очень надеялась, что в этот раз в последний — больше уж детей у нее наверняка не может быть! Господь благословит ее сыном. Но, когда увидала дитя — девочку, дочь — в натруженных руках соседки, тоже возрадовалась от души, да так возрадовалась, что вряд ли рождение сына могло бы большую радость ей дать. Маша, та слабенькая была. А эта большая, крепкая! Да такая голосистая!..

— Первой певуньей будет, — пошутила будущая крестная, вытирая новорожденную. Потом спросила:

— Последняя она, чай, у тебя, Хроловна?

«Хроловна» устало кивнула.

— Ну, значит, счастливой будет — последыш!

И угадала. В первом — точно: стала девочка первой певуньей всея Руси.

И во втором — тоже угадала. Счастливой она была.

Очень долго была она счастливой.

II

Говорят, «все мы родом из детства» — в детстве закладывается основа личности и взаимоотношений ее с миром, самые яркие впечатления детства помнятся даже в старости, когда забываешь уже и то, что было час назад, а детские страхи преследуют человека до самой смерти. Недаром большинство писателей-биографов и ученых-литературоведов, изучая жизнь и творчество кого-нибудь из гениев или знаменитостей, столько старания прилагают, чтобы хоть что-то узнать о детстве изучаемой персоны, хоть малые крохи собрать, потому что без этих крох не создать объемный и, если так можно сказать, углубленный портрет Выдающейся Личности. Многие «взрослые» поступки Выдающейся Личности ставят перед современниками и исследователями загадку, ответ на которую часто бывает заложен в самых ранних годах жизни, о которых редко остаются воспоминания очевидцев… Вот, например, выдающийся полководец Суворов до шести лет был ребенком болезненным и хилым, практически не ходил, а ирландский писатель Брэм Стокер, автор «Дракулы» и «Подземелья белого червя», с восьми до двенадцати лет страдал нервным параличом и провел их в постели, и мать-ирландка развлекала его жутковатыми легендами. Пушкин до трех лет был молчалив и странен, и единственным другом раннего его детства стала няня Арина Родионовна, а Эйнштейн до пяти лет вовсе не разговаривал, и друзей у него совсем не было. Наполеон Бонапарт в детстве был не в меру агрессивным и очень хитрым и немилосердно тиранил всех своих братьев и сестер, которых позже так щедро вознаградил за перенесенные в детстве мучения. Стивен Кинг, известный автор романов ужасов, в детстве был хилым очкариком, страдавшим от издевательств как сверстников, так и старшеклассников, а другой автор романов ужасов, не менее известный Дин Кунц, также страдал от побоев отца-алкоголика, кинорежиссер Роман Поланский, прославившийся своими жестокими психологическими триллерами, детство провел в Варшавском гетто, стал свидетелем убийств и издевательств над близкими ему людьми… Почему они стали такими жестокими, странными, алчными, хитрыми, добрыми? Почему они поступили именно так, а не иначе, хотя, казалось бы, подобный поступок противоречил логике их прежних деяний? Если знать, какими детьми они были, ответ нередко приходит сам собой.

Нам — из конца беззаконного и кровавого XX века с его урбанистической культурой — очень сложно было бы понять, каким было детство Надежды Плевицкой: девочки Дежки из деревни Винниково в конце относительно спокойного и сравнительно мирного XIX века, если бы сама она, уже в зрелые годы, не оставила нам своих воспоминаний о детстве, об отрочестве и о юности, воспоминаний, уложившихся в две тоненькие книжечки — «Дежкин карагод» и «Мой путь с песней», вышедшие в двадцатых годах на Западе, на русском языке, неоднократно переиздававшиеся большими тиражами. Но — тогда и у них. Сейчас и у нас они тоже издавались: крохотным тиражом. До широкого читателя они так и не дошли. А жаль: теперь это уже документ, представляющий собой особую ценность не только как история детства великой певицы, деревенской Золушки, дошедшей с песней до Царевых палат, но также ценность историческую, литературную и даже этнографическую. Из этой книги хоть что-то, хоть мало, но можно узнать, какими были мы — русские — совсем недавно, но так давно: до всех великих потрясений, смешения национальностей и веры. Но это отступление, а главным остается: как она прожила свои первые годы, откуда родом была она — будущая первая народная певица, будущая царева любимица, будущая жена белого генерала, будущая «агент Лубянки»?

Детство Надежды Винниковой прошло среди сплошных красот да чудес.

Со стороны казалось бы: обычное детство девочки из средней крестьянской семьи конца XIX века. Деревянная люлька, которую старшая из сестриц качала, продев ногу в специальную петлю, чтобы руки от работы не отрывались. Через пару годков босоногая, в одной рубашонке, как и положено было крестьянским детям обоего полу в первые годы жизни, Дежка дни свои проводила зимой — на печи, летом — во дворе, среди домашней птицы, где можно было поиграть деревянными чурочками, но со двора — ни шагу. А чуть в ум вошла — первые труды: огород полоть, гусей пасти, матери по дому помогать. Все у нее было, как у всех, и неоткуда, казалось бы, чудесам и красоте-то взяться! Но ей довелось видеть красу и чудо в том, чего другие не замечали вовсе, что было для них обыденно и скучно. Изумленно распахнутыми глазами смотрела девочка на окружающий ее мир, и душа наполнялась восторгом, будто чаша, и переполнилась, чтобы много позже излиться песней и отдать большому миру тот восторг, которым когда-то, в детстве, мир одарил ее.

Впрочем, именно песня была тем светлым лучом из рая, который коснулся души еще совсем крохотной, новорожденной девочки и пробудил в ней то нечто, что отличало ее всю жизнь от других.

Качалась деревянная люлька, в которой до Дежки первые младенческие сны свои видели одиннадцать братьев и сестер ее, семеро из которых так и не захотели расстаться с блаженным младенчеством и войти в большой грозный мир и заснули навеки под землей в маленьких, похожих на люльки гробах.

Погост начинался недалеко от двора Винниковых, и тихими ночами умершие младенцы в своих подземных колыбелях могли слышать песню, которую пела Акулина Фроловна над живой, мерно качающейся колыбелью:

Баю, баю, детятка! Поспи, детятка, поспи, У Бога счастья попроси, Бог счастьица дает, Тебе в люленьку кладет.Колыбельных у Акулины Фроловны в запасе было много-много…

Потом из колыбельных Дежка уже выросла, но все равно любила сиживать рядом с матушкой и слушать, как она поет «священные» песни.

Только ради песни и могла на месте усидеть, потому как нраву была неугомонного, весела и любопытна не в меру. Жизнь деревенская проста и строга, все — по обычаю, все — по закону, и каждый обязан этот закон соблюдать: иначе чем мир-то держаться будет! А Дежечка с ранних лет обнаружила в себе бунтарский дух и все смирить его пыталась, да так и не смогла. Но то потом было, а в пору детства она принуждала себя к послушанию и очень хотела быть хорошей, причем хорошей, как все, именно «как все», а не как-то иначе. Того, что «на особицу», в деревне ведь не любят, видя в «особенном» зачатки бунта, способного порушить или хотя бы повредить веками создававшийся жизненный уклад. И вот старалась Дежечка быть, как все — отцу с матерью на радость.

Позже вспоминала она:

«Семеро было нас: отец, мать, брат да четыре сестры. Всех детей у родителей было двенадцать, я родилась двенадцатой и последней, а осталось нас пятеро, прочие волею Божьею померли. Жили мы дружно, и слово родителей для нас было закон. Если же, не дай Бог, кто „закон“ осмелится обойти, то было и наказание: из кучи дров выбиралась отцом-матерью палка потолще со словами:

— Отваляю, почем ни попало.

А вот и преступления наши:

Родители не разрешали долго загуливаться. Чтобы засветло дома были, наказывала мать, отпуская сестер на улицу, потому что „хорошая слава в коробке лежит, а дурная на дорожке бежит“. Вот той славы, „что на дорожке бежит“, мать и боялась. А если случалось, что мы заиграемся, забудемся, на выгон, из-за церкви, показывалась мать. Шла она медленно, будто прогуливаясь, руки держала позади — эту манеру мы знали: раз руки за спиной, значит, прячет палку. И когда в пылу веселья не замечали мы ее приближения, она подходила и „сызновости“ ошарашивала палкой старшую из сестер — „с тебя, мол, спроса больше“. Претерпев всенародный срам, мы бегом спешили домой, а за нами и улица расходилась: вслед за „Хроловной“ приходили „Федосеевна“ и „Поликарповна“ звать своих дочерей. „Вестимо: строгая мать — честная дочь“. Доставалось нам также и за „черное слово“ — чертушка, черт. Таким скаредным словом в доме у нас не ругались. А за ложь наказывали престрого».

Старшие больше отцу помогали в полевой работе, а Дежка больше с матерью по хозяйству. Посуду убрать-помыть, крапивы для хрюшек нарвать-нарубить, гусей пасти или на рыбалку — матушка ее была страстным рыболовом и в рыбалке видела не только пополнение скудного крестьянского стола, но и наиглавнейшее развлечение. Дежка, во всем послушная, гордившаяся тем, что она — первая мамина помощница, в этом совершенно матушку не понимала. Две вещи ненавистные для нее были: пасти гусей — потому что скучно — и ловить рыбу!

Но если реальность налагала бесчисленные обязанности на каждую крестьянскую девочку с самых ранних разумных ее лет, то Дежечка, будучи от других отличной, умом и сердцем стремясь быть «хорошей — как все», душою все равно оставалась в плену красоты и чудес, которые мир щедро открывал ей, готовой их видеть и принимать.

Даже простое казалось ей чудесным, даже в маленьком, ближнем мире своем, ограниченном избой да двором, Дежка умудрялась совершать открытия не мельче колумбовых — так, но крайней мере, для нее это было… А за ближним миром простирались дальние: деревня — целый мир непознанный, а за деревней — и вовсе мир огромный, бескрайний, о котором из рассказов старших узнавала, да и тот мир тоже непоследний: есть еще тайный мир, незримый, где ангелы на небесах и черти в аду, где русалки на ветвях качаются, где леший пугает, где полуденица шалит, где обитают умершие и откуда приходят они навестить живых: легким ветерком бесплотным слетая или жутким упырем восставая из могилы…

Погост деревенский со двора видать было, и упырей Дежка боялась до смерти! А вот душ бесплотных — тех не боялась и знала, как и все деревенские знали, что зимою, в самое лютое время, когда дни коротки, а ночи длинны, когда новое солнце нарождается, отпускают души кроткие с небес на землю на три дня: навестить родных. И вьются они у печных труб, стараясь согреться дымом родного очага, и плачут горестно, заглядывая в окошки родного дома, и стучат, царапают в стены — впусти, дай погреться! — зная, что безнадежны их порывы, что нет им места среди живых… Но некоторые все-таки в избу пробираются, и все три дня хозяйки в домах не метут, боясь потревожить души умерших родных, затаившиеся по углам. И Дежка смотрела во все глаза, и чудилось ей иногда какое-то легкое, вскользь, движение в темном углу или под лавкой, что-то призрачное, будто клочок тумана… Такой представлялась ей лишенная тела душа. Пока в доме гостили души, Дежка тихо себя вела и ничем другим не интересовалась, кроме высматривания этих самых бесплотных душ. А когда улетали они обратно на небеса, а дни стояли холодные, лютые, что и носа из избы не высунешь, чтобы не отморозить в тот же миг, девочка находила для себя другую забаву.

В короткой своей рубашонке, босоногая, шлепала Дежка по чисто выметенному полу избы к заиндевелому оконцу, залезала на лавку и вплотную приникала к маленькому стеклышку, на котором мороз выписал дивные, алмазно сверкающие цветы, — ах, красота, какая красота! — даже весной и летом на Мороскином лугу, издавна славившемся яркими и пышными цветами, такой красоты не встретишь! Девочка прижимала ладошку к стеклу, терпела жгучий холод, чтобы потом любоваться, как новые, мельчайшие узоры затягивают след ее ладошки, похожий на пятилучевую звездочку. А иногда дышала на стекло, терла пальцем, чтобы крохотное окошечко образовалось, с глазок размером, и так занятно было смотреть через это окошечко во двор. Хотя, выбеги на крыльцо, все то же и увидишь! Однако через прогретое в инее пятнышко света смотреть ей было любопытнее.

А вечера зимние! В них — особое очарование, потому что все вместе собираются в жаркой духоте избы, и старшие, не истомленные работой дневной, как это бывает весной-летом-осенью, не сразу спать ложатся, а прежде сидят, беседуют… А девочка — слушает.

«Отец мой был николаевским солдатом. Прослужил восемнадцать лет, а шесть лет ему подарили за его честную и беспорочную кавалерскую службу. Был он стрелком, да на учении порохом засорил глаза. И, как я помню его, всегда страдал он глазами, а под конец совсем плохо стал видеть. В селе все его звали Солдат. Долгими зимними вечерами, когда прялки сестер тихо гудят, приходили к нам посидеть, покалякать почтенные господа-мужики: да и к кому же пойти, как не к солдату бывалому?

Прялка матери умолкала, когда отец начинал рассказ про Крым, где отбывал он солдатскую службу. Уж какая тут пряжа, когда вспоминалось про прошлое: мать моя только что вышла замуж, как ее Васю забрали в солдаты, и через год отправилась она к мужу в Крым. Из Курска до Одессы на лошадях — тогда не было железной дороги, — а из Одессы пароходом до Феодосии. Много лет утекло, уже состарилась мать. А путешествие свое помнила, как будто оно было вчера.

…Вспомнили, что пора ужинать. Изба пустела, мать хлопотала у печи. За стол, не помывши рук и Богу не помолясь, не садились, а за едой сидеть смирно-чинно и „зубы не скалить“. Обыкновенно после ужина мать и сестры старшие садились за прялки, брат плел лапти, а мы, две младшие, да и батюшка укладывались спать. Выла вьюга в трубе, ласково гудели прялки, брат Николай тихо постукивал свайкой по колодке. Под музыку зимы и труда засыпала я в нашей тесной, но дочиста набеленной избе».

По весне первые цветы вырастали на погосте, и говорили люди, глядя на белые, желтые, лиловые звездочки, заискрившиеся на просевших холмиках: «Вот и Радуница пришла, мертвых из гробов отпускают». Дежка, конечно, боялась гробов и мертвых, от одной мысли о них страшно было, и в сторону погоста вечерами старалась вовсе не смотреть, а то, того и гляди, увидишь, как вспучивается земля и из могилы появляется страшная окостенелая рука! Но на Радуницу от этих слов вовсе не страшно, а радостно было, потому как на Радуницу все, кто осенью и зимою преставился, освобождаются из темноты гробов, из-под груза мерзлой и мокрой земли и по корешкам цветов, по стебелькам, через венчики, пестрыми бабочками взлетают — и на небеса, к Господу!

А если радуга в небе расцветала — все из изб высыпали, даже самые старые старики выползали, стеная и охая, а ребятишки визжали, прыгали, в поле бежали, где радуга виднее, а взрослые работу прерывали, чтобы хоть на миг взглянуть на семицветную небесную дугу — Божий мост! По тому мосту души праведных в небо поднимаются… А если кому повезет хоть раз в жизни двойную радугу увидеть, тот наверняка и счастливым, и богатым станет! Двойная радуга — верный знак… Дежка Винникова часто этот знак в небе видела, хотя подруги уверяли, что радуга — одна, что нет под широкой дугой второй, узкой… Но даже одинокая радуга — какое чудо, какое диво! Как радует душу чистота красок! Воистину радуга — радость! Бог дал радугу людям, как знамение после окончания Великого Потопа, и до тех пор, пока радуга будет являться в небесах, конец света не наступит… Перед концом века даже в деревне Винниково опасались наступления конца света, но каждое новое явление радуги развеивало эти опасения: конец света должен наступить при жизни того поколения, которое с младенчества ни разу радуги не увидит.

А потом, на Троицу, надо было венки плести и в церковь нести, а ведь в эту же пору, как назло, в самом разгаре игры русальи: шалят русалки от заката до рассвета, а то и днем в лесной тени появиться могут. А с русалкой только встреться… Если приглянешься ей — песней заворожит и в воду утянет. Если не понравился — защекочет насмерть. Все одно — плохо! Правда, крали русалки в основном красивых деток, а себя Дежка такой уж красивой не считала… К тому же она последыш, последняя у родителей, а последышей и первенцев сам Бог храпит… И все равно жутко было на Троицу за цветами ходить. И оттого очень интересно!

Правда, чем старше становилась Дежка, тем больше веселый нрав и любопытство брали верх над тем чистым восторгом, которым полнилась душа ее первые годы ее на земле. Восторг остался, конечно, но стал он иным: реальность забирала в плен, и все реже выпадали мгновения того ослепительного, с замиранием сердечным счастья, которым встречала она, едва научившись ходить, и первый увиденный цветок, и иней на стекле, и радугу…

Цветы, снег, радуга — все от Бога, от того, что господа «мечтою» зовут, а крестьяне — «баснью», но и реальное — то, что не от Бога, а от людей, — несло в себе красу и чудо.

Вот песни: разве не от реальности? Люди ведь придумали коленца плясовых, сложили песни — люди, а не Тот, кто создал этот мир во всем его многоцветье! Может, Он-то, если верить некоторым попам, Его служителям, не так уж благосклонно к этим песням относится… Хотя нет, в это Дежка не верила. Лгут все попы! Ведь есть святые песни: те, что для Него в церквах поются! Бесовскими называют те песни, что в хороводах-карагодах да на игрищах… Но ведь карагод — краса такая! Заглядишься, заслушаешься! И — радость, радость! Разве может быть — от нечистого? От нечистого — злоба и уныние. А радость вся — от Бога.

Было время, когда по приказам поповским музыкальные инструменты выискивали и разбивали, в костры бросали. Было время, когда песни и пляски считали грехом душегубительным, говорили: «Сии вси волсви плотяные бесове и слуги антихристовы, и сие творяще да будут прокляти!» А пуще всего ополчились святоши на женские пляски: «О, злое проклятое плясание! О, лукавыя жены многовертимое плясание! Пляшущи бо жена — любодейница диаволя, супруга адова, невеста сатанина; вси бо любящи плясание безчестие Иоанну Предтече творят — со Иродею негасимый огнь и неусыпающ червь осудит!» Говорили те святоши, что даже смотреть на пляски — грех: «Не зрите плясания и иные бесовских всяких игор злых прелестных, да не прельщены будете, зряще и слушающе игор всяких бесовских; таковыя суть нарекутся сатанины любовницы».

А Дежка так любила на карагоды глядеть! Мала она была — лет восемь или девять, — в такие годы девочек в карагоды еще не берут, а в некоторых местностях и вовсе к местам игрищ молодежи не подпускают. К счастью, в селе Винникове Курской губернии другие обычаи были, и девочка могла ходить на ярмарку, песни слушать, на пляски смотреть: «Метет, летает кругом яркоцветный, ликующий вихрь. Я ношусь от карагода к карагоду, Машутка едва за мной поспевает; она кличет меня — ей пить хочется, есть, а я не слышу; душа моя настежь раскрыта».

Упиваясь празднеством — как ей казалось, наравне со всеми празднующими и ликующими! — и не знала маленькая Дежка, что это бурлит в ней, пробуждаясь, ее талант, который когда-то встанет во весь рост и повлечет ее по жизни, по миру, далеко заведет… Пела ее душа, а сама она еще не решалась петь, потому что мала: засмеют, а то и прогонят. Только наедине с собой спеть она могла.

Первый удачный концерт и первая концертная прибыль случились у Дежки именно в тот праздничный день, когда, возбужденная, переполненная счастьем, с рвущейся из груди песней, убежала она на дальний выгон, чтобы петь там вдали от всех, а вроде как вместе со всеми, в праздничный вечер, когда все поют и карагоды водят. Очень вовремя послала мать ее пасти ненавистных гусей — в тот вечер и самой Дежке хотелось уйти подальше от дома, от людей. Только верная подружка Машутка с ней пошла. Ну да Машутке Дежка всегда доверялась, знала: не засмеет Машутка, сама ведь тоже от малолетства своего страдает и если не петь, то поплясать очень рада бы была!

«Под горой, не боясь, что нас кто увидит, стали мы с Машуткой плясать, подражая Татьяне и старшим сестрам. Я запела протяжную:

Дунай речка, Дунай быстрая, Бережечки сносит. Размолоденький солдатик Полковника просит: — Отпусти меня, полковник. Из полку до дому. — Рад бы я, рад бы отпустити, Да ты не скоро будешь, Ты напьешься воды холодной. Про службу забудешь.Пела я и прислушивалась к своему голосу. Мне очень хотелось, чтобы походил он на Татьянин. А с горы на плотину съезжал по ту пору экипаж, в котором сидели соседнего помещика барыня и барышни. Поравнявшись с нами, они замахали платками, и в нашу сторону полетел большой кулек. Коляска промчалась, а мы с Машуткой стали сбирать как с неба упавшие гостинцы: каких только сластей не было в кульке. Этот кулек — первый дар за мою песню».

А ведь говорили самые старые старики, какие только жили еще в Винникове, будто пляскам и песням люди тоже когда-то учились у ветра, облаков, снежных вихрей, будто хороводы-карагоды вначале листья опалые поздней осенью водили, а люди, на них глядючи, свои хороводы заводили… Или будто бы солнце выманивали, в круг становясь и приплясывая… Если старикам верить, и впрямь получается — все прекрасное от природы, от Бога. А те попы-святоши, которые музыку играть не велели, музыкальные инструменты ломали и петь-плясать запрещали, — они-то, верно, и были самые диаволовы прислужники!

Отец с матерью вряд ли похвалили бы Дежку за такие мысли, а чужого человека и вовсе осудили бы…

Но как иначе назвать людей, которые, пользуясь церковной своей властью, у других людей — простых, им подвластных, — радость отнять хотят? Ведь в жизни так мало радостей! Печаль, мрак, воды горькие — вот что такое жизнь человеческая… И редки, редки искры радости! Едва дитя входило в ум — а Дежка рано умненькой стала, как это часто случается с «поздними детьми», — так сразу печаль и горечь подступались к нему… А сердце тянулось к радости.

III

Радости, несмотря на то что случались редко, все-таки бывали разнообразны: кто-то из подружек Дежкиных больше всего игры на лугу любил, кто-то — нарядиться, кто-то — полакомиться, кто-то — поплясать, и только мечтали, что о взрослых карагодах… Дежка тоже все это любила, но слаще любых лакомств, веселее плясок и игры были для нее песни.

Рано начала пробовать она свой голосок. Стеснялась — в лесу пела, в поле или когда гусей пасла. Стеснялась того, что кто-то, кроме этих самых гусей, или коров, или закадычной подружки-кумы Машутки, её пение слышал. Стеснялась, но тот Троицкий день, когда за песню ее кульком с лакомствами подарили, на всю жизнь запомнила.

Особенно любила маленькая Дежка свадьбы крестьянские, потому как по обычаю именно на свадьбе больше всего песен поется, самых разных! Грустные песни — когда невесту «отпевают» подружки, накрывая фатой, когда «умирает» она для прежней семьи, для своего отчего-материнского рода, чтобы заново «родиться» в новой, мужней семье, когда супруг после венчания откроет ее лицо. Песни веселые — когда встречают жениха с дружками, чтобы не передумали, не свернули назад, да и дружкам жениха тоже попеть приходится, чтобы пропустили их в избу подружки невесты… Песни шутливо-дурашливые — когда свадебный поезд встречают и с поезжанами по деревне катят, чтобы отпугнуть злые силы или злой глаз колдовской обмануть: известно, что нечисть очень боится насмешки, но при этом свадьбу сглазить, невесту «испортить», а поезжан вовсе в волков превратить — самая радость для колдуна или ведьмы, всякую радость животворящую ненавидящих. А еще игровые песни пелись, для гостей на свадебном пировании… Так что каждая свадьба в деревне была для Дежки ее личным праздником.

Очень мечталось Дежке стать первой певуньей на деревне — как предсказали ей бабы, у Акулины Фроловны роды принявшие. Хотя какая девчонка в деревне не мечтала об этом? Стать первой работницей, первой красавицей, первой певуньей, первой плясуньей — чтобы все лучшие женихи к ней присватались!

Только вот Дежка мечтала об этом не ради женихов. Вот в этом-то вопросе она совсем не была похожа на своих подружек: женихи ее не интересовали. Она злилась даже, когда ей о женихах говорили, хотя при юном возрасте такие разговоры только в шутку могли вестись.

Петь лучше всех она хотела ради самого пения. Петь ради песен — чтобы краше, звонче, чище, чем у других, выходило.

А еще очень хотелось ей выучиться грамоте.

В те времена для крестьянского ребенка — для девочки! — это желание было в некотором роде экстраординарным… Были, конечно, среди крестьян «сознательные» родители, которые отдавали детей в школу, чаще мальчиков, и не столько с просветительской целью, сколько ввиду усиливающейся моды уезжать в город на заработки. В городе без грамоты трудно. Читать не умеешь, считать не умеешь, вместо подписи крестик ставишь — непременно работодатели обманут. А вот девочке грамотной вовсе не обязательно быть: в жены лучше берут не грамотных, а здоровых, работящих, умелых, красивых и с хорошим приданым. Если еще и грамотная — совсем хорошо. Но и без этого запросто обойтись могут. А бывали семьи, где «образованность» для женщины считалась едва ли не пороком, где девочку ни за что не пустили бы в деревенскую школу, в один класс с мальчишками! Еще в XIX веке у крестьян из старообрядцев грамотные женщины встречались в три раза чаще, чем у приверженцев православной никонианской церкви, да и то только потому, что для старообрядцев книги имели особо важное религиозное значение, и в основном носительницами «тайного знания» были женщины-странницы, к которым государство в случае разоблачения применяло все-таки менее суровые карательные меры. Обычная же крестьянка должна много работать и много рожать, да мужа почитать.

«Надо сказать, что кроме матери все были у нас малую толику грамотны. А если я умею немного читать и писать, то потому лишь, что горькими слезами выплакала у матери разрешение ходить в школу. Рукава моего серенького платья были мокры от неутешных слез (платки-то носовые полагались у нас только в день воскресный к обедне) — так убедительно просила я мать отпускать меня в школу…»

IV

Настоящее, хорошо поставленное пение Надежда впервые услышала в Девичьем монастыре в Курске.

«И вот мы в церкви стоим, а с левого и правого клироса идут тихо и стройно черные монахини. Вот стали они полукругом перед Царскими Вратами, а посреди матушка Мелитина с морщинистым, но тонким лицом, прекрасная в своей черной мантии.

— Глас шестый. Господи возвах к Тебе, услыши мя.

Проникновенному альту плавно ответил весь хор. В нежной волне голосов слышался мягкий бас. К моему удивлению, баском пела тоже монахиня: бывает. Я еле сдерживала слезы умиления. Множество свечей, как стая огненных мотыльков, колыхалось над огромными серебряными подсвечниками, заливая светом своим драгоценные ризы святых. У большого образа Матери Божией играет разными огнями множество лампад. К этому образу чинно подходили и прикладывались богомольцы. Там стояла монахиня и вытирала со стекла следы поцелуев чистым полотенцем. Сияли пелены, изумительно расшитые золотом. Все сияло изумительной красой. Меня охватил молитвенный восторг, я твердо порешила уйти в монастырь. Не расставалась я с мыслью уйти в монастырь и когда мы вернулись с богомолья домой. В моей детской голове стояли образы кротких монахинь».

И с того дня мечтою о монастыре Дежка сделалась просто одержима. Это еще сильнее выделило ее среди других подруг: не о красивом сарафане и не о богатом женихе мечтала, а петь лучше всех и в монастырь уйти. И ведь если бы была она странная, малахольная или хворая, а то ведь здоровая девочка, веселая, игрунья, крикунья! А мечтала о пении да о монастырской тишине…

Но Дежка знала: родители приняли бы ее желание за блажь. Поэтому она до поры молчать о своем желании решила и вся отдалась прежней великой мечте: о школе.

«Помолились Богу, и я степенно и важно вышла на улицу — впервые, кажется, не вприпрыжку. Около школы толпились девочки, мальчики. Дверь была еще закрыта, я успела оглядеться: много незнакомых, но много и винниковских. Хотя и весело было тут, все же сердце билось тревожно. Вот застучал деревянный засов, распахнулась широкая дверь, и туда хлынул поток ярких платочков, картузов, больших отцовских шапок. В гомоне детских голосов трудно разобрать, кто чего хочет. Я, новичок, скромно жалась, почтительно всем уступая дорогу; даже пинки, которыми меня угощали, безответно терпела. Я не отходила от Серафимы, дочери священника. Она была подруга моих игр, а училась уже второй год и могла за себя постоять».

Учил всех ребятишек, вне зависимости от года обучения, причем по всем предметам сразу, один учитель: Василий Гаврилович, из разорившихся дворян, по убеждению ушедший «в народ». Плевицкая его вспоминала: «Высокий, с приятным лицом, в сером костюме, белоснежный воротничок, манжеты, очки золотые, а штиблеты так и блестят. Меня еще не было на свете, когда он уже учительствовал у нас. Мужики его любили: „Умный наш Василий Гаврилович, добрая душа, честности непомерной, настоящий барин, даром что бедный, а все село по милости его грамоту знает“». Учил не за деньги — за прокорм, причем никогда не требовал причитающегося ему, а с благодарностью принимал, кто чего мог ему дать: кусок мяса, дюжину яиц, битую птицу, зерна пару пудов или дровишек…

Дежке в школе нравилось, хотя поначалу у нее плохо дело шло, особенно в плане письма — не удавались ей закорючки, не держали пальцы карандаш! Но потом и с этим справилась. И вообще стала одной из лучших учениц в классе — и одной из главных озорниц, наравне с мальчишками. Но учитель Василий Гаврилович никогда не корил ее за непослушание. И хвалил чаще, чем других. А через несколько лет он будет к ней свататься… Так что, возможно, бойкая Дежка нравилась ему еще ребенком.

И вот уже она — не дитя, уже почти взрослая девушка: четырнадцатый годик ей пошел, в старые времена в такие годы, бывало, и замуж шли! А случается, и теперь уж в четырнадцать-пятнадцать лет венчаются, если только уговорить попа поменять запись в церковных книгах, надбавить невесте два-три годика… Правда, смотрелась Дежка еще совершеннейшим ребенком: толстенькая была, крепкая, с круглым смешливым личиком. Волосы — слава те, Господи! — сделались густыми и жесткими, и коса у нее теперь — чуть не в руку толщиной.

И в карагоды ее теперь пускают! Годами она, правда, еще не вышла, но ее за голос берут: такого голоса, как у нее, ни у кого больше нет! Когда Дежка Винникова запоет, все другие притихают, устыдившись… Куда до нее «водяновским саянкам», или «заверским», или «богдановским»! Так что уж целых две мечты, можно сказать, сбылись: школу закончила и лучшей певуньей на деревне стала. Да что там — лучшей на деревне! Лучшей в округе!

Хоровод. Художник А.С. Степанов

Парни, правда, еще не заглядываются… Зато матери, у которых сыновья подрастают тех же лет, что и Дежка, стали к ней уже приглядываться: как по улице пройдет, как работает, когда страда. И в карагодах — тоже. Но для них ее певучесть — не главное достоинство. Скорее недостаток, если слишком уж будущая невестка празднества да веселье любит… Пенье — это для развлечения. Пусть поет, но чтобы это работе не было помехой. И чтобы мужу и родным его угождала. И чтобы детей рожала. И не хворала. Впрочем, и свекровям будущим Дежка Винникова нравилась. Хорошая девка. Крепкая. Работящая. Хоть и с норовом… Но с норовом — это тоже не так страшно, как если бы малахольной была. Правда, блажь эта, насчет монастыря… Шила в мешке не утаишь, да и не таилась Дежка от подруг, говорила: уйду в монастырь, буду петь в хоре. Но даже подруги принимали это как блажь. А старшие считали, что блажь эта пройдет, как только Дежка в возраст войдет и заневестится. Вот тогда приглянется ей какой-нибудь паренек — сразу о монастыре и забудет!

Дежку разговоры о женитьбе злили, даже шуток на эту тему она терпеть не желала. Только от мамочки и сносила.

Подружки ее частенько заговаривали о замужестве, даже Машутка, даром что рябая и глухая, — и та мечтала выйти и за богатого, и чтобы не бил, и чтобы свой был, винниковский! Гадали даже, кто раньше замуж выйдет, кого муж любить будет, а кого бить, будет ли богатый или бедный, увезет ли на чужую сторону, сколько будет детей…

Дежка в этих гаданиях никогда не участвовала. Она свою судьбу наперед знала. Она в монастырь пойдет, и никто переубедить ее не сможет, даже мамочка!

Тишина и прохлада, трепещут огоньки свечей, тускло сияют оклады икон, строго и скорбно смотрят темные, узкие, большеглазые лики, сладко пахнет ладаном… И звучит хор. И так складно, так ровно звучит, такая красота и святость в этом пенье, что душа так и взмывает ввысь, к каменным сводам церковным, и еще выше, к золотой колоколенке, и еще выше, и выше: в небесную синеву, к птицам, к облакам, к солнцу, к Богу! Поют монашки, и среди них — она, Дежка: в черном платке до бровей, тоненькая и бледная, и красивая, такая красивая, какой не бывать ей, если она в деревне останется и замуж выйдет. И поет она лучше всех! И матушка Милетина довольно улыбается ей: молодец, Дежка! Впрочем, нет, тогда ее уже не Дежкой звать будут, нарекут новым именем, потому что для этого она умрет и заново родится для жизни чистой и непорочной.

Конечно, в монастыре ей не хватать будет карагодов веселых, песен шутливых, плясок. Поплясать-то она тоже любила! Но, может быть, если она научится смирению, если осенит ее истинной святостью. Возможно, ей тогда мирских развлечений и не захочется. А сейчас пока ни одной свадьбы без нее не обходилось, ни одного праздника. Ей хотелось отпеть-отплясать уже сейчас, чтобы на много лет монастырского смирения хватило. Правда, Дежка решила, что не очень скоро в монастырь пойдет. Сначала надо матушку с батюшкой отблагодарить за то, что они ее вспоили-вскормили, вырастили и воспитали. То есть поработать как следует, пока не придет срок замуж выходить. А когда срок придет — тогда уж она в монастырь и пойдет. Тогда ведь она будет совсем взрослая и помешать ей уже никто не сможет! А может, и мешать не станут. Поймут, что для иной доли она избрана.

Если бы знала Дежка, каким путем в монастырь она придет, может, и вовсе бы отказалась от этой своей мечты!

Тяжело заболел отец. Простудился. Как раз на семнадцатое сентября, на день рождения и ангела Надежды пришелся разгар его болезни. Но день рождения отметили, как всегда, отец настоял, не хотел праздник своей младшенькой портить. Мать пирог с кашей испекла, сестры тянули Дежку за уши, чтобы росла хорошо, а потом этот самый пирог над ее головой преломили, чтобы была сытой и богатой. Приходили поздравлять родственники и соседи, мать, гордясь, показывала им приданое, которое для дочек накопила: подушки да одеяла.

Отец весь праздник на печи пролежал, душил его кашель. Мать давала ему отвары собственного изготовления: доктора в деревне не было, каждая мать семейства была сама себе лекарь, в каждом доме на чердаке сушились вязанки трав. Отварами, медом да жиром нутряным мать всегда от простуд детей своих выхаживала. И отцу скоро тоже полегчало. Может, если бы отлежался как следует, все бы и обошлось… Но крестьянин долго отдыхать не может: хозяйство придет в упадок. И, хотя подросли уже справные помощники, Василий Абрамович не желал все хозяйство на плечи детей перекладывать, тем более что по осени хлопот много — всем достанется. Он взял на себя самое, как всем казалось, легкое: свозить муку на мельницу. Чего уж там — туда и обратно отогнать телегу. Даже мешки сам не грузил, а на мельнице разгрузить помогут… Однако вернулся совсем больной, слег и уже больше не поднялся. Водички попил холодной, прямо из ручья, очень уж пить хотелось… Сам он принял ухудшение своей болезни как наказание, сказал жене:

— Вот видишь, мать, наказал Господь. Человек, как скотина, наклонкой и без креста пить не должен.

Промучившись трое суток, Василий Абрамович скончался, успев благословить детей и причаститься.

«Горе наше, горе. Мать убивалась. Помню, как причитывала она, обнимая гроб, обливая его слезами. Я от потрясения занемогла, а когда встала с постели, точно выросла лет на пять. Улетела веселость моя, я притихла. Отца похоронили, минуло мало дней, как стала я просить мать отвезти меня в монастырь. Мать не возражала. И я помню ее слова: „Видно, уж Господь Бог направил Дежку на путь праведный, истинный“. Отвезла меня мать в Девичий монастырь и отдала под заботливую руку тех старушек-монахинь, у которых мы ночевали четыре года назад. Старшая матушка Милетина уже сорок лет была монастыркой, а мать Конкордия — свыше двадцати. Тяжелым трудом они сколотили себе крошечные сбережения и выстроили келью в четыре покоя: монахини живут здесь на свои средства, это не общежительный монастырь, все работают сами для себя, и каждая по своим способностям имеет достатки; только уж очень престарелые живут на счет монастырский. Мне средства к жизни доставляли из дому.

Чтобы постричься в монахини, нужно прожить в монастыре не меньше трех лет, неся послушание, а потом сделать вклад в триста рублей. Тогда одевали в черную одежду и свершали постриг в монашеский чин. Но многие девушки несли послушание и ходили в цветных платьях по четыре и пяти лет, не имея для вклада трехсот рублей. У моих старушек была келейница Поля. Она уже шесть лет в монастыре, а все ходит в цветном: вклада не вносит. А как ей внести, когда она, бедная, к рукоделию неспособна, зарабатывать не в силах, а сама сирота. Жила она у старушек, работала черную работу и так при них и кормилась. Часто видела я у Поли заплаканные глаза: желалось ей черного платья да пострига, обительских уз навеки.

Троицкий монастырь, куда меня привезли, — в городе Курске, на Сергиевской улице. Тут же базар, трактиры, торговая суета. В базарное время и за высокие стены долетают уличный гул и гам. А в стенах обители разлита благостная тишина. Проходят, как черные тени, монахини. Неугасимая лампада мерцает в правом крыле нижнего храма, в часовне. Там, у аналоя, день и ночь дежурная монахиня читает псалтырь, там неустанна молитва к Престолу Господню об упокоении усопших.

Тоскуя по отцу, я часто забегала в часовню ставить заупокойные свечи.

— Иде же праведние упокоются, — молилась я.

Ведь молиться за упокой его душеньки и отпросилась я в монастырь.

Наше место, молодых послушниц, было при входе во храм, с левой стороны. Подле, за решеткой, тоже слева, виднелось множество остроконечных черных повязок молодых монахинь. А с правой стороны было место монахинь скуфейных, и тут же, впереди, стояло кресло матушки игуменьи. Когда мы выходили попарно прикладываться ко кресту, то повертывались к матушке игуменье лицом и кланялись ей низко, касаясь рукой земли. Все монастырские уставы нравились мне. Казалось, что в обители свято все и что грешному места тут нет. Так минул год и другой. Мои покровительницы-старушки уже поговаривали одеть меня в черные одежды, чтобы я могла петь на клиросе.

Мне тогда шел шестнадцатый. И зачем я выросла, лучше бы так и остаться мне маленькой Дежкой, чем узнать, что и тут, за высокой стеной, среди тихой молитвы, копошится темный грех, укутанный, спрятанный. Лукава ты, жизнь, бес полуденный.

А может, оттого, что больно глазаста я стала и душа забунтовала, что судьба звала меня в даль иную».

Петь в монастыре она, конечно, еще лучше выучилась. Не только так петь, как душа велит, но и слушаться матушку Милетину: так, чтобы из хора особо не выделяться, когда тот не требуется. Это в деревне хором пели так, чтобы друг друга перекричать, чтобы именно тебя лучше всех было слышно… А в монастыре иное нужно. Хор — он на то и хор, чтобы все голоса складно лились, как один единый. Чтобы на душе от этого нения становилось легко и сладко.

В общем, на пользу пошла Дежке Винниковой монастырская певческая школа. Только это одно и ничего более не осталось от «великой мечты» ее детства, за которую когда-то она готова была со всем миром сражаться…

Вышивать ее еще сестра Маша выучила, хотя монашки научили еще лучше, но только вышивание никогда отрады ее душе не давало. Скучно стало Дежке в монастыре, среди старух. Охладела ее душа к святой жизни. А тут еще и сомнения всякие. Легкой добычей стала душа ее для бесовских мирских соблазнов.

Глава 2 БЕСПУТНАЯ

I

Если бы один путь из монастыря был бы: в родную деревню вернуться и замуж выйти, как все, — нет, пожалуй, Дежка осталась бы, «укрепясь в вере». Домой возвращаться ей совсем не хотелось. Во-первых, засмеют ее винниковские: как много о монастыре говорила, как сильно хотела стать святой, а не хватило святости-то, сбежала из обители! Засмеют, непременно засмеют. Всю жизнь, поди, будут звать «монашкой»! А во-вторых, не хотелось ей быть, «как все». И замуж тоже не хотелось. Скучно это. Еще скучнее, чем монастырь. Здесь хоть какая-то красота. Да такая, что, пожалуй, и с годами не потускнеет! Здесь каждый день петь можно. А там, в деревне, там что ни год, то красота и чудесность жизнь все убывают и убывают. Дежка даже понять не могла, отчего это происходит, но ведь ясно помнила: все не так было, пока она не выросла. Мир иным был. Или — казался? Мир-то, наверное, не менялся… Она переменилась.

Нет, в деревню Дежка не вернулась бы. Ни за что. Осталась бы в монастыре, если бы не…

Если бы не нашел для нее хитрый бес нового соблазна! Новой красоты, да такой яркой и прельстительной, что перед нею сердце Дежки никак устоять не могло!

Первый шаг к славе Надежда сделала безо всякой поддержки, идя наперекор и судьбе, и всем деревенским понятиям о достоинстве и приличиях.

На пасхальную неделю в Курске была большая ярмарка, куда съезжались несколько бродячих трупп — цирковых и театральных. Огромный балаган раскидывали на Георгиевской площади. В балагане выступали, а на площади рядом с ним в палаточках показывали «чудеса» — диковинки всякие, уродцев или экзотических животных, панорамы с картинами войн и кораблекрушений.

На пасхальной неделе Дежку отпустили из монастыря в гости к сестре Дуняше, служившей в Курске, в красильне. Дежка про чудеса на Георгиевской площади была наслышана, но воочию не видела и умолила сестру сводить ее туда. Хоть и не подобают послушнице такие развлечения, но Дуняша согласилась: она в Дежке видела еще ребенка. И так понравился Надежде балаган, что она самовольно пришла к директору и попросилась в акробатки. И только примерив голубой в блестках наряд, по деревенским понятиям, совершенно непристойный, она усомнилась в своем решении. А когда к ней клоун приставать начал, испугалась. А тут и мать за ней пришла, увела из балагана свое непутевое чадо.

Но первый шаг к будущей славе был уже сделан в тот миг, когда она переступила порог «балагана». Не акробаткой ей стать хотелось в самом-то деле, не по канату ходить: привлекал ее мишурный блеск нарядов и особенно публика. То, что она будет выступать. И на нее будут смотреть. В ней уже тогда пробудилась актриса… Ведь исполнение ее народных песен в далеком пока еще будущем будет поражать не только переливами дивного голоса, но и необыкновенным актерским мастерством. Именно актерский талант, каким-то чудом зародившийся в деревенской девочке, не давал ей спокойно прожить свою жизнь, как мать с отцом жили, как сестры и браг…

Акулина Фроловна от стыда за дочь плакала:

«— И за что наказал меня Господь? Терпеть такой срам. Лучше бы прибрал тебя Бог. Ишь что вздумала: из святой обители да в арфянки. Что, тебя лукавый, что ли, осетовал?..

Мне стало стыдно, что мать на улице плачет, шумит, я тихонько отстала от нее, нырнула в ворота. А она думала. Дежка за нею идет, и размахивала руками, и все упрекала. Я выглянула. Мать шла сгорбившись, убитая, жалкая, голова дрожит. И заглотала я горькие слезы. „Да что же делаю с мамочкой, с милой моей, ненаглядной " Побежала, обняла ее, и в слезах обещала ехать в деревню, домой, куда хочет, только в монастырь не вернусь. "Но, мамочка, будь спокойна, я Бога не потеряла. Бог крепок в моей душе ".

Мы утихли. Мать, утерев слезы, стала рассказывать, как меня отыскали. Дуня, хватившись, пошла в монастырь, а там меня нет. Заволновалася Дуня и ехавшему в село Винникова Афанасию наказала, чтобы мать обязательно завтра же была в городе. Мать — в Курске и, узнавши тут, что Дежка пропала, заголосила. Да сестре кто-то сказал, что видели Дежку у балаганов. Мать туда, расспрашивая всех о девочке Надежде. Тот выпивший клоун ей и указал, что, кажется, такая тут есть.

Забилась я у сестры в угол и плакала от стыда. Теперь мать меня успокаивала:

— Не плачь, Дежка, вот поживем в деревне до июля, а там тетка Аксинья едет в Киев на богомолье, я тебя с ней отправлю, поклонишься святым угодникам, в пещерах побываешь, заодно и у сестры Настеньки. Она уже три месяца в Киеве, ее мужа туда в солдаты угнали.

Лукава ты жизнь, бес полуденный. Тут же в горячей моей голове пронеслось: "Вот хорошо — в Киев. Там, верно, тоже есть балаганы — уйду в балаган""".

Знала бы Акулина Фроловна мысли своей младшей дочери — ни за что не пустила бы ее, непутевую, в город! Но мать думала, что Дежка искренне раскаялась в содеянном и больше страшной ошибки своей не повторит. Богу свечку поставила за то, что не случилось ничего по-настоящему страшного и позорного с ее девочкой в балагане: ведь могло случиться, могло! Помолилась горячо о том, чтобы винниковские соседи ни о чем не прознали. Дунечке сурово наказала: молчать о случившемся! А то после такого Дежку никто и замуж-то не возьмет: не поможет ни работоспособность ее, ни вполне приличное по винниковским меркам приданое… Ведь подумают: не соблюла себя! И правильно подумают, сама Акулина Фроловна так думала, когда уводила Дежку из балагана… Побывать в таком зазорном месте — и соблюсти чистоту: Божье чудо, никак иначе! Но винниковские в чудо могли не поверить…

Пока они думают, что Дежка в монастыре. Акулина Фроловна потом им скажет, что забрала сама Дежку из монастыря, пожалев ее юность, что Дежка монастырь покинула, склонившись на уговоры матери. Грех, конечно, лгать, но чего не сделаешь ради любимого дитяти! А Дежка — непутевая — была у Акулины Фроловны самой любимой. Так всегда бывает: кто из детей больше тревог матери доставляет, того и любят больше. К тому же Дежка — младшенькая… Последыш, Божий дар… Ну оступилась. Глупость сделала. Надо защитить ее теперь, хоть даже и солгав!

А пока Акулина Фроловна решила, что лучше Дежке в Курске с сестрой пожить и поработать тоже здесь, в городе. В конце концов, времена так изменились, что теперь не только парни, как встарь, но и многие девушки в город на заработки уезжают! Горничными нанимаются, кухарками или на фабрику куда… Скопит себе на приданое — и возвращается. Да что там девки! Молодки тоже: у кого молока много, нанимаются в кормилицы. За молоко здоровое, деревенское хилые городские барыньки хорошо платят!

Конечно, в городе-то девки от крестьянской работы отвыкают… Встречаются, конечно, такие сознательные, что зиму и весну проводят в городе, деньги зарабатывают, а лето и осень дома, семье в поле помогают. Но таких мало. Чаще затягивает городская жизнь… Но в конце концов, может статься, Дежка за городского замуж выйдет! За извозчика пли за приказчика — они, говорят, богато живут. Да и банщики, и разносчики — мало ли в городе хороших мужиков, способных семью прокормить? Может, и не придется Дежке в Винннково возвращаться. Она ведь на других девок винниковских совсем не похожа: то в школу просилась, то в монастырь, а то в балаган уйти надумала! Нет, для простой деревенской жизни она не создана. Заскучает еще, в деревне-m И в городе тоже приличные люди живут. Поумнеет же она когда-нибудь настолько, чтобы мать могла не бояться за нее и не ждать новых безумств? А пока юна да глупа — за ней присмотрят. И сестрица Дунечка, и другие добрые души найдутся.

II

Первой доброй душой, решившей помочь непутевой девчонке, стала экономка миллионера купца Гладкова, кроткая и богомольная старая дева Ксения Ивановна. Она часто выслушивала слезные жалобы Акулины Фроловны на проделки младшей дочери: "Настырная такая, что даже — прости Господи Дежкины прегрешения — в ахтерки сбежала". Ксения Ивановна решила горю помочь и порекомендовала Дежку своих хозяевам, хвалила, уговаривала взять в услужение. Дежке хотелось домой, в деревню, но спорить она не посмела, не желая еще сильнее огорчать свою и без того несчастную мать.

Дежку приставили к дочери Гладкова, Наденьке, ее ровеснице и тезке. Барышня вид имела цветущий, но, согласно моде того времени, старалась казаться барышней хрупкой, склонной к обморокам и простудам. У Дежки с ней установились самые дружеские отношения. Впрочем, и другие члены семьи Гладковых тоже относились к молоденькой горничной по-доброму. Только сам хозяин, Николай Васильевич Гладков, огорчал Дежку: "Высокий и грузный купчина, человек был он неплохой, но имел привычку досадную: как ни пройдет мимо, обязательно ущипнет". Впрочем, Дежка не оскорблялась на эти щипки, а удивлялась: "Барин, а щиплется, неужели все они таковы?"

Летом Гладковы выехали на дачу, в имение, Дежку взяли с собой, и там, купаясь в реке, она простудилась. Как раз в ту пору часты были случаи дифтерита, и Дежку поспешили отослать в Курск, в больницу, откуда она через неделю уехала домой, к матери. Мать радовалась. Сестрица Дунечка служила в городе, сестрица Настенька вышла замуж и жила в Киеве, брат Николай все дни проводил в поле, только сестрица Маша дома, но она была по характеру мрачной, неразговоривой — не то что веселая Дежка.

"Мои винниковские подруги уже невестились, держали себя как взрослые и ходили в карагодах при старших. Помню, как-то вечерком, когда я сидела с матерью под березой, у нашей избы, подошел к нам высокий человек. Присмотревшись, я узнала в нем Сергея Егорыча. Был он из разорившихся помещиков, опустился и стал чем-то средним: ни барин, ни мужик. На деревне он славился своей брехней, так его и звали: Плетень.

— Ну, пошел плетни плесть.

Сергей Егорыч был человек молодой, тихий и вежливый; играл хорошо на гармонии, и никогда никто не видал его пьяным. Он ступил к нам, мать чего-то смутилась, а Плетень пошел плесть Бог его ведает небылицы какие, и Надеждой Васильевной меня называл, и просил погулять с ним на выгоне. "Вот тебе, здравствуйте, с чего вдруг я стала Надеждой Васильевной? — посмеивалась я про себя. — И почему мать так смутилась?" Сергей Егорыч вскоре ушел, и тогда оказалось, что это он приходил свататься и что мать, напуганная моими проделками, была готова отдать меня за Плетня замуж. Мать засмущалась, заговорила, что Ягорыч человек неплохой и женишок — чести приписать. Я пожелала, чтобы сама Акулина Фроловна пошла за Плетня замуж, а я не пойду: наотрез отказала".

Отказала Дежка и следующему своему соискателю, учителю Василию Гавриловичу. Мать с горя едва не слегла. Так ей хотелось дочь непутевую замуж выдать, на другие плечи — мужские, сильные — переложить ответственность за ее будущее благополучие, теперь казавшееся все более и более сомнительным.

III

Киев поразил Дежку огромными масштабами и своей "европейскостью" — сколько здесь было вывесок на иностранных языках, сколько диковин! И одевались здесь барыни особенно, не так, как в Курске. Да и вообще все было не так… В Киеве жизнь по винниковским меркам была "совсем столичной". И развлечений для молодых куда как больше, чем в строгом, богобоязненном Курске. Но даже в Киеве Дежка скоро соскучилась. Не то чтобы соскучилась: нет, развлечений здесь хватало, да и сам город, что ни день, удивлял ее новизной, и привыкнуть к нему Дежка не смогла бы еще очень долго… Но в Киеве она еще острее почувствовала свою "деревенскость". Простоту свою и скромность.

Вот идет она — темное платье в крапинку, розовая косыночка, свежий румянец, тяжелая коса змеей по спине вьется, — а мимо, поскрипывая рессорами, коляска какой-нибудь барыньки… Только пыль из-под копыт, из-под колес — и Дежке на юбку! А барынька разлеглась на подушках, от солнца кружевным зонтиком укрылась, и наряд у нее — ленты, вышивка, аппликация, и шляпка — будто букет, с бархатными цветами и пушистыми перьями, а из-под шляпки — тугие золотые локоны, и румянец такой яркий, что натуральным он уж никак не может быть…

То есть это вначале Дежка думала, что румянец у барынек — натуральный. Дивилась их красоте. Но потом новая подружка Наденька объяснила ей, что не румянец это, а помады особые, которыми барыньки лицо покрывают: белая помада — для белизны, розовая — для румянца, и красная еще есть — для губ. Надя сводила даже Дежку в галантерейный магазин, чтобы показать, как там эти помады лежат в коробочках. И локоны, по словам Нади, у этих барынек тоже чужие. Покупают на локоны девичьи косы, платят золотом, а потом француз-куафер волосы эти особой краской в золотой цвет покрасит, завьет… И сделает: или парик (что-то вроде волосяной шапки, Дежка видела такой в окне парикмахерской, на восковом манекене), или просто "бандо", которые полулысые барыньки на затылок и виски шпильками прикрепляют. А некоторые ленятся "бандо" на голову крепить и прикалывают чужие локоны прямо к шляпке. Надя рассказывала, будто видела своими глазами, как в ветреный день с головы одной барыньки слетела шляпка вместе с локонами и покатилась по мостовой. Вид у барыньки был препотешный! Надя всегда смеялась, когда рассказывала… Дежка тоже смеялась вместе с ней. Но в глубине души у нее зрело глубокое недовольство жизнью. Пусть у нее и коса своя, и румянец свой! Зато барыньки — в шляпках, под зонтиками, в колясках! А Дежке только пыль из-под колес достается…

Для другой девушки это чувство стало бы "ощущением социальной несправедливости" и, возможно, толкнуло бы ее на революционный путь: в литературе доперестроечных времен много было таких историй… И в реальной жизни начала XX столетия много.

Но у Дежки Винниковой это глухое внутреннее недовольство своим положением переросло в желание новой жизни, знакомое ей еще по монастырским временам. Захотелось чего-то такого, такой красоты и такого чуда, чтобы даже эти барыньки в шляпках и с накладными локонами ей, Дежке Винниковой, позавидовали! Чего-то особенного… Совсем нового… Как балаган. Только чтобы лучше, потому что в новой киевской жизни своей Дежка поняла все убожество того балагана, где она едва не осталась.

Поселилась Дежка у сестры своей Настеньки. Работать пошла в прачечную неподалеку, где в скором времени подружилась с там же работавшей родственницей хозяйки, бойкой девицей Надей — опять свела ее жизнь с ровесницей и тезкой.

Но и второй шаг к Большому Искусству Дежке Винниковой тоже пришлось сделать самостоятельно.

"Надя не раз хвасталась, что у нее есть знакомые студенты и артисты из сада "Аркадия" и что, если я захочу, мы можем вечером пойти в сад, а билеты нам достанет артист Волошенко. Пойти в сад, где музыка, — вот чудеса, я просто стала преклоняться пред Надей. Еще бы, такие знакомства: студенты, артисты. Наконец день желанный настал, и в обществе студентов мы отправились в сад "Аркадия". Разноцветные гирлянды фонариков украшали вход и аллею сада. Гремел военный оркестр, сновала нарядная толпа, и, кажется, одна только я была в косынке, а все в шляпках. Это меня немного смущало. На открытой сцене, когда взвился занавес, я увидела тридцать дам в черных строгих платьях с белыми воротниками. Дамы стояли полукругом, все они казались мне красавицами — какие прически, какой цвет лица. И вдруг раздался лихой марш:

— Шлет вам привет Красоток наш букет, Собрались мы сюда Пропеть вам, господа, Но не осудите. Просим снисходить, А впрочем, может быть, Сумеем угодить. Беззаботное веселье, господа, Вот в чем заключается жизнь наша вся. Где играют, пьют, Пляшут и поют, Нас всегда найдешь ты Тут, как тут. Нам грусть-тоска — все нипочем, Мы веселимся и поем. Упрек людской — лишь звук пустой. Довольны мы своей судьбой.Волощенко, встретивший нас еще у входа с билетами, теперь спросил, нравится ли нам хор. Он сказал, что ест мы захотим, то можем в хор поступить. "Еще бы не нравиться, еще бы не хотеть — да это лучше балагана", — думала я. Тут же в саду мы и решили не откладывать в долгий ящик: Волошенко завтра придет за нами и поведет к хозяйке хора знакомиться.

Хозяйка хора, Александра Владимировна Липкина, высокая, с гордой осанкой, гладко причесанная, без всяких румян и белил, мне очень понравилась. В квартире ее было очень уютно, по-семейному: встретила нас чистая старушка в белом чепце — мать Ачександры Владимировны, бегала маленькая девочка, ее племянница, у образа горела лампада. Александра Владимировна понравилась нам. Мы понравились ей. Мы условились завтра прийти за авансом, заказать себе форму: черное и белое платья, а также попробовать голоса. Мы с Надей были в восторге и без долгих слов решили тихонько у драть: я — от сестры, Надя — от тетки. Александре Владимировне мы, конечно, не сказали, что от родных уходим тайком: боялись, что не возьмет.

На другой день в зимнем зале "Аркадии " происходила моя первая репетиция, за пианино сидел Лев Борисович Липкин, а вокруг него стоял хор. Помнится, разучивали "Марш-пророк".

Когда мы вошли, Лев Борисович сказал:

— А ну, две Надежды, покажите, какие у вас голоса.

Мне было стыдно: все разглядывали нас. Липкин дал аккорд, я взяла дрожащим голосом ноту.

— Смелей, смелей.

Я взяла смело.

— Ого, хорошо.

В уголке сидела дама в черном платье. Липкин позвал ее.

— А ну, Люба, спой свое соло, пусть Надя послушает, она может петь с тобой контральтовую партию в "Пророке".

Люба откашлялась.

— Ангел-хранитель, укажи мне спасенье, — вдруг рванула она, — мой покровитель, дай утешенье. Сердце уныло в горьком томлении, кровь вся застыла от упоения.

Она фальшивила, но у нее был не голос, а голосище, я даже оторопела. А Липкин рассердился:

— Фальшь, фальшь. Ну, дуб ты этакий, повтори еще. А ты, Надежда, слушай, запоминай.

Люба пропела снова. Мне дали написанные слова, а мотив я легко запомнила и, к большому удовольствию Льва Борисовича, пропела соло без ошибки.

— Вот и прекрасно, — радовался он. — Теперь Люба не собьется.

А у Нади голоса не оказалось.

На сцене репетировали какие-то танцы, и нас послали туда, к руководительнице. Ее также звали Надежда, по фамилии Астродамцева. Скромно одетая, бледная женщина встретила нас словами:

— Ну, тезки, покажите ваши таланты. Вот ты, станцуй гопака, — обратилась она к Наде.

Та протанцевала, ее одобрили. Настала мой очередь.

— Сделай так, — сказала Астродамцева и показала мне па.

Я попробовала, но вышло что-то плохо: смутил меня "гопак". У нас в деревне эта фигура называется "через ножку", и девушки у нас никогда так не прыгают, они танцуют плавно, а прыгают через ножку только парни. Но меня заставили пробовать именно "через ножку", которая тут называлась па-де-бас. Астродамцева покрикивала, чтобы я не держала рук перед носом, а отбрасывала их широко по сторонам. "Ну хорошо, — подумала я, — отбрасывать — так отбрасывать", — и так размахнулась вправо, влево, что кругом засмеялись, а Астродамцева подскочила:

— Ну ты, деревня, чуть мне зубы не вышибла. Но толк из тебя, вижу, выйдет.

В хор я была принята. Нам положили восемнадцать рублей жалованья в месяц на всем готовом. А что делалось после нашего бегства дома, мы не знали, да и не думали: нас захватила новизна.

В хору все певцы были женатыми, и делился хор на семейных, на учениц и хористок, и на дам, располагавших собой, как им заблагорассудится. Семейные выносили всю тяжесть программы. Это были потомственные и почетные труженики эстрады. Они выступали по нескольку раз в вечер, так как наш директор, Липкин, должен был давать в "Аркадии" программу в двенадцать-пятнадцать номеров. Учениц в хору было шесть, все подростки, в том числе и я. Нас обучали для капеллы и держали в ежовых рукавицах: девчонок никуда не пускали самостоятельно по городу. После программы кормили нас ужином и гнали спать, хотя, правда, программа кончалась в два часа ночи, но по-ресторанному это рано.

В первый раз надела я черное платье и в модной прическе вышла с хором на сцену, когда пела с Любой соло в "Пророке".

Волнение мое было велико. Я стояла справа, первой, и боялась, как бы мне от волнения не свалиться в оркестр. В голове шум, звон — уж какое тут соло, даже не помню, когда мне выступать, вся надежда на Любу. Тут меня ободрил выразительный взгляд Льва Борисовича, я поняла, что вступать скоро. Тут же случилось чудо: Люба вступила вовремя, я за ней. Лев Борисович улыбался из-за пианино: ну, значит, ничего. Действительно, мой первый дебют сошел, слава Богу, хорошо".