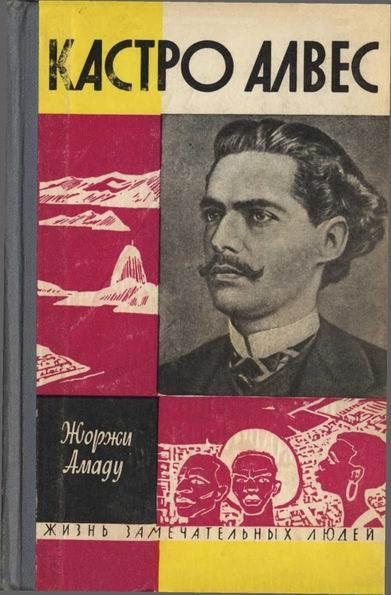

Амаду Жоржи КАСТРО АЛВЕС

«Не будь его, кто мог бы стать великим бессмертным поэтом Бразилии, лучше сказать — гением всеобщей гуманной поэзии Нового мира?»

Пиньейро ВиегасВВЕДЕНИЕ С ПЕЧАЛЬНОЙ ПЕСНЕЙ И НЕСКОЛЬКИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ АВТОРА

Тебя убаюкаю песней печальной.

Сядь со мною рядом, подруга, и я поведаю тебе одну историю. Давно я уже тебе ничего не рассказывал здесь, в порту.

Небо усеяно звездами — это все души умерших героев. Сядь ближе, дай мне свою руку, и я расскажу тебе историю одного мужественного человека. Видишь звезду там, вдали, за старым фортом, над неясными очертаниями островов? Это, наверное, его душа освещает небо Баии. Не знаю, будет ли тебе интересен мой рассказ. А может быть, у меня получится и не рассказ, а героическая повесть или поэма наподобие той, что сложена о борце за независимость, о Лукасе да Фейра:

Под Байей врагами был схвачен После сечи в дыму и огне. Но стража пешком возвращалась, А пленник — верхом на коне.Про Лампиана[1] в народе тоже сочинили поэму: в ней воспевалась Мария Бонита, прошедшая со своим возлюбленным весь сертан[2] и сложившая голову недалеко от Проприи. Эту историю трагической любви лучше меня расскажут тебе воды Сан-Франсиско, реки, что протекает в наших краях. Ты ведь уже слышала однажды поэму о Розе Палмейран, девушке с большой розой на груди и с кинжалом в складках юбки, — как она сражалась одна против шестерых мужчин и всех шестерых победила? Они обе — и та, что из сертана, и та, что из порта, были красивые женщины, почти такие же прекрасные, как и ты, негритянка.

Я сложил поэму и о моряке Безоуро; в ней говорилось о ветре и о рыбачьей лодке. Безоуро никогда не применял оружия — если и дрался, то голыми руками.

Тот, о ком я хочу рассказать тебе сегодня, тоже не носил оружия. Он шел на врага с открытой грудью и всегда одерживал победы. Он побеждал рабовладельцев, которые угнетали негров, побеждал и самых красивых женщин на земле Бразилии. Я расскажу тебе о его борьбе с начала и до самого конца, и ты поймешь, почему никто не остается безразличным к этому человеку, которого ненавидели тираны и любил народ. Я расскажу о нем, как уже рассказывал о Безоуро, о Лукасе да Фейра, о Розе Палмейран и о негре Антонио Балдуино[3].

Может быть, здесь выдумки будет меньше, чем в тех историях, может быть, я вообще ничего не додумаю, ибо его жизнь и без того была прекрасной. Возможно, однако, я поведаю тебе о поступках моего героя, которые он и не совершал, а только описал в своих поэмах; возможно, я поведаю о беседах, при которых никто не присутствовал и которые вообще никогда не происходили. Но эти беседы могли бы произойти — ведь они отражены в его творчестве, в его стихах. Если я это и сделаю, подруга, то лишь для того, чтобы ты могла яснее представить себе его образ.

Подобно могучему урагану, он нападал на несправедливость и, подобно мягкому, нежному бризу, обращался к стыдливому слуху женщины. Я додумаю только то, что будет соответствовать его характеру, его облику, который дорог всем тем, кто горячо любит свою родину. Память о поэте дорога и мне, твоему другу, рассказчику историй о неграх и моряках.

Приходилось ли тебе, подруга, видеть гавань в пору, когда норд-ост обрушивается на море и на город, когда он уносит лодки, срывает корабли с якорей, сбивает с курса трансатлантические пароходы, меняет цвет морской воды? Он стремителен, грозен, прекрасен, почти призрачен. Его порыв длится только несколько мгновений, но и после того, как норд-ост проходит и на море снова наступает затишье, о нем нельзя забыть, ибо все за эти мгновения изменилось: другим стал облик порта, очистился воздух. Только с норд-остом, негритянка, я могу сравнить Кастро Алвеса: в нем была сила этого могучего ветра, его порыв и красота, и память о поэте сохранилась навеки.

Он рано начал жизнь и закончил ее очень молодым. То было самое прекрасное сочетание юности и гениальности, которое когда-либо видели небеса американского континента.

В те времена, когда Кастро Алвес бродил по улицам Баии, он произнес столько прекрасных слов, подруга, что его голос, все возрастая, звучит до сегодняшнего дня, и это голос сотен, тысяч и миллионов людей. Это и твой голос, негритянка, это голос порта, голос города. Он говорил от нашего имени, и никто из нас не сумел бы сказать так. Его голос и по сей день самый сильный и самый молодой, ибо это голос народа Бразилии.

Там, наверху, в театре, ты однажды слушала оркестр. Помнишь момент, когда все музыканты объединились в едином порыве и силой своего искусства извлекли из инструментов самую высокую, самую прекрасную ноту, которая продолжала звучать в зале даже после того, как слушатели разошлись? Таким вот представляется мне Кастро Алвес. Бывают мгновения, когда объединяются все силы нации и, подобно самой высокой ноте, слышится спокойный и грозный, демонически прекрасный и справедливый голос. Этот голос подлинного гения возникает из чаяний народа, из жизненной потребности людей. Он никогда не умирает, оставаясь бессмертным, как и сам народ.

Человека, историю которого я тебе расскажу, любили многие женщины Бразилии. Белые и негритянки, мулатки и метиски, робкие и дерзкие падали в его объятия. И он любил всех их, но для одной приберег свои лучшие слова, самые нежные, самые ласковые, самые прекрасные. У этой невесты, негритянка, красивое имя: Свобода.

Взгляни на небо: он сияет там, он самая яркая из звезд. Но ты встретишь его и на улицах любого города и в комнате любого дома. Где бы ни были бьющиеся за человечество молодые сердца, в каждом из них ты почувствуешь Кастро Алвеса.

Дай же мне теперь свою правую руку, подруга, и выслушай мой рассказ о поэте…

* * *

У этой книги небольшая библиография. Конечно, я прочел труды Афранио Пейшото, Мусио Тейшейры, Шавиера Маркеса, Эдисона Карнейро, Педро Калмона. С рядом других авторов я познакомился через их статьи, доклады и брошюры. Некоторые из этих авторов — люди видные, например Эуклидес да Кунья, Руй Барбоза, Жилберто Амадо, Пиньейро Виегас, Агрипино Гриеко[4]. Некоторые из писавших о Кастро Алвесе — очень слабые писатели (бедняги, они тщились понять поэта, которому нечего было сказать им, но которому довелось многое сказать против них). Иные — исследователи, например Афранио Пейшото. Он человек умный и преклонявшийся перед поэтом, но далекий от творчества Кастро Алвеса. Или Эдисон Карнейро. Он человек близкий к поэту и способный понять его, поскольку Карнейро, быть может, самый сильный из всех литературоведов своего времени. Но он испортил свое произведение спешкой, хотя оно все же лучшее из того, что мы имеем о Кастро Алвесе. Множество книг помогли мне изучить эпоху, в которую жил поэт, и проблемы, которые его занимали. Но самым ценным источником для этой книги явились поэмы и стихи самого Кастро Алвеса, не раз перечитанные мною в Полном собрании его сочинений с комментариями Афранио Пейшото. Кстати сказать, уже одни эти комментарии академика нашей литературы достойны вызвать восхищение и уважение к нему всей бразильской интеллигенции.

* * *

Конечно, при написании этой книги я позволил себе известные вольности. Поэтому то, что получилось у меня, более всего напоминает оду. Эта книга — я снова повторяю — скорее биография поэта, чем биография человека. Я буду счастлив, если мое произведение окажется достойным гения Кастро Алвеса. И все же считаю, что любые слова, сколь бы похвальными они ни были, никогда не выразят того восхищения, которого заслуживает поэт. Возможно, что историческая точность несколько пострадала в моих грубых руках романиста. Пусть гневаются историки! То, к чему я стремился, — это запечатлеть путь крупнейшего бразильского писателя по стране, богатой рифмоплетами и бедной подлинными поэтами. В Бразилии написано множество исследований о Кастро Алвесе, авторы которых ограничились лишь тем, что установили точные даты и выявили подлинные имена женщин, к которым были обращены те или иные произведения поэта. Это, без сомнения, весьма полезно, но совершенно недостаточно. Этим писателям и литературоведам не хватило мужества встретить Кастро Алвеса лицом к лицу и попытаться обрисовать облик поэта во всем его величии. Постараться на основе его стихов воссоздать его беседы во время прогулок с поэтами Баии, Ресифе или Сан-Пауло — такова моя задача. Кастро Алвес был художником, который шел навстречу жизни с поднятым забралом. Те же, кто писал о нем, в большинстве своем писатели, бежавшие от жизни к лжи фальшивого искусства.

Я попытаюсь воссоздать биографию Кастро Алвеса во всей ее цельности и приступаю к этой задаче полный решимости. Я могу потерпеть неудачу из-за недостатка литературного мастерства, но твердо уверен, что не искажу подлинного облика Кастро Алвеса. Одно обстоятельство сильнейшим образом связывает с ним меня, как писателя: я всегда, как и он, встречал жизнь лицом к лицу; как и он, я пишу для народа и стремлюсь в своих произведениях отражать его чаяния. В этой оде поэту, которую вы прочтете, я не хочу ничего иного, как только показать нашему народу его жизнь, народу, который любит своего поэта за мощь и красоту его стихов. Эта книга, написанная по предложению женщины, которой я обязан своим счастьем, предназначена не для литераторов и литературоведов, а для народа.

У меня нет ни малейшего намерения написать критический очерк; я не буду вдаваться в исследования, был ли Кастро Алвес подлинным гением, действительно ли в его творчестве имеются те пресловутые «вечные ценности», о которых так любят болтать все литературные кастраты; актуально ли его творчество для нынешнего времени «с поэтической точки зрения» (ох, уж эти хозяева поэзии!) и, как кто-то уже написал, не представляет ли он «только исторический интерес». Я оставляю этот взрыв мелкого злопыхательства для критиков и модернистских поэтов (голоса их настолько слабы по сравнению с голосом Кастро Алвеса, что им только и заниматься делами подобного рода). Я хочу написать о Кастро Алвесе с любовью, как человек из народа о народном поэте, с любовью, которая приносит подлинное понимание и заставляет нас сильнее почувствовать все, что есть человечного и великого в поэте, — гораздо сильнее, чем это позволяют сделать трактаты поэтической теории, сколь бы объемисты они ни были, и архивы, как бы хорошо они ни были классифицированы. Так пусть вместе с историками-педантами гневаются и придирчивые критики. Кастро Алвес был вылеплен из другой глины.

ГЛАВА 1

Сын бури, молний брат родной!

Бросай свой клич грозе навстречу…

В суровом сертане, подруга, родилась эта великая любовь. Вдали от больших городов, на диких землях северо-востока возникали страсти, инстинкты и предрассудки. Вокруг простиралась каатинга[5] с редкими феодальными фазендами[6], по степи скакали всадники в кожаной одежде, повсюду с давних пор господствовал суровый закон сертана. Даже в наше время, почти через сто лет после истории, которую я собираюсь рассказать тебе, этот закон властвует в сердцах хозяев фазенд и в душах разбойников — кангасейро. Сертан рождал сильных, несгибаемых мужчин и прекрасных гордых женщин; даже в самой застенчивой душе самой скромной девушки, которая жила, скрытая до поры в тиши каза-гранде[7], попыхивали всепобеждающие страсти. Робкие женщины сертана, когда наступала пора любви, становились сильными, как Юдифь, отважными, как храбрейший из кабр. Такими их делает каатинга — эти бесконечные заросли кустарника, который даже нельзя назвать растительностью, ибо это просто колючки, раздирающие ноги, руки и грудь.

Тот, кто родился в каатинге и с первых же дней слышал в густых сумерках печальное мычание быков, кто рос, увлекаясь нескончаемыми рассказами о кангасейро, наблюдая за дуэлями на кинжалах, видя, как укрощают диких быков, и познавая, что жизнь для того и существует, чтобы прожить ее храбро, тот, кто жил повседневным героизмом сертана, тот способен был даже восстать, подняться на борьбу против сурового закона сертана.

У жителей сертана сила любви соединяется с силой, идущей от дикой, неукрощенной человеком земли. Здесь рождаются знаменитые кангасейро и героические женщины, которые во имя любви жертвуют всем — очагом, семьей и своей честью. Здесь родилась Порсия — та, что погубила себя из-за любви к Леолино, героиня самой трагической любви сертана. Здесь родились Кастро, Кангусу, Моура и Медрадо, хозяева сертана и блюстители его закона. Здесь родился и Кастро Алвес, сын Клелии Бразилии — сестры Порсии. Тот, кому предстояло воспеть одну за другой красавиц сертана и чувства сертанежо[8], появился на свет, когда трагедия его тетки уже подходила к концу.

Кастро Алвес рос в годы, когда вокруг бушевали кровавые страсти, вызванные любовью Порсии и Леолино, презревших законы общества и бросивших вызов предрассудкам. Весь край каатинги от Парагуасу до Сан-Франсиско сотрясался от мстительных выкриков семейств Кангусу и Кастро; топот коней в ту пору всегда предвещал начало перестрелки.

Кастро Алвес рос в годы, когда свободная любовь восстала против законов сертана.

В каза-гранде, где он появился на свет, об этой трагической истории говорили мало. Однако ее отражение можно было прочесть на мрачном лице деда, майора Силвы Кастро, увидеть в слезах Клелии, склонившейся над колыбелью ребенка, в морщинах, прорезавших лоб отца, доктора Алвеса, услышать в отчаянных криках Порсии, запертой, как пленница семьи, в своей комнате. Все в детские годы Кастро Алвеса напоминало ему о законе сертана, который каждый должен соблюдать под страхом смерти.

Много лет понадобилось людям, чтобы создать этот закон. Прежде они жили свободными на свободной земле, их любовь не сковывали цепями, и никто не вставал на ее пути. Закон существовал в городах для цивилизованных людей, где в нем была необходимость. Однако постепенно разрастались фазенды, накапливались богатства, и люди принесли свой закон из городов в сертан. В течение многих лет миссионеры проповедовали его народу наряду со словом божиим, пока не приковали к нему сертанежо. И горе тому, кто нарушал этот закон! Ему грозило жестокое наказание.

Ребенок родился на земле своих предков, где все было подчинено этому закону. Но еще в раннем детстве он узнал от хлопотавших вокруг него заботливых мукам[9] о трагической судьбе Порсии и Леолино, которые восстали против закона, чтобы жить в тиши и одиночестве и свободно любить друг друга. Он понял, что закон сертана — враг любви, враг человека, и лучше всего порвать с ним. Мальчику, родившемуся в том самом году, когда острыми кинжалами разрубили на части другого ребенка — дитя свободной любви, — предстояло много лет спустя стать страстным певцом свободы и в конце концов самому погибнуть от любви. Ничему его не научили

Кастро, Моура и Медрадо. Но прекрасная Порсия и отважный Леолино открыли глаза Кастро Алвесу. Как и они, мальчик-сертанежо стал романтичным и чувственным, врагом всего, что лишало людей свободы.

Подруга, выслушай историю Порсии и Леолино, и ты узнаешь, почему появились на свет многие из стихов поэта{1}.

* * *

В 1822 году португальский принц, за которым стоял один из самых выдающихся политических деятелей Латинской Америки — Жозе Бонифасио[10], провозгласил независимость бразильских земель, до того являвшихся португальскими владениями. По всей стране это событие было торжественно отмечено празднествами, множеством цветов, гимнов и речей. Но в провинции Байя фазендейро оказали сопротивление новому режиму. Тогда на борьбу за независимость страны поднялся народ — в Кашоэйре и Итапарике, по всему Реконкаво Баияно. В этой борьбе выковывались герои и героини; в сердцах всех бразильцев вспыхнула любовь к свободе. Народ отстаивал свое право на свободную, независимую родину.

Кипела там грозная битва, Ее не вели два народа: Грядущее с прошлым сражалось, И с рабством боролась свобода.Так написал поэт несколько лет спустя, когда воспел эту борьбу в одной из своих самых прекрасных поэм и восславил народ, пожелавший стать свободным.

Одни герои родились в городе, другие пришли из сертана. Имя одного из них — Силва Кастро; это был грубый, дерзкий и надменный, но мужественный и справедливый человек{2}. Вокруг него объединились храбрейшие из храбрых. К его войску присоединилась и одна женщина, обладавшая отвагой солдата и любившая свободу. Ее звали Мария Китерия.

Пройдя с боями тяжелый путь и прославившись своими подвигами, батальон Силвы Кастро прибыл 2 июля — в день освобождения Баии — к месту назначения.

Весь отряд любил Силву Кастро — образцового командира и друга сертанежо, который привык трудиться вместе со скотоводами и сражаться вместе с мужественными кабрами. Однако майор все же не был опытным военачальником, а, кроме того, отличался грубой откровенностью и не любил гнуть спину перед начальством.

Полковник Гомес Калдейра был недоволен резкостью и заносчивостью командира батальона, но ничего не мог тут поделать, поскольку Силва Кастро был героем кампании. Правда, полковник мог разлучить Силву Кастро с солдатами и перевести его в другой батальон. И хотя это был не лучший выход, он именно так и поступил.

Когда об этом узнали солдаты, их охватило негодование. Батальон построился, вышел на улицу и направился к дому Гомеса Калдейры. Солдаты начали стучаться в дверь полковника — и это уже походило на бунт.

Гомес Калдейра тоже был героем борьбы за независимость, и он тоже не знал, что такое страх. Услышав крики взбунтовавшихся солдат, проклятья и ругательства, он не испугался. Он открыл дверь и появился на крыльце, рассчитывая, что его присутствие утихомирит вышедших из повиновения. Но полковник не успел произнести ни слова: грянули выстрелы, и, обливаясь кровью, он упал.

Это было концом карьеры майора Силвы Кастро. Майор присутствовал на суде, когда судили его солдат. Он осуждал преступление (свойственное ему чувство дисциплины, его положение командира не позволяло ему одобрить убийство начальника), но он дал понять, что преступление было совершено из благородных чувств: солдаты любили своего командира и пришли в отчаяние, узнав, что теряют его.

Майор не захотел продолжать военную карьеру и вернулся в сертан. Между тем семья его росла: к детям, которые родились в Байе, прибавились другие, родившиеся в фазендах. Девочки унаследовали прославленную красоту матери — доны Аны Виегас{3}, дочери испанки{4} изумительной красоты.

Силва Кастро стал одним из феодальных сеньоров сертана, с фазендой в районе бассейна Сан-Франсиско, близ Каетитэ, и с фазендой недалеко от моря, в Курралиньо{5}. Здесь подолгу жила его семья, и сюда на праздники приезжали из столицы юноши-студенты ухаживать за молодыми наследницами фазендейро.

Так начался роман между Клелией Бразилией и Антонио Жозе Алвесом, студентом-медиком, который влюбился в девушку, еще когда та училась в Байе, в колледже доны Перпетуа. Антонио работал тогда для практики в аптеке Жеронимо Жозе Бараты. Ухаживанье продолжалось и во время каникул. Студент закончил университет, попутешествовал и вернулся, чтобы жениться. Вскоре у Клелии Бразилии и Антонио Жозе Алвеса родился первенец — Жозе Антонио. Супружеская чета переехала в столицу провинции.

Тем временем майор Силва Кастро отправил своих остальных дочерей отдохнуть до конца года на фазендах сертана Каетитэ. Некоторое время они прожили там. Но наступила засуха, и девушки решили вернуться домой раньше срока. Они направились на фазенду Кабесейрас, которая не была затронута бедствием и где по уговору их ждал отец. Поездка оказалась трудной: на дорогах нещадно палило солнце, деревья высохли. Скот падал, люди спасались бегством. Девушек сопровождал брат майора — Луис Антонио Кастро, хорошо знавший этот район. В пути они часто останавливались на фазендах друзей, чтобы отдохнуть от утомительного путешествия под палящим солнцем. Луис Антонио обсуждал с хозяевами ужасы бедствия и подсчитывал убытки, которые засуха причиняла фазендейро, а девушки между тем развлекались.

Молодые люди из семей фазендейро радовались неожиданному приезду гостей: он служил предлогом для импровизированных празднеств и нарушал скуку однообразной жизни на фазенде. Наспех организовывались балы, шуточные забавы, игры. Гости и хозяева на время забывали о засухе, о гибнущем скоте и даже о беженцах, бредущих по дорогам сертана.

Так путники добрались до фазенды капитана Иносенсио Пиньейро Кангусу{6}, крупного землевладельца, героя войны за независимость, соратника Силвы Кастро. В честь дочек своего старого друга гостеприимный хозяин устроил пышное празднество. Кангусу сделали все, чтобы в шуме танцев и игр забыть о растрескавшейся от засухи земле. Для девушек это были незабываемые дни. Луис Антонио и Иносенсио допоздна засиживались на веранде ка-за-гранде, ведя свои долгие беседы. Иногда капитан рассказывал девушкам о приключениях майора Силвы Кастро и его батальона в битвах за независимость. Девушки слушали рассказы как зачарованные, но с еще большим воодушевлением принимали они комплименты и любезности молодых людей из семьи Кангусу.

Порсия чувствовала странный холодок в сердце каждый раз, когда ее черные глаза испанки встречались с беспокойным взглядом Леолино Кангусу, юноши порывистого и привлекательного, сильного, как неукрощенный конь из числа тех, что носятся по полям Каетитэ. Глаза Порсии были прикованы к нему; когда она встречалась с покоряющим взором Леолино, всю ее охватывала дрожь. Она не должна любить юношу: ведь девушка из хорошей семьи не может поднять глаза на женатого человека, как бы ни был он красив и притягателен. А Леолино недавно женился, соединив имя и состояние Кангусу с именем и состоянием другой влиятельной семьи в сертане. Это был брак по расчету, и у его жены не было в глазах той нежности и любовной неги, которыми светился взор дочери Кастро, подобной цветущей жамбо. Порсия знала, что по закону сер-гана мужчина может обладать женщиной лишь после того, как он дал ей в браке свое имя. Она знала, что, когда этот закон нарушался, виновных жестоко наказывали. Но что ей до всего этого перед зовущими глазами Леолино, перед его устами, жаждущими поцелуев? Что законы перед любовью? Холод охватывал сердце Порсии.

Однажды, лежа в гамаке на веранде, девушка глядела на большую круглую луну, которая плыла в ясном небе над фазендой. Серебряный свет разливался по полям, это была одна из тех мягких ночей, когда томление нисходит от луны и звезд, поднимается от самой земли, от пахучих листьев, от цветущих кустов жасмина. В доме играли в фанты. Порсия слышала молодые голоса и смех. Слушала с грустью, лениво растянувшись в гамаке, купаясь в лунном свете. Она закрыла глаза, и тотчас встал перед ней образ любимого, но любимый ведь связан с другой узами закона, и она никогда не сможет даже признаться ему, что любит его. Порсия не отрывает взора от видения, она вся устремилась к нему, словно цветок, открывающийся утренней росе. Она не слышит приближающихся шагов, не слышит учащенного дыхания. Но когда чьи-то губы касаются ее губ и сливаются с ними в поцелуе, она знает: это могут быть только губы Леолино, шероховатые и бархатные, грубые и ласковые. И как цветок, окропленный росой, она откидывает голову на гамак и не находит слов, чтобы что-либо сказать ему.

Леолино говорит, что любит ее, но перед Порсией возникает неумолимый закон сертана; жена Леолино, родители, их семьи — что все они скажут? Но Леолино снова целует ее, она чувствует на своей груди руку любимого, и прикосновение этой руки нежнее, чем лунный свет. Они решают бежать вместе. Впервые они говорят, как возлюбленные, и она с восторгом выслушивает план бегства.

И когда в доме послышались голоса, зовущие их в комнаты, они обменялись при лунном свете последним поцелуем. Теперь Порсия больше не боялась: она уже не вспоминала о законе сертана, не думала о страданиях своей матери и сестер, жены Леолино. Она думала только о том, что уста любимого нежны, что рука его ласкова, как вода реки… А вдали, в лунном свете, стонали гитары скотоводов, наигрывая любовные тираны.

Несколько дней спустя гости стали собираться в дорогу. Луис Антонио с племянницами направлялся в Курралиньо, Леолино уехал накануне под предлогом, что у него дела в других местах. Прощание на веранде фазенды было долгим. Капитан Иносенсио послал своему другу майору Силве Кастро ящик хорошего вина, поцеловал девушек в лоб, и гости отбыли.

А на фазенде Кабесейрас Силва Кастро готовился к встрече бежавших от засухи дочерей. Майор с нетерпением ожидал брата, который вез вести о положении на фазейдах, об убытках, о падеже скота. Наибольшее оживление в доме Кастро царило на кухне — негритянки склонились над большими кастрюлями, где кукуруза превращается в канжику[11], мунгунзу[12] и мануэ[13].

Наступила темная, безлунная ночь. Стремясь на рассвете прибыть в дом Кастро, путники решили нигде не останавливаться. Кони взмокли, ноздри у них раздувались, кони предчувствовали бурю. Кабры всматривались в ночь без звезд и погоняли коней. Порсия неотступно думала о Леолино. Неужели он не появится на ее пути? Конечно, он непременно явится, ведь он обещал, а такой человек сдержит свое слово. На кавалькаду спустилась ночь. И тут-то во главе группы кабр появился Леолино.

Поначалу Луис Антонио посчитал это простой случайностью. Он обратился к Леолино с обычными приветствиями, но нацеленные карабины и свирепые взгляды кабр заставили его замереть на месте. Леолино подхватил Порсию, усадил ее на круп коня и помчался с нею в ночь, навстречу надвигающейся буре.

И вот кони несутся под дождем, их путь освещают молнии, прорезая мрак. Беглецы спешат укрыться в далеком уголке сертана. Радостная Порсия держится за пояс своего возлюбленного.

Наконец они останавливаются у затерянного в сертане бедного ранчо. Кабры располагаются вокруг, изготовив оружие к бою, у каждого кинжал. Леолино относит Порсию на жесткое ложе, которое будет ложем их любви. И когда буря яростно обрушивается на сертан и фазенды, они приникают друг к другу в долгом поцелуе, и столь нежен любовный шепот, доносящийся из этого бедного ранчо, что птицам кажется, будто над землей уже наступил рассвет и буря давно утихла. И птицы начинают петь для одиноких возлюбленных, нарушивших закон сертана, мелодичные песни весны.

Так они зажили здесь, вдалеке от всех, охраняемые верными кабрами Леолино. Они были охвачены страстью. Леолино лишь изредка оставлял дом ради коротких поездок на фазенду отца и всегда торопился назад, не столько из боязни мщения со стороны семейства Кастро, сколько потому, что жаждал снова увидеть Порсию, ощутить тепло ее смуглого тела, заглянуть в ее черные-пречерные глаза. К тому же Порсия носила теперь во чреве дитя их свободной любви. И жизнь в бедном ранчо была постоянным праздником. Пение птиц, журчание протекавшей поблизости реки смешивались со словами любви и ласки. У Порсии отросли волосы и падали ей на плечи. Она была прекрасна и юна, и вместе с тем она была уже женщиной, почти матерью.

Кабры стерегли это гнездо их любви, напрягая зрение и слух, чтобы не подпустить мстителя.

Когда кортеж прибыл в дом Кастро без Порсии, семью охватило горе. Силва Кастро молча смотрел, как плачут дочери, как в отчаянии рыдает жена. Ни одна слеза не выпала из его глаз, он не произнес ни слова. Майор достал из сундука свою старую саблю, собрал ближайших родственников, заключил союз с Моура и Медрадо — семьями, которые ненавидели Кангусу. И началась война. Долгое время мстители тщетно старались подобраться к дому, где скрывались Леолино и Порсия.

Между тем родился ребенок, хорошенькое розовое дитя, ставшее для родителей дороже жизни.

Леолино и его люди уже не раз огнем из карабинов обращали в бегство наемников Кастро. Эзуперио, один из братьев Кангусу, упражнялся в стрельбе по врагам брата, пытавшимся приблизиться к ранчо Леолино.

Но вот однажды Леолино и Эзуперио, обманутые царившим в последние дни спокойствием и думая, что Кастро и их союзники отказались от мщения, уехали ненадолго из ранчо. Порсия осталась с ребенком под присмотром охраны и играла с ним, уча его первым словам, — ей хотелось сделать сюрприз Леолино. Неожиданно раздались выстрелы. Порсия подбежала к двери и увидела, что большая группа всадников во главе с ее отцом напала на ранчо. Преданные кабры отстреливаются, но противников много. А Леолино и Эзуперио все нет. Порсия схватывает сына и хочет бежать. Но поздно. Верные кабры уже не отвечают на выстрелы — они отдали жизнь за эту любовь. Люди Кастро, Моура и Медрадо врываются в дом. Порсия видит знакомые лица, лица, которые когда-то были дорогими. Сейчас, после сражения и победы, былые друзья глядят на нее сурово, как на врага. Они хотят увезти Порсию, она сопротивляется. Отец не произносит ни слова, даже не смотрит на нее. Порсии удается вырваться, она вбегает в спальню и возвращается с ребенком. Она простирает руки к майору Силве Кастро. Глаза ее молят о сострадании, ребенок смеется. Моура, Медрадо и их люди отходят в сторону, предоставляя отцу и дочери самим решить вопрос о внуке. Но нужно выполнить закон сертана, ведь этот незаконный ребенок всегда будет оскорблением для чести Кастро. Майор Силва Кастро подает своим кабрам знак, те хватают все еще улыбающегося ребенка и на глазах у матери режут его ножами. Закон отмщен: плод недозволенной любви срезан с лица земли.

Теперь лишившаяся разума Порсия уже не сопротивляется. Ее усаживают на отцовского коня, помутневшие глаза несчастной обращены к дому, где остался трупик ее ребенка. И внезапно ее рыдания оглашают сертан. Она заклинает Леолино отомстить за сына, ее отчаянный крик вспугивает птиц.

Караван мщения направляется к дому Кастро.

Леолино и Эзуперио возвращались домой к концу дня. Леолино мчался галопом, он спешил увидеть жену и сына. Но едва он приблизился к ранчо, как смутное подозрение тревогой отдалось в его сердце. Его встречала полная тишина. Вот он увидел труп кабры, затем еще один, увидел тела своих людей и трупы противников. Братья пришпорили коней и понеслись к дому. Спешились и видят: ранчо разграблено, пол в доме залит кровью. Один из людей Леолино, тяжело раненный, подполз и рассказал все, чему был свидетелем и участником.

Война между семьями разгорается с невиданной даже в этих краях силой. Леолино Кангусу отказался от торговых дел, собрал своих людей и целиком посвятил себя мщению. О подвигах его и брата вскоре заговорил весь сертан. Прибыв в Бон-Жезус, Леолино стреляет в Мануэла Жустиниано Моуру, тот падает, сраженный пулей. Некоторое время спустя Эзуперио убивает из карабина одного из Медрадо и трех его кабр. Эзуперио ни разу не промахнулся, он тоже отдался душой и телом мщению за брата.

Кастро и его союзники носились по сертану, вооруженные до зубов, стремясь захватить Леолино.

В один прекрасный день это им удалось. Но подоспел Эзуперио со своими людьми, и тут он прославился своей меткостью на весь сертан. Он спас брата, перебив множество противников. Братьям удалось спастись. Но вскоре Леолино погиб в схватке. Его убили ударом в спину наемники семейства Моура. Однако другие Моура, Медрадо и Кастро продолжали находить свою смерть, сраженные выстрелами Эзуперио и его людей, мстивших теперь за смерть Леолино. Борьба продолжалась, сертан обливался кровью.

В этот трагический для семьи Кастро год Клелия Бразилия вернулась на фазенду отца, чтобы родить второго сына. И 17 марта 1847 года ребенок увидел свет. Он родился в атмосфере трагедии, которая отметила бунт Леолино и Порсии против окружающих их предрассудков. Он унаследовал по материнской линии красоту бабушки, авантюристичность деда, но унаследовал и чувственность и отвагу тетки, ради любви восставшей против жестоких законов сертана: Очевидно, поэт очень любил эти образы своего детства, как любил и своего неугомонного дядю Жоана Жозе Алвеса, который был самым известным народным агитатором Баии. Кастро Алвес родился на земле, где все было великим и сильным: и солнце и чувства. Может быть, поэтому его поэзии и суждено было стать героической.

В историях, которые няньки негритянки рассказывали ему перед сном{7}, в легендах о мифическом герое Педро Малазарте и о восточных принцессах, вероятно, было меньше поэзии, чем в этой трагедии любви. Несомненно, все это в дальнейшем повлияло на его поэзию: когда в его стихах и поэмах зазвучала тема любви, он нашел для нее самые возвышенные, волнующие слова.

ГЛАВА 2

На поле брани меч ты свой оставишь, —

Твои потомки там его найдут…

Дом на улице Розарио был расположен в хорошем квартале и казался очень уютным. Но чувствовалась в нем какая-то тайна, в которую Сесеу, как звали маленького Антонио, еще не проник. Словно там произошло что-то ужасное. С тех пор как семья прибыла из сертана, лицо Клелии Бразилии было окутано печалью, в глазах светилась грусть. А мулатка Леополдина, бедняжка, жила в постоянном страхе и молилась по уголкам, монотонно перебирая черные четки под аккомпанемент молитв, следовавших одна за другой. Для того чтобы не разлучаться с приемным сыном{8}, дорогим ее сердцу даже более, чем собственные дети, она покинула фазенду майора Силвы. Кастро и отправилась в Байю с семьей доктора Алвеса. С тех пор глаза Леополдины стали такими же грустными, как глаза ее хозяйки, больше не слышался ее беззаботный хрустальный смех, она уже не распевала песенки сертана.

По вечерам в городе, как прежде в сертане, Леополдина приходила в детскую, прижимала к груди голову Сесеу и рассказывала ему о приключениях Педро Малазарте. Как и раньше, она пела ребенку колыбельные песни, отгонявшие рт изголовья будущего поэта все зло и все горести судьбы. Но теперь, когда мулатка начинала рассказывать про заколдованных принцесс и огнедышащих драконов, мальчику больше хотелось узнать, почему она сама ходит по дому, как приговоренная, будто постоянно ожидает несчастья. Леополдина вздрагивала при каждом вопросе своего приемного сына и не находила слов для ответа: она не решалась вспомнить драму, которая произошла в доме на Розарио. И Клелия Бразилия тоже не соглашалась удовлетворить любопытство Сесеу.

Что же таинственного произошло в этом доме, который выглядел таким светлым и уютным? Мальчик много думал: может быть, ему ответит на этот вопрос отец?

Сесеу посоветовался с братьями, но те сочли неудобным по таким пустякам отрывать доктора Алвеса от работы — от его больших книг и маленьких голландских гравюр.

Однако для Антонио Кастро Алвеса это не было пустяком. Для него это была тайна, которую надлежало раскрыть. Несколько дней беспокойными глазами он следил за движениями Леополдины, читая в ее взгляде страх перед чем-то неразгаданным. Внезапно Антонио вспомнил о младшем лейтенанте. Вот кто может рассказать ему все: его дядя, младший лейтенант Жоан Жозе Алвес. Правда, придется долго ждать, пожалуй, неделю или две, пока Жоан Жозе появится в доме.

Еще в сертане, на фазенде деда, Кастро Алвес слышал об этом безалаберном дяде, драчуне и скандалисте, полной противоположности своему брату. Насколько доктор Антонио Жозе Алвес был смирен и склонен к научным занятиям, умерен в словах и жестах, настолько младший лейтенант Жоан Жозе Алвес был разговорчив, полон самых разных идей, беспокоен, порой его внезапно охватывали приступы ярости. Он никогда ни о чем подолгу не задумывался и сразу же исполнял свои, по большей части сумасбродные желания.

Сесеу вспомнил, как на фазенде отец, получая письма от брата, всегда хмурился, подходил к жене, мягким жестом клал ей руку на плечо и говорил, сдерживая гнев:

— Жоан Жозе опять выкинул один из своих фокусов…

Маленький Антонио находился поблизости. Он представлял себе в тысячах — вариантов образ этого полулегендарного дяди, который причинял отцу столько забот и заслужил резкую характеристику от Силвы Кастро.

— Он дебошир… — говорил майор.

По правде говоря, старый майор не мог понять этого военного, не подчиняющегося уставу, не признающего дисциплины, превращающего городскую площадь в поле сражения и командующего бродягами и капоэйрами[14] вместо солдат регулярных войск. И когда доктор Алвес пытался заступиться за брата, говоря, что «у него такой темперамент», майор иронически улыбался и делал досадливый жест:

— Не выгораживайте его, сеньор. Он должен следовать вашему примеру, быть благонамеренным, порядочным человеком…

Антонио не мог понять толком, почему дядя не был порядочным человеком. Ведь он храбр, как дюжина храбрецов, отважнее того портного из историй Леополдины, который превращался в принца и одним махом убивал семерых. И по вечерам в сертане, когда голос Леополдины наполнял маленькую комнатку принцессами, королевами и драконами, Кастро Алвес видел дядю-лейтенанта спасающим невинную принцессу и убивающим пятиглавого дракона, который изрыгал огонь.

Нет, не Педро Малазарте, самый мудрый и отважный герой в мире, созданный сказками Леопол-дины, совершал полное приключений путешествие на небеса и в ад. Героем воображения мальчика стал младший лейтенант, превратившийся в Педро Малазарте. Когда семья переехала в город, чтобы доктор Алвес мог полечиться, Антонио обрадовался: теперь-то он, наконец, познакомится с дядей, воочию увидит этого человека, который имеет способность раздражать майора Силву Кастро.

И младший лейтенант появился сразу же по прибытии семьи доктора. Он взял на руки племянников, потрепал кудри Сесеу, посадил его верхом на колени, но ничего ему о себе не рассказал, — он торопился и быстро ушел. Антонио увидел, как он скорыми шагами идет по улице, здороваясь со встречными и подкручивая усы.

Теперь мальчик ждал с удвоенным интересом, когда дядя еще раз придет навестить их. От него он узнает, почему грустна мать, почему она хочет переехать в другой дом, почему в глазах Леополдины застыл ужас. Жоан Жозе знает все, потому что он — Педро Малазарте, самый мудрый человек на земле.

Однажды во второй половине дня младший лейтенант, наконец, появился. Нянька негритянка поднесла ему на серебряном подносе кофе. Доктора Алвеса дома не было, свояченица хлопотала по хозяйству. Обрадованный Сесеу вскарабкался дяде на колени и вдруг задал вопрос, поразивший гостя: что это за тайна дома, которая так пугает женщин?

Кастро Алвес, моя подруга, страстно любил свободу, как прекрасную женщину со стройным телом и красивым лицом, и ей он посвятил всю свою жизнь, свои лучшие стихи, ради нее он жил. Кроме свободы, только любовь заполняла его часы. Свою поэзию и свою жизнь он делил между любовью и свободой. Никогда женщины не имели более нежного возлюбленного, никогда свобода не имела более пылкого жениха. И вот, подруга, поскольку ему была уготована такая судьба, уже с детства его захватили истории любви и борьбы за свободу.

Младший лейтенант Жоан Жозе Алвес был убежденным борцом за свободу. И в этот сумеречный час он своим грубым голосом солдата рассказал мальчику трагическую историю любви. Вслед за ним я тоже поведаю тебе, моя подруга, эту романтическую историю, которую поэт услышал от дяди-бунтовщика.

Ты для меня, моя негритянка, звезда на небе, музыка, обретенная в одиночестве моря, дочь, жена и мать, возлюбленная и невеста, радость и тепло, ты для меня все! Такой была для профессора Жоана Эстанислау да Силва Лисбоа та, которую он полюбил во время танца на одном празднике и которая наградила его нежным взглядом и улыбкой. Ее звали Жулия Фейтал, она была белая и красивая, с высокой грудью, веселая и смешливая. Но была она, подруга, изменчива, как течение реки, ей нравилось, чтобы на нее заглядывались мужчины, чтобы к ее улыбке были прикованы сердца всех, кого она встречала. Она, правда, стала невестой Жоана Лисбоа. Поговорила с ним из окна своего дома, написала ему несколько любовных писем, сказала, что будет принадлежать ему одному. Но что поделать, подруга, если глаза Жулии Фейтал улыбались всем мужчинам и зовуще глядели на всех прохожих? Ее огненные поцелуи обожгли многие уста, спалили много сердец. Жулия Фейтал в своем девичьем уединении думала о Жоане Лисбоа, о его неистовой любви, о его пылких поцелуях, но она думала также о стройном студенте, с которым она танцевала на последнем празднике и который говорил ей такие дерзкие комплименты.

Любовь — это все благо мира, подруга. Но любовь может быть и всем несчастием земли. Такой она была для Жоана Лисбоа. На празднике Жулия Фейтал весело и счастливо смеялась, покоряя мужчин, вызывая зависть женщин, и он решил убить ее.

Жоан понял, что она никогда не будет принадлежать ему одному. Он убьет Жулию, потому что безнадежно ее любит: он не может вынести, когда она улыбается другому, когда ее глаза прикованы к другим, не его глазам. И все же для Жоана Лисбоа она была не сравнима ни с одной женщиной в мире, была отлична от всех, прекраснее всех. Даже убивая ее, он должен был возвеличить любимую, поставить ее выше остальных. И в горестные для него дни он отлил золотую пулю, так как никакой другой металл не был достоин проникнуть в белое тело Жулии Фейтал, и он выстрелил этой пулей прямо в сердце любимой. Жулия Фейтал упала, из раны потекла струйка крови. Золотая пуля — последний подарок, который он ей преподнес, драгоценность, которую ни один возлюбленный не дарил до него своей невесте.

Мальчик Антонио с волнением слушал рассказ дяди и в тот же вечер поведал Леополдине историю о некоей девушке, красивой, как принцесса, погибшей от золотой пули. Тогда Леополдина открыла ему великую тайну, которая так пугала Клелию Бразилию: Жулия Фейтал по ночам возвращалась в залу, где была застрелена, и теперь золотая пуля не была уже погребена в ее сердце, а как редкая драгоценность сверкала у нее на груди{9}. Жулия улыбалась своей предательской улыбкой. Она приходила искать своих возлюбленных…

Жулия Фейтал завладела мечтами мальчика Кастро Алвеса, она была первой возлюбленной его детства, он был очарован ее любовной трагедией.

Детство Кастро Алвеса прошло под впечатлением этих историй. Раньше, в сертане, это была трагедия Порсии и Леолино; теперь здесь, в первом доме, в котором он жил в Байе, произошло самое романтическое преступление города.

Когда семья Кастро Алвеса переехала на улицу Боа Виста, частым гостем в доме стал Жоан Жозе Алвес{10}, и появление его обычно сопровождалось шумом. Младший лейтенант нередко будил брата посреди ночи, это означало, что ему понадобилось надежное убежище. Он постоянно оказывался замешанным в какой-либо конфликт. В то время Жоан Жозе Алвес был вожаком либеральной оппозиции, выступавшей против стоявших у власти консерваторов. Не ограничиваясь словесным протестом против действий власть имущих, он устраивал уличные вооруженные столкновения, митинги, мятежи. Он возглавлял недовольный народ, массы сделали его одним из самых популярных своих вождей. Он был человеком действия, и даже когда за ним никто не шел, он выступал один — Жоан Жозе Алвес стоил многих; он действительно ничего не боялся.

Когда консерваторы выдвинули в сенат кандидатуру своего лидера Вандерлея, младший лейтенант, зная, что наибольшее число избирателей будет голосовать на Соборной площади, решил, что исчезновение оттуда урны нанесет большой ущерб его политическому противнику. И он один, без чьей бы то ни было помощи похитил урну, как хорошо ни охраняли ее солдаты и приверженцы Вандерлея. Это событие наделало много шуму в городе; все говорили о младшем лейтенанте Жоане Жозе Алвесе, как о герое.

В гостиной у Алвесов Жоан Жозе показал украденную урну. Доктора Алвеса это нисколько не воодушевило, и он тут же выразил свое несогласие с братом, а перепуганная Клелия Бразилия высказала опасение, как бы полиция не ворвалась в дом. Но ребенок смотрел на младшего лейтенанта широко открытыми, блестящими, сияющими от радости глазами. Не слушая приказаний матери идти спать, он восхищенно внимал рассказу дяди о его подвиге: как он пробрался между наемниками Вандерлея и солдатами, как, воспользовавшись всеобщим оцепенением, захватил урну, как сбил с ног смельчака, преградившего ему дорогу, как ударил другого, который пытался вырвать у него урну. Он смелее Педро Малазарте, подумал Сесеу.

Однажды доктор Алвес повел сыновей в театр Сан-Жоан{11}, где несколько лет спустя Кастро Алвеса будут приветствовать как защитника свободы. В этот вечер в театре шел спектакль, привлекший избранное общество Баии. В ложе находился президент провинции, присутствовали и другие представители власти, лидеры оппозиции, самые именитые семьи; женщины, одетые элегантно и изысканно, мужчины во фраках, украшенные орденами. Студенты и чернь с галерки наблюдали это внушительное зрелище. Театр был наполнен шумом разговоров, и мальчик Антонио без устали любовался этим разноцветным многоголосым праздником, этим миром, который он со временем завоюет.

Но вот внезапно наступила тишина: начался спектакль. Медленно раздвинулся занавес, все взоры обратились к сцене.

Борьба за независимость еще была свежа у всех в памяти. Бразилия только недавно перестала считаться колонией. И все, что напоминало о Португалии, как державе-угнетательнице, было для бразильцев оскорблением.

Итак, все взоры обратились к сцене. Там был отчетливо виден изображенный на декорации первый генерал-губернатор Бразилии Томэ де Соуза — он сошел с каравеллы на новую землю; его статная и представительная фигура, высокомерная и презрительная, казалась живой. Индейцы склонились к его ногам чуть ли не с обожанием. Глаза всех в театре были прикованы к декорации. В ложах даже начали аплодировать декоратору и вышедшим на сцену актерам. Но вот с галерки послышался голос:

— Долой! Бразилия на коленях перед Португалией!.. Долой!

Кто-то сверху закричал:

— Это оскорбление!..

И внезапно из ложи семейства Алвес на сцену выскочил младший лейтенант Жоан Жозе Алвес с кинжалом в руке. Он вонзил его в грудь Томэ де Соуза, разрезав декорацию; удары кинжалом следовали один за другим. Публика на галерке с энтузиазмом зааплодировала. Несколько приверженцев Жоана Жозе Алвеса бросились на сцену и начали рвать на части декорации; артисты разбежались.

Президент провинции покинул ложу, считая себя оскорбленным случившимся. Но публика освистала его; со всех сторон слышались выкрики, что он продался португальцам, что он не бразилец, что он против свободы.

Президент приказал открыть огонь по публике. Тогда Жоан Жозе отбрасывает в сторону свой кинжал и кричит солдатам:

— Неужели вы осмелитесь стрелять в своих братьев?

Позади него, подставив грудь под пули, десятки людей: простой народ, студенты. Солдаты не стреляют, они дают зрителям выйти на улицу. Там толпа организует демонстрацию протеста и митинги. Это начало восстания.

Антонио Кастро Алвес возвращался домой, взбудораженный происшедшим. Никогда он не видел ничего более прекрасного, чем его собственный дядя, с кинжалом в руке вбегающий на сцену, чтобы порвать декорации, оскорбительные для народа Бразилии. У мальчика навернулись на глаза слезы восторга при виде толпы, ревущей от гнева, бросающей вызов президенту провинции, восстающей, чтобы защищать свободу.

С тех пор в его воображении стали возникать новые видения. В эту ночь он рассказал мулатке Леополдине историю о герое, равном по храбрости Педро Малазарте, о герое, который ничего не боялся, даже солдат, готовых открыть огонь из своих карабинов. Этим героем был младший лейтенант Жоан Жозе Алвес.

Дядя ничем не походил на своего брата: преисполненный мужества, он готов был бросить вызов всему миру. Таким он был с детства: больше любил улицу, чем отчий дом, и слыл мальчишечьим главарем при налетах на сады соседей. Его отец португалец разбогател благодаря торговле, женился на баиянке и нажил с нею двоих сыновей, таких разных по характеру и темпераменту. Антонио Жозе был спокойный и прилежный ребенок, книголюб и домосед, он не способен был причинить неприятности родителям; Жоан Жозе, наоборот, бегал от уроков, не любил книг, дружил с детьми невольников — словом, делал то, что не пристало мальчику из хорошей семьи. И родители порешили, что Антонио Жозе будет ученым доктором, станет носить кольцо, свидетельствующее об окончании университета, и сделается гордостью родителей. А Жоан Жозе станет военным; на полях сражений он, возможно, сделает карьеру, получит чины.

Антонио изучал медицину и фармакологию. Путешествуя по Европе, он усовершенствовал свои знания у выдающихся медиков, стал многообещающим молодым врачом. Впоследствии он сделался знаменитым хирургом, профессором факультета и получил много наград. Ему не были чужды и другие интересы: он коллекционировал картины, основал Общество изящных искусств{12}.

Жоан дослужился до чина младшего лейтенанта, стал политическим деятелем, либералом, но не потому, что его привлекала партия либералов, а потому, что в груди его билось сердце, больше всего любившее толпу, которая бушевала на улицах и площадях, завоевывая свои права и защищая их. Он стал самым грозным народным агитатором тогдашней Баии и создал народный батальон, который принимал участие в патриотических манифестациях. Этот батальон был плотью от плоти народа, того народа, который не пожалел своей крови в борьбе за независимость и доказал это в сражениях против португальцев под Кабрито и Пиражой.

В один из праздников Второго июля, когда весь город отмечал освобождение Баии от португальского ига, младший лейтенант вывел на парад свой батальон. В центре всеобщего внимания — президентский дворец. Президент провинции вместе с другими представителями власти стоит на балконе, отвечает на приветствия. Батальон подходит все ближе, музыканты играют все усерднее. Но в момент, когда батальон проходит мимо балкона, оркестр по сигналу младшего лейтенанта внезапно смолкает и с вызывающим видом молча дефилирует перед дворцом.

Кто мог осмелиться схватить младшего лейтенанта? Кто в Байе решился бы тронуть его? Плохо было бы тому, кто посмел бы причинить ему зло, кто покусился бы на его свободу. Десятки рук потянулись бы к кинжалам, сотни рук взметнулись бы, угрожая местью. Младший лейтенант Жоан Жозе Алвес был кумиром не только для своего племянника. Его боготворили многие — студенты, солдаты, городские бедняки. Если доктора Алвеса почитали как известного человека, то и младший лейтенант был по-свое-му знаменит, его тоже почитали, и, более того, он был любим безвестными людьми с улиц и площадей Баии.

В 1855 году в Байе вспыхнула эпидемия холеры. Доктор Алвес покинул клинику, пожертвовал твердым заработком, обеспеченным комфортом и полностью посвятил себя борьбе с холерой. Эпидемия разрасталась, и вскоре вся область Баии напоминала единое кладбище, где господ хоронили рядом с невольниками, в непредвиденном равенстве перед беспощадной болезнью. Оппозиция использовала это тяжелое положение в политических целях, чтобы, если удастся, свергнуть тогдашнего президента провинций Тиберио. Против него была развернута кампания неслыханной силы; резко критиковались ошибки правителя в борьбе с эпидемией и предлагались всякие спасительные выходы из положения. Однако не многие отважились последовать примеру доктора Алвеса и пошли лечить больных. Число заразившихся катастрофически возрастало. Смерть косила людей, не успевали хоронить трупы, города превратились в кладбища. Вот тогда Тиберио сделал ловкий политический ход: призвал врачей-оппозиционеров, в том числе доктора Жоана Барбозу, лидера либералов, и отправил их в опустошенную область Баии.

Вместе с ними поехал младший лейтенант Жоан Жозе Алвес. Врачи-оппозиционеры, прибыв на место, увидели сокрушающую силу холеры, и страх их оказался сильнее желания отличиться перед избирателями, сильнее даже профессиональной гордости и чувства человечности. Они вернулись на том же пароходе, бросив больных на произвол судьбы. Эти врачи предпочли увидеть саркастическую улыбку Тиберио и лишиться своего политического авторитета, чем жить в аду, ожидая через несколько дней верной смерти.

Один человек, однако, остался. Разочаровавшись в руководителях своей партии, он остался с народом, который умирал на улицах. Это был младший лейтенант Жоан Жозе Алвес. Не все либералы любили народ только в речах накануне выборов; некоторые решились страдать вместе с народом, остаться с ним в часы отчаяния. Младший лейтенант был не из тех, кто отступал. В его груди билось отважное сердце, которое не боялось ни людей, ни смерти. Люди науки, кабинетные деятели вернулись в Байю, а человек с площади остался. Он не предохранял себя от заражения, не убегал от больных, а оставался вместе с ними, сделался фельдшером, врачом, аптекарем, могильщиком для тех, кто умирал, священником для страждущих, которые еще жили, ободрял вдов, приносил сиротам бог знает где добытую пищу. Он стал провидением для всех людей округи, охваченной эпидемией. Он бывал всюду, неутомимый, обросший бородой, грязный, невыспавшийся — для сна не хватало времени, — поднимавший дух народа й воодушевлявший людей на борьбу против мора. Этот человек, всю жизнь пытавшийся свергнуть правительство, проявил себя как организатор, воодушевляя своим мужеством и хладнокровием целый район, уже примирившийся с мыслью о неизбежной гибели. Младший лейтенант стал душой всех, кто мужественно начал борьбу против эпидемии.

Жоан Жозе Алвес воодушевлял здоровых, лечил больных, хоронил умерших, Бунтовщик сделался святым для людей улицы. Человек, который когда-то разорвал оскорблявшие национальное достоинство декорации в театре, теперь с тем же пылом и с той же улыбкой атаковал внушавшую ужас холеру. Даже относившийся к нему с предубеждением брат теперь находил добрые слова, чтобы оценить по достоинству его мужество. А племянник восхищался им все больше и больше.

Однажды, подруга, Кастро Алвес произнес своим несравненным голосом:

Принадлежит народу площадь, Как кондору — небес простор{13}.Площади принадлежат народу, подруга, это его поле битвы, там он протестует и борется. Ты еще не видела толпу, которая волнуется на площади, подобно бушующему морю, что разбивает корабли и затопляет порт?

Кастро Алвес познал эту истину, видимо, уже в детстве, когда его нежно называли Сесеу и когда его братья и сверстники еще заслушивались наивными рассказами служанок о заколдованных принцессах. Этот мальчик, который через несколько лет стал поэтом свободы, имел в детстве других учителей. Если Порсия и Леолино научили его силе и мужеству в любви, если Жулия Фейтал вдохнула в его сердце романтику, то младший лейтенант Жоан Жозе Алвес научил его тому, что высшее благо в жизни — это свобода. Она завоевывается народом на улицах, на митингах и собраниях, в залах театров, на демонстрациях.

Площадь принадлежит народу, подруга, как небо кондору. Никому площадь не принадлежала больше, чем младшему лейтенанту Жоану Жозе. Потому что он сам вышел из народа и составлял с ним единое целое. Уже в детстве для Кастро Алвеса он олицетворял народ, борющийся на митингах, на собраниях, на баррикадах. Пройдут годы, ребенок станет взрослым и поведет народ к великим завоеваниям эпохи: к освобождению рабов и провозглашению республики. У племянника Жоана Жозе Алвеса, который последовал по пути дяди, было другое оружие, страшнее кинжала и смертоноснее карабина. Оно было подобно свету, озаряющему дорогу, оно поднимало людей на восстание.

Кастро Алвес, моя нежная подруга, научил нас великой истине. Она состоит в том, что наравне с винтовкой, карабином и кинжалом поэзия тоже оружие народа.

ГЛАВА 3

В этом ребенке — грядущего символ.

Гения силу в себе ощущаю!

Женщины, моя подруга, которые имели возлюбленного и жениха, старухи, которые давно познали сладкие тайны любви, и девушки, едва достигшие зрелости, — женщины первыми обратили внимание на широко открытые глаза этого мальчика, на его высокий лоб, от которого вздымалась черная шевелюра, они сразу отгадали, что он не похож на всех, что слова в звучании его голоса приобретают иной, новый смысл, и он приводил их в изумление, хотя, возможно, они и не понимали его. Они, моя подруга, чувствовали, что этот ребенок станет мужчиной, которого будут любить все женщины и уважать все мужчины. Женщины, как и поэты, иногда проявляют удивительную интуицию, подруга.

Следуя за старшим братом, Антонио шел по улицам Баии. И глаза его были открыты всем зрелищам жизни, в то время как брат его, нервно вздрагивая, бормотал стихи и ничего вокруг не видел. Жозе витал в облаках, мир его был полон призраков и привидений. Он не замечал ни негров, ни мукам, ни отца, ни матери, он не замечал даже младшего лейтенанта Жоана Жозе. Его волновало нечто иное, и в его мир не имел доступа никто. Жозе Антонио шел по улице всегда мрачный и как будто в нервной лихорадке. Антонио Кастро Алвес шагал несколько поодаль, и перед его большими детскими глазами с каждым его шагом разворачивалась жизнь — проходили мужчины, красивые женщины, негры-невольники. Но если Порсия и Леолино, Жулия Фейтал и младший лейтенант, если стоны негров, избиваемых кнутами надсмотрщиков, если горе, обрушивающееся на людей, заставляло Жозе Антонио бежать от мира и погружаться в свои далекие от реальности мечты, то Антонио, которого прозвали Сесеу, жил целиком в этом мире и в грезах видел реальных людей — тех. кто сопровождал его еще в ранние детские годы. Он силился понять этот мир, он думал, что, если когда-либо станет слагать стихи — а ему предстояло их слагать, — все прочувствованное станет мотивами его творчества. Ради эгоистического одиночества он не устранится, как Жозе Антонио, от повседневной жизни людей, от их радостей, борьбы, от их слез.

Жозе Антонио идет впереди с полузакрытыми глазами, замкнувшись в своих мечтаниях, не видя камней на дороге, идет отрешенный от всего, и женщины догадываются, подруга, что он дружен только со смертью и сердце его бьется лишь ради нее. А Сесеу, и женщины это тоже чувствуют, в один прекрасный день станет большим человеком, и имя его пронесется от края до края страны, и каждый произнесет его с уважением и любовью. Они предугадывают в Сесеу поэта, который своей жаждой Любви покорит многих женщин, и они откроются перед ним, как полевые цветы под лучами утреннего солнца; они предчувствуют в нем человека, который на площадях, в театрах, в академиях провозгласит новое слово, новые идеи. В его слабых и изящных руках юноши они видят руки, которые разорвут цепи насилия и рабства, в его нежном и музыкальном голосе они слышат голос, который будет звучать громче всех и придаст словам особый смысл, они слышат голос, который сделает слово своим грозным оружием. Они видят в его глазах молнии, которые, настанет время, озарят небеса городов и зажгут в сердцах людей свет.

Милая подруга, женщины в гораздо большей степени, чем мужчины, обладают даром провидения. Они раньше нас предчувствуют пробуждение в человеке гения и для этого человека становятся и красивыми и ласковыми.

Жозе Антонио проходил по улицам мрачный, с замкнутым лицом, словно шел к смерти, и женщины не тревожили его. Но они подзывали Сесеу, брали в свои бархатные ручки его лицо, целовали глаза, ощущали жар его высокого лба. Сесеу был еще мальчиком, но женщины знали, что он станет знаменитостью.

В сертане, подруга, мальчик видел, как надсмотрщик избивает невольников кнутом по спине, как кровь ручьем течет по каменистому полю, видел, как сертанежо преследуют врага с ружьем в руке и с ножом за поясом, видел, как тайная любовь ищет убежища в темной, непроницаемой чаще, видел, как предрассудки губят людей. Он знал о ребенке, который был принесен в жертву предрассудкам. Позже глаза его, еще сохранившие видение дикости нравов сертана, увидели в городе дядю, который стал во главе людей, поднявшихся на борьбу.

И он не хотел, моя подруга, бежать от этих сцен, бежать от жизни.

Жозе Антонио, как и брат, чувствовал боль в сердце каждый раз, когда стон невольника нарушал тишину полей и проникал в каза-гранде. Но в отличие от брата он в эти минуты закрывал глаза и уши, как закрывал их и потом в городе, когда видел на площади людей — под предводительством его дяди они протестовали против произвола и требовали свободы. Жизнь казалась ему нелепой, ошибочной и страшной. Он не хотел ее, не хотел участвовать в ней, он предпочитал уйти от нее. Когда боишься жизни, дорогая подруга, когда думаешь, что удел человека — горе, а смерть прекрасна, как самая красивая из женщин, тогда смерть — возлюбленная, она превыше всего, и только она может дать благо, которого нет в жизни. Такие люди, как Жозе Антонио, шествуют к смерти твердым и решительным шагом, словно идут на праздник, ведь их ничто не привязывает к жизни.

Но для Сесеу, младшего брата, смерть не была прекрасной возлюбленной; он обнаружил, что борьба за свободу прекраснее смерти, что счастье создано для всех, нужно только его завоевать, что, если есть свобода, жизнь — подарок, праздник. Брат шел к одиночеству смерти, Антонио предпочел смешаться с толпой и идти со всеми на борьбу за освобождение от оков рабства.

Жозе Антонио был просто поэтом, его брат — гением.

По этим улицам, подруга, ходил мальчиком Кастро Алвес. На этих улицах женщины видели его еще юношей и тогда же предрекли ему большое будущее, ибо у него был лоб апостола, глаза борца и язык его знал, слова, которые, как огонь, обжигают противников свободы.

Если бы улицы Байи, ее холмы, обложенные изразцами домики и золотом украшенные церкви под несравненным голубым небом, подруга, если бы даже они и не были так красивы, то и тогда твой город был бы самым прекрасным в Бразилии, потому что на его улицах Кастро Алвес научился любить свободу.

По этим улицам ходили двое мальчиков. Оба были поэтами, и в их сердцах сильнее, чем в сердцах других, отражалось все, что происходило вокруг них{14}. Каждая слеза, каждый стон на земле наводил в них отклик. Эти два мальчика — как два символа. Один — и с ним столько художников в мире, столько поэтов, столько романистов — бежал от страдания, закрывая глаза на жизнь, замкнулся в себе, и одиночество стало для него преддверием смерти. Он изменил своему гению и своей миссии. Много таких, как он, подруга. Но другие предпочитают удел Кастро Алвеса. Для Жозе жизнь была черной ночью. Кастро Алвес знал, что у всех этих ночей есть рассвет.

ГЛАВА 4

Зеркально отражают воды

Цветок на празднике весны;

Твои же молодые годы

В моей весне отражены.

Прошли годы, и однажды Кастро Алвес, подруга, вернулся в сертан. Со слезами на глазах, простирая руки, бросилась ему навстречу Леонидия. Она сразу же узнала его, хотя он возмужал за эти годы, что провел в Ресифе, Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро и в Байе. Все эти годы он жил для людей, и голос его был голосом тысяч, и слово его отражало мужество и отвагу всего народа. Он изнурил себя в борьбе, которую вызвало его слово, в борьбе за освобождение рабов, в борьбе за свободу всего народа. Он поднимал людей на восстание. И оружием его была поэзия, и она вонзалась глубже, чем кинжал, и ранила сильнее, чем он. Поэт заронил надежду в сердца людей, что придет фея радости и принесет любовь всем обездоленным, и улыбку на уста невольников, и хлеб, самому бедному очагу, и свободу.

Он был, подруга, подобен звезде, которая, внезапно возникнув, предвещает конец бури. Разве ты не видела с кормы рыбачьей лодки или парусника, как смертоносная буря несется над морем, скрывая голубизну неба, наполняя страхом сердца женщин? Суденышки борются, но ветер силен, высоки волны, ураган срывает с причалов корабли. И тогда, подруга, неизвестно откуда, то ли с неба, то ли с моря появляется звезда и прорезает мрак. Это свет в ночи. Страх уходит из сердец людей. Это предвестие затишья.

Таким был Кастро Алвес, подруга. Темна была ночь без звезд на бурном небе. Черные люди пели с своей горькой судьбе, и слезы их лились, как песни в макумбах, которые они в городах выкапывали под землей. И белые люди тоже веками безнадежно взывали к небу; ведь и они были почти такими же рабами, как и черные. Тогда-то свет звезды возвестил, что свобода — это заря, которая разгонит бурную ночь, и все увидят голубизну неба и будут улыбаться, как дети. Когда люди уже думали, что ночь урагана и смерти будет длиться вечно, что никогда под небесами не засияет заря, тогда-то и появился поэт, как звезда среди бури, и сказал, что свобода не умирает.

Сотни лет прожила Леонидия за то время, что не видела своего любимого. В глубь сертана доносилось из городов эхо его голоса, и Леонидия вслушивалась в этот голос, сжимая руки на груди, которую он воспел. Леонидия страдала от разлуки с любимым и в долгие безмолвные ночи роняла слезы на старые, пожелтевшие листы. В письмах его и стихах, посвященных ей, перед нею воскресали дни их детства, идиллия первых лет их любви. Она страдала: каждая минута отсутствия любимого была равна году горя, однако Кастро Алвес был так велик и могуч, что, даже находясь вдали, он наполнял ее радостью: ибо время от времени до нее доходили вести о нем — рассказывали о новом поэте, который читает свои стихи на притихших площадях, и о том, что эти стихи повторяют невольники в сензалах. Он уехал потому, что ему была уготована судьба изменить облик мира. Бедные, несчастные невольники ждали своего поэта, чтобы оружие его гения, огонь его слов помог им разорвать оковы рабства. Руки негров взывали о справедливости. Все же, что Леонидия могла предложить поэту, — это песни сертана, которые она умела петь, слезы, которые она умела проливать, хрустальный смех, который берегла только для него, трепет рук и нежный жар объятий. Но всего этого было мало, чтобы удержать его здесь, когда из сензал доносились глухие рыдания негров и бой барабанов, когда издалека, с площадей, сюда докатывался шум восставшей толпы. И он отстранился от ее теплых уст, оторвал взор от пахучей ночи ее волос, от всего, что мешало ему видеть горести жизни. И уехал. Леонидия знала, что он вернется лишь для того, чтобы умереть, когда выполнит свою миссию, и даже ее поцелуи не продлят ему жизнь. Но и тогда в ее страдании была бы радость, так как любимый отважно прожил свою жизнь, славно прожил он каждую минуту, проведенную без нее.

Однако в один прекрасный день он вернулся, подруга. На площадях, в академиях, в театрах, в каждом доме, в каждой молодой груди находил отзвук его голос. Он торопился жить, его изнуряла лихорадка, и голос его звучал глухо, и обращался он сейчас только к ней одной. Он словно вернулся после долгой, славной битвы, смертельно раненный. Для больного героя и скромной девушки из сертана снова началась та идиллия, что некогда наполнила радостью детство поэта. Леонидия была для него вечно надежным портом, тем портом, где судно бросает якорь после бури, принеся на корпусе следы стоянок в других портах, водоросли других морей.

Много лет назад, подруга, родилась эта любовь, весною в полях, под солнцем сертана. Мальчик находил очарование в каждом цветке, в каждом луче солнца, отражавшемся в водах реки; нераскрытая тайна виделась ему в каждой улыбке соседской девочки с длинными косами и глазами с поволокой. Леонидия казалась ему лучом лунного света, серенадой, той звездой, которой мальчик любовался из окна своей комнаты. Бледность Леонидии, ее ресницы, ее иссиня-черные волосы — все это так не вязалось с пылающим южным солнцем. От нее исходила тайна, нечто, заставлявшее трепетно биться маленькое сердце Антонио. До того, как он увидел Леонидию, его взоры были обращены к цветам, к солнцу и полю, к стонущим невольникам. Он подготовился лишь к тому, чтобы воспевать природу и изнуренных непосильным трудом рабов{15}, у Леонидии он научился любить те прекрасные слова, которые она знала. До тех пор ему ведомы были лишь сверкание солнечных лучей и шорох воды в реке, бесценная красота белых лилий и заливистые трели птиц, но он еще ничего не знал о смехе девочки, о тайне ее глаз с поволокой, об очаровании иссиня-черных волос. Не заполни Леонидия дней его детства, он, возможно, сделался бы крупнейшим певцом природы Бразилии{16}, поэтом невольников и свободы. Ей поэт, очевидно, обязан тем, что стал человеком, который лучше всех умел говорить на португальском языке о любви и о женщинах. А пока же этот мальчик многое знал о природе и о страдании, но ничего не знал о любви.

Как-то Антонио взял за руку соседскую девочку, и они, отправившись гулять в поле, дошли до самого берега реки. Эта прогулка была сказкой. Леонидия прыгала по камням, громко смеялась, Антонио догонял ее, она несла в руках цветы, в глазах ее была тайна. Она знала название каждого цветка, узнавала по голосу каждую птичку. Но вот она вплела цветы в косы и стала похожа на лесную фею. Серебряные рыбки подплывали кормиться из ее рук. Мальчик смеялся, но она была серьезна, ее детское личико отражалось в воде, в которую она окунала руки.

Домой они возвращались бегом, девочка бежала стремительнее лани, и смех ее звучал веселее, чем поток воды, текущий по камням. Потом они отдыхали в тени дерева, и Антонио, пользуясь остановкой, рассказал своей подруге одну историю, которую услышал накануне вечером от негритянки Леополдины. Это была история о заколдованной принцессе, которой подчинялись птицы и рыбы и которая путешествовала в лунном луче и разносила над землею весну. Внезапно мальчик вообразил, что Леонидия и есть заколдованная принцесса, фея этих полей, богиня этих белых лилий. Мальчику нравилось говорить о том, что он чувствовал, и он тут же обо всем этом сказал Леонидии. Она вскочила, побежала, ее веселый хохот разнесся над полями, и бесконечная радость охватила сердце мальчика. Когда же в ночи над фазендой серенада прорезала небеса, мальчик почувствовал в музыке иной, необычный смысл, и нежный плач в струнах гитары показался ему сегодня еще нежнее.

На следующий день Антонио лихорадочно ждал на пороге дома появления девочки: ему уже не хотелось идти в поле одному, среди окружавшей его красоты ему уже чего-то не хватало. Почему же она не идет, почему не поможет полевым цветам раскрыть свои венчики, почему не идет полюбоваться собой в зеркале реки?

Птицы, подруга, скоро стали узнавать двух детей, которые ежедневно, взявшись за руки, шли по направлению к реке. Цветы распускались — красные, синие, желтые, птицы пели, река спокойно катила свои воды. Дети беспричинно смеялись и поверяли друг другу свои детские секреты. «Когда мы вырастем, ты станешь моей маленькой женой…» Леонидия никогда не спорила с ним, она была подобна тростинке, которая сгибается на ветру. Уже с этих дней детства она полюбила Антонио и отдала ему свое сердце. Она быстро поняла, что не будет с ним всю жизнь рядом, что настанет день, когда он унесется от нее как ветер, а если и вернется, то вскоре снова пустится в обратный путь, и никогда он не будет принадлежать ей только. Однажды, много лет спустя, он написал для нее самую прекрасную из своих любовных поэм{17} и в качестве эпиграфа поместил стихи другого поэта{18}, стихи о ветрах, которые проносятся, безумные и легкие, и не возвращаются, чтобы увидеть цветы.

Леонидия никогда ни на что не жаловалась и никогда не переставала любить своего поэта. А когда он умер, мир кончился для нее, безумие стало ее прибежищем. И в помешательстве единственной реальностью для нее остались посвященные ей стихи и ласковые слова, которые он говорил ей.

Кастро Алвес познакомился с ней на полях Курралиньо. И она окончательно связала его с землей и природой сертана. К природе и к ней он возвращался трижды. Она была для него «верой, надеждой и любовью».

Из всех возлюбленных Кастро Алвеса ни одна не была столь героической и столь отзывчивой, как Леонидия. Она не просила мальчика бегать с ней по полям, она не просила стихов, не просила жениться на ней, не просила верности, даже хотя бы любви. Она осталась перед ним заколдованной принцессой, подарила ему несколько улыбок в детстве, свои губы в молодости, позволила ему в конце жизни склонить лихорадочную голову к своей груди. Она видела, что дни его сочтены, и понимала, что он уезжает, чтобы умереть вдалеке. Быть может, лишь тогда она попросила его о чем-то, быть может, попросила, чтобы он остался, она надеялась, что тут к нему вернется здоровье. То была единственная просьба, с которой обратилась к нему подруга детства, возлюбленная в юности, любимая в эти дни его болезни:

Не уходи! Тебя мы все так любим! К тебе мои привыкли даже птицы…Не ради себя она просила его об этом. Его усталое, больное сердце было разбито другими женщинами. Затем, только затем, чтобы он не отправился искать «хотя бы призрак надежды», она просила его:

Зачем, куда уходишь, мой любимый? Найти слугу, иль друга, или брата Верней меня не сможешь никогда ты. А если ты, бессонницей томимый. Захочешь в музыке искать покой, Сумеет разве кто-нибудь другой Воспеть тебе, как я, под звук гитары Мою любовь, ее восторг и чары?Он хорошо знал, подруга, что уже никогда больше не найдет «семьи добрее, чем ее заботы». Она сама сказала ему:

Пусть шелк моих распущенных волос Сотрет со щек твоих остатки слез.Но он был «странным юношей», подруга, и он уехал. Могучая сила влекла его, больного, в народ, чтобы агитировать, чтобы звать людей на борьбу за свободу. Свои последние слова, свои последние стихи он хотел подарить неграм. В городе его не ждала другая женщина. В город его влекла богиня — богиня свободы. Никто, подруга, не знает цвета ее волос, но кто не знает, что она прекраснее всех, что смерть ради нее сладостна?

Я хотел рассказать тебе, любимая, о Леонидии, о том, как весела и счастлива была она в те годы, когда здесь жил поэт, и как несчастна была потом, когда он уехал… Полевые цветы перестали радовать ее своей красотой, и весна к ней уже больше никогда не вернулась… Я хотел рассказать тебе, любимая, об этой девочке, которая вместе со столькими героическими и поистине трагическими фигурами, вместе с младшим лейтенантом Жоаном Жозе Алвесом, Жулией Фейтал, Порсией, Леолино и майором Силвой Кастро напоила романтикой детство Кастро Алвеса. Она связала его неразрывно с природой и любовью. Но что можно сказать о женщине, если о ней уже сказал Кастро Алвес? А о Леонидии Фраге, подруга, он сказал:

Обращаешь муки ты в лилии, В розы нежные — труд и усилия…ГЛАВА 5

Простившись с куколкой, ты скоро

Расправишь крылья, мотылек.

Сертан остался позади, позади осталась нежная улыбка Леонидии. Позади остался и дом на улице Розарио, где бродил призрак Жулии Фейтал. Но из мрачного класса колледжа Сесеу мог видеть, подруга, тюрьму, где Силва Лисбоа, романтичный убийца, отбывал свое наказание. Глаза Сесеу перебегали от учебников к темнице, где Силва Лисбоа оплакивал свое преступление, где в одинокие ночи он вспоминал улыбку своей возлюбленной, которую она дарила всем, кто проходил под ее окном. Сесеу думал о том, как он должен был страдать, убив любимую. Не из-за того, что совершил преступление, а из-за того, что, убив ее, лишился ее, не мог больше видеть ее лицо, восхищаться ее лукавой, манящей улыбкой. Мальчик Кастро Алвес бросал учебники и погружался в созерцание толстых стен темницы. И его воображение начинало лихорадочно работать. В то время как другие занимались играми или проблемами математики, он, сидя у окна, представлял себе горе возлюбленного, который собственными руками убил свою избранницу, сам лишил себя своей любимой. Она не будет принадлежать другим, никогда никто не посмотрит ей в глаза, никогда никто не ощутит жар уст ее… Но ведь и он никогда не почувствует бесконечной радости от возможности хотя бы улыбаться ей… Для мальчика, мысли которого были заняты романтической детской идиллией с Леонидией, это было источником бесконечных волнений. То и дело он показывал кому-нибудь из своих близких друзей на мрачную тюрьму:

— Знаешь, кто там сидит?

— Кто?

— Лисбоа, который убил Жулию Фейтал…

— Жулию Фейтал! А что там у них произошло?

— Ты не знаешь? — И глаза мальчика загорались от радости, что он может рассказать. — Значит, ты не знаешь? Он любил ее, а она никого не любила. Он выстрелил в нее золотой пулей…

— Золотой пулей? Зачем?

— Потому что он очень любил ее. Это было вроде подарка, понимаешь?

Друзья не понимали, но Кастро Алвес рано почувствовал, что любовь близка с поэзией. Он с детства готовился к любви, ибо ему предстояло много любить, да еще с какой силой, с какой страстью!

Но не только воспоминание о романтическом преступлении нашел он в Баиянском колледже, который Абилио Сезар Боргес основал незадолго до того. и с помощью которого революционизировал просветительские круги столицы провинции{19}. Правда, это учебное заведение не оказало решающего влияния на жизнь поэта, но надо отдать должное директору колледжа: он сумел угадать в Сесеу необыкновенные способности, понял, что мальчику предстоит великое будущее, и гордился юным поэтом. Он имел мужество пойти против доктора Алвеса, которого огорчали литературные наклонности сына.

Боргес был по натуре романтиком; таким и изобразил его в своей книге Раул Помпейя. Он любил литературные диспуты, стихи, речи. Из его колледжа вышли Кастро Алвес, Руй Барбоза, Раул Помпейя и многие другие писатели. Он не выделял никого из них и никого из них не подавлял. Это было большим его достоинством. Он ввел у себя в колледже «оутейро». На этих конкурсах поэтов-импровизаторов учащиеся слагали стихи и сочиняли речи, восхвалявшие великие события в истории отечества или просветительную деятельность своего учителя. В таких поэтических и ораторских состязаниях выделялись отдельные ученики, но наибольшая слава выпадала на долю самого колледжа, для которого газеты не скупились на похвальные статьи.

Одним из героев этих праздников стал Кастро Алвес. Его первые стихи{20} были посвящены (здесь сказалось влияние Абилио Боргеса) дню рождения своего учителя. Поэту в то время было тринадцать лет, и он уже тогда, как будущий певец свободы, сумел найти благородные мотивы для похвал учителю: Абилио Сезар Боргес отменил в школе телесные наказания{21}. В этих первых стихах Кастро Алвеса уже заметно характерное для него{22}. В них присутствуют солнце, ветер — вся природа. На другом «оутейро», которое состоялось 2 июля 1861 года, в еще детской поэзии Кастро Алвеса проявились черты, решающие во всем его творчестве. В этой поэме уже возникают мотивы борьбы за свободу против тирании. Он даже находит для них точные слова и характеристики. Он уже чеканит образы, которые впоследствии украсят произведения гениального народного оратора. Ведь этот мальчик, моя дорогая, меньше чем через четыре года станет величайшим поэтом своего поколения и поразит студентов факультета права в Ресифе поэмой «Век». Ему предстояло прожить недолго, надо было начинать рано. Поэтому в тринадцать лет, когда голос его был еще еле слышен, юноша уже искал великие идеи и великие слова.

Два предмета не давались мальчику в то время — математика и португальский язык{23}. И это было вели-ним огорчением для Абилио Боргеса, который настолько любил чистый, правильный язык, что хотел даже привезти из Коимбры[15] учителя, который учил бы произношению. Согласно свидетельству современников Кастро Алвес «не присасывался к книге, ему достаточно было просто прочитать, чтобы усвоить уроки». Но у него уже не хватало времени на все: и сочинять стихи для «оутейро», и редактировать школьную газету своей группы, и мечтать о факультете в Ресифе, где читали и переводили Виктора Гюго. Уже в колледже маленький кружок начал читать французского поэта в переводах мальчика Сесеу.

Да, подруга, был предмет, который пришелся мальчику по вкусу и который он усвоил сразу, с поразительной быстротой. Это был французский язык. Он стремился овладеть французским, чтобы читать Гюго в подлиннике.