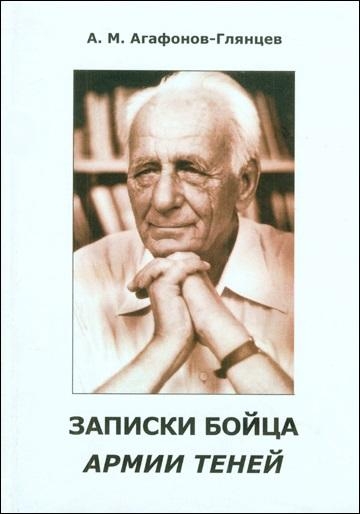

Александр Агафонов (Глянцев) ЗАПИСКИ БОЙЦА АРМИИ ТЕНЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нет, на Героя Советского Союза или Российской Федерации он, конечно же, не тянет. Тут другой статус и другое измерение. Но по большому счету он - герой, хотя большую часть жизни он прожил с клеймом "опасного преступника". Гестапо проштамповало листовку с его портретом и грифом "Разыскивается опасный преступник". Это было в Париже в 43-м году, когда он бежал из-под расстрела. В МГБ он, скорее всего, проходил по разряду "Социально Опасного Элемента", пожизненно не выездного за кордон...

Еще бы! Кто и куда выпустил бы его в хрущевско-брежневские времена с такой вот его биографией, где, как ни смягчай формулировок, но между строк явственно читалось, как сын белого офицера был вывезен в Югославию и там учился в королевском военно-медицинском училище, и как попал в плен к немцам раненый, и как бежал во Францию и там примкнул к макизарам - бойцам Сопротивления, а затем сплошные аресты, побеги от немцев, от американцев...

Такая вот темная лошадка. Не зря и в советских лагерях посидел. Даром, что реабилитированный. Его судьбы хватило бы на семерых: на врача, на солдата, на подпольщика, на героя-любовника, на зэка, на учителя, а досталась она ему одному - Александру Михайловичу Агафонову. Он же Глянцев, он же Попович, он же... Кто он, работавший фактически на английскую разведку, будучи немецким шофером, французским подпольщиком, югославским гражданином и русским по рождению?

Однажды, сидя в камере смертников, - это уже в нашей тюрьме, - он, чтобы оттянуть срок расстрела, решил раскрыть наконец "тайны английской разведки" и сочинил весьма правдоподобную легенду о новом, неведомом на Лубянке, разведцентре под Лондоном, где он, якобы, прошел подготовку. Его сразу же увезли в МГБ на Лубянку выяснить, что и как. И уж потом, когда обман раскрылся, расстреливать все же не стали.

Какой переполох поднялся в крымском КГБ, и в киевском (и в союзном тоже), когда глава внешней разведки Франции Морис Монте вдруг пригласил в гости ничем не приметного учителя технического труда в сельской школе под Севастополем, с которым он сидел когда-то в одной гестаповской камере, и как Агафонову компетентные органы настоятельно рекомендовали отказаться под благовидным предлогом от поездки в Париж, а пригласить самому главного разведчика Франции не в севастопольскую Любимовку конечно, а в Ялту. И друг по подпольной борьбе, сделавший столь крупную карьеру после войны, все-таки приехал, и как старые друзья встречались, не обращая внимания на рой окружающих их советских штирлицев?.. Его биография легко читается по морщинам на лице. Складки на лбу - следы тех отчаянных раздумий, когда надо было находить выход из очередной смертельной западни. Чуть видимые шрамики на переносице - следы от пыточного шнура-удавки в гестаповской тюрьме "Фрэн" под Парижем. Ее накладывали на глаза и закручивали на затылке, и она врезалась в переносицу. Ему часто приходилось целиться, - морщинки быстро образовались у глаз. Он много улыбался, никогда не унывал, - следы былых улыбок навсегда запечатлелись у губ. А на руках, на запястьях и до локтя, - многочисленные круглые и длинные тонкие шрамики, - от пыток огнем и пилением.

Когда я вижу размалеванное лицо панка, когда пытаюсь поймать пустой взгляд юного наркомана, когда слышу сетования о неприкаянности нынешней молодежи, о том, что не с кого делать жизнь, когда в минуты душевной смуты и сам готов в это поверить, я вспоминаю лицо этого человека, чья судьба - сущий учебник жизни. И какой жизни!.. Порой кажется, что ее сочинил некий романист с неуемной фантазией. Он заставил пройти своего героя сквозь чужие страны, плен, ранения, бои, побеги, концлагеря... Он вынудил его играть со смертью в игры посложнее, чем "кошки-мышки". Но ведь всё это было, и не в романе, а в жизни одного человека.

Подумать только - четыре раза его приговаривали к смерти! Должно быть, он один из самых везучих людей на земле, ибо четыре раза, благодаря случаю, или друзьям по борьбе, или собственному мужеству и смекалке Агафонов оставлял "безносую с носом".

Первый раз его приговорил к расстрелу немецкий военно-морской трибунал во французском городке Ля Боль за разведывательную деятельность. Тюремный фургон, который вез его на расстрел, был отбит товарищами по Сопротивлению.

Второй раз смерть поджидала его в печах Бухенвальда. Лагерные подпольщики сменили ему номер, и он остался жив.

В третий раз он угодил в камеру смертников, как жертва произвола Берия. Спасло его вмешательство честных следователей.

Четвертый раз смертный приговор вынесли ему уголовники в Ухт-Ижмлаге, где он работал завмедпунктом, проиграв его в карты. Пришли ночью к дверям санчасти, стали стучать. Сказали, что в бараке погибает больной. Агафонов, предупрежденный об опасности, все же открыл дверь со словами: "Я знаю, зачем вы пришли. Но долг медика велит мне идти к больному". За смелость его простили.

Среди многих хороших людей, на которых ему так везло на всем протяжении его жизненной одиссеи, были двое французских мальчишек из лотарингского села Ремельфинген, где располагался штрафной лагерь военнопленных. С энтузиазмом Тома Сойера и Гекльберри Финна мальчуганы принялись готовить побег рослого обаятельного солдата, рискуя жизнью несравненно больше, чем их сверстники из романа Марка Твена. Снабдили "Алекса", - так назвался им солдат, - компасом, картой, малой толикой еды, отцовскими брюками, еле опускавшимися Агафонову ниже колен. Но самое главное, они сообщили ему адрес надежного человека, который помог беглецу, как только тот переполз через границу во Францию, связаться с патриотами из Сопротивления. Агафонов помнил ребят всю жизнь, как помнил и того парня -Мориса Монте, с кем превратная судьба подпольщика свела его в одной камере гестаповской тюрьмы.

Прошло полжизни - сорок три года - и вот соратники по борьбе с нацизмом встретились. Можно только догадываться, с какими чувствами ехал Агафонов в Париж, где его встречали оба бывших "Сопротивленца в коротких штанишках" - Жером Мурер и Поль Негло, а также Морис Монте и другие соратники, с которыми их русский друг делил тревожные дни и ночи антифашистского подполья. На перроне парижского вокзала его обняли двое седоватых мужчин - бывшие шахтер Жером Мурер и бухгалтер Поль Негло, оба ныне на пенсии. Они вручили ему маленький компас, почти такой же, какой когда-то передали ему за колючую проволоку. Сказали: "Именно благодаря нашему первому компасу мы встретились сегодня, через 47 лет. Пусть же этот второй и впредь всегда указывает путь к дружбе и взаимопониманию!". Лотарингские Гавроши стали отцами семейств, обзавелись домами и машинами... Агафонов не из породы завистников. Но, думаю, проживая у своих друзей во Франции, ему всё же не раз приходили грустные мысли о собственном семейном неустройстве. В 68 лет человек вольно или невольно подводит кое-какие итоги...

В последние российские годы Агафонов жил в доме, выстроенном в Колпино военнопленными немцами (есть в том своя справедливость!), на 5-ом этаже, где железный трап ведет прямо на чердак. Ему слишком везло на войне. Этого везения явно не хватило на личную жизнь. Жил "примаком", спал по-походному на диванчике. Из личного имущества был разве что шкаф с книгами и бумагами, да кассетный магнитофон, подаренный французскими друзьями с записью песен боевого подполья. Был у него еще старенький костистый ундервуд, с которым ему то и дело приходилось кочевать по тесной квартирке, чтобы не мешать остальным членам семьи. На машинке обрубками покалеченных пальцев он отстукал 900 страниц книги, которую писал по просьбе своих учеников и французского издательства "Мессидор". Книги о борцах-антифашистах разных национальностей, о своей необычной жизни.

У книги такая же трудная история, как и у автора. Агафонов, впрочем, живет не сетуя, не падая духом. Как ни странно, но больше всего для него сделали те, против кого он воевал, - немцы. Или, скажем так, потомки тех немцев, которые отправили его в Бухенвальд, - новые граждане новой Германии. Но Германии-таки, а не России, Франции, Англии или Югославии, хотя в каждой из этих стран осталась толика пролитой им за них крови. Мемуары Агафонова вышли в Берлине на немецком языке. Правда, не под родным названием "Записки бойца Армии Теней", а более, на взгляд издателей, интригующим - "Записки неисправимого дезертира". Обидно, он никогда не был дезертиром, беглецом - да. Но ведь это не одно и то же. Ну да ладно, главное - вышла книга, замечательное завершение его перекрученной жизни.

Конечно, и в России у него было много друзей. Мы пытались помочь ему получить удостоверение "Участника Великой Отечественной войны". Но по всем чиновным заковыкам он был участником второй мировой, а не Великой Отечественной, и в военном билете какой-то военкоматский чиновник недрогнувшей рукой вписал в графе "Бои и походы" - "не участвовал", и еще оскорбительное в своей нелепости - "рядовой необученный". Это он-то, обучивший молодых макизаров, как стрелять из всех видов стрелкового оружия, метать гранаты и ставить мины - "необученный"? О нем писали статьи в газеты и снимали телесюжеты.

Лишь в годы перестройки его стали выпускать за границу на ветеранские встречи. Августовский путч 91-го застал его во Франции. Как представил, что надо возвращаться снова под диктаторскую длань лизичевых и крючковых, так и порвал обратный билет. Решил остаться во Франции навсегда, тем более что встретил там свою бывшую возлюбленную, не беда, что с внуками. Прислал покаянное письмо: "Так, мол, и так - невозвращенец". Бог ему судья, а не чиновник из ОВИРа. Кто-кто, а он заслужил ничем не оскорбленную старость. Переписывались, перезванивались... Он поселился в маленьком городке на границе со Швейцарией. Нынешней осенью я приехал в Париж с твердым намерением съездить к нему в Шаркемон. Но знающие люди сказали, что его там уже нет, куда-то съехал. Не судьба...

Кто расчитал вероятность, с какой москвич может случайно встретить в Париже знакомого севастопольца, с которым не виделся лет пять? И всё-таки я его встретил в православной церкви на рю Дарю. Агафонов выходил из храма после обедни. А мне казалось, что он не верит уже ни в Бога, ни в черта, ни в карточный фарт... В Бога верит. Вот уж правда, как во сне. Мы идем с ним по парижским улицам, тем самым, о которых он столько рассказывал, ностальгически пригорюнясь за кружкой пива в какой-нибудь колпинской "забегаловке". Мы идем мимо его бывших засад, конспиративных квартир, сквозь растворившиеся во времени цепи облав, патрулей. Все пули давно пролетели мимо, все документы давно проверены... И никому на этих улицах уже нет дела до рослого седого русского старика, который еще не разучился улыбаться озорно и весело. Человек не может быть счастлив былым везением, как невозможно утолить жажду воспоминаниями о вчерашнем пире. И я смотрю на него с недоумением: неужели ты вышел из всех своих бухенвальдов, чтобы сегодня брести вот так неприкаянно по городу, в котором никому до тебя нет дела? Перед нами, о, Боже!, бульвар Севастополь. Вот и замкнулся круг!.. Ведь это там, в Севастополе, я узнал от него о существовании этого бульвара, ласкающего русский слух своим названием.

- Констан де ля Люби? - спрашиваю я. Это имя для нас почти пароль.

- Вон там он жил! - понимающе откликается Агафонов. И я в сотый раз выслушиваю историю о том, как макизар Алекс скрывался от гестапо на квартире земляка, бывшего морского офицера Константина Георгиевича Люби, покинувшего родной Севастополь с кораблями Врангеля. В оккупированном Париже Люби работал в полиции, снабжая бойцов Сопротивления бланками паспортов. Но вот что-то новенькое:

- Мы считали его предателем, после того как стали хватать одного за другим наших связных. Но теперь выяснилось, что он не виноват. Их провалила одна женщина... Боже, ну кому теперь легче в этом городе от того, что Люби не виноват? Разве что мне, потому что этот канувший в Лету человек еще до знакомства моего с Агафоновым стал героем моей книги. Как хорошо, что он не предатель! В двадцать лет трудно быть суровым бойцом-аскетом, да еще в Париже. Да еще с агафоновской внешностью героя-любовника. Ему чертовски везло в любви, но обратной стороной этого везения были смертные приговоры. Так было и в том советском лагере (он жил на положении ссыльного), когда комендант лагеря приревновал свою жену к своему подопечному и умудрился пришить к делу Агафонова еще и "измену Родине")...

И все-таки в это невозможно поверить - мы идем по Парижу. Как когда-то хаживали по Севастополю, Москве, Питеру... Мы выходим к вокзалу Гар-дю-Нор. Это название я впервые услышал из рассказов о его парижских приключениях. Мы стоим под стеклянным небом гигантского вокзала. Я уезжаю с Гар-дю-Нор. Он провожает. Но этот вокзал связан только с его немыслимой удачей, которую он пережил здесь полвека назад... Тогда, одетый в форму ефрейтора вермахта, он затравленно озирался здесь в поисках спасения. Фельджандармы проверяли документы, которых у него не было. И вдруг - носильщик с тележкой.

- Слушай, друг, - обращается он к нему. Тот вытаращил глаза: солдат в ненавистной оккупантской форме говорил по-французски как завзятый парижанин.

- Я - дезертир. Мне нужно выйти отсюда незаметно.

- Нет проблем, месье. Следуйте за мной! Рослый ефрейтор деловито зашагал за своим чемоданом, который уезжал на тележке носильщика в противоположную облаве сторону. Носильщик знал на Гар-дю-Нор все ходы и выходы...

Теперь снова проблема: до отхода моего поезда - сорок пять секунд. Турникет перронных билетеров. У меня нет квитанции доплаты за скорость. Мне нужно ехать только этим поездом: меня ждут в Брюсселе именно на нем. Агафонов приходит на помощь:

- Он доплатит в вагоне! - внушает он стражам дороги. И - о, чудо, они пропускают. Мы не успели даже обняться на прощанье. Вскакиваю на подножку, плывущую вдоль перрона. Эхо той давней агафоновской удачи спасает и меня. Увидимся ли когда-нибудь еще?

Ну а Россия? Чем она возместила ему лагерные годы, его дармовой труд в лагерях Коми, на Шекснинской ГЭС, его безвинные приговоры и несостоявшиеся по воле Божией "вышки"? Для военкоматчиков он как был, так и остался "рядовым необученным". Для консульских работников и чиновников МИДа - "невозвращенцем". Вряд ли в ФСБ он числится "изменником Родины". Вряд ли сегодня вообще там знают о нем... Хоть бы пенсию ему перевели в Монморанси, где он живет. Всё на пару лишних пачек сигарет хватит. Медаль к 50-летию Победы прислали бы. Как-никак Победа-то одна на всех, и он немало сделал по ту сторону Восточного фронта. Не перевели, не прислали, не догадались, не захотели знать... Ну, пригласите его хотя бы попрощаться с "исторической родиной". Опять нельзя. Честное слово, он уже больше ничем не опасен... Наверное все же опасен. Опасен для спецслужб всех времен и режимов. Опасен в том смысле, что умеет уходить от неминуемой смерти, опасен своей феноменальной везучестью, чутьем на западню, человеческим обаянием, которое ключом-вездеходом открывало ему многие спасительные двери. Петербург еще был Ленинградом.

Мы бежим с Агафоновым на электричку. Опаздывать нельзя, - нас ждет важное дело, прыгаем в вагон без билетов и тут же нарываемся на контролеров. Я вижу, как меняется его лицо. Это похоже на эсэсовскую облаву: люди в черных фуражках с крылышками на груди, напоминающими нагрудных орлов вермахта, сноровисто блокируют выходы из вагона. Слова "Ваш билет?" звучали столь же зловеще, как "Аусвайс?". В нем снова ожили рефлексы бывалого макизара. Что стоило ему уйти от вагонных ревизоров, когда он проходил сквозь цепи фельджандармов? Агафонов двинулся вперед, и, повинуясь его несокрушимой уверенности в себе, жандарм, пардон, ревизор, отступил, пропустил. Мы прошли!

* * *

Жизнь неуловимого Алекса разворачивалась и на моих глазах, она читалась как ненаписанный роман. За те пятнадцать лет, что мы знакомы, он переехал из Севастополя под Ленинград в Колпино, затем уехал во Францию и поселился у подруги боевой юности - Реми; затем узнал, что это именно она выдала его в гестапо, и перебрался в Монморанси, в русский старческий дом, где доживал свой век цвет белой гвардии. Куда дальше? На Сент-Женевьев-де-Буа? Но он бодр, полон сил и, как всегда, весел. Да, это его зима. Но зимы в Париже мягкие. На гонорар за изданную немцами книгу он купил себе простенький компьютер и подержанный дизельный автомобиль. Можно считать, что связь с внешним миром восстановлена. Как ни чудили французские бюрократы (не хуже наших родимых), а всё же определили бесподданного ветерана Сопротивления в русский старческий приют в Монморанси, что в тридцати километрах от Парижа. Условия -не в пример нашим домам престарелых... Агафонов доволен новым поворотом судьбы.

- Я самый молодой из всех тамошних стариков! - шутит он. Но так было и будет всегда - он моложе своих ровесников и даже иных юнцов.

Николай Черкашин

27.01.2010

Вместо предисловия

Выполнив наказ бывших моих учеников, посвящаю этот труд юности новой России! За помощь благодарю: Е.Болотова, А.Перхова, Н.Черкашина, Ю.Апенченко, кураторий "Шлосс-Эттерсбург" и еванг. пастора Томаса Зайделя, Мартина Станковского, Ярослава Трушновича, Объединение гимназистов 1-ой Русско-Сербской гимназии (Нью-Йорк), Феликса Бернинэ, франц. историка Анри Ногера, экс.министра Кристиана Пино и многих - многих других!

Ein - zwei... Ein - zwei... Links - links...

- Раз - два... Левой... левой..

- Вы слышите грохот кованных сапог? Не забывайте его!!!

1938... 1939... 1940... 1941... Как цунами, орды нацистов обрушились на Европу, не оставляя позади себя ничего, кроме руин, опустошения, варварских расправ и террора. Как мы до этого дошли? Ведь Германия высказывала желание " прийти к дружескому с другими народами урегулированию спорных проблем". - Так публично заявлял Гитлер. Но с 1934 года он уже не скрывает перед своими приближенными, что "Германия не будет настоящей Германией, пока не станет всей Европой". И он маневрирует, чтобы одного за другим нейтрализовать своих противников, поощряемый нерешительностью, скорее пособничеством, правителей западных демократий.

- Значит, я сделаю так и направлюсь сюда...

- Пусть будет так! Делайте, пожалуйста!

- Я веду переговоры, и мы договариваемся... Я подписываю, мы подписываем соглашения, в узком интимном кругу... "Усатик" тоже договаривается, тоже подписывает соглашения:

-"Потерпите, шут вас возьми! Я еще не готов!"

- Наплевать на другие нации и народы! Они не более, как разменная монета. Ein - zwei... Ein - zwei... Links - links... Левой.. левой.. После Австрии и Испании на очереди Чехословакия, Венгрия, Польша, Дания, Голландия, Бельгия. Франция, Румыния, Югославия, Греция, СССР. При каждой остановке на этом "Крестовом походе" парламентарии нового образца двух лагерей ездили друг к другу с визитом, чтобы сказать "Чур меня!" и выторговывать соглашения за счет третьих стран. Беспечность правителей и предательство генералов, или наоборот, если не всё вместе под одной крышей, развернули красный ковер для триумфальных встреч.

"Heili, heilo... Heili, heilo... Heili, heilo, heila... ha... ha... ha... ha... ha.. ha..." - распевали покорители в расстегнутых мундирах, с закатанными рукавами, маршируя в пыли дорог среди полей с недозревшей пшеницей. Из Кубка Коллективной Безопасности, разбитого под удвоенными ударами наших волшебников-подмастерьев на тысячу кусков, народы посыпались прахом. И понадобится много времени и крови, чтобы вновь его склеить. Дряхлые старики и провалившиеся на выборах нежеланные политики всплыли на поверхность мутной водицы, чтобы внедрить "то, над чем они работали так долго, но чего так и не достигли". И "Квислинги" местного производства воздают почести Оккупанту и поют льстивые оды его величию.

"Heili, heilo... Heili, heilo... Heili, heilo, heila... ha... ha... ha... ha... ha.. ha...". Порабощенные народы волей или неволей работают на гитлеровскую военную машину. Экономика оккупированных стран систематически разворовывается. Самые бедные категории населения, кто не в состоянии отовариваться на черном рынке, осуждаются на голодное существование. Собственность, принадлежащая патриотам, арестованным и сосланным на уничтожение евреям, и та, которая являлась государственной музейной коллекцией - художественные картины, стильная мебель, драгоценности и т.д. - была бесцеремонно разграблена в пользу "бонз" 3-его Рейха.

Но чем более оккупированные страны облагались налогами, давлениям, голоду, тем более крепли и разрастались оппозиции и сопротивление. Организованное Сопротивление вооружалось, переходило в атаку. Соответственно возрастали и репрессии со стороны оккупантов. Поезда с вагонами для скота потянули к центру Германии и к ее концентрационным лагерям и лагерям уничтожения патриотов и евреев всех оккупированных европейских стран, цвет их юности и их культуры. Сотни тысяч военнопленных всех стран влачили жалкое существование в бесчисленных лагерях. Под влиянием голода или пропаганды, ведомой некоторыми из них и обвинявших самих же себя, большинство покорилось своим узурпаторам и согласилось на безропотное существование. Малое же число отказалось от рабства. Бежать, чтобы продолжить борьбу стало ее целью. Клыки ищеек, штрафные лагеря, виселица и расстрел, - ничто не смогло заглушить волю стать свободным и продолжить борьбу. Неудачи товарищей служили уроком для тех, кто, несмотря ни на что, так и не отказался идти на риск.

Глава 1. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Они меня жгли огнем, били чертежной рейсшиной и плеткой из воловьих жил, сжимали голову удавкой, накладывая её на глаза и закручивая на затылке - шнур врезался в переносицу; рвали тело щипцами; пилили предплечья расческами; наручниками стягивали запястья; кололи иглами. Боль жгла не переставая. И я думал, что страшнее и больнее им уже ничего не придумать. Но вот они приказали мне раздеться догола и повели по узким, еле освещенным крутым ступенькам, куда-то во мрак, всё ниже и ниже, будто в преисподнюю. С лязгом открыли железную ржавую дверь и с силой толкнули внутрь. Тело, будто кипятком, ожег ледяной пол, но я лежу неподвижно минуту, другую. Потом не выдерживаю и приподнимаюсь. Из зарешеченного окна, за которым темнота, в комнату струится облачко пара. Я догадываюсь, куда меня вбросили: мне рассказывали об этом. Морозильник! Пол, как лед. Я ужаснулся. Потом меня охватила страшная злоба, и я заметался. Вспомнил огонек в холодных глазах следователя, ухмылку на тонких губах: -"На отдых его!"... - Скоты! Нелюди! - сжимал я израненные пальцы. Уперся плечом в холодную серую стену. Во рту было сухо, горело, и я зарыдал без слез от бессилия. Распухшее от побоев тело болело, разбитые в кровь ступни ног приклеивались к бетонному полу. Я начал быстро ходить, но вскоре охватила апатия, вялость. И не было сил их превозмочь. Я присел на корточки, сжался в комок, обхватил колени и уткнулся в них носом. Ноги вскоре заломило. Закололо в ступнях. И тут в дальнем углу я увидел тряпочку. Схватил ее, присел на неё на цыпочках. Долго ноги не выдержали, задрожали от напряжения. Тонкая боль схватила суставы. Лизнул руку языком, - холодная. Тепло медленно уходило из меня... "Ничего не добьетесь!" - сорвался с места и кинулся на ледяной пол всей грудью: пусть лучше погибну от пневмонии! Меня вскоре начала бить судорога, тело изгибалось, корчилось и подпрыгивало в конвульсиях. О бетон разбил подбородок. Снова сел на корточки, наступив кончиками пальцев на тряпочку. Уткнулся в колени и стал ждать конца, медленно прощаясь с собой и с миром. Почему-то вспомнилась бабушка, и я окунулся в прошлое.

* * *

...Она была седой, ее добрые глаза улыбались мне. Интересно: почему в этом мрачном месте именно ее образ всплыл над всеми прочими воспоминаниями и выше всех дорогих мне людей? Не потому ли, что самое раннее детство оставляет неизгладимое впечатление сильнее всех последующих душевных ощущения? А в детстве самым близким человеком была моя любимая бабушка Маня. Ей были мои первые улыбки; она делила со мной мои первые радости, утирала первые мои слезы и облегчала первые горести, мыла изодранные коленки, студила своими губами ожоги, прикладывала медяки на шишки на лбу, водила моей рукой, когда я вырисовывал первые палочки и буквы в тетради, учила читать по слогам. Образ бабушки повлек за собой целый сонм воспоминаний. То отдаляясь, то охватывая меня с новой силой, они чередовались, сталкивались, перескакивая одно через другое как в чехарде, скрываясь в тумане и вновь накатываясь с еще большей силой...

* * *

Сентябрь 1927 года. Поезд мчит меня на Запад. Мне почти восемь лет. Сквозь мутные окна вагона мелькают телеграфные столбы с нитями проводов, проносятся полустанки, стации, села, города. В купе десять мальчишек. Из многих городов Советского Союза нас надо развести по разным странам, - к родителям. Самому старшему из нас двенадцать лет. Среди них я один из Харькова, с Мало-Гончаровской улицы, номер 28/30. Сопровождает нас женщина средних лет с белой повязкой на рукаве. На повязке - красный крест. Помню: были спешные сборы, слезы тетей Веры и Риты, дяди Вали и моей старенькой бабушки, которая еще вчера была для меня единственной мамой. О другой я не ведал. В козырек моей ушанки, с тыльной стороны (чтобы никто не отнял!), прикрепили красную металлическую звездочку, гордость всех моих сверстников с Мало-Гончаровки. Мне приготовили маленький фанерный чемоданчик, куда вложили пачку карандашей, несколько тетрадей и любимые мной журнальчики "Огоньки". Какая-то женщина, хорошая знакомая нашей семьи, ровесница бабушки, тоже пришла помочь снаряжать в дорогу. Обняв меня на прощанье, она приколола мне к курточке свой значок с надписью "Друг дiтей". Очень красивый: на вершине скалы стоят двое, мальчик и девочка, и держат развевающееся красное знамя. Надпись эта была внизу. С тех пор я долго не разлучался с ним, он мне был как бы высокой "правительственной наградой".

- Помни! Никогда не забывай! - последовал мало мне тогда понятный наказ. Потом бабушка привезла меня, вместе с чемоданчиком, в Москву. На первом этаже крытого пассажа, в одной из комнат с табличкой Красного Креста, мне был выдан полотняный мешочек с документами. Его надо было носить на груди. Среди бумаг в нем была книжечка в красном переплете с золотым тисненным гербом с серпом и молотом и надписью "Заграничный паспорт СССР". Я уже умел читать по слогам. Сколько раз я украдкой вынимал эту книжечку, чтобы полюбоваться надписью и гербом! Раскрывая её, растягивал сложенный гармошкой твердый листок бумаги: с него на меня удивленно смотрела пухленькая мордашка. В нашей квартире не было зеркала, но я понял, что это было моим лицом. Во вкладыше было написано много, но мелко. Зато моя фамилия "Агафонов" была выведена красивым крупным почерком и легко читалась. Было много подписей и печатей. Мне запомнилась четкая подпись красной тушью: "Ягода". Когда меня бабушка вновь усаживала в вагон, но на этот раз оставалась на перроне, я сопротивлялся и рыдал, упрашивая её ехать вместе со мной. - Я уже старенькая, останусь здесь. А ты поедешь к маме и папе, пробудешь там немного и вернешься. Я буду тебя ждать!

* * *

Иногда нашу группу ссаживали с поезда, на автобусах отвозили в дома, там купали, кормили, укладывали спать, чтобы затем через день-два отправить опять в путь. Менялись и наши сопровождающие. Первая остановка была в Варшаве. Люди там говорили на мало понятном шипящем языке. Вторая остановка была в Вене. Здесь взрослые разговаривали так, что ни мы их, ни они нас понять не могли. В двух- или трехэтажном доме нас разместили в большой комнате, где стояли кровати и длинный стол с табуретками вокруг. Принесли вареный картофель с подливой и кошелку темного хлеба, похожего на наш ржаной. Но когда мы поднесли его ко рту, в нос ударил какой-то незнакомый запах. Мы, как сговорившись, тут же с отвращением отбросили его от себя. Мы не знали, что такое тмин, и были возмущены: нам дали "провонявшийся" хлеб!!! Затем дружно схватили корзину, подбежали к раскрытому окну и с размаху выкинули её в сад: что с ними зря объясняться?! Всё равно не поймут. Присутствовавшие взрослые даже рты пораскрывали от недоумения. Надо сказать, что возбуждены мы были еще до того: во-первых, нас поразило, что взрослые нас не понимают. Во-вторых, незадолго до обеда, когда нас привели после бани, в нашу комнату забежали какие-то дети. Они стали нас дразнить, кривляться и обзывать, по-видимому, очень обидными словами. Произошла потасовка. Кому-то влепили в глаз, кому-то разбили нос, губы. Кровь! Мы осатанели. С криками: "Полундра! Наших бьют!" мы все разом, гуртом, тесно сомкнувшись плечами, по-бычьи наклонив головы, плотной шеренгой ринулись в бой. Мы погнали перед собой этих выхоленных, в коротеньких штанишках на подтяжках, в длинных белых носках-гольфах с кисточками по бокам, чужих и наглых мальчишек-буржуйчиков. Вышибли их из нашей комнаты, и помчались за ними по длинному коридору...

На крики и визг прибежали взрослые. Порядок вскоре был восстановлен, мы были водворены в нашу комнату. Мы были горды своей победой. И вдруг, этот "провонявшийся" хлеб! Вонючий! Не месть ли это взрослых? Не решили ли они наказать нас за их трусливых мальчишек? Мы объявили голодовку, отодвинули от себя миски. Наша взяла и тут! Нам снова принесли корзину с хлебом и, боязливо поставив на стол, отошли в сторонку. Самый старший из нас, всеми признанный "атаман", подошел, поднес к носу, понюхал: - Нормально, годится! - сказал он, и мы принялись за еду.

* * *

В пути наша группа постепенно таяла. В Будапешт прибыло нас меньше половины. Помню, переехали через широкую реку. Я узнал, что то был Дунай. В сгустившихся сумерках город по обе стороны реки был на возвышенности. Сияя огромным количеством огней, он, как сказочный, словно парил в небе. Ничего другого о нем в памяти не осталось. Потом я в купе остался совершенно один: сопровождавшая высадила последних двух моих попутчиков и сама не вернулась. Была поздняя ночь, когда поезд остановился. В вагоне я по-прежнему один. Было это не то на двенадцатые, не то на четырнадцатые сутки путешествия. Стало холодать. Я скрючился у окна, поджав под себя ноги и вскоре задремал. Возможно, прошло около часу, когда я вдруг, сквозь дрему, ощутил, что в купе кто-то посторонний. Я открыл глаза: двое штатских, наклонившись, светили фонариками под сидениями. Позже я узнал, что какой-то диверсант Матушка развлекался тем, что подкладывал в пассажирские поезда "адские машины" - бомбы с часовым механизмом...

Луч фонарика осветил меня, и штатский от неожиданности привскочил. Уставился на меня и второй. На языке, чем-то напоминавшем русский, но грубоватом, они обратились ко мне с вопросами. Вместо ответа я показал им на свой магический мешочек на груди: я уже знал, что в нем находится то, чем так интересуются взрослые. Один из штатских вытащил документы и стал их рассматривать. Какая-то из бумаг, видимо, что-то ему разъяснила: - Београд, Шуматовачка улица № 107. Глянцев... - прочитал он вслух, обращаясь к своему напарнику. Оба оказались полицейскими. Долго советовались, потом, взяв меня за руку и прихватив чемоданчик, вышли из вагона. Стояла гадкая осенняя погода. Моросил мелкий противный дождик, рывками дул пронизывающий ледяной ветер, качая фонари, тускло освещавшие перрон. Позже я узнал, что этот ветер называется "кошавой". Мы вышли на привокзальную площадь, где ждало пять или шесть тосковавших фиакров-извозчиков. Один из них знал, где находится Шуматовачка. Мы сели и поехали. Город освещен плохо. Некоторые улицы были вообще без фонарей. Мостовая из грубо отесанного камня, много ям, рытвин. Цокали копыта лошадей, фиакр грохотал. Иногда он, переваливаясь с боку на бок, одним из колес так проваливался в яму, что казалось, вот-вот опрокинется. Называют такую мостовую турецким словом "калдрма". Созвучие слова как нельзя лучше соответствует чему-то, что трясет, дребезжит, выворачивает кишки наизнанку... Скоро эта треклятая калдрма кончилась, но от этого не стало лучше: грунтовую дорогу размыло, её избороздили выбитые колесами колеи и размытые водой канавы. Нам надо было свернуть в еще более узкую, совершенно неосвещенную улицу, но тут извозчик наотрез отказался везти дальше: по-видимому, понял, что пассажиры - полицейские, а они, как известно, никогда не платят. Долго переругивались полицейские с извозчиком, но тот был непреклонен, как скала. Нам пришлось вылезти и продолжить путь пешком. Спотыкаясь и чертыхаясь, погружаясь по самые щиколотки в густую липкую грязь и с трудом выдергивая из нее ботинки, мы медленно продвигались вперед. Минут через двадцать добрались наконец до нужного нам номера 107. Высокий дощатый забор с узенькой калиточкой. Что за забором - не видно. У калитки на проволоке - деревянная ручка. Один из полицейских подергал ее. Где-то вдали послышался приглушенный звук колокольчика, и замер. Полицейский подергал еще несколько раз, более энергично. Безрезультатно: к нам никто не выходил. Тогда он перелез через забор и с той стороны отворил калитку. Тропинка, устланная кирпичом, вела куда-то в темноту. Слева от неё шел соседний забор. Справа угадывалась посадка каких-то деревьев. Вскоре лучи фонарика выхватили из темноты несколько шатких ступенек и покривившееся крыльцо. Полицейский забарабанил в дверь. Сквозь дверные щели завиделся свет.

- Кто там? - послышался женский голос.

- Полиция.

Сердце замирает: как меня встретят?

"Не плачь, Сашочек! Тебе приготовили много - много игрушек. Целый сундук! Там и самолеты, пистолеты, барабан... чего только там нет! А главное, ты будешь у папы с мамой!" - вспоминаются прощальные слова бабушки. Так я и узнал, что у меня есть еще одна мама, есть и папа. Какие они? И вот я здесь. За дверью - они! Дверь открыли. Перед нами стояла незнакомая высокая и очень худая женщина. В волосах - бумажные папильотки, на плечи накинут халат. Бледно-желтым неприветливым слабым светом горела в сенях маломощная лампочка, скудно освещая убогое убранство помещения. В конце сеней была приоткрыта дверь в освещенную комнату. Там виднелась кровать, на которой кто-то лежал.

- Ваша фамилия? - понял я вопрос полицейского.

- Глянцева.

- Точно! - и полицейский без обиняков сообщил, что доставил ей сына. Только тут женщина меня заметила. Она как-то странно замахала руками и повалилась набок. Полицейский еле успел ее подхватить и усадить на стул. Из видневшейся через приоткрытую дверь кровати послышался мужской голос. Скорее, то был стон. Со вторым полицейским мы подошли ближе к двери, но в комнату не вошли: на наших ботинках были огромные куски грязи. Тут женщина пришла в себя и, поддерживаемая первым полицейским, подошла ко мне.

- Это твои мама и папа! - понял я торжественно произнесенные слова полицейского, указывавшего мне на женщину и на лежавшего в кровати мужчину. Соблюдая долг вежливости, усвоенный еще в Харькове у бабушки, я поздоровался:

- Здравствуйте, товарищ мама! Здравствуйте, товарищ папа! Мама снова чуть не упала в обморок, а полицейские громко расхохотались. Таким было моё прибытие в эту, как пелось в одной из песенок, "страну, страну чудес - королевство СХС (королевство сербов, хорватов и словенцев).

* * *

В конце Первой мировой войны мой отец, Михаил Саввич, был тяжело ранен на русско-германском фронте. Лечился в ялтинском военном госпитале, где сестрой милосердия работала мама, Мария Анатольевна. Мне было уже несколько месяцев, когда перед своим отступлением "белые" генерала Врангеля первым делом эвакуировали госпиталь, а вместе с ним и моих родителей. Видимо, брак свой они зарегистрировать не успели, и я, оставшись с бабушкой в селе Кореиз, под Ялтой, получил метрическое свидетельство или на ее фамилию, или на девичью - мамы. Много операций перенес отец, и сейчас лежал после очередной: из бедра удалили еще несколько осколков шрапнели, а кость всё гнила. С большим трудом накопив необходимые средства, им удалось выписать меня через Международный Красный Крест. Зарабатывали они на жизнь разведением рассады цветов и саженцев деревьев, а также разбивкой садов и парков. Одновременно, оба учились на агрономическом факультете. От бабушки часто приходили посылки и бандероли: мне - с книгами, отцу - с лекарствами. Ему собирались, было, ампутировать ногу, но лекарства, присылаемые бабушкой из харьковской гомеопатической аптеки, спасли ее. Со свойственным детству эгоизмом и уже крайне принципиальный, я был обижен и раздосадован тем, что никакого для меня "сундука с игрушками" у родителей не оказалось. Я не понимал, в какой бедности они жили и с каким трудом сводили концы с концами в этой чужой стране. Примерно через месяц, после проверочного экзамена, меня приняли в младшую группу эмигрантской начальной школы. Долго пробыть в ней не довелось: несмотря на запрет родителей, я неоднократно демонстрировал перед сверстниками свой красивый советский паспорт и распевал песенки, выученные в Харькове. Одна из них особенно приводила в неистовство учителей школы:

"Во всем, что строим заново, Срубив старьё сплеча, Во всем заветы Ленина, Заветы Ильича! Так рушьте же, так рушьте же Всё старое смелей! Так стройте же, так стройте же Всё новое скорей!"Зависть у одних, негодование у других ребят вызывали мой значок "Друг дiтей" и красная звездочка. Хоть и прятали их родители, прятали и паспорт, но я их находил и опять брал в школу. И никто не мог их вырвать из моих рук, - такой я поднимал вопль. Возможно, именно потому, что эти реликвии вызывали такое негодование, они и были для меня высшей гордостью. С еще большей настойчивостью я злил ими людей. И они прозвали меня "большевичком". Для них, видимо, это было страшным ругательством, а для меня - высшей гордостью. Всё глубже и глубже разрасталась трещина в отношениях между мной и учителями. Наконец меня, как несносного, с треском исключили из школы. Не скажу, чтобы это было неожиданным для родителей и чтобы огорчило их. Однако, перед ними встала новая проблема: как всё-таки дать мне образование? Часто вспоминалась моя Мало-Гончаровка, вспоминались наши игры в "казаков-разбойников". Но то были "наши" казаки, "наши" разбойники. Хотя бы потому, что все были с нашей и прилегающих улиц, тех, что под Холодной Горой. А здесь были чужие, ненавидящие меня и наше. Хоть и ребенок, но я отлично ощущал это. Мы на Гончаровке жили намного бедней, чем здешние "барчуки". Мои родители так их и называли. Впрочем, в минуты сильного гнева, звали они так и меня: возможно, неутихавшие во мне претензии на "сундук с игрушками", которого у них не было, сильно ранили их. К тому же, среди эмигрантов мои родители оказались в числе бедняков, ввиду инвалидности моего отца. Здесь царил закон: "Богатому все карты в руки!".

На следующий год, после домашней подготовки, я сдал экзамен "экстерном" и поступил прямо в Русско-Сербскую гимназию. Число сверстников увеличилось, и я перестал чувствовать себя одиноким. Мне стали оказывать внимание и взрослые. Они интересовались моими рассказами о жизни в Харькове, а еще больше их внимание привлекли книги и журналы "оттуда", которые продолжала высылать дорогая бабушка. Родители и я охотно переводили им отдельные абзацы, рассказы из советской литературы. Эти взрослые тоже называли меня "большевичком", но это звучало по-иному, не так, как в начальной школе. Скорее, это звучало ласково, нежно... - Ну, как успехи у нашего маленького "большевичка"? Чем он нас сегодня порадует? - говаривали они, когда я приходил в гости, и тут же угощали меня всякими сладостями и любимыми орехами. Из книг, что я получал, мне запомнились: А. Дуров- "Мои звери", Арсеньев - "Дерсу Узала" и "По Уссурийскому краю", М. Зощенко - "О чем пел соловей", Н. Островский "Как закалялась сталь", М. Горький - "Мать" и, конечно, "Огоньки".

Я увлекся чтением. Часто приходилось обманывать родителей: под учебником им случалось находить прикрытую им постороннюю книгу. За это пороли меня нещадно. Чтение в ущерб учению не могло не сказаться на моих гимназических успехах. Но разве можно устоять перед романами А. Дюма, В, Гюго, Л. Буссенара, Д. Лондона, В. Скотта, Жюль Верна, Конан Дойля, Кипплинга, М. Твена, Хаггарда!? А их так много было в гимназической библиотеке, этих чудесных писателей! Надо торопиться читать. Читать и читать! Меня охватила жажда приключений, романтики, душевного благородства, бескорыстной и самоотверженной дружбы...

Я этим жил, витал в мечтах. И... даже сам занялся сочинительством: начал писать стихи! Их вывешивали на стендах в нашей гимназии, за них мне давали премии. А за сочинение на тему не то "Не единым хлебом жив человек", не то "Настоящее - сын прошлого и отец будущего", мне была присуждена высшая премия - пошитый по мне отличный суконный костюм! Первый за всю мою жизнь!

* * *

На фоне разгоравшегося в мире кризиса дела в моей семье шли всё хуже и хуже. Мне было уже четырнадцать лет, когда одно событие в корне подкосило бюджет семьи. Один министр, до сих пор помню его фамилию - Узунович, заказал родителям парк в своей огромной усадьбе. Больше месяца вычерчивали и раскрашивали родители различные варианты планов: стиль французский - с правильными геометрическими фигурами клумб и аллей; стиль английский - произвольные витиеватые формы; стиль итальянский - со всевозможными альпинумами и фонтанами... Один из вариантов был принят. Узунович уплатил аванс и стоимость деревьев и цветов. Почти четыре месяца трудились мы всей семьей, наняв в помощь и нескольких поденщиков-безработных. Копали грядки, сеяли траву, высаживали рассаду цветов, саженцы декоративных деревьев - туй, буксусов, елей, тополей, кленов, разбивали аллеи, посыпали дорожки гравием, трамбовали... Парк оказался на диво! Отец оделся попарадней и отправился к Узуновичу за расчетом.

- А платить я не буду! - заявил неожиданно министр.

- Как это, не будете? Вы же подписали контракт!

- Да, подписал. Ну и что? А платить не буду. Отец всё еще думал, что Узунович просто шутит: - Тогда мне придется подать на вас в суд!

- Не подадите. Вы же знаете: никакой суд меня не осудит. Я же министр!

- Может, вам что-нибудь не понравилось? - пробовал что-то понять отец.

- Нет, всё отлично. Даже здорово! Мне уже завидуют, спрашивают, кто это всё сделал. Так что я вам создал отличную рекламу. А за рекламу тоже надо платить. Будем считать, что вы уже заплатили... той суммой, что я вам был должен. Вот мы и квиты!

- Но в договоре нет и слова о рекламе!

- Хватит бесполезных разговоров! - отрезал министр: - А будешь шуметь, прикажу вот этому жандарму выставить тебя. Единственное, что ты можешь, это - ненавидеть меня. Но это - твоё личное дело, меня оно не интересует. Проваливай!

Итак, всей семьей мы почти полгода проработали впустую. Не менее нас возмущенные поденщики, проявили рабочую солидарность, отказавшись от части своего заработка.

* * *

Европу лихорадило. Болезнь, как зараза, распространялась всё дальше и дальше. То был КРИЗИС. Он пришел из Нового Света- из Америки, этого Эльдорадо переселенцев, и стал поражать Европу, которая благодаря заверениям политиков и шансонье, распевавших "Всё хорошо, прекрасная маркиза!..", считала себя неуязвимой. Во всех государствах, не пощадив ни единого, безработица дошла до критической отметки. Кризис охватил все отрасли экономики, за исключением завидно преуспевающей военной промышленности. В Бразилии кофе стали сжигать в топках локомотивов и ссыпать в океан. Овощи и фрукты закапываются в ямы. Молоко цистернами выливают на асфальт. Пахотные земли забросили, предоставив их перею и вьюнку, прочим сорным травам. Одновременно, население лишается покупной способности и обрекается на полуголодное существование. В январе 1933 года Шикельгрубер-Гитлер стал канцлером Третьего Рейха. Оппозиционной прессе тотчас же заткнут рот, многие партии запрещены и распущены. Коммунистам и социал-демократам запрограммирована Варфоломеевская ночь. Но Лейпцигский процесс, на котором Димитров обвинялся в поджоге Рейхстага, обернулся для Геринга конфузом. Тем не менее, в Рейхе, близ Мюнхена, у городка Дахау, был построен первый немецкий концентрационный лагерь. В Югославии, как с 1931 года (согласно энциклопедическому словарю "Лярусс", а мне и югославам известно, - с 3-го октября 1929-го!) стало именоваться Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, тоже стало неспокойно. Почувствовав приближение опасности с севера и с запада, она спешит заключить с соседями "договора о взаимопомощи и ненападении" - союз "Малую Антанту". Одна за другой следуют неудачные попытки покушений на нашего короля Александра 1-го. И вот, он отправляется во Францию, чтобы заручиться ее поддержкой и гарантией...

Помню, как ранним утром 10 октября 1934-го года я вынул из почтового ящика листок с экстренным выпуском газеты "Политика", № 9482. Там сообщалось о чрезвычайном происшествии в Марселе: “...Из толпы, приветствовавшей кортеж правительственных машин, выскочил какой-то субъект, вскочил на подножку автомобиля с королем Александром и французским министром иностранных дел Луи Барту и разрядил в них свой парабеллюм. Король смертельно ранен, Барту убит наповал. Наш посол во Франции ринулся к месту происшествия и услышал последние слова короля: "Чувайте (берегите) Югославию!". В последующем коммюнике сообщалось: “...подбежал и другой наш министр. Ему удалось разобрать продолжение последнего пожелания короля: "..и дружбу с Францией!"..."

* * *

Для нашей семьи это было большим горем, так как мы любили Александра. Именно по его Указу мы стали в 1928 году подданными Королевства СХС, полноправными гражданами страны, ставшей для нас второй Родиной. Это он разрешил прокат советских фильмов на экранах Белграда. Первым был фильм "Броненосец Потёмкин". {1}. Уже давно поговаривали о необратимости происшедших в России перемен. Всё же фильм ожидали с неким недоверием и опасением, а он, вопреки этому, вызвал совсем другую реакцию, - у многих открылись глаза: "Вот, почему вспыхнула революция! Вот, какая она, революция!". В то же время, зрители, в числе которых был и я, в Черноморской эскадре, в тумане набросившейся на "Потемкин", увидели военно-морскую мощь Советского Союза, с которой придется считаться в случае возможного конфликта{2}. При просмотре фильма, "маленкий большевичок", дремавший во мне, вдруг проснулся при сцене на баке корабля, когда матрос Вакуленчук, борец за справедливость, в поединке с усмирителями победил, заставив их опустить оружие. Конечно, с точки зрения кадровых офицеров каждое проявление недовольства со стороны им подчиненных считается нарушением дисциплины, "бунтом", и карается соответственно, вплоть до применения оружия. А этим и пользуются, чтобы безнаказанно кормить залежалыми и червивыми продуктами. И я видел в протесте Вакуленчука справедливое напоминание, что он - человек, хоть и подчиненный, и что об этом никто не должен забывать! Слезы лились у меня при сцене на пирсе. Я громко негодовал, видя, что творилось на Одесской лестнице. С ужасом и болью следил за катящейся вниз детской коляской... С детским энтузиазмом я вскочил с сидения и, как бы озвучивая матросов на экране, кричал: "Ура-а-а!...". Настоящий экстаз охватил меня! {3}

То был удивительный, совсем новый для нас фильм! Что мы, белградцы, смотрели раньше? - В основном, американскую продукцию "Парамаунта" или "Метро Голдвин Майера" со львиной мордой: про ковбоев Тома Микса, Тим Мак Коя; комедии с Бастером Китоном, Патом и Паташоном; серии с Тарзаном... Были и фильмы с Чарли Чаплиным. Особенно мне запомнился фильм "Модерн Таймз" ("Огни большого города"), - о горестях маленького человечка в огромном, чуждом для него мире, стоически и с юмором преодолевающего все невзгоды. После немого "Броненосца Потемкина", появился первый советский звуковой фильм "Путёвка в жизнь", произведший сенсацию не только в Югославии, но, думаю, и во всем мире. После гражданской войны, а еще больше после раскулачивания и насильственной коллективизации, осталось огромное количество беспризорных сирот. Они стали большой проблемой для общества. Фильм рассказывал о попытке ее разрешить, об ее успехах и неудачах. Всей душой я переживал за двух положительных героев - "Кольку-Свиста" (как раз к тому времени я ушел из дому, и моя судьба была очень схожа с его судьбой) и Мустафу, характер которого полностью совпадал с моим: самые трагические моменты в жизни он всегда был готов обернуть в шутку... "Мустафа дорогу строил, Мустафа ее любил. Мустафу Жиган зарезал, Колька-Свист похоронил..." Чудесный фильм! Его лейтмотив, если можно так сказать, отобразился в печальной песне беспризорных, которую запела почти вся Югославия: "Позабыт, позаброшен с молодых юных лет, Я остался сиротою, счастья доли мне нет!.."

С пятого класса гимназии мы стали изучать латинский язык. Фраза "Homo homini lupus est" (Человек человеку волк) была опровергнута "Путевкой", борьбой за человека. Страна СССР, как нам тогда показалось, позаботилась о судьбе детей, лишенных всего самого дорогого (а по чьей вине? - это я спрашиваю себя сейчас), чтобы сделать из них достойных граждан. Наперекор недоброжелательным суждениям некоторых русских эмигрантов, считавших, что Советская страна это - "страна уркаганов и только", Югославия стала видеть и слышать о великих достижениях науки и техники в СССР, таких как строительство Днепрогэса, как подвиг экипажа воздушного шара "Сириус", достигшего рекордной для того времени высоты в 22.000 метров, как рекорд Чкалова... А рекорды следовали один за другим. Всё это доказывало, что в молодой стране творится что-то необычное.

* * *

После убийства Александра 1-го, тайна террора, его организаторы и истинные мотивы на долгие годы оставались нераскрытыми. В обезглавленной Югославии начались интриги и борьба за власть. Всевозможные слухи наводнили страну. Король Александр успел, якобы, оставить завещание в трех экземплярах: один - у королевы Марии, второй - у патриарха Варнавы, третий - у принца Павла. По этому завещанию, якобы, до совершеннолетия наследника Петра, власть должна принадлежать... и тут, вопреки коммюнике "Политики", слухи расходились: одни говорили - патриарху, другие - вдовствующей королеве, третьи - принцу Павлу. Наконец, появилось официальное примирительное сообщение: править будут все трое. Народ начал успокаиваться. Но... принц-регент Павел быстро прибрал власть к своим рукам, Патриарх Варнава, как говорили, был отравлен. Королева Мария бежала к своей матери в Румынию. Под маркой укрепления порядка и дисциплины, в стране расцвело насилие. До предела разрослись шовинистические настроения. Апогея достиг так называемый "хорватский вопрос".

* * *

После случая с министром Узуновичем, у родителей опустились руки. Они стали раздражительны. Семейные ссоры доходили до бурных сцен. Произошел разрыв: отец уехал в Косовскую Митровицу работать на руднике. А меня сразило чувство первой любви, я стал поздно возвращаться домой. Мать предупредила: "Придешь позже десяти вечера, - в дом не пущу!". И вот передо мной закрытая дверь, - я задержался на именинах. Я не долго стучал. Повернулся и пошел спать на штабеля кирпича заброшенного завода. С утра готовил уроки у своего одноклассника. Когда там все садились обедать, "на обед" уходил и я. А с двух часов - занятия в гимназии. И опять ночь - под открытым небом, иногда под моросящим осенним дождиком. Вскоре родители одноклассника (разве скроешь что-нибудь от взрослых!) догадались, что со мной произошло, и приютили у себя. Вот почему, как я уже упоминал, в жизни и проблемах Кольки-Свиста я увидел собственные. Кроме семьи одноклассника Яши Орлова, встретился на моем пути и еще один взрослый - студент Иван Семенович Светов, по кличке "Акела" (волчица из романа Кипплинга "Маугли"). Приняв меня в скаутскую организацию, которой руководил, он не дал мне поскользнуться. Об этом можно написать целый роман, роман о том, как мальчишки 12-15-илетнего возраста, вроде Тома Сойера и Гека Финна (и меня, конечно), начинают и благополучно продолжают самостоятельную, ни от кого не зависящую жизнь, работают на всевозможных работах, одновременно учатся, заканчивают гимназию и поступают в университет. Конечно, не всегда и не всё бывало легко и гладко, бывали и неудачи и... страшный голод. Как ни говори, а жизнь была очень неустроенной, полной периодов голода и ненадежного крова над головой.

В гимназии меня приметил старшеклассник Никита Ракитин и его друг - студент Прокопович. Определенную роль в этом сыграло то, что я был выходцем из Советского Союза. Я стал Посещать руководимый ими негласный кружок, где ознакомился с "Коммунистическим Манифестом", успел прослушать несколько глав из "Капитала". Многое открылось для меня нового и неожиданного. Я узнал, кто такие эксплуататоры и кто эксплуатируемые. Откровением для меня стало, что труд - товар, который продается и покупается... Администрация гимназии разогнала кружок, всех участников исключили. Не знаю, какой стала судьба Прокоповича, но Никита Ракитин пробрался в Испанию, в Интербригады{4}. Лишь благодаря усилиям моего классного руководителя Е. А. Елачича, которому тоже многим обязан, на следующий год меня снова приняли в гимназию. И опять Е. Елачич!{5}. Он заметил мои способности к иностранным языкам, и за его счет я обязан был брать дополнительные уроки у преподавательницы французского языка. А это в моей жизни сыграло решительную роль. Кроме того, Елачич часто приглашал меня к себе на Шуматовачку улицу (по соседству от нас), где собиралось по нескольку гимназистов: кто в шахматы играл, кто читал редкие книги из библиотечки преподавателя. Перед нами на столе всегда было блюдо с орехами и сладостями...

Елачич относился к поистине настоящим педагогам, педагогам по зову сердца и души!.. Временное исключение из гимназии заставило меня отправиться к отцу, с которым всегда поддерживал хорошие отношения. Он заведовал складом взрывчатки на горизонте медного рудника - английской концессии "Трепча Майнз Лимитед". Был я рослым, крепким парнем, и с радостью окунулся в рабочую жизнь. Что может быть лучше и слаще, чем зарабатывать собственными руками! "Шлам" - масса пустой породы после химического извлечения меди из руды-пирита - высыпался в отстойники и оттуда его надо было грузить на вывоз. Из взрослых не было желающих работать на этом участке с ядовитыми газами серной кислоты, и для меня всегда находилось вакантное место. Работать полагалось в противогазе, но разве в нем много наработаешь? Пары были тяжелые, стлались у ног. Взмахи совковой лопатой поднимали их, и я придумал свой способ: подпрыгивая, набирал полную грудь воздуха, потом сгибался и успевал раза два махнуть лопатой. За вредный и опасный труд платили даже больше, чем подземным рудокопам. Волдыри и ожоги снижали производительность, но для такого парня, как я, всё это было романтикой. Здесь я приучился превозмогать боль от ожогов. Отец, как и все рабочие рудника, был членом профсоюза "Югорас" (Югославского рабочего союза). Стал им и я. Иначе и быть не могло: "Югорас" облегчал существование своих членов, предоставляя им право на кредит в продовольственном магазине.

Каким наслаждением было окунуть после работы свое натруженное и обожженное тело и промыть кровоточащие ноздри и потрескавшиеся губы в чистых и холодных водах реки Ибар! А рыбалка! По выходным мы с отцом ходили на реку. Мимо часто проплывали байдарки с одним или двумя юношами. Отец пояснил: - Это - немецкие туристы. По-моему, они сочетают приятное с полезным: охотно вступают в контакт с местным населением - албанцами, босанцами, курдами, здешними немцами... Сверяют по своим картам рельеф. Очень их что-то Югославия заинтересовала! Я знал, что отец недолюбливает "швабов", как именовали здесь немцев. Не ранение ли, не инвалидность ли тому причиной?

- При чем тут инвалидность? Война есть война. Без жертв, ран, плена она не бывает. Но войны бывают разные, и по-разному в них вскрывается зверь в человеке. Вот смотри: мне дали почитать вот эту книжицу. И я узнал, к чему готовит, к чему призывает, чему учит их "фюрер". Получается, что германская раса - высшая. Остальные народы - удобрение для нее. А это - призыв к реваншу, к уничтожению и порабощению! Я согласен, что Версальский договор не решил проблем должным образом. Может, даже несправедливо ущемил побежденную Германию, интересы ее народа. Как теперь говорят - лишил жизненного простора. Но кто первым применил такое варварство, как их ядовитые газы иприт, фосген?! Сколько из-за этого погибло людей, сколько осталось калек на всю жизнь! Но наказать надо было верхушку, а не весь народ... Я с интересом полистал "Майн Кампф" (Моя Борьба).

- Боюсь, что эта книжка станет немецкой библией, верней - ее антиподом! - горько покачал отец головой.

* * *

Зарабатываемых на руднике денег хватало лишь на первое время. А дальше... дальше мне помогали различные благотворительные организации, - не без посредничества моего классного руководителя Елачича. Помогал и школьный родительский комитет. Из организаций, таких как "Армия Спасения", я получал время от времени талоны на ночлежки и на бесплатные обеды. А обеды эти были с неограниченным количеством хлеба! Что еще нужно для полного счастья? Кров, побольше хлеба к двум малюсеньким котлеткам с гарниром! А если удавалось наскрести и на национальное рабочее блюдо "Чорбаст пасуль са ребарцима" (густая фасоль с кусочком копченой грудинки) или чечевицу, то я был в полном блаженстве, и мое тело благословляло такой сверхудачный день с прямо-таки "лукулловским пиршеством"! И я вспомнил шутку отца, - ответ на вопрос "много ли человечку нужно?": -"Ножку цыпленочка, ножку теленочка, - вот и сыт человечек! А для утоления жажды бочоночка пива достаточно!".

Иван Светов-"Акела" великодушно отдал мне свою старенькую пишущую машинку. Я быстро научился печатать и вокруг меня собралась группа ребят помоложе. Мы создали редколлегию нашего собственного подростково-юношеского журнала. Сами были его литработниками, художниками, печатниками, распространителями-продавцами. Посылали его и заграницу. Однажды сам Олег Иванович Пантюхов, старший русский скаутмастер (Нью-Йорк), прислал нам в конверте купюру в пять долларов! Правда, мы не знали, что с ней делать, и она была у нас вроде реликвии.

Сева Селивановский, с тринадцатилетнего возраста сотрудничавший с нами, был поистине отличным художником. Он не просто иллюстрировал, но и, научившись у отца, рисовал "стрипы" - приключенческие романы в рисунках, бывшие тогда в большой моде. Тираж журнала - 40-50 экземпляров, сколько позволяла шапирографная лента. "Типография" наша долгое время размещалась в комнатушке, где я жил - в семье Шурика Акаловского на Пальмотичевой улице, что у "Байлоновой пияццы". Само содержание журнала-ежемесячника было наполнено нашими раздумьями о жизни настоящей и будущей, видевшейся нам в самых радужных красках. Оптимизм, веселые приключения, викторины-загадки, "Знаете ли вы, что...", философские изречения и мысли, анекдоты, собственные сочинения о красоте природы, ночевках в лесу у костра, в снегу и... наши поэтические пробы, - всё это выливалось на его страницах.

Большим подспорьем к раздумьям было для нас два тома Л. Н. Толстого "Круг чтения". Особенно рассказ "Суратская кофейная" (если не исказил название). Сюжет: посетители кофейной спросили у туземца, сидящего в углу, что это он так старательно вырезает? - "Вырезаю себе бога из священного дерева. Буду его носить, и он будет меня охранять". Его подняли насмех: - "Разве может человек делать себе бога? Бог сам Творец!". Поднялся спор. Люди разных вероисповеданий стали каждый превозносить свою религию, утверждая, что она - единственная истинная. За разрешением спора обратились к капитану. Тот ответил притчей: "Слепой утверждает, что-де свет не существует, нет и солнца, так как он их не видит. Безногий уверен, что солнце - огненный шар, регулярно поднимающийся из-за той горы и, пройдя свой путь по небосводу, спускающийся вон за той. Абориген, никогда не покидавший своего острова, утверждает, что нет, это не так: солнце выныривает из океана, а к вечеру опять опускается в него... -"Так вот, - закончил капитан, - Я проплавал по всем морям и океанам, убедился: не солнце ходит вокруг земли, а земля и другие планеты вращаются вокруг него! Солнце есть, но каждый видит его и понимает по-своему!". Отсюда и обложка нашего журнала - парящее в лучах "выныривающего из океана солнца" название "Вожак".

Велся строгий финансовый учет. На собранные от продажи деньги покупали бумагу, ленту, шапирографные копирку и чернила, краски, глицерин. Выплачивались и "гонорары", которые большей частью шли в общую кассу на приобретение необходимого для будущтх совместных походов - круп и консервов. Шатры брали у наших скаутмастеров - Юры Андреева или у Андрюши Михонского... "Хозрасчет", двойная бухгалтерия, "самоокупаемость" были у нас на высоком уровне, хоть сами эти термины были нам неизвестны. К ним нас привела великая учительница - Жизнь. А она, наша жизнь, была увлекательнейшей, интересной, хоть подчас и полуголодной. Неважно, что мы ходили или в брезентовых скаутских штанишках, или же в самых дешевых "пумпхозах" - хлопчатобумажных, немецкого производства, штанах чуть ниже колен, выдерживавших от силы полгода. У одного Севы были чудесные австрийские шортики из "чертовой кожи" на подтяжках. Но ведь он же - наш художник!{6}

Походы... Лагеря летние, лагеря зимние - палатки в снегу... Шагает кучка ребят в 10 - 15 человек. Бодро, весело, с песнями... Излюбленным местом была гора Авала, в двадцати километрах от Белграда. За нею находилась большая полянка среди вековых буков и дубов. Рядом - источник с ледяной водой. Вывешивали "приказы" - распорядок дня и ночи, с распределением должностей и дежурств: кому сегодня поваром, кому - ответственным за порядок и чистоту в лагере, кому и в какие часы дежурить ночью у костра... Полная самостоятельность, без нудных подсказок со стороны взрослых! Каждый из нас становился то ли "краснокожим", то ли Тарзаном... Я и некоторые другие, как Шурик Акаловский, предпочитали сплетать себе ложе в кроне деревьев, повыше над землей, нечто вроде гамака, и там спать. Днем - сигнализация флажками, свистками, игры, хождение по азимуту - по компасу и карте... Вечером, у костра - настоящие концерты-представления с интермедиями, миниатюрами, пантомимами, песнями... И конечно, с обязательным индейским жертвенным танцем, с "Журавлем" (частушками)... Вспоминаю и улыбаюсь, и бодрею: как прекрасна жизнь! А ведь, бывало, вставали в Белграде в четыре утра, чтобы проделать этих 20 км пешком, поиграть на Авале в футбол, воллейболл, другие игры, побыть хоть немного (если поход однодневный) у костра, и поздно вечером вернуться домой! Как приятно было чувствовать, что наливавшиеся мышцы "мешают ходить"! Участвовали мы и на "джембори"- международном слете скаутов в Топчидере. Затем нашу организацию оживили и прибывшие из Сараева скаутмастеры Б. Мартино, В. Пелипец и Малик-Мулич; в противовес нашему, появился и их журнал "Мы", отпечатанный на ротаторе.

* * *

Закончив гимназию, я поступил на медицинский факультет Белградского университета. На первое время снял комнатушку в трущобном районе Ятаган-Мала. Казалось, начинается светлый путь обучения с приобретением твердой, благородной специальности на благо людям, путь, который избрал сам и по которому пройдет спокойная, полезная жизнь. Но вот пронеслись продавцы газет. Размахивая ими, они неистово выкрикивали: "Германия напала на Польшу... Она обвиняет Польшу в...". Я схватил газету. Как-то неясно, сбивчиво объяснялось, что в отместку за польскую диверсию, немецкие войска вошли в Польшу. На следующий день было опубликовано заявление Италии, что она- -де "остается вне войны". Великобритания и Фрнция требуют немедленного прекращения военных действий и вывода немецких войск из Польши. По радио из Берлина прорывается голос Гитлера. Говорит он быстро, сильно картавя и часто до выкриков повышая голос. В ответ - рёв многочисленной толпы, её дружные и частые восторженные возгласаы "Зиг хайль!". Это действует устрашающе. Будто огромная стая тысяч озлобленных волков гонится за тобой, вот-вот настигнет, а у тебя или совсем нет сил, или они на исходе, и ты еле-еле, на последнем дыхании, уносишь ноги...

Новые сообщения: 3-го сентября 1939-го, Великобритания объявляет ультиматум Германии. То же, несколькими часами позже, делает и Франция. В душе облегчение: теперь Германия одумается и конфликт будет ликвидирован. Нет, ультиматум не достигает цели, и Англия с Францией встают на защиту Польши. "Молодцы!" - думаем мы: - Сдержали своё слово, стали на защиту! Теперь-то они быстро обуздают зарвавшийся наглый фашизм. Ну что может какая-то там Германия против двух столь мощных держав!? Что будет дальше? Гитлер добивался "аншлюса" с Австрией, Силезии, потом Данцигского коридора. Ему во всем уступали, ублажали... Доублажались! У моих сербских друзей давно было недоверие и неприязнь к "швабам"... США объявляют о своем нейтралитете. И, действительно, какое им дело до какой-то там далекой от них Европы! Немецкие войска углубляются в Польшу. 15-го сентября, Варшава отклоняет предъявленный ей ультиматум о капитуляции, - поляки всё еще верят в действенную помощь Англии и Франции. Героический народ! Вот только непонятно: почему они не просят помощи у великого соседа? Ведь еще немного, и гитлеровцы их раздавят! И тут неожиданное сообщение: части Красной Армии тоже вступают в Польшу! Сообщают, что, мол, "по-дружески", без единого выстрела! Очевидно, Советский Союз решил-таки помочь своему слабенькому соседу. Как благородно! 19-го, чтобы избежать, как мы считали, конфронтации с мощным Советским Союзом, Гитлер умеряет свой пыл и останавивает продвижение войск. 28-го Варшава капитулирует, правительство бежит в Румынию. Туда же тянутся, не желая попасть в плен, остатки польской армии. Всё произошло так молниеносно, что большинству польских войск так и не довелось участвовать в боях. Газеты полны схем, планов военных действий, сообщений о советско-германско пакте о разделе Польши. Вот оно что! Гитлер и Сталин, выходит, заранее обо всем договорились! Национал-социализм с коммунизмом? Не предательство ли это? - В голове не укладывается! В газетах новая схема: границы некоего нового "тампонного" государства, с Варшавой в центре, разделяющего сферы соприкосновения и влияния. Военные действия прекращены, страсти утихают. Затем возникает еще ряд пактов "о взаимопомощи и ненападении" между СССР и Эстонией... и Латвией... Литвой. Прибалтийские страны предоставляют СССР опорные базы и порты на своих территориях. Но Финляндия от предложенной ей "взаимопомощи" отказывается. Мир напуган. Но тут проносится слух, что Гитлер в своей речи в Рейхстаге 6 октября предложил мир Западу. И действительно: "на Западном фронте без перемен"! Друг против друга мирно располагаются и бездействуют две фортификационные линии: линия Мажино- чудо современной техники, и незаконченная линия Зигфрида. Умудренные политиканы- сербские крестьяне- и те не способны разобраться, что к чему. А через Румынскую границу к нам, в Югославию, идут и идут большие и малые группы бывшей польской армии: они торопятся во Францию, через Грецию, через Адриатику, чтобы там влиться в "действующую против общего врага" французскую армию и с ней продолжить борьбу. Все предыдущие годы в гитлеровской Германии происходило не только наращивание военного и экономического потенциала, но и систематическая идеологическая обработка и фанатизация умов, начиная с юношества. Гитлер стал Мессией, его книга "Майн Кампф", как и предсказывал мой отец, - библией национал-социализма. Рупором его стали министр пропаганды Геббельс, а затем Геринг и Гиммлер. Базой - бюргеры, мелкие промышленники, торговцы. А над всем этим стояли крупнейшие киты - промышленные концерны. Все они нацеливают на Восток, исполненные заветной мечтой реваншизма и колониализма - "Дранг нах Остен". И вдруг... договор, мирный раздел сфер влияния! Совершенно неправдоподобно!

* * *

Незадолго перед тем мне блеснуло счастье: "Союз студенческой молодежи" предоставил мне место в общежитии на Сеняке, окраине Белграда, на улице Косте Главинича. И вот, после занятий в лаборатории по гистологии, размещавшейся в "Старом Университете", напротив "Управы Града Београда", а проще- напротив жандармерии-"Главнячи", я отправился на новое место жительства. В комнате на втором этаже стояло семь коек. Из жильцов пока никого не было. Пристроившись у своей тумбочки, я стал перерисовывать начисто всё, что увидел в лаборатории через микроскоп, - строение клетки печени. В комнату вошел приземистый студент, видимо, старожил. Я привстал, представился: - Студент первого курса медицинского, Александр. Тот глянул на меня изучающе и, молча кивнув вместо ответа, прошел к своей койке. Продолжая мою работу и сидя спиной к комнате, я слышал, как он разделся, открыл тумбочку. "Буль-буль-буль..." - услыхал я, как что-то льется. Затем приближающиеся шаги и... бух! - стукнула передо мной, рядом с чертежлм, алюминиевая поллитровая кружка, до половины наполненная красным вином. Я обернулся: рядом, в одних трусах, стоял этот старожил с очень волосатой и широченной грудью. С полупустой бутылкой. - Пей! - не терпящим возражения тоном сказал он. Я достал свою кружку и поставил рядом. Незнакомец удовлетворенно хмыкнул и опорожнил в нее остаток бутылки. Мы чокнулись и выпили залпом. - По нашей традиции только так положено знакомиться! - изрек он поучительно: - Я - Борисевич. Но здесь меня величают "Полковником". Студент четвертого курса медицинского. Приятно, что мы - коллеги. Подрабатываю боксом, о чем говорит моя переносица. При этих словах, Полковник пальцами сперва расплющил свой нос, затем растянул его и кончиком коснулся одной, затем другой щеки. "Виртуоз!" - восхитился я. - Парень ты здоровый. Вдобавок, первокурсник. Будешь у меня "мешком". - Чем-чем? - не понял я. - Мешком! - повторил он: - Это снаряд такой, но нет денег на его приобретение, да и вешать негде. Я на тебе тренироваться буду... И тебе полезно, и мне необходимо, чтоб не терять формы. - Я же в боксе ничего не смыслю! - попробовал я увильнуть от такой не очень-то приятной перспективы. - Эт-т-то ни-че-го-о-о! - растянул Полковник: - Я тебя подучу. Совершенно бесплатно. Да еще при каждой моей победе на ринге тебе будет причитаться четверть моей премии.

Тут дверь отворилась, и в комнату ввалилась шумная ватага, - пришли постояльцы. Впереди - маленький, с огромной лысиной и длинным носом на бледном лице. Он остановился как вкопанный, начал водить носом во все направления, смешно вытягивая вверх и чуть вперед свою гусиную тощую шею: - Чую-чую-чую! Чую неповторимый запах присутствия Бахуса, да будет благословенно имя его во веки веков, аминь! - произнес он торжественно и, как ищейка, стал на цыпочках подкрадываться к моей тумбочке. Заглянув в наши пустые кружки, он с явным осуждением уставился на нас и произнес с напускным негодованием: - Нет, я вас спрашиваю: что это значит?.. Без общепризнанного "ксендза" и его благословения вы осмелились своим одиночеством осквернить величайшее таинство?! Немедленно же платить индульгенцию и приступить к покаянию! На всех законных основаниях, согласно параграфам уголовного и общественного кодекса, священнейших правил нашей кельи приказывает вам это всеми единогласно избранный ксендз, студент четвертого курса юридического факультета, любимец и последователь гениальнейшего оратора всех времен Марка Тулио Цицерона. Того Цицерона, который вежливо, но убедительно, обращаясь к сенаторам и называя их "патрес конскрипти", в речах своих - "Орацио прима, секунда, терция и кварта" - требовал изгнать хитрейшего и коварнейшего Катилину или, ну, хотя бы обезглавить его ликторами... Да будет мир праху твоему, мой великий праотец и учитель!.. Итак, я жду! Пока Ксендз произносил эту длинную и витиеватую речь, Полковник успел извлечь из своих брюк тощий кошелек и торжественно звякнуть о тумбочку металлическим динаром. Скрепя сердце, положил и я, как виновник торжества, два динара. Это вызвало всеобщее одобрение, и каждый внес свою лепту. Я, как новичок, а следовательно, неопытный, был оставлен в комнате вместе с предусмотрительно ранее раздевшимся Полковником: ждать, пока тот натянет одежду, буйная ватага отказалась: - Сами справимся! - и за ними захлопнулась дверь.

Прошло часа два.. На лестнице вновь послышался веселый шум, смех, и дверь распахнулась. В комнату протискивался столбик из трех-четырех плетенных стульев, вдетых один в другой. Такие обычно стоят на улицах за столиками у небольших кафе. - Это маленький, веснущатый, с очень подвижным лицом студент третьего курса агрономического, по кличке "Маймун" (Мартышка), удачно провел экспроприацию дополнительной мебели для нашей комнаты. За ним появился столбик из фарфоровых пепельниц и картонных пивных подставок, которыми жонглировал студент третьего курса физико-математического, по кличке "Дон-Жуан": он был чуть выше среднего роста, довольно приятной наружности, с красивыми кучерявыми волосами и с тоненькими усиками под прямым римского профиля носом. Звали его "Тошей". Затем появилось три еще дымящихся круглых подовых буханки, распространявших неповторимо аппетитный запах. Это ловкий студент второго курса химического, по кличке "Алхимик", воспользовался моментом, когда пекарь, орудуя у печи и подсаживая выпеченные хдеба на деревянную лопату с длинным черенком, вынужден был открыть витрину на улицу. Лежавшие на прилавке буханки оказались в пределах досягаемости рук Алхимика, и были им "схимичены". Последним вошел Ксендз, и на столе выстроились три бутылки вина. Кто-то добавил кусочек колбасы, кто-то сыра, кто-то открыл консерву с паштетом. Так начался праздник новоселья. Говорились витиеватые тосты, пожелания, напутствия. Длинные и краткие речи... А то, что из-за подобных затрат мы на четыре-пять дней не дотянем до очередной стипендии, - никого не удручало: общими усилиями как-нибудь да выкрутимся. А нет, - то и перетерпим. Бывалые студенты привыкли к вечному недоеданию и другим лишениям, которые нес с собой учебный год. Не всегда удавалось подрабатывать случайной работой: носильщиками, статистами в театре, грузчиками... В трудные минуты выручал юмор, оптимизм, желание посмеяться над окружающими, позлорадствовать над скучными людьми, живущими в достатке, но как серо! "Веселее, веселее! Все заботы прочь!.." - было лейтмотивом прощальной песенки гимназистов-абитуриентов, и он сопровождал их и всю последующую жизнь. Нормы дров, выделяемых нам на сутки, хватало лишь на несколько часов. Но именно ночью студенты занимались, писали, чертили. Руки должны были быть теплыми, пальцы - гибкими. И вот придумали: перед общежитием улица была вымощена кубиками смолистого дерева. Вооружившись жигалом и кочергой, мы эти кубики "выкорчевывали" из-под снега и льда. Горели они превосходно. Но весной, когда снег сошел, на дороге перед общежитием засияла огромная "лысина"!

* * *