И. Я. Лосиевский. С пером и скипетром

Бесспорно, более мудрости и смысла замыкается в созидании, нежели в разрушении.

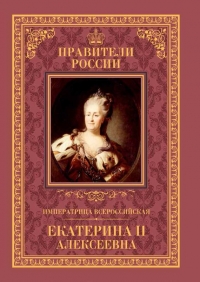

Екатерина II «Записки касательно российской истории»«История императоров – канцелярская тайна; она была сведена на дифирамб побед и на риторику подобострастия», – писал А. И. Герцен. Великие царствования порождают наибольшее количество мифов, восторженных оценок, преувеличений и, наоборот, – язвительных замечаний, разоблачений. Но каждое такое царствование составляет эпоху, и главную ее тайну следует искать не только в бумагах имперских канцелярий, но, прежде всего, в личности человека, взявшего на себя смелость отвечать за все – перед современниками, перед судом истории. Об этом тоже писал А. И. Герцен, в 1858–1859 годах впервые опубликовавший мемуары Екатерины II на языке оригинала – французском и в переводе на русский язык.

«Золотой век Екатерины»… Наверное, каждый современный россиянин имеет представление о нем, но диапазон оценок необыкновенно широк. Суд истории – все-таки земной, людской суд, и далеко не все, представлявшееся черным, скажем, «советской исторической науке», видится таковым сегодня. Ни одна прежняя или современная оценка не исчерпывает сути такого грандиозного явления, каким был Екатерининский век.

Давно замечено, что «вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками» (В. О. Ключевский), но приблизительно то же самое можно сказать о величайших политиках всех времен, будь то Цезарь или Наполеон, Елизавета Английская или Петр Великий, Ришелье или Кромвель. Российская императрица, любившая славу и неравнодушная к похвалам, к одам и рапортам о благоденствии России под ее скипетром, все же хорошо понимала, как далека эта громадная страна от того государственного идеала, который казался ей – в первые годы царствования – вполне достижимым.

В ответ на очередную похвалу Екатерина писала княгине Е. Р. Дашковой в 1774 году: «Согласилась бы я с Вами назвать день моего рождения счастливым для России, если бы в Империи все дела шли по моему чистосердечному желанию и чтоб во всех частях внутреннего управления государства цвели правосудие и устройство, а посреди тишины слава и страх гремели. Снаружи сколь ни святы намерения наши в своем начале, но, проходя для исполнения через руки многих, заимствуют от несовершенства, роду человеческому свойственного».

Однажды, подводя предварительные итоги своего правления, она назвала «каплей в море» все, что было ею сделано, и нельзя не привести целиком эти замечательные слова: «Россия велика сама по себе, а я что ни делаю – подобно капле, падающей в море» (из письма Г. А. Потемкину-Таврическому 22 мая 1780 года).

Судьба отпустит ей еще шестнадцать с половиной лет, будет время и для свершений, и для ошибок. Надо признать: Екатерина Великая принадлежит к числу немногих властителей во всемирной истории, кому удавалось гармонично сочетать свои честолюбивые личные планы с государственными интересами. Но так было не всегда. Сначала необходимо было заполучить российскую корону.

Думается, В. О. Ключевский очень ошибался, не находя у Екатерины «никакой выдающейся способности, одного господствующего таланта». Был у нее Божий дар – необыкновенная способность к жизнетворчеству, и сила этого дара была такова, что Екатерина, можно сказать, выстроила свою личность, рано и верно угадав свое призвание: ей было тесно в рамках частной биографии.

Еще четырнадцатилетней девочкой она была уверена: «Я буду царствовать!» Ей грезились бескрайние просторы самой большой из когда-либо существовавших империй – суровой и великой северной страны.

Принцесса Ангальт-Цербстская, София-Фредерика-Августа, появилась на свет 21 апреля (2 мая) 1729 года в Штеттине[1]. Родители ее не были «малыми государями», в отличие от родственников, среди которых – и владетельные князья, и короли. Отец будущей Екатерины II, штеттинский губернатор, находился на прусской службе, в чине генерал-майора.

«Меня воспитывали для семейной жизни», – вспоминала впоследствии императрица, и это, скорее всего, было бы одно из многочисленных немецких княжеских семейств, где подрастали ее вероятные женихи. Девочку обучали светским манерам, французскому языку, часами она зубрила лютеранский катехизис. Маленькая принцесса стремилась во всем угождать своим родителям, побаивалась матери – за самую незначительную провинность от нее можно было получить пощечину.

Еще в детстве Фике (так ее называли дома) почувствовала, что к родительской любви сильно примешаны матримониальные расчеты, к тому же мать по складу своего характера была склонна к политическим интригам и авантюрам, за что ее очень ценил прусский король Фридрих II, секретные поручения которого она нередко выполняла. Обсуждали они и будущее Фике.

На нее уже тогда смотрели как на средство, – этого она никогда никому (особенно – близким) не прощала. И, незаметно для себя, впитывала этот опыт, начиная так же вести себя с людьми, словно мстила за унижение.

Однако в ее характере не было мстительности, а чтобы не отчаиваться, Фике занялась самообразованием, не удовлетворившись той учебной программой, которую ей предложили. Басни Лафонтена и комедии Мольера, трагедии Корнеля попали в круг ее чтения: великие французы помогли ей сохранить веру в людей; не случайно Екатерина II говорила о Корнеле: «…он мне всегда возвышал душу…».

Это были ее первые литературные впечатления. А потом… она влюбилась в своего дядю и мечтала поскорее вырваться из домашнего плена.

Фридрих II полагал, что именно он является главным устроителем ее российской судьбы; отчасти это верно, но в конечном счете все решилось в Петербурге, а Фике, прибывшая туда вместе с матерью в феврале 1744 года, вскоре проявит куда большую самостоятельность, чем он от нее ожидал, и, благодаря короля за советы, будет все чаще поступать по-своему и уж, по крайней мере, не согласится с ролью послушной слуги и осведомительницы прусского монарха.

Судьба словно подменила ей жизнь – все теперь должно было пойти по-другому: надо было врасти в эту неизвестную ей страну. Уже в июле, вопреки воле отца-лютеранина, принцесса София-Фредерика-Августа приняла православие и стала Екатериной Алексеевной, невестой наследника российского престола, великого князя Петра Федоровича, внука Петра Великого. Новое имя казалось ей неблагозвучным, но еще со многим придется ей смириться – во имя достижения заветной цели.

С самых первых месяцев пребывания в России у этой девочки-подростка (в апреле 1744 года ей исполнилось пятнадцать лет) был план. Позднее она часто будет говорить о том, что Россия становится серьезным испытанием для иностранцев, пожелавших ей служить, «пробным камнем для их достоинств»: страна огромных пространств и возможностей, Россия взыскивает с чужаков по наивысшему счету, требуя максимального напряжения умственных и физических сил, предельного раскрытия способностей, заложенных в них природой, и не прощая малейшей слабости.

Конечно, это – размышления и о себе самой. Как и известные слова Екатерины: «…тот, кто успевал в России, может быть уверен в успехе во всей Европе». Вскоре европейцы снова заговорят о России с восхищением и опаской, да и вообще станут говорить о ней чаще, чем когда бы то ни было. Поразительно, но факт: Екатерина-подросток уже начинала чувствовать то, что могла бы выразить словами: «Эта страна по мне».

Справедливо пишут биографы о том, что Екатерина всегда могла безошибочно просчитать все свои «ходы», и поведение ее при российском дворе, тактика (а проще говоря, придворные интриги, – здесь, очевидно, сказался мамин характер), подчиненная стратегической сверхзадаче, похожи на ряд мастерски разыгранных шахматных партий.

При этом она не сосредоточивалась исключительно на событиях внутридворцовой жизни, внимательно следя за тем, что происходит в Петербурге и Москве, в провинции, за рубежом, пытаясь угадать, что происходит в умах людей. Были в ее новой жизни моменты сомнений, были слезы и отчаяние, но, обладая поразительной силой духа, она быстро приходила в себя, становилась такой, как прежде: рассудительной, осторожной, владеющей ситуацией и добивающейся своего.

Впоследствии Екатерина сочинит автоэпитафию, где будут замечательные по искренности строки: «Четырнадцати лет от роду она возымела тройное намерение: понравиться своему мужу, Елисавете и народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом».

Сначала умом, а потом – с годами – и сердцем Екатерина приняла решение: стать россиянкой. У нее был прекрасный учитель русского языка – Василий Евдокимович Ададуров, ученый-языковед, математик и переводчик, по-видимому, знакомивший ее и с тогдашними новинками русской литературы – произведениями Ломоносова и Сумарокова.

Со временем Екатерина сама станет автором множества литературно-художественных и публицистических сочинений на русском языке, а ее письма и записки близким людям неопровержимо свидетельствуют: она не только могла писать по-русски (пусть с некоторыми грамматическими ошибками, но много ли было тогда россиян, которые писали по-русски правильно?), она и думала по-русски. Родной немецкий Екатерина стала с годами забывать, а русский, наряду с французским, был языком ее общения, научных и литературных трудов, переписки.

Любовь к народным пословицам и поговоркам, лирическим песням и сказкам, к русским национальным одеждам, которые она и сама охотно надевала, подчеркнутое внимание к православным обрядам и строгое соблюдение их (церковную службу, по ее словам, Екатерина знала не хуже священника), – все это уже не будет казаться сплошным лицемерием, если понять, что стремление «понравиться народу» постепенно переросло у Екатерины в чувство родства: теперь это был ее народ, уважение и любовь которого еще надо заслужить.

Об этом уже в 1744 году задумывалась Екатерина, а вот наследник престола, по ее же наблюдениям, российским народом совсем не интересовался и мало его ценил. Будучи сыном старшей дочери Петра I Анны и приняв при крещении имя Петра Федоровича, в душе он оставался немцем, кем и был по отцу – принцем Голштейн-Готторпским, Карлом-Петром-Ульрихом, а еще он был внучатым племянником шведского короля Карла XII.

Бракосочетание Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны состоялось 21 августа 1745 года, Екатерина получила титул великой княгини.

Отношения между юными супругами не сложились: слишком они были разными. Петр, старше Екатерины на год с небольшим, оказался гораздо младше ее по уму, жизненным наблюдениям и впечатлениям, которые определяют возраст души. Уже в детстве отмечали у Фике «философский склад ума», а Петр Федорович, несмотря на свой высокий титул, и через десять лет после брака вел себя как избалованный, капризный и взбалмошный мальчишка.

Об идиотских его выходках, о грубости и жестокости по отношению к жене и придворным свидетельствуют не только мемуары Екатерины II, но и другие, вполне заслуживающие доверия источники. Разговоры о том, что «такой и Россию погубит», начались задолго до июньских событий 1762 года.

Нет, он не был безнадежным глупцом, законченным негодяем. Екатерина в своих мемуарах вспоминает о добрых поступках великого князя, о непродолжительных периодах дружбы и взаимопонимания между ними. При этом ей, конечно, важно показать, что она пыталась спасти их брак, «понравиться своему мужу». Вероятно, так и было на самом деле, но уже ничто не могло предотвратить семейную катастрофу: по словам самой Екатерины, она не полюбила мужа, потому что он не пожелал «быть любимым».

Поначалу Петр был весьма дружелюбно настроен по отношению к ней, пользовался ее советами, благодарил за помощь; но, словно не понимая, как это ее унижает, уже с первых месяцев брака он стал сообщать жене о своих новых любовных увлечениях, прося совета и по этой части… Екатерине приходилось исполнять одновременно роль его конфидентки и покинутой им, нелюбимой жены, соблюдая при этом все внешние формы уважительного отношения к супругу.

Последующие бурные события в своей интимной жизни Екатерина объясняла в «Чистосердечной исповеди» так: «…Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и, если б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви».

Только через девять лет после свадьбы у великокняжеской четы родился сын Павел – будущий самодержец всероссийский. В «Чистосердечной исповеди» и в других автобиографических записках Екатерина II дала понять потомкам, что отцом ребенка был камергер Сергей Васильевич Салтыков. Дочь Екатерины, великая княжна Анна Петровна, появилась на свет через три с небольшим года после Павла и была очень похожа на графа Станислава Августа Понятовского – второго екатерининского фаворита.

Не только к Екатерине, но и к государственным делам Петр Федорович особенного интереса не проявлял. Екатерина долго не расставалась с надеждой приручить его, предпочитая не укорять и поучать, а незаметно наставлять великого князя. Во второй половине 1750-х, когда императрица Елисавета Петровна стала часто болеть и не раз между придворными начинались разговоры о том, что дни государыни сочтены, Екатерина даже набросала для Петра Федоровича план первоочередных действий после того, как «это будет признано совершившимся», причем будущему императору здесь рекомендовалось вести себя с «хладнокровием полководца и без малейшего замешательства и тени смущения…».

Подготовила Екатерина и проект соответствующего императорского указа, который даже сейчас, в XXI веке, читать страшновато: при живой Елисавете Петровне (она будет царствовать еще несколько лет) написаны слова о «Блаженной памяти тетке Нашей», а в извещении о ее кончине оставлено место для даты…

Вряд ли сей документ ужаснул Петра Федоровича: «высочайшую» смерть он ожидал с едва прикрываемым цинизмом. Возможно, великая княгиня и не показывала эти листки мужу, ожидая более точных сведений о болезни императрицы. Не будем строго осуждать молодую Екатерину, становящуюся политиком.

Дело тут не в пресловутом «холодном сердце» и не в том, что у нее были причины не особенно любить императрицу Елисавету Петровну (о чем ниже). Главное здесь – понимание Екатериной, что есть моменты в жизни государства, когда все зависит от права, воли и энергии новых людей. Она готова была «принять страну», чего нельзя было сказать о великом князе.

Оставаясь частным человеком, Петр мог бы стать домашним сумасбродом, семейным тираном или, наоборот, с годами успокоиться, перебеситься. Некоторые современники даже полагали, что он только притворяется эдаким чудаком, а на самом деле гораздо умнее, чем кажется. Но Петру Федоровичу суждено было царствовать в России, которую он так и не попытался понять и полюбить, а взрослое ребячество государя, как показало непродолжительное его царствование, может представлять опасность для страны.

Почувствовав скорое освобождение из-под опеки тетушки-императрицы, Петр Федорович становился все более неуправляемым, и наступил момент, когда Екатерина должна была сделать выбор, о котором с предельной откровенностью написала в своих мемуарах: либо «делить участь Его Императорского Высочества, как она может сложиться» и «подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня», либо «избрать путь, независимый от всяких событий.

Но говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя».

Петр Федорович справедливо считал свою жену умнейшей женщиной и даже побаивался ее, пока не стал императором. Но едва ли он заметил в ней перемену, произошедшую во второй половине 1750-х годов: Екатерина стала его политической соперницей.

Пока великий князь разменивал свои годы по пустякам, играл в солдатики, воображал себя великим скрипачом, устраивал попойки и т. д., Екатерина продолжала свое самообразование.

Через много лет Дени Дидро в беседе с Екатериной II сделал ей комплимент, сказав, что он поражен ее просвещенной мудростью, обширными познаниями в области философии, истории, юриспруденции. Императрица ответила на это: «У меня были хорошие учителя: несчастье и одиночество». Она перечитала множество книг, которые по ее частым просьбам присылали из Академии наук, располагавшей к началу 1750-х годов почти двадцатипятитысячным библиотечным фондом.

Пользовалась Екатерина и частными книжными собраниями Петербурга, интересуясь, прежде всего, трудами философов, историков и правоведов, изданиями по географии и страноведению, словарями, мемуарной литературой. У нее в руках все чаще видели книги русских авторов. Чтобы совершенствоваться в языке, она и некоторые западноевропейские сочинения прочла в русских переводах.

Мир художественной литературы также привлекал ее: на языке подлинника читала Екатерина Рабле и Скаррона, Лесажа и Вольтера, ее любимейшего современного писателя, а Сервантеса и Шекспира – в немецких и французских переводах.

Вольтера – историка и философа – она ценила не меньше, чем Вольтера-литератора, и новейшим сочинителям предпочитала Плутарха и Тацита. По воспоминаниям Екатерины, «Анналы» сделали «необыкновенный переворот» в ее голове, помогли понять, что и придворные интриги, и связанную с ними «большую» политику определяют единство и борьба интересов. Вскоре Екатерина включится в эту игру, и это будет совсем не такая борьба за власть, когда побеждающий еще не знает, что ему делать с этой властью.

Екатерина готовится к ней, изучая и конспектируя «Государство» и «Законы» Платона, «Исторический и критический словарь» Бейля, «О духе законов» Монтескье, только что вышедшие тома «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера. Усваивая чужие мысли, Екатерина как бы моделировала свое будущее и создавала самое себя как государственную личность.

Ближайшим по времени примером для подражания был король Пруссии Фридрих II Великий, который одним из первых монархов в Европе «скрестил» самодержавие и просвещение, кардинально реформировал законодательную систему и вообще неустанно трудился на государственном поприще.

Благодаря военным и дипломатическим успехам ему удалось вдвое увеличить территорию своей страны. Он поражал современников свободомыслием, переписывался с Вольтером, позднее ставшим его гостем – на несколько лет, покровительствовал наукам и искусствам. В свое время у него тоже были серьезные препятствия на пути к трону, хотя и совсем другого рода: отец добивался от него отказа от престолонаследия.

Екатерина находилась в переписке с Фридрихом Великим и многому научилась у него, но, несмотря на все старания прусского монарха, так и не подчинилась его воле. И отнюдь не идеализировала этого государя, как, впрочем, и других своих учителей. Сохранилась ее заметка по поводу книги Фридриха II «Анти-Макиавелли»: «Эта книга доказывает, что говорить и делать – не одно и то же».

Подобный упрек можно адресовать и самой Екатерине – будущей императрице: публично она никогда не солидаризировалась с идеями «Государя», которые в эпоху Просвещения называли «отвратительными», но Макиавелли, бесспорно, тоже был одним из ее политических учителей.

Главная проблема заключалась в том, что передавать ей власть в этой стране никто не собирался (по крайней мере, до конца 1750-х годов). При дворе Елисаветы Петровны Екатерине не раз давали понять, что ее основная миссия уже выполнена, ею воспользовались как средством для улаживания дел российского императорского дома.

Дочь Петра Великого искренне желала России добра и процветания, хотя сама не очень-то прилежно трудилась во имя этого, больше занимаясь собственными нарядами, устроением свадеб и прочих праздников. «Веселая царица была Елисавет…», – иронично заметил поэт. Оставлять же Россию такому наследнику, как Петр Федорович, ей не очень хотелось.

Все мысли ее были о маленьком Павле, который в раннем детстве был очень красивым ребенком. Императрица сразу забрала его у Екатерины, держала в своих комнатах и сама руководила его воспитанием. Вольно или невольно, Елисавета Петровна продлила и даже ужесточила ту многолетнюю пытку одиночеством, на которую была обречена Екатерина, умевшая любить, жаждавшая любви, но, увы, ни в муже, ни в «предложенном» ей красавце Сергее Салтыкове не нашедшая столь же сильного и глубокого чувства.

Елисавета Петровна намеревалась произвести перемену в порядке престолонаследия, передав трон Павлу и объявив великокняжескую чету регентами – до достижения Павлом совершеннолетия, но не успела это сделать, наверное, из-за того, что вообще избегала говорить и думать о смерти. (А когда безнадежно заболевал кто-либо из ее приближенных, она приказывала поскорее вывезти его из дворца.)

По иронии истории, через тридцать пять лет подобное произойдет и с самой Екатериной, скончавшейся за несколько недель до намеченного ею обнародования манифеста о передаче престола, минуя Павла, любимому внуку Александру.

Называя Екатерину «очень умной» и «непомерно гордой», Елисавета Петровна все же не могла предположить, что в голове у великой княгини созревает план государственного переворота, что уже готова… программа ее будущего царствования – «вослед Петру Великому» и в подражание другим «великим людям этого края».

В 1756–1757 годах Екатерина излагала эту программу в письмах к человеку, которому она всецело доверяла и которого историки по праву называют ее наставником, одним из творцов феномена Екатерины-политика. Это – сэр Чарлз Уильямс, английский посланник в Петербурге; секретарем его был граф С. А. Потоцкий – еще одно доверенное лицо и новый «друг сердца» великой княгини.

Письма к сэру Чарлзу поражают «прямо отчаянной своей смелостью, доходящей кое-где до дерзости, до вызова судьбе»; они свидетельствуют, что уже тогда Екатерина «совершенно определенно думала о захвате престола и принимала самые решительные меры с той целью, чтобы события не застали ее врасплох» (Е. В. Тарле). «Маленький тайный кружок», как называла она в своих мемуарах группу своих сторонников, стал расти и превращаться в новую придворную партию, в которой даже появились перебежчики из двух главных партий елисаветинского двора этого периода – шуваловской и бестужевской.

Екатерина не была идеальной красавицей, но всегда умела обаять и обольстить, владея этим искусством в совершенстве. Однако екатерининская партия станет партией власти, прежде всего, потому, что в ней, Екатерине, увидят сильную, политически необходимую России личность, какой не было здесь со времен Петра Великого. Страна нуждалась во «Второй», даже эта символическая очередность в двух словосочетаниях: «Петр Первый» – «Екатерина Вторая» завораживала современников.

Кроме стратегических планов, у Екатерины была и целая система тактических ходов. Она окружила больную императрицу своими осведомителями, каждый из которых не знал о других. Заручилась поддержкой морганатического супруга императрицы, графа А. Г. Разумовского (в первые дни своего правления Екатерина даже предложит ему титул Императорского Высочества, но он благоразумно откажется от этой чести).

На стороне великой княгини уже были гвардейские офицеры, каждый из которых мог привести с собой пятьдесят солдат. Планировалось арестовать Шуваловых и всех, кто окажет сопротивление. Сэра Чарлза она просила обеспечить ей политическую поддержку на Западе, а сигналом к началу действий должно было стать известие о смерти государыни.

Следует заметить, что в этот период борьбы за власть личные планы Екатерины иногда вступали в противоречие с интересами страны. Например, в благодарность за поддержку со стороны Англии она обещала, что одним из первых ее шагов после переворота будет распоряжение о выходе России из антипрусской коалиции, что отвечало тогда интересам британского кабинета и, кстати говоря, вполне соответствовало настроениям Петра Федоровича, которые он почти не скрывал, будучи приверженцем Фридриха II. Однако со стороны Екатерины это были тактические действия, направленные на достижение ближайших целей.

А вот стратегически она уже не мыслила себя без России, с чем связано ее политическое сближение с бывшим недругом – канцлером, графом А. П. Бестужевым-Рюминым, одним из влиятельнейших лиц в государстве. Не чета придворным интриганам, он, по словам Екатерины, «думал как патриот» и «никогда нельзя было подкупить его деньгами». Последнее утверждение ныне оспаривается историками, но для нас важно отметить, что свою партию она считала патриотической.

Согласно бестужевскому тайному проекту, после смерти Елисаветы Петровны Екатерина должна была стать соправительницей Петра III, но при этом реальная власть в стране сосредоточилась бы в руках канцлера. Вспоминая об этом через годы, Екатерина не преминула заметить, что «претензии» Бестужева «были чрезмерны», а тогда – из тактических соображений – не вступала в спор с ним. («Претензии» Бестужева произвели такое сильное впечатление на Екатерину, что, придя к власти и вернув его из ссылки, она лишь обласкала старого соратника, но никаких высоких постов ему не предложила.)

Будущая роль великой княгини не была окончательно и единогласно определена заговорщиками: либо соправительница Петра III, либо правительница-регентша при малолетнем Павле, либо императрица и самодержица всероссийская, которой наследует Павел Петрович. К последнему варианту склонялись братья Григорий и Алексей Орловы, главная ее опора среди гвардейцев.

В 1758 году внезапно оказался в опале канцлер Бестужев. Арестованный и допрошенный (свой проект он успел сжечь, о чем сообщил Екатерине), Бестужев почти год находился под домашним арестом, затем последовала ссылка. В изданном по этому случаю манифесте сообщалось, что бывший канцлер «нечувствительно (т. е. незаметно. – И. Л.) в самодержавное государство вводил сопротивление и сам соправителем сделался…». Вполне точная характеристика если не реального положения вещей, то ближайших планов Бестужева и Екатерины.

Это был страшный удар по екатерининской партии. Великая княгиня уничтожила почти все свои бумаги, а затем написала письмо императрице Елисавете Петровне, заявив о своей готовности покинуть пределы России, если сочтут это необходимым. На самом же деле, как признается Екатерина в своих мемуарах, она надеялась, прямо написав о своей возможной высылке, «окончательно уничтожить это намерение Шуваловых», если оно действительно возникло.

Кроме того, у Екатерины была, по ее словам, «слишком гордая душа» (в этом Елисавета Петровна не ошиблась), и она «готова была и на возвышение, и на уничтожение», готова к самому крутому повороту в своей судьбе.

Гроза миновала, а 25 декабря 1761 года произошло событие, которое с таким нетерпением ожидали Екатерина и Петр еще в середине 1750-х годов. Скончалась императрица Елисавета Петровна. Не успев сделать каких-либо распоряжений, но прося их обоих – во имя интересов наследника – жить в мире, не обижать друг друга и ее любимцев – Разумовских и Шуваловых.

В отсутствие Бестужева расстановка сил была тогда не в пользу Екатерины, и ей пришлось на время отложить свои наиболее смелые планы, продемонстрировав покорность судьбе и воле императора Петра III. Однако с этого момента ее личные интересы полностью совпали с интересами страны, которые новый император будет почти игнорировать.

Шестимесячное царствование Петра III оставило противоречивое и в целом негативное впечатление у современников. У царя были хорошие советчики, однако чаще всего он поступал вопреки их советам, не считаясь ни с кем и ни с чем.

Он издал указ о вольности дворянской, чем расположил к себе многих, но из ссылки были возвращены лишь опальные вельможи– «немцы» (Бирон, Миних и некоторые другие), о Бестужеве император «забыл». Петр III не скрывал, что преклоняется перед Фридрихом II, и тотчас же взял курс на союз с Пруссией, превратив королевского посланника чуть ли не в своего первого министра. Мир с Пруссией, вскоре им заключенный, не отвечал интересам России: Фридриху II возвращались все российские завоевания, страна выходила из антипрусской коалиции.

Россияне негодовали: каково было слышать обо всем этом воинам, недавно взявшим Берлин? Кроме того, император пристрастился к прусским военным порядкам, которые он насаждал в армии, включая замену петровских мундиров на прусские, – и это усилило ропот в войсках. А в Сенат он направил Кодекс Фридриха II, заявив, что именно этот документ, разработанный прусским королем для своей страны, станет законом и для России.

Петр III не скрывал своего пренебрежительного отношения к православным обрядам и святыням; церковные начальники были также недовольны тем, что царь взял под свою защиту раскольников, а проведя реформу в управлении архиерейскими и монастырскими вотчинами, превратил пастырей в чиновников на государственном жалованье. Намеревался император провести «реформу» и в своем семействе.

С Екатериной он мог поступить по примеру деда – Петра Великого, отправившего свою нелюбимую жену в монастырь. Так или иначе, ему нужно было избавиться от Екатерины, которую он не без основания подозревал в опасных для него «злых умышлениях» и которую собирался заменить своей фавориткой, сделав графиню Елисавету Романовну Воронцову императрицей.

В начале 1762 года в Петербурге появился слух о скором аресте Екатерины и ее высылке за границу. Но еще в декабре началась подготовка к перевороту. Во главе заговорщиков стали братья Григорий и Алексей Орловы – они, по словам Екатерины, «блистали своим искусством управлять умами» и «осторожной смелостью». Арест одного из заговорщиков-гвардейцев, П. Б. Пассека, заставил остальных действовать с большей решительностью.

Утром 28 июня 1762 года, когда Петр III находился в Ораниенбауме, гвардия и государственные чины собрались на Казанской площади в Петербурге. Екатерина была провозглашена императрицей и самодержицей всероссийской, ей присягнули войска и чиновники. Павел объявлялся наследником престола.

События развивались стремительно. Петр III, не оказавший серьезного сопротивления, был арестован и подписал отречение. Екатерина видела, что теперь он не представляет для нее серьезной опасности, надо было только как следует его стеречь, и императрица распорядилась подготовить для Петра «хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге» (из письма Екатерины графу С. А. Понятовскому 2 августа 1762 года).

У другого свергнутого императора – сошедшего с ума Иоанна Антоновича, томившегося в шлиссельбургском каземате, появился бы новый сосед. Однако Петр вскоре умер или погиб – достоверных сведений о том, что с ним произошло в Ропше, никому из историков найти не удалось. Большинство современников не поверило Екатерине, сообщившей миру о смерти Петра от «приступа геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу», то есть от кровоизлияния в мозг.

Полагали, что его удушили. Необходимо все же учесть, что у императора, несмотря на сравнительно молодой возраст – 34 года, было слабое здоровье (по-видимому, сказалась плохая наследственность; его отец умер 39-ти лет), и несколько дней тревог и потрясений – ничего подобного с ним раньше не случалось – могли привести к катастрофе.

Известны три записки Алексея Орлова о Петре-арестанте, которые он посылал Екатерине. Первая и вторая свидетельствуют о быстром развитии болезни («очень занемог», «нечаянная колика», «теперь так болен, что не думаю, чтоб он дожил до вечера и почти совсем уже в беспамятстве», и т. п.), если только это не мистификация самого Алексея Орлова.

Известно, что братья Орловы очень боялись примирения между супругами, что грозило им неминуемой гибелью, и даже после отречения Петра их ужасало, что среди прочего «вздора» свергнутый император «иногда так отзывается, хотя в прежнем состоянии быть» (цитата из первой записки).

В третьей же записке сообщается, что Петр, – казалось бы, находившийся «почти совсем уже в беспамятстве», – за столом (!) поссорился с одним из своих сторожей – князем Федором Барятинским и погиб в пьяной драке («мы были пьяны и он тоже»). Однако оригинал этой записки не сохранился (якобы был уничтожен Павлом I), а текст вызывает серьезные сомнения в ее подлинности; возможно, это – подделка в духе бытовавшей на рубеже XVIII–XIX вв. легенды[2].

Екатерина не приказывала устранять своего мужа, но и не требовала от Орлова строжайшего выполнения распоряжения, необходимого в таких ситуациях: «ни волоса с головы». По свидетельствам современников, она была потрясена случившимся и полагала, что эта смерть отрицательно скажется на отечественных и западных оценках ее «революции».

Наступила новая эпоха, о которой было заявлено в екатерининском манифесте 6 июля 1762 года. Екатерина II гарантировала «соблюдение нашего православного закона», «укрепление и защищение любезного отечества», «сохранение правосудия», «искоренение зла и всяких утеснений».

Назвала главную причину, побудившую ее стать во главе заговора: дела «Отца отечества» Петра Великого, «великого в свете монарха», были «развращены» внуком, и «все отечество к мятежу неминуемому уже противу его наклонялося…». Здесь же изложена история переворота, и, надо отметить, со времени Петра Великого так откровенно российские правители со своим народом не разговаривали.

Сильнейшее впечатление произвели на современников заключительные слова манифеста: «А как Наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым делом доказать, сколь Мы хотим быть достойны любви народа Нашего», то «наиторжественнейше обещаем Нашим Императорским словом – узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного Нашего отечества в своей силе и при надлежащих границах течение свое имело так», дабы «предохранить целость Империи и Нашей самодержавной власти, бывшим несчастием несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству сынов вывести из уныния и оскорбления».

22 сентября 1762 года в Москве состоялась коронация Екатерины II. Главной идеей приуроченного к этому событию театрализованного представления «Торжествующая Минерва» было духовное и нравственное превосходство новой российской власти, очищающей страну от злоупотреблений и пороков прежних правлений.

В отличие от государей с «дворцовым» мышлением, Екатерина хотя и пришла к власти в результате очередного дворцового переворота, но понимала, что эта перемена спасает и возвышает не только ее, но и Россию, оказавшуюся в руках неуравновешенного человека с незрелым умом.

У Екатерины были, по крайней мере, десятки тысяч сторонников за пределами дворца; она признавалась в то время, что восторг и энтузиазм людей напоминает ей времена Кромвеля, а впоследствии дала такую характеристику событий 1762 года: «Все дело заключалось в том, чтобы или погибнуть с сумасшедшим, или спастись вместе с народом, который хотел избавиться от него. Если бы он вел себя благоразумнее, с ним бы ничего не случилось».

Не будем забывать и о роли сильной личности в истории. Екатерина была душой переворота, ее отличали «непоколебимая настойчивость, огромное честолюбие, размеры которого она сама прекрасно сознавала…» (Е. В. Тарле).

Когда же один из главных организаторов ее триумфа, желая утвердиться в этой роли на долгие годы, прямо спросил императрицу, кому она обязана своей властью, Екатерина ответила: «Богу и избранию моих подданных». Будучи благодарна многим, она не считала возможным говорить о произошедшем как об очередном дворцовом перевороте.

Теперь пределам ее честолюбия вполне отвечали просторы страны, «завоеванной» ею и ставшей родной. Екатерине шел тридцать четвертый год. Но, как оказалось, ее «борьба за Россию» только начиналась. «Финансы были истощены… Торговля находилась в упадке, ибо многие отрасли ее были отданы в монополию.

Не было правильной системы в государственном хозяйстве», – писала императрица впоследствии, вспоминая начало 1760-х годов. Экономический кризис усиливал ропот народа: чуть ли не ежедневно в Петербург приходили известия о новых крестьянских волнениях. Резкие колебания внешнеполитического курса также выводили страну из равновесия; она напоминала тяжелобольного, периодически впадающего в полузабытье.

Действия нового – екатерининского – правительства отличали продуманность и решительность, не было резких поворотов и скачков: Россия постепенно стала приходить в себя. Это происходило не в последнюю очередь благодаря тому, что Екатерина хорошо разбиралась в людях, употребляя, как она говорила, «каждого по его способностям», находя и воспитывая будущих героев, полководцев и дипломатов, государственных мужей.

Выдвигала способнейших и, незаметно для окружающих, постоянно училась у своих же учеников, восхищалась ими. Характерны в связи с этим ее слова о Потемкине (кстати, впервые замеченном Екатериной благодаря его активному участию в перевороте 1762 года): «Мой ученик, мой кумир».

Приходилось идти и на компромиссы, но до определенного предела, например, пока интересы Орловых не вступили в противоречие с ее собственными, которые теперь большей частью стали государственными интересами. Делиться властью с кем бы то ни было Екатерина не собиралась – ни с собственным сыном, ни с другими законными претендентами на трон, ни, тем более, с самозванцами, каких много будет в годы ее царствования, ни с фаворитами.

Екатерина обладала поистине «неограниченным властолюбием» (Пушкин). 1762 год – год триумфа Екатерины и Орловых – в известном смысле стал началом ее прощания с любимым человеком – Григорием Орловым, оказавшимся не столь предусмотрительным, как граф А. Г. Разумовский, и уже помышлявшим о получении, по крайней мере, великокняжеского титула, об официальном браке с самодержицей всероссийской. Екатерину снова хотели использовать как средство: это становилось для нее очевидным.

Нет, сподвижники Екатерины не оказались в тюрьме, не были казнены, как нередко случалось с теми, кто помогал монархам прийти к власти и уже поэтому становился для них опасным. Орловы будут обласканы, получат титулы и земли, более того, еще не раз у них будет возможность снова проявить свои недюжинные организаторские таланты, но реальной власти над страной никогда не получат.

«Divide et impera» (лат. «Разделяй и властвуй») – этому макиавеллиевскому правилу Екатерина следовала не реже, чем советам Монтескье, маневрируя между партиями Орловых и Паниных, а позднее – сохраняя панинскую партию как противовес Потемкину. Хорошо знавший императрицу принц Ш.-Ж. де Линь писал: «Она умела употреблять в свою пользу все, даже и противоборство страстей человеческих».

Пожалуй, лишь в последние годы своего царствования стареющая Екатерина изменила этому правилу, и после смерти Потемкина партия Зубовых, не обладавших особенными государственными талантами, оказалась вне всякой конкуренции, что имело заметные отрицательные последствия для страны.

Иностранные дипломаты, находившиеся при дворе Екатерины II, сильно ошибались, сообщая своим правительствам о несамостоятельности императрицы, о слабости и нерешительности новой власти в России. Екатерина проявляла разумную осторожность и внимательно выслушивала мнения своих влиятельных помощников, не сразу отказывалась она и от предложений, заведомо неприемлемых. Так было, например, с предложенным партией Паниных проектом создания Императорского совета, фактически ограничивавшим самодержавную власть в России.

Императрица поначалу сделала вид, что одобряет этот проект, но вскоре отвергла его, поблагодарив автора – графа Н. И. Панина, умного и просвещенного царедворца, дипломата, воспитателя великого князя. Он останется в числе ближайших сотрудников Екатерины II, но до самой его смерти императрица будет подозревать графа (не без определенных оснований) в авторстве другого проекта – государственного переворота в пользу Павла.

Характерно екатерининское нелицеприятное замечание о братьях Паниных в письме Потемкину 29 июля 1774 года, во время Пугачевского восстания, когда граф П. И. Панин согласился возглавить борьбу против бунтовщиков при условии предоставления ему диктаторских полномочий: «…господин граф [Н. И.] Панин из братца своего изволит делать властителя с беспредельной властию в лучшей части Империи, т. е. Московской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской губернии, a sous-entendu[3] есть и прочие; […] если сие я подпишу, […] я сама нималейше не сбережена [буду]…».

Прислушиваясь к советам Орловых и Паниных, Дашковой, Потемкина, Безбородко и многих других, Екатерина все-таки была самостоятельна в решениях, лично определяя и внешнюю, и внутреннюю политику страны.

Как справедливо отмечает С. М. Соловьев, императрица «по своей энергии хотела сама управлять» Россией, «искала в канцлере собственно секретаря», и «затруднения всегда заставали Екатерину на ее месте, в царственном положении и достойною этого положения, потому затруднения и преодолевались». Она была выдающимся администратором и называла дела управления главным своим «ремеслом».

Вскоре монархи и политики Европы убедились в том, что Россия возвращается к самостоятельной политике на международной арене. Переход от пропрусской позиции к нейтралитету, осуществленный Екатериной, приблизил окончание Семилетней войны (что и произошло в начале 1763 года). С некоторой наивностью Екатерина надеялась тогда, что новых войн ей удастся избежать.

Подпись императрицы под письмом шведскому королю: «Вашего Величества добрая сестра и соседка», – конечно, не свидетельство миролюбия, а дипломатия, но Екатерина действительно верила тогда в возможность длительного мирного сосуществования европейских государств, считая усиление России одним из главных факторов международной стабильности: чтобы «посреди тишины слава и страх гремели».

Влиять же на европейское общественное мнение императрица намеревалась через такие органы, как рукописный журнал «Литературная, философская и политическая переписка» барона Ф. М. Гримма, оплачивая затраты на его подготовку, копирование и регулярную рассылку правителям многих стран.

Избежать войны Екатерине не удалось, а со временем императрица стала охотно рассуждать о том, что война, конечно, дело недоброе, но благодаря ей быстрее развивается промышленность, укрепляется дух россиян, превращающихся в истинных патриотов, от победы к победе растет могущество страны. Отчасти эти соображения были верными, но до поры до времени, потому что финансирование военных кампаний екатерининского царствования в конечном счете истощило государственную казну.

Учитывая же, что они забрали десятки тысяч жизней россиян, трудно не усмотреть примеси цинизма в словах вошедшей во вкус «воительницы», – так назвал Екатерину Вольтер. Говоря подобное, она словно проводила аналогию с тогдашней медициной, считавшей наиболее действенным средством против многих болезней кровопускание…

Это была великая военная эпоха в истории России, «громкий век военных споров, свидетель славы россиян», когда их подвигам, «страшась, дивился мир» и всюду поспевали «сподвижники, друзья Екатерины» (цитаты – из пушкинских «Воспоминаний в Царском Селе»).

Россия активно включилась тогда в международные споры по т. н. Восточному вопросу, имеющему прямое отношение к ее стратегическим интересам в Северном Причерноморье, на Черном и Средиземном морях. Столкновение с Турцией стало неизбежным. В екатерининское царствование произошло две русско-турецких войны: в 1768–1774 гг. и в 1787–1791 гг.

Обе они были начаты Турцией и закончились победами России. Враг был разгромлен при Ларге и Кагуле, в морском сражении при Чесме, успешным был и крымский поход. Во второй русско-турецкой войне были взяты Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Измаил, Очаков. Весь мир повторял тогда имена «екатерининских орлов» – Румянцева-Задунайского, Долгорукова-Крымского, Орлова-Чесменского, Суворова-Рымникского, Потемкина-Таврического, Ушакова.

Еще одну войну с Россией затеяла Швеция, но победы россиян в Гогландском (1788 г.) и Выборгском (1790 г.) морских сражениях, провал шведской операции в Финляндии заставили противника отказаться от новых попыток вернуть территории, утраченные Швецией в годы Северной войны.

Блестящих успехов добилась российская дипломатия, в чем была немалая заслуга самой Екатерины II, поддерживавшей постоянную переписку со своими западными коллегами-монархами, собственноручно составлявшей инструкции для дипломатов, которые направлялись ею в Англию и Францию, Пруссию и Австрию. Екатерина искусно использовала противоречия между этими странами в интересах российской политики.

В Европе наконец поняли, что имеют дело с сильной личностью, выдающимся политическим деятелем. Екатерина иронизировала над этими западными экспертами (еще недавно утверждавшими, что ей не удастся долго продержаться на престоле) в одном из писем к Вольтеру: «…Европа находит у меня много ума. Однако в сорок лет ни ум наш, ни красота далеко не увеличиваются перед Господом Богом» (октябрь 1770 года).

Между тем Империя крепла и переходила свои прежние границы: она расширялась. В 1773 году по первому разделу Польши Россия получила бо́льшую часть Белоруссии, по Кучук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года – берега Азовского и Черного морей. Русские корабли отныне свободно проходили через Босфор и Дарданеллы.

В 1783-м Россия присоединила Крым и Кубань и взяла под свое покровительство Грузию, а в конце 1780-х – начале 1790-х увеличила свои причерноморские владения. Кроме того, по второму разделу Польши 1793 года в состав Империи вошли волынские, подольские и оставшаяся часть минских земель, а по третьему разделу, в 1795-м, – Гродненское воеводство и Курляндия.

Надо признать, что Екатерина II была из числа наиболее ненасытных имперских хищников, собирателей громадных пространств. В конце ее царствования был начат поход в Персию, покорены Дербент и Баку. И еще в середине 1770-х возник «греческий проект» Потемкина и Безбородко, главной целью которого было окончательное поражение Турции, утрата ею государственности и восстановление православной Восточной Империи. «Константин в Константинополе» – ей очень нравилось это созвучие.

Внуку Екатерины не случайно было дано такое имя; едва родившись, он уже стал ведущей фигурой в грандиозной политической игре императрицы. Однако этому полуфантастическому проекту не суждено было осуществиться.

Во внутренней политике Екатерина действовала намного осторожнее. Поначалу она исходила из умозрительного предположения о том, что россияне, только приобщающиеся к европейскому просвещению, не знакомые с новейшими «ложными теориями» (к ним она относила сочинения Ж.-Ж. Руссо и других просветителей-радикалов), более восприимчивы, чем западные народы, к голосу разума и еще не испорчены нравственно.

Екатерине казалось, что Россия – tabula rasa (лат. «доска выскобленная», то есть чистая доска; на ней ничего еще не написано), лучшее поле деятельности для просвещенного монарха.

В действительности все было гораздо сложнее, и, помня горький опыт Петра III, Екатерина не торопилась. Она продвигалась медленно, но верно на путях к наиболее рациональной системе управления такой огромной страной.

Едва вступив на престол, императрица отменила все нововведения в войсках, превращавшие российскую армию в точную копию прусской. Последовали указы, направленные против взяточничества, против частных монополий, которые охватили тогда почти все отрасли торговли. Казнокрадство, поразившее российский чиновничий мир, было подобно эпидемии, и Екатерина пыталась найти эффективные средства для борьбы с нею, не только изгоняя взяточников, но и повышая жалованье чиновникам.

Однако эта борьба шла с переменным успехом: воровали везде, даже в Академии наук. По поводу обнаружившейся там недостачи ценных документов и вещей императрица писала, что искать их бесполезно, «понеже верно украдены». Вскоре Академическая канцелярия, против которой метал перуны Ломоносов, будет ею ликвидирована.

Сама же Екатерина, подавая пример богатейшим из числа своих подданных, пожертвовала на государственные нужды значительные суммы «комнатных денег» – личных своих сбережений, и это произвело большое впечатление на современников.

Чтобы успокоить духовенство, Екатерина на время вернула ему реквизированные имения, но уже в 1764 году была осуществлена сплошная секуляризация монастырских владений и крестьян. В отношениях с церковниками императрица продолжила петровскую политику полного их подчинения интересам государства, последовательной борьбы с религиозным фанатизмом.

Объявляя себя защитницей православия, она провозглашала и политику веротерпимости, потому что хорошо понимала, что мусульмане, став гражданами России, хотят при этом остаться мусульманами. После завоевания Крыма Екатерина будет проявлять заботу о восстановлении мечетей; известны также ее шаги навстречу духовным потребностям католиков и протестантов.

В октябре 1762 года императрица подписала указ, свидетельствующий о том, что она не намерена была слепо подражать Петру Великому и не во всем согласна с ним: «Тайной розыскных дел канцелярии не быть и оную совсем уничтожить», дабы «невиновных людей от напрасных арестов, а иногда и самых истязаний защитить», а «самым злонравным пресечь пути к произведению в действо их ненависти, мщения и клеветы…». Екатерина неоднократно высказывалась против пыток, считая их недопустимыми в цивилизованном обществе и негодными для следствия: истязаемый говорит не правду, а то, чего добиваются от него палачи, оговаривает других и самого себя; пытка – надежное «средство осудить невинного».

Императрица стремилась упорядочить ведение административных и судебных дел в Сенате, разделенном в 1763 году на департаменты. Но она понимала, что успех ее реформ будет зависеть, прежде всего, от людей, которых она расставит на местах, в том числе и вдали от столиц.

Екатерининское «Наставление губернаторам» 1764 года содержит требование к ним быть подотчетными верховной власти хозяевами вверенных им губерний, непримиримыми к «врагам отечества» – лихоимцам; стать «оком и душою правосудия», чтобы «ни знатность вельмож, ни сила богатства не могли обольщать совести…».

Губернаторы должны были стать не только исполнителями монаршей воли, но также помощниками и советчиками Екатерины, признававшейся в своем «Наставлении»: «…не бывав во всех губерниях и провинциях, лежащих в разных климатах и разными выгодами довольствующихся, заочно невозможно ни всех польз провидеть, ни всех неустройств отвратить…». Надо отметить, что к тому времени императрица уже начала знакомство со страной, совершив поездки по Средней России и Прибалтике.

В 1767 году она отправится в Поволжье, а через двадцать лет, в 1787-м, состоится ее самая известная поездка – по Украине и Новороссии, в Крым и западные губернии. Это будет масштабная политическая акция. Екатерина проедет по новым имперским землям с огромной свитой, в сопровождении английского, французского и австрийского послов; с императрицей будет встречаться король польский Станислав Понятовский, а в поездке к ней присоединится австрийский император Иосиф II.

Законотворческие планы Екатерины 1760-х годов позволяют предполагать, что далеко не сразу политик-реалист переборол в ней кабинетного мечтателя с «республиканской душой» (собственные ее слова).

Бейль и Монтескье дали ей точное представление о том, какими должны быть законы государства. Однако работа государственной машины, регламентируемая законодательством, в не меньшей степени зависит от доброй воли, понимания и умения тех, кому надлежит эти законы проводить в жизнь и соблюдать. Екатерина призывала россиян повиноваться законам, не раболепствуя и понимая, что это не прихоть очередного монарха, а государственная необходимость.

В 1767 году была созвана «Комиссия о составлении проекта нового Уложения» – выборный орган, занявшийся разработкой свода законов – на смену давно устаревшему Соборному Уложению царя Алексея Михайловича 1649 года. Депутатам Комиссии Екатерина адресовала свой знаменитый «Наказ», который не имел законодательной силы, но был как бы «духом законов» будущего Российского государства.

Два года Екатерина работала над «Наказом», не говоря никому о главной цели своих ежедневных занятий, «последуя единственно уму и сердцу своему с ревностным желанием пользы, чести и счастия Империи», как писала она впоследствии. Затем это сочинение было показано ею графу Н. И. Панину и графу Г. Г. Орлову, предложившим свои коррективы.

В составлении и редактировании «Наказа» принимали участие также И. И. Бецкой, А. И. Бибиков, Г. В. Козицкий.

Из первоначального текста были удалены написанные Екатериной статьи об освобождении крестьян от жестоких помещиков, о крестьянском самосуде и некоторые другие. В те годы Екатерину очень интересовали эти вопросы в связи с частыми крестьянскими волнениями, с бунтом крестьян, приписанных к заводам.

По ее поручению даже изучался вопрос о возможных выгодах вольного труда в сравнении с наемным; этот же вопрос императрица поставила перед Вольным экономическим обществом, основанным ею в 1765 году. А в следующем году был объявлен конкурс на лучший проект крестьянской реформы, в котором приняло участие более полутора сотен русских и иностранных авторов.

Главными задачами, поставленными перед конкурсантами, были поиск путей к улучшению положения крестьян, к «приращению земледелия», повышению экономической эффективности помещичьих хозяйств. Изучив все эти предложения, а главное, настроения помещиков, Екатерина, по ее словам, стала склоняться к мысли, что освобождение крестьян – реформа, уже произошедшая в большинстве европейских стран, – здесь не была бы «средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков».

Между тем, даже после удаления из «Наказа» наиболее радикальных строк, этот труд сохранил свой просветительско-реформаторский заряд, и его публикация в 1767 году вызвала недовольство у ряда представителей дворянской знати.

«Наказ» состоит из введения и двадцати глав, содержание которых было, в основном, заимствовано императрицей из юридических сочинений Ш.-Л. Монтескье и Ч. Беккариа (ок. 350-ти пунктов из 526-ти, составляющих основной корпус «Наказа»). Екатерина сама признавалась, что «обобрала» покойного Монтескье, будучи уверенной, что он «простил бы эту литературную кражу во благо 20 миллионов людей…».

«Наказ» познакомил российское общество со множеством идей, определявших развитие западноевропейской цивилизации, это было еще одно «окно в Европу». Уже первая глава предлагала россиянам отказаться от прежних представлений об отделении их страны от Европы некоей стеной, подобной Китайской: «Россия есть Европейская держава».

Целью законотворчества объявлялось достижение соответствия каждого государственного акта интересам каждого россиянина и общества в целом. Вполне соответствует конституционным нормам современного демократического государства предложенная Екатериной трактовка свободы как права «все то делать, что законы дозволяют…

Государственная вольность во гражданине есть спокойство духа, происходящее от мнения, что всяк из них (граждан. – И. Л.) собственною наслаждается безопасностию; и, чтобы люди имели свою вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов. Ничего не должно запрещать законами, кроме того, что может быть вредно или каждому особенно (т. е. лично. – И. Л.), или всему обществу».

Екатерина подробно освещает вопросы судопроизводства, высказывается против применения (по крайней мере, частого) такой высшей меры наказания, как смертная казнь, ставя в пример европейским монархам прошедшее без казней елисаветинское двадцатилетие. Темы нескольких глав «Наказа» раскрываются в вопросах и ответах, здесь преобладает не величавая строгость императорского указа, а доверительная интонация родительской беседы с детьми, материнского увещевания: «Хотите ли предупредить преступление? Сделайте, чтоб законы меньше благодетельствовали разным между гражданами чинам, нежели всякому особому (т. е. отдельно взятому. – И. Л.) гражданину… Сделайте, чтобы просвещение распространилося между людьми».

«Наказ» неоднократно издавался при жизни Екатерины, в том числе в переводах. Оригинал написан по-французски, но во Франции «Наказ» был запрещен: королевские власти увидели в нем серьезную угрозу абсолютизму. О том, что этот документ в известной мере даже обогнал время, свидетельствует и отношение к нему в XIX веке. Пушкин напомнит своему цензору в 1822 году:

Скажи, читал ли ты «Наказ» Екатерины? Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.Екатерина никогда не отказывалась от идеи и практики самодержавного правления, рассуждая в «Наказе» о том, что, ввиду обширности территории, «всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно». Но часто, может быть, даже не сознавая того, она, в стремлении облагородить самовластие, указывает на пути его самоограничения.

Известно, например, ее резко отрицательное отношение к секретным судам, чрезвычайным судебным комиссиям: «Зачем отнимать у обыкновенных судов дела, подлежащие их ведению? Быть стороною и назначить еще судей – значит показывать, что боишься иметь правосудие и законы против себя».

В советском XX веке «Наказ» принято было называть образцом высочайшего лицемерия. Екатерина II якобы вводила в заблуждение Запад относительно истинных целей и задач своего правления. Из очень разных пушкинских отзывов об императрице чаще других приводилось едкое замечание о «Тартюфе в юбке», обольстившей самого Вольтера.

Однако умнейшего француза XVIII столетия не так уж легко было обольстить. Дифирамбов и преувеличений в вольтеровских письмах к Екатерине предостаточно (она – «один из лучших Его образов в этом мире» и т. п.), но «Наказ» Вольтер ценил очень высоко, называя его новейшим «всемирным евангелием».

Сохранилось множество свидетельств тому, что Екатерина искренне верила в осуществимость того, о чем написала. Императрица просила передать д’Аламберу, что, хотя «Наказ» и «написан пером новичка», она отвечает за лучшее его исполнение «на практике».

Этого не произошло по двум причинам. Во-первых, потому, что право определять «вредное» и «полезное» для россиян Екатерина оставляла за собой: ее воля была превыше всего, кроме Божьей воли, выше даже самого «просвещенного» закона. Характерно признание императрицы в письме к Потемкину от 16 июня 1788 года: «…закона себе предписать я, конечно, никому не дозволю».

Во-вторых, по той причине, что не справилась со своей задачей упомянутая выше Комиссия – «всероссийская этнографическая выставка, представляющая своим составом живые образчики едва ли не всех пройденных человечеством ступеней культуры» (В. О. Ключевский). Среди ее депутатов находим просветителей и ретроградов, убежденных крепостников, непросвещенных, малограмотных людей. Многие из них недоумевали, для чего нужны какие-то законы, если они уже присягнули самодержавной монархине.

Наблюдая за бесконечными спорами в Большом Собрании (это было основное подразделение Комиссии, где рассматривались общие вопросы, а разработка отдельных законопроектов проходила в малых комиссиях), Екатерина не только лучше узнавала страну, в которой ей довелось править, но и убеждалась в том, что взялась за явно преждевременное, опасное дело.

Как скажет в 1801 году Карамзин в своем «Историческом похвальном слове Екатерине II», императрица «не нашла, может быть, в умах той зрелости, тех различных сведений, которые нужны для законодательства… Давно ли еще сияет для нас просвещение Европы?»

Не могла не видеть Екатерина и того, как нарастает волна дворянского недовольства: помещики в своем подавляющем большинстве враждебно относились к попыткам какого-либо ограничения их власти над крестьянами. «Если бы Екатерина не распустила своего парламента, эта волна обратилась бы на нее самое» (Г. В. Вернадский).

Неудача с Комиссией еще больше склонила императрицу к авторитарному образу мыслей: по ее словам, теперь она окончательно убедилась, что в спорах истина не рождается, потому что спорящие всегда слушают только себя. Критически Екатерина относилась к историческому опыту английской конституционной монархии, большой поклонницей которой была княгиня Е. Р. Дашкова.

В декабре 1768 года Большое Собрание прекратило свою работу, что было объяснено требованиями военного времени – началась русско-турецкая война. Заседания в малых комиссиях продолжались еще несколько лет, и подготовленные в них законопроекты в той или иной мере были использованы Екатериной в дальнейшем.

Думается, не только над депутатами-спорщиками, но и над собственными иллюзиями посмеялась императрица в сочиненной ею «сказочке» о том, как шили мужичку, одежда которого износилась, новый кафтан. «Как пришло [время] надеть кафтан – не лезет: позабыли мерку снять». Начали портные «спорить о покрое, а мужик между тем на дворе дрожит…».

Разочаровавшись в депутатах и боясь недовольства знати, Екатерина тоже ничем не смогла помочь «мужичку». «Пока новые законы поспеют, будем жить, как отцы наши жили», – наставляла она своих подданных в 1769 году. В стране, где по ее повелению слово «раб» было изъято из употребления в прошениях на высочайшее имя, крестьянам вообще запрещалось жаловаться на своих помещиков. Прав по существу А. И. Герцен, утверждавший, что народом Екатерины было дворянство.

С годами о крестьянах она будет вспоминать все реже и реже, но, правда, они сами напомнят о себе. Пугачевское восстание 1773–1775 годов было для императрицы полной неожиданностью, но борьба с «крестьянским царем» Пугачевым сплотила вокруг трона дворянство и «смотрящий в дворянство» высший слой купечества. И если ранее Екатерина делала попытки подготовить Россию к крестьянской реформе, то теперь раз и навсегда отказалась от каких-либо новаций, став заложницей российской помещичьей касты, ее социального консерватизма.

В екатерининскую эпоху крепостничество развилось в человеконенавистническую по своей сути общественную систему, в основе которой лежала личная несвобода миллионов россиян. «Ты цепь на руки налагаешь, / Благословящие тебя!», – восклицал Капнист в «Оде на рабство», написанной в связи с закрепощением крестьян Киевского, Черниговского и Новгород-Северского наместничеств в 1783 году.

Вольтер словно подыгрывал Екатерине, когда убеждал ее, что «бунтовщик» Пугачев, – конечно, ставленник какой-либо оппозиционной дворянской партии или даже зарубежных ее врагов, ведь не мог же против Северной Минервы восстать обожавший ее народ! К чести императрицы, эту неправду она не поддержала, сообщив в одном из писем к Вольтеру реальную историю жизни «донского казака» Пугачева, однако ей льстило, что в Европе народную войну приняли за дворянский заговор, выступление консерваторов, а потому Екатерина в переписке с Вольтером – то ли шутя, то ли полусерьезно – упоминала о «маркизе Пугачеве»…

Однако все это не означает, что императрица полностью отказалась от идей «Наказа», от реформ. Например, в основном осуществлены были те преобразования, которые намечались в дополнительных 21 и 22 главах, написанных ею в 1768 году: «О благочинии, называемом инако полициею», «О расходах, доходах и о государственном управлении, сиречь о государственном строительстве…».

Духу «Наказа» отвечали многие внутриполитические мероприятия правительства Екатерины II, и среди них – введение в действие важнейшего регламента – «Учреждения о губерниях» (1775), основанного на принципе разделения административных и судебных властей.

В соответствии с этим документом была реформирована петровская губернская система: определен статус губернии и уезда как административных, судебных и финансовых единиц; в губернии введено двоеначалие: генерал-губернатору, обеспечивавшему правительственный надзор, подчинялся губернатор – правитель губернии, непосредственно отвечающий за состояние дел и развитие вверенной ему территории и имеющий заместителя по хозяйственным делам – вице-губернатора.

Заметим, что эта система была неоправданно усложнена введением и более крупной административно-территориальной единицы – наместничества, в состав которого входило две-три губернии. Однако губерниям при этом была предоставлена большая административная и экономическая самостоятельность. Екатерина пошла на это, понимая, что в известной мере отказывается от политики строгой централизации Петра I – военизированного управления, которое княгиня Е. Р. Дашкова называла «самым тираническим».

Последующие десятилетия показали, что этот поворот был исторически оправданным: заметно усилилось экономическое и культурное развитие регионов, увеличился военно-промышленный потенциал страны. Правительство демонстрировало поддержку предпринимательской инициативы: например, согласно указу 1780 года, фабрики и другие промышленные предприятия признавались собственностью, распоряжение которой не требовало специального разрешения властей.

В 1782 году вступил в силу «Устав благочиния», в 1785-м – «Городовое Положение». Конечно, эти документы учитывали, в первую очередь, интересы господствующего сословия – дворянства, однако екатерининскими реформами было положено начало освобождению всех сословий (кроме крепостных).

Создавалась новая система местной власти, в основе которой был принцип всесословного самоуправления; главным ее учреждением стала городская дума. На бумаге все получалось стройно и логично; в действительности Екатерине не удалось предотвратить столкновений между выборными и административными властями: последние, чаще всего, подминали первые под себя, находя поддержку в Петербурге.

Учитывая наличие больших неосвоенных территорий, Екатерина инициировала прибытие в страну иностранных колонистов, большинство из которых стало ее гражданами. Европейский облик новой России формировался и благодаря деятельности государственного банка, ссудной кассы, благодаря расширению банковских операций – необходимого условия для развития промышленности и торговли. С 1770 года был введен прием денежных вкладов на хранение.

В екатерининскую эпоху открылось множество учебных и воспитательных заведений, в том числе первых женских, возникла система народного образования: открылись уездные и главные – губернские училища. В 1783 году была основана Российская Академия, члены которой поставили перед собой задачу изучения и пропаганды родного языка. Планировалось открыть и несколько новых университетов, однако эти проекты не были тогда реализованы.

Заметно возросло количество больниц. Забота власти о здоровье населения проявилась в учреждении специальной – медицинской – коллегии и, в частности, в пропаганде и организации массового оспопрививания. Как известно, Екатерина II и наследник престола были в числе первых россиян, прошедших вакцинацию, – в то время, когда среди медиков Европы еще немало было противников этого способа лечения и от оспы умирали не только подданные, но и монархи.

Не забудем об открытых Екатериной сиротских домах, о других благотворительных учреждениях, впервые появившихся в России. Как полагал В. О. Ключевский, главным событием ее царствования стало превращение власти из «грозной силы, готовой только карать, о которой страшно было говорить и думать», в «благодетельное, попечительное существо».

Проводя просветительскую политику в области культуры, Екатерина выступила инициатором масштабной переводческой деятельности; расходы на перевод и издание иностранных сочинений правительство взяло на себя, а выбор авторов и произведений осуществлялся с 1768 года Собранием, старающимся о переводе иностранных книг.

Императрица поощряла не только переводчиков и издателей, но и отечественных авторов, финансировала научные издательские проекты (например «Древнюю российскую вивлиофику» Н. И. Новикова – многотомное собрание текстов отечественных исторических документов). При Екатерине II исследователи получили возможность работать с документами государственных архивов.

Призыв императрицы издавать новые журналы, прозвучавший в 1769 году со страниц подконтрольной ей «Всякой Всячины», имел огромное значение для развития русской журналистики. Это было, что называется, просвещение в действии. «Я вижу, – писала Екатерина, – бесконечное племя «Всякия Всячины». Я вижу, что за нею последуют законные и незаконные дети; будут и уроды ее место со временем заступать. Но вижу сквозь облака добрый вкус и здравое рассуждение, кои одною рукою прогоняют дурачество и вздоры, а другою – доброе поколение «Всякия Всячины» за руку ведут».

И действительно, вскоре появилось много новых журналов – «детей» и «внуков» «Всякой Всячины»; некоторые из них очень быстро взрослели и… обрушивались (чаще прибегая к эзопову языку, но порой обходясь без оного) на недостатки и пороки российской действительности, на охранительскую позицию правительственного журнала. «Бабушка» расстраивалась, спорила и уже начинала сердиться, особенно на Н. И. Новикова, чьи выпады отличались поразительной смелостью.

Екатерина была явно раздосадована, никак не ожидая такого эффекта. Она предвидела рождение «уродов», но все же рассчитывала найти среди облагодетельствованных ею литераторов и журналистов больше единомышленников и союзников, чем критиков. Императрице казалось, что поддержка правительственного курса ей обеспечена, но она переоценила свое влияние на российские умы. Так получилось, что Екатерина как бы выявила недовольных, хотя и не ставила это себе целью.

Императрица не готова была к диалогу с настоящей оппозицией, критику общего характера считала своей прерогативой; когда же подобные замечания попали в печать, она расценила это как явление вредное, подрывающее державные устои.

Екатерина попыталась вступить в журнальную полемику с оппозиционерами, и это уже была игра в кошки-мышки. Если вольнодумцы публично не признавали свои «ошибки», на страницах собственных изданий, последние, чаще всего, закрывались. Так прекратил свое существование первый сатирический журнал Новикова «Трутень», выходивший в 1769–1770 годах с оскорбительными для режима эпиграфами из сумароковских стихотворений: «Они работают, а вы их труд ядите» и «Опасно наставленье строго, где зверства и безумства много».

Недолго продержался в должности ее секретаря великий русский поэт XVIII столетия, осмелившийся «истину царям с улыбкой говорить». Екатерина жаждала понимания и восхищения, вольно или невольно насаждая единомыслие: она же ведь сама знала, как надо, сама видела, что сделано и как много еще предстоит сделать, а критики, как ей казалось, сгущают краски, запугивают тенденциозными рассказами о деспотизме местных властей и помещиков, о повальном взяточничестве чиновников и т. п.

Парадокс состоял в том, что это литературно-журнальное оживление вызвано было умеренно-просветительскими мероприятиями первых лет ее царствования. Пробудилось национальное самосознание, пресса стала формировать общественное мнение, выходя за рамки дозволенного императрицей «свободоязычия».

И в новом правительственном журнале – «Собеседнике любителей российского слова» – Екатерина пыталась остудить пыл своих критиков, одернуть их публично. В 1783 году здесь были напечатаны присланные в редакцию анонимом «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание», причем напечатаны с ответами императрицы (разумеется без подписи).

Екатерина полагала, что отвечает одному из вождей великосветской фронды – И. И. Шувалову, а между тем имела дело с одним из первых российских просветителей-радикалов, писателем-сатириком Денисом Ивановичем Фонвизиным. Сам факт этой публикации (шутка ли: Екатерина – соавтор Фонвизина!) свидетельствовал об огромных переменах в стране. В отличие от Екатерины, писатель знал, кому он задает свои вопросы, а потому сопроводил их словами о том, что единственная его цель – извлечь «со дна истину, столь возлюбленную монархине нашей». Приведем фрагмент этой необыкновенной публикации.

«[Фонвизин.] Имея монархиню – честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом: удостаиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться проискивать их обманом и коварством?

[Екатерина II.] Для того, что везде, во всякой земле и во всякое время род человеческий совершенным не родится.

[Фонвизин.] Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?

[Екатерина II.] Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели (поскольку не были просвещенными. – И. Л.); буде же бы имели, то нашли бы на нынешнего одного [шута] десять прежде бывших.

[Фонвизин.] Отчего в Европе весьма ограниченный человек в состоянии написать письмо вразумительное и отчего у нас часто преострые люди пишут так бестолково?

[Екатерина II.] Оттого, что тамо, учась слогу, одинако пишут: у нас же всяк мысли свои не учась на бумагу кладет.

[Фонвизин]. В чем состоит наш национальный характер?

[Екатерина II.] В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от Творца человеку данных».

В своих ответах императрица почти не скрывала державного гнева: в них слышится угроза. Отвечать ей явно неприятно, но все-таки она признает, что далеко не все в порядке здесь, в России, если обманщики и шуты удостоены больших чинов и прочих ее милостей. Такие откровения для Екатерины крайне редки, а вот ее представления о русском национальном характере гораздо полнее изложены в «Антидоте» – самом крупном публицистическом произведении императрицы, напечатанном на французском языке в Петербурге (без указания места издания) в 1770 году.

«Антидот» полемически направлен против книги Ж. Шаппа д’Отроша «Путешествие в Сибирь» (1768) и по сути является первым в России пространным изложением доктрины официального патриотизма. Екатерина поднимает вопрос о национальной самобытности русского народа, опровергает суждения о природной его порочности, грубости и невежестве, рассказывает о России XVIII столетия, приобщающейся к европейскому просвещению и уже выдвинувшей своих выдающихся ученых и литераторов, среди которых называет Ломоносова.

При этом последовательно отклоняются обвинения французского автора, пишущего о жестокости и лихоимстве представителей власти, бедственном положении простого народа.

Таких же «оборонительно-наступательных» публикаций ожидала Екатерина от российских литераторов, и многие из них оправдали ее ожидания. Но, по крайней мере, до конца 1780-х императрица не преследовала инакомыслящих.

Уже в 1760-е годы в России было издано книг в пять раз больше, чем в последнее елисаветинское десятилетие; в начале 1770-х появились первые крупные частные типографии. Одно из самых замечательных событий этой эпохи – Указ о вольных типографиях, которые с 1783 года можно было заводить частным лицам, уже не спрашивая разрешения у правительства, лишь извещая о том Управу благочиния (полицию).

Екатерина не только покровительствовала деятелям науки и искусства, но и сама относилась к их числу, хотя и отрицала наличие у себя большого «творческого ума». Действительно, она не была среди первых ученых и литераторов своего времени: тогда гремели имена Ломоносова, Крашенинникова и Палласа, Сумарокова, Фонвизина и Хераскова, Новикова и Державина. Трезво оценивая свои силы и не претендуя на первенство, императрица печатала собственные научные и художественные сочинения анонимно.

Она говорила, что могла бы поставить свою подпись, но только под таким произведением, которое по своим достоинствам соответствовало бы ее особому положению – первого лица в государстве. Однако для читающей российской публики ее авторство не оставалось тайной за семью печатями.

Научные интересы Екатерины находились преимущественно в гуманитарной сфере: филология, история, юриспруденция, педагогика. Среди искусств она предпочитала литературу и театр; живописью, скульптурой и архитектурой интересовалась гораздо меньше, к музыке была почти равнодушна. Между тем императрица основала картинное собрание Эрмитажа, в ее царствование было построено множество прекрасных зданий, в Петербурге появился знаменитый Медный Всадник.

Плодом ее занятий русским языком, о «силе выражений» которого она с гордостью писала Вольтеру, стало учебное пособие по русской грамматике и сборник пословиц. Главный труд Екатерины в области сравнительного языкознания вышел при ее жизни двумя изданиями под таким названием: «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы».

Ее соавтором и редактором был академик П. С. Паллас, которому принадлежат также ценнейшие научные описания отдельных регионов Российской империи – по материалам экспедиции, финансированной Екатериной II.

«Наказ» вышел под именем автора, и это наиболее крупное сочинение императрицы как юриста и государствоведа. Мысли о воспитании, изложенные здесь, были развиты Екатериной в заметках по вопросам педагогики, в «Инструкции князю Н. И. Салтыкову» – воспитателю ее внуков, в аллегорических сказках «О царевиче Хлоре» (1781) и «О царевиче Февее» (1782).

Екатерина интересовалась русской историей уже в середине 1740-х годов, когда, мечтая об императорской короне, стремилась хорошо изучить эту страну, нравы и обычаи ее народа. Но постепенно этот интерес перерос в увлеченность, и историографические опыты, как и лингвистические занятия, стали для нее творческой необходимостью. Она читала труды Татищева, Ломоносова, Миллера, Шлецера и других авторов, писавших о России, и убеждалась в том, что «История России», которую можно было бы сравнить с «Анналами» Тацита, еще не написана.

В начале 1780-х Екатерина приступила к систематическому изучению рукописных источников – древнерусских летописей, древних актов, хранящихся в государственных и церковных архивах. Главный ее исторический труд – «Записки касательно Российской Истории» – в значительной мере является изложением документальных свидетельств, сведенных воедино, включает также генеалогию русских князей, параллельные хронологические ряды фактов русской и всемирной истории, гипотезы и комментарии автора.

Материалы к «Запискам» Екатерине помогали подбирать знатоки русских древностей – И. Н. Болтин, А. А. Барсов, И. П. Елагин, А. И. Мусин-Пушкин, митрополит Платон (П. Е. Левшин), А. П. Шувалов. Вместе с тем, как отмечает в предисловии к академической публикации «Записок» А. Н. Пыпин, весь «склад изложения, с начала и до конца однородный», указывает «на единоличную работу» императрицы. В архиве сохранились сотни рукописных листов – автографов Екатерины II на русском языке, относящихся к работе над «Записками».

Делая первые выписки из летописей, императрица не претендовала на звание историка-профессионала, намереваясь составить что-то вроде учебного пособия по отечественной истории для своих внуков. Но она все-таки стала профессионалом, и шесть томов «Записок» адресованы в первую очередь будущему «русскому Тациту». Это – фундаментальное научное сочинение, фактография которого огромна, а многие авторские интерпретации исторических фактов не вызывают возражений у современных исследователей.

Конечно, полностью уйти от современности Екатерине-историку не удалось. В предисловии к «Запискам» она вступает в полемику с новейшими западными историками, чьи сочинения, выходящие «под именем Истории Российской», «скорее именовать можно творениями пристрастными…».

Екатерининские «Записки», основанные на отечественных источниках, о которых не ведали эти сочинители, должны были стать для Европы «окном в Россию», опровергнуть тенденциозные оценки ее исторического прошлого, возникшие у авторов «историй», где «каждый лист свидетельством служит, с какою ненавистью писан…».