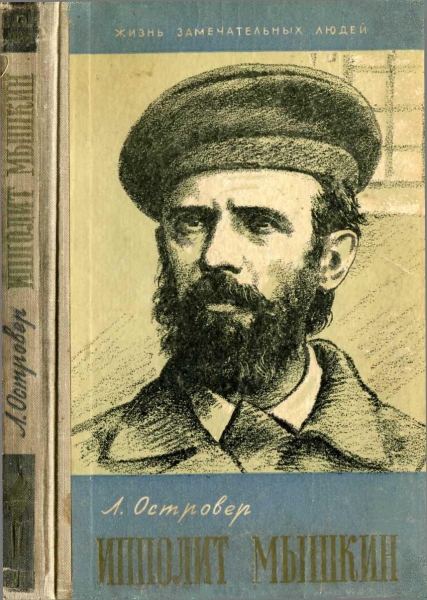

Островер Леон Исаакович ИППОЛИТ МЫШКИН

1

Всполошенно позванивая поддужными колокольцами, неслась по тракту фельдъегерская тройка. Рослый унтер-офицер в высоком кивере стоял в санях неподвижно и строго, словно в дворцовом карауле, и лишь порой тыкал кулаком в спину ямщика. За санями, отливая жемчужной рябью, тянулся снежный шлейф.

Было солнечное утро 19 февраля 1855 года. На полях, на крышах придорожных изб — всюду весело играл пушистый снег: то развернется голубым ковром, то заискрится алмазной россыпью, то вдруг блеснет розовым озерцом. Но рослого унтер-офицера ничто не трогало: он смотрел только вперед, туда, где на взгорье уже золотились луковки псковского Троицкого собора.

Не сбавляя скорости, фельдъегерская тройка ворвалась в город. Промелькнула полуразрушенная звонница Богоявленья, исчезли за поворотом угрюмые, с маленькими оконцами Поганкины палаты, блеснул острый шпиль Успенья в Бутырках — и вот он, дворец губернатора.

Псковитяне, которых в тот час было много на улице, сначала удивились, потом ужаснулись: на левом рукаве фельдъегеря они увидели широкий траурный бант!

Заторопились пешеходы, будто ясное зимнее небо должно разразиться внезапным ливнем, купцы бросились закрывать лабазы, матери сзывали детей, игравших на воле, захлопали ставни в домах, даже будочник, тащивший пьяного, кинул свою ношу и беглым шагом пустился в казарму — как полагалось по уставу в случае боевой тревоги.

Фельдъегерская тройка подкатила к губернаторскому дворцу. Унтер-офицер, не сходя с саней, крикнул в сторону широкого подъезда:

— Гофкульер!

Из дворца выбежал солдат. «Гофкульер» рывком подал ему большой плотный пакет и, толкнув кулаком ямщика в спину, укатил.

Опять скрип полозьев, жемчужный шлейф; тройка подскакала к штабу гарнизона, оттуда к обители архиерея — опять истошный возглас: «Гофкульер!», опять сдача пакета с черными сургучными печатями — и тройка вынеслась из города.

В Пскове нарастала тревога. Улицы обезлюдели. В окнах встревоженные лица: «Кто умер? Что несет эта смерть?»

Вдруг снова ожили улицы: скачут офицеры с вестовыми, несутся саночки с чиновниками, едут в неуклюжих рыдванах, поставленных на полозья, дородные попы.

В школе кантонистов гудит, как в улье ранней весной. Воспитатели и «дядьки» собрались в полутемном коридоре и ждут выхода своего начальника. Больше часа как он вернулся из штаба гарнизона. Лицо его мрачно и торжественно. На вопрос одного из воспитателей: «Какую весть привез фельдъегерь?» — начальник ничего не ответил, строго взглянул на спросившего и молча прошел в свою квартиру, а деревянная нога его выстукивала: «ох… ох…»

Шестьсот учеников в школе, и все солдатского корня: от отцов, поседевших в походах и израненных в боях, от отцов, пытаных и сеченых, от отцов, рожденных в рабстве и умирающих «смертью героя на поле чести», от отцов, что оставляют своим детям в наследство нищенскую суму и ненависть, великую ненависть к своим мучителям.

Шестьсот учеников — от семи до пятнадцати лет — в рвани, голодные, задерганные солдатской муштрой, но все до краев налитые той удивительной живучестью, которая и в растительном царстве дает молодому деревцу силу выстоять при урагане, — эти ученики вдруг почувствовали себя детьми, не презренными кантонистами, а обыкновенными детьми. Они не знали, что произошло за стенами школы, это их не интересовало, но обостренным чутьем мучеников уловили они растерянность своих мучителей, и это их радовало.

Шестьсот учеников, загнанные с утра в классы — без воспитателей и без дядек, — кричат, поют, прыгают, лают, кукарекают, стараясь как можно полнее насладиться свободой, ибо в каждом детском сердце живет уверенность: «Ненадолго эта свобода!»

Вдруг послышался резкий окрик:

— Все во двор!

Окрик шел издали, с нижнего коридора. Шестьсот учеников мгновенно замерли: они узнали голос «живодера» — воспитателя Бутякова.

— Во двор выходи!

Бутяков шел по коридору, отдавая команду на ходу, но страх перед ним был так велик, что каждый из шестисот школяров будто через стены класса видел маленькие глазки Бутякова, его багровое лицо с синюшным носом и его длинные руки с костистыми пальцами.

— Строиться поротно!

С опаской, стараясь не шаркать ногами, выходили кантонисты из классов. Они подвигались вперед цепочкой, в затылок друг другу, прижимаясь к стене.

Во дворе — все начальство. И школяры сразу заметили, что произошло что-то необычное. У офицеров на левом рукаве черная повязка, а у дядек черная ленточка на левом погоне. Начальник — в белых лосинах, это значит, что начальник прицепил «парадную ногу», которая надевается вместе с лосинами и ботфортами. Школяры заметили, что и лица у начальства сегодня необычные, растерянные.

— Поротно!

Кантонисты построились в виде буквы «Г». Солнце, снег, бодрая свежесть.

Офицеры и дядьки остались стоять на месте. Выступил вперед один начальник.

— Воспитанники, — начал он тихим и мягким голосом, — его величество всемилостивейший наш государь император Николай Павлович соблаговолил переселиться в елисейские поля…

Школьники не поняли, куда «соблаговолил переселиться» всемилостивейший император Николай Павлович, но по растроганному голосу своего начальника они догадывались, что «елисейские поля»— место хорошее, и, чтобы высказать свою радость по поводу царского «переселения», все четыре роты, точно сговорившись, одновременно гаркнули:

— Ура!

Офицеры и дядьки бросились вперед, но их остановила взметнувшаяся вверх рука начальника.

— Поручик Бутяков! — позвал он лающим голосом. — Высечь! Всех! — И легко, словно на шарнирах, повернулся и строевым шагом ушел со двора. Он шел так четко, будто обе его ноги были живые.

«Кобыла», на которой секли кантонистов, стояла тут же во дворе. Дядьки сами, без команды, принесли большую бадью с розгами.

— Первая рота, подходи! Федулов! Отсчитывай по десять горяченьких! Правофланговый первой роты, вперед!

Правофланговым в первой роте был Григорий Мышкин. Долговязый, худой. Он принялся суматошливо расстегивать ремень.

— Живей! — поторапливал его Бутяков. — Правофланговому честь: я сам тебя высеку!

Наконец-то упали штаны. Григорий Мышкин лег на «кобылу»…

В четвертой роте в первом ряду стоял семилетний мальчуган — худенький, смуглый, с горящими глазами. Он переминался с ноги на ногу. Когда поручик Бутяков медленно и с издевкой отсчитывал «шесть… семь…» и на коже Григория Мышкина прорезалась после каждого удара новая кровяная полоса, смуглый мальчуган вырвался из строя, подбежал к «кобыле» и, уставясь на поручика, прокричал:

— Не бей с оттяжкой! Не приказано с оттяжкой!

— Ах ты, клоп, — рассмеялся Бутяков, — в приказах уже разбираешься. Восемь!

— Не имеешь права с оттяжкой! — со злым упорством выкрикивал мальчуган.

— Девять!.. Десять! — спокойно закончил свое дело поручик. — Слезай, правофланговый. А теперь, Федулов, клади этого щенка. Выпорю его не в очередь.

Мальчуган не давался, бился в руках Федулова, кусался, но здоровенный дядька легко его осилил и уложил на «кобылу».

Поручик Бутяков «выпорол не в очередь» семилетнего Ипполита Мышкина, брата правофлангового первой роты Григория Мышкина, выпорол жестоко, с оттяжкой, приговаривая:

— Вот твое право, щенок! Вот твое право, щенок!

2

Только принцессы чувствуют неудобство, если под их мягкие тюфяки попадает горошина. Кантонисты не так привередливы: даже после порки они неплохо себя чувствовали и на жестких нарах. Не только неплохо, но даже отлично: им объявили, что три дня не будет занятий и что желающих отпустят «на побывку».

В классах забурлило: по воздуху летели сапоги, гимнастерки, пояса; дядьки метались меж нар, стараясь оплеухами и тычками водворить порядок.

Желающих «на побывку» нашлось много, в классах остались только круглые сироты и иногородние.

Среди желающих были и братья Мышкины: у них был дом, была мать, был и отчим. Дом плохонький, в одну комнату, отчим — фельдшер, унтер-офицер— душевный человек, правда с «выходами», но не частыми, не чаще одного раза в полугодье, и длились эти «выходы» не дольше трех-четырех дней, зато в эти дни отчим пропивал с себя все, вплоть до рубахи, а иногда и женину юбку прихватывал.

Фельдшера Карпыча знал весь Псков. Он был похож на царя Николая: такая же «видная фигура», такой же нос с горбинкой, такие же рачьи глаза с упрямым взглядом, такие же усы с подусниками. Карпыч был человеком «умственным» — читал много, дотошно и прочитанным делился с товарищами по службе, со знакомыми, с женой и с пасынками, когда они приходили «в отпуск».

Карпыч, можно сказать, «воспитывался» в княжеском дворце: мальчиком он был на побегушках у своего молодого барина, потом стал его камердинером, затем его денщиком.

Когда же барин вошел в силу и получил в командование целый корпус, он назначил Карпыча фельдшером, сначала ветеринарным, потом медицинским. От «княжеского воспитания» остались у Карпыча барские замашки: дома он носил шлафрок, правда перешитый из старой шинели, но со шнурами и красными накладными карманами; в пьяном виде был он изысканно вежлив и неназойливо болтлив, а свою речь он уснащал французскими словечками: «A quoi bon?» (к чему?), «le pauvre homme» (жалкий человек), «l'or est une chimère» (золото — лишь химера). Обедал Карпыч только на скатерти и с полным прибором, независимо от того, что подавалось к столу. В общем тихий, вежливый человек.

Совсем иной была мать, Авдотья Терентьевна. Статная, ловкая, с длинной белой шеей и высокой грудью. Если невзгоды пощадили бы ее лицо, если пережитые горести не оставили бы на нем сеть морщин, Авдотью Терентьевну можно было бы назвать красавицей. Белые зубы сверкали, в больших карих глазах то ярко, то приглушенно отсвечивала ироническая ухмылка, копна густых волос нависала над чистым лбом. Но нищенская жизнь неумолимо вытравляла красоту Авдотьи Терентьевны. Она шла от трудности к трудности с упорством человека, уверенного в своих силах. После тяжелого крепостного девичества она чуть-чуть передохнула в замужестве — ее Никитич, писарь в 85-м Выборгском полку, был чутким и заботливым мужем. В 1848 году, за месяц до появления на свет Ипполита, умер ее Никитич в далекой Венгрии. Куда деваться женщине с двумя детьми и годовым «пенсионом» в 4 рубля 30 копеек? Авдотья Терентьевна вторично вышла замуж. Легче ей стало? Нет, труднее: не в дом вносил Карпыч, а из дома, пропивал не только свое жалованье, но и женину справу.

Авдотья Терентьевна не жаловалась и не сдавалась, только стала чуть резче на язык, а в сердце, таком бодром в начале жизненного пути, стали все чаще закрадываться тревожные мысли: что будет с мальчиками? Зато сил — и физических и душевных— стало у нее больше. Она стирала чужое белье, убирала чужие квартиры, прислуживала в чужих домах.

Особенно привлекал ее дом ссыльного поляка Дулембы. Он жил тесно, в двух каморках, а народу у него всегда уйма, — самовар не сходил со стола. За чаем хозяин и гости говорили о таких вещах, что у Авдотьи Терентьевны подчас сердце замирало.

Горькую жизнь прожил Дулемба: и в железа его ковали, и двадцать лет таскали по сибирским острогам, и даже в Псковской ссылке жандармы не давали ему покоя. Но поляк остался чист сердцем и крепок духом, как и в день своего семнадцатилетия, когда он ушел из родительского имения, чтобы в Варшаве записаться добровольцем в повстанческий полк.

И он, этот горемычный Дулемба, и его сегодняшние гости были уверены, что ночь ушла, что вместе с царем Николаем положат в гроб и цепи, оплетавшие Россию. Кончится кнутобойство, мужиков отпустят на волю…

Авдотья Терентьевна, возвращаясь домой после хлопотного дня у Дулембы, думала: «Будет ли так, как видится полякам? Будет ли сегодняшний день, первый день нового царствования, началом счастливой жизни для ее сыновей?»

Для себя Авдотья Терентьевна уже ничего не ждала — ей бы только видеть своих детей без рубцов на теле и без слез в глазах…

Рубцы и слезы… Сколько лет прошло, а сердцу все еще больно, словно экзекуция произошла вчера-позавчера. Было это летом 1844 года. 85-й Выборгский полк вышел в поле на учение. Авдотья Терентьевна справилась с работой по дому, накормила Гришеньку и, уложив его спать, собрала грязное белье и направилась к речке. Ей навстречу четыре солдата: медленно шагая, они несли на носилках не то мертвеца, не то больного. Лицо прикрыто шинелью.

Обмерла Авдотья Терентьевна, ноги подкосились: сердце подсказало ей — твоя беда! Она бросилась навстречу солдатам… Те остановились и хмуро посмотрели на Авдотью Терентьевну.

— Мой? Скажите! Мой?

Солдаты поставили носилки на землю, один из них откинул шинель.

На носилках ее муж, Никита. Он обнажен до пояса. Спина влажная, опухшая, с багровыми. полосами.

Никита приподнял голову, взглянул на жену, а из глаз его, затуманенных, словно бельмом прикрытых, лились слезы…

— Не будет больше этого, — молвила Авдотья Терентьевна вслух, отгоняя горькое видение. — Ученые господа не могут ошибаться.

И хотя тревога не совсем улеглась, но на сердце Авдотьи Терентьевны все же стало покойнее.

День клонился к закату. В городе затихли шумы. В окнах то тут, то там зажигались огоньки.

— Не будет больше этого! — повторила Авдотья Терентьевна более уверенно и заспешила к своему дому.

А там — оба ее сына! Карпыч, в шлафроке разгуливая по комнате, говорит что-то, а мальчики, недовольные, видимо, чем-то, смотрят на него насупленными взглядами. Гриша, в шинели с поднятым воротником, сидит у печки, а Ипполит, тоже в шинели, — на кровати, положив голову на перекладинку.

— Мальчики! Вас отпустили? Почему вы не раздеваетесь? Ипполитушка! Скидывай сапоги, я тебе валенцы достану.

— Не нужны мне валенцы!

— Чего вы такие сердитые? — не унималась Авдотья Терентьевна. — День-то какой! Новый-от царь, говорят, добрый, сердешный.

— А ты, Авдотья, откуда это знаешь? — деловито спросил Карпыч.

— Умные люди сказывают.

Григорий вскочил на ноги:

— Умные люди, говоришь? А ты этих умных людей сюда пригласи, и мы с Ипполитом им свои зады покажем. По десять горячих нам сегодня за этого нового и добренького отсчитали!

— И с оттяжкой! — зло подхватил Ипполит.

— Серьезные дела надо обсудить с серьезным-спокойствием, — медленно начал Карпыч, присаживаясь к столу, — особливо если дела касательно лиц царствующей фамилии. Ты, Григорий, еще молод, потому и рассуждаешь несерьезно. Сегодня вас пороли не за нового царя, а за его величество в бозе почившего Николая Павловича.

— А за нового еще пороть будут? — резко спросил Григорий.

— Всенепременно будут, — серьезно ответил Карпыч, — но по какому регламенту, еще неизвестно. У нас в полку сегодня один майор сказывал, что розги упразднят, а вместо розог заведут калмыцкие нагайки.

— Врет твой майор! — сказала запальчиво Авдотья Терентьевна. — Не будет больше кнутобойства! Потерпите, дети! Новый царь-то, Александр, все отменит!

И чтобы показать своим сыновьям, что она уверена в этом, Авдотья Терентьевна принялась проворно, весело, с улыбкой на лице хлопотать по хозяйству. Накрыла стол скатертью, достала из печи чугун со щами, нарезала хлеб большими ломтями — она хотела сытным обедом немного утишить горе своих мальчиков.

Но когда все было готово и Авдотья Терентьевна уже собиралась сказать «Давайте кушать!», увидела: Ипполит лежит на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и острые плечи его вздрагивают.

3

Кое в чем оказалась права Авдотья Терентьевна: 26 августа 1856 года, в день коронования нового царя, были упразднены кантонистские школы, они переформировались в военные училища для подготовки фельдшеров, деловодов и топографов.

Григорий ушел из школы, поступил кондуктором в инженерную дистанцию, а Ипполит остался в училище на топографическом отделении.

Кнут, розги, оплеухи, тычки — все это, правда, осталось, но экзекуции уже проводились без «душегубства». Поручик Бутяков ушел из училища: одни говорили, что он перешел в полицию, другие — что постригся в монахи. Новый начальник обращался к старшеклассникам на «вы», а некоторые преподаватели вели со слушателями беседы на «вольные» темы.

Как деревцо, вдруг открытое солнцу, идет в буйный рост, так и Ипполит Мышкин в новых, почти человеческих условиях из подавленного и озлобленного мальчугана быстро преобразился в сердечного и жадного до знаний юношу. Он хорошо учился, много читал и много думал.

В 1860 году Ипполит окончил училище, и его, как одного из лучших учеников, направили в Петербург, в школу колонновожатых, на топографическое отделение.

Был то год небывалого общественного подъема, когда вся Россия ждала решительных перемен, был то год шумных собраний, съездов, резких дискуссий.

19 февраля 1861 года было уничтожено крепостное право.

Ипполит Мышкин не забыл прошлого. Правда, рубцы на его теле давно зажили, но боль от беспрерывных порок и унижений осталась: так у человека, лишившегося ног, еще долго ноют отрезанные пальцы. И поэтому он, юноша, не разбирающийся в политических сложностях, воспринял крестьянскую реформу как огромное благодеяние: ведь его мать была рабыней, все родичи — рабы, да и он сам, хотя и числился «солдатским сыном», был от рождения наделен рабьей долей.

Как после коронационного манифеста изменился облик школы кантонистов, так и после реформы 19 февраля вошло что-то новое в школу колонновожатых. Одни ученики ликовали, у других было такое настроение, словно их обманули, словно вдруг среди лета наступила осенняя нудь. Одни звали в деревню, чтобы в качестве межевых техников способствовать реформе, другие издевались над реформой и звали в деревню на защиту мужика от алчных помещиков. Были и такие, что звали к забастовке, к братанию с университетскими студентами.

Ипполит Мышкин прислушивался к спорам. «Деревня», «мужик», «передел земли» — все это не будило в нем никаких воспоминаний, всего этого не было в его жизни. Но многое его смущало. Крестьян «освободили», «облагодетельствовали», так почему взбунтовались крестьяне в Казанской губернии? 12 апреля собралось 5 тысяч крестьян в селе Бездна, и они потребовали: всю землю мужику, никакого оброка барину… И за это, за одну только мечту, высказанную вслух, солдаты убили 50 крестьян и больше 300 ранили… «Крестьяне бунтуют и в других губерниях, и всюду их расстреливают, так почему же, — спрашивал себя Мышкин, — пишут в газетах, что «добродушный русский народ встретил свободу с умилением сердца, кротко и благодарно»?»

И бунтуют не только крестьяне. Весь сентябрь бунтовали студенты Петербургского университета. Мышкин видел, как городовые и жандармы окружили на Бассейной студентов и избивали их…

12 октября вышли на улицу студенты Московского университета. Они направились к дому генерал-губернатора с требованием освободить арестованных товарищей.

Шли недели, месяцы, и юному Мышкину приходилось все больше недоумевать, все чаще задумываться. События следовали одно за другим. 2 марта 1862 года в Петербурге состоялся литературный вечер. Выступал профессор П. В. Павлов. Он сказал, что основная масса населения всегда стояла вне правового порядка и положение этой части населения настолько ухудшилось, что можно ожидать страшного взрыва… За эти слова профессора Павлова сослали в захолустный городишко.

На пасхе 1862 года город заговорил о прокламации, которую министр двора граф Адлерберг нашел у себя в кармане шинели. Прокламация призывала офицерство обдумать, проверить «свои и чужие убеждения теперь же», так как «в минуту столкновения рассуждать будет поздно».

В мае 1862 года всех потрясла весть о пожарах в Петербурге. Выгорели Большая и Малая Охта, вся Ямская, уничтожен Апраксин двор… В правительственных газетах писали, что поджогом занимаются… студенты.

«Зачем, — спрашивал себя Мышкин, — станут студенты дома поджигать?»

24 сентября воспитанники Корпуса путей сообщения послали своему директору требование «сменить самого себя за негодностью к службе в новых условиях».

В октябре кадеты I Кадетского корпуса избили своего батальонного командира только за то, что он сказал: «Эх, если бы шпицрутены не были отменены…»

Юный, неопытный Мышкин не разбирался в исторических сложностях тех лет. Он видел отдельные события, они его изумляли, поражали, но причины и следствия этих событий были от него сокрыты.

XVIII век, уходя в небытие, завещал человечеству три слова: «Свобода, Равенство, Братство», и эти три слова, занесенные из Франции в лоскутные королевства, княжества, герцогства феодальной Европы, порождали бунты и восстания против догм и авторитетов, против векового гнета, против монархов и церкви, державших народ в нищете и страхе.

В те годы, когда река истории меняла свое русло, на российский престол вступил Николай I, вступил на престол под свист снарядов на Сенатской площади. Это было 14 декабря 1825 года, в тот знаменательный день, когда декабристы попытались штыками нескольких полков добыть зарю свободы. Николай I подавил восстание декабристов картечью, виселицами и каторжными приговорами.

30 лет правил Россией Николай I, и все эти годы он с настойчивостью муравья и свирепостью хищника уничтожал все живое, светлое, смелое.

В своей стране он пулей, кнутами, палками и шпицрутенами душил малейшее проявление свободной мысли. Это он подвел Пушкина под дуло наемного убийцы, послал Лермонтова на убой, обездолил поэта Полежаева, отдал в солдаты Шевченко, отправил в ссылку Герцена и Салтыкова-Щедрина, сослал на каторгу петрашевцев и даже петербургских шарманщиков упрятал в тюрьму, когда один из них, по ложному доносу жандарма Дубельта, попытался сыграть на своей шарманке «Марсельезу».

Вне своей страны Николай деньгами, окриком и войсками поддерживал старое, отжившее, реакционное.

Однако политические страсти в Европе бурлили, взрывались. Франция, Испания, Италия, Австрия, немецкие княжества, Дания — всюду вспыхивали бунты, назревали восстания, и чем беспокойнее становилось на Западе, тем больше свирепствовал Николай в России.

Историк Грановский писал: «Положение наше становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой… Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом!»

Однако именно благодаря «страданию и гнету» было неспокойно и в России. То тут, то там вспыхивали крестьянские волнения, то в одном университете, то в другом разгорались искры бунта, то на одной фабричке то на другой проявлялось «рабочее непокорство».

И вдруг рушилось дело, которому Николай посвятил 30 лет свирепой борьбы! Против России выступила Турция, ей на помощь поспешили Франция и Англия, Австрия выжидала, Пруссия, любимое детище Николая, отделывалась нотами сочувствия. Россия одна. Ее войска двигаются по бездорожью. В интендантстве хозяйничают казнокрады, генералы враждуют между собой. В результате — военное поражение в Крыму.

Россия бурлит. Кнутами и шпицрутенами уже нельзя держать народ в узде. Того гляди государственный котел взорвется! Нужны новые люди, новые методы.

И Николай в бозе почил.

Новый царь, Александр II, не сорвал крышки с котла, а только чуточку ее приподнял: «даровал» несколько реформ. Но давление в котле нарастало — назревала революция.

И, чтобы спастись от революции, правительство решило вернуться к свирепым методам Николая I.

Межевое дело не увлекало. Все свои способности, всю свою настойчивость и усидчивость Мышкин отдавал стенографии и в течение одного года достиг того, что поспевал со своей записью за самым быстроговорящим человеком. Многим это казалось чудом, да и сам изобретатель новой системы стенографии, подполковник Артоболевский, аттестовал своего ученика как «явление необычное и диву достойное».

Стенография — дело новое. Александр II хотел лично убедиться в ее быстроте и точности: поможет ли ему эта стенография знать, о чем говорят в стране.

17 мая 1864 года подполковника Артоболевского с приказанием «иметь при себе лучшего стенографа» вызвал начальник Академии.

Конечно, подполковник взял с собой унтер-офицера Мышкина.

Начальник Академии генерал Иванов принял их стоя и, держа руки по швам, заявил с официальной торжественностью:

— Государь император соизволил заинтересоваться стенографией, — и неожиданно закончил начальствующим тоном: — А ты, Мышкин, не подведешь? Понимаешь, кому тебе придется показать свое уменье? Самому государю императору!

— В нем я уверен, ваше превосходительство, — успокоил генерала Артоболевский. — Унтер-офицер Мышкин хорошо подготовлен.

— Тогда с богом, подполковник. Девятнадцатого ровно в семь утра будьте оба у Иорданского подъезда. Форма одежды — парадная, при всех регалиях А у тебя, Мышкин, есть медали?

— Никак нет, ваше превосходительство!

— Скверно! Государь император не любит пустой груди! — Он быстро направился к двери и позвал — Захар!

На зов явился пожилой, но с молодцеватой выправкой фельдфебель. Грудь в крестах и медалях. Генерал Иванов, с лицом сосредоточенным, перебрал Захаровы регалии, а самую крайнюю медаль, золотую, с выписанными на ней славянской вязью словами «За усердие», он отстегнул и, подавая ее Мышкину, сказал:

— Прицепишь девятнадцатого, только ленточку приобрети новую, государь император любит, чтобы все блестело, — и, повернувшись к Захару, добавил: — Молодой еще, не заслужил отличий, а девятнадцатого представляется его величеству, сам понимаешь. Представится и медаль тебе вернет.

— Понятно, ваше превосход! — молодцевато отрапортовал Захар.

Мышкин принял медаль и благодарно кивнул головой «заслуженному» фельдфебелю — он не знал, что этими медалями «За усердие» награждались при Николае I особо ретивые жандармы.

4

До Зимнего, до резиденции царя, можно добраться многими способами. Генерала Иванова доставила туда дворцовая карета с форейтором впереди и лакеем на запятках; подполковник Артоболевский приехал на извозчике, а унтер-офицер Мышкин прибыл пешком и раньше своих начальников, несмотря на то, что на пути ему пришлось раз тридцать сходить с тротуара и становиться во фронт перед встречными генералами.

Дежурный в Иорданском подъезде поздоровался с генералом Ивановым и, кивнув в сторону Артоболевского и Мышкина, коротко спросил:

— С вами?

Их ввели в кабинет царя и поставили спиной к камину.

Мышкин огляделся: на стенах картины, в поставцах — фарфоровые пастушки, деревянные солдатики. Пола не видно: он прикрыт молочно-белым ковром. Возле письменного стола, на круглом цоколе, мраморный бюст Николая I — лицо злое, надменное.

Кабинет огромный, но его величина не подавляет. Вещи были с какой-то умной находчивостью подобраны друг к другу. Высокие белые двери с написанными на них яркими птицами незаметно сливались со светлым гобеленом, на котором причудливые деревья склонялись в сторону двери будто для того, чтобы уставшие от полета птицы могли отдохнуть на ветвях. За гобеленом — полочки, но не прямые, а изогнутые, и поэтому казалось Мышкину, что фарфоровые пастушки и деревянные солдатики бегут от гобелена, бегут от ветра, покачивающего деревья, и бегут к картине, на которой раскинулось голубое озеро и уютные, под красной черепицей домики…

И он, солдатский сын Ипполит Мышкин, видит всю эту красоту, он, бывший кантонист, стоит перед письменным столом, за которым решается судьба России, и к нему, поротому и битому, сейчас выйдет сам царь!

Ипполиту Мышкину было тогда мало лет, всего 16, но ему пришлось столько претерпеть, что частенько сам себе задавал вопрос: как я выжил? Жизнь в его сознании упростилась: прошлое — темное, жестокое, будущее — ясное, радостное. И это будущее — ясное, радостное — стало возможным только благодаря царю Александру-освободителю, тому, что войдет сейчас через белые двери — добрый, чуткий, милостивый…

Сами собой распахнулись белые двери. Шаги, звон шпор. Впереди царь. Он весь сияет, голубая лента через плечо, словно полоска вешнего неба, тонет в сиянье золотого шитья на мундире; от царя исходит нежный звон, точно стеклянные бусы перекатываются по стеклянному блюду, — это звякают ордена, кончики аксельбантов, шпоры…

— Будем заниматься стено-гра-фией, — сказал он, как показалось Мышкину, с иронией в голосе. — Кто будет писать?

— Унтер-офицер Мышкин, ваше величество, — ответил генерал Иванов — маленький, кругленький, с лицом, багровым от счастья, а может быть, и от того, что подпирал высокий воротник парадного мундира.

Царь посмотрел на Мышкина — сначала на сапоги, потом на медаль, затем в лицо — быстрым, цепким взглядом и повернулся к военному министру Милютину, стоявшему впереди свиты.

— Молодой, а уже отличился. — И Мышкину опять послышалась ирония в словах царя.

Многоопытный и умный Милютин понял, что юный унтер-офицер не служил в жандармах, что медаль на его груди — плод холопского усердия Иванова, желавшего угодить царю, зная его слабость к побрякушкам, поэтому улыбнулся и, склонившись, произнес своим мяукающим голосом:

— На службе вашего величества каждый верноподданный старается выказать свое усердие.

Генерал Иванов уловил двусмысленность в ответе военного министра и еще гуще побагровел.

Царь и вся его свита двинулись к письменному столу.

— Садись за стол, Мышкин, — предложил царь, — покажи свое искусство, — и, повернув голову к Иванову, добавил: — Вы, генерал, объясните нам эту самую стено-гра-фию, а он будет записывать.

У Мышкина в голове туман. Все произошло так, как он себе представлял: нарядный царь, блестящая свита, вежливый разговор. И все же произошло что-то такое, что ударило в голову. Царь не такой молодой, каким он видится на портретах: лицо обрюзглое, возле глаз — стрелки. Но не это поразило Мышкина. Поразили глаза царя: холодные, мертвые, точь-в-точь как на мраморном бюсте Николая. Неужели он, этот человек с мертвыми глазами, освободил народ от рабства, уничтожил кабалу в школе кантонистов, дал ему, Ипполиту Мышкину, новую судьбу?

— Садись, унтер-офицер! — сурово повторил царь.

Мышкин уселся, достал из кармана тетрадку, карандаши, а в мыслях бился вопрос: «Неужели он?»

Генерал Иванов напряженно, как в строю, докладывал:

— Наша новая система стенографии состоит в том…

Мышкин механически записывал. Вдруг он вздрогнул: военный министр Милютин, стоявший возле письменного стола рядом с каким-то сановным старцем, тихо сказал: «Le pauvre homme» («Жалкий человек»). От этих слов повеяло домашним, родным. Ожил перед глазами Карпыч, привиделась мать… «Усердие не по разуму», — ответил сановный старец.

И Мышкин сразу обрел покой, развеялся туман, в голове стало ясно, и его рука с обычной ловкостью стала выписывать крючки, палочки, кружочки.

Генерал Иванов закончил свои доклад.

— Читай, что написано, — обратился царь к Мышкину, глядя поверх его головы.

Мышкин поднялся. Молодым звонким голосом он повторил доклад генерала Иванова.

Вышла одна неловкость: увлекшись, Мышкин прочитал и слова военного министра Милютина и ответ сановного старца. Царь, как бы желая удостовериться, действительно ли написаны эти слова, заглянул в тетрадь, но, видя одни загогулинки и закорючки, метнул злой взгляд на генерала Иванова и жестко спросил:

— Как понять?

Выручил генерала Иванова умный Милютин.

— Ваше величество, — сказал он своим мяукающим голосом, — унтер-офицер Мышкин, внеся постороннее в запись, хотел показать вашему величеству, что он поспел бы записать, кроме доклада генерала Иванова, еще и реплики, буде такие были бы произнесены.

— Молодец! Положительно молодец! — похвалил царь, но глаза по-прежнему холодные, безучастные. — Оставь мне свою тетрадь! Спасибо, генерал, — он пожал руку Иванову, — и вам, подполковник, спасибо, вы, кажется, тоже причастны к новой системе?

— Причастен, ваше величество.

— Одобряю, — сказал он, пожимая руку Артоболевскому. — А тебе, Мышкин, за ловкость, — он посмотрел в сторону белой двери, где стоял дежурный флигель-адъютант: — Дай унтер-офицеру двадцать пять рублей. — И, даже не кивнув головой, направился к двери.

Звеня шпорами и орденами, последовала за царем свита.

Когда дверь закрылась и в кабинете остались генерал Иванов, подполковник Артоболевский, Мышкин и дежурный флигель-адъютант, который вручал Мышкину голубую двадцатипятирублевую кредитку, Иванов бросился к Мышкину и, схватив его за грудь, промычал сдавленным шепотом:

— Что ты, сукин сын, наделал?

Флигель-адъютант укоризненно покачал головой:

— Унтер-офицер удостоился царской милости.

— Но меня он, подлец, зарезал своей вставкой! Зарезал!

— Наоборот, генерал, именно вставка повлияла на решение его величества.

— Тогда… тогда… — засуетился Иванов, и лицо его, багровое, злое, сразу стало ясным и теплым, как румяное яблоко, освещенное солнцем. Он вытащил из кармана кошелек, извлек из него трешку. — Получай, Мышкин, награду и от меня!

5

Генерала Иванова ждала у подъезда дворцовая карета; подполковник Артоболевский уехал на извозчике; унтер-офицер Мышкин пошел пешком. Он шел по набережной, смотрел на широкую, расцвеченную солнечными бликами Неву, смотрел на величественные здания, которые отгородились от внешнего мира колоннами и решетками, смотрел на приземистую церковь Петропавловской крепости, которая на острие своей колокольни подняла к небу золотого ангела, и… ни о чем не думал — вернее, думал о многом, но мысли неслись таким вихрем, что ни одна из них не успевала закрепиться в сознании. Всем своим существом сознавал Мышкин, что с ним произошло что-то большое, решающее: он, солдатский сын, сидел в царском кресле, за царским письменным столом, а царь, сам царь, стоял рядом с ним и любовался его уменьем. Ведь о таком счастье он и мечтать не смел, а между тем нет радости, что-то мешает ей пробиться. Что? Вот в этом, основном, не мог разобраться Ипполит Мышкин, и поэтому текли его мысли, как вода сквозь сито, не освежая и не оставляя следа.

Вспоминался иронический тон царя, его глаза, равнодушные, холодные, надменные; его рот с брезгливо оттопыренной нижней губой, как у человека, который вместо вина хлебнул воду. Ничем, решительно ничем не был похож Александр на того царя, которого он так часто видел в мечтах. Но ведь именно этот Александр освободил народ от неволи, ведь именно этот Александр дал ему, кантонисту, новую, человеческую судьбу.

Неужели он, Мышкин, по молодости не разбирается в людях? Или там, в царском кабинете, был он так ошеломлен необычной для него обстановкой, что потерял способность видеть людей такими, какие они есть на самом деле?

Он прерывал размышления, чтобы отдать честь офицерам, стать во фронт перед генералами; но после каждого перерыва мысли Ипполита Мышкина возвращались к какому-то началу, которое, развиваясь, не шло к логическому завершению, а растекалось на отдельные ручейки, все дальше и дальше уходя от главного: кто он, царь Александр?

На одной из улиц до слуха донесся барабанный бой. Мышкин машинально одернул на себе мундир и зашагал четким шагом. Барабаны били на Мытнинской площади. Мышкин не видел барабанщиков, издали проступали лишь кивера конных жандармов, а в их кольце — бородатый, в очках человек.

Мышкин удивлен: какого роста, подумал он, должен быть человек, чтобы его было видно поверх конников?

Мышкин вышел на площадь. Что это? Посреди площади — эшафот, выкрашенный в густой черный цвет. На эшафоте — черный столб, а на нем железная цепь. Возле столба — невысокий человек, бородатый, с виду суровый, но из-за стекол овальных очков проглядывают приветливые глаза. На нем длинное пальто с меховым воротником, на голове круглая шапка.

За спиной невысокого человека — два палача: оба в черном, под цвет столба. Немного в стороне — чиновник в треуголке, в вицмундире.

А вокруг эшафота — охрана, да какая! Три шеренги солдат с ружьями; за ними — кольцо конных жандармов; за жандармами — цепь из пеших городовых!

Кто этот человек с серыми приветливыми глазами? И зачем такая усиленная охрана?

На солнце набегали свинцовые тучи, утро начало хмуриться.

Народу на площади становилось все больше и больше. Подходили офицеры и студенты, подходили пожилые люди в широкополых шляпах и крылатках, целыми группами прибывала молодежь в «русских» костюмах, подходили девицы — стриженые, в черных платьях и черных башлыках. За спинами городовых скопилось несколько тысяч человек.

Многое удивило Мышкина: на эшафоте преступник и палачи, а попа нет. Какая казнь без попа?! И почему преступник не в арестантской робе?

Чиновник в вицмундире читал что-то с листа, читал торопливо, невнятно — ничего не разобрать! Правда, невысокого человека вовсе не интересовало чтение: он беспрерывно обводил близорукими глазами толпу, по-видимому искал кого-то? А возможно, подумал Мышкин, он и не ищет никого: ведь прежде чем попасть на эшафот, этот несчастный должен был долго просидеть в тюрьме, отвык от людей, не слышал шума толпы… И вот теперь она перед ним…

Неожиданно послышались из толпы окрики:

— Позор!

— Шапки долой!

Чиновник закончил чтение.

Один из палачей, детина с волосатым лицом, до того смотревший на все с тупым безразличием, сразу оживился, он достал откуда-то обнаженную шпагу и театральным жестом показал ее народу.

Второй палач сказал что-то хриплым голосом, и человек возле черного столба опустился на колени.

Обнаженная шпага блеснула в воздухе.

Замерла толпа, замерли солдаты. Это продолжалось несколько мгновений. Вдруг, точно озверев, первый палач смахнул шапку с головы осужденного и, поднявшись на носки, переломил шпагу над его головой.

Барабаны отбивали тревожную дробь.

Первый палач, подбоченившись, стоял у края помоста, как актер в ожидании аплодисментов.

Второй палач поднял осужденного, вдел его руки в кольца свисавшей со столба цепи, а затем повесил ему на грудь черную доску с надписью: «Государственный преступник».

Тут заголосила толпа:

— Опричники!

— Позор!

— Негодяи!

Гражданин в кумачовой рубахе и плисовых шароварах прорвался сквозь кольцо охраны.

— Хочу проститься с ним! — кричал он, озлобленно отбиваясь от наседавших на него городовых.

И в то время, когда городовые боролись с гражданином в кумачовой рубахе, выдвинулась из толпы девушка в длинной черной накидке и, замахнувшись, ловко бросила на эшафот букет алых роз.

Послужило это сигналом или вышло случайно, но вслед за розами полетели к эшафоту венки, букеты и охапки белой сирени.

Осужденный улыбался, кивал головой, кланялся во все стороны.

Городовые рассыпались. Одни пытались ловить людей, бросавших цветы, другие оттесняли толпу, рвущуюся к эшафоту…

Палачи подхватили осужденного под руки, уволокли его с помоста.

Молодой офицер, помахивая фуражкой, кричал:

— Прощай, Чернышевский!

Толпа подхватила:

— До свидания!

Мышкин выбрался из толпы. Его не увлек общий порыв: он был недоволен собой. «Есть люди, — думал он, — которые за какую-то правду идут на казнь. А за какую правду, ты не знаешь, не знаешь, Ипполит! Ты не знаешь, почему Чернышевский так дорог девушке в длинной накидке, почему он так дорог молодому офицеру, тому, который восторженно кричал: «Прощай, Чернышевский!»

И что ты, Ипполит, вообще знаешь о жизни? Ходишь гоголем с чужой медалью на груди и считаешь, что мир прекрасно устроен. А в этом прекрасно устроенном мире люди с улыбкой на лице идут на муки!

Ты сидел сегодня за царским столом, и в твоем сердце не было радости! Тебя поразил холодный и надменный взгляд Александра. А ведь ты, Ипполит, не разглядел, что за этой холодной надменностью скрывается трусливая озабоченность. Ведь он, Александр, в это время думал: «Как сойдет казнь Чернышевского?» Он, царь, конечно, догадывался, что народ будет тянуться к Чернышевскому через забор из штыков… И чтобы не допустить до этого, нагнал солдат, жандармов, городовых…

Помогло это царю? Нет! Чернышевский улыбался, к его ногам летели цветы, а те, что выполняли царскую волю, трусливо спешили, даже не посмели обрядить «государственного преступника» в арестантскую одежду!

Есть, видать, сила посильнее царя!

Вот, Ипполит, о чем надо тебе подумать!»

6

Опять школа: лекции, муштра, чертежи, стенография. К занятиям прибавилось чтение. Он читал жадно, неуемно, как человек, который должен в короткий срок нагнать упущенные годы.

В школе была приличная библиотека, но не все книги выдавались ученикам. Мышкину повезло: его соседом по койке оказался книголюб — парень, друживший с библиотекарем; тот доставал для Мышкина книги из так называемого «преподавательского шкафа».

Что читать, Мышкин не знал и поэтому читал все, что добывал для него товарищ.

Во многом юный Мышкин не разбирался: сегодня он соглашался с Белинским, завтра убеждала его логика Писарева. Только один Чернышевский казался ему безгрешным во всех своих высказываниях. Каждая страница Чернышевского напоена ненавистью к крепостному праву, к самодержавию. Его, Мышкина, увлекли герои романа «Что делать?» — волевые, талантливые люди, готовые в любую минуту на муки, чтобы своими муками и даже своей смертью очистить народу путь к счастливой жизни.

Если раньше, в первые годы ученичества, Мышкин сторонился товарищей, даже побаивался этих шумных и, как ему казалось, слишком смелых юношей, то теперь Мышкин искал их общества, бывал на секретных читках, участвовал в спорах…

1864 год. Школа закончена. По существующему тогда закону полагалось отработать четыре года в войсковых частях. Мышкина, как лучшего ученика, генерал Иванов потребовал для службы в Академию Генерального штаба.

Осеннее яркое солнце заливает город. На мостовых — кареты, дрожки, верховые, на тротуарах — толпы, толпы, в небе — золотой ангел, ангел, взлетевший на иглу Петропавловской крепости. Ангел простирает крест к Мышкину: не то благословляет, не то дорогу указывает.

Мышкин остановился перед зданием Главного штаба, что полукругом охватывает просторную Дворцовую площадь. Рядом — Зимний дворец. Там сидел Мышкин в царском кресле, за царским письменным столом…

Мышкин поднялся на четвертый этаж, в геодезическое отделение. Он нашел комнату № 216, постучал и, не дождавшись отклика, открыл дверь.

В комнате всего два офицера: капитан и подпоручик. Оба удивленно взглянули на вошедшего.

— Тебе кого? — строго спросил капитан, поднявшись из-за стола.

У капитана светлые, соломенного цвета, бакенбарды, они мягко сливаются с серебряным шитьем воротника.

— Унтер-офицер Мышкин, назначенный в службу в геодезическое отделение!

Отрапортовав, Мышкин протянул капитану свои документы.

Капитан сначала просмотрел документы, потом исподлобья взглянул на Мышкина, затем, прикрыв свой нос мышкинским пакетом, спросил:

— Воняешь?

Мышкин вопроса не понял:

— Как вы сказали?

Капитан отступил на один шаг и, не повышая голоса, сказал:

— Пошел вон. Службы не знаешь.

Мышкин вышел в коридор, длинный, унылый коридор с цепочкой белых дверей и синими песочными ящиками возле каждой двери.

Сколько надежд он связывал с новой службой! Ему чудилось, что именно здесь он начнет восхождение к тем высотам, о которых столько мечтал. Он будет служить и учиться, учиться, чтобы стать похожим на тех героев, которые ему полюбились, из романа «Что делать?». И вдруг — «Пошел вон!»

Дверь № 216 раскрылась, показался капитан.

Мышкин решительно шагнул к нему:

— Ваше высокоблагородие! С семи лет я на военной службе, с семилетнего возраста я знаю, что солдату полагается отвечать «так точно» и «никак нет». А на ваш вопрос я не мог ответить ни «так точно» ни «никак нет»: я вопроса не понял.

Капитан опять посмотрел на Мышкина исподлобья, но на этот раз посмотрел заинтересованно: ему понравился ладно скроенный юноша с живыми глазами и серьезной речью.

— Вопроса не понял? А в твоей характеристике сказано, что ты по-нят-ли-вый, — закончил он издевательски. Повернулся спиной к Мышкину, сделал несколько быстрых шагов, вдруг остановился и добавил: — Ступай к господину подпоручику.

Мышкин опять в комнате № 216. Подпоручик что-то вычерчивает на большом листе плотной бумаги. Перед ним угольники, линейки. От окна тянется солнечный луч, и он веером растекается по чертежной доске.

— Разрешите, ваше благородие!

Подпоручик поднял голову. Круглое лицо, тонкие усики, улыбающиеся глаза.

— Садитесь, унтер-офицер, — сказал он приветливо. — Как вас величать по имени-отчеству?

— Ипполит Никитич.

— А меня Михаил Сергеич. Сидите, Ипполит Никитич, не вскакивайте, забудьте, что вы нижний чин, мы с вами сослуживцы. Ошарашил вас капитан…

— Я его вопроса не понял.

— Его подчас и я не понимаю: с придурью он. Он убежден, что все солдаты грязные, что от них дурно пахнет. И, кроме того, обиделся: как это ему, сиятельному графу, придется сидеть в одной комнате с солдатом! Но не огорчайтесь, Ипполит Никитич, все устроится. Для карьеры наш сиятельный капитан поступится своим графским гонором.

И действительно, все устроилось.

Жизнь была однообразна и в то же время очень сложна. Мышкин работал и жил в центре города, а на котловом довольствии состоял при телеграфной роте, что квартировала за Невской заставой. Ходить туда завтракать, обедать и ужинать не было возможности, пришлось Мышкину тратиться на питание из своего жалованья. А жалованье было воробьиное: 4 рубля 20 копеек! Жил Мышкин на хлебе и воде, а сытым бывал только по праздничным дням, когда, свободный от службы, мог отправляться в телеграфную роту.

И так жил он четыре года, и если выжил, то только благодаря своему крепкому организму да тем крохам, которые могли ему уделить брат Григорий из своего нищенского жалованья кондуктора и мать из своего заработка поденщицы.

На службе быстро наладились отношения Капитан убедился в двух вещах: «от солдата не пахнет» и «солдат чертовски трудоспособен». Капитан был вздорным человеком, но достаточно умным, чтобы понять: на солдата можно свалить всю чертежную работу.

Мышкин работал безотказно: с утра до темна вычерчивал он топографические карты и до того набил себе руку в этом трудном деле, что частенько удостаивался похвалы начальства.

С Михаилом Сергеичем установились иные отношения. Подпоручик явно симпатизировал Мышкину. Правда, в присутствии капитана он обращался к Мышкину на «ты», зато когда оставались наедине, они беседовали непринужденно, даже дружески. Михаил Сергеич рассказывал Мышкину о своих семейных делах, говорил с ним о книгах, которые читал, интересовался планами Мышкина на будущее.

Мышкин был благодарен подпоручику за человеческое отношение, и в то же время был он крайне сдержан: голодный и униженный, Мышкин не мог преодолеть внутренней неприязни к сытому барчуку.

Как-то в субботу, на исходе рабочего дня, подпоручик сказал:

— Ипполит Никитич, вы жаловались, что у вас нет практики по стенографии.

Михаил Сергеич не понял Мышкина: не практика по стенографии нужна была ему, а приработок, который могли дать занятия по стенографии. У Мышкина не было свободного часа для побочных занятий, даже по праздничным дням приходилось работать дома.

— Да, Михаил Сергеич, совсем не занимаюсь стенографией.

— А хочется?

— Очень.

— Могу вам помочь. У меня по воскресеньям собираются друзья. Читаем, спорим. Иногда попадаются нам любопытные книги. Вот, например, завтра будем читать интересную книгу. Пришли бы ко мне, послушали, ведь вы любите хорошую книгу, а если книга вам покажется полезной, застенографировали бы ее. Вот вам и практика будет.

Мышкину понравилось предложение: он действительно любил хорошую книгу, но, увы, в штабе был лишен ее. В офицерскую библиотеку его не пускали, а в солдатской — одна дребедень.

Михаил Сергеич жил на Охте, в деревянном домике.

Старушка, открывшая дверь, поклонилась Мышкину и тепло сказала:

— Разденься, дружочек, самовар уже на столе.

Она проводила Мышкина по низеньким, но светлым комнатам. Желтые навощенные полы, на стенах — расписные тарелки.

В просторном кабинете человек шесть-семь — студенты и военные. На столе — самовар, блюда со снедью.

Михаил Сергеич поднялся с дивана:

— Ипполит Никитич Мышкин, мой друг и сослуживец. Прошу любить и жаловать!

Мышкин чувствовал себя неловко. Он пожимал руки, улыбался, но не мог отделаться от назойливой мысли: почему эти барчуки так обрадовались солдатскому сыну?

Артиллерийский юнкер, чернявый человек громадного роста, обнял его и, захлебываясь, промолвил:

— Наконец-то среди нас человек из народа!

Саперный подпоручик сказал церемонно:

— Рад пожать вашу руку.

А студент Военно-медицинской академии, длинноволосый, в дымчатых очках, потянул Мышкина за рукав:

— Тамбовский? — спросил он.

— Псковской.

— Почти соседи. Садись со мной, поговорить надо.

— Парфен! — оборвал студента хозяин. — Разговоры после. Давайте завтракать!

Все ели с большим аппетитом, перекидываясь при этом шутками, а Мышкин сидел словно замороженный. К еде не прикасался. Был уверен: барчуки знают, что он голодный, и пригласили его только для того, чтобы накормить голодного солдата!

— Ипполит Никитич! А вы что? Поститесь сегодня?

— Не хочется, Михаил Сергеич. Я дома плотно поел.

Как-то незаметно перешли от шуток к серьезному разговору. Юнкер достал из кармана книгу и, прежде чем приступить к чтению, сказал:

— Господа. Мы разобрались в споре Сент-Илера с Кювье. Мы проштудировали бюхнеровскую «Материю и силу». Проштудировали Дарвина и Молешотта. Мы убедились, что «природа не храм, а мастерская и человек в ней работник». Мы убедились, что все живое на земле совершенствуется в результате борьбы за существование. И вот теперь, господа, перед нами вторая задача: проштудировать труды, которые преследуют цель усовершенствовать человеческое общество. Таких трудов немало, и мы все их добудем. Сегодня начнем с Фурье, с его труда «Принципы ассоциаций». — Он протянул книгу через стол. — Прошу…

Подпоручик, юноша с грустными, а может быть, усталыми глазами, принял книгу из рук юнкера, откашлялся и приступил к чтению…

Мышкин закрыл глаза. Размеренное чтение убаюкивало. Ему почудилось: он на Мытнинской площади, Чернышевский, прижавшись спиной к черному столбу, говорит тихим, задушевным голосом… «Люди-братья, вы рождены свободными, а вас держат в рабстве. Вы рождены, чтобы быть счастливыми, а вас угнетают несчастья. Вы сильны, а вас ломают, как ветер сухие ветки… Объединяйтесь… Объединяйтесь, люди-братья…»

Жизнь в Петербурге приобрела для Мышкина новый смысл. Он стал постоянным участником «воскресных чтений».

Кружок Михаила Сергеича не преследовал политических целей (хотя впоследствии почти все участники кружка стали активными революционерами), да и сам Мышкин в то время таких целей не искал. Он учился, учился, чтобы достойно спорить с товарищами, которые были значительно образованнее его, он учился, понимая, что только знания дают ему возможность считать себя полноправным членом «барского» кружка, он учился, предугадывая классовым своим чутьем, что именно на путях Фурье, Сен-Симона, Герцена, Бакунина, Лассаля и Маркса (хотя пути эти разные, и в этой разности нужно еще разобраться!) человечество должно искать спасение от нищеты и унижений.

Четыре года Мышкин, прослужил в геодезическом управлении Генерального штаба, и четыре года продолжалась учеба.

Мышкин получил назначение в Москву — правительственным стенографом.

Солдатский сын очутился на свободе! Мир велик и богат всем, чего просит душа, — умей только взять то, чего желает твое сердце. Но что выберет он, безродный кантонист, выживший только благодаря своей сильной природе? Он выберет все, что могут взять ясная голова и здоровые руки!

Должность правительственного стенографа была почетная и прибыльная. Точный, исполнительный, трудолюбивый, Мышкин был нарасхват. Он стенографировал на заседаниях Окружного суда, вел отчеты земских собраний, ездил в Пензу, в Нижний…

Новая жизнь, новые отношения! Переход от подневольного состояния и нужды к свободе и полному благополучию был так внезапен, что первые месяцы в Москве Мышкин все еще чувствовал себя солдатом: при встрече с офицерами рука сама поднималась к козырьку, хотя на голове вместо военной фуражки сидела шляпа; уже питаясь в ресторанах, Мышкин набивал ящики своего стола всяческой снедью, словно не верил, что действительно кончилась петербургская голодуха. Новая жизнь была чересчур необычна для «правительственного стенографа», чтобы он мог сразу поверить в ее реальность. В Окружном суде за восемь рабочих дней в месяц ему платили 46 рублей, а в остальные дни, стенографируя на съездах, собраниях и в ученых обществах, Мышкин зарабатывал больше двухсот! Он мог разрешить себе все! Одевался у Голышева — модного в то время портного; жил в гостинице на Тверской; обедал у Соколова и не в «низке», а на втором этаже, где обедала «чистая» публика; посещал театры, покупал книги, задаривал мать и брата Григория. Источник дохода был неиссякаем! При трудолюбии Мышкина, при его усидчивости он мог, если бы ему понадобилось, удвоить и утроить свои заработки: стенографов было мало, особенно правительственных, чьи стенограммы считались официальными документами.

Прошел угар первых месяцев «свободы», наступили трудовые будни. Мышкин свыкся и с работой и со своим положением Новая жизнь, новое окружение, все это уже казалось ему естественным. Адвокаты, земские деятели, журналисты — народ, с которым он ежедневно общался, — больше не вызывали в нем настороженности или недоверия. Он убедился, что среди них есть люди хорошие и плохие, прогрессивные и отсталые, но даже плохие и отсталые считали его «человеком своего круга». Жизнь Мышкина текла ровно и тихо, как ручеек на дне оврага.

В 1869 году Мышкин встретился с двумя людьми, и эти встречи немного взбаламутили его безмятежное житье.

Первая встреча произошла в Пензе. На собрании земцев Мышкин познакомился с мировым судьей Порфирием Ивановичем Войнаральским, местным богатым помещиком. Мышкин волновался, стенографируя его речь: в деревнях голод, мор, и Войнаральский закончил свою речь страстным предупреждением: «Народ не стерпит, народ поднимется!»

Войнаральскому было лет 25, но говорил он сурово и веско, как умудренный жизненным опытом старец.

В сознании Мышкина всплыло прошлое, тяжелое и горькое. В смелой речи Войнаральского он услышал и отзвуки каких-то своих мыслей, каких-то своих сомнений.

После заседания он подошел к Войнаральскому:

— Вы привели ужасные факты. Но что, по-вашему, нужно делать сегодня, завтра? И можно ли что-либо сделать в наших условиях?

Войнаральский взял Мышкина под руку, отвел его в сторону:

— Друг мой, разрешите задать вам два вопроса.

— Пожалуйста!

— Вот на вас хорошо сшитый фрак. Скажите, друг мой, если вам предложат снять с себя фрак и обрядиться в рубище, вы очень будете страдать?

Мышкин рассмеялся:

— Тринадцать лет я носил солдатскую рубаху!

Войнаральский удивился: перед ним стоял юноша с тонким, породистым лицом, с высоким лбом мыслителя, из-под которого смотрели пытливые карие глаза.

— Вы носили солдатскую рубаху? И целых тринадцать лет?

— Да я же бывший кантонист, я солдатский сын. Мой фрак — случайность!

— Тогда, друг мой, я второго вопроса вам не задам. Я не носил солдатской рубахи, фрак на мне не случайность, но для блага народа я готов сменить фрак на арестантский халат.

— Порфирий Иванович! — опять рассмеялся Мышкин. — Сменой фрака народу не поможете! — И закончил серьезно: — Я вас спрашиваю, какие выводы вы делаете для себя из фактов?

Войнаральский склонился к уху Мышкина:

— Такие, как я, должны сделать все, чтобы народ скорее поднялся. Вот мой вывод из фактов, которые вы изволили назвать ужасными. И если, друг мой, эти факты и вас тревожат, буду рад поговорить с вами в любое время.

И Мышкин узнал от Войнаральского, что в Пензе есть люди, которые уже работают для «блага народа», что эти люди связаны с кружками в Москве, Петербурге…

С одним из таких кружков, по указанию Войнаральского, Мышкин и связался по возвращении из Пензы. Но кружок этот чем-то напоминал Мышкину воскресные чтения у подпоручика Михаила Сергеича: участники кружка занимались самообразованием, самоподготовкой к «подвигу», не зная еще, в чем выразится их подвиг.

Вторая встреча произошла в Москве. Был поздний вечер. Мышкин, сидя за столом, расшифровывал стенограмму. В комнате стоял полумрак, лампа под густым синим абажуром освещала только листы бумаги и руки Мышкина.

Без стука вошел в комнату странный человек. В ярком пледе, накинутом на плечи в виде римской тоги, на голове шляпа с широченными полями, из-под которой ниспадали длинные волосы, на носу дымчатые очки.

— Вам что угодно?

— Если ты Мышкин, то мне угодно, а если не Мышкин…

Мышкин обрадовался: по голосу узнал он гостя. Поднялся ему навстречу:

— Парфен! Какими судьбами?

— Не судьбами, а ногами. Прямо с вокзала. А. ты, земляк, неплохо устроился. Наследство от тетушки получил?

— Не наследство, а своими руками добыл, — в тон ответил Мышкин. — Разоблачайся. Будем чай пить.

— Погоди, земляк, с чаем, — хмуро сказал Парфен. — Нам сначала надо кой о чем договориться. Михаил Сергеич дал твой адрес и предупредил…

— Как поживает Михаил Сергеич?

— Ничего. Ждет производства в штабс-капитаны. На примете невеста. Богатенькая. В общем кандидат в либеральные помпадуры.

— Ты не изменился, Парфен!

— А чего мне меняться? Ведь жизнь не изменилась. Но не в этом дело. Можно будет у тебя прожить недели две? Знай, земляк, жилец я не из спокойных: народ будет ходить, а возможно, и голубой мундир заглянет. Подумай, земляк, не повредит ли это твоей чистенькой репутации.

— Живи сколько хочешь и принимай кого хочешь!

Парфен сбросил плед с плеч. Какой убогий вид! Серые холщовые брюки, заправленные в высокие сапоги, синяя ситцевая рубаха, перехваченная тесьмой.

Мышкин достал из шкафа полотенце, тонкое белье и новый черный костюм.

— Бери, Парфен, и шагай в ванную. Помойся с дороги, переоденься, и будем чай пить.

Гость сделал так, как предложил ему Мышкин, — щедрость товарища его не удивила.

За чаем разговорились: Парфен приехал в Москву, чтобы набрать «группу».

— Зачем?

— В Тамбовскую губернию поедем.

— Почему именно в Тамбовскую? И при чем тут группа?

Парфен прилег на диван, закрыл глаза.

— Вот что, земляк. Вместо того чтобы отвечать тебе на всякие «зачем?» и «почему?», я тебе скажу главное. Не всех россиян прельщает производство в штабс-капитаны или тихая жизнь в уютных гостиницах. Есть чудаки, которые не могут мириться с тем, что где-то в Тамбовской губернии народ мрет от тифа и болотной лихорадки.

— А в Пензенской он не мрет?

— И в Пензенской мрет, и в Рязанской, и в остальных губерниях святой Руси. Но наша группа едет в Тамбовскую. — Он вдруг раскрыл глаза, пристально посмотрел на Мышкина. — А знаешь, земляк, такое положение вещей предопределено законами природы. Птицы летают, гады ползают, хищники пожирают…

Мышкин тряхнул гостя за плечи:

— Ты, летающий, ты слеп, как сова днем!

— Задело? — спокойно спросил Парфен.

— Не твои прописные истины! Все вы говорите о народе, о его нужде, страданиях. Один хочет снять с себя фрак и обрядиться в арестантский халат, ты бросил медицинскую академию и вырядился в холщовые штаны. И все для блага народа. Один мой знакомый, тот самый, который тоскует по арестантскому халату, устроил в своей деревне что-то вроде кассы взаимопомощи для мужиков и считает, что облагодетельствовал народ. Ты вот со своей группой едешь в Тамбовскую губернию, чтобы объяснить мужичкам: «Не пейте, милые, болотную воду, в ней, проклятой, тиф водится», — и тоже считаешь, что облагодетельствовал народ. Чепуха! Слышишь, Парфен? Чепуха!

Парфен присел, заинтересованно взглянул на Мышкина.

— Валяй, земляк. Ты начал дело говорить.

— Начал и кончил! Все!

— Обиделся?

— Да! На себя обиделся! Плохое вижу, а как до хорошего добраться, не знаю!

Парфен уехал со своей группой в Тамбовскую губернию. Мышкин продолжал заниматься стенографией.

В Окружном суде ему приходилось часто работать с одним адвокатом, человеком передовых и смелых взглядов, хотя с виду и по манерам он казался сановником времен Николая I.

В один из дней этот адвокат пригласил Мышкина «на чаек».

Впервые Мышкин очутился в барской квартире, высокой, светлой, где вещи радовали глаз богатством красок, где воздух был насыщен ароматом невидимых цветов, где человеческий голос звучал приглушенно из-за обилия ковров.

«Чаек» оказался обильным ужином, с винами и несколькими переменами горячих блюд. Посторонних не было: хозяйка, женщина с яркими губами, адвокат и дочь Варвара, девушка лет девятнадцати. Золотисто-пепельные волосы, большие светлые глаза с задумчивым взором.

За ужином был Мышкин неловок, малословен. Адвокат что-то рассказывал, а Мышкин любовался Варварой. Их глаза встретились. Она улыбнулась.

— Счастливый вы человек, Ипполит Никитич, — начал адвокат, когда они перешли в гостиную. — Деньги лопатами загребаете, а аз, грешный, в вашем возрасте на Козихе жил, а на четверых нас, студентов, одна пара сапог была.

Мышкин был благодарен, хозяину: он понимал, что умный адвокат «приподнимает» гостя в глазах своей семьи.

Мышкин не курил, но тут он взял сигару из ящика, закурил и… все поплыло перед его глазами. А когда пришел в себя, когда улеглось кружение в голове, он увидел трогательно озабоченное лицо Варвары и услышал трепетный голос:

— Правда, что вы были кантонистом?

— Правда.

— Расскажите что-нибудь о себе.

Мышкин видел нежный взгляд, и ему стало радостно. Он рассказал, как его высекли в день смерти Николая I. Рассказ звучал весело, с детской непосредственностью.

Установилась тишина. Адвокат и его жена почувствовали себя неловко, они избегали взгляда гостя. А Варвара положила руку на рукав Мышкина и с материнской теплотой сказала:

— Бедненький.

Первая девушка, первая любовь! Мир казался Мышкину чудесным. С Варварой он виделся часто, говорил ей о своей работе, о своей мечте стать учителем. Она слушала его с трогательным сочувствием, лишь иногда чудилось Мышкину, что в ее взгляде нет-нет да появляется что-то пренебрежительное. Но в 21 год, если действительно любишь, видишь только то, что хочешь видеть.

Прошло несколько недель. Стоял июль. Жарко. Варвара с семьей жила на даче в Сокольниках. Суббота. Мышкин еле дождался конца судебного заседания: он собирался в Сокольники. Мысленно он уже видел: Варвара идет ему навстречу, вся залита солнцем, волосы на голове как бы дымятся. В своем легком платье кажется она розовой, воздушной…

— Вас просят в адвокатскую, — доложил служитель.

Мышкин отправился. В большой комнате — адвокат, один.

— Освободились уже?

— Полностью! — обрадовался Мышкин, догадываясь, что адвокат приглашает его с собой в Сокольники.

— Тогда пошли.

Перед зданием суда стояли «лихачи». Мышкин поманил пальцем одного из них.

— Не надо, — удержал его адвокат. — Пройдемся немного.

Они вышли к Кремлевской стене, к молодому садику.

Адвокат опустился на скамью. Несколько минут он сидел молча.

Тысяча мыслей пронеслась в голове Мышкина: молчание адвоката показалось ему зловещим. Неужели он против их любви? Неужели этот передовой человек не согласен впустить в свой дом бывшего кантониста? Неужели Варвара не смогла убедить его?

— Выручайте, батенька! — сказал вдруг адвокат нервно и громко. — В понедельник будет слушаться дело Огородникова.

— Чем я могу вас выручить? — облегченно вздохнув, спросил Мышкин. — С великим удовольствием!

— Я так и думал: кто-кто, а вы мне не откажете. А прошу я у вас безделицу: сделайте ошибочку в стенограмме.

— Не понимаю.

— Объясню, Ипполит Никитич. Дело Огородникова я должен выиграть. А если оно будет решаться в понедельник, то я его определенно проиграю. Нужно выждать, чтобы шумиха спала.

— И все же не понимаю, чем я могу вас выручить.

— Мне нужен бесспорный повод для кассации. И вы должны мне дать этот повод.

— Я?!

— Да, батенька, вы. Ваша стенограмма — официальный документ. Вот вы, дорогой Ипполит Никитич, сделайте ошибочку в этом документе. В показаниях одного из свидетелей напишите «да» вместо «нет» или «нет» вместо «да». Как вам более удобно. И это мне даст повод для кассации.

День яркий, солнечный, а Мышкину вдруг холодно стало. Ноги дрожат, ледяная волна поднимается по спине и заползает под волосы. Неужели он ослышался? Ему, Мышкину, предлагают совершить подлог, чтобы спасти от каторги миллионера-мукомола Огородникова, спасти от каторги того, кто поджег свои паровые мельницы, дабы сорвать крупный куш со страховых обществ! Ему, Мышкину, предлагают совершить подлог, чтобы «выгородить» миллионера и отправить на каторгу его приказчиков, чьими руками подлец хотел совершить свое подлое дело! И совершить этот подлог предлагает ему, Мышкину, кто? Человек, которого Мышкин уже мысленно называл отцом!

— Вы мне предлагаете…

— Ипполит Никитич, дорогой, ради бога, не волнуйтесь. С этической стороны нет ничего предосудительного в моем предложении. Вашу ошибку обнаружат, или вы сами заявите о ней. Высшая справедливость будет восстановлена, а мне вы большую услугу окажете. Вы, так сказать, приобщаетесь к нашему миру…

Мышкин не поднялся, а вскочил на ноги и почти бегом вышел из садика.

Ему было тяжело. Все в нем возмущалось, негодовало, но порой его охватывала такая жалость к себе, что слезы, как в детстве, лились обильной струей. Он сам загородил дорогу, ведущую к счастью: без Варвары он не мыслил будущего! Он сам порвал нить: не ему отказали, а он отказался от счастья, не желая его купить за… подлость!

Мышкин еще один раз столкнулся с «барином из либералов». На съезде земцев в Пензе выступал «уважаемый и почтенный общественный деятель», благообразный старик с Владимиром на шее, с львиной гривой и бархатистым голосом.

— …Что же это за освобождение без достаточного земельного надела, без гарантированного крестьянского самоуправления, без благоустроенной народной школы, даже без избавления от телесного наказания, унижающего человеческое достоинство освобождаемых, — освобождение, которое началось и продолжается до сих пор беспощадными порками? Возьмем наш. суд. Что осталось в нем от того идеала…

Эти мысли тревожили и Мышкина.

«Вот, — подумал он, — барин с Владимиром на шее, а мыслит шире, чем те из молодежи, которые видят только болото в какой-то Тамбовской деревне».

Вечером в гостинице он расшифровывал стенограмму. Заходит коридорный:

— К вам пожаловал…

Не успел он фразы закончить, раскрывается дверь — на пороге уважаемый и почтенный общественный деятель. Правда, ничего львиного уже не было в его обличии, он был больше похож на петуха, попавшего под ливень.

Долго не выпускал он руку Мышкина, говорил что-то о благородных порывах, которые, увы, «душатся холодным дыханием жизни», и когда Мышкин, не понимая, что произошло, спросил, чем он обязан визиту, старик ответил добродушно, хотя и немного стеснительно:

— Я сегодня увлекся, был несдержан. Наговорил такое, что даже губернатору не понравилось. Каково мне будет, когда стенограмма до министра дойдет? А у меня, уважаемый господин Мышкин, семья, большая семья. Прошу вас, убедительно прошу зачеркнуть все, что звучит неприятно. — Он достал из кармана «конверт со вложением», застенчиво положил его на стол. — Дорогой Ипполит Никитич, поймите меня: моя речь никому не поможет, а меня погубит. Погубит, уважаемый друг.

Мышкин был всегда ровен в обхождении с людьми и почтительно относился к старости, но тут он потерял власть над собой: схватил со стола конверт с деньгами, распахнул дверь, выкинул конверт в коридор и, повернувшись к «уважаемому и почтенному общественному деятелю», прокричал:

— Вон! Немедленно вон отсюда!

7

Летом 1871 года редактор «Московских ведомостей» предложил Мышкину дать отчет о «Нечаевском деле», которое должно было разбираться в Судебной палате.

Ипполиту Никитичу шел уже 24-й год, а своего места в жизни он еще не нашел. Он много зарабатывал, но мир сытых, благополучных, мир «уважаемых и почтенных общественных деятелей» его не прельщал. Не увлекали его и читки в кружке: Мышкин был человеком дела, а в кружке только говорили о деле. А может быть, именно разговоры в кружке привели к тому, что Мышкин все еще «плавал меж берегов»? Все его симпатии, все его помыслы были с теми, которые хотели что-то делать, но он, как и остальные кружковцы, не знал, как приняться за дело. Сенсимонисты предлагали одно, лассальянцы — другое, бакунинцы — третье, и все для блага русского народа. Мышкин видел, что в русском обществе идет брожение, но он хорошо помнил слова Марата: «Если в эти моменты общественного брожения не найдется смельчака, который стал бы во главе недовольных, чтобы сплотить их против притеснителя, не найдется сильной личности, которая подчинила бы все умы… то восстание обратится в бесплодную вспышку, которую очень легко подавить». Этой сильной личности не видел Мышкин!

«Нечаевское дело» произвело на Мышкина ошеломляющее впечатление: из выступлений Успенского и Прыжова, которые даже на скамье подсудимых говорили о своем страстном желании помочь народу, просветить его, добиться для него счастливой доли, — перед Мышкиным все яснее вырисовывался «его путь». Горячее отношение Успенского и Прыжова к тому, во что они верили, и их самопожертвование звало к подражанию. Успенский прямо заявил суду, что всякий честный человек должен работать на пользу народа.

«Что я, — спрашивал себя Мышкин, — способен на такой подвиг?»

На суде были названы книги, которые распространяли участники нечаевского кружка: «Политическая экономия» Милля, «Исторические письма» Миртова (Лаврова) и первый том Лассаля. Мышкин знал эти книги, он их опять добыл, вторично прочитал и… по-новому понял. Его поразила мысль, высказанная вскользь Лассалем, что всякий рабочий, отдавшись борьбе за интересы своего класса, совершает этим высоконравственный акт, ибо служит делу общественного прогресса… Вот почему, решил Мышкин, публика в зале суда чувствовала симпатию к обвиняемым: от них, словно от солнца, шли яркие лучи необыкновенной моральной чистоты — они принесли себя в жертву общественному прогрессу.

Обрабатывая свои заметки из зала суда, Мышкин обратил внимание на одну деталь: нечаевцы намеревались освободить Чернышевского из тюрьмы. Привлекавшийся по делу нечаевцев Кунтушов собирал уже деньги для этой цели.

Образ Чернышевского навечно вошел в сознание Мышкина: это был первый революционер, который поразил его воображение, это был первый человек, который вселил в него тоску по свободе. Но может ли быть человек таким многогранным? Студенты, протестовавшие в 61-м году против произвола министра просвещения Путятина, считали своим вождем Чернышевского. Каракозов, стрелявший в 66-м году в Александра II, преклонялся перед Чернышевским. Нечаевцы — и те хотят освободить Чернышевского!

«Где истинный Чернышевский? — спрашивал себя Мышкин. — Не может он одновременно быть учителем Каракозова и нечаевцев! Разные они, и разные у них пути!»

Как зародились у Мышкина первые революционные мысли? На это можно ответить с уверенностью: они зародились под влиянием всего виденного, пережитого и прочитанного. То из одной книги, то из другой, то из одного спора, то из другого оседали отдельные мысли, фразы, и они давали мозгу пищу для размышлений.

После Крымской войны появилась масса книг, преимущественно переводных, по естествознанию. На этих книгах воспитывались шестидесятники с их верой в человеческий разум. Вера эта не ослабела и в семидесятых годах, но питалась уже из других источников. Семидесятники накинулись главным образом на социальные науки. В 1872 году появился в русском переводе первый том «Капитала». Стройностью системы и глубиной критики Маркс произвел на молодежь большое впечатление. Другие, более ранние произведения Маркса оставались неизвестными широкому кругу — их, семидесятников, интересовало экономическое учение Маркса и Маркс как руководитель Интернационала. Далее этого их интерес не простирался: они проходили мимо и его философских и исторических взглядов. Молодежь продолжала оставаться на точке зрения утопического социализма и признавала своими учителями Чернышевского, а вслед за ним — Лаврова и Бакунина.

Мышкин, может быть, дольше, чем многие из его товарищей, задержался на Чернышевском. Возможно, читая его работы, перед глазами Мышкина стоял живой Чернышевский, стоял таким, каким он его видел в памятный майский день на эшафоте. Эти личные переживания сблизили, сроднили Мышкина не только с автором, но и с героями его романа: мозг Мышкина без какого-либо сопротивления принимал все доводы автора — так обычно безраздельно верят любимому человеку.

Мышкина увлекла фигура Рахметова: его физическая сила, волевой характер, его умение сочетать теорию с практикой, его высокие, благородные цели, его готовность отдать себя целиком делу революции.

«Что сделал бы я на его месте?» — спрашивал себя Мышкин.

Две-три фразы, мельком брошенные автором, как Рахметов «тянул лямку» с бурлаками — этот первый намек на близкое общение с народом, — возродили в душе Мышкина целый мир детских и юношеских воспоминаний, когда он сам на своей шкуре испытывал рабью долю народа.

И неужели он, часто рассуждал сам с собой Мышкин, ничего не может сделать для этого народа?

Нам только кажется, что деревья зазеленели вдруг, в одно утро, что именно прошумевший дождь вызвал к жизни листву.

Деревья не зеленеют вдруг — мы видим завершенное, но процесс свершения скрыт от наших глаз.

Нужна долгая и кропотливая работа корней, воды, солей, бактерий и солнца, чтобы дерево после зимней оголенности вновь убралось зеленью. Прошумевший дождь был только последним звеном в длинной творческой цепи.

Ипполит Никитич Мышкин давно искал пути к подвигу, весь творческий процесс был в нем самом уже завершен, но нужен был еще толчок, последний живительный дождь, чтобы тоненькие трубочки развернулись узорчатым листом.

И этим толчком, этим последним живительным дождем была для Мышкина встреча с мужественными и благородными юношами на процессе нечаевцев.

Но что? Что делать?

Лавров на этот вопрос отвечает: критически мыслящая личность, взвесив свои силы, должна решиться на борьбу с установившимися историческими формами общества. Какая цель этой борьбы по Лаврову? Уплатить долг народу за полученное образование, за привилегию носить глаженый воротничок!

На вопрос «что делать?» Бакунин отвечает более решительно: установить безвласгье!

Лавров и Бакунин, считал Мышкин, не видят того, что Чернышевский видел еще в начале шестидесятых годов: Россия пойдет по пути капиталистического развития, а ведь только это должно предопределить ответ на вопрос «что делать?».

Но… можно ли остановиться на этом? Что проповедовал бы сегодня Чернышевский, будь он на воле? Ведь не удовлетворился бы одним лишь утверждением, что Россия вступила на путь капиталистического развития! Он предложил бы новые методы борьбы применительно к новым условиям!

Какие методы? Какие? Те ли, о которых говорит Лассаль? Те ли, что предлагает Бакунин?

На какой путь встать ему, Мышкину? И как встать на этот путь, чтобы принести больше пользы делу, чем принесли Каракозов и Ишутин, Успенский и Прыжов?

Револьвер Каракозова Мышкин отверг решительно: новые общественные отношения не создаются выстрелами одиночек! Ему претил и лозунг Нечаева: «Все средства хороши». В этих словах Мышкину чудилось что-то безнравственное.

И Мышкин решил: революцию делает народ, а русский народ нуждается в просвещении, в хороших книгах, в таких книгах, которые рассказывали бы ему, кто накинул ярмо на его шею и как, какими действиями народ может освободиться от ярма. А когда народ это поймет, он сам поднимется против угнетателей.

Дать народу книги? А где их добыть? В обращении находятся одни листовки, брошюрки вроде «Чтой-то, братцы», а ими ограничиться нельзя, нужна массовая серьезная книга!

И Мышкин решил оборудовать типографию, чтобы в ней печатать серьезные книги.

А дальше? Как попадут его книги в руки народа?

Вспомнил Мышкин о Войнаральском.

После первых же слов Порфирий Иванович одобрил затею Мышкина. Они разработали подробный план распространения продукции мышкинской типографии.

Денег у Мышкина было много, но все же недостаточно, чтобы купить целую типографию.

Помог случай: некий Вильде, владелец типографии на Тверском бульваре, искал компаньона. Этим компаньоном и стал Ипполит Никитич. На воротах длинного приземистого двухэтажного дома по Тверскому бульвару, 24 появилась новая, писанная золотом вывеска:

ТИПОГРАФИЯ ВИЛЬДЕ И МЫШКИН

принимает заказы

на печатание книг,

каталогов, афиш, бланков

и визитных карточек.

Компаньоны поделили между собой обязанности: Мышкин распоряжается в книжном отделении, все остальное находится в ведении Вильде.

8

Два раза восставали поляки против царского самодержавия: в 30-м и 63-м годах, и оба восстания русские цари — Николай I и Александр II — жестоко подавили.

После обоих восстаний образовалась в Архангельске большая польская колония: тут были жертвы Николая I и Александра II. Одних поляков гнали в Архангельск непосредственно из Польши, других — из сибирских рудников и якутских поселений, третьих — из знойных степей Прикаспия, где бывшие повстанцы вели каторжную жизнь в солдатских мундирах.

В Архангельске было все для сносной жизни: возможность зарабатывать на пропитание, сочувствие населения, но не было главного, того, по чем истосковались мученики: не было песчаных холмов, окаймленных темно-синим венцом леса, не было деревень, укрытых в садах, не было статуй девы Марии на скрещениях дорог, не было воздуха родины. Работа, подневольная, мелкая, не давала ни радости, ни пищи для ума.

Еще труднее стало изгнанникам, когда подросли дети: они никогда не слышали мягкого рокота Вислы, не видели стрельчатой выси Мариацкого костела, они не поднимались при колокольном звоне к святыням Ясной Гуры.

По чем будет тосковать их сердце?

Вожаком польской колонии в Архангельске был пан Винценты Супинский — ширококостный, круто сбитый человек с красным крупным лицом и длинными сивыми усами. Ему досталось меньше многих: он был участником второго восстания, 63-го года. Однако пан Винценты импонировал товарищам по жестокой судьбе своим неистребимым оптимизмом. Казалось, что из всех красок пан Винценты видит только яркие, радостные. На каторге он воодушевлял своих соотечественников веселой песней; в Якутии, на поселении, он составил из поляков артель по выделке кож, и тем они неплохо кормились. В Архангельске он первый сумел поступить на государственную службу и ухитрился устроить — кого писарем, кого учителем — почти всех ссыльных поляков.

У пана Винценты Супинского был чудесный дар: нравиться людям и быть необходимым начальству. Одному он смешную историйку расскажет, другому умело сунет «барашка в бумажке», третьему «презентует» какую-нибудь безделушку, но с такой торжественностью, словно это не грошовая чепуха, а музейная редкость.