ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

АУДИЕНЦИЯ

МАДРИДЕ не было карет. Кардиналу-легату пришлось отправиться на аудиенцию верхом. Для него раздобыли белого мула, кардинал сел боком, по-женски, сверкающее одеяние ниспадало длинным шлейфом. Его плоская пурпуровая шапка купалась в мелком ледяном дожде. Старик Фабио Фумагалли, каноник святого Петра, вел под уздцы его мула. Сзади и по бокам месили грязь люди его свиты, трое духовных лиц низшего ранга и множество слуг — все они уныло посматривали на свои чулки, перепачканные выше икр. Святейшие особы высоко подбирали подолы обеими руками, по примеру крестьянских женщин, и вспоминали о красоте и удобстве римских мостовых.

В странную столицу их прислали. Обыкновенное рыночное местечко избрал себе резиденцией этот король. Здесь едва ли обитало хотя бы пятнадцать тысяч христиан. Почти все дома были глиняные, одноэтажные, такие низенькие, что кардинал, восседая на своем муле, мог без труда коснуться рукой крыш. И это была столица полумира. Из этой грязной дыры Испания управляла Бургундией, Лотарингией, Брабантом, Фландрией и сказочными золотыми царствами за океаном. Отсюда получали наказы испанские вице-короли в Неаполе, Сицилии и Милане. Еще только три силы с трудом противостояли властителю, обосновавшемуся здесь: король французский, республика Венеция и держава святого отца. В одежде и нравах всюду преобладало испанское; всесветная мода исходила отсюда.

Редкие в этот дождливый ноябрьский день прохожие падали ниц перед всадником в кардинальской одежде. Но, вскинув глаза, смущались. Ехал юноша. Под пурпуровым ободком мерцало узкое, бледное, болезненное лицо.

Кардиналу Джулио Аквавиве было двадцать два года. Папа прислал его сюда вестником святейшего соболезнования по поводу смерти наследника престола Дон Карлоса: очень странная миссия, ибо ни для кого не было тайной, что здесь отец был причастен к смерти сына.

Почти месяц ехала делегация из Рима в Мадрид. Море волновалось, всюду крейсировали разбойничьи суда берберийцев. Духовные особы достигли берега полумертвыми. Их поселили без всяких удобств. Кардинал-легат проводил бессонные ночи, сидя на своей влажной жесткой постели в мадридской нунциатуре, и кашлял.

За время долгого, томительного плавания еще углубился мрачный смысл его прибытия: теперь ему предстояло соболезновать также и по поводу смерти королевы. Прекрасной, кроткой Елизавете Французской было всего лишь двадцать пять лет. После Марии Португальской и Марии Английской это была третья покойница на супружеском ложе Филиппа. Все, к чему прикасалась его рука, было осуждено на увядание и гибель.

Итак, достаточно предлогов для приезда, — предлогов потому, что тайная и истинная цель была иная. Между христианнейшим королем — щитом веры, мечом, карающим еретиков, — и Ватиканом царил раздор. Сын Карла V лежал во прахе перед господом и чистым учением, но отнюдь не перед папой. «Для Испании нет папы», — заявил на открытом заседании президент его совета. Двадцатидвухлетний болезненный посланец прибыл с чрезвычайно серьезными поручениями.

Постоянный нунций ничего не добился. Аудиенции давались ему редко, его постоянно отсылали на путь переписки. Король Филипп любил путь переписки. Неслышно и упорно ютился он среди бумаг. Насколько скупо он говорил, настолько же охотно и методично писал. Молитва и документы — в этом была его жизнь.

Папа надеялся, что его траурный посол достигнет того, в чем было отказано его чиновнику. В трагические минуты явится юноша перед королем, быть может, найдет он путь к его чувствам, к его отягощенной душе. Аквавиву любили в Риме. Сам Пий, неумолимый старик доминиканец в триедином венце, любил его. Быть может, полюбится он и Филиппу.

Постоянный нунций был преисполнен язвительности. Вначале он поселил больного в своем доме, без всяких удобств, никто не заботился о его здоровье, спутников его совсем не кормили.

В конце концов каноник Фумагалли учинил скандал. Это был белобородый крестьянин из Романьи, могучего телосложения, более похожий на солдата, чем на священника, и привыкший с юных лет дружески служить дому Аквавивы. Он тоже любил высокого саном, нежного и благочестивого юношу. Он имел короткий и отнюдь не почтительный разговор с домохозяином. После этого все пошло на лад.

Но скоро нунций утолил свою язвительность, наблюдая, как праздно затягивается пребывание непрошенного постояльца. Уже три недели был он здесь. На почтительный запрос, когда будет угодна траурная аудиенция, сперва не последовало вовсе никакого ответа, и только через несколько дней пришло из государственной канцелярии предложение выразить соболезнование письменно. Письменно — общепринятое слово, но для князя церкви, с такими опасностями ехавшего целый месяц, — едва переносимое оскорбление. Однако ничего другого не оставалось, как только просить вторично. Не мог же он уехать обратно в Рим и сообщить наместнику Петра: твоего посланца даже в дом не пустили. Когда доступ, наконец, милостиво открылся, равновесие уже было нарушено плачевнейшим образом. И в этом была цель.

Достигли королевского замка. Но духовный кортеж не мог найти входа. Угловато-громоздкий, похожий на крепость, Альказар был окружен лесами. Под дождем стучали молотками рабочие. Дома Филиппа постоянно достраивались.

Они обогнули все зубчатое нагромождение. У задних ворот легат слез со своего мула. Вход охраняли копьеносцы в гигантских шляпах, желтых камзолах и желто-красных шароварах. Они не понимали ни слова. Это были немцы. Наконец на крики слуги спустился по крутой лестнице человек в одежде священника и заговорил по-латыни. Отсюда не было входа в королевские покои. Пришлось снова усесться и возвратиться к фасаду в лесах.

Свита осталась в помещении стражи, внизу. Здесь было холодно, через крохотные, заслоненные бревнами окна даже и теперь, в полдень, едва проникал свет. «Увеселительная прогулка! — сказал Фумагалли, державший на коленях мокрую шапку легата. — Его высокопреосвященство помрет у нас за эту поездку!»

Кардинал, — у него кололо в боку, — медленно взбирался по темным лестницам. Дурно пахло в этом средневековом замке-дворце. Придворный сторонкой продвигался вперед, все выше. «Очевидно, король Испании сидит на крыше и там ожидает меня», — подумал Аквавива, потому что он был жизнерадостен, хоть и носил пурпур, — веселый, общительный мальчик при всей своей благочестивой разумности.

Теперь они достигли верхнего этажа и сперва шли открытым зубчатым переходом, где бушевал северный ветер и откуда был виден во всем его ничтожестве глинисто-грязный городок и дальше — голое, печальное плоскогорье Кастилии. Потом начались низкие и длинные залы, скудно обставленные двумя-тремя ларями. Повсюду — духовенство в сутанах или орденских одеждах, беседующее группами, бездейственно глазеющее. Потом четырехугольная комната, полная вооруженных людей. Офицер, бряцая, отдал честь. В следующем помещении, совершенно пустом проходе, придворный оставил его: доложить о прибывшем.

Прямо над головой Аквавивы громко и без отголосков колокол пробил полдень. Дверь раскрылась. Камергер впустил его.

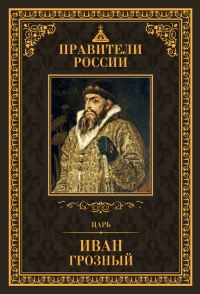

В комнате было светло. Через высокие окна, слева и справа, лился бледный известковый свет на письменный стол, за которым работал король Филипп. Он отодвинул в сторону бумаги и встретил вошедшего прямым взглядом своих больших, выпуклых, несказанно спокойных глаз. Тот склонился и, по придворным обычаям, ожидал обращения. Но обращения не последовало. Таким образом он имел время рассмотреть владыку крещеного мира, о котором шло столько разговоров.

То, что он увидел, поразило его, и он даже успел понять почему. Филипп сидел без шляпы, как он не был изображен ни на одном из многочисленных портретов и как, стало быть, непривычно было его себе представить. Тут увидел кардинал, как белокур он был: светло-белокурые шелковистые завитые волосы, чуть-чуть темней — борода, обрамлявшая большой одухотворенный рот. Очень нежная и красивая форма носа, фарфоровая прозрачность белой кожи, преобладающее впечатление изнеженности и изящества. Только тяжелый выступ лба привносил в грациозное целое неопределенно-угрожающую черту.

Одет он был в черный бархат. Даже брыжи исчезли в эти дни печали, на груди висел и слабо мерцал орден Золотого руна на цепочке из темных драгоценных камней.

«Начать мне самому?» — подумал Аквавива и отметил с неприятным чувством, что лицо его и руки горят от смущения. Беспомощно обвел он взглядом королевскую комнату. Там почти нечего было разглядывать. Стены покрыты гобеленами. Тяжелая и простая мебель. Сбоку возле Филиппа стоял столик с маленьким распятием и двумя серебряными ящиками с мощами.

— Молодого священнослужителя посылает мне святой отец, — произнес приличествующе-тихо вежливый и совершенно пустой голос на ломаном итальянском. — Изложите ваше поручение.

— Святой отец, ваше величество, посылает вам привет свой и свое апостольское благословение. Мое поручение состоит в том, чтоб изъяснить вам, с каким глубоким душевным участием принял святейший известие о смерти вашего инфанта Дон Карлоса и что он возносит каждодневные неустанные мольбы об усопшем.

— Слишком большая честь для этого принца, — произнес тусклый голос.

Аквавива онемел. Этого никак нельзя было предвидеть. Пускай при всех христианских дворах говорили без обиняков об этом волнующе-печальном событии, — сам король, по всеобщему твердому убеждению, должен был все затушевать двумя-тремя напыщенными фразами. Ведь у него был достаточно веский повод.

Этот принц родился калекой и полусумасшедшим. Так как он был наследником полумира, всему миру был известен каждый его шаг — от самой колыбели. Всему миру было известно о его кормилицах, которые умирали от того, что младенец прокусывал им груди, о животных, которых мальчик сажал на вертел и жарил живыми, о придворных, которых он приказывал кастрировать, о взрывах ярости, спазмах крика, эпилептических припадках. Даже перед отцом не мог обуздать себя этот полузверь. Что он поклялся его убить, это еще можно было стерпеть. Но в прошлое рождество стал известен его план: бежать и встать во Фландрии во главе еретиков. С таинственной быстротой узнали об этом и в Риме. Папа ужаснулся. Он был успокоен. Принца уже арестовали в Мадриде. Он умер. По поводу этой смерти выражал соболезнование Аквавива.

— Святой отец, — с усилием продолжал он, — соизволил назначить траурное богослужение. Оно состоялось 5 сентября в соборе святого Петра. Дабы воздать высшую честь наследнику столь могущественного престола, святейший собственной особой присутствовал на этом торжестве. Осмелюсь указать, ваше величество, что доныне подобная честь оказывалась лишь королям.

— Лишь королям, — повторил король, вдруг перейдя на уверенную латынь. — Я благодарю святого отца. Господь возложил на меня бремя: хранить незапятнанной истинную веру, беречь правосудие и мир и, по истечении кратких лет моей жизни, оставить в нерушимом порядке доверенные мне государства. Все зависело прежде всего от качеств моего преемника. Но господу было угодно, в наказание за мои грехи, наделить принца Дон Карлоса столь многими и тяжкими недостатками, что он оказался совершенно неспособен к правлению. Достанься ему в наследство государство, оно оказалось бы в опасности. Он не имел права жить. Сядьте!

Последнее слово было произнесено совершенно тем же тоном, что и предыдущие. Юный кардинал, оглушенный и ослепленный таким обилием неожиданной, режуще-ясной откровенности, понял не сразу.

— Садитесь же! — повторил король.

В комнате стояла всего лишь одна низенькая скамья, без спинки. Аквавива придвинул ее. Садясь, он услышал живое шуршание своих шелков — это его немного ободрило.

— Ваше величество, я повинуюсь. Но не сидя следовало бы мне излагать мое второе поручение. Святой отец не мог сам дать мне его, но я знаю, что его сердце шлет мне его из-за моря. Совсем недавно господь призвал к себе также и ее величество королеву, лучшую, благочестивейшую, благороднейшую душу, и вот…

— Хорошо, кардинал. Есть еще что-нибудь?

В вежливом голосе прозвучал запрет. Король любил эту веселую, добрую, прелестную француженку.

— Остаются дела, ваше величество.

— Дела? Разумеется, ведь папа имеет постоянного доверенного при моем дворе.

На щеках у Аквавивы появились два круглых пятна, пурпурных, как его одеяние.

— Постоянный нунций уже давно разлучен с особой святого отца. Его святейшество просит выслушать мои слова, как непосредственно исходящие из его уст.

— Я слушаю с полным вниманием, — сказал Филипп.

Порыв ветра с грохотом обрушил дождь на оконные стекла. Оба прислушались. Когда шум затих, король прибавил медленно и точно:

— Его святейшеству известно, — и это всегда будет неизменно, — что я скорей отрекусь от своей короны, нежели позволю посягнуть на то, чем владел до меня император и король, мой отец и повелитель.

«Отрекусь от своей короны…» Это была цезарева латынь, каждое слагаемое фразы — словно четырехугольный камень. Это не было пустым красноречием. «Если б мой сын, — сказал однажды этот же самый человек, — был еретиком, я собственными руками сложил бы ему костер». У него еще не было сына, когда он так сказал… Эта прямая, тяжелая и медленная душа готова была на всякую крайность. Не через римскую святость, — на собственном пути снизошла на него, облеченного властью, божья воля. Испанство и истинная вера были для него одно. Был он тяжко обремененный управитель бога, его земное королевское бытие с невиданной полнотою власти было лишь узким преддверием вечности, от которой ни на миг не отводил он взора. Там, в пустынных предгорьях Сиерры, уже росла чудовищная усыпальница, Эскуриал, каменная греза его благочестия, раскинувшаяся в бесформенной своей наготе посреди нагого ландшафта. Замок могущества, казарма веры и кладбищенский храм, где мечтал он собрать всех мертвецов своей семьи. Он был красивый, изящный сорокалетний мужчина. Но уже существовали подробнейшие распоряжения о тридцати тысячах заупокойных месс, которыми все ополчение испанских священников однажды обеспечит его душе путь к блаженству.

Во все века не было папы, более близкого по духу этому королю, чем старик, сидевший теперь на троне Петра, монах-аскет, некогда великий инквизитор — угрюмое, тусклое подобие Филиппа по ту сторону Южного моря. И с ним-то не ладил король.

Речь шла не о малом. Грозило отпадение. Независимая испанская церковь. Предвестия не оставляли сомнений.

Джулио Аквавива заговорил. Склонив свою больную голову в алой шапочке, искоса приковавшись взором к фигуре животного на ковре, развертывал он ватиканские жалобы перед христианнейшим государем, скромно начиная с извинимого, наименее значительного, потом искусно повышая тон — удивление, огорчение, ужас, наделяя каждый период благочестивыми комплиментами по адресу короля, высоко и все выше превознося его заслуги, чтобы тут же тем глубже скорбеть и жаловаться. Он собрал воедино все, что имел, — весь разум, всю силу веры, проникновенность и, бессознательно, все трогательное очарование болезненной юности. Все было поставлено на карту. Мгновение было решающим. Едва ли оно повторится. Джулио говорил теперь на латинском языке, на великолепной латыни, из почтения к королю, который только что воспользовался этим наречием.

Трений было весьма много. Папа от всей души желал их устранить. Он любил и почитал короля, в нем одном видел опору против еретичества, столь устрашающе поднимавшегося повсюду. С какой христианской радостью узнал он еще недавно, что глава фландрской ереси, граф Эгмонт, был всенародно казнен в Брюсселе, невзирая на заслуги этого еретика и победы, некогда одержанные им. Несомненно, и теперь все злоупотребления и обиды были делом рук подчиненных слуг, его величеству все это не было известно.

Так, совершенно недопустимым был образ действий испанского вице-короля в Неаполе, герцога Алькала. Он оскорблял святейший авторитет. Он заставлял священников, посланцев Ватикана, ждать целыми днями у черного входа. Допуская их, наконец, к себе, он принимал их лежа в постели, причем лежал, как сообщали, не всегда один.

Филипп сидел со слегка отвисшей нижней губой и молча смотрел в пустоту.

Здесь, в стране, было не лучше. Всего лишь год тому назад папа запретил бои быков. Устроителям их грозило отлучение. Убитых в боях запрещалось хоронить по церковному обряду. Но их хоронили по церковному обряду. Но священники не отлучали виновных. Но сборища становились все многолюдней и протекали с еще большим блеском, чем прежде. И все это происходило на глазах у короля.

Аквавива поднял глаза и сделал почтительно-выжидающую паузу.

Филипп ответил. Правда, всего лишь несколько слов. Но случилось нечто странное: Аквавива не понял. Что-то в речи короля звучало чуждо, жестоко-ускользающе. «Не брежу ли я, — подумал Аквавива. — Но нет! Голова как будто совершенно ясна…» Переспросить он не мог. Он продолжал.

Это были частности. Но апостольский суд — разве с ним вообще считались в Испании? А как обстояло дело с финансами? Разве король не облагал духовенство по собственному благоусмотрению и разве чудовищные суммы не обогащали испанскую государственную казну, вместо того чтобы поступать в римскую главную кассу католического христианства? Господу богу известно, известно это и королю, — как далек святой отец от забот о собственных своих потребностях. Наместник Христа жил, как нищенствующий монах. Хлебная похлебка и полстакана вина в полдень, вечером немного фруктов. Его одежда настолько обветшала, что это вызывало нарекания. Но он нуждался в деньгах для управления порученным ему огромным царством душ. Он просил своего возлюбленного и великого сына помнить об этом.

Снова король произнес несколько фраз. Кардинал снова не понял. Он так напряженно вслушивался, что даже приоткрыл пересохший рот. Его добрые глаза подернулись слезами — стыда, досады и беспомощности. И на этот раз король заметил, что его не понимают. Аквавиве показалось, будто слабый отблеск улыбки скользнул по выхоленным чертам. Это могло только показаться. Но, ради всех святых, что и на каком языке говорил этот король?

Несомненно, это была какая-то странная разновидность латыни, потому что речь не была итальянской, хотя звучала сходно и отдельные слова были понятны, — все равно кардиналу некогда было над этим раздумывать. Это значило бы сражаться на колеблющейся, уходящей из-под ног почве. В этот миг благочестивого мальчика Аквавиву охватила несказанная тоска по его ватиканским покоям, по его маленькой, сумрачной, всегда хорошо натопленной домашней капелле, где он так любил молиться перед прекрасным изображением богоматери, работы умбрийца Перуджино. То были хорошие часы.

Но святой отец повелел ему сойти в чистилище, — вперед же, смелее сквозь пламя!

Он выпрямился. Голос его зазвучал металлом. Предстояло, наконец, изложить главнейшее дело. Речь шла о несчастном архиепископе Толедском, первом прелате страны, Бартоломе Карранса, обвиненном испанской инквизицией в склонности к лютеранству. Одной только испанской инквизицией, — Аквавива это подчеркнул. Никогда Рим не верил в вину достойнейшего человека. Сам папа, строжайший из строгих, не считал его виновным.

Если бы дело разбиралось в курии, злосчастный старик был бы давно освобожден. Но испанские судьи упорствуют, и тому причиной строгий наказ короля. Тем временем разоряется толедское епископство, первое и богатейшее в Испании, и государство конфискует его громадные доходы — все, без остатка. Не сам святой отец, не он — его легат, но глаза мира могут увидеть в этом истинную причину королевской неумолимости.

Как бы то ни было, Аквавива встал: этого требовал момент — дольше терпеть нельзя. Святой отец предписал ему в этом пункте величайшую ясность. Речь идет о решающем столкновении между богословием испанским и римским. Вопрос теперь в том, что изберет христианнейший государь: щит веры, карающий меч еретиков, достохвальную покорность или попрание святейшего авторитета и учреждение независимой испанской церкви, другими словами вероотступничество. Папа заявляет с полной ясностью, что в последнем случае он не остановится ни перед чем, вплоть до предания анафеме!

Молчание. Молчание. Ни вспышки, ни единого жеста, ни малейшей дрожи в белых чертах. Вежливо слушающее лицо, взгляд вкось — мимо кардинала — на стенной ковер.

— Папский престол, — торжественно сказал Аквавива, — выносит решение, обратное решению инквизиции. Архиепископ должен возвратиться в Толедо. Папа настаивает на оправдательном приговоре. Карранса его заслужил. И, — с необычайным эффектом внезапной мягкости и теплоты, — не только долг христианина, преданного католика взывает к вашему милосердию, но и сыновний долг, ибо император и король, отец ваш и повелитель славной памяти Карл, скончался в монастыре Юсте на руках епископа Карранса.

Теперь все было сказано. Аквавива глубоко вздохнул своей узкой грудью. Хорошая речь, с верным повышением, с нужной резкостью — вплоть до угрозы проклятьем, и в заключение полный человечности призыв. Это требовало ответа. Это было не для канцелярий. Здесь трудно было уклониться на путь переписки. Кардинал ждал.

Ждал и король. Потом заговорил, по-прежнему тихо, не подымая глаз. И Аквавива не понял. «Imperator et rex, dominus meus et pater…»[1] — услышал он вначале, но снова ускользнуло куда-то наречие, видоизменилось — да где же были его уши? Филипп говорил с ним по-испански, — конечно, это был совершенно особый испанский язык, как он смутно догадывался. Это было так. Испанец, незаметно и последовательно коверкая свой язык, затушевывал языковые и небные звуки, «о» перекрашивал в «у», создавая таким образом издевательскую псевдолатынь, смысл которой временами почти схватывался собеседником и все же постоянно от него ускользал. Бесспорно, мастерская игра.

Джулио готов был расплакаться.

Зачем пустился он в путь, не зная языка! Но кто бы мог думать, что это понадобится! В светском мире еще царил итальянский язык, а латынь была неотъемлемым достоянием духовенства. Знание этих языков было достаточным оружием в любой миссии Европы. Но, разумеется, не против этого человека.

Ему вспомнилось, что рассказал ему вчера шопотом французский посол: как король долгие часы следил за агонией своего сына через отверстие в тюремной стене, невидимый и невозмутимо спокойный. Вчера он не поверил ни одному слову господина Фуркево; сегодня он верил.

Филипп говорил. Он говорил очень обстоятельно, с тонкими модуляциями в голосе, по-прежнему тихо, но с изящными, выразительными кадансами, с очевидным спокойным удовольствием. У него было время. Он дал себе время. Несчастному мальчику в красной мантии казалось, что он будет говорить до вечера. Мимо его ушей с шумом и свистом проносился поток слов, время от времени оттуда всплескивалось то или иное полупонятное слово, — его шатало, он едва не запрокидывался на своей скамейке, ведь он был к тому же еще нездоров. Наконец вежливый голос закончил по-итальянски:

— Вот все, что я могу сказать, кардинал. Больше я вас не задерживаю.

Незаметным движением он позвонил. Дверь раскрылась, и появился камергер, чтоб проводить посетителя.

Дождь перестал. Светило бледное, почти зимнее солнце Старик Фумагалли повел мула под уздцы. Озабоченно смотрел он на своего господина и питомца, смертельно бледного и изнеможенно поникшего в своем женском седле.

— У тебя такой утомленный вид, милый сын, — обратился он к кардиналу. В счастливые и в очень дурные минуты звал он его всегда на «ты», как мальчика.

— Устал я, — отозвался тот со своего мула.

— Надо тебе уехать отсюда, Джулио. Плох для тебя этот климат.

— Уеду, как только меня позовут.

— Чего еще ждать! Что тебе тут делать?

— Учить испанский язык. Найди учителя!

УЧИТЕЛЬ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

— Вся передняя полна, ваше преосвященство, — сказал Фумагалли, войдя в комнату. — Там сидит дюжина парнишек, все самого голодного и жалкого вида.

— Дюжина учителей! Откуда они взялись?

— Из гуманистических школ. Их шесть или семь в этой коровьей деревне. Я разослал туда записки.

— Очень практичный поступок, — сказал Аквавива.

— Желал бы я все-таки знать, зачем еще вам понадобился испанский язык?

Кардинал взглянул на него:

— Еще, говоришь ты, Фабио, еще! Ты думаешь, я недолго проживу, да?

— Еще — в том смысле, что вы взрослый человек и князь церкви! — испуганно воскликнул Фумагалли.

— Я расскажу тебе одну историю. Слушай! В вечер перед казнью мудреца Сократа в тюрьму пришел его друг и застал там учителя музыки, который обучал заключенного новой песне на лире… «Как, — воскликнул друг, — ты завтра умрешь, а сегодня еще разучиваешь песню?» И Сократ сказал: «Когда же я выучил бы ее, если не сегодня, милый ты мой?»

— При чем тут смерть? Пустячный кашель! Тепло ли тебе?

Аквавива сидел в кресле, тщательно укутанный, рядом с ним, сияя жаром, стояла бронзовая чаша с углями, круглая и большая, укрепленная на трех львиных лапах, изумительной работы. Эту красивую вещь принес Фумагалли, забрав ее без спросу в спальне апостольского нунция.

— Мне тепло, — сказал Аквавива. — Что же касается испанского языка, то не исключена возможность второй аудиенции, и тогда приятно будет удивить короля двумя-тремя испанскими цитатами.

Фабио опустил веки. Так вот и всегда говорит он о короле подозрительное добродушие! Он ничего не рассказывал. Но здоровье его ухудшилось со дня приема.

— Вторая аудиенция! Не думаю. Он сидит у себя в Эскуриале и сторожит своих каменщиков.

— Все равно. Без испанского не обойтись. Он очень важен и для ватиканской переписки. Святой отец будет доволен.

— Как угодно его преосвященству. Так я впущу парочку этих птиц.

— Но только не парочку, Фабио! Впускай по одному!

Передняя была полна человеческих испарений. Число претендентов почти удвоилось. Это были по преимуществу молодые люди, плохо кормленные и не лучше мытые. В своих студенческих воротниках из грубого черного сукна, они сидели рядом на покрытой бархатом каменной скамье, вертели шапки в руках и обменивались недоброжелательными взглядами. Кому достанется неслыханный выигрыш в этой лотерее?

Взгляд Фумагалли приковался к существу, представлявшему разительный контраст со всей этой дурно проветренной юностью. Он подошел к мужчине, который поднялся со своего места и теперь стоял перед ним, рослый, седой, безбородый, в ниспадающей темной шелковой мантии и высоком берете.

— Не по ошибке ли здесь ваша милость? — спросил он учтиво, так как одежда незнакомца свидетельствовала о больших ученых степенях. — Сегодняшний прием преследует особую цель.

— Цель известна мне, ваша честь, и именно потому я сюда явился.

Фумагалли сделал приглашающий жест и направился к двери. В ту же минуту рядом с ученым оказался студент, стройный ловкий юноша, с живыми глазами, одетый как все, — может быть, немного опрятней, — и неуверенно двинулся вслед за ними.

— Ты пока останься здесь, — сказал человек в мантии. — Ты только все испортишь.

Студент послушно вернулся на свое место, со всех сторон обжигаемый злобными взглядами из-за протекции, которой он посмел воспользоваться.

— Ваше преосвященство, — чинно доложил Фабио, — среди ожидающих находился также и этот господин. Мне показалось справедливым пригласить его первым.

Ученый отрекомендовался.

Это был дон Хуан Лопес де Ойос, имя небезызвестное, как он скромно прибавил, доктор вальядолидского университета и начальник школы языка и искусства — знаменитейшей во всей Испании. Он не умолчал и об этом.

— Ваше посещение — честь для меня, — сказал Аквавива и указал на кресло. — Я способен ее оценить. Но я не смею поверить, чтобы человек вашей учености взял на себя элементарное преподавание.

— Ваше преосвященство, нетрудно было предвидеть, что явится большое число кандидатов. Я вызвался проводить сюда одного из моих питомцев в надежде оказать ему помощь своей рекомендацией. Счастье слепо, — прибавил он, заметив тень легкой досады на лице кардинала, — я взял на себя смелость немного приоткрыть ему глаза.

— Ваша милость желает открыть глаза мне, говоря без метафор. Но я вижу отлично, — и Аквавива засмеялся.

Гуманист почтительно усмехнулся:

— Молодой человек, пришедший со мной, робок, ему свойственно хранить под спудом свой свет. Когда его хвалят, он готов возражать, — он не смог бы достойно отрекомендоваться вашему преосвященству. А так как он одарен…

— Ему достаточно знать испанский язык.

— Знать испанский язык! Вот в том-то и дело! Испанский язык знает лишь тот, кто знает латынь. А как он знает латынь! Вот доказательство.

Он извлек из складки докторской мантии две тетради in quarto[2] и поднес их кардиналу на ладонях своих затянутых в черное рук.

— Что это такое? — спросил Аквавива, не беря писаний.

Он уже оборонялся внутренне от школьной лисицы, от образцового латиниста, которого ему старались навязать.

— В первой тетради, — ответил Ойос, — напечатано стихотворение, которое доставило моему ученику первую награду на открытом поэтическом турнире, — первую, ваше преосвященство, хотя в нашей стране ее обычно получают лишь юноши высокого происхождения или располагающие сильной протекцией. Во второй…

— Ограничимся первой! Быть может, вашей милости угодно будет прочитать стихи вслух?

— С радостью, — сказал гуманист. — Это, разумеется, глосса.

— Глосса?

Столь безмерное невежество изумило Ойоса.

— На наших поэтических состязаниях, — разъяснил он несколько высокомерно, — кандидатам обычно дается тема в стихотворной форме. Их задача — тут же ее развить и истолковать в безупречных строфах. При этом повторяются строки темы. — И он прочел:

Не грусти я о былом, Вновь счастливцем стал бы я, Воплотись мечта моя, Вновь впорхнуло б счастье в дом.— Тема, повидимому, непостоянство?

— А вот — глосса, — сказал Ойос.

Упорхнувши неприметно, Счастье нежное ушло. Не зови, не сетуй тщетно, Не связать ему крыло. Пусть к моленьям безответно, На престоле золотом Восседает — что мне в том! Сердцем все ж не унываю. Вновь счастливцем стал бы, знаю, Не грусти я о былом.— Ужасно! — заметил по-латыни же Фумагалли.

Гуманист обернулся, уязвленный в самое сердце. Потихоньку от него Аквавива бросил на друга строгий взгляд.

— Мне только показалось, — пояснил каноник, — что здесь имеются несомненные противоречия. Или счастье — птица, имеет крылья и реет по воздуху, или оно — властелин и сидит на престоле. Но все сразу…

— В искусстве, сударь мой, это отнюдь не считается противоречивым. Искусство постоянно видоизменяет свой сюжет, и каждое новое мгновение наделяет его новым цветом и блеском. Это элементарный закон, — заключил он с состраданием. — Разрешите продолжить, ваше преосвященство?

— Пожалуйста!

Не прельщен я гордой славой, Жаждой власти не томим, Чужд мне жребий величавый Блеском суетным своим. Мира жду от бытия: Радость кроткую струя, Пусть меня омоет светом. В неподдельном блеске этом Вновь счастливцем стал бы я.— Достаточно, — сказал кардинал. — Я убедился.

— Но это же еще не закруглено! Двух строф не хватает.

— Они, конечно, стоят на той же высоте, маэстро Ойос. Но чем вы мне докажете, что этот бойкий латинист сумеет дельно преподавать испанский язык?

— Доказательство во второй книге. — И он так настойчиво протянул Аквавиве второй томик, что тому пришлось его взять.

Он был отпечатан на превосходной бумаге, и на переплете красовался заглавный рисунок: королевский катафалк, весь усеянный гербами, эмблемами, фигурами и надписями, окруженный свечами и развевающимися знаменами.

— То, что, ваше преосвященство, держите в руках, есть не что иное, как официальный отчет о погребении безвременно почившей королевы. Он вышел вчера. Траурная ода, избранная славнейшими судьями, также принадлежит перу молодого человека, которого я рекомендую и чьи стихи вон тот господин называет ужасными.

— Не принимайте этого так трагически! Забудьте об этом. Что же касается оды…

— То она написана по-испански, и вы, ваше преосвященство, не можете ее прочесть. В этом доверьтесь моему авторитету: она написана на чистейшем, красочнейшем верхнекастильском наречии, изобилующем сравнениями и изящнейшими фигурами и не имеющем ничего общего с повседневной речью.

— Ах, так!

— Само происхождение обязывает моего питомца к изяществу формы. Он из хорошей семьи, знатен, идальго…

Ректор оглянулся на Фумагалли, безучастно смотревшего в окно, и наклонился вперед в своем кресле: — Он носит имя и состоит в ближайшем родстве… — он закончил шопотом.

— В самом деле? — сказал Аквавива. — Это интересно и радует меня.

— Могу я его позвать?

— Прошу вас об этом, маэстро Ойос.

Гуманист распрощался. Аквавива отпустил его тактичным жестом, средним между приветствием и благословением.

Было слышно, как он воскликнул в передней: — Мигель! Его преосвященство ждет тебя! — и тотчас же удалился через противоположные двери.

Юноша с живыми глазами вошел в комнату. Когда он выпрямился после глубокого поклона, на лице его вдруг отразилось — чрезвычайно комично величайшее изумление. Оно было понятно: юноша ожидал увидеть седовласого патриарха, а оказался лицом к лицу со сверстником. Рот его приоткрылся, а сверкающие глаза стали совсем круглыми. Даже его благородный нос производил комическое впечатление, — словно он один был прежде всего завершен на неоформившемся лице и лишь впоследствии к нему стало присоединяться все остальное.

— Приблизьтесь же, — сказал кардинал и почувствовал, что смех щекочет ему горло. — За вас с энтузиазмом ходатайствовал ваш ректор.

— Маэстро Ойос очень добр ко мне, ваше преосвященство. Он знает, что я беден, и хочет мне помочь.

Голос был вполне сложившийся и хотя не глубок, но звучен и полон мужественной теплоты.

— Вы поэт, как мне известно, — Аквавива высоко поднял тетрадку с катафалком.

— Именно поэтому я и не уверен, ваше преосвященство, что окажусь хорошим учителем языка. Когда тебя заставляют писать по любому поводу латинские и испанские стихи, в конце концов теряешь естественность. Поэзия и повседневное обращение — две разные вещи.

— Другими словами: вы считаете, что мне следовало искать учителя не среди студентов? Он покраснел.

— Пока я там дожидался, мне и в самом деле подумалось, что любой ювелир или оружейник был бы полезней вашей милости.

— Садитесь же, — сказал кардинал.

Юноша сел.

— Вы говорите так, словно вовсе не желаете занять это место.

— Я пламенно этого желаю, ваше преосвященство, это было бы несравненным счастьем. Но я ужасно боюсь разочаровать вас.

— Однако у вас есть и преимущества. Оружейник или кто там еще говорит на языке простонародья. Вы же происходите из прославленной семьи, вы знатны…

— Как так?

— Ну, ваш учитель не мог ошибиться. Вы — идальго.

— О господи!

— Что, между прочим, означает это слово? Звучит оно гордо.

— Filius de aliquo[3] — сын достойного человека, звучит оно действительно гордо. Но оно ничего не означает.

Идальго может быть каждый. Например, каждый живущий в резиденции короля согласно указу.

— Ваш оружейник тоже считался бы идальго?

— Тоже считался бы, ваше преосвященство.

Фумагалли из своего угла качнул бородой. Он был побежден и незаметно сделал кардиналу одобрительную гримасу. Но Аквавива оставил ее без внимания.

Несмотря на молодость, он, по своему положению, слишком часто соприкасался с корыстью и придворной лестью. Юноша был чересчур простосердечен. Это могло быть притворством.

— Если мы придем к соглашению, — сказал он совершенно серьезно, — вам придется в скором времени покинуть свою страну. Не скрою от вас, что ваше место при моем дворе будет весьма незначительным. Не более пажа или камердинера. Не создавайте себе никаких иллюзий.

— Я был бы счастлив поехать в Рим, ваше преосвященство.

— Ваше происхождение и родство также не дали бы вам никаких привилегий. Вы, конечно, не имеете понятия о том, сколько людей в Риме кичатся родством с архиепископами. Город переполнен подобными людьми.

— Теперь я перестаю понимать вашу милость, — смущенно сказал юноша.

— Оставьте притворство! — Между бровями Аквавивы легла нетерпеливая складка. — Ведь ваш учитель сказал мне, что вы племянник архиепископа.

— Какого архиепископа?

— Архиепископа Таррагонского Гаспара Сервантеса.

— Но об этом следовало бы знать и мне, ваше преосвященство.

— Значит, это неправда?

— Я с ним незнаком, я ничего о нем не знаю.

Скептическая складка исчезла с лица Аквавивы. Он обменялся взглядом с каноником. Тот шагнул к двери, раскрыл ее и объявил:

— Место уже занято, господа студенты! Его преосвященство очень сожалеет.

Топот, говор. Они ушли, оставив после себя тяжелую атмосферу зависти и запахов тела. Фумагалли распахнул окна.

ВЫСОКОЧТИМЫЕ, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ…

«Дону Родриго де Сервантес Сиаведра и его супруге донье Леоноре из рода де Кортинас.

в Алькала́ де Энарес,

дом возле гостиницы Де ла Сангре де Кристо.

Высокочтимые, дорогие родители!

Едва три месяца прошло с тех пор, как вы благословили меня в путь при прощании, но у меня такое чувство, словно это было многие годы тому назад. За это время ваш сын увидел и испытал так много нового, что не сумеет даже отдаленно передать всего в этом письме. Каждодневно благодарю бога за его великую милость, открывшую мне уже в юные годы огромный мир, полный таких чудес, о каких еще совсем недавно я и помышлять не осмеливался.

Капитан папской швейцарской гвардии, едущий в Испанию, взял на себя доставку этого письма. Мне кажется, что он добрый и честный человек, поэтому я доверяю ему также и вексель на сорок реалов, которые вам выплатит банкирская контора в Мадриде. Так как от вас туда всего три часа езды, думаю, что кто-нибудь из вас вскоре сможет отправиться за деньгами. Сумма невелика, и я прошу вас видеть в ней лишь начало. Может быть, господу будет угодно, чтоб я разбогател и смог положить конец вашей нужде. Каждый день видишь здесь людей, несравненно низших по воспитанию, нежели ваш сын, и достигших, однако, большого благосостояния.

Прошу и вас найти случай послать мне весточку и еще раз благословить. Сообщите мне также, как поживают мои сестры Андреа и Луиса и любимый брат мой Родриго, особенно же о том, осуществил ли он свое намерение и поступил ли на королевскую военную службу. Я бы очень хотел, чтоб это осуществилось, ибо поговорка, бывшая в ходу у нас дома, кажется мне выражающей истину:

Три вещи церковь, море, дворец. Избери одну — и нужде конец.Если же вы спросите, как адресовать все эти вести в огромный город Рим, чтобы они достигли меня, ответ прозвучит достаточно величественно, а именно — в ватиканский дворец. Да, это так: в одном здании и под одною кровлею с наместником Петра живет ваш сын, хотя кровлю эту не следует понимать буквально, потому что у Ватикана много кровель и в нем более тысячи комнат. Он сам по себе — целый город, и не маленький, строившийся веками и без особого порядка, так что и живущие там дольше меня находят дорогу не без труда. Я занимаю, разумеется, наихудшую из этих бесчисленных комнат. Она находится на самой вершине башни, некогда возведенной папой Пасхалисом, и в ней больше крыс, нежели удобств. Постоянно говорят о том, чтобы разрушить башню и построить на ее месте нечто лучшее, но постоянно мешают дурные времена, не хватает денег, и все остается по-старому.

Не лучше обстоит дело и с церковью святого Петра, которая вот уже пять лет, с самой смерти мастера Буонаротти, достраивается чрезвычайно небрежно.

Громадный купол, который должен быть воздвигнут над главным алтарем, до сих пор стоит в лесах, рабочие на них появляются редко, а между тем планки помоста гниют и местами обрушиваются.

Но прежде всего вас, наверное, интересует, видел ли я собственными глазами папу настолько близко, чтоб вам его описать. Пока это случилось всего два раза. В первый раз мне показали из окна, когда он прогуливался с двумя орденскими братьями в одном из внутренних садов. Его одежда не отличалась ни роскошью, ни богатством. Он был в белой мантии, даже не очень чистой, шел с обнаженной головой и опирался на палку. Это старец лет шестидесяти пяти, совершенно лысый, с длинной белоснежной бородой, на вид очень худой и с лицом, внушающим страх.

Сразу видно, что с ним шутки плохи и что это надежный защитник святой нашей веры. Он не пропускает ни одного заседания инквизиции, для еретиков не хватает тюрем, и за один прошлый год шестеро осужденных умерло на костре, двое — на виселице. Вторично видел я папу, когда он служил святую мессу в церкви святого Петра. Служил он ее не перед главным алтарем, — это бывает лишь четыре раза в году, — но пылали семь огромных золотых светильников и стены были затянуты пурпуром. Папа сам раздавал причастие и при этом держал себя совершенно иначе, чем множество присутствовавших там прелатов, которые восседали вокруг с покрытыми головами и непринужденно беседовали. Придя пораньше, я смог обстоятельно разглядеть все подробности. Церковная утварь была самая обычная, только на чаше бросилось мне в глаза незнакомое приспособление, состоящее из трех золотых трубочек. Позднее мне сообщили под строжайшей тайной, что его назначение — оберегать папу от яда. Впрочем, сам он причащал лишь немногих избранных, потом священнодействие перешло в руки кардиналов: Сарачено, Сербеллони, Мадруццо и моего обожаемого господина кардинала Аквавивы.

Это был один из немногих случаев, когда мой господин мог оставить свои покои. С его здоровьем совсем неладно: оно не выдержало тяг остей морского плавания и мадридской зимы. Многие считают, что ему осталось жить месяцы, в лучшем случае несколько лет, и сам он говорит с величайшей невозмутимостью о своей близкой смерти. Он неописуемо кроток и дружески приветлив, и если судьба его действительно неизбежна, он, разумеется, беспрепятственно достигнет блаженства. С неослабным прилежанием вершит он, прикованный к креслу, дела многочисленных своих должностей, к которым недавно присоединилась еще одна, особо почетная: ему доверена большая свинцовая печать, и ни одна папская грамота не покидает дворца, не будучи скреплена его рукой. Испанским своим урокам, ради которых он взял меня с собой, уделяет он меньше времени, чем мне бы хотелось, так что я часто бываю целыми днями свободен и могу идти, куда мне вздумается. Тогда я бесцельно брожу, пополняя собой чудовищную армию тунеядцев и бездельников, населяющую Ватикан и кардинальские дворы, причем каждый из этих бездельников таинственным образом ухитряется делать вид, будто он необходим.

Я сам отчетливо вижу, как мало я был нужен кардиналу в Риме, потому что, вздумай он здесь поискать испанского учителя, он нашел бы не одного, а пятьдесят. Город переполнен испанцами: испанские священники, испанские монахи и путешественники встречаются в количестве, поистине изумляющем, наша одежда очень распространена, и у самих римлян она все более входит в моду и даже многие нищие просят милостыню по-испански.

Таким образом, весь избыток своего свободного времени я употребляю на прилежное созерцание города. Рим, разумеется, велик, но видно, что когда-то он был несравненно обширней, потому что за тысячелетней городской стеной, доныне стоящей, имеются большие пространства, вовсе незастроенные или загроможденные развалинами. Великолепные дворцы чередуются с жалкими хижинами, заселенными беднотой. Посреди театров и храмов древних цезарей нелепо торчат сторожевые башни христианского рыцарства, так что здесь перемешаны все времена. На каждом шагу видны следы кровавых боев, которые происходили здесь в старину. Во многих старых домах, в целях обороны, вовсе нет лестниц, и жители спускаются из окон на канатах. Еще и теперь здесь не вполне безопасно. Выйти за черту города считается подвигом, и когда пилигримы пускаются в предписанный обход семи наружных базилик, их сопровождает вооруженная охрана.

Церковь для Рима — это все, и, говоря по чести, здесь нет никаких иных занятий. Даже в Мадриде, который несравненно меньше и невзрачней, видишь больше торговли и деловой суеты. Здесь этого вовсе нет, так что изумленно спрашиваешь себя: как же ухитряются утолять свои нужды все эти люди? Улицы выглядят совершенно одинаково в воскресный и будничный день, и можно подумать, что главное занятие римлян — бесцельные прогулки. Невероятным кажется мне число карет, в которых неторопливо катаются знатные люди. В этих экипажах часто бывают устроены сверху круглые отверстия, чтобы удобней было смотреть и разглядывать прекрасных дам в окнах. В остальном же все выглядит совсем по-деревенски: между замком святого Ангела и Ватиканом пасется скот, и всего лишь три дня тому назад я наблюдал, как через площадь святого Петра проходила черная свинья с пятью забавными поросятками.

В Риме все говорят, что жизнь здесь очень изменилась и что раньше она была много веселей и роскошней. С тех пор как собор отцов в Триенте вынес свои строгие решения, и особенно при нынешнем папе, все стало благочестивей и проще. Даже карнавальные празднества, прежде тянувшиеся неделями, ограничены теперь немногими днями. То, что я видел, показалось мне ребячеством. Увеселения состояли главным образом в состязаниях в беге, и нередко очень странных. Состязающиеся бежали совершенно голыми, подстрекаемые толпой. Один раз бежали дети, потом старики и, наконец, длиннобородые евреи, что вызвало много смеха.

Вполне, впрочем, понятно, что в эти суровые дни святой отец смотрит с неудовольствием на необузданность и шумные увеселения. Слишком велики его заботы о делах нашей веры. Как слышно, султан снова готовится к нападению, и его ближайшая цель — остров Кипр, который принадлежит венецианцам и считается последним оплотом христианства в той части моря. Говорят об устрашающих зверствах, учиняемых неверными над христианскими пленниками. Большие надежды возлагает святой отец на союз против султана, в который должны войти все католические короли и даже Московия. Сейчас переговоры как будто приостановились. А война уже носится в воздухе, и с каждой неделей на улицах Рима все больше людей с отважной военной осанкой, стекающихся сюда отовсюду Если дойдет до этого, то, разумеется, и наш Родриго примет участие в почетных боях, и временами мне кажется достойной зависти участь, которую он избрал.

Это письмо писал я ночью и не без спешки, потому что на рассвете швейцарский капитан уже покинет город. Поэтому простите меня за то, что без особого порядка смешал здесь важное со случайным. От всего сердца желаю вам здоровья и спокойствия и душевно молю господа, чтобы он взял вас под свою милостивую защиту.

С благодарностью и сыновней любовью целую ваши руки. Мигель де Сервантес Сааведра.Рим, среда третьей недели великого поста, 1569. Когда кто-нибудь из вас отправится в Мадрид получать по векселю, пусть окажет мне услугу и осведомится у книгопродавца Пабло де Леон на улице Франкос, хорошо ли раскупается моя идиллия „Филена“, сбыт которой он взял на себя. Вы знаете, что многие знатоки ее хвалили.

Мигель».ВЕНЕЦИАНКА

Он ходил в черных одеждах своей родины, и покрой его платья мало чем отличался от духовного облачения.

— Так-то, сыночек, — сказал ему Фумагалли, — скоро ты пробреешь себе тонзуру и получишь небольшой приход. Иначе зачем бы и жить тебе в этом доме!

И он добродушно давал ему советы. При этом сам он никак не мог сойти за образец для внешности духовного лица. С грохотом расхаживал он в скрипучих сандалиях, и его церковное одеяние ниспадало наподобие военного плаща.

Для юного Мигеля вера в церковь и благочестие были естественны, как дыхание. В своих блужданиях по городу он частенько заходил помолиться в одну из церквей. В них не было недостатка: различные по времени сооружения, по размерам и красоте, они возвышались на каждом углу. Но вскоре он избрал себе божий дом, к которому его влекло неизменно.

Это была Санта Мария ад-Мартирес, прозванная народом «Санта Мария Ротонда», издревле же имевшая еще иное название… Площадь, на которой она стояла, была не очень велика и не отличалась особенной красотой беспорядочный круг маленьких жалких домишек, слева непосредственно примыкавших к церкви. Пятнадцать столетий подняли уровень площади, и теперь к входу приходилось спускаться по скверной лестнице. Но уже под могучими гранитными колоннами портика ему становилось странно легко, и с неизменным возвышенным трепетом вступал он в громадное здание. Каждый раз он подолгу простаивал, глубоко дыша, в середине чудовищного круга, прежде чем подойти для христианской молитвы к одному из боковых алтарей.

— Смотри-ка, Пантеон! — сказал Фумагалли, глядя на юношу прищуренными глазами. — Именно его облюбовал ты, сынок?

Они сидели вдвоем в комнате каноника, большом помещении, украшенном четырьмя гобеленами, изображавшими альпийский поход Ганнибала. В окно был виден один из дворов-колодцев Ватикана.

— Сам не знаю, святой отец, отчего мне там так по душе. Молитвы и благочестия можно достигнуть в любом божьем доме, но надо сперва призвать эти блага, сосредоточиться, да и слова священника и музыка делают свое. Но здесь! Не нужно ни слов, ни песнопений: само здание будит благоговейные мысли. Нигде не бывает мне так хорошо, так небесно-легко и свободно, как здесь. Кажется, словно сейчас устремишься к небу, ввысь, в свет, что врывается внутрь через просторное, великолепное, сверкающее отверстие. А могучее круглое здание, охватывающее тебя с такой безупречной полнотой, с такой силой, — оно словно вечный закон. Закон и свобода сочетаются здесь. Думаю, что ничего равного нет в целом мире.

— Да, да, мой Мигель, значит Пантеон! А я вот слышал, что господь пребывает в самой бедной, самой тесной сельской церкви, равно как и в твоем круглом соборе с колоннами и олимпийским оком.

— Конечно, — сказал Мигель.

— Конечно! Вот весь его ответ. Но скажи-ка мне: уж не за тем ли привезли двадцать восемь колесниц с костями мучеников в этот языческий храм, чтоб теперь ты испытывал столь странно приятные чувства? Свобода и закон, и голубой эфир, и высь, и свет — разве тебе самому не кажется все это немножко подозрительным? Похоже на то, что прежние обитатели оказались сильней всех двадцати восьми повозок.

Он засмеялся, встал и, громыхая боевыми сандалиями, зашагал взад и вперед по комнате, среди своих ганнибаловых ковров. Взгляд Мигеля смущенно следовал за ним.

Но у юноши не было причин отказаться от своего пристрастия. Санта Мария ад-Мартирес была местом высокой святости, и даже праздник всех святых вел свое начало со дня перевезения мощей в этот храм. Возражения каноника не могли быть серьезными, он просто шутил. Но все-таки Мигель немного сократил пребывание под небесным оком и теперь спешил сначала преклонить колена перед своим алтарем.

Молитвенных скамей там не было. Преклонялись на древнем полу из мрамора и порфира.

Когда он однажды встал и собрался уходить, какая-то женщина — до сих пор он вовсе не замечал ее присутствия — вдруг подняла голову. К нему обернулось несколько широкое, яркое, чувственное лицо, с выражением упрямым и в то же время зовущим. Он удалился с подобающей поспешностью. Но на следующий день, в этот же самый час, был в церкви. Она молилась на прежнем месте.

Дома, в Испании, он не знал женщин, да, собственно, и не видел их. Испанские дамы не показывались. А если случалось увидеть одну из них издали, — она представлялась как бы упакованной в наглухо закрытую, подбитую ватой, пружинно-твердую одежду, волосы неизменно спрятаны, уши погружены в жесткие брыжи.

Не то было здесь, в этой духовной столице, полной холостяков. Сколько ни проповедовал аскетический папа, какие ни издавал законы об одежде и нравах, многое еще уцелело от жизнерадостности прежних лет. Как ни укоренялась испанская мода, римские женщины сумели придать мадридской одежде нечто женственно-свободное и легкомысленное. Цветной, податливый шелк обрисовывал стан, брыжи превращались в просторный кружевной воротник, изящно окружающий голову с непокрытыми естественно вьющимися волосами, которые были как можно золотистей. Щедро показывали шею и выгиб грудей.

Он решился было пойти вслед за своею красавицей. При выходе из церкви, под колоннами, мужество его покинуло. Она исчезла в путанице переулков над рекой.

На третий день он был на месте задолго до срока. Молитвенное созерцание не давалось ему. Он встал и начал прохаживаться взад и вперед по храму, не в силах себя сдержать. Редкие богомольцы обращали на него недовольные взгляды. Она не пришла. Она не пришла и в следующие дни. Она больше не приходила. Крючок засел в его теле. Курносое, широкое, приманчиво-яркое лицо представлялось ему идеально прекрасным и все прекраснее с каждою ночью.

Была осень, когда он однажды отправился к банкиру, в свое время выдавшему ему первый вексель на получение денег в Испании. Теперь это было уже в четвертый раз. Его больной господин, почти совершенно отказавшийся от уроков, изыскивал, однако, предлоги неоднократно повышать ему содержание, и с радостным сердцем нес он теперь в контору целых десять талеров. Это была уже значительная сумма. Дома родителям выплатят восемьдесят реалов; на эти деньги в сельской Алькала скромная семья может просуществовать несколько недель.

Окрыленным шагом миновал он мост Ангела и вскоре свернул влево на Виа ди Тор Сангвиньа. Здесь жил его сиенский банкир, в очаровательном старинном домике, всего в три окна шириной, с двумя колонками внизу при входе и веселой лоджией во втором, последнем, этаже. Контора была во дворе, путь туда вел через темный коридор. Кругом лежали почтовые мешки и тюки — сиенец занимался не только денежным делом, но и доставкой товаров. Мигель весело закончил свою честную операцию, тщательно сложил расписку и вышел.

Двор был пуст и тих. Случайно он поднял взгляд на внутреннюю стену дома. Он оцепенел. Там, вверху, во втором этаже, он увидел ее. В светло-зеленом домашнем платье, стояла она у одного из раскрытых окон. Быть может, это жилище сиенца, и она — его жена. Он не мог отвести глаз, наполнившихся слезами от возбуждения и напряженности созерцания. Она показалась ему неясно манящим силуэтом. В коридоре ему пришлось прислониться к стене. Потом он взял себя в руки, покачал головой, осуждая свою слабость, и решительно вышел на улицу.

Она появилась снова. Она перебежала к противоположным окнам. Она стояла посреди своей лоджии. Слегка наклонившись вперед, опершись раскинутыми руками о каменный карниз, так что свесились просторные зеленые шелковые рукава, она смотрела прямо на него. Ее яркое, сияющее лицо улыбалось.

Прежде чем он смог обо всем этом пораздумать, кто-то коснулся его руки. Его догнала женщина средних лет, одетая как служанка, и без всяких околичностей, как если бы речь шла о самом обычном, предложила ему следовать за нею. Госпожа ожидает его.

Он спотыкался на темной лестнице, женщине пришлось его поддерживать. Потом она исчезла, и в маленькой прихожей, где не было окон и горели две лампадки, он оказался лицом к лицу с молельщицей из Пантеона.

— Я часто вас замечала, — сказала она, улыбаясь, с акцентом, который не был римским и показался ему покоряющим, — пора нам, наконец, познакомиться. — И она жестом пригласила его пройти дальше, в большую комнату, которую обнаружил откинутый занавес.

Здесь царил полный дневной свет. В комнате стояли два кресла, туалетный столик, посредине — кровать, широкая и великолепная, с золототканным покрывалом из белого шелка.

Юный Мигель еще ни разу не бывал в римских жилищах, ему не привелось обменяться словом ни с одной женщиной этого города, если не считать нескольких служанок и лавочниц. Его жизнь протекала в мужской атмосфере Ватикана. Он не имел возможности сравнивать и судить.

Женщина почувствовала необычное. Она была смущена.

— Вы священник? — сказала она вопрошающе, когда они уселись в кресла друг против друга, и неопределенно указала на его одежду.

Мигель поспешно ответил с таким усердием, словно он сидел на испытании. Но вскоре его ободрил звук собственного голоса. Он говорил очень хорошо, слово плавно подчинялось ему, когда он был воодушевлен. Он едва осмелился воспользоваться ее добротой, он отлично сознает, что недостоин, но слишком уж явен был перст судьбы в том, что ее, — единственную, кого он увидел, запечатлел в своем сердце, потерял, искал, — он теперь снова обрел именно в том из бесчисленных домов Рима, куда его привело случайное дело.

И тут им овладел порыв.

Он изобразил встречу в Санта Мария Ротонда, на тысячелетних плитах, под небесным оком, свое бессилие сосредоточиться в молитве с тех пор, как он ее увидел однажды, то мгновение, когда она исчезла в путанице переулков над рекой, свое отчаяние, когда он больше ее не встретил. И вдруг, и вдруг! непостижима судьба, бесконечно счастье!

Он говорил в упоении. От ее легко одетого, мягкого тела шел аромат, пьянивший его иначе, чем привычный ладан, — дыхание молодой, цветущей плоти, с едва ощутимой примесью острых духов.

Вдруг она резко поднялась и заявила, что теперь он должен идти.

— И никогда больше не приходить? — спросил он почти беззвучно.

Она задумалась и посмотрела на него испытующе. И вдруг, совершенно необъяснимо, смех еще больше смежил ее сияющие раскосые глаза, раздвинулся обольстительный рот, белое горло напружилось, она крепко сжала обе его руки.

О да, приходить он может, но только в определенные часы, утром, всегда только утром, и только по вторникам: во всякое другое время это было бы рискованно. И, провожая его к выходу, она прибавила еще несколько неопределенных фраз, смысл которых он смог упорядочить и уяснить себе только дома, в своей ватиканской башне. Из них, по-видимому, следовало, что она была вдовою купца и жила в уединении, ожидая нового выгодного замужества, которое подготовлялось и ни в коем случае не должно было подвергаться опасности.

Когда он явился во вторник, с первым ударом колокола, белокурая, видимо, была не в духе. Вероятно, не выспалась. Она почти не дала себе труда скрыть досадливое раскаяние по поводу бессмысленного приключения и строила злобные гримасы юному Мигелю, пытавшемуся занимать ее почтительным разговором. И вдруг, без всякого перехода, она прервала беседу, поднялась, бросилась на ложе и с грубым нетерпением призвала его к любви. Впрочем, дорогое шелковое покрывало было предусмотрительно снято с кровати заботливо сложенное, оно висело на скамье.

Юный Мигель был неопытен. Презрительно, с небрежной улыбкой в опущенных уголках рта, принимала она его ласки. Он же ничего не видел в своем неистовстве, иначе его протрезвило бы ее выражение. Но вскоре она перестала смеяться.

Он был новичком. Но он был рожден для страсти. Верный инстинкт указал ему дорогу к наслаждению. Было мгновение, когда она уперлась руками в его плечи, удивленно заглянула ему в глаза, словно увидела его впервые:

— Опомнись! Ты же убьешь себя и меня!

Когда он потом отдыхал рядом с нею, в ее объятиях, она не переставала его разглядывать.

— Ты удивительный, маленький учитель, — сказала она с уважением.

Лицо рядом с ней мгновенно и неожиданно похорошело. Это больше был не мальчик, бедный полумонашек, но мужчина с твердо очерченным ртом и сверкающими жизнью глазами. Крылья благородного носа двигались медленно и сильно. Густые и спутанные каштановые волосы мягко лежали на лбу.

Это было начало. Мигель теперь жил лишь от объятия до объятия. Пронизывающее блаженство переполняло ему сердце и нервы. Его дружелюбие било через край. Он мог бы обнять ослика, который волок крестьянскую тележку. Он искал утоления своим силам в бесконечных прогулках по Риму; не заботясь о разбойничьем сброде, подстерегавшем там путников, рыскал он по меланхолически чарующим и пустынным окрестностям. Кто протягивал ему руку, ощущал в пожатии электрический ток.

— Что с тобою случилось, сынок? — говорил Фумагалли. — Будущему священнику подобает шествовать чинно. Ты же порхаешь по священным лестницам, словно ты в танцевальном зале.

Он был не в духе. Он бранился. Святой отец надумал запретить духовенству ношение бороды. Фумагалли гордился своей крестьянской бородищей, единственной оставшейся еще в соборе святого Петра. «Подчиниться? Ни за что!» — разъяснял он каждому, кто выражал готовность слушать, он лучше сбросит с себя мантию. В шестьдесят лет менять лицо, — ну, уж нет! Сколько он видел, сам папа носит бороду. Ведь выдумают же!

Мигель успокаивал его с любовью: он располагал неисчерпаемой сокровищницей доброты и сердечности. «До этого дело не дойдет», — заявлял он убежденно. Вся история с запрещением — холостой выстрел, ему это известно из достоверных источников. Через месяц все забудется.

— Спасибо тебе, сынок! — пробормотал каноник. — Ты умеешь утешить. Но разве не позорно жить в таком нелепом подчинении? Можно бы заниматься и чем-нибудь другим на этой обширной земле! — Он не сказал, чем именно.

Гина была венецианкой — вот все, что узнал от нее юный Мигель, кроме ее имени, даже недели спустя. Она говорила мало, эти утренние часы были сплошным пыланием. Не встретив особого сопротивления, добился он разрешения приходить дважды в неделю, теперь еще и по пятницам. Часто заставал он ее заспанной, в неубранной комнате и не расположенной к любви. Он бранил ленивицу, соню, она жмурилась загадочно и коварно. Но пламя его было неодолимо. Ее влекло к нему с тою же ненасытностью, что и в часы объятий. Случалось, что он задавал вопросы с едва скрываемым страхом, потому что ведь свадьба могла вдруг оказаться совсем близкой и все погубить. Тяжело было думать об этом, тяжело было думать и об ущербе, греховно наносимом им простодушному жениху. Он никогда бы не решился облегчить себя исповедью, ибо невозможно было ему отказаться от этого греха. Но бог милосерден, он не отвергнет его из-за страсти, огонь которой был непобедим.

Ответа он не получал. Гина прижимала его к своей белой груди и душила вопросы. Да и не лучше ли было так? Потому что упади свет реального бытия на их отношения, что сказал бы он сам? Что ей обещать, что рассказать о собственном будущем? Правда, его переполняли безмерные и бесформенные надежды. В своей башне он мечтал, что любимая разделит с ним почести и славу поэта, воина, даже открывателя новых земель, но только, разумеется, не священника. Очевидно было, что он никогда не сможет отказаться от нее, от тела и аромата, от голоса, от смеха. Он не жил, пока не узнал ее.

Но, может быть, она ждала? Ждала лишь единого слова, чтобы разбить все оковы? Быть может, досада накоплялась в ее сердце оттого, что он молчал? Недаром была она замкнута, порой пугающе молчалива. Быть может, он губил все тем, что не говорил?

Но когда он однажды решился сломить молчание и заговорил о будущем и о жизни вместе, когда было произнесено слово «брак», — действие оказалось ужасающим. Гина залилась смехом — таким, какого он раньше от нее не слышал: смехом невеселым, звучавшим резко и холодно, язвительным, злобным и неудержимым.

— Жениться хочешь на мне, монашек! — произнесла она, наконец, дребезжащим голосом. — Хочешь жить со мной в своей башне, кормить меня крысиным мясом и поить водой? Ну, можно ли выдумать что-нибудь глупее! — И разговор закончился, как всегда, в огне ненасытных поцелуев.

Нет, он ничего о ней не знал. Одно лишь делало ее разговорчивой Венеция, родной город. Она была достаточно благочестива и с готовностью воздавала божие богу. Мигель это знал. Но она ненавидела Рим, его торжественность, его чопорное существование, непомерное число священников и грязных монахов, процессии кающихся, терзающих себе спины под пение псалмов, холодные праздные улицы, несмолкаемый колокольный звон, развалины, лежащие вокруг. И она описывала Венецию, родину. Густонаселенный, кипучий мировой город посреди живого сплетения вод, сверкающая Пьяцца, где так восхитительно гулять вечерами, переулки и площади, залитые нежным сиянием. Поток знатных путешественников из всех стран, пленительная пестрота изящных одежд, достойные люди, приезжающие не для молитв и покаяния, но ради общения, ради того, чтоб веселиться среди веселых и тратить деньги на прекрасные вещи. Она становилась красноречивой, описывая сутолоку на Риальто, множество разукрашенных гондол с нарядными женщинами, гордо покоящимися на подушках.

— Там красив каждый бедняк-гондольер, — восклицала она, — и все римские кардинальские мантии я охотно отдала бы за его алые штаны! А карнавал: весь великолепный город — сплошной праздник на много недель; день и ночь — маскарад, смеющийся вихрь удовольствий, пьяцца Сан-Марко — вечный бал, каждый дворик — потаенная ложа. Все — веселье, беззаботность, дружелюбие. И властвует там не изуверствующий нищий монах, а правительство, благосклонно разрешающее радости жизни, никогда не вмешивающаяся, кротчайшая полиция…

— Что ты все поминаешь полицию? — перебил он, потому что не в первый раз слышал от нее это слово. — Какое тебе дело до полиции? Разве римская тебя обижает? — И он засмеялся.

Она странно на него посмотрела и сердито умолкла.

Это было во вторник.

Когда он пришел в пятницу, держа в руках сверточек с шелковым платком, который собирался ей подарить, ему не отперли. Он постучался, сперва рукой, потом громче — бронзовой колотушкой. Все было тихо. Пока он медлил, предчувствуя дурное и еще не в силах уйти, мимо него, в полутьме, проскользнула ее служанка. Он не видел ее с того дня, как она провела его с улицы. Он остановил ее: где госпожа?

— Уехала, — язвительно сказала она, — вы же видите.

— Куда? — произнес он. — К своему жениху? Она выходит замуж?

Она оглядела его с головы до пят, словно экзотического зверя.

— Ну еще бы! Разумеется, выходит замуж. За принца!

— Не дурачьтесь! Говорите толком. — Он вытащил из кармана деньги. — Где она живет? Могу я ее видеть?

— О да, видеть вы ее можете и очень даже свободно. Знаете вы Португальскую арку?

Он покачал головой.

— Тогда спросите людей. Там вы ее наверняка застанете.

— А когда?

— Вечером, конечно. Попозже! — И она направилась к лестнице.

— Но в каком же доме? — крикнул он вслед.

— Сами увидите.

День был нескончаемо долог. И несчастной судьбе его было угодно, чтобы именно в этот вечер его пригласили на урок. Это случалось теперь очень редко. Обычно Аквавива пользовался услугами его пера: поручал ему переписывать и приводить в порядок бумаги. Испанские уроки, когда они имели место, заключались в совместном чтении. Так и сегодня: он уселся против кресла своего господина, и они принялись читать по двум отпечатанным экземплярам произведение испанца Лопе де Руэда. Это была прославленная «Армелина», комедия, которую юный Мигель привык считать образцовым трудом и которая даже внушала ему тайное честолюбивое желание когда-нибудь попытать свои силы на театре.

Но сегодня все казалось ему грубым и надуманным. Чего стоили все эти волшебные снадобьями любовные напитки, о которых там шла речь, рядом с адским раствором, пылавшим в его жилах! Столь пустые слова мог произносить лишь тот, кто никогда не испытывал ничего похожего. Мысли его разбегались, он не в силах был заботиться об усовершенствовании произношения и акцента кардинала, оставлявших желать лучшего.

— Вы не вполне отдаетесь занятиям, дон Мигель, — дружески заметил Аквавива и закрыл книгу. — И вы дурно выглядите. У вас что-нибудь неладно?

Мигель извинился: вторжение зимы ежегодно давало себя знать. Это уже прошло.

— При этом в Риме она все же мягче, чем в вашем Мадриде. Но, может быть, у вас неблагополучно с жилищем? Хорошо ли отапливается ваша комната в башне?

— С этим все обстоит прекрасно, — заверил Мигель, растроганный заботливостью больного господина.

Кардинал, наконец, отпустил его.

Был десятый час. Новая неудача. Все ворота вокруг дворца был заперты и строго охранялись. С недавних пор каждый, кто покидал ночью папский замок, обязан был иметь письменный пропуск. Дважды пытался Мигель вступать в переговоры, но швейцарская стража не пожелала его понять и наотрез отказала ему на гортанном немецком наречии. Он кинулся обратно, блуждая по лестницам и переходам, пробегая садами, галереями, дворами, и где-то на самых отдаленных задворках нашел, наконец, маленькую Порта Постерула, которая не охранялась и была не заперта. Она выходила на глинистый пустырь.

Он обогнул могучую громаду, преодолел ограды и рвы и молчаливыми переулками Борго выбрался на мост святого Ангела. Отсюда он побежал вдоль реки. Немощеная набережная была совершенно темна, сырая декабрьская ночь была безлунна, хотя и тепла. Он миновал Тибрскую гавань — две убогие барки стояли на якоре, на одной из них поблескивал зеленый фонарик. Собака корабельщика залаяла на торопливый шаг.

Он немного отклонился от реки, как ему было указано. Прямая улица, которой он теперь шел, была Рипетта. Вдруг он споткнулся и упал, больно обо что-то ударившись. Оглядевшись, он понял, что с ним случилось. Поперек улицы лежал древний обелиск, разбитый на четыре громадных осколка. Ему описывали это место, он приближался к цели.

Справа от него поднялось из темноты причудливое круглое строение, он узнал его по описаниям: это была гробница императора Августа. Из отверстия наверху в ночи кивали деревья. Крошечные низкие переулки обвивались вокруг гиганта.

Где-нибудь здесь.

Это была местность, где селились бедные чужестранцы. У каждой национальности были свои улицы. Отсюда и названия мест: Греческий двор, Славонский переулок, Португальская арка. Мелькали недобрые лица. Мигель расспрашивал, ему отвечали неохотно и скупо. Впрочем, все это было несущественно, лишь одно его мучило: как могла она поселиться в таком окружении! Он остановился.

Португальская арка оказалась некрасивой кирпичной стеной с двумя новыми деревянными пристройками, позади которых был виден кривой переулок.

Здесь горел огонь. В кольца, вделанные в стены одноэтажных домиков справа и слева, были воткнуты факелы, фантастически озарявшие ночную суету. Мигель шел, как в страшном сне. Женщины толпились целыми стаями, десятками, одетые по-разному, некоторые очень роскошно, многие — в серых дешевых плащах. Они расхаживали, болтая, они окликали мужчин, которые, согнувшись, испытующе рыскали среди них. Многие окна были освещены, слышались ругань и смех.

Вдруг он очутился перед нею. Свет факелов кроваво сиял на ее широком и плоском белом лице. Она стояла с четырьмя другими. Она увидела его, кивнула и закричала:

— Посмотрите-ка на этого: вон он идет! Он хочет жениться на мне. Он поп, но хочет на мне жениться. Смелее же, дон Мигель, не стесняйтесь! Здесь вы можете жениться на мне днем и ночью. Только в серальо это дороже, чем в городе. По одному скудо за каждую свадьбу!

И, гордая поднявшимся вокруг одобрительным смехом, она и в самом деле направилась к своей двери. Дверь оказалась рядом.

Он отпрянул. Он не в силах был отвести взгляда. Какой-то пьяный пошатнулся на пороге одной из дверей и сильно его толкнул. Мигель нашел щель между двумя домами, отступил туда, спотыкаясь, и очутился в просторном ветреном поле.

Он чувствовал себя так, будто увидел смерть.

ЛИХОРАДКА

Документ прошел через его собственные руки…

Естественно было, что столь ревностный папа, как Пий, ненавидел свободные нравы своей столицы. В каждой слабости видел он смертный грех, был недоступен никаким увещаниям, не знал иных средств, кроме безжалостной строгости. В самом начале своего понтификата он объявил смертельную кару за нарушение супружеской верности. С большой неохотой заменил он ее позднее бичеванием и пожизненной тюрьмой. От этого не спасали ни знатность, ни заслуги.

Он решил искоренить племя куртизанок. Правда, далеко было то время, когда свободно живущие женщины неограниченно властвовали над римским обществом, когда в их салонах происходили блистательные встречи кардиналов, послов и художников и добиться доступа к ним было труднее, чем папской аудиенции.

Но космополитический склад святого города, безбрачие его правителей не допустили уменьшения числа продажных женщин и в более трудные времена. И теперь у них были лоджии на виднейших улицах, в квартале прелатов и придворных, банкиров и богатых бездельников на Виа Джулиа, Виа Сикстина, на Канале ди Понте. Они жили в почете, и все, что было торгового в Риме, существовало только благодаря им.

Для Пия они были отродьем дьявола. Охотнее всего он сжег бы их всех на одном костре. Он не долго терпел. Появился немногословный указ, изгонявший женщин: в шесть дней им предписывалось покинуть Рим, в двенадцать дней — христианское государство. Этим очищалась святая столица, прославлялся закон и водворялся мир.

Но мира-то и не последовало. Последовала смута. Полное отчаяние охватило всех, кто занимался ремеслами и торговлей. Купцы, открывшие женщинам кредит, объявили себя разоренными. Откупщики таможенного сбора заявили во всеуслышание, что государственная казна в будущем понесет двадцать тысяч дукатов ежегодного убытка — так сильно сократится ввоз предметов роскоши, когда будут изгнаны куртизанки. Это означает, что Риму предстоит обезлюдеть. Население неизбежно уменьшится на одну четверть. И зачем это все, зачем?! Но никто не осмеливался говорить более внятно. Духовный суд стоял на страже и прислушивался.

Депутация из сорока наиболее почтенных горожан явилась к папе на аудиенцию. Их красноречие было тщетно. «Они или я», — сказал монах. В священном Риме, где пролилось столько крови мучеников, где покоятся останки стольких святых, где средоточие христианской веры и престол наместника Петра, нет места блудницам. Он или они; скорее он перенесет свою резиденцию в какое-либо менее оскверненное место, нежели потерпит и впредь осквернение. Господа могут удовольствоваться этим.

Но этим отнюдь не удовольствовались. Прошение следовало за прошением. Напрасно вмешивались в дело кардиналы более свободных воззрений. Послы Флоренции и Португалии и даже Испании пытались заступиться и получили строжайшие назидания.

Выселение началось. Домовладельцы и торговцы ломали руки. Женщины собрались в путь: кто побогаче — на лошадях, в портшезах и каретах, остальные — на мулах и ослах. Одни направлялись в Геную, другие в Неаполь, большинство в Венецию. Они везли с собой все, что имели. Но они недалеко уехали. Государство святого отца, даже вблизи столицы, кишело разбойничьими шайками. Они нагло окружали засадами жалкие дороги, полиция их почти не тревожила. Большая часть женщин, уныло следовавших по этим дорогам, была зверски ограблена, многие были убиты. Те, которым удалось спастись, в полном смятении и отчаянии вернулись в Рим.

Это заставило отнестись мягче к тем, которые еще не успели уехать: им позволили остаться. Однако центр города и вообще все дома, где обитали почтенные горожане, были от них очищены. Им отвели гетто, самый запущенный и отдаленный квартал возле гробницы Августа. Элегантные гетеры, читавшие Катулла и говорившие на четырех языках, были заперты вместе с грубыми потаскушками. Ни днем ни ночью ни одна не смела покинуть серальо под угрозой бичевания.

Так было три года тому назад. Никто, кроме самого папы, не склонен был стоять на страже этого закона. Чиновники смотрели сквозь пальцы. Запрет был нарушен, обойден, канул в вечность. Вскоре в тех переулках осталось лишь наиболее грубое скопище женщин. Остальные, покровительствуемые своими почитателями, жили, расселившись по-новому в превосходных лоджиях. Возрождался прежний порядок, правда в формах более скромных. Куртизанки показывались только в своих окнах. Если же они покидали дом, чтобы пройтись среди мужчин, то шли в церковь. Хождение в церковь извиняло многое.

Но этой зимой доминиканцу был сделан донос, вновь преисполнивший его яростным гневом. Он потребовал точного отчета, увидел, как обстоит дело, и снова принялся за свое.

Были составлены списки. Удар обрушился сразу: методично, час за часом, отряды полиции врывались в жилища, хватали ничего не подозревавших и сгоняли их всех в одно место. Домовладельцам, которые осмелились бы впредь скрыть одну из них, грозила пожизненная тюрьма. Гетто возле могилы Августа повелено было обнести стеной. Папа окружил плотское наслаждение чумным кордоном.

Юный Мигель Сервантес держал этот список в собственных руках и сам передал его кардиналу, скрепившему указ свинцовой печатью. Он не обратил внимания на список — какое ему было до него дело! Теперь листок был снова у него перед глазами, он видел его чудовищно увеличенным, со всеми росчерками писца. «Девушки Панада, Тоффоли, Скаппи, Цукки, Цоппио…» Регина Тоффоли — это была она.

Его природа склонилась под жесточайшим натиском стыда и скорби, она подалась — он заболел. Однажды, еще ребенком, в родной Алькала он испытал нечто похожее, когда два больших и сильных мальчугана напали на него, связали ему руки и выпороли беззащитного. Тогда, как и теперь, была сильная лихорадка при ослаблении важнейших жизненных функций, — по ощущениям вполне сносное состояние: не было никаких болей, и ласковый бред уводил его от действительности.

Так лежал он на жесткой постели в своей каморке. Никто не заботился о нем. Тупоумный прислужник два раза приносил ему ненужную еду. Увидев, что она остается нетронутой, он перестал приходить.

На пятый день Фумагалли заметил исчезновение своего питомца. Он перепугался, увидев его лежащим на соломенном матраце, с раскаленной головой и неестественно сияющими глазами, и рядом с ним кувшин с питьевой водой сомнительной чистоты. В нетопленной комнате, в которой дуло из четырех окон, царил ледяной холод.

Каноник завернул больного в шерстяное одеяло, взял его на руки, как спеленатое дитя, и понес лестницами и гулкими коридорами вниз, в свою комнату. Теперь Сервантес покоился, отвернувшись от света, на удобном ложе, среди ганнибаловых ковров.

Пришел врач, доктор Ипполито Беневольенти, высоколобый, торжественный, облаченный в тончайшее черное сукно. Он смотрел и исследовал, выслушивал и выстукивал. На это ушло немало времени.

— Горячка, — объявил он наконец.

— А уж я думал, не роды ли! — насмешливо сказал каноник.

Обиженный ученый прописал лекарства и удалился. Фумагалли раскинул походную кровать. Он ни на час не покидал своего сынка. Он мыл его и укутывал теплыми пеленками. Обнаружив, что живот у него твердый и вздутый, он поставил ему клистир с примесью масла, ромашки и аниса, и это оказало свое действие.

На третий день начались головные боли. Каноник налепил Мигелю два мастичных пластыря на виски. На четвертый день лихорадка утихла, на пятый исчезла.

Фумагалли сам спускался на кухню и отведывал супы. Ничто его не удовлетворяло, он выплеснул две тарелки, повара трепетали.

Однажды, вернувшись с дымящимся бульонам, он застал Мигеля в слезах. Он поставил миску в теплое место. Он дал ему выплакаться.

— Ешь, — сказал он потом. — Перестань мудрствовать. Все позади. Мир велик. — Он никогда ни о чем не расспрашивал.

Соседний колокол пробил двенадцать.

— Мне надо идти, — сказал Фумагалли. — Читать мессу. Я получил выговор.

— Так спешите же, отец мой! Ne fiat messa serius quam una hora post meridiem,[4] — процитировал Мигель со слабой улыбкой.

— Но зато после почитаем мы, — крикнул Фумагалли в дверях, — и совершенно другое!

Под этим «другим» он разумел излюбленное свое чтение: Комментарии Цезаря.

Мигель знал книгу, а каноник помнил ее почти наизусть. Неторопливо читал он своим низким голосом. Сервантес лежал и слушал. Кровь его утихала под размеренный топот галльских легионов. Со скал на гобеленах отважно и прямо глядела голова пунийца ему в лицо.

Он выздоровел и захотел встать. Каноник не разрешил. Старику нравилось ухаживать за больным.

Все чаще говорили они о предстоящих военных событиях. Фумагалли приносил известия. Речь шла о турках, о Кипре, о Средиземном море.