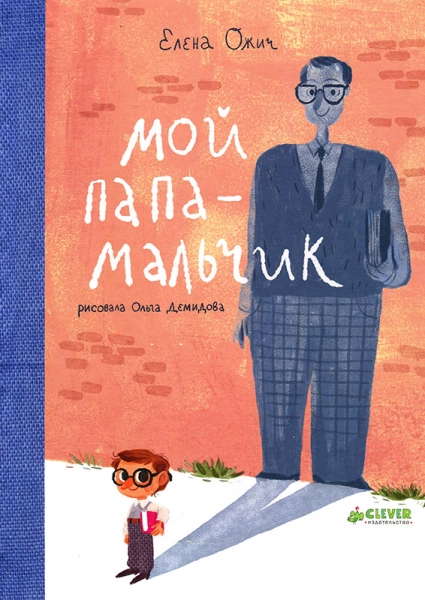

Елена Ожич Мой папа — мальчик

Молодая талантливая писательница Елена Ожич живёт в Барнауле. Окончила факультет филологии и журналистики Алтайского госуниверситета, работала в газетах и на радио, а сейчас воспитывает двух дочек, одна из которых совсем маленькая.

Ожич — победитель конкурса «Добрая лира», дипломант премии Владислава Крапивина. Одно из её произведений в 2014 году признали лучшей книгой, изданной для детей в Алтайском крае.

В родном городе Елену давно уже знают и любят, а теперь издательство «Клевер» с радостью представляет её своим многочисленным читателям по всей стране.

«Я и думать не думала, что стану детским писателем, просто решила попробовать, и получилось!»

Глава 1 Как д'Артаньяна из бурьяна выпроводили, из двора выдворили

В нашей семье все очень заняты. Мама и папа заняты на работе, а меня они дома занимают разными делами, лишь бы я по двору не болтался. У нас с мамой уговор — читать в день по пятьдесят страниц из любой книжки, кормить кота, выносить мусор, разучивать десять новых английских слов. С папой уговор — каждый день пресс качать и отжиматься. Разумеется, уроки делать. Короче, всё, что угодно, только во двор одному ни ногой, хотя мне одиннадцать лет — большой, можно сказать, дяденька. Размер ноги — уже тридцать девятый.

А что мне этот двор? Совсем даже не сдался. Говорят, что раньше дети только во дворах и гуляли — с утра и до вечера. Но нас как-то туда и не тянет. Нет у нашего поколения такой моды — во дворе гулять. Во-первых, компьютер во двор не вынесешь, а у нас все игры теперь, считай, компьютерные. Во-вторых, всё равно гулять придётся с родителями. Потому что в нашем городе мэр ввёл «Рекомендации по созданию городской среды, безопасной для детей и подростков». Мэр извинялся и уверял, что мера эта временная, принята для нашей же пользы. А пока не все ещё опасные места огорожены и не все канализационные люки закрыты, поэтому надо немного потерпеть и погулять в сопровождении мам и пап. А это, согласитесь, никакому ребёнку, а тем более подростку, неинтересно. Временная мера затянулась на пару лет, и возвращаться во двор нам совсем расхотелось.

Для нас, детей, правда, построили на весь город один большой игровой центр — настоящий дворец отгрохали. Туда, по замыслу мэра, родители должны были возить своих детей, чтобы они там хоть немного поиграли в разные весёлые игры. Мы с мамой съездили туда как-то — сначала на автобусе, потом на трамвае, потом ещё минут пятнадцать шли пешком. В центре оказалось скучно и за деньги. Мне выдали мяч и сказали: «Пинай». Легко сказать «пинай», а если не с кем? Я попинал мяч минут десять в пустые ворота и запросился в буфет.

— Приходите к нам через месяц, — сказал менеджер игрового центра, — мы поставим на воротах механического вратаря, которому гол забить будет не так-то просто, он к нам из Англии едет. И ещё много разных приспособлений для игр планируется.

— А дети у вас тут планируются? — спросил я, потому что в центре было безлюдно.

— Мы открылись недавно, — сказал менеджер, — вот дадим рекламу, и дети к нам косяками повалят.

И дети повалили — в выходные там было не протолкнуться, а в будни родителям возить меня было некогда. А во двор — ни-ни, запрещено ведь. Ну, то есть, не рекомендовано.

Мама сначала даже такому нововведению обрадовалась:

— Вот правильно! Не будешь во дворе без присмотра бегать! Лишний раз дома с книжкой посидишь.

Но папе эти рекомендации не понравились:

— Нет ничего более постоянного, чем временное. Вот увидите, — сказал он, — что эти временные меры останутся в нашем городе навсегда. Я с такими ограничениями свободы моего ребёнка не согласен. Это же бред какой-то! Они не имеют права! Я буду обращаться в Страсбургский суд по защите прав человека! И в комиссию ООН по правам ребёнка!

И ещё папа тогда сказал:

— Лучше бы с преступностью и наркоманией боролись как следует! Детям прямо-таки всё детство испортили. А помнишь, какие были времена? — спросил папа маму. — Сколько мы времени во дворе проводили — с утра до ночи! Казаки-разбойники, война и немцы, мушкетёры…

Папа мечтательно закатил глаза, вспоминая, как он в далёкой юности бегал в зарослях бурьяна с палкой в руках и тряпкой на плечах и думал, что он д’Артаньян. И по гаражам ещё при этом прыгал. А я в свои одиннадцать лет ни на один гараж ещё не залез, хотя их в нашем дворе достаточно.

— Чего они добиваются? — продолжал папа, размахивая газетой, в которой были опубликованы эти «Рекомендации…». — Чтобы детей взаперти держать? Чтобы они выросли неприспособленными к жизни затворниками? Господи, скоро все и забудут, что дворы для того и нужны, чтобы в них дети играли на свежем воздухе. Хотя какой он свежий? Одни машины и собачьи какашки в нашем дворе.

В общем, папа повозмущался и притих. И в Страсбургский суд по правам человека, конечно, не написал. Не тот, видимо, я человек, из-за которого в Страсбургский суд письма пишут. Выводили они меня во двор по очереди утром и вечером, до и после работы. Прямо как собачку, по расписанию. А потом им это надоело, и они стали забывать про вечерние и утренние прогулки. Да и я туда, во двор, прямо скажем, не рвался. Потому что Женьку и Саньку, моих друзей, родители выгуливали в другое время, и виделся я с ними только в школе. Да и чего нам ещё где-то видеться, если у нас есть аська, скайп, блоги, веб-камеры и мобильные телефоны. Обо всём можно спокойненько поговорить и так. Но всё-таки иногда хотелось потолкаться, в шутку пометелить друг друга. И если честно, я был бы тоже не прочь побегать, сшибая палкой верхушки у бурьяна, потому что историю про трёх мушкетёров я тоже очень любил и д’Артаньян мне нравился.

Эта история с папой произошла в мой день рождения. Мои родители — люди практичные, и поэтому накануне моего самого любимого праздника всегда осторожно пытаются узнать, что мне подарить. В этот раз я случайно услышал их разговор на кухне. Папа поздно пришёл с работы, и мама кормила его ужином. Они разговаривали в полный голос, думая, что я уже сплю. А я как раз в кухню по коридору шёл, водички попить. Подслушивать, конечно, нехорошо, но интересно же! Вдруг там чего про меня скажут.

— У Мишки скоро день рождения, — сказал папа, расковыривая тефтелину.

— Я помню, — сказала мама.

— Большой парень уже. Одиннадцать лет. Он уже что-нибудь попросил себе в подарок?

— Нет ещё, — сказала мама. — Хотя… вроде говорил о каком-то динозавре, которого откуда-то выкапывать надо.

О каком-то? Я даже замер от возмущения. Много эта мама понимает! Это же серия «Археология»! Там в коробке земля, а в ней спрятаны маленькие косточки динозавра. И маленькой кисточкой надо землю расчищать, чтобы найти все кости и собрать из них скелет тираннозавра или велоцираптора. И надо собрать всех динозавров из этой серии, чтобы получилась коллекция.

— Ну почему бы и нет? — сказал папа, отхлёбывая чай из кружки. — Пусть будет динозавр. Но я ему ещё один подарок приготовлю, от себя.

— Ну-ка, ну-ка, — сказала мама, — что ты придумал? — И погладила папу по руке.

И неловко, и приятно наблюдать за ними в такие моменты. Они обычно ведут себя по-всякому: то мама ругается на папу, то папа дуется на маму, то спорят они из-за какой-нибудь ерунды, то вообще будто бы не замечают друг друга. И тогда мне страшно: вдруг эти два человека навсегда обидятся друг на друга, и папа в один ужасный день хлопнет дверью и больше не придёт никогда, как это произошло, например, у Женьки.

А когда папа обнимает маму, или целует её, или достаёт из кармана и дарит ей маленькую шоколадку — просто так, а не потому что какой-то праздник, — я понимаю, что крах нашего маленького мира произойдёт ещё не скоро. Или когда мама вот так нежно и как бы невзначай гладит папу по руке или по плечу. Правда, сейчас это случается всё реже и реже — ни шоколадок, ни тем более цветов папа маме давно уже просто так не приносил.

— Знаешь, — сказал папа, — я думаю, что эти дурацкие правила для детей скоро отменят. Ну не может же этот абсурд продолжаться вечно. И я придумал для Мишки вроде как книгу такую сделать. Записать в неё все наши дворовые игры, считалки всякие. Он, может, сам в них ещё поиграет. Или детям своим передаст. Нынешние же дети растут, ничего не зная про то, как дети раньше жили, во что играли.

— Хорошая идея, — сказала мама. — Я тебе тоже про свои игры расскажу. И будет у нас семейная история игр.

Глава 2 Хочется чудес в день рождения, но только не таких

И вот мой день рождения наконец-то наступил. Мне подарили велоцираптора, и я даже успел его частично откопать, пока собирались мои гости. Родители привели и Саньку, и Женьку, и ещё нескольких ребят из нашего класса. Мама зажарила курицу и испекла торт. От бабушки пришла посылка с тёплыми вязаными носками. В один носок бабушка положила пятьсот рублей — любимому внучку на шоколадки. Мы чокались клюквенным морсом, и все желали мне самого наилучшего. Ну, родители, понятно, чего желали — чтобы я учился на одни пятёрки. А мои приятели — чтобы я всегда был с ними, и они очень рады, что я их друг. Ну, мама ещё пожелала, чтобы я был здоров.

День рождения шёл себе и шёл, как обычно — поели, попили, посмотрели мультики, мама показала всем мои детские фотографии и долго умилялась, какой я был в младенчестве хорошенький мальчик, такой пузатенький хомячок.

Я слушал её и смущался, потому что в нашей мужской компании такие трогательные воспоминания были совсем ни к чему. И я стал шикать на маму.

— Не шикай на мать, — сказала она, сделав строгие глаза. — Идите поиграйте, пока я на столе приберу немного.

Я и мои гости с облегчением вздохнули, потому что официальная часть праздника завершилась, и мы пошли в мою комнату, где можно было бы поговорить спокойно о наших сугубо мужских делах, без всех этих маминых пузатеньких хомячков.

На моём столе мы разложили свои карточки с футболистами, чтобы обменяться ими. У меня было целых три Аршавина и ни одного Луиша Фигу. А вообще мы все теперь хотели карточку с Лео Месси, но её ещё нигде не продавали. За Луиша мой одноклассник Серёгин просил одного Рональдиньо и двух Бэкхемов, и я уже успел выменять одного Аршавина на Рональдиньо, а второго — на Бэкхема. А второго Бэкхема мне обещал на день рождения подарить Санька. А Женька собирал карточки баскетболистов, и потому в наших «трансферах» (так называют переход футболиста из одного клуба в другой) не участвовал. Санька вручил мне Бэкхема, я добавил ещё одного и приготовил Рональдиньо. Серёгин уже держал в руке почти моего Луиша Фигу, как в дверь засунул свою лохматую голову папа и спросил:

— Формируете новую российскую сборную?

Очень смешно. Папа вообще в футболе не разбирается и где ему знать, что нужно собирать Германию, Испанию или Бразилию.

— Можно к вам?

— Ну, пап… — заканючил я. — Может, в другой раз?

Я первым делом подумал, что папа, как и в прошлом, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом году начнёт к нам приставать и просить, чтобы мы взяли его в наши игры. И при этом будет настаивать, чтобы с ним поиграли в фанты, домино, подкидного дурака и русское лото. Это раньше, когда мы с парнями были помоложе, то ещё играли во всю эту дребедень. А сейчас, когда мы все разменяли по второму десятку — очень оно нам надо, это русское лото. Ну, в настольный хоккей или футбол — ещё куда ни шло. Но хоккей мы доломали на зимних каникулах, а в футболе не хватало ворот и мяча.

Папа интересный такой. Когда я его зову поиграть со мной в «Чапаева» или корабль деревянный собирать, он всегда отнекивается — он занят, он устал, он поздно пришёл, у него завтра лекция-экзамен-конференция и тому подобное. И я уже забыл, когда мы с папой во что-нибудь играли вместе. Обычно я играю с компьютером или с Женькой по сети. И только в мой день рождения папа вдруг вспоминает, что он, оказывается, ещё не наигрался в фанты и в домино.

Раньше с папой было веселее. Когда я был маленький, мы играли в богатыря и Сивку-бурку. Я надевал красные пластмассовые богатырские доспехи, папа вставал на четвереньки и изображал дикого скакуна, которого нужно оседлать. Сивка сбрыкивал меня на пол, а я хватал папу за воротник рубашки и кричал басом:

— Встань передо мной, как лист перед травой!

Папа ещё немножко для виду взлягивал одной ногой, но потом становился смирным богатырским тяжеловозом и разрешал богатырю сесть ему на спину. И Сивка вёз меня лесами тёмными, болотами топкими, горами высокими спасать царевну, а на самом деле — по коридору к маме на кухню.

— Дай коню напиться, красная девица! Совсем меня богатырь Михаил Муромец заездил, — говорил конь жалобным человеческим голосом, и царевна-мама давала ему кружку с водой.

— Кто тебя похитил, красная девица? Кто тебя замучил? — разведывал обстановку на кухне волшебный конь.

— Быт меня замучил, — отвечала красная девица. — Вот тебе, богатырь, веник. Победишь, богатырь, мусор — освободишь меня из заточения! А тебе, конь, вот кошёлка — скачи в магазин за картошкой.

— Мишка, — сказал папа, просунув к нам в комнату свою лохматую голову. — У меня есть для тебя ещё один подарок. И вам, ребята, наверняка тоже будет интересно.

И папа показал толстую тетрадь.

— Тут я записал все игры, в которые мы играли с мамой во дворе, когда были детьми. И я вам предлагаю сейчас спуститься во двор и во что-нибудь поиграть. Вы уже, поди, совсем забыли, как это делается? А? Эх, молодёжь…

Не скажу, чтобы мы пришли в восторг от папиного предложения. Мы уже и забыли, что это такое — играть во дворе. На наш взгляд, делать там было совершенно нечего. Старые ободранные скамейки, покосившиеся скрипучие качели. Остатки песочницы, разломанной давным-давно пьяными компаниями, которые собираются летними вечерами под самыми окнами. Гаражи. Бурьян. Вытоптанные цветники. Старая голубятня дворника Семёныча. То ли дело играть в компьютерные «казаки-разбойники», отстреливаясь от полицейских где-нибудь в Лос-Анджелесе… Куда интереснее.

— Пап… — Я старался посмотреть на папу так выразительно, чтобы он и без всяких слов понял, что не хотим мы идти ни в какой двор, нам и здесь хорошо.

— Никаких «пап». Идёмте. Я научу вас играть в «Штандр» и «Двенадцать палочек».

— Нам же нельзя одним. Ты забыл?

— Вы же будете со взрослым человеком, то есть со мной! — воскликнул папа. — Вперёд, мушкетёры! Вперёд, гардемарины! Богатыри! — И он взмахнул над головой невидимой шашкой.

Ну что ты будешь делать с этим папой!

— Да, мальчики, — сказала мама, — сходите, подышите воздухом. А я тут пока чай заварю.

И мы поплелись за папой во двор. Папа привёл нас на развалины песочницы, присел на облупившуюся деревянную скамеечку и разложил свою тетрадку на коленях.

— У меня здесь много игр записано, — хитро сказал папа. — Я два месяца их вспоминал вместе с мамой, друзей расспрашивал… Как мы играли! Как же мы играли!

Мне показалось, что папа даже немного перед нами хвастается: мол, смотрите, какое у меня было интересное детство. Но он мне сам говорил, что у меня детство во сто раз интереснее.

— Я, Мишка, мобильный телефон только в двадцать пять лет впервые в руки взял. А ты уже трёхлетний знал, на какие кнопочки нажимать. Дети-индиго, понимаешь! Я кандидатскую ещё на пишущей машинке набирал, а ты в первом классе доклады о лягушках по природоведению уже на принтере распечатывал. В моё время мультики по пятнадцать минут в день по телевизору показывали, и знаешь, как было обидно, когда не «Ну, погоди!» или про кота Леопольда. К нам во двор по выходным передвижной фургон — кинотеатр «Мурзилка» — приезжал. На билет пятнадцать копеек выпросишь у родителей и сидишь зимой в этой будке, мёрзнешь, но зато рад-радёшенек. А у тебя — целый канал кабельный с мультиками! Эх, прогресс! Завидую тебе, Мишка, — сколько ещё учёные напридумывают, пока ты вырастешь! Давайте посчитаемся, кому водить, — предложил папа и открыл тетрадь на считалках.

Я стоял у папы за спиной, смотрел на листки и не видел там никаких считалок, только непонятные слова на тарабарском языке: «чаби-челяби, челяби-чаби-чаби» сплошь какие-то. Что-то похожее на «Челябинск» и на «челядь», но, конечно же, не оно.

— А, вот. Вот эту давайте! — сказал папа, отыскав нужную считалку. — Мы ей часто во дворе считались. Вставайте в кружок!

— Пап, ну какой кружок?

Мы — здоровенные одиннадцатилетние пацаны. Серёгин вон даже курить пробовал в школьном туалете. Мама для меня уже папины свитеры и рубашки откладывает — чуть подрасту, и будут в самую пору. Санька одной нашей однокласснице эсэмэсочки дурацкие пишет про любовь и её красивые глаза. Определённо, на моего папу какое-то затмение нашло, срочно надо его в чувство привести, спустить его с небес на землю. На меня уже косятся все — если могли бы, давно сбежали бы от такого позора. Но просто так со двора уйти мои приятели не могут — за ними к нам домой вечером родители должны прийти.

Честно сказать, я папы немного стеснялся — и когда он заходил за мной в школу, и когда на линейки приходил, и особенно когда с играми этими приставал. Ну вот какое ему дело до нашей компании, даже досада берёт! Я же уже не пятилетний.

— Что там у вас опять за сборище? — закричала вдруг с балкона домком Склочнева. — Хулиганы проклятые, никакого покоя пожилым людям не даёте! Щас в полицию позвоню!!!

— Мы с папой моим! — крикнул я. — Вот он сидит!

— Не вижу никакого папы!!! Одни малолетние бандюки песочницу доламывают! Я её в прошлом году зря, что ли, красила! Пенсионеры делают, а вы только ломаете!!! Тьфу!!!

— Пап, ну скажи ты ей… — начал было я и осёкся.

Пока мы все смотрели на балкон Склочневой, мой папа, взрослый человек, мужчина тридцати восьми лет, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры, по месту работы характеристики положительные, некурящий, семьянин, любит окрошку и халву, куда-то подевался. Исчез. А на его месте, с папиной тетрадкой на коленях, сидел мальчик лет десяти-одиннадцати, ну то есть такой же, как мы, совершенно папиным способом протирал папины очки рукавом папиной рубашки и растерянно хлопал круглыми серыми глазами.

— Я что-то не понимаю, — сказал мальчик. — Как-то мне нехорошо… Я, наверное, салатов переел…

— Папа? Папа!!! — закричал я. — Ты что сейчас сделал???

— Я никогда бы не подумал, — сказал ошарашенный мальчик-папа, разглядывая свои руки, — что простая считалка может сработать таким вот образом… Я, конечно, изучал фольклор разных народов мира и находил в нём признаки явно магического толка, но чтобы так…

— Какую, какую считалку ты хотел нам прочитать??? — заорал я, выхватывая у него тетрадку.

— Эне, бене, раба, — сказал папа слабым голосом, — квинтер, финтер, жаба.

— Какая ещё жаба-раба??? Папа!!! — закричал я. — Ты же умный человек! Ты кандидатскую защитил!!! Ты же практически учёный с мировым именем!!! Как такое вообще может быть??? Да никак!!!

— Ох, Мишенька, сынок, я и сам не понимаю… — застонал мальчик.

— Вы замолчите или нет??? — снова завопила со своего балкона Склочнева. — Если вы не уберётесь сию минуту, я вызову полицию, и пусть вас там подержат до тех пор, пока вы прилично вести себя не научитесь!!!

Оставаться в песочнице больше было нельзя. Мои одноклассники просто онемели от таких событий и стояли как истуканы. У Серёгина от волнения даже глаз начал дёргаться.

— Быстро!!! — закричал я на приятелей. — Берём папу и сматываемся!!!

— Куда? — спросил испуганный Серёгин.

— Домой, тортик именинный доедать!

Мы подхватили под руки папу и потащили его в подъезд. Папину тетрадку я засунул в карман. В спины нам с балкона стреляла сухим горохом из трубочки Склочнева — был у неё такой метод борьбы с ночными гитаристами. Поговаривали, что Склочнева с каждой пенсии откладывает деньги на покупку пейнтбольного ружья. Она бы наверняка и настоящее купила, но кто же ей разрешит.

Глава 3 Как папа мог оказаться на улице, но вместо этого «уехал» в Монголию

Когда мы пришли домой, мама уже приготовила розетки с вареньем, подрезала бутербродов и убрала обглоданные куриные кости. Мама — человек такой, глаз-алмаз, она сразу заметила, что кого-то не хватает, а кто-то явно новый в нашей компании:

— Что-то быстро наигрались. Мишка, у тебя ещё один гость?

— Да, мам. Его родители опоздали, и мы встретились с ними во дворе. Это… Боря, они недавно в наш район переехали, поэтому не сразу наш дом нашли. И в классе он у нас недавно. Но мы с ним уже… друзья, да.

Папа стоял рядом, потупив глаза. Он ещё не оправился от шока, поэтому с одного бока его поддерживал Серёгин, а с другого — мой приятель Женька Вощин.

— А где же папа? — спросила мама, оглядывая нашу компанию.

— Папа? А папа… А папу на работу вызвали! Позвонили и вызвали, — соврал я.

— В воскресенье? Зачем?

— Его в командировку срочно отправляют.

Какую-то там конференцию проводить. Дней на пять, как минимум.

— Да? — Мама верить в эту историю, похоже, не собиралась.

— Да. — Я и глазом не моргнул.

— А что же он даже домой-то не зашёл? Как же он в командировку поедет без вещей? И позвонить бы тоже мог…

— Мам, ты нашего папу не знаешь? Он же обо всём сразу забывает! И позвонить забыл. Он так от этой командировки офонарел, что, может, даже и забыл, что телефон у него в кармане лежит. Ему позвонили, он нас до подъезда довёл и сразу на остановку побежал.

— Но вещи-то, вещи… — мама растерянно развела руками, — рубашку сменную, носки чистые…

— Мам, я один раз был у папы на работе и видел там… сумку. — Папу надо было спасать, и фантазия понесла меня в дальние дали. Даже папа немного пришёл в себя и с изумлением смотрел на меня, ушам своим не веря, сколько неправды за пять минут выскочило из уст его любимого сына. — А в сумке у него и пена для бритья, и бритва, и зубная щётка — ну, всё на случай непредвиденных командировок. Как у военных «тревожный чемоданчик».

— Да? А я даже и не знала об этом. Он мне никогда не говорил. И потом, какие могут быть у филологов непредвиденные командировки? Ну, ладно, — спохватилась мама и бодро заявила: — Потом с папой разберёмся. У нас же день рождения сегодня! Как он мог, — продолжила она вполголоса, качая головой, — в день рождения сына… какая-то командировка… ну, вот пусть только объявится…

— Ты слышал? — дёрнул меня за рукав папа-мальчик. — «Пусть только объявится»… Как я могу объявиться нашей маме в таком виде? Мишка, что делать-то теперь будем?

— Папа, вот только давай без истерик, — сказал я. — Иди в комнату и сиди, думай, как тебя обратно папой сделать. Да, и первым делом маме позвони… Нет, лучше эсэмэску отправь, а то голос у тебя теперь тоже мальчиковый.

— Что, и голос тоже? — Папа испуганно зажал рот ладонью.

— Ну, для твоего нынешнего… облика вполне сойдёт. Отправь маме сообщение, успокой её, извинись, что пришлось срочно покинуть, пообещай отзвониться, как устроишься…

— Что писать? — спросил папа.

— Пиши: «Еду в Монголию на конференцию по русскому языку»…

— Почему в Монголию?

— Ну, вдруг твоё повзросление затянется, а из Монголии ехать дольше. Это тебе не в Чесоткине материалы для спецкурса по этнолингвистике собирать.

Соседний город Чесоткин был просто каким-то кладезем материала по этнолингвистике. Папа ездил туда каждое лето и, возвращаясь оттуда, с восторгом рассказывал, что в Чесоткине даже ругаются какой-то особой руганью. Но до Чесоткина всего-то пара часов езды на рейсовом автобусе.

— Опять же, — продолжил я, — из Монголии сильно не назвонишься, международный роуминг. И можно будет телефон отключить, а то ведь мама сейчас посуду домоет, гостей проводит и начнёт тебе названивать.

— И то правда, — сообразил папа и начал сообщение нащелкивать.

Праздновать уже больше не хотелось. Я взял со своих приятелей страшную клятву никому о случившемся сегодня во дворе не рассказывать. Все поклялись и стали звонить своим родителям, чтобы они их поскорее домой забирали.

— Миш, а почему ребята уже расходятся? — спросила мама, которая снова решила позвать нас к столу. — Вы поссорились, что ли? У меня ещё вон сколько всего вкусненького наготовлено… Ой, телефон! — И мама пошла к себе в комнату, услышав, что её телефончик песенкой уведомил о входящем сообщении. — Мишка, это от папки! Представляешь, его в Монголию отправляют! За столько лет первая загранкомандировка! Сейчас я ему ответ напишу, пусть мне монгольскую шапку из войлока привезёт, я в ней в баню буду ходить. А тебе, Мишук, чего привезти?

— Кошму и плётку из сыромятной кожи, как у Чингисхана. — Я мрачно смотрел на дверь своей комнаты, за которой сидел срочно командированный в Монголию папа.

— Хотя… — Мама всё ещё не верила в столь внезапную командировку. — Всё равно чертовщина какая-то… Он бы мне сказал. Ну, ладно, раз все ушли, зови своего нового друга Борю, он ведь позже всех пришёл, даже торта не ел. Зови-зови, что ещё за новости! — потребовала мама. — Человек, может быть, голодный, а ты его кормить не хочешь.

Папа присел за стол с краешка, смотрел в свою тарелку, краснел, пыхтел и на вопросы мамы отвечал, как умственно отсталый. Он даже верхнюю пуговичку на рубашке застегнул и волосы на бочок пригладил, снял очки и теперь щурился, чтобы мама в нём никаких папиных черт не распознала.

— Миша сказал, что вы недавно переехали в наш район…

— Да.

— Откуда?

— Из… Чесоткина.

— Родители чем занимаются?

— Они пенсионеры.

— Что ты говоришь… А дети у вас ещё в семье есть?

— Нету.

— Ты поздний ребёнок?

— Нет, не очень.

— Ясно. А чем ты, Боря, увлекаешься?

— В данный момент — тортом. — И папа распилил пополам кусок торта чайной ложечкой.

— А какой твой любимый предмет в школе?

— Я все люблю.

— А вот Мишка только историю, — вздохнула мама, — на биологию ему, к примеру, глубоко наплевать, одни тройки поэтому.

— Я его выпорю, — вдруг совершенно серьёзно сказал папа.

Я от такого неожиданного заявления даже чаем поперхнулся.

— Нет, Боря, зачем же сразу «выпорю». Драться нехорошо.

— Тогда поговорю по-мужски.

— По-мужски пускай с ним папа поговорит, а ты по-дружески…

Да когда же эта мама от нас отвяжется! Но мама и не думала отвязываться.

— Боренька, а за тобой родители когда придут? Уже девятый час, — ласково спросила мама, когда Боренька доедал шестой кусок торта.

Повисла пауза. Боренька замер над тарелкой с набитыми щеками.

— Мам, а Боря сегодня будет ночевать у нас, — сказал я, отодвигая тарелку.

— Миш, ты бы хоть предупреждал меня, что ли…

— Вот я и предупреждаю. В Чесоткине школа, сама понимаешь, не очень, не чета нашей. Программы разные. А учителя какие? У нас одна завуч — математический монстр! Физик — новатор, физрук — чемпион района по гиревому спорту и быстрым шашкам. А там что? Борька там отличником был, а здесь за неделю до троек скатился. Мы с друзьями взяли над ним шефство — каждый из нас по одному предмету будет его подтягивать. Это нас классная попросила. Я вот как раз по истории его сегодня и подтяну.

— А, ну раз так… — смирилась мама. — Хорошее дело. А твои родители, Боря? Они знают?

— Мы им уже позвонили, — сказал я. — Они не возражают.

— Точно? — усомнилась мама. — Может быть, я им тоже позвоню?

— Нет-нет-нет! — замахал испуганно руками папа Боря. — Они уже спать легли! Не надо им звонить! Они у меня старенькие! Ещё разволнуются, потом до утра не уснут!

Бабушка Маша и дедушка Серёжа, папины родители, действительно были уже очень старенькими. Вот бы они удивились, если бы мама им сейчас позвонила и спросила: «А можно, Боря у нас сегодня останется?» Боря, если что, с нами живёт последние лет пятнадцать. Ну и мама не такая дурочка, чтобы голос своей свекрови по телефону не узнать.

— Тогда что вы здесь рассиживаетесь? — сказала мама. — Время позднее, когда вы собираетесь свою историю подтягивать? Ещё пара часов вам на занятия, а потом отбой, спать, на боковую, мальчики.

— Я и не знал, — сказал папа, когда мы вернулись в мою комнату, — что мой сын — такой врун… Я думал, что воспитываю кристально честного ребёнка…

— А я такой и есть, — ответил я. — Но в обычной жизни. А у нас тут из ряда вон выходящий случай. Прямо мистика какая-то, Гарри Поттер! Нет, я бы мог, конечно, сказать об этом маме всю правду… Но, сам представь, что бы тут началось. Мама бы сказала, что это дурацкая и несмешная шутка, тебя бы вот в таком виде немедленно выставила за дверь, как только гости бы разошлись. Начала бы твоих родителей разыскивать, в полицию звонить, чтобы тебя домой сопроводили… Давай, раз всё по-честному, не поздно ещё признаться! Телефон полиции? Ноль-два. Ты бы там честно рассказал про свою жабу-рабу, и тебя бы быстренько отправили в детское отделение областной психоневрологической больницы. А мне отец, между прочим, нужен! Нормальный, а не какой-то… такой!

— Я понял, — сказал вдруг папа после тягостного получасового молчания, — и осознал. Это мне наказание. За то, что я вёл себя, как… не как отец, в общем. Мне даже в кино с сыном сходить было некогда! И чем же, интересно, таким я был занят? На собрание к сыну в школу мне трудно было прийти! Научил ли я своего сына гвоздь вбивать? Не научил! А давно ли я разговаривал с сыном по душам? Знаю ли я о его душевных переживаниях? Не знаю! — Папа повернул ко мне голову, и в глазах его заблестели слёзы. — Эх, Мишка, прости отца своего, дурака старого! Вон как, видишь, меня наказывают! Чтобы сам, значит, на своей шкуре почувствовал, как детям нынешним нелегко приходится…

— Пап, да ты чего? — Я даже опешил от такого накала страстей и глубины покаяния в папином голосе. — Да вобьём мы ещё этот гвоздь сто раз! Ты это… Ты только не расстраивайся! Я и не обижаюсь вовсе. Не надо так переживать, пап, мы что-нибудь обязательно придумаем. Утро вечера мудрёнее, или как там в твоём фольклоре говорят? Ложись-ка ты лучше спать.

Я принёс из кладовки спальник, и мама ещё выдала нам толстое ватное одеяло и подушку. Расстелил всё это на полу и приготовился уже нырнуть в спальный мешок, но папа меня остановил:

— Нет, Михаил, позволь, я лягу на полу! Я старше, не спорь…

— Пап, но ты же в некотором роде мой гость, а гостю полагается самое лучшее место.

— Нет, я лягу на полу, а то ещё простудишься! — настаивал папа.

— Короче, Боря, — сказал я тут голосом твёрдым и упрямым и сам этому удивился, — покомандовал мной, и пока хватит. Когда обратно повзрослеешь, тогда — пожалуйста. А сейчас тут никто не старше и не главнее. Спи давай! — прикрикнул я на отца.

— Да как ты смеешь, на отца в таком тоне… — зашипел обиженно папа из своего угла.

— В зеркало на себя посмотри, — ответил я, заворачиваясь в спальник. — Отец… Спокойной ночи… Боря.

«Вообще, — подумал я, засыпая, — Борька-то меня похудее будет. Будет бузить, мигом ему наваляю. Не посмотрю, что отец».

Глава 4 Бурый и папа подделывают документы

Утром начались каникулы. И хорошо, решили мы с папой. Одной проблемой меньше, иначе куда папу девать, если бы мама меня в школу отвела? После завтрака, когда мама ушла на работу, мы с Борькой засели в комнате и начали думать, как нам вообще быть и что делать. Хорошо, что Борька соображал ещё вполне по-взрослому. У папы, как-никак, высшее образование и научная степень, а также богатый жизненный опыт. Не то что у меня — четыре класса кое-как.

— Вот что плохо, — сказал папа, — мы с тобой, как два несовершеннолетних, не сможем свободно передвигаться по городу. И дома оставаться в таком виде я не могу. И на работу идти — тоже.

— Да, — кивнул головой я, — вечером придёт с работы мама и увидит, что друг Боря всё ещё здесь. И она очень вежливо, но твёрдо потребует, чтобы друг Боря отправлялся к себе домой.

— Это точно, — вздохнул папа. — До вечера надо что-то придумать. А пока выдай, пожалуйста, другу Боре из своих запасов какую-нибудь футболку и штаны. А то вид у меня какой-то… ботанический.

Да, папка у меня и в самом деле выглядел как настоящий ботаник — рубашка, застёгнутая на все пуговицы, брючки со стрелочками, которые он в кои-то веки надел по случаю дня рождения сына. Всё это, конечно, соразмерно уменьшилось при превращении папы в мальчика, но современные мальчишки в обычной жизни так не одеваются — только если с мамой в поликлинику идут или в какое-нибудь другое особо приличное место.

— Ну вот, папа, — сказал я, — ты и становишься нормальным человеком.

— И не называй меня, пожалуйста, папой. Временно, — попросил меня мальчик, который ещё вчера был моим папой, — а вдруг кто услышит? Смешно получится.

— Да если и услышит, — ответил я, — подумает, что это кличка такая.

— Кличка? Ах да, кличка… Я и забыл, что в моём детстве тоже у всех мальчишек были клички. Только вот я не вспомню, какая была у меня… Может, Борман? Нет, не помню. А у тебя есть кличка, сынок?

— Пап, только не называй меня сынком! — возмутился я.

— А что, такой клички быть не может? — удивился папа.

— Сынок — это обидная кличка, папа. Сынок — это тот, за кого мамаша в школу всегда разбираться прибегает.

— Ну а всё-таки. Нет, мне правда интересно, есть ли у моего сына в школе кличка, — не унимался папа.

— Бурый.

— Что — бурый? — не понял папа.

— Кличка у меня — Бурый.

— Почему — бурый? Никакой ты не бурый. — На редкость несообразительный оказался папа.

— Ну, Миша — значит медведь. А медведь у нас какой? Ну? Бурый. Ну и ещё… — Тут я замялся, не зная, сообщать ли папе всю правду о себе.

— Ещё — что? — спросил папа.

— Ну, ещё я… Ну, это парни в классе так считают… Я иногда бурею…

— Буреешь? — спросил папа. — Цвет меняешь? Как помидор?

— Буреть — значит наглеть, борзеть, добиваться своего…

— А-а-а, — наконец-то понял папа. — Добиваться своего — это хорошо, борзеть и так далее — не очень. Хочешь быть Бурым, оставайся. Но я буду звать тебя Мишкой.

— Да не хочу я быть Бурым, просто меня все так называют, — сказал я. — Хватит уже эти глупости обсуждать.

Я достал из шкафа свои джинсы, серую футболку и отдал их папе. Подумал и добавил свитер и ветровку — неизвестно еще, где папе придется ночевать, а ночи пока холодные. Папа переоделся и подсел к компьютеру.

— Я думаю, что в этих рекомендациях города Бредска должны быть какие-нибудь… хм-хм… нюансы, — ну, юридические тонкости, которые дадут нам возможность свободно передвигаться по городу. «Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения», так вроде говорят, — размышлял вслух папа, входя в глобальное информационное пространство. — Должны, не может их не быть… — Пальцы его щёлкали по клавиатуре. — Сейчас я проведу этим правилам филолого-юридическую экспертизу..

Папа зашёл на сайт администрации Бредска, во всю ширь которого улыбался наш мэр, приветствуя дорогих земляков и гостей нашего уютного гостеприимного города. У виртуального мэра, распахнувшего широкие объятия, под одной мышкой был герб города, а под другой — телефон общественной приёмной, куда, наверное, и звонила всё время ночная снайперша домком Склочнева. Папа зашёл в раздел «Официальные документы» и нашёл там «Рекомендации по созданию городской среды, безопасной детей и подростков».

— Так-так-так, — папин указательный палец прокручивал колесико у «мышки». — Не то, не то… Опять не то… И это тоже нам не подходит… — бормотал себе под нос папа, пролистывая электронные страницы. — А вот это? Может быть… Ну-ка, Мишка, глянь сюда.

Пункт 145 раздела 14, похоже, давал нам шансы на относительно свободное передвижение по городу.

— Ты только посмотри, куда они его запрятали, — сказал папа, — не у всякого родителя, а тем паче ребёнка, хватит терпения, чтобы дочитать до этого места.

Пункт 145 гласил: «…несовершеннолетний может передвигаться по городу без сопровождения взрослых, имея на руках особым образом оформленную справку и доверенность от родителей, если он направляется: а) в кружок или секцию; б) в поликлинику; в) на работу…» Да-да, именно так.

— Нам надо оформить документы, — сказал папа, — и посетить поликлинику.

— А поликлинику-то зачем? — недоуменно пожал плечами я.

— Надо показать меня доктору, — ответил папа.

— Что-то я сомневаюсь в том, что медицина тут поможет..

— Но не будем исключать и этой возможности, — сказал Боря. — Используем, так сказать, все шансы…

Ну, с доверенностью родителей проблем не было. Папа сел и тут же выписал мне и моему «брату» Борису доверенность в том, что он, папа, доверяет нам одним ездить по городу.

«Они мальчики хорошие, воспитанные, из приличной семьи…» — начал нахваливать самого себя «брат» Борис.

— Ты что, с ума сошёл? Кто так доверенность пишет? — я вырвал у папы лист бумаги. — Пиши по новой. «Я, такой-то, доверяю своим сыновьям Борису… эээ… Борисовичу и Михаилу Борисовичу самостоятельно посещать кружок игры на домре и секцию синхронного перевода с английского языка, а также курсы бухгалтерского учёта и факультатив по математическому анализу в любое удобное для них время. В настоящее время я, такой-то, не имею возможности сопровождать своих детей на внешкольные занятия, необходимые для их всестороннего гармоничного развития. Однако ответственности за их жизнь и здоровье с себя не снимаю. О правилах поведения в общественных местах Борис Борисович и Михаил Борисович уведомлены и о возможной ответственности за их нарушения предупреждены. Дата, подпись».

— Странный у тебя набор какой-то, — сказал папа, дописывая доверенность под мою диктовку. К счастью, почерк у него почти не изменился, да и подпись осталась тоже вполне папина. — И домра, и бухучет, и английский, и матанализ зачем-то приплёл.

— Соображать надо, — постучал я себя по голове. — По этой справке мы можем в любую часть города ехать. А куда, спросят нас, вы, мальчики, направляетесь? На домре играть, ответим мы, если будем в центре рядом с Домом культуры. На курсы юных бухгалтеров идём — если в районе Биржевой, где финансовый институт находится.

— Ну, понял, понял… — прервал меня папа. — Но тут вот ещё сказано, что доверенность нужно у домкома подписать, а потом в ЖЭУ печать поставить и пошлину заплатить, чтобы выдали разрешение установленного образца. Что-то уверенность меня покидает… Вряд ли мы эту справку получим.

— Не окисляйся раньше времени, пап. Будем женщину обольщать.

— Женщину? Нет, что ты! Это исключено. Как могу я в таком виде обольстить женщину? Да и какое я имею на это право, будучи женатым человеком… — начал мямлить папа.

— Слушай, женатый человек, — напомнил ему я, — вечером придёт твоя жена и позвонит Бориной маме, то есть твоей маме, бабе Маше, и тут-то и выяснится, что это за друг Боря такой. У мамы точно обморок будет. А что с бабушкой случится, я даже представить себе не могу — фантазии не хватает.

— Ну, может, оно ещё само собой рассосётся, — робко предположил папа. — Глядишь, и стану я к вечеру снова взрослым человеком. Мне кажется, что я уже немного подрос, разве нет?

— Может, и рассосётся, — мрачно сказал я. — Только неизвестно когда. А пока с тебя, вон, даже штаны твоего сына сваливаются.

— Ну да, ну да… — заметил папа и подтянул джинсы. — Мне кажется, в этой ситуации главное — не начать жить в обратную сторону. Ну, как в фильме «Странная история Бенджамина Баттона». Может, ну их, эти документы? Это же статья за подделку, уголовщина, колония для несовершеннолетних…

— Пап, мы не сможем решить твою проблему, сидя дома. Надо, как ты говоришь, использовать все шансы.

— Значит, женщину? — вздохнул папа. — Надеюсь, одну?

Обольстить нам предстояло домкома Склочневу. Её подпись должна была стоять на отцовской доверенности. А ну как Склочнева не согласится ставить её? К тому же надо ухитриться, чтобы она подмахнула нашу бумагу, не читая. Иначе начнутся расспросы про «брата» Борю. Чтобы она не начала спрашивать, расспрашивать будем мы.

Я взял блокнот и ручку. Папа сказал, что к женщине нужно идти с цветами и конфетами. Подходящего и вообще никакого букета в доме не было. Папа осмотрелся и прихватил с подоконника керамический горшок с каланхоэ.

— Мишка, не жмись, — сказал он. — Я видел, тебе вчера шоколадок надарили. Тащи одну.

Я взял одну, с альпийской коровой на обёртке.

— Какая у нас легенда? — спросил папа.

— Какая у нас… что?

— Ну, нам надо договориться о том, с чем мы заявились к этой женщине, — сказал папа. — Придумать какую-нибудь правдоподобную историю.

— А, ясно.

— Вчера Склочнева на нас накричала, — продолжил папа. — Сегодня мы идём извиняться. Чтобы она нас быстрее простила, мы подарим ей цветы и шоколад. А чтобы усыпить её бдительность, мы скажем, что пришли писать о ней статью. Дали задание на каникулы для школьной газеты — написать статью о своём соседе. А Склочнева у нас — всем соседям сосед.

— Ась? — спросила из-за двери Склочнева. — Каку-таку статью? Я сама вас щас под статью… Уходите, хулиганы, сейчас полицию вызову!

— Ираида Варсонофьевна, — сказал папа голосом глубоким, как Чёрное море, — позвольте подарить вам этот скромный букет, — и поднёс горшок с каланхоэ к дверному глазку.

Через две минуты мы уже сидели на склочневской кухне, и домкомша металась по ней седою курицей, расставляя на столе чайные чашки с какой-то доисторической тусклой позолотой.

— Всё-всё расскажу, ничего не утаю, — ворковала Склочнева, — и как вахтёром в КГБ служила, и как на общественную должность перешла, и как ГТО ещё сдавала… Я ведь на стрельбах сто очков из ста возможных выбивала. Я сразу вижу, кто свой, кто чужой…

Мы допивали уже третий самовар чая. Склочнева сидела на табуретке, прижав к груди подаренный каланхоэ, и поглаживала его, как какое-то бесценное сокровище. А шоколадку она поставила на холодильник, прислонив её к какой-то коробочке так, чтобы альпийская корова на обёртке была видна всем, кто входит в эту кухоньку.

— …и вот я теперь уже который год несу на своём балконе бессменную вахту по охране общественного порядка в нашем отдельно взятом дворе… — разливалась весенним ручьём речь домкома, а с фотографии на стене молодая Склочнева строго смотрела на старую Склочневу, которая сидела тут и выбалтывала двум подозрительным «хулиганам» всю свою, некогда засекреченную, биографию.

— Ираида Варсонофьевна, — снова сказал папа тем же проникновенным голосом, — Миша сейчас записал весь ваш рассказ. Очень интересный, содержательный рассказ. Весьма поучительный для молодёжи. Просим вас в блокноте поставить подпись, что с ваших слов всё записано верно. Таков порядок, извините.

— Да, да, конечно, — затрясла головой вахт-бабушка. — Я порядки знаю. Очки возьму только, в комнату схожу.

— Возьмите мои, — сказал папа и стянул с переносицы свой, как он называл, «бинокль доцента».

Склочнева надела очки на самый кончик носа и стала поверх них глядеть на мои записи, вчитываясь в каждую строчку!

— Нужно подписать каждую страницу, — сказал папа. — Ещё раз простите.

— Не извиняйтесь, юноша, — сказала Склочнева, важно поджав намазюканные по случаю визита «корреспондентов» губы, — раз надо, так надо.

И она мельком просмотрела страниц двадцать, ставя на каждой свою закорючку. В блокнот я вложил и нашу доверенность, которую Склочнева тоже завизировала.

— По крайней мере, мимо Склочневой теперь мы можем ходить спокойно, — сказал я, когда мы вышли из её квартиры.

С визой Склочневой мы пошли в ЖЭУ ставить печать. На нашей доверенности её ставить не хотели и требовали привести родителей.

— Мой папа только что был у Ираиды Варсонофьевны. Или вы, — я старался говорить как можно увереннее и значительнее, — хотите сказать, что такой ответственный и бдительный общественник, как Ираида Варсонофьевна, может подписать документ кому попало?

Паспортистка ЖЭУ хмыкнула, пожала плечами, потом достала из ящика стола круглую печать, нежно подышала на неё и поставила штампик на нашу доверенность.

— Пошлину платите в кассу, — сказала она. — Сто рублей.

— Не вопрос, — сказал папа.

Глава 5 О роли музыки в жизни папы

— Откуда деньги? — спросил я папу, когда мы получили заветную справку и вышли из ЖЭУ почти свободными четвероклассниками.

— Так это, — сказал папа, — кошелёк-то, слава богу, на месте остался. Не уменьшился даже. Хорошо, что я его во двор не взял, а дома в комоде оставил.

— Это хорошо, — ответил я. — Деньги нам, скорее всего, ещё пригодятся. Не у мамы же их просить.

— Если что, — сказал папа, — у меня ещё есть немного. Зарплата недавно была. Последняя, наверное… — грустно вздохнул он.

— Слушай, а тебя не хватятся? В институте? — спросил я.

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ!!! — схватился за голову папа. — У меня же сегодня с утра лекция по русскому фольклору у иностранных студентов!!! А в конце я хотел им проверочную работу на дом дать! Это же международный скандал — преподаватель на лекцию не явился! Так, — начал он обшаривать свои карманы, — мобильник всё равно отключён. А, — махнул рукой папа в отчаянии. — Точно уволят! Поехали, может, ещё успеем!

— Куда поехали? Какой «поехали»? — схватил я папу за рукав. — Ты забыл, что ли?

— Ах, да-да-да, — ещё сильнее занервничал папа. — Что делать, Мишка?

— Давай дадим телеграмму декану.

— Какую ещё телеграмму? — Папа чуть не плакал и почти рвал волосы на своей одиннадцатилетней голове, которая ещё вчера была тридцативосьмилетней.

На папиной кафедре было много желающих преподавать фольклор в группе иностранных студентов, но именно папа прошёл там какой-то внутренний конкурс, презентацию для которого он готовил недели три. Даже на это время с ноутбуком на дачу уехал.

— Дом как почувствовал, что хозяина нет, — говорила тогда мама. — Сразу расслабился и рассыпаться начал. Вчера на кухне розетка из стены прямо выпала, сегодня у табуретки сразу две ножки отломились. И замок ещё вчера сломался. Ведь давно отцу говорила: смажь замок, а то заедает. Некогда ему было, а мне теперь замок меняй.

— Ну, какую телеграмму…

— Вот такую, к примеру: «Связи получением наследства вынужден срочно выехать Монголию».

— Ни за что, — твёрдым голосом сказал папа. — Опять Монголия! Так нагло врать начальству я не умею.

— Чёрт с тобою, — ответил я. — Напиши проще: «Семейным обстоятельствам прошу отпуск свой счёт две недели. Тчк».

— Две недели! — Папа снова схватился за остатки волос. — Чтобы я пробыл в этом смешном тельце целых две недели!!!

Ну ни фига себе. Как папу корёжит, оказывается. Я же живу почти в таком же смешном тельце уже целых одиннадцать лет, и ничего.

— Я! Не могу! Быть! Мальчиком! — кричал папа, стоя на детской площадке. — Потому что этого не может быть! Я был уже мальчиком и не хочу снова туда возвращаться!!! Мишка, сынок, скажи, что я вчера пил? Я был очень пьяный, да? — Папа уже чуть не плакал.

— Чай ты пил. Две чашки. Больше не успел, на улицу нас потащил.

— Я не хочу снова быть мальчиком, — папа стал отступать от меня назад, размахивая руками и тряся головой. — Наверняка это всё ваши компьютерные штучки! Ну, скажи, скажи, что так бывает — надеваешь шлем, берёшь в руки штурвал, и ты уже не ты, а какой-нибудь универсальный солдат? Это ты, ты подсадил меня на все эти ваши тупые компьютерные войнушки! Признавайся!!!

И тут я не удержался. Я взял и вмазал папе прямо в глаз. Прямо по очкам. Папа от неожиданности сел на землю, снял свой треснувший «бинокль доцента» и уставился на меня:

— Ах, ты так, — сказал он вдруг тихо, схватил меня за ноги и повалил на землю. Мы катались по площадке, как две змеи, свившиеся в клубок. Папа лягал меня ногой, я выворачивал ему запястье. Потом мы поменялись: я лягал, а он выворачивал. А потом папа как-то хитро вывернулся, сел мне на спину и заломил руку.

— Самбо! — торжествующе сказал папа. — Сколько лет прошло, а ручки-то помнят…

— Слезь! — придушенно крикнул я. — А то хуже будет!

— Кому хуже будет? — спросил папа, который чувствовал себя победителем. — Маме жаловаться побежишь?

— Слезь сейчас же. — Я снова попытался достать папу пяткой. — А дома поговорим.

В этот момент я почувствовал, что какая-то сила вдруг стала приподнимать папу, сидящего на мне, а папа прекратил издавать победные вопли и замолчал.

— Что здесь происходит, я вас спрашиваю? — раздался грозный мужской голос.

Я перевернулся на спину и увидел, что папу за шкирку, как какого-нибудь котёнка, держит одной рукой наш участковый Невзыграйло. Невзыграйло был очень высокого роста, всегда ходил «по форме». Говорят, что он раньше служил в спецназе и ездил в «горячие точки», а потом попросился на более спокойную службу. Невзыграйло был такой огромный, а в руке у него болтался маленький папа. Выглядело это очень смешно.

— Что за драка? — повторил Невзыграйло.

— Это не драка, — пискнул папа, — это выяснение отношений.

— Я, конечно, слышал, — сказал участковый, — что может быть выяснение отношений без драки, но пока такого не встречал. Чего не поделили, орлы?

— Мы не орлы, — пискнул папа, — орлы не мы. Как вы смеете! Я взрослый человек, предъявите документы!

— Нет, это ты предъяви документы, взрослый человек, — сказал густым басом Невзыграйло. — Почему одни, без родителей?

— Я всё сейчас объясню. — И папа стал трепыхаться в могучей длани участкового, пытаясь дотянуться до кармана, где лежала тетрадка.

Ну нет. Только не это. Правда, и только правда — это хорошо, конечно. Но сейчас всё, что угодно, кроме правды. И я перестал смеяться. Я вскочил на ноги и стал спасать папу.

— Товарищ Невзыграйло, тут такое дело, — затараторил я. — Пять минут назад в ЖЭУ нам выдали справку, вот, — и я показал участковому бумажку, — и мы теперь можем одни, без родителей, ходить на занятия в кружки. И вот мы туда и шли как раз. Но па… то есть Боря, брат, хотел пойти на бухучёт, а я — матанализ. А справка-то одна. Копию-то ещё не сделали, не успели. И вот мы решали, кто пойдёт домой, а кто со справкой на матанализ. А потом у нас в пять синхронный перевод и ещё домра…

— Домра? — спросил вдруг суровый Невзыграйло, светлея лицом. — В ДК? У Зои Кондратьевны?

— Ага, — сказал я, ни сном ни духом не ведая, кто такая Зоя Кондратьевна.

— Привет ей передавайте от ученика Стёпы Невзыграйло, — сказал участковый и разжал руку, в которой держал обмякшего папу. Освобождённый папа рухнул на землю, как подкошенный.

— На свои очки, — сказал я, протягивая папе растоптанный в пылу драки «бинокль».

— Не надо, — сказал папа, потирая разные ушибленные места.

— Ты же без них не видишь…

— Уже вижу. Ты мне, Мишенька, зрение-то кулаком и вправил. Не ожидал я такого от родного сына, не ожидал…

— Мужские истерики, — сказал я, — никого ещё до добра не доводили.

— Что?! — снова начал вскипать папа.

— Хорош уже. Пойдём, охладимся, — и я кивнул на ларёк с мороженым в соседнем дворе.

Ковыряя палочкой в стаканчике с мороженым, я спросил у папы:

— Ну, давай выкладывай, что там у тебя за история? Что там такого ужасного произошло в твоём детстве? Почему ты так сильно не хочешь быть снова мальчиком? Есть в этом, конечно, свои минусы, но ведь и плюсы тоже есть.

— Ну да, есть, — хмуро поддакнул папа.

— Ты на работу, к примеру, можешь теперь не ходить…

— Угу, — папа нахмурился ещё сильнее.

— По-моему, быть мальчиком — не так уж и плохо, — сказал я. — Я вот, например, даже рад, что ты у меня теперь… такой. Я сто лет ни с кем не дрался. А тут вот раз, и… Само, правда, так получилось. Но ведь здорово же, когда есть с кем подраться и поговорить. Я тебе дам на роликах своих покататься, у тебя же не было их… тогда.

— Не было, — подтвердил папа.

— Ну так чего киснешь? — подбодрил его я. — Побудешь немного мальчиком, а потом, если найдём способ, снова станешь папой. А даже если и не найдём… Если не найдём, я поговорю с мамой, останешься жить у нас в любом случае.

— Нет, — сказал папа, — если не найдём, я не смогу сидеть на шее у мамы. Я уйду скитаться. Или подделаю документы и поступлю в суворовское училище.

— Ну и всё-таки, — спросил я, — что там такого, в твоём детстве, произошло, что ты сейчас не хочешь хоть немного снова побыть мальчиком?

Папа помолчал, раздумывая, стоит ли посвящать меня в тайны своего тёмного прошлого. Но потом всё же решил ничего от сына не утаивать, сам же вчера каялся в том, что не разговаривает со мной по душам.

— В шестом классе, — начал папа, — произошла одна очень дурацкая история. Очень глупая…

— Ты продолжай, — приободрил его я. — Я всё пойму.

— Наш шестой «А» как-то сорвал урок музыки.

— Ну, в общем-то, обычное дело… — поддакнул я. Но папа так странно на меня посмотрел, что я поспешил поправиться: — Может, и не совсем обычное, но ничего сверхъестественного в этом нет.

— Да, я тоже так думаю, — вздохнул папа. — Но иногда из-за каких-то глупостей меняется вся жизнь. На уроке музыки мы разучивали одну песню. Не знаю, как так вышло, но только когда Марина Петровна давала нам команду петь, мы все начинали мычать.

— Мычать? — спросил я. — Всем классом?

— Ну да. Мы думали, что это очень смешно. Марина Петровна сначала просила нас утихомириться, взывала к нашей совести. Потом стала вызывать нас к доске, чтобы мы пели по одному. Тот, кого вызывали, пел, куда ему деваться, а все остальные мычали. Потом вообще начались форменные безобразия — все стали толкаться, галдеть, стучать стульями. Марина Петровна колотила по клавишам как можно сильнее и грозила нам всевозможными карами за срыв урока. Но вот прозвенел звонок с урока, и все кинулись к выходу. Но у двери Марина Петровна оказалась раньше нас. Она распахнула свои широкие объятья, и несколько человек с ходу врезались в её бюст, обтянутый кримпленовым пиджаком. Объятия музычки захлопнулись, поймав пятерых хулиганов. «Петров, Иванов, Николаев, Сидоров и Борис Свершов, — объявила Марина Петровна, — вы отправляетесь домой за родителями! Немедленно!»

— Ого, — сказал я. — Серьёзный, хотя и вполне предсказуемый оборот.

— Иванов привёл старшего брата. Петров сказал, что у него дома только бабушка, которой очень трудно ходить.

Хотя все знали, что бабушка у Петрова на раз догоняет уходящий от остановки автобус. Николаев вообще никого не привёл, просто ушёл домой, и всё. Сидоров сказал, что у него сегодня соревнования по шахматам, где он будет бороться за честь школы. «Ты бы лучше за свою честь боролся», — сказала ему Марина Петровна и отпустила с миром. Мне же соврать было нечего, мама была в отпуске и уехала отдыхать по профсоюзной путёвке в Ленинград, а к папе я с такими вопросами соваться не решился. И я остался в школе маячить на лестнице. Вечером Марина Петровна, увидев меня, спросила: «Свершов, ты почему ещё здесь? Где родители? Ну, иди домой, не ночевать же тебе в школе. Завтра разберёмся».

— Ну, не так уж и плохо для тебя закончилась эта история… — сказал я.

— Да в том-то и дело, — вздохнул папа, — что с этого всё и началось. После уроков Петров, Иванов, Сидоров и Николаев собрались на школьном стадионе и давай хвастаться, как они ловко провели музычку. И ждали, что скоро к ним выйду и я, и расскажу, с помощью какого вранья мне удалось избежать наказания. А я не вышел. Я остался на лестнице. И они решили, что я их там закладываю, сдаю, предаю — в общем, любезничаю с нашей музыкантшей, изворачиваюсь и говорю: «Да это не я, это всё они, я просто первый побежал…» И ведь не докажешь потом, что такого не было! — воскликнул папа.

— Раз уж они тебе друзья, то могли бы и доверять товарищу… — начал я, кажется, понимать весь ужас папиной ситуации.

— Да в том-то и дело, что не друзья. Ну, то есть, как контрольную списывать, так, конечно, друзья. А как чего другое — так какие уж тут друзья… — вздохнул папа.

— И дальше что?

— А дальше я пошёл домой. С надеждой, что музычка всё забудет и к следующему уроку — а музыка у нас была только раз в неделю — ничего не вспомнит. Возле подъезда на лавочке сидела соседка — бабушка-общественница, вроде нашей Склочневой. «Борис, — сурово сказала она, поджав губы, — тут твои приятели стену в подъезде измазали. Много-о-о про тебя интересного написали. Быстро домой за тряпкой, стену отмывать!»

— Вот гады! — Папу было действительно очень жалко.

— На стене возле лифта, хорошо, что не краской, а мелом было написано: «Борька Свершов, ты дурак, козёл и предатель! В школе можешь больше не появляться. Ты знаешь, что бывает с предателями и подлыми трусами! Смерть предателю!»

— А ты что?

— А я начал рукавом стирать эти несправедливые слова и от обиды закусил губу, чтобы не расплакаться. Шершавая стена больно царапала ладонь, со двора в открытую дверь подъезда заглядывала соседка и покрикивала: «Ходют тут всякие, по подъездам гадят! Ещё обижаются, когда им замечания делают!» И, как бы я ни сдерживал слёзы, я всё равно расплакался. Приду завтра, думал я, всё им объясню, они же ничего не знают!

— И что было завтра? — Я как будто сам стоял в том подъезде рядом с папой и стирал ладонью эти ненавистные колючие буквы.

— На следующий день никто со мной в школе не разговаривал. Мне объявили бойкот. В раздевалке в карман пальто положили воздушный шарик с водой. Когда я попытался его достать, шарик лопнул, и я шёл домой в мокром пальто. Со мной никто не хотел сидеть ни в столовой, ни в классе. Девочки тоже не хотели со мной дружить. Я просил родителей избавить меня от такого позора и перевести в другую школу, но они не согласились.

— А ты им рассказал почему?

— Папа сказал, что мужчина должен решать свои проблемы сам, какими бы они ни были.

— И долго так продолжалось?

— Ну, в школе… Я хотел быстрее стать взрослым, чтобы самому решать, как мне жить и где учиться. Окончив девятый класс, я забрал свой аттестат о неполном среднем образовании и отнёс его в другую школу. Мама узнала об этом только в октябре, когда пришла пора идти на родительское собрание в новую школу, ей классный руководитель позвонила. Мама рассердилась, а потом обиделась. Сказала, что я скрыл от неё, что я не доверяю ей. Короче, дома был скандал.

— Но ты же пытался ей сказать!

— Теперь ты понимаешь, почему я не хочу снова быть мальчиком? — спросил меня папа, ковыряя своё мороженое, которого он не съел ни капельки.

— Теперь понимаю, — вздохнул я.

Глава 6 Доктор Адова и магия здесь бессильны

Домой мы вернулись для того, чтобы позвонить в регистратуру поликлиники и записать папу на приём к врачу. Папа нашёл свой паспорт и полис медицинского страхования, набрал номер регистратуры и басом попросил дать ему талон к терапевту на ближайшее время.

— Приходите к двум, — ответила регистратура. — Не забудьте карту.

Но ни с картой, ни без неё папе нашему официальная медицина не помогла.

На двери кабинета висела табличка «Доктор А. Б. Адова, терапевт. Надевайте бахилы! В поликлинике участились случаи воровства, не оставляйте вещи без присмотра».

— Ну и фамилия! — сказал папа. — Где вещи не оставляйте? В кабинете или здесь?

Выяснить это не удалось, так как доктор Адова зычно крикнула сквозь закрытую дверь:

— Следующий!

— Ну, я пошёл, — сказал папа. — Как ты думаешь, про жабу-рабу ей рассказывать?

— Даже не знаю. Вообще-то, врать врачам не рекомендуется…

— Ясно… — И папа шагнул за дверь.

Дверь за ним закрылась, а я приложил ухо к замочной скважине, чтобы быть в курсе событий.

Доктор Адова с недоумением посмотрела на вошедшего в её кабинет мальчишку.

— Молодой человек, не ошиблись ли вы адресом? — спросила она, моя руки с хозяйственным мылом. — Я вроде бы работаю в поликлинике для взрослых…

— А я взрослый, — сказал мальчишка, — вот, в документах посмотрите, — и положил ей на стол паспорт.

— Очень интересно, — процедила сквозь зубы доктор Адова и взяла паспорт. — Это твой папа?

— Нет, это я и есть, — сказал папа.

— Не морочь мне голову. Где ты это взял? Нашёл?

— Но это мой паспорт! — сказал папа упрямо.

— Ну-ну, — угрожающе произнесла доктор Адова, — у нас, что, паспорт в десять лет начали выдавать? Касторки бы тебе дать за такие дела! А ну вон отсюда!

— Но я правда болен! — закричал папа. — Может быть, я даже умру! Ещё вчера мне было тридцать восемь!

— Градусов? — уточнила Адова. — Высокая температура? Надо было скорую ещё вчера вызывать.

— Лет! Тридцать восемь лет! — крикнул папа. — Было мне!

— А сегодня что, десять? — спросила насмешливо Адова.

— Одиннадцать! Как сыну моему!

— Ах, у тебя и сын ещё есть? — усмехнулась докторша.

И папа начал что-то там лопотать, рассказывать ей про свои внезапные перемены, и иногда в его рассказе проскакивали и жаба, и раба.

Но доктор его слушала не очень внимательно, поглядывая то в паспорт, то на папу.

— Ну, предположим, — сузила глаза под очками доктор Адова, — ты говоришь правду…

— Да конечно же правду, ё-моё, — с облегчением вздохнул папа.

— …и ты действительно за один вечер помолодел на двадцать семь лет… Это интересная получается картина! — воскликнула доктор Адова, воссияв очками. — Вся медицина, вся мировая косметология бьются над тем, как решить проблему старения! А тут приходит какой-то мальчик и заявляет о том, что ещё вчера он был дяденькой! Мальчик! — Тут доктор Адова вышла из-за своего стола и стала на цыпочках подбираться к папе, протягивая руку со стетоскопом. — Дай-ка я тебя послушаю!

— Ну наконец-то, — обрадовался папа. — А я уж думаю, будут меня сегодня лечить или нет…

— Прекра-а-асно, — сказала доктор Адова, прислушиваясь к стуку папиного сердца. — Восхитительно! Тоны ровные, хрипов нет… не прослушивается… конечно, лучше бы ЭКГ… ну, разумеется, рентген… я всё это выпишу.

А теперь давление, — и доктор надела на папину руку манжету и начала качать воздух резиновой грушей, — вполне детское давление… Рот открой, зубы покажи, — скомандовала она, и папа послушно осклабился. — Пара кариесов, а в целом всё опять же по-детски. Вот что, Боря, — сказала подозрительно ласково доктор Адова. — Я тебе верю. Твою проблему действительно надо решать. Я сейчас тебе напишу направление в одну больницу, ты там полежишь недельки две… лучше три. Назначу витаминизацию и усиленное питание, может, и вырастешь до… до своих прежних размеров. Ты одевайся пока, я тут одному профессору позвоню. Чтобы тебя там встретили хорошо, в самую лучшую палату определили. Чтобы никто с расспросами не приставал, ты же у нас особенный мальчик! Особенный-преособенный, — неожиданно засюсюкала она.

Доктор Адова ушла за ширму и стала звонить какому-то доктору Смыслякову:

— Алло, профессор Смысляков? Здравствуйте, это Адова Адель. Вы спрашивали меня, когда я определюсь с темой диссертации. Так вот — я определилась! — докторша понизила голос и начала полушёпотом расписывать, какой необыкновенный мальчик пришёл к ней сегодня на приём. — Омоложение, революция, это шанс, международный патент, известность, конечно, ваше имя тоже будет стоять под этой работой, — говорила Адова в трубку. — Только вот надо будет запереть этого мальчика в палате, подключить его к разным приборам и разобраться, отчего же он так помолодел. Надо только взять ткани на анализ, — совсем уже перешла на шёпот доктор Адова.

Но ширма стояла совсем близко к двери, и я даже услышал, как доктор Адова очень тихо, сквозь зубы сказала:

— Мальчик ни о чём не догадывается. Подержите его там недельки три. Завтра у меня выходной, и я тоже подключусь к исследованиям…

Ну уж нет! Я своего папу на анализы не отдам! Я вихрем влетел в кабинет, схватил со стола папин паспорт, дёрнул папу за куртку и крикнул:

— Валим отсюда!

Доктор Адова, сообразив, что от неё убегает её диссертация, кинулась было нам наперерез, но я пропихнул папу вперёд, а сам кинулся ей под ноги, роняя ширму и железную рогатую вешалку. Падая, ширма перекрыла путь докторше, а вешалка разбила стеклянную дверку шкафчика, и на доктора Адову посыпались истории болезней её пациентов.

— Куда? — кричала докторша, отбиваясь от сшитых суровыми нитками толстых тетрадей, которые валились ей на голову. — Стоять! Немедленно вернитесь! Охрана! Задержать! Вернуть!

Но мы были уже на улице.

— Ты что? — сказал удивлённо папа. — Сходили, называется, в поликлинику! С ума сошёл?

— А то! — сказал я. — Был бы ты сейчас подопытным хомячком у доктора Адовой и профессора Смыслякова! Они из тебя хотели диссертацию сделать! Революцию в омоложении!

— Может, всё-таки стоило лечь в больницу? Ну, там витаминизация, усиленное питание… — спросил папа.

— Как ты думаешь, какие ткани они хотели взять у тебя на анализ? Может, вот эти? — Я схватил папу за свитер, и мы снова оказались с ним нос к носу.

— Ну ты, — высвободился папа, — ты тоже не наглей. Ну не пойду я в эту больницу, и дальше что? Ты вот знаешь, как меня обратно взрослым сделать?

Я отпустил папин свитер. Я не знал, как сделать папу взрослым. А кто знает? Может быть, экстрасенс знает?

— Может быть, экстрасенс знает? — спросил я у папы. — Ну, ты вчера говорил про какое-то магическое действие фольклора… Если тут действительно магия замешана, то, значит, нужно обратиться к специалисту по магии.

— И где мы его найдём? — спросил с надеждой папа. — Я не то чтобы во всё это верю, но и эту возможность тоже отметать нельзя.

— Где-где, — почесал затылок я. — Ну в Интернете же.

И мы снова поплелись домой, искать в Интернете мага.

В Интернете разных магов было, как грязи на весенних улицах. Бабушки и дедушки, колдуны и ведуньи, шаманы и прорицатели. Все предлагали решение самых разных проблем — семейных, по работе, денежных. Обещали поймать за радужный хвост удачу, отвести глаза завистникам и недоброжелателям.

— Может быть, отвести глаза Склочневой? — предложил я. — Пусть сидит себе на балконе, в облака смотрит…

— Давай лучше посмотрим, какие у них там методы работы, — оборвал меня папа.

— Гадание на картах Таро и кошачьей лапке, — начал-перечислять я.

— Мимо, — вздохнул папа.

— Сканирование ауры и составление карты её повреждений…

— Дальше, — снова вздохнул папа.

— Лечение заговорами?

— Не пойдёт.

— Ударение оземь и трансформация по заданным параметрам…

— Вот же! — крикнул папа. — Трансформация по заданным параметрам! Ищи скорее мою взрослую фотографию! Какие там были у меня параметры?

Рост у папы до превращения в мальчика был 187 сантиметров, вес — что-то около девяноста килограммов, размер обуви — 43, а обхват головы, это он ещё с армии помнил, — 63 сантиметра.

Мы нашли фотографию, сделанную, когда папе было тридцать два года. Его снимали в институте для одного научного каталога. Чтобы выглядеть моложе и, как сказал папа, «международнее», он даже снял свой «бинокль доцента» и изо всех сил старался не щуриться. Мне папа на этой фотографии нравился — в его шевелюре было совсем мало белых «ниточек», и он улыбался немножко, одними уголочками губ, и чуть-чуть прищурился одним глазом от фотовспышки.

Мы взяли папину фотографию и пошли к колдуну по указанному в интернет-рекламе адресу.

— Ты не боишься? — спросил меня папа. — Что-то жутковатой кажется мне эта затея…

— Боюсь, — ответил я, — но не очень. Тебя же ударять оземь будут, не меня.

Дверь нам открыл колдун, назвавший себя Ефимом.

Он был в серой застиранной майке и трикошках, оттянутых на коленках. Во рту у него торчала потухшая беломорина, а на кисти синела татуировка «Север»: восход солнца из-за гор, покрытых шапками снега. Он глянул на нас сверху вниз, хмыкнул и спросил:

— Вам чего, пацаны?

— Мы это… — сказал папа, — оземь удариться хотим. Ну, может быть, ещё вокруг себя обернуться… разок. У вас там написано… про оземь. Трансформация, короче…

— Чего… формация? — спросил колдун Ефим, поскребывая ладонью небритый подбородок.

— Ну, это… Надо вот из меня такого, — и папа приложил ладонь к своей макушке, — сделать вот такого, — и он поднял ладонь вверх, показывая, каким бы ему хотелось стать, и даже при этом ещё привстал на цыпочки. А потом, спохватившись, достал из кармана фотографию взрослого себя.

— Ну, не знаю, — протянул Ефим, теперь почёсывая под застиранной майкой свой тощий живот. — Вообще-то, я с детьми не работаю…

— Очень надо, — сказал папа. — Помогите, пожалуйста.

— А деньги есть? — спросил Ефим, перестав чесаться.

— Конечно-конечно, — заторопился папа, — мы без денег и не пришли бы к вам…

— Пять тысяч, — сказал колдун Ефим.

— Что так много-то? — встрял тут я. — А вдруг не поможет?

— А не поможет, — сказал Ефим, глядя на нас недобро, — повторим. Стойте здесь, сейчас оденусь, и пойдём.

— Куда пойдём? — спросили мы.

— Ну, так это, оземь ударяться. На природе же все оземь ударяются. Где ты в квартире эту оземь-то найдёшь? Деньги давай, — потребовал он, — а то передумаете ещё…

— Только аванс! — возмущённо пискнул папа. — Остальное — по результату! — И протянул колдуну тысячу рублей.

— Обманете, икоту напущу, — пригрозил Ефим. — И ещё ветрянку!

— Мы ветрянкой уже болели, второй раз не прилипнет, — сказал папа, который болел ветрянкой со мной за компанию, когда мне было девять лет, а ему — тридцать шесть.

Мне-то хоть бы что, только зелёнкой измазали, да и всё. А вот на папу было жалко смотреть — он лежал на диване с температурой 37,8 и всё время пытался почесаться, так что приходилось даже иногда бить его по рукам. А мама ещё посмеивалась над нами, называя «зелёно-пятнистыми гепардами».

Через пять минут Ефим вышел из квартиры в тех же майке и трикошках. Только теперь трикошки были заправлены в застиранные чёрные носки, на ногах Ефима были резиновые шлёпанцы, на голове бейсболка с надписью «Old school», а на плечах — коричневый пиджак. В руке он держал рыжую плетёную авоську, в которой лежал гранёный стакан.

— Через жидкость производить будем, — пояснил Ефим. — Самый надёжный способ.

— Куда мы идём? — спросил папа. — А это не опасно?

Папа, наверное, вспомнил свои же наставления о том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а уж тем более приходить к ним домой, а затем отправляться с ними на природу ударяться оземь.

Мне тоже стало как-то не по себе. Во-первых, колдун выглядел совсем не по-колдунски. Я бы ещё поверил, если бы у него была борода седая лопатой, как у Льва Толстого. Клюка, допустим, деревянная. Одеяние какое-нибудь чёрное. Во-вторых, действительно, зачем идти куда-то?

Тут вокруг дома оземи этой сколько хочешь. И в-третьих, что-то не верю я в эту магическую затею. Хотя если вспомнить, с чего всё началось… Папа произнёс считалку «Эне, бене, раба, квинтер, финтер, жаба» и — мы даже не заметили как — стал одиннадцатилетним мальчиком. Даже бдительная Склочнева со своего балкона не разглядела, как это произошло. Явно что-то в этой «жабе-рабе» есть потустороннее, но я её со вчерашнего дня уже раз сто произнёс — и тихонько, шёпотом, и про себя, и даже один раз вслух, когда папа утром в ванной умывался. И ничего со мной не произошло. А с папой почему-то произошло.

Ефим шёл впереди, помахивая авоськой со стаканом. Одна пола его коричневого пиджака явно была оттянута сосудом с жидкостью, через которую он, видимо, собирался «произвести» трансформацию папы в папу.

— Сейчас в трамвай сядем, — сказал Ефим, обернувшись к нам, — в лес поедем. Да не бойтесь, пацаны, я ж вас не съем!

Тут папа ещё больше разнервничался:

— Зачем в лес? Какой ещё лес? Ни в какой лес мы не поедем!

Я тоже шёл и думал, зачем идти в лес? Возможно, хотят нас завести куда подальше, деньги отобрать и бросить где-нибудь. И не будет у нас ни денег, ни трансформации, а одно только сплошное заблуждение и разочарование.

— Так в лесу-то, это… — сказал Ефим, — энергетика, сила природная. Чистота, так сказать, и мудрость веков. Тонкие энергии от деревьев передаются. Истину говорю.

— А вот это, смотрите, — показал папа рукой на ближайшую рощу, — это что, не деревья? Тут тонкие энергии не передаются?

— Тут берёзы, тополя, а там — сосны. Хвойные породы — они, это, мощнее. Соображать надо, — и Ефим покрутил пальцем у виска.

— Значит, так, — настаивал папа, — в лес мы не едем. Сейчас прямо вот здесь мы разворачиваемся и уходим. И деньги наши будьте добры вернуть!

— Ну, — вздохнул обречённо колдун в старых трениках, — здесь так здесь…

И мы свернули в рощицу. «Зря, конечно, мы всё это затеяли, — снова подумал я. — Никакой не колдун это, просто пьяница».

— Ты, — ткнул мне пальцем в грудь колдун, — здесь стой. И без комментариев тут! Я сам знаю, что мне делать. А ты, — и он показал пальцем, жёлтым от табака на папу, — вон на то дерево лезь. Но деньги вперёд!

— Зачем на дерево? — спросил папа. Он тоже уже был не рад, что ввязался в эту трансформацию, и руки его теперь дрожали. Папа достал бумажник и вынул оттуда несколько тысячных бумажек.

Однажды мы смотрели с ним фильм про графа Калиостро. «Формула любви» называется, я только сейчас про него вспомнил. Там граф Калиостро тоже проводил опыты по трансформации — превращал по желанию молодого помещика мраморную статую в прекрасную девушку. Статую, правда, в нужный момент подменил своей сообщницей, но так ведь и денег за это не взял. Просто жил себе в усадьбе, пироги трескал и с местным доктором общался.

— Как зачем? — удивился Ефим. — Ты прыгать оттуда будешь, на землю. Ну, ударяться. Залазь туда и сиди, пока я команду не дам. А ты, — снова обратился ко мне колдун, — по сторонам смотри. Как кого подозрительного увидишь, свисти тихонько. А то испортят весь процесс, кто его знает, что из твоего приятеля тогда получится.

Кроме Ефима, подозрительных личностей в округе больше не было. Папа ещё немного посомневался, но на дерево всё-таки полез. Ефим тем временем достал из кармана пиджака бутылку, вынул стакан, протёр его краем майки и налил в него водки.

— Кто как колдует, — пояснил нам Ефим, — а я только через светленькую. Кто-то там с рамочками ходит, со свечечками, а я — только так. Здесь главное что? К ощущениям прислушаться. Если внутри приятные ощущения, то, стало быть, и дело пойдёт. Лезь давай, тюфяк! Чему тебя только в школе учат? — крикнул он, глядя на то, как неумело карабкается папа на ближайшую ветку.

Да уж, папа был совсем не такой ловкий, как человек-паук. Он подпрыгнул, повис на руках и стал смешно закидывать ногу на ветку. Подтянуться у него не получалось, оно и понятно почему. Он даже со мной в футбол не играл, а уж когда последний раз в спортзале был, это и не вспомнить.

— Вот, — говорил он мне, — Мишка, давно пора начинать новую жизнь! А то спина гудит, суставы трещат, шею ломит. А всё сидячий образ жизни! Будешь целыми днями за компьютером сидеть, тоже развалиной станешь!

— Эй, — крикнул Ефим, — долго ты там болтаться будешь?

Вспотевший и красный, взлохмаченный папа наконец взобрался на ветку, которая была всего в полутора метрах от земли. Он лёг на неё животом и обхватил толстый сук руками и ногами.

— Да ты встань, встань! — прикрикивал колдун. — Как же ты с неё прыгать-то будешь?

Но папа только помотал головой и рук не разжал.

— Хрен с тобой, — сдался Ефим, — виси так. На бок свалишься, да и всех делов. Но только по моей команде. А я тут… помедитирую пока.

Он налил себе водки в стакан, поднёс ко рту и опрокинул его кверху донышком. Капля стекла по его небритому подбородку и уползла куда-то под коричневый лацкан, поближе к застиранной майке. Ничего не было в этом магического, даже противно. Просто я раньше никогда не видел, чтобы вот так вот, целыми стаканами пили водку, не морщась и не закусывая. Случалось, что дедушка Серёжа вместе с папой выпивали по стопочке на какой-нибудь большой праздник. Дедушка зажмуривался, тряс головой и подносил к носу кусочек чёрного хлеба, шумно втягивал воздух, а потом клал на этот кусочек розовый ломтик сала. Ефим же управился с целым стаканом без хлеба и сала, только вытер губы рукавом.

— Ну что, — подал голос папа, который уже немного освоился и смог даже оторвать от ветки голову, — долго мне ещё тут висеть?

— Суета, — сказал важно Ефим, — удел заморышей. Кто понял жизнь, тот не торопится. Не скачи вперёд батьки в пекло. Вались давай со своего тополя!

Папа чуточку помедлил и начал, как в замедленной съёмке, крениться набок.

— Стой! — крикнул я. — Лучше прыгни, чтобы на ноги приземлиться! Ты что, забыл, как в детстве с гаражей прыгал? Да не бойся ты! Тут высоты-то… Гаражи выше, чем ветка эта!

— Да я забыл уже, как это делается. — Губы у папы тряслись, а лицо стало совсем белым.

— Ну ты чего? Соберись давай! Какой пример ты подаёшь сыну! — начал я тоже на него покрикивать.

— Какому ещё сыну? — удивлённо приподнял левую бровь уже захмелевший Ефим.

— Это не ваше дело, уважаемый, — пробормотал с ветки папа.

— «Не ваше дело…» — оскорбился колдун. — Конечно, оно же ваше… Только к дядьке Ефиму зачем пришли, а? Трусоватый нынче пацан пошёл, даже с дерева прыгнуть не может, — подытожил он.

— Я не трус! — крикнул папа. — Я прыгну!

— Ага, — сказал Ефим, — а мы подождём, годика три…

— Это не смешно! — возмутился с ветки папа. Он уже уселся на ветке и стал на ней ёрзать, придумывая, как бы ему половчее встать и не потерять равновесия.

— Ну, давай, — подбадривал его с земли я. — Смелее!

— За ногу, что ли, тебя сдёрнуть! — улюлюкал Ефим. — Фуфло! Даже оземь как следует удариться не может, а туда же — большим стать хочет, посмотрите-ка на него!

Обычный мальчишка, когда его разводят «на слабо», как правило, делает то, чего от него добиваются. Вот, к примеру, Серёгин, он ведь не просто так курить пробовал. Там, в туалете, тогда старшеклассники покурить решили, а тут Серёгин зашёл. Они к нему: «Тебе слабо…» А Серёгин говорит: «Не слабо» — и сигаретку взял. Вообще, я думаю, что это не совсем правильно. Как будто ты не сам хотел это сделать, а тебя заставили. Не уверен, что Серёгин сильно покурить захотел, просто не хотел малышом выглядеть перед старшими ребятами. А что бы я сделал на месте Серёгина? Даже не знаю. Честно. Сказал бы: «Встретимся лет через пять на стометровке и посмотрим, кто громче пыхтит»? Или «Извините, не могу, завтра на флюорографию»? В общем, как-нибудь бы да выкрутился, но курить бы не стал. Не люблю, когда заставляют. С родителями и учителями ещё как-то мирюсь, остальные перебьются.

Но тут, раз уж папа залез на дерево, надо было с него как-то спуститься. Хочешь не хочешь, а прыгай. И папа под улюлюканье и презрение колдуна Ефима прыгнул. Не устояв на ногах, папа выбросил вперёд руки и приземлился на ладони. Тут же подскочил, отряхивая свитер и джинсы от приставшего мусора.

— Вот это дело, — одобрительно протянул Ефим. — Ну, иди сюда, трансформатор! Завершим начатое. — И он плеснул в стакан водки на два пальца и протянул его папе. — Или ты и здесь слабак?

Нет, папа мой, когда был взрослым, конечно, употреблял разные такие напитки, но сейчас, несколько уменьшившись, он явно не ожидал такого поворота событий. Выглядел-то он сейчас как одиннадцатилетний мальчик, а в душе, видимо, всё ещё оставался взрослым дяденькой. С дяденькой, если бы он выпил, наверняка не случилось бы ничего страшного. А что бы случилось с мальчиком, страшно даже представить.

— Вы что! В своём уме? — возмутился папа. — Предлагать ребёнку алкоголь!

— Интересные вы всё-таки люди, — тоном человека, чьё достоинство только что оскорбили, начал выговаривать Ефим. — Сами приходите, деньги суёте. Просите — сделай да сделай меня большим. У самих ещё сопли зелёные в носу не высохли, а туда же — во взрослые стремятся!

— Да разве ж так взрослыми становятся?! — воскликнул папа.