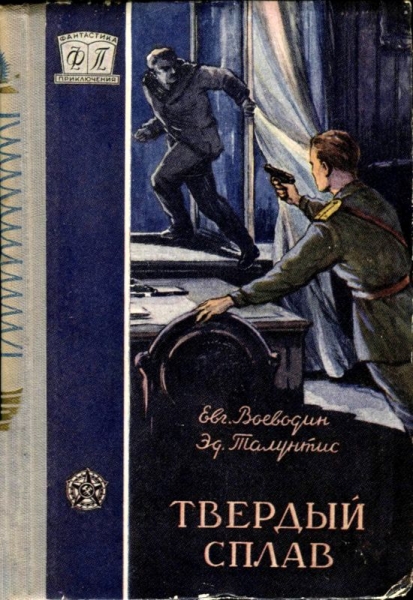

Евгений Воеводин Эдуард Талунтис ТВЕРДЫЙ СПЛАВ Повесть

Художник Ю. Г. МАКАРОВ

1

В тот день Пылаев возвращался домой пешком, отпустив машину. Мела пурга. Откуда-то сбоку на фонари налетали миллиарды снежинок. Они вырывались из темноты, мелькали, исчезали, и Пылаеву представилось, что вот точно так же мошкара летит на свет лампы и падает, обжигая крылышки.

Внизу, в парадном, Пылаев долго сбивал с шинели снег, стряхивал его с ушанки, ощущая морозную свежесть, занесенную им сюда, на теплую лестницу. На втором этаже он позвонил и вскоре услышал привычный ему лязг непокорной задвижки.

Двери открыла жена, наспех поцеловала его, бросила второпях:

— У меня пироги подгорают… Подарок на диване, а со стола ничего не хватай, пожалуйста. — И убежала в кухню.

— Вот всегда так, — засмеялся Пылаев. — В свой день рождения хожу голодный. Кого вы тут наприглашали без меня?

Он знал примерно, кто должен быть. Еще неделю назад мать позвонила Павлу Федоровичу: ее дружба с нынешним начальником Пылаева, генералом Черкашиным, была старинная. Генерал, конечно, придет, он любит бывать у них. Любит посидеть на диване рядом с матерью и — в который раз! — перелистать альбом с уже потускневшими от времени фотографиями. Вот он и Пылаев-старший, в островерхих буденовках, с тяжелыми маузерами на поясах; вот они же — в комнате за столом склонились над бумагами: снимок сделан в Петроградской ЧК.

Это была их молодость, и они могли вспоминать ее без конца, всякий раз находя в памяти что-то новое, не стершееся с годами.

Здесь, дома, генерал звал его, Пылаева, просто Сережкой. Это не мешало ему быть к подполковнику Пылаеву очень требовательным на службе. И Пылаев отлично понимал, откуда идет эта требовательность. Просто Черкашин, который любил повторять: «Мы с твоим отцом горы ворочали», — хотел, чтобы подполковник был не хуже погибшего в 1923 году Пылаева-отца.

Приедет сегодня и капитан Шилков. Будет долго смущаться в непривычной для него обстановке, потом обязательно заведет с Черкашиным разговор издалека — нельзя ли снова перевести его в помощники к Пылаеву, а потом будет петь негромким и очень приятным голосом. И наверное Черкашин снова скажет: «Женить надо соловья», а Шилков опять смутится и вспыхнет.

Придут родные. Обязательно будут три друга еще школьных лет. Они появятся, как появлялись в детстве, все вместе, со своими обычными в таких случаях шутками — «расти большой», «слушайся маму», «носи калоши»… И, конечно, придумают что-нибудь вроде той бутылки вина с натянутой на горлышко соской.

Пылаев с улыбкой представлял себе все это и прислушивался к шуму, доносившемуся из кухни. Там гремела посуда и слышно было, как мать, Нина Георгиевна, все ахала: «Опять забыли нарезать хлеб… Господи, уже девять!.. Леночка, иди одевайся, сейчас придут… Хотя нет, давай открывать консервы».

Гости стали собираться к половине десятого, и когда зазвонил телефон, за шумом звонок услышали не сразу. Трубку взяла мать.

— Павел? Ну что же ты не идешь — все уже остыло… Что? Хорошо, сейчас передам. — Она позвала из соседней комнаты Пылаева.

Звонил генерал Черкашин. Он поздравил Пылаева, шутливо пожелал «расти большим и умным», а потом сказал, что прийти сегодня он никак не сможет. Пылаев не стал расспрашивать: не может — значит дела. А когда Черкашин суховато сказал в трубку: «Товарищ подполковник, машину за вами я уже послал», — Пылаев понял, что эти дела относятся и к нему.

Через минуту Пылаев был уже в шинели и ушанке; гости гурьбой вышли проводить его на площадку и в один голос уверяли, что с места не сойдут до его возвращения.

По дороге на аэродром Пылаев с большим трудом подавлял возбуждение, которое охватывало его всякий раз, когда он приступал к новому делу, зная, что от того, как быстро он сможет завершить следствие, зависит очень многое…

Пурга хотя и затихала понемногу, но все еще мела. Реже и реже становились порывы ветра, но нечего было надеяться на то, чтобы вылететь сейчас. В уютном кабинете начальника аэропорта Пылаев с досадой смотрел в окно, в непроглядную темень, проклиная пургу. Он перевел взгляд на сидевшего рядом пожилого пилота. Но опытный летчик отрицательно покачал головой: немало повидал он на своем веку всякой непогоды и знал, когда можно поднимать самолет.

Они все-таки вылетели в эту ночь. И только тогда, когда внизу расплылись и исчезли огни пригорода, когда Пылаева окружила глухая, непроницаемая темнота, ему стало легче.

Он мысленно возвращался к недавней беседе с Черкашиным. Генерал коротко рассказал ему, что произошло: в районе Сухого Лога, возле восьмой заставы, обнаружен нарушитель границы. Нарушитель стал уходить и был ранен, по-видимому смертельно… Данных о нем пока никаких нет, их надо получить — вот и все, что мог сказать Пылаеву генерал Черкашин.

* * *

Начальник заставы капитан Савельев не ожидал, что следователь приедет так быстро. Хорошо еще, что все время держали чайник горячим и теперь можно было предложить подполковнику чаю. Однако Пылаев от чая отказался и сразу же спросил, где раненый.

— Он умер, — нахмурившись, ответил Савельев. — С полчаса назад, не приходя в сознание. Операция не помогла.

Хотя Пылаев мог это предполагать, но тем не менее он все-таки надеялся, что удастся допросить раненого: это значительно облегчило бы его задачу.

— Ну, а вы-то чего расстроились? — сказал Пылаев, заметив, что Савельев чувствует себя виноватым. — Ваши пограничники отлично стреляют, не пропустили нарушителя, а это, в конце концов, главное. Давайте-ка пить чай — вы, кажется, собирались угощать меня?..

— Да, но… Я же знаю, как он был нужен… живой.

Пылаев растирал озябшие пальцы и молча разглядывал вещи, разложенные на савельевском столе, — пистолет, паспорт, какую-то бумажку с карандашной записью, раскрытый портсигар и красный спичечный коробок с изображением белого голубя — такие коробки появились совсем недавно. Тут же лежала другая коробка, вернее футляр, обтянутый мягкой кожей. Пылаев спросил:

— Ампулы?

— Да, яд.

Подполковнику принесли горячий чай, и он, присев к столу, начал пить его мелкими глотками, обжигаясь, и все продолжал издали посматривать на вещи, найденные у нарушителя.

Когда-то в детстве мать приучала его к терпению. Как бы ни хотелось ему в те годы делать все сразу, единым махом, Нина Георгиевна всегда останавливала его и напоминала о том, что в спешке обязательно получится что-нибудь да не так… Мало-помалу он привык к этой неторопливости, даже медлительности, — научился сдерживаться, хотя часто и потом у него, человека взрослого, закипало в душе острое, как в детстве, желание делать все с налета.

И теперь, за стаканом чая, он снова сдерживался, зная уже по долгому опыту, что первый осмотр вещей может дать многое для размышлений и выводов. Он глядел на пистолет — обыкновенный советский «ТТ» выпуска 1942 года; иностранные разведки не любят компрометировать себя. В портсигаре лежали папиросы «Беломорканал». Больше всего ему хотелось прочитать записку, но издали невозможно было разобрать, что там написано.

Чай был допит, от второго стакана Пылаев отказался. Он взял со стола паспорт и записку. Савельев, не желая мешать ему, отошел и сел на диван.

Подполковник раскрыл паспорт.

С фотографии на него глядело чуть вытянутое, ничем не приметное лицо, разве что только в краешках губ лежали твердые, волевые складки. «Степанов Иван Дмитриевич, год рождения 1909, город Калуга, русский…» На второй странице штамп прописки в том городе, откуда только что приехал Пылаев: Морской проспект, 18, квартира 21. На первый взгляд трудно, даже невозможно было определить, подделка ли это, да Пылаев и не торопился: выяснится позже, в лаборатории.

Записка его заинтересовала. Торопливо, неровно, будто ее автор боялся, что ему помешают, в ней было написано:

«Родные мои! Скоро мы увидимся, я жив! Вам все расскажет податель этой записки — мой друг по долгим годам скитаний. Но главное — я скоро увижу вас. О нас уже знают и собираются, как я слышал, вызволять… Скоро, скоро мы снова будем вместе. Все эти годы я только и жил надеждой на встречу с вами. Целую вас крепко, дорогие мои. Владимир».

Пылаев взял в руки портсигар. Массивный серебряный портсигар с золотой монограммой на крышке — хитроумно переплетенные инициалы «ВТ». Подполковник взглянул на пробу: рядом с цифрой «84» была отштампована крохотная античная головка, еле различимая глазом, и тут же стояла фамилия владельца фирмы: «П. Чуксановъ».

Савельев, видя, что подполковник особенно внимательно осматривает портсигар, приподнялся.

— Там инициалы — «ВТ». Возможно, Владимир Т. и есть автор записки?

— Почему? — живо возразил Пылаев. — Почему вы так думаете? — повторил он. — Портсигар дореволюционный, вполне мог попасть за границу к какому-нибудь Бениамину или Бобу — ведь наше «в» читается как «б» в языках с латинским алфавитом.

Савельев молчал, раздумывая над возражением Пылаева. А тот уже перешел к осмотру пистолета и обоймы, в которой недоставало трех патронов: значит, нарушитель все же успел выстрелить три раза. Спички в коробке были обычные, но все равно их вместе с папиросами подвергнут в лаборатории тщательному анализу. Яд в ампулах — тоже. Положив на стол кожаный футляр с ампулами, Пылаев прошелся по комнате и, еще раз взглянув на разложенные вещи, сказал:

— Маловато…

Несмотря на то что подполковнику Пылаеву приходилось решать порой очень трудные задачи, вести и выяснять крайне запутанные дела, которые поначалу, казалось, не давали и малейших надежд на успех, — несмотря на все это, он скорее почувствовал, чем понял, что это дело, пожалуй, одно из самых трудных. Разговор с пограничником, ранившим нарушителя, ничего не прибавил к тому, что Пылаев уже знал.

— Гляжу — удирает, а здесь еще пурга. Уйдет, думаю, и следа не оставит… Ну, я и… — рассказывал с лукавой усмешкой бойкий ярославский паренек.

Потом Пылаев попросил Савельева распорядиться, чтобы аккуратно запаковали всю одежду нарушителя. А все остальное он сам осторожно уложил в чемодан. Было шесть часов — раннее утро. Значит, домой он сможет попасть только к полудню, да и то если пурга утихнет совсем. Летчику незачем снова рисковать, раз уже нет спешки.

Успокоившись окончательно, Пылаев почувствовал, что устал. Он отвык от бессонных ночей — генерал запретил всем сотрудникам ночную работу, за исключением особых случаев.

Надо было сообщить обо всем Черкашину, и Пылаев, взяв трубку, вызвал комендатуру: оттуда была связь с городом по ВЧ.

2

Ася иной раз остро тосковала по дому. Особенно вечерами. Ложась спать и закрывая глаза, она ясно видела родной город. Ей вспоминались улицы, взбегающие на холмы — недавно застроенные окраины… В памяти ясно вставало багровое, в полнеба, зарево, полыхающее над городом в те часы, когда на комбинате давали очередную плавку. Огромные домны, ровные ряды серебристых пузатых кауперов, дымки, висящие над трубами, — все, все вспоминалось ей с такой отчетливостью, будто она видела это только что наяву и стоит открыть глаза, как появится перед ней с детства знакомый и милый сердцу облик Магнитки.

Но приходил день, начинались занятия в институте, подготовка к семинарам, затем прогулки с институтскими друзьями, кино — и тоска эта забывалась. Матери Ася писала подробные и спокойные письма: зря она тревожится, здесь очень хорошо.

Ася писала ей обо всем. И о том, как ранним утром они, студенты, штурмуют автобусы, идущие к центру, и о том, как кормят в студенческой столовой, и о новом спектакле. Но больше всего — о друзьях, о занятиях, наконец о том, что денег ей хватает, пусть мама не беспокоится.

Тем не менее два раза в месяц мать присылала по почте переводы. Ася понимала: конечно, маме тоже тоскливо одной и, наверное, только на работе она забывает временами о дочке. Иной раз Асе какими-то короткими и несвязными обрывками, когда самого себя видишь словно бы со стороны, припоминалось детство.

… Незадолго до войны сталевар-новатор Дробышев получил новую квартиру. Ася вспоминала, как отец впервые повел ее туда: в пустых еще комнатах гулко раздавались голоса и шаги, а главное — было просторно, и Ася даже жалела, что квартиру заставили мебелью, когда они переехали…

Как-то раз, уже на новой квартире, она проснулась ночью и услышала, что в кухне журчит вода и кто-то фыркает, плещется, отдувается.

Ася слезла с кровати и босиком прошла по коридору. Посреди кухни стоял отец и вытирал полотенцем лицо. Увидев удивленную Асю, стоящую в одной рубашонке, он схватил ее на руки:

— Ты что, Асёнка?

— А я услышала и пошла. Ты чего моешься? Сейчас ночь ведь…

Отец, прижимая ее к себе, тихо рассмеялся:

— Глупышка ты, Асёнка. Я устал и пошел мыться, вот и все.

Он принес ее в комнату, уложил в кровать, укутал одеялом и сам присел рядом. Внизу, на улице, изредка проходили машины, и по потолку из одного угла в другой проплывали желтые полосы света от их фар.

— А зачем ты ночью работаешь? — спросила Ася.

— Зачем? Да вот, понимаешь… Как ты думаешь, железо крепкое?

— Да.

— А сталь? Вот тот брусок, что у меня на столе лежит?

— Да.

— Ну, а я хочу такую варить сталь, чтоб самые крепкие и самые сильные машины из нее делать. Поняла?

— Поняла, — вздохнула Ася, натягивая одеяло на подбородок. Ей хотелось спать, и когда отец снова тихонько рассмеялся — «Ничего ты не поняла…», — она уже закрыла глаза.

А утром они отправились на вокзал. На перроне он обнял ее, потом маму и долго махал рукой с подножки вагона.

Так он и ушел из ее жизни в тот июньский день за неделю до войны. Собственно говоря, что с ним случилось, она и мать так и не знают до сих пор. Об этом не знал никто, к кому бы они ни обращались, и тем не менее было ясно одно — он погиб: город, куда он приехал за несколько дней до войны, был превращен в руины и захвачен гитлеровцами в последних числах июня…

* * *

Ася много занималась. Шла зимняя сессия, и до экзамена по сопротивлению материалов оставалось два дня. Этого было необычайно мало, если учесть, что еще с первого курса студентов предупреждали: «Сопромат — наука самая серьезная. Если сдашь экзамен, можешь считать себя инженером». С утра до вечера Ася сидела с подругами над учебниками и конспектами, в который уже раз просматривая выученные формулы. Временами кто-нибудь из девушек поднимал голову и с тоской говорил:

— Графическое построение по Роберту Ланду — ничего не понимаю.

Или:

— Ой, девочки, еще упругие деформации остались. Может, не попадется мне это, а?

Утром и вечером в дверь просовывалась голова Саньки Бессмертного, секретаря курсового бюро. Он спрашивал свое обычное: «Зубрите? Ну, ни пуха вам…» — и исчезал, провожаемый ответными шутками, пожеланиями «…ни пера тебе» и смехом.

Наконец Ася просто не выдержала «великого сидения» и, наскоро дочитав главу из учебника, вышла на улицу. Ей надо было зайти на почту еще вчера она получила вторичное извещение на перевод от мамы.

На свежем морозном воздухе у нее слегка закружилась голова. Этой ночью мела пурга, и теперь на солнце чистый снег вспыхивал, искрился, и хотелось, как в детстве, схватить его полной пригоршней и поднести к разгоряченному лицу. Ася шла по проспекту, щурясь от этого яркого снега, и смотрела, как неуклюжие с виду, тяжелые машины сгребают его широкими совками.

На почте к окошечку с надписью «Выдача переводов и ценных писем» стояла большая очередь. Ася вздохнула: времени и так-то в обрез. Но хочешь не хочешь, а пришлось стать в очередь за высоким мужчиной в тяжелой старомодной шубе и меховой шапке. Девушка, выдававшая переводы, работала медленно, кто-то из очереди недовольно сказал:

— Молодая, а такая медлительная.

Высокий мужчина сразу ответил:

— Так ведь дело-то у нее денежное, а деньги счет любят.

Едва ли кого утешила эта поговорка. У Аси тоже терпение кончалось, она уже подумывала, не прийти ли сюда завтра.

Наконец подал свой паспорт и квитанцию высокий мужчина. Опираясь локтями о барьер, он глядел, как девушка сверяет фамилию, пишет… Потом она спросила:

— Как ваша фамилия?

— Дробышев, — ответил высокий. — Там же написано.

— Сергей Игнатьевич?

— Да-да.

Ася вздрогнула, почувствовав, как вся кровь отхлынула от лица, как ослабели колени, а к горлу подступил клубок. Она глядела на этого мужчину — и ничего не понимала.

Незнакомец даже отдаленно не напоминал отца.

Отец был синеглазый, как и Ася, с тонкими чертами лица, а этот Сергей Игнатьевич — полный, и лицо у него крупное, в тяжелых резких складках, дородное, самодовольное.

Дробышеву вернули паспорт вместе с деньгами. Не считая их, распахнув пальто, незнакомец начал засовывать купюры во внутренний карман пиджака и только тут заметил взгляд Аси — удивленный, растерянный и испытующий сразу. Ее сзади подталкивали. «Ну что же вы, теперь ваша очередь», — но Ася ничего не слышала: она была словно оглушена.

Уже потом, на улице, успокоившись окончательно, она не могла понять, зачем тогда вышла из очереди и остановила незнакомого Дробышева у выхода:

— Простите… вы — Сергей Игнатьевич… Дробышев?

— Да.

На Асю смотрели чужие, холодные глаза, но она все-таки решилась спросить еще:

— Вы никогда не бывали в Магнитогорске?

Дробышев, казалось, заинтересовался: брови у него дрогнули и поползли вверх.

— Нет, не был. А, собственно, почему вы меня об этом спрашиваете?

— Простите, я… Моя фамилия — Дробышева, а мой отец — Сергей Игнатьевич. И я… — Она совсем запуталась, только теперь сообразив, что поставила себя и его в глупое положение, и, покраснев, снова сказала: — Простите.

Дробышев улыбнулся:

— Нет, милая девушка, я не причастен к вашему появлению на свет.

Кивнув ей и любезно улыбнувшись еще раз, он пошел к выходу.

«Дура, дура, какая дура! — твердила Ася всю дорогу до общежития. — Так, ни с того ни с сего, подойти к человеку… Ах, как все нехорошо получилось!». Настроение было вконец испорчено, она не замечала вокруг ничего: ни снега, ни смешных воробьев, деловито шныряющих по мостовой, ни прохожих. В общежитии, поспешно раскрыв учебник и спрятав за ним лицо, Ася напрасно перечитывала по нескольку раз одну и ту же страницу: смысл до нее не доходил.

…Отец уехал на металлургический завод в другой город, и туда же, кажется, должен был приехать один инженер — его фамилии Ася не знала, — который вместе с отцом разработал состав твердого сплава: им оставалось только провести испытания на заводе.

Что было потом? Потом получили письмо. Папа писал: «Опыты нам пришлось временно прекратить: война все перевернула. Нас хотят отправить на Урал, но ты сама понимаешь, что я в тыл не собираюсь». Мать не плакала, но поседела за те годы…

Ася решила, что не будет писать матери об этой встрече, что надо взять себя в руки, но противный клубок вновь подступил к горлу, и, уронив голову на книжки, девушка тихо заплакала.

В это время в дверь просунулась голова Саньки Бессмертного. Он раньше других заметил, что Ася плачет, и, присвистнув, вошел в комнату.

— Насколько я понимаю, разрыв дипломатических отношений с таблицей экваториальных моментов инерции? Вот чудачка, чего же плакать-то? Хочешь — объясню?

Девушки уже столпились возле Аси, чья-то рука ласково гладила ее по волосам. Никто не понимал, что с ней случилось: только что все было хорошо, и вдруг — нате вам!

— Ася, что ты?

— Да так… — Она вытерла глаза. — Просто так.

— Случилось у тебя что-нибудь?

— Да нет же. Ничего не случилось.

Все ждали, что Бессмертный пустит в ход свою любимую поговорку: «Каждая девушка — небольшой слезоточивый агрегат». Но сейчас ему было не до шуток. Ася, не сдержавшись, заплакала громче и, не стесняясь больше своих слез, сквозь всхлипывания повторяла: «Я… думала… это он… Господи, как глупо…»

И она рассказала подругам все. Бессмертный, хмуро глядевший в окно, вдруг повернулся, подошел к ней и, положив свою руку ей на плечо, тихо сказал:

— Успокойся, Ася. Я понимаю, у меня у самого батька погиб на войне. Что ж тут поделаешь… И занимайся спокойно все-таки. Или, может, пойдем прогуляемся, а?

Они вышли на улицу. Уже стояли сизые ранние сумерки, но фонари еще не зажглись. Медленно они прошли по набережной, молча постояли у моста, следя, как над рекой, не покорной морозу, поднимается пар. Потом они пошли дальше, мимо сада с белыми, заиндевевшими деревьями. Бессмертный спросил:

— Говоришь, отец у тебя пропал без вести?

— Да. В сорок первом.

У одного из зданий на широком проспекте Бессмертный остановился, раздумывая над чем-то. Наконец он взял Асю под руку.

— Видишь ли, Асенька… Как бы это тебе сказать… Странное какое-то… совпадение. Ты не обижайся на меня… Хотя чего же тут обижаться, собственно?.. Сейчас ты пройди туда и все расскажи.

— Куда? — не поняла Ася.

— Да вот в этот дом. Спросишь, как пройти к следователю. А я подожду тебя здесь.

Ася кивнула. С минуту она стояла, рассматривая широкие, ярко освещенные окна, а потом, взглянув на Бессмертного, словно выдохнула:

— Да, я пойду…

Он остался на тротуаре и смотрел, как Ася перебежала улицу, задержалась у высоких дверей и, наконец, открыла их…

* * *

Перелистывая страницы показаний, которые были ему вчера переданы начальником отдела, Шилков недоумевал. Собственно, недоумевал он не потому, что дело казалось нестоящим (в конце концов бывают же совпадения), а потому, что из-за нестоящего, по-видимому, дела генерал отсрочил давно обещанный ему перевод обратно к Пылаеву.

На пяти страницах показаний А. С. Дробышевой не было пока ничего такого, что могло бы оправдать и объяснить это решение Черкашина. Девушка, конечно, правильно сделала, что пришла и рассказала об этой встрече, но, вернее всего, второй Сергей Игнатьевич Дробышев давным-давно живет в этом городе вместе с потомством и родичами… Это было нетрудно проверить: Шилков снял трубку и позвонил в адресный стол.

Когда ему ответили, что Сергей Игнатьевич Дробышев в городе не проживает, он все же не удивился: Дробышев мог оказаться в городе проездом. Капитан снова снял трубку и продиктовал запрос в Москву, в центральный адресный стол. Теперь надо было ждать и разве что зайти на почту, узнать, откуда пришел перевод Дробышеву.

В дверь постучали, и вошел подполковник Пылаев, как всегда чуть нахмуренный. Шилков обрадовался: за последнее время они виделись редко; даже позавчера, когда подполковник праздновал день своего рождения, поговорить не удалось. Пылаев поздоровался с капитаном, и Шилков, по каким-то ему самому неясным признакам, угадал, что его бывший начальник пришел неспроста.

— Новое дело? — спросил Пылаев, кивая на папку в руках Шилкова.

— Да.

— Жаль. Я хотел просить генерала, чтобы вас скорее перевели ко мне. У меня тоже новое дело и…

Он не договорил. Да и можно было не договаривать: Шилков и так понял, что дело это, видимо, трудное, иначе подполковнику не понадобился бы в помощники второй следователь. Шилков поспешно сказал:

— Мое может оказаться и пустяком, это выяснится через час. Так что, глядишь…

— А что у вас там?

Шилков рассказал ему, о чем вчера сообщила Дробышева. Выслушав капитана, Пылаев задумался, потирая пальцем висок.

— Да, черт его знает что это такое — полный тезка и однофамилец или что-нибудь другое, — сказал он вставая. — Во всяком случае, зайдите, когда выяснится.

Через час капитан зашел в кабинет Пылаева, держа в руках маленький листок бумаги.

— Ну что? — живо спросил его Пылаев. — На щите, со щитом?

— Сергей Игнатьевич Дробышев в Советском Союзе не проживает, — ответил Шилков. — А деньги пришли ему из Москвы, до востребования. Адрес отправителя — тоже До востребования.

Пылаев пробежал глазами строки телеграммы из центрального адресного стола и покачал головой:

— Тут, я думаю, тебе самому нужен помощник. Садись, будем думать вместе, у меня есть полчаса времени. Ясно одно: тебе придется ехать в Нейск, туда, куда в сорок первом уехал Дробышев.

— Да, я и сам уже думал об этом, — согласился Шилков.

3

Трамвай повез Пылаева на другой конец города. Справа от трамвайной линии высились дома, построенные незадолго До войны, а слева лежала снежная целина, уходящая к самому заливу. Когда-то в детские годы Пылаев бывал тут часто. На берегу, у самой воды, лежали тогда старые, рассохшиеся баржи, баркасы, шхуны, отслужившие свой срок. Здесь, среди полусгнивших досок, мачт и листов ржавого железа, мальчишки устраивали баталии. Он обычно возвращался домой в таком истерзанном виде, что можно было подумать, будто он побывал у настоящих пиратов. Теперь же знаменитый Васька-Корсар — вовсе не корсар, а Василий Тихонович, доктор биологических наук, Петька-Шкипер на самом деле водит большие океанские пароходы, а вот он, Сережка — Гроза Пяти Морей, не имеет к морю никакого отношения. И на берегу нет больше останков морских судов. Там, где прежде были загородные свалки да пустыри, выросли дома. В газетах недавно опубликованы снимки — проект Морского проспекта. Здесь года через два-три будет «второй город».

Но Пылаев приехал сюда не за тем, чтобы посмотреть на памятные и дорогие сердцу места или представить себе, каким станет Морской проспект. На работе, в столе, у него лежал паспорт, найденный у нарушителя границы: «Степанов Иван Дмитриевич… Морской проспект, 18, кв. 21». Паспорт был поддельный, это в лаборатории определили быстро. Однако Пылаева удивляло другое: Иван Дмитриевич Степанов действительно жил на Морском проспекте, 18, в квартире 21. Анкетные сведения о нем Пылаеву были уже известны.

Подполковник знал, что Степанов работает на авторемонтном заводе, инженер, демобилизовался из армии в 1946 году, приехал из Берлина на свою старую квартиру. Степанов — коммунист, член партии с 1939 года.

Он нарочно приехал в седьмом часу, когда Степанов должен был вернуться с работы. Пылаев не ошибся: управдом, отправившись к Степанову, застал его дома и вскоре вместе с ним вернулся в контору.

Еще утром, узнав, что Иван Дмитриевич Степанов проживает в городе, подполковник понял: как это всегда бывает, иностранная разведка использовала подлинные данные для фальшивого паспорта. Оставалось узнать, каким образом эти сведения о Степанове попали в разведку, — вот об этом он и должен был расспросить самого Степанова.

Перед Пылаевым сидел немолодой, седеющий мужчина. Он только что вернулся с завода, и Пылаев, прежде чем начать разговор, извинился, что не дал ему отдохнуть. Но Степанов предупреждающе поднял руку:

— Да чепуха, товарищ подполковник: дело прежде всего. Однако…

— У меня к вам один вопрос, — сказал Пылаев, — причем от вашего ответа… от точности вашего ответа зависит многое.

— Я слушаю вас.

— Там, в Германии, вы давали кому-нибудь свой адрес — Морская, 18, квартира 21?

— Конечно, давал, — улыбнулся Степанов. — Пожалуй, человек шесть однополчан мне до сих пор пишут.

Пылаев поморщился: не так он задал вопрос, поэтому и Степанов понял его неверно.

— Нет, я имею в виду местное население. Были ли у вас знакомые немцы, квартирный хозяин например, кому бы вы давали свой адрес?

Теперь Степанов задумался. Подполковник молчал; он знал, как трудно бывает припоминать мелочи.

— Нет, — сказал он наконец. — Квартирного хозяина у меня не было вообще, я жил в батальоне. Знакомые немцы? Были, конечно, были… Все время приходилось встречаться с представителями демократических организаций. С Гансом Крейгером я подружился: инженер, очень умный и славный человек. Но я уехал из Германии, не повидав его, и адреса не оставил.

— Этот Ганс Крейгер… — начал было Пылаев, но Степанов опередил его:

— Коммунист. Крейгер был десять лет в подполье, его знают все. Я понимаю, что-то произошло, иначе вы не пришли бы сюда, однако я, кажется, мало чем могу вам помочь… Хотя…

Он осекся, словно его кто-то незаметно толкнул в бок, и поглядел Пылаеву в глаза.

— Один раз я давал адрес… Да, да, я это помню, но… Дело это было… хозяйственное.

— А именно? — спросил Пылаев.

— Пройдемте ко мне, — предложил Степанов. — Я вам кое-что покажу.

Они поднялись по лестнице и вошли в просторную, неуютную, холостяцкую комнату. Первое, что бросилось Пылаеву в глаза, были книги. Сотни книг стояли на полках, занявших всю стену, они были сложены пачками в углу, лежали на столе. Слева — диван, покрытый потертым ковром, два кресла — возле окна и возле стола, ящичек с картотекой на маленьком круглом столике, рядом пепельница, битком набитая окурками, и пустой стакан в подстаканнике. Над столиком висело несколько фотографий красивой круглолицей женщины. Пылаев не стал спрашивать, кто это: война окончилась недавно, жилье у Степанова явно холостяцкое — мало ли что могло случиться у него в жизни. Незачем бередить старые раны.

Степанов открывал один ящик стола за другим, поднимал вороха бумаг, чертежей, книги и ворчал:

— Ведь только неделю назад видел. Куда она могла завалиться?

Наконец он нашел и протянул Пылаеву коробку. Пылаев открыл крышку: это была электрическая бритва, очень изящная, но, по-видимому, уже сломанная, иначе хозяину незачем было бы запихивать ее в самый дальний угол.

Степанов тем временем снова начал рыться в ящиках и вскоре протянул Пылаеву голубой конверт. Подполковник ждал: ни эта бритва, ни конверт пока еще ничего не говорили ему.

— Посмотрите письмо, — кивнул на конверт Степанов.

Письмо было написано по-немецки на пишущей машинке. Запинаясь на трудных словах, Пылаев прочитал, что фирма «PN и К°» давно прекратила выпуск электробритв и выражает сожаление по поводу поломки бритвы «герра Степанова». На конверте стоял адрес: «Морская, 18, кв. 21».

Пылаеву стало ясно, о чем хотел рассказать Степанов.

— Ну да, — словно бы согласившись с ним, сказал Степанов. — Еще когда перед демобилизацией я покупал эту бритву, я оставил в магазине свой домашний адрес. К бритве полагаются запасные части, а их тогда в магазине не было. Вот поэтому меня и спросили, куда их выслать.

— Этот магазин был в нашей зоне?

— Нет. Но ведь мы ходили по всему Берлину.

— И это все? Вы точно помните, что больше никому не давали своего адреса?

— Да, точно.

Пылаеву оставалось одно: распрощаться с хозяином и уйти. Помогая Пылаеву снять с вешалки пальто, Степанов сказал:

— Мы получаем на заводе зарубежные издания, я просматриваю их. «PN и К°» была ведь крупной стальной фирмой, а после войны, когда им запретили изготовлять пушки, они начали делать гребные валы, компрессоры и мелкие бытовые вещи. Но недавно я тут прочитал, что фирма получила большой заказ на броневую сталь.

— Это я знаю, — улыбнувшись, ответил ему Пылаев. — Крупная фирма. Только сейчас она в руках американцев.

Он пожал Степанову руку и вышел на улицу. Что ж, Степанов рассказал ему все, что мог, но какая же связь между бритвой, «PN и К°», пересылкой шпиона через границу, этой запиской от Владимира, портсигаром с инициалами «ВТ» и, наконец, с ядом, который, как выяснилось при исследовании, приводит к смерти, похожей на смерть от паралича сердца? Такой связи Пылаев еще не видел.

* * *

Ася Дробышева получила повестку зайти к следователю, когда последний, самый трудный экзамен — по сопромату — был сдан. Но хотя профессор поставил ей «хорошо», она все же была недовольна. А Бессмертный получил «удовлетворительно» и ходил гоголем. «Свалил все-таки! — радовался он. — Ну, теперь я могу считать себя без пяти минут академиком».

Ася ждала в вестибюле, пока ей выпишут пропуск, потом поднялась на четвертый этаж, нашла нужную комнату, постучала и, услышав громкое «да-да, войдите», открыла дверь. Навстречу ей поднялся незнакомый офицер — не тот, который несколько дней назад записывал ее показания.

— Товарищ Шилков? — спросила Ася, назвав указанную в пропуске фамилию.

— Да, товарищ Дробышева. Проходите, садитесь…

Когда Ася села и повернула лицо к свету, Шилков не поверил самому себе. Ну да, конечно, это была она, он мог бы узнать ее среди ста тысяч, эту девушку.

…Это было давно, еще осенью. Он возвращался на автобусе из-за города. Ему хотелось спать, и он на самом деле задремал, хотя автобус трясло, а он вдобавок сидел сзади, где трясет особенно сильно.

На одной из остановок в автобус вошла девушка в вязаной красной кофте. Она стала возле Шилкова. В автобусе было просторно, но Шилков поднялся и предложил ей свое место. Девушка поблагодарила и отказалась. Впрочем, когда капитан повторил свое предложение, она, не раздумывая больше, уселась и достала из сумочки книжку. Шилков стоял рядом и глядел на спокойное лицо, тонкий нос, на удивительно красивые, чуть раскосые глаза с пушистыми ресницами и темные брови — они придавали ее лицу то ли удивленное, то ли радостное выражение… Раз или два девушка оторвалась от книги, и они встретились взглядами. Но Шилков делал вид, что ничто на свете, кроме берез, мелькающих за окном, его не интересует.

На конечной остановке она вышла из автобуса и свернула в какой-то переулок, а Шилков, давно пропустивший свою остановку, выругал себя за легкомыслие и поехал обратно. Потом он часто ее вспоминал.

И вот сейчас, когда эта девушка сидела перед ним, он поначалу растерялся, а потом, справившись с нахлынувшим на него волнением, заметил, что она тоже смотрит на него пристально, будто пытается что-то вспомнить — и не может.

Шилков попросил еще раз рассказать все то, что он уже знал из ее показаний. Его интересовали сейчас подробности. Как была фамилия того инженера, с которым Дробышев работал над составом нового твердого сплава? Знает ли эту фамилию ее мать? Вряд ли? И где, в каком городе, жил этот инженер, она тоже не припомнит? Все равно — придется узнать у матери.

Они говорили около часа. Когда Шилков поблагодарил ее и подписал пропуск, Ася сказала:

— Простите меня, товарищ Шилков, но, по-моему, я где-то видела вас.

— Видели, — согласился Шилков.

— А вот где — не могу вспомнить.

— Девичья память, — пошутил он. — Хотя, собственно говоря, разве вспомнишь всех, с кем встречаешься на улице?.. — Он чуть не сказал «в автобусе», но вовремя спохватился.

Дробышева ушла. Он снова раскрыл лежащую на столе папку, пробежал первые строчки показаний и поймал себя на том, что думает о постороннем. Он досадливо поморщился: что за черт, какое-то мальчишество, а самому все-таки двадцать семь лет. Не знал он, конечно, что и Ася долго вспоминала и наконец-то вечером вспомнила, где она видела этого высокого мужчину. Он только был тогда в штатском, поэтому, верно, она и не узнала его сразу.

Вечером за ней зашел в общежитие и буквально вытащил ее в театр Борис Похвиснев. Ей не хотелось идти, но он упросил ее… Борис ей не очень нравился, она мало знала его, этого красивого самоуверенного юношу. Они познакомились на институтском вечере, и потом все девушки наперебой уверяли Асю, что Борис влюблен в нее по уши.

«Значит, его фамилия — Шилков», — неожиданно подумала Ася в антракте.

* * *

Жизнь капитана Шилкова сложилась нелегко. Восемнадцати лет — возраст, когда только начинают любить и понимать жизнь, — его призвали в армию, и он ушел из своего родного села Большие Броды, не предполагая, что больше ему никогда не доведется увидеть родной дом, мать, могилу отца, убитого в тридцатом году кулаками. Трудными были фронтовые дороги — думать о себе было некогда. Однажды ему показалось, что он полюбил санитарку Валю, но она погибла в одном из боев, и ничего, кроме горечи, злобы на гитлеровцев да острого желания расплатиться сполна и за эту смерть, у Шилкова не осталось.

До Берлина он не дошел: ему раздробило кисть левой руки, и День победы он встретил слушателем следственной школы, куда его, молодого коммуниста, направил политотдел.

И вот уже несколько лет, закончив школу, он работает в этом городе, снимает комнату у старушки — преподавательницы пения — за полтораста рублей в месяц, иной раз пьет с ней вечером чай с вареньем и с удовольствием слушает ее рассказы о Шаляпине и Собинове: когда-то старушка пела в хоре Мариинского театра и была ученицей «самого Милия Алексеевича Балакирева».

— Не понимаю я вас, молодежь, — говорила она. — Разве мы в свое время не работали? А ведь умели веселиться. А вы? На работу — к девяти, с работы — после девяти…

— После двадцати одного, — отшучивался Шилков.

— Вот именно, даже время называете как-то не по-человечески. Вы и девушкам свидания так назначать будете: «Жду вас в двадцать ноль-ноль»? Ничего, что я беспартийная, я понимаю — у вас особая работа. Но никогда я не поверю, чтобы от вас требовали такой… такого… как бы это сказать… пуританизма, что ли?

Шилков смеялся, говорил, что ему интереснее всего с ней, с хозяйкой, а старуха нападала снова:

— Если хотите знать, вы тюлень. И не женитесь никогда — ваша жена будет несчастным человеком.

Пейте лучше чай, я приготовила для вас брусничное варенье.

Сама того не желая, она больно задевала его. Ей и в голову не приходило, что часто после таких разговоров ее постоялец долго не мог уснуть, выкуривая одну папиросу за другой.

Шилков думал о том, что так продолжаться не может, что надо изменить образ жизни — сходить в театр, что ли, или заглянуть хоть раз во Дворец культуры на танцы. Но с утра начинались дела, и он забывал о театре, Дворце культуры и о своем одиночестве. Были у него в городе знакомые — люди, с которыми его когда-то столкнули дела и к которым он искренне привязался. Но по-настоящему он был все-таки привязан только к семье Пылаевых.

Впервые он появился в доме Пылаевых после того, как вместе с Сергеем Андреевичем участвовал в одной из операций. Тогда, вместо того чтобы отпереть дверь, человек, к которому они пришли, начал стрелять. Пули буравили дверь. Шилков, услышав последний, восьмой выстрел, понял, что шпиону понадобится несколько секунд на то, чтобы зарядить пистолет новой обоймой. Он высадил дверь плечом и сам упал, не рассчитав силы удара. Это его спасло: по нему стреляли в упор, трудно было промахнуться с двух метров, и одна пуля чиркнула его по плечу.

Рана Шилкова оказалась пустяковой, но когда ему сделали перевязку, Пылаев заставил его сесть в машину и повез к себе, хотя Шилков требовал, чтобы его отвезли домой, и клялся честно лежать в кровати. Две недели Шилков прожил у подполковника.

Пожалуй, за многие годы он впервые по-настоящему почувствовал, что такое семья. И всякий раз, бывая потом у Пылаевых, он неизменно уносил с собой часть того ровного душевного тепла, которым эта семья щедро делилась с ним.

И сейчас, собираясь в командировку, Шил-ков непременно хотел забежать к Пылаевым: что говорить, ему будет не хватать их там, в Нейске.

Он зашел к ним вечером в субботу; поезд уходил наутро. Но, войдя в прихожую, он понял, что пришел не вовремя, хотя все и обрадовались его приходу.

— Мы — в театр, — объявил ему Пылаев. — Как ты насчет развлечений?

Вопрос был задан лукаво: Пылаев отлично знал, что его бывший помощник в лучшем случае ходит в кино.

— Ну, конечно, он пойдет с нами, — заявила Нина Георгиевна. — Билет купим с рук — авось, какой-нибудь влюбленный поссорится со своей подругой и билет достанется нам.

— Идем, — решил Пылаев. — И никаких разговоров, товарищ капитан. Раз мой домашний генералитет решил — надо выполнять.

По дороге в театр женщины — мать и жена Пылаева — посмеивались над смущенным Шилковым:

— А вы бы хоть спросили, куда мы вас ведем…

— В театр, — уныло отвечал Шилков под дружный смех Пылаевых.

Вдруг Нина Георгиевна сказала серьезно:

— А я вот иду и волнуюсь. Сегодня Луизу Миллер играет моя ученица, Татаринова; господи, ведь давно ли девчонкой она была!

Она рассказала, что в четвертом классе нынешняя артистка была сорванцом, да таким, что и мальчишки не могли угнаться за ней по части всяких выдумок. Это надо было уметь — провести под партами «канатную дорогу» из ниток и на уроке пересылать с первых рядов на «Камчатку» записки.

— Иду и волнуюсь. А чего — и сама не знаю.

Сидя в ложе, вдали от Пылаевых, Шилков смотрел на людей, на ровные ряды партера, на галерку, уже до отказа забитую молодежью. И неожиданно для себя почувствовал, что в этой непривычной обстановке ему хорошо и покойно.

Актриса Татаринова, игравшая Луизу, не произвела на него поначалу впечатления — просто очень миловидная, скромная девушка вышла на сцену и говорила обычным, каким-то «домашним» голосом. И когда зал шумно аплодировал ей, Шилков понял, что он, конечно, мало разбирается в искусстве.

В антракте он встретился с Пылаевыми.

Все пошли в буфет, сели за столик: женщины потребовали лимонаду, мужчины — пива.

Капитан огляделся и вздрогнул: в буфет вошла Ася с высоким красивым юношей. Пылаев заметил, что Шилкову не по себе, и проследил его взгляд. Он увидел, как юноша пододвинул спутнице стул и жестом завсегдатая подозвал официанта. Девушка Пылаеву понравилась, молодой человек — не очень. Он недолюбливал красивых мужчин.

Ася увидела Шилкова в следующем антракте и, кивнув ему, отошла от своего спутника.

— Здравствуйте, товарищ Шилков. Простите меня еще раз, но… я хотела бы знать… понадобилось ли вам то, что я рассказала?

— Ну, — засмеялся Шилков, — сейчас я никак вам этого не смогу сказать. Я понимаю, вас интересует другое — судьба отца. Будем надеяться, мы что-нибудь выясним. Но, простите, вас ждут…

— Ничего, — махнула рукой Ася, едва заметно поморщившись, и тут же улыбнулась. — А знаете, я ведь вспомнила, где видела вас: в автобусе, по дороге из Солнечногорска.

Молодой человек подошел к ним и, щелкнув каблуками, наклонил голову. Шилков взглянул на него и протянул Асе руку.

— А вот теперь уже меня ждут, — сказал он.

Пылаевы в один голос спросили Шилкова, кто эта славная девушка, с которой он только что разговаривал. Шилков ответил «знакомая», и никто, казалось ему, так и не понял, почему он улыбнулся при этом.

Но они поняли всё, да и нетрудно было понять, что творилось в его душе, — для этого вовсе не надо быть следователем.

Домой он вернулся в первом часу. Хозяйка ждала его, и когда он лукаво спросил, не знает ли она, где он был, старушка всплеснула руками:

— Батюшки, неужели сагитировала?

Лежа на диване, Шилков долго не мог уснуть, курил, припоминая историю с Дробышевой. Он думал о том, как начнет следствие в Нейске, потом мысленно снова вернулся к Асе.

— Вот дурень, — неожиданно громко сказал он и, рассмеявшись, погасил свет…

4

Шилков уже привык к тому, что в его работе нет, да и не может быть таких случаев, когда, словно по волшебству, по заветному слову «сезам, отворись», тайное станет явным и нужные для следствия сведения поплывут к нему сами.

Когда поезд подходил к перрону в Нейске, Шилков стоял в тамбуре и с нетерпением ожидал, когда, наконец, он сможет оставить чемодан в гостинице и сразу же отправиться на комбинат.

Но в гостиницу он все-таки пошел пешком, чтобы ознакомиться с городом. Еще несколько лет назад все газеты и журналы страны обошли страшные снимки руин этого города. Когда наши войска освободили Нейск, в городе не осталось ни одного целого здания — все было уничтожено огнем и взрывчаткой.

А вот, смотри ты, — много ли прошло лет, а будто бы и не было здесь развалин. Правда, казалось, что город еще очень молод: вон стоит огромный, просторный Дом металлурга, а перед ним в колдобине буксует грузовик, и шофер, высунувшись из кабины, отчаянно кроет «этих строителей». Чудак-человек, и Москва ведь не сразу строилась! Дальше, за жилыми домами, хорошо видны домны нового комбината… Нет, Шилков не жалел, что пошел пешком: возможно, какому-нибудь любителю архитектуры ничего не приглянулось бы здесь. А Шилкову город пришелся по душе — ему всегда нравились большие стройки.

В тот же день Шилков пошел на комбинат. У начальника отдела кадров было полно народу и так накурено, что даже у Шилкова, ярого курильщика, перехватило дыхание. Пришлось ждать, когда народ разойдется и хоть немного затихнут бесконечные телефонные звонки.

Шилков сидел и слушал, как начальник отдела кадров куда-то звонил и не то убеждал, не то просил, а то и слезно молил «устроить на жилье небольшую группу» комсомольцев-строителей, прибывших сегодня, — всего каких-нибудь пятьсот человек…

Наконец народ мало-помалу разошелся, — они остались вдвоем. Начальник отдела кадров открыл форточку, крикнул за дверь «меня нет» и сел напротив Шилкова, устало проведя рукой по лицу.

— Задержал я вас, да сами понимаете… Так я слушаю вас.

— Вы давно здесь работаете?

— Два года.

— Мне нужны люди, которые работали на комбинате до войны. Инженеры-сталелитейщики, сталевары — словом, все, кто имел отношение к литейному производству. Есть у вас такие?

Тот задумался. Потом вышел в соседнюю комнату и вернулся с небольшой бумажкой.

— Вот список заводских старожилов. Только сталелитейщиков и инженеров здесь как будто нет. Ведь как оно было: город оккупировали в первые же дни войны. Кое-кто, семьи в основном, конечно, успели выехать, ну, а остальные подались к партизанам. Полторы тысячи рабочих здесь же, на комбинате, полегло — комбинат восемь суток держался. Война всех раскидала… Нет, это я точно знаю, что старожилов-литейщиков вы не найдете.

И все же Шилков пошел к тем людям, которые значились в списке. Он разыскивал их на строительных площадках, на обогатительной фабрике, в бухгалтерии. Уборщица, чье имя тоже было в списке, ответила ему:

— Нет, милый, не помню. Как ты говоришь? Дробышев? Дробинин у нас был, сторож на складе, погиб тогда, царствие ему небесное… Разве всех упомнишь?

Шилков вернулся в отдел кадров под вечер и, усталый, опустился в кресло, вытянув натруженные ноги.

— Кто был директором комбината, когда началась война? — спросил он.

— Казанцев. Думаете найти прежнее руководство? — Начальник отдела кадров грустно качнул головой. — Видали на площадке обелиск? Это в их память: вместе с рабочими погибли при обороне. Я Казанцева еще на Запорожстали знал, редкий был человек…

Шилков не чувствовал, пожалуй, ни досады, ни разочарования от того, что день у него прошел впустую. Возможно, на какую-то секунду и у него мелькнула мысль о том, что поиски здесь будут напрасными, — действительно, вон как раскидала людей война.

Но прежде чем уйти с комбината, он попросил передать в Министерство черной металлургии запрос: не сообщат ли, вместе с каким инженером магнитогорский сталевар Дробышев разрабатывал новый сплав, который должны были испытывать в Нейске перед войной. Впрочем, для него это была побочная линия розыска, и он не надеялся на положительный ответ. Мало ли было в ту пору, как и сейчас, новаторов, разве найдешь сразу в бумагах министерства нужную справку.

Когда поздно вечером он лег, блаженно вытянувшись и закинув руки за голову, то впервые вспомнил Асю. Славная девушка! «Я хотела бы знать… понадобилось ли вам то, что я рассказала?» Молодой человек, что был с ней в театре, похож на какого-то киноактера; по-видимому, тоже студент. Мысли спутались, и он сам не заметил, как уснул, а проснулся часов в шесть, совсем бодрый, будто бы и не было вчера утомительного, трудного дня.

Сегодня ему предстояли новые встречи. В городе жили участники обороны комбината и бойцы нейского партизанского отряда. Фотография Дробышева, которую он получил у Аси, лежала в бумажнике. Возможно, кто-нибудь и опознает его, хотя на это тоже трудно рассчитывать: все-таки — фотография, да и годы прошли, годы, многое стирающие в человеческой памяти.

К двум часам дня он уже успел встретиться и поговорить со многими из тех, кто был в списке. Нет, они не знают этого человека, никогда не видели его. К комбинату все эти люди — учителя, торговые служащие, работники других предприятий — до войны никакого отношения не имели. Просто довелось драться на территории комбината, а потом уходить в леса вместе с рабочими.

Шилков готов был признать неудачу, когда один из бывших партизан посоветовал ему:

— А вы попробуйте проехать к начальнику нейского отряда. Это недалеко, километров шестьдесят отсюда. Районный центр Быльевск, а он — секретарь райкома.

— А разве ваш начальник отряда не был работником комбината?

— Нет. Мы влились в отряд Стрешнева. Право, поезжайте, может он что-нибудь знает. Память у него молодая…

Вечером Шилков уже сидел в вагоне пригородного поезда, где остро пахло карболкой и углем от раскаленной печурки. Мало-помалу вагон заполнился; несколько человек, по виду железнодорожники, уселись в соседнем отделении друг против друга и, положив на колени чемодан, высыпали домино. Им — что: они до своей станции будут резаться в «козла», с грохотом, лихо вколачивая костяшки в этот видавший виды чемодан. Шилков пожалел, что не взял с собой книги: ехать ему предстояло часа три, не меньше, а потом от станции добираться до райцентра на попутных машинах.

В отделение вошел и, спросив, свободно ли, сел напротив Шилкова старик в старомодной смушковой шапке и бекеше. Шилков взглянул на него с любопытством. У старика были седые, растущие книзу «запорожские» усы, и капитан вспомнил гоголевское: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! Отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки! Сизые с морозом!» Старик степенно расстегнул крючки, распахнул бекешу, снял и повесил шапку. На его пиджаке Шилков увидел орденскую планку — два ордена Ленина — и взглянул на «запорожца» уже иначе, пытаясь отгадать, кто он такой.

Они разговорились — Шилков поинтересовался, как лучше и быстрей добраться до Быльевска.

— А вы в Быльевск? — Старик оглядел его демисезонное драповое пальто, свитер, выглядывающий из-под пиджака, и качнул головой: — Что же вы, батенька, оделись так легкомысленно? В кузове грузовика ветер свирепый, да и ночью ехать-то придется.

— Да так вот, не учел…

Потом старик спросил, по какому делу он едет туда, и Шилков ответил уклончиво: к Стрешневу.

— К Стрешневу? Хороший человек, — задумчиво сказал старик. — Я его еще с партизанских лет знаю…

— Так, значит, вы партизанили с ним? — удивленно и обрадованно воскликнул Шилков. — А я ведь к нему по этому делу еду…

— По какому делу? — недоверчиво косясь на Шилкова, спросил старик.

— Словом, материал один собираю… о партизанах.

Старик закивал головой, будто поняв, наконец, кто его попутчик, и, улыбнувшись, довольно погладил усы.

— Так вы бы так сразу и сказали. Вы, значит, писатель? Мне говорили — должен приехать писатель.

Шилков промолчал; он не стал разубеждать старика. А тот уже протягивал ему руку:

— Ну, давайте тогда знакомиться: Кареев, директор Быльевской школы. Будет охота — заходите ко мне: у меня любопытнейшие материалы о партизанах есть.

— Спасибо. — Шилкову хотелось сразу же, вот здесь, расспросить его, но он сдержался.

— Стрешнев в одну ночь поседел, когда отряд Гаврилова разгромили каратели, — неожиданно сказал Кареев. — Отряд к нам шел — и не дошел. Пятьдесят человек, все рабочие — замечательные люди. А Гаврилов, мой ученик, — закадычный друг Стрешнева. Ну, Стрешнев и поседел, как узнал про это. Вот времечко-то было…

— Да, тяжелое время, — согласился Шилков. — Но отряд-то у вас был боевой, я тут встречался в городе с бывшими партизанами. В основном — рабочие комбината, да?

— Много было рабочих, — кивнул Кареев.

— Даже один уралец был, — небрежно сказал Шилков. — Уральский сталевар.

— Это кто же?

— Дробышев. Ну, высокий такой, здоровый… Да вот у меня даже его фотография есть.

Он протянул Карееву фотографию, тот долго вглядывался в нее, далеко отодвигая от себя, и, наконец, вернул Шилкову.

— Что-то вы путаете, молодой человек. Я в отряде каждого знал, до последнего кашевара. Путаете! У нас такого не было.

Шилков, пожав плечами, положил фотографию обратно в бумажник.

— Что ж, может, и путаю. Мне сказали, что он пошел к партизанам.

Кареев ответил тихо:

— Так, может, — не дошел? Гавриловский отряд, например, целиком погиб, ни один человек к нам не прорвался…

Шилков верил этому старику-учителю, верил его памяти, зная, что в те годы каждый человек был на глазах и трудно было забыть такого видного и, надо полагать, своеобразного человека, как Дробышев. Поэтому он согласился — да, действительно, мог не дойти.

Полузакрыв глаза, Шилков думал о том, все ли доступные сейчас средства розыска использованы и нельзя ли предпринять еще что-либо. Ну хорошо: на городском почтамте, там, откуда он приехал в Нейск, установлен надзор за переводами на имя Дробышева. Что ж, если такой перевод придет и мнимый Дробышев явится за ним, он будет задержан. Но Шилков заранее и с уверенностью мог сказать, что никакого перевода больше не будет и мнимый Дробышев, раз уж его знает дочь настоящего Дробышева, попытается переменить паспорт. Быть может, даже переедет в другой город.

Изменит внешность — усы отпустит или бороду. Нет, все, что сделано до сих пор, — только «профилактическая» мера, не больше.

У него не было никаких сомнений в том, что человек, которого он ищет, неспроста присвоил себе паспорт и имя Дробышева. Паспорт? Шилков снова подумал: откуда у него, в таком случае, мог очутиться паспорт Асиного отца? Если это не поддельный, то он мог попасть в руки врагов только вместе с Дробышевым, живым или мертвым.

Кареев рассказал ему о погибшем отряде — может ли случиться так, что Дробышев был именно там? Может. И ведь никого не увидишь из этого отряда — погибли все. В таком случае, ничего найти не удастся.

Последнее письмо жене Дробышев написал в конце июня.

— Вы не помните, когда погиб отряд Гаврилова? — опросил Шилков.

Кареев в это время рассказывал, как в лесу была устроена школа для партизанских ребят. Он удивленно взглянул на Шилкова: вопрос был задан неожиданно.

— Тридцатого июня, — ответил он. — Мы, когда пришли туда, увидели только стреляные гильзы да головешки от костра. По-видимому, на них нагрянули внезапно…

* * *

Секретарь райкома принял Шилкова сразу и, узнав, по какому делу и откуда он прибыл, даже присвистнул от удивления: «издалека же вы!» Нет, он тоже не знал этого человека, не видел его никогда. «Что же делать? — подумал Шилков. — Садиться в поезд и ехать обратно в Нейск? А там что?» Ну, положим, он может раскопать каких-нибудь старожилов, которые сдавали комнаты или знали людей, сдававших комнаты приезжим.

— Единственное, что я вам еще могу посоветовать, — берите машину и поезжайте по селам. В пяти или шести из них — я вам дам адреса — живут бывшие связные. Вот в колхозе «Партизан» Наташа Гуро, например. Она бывала в разных отрядах, ходила и к Ковпаку и к Медведеву — как знать, может быть видела там этого человека.

— Спасибо, — ответил Шилков. — У меня еще один вопрос к вам…

Он поглядел на седые волосы Стрешнева и спросил нерешительно:

— Гаврилов… ваш друг… работал на комбинате?

— Да. — Стрешнев вопросительно взглянул на капитана.

— Трагедия отряда вам известна во всех подробностях?

— Более или менее. В одной из деревень рассказывали, что в лесу — а где точно, неизвестно — эсэсовцы зарыли несколько десятков трупов. Правда, и эсэсовцев вернулось назад меньше, чем уходило, но…

— А вы часто виделись с Гавриловым до войны? Скажем, когда виделись в последний раз?

— Перед самой войной. Я как раз был в городе — ну, конечно, жил у него…

— Вот почему я вас об этом спрашиваю, — мягко перебил Стрешнева Шилков. — Не говорил ли он вам, что у них на комбинате проводят опытное литье двое приезжих металлургов: один сталевар, магнитогорец, а другой — инженер, откуда он, точно не знаю.

Стрешнев покачал головой:

— Нет, что-то не помню.

Собственно говоря, Шилков и не ждал иного ответа…

* * *

Сани мчались по улице, взметывая серебряную снежную пыль. За первой упряжкой мчалась вторая; в санях стоял, широко расставив ноги, баянист и громко пел:

Мой миленок — что теленок, Только разница одна: Мой миленок ходит в баню, А теленок — никогда.Шофер, привезший Шилкова в «Партизан», проводив сани восхищенным взглядом, вдруг воскликнул:

— А ведь свадьба. Ей-богу — свадьба! Ну, значит, застряли мы с вами.

Разыскать председателя колхоза оказалось делом вовсе не легким. Свадьбу справляли на широкую ногу, столы были накрыты в двух домах, и председатель, как сказали Шилкову, сидит сейчас либо у жениха либо у невесты.

— Уже под мухой, наверно, — доверительно высказал догадку шофер, и по тому, как это было сказано, Шилков без труда понял, что шоферу самому дóсмерти хочется отдохнуть, повеселиться на свадьбе и выпить за здоровье молодых.

Однако задерживаться Шилков не намеревался. «Найду Гуро, покажу ей фотографию; не узнает — поедем дальше», — думал он.

Когда они разыскали председателя колхоза, тот и впрямь был слегка под хмельком, но сразу же посерьезнел и извинился:

— Сами понимаете, товарищ, — свадьба. Прошу и вас к столу.

— Нет, нет, спасибо. Мне надо только поговорить с товарищем Гуро. Наталья Владимировна — так, кажется, ее зовут?

— С Гуро? А у нас нет такой, — улыбнулся председатель и тут же с шуткой пояснил: — Была до вчерашнего дня, а сегодня — уже Кривцова. Вон сани едут — сейчас позовем.

Возница так резко остановил лошадей, что сидевший рядом с ним парень под общий хохот вывалился в сугроб. На него из саней попрыгали остальные — и пошла куча-мала. Потом все поднялись и побежали в дом. «Наташа! Гуро!» — позвал председатель.

Бежавшая впереди женщина обернулась. Увидев рядом с председателем незнакомого человека, Гуро — уже степенно — подошла к ним.

— Я вас на несколько минут оторву, — сказал Шилков, протягивая ей удостоверение.

— Ой, да пройдемте тогда в хату, — заволновалась Наташа. — Чего же нам на морозе-то стоять.

Сзади них перешептывались: кто такой, да откуда, да зачем?

Они прошли в светлую, чисто вымытую комнату, полы которой ходуном ходили от топота пляшущих за стеной. Оттуда слышались переборы гитары, лихой перепляс и высокие голоса девушек.

— Вот я к вам по какому делу, — снова доставая из бумажника фотографию, сказал Шилков. — Посмотрите, не знали ли вы этого человека?

Наташа взяла фотографию.

С минуту она вглядывалась в нее, а потом, подняв на Шилкова глубокие черные глаза, тихо сказала:

— Знаю.

— Что? — переспросил Шилков, думая, что ослышался.

— Я говорю: знаю, — снова повторила девушка. — Я его видела… дайте вспомнить, когда…

Она села, подперев кулаком голову и держа перед собой фотографию Дробышева. Шил-ков видел: она волнуется. Наконец Наташа положила фотографию на стол и прикрыла глаза руками:

— Он… Я так виновата перед ним… так виновата!..

— Вы? В чем?..

Наташа, не говоря ни слова, выбежала из комнаты. Шилков немного растерялся: так все было неожиданно. И это «знаю», и это «виновата перед ним», и этот уход. Он подошел к открытым дверям; голоса, смех и песни за стеной стали тише. Дверь в соседнюю комнату была открыта. И Шилков увидел, что Наташа — как была, в тулупе и шерстяном платке — стоит возле пузатого комода, и оттуда летит на кровать накрахмаленное белье, полотенца, простыни…

— Вот. — Она протянула Шилкову какую-то бумажку. — Он не успел…

Шилков, еще ничего не понимая, вернулся в комнату. В руках у него была записка, сложенная в несколько раз. Он развернул ее, и неровные карандашные строчки так и запрыгали у него перед глазами:

«Милые мои Оленька и Асёнка! Знаю, что вы волнуетесь за меня. Не надо. Вот получил, кажется, хоть какую ни на есть, а возможность написать вам. Идем к партизанам, будем бить врага, пока живы, в его тылу. Как вы там, родные мои? Очень, конечно, хочется мне быть с вами, но пока… Пока что впереди трудные времена. Буду драться до конца — за вас, за всех…

Оленька, очень тебя прошу, напиши родителям Трояновского, что он жив, здоров и тоже идет со мной. Он поотстал сейчас, но ждать, когда он подойдет, не могу. Спешу, торопят… Родители его живут в К.

Вот ведь что наделали, проклятые. Ну, да ничего, все еще вернется, и снова…»

Письмо не было окончено, без подписи.

— Откуда это у вас? — спросил Шилков.

Рассказ девушки был сбивчив. В ту пору еще девчонка, она ходила в лес с корзинкой: будто бы за ягодами, а на самом деле — к партизанам, связной.

Где-то в лесу они случайно встретились — связная и человек пятьдесят усталых, изможденных людей.

Тогда-то и подошел к ней этот, синеглазый.

— Слушай, милая… Я напишу тут письмишко. Будет возможность — перешли, нет — так нет…

— А какая же у меня возможность? — ответила Наташа. — Нынче у нас почта, сами знаете…

— Это-то верно, но… Мало ли что со мной случится. Вот я и решил со всяким встречным письма отсылать. Авось, одно да дойдет.

Тут же, на пеньке, он начал писать. Наташа торопила его: «Скорей, дяденька, мне бежать надо». Он не окончил письма — треснули где-то впереди выстрелы, он бросил карандаш, крикнул адрес и убежал со своей винтовкой. Какой там адрес! Она забыла его, продираясь через кусты, успев только сунуть письмо за пазуху: не бросать же его на пеньке…

— Когда это было? — снова спросил Шилков; волнение девушки передалось и ему, он сейчас жадно ловил каждое слово.

— Не помню, — ответила она. — Дней так десять, наверное, войны прошло.

Шилкову было ясно, что девушка видела отряд в тот самый день, когда эсэсовцы напали на измотанных, обессилевших, по-видимому плохо вооруженных людей. Сама она ушла и долго-долго слышала выстрелы: там били пулеметы, рвались гранаты… И кто был тот синеглазый, как звали его, кому он писал — так и не узнала она и не знает до сих пор.

Было ясно Шилкову и другое: это — последний след, больше он ничего не найдет. То, что было сейчас у него в руках, то, что рассказала Наташа, подтверждало правильность гипотезы: Дробышев погиб, его документы попали в руки разведки — стало быть, нужно искать человека, который разгуливает сейчас с документами Дробышева…

Гости затихли за стеной, в сенях кто-то шушукался, кто-то тревожно спрашивал: «Что там случилось?» А Шилков перечитывал эту записку и думал, думал… Он не слышал, как Наташа пригласила его пройти к столу, отдохнуть с дороги, повеселиться. Потом он словно бы опомнился:

— Спасибо большое, Наташа, я должен ехать. Да, простите меня, пожалуйста: я ведь поздравить вас забыл.

— Ну что вы! — вспыхнула девушка, смущенно опустив глаза.

Уже в вагоне Шилков снова достал письмо Дробышева. В голове складывалось донесение, его надо передать сегодня же по ВЧ.

Трояновский, о котором упоминает Дробышев, — по-видимому, его товарищ. Он жил в К., откуда приехал в Нейск Шилков. Может быть, родителям Трояновского известна судьба сына и следует через них попытаться узнать что-либо еще о Дробышеве?

5

Донесение Шилкова из Нейска было для Пылаева неожиданностью. Пылаев поначалу бегло просмотрел запись, потом внимательно перечитал несколько строк, подчеркнутых коричневым карандашом: только что донесение читал Черкашин, это были его пометки.

«…В отряде Дробышев находился с неким Трояновским, надо полагать — инженером из К. В письме содержится просьба Дробышева написать его родным…» Фамилия Трояновского и название города были подчеркнуты генералом дважды, а на полях было размашисто написано: «Проверить».

Пылаев взял со стола разграфленные листы бумаги. По его срочному требованию работники адресного стола гормилиции пять дней собирали все сведения о Владимирах с фамилиями на букву Т, жителях этого города, погибших или пропавших без вести в первый год войны. Сейчас Пылаев пробегал глазами фамилии: «Тихомиров… Тишкин… Томчин… Топлеников… Трахтенберг… Треногов…» Он пропускал эти фамилии, лихорадочно прочитывал страницу за страницей: «Третьяков… Троицкий… Трошин…» И вот, наконец, Трояновский.

Здесь было все, что в милиции могли узнать о Владимире Викторовиче Трояновском из бумаг, хранившихся в архиве. Год рождения 1911, по образованию — инженер-металлург, место жительства — улица Звезды, 18, квартира 3. По справкам из домоуправления, пропал без вести в 1941 году; официальных сведений нет.

Как всегда в таких случаях, Пылаев спорил с самим собой. Почему ты думаешь, что от имени Владимира Трояновского, а не Владимира Тихомирова, скажем, или Трошина, или Трахтенберга шел иностранный разведчик — тот самый, которого убили на границе? Только лишь потому, что одна фамилия из списка совпала с фамилией в донесении Шилкова? Чепуха! Нечего сомневаться, это тот самый Трояновский, который был с Дробышевым: инженер-металлург. Это может заинтересовать только Шилкова.

И все же подполковнику все больше хотелось познакомиться с семьей Трояновского и включиться в розыски Дробышева. Подсознательно, быть может, он связал бритву фирмы «PN и К°» с профессией Трояновского. Никаких промежуточных звеньев, просто — две крайние точки, не находящиеся между собой в логической связи. Но Пылаев приходил к выводу, что они все-таки могут быть связаны. А коль это так, надо действительно начинать с Трояновского.

Пылаев позвонил в адресный стол и попросил позвать к телефону начальника: надо было узнать, живет ли в городе еще кто-нибудь из Трояновских и не переменили ли они адрес.

Его просьбу выполнили быстро. Через несколько минут Пылаев уже знал, что Виктор Платонович Трояновский живет там же, на улице Звезды, 18, в квартире 3, а на вопрос Пылаева, кто он по профессии, ответили: металлург, доктор технических наук, профессор. Пылаев даже присвистнул: и здесь — металлург!

Но прежде чем пойти к Трояновскому, Пылаев зашел к Черкашину. Тот был чем-то недоволен, куда-то звонил, кого-то отчитывал и только кивнул подполковнику на кресло: сядь, подожди. Бросив трубку на рычаг, он еще долго думал о чем-то своем, морща и потирая лоб, а потом спросил:

— Ну, что у вас?

Затем он снова морщил лоб, молчал, хмурился и, наконец, сказал:

— Как же вы можете еще сомневаться в том, идти вам к Трояновскому или не идти? Плохо знаете людей, товарищ подполковник. О Трояновском-то, во всяком случае, можно было бы хоть слышать. Крупный ученый, работает в НИИ, сейчас ведет одну секретную тему. Уже одно это должно настораживать.

Пылаев вышел от генерала, раздосадованный замечанием, хотя понимал, что генерал был прав: он, Пылаев, впервые услышал, что есть такой крупный ученый — Трояновский.

* * *

Трояновский выздоравливал медленно. Теряя терпение, почтенный доктор наук, как школьник, стряхивал потихоньку от домработницы Глаши градусник, сбивая «излишки температуры». И хотя врач запретил ему выходить на работу еще дней шесть, Трояновский убеждал отпустить его в институт.

— Я ведь поеду на машине туда и обратно. Надену эту куртку. Ну хорошо, надену еще свитер.

— Виктор Платонович, вы же должны понимать…

— У меня пять дней нормальная температура, спросите у Глаши, — упрямо твердил он врачу. — Я здоровый человек.

Вечерами, когда его заходил проведать сосед, сталелитейщик Максимов, профессор жаловался:

— Это какой-то деспотизм! Врач — деспот, даже Глаша деспот… Глаша, вы слышите?

Глуховатая домработница выходила из кухни и спрашивала, к общему удовольствию: «Какой диспут? Мне некогда — картошка жарится».

К вечеру профессор начинал нервничать. Обычно ему в это время звонили из института и сообщали, как идут исследования. Очень уж некстати он заболел — когда все, казалось бы, уже подходило к концу и твердый сплав становился явью. Он нетерпеливо ждал звонка, сам каждый раз брал трубку, но чаще всего это звонили знакомые, справлялись, как здоровье. На звонок инженера завода Льва Петровича Савченко он просто прорычал в трубку:

— Здоров, здоров, что вы волнуетесь?.. Вы бы зашли лучше, Левушка, да помогли бы мне вырваться в институт.

Но и Савченко не хотел ему в этом помочь, а в прихожей он еще шепнул Глаше:

— Не выпускайте его никуда. По-моему, Виктор Платонович просто храбрится.

Трояновский играл с Савченко в шахматы, ворчал, проигрывая, поглядывал на молчащий телефон и, не выдержав, сам звонил в институт.

— Что вы так нервничаете, Виктор Платонович? Нельзя так, право же, — говорил Савченко.

— И вы туда же: «нельзя, нельзя!» — набрасывался на него Трояновский. — У меня там все к концу идет, а я тут… дебюты разыгрываю… А ведь знаете, Левушка, действительно все идет к концу.

— Закон диалектики, — улыбался Савченко уголками рта.

Оставшись один, профессор задумался.

Да, кончается долголетний труд — труд, начатый еще покойным сыном. Здесь, на массивном столе мореного дуба, стоит фотография Володи.

Да, он мог бы стать большим ученым…

Всякий раз, вспоминая Володю, Трояновский чувствовал, как тупая, гнетущая боль заполняет всю грудь, ему трудно становилось дышать. Но затем приходила одна ясная, светлая мысль: «Это был мой сын. Это мы его вырастили таким…» Прикрыв глаза, он четко — будто бы он сам, а не Лев Петрович Савченко был свидетелем гибели Владимира — видел одну картину: Володя сжигает все бумаги, рядом с ним его друзья — они отстреливаются, а те все идут, идут…

Нет, об этом не надо думать — не надо думать о смерти жены и гибели сына. Лучше — о другом. Не сегодня-завтра в индукционной электропечи будет вариться сплав тверже стали, но легкий, как алюминий. Трояновский не скрывал от себя, что это его последняя крупная работа…

Звонок в прихожей оторвал его от раздумий. Он услышал, как зашаркала по коридору Глаша («Наверно, вечерняя почта»), и, отодвинув журналы, лежавшие перед ним на столе, открыл пишущую машинку: нужно было написать письмо в Нейск: местная газета просила статью о кислородном дутье при плавке…

— Виктор Платонович, к вам, — приоткрывая дверь, негромко сказала Глаша.

— Ко мне? — Трояновский невольно дотронулся до небритого, заросшего седой щетиной подбородка: — Пусть проходят, кто там?

Высокий мужчина в темном костюме был не знаком Трояновскому. Профессор недоуменно разглядывал его открытое, спокойное лицо, внимательные глаза, волосы, тронутые кое-где ранней сединой, и напрасно напрягал память; нет, раньше они не встречались.

— Простите…

— Моя фамилия Пылаев, — ответил тот. — Это вы меня простите, профессор: я знал, что вы нездоровы. Но дело у меня, к сожалению, срочное. Вот…

Он протянул Трояновскому плотную книжечку в ярко-красном переплете — свое удостоверение, и Трояновский, мельком взглянув, удивленно поднял лохматые брови:

— Так. Чем могу служить? Да садитесь, садитесь, пожалуйста.

— Разговор у нас долгий, Виктор Платонович и, пожалуй, трудный для вас… к сожалению. Вы, видимо, понимаете, что меня привело к вам следствие.

— Да, да… Я слушаю вас, товарищ Пылаев.

Но Пылаеву было нелегко начать этот разговор. Он продумал его заранее во всех подробностях, до мелочей: профессор болен, одна неосторожная фраза может разволновать его.

— Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно, Виктор Платонович. Речь идет о том, что мы ищем одного… врага. И найти его мы можем с вашей помощью. Для этого мне необходимо узнать кое-что… о вашем сыне.

Трояновский вздрогнул и побледнел.

— О моем сыне?.. Он погиб в 1941 году.

Пылаев кивнул и перевел взгляд на большую фотографию, стоящую на столе. Владимир был похож на отца: то же чуть удлиненное лицо, упрямые складки возле губ.

— Откуда вы знаете, что он погиб?

— Как «откуда»? Об этом все знают… — Трояновский отвернулся и добавил жестко: — Я не знаю случаев, когда человек выживал бы, получив в голову очередь из автомата.

Пылаев промолчал. Странно: Трояновский знает даже такие подробности, а между тем в донесении Шилкова из Нейска говорится, что никто из отряда не спасся, погибли все.

— Вам… кто-нибудь об этом рассказывал? — спросил, наконец, Пылаев.

Трояновский ответил: да. Да, рассказывали. Ему словно бы не хотелось отвечать, и Пылаев понимал его. Видимо, профессор не мог понять — в чем же дело, почему чекист так настойчиво, хотя и мягко, расспрашивает о сыне И Трояновский ответил вопросом на вопрос:

— Скажите, мой сын…

Пылаев посмотрел старику в глаза, и тот ответил таким же прямым, испытующим взглядом.

— Нет, — сказал Пылаев. — Скорее всего ваш сын действительно… погиб, и погиб геройски. Однако следствие привело меня именно к вам, и, я повторяю, мне все-таки надо узнать многое. Кто же вам рассказывал о его… гибели?

Трояновский, казалось, немного успокоился. Вот что он затем рассказал Пылаеву.

В 1943 году, примерно в августе, на квартиру к профессору пришел не знакомый ему человек. Он не сказал ни слова и только протянул тетрадь в кожаном переплете: это был дневник Владимира, в котором он записывал свои наблюдения за ходом исследований нового сплава.

Трояновский провел его в кабинет, усадил в кресло и, шагая по комнате с тетрадью в руке, повторял: «Боже мой… боже мой… Но откуда это у вас?» Человек не мог отвечать, в глазах у него стояли слезы, он судорожно глотал слюну: волновался он не меньше самого Трояновского.

— Я инженер, работал в Нейске… Потом — война… Мы дрались — рабочие несколько дней держали комбинат. Потом ушли в лес. Он начал жечь на костре все бумаги, мы ему помогали и отстреливались. Но было уже поздно. Я не успел сжечь эту тетрадь. В костер бросили гранату, я отскочил за деревья. Потом я увидел, как падает Владимир: в него стреляли из автомата в упор… Я выстрелил в эсэсовца и побежал в лес… До сих пор не знаю, как мне удалось тогда спастись… Я опомнился — в кармане эта тетрадка.

Этого человека зовут Лев Петрович Савченко, сейчас он работает инженером здесь, на металлургическом заводе.

Пылаев осторожно перебил Трояновского:

— Значит, он разыскал вас и вернул тетрадь сына?

— Да. До этого он работал где-то на Урале. Ему удалось перейти линию фронта, он был ранен… И приехал сюда уже с Урала.

Пылаев поблагодарил его, раздумывая над тем, как приступить ко второй части этого разговора — второй и самой для него важной.

Наконец он спросил:

— Стало быть, эта тетрадь — единственное, что осталось?

— Да.

— А не принадлежала ли вашему сыну вот эта вещь?

Он вынул из нагрудного кармана массивный серебряный портсигар с монограммой «ВТ» и протянул Трояновскому. Старик взял его и вдруг вскочил, стиснул портсигар дрожащими, побелевшими от усилия пальцами.

— Боже мой!.. Володя… Это… это мой… мой подарок…

Он задыхался. Пылаев, встревоженный, потянулся было к стоящему на столе графину, но Трояновский остановил его:

— Ничего, ничего… Это сейчас пройдет… Простите меня, пожалуйста… Сейчас, сейчас… Вот так, все и прошло. Да, это его портсигар.

Пылаев облегченно вздохнул, откидываясь на спинку кресла. Ему казалось, что его до сих пор тоже что-то душило, а теперь отлегло от сердца. Значит, именно сюда, к Трояновскому, шел шпион, убитый на границе. Что это? Удача? Счастливое стечение обстоятельств? Пылаев мельком подумал об этом. Нет, просто правильно избранный путь. В конце концов он рано или поздно пришел бы к Трояновскому, его имя значилось в том списке, который подготовили в милиции.

Оставалось последнее, но не главное: узнать, Владимир ли писал эту записку или нет. Уходя от Трояновского, Пылаев унес с собой несколько писем Владимира: опытные специалисты быстро определят, его ли это почерк.

Но прежде чем уйти от Трояновского, Пылаев долго еще разговаривал с ним о Владимире, и профессор уже охотно рассказывал о работе сына над новым твердым сплавом, о его дружбе с уральским металлургом — дай бог памяти, как его фамилия?.. Пылаев подсказал: «Дробышев», и профессор удивился:

— И это вы знаете? Но в чем же тогда дело?

Подполковник ответил уклончиво:

— Мало ли плохих людей еще живет на белом свете…

Трояновский проводил Пылаева до дверей и, пожимая на прощание руку, тихо сказал:

— Я никому, разумеется, ничего не скажу. Но после того как вы кончите следствие, я могу рассчитывать…

— Портсигар? — догадался Пылаев. — Ну, конечно, мы вернем его вам.

Вечером Пылаев позвонил генералу домой. К телефону подошел Тимошка и пискливым голоском сказал: «Алё! Тимоша слушает». Пылаев засмеялся:

— Здравствуй, Тимоша. Это дядя Пылаев говорит — узнаешь? Ну, тот самый, который тебе корабли из бумаги делал. А дедушка дома?

Тимошка что-то долго соображал, пыхтел и, наконец, снова пропищал:

— Дома. Сам телевизор смотрит, а мне не дает и спать прогоняет, а там… а там инте-ре-есно…

Но Черкашин уже отнял у Тимошки трубку, и Пылаев услышал его смех: «Ах ты болтунишка…»

— Я слушаю, — сказал Черкашин.

— Товарищ генерал, это подполковник Пылаев говорит.

— Да, да…

— Так вот… Начало удачное.

— Подтвердилось?

— Да.

Черкашин снова засмеялся, и Пылаев не понял: то ли Тимошка выкинул там какую-нибудь смешную штуку, то ли это был удовлетворенный смех оттого, что в следствии наступил перелом.

— Приезжай сейчас ко мне, — переходя на «ты», попросил Черкашин. — Посидим, побалакаем. А то тут мои женщины заставляют меня «Кармен» по телевизору слушать, а я не хочу. Карменсите годиков этак за шестьдесят, дамочка в три обхвата — не очаровывает…

6

Доклад Пылаева на «оперативке» генерал отложил до приезда Шилкова. И как ни рвался Пылаев «в бой», как ни хотелось ему продолжить следствие, ему приходилось сдерживаться и ждать Шилкова еще два дня. Приказ Черкашина был ясен: не спешить, обмозговать все получше, с тем чтобы выступить на «оперативке» со сложившимися — пусть и предварительными — выводами. Впрочем, Пылаев, подчинившись приказу, признался себе, что так разумнее, спешка здесь ни к чему. Он еще раз обозлился на свой характер, на это нет-нет, да и прорывавшееся нетерпение… Спешить сейчас действительно нельзя; можно спугнуть врага, если это он попал в орбиту следствия. Пылаеву оставалось одно — размышлять. За раздумьями не так медленно тянулось время. Пылаев досадливо морщился: ах, Шилков, Шилков, не может лететь в самолете — чекист, а не выносит высоты.

Весь выходной он просидел дома и был рад, что жена уехала с утра за город кататься на лыжах, а у матери нашлась обычная «сотня дел», и она тоже ушла, оставив подробную записку, в какой кастрюльке щи, где лежат котлеты и как сварить кисель из порошка. Пылаев попробовал было сварить кисель, но у него получилась какая-то странная жидкость, скорее напоминающая слабый раствор марганцовки. Он усмехнулся: «Нет, этой науки вовек не постичь. Пойду лучше работать…»

Все, что удалось узнать, он теперь последовательно перебирал, сопоставлял, сравнивал, искал связь между событиями. Мысленно он возвращался к той минуте, когда увидел на столе начальника погранзаставы паспорт, портсигар, пистолет, ампулы с ядом, записку. Потом он оказывался в комнате демобилизованного офицера, оглядывал неуютное холостяцкое жилье, книги, фотографию красивой женщины, сломанную электрическую бритву фирмы «PN и К°». Затем он снова вспоминал скучные сведения: «Владимир Викторович Трояновский, инженер-металлург, год рождения 1911. Официальных документов о гибели нет».

Итак, ясно пока одно: враг шел к Трояновскому, шел его шантажировать. Зачем — тоже вроде бы ясно: работа профессора — секретная; новый сплав, как утверждают ученые, должен найти самое широкое применение в оборонной промышленности. Но не мог же враг идти только к профессору. У него не было с собой ни рации, ни кодов: значит — здесь может быть кто-то, у кого есть и то и другое, припрятанное про запас. Да и должен же был шпион у кого-то жить в конце концов, с кем-то работать, потому что слишком уж слабенькое было у него «оснащение»: он шел налегке. Обычно так идут только тогда, когда есть хорошие явки, связи.